Kommissionspräsidentin von der Leyen hat eine Vision, wie die Abwanderung klimafreundlicher Industrien verhindert werden kann. In Davos stellte sie ihren Vier-Säulen-Plan vor – welche Punkte dabei für Diskussionen sorgen werden, weiß Till Hoppe.

Das Umweltbundesamt hat eine neue Verpackungsverordnung der Europäischen Kommission begutachtet. Die Ziele sind zwar ehrgeizig, aber über einen zu langen Zeitraum gestreckt. Deutschland hat inzwischen beim Recycling in einigen Punkten eine Vorbildfunktion. Leonie Düngefeld hat den Vorschlag genau unter die Lupe genommen.

Eine zwölfköpfige Expertengruppe soll im Auftrag von Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Vorschläge zu institutionellen Reformen der Europäischen Union erarbeiten. Beide wollen ihre Pläne beim deutsch-französischen Ministerrat am Sonntag vorstellen. Mehr dazu hat Till Hoppe exklusiv erfahren.

Übrigens: Morgen starten unsere Kollegen vom Research.Table unter der Leitung von Nicola Kuhrt mit ihrer ersten Ausgabe. Gemeinsam mit ihrem Team richtet sie sich an die entscheidenden Köpfe in der Forschungsszene, die den Rahmen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung setzen und ausfüllen: in Parlamenten und Ministerien, Universitäten und Instituten, Unternehmen, Stiftungen, Think Tanks und Verbänden. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Ursula von der Leyen hatte die Bühne nicht zufällig ausgewählt: Im Publikum saßen viele hochrangige Wirtschaftsvertreter, als die Kommissionspräsidentin in Davos ihre Pläne vorstellte, wie sie die EU zur “Heimat sauberer Technologien und industrieller Innovationen auf dem Weg zur Netto-Null” machen will.

“Green Deal Industrial Plan” hat die CDU-Politikerin das Programm getauft, dessen Einzelheiten die Kommission bis zum 1. Februar ausarbeiten will. Eine Woche später werden die Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel darüber beraten. Sie wollen schnell Taten sehen – die Sorge um eine Abwanderung klimafreundlicher Industrien ist groß. Doch da ist noch viel Diskussionsbedarf.

“Es gibt aggressive Versuche, unsere industriellen Kapazitäten nach China oder anderswohin zu verlagern”, warnte von der Leyen. Ihr Industrie-Plan steht auf vier Säulen:

Kern der Initiative ist der Net-Zero Industry Act, der nach dem Muster des Chips Act die Rahmenbedingungen für Unternehmen aus klimafreundlichen Sektoren wie Solar, Wind oder Wasserstoff verbessern soll. Für diese Bereiche will von der Leyen konkrete Ziele formulieren, wie es die Kommission für die Halbleiterindustrie getan hat (20 Prozent an der globalen Produktion bis 2030). Die Investitionen sollen in strategisch wichtige Projekte entlang der Wertschöpfungsketten fließen, neue Produktionsstätten von den Behörden in beschleunigten Verfahren genehmigt werden.

Das bereits für Batterien oder Wasserstoff eingesetzte Instrument der Important Projects of Common European Interest (IPCEI) will von der Leyen entschlacken. Die Vorhaben sollten “schneller zu bearbeiten, leichter zu finanzieren und für kleine Unternehmen und alle Mitgliedstaaten einfacher zugänglich” werden, sagte die Kommissionspräsidentin.

Um die Abhängigkeit gerade von China bei wichtigen Rohstoffen wie Seltenen Erden oder Lithium zu reduzieren, will von der Leyen einen Klub für kritische Rohstoffe aufbauen, an dem sich verbündete Staaten von den USA bis zur Ukraine beteiligen können.

Mit Washington verhandelt die Kommission derzeit über eine entsprechende Zusammenarbeit, die auch die Kritik in Europa an der Diskriminierung der eigenen Firmen durch den IRA adressieren könnte. Für US-Präsident Joe Biden habe es “höchste Priorität”, die Sorgen der Partner zu adressieren, sagte die Handelsbeauftragte Katherine Tai vor einem Treffen mit Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.

Industriekommissar Theirry Breton arbeitet überdies am Critical Raw Materials Act, der die Abhängigkeiten adressieren soll. Diesen will die Kommission nach der neuesten Planung am 8. März vorlegen.

Die zweite Säule ihres Planes soll die nötigen Finanzmittel mobilisieren, um den Subventionen Washingtons im Inflation Reduction Act, Pekings oder auch Neu-Delhis für Clean Tech-Hersteller etwas entgegenzusetzen. Die Mitgliedstaaten sollen zeitlich begrenzt mehr Spielraum erhalten, um Investoren mit Subventionen zu locken.

Mittelfristig soll dafür ein Europäischer Souveränitätsfonds eingerichtet werden, der im Zuge der anstehenden Revision des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) finanziert werden soll. EU-Diplomaten bezweifeln aber, dass es dafür die nötige Unterstützung der Mitgliedstaaten gibt.

Die Zeit bis dahin will die Kommission überbrücken. Diskutiert wird insbesondere die Umwidmung der nicht abgerufenen Milliarden aus dem Corona-Aufbauprogramm. Dafür hatte sich zuletzt auch Frankreich in einem Positionspapier ausgesprochen. Auch Deutschland ist dafür offen.

Von der Leyens Green Deal Industrial Plan trägt insgesamt eine deutliche französische Handschrift. Nicht alle Mitgliedstaaten aber sind überzeugt, dass der IRA es rechtfertigt, die Schleusen für Staatshilfen zu lösen oder neue EU-Töpfe zu schaffen.

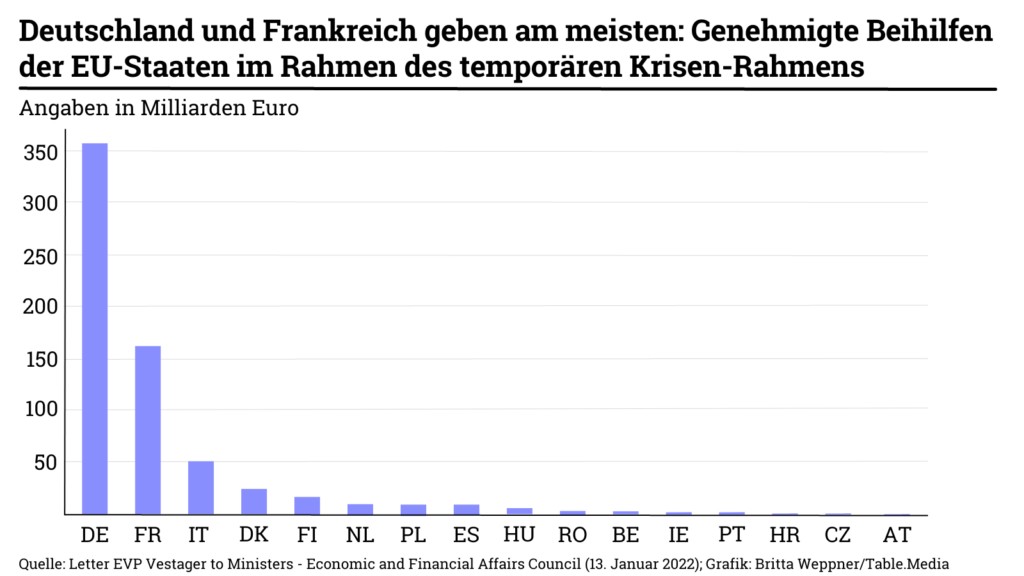

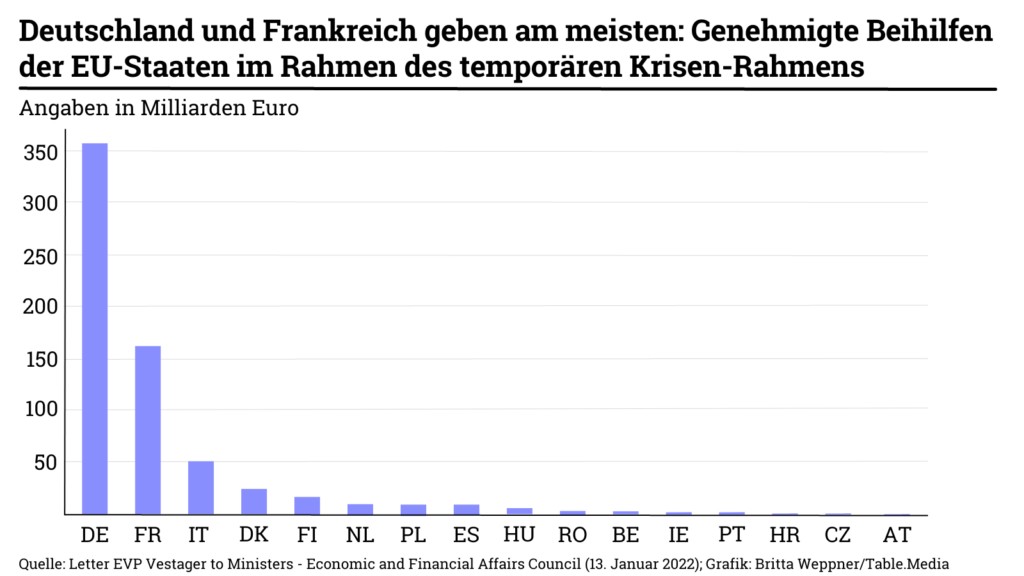

Vor Weihnachten hatten sechs marktwirtschaftlich gesinnte Staaten wie die Niederlande bereits in einem gemeinsamen Positionspapier gewarnt, staatliche Beihilfen für die Massenproduktion könnten zu einer “Fragmentierung des Binnenmarktes führen”. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager nährte diese Sorgen wohl bewusst, als sie in ihrem Brief an die Minister eine Grafik beifügte, wonach Deutschland und Frankreich zusammen für mehr als Dreiviertel des gesamten in der Krise bewilligten Beihilferahmen stehen.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson mahnte bei seinem Auftritt im Europaparlament am Dienstag: “Wir dürfen nicht vergessen, dass die langfristige Wettbewerbsfähigkeit auf starken Unternehmen beruhen muss, die im Wettbewerb auf einem offenen Markt überleben und gedeihen können.” Faktoren wie schwache Produktivität, unzureichende Ausgaben für Forschung und Entwicklung oder hohe Strompreise seien ein größeres Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit als fehlende Subventionen, sagte der amtierende Ratspräsident.

Die Bundesregierung pocht darauf, zunächst einmal ein fundiertes Lagebild zu haben, wie viele der Hersteller überhaupt Investitionen in die USA umlenken wollen. Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfinanzministerium sind jeweils noch dabei, entsprechende Informationen für die deutsche Wirtschaft zusammenzutragen. Womöglich werde es noch diese Woche Ergebnisse geben, heißt es in Berlin.

Die Kommission arbeite hart an einer eigenen Analyse, versicherte von der Leyen. Diese wird voraussichtlich Teil des Pakets am 1. Februar sein.

In Berlin wurde auch das am Freitag verbreitete Non-Paper aus Paris mit einigem Stirnrunzeln aufgenommen. Die Forderungen zur Lockerung des Beihilferechts und neuen EU-Töpfen lese sich wie eine Auflistung langgehegter Wünsche, die wenig mit dem IRA zu tun hätten, heißt es in der Ampelkoalition. Beide Seiten versuchen nun, bis zum deutsch-französischen Ministerrat die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Vor Weihnachten hatten bereits die Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Robert Habeck ein gemeinsames Papier vorgelegt.

Der Kommissionsentwurf für eine neue Verpackungsverordnung ist zwar ambitioniert, bleibt aber in mehreren Punkten hinter dem Niveau zurück, das in Deutschland bereits erreicht wurde. Dies kritisierte das Umweltbundesamt auf Anfrage von Europe.Table. Ende November hatte die EU-Kommission den Entwurf als Teil des zweiten Kreislaufwirtschaftspakets vorgestellt.

Die Staffelung der Ziele ist laut Umweltbundesamt außerdem zu langsam. So sollen dem Entwurf zufolge erst Ende 2030 mindestens 70 Prozent der Verpackungen recycelt werden, erst 2035 sollen alle Verpackungen im industriellen Maßstab recyclingfähig sein.

Dass Mehrwegsysteme EU-weit gestärkt werden sollen, sei aus deutscher Sicht ein wichtiger Schritt. Die Kommission schlägt konkrete Quoten für den Anteil von wiederverwendbaren Verpackungen und Nachfüllsystemen vor. Diese sollen für Vertreiber in Bereichen wie der Getränke- oder Transportverpackung gelten. Allerdings werden diese laut dem Umweltbundesamt ebenfalls erst sehr spät eingeführt und bleiben ebenfalls deutlich hinter den in Deutschland angestrebten Zielen zurück: Die erste Stufe für 2030 soll zum Beispiel für Getränkeverpackungen alkoholfreier Erfrischungsgetränke zehn Prozent betragen. Deutschland strebt 70 Prozent an – im Jahr 2020 wurden für pfandpflichtige Getränke bereits 43,1 Prozent erreicht.

In Deutschland wird die bisherige EU-Verpackungsrichtlinie durch das Verpackungsgesetz implementiert. Um den Mitgliedstaaten ambitioniertere Regelungen zu ermöglichen und nationalen Besonderheiten gerecht zu werden, wäre neben dem Binnenmarkt als rechtliche Grundlage eine zusätzliche Abstützung auf Artikel 192 (AEUV) zum Umweltschutz besonders wichtig, so das Umweltbundesamt.

Die geplante Einführung von Inverkehrbringungsverboten für bestimmte Einwegverpackungen, etwa für frisches Obst und Gemüse, würden auch in Deutschland weitere Fortschritte bringen. Allerdings seien bereits im Entwurf umfangreiche Änderungen geplant, sodass die Regelung schon jetzt deutlich geschwächt sei, erklärt eine Sprecherin des Umweltbundesamtes.

Bedauerlich ist, dass auf europäischer Ebene nicht auch die elektronischen Marktplätze und Fulfilmentdienstleister einbezogen werden, heißt es vom Umweltbundesamt. Durch eine solche Regelung im deutschen Verpackungsgesetz sei hier eine deutliche Verbesserung der Rechtstreue von Herstellern erreicht worden, insbesondere aus Drittstaaten.

Rund zwei Drittel aller Waren in Deutschland werden in Wellpappe verpackt. Der Verband der Wellpappenindustrie (VDW) kritisiert die geplanten Mehrwegquoten: “Mehrwegverpackungen weisen im direkten Vergleich keineswegs immer die bessere Ökobilanz auf”, erklärt Geschäftsführer Oliver Wolfrum. “Entsprechend ungerechtfertigt wäre die Einführung verbindlicher Quotenvorgaben, ob nun im Rahmen der europäischen oder der nationalen Gesetzgebung.” Der Kommissionsentwurf sieht für Verpackungen von Haushaltsgroßgeräten ab 2030 eine Mehrwegquote von 90 Prozent vor. Für E-Commerce-Verpackungen soll ab 2030 eine Quote von 10 Prozent, ab 2040 eine Quote von 50 Prozent gelten.

“Eine Mehrwegquote für Verpackungen, in denen großformatige Haushaltsgeräte transportiert werden sollen, liefe für die betroffenen herstellenden Industrien auf einen Aufwand in ganz neuen Dimensionen hinaus”, erklärt Wolfrum. “Dies beträfe räumliche Kapazitäten für die Lagerung, aber auch Faktoren wie Reinigung und Rückholsysteme – und gerade die letztgenannten Punkte können sich negativ auf die Ökobilanz auswirken”.

Die Treibhausgasbilanz von Mehrwegverpackungen aus Kunststoff schneidet in zwei von drei Fällen schlechter ab als Wellpappenverpackungen, einer Analyse des Verbands von 2021 zufolge. Letztere bestehen zu 80 Prozent aus Recyclingmaterial; die Papierfasern überstehen laut dem Verband mindestens 20 Recyclingzyklen. Außerdem ließen sie sich effizienter an das jeweilige Produkt anpassen, während Mehrwegsysteme auf einer begrenzten Anzahl an Standardformaten basiere. Der Fokus sollte deshalb vielmehr auf einem effizienteren Rohstoffeinsatz liegen, sagt Wolfrum.

Kunststoffverpackungen sollen ab 2030 Mindestmengen an Rezyklat aus Nachgebrauchsabfällen enthalten, heißt es in dem Kommissionsentwurf. Der deutsche Anbieter von Rücknahmesystemen Der Grüne Punkt sieht in den Vorschlägen ein Problem: “Die EU-Kommission hat die Möglichkeit, die ohnehin gegenüber der vorherigen Version schon abgeschwächten Rezyklateinsatzziele für 2030 zwei Jahre vorher noch einmal zu revidieren“, erklärt ein Sprecher. Dies könnte möglich sein, falls die entsprechenden Technologien nicht verfügbar oder nicht zugelassen oder der Rezyklateinsatz für die Hersteller unzumutbar ist – etwa aufgrund von “mangelnder Verfügbarkeit oder überhöhten Preisen für bestimmte recycelte Kunststoffe”. PET-Rezyklate seien heute teurer als neues PET. Würde dies als “überhöhte Preise” ausgelegt, könnte der Einsatz von Rezyklat also verhindert werden. Investitionen in entsprechende Technologien seien deshalb zu riskant und die Ziele der Verordnung könnten nicht erreicht werden.

Das Umweltbundesamt bezeichnet die gestaffelten Rezyklatquoten als sehr ambitioniert. Speziell für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt sei es aber notwendig, dass die Kommission geeignete mechanische Verwertungsverfahren zulasse, da die Quoten anderenfalls nur durch chemisches Recycling erfüllbar seien. Für das chemische Verfahren seien der ökologische Nutzen und die wirtschaftliche Machbarkeit jedoch nicht geklärt.

Eine zwölfköpfige Expertengruppe soll im Auftrag von Deutschland und Frankreich Vorschläge zu institutionellen Reformen der Europäischen Union erarbeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen die Pläne beim deutsch-französischen Ministerrat am Sonntag vorstellen, wie Europe.Table aus Regierungskreisen in Paris und Berlin erfuhr. Die Experten sollen ihren Bericht im Herbst vorlegen.

Scholz hatte mehrfach betont, die EU müsse sich reformieren, wenn sie weitere Mitglieder wie die Ukraine oder die Westbalkan-Staaten aufnehmen wolle. Dazu zählten eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Macron hat sich bereits vor Jahren für weitreichende Reformen der EU-Institutionen ausgesprochen. Eine abgestimmte Initiative der beiden wichtigsten Staats- und Regierungschefs steht aber aus.

Die Expertengruppe soll dafür nun die Grundlage liefern. Ihr Auftrag umfasst den Informationen zufolge sowohl eher kurzfristige Reformen wie die Einführung von Mehrheitsabstimmungen in weitere Politikbereiche als auch Maßnahmen, die eine Änderung der EU-Verträge erfordern würden. Beides ist politisch heikel: Eine Vertragsreform findet bislang wenig Unterstützung in anderen Mitgliedstaaten, viele sträuben sich auch dagegen, ihr Vetorecht bei sensiblen Themen aufzugeben.

Die Expertengruppe wird demnach jeweils zur Hälfte von Paris und Berlin besetzt und auch von einer Doppelspitze geleitet. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem:

Der italienische Ex-Europaabgeordnete Pier Antonio Panzeri, ein Hauptverdächtiger im Korruptionsskandal, will auspacken. Panzeri, bei dem alle Fäden in dem Fall rund um kriminelle NGOs und die abgesetzte Vize-Präsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, zusammen laufen, hat am Dienstag einen Deal mit der belgischen Bundesstaatsanwaltschaft unterzeichnet. Darüber hat die belgische Staatsanwaltschaft gestern Abend informiert. Der Deal sieht vor, dass er mit den Ermittlern zusammenarbeitet und im Gegenzug mit einer geringeren Strafe rechnen kann. Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Demnach verpflichte sich der langjährige sozialistische Abgeordnete, “wesentliche, aufschlussreiche, wahrheitsgemäße und vollständige Aussagen über seine und die Beteiligung Dritter” zu machen. Panzeri sitzt seit dem 10. Dezember in Haft. Ihm wird Anführerschaft einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche sowie aktive und passive Bestechung vorgeworfen.

Die Geldgeber sollen staatliche Institutionen in Katar und Marokko sein. Panzeri soll über ein Geflecht von NGOs die Gelder verteilt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass unter anderen Kaili sowie der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (ITUC), Luca Visentini, zu den Begünstigten gehören. Teil des Deals ist, dass auch die erworbenen Vermögenswerte von geschätzt einer Million Euro beschlagnahmt werden. mgr

Die Deutsche Industrie fordert von der EU, eine “kluge industriepolitische Antwort” auf den Inflation Reduction Act (IRA) der US-Regierung. Der Fokus solle dabei nicht auf Konfrontation, sondern auf Innovationen und Zukunftstechnologien liegen, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Dienstag in Berlin. “In der aktuellen Weltlage ist die transatlantische Kooperation wichtiger denn je.”

Zugleich befürchtet der BDI-Präsident, dass die dringend nötige Aufholjagd der europäischen Halbleiterindustrie ausgebremst wird. “Der EU Chips Act ist im Vergleich mit dem US Chips and Science Act schlichtweg nicht ehrgeizig genug”, kritisierte Russwurm. Zudem bestehe die Gefahr, dass die EU künstliche Intelligenz vor lauter Sorge über theoretisch mögliche Risiken im AI Act überreguliere und sich damit selbst den Weg zu den großen Chancen der Technologie verbaue.

Um die Resilienz der deutschen wie auch der europäischen Wirtschaft zu stärken, sei der Rückzug aufs Nationale kein Ausweg. “Wir sind abhängig von der globalen Arbeitsteilung”, sagte er, dazu gehöre auch China. Um einseitige Abhängigkeiten abzubauen, müsse die EU-Handelspolitik jedoch proaktiver werden, vor allem gegenüber dynamischen Wachstumsmärkten im asiatisch-pazifischen Raum. “Die Inkraftsetzung des längst überfälligen EU-Mercosur-Abkommens wäre ein wichtiges Zeichen”, ergänzte Russwurm.

Russwurm sprach sich darüber hinaus für eine intelligente, finanzstarke europäische Förderung aus. “Die EU muss das Beihilferecht anpassen – auch unabhängig von der unmittelbaren Krisenhilfe”, sagte Russwurm. Die EU sei auf eine starke deutsche Wirtschaft angewiesen und die deutschen Unternehmen bräuchten bezahlbare CO₂-freie Energie. Der angekündigte international wettbewerbsfähige Industriestrompreis in Deutschland müsse daher bald kommen. In Richtung der deutschen Ampelkoalition sagte Russwurm, sie müsse 2023 schleunigst vom Krisenbewältigungs- in den Gestaltungsmodus wechseln.

Neben Steuersenkungen für die Unternehmen auf ein – auch in Europa – wettbewerbsfähiges Niveau von 25 Prozent, forderte Russwurm auch den Abbau bürokratischer Hürden. Die Industrie bekenne sich zu den Zielen des deutschen Lieferkettensorgfaltsgesetzes, lehne aber eine Verschärfung durch die “lebensfernen Regeln”, wie sie die EU plane, ab. vis

Der Ausbau der Stromverteilnetze benötigt nach Ansicht des Energiekonzerns Eon dauerhafte Erleichterungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. “Was nützt das Ziel, in Deutschland ein Windrad in sechs Monaten zu genehmigen, wenn wir acht bis zehn Jahre für die Leitung benötigen, die den daraus erzeugten Strom weiterleitet? Das ist viel zu langsam und droht zum Flaschenhals zu werden“, sagte CEO Leonhard Birnbaum am Dienstag bei einem Pressegespräch in Berlin.

Mit Bezug auf den Bau von LNG-Terminals sagte der Eon-Chef, man könne nicht dauerhaft mit Ausnahmen agieren. Vor Weihnachten hatten die Energieminister im Rat vereinfachte umweltrechtliche Prüfungen für die nächsten 18 Monate beschlossen – und zwar auch für den Ausbau der Stromnetze. Mit REPowerEU sollen die Erleichterungen dauerhaft verankert werden, allerdings gibt es dazu erst eine allgemeine Ausrichtung.

Eon will bis 2026 europaweit 22 Milliarden Euro in den Ausbau der Verteilnetze investieren. Birnbaum kündigte an, sich in seiner Rolle als Eurelectric-Präsident für “wirkungsvolle Investitionsanreize für internationale Kapitalgeber” einzusetzen. Die gestiegenen Zinsen würden die Kapitalkosten für Investitionen in die Netze deutlich erhöhen. “Dies sollte die Regulierung in Europa durch eine angemessene Verzinsung dieser Investitionen reflektieren”, sagte Birnbaum. Die Zinssätze werden von den nationalen Regulierungsbehörden festgelegt, da sie über die Netzentgelte von den Verbrauchern bezahlt werden.

Die Verbraucher hatte Birnbaum zuvor bei einer Energiekonferenz auf weiter steigende Strom- und Gaspreise vorbereitet. Eon habe erst 30 Prozent der gestiegenen Beschaffungskosten an die Kunden durchgereicht. Die Sicherungsgeschäfte der Vergangenheit liefen aber demnächst aus und derzeit sei Gas im Handel immer noch doppelt so teuer wie vor der Krise und Strom viermal so teuer. “Wir müssen unbedingt sparen, nicht nur wegen einer Gasmangellage, sondern auch wegen der Bezahlbarkeit”, sagte der Eon-Manager. ber

Der Kompromiss des Europaparlaments zur Richtlinie für Plattformarbeit wankt. Im Dezember hatte der EMPL-Ausschuss über den Bericht von Elisabetta Gualmini (S&D) abgestimmt und das Trilogmandat beschlossen. Jetzt hat der Antrag einer Gruppe von mehr als 70 Abgeordneten, im Plenum über das Mandat für den Trilog abzustimmen, das nötige Quorum erreicht. Die Abstimmung findet am Donnerstag statt. Sollte der Antrag am Donnerstag eine Mehrheit bekommen, müssen alle Artikel des Berichts einzeln im Straßburger Februar-Plenum abgestimmt werden, bevor der Trilog losgehen kann.

Auch ein Großteil der deutschen CDU/CSU-Abgeordneten will dem Vernehmen nach gegen das Trilogmandat stimmen. Grüne, Linke und Sozialisten sind mehrheitlich dafür. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hatte in einem Brief noch einmal Bedenken gegen den Gualmini-Bericht geltend gemacht.

Dennis Radtke (CDU), Schattenberichterstatter und sozialpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, geht davon aus, dass der Bericht dennoch eine Mehrheit bekommt. “Es ist höchste Zeit, dass wir die Regelungslosigkeit in der Plattform-Ökonomie beenden.” Geschäftsmodelle, die nur funktionierten, weil Menschen über Scheinselbständigkeit um elementare Schutzrechte wie Mindestlohn gebracht werden, müssen der Vergangenheit angehören. “Für Uber muss endlich mehr gelten als nur die Straßenverkehrsordnung.”

Am umstrittensten im Entwurf von Sozialkommissar Nicolas Schmid sind die Kriterien, wann eine Plattform ein Arbeitgeber ist, sowie der Mechanismus, wie ein Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Mindestlohn, Sozialversicherung und Recht auf bezahlten Urlaub erstritten werden kann.

2020 arbeiteten rund 28 Millionen Europäer für digitale Plattformunternehmen. Schätzungen der Kommission zufolge werde es 2025 43 Millionen Plattformarbeiter in der EU geben. Die übergroße Mehrheit der Plattformarbeiter sei selbstständig. 5,5 Millionen davon seien falsch als selbstständig eingestuft, schätzt die Kommission. Die Kommission will die Rechte von Plattformarbeitern stärken. Das Europaparlament hatte dazu bereits in der Vergangenheit einen Initiativbericht (INI Brunet) erarbeitet. mgr

Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC hat erstmals öffentlich über die Möglichkeit eines Werks in der EU gesprochen. TSMC-Chef C.C. Wei erwähnt in diesem Zusammenhang vor allem Mikrochips für den Einsatz in Autos. “In Europa arbeiten wir mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um die Möglichkeit auszuloten, eine eigene Fabrik für fahrzeugspezifische Technologien zu bauen”, sagte Wei im Gespräch mit Analysten laut einem Transkript. Das Engagement hänge von der Nachfrage und “Unterstützung der Regierung” ab.

Gerüchte über eine Investition von TSMC in Europa kursieren schon länger. Die EU versucht, den global wichtigsten Chiphersteller nach Europa zu locken. Deutschland als Autostandort hat besonderes Interesse an der Ansiedlung. Derzeit ist eine Gewerbefläche bei Dresden für den Bau der Fabrik in der Diskussion. Die Herstellung wichtiger Komponenten im EU-Inland soll die Wirtschaft unabhängiger von Lieferkettenproblemen und geopolitischen Unwägbarkeiten machen. Dem Vernehmen nach erwartet TSMC hohe Subventionen als Gegenleistung für die aufwändige Expansion. Finn Mayer-Kuckuk

Die schwedische Ratspräsidentschaft will die Trilogverhandlungen über die Richtlinie zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz bis zum Ende ihrer Ratspräsidentschaft im Juni abschließen. Sie sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Beendigung der Energieabhängigkeit von Russland und damit zur Wahrung der Sicherheit innerhalb der EU.

“Mehrere Gesetzesvorhaben befinden sich derzeit in Trilog-Verhandlungen, und unser Ziel ist es, diese während der schwedischen Ratspräsidentschaft abzuschließen“, sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson. Dazu gehören die Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare Energien (RED) und der Richtlinie über Energieeffizienz (EED) sowie Vorschläge zur Verringerung der CO₂-Emissionen im Seeverkehr und zur Entwicklung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, fügte er hinzu.

Der schwedische Premierminister äußerte sich am Dienstag vor Journalisten in Straßburg, nachdem er vor dem Europäischen Parlament das Programm vorgestellt hatte, das Stockholm in den nächsten sechs Monaten implementieren will. “Kurzum, unsere Prioritäten für die kommenden sechs Monate sind, Europa grüner, sicherer und freier zu machen“, sagte er.

Um Europa sicherer zu machen, geht es “natürlich” in erster Linie darum, die Unterstützung für die Ukraine “in militärischer, politischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hinsicht” aufrechtzuerhalten, erläuterte der schwedische Premier. Dabei ist es wichtiger denn je, dass die “EU geeint bleibt und Spaltungen vermeidet”, denn Russland will die Spaltung “mehr als alles andere”, präzisiert er.

In diesem Kontext, in dem Stockholm das politische Thema Sicherheit auf der europäischen Ebene voranbringen will, ist auch die Absicht zu sehen, den Trilog rund um das Fit-for-55-Paket, die während der tschechischen Ratspräsidentschaft begonnen wurden, abzuschließen. Die Richtlinie über erneuerbare Energien und die Richtlinie über Energieeffizienz sind die verbleibenden wichtigen Teile des Pakets, nachdem vor Weihnachten eine Einigung im “Jumbo-Trilog” erreicht worden ist.

Eine sichere EU bedeutet nämlich den “Ausstieg aus russischen fossilen Brennstoffen” und damit den “Abbau schädlicher Abhängigkeiten”, erklärte der schwedische Premier. Das bedeute, dass der grüne Wandel im Verkehr und in der Industrie – zwei Sektoren, die noch immer große CO₂-Emissionen verursachen – beschleunigt werden muss. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das schwedische Joint Venture Hybrit im Jahr 2021 den weltweit fossilfreien Stahl geliefert hat. Es produzierte Stahl ohne den Einsatz von Kohle. Hybrit wurde 2016 von SSAB (Europas größter Eisenerzproduzent) und Vattenfall gegründet.

Europa freier zu machen, bedeute außerdem, diese Abhängigkeiten zu verringern, fuhr der Premierminister fort. “Das bedeutet, dass wir unsere Wirtschaft widerstandsfähiger gegen externen Druck machen und die europäischen Wertschöpfungsketten diversifizieren müssen”, sagte er. cst

Das Jahr 2022 war das Jahr, in dem Sven Rösner so viel Aufmerksamkeit bekam wie selten zuvor. Das lag, wie so viele Veränderungen in diesem Jahr, am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise in Europa. “Vorher haben wir in erster Linie mit einzelnen Referaten zu tun gehabt”, sagt Rösner: “Mittlerweile kommen auch das Bundeskanzleramt und der Élysée-Palast auf uns zu.”

Mit uns meint der Energie-Experte das Deutsch-Französische Büro für Energiewende (DFBEW), eine zwischenstaatliche Organisation, die es bereits seit 2006 gibt und die Rösner seit 2016 leitet. Die Aufgabe des Vereins ist es, beim Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen der deutschen und französischen Seite zu helfen, wenn es um die Themen erneuerbare Energien und Energiewende geht. Lange flog er unter dem Radar, doch im Angesicht gesamteuropäischer Energieengpässe nimmt er plötzlich eine Schlüsselrolle ein.

Das Büro ist dabei am ehesten Sparringspartner für Vertreter beider Seiten, wenn sie neue Vorhaben anstoßen und sich fragen: Gibt es beim Nachbarn vielleicht Erkenntnisse, die man für den eigenen Weg nutzen kann? Zuletzt geschah das beispielsweise bei den Plänen des deutschen Wirtschaftsministeriums, Differenzverträge als Förderinstrument für den Ökostromausbau zu nutzen. “In Frankreich gibt es ein ähnliches Instrument schon, da konnten wir dann Erfahrungswerte an Deutschland spiegeln”, erinnert sich Rösner.

Genauso sei es aber auch die Aufgabe von ihm und seinem Team, auf Unterschiede hinzuweisen, wenn es die denn gibt. “Beim Ausbau von Windparks können wir das deutsche und das französische Recht schlecht vergleichen”, sagt er. Während Raumplanung in Deutschland Ländersache ist, wird diese in Frankreich zentral geregelt, inklusive möglicher Abstandsregelung für Windräder. “Was Paris sagt, gilt”, fasst es Rösner zusammen.

Rösner macht aber auch klar: Nicht überall sind die Unterschiede so groß. “Klar, gerade in der Kernkraftfrage kristallisieren sich sehr starke Unterschiede”, sagt er. Aber bei etwa 80 Prozent der Fragen rund um die Energiewende seien sich die deutschen und französischen Probleme sehr ähnlich und auch die Lösungsansätze vergleichbar. “An Wasserstoffstrategien arbeiten beide Staaten, und Stromnetze sind Europa sowieso schon längst kein nationales Thema mehr”, sagt Rösner.

Da laufe der Austausch über Jahre gesehen auch viel unkomplizierter, als es das Jahr 2022 mit vielen ausgefallenen französischen Atomkraftwerken suggeriere: “Über zehn Jahre ist der Stromtransfer zwischen den beiden Ländern viel ausgeglichener.” Dazu habe die Marktkopplung über diesen Zeitraum rund 34 Milliarden Euro an Einsparung für die Volkswirtschaften mit sich gebracht.

Solche Zahlen machen Mut, auch mögliche Differenzen zu überwinden – und der DFBEW-Chef ist bestens dafür geeignet. Aufgewachsen ist er in Stuttgart, in der Herzkammer der deutschen Industrie, in der die Frage, wo denn die Energie herkommt, stets große Bedeutung hatte. Mittlerweile lebt Rösner, der mit einer Französin verheiratet ist, aber schon seit Jahren in Frankreich, hat dort im Photovoltaikbereich gearbeitet. Er kennt also beide Seiten mehr als gut. 2022 erhielt er gar den Verdienstorden der Grande Nation, als einziger Deutscher in jenem Jahr.

Es war das gleiche Jahr, in dem auch das Thema Industrie zum Aufgabenbereich des DFBEW hinzugekommen ist. Der Austausch mit Unternehmen ist seitdem noch enger als zuvor. Egal ob in Deutschland oder Frankreich, das Bild auf Veranstaltungen, die das DFBEW abhält, ist gleich. “Neulich hatten wir eine in Paris, da merkten wir, dass bei den Unternehmen die Nerven blank liegen“, sagt Rösner. Stromintensive Unternehmen haben gerade auf beiden Seiten der Grenze dieselben Existenzängste. Sven Rösner ist davon überzeugt, dass sich diese besser grenzüberschreitend lösen lassen – mit seinem Büro als Sparringspartner. Lars-Thorben Niggehoff

Kommissionspräsidentin von der Leyen hat eine Vision, wie die Abwanderung klimafreundlicher Industrien verhindert werden kann. In Davos stellte sie ihren Vier-Säulen-Plan vor – welche Punkte dabei für Diskussionen sorgen werden, weiß Till Hoppe.

Das Umweltbundesamt hat eine neue Verpackungsverordnung der Europäischen Kommission begutachtet. Die Ziele sind zwar ehrgeizig, aber über einen zu langen Zeitraum gestreckt. Deutschland hat inzwischen beim Recycling in einigen Punkten eine Vorbildfunktion. Leonie Düngefeld hat den Vorschlag genau unter die Lupe genommen.

Eine zwölfköpfige Expertengruppe soll im Auftrag von Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Vorschläge zu institutionellen Reformen der Europäischen Union erarbeiten. Beide wollen ihre Pläne beim deutsch-französischen Ministerrat am Sonntag vorstellen. Mehr dazu hat Till Hoppe exklusiv erfahren.

Übrigens: Morgen starten unsere Kollegen vom Research.Table unter der Leitung von Nicola Kuhrt mit ihrer ersten Ausgabe. Gemeinsam mit ihrem Team richtet sie sich an die entscheidenden Köpfe in der Forschungsszene, die den Rahmen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung setzen und ausfüllen: in Parlamenten und Ministerien, Universitäten und Instituten, Unternehmen, Stiftungen, Think Tanks und Verbänden. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Ursula von der Leyen hatte die Bühne nicht zufällig ausgewählt: Im Publikum saßen viele hochrangige Wirtschaftsvertreter, als die Kommissionspräsidentin in Davos ihre Pläne vorstellte, wie sie die EU zur “Heimat sauberer Technologien und industrieller Innovationen auf dem Weg zur Netto-Null” machen will.

“Green Deal Industrial Plan” hat die CDU-Politikerin das Programm getauft, dessen Einzelheiten die Kommission bis zum 1. Februar ausarbeiten will. Eine Woche später werden die Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel darüber beraten. Sie wollen schnell Taten sehen – die Sorge um eine Abwanderung klimafreundlicher Industrien ist groß. Doch da ist noch viel Diskussionsbedarf.

“Es gibt aggressive Versuche, unsere industriellen Kapazitäten nach China oder anderswohin zu verlagern”, warnte von der Leyen. Ihr Industrie-Plan steht auf vier Säulen:

Kern der Initiative ist der Net-Zero Industry Act, der nach dem Muster des Chips Act die Rahmenbedingungen für Unternehmen aus klimafreundlichen Sektoren wie Solar, Wind oder Wasserstoff verbessern soll. Für diese Bereiche will von der Leyen konkrete Ziele formulieren, wie es die Kommission für die Halbleiterindustrie getan hat (20 Prozent an der globalen Produktion bis 2030). Die Investitionen sollen in strategisch wichtige Projekte entlang der Wertschöpfungsketten fließen, neue Produktionsstätten von den Behörden in beschleunigten Verfahren genehmigt werden.

Das bereits für Batterien oder Wasserstoff eingesetzte Instrument der Important Projects of Common European Interest (IPCEI) will von der Leyen entschlacken. Die Vorhaben sollten “schneller zu bearbeiten, leichter zu finanzieren und für kleine Unternehmen und alle Mitgliedstaaten einfacher zugänglich” werden, sagte die Kommissionspräsidentin.

Um die Abhängigkeit gerade von China bei wichtigen Rohstoffen wie Seltenen Erden oder Lithium zu reduzieren, will von der Leyen einen Klub für kritische Rohstoffe aufbauen, an dem sich verbündete Staaten von den USA bis zur Ukraine beteiligen können.

Mit Washington verhandelt die Kommission derzeit über eine entsprechende Zusammenarbeit, die auch die Kritik in Europa an der Diskriminierung der eigenen Firmen durch den IRA adressieren könnte. Für US-Präsident Joe Biden habe es “höchste Priorität”, die Sorgen der Partner zu adressieren, sagte die Handelsbeauftragte Katherine Tai vor einem Treffen mit Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.

Industriekommissar Theirry Breton arbeitet überdies am Critical Raw Materials Act, der die Abhängigkeiten adressieren soll. Diesen will die Kommission nach der neuesten Planung am 8. März vorlegen.

Die zweite Säule ihres Planes soll die nötigen Finanzmittel mobilisieren, um den Subventionen Washingtons im Inflation Reduction Act, Pekings oder auch Neu-Delhis für Clean Tech-Hersteller etwas entgegenzusetzen. Die Mitgliedstaaten sollen zeitlich begrenzt mehr Spielraum erhalten, um Investoren mit Subventionen zu locken.

Mittelfristig soll dafür ein Europäischer Souveränitätsfonds eingerichtet werden, der im Zuge der anstehenden Revision des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) finanziert werden soll. EU-Diplomaten bezweifeln aber, dass es dafür die nötige Unterstützung der Mitgliedstaaten gibt.

Die Zeit bis dahin will die Kommission überbrücken. Diskutiert wird insbesondere die Umwidmung der nicht abgerufenen Milliarden aus dem Corona-Aufbauprogramm. Dafür hatte sich zuletzt auch Frankreich in einem Positionspapier ausgesprochen. Auch Deutschland ist dafür offen.

Von der Leyens Green Deal Industrial Plan trägt insgesamt eine deutliche französische Handschrift. Nicht alle Mitgliedstaaten aber sind überzeugt, dass der IRA es rechtfertigt, die Schleusen für Staatshilfen zu lösen oder neue EU-Töpfe zu schaffen.

Vor Weihnachten hatten sechs marktwirtschaftlich gesinnte Staaten wie die Niederlande bereits in einem gemeinsamen Positionspapier gewarnt, staatliche Beihilfen für die Massenproduktion könnten zu einer “Fragmentierung des Binnenmarktes führen”. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager nährte diese Sorgen wohl bewusst, als sie in ihrem Brief an die Minister eine Grafik beifügte, wonach Deutschland und Frankreich zusammen für mehr als Dreiviertel des gesamten in der Krise bewilligten Beihilferahmen stehen.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson mahnte bei seinem Auftritt im Europaparlament am Dienstag: “Wir dürfen nicht vergessen, dass die langfristige Wettbewerbsfähigkeit auf starken Unternehmen beruhen muss, die im Wettbewerb auf einem offenen Markt überleben und gedeihen können.” Faktoren wie schwache Produktivität, unzureichende Ausgaben für Forschung und Entwicklung oder hohe Strompreise seien ein größeres Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit als fehlende Subventionen, sagte der amtierende Ratspräsident.

Die Bundesregierung pocht darauf, zunächst einmal ein fundiertes Lagebild zu haben, wie viele der Hersteller überhaupt Investitionen in die USA umlenken wollen. Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfinanzministerium sind jeweils noch dabei, entsprechende Informationen für die deutsche Wirtschaft zusammenzutragen. Womöglich werde es noch diese Woche Ergebnisse geben, heißt es in Berlin.

Die Kommission arbeite hart an einer eigenen Analyse, versicherte von der Leyen. Diese wird voraussichtlich Teil des Pakets am 1. Februar sein.

In Berlin wurde auch das am Freitag verbreitete Non-Paper aus Paris mit einigem Stirnrunzeln aufgenommen. Die Forderungen zur Lockerung des Beihilferechts und neuen EU-Töpfen lese sich wie eine Auflistung langgehegter Wünsche, die wenig mit dem IRA zu tun hätten, heißt es in der Ampelkoalition. Beide Seiten versuchen nun, bis zum deutsch-französischen Ministerrat die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Vor Weihnachten hatten bereits die Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Robert Habeck ein gemeinsames Papier vorgelegt.

Der Kommissionsentwurf für eine neue Verpackungsverordnung ist zwar ambitioniert, bleibt aber in mehreren Punkten hinter dem Niveau zurück, das in Deutschland bereits erreicht wurde. Dies kritisierte das Umweltbundesamt auf Anfrage von Europe.Table. Ende November hatte die EU-Kommission den Entwurf als Teil des zweiten Kreislaufwirtschaftspakets vorgestellt.

Die Staffelung der Ziele ist laut Umweltbundesamt außerdem zu langsam. So sollen dem Entwurf zufolge erst Ende 2030 mindestens 70 Prozent der Verpackungen recycelt werden, erst 2035 sollen alle Verpackungen im industriellen Maßstab recyclingfähig sein.

Dass Mehrwegsysteme EU-weit gestärkt werden sollen, sei aus deutscher Sicht ein wichtiger Schritt. Die Kommission schlägt konkrete Quoten für den Anteil von wiederverwendbaren Verpackungen und Nachfüllsystemen vor. Diese sollen für Vertreiber in Bereichen wie der Getränke- oder Transportverpackung gelten. Allerdings werden diese laut dem Umweltbundesamt ebenfalls erst sehr spät eingeführt und bleiben ebenfalls deutlich hinter den in Deutschland angestrebten Zielen zurück: Die erste Stufe für 2030 soll zum Beispiel für Getränkeverpackungen alkoholfreier Erfrischungsgetränke zehn Prozent betragen. Deutschland strebt 70 Prozent an – im Jahr 2020 wurden für pfandpflichtige Getränke bereits 43,1 Prozent erreicht.

In Deutschland wird die bisherige EU-Verpackungsrichtlinie durch das Verpackungsgesetz implementiert. Um den Mitgliedstaaten ambitioniertere Regelungen zu ermöglichen und nationalen Besonderheiten gerecht zu werden, wäre neben dem Binnenmarkt als rechtliche Grundlage eine zusätzliche Abstützung auf Artikel 192 (AEUV) zum Umweltschutz besonders wichtig, so das Umweltbundesamt.

Die geplante Einführung von Inverkehrbringungsverboten für bestimmte Einwegverpackungen, etwa für frisches Obst und Gemüse, würden auch in Deutschland weitere Fortschritte bringen. Allerdings seien bereits im Entwurf umfangreiche Änderungen geplant, sodass die Regelung schon jetzt deutlich geschwächt sei, erklärt eine Sprecherin des Umweltbundesamtes.

Bedauerlich ist, dass auf europäischer Ebene nicht auch die elektronischen Marktplätze und Fulfilmentdienstleister einbezogen werden, heißt es vom Umweltbundesamt. Durch eine solche Regelung im deutschen Verpackungsgesetz sei hier eine deutliche Verbesserung der Rechtstreue von Herstellern erreicht worden, insbesondere aus Drittstaaten.

Rund zwei Drittel aller Waren in Deutschland werden in Wellpappe verpackt. Der Verband der Wellpappenindustrie (VDW) kritisiert die geplanten Mehrwegquoten: “Mehrwegverpackungen weisen im direkten Vergleich keineswegs immer die bessere Ökobilanz auf”, erklärt Geschäftsführer Oliver Wolfrum. “Entsprechend ungerechtfertigt wäre die Einführung verbindlicher Quotenvorgaben, ob nun im Rahmen der europäischen oder der nationalen Gesetzgebung.” Der Kommissionsentwurf sieht für Verpackungen von Haushaltsgroßgeräten ab 2030 eine Mehrwegquote von 90 Prozent vor. Für E-Commerce-Verpackungen soll ab 2030 eine Quote von 10 Prozent, ab 2040 eine Quote von 50 Prozent gelten.

“Eine Mehrwegquote für Verpackungen, in denen großformatige Haushaltsgeräte transportiert werden sollen, liefe für die betroffenen herstellenden Industrien auf einen Aufwand in ganz neuen Dimensionen hinaus”, erklärt Wolfrum. “Dies beträfe räumliche Kapazitäten für die Lagerung, aber auch Faktoren wie Reinigung und Rückholsysteme – und gerade die letztgenannten Punkte können sich negativ auf die Ökobilanz auswirken”.

Die Treibhausgasbilanz von Mehrwegverpackungen aus Kunststoff schneidet in zwei von drei Fällen schlechter ab als Wellpappenverpackungen, einer Analyse des Verbands von 2021 zufolge. Letztere bestehen zu 80 Prozent aus Recyclingmaterial; die Papierfasern überstehen laut dem Verband mindestens 20 Recyclingzyklen. Außerdem ließen sie sich effizienter an das jeweilige Produkt anpassen, während Mehrwegsysteme auf einer begrenzten Anzahl an Standardformaten basiere. Der Fokus sollte deshalb vielmehr auf einem effizienteren Rohstoffeinsatz liegen, sagt Wolfrum.

Kunststoffverpackungen sollen ab 2030 Mindestmengen an Rezyklat aus Nachgebrauchsabfällen enthalten, heißt es in dem Kommissionsentwurf. Der deutsche Anbieter von Rücknahmesystemen Der Grüne Punkt sieht in den Vorschlägen ein Problem: “Die EU-Kommission hat die Möglichkeit, die ohnehin gegenüber der vorherigen Version schon abgeschwächten Rezyklateinsatzziele für 2030 zwei Jahre vorher noch einmal zu revidieren“, erklärt ein Sprecher. Dies könnte möglich sein, falls die entsprechenden Technologien nicht verfügbar oder nicht zugelassen oder der Rezyklateinsatz für die Hersteller unzumutbar ist – etwa aufgrund von “mangelnder Verfügbarkeit oder überhöhten Preisen für bestimmte recycelte Kunststoffe”. PET-Rezyklate seien heute teurer als neues PET. Würde dies als “überhöhte Preise” ausgelegt, könnte der Einsatz von Rezyklat also verhindert werden. Investitionen in entsprechende Technologien seien deshalb zu riskant und die Ziele der Verordnung könnten nicht erreicht werden.

Das Umweltbundesamt bezeichnet die gestaffelten Rezyklatquoten als sehr ambitioniert. Speziell für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt sei es aber notwendig, dass die Kommission geeignete mechanische Verwertungsverfahren zulasse, da die Quoten anderenfalls nur durch chemisches Recycling erfüllbar seien. Für das chemische Verfahren seien der ökologische Nutzen und die wirtschaftliche Machbarkeit jedoch nicht geklärt.

Eine zwölfköpfige Expertengruppe soll im Auftrag von Deutschland und Frankreich Vorschläge zu institutionellen Reformen der Europäischen Union erarbeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen die Pläne beim deutsch-französischen Ministerrat am Sonntag vorstellen, wie Europe.Table aus Regierungskreisen in Paris und Berlin erfuhr. Die Experten sollen ihren Bericht im Herbst vorlegen.

Scholz hatte mehrfach betont, die EU müsse sich reformieren, wenn sie weitere Mitglieder wie die Ukraine oder die Westbalkan-Staaten aufnehmen wolle. Dazu zählten eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Macron hat sich bereits vor Jahren für weitreichende Reformen der EU-Institutionen ausgesprochen. Eine abgestimmte Initiative der beiden wichtigsten Staats- und Regierungschefs steht aber aus.

Die Expertengruppe soll dafür nun die Grundlage liefern. Ihr Auftrag umfasst den Informationen zufolge sowohl eher kurzfristige Reformen wie die Einführung von Mehrheitsabstimmungen in weitere Politikbereiche als auch Maßnahmen, die eine Änderung der EU-Verträge erfordern würden. Beides ist politisch heikel: Eine Vertragsreform findet bislang wenig Unterstützung in anderen Mitgliedstaaten, viele sträuben sich auch dagegen, ihr Vetorecht bei sensiblen Themen aufzugeben.

Die Expertengruppe wird demnach jeweils zur Hälfte von Paris und Berlin besetzt und auch von einer Doppelspitze geleitet. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem:

Der italienische Ex-Europaabgeordnete Pier Antonio Panzeri, ein Hauptverdächtiger im Korruptionsskandal, will auspacken. Panzeri, bei dem alle Fäden in dem Fall rund um kriminelle NGOs und die abgesetzte Vize-Präsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, zusammen laufen, hat am Dienstag einen Deal mit der belgischen Bundesstaatsanwaltschaft unterzeichnet. Darüber hat die belgische Staatsanwaltschaft gestern Abend informiert. Der Deal sieht vor, dass er mit den Ermittlern zusammenarbeitet und im Gegenzug mit einer geringeren Strafe rechnen kann. Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Demnach verpflichte sich der langjährige sozialistische Abgeordnete, “wesentliche, aufschlussreiche, wahrheitsgemäße und vollständige Aussagen über seine und die Beteiligung Dritter” zu machen. Panzeri sitzt seit dem 10. Dezember in Haft. Ihm wird Anführerschaft einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche sowie aktive und passive Bestechung vorgeworfen.

Die Geldgeber sollen staatliche Institutionen in Katar und Marokko sein. Panzeri soll über ein Geflecht von NGOs die Gelder verteilt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass unter anderen Kaili sowie der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (ITUC), Luca Visentini, zu den Begünstigten gehören. Teil des Deals ist, dass auch die erworbenen Vermögenswerte von geschätzt einer Million Euro beschlagnahmt werden. mgr

Die Deutsche Industrie fordert von der EU, eine “kluge industriepolitische Antwort” auf den Inflation Reduction Act (IRA) der US-Regierung. Der Fokus solle dabei nicht auf Konfrontation, sondern auf Innovationen und Zukunftstechnologien liegen, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Dienstag in Berlin. “In der aktuellen Weltlage ist die transatlantische Kooperation wichtiger denn je.”

Zugleich befürchtet der BDI-Präsident, dass die dringend nötige Aufholjagd der europäischen Halbleiterindustrie ausgebremst wird. “Der EU Chips Act ist im Vergleich mit dem US Chips and Science Act schlichtweg nicht ehrgeizig genug”, kritisierte Russwurm. Zudem bestehe die Gefahr, dass die EU künstliche Intelligenz vor lauter Sorge über theoretisch mögliche Risiken im AI Act überreguliere und sich damit selbst den Weg zu den großen Chancen der Technologie verbaue.

Um die Resilienz der deutschen wie auch der europäischen Wirtschaft zu stärken, sei der Rückzug aufs Nationale kein Ausweg. “Wir sind abhängig von der globalen Arbeitsteilung”, sagte er, dazu gehöre auch China. Um einseitige Abhängigkeiten abzubauen, müsse die EU-Handelspolitik jedoch proaktiver werden, vor allem gegenüber dynamischen Wachstumsmärkten im asiatisch-pazifischen Raum. “Die Inkraftsetzung des längst überfälligen EU-Mercosur-Abkommens wäre ein wichtiges Zeichen”, ergänzte Russwurm.

Russwurm sprach sich darüber hinaus für eine intelligente, finanzstarke europäische Förderung aus. “Die EU muss das Beihilferecht anpassen – auch unabhängig von der unmittelbaren Krisenhilfe”, sagte Russwurm. Die EU sei auf eine starke deutsche Wirtschaft angewiesen und die deutschen Unternehmen bräuchten bezahlbare CO₂-freie Energie. Der angekündigte international wettbewerbsfähige Industriestrompreis in Deutschland müsse daher bald kommen. In Richtung der deutschen Ampelkoalition sagte Russwurm, sie müsse 2023 schleunigst vom Krisenbewältigungs- in den Gestaltungsmodus wechseln.

Neben Steuersenkungen für die Unternehmen auf ein – auch in Europa – wettbewerbsfähiges Niveau von 25 Prozent, forderte Russwurm auch den Abbau bürokratischer Hürden. Die Industrie bekenne sich zu den Zielen des deutschen Lieferkettensorgfaltsgesetzes, lehne aber eine Verschärfung durch die “lebensfernen Regeln”, wie sie die EU plane, ab. vis

Der Ausbau der Stromverteilnetze benötigt nach Ansicht des Energiekonzerns Eon dauerhafte Erleichterungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. “Was nützt das Ziel, in Deutschland ein Windrad in sechs Monaten zu genehmigen, wenn wir acht bis zehn Jahre für die Leitung benötigen, die den daraus erzeugten Strom weiterleitet? Das ist viel zu langsam und droht zum Flaschenhals zu werden“, sagte CEO Leonhard Birnbaum am Dienstag bei einem Pressegespräch in Berlin.

Mit Bezug auf den Bau von LNG-Terminals sagte der Eon-Chef, man könne nicht dauerhaft mit Ausnahmen agieren. Vor Weihnachten hatten die Energieminister im Rat vereinfachte umweltrechtliche Prüfungen für die nächsten 18 Monate beschlossen – und zwar auch für den Ausbau der Stromnetze. Mit REPowerEU sollen die Erleichterungen dauerhaft verankert werden, allerdings gibt es dazu erst eine allgemeine Ausrichtung.

Eon will bis 2026 europaweit 22 Milliarden Euro in den Ausbau der Verteilnetze investieren. Birnbaum kündigte an, sich in seiner Rolle als Eurelectric-Präsident für “wirkungsvolle Investitionsanreize für internationale Kapitalgeber” einzusetzen. Die gestiegenen Zinsen würden die Kapitalkosten für Investitionen in die Netze deutlich erhöhen. “Dies sollte die Regulierung in Europa durch eine angemessene Verzinsung dieser Investitionen reflektieren”, sagte Birnbaum. Die Zinssätze werden von den nationalen Regulierungsbehörden festgelegt, da sie über die Netzentgelte von den Verbrauchern bezahlt werden.

Die Verbraucher hatte Birnbaum zuvor bei einer Energiekonferenz auf weiter steigende Strom- und Gaspreise vorbereitet. Eon habe erst 30 Prozent der gestiegenen Beschaffungskosten an die Kunden durchgereicht. Die Sicherungsgeschäfte der Vergangenheit liefen aber demnächst aus und derzeit sei Gas im Handel immer noch doppelt so teuer wie vor der Krise und Strom viermal so teuer. “Wir müssen unbedingt sparen, nicht nur wegen einer Gasmangellage, sondern auch wegen der Bezahlbarkeit”, sagte der Eon-Manager. ber

Der Kompromiss des Europaparlaments zur Richtlinie für Plattformarbeit wankt. Im Dezember hatte der EMPL-Ausschuss über den Bericht von Elisabetta Gualmini (S&D) abgestimmt und das Trilogmandat beschlossen. Jetzt hat der Antrag einer Gruppe von mehr als 70 Abgeordneten, im Plenum über das Mandat für den Trilog abzustimmen, das nötige Quorum erreicht. Die Abstimmung findet am Donnerstag statt. Sollte der Antrag am Donnerstag eine Mehrheit bekommen, müssen alle Artikel des Berichts einzeln im Straßburger Februar-Plenum abgestimmt werden, bevor der Trilog losgehen kann.

Auch ein Großteil der deutschen CDU/CSU-Abgeordneten will dem Vernehmen nach gegen das Trilogmandat stimmen. Grüne, Linke und Sozialisten sind mehrheitlich dafür. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hatte in einem Brief noch einmal Bedenken gegen den Gualmini-Bericht geltend gemacht.

Dennis Radtke (CDU), Schattenberichterstatter und sozialpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, geht davon aus, dass der Bericht dennoch eine Mehrheit bekommt. “Es ist höchste Zeit, dass wir die Regelungslosigkeit in der Plattform-Ökonomie beenden.” Geschäftsmodelle, die nur funktionierten, weil Menschen über Scheinselbständigkeit um elementare Schutzrechte wie Mindestlohn gebracht werden, müssen der Vergangenheit angehören. “Für Uber muss endlich mehr gelten als nur die Straßenverkehrsordnung.”

Am umstrittensten im Entwurf von Sozialkommissar Nicolas Schmid sind die Kriterien, wann eine Plattform ein Arbeitgeber ist, sowie der Mechanismus, wie ein Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Mindestlohn, Sozialversicherung und Recht auf bezahlten Urlaub erstritten werden kann.

2020 arbeiteten rund 28 Millionen Europäer für digitale Plattformunternehmen. Schätzungen der Kommission zufolge werde es 2025 43 Millionen Plattformarbeiter in der EU geben. Die übergroße Mehrheit der Plattformarbeiter sei selbstständig. 5,5 Millionen davon seien falsch als selbstständig eingestuft, schätzt die Kommission. Die Kommission will die Rechte von Plattformarbeitern stärken. Das Europaparlament hatte dazu bereits in der Vergangenheit einen Initiativbericht (INI Brunet) erarbeitet. mgr

Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC hat erstmals öffentlich über die Möglichkeit eines Werks in der EU gesprochen. TSMC-Chef C.C. Wei erwähnt in diesem Zusammenhang vor allem Mikrochips für den Einsatz in Autos. “In Europa arbeiten wir mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um die Möglichkeit auszuloten, eine eigene Fabrik für fahrzeugspezifische Technologien zu bauen”, sagte Wei im Gespräch mit Analysten laut einem Transkript. Das Engagement hänge von der Nachfrage und “Unterstützung der Regierung” ab.

Gerüchte über eine Investition von TSMC in Europa kursieren schon länger. Die EU versucht, den global wichtigsten Chiphersteller nach Europa zu locken. Deutschland als Autostandort hat besonderes Interesse an der Ansiedlung. Derzeit ist eine Gewerbefläche bei Dresden für den Bau der Fabrik in der Diskussion. Die Herstellung wichtiger Komponenten im EU-Inland soll die Wirtschaft unabhängiger von Lieferkettenproblemen und geopolitischen Unwägbarkeiten machen. Dem Vernehmen nach erwartet TSMC hohe Subventionen als Gegenleistung für die aufwändige Expansion. Finn Mayer-Kuckuk

Die schwedische Ratspräsidentschaft will die Trilogverhandlungen über die Richtlinie zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz bis zum Ende ihrer Ratspräsidentschaft im Juni abschließen. Sie sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Beendigung der Energieabhängigkeit von Russland und damit zur Wahrung der Sicherheit innerhalb der EU.

“Mehrere Gesetzesvorhaben befinden sich derzeit in Trilog-Verhandlungen, und unser Ziel ist es, diese während der schwedischen Ratspräsidentschaft abzuschließen“, sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson. Dazu gehören die Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare Energien (RED) und der Richtlinie über Energieeffizienz (EED) sowie Vorschläge zur Verringerung der CO₂-Emissionen im Seeverkehr und zur Entwicklung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, fügte er hinzu.

Der schwedische Premierminister äußerte sich am Dienstag vor Journalisten in Straßburg, nachdem er vor dem Europäischen Parlament das Programm vorgestellt hatte, das Stockholm in den nächsten sechs Monaten implementieren will. “Kurzum, unsere Prioritäten für die kommenden sechs Monate sind, Europa grüner, sicherer und freier zu machen“, sagte er.

Um Europa sicherer zu machen, geht es “natürlich” in erster Linie darum, die Unterstützung für die Ukraine “in militärischer, politischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hinsicht” aufrechtzuerhalten, erläuterte der schwedische Premier. Dabei ist es wichtiger denn je, dass die “EU geeint bleibt und Spaltungen vermeidet”, denn Russland will die Spaltung “mehr als alles andere”, präzisiert er.

In diesem Kontext, in dem Stockholm das politische Thema Sicherheit auf der europäischen Ebene voranbringen will, ist auch die Absicht zu sehen, den Trilog rund um das Fit-for-55-Paket, die während der tschechischen Ratspräsidentschaft begonnen wurden, abzuschließen. Die Richtlinie über erneuerbare Energien und die Richtlinie über Energieeffizienz sind die verbleibenden wichtigen Teile des Pakets, nachdem vor Weihnachten eine Einigung im “Jumbo-Trilog” erreicht worden ist.

Eine sichere EU bedeutet nämlich den “Ausstieg aus russischen fossilen Brennstoffen” und damit den “Abbau schädlicher Abhängigkeiten”, erklärte der schwedische Premier. Das bedeute, dass der grüne Wandel im Verkehr und in der Industrie – zwei Sektoren, die noch immer große CO₂-Emissionen verursachen – beschleunigt werden muss. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das schwedische Joint Venture Hybrit im Jahr 2021 den weltweit fossilfreien Stahl geliefert hat. Es produzierte Stahl ohne den Einsatz von Kohle. Hybrit wurde 2016 von SSAB (Europas größter Eisenerzproduzent) und Vattenfall gegründet.

Europa freier zu machen, bedeute außerdem, diese Abhängigkeiten zu verringern, fuhr der Premierminister fort. “Das bedeutet, dass wir unsere Wirtschaft widerstandsfähiger gegen externen Druck machen und die europäischen Wertschöpfungsketten diversifizieren müssen”, sagte er. cst

Das Jahr 2022 war das Jahr, in dem Sven Rösner so viel Aufmerksamkeit bekam wie selten zuvor. Das lag, wie so viele Veränderungen in diesem Jahr, am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise in Europa. “Vorher haben wir in erster Linie mit einzelnen Referaten zu tun gehabt”, sagt Rösner: “Mittlerweile kommen auch das Bundeskanzleramt und der Élysée-Palast auf uns zu.”

Mit uns meint der Energie-Experte das Deutsch-Französische Büro für Energiewende (DFBEW), eine zwischenstaatliche Organisation, die es bereits seit 2006 gibt und die Rösner seit 2016 leitet. Die Aufgabe des Vereins ist es, beim Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen der deutschen und französischen Seite zu helfen, wenn es um die Themen erneuerbare Energien und Energiewende geht. Lange flog er unter dem Radar, doch im Angesicht gesamteuropäischer Energieengpässe nimmt er plötzlich eine Schlüsselrolle ein.

Das Büro ist dabei am ehesten Sparringspartner für Vertreter beider Seiten, wenn sie neue Vorhaben anstoßen und sich fragen: Gibt es beim Nachbarn vielleicht Erkenntnisse, die man für den eigenen Weg nutzen kann? Zuletzt geschah das beispielsweise bei den Plänen des deutschen Wirtschaftsministeriums, Differenzverträge als Förderinstrument für den Ökostromausbau zu nutzen. “In Frankreich gibt es ein ähnliches Instrument schon, da konnten wir dann Erfahrungswerte an Deutschland spiegeln”, erinnert sich Rösner.

Genauso sei es aber auch die Aufgabe von ihm und seinem Team, auf Unterschiede hinzuweisen, wenn es die denn gibt. “Beim Ausbau von Windparks können wir das deutsche und das französische Recht schlecht vergleichen”, sagt er. Während Raumplanung in Deutschland Ländersache ist, wird diese in Frankreich zentral geregelt, inklusive möglicher Abstandsregelung für Windräder. “Was Paris sagt, gilt”, fasst es Rösner zusammen.

Rösner macht aber auch klar: Nicht überall sind die Unterschiede so groß. “Klar, gerade in der Kernkraftfrage kristallisieren sich sehr starke Unterschiede”, sagt er. Aber bei etwa 80 Prozent der Fragen rund um die Energiewende seien sich die deutschen und französischen Probleme sehr ähnlich und auch die Lösungsansätze vergleichbar. “An Wasserstoffstrategien arbeiten beide Staaten, und Stromnetze sind Europa sowieso schon längst kein nationales Thema mehr”, sagt Rösner.

Da laufe der Austausch über Jahre gesehen auch viel unkomplizierter, als es das Jahr 2022 mit vielen ausgefallenen französischen Atomkraftwerken suggeriere: “Über zehn Jahre ist der Stromtransfer zwischen den beiden Ländern viel ausgeglichener.” Dazu habe die Marktkopplung über diesen Zeitraum rund 34 Milliarden Euro an Einsparung für die Volkswirtschaften mit sich gebracht.

Solche Zahlen machen Mut, auch mögliche Differenzen zu überwinden – und der DFBEW-Chef ist bestens dafür geeignet. Aufgewachsen ist er in Stuttgart, in der Herzkammer der deutschen Industrie, in der die Frage, wo denn die Energie herkommt, stets große Bedeutung hatte. Mittlerweile lebt Rösner, der mit einer Französin verheiratet ist, aber schon seit Jahren in Frankreich, hat dort im Photovoltaikbereich gearbeitet. Er kennt also beide Seiten mehr als gut. 2022 erhielt er gar den Verdienstorden der Grande Nation, als einziger Deutscher in jenem Jahr.

Es war das gleiche Jahr, in dem auch das Thema Industrie zum Aufgabenbereich des DFBEW hinzugekommen ist. Der Austausch mit Unternehmen ist seitdem noch enger als zuvor. Egal ob in Deutschland oder Frankreich, das Bild auf Veranstaltungen, die das DFBEW abhält, ist gleich. “Neulich hatten wir eine in Paris, da merkten wir, dass bei den Unternehmen die Nerven blank liegen“, sagt Rösner. Stromintensive Unternehmen haben gerade auf beiden Seiten der Grenze dieselben Existenzängste. Sven Rösner ist davon überzeugt, dass sich diese besser grenzüberschreitend lösen lassen – mit seinem Büro als Sparringspartner. Lars-Thorben Niggehoff