der IRA stellt von diesem Jahr an 369 Milliarden Dollar Zuschüsse und Steuererleichterungen für Energiesicherheit und Klimaschutz bereit. Zumeist ist diese Förderung daran geknüpft, dass die Waren in den USA gefertigt werden. Die EU sucht nach Wegen, für die Hersteller sauberer Technologien attraktiv zu bleiben. Sich in einen Subventionswettlauf zu begeben, mag zwar eine naheliegende Lösung sein, führt jedoch zu neuen Problemen, weiß Till Hoppe zu berichten.

Die EU-Kommission führt in diesen Monaten vor, wie eine eigentlich gut gemeinte Idee doch immer wieder nach hinten verschoben wird. Im März 2020 hatte sie einen Legislativvorschlag zum nachhaltigen Konsum von Gütern und dem Recht auf Reparatur angekündigt. Im Juli 2022 sollte der Entwurf vorgestellt werden, doch der Termin konnte nicht gehalten werden. Möglich, dass sich das Recht auf Reparatur über die laufende Legislaturperiode hinaus verzögert, hat Leonie Düngefeld erfahren.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel haben in Brüssel eine noch engere Zusammenarbeit vereinbart. Sie zielt auch auf eine bessere Kooperation der beiden Organisationen beim Schutz kritischer Infrastruktur ab. Die Zusammenarbeit richtet sich in erster Linie gegen das russische Regime, doch thematisiert wurde auch die mögliche Bedrohung durch China. Stephan Israel kennt die Hintergründe.

350 Millionen US-Dollar für den deutschen Solarproduzenten Meyer Burger, 1,75 Milliarden Dollar für die schwedische Batteriehoffnung Northvolt: Diesen Summen könnten die Unternehmen dank des Inflation Reduction Act (IRA) einstreichen, wenn sie ein Werk in den USA eröffnen würden – und zwar pro Jahr. “Was würden Sie tun, wenn Sie der CEO eines dieser Unternehmen wären?”, fragte Diego Pavia gestern, als der Chef der Startup-Agentur Inno-Energy die Zahlen beim Investors Dialogue on Energy der EU-Kommission präsentierte.

Die Biden-Administration lockt Technologieunternehmen in den USA mit massiven Zuschüssen, und zwar auch zu deren Betriebskosten (OPEX). Produzenten von grünem Wasserstoff etwa könnten allein durch die Beihilfen ihre Produktionskosten auf drei Dollar pro Kilogramm des begehrten Energieträgers halbieren, rechnete Pavia vor. Die EU solle sich daran orientieren, rät er: Es brauche nur ein “ein klein wenig Betriebskostenbeihilfen”, wenn das Gesamtpaket stimme aus den gängigen Standortfaktoren wie Fachkräften, Infrastruktur, Genehmigungsfristen und robusten Lieferketten.

Die EU sucht händeringend nach Wegen, attraktiv zu bleiben für die Hersteller sauberer Technologien. Nicht nur die USA, auch China und andere Staaten locken mit hohen Subventionen. Zudem lasten die hohen Energiepreise auf dem Standort Europa.

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire kündigte daher vergangene Woche im Parlament an, im Sommer einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der Industrie ins einzubringen. Von der Unterstützung der Regierung in Paris profitieren sollen Hersteller von Batterien, Halbleitern, Wasserstoff oder auch die Kohlenstoffabscheidung.

Voraussichtlich am 1. Februar wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre industriepolitische Antwort auf den IRA vorlegen. Die Staats- und Regierungschefs sollen die Vorschläge bei einem Sondergipfel am 9. und 10. Februar diskutieren.

Kern der Initiative werden Änderungen am EU-Beihilferegime sein. Kurz vor Weihnachten hatte der Generaldirektor für Wettbewerb, Olivier Guersent, bereits abgefragt, welchen Handlungsbedarf die Mitgliedstaaten sehen. Der Fragebogen lässt zugleich durchblicken, welchen Ansatz zumindest die Wettbewerbshüter in der Kommission bevorzugen.

Die Fragen zielen auf Änderungen am temporären Beihilferahmen, den die Kommission als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine im März vorgelegt und seither zweimal ergänzt hatte. Er erlaubt den nationalen Regierungen etwa, von der Energiekrise getroffene Unternehmen zu stützen und den Ausbau von erneuerbaren Energien stärker zu fördern – derzeit befristet bis Ende 2023.

“Den Krisen-Beihilferahmen auszuweiten wäre ein erster vorsichtiger Schritt”, sagt Sarah Blazek, Partnerin bei der Kanzlei Noerr. Die Generaldirektion Wettbewerb sei darauf bedacht, das gewachsene System der Beihilfekontrolle im Binnenmarkt jetzt nicht im Schnellverfahren umzuwerfen. Auch Andreas Schwab, binnenmarktpolitischer Sprecher der EVP im Europaparlament, warnt davor “zu glauben, dass wir das Problem allein mit Beihilfen lösen können”.

Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, betonte zuletzt, die wichtigste Vorkehrung gegen allzu große Wettbewerbsverzerrungen sei, die Maßnahmen zeitlich zu begrenzen und auf bestimmte Sektoren zuzuschneiden. So fragte Guersent etwa ab, ob die Regierungen es für geboten halten, Investitionshilfen etwa für Hersteller von Solaranlagen, Wärmepumpen, sauberem Wasserstoff oder Batterien in den Beihilferahmen aufzunehmen.

Von der Leyen hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, den Mitgliedstaaten zu erlauben, die Förderung von Drittstaaten für Investitionen auf der grünen Wiese eins zu eins zu kontern. Das wäre eine recht direkte Antwort auf die üppigen Subventionen in den USA und China und rechtlich machbar: “Das internationale Handelsrecht erlaubt es den Staaten, ungerechtfertigte Subventionen anderer Länder zu matchen”, sagt Robin van der Hout, Partner bei der Kanzlei Kapellmann.

Die Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Wirtschaftsblöcken ließen sich durch diese Möglichkeit zum Matching ausgleichen. Allerdings womöglich zulasten weniger finanzstarker EU-Staaten: “Wenn Deutschland einfach die Förderung in den USA kontern dürfte, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb im Binnenmarkt – und auf uns Steuerzahler”, sagt Blazek. Dies würde einen Paradigmenwechsel bedeuten – die Gewährleistung des fairen Wettbewerbes im Binnenmarkt ist bislang der Daseinszweck der EU-Beihilfekontrolle.

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni warnt daher vor der “Gefahr, die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen finanzkräftigeren und schwächeren EU-Staaten zu erhöhen”. Von der Leyen setzt darauf, die unterschiedlichen Haushaltsspielräume über neue EU-Töpfe auszugleichen. Sie will im Sommer Vorschläge für einen neuen europäischen Souveränitätsfonds präsentieren. Dagegen aber gibt es erheblichen politischen Widerstand – unter anderem von Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Einen anderen Ansatzpunkt, mit geringeren Nebenwirkungen auf den Binnenmarkt, böten Änderungen am Instrument der IPCEI, die ebenfalls von Kommission und Mitgliedstaaten diskutiert werden. Dieses erlaubt den Staaten eine höhere Förderung von innovativen Projekten von Unternehmen oder Forschungsinstituten, wenn diese “von gemeinsamem europäischem Interesse” sind. Dafür müssen in der Regel mindestens vier Mitgliedstaaten beteiligt sein und die Projekte dürfen nicht über die “erste gewerbliche Nutzung” hinausgehen.

Die politisch nun gewünschte Massenproduktion von Wärmepumpen oder Solarpaneelen ließe sich daher bislang nicht im Rahmen eines IPCEI fördern. Zudem dauert es bisweilen zwei Jahre, bis Mitgliedstaaten und Unternehmen die Vorhaben untereinander koordiniert haben und die Kommission diese absegnet.

Die Verfahren könnten beschleunigt werden, wenn etwa nur noch zwei oder drei Mitgliedstaaten beteiligt werden müssten, sagt van der Hout. Auch Blazek hält das für einen vergleichsweise milden Ansatz: “Die Anforderungen an IPCEI zu lockern, wäre womöglich weniger problematisch als die Schleusen für Subventionen einzelner Mitgliedstaaten zu öffnen”. Mit Manuel Berkel und Claire Stam

Bereits im März 2020 kündigte die Kommission im Rahmen des Green Deals – ihrer ersten Priorität – einen Legislativvorschlag zum nachhaltigen Konsum von Gütern und dem Recht auf Reparatur an. Geplant sind gezielte Änderungen an der Richtlinie über den Verkauf von Waren und ein neues Recht auf Reparatur, entweder innerhalb der Richtlinie oder in einem separaten Instrument. Anfang Juli 2022 wollte die Kommission den Entwurf vorstellen. Mittlerweile hat sich der Termin um fast ein Jahr verschoben.

Im Dezember hatte Ana Gallego Torres, Generaldirektorin der zuständigen DG JUST, den Entwurf noch für Anfang 2023 angekündigt und in einer Anhörung im EU-Parlament erklärt, man arbeite noch an der Folgenabschätzung. Das Parlament drängt bereits seit Jahren auf einen Gesetzesvorschlag. Seine letzte Entschließung vom 7. April 2022 wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen.

Die aktuelle Agenda der Kommission nennt nun den 31. Mai als neuen Termin. “Wir arbeiten intensiv an diesem wichtigen Vorschlag”, sagt eine Kommissionssprecherin. “Es ist wichtig, eine umfassende Vorbereitung zu gewährleisten, um die bestmögliche Lösung für Verbraucher und Unternehmen zu erreichen.” Zu den internen Prozessen äußere man sich jedoch nicht weiter.

Grund für die Verschiebung des Termins im November war eine negative Stellungnahme des Ausschusses für Regulierungskontrolle (Regulatory Scrutiny Board), das die Qualität der Folgenabschätzungen von geplanten Gesetzestexten prüft.

Anna Cavazzini (Grüne), Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) und René Repasi (S&D) wollten unter anderem prüfen, ob es einen direkten Lobbyeinfluss von Unternehmen auf das Gremium gegeben hatte. Dessen Zusammensetzung und die Kriterien für die Auswahl von Sachverständigen aus der Wirtschaft seien intransparent. Die beiden Abgeordneten stellten deshalb einen Antrag auf Einblick in entsprechende Dokumente. In der Antwort der Kommission hieß es: “Die Mitglieder des Boards erörtern keine einzelnen Dossiers mit direkt betroffenen Akteuren. Aus diesem Grund haben sie sich nicht mit externen Interessengruppen zum Thema der Initiative getroffen.”

Bereits zuvor hatte Cavazzini mit dem Vorsitzenden des Regulatory Scrutiny Board gesprochen. Es sei nicht hundertprozentig klar, wie das Gremium arbeite, sagt sie, etwa hinsichtlich der Frage, ob es die Folgenabschätzung vor allem für Unternehmen prüfe oder auch Umwelt- und Sozialbelange einbeziehe. “So ganz überzeugt war ich nicht von deren Antwort”, erzählt Cavazzini.

Weshalb der Entwurf nun erneut verschoben wird, wundert und besorgt Abgeordnete und Verbraucherschützer. Bleibt es bei dem Termin im Mai, wird es bereits knapp, das Vorhaben noch in der laufenden Legislaturperiode im Parlament voranzubringen. Schließlich endet das Mandat bereits ein Jahr später.

Der Umfang des Vorhabens und die Abstimmung mit weiteren, verwandten Gesetzesvorschlägen spielen vermutlich eine Rolle für die Verzögerung: Im März 2022 hatte die Kommission ihre Entwürfe einer Ökodesign-Verordnung und einer Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel vorgestellt. Auch diese sind Teil des Bündels an Instrumenten, die gemeinsam das Recht auf Reparatur stärken sollen.

“Eines der Probleme für die DG JUST könnte darin bestehen, dass sie die Kohärenz mit diesen Instrumenten sicherstellen muss, diese anderen Initiativen aber bereits laufen”, sagte eine Verbraucherschützerin zu Europe.Table. “Sie werden bereits vom Parlament und vom Rat geändert, sind also ein moving target.” Um alle Vorhaben bestmöglich aufeinander abzustimmen, wäre es jedoch schlauer gewesen, alles in einem Gesamtpaket vorzustellen, merkt Anna Cavazzini an.

“Die Vorschläge, Ideen und Forderungen sind inhaltlich komplex und umfangreich“, sagt Werner Scholz vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). “Entsprechend anspruchsvoll sind auch die Beratungen und der Stakeholderdialog.” Weitere Gespräche mit den Interessensgruppen haben seit der Verschiebung allerdings nicht stattgefunden.

Inhaltlich soll der Entwurf auf drei Säulen basieren, berichten Teilnehmende der öffentlichen Konsultation und der Stakeholder-Befragung: auf einer Ausweitung der gesetzlichen Gewährleistung von Produkten, auf Reparaturregelungen außerhalb der Gewährleistung, und auf einer Stärkung des Secondhand-Marktes.

Die Industrie unterstützt ein Recht auf Reparatur nur zum Teil. “Mehr Reparaturen sind aus Gründen der Nachhaltigkeit tatsächlich wünschenswert, und wir unterstützen einige Vorschläge dazu”, erklärt Scholz, “Aber die Kosten und auch die Bequemlichkeit sind die größten Hürden”. Es müsse sehr sorgfältig geprüft werden, welche Maßnahmen nur auf dem Papier gut aussehen und welche tatsächlich zu mehr Reparaturen führen würden. Längere Gewährleistungsfristen oder eine längere Bereitstellungspflicht für Ersatzteile etwa lehnt der Verband ab.

Patrycja Gautier vom Europäischen Verbraucherverband (BEUC) rechnet bereits mit einer Enttäuschung: “Nach allem, was wir gehört haben, wird der Kommissionsvorschlag die wichtigsten Änderungen nicht einführen, etwa längere gesetzliche Gewährleistungsrechte für langlebigere Waren oder die Möglichkeit für Verbraucher, ihre Ansprüche direkt an den Hersteller zu richten”. Ein wirkliches Recht auf Reparatur werde es ohne diese Elemente nicht geben, erklärt sie.

Im Bundesumweltministerium (BMUV) habe man noch die Information, der Entwurf würde im März vorgestellt, sagte ein Sprecher. Die Bundesregierung halte den Gesetzesvorschlag für “sehr wichtig” und setze sich dafür ein, dass der momentane Zeitplan eingehalten werde. Währenddessen setzt sie auch auf eigene Maßnahmen: Für dieses Jahr hat sie das Aktionsprogramm “Reparieren statt Wegwerfen” angekündigt. Sie will darin neue Maßnahmen zusammenfassen, um das Reparieren in Deutschland wirksamer zu fördern. Im September hatte das BMUV dafür ein Budget von zwei Millionen Euro genannt.

Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat es doch noch geklappt: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel haben am Dienstag am Hauptquartier der Militärallianz in Brüssel eine neue Erklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Der Text baut auf Kooperationsvereinbarungen von 2016 und 2018 auf. Damals ging es unter anderem um Zusammenarbeit, etwa im Bereich der Cybersicherheit. Jetzt steht klar der russische Angriffskrieg im Vordergrund, aber erstmals auch mögliche Bedrohungen durch China.

Es gehe darum, die “strategische Partnerschaft” zwischen der Nato und der EU zu stärken, sagte Stoltenberg. Das sei wichtiger denn je. Vor einem Jahr habe Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine in wenigen Tagen einnehmen und den Westen spalten wollen. Bei beiden Zielen sei Putin gescheitert. Die Ukraine habe die russischen Streitkräfte zurückdrängen können, Nato und EU sicherten gemeinsam die Unterstützung der Ukraine. Das Regime in Moskau wolle ein anderes Europa, wolle seine Nachbarn kontrollieren, sehe Demokratie und Freiheit als Gefahr. Dies werde langfristige Folgen für die gemeinsame Sicherheit haben.

Nato und EU mit ihren neuen Ambitionen bei der Verteidigungspolitik sehen sich nicht als Konkurrenz, sondern komplementär. Lange hatten unter anderem die Osteuropäer eine Annäherung skeptisch gesehen. Die dritte Auflage der Erklärung wurde von der Türkei mit Blick auf das geteilte Zypern verzögert. Wegen der Anschläge auf die Nordstream-Pipelines betrachten Nato und EU den Schutz der kritischen Infrastruktur bei Energie- und Wasserversorgung oder Telekommunikation als neues Feld der Kooperation. Auch bei der Abwehr von Desinformation oder von Einflussversuchen durch ausländische Akteure sehen die beiden Organisationen Potenzial.

“Da sich die sicherheitspolitischen Bedrohungen und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, in Umfang und Ausmaß weiterentwickeln, werden wir unsere Partnerschaft auf eine neue Stufe heben”, heißt es in der Erklärung. Erstmals wird dort auch eine mögliche Bedrohung durch China thematisiert: “Das wachsende Selbstbewusstsein Chinas und seine Politik bergen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen”. Autoritäre Akteure stellten die Interessen, die Werte und die demokratischen Grundsätze politisch, wirtschaftlich, technologisch und militärisch infrage. Als schwerwiegendste Bedrohung wird jedoch Russlands Krieg gegen die Ukraine genannt. sti

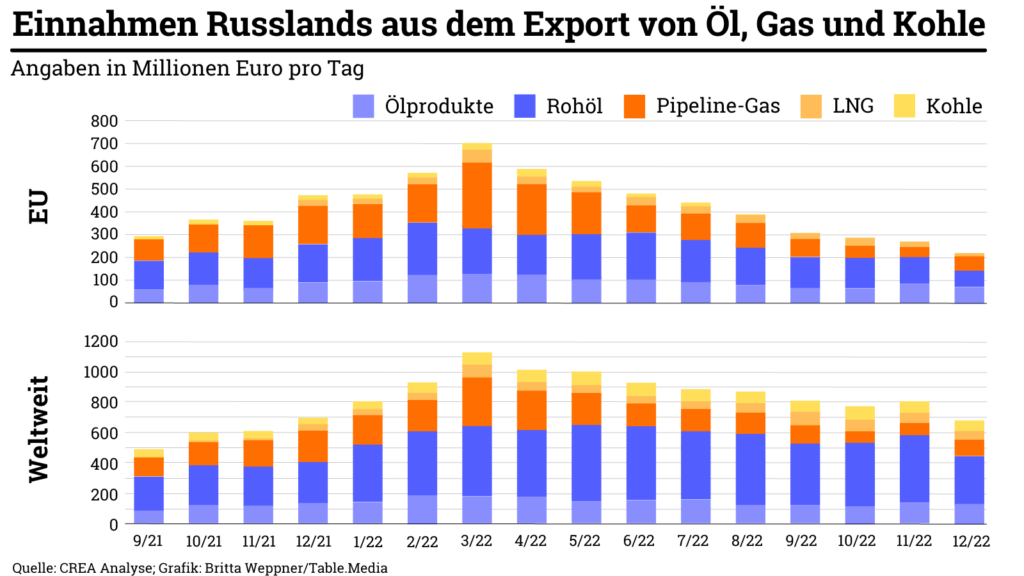

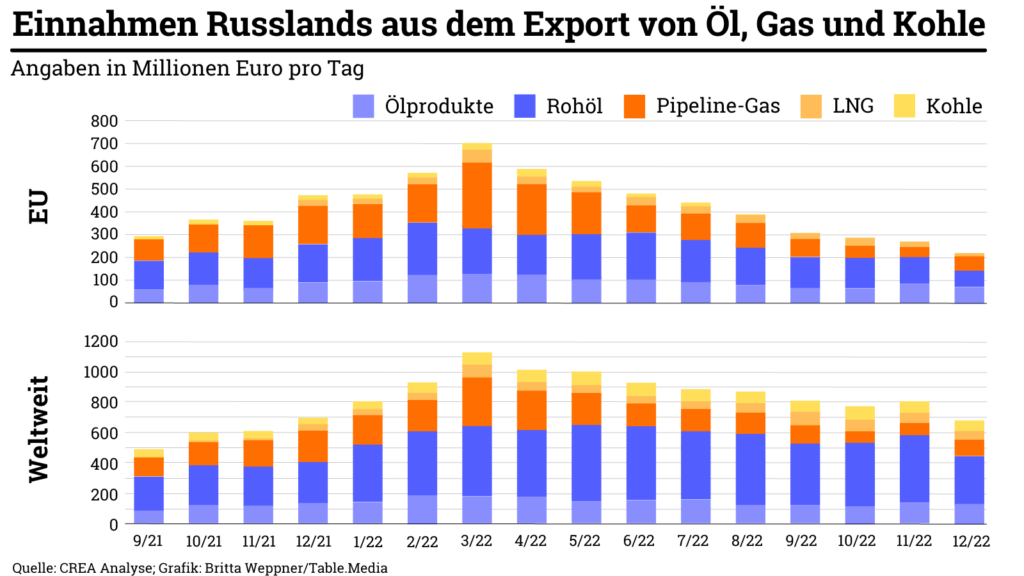

Die russischen Einnahmen aus Öl, Gas und Kohle gingen im Dezember deutlich zurück und lagen erstmals niedriger, als vor dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Thinktanks Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Seit dem 5. Dezember importieren die EU-Staaten von wenigen Ausnahmen abgesehen kein russisches Rohöl mehr per Tanker, seit Ende Dezember fließt nach Deutschland auch per Pipeline kein Öl aus Russland mehr. Im ostdeutschen Schwedt bereitet das Sorgen, denn die dortige Raffinerie ist dadurch derzeit nur zur Hälfte ausgelastet. Doch immerhin zeigen die neuen Zahlen, dass die Maßnahme das gewünschte Ziel erreicht.

Nach Kriegsbeginn waren trotz der Sanktionen zunächst mehr Geld nach Russland geflossen. Denn der Rückgang der Exporte wurde durch den starken Preisanstieg mehr als wettgemacht. Der Höchststand wurde im März erreicht, als Russland jeden Tag mehr als 1,1 Milliarden Euro für seine fossilen Exporte erhielt. Seitdem geht der Wert kontinuierlich zurück, teils durch verringerte Liefermengen, teils durch das Sinken der Preise. Zum Jahresende lagen die Einnahmen nur noch bei 640 Millionen Euro pro Tag. Das ist weniger als bei Kriegsbeginn, aber noch mehr als im September 2021. Allein im Dezember ging der Wert um 17 Prozent zurück.

Noch sehr viel stärker sind die Einnahmen aus Exporten in die EU geschrumpft. Lagen sie im März bei fast 700 Millionen Euro pro Tag, waren es zum Jahresende nur noch gut 200 Millionen Euro am Tag. Das ist nicht nur weniger als die Hälfte des Werts bei Kriegsbeginn, sondern liegt auch deutlich unter dem Wert von September 2021. Zunächst betraf der Rückgang vor allem die Einnahmen aus Pipeline-Gas; im Dezember gab es dann einen großen Sprung beim Rohöl. Der zwischenzeitige Anstieg beim Import von russischem LNG fällt im Vergleich dazu minimal aus.

Und damit ist die Entwicklung noch nicht am Ende. Wenn im Februar die Sanktionen auf verarbeitete Ölprodukte in Kraft treten, dürften die täglichen Einnahmen nach Schätzung des CREA um weitere 120 Millionen Euro am Tag sinken. Noch weiter fallen würden sie, wenn der Höchstpreis, den die EU für die verbliebenen Öl-Importe Russland festgelegt hat, abgesenkt würde und auch für LNG ein Höchstpreis eingeführt würde, so der Thinktank. Malte Kreutzfeldt

Tiktok hat in seinem Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager detailliert beschrieben, wie die chinesische Video-App sich auf den Digital Services Act (DSA) vorbereitet. Das Meeting mit Tiktok-CEO Shou Zi Chew am Dienstag in Brüssel sei produktiv gewesen, erfuhr Europe.Table aus Kommissionskreisen. Alle Problemfelder seien direkt angesprochen und diskutiert worden. Es sei der Eindruck entstanden, dass Tiktok sich gewissenhafter auf die neue Rechtslage vorbereite als mancher Konkurrent aus den USA.

Tatsächlich geht es bei Tiktok auch um das wirtschaftliche Überleben. Noch ein, zwei Fehler – so wie die versuchte Bespitzelung von US-Journalisten – und Tiktok muss damit rechnen, dass die USA und die EU es von ihren Märkten verbannen. Wegen der jüngsten Berichte über “aggressive Datenerfassung und Überwachung in den USA”, erörterten die Gesprächspartner auch die DSGVO sowie Fragen des Schutzes der Privatsphäre, hieß es im offiziellen Statement von Vestager nach dem Meeting.

Offen sei, ob es Tiktok letztendlich gelingen werde, alle Versprechungen umzusetzen, hieß es weiter. So gibt es in Brüssel Zweifel daran, ob Tiktok eine Einflussnahme der chinesischen Staatsführung ausschließen kann. Auch ist es für das Unternehmen nicht leicht, das Vertrauen von Regulierern und Nutzern zurückzugewinnen.

Am Dienstag traf sich der Tiktok-CEO noch mit weiteren EU-Kommissaren. Věra Jourová, Kommissarin für Werte und Transparenz, erkundigte sich unter anderem nach der Sicherheit von Kindern auf der Plattform. Weitere Themen: die Verbreitung russischer Desinformationen auf Tiktok sowie der Transparenz bezahlter politischer Inhalte.

Es dürfe keinen Zweifel geben, dass die Daten der Nutzer in Europa sicher und nicht dem illegalen Zugriff von Behörden aus Drittländern ausgesetzt seien, sagte Jourová nach dem Gespräch. Sie freue sich auf den ersten Bericht im Rahmen des neuen Anti-Desinformations-Kodex, der Ende Januar vorgelegt werden soll. “Transparenz wird in diesem Zusammenhang ein Schlüsselelement sein.” vis

Portugal und Spanien wollen bei der EU-Kommission eine Verlängerung des sogenannten Iberischen Modells für subventionierte Strompreise beantragen. Die Beihilferegelung solle so lange gelten, bis die Reform des europäischen Strommarktes umgesetzt ist, teilte das spanische Ministerium für den ökologischen Übergang gestern mit. Die Regierung in Madrid übersandte außerdem ihren Reformvorschlag für das Strommarktdesign an die EU-Kommission. Spanien wird im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft innehaben.

Nach dem iberischen Modell wird über eine Umlage auf die Kunden der Gaspreis für Kraftwerke subventioniert. Da Gaskraftwerke häufig den Preis setzen, soll so der Strompreis insgesamt sinken. Nach der bisherigen beihilferechtlichen Genehmigung aus Brüssel ist der Mechanismus bis Ende Mai befristet. Er ist unter anderem deshalb umstritten, weil er den Gasverbrauch ankurbelt.

Es ist allerdings fraglich, welche Bedeutung die Subvention überhaupt noch hat. Ausgehend von zunächst 40 Euro pro Megawattstunde Gas im Mai 2022 wurde ein schrittweiser Anstieg auf 70 Euro ab dem zwölften Monat vereinbart. Bis Dezember liegen die Notierungen an der spanischen Mibgas derzeit aber unter 75 Euro/MWh.

Zur Reform des europäischen Strommarktes teilte die spanische Regierung mit, Stromerzeuger sollten in der EU künftig stärker über Differenzverträge vergütet werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Technologien mit geringen Erzeugungskosten Einnahmen erzielen, die sich nach den Kosten des teuersten Kraftwerks ausrichten. Für erneuerbare Energien will Madrid die Vergütung wie allgemein üblich durch Ausschreibungen ermitteln. Für Wasserkraft und Kernkraft sollen die Differenzverträge jedoch “zu einem regulierten Preis abgeschlossen werden”. ber

Sozialisten und Grüne bestimmen am Mittwoch ihre jeweiligen Kandidaten für den frei gewordenen Posten des Vize-Präsidenten im Europaparlament. Hintergrund ist die Korruptionsaffäre um die griechische Abgeordnete Eva Kaili, die der S&D-Fraktion angehörte und die Position zuvor innehatte. Die Bewerber stellen sich in den Fraktionssitzungen zur Wahl. In der S&D-Fraktion gibt es bislang acht Kandidaten: Marc Angel aus Luxemburg, Raphael Glucksmann aus Frankreich, Miapetra Kumpula-Natri aus Finnland, Costas Mavrides aus Zypern, Victor Negrescu aus Rumänien, Matjas Nemec aus Slowenien, Juozas Olekas aus Littauen und Elena Yoncheva aus Bulgarien.

Bei den Grünen gibt es bislang vier Kandidaten: Damian Boeslager (Volt) aus Deutschland, Gwendolin Delbos-Corfield aus Frankreich, Pierette Herzberger-Fofana aus Deutschland, Sergey Lagodinsky aus Deutschland.

Die Wahl des neuen Vize-Präsidenten findet dann am Dienstag, 17. Januar, ab 12 Uhr in Straßburg statt. Gewählt ist, wer in den ersten beiden Wahlgängen mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen bekommt. Ab dem dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.

Eva Kaili, ab Januar 2022 eine von 14 Vizepräsidenten, war Anfang Dezember festgenommen worden. Die Korruptionsvorwürfe bestreitet sie bislang. Die griechische PASOK-Partei sowie die S&D-Fraktion schlossen sie aus. Der Vize Präsidentenposten wurde ihr mit großer Mehrheit im Plenum entzogen. mgr

Fiskalregeln sind in der Europäischen Währungsunion notwendig, aber unbeliebt. Die Regeln werden oft als “budgetäre Zwangsjacke” beschrieben. Sie würden es Ländern erschweren, politische Ausgabenversprechen zu erfüllen oder gewünschte öffentliche Investitionen zu erbringen.

In einer Währungsunion wie dem Euroraum, in der den Mitgliedern nur die Fiskalpolitik als eigenes makroökonomisches Instrument zur Verfügung steht, müssen wir uns jedoch auf Fiskalregeln einigen, um solide Staatsfinanzen zu gewährleisten. Fiskalregeln erhalten das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten und stärken das Vertrauen der Bürger und der Finanzmärkte in den Euro.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) hält die Fiskalregeln fest. Seitdem der Pakt im Jahr 1997 ausgehandelt wurde, wurde er mehrfach geändert. Oft geschah dies, weil der Pakt in Anbetracht der ökonomischen Herausforderungen unvollständig erschien.

Bereits vor der Pandemie wurde die Notwendigkeit einer Reform des SWP hin zu einem neuen, einfacheren und wirksameren Rahmen für die Bewältigung der verschiedenen wirtschaftlichen und finanziellen Risiken deutlich. Nach einer öffentlichen Konsultation wertete die EU-Kommission alle Vorschläge aus und legte vergangenes Jahr einen überarbeiteten finanzpolitischen Rahmen vor.

Mithilfe des neuen finanzpolitischen Rahmens möchte die Kommission die Schuldentragfähigkeit der Länder stärken und gleichzeitig ein nachhaltiges und integratives Wachstum durch Investitionen und Reformen fördern.

In ihrem Vorschlag legt die Kommission ein besonderes Augenmerk auf die Länder, in denen die Tragfähigkeit der Schulden ein größeres Problem darstellt. In solchen Fällen wird ein sukzessiver Schuldenabbau nach einer Anpassungsphase vorgeschrieben. Die Bestimmung, dass die Haushaltsdefizite drei Prozent des BIP nicht überschreiten dürfen, würde beibehalten, während die Mitgliedstaaten mehr Spielraum für die Gestaltung ihrer eigenen finanzpolitischen Strategie bekämen.

Nach diesem Vorschlag müssten die Länder nationale Pläne vorlegen, die die Einhaltung der Haushaltskriterien gewährleisten, und gleichzeitig Reform- und Investitionsvorhaben enthalten. Es wäre Aufgabe der Kommission, die Pläne zu bewerten.

Indem den Ländern mehr Zeit für fiskalische Anpassungen eingeräumt wird, wenn sie investieren und sich auf eine nachhaltigere Wirtschaft zu bewegen, versucht der Vorschlag, das richtige Gleichgewicht zwischen Stabilität und Wachstum, den beiden Zielen des Pakts, herzustellen.

Der Kommissionsvorschlag steht in weiten Teilen im Einklang mit den Zielen des Diskussionsbeitrags des Euro-Rettungsschirmes ESM. Der Vorschlag der EU-Kommission bildet nun die Grundlage für die politische Diskussion. Der finanzpolitische Rahmen der EU ist für das Mandat und die Aktivitäten des ESM von großer Bedeutung. Der ESM ist bereit, sich aktiv an dieser Diskussion zu beteiligen:

Erstens steht die Bewertung der Schuldentragfähigkeit im Mittelpunkt der Arbeit des ESM. Die Schuldentragfähigkeitsanalyse ist ein wichtiger Baustein der Fiskalregeln. Eine unverantwortliche Haushaltspolitik in einzelnen Mitgliedsländern kann, wenn sie die Schuldentragfähigkeit gefährdet, die Finanzstabilität der Währungsunion gefährden. Diese Stabilität im Euroraum zu sichern, ist das Kernmandat des ESM.

Zweitens ist der Zugang zu Finanzhilfen des ESM, insbesondere zu seinen vorsorglichen Kreditlinien, an Kriterien geknüpft, die mit den EU-Fiskalregeln eng zusammenhängen. Der ESM müsste die Stimmigkeit seiner Stabilitätsprogramme mit den im neuen EU-Rahmen festgelegten Bedingungen sicherstellen.

Drittens ist die Tatsache, dass der ESM die Fähigkeit der Länder im Blick behält, ob sie ihre ESM-Kredite zurückzuzahlen (das sogenannte Frühwarnsystem), eng mit der Aufsicht nach Ende eines EM-Stabilität-Programmes verbunden; dieser Aspekt wird ebenfalls in der Kommunikation der Kommission aufgegriffen. Die drei Punkte zeigen, dass die Arbeit des ESM mit dem Vorschlag der EU-Kommission verwoben ist.

Die EU-Mitgliedstaaten müssen nun den Vorschlag der Kommission erörtern und sich auf die Änderungen und Verbesserungen des finanzpolitischen Rahmens einigen. Die Regierungen sollten die Gelegenheit nicht verpassen, zu einem guten Ergebnis zu kommen, bevor die allgemeine Ausweichklausel, die eine Aussetzung der Regeln unter außergewöhnlichen Umständen ermöglicht, Ende dieses Jahres ausläuft. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung einer stärkeren und nachhaltigeren Zukunft für Europa.

der IRA stellt von diesem Jahr an 369 Milliarden Dollar Zuschüsse und Steuererleichterungen für Energiesicherheit und Klimaschutz bereit. Zumeist ist diese Förderung daran geknüpft, dass die Waren in den USA gefertigt werden. Die EU sucht nach Wegen, für die Hersteller sauberer Technologien attraktiv zu bleiben. Sich in einen Subventionswettlauf zu begeben, mag zwar eine naheliegende Lösung sein, führt jedoch zu neuen Problemen, weiß Till Hoppe zu berichten.

Die EU-Kommission führt in diesen Monaten vor, wie eine eigentlich gut gemeinte Idee doch immer wieder nach hinten verschoben wird. Im März 2020 hatte sie einen Legislativvorschlag zum nachhaltigen Konsum von Gütern und dem Recht auf Reparatur angekündigt. Im Juli 2022 sollte der Entwurf vorgestellt werden, doch der Termin konnte nicht gehalten werden. Möglich, dass sich das Recht auf Reparatur über die laufende Legislaturperiode hinaus verzögert, hat Leonie Düngefeld erfahren.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel haben in Brüssel eine noch engere Zusammenarbeit vereinbart. Sie zielt auch auf eine bessere Kooperation der beiden Organisationen beim Schutz kritischer Infrastruktur ab. Die Zusammenarbeit richtet sich in erster Linie gegen das russische Regime, doch thematisiert wurde auch die mögliche Bedrohung durch China. Stephan Israel kennt die Hintergründe.

350 Millionen US-Dollar für den deutschen Solarproduzenten Meyer Burger, 1,75 Milliarden Dollar für die schwedische Batteriehoffnung Northvolt: Diesen Summen könnten die Unternehmen dank des Inflation Reduction Act (IRA) einstreichen, wenn sie ein Werk in den USA eröffnen würden – und zwar pro Jahr. “Was würden Sie tun, wenn Sie der CEO eines dieser Unternehmen wären?”, fragte Diego Pavia gestern, als der Chef der Startup-Agentur Inno-Energy die Zahlen beim Investors Dialogue on Energy der EU-Kommission präsentierte.

Die Biden-Administration lockt Technologieunternehmen in den USA mit massiven Zuschüssen, und zwar auch zu deren Betriebskosten (OPEX). Produzenten von grünem Wasserstoff etwa könnten allein durch die Beihilfen ihre Produktionskosten auf drei Dollar pro Kilogramm des begehrten Energieträgers halbieren, rechnete Pavia vor. Die EU solle sich daran orientieren, rät er: Es brauche nur ein “ein klein wenig Betriebskostenbeihilfen”, wenn das Gesamtpaket stimme aus den gängigen Standortfaktoren wie Fachkräften, Infrastruktur, Genehmigungsfristen und robusten Lieferketten.

Die EU sucht händeringend nach Wegen, attraktiv zu bleiben für die Hersteller sauberer Technologien. Nicht nur die USA, auch China und andere Staaten locken mit hohen Subventionen. Zudem lasten die hohen Energiepreise auf dem Standort Europa.

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire kündigte daher vergangene Woche im Parlament an, im Sommer einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der Industrie ins einzubringen. Von der Unterstützung der Regierung in Paris profitieren sollen Hersteller von Batterien, Halbleitern, Wasserstoff oder auch die Kohlenstoffabscheidung.

Voraussichtlich am 1. Februar wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre industriepolitische Antwort auf den IRA vorlegen. Die Staats- und Regierungschefs sollen die Vorschläge bei einem Sondergipfel am 9. und 10. Februar diskutieren.

Kern der Initiative werden Änderungen am EU-Beihilferegime sein. Kurz vor Weihnachten hatte der Generaldirektor für Wettbewerb, Olivier Guersent, bereits abgefragt, welchen Handlungsbedarf die Mitgliedstaaten sehen. Der Fragebogen lässt zugleich durchblicken, welchen Ansatz zumindest die Wettbewerbshüter in der Kommission bevorzugen.

Die Fragen zielen auf Änderungen am temporären Beihilferahmen, den die Kommission als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine im März vorgelegt und seither zweimal ergänzt hatte. Er erlaubt den nationalen Regierungen etwa, von der Energiekrise getroffene Unternehmen zu stützen und den Ausbau von erneuerbaren Energien stärker zu fördern – derzeit befristet bis Ende 2023.

“Den Krisen-Beihilferahmen auszuweiten wäre ein erster vorsichtiger Schritt”, sagt Sarah Blazek, Partnerin bei der Kanzlei Noerr. Die Generaldirektion Wettbewerb sei darauf bedacht, das gewachsene System der Beihilfekontrolle im Binnenmarkt jetzt nicht im Schnellverfahren umzuwerfen. Auch Andreas Schwab, binnenmarktpolitischer Sprecher der EVP im Europaparlament, warnt davor “zu glauben, dass wir das Problem allein mit Beihilfen lösen können”.

Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, betonte zuletzt, die wichtigste Vorkehrung gegen allzu große Wettbewerbsverzerrungen sei, die Maßnahmen zeitlich zu begrenzen und auf bestimmte Sektoren zuzuschneiden. So fragte Guersent etwa ab, ob die Regierungen es für geboten halten, Investitionshilfen etwa für Hersteller von Solaranlagen, Wärmepumpen, sauberem Wasserstoff oder Batterien in den Beihilferahmen aufzunehmen.

Von der Leyen hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, den Mitgliedstaaten zu erlauben, die Förderung von Drittstaaten für Investitionen auf der grünen Wiese eins zu eins zu kontern. Das wäre eine recht direkte Antwort auf die üppigen Subventionen in den USA und China und rechtlich machbar: “Das internationale Handelsrecht erlaubt es den Staaten, ungerechtfertigte Subventionen anderer Länder zu matchen”, sagt Robin van der Hout, Partner bei der Kanzlei Kapellmann.

Die Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Wirtschaftsblöcken ließen sich durch diese Möglichkeit zum Matching ausgleichen. Allerdings womöglich zulasten weniger finanzstarker EU-Staaten: “Wenn Deutschland einfach die Förderung in den USA kontern dürfte, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb im Binnenmarkt – und auf uns Steuerzahler”, sagt Blazek. Dies würde einen Paradigmenwechsel bedeuten – die Gewährleistung des fairen Wettbewerbes im Binnenmarkt ist bislang der Daseinszweck der EU-Beihilfekontrolle.

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni warnt daher vor der “Gefahr, die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen finanzkräftigeren und schwächeren EU-Staaten zu erhöhen”. Von der Leyen setzt darauf, die unterschiedlichen Haushaltsspielräume über neue EU-Töpfe auszugleichen. Sie will im Sommer Vorschläge für einen neuen europäischen Souveränitätsfonds präsentieren. Dagegen aber gibt es erheblichen politischen Widerstand – unter anderem von Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Einen anderen Ansatzpunkt, mit geringeren Nebenwirkungen auf den Binnenmarkt, böten Änderungen am Instrument der IPCEI, die ebenfalls von Kommission und Mitgliedstaaten diskutiert werden. Dieses erlaubt den Staaten eine höhere Förderung von innovativen Projekten von Unternehmen oder Forschungsinstituten, wenn diese “von gemeinsamem europäischem Interesse” sind. Dafür müssen in der Regel mindestens vier Mitgliedstaaten beteiligt sein und die Projekte dürfen nicht über die “erste gewerbliche Nutzung” hinausgehen.

Die politisch nun gewünschte Massenproduktion von Wärmepumpen oder Solarpaneelen ließe sich daher bislang nicht im Rahmen eines IPCEI fördern. Zudem dauert es bisweilen zwei Jahre, bis Mitgliedstaaten und Unternehmen die Vorhaben untereinander koordiniert haben und die Kommission diese absegnet.

Die Verfahren könnten beschleunigt werden, wenn etwa nur noch zwei oder drei Mitgliedstaaten beteiligt werden müssten, sagt van der Hout. Auch Blazek hält das für einen vergleichsweise milden Ansatz: “Die Anforderungen an IPCEI zu lockern, wäre womöglich weniger problematisch als die Schleusen für Subventionen einzelner Mitgliedstaaten zu öffnen”. Mit Manuel Berkel und Claire Stam

Bereits im März 2020 kündigte die Kommission im Rahmen des Green Deals – ihrer ersten Priorität – einen Legislativvorschlag zum nachhaltigen Konsum von Gütern und dem Recht auf Reparatur an. Geplant sind gezielte Änderungen an der Richtlinie über den Verkauf von Waren und ein neues Recht auf Reparatur, entweder innerhalb der Richtlinie oder in einem separaten Instrument. Anfang Juli 2022 wollte die Kommission den Entwurf vorstellen. Mittlerweile hat sich der Termin um fast ein Jahr verschoben.

Im Dezember hatte Ana Gallego Torres, Generaldirektorin der zuständigen DG JUST, den Entwurf noch für Anfang 2023 angekündigt und in einer Anhörung im EU-Parlament erklärt, man arbeite noch an der Folgenabschätzung. Das Parlament drängt bereits seit Jahren auf einen Gesetzesvorschlag. Seine letzte Entschließung vom 7. April 2022 wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen.

Die aktuelle Agenda der Kommission nennt nun den 31. Mai als neuen Termin. “Wir arbeiten intensiv an diesem wichtigen Vorschlag”, sagt eine Kommissionssprecherin. “Es ist wichtig, eine umfassende Vorbereitung zu gewährleisten, um die bestmögliche Lösung für Verbraucher und Unternehmen zu erreichen.” Zu den internen Prozessen äußere man sich jedoch nicht weiter.

Grund für die Verschiebung des Termins im November war eine negative Stellungnahme des Ausschusses für Regulierungskontrolle (Regulatory Scrutiny Board), das die Qualität der Folgenabschätzungen von geplanten Gesetzestexten prüft.

Anna Cavazzini (Grüne), Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) und René Repasi (S&D) wollten unter anderem prüfen, ob es einen direkten Lobbyeinfluss von Unternehmen auf das Gremium gegeben hatte. Dessen Zusammensetzung und die Kriterien für die Auswahl von Sachverständigen aus der Wirtschaft seien intransparent. Die beiden Abgeordneten stellten deshalb einen Antrag auf Einblick in entsprechende Dokumente. In der Antwort der Kommission hieß es: “Die Mitglieder des Boards erörtern keine einzelnen Dossiers mit direkt betroffenen Akteuren. Aus diesem Grund haben sie sich nicht mit externen Interessengruppen zum Thema der Initiative getroffen.”

Bereits zuvor hatte Cavazzini mit dem Vorsitzenden des Regulatory Scrutiny Board gesprochen. Es sei nicht hundertprozentig klar, wie das Gremium arbeite, sagt sie, etwa hinsichtlich der Frage, ob es die Folgenabschätzung vor allem für Unternehmen prüfe oder auch Umwelt- und Sozialbelange einbeziehe. “So ganz überzeugt war ich nicht von deren Antwort”, erzählt Cavazzini.

Weshalb der Entwurf nun erneut verschoben wird, wundert und besorgt Abgeordnete und Verbraucherschützer. Bleibt es bei dem Termin im Mai, wird es bereits knapp, das Vorhaben noch in der laufenden Legislaturperiode im Parlament voranzubringen. Schließlich endet das Mandat bereits ein Jahr später.

Der Umfang des Vorhabens und die Abstimmung mit weiteren, verwandten Gesetzesvorschlägen spielen vermutlich eine Rolle für die Verzögerung: Im März 2022 hatte die Kommission ihre Entwürfe einer Ökodesign-Verordnung und einer Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel vorgestellt. Auch diese sind Teil des Bündels an Instrumenten, die gemeinsam das Recht auf Reparatur stärken sollen.

“Eines der Probleme für die DG JUST könnte darin bestehen, dass sie die Kohärenz mit diesen Instrumenten sicherstellen muss, diese anderen Initiativen aber bereits laufen”, sagte eine Verbraucherschützerin zu Europe.Table. “Sie werden bereits vom Parlament und vom Rat geändert, sind also ein moving target.” Um alle Vorhaben bestmöglich aufeinander abzustimmen, wäre es jedoch schlauer gewesen, alles in einem Gesamtpaket vorzustellen, merkt Anna Cavazzini an.

“Die Vorschläge, Ideen und Forderungen sind inhaltlich komplex und umfangreich“, sagt Werner Scholz vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). “Entsprechend anspruchsvoll sind auch die Beratungen und der Stakeholderdialog.” Weitere Gespräche mit den Interessensgruppen haben seit der Verschiebung allerdings nicht stattgefunden.

Inhaltlich soll der Entwurf auf drei Säulen basieren, berichten Teilnehmende der öffentlichen Konsultation und der Stakeholder-Befragung: auf einer Ausweitung der gesetzlichen Gewährleistung von Produkten, auf Reparaturregelungen außerhalb der Gewährleistung, und auf einer Stärkung des Secondhand-Marktes.

Die Industrie unterstützt ein Recht auf Reparatur nur zum Teil. “Mehr Reparaturen sind aus Gründen der Nachhaltigkeit tatsächlich wünschenswert, und wir unterstützen einige Vorschläge dazu”, erklärt Scholz, “Aber die Kosten und auch die Bequemlichkeit sind die größten Hürden”. Es müsse sehr sorgfältig geprüft werden, welche Maßnahmen nur auf dem Papier gut aussehen und welche tatsächlich zu mehr Reparaturen führen würden. Längere Gewährleistungsfristen oder eine längere Bereitstellungspflicht für Ersatzteile etwa lehnt der Verband ab.

Patrycja Gautier vom Europäischen Verbraucherverband (BEUC) rechnet bereits mit einer Enttäuschung: “Nach allem, was wir gehört haben, wird der Kommissionsvorschlag die wichtigsten Änderungen nicht einführen, etwa längere gesetzliche Gewährleistungsrechte für langlebigere Waren oder die Möglichkeit für Verbraucher, ihre Ansprüche direkt an den Hersteller zu richten”. Ein wirkliches Recht auf Reparatur werde es ohne diese Elemente nicht geben, erklärt sie.

Im Bundesumweltministerium (BMUV) habe man noch die Information, der Entwurf würde im März vorgestellt, sagte ein Sprecher. Die Bundesregierung halte den Gesetzesvorschlag für “sehr wichtig” und setze sich dafür ein, dass der momentane Zeitplan eingehalten werde. Währenddessen setzt sie auch auf eigene Maßnahmen: Für dieses Jahr hat sie das Aktionsprogramm “Reparieren statt Wegwerfen” angekündigt. Sie will darin neue Maßnahmen zusammenfassen, um das Reparieren in Deutschland wirksamer zu fördern. Im September hatte das BMUV dafür ein Budget von zwei Millionen Euro genannt.

Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat es doch noch geklappt: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel haben am Dienstag am Hauptquartier der Militärallianz in Brüssel eine neue Erklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Der Text baut auf Kooperationsvereinbarungen von 2016 und 2018 auf. Damals ging es unter anderem um Zusammenarbeit, etwa im Bereich der Cybersicherheit. Jetzt steht klar der russische Angriffskrieg im Vordergrund, aber erstmals auch mögliche Bedrohungen durch China.

Es gehe darum, die “strategische Partnerschaft” zwischen der Nato und der EU zu stärken, sagte Stoltenberg. Das sei wichtiger denn je. Vor einem Jahr habe Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine in wenigen Tagen einnehmen und den Westen spalten wollen. Bei beiden Zielen sei Putin gescheitert. Die Ukraine habe die russischen Streitkräfte zurückdrängen können, Nato und EU sicherten gemeinsam die Unterstützung der Ukraine. Das Regime in Moskau wolle ein anderes Europa, wolle seine Nachbarn kontrollieren, sehe Demokratie und Freiheit als Gefahr. Dies werde langfristige Folgen für die gemeinsame Sicherheit haben.

Nato und EU mit ihren neuen Ambitionen bei der Verteidigungspolitik sehen sich nicht als Konkurrenz, sondern komplementär. Lange hatten unter anderem die Osteuropäer eine Annäherung skeptisch gesehen. Die dritte Auflage der Erklärung wurde von der Türkei mit Blick auf das geteilte Zypern verzögert. Wegen der Anschläge auf die Nordstream-Pipelines betrachten Nato und EU den Schutz der kritischen Infrastruktur bei Energie- und Wasserversorgung oder Telekommunikation als neues Feld der Kooperation. Auch bei der Abwehr von Desinformation oder von Einflussversuchen durch ausländische Akteure sehen die beiden Organisationen Potenzial.

“Da sich die sicherheitspolitischen Bedrohungen und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, in Umfang und Ausmaß weiterentwickeln, werden wir unsere Partnerschaft auf eine neue Stufe heben”, heißt es in der Erklärung. Erstmals wird dort auch eine mögliche Bedrohung durch China thematisiert: “Das wachsende Selbstbewusstsein Chinas und seine Politik bergen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen”. Autoritäre Akteure stellten die Interessen, die Werte und die demokratischen Grundsätze politisch, wirtschaftlich, technologisch und militärisch infrage. Als schwerwiegendste Bedrohung wird jedoch Russlands Krieg gegen die Ukraine genannt. sti

Die russischen Einnahmen aus Öl, Gas und Kohle gingen im Dezember deutlich zurück und lagen erstmals niedriger, als vor dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Thinktanks Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Seit dem 5. Dezember importieren die EU-Staaten von wenigen Ausnahmen abgesehen kein russisches Rohöl mehr per Tanker, seit Ende Dezember fließt nach Deutschland auch per Pipeline kein Öl aus Russland mehr. Im ostdeutschen Schwedt bereitet das Sorgen, denn die dortige Raffinerie ist dadurch derzeit nur zur Hälfte ausgelastet. Doch immerhin zeigen die neuen Zahlen, dass die Maßnahme das gewünschte Ziel erreicht.

Nach Kriegsbeginn waren trotz der Sanktionen zunächst mehr Geld nach Russland geflossen. Denn der Rückgang der Exporte wurde durch den starken Preisanstieg mehr als wettgemacht. Der Höchststand wurde im März erreicht, als Russland jeden Tag mehr als 1,1 Milliarden Euro für seine fossilen Exporte erhielt. Seitdem geht der Wert kontinuierlich zurück, teils durch verringerte Liefermengen, teils durch das Sinken der Preise. Zum Jahresende lagen die Einnahmen nur noch bei 640 Millionen Euro pro Tag. Das ist weniger als bei Kriegsbeginn, aber noch mehr als im September 2021. Allein im Dezember ging der Wert um 17 Prozent zurück.

Noch sehr viel stärker sind die Einnahmen aus Exporten in die EU geschrumpft. Lagen sie im März bei fast 700 Millionen Euro pro Tag, waren es zum Jahresende nur noch gut 200 Millionen Euro am Tag. Das ist nicht nur weniger als die Hälfte des Werts bei Kriegsbeginn, sondern liegt auch deutlich unter dem Wert von September 2021. Zunächst betraf der Rückgang vor allem die Einnahmen aus Pipeline-Gas; im Dezember gab es dann einen großen Sprung beim Rohöl. Der zwischenzeitige Anstieg beim Import von russischem LNG fällt im Vergleich dazu minimal aus.

Und damit ist die Entwicklung noch nicht am Ende. Wenn im Februar die Sanktionen auf verarbeitete Ölprodukte in Kraft treten, dürften die täglichen Einnahmen nach Schätzung des CREA um weitere 120 Millionen Euro am Tag sinken. Noch weiter fallen würden sie, wenn der Höchstpreis, den die EU für die verbliebenen Öl-Importe Russland festgelegt hat, abgesenkt würde und auch für LNG ein Höchstpreis eingeführt würde, so der Thinktank. Malte Kreutzfeldt

Tiktok hat in seinem Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager detailliert beschrieben, wie die chinesische Video-App sich auf den Digital Services Act (DSA) vorbereitet. Das Meeting mit Tiktok-CEO Shou Zi Chew am Dienstag in Brüssel sei produktiv gewesen, erfuhr Europe.Table aus Kommissionskreisen. Alle Problemfelder seien direkt angesprochen und diskutiert worden. Es sei der Eindruck entstanden, dass Tiktok sich gewissenhafter auf die neue Rechtslage vorbereite als mancher Konkurrent aus den USA.

Tatsächlich geht es bei Tiktok auch um das wirtschaftliche Überleben. Noch ein, zwei Fehler – so wie die versuchte Bespitzelung von US-Journalisten – und Tiktok muss damit rechnen, dass die USA und die EU es von ihren Märkten verbannen. Wegen der jüngsten Berichte über “aggressive Datenerfassung und Überwachung in den USA”, erörterten die Gesprächspartner auch die DSGVO sowie Fragen des Schutzes der Privatsphäre, hieß es im offiziellen Statement von Vestager nach dem Meeting.

Offen sei, ob es Tiktok letztendlich gelingen werde, alle Versprechungen umzusetzen, hieß es weiter. So gibt es in Brüssel Zweifel daran, ob Tiktok eine Einflussnahme der chinesischen Staatsführung ausschließen kann. Auch ist es für das Unternehmen nicht leicht, das Vertrauen von Regulierern und Nutzern zurückzugewinnen.

Am Dienstag traf sich der Tiktok-CEO noch mit weiteren EU-Kommissaren. Věra Jourová, Kommissarin für Werte und Transparenz, erkundigte sich unter anderem nach der Sicherheit von Kindern auf der Plattform. Weitere Themen: die Verbreitung russischer Desinformationen auf Tiktok sowie der Transparenz bezahlter politischer Inhalte.

Es dürfe keinen Zweifel geben, dass die Daten der Nutzer in Europa sicher und nicht dem illegalen Zugriff von Behörden aus Drittländern ausgesetzt seien, sagte Jourová nach dem Gespräch. Sie freue sich auf den ersten Bericht im Rahmen des neuen Anti-Desinformations-Kodex, der Ende Januar vorgelegt werden soll. “Transparenz wird in diesem Zusammenhang ein Schlüsselelement sein.” vis

Portugal und Spanien wollen bei der EU-Kommission eine Verlängerung des sogenannten Iberischen Modells für subventionierte Strompreise beantragen. Die Beihilferegelung solle so lange gelten, bis die Reform des europäischen Strommarktes umgesetzt ist, teilte das spanische Ministerium für den ökologischen Übergang gestern mit. Die Regierung in Madrid übersandte außerdem ihren Reformvorschlag für das Strommarktdesign an die EU-Kommission. Spanien wird im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft innehaben.

Nach dem iberischen Modell wird über eine Umlage auf die Kunden der Gaspreis für Kraftwerke subventioniert. Da Gaskraftwerke häufig den Preis setzen, soll so der Strompreis insgesamt sinken. Nach der bisherigen beihilferechtlichen Genehmigung aus Brüssel ist der Mechanismus bis Ende Mai befristet. Er ist unter anderem deshalb umstritten, weil er den Gasverbrauch ankurbelt.

Es ist allerdings fraglich, welche Bedeutung die Subvention überhaupt noch hat. Ausgehend von zunächst 40 Euro pro Megawattstunde Gas im Mai 2022 wurde ein schrittweiser Anstieg auf 70 Euro ab dem zwölften Monat vereinbart. Bis Dezember liegen die Notierungen an der spanischen Mibgas derzeit aber unter 75 Euro/MWh.

Zur Reform des europäischen Strommarktes teilte die spanische Regierung mit, Stromerzeuger sollten in der EU künftig stärker über Differenzverträge vergütet werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Technologien mit geringen Erzeugungskosten Einnahmen erzielen, die sich nach den Kosten des teuersten Kraftwerks ausrichten. Für erneuerbare Energien will Madrid die Vergütung wie allgemein üblich durch Ausschreibungen ermitteln. Für Wasserkraft und Kernkraft sollen die Differenzverträge jedoch “zu einem regulierten Preis abgeschlossen werden”. ber

Sozialisten und Grüne bestimmen am Mittwoch ihre jeweiligen Kandidaten für den frei gewordenen Posten des Vize-Präsidenten im Europaparlament. Hintergrund ist die Korruptionsaffäre um die griechische Abgeordnete Eva Kaili, die der S&D-Fraktion angehörte und die Position zuvor innehatte. Die Bewerber stellen sich in den Fraktionssitzungen zur Wahl. In der S&D-Fraktion gibt es bislang acht Kandidaten: Marc Angel aus Luxemburg, Raphael Glucksmann aus Frankreich, Miapetra Kumpula-Natri aus Finnland, Costas Mavrides aus Zypern, Victor Negrescu aus Rumänien, Matjas Nemec aus Slowenien, Juozas Olekas aus Littauen und Elena Yoncheva aus Bulgarien.

Bei den Grünen gibt es bislang vier Kandidaten: Damian Boeslager (Volt) aus Deutschland, Gwendolin Delbos-Corfield aus Frankreich, Pierette Herzberger-Fofana aus Deutschland, Sergey Lagodinsky aus Deutschland.

Die Wahl des neuen Vize-Präsidenten findet dann am Dienstag, 17. Januar, ab 12 Uhr in Straßburg statt. Gewählt ist, wer in den ersten beiden Wahlgängen mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen bekommt. Ab dem dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.

Eva Kaili, ab Januar 2022 eine von 14 Vizepräsidenten, war Anfang Dezember festgenommen worden. Die Korruptionsvorwürfe bestreitet sie bislang. Die griechische PASOK-Partei sowie die S&D-Fraktion schlossen sie aus. Der Vize Präsidentenposten wurde ihr mit großer Mehrheit im Plenum entzogen. mgr

Fiskalregeln sind in der Europäischen Währungsunion notwendig, aber unbeliebt. Die Regeln werden oft als “budgetäre Zwangsjacke” beschrieben. Sie würden es Ländern erschweren, politische Ausgabenversprechen zu erfüllen oder gewünschte öffentliche Investitionen zu erbringen.

In einer Währungsunion wie dem Euroraum, in der den Mitgliedern nur die Fiskalpolitik als eigenes makroökonomisches Instrument zur Verfügung steht, müssen wir uns jedoch auf Fiskalregeln einigen, um solide Staatsfinanzen zu gewährleisten. Fiskalregeln erhalten das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten und stärken das Vertrauen der Bürger und der Finanzmärkte in den Euro.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) hält die Fiskalregeln fest. Seitdem der Pakt im Jahr 1997 ausgehandelt wurde, wurde er mehrfach geändert. Oft geschah dies, weil der Pakt in Anbetracht der ökonomischen Herausforderungen unvollständig erschien.

Bereits vor der Pandemie wurde die Notwendigkeit einer Reform des SWP hin zu einem neuen, einfacheren und wirksameren Rahmen für die Bewältigung der verschiedenen wirtschaftlichen und finanziellen Risiken deutlich. Nach einer öffentlichen Konsultation wertete die EU-Kommission alle Vorschläge aus und legte vergangenes Jahr einen überarbeiteten finanzpolitischen Rahmen vor.

Mithilfe des neuen finanzpolitischen Rahmens möchte die Kommission die Schuldentragfähigkeit der Länder stärken und gleichzeitig ein nachhaltiges und integratives Wachstum durch Investitionen und Reformen fördern.

In ihrem Vorschlag legt die Kommission ein besonderes Augenmerk auf die Länder, in denen die Tragfähigkeit der Schulden ein größeres Problem darstellt. In solchen Fällen wird ein sukzessiver Schuldenabbau nach einer Anpassungsphase vorgeschrieben. Die Bestimmung, dass die Haushaltsdefizite drei Prozent des BIP nicht überschreiten dürfen, würde beibehalten, während die Mitgliedstaaten mehr Spielraum für die Gestaltung ihrer eigenen finanzpolitischen Strategie bekämen.

Nach diesem Vorschlag müssten die Länder nationale Pläne vorlegen, die die Einhaltung der Haushaltskriterien gewährleisten, und gleichzeitig Reform- und Investitionsvorhaben enthalten. Es wäre Aufgabe der Kommission, die Pläne zu bewerten.

Indem den Ländern mehr Zeit für fiskalische Anpassungen eingeräumt wird, wenn sie investieren und sich auf eine nachhaltigere Wirtschaft zu bewegen, versucht der Vorschlag, das richtige Gleichgewicht zwischen Stabilität und Wachstum, den beiden Zielen des Pakts, herzustellen.

Der Kommissionsvorschlag steht in weiten Teilen im Einklang mit den Zielen des Diskussionsbeitrags des Euro-Rettungsschirmes ESM. Der Vorschlag der EU-Kommission bildet nun die Grundlage für die politische Diskussion. Der finanzpolitische Rahmen der EU ist für das Mandat und die Aktivitäten des ESM von großer Bedeutung. Der ESM ist bereit, sich aktiv an dieser Diskussion zu beteiligen:

Erstens steht die Bewertung der Schuldentragfähigkeit im Mittelpunkt der Arbeit des ESM. Die Schuldentragfähigkeitsanalyse ist ein wichtiger Baustein der Fiskalregeln. Eine unverantwortliche Haushaltspolitik in einzelnen Mitgliedsländern kann, wenn sie die Schuldentragfähigkeit gefährdet, die Finanzstabilität der Währungsunion gefährden. Diese Stabilität im Euroraum zu sichern, ist das Kernmandat des ESM.

Zweitens ist der Zugang zu Finanzhilfen des ESM, insbesondere zu seinen vorsorglichen Kreditlinien, an Kriterien geknüpft, die mit den EU-Fiskalregeln eng zusammenhängen. Der ESM müsste die Stimmigkeit seiner Stabilitätsprogramme mit den im neuen EU-Rahmen festgelegten Bedingungen sicherstellen.

Drittens ist die Tatsache, dass der ESM die Fähigkeit der Länder im Blick behält, ob sie ihre ESM-Kredite zurückzuzahlen (das sogenannte Frühwarnsystem), eng mit der Aufsicht nach Ende eines EM-Stabilität-Programmes verbunden; dieser Aspekt wird ebenfalls in der Kommunikation der Kommission aufgegriffen. Die drei Punkte zeigen, dass die Arbeit des ESM mit dem Vorschlag der EU-Kommission verwoben ist.

Die EU-Mitgliedstaaten müssen nun den Vorschlag der Kommission erörtern und sich auf die Änderungen und Verbesserungen des finanzpolitischen Rahmens einigen. Die Regierungen sollten die Gelegenheit nicht verpassen, zu einem guten Ergebnis zu kommen, bevor die allgemeine Ausweichklausel, die eine Aussetzung der Regeln unter außergewöhnlichen Umständen ermöglicht, Ende dieses Jahres ausläuft. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung einer stärkeren und nachhaltigeren Zukunft für Europa.