seit geraumer Zeit sind die Leitungen der Regionalbüros der EU-Kommission in Deutschland unbesetzt, in München seit über zwei Jahren, in Bonn seit Herbst 2021. Weder einer der 32.000 Mitarbeiter der Kommission noch ein externer Bewerber scheint bislang ausreichend geeignet für diese Führungsaufgabe. Zu verantworten hat die Entscheidung über die Besetzung der Posten Ursula von der Leyen. Dass beiden Regionalvertretungen sehr lange unbesetzt bleiben, werde mittlerweile als Affront der Kommissionspräsidentin gegenüber ihrem Heimatland verstanden, berichtet Markus Grabitz.

Die schwedische Ratspräsidentschaft wird wohl nicht die Zeit für Visionen sein, sie hat vielmehr das Ziel, diverse Vorhaben umzusetzen. Das gilt umso mehr für die Digitalpolitik. Corinna Visser und Falk Steiner geben einen Überblick über die kommenden Monate.

Vor Gasmangel wird seit Monaten gewarnt, der Füllstand der deutschen Gasspeicher wird mit ähnlicher Aufmerksamkeit begutachtet wie zuvor die Zahl der Corona-Infizierten. Nun spricht vieles dafür, dass die Planung der deutschen LNG-Terminals, die das Bundeswirtschaftsministerium verantwortet, fehlerhaft ist, und der Bedarf an neuer Infrastruktur deutlich überschätzt wird. Malte Kreuzfeldt hat sich für unseren neuen Berlin.Table die Zahlen genauer angeschaut.

Die EU-Kommission findet kein Führungspersonal für ihre Regionalvertretungen in Bonn und München. Die Leitung der Vertretung der Kommission in München ist seit September 2020 unbesetzt. Die Leitung der Regionalvertretung in Bonn ist seit September 2021 vakant.

Die Regionalvertretung in Bonn ist zuständig für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. In diesen Bundesländern wohnen rund 30 Millionen Bürger. Dies entspricht in etwa der addierten Einwohnerzahl der Mitgliedstaaten Portugal, Schweden und Tschechien. Die Regionalvertretung in München ist zuständig für Baden-Württemberg und Bayern. In diesen Bundesländern wohnen etwa 25 Millionen Menschen.

Die Vertretungen sehen sich selbst als “Brücke zwischen Deutschland und der Zentrale der EU-Kommission in Brüssel und Luxemburg.” Nach Informationen von Europe.Table hat die Kommission allein für die Leitung der Münchener Vertretung zwei Bewerbungsverfahren gestartet. Wie zu hören ist, hat es durchaus geeignete interne Bewerber für die Stellen gegeben. Wenn unter den 32.000 Mitarbeitern der Kommission kein geeigneter Kandidat gefunden wird, sind auch externe Bewerber zugelassen. Wie zu hören ist, sei die Neubesetzung auch deswegen schwierig, weil die Kommission auch in den Vertretungen den Frauenanteil steigern wolle.

Die Vertretungen unterstehen direkt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Entscheidung über die Besetzung der Posten fällt in ihre direkte Kompetenz. Die Leitung der beiden Regionalvertretungen über 28 beziehungsweise 16 Monate unbesetzt zu lassen, wird mittlerweile als Affront der Kommissionspräsidentin gegenüber ihrem Heimatland verstanden. Unter ihrem Vorgänger wäre es undenkbar gewesen. Jean Claude-Juncker habe immer einen genauen Blick auf die Vertretungen und die Presselage in Deutschland gehabt.

In den Landeshauptstädten Düsseldorf und München wird Kritik laut. “Wir sehen mit Sorge, dass die Büroleitung seit über einem Jahr nicht besetzt ist”, sagte NRW-Europaminister Nathanael Liminski (CDU) zu Europe.Table. Für die NRW-Landesregierung sei die Regionalvertretung der Kommission in Bonn mit “seiner Europaexpertise ein wichtiger Partner, um entschlossen für das europäische Modell von Demokratie und Rechtstaatlichkeit einzutreten”. Das Büro brauche einen “festen Repräsentanten auf Leitungsebene”. Derzeit wird es kommissarisch von Patrick Lobis geleitet, dem Vize des Vertreters in Berlin, Jörg Wojahn.

Bayerns Europaministerin Melanie Huml (CSU) betonte, die Vertretung in München sei ein wichtiger Netzwerkknoten zwischen der EU und den Akteuren in Bayern. “Wir pflegen traditionell gute Kontakte und würden uns freuen, wenn die Entscheidung bald getroffen würde.” Anfang Dezember hatte die Kommission bekannt gegeben, dass Renke Deckarm, Pressesprecher am Standort München, kommissarisch die Leitung übernehme. Davor hatte Wojahn das selbst gemacht.

Ist es Desinteresse? Oder ist die Kommissionspräsidentin nicht bereit, die Personalentscheidung an einen Mitarbeiter zu delegieren? Die Leitung des Regionalbüros ist in der Beamten-Hierarchie der Kommission unterhalb der Management-Posten eingruppiert. Bei der Besoldungsgruppe ist AD 5 bis AD 12 vorgesehen. Das Grundgehalt beläuft sich demnach zwischen 5.130 und 13.779 Euro monatlich. Ein Sprecher der Kommission war nicht bereit, näher Auskunft zu geben. Er teilte lediglich mit: “Leider können wir die laufenden Bewerbungsverfahren nicht kommentieren.”

Auch andere Mitgliedstaaten sind betroffen. Derzeit sind die Leitungsfunktionen der Kommissionsvertretungen in Schweden, Bulgarien, Polen, Malta und den Niederlanden nicht besetzt. Die Regionalvertretung in Marseille hat ebenfalls keine Führung.

Die Gewerkschaft der Mitarbeiter in EU-Institutionen, Renouveau et Démocratie, weist schon länger auf Missstände bei der Besetzung der Stellen hin, die der Generaldirektion für Kommunikation unterstehen. Leitungsjobs in den Vertretungen würden zunehmend mit Externen besetzt, die Zeitverträge bekämen. Es sei kein Einzelfall, dass sich das Bewerbungsverfahren über ein bis zwei Jahre hinziehe. Dann wiederum würden Posten in Rekordzeit besetzt, ohne sie vorher auszuschreiben.

Zudem, so die Gewerkschaft, gebe es die Tendenz, die Leitungsposten in den Vertretungen politisch zu besetzen, etwa mit Ex-Generaldirektoren. Die Vertretung in Österreich wird von dem ehemaligen Generalsekretär der Kommission, Martin Selmayr, geführt. Ein Generalsekretär wird in der Besoldungsstufe AD 16 eingruppiert und bekommt ein Grundgehalt von 21.671 Euro pro Monat.

Was steht 2023 auf der digitalen Agenda? Liest man das Arbeitsprogramm der Schweden, die am 1. Januar die Ratspräsidentschaft übernommen haben, so steht die Digitalisierung dort nicht im Vordergrund. Hinzu kommt, dass für kontroverse Initiativen, die lange Konsultationen und Verhandlungen nötig machen, die Zeit knapp wird, wenn sie bis zu den nächsten Europa-Wahlen im Jahr 2024 abgeschlossen sein sollen.

Mit der Ausrufung der Digitalen Dekade hatte die jetzige Kommission 2021 ihre Vision für ein digital umgewandeltes Europa bis 2030 dargelegt. 2022 hat die EU mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act (DSA, DMA) wichtige Meilensteine erreicht. Ende 2022 hat sie in ihrer Erklärung zu digitalen Rechten und Grundsätzen noch einmal verdeutlicht, dass dieser digitale Wandel inklusiv, fair, sicher und nachhaltig erfolgen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen soll.

Wegweise neue Rechtsakte mit hohem Konfliktpotenzial sind in 2023 nicht mehr zu erwarten. Es gibt zwar noch einige neue Initiativen, aber im Wesentlichen geht es darum, bereits Begonnenes über die Ziellinie zu bringen. Viel Arbeit hat die Kommission auch noch mit der Umsetzung und Durchsetzung von DSA und DMA. Ein Überblick:

Akteure: Europäische Kommission, BEREC

Stand der Dinge: Die EU-Kommission hat ihre Pläne zu einer “angemessenen Beteiligung” der Datenverkehrs-intensiven Internetanbieter an den Ausbaukosten von der Breitbandkosten-Richtlinie separiert. Der Broadband Cost Reduction Act soll nun unter dem Titel Gigabit Infrastructure Act (GIA) reformiert werden. Eine ergänzende Konsultation ohne legislative Folge in dieser Legislatur soll unter anderem das Fair-Share-Thema behandeln.

Zeitplan: GIA-Vorschlag der Kommission Q1/2023, Konsultationsstart zu Zukunft der Konnektivität (unter anderem Fair Share) Q1/2023

Akteur: Europäische Kommission

Stand der Dinge: Die EU will das immersive Internet entscheidend mitgestalten. Das kündigte Binnenmarktkommissar Thierry Breton bereits im September vergangenen Jahres an. Offen ist jedoch, was genau die EU zum Metaverse plant. Angekündigt sind eine nicht-legislative Initiative und die Organisation eines Ökosystems für das Metaverse. Die Pläne umfassen Investitionen in die Bildung und Ausbildung von Menschen, in Technologie und Forschungspolitik sowie in den Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Zeitplan: Die Initiative zu virtuellen Welten ist für Q2/2023 angekündigt.

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Die Mitgliedstaaten sind am 6. Dezember 2022 unter der tschechischen Ratspräsidentschaft bereits zu einer allgemeinen Ausrichtung gekommen. Deutschland hat jedoch noch Diskussionsbedarf, den es in einer entsprechenden Erklärung zu Protokoll gegeben hat. Insbesondere wünscht die Bundesregierung, die Anforderungen an die Geheimhaltung und die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Datensicherheit in Artikel 70 zu präzisieren und Änderungen beim Thema biometrische Massenüberwachung.

Das Parlament ist von einer Einigung noch weit entfernt, sodass die Berichterstatter Dragoș Tudorache (Renew, LIBE-Ausschuss) und Brando Benifei (S&D, IMCO-Ausschuss) ihren ursprünglichen Zeitplan nicht einhalten können. Beobachter sagen, es gebe noch zu keinem zentralen Punkt eine Einigung. Ab Mitte Januar finden wieder technische Meetings statt, das nächste politische Treffen der Schattenberichterstatter ist für den 18. Januar anberaumt.

Zeitplan: Voraussichtlich wird das Parlament erst im März abstimmen.

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Noch haben die Verhandlungen zu Haftungsfragen der künstlichen Intelligenz (AI Liability Directive) nicht begonnen. Zwar ist Axel Voss, der rechtspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, der designierte Berichterstatter im JURI-Ausschuss. Allerdings hat das Parlament das Dossier dem Ausschuss noch nicht offiziell zugewiesen.

Mit der KI-Haftungsrichtlinie will die EU dem zunehmenden Einsatz von KI Rechnung tragen, den das KI-Gesetz ermöglicht. Die Richtlinie zielt auf die Harmonisierung der Haftungsregelungen ab – und zwar sowohl bei KI-Systemen mit hohem als auch mit niedrigem Risiko. Nach Ansicht der Kommission sind die bestehenden nationalen Haftungsvorschriften, insbesondere die verschuldensabhängigen Vorschriften, derzeit nicht geeignet, um Haftungsklagen für Schäden zu behandeln, die durch KI-gestützte Produkte und Dienste verursacht werden. Denn in vielen Fällen kann es für die Geschädigten schwierig oder übermäßig aufwändig sein, den Verursacher des Schadens zu ermitteln.

Zeitplan: offen

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Der Rat ist vor dem Jahreswechsel nicht mehr zu einer Allgemeinen Ausrichtung gekommen, sodass die Mitgliedstaaten ihre Verhandlungen auf Basis des dritten Kompromisspapiers der tschechischen unter der schwedischen Ratspräsidentschaft fortsetzen werden. Unter anderem wollen sie klären, wie das Datengesetz und die DSGVO überschneidungs- und widerspruchsfrei bleiben und unter welchen Bedingungen und Kosten Kunden einen Cloud-Anbieter wechseln können. Deutschland hat sich bisher nur zu einem Teil der vorgeschlagenen Regelungen geäußert (siehe auch die News in dieser Ausgabe).

Angesichts von mehr als 1000 Änderungsanträgen ist das Dossier auch im Parlament unter Federführung von Berichterstatterin Pilar del Castillo Vera (EVP, ITRE-Ausschuss) noch nicht weit fortgeschritten. Heiß diskutiert werden hier die Fragen, welche Daten zu welchen Konditionen geteilt werden müssen, die Sicherung der Geschäftsgeheimnisse sowie die Konditionen für einen Wechsel des Cloud-Anbieters.

Zeitplan: Die Abstimmung im ITRE-Ausschuss wird für Februar/März 2023 erwartet.

Save the Date: Zum Stand der Diskussion beim Data Act plant Europe.Table am 23. Januar 2023 ein Live-Briefing. Einladung folgt.

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Der Rat hat Anfang Dezember seine allgemeine Ausrichtung zu dem auf drei Säulen basierenden Chip-Gesetz angenommen. Mit dem Gesetz will die EU einen Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems schaffen. Größter Streitpunkt bei den Verhandlungen: die Finanzierung.

Berichterstatter Dan Nica (S&D, Rumänien) im federführenden ITRE-Ausschuss hatte seinen Draft Report zum Chips Act bereits im September vorgelegt. Die ITRE-Abgeordneten brachten insgesamt 804 Änderungsanträge zum Kommissionsvorschlag ein.

Zeitplan: Die Schlussabstimmung über den Bericht wird im Parlament voraussichtlich Anfang 2023 stattfinden.

Akteure: Rat (JAI/HWPCI) und Parlament

Stand der Dinge: Der Kommissionsvorschlag für Vorschriften für Cybersicherheit bei Produkten mit digitalen Elementen liegt seit September 2022 vor. Der Rat hat die erste Lesung beendet und noch unter tschechischer Führung einen Kompromisstext vor Jahresende vorgeschlagen. Ein Streitpunkt dabei sind die eingeschlossenen Produkte. Die schwedische Ratspräsidentschaft hofft, die CRA-Position der Mitgliedstaaten bis Mitte des Jahres abzuschließen. Im Parlament ist mit Nicola Danti (Renew) ein ITRE-Berichterstatter federführend.

Zeitplan: Ratsposition Ende Q1 oder Q2, EP-Draft Report voraussichtlich Q2/2023.

Akteure: Rat, Parlament und European Data Protection Board

Stand der Dinge: Der Entwurf des Angemessenheitsbeschlusses für die USA unter den Bedingungen des EU-US-Data Privacy Framework liegt seit Dezember 2022 vor. Im nächsten Schritt nehmen der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) und die Mitgliedstaaten hierzu Stellung. Das Parlament muss ihn formal beraten, könnte ihn aber nur mit Mehrheit verhindern.

Zeitplan: Angemessenheitsverfahren soll bis Sommer 2023 abgeschlossen sein und dann in Kraft treten.

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Der Verordnungsentwurf der Kommission zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und seinen Darstellungen (Child Sexual Abuse Material, CSAM) im Netz liegt seit Mai 2022 vor. Zuletzt fanden im Dezember Erörterungen im Rat auf technischer Ebene statt, wo die erste Prüfung des vollständigen Textes abgeschlossen wurde. Im Anschluss legte die tschechische Ratspräsidentschaft mehrere Vorschläge zur Überarbeitung des Textes vor, etwa zum Anwendungsbereich und den Pflichten der Anbieter von Online-Diensten. Der Rat setzt seine Arbeit unter der schwedischen Ratspräsidentschaft fort.

Im Parlament ist Javier Zarzalejos (EVP) zuständiger Berichterstatter für den LIBE-Ausschuss, Paul Tang (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Patrick Breyer (Piraten/Grüne/EFA) und Cornelia Ernst (Linke) sind Schattenberichterstatter.

Zeitplan: Nach den ersten Treffen in den Ausschüssen steht kein schneller Draft-Report im Parlament zu erwarten. Q2/2023 wird als realistisch betrachtet. Die nächsten Schattenberichterstatter-Gespräche sind für den 10. und 24. Januar 2023 geplant. Am 19. und 20. Januar tagt die Ratsarbeitsgruppe JAI mit Vertretern des Europäischen Datenschutzausschusses.

Akteure: Europäische Kommission, Mitgliedstaaten (deutsche Bundesländer und Kulturstaatsministerin) und Parlament

Stand der Dinge: Der Vorschlag der Kommission liegt seit September vor – und auch er ist heftig umstritten. Widerstand kommt dabei auch von den deutschen Bundesländern, denen die Medienaufsicht hierzulande obliegt. Die Kommission sieht die Pressefreiheit durch hohe Konzentration und “Oligarchisierung”, aber auch durch große Online-Plattformen und Desinformation bedroht. Deutschland wiederum will nicht, dass die EU sich in sein funktionierendes System einmischt.

Im Parlament ist der Kulturausschuss (CULT) federführend, eine Berichterstatterin oder ein Berichterstatter ist noch nicht benannt.

Zeitplan: Offen.

von Falk Steiner und Corinna Visser

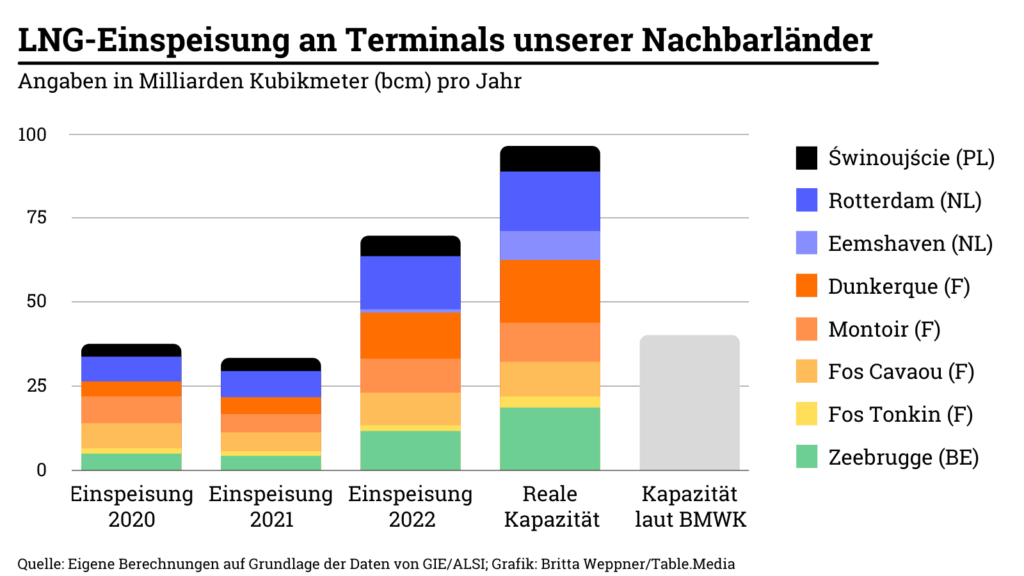

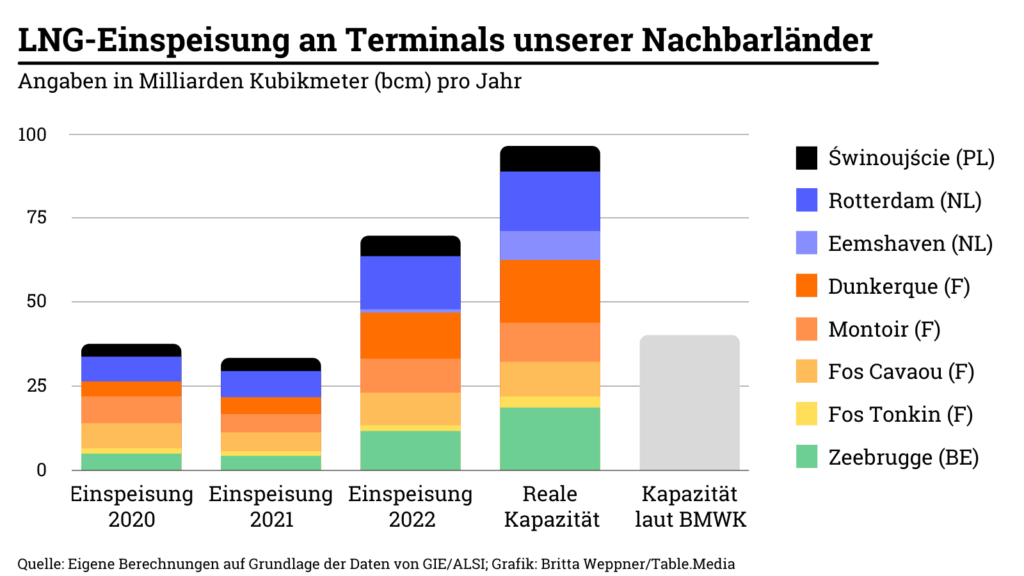

Bei der Planung der deutschen LNG-Terminals arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium an einer entscheidenden Stelle mit einer falschen Zahl. Dies führt dazu, dass der Bedarf an neuer Infrastruktur deutlich überschätzt wird.

Es geht dabei um die Kapazität der LNG-Terminals in Deutschlands Nachbarländern. Insgesamt verfügen Polen, Niederlande, Belgien und Frankreich über acht Terminals. Diese spielten durch ihre geografische Nähe “zwar für die Versorgung Deutschlands heute schon eine wichtige Rolle”, schrieb das von Robert Habeck geführte Ministerium in einem Papier, das zur Einweihung des ersten deutschen LNG-Terminals an die Medien verschickt wurde. “Diese stellen zusammen aber zusammen eine Regasifizierungskapazität von nur ca. 40 Mrd. m³ im Jahr dar – bei einem Gasbedarf von ca. 95 Mrd. m³ pro Jahr allein für Deutschland”, heißt es darin weiter.

Doch diese Angabe ist nicht korrekt. Wie eine Auswertung der täglichen Zahlen der europäischen Gasnetz-Betreiber (AGSI) durch den Berlin.Table ergibt, haben die Terminals in den genannten Nachbarländern im Jahr 2022 fast 70 Milliarden Kubikmeter eingespeist. Auch das entspricht aber noch nicht der Maximalkapazität; diese beträgt 96 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, wenn man die Betreiber-Angaben aufsummiert und sogar 99 Milliarden Kubikmeter, wenn man den realen Tageshöchstwert jedes Terminals auf das Gesamtjahr hochrechnet.

Eine schlüssige Erklärung für die falsche Angabe liefert das Ministerium auf Anfrage nicht. Denkbar ist, dass man sich bei der angegebenen Zahl von 40 Milliarden Kubikmetern an den Werten der Vorjahre orientiert hat: 2020 wurden an den LNG-Terminals der Nachbarländer 38 Milliarden Kubikmeter Gas eingespeist, 2021 waren es 33 Milliarden Kubikmeter.

Schon länger halten Experten die Planung der deutschen LNG-Terminals für überdimensioniert. Die mutmaßlich falsche Berechnung hat dabei offensichtlich eine wichtige Rolle gespielt. Robert Habeck hatte vor der Einweihung des ersten Terminals in den Tagesthemen behauptet, ohne eigene Anlandepunkte drohe in Deutschland in diesem Winter eine “Gasmangellage”.

Auch in der Begründung für das im Mai verabschiedete LNG-Beschleunigungsgesetz (hier als pdf) heißt es: “Die Kapazität der bisher vorhandenen, für Deutschland nur teilweise nutzbaren europäischen LNG-Terminals kann – selbst bei einhundert prozentiger Auslastung – den Ausfall der russischen Lieferungen für Europa nur zu einem geringen Teil decken.”

Das stimmt offenkundig nicht. Tatsächlich können die in den Nachbarländern vorhandenen Terminals den Ausfall der russischen Erdgas-Lieferungen über Nord Stream 2, die 2021 bei etwa 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr lagen, bei voller Auslastung nicht nur zu einem geringen Teil decken, sondern fast vollständig.

Das zeigt sowohl der Vergleich der tatsächlichen Kapazität mit den Lieferungen der Vorjahre als auch die Realität der vergangenen Monate: Dass es in Deutschland (und seinen Nachbarländern) trotz der seit Anfang September vollständig gestoppten Gas-Lieferungen über Nord Stream 2 nicht zu einer Mangellage gekommen ist, sondern die Speicher vielmehr so gut gefüllt waren wie nie zuvor, liegt – neben dem Verbrauchsrückgang um etwa 15 Prozent – vor allem an zusätzlichen Gas-Lieferungen über die LNG-Terminals in den Nachbarländern.

Das geht ohne größere Probleme. Nur Polen benötigt das an seinem Terminal angelandete Flüssiggas komplett selbst, um die entfallenden Lieferungen aus Russland zu kompensieren. Die Niederlande und Belgien haben dagegen ihre Gasexporte nach Deutschland nach dem Stopp der Lieferungen aus Russland stark ausgeweitet; Frankreich, das zuvor stets russisches Gas aus Deutschland bezogen hat, liefert seit September nun seinerseits LNG-Gas nach Deutschland – teilweise über die Schweiz. Und selbst im Dezember 2022, dem Monat mit den bisher höchsten LNG-Einspeisungen, waren die Terminals in den Nachbarländern nur zu 86 Prozent ausgelastet. MK

Die EU-Kommission wird voraussichtlich am 1. Februar ihre Antwort auf den US-Inflation Reduction Act vorlegen. Das geht aus der neuen Agenda der Behörde vor, die von dem digitalen Medienhaus Contexte veröffentlicht wurde. Die Vorschläge zur Stärkung des Industriestandortes bei klimafreundlichen Technologien sollen bei einem Sondergipfel am 9. und 10. Februar diskutiert werden. Die Federführung liegt bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen selbst.

Der Vorschlag zur Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist für den 14. März geplant. Die Reform des Strommarktdesigns steht noch ohne konkreten Termin in der unverbindlichen Planung.

Am 17. Mai will die Kommission ihren Vorschlag zum Aufbau einer Wasserstoffbank vorlegen. Der Vorschlag soll den Aufbau einer grünen Wasserstoff-Industrie unterstützen.

Eine Woche später, 24. Mai, soll ein größeres Verkehrspaket kommen. Die Kommission will einen einheitlichen Raum für Mobilitätsdaten schaffen. Außerdem legt sie am gleichen Tag ihren Vorschlag für ein Verbrenner-Aus sowie die künftigen Flottengrenzwerte bei schweren und mittleren Nutzfahrzeugen vor. Auch Vorschläge zum Ausbau des Gütertransports über die Schiene stehen auf der Tagesordnung.

Der bereits mehrmals verschobene Vorschlag zum Recht auf Reparatur war zuletzt für März angekündigt, wird laut der Agenda jedoch erst am 31. Mai veröffentlicht. Mit dem Gesetzesvorhaben will die Kommission die Lebensdauer von reparaturfähigen Verbrauchsgütern verlängern und die vorzeitige Entsorgung vermeiden. tho/mgr/leo

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert die Bundesregierung auf, sich bei den Verhandlungen über den Data Act stärker für die Belange der hiesigen Wirtschaft einzusetzen. Für die deutsche Industrie sei es essenziell, “dass sich die Bundesregierung zeitnah auf ein klares Verhandlungsmandat für den EU-Data Act verständigt und sich konstruktiv und entschlossen in den Dialog im Rat sowie später im Trilog einbringt”, schreibt der BDI in einem Positionspapier, das Europe.Table exklusiv vorliegt.

Der BDI hatte bereits im Mai 2022 eine 24-seitige Stellungnahme zum Data Act vorgelegt. Offenkundig ist der Verband aber unzufrieden damit, dass sich die Bundesregierung noch immer nicht umfassend zu diesem wichtigen Gesetz positioniert hat. Im November hatte Berlin lediglich eine vorläufige Stellungnahme nach Brüssel gesandt, die nicht alle Aspekte des Gesetzentwurfes umfasst. So sind zum Beispiel die umstrittenen Konditionen für den Wechsel des Cloud-Anbieters (Cloud-Switching) nicht erwähnt.

Daher sieht sich der BDI nun genötigt, die Bundesregierung noch einmal an die Bedeutung des Data Acts zu erinnern. Der dort gewählte “sehr undifferenzierte ,one-size-fits-all’-Ansatz von sämtlichen IoT-Dienstleistungen im B2B- und B2C-Umfeld” führe zu großen Rechtsunsicherheiten in der gesamten Industrie und bedürfe gewichtiger Anpassungen, mahnt der BDI.

Da es um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Industrie gehe, sei “ausreichend Zeit für die notwendigen inhaltlichen Klärungen” nötig. Auch Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI, mahnt “eine differenzierte Betrachtung” an, die die “Unterschiede im B2B- und B2C-Markt berücksichtigt”.

Der BDI hat seine Forderungen in sechs Punkten zusammengefasst:

Die Bundesregierung will mittels der Überarbeitung ihrer Rohstoffstrategie unter anderem verbindliche Recyclingquoten, strategische Reserven, einen öffentlich-privaten Fonds und ESG-Standards für kritische Rohstoffe einführen. Dies geht aus dem Eckpunktepapier hervor, welches das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) gestern veröffentlicht hat.

Das BMWK plant, die 2020 beschlossene Rohstoffstrategie der Bundesregierung um weitere Maßnahmen zu ergänzen. Während die Bundesregierung bislang die Verantwortung der Rohstoffversorgung grundsätzlich bei den Unternehmen gesehen hat, erkennt sie nun an, dass diese in der momentan instabilen Situation auf Märkten und in Lieferketten ihre konkreten Bedarfe an Rohstoffen nicht sichern können. Unternehmen sollen deshalb stärker unterstützt werden, um “die volkswirtschaftlichen und strategischen Interessen der Bundesrepublik im Bereich der Rohstoffe” mittel- und langfristig zu wahren, heißt es in dem Papier.

Das Eckpunktepapier nennt drei Schwerpunkte mit folgenden Maßnahmen:

1. Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und Recycling

2. Diversifizierung der Rohstofflieferketten

3. Sicherstellung eines fairen und nachhaltigen Marktrahmens

Die Überarbeitung der Rohstoffstrategie soll Teil der Kreislaufwirtschaftsstrategie sein, die Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsministerium zurzeit gemeinsam erarbeiten. Die Eckpunkte sollen außerdem in den für Mitte März angekündigten Vorschlag der EU-Kommission für einen Critical Raw Materials Act einfließen. leo

Deutschland und Norwegen wollen im nächsten Jahrzehnt die Voraussetzungen für bedeutsame Wasserstoffimporte schaffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will bei seiner Reise nach Norwegen in dieser Woche eine gemeinsame Erklärung zum Thema unterzeichnen. Der Grünen-Politiker führt dort am Donnerstag und Freitag politische Gespräche und trifft Wirtschaftsvertreter.

Dabei wollen Norwegen und Deutschland nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vom Dienstag ihre Absicht bekräftigen, bis 2030 eine großflächige Versorgung mit Wasserstoff mit der notwendigen Infrastruktur von Norwegen nach Deutschland sicherzustellen. Auf dem Energieträger Wasserstoff ruhen große Hoffnungen für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft.

Derzeit laufen Gespräche über den möglichen Bau einer Wasserstoff-Pipeline. Mittelfristig wolle Deutschland sogenannten grünen Wasserstoff importieren. Bei dessen Gewinnung kommen erneuerbare Energien zum Einsatz, der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid wird vermieden. Nur für eine “kurze Übergangszeit” sollte auch weniger klimafreundlich gewonnener Wasserstoff eingeführt werden, so das Ministerium. dpa

Hinter Mechthild Wörsdörfer liegen arbeitsreiche Monate. Die Spitzenbeamtin ist derzeit die wichtigste deutsche Managerin der Energiekrise in Brüssel. Als stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Energie pendelt die gebürtige Hessin seit Februar von Sitzung zu Sitzung. Wörsdörfer erklärt die Krisenpolitik und versucht mit ihrem Team, die Forderungen der Staats- und Regierungschefs nach alternativen Energiequellen und Maßnahmen gegen die hohen Strom- und Gaspreise in Gesetze zu gießen.

“Viele unserer Krisenvorschläge sind innerhalb von zwei bis drei Wochen erarbeitet worden”, sagt die leitende Beamtin. In über 20 Jahren bei der Kommission habe sie ein Pensum wie in den vergangenen Monaten noch nicht erlebt. Dass die Mittfünfzigerin dabei gelassen bleibt, hat sie ihrer langen europapolitischen Erfahrung zu verdanken.

Nach einem Studium in Heidelberg und Montpellier machte sie in Brüssel einen Master in European Economics. “Ich hatte schon früh ein starkes Interesse an wirtschaftspolitischen Fragen kombiniert mit Sprachen und europäischen Themen”, erzählt Wörsdörfer. Zunächst arbeitete sie für drei Jahre im Brüsseler Büro des BDI. In der Kommission fing sie 1995 an, zunächst in der Generaldirektion Industrie.

In die DG ENER wechselte sie 2010 und leitete dort später die Abteilungen für Planung und erneuerbare Energien. Mut zur Veränderung bewies sie 2018, als sie einen Direktorenposten bei der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris übernahm. “In Brüssel gibt es die Positionen der EU-Institutionen und die der Mitgliedstaaten, doch bei der Internationalen Energieagentur ging es dann auch um die Politik in den USA, in Australien und Japan. Manche Brüsseler Position konnte ich so auch einmal im internationalen Gesamtbild sehen.”

Beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft etwa sind Länder wie Japan und Chile ebenfalls höchst aktiv. Auch in der aktuellen Krise gilt es für Kommission, Mitgliedstaaten und Unternehmen, neue internationale Quellen für Energielieferungen zu erschließen.

Tiefer eingestiegen ist Wörsdörfer in Paris aber auch in die Detailarbeit mit dem großen Team von Ingenieuren und Modellierern der IEA, die für ihren jährlichen World Energy Outlook bekannt ist. “Ich habe die technische Arbeit der KollegInnen in politische Empfehlungen übersetzt. Beides, das Internationale und die Detailtiefe, haben mir sehr gut gefallen”, berichtet Wörsdörfer. Auch in Brüssel gilt es für sie nun wieder, zwischen dem zu vermitteln, was Politiker wollen und Experten für technisch machbar halten.

Dabei waren die Herausforderungen der Energiekrise noch nicht offenkundig, als Wörsdörfer nach Brüssel zurückkehrte und im Oktober 2021 den Posten als stellvertretende Generaldirektorin übernahm. Ihr Vorgänger Klaus-Dieter Borchardt war gerade in den Ruhestand gegangen und der Deutschen bot sich ein “super Paket” an Aufgaben, wie sie es nennt. Als Koordinatorin für den “gerechten und grünen Übergang” in der DG ENER kümmert sie sich nun neben Erneuerbaren und Effizienz auch um das Strommarktdesign.

Auch die Einbindung der Ukraine in den Energiebinnenmarkt stand damals bereits auf dem Programm, doch der vergangene Februar stellte die gesamte Agenda auf den Kopf. “Zu 80 Prozent beschäftigen wir uns nun mit Krisenthemen – im Einklang mit den Langfristzielen des europäischen Green Deal.”

Die Brüsseler Beamtin spricht von “Eins-zwei-zwei-Vorschlägen” und meint den Notfallartikel, auf den sich die Eingriffe stützen. Ein großer Erfolg ist für Wörsdörfer, dass die 27 Mitgliedsländer den Krisenmaßnahmen zugestimmt haben und die Gasspeicher gefüllt wurden. “Gleichzeitig bin ich absolut davon überzeugt, dass wir die Erneuerbaren schneller in den Markt bekommen müssen. Wir müssen mehr beim Lastmanagement machen, bei der Nachfrageminderung und vielleicht auch bei den Speichern. Alle Maßnahmen zusammen werden einen Einfluss auf die Preise haben. Das wird nicht über Nacht geschehen, aber hoffentlich schon Einfluss haben in diesem Winter.”

Die EU braucht also einen langen Atem, bis die Krisenmaßnahmen wirken. Selbst durchatmen kann Mechthild Wörsdörfer bei Yoga und Pilates. “Mindestens zweimal Sport die Woche müssen sein, tägliches Radfahren zur Arbeit auch, sonst ist dieses Pensum nicht durchzuhalten”, sagt sie. Neben den Krisenmaßnahmen laufen die regulären Arbeiten am Green Deal weiter, Wörsdörfer begleitet die Triloge zu dem Gesetzespaket. Zu Theater- und Opernbesuchen kommt sie dagegen nicht mehr so oft wie in ihrer Pariser Zeit. Regelmäßig ist Mechthild Wörsdörfer noch in Deutschland – zum einen bei ihrer Familie, aber auch verstärkt zu Arbeitsbesuchen in Berlin.

In Brüssel wartet bereits die nächste große Aufgabe: Die Staats- und Regierungschefs haben ein neues Strommarktdesign angemahnt, um auch die Preise für Elektrizität einzudämmen. In wenigen Monaten will die EU über die Bühne bringen, was normalerweise Jahre braucht. “Bei neuen Regeln für den Strommarkt muss die Kommission darauf achten, dass etwas, was in einem Mitgliedstaat funktioniert, nicht unbedingt EU-weit funktionieren kann“, sagt Wörsdörfer. “Unser Gesetzesvorschlag wird aber hoffentlich schnell durchgehen in Parlament und Rat, sodass er sich rasch positiv auswirkt.” Manuel Berkel

seit geraumer Zeit sind die Leitungen der Regionalbüros der EU-Kommission in Deutschland unbesetzt, in München seit über zwei Jahren, in Bonn seit Herbst 2021. Weder einer der 32.000 Mitarbeiter der Kommission noch ein externer Bewerber scheint bislang ausreichend geeignet für diese Führungsaufgabe. Zu verantworten hat die Entscheidung über die Besetzung der Posten Ursula von der Leyen. Dass beiden Regionalvertretungen sehr lange unbesetzt bleiben, werde mittlerweile als Affront der Kommissionspräsidentin gegenüber ihrem Heimatland verstanden, berichtet Markus Grabitz.

Die schwedische Ratspräsidentschaft wird wohl nicht die Zeit für Visionen sein, sie hat vielmehr das Ziel, diverse Vorhaben umzusetzen. Das gilt umso mehr für die Digitalpolitik. Corinna Visser und Falk Steiner geben einen Überblick über die kommenden Monate.

Vor Gasmangel wird seit Monaten gewarnt, der Füllstand der deutschen Gasspeicher wird mit ähnlicher Aufmerksamkeit begutachtet wie zuvor die Zahl der Corona-Infizierten. Nun spricht vieles dafür, dass die Planung der deutschen LNG-Terminals, die das Bundeswirtschaftsministerium verantwortet, fehlerhaft ist, und der Bedarf an neuer Infrastruktur deutlich überschätzt wird. Malte Kreuzfeldt hat sich für unseren neuen Berlin.Table die Zahlen genauer angeschaut.

Die EU-Kommission findet kein Führungspersonal für ihre Regionalvertretungen in Bonn und München. Die Leitung der Vertretung der Kommission in München ist seit September 2020 unbesetzt. Die Leitung der Regionalvertretung in Bonn ist seit September 2021 vakant.

Die Regionalvertretung in Bonn ist zuständig für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. In diesen Bundesländern wohnen rund 30 Millionen Bürger. Dies entspricht in etwa der addierten Einwohnerzahl der Mitgliedstaaten Portugal, Schweden und Tschechien. Die Regionalvertretung in München ist zuständig für Baden-Württemberg und Bayern. In diesen Bundesländern wohnen etwa 25 Millionen Menschen.

Die Vertretungen sehen sich selbst als “Brücke zwischen Deutschland und der Zentrale der EU-Kommission in Brüssel und Luxemburg.” Nach Informationen von Europe.Table hat die Kommission allein für die Leitung der Münchener Vertretung zwei Bewerbungsverfahren gestartet. Wie zu hören ist, hat es durchaus geeignete interne Bewerber für die Stellen gegeben. Wenn unter den 32.000 Mitarbeitern der Kommission kein geeigneter Kandidat gefunden wird, sind auch externe Bewerber zugelassen. Wie zu hören ist, sei die Neubesetzung auch deswegen schwierig, weil die Kommission auch in den Vertretungen den Frauenanteil steigern wolle.

Die Vertretungen unterstehen direkt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Entscheidung über die Besetzung der Posten fällt in ihre direkte Kompetenz. Die Leitung der beiden Regionalvertretungen über 28 beziehungsweise 16 Monate unbesetzt zu lassen, wird mittlerweile als Affront der Kommissionspräsidentin gegenüber ihrem Heimatland verstanden. Unter ihrem Vorgänger wäre es undenkbar gewesen. Jean Claude-Juncker habe immer einen genauen Blick auf die Vertretungen und die Presselage in Deutschland gehabt.

In den Landeshauptstädten Düsseldorf und München wird Kritik laut. “Wir sehen mit Sorge, dass die Büroleitung seit über einem Jahr nicht besetzt ist”, sagte NRW-Europaminister Nathanael Liminski (CDU) zu Europe.Table. Für die NRW-Landesregierung sei die Regionalvertretung der Kommission in Bonn mit “seiner Europaexpertise ein wichtiger Partner, um entschlossen für das europäische Modell von Demokratie und Rechtstaatlichkeit einzutreten”. Das Büro brauche einen “festen Repräsentanten auf Leitungsebene”. Derzeit wird es kommissarisch von Patrick Lobis geleitet, dem Vize des Vertreters in Berlin, Jörg Wojahn.

Bayerns Europaministerin Melanie Huml (CSU) betonte, die Vertretung in München sei ein wichtiger Netzwerkknoten zwischen der EU und den Akteuren in Bayern. “Wir pflegen traditionell gute Kontakte und würden uns freuen, wenn die Entscheidung bald getroffen würde.” Anfang Dezember hatte die Kommission bekannt gegeben, dass Renke Deckarm, Pressesprecher am Standort München, kommissarisch die Leitung übernehme. Davor hatte Wojahn das selbst gemacht.

Ist es Desinteresse? Oder ist die Kommissionspräsidentin nicht bereit, die Personalentscheidung an einen Mitarbeiter zu delegieren? Die Leitung des Regionalbüros ist in der Beamten-Hierarchie der Kommission unterhalb der Management-Posten eingruppiert. Bei der Besoldungsgruppe ist AD 5 bis AD 12 vorgesehen. Das Grundgehalt beläuft sich demnach zwischen 5.130 und 13.779 Euro monatlich. Ein Sprecher der Kommission war nicht bereit, näher Auskunft zu geben. Er teilte lediglich mit: “Leider können wir die laufenden Bewerbungsverfahren nicht kommentieren.”

Auch andere Mitgliedstaaten sind betroffen. Derzeit sind die Leitungsfunktionen der Kommissionsvertretungen in Schweden, Bulgarien, Polen, Malta und den Niederlanden nicht besetzt. Die Regionalvertretung in Marseille hat ebenfalls keine Führung.

Die Gewerkschaft der Mitarbeiter in EU-Institutionen, Renouveau et Démocratie, weist schon länger auf Missstände bei der Besetzung der Stellen hin, die der Generaldirektion für Kommunikation unterstehen. Leitungsjobs in den Vertretungen würden zunehmend mit Externen besetzt, die Zeitverträge bekämen. Es sei kein Einzelfall, dass sich das Bewerbungsverfahren über ein bis zwei Jahre hinziehe. Dann wiederum würden Posten in Rekordzeit besetzt, ohne sie vorher auszuschreiben.

Zudem, so die Gewerkschaft, gebe es die Tendenz, die Leitungsposten in den Vertretungen politisch zu besetzen, etwa mit Ex-Generaldirektoren. Die Vertretung in Österreich wird von dem ehemaligen Generalsekretär der Kommission, Martin Selmayr, geführt. Ein Generalsekretär wird in der Besoldungsstufe AD 16 eingruppiert und bekommt ein Grundgehalt von 21.671 Euro pro Monat.

Was steht 2023 auf der digitalen Agenda? Liest man das Arbeitsprogramm der Schweden, die am 1. Januar die Ratspräsidentschaft übernommen haben, so steht die Digitalisierung dort nicht im Vordergrund. Hinzu kommt, dass für kontroverse Initiativen, die lange Konsultationen und Verhandlungen nötig machen, die Zeit knapp wird, wenn sie bis zu den nächsten Europa-Wahlen im Jahr 2024 abgeschlossen sein sollen.

Mit der Ausrufung der Digitalen Dekade hatte die jetzige Kommission 2021 ihre Vision für ein digital umgewandeltes Europa bis 2030 dargelegt. 2022 hat die EU mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act (DSA, DMA) wichtige Meilensteine erreicht. Ende 2022 hat sie in ihrer Erklärung zu digitalen Rechten und Grundsätzen noch einmal verdeutlicht, dass dieser digitale Wandel inklusiv, fair, sicher und nachhaltig erfolgen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen soll.

Wegweise neue Rechtsakte mit hohem Konfliktpotenzial sind in 2023 nicht mehr zu erwarten. Es gibt zwar noch einige neue Initiativen, aber im Wesentlichen geht es darum, bereits Begonnenes über die Ziellinie zu bringen. Viel Arbeit hat die Kommission auch noch mit der Umsetzung und Durchsetzung von DSA und DMA. Ein Überblick:

Akteure: Europäische Kommission, BEREC

Stand der Dinge: Die EU-Kommission hat ihre Pläne zu einer “angemessenen Beteiligung” der Datenverkehrs-intensiven Internetanbieter an den Ausbaukosten von der Breitbandkosten-Richtlinie separiert. Der Broadband Cost Reduction Act soll nun unter dem Titel Gigabit Infrastructure Act (GIA) reformiert werden. Eine ergänzende Konsultation ohne legislative Folge in dieser Legislatur soll unter anderem das Fair-Share-Thema behandeln.

Zeitplan: GIA-Vorschlag der Kommission Q1/2023, Konsultationsstart zu Zukunft der Konnektivität (unter anderem Fair Share) Q1/2023

Akteur: Europäische Kommission

Stand der Dinge: Die EU will das immersive Internet entscheidend mitgestalten. Das kündigte Binnenmarktkommissar Thierry Breton bereits im September vergangenen Jahres an. Offen ist jedoch, was genau die EU zum Metaverse plant. Angekündigt sind eine nicht-legislative Initiative und die Organisation eines Ökosystems für das Metaverse. Die Pläne umfassen Investitionen in die Bildung und Ausbildung von Menschen, in Technologie und Forschungspolitik sowie in den Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Zeitplan: Die Initiative zu virtuellen Welten ist für Q2/2023 angekündigt.

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Die Mitgliedstaaten sind am 6. Dezember 2022 unter der tschechischen Ratspräsidentschaft bereits zu einer allgemeinen Ausrichtung gekommen. Deutschland hat jedoch noch Diskussionsbedarf, den es in einer entsprechenden Erklärung zu Protokoll gegeben hat. Insbesondere wünscht die Bundesregierung, die Anforderungen an die Geheimhaltung und die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Datensicherheit in Artikel 70 zu präzisieren und Änderungen beim Thema biometrische Massenüberwachung.

Das Parlament ist von einer Einigung noch weit entfernt, sodass die Berichterstatter Dragoș Tudorache (Renew, LIBE-Ausschuss) und Brando Benifei (S&D, IMCO-Ausschuss) ihren ursprünglichen Zeitplan nicht einhalten können. Beobachter sagen, es gebe noch zu keinem zentralen Punkt eine Einigung. Ab Mitte Januar finden wieder technische Meetings statt, das nächste politische Treffen der Schattenberichterstatter ist für den 18. Januar anberaumt.

Zeitplan: Voraussichtlich wird das Parlament erst im März abstimmen.

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Noch haben die Verhandlungen zu Haftungsfragen der künstlichen Intelligenz (AI Liability Directive) nicht begonnen. Zwar ist Axel Voss, der rechtspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, der designierte Berichterstatter im JURI-Ausschuss. Allerdings hat das Parlament das Dossier dem Ausschuss noch nicht offiziell zugewiesen.

Mit der KI-Haftungsrichtlinie will die EU dem zunehmenden Einsatz von KI Rechnung tragen, den das KI-Gesetz ermöglicht. Die Richtlinie zielt auf die Harmonisierung der Haftungsregelungen ab – und zwar sowohl bei KI-Systemen mit hohem als auch mit niedrigem Risiko. Nach Ansicht der Kommission sind die bestehenden nationalen Haftungsvorschriften, insbesondere die verschuldensabhängigen Vorschriften, derzeit nicht geeignet, um Haftungsklagen für Schäden zu behandeln, die durch KI-gestützte Produkte und Dienste verursacht werden. Denn in vielen Fällen kann es für die Geschädigten schwierig oder übermäßig aufwändig sein, den Verursacher des Schadens zu ermitteln.

Zeitplan: offen

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Der Rat ist vor dem Jahreswechsel nicht mehr zu einer Allgemeinen Ausrichtung gekommen, sodass die Mitgliedstaaten ihre Verhandlungen auf Basis des dritten Kompromisspapiers der tschechischen unter der schwedischen Ratspräsidentschaft fortsetzen werden. Unter anderem wollen sie klären, wie das Datengesetz und die DSGVO überschneidungs- und widerspruchsfrei bleiben und unter welchen Bedingungen und Kosten Kunden einen Cloud-Anbieter wechseln können. Deutschland hat sich bisher nur zu einem Teil der vorgeschlagenen Regelungen geäußert (siehe auch die News in dieser Ausgabe).

Angesichts von mehr als 1000 Änderungsanträgen ist das Dossier auch im Parlament unter Federführung von Berichterstatterin Pilar del Castillo Vera (EVP, ITRE-Ausschuss) noch nicht weit fortgeschritten. Heiß diskutiert werden hier die Fragen, welche Daten zu welchen Konditionen geteilt werden müssen, die Sicherung der Geschäftsgeheimnisse sowie die Konditionen für einen Wechsel des Cloud-Anbieters.

Zeitplan: Die Abstimmung im ITRE-Ausschuss wird für Februar/März 2023 erwartet.

Save the Date: Zum Stand der Diskussion beim Data Act plant Europe.Table am 23. Januar 2023 ein Live-Briefing. Einladung folgt.

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Der Rat hat Anfang Dezember seine allgemeine Ausrichtung zu dem auf drei Säulen basierenden Chip-Gesetz angenommen. Mit dem Gesetz will die EU einen Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems schaffen. Größter Streitpunkt bei den Verhandlungen: die Finanzierung.

Berichterstatter Dan Nica (S&D, Rumänien) im federführenden ITRE-Ausschuss hatte seinen Draft Report zum Chips Act bereits im September vorgelegt. Die ITRE-Abgeordneten brachten insgesamt 804 Änderungsanträge zum Kommissionsvorschlag ein.

Zeitplan: Die Schlussabstimmung über den Bericht wird im Parlament voraussichtlich Anfang 2023 stattfinden.

Akteure: Rat (JAI/HWPCI) und Parlament

Stand der Dinge: Der Kommissionsvorschlag für Vorschriften für Cybersicherheit bei Produkten mit digitalen Elementen liegt seit September 2022 vor. Der Rat hat die erste Lesung beendet und noch unter tschechischer Führung einen Kompromisstext vor Jahresende vorgeschlagen. Ein Streitpunkt dabei sind die eingeschlossenen Produkte. Die schwedische Ratspräsidentschaft hofft, die CRA-Position der Mitgliedstaaten bis Mitte des Jahres abzuschließen. Im Parlament ist mit Nicola Danti (Renew) ein ITRE-Berichterstatter federführend.

Zeitplan: Ratsposition Ende Q1 oder Q2, EP-Draft Report voraussichtlich Q2/2023.

Akteure: Rat, Parlament und European Data Protection Board

Stand der Dinge: Der Entwurf des Angemessenheitsbeschlusses für die USA unter den Bedingungen des EU-US-Data Privacy Framework liegt seit Dezember 2022 vor. Im nächsten Schritt nehmen der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) und die Mitgliedstaaten hierzu Stellung. Das Parlament muss ihn formal beraten, könnte ihn aber nur mit Mehrheit verhindern.

Zeitplan: Angemessenheitsverfahren soll bis Sommer 2023 abgeschlossen sein und dann in Kraft treten.

Akteure: Rat und Parlament

Stand der Dinge: Der Verordnungsentwurf der Kommission zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und seinen Darstellungen (Child Sexual Abuse Material, CSAM) im Netz liegt seit Mai 2022 vor. Zuletzt fanden im Dezember Erörterungen im Rat auf technischer Ebene statt, wo die erste Prüfung des vollständigen Textes abgeschlossen wurde. Im Anschluss legte die tschechische Ratspräsidentschaft mehrere Vorschläge zur Überarbeitung des Textes vor, etwa zum Anwendungsbereich und den Pflichten der Anbieter von Online-Diensten. Der Rat setzt seine Arbeit unter der schwedischen Ratspräsidentschaft fort.

Im Parlament ist Javier Zarzalejos (EVP) zuständiger Berichterstatter für den LIBE-Ausschuss, Paul Tang (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Patrick Breyer (Piraten/Grüne/EFA) und Cornelia Ernst (Linke) sind Schattenberichterstatter.

Zeitplan: Nach den ersten Treffen in den Ausschüssen steht kein schneller Draft-Report im Parlament zu erwarten. Q2/2023 wird als realistisch betrachtet. Die nächsten Schattenberichterstatter-Gespräche sind für den 10. und 24. Januar 2023 geplant. Am 19. und 20. Januar tagt die Ratsarbeitsgruppe JAI mit Vertretern des Europäischen Datenschutzausschusses.

Akteure: Europäische Kommission, Mitgliedstaaten (deutsche Bundesländer und Kulturstaatsministerin) und Parlament

Stand der Dinge: Der Vorschlag der Kommission liegt seit September vor – und auch er ist heftig umstritten. Widerstand kommt dabei auch von den deutschen Bundesländern, denen die Medienaufsicht hierzulande obliegt. Die Kommission sieht die Pressefreiheit durch hohe Konzentration und “Oligarchisierung”, aber auch durch große Online-Plattformen und Desinformation bedroht. Deutschland wiederum will nicht, dass die EU sich in sein funktionierendes System einmischt.

Im Parlament ist der Kulturausschuss (CULT) federführend, eine Berichterstatterin oder ein Berichterstatter ist noch nicht benannt.

Zeitplan: Offen.

von Falk Steiner und Corinna Visser

Bei der Planung der deutschen LNG-Terminals arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium an einer entscheidenden Stelle mit einer falschen Zahl. Dies führt dazu, dass der Bedarf an neuer Infrastruktur deutlich überschätzt wird.

Es geht dabei um die Kapazität der LNG-Terminals in Deutschlands Nachbarländern. Insgesamt verfügen Polen, Niederlande, Belgien und Frankreich über acht Terminals. Diese spielten durch ihre geografische Nähe “zwar für die Versorgung Deutschlands heute schon eine wichtige Rolle”, schrieb das von Robert Habeck geführte Ministerium in einem Papier, das zur Einweihung des ersten deutschen LNG-Terminals an die Medien verschickt wurde. “Diese stellen zusammen aber zusammen eine Regasifizierungskapazität von nur ca. 40 Mrd. m³ im Jahr dar – bei einem Gasbedarf von ca. 95 Mrd. m³ pro Jahr allein für Deutschland”, heißt es darin weiter.

Doch diese Angabe ist nicht korrekt. Wie eine Auswertung der täglichen Zahlen der europäischen Gasnetz-Betreiber (AGSI) durch den Berlin.Table ergibt, haben die Terminals in den genannten Nachbarländern im Jahr 2022 fast 70 Milliarden Kubikmeter eingespeist. Auch das entspricht aber noch nicht der Maximalkapazität; diese beträgt 96 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, wenn man die Betreiber-Angaben aufsummiert und sogar 99 Milliarden Kubikmeter, wenn man den realen Tageshöchstwert jedes Terminals auf das Gesamtjahr hochrechnet.

Eine schlüssige Erklärung für die falsche Angabe liefert das Ministerium auf Anfrage nicht. Denkbar ist, dass man sich bei der angegebenen Zahl von 40 Milliarden Kubikmetern an den Werten der Vorjahre orientiert hat: 2020 wurden an den LNG-Terminals der Nachbarländer 38 Milliarden Kubikmeter Gas eingespeist, 2021 waren es 33 Milliarden Kubikmeter.

Schon länger halten Experten die Planung der deutschen LNG-Terminals für überdimensioniert. Die mutmaßlich falsche Berechnung hat dabei offensichtlich eine wichtige Rolle gespielt. Robert Habeck hatte vor der Einweihung des ersten Terminals in den Tagesthemen behauptet, ohne eigene Anlandepunkte drohe in Deutschland in diesem Winter eine “Gasmangellage”.

Auch in der Begründung für das im Mai verabschiedete LNG-Beschleunigungsgesetz (hier als pdf) heißt es: “Die Kapazität der bisher vorhandenen, für Deutschland nur teilweise nutzbaren europäischen LNG-Terminals kann – selbst bei einhundert prozentiger Auslastung – den Ausfall der russischen Lieferungen für Europa nur zu einem geringen Teil decken.”

Das stimmt offenkundig nicht. Tatsächlich können die in den Nachbarländern vorhandenen Terminals den Ausfall der russischen Erdgas-Lieferungen über Nord Stream 2, die 2021 bei etwa 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr lagen, bei voller Auslastung nicht nur zu einem geringen Teil decken, sondern fast vollständig.

Das zeigt sowohl der Vergleich der tatsächlichen Kapazität mit den Lieferungen der Vorjahre als auch die Realität der vergangenen Monate: Dass es in Deutschland (und seinen Nachbarländern) trotz der seit Anfang September vollständig gestoppten Gas-Lieferungen über Nord Stream 2 nicht zu einer Mangellage gekommen ist, sondern die Speicher vielmehr so gut gefüllt waren wie nie zuvor, liegt – neben dem Verbrauchsrückgang um etwa 15 Prozent – vor allem an zusätzlichen Gas-Lieferungen über die LNG-Terminals in den Nachbarländern.

Das geht ohne größere Probleme. Nur Polen benötigt das an seinem Terminal angelandete Flüssiggas komplett selbst, um die entfallenden Lieferungen aus Russland zu kompensieren. Die Niederlande und Belgien haben dagegen ihre Gasexporte nach Deutschland nach dem Stopp der Lieferungen aus Russland stark ausgeweitet; Frankreich, das zuvor stets russisches Gas aus Deutschland bezogen hat, liefert seit September nun seinerseits LNG-Gas nach Deutschland – teilweise über die Schweiz. Und selbst im Dezember 2022, dem Monat mit den bisher höchsten LNG-Einspeisungen, waren die Terminals in den Nachbarländern nur zu 86 Prozent ausgelastet. MK

Die EU-Kommission wird voraussichtlich am 1. Februar ihre Antwort auf den US-Inflation Reduction Act vorlegen. Das geht aus der neuen Agenda der Behörde vor, die von dem digitalen Medienhaus Contexte veröffentlicht wurde. Die Vorschläge zur Stärkung des Industriestandortes bei klimafreundlichen Technologien sollen bei einem Sondergipfel am 9. und 10. Februar diskutiert werden. Die Federführung liegt bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen selbst.

Der Vorschlag zur Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist für den 14. März geplant. Die Reform des Strommarktdesigns steht noch ohne konkreten Termin in der unverbindlichen Planung.

Am 17. Mai will die Kommission ihren Vorschlag zum Aufbau einer Wasserstoffbank vorlegen. Der Vorschlag soll den Aufbau einer grünen Wasserstoff-Industrie unterstützen.

Eine Woche später, 24. Mai, soll ein größeres Verkehrspaket kommen. Die Kommission will einen einheitlichen Raum für Mobilitätsdaten schaffen. Außerdem legt sie am gleichen Tag ihren Vorschlag für ein Verbrenner-Aus sowie die künftigen Flottengrenzwerte bei schweren und mittleren Nutzfahrzeugen vor. Auch Vorschläge zum Ausbau des Gütertransports über die Schiene stehen auf der Tagesordnung.

Der bereits mehrmals verschobene Vorschlag zum Recht auf Reparatur war zuletzt für März angekündigt, wird laut der Agenda jedoch erst am 31. Mai veröffentlicht. Mit dem Gesetzesvorhaben will die Kommission die Lebensdauer von reparaturfähigen Verbrauchsgütern verlängern und die vorzeitige Entsorgung vermeiden. tho/mgr/leo

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert die Bundesregierung auf, sich bei den Verhandlungen über den Data Act stärker für die Belange der hiesigen Wirtschaft einzusetzen. Für die deutsche Industrie sei es essenziell, “dass sich die Bundesregierung zeitnah auf ein klares Verhandlungsmandat für den EU-Data Act verständigt und sich konstruktiv und entschlossen in den Dialog im Rat sowie später im Trilog einbringt”, schreibt der BDI in einem Positionspapier, das Europe.Table exklusiv vorliegt.

Der BDI hatte bereits im Mai 2022 eine 24-seitige Stellungnahme zum Data Act vorgelegt. Offenkundig ist der Verband aber unzufrieden damit, dass sich die Bundesregierung noch immer nicht umfassend zu diesem wichtigen Gesetz positioniert hat. Im November hatte Berlin lediglich eine vorläufige Stellungnahme nach Brüssel gesandt, die nicht alle Aspekte des Gesetzentwurfes umfasst. So sind zum Beispiel die umstrittenen Konditionen für den Wechsel des Cloud-Anbieters (Cloud-Switching) nicht erwähnt.

Daher sieht sich der BDI nun genötigt, die Bundesregierung noch einmal an die Bedeutung des Data Acts zu erinnern. Der dort gewählte “sehr undifferenzierte ,one-size-fits-all’-Ansatz von sämtlichen IoT-Dienstleistungen im B2B- und B2C-Umfeld” führe zu großen Rechtsunsicherheiten in der gesamten Industrie und bedürfe gewichtiger Anpassungen, mahnt der BDI.

Da es um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Industrie gehe, sei “ausreichend Zeit für die notwendigen inhaltlichen Klärungen” nötig. Auch Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI, mahnt “eine differenzierte Betrachtung” an, die die “Unterschiede im B2B- und B2C-Markt berücksichtigt”.

Der BDI hat seine Forderungen in sechs Punkten zusammengefasst:

Die Bundesregierung will mittels der Überarbeitung ihrer Rohstoffstrategie unter anderem verbindliche Recyclingquoten, strategische Reserven, einen öffentlich-privaten Fonds und ESG-Standards für kritische Rohstoffe einführen. Dies geht aus dem Eckpunktepapier hervor, welches das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) gestern veröffentlicht hat.

Das BMWK plant, die 2020 beschlossene Rohstoffstrategie der Bundesregierung um weitere Maßnahmen zu ergänzen. Während die Bundesregierung bislang die Verantwortung der Rohstoffversorgung grundsätzlich bei den Unternehmen gesehen hat, erkennt sie nun an, dass diese in der momentan instabilen Situation auf Märkten und in Lieferketten ihre konkreten Bedarfe an Rohstoffen nicht sichern können. Unternehmen sollen deshalb stärker unterstützt werden, um “die volkswirtschaftlichen und strategischen Interessen der Bundesrepublik im Bereich der Rohstoffe” mittel- und langfristig zu wahren, heißt es in dem Papier.

Das Eckpunktepapier nennt drei Schwerpunkte mit folgenden Maßnahmen:

1. Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und Recycling

2. Diversifizierung der Rohstofflieferketten

3. Sicherstellung eines fairen und nachhaltigen Marktrahmens

Die Überarbeitung der Rohstoffstrategie soll Teil der Kreislaufwirtschaftsstrategie sein, die Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsministerium zurzeit gemeinsam erarbeiten. Die Eckpunkte sollen außerdem in den für Mitte März angekündigten Vorschlag der EU-Kommission für einen Critical Raw Materials Act einfließen. leo

Deutschland und Norwegen wollen im nächsten Jahrzehnt die Voraussetzungen für bedeutsame Wasserstoffimporte schaffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will bei seiner Reise nach Norwegen in dieser Woche eine gemeinsame Erklärung zum Thema unterzeichnen. Der Grünen-Politiker führt dort am Donnerstag und Freitag politische Gespräche und trifft Wirtschaftsvertreter.

Dabei wollen Norwegen und Deutschland nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vom Dienstag ihre Absicht bekräftigen, bis 2030 eine großflächige Versorgung mit Wasserstoff mit der notwendigen Infrastruktur von Norwegen nach Deutschland sicherzustellen. Auf dem Energieträger Wasserstoff ruhen große Hoffnungen für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft.

Derzeit laufen Gespräche über den möglichen Bau einer Wasserstoff-Pipeline. Mittelfristig wolle Deutschland sogenannten grünen Wasserstoff importieren. Bei dessen Gewinnung kommen erneuerbare Energien zum Einsatz, der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid wird vermieden. Nur für eine “kurze Übergangszeit” sollte auch weniger klimafreundlich gewonnener Wasserstoff eingeführt werden, so das Ministerium. dpa

Hinter Mechthild Wörsdörfer liegen arbeitsreiche Monate. Die Spitzenbeamtin ist derzeit die wichtigste deutsche Managerin der Energiekrise in Brüssel. Als stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Energie pendelt die gebürtige Hessin seit Februar von Sitzung zu Sitzung. Wörsdörfer erklärt die Krisenpolitik und versucht mit ihrem Team, die Forderungen der Staats- und Regierungschefs nach alternativen Energiequellen und Maßnahmen gegen die hohen Strom- und Gaspreise in Gesetze zu gießen.

“Viele unserer Krisenvorschläge sind innerhalb von zwei bis drei Wochen erarbeitet worden”, sagt die leitende Beamtin. In über 20 Jahren bei der Kommission habe sie ein Pensum wie in den vergangenen Monaten noch nicht erlebt. Dass die Mittfünfzigerin dabei gelassen bleibt, hat sie ihrer langen europapolitischen Erfahrung zu verdanken.

Nach einem Studium in Heidelberg und Montpellier machte sie in Brüssel einen Master in European Economics. “Ich hatte schon früh ein starkes Interesse an wirtschaftspolitischen Fragen kombiniert mit Sprachen und europäischen Themen”, erzählt Wörsdörfer. Zunächst arbeitete sie für drei Jahre im Brüsseler Büro des BDI. In der Kommission fing sie 1995 an, zunächst in der Generaldirektion Industrie.

In die DG ENER wechselte sie 2010 und leitete dort später die Abteilungen für Planung und erneuerbare Energien. Mut zur Veränderung bewies sie 2018, als sie einen Direktorenposten bei der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris übernahm. “In Brüssel gibt es die Positionen der EU-Institutionen und die der Mitgliedstaaten, doch bei der Internationalen Energieagentur ging es dann auch um die Politik in den USA, in Australien und Japan. Manche Brüsseler Position konnte ich so auch einmal im internationalen Gesamtbild sehen.”

Beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft etwa sind Länder wie Japan und Chile ebenfalls höchst aktiv. Auch in der aktuellen Krise gilt es für Kommission, Mitgliedstaaten und Unternehmen, neue internationale Quellen für Energielieferungen zu erschließen.

Tiefer eingestiegen ist Wörsdörfer in Paris aber auch in die Detailarbeit mit dem großen Team von Ingenieuren und Modellierern der IEA, die für ihren jährlichen World Energy Outlook bekannt ist. “Ich habe die technische Arbeit der KollegInnen in politische Empfehlungen übersetzt. Beides, das Internationale und die Detailtiefe, haben mir sehr gut gefallen”, berichtet Wörsdörfer. Auch in Brüssel gilt es für sie nun wieder, zwischen dem zu vermitteln, was Politiker wollen und Experten für technisch machbar halten.

Dabei waren die Herausforderungen der Energiekrise noch nicht offenkundig, als Wörsdörfer nach Brüssel zurückkehrte und im Oktober 2021 den Posten als stellvertretende Generaldirektorin übernahm. Ihr Vorgänger Klaus-Dieter Borchardt war gerade in den Ruhestand gegangen und der Deutschen bot sich ein “super Paket” an Aufgaben, wie sie es nennt. Als Koordinatorin für den “gerechten und grünen Übergang” in der DG ENER kümmert sie sich nun neben Erneuerbaren und Effizienz auch um das Strommarktdesign.

Auch die Einbindung der Ukraine in den Energiebinnenmarkt stand damals bereits auf dem Programm, doch der vergangene Februar stellte die gesamte Agenda auf den Kopf. “Zu 80 Prozent beschäftigen wir uns nun mit Krisenthemen – im Einklang mit den Langfristzielen des europäischen Green Deal.”

Die Brüsseler Beamtin spricht von “Eins-zwei-zwei-Vorschlägen” und meint den Notfallartikel, auf den sich die Eingriffe stützen. Ein großer Erfolg ist für Wörsdörfer, dass die 27 Mitgliedsländer den Krisenmaßnahmen zugestimmt haben und die Gasspeicher gefüllt wurden. “Gleichzeitig bin ich absolut davon überzeugt, dass wir die Erneuerbaren schneller in den Markt bekommen müssen. Wir müssen mehr beim Lastmanagement machen, bei der Nachfrageminderung und vielleicht auch bei den Speichern. Alle Maßnahmen zusammen werden einen Einfluss auf die Preise haben. Das wird nicht über Nacht geschehen, aber hoffentlich schon Einfluss haben in diesem Winter.”

Die EU braucht also einen langen Atem, bis die Krisenmaßnahmen wirken. Selbst durchatmen kann Mechthild Wörsdörfer bei Yoga und Pilates. “Mindestens zweimal Sport die Woche müssen sein, tägliches Radfahren zur Arbeit auch, sonst ist dieses Pensum nicht durchzuhalten”, sagt sie. Neben den Krisenmaßnahmen laufen die regulären Arbeiten am Green Deal weiter, Wörsdörfer begleitet die Triloge zu dem Gesetzespaket. Zu Theater- und Opernbesuchen kommt sie dagegen nicht mehr so oft wie in ihrer Pariser Zeit. Regelmäßig ist Mechthild Wörsdörfer noch in Deutschland – zum einen bei ihrer Familie, aber auch verstärkt zu Arbeitsbesuchen in Berlin.

In Brüssel wartet bereits die nächste große Aufgabe: Die Staats- und Regierungschefs haben ein neues Strommarktdesign angemahnt, um auch die Preise für Elektrizität einzudämmen. In wenigen Monaten will die EU über die Bühne bringen, was normalerweise Jahre braucht. “Bei neuen Regeln für den Strommarkt muss die Kommission darauf achten, dass etwas, was in einem Mitgliedstaat funktioniert, nicht unbedingt EU-weit funktionieren kann“, sagt Wörsdörfer. “Unser Gesetzesvorschlag wird aber hoffentlich schnell durchgehen in Parlament und Rat, sodass er sich rasch positiv auswirkt.” Manuel Berkel