wichtige politische Ratgeber wie Minouche Shafik, scheidende Präsidentin der London School of Economis, oder DIW-Präsident Marczel Fratzscher, betonen die zentrale Bedeutung der Verteilungsfrage für eine gelingende Transformation. Ein schlechtes Signal ist deswegen die geringe Erhöhung der Mindestlöhne in Deutschland durch die zuständige Kommission, welche Geringverdiener als unfair empfinden werden, weil sie anders als andere Bevölkerungsgruppen einen deutlichen Reallohnverlust hinnehmen müssen.

Das gesellschaftliche Klima dürfte hier zu Lande also noch schwieriger werden für die Transformation. Dabei ist es schon schwierig genug, wie die heutige Ausgabe zeigt. Seit Jahren schafft die öffentliche Hand es nicht, die öffentliche Beschaffung in großem Stil als Hebel für die Transformation einzusetzen. Mit den Ursachen beschäftigt sich mein Kollege Nicolas Heronymus. Welche Gefahren drohen bei einer Reform der Gentechnik in der EU nachhaltigen Unternehmen? Annette Bruhns hat sich umgeschaut. Groß waren die Erwartungen an die Berichtspflichten der EU hinsichtlich der CSRD. Davon ist nicht viel übriggeblieben – Fachleute sprechen angesichts des jetzigen Plans sogar von einem “Skandal“. Verena von Ondarza analysiert die Entwicklung.

Der Ernst der Lage ist unübersehbar, das bekommen auch zunehmend Unternehmen zu spüren. Endgültig vorbei scheinen die Zeiten, in denen wolkige Versprechungen in Nachhaltigkeitsberichten ausreichten. Immer öfter sehen sich Unternehmen sogar gerichtlich mit der Frage konfrontiert, ob ihre freiwilligen Selbstverpflichtungen mit Blick auf das Klima wirklich aufgehen oder nicht. Expertinnen sprechen von einer “explosionsartigen Entwicklung”. Gleichzeitig gibt es politische Fortschritte für die Transformation, wie durch die Reform des Wettbewerbsrechts. Diesen Standpunkt vertreten jedenfalls bei uns die beiden Aktivistinnen Tina Haupt und Nelly Grotefendt.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Um die sozial-ökologische Transformation zu beschleunigen, will die Bundesregierung die öffentliche Beschaffung stärker auf Nachhaltigkeit ausrichten. Mit der eigenen Nachfragemacht soll der Staat als Hebel und gleichzeitig als Vorbild wirken. Das Potenzial ist gewaltig: Schätzungsweise 350 Milliarden Euro geben Kommunen, Länder und Bund in Deutschland jährlich für Produkte und Dienstleistungen aus. Doch bisher nutzen Vergabestellen die Möglichkeiten kaum, nachhaltige Faktoren im Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Gleichzeitig bewerben sich vergleichsweise wenig Unternehmen auf öffentliche Aufträge. Daher plant die Ampel-Koalition eine Reform des Vergaberechts. Mit dem sogenannten Vergabetransformationspaket sollen Verfahren einfacher, professioneller, digitaler und schneller werden. Ausrichten möchte die Koalition die öffentliche Beschaffung wirtschaftlich, sozial, ökologisch und innovativ. Dafür will sie die Berücksichtigung solcher Aspekte verbindlicher machen. Doch es gibt Probleme, teils grundlegende und komplexe.

Mit der letzten großen Vergaberechtsreform im Jahr 2015 hatte der Bundestag die Möglichkeiten der Vergabestellen, innovative, soziale und ökologische Aspekte in Verfahren einzubeziehen, erheblich gestärkt, wenn auch nicht verpflichtend vorgeschrieben. Trotzdem berücksichtigen öffentliche Einkäufer Nachhaltigkeit bei der Vergabe nur selten. Im ersten Halbjahr 2021 war dies laut der ersten bundesweiten Vergabestatistik in rund zwölf Prozent der Vergaben von Bund, Ländern, Kommunen der Fall. Die Daten sind unvollständig und daher nur bedingt aussagekräftig, sie decken sich aber mit Bewertungen vieler Experten und Praktiker.

Alle Kriterien außer dem Preis eines Produkts galten im Vergaberecht bis in die 2000er-Jahre hinein als vergabefremde Faktoren. Der Zweck öffentlicher Beschaffung bestand aus haushaltspolitischer Sicht darin, dass die Verantwortlichen in der Verwaltung möglichst sparsam mit Steuergeldern umgehen. Das ist auch heute noch der wichtigste Grundsatz. Aber es gibt Veränderungen: Denn zum einen hat sich das Verständnis von Wirtschaftlichkeit gewandelt – insofern als dass auch die Lebenszykluskosten, etwa der Stromverbrauch eines Produkts, mittlerweile als eine wichtige Dimension von Wirtschaftlichkeit gelten. Zum anderen haben sich umweltbezogene und soziale Aspekte wie eben Klimabilanzen oder faire Arbeitsbedingungen aus dem Anspruch eines verantwortungsvollen Umgangs der öffentlichen Hand mit Steuergeldern zu wichtigen Kriterien entwickelt.

Dass Vergabestellen nachhaltige Faktoren trotzdem noch nicht standardmäßig berücksichtigen, hat vielfältige Gründe. Wichtige Faktoren auf Seiten der öffentlichen Hand sind:

Komplizierter wird es zudem dadurch, dass öffentliche Aufträge für viele Unternehmen nicht attraktiv sind. Laut der Vergabestatistik für das erste Halbjahr 2021 beteiligte sich in rund 17 Prozent der gemeldeten Verfahren nur ein Unternehmen. Zwar sind auch diese Daten unvollständig, aber Stimmen aus Praxis und Beratung zeichnen ein ähnliches Bild. Wenn sich ohnehin wenig Unternehmen um Aufträge bewerben, wird es demnach noch schwieriger, wenn Vergabestellen nachhaltige Produkte beschaffen wollen. Um Bedarfe und Angebote miteinander in Einklang zu bringen, bedarf es dann aufwändiger Markterkundungen.

Um nachhaltige öffentliche Beschaffung wirklich als Hebel zu nutzen, braucht es aus Sicht von Christopher Zeiss, Professor für Staats- und Europarecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, “die klare und eindeutige politische und rechtliche Vorgabe, dass ökologische Vorgaben berücksichtigt werden müssen“. Bei sozialen Aspekten gebe es schon Vorgaben, wie die Mindestlohn- oder Tariftreueregelungen in einigen Bundesländern oder das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, es fehle dabei “aber noch an einer leicht verständlichen […] Zusammenführung”, sagt Zeiss.

Auch Karen Jaehrling, Leiterin der Forschungsabteilung Prekarisierung, Regulierung, Arbeitsqualität an der Universität Duisburg-Essen, fordert “ein klares politisches Mandat“. In Bezug auf die Zielkonflikte zwischen kurzfristiger Sparsamkeit und langfristig eingesparter (externer) Kosten durch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren sagt sie: “Es muss eine kollektive Verständigung auf Behörden- oder kommunaler Ebene über diese möglichen Ziel-Widersprüche geben und eine Priorisierung von Zielen.” Es könne nicht einzelnen Beschaffenden überlassen werden, diesen Konflikt zu lösen – auch weil es für nachhaltige Ziele keine institutionalisierte Prüfung gebe wie etwa für die Einhaltung von Sparsamkeits- oder Wettbewerbsprinzipien.

Ein klares Mandat könnte ein erster Schritt für mehr nachhaltige öffentliche Beschaffung sein. Des Weiteren müssten aus Sicht von Experten vor allem die Fähigkeiten der Beschaffenden gestärkt und sie müssten mehr Zeit zur Vorbereitung von Vergabeverfahren haben.

In den riesigen Silos am Rhein des Raiffeisen-Kraftfutterwerks Kehl lagert konventionell und ökologisch erzeugtes Getreide; in jedem Fall aber ist es frei von Gentechnik. Das Unternehmen besteht seit 1963 und setzt mit Nutz- und Heimtierfutter 65 Millionen Euro im Jahr um. Gegen die grüne Gentechnik hat sich Firmenleiter Bernhard Stoll schon 1998 strikt entschieden, aus Überzeugung, wie er sagt. Der Erfolg seiner Entscheidung gibt Stoll recht. Schweinezüchter und Milchviehhalter kaufen sein Futter statt Gen-Soja oder Gen-Mais aus Übersee – und können so der Kundschaft gentechnikfreie Milch, Käse oder Fleisch garantieren.

Am Donnerstag war Stoll in Berlin, bei der Jahresversammlung des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik. Bei den Mitgliedern herrscht Aufruhr, seit geleakte Pläne der EU-Kommission für eine Deregulierung des strengen Gentechnikrechts die Runde machen – samt Lockerung der Kennzeichnungspflicht. “Ich betrachte das als Entmündigung des Verbrauchers”, sagt Bernhard Stoll. Und als Angriff auf sein Geschäftsmodell: “Brüssel schickt sich an, nachhaltige Unternehmenswerte zu vernichten.”

16 Milliarden Euro im Jahr setzen Produkte mit dem Label “Ohne Gentechnik” um. Die Angst der Anbieter: Wenn die Deregulierung kommt, könnten bald überall in Europa Pflanzen aus dem Genlabor wachsen. Denn die bisher bekannten EU-Pläne überlassen das Schwierigste den Mitgliedstaaten: zu verhindern, dass Neuzüchtungen sich unkontrolliert auskreuzen können. Oder dass eine Vermischung stattfindet, weil dieselben Maschinen gentechnisch verändertes und gentechnikfreies Saatgut ausbringen.

“Es gibt so viele Risiken einer Verschleppung”, warnt Futterhändler Stoll. “Wenn das kommt, brauchen wir ein engmaschiges Monitoring.” Mindestens aber müsse die Kommission von jedem gentechnisch veränderten Saatgut Referenzmaterial verlangen – damit Betroffene und Behörden im Zweifel Proben ziehen und rückverfolgen können, was da wächst.

Doch Möglichkeiten zur Rückverfolgbarkeit der Gen-Saat sieht der bisherige Entwurf nicht vor. Die EU-Kommission strebt offenbar eine 180-Grad-Wende in Sachen Gentechnik an. Pflanzen, die mit den “neuen genomischen Techniken” (NGT), also etwa der Genschere Crispr/Cas, gezüchtet wurden und in die dabei kein artfremdes Genmaterial eingebaut wurde, sollen demnach nicht mehr der strengen Risikobewertung für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) unterliegen. Für Produkte, die NGT enthalten, soll darüber hinaus die Kennzeichnungspflicht wegfallen.

Für viele Pflanzenzüchter ist das eine frohe Kunde. Seit der Europäische Gerichtshof 2018 geurteilt hat, dass auch mit den neuen NGT-Präzisionstechniken genveränderte Organismen entstünden und diese deshalb dieselben Hürden passieren müssten wie die alten GVO, lobbyieren Züchter und Forscher massiv für eine Deregulierung – unterstützt von Politikern aus FDP und Union.

Die EU-Kommission hat sich wissenschaftliche Expertise für ihre Pläne eingeholt: Die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) kam bei der Prüfung der NGT-Pflanzenzüchtungen zum Ergebnis, dass von diesen praktisch keine Gefahr ausgehe. Die NGT haben laut EFSA sogar ein deutlich reduziertes Potenzial, “unbeabsichtigte Effekte” hervorzurufen – nicht nur gegenüber den alten gentechnischen Verfahren, sondern sogar gegenüber herkömmlicher Züchtung. Denn auch bei dieser können durch den Einsatz von Radioaktivität oder Chemie unbeabsichtigte Mutationen entstehen.

Das sieht nicht jede Behörde in Europa so. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hält die Aussage für falsch, dass mit NGT-Pflanzen generell weniger Risiken einhergehen. Auch die Anwendung von NGT könne zu unbeabsichtigten genomischen Veränderungen führen, schreibt das BfN. Das Einfügen neuer Eigenschaften in eine Pflanze berge immer das Risiko negativer Auswirkungen auf Ökosysteme und die biologische Vielfalt. “Sollte es beispielsweise gelingen, eine trockenresistente Feldfrucht zu entwickeln, so könnte diese invasiv werden, weil sie auf einmal Habitate besiedeln könnte, in denen sie vorher nicht überleben konnte”, warnt Deutschlands oberste Naturschutzbehörde. Ein schwerwiegendes Gegenargument, zumal die EU-Kommission ihre Pläne ausdrücklich mit den Zielen begründet, mit den NGT zu mehr Biodiversität und Klimaresilienz auf den Feldern beizutragen.

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat schon jetzt, noch vor der offiziellen Version der EU-Pläne am Mittwoch, mehr als 62.000 Unterschriften unter ihrer Petition “Gentechnik muss erkennbar bleiben” gesammelt. Am Donnerstag haben Aktivisten diese dem Bundeslandwirtschaftsministerium übergeben. Die Beschneidung der Wahlfreiheit des Verbrauchers durch die Lockerung der Kennzeichnungspflicht ist freilich nicht nur aus Sicht von Foodwatch ein No-Go. Auch Politiker von SPD und Grünen teilen diese Sicht.

“Ohne Kennzeichnung ist eine Rückverfolgbarkeit unmöglich, und das wäre ein Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip. Ohne Kennzeichnung gibt es keine Transparenz”, sagte Matthias Miersch, Vizevorsitzender der SPD-Fraktion, nach Bekanntwerden des Leaks. “Das macht die SPD nicht mit.” Und der Grünen-MdB Karl Bär nannte den Vorschlag einen Frontalangriff auf das europäische Modell. Bärs Kritik: “Pflanzen mit bis zu 20 gentechnischen Veränderungen sollen als gleichwertig mit konventionell gezüchteten Pflanzen gelten” und “ungekennzeichnet auf dem Teller” landen. Der Vorschlag würde das Ende der ökologischen Landwirtschaft einläuten, weil diese sich mit immer mehr Aufwand vor Kontamination schützen müsste.

Für diese düstere Vision gibt es reale Gründe. Denn während die NGT-gezüchteten Pflanzen den herkömmlich gezüchteten gleichgestellt werden sollen, wenn es sich um konventionelle Landwirtschaft handelt, sollen sie für Bio-Bauern weiterhin echte Gentechnik und damit verboten bleiben. Nur: Wer soll die Kosten tragen, um nachzuweisen, dass in Bio-Produkten nicht aus Versehen NGT-Pflanzen gelandet sind? Und: Wie soll das technisch möglich sein? Die EU-Kommission schreibt selbst, die Nachweisbarkeit von NGT sei nicht gegeben, da ihr Genom dem natürlicher Pflanzen zu stark ähnele. Laut Entwurf will Brüssel die Lösung dieses Dilemmas den Mitgliedsstaaten überlassen.

Doch die Gegner der Deregulierung haben noch andere Sorgen. Großkonzerne könnten die neue Gentechnik nutzen, um Saatgut über Patente zu kontrollieren und die landwirtschaftlichen Betriebe von diesen Patenten abhängig zu machen, sagte Manuel Wiemann von Foodwatch. Dies führe zu einer höheren genetischen Uniformität – was wiederum einen höheren Pestizideinsatz zur Folge habe, so der Foodwatch-Mann.

Das sieht auch die ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast so, heute Sprecherin für Landwirtschaft und Ernährung der Grünen-Fraktion so. “Ich würde es für einen massiven Fehler halten, wenn wir uns bei der Ernährung dieser Welt abhängig machen von einigen, die Patente haben“, erklärt Künast zum Streit um die NGT. 80 Prozent der Landwirte auf der Welt seien Kleinbauern.

Sie vertraue einer anderen wissenschaflichen Expertise als der jener Forscher, die mit Crispr/Cas und Co bereits forschen. Der des Weltagrarrats der Vereinten Nationen, dem Hunderte Wissenschaftler zuarbeiten. Für die Ernährungssouveränität auf der Welt empfiehlt der Weltagrarbericht agrarökologische Wege. Also eine Landwirtschaft, die wenig Input von außen braucht und mit den natürlichen Gegebenheiten vor Ort arbeitet. Mit agrarökologischem Knowhow kann jede Kleinbäuerin ihr eigenes Feld bestellen, ohne Chemikalien gegen Schädlinge oder teures Saatgut aus Genlaboren. Künast: “Wenn wir die Artenvielfalt nicht erhalten, kommen wir in Teufels Küche.”

Widerstand formiert sich freilich auch schon vor Ort in Brüssel. Benoit Biteau, Grünen-Europaabgeordneter und erster stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses des Europäischen Parlaments, sagte gegenüber Table.Media, der Vorschlag der Kommission habe keine Chance. Schließlich hätten eine Reihe von Ländern bereits ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht. “Wir werden im Europäischen Parlament alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Text abzuwehren”, sagte der Franzose. “Der Kampf hat gerade erst begonnen.”

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Philippe Diaz ist mit einer klaren Idee in die Arbeitsgruppe der EU zur Nachhaltigen Berichterstattung EFRAG gekommen: “Wir wollten eine Art Bauanleitung für Nachhaltigkeitsberichte konzipieren, kleinteilig, aber klar”. Was die EU-Kommission nun vorgelegt hat, bezeichnet er als Skandal. Seit fast zwei Jahren vertritt Diaz die Umweltorganisation WWF in der EFRAG.

Das Gremium ist nach EU-Manier divers zusammengestellt. Es kommen Vertreter der Wissenschaft, Industrie, Finanzwirtschaft sowie NGOs und Gewerkschaften zusammen. Einigungen seien angesichts dieser Melange ohnehin immer schon “schmerzhafte Kompromisse”, sagt Alexander Bassen, Professor an der Uni Hamburg und bis April 2022 als Vertreter der Wissenschaft in der EFRAG. Was nun aus ihrer Arbeit geworden ist, nennt er “vorsichtig formuliert: verwunderlich”.

Die CSRD galt zunächst als ein wegweisendes Instrument für Politik und Kapitalmärkte, die Transformation der Wirtschaft zu lenken. Erstmals sollen Unternehmen ihren Nachhaltigkeitsbericht in den Lagebericht des Jahresabschlusses integrieren. Damit müssen künftig Wirtschaftsprüfer auch diese Informationen kontrollieren. Und, die EU verlangt von den Unternehmen, den Blick zu weiten. Schon heute tauchen viele Nachhaltigkeitsfragen im Risikobericht auf. Denn natürlich stellen ein fortschreitender Klimawandel oder steigende CO₂-Preise finanziell auch ein Risiko dar. Nach Vorgaben der CSRD müssen die Unternehmen künftig auch die andere Seite betrachten – also welche Wirkung hat das Geschäftsmodell auf Klima, Umwelt und Gesellschaft. Hinzu kommt: Die Verordnung nimmt weit mehr Unternehmen in die Pflicht als bislang – allein in Deutschland könnte die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen von 500 auf 15.000 wachsen.

Geplant war ein großer Wurf, von dem jetzt nicht mehr viel übrig geblieben scheint. Was ist passiert? Im April 2022 legt die Arbeitsgruppe EFRAG einen Katalog von Nachhaltigkeitsfragen vor, die sie künftig in Geschäftsberichten beantwortet sehen möchte. Mehr als 2.000 Datenpunkte. Die Reaktion aus der Wirtschaft, die die Berichtspflichten umsetzen soll, ist damals eindeutig ablehnend. Zu komplex und fern der Unternehmensrealität. Um im Bild zu bleiben, eher ein Kompendium als eine klare Bauanleitung. Ein überarbeiteter Entwurf folgt im November 2022 – mit nur noch 1200 Datenpunkten.

Die EU-Kommission nimmt diesen als Grundlage für ihren Gesetzgebungsprozess und stellt Mitte Juni ihren Vorschlag für die European Sustainabiltity Reporting Standards – kurz ESRS vor. Das Ergebnis: Die Zahl der zu berichtenden Punkte schrumpft weiter – auf nun nur noch 580. Und bei vielen davon räumt die EU den Unternehmen eine Art Wahlfreiheit ein. Sie werden lediglich verpflichtet, im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse zu überprüfen, welche Nachhaltigkeitskriterien für ihr Geschäftsmodell relevant sind. Nur zu den für sie relevanten Punkten müssen sie berichten. Thorsten Sellhorn, Professor für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung an der LMU München, wünscht sich mehr Transparenz über diese wichtige Analyse. “Kein Unternehmen sollte über Irrelevantes berichten müssen”, sagt er. Aber wichtig wäre, dass sie dokumentieren müssen, warum Wesentlichkeit nicht gegeben ist und wie dies festgestellt wurde. “Comply or Explain” nennt er das. Nur so könnten Investoren die Angaben von Konkurrenzunternehmen wirklich miteinander vergleichen.

Die gängige Praxis beschreibt er so: Die meisten Unternehmen steuerten ihre Geschäfte nach einer begrenzten Anzahl Kennzahlen – darunter vielfach auch heute schon solche mit Nachhaltigkeitsbezug. Zum Beispiel: direkte Emissionen, Energieverbrauch, Diversität oder Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Komplexere Fragen wie den Einfluss und die Abhängigkeit von Biodiversität zögen bisher erst wenige Unternehmen in Betracht. Daraus folgt für Sellhorn ein grundsätzliches Problem, es sei “gut möglich, dass manche Unternehmen heute noch nach den falschen Kennzahlen steuern, weil sie die volle Bedeutung von Nachhaltigkeit noch nicht hinreichend erkannt haben.”

Diesen Verdacht kann Kristina Jeromin nur bestätigen. Im Januar hat sie erste Ergebnisse des Projektes “Transformation Monitor” vorgestellt. Der Monitor im Auftrag der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Mercator soll dokumentieren, wie weit die deutsche Wirtschaft im Transformationsprozess ist. Das erste ernüchternde Ergebnis: Nur knapp die Hälfte der befragten Unternehmen haben überhaupt einen Transformationsplan und Investoren fehlen die Daten, um Fortschritte im Wandel zu überprüfen “Wir brauchen dringend Transparenz und konkrete einheitliche Datenpunkte”, sagt Jeromin. Auch weil das Pariser Klimaabkommen und auch die Klimaziele der EU ein gezieltes Lenken von Kapital zu nachhaltigen Geschäftsmodellen vorsehen. Wenn die Unternehmen nun selbst entscheiden dürften, welche Nachhaltigkeitskriterien für sie wesentlich sind, bestehe die Gefahr, dass das ganze Instrument zu einer Selbstverpflichtung verkommt. Jeromin bezeichnet das als falsch verstandenen Wirtschaftsschutz. “Diese Themen schlummern in den Portfolios der Finanzinstitute und in den Bilanzen der Unternehmen. Aber die Herausforderungen sind da. Die gehen nicht weg”, mahnt sie.

Auch Yvonne Zwick vom Unternehmensnetzwerk B.A.U.M spricht von einer “nur scheinbaren Erleichterung” für die Wirtschaft. Der Aufwand für eine Wesentlichkeitsanalyse sei mitunter viel höher als die Daten einfach vorzulegen, sagt sie. Hinzukomme, dass die Unternehmen über eine andere Verordnung der EU möglichweise doch gezwungen werden zu berichten. Nämlich dann, wenn sie in den Portfolios von nachhaltigen Finanzprodukten landen. Dann müssen die Finanzinstitute, die diese Produkte zusammenstellen, von den Unternehmen vielfältige Nachhaltigkeitsdaten abfragen. Das sieht die Offenlegungsverordnung (SFRD) vor. “Das ist alles ein riesiges Kuddelmuddel”, sagt sie.

Bei vielen Klima- oder Diversitätsfragen gibt es schon heute großen Druck von Investorenseite zu berichten. Bei sozialen Fragen sei das nicht unbedingt der Fall, mahnt Oliver Emons von der Hans-Böckler-Stiftung. Als Mitglied im Ausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) beobachtet er die Gesetzgebungsprozesse in der EU naturgemäß genau. Er kritisiert, dass es Unternehmen bei einigen sozialen Fragen sogar freigestellt ist, ob sie dazu berichten wollen. Das gilt zum Beispiel für einen Großteil der Angaben zu der Anzahl der Mitarbeitenden auf Leiharbeitsbasis und für Informationen zu ihrem Arbeitsschutz und ihrer sozialen Absicherung. So wie der Entwurf der EU-Kommission nun vorliegt, berge er enorme “Social Washing”-Gefahren.

Und auch von Greenwashing- oder Green-Rinsing-Gefahren durch die neue Regulierung ist die Rede. Dies vor allem deshalb, weil sowohl über bestimmte Klima- als auch für Biodiversitätsdaten nur dann berichtet werden muss, wenn sie als “wesentlich” eingeschätzt werden. Für einige klimarelevante Daten sind lange Übergangsfristen vorgesehen. Erst für das Geschäftsjahr 2029 müssen alle betroffenen Unternehmen ihre Emissionen bis in die Lieferkette hinein (Scope 3) offenlegen. Die erste Etappe der EU-Klimaziele (Fit for 55) soll aber 2030 erreicht sein. Die Daten, die der Markt braucht, um umzusteuern, kommen also viel zu spät. Alexander Bassen kommentiert das auf seine vorsichtige Art so: “Ich habe den Eindruck, die EU-Kommission hat den planetaren Zeitdruck, den wir haben, außer Acht gelassen.” Er setzt jetzt darauf, dass der Markt die Transparenz einfordert, die die EU-Regulierer nun doch nicht vorschreiben wollen. Dass sich im Gesetzgebungsprozess der EU noch etwas ändern ließe, glaubt keiner der Befragten. In dieser Woche enden die Konsultationen und schon Mitte Juli will die Kommission ihren Delegierten Rechtsakt vorlegen. Verena von Ondarza

5.7.2023, 11:00-13:00 Uhr

Öffentliche Anhörung zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion “CO₂-Abscheidung und -Speicherung, CO₂-Nutzung sowie Negativemissionen – Chancen für Klima, Industrie und Wohlstand Info

5.7.2023, 15:00-16:30 Uhr

Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses zum Sport- und Eventtourismus im Zeichen diverser Krisen Info

5.7.2023, 17:00 Uhr

Öffentliches Fachgespräch des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung zu ausgewählten nationalen Umsetzungsgesetzen der internationalen Klimaschutzverpflichtungen Info

6.7.2023, 15:00 Uhr

Abschließende Beratung zur Verordnung der Bundesregierung zur 31. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel in bestimmten Anlagen – 31. BImSchV) Info

6.7.2023, 16:30 Uhr

Abschließende Beratung zur Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der Differenzbetragsanpassungsverordnung Info

6.7.2023, 18:45 Uhr

Abschließende Beratung des Antrags der CDU/CSU-Fraktion “Güterverkehrs- und Logistikbranche aus der Krise führen” Info

7.7.2023, 9:00 Uhr

Erste Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP “Maritime Souveränität in der Zeitenwende” und des Antrags der CDU/CSU-Fraktion “Zukunft der maritimen Wirtschaft sichern” Info

7.7.2023, 10:20 Uhr

Abschließende Beratung der Anträge der CDU/CSU-Fraktion der “Aus den Krisen lernen – Für einen starken Bevölkerungsschutz (DS 20/2562) Klimaanpassung forcieren – Zum Schutz von Menschenleben, der Natur und zum Erhalt des Wohlstands” Info

7.7.2023, 12:25 Uhr

Erste Beratung des Antrags der CDU/CSU-Fraktion “AI Act – Für eine engagierte und innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Europa” Info

7.7.2023, 13:10 Uhr

Erste Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Immissionsschutz, zur Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht Info

Der CO₂-Preis, der in Deutschland für fossile Kraftstoffe im Verkehr und beim Heizen fällig wird, soll zum 1. Januar 2024 stärker ansteigen als derzeit vorgesehen. Das erfuhr das digitale Medienhaus Table.Media aus Koalitionskreisen. Von momentan 30 Euro pro Tonne soll er nicht, wie aktuell im Brennstoffemissionshandelsgesetz vorgesehen, auf 35 Euro klettern, sondern auf 45 Euro. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen im Rahmen der Haushaltsberatungen geeinigt. Diese Summe war ab 2024 ursprünglich schon einmal vorgesehen; aufgrund des starken Energiepreisanstiegs in Folge des Ukraine-Kriegs hatte die Bundesregierung 2022 aber beschlossen, die für 2023 geplante Anhebung von 30 auf 35 Euro auf 2024 zu verschieben; der ursprünglich ab 2024 geplante Preis von 45 Euro sollte erst ab 2025 gelten

Nun kehrt die Regierung auf den alten Preispfad zurück. Der Vorschlag dafür soll aus dem Bundesfinanzministerium gekommen und bei SPD und Grünen auf Zustimmung gestoßen sein. Die stärkere Erhöhung ist möglich, weil die Preise für Benzin, Heizöl und Erdgas mittlerweile wieder stark gesunken sind; teilweise liegen sie niedriger als zu Kriegsbeginn. Durch den Anstieg des CO₂-Preises würde sich ein Liter Benzin zum Jahreswechsel um rund vier Cent verteuern, bei Diesel und Heizöl sind es rund fünf Cent pro Liter und bei Erdgas 0,3 Cent pro Kilowattstunde. Die zusätzlichen Einnahmen kommen dem Klima- und Transformationsfonds zugute. Dort werden sie dringend benötigt, weil aus diesem Fonds auch die deutlich erhöhten staatlichen Zuschüsse für klimafreundliche Heizungen bezahlt werden.

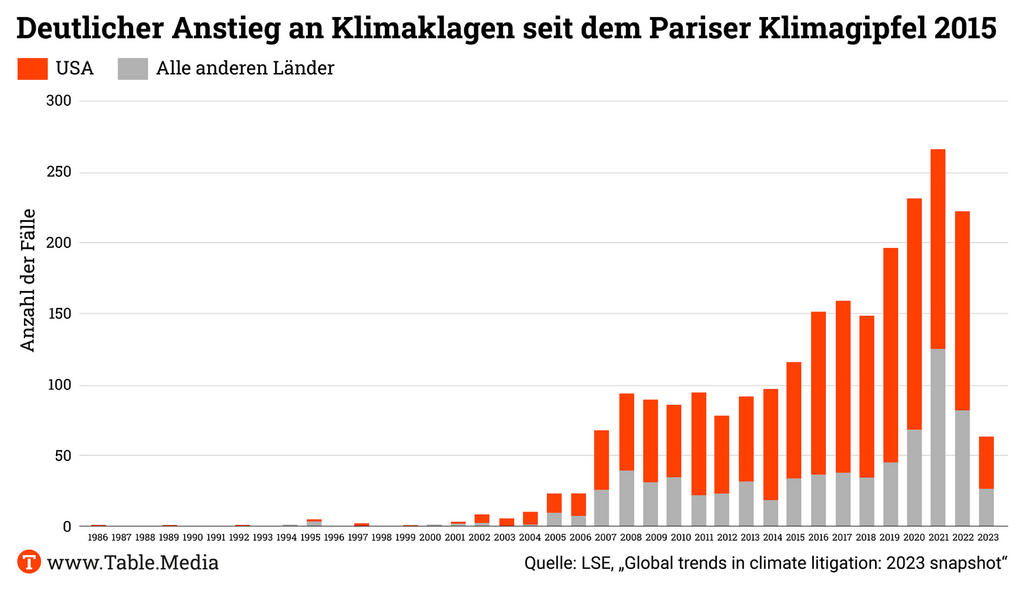

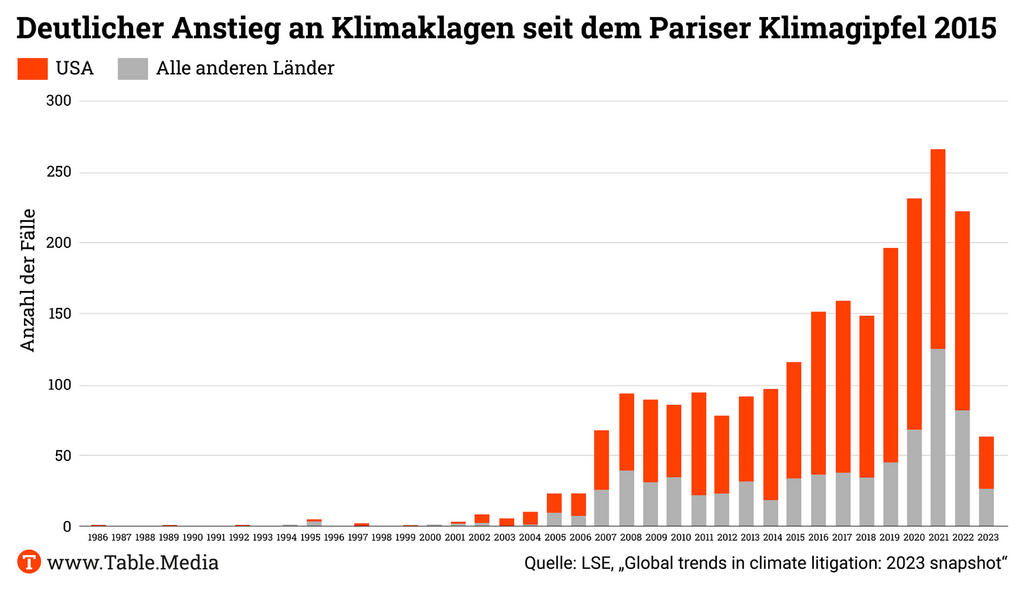

Unternehmen sind zunehmend mit Klagen wegen begründeter Zweifel an ihren unternehmerischen Selbstverpflichtungen vor nationalen und internationalen Gerichten konfrontiert. Solche Fälle seien nicht neu, aber es gebe eine “explosionsartige Zunahme“, sagten die beiden Wissenschaftlerinnen Joana Setzer und Catherine Higham vom Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment an der Londoner School of Economis and Social Sience (LSE) – sie haben die Studie “Global Trends in Climate Litigation” verfasst, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Kläger stellten den Wahrheitsgehalt von Klimazusagen von Unternehmen in Frage, besonders, wenn diese ihre Absichten nicht durch angemessenen Pläne und Strategien stützten.

Die Forscherinnen erwarten, dass sich künftige Klagen zunehmend auf die Rechenschaftspflicht von Firmen in Bezug auf ihre selbst vorgeschlagenen Klimalösungen konzentrieren werden. Damit bricht für Unternehmen eine neue Zeit an. Denn bislang konnten sie sich im Rahmen ihrer freiwilligen Selbstverpflichtungen soziale und ökologische Ziele setzen, ohne bei Nichteinhaltung Konsequenzen fürchten zu müssen. Künftig dürfte die Einhaltung der selbst gesetzten Ziele ebenso wie die öffentliche Kommunikation bei Nichteinhaltung eine deutlich größere Rolle erhalten.

Seit dem Jahr 1980 wurden insgesamt 2.341 Klimaklagen, gegen Staaten, Unternehmen und Organisationen eingereicht, allein 190 in den vergangenen zwölf Monaten (1. Juni 2022-31. Mai 2023). Es kämen weitere Klagen hinzu, aber weniger als zuletzt, heißt es. Geografisch verbreitetet sich die Idee solcher Klimaklagen, erstmals gab es sie in sieben Ländern: Bulgarien, China, Finnland, Rumänien, Russland, Thailand und der Türkei. 130 Klimaklagen seien in Ländern des globalen Südens eingereicht worden.

Die mit Abstand meisten Klimaklagen gibt es in den USA (1590 Fälle), Australien (130) und dem Vereinigten Königreich (102). Deutschland liegt mit 59 Fällen auf Platz vier.

In mehr als der Hälfte der Fälle resultierten aus den Klagen gerichtliche Folgen, die als positiv für den Klimaschutz zu bewerten seien, schreiben die Wissenschaftlerinnen. In einigen Fällen habe dies zu “gut dokumentierten Änderungen in der Politik geführt.” So muss etwa Shell nach einem Urteil in den Niederlanden seine CO₂-Emissionen deutlich senken. Klimaklagen könnten aber auch außerhalb des Gerichtssaals positive Folgen haben, heißt es.

Im Juli wird in Deutschland ein wichtiges Votum im Fall des peruanischen Bauern Saúl Luciano Lliuya erwartet, der RWE wegen der Mitverantwortung des Konzerns an der Klimakrise verklagt hat.

Konfliktpotenzial und damit Stoff für weitere Klagen sehen die Wissenschaftlerinnen in einer ganzen Reihe von Feldern: Biologische Vielfalt, Schutz der Ozeane, extreme Wetterereignisse oder internationale Rechtstreitigkeiten zwischen Staaten. cd

Ende Juni wurde der Index Industry Association 2023 ESG Survey veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Bedeutung von ESG-orientierten Investitionen trotz wirtschaftlicher Volatilität und politischer Spannungen weiter zunimmt. So gaben acht von zehn befragten Vermögensverwaltern an, dass ESG in den vergangenen zwölf Monaten mehr (54 Prozent) oder sehr viel mehr (28 Prozent) an Bedeutung für ihre Anlagestrategie gewonnen hat. Dies gilt sogar für die USA, wo ESG mit politischem Gegenwind seitens der Republikanischen Partei zu kämpfen hat.

Damit sind ESG-Investments auf dem besten Weg, in zwei bis drei Jahren fast die Hälfte der Portfolios zu erreichen, heißt es in der Studie. In zehn Jahren wird ein Anteil von 63 Prozent erwartet. Für den ESG Survey 2023 befragte die Index Industry Association (IIA) 300 Vorstände und Portfoliomanager aus Großbritannien, den USA, Deutschland und Frankreich. Das von ihnen verwaltete Vermögen reicht von weniger als einer Milliarde US-Dollar bis zu mehr als einer Billion US-Dollar.

Besonders zufrieden zeigten sich die Befragten mit der Verbesserung der ESG-Instrumente und -Metriken. Deutlich mehr als 80 Prozent halten diese nun für ziemlich oder sehr effektiv. Im Vorjahr waren nicht einmal 70 Prozent dieser Meinung. Dennoch gibt es nach wie vor Lücken, etwa bei der fehlenden Datenstandardisierung und unzureichenden quantitativen Daten (29%). Knapp die Hälfte der Befragten erwartet jedoch, dass neue Technologien wie KI, Blockchain oder das Internet der Dinge helfen werden, diese Probleme zu überwinden.

In eine ähnliche Richtung weisen die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten CEO-Studie des IBM Institute for Business Value. Schwerpunkt der 28. Ausgabe war “CEO decisioning im Zeitalter der KI”. Die Antworten der CEOs verweisen aber auch immer wieder auf die zentrale Rolle von ESG für die Transformation. So zählen nach eigenen Angaben Arbeitnehmer-, Umwelt- und sozioökonomische Themen zu den wichtigsten externen Faktoren, die CEOs beeinflussen. Als größte Herausforderung für die nächsten drei Jahre nannten 42 Prozent ökologische Nachhaltigkeit und 24 Prozent Diversität und Integration.

Die IBM-Studie weist aber auch auf die eklatante Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit hin. Dort heißt es: “Während 95 Prozent der Unternehmen operative ESG-Ziele haben, haben nur 10 Prozent signifikante Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele gemacht.” Gonzalo Gortázar, CEO der spanischen Caixa Bank, benennt dieses Missverhältnis. “Zuerst muss man unterscheiden, wer nur redet und wer es wirklich glaubt. Der CEO kann eine Menge Dinge sagen, die gut klingen, aber die Realität ist, dass sie oft nicht im Unternehmen verankert, sind”, wird er in der Studie zitiert. ch

Die staatseigene Bank KfW hat im vergangenen Jahr die Gleichberechtigung von Geschlechtern mit insgesamt 2,3 Milliarden Euro gefördert. Dies gab die Bank am Montag in Frankfurt bekannt. Darunter fallen Mittel, die die KfW zur Erreichung des UN-Nachhaltigkeitsziels (SDG) Nummer Fünf (Beendung jeglicher Diskriminierung von Frauen und Mädchen) vergibt.

Frauen seien meist schlechter gestellt, wenn es um Zugang zu menschenwürdiger Arbeit geht. Auch gebe es immer noch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beschäftigung und Diskriminierung beim Lohn, beim Zugang zu digitalen und anderen Zukunftstechniken, bei der Grundabsicherung oder beim Zugang zu politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsstrukturen, nennt die KfW auf ihrer Website als Beispiele.

In patriarchal geprägten Regimen erlebten viele Frauen und Mädchen auch eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und Finanzdienstleistungen. Das Förderinstitut habe mehr als 200 Projekte gefördert, heißt es in der Mitteilung. Somit fielen im Durchschnitt etwas mehr als zehn Millionen Euro je Projekt an.

Im vergangenen Jahr hat die KfW für die Entwicklungszusammenarbeit einen Rekord erzielt und Zusagen von 12,3 Milliarden Euro an Entwicklungs- und Schwellenländer vergeben. Davon entfielen 10,9 Milliarden Euro auf die KfW-Entwicklungsbank, nach 8,6 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz förderte die KfW-Entwicklungsbank weltweit mit 7,6 Milliarden Euro, nach 3,7 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Das ist ein Anstieg um 105 Prozent. Rund 40 Prozent der Neuzusagen der KfW-Entwicklungsbank oder 4,4 Milliarden Euro flossen an Afrika.

Die Tochtergesellschaft DEG stellte im vergangenen Jahr Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit rund 1,6 Milliarden Euro aus Eigenmitteln für die Finanzierung privater Investitionen bereit und damit ungefähr so viel wie im Jahr zuvor (1,5 Milliarden Euro). hlr

Die britische Finanzmarktaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) hat sich Ende Juni in einem Brief an die Banken des Landes gewandt und vor Greenwashing mit Finanzprodukten gewarnt, die als nachhaltig deklariert sind. Dem Schreiben waren mehrmonatige Untersuchungen der in London ansässigen Behörde vorausgegangen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Vergabepraxis von Krediten für nachhaltige Investitionen, sogenannten Sustainability-Linked Loans (SLL).

Im Ergebnis zeigt sich der für ESG-Fragen zuständige Direktor der FCA, Sacha Sadan, höchst unzufrieden. Die Vergabekriterien seien intransparent und beruhten zumeist auf schwachen Standards. Und selbst die würden oft nicht eingehalten. Zudem unterscheide sich die Praxis von Bank zu Bank. Dies erhöhe die “potenziellen Risiken für die Marktintegrität und den Verdacht des Greenwashing”, schreibt Sedan. Laut dem Finanzmarktanalysten Dealogic wurden 2022 in Europa 244 Milliarden US-Dollar an nachhaltigkeitsbezogenen Krediten vergeben (2021: 319 Milliarden).

SLL können für Akteure auf beiden Seiten eines Kreditgeschäfts von besonderem Vorteil sein. So wird für Kredite zur Finanzierung nachhaltiger Investitionen häufig ein niedrigerer Zinssatz vereinbart. Gleichzeitig sind die Boni von Bankern zunehmend an das Erreichen von ESG-Ziele gekoppelt, weshalb “eine Reihe von Banken daran interessiert zu sein scheint, SLLs zu pushen”, berichtet Sadan. Hinzu kommt das Interesse beider Seiten, mit SLLs die Reputation und die Klimabilanz zu verbessern, ohne sich tatsächlich ambitionierte Klimaziele setzen zu müssen.

Aufgabe der FCA ist es, die Integrität von Banken und deren Management zu überwachen. Darüber hinaus wurde die FCA Ende letzten Jahres vom britischen Finanzministerium gebeten, Großbritannien dabei zu unterstützen, bis 2050 netto emissionsfrei zu werden. ch

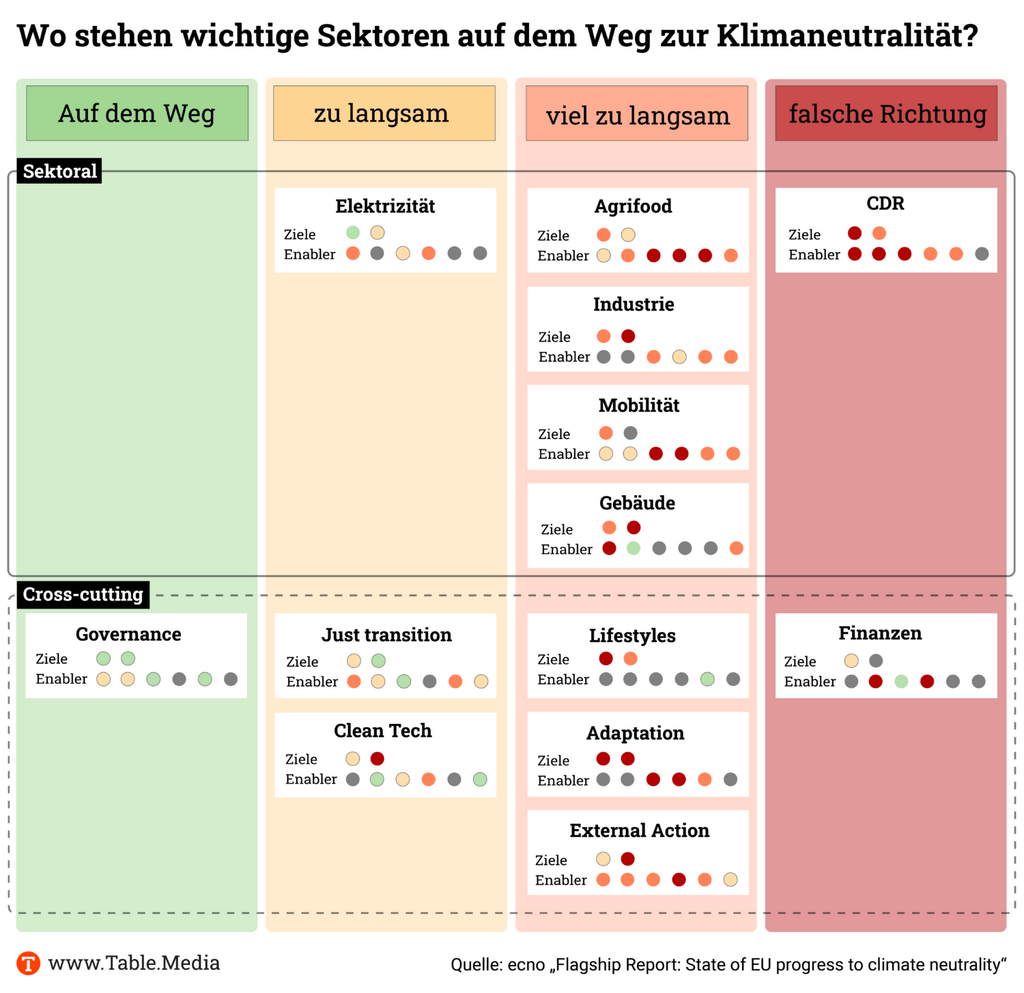

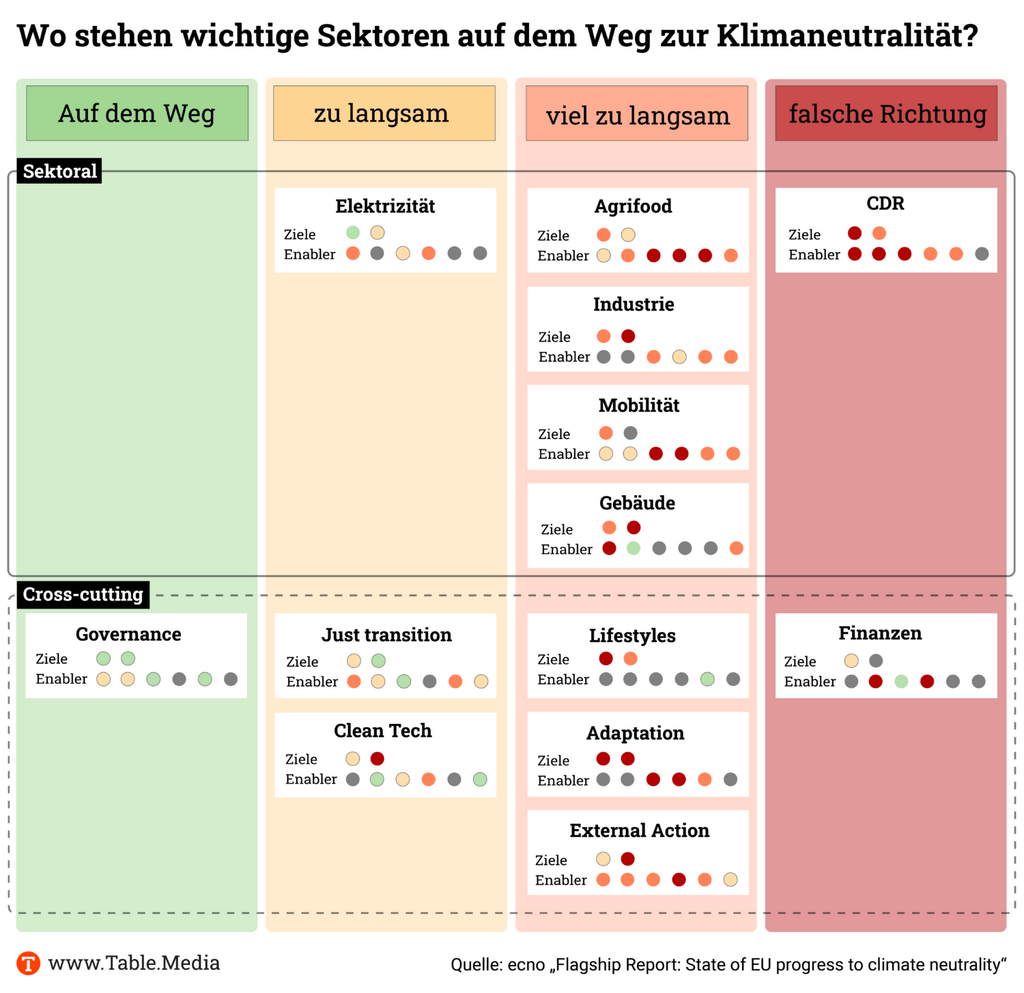

Bis 2050 soll die Europäische Union klimaneutral werden. Das European Climate Neutrality Observatory (ECNO) hat nun erstmals einen sogenannten Flagship Report unter dem Titel “State of EU Progress to Climate Neutrality” vorgelegt. Er soll den aktuellen Stand der Transformation dokumentieren. Danach bewege sich die EU zwar “in die richtige Richtung”, müsse aber “das Tempo des Wandels deutlich erhöhen”. Denn mit Ausnahme der politischen Rahmensetzung (“Governance”) hinke die EU dem Zeitplan in allen anderen Bereichen zum Teil deutlich hinterher.

Bei der Entnahme von Treibhausgasen aus der Atmosphäre (CDR) und im Finanzsektor attestiert der Bericht sogar Rückschritte. So werde in der EU zu wenig öffentliches und privates Kapital in Maßnahmen gegen den Klimawandel investiert, während weiterhin zu viel Geld in fossile Brennstoffe fließe. “Kontraproduktive wirtschaftliche Anreize” blieben bestehen, einige würden sogar verstärkt, heißt es.

Der Bericht soll politischen Entscheidungsträgern dabei helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen “unzureichende Fortschritte” erkennbar und “zusätzliche gezielte Maßnahmen” erforderlich sind. Er liefere daher nicht nur Informationen auf makroökonomischer Ebene, sondern konzentriere sich auch auf die Faktoren, die den Wandel ermöglichen, so ECNO.

Für die Studie wurden 13 Bausteine einer klimaneutralen Zukunft definiert, darunter Elektrizität, Industrie, Landwirtschaft und Mobilität. Jedem dieser Bausteine sind zwei Ziele und sechs Voraussetzungen zugeordnet. Insgesamt wurden im Rahmen der Studie also 104 ökonomische und soziale Indikatoren analysiert und in die Bewertung einbezogen.

Der erste Bericht stützt sich vor allem auf Daten aus den Jahren 2015 bis 2021. Sein Ansatz wurde aber so gewählt, dass damit die Umsetzung des europäischen Green Deal begleitet werden kann. Laut ECNO soll in Zukunft jährlich eine Art Fortschrittsbericht vorgelegt werden.

ECNO ist ein Zusammenschluss führender europäischer Forschungseinrichtungen in den Bereichen Klima, Governance, Wirtschaft und Finanzen. Partner sind das New Climate Institute, das Ecologic Institute, Climact, das Reform Institute und das Institute for Climate Economics (I4CE). ECNO wird von der European Climate Foundation finanziert.

Der Markt für nachhaltige Geldanlagen wächst nicht mehr so rasant wie in den vergangenen Jahren. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Marktbefragung des Forums für nachhaltige Geldanlagen FNG. Um 15 Prozent nahmen die Gelder in als “nachhaltig” gelabelten Finanzprodukten zu. Das Marktvolumen stieg damit auf 578 Milliarden Euro. Wertverluste im Zuge des Ukrainekrieges wurden nicht herausgerechnet.

Weit überwiegend liegen die Gelder in Produkten, die als Artikel 8 nach EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert sind. Sie haben also ökologische oder soziale Merkmale. Nur drei Prozent der Gelder liegen in sogenannten Artikel-9-Fonds. Unternehmen in den Portfolios dieser Produkte müssen laut EU-Offenlegungsverordnung mit ihrem Geschäftsmodell das Erreichen eines nachhaltigen Ziels verfolgen.

Ein wichtiges Thema der diesjährigen Erhebung des FNG ist die Frage, was sich mit nachhaltigen Finanzanlagen bewirken lässt. Weniger als zehn Prozent der befragten Investoren sehen in Ausschlüssen von Branchen oder Geschäftsfeldern einen wirksamen Hebel für einen Wandel der Wirtschaft. Dennoch setzt der weit überwiegende Teil – 95 Prozent – auf genau solche Ausschlusskriterien als Nachhaltigkeitsstrategie.

Teilgenommen an der Befragung haben 78 Finanzinstitute aus Deutschland und Österreich. vvo

Im ersten Berichtsjahr der EU-Taxonomie (2022) war nur ein geringer Anteil des Gesamtumsatzes von Unternehmen von den Taxonomiekriterien abgedeckt. Nur ein minimaler Anteil trägt wesentlich zu den EU-Klimazielen bei. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Unternehmensnetzwerks econsense, der Frankfurt School of Finance and Management und der Universität Kassel, die Einblicke in den ersten vollständigen Berichtszyklus der EU-Taxonomie bietet.

Die Studie analysiert die berichteten Schlüsselkennzahlen (KPI) der EU-Taxonomie von 42 großen deutschen Unternehmen in der Realwirtschaft. Darüber hinaus zeigt sie die Chancen und Herausforderungen für die Unternehmen auf.

Die Autorinnen und Autoren der Studie loben die Systematik der Taxonomie, die grundsätzlich sehr hilfreich sei, um Wissenschaft in Praxis zu überführen. “Allein die Offenlegung sorgt in der Regel dafür, dass mehr Maßnahmen ergriffen werden“, erklärten sie vergangene Woche bei der Vorstellung der Studie in Berlin.

Laut der quantitativen Analyse sind 26 Prozent des Gesamtumsatzes der Unternehmen in der Stichprobe durch die EU-Taxonomie abgedeckt. Dies zeige, dass nur ein geringer Umsatz potenziell als

ökologisch nachhaltig gelten könnte. Darüber hinaus tragen nur drei Prozent dieser Aktivitäten wesentlich zu den Klimazielen der EU-Taxonomie bei. Die Unternehmen haben insgesamt rund 43,23 Milliarden Euro in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Rahmen der EU-Taxonomie investiert. Die meisten der berichteten Aktivitäten waren mit dem Klimaschutz verbunden.

Allerdings sei die Taxonomie-Fähigkeit der untersuchten Branchen sehr heterogen. Branchen mit geringeren Umweltbedenken (etwa Gesundheitswesen und Grundverbrauchsgüter) hätten im Durchschnitt keinen Taxonomie-fähigen Ansatz. Industrien mit größeren Umweltbedenken (zum Beispiel Immobilien und Versorgungsunternehmen) hingegen hätten wesentlich mehr für die EU-Taxonomie in Frage kommende Schlüsselkennzahlen. Immobiliengesellschaften etwa scheinen ein sehr hohes Potenzial zu haben, schöpfen dieses aber bisher nicht aus, heißt es im Bericht.

Als Herausforderungen arbeitet die Analyse unter anderem die teilweise fehlende Datenverfügbarkeit sowie unklare Definitionen heraus. Sie zeige zudem, dass die Verbindung zwischen Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten in der EU-Taxonomie einen integrierten Umsetzungsprozess in den Unternehmen erfordere, da Experten aus mehreren Abteilungen benötigt würden. Deshalb könne die Einbindung mehrerer Abteilungen in den gesamten Prozess dazu beitragen, “das Bewusstsein zu schärfen, Wissen aufbauen und die Akzeptanz für Nachhaltigkeit innerhalb einer Organisation zu fördern”.

Um die EU-Taxonomie weiterzuentwickeln, empfiehlt die Studie die folgenden Maßnahmen:

Dabei müsse die Gesetzgebung in mehrfacher Hinsicht eine Balance finden, etwa zwischen Standardisierung und Überregulierung, oder zwischen Flexibilität und Greenwashing. In einem umstrittenen Rechtsakt der EU-Kommission sind auch Erdgas und Atomkraft als nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten deklariert, was für erhebliche Kritik und Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Taxonomie sorgt.

Die Entwicklung einer Übergangstaxonomie und einer sozialen Taxonomie wird voraussichtlich noch auf sich warten lassen. Eine Beamtin des Bundesumweltministeriums sagte auf der Veranstaltung, mit Entwürfen für die geplante Übergangstaxonomie dürfte aufgrund der Europawahlen frühestens Ende 2024 zu rechnen sein. Auch die soziale Taxonomie wurde zunächst auf Eis gelegt. leo

Dutch King Apologizes for Country’s Role in Slave Trade – Bloomberg

Die Entschuldigung des niederländischen Königs Willem Alexander wegen der Rolle des Landes bei der Sklaverei könnte nach Ansicht von Cagan Koc einen Präzendenzfall schaffen. Der König hatte für das offensichtliche Versäumnis, gegen dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorzugehen, “um Vergebung gebeten.” Seine Entschuldigung richtete er an die Nachkommen der versklavten Menschen im Land. Vor einigen Monaten hatten sich die Niederlande als erstes europäisches Land für ihre historische Rolle im Sklavenhandel entschuldigt. Zum Artikel

Wells Fargo Staffers Claim Anti-Latino Bias in Predatory Lending Scheme – Bloomberg

Wells Fargo & Co. wurde von jetzigen und ehemaligen Mitgliedern seines zweisprachigen Hypothekenvertriebsteams verklagt, schreibt Teresa Xie. Sie behaupteten, das Unternehmen habe sie und seine hispanischen Kunden im Rahmen eines räuberischen Kreditvergabeverfahrens diskriminiert. Zum Artikel

Wirtschaftsweise Grimm: Heizungsgesetz kein ambitionierter Wurf – Deutschlandfunk

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat den Kompromiss der Ampel-Koalition zum Heizungsgesetz kritisiert. “Man wollte da einen sehr ambitionierten Wurf machen. Das ist es nicht geworden”, sagte Grimm im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Wahrscheinlich würden mit dem Gesetz die Klimaschutzziele im Wärmesektor nicht erreicht, auch sei es sehr kompliziert, sagte sie. Das sei ein Ergebnis, das man sich eigentlich nicht gewünscht habe. Ihrer Ansicht nach sollten Belastungen abgefangen werden. Aber das Versprechen, alle so zu entlasten, “dass es nicht mehr wehtut, das wird man nicht lange einhalten können”. Zum Interview

Die zerbrochene Klima-Allianz für “Net Zero” – FAZ

Weniger als ein halbes Jahr nach ihrem Startschuss ist die von Assekuranzunternehmen unter dem Dach der UN gerufene Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) “praktisch Geschichte”, schreiben Winand von Petersdorff, Archibald Preuschat, Christian Schubert und Nikla Zaboji. Eigentlich wollten die beteiligten Unternehmen wissenschaftlich fundierte Zwischenziele für ihre Portfolios auf dem Weg in Richtung CO₂-Neutralität festlegen. Die erste verpflichtende Fest- und Offenlegung dieser Ziele war für Ende Juli geplant. Aber zahlreiche große Versicherer und Rückversicherer haben die Initiative verlassen und begründen dies mit wettwerblichen Gründen verlassen. Die Zahl der Mitglieder sei von knapp 30 auf zwölf geschrumpft. Zum Artikel

Ireland and Luxembourg step up calls for tougher shadow banking rules – Financial Times

Irland und Luxemburg setzten sich verstärkt für strengere globalen Regeln für Schattenbanken ein, um das Risiko weiterer finanzieller Turbulenzen in einem Sektor einzudämmen, der von Hedgefonds bis hin zu Kryptofirmen alles umfasse, schreibt Laura Noonan. Vasileios Madouros, Vizegouverneur für Finanzregulierung bei der irischen Zentralbank, erklärte gegenüber der Financial Times, Irland wolle die Risiken eines Sektors, dessen Größe sich seit der globalen Finanzkrise 2008 mehr als verdoppelt habe, durch eine umfassende Regulierung eindämmen. Zum Artikel

EU to set weak rules on soil degradation – Financial Times

Das Beispiel der Bodengesundheit sieht Alice Hancock als das jüngste Anzeichen dafür, dass die EU zunehmend zögere, Umweltgesetze, die Teil ihrer grünen Agenda seien, durchzusetzen. Dabei hätten Unternehmen sowie NGO ehrgeizige Rechtsvorschriften und spezifische Ziele für die Bodengesundheit gefordert. Denn die Menge an Ackerland, die pro Person in der EU zur Verfügung stünden, hätte sich in den vergangenen 50 Jahren halbiert, was teilweise auf die Verschlechterung des Bodens zurückzuführen sei. Zum Artikel

Lessons from the Thames Water debacle – Financial Times

Dieter Helm, der an der Universität Oxford politische Ökonomie lehrt, spricht in seinem Meinungsbeitrag mit Blick auf die großen Probleme bei Thames Water von einem großen Regulierungsversagen. Allein im Wassersektor würden Milliardensummen benötigt, um die Abwasserbehandlung und die Leitungen instand zu setzen und die Versorgungsengpässe zu beseitigen. Sowohl die regierenden Konservativen als auch Labour versprächen der Bevölkerung billige, sichere kohlenstoffarme Energie und saubere Flüsse, seien aber “nicht bereit, unbequeme Wahrheiten über die Kosten auszusprechen”. Zum Artikel

UK airports say they can reach net zero and still expand. Is it just pie in the sky? – The Guardian

Gwyn Topham berichtet über die Ideen der von der Flugzeugindustrie finanzierten Organisation Sustainable Aviation, die aufgrund des Potenzials nachhaltiger Flugkraftstoffe die Vorschläge für eine Begrenzung des weiteren Flughafenausbaus ablehnt. Man sei “zuversichtlicher denn je, dass wir den Kohlenstoffausstoß dezimieren können, ohne die Nachfrage künstlich begrenzen zu müssen”, argumentierte der Verband. Zum Artikel

The truth about emulsifiers: are they destroying our gut health? – The Guardian

Amy Fleming berichtet über die Wirkungsweise von Emulgatoren in Lebensmitteln. Sie machten Brot weicher und Speiseeis geschmeidiger. Aber es wachse die Sorge, dass sie das menschliche Mikrobiom negativ beeinflussen könnten. Zum Artikel

The surprising upside of climate migration – The Economist

Zur Anpassung an den Klimawandel würden Menschen umziehen müssen, heißt es im Economist. Die klimabedingte Migration werde sogar oft traumatisch sein, aber sie könne auch einige positive Nebeneffekte haben. Wenn etwa mehr Subsistenzbauern in die Städte zögen, würden sie dort wahrscheinlich bessere Arbeit, Gesundheitsversorgung und Schulen vorfinden. Sie könnten auch anfangen, kleinere Familien zu gründen. Verdeutlicht wird dies am Beispiel des Niger, wo vermutlich 11 bis 13 Prozent innerhalb des Landes bis 2050 umziehen müssten. Zum Artikel

The working-from-home illusion fades – The Economist

Die berichten über neue Studien, nach denen Arbeit zu Hause nicht produktiver ist als im Büro. Die Autoren verweisen auf ein Arbeitspapier, welches zunächst das Gegenteil zu beweisen schien. In einem viel beachteten Arbeitspapier stellten die Wissenschaftlerinnen Natalia Emanuel und Emma Harrington 2020 fest, dass Mitarbeiter eines Online-Händlers, die ihre Tätigkeit vom Büro nach Hause verlegt hatten, pro Stunde acht Prozent mehr Anrufe bearbeiteten. Weit weniger beachtet worden sei eine überarbeitete Version der Studie aus dem Mai 2023. Statt einer Effizienzsteigerung von acht Prozent habe es aus diversen Gründen einen Rückgang von vier 4 Prozent gegeben. Zum Artikel

“Das Geschäft mit Erdbeeren ist hochemotional” – Süddeutsche Zeitung

Kaum eine Frucht sei so sehr dem Wetter ausgesetzt wie die Erdbeere. Das Geschäft mit ihr sei knallhart, der Klimawandel mache es immer härter, schreibt Michael Kläsgen und stellt die Schwierigkeiten der Produktion von Erdbeeren in Deutschland dar. Zum Artikel

Reise zu den Argwöhnischen – Der Spiegel

Viele glaubten, die Grünen seien Mitschuld am Erfolg der AfD, gerade im Osten, schreibt Susanne Beyer. Sie begleitet Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner, der aus dem Osten stammt und nach Erklärungen sucht. Er sei überrascht worden, beispielsweise bei seinem Besuch des Landeszentrums für erneuerbare Energien in Neustrelitz oder auf dem Tridelta Campus in Gera, auf dem sich KMU zu einem “High-Tech-Standort für Keramik und Elektronik” zusammengeschlossen hätten. Zum Artikel

Cement emits as much CO₂ as India. Why is it so hard to fix? – The Washington Post

Die Zementindustrie ist für acht Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich – dreimal mehr als die Luftfahrtindustrie. Shannon Osaka ist der Frage nachgegangen, warum das so schwer zu ändern ist. Zum Artikel

Glencore chief says European investors too focused on ESG – Financial Times

Gary Nagel, CEO des weltgrößten Rohstoff- und Bergbaukonzerns, hält amerikanische Investoren für pragmatischer, berichten Leslie Hook und Harry Dempsey. Deshalb zieht der Topmanager auch New York dem Börsenplatz London vor. Zum Artikel

Die von der Bundesregierung geplante Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) soll am heutigen Mittwoch im Bundestag zur Abstimmung kommen. Tritt sie in Kraft, könnte sie die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft voranbringen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) verfolgt mit der 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) das erklärte Ziel, den Staat strukturell gegenüber großen Konzernen und ihrer Macht zu stärken und den Verbraucherschutz zu verbessern. Der Gesetzesentwurf vom September 2022 wurde vor allem in der Wirtschaft kontrovers diskutiert. Besonders die Idee, dem Kartellamt als Ultima Ratio eine missbrauchsunabhängige Entflechtung zu ermöglichen, stieß bei den Wirtschaftsverbänden auf Kritik. Denn damit könnten die Wettbewerbshüter künftig anordnen, dass sich marktbeherrschende Unternehmen auch unabhängig von nachgewiesenem Missbrauch von Unternehmensteilen trennen müssen. Befürworter, zu denen auch die nachhaltigen Unternehmen sowie Kartellamtspräsident Andreas Mundt zählen, halten es hingegen für sinnvoll, wenn dadurch Ungleichgewichten und Marktmissbräuchen im Sinne der kleinen und mittleren Unternehmen Einhalt geboten werden und der Wettbewerb gestärkt wird.

Letztendlich wurden die Eingriffsmöglichkeiten gegenüber dem Referentenentwurf aber abgeschwächt. Behördlich genehmigte Fusionen sollen nun beispielsweise für zehn Jahre von Entflechtungsmaßnahmen ausgenommen werden – anstatt nur für fünf Jahre, wie ursprünglich geplant. Gerade in Zeiten dynamischer technologischer und wirtschaftlicher Entwicklungen kann diese Frist allerdings zu lang sein.

Mit der Reform kommt es trotz allem zu einem Paradigmenwechsel im deutschen Kartellrecht. Während man bisher vor allem davon ausging, dass sich der Markt durch Wettbewerb selbst reguliert, so soll nun das Bundeskartellamt dafür sorgen, dass ein solcher – fairer Wettbewerb – wiederhergestellt wird, wenn ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung eingenommen hat.

Dieser Paradigmenwechsel ist angesichts der zunehmenden Konzentration ökonomischer Macht und außergewöhnlich hoher Gewinnmargen in einem inflationären Umfeld dringend nötig. Wenn nur wenige Konzerne Märkte kontrollieren, führt dies zu einseitigen ökonomischen Vorteilen einiger bei gleichzeitiger Benachteiligung anderer und trägt zur Aushöhlung der Demokratie bei. Wenn das Kartellamt stärker gegen Monopolmacht vorgehen kann, stärkt dies auch die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft. Das ist in unserer Zeit des Wandels dringend notwendig.

Das stärkere Vorgehen gegen Monopole lässt sich international beobachten. Großbritannien hat im Zuge des Brexits die Befugnisse seiner Wettbewerbsbehörde bereits deutlich ausgebaut und eine eigene “Abteilung für Digitale Märkte” geschaffen. In Deutschland und Europa gibt es erste Schritte zu einer breiteren zivilgesellschaftlichen Bewegung gegen Monopolmacht, zum Beispiel mit dem Bündnis Konzernmacht beschränken oder dem Balanced Economy Project. Der Digital Markets Act sowie die Reform des GWB sind wichtige Schritte in die richtige Richtung für eine weniger vermachtete Wirtschaft.

Aber der Weg ist weit: Denn 40 Jahre nahm die Konzentration von Unternehmen weltweit zu, auch, weil in den USA und Europa die Wettbewerbshüter viele Fusionen und Unternehmenskäufe genehmigten. Allein auf EU-Ebene wurden seit 1990 von 8.083 Unternehmenszusammenschlüssen gerade einmal 30 kartellrechtlich unterbunden.

Der Grund für diese extrem geringe Ablehnungsrate liegt nicht zuletzt an einer unkritischen Bewertungsgrundlage der Wettbewerbspolitik. So wird die kritische Schwelle, ab der Konzerne als marktbeherrschend gelten, beispielsweise noch viel zu hoch angesetzt. Im deutschen Kartellrecht etwa wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens 40 Prozent aufweist.

Aufgrund von Monopolmacht können Unternehmen großen Einfluss nehmen auf zentrale politische Entscheidungen, die für die Transformation wichtig sind. Das gilt besonders für Infrastrukturen, von der der Wandel ganz wesentlich abhängig ist, wie das Stromnetz oder das Internet. Aber es ist auch zum Schaden jeder Bürgerin und Bürger, wenn nur noch wenige Unternehmen die Hoheit über unsere Daten oder unsere Versorgung mit Energie haben.

Viele dieser Konzerne, die weiter in fossile Energien investieren oder in ihren Produktionsstätten und entlang der Lieferketten Arbeits- und Menschenrechte missachten, verfolgen ein ökologisch und sozial nicht nachhaltiges Geschäftsmodell. Sie wälzen soziale und ökologische Kosten auf die Umwelt und Gesellschaft ab. Und sie stehen im Wettbewerb besser da als Unternehmen, die diese Kosten freiwillig einpreisen, wie zum Beispiel von Lobbycontrol beschrieben im Falle der deutschen Automobilindustrie.

“Too big to fail” ist zum Sinnbild der konzentrierten Marktmacht geworden. Lange Zeit galten große Konzerne als Garanten für eine effiziente Bereitstellung von Produkten. Aber mittlerweile sind die Nebenwirkungen unübersehbar. Vor allem kann ihr Verhalten sich negativ auf die Transformation auswirken, etwa verhindern, dass sich. klimafreundliche Innovationen oder alternative Wirtschaftsmodelle etablieren. Erfolgreiche Start-Ups werden von Monopolisten aufgekauft und ihre Innovation entweder stillgelegt oder – an das eigene Geschäftsmodell angepasst – fortan unter dem eigenen Namen verkauft. Das reduziert die Alternativen.

Das Thema Monopolmacht benötigt dringend mehr Aufmerksamkeit. Wir brauchen nicht nur ein Gesetz, dass der Konzentration ökonomischer Macht in den Händen Weniger entgegenwirkt, sondern auch einen Kurswechsel hin zu einer gerechten und demokratisch gestaltbaren Wirtschaft, in der grundlegende Infrastruktur in Gemeinwohl-Hand verbleibt. Das Kartellrecht bietet die Möglichkeit, die Macht einzelner Unternehmen bei konsequenter Anwendung ein Stück weit zu begrenzen und Politik darin zu bestärken, sich ihren Handlungsspielraum gegenüber Monopolen zurückzuerobern. Dazu ist die Reform des Wettbewerbsrechts ein richtungsweisender Schritt, den wir begrüßen. Sie bietet zwar keine vollständige Antwort auf alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit, setzt aber an der Wurzel privater politischer Macht an: der wirtschaftlichen Konzentration, die politisches Handeln für große Unternehmen ermöglicht.

Tina Haupt arbeitet als Eine-Welt-Promotorin zu den Themen Monopolmacht und Außenwirtschaftsförderung bei Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung (WEED). Nach ihrem Studium der Geopolitik an der Pariser Sorbonne arbeitete sie zunächst als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Potsdam. Aufgrund ihres Wunsches, sich aktiv für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung einzusetzen, wechselte sie 2015 zu WEED. Dort setze sie sich zunächst für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung Berlins ein und beschäftigt sich heute zunehmend mit dem Thema Monopolmacht, wozu sie gerade eine Tagung im Frankfurter Haus am Dom organisiert.

Nelly Grotefendt ist Referentin beim Forum Umwelt und Entwicklung und arbeitet seit 2013 zu internationaler Handelspolitik und Weltwirtschaft. Sie studierte Human- und Großstadtgeographie an der Humboldt- Universität Berlin und in Phoenix/USA. Sie koordiniert verschiedene zivilgesellschaftliche Arbeitsgruppen wie auch die “Initiative Konzernmacht beschränken“, in der sie gemeinsam mit zahlreichen anderen Organisationen und Gewerkschaften, darunter auch WEED, für den Aufbau einer deutschen und europäischen Anti-Monopol-Bewegung streitet.

Entschleunigung. Vor etwas mehr als 25 Jahren war das noch ein seltsamer, unbekannter Begriff. Dass er heute im allgemeinen Sprachgebrauch gelandet ist, hat ganz wesentlich mit Fritz Reheis zu tun. Sein 1996 erschienenes Werk “Die Kreativität der Langsamkeit” war eines der ersten wissenschaftlichen Bücher zu dem Thema. Fortan tauchte das Wort überall auf, in Ratgebern, bei Reiseanbietern und Möbelherstellern. Rund 50.000-mal verkaufte sich das Buch.

Der Soziologe und Erziehungswissenschaftler erkannte die schon damals verbreitete Sehnsucht nach einem anderen Umgang mit Zeit. Dabei ging es ihm nie allein darum, Menschen zu einem ruhigeren Leben zu verhelfen. Zwar beschreibt er “das Leiden eines langsamen Menschen am Tempo seiner Umwelt” als biografische Motivation für seine Arbeit. Doch sein Interesse richtet sich vor allem auf die politische Gestaltung. 2002 gehörte der heute 73-Jährige zu den Gründern der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik.

Kürzlich ist sein neues Buch erschienen, “Erhalten und Erneuern”. Im Zentrum steht wieder ein Begriff, der eine erstaunliche Karriere hingelegt hat – Nachhaltigkeit. Reheis interessiert sich dafür, welche Rolle Zeit im Kontext wirtschaftlicher und ökologischer Systeme einnimmt. Er kritisiert zwar, dass Nachhaltigkeit längst zur Floskel verkommen sei, zu der sich selbst Gas-, Atom- und Rüstungsindustrie bekennen. Als Leitidee sei der Begriff aber wichtig, weil er auf die Zeitaspekte der ökologischen Krisen verweise: auf die Kreisläufe, die Wachstums- und Erneuerungsprozesse, von denen jegliches Leben gekennzeichnet ist. Diese Vorgänge haben ihre eigenen Rhythmen – ihre “Eigenzeiten”, wie Zeitforschende sagen.

Reheis erinnert an das oft zitierte forstwirtschaftliche Lehrbuch aus dem Jahr 1713, in dem Autor Carl von Carlowitz die “nachhaltende” Nutzung von Wäldern beschreibt. Sie verlangt, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie wieder nachwachsen. Daran wird deutlich, dass Nachhaltigkeit mehrere Zeitdimensionen beinhaltet. Nachhaltiges Wirtschaften bezieht die Zukunft ein, weil es auch die Bedürfnisse künftiger Generationen berücksichtigt. Daneben beinhaltet Nachhaltigkeit den zyklischen Charakter der Natur: die nachwachsenden Bäume, die Fruchtfolgen der Böden, die Stoffkreisläufe. Nachhaltigkeit heißt: Der menschliche Umgang mit natürlichen Lebensgrundlagen muss wiederholbar sein.

Dieses Prinzip der Regenerativität – eine weitere Wortschöpfung Reheis’ – ist dem Menschen nicht fremd. In vormodernen Gesellschaften orientierten sich Menschen ganz selbstverständlich an den Eigenzeiten der Natur. “Jäger und Sammler taten dies relativ passiv, indem sie sich in die Zyklen der Natur einfügten. Ackerbauern und Viehzüchter begannen, diese Zyklen produktiv zu nutzen”, erklärt Reheis. Für industrielle und postindustrielle Gesellschaften komme es nun darauf an, das Prinzip der Wiederholbarkeit der Eingriffe in die Natur auf alle Bereiche des Wirtschaftens auszudehnen. “Der Mensch und die industrielle Wirtschaft müssen sich an den Kreisläufen der Natur orientieren, nicht umgekehrt.”

Reheis fordert stärkere ökonomische Anreize für Unternehmen, die nachhaltig mit Materialien und Stoffen umgehen. Auch Landwirte sollten nicht nur für ihre Produkte bezahlt werden, sondern auch für ihren Beitrag zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. “Die industrielle Wirtschaft muss in Zukunft tendenziell eine Kreislaufwirtschaft sein.” Belohnt würde in dieser Wirtschaftsform nicht, wer in möglichst kurzer Zeit möglichst viel produziert. Der Maßstab einer nachhaltigen Wirtschaft wäre nicht allein die Menge der Produktion. Hinzu kommt die Frage: Schafft sie auch die nötigen Voraussetzungen zur Reproduktion?

So zeitgemäß diese Forderungen erscheinen – neu ist diese Denkrichtung nicht. Reheis’ Thesen basieren auf jahrzehntelanger Vorarbeit. Sie wurzeln insbesondere in dem Forschungsprojekt “Ökologie der Zeit”, dem in der Zeitforschung fast ein legendärer Charakter anhaftet. Seit Beginn der 1990er Jahre trafen sich an der Evangelischen Akademie Tutzing auf Initiative von Martin Held und Karlheinz Geißler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, um Zeitforschung und Ökologiedebatte in einen Dialog zu bringen.

Schon damals stellte die Gruppe fest, dass die ökologische Krise auch in der Vernachlässigung der Bedeutung von Zeit wurzelt. Den Menschen gelänge es nicht mehr, im Einklang mit den Zeiten und Rhythmen der Natur zu leben. Vielmehr versuchten sie, sich mit einem hohen technischen Aufwand davon abzukoppeln – mit der heute sichtbaren Folge, dass der Overshoot jedes Jahr weiter nach vorn rückt.

“Vom Finden der rechten Zeitmaße” – so lautete der Titel der ersten Tagung in Tutzing – kann ganz offensichtlich noch immer keine Rede sein. Hat Fritz Reheis für sich selbst das richtige Zeitmaß gefunden? “Meine Alltagspraxis hinkt seit Jahrzehnten hinter meinen Erkenntnissen hinterher”, sagt er. Aber seit er “unruhiger Ruheständler” ist, sei die Diskrepanz kleiner geworden. “Ich kann im Prinzip immer auch Nein sagen oder meine selbstgewählten Aufgaben verschieben. Das ist ein wahres Geschenk.” Stefan Boes

In diesem Jahr erwartet der brasilianische Kaffeebauer Clebson da Silva Martins eine gute Ernte, wenn ihm das Klima nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber er hat schon eine Menge Kaffee geerntet und mit seinen Maschinen gewaschen und getrocknet. Für ihn ist es höchste Zeit, denn in den vergangenen Jahren haben Frost, Dürre und Hagel große Teile seiner Ernte zerstört, wie bei vielen anderen Kaffeebauern in Minas Gerais auch.

Denn der Klimawandel verändert den Kaffeeanbau drastisch, weil die Pflanzen sehr temperaturempfindlich sind. Selbst, wenn die Weltgemeinschaft die Klimaziele von Paris erreicht, dürften weltweit mehr als die Hälfte der Anbauflächen verloren gehen. Darin sind sich verschiedene Fachleute einig. Noch düsterer sind manche Prognosen für Brasilien: Läuft es schlimm, könnten hier sogar mehr als 90 Prozent der heutigen Anbauflächen verschwinden.

Manche Bauern wollen dem aber nicht tatenlos zusehen, sondern versuchen, mit umweltschonenderen Anbaumethoden das Mikroklima positiv zu beeinflussen. Sie hoffen auf eine wirtschaftliche Zukunft mit dem Kaffee. Einigen ist Caspar Dohmen bei seiner Reise durch den Bundesstaat Minas Gerais begegnet. Zu hören am heutigen Mittwoch in einer Radioreportage in der Sendung “Weltzeit” bei Deutschlandfunk Kultur. cd

wichtige politische Ratgeber wie Minouche Shafik, scheidende Präsidentin der London School of Economis, oder DIW-Präsident Marczel Fratzscher, betonen die zentrale Bedeutung der Verteilungsfrage für eine gelingende Transformation. Ein schlechtes Signal ist deswegen die geringe Erhöhung der Mindestlöhne in Deutschland durch die zuständige Kommission, welche Geringverdiener als unfair empfinden werden, weil sie anders als andere Bevölkerungsgruppen einen deutlichen Reallohnverlust hinnehmen müssen.

Das gesellschaftliche Klima dürfte hier zu Lande also noch schwieriger werden für die Transformation. Dabei ist es schon schwierig genug, wie die heutige Ausgabe zeigt. Seit Jahren schafft die öffentliche Hand es nicht, die öffentliche Beschaffung in großem Stil als Hebel für die Transformation einzusetzen. Mit den Ursachen beschäftigt sich mein Kollege Nicolas Heronymus. Welche Gefahren drohen bei einer Reform der Gentechnik in der EU nachhaltigen Unternehmen? Annette Bruhns hat sich umgeschaut. Groß waren die Erwartungen an die Berichtspflichten der EU hinsichtlich der CSRD. Davon ist nicht viel übriggeblieben – Fachleute sprechen angesichts des jetzigen Plans sogar von einem “Skandal“. Verena von Ondarza analysiert die Entwicklung.

Der Ernst der Lage ist unübersehbar, das bekommen auch zunehmend Unternehmen zu spüren. Endgültig vorbei scheinen die Zeiten, in denen wolkige Versprechungen in Nachhaltigkeitsberichten ausreichten. Immer öfter sehen sich Unternehmen sogar gerichtlich mit der Frage konfrontiert, ob ihre freiwilligen Selbstverpflichtungen mit Blick auf das Klima wirklich aufgehen oder nicht. Expertinnen sprechen von einer “explosionsartigen Entwicklung”. Gleichzeitig gibt es politische Fortschritte für die Transformation, wie durch die Reform des Wettbewerbsrechts. Diesen Standpunkt vertreten jedenfalls bei uns die beiden Aktivistinnen Tina Haupt und Nelly Grotefendt.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Um die sozial-ökologische Transformation zu beschleunigen, will die Bundesregierung die öffentliche Beschaffung stärker auf Nachhaltigkeit ausrichten. Mit der eigenen Nachfragemacht soll der Staat als Hebel und gleichzeitig als Vorbild wirken. Das Potenzial ist gewaltig: Schätzungsweise 350 Milliarden Euro geben Kommunen, Länder und Bund in Deutschland jährlich für Produkte und Dienstleistungen aus. Doch bisher nutzen Vergabestellen die Möglichkeiten kaum, nachhaltige Faktoren im Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Gleichzeitig bewerben sich vergleichsweise wenig Unternehmen auf öffentliche Aufträge. Daher plant die Ampel-Koalition eine Reform des Vergaberechts. Mit dem sogenannten Vergabetransformationspaket sollen Verfahren einfacher, professioneller, digitaler und schneller werden. Ausrichten möchte die Koalition die öffentliche Beschaffung wirtschaftlich, sozial, ökologisch und innovativ. Dafür will sie die Berücksichtigung solcher Aspekte verbindlicher machen. Doch es gibt Probleme, teils grundlegende und komplexe.

Mit der letzten großen Vergaberechtsreform im Jahr 2015 hatte der Bundestag die Möglichkeiten der Vergabestellen, innovative, soziale und ökologische Aspekte in Verfahren einzubeziehen, erheblich gestärkt, wenn auch nicht verpflichtend vorgeschrieben. Trotzdem berücksichtigen öffentliche Einkäufer Nachhaltigkeit bei der Vergabe nur selten. Im ersten Halbjahr 2021 war dies laut der ersten bundesweiten Vergabestatistik in rund zwölf Prozent der Vergaben von Bund, Ländern, Kommunen der Fall. Die Daten sind unvollständig und daher nur bedingt aussagekräftig, sie decken sich aber mit Bewertungen vieler Experten und Praktiker.

Alle Kriterien außer dem Preis eines Produkts galten im Vergaberecht bis in die 2000er-Jahre hinein als vergabefremde Faktoren. Der Zweck öffentlicher Beschaffung bestand aus haushaltspolitischer Sicht darin, dass die Verantwortlichen in der Verwaltung möglichst sparsam mit Steuergeldern umgehen. Das ist auch heute noch der wichtigste Grundsatz. Aber es gibt Veränderungen: Denn zum einen hat sich das Verständnis von Wirtschaftlichkeit gewandelt – insofern als dass auch die Lebenszykluskosten, etwa der Stromverbrauch eines Produkts, mittlerweile als eine wichtige Dimension von Wirtschaftlichkeit gelten. Zum anderen haben sich umweltbezogene und soziale Aspekte wie eben Klimabilanzen oder faire Arbeitsbedingungen aus dem Anspruch eines verantwortungsvollen Umgangs der öffentlichen Hand mit Steuergeldern zu wichtigen Kriterien entwickelt.

Dass Vergabestellen nachhaltige Faktoren trotzdem noch nicht standardmäßig berücksichtigen, hat vielfältige Gründe. Wichtige Faktoren auf Seiten der öffentlichen Hand sind:

Komplizierter wird es zudem dadurch, dass öffentliche Aufträge für viele Unternehmen nicht attraktiv sind. Laut der Vergabestatistik für das erste Halbjahr 2021 beteiligte sich in rund 17 Prozent der gemeldeten Verfahren nur ein Unternehmen. Zwar sind auch diese Daten unvollständig, aber Stimmen aus Praxis und Beratung zeichnen ein ähnliches Bild. Wenn sich ohnehin wenig Unternehmen um Aufträge bewerben, wird es demnach noch schwieriger, wenn Vergabestellen nachhaltige Produkte beschaffen wollen. Um Bedarfe und Angebote miteinander in Einklang zu bringen, bedarf es dann aufwändiger Markterkundungen.

Um nachhaltige öffentliche Beschaffung wirklich als Hebel zu nutzen, braucht es aus Sicht von Christopher Zeiss, Professor für Staats- und Europarecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, “die klare und eindeutige politische und rechtliche Vorgabe, dass ökologische Vorgaben berücksichtigt werden müssen“. Bei sozialen Aspekten gebe es schon Vorgaben, wie die Mindestlohn- oder Tariftreueregelungen in einigen Bundesländern oder das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, es fehle dabei “aber noch an einer leicht verständlichen […] Zusammenführung”, sagt Zeiss.

Auch Karen Jaehrling, Leiterin der Forschungsabteilung Prekarisierung, Regulierung, Arbeitsqualität an der Universität Duisburg-Essen, fordert “ein klares politisches Mandat“. In Bezug auf die Zielkonflikte zwischen kurzfristiger Sparsamkeit und langfristig eingesparter (externer) Kosten durch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren sagt sie: “Es muss eine kollektive Verständigung auf Behörden- oder kommunaler Ebene über diese möglichen Ziel-Widersprüche geben und eine Priorisierung von Zielen.” Es könne nicht einzelnen Beschaffenden überlassen werden, diesen Konflikt zu lösen – auch weil es für nachhaltige Ziele keine institutionalisierte Prüfung gebe wie etwa für die Einhaltung von Sparsamkeits- oder Wettbewerbsprinzipien.

Ein klares Mandat könnte ein erster Schritt für mehr nachhaltige öffentliche Beschaffung sein. Des Weiteren müssten aus Sicht von Experten vor allem die Fähigkeiten der Beschaffenden gestärkt und sie müssten mehr Zeit zur Vorbereitung von Vergabeverfahren haben.

In den riesigen Silos am Rhein des Raiffeisen-Kraftfutterwerks Kehl lagert konventionell und ökologisch erzeugtes Getreide; in jedem Fall aber ist es frei von Gentechnik. Das Unternehmen besteht seit 1963 und setzt mit Nutz- und Heimtierfutter 65 Millionen Euro im Jahr um. Gegen die grüne Gentechnik hat sich Firmenleiter Bernhard Stoll schon 1998 strikt entschieden, aus Überzeugung, wie er sagt. Der Erfolg seiner Entscheidung gibt Stoll recht. Schweinezüchter und Milchviehhalter kaufen sein Futter statt Gen-Soja oder Gen-Mais aus Übersee – und können so der Kundschaft gentechnikfreie Milch, Käse oder Fleisch garantieren.

Am Donnerstag war Stoll in Berlin, bei der Jahresversammlung des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik. Bei den Mitgliedern herrscht Aufruhr, seit geleakte Pläne der EU-Kommission für eine Deregulierung des strengen Gentechnikrechts die Runde machen – samt Lockerung der Kennzeichnungspflicht. “Ich betrachte das als Entmündigung des Verbrauchers”, sagt Bernhard Stoll. Und als Angriff auf sein Geschäftsmodell: “Brüssel schickt sich an, nachhaltige Unternehmenswerte zu vernichten.”

16 Milliarden Euro im Jahr setzen Produkte mit dem Label “Ohne Gentechnik” um. Die Angst der Anbieter: Wenn die Deregulierung kommt, könnten bald überall in Europa Pflanzen aus dem Genlabor wachsen. Denn die bisher bekannten EU-Pläne überlassen das Schwierigste den Mitgliedstaaten: zu verhindern, dass Neuzüchtungen sich unkontrolliert auskreuzen können. Oder dass eine Vermischung stattfindet, weil dieselben Maschinen gentechnisch verändertes und gentechnikfreies Saatgut ausbringen.

“Es gibt so viele Risiken einer Verschleppung”, warnt Futterhändler Stoll. “Wenn das kommt, brauchen wir ein engmaschiges Monitoring.” Mindestens aber müsse die Kommission von jedem gentechnisch veränderten Saatgut Referenzmaterial verlangen – damit Betroffene und Behörden im Zweifel Proben ziehen und rückverfolgen können, was da wächst.

Doch Möglichkeiten zur Rückverfolgbarkeit der Gen-Saat sieht der bisherige Entwurf nicht vor. Die EU-Kommission strebt offenbar eine 180-Grad-Wende in Sachen Gentechnik an. Pflanzen, die mit den “neuen genomischen Techniken” (NGT), also etwa der Genschere Crispr/Cas, gezüchtet wurden und in die dabei kein artfremdes Genmaterial eingebaut wurde, sollen demnach nicht mehr der strengen Risikobewertung für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) unterliegen. Für Produkte, die NGT enthalten, soll darüber hinaus die Kennzeichnungspflicht wegfallen.

Für viele Pflanzenzüchter ist das eine frohe Kunde. Seit der Europäische Gerichtshof 2018 geurteilt hat, dass auch mit den neuen NGT-Präzisionstechniken genveränderte Organismen entstünden und diese deshalb dieselben Hürden passieren müssten wie die alten GVO, lobbyieren Züchter und Forscher massiv für eine Deregulierung – unterstützt von Politikern aus FDP und Union.

Die EU-Kommission hat sich wissenschaftliche Expertise für ihre Pläne eingeholt: Die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) kam bei der Prüfung der NGT-Pflanzenzüchtungen zum Ergebnis, dass von diesen praktisch keine Gefahr ausgehe. Die NGT haben laut EFSA sogar ein deutlich reduziertes Potenzial, “unbeabsichtigte Effekte” hervorzurufen – nicht nur gegenüber den alten gentechnischen Verfahren, sondern sogar gegenüber herkömmlicher Züchtung. Denn auch bei dieser können durch den Einsatz von Radioaktivität oder Chemie unbeabsichtigte Mutationen entstehen.

Das sieht nicht jede Behörde in Europa so. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hält die Aussage für falsch, dass mit NGT-Pflanzen generell weniger Risiken einhergehen. Auch die Anwendung von NGT könne zu unbeabsichtigten genomischen Veränderungen führen, schreibt das BfN. Das Einfügen neuer Eigenschaften in eine Pflanze berge immer das Risiko negativer Auswirkungen auf Ökosysteme und die biologische Vielfalt. “Sollte es beispielsweise gelingen, eine trockenresistente Feldfrucht zu entwickeln, so könnte diese invasiv werden, weil sie auf einmal Habitate besiedeln könnte, in denen sie vorher nicht überleben konnte”, warnt Deutschlands oberste Naturschutzbehörde. Ein schwerwiegendes Gegenargument, zumal die EU-Kommission ihre Pläne ausdrücklich mit den Zielen begründet, mit den NGT zu mehr Biodiversität und Klimaresilienz auf den Feldern beizutragen.

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat schon jetzt, noch vor der offiziellen Version der EU-Pläne am Mittwoch, mehr als 62.000 Unterschriften unter ihrer Petition “Gentechnik muss erkennbar bleiben” gesammelt. Am Donnerstag haben Aktivisten diese dem Bundeslandwirtschaftsministerium übergeben. Die Beschneidung der Wahlfreiheit des Verbrauchers durch die Lockerung der Kennzeichnungspflicht ist freilich nicht nur aus Sicht von Foodwatch ein No-Go. Auch Politiker von SPD und Grünen teilen diese Sicht.

“Ohne Kennzeichnung ist eine Rückverfolgbarkeit unmöglich, und das wäre ein Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip. Ohne Kennzeichnung gibt es keine Transparenz”, sagte Matthias Miersch, Vizevorsitzender der SPD-Fraktion, nach Bekanntwerden des Leaks. “Das macht die SPD nicht mit.” Und der Grünen-MdB Karl Bär nannte den Vorschlag einen Frontalangriff auf das europäische Modell. Bärs Kritik: “Pflanzen mit bis zu 20 gentechnischen Veränderungen sollen als gleichwertig mit konventionell gezüchteten Pflanzen gelten” und “ungekennzeichnet auf dem Teller” landen. Der Vorschlag würde das Ende der ökologischen Landwirtschaft einläuten, weil diese sich mit immer mehr Aufwand vor Kontamination schützen müsste.

Für diese düstere Vision gibt es reale Gründe. Denn während die NGT-gezüchteten Pflanzen den herkömmlich gezüchteten gleichgestellt werden sollen, wenn es sich um konventionelle Landwirtschaft handelt, sollen sie für Bio-Bauern weiterhin echte Gentechnik und damit verboten bleiben. Nur: Wer soll die Kosten tragen, um nachzuweisen, dass in Bio-Produkten nicht aus Versehen NGT-Pflanzen gelandet sind? Und: Wie soll das technisch möglich sein? Die EU-Kommission schreibt selbst, die Nachweisbarkeit von NGT sei nicht gegeben, da ihr Genom dem natürlicher Pflanzen zu stark ähnele. Laut Entwurf will Brüssel die Lösung dieses Dilemmas den Mitgliedsstaaten überlassen.

Doch die Gegner der Deregulierung haben noch andere Sorgen. Großkonzerne könnten die neue Gentechnik nutzen, um Saatgut über Patente zu kontrollieren und die landwirtschaftlichen Betriebe von diesen Patenten abhängig zu machen, sagte Manuel Wiemann von Foodwatch. Dies führe zu einer höheren genetischen Uniformität – was wiederum einen höheren Pestizideinsatz zur Folge habe, so der Foodwatch-Mann.