heutzutage veröffentlichen viele Strategien, mit denen sie ihre Ziele erreichen wollen – wichtige Ziele, wie die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG). Doch oft fehlt es am nötigen Willen, genug Mitteln oder geeigneten Maßnahmen, um die Ziele tatsächlich zu erreichen.

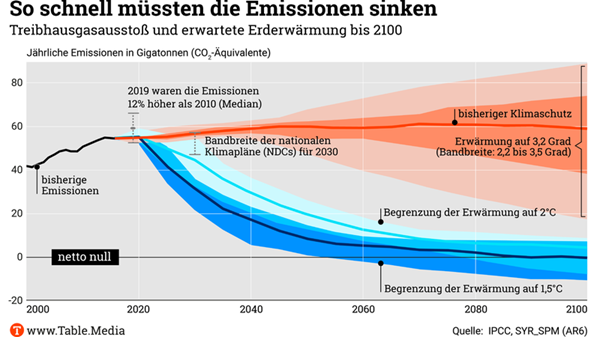

Wie schwierig es ist, Strategien umzusetzen, zeigt der Kampf der Staaten gegen die Klimakrise. Am Montag veröffentlichte der Weltklimarat seinen Synthese-Bericht zum 6. Sachstandsbericht. Die wichtigste Erkenntnis: Wenn die Staaten nicht zügig und radikal die globalen Emissionen senken, sind das 1,5- und das 2-Grad-Ziel schon bald unerreichbar, mit allen katastrophalen Folgen. Die alarmierende Einschätzung teilen auch die rund 200 Staaten, die Teil des Weltklimarats sind. Trotzdem scheitern Pläne zum Ausstieg aus den Fossilen in der UNO regelmäßig an der notwendigen Einstimmigkeit. Bernhard Pötter analysiert, warum der neue IPCC-Bericht bei der COP28 trotzdem direkten Einfluss auf die Politik der Staaten haben könnte.

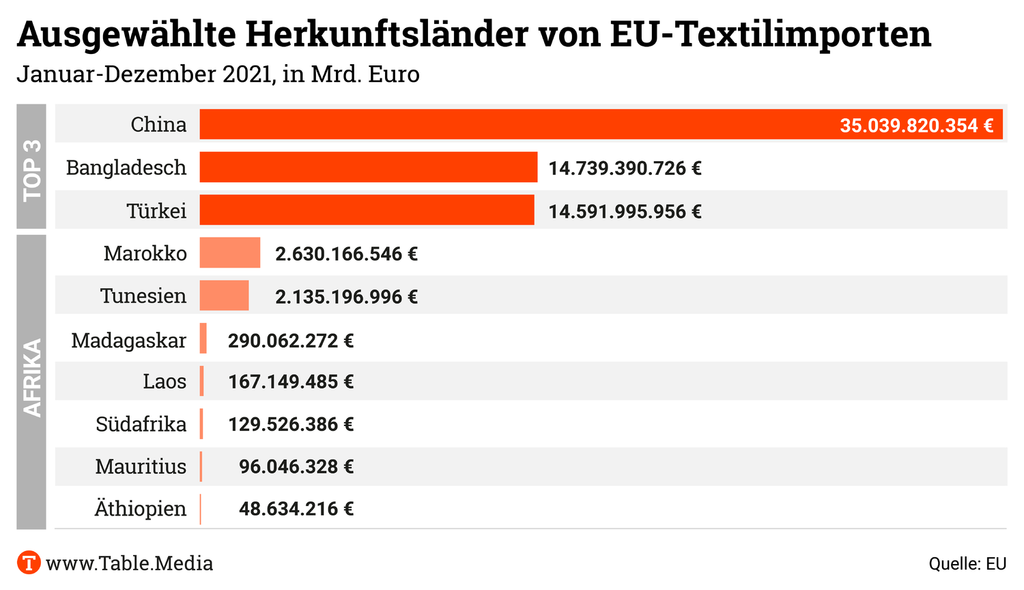

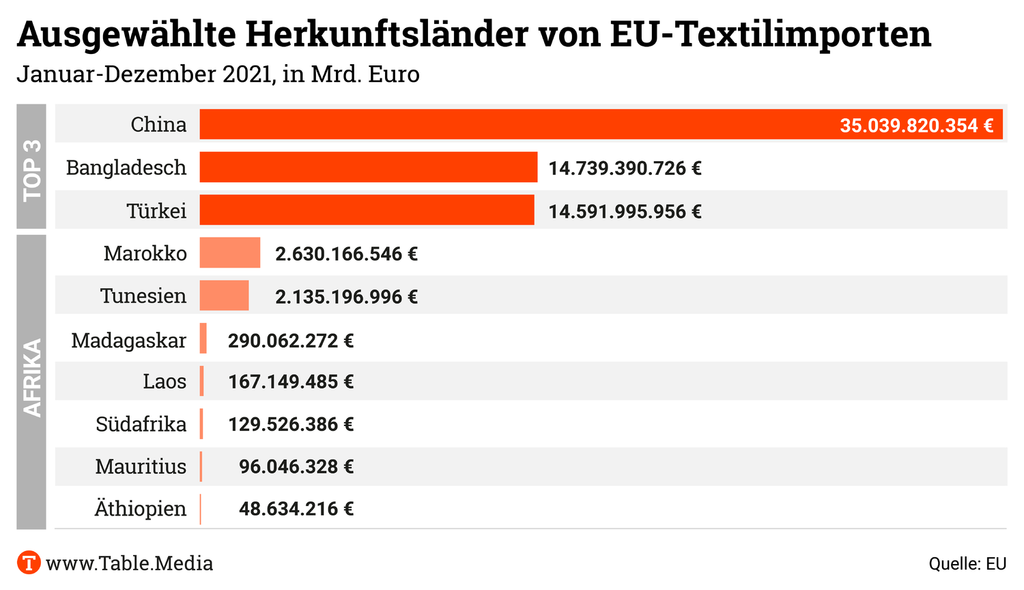

Vor einem Strategiewechsel steht möglicherweise Äthiopien. Das afrikanische Land wollte wichtiger Produktionsstandort für die Textilindustrie werden und dabei mit billigen Löhnen punkten. Doch ein Vergleich der EU-Import-Zahlen zeigt, dass dies bisher kaum gelungen ist. Jonas Gerding berichtet über die Gründe und mögliche Reaktionen hin zu besseren Arbeitsbedingungen.

Wie sehr unternehmerische und politische Strategien sowie gesellschaftliche Notwendigkeiten beim Kampf gegen die Klimakrise auseinanderfallen können, zeigt das Interview von Annette Mühlberger mit Reinhard Schneider, Chef der Öko-Marke Frosch: Die deutsche Politik torpediere die Kreislaufwirtschaft und die Industrie drücke sich mit billigen Tricks vor einem echten ökologischen Wandel.

Mehr Strategie fordert der Beschaffungsexperte Michael Eßig im Standpunkt. Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine hätten gezeigt, dass der Staat von leistungsfähigen Lieferketten abhängt. Gleichermaßen gelte dies bei der Bekämpfung des Klimawandels. Deshalb müsse er sich strategischer aufstellen. Regulierung sei aber nicht das Problem, vielmehr fehle es an wichtigen Ressourcen.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Am Montag veröffentlichte das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) die Zusammenfassung seines 6. Sachstandsberichts. Er enthält keine neuen Fakten, macht aber einmal mehr deutlich, wie schnell und tiefgreifend die Staaten handeln müssten, um ihre Emissionen zu reduzieren und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umzusetzen. Anders als frühere Berichte könnte der aktuelle IPCC-Synthesereport direkte Wirkung entfalten: Er liefert gute Argumente für eine kritische Bestandsaufnahme der globalen Klimapolitik, die Ende 2023 auf der COP28 in Dubai verhandelt wird.

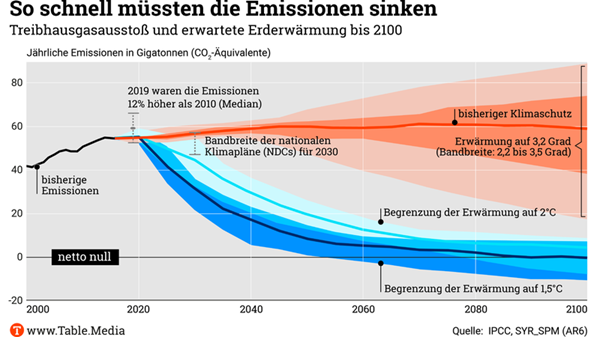

Laut IPPC sind 80 Prozent des historischen CO₂-Budgets bereits aufgebraucht, wenn die Staaten das 1,5-Grad-Ziel (mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit) noch erreichen wollen. Dafür müssten die globalen Emissionen bereits vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen. Neu im Bericht ist eine Zahl für die nötige Minderung bis 2035 auf dem Weg zur Nettonull: Minus 60 Prozent gegenüber 2019.

Wenn Emissionsreduktion und Anpassung weiter verzögert werden, drohe eine Festlegung (“lock in”) auf “hoch emittierende Infrastruktur”, ein höheres Risiko verlorener Kosten (“sunk costs”) und eine Eskalation der Kosten insgesamt. Schnelles Agieren bedeute deshalb hohe direkte Investitionen und “potenziell disruptiver Wandel”, der durch die Politik abgefedert werden müsse.

Allerdings fasst der Synthesebericht die heißen Eisen der Klimadebatte nur sehr vorsichtig an: Einen Ausstieg aus den fossilen Energien fordert er ebenso wenig konkret wie ein Auslaufen von deren Subventionen, auch beim CO₂-Preis bleibt er allgemein. Vor allem die großen Schwellenländer wie Indien, China und Saudi-Arabien haben in diesen Bereichen Druck gemacht. Und in fast allen Szenarien des IPCC spielt Gas zumindest bis 2050 noch eine wichtige Rolle.

Immerhin warnen die Autoren in ihrer Zusammenfassung für Entscheidungsträger (SPM), dass schon die jetzige fossile Infrastruktur bei anhaltendem Trend das CO₂-Budget für 1,5 Grad sprenge und fordern “substanzielle Reduktion beim Gebrauch fossiler Brennstoffe” für das Klimaziel. Darauf werden sich alle berufen, die mehr Klimaschutz fordern.

Denn diese Formulierungen werden von allen Regierungen geteilt. In den IPCC-Delegationen sitzen Vertreter der jeweiligen Regierungen. Alles, was der IPCC beschließt, ist also nicht nur Stand der Wissenschaft, sondern auch von den knapp 200 Regierungen abgesegnet, die beim IPCC mitarbeiten. Oliver Geden, Klimaexperte der “Stiftung Wissenschaft und Politik” und Kernautor des Syntheseberichts, nennt ihn deshalb auch ein “diplomatisches Dokument zwischen den Regierungen”. Es definiere “die Grundlagen der UN-Verhandlungen, die nicht mehr Infrage gestellt werden.”

Trotzdem sperren sich in der realen Politik viele Regierungen gegen eben jene schnellen und drastischen Reduktionsschritte, denen sie zustimmen. Beispiel: Der IPCC hat im 6. Sachstandsbericht festgestellt, dass “bestehende und derzeit geplante fossile Infrastruktur die Emissionen für 1,5 Grad-Erwärmung überschreiten” – aber Pläne zum globalen Ausstieg aus den Fossilen scheitern regelmäßig an dem Erfordernis der Einstimmigkeit in der UNO. Ebenfalls moniert das IPCC, private und öffentliche Finanzflüsse in Fossile seien “größer als jene für Anpassung und Klimaschutz” – aber ihre Selbstverpflichtung von 100 Milliarden Dollar pro Jahr an Klimafinanzierung ab 2020 haben die Industrieländer bislang nicht erreicht.

Der Synthesebericht wird zentraler Bestandteil der weltweit ersten Bestandsaufnahme der Klimapolitik, die Ende des Jahres auf der COP28 in Dubai verhandelt und beschlossen wird. Das “Global Stocktake” (GST), das im Pariser Abkommen verankert ist, erstellt eine Bilanz, wie weit die Länder kollektiv bei der Erreichung der Klimaziele sind – und was sie noch bis 2030 tun müssen, um auf einen 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Dazu müssten die Maßnahmen ganz konkret für die einzelnen Sektoren aufgeschlüsselt werden.

Die einzelnen IPCC-Berichte unterstützen das, indem sie etwa die Vorteile der Erneuerbaren bei der Energiewende unterstreichen. Der Bericht sei “die zentrale Ressource für Entscheider für das Global Stocktake“, sagte der IPCC-Vorsitzende Hoesung Lee. Dadurch wird der Bericht aber auch zentral für die nächste Runde der nationalen Klimapläne (NDC), die die Regierungen bis 2025 vorlegen müssen. Auch diese Pläne, die bisher höchst unzureichend sind, werden künftig am Maßstab des Synthese-Berichts gemessen.

Für Carl-Friedrich Schleusner, Experte beim Thinktank Climate Analytics, ist deshalb “das Global Stocktake der Lackmustest für das Pariser Abkommen”. Dabei werde der Synthesebericht zeigen, “dass wir die Instrumente haben, die Emissionslücke vor 2030 zu schließen”, aber dass die Emissionen so schnell wie möglich bis 2025 sinken müssten – und dafür keine Zeit bis 2035 bleibe.

Kalayu Gebru sieht sich als Türöffner zum europäischen Markt. Der Äthiopier unterstützt Textilunternehmen in seinem Heimatland darin, Sozial- und Umweltstandards zu erreichen. Um Altruismus geht es hier nicht. “Ein sicherer Arbeitsplatz hat auch Auswirkungen auf die Produktivität und Qualität”, sagt der Projektleiter von Bottom Up!, einem EU-finanzierten Programm der NGO Solidaridad, das in Äthiopien mit Firmen entlang der Textillieferkette zusammenarbeitet – vom Baumwollfeld bis zur Kleiderfabrik. “Wir zeigen den Firmen, dass auch der Arbeitgeber und Eigentümer von einer besseren Gesundheit der Beschäftigten profitieren.”

Das ist ein Hinweis darauf, dass in afrikanischen Ländern wie Äthiopien die Marktstrategie der noch jungen Textilindustrie überdacht wird. Äthiopien ist das neue Bangladesch, hieß es vor ein paar Jahren häufig. Warum auch nicht? Die Karawane der Textilindustrie ist im vergangenen halben Jahrhundert schon oft weitergezogen, wenn die Löhne stiegen. Die Textilindustrie eignet sich zudem prinzipiell gut als Pionier-Industrie für Volkswirtschaften, weil sie vergleichsweise geringe Investitionen benötigt und es überall Menschen gibt, die nähen können. Nun wollten afrikanische Länder die Karawane aus Asien locken. In Äthiopien verdienen Näherinnen üblicherweise Monatslöhne von 26 US-Dollar, ermittelte das NYU Stern Center for Business and Human Rights im Jahr 2019. In Bangladesch liegt der Mindestlohn bei 95 US-Dollar, in China bei 326 US-Dollar.

Die Länder haben das Ziel Wachstum mit teils ambitionierter Industriepolitik begleitet und unter anderem in Äthiopien, Madagaskar und Mauritius Sonderwirtschaftszonen hochgezogen. In Ruanda, Tansania und Uganda wurde der Import von Second-Hand-Textilien verboten, damit auch der lokale Absatz gestärkt wird.

Doch so richtig scheint die Aufholjagd gegenüber den asiatischen Produzenten nicht zu gelingen, zumindest nicht was die EU anbelangt: Im Jahr 2021 lieferte Äthiopien Waren im Wert von 49 Millionen Euro. Dagegen betrugen die Einfuhren aus Bangladesch 14 Milliarden Euro, die aus China sogar 35 Milliarden Euro.

Zwar schneiden andere Länder Subsahara Afrikas etwas besser ab: Südafrika, Mauritius und Madagaskar verzeichneten EU-Importe von Textilien in Höhe von 96, 130 und 290 Millionen Euro. Aber insgesamt verbreitet sich die Erkenntnis, dass sich mit Billiglöhnen allein das Rennen nicht bestreiten lässt. Mit Sozial- und Umweltstandards wiederum gäbe es auf dem europäischen Markt etwas zu gewinnen.

Löhne, die keine Existenz sichern, sind nur eines der Probleme in Äthiopien. Im Jahr 2018 berichtet das Workers Rights Consortium von Beschäftigten, die nach unbezahlten Überstunden vor Erschöpfung kollabierten, von Beleidigungen, Schikanen und der Diskriminierung schwangerer Frauen. Gebru von Solidaridad setzt sich daher dafür ein, dass sich Gewerkschaften gründen, die echte Verhandlungsmacht bekommen. Er macht den Unternehmern klar, welche Regeln sie einhalten und was sie ihren Beschäftigten bieten müssen, wenn sie sich mit Zertifizierungen und Standards auf dem internationalen Markt positionieren wollen. Sein Team begleitet die Umsetzung.

Immer wieder nutzen Vorgesetzte ihre Machtposition, um Frauen sexuell auszubeuten. Gebru erarbeitet daher mit den Firmen Gender-Leitlinien und unterstützt bei der Schaffung von Frauen-Komitees: “Es gibt keine Kultur, sich im Fall von sexueller Belästigung die Stimme zu erheben, auch weil sich die Frauen schämen. Dort können sie erst einmal untereinander besprechen”. Bei einer anschließenden Beschwerde erhalten sie Beistand.

Die meisten Zertifizierungen sind kein Garant für gute Arbeitsbedingungen. Oft geht es darum, dass sich Firmen überhaupt auf einen Verbesserungsprozess einlassen. Sie legen ihren Abnehmern Arbeitsbedingungen offen, lassen Kontrolleure ins Haus, versprechen, Mindeststandards zu erfüllen und nachzubessern, wenn Probleme auftreten. Denn das geschieht oft weiterhin. Sogar die Fabrik Rana Plaza war zertifiziert, als bei ihrem Einsturz vor zehn Jahren mehr als tausend Menschen starben.

So viele Probleme es auch noch gibt. Das wäre in Äthiopien wahrscheinlich nicht passiert, sagt Reimer Gronemeyer, emeritierter Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er leitet ein Forschungsprojekt des Bundesentwicklungsministeriums in Äthiopien. “In Asien gibt es oft mehrstöckige Gebäude. In Äthiopien sind dies Hallen, die ebenerdig gebaut sind”, sagt er. Auch die Errichtung von Notausgängen ist gut geregelt. “Die Löhne sind deutlich geringer als in Asien. Dafür aber sind die Bedingungen besser, was das physische Wohlergehen betrifft”, sagt er. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen – das würde sich in Äthiopien auf lange Sicht auch wirtschaftlich rechnen, ist Gronemeyer überzeugt. Er sieht es durchaus als “Erfolgsstory”, dass Äthiopiens Textilindustrie innerhalb weniger Jahre 100.000 Menschen in Arbeit gebracht hat. “Mir leuchtet es ein, dass sich ein Land mit 120 Millionen Menschen nicht mehr nur über die Landwirtschaft ernähren kann. Es braucht Industriearbeitsplätze, um den Lebensstandard zu verbessern. Aber die Frage ist, ob dies mit den billigsten Löhnen zu erreichen ist”.

Erste Ergebnisse seiner Studie zeigen: Viele Beschäftigte halten es nicht lange in den Jobs aus. Die Löhne reichen nicht für die Lebenshaltungskosten. Sie werden krank vor Überarbeitung, langem Stehen und schlechtem Essen. “Die Textilarbeiterinnen sind sehr jung, oft 20 bis 23 Jahre alt”, sagt Gronemeyer. Häufig fehlen sie auf der Arbeit, was ausländische Arbeitgeber verurteilen, ohne jedoch die lokalen Gegebenheiten zu verstehen. “Das hängt auch mit Wertefragen zusammen. Bei einer Beerdigung beispielsweise sind sie nicht anwesend, weil die Bedeutung des Dorfes und der familiäre Bezug für die Frau sehr hoch ist – auch aus Gründen der sozialen Sicherung”.

Die Produktivität leidet darunter massiv. Allein schon deshalb bräuchte es fairere Löhne, bessere Arbeitsumstände und mehr Mitsprache. Vor allem auch mit Blick auf technologische Entwicklungen. Noch ist die Textilindustrie sehr arbeitsintensiv, sagt der Professor: “Aber die Automatisierung kann schnell voranschreiten. Mein Eindruck wäre, dass der Standortvorteil der niedrigeren Löhne in Afrika sich unter Umständen wieder sehr schnell aufhebt”. Länder wie Äthiopien sollten da lieber gleich mit Qualität und Standards punkten.

Äthiopiens Textilindustrie wächst – aber nicht so schnell wie erhofft. Mit Blick auf die Einfuhren nach Europa zeigt sich: Die Corona-Pandemie spielte kaum eine Rolle. Entscheidender war der Ausbruch des Krieges in der Region Tigray, als Fabriken zerstört oder zum Stillstand gebracht wurden. Nach dem Einbruch kletterten die Zahlen im Jahr 2022 wieder nach oben.

Um weiterzuwachsen, braucht es bessere Arbeitsbedingungen. Das sagt selbst Ageazi Hailemeriam, der Generalsekretär des Äthiopischen Verbands der Textil- und Bekleidungsindustrie. Er ist mit dem Lieferkettengesetz in Deutschland vertraut, dem Hauptabnehmer in Europa. “Die Spielregeln ändern sich”, sagt er über die Forderungen nach Standards. Im internationalen Wettbewerb zählt die Effizienz. Aber Qualität und Produktionssteigerungen – das lasse sich mit einer Billigproduktion nicht gewährleisten, unter der erschöpfte Beschäftigte die Fabriken nach kurzem wieder verlassen. “Wir haben keinen Mindestlohn. Aber ich bin offen für Gespräche“, sagt er über die Einführung, die nicht vom Verband geblockt werde. “Die Regierung wollte mit billiger Arbeitskraft Investoren anlocken. Aber ich halte davon nicht viel. “. Wie hoch ein Mindestlohn für die Existenzsicherung sein sollte, dazu äußert er sich nicht. Aber es zeigt sich: Selbst auf der Firmenseite gibt es einen gewissen Sinneswandel. Jonas Gerding

Herr Schneider, Ihr neues Buch heißt “Die Ablenkungsfalle”. Was meinen Sie damit?

All das, was Gesellschaft, Unternehmen und Politik in der falschen Sicherheit wiegt – dass das Mögliche für die Transformation getan wird und nicht mehr als das getan werden kann.

Ein bekanntes Beispiel ist Greenwashing. Ein anderes, das, was Analysten mit ihren ESG-Rankings vorgaukeln. Das Problem von ESG ist, dass Firmen ihre ökologischen Probleme mit sozialen Aspekten kompensieren können, auch wenn diese eher symbolischer Natur sind, um von der eigentlichen Problematik abzulenken. Das Label Klimaneutralität ist auch eine Ablenkungsfalle.

Viele Firmen haben sich Klimaziele gesetzt, was ist daran falsch?

Die Klimaneutralität wurde – getrieben von Analysten – zur vermeintlichen Heiligsprechung, es gab fast ein Wettrennen um deren Ankündigung. Jetzt stellt sich heraus, dass die allermeisten Firmen, besonders die produzierenden, meilenweit davon entfernt sind. Warum? Weil die Scope 3 Emissionen ausgeblendet wurden. Und man es selbst bei Scope 1 und 2 nur über zu billige Kompensation geschafft hat.

Viel besser wäre es gewesen zu sagen, es ist ein steiniger Weg, die Emissionen umfassend zu messen und sie dann in der eigenen Produktion auch massiv zu reduzieren, anstatt die Behauptung, man sei demnächst klimaneutral, einfach schon mal aufzustellen.

Das Geschäftsmodell der Marke Frosch zeigt, dass man ressourcenschonend agieren und wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Warum folgen Ihnen so wenige?

Weil man mit Ablenkungsfallen mehr Geld verdient. Allerdings gibt es einen Prozess, mit dem man dem strukturellen Opportunismus etwas entgegensetzen kann: Mit dem systematischen Aufbau von qualifiziertem Kundenvertrauen, im Gegensatz zum blinden, naiven Vertrauen. Die Umsetzungsmethode hierfür ist konsequent realisierte Kreislaufwirtschaft überall dort, wo Verzicht nicht nötig ist.

Wie verstehen Sie konsequente Kreislaufwirtschaft?

Es gibt drei Kriterien, mit denen man funktionierende von durch Greenwashing geschönten Kreisläufen unterscheiden kann. Erstens: Ist der Kreislauf geschlossen in der Menge? Zweitens: Ist er geschlossen in der Qualität? Habe ich also echtes Recycling oder nur Downcycling? Das wird in der Kommunikation oft vermischt. Und drittens: Wie viel Energie brauche ich? In Nichtbeachtung des dritten Kriteriums steht die Pyrolyse beim Plastikrecycling immer noch hoch im Kurs.

Was ist das Problem des chemischen Kunststoffrecyclings?

Pyrolyse ist ein Energiemonster, weil bei der Erzeugung des Pyrolyseöls fast so viel Energie verbraucht wird, wie bei einer Plastikverbrennung anfällt. Das ist ökologisch höchst ineffizient, aber im großen Interesse der petrochemischen Industrie, weil man für die Weiterverarbeitung des Pyrolyseöls die Altanlagen und günstige fossile Energie nutzen kann. Nicht umsonst sind an der “Alliance to End Plastic Waste”, die das Verfahren massiv pusht, neben unter anderem BASF, vor allem Erdölfirmen beteiligt. Börsenanalysten unterstützen das gerne, da das billige Verfahren als Kreislaufwirtschaft verkauft wird.

Braucht es also einen ESG-TÜV?

Wenn Nachhaltigkeit an den Börsen wirklich relevant werden sollte, müsste man hinter die Fassaden der Stabsstellen schauen, indem nicht Bilanzanalysten, sondern unabhängige Nachhaltigkeitsexperten der jeweiligen Branche die Hersteller und ihre Verfahren auditieren und bewerten. Ansonsten erliegt man einem “Checkbox-Illusionismus”, weil die eigentlichen Wertschöpfungsprozesse kaum reformiert werden.

Sie sprechen sich für Open Innovation aus, statt für jahrelangen Patentschutz. Warum?

Für die Transformation ist es wichtig, das Ausschließungsrecht neuer Umwelt-Technologien nicht maximal in die Länge zu ziehen. Wir setzen auf einen anderen Effekt: Den Aufbau qualifizierten Vertrauens. Es ist besser, der Pionier eines neuen Marktstandards zu sein, der die Umwelt entlastet und den man als Vorreiter auch anderen zur Verfügung stellt. Damit kann man den Vertrauensbonus der Kunden legitim in Anspruch nehmen und am Regal Zuspruch erhalten.

Funktioniert das im Mittelstand besser als in der Konzernwelt?

Ja und das liegt an den Belohnungswerten. Wenn Konzernakteure etwas in Angriff nehmen, das die Umsatzrendite zunächst schmälert, werden die Analysten unruhig. Deshalb lohnen sich aus der Sicht der Konzerne Ankündigungen und kurzfristige Effekte, die grün aussehen, auch wenn sie letztlich kaum eine Umweltentlastung bringen.

Sehen Sie die Politik gefordert?

Wenn deutsche Konzerne Neuplastik zu billig produzieren können, würde ein echter Recycling-Kreislaufansatz deren Börsenwerte bedrohen. Mit dem Thema Arbeitsplatzsicherheit wird dann so lange Druck auf die Politik gemacht, bis diese – zum Schaden der Umwelt – einlenkt.

Als die Erdölpreise stiegen, gab es einen Run auf Rezyklate.

Da Rohöl jetzt wieder billiger ist, sind viele zu neuem Erdölplastik zurückgekehrt. Das liegt leider an der verfehlten Lenkungsfunktion der Politik.

Sie meinen die Umsetzung der Plastiksteuer in Deutschland?

Unter anderem. Statt die Steuer verursachergerecht jene zahlen zu lassen, die das Neuplastik in den Markt bringen, hat Deutschland dieser Steuer ihre positive Lenkungswirkung entrissen, weil Lobbygruppen wie der BDI diese als “Gift für Wohlstand und Beschäftigung” bezeichnet haben. Nun kommen alle Steuerzahler für die Abgabe auf. Neukunststoffe sind zudem von der Mineralölsteuer befreit. Solche Fehlanreize verhindern in Deutschland die Kreislaufwirtschaft.

Andererseits hört man auch aus dem Mittelstand immer wieder, der Markt für Rezyklate sei mit Blick auf seine Prozesse, Mengen und Qualitäten instabil. Was stimmt denn nun?

Die klassische Recyclatquelle der geschredderten Pfandflaschen ist weitgehend ausgeschöpft. Eine zusätzliche, erhebliche Rohstoffmenge steckt aber im Gelben Sack. Diesen meiden die meisten wie der Teufel das Weihwasser. Stattdessen produziert man recyclefähige Verpackungen aus Neuplastik, die dann mangels tatsächlichen Recyclings aus dem Gelben Sack oftmals zu CO₂ verbrannt werden. Das ist die nächste Ablenkungsfalle. Rezyklate sind etwas teurer, deshalb nutzt sie kaum jemand konsequent.

Technologische Hindernisse gibt es keine?

Zumindest deutlich weniger als viele meinen. Wie haben wir es denn als Mittelständler geschafft, einen Weltrekord mit aus 100 Prozent Rezyklat bestehenden Kunststoffverpackungen aufzustellen, mittlerweile über 700 Millionen PET-Flaschen?! Zusätzlich stammen unsere Verpackungen aus HDPE, dem gängigsten Kunststoff der Verpackungsindustrie, zu 100 Prozent aus dem Gelben Sack, und das in kosmetiktauglicher Qualität.

Zuletzt haben wir bei Low Density-Polyethylen und Polypropylen nachgewiesen, dass Kreislaufwirtschaft funktionieren kann und damit für die fünf Haupt-Verpackungskunststoffe. Deshalb erhalten wir international die meisten technischen Fachpreise. Aber all das zählt nicht gegenüber der Lobby, die das Ohr der Politiker findet.

Frosch produziert Reinigungsmittel. Wie sieht es beim Flascheninhalt aus?

Unsere Marke ist Pionier geworden, weil wir 1986 die Ersten waren, die komplett auf pflanzenbasierte Rohstoffe umgestellt und auf Phosphate verzichtet haben und seitdem sind wir nicht stehen geblieben. Mit den Verpackungen schließen wir den technischen, mit den Inhaltsstoffen den biologischen Kreislauf. Unsere Rohstoffe kommen zu großen Teilen aus heimischen Quellen, um Transportemissionen und Monokulturen in tropischen Anbaugebieten zu vermeiden.

23.3.2023, 10:00 Uhr

Webinar Bestandsgebäude und Portfolios klimaneutral machen mit System (DGNB)

Das DGNB System für Gebäude im Betrieb ist ein Managementinstrument für auf Klimaschutz optimierte Immobilien und soll es ermöglichen, den wirtschaftlichsten Weg zu einem nachhaltigen Gebäudebestand zu ermitteln. Info & Anmeldung

23.3.2023, 17:00 Uhr

Diskussion Green Cities 2035: Verkehrswende in der Stadtregion – Wie geht CO2-arm Pendeln? (Heinrich-Böll-Stiftung)

Wie wir berufliche Mobilität in der Stadtregion klimafreundlich gestalten können, ist eine der zentralen Fragen der Veranstaltung. Info & Anmeldung

23.3.2023, 18:30 Uhr

Webinar Aus für das Verbrenner-Aus? Deutschland bringt europäische Klimaziele in Gefahr! (Michael Bloss, MdEP)

Das europäische Verbrenner-Aus steht derzeit auf der Kippe und damit die europäische Industriepolitik mit Warnblinker auf dem Standstreifen. Dabei müssen jetzt in Brüssel die Weichen für die Automobilindustrie der Zukunft gestellt werden. Info & Anmeldung

23.3.2023, 19:00 Uhr

Webinar Antriebswende à la Wissing? E-Fuels, Wasserstoff, Biosprit im Umweltcheck (Deutsche Umwelthilfe)

E-Fuels, Wasserstoff, Biosprit – derzeit läuft eine hitzige politische Debatte um sogenannte alternative Kraftstoffe. Der Verkehrsminister behauptet, dass Verbrennerfahrzeuge damit ganz einfach klimaverträglich unterwegs sein können. Stimmt das? Info & Anmeldung

24.3.2023, 13:00 Uhr, Essen

Forum Umsetzung forcieren: Nachhaltigkeitspolitik zwischen Einsicht, Strategie und Ordnungsrahmen (LAG 21 NRW)

Das zivilgesellschaftliche Fachforum Nachhaltigkeit NRW setzt inhaltliche Rahmen für Diskussionen rund um die aktuelle Nachhaltigkeitspolitik in NRW zwischen Einsicht, wirkungsorientierten Strategien und rechtlichem Ordnungsrahmen – unter anderem mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur. Info & Anmeldung

27.3.2023,16:00 Uhr

Diskussion Gemeinsam für Chancengleichheit: Die EU-Kindergarantie als wirksames Instrument gegen Kinderarmut?

Save the Children lädt im Rahmen der Veröffentlichung des Europäischen Kinderarmutsberichts ein. Die Schlüsselerkenntnisse des Berichts – sowie Handlungsoptionen zur Verbesserung der Chancengleichheit für alle Kinder in Deutschland – werden präsentiert und diskutiert. Info & Anmeldung

28.3.2023, 10:00 Uhr, Berlin

Veranstaltung Start des “Green-AI Hub Mittelstand”

Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Fachleute aus Wirtschaft und KI-Entwicklung starten gemeinsam den Green-AI Hub Mittelstand. Info & Anmeldung

28.3.2023, 15:00 Uhr

Diskussion Forced Labor Product Bans: their human rights potential and how to make them effective (Deutsches Institut für Menschenrechte)

Die EU debattiert über ein Verbot von Produkten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Wie kann es ein Instrument für positive Veränderungen sein? Welche Lehren lassen sich aus anderen Rechtssystemen ziehen? Info & Anmeldung

30.3.2023, 14:00 Uhr

Veranstaltung ESG Conference 2023 der Mercedes-Benz-Group

Die Mercedes-Benz Group will nachhaltig Wert schaffen – wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich – so lautet einer ihrer zentralen Leitsätze. Damit sollen Nachhaltigkeitsthemen mitten im täglichen Geschäft verankert werden. Info & Anmeldung

30.3.2023, 14:30 Uhr, Berlin

Diskussion Grüner Wandel in Europas Gebäuden – wie sozial und fair gestalten?

Was genau tut die EU dafür, dass die Energiewende im Gebäudesektor gelingen und soziale Belastungen aufgefangen werden können? Wie setzt die Bundesregierung die EU-Fonds und eigene Mittel ein, um in Deutschland die Wende zielgerichtet zu fördern? Info & Anmeldung

Die Anti-ESG-Kampagne republikanischer Politiker hat eine neue Qualität erreicht. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit übte US-Präsident Joe Biden am Montag sein Vetorecht aus und stoppte ein Gesetz, das es Managern von Pensionsfonds generell verbieten sollte, Gelder nach ESG-Kriterien anzulegen. Das Gesetz würde die “Altersvorsorge der Menschen überall im Land gefährden”, begründete er seinen Schritt auf Twitter.

Das von den Republikanern initiierte Gesetz hatte zuvor in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit gefunden. Im Senat war dies nur möglich, weil mit Jon Tester aus Montana und Joe Manchin aus West Virginia auch zwei konservative Demokraten für das ESG-Verbot stimmten. Manchin warf Biden in diesem Kontext vor, eine “radikale politische Agenda” zu verfolgen. Beide Senatoren stehen im nächsten Jahr in ihren republikanisch geprägten Bundesstaaten zur Wiederwahl an.

Die Diskussion über ESG und “woke capitalism” hat sich im letzten Jahr zu einem handfesten Kulturkampf ausgeweitet. Mehrere republikanische Bundesstaaten haben mittlerweile Milliardenbeträge von Banken und Investmentfirmen abgezogen, denen vorgeworfen wird, mit ihrer Finanzmacht den Ausstieg aus fossilen Energieträgern Kohle, Öl und Gas erzwingen zu wollen.

Als treibende Kraft hinter der Bewegung steht Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis. Dem Partei-Rechtsaußen werden Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt. Als Baustein seiner anti-progressiven Kampagne hat das Thema ESG inzwischen zentrale Bedeutung bekommen. Erst am Wochenende gab er bekannt, gemeinsam mit 18 weiteren Gouverneuren seiner Partei eine landesweite Allianz gegen Bidens ESG-Agenda geschmiedet zu haben. In einer von DeSantis veröffentlichten Erklärung heißt es dazu: “Wir als freiheitsliebende Staaten können (…) unsere staatlichen Pensionsfonds nutzen, (…) um sicherzustellen, dass sich Unternehmen auf die Maximierung des Shareholder-Value konzentrieren und nicht auf die Verbreitung einer wütenden Ideologie.” ch

Auf die Gefahren des Klimawandels als Investitionsrisiko weist Larry Fink hin, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Jeder könne die Auswirkungen des Klimawandels an den Naturkatastrophen in Kalifornien, Pakistan, Europa, Australien und vielen anderen Orten der Welt sehen, schreibt Larry Fink in seinem 20-seitigen Brief an Investoren. Es gebe mehr Überschwemmungen, mehr Waldbrände, mehr Stürme. Es sei schwierig, einen Teil unserer Ökologie – oder unserer Wirtschaft – zu finden, der nicht betroffen sei. “Auch die Finanzwelt ist gegen diese Veränderungen nicht immun”, schreibt der BlackRock-Chef und verweist auf die steigenden Versicherungskosten. Nach Angaben der Münchener Rück verursachten Naturkatastrophen 2022 Schäden in Höhe von 270 Milliarden US-Dollar, wovon rund 120 Milliarden US-Dollar versichert waren. Eine solche Zahl sei “früher undenkbar” gewesen, schreibt Fink.

Gleichzeitig betont der Vermögensverwalter, man habe Kunden, die auf eine Art investieren wollten, die sich an einem bestimmten Übergangspfad orientieren oder diesen beschleunigen. Man habe aber auch Kunden, die dies nicht wollten. Alle Kunden wolle BlackRock dabei beraten, ihre Anlageziele zu verfolgen. Damit schiebt der Vermögensverwalter in gewisser Weise die Verantwortung für das Handeln den Investoren selbst zu oder der Politik, welche die Rahmenbedingungen ändern kann. Es sei nicht die Aufgabe eines Vermögensverwalters wie BlackRock, ein bestimmtes Ergebnis in der Wirtschaft herbeizuführen, man kenne auch “den endgültigen Weg und Zeitpunkt des Übergangs nicht”. Die Politik der Regierung, technologische Innovationen und Verbraucherpräferenzen würden “letztlich das Tempo und den Umfang der Dekarbonisierung bestimmen”. Als Minderheitsaktionär sei es auch nicht die eigene Aufgabe, den Unternehmen vorzuschreiben, was sie zu tun haben.

In einem früheren Brief hatte Larry Fink noch wesentlich deutlicher für das ESG-Engagement von Investoren geworben. In den USA tobt seit geraumer Zeit eine Debatte über ESG-Investments. Rechte Vertreter behaupten, ESG schade der auf fossile Brennstoffe fokussierten Wirtschaft. Linke Kritiker werfen BlackRock vor, nur ungenügend gegen den Klimawandel vorzugehen. cd

Die europäischen Industriegewerkschaften unterstützen den von der EU-Kommission vorgelegten Entwurf des Net-Zero Industry Act (NZIA). Das geht aus einer Erklärung des Dachverbandes IndustriAll Europe (IAE) hervor. Dort heißt es, angesichts der weltweiten Unsicherheit und des Wettbewerbs um Investitionen in grüne Industrien sei es “von entscheidender Bedeutung, dass Europa eine Führungsrolle in klimaneutralen Industrien und gleichzeitig strategische Autonomie aufbaut“.

Der NZIA hat zum Ziel, mindestens 40 Prozent der Technologie, die in der EU bis 2030 zur Erreichung der Klima- und Energieziele benötigt wird, in Europa zu produzieren. Fördermittel und vereinfachte Zulassungsverfahren sollen entsprechende Investitionen anziehen. Gleichzeitig gilt es, ein Abwandern der betreffenden Industrien in andere Regionen zu verhindern. Der NZIA ist eine Reaktion auf den im August vergangenen Jahres in den USA erlassenen Inflation Reduction Act.

“Die Zukunft der Industrie wird klimaneutral sein“, zeigt sich IAE-Generalsekretär Luc Triangle überzeugt. Die Festlegung eines ehrgeizigen Ziels, mit dem sichergestellt werde, dass ein erheblicher Anteil der erforderlichen Technologien in Europa hergestellt werde, sei “eine gute Nachricht für die Millionen von Männern und Frauen, die in unserer Industrie arbeiten und arbeiten werden”. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass die Förderung sauberer Technologien nicht zu “einem protektionistischen Wettlauf wird”, so Triangle.

Deutliche Kritik übt der Gewerkschaftsverband daran, dass im Gesetzentwurf keine verbindlichen Arbeits- und Sozialstandards festgeschrieben seien. Finanzielle Unterstützung für private Unternehmen müssten jedoch mit Garantien für Tarifverhandlungen, gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze und die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen verbunden werden, fordert IAE. Für eine “Just Transition Agenda” sei dies unverzichtbar. ch

Auf Druck Frankreichs diskutiert die EU aktuell über die Frage, ob Atomenergie einen Beitrag zur Dekarbonisierung und zu einer nachhaltigen Energiewende in Europa leisten kann. Neben der klassischen Stromerzeugung ist ihr Einsatz zur Produktion grünen Wasserstoffs und von synthetischen Kraftstoffen im Gespräch. Beide Energieträger erfordern bei der Herstellung große Energiemengen, die mit Blick auf die geplante Reduktion schädlicher Treibhausgase CO₂-neutral hergestellt werden sollen. Wind- und Sonnenenergie stehen dafür derzeit aber nicht in ausreichender Menge zur Verfügung.

Bei einer gemeinsamen Beratung des EU-Parlaments und des Rates am 29. März wird dieses Thema voraussichtlich auf der Tagesordnung stehen. Erst kürzlich hat der Fokus auf die CO₂-Neutralität dazu geführt, dass die Atomenergie im gerade vorgelegten Entwurf des Net-Zero Industry Act der EU-Kommission als Netto-Null-Technologie gelistet wird. Zuvor war sie bereits in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Eine von der NGO Scientists for Future (S4F) in Auftrag gegebene Untersuchung belegt nun, dass diese Sichtweite zu kurz greift. Das Wissenschaftler-Team unter Leitung des Geologen Hubert Engelbrecht kommt zu dem Ergebnis, dass bereits die Urangewinnung mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt verbunden ist.

Zu den Belastungen des herkömmlichen Bergbaus kämen beim Uranabbau die spezifischen Risiken durch die Förderung radioaktiver Gefahrstoffe sowie die “Ewigkeitsaufgaben der Nachsorge von Uranbergbaubetrieben“. Zusammen mit den “Ewigkeitskosten, die bei der Endlagerung von Atommüll entstehen”, werde die Kernkraft laut Studie so zur “teuersten Art der Elektrizitätsversorgung”. Dies alles sei in der EU-Taxonomie nicht berücksichtigt worden, was sich als “umwelt-, energie- und entwicklungspolitische Fehlentscheidung” herausstellen könnte. ch

Eigentlich gilt es als Zeichen einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie, wenn die Boni eines Unternehmensvorstandes auch an die Erfüllung von ESG-Zielen geknüpft sind. Nun wirft Greenpeace Deutschlands größter Vermögensverwaltung DWS vor, mit ihrem Vergütungssystem Greenwashing statt Nachhaltigkeit befördert zu haben.

Greenpeace-Finanzexperte Mauricio Vargas stützt sich dabei auf die Vergütungsberichte der DWS im Jahr 2020 und 2021. Damals waren Vorwürfe der ehemaligen DWS-Nachhaltigkeitsmanagerin Desiree Fixler öffentlich geworden. Seitdem ermitteln US-Aufsichtsbehörden sowie die deutsche Staatsanwaltschaft gegen die DWS wegen Greenwashing. Im Kern der Ermittlung steht die Frage, ob die DWS Finanzprodukte als grüner labelte als sie waren.

Eine mögliche Ursache für das Greenwashing sieht Greenpeace in der variablen Vergütung für den Vorstand. Im Jahr 2020 sah diese unter anderem auch einen Bonus für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen vor, insbesondere der Steigerung des “ESG-spezifischen Vermögens”. Problematisch aus Sicht von Greenpeace ist dabei, dass dies sowohl “durch Zuflüsse in existierende oder neue ESG-Produkte, sowie durch den Transfer von bestehenden Kundenvermögen von Nicht-ESG-Produkten in ESG-Produkte” möglich war. Mit dieser Formulierung hätte man geradezu dazu eingeladen, bestehenden Fonds in nachhaltige Fonds umzulabeln – ohne das Portfolio nachhaltig umzubauen, meint Vargas. Vorwiegend gelte das für Asoka Wöhrmann. Der damalige CEO hatte als einziges Mitglied des Vorstandes, die Erfüllung der ESG-Ziele zusätzlich auch als persönliches Ziel definiert.

Bestätigt sieht sich Vargas durch die Entwicklung im Folgejahr 2021. Denn die DWS korrigierte nach internen Prüfungen der Greenwashing-Vorwürfe das als nachhaltig gelabelte Vermögen deutlich nach unten. Außerdem sehen die Vergütungsregeln für den Vorstand seitdem keine Boni für die Steigerung des ESG-Vermögens mehr vor.

Ein Sprecher der DWS weist die Vorwürfe zurück. Für die Steigerung des ESG-Vermögens hätten strenge Regeln gegolten. Zudem sei dies nur eines von sieben Nachhaltigkeitszielen gewesen. Der Anteil an der variablen Vergütung sei also “keine wesentliche vergütungsrelevante Zielgröße für die Geschäftsführung” gewesen. vvo

Eine Mehrheit der 20- bis 29-Jährigen in Deutschland befürworte “strengere staatliche Maßnahmen”, damit ihre Mitbürger ihr Verhalten mit Blick auf die Klimakrise ändern (69 Prozent der unter 30-Jährigen). Das geht aus der jährlichen Klimaumfrage der Europäischen Investitionsbank hervor, die nach eigenen Angaben der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte ist.

Der französische Totalausfall – Der Spiegel

Leo Klimm beschreibt, wie Pannen und Dürre Frankreichs Stromversorgung zusetzen, trotzdem aber keiner von der Atomkraft lassen will. Dabei zeige sich in dem Land “immer klarer, wie anfällig die Meiler für die Folgen der Erderwärmung sind”. Denn die Reaktoren seien nach Regierungsangaben für 31 Prozent des Wasserkonsums in Frankreich verantwortlich. Mehr Wasser verbrauche nur die Landwirtschaft. Zum Artikel

Tempolimit bringt mehr, als alle Staus aufzulösen – Der Spiegel

Der Stuttgarter Verkehrsprofessor Markus Friedrich erläutert im Interview mit Arvid Haitsch, wie man schlagartig acht Millionen Tonnen CO₂ mittels Tempolimit einsparen könnte. Das Argument: Bei einem Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßen könne es Alternativrouten über Landstraßen geben, die schneller zum Ziel führten, weswegen Autofahrer sie häufiger nutzen würden. Dadurch werde der Verkehr besser fließen, wodurch Staus und die Emission von CO₂ gesenkt würden. Zum Artikel

In America climate hawks and Big Oil alike cheer geothermal energy – The Economist

Durch den Inflation Reduction Act könnte auch der Ausbau der Geothermie in den Vereinigten Staaten einen Schub erhalten. Die Energiequelle wird bereits seit dem 18. Jahrhundert genutzt. Obwohl Amerika in diesem Bereich weltweit vorne liegt, macht die Energie bislang weniger als ein Prozent der Energieproduktion dort aus. Aber die Energiebehörde DOE hoffe, dass der Anteil in den USA bis zum Jahr 2050 auf 8,5 Prozent ausgebaut werden kann. Zum Artikel

The latest IPCC report makes it clear no new fossil fuel projects can be opened. That includes us, Australia – The Guardian

Das Wichtigste an dem IPCC-Synthesebericht kommentiert Adam Morton sei es, dass es saubere Optionen gebe. Laut den ANU-Professoren und IPCC-Autoren Frank Jotzo und Mark Howden seien wir zwar auf dem “auf dem sprichwörtlichen Holzweg – aber wir haben noch ein Paddel”. Wenn die verfügbare Technik schnell eingesetzt würde, könnten die globalen Emissionen bis 2030 zu überschaubaren Kosten mindestens halbiert werden. Zum Kommentar

“Wir haben ein Recht auf Zukunft”: Vor Gericht klagen im Namen eines sterbenden Waldes? – Zeit Online

Wer Flüsse vergiftet, Wälder zerstört oder die Atmosphäre verschmutzt, lässt sich nicht leicht zur Rechenschaft ziehen. Die beiden Autorinnen Roda Verheyen und Alexandra Endres haben sich Gedanken darüber gemacht, ob es der Natur helfen würde, wenn sie klagen könnte. Zum Artikel

Hunger nach Rohstoffen in den entlegensten Ecken des Planeten – Die Welt

Manganknollen sind grob kartoffelförmig, finden sich tief auf dem Meeresboden und enthalten Erze von Rohstoffen wie Mangan, Kobalt, Kupfer und Nickel. Deshalb soll Tiefseebergbau bei der Energiewende helfen. Nick Kaiser versucht herauszufinden, ob das eine gute Idee ist. Zum Artikel

IPCC-Bericht: “Der Weltklimarat ist ein bisschen wie die katholische Kirche” – Die Zeit

Acht Jahre lang haben Hunderte Klimaforscherinnen und Klimaforscher am aktuellen Berichten des Weltklimarats gearbeitet. Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer und die Entwicklungsgeografin Lisa Schipper waren dabei. Alexandra Endres hat sie über ihre Erfahrungen befragt. Zum Artikel

Noch zu viel Excel: Defizite beim ESG-Reporting im Mittelstand – Haufe

Auch mittelständische Unternehmen müssen sich mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung verstärkt auseinandersetzen. Die Umsetzung ist allerdings alles andere als einfach, wie eine aktuelle Studie zeigt. Dies liegt auch daran, dass in vielen Finanzabteilungen noch zu sehr auf Excel gebaut wird, berichtet Sylvia Meier. Zum Artikel

Batterietrends in der Elektromobilität – Die Automobilindustrie

Die Fachzeitschrift berichtet über Batterietrends, die in den kommenden Jahren für die E-Mobilität eine Rolle spielen. Dazu gehörten Batterien, die ohne Nickel, Kobold oder Lithium auskommen(Lithium-Eisenphosphat-, Natrium-Ionen-Technik), materialoptimiertes Design (weniger Gehäuse, weniger Kabel, mehr Akku), Kreislaufführung sowie die Entwicklung von Feststoff-Akkus. Zum Artikel

Stahlschrott hilft Klimaschutz – Produktion

So spart der Einsatz einer Tonne recyceltem Schrott in der Edelstahlproduktion 4,3 Tonnen CO₂. Ein aktueller Überblick über Materialqualitäten und Handelspreise von Stahlschrott. Zum Artikel

Leichtbau-Schwerlastrad mit Transportkiste aus Flachsfaser-Kunststoff – MaschinenMarkt

Ein neues Schwerlastenrad für den urbanen Lieferverkehr mit einem Wechselcontainer aus biobasierten Verbundkunststoff im Europaletten-Format hat die Universität Stuttgart entwickelt. Die Container aus Flachsfasern haben ähnlich stabile Eigenschaften wie glasfaserverstärkte Kunststoffe. Der Fahrradakku lädt über ein Solarmodul auf dem Containerdach auch während der Fahrt auf. Zum Artikel

Staatliches Handeln war in den vergangenen Jahren primär durch zwei Krisen geprägt: Zum einen der Ausbruch der Corona-Pandemie, zum zweiten der Überfall Russlands auf die Ukraine – zwei voneinander unabhängige Ereignisse, die beide die Leistungsfähigkeit des Staates ganz anders forderten als zuvor. Sie haben gezeigt: Der Staat kann die Probleme nicht “allein” lösen, sondern ist auch massiv von einer leistungsfähigen Lieferkette abhängig. Ging es zu Beginn der Corona-Pandemie um die Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung, steht beim Ukraine-Krieg und seinen Folgen nun die massive Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Bundeswehr im Mittelpunkt.

Die öffentliche Diskussion zur Rolle des Staates ist oft fehlgeleitet, so schrieb etwa die Süddeutsche Zeitung zu Beginn der Corona-Pandemie: “Beamte und Politiker sollten nicht in der Welt herumtelefonieren und versuchen, Gesichtsmasken oder Beatmungsgeräte zu beschaffen. Dadurch geht nur wertvolle Zeit verloren. Sie sollten diese Aufgabe der Wirtschaft übertragen.” Tatsächlich greift diese sehr undifferenzierte Argumentation jedoch viel zu kurz. Sie müsste genau gegenteilige Konsequenzen haben: Wenn der Staat wesentlich von leistungsfähigen Lieferanten der Privatwirtschaft abhängt, muss er diese selbst viel stärker strategisch steuern, als das bislang der Fall ist – der öffentliche Einkauf muss also strategischer werden.

Noch deutlicher wird dies mit Blick auf die Bekämpfung des Klimawandels – eine der zentralen, über aktuelle Krisen hinausgehende strategische Aufgabe staatlichen Handelns. Die Bedeutung der Lieferketten ist dabei immens: So geht die Unternehmensberatung McKinsey davon aus, dass beispielsweise bei einem typischen Konsumgüterunternehmen Lieferketten 80 Prozent der Treibhausgasemissionen ausmachen. Ein wesentlicher Dekarbonisierungshebel ist damit die Steuerung der Lieferanten durch einen strategischen Einkauf. Die Art und Weise, wie beschafft wird, umfasst dabei gerade vor dem Hintergrund heutiger globaler ausgerichteter und verteilter Produktion auch die Frage nach den sozialen Aspekten wie etwa der Arbeitsbedingungen bei der Leistungserstellung – ganz im Sinne eines umfassenden Nachhaltigkeitsansatzes, welcher ökologische, ökonomische und soziale Aspekte integriert.

Und tatsächlich belegt allein der Umfang des öffentlichen Beschaffungsvolumens mit geschätzt 350 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland, wie wichtig öffentliche Beschaffung ist – sie steuert ungefähr 15 Prozent des BIP und 25 Prozent aller Staatsausgaben. Auch ohne Krise braucht leistungsfähige Verwaltung eine moderne IT-Ausstattung, die Polizei Einsatzfahrzeuge, Stadtreinigungen moderne Entsorgungsmöglichkeiten und vieles mehr. Gleichzeitig buhlen neue Anbieter wie GovTech-Start-Ups mit innovativen Ideen um staatliche Nachfrage und stellen innovative Lösungen für eine moderne Verwaltung vor.

Beschaffung lebt vom Wettbewerb leistungsfähiger Lieferanten – konsequenterweise steht das Wettbewerbs- und Transparenzprinzip im Mittelpunkt vergaberechtlicher Regulierung, kodifiziert als “Grundsätze der Vergabe” in § 97 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Empirisch lässt sich jedoch ein massiver Rückgang der Bieterzahlen nachweisen: So hat sich die Zahl der Bieter je (europaweiter) Ausschreibung in den vergangenen zehn Jahren halbiert und in 2018 sind im Schnitt nur noch vier Angebote je Ausschreibung eingegangen. Die Europäische Kommission selbst hat ermittelt, dass in fast ein Drittel aller Vergaben sogar nur noch ein einziges Angebot eingeht.

Strategische Beschaffung tut also unabhängig von “akuten” Krisen Not. Dies ist freilich längst erkannt. So begründete der Deutsche Bundestag die letzte Vergaberechtsreform im Jahr 2016 damit, dass “die Einbeziehung strategischer Ziele bei der Beschaffung umfassend gestärkt [wird]. In jeder Phase eines Verfahrens, von der Definition der Leistung über die Festlegung von Eignungs- und Zuschlagskriterien bis hin zur Vorgabe von Ausführungsbedingungen, können qualitative, soziale, umweltbezogene oder innovative (nachhaltige) Aspekte einbezogen werden.” Das Vergaberecht allein schafft jedoch “nur” den Rechtsrahmen, strategische Beschaffung ist damit noch lange nicht implementiert und wirksam. Das hat die Europäische Kommission schon 2017 unter der Überschrift “Eine funktionierende öffentliche Auftragsvergabe in und für Europa” festgestellt: “Die Möglichkeiten einer strategischen Auftragsvergabe werden nicht ausreichend genutzt. […] Es ist daher an der Zeit, die intelligente Anwendung der neuen Regeln in der Praxis in den Mittelpunkt zu stellen.”

Dazu gehört, strategische Beschaffung als eine echte Profession zu verstehen – die Anforderungen sind teilweise sogar höher als in der Privatwirtschaft: So müssen öffentliche Einkäufer und Einkäuferinnen nicht nur wirtschaftlich einkaufen (“Best Value for Taxpayers Money”), sondern umfangreiche vergaberechtliche Anforderungen erfüllen, um die öffentlichen Mittel sorgfältig auszugeben sowie strategische Ziele wie Nachhaltigkeit (wie einen Beitrag zu Reduzierung der CO2-Emissionsreduzierungsziele des Staates durch Einkauf entsprechender Produkte) oder Förderung von Innovationen zu erreichen. Allein die Frage, wie CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs (Herstellung, Distribution, Nutzung und Entsorgung) zu bewerten sind, ist nur mit großem Aufwand und Sachkenntnis zu beantworten – ist aber erforderlich, wenn eine entsprechende Beschaffungsentscheidung getroffen werden muss.

Tatsächlich spiegelt die Ressourcenausstattung dies nicht wider, so ist beispielsweise das Berufsbild des strategischen Einkäufers oder der strategischen Einkäuferin bei weitem noch nicht verbreitet. Zwar hat die Europäische Kommission 2020 mit ProcurCompEU einen umfangreichen “Europäischen Kompetenzrahmen für Fachkräfte des öffentlichen Beschaffungswesens” vorgelegt. Dieser umfasst 30 Kompetenzen, welche sowohl persönlich als auch vergabespezifisch sind und unter anderem Aspekte wie Lieferantenmanagement, Marktanalyse und Einbeziehung des Marktes, innovationsfördernde Auftragsvergabe umfassen. Gehaltsstudien weisen jedoch nach, dass das Gehaltsgefüge im Beschaffungsbereich des öffentlichen Sektors um etwa ein Drittel hinter der Privatwirtschaft liegt – und dies ist selbst bei vielen anderen Vorteilen, die der öffentliche Dienst bietet, ein massiver Wettbewerbsnachteil.

Es gilt daher, das Verständnis strategischer öffentlicher Beschaffung neu zu definieren – ein Befund, der durchaus nicht neu ist und auch bereits von der Politik erkannt wird. So hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eine Konsultation zu einem sogenannten “Vergabetransformationspaket” begonnen. Und die ersten Stellungnahmen deuten tatsächlich darauf hin, dass die begrenzten Ressourcen das wesentliche Problem sind. Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- und Gemeindebund sprechen in Ihrer gemeinsamen Stellungnahme zwar vom “unbestrittenen Stellenwert öffentlicher Vergaben für die Verfolgung strategischer Ziele, speziell beim Kampf gegen den Klimawandel“, warnen aber gleichzeitig davor, dass dies ohne entsprechend flexible Regelungen viele öffentliche Auftraggeber “überfordert”. Strategische Beschaffung muss also wirksam implementiert, nicht “nur” reguliert werden.

Michael Eßig ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Beschaffung und Supply Management, an der Universität der Bundeswehr München.

Felix Nasser (30) ist Mitgründer von “Klimaneustart Berlin”, einer Initiative, die seit 2019 mehrere Kampagnen zu Fragen der Klimakrise erfolgreich lanciert hat. Mit der Notwendigkeit hat sich der Aktivist ausführlich auseinandergesetzt: Während seines Masterstudiums 2017-19 zum Thema Systemische Resilienz bei Johan Rockström am Stockholmer Resilience Center beschäftigt er sich mit sogenannten Kipppunkten in Erdsystemen. An diesen Punkten können vormals lineare Entwicklungen in dynamische Verläufe umschlagen, werden irreversibel, schwer vorhersagbar und kaum mehr kontrollierbar. Die Entwicklungspfade beziehen sich auf von Rockström so benannte planetare Grenzen – die bekannteste betrifft den Klimawandel.

2018 fährt Felix Nasser zur internationalen Klimakonferenz COP24 ins polnische Katowice. Dort will die Weltgemeinschaft – drei Jahre nach den Pariser Beschlüssen – konkrete Schritte für die weitere Umsetzung des 1,5 Grad-Ziels beschließen. Dies misslingt. Er wünscht sich entschiedenes politisches Handeln, wechselt deswegen von der Wissenschaft in den Aktivismus. Und weil Berlin für ihn die Großstadt ist, von der in der Klimakrise und in Deutschland potenziell die größte Strahlkraft für Veränderung erwartet, zieht er 2019 dort hin. Mit Gleichgesinnten gründet er die Initiative Klimaneustart, die schnell Zulauf bekommt.

Die Initiative entwickelt ab Mai 2019 eine Kampagne – sie will erreichen, dass Berlin den “Klimanotstand” erklärt, um die notwendige Transformation anzustoßen. Sie sammeln mehr als 40.000 Unterschriften, noch im selben Jahr folgt der Senat und ruft den Klimanotstand aus. Nach einer weiteren Unterschriftenaktion tagt ein “Bürgerrat Klima”, von April bis Juni 2022: 100 per Losverfahren ermittelte Bürgerinnen und Bürger erarbeiten Empfehlungen, wie das 1,5 Grad Ziel doch noch zu erreichen wäre. Dafür erarbeiten sich die Beteiligten das komplexe Thema.

Felix Nasser findet solche Selbstwirksamkeit motivierend, auch für sein eigenes Tun als Aktivist. Und wenn viele Menschen in dieselbe Richtung arbeiten, könne ein solcher Aktivismus zu einer Bewegung werden, die es braucht, um als Zivilgesellschaft politischen Druck zu entfalten. Für die meisten Menschen sei es befriedigend, an der Antwort auf Probleme beteiligt zu sein – und das gelte umso mehr, wenn die Antworten gemeinsam entstünden und dabei das eigene Engagement erlebbar und gleichzeitig sichtbar werde, sagt er. Handeln müsse aber die Politik.

In Berlin erhöhen die Aktivisten deswegen den Druck auf die Politik. Mehr als tausend Menschen haben dafür über 260.000 Unterschriften gesammelt, auf Wochenmärkten, vor der Philharmonie und bei sonstigen Veranstaltungen. Mit Erfolg. Am 26. März findet der von ihnen gewünschte Volksentscheid statt. Mehr als 60 Organisationen stehen hinter dem Vorhaben. Sie finanzierten auch die Aufstellung von 500 Großplakaten für die Kampagne (Gesamtkosten der Kampagne: 1,2 Millionen Euro).

Wenn mindestens 25 Prozent der Berliner Wahlberechtigten dem Vorhaben zustimmen, wird die von Klimaneustart Berlin entwickelte Gesetzesänderung sofort rechtskräftig und muss vom Senat umgesetzt werden.

Die Initiatoren waren enttäuscht, dass die Entscheidung nicht gleichzeitig mit der wiederholten Berliner Wahl stattfand. Aber die Briefwahlzahlen stimmen sie optimistischer: Bis zum Sonntag vor der Wahl wurden bereits mehr als 433.000 Abstimmungsscheine beantragt und verschickt.

Und was macht Felix Nasser nach dem Volksentscheid? In jedem Fall, sagt er, habe die Initiative gezeigt, wie selbstwirksam es sein kann, “Bock auf demokratische Prozesse” zu haben. Alle Beteiligten hätten die Stadt noch mal ganz anders erlebt. Ihm und anderen habe das, letztlich mehr Kraft gegeben als geraubt. Torsten Sewing

heutzutage veröffentlichen viele Strategien, mit denen sie ihre Ziele erreichen wollen – wichtige Ziele, wie die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG). Doch oft fehlt es am nötigen Willen, genug Mitteln oder geeigneten Maßnahmen, um die Ziele tatsächlich zu erreichen.

Wie schwierig es ist, Strategien umzusetzen, zeigt der Kampf der Staaten gegen die Klimakrise. Am Montag veröffentlichte der Weltklimarat seinen Synthese-Bericht zum 6. Sachstandsbericht. Die wichtigste Erkenntnis: Wenn die Staaten nicht zügig und radikal die globalen Emissionen senken, sind das 1,5- und das 2-Grad-Ziel schon bald unerreichbar, mit allen katastrophalen Folgen. Die alarmierende Einschätzung teilen auch die rund 200 Staaten, die Teil des Weltklimarats sind. Trotzdem scheitern Pläne zum Ausstieg aus den Fossilen in der UNO regelmäßig an der notwendigen Einstimmigkeit. Bernhard Pötter analysiert, warum der neue IPCC-Bericht bei der COP28 trotzdem direkten Einfluss auf die Politik der Staaten haben könnte.

Vor einem Strategiewechsel steht möglicherweise Äthiopien. Das afrikanische Land wollte wichtiger Produktionsstandort für die Textilindustrie werden und dabei mit billigen Löhnen punkten. Doch ein Vergleich der EU-Import-Zahlen zeigt, dass dies bisher kaum gelungen ist. Jonas Gerding berichtet über die Gründe und mögliche Reaktionen hin zu besseren Arbeitsbedingungen.

Wie sehr unternehmerische und politische Strategien sowie gesellschaftliche Notwendigkeiten beim Kampf gegen die Klimakrise auseinanderfallen können, zeigt das Interview von Annette Mühlberger mit Reinhard Schneider, Chef der Öko-Marke Frosch: Die deutsche Politik torpediere die Kreislaufwirtschaft und die Industrie drücke sich mit billigen Tricks vor einem echten ökologischen Wandel.

Mehr Strategie fordert der Beschaffungsexperte Michael Eßig im Standpunkt. Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine hätten gezeigt, dass der Staat von leistungsfähigen Lieferketten abhängt. Gleichermaßen gelte dies bei der Bekämpfung des Klimawandels. Deshalb müsse er sich strategischer aufstellen. Regulierung sei aber nicht das Problem, vielmehr fehle es an wichtigen Ressourcen.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Am Montag veröffentlichte das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) die Zusammenfassung seines 6. Sachstandsberichts. Er enthält keine neuen Fakten, macht aber einmal mehr deutlich, wie schnell und tiefgreifend die Staaten handeln müssten, um ihre Emissionen zu reduzieren und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umzusetzen. Anders als frühere Berichte könnte der aktuelle IPCC-Synthesereport direkte Wirkung entfalten: Er liefert gute Argumente für eine kritische Bestandsaufnahme der globalen Klimapolitik, die Ende 2023 auf der COP28 in Dubai verhandelt wird.

Laut IPPC sind 80 Prozent des historischen CO₂-Budgets bereits aufgebraucht, wenn die Staaten das 1,5-Grad-Ziel (mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit) noch erreichen wollen. Dafür müssten die globalen Emissionen bereits vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen. Neu im Bericht ist eine Zahl für die nötige Minderung bis 2035 auf dem Weg zur Nettonull: Minus 60 Prozent gegenüber 2019.

Wenn Emissionsreduktion und Anpassung weiter verzögert werden, drohe eine Festlegung (“lock in”) auf “hoch emittierende Infrastruktur”, ein höheres Risiko verlorener Kosten (“sunk costs”) und eine Eskalation der Kosten insgesamt. Schnelles Agieren bedeute deshalb hohe direkte Investitionen und “potenziell disruptiver Wandel”, der durch die Politik abgefedert werden müsse.

Allerdings fasst der Synthesebericht die heißen Eisen der Klimadebatte nur sehr vorsichtig an: Einen Ausstieg aus den fossilen Energien fordert er ebenso wenig konkret wie ein Auslaufen von deren Subventionen, auch beim CO₂-Preis bleibt er allgemein. Vor allem die großen Schwellenländer wie Indien, China und Saudi-Arabien haben in diesen Bereichen Druck gemacht. Und in fast allen Szenarien des IPCC spielt Gas zumindest bis 2050 noch eine wichtige Rolle.

Immerhin warnen die Autoren in ihrer Zusammenfassung für Entscheidungsträger (SPM), dass schon die jetzige fossile Infrastruktur bei anhaltendem Trend das CO₂-Budget für 1,5 Grad sprenge und fordern “substanzielle Reduktion beim Gebrauch fossiler Brennstoffe” für das Klimaziel. Darauf werden sich alle berufen, die mehr Klimaschutz fordern.

Denn diese Formulierungen werden von allen Regierungen geteilt. In den IPCC-Delegationen sitzen Vertreter der jeweiligen Regierungen. Alles, was der IPCC beschließt, ist also nicht nur Stand der Wissenschaft, sondern auch von den knapp 200 Regierungen abgesegnet, die beim IPCC mitarbeiten. Oliver Geden, Klimaexperte der “Stiftung Wissenschaft und Politik” und Kernautor des Syntheseberichts, nennt ihn deshalb auch ein “diplomatisches Dokument zwischen den Regierungen”. Es definiere “die Grundlagen der UN-Verhandlungen, die nicht mehr Infrage gestellt werden.”

Trotzdem sperren sich in der realen Politik viele Regierungen gegen eben jene schnellen und drastischen Reduktionsschritte, denen sie zustimmen. Beispiel: Der IPCC hat im 6. Sachstandsbericht festgestellt, dass “bestehende und derzeit geplante fossile Infrastruktur die Emissionen für 1,5 Grad-Erwärmung überschreiten” – aber Pläne zum globalen Ausstieg aus den Fossilen scheitern regelmäßig an dem Erfordernis der Einstimmigkeit in der UNO. Ebenfalls moniert das IPCC, private und öffentliche Finanzflüsse in Fossile seien “größer als jene für Anpassung und Klimaschutz” – aber ihre Selbstverpflichtung von 100 Milliarden Dollar pro Jahr an Klimafinanzierung ab 2020 haben die Industrieländer bislang nicht erreicht.

Der Synthesebericht wird zentraler Bestandteil der weltweit ersten Bestandsaufnahme der Klimapolitik, die Ende des Jahres auf der COP28 in Dubai verhandelt und beschlossen wird. Das “Global Stocktake” (GST), das im Pariser Abkommen verankert ist, erstellt eine Bilanz, wie weit die Länder kollektiv bei der Erreichung der Klimaziele sind – und was sie noch bis 2030 tun müssen, um auf einen 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Dazu müssten die Maßnahmen ganz konkret für die einzelnen Sektoren aufgeschlüsselt werden.

Die einzelnen IPCC-Berichte unterstützen das, indem sie etwa die Vorteile der Erneuerbaren bei der Energiewende unterstreichen. Der Bericht sei “die zentrale Ressource für Entscheider für das Global Stocktake“, sagte der IPCC-Vorsitzende Hoesung Lee. Dadurch wird der Bericht aber auch zentral für die nächste Runde der nationalen Klimapläne (NDC), die die Regierungen bis 2025 vorlegen müssen. Auch diese Pläne, die bisher höchst unzureichend sind, werden künftig am Maßstab des Synthese-Berichts gemessen.

Für Carl-Friedrich Schleusner, Experte beim Thinktank Climate Analytics, ist deshalb “das Global Stocktake der Lackmustest für das Pariser Abkommen”. Dabei werde der Synthesebericht zeigen, “dass wir die Instrumente haben, die Emissionslücke vor 2030 zu schließen”, aber dass die Emissionen so schnell wie möglich bis 2025 sinken müssten – und dafür keine Zeit bis 2035 bleibe.

Kalayu Gebru sieht sich als Türöffner zum europäischen Markt. Der Äthiopier unterstützt Textilunternehmen in seinem Heimatland darin, Sozial- und Umweltstandards zu erreichen. Um Altruismus geht es hier nicht. “Ein sicherer Arbeitsplatz hat auch Auswirkungen auf die Produktivität und Qualität”, sagt der Projektleiter von Bottom Up!, einem EU-finanzierten Programm der NGO Solidaridad, das in Äthiopien mit Firmen entlang der Textillieferkette zusammenarbeitet – vom Baumwollfeld bis zur Kleiderfabrik. “Wir zeigen den Firmen, dass auch der Arbeitgeber und Eigentümer von einer besseren Gesundheit der Beschäftigten profitieren.”

Das ist ein Hinweis darauf, dass in afrikanischen Ländern wie Äthiopien die Marktstrategie der noch jungen Textilindustrie überdacht wird. Äthiopien ist das neue Bangladesch, hieß es vor ein paar Jahren häufig. Warum auch nicht? Die Karawane der Textilindustrie ist im vergangenen halben Jahrhundert schon oft weitergezogen, wenn die Löhne stiegen. Die Textilindustrie eignet sich zudem prinzipiell gut als Pionier-Industrie für Volkswirtschaften, weil sie vergleichsweise geringe Investitionen benötigt und es überall Menschen gibt, die nähen können. Nun wollten afrikanische Länder die Karawane aus Asien locken. In Äthiopien verdienen Näherinnen üblicherweise Monatslöhne von 26 US-Dollar, ermittelte das NYU Stern Center for Business and Human Rights im Jahr 2019. In Bangladesch liegt der Mindestlohn bei 95 US-Dollar, in China bei 326 US-Dollar.

Die Länder haben das Ziel Wachstum mit teils ambitionierter Industriepolitik begleitet und unter anderem in Äthiopien, Madagaskar und Mauritius Sonderwirtschaftszonen hochgezogen. In Ruanda, Tansania und Uganda wurde der Import von Second-Hand-Textilien verboten, damit auch der lokale Absatz gestärkt wird.

Doch so richtig scheint die Aufholjagd gegenüber den asiatischen Produzenten nicht zu gelingen, zumindest nicht was die EU anbelangt: Im Jahr 2021 lieferte Äthiopien Waren im Wert von 49 Millionen Euro. Dagegen betrugen die Einfuhren aus Bangladesch 14 Milliarden Euro, die aus China sogar 35 Milliarden Euro.

Zwar schneiden andere Länder Subsahara Afrikas etwas besser ab: Südafrika, Mauritius und Madagaskar verzeichneten EU-Importe von Textilien in Höhe von 96, 130 und 290 Millionen Euro. Aber insgesamt verbreitet sich die Erkenntnis, dass sich mit Billiglöhnen allein das Rennen nicht bestreiten lässt. Mit Sozial- und Umweltstandards wiederum gäbe es auf dem europäischen Markt etwas zu gewinnen.

Löhne, die keine Existenz sichern, sind nur eines der Probleme in Äthiopien. Im Jahr 2018 berichtet das Workers Rights Consortium von Beschäftigten, die nach unbezahlten Überstunden vor Erschöpfung kollabierten, von Beleidigungen, Schikanen und der Diskriminierung schwangerer Frauen. Gebru von Solidaridad setzt sich daher dafür ein, dass sich Gewerkschaften gründen, die echte Verhandlungsmacht bekommen. Er macht den Unternehmern klar, welche Regeln sie einhalten und was sie ihren Beschäftigten bieten müssen, wenn sie sich mit Zertifizierungen und Standards auf dem internationalen Markt positionieren wollen. Sein Team begleitet die Umsetzung.

Immer wieder nutzen Vorgesetzte ihre Machtposition, um Frauen sexuell auszubeuten. Gebru erarbeitet daher mit den Firmen Gender-Leitlinien und unterstützt bei der Schaffung von Frauen-Komitees: “Es gibt keine Kultur, sich im Fall von sexueller Belästigung die Stimme zu erheben, auch weil sich die Frauen schämen. Dort können sie erst einmal untereinander besprechen”. Bei einer anschließenden Beschwerde erhalten sie Beistand.

Die meisten Zertifizierungen sind kein Garant für gute Arbeitsbedingungen. Oft geht es darum, dass sich Firmen überhaupt auf einen Verbesserungsprozess einlassen. Sie legen ihren Abnehmern Arbeitsbedingungen offen, lassen Kontrolleure ins Haus, versprechen, Mindeststandards zu erfüllen und nachzubessern, wenn Probleme auftreten. Denn das geschieht oft weiterhin. Sogar die Fabrik Rana Plaza war zertifiziert, als bei ihrem Einsturz vor zehn Jahren mehr als tausend Menschen starben.

So viele Probleme es auch noch gibt. Das wäre in Äthiopien wahrscheinlich nicht passiert, sagt Reimer Gronemeyer, emeritierter Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er leitet ein Forschungsprojekt des Bundesentwicklungsministeriums in Äthiopien. “In Asien gibt es oft mehrstöckige Gebäude. In Äthiopien sind dies Hallen, die ebenerdig gebaut sind”, sagt er. Auch die Errichtung von Notausgängen ist gut geregelt. “Die Löhne sind deutlich geringer als in Asien. Dafür aber sind die Bedingungen besser, was das physische Wohlergehen betrifft”, sagt er. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen – das würde sich in Äthiopien auf lange Sicht auch wirtschaftlich rechnen, ist Gronemeyer überzeugt. Er sieht es durchaus als “Erfolgsstory”, dass Äthiopiens Textilindustrie innerhalb weniger Jahre 100.000 Menschen in Arbeit gebracht hat. “Mir leuchtet es ein, dass sich ein Land mit 120 Millionen Menschen nicht mehr nur über die Landwirtschaft ernähren kann. Es braucht Industriearbeitsplätze, um den Lebensstandard zu verbessern. Aber die Frage ist, ob dies mit den billigsten Löhnen zu erreichen ist”.

Erste Ergebnisse seiner Studie zeigen: Viele Beschäftigte halten es nicht lange in den Jobs aus. Die Löhne reichen nicht für die Lebenshaltungskosten. Sie werden krank vor Überarbeitung, langem Stehen und schlechtem Essen. “Die Textilarbeiterinnen sind sehr jung, oft 20 bis 23 Jahre alt”, sagt Gronemeyer. Häufig fehlen sie auf der Arbeit, was ausländische Arbeitgeber verurteilen, ohne jedoch die lokalen Gegebenheiten zu verstehen. “Das hängt auch mit Wertefragen zusammen. Bei einer Beerdigung beispielsweise sind sie nicht anwesend, weil die Bedeutung des Dorfes und der familiäre Bezug für die Frau sehr hoch ist – auch aus Gründen der sozialen Sicherung”.

Die Produktivität leidet darunter massiv. Allein schon deshalb bräuchte es fairere Löhne, bessere Arbeitsumstände und mehr Mitsprache. Vor allem auch mit Blick auf technologische Entwicklungen. Noch ist die Textilindustrie sehr arbeitsintensiv, sagt der Professor: “Aber die Automatisierung kann schnell voranschreiten. Mein Eindruck wäre, dass der Standortvorteil der niedrigeren Löhne in Afrika sich unter Umständen wieder sehr schnell aufhebt”. Länder wie Äthiopien sollten da lieber gleich mit Qualität und Standards punkten.

Äthiopiens Textilindustrie wächst – aber nicht so schnell wie erhofft. Mit Blick auf die Einfuhren nach Europa zeigt sich: Die Corona-Pandemie spielte kaum eine Rolle. Entscheidender war der Ausbruch des Krieges in der Region Tigray, als Fabriken zerstört oder zum Stillstand gebracht wurden. Nach dem Einbruch kletterten die Zahlen im Jahr 2022 wieder nach oben.

Um weiterzuwachsen, braucht es bessere Arbeitsbedingungen. Das sagt selbst Ageazi Hailemeriam, der Generalsekretär des Äthiopischen Verbands der Textil- und Bekleidungsindustrie. Er ist mit dem Lieferkettengesetz in Deutschland vertraut, dem Hauptabnehmer in Europa. “Die Spielregeln ändern sich”, sagt er über die Forderungen nach Standards. Im internationalen Wettbewerb zählt die Effizienz. Aber Qualität und Produktionssteigerungen – das lasse sich mit einer Billigproduktion nicht gewährleisten, unter der erschöpfte Beschäftigte die Fabriken nach kurzem wieder verlassen. “Wir haben keinen Mindestlohn. Aber ich bin offen für Gespräche“, sagt er über die Einführung, die nicht vom Verband geblockt werde. “Die Regierung wollte mit billiger Arbeitskraft Investoren anlocken. Aber ich halte davon nicht viel. “. Wie hoch ein Mindestlohn für die Existenzsicherung sein sollte, dazu äußert er sich nicht. Aber es zeigt sich: Selbst auf der Firmenseite gibt es einen gewissen Sinneswandel. Jonas Gerding

Herr Schneider, Ihr neues Buch heißt “Die Ablenkungsfalle”. Was meinen Sie damit?

All das, was Gesellschaft, Unternehmen und Politik in der falschen Sicherheit wiegt – dass das Mögliche für die Transformation getan wird und nicht mehr als das getan werden kann.

Ein bekanntes Beispiel ist Greenwashing. Ein anderes, das, was Analysten mit ihren ESG-Rankings vorgaukeln. Das Problem von ESG ist, dass Firmen ihre ökologischen Probleme mit sozialen Aspekten kompensieren können, auch wenn diese eher symbolischer Natur sind, um von der eigentlichen Problematik abzulenken. Das Label Klimaneutralität ist auch eine Ablenkungsfalle.

Viele Firmen haben sich Klimaziele gesetzt, was ist daran falsch?

Die Klimaneutralität wurde – getrieben von Analysten – zur vermeintlichen Heiligsprechung, es gab fast ein Wettrennen um deren Ankündigung. Jetzt stellt sich heraus, dass die allermeisten Firmen, besonders die produzierenden, meilenweit davon entfernt sind. Warum? Weil die Scope 3 Emissionen ausgeblendet wurden. Und man es selbst bei Scope 1 und 2 nur über zu billige Kompensation geschafft hat.

Viel besser wäre es gewesen zu sagen, es ist ein steiniger Weg, die Emissionen umfassend zu messen und sie dann in der eigenen Produktion auch massiv zu reduzieren, anstatt die Behauptung, man sei demnächst klimaneutral, einfach schon mal aufzustellen.

Das Geschäftsmodell der Marke Frosch zeigt, dass man ressourcenschonend agieren und wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Warum folgen Ihnen so wenige?

Weil man mit Ablenkungsfallen mehr Geld verdient. Allerdings gibt es einen Prozess, mit dem man dem strukturellen Opportunismus etwas entgegensetzen kann: Mit dem systematischen Aufbau von qualifiziertem Kundenvertrauen, im Gegensatz zum blinden, naiven Vertrauen. Die Umsetzungsmethode hierfür ist konsequent realisierte Kreislaufwirtschaft überall dort, wo Verzicht nicht nötig ist.

Wie verstehen Sie konsequente Kreislaufwirtschaft?

Es gibt drei Kriterien, mit denen man funktionierende von durch Greenwashing geschönten Kreisläufen unterscheiden kann. Erstens: Ist der Kreislauf geschlossen in der Menge? Zweitens: Ist er geschlossen in der Qualität? Habe ich also echtes Recycling oder nur Downcycling? Das wird in der Kommunikation oft vermischt. Und drittens: Wie viel Energie brauche ich? In Nichtbeachtung des dritten Kriteriums steht die Pyrolyse beim Plastikrecycling immer noch hoch im Kurs.

Was ist das Problem des chemischen Kunststoffrecyclings?

Pyrolyse ist ein Energiemonster, weil bei der Erzeugung des Pyrolyseöls fast so viel Energie verbraucht wird, wie bei einer Plastikverbrennung anfällt. Das ist ökologisch höchst ineffizient, aber im großen Interesse der petrochemischen Industrie, weil man für die Weiterverarbeitung des Pyrolyseöls die Altanlagen und günstige fossile Energie nutzen kann. Nicht umsonst sind an der “Alliance to End Plastic Waste”, die das Verfahren massiv pusht, neben unter anderem BASF, vor allem Erdölfirmen beteiligt. Börsenanalysten unterstützen das gerne, da das billige Verfahren als Kreislaufwirtschaft verkauft wird.

Braucht es also einen ESG-TÜV?

Wenn Nachhaltigkeit an den Börsen wirklich relevant werden sollte, müsste man hinter die Fassaden der Stabsstellen schauen, indem nicht Bilanzanalysten, sondern unabhängige Nachhaltigkeitsexperten der jeweiligen Branche die Hersteller und ihre Verfahren auditieren und bewerten. Ansonsten erliegt man einem “Checkbox-Illusionismus”, weil die eigentlichen Wertschöpfungsprozesse kaum reformiert werden.

Sie sprechen sich für Open Innovation aus, statt für jahrelangen Patentschutz. Warum?

Für die Transformation ist es wichtig, das Ausschließungsrecht neuer Umwelt-Technologien nicht maximal in die Länge zu ziehen. Wir setzen auf einen anderen Effekt: Den Aufbau qualifizierten Vertrauens. Es ist besser, der Pionier eines neuen Marktstandards zu sein, der die Umwelt entlastet und den man als Vorreiter auch anderen zur Verfügung stellt. Damit kann man den Vertrauensbonus der Kunden legitim in Anspruch nehmen und am Regal Zuspruch erhalten.

Funktioniert das im Mittelstand besser als in der Konzernwelt?

Ja und das liegt an den Belohnungswerten. Wenn Konzernakteure etwas in Angriff nehmen, das die Umsatzrendite zunächst schmälert, werden die Analysten unruhig. Deshalb lohnen sich aus der Sicht der Konzerne Ankündigungen und kurzfristige Effekte, die grün aussehen, auch wenn sie letztlich kaum eine Umweltentlastung bringen.

Sehen Sie die Politik gefordert?

Wenn deutsche Konzerne Neuplastik zu billig produzieren können, würde ein echter Recycling-Kreislaufansatz deren Börsenwerte bedrohen. Mit dem Thema Arbeitsplatzsicherheit wird dann so lange Druck auf die Politik gemacht, bis diese – zum Schaden der Umwelt – einlenkt.

Als die Erdölpreise stiegen, gab es einen Run auf Rezyklate.

Da Rohöl jetzt wieder billiger ist, sind viele zu neuem Erdölplastik zurückgekehrt. Das liegt leider an der verfehlten Lenkungsfunktion der Politik.

Sie meinen die Umsetzung der Plastiksteuer in Deutschland?

Unter anderem. Statt die Steuer verursachergerecht jene zahlen zu lassen, die das Neuplastik in den Markt bringen, hat Deutschland dieser Steuer ihre positive Lenkungswirkung entrissen, weil Lobbygruppen wie der BDI diese als “Gift für Wohlstand und Beschäftigung” bezeichnet haben. Nun kommen alle Steuerzahler für die Abgabe auf. Neukunststoffe sind zudem von der Mineralölsteuer befreit. Solche Fehlanreize verhindern in Deutschland die Kreislaufwirtschaft.

Andererseits hört man auch aus dem Mittelstand immer wieder, der Markt für Rezyklate sei mit Blick auf seine Prozesse, Mengen und Qualitäten instabil. Was stimmt denn nun?

Die klassische Recyclatquelle der geschredderten Pfandflaschen ist weitgehend ausgeschöpft. Eine zusätzliche, erhebliche Rohstoffmenge steckt aber im Gelben Sack. Diesen meiden die meisten wie der Teufel das Weihwasser. Stattdessen produziert man recyclefähige Verpackungen aus Neuplastik, die dann mangels tatsächlichen Recyclings aus dem Gelben Sack oftmals zu CO₂ verbrannt werden. Das ist die nächste Ablenkungsfalle. Rezyklate sind etwas teurer, deshalb nutzt sie kaum jemand konsequent.

Technologische Hindernisse gibt es keine?

Zumindest deutlich weniger als viele meinen. Wie haben wir es denn als Mittelständler geschafft, einen Weltrekord mit aus 100 Prozent Rezyklat bestehenden Kunststoffverpackungen aufzustellen, mittlerweile über 700 Millionen PET-Flaschen?! Zusätzlich stammen unsere Verpackungen aus HDPE, dem gängigsten Kunststoff der Verpackungsindustrie, zu 100 Prozent aus dem Gelben Sack, und das in kosmetiktauglicher Qualität.

Zuletzt haben wir bei Low Density-Polyethylen und Polypropylen nachgewiesen, dass Kreislaufwirtschaft funktionieren kann und damit für die fünf Haupt-Verpackungskunststoffe. Deshalb erhalten wir international die meisten technischen Fachpreise. Aber all das zählt nicht gegenüber der Lobby, die das Ohr der Politiker findet.

Frosch produziert Reinigungsmittel. Wie sieht es beim Flascheninhalt aus?

Unsere Marke ist Pionier geworden, weil wir 1986 die Ersten waren, die komplett auf pflanzenbasierte Rohstoffe umgestellt und auf Phosphate verzichtet haben und seitdem sind wir nicht stehen geblieben. Mit den Verpackungen schließen wir den technischen, mit den Inhaltsstoffen den biologischen Kreislauf. Unsere Rohstoffe kommen zu großen Teilen aus heimischen Quellen, um Transportemissionen und Monokulturen in tropischen Anbaugebieten zu vermeiden.

23.3.2023, 10:00 Uhr

Webinar Bestandsgebäude und Portfolios klimaneutral machen mit System (DGNB)

Das DGNB System für Gebäude im Betrieb ist ein Managementinstrument für auf Klimaschutz optimierte Immobilien und soll es ermöglichen, den wirtschaftlichsten Weg zu einem nachhaltigen Gebäudebestand zu ermitteln. Info & Anmeldung

23.3.2023, 17:00 Uhr

Diskussion Green Cities 2035: Verkehrswende in der Stadtregion – Wie geht CO2-arm Pendeln? (Heinrich-Böll-Stiftung)

Wie wir berufliche Mobilität in der Stadtregion klimafreundlich gestalten können, ist eine der zentralen Fragen der Veranstaltung. Info & Anmeldung

23.3.2023, 18:30 Uhr

Webinar Aus für das Verbrenner-Aus? Deutschland bringt europäische Klimaziele in Gefahr! (Michael Bloss, MdEP)

Das europäische Verbrenner-Aus steht derzeit auf der Kippe und damit die europäische Industriepolitik mit Warnblinker auf dem Standstreifen. Dabei müssen jetzt in Brüssel die Weichen für die Automobilindustrie der Zukunft gestellt werden. Info & Anmeldung

23.3.2023, 19:00 Uhr

Webinar Antriebswende à la Wissing? E-Fuels, Wasserstoff, Biosprit im Umweltcheck (Deutsche Umwelthilfe)

E-Fuels, Wasserstoff, Biosprit – derzeit läuft eine hitzige politische Debatte um sogenannte alternative Kraftstoffe. Der Verkehrsminister behauptet, dass Verbrennerfahrzeuge damit ganz einfach klimaverträglich unterwegs sein können. Stimmt das? Info & Anmeldung

24.3.2023, 13:00 Uhr, Essen

Forum Umsetzung forcieren: Nachhaltigkeitspolitik zwischen Einsicht, Strategie und Ordnungsrahmen (LAG 21 NRW)

Das zivilgesellschaftliche Fachforum Nachhaltigkeit NRW setzt inhaltliche Rahmen für Diskussionen rund um die aktuelle Nachhaltigkeitspolitik in NRW zwischen Einsicht, wirkungsorientierten Strategien und rechtlichem Ordnungsrahmen – unter anderem mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur. Info & Anmeldung

27.3.2023,16:00 Uhr

Diskussion Gemeinsam für Chancengleichheit: Die EU-Kindergarantie als wirksames Instrument gegen Kinderarmut?

Save the Children lädt im Rahmen der Veröffentlichung des Europäischen Kinderarmutsberichts ein. Die Schlüsselerkenntnisse des Berichts – sowie Handlungsoptionen zur Verbesserung der Chancengleichheit für alle Kinder in Deutschland – werden präsentiert und diskutiert. Info & Anmeldung

28.3.2023, 10:00 Uhr, Berlin

Veranstaltung Start des “Green-AI Hub Mittelstand”

Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Fachleute aus Wirtschaft und KI-Entwicklung starten gemeinsam den Green-AI Hub Mittelstand. Info & Anmeldung

28.3.2023, 15:00 Uhr

Diskussion Forced Labor Product Bans: their human rights potential and how to make them effective (Deutsches Institut für Menschenrechte)

Die EU debattiert über ein Verbot von Produkten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Wie kann es ein Instrument für positive Veränderungen sein? Welche Lehren lassen sich aus anderen Rechtssystemen ziehen? Info & Anmeldung

30.3.2023, 14:00 Uhr

Veranstaltung ESG Conference 2023 der Mercedes-Benz-Group

Die Mercedes-Benz Group will nachhaltig Wert schaffen – wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich – so lautet einer ihrer zentralen Leitsätze. Damit sollen Nachhaltigkeitsthemen mitten im täglichen Geschäft verankert werden. Info & Anmeldung

30.3.2023, 14:30 Uhr, Berlin

Diskussion Grüner Wandel in Europas Gebäuden – wie sozial und fair gestalten?

Was genau tut die EU dafür, dass die Energiewende im Gebäudesektor gelingen und soziale Belastungen aufgefangen werden können? Wie setzt die Bundesregierung die EU-Fonds und eigene Mittel ein, um in Deutschland die Wende zielgerichtet zu fördern? Info & Anmeldung