ein in der Debatte um ESG häufig vernachlässigter Indikator ist die Corporate Governance – also die Frage danach, wie gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung gelingt. Dass Teil einer guten Unternehmensführung die Förderung von Diversität sein sollte, ist nicht nur im Corporate Governance Kodex festgehalten, sondern wird inzwischen auch durch gesetzliche Quoten für das Top-Management von börsennotierten Unternehmen unterstrichen. Doch zumindest die Quote für Aufsichtsräte hat dazu geführt, dass der Frauenanteil nach deren Erfüllung kaum noch wächst. Die Gründe habe ich analysiert.

Um eine andere Art von Quote geht es in der Analyse von Carsten Hübner, und zwar um die Quote von null Prozent neuen Verbrenner-Autos ab 2035 in der EU. Die wollte Verkehrsminister Wissing verhindern. Das hat er (erst mal) geschafft. Die Entscheidung auf EU-Ebene ist auf unbestimmte Zeit vertagt. Dabei, so das Ergebnis der Analyse, eignen sich E-Fuels höchstens als Brückentechnologie für bestimmte Bereiche.

Unstimmigkeiten gibt es auch bei der geplanten EU-Lieferkettenrichtlinie. Geht es nach dem Rat, sollen die Regeln zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten nicht für die Finanzbranche gelten. Welche Folgen das hätte, hat Charlotte Wirth herausgefunden.

Die wichtigsten News in dieser Ausgabe: Baden-Württemberg beschließt ein Gesetz, welches das Bundesland verpflichtet, nur noch 1,5-Grad-kompatibel zu investieren. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen Klimaschäden haben können, zeigt eine Studie des BMWK: fast eine Billion Euro. Derweil ist der Anteil an Vorständen, deren Vergütung an ESG geknüpft ist, laut Hans Böckler Stiftung “regelrecht explodiert”. Und die UN hat ein Abkommen zum Schutz der Meere beschlossen.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Aktuell sind in DAX-Vorständen so viele Frauen wie noch nie vertreten – das meldete Anfang Februar der Verein Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR). Fast 23 Prozent der Vorstandsstühle in den Firmen des deutschen Leitindex seien nun mit Frauen besetzt. Grund dafür ist das neue Mindestbeteiligungsgebot, das Unternehmen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen verpflichtet, mindestens eine Frau in den Vorstand zu bestellen, wenn er mehr als drei Mitglieder hat. Es gilt seit August 2022.

Um gleich bestimmte Top-Führungsetagen zu erreichen, ist jedoch mehr nötig als eine Quote, wie ein Blick auf die Aufsichtsräte zeigt. Für die gilt seit 2016 eine Frauenquote von 30 Prozent. Aber seitdem Unternehmen sie erfüllen, wächst sie laut Analysen von FidAR im Durchschnitt kaum noch. In 2021 lag sie in den rund 100 börsennotierten, paritätisch mitbestimmten Unternehmen bei 35,9 Prozent, derzeit bei 36,8 Prozent.

Der Grund für die Stagnation ist aus Sicht mehrerer Expertinnen, dass die gesetzliche Quote wie ein Deckel oder eine Maximalquote wirkt. Viele betroffene Unternehmen sähen sie nicht als Mindestwert und damit als Ausgangspunkt für noch mehr Frauen in der Führungsetage. Stattdessen hätten sie einen “normierenden Effekt, der die Wachstumsdynamik verlangsamen kann, weil sich der 30-Prozent-Anteil als gesellschaftlich akzeptiertes Niveau in den Köpfen der Manager festsetzt”, sagt Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der AllBright Stiftung, die sich für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen einsetzt, gegenüber Table Media.

Dass die Quote kaum noch steigt, liegt aus Sicht der Forscherin für Diversity und Governance Philine Erfurt Sandhu vor allem an der hiesigen Unternehmenskultur. Viele Firmen würden das Thema Frauen in Aufsichtsräten aufgrund der Quote aus Compliance-Sicht betrachten. “Ist der geforderte Frauenanteil erreicht, ist auch die Regel erfüllt – Haken dran”, sagt Erfurt Sandhu. Dies habe sich 2020 bei der Evaluierung des Ersten Führungspositionen-Gesetzes gezeigt, mit dem der Gesetzgeber die Quote für Aufsichtsräte eingeführt hatte.

Lange vor Einführung der Quote, im Jahr 2005, war der Frauenanteil auf der Arbeitnehmerseite im Durchschnitt deutlich größer als auf der Arbeitgeberseite. 20 Prozent versus drei Prozent war das Ergebnis einer Studie der Hans Böckler Stiftung. Seitdem die Quote gilt, wächst der Frauenanteil laut FidAR auf Seiten der Arbeitnehmer deutlich langsamer als bei den Anteilseignern. Das liegt offensichtlich daran, dass letztere deutlich mehr Frauen in die Aufsichtsräte bringen mussten, um die Quote zu erfüllen.

Doch diese Entwicklung zeigt auch, welchen Einfluss die Branche auf den Frauenanteil in Aufsichtsräten hat. Das Problem sei, dass die Arbeitnehmerseite für die Aufsichtsratswahl nur Kandidaten aus der Belegschaft rekrutieren könne, sagt Marion Weckes, die bis 2021 bei der Hans Böckler Stiftung zu Corporate Governance forschte und bei RWE im Aufsichtsrat sitzt. “Es kommt also darauf an, wie viele Frauen in Unternehmen einer bestimmten Branche arbeiten. Wenn es deutlich mehr Männer sind, ist es auch schwieriger, den Frauenanteil auf der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat zu erhöhen”, sagt Weckes.

Die zunehmende ESG-Orientierung vieler institutioneller Anleger könnte in Zukunft dazu führen, dass Unternehmen ihre Top-Führungsetage diverser aufstellen müssen. So kommt etwa eine Mitte Januar veröffentlichte Studie von Investors4Diversity zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Investoren, die in ihren Investitionsrichtlinien Diversitätsanforderungen stellen, zwischen 2020 und 2022 um 23 Prozent gestiegen ist.

Damit hätten fast drei Viertel der einflussreichsten Investoren auf dem deutschen Markt solche Regelungen etabliert. Es zeige sich, dass institutionelle Anleger wie Blackrock, Allianz Global Investors oder Vanguard “zunehmend unzufrieden sind, wenn Unternehmen nur gesetzliche Diversitätsanforderungen wie die Aufsichtsratsquote von 30 Prozent erfüllen”. Sie erwarteten vor allem, dass Firmen das Thema Diversität breiter und systematischer angehen.

Um mehr Frauen zu ermöglichen, in Aufsichtsräte und damit auch in Vorstände zu kommen, müssten qualifizierte Kandidatinnen sichtbarer und stärker gefördert werden. Dazu gehört nach Ansicht von Erfurt Sandhu, dass “es eine Pipeline gibt, aus der Frauen aufrücken können”. Bislang sei es häufig noch so, dass “Frauen auf dem Weg nach oben verloren gehen“, etwa weil Karrieremodelle meist an klassischen männlichen Erwerbsbiografien ausgerichtet seien und dadurch nicht genug weibliche Nachwuchskräfte verfügbar sind, wenn es um die Besetzung von Managementposten geht.

Weckes schlägt vor, den Corporate Governance Kodex so weiterzuentwickeln, dass bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat auch auf der Shortlist noch Frauen sein müssen. Dies könne sicherstellen, dass Frauen nach objektiven Kriterien beurteilt werden, statt schon früher im Prozess aussortiert werden, etwa weil sie noch keine Erfahrung als Vorstand hätten.

Für deutlich mehr Frauen und viel größere Diversität in (Top-)Führungspositionen sei es aber nötig, dass sich die Einstellung der Personen mit Entscheidungsmacht ändere. Ankersen etwa hält es dabei für unabdingbar, dass “sich die Erkenntnis bei den Verantwortlichen durchsetzt, dass es für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll ist, Frauen in Vorstände und Aufsichtsräte zu bringen”.

Verkehrsminister Volker Wissing hat sich beim Thema E-Fuels durchgesetzt. Seit der Kabinettsklausur vom Wochenende trägt auch Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Kurs mit. Das bereits ausgehandelte EU-Verbot der Neuzulassung von Pkw mit Verbrennungsmotor ab 2035 ist damit auf unbestimmte Zeit blockiert.

Eigentlich wollte der EU-Ministerrat das Verbrennerverbot in dieser Woche abschließend beraten. Das EU-Parlament hatte das Gesetz bereits Mitte Februar angenommen. Zuvor war in monatelangen Verhandlungen ein Kompromiss ausgehandelt worden. Doch dann stellte sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) plötzlich quer – im Schlepptau Italien und mehrere osteuropäische Länder. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft setzte die Abstimmung daraufhin aus.

Noch ist völlig unklar, wie es jetzt weitergeht. Wissing verlangt von der EU-Kommission eine rechtsverbindliche Auskunft darüber, unter welchen Umständen Pkw mit Verbrennungsmotor auch nach dem 1. Januar 2035 zugelassen werden können – sofern sie ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden. Doch genau das sieht das vorliegende Gesetz ausdrücklich nicht vor. Es will das Verbrenner-Aus. Lediglich für einige wenige Fahrzeuge sind Ausnahmen denkbar, beispielsweise für Krankenwagen. Wissing stellt das Gesetz damit im Kern infrage.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) reagierte empört und nannte sein Vorgehen ungeheuerlich. “Die Bundesregierung macht sich damit in der EU und auf internationaler Bühne lächerlich und unglaubwürdig”, beklagte DHU-Geschäftsführer Jürgen Resch gegenüber Table Media. “Jetzt in letzter Sekunde einen solchen Kurswechsel hinzulegen, schadet der deutschen Reputation in Brüssel langfristig”, befürchtet auch der BUND. Greenpeace wiederum wirft der FDP einen “durchschaubaren Profilierungsversuch” vor.

Auf den ersten Blick ist schwer zu verstehen, warum ausgerechnet Umwelt- und Klimaschützer so empfindlich reagieren. Denn wenn E-Fuels unter Einsatz erneuerbarer Energie hergestellt werden, gelten sie als bilanziell CO₂-neutral. Sie könnten also zumindest eine klimaschonende Brückentechnologie darstellen. Darüber herrscht sogar weitgehend Einigkeit. Aber auf den zweiten Blick zeigt sich, dass die Argumente der Umweltschützer Gewicht haben. Denn die Brückentechnologie der E-Fuels eignet sich nach Ansicht von Experten nur bei Flugzeugen und Schiffen, vielleicht noch bei schweren Lkw. Bei Pkw sieht die Sache dagegen völlig anders aus. Denn hier gibt es mit dem Elektroantrieb eine wesentlich effizientere Alternative. Trotzdem auf E-Fuels zu setzen, gilt als unnötige Verschwendung anderweitig dringend benötigter erneuerbarer Energien.

Martin Doppelbauer, Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), teilt diese Auffassung. “Für den Massenmarkt Pkw-Verkehr stellen E-Fuels überhaupt keine Alternative zur Elektromobilität dar”, so Doppelbauer. Ihre Herstellung sei enorm aufwändig und brauche viel elektrische Energie und Anlagentechnik. “Sie sind daher grundsätzlich teuer und die Produktionsmengen werden auch auf Jahrzehnte hin stark begrenzt sein.” Nicht einmal für den Bestand an Altfahrzeugen sind sie aus seiner Sicht eine sinnvolle Option: “Der Grund ist schlicht die benötigte Menge, die nicht herstellbar und nicht bezahlbar ist.” Aktuell prognostizieren Experten Kosten zwischen vier und fünf Euro pro Liter. Große Fortschritte erwarten Experten nicht. Die Technologie ist 100 Jahre alt. Preissenkungen könnten allenfalls über die Massenherstellung kommen.

Unternehmen wie Porsche setzen dennoch auf E-Fuels. Zum einen, weil mehr als 70 Prozent aller jemals gebauten Porsche heute noch fahren. Für sie soll auch in Jahrzehnten noch Sprit zur Verfügung stehen. Und zum anderen, weil sie zumindest einen Teil ihrer Sportwagen weiter mit Verbrennern anbieten wollen. Porsche betreibt deshalb mit mehreren Partnern eine Pilotanlage für E-Fuels in Chile. Von hier aus soll später auch der deutsche Markt beliefert werden. “Der Kraftstoff, den wir herstellen, ist viel zu teuer, als dass wir ihn so verwenden könnten”, räumt Einkaufschefin Barbara Frenkel denn auch gegenüber dpa ein. Deshalb strebe man eine Subventionierung der E-Fuels an.

Ein ähnlicher Weg schwebt der Lobbyorganisation eFuel Alliance vor, zu der sich Mineralölunternehmen, Tankstellenbetreiber und Zulieferer zusammengeschlossen haben. Sie schlägt vor, synthetische Kraftstoffe künftig in der EEG-Umlage zu berücksichtigen. Außerdem sollen E-Fuels möglichst bald den fossilen Kraftstoffen beigemischt werden, “um sofortige Investitionen in die großtechnische Produktion von E-Fuels auszulösen”. Jens Hilgenberg vom BUND nennt ein solches Vorgehen “Zwangsbeimischung”, wobei der “Beimischungsanteil E-Fuels zum Sprit als Preistreiber wirkt”. Dies würde vor allem Leute treffen, die sich noch kein E-Auto leisten könnten.

Die ganze Debatte sei unnötig und sorge für Unruhe, beklagt Martin Sander gegenüber Table Media. Sander ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH. Er fürchtet, Europa könnte “vom klaren Pfad Richtung Elektromobilität” abweichen. Das erzeuge viel Unsicherheit bei Verbrauchern und auch bei Unternehmen, die in Lade- und Batterieinfrastruktur investierten. “Die Elektromobilität wird dadurch unnötig ausgebremst”, findet der Automanager.

Martin Doppelbauer vom KIT geht sogar noch einen Schritt weiter und stellt infrage, ob es einigen Akteuren tatsächlich um Technologieoffenheit und die besten Lösungen geht. “Für mich sieht das sehr danach aus, dass man mit diesem Scheinargument die althergebrachte Technologie Verbrennungsmotor möglichst lange am Leben erhalten will – egal, welche Folgen das für das Klima hat”, so Doppelbauer.

Aber diese Strategie haben Branchen in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt angewandt. Denn es ist betriebswirtschaftlich lukrativ für Unternehmen, Produktionsanlagen möglichst lange laufen zu lassen, die bereits abgeschrieben sind.

Das Parlament verhandelt noch, der Rat konnte sich dagegen bereits im Dezember auf eine gemeinsame Ausrichtung zum Sorgfaltspflichtengesetz einigen. Auf den Druck Frankreichs hin hat er eine Sonderrolle für die Finanzbranche beschlossen. Der Text, auf den sich die EU27 Ende einigten, ist so undurchsichtig, wie es immer dann der Fall ist, wenn ein Kompromiss nur mit Ach und Krach durchgedrückt werden konnte.

So viel ist jedoch klar:

Die weitreichenden Ausnahmen für die Finanzbranche mögen überraschen. Gerade sie hat einen großen Einfluss auf die globalen Wertschöpfungsketten. Die Kommission hob noch in ihrer Machbarkeitsstudie zum Due Diligence Gesetz die Rolle der Finanzbranche “in der Finanzierung und Durchführung von Wirtschaftstätigkeiten in nahezu jedem anderen Wirtschaftszweig” hervor. Aufgrund dieses Einflusses gilt der Finanzsektor in den UN-Leitlinien für nachhaltige Unternehmensführung beispielsweise als Risikobranche.

Doch was bedeutet es konkret, wenn für die Finanzbranche nur sehr abgeschwächte Sorgfaltspflichten gelten? Ein Blick auf den Finanzplatz Luxemburg liefert ein aktuelles Beispiel.

Es führt uns von Mexiko nach Luxemburg. In Mexiko sind vor einigen Wochen zwei Menschenrechtsaktivisten spurlos verschwunden, der Menschenrechtsanwalt Ricardo Arturo Lagunes Gasca und der Vertreter der indigenen Aquila-Gemeinschaft Antonio Díaz Valencia.

Beide wurden nicht mehr gesehen, nachdem sie vor rund einem Monat von einem Meeting mit dem Minenunternehmen Ternium und der Aquila-Gemeinschaft nach Hause aufgebrochen waren. Ihr Auto sei verlassen gefunden worden. Es war von Kugeln durchlöchert. Die Angehörigen sind sicher: Ternium sei in ihr Verschwinden involviert. Der Konzern habe die Aktivisten früher bedroht. Ternium bestreitet die Vorwürfe.

Ternium Mexiko befindet sich seit Jahren im Streit mit der indigenen Gemeinschaft, auf dessen Gebiet das Unternehmen mehrere Minen betreibt. Viele Anwohner wurden aufgrund der Projekte Terniums umgesiedelt. Nur ein Teil von ihnen wurde von dem Unternehmen entschädigt. Das, obwohl es ein entsprechendes Abkommen mit dem Minenunternehmen gab.

Der verschwundene Anwalt Lagunes Gasca vertritt die Familien im Streit gegen den Stahlkonzern und machte Ternium für Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

“Es handelt sich um einen klassischen Fall von ‘teile und herrsche’, wie wir sie immer wieder sehen. Ein Unternehmen stiftet Streit zwischen betroffenen Gemeinschaften, um seine Ziele besser durchzusetzen”, sagt Antoniya Argirova von der Luxemburger NGO-Koalition “Initiative pour un devoir de vigilance” Table.Media. Sie steht mit der Anwältin der Familien der verschwundenen Aktivisten in Kontakt.

Ternium Mexiko ist eine Tochtergesellschaft von Ternium SA, einer Luxemburger Finanzholdinggesellschaft (SOPARFI). Diese gehört wiederum der italo-argentinischen Gruppe Techint, die ebenfalls als Holding in Luxemburg angesiedelt ist.

Luxemburg sieht sich im Fall der verschwundenen Aktivisten allerdings nur bedingt als zuständig: Man habe Ternium SA in einem Brief an seine Sorgfaltspflichten unter anderem im Rahmen der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen erinnert, allerdings sei Luxemburg im Rahmen eben dieser Leitsätze nicht für Ternium zuständig, sondern Mexiko, – schließlich betreffe der Fall Terniums mexikanische Tochtergesellschaft, sagt das Finanzministerium auf Nachfrage.

Der Fall Ternium zeigt vor allem eines: Wie schwer es ist, die Verantwortlichkeiten von Unternehmensgruppen festzumachen. Denn alles hängt an der Frage, wer Sorgfaltspflicht leisten muss: das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe. Im Ratsmandat bleibt die Klärung dieser Frage den Mitgliedstaaten überlassen.

Für Luxemburg ist die Auslegung des Sorgfaltspflichtengesetzes besonders kritisch: Denn nur 0,1 Prozent der dort ansässigen Unternehmen würden auf Basis ihrer Mitarbeiterzahl und Umsatzes unter das Gesetz fallen. Gleichzeitig sind aber Zigtausende Holdinggesellschaften und Investmentfonds im Großherzogtum angesiedelt. Sie verwalten Vermögenswerte von über 5.000 Milliarden Euro. Und doch sollen sie gemäß dem Ratsmandat vom Sorgfaltspflichtengesetz ausgenommen werden.

Fälle wie Ternium gibt es in Luxemburg etliche. Da wäre der Pegasus-Skandel um die israelische NSO, die wiederum mit den Luxemburger Holdings Q Cyber Technologies und Osy Technologies zusammenhängt. Die Luxemburger Holding Kernel, die in der Ukraine für Landraub verantwortlich ist. Oder noch der Fleischkonzern JBS, der in Korruption und illegale Rodungen involviert ist und von dem große Teile des Konzerns aus Luxemburg verwaltet werden. Für alle ist die Frage nach der Verantwortlichkeit schwer zu klären.

Das Problem ist, dass in Luxemburg große Holdinggesellschaften die Rolle der Unternehmensgruppe übernehmen, sagt Charles Müller von Finance and Human Rights Table.Media. Der Vermögensverwalter und Anwalt vertrat früher die Luxemburger Fondsindustrie ALFI, heute setzt er sich für die Wahrung von Menschenrechten in der Luxemburger Finanzbranche ein. Für ihn steht fest: In Fällen wie Ternium müsse die Verantwortung bei den Finanzholdinggesellschaften liegen. “Ihr Verwaltungsrat tagt in Luxemburg. Er entscheidet, was in den Tochtergesellschaften passiert.”

Für Muller ist es schwer nachvollziehbar, wieso die EU27 eine Ausnahme für die Finanzbranche entschieden haben. “Wenn man etwas verändern will, muss man dort agieren, wo die Gelder herkommen, Aktien gekauft werden, Kredite ausgegeben werden. Man landet immer wieder bei der Fondsindustrie.”

Hinzu kommt, dass Finanzdienstleister bereits jetzt Sorgfaltspflicht leisten, um beispielsweise die EU-Regeln im Bereich Korruption und Geldwäsche umzusetzen. Die EU-Gesetzgebung geht etwa so weit, dass Finanzdienstleister sicherstellen müssen, dass sie keine Gelder verwalten, die aus Zwangsarbeit stammen.

Dass die Finanzbranche in der Lage ist, ihre Sorgfaltspflicht auf die Bereiche Menschenrechte und Umwelt auszudehnen, zeigt die “Sustainable Finance and Human Rights Survey“. Es handelt sich um eine Umfrage, die 2020 und 2022 vom Luxemburger Finanzministerium in Auftrag gegeben wurde. Dort geben 87 Prozent der großen Finanzakteure in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, der Niederlande, Schweiz und Großbritannien an, dass sie es begrüßen würden, ihre Gesetzgebung zur Wahrung der Menschenrechte verschärfen. Die meisten betonten zudem, sie seien auf entsprechende Auflagen gut vorbereitet.

Im Umkehrschluss stellt sich die Frage, ob ein Land wie Luxemburg in der Lage wäre, abertausende Finanzgesellschaften auf ihre Menschenrechts-Sorgfaltspflichten zu kontrollieren. Die OECD-Kontaktstelle der Leitlinie für multinationale Unternehmen beschäftigte lange Zeit nur eine Halbtagsstelle. Inzwischen kam eine Person dazu.

Frankreich hat sich noch stärker als Luxemburg gegen die Inklusion des Finanzsektors stark gemacht. So sehr, dass Paris sogar drohte, die allgemeine Ausrichtung im Rat zu blockieren. Ursachen gibt es mehrere.

Einerseits ist auch Frankreich sich dem Problem der Verantwortlichkeiten bewusst. In einer Evaluierung des Gesetzes von 2020 schreibt das französische Wirtschaftsministerium etwa: “Anhand der Daten des Handelsgerichts kann nicht festgestellt werden, ob einzelne Unternehmen Teil einer größeren Gruppe sind.” Und weiter: “Bei ausländischen Unternehmen ist es aufgrund ihrer steuerlichen Eingliederung in einen internationalen Konzern nicht möglich, den einzigen französischen Teil zu identifizieren, der von dem Gesetz betroffen sein könnte.”

Doch auch der Brexit wird immer wieder als Grund für Frankreichs Vorstoß genannt. Denn seitdem will Paris London als einer der weltweit wichtigsten Finanzzentren ablösen und will internationale Asset-Manager anziehen. Eine strengere Regulierung käme demnach zu einem unpassenden Zeitpunkt.

8.-10.3.2023, München

Kongress Zukunft Handwerk

Die Fokusthemen reichen von Nachhaltigkeit, über Digitalisierung bis zu Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Info & Anmeldung

9.-10.3.2023, München

Konferenz Sustainable Finance – Wissenschaft und Praxis

Die Konferenz wird etwa 100 Wissenschaftler, Investoren, Asset Manager und Regulatoren in München zusammenbringen, um über die Rolle des Finanzsektors und die Herausforderungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu diskutieren. Info & Anmeldung

9.3.2023, 13 Uhr

Online-Workshop Digitale Klimaschutzlösungen für Industrie

In der Kooperationswerkstatt treffen Teilnehmer Fachexperten, die für die innovative Entwicklung des Industriesektors brennen, und tauchen in das Innovationszahlpotenzial ihres Fachgebiets ein. Info & Anmeldung

11.3.2023, 11 Uhr

Tagung Klimaschutz vor Ort – Wie die Wärmewende in Baden-Württemberg gelingt

Eingeladen zur Jahrestagung der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg sind alle, die sich dafür interessieren, wie der »schlafende Riese« Wärmesektor klimaneutral umgestellt werden kann. Info & Anmeldung

13.3.2023, 10 Uhr

Online-Workshop LCS Assessment for SMEs online workshop

The event is aimed at all SMEs interested in understanding how to apply the Orienting’s LCSA methodology to their own reality. Info & Anmeldung

14.3.2023, 18:30 Uhr

Online-Diskussion Klima, Kohle und Kolumbien – Deutsch-kolumbianische Perspektiven für eine gerechte Energiewende

Wie kann Kolumbien den notwendigen Strukturwandel zugunsten der Menschen gestalten, die bislang am stärksten von der Gewalt, den sozialen und ökologischen Schäden von Rohstoffausbeutung und der Klimakrise betroffen sind? Info & Anmeldung

16.3.2023, 11 Uhr

Webinar Biowerkstoffe im Fokus: Aktuelle Zahlen zum Biokunststoffmarkt

Das März-Webinar stellt die jährlich vom Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe aktualisierten Daten zum Biokunststoffmarkt in den Mittelpunkt und gibt einen Überblick über die zu erwartenden Trends. Info & Anmeldung

17.3.2023, Wuppertal

Diskussion 40 Jahre Energiewende – Aus Erfahrungen für die Zukunft lernen

Was können wir aus den bisherigen Erfolgen und Fehlern der Energiewende für die zukünftige sozial-ökologische Transformation zu einem klimaneutralen Deutschland bis 2045 lernen? Info & Anmeldung

21.3.2023, 10:30 Uhr

Webinar SKEW: Strategie verfolgen und nachhaltige Beschaffung messen

Die Veranstaltung bietet eine Einführung in den Login-Bereich MeinKompass im Kompass Nachhaltigkeit. Info & Anmeldung

21.3.2023, 14 Uhr

Online-Event Einstieg ins Klimamanagement – vom Carbon Footprint zur Klimastrategie

Der WebImpuls ist Teil des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Projektes “KliMaWirtschaft”. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft und das Fraunhofer IPK bieten interessierten Unternehmern einen Einstieg ins strategische Klimamanagement. Info & Anmeldung

Die Einigung der UN-Länder auf ein Abkommen zum Meeresschutz (UNCLOS) am vergangenen Wochenende gilt als historischer Fortschritt im globalen Umweltschutz – und könnte auch für den Klimaschutz Fortschritt bringen. “Das Schiff hat die Küste erreicht”, sagte Konferenzpräsidentin Rena Lee nach einem 38-stündigen Verhandlungsmarathon am Schluss der zweiwöchigen Konferenz.

Das nun ausgehandelte Abkommen zur Implementierung der UN-Seerechtskonvention (UNCLOS) schafft erstmals die Möglichkeit, Gebiete in der Hochsee unter Schutz zu stellen und dort Fischfang oder Unterwasserbergbau zu verbieten. Die Hochsee umfasst alle Meeresgebiete außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone der Staaten von 200 Seemeilen (370 Kilometer) und macht zwei Drittel der Meeresfläche und knapp die Hälfte der Erdoberfläche aus.

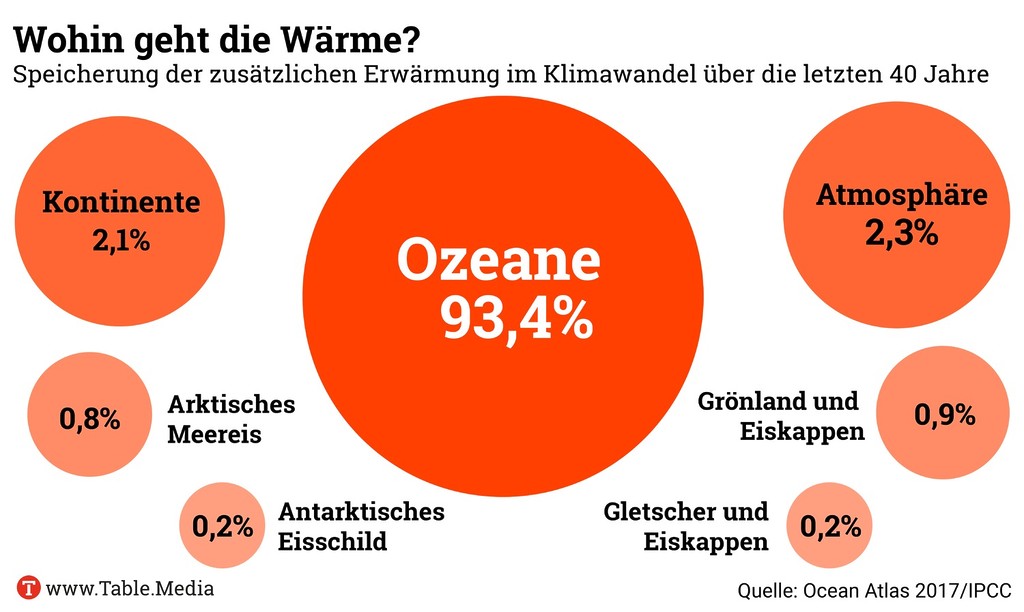

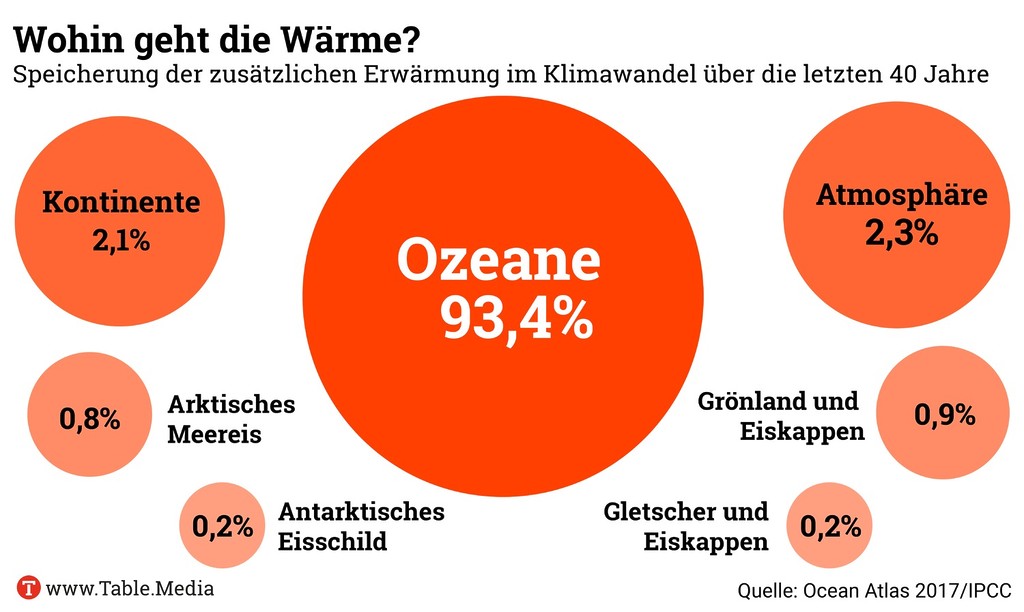

Solche Schutzgebiete nützen nicht nur der Artenvielfalt, sondern indirekt auch dem Klima. Denn dadurch werden die Meere als Ökosysteme widerstandsfähiger. In der Klimakrise erwärmen sich die Ozeane und nehmen mehr CO₂ auf, was sie saurer macht. Extensiver Fischfang, Überdüngung in Küstennähe und Plastikmüll schwächen das System weiter. Großflächige Schutzgebiete können diesen Druck reduzieren und die Funktion der Ozeane stärken.

Für die globalen Artenschutzziele, die die Biodiversitäts-COP15 im vergangenen Dezember vereinbart hat, sollen bis 2030 Schutzgebiete ausgewiesen werden, die 30 Prozent der Land- und Meeresfläche abdecken. Das ist nun möglich, loben Umweltorganisationen: “Dies ist ein historischer Tag für den Naturschutz und ein Zeichen dafür, dass in einer geteilten Welt der Schutz der Natur und der Menschen über die Geopolitik triumphieren kann”, sagt Laura Meller von Greenpeace. Auch in der Klimapolitik werden immer wieder Zweifel laut, ob die multilaterale Politik unter dem Dach der Vereinten Nationen überhaupt noch zu Ergebnissen führen kann. Hier ist das UNCLOS-Abkommen ein deutliches Hoffnungszeichen.

Das neue UNCLOS-Abkommen muss noch in einer Folgekonferenz formell verabschiedet werden. Es tritt in Kraft, sobald 60 Länder es ratifiziert haben. Für die Ausweisung von neuen Schutzgebieten braucht es keinen allgemeinen Konsens, sondern nur eine Dreiviertelmehrheit der Mitgliedsländer. So können nicht einige wenige Länder ein Schutzgebiet verhindern – eine Verabredung, die sich viele Umweltschützer auch für den UN-Klimaprozess wünschen. Christian Mihatsch

Keine Rendite auf Kosten von Umwelt und Menschen – unter diesem Slogan hat der Landtag von Baden-Württemberg am vergangenen Donnerstag das Gesetz für Nachhaltige Finanzanlagen des Landes verabschiedet. Es gilt für rund 17 Milliarden Euro, die in den Versorgungskassen des Landes liegen und von diversen Stiftungen verwaltet werden.

Mit dem Gesetz möchte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) auch ein Signal in Richtung Bundesregierung senden: “Wir wollen mit unserer Strategie Vorbild sein für andere staatliche Anleger, insbesondere auch für den Bund bei seiner Aktienrente“, sagte Bayaz zu Table.Media. Unter der Federführung seines Amtskollegen Christian Lindner (FDP) entsteht gerade die Anlagestrategie für die Aktienrente. Welche Nachhaltigkeitskriterien diese enthalten wird, ist noch offen.

Konkret sehen die neuen Regeln des Landes Baden-Württemberg vor, dass Finanzanlagen künftig 1,5-Grad kompatibel investiert werden. Um das zu erreichen, verpflichtet sich das Land der Paris-Aligned-Benchmark-Regulierung der EU.

Diese sieht unter anderem vor, dass die Unternehmen innerhalb des Portfolios im Schnitt 50 Prozent geringere CO₂-Emissionen haben als ein Vergleichsindex. In den Folgejahren müssen die investierten Unternehmen ihren Treibhausgasausstoß um jeweils mindestens sieben Prozent herunterfahren.

Zusätzlich hat das Land eine Reihe von Ausschlusskriterien definiert:

Das Finanzministerium von Baden-Württemberg rechnet mit Umschichtungen in substanzieller Höhe: Im Bereich der Pensionsvermögen, die aktuell zehn Milliarden Euro verwalten, müssten ein Fünftel der Gelder neu und anders investiert werden. Das betreffe unter anderem Tabakhersteller oder einzelne Unternehmen, bei denen Kontroversen zu Arbeitsbedingungen – wenn zum Beispiel systematisch die Gründung von Betriebsräten behindert wird -, bestünden, aber auch Emittenten von Staatsanleihen, die internationale Abkommen nicht ratifiziert hätten, heißt es aus dem Ministerium. vvo

Durch die Klimakrise drohen Deutschland bis 2050 bis zu 900 Milliarden Euro an wirtschaftlichen Schäden. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK). Weltweit gehen ähnliche Berechnungen von Schäden in Höhe von 23 Billionen US-Dollar aus. Staaten des Globalen Südens könnten besonders stark betroffen sein, da sie über weniger Mittel verfügen, um sich anzupassen.

Für die Studie über Klimawandel-Kosten in Deutschland wurden insbesondere volkswirtschaftliche Kosten berechnet. Die Studienautoren rechnen mit:

Den drei Szenarien lassen sich nicht direkt Annahmen zur Erwärmung in Grad zuordnen, wie Alexandra Dehnhardt, Stellvertretende Leiterin des Forschungsfelds Umweltökonomie und Umweltpolitik am IÖW mitteilt. Sie spiegeln aber “literaturgestützte Annahmen zur Häufigkeit und Intensität der Extremwetterereignisse”.

Die Studie berücksichtigt nur monetär bewertbare Kosten, wie beispielsweise:

Immaterielle Schäden des Klimawandels wie beispielsweise durch Todesfälle oder Umweltkosten wie der Verlust der Artenvielfalt wurden nicht erfasst. Die Studie wurde vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Prognos AG und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) erarbeitet.

Die Bundesregierung erarbeitet derzeit eine Anpassungsstrategie und ein Klima-Anpassungsgesetz, sagte Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Umweltministerium bei der Vorstellung der Studie. Länder und Kommunen seien auf Dauer mit den Kosten überfordert. Ziel müsse es daher sein, die Anpassung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern, so Rohleder. Ausgaben für die Anpassung würden sich aber lohnen. Selbst in der Szenario-Berechnung für einen starken Klimawandel könnten mit der richtigen Anpassungsstrategie bis zu 60 Prozent der Kosten vermieden werden, so die Studie. Die Ergebnisse seien aber mit hoher Unsicherheit behaftet.

Weltweit werden die volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels auf Billionen-Summen taxiert. Ein Bericht des Rückversicherers Swiss Re rechnete schon 2021 Kosten von 23 Billionen US-Dollar vor. Bis 2050 könnten durch den Klimawandel 11 bis 14 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung verloren gehen. Gelingt es, die Erwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen, lägen die Verluste in den meisten Staaten hingegen bei unter fünf Prozent des BIP. Einer Studie der Beratungsfirma Oxford Economics zufolge, würde ein Temperaturanstieg von 2,2 Grad bis 2050 sogar zu einem globalen BIP-Verlust von bis zu 20 Prozent führen.

Laut Zahlen der Weltbank, der afrikanischen Entwicklungsbank und von UNEP könnten die Länder des Globalen Südens bis 2030 finanzielle Schäden in Höhe von 290 bis 580 Milliarden US-Dollar erleiden.

Ohne Loss and Damage-Finanzierung und eine angemessene Anpassungsfinanzierung müssen alleine die afrikanischen Staaten in den nächsten zehn Jahren eine Billion Euro zusätzlicher Schulden aufnehmen, sagt Sabine Minninger von Brot für die Welt. “Man kann davon ausgehen, dass viele dieser Staaten ohne die notwendigen Klimahilfen kollabieren werden, da sie die Klimakrise aus eigener Kraft nicht bewältigen können.” Die Referentin für Internationale Klimapolitik rechnet mit mehr Hunger, Armut, Flucht und kriegerischen Auseinandersetzungen um knapper werdende Ressourcen. Dabei haben die meisten Menschen im Globalen Süden sehr wenig zur Klimakrise beigetragen, wie der Climate Inequality Report zeigt.

Direkt vergleichbar sind die aufgeführten Erhebungen nicht, da sie unterschiedliche Methodiken verwenden. Viele Kosten, die nicht direkt messbar oder versichert sind, werden teilweise gar nicht erfasst. nib

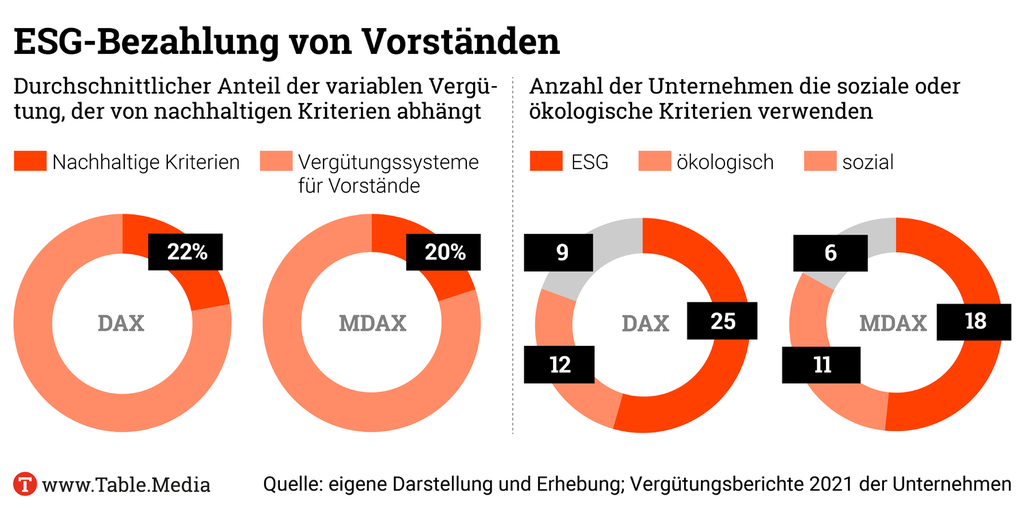

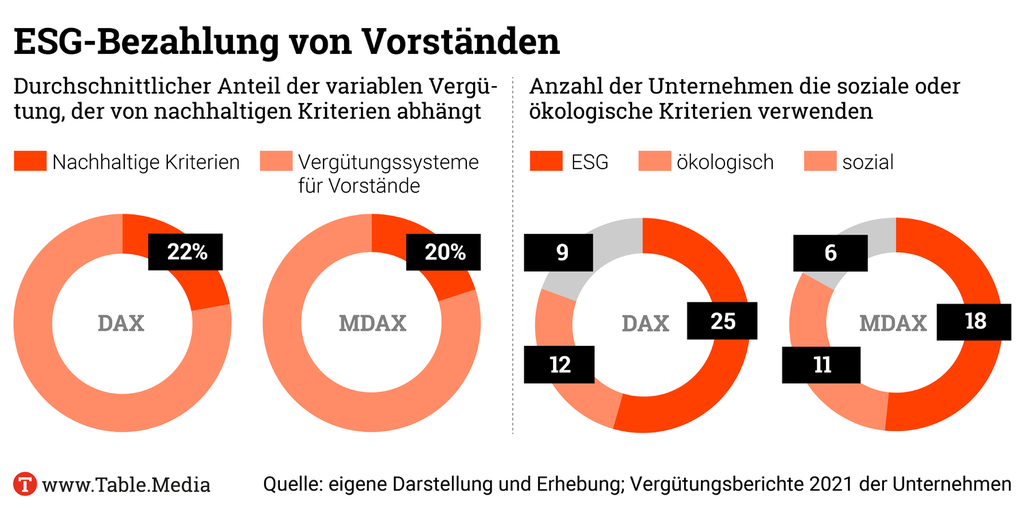

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung (HBS) hat nach 2013 zum zweiten Mal die Vorstandsvergütungen großer Unternehmen untersucht. Dabei ist deutlich geworden, dass ESG erheblich an Bedeutung gewonnen hat. “Die Zahl der Unternehmen mit sozialen und ökologischen Kriterien in der Vorstandsvergütung ist regelrecht explodiert”, schreiben die Autorinnen Judith Beile und Katrin Schmid.

Im Geschäftsjahr 2021 hatten alle DAX-Unternehmen und 41 der 50 Firmen im MDAX nicht-finanzielle beziehungsweise nachhaltige Kriterien in ihre Vergütungssysteme integriert oder die Einführung für das Geschäftsjahr 2022 angekündigt.2013 lag die Zahl noch deutlich darunter. Im DAX waren es lediglich zehn, im MDAX sechs Unternehmen.

Damals standen bei der Vergütung von Vorstandsmitgliedern die finanziellen Kennzahlen absolut im Vordergrund, etwa Aktienkurs oder Gewinn. Das sei heute anders, haben die Wissenschaftlerinnen herausgefunden. Soziale Themen wie die Arbeitnehmerzufriedenheit, Diversity oder Frauenförderung kommen bei den Vergütungskriterien ebenso vor wie der Einsatz erneuerbarer Energien, CO₂-Emissionen und Umweltschutz.

“Oftmals ist die Mitbestimmung hier die treibende Kraft”, sagt Daniel Hay, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der HBS. “Denn vor allem soziale Nachhaltigkeit ist und bleibt eine genuine Kompetenz der Beschäftigten. Und sie wird immer wichtiger, wenn eine sozial-ökologische Transformation gelingen soll.”

Die Stichhaltigkeit der verwendeten Kennzahlen zu überprüfen, obliegt dem Aufsichtsrat. Viele dort vertretenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen bei Aussagekraft und Transparenz allerdings noch Optimierungsbedarf, wie eine Befragung im Rahmen der Studie ergab. ch

Deutschland werde seine Mittel für die am wenigsten entwickelten Länder um 200 Millionen Euro auf 1,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr erhöhen, sagte der BMZ-Staatssekretär Jochen Flasbarth auf der 5. UN-LDC-Konferenz in Doha. “Die Ärmsten der Armen haben die großen Krisen unserer Zeit nicht verursacht, aber sie leiden am stärksten unter ihnen“, sagt Flasbarth und mahnte Ausdauer an. Nötig sei vor allem “langfristige Unterstützung für den Aufbau widerstandsfähiger Infrastruktur und Ernährungssysteme”. Hier wolle sich die deutsche Entwicklungspolitik noch stärker engagieren.

Von den 1,4 Milliarden Euro sei der Großteil für Länder in Afrika eingeplant. International ist vereinbart, dass die reichen Länder 0,2 Prozent ihres Bruttoinlandseinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit mit den LDC zur Verfügung stellen. Im Jahr 2020 hatte Deutschland eine LDC-Quote von 0,15 Prozent des BIP erreicht.

Flasbarth betonte die Bedeutung privater Unternehmen in den LDC. Neun von zehn Arbeitsplätzen in Entwicklungs- und Schwellenländern entstünden im Privatsektor. Nötig seien daher verstärkte private Investitionen, gerade auch um den Aufbau einer an den Klimawandel angepassten Infrastruktur zu unterstützen.

Alle zehn Jahre berufen die Vereinten Nationen eine Konferenz über die LDC ein, um ein Aktionsprogramm auszuhandeln, das aus politischen Vereinbarungen und internationalen Unterstützungsmaßnahmen besteht. In den 46 LDCs leben 1,1 Milliarden Menschen. Obwohl sie etwa 13 Prozent der Weltbevölkerung stellen, repräsentieren sie lediglich 1,3 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Nach der Definition der Vereinten Nationen zählt ein Land zu den LDC, wenn das BIP pro Kopf unter 1.025 US-Dollar im Jahr liegt, die Infrastruktur schwach ist und Hemmnisse für die wirtschaftliche Entwicklung vorliegen. cd

In Xinjiang haben die Behörden binnen sechs Wochen bis Ende Februar 333 Jobmessen mit mehr als 7.000 teilnehmenden Unternehmen organisiert und Zehntausende Interessierte angelockt, schreiben chinesische Staatsmedien. Das Ziel: Die Menschen in Lohnarbeit bringen – weg von ihren Feldern, raus aus ihren Häusern.

Millionen Menschen werden an Arbeitsplätze gebunden, die sich in neuen Industrieparks und Wirtschaftszonen befinden. Dort stehen sie rund um die Uhr unter Bewachung. Der Xinjiang-Forscher Rune Steenberg von der Universität Olmütz nannte diese Integration der Uiguren im Gespräch mit Table.Media eine neue und “raffiniertere” Methode der Überwachung.

Kürzlich hat eine Studie der Sheffield Hallam University die tiefe Verstrickung chinesischer Automobil-Zulieferer in das Arbeitsprogramm der Region nachgezeichnet. Die chinesischen Firmen, die in Xinjiang herstellen, haben dem Report zufolge auch deutsche Hersteller als Kunden. In den Industriezonen entstehen Zulieferteile und Ersatzteile, die dem Bericht zufolge in ganz China und international in Autos von BMW, Volkswagen, Mercedes, Tesla, Toyota, Honda und Nissan zum Einsatz kommen.

So könnte entlang der Lieferketten eben doch Produkte ihren Weg in Produkte westlicher Marken finden, die unter Menschenrechtsverletzungen hergestellt wurden. Die Studie sieht her erhebliche “Lieferkettenrisiken” für die Abnehmer. Volkswagen ist durch ein eigenes Werk in der Hauptstadt Urumqi besonders exponiert. Kein anderer Anbieter hat sich mit einem eigenen Standort nach Xinjiang gewagt.

VW kämpft daher seit Jahren gegen den wachsen Druck aus der Heimat. “Volkswagen muss transparent darlegen, wie es den Berichten über Zwangsarbeit in seinen Lieferketten nachgeht und welche Konsequenzen es zu ziehen bereit ist”, fordert Hanno Schedler von der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).

Das Problem: “Volkswagen und andere ausländische Unternehmen stärken die Reputation des Standortes durch ihre Präsenz und dadurch gleichzeitig die regionale Führung, die in die Menschenrechtsverletzungen verstrickt ist”, sagt Alpermann. Auffällig ist der geringe Ausstoß des Werkes, das mit diesen Zahlen keinen ökonomischen Sinn ergibt.

Der Autohersteller wehrt ab. Man nehme die Berichte über Zwangsarbeit in der Region sehr ernst, erwäge aber keinesfalls einen Rückzug aus Xinjiang. Mitte vergangenen Monats hatte China-Chef Ralf Brandstätter die Fabrik besucht, um Bedenken über das Engagement des Herstellers nachzugehen. Man habe keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in diesem Werk, sagte Brandstätter. Das Management bemühe sich um ein gutes Betriebsklima. Er habe ausführlich mit uigurischen Mitarbeitern gesprochen. grz

48 Prüfunternehmen sollen die Wirtschaftsweise von Forstfirmen für nachhaltig erklärt haben, obwohl diese in indigenen Waldgebieten oder Reservaten Holz schlugen, falsche Genehmigungen verwendeten oder wegen der Einfuhr von illegal abgeholztem Holz angeklagt worden waren. Das ergaben Recherchen des vom International Consortium of Investigative Journalistics koordinierten Recherprojekts Deforestaion Inc. Die Forstfirmen konnten somit ihr auf zweifelhafte Art und Weise geschlagenes Holz als mit Menschen- und Umweltrecht in Einklang stehend vermarkten.

In der Kritik steht auch der TÜV Rheinland, der in mehr als 50 Fällen Zertifikate für Firmen in Indonesien ausgestellt haben, obwohl sie zweifelhafte und illegale Praktiken angewandt haben sollen. Zur Zahl der Fälle wollte der TÜV Rheinland nichts sagen, nur so viel teilte die Prüffirma auf Anfrage von Table.Media mit: Man habe “in den vergangenen Jahren bereits mehrfach indonesischen Unternehmen unser Zertifikat nicht vergeben bzw. zurückgezogen”. Als Zertifizierer sei der TÜV Rheinland “allerdings weder in der Rolle einer Ordnungsbehörde, noch haben wir deren Befugnisse”. Wenn Unternehmen die geltenden Gesetzen verletzten seien “staatliche Institutionen gefragt, dem nachzugehen und illegale Praktiken zu verfolgen”. Allerdings sind Zertifizierungssystemen in der Vergangenheit gerade auch auf Betreiben der Wirtschaft vorangetrieben worden, um staatliche Regulierungen und Kontrollen zu verhindern.

In der Kritik steht damit auch das Zertifizierungssystem Forest Stewardship Coucil (FSC). Gegründet wurde es 1993 auch auf Betreiben von Umweltschutzorganisationen wie dem World Wildlife Funds (WWF) und Greenpeace. Greenpeace ist längst ausgestiegen und verweist auf den Interessenkonflikt bei dem Zertifizierungssystem, bei dem die Zertifizierer von den Nutzern der Zertifikate bezahlt werden. Sinnvoll wäre es, wenn es einen großen Topf für die Zertifizierung gäbe, aus dem die Prüfunternehmen bezahlt würden, sagt die Greenpeace-Waldexpertin Sandra Hieke. Aber nach mehr als 30 Jahren hat sie große Zweifel, ob das System der Zertifizierung von Holz überhaupt reformierbar ist. Notwendig seien vielmehr gesetzliche Regelungen und deren Durchsetzung, gerade auch mit Blick auf den Schutz der Artenvielfalt und das Erreichen der in Montreal von der Staatengemeinschaft beschlossenen Ziele. cd

Der Aufbruch zum klimaneutralen Fliegen bietet große Chancen für Deutschland und Europa, zum Vorreiter einer Zukunftsindustrie zu werden, heißt es in einem Papier der Verbände der Luftverkehrswirtschaft (BDL) und der Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) mit der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Gefragt seien die Produktion klimaneutraler Kraftstoffe im großtechnischen Maßstab ebenso wie Innovationen bei Flugzeugbau und Antriebstechnik.

Kurzfristig sollten den Vorschlägen zufolge Flugverkehr auf die Schiene verlagert und Flugzeug-Emissionen kompensiert werden. 2025 könnten dann erste Kurzstreckenflugzeuge mit Hybridantrieb starten. Ab 2030 wird dem Kerosin den Plänen nach, synthetischer Kraftstoff beigemischt. Fünf Jahre später könnten die ersten mit Wasserstoff betriebenen Flugzeuge starten. Spätestens Mitte des Jahrhunderts soll schließlich mit grünem Wasserstoff geflogen werden.

Die Autoren fordern die Politik zu wichtigen Regulierungen auf. So müssten Anreize für den Einsatz alternativer Kraftstoffe geschaffen, Preisdumping verhindert und auf einen neutralen Wettbewerb geachtet werden. Im europäischen Luftraum könne mit effizienteren Strecken deutlich Kerosin eingespart werden. Dafür müssten die EU-Mitgliedstaaten bereit sein, einen Teil der Kontrolle ihres Luftraums aufzugeben.

Seit gut drei Jahren führt das Zentrum Liberale Moderne mit dem BDL und dem BDLI einen Dialog zur Zukunft des Fliegens. Ausgangspunkt des Projekts war eine dreifache Erkenntnis:

Klausur in Meseberg: Scholz will Wirtschaft “in großer Geschwindigkeit” umbauen – Tagesspiegel

“Wir sind gegenwärtig in einer großen Zeit des Umbruchs”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich der Klausurtagung der Bundesregierung. Das liege nicht nur am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern auch an der notwendigen Transformation der Wirtschaft wegen der Klimakrise. “In großer Geschwindigkeit” werde Deutschland seine Wirtschaft so umbauen, “dass wir CO₂-neutral wirtschaften können”, versprach Scholz. Zum Artikel

Revealed: 1,000 super-emitting methane leaks risk triggering climate tipping points – The Guardian

Mehr als 1.000 sogenannter “Superemittenten” hätten im Jahr 2022 das starke Treibhausgas Methan in die Atmosphäre ausgestoßen, hauptsächlich aus Öl- und Gasanlagen. Das schlimmste einzelne Leck spuckte demnach eine Menge aus, die 67 Millionen fahrenden Autos entspricht. Zum Artikel

Consultants and the crisis of capitalism – Social Europe

Mariana Mazzucato, Ökonomin und Beraterin der EU-Kommission, schreibt über die wachsende Abhängigkeit der Regierungen von großen Beratungsunternehmen. Damit würden die staatlichen Kapazitäten eingeschränkt und die demokratische Rechenschaftspflicht untergraben. In den Fokus nimmt die Wissenschaftlerin vor allem McKinsey in ihrer Analyse, greift etwa die Rolle der Unternehmensberatung bei der tödlichen Opioid-Epidemie in den USA auf oder dessen Rolle bei der nationalen Netto-Null-Strategie der vorherigen Regierung in Australien, die als eklatanter Versuch kritisiert worden sei, die fossile Brennstoffindustrie des Landes zu schützen. Zum Artikel

The creeping threat of the Great Atlantic Sargassum Belt – The Guardian

Zan Barberton schreibt über die Verbreitung von Seegras in den Ozeanen. Vom Weltraum aus sichtbar dehne sich schädliches Seegras wie ein Seeungeheuer über den Ozean aus. Könnten Roboter uns davor retten – und dabei Kohlenstoff speichern? Zum Artikel

Immer mehr Hoffnungsträger für bezahlbares Wohnen geben auf – FAZ

Judith Lembke schreibt darüber, dass nun auch Genossenschaften und Bau-Initiativen ihre Vorhaben stoppen. Dabei setzten Städte und Gemeinden gerade auf diese Akteure bei der Schaffung von Wohnraum. Manche sprächen schon von einer Katastrophe. Zum Artikel

Billiger als flüssiger Wasserstoff – Ist Ammoniak der Treibstoff der Zukunft? – Handelsblatt

Martin Kölling Yokohama schreibt über die Wasserstoffstrategie Japans. Das Land wolle Ammoniak als klimaneutralen Energieträger etablieren. Weil er billiger als flüssiger Wasserstoff ist, sieht die Industrie enormes Potenzial. Zum Artikel

Zalando: Sind die Wachstumsjahre des Online-Modehandels vorbei? – NZZ

René Höltschi schreibt über Zalando; seit seiner Gründung vor 15 Jahren sei der Online-Modehändler rasant gewachsen. Doch 2022 stagnierte der Umsatz, der Betriebsgewinn sank, und erstmals stünden Entlassungen an. Aus Sicht der Gründer ist das aber nur eine vorübergehende Delle. Zum Artikel

Erst das Chlorhuhn, jetzt das Rindfleisch – Der Spiegel

Michael Sauga beschreibt den harten Widerstand, der sich gegen das Handelsabkommen der EU mit Lateinamerika bildet. Umwelt- und Entwicklungsverbände wetterten gegen den “Giftvertrag”, der “Ökosysteme zerstören” und “umweltpolitische Errungenschaften” gefährden werde. Zugleich fürchte sich die mächtige EU-Agrarlobby vor billigem Rindfleisch und Rohrzucker aus Lateinamerika und “setzt auf den hartnäckigen Widerstand in einer Reihe von Mitgliedstaaten”. Zum Artikel

The biggest obstacle to saving rainforests is lawlessness – The Economist

Die Zerstörung der Regenwälder sei nicht nur ein Skandal, sondern ein Kennzeichen für Marktversagen, heißt es im Economist. Entwaldung stehe für 7 Prozent der globalen CO₂-Emissionen. Als ein Ausweg biete es sich an, dass Industrieländer die Länder mit den Regenwäldern für deren Schutz bezahlen. Zum Artikel

Blind vor lauter Klimaangst – Der Glaube an den baldigen Kollaps ist menschenfeindlich – NZZ

Nach Ansicht von Lukas Weber trägt die Umweltbewegung religiöse Züge. Apokalyptische Visionen ersetzten dabei Vernunft und Wohlfahrt. Zum Artikel

Schon als Schüler hat Markus Krajewski die Ungleichheit auf der Welt beschäftigt. “Ich hatte damals meinen eigenen kleinen ‘Verein’, mit dem ich bei Verwandten und Bekannten Geld für Hilfsprojekte gesammelt habe”, erzählt der 53-Jährige. Während seines Zivildienstes dachte er darüber nach, Heilpädagoge zu werden. Er entschied sich dann doch anders, studierte Jura und Politik, weil ihn “strukturelle Gerechtigkeitsfragen” faszinierten. Seit 2010 ist Krajewski Professor für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sein Schwerpunkt: Wirtschaftsvölkerrecht.

Aktuell schreibt Krajewski mit Kollegen an einem Kommentarband zum Lieferkettengesetz. “Der ist noch nicht erschienen, aber wird recht umfänglich”, verrät er. Gesetzeskommentare sind die Interpretationshilfen der Rechtswissenschaften, ihrer zum Lieferkettengesetz werde fast 1.000 Seiten umfassen. Das Thema sei komplex, es gebe viele Details. “Das heißt nicht, dass man sich jetzt aus globalen Lieferketten zurückziehen muss.” Es gehe vielmehr darum, diese umzugestalten. Und die Bereitschaft dazu sei groß.

“Das ist ein absoluter Gewinn, dass diese Fragen jetzt in Unternehmenskulturen einfließen”, findet der Völkerrechtler. An seinem Lehrstuhl forscht er gemeinsam mit vier wissenschaftlichen Mitarbeitern und drei studentischen Hilfskräften. Welche Akteure dabei gerade im Fokus stehen, verändere sich je nach weltpolitischer Lage. “Vor 15 Jahren haben fast alle zur Welthandelsorganisation geforscht, heute geht es handelspolitisch meist um regionale Abkommen”, sagt Krajewski. Auf dem Programm stünden gerade eher das EU-Mercosur-Abkommen oder das Freihandelskommen zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA).

Zum Investitionsschutzkapitel von CETA hat der Jurist zuletzt auch die Bundesregierung beraten. “Das ist aber eher untypisch, an sich arbeite ich eher mit NGOs oder parlamentarischen Akteuren zusammen”, sagt Krajewski, der in Den Haag geboren und Mitglied der Grünen ist.

Außerdem engagiert er sich bei Scientists for Future, hielt Anfang Dezember eine Rede vor dem Tagungsort der Innenministerkonferenz. Darin sprach er über eine Klage gegen die Verschärfung des Polizeirechts, die er 2018 mit anderen Dozenten und Studierenden eingereicht hatte. “Die dümpelte seit Jahren vor sich hin, wurde jetzt aber wieder aktuell, weil die Präventivhaft gegen Klimaaktivisten eingesetzt wurde.”

Krajewski findet die Maßnahme unverhältnismäßig. Es ist eine lokale Auseinandersetzung um ein globales Problem: den Klimawandel. Entschieden wurde über die Klage bisher nicht, gelohnt habe sie sich aber bereits jetzt, betont der Jurist: “Was mich wirklich bewegt hat, ist die Ernsthaftigkeit, mit der die Studierenden an der Klage mitgearbeitet haben.” Schließlich gehe es im Jurastudium oft um die Verfassung. “Aber dann macht der Gesetzgeber solche Sachen.” Aus seiner Sicht sollten Juristen auch Aktivisten sein – für einen funktionierenden Rechtsstaat. Paul Meerkamp

Das Bundesverkehrsministerium hat schnell reagiert – und die Falschmeldung richtiggestellt. Natürlich ist der Deutschlandtakt der Bahn nicht auf das Jahr 2070 verschoben worden. Da hat jemand beim ZDF den Parlamentarischen Staatssekretär Michael Theurer gehörig missverstanden. “Grob irreführend” sei das gewesen, fand Theurer auf Twitter. Denn tatsächlich, das musste klargestellt werden, wird der Deutschlandtakt nie fertiggestellt. Nicht 2030, und auch nicht 2070. Denn er ist ein fortlaufendes Projekt, das endlos weiterentwickelt wird. Ein Jahrhundertprojekt. Wie kleinlich, wer da auf Jahreszahlen schaut.

Dirk Flege geht da grundsätzlich mit. Er ist Geschäftsführer des Interessenverbands Allianz pro Schiene. Ein Eisenbahnenthusiast. Flege hat den Deutschlandtakt mit erarbeitet und hält auch heute den Kontakt zum Ministerium. Er kennt sich aus mit der Komplexität der Deutschen Bahn. Doch als er die Richtigstellung des Staatssekretärs vernahm, rutschte ihm dennoch ein “erschreckend ambitionslos” heraus. Flege weiß auch, warum: Bis 2030, so sieht es der Zielfahrplan des Deutschlandtaktes vor, sollen 181 fein säuberlich im Verkehrswegeplan aufgelistete Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt sein. Doch bis heute, das sagt zumindest Flege, habe es keine einzige dieser Maßnahmen über Planungsstufe zwei von neun hinausgeschafft.

Nun ist es nicht so, dass die Bahn nicht dringend für die Mobilitätswende gebraucht würde. Die Menschen müssen von A nach B. Güter auch. Und der Zug ist immer noch mit Abstand das umweltfreundlichste Transportmittel. In Zeiten des Klimawandels bedeutet das was. Nur man merkt es irgendwie nicht. Inzwischen rangiert die Bahn in puncto Pünktlichkeit auf einem der letzten Plätze in Europa. Von den Klimaanlagen der ICE mal ganz zu schweigen. Ein Wunder, dass die Menschen ihr dennoch die Treue halten. Vielleicht, weil viele nicht anders können. Vielleicht aber auch, weil sie noch Andi Scheuers Vision aus dem Jahr 2018 im Ohr haben: “Der Deutschlandtakt macht das Bahnfahren pünktlicher, schneller und die Anschlüsse direkter und verlässlicher.” Das wäre doch was. Warum nicht schon in diesem Jahr? Carsten Hübner

ein in der Debatte um ESG häufig vernachlässigter Indikator ist die Corporate Governance – also die Frage danach, wie gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung gelingt. Dass Teil einer guten Unternehmensführung die Förderung von Diversität sein sollte, ist nicht nur im Corporate Governance Kodex festgehalten, sondern wird inzwischen auch durch gesetzliche Quoten für das Top-Management von börsennotierten Unternehmen unterstrichen. Doch zumindest die Quote für Aufsichtsräte hat dazu geführt, dass der Frauenanteil nach deren Erfüllung kaum noch wächst. Die Gründe habe ich analysiert.

Um eine andere Art von Quote geht es in der Analyse von Carsten Hübner, und zwar um die Quote von null Prozent neuen Verbrenner-Autos ab 2035 in der EU. Die wollte Verkehrsminister Wissing verhindern. Das hat er (erst mal) geschafft. Die Entscheidung auf EU-Ebene ist auf unbestimmte Zeit vertagt. Dabei, so das Ergebnis der Analyse, eignen sich E-Fuels höchstens als Brückentechnologie für bestimmte Bereiche.

Unstimmigkeiten gibt es auch bei der geplanten EU-Lieferkettenrichtlinie. Geht es nach dem Rat, sollen die Regeln zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten nicht für die Finanzbranche gelten. Welche Folgen das hätte, hat Charlotte Wirth herausgefunden.

Die wichtigsten News in dieser Ausgabe: Baden-Württemberg beschließt ein Gesetz, welches das Bundesland verpflichtet, nur noch 1,5-Grad-kompatibel zu investieren. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen Klimaschäden haben können, zeigt eine Studie des BMWK: fast eine Billion Euro. Derweil ist der Anteil an Vorständen, deren Vergütung an ESG geknüpft ist, laut Hans Böckler Stiftung “regelrecht explodiert”. Und die UN hat ein Abkommen zum Schutz der Meere beschlossen.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Aktuell sind in DAX-Vorständen so viele Frauen wie noch nie vertreten – das meldete Anfang Februar der Verein Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR). Fast 23 Prozent der Vorstandsstühle in den Firmen des deutschen Leitindex seien nun mit Frauen besetzt. Grund dafür ist das neue Mindestbeteiligungsgebot, das Unternehmen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen verpflichtet, mindestens eine Frau in den Vorstand zu bestellen, wenn er mehr als drei Mitglieder hat. Es gilt seit August 2022.

Um gleich bestimmte Top-Führungsetagen zu erreichen, ist jedoch mehr nötig als eine Quote, wie ein Blick auf die Aufsichtsräte zeigt. Für die gilt seit 2016 eine Frauenquote von 30 Prozent. Aber seitdem Unternehmen sie erfüllen, wächst sie laut Analysen von FidAR im Durchschnitt kaum noch. In 2021 lag sie in den rund 100 börsennotierten, paritätisch mitbestimmten Unternehmen bei 35,9 Prozent, derzeit bei 36,8 Prozent.

Der Grund für die Stagnation ist aus Sicht mehrerer Expertinnen, dass die gesetzliche Quote wie ein Deckel oder eine Maximalquote wirkt. Viele betroffene Unternehmen sähen sie nicht als Mindestwert und damit als Ausgangspunkt für noch mehr Frauen in der Führungsetage. Stattdessen hätten sie einen “normierenden Effekt, der die Wachstumsdynamik verlangsamen kann, weil sich der 30-Prozent-Anteil als gesellschaftlich akzeptiertes Niveau in den Köpfen der Manager festsetzt”, sagt Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der AllBright Stiftung, die sich für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen einsetzt, gegenüber Table Media.

Dass die Quote kaum noch steigt, liegt aus Sicht der Forscherin für Diversity und Governance Philine Erfurt Sandhu vor allem an der hiesigen Unternehmenskultur. Viele Firmen würden das Thema Frauen in Aufsichtsräten aufgrund der Quote aus Compliance-Sicht betrachten. “Ist der geforderte Frauenanteil erreicht, ist auch die Regel erfüllt – Haken dran”, sagt Erfurt Sandhu. Dies habe sich 2020 bei der Evaluierung des Ersten Führungspositionen-Gesetzes gezeigt, mit dem der Gesetzgeber die Quote für Aufsichtsräte eingeführt hatte.

Lange vor Einführung der Quote, im Jahr 2005, war der Frauenanteil auf der Arbeitnehmerseite im Durchschnitt deutlich größer als auf der Arbeitgeberseite. 20 Prozent versus drei Prozent war das Ergebnis einer Studie der Hans Böckler Stiftung. Seitdem die Quote gilt, wächst der Frauenanteil laut FidAR auf Seiten der Arbeitnehmer deutlich langsamer als bei den Anteilseignern. Das liegt offensichtlich daran, dass letztere deutlich mehr Frauen in die Aufsichtsräte bringen mussten, um die Quote zu erfüllen.

Doch diese Entwicklung zeigt auch, welchen Einfluss die Branche auf den Frauenanteil in Aufsichtsräten hat. Das Problem sei, dass die Arbeitnehmerseite für die Aufsichtsratswahl nur Kandidaten aus der Belegschaft rekrutieren könne, sagt Marion Weckes, die bis 2021 bei der Hans Böckler Stiftung zu Corporate Governance forschte und bei RWE im Aufsichtsrat sitzt. “Es kommt also darauf an, wie viele Frauen in Unternehmen einer bestimmten Branche arbeiten. Wenn es deutlich mehr Männer sind, ist es auch schwieriger, den Frauenanteil auf der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat zu erhöhen”, sagt Weckes.

Die zunehmende ESG-Orientierung vieler institutioneller Anleger könnte in Zukunft dazu führen, dass Unternehmen ihre Top-Führungsetage diverser aufstellen müssen. So kommt etwa eine Mitte Januar veröffentlichte Studie von Investors4Diversity zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Investoren, die in ihren Investitionsrichtlinien Diversitätsanforderungen stellen, zwischen 2020 und 2022 um 23 Prozent gestiegen ist.

Damit hätten fast drei Viertel der einflussreichsten Investoren auf dem deutschen Markt solche Regelungen etabliert. Es zeige sich, dass institutionelle Anleger wie Blackrock, Allianz Global Investors oder Vanguard “zunehmend unzufrieden sind, wenn Unternehmen nur gesetzliche Diversitätsanforderungen wie die Aufsichtsratsquote von 30 Prozent erfüllen”. Sie erwarteten vor allem, dass Firmen das Thema Diversität breiter und systematischer angehen.

Um mehr Frauen zu ermöglichen, in Aufsichtsräte und damit auch in Vorstände zu kommen, müssten qualifizierte Kandidatinnen sichtbarer und stärker gefördert werden. Dazu gehört nach Ansicht von Erfurt Sandhu, dass “es eine Pipeline gibt, aus der Frauen aufrücken können”. Bislang sei es häufig noch so, dass “Frauen auf dem Weg nach oben verloren gehen“, etwa weil Karrieremodelle meist an klassischen männlichen Erwerbsbiografien ausgerichtet seien und dadurch nicht genug weibliche Nachwuchskräfte verfügbar sind, wenn es um die Besetzung von Managementposten geht.

Weckes schlägt vor, den Corporate Governance Kodex so weiterzuentwickeln, dass bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat auch auf der Shortlist noch Frauen sein müssen. Dies könne sicherstellen, dass Frauen nach objektiven Kriterien beurteilt werden, statt schon früher im Prozess aussortiert werden, etwa weil sie noch keine Erfahrung als Vorstand hätten.

Für deutlich mehr Frauen und viel größere Diversität in (Top-)Führungspositionen sei es aber nötig, dass sich die Einstellung der Personen mit Entscheidungsmacht ändere. Ankersen etwa hält es dabei für unabdingbar, dass “sich die Erkenntnis bei den Verantwortlichen durchsetzt, dass es für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll ist, Frauen in Vorstände und Aufsichtsräte zu bringen”.

Verkehrsminister Volker Wissing hat sich beim Thema E-Fuels durchgesetzt. Seit der Kabinettsklausur vom Wochenende trägt auch Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Kurs mit. Das bereits ausgehandelte EU-Verbot der Neuzulassung von Pkw mit Verbrennungsmotor ab 2035 ist damit auf unbestimmte Zeit blockiert.

Eigentlich wollte der EU-Ministerrat das Verbrennerverbot in dieser Woche abschließend beraten. Das EU-Parlament hatte das Gesetz bereits Mitte Februar angenommen. Zuvor war in monatelangen Verhandlungen ein Kompromiss ausgehandelt worden. Doch dann stellte sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) plötzlich quer – im Schlepptau Italien und mehrere osteuropäische Länder. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft setzte die Abstimmung daraufhin aus.

Noch ist völlig unklar, wie es jetzt weitergeht. Wissing verlangt von der EU-Kommission eine rechtsverbindliche Auskunft darüber, unter welchen Umständen Pkw mit Verbrennungsmotor auch nach dem 1. Januar 2035 zugelassen werden können – sofern sie ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden. Doch genau das sieht das vorliegende Gesetz ausdrücklich nicht vor. Es will das Verbrenner-Aus. Lediglich für einige wenige Fahrzeuge sind Ausnahmen denkbar, beispielsweise für Krankenwagen. Wissing stellt das Gesetz damit im Kern infrage.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) reagierte empört und nannte sein Vorgehen ungeheuerlich. “Die Bundesregierung macht sich damit in der EU und auf internationaler Bühne lächerlich und unglaubwürdig”, beklagte DHU-Geschäftsführer Jürgen Resch gegenüber Table Media. “Jetzt in letzter Sekunde einen solchen Kurswechsel hinzulegen, schadet der deutschen Reputation in Brüssel langfristig”, befürchtet auch der BUND. Greenpeace wiederum wirft der FDP einen “durchschaubaren Profilierungsversuch” vor.

Auf den ersten Blick ist schwer zu verstehen, warum ausgerechnet Umwelt- und Klimaschützer so empfindlich reagieren. Denn wenn E-Fuels unter Einsatz erneuerbarer Energie hergestellt werden, gelten sie als bilanziell CO₂-neutral. Sie könnten also zumindest eine klimaschonende Brückentechnologie darstellen. Darüber herrscht sogar weitgehend Einigkeit. Aber auf den zweiten Blick zeigt sich, dass die Argumente der Umweltschützer Gewicht haben. Denn die Brückentechnologie der E-Fuels eignet sich nach Ansicht von Experten nur bei Flugzeugen und Schiffen, vielleicht noch bei schweren Lkw. Bei Pkw sieht die Sache dagegen völlig anders aus. Denn hier gibt es mit dem Elektroantrieb eine wesentlich effizientere Alternative. Trotzdem auf E-Fuels zu setzen, gilt als unnötige Verschwendung anderweitig dringend benötigter erneuerbarer Energien.

Martin Doppelbauer, Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), teilt diese Auffassung. “Für den Massenmarkt Pkw-Verkehr stellen E-Fuels überhaupt keine Alternative zur Elektromobilität dar”, so Doppelbauer. Ihre Herstellung sei enorm aufwändig und brauche viel elektrische Energie und Anlagentechnik. “Sie sind daher grundsätzlich teuer und die Produktionsmengen werden auch auf Jahrzehnte hin stark begrenzt sein.” Nicht einmal für den Bestand an Altfahrzeugen sind sie aus seiner Sicht eine sinnvolle Option: “Der Grund ist schlicht die benötigte Menge, die nicht herstellbar und nicht bezahlbar ist.” Aktuell prognostizieren Experten Kosten zwischen vier und fünf Euro pro Liter. Große Fortschritte erwarten Experten nicht. Die Technologie ist 100 Jahre alt. Preissenkungen könnten allenfalls über die Massenherstellung kommen.

Unternehmen wie Porsche setzen dennoch auf E-Fuels. Zum einen, weil mehr als 70 Prozent aller jemals gebauten Porsche heute noch fahren. Für sie soll auch in Jahrzehnten noch Sprit zur Verfügung stehen. Und zum anderen, weil sie zumindest einen Teil ihrer Sportwagen weiter mit Verbrennern anbieten wollen. Porsche betreibt deshalb mit mehreren Partnern eine Pilotanlage für E-Fuels in Chile. Von hier aus soll später auch der deutsche Markt beliefert werden. “Der Kraftstoff, den wir herstellen, ist viel zu teuer, als dass wir ihn so verwenden könnten”, räumt Einkaufschefin Barbara Frenkel denn auch gegenüber dpa ein. Deshalb strebe man eine Subventionierung der E-Fuels an.

Ein ähnlicher Weg schwebt der Lobbyorganisation eFuel Alliance vor, zu der sich Mineralölunternehmen, Tankstellenbetreiber und Zulieferer zusammengeschlossen haben. Sie schlägt vor, synthetische Kraftstoffe künftig in der EEG-Umlage zu berücksichtigen. Außerdem sollen E-Fuels möglichst bald den fossilen Kraftstoffen beigemischt werden, “um sofortige Investitionen in die großtechnische Produktion von E-Fuels auszulösen”. Jens Hilgenberg vom BUND nennt ein solches Vorgehen “Zwangsbeimischung”, wobei der “Beimischungsanteil E-Fuels zum Sprit als Preistreiber wirkt”. Dies würde vor allem Leute treffen, die sich noch kein E-Auto leisten könnten.

Die ganze Debatte sei unnötig und sorge für Unruhe, beklagt Martin Sander gegenüber Table Media. Sander ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH. Er fürchtet, Europa könnte “vom klaren Pfad Richtung Elektromobilität” abweichen. Das erzeuge viel Unsicherheit bei Verbrauchern und auch bei Unternehmen, die in Lade- und Batterieinfrastruktur investierten. “Die Elektromobilität wird dadurch unnötig ausgebremst”, findet der Automanager.

Martin Doppelbauer vom KIT geht sogar noch einen Schritt weiter und stellt infrage, ob es einigen Akteuren tatsächlich um Technologieoffenheit und die besten Lösungen geht. “Für mich sieht das sehr danach aus, dass man mit diesem Scheinargument die althergebrachte Technologie Verbrennungsmotor möglichst lange am Leben erhalten will – egal, welche Folgen das für das Klima hat”, so Doppelbauer.

Aber diese Strategie haben Branchen in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt angewandt. Denn es ist betriebswirtschaftlich lukrativ für Unternehmen, Produktionsanlagen möglichst lange laufen zu lassen, die bereits abgeschrieben sind.

Das Parlament verhandelt noch, der Rat konnte sich dagegen bereits im Dezember auf eine gemeinsame Ausrichtung zum Sorgfaltspflichtengesetz einigen. Auf den Druck Frankreichs hin hat er eine Sonderrolle für die Finanzbranche beschlossen. Der Text, auf den sich die EU27 Ende einigten, ist so undurchsichtig, wie es immer dann der Fall ist, wenn ein Kompromiss nur mit Ach und Krach durchgedrückt werden konnte.

So viel ist jedoch klar:

Die weitreichenden Ausnahmen für die Finanzbranche mögen überraschen. Gerade sie hat einen großen Einfluss auf die globalen Wertschöpfungsketten. Die Kommission hob noch in ihrer Machbarkeitsstudie zum Due Diligence Gesetz die Rolle der Finanzbranche “in der Finanzierung und Durchführung von Wirtschaftstätigkeiten in nahezu jedem anderen Wirtschaftszweig” hervor. Aufgrund dieses Einflusses gilt der Finanzsektor in den UN-Leitlinien für nachhaltige Unternehmensführung beispielsweise als Risikobranche.

Doch was bedeutet es konkret, wenn für die Finanzbranche nur sehr abgeschwächte Sorgfaltspflichten gelten? Ein Blick auf den Finanzplatz Luxemburg liefert ein aktuelles Beispiel.

Es führt uns von Mexiko nach Luxemburg. In Mexiko sind vor einigen Wochen zwei Menschenrechtsaktivisten spurlos verschwunden, der Menschenrechtsanwalt Ricardo Arturo Lagunes Gasca und der Vertreter der indigenen Aquila-Gemeinschaft Antonio Díaz Valencia.

Beide wurden nicht mehr gesehen, nachdem sie vor rund einem Monat von einem Meeting mit dem Minenunternehmen Ternium und der Aquila-Gemeinschaft nach Hause aufgebrochen waren. Ihr Auto sei verlassen gefunden worden. Es war von Kugeln durchlöchert. Die Angehörigen sind sicher: Ternium sei in ihr Verschwinden involviert. Der Konzern habe die Aktivisten früher bedroht. Ternium bestreitet die Vorwürfe.

Ternium Mexiko befindet sich seit Jahren im Streit mit der indigenen Gemeinschaft, auf dessen Gebiet das Unternehmen mehrere Minen betreibt. Viele Anwohner wurden aufgrund der Projekte Terniums umgesiedelt. Nur ein Teil von ihnen wurde von dem Unternehmen entschädigt. Das, obwohl es ein entsprechendes Abkommen mit dem Minenunternehmen gab.

Der verschwundene Anwalt Lagunes Gasca vertritt die Familien im Streit gegen den Stahlkonzern und machte Ternium für Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

“Es handelt sich um einen klassischen Fall von ‘teile und herrsche’, wie wir sie immer wieder sehen. Ein Unternehmen stiftet Streit zwischen betroffenen Gemeinschaften, um seine Ziele besser durchzusetzen”, sagt Antoniya Argirova von der Luxemburger NGO-Koalition “Initiative pour un devoir de vigilance” Table.Media. Sie steht mit der Anwältin der Familien der verschwundenen Aktivisten in Kontakt.

Ternium Mexiko ist eine Tochtergesellschaft von Ternium SA, einer Luxemburger Finanzholdinggesellschaft (SOPARFI). Diese gehört wiederum der italo-argentinischen Gruppe Techint, die ebenfalls als Holding in Luxemburg angesiedelt ist.

Luxemburg sieht sich im Fall der verschwundenen Aktivisten allerdings nur bedingt als zuständig: Man habe Ternium SA in einem Brief an seine Sorgfaltspflichten unter anderem im Rahmen der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen erinnert, allerdings sei Luxemburg im Rahmen eben dieser Leitsätze nicht für Ternium zuständig, sondern Mexiko, – schließlich betreffe der Fall Terniums mexikanische Tochtergesellschaft, sagt das Finanzministerium auf Nachfrage.

Der Fall Ternium zeigt vor allem eines: Wie schwer es ist, die Verantwortlichkeiten von Unternehmensgruppen festzumachen. Denn alles hängt an der Frage, wer Sorgfaltspflicht leisten muss: das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe. Im Ratsmandat bleibt die Klärung dieser Frage den Mitgliedstaaten überlassen.

Für Luxemburg ist die Auslegung des Sorgfaltspflichtengesetzes besonders kritisch: Denn nur 0,1 Prozent der dort ansässigen Unternehmen würden auf Basis ihrer Mitarbeiterzahl und Umsatzes unter das Gesetz fallen. Gleichzeitig sind aber Zigtausende Holdinggesellschaften und Investmentfonds im Großherzogtum angesiedelt. Sie verwalten Vermögenswerte von über 5.000 Milliarden Euro. Und doch sollen sie gemäß dem Ratsmandat vom Sorgfaltspflichtengesetz ausgenommen werden.

Fälle wie Ternium gibt es in Luxemburg etliche. Da wäre der Pegasus-Skandel um die israelische NSO, die wiederum mit den Luxemburger Holdings Q Cyber Technologies und Osy Technologies zusammenhängt. Die Luxemburger Holding Kernel, die in der Ukraine für Landraub verantwortlich ist. Oder noch der Fleischkonzern JBS, der in Korruption und illegale Rodungen involviert ist und von dem große Teile des Konzerns aus Luxemburg verwaltet werden. Für alle ist die Frage nach der Verantwortlichkeit schwer zu klären.

Das Problem ist, dass in Luxemburg große Holdinggesellschaften die Rolle der Unternehmensgruppe übernehmen, sagt Charles Müller von Finance and Human Rights Table.Media. Der Vermögensverwalter und Anwalt vertrat früher die Luxemburger Fondsindustrie ALFI, heute setzt er sich für die Wahrung von Menschenrechten in der Luxemburger Finanzbranche ein. Für ihn steht fest: In Fällen wie Ternium müsse die Verantwortung bei den Finanzholdinggesellschaften liegen. “Ihr Verwaltungsrat tagt in Luxemburg. Er entscheidet, was in den Tochtergesellschaften passiert.”

Für Muller ist es schwer nachvollziehbar, wieso die EU27 eine Ausnahme für die Finanzbranche entschieden haben. “Wenn man etwas verändern will, muss man dort agieren, wo die Gelder herkommen, Aktien gekauft werden, Kredite ausgegeben werden. Man landet immer wieder bei der Fondsindustrie.”

Hinzu kommt, dass Finanzdienstleister bereits jetzt Sorgfaltspflicht leisten, um beispielsweise die EU-Regeln im Bereich Korruption und Geldwäsche umzusetzen. Die EU-Gesetzgebung geht etwa so weit, dass Finanzdienstleister sicherstellen müssen, dass sie keine Gelder verwalten, die aus Zwangsarbeit stammen.

Dass die Finanzbranche in der Lage ist, ihre Sorgfaltspflicht auf die Bereiche Menschenrechte und Umwelt auszudehnen, zeigt die “Sustainable Finance and Human Rights Survey“. Es handelt sich um eine Umfrage, die 2020 und 2022 vom Luxemburger Finanzministerium in Auftrag gegeben wurde. Dort geben 87 Prozent der großen Finanzakteure in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, der Niederlande, Schweiz und Großbritannien an, dass sie es begrüßen würden, ihre Gesetzgebung zur Wahrung der Menschenrechte verschärfen. Die meisten betonten zudem, sie seien auf entsprechende Auflagen gut vorbereitet.

Im Umkehrschluss stellt sich die Frage, ob ein Land wie Luxemburg in der Lage wäre, abertausende Finanzgesellschaften auf ihre Menschenrechts-Sorgfaltspflichten zu kontrollieren. Die OECD-Kontaktstelle der Leitlinie für multinationale Unternehmen beschäftigte lange Zeit nur eine Halbtagsstelle. Inzwischen kam eine Person dazu.

Frankreich hat sich noch stärker als Luxemburg gegen die Inklusion des Finanzsektors stark gemacht. So sehr, dass Paris sogar drohte, die allgemeine Ausrichtung im Rat zu blockieren. Ursachen gibt es mehrere.

Einerseits ist auch Frankreich sich dem Problem der Verantwortlichkeiten bewusst. In einer Evaluierung des Gesetzes von 2020 schreibt das französische Wirtschaftsministerium etwa: “Anhand der Daten des Handelsgerichts kann nicht festgestellt werden, ob einzelne Unternehmen Teil einer größeren Gruppe sind.” Und weiter: “Bei ausländischen Unternehmen ist es aufgrund ihrer steuerlichen Eingliederung in einen internationalen Konzern nicht möglich, den einzigen französischen Teil zu identifizieren, der von dem Gesetz betroffen sein könnte.”

Doch auch der Brexit wird immer wieder als Grund für Frankreichs Vorstoß genannt. Denn seitdem will Paris London als einer der weltweit wichtigsten Finanzzentren ablösen und will internationale Asset-Manager anziehen. Eine strengere Regulierung käme demnach zu einem unpassenden Zeitpunkt.

8.-10.3.2023, München

Kongress Zukunft Handwerk

Die Fokusthemen reichen von Nachhaltigkeit, über Digitalisierung bis zu Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Info & Anmeldung

9.-10.3.2023, München

Konferenz Sustainable Finance – Wissenschaft und Praxis

Die Konferenz wird etwa 100 Wissenschaftler, Investoren, Asset Manager und Regulatoren in München zusammenbringen, um über die Rolle des Finanzsektors und die Herausforderungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu diskutieren. Info & Anmeldung

9.3.2023, 13 Uhr

Online-Workshop Digitale Klimaschutzlösungen für Industrie

In der Kooperationswerkstatt treffen Teilnehmer Fachexperten, die für die innovative Entwicklung des Industriesektors brennen, und tauchen in das Innovationszahlpotenzial ihres Fachgebiets ein. Info & Anmeldung

11.3.2023, 11 Uhr

Tagung Klimaschutz vor Ort – Wie die Wärmewende in Baden-Württemberg gelingt

Eingeladen zur Jahrestagung der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg sind alle, die sich dafür interessieren, wie der »schlafende Riese« Wärmesektor klimaneutral umgestellt werden kann. Info & Anmeldung

13.3.2023, 10 Uhr

Online-Workshop LCS Assessment for SMEs online workshop

The event is aimed at all SMEs interested in understanding how to apply the Orienting’s LCSA methodology to their own reality. Info & Anmeldung

14.3.2023, 18:30 Uhr

Online-Diskussion Klima, Kohle und Kolumbien – Deutsch-kolumbianische Perspektiven für eine gerechte Energiewende

Wie kann Kolumbien den notwendigen Strukturwandel zugunsten der Menschen gestalten, die bislang am stärksten von der Gewalt, den sozialen und ökologischen Schäden von Rohstoffausbeutung und der Klimakrise betroffen sind? Info & Anmeldung

16.3.2023, 11 Uhr

Webinar Biowerkstoffe im Fokus: Aktuelle Zahlen zum Biokunststoffmarkt

Das März-Webinar stellt die jährlich vom Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe aktualisierten Daten zum Biokunststoffmarkt in den Mittelpunkt und gibt einen Überblick über die zu erwartenden Trends. Info & Anmeldung

17.3.2023, Wuppertal

Diskussion 40 Jahre Energiewende – Aus Erfahrungen für die Zukunft lernen

Was können wir aus den bisherigen Erfolgen und Fehlern der Energiewende für die zukünftige sozial-ökologische Transformation zu einem klimaneutralen Deutschland bis 2045 lernen? Info & Anmeldung

21.3.2023, 10:30 Uhr

Webinar SKEW: Strategie verfolgen und nachhaltige Beschaffung messen

Die Veranstaltung bietet eine Einführung in den Login-Bereich MeinKompass im Kompass Nachhaltigkeit. Info & Anmeldung

21.3.2023, 14 Uhr

Online-Event Einstieg ins Klimamanagement – vom Carbon Footprint zur Klimastrategie

Der WebImpuls ist Teil des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Projektes “KliMaWirtschaft”. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft und das Fraunhofer IPK bieten interessierten Unternehmern einen Einstieg ins strategische Klimamanagement. Info & Anmeldung

Die Einigung der UN-Länder auf ein Abkommen zum Meeresschutz (UNCLOS) am vergangenen Wochenende gilt als historischer Fortschritt im globalen Umweltschutz – und könnte auch für den Klimaschutz Fortschritt bringen. “Das Schiff hat die Küste erreicht”, sagte Konferenzpräsidentin Rena Lee nach einem 38-stündigen Verhandlungsmarathon am Schluss der zweiwöchigen Konferenz.

Das nun ausgehandelte Abkommen zur Implementierung der UN-Seerechtskonvention (UNCLOS) schafft erstmals die Möglichkeit, Gebiete in der Hochsee unter Schutz zu stellen und dort Fischfang oder Unterwasserbergbau zu verbieten. Die Hochsee umfasst alle Meeresgebiete außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone der Staaten von 200 Seemeilen (370 Kilometer) und macht zwei Drittel der Meeresfläche und knapp die Hälfte der Erdoberfläche aus.

Solche Schutzgebiete nützen nicht nur der Artenvielfalt, sondern indirekt auch dem Klima. Denn dadurch werden die Meere als Ökosysteme widerstandsfähiger. In der Klimakrise erwärmen sich die Ozeane und nehmen mehr CO₂ auf, was sie saurer macht. Extensiver Fischfang, Überdüngung in Küstennähe und Plastikmüll schwächen das System weiter. Großflächige Schutzgebiete können diesen Druck reduzieren und die Funktion der Ozeane stärken.

Für die globalen Artenschutzziele, die die Biodiversitäts-COP15 im vergangenen Dezember vereinbart hat, sollen bis 2030 Schutzgebiete ausgewiesen werden, die 30 Prozent der Land- und Meeresfläche abdecken. Das ist nun möglich, loben Umweltorganisationen: “Dies ist ein historischer Tag für den Naturschutz und ein Zeichen dafür, dass in einer geteilten Welt der Schutz der Natur und der Menschen über die Geopolitik triumphieren kann”, sagt Laura Meller von Greenpeace. Auch in der Klimapolitik werden immer wieder Zweifel laut, ob die multilaterale Politik unter dem Dach der Vereinten Nationen überhaupt noch zu Ergebnissen führen kann. Hier ist das UNCLOS-Abkommen ein deutliches Hoffnungszeichen.

Das neue UNCLOS-Abkommen muss noch in einer Folgekonferenz formell verabschiedet werden. Es tritt in Kraft, sobald 60 Länder es ratifiziert haben. Für die Ausweisung von neuen Schutzgebieten braucht es keinen allgemeinen Konsens, sondern nur eine Dreiviertelmehrheit der Mitgliedsländer. So können nicht einige wenige Länder ein Schutzgebiet verhindern – eine Verabredung, die sich viele Umweltschützer auch für den UN-Klimaprozess wünschen. Christian Mihatsch

Keine Rendite auf Kosten von Umwelt und Menschen – unter diesem Slogan hat der Landtag von Baden-Württemberg am vergangenen Donnerstag das Gesetz für Nachhaltige Finanzanlagen des Landes verabschiedet. Es gilt für rund 17 Milliarden Euro, die in den Versorgungskassen des Landes liegen und von diversen Stiftungen verwaltet werden.

Mit dem Gesetz möchte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) auch ein Signal in Richtung Bundesregierung senden: “Wir wollen mit unserer Strategie Vorbild sein für andere staatliche Anleger, insbesondere auch für den Bund bei seiner Aktienrente“, sagte Bayaz zu Table.Media. Unter der Federführung seines Amtskollegen Christian Lindner (FDP) entsteht gerade die Anlagestrategie für die Aktienrente. Welche Nachhaltigkeitskriterien diese enthalten wird, ist noch offen.

Konkret sehen die neuen Regeln des Landes Baden-Württemberg vor, dass Finanzanlagen künftig 1,5-Grad kompatibel investiert werden. Um das zu erreichen, verpflichtet sich das Land der Paris-Aligned-Benchmark-Regulierung der EU.