ist es sinnvoll am strukturellen Neuverschuldungsverbot, der Schuldenbremse, festzuhalten, obwohl der Investitionsbedarf für die Transformation der Wirtschaft immens ist? Befürworter sagen, dass es ungerecht gegenüber kommenden Generationen sei, wenn diese die Schulden dafür abzahlen müssten. Andere fänden es noch ungerechter, den Nachkommen eine Wirtschaft zu hinterlassen, die nicht zukunftsfähig ist.

Schon als die Föderalismuskommission II zwischen 2007 und 2009 die Vorschläge für die Schuldenbremse erarbeitete, haben Bund und Länder häufig Generationengerechtigkeit als Grund genannt, um die Regelung zu rechtfertigen. Die Kommission hat es aber verpasst, eine zukunftsfähige Lösung zu finden, weil sie sich schon früh darauf einigte, dass es zu kompliziert sei, eine Regelung zu finden, die berücksichtigt, um welche Art von Investitionen es sich handelt.

Das fällt der aktuellen Koalition nun auf die Füße. Aufgrund der Schuldenbremse können Investitionen in die Zukunftsfähigkeit, nur mithilfe von Tricks wie Sondervermögen, wie im Falle des Klima- und Transformationsfonds, realisiert werden – eine Strategie, die unter anderem vom Internationalen Währungsfonds kritisiert wird. Demnach sollte Deutschland erwägen, die Schuldenbremse zu reformieren, um mehr Spielraum für Investitionen in die grüne Transformation, Digitalisierung sowie in Bildung und Infrastruktur zu schaffen. Doch dafür muss die politische Debatte die Frage beantworten, welche Investitionen für eine zukunftsfähige Wirtschaft es braucht.

In eigener Sache: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Herr Rettig, alle Vereine der 1. und 2. Liga müssen nachhaltiger werden, die DFL hat dazu einheitliche Regeln beschlossen. Ist das ein richtiger Schritt?

Ja, denn sonst bleibt es bei Absichtserklärungen. Das Bewusstsein ist schon größer geworden. Aber wenn Vereine vor der Wahl stehen, investieren sie ihr Geld lieber in ein 18-jähriges Sturmtalent als in eine Photovoltaikanlage.

Nachhaltigkeit ist ab sofort Teil der Lizenzierung. Das heißt, wer in der jeweils nächsten Spielzeit dabei sein möchte, muss Mindestkriterien erfüllen, die in die Themen “Clubführung & -organisation”, “Umwelt und Ressourcen” sowie “Anspruchsgruppen” unterteilt sind. Das klingt nach einem scharfen Schwert.

Leider ist es ein stumpfes Schwert. Vielleicht wird es in drei, vier Jahren härtere Sanktionen geben, aber im ersten Schritt geht es vor allem um Bekenntnisse und Konzepte. Wer die nicht vorweisen kann, wird möglicherweise sanktioniert, muss aber nicht befürchten, seine Lizenz zu verlieren. Davon sind wir weit entfernt.

Die DFL war bislang kein ESG-Vorreiter und tatsächlich sucht man konkrete Vorgaben, Zielsetzungen oder wissenschaftlich begründete Benchmarks fast vergeblich. Unter Punkt 2.7 zu Treibhausgasen heißt es lediglich: “Hat der Club ein Ziel zur CO₂-Reduktion? Führt der Club mindestens eine Reduktionsmaßnahme durch?” Lässt sich so Wandel voranbringen?

Natürlich nicht. Die Vorgaben sind wenig ambitioniert. Ich hätte mir deutlich mehr Mut gewünscht, vor allem im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit.

Gefordert wird zum Beispiel, dass alle Clubs einen Nachhaltigkeitsbericht vorweisen müssen. Laut der Fan-Initiative “Zukunft Profifußball” hatten von den 36 Vereinen bis Mitte Juli aber nur 15 einen Report veröffentlicht – und nicht mal Branchenprimus Bayern München war dabei. Woran liegt das?

Der Leidensdruck und der öffentliche Druck scheinen noch nicht groß genug zu sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Als ich Manager beim FC St. Pauli war, haben wir Bienenstöcke auf dem Stadiondach montiert, um auf das Bienensterben aufmerksam zu machen. Danach haben wir ein paar Spiele verloren – und ich bekam einen bitterbösen Brief eines Mitglieds. “Alles gut und schön, was Sie da machen”, schrieb er. “Aber denken Sie bitte daran: Bienen schießen keine Tore.” So denken viele im Fußball.

Wie ließe sich mehr Nachhaltigkeit erreichen?

Man hätte es so machen sollen wie bei der Einführung der Nachwuchsleistungszentren (NLZ) vor etwa 20 Jahren. Ich hatte damals den Vorsitz der zuständigen Kommission und wir haben verbindliche Vorgaben gemacht. Seitdem muss jeder Verein ein NLZ haben. Das hat dazu geführt, dass mehr junge Spieler auf Top-Niveau ausgebildet wurden und die Nationalelf 2014 Weltmeister werden konnte. Das ist für mich die Blaupause.

Aber kann man das miteinander vergleichen? Mit sportlichem Erfolg lässt sich Geld verdienen – mit Nachhaltigkeit im Fußball kaum.

Bei den NLZ haben die Vereine am Anfang auch nicht Hurra geschrien. Aber zugleich bekamen sie vom Verband finanzielle Unterstützungen, je nachdem, wie sie sehr sie bereit waren, selbst zu investieren. Das hat einen Anreiz gesetzt und den hätte man jetzt in Form von Ko-Finanzierungen für nachhaltige Technologien wiederholen müssen. Natürlich stimmt es, dass die Währung in diesem Fall eine andere ist – hier geht es um gesellschaftliche Akzeptanz, die der Profifußball unbedingt braucht. Anders als viele Bereiche der freien Wirtschaft. Aber mittelbar lässt sich auch damit Geld verdienen.

Wie geht das?

Ende der 90er-Jahre, als ich beim SC Freiburg meine erste Station als alleinverantwortlicher Manager hatte, haben wir Solaranlagen und Holzhackschnitzelanlagen in Betrieb genommen. Von diesem Image als grüner Verein, das damals geprägt wurde, profitiert der Club immer noch. Es schafft Identität und zieht Mitarbeiter an.

Einige Vereine sind weit, der VfL Wolfsburg etwa hat seit Jahren professionelle ESG-Strukturen. Beim HSV aber konnte man etwas anderes sehen: Der Verein war vor mehr als zehn Jahren einer der ersten in Europa mit einem CSR-Bericht. Dann ging es sportlich bergab, die Einnahmen fehlten und die Nachhaltigkeit wurde begraben.

Es steht und fällt mit der intrinsischen Motivation der Entscheidungsträger. Wenn Nachhaltigkeit nicht zur Chefsache erklärt wird, ist es schwer, weil man keine harten, direkt sichtbaren Erlöse erzielt. Es ist ein Investment in die Zukunft. Aber häufig wird nur Karo einfach gespielt. Da fehlt mir die Kreativität.

Die Nachhaltigkeitskriterien gelten für alle gleichermaßen. Aber während Rekordmeister Bayern München mehr als 600 Millionen im Jahr umsetzt, spielt die SV 07 Elversberg gerade zum ersten Mal in der 2. Liga. Hätte die DFL ein Modell mit abgestuften Anforderungen entwickeln müssen?

Ich würde das umdrehen. Vom Branchenführer erwarte ich, dass er die Kriterien nicht erfüllt, sondern deutlich übererfüllt und Benchmarks setzt. Elversberg hingegen erhält durch den Aufstieg mindestens 8,5 Millionen Euro aus den TV-Erlösen statt eine Million wie zuvor. Da kann man schon mal fragen, ob der Club aufgrund der 7,5 Millionen Euro, die vom Himmel fallen, nicht bereit ist, sich stärker dem Thema der Nachhaltigkeit zu widmen.

Fragen der Governance werden in den Mindestkriterien kaum angesprochen. Dabei vermischt der Profifußball immer wieder Ämter und Aufgaben. Jüngstes Beispiel: Uli Hoeneß, eigentlich Aufsichtsrat, hat in den letzten Wochen wie ein Vorstand agiert und den Bayern-Kader geplant. Müsste man darauf mehr Wert legen?

Es stimmt, da liegt noch viel Potenzial. Ich nenne noch ein Beispiel: Wenn ein Berater zeitgleich Trainer, Manager und Spieler eines Vereins betreut, was immer mal wieder vorkommt, widerspricht das jeglichen Aspekten guter Unternehmensführung, weil es zu Interessenskonflikten führt. Als Geschäftsführer der DFL hatte ich versucht, das zu ändern, konnte mich in diesem Punkt aber nicht durchsetzen.

Was fehlt Ihnen noch in den Nachhaltigkeitskriterien?

Auf lange Sicht gesehen müssen wir den Spielplan dem Kalenderjahr anpassen. Stets gegen die Natur zu spielen, ist nicht zielführend. Denken Sie an die irren Energieverbräuche im Winter. Eine Rasenheizung verbraucht pro Tag etwa 2.000 Liter Heizöl – das entspricht dem Jahresverbrauch eines Einfamilienhauses. Und alle 56 Vereine bis runter in die 3. Liga haben eine Rasenheizung. Dazu kommen das Flutlicht, die Heizkosten für die Innenräume und vieles mehr.

Und wann würden die Welt- und Europameisterschaften stattfinden, wenn die Liga im Winter pausiert und im Sommer durchspielt?

Also, wenn es uns gelingt, eine WM mal eben in den Winter zu verlegen, weil die Kataris das wollten, dann sollten wir auch kreativ genug sein, dafür eine Lösung zu finden. Abgesehen davon: In Skandinavien wird das schon praktiziert. Deren Saison geht von März bis November.

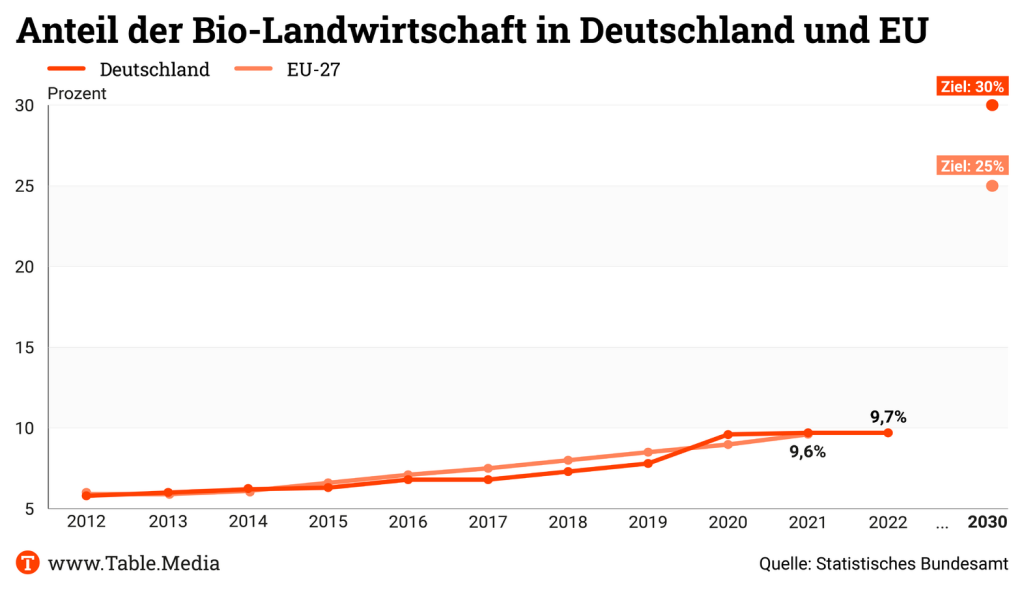

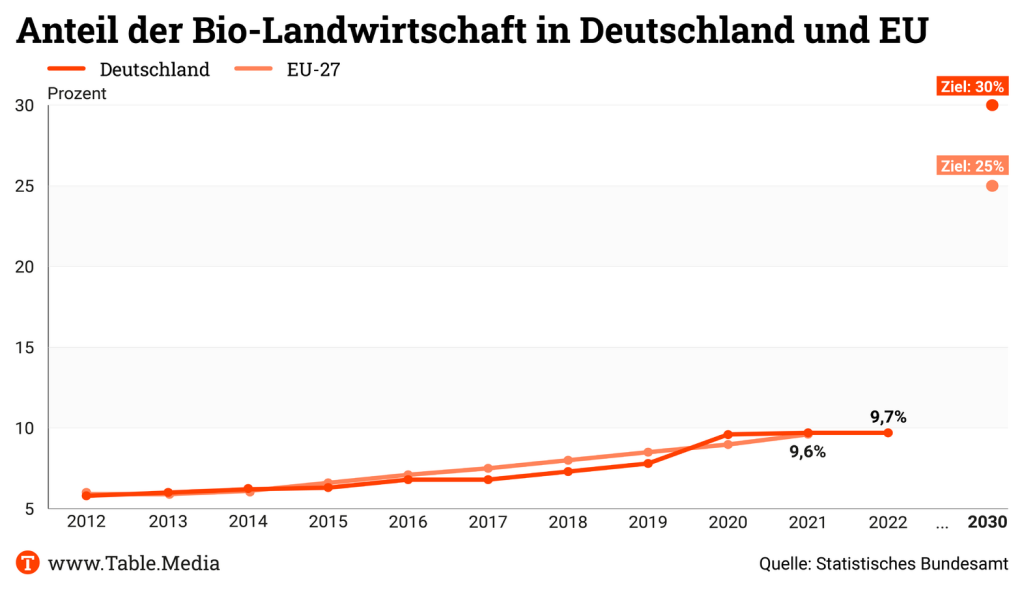

Bereits vor über zwei Jahren stellte die EU-Kommission ihren Aktionsplan für die Entwicklung ökologischer Erzeugung vor. Das Ziel: Produktion und Konsum von Bioprodukten steigern und bis 2030 mindestens 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaften. Mehr Biodiversität, Tierschutz und höhere Einkommen für Landwirtinnen und Landwirte versprach sich die Kommission seinerzeit von ihren Plänen.

Die Kommission hielt das 25-Prozent-Ziel ausdrücklich für machbar. Im März 2021 betrug der Anteil der Biolandwirtschaft in der EU laut Kommission zwar nur rund 9 Prozent. Manche Mitgliedstaaten wiesen demnach aber schon 2021 einen Anteil von über 25 Prozent auf, andere jedoch nur 0,5 Prozent.

Durch Informationskampagnen, Umfragen und Datenerhebungen will die Kommission den Konsum von Bioprodukten ankurbeln, durch Forschung und Innovation soll die Produktion gesteigert werden. Ob das reicht, um das 25-Prozent-Ziel zu erreichen, ist fraglich. Mit der aktuellen jährlichen Steigerungsrate der biologisch bewirtschafteten Agrarfläche würde 2030 EU-weit gerade einmal ein Anteil von etwa 16 Prozent erreicht werden. Das bedeutet, um das EU-Ziel zu erreichen, müsste sich die jährliche Umstellungsrate fast verdoppeln und die ökologisch bestellte Fläche im Vergleich zu heute nahezu verdreifachen.

Angesichts stagnierender Absatzzahlen von Bioprodukten durch die Inflation und gestiegene Lebensmittelpreise erscheint ein solches Wachstum unrealistisch. Bei Umfragen geben viele EU-Bürger zwar ein hohes Interesse an Bioprodukten an. Das Kaufverhalten spricht aber eine andere Sprache, immerhin sind Bioprodukte in der Regel deutlich teurer.

Noch deutlicher wird das hohe Ambitionsniveau der europäischen Ökolandbauziele am Beispiel von Deutschland. Die Bundesregierung hat sich noch höhere Ziele gesteckt und will bis 2030 sogar 30 Prozent Ökolandbau erreichen. 11,2 Prozent der Landwirtschaftsfläche Deutschlands werden aktuell ökologisch bewirtschaftet. Die jährliche Umstellungsrate liegt derzeit bei 3,7 Prozent, sie müsste jedoch über zwölf Prozent liegen, um das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel zu erreichen. Aber das ist zu schaffen: Solche Steigerungsraten wurden in der Vergangenheit laut dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) bereits erreicht.

Die bisherigen Bemühungen scheinen also nicht ausreichend. Und die meisten nationalen Strategiepläne zur Umsetzung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) sind ebenfalls nicht auf das Ziel ausgerichtet. Dabei hatte die Kommission die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, die Entwicklung nationaler Ökolandbau-Aktionspläne in ihre GAP-Strategiepläne zu integrieren. Auch der deutsche GAP-Strategieplan sieht lediglich vor, neue durch die Öko-Regelungen der GAP entstandene finanzielle Spielräume auch für den Ausbau des ökologischen Landbaus zu nutzen.

Grünen-Agrarpolitiker und EU-Abgeordneter Martin Häusling begrüßt die anvisierte Ökologisierung der Landwirtschaft zwar, bezeichnet die Kommissionspläne, die sogenannten Eco-Schemes der GAP zur Unterstützung des Ökolandbaus zu benutzen, jedoch als “Trickkiste”. Der Biolandbau dürfe durch die allgemeine Bioförderung an vielen Programmen der GAP gar nicht teilnehmen, sagt er. Die Kommission beteuert, die Direktzahlungen durch die Eco-Schemes der GAP würden Umstellung und Beibehaltung von Ökolandbau unterstützen. Häusling hat da Zweifel, da die Mindestanforderungen für die Eco-Schemes und den Ökolandbau nicht vergleichbar seien. “Ein bisschen weniger Pestizid- und Mineraldüngereinsatz sind absolut nicht gleichzusetzen mit dem Boden- und Ökosystem-fördernden Ansatz des Ökolandbaus.”

Die nächste Frage lautet: Macht das Ziel von 25 Prozent Biolandwirtschaft aus Sicht der Ernährungssicherheit Sinn? Die Ertragsunterschiede zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft sind teils immens. Und die EU strebt einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad durch europäische Agrarprodukte an, was durch 25 Prozent Bio und den geringeren Ertrag erschwert werden könnte. Deshalb warnt Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands (DBV): “Bei einer großflächigen Umstellung ist davon auszugehen, dass der Import von preisgünstigen Lebensmitteln aus dem nicht-europäischen Ausland noch weiter zunehmen würde.” Das gelte auch für Öko-Produkte, so Krüsken.

Norbert Lins (CDU), Vorsitzende des Agrarausschusses im EU-Parlament, geht ebenfalls davon aus, dass eine vollständige Umstellung auf Bio negative Auswirkungen auf den Selbstversorgungsgrad hätte. “Wir müssen weg von der Debatte Bio oder Nicht-Bio und hin zu einer realistischeren und an den jeweiligen Standort noch besser angepassten Landwirtschaft.”

Grünen-Politiker Häusling hält das für eine “Erzählung der Industrie”. “Die intensive konventionelle Landwirtschaft bringt zwar kurzfristig höhere Erträge, führt aber aufgrund von Bodenverarmung und Übernutzung von Ökosystem langfristig zu schwindenden Ernten und hohen sozialen Kosten.” Zwar liege die Ertragsdifferenz zwischen der biologischen und konventionellen Bewirtschaftung durchschnittlich über alle Kulturen hinweg bei etwa 16 Prozent. Doch Häusling plädiert für eine weitreichende Änderung der Flächennutzung sowie des Umgangs mit Lebensmitteln: weniger Getreide in den Futtertrog, mehr für die menschliche Ernährung, weniger Fläche für die Produktion von Agrotreibstoffen und weniger Lebensmittelabfälle.

Unbestritten ist, dass sich die Landwirtschaft wandeln muss, wenn die Transformation insgesamt erfolgreich sein will. Darauf hat gerade erst die Rabobank in den Niederlanden deutlich gemacht, die keine Alternative zu einer ökologischen Landwirtschaft sieht. In Deutschland entstanden laut Umweltbundesamt im Jahr 2020 durch die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland 60,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente, was 8,2 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen des Landes entspricht. Ökologische Betriebe setzten im Durchschnitt etwa 40 Prozent weniger Energie pro Hektar ein als konventionelle Betriebe und erzeugten entsprechend weniger CO₂ pro Fläche, heißt es beim Bundesumweltamt. Der Effekt beruhe vor allem auf dem Verzicht synthetischer Dünger und Pflanzenschutzmittel.

Allerdings stellt sich die Frage, ob größere Mengen an Bioprodukten überhaupt gekauft würden. Für Krüsken vom DBV ist klar: Das entscheidet der Markt. “Sollten die Verbraucher im entsprechenden Maß zu Öko-Produkten greifen, werden sich die Landwirte dem Verbraucherverhalten anpassen.” Derzeit sehe man allerdings eher den gegenteiligen Trend – wie bei allen Produkten, die sich über Regionalität oder höhere Standards definierten, sagt Krüsken. “Die Inflationsdebatte treibt die Preisorientierung der Verbraucher.”

CDU-Mann Lins argumentiert ähnlich: “Eine Umstellung auf Bio ohne den entsprechenden Markt und Kunden, die bereit sind, dafür tiefer in die Tasche zu greifen, bringt weder dem Landwirt etwas noch bringt es uns dem 25-Prozent-Ziel näher.” Häusling sieht dagegen insbesondere die Kommission in der Verantwortung. Es fehle noch immer an Aufklärungskampagnen sowie an Geldern für die Forschung. Von den 48 Millionen Euro an EU-Forschungsgeldern für nachhaltige Landwirtschaft im Jahr 2023 würden nur rund 28 Millionen in die Forschung des Ökolandbaus gehen. “Und bei der Gießkannenvergabe von 290 Milliarden Euro allein für GAP-Direktzahlungen, größtenteils gekoppelt an die Anzahl der Hektare, sehe ich die EU deutlich in der Pflicht zum Umsteuern.”

Wenn im Februar 2024 die Batterieverordnung in Kraft tritt, wird das erste Gesetz des EU-Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft von 2020 rechtsgültig. Die Verordnung soll Standards für ein nachhaltigeres Design von den für die EU-Klimaziele strategisch wichtigen Batterien setzen, die Stoffkreisläufe ankurbeln und die europäische Batterie- und Recyclingindustrie stärken. Mit dem Gesetz ist erstmals der gesamte Lebenszyklus eines Produkts abgedeckt – von der Herkunft der Rohstoffe über das Design bis zum Recycling.

Batterien sind für den Hochlauf der E-Mobilität und das Erreichen der Klimaziele strategisch wichtige Produkte für die EU. Doch auch für fast alle anderen Produkte auf dem Binnenmarkt plant die EU Maßnahmen, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Seit 2015 verfolgt sie eine entsprechende Strategie. Die seitdem erarbeiteten Gesetze nehmen einen großen Teil des Lebenszyklus von Produkten in den Blick.

Neben Batterien hat die EU-Kommission auch für andere spezifische Produktgruppen Maßnahmen vorgestellt: etwa mit der Strategie für nachhaltige und zirkuläre Textilien oder der Überarbeitung der Bauprodukteverordnung.

Damit Produkte grundsätzlich ein nachhaltigeres Design erhalten, verhandeln Kommission, Parlament und Rat ab Ende August die neue Ökodesign-Verordnung. Sie soll die bisherige Ökodesign-Richtlinie ersetzen, deren Vorgaben bisher lediglich für energieverbrauchsrelevante Produkte gelten: etwa für PCs, Fernseher, Lüftungstechnik, Elektromotoren, und Haushaltsgeräte wie Staubsauger oder Waschmaschinen. Für 29 Produktgruppen sind auf Basis der Richtlinie produktspezifische Durchführungsverordnungen in Kraft.

Die neue Verordnung soll die Anforderungen an das Produktdesign in Bezug auf den CO2- und Umweltfußabdruck, die Energieeffizienz und Reparierbarkeit schärfen und auf eine größere Anzahl an Produkten ausweiten. Mit Ausnahme von Lebens- und Futtermitteln, Arzneimitteln und lebenden Organismen sollen die Anforderungen in Zukunft für alle Produktgruppen gelten. Die neuen Regeln haben – auch aufgrund des verbindlicheren Charakters einer Verordnung im Vergleich zu einer Richtlinie – dementsprechend ein enormes Potential, fast alle Produkte auf dem EU-Binnenmarkt umweltfreundlicher und ressourcenschonender zu gestalten.

Der Rat hat bereits Ende Mai seinen Standpunkt angenommen, das EU-Parlament beschloss im Juli sein Verhandlungsmandat. “Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen dieser Legislatur“, sagte die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Anna Cavazzini, nach der Abstimmung im Plenum. Die Verordnung werde “viele handfeste Verbesserungen für den Alltag von allen Verbraucherinnen und Verbrauchern und die Umwelt bringen”.

Die nun anstehenden Verhandlungen sind eine der Prioritäten der spanischen Ratspräsidentschaft. Am 30. August soll der erste Trilog, also das erste Verhandlungstreffen zwischen Kommission, Rat und Parlament, stattfinden. Knackpunkte werden unter anderem das Verbot geplanter Obsoleszenz sowie das Verbot der Zerstörung unverkaufter Produkte sein (der Rat konnte sich lediglich auf Textilien und Schuhe einigen, während das Parlament fordert, auch Elektroprodukte einzubeziehen). Der Rat will darüber hinaus Kraftfahrzeuge von der Ökodesign-Verordnung ausschließen.

Mit drei neuen Gesetzen, die sich zum Teil überschneiden, will die EU-Kommission über den Verbraucherschutz Impulse für die Kreislaufwirtschaft geben: der Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, dem Recht auf Reparatur sowie der Green-Claims-Richtlinie gegen Greenwashing.

Die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel soll Konsumentinnen und Konsumenten helfen, umweltfreundlichere Kaufentscheidungen zu treffen und Unternehmen dazu bewegen, haltbarere und nachhaltigere Produkte anzubieten. Der Entwurf sieht Änderungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken sowie der Richtlinie über Verbraucherrechte vor. Diese betreffen irreführende Aussagen über Produkte, die Zulassung von Nachhaltigkeitssiegeln und ein Verbot, die Produktlebensdauer durch das Produktdesign zu begrenzen. Die Trilog-Verhandlungen zu dieser Richtlinie begannen im Juni.

Auch die im März 2023 vorgestellte Green-Claims-Richtlinie zielt auf den Moment der Kaufentscheidung ab: Behauptungen über die Umweltverträglichkeit von Produkten wie “klimaneutral”, “grün” oder “nachhaltig” sind oft falsch oder irreführend. Bei einem erheblichen Teil der Produkte ist laut der Analyse der EU-Kommission nicht erkenntlich, ob sich die Angabe auf das gesamte Produkt oder nur auf einen Bestandteil, auf das Unternehmen oder nur auf einzelne Produkte beziehe. Auch die betroffene Phase des Produktlebenszyklus sei in den meisten Fällen nicht ersichtlich. Da gleichzeitig eine wachsende Zahl an Konsumentinnen und Konsumenten umweltbewusste Kaufentscheidungen treffen möchte, will die EU mit der Richtlinie dieses Greenwashing verbieten. Entsprechende Umweltaussagen müssen dann anhand von Zertifizierungssystemen verifizierbar sein.

Darüber hinaus soll im Rahmen der Ökodesign-Vorgaben ein Reparaturlabel Informationen über die Haltbarkeit und Reparierbarkeit eines Produktes offenbaren. Für Smartphones und Tablets wurden Pläne für eine solche Kennzeichnung bereits angenommen.

Die Richtlinie zur Förderung der Reparatur von Waren setzt zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus eines Produkts an: Sie soll einen Anspruch der Verbraucher gegenüber Herstellern auf Reparatur von Produkten etablieren (Recht auf Reparatur). Diese zielt darauf ab, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, diese so im Materialkreislauf zu halten und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen in Zukunft durch eine Matchmaking-Reparaturplattform im Internet einfacher mit Reparaturbetrieben in Kontakt kommen. Sie können dann zudem ein EU-weit einheitliches Formular für Reparaturinformationen von dem Betrieb verlangen, um Angebote vergleichen zu können.

Im federführenden Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments hat René Repasi (SPD) seinen Berichtsentwurf vor der Sommerpause vorgestellt; bis Anfang September können Änderungsanträge eingereicht werden. Repasi schärft den Entwurf vor allem im Hinblick auf finanzielle und zeitliche Anreize für eine Reparatur. Er fordert etwa einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz für die von der Richtlinie betroffenen Produkte und Anreize wie dem Reparaturbonus in Österreich oder Thüringen. Bislang ist die Reparatur von Produkten oft so teuer, dass sich ein Neukauf viel eher lohnt.

Die Abstimmung des Plenums über das Verhandlungsmandat ist für November geplant. Dann wäre es möglich, die Verhandlungen mit dem Rat noch in dieser Legislaturperiode abzuschließen.

Mit der neuen Verpackungsverordnung, welche die bisherige Richtlinie ersetzen soll, will die EU verbindlichere Recyclingziele festlegen und erstmals auch die Abfallvermeidung und Wiederverwendung regulieren, entsprechend der Abfallhierarchie. Im Vergleich zur alten Richtlinie soll die Verordnung eine tatsächliche Auswirkung auf den Markt haben, denn bisher verfehlen die meisten Mitgliedstaaten die Recyclingziele.

Allerdings versucht die Einweglobby seit Monaten, die Pläne zu verwässern – mit Erfolg: Die Kommission hat die Mehrwegziele bereits heruntergesetzt, die Berichterstatterin im EU-Parlament hat bestimmte Ziele gestrichen. Die Abstimmung im Parlament ist für Anfang Oktober geplant, wann und wie die anschließenden Trilog-Verhandlungen weitergehen, ist unklar. Es bleibt also abzuwarten, ob die ursprünglich ambitionierten Maßnahmen, um Verpackungsmüll zu vermeiden, die gewünschte Wirkung haben werden.

Table.Media dankt hunderttausendmal! Table Professional Briefings werden jetzt über 100.000 Mal gelesen. Von den entscheidenden Köpfen für die Themen Afrika, Agrifood, Bildung, Berlin/Bundespolitik, China, Climate, ESG, Europa/EU, Research, Security, 100Headlines. Unser Dank: Lernen Sie kostenlos kennen, wieviel Vorsprung Ihnen Deutschlands größte Professional Briefing Redaktion verschafft. (Mehr)

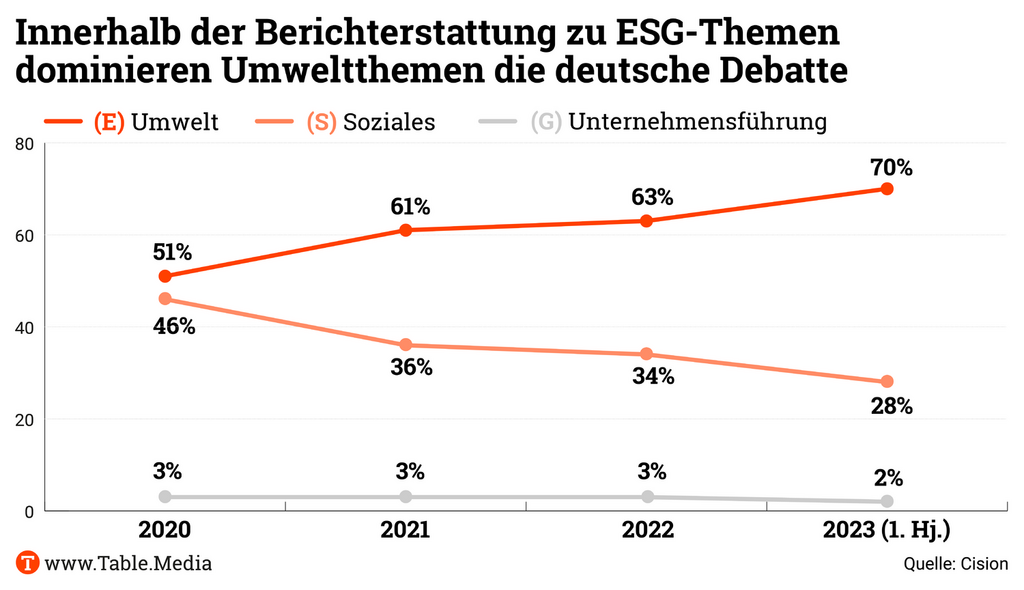

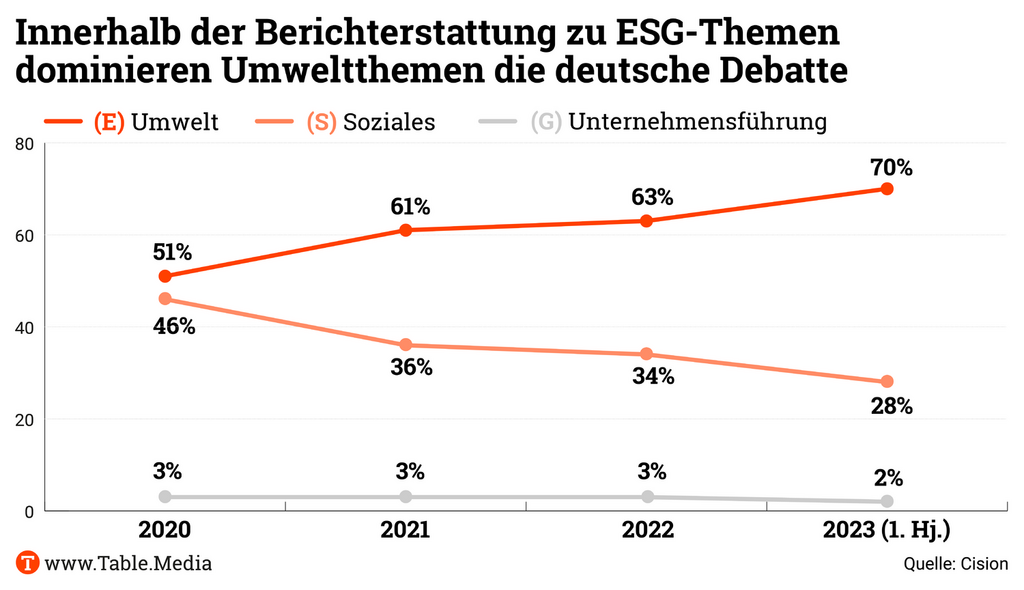

Die öffentliche Diskussion über ESG-Themen hat in Deutschland zwischen Januar 2020 und Juni 2023 deutlich zugenommen. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres lag die Zahl entsprechender Beiträge in klassischen Medien sowie auf Twitter (jetzt X), Facebook, Instagram, YouTube, Reddit, Foren und Tumblr um 36 Prozent höher als im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre.

Dies geht aus einer Medienanalyse der weltweit tätigen Kommunikationsagentur Cision hervor. Das US-amerikanische Unternehmen bietet Softwarelösungen und Beratungsdienstleistungen für PR und Marketing an.

Die Untersuchung zeigt auch: Die Diskussionen um ökologische und soziale Themen werden zunehmend hitziger und politisch aufgeladener geführt. Knapp ein Drittel der Emotionen und Stimmungen in allen ESG-Beiträgen sind negativ und geprägt von Wut, Ekel, Trauer oder Angst.

Für die Analyse hat Cision nach eigenen Angaben nicht nur Medien, sondern auch weitere Studien und Umfragen von Infratest dimap oder dem Global Web Index ausgewertet. “Durch die Kombination der Daten können wir der klassischen Medienanalyse mehr Tiefgang verleihen und direkter auf konkrete Handlungsempfehlungen hinweisen”, sagt Jonas Kolbe, Senior Insights Strategist bei Cision.

Die vorliegende Analyse lässt daher auch Rückschlüsse darauf zu, welche der drei ESG-Themenfelder in Deutschland von besonderem Interesse sind. So entfielen im ersten Halbjahr dieses Jahres 70 Prozent der Berichterstattung auf den Bereich Umwelt. Fokusthemen waren Klimaproteste, Hitzewellen, das Klimaschutzgesetz sowie der Heizungsstreit. Nur 28 Prozent befassten sich mit sozialen Themen. Und nur zwei Prozent waren dem Thema Corporate Governance gewidmet.

In anderen Ländern sieht das laut Cision ganz anders aus. Dort dominieren soziale Themen die Debatte mit einem Anteil von rund 70 Prozent. Vor allem Menschenrechtsverletzungen, Rassismus, LGBTQ-Rechte und Wokeism werden diskutiert. ch

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat am Freitagabend eine Handreichung veröffentlicht, in der es die Anwendung des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) durch die deutsche Kredit-, Investitions- und Versicherungswirtschaft definiert. Demnach umfasst die Lieferkette der Finanzwirtschaft nicht deren Endkunden. Für eine entsprechende Auslegung hatte sich die Finanzwirtschaft eingesetzt. Entsprechend positiv fällt ihr Urteil aus.

Damit hätten Banken “nun deutlich mehr Klarheit, wie das Gesetz anzuwenden ist”, teilte der Bundesverband der deutschen Banken auf Anfrage von Table.Media mit. Der Verband weist darauf hin, dass das BAFA den Fokus des LkSG auf die Lieferkette bestätigt habe, “d.h. auf alle Schritte von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung an den Kunden”.

Scharfe Kritik an der Handreichung kommt aus der Zivilgesellschaft: Die Entscheidung des BAFA habe weitreichende Folgen für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen, die Banken oder Investoren bei ihren Finanzierungen in Kauf genommen haben, teilten die drei NGO Fian, Südwind-Institut und Facing Finance mit. Denn das LkSG biete ihnen keinen Schutz. Mit dem Ausschluss von Endkundinnen aus den Sorgfaltspflichten werde die Finanzbranche “de facto vom deutschen Lieferkettengesetz ausgenommen“, heißt es.

“Indem die Bundesregierung Endkunden aus der Lieferkette streicht, befreit sie die Finanzbranche von der Verpflichtung, Menschenrechte und Umweltstandards zu berücksichtigen”, kritisiert Gertrud Falk von Fian Deutschland. Dabei gibt es durchaus Grund zum Handeln: Denn die OECD stuft den Finanzsektor als globalen Hochrisikosektor ein.

“Investments in bzw. Finanzierungen von konfliktbehafteten Geschäftsmodellen der fossilen Energiebranche oder von Unternehmen, die Waffen an Staaten liefern, die völkerrechtswidrige Kriege führen oder Unternehmen, die von Ausbeutung profitieren, sind nach wie vor uneingeschränkt möglich”, sagt Thomas Küchenmeister, geschäftsführender Vorstand von Facing Finance.

Das BAFA beantworte Fragen zu den Gründen ihrer Entscheidung bis Redaktionsschluss nicht.

Die Zivilgesellschaft setzt nun große Hoffnung auf strengere Regeln für den Finanzsektor durch die geplante Lieferkettenregulierung der EU. “Wir fordern, dass sich Deutschland innerhalb der laufenden Trilog-Verhandlungen einem starken EU-Lieferkettengesetz nicht entgegenstellt”, sagt Pablo Campos vom Südwind-Institut. Der Trilog wird nach den Parlamentsferien in Brüssel fortgesetzt. cd

Einer US-amerikanischen Forschergruppe vom Berkeley Lab der University of California ist es gelungen, Mikroben so zu verändern, dass sie nachhaltiges, unendlich recycelbares Plastik herstellen. Das berichten die Wissenschaftler in ihrem Artikel “Biorenewable and circular polydiketoenamine plastics” für die Fachzeitschrift Nature Sustainability.

“Wir haben gezeigt, dass 100 Prozent Bio in recycelbaren Kunststoffen möglich ist”, sagt Jeremy Demarteau, der im Projektteam für die Entwicklung von Biopolymeren zuständig ist. Darauf werde man sich nun konzentrieren. Derzeit liegt der Bio-Anteil bei rund 80 Prozent. Vier Jahre haben die Forscher an dem neuartigen Kunststoff gearbeitet.

Dafür werden den Wissenschaftlern zufolge keine fossilen Brennstoffe wie Erdöl benötigt. Stattdessen produzieren die Mikroben den biologischen Ausgangsstoff Polydiketoenamin (PDK). Es soll unbegrenzt recycelbar sein, ohne seine ursprüngliche Qualität zu verlieren. Zudem sei es deutlich hitzebeständiger als herkömmliche Kunststoffe.

Projektleiter Brett Helms ist überzeugt, dass es sich um einen wissenschaftlichen Durchbruch handelt. “Es ist das erste Mal, dass wir einen biologischen Vorteil gegenüber der Verwendung von Petrochemikalien sehen, sowohl in Bezug auf die Materialeigenschaften als auch auf die Kosten für die großtechnische Herstellung”, sagt Helms.

Der Chemiker Christian Sonnenecker und sein Team von der Universität Leipzig gehen den umgekehrten Weg. Auf einem Komposthaufen des Leipziger Friedhofs haben sie im Jahr 2021 das Enzym PHL7 entdeckt. Es kann PET rückstandsfrei zersetzt. Zumindest im Labor. Dort lösen sich reine PET-Flaschen in einer Enzymlösung innerhalb weniger Stunden auf – um im nächsten Schritt zu Granulat verarbeitet zu werden, aus dem wiederum eine neue Kunststoffflasche hergestellt werden kann.

Die umweltfreundliche Wiederverwertung von PET durch die Aktivität von Enzymen sei eine ökonomisch und ökologisch interessante Alternative zu Verbrennung, Deponierung oder rein chemischem Recycling, so die Forscher. Über ihre Fortschritte berichteten sie kürzlich in der Fachzeitschrift Nature. Bis 2030 soll die Technologie marktreif sein. Unternehmen wie BASF und Volkswagen hätten bereits Interesse bekundet. ch

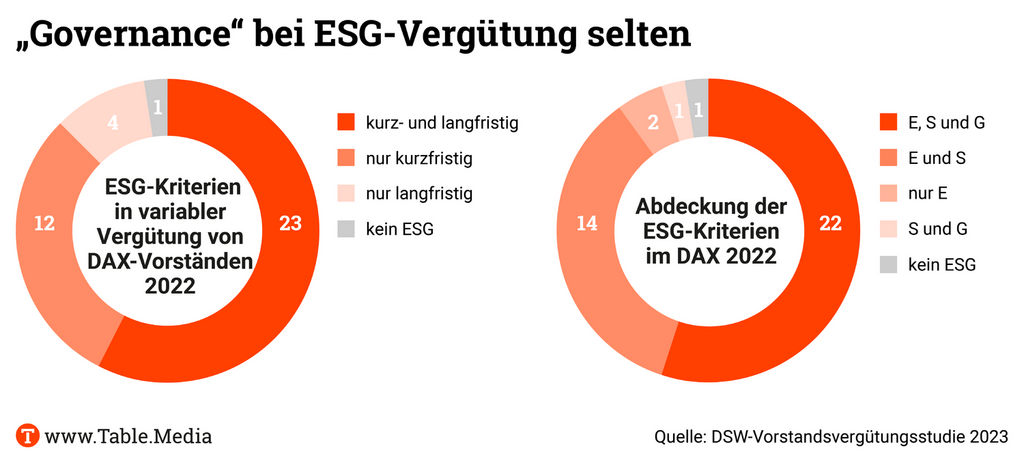

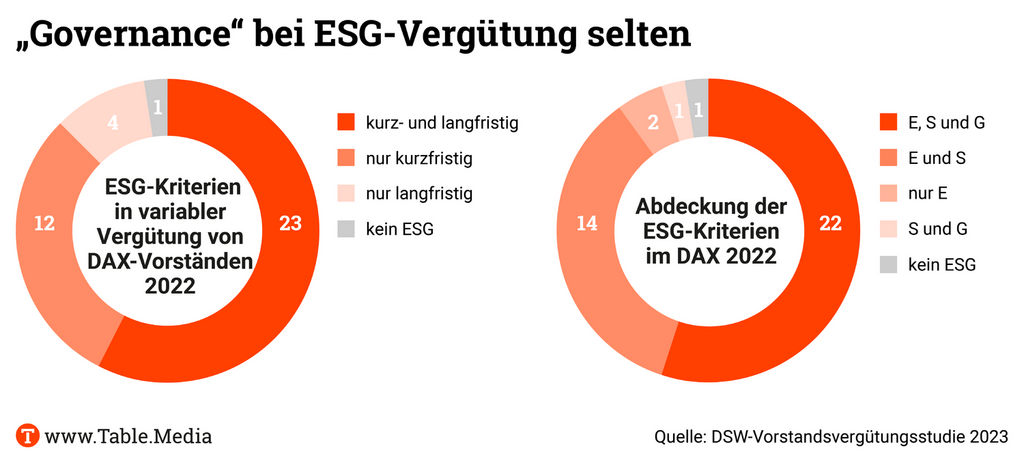

39 der 40 Dax-Unternehmen haben ihre Vorstände im Jahr 2022 auch auf Basis von ESG-Kriterien vergütet. Einzig Porsche hatte kein ESG als Gehaltsfaktor für seine Vorstände. 22 Unternehmen – und damit sieben mehr als 2021 – richten die Bezahlung ihrer Vorstände an allen drei ESG-Kriterien aus. Das ist das Ergebnis der neuen Vorstandsvergütungsstudie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

Auffällig sei laut Christiane Hölz, DSW-Geschäftsführerin und -Vergütungsexpertin, dass 2022 mehr Unternehmen soziale und Governance-Kriterien berücksichtigt haben als im Vorjahr – 23 statt 15. Trotzdem blieb “Governance” weiter das Kriterium, das die wenigsten Firmen als Faktor in die Vergütung der Vorstände integriert haben. Und das, sagte Hölz, “obwohl gute Unternehmensführung doch das Fundament ist, auf dem die beiden anderen Komponenten aufbauen”.

Bei der “Quantifizierung” der Nachhaltigkeitskriterien gibt es allerdings noch Nachholbedarf. Nur 21 Konzerne machen laut Studie Angaben dazu, welchen prozentualen Anteil ESG-Kriterien an der kurz- oder langfristigen variablen Vergütung von Vorständen haben. Zudem fokussiert sich die Mehrheit der Unternehmen “innerhalb der drei ESG-Komponenten nur auf einzelne Dimensionen und führt dabei nur selten klare Zielsetzung auf”, sagte Hölz. Die DWS fordere daher “die klare Darlegung von ESG-Zielen und eine vergleichbare Transparenz bei der Erreichung von finanziellen und nicht-finanziellen ESG-Zielen in den Vergütungsberichten der Gesellschaften”. nh

In den Niederlanden erreicht der Konflikt um die von der Regierung geplante Absenkung der Stickstoffemissionen um 50 Prozent bis 2030 eine neue Stufe. Die stark im Agrarsektor engagierte genossenschaftliche Rabobank will den heimischen Bauern weitere 3 Milliarden Euro zur Bewältigung der Transformation zur Verfügung stellen.

Der im Mai neu berufene Chef der Agrarabteilung der Rabobank, Alex Datema, forderte die Bauern dazu auf, ihre Produktion entweder umzustellen oder zu drosseln. Datema, der selbst ehemaliger Landwirt ist, betonte, es gebe keine Alternative zur ökologischen Transformation, sei es durch technologische Verringerung des Stickstoffausstoßes, die Umstellung auf ökologischen Landbau oder die Einschränkung der Produktion. “Wir müssen einen Weg finden, unsere Landwirtschaft so zu betreiben, dass sie die Umwelt nicht schädigt”, sagte Datema.

In den Niederlanden werden etwa 50 Prozent der Fläche des Landes für landwirtschaftliche Zwecke genutzt, das Land ist nach den USA der weltweit zweitgrößte Agrarexporteur.

Die von der Regierung geplanten Maßnahmen im Agrarsektor sind für die Bauern einschneidend. Schätzungen der Rabobank zufolge könnte sich der Viehbestand dadurch um etwa ein Drittel und der Milchexport um ein Fünftel reduzieren. Zudem sollen rund 3.000 Bauern ihre Betriebe verkaufen, weil sie in der Nähe bedrohter Naturgebiete liegen.

Zuletzt war die regierende Koalition von Ministerpräsident Rutte auch wegen des Konflikts mit den Landwirten zerbrochen, die Debatte um die ökologische Transformation der Landwirtschaft lag seitdem auf Eis. Die genossenschaftliche organisierte Rabobank ist Marktführer im Agrar- und Lebensmittelsektor in den Niederlanden. Bloomberg

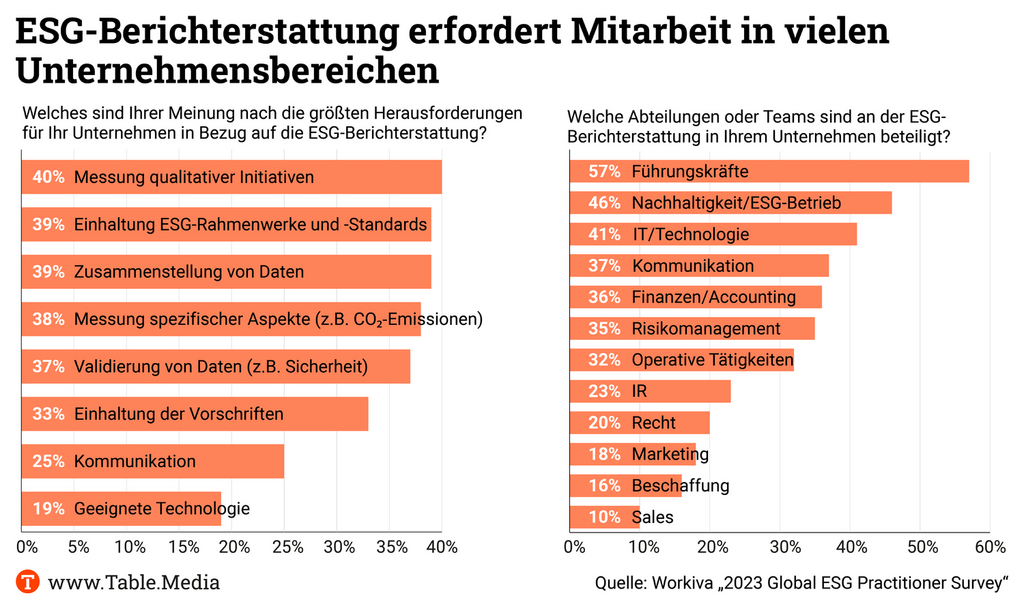

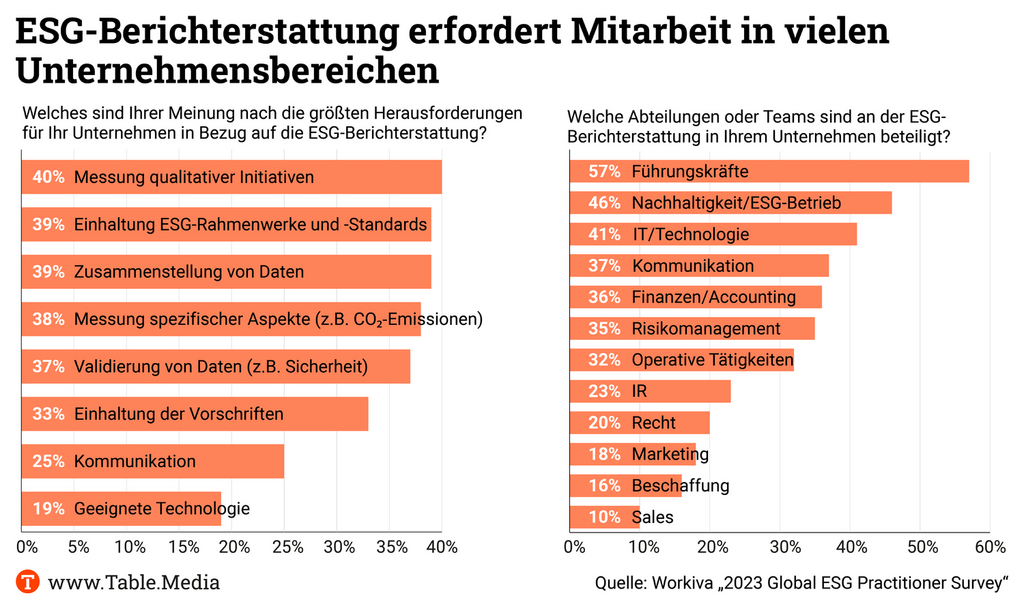

Der von der US-Softwarefirma Workiva Inc. durchgeführte Global ESG Practitioner Survey 2023 vermittelt einen Eindruck davon, wie viel Arbeit Unternehmen in die Erfüllung der ESG-Berichtpflichten investieren. Befragt wurden im Juli 926 Mitarbeiter, die mit ESG-Berichterstattung vertraut sind, aus der Führungsriege, dem Finanz- und Rechnungswesen, ESG-Operationen, Innenrevision und Risikomanagement sowie Recht. Sie stammen aus Firmen mit einem Umsatz von mindestens 250 Millionen US-Dollar und kommen aus neun Märkten, darunter den USA, Großbritannien, Deutschland sowie Frankreich.

Je nach Hierarchiestufe beurteilen die Befragten unterschiedlich, ob Unternehmen bei der ESG-Berichterstattung und der finanziellen Berichterstattung die gleiche Sorgfalt walten lassen.

Es gebe einen “Zwiespalt zwischen Fachleuten aller Ebenen, die in der ESG-Berichterstattung einen Wert sehen, und Managern in der Praxis, die sagen, dass das Thema nicht mit der erforderlichen Disziplin behandelt wird”, sagt Alex Edmans, Professor für Finanzen an der London Business School, der an der Ausarbeitung der Umfrage beteiligt war. Es sei an der “Zeit, dass die Führungskräfte die ESG-Berichterstattung als ein zentrales Geschäftsthema betrachten und nicht nur als eine Angelegenheit für ESG-Teams”.

Trotz der Diskrepanz sind sich die befragten ESG-Experten überwiegend einig, dass die ESG-Berichterstattung einen Wert hat: 90 Prozent gaben an, dass eine starke Initiative zur ESG-Berichterstattung ihrem Unternehmen in den nächsten zwei Jahren einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werde.

Darüber hinaus deuten die Ergebnisse laut Workiva darauf hin, dass der Nutzen der ESG-Berichterstattung für das Unternehmen selbst mit der Zeit steigt. Befragte aus Unternehmen, die seit fünf Jahren oder länger über ESG berichten, gäben mit größerer Wahrscheinlichkeit an, dass ESG zu Kosteneinsparungen und einer verbesserten Markenbekanntheit und/oder Reputation für ihr Unternehmen geführt habe, verglichen mit Unternehmen, die seit zwei Jahren oder weniger über ESG-Themen berichteten, heißt es.

Workiva verkauft Software, auch für die Bearbeitung von ESG-Berichtspflichten, und hat naturgemäß ein Interesse an dem Verkauf seiner Produkte an Firmen. cd

Mitte vergangener Woche ging der zweitägige Amazonas-Gipfel im brasilianischen Belém zu Ende. In einer Abschlusserklärung verpflichten sich die Teilnehmerstaaten, künftig mehr für den Schutz der tropischen Regenwälder zu tun. Dazu fordern sie die Schaffung eines entsprechenden Finanzierungsmechanismus.

Zudem pochten sie auf das Versprechen der Industriestaaten, dem globalen Süden jährlich insgesamt 300 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität zur Verfügung zu stellen.

In der Erklärung von Belém wurde auch die Gründung einer Amazonas-Allianz zur Bekämpfung der Entwaldung angekündigt. Zwar bleibt es auch in Zukunft den einzelnen Staaten überlassen, ihre Abholzungsziele festzulegen. Immerhin wurde aber ein grenzüberschreitendes Luftraumkontrollsystem gegen die organisierte Kriminalität und eine bessere Kooperation bei Wissenschaft, Finanzen und Menschenrechten vereinbart.

Neben den Amazonas-Anrainerstaaten Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela nahmen auch afrikanische und asiatische Staaten wie die Demokratische Republik Kongo und Indonesien teil, in denen sich ebenfalls Teile der letzten Regenwälder der Erde befinden.

Das Amazonasgebiet gilt als die grüne Lunge der Welt. Es ist durch Abholzung, aber auch durch die Erdgas- und Erdölförderung existenziell bedroht. Vor allem Brasilien und Kolumbien hatten deshalb auf verbindliche Schutzstandards gedrängt.

Wissenschaftler und Umweltschützer befürchten, dass sich die Situation im Amazonasgebiet einem Kipppunkt nähert. Nach Angaben des Weltklimarates (IPCC) liegt er für die Biosphäre des Amazonas-Regenwaldes zwischen 20 und 40 Prozent verlorener Waldfläche. Bis zu 17 Prozent seien laut einer aktuellen Kurzstudie des World Wildlife Fund (WWF) seit 1970 bereits verloren gegangen.

Die Zukunft des Weltklimas hänge vom Schutz des Amazonas ab, sagt Roberto Maldonado, WWF-Südamerikareferent. “Um den Amazonas vor dem Kipppunkt zu bewahren, braucht es aber konkrete Zusagen. Die Entwaldung muss gestoppt werden und 80 Prozent der grünen Lunge der Erde müssen unter Schutz gestellt werden”, so Maldonado. ch

Die Klimakrise birgt erhebliche Gesundheitsrisiken in der Arbeitswelt. Dies ist das zentrale Ergebnis eines Gutachtens, das das Centre for Planetary Health Policy (CPHP) und die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erstellt haben. Es dient im Rahmen des BMAS-Programms “Arbeit: Sicher + Gesund” als Grundlage für das Thema “Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeitswelt”.

Aus Sicht der Autorinnen sind sechs Risikofaktoren, die durch die Klimakrise verstärkt werden, von besonderer Bedeutung:

Die große Herausforderung bestehe heute nicht mehr darin, neues medizinisches Wissen über die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu generieren, heißt es in dem Gutachten. “Vielmehr müssen flächendeckend und zeitnah die vorhandenen Forschungserkenntnisse in konkrete Handlungsansätze übersetzt sowie Schutz- und Anpassungskonzepte, vor allem für besonders vulnerable Gruppen, entwickelt und umgesetzt werden.”

Dazu zählen laut Maike Voss, Direktorin des CPHP und Mitautorin der Studie, “Menschen mit Vorerkrankungen, Schwangere, Menschen, die im Freien schwer körperlich arbeiten, Menschen ab dem 65. Lebensjahr, Menschen, die bestimmte Medikamente nehmen oder Menschen mit Behinderungen”.

Besonders betroffen sind laut Voss aber auch Wanderarbeiter, die viel im Freien arbeiten, etwa in der Landwirtschaft, und Schichtarbeiter, deren Körper in Tropennächten, also ab 20 Grad nachts, stark belastet werden, weil sie nicht mehr abkühlen können.

Voss und ihre Autorenkollegin Stefanie Bühn von KLUG schlagen deshalb vor, das Thema Klimawandelfolgen stärker auf die Agenda zu setzen. Insbesondere der Hitzeschutz dabei priorisiert werden. Ein betriebliches Hitzeschutzbündnis könnte dabei helfen. ch

Laut einer aktuellen Trendstudie des Marktforschungs- und Beratungsinstituts “Heute und Morgen” befürworten drei von vier Arbeitnehmern in Deutschland ausdrücklich ein nachhaltiges Engagement ihres Arbeitgebers. Bei den Frauen sind es sogar 80 Prozent. Für die Studie “Nachhaltigkeit von Unternehmen aus Arbeitnehmersicht – Status quo, Potenziale und Perspektiven” wurden rund 1.000 Arbeitnehmer aus Unternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten befragt, darunter auch Führungskräfte.

“Nachhaltiges Engagement lohnt sich für Arbeitgeber”, sagt Tanja Höllger, Geschäftsführerin des Instituts. “Insbesondere dann, wenn Nachhaltigkeit als fester Baustein in die Unternehmenskultur integriert wird. Die positiven Wirkungen bei den Beschäftigten sind sogar noch größer als in der externen Öffentlichkeit.”

Die Befragung ergab auch, dass die Bindung an den Arbeitgeber in der Gruppe der Mitarbeiter, die glauben, dass sich ihr Unternehmen bereits nachhaltig verhält, deutlich höher ist als bei denjenigen, die angeben, dass dies noch nicht der Fall ist. “Nachhaltigkeit entwickelt sich in organisationaler Perspektive immer mehr vom Nice-to-have zum unverzichtbaren Hygienefaktor und Must-have”, sagt Studienleiterin Julia Nachtsheim. Unternehmen könnten sich damit wichtige Wettbewerbsvorteile auf dem hart umkämpften Personalmarkt sichern.

Eine Ende letzten Jahres veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung hatte ergeben, dass nur etwa die Hälfte der Arbeitnehmer den Eindruck hat, dass Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen wichtig ist. Bei der Wahl des Arbeitgebers spiele dies noch eine untergeordnete Rolle, heißt es in der Studie. Allerdings gaben 36 Prozent der Befragten an, dass es immer wichtiger werde, ob ein Unternehmen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft übernimmt. ch

Irish farmers pressured to cull up to 200,000 cows to meet climate goals – Financial Times

Die Milchbauern wehren sich gegen Pläne der Regierung, die Herden zum Schutz des Klimas in den nächsten drei Jahren um 200.000 Tiere zu reduzieren. Die Bauern haben die Herden in der vergangenen Dekade um 38 Prozent vergrößert. Irland versorge 130 Märkte, schreibt Jude Webber. Nach Ansicht der Bauern ist ihre Art der Tierhaltung effizienter als anderswo, weswegen es ein Rückschritt für das Klima wäre, wenn sie ihre Herden reduzieren müssten. Zum Artikel

“Ich halte den Sparkurs grundsätzlich für falsch” – Der Spiegel

Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Grünen, begründet im Interview mit Jonas Schaible, warum sie den Sparkurs der Bundesregierung für falsch hält. “Es hat sich noch nie ein Staat aus einer Rezession herausgespart”, sagt sie. Viel zu niedrig findet sie das Volumen der geplanten Steuergutschriften für Unternehmen, die in Klimaschutz und Digitalisierung investieren. Pro Jahr seien nur knapp 400 Millionen Euro vorgesehen, für 2024 sogar noch 50 Millionen Euro. “Das ist nichts, es muss viel mehr sein.” Zum Artikel

Latin America could become this century’s commodity superpower – The Economist

Eine wachsende und grüne Wirtschaft brauche die Rohstoffe aus Lateinamerika, schreibt der Economist. Das gelte für seltene Erden und Metalle sowie landwirtschaftliche Produkte. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und China spräche einiges für Investoren dafür, in der relativ neutralen Region zu investieren. Um erfolgreich zu sein, müssten die lateinamerikanischen Länder aber dafür sorgen, dass ihre Volkswirtschaften stärker von Boomphasen bei Rohstoffen profitierten, beispielsweise indem sie mehr Geld in Bildung und Gesundheit investierten. Zum Artikel

California clears way for driverless taxis in San Francisco – Financial Times

Die kalifornische Regulierungsbehörde hat beschlossen, dass in San Francisco künftig selbstfahrende Taxis Personen befördern dürfen. Starten wollen Waymo und Cruise, die mehrheitlich dem Google-Mutterkonzern Alphabet und General Motors gehören. Zum Artikel

Authorians are on the march – The Economist

Das britische Wirtschaftsmagazin analysiert die Wertentwicklung in der Welt. China liege richtig damit, dass die Menschen Sicherheit wollten. Unsicherheit könne zu einem Rückzug von Menschen in die Familie führen und Nationalismus befördern. Allerdings zeige die Veränderung des World Values Survey Beispiele von Chile bis Japan, wo wachsende Sicherheit zu mehr Toleranz und größerem Individualismus führe. Die entscheidende Frage sei, wie man Menschen helfen könne, sich sicherer zu fühlen. Zum Artikel

Ohne Ethik ist Nachhaltigkeit inhaltsleer – Börsenzeitung

Wirtschaftliche Prinzipien, die heute als “nachhaltig” bezeichnet würden, seien nicht neu, schreibt Jan Schrader. Die Chance der Debatte liege vielmehr in der Beschäftigung mit der Ethik, was auch notwendig sei angesichts der Mehrdeutigkeit des Begriffs. Zum Artikel

How the ‘circular economy’ went from environmentalist dream to marketing buzzword – Grist

Joseph Winters analysiert die Begriffsgeschichte von “Kreislaufwirtschaft” – mit dem Ergebnis, dass er sich von einem alternativen Konzept für Wirtschaften zu einer Art Code entwickelt habe, den vor allem Unternehmen verwendeten, um Recycling als die Lösung der Ressourcenkrise darzustellen. Zum Artikel

Nachhaltige Mode – Willkommen im Club! – FAZ

Im Beitrag von Alex Bohn geht es um das Outdoor-Bekleidungsunternehmen Early Majority, das Kunden eine Mitgliedschaft anbietet, im Rahmen derer diese Produkte auf Lebenszeit kostenlos zurücksenden oder reparieren lassen können. Statt auf Spezialkleidung für jede Sportart setzt die Firma auf einheitliche Unisex-Layering-Systeme. Zum Artikel

“Waldwende” und Flächenzertifikate: Grüne wollen mehr tun – Deutsche Presse Agentur

Jan-Niclas Gesenhues, umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, und Tim Achtermeyer, der NRW-Landesvorsitzender der Grünen, haben einen Zehn-Punkte-Plan zur Klimaanpassung vorgelegt. Ein Vorschlag: Einführung eines Flächenzertifikathandels, um Versiegelung zu begrenzen. Zum Artikel

Investorengelder: “ESG-Standards sind für Investmententscheidungen sehr wichtig” – Capital

Irgendetwas mit Nachhaltigkeit muss jede Firma machen, wenn es Investoren und deren Geld anziehen will. Denn diese orientieren sich bei ihren Anlageentscheidungen stark an den ESG-Standards eines Unternehmens, sagt PwC-Beraterin Nadja Picard im Interview mit Laura Eßlinger. Zum Artikel

Hotspot für Zukunftsthemen: Dingolfing ist für BMW mehr als ein Werk – Automobil Produktion

An seinem größten europäischen Produktionsstandort will BMW in Sachen Elektromobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit gutem Beispiel vorangehen. Fabian Pertschy hat das Leitwerk der Oberklasse besucht und die Innovationen zusammengefasst. Zum Artikel

Judge sides with young activists in first-of-its-kind climate change trial in Montana – NPR

Im US-Bundesstaat Montana gab ein Gericht einer Klage junger Klimaaktivisten statt, die ihr verfassungsmäßiges Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt verletzt sahen. Das Gericht erklärte damit ein Gesetz des Bundesstaats für verfassungswidrig, demzufolge die Auswirkungen von Treibhausgasen bei Genehmigungsanträgen für Erdöl- und Erdgasprojekte nicht von den Behörden berücksichtigt werden müssen. Das Urteil könnte Signalwirkung für die gesamten USA haben. Zum Artikel

Mitte Juli stellte die Kommission ihr Maßnahmenpaket für einen nachhaltigen europäischen Güterverkehr vor. In der Branche wurde der Vorstoß mit großer Spannung erwartet, denn angesichts steigender Transportbedarfe in der Zukunft ist klar: Es ist höchste Zeit, die Dekarbonisierung im Güterverkehr jetzt voranzutreiben. Gelingt dies nicht, droht die Europäische Union mit ihrem selbsterklärten Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu scheitern.

Noch immer werden mehr als 50 Prozent des europäischen Güterverkehrs auf der Straße transportiert – eine Belastung nicht nur für das Klima, sondern auch für die Infrastruktur. Aktuelle Zahlen aus Brüssel belegen: Von den gesamten Treibhausgasemissionen der EU entfallen 25 Prozent auf den Verkehrssektor – jedoch nur 0,4 Prozent auf den Schienenverkehr. An dieser Realität kommt niemand vorbei. Die Botschaft der EU-Kommission fiel dementsprechend deutlich aus: Es bedarf einer stärkeren Fokussierung auf den Schienengüterverkehr in ganz Europa.

Einen weiteren Schlüssel zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs sieht die EU-Kommission im Kombinierten Verkehr (KV). Die Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße miteinander zu kombinieren hat dabei nicht nur ökologische Vorteile. Auch (volks-)wirtschaftliche Faktoren sprechen für die Nutzung intermodaler Verkehrslösungen. Bereits 2030 sollen 21 Milliarden Tonnenkilometer über den Kombinierten Verkehr abgewickelt werden, bis 2050 sollen es dann 26 Milliarden Tonnenkilometern sein.

Durch die verstärkte Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene können im Vergleich zum Straßentransport große Mengen CO₂ eingespart werden. Laut dem IFEU-Institut Heidelberg beläuft sich der Wert pro Tonne und Kilometer auf 54 Gramm CO₂.

Durch die bessere und effektivere Verteilung des Güterverkehrs auf verschiedene Infrastrukturen kommt es zu einer Entlastung auf Straßen und Autobahnen. Auf diese Weise wird das Verkehrsaufkommen deutlich reduziert und es gibt weniger Staus. Damit der Kombinierte Verkehr in Europa zum von der EU-Kommission gewünschten Erfolgsmodell werden kann, müssen allerdings in den weiteren Gesetzgebungsprozessen zur Umsetzung des Maßnahmenpakets folgende fünf Maßnahmen ergriffen werden.

Erstens kann der Schienengüterverkehr sein volles Potenzial nur dann entfalten, wenn unter allen Playern ein “gesunder” Wettbewerb herrscht. Die Schaffung fairer Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer ist die Basis für erfolgreichen und wirksamen Wettbewerb. Nur so kann sich ein finanziell attraktiver und umweltschonender Schienengüterverkehr etablieren, der in ernsthafte Konkurrenz zur Straße und zum internationalen Wettbewerb auf der Schiene treten kann. Denn solange der Straßentransport mit fossilen Kraftstoffen die deutlich günstigere Option ist, wird es zu keiner großflächigen Umstellung von Logistikketten kommen.

Unverständlicherweise bleibt der Vorschlag der EU-Kommission ausgerechnet in dieser Hinsicht deutlich hinter den Erwartungen zurück. Statt die Verkehrswende jetzt voranzutreiben, setzt der Vorschlag kurzfristig neue Anreize für den Transport per Lkw, denn das zulässige Gesamtgewicht für modulare Lkw in grenzüberschreitenden Transporten soll künftig auf 44 Tonnen erhöht werden. Erst ab 2035 müssen diese Transporte dann emissionsfrei erfolgen, was weitere zwölf Jahre Wachstum des Verkehrs mit Diesel-LKW bedeutet.

Die Konsequenz ist kontraproduktiv: Die Kosten für solche Lkw-Transporte würden dadurch pro Tonne zunächst sinken, im äußerst preissensitiven Güterverkehr führen solche Signale jedoch zu unmittelbaren Reaktionen. Die Waren würden so wieder verstärkt auf der Straße transportiert werden. An dieser Stelle wünschen wir uns mehr Mut für eine größere Ambition, mit der wir die Zukunft des Güterverkehrs in Europa gestalten.

Zweitens bedarf es europaweit neuer und digitalisierter Umschlagterminals. Denn nur mit zusätzlichen Zugangspunkten zum Schienennetz kann ein Wachstum auf der Schiene ermöglicht werden. Darüber hinaus muss die Schieneninfrastruktur in der Fläche weiter ausgebaut werden, um Kapazitätsengpässe zu vermeiden. Investitionen in den Neubau und die Instandhaltung von Gleisanschlüssen sowie den Ausbau von Korridoren sind für eine langfristig erfolgreiche Verlagerung von der Straße auf die Schiene unumgänglich.

Drittens müssen flächendeckende Lösungen für die Bahnverladung von nicht kranbaren Sattelaufliegern gefunden werden. In Europa werden Gütertransporte hauptsächlich mit Trailern verschiedener Bauarten durchgeführt, die aber nur zu einem sehr geringen Teil – etwa fünf Prozent – für den Kombinierten Verkehr (KV) tauglich sind. Dieser Rückstand stellt die größte Hürde für durchlässige Transporte dar. Umso dringender braucht es europaweite gesetzliche Regelungen für einheitliche Standards in der Technik, um diese Sattelauflieger für die Standardumschlagprozesse im KV bahnfähig zu machen. Insbesondere die Zulassung des sogenannten “Lang-LKW” sollte nur in Verbindung mit einer entsprechenden Standardisierung der Trailer erfolgen.

Viertens muss die Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung (DAK) europaweit forciert werden. Die DAK hat enormes Potenzial, den Schienengüterverkehr effizienter und so wettbewerbsfähiger zu machen. Alle EU-Mitgliedstaaten müssen die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, damit die Innovation grenzübergreifend genutzt werden kann.

Fünftens bedarf es einer Vereinfachung der Regulatorik. Planung und Durchführung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs innerhalb Europas ist kompliziert und muss drastisch vereinfacht werden. Hierfür ist eine europaweite Harmonisierung der gesetzlichen Vorschriften und Regularien notwendig. Dazu zählen zum Beispiel die Digitalisierung der Frachtpapiere, die Einführung einer gemeinsamen Verkehrssprache sowie ein einheitlicher Rechtsrahmen.

Es bleibt zu wünschen, dass das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union in den kommenden Monaten in diesen fünf Handlungsfeldern tätig werden. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass aus gut gemeinten Ideen der Kommission keine hinderlichen Gesetze für den KV werden. Es bedarf mutiger Entscheidungen und großer Anstrengungen, um das Ruder für den nachhaltigen Schienengüterverkehr noch herumzureißen.

Sven Wellbrock ist Chief Operating Officer Europe und Chief Safety Officer bei VTG. Das Hamburger Unternehmen ist Eisenbahngüterwagen-Vermieter und Schienenlogistiker und verfügt über mehr als 88.000 Eisenbahngüterwagen.

Als die Politologin Melanie Müller ihre Forschung zur Klimakonferenz 2011 in Südafrika begann, galt in Fachkreisen: Afrika hat andere Probleme als das Klima. Dabei wird die afrikanische Umweltbewegung oft unterschätzt. In Südafrika ist zum Beispiel das Recht auf eine saubere Umwelt in der Verfassung verankert.” Mit ihrer Promotion, die sie 2016 an der Freien Universität in Berlin abschloss, wurde Melanie Müller zur Afrika-Expertin. Heute arbeitet sie in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

Ihre Spezialgebiete sind die Lieferkettenverantwortung afrikanischer Staaten südlich der Sahara und Rohstoff-Governance – das Zusammenspiel von Unternehmen, Initiativen und Regierungen bei der Gewinnung und dem Handel von Rohstoffen. Müller findet bei ihrer Arbeit immer wieder Mängel in der Zusammenarbeit zwischen globalem Norden und den afrikanischen Staaten. Das zeige sich zum Beispiel an Nachhaltigkeitsstandards, die Europa von afrikanischen Staaten fordert, die diese aber nicht ohne weiteres umsetzen können.

“Wir haben versäumt, Länder des globalen Südens frühzeitig in unsere Diskussionen über Nachhaltigkeit und Handel einzubinden”, sagt sie. Das ist auch für Lieferketten nach Deutschland relevant. Werden die Standards zu hoch, als dass sie von den Ursprungsländern überwacht werden können, erschwert das den Export zu uns.

In ihrer Forschung zu Rohstofflieferketten entdeckt Müller Parallelen zur deutschen Energiewende. In der südafrikanischen Region Mpumalanga sind Menschen und Industrie genauso abhängig vom Kohleabbau wie es in Nordrhein-Westfalen lange der Fall war. “Die Menschen stellen sich dort die gleichen Fragen: Wie kann eine Transformation weg von der Kohle klappen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze geschaffen werden?”, sagt Müller. Der Unterschied zwischen Deutschland und Südafrika bestehe darin, dass diese Fragen durch eine höhere Arbeitslosenquote dort noch härter umkämpft seien.

Trotz internationaler Leitlinien der OECD, freiwilliger Initiativen und Zertifizierungen ist im Bergbau das Risiko nach wie vor groß, dass Nachhaltigkeitsprinzipien oder Menschenrechte verletzt werden, allein schon weil er tiefgreifende Eingriffe in die Natur mit sich bringt und die Arbeit oft hart ist. “Der dreckigste Teil bei Lieferketten von Metallen ist der Abbau – der findet meist im globalen Süden statt”, so Müller.

Die Risiken lassen sich durch kontinuierliche, staatliche Kontrollen der Sicherheits- und Arbeitsbedingungen aber minimieren. Nachhaltige Lieferketten könnten zudem den Anreiz schaffen, auch den Abbau von Rohstoffen ökologisch verträglich zu gestalten. Das kann durchaus geschäftsfördernd sein, denn wer Bodenschätze möglichst sozial- und umweltverträglich abbaut, ist für internationale Handelspartner attraktiver.

Um Staaten wie Südafrika zu fördern, müssten Lieferketten verkürzt werden. Dafür müsste allerdings die Weiterverarbeitung von Rohstoffen vor Ort gefördert werden. “So könnten afrikanische Länder nicht nur den Rohstoff abbauen, sondern auch solche weiterverarbeiteten Produkte auf dem globalen Markt anbieten”, sagt Müller. Das Problem: Dieser Ausbau kostet Geld. Chinesische Unternehmen investieren bereits seit Jahren in afrikanische Transformationsvorhaben.

Nach zögerlichen Investments Europas ist der Konkurrenzdruck inzwischen hoch. Doch Müller sieht weiterhin Chancen für europäische Investoren. “Bei afrikanischen Bergbaumessen erlebe ich immer wieder: Die Nachfrage nach europäischem Know-How und europäischer Qualität ist groß.” Svenja Schlicht

ist es sinnvoll am strukturellen Neuverschuldungsverbot, der Schuldenbremse, festzuhalten, obwohl der Investitionsbedarf für die Transformation der Wirtschaft immens ist? Befürworter sagen, dass es ungerecht gegenüber kommenden Generationen sei, wenn diese die Schulden dafür abzahlen müssten. Andere fänden es noch ungerechter, den Nachkommen eine Wirtschaft zu hinterlassen, die nicht zukunftsfähig ist.

Schon als die Föderalismuskommission II zwischen 2007 und 2009 die Vorschläge für die Schuldenbremse erarbeitete, haben Bund und Länder häufig Generationengerechtigkeit als Grund genannt, um die Regelung zu rechtfertigen. Die Kommission hat es aber verpasst, eine zukunftsfähige Lösung zu finden, weil sie sich schon früh darauf einigte, dass es zu kompliziert sei, eine Regelung zu finden, die berücksichtigt, um welche Art von Investitionen es sich handelt.

Das fällt der aktuellen Koalition nun auf die Füße. Aufgrund der Schuldenbremse können Investitionen in die Zukunftsfähigkeit, nur mithilfe von Tricks wie Sondervermögen, wie im Falle des Klima- und Transformationsfonds, realisiert werden – eine Strategie, die unter anderem vom Internationalen Währungsfonds kritisiert wird. Demnach sollte Deutschland erwägen, die Schuldenbremse zu reformieren, um mehr Spielraum für Investitionen in die grüne Transformation, Digitalisierung sowie in Bildung und Infrastruktur zu schaffen. Doch dafür muss die politische Debatte die Frage beantworten, welche Investitionen für eine zukunftsfähige Wirtschaft es braucht.

In eigener Sache: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Herr Rettig, alle Vereine der 1. und 2. Liga müssen nachhaltiger werden, die DFL hat dazu einheitliche Regeln beschlossen. Ist das ein richtiger Schritt?

Ja, denn sonst bleibt es bei Absichtserklärungen. Das Bewusstsein ist schon größer geworden. Aber wenn Vereine vor der Wahl stehen, investieren sie ihr Geld lieber in ein 18-jähriges Sturmtalent als in eine Photovoltaikanlage.

Nachhaltigkeit ist ab sofort Teil der Lizenzierung. Das heißt, wer in der jeweils nächsten Spielzeit dabei sein möchte, muss Mindestkriterien erfüllen, die in die Themen “Clubführung & -organisation”, “Umwelt und Ressourcen” sowie “Anspruchsgruppen” unterteilt sind. Das klingt nach einem scharfen Schwert.

Leider ist es ein stumpfes Schwert. Vielleicht wird es in drei, vier Jahren härtere Sanktionen geben, aber im ersten Schritt geht es vor allem um Bekenntnisse und Konzepte. Wer die nicht vorweisen kann, wird möglicherweise sanktioniert, muss aber nicht befürchten, seine Lizenz zu verlieren. Davon sind wir weit entfernt.

Die DFL war bislang kein ESG-Vorreiter und tatsächlich sucht man konkrete Vorgaben, Zielsetzungen oder wissenschaftlich begründete Benchmarks fast vergeblich. Unter Punkt 2.7 zu Treibhausgasen heißt es lediglich: “Hat der Club ein Ziel zur CO₂-Reduktion? Führt der Club mindestens eine Reduktionsmaßnahme durch?” Lässt sich so Wandel voranbringen?

Natürlich nicht. Die Vorgaben sind wenig ambitioniert. Ich hätte mir deutlich mehr Mut gewünscht, vor allem im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit.

Gefordert wird zum Beispiel, dass alle Clubs einen Nachhaltigkeitsbericht vorweisen müssen. Laut der Fan-Initiative “Zukunft Profifußball” hatten von den 36 Vereinen bis Mitte Juli aber nur 15 einen Report veröffentlicht – und nicht mal Branchenprimus Bayern München war dabei. Woran liegt das?

Der Leidensdruck und der öffentliche Druck scheinen noch nicht groß genug zu sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Als ich Manager beim FC St. Pauli war, haben wir Bienenstöcke auf dem Stadiondach montiert, um auf das Bienensterben aufmerksam zu machen. Danach haben wir ein paar Spiele verloren – und ich bekam einen bitterbösen Brief eines Mitglieds. “Alles gut und schön, was Sie da machen”, schrieb er. “Aber denken Sie bitte daran: Bienen schießen keine Tore.” So denken viele im Fußball.

Wie ließe sich mehr Nachhaltigkeit erreichen?

Man hätte es so machen sollen wie bei der Einführung der Nachwuchsleistungszentren (NLZ) vor etwa 20 Jahren. Ich hatte damals den Vorsitz der zuständigen Kommission und wir haben verbindliche Vorgaben gemacht. Seitdem muss jeder Verein ein NLZ haben. Das hat dazu geführt, dass mehr junge Spieler auf Top-Niveau ausgebildet wurden und die Nationalelf 2014 Weltmeister werden konnte. Das ist für mich die Blaupause.

Aber kann man das miteinander vergleichen? Mit sportlichem Erfolg lässt sich Geld verdienen – mit Nachhaltigkeit im Fußball kaum.

Bei den NLZ haben die Vereine am Anfang auch nicht Hurra geschrien. Aber zugleich bekamen sie vom Verband finanzielle Unterstützungen, je nachdem, wie sie sehr sie bereit waren, selbst zu investieren. Das hat einen Anreiz gesetzt und den hätte man jetzt in Form von Ko-Finanzierungen für nachhaltige Technologien wiederholen müssen. Natürlich stimmt es, dass die Währung in diesem Fall eine andere ist – hier geht es um gesellschaftliche Akzeptanz, die der Profifußball unbedingt braucht. Anders als viele Bereiche der freien Wirtschaft. Aber mittelbar lässt sich auch damit Geld verdienen.

Wie geht das?

Ende der 90er-Jahre, als ich beim SC Freiburg meine erste Station als alleinverantwortlicher Manager hatte, haben wir Solaranlagen und Holzhackschnitzelanlagen in Betrieb genommen. Von diesem Image als grüner Verein, das damals geprägt wurde, profitiert der Club immer noch. Es schafft Identität und zieht Mitarbeiter an.

Einige Vereine sind weit, der VfL Wolfsburg etwa hat seit Jahren professionelle ESG-Strukturen. Beim HSV aber konnte man etwas anderes sehen: Der Verein war vor mehr als zehn Jahren einer der ersten in Europa mit einem CSR-Bericht. Dann ging es sportlich bergab, die Einnahmen fehlten und die Nachhaltigkeit wurde begraben.

Es steht und fällt mit der intrinsischen Motivation der Entscheidungsträger. Wenn Nachhaltigkeit nicht zur Chefsache erklärt wird, ist es schwer, weil man keine harten, direkt sichtbaren Erlöse erzielt. Es ist ein Investment in die Zukunft. Aber häufig wird nur Karo einfach gespielt. Da fehlt mir die Kreativität.

Die Nachhaltigkeitskriterien gelten für alle gleichermaßen. Aber während Rekordmeister Bayern München mehr als 600 Millionen im Jahr umsetzt, spielt die SV 07 Elversberg gerade zum ersten Mal in der 2. Liga. Hätte die DFL ein Modell mit abgestuften Anforderungen entwickeln müssen?

Ich würde das umdrehen. Vom Branchenführer erwarte ich, dass er die Kriterien nicht erfüllt, sondern deutlich übererfüllt und Benchmarks setzt. Elversberg hingegen erhält durch den Aufstieg mindestens 8,5 Millionen Euro aus den TV-Erlösen statt eine Million wie zuvor. Da kann man schon mal fragen, ob der Club aufgrund der 7,5 Millionen Euro, die vom Himmel fallen, nicht bereit ist, sich stärker dem Thema der Nachhaltigkeit zu widmen.

Fragen der Governance werden in den Mindestkriterien kaum angesprochen. Dabei vermischt der Profifußball immer wieder Ämter und Aufgaben. Jüngstes Beispiel: Uli Hoeneß, eigentlich Aufsichtsrat, hat in den letzten Wochen wie ein Vorstand agiert und den Bayern-Kader geplant. Müsste man darauf mehr Wert legen?

Es stimmt, da liegt noch viel Potenzial. Ich nenne noch ein Beispiel: Wenn ein Berater zeitgleich Trainer, Manager und Spieler eines Vereins betreut, was immer mal wieder vorkommt, widerspricht das jeglichen Aspekten guter Unternehmensführung, weil es zu Interessenskonflikten führt. Als Geschäftsführer der DFL hatte ich versucht, das zu ändern, konnte mich in diesem Punkt aber nicht durchsetzen.

Was fehlt Ihnen noch in den Nachhaltigkeitskriterien?

Auf lange Sicht gesehen müssen wir den Spielplan dem Kalenderjahr anpassen. Stets gegen die Natur zu spielen, ist nicht zielführend. Denken Sie an die irren Energieverbräuche im Winter. Eine Rasenheizung verbraucht pro Tag etwa 2.000 Liter Heizöl – das entspricht dem Jahresverbrauch eines Einfamilienhauses. Und alle 56 Vereine bis runter in die 3. Liga haben eine Rasenheizung. Dazu kommen das Flutlicht, die Heizkosten für die Innenräume und vieles mehr.

Und wann würden die Welt- und Europameisterschaften stattfinden, wenn die Liga im Winter pausiert und im Sommer durchspielt?

Also, wenn es uns gelingt, eine WM mal eben in den Winter zu verlegen, weil die Kataris das wollten, dann sollten wir auch kreativ genug sein, dafür eine Lösung zu finden. Abgesehen davon: In Skandinavien wird das schon praktiziert. Deren Saison geht von März bis November.

Bereits vor über zwei Jahren stellte die EU-Kommission ihren Aktionsplan für die Entwicklung ökologischer Erzeugung vor. Das Ziel: Produktion und Konsum von Bioprodukten steigern und bis 2030 mindestens 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaften. Mehr Biodiversität, Tierschutz und höhere Einkommen für Landwirtinnen und Landwirte versprach sich die Kommission seinerzeit von ihren Plänen.

Die Kommission hielt das 25-Prozent-Ziel ausdrücklich für machbar. Im März 2021 betrug der Anteil der Biolandwirtschaft in der EU laut Kommission zwar nur rund 9 Prozent. Manche Mitgliedstaaten wiesen demnach aber schon 2021 einen Anteil von über 25 Prozent auf, andere jedoch nur 0,5 Prozent.

Durch Informationskampagnen, Umfragen und Datenerhebungen will die Kommission den Konsum von Bioprodukten ankurbeln, durch Forschung und Innovation soll die Produktion gesteigert werden. Ob das reicht, um das 25-Prozent-Ziel zu erreichen, ist fraglich. Mit der aktuellen jährlichen Steigerungsrate der biologisch bewirtschafteten Agrarfläche würde 2030 EU-weit gerade einmal ein Anteil von etwa 16 Prozent erreicht werden. Das bedeutet, um das EU-Ziel zu erreichen, müsste sich die jährliche Umstellungsrate fast verdoppeln und die ökologisch bestellte Fläche im Vergleich zu heute nahezu verdreifachen.

Angesichts stagnierender Absatzzahlen von Bioprodukten durch die Inflation und gestiegene Lebensmittelpreise erscheint ein solches Wachstum unrealistisch. Bei Umfragen geben viele EU-Bürger zwar ein hohes Interesse an Bioprodukten an. Das Kaufverhalten spricht aber eine andere Sprache, immerhin sind Bioprodukte in der Regel deutlich teurer.

Noch deutlicher wird das hohe Ambitionsniveau der europäischen Ökolandbauziele am Beispiel von Deutschland. Die Bundesregierung hat sich noch höhere Ziele gesteckt und will bis 2030 sogar 30 Prozent Ökolandbau erreichen. 11,2 Prozent der Landwirtschaftsfläche Deutschlands werden aktuell ökologisch bewirtschaftet. Die jährliche Umstellungsrate liegt derzeit bei 3,7 Prozent, sie müsste jedoch über zwölf Prozent liegen, um das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel zu erreichen. Aber das ist zu schaffen: Solche Steigerungsraten wurden in der Vergangenheit laut dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) bereits erreicht.

Die bisherigen Bemühungen scheinen also nicht ausreichend. Und die meisten nationalen Strategiepläne zur Umsetzung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) sind ebenfalls nicht auf das Ziel ausgerichtet. Dabei hatte die Kommission die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, die Entwicklung nationaler Ökolandbau-Aktionspläne in ihre GAP-Strategiepläne zu integrieren. Auch der deutsche GAP-Strategieplan sieht lediglich vor, neue durch die Öko-Regelungen der GAP entstandene finanzielle Spielräume auch für den Ausbau des ökologischen Landbaus zu nutzen.

Grünen-Agrarpolitiker und EU-Abgeordneter Martin Häusling begrüßt die anvisierte Ökologisierung der Landwirtschaft zwar, bezeichnet die Kommissionspläne, die sogenannten Eco-Schemes der GAP zur Unterstützung des Ökolandbaus zu benutzen, jedoch als “Trickkiste”. Der Biolandbau dürfe durch die allgemeine Bioförderung an vielen Programmen der GAP gar nicht teilnehmen, sagt er. Die Kommission beteuert, die Direktzahlungen durch die Eco-Schemes der GAP würden Umstellung und Beibehaltung von Ökolandbau unterstützen. Häusling hat da Zweifel, da die Mindestanforderungen für die Eco-Schemes und den Ökolandbau nicht vergleichbar seien. “Ein bisschen weniger Pestizid- und Mineraldüngereinsatz sind absolut nicht gleichzusetzen mit dem Boden- und Ökosystem-fördernden Ansatz des Ökolandbaus.”

Die nächste Frage lautet: Macht das Ziel von 25 Prozent Biolandwirtschaft aus Sicht der Ernährungssicherheit Sinn? Die Ertragsunterschiede zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft sind teils immens. Und die EU strebt einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad durch europäische Agrarprodukte an, was durch 25 Prozent Bio und den geringeren Ertrag erschwert werden könnte. Deshalb warnt Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands (DBV): “Bei einer großflächigen Umstellung ist davon auszugehen, dass der Import von preisgünstigen Lebensmitteln aus dem nicht-europäischen Ausland noch weiter zunehmen würde.” Das gelte auch für Öko-Produkte, so Krüsken.

Norbert Lins (CDU), Vorsitzende des Agrarausschusses im EU-Parlament, geht ebenfalls davon aus, dass eine vollständige Umstellung auf Bio negative Auswirkungen auf den Selbstversorgungsgrad hätte. “Wir müssen weg von der Debatte Bio oder Nicht-Bio und hin zu einer realistischeren und an den jeweiligen Standort noch besser angepassten Landwirtschaft.”

Grünen-Politiker Häusling hält das für eine “Erzählung der Industrie”. “Die intensive konventionelle Landwirtschaft bringt zwar kurzfristig höhere Erträge, führt aber aufgrund von Bodenverarmung und Übernutzung von Ökosystem langfristig zu schwindenden Ernten und hohen sozialen Kosten.” Zwar liege die Ertragsdifferenz zwischen der biologischen und konventionellen Bewirtschaftung durchschnittlich über alle Kulturen hinweg bei etwa 16 Prozent. Doch Häusling plädiert für eine weitreichende Änderung der Flächennutzung sowie des Umgangs mit Lebensmitteln: weniger Getreide in den Futtertrog, mehr für die menschliche Ernährung, weniger Fläche für die Produktion von Agrotreibstoffen und weniger Lebensmittelabfälle.

Unbestritten ist, dass sich die Landwirtschaft wandeln muss, wenn die Transformation insgesamt erfolgreich sein will. Darauf hat gerade erst die Rabobank in den Niederlanden deutlich gemacht, die keine Alternative zu einer ökologischen Landwirtschaft sieht. In Deutschland entstanden laut Umweltbundesamt im Jahr 2020 durch die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland 60,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente, was 8,2 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen des Landes entspricht. Ökologische Betriebe setzten im Durchschnitt etwa 40 Prozent weniger Energie pro Hektar ein als konventionelle Betriebe und erzeugten entsprechend weniger CO₂ pro Fläche, heißt es beim Bundesumweltamt. Der Effekt beruhe vor allem auf dem Verzicht synthetischer Dünger und Pflanzenschutzmittel.

Allerdings stellt sich die Frage, ob größere Mengen an Bioprodukten überhaupt gekauft würden. Für Krüsken vom DBV ist klar: Das entscheidet der Markt. “Sollten die Verbraucher im entsprechenden Maß zu Öko-Produkten greifen, werden sich die Landwirte dem Verbraucherverhalten anpassen.” Derzeit sehe man allerdings eher den gegenteiligen Trend – wie bei allen Produkten, die sich über Regionalität oder höhere Standards definierten, sagt Krüsken. “Die Inflationsdebatte treibt die Preisorientierung der Verbraucher.”

CDU-Mann Lins argumentiert ähnlich: “Eine Umstellung auf Bio ohne den entsprechenden Markt und Kunden, die bereit sind, dafür tiefer in die Tasche zu greifen, bringt weder dem Landwirt etwas noch bringt es uns dem 25-Prozent-Ziel näher.” Häusling sieht dagegen insbesondere die Kommission in der Verantwortung. Es fehle noch immer an Aufklärungskampagnen sowie an Geldern für die Forschung. Von den 48 Millionen Euro an EU-Forschungsgeldern für nachhaltige Landwirtschaft im Jahr 2023 würden nur rund 28 Millionen in die Forschung des Ökolandbaus gehen. “Und bei der Gießkannenvergabe von 290 Milliarden Euro allein für GAP-Direktzahlungen, größtenteils gekoppelt an die Anzahl der Hektare, sehe ich die EU deutlich in der Pflicht zum Umsteuern.”

Wenn im Februar 2024 die Batterieverordnung in Kraft tritt, wird das erste Gesetz des EU-Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft von 2020 rechtsgültig. Die Verordnung soll Standards für ein nachhaltigeres Design von den für die EU-Klimaziele strategisch wichtigen Batterien setzen, die Stoffkreisläufe ankurbeln und die europäische Batterie- und Recyclingindustrie stärken. Mit dem Gesetz ist erstmals der gesamte Lebenszyklus eines Produkts abgedeckt – von der Herkunft der Rohstoffe über das Design bis zum Recycling.

Batterien sind für den Hochlauf der E-Mobilität und das Erreichen der Klimaziele strategisch wichtige Produkte für die EU. Doch auch für fast alle anderen Produkte auf dem Binnenmarkt plant die EU Maßnahmen, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Seit 2015 verfolgt sie eine entsprechende Strategie. Die seitdem erarbeiteten Gesetze nehmen einen großen Teil des Lebenszyklus von Produkten in den Blick.

Neben Batterien hat die EU-Kommission auch für andere spezifische Produktgruppen Maßnahmen vorgestellt: etwa mit der Strategie für nachhaltige und zirkuläre Textilien oder der Überarbeitung der Bauprodukteverordnung.

Damit Produkte grundsätzlich ein nachhaltigeres Design erhalten, verhandeln Kommission, Parlament und Rat ab Ende August die neue Ökodesign-Verordnung. Sie soll die bisherige Ökodesign-Richtlinie ersetzen, deren Vorgaben bisher lediglich für energieverbrauchsrelevante Produkte gelten: etwa für PCs, Fernseher, Lüftungstechnik, Elektromotoren, und Haushaltsgeräte wie Staubsauger oder Waschmaschinen. Für 29 Produktgruppen sind auf Basis der Richtlinie produktspezifische Durchführungsverordnungen in Kraft.

Die neue Verordnung soll die Anforderungen an das Produktdesign in Bezug auf den CO2- und Umweltfußabdruck, die Energieeffizienz und Reparierbarkeit schärfen und auf eine größere Anzahl an Produkten ausweiten. Mit Ausnahme von Lebens- und Futtermitteln, Arzneimitteln und lebenden Organismen sollen die Anforderungen in Zukunft für alle Produktgruppen gelten. Die neuen Regeln haben – auch aufgrund des verbindlicheren Charakters einer Verordnung im Vergleich zu einer Richtlinie – dementsprechend ein enormes Potential, fast alle Produkte auf dem EU-Binnenmarkt umweltfreundlicher und ressourcenschonender zu gestalten.

Der Rat hat bereits Ende Mai seinen Standpunkt angenommen, das EU-Parlament beschloss im Juli sein Verhandlungsmandat. “Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen dieser Legislatur“, sagte die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Anna Cavazzini, nach der Abstimmung im Plenum. Die Verordnung werde “viele handfeste Verbesserungen für den Alltag von allen Verbraucherinnen und Verbrauchern und die Umwelt bringen”.

Die nun anstehenden Verhandlungen sind eine der Prioritäten der spanischen Ratspräsidentschaft. Am 30. August soll der erste Trilog, also das erste Verhandlungstreffen zwischen Kommission, Rat und Parlament, stattfinden. Knackpunkte werden unter anderem das Verbot geplanter Obsoleszenz sowie das Verbot der Zerstörung unverkaufter Produkte sein (der Rat konnte sich lediglich auf Textilien und Schuhe einigen, während das Parlament fordert, auch Elektroprodukte einzubeziehen). Der Rat will darüber hinaus Kraftfahrzeuge von der Ökodesign-Verordnung ausschließen.

Mit drei neuen Gesetzen, die sich zum Teil überschneiden, will die EU-Kommission über den Verbraucherschutz Impulse für die Kreislaufwirtschaft geben: der Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, dem Recht auf Reparatur sowie der Green-Claims-Richtlinie gegen Greenwashing.

Die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel soll Konsumentinnen und Konsumenten helfen, umweltfreundlichere Kaufentscheidungen zu treffen und Unternehmen dazu bewegen, haltbarere und nachhaltigere Produkte anzubieten. Der Entwurf sieht Änderungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken sowie der Richtlinie über Verbraucherrechte vor. Diese betreffen irreführende Aussagen über Produkte, die Zulassung von Nachhaltigkeitssiegeln und ein Verbot, die Produktlebensdauer durch das Produktdesign zu begrenzen. Die Trilog-Verhandlungen zu dieser Richtlinie begannen im Juni.

Auch die im März 2023 vorgestellte Green-Claims-Richtlinie zielt auf den Moment der Kaufentscheidung ab: Behauptungen über die Umweltverträglichkeit von Produkten wie “klimaneutral”, “grün” oder “nachhaltig” sind oft falsch oder irreführend. Bei einem erheblichen Teil der Produkte ist laut der Analyse der EU-Kommission nicht erkenntlich, ob sich die Angabe auf das gesamte Produkt oder nur auf einen Bestandteil, auf das Unternehmen oder nur auf einzelne Produkte beziehe. Auch die betroffene Phase des Produktlebenszyklus sei in den meisten Fällen nicht ersichtlich. Da gleichzeitig eine wachsende Zahl an Konsumentinnen und Konsumenten umweltbewusste Kaufentscheidungen treffen möchte, will die EU mit der Richtlinie dieses Greenwashing verbieten. Entsprechende Umweltaussagen müssen dann anhand von Zertifizierungssystemen verifizierbar sein.

Darüber hinaus soll im Rahmen der Ökodesign-Vorgaben ein Reparaturlabel Informationen über die Haltbarkeit und Reparierbarkeit eines Produktes offenbaren. Für Smartphones und Tablets wurden Pläne für eine solche Kennzeichnung bereits angenommen.

Die Richtlinie zur Förderung der Reparatur von Waren setzt zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus eines Produkts an: Sie soll einen Anspruch der Verbraucher gegenüber Herstellern auf Reparatur von Produkten etablieren (Recht auf Reparatur). Diese zielt darauf ab, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, diese so im Materialkreislauf zu halten und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.