mit Wucht gehen republikanische Staatsanwälte gegen Versicherer wegen deren ESG-Aktivitäten in den USA vor. Damit gerät von unerwarteter Seite eine Kultur unter Druck, die sich seit dem Jahr 2000 etabliert hat: Unternehmen nehmen freiwillig ihre soziale und ökologische Verantwortung wahr und schaffen dafür gemeinsame Netzwerke.

Startschuss dafür war die Gründung des Global Compact im Jahr 2000, auf Initiative des damaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan. Deren Wirksamkeit hinterfragte bald vor allem die Zivilgesellschaft – sie forderten gesetzliche Regeln, wie sie mittlerweile gerade in der EU gang und gäbe sind, um die Klimakrise zu bekämpfen und die SDG einzuhalten. Sind die republikanischen Staatsanwälte erfolgreich, könnte nur noch der Gesetzgeber eine Verbindlichkeit für alle herstellen. Den ESG-Konflikt in den USA beschreibt Carsten Hübner.

Die Debatte über gesetzliche Regeln für kritische Rohstoffe auf EU-Ebene analysiert Leonie Düngefeld. Nicolas Heronymus beschäftigt sich mit den offenen Fragen beim geplanten Bundestariftreuegesetz in Deutschland. Der doppelte Gewinn einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft für Umwelt und Freiheit ist Thema des Gesprächs von mir und meinem Kollegen Nicolas Heronymus mit dem Grünen-Umweltpolitiker Jan-Niclas Gesenhues. Die Banken hätten einen gewaltigen Hebel für die Transformation in der Hand, wenn sie ihn endlich nutzen würden, sagt die GLS-Bank-Vorstandsprecherin Osmanoglu und wirbt für eine soziale und solidarische Transformation.

Übrigens, wenn Sie nicht nur das Wichtigste über ESG und Transformation, sondern auch Berlin erfahren wollen: Ab sofort erscheint Berlin.Table, unser Late-Night-Memo für die Hauptstadt, fünfmal pro Woche – von Sonntagabend bis Donnerstagabend. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

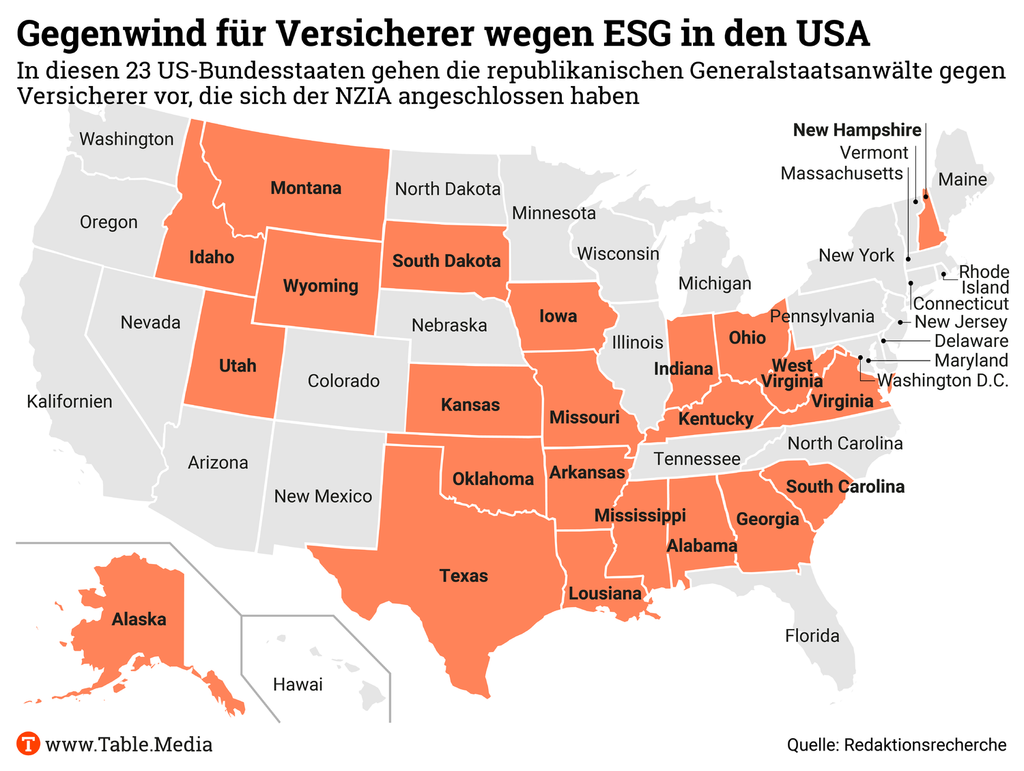

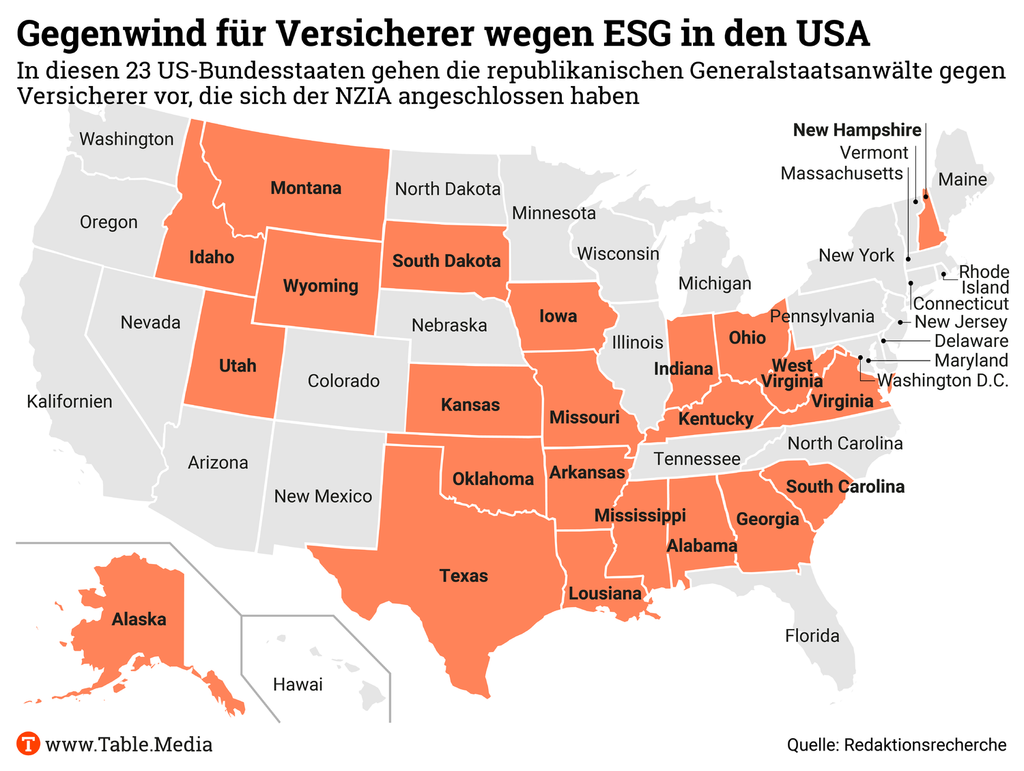

Republikanische Generalstaatsanwälte aus 23 US-Bundesstaaten haben vergangene Woche einen Brief an die rund 30 Versicherungsunternehmen der Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) geschickt. Darin bezweifeln sie, dass der Zusammenschluss international tätiger Versicherer nach US-Recht legal ist. Er hatte sich im Jahr 2021 auf Initiative der Vereinten Nationen gegründet. Stattdessen unterstellen sie der NZIA in ihrem Schreiben eine “aktivistische Klimaagenda” und vermuten einen Verstoß gegen das Kartellrecht. Die Mitglieder haben nun bis zum 15. Juni Zeit, Kopien ihrer Korrespondenz und Dokumente vorzulegen, aus denen der Grad der Kooperation innerhalb der NZIA im Detail hervorgeht.

“Nach den Kartellgesetzen unseres Landes und den entsprechenden Gesetzen der einzelnen Bundesstaaten sind bestimmte Absprachen zwischen Wettbewerbern streng verboten, weil sie unlauter sind oder den Wettbewerb unangemessen beeinträchtigen”, warnen die Chefankläger der Bundesstaaten in ihrem Brief. Zudem könnten Absprachen einen “unzulässigen Boykott” oder eine unzulässige Diskriminierung aufgrund versicherungsfremder Faktoren darstellen.

Zentraler Kritikpunkt ist das im Januar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellte Target-Setting Protocol (TSP) der NZIA. Danach soll jedes Mitglied bis zum 31. Juli dieses Jahres wissenschaftlich fundierte Zwischenziele für sein jeweiliges Versicherungs- und Rückversicherungsportfolio festlegen.

Die Generalstaatsanwälte befürchten dadurch Wettbewerbsnachteile für Unternehmen der Kohle-, Gas- und Ölindustrie, etwa durch steigende Policen oder die Weigerung, bestimmte Projekte in der Zukunft überhaupt noch zu versichern. Fossile Energieunternehmen und energieintensive Industrien tragen in vielen ihrer Bundesstaaten einen großen Teil zur Wirtschaftsleistung bei.

Renaud Guidée, Group Chief Risk Officer des französischen Versicherers AXA, sprach bei der Vorstellung des TSP hingegen von einem entscheidenden Durchbruch. “Zum ersten Mal haben Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die zu den größten der Welt gehören, einen Rahmen und Messinstrumente entwickelt, um die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf den Klimawandel zu bewerten”, so Guidée.

Auch Jean-Jacques Henchoz und Mario Greco, die Vorstandsvorsitzenden der Hannover Rück und Zürich Versicherung, hatten das TSP damals ausdrücklich begrüßt. Doch das ist Monate her. Inzwischen hat die Anti-ESG-Lobby auch die Versicherer verstärkt ins Visier genommen. Das Ergebnis: Die beiden NZIA-Gründungsmitglieder haben sich mittlerweile dem Druck gebeugt und der NZIA ebenso den Rücken gekehrt wie die Münchener Rück.

“Die Möglichkeiten, im kollektiven Schulterschluss der Versicherungsindustrie weltweit Dekarbonisierungsziele zu verfolgen, ohne materielle Kartellrechtsrisiken einzugehen, sind nach unserer Einschätzung so begrenzt, dass es wirksamer ist, unsere Klimaambition zur Reduktion der globalen Erderwärmung selbstständig als Unternehmen weiterzuverfolgen”, begründete Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender der Münchener Rück, den Schritt Ende März in einer Stellungnahme.

Der Brief der Generalstaatsanwälte an die NZIA-Mitglieder ist jedoch nur der jüngste Höhepunkt einer Kampagne, die sich in den vergangenen zwei Jahren von den Bundesstaaten auf die nationale Ebene ausgeweitet hat. So hatte nur wenige Tage zuvor das einflussreiche Committee on Oversight and Accountability des Repräsentantenhauses auf Initiative der Republikaner eine Anhörung zu ESG abgehalten. Als Experten waren unter anderem die republikanischen Generalstaatsanwälte Sean Reyes aus Utah und Steve Marshall aus Alabama geladen, die auch Unterzeichner des Briefes sind.

Reyes bezeichnete ESG dort als eine “offenen Verschwörung” der wichtigsten Akteure des Finanzsystems, die den Bürgern am Parlament vorbei ihren Willen aufzwingen wollten. Marshall blies ins selbe Horn und bezeichnete ESG als eine Gefahr für die Verbraucher und die Demokratie. “Eine nicht gewählte Kabale globaler Eliten nutzt ESG”, so Marshall, “um unser kapitalistisches System zu kapern, Unternehmen auf Linie zu bringen und die hart verdienten Dollars der arbeitenden Amerikaner aufs Spiel zu setzen”. Er sei stolz darauf, dass er und seine republikanischen Amtskollegen jetzt zurückschlagen.

Neben Versicherungen sind vor allem Banken und Fondsgesellschaften von der Anti-ESG-Kampagne betroffen. Rund ein Dutzend Staaten haben inzwischen Gesetze verabschiedet, die es der öffentlichen Hand verbieten, in Fonds zu investieren, die ESG-Kriterien berücksichtigen. Ein zentraler Hebel: die milliardenschweren Pensionsfonds der Staatsangestellten, insbesondere der Lehrer.

Vielerorts ist es Städten und Gemeinden auch verboten, Kredite bei Banken aufzunehmen, die als ESG-verdächtig gelten, weil sie der Net-Zero Bank Alliance (NZBA), dem Pendant zur NZIA, angehören. Die Bundesstaaten West Virginia, Kentucky, Oklahoma und Texas haben bereits schwarze Listen von in- und ausländischen Finanzinstituten erstellt, die als Boykotteure fossiler Energieunternehmen gelten.

Die Vereinten Nationen wollten sich zu den Vorwürfen gegen die NZBA in den USA gegenüber Table.Media nicht äußern. “Wir äußern uns nicht zu politischen Entwicklungen in einzelnen UN-Mitgliedstaaten oder zu unseren Gesprächen mit den dortigen Regulierungsbehörden”, sagte ein UN-Sprecher auf Anfrage.

In Texas steht seit August 2022 auch die Schweizer Großbank UBS auf einer solchen Liste. Deshalb untersagte ihr Ken Paxton, der dortige Generalstaatsanwalt, Anleihen des Normangee Independent School District in Höhe von 18,6 Millionen US-Dollar zu zeichnen. Dass das Geschäft schon vor August 2022 vereinbart worden war, spielte dabei ebenso wenig eine Rolle wie die Beteuerungen der Bank, gar nicht zum Boykott von Energieunternehmen aufzurufen. Vor wenigen Tagen kam es zu einem Vergleich. Die UBS muss eine Entschädigung von 850.000 US-Dollar an den Schulbezirk zahlen, weil durch das neuerliche Auflegen der Anleihen zu einem höheren Zinssatz zusätzliche Kosten entstanden sind. Natürlich durfte die UBS diesmal nicht mitbieten.

Paxton zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: “Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, die ESG-Investitionsagenda der Unternehmen zu bekämpfen und die Steuerzahler vor den damit verbundenen zusätzlichen Kosten zu schützen, indem ich die Last auf die Banken verlagere und die texanischen Energieunternehmen schütze.”

In enormem Tempo wird der Kommissionsentwurf für den Critical Raw Materials Act (CRMA) zurzeit im Parlament und im Rat bearbeitet. Schließlich sollen die Trilog-Verhandlungen schon im Dezember abgeschlossen sein. Möglichst im ersten Quartal des kommenden Jahres sollten die ersten Bewerbungen für strategische Rohstoffprojekte eingehen, sagte Schattenberichterstatterin Hildegard Bentele (EVP) am Montag bei einem Pressegespräch.

Im Industrieausschuss (ITRE) des Parlaments stellte Berichterstatterin Nicola Beer (Renew) den vergangene Woche veröffentlichten Berichtsentwurf vor. Sie erklärte, die nun anstehenden Anhörungen sollten unter anderem Raum für Diskussion über die Benchmarks (für heimischen Bergbau, Weiterverarbeitung, Recycling und Abhängigkeit von Drittstaaten) bieten. So könne diskutiert werden, ob die Benchmark für eine maximale Abhängigkeit von einem Drittstaat (65 Prozent) ausreiche und die übrigen drei Benchmarks überflüssig machen würde. Die Gespräche zu dieser Frage seien noch nicht abgeschlossen.

Hildegard Bentele hob die fehlenden Finanzierungsinstrumente hervor: Die Frage, ob es einen Souveränitätsfonds und entsprechende Mittel für Rohstoffprojekte geben werde, sei noch nicht geklärt; die Europäische Investitionsbank (EIB) sei bislang in der Finanzierung von Rohstoffprojekten sehr eingeschränkt. Außerdem stehe noch nicht fest, ob Bergbau in die Taxonomie aufgenommen werde – dementsprechend seien hier noch weitere Gespräche erforderlich.

In Bezug auf die Stresstests, die Unternehmen für ihre Lieferketten durchführen sollen, widersprach sie Beers Entwurf. Diese hatte die Vorgabe gestrichen, dass der Vorstand über die Ergebnisse unterrichtet werden muss. “Dem Vorstand zu berichten, bedeutet politische Verantwortung”, betonte Bentele.

Heikel wird wohl vor allem die Debatte um Zielkonflikte mit wichtiger Umweltgesetzgebung wie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder der Wasserrahmenrichtlinie. Bereits in den Verhandlungen zum Initiativbericht des Parlaments 2021 hatte sich hier ein Graben zwischen Grünen und Linken, die ein Verbot von Bergbau in Naturschutzgebieten forderten, und den übrigen Fraktionen aufgetan. Bentele, die damals Berichterstatterin war, rief in diesem Kontext zu Flexibilität auf. Die Schattenberichterstatterinnen Henrike Hahn (Grüne/EFA) und Cornelia Ernst (Linke) sprachen sich zumindest gestern weiterhin gegen Bergbau in Natura-2000-Schutzgebieten aus.

Auch die Debatte über ein Ziel für die Reduzierung der Nachfrage wird wohl im Parlament geführt werden: Sowohl Mohammed Chahim (S&D) als auch Henrike Hahn kündigten an, Änderungen vorzuschlagen. Die Grünen “schlagen eine Verringerung um 70 Prozent im Vergleich zu einem Basisszenario vor”, erklärte Hahn. Zivilgesellschaftliche Akteure wie der Arbeitskreis Rohstoffe fordern seit einiger Zeit ein solches Reduktionsziel für den Primärrohstoffverbrauch.

Von der schwedischen Ratspräsidentschaft wird der CRMA mit höchster Priorität behandelt. Am Montag bei der Aussprache im EU-Ministerrat für Wettbewerbsfähigkeit rief Wirtschaftsministerin Ebba Busch die Mitgliedstaaten zu einer vereinten Anstrengung bis zur Sommerpause auf. “Wir haben uns einen sehr ehrgeizigen Zeitplan gesetzt”, erklärte sie. Bis Ende Juni wolle man das Verhandlungsmandat beschließen. Die Ratsarbeitsgruppe trifft sich nach Informationen von Table.Media zurzeit zweimal pro Woche.

Einig sind sich die Mitgliedstaaten vor allem über ambitionierte Vorgaben zur Kreislaufführung der Rohstoffe (auch die Abgeordneten im ITRE wollen hier nachschärfen), über die Notwendigkeit der verstärkten Substitution kritischer Rohstoffe und entsprechender Forschung sowie über den Bedarf internationaler Partnerschaften auf Augenhöhe. Darüber hinaus fehle es noch an geeigneten Finanzierungsinstrumenten, hieß es während der Aussprache.

Als Knackpunkte zeichnen sich auch im Rat zwei Punkte ab. Zum einen die Anwendung des Umweltrechts: Italien etwa fordert hier “Flexibilität bei der Anwendung”, während Deutschland auf hohe Standards pocht. Zum anderen die sozialen Widerstände gegen Bergbauprojekte: Portugal verwies auf die Proteste gegen die umstrittene Lithium-Mine im Norden des Landes.

Staatssekretär Sven Giegold, der das Bundeswirtschaftsministerium vertrat, betonte die Bedeutung hoher ESG-Standards und der Kohärenz mit anderen Rechtsakten wie dem EU-Sorgfaltspflichtengesetz (CSDDD). Die Bundesregierung werde hier geeignete Ergänzungen prüfen. Er hob auch die Qualitätsanforderungen an Sorgfaltszertifizierung hervor und stellte klar: “Zertifizierungssysteme sollten die eigene Verantwortung der Unternehmen nicht ersetzen können.”

Die Bundesregierung halte es außerdem für erforderlich, anerkannte internationale Standards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie insbesondere die ILO-Konvention 169 zum Schutz der Rechte indigener Völker “als Vorbedingung für die Anerkennung eines strategischen Projekts zu stellen”.

Da ein Großteil der weltweiten Bergbauprojekte auf dem Land indigener Gemeinschaften stattfinden, fordern auch zivilgesellschaftliche Organisationen die Einbeziehung entsprechender Mitbestimmungsrechte in dem Gesetzesentwurf.

Um die Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft zu stärken, prüft das BMWK laut Giegold, ob ergänzend zu der Recycling-Benchmark von 15 Prozent auch Mindestvorgaben zu Recyclingkapazitäten für einzelne Rohstoffe eingeführt werden könnten – ähnlich der Vorschläge, die Beer in ihrem Berichtsentwurf vorgelegt hat.

Der Entwurf für ein Gesetz, um Auftragsvergaben des Bundes daran zu binden, dass die ausführenden Unternehmen nach Tarif bezahlen (Table.Media berichtete), ist in einem frühen Stadium. Laut Nermin Fazlic, Leiter der Abteilung Grundsatzfragen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), handelt es sich um einen hausinternen Entwurf – “eine Momentaufnahme, die heute nicht mehr gilt”. Bis Mitte Juni will das BMAS mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) einen gemeinsamen Entwurf vorlegen.

Das Gesetz ist Teil eines Pakets; weitere Bestandteile betreffen den digitalen Zugang für Gewerkschaften sowie bestimmte Fälle von Tarifflucht durch Ausgliederungen. In Kraft treten soll das Gesetz im Januar 2024. Dies sagte Fazlic auf der Vergabetagung 2023 der Friedrich-Ebert-Stiftung Mitte Mai.

Fazlic betonte, dass das geplante Gesetz zur Tariftreue bei Vergaben des Bundes im Kern ein Schutzgesetz für Arbeitnehmer sei. Auch deshalb möchte das BMAS einen zivilrechtlichen Anspruch der Beschäftigten auf Einhaltung der Tarifbedingungen in das Gesetz bringen. Sprich: Angestellte könnten etwa Tariflohn einklagen, wenn bei Kontrollen herauskommt, dass das Unternehmen sich nicht an den repräsentativen Tarifvertrag hält. Das wolle das BMAS mit dem BMWK, das ebenfalls federführend ist, diskutieren. Ebenso wichtig sei für das Arbeitsministerium die Berücksichtigung von Subunternehmen. Auch die Frage nach einer Generalunternehmerhaftung liege auf dem Tisch, sagte Fazlic.

Ebenfalls noch diskutieren müssten die Ministerien, wie Kontrollen effizient sein können. DGB-Vorstand Stefan Körzell forderte, dass Unternehmen, die sich nicht an Bundestariftreue-Regelungen halten, “für eine gewisse Zeit von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden” und eine “entsprechende Strafe entrichten”. Sonst sei das Gesetz “ein stumpfes Schwert”. Fazlic antwortete: “Ein Gesetz, dass sich nicht kontrollieren lässt, ist falsch gebaut”. Im Entwurf ist bisher eine nicht weiter definierte zentrale Kontrollstelle vorgesehen.

Körzell betonte erneut, dass der DGB es “für wenig sinnvoll hält”, dass Tariftreue bei Vergaben des Bundes nur auf Antrag von Gewerkschaften oder Arbeitgebern per Rechtsverordnung verpflichtend werden soll. Der arbeitspolitische Sprecher der Grünen Frank Bsirske hält die Antragspflicht für eine “Komplizierung des Verfahrens”. Ihm zufolge müsse man darüber nachdenken, ob es nicht einfachere Lösungen gibt.

Zur Nachweispflicht heißt es im Entwurf des BMAS, dass Unternehmen “mittels geeigneter Unterlagen” dokumentieren sollen, dass sie tariftreu sind – sofern sie kein Zertifikat einer Präqualifizierungsstelle vorlegen. DGB-Vorstand Körzell schlug vor, das im Bausektor etablierte Präqualifizierungsverfahren, um eine soziale Komponente zu erweitern. Dies erspare Unternehmen, dass sie immer wieder Nachweise erbringen müssten. So sei die Tariftreue-Pflicht bei öffentlichen Aufträgen auf Dauer kein bürokratisches Hemmnis.

Warum beschäftigen Sie sich mit Kreislaufwirtschaft?

Wir können die Klimaziele nur mit einer umfassenden Kreislaufwirtschaft erreichen. Außerdem kann sich Europa so von schwierigen Rohstoffabhängigkeiten befreien. So gesehen sind Kreislaufwirtschaftstechnologien Freiheitstechnologien.

Sie verstehen Kreislaufwirtschaft breit?

Ich wähle bewusst einen großen Kontext, weil Kreislaufwirtschaft zu oft noch als Abfallpolitik gesehen wird, also Müll trennen, aufbereiten und recyceln. Aber es ist längst viel mehr, Rohstoffpolitik. Und sie beginnt beim Produktdesign. Das ist die zentrale Stellschraube, um Produkte zu schaffen, die wenig Materialien verbrauchen sowie recyclebar, reparierbar und langlebig sind.

Werden Unternehmen solche Produkte von sich aus schaffen?

Die Wirtschaft hat das Thema auf dem Schirm, sie macht auch schon etwas in Richtung Produktdesign. Aber der Markt allein wird nicht alles richten.

Wo braucht es staatliche Regulierung?

Etwa beim Verkleben von Kunststoffen oder beim geplanten Verschleiß von Produkten. Ich glaube, das kriegt man nur regulatorisch in den Griff. Dafür braucht es eine Ökodesignrichtlinie der EU, ähnlich wie seinerzeit bei Leuchtmitteln. Wer trauert heute noch der klassischen Glühbirne nach? Für uns sind LED-Leuchten doch längst selbstverständlich. Das ist ein Riesenerfolg einer Ökodesignrichtlinie der EU.

Wie wichtig sind Gespräche zwischen Unternehmen und Rohstoffverwertern für besser funktionierende Kreisläufe?

Wichtig. Aber leider funktioniert der Austausch oft noch nicht. Wir wollen deswegen mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie auch branchenübergreifende Dialoge fördern. Denn da gibt es oft unterschiedliche Interessen.

Beispielsweise?

Da braucht der Rohstoffverwerter zum Beispiel Verpackungen, die aus einem Kunststoff bestehen. Die Industrie stellt aber mehrfach verklebte Verpackungen her, weil sie sich besser verkaufen. Die Industrie will das Problem dann mit chemischem Recycling lösen.

Was halten Sie davon?

Eigentlich ist chemisches Recycling ein Euphemismus, weil es kein Recycling ist, sondern Plastikverkohlung. Das Verfahren verbraucht viel Energie und es gibt dabei hohe Materialverluste. Es ist eine klassische End of Pipe Technologie – sie nimmt komplett den Innovationsdruck vom werkstofflichen Recycling weg. Das ist ein großes Manko. Es mag Nischen geben, wo chemisches Recycling Sinn macht, aber es ist nicht die große Lösung. Da bin ich mir sicher.

Wie wichtig finden Sie Anreize der Politik?

Ich bin ein großer Freund davon.

Könnten Sie helfen, den Verpackungsberg zu reduzieren?

Ich kann mir zum Beispiel gut ein Bonus-Malus-System vorstellen. Dabei würden Hersteller von Verpackungen eine Abgabe in einen Fonds zahlen. Sie wäre umso höher, je weniger kreislauffähig eine Verpackung ist. Und Hersteller, die sich auf den Weg machen, bekämen dann aus diesem Fonds eine Unterstützungszahlung. Darauf haben wir uns im Grundsatz auch bereits im Koalitionsvertrag verständigt.

Welches Greenwashing ärgert Sie in dem Bereich?

Bambus mit Kunststoffbeschichtung und ähnliches, was man dann am Ende nur noch verbrennen kann. Und da glaube ich schon, dass wir auch noch mal gesetzlich ranmüssen, damit es zu einer stärkeren Sortenreinheit bei den Kunststoffen kommt. Aber grundsätzlich bin ich ja sowieso ein Freund von Mehrwegverpackungen.

Braucht es neue Mehrwegsysteme?

Wir sollten das System auf andere Produktkategorien ausweiten. Ich wäre sofort dafür, ein europäisches Batteriepfand einzuführen, damit Batterien wirklich in den Kreislauf zurückkommen. Es ist Wahnsinn, was wir an Rohstofflagern alles bei uns zu Hause in den Schubladen haben. Dafür braucht es ein vernünftiges Rücknahmesystem. Da muss die Politik den Handel nochmal ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, damit es wirklich funktioniert bei Batterien und bei Elektrogeräten.

Wie sehen Sie die Zukunft von Kunststoff?

Wir brauchen hochwertige, leistungsfähige Kunststoffe in der Industrie und für die Energiewende, beispielsweise für die Rotorblätter von Windenergieanlagen und so weiter. Es wird keine Null-Kunststoff-Politik geben. Aber Kunststoff ist geronnenes Öl und Gas, also eine endliche Ressource, das vergessen viele. Wir sollten uns bei der Verwendung des Primärrohstoffs auf die wenigen, wirklich hochtechnischen Anwendungen fokussieren. Es wird daneben zwar weiter Kunststoffverpackungen geben, aber das sollten dann hochwertige Mehrwegverpackungen sein, die oft recycelt werden können.

In welchem Ausmaß halten Sie eine Reduzierung von Verpackungsmüll für politisch machbar?

Wir sind bei 240 Kilogramm pro Kopf in Deutschland und es wird immer noch mehr. Ich finde es erstrebenswert, bis Mitte der 2020er Jahre das Wachstum zu stoppen. Dann vielleicht bis 2030 runterzukommen auf 220 Kilogramm pro Kopf und in den nächsten Jahren immer weiter zu reduzieren. Das klingt nicht arg viel, aber allein den immer weiter steigenden Trend umzukehren, wäre schon ein großer Fortschritt.

Planen Sie bei der Kreislaufwirtschaftsstrategie absolute Grenzen für den Verbrauch von Primärrohstoffen?

Ja. Für uns Grüne ist völlig klar, dass wir bei vielen Rohstoffen und Materialien wirklich eine absolute Reduzierung brauchen. Nicht nur bei den Kunststoffen, auch im Bauwesen, bei den Metallen. Das wird nicht in allen Bereichen gelingen. Wir brauchen zum Beispiel mehr Lithium und Kupfer, um die Energiewende und die Mobilitätswende zu stemmen.

Kann Deutschland bei der Kreislaufstrategie von Österreich lernen?

Ich finde nicht alles großartig, was Österreich hier macht. Aber was sehr gut ist, ist der Fokus, wirklich vorne anzusetzen in der Kreislaufwirtschaftshierarchie, also bei der Vermeidung und Mehrwegsystemen. Da können wir uns was abgucken. Aber ich schaue auch stark nach Frankreich, was dort im Bereich Mehrweg oder auch im Bereich Reduzierung von Kunststoffen geschieht.

Werden wir künftig stärker Rohstoffe für die Transformation in Deutschland fördern?

Wir werden schauen müssen, wo wir selbst Rohstoffe abbauen können, unter den besten sozialen und ökologischen Voraussetzungen. Sie werden deutlich teurer sein und das bringt ja auch noch mal einen Anreiz mit sich, damit sparsam umzugehen.

Aber damit machen sich die Grünen nicht beliebt bei Umweltfreunden?

Es ist ja nicht so, dass mir das leicht fallen würde. Aber wir müssen irgendwie die Frage beantworten, wo bekommen wir denn die ganzen Akkus für die 15 Millionen E-Autos her? Wir werden unseren Lithiumbedarf nie aus dem Rheingraben decken können. Aber wenn es Vorkommen gibt, dann muss man über sie reden. Umso wichtiger finde ich, dass man dann andere Dinge nicht mehr macht, also beispielsweise Kalk abbaut für den Bau von Häusern. Da können wir längst Recyclingbaustoffe einsetzen.

Mit einer Kreislaufwirtschaft beim Bau wäre viel gewonnen.

Vom deutschen Abfallaufkommen von 417 Millionen Tonnen sind ungefähr 228 Millionen Tonnen Bau und Abbruchabfälle. Wenn man von den 228 Millionen Tonnen nur 100 Millionen Tonnen recyceln würde, wäre es ein riesiges Rohstofflager. Wichtig dafür wäre, eine extra Verordnung auf den Weg zu bringen, damit qualitätsgesicherte Ersatzbaustoffe aus dem Abfallrecht entlassen werden und einen Produktstatus bekommen. Dafür will die Bundesregierung bis Ende des Jahres einen Verordnungsentwurf vorlegen.

Die Eckpunkte für die Kreislaufwirtschaftsstrategie liegen vor, wann wird sie fertig?

Sie soll bis Anfang nächsten Jahres stehen.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

24.5.2023, 14:00-17:00 Uhr

Öffentliche Anhörung LGBTIQ – Rechte weltweit (Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe) Info

24.5.2023, 17:55-18:40 Uhr

Plenum Erste Beratung eines Gesetzentwurfs zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln Info

24.5.2023, 18:30-20:00 Uhr

Öffentliches Fachgespräch Weiterentwicklung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung Info

25.5.2023, 9:00-10:20 Uhr

Plenum Erste Beratung des Gesetzentwurfs zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes Info

25.5.2023, 13:00-14:20 Uhr

Plenum Erste Beratung des Antrags Aktionsplan zur Stärkung der Tarifbindung – Für gute Arbeitsbedingungen und höhere Löhne von Die Linke Info

25.5.2023, 17:45-18:30 Uhr

Plenum Erste Beratung des Gesetzentwurfs zur Änderung des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes, zur Änderung des Strompreisbremsengesetzes sowie zur Änderung weiterer energiewirtschaftlicher und sozialrechtlicher Gesetze Info

Finanzvorstände von Unternehmen wie BMW, Telefónica und BP fordern die EU-Kommission auf, bei den Leitlinien zur Umsetzung der Taxonomie nachzubessern. Denn die Leitlinien seien unklar, aufwändig und für Investoren von geringem Nutzen. Das geht aus einem Schreiben hervor, über das zuerst die Financial Times berichtete und welches Table.Media ebenfalls vorliegt.

“Eine überstürzte Umsetzung, unklare Definitionen und abweichende Interpretationen haben zu Berichten geführt, die nicht ausreichend relevant, vergleichbar oder zuverlässig genug sind, um für Investoren nützlich zu sein”, schreibt BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter. Sein Brief ging an Finanzkommissarin Mairead McGuinness im Namen der CFO-Plattform des European Round Table for Industry (ERT). Dort sind die Finanzchefs von rund 30 Unternehmen vertreten.

Nach Ansicht der Finanzvorstände widerspricht die Taxonomie auch bestehender, solider EU-Gesetzgebung, wie etwa den Vorschriften über schädliche Chemikalien. Um die internationale Anwendbarkeit der Taxonomie zu gewährleisten, solle die Kommission die Definitionen an die einschlägigen globalen Normen anpassen und angeben, wo Unternehmen die nationalen Normen von Drittländern verwenden könnten.

Die Taxonomie ist ein EU-weit gültiges System zur Klassifizierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Sie soll Anlegern Orientierung verschaffen und Anreize setzen, damit Investoren Kapital in den grünen Auf- und Umbau der Wirtschaft lenken.

Die Finanzvorstände warnen auch vor einer Überforderung der Unternehmen durch eine Vielzahl von Regulierungsvorhaben. Die gleichzeitige Umsetzung der CSRD, der ESRS, des Environmental Delegated Act und den Änderungen des Climate Delegated Act werde sowohl die Unternehmen als auch ihre Prüfer vor “eine unlösbare Aufgabe” stellen, schreibt Peter. Infolgedessen würden Investoren Berichte von geringer Qualität erhalten, die nicht miteinander verglichen werden könnten, da die Definitionen der Taxonomie zu ungenau seien.

Die derzeitige Taxonomie müsse “evaluiert und verbessert werden”, bevor sie auf andere Umweltziele ausgeweitet werde. Er fügte hinzu, dass das Klassifizierungssystem auch nicht mit dem anderer Länder übereinstimme, was dazu führe, dass die in der EU ansässigen multinationalen Unternehmen eine zusätzliche Belastung bei der Berichterstattung über Standards hätten, die anderswo nicht gelten. “EU-Definitionen sind oft nicht relevant oder anwendbar”, schreibt Peter. vis/cd

Die großen Krisen wirken sich negativ auf die Arbeitenden aus. Das geht aus dem Bericht des ILO-Generaldirektors Gilbert F. Houngbo hervor, der bei der 111. Jahresversammlung (5.-16.Juni) der Organisation in Genf debattiert werden wird. Allein infolge der Covid-19-Pandemie hatten hunderte Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, weltweit gab es vermutlich zudem den stärksten Anstieg von Armut seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Pandemie habe “unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf die schwächsten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt gehabt, vor allem Frauen und junge Menschen bis 35 Jahre sowie kleine Unternehmen”.

Die Situation ist auch nach dem Abklingen der Pandemie für viele Menschen angespannt. In einer Umfrage hätten fast drei Viertel der Befragten angegeben, dass sie “kämpfen” oder “leiden“, während nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten angab, es gehe ihnen “gut”. Der ILO-Generalsekretär weist auf die Gefahren hin, die sich daraus ergeben. Die Wahrnehmung, “dass etwas in der Gesellschaft zutiefst ungerecht ist” und das dadurch hervorgerufene soziale Unbehagen gehöre zu den wichtigsten Ursachen für soziale Instabilität, schreibt er. Weitere Zahlen der ILO machen die angespannte Arbeitssituation für viele Menschen deutlich.

Und die Aussichten sind schlecht: Der Klimawandel und Extremereignisse würden Arbeitsplätze, Existenzen und Unternehmen gefährden. Am stärksten betroffen seien Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen – sie würden auch künftig stärker leiden, lautet die Einschätzung der ILO. Mit der Verschärfung des Klimawandels werde es mehr Klimaflüchtlinge geben. Die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit der Menschen werde durch politische Maßnahmen verstärkt – so seien weltweit “mehr als 4 Milliarden Menschen von jeglicher Form des Sozialschutzes ausgeschlossen”. Sie könnten sich oft elementare Grundbedürfnisse nicht erfüllen.

Ungleichheiten gibt es, wenn auch auf einem anderen Niveau, unter abhängig Beschäftigten. Global betrachtet verdienen Frauen 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, in Ländern mit höherem Einkommen sind es 21 Prozent. cd

Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise diskutieren Politik und Wirtschaft zunehmend die Frage der Entschädigungen. Der italienische Wissenschaftler Marco Grasso von der Universität Milano-Bicocca und sein US-amerikanischer Kollege Richard Heede vom Climate Accountability Institute haben sich in einer jetzt vorgelegten Studie mit dem Thema befasst. Sie trägt den Titel “Time to pay the bill: Die Entschädigung von Unternehmen für Klimaschäden durch fossile Brennstoffe”.

Mit ihrer Arbeit wollen Grasso und Heede “einen Ausgangspunkt für eine offene Diskussion über die Mitverantwortung für Klimaschäden und insbesondere über die finanziellen Verpflichtungen der fossilen Energiewirtschaft gegenüber den Klimaopfern” schaffen. Dazu haben sie mit einem von ihnen entwickelten Modell die historischen CO₂-Emissionen der 21 weltweit größten fossilen Energiekonzerne bilanziert. Daraus leiten sie jährliche Entschädigungszahlungen für den Zeitraum 2025 bis 2050 ab.

An erster Stelle steht das saudi-arabische Unternehmen Aramco. Ihm werden zwischen 1988 und 2022 CO₂-Emissionen in Höhe von 57.714 Megatonnen CO₂-Äquivalent zugeschrieben, was 4,78 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen entspricht. Daraus ergeben sich laut Modell bis 2050 Entschädigungszahlungen von insgesamt 1,11 Billionen US-Dollar. Knapp dahinter folgt Gazprom aus Russland mit Emissionen in Höhe von 50.492 Megatonnen. Hier wären Reparationszahlungen in einer Größenordnung von 20,1 Milliarden US-Dollar zu leisten. Es folgen National Iranian Oil, Coal India, ExxonMobil, Shell und BP.

Zusammen sind die 21 größten Energiekonzerne laut Studie für mehr als ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die daraus resultierenden Reparationszahlungen würden sich laut Modell auf 5,44 Billionen US-Dollar belaufen. Mit dieser Summe, so die Autoren, könnten die Opfer des Klimawandels unterstützt, die Kluft zwischen Arm und Reich verringert und die Lasten gerechter verteilt werden. ch

Der EU-Ministerrat für Wettbewerbsfähigkeit hat am Montag seine allgemeine Ausrichtung zur vorgeschlagenen Ökodesign-Verordnung beschlossen. Darin legt er unter anderem ein Vernichtungsverbot von Textilien, Schuhen und Bekleidung fest, mit einer vierjährigen Ausnahmeregelung für mittlere Unternehmen und einer allgemeinen Ausnahmeregelung für kleine und kleinste Unternehmen. Die schwedische Ratspräsidentschaft hatte sich gegen ein ursprünglich geplantes Vernichtungsverbot für alle Produktgruppen ausgesprochen.

Der Standpunkt schließt außerdem Kraftfahrzeuge aus dem Geltungsbereich der Verordnung aus und räumt den Unternehmen eine Mindestfrist für die Anpassung an neue Anforderungen der Kommission ein. Für die delegierten Rechtsakte, anhand derer die Ökodesign-Anforderungen für die einzelnen Produktgruppen festgelegt werden, sieht der Rat eine Mindestübergangszeit von 18 Monaten nach Inkrafttreten vor. Den Mitgliedstaaten wird außerdem eine Frist von zwei Jahren eingeräumt, um die erforderlichen nationalen Maßnahmen anzupassen und zu erlassen. Dazu gehören auch die Vorgaben, die sich auf die Marktüberwachung und Geldbußen beziehen.

Die neue Verordnung soll die bestehende Richtlinie aus dem Jahr 2009 ersetzen und ihren Anwendungsbereich auf fast alle Produktgruppen erweitern. Die Kommission hatte ihren Entwurf als Teil des ersten Kreislaufwirtschaftspakets im März 2022 vorgelegt. leo

Das Europäische Gericht in Luxemburg hat vergangene Woche eine erste Klage von Naturstrom und zehn Regionalversorgern gegen den sogenannten Eon-RWE-Deal von 2019 abgewiesen. Aus Sicht der Kläger verstößt die Genehmigung der Transaktion durch die EU-Kommission gegen europäisches Wettbewerbsrecht.

Das nun ergangene Urteil verneint dies zumindest für die Übernahme der Eon-Energieerzeugung durch RWE. Ein Sprecher von Eon begrüßte das Urteil. Es bestätige die Rechtmäßigkeit der fusionskontrollrechtlichen Freigabe, sagte er der dpa.

Über den zweiten Teil des Geschäfts, die Übernahme der Strom- und Gasnetze von RWE durch Eon, müssen die europäischen Richter noch entscheiden. Er war unter geringen Auflagen genehmigt worden. Im April fand dazu eine mündliche Anhörung statt. Das damalige Tauschgeschäft wurde durch den Einstieg von RWE als größter Einzelaktionär bei Eon mit 16,67 Prozent der Anteile komplettiert. Insgesamt hatte die Transaktion ein Volumen von 40 Milliarden Euro.

“Es kann nicht sein, dass sich die beiden deutschen Platzhirsche den Markt entlang der Wertschöpfungsstufen einvernehmlich aufteilen, um perspektivisch die mittelständischen Stadtwerke und unabhängige Anbieter wie uns an den Rand drängen zu können”, zeigte sich Naturstrom-Vorständin Kirsten Nölke enttäuscht. Man werde nun die Urteilsbegründung im Detail auswerten und entscheiden, ob gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt werden. Dies kündigte auch Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) an. Der VKU hatte die Klage unterstützt.

Als Folge der Transaktion verfügt Eon heute in weiten Teilen Deutschlands über Marktanteile von 70 Prozent und mehr. Gleichzeitig ist RWE zum dominierenden Akteur in der Stromerzeugung und im Stromgroßhandel geworden. Dies bestätigt auch das Bundeskartellamt. In seinem Marktmachtbericht 2021 heißt es, die Zahlen deuteten auf “eine Marktbeherrschung von RWE im Stromerstabsatzmarkt hin”. Anzeichen dafür habe es bereits während des Fusionskontrollverfahrens von RWE und Eon gegeben, so die Wettbewerbshüter. ch

Hinweis: In der ursprünglichen Fassung hieß es, dass der Europäische Gerichtshof das Urteil gefällt hat. Tatsächlich war es das Europäische Gericht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Der weltweite Absatz von Klimaanlagen hat sich zwischen 1990 und 2016 auf jährlich 135 Millionen Stück fast vervierfacht. 2022 waren damit schätzungsweise 2,2 Milliarden Klimageräte im Einsatz, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des Büros für Technikfolgeabschätzungen des Bundestages zu “Sustainable Cooling – nachhaltigen Kühlungsstrategien”. Bis 2030 könnte sich die Zahl auf 2,8 Milliarden Einheiten erhöhen, bis 2050 auf 3,5 Milliarden bis 5,2 Milliarden Einheiten. Für die steigende Nachfrage nennen die Autoren mehrere Gründe.

Es besteht die Gefahr, dass durch die Überhitzung und den sich erhöhenden Bedarfen an Kühlung ein “Teufelskreis entsteht”: Kühlung verschärfe die Erderwärmung, weil die notwendige Elektrizität im Wesentlichen immer noch aus fossilen Brennstoffen erzeugt werde, was zusätzliche CO₂-Emissionen verursache.

Grundlegende Hebel zur Verbesserung der Nachhaltigkeit solcher Methoden sehen die Wissenschaftler in:

Inwieweit nachhaltige Kühllösungen umgesetzt würden, sei abhängig von wirtschaftlichen, regulatorischen und innovationspolitischen Rahmenbedingungen. Bei den ökonomischen Rahmenbedingungen sei festzustellen, dass nachhaltige Kühllösungen zwar wirtschaftliche Potenziale bieten, diese jedoch aufgrund fehlender Nachfrage und des Fachkräftemangels nur schwer realisiert werden können. Zudem mangele es den Fachkräften und Betreibern von Kühlanlagen oftmals an Know-how bezüglich der Einsatzmöglichkeiten und Nachhaltigkeit bereits bestehender Kühltechnologien, sodass existierende energieeffiziente Verfahren, wie Sorptionskältemaschinen, adiabate Kühlung oder hybride Systeme, zum Beispiel mit Nutzung von Wärmepumpen, bisher eher wenig Verwendung fänden. cd

Saisonarbeit auf dem Feld ist Knochenarbeit. Bei ausländischen Erntehelfern kommen oft schlechte Bezahlung, Arbeitsdruck und menschenunwürdige Unterbringung hinzu. Das geht aus einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde. Unter dem Titel “‘Das hier ist nicht Europa’. Ausbeutung im Spargel-, Erdbeer- und Gemüseanbau in Deutschland” beschreibt sie, unter welchen Bedingungen zumindest ein Teil der jährlich rund 300.000 Saisonarbeitskräfte in Deutschland arbeiten und leben muss.

Die Ergebnisse sind deutlich: Zwar zahlten die Betriebe offiziell den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro, versuchten aber mit allerlei Tricks, die Löhne an anderer Stelle zu drücken – etwa durch horrende Abzüge für die Unterkunft. So kommt es laut Studie vor, dass Arbeitern für einfachste Gemeinschaftsunterkünfte bei einem Betrieb im Spreewald fast dreimal so viel pro Quadratmeter abgezogen werden, wie für eine durchschnittliche Mietwohnung in Berlin-Charlottenburg gezahlt werden müsste. Hinzu kämen kaum durchschaubare Kombinationen von Stunden- und Akkordlöhnen.

“Zehn Stunden schwere und monotone körperliche Arbeit sind Alltag in der deutschen Landwirtschaft. Aber Lohndumping und massiver Leistungsdruck dürfen kein Geschäftsmodell sein”, fordert Benjamin Luig von der Initiative Faire Landarbeit (IFL). Hinzu kommt laut Studie häufig ein unzureichender Krankenversicherungsschutz.

Für die Studie hat das PECO-Institut in der Erntesaison 2022 und im Frühjahr dieses Jahres mit Arbeitern auf den vier landwirtschaftlichen Betrieben Behr Gemüse-Garten AG, Spreewaldbauer Ricken, Tannenhof Meinhardt und Spargelhof Beelitz GmbH & Co. KG. gesprochen. Zusätzlich wurden Interviews mit IFL-Beratern von PECO ausgewertet. Die genannten Betriebe sind Lieferanten der großen deutschen Supermarktketten und Discounter Aldi, Edeka, Lidl und Rewe.

“Die Supermärkte üben einen brutalen Preisdruck aus”, sagt Tim Zahn, Referent für globale Lieferketten, Menschenrechte und Migration bei Oxfam. Diesen Preisdruck gäben die Unternehmen nach unten weiter. ch

Unternehmen im Verzug: In der Nachhaltigkeit klafft noch eine große Lücke –FAZ

Die Unternehmen aus dem Euro-Stoxx-50-Index sind weit davon entfernt, die EU-Vorgaben erfüllen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Wissenschaftlern der Philipps-Universität Marburg, in die Markus Frühauf exklusiv einen Blick werfen durfte. Zum Artikel

The aviation industry wants to be net zero-but not yet – The Economist

In der Flugzeugbranche seien die CO₂-Emissionen je Passagierkilometer in den vergangenen 50 Jahren um 80 Prozent gefallen. Aber wegen der drastisch gestiegenen Nachfrage seien die Co2-Emissionen der Branche insgesamt gestiegen. Und da Experten erwarteten, dass die Zahl der Passagiere von jährlich vier Milliarden bis Mitte des Jahrhunderts auf zehn Milliarden Passagiere steigen könnte, dürfte die Dekarbonisierung der Branche ein schwieriges Unterfangen werden. Zum Artikel

France holds up EU energy agreement over nuclear power – Financial Times

Paris zieht seine Unterstützung für das Erneuerbare-Energien-Gesetz der EU zurück und fordert die Einbeziehung von Wasserstoff, der mit Atomkraft erzeugt wurde, schreiben Alice Hancock und Sarah White. Es müsse “möglich sein, dass Atomstrom und Strom aus erneuerbaren Energien ohne Diskriminierung nebeneinander existieren”, sagte demnach ein französischer Diplomat. Dieses Vorgehen, welches zuletzt auch Deutschland an den Tag gelegt hatte, halten Vertreter anderer EU-Mitgliedstaaten für “ein gefährliches Zeichen für den politischen Entscheidungsprozess in der EU”. Zum Artikel

Can biodiversity funds help investors protect wildlife? – Financial Times

Biodiversitäts-Fonds sind eine junge Erscheinung. Morningstar erfasse 19 Fondes, von denen viele jünger als ein Jahr seien, schreibt Alice Fonds. Allerdings sei bislang sei unklar, wie die Fondsmanager überhaupt Biodiversität messen wollen. Ein weiteres Problem sei, dass es nicht genügend valide Daten über Biodiversität gebe. Zum Artikel

“In Deutschland ist Sustainable Finance lange verschlafen worden” – FAZ

Wichtig sei es, zunächst einmal ein Verständnis dafür zu entwickeln, “dass Geld nicht nur dafür eingesetzt wird, noch mehr Geld zu verdienen, sondern etwas Konkretes bewirken kann”, sagt Kristina Jermonin, Mitglied des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregierung im Gespräch mit Daniel Schleidt. “Dafür müssten wir definieren, was wirklich nachhaltig ist.” Zum Artikel

Von Blockchain bis Nachhaltigkeit: Der afrikanische Kontinent erweist sich als Laboratorium der Zukunft –Tagesspiegel

Katrin Sohns berichtet über eine neue Generation an Kuratoren und Wissenschaftlern, die zeigt, wie man gemeinsam an den großen Fragen unserer Zeit arbeiten kann, ohne dabei alte Bilder des afrikanischen Kontinents ständig zu wiederholen. Zum Artikel

Aktivistische Aktionäre: Und bist du nicht willig, so kauf ich dich halt – Die Zeit

Was einem gehört, kann man verändern. Darum kaufen Aktivisten sich bei Shell, Total oder BP ein, berichten Viola Kiel und Ruth Fend. Die nächsten Wochen sollen zeigen, ob sich Big Oil hacken lässt. Zum Artikel

Nachhaltigkeit: Wie Mittelständler mit den Anforderungen der ESG-Vorschriften umgehen können – Handelsblatt

Viele Mittelständler sind mit den neuen Anforderungen zur Nachhaltigkeit überfordert. Doch mit fachlicher Unterstützung können auch kleinere Unternehmen die Herausforderungen meistern, berichtet Katharina Burkhardt. Zum Artikel

Bis zu 206.000 Euro Gehalt: Warum ESG-Manager so begehrt sind wie nie – Handelsblatt

Durch Auflagen und Investoren steigt der Druck auf Unternehmen, klare Kriterien für Umwelt, Soziales und Führung zu erreichen. Doch eine Recherche von Lukas Bay zeigt, dass es auf diesem Gebiet kaum Experten gibt. Zum Artikel

15 Prozent Rendite mit der Rettung der Welt – FAZ

Sebastian Balzterim Gespräch mit Fabian Heilemann, Gründer des Fonds Aenu. Dieser investiere in Firmen, die “mit ihren Produkten wenigstens 100 Megatonnen Kohlendioxid im Jahr vermeiden oder aus der Atmosphäre entnehmen können” und Firmen, die das Leben von wenigstens zehn Millionen Menschen spürbar verbesserten, etwa durch bessere Bildungsangebote. Zum Artikel

Die sozial-ökologische Transformation unserer Wirtschaft ist dringend. Banken sollten dabei eine größere Rolle spielen. Gerade bewegt sich unheimlich viel – das merkt man bei jedem Blick in Medien und soziale Netzwerke. Der Umstieg auf Erneuerbare Energien, Sanierungsgesetze, die Verkehrswende und die Reduktion der Emissionen sind wichtige politische Pfeiler bei der Transformation. Wir müssen aber weiterdenken und genau hinschauen. Die Transformation kann nur gelingen, wenn sie unsere Art zu Wirtschaften auf umfassende Nachhaltigkeit umkrempelt.

Banken könnten noch weit stärkere Akzente setzen. 5,5 Billionen Dollar haben private Banken seit Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens in fossile Unternehmen investiert, die eben nicht in dessen Sinne wirtschaften. Investmentgesellschaften legten im selben Zeitraum rund 3 Billionen Dollar – darunter zum Beispiel Rentenfonds – fossil an. Man stelle sich vor, diese gigantischen Summen wären bereits vor Jahren in den Erhalt statt in die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen geflossen! Diese Beispiele aus aktuellen Studien der NGO Urgewald zeigen: Kredit-, Anlage- und Investitionsentscheidungen können den entscheidenden Unterschied machen. Wie eine Bank das konkret tun kann, zeige ich am Beispiel der GLS Bank.

Für ein gutes Leben für alle und wirksame Antworten auf die Klimakrise dürfen systemische Veränderungen kein Tabu sein. Bei der GLS Bank machen wir uns seit 1974 für eine in jeder Hinsicht nachhaltige Wirtschaftsweise stark. Die Genossenschaftsbank aus Bochum hat als Pionierin schon oft Projekte ermöglicht, die bis dato unrealistisch schienen. Zum Beispiel das erste Windrad Ende der 1980er Jahre und das bundesweit bekannte Stromrebellenunternehmen EWS Schönau, aber auch in jüngerer Zeit die Suchmaschine Ecosia, den fairen Mobilfunkanbieter WeTell, nachhaltige Modelabels, Biohöfe, Gemeinschaftswohnprojekte wie das Dorf Hitzacker in Norddeutschland, fairer und ökologischer Goldschmuck von mondabilé oder auch die Seawatch 5. Die Liste der Kunden der GLS Bank ist ein Who is Who der nachhaltigen Wirtschaft in Deutschland und längst aus der Nische herausgewachsen. Dabei haben konsequente Kriterien geholfen.

Ich bin überzeugt, dass Ökologie, Soziales und wirtschaftlicher Erfolg zusammengehören. Oder anders ausgedrückt: Wenn etwas Mensch und Natur dient, stellt sich auch die ökonomische Tragfähigkeit ein. Solidarität, Vielfalt und Liebe in der Ökonomie schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Menschen aktiv an den auf uns zurollenden Veränderungen teilhaben, sie gestalten und von ihnen profitieren.

Mit unserer Kreditvergabe finanzieren wir nur Realwirtschaft – Projekte und Unternehmen in Branchen, die den menschlichen Grundbedürfnissen dienen: Wohnen, Erneuerbare Energien, nachhaltige Wirtschaft, Ernährung, Bildung und Kultur. Ein paar Beispiele: Beim Wohnraum achten wir darauf, dass Sanierung Priorität vor Neubau hat, dass die Mieten bezahlbar und die Energiebilanz nachhaltig sind. 2022 wurden so rund 100.000 Quadratmeter Wohnfläche finanziert. In Schulen und Kitas geht es um Teilhabe, Vielfalt und ökologische Bildung. Im vergangenen Jahr entstanden so 1.400 zusätzliche Schul- und Kitaplätze. Bei den Erneuerbaren Energien geht es um Masse und Tempo, gleichzeitig aber auch um den Vorrang fruchtbarer Böden für die Landwirtschaft. Ein Viertel der Kredite der GLS Bank flossen 2022 in Erneuerbare Energien. Bio-Landwirtschaft erhält die Fruchtbarkeit der Böden, achtet die Bedürfnisse von Tieren und setzt auf Klasse statt Masse.

Bevor Geld fließt, wird genau geprüft, ob es im Sinne des Dreiklangs people – planet – profit wirken kann. Mit diesem Ansatz ist die GLS Bank seit ihrer Gründung stetig gewachsen und ermöglicht derzeit 10.000 Kreditnehmer*innen ihre Vorhaben. 130.000 Mitglieder der Genossenschaft sichern durch ihre Anteile diese aufwendige wie erfolgreiche Kreditvergabepraxis ab. Spekulation mit diesen Mitteln am Kapitalmarkt? Ausgeschlossen. Mit ihren rund 10 Milliarden Euro Bilanzsumme ermöglicht die GLS Bank gemessen an ihrer Größe eine beträchtliche Menge an transformatorischen Ideen. Was wäre nur möglich, wenn wir diese Zahlen nach oben skalieren könnten, weil auch große Banken so handelten!

Energiewende, EU-Gesetze wie das zur Sanierung von Gebäuden oder (mit Schwächen) die EU-Taxonomie können nur erste Schritte sein. Bei allen Vorhaben, ob national oder international, beobachten wir, wie sich Beharrungskräfte aufbäumen gegen das Antasten des Status Quo. Eigentlich paradox, ist doch die ökonomische Gegenwart ohnehin Disruptionen ausgesetzt durch Klimakrise, Krieg, Inflation und Zinsanstieg. Das führt zu einem Doppeleffekt: Die Krisen hemmen und beschleunigen die Veränderungen zugleich, wir erleben beispiellosen Handlungsdruck auf der einen und Umsetzungsschwierigkeiten auf der anderen Seite. Sei es, weil Lieferketten gestört sind und Fachkräfte fehlen, oder weil das Geld von Staaten knapp und der Handlungsspielraum von Regierungen noch komplexer geworden ist. Der Krieg in der Ukraine hat die Schwächen unserer Energieversorgung offengelegt und so für einen Turbo bei der Energiewende gesorgt. Gleichzeitig fließen Hunderte Milliarden Euro in Rüstung, die an anderer Stelle fehlen. Ein zu lange subventioniertes und Übergewinne einfahrendes fossiles Kartell bringt sich gegen die Ökowende in Stellung. Obendrein führen gezielte Desinformationskampagnen über die ökologische Transformation zu fehlgeleiteten Debatten um Kosten und Verzicht.

Weg von der Kosten- und Verzichtsdebatte und hin zu proaktivem, sozialem Gestalten des Neuen – eine andere Welt ist möglich! Durch Vorangehen und mutiges Umsetzen von Lösungen, die den Menschen langfristig dienen, weil wahre Kosten und verdrängte Risiken Teil der Rechnung sind. Hier müssen sich auch Banken ehrlich machen. Wir alle dürfen und müssen ökonomische Glaubenssätze und wirtschaftspolitische Maßnahmen aus dem 20. Jahrhundert in Frage stellen. Die Grenzen des Wachstums sind überdeutlich, die Schäden für Menschen und Natur übersteigen den Nutzen weiterer Konsumgüter. Die real vorhandenen Klimarisiken und die wahren Kosten konventionell hergestellter Güter müssen in alle ökonomischen Rechnungen eingepreist werden. Dann zeigt sich, was wirklich teuer ist. Eine noch so umfassende sozial-ökologische Transformation ist mittelfristig jedenfalls um ein Vielfaches ökonomischer als gar keine.

Wie werden wir alle gemeinsam mutiger, um diese offenen Pfade auch zu beschreiten? Erstens: Wenn wir die sozialen Fundamente in unserer Gesellschaft stärken und ausbauen, schaffen wir Chancen, Resilienz, Zuversicht und Mut. Zweitens: Wir müssen in den ökologischen Bereichen das Soziale mitdenken. Die Energiewende muss bürgernah und dezentral erfolgen, wenn sie gelingen soll. Bio-Lebensmittel setzen sich eher durch, wenn die wahren ökologischen Kosten und Auswirkungen auf Menschen konventioneller Lebensmittelerzeugung bekannter werden. Gleiches gilt für nahezu alle Konsumgüter wie Kleidung, Technik, Verkehrsmittel. Drittens: In der gesamten Wirtschaft, in allen Geschäftspraktiken, braucht es einen viel stärkeren Fokus auf soziale Aspekte. Wir brauchen faire Preise, gerechte Löhne, wertschätzende Geschäftsbeziehungen, ein respektvolles Miteinander, Chancengleichheit, Diversität und Inklusion.

Ja, die Transformation unserer Wirtschaft erfordert ein radikales Umdenken und es wird auch an manchen Stellen wehtun. Neben den Krisen übersehen wir aber gerne die unvergleichliche Chance: Wir können die Veränderungen so gestalten, dass Dinge besser werden. Das Wunderbare daran: Eine Wirtschaftsweise, die dem Menschen dient, ist nachhaltig erfolgreich.

Seit 2017 ist Aysel Osmanoglu Vorständin der GLS Bank und seit dem 1. Januar 2023 Vorstandssprecherin. Sie verantwortet das Ressort Menschen, Entwicklung und Strategie sowie die Gesamtbanksteuerung und die Kreditsicherung. Sie begann ihren beruflichen Werdegang als studentische Mitarbeiterin 2002 bei der Ökobank, die ein Jahr später von der GLS Bank übernommen wurde. Sie hat Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Heidelberg und Frankfurt am Main studiert und ist diplomierte Bankbetriebswirtin.

In der hessischen Kleinstadt Eschborn steht die Schaltzentrale für einige der wichtigsten Themen des Landes, zumindest, wenn es nach dem Chef Torsten Safarik geht. Immerhin sagt er über die eigene Behörde, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): “Wir sehen uns als die Bundesbehörde mit der größten Lenkungswirkung in Deutschland.”

In der Tat hat das BAFA zahlreiche Aufgaben: Die Bundesmittel der Corona-Hilfen liefen durch das Haus, ebenfalls die Hilfen nach der Flutkatastrophe entlang der Ahr vor zwei Jahren; die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs von Putin gegen die Ukraine werden hier kontrolliert – und jetzt sollen auch die Menschenrechte auf der Welt aus Eschborn heraus verbessert werden.

Das BAFA verantwortet das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, kurz Lieferkettengesetz. Dieses verpflichtet Unternehmen mit mehr als 3.000 Arbeitnehmern seit dem Jahreswechsel dazu, Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte in ihren globalen Lieferketten zu übernehmen. Torsten Safarik steckte große Hoffnungen in das Gesetz und erklärte es prompt zur Chefsache, “weil der Mensch das Wichtigste ist, was es auf der Welt gibt”, sagt er.

Solche Sätze lassen den Chef der Großbehörde harmoniebedürftig wirken, vielleicht sogar etwas weich. Dabei ließe sein Lebenslauf eher auf einen knallharten Zahlenmenschen schließen. Der 57-jährige Diplom-Mathematiker ist in Görlitz geboren und in den neuen Bundesländern aufgewachsen. Nach dem Studium ging es nach Berlin, Behördenlaufbahn par excellence. Zunächst begann er im Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, wechselte ins Bundeswirtschaftsministerium, dann als Referent in die Bundestagsfraktion der CDU/CSU, bevor er im Juni 2019 an die Spitze des BAFA rückte.

Seither reist er viel, in die Außenstelle nach Berlin, aber auch in die Zentralen von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen, unter anderem, um das Lieferkettengesetz zu erklären. Denn viele fragen sich, was dadurch jetzt konkret auf sie zukommt, erzählt er. Und noch mehr fragen sich: Was bedeutet denn das Wort “angemessen”, das an so vielen Stellen im Gesetz auftaucht?

Die Antwort ist vergleichsweise simpel: Von einem Konzern mit 200.000 Mitarbeitern werde die Behörde erst einmal mehr erwarten, als wenn ein Unternehmen gerade einmal die 3000er-Grenze überschritten hat, sagt Safarik. Er finde diesen Spielraum gut, weil damit kleine Unternehmen nicht überfordert werden. Zwar betont er, dass alle Maßnahmen wirksam sein müssten, doch wenn Safarik redet, dann klingt das auch so, als wolle er die Firmen in Deutschland beruhigen.

So sei es gar nicht das Ziel der Bafa, mit Bußgeldern zu arbeiten. “Wir sehen uns schon immer als Partner der Wirtschaft”, betont der Präsident der Behörde. Zwar gebe es “durchaus ein paar graue Schafe, denen man noch etwas auf die Sprünge helfen muss”. Das solle allerdings immer mit Augenmaß geschehen.

Dabei betont Safarik mehr als einmal, dass das Lieferkettengesetz kein zahmer Papiertiger sein soll. Im Ernstfall will er Strafen auch mit “scharfen Instrumenten” ahnden. Um das zu schaffen, sei die Behörde dankbar über Informationen von NGO, der Wissenschaft und aus den Medien, an die die Behörde selbst nicht kommt. Hinweise können anonym direkt über eine BAFA-Plattform eingereicht werden. Aber am Ende wird die Behörde entscheiden müssen und Konflikte mit Unternehmen sind dabei nach Ansicht von Experten vorprogrammiert. Pascal Mühle

Durch die Lieferkettengesetze müssen sich Unternehmen zwangsläufig mit den Verhältnissen der Arbeitenden bei ihren Zulieferern beschäftigen. Aber seit der Verabschiedung der Regeln stellen sich viele neue Fragen, besonders für Unternehmen, Thema des Buches “Soziale Standards in globalen Lieferketten”. Was wird beispielsweise aus dem Nebeneinander von Sozialklauseln in Handelsverträgen, unternehmensbezogenen Selbstverpflichtungen, Vereinbarungen der Sozialpartner wie globalen Rahmenabkommen oder Zertifizierungen?

Diese staatlichen, privaten und gesellschaftlichen Einzelinstrumente und Initiativen stünden bislang “unverbunden nebeneinander”, schreibt der Arbeitszeit- und Arbeitsorganisationsforscher Peter Haipeter, einer der vier Herausgeber des Buches neben Markus Helfen, Anja Kirsch und Sophie Rosenbohm. In der Pflicht sehen sie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sowie die Ministerien für Wirtschaft und Arbeit – sie sollten die Koordinierung durchführen, “um so die Schlagkraft für die Durchsetzung der Sozialstandards zu erhöhen“.

Die Wissenschaftler gehen in dem Sammelband auch der Frage nach, wie Arbeiternehmer als Experten in eigener Sache Einfluss auf die Sozialstandards in den Unternehmen entlang der Lieferketten nehmen können oder woher eigentlich die Informationen kommen, auf deren Grundlage Missstände erkannt werden können? Sie betonen die Bedeutung der Arbeiterorganisation entlang der Lieferketten.

Notwendig sei eine Zulassung und Unterstützung von grenzüberschreitenden Organisationen der Beschäftigten, sei es in Form von globalen Gewerkschaftsverbänden, sei es in Form von transnationalen Interessenvertretungen in multinationalen Unternehmen wie europäischen Betriebsräten oder Weltbetriebsräten oder Netzwerken aus Gewerkschaften und NGO. Das Fazit der Herausgeber: “Die Beschäftigten brauchen eine Stimme, und dies auf vielen Ebenen”.

Erschienen ist das Buch in der Reihe Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, dem Mitbestimmungs-, Forschungs und Studienförderungwerks des DGB. Caspar Dohmen

mit Wucht gehen republikanische Staatsanwälte gegen Versicherer wegen deren ESG-Aktivitäten in den USA vor. Damit gerät von unerwarteter Seite eine Kultur unter Druck, die sich seit dem Jahr 2000 etabliert hat: Unternehmen nehmen freiwillig ihre soziale und ökologische Verantwortung wahr und schaffen dafür gemeinsame Netzwerke.

Startschuss dafür war die Gründung des Global Compact im Jahr 2000, auf Initiative des damaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan. Deren Wirksamkeit hinterfragte bald vor allem die Zivilgesellschaft – sie forderten gesetzliche Regeln, wie sie mittlerweile gerade in der EU gang und gäbe sind, um die Klimakrise zu bekämpfen und die SDG einzuhalten. Sind die republikanischen Staatsanwälte erfolgreich, könnte nur noch der Gesetzgeber eine Verbindlichkeit für alle herstellen. Den ESG-Konflikt in den USA beschreibt Carsten Hübner.

Die Debatte über gesetzliche Regeln für kritische Rohstoffe auf EU-Ebene analysiert Leonie Düngefeld. Nicolas Heronymus beschäftigt sich mit den offenen Fragen beim geplanten Bundestariftreuegesetz in Deutschland. Der doppelte Gewinn einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft für Umwelt und Freiheit ist Thema des Gesprächs von mir und meinem Kollegen Nicolas Heronymus mit dem Grünen-Umweltpolitiker Jan-Niclas Gesenhues. Die Banken hätten einen gewaltigen Hebel für die Transformation in der Hand, wenn sie ihn endlich nutzen würden, sagt die GLS-Bank-Vorstandsprecherin Osmanoglu und wirbt für eine soziale und solidarische Transformation.

Übrigens, wenn Sie nicht nur das Wichtigste über ESG und Transformation, sondern auch Berlin erfahren wollen: Ab sofort erscheint Berlin.Table, unser Late-Night-Memo für die Hauptstadt, fünfmal pro Woche – von Sonntagabend bis Donnerstagabend. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Republikanische Generalstaatsanwälte aus 23 US-Bundesstaaten haben vergangene Woche einen Brief an die rund 30 Versicherungsunternehmen der Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) geschickt. Darin bezweifeln sie, dass der Zusammenschluss international tätiger Versicherer nach US-Recht legal ist. Er hatte sich im Jahr 2021 auf Initiative der Vereinten Nationen gegründet. Stattdessen unterstellen sie der NZIA in ihrem Schreiben eine “aktivistische Klimaagenda” und vermuten einen Verstoß gegen das Kartellrecht. Die Mitglieder haben nun bis zum 15. Juni Zeit, Kopien ihrer Korrespondenz und Dokumente vorzulegen, aus denen der Grad der Kooperation innerhalb der NZIA im Detail hervorgeht.

“Nach den Kartellgesetzen unseres Landes und den entsprechenden Gesetzen der einzelnen Bundesstaaten sind bestimmte Absprachen zwischen Wettbewerbern streng verboten, weil sie unlauter sind oder den Wettbewerb unangemessen beeinträchtigen”, warnen die Chefankläger der Bundesstaaten in ihrem Brief. Zudem könnten Absprachen einen “unzulässigen Boykott” oder eine unzulässige Diskriminierung aufgrund versicherungsfremder Faktoren darstellen.

Zentraler Kritikpunkt ist das im Januar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellte Target-Setting Protocol (TSP) der NZIA. Danach soll jedes Mitglied bis zum 31. Juli dieses Jahres wissenschaftlich fundierte Zwischenziele für sein jeweiliges Versicherungs- und Rückversicherungsportfolio festlegen.

Die Generalstaatsanwälte befürchten dadurch Wettbewerbsnachteile für Unternehmen der Kohle-, Gas- und Ölindustrie, etwa durch steigende Policen oder die Weigerung, bestimmte Projekte in der Zukunft überhaupt noch zu versichern. Fossile Energieunternehmen und energieintensive Industrien tragen in vielen ihrer Bundesstaaten einen großen Teil zur Wirtschaftsleistung bei.

Renaud Guidée, Group Chief Risk Officer des französischen Versicherers AXA, sprach bei der Vorstellung des TSP hingegen von einem entscheidenden Durchbruch. “Zum ersten Mal haben Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die zu den größten der Welt gehören, einen Rahmen und Messinstrumente entwickelt, um die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf den Klimawandel zu bewerten”, so Guidée.

Auch Jean-Jacques Henchoz und Mario Greco, die Vorstandsvorsitzenden der Hannover Rück und Zürich Versicherung, hatten das TSP damals ausdrücklich begrüßt. Doch das ist Monate her. Inzwischen hat die Anti-ESG-Lobby auch die Versicherer verstärkt ins Visier genommen. Das Ergebnis: Die beiden NZIA-Gründungsmitglieder haben sich mittlerweile dem Druck gebeugt und der NZIA ebenso den Rücken gekehrt wie die Münchener Rück.

“Die Möglichkeiten, im kollektiven Schulterschluss der Versicherungsindustrie weltweit Dekarbonisierungsziele zu verfolgen, ohne materielle Kartellrechtsrisiken einzugehen, sind nach unserer Einschätzung so begrenzt, dass es wirksamer ist, unsere Klimaambition zur Reduktion der globalen Erderwärmung selbstständig als Unternehmen weiterzuverfolgen”, begründete Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender der Münchener Rück, den Schritt Ende März in einer Stellungnahme.

Der Brief der Generalstaatsanwälte an die NZIA-Mitglieder ist jedoch nur der jüngste Höhepunkt einer Kampagne, die sich in den vergangenen zwei Jahren von den Bundesstaaten auf die nationale Ebene ausgeweitet hat. So hatte nur wenige Tage zuvor das einflussreiche Committee on Oversight and Accountability des Repräsentantenhauses auf Initiative der Republikaner eine Anhörung zu ESG abgehalten. Als Experten waren unter anderem die republikanischen Generalstaatsanwälte Sean Reyes aus Utah und Steve Marshall aus Alabama geladen, die auch Unterzeichner des Briefes sind.

Reyes bezeichnete ESG dort als eine “offenen Verschwörung” der wichtigsten Akteure des Finanzsystems, die den Bürgern am Parlament vorbei ihren Willen aufzwingen wollten. Marshall blies ins selbe Horn und bezeichnete ESG als eine Gefahr für die Verbraucher und die Demokratie. “Eine nicht gewählte Kabale globaler Eliten nutzt ESG”, so Marshall, “um unser kapitalistisches System zu kapern, Unternehmen auf Linie zu bringen und die hart verdienten Dollars der arbeitenden Amerikaner aufs Spiel zu setzen”. Er sei stolz darauf, dass er und seine republikanischen Amtskollegen jetzt zurückschlagen.

Neben Versicherungen sind vor allem Banken und Fondsgesellschaften von der Anti-ESG-Kampagne betroffen. Rund ein Dutzend Staaten haben inzwischen Gesetze verabschiedet, die es der öffentlichen Hand verbieten, in Fonds zu investieren, die ESG-Kriterien berücksichtigen. Ein zentraler Hebel: die milliardenschweren Pensionsfonds der Staatsangestellten, insbesondere der Lehrer.

Vielerorts ist es Städten und Gemeinden auch verboten, Kredite bei Banken aufzunehmen, die als ESG-verdächtig gelten, weil sie der Net-Zero Bank Alliance (NZBA), dem Pendant zur NZIA, angehören. Die Bundesstaaten West Virginia, Kentucky, Oklahoma und Texas haben bereits schwarze Listen von in- und ausländischen Finanzinstituten erstellt, die als Boykotteure fossiler Energieunternehmen gelten.

Die Vereinten Nationen wollten sich zu den Vorwürfen gegen die NZBA in den USA gegenüber Table.Media nicht äußern. “Wir äußern uns nicht zu politischen Entwicklungen in einzelnen UN-Mitgliedstaaten oder zu unseren Gesprächen mit den dortigen Regulierungsbehörden”, sagte ein UN-Sprecher auf Anfrage.

In Texas steht seit August 2022 auch die Schweizer Großbank UBS auf einer solchen Liste. Deshalb untersagte ihr Ken Paxton, der dortige Generalstaatsanwalt, Anleihen des Normangee Independent School District in Höhe von 18,6 Millionen US-Dollar zu zeichnen. Dass das Geschäft schon vor August 2022 vereinbart worden war, spielte dabei ebenso wenig eine Rolle wie die Beteuerungen der Bank, gar nicht zum Boykott von Energieunternehmen aufzurufen. Vor wenigen Tagen kam es zu einem Vergleich. Die UBS muss eine Entschädigung von 850.000 US-Dollar an den Schulbezirk zahlen, weil durch das neuerliche Auflegen der Anleihen zu einem höheren Zinssatz zusätzliche Kosten entstanden sind. Natürlich durfte die UBS diesmal nicht mitbieten.

Paxton zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: “Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, die ESG-Investitionsagenda der Unternehmen zu bekämpfen und die Steuerzahler vor den damit verbundenen zusätzlichen Kosten zu schützen, indem ich die Last auf die Banken verlagere und die texanischen Energieunternehmen schütze.”

In enormem Tempo wird der Kommissionsentwurf für den Critical Raw Materials Act (CRMA) zurzeit im Parlament und im Rat bearbeitet. Schließlich sollen die Trilog-Verhandlungen schon im Dezember abgeschlossen sein. Möglichst im ersten Quartal des kommenden Jahres sollten die ersten Bewerbungen für strategische Rohstoffprojekte eingehen, sagte Schattenberichterstatterin Hildegard Bentele (EVP) am Montag bei einem Pressegespräch.

Im Industrieausschuss (ITRE) des Parlaments stellte Berichterstatterin Nicola Beer (Renew) den vergangene Woche veröffentlichten Berichtsentwurf vor. Sie erklärte, die nun anstehenden Anhörungen sollten unter anderem Raum für Diskussion über die Benchmarks (für heimischen Bergbau, Weiterverarbeitung, Recycling und Abhängigkeit von Drittstaaten) bieten. So könne diskutiert werden, ob die Benchmark für eine maximale Abhängigkeit von einem Drittstaat (65 Prozent) ausreiche und die übrigen drei Benchmarks überflüssig machen würde. Die Gespräche zu dieser Frage seien noch nicht abgeschlossen.

Hildegard Bentele hob die fehlenden Finanzierungsinstrumente hervor: Die Frage, ob es einen Souveränitätsfonds und entsprechende Mittel für Rohstoffprojekte geben werde, sei noch nicht geklärt; die Europäische Investitionsbank (EIB) sei bislang in der Finanzierung von Rohstoffprojekten sehr eingeschränkt. Außerdem stehe noch nicht fest, ob Bergbau in die Taxonomie aufgenommen werde – dementsprechend seien hier noch weitere Gespräche erforderlich.

In Bezug auf die Stresstests, die Unternehmen für ihre Lieferketten durchführen sollen, widersprach sie Beers Entwurf. Diese hatte die Vorgabe gestrichen, dass der Vorstand über die Ergebnisse unterrichtet werden muss. “Dem Vorstand zu berichten, bedeutet politische Verantwortung”, betonte Bentele.

Heikel wird wohl vor allem die Debatte um Zielkonflikte mit wichtiger Umweltgesetzgebung wie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder der Wasserrahmenrichtlinie. Bereits in den Verhandlungen zum Initiativbericht des Parlaments 2021 hatte sich hier ein Graben zwischen Grünen und Linken, die ein Verbot von Bergbau in Naturschutzgebieten forderten, und den übrigen Fraktionen aufgetan. Bentele, die damals Berichterstatterin war, rief in diesem Kontext zu Flexibilität auf. Die Schattenberichterstatterinnen Henrike Hahn (Grüne/EFA) und Cornelia Ernst (Linke) sprachen sich zumindest gestern weiterhin gegen Bergbau in Natura-2000-Schutzgebieten aus.

Auch die Debatte über ein Ziel für die Reduzierung der Nachfrage wird wohl im Parlament geführt werden: Sowohl Mohammed Chahim (S&D) als auch Henrike Hahn kündigten an, Änderungen vorzuschlagen. Die Grünen “schlagen eine Verringerung um 70 Prozent im Vergleich zu einem Basisszenario vor”, erklärte Hahn. Zivilgesellschaftliche Akteure wie der Arbeitskreis Rohstoffe fordern seit einiger Zeit ein solches Reduktionsziel für den Primärrohstoffverbrauch.

Von der schwedischen Ratspräsidentschaft wird der CRMA mit höchster Priorität behandelt. Am Montag bei der Aussprache im EU-Ministerrat für Wettbewerbsfähigkeit rief Wirtschaftsministerin Ebba Busch die Mitgliedstaaten zu einer vereinten Anstrengung bis zur Sommerpause auf. “Wir haben uns einen sehr ehrgeizigen Zeitplan gesetzt”, erklärte sie. Bis Ende Juni wolle man das Verhandlungsmandat beschließen. Die Ratsarbeitsgruppe trifft sich nach Informationen von Table.Media zurzeit zweimal pro Woche.

Einig sind sich die Mitgliedstaaten vor allem über ambitionierte Vorgaben zur Kreislaufführung der Rohstoffe (auch die Abgeordneten im ITRE wollen hier nachschärfen), über die Notwendigkeit der verstärkten Substitution kritischer Rohstoffe und entsprechender Forschung sowie über den Bedarf internationaler Partnerschaften auf Augenhöhe. Darüber hinaus fehle es noch an geeigneten Finanzierungsinstrumenten, hieß es während der Aussprache.

Als Knackpunkte zeichnen sich auch im Rat zwei Punkte ab. Zum einen die Anwendung des Umweltrechts: Italien etwa fordert hier “Flexibilität bei der Anwendung”, während Deutschland auf hohe Standards pocht. Zum anderen die sozialen Widerstände gegen Bergbauprojekte: Portugal verwies auf die Proteste gegen die umstrittene Lithium-Mine im Norden des Landes.

Staatssekretär Sven Giegold, der das Bundeswirtschaftsministerium vertrat, betonte die Bedeutung hoher ESG-Standards und der Kohärenz mit anderen Rechtsakten wie dem EU-Sorgfaltspflichtengesetz (CSDDD). Die Bundesregierung werde hier geeignete Ergänzungen prüfen. Er hob auch die Qualitätsanforderungen an Sorgfaltszertifizierung hervor und stellte klar: “Zertifizierungssysteme sollten die eigene Verantwortung der Unternehmen nicht ersetzen können.”

Die Bundesregierung halte es außerdem für erforderlich, anerkannte internationale Standards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie insbesondere die ILO-Konvention 169 zum Schutz der Rechte indigener Völker “als Vorbedingung für die Anerkennung eines strategischen Projekts zu stellen”.

Da ein Großteil der weltweiten Bergbauprojekte auf dem Land indigener Gemeinschaften stattfinden, fordern auch zivilgesellschaftliche Organisationen die Einbeziehung entsprechender Mitbestimmungsrechte in dem Gesetzesentwurf.

Um die Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft zu stärken, prüft das BMWK laut Giegold, ob ergänzend zu der Recycling-Benchmark von 15 Prozent auch Mindestvorgaben zu Recyclingkapazitäten für einzelne Rohstoffe eingeführt werden könnten – ähnlich der Vorschläge, die Beer in ihrem Berichtsentwurf vorgelegt hat.

Der Entwurf für ein Gesetz, um Auftragsvergaben des Bundes daran zu binden, dass die ausführenden Unternehmen nach Tarif bezahlen (Table.Media berichtete), ist in einem frühen Stadium. Laut Nermin Fazlic, Leiter der Abteilung Grundsatzfragen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), handelt es sich um einen hausinternen Entwurf – “eine Momentaufnahme, die heute nicht mehr gilt”. Bis Mitte Juni will das BMAS mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) einen gemeinsamen Entwurf vorlegen.

Das Gesetz ist Teil eines Pakets; weitere Bestandteile betreffen den digitalen Zugang für Gewerkschaften sowie bestimmte Fälle von Tarifflucht durch Ausgliederungen. In Kraft treten soll das Gesetz im Januar 2024. Dies sagte Fazlic auf der Vergabetagung 2023 der Friedrich-Ebert-Stiftung Mitte Mai.

Fazlic betonte, dass das geplante Gesetz zur Tariftreue bei Vergaben des Bundes im Kern ein Schutzgesetz für Arbeitnehmer sei. Auch deshalb möchte das BMAS einen zivilrechtlichen Anspruch der Beschäftigten auf Einhaltung der Tarifbedingungen in das Gesetz bringen. Sprich: Angestellte könnten etwa Tariflohn einklagen, wenn bei Kontrollen herauskommt, dass das Unternehmen sich nicht an den repräsentativen Tarifvertrag hält. Das wolle das BMAS mit dem BMWK, das ebenfalls federführend ist, diskutieren. Ebenso wichtig sei für das Arbeitsministerium die Berücksichtigung von Subunternehmen. Auch die Frage nach einer Generalunternehmerhaftung liege auf dem Tisch, sagte Fazlic.

Ebenfalls noch diskutieren müssten die Ministerien, wie Kontrollen effizient sein können. DGB-Vorstand Stefan Körzell forderte, dass Unternehmen, die sich nicht an Bundestariftreue-Regelungen halten, “für eine gewisse Zeit von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden” und eine “entsprechende Strafe entrichten”. Sonst sei das Gesetz “ein stumpfes Schwert”. Fazlic antwortete: “Ein Gesetz, dass sich nicht kontrollieren lässt, ist falsch gebaut”. Im Entwurf ist bisher eine nicht weiter definierte zentrale Kontrollstelle vorgesehen.

Körzell betonte erneut, dass der DGB es “für wenig sinnvoll hält”, dass Tariftreue bei Vergaben des Bundes nur auf Antrag von Gewerkschaften oder Arbeitgebern per Rechtsverordnung verpflichtend werden soll. Der arbeitspolitische Sprecher der Grünen Frank Bsirske hält die Antragspflicht für eine “Komplizierung des Verfahrens”. Ihm zufolge müsse man darüber nachdenken, ob es nicht einfachere Lösungen gibt.

Zur Nachweispflicht heißt es im Entwurf des BMAS, dass Unternehmen “mittels geeigneter Unterlagen” dokumentieren sollen, dass sie tariftreu sind – sofern sie kein Zertifikat einer Präqualifizierungsstelle vorlegen. DGB-Vorstand Körzell schlug vor, das im Bausektor etablierte Präqualifizierungsverfahren, um eine soziale Komponente zu erweitern. Dies erspare Unternehmen, dass sie immer wieder Nachweise erbringen müssten. So sei die Tariftreue-Pflicht bei öffentlichen Aufträgen auf Dauer kein bürokratisches Hemmnis.

Warum beschäftigen Sie sich mit Kreislaufwirtschaft?

Wir können die Klimaziele nur mit einer umfassenden Kreislaufwirtschaft erreichen. Außerdem kann sich Europa so von schwierigen Rohstoffabhängigkeiten befreien. So gesehen sind Kreislaufwirtschaftstechnologien Freiheitstechnologien.

Sie verstehen Kreislaufwirtschaft breit?

Ich wähle bewusst einen großen Kontext, weil Kreislaufwirtschaft zu oft noch als Abfallpolitik gesehen wird, also Müll trennen, aufbereiten und recyceln. Aber es ist längst viel mehr, Rohstoffpolitik. Und sie beginnt beim Produktdesign. Das ist die zentrale Stellschraube, um Produkte zu schaffen, die wenig Materialien verbrauchen sowie recyclebar, reparierbar und langlebig sind.

Werden Unternehmen solche Produkte von sich aus schaffen?

Die Wirtschaft hat das Thema auf dem Schirm, sie macht auch schon etwas in Richtung Produktdesign. Aber der Markt allein wird nicht alles richten.

Wo braucht es staatliche Regulierung?

Etwa beim Verkleben von Kunststoffen oder beim geplanten Verschleiß von Produkten. Ich glaube, das kriegt man nur regulatorisch in den Griff. Dafür braucht es eine Ökodesignrichtlinie der EU, ähnlich wie seinerzeit bei Leuchtmitteln. Wer trauert heute noch der klassischen Glühbirne nach? Für uns sind LED-Leuchten doch längst selbstverständlich. Das ist ein Riesenerfolg einer Ökodesignrichtlinie der EU.

Wie wichtig sind Gespräche zwischen Unternehmen und Rohstoffverwertern für besser funktionierende Kreisläufe?

Wichtig. Aber leider funktioniert der Austausch oft noch nicht. Wir wollen deswegen mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie auch branchenübergreifende Dialoge fördern. Denn da gibt es oft unterschiedliche Interessen.

Beispielsweise?

Da braucht der Rohstoffverwerter zum Beispiel Verpackungen, die aus einem Kunststoff bestehen. Die Industrie stellt aber mehrfach verklebte Verpackungen her, weil sie sich besser verkaufen. Die Industrie will das Problem dann mit chemischem Recycling lösen.

Was halten Sie davon?

Eigentlich ist chemisches Recycling ein Euphemismus, weil es kein Recycling ist, sondern Plastikverkohlung. Das Verfahren verbraucht viel Energie und es gibt dabei hohe Materialverluste. Es ist eine klassische End of Pipe Technologie – sie nimmt komplett den Innovationsdruck vom werkstofflichen Recycling weg. Das ist ein großes Manko. Es mag Nischen geben, wo chemisches Recycling Sinn macht, aber es ist nicht die große Lösung. Da bin ich mir sicher.

Wie wichtig finden Sie Anreize der Politik?

Ich bin ein großer Freund davon.

Könnten Sie helfen, den Verpackungsberg zu reduzieren?

Ich kann mir zum Beispiel gut ein Bonus-Malus-System vorstellen. Dabei würden Hersteller von Verpackungen eine Abgabe in einen Fonds zahlen. Sie wäre umso höher, je weniger kreislauffähig eine Verpackung ist. Und Hersteller, die sich auf den Weg machen, bekämen dann aus diesem Fonds eine Unterstützungszahlung. Darauf haben wir uns im Grundsatz auch bereits im Koalitionsvertrag verständigt.

Welches Greenwashing ärgert Sie in dem Bereich?

Bambus mit Kunststoffbeschichtung und ähnliches, was man dann am Ende nur noch verbrennen kann. Und da glaube ich schon, dass wir auch noch mal gesetzlich ranmüssen, damit es zu einer stärkeren Sortenreinheit bei den Kunststoffen kommt. Aber grundsätzlich bin ich ja sowieso ein Freund von Mehrwegverpackungen.

Braucht es neue Mehrwegsysteme?

Wir sollten das System auf andere Produktkategorien ausweiten. Ich wäre sofort dafür, ein europäisches Batteriepfand einzuführen, damit Batterien wirklich in den Kreislauf zurückkommen. Es ist Wahnsinn, was wir an Rohstofflagern alles bei uns zu Hause in den Schubladen haben. Dafür braucht es ein vernünftiges Rücknahmesystem. Da muss die Politik den Handel nochmal ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, damit es wirklich funktioniert bei Batterien und bei Elektrogeräten.

Wie sehen Sie die Zukunft von Kunststoff?

Wir brauchen hochwertige, leistungsfähige Kunststoffe in der Industrie und für die Energiewende, beispielsweise für die Rotorblätter von Windenergieanlagen und so weiter. Es wird keine Null-Kunststoff-Politik geben. Aber Kunststoff ist geronnenes Öl und Gas, also eine endliche Ressource, das vergessen viele. Wir sollten uns bei der Verwendung des Primärrohstoffs auf die wenigen, wirklich hochtechnischen Anwendungen fokussieren. Es wird daneben zwar weiter Kunststoffverpackungen geben, aber das sollten dann hochwertige Mehrwegverpackungen sein, die oft recycelt werden können.

In welchem Ausmaß halten Sie eine Reduzierung von Verpackungsmüll für politisch machbar?

Wir sind bei 240 Kilogramm pro Kopf in Deutschland und es wird immer noch mehr. Ich finde es erstrebenswert, bis Mitte der 2020er Jahre das Wachstum zu stoppen. Dann vielleicht bis 2030 runterzukommen auf 220 Kilogramm pro Kopf und in den nächsten Jahren immer weiter zu reduzieren. Das klingt nicht arg viel, aber allein den immer weiter steigenden Trend umzukehren, wäre schon ein großer Fortschritt.