gut möglich, dass zukünftige Historiker 2023 als das Jahr ausmachen werden, in dem die Komplexität der Transformation (fast) allen in Deutschland bewusst geworden ist. Zumal der drängende Umbau unserer Wirtschaftsweise in einer immer komplizierteren Welt stattfinden muss: mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und der neuen Eskalation im Nahen Osten, zunehmend feindseliger Konkurrenz mit China, der Zunahme autokratischer Regierungen und selbstbewussteren Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Auch hierzulande ist die Situation schwieriger geworden. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Strukturkrise, und es ist keine ausgemachte Sache, dass den wichtigen Branchen Auto, Maschinenbau und Chemie die Transformation gelingt – oder sie sich sogar neu erfinden können. Die Proteste der Bauern wegen der Verteuerung des Diesels in diesen Tagen zeigen die Verteilungskonflikte, die ohne zusätzliche staatliche Einnahmen oder höhere Schuldenaufnahme durch die Transformation entstehen.

Zugleich ist im zurückliegenden Jahr die Dringlichkeit der Transformation noch offensichtlicher geworden: Der Zustand der Erde verschlechterte sich weiter. Mittlerweile sind – gemessen am Modell der planetaren Grenzen – sechs von neun Kipppunkten erreicht. Und die magere Halbzeitbilanz bei den SDG zeigte, wie steinig und weit der Weg bei der sozialen Transformation noch ist.

Doch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben 2023 auch eine Menge dafür getan, die Transformation voranzubringen: Gesetze, Förderungen, Überlegungen für neue Wirtschaftsweisen, die Etablierung neuer Geschäftsmodelle oder der Umstieg auf neue Produkte. Die Herausforderungen und Weichenstellungen verknüpfen sich in meinem Jahresrückblick zu einem Bild, was mich zumindest zuversichtlich stimmt, dass die Transformation gelingen kann. Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünsche ich Ihnen.

PS: Den nächsten ESG.Table lesen Sie im neuen Jahr. In der Weihnachtswoche halten wir Sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden und senden Ihnen “100Headlines”, den aktuellen News-Überblick für die Table.Media-Community.

Anfang 2023 begann eine neue Epoche für Unternehmen in Deutschland. Seit Inkrafttreten des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) gilt für sie nun das Paradigma der verbindlichen Verantwortung für gewisse soziale und ökologische Mindeststandards in ihren Lieferketten. Abgelöst wurde damit das Prinzip der freiwilligen Verantwortung von Unternehmen gegenüber Lieferanten. Es gilt als gescheitert, weil sich dadurch über drei Jahrzehnte die Verhältnisse für Mensch und Natur in den Lieferketten kaum verbessert haben. Erfüllen müssen die neuen Anforderungen zunächst Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten.

Die Zivilgesellschaft nutzte die neuen, mit dem Gesetz verbundenen Möglichkeiten und reichte im Laufe des Jahres diverse Beschwerden gegen Unternehmen wegen des Verdachts auf Verletzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ein:

Zu den Fällen, in denen das Bafa aktiv wurde, gehört der Hungerstreik der Lkw-Fahrer in Gräfenhausen. Dort streikten rund 150 Lkw-Fahrer, vor allem aus Georgien, Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan, die für eine polnischen Spedition fuhren, wegen fehlender Löhne. Fünf Prozent aller LkSG-pflichtigen Unternehmen waren dort involviert, “erschreckend viele”, befand Bafa-Chef Torsten Safarik vor wenigen Tagen im Table.Media-Interview.

Einem zentralen Transformationshebel widmete sich der Unternehmer und Wissenschaftler Daniel Dahm in seinem Standpunkt zum Jahresauftakt und beschrieb, wie die Menschheit durch die richtige Lenkung von Finanzkapital zerstörte natürliche Lebensgrundlagen wieder aufbauen könnte.

Wie notwendig dies ist, zeigte die Schadensbilanz des weltgrößten Rückversicherer Munich Re.

Wie weit der Weg noch ist, offenbarte unter anderem die dürftige Klimabilanz des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock.

ESG-Investitionen waren in diesem Jahr wie schon 2022 in den Vereinigten Staaten weiter Teil des Kulturkampfes – mit Auswirkungen unter anderem auf international tätige Versicherer. Diverse Assekuranzunternehmen verabschiedeten sich aus der selbst gegründeten Net-Zero Insurance Alliance.

Die Schaffung einer echten Kreislaufwirtschaft gehört zu den zentralen Transformationsthemen überhaupt. Noch dominiert eine lineare Wirtschaftsweise, die viele Rohstoffe verbraucht und eine Menge Müll produziert. Das gilt besonders für die Textilindustrie. “Lasst uns Fast Fashion aus der Mode bringen”, fordert die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt bei der Vorstellung ihres Initiativberichts zu kreislauffähigen Textilien im EU-Parlament. Wie es anders gehen könnte, zeigte die Slow-Fashion-Designerin Martina Glomb auf. Beides Thema bei uns Anfang des Jahres 2023, in dem die Bundesregierung sich mit der Vorbereitung der künftigen nationalen Kreislaufstrategie beschäftigte. Groß war allerdings die Enttäuschung über den Prozess unter Fachleuten zum Jahresende. Von Intransparenz im Prozess und einer zu starken Verengung der Strategie auf Recycling war die Rede. Thema bei uns.

Die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft ist kein Selbstläufer: Das zeigte in diesem Jahr eindrücklich die Krise bei Recycling-Firmen für PET, sie gerieten unter erheblichen Druck.

Wie wichtig bei der Schaffung der Kreislaufwirtschaft der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen ist, zeigt das Thema Wasser, was lange als im Überfluss vorhanden galt. Aber jetzt tritt die Begrenztheit immer stärker ins Bewusstsein. Thema bei uns etwa im Kontext des Baus neuer Fabriken in Deutschland oder der Entwicklung der KI in aller Welt.

Im März legte der Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPCC) die Zusammenfassung seines 6. Sachstandsberichts vor. Seine wichtigste Erkenntnis: Wenn die Staaten nicht zügig und radikal die globalen Emissionen senken, sind das 1,5- und das 2-Grad-Ziel bald unerreichbar, mit allen katastrophalen Folgen.

Bei der COP28 im Dezember in Dubai wurde klar: ohne wesentlich mehr privates Kapital wird sich die Klimakrise nicht erfolgreich bekämpfen lassen. Table. Media war mit drei Leuten vor Ort. Die Bilanz fiel zweischneidig aus. Es gab zwei Fortschritte und eine Enttäuschung:

Die Tragödie von Rana Plaza am 24. April 2013 mit über 1.130 Toten läutete für die Textilindustrie eine Zeitenwende ein. Der mediale und gesellschaftliche Druck auf die Modeunternehmen, Händler und auch die Regierungen des Globalen Nordens stieg, endlich zu handeln. Wir beschäftigten uns mit der Tragödie und ihren Folgen in einer Serie anlässlich des zehnten Jahrestages von Rana Plaza im ESG.Table. Sehr lesenswert, das Interview mit dem Wegbereiter des französische Lieferkettengesetzes Dominique Potier.

Im Dezember einigten sich die Akteure beim Trilog in Brüssel dann nach schwierigen Verhandlungen auf ein europäisches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.

Die Berichterstatterin im EU-Parlament, Lara Wolters, erinnerte an die Rana-Plaza-Tragödie: “Möge dieses Abkommen ein Tribut an die Opfer dieser Katastrophe sein und ein Ausgangspunkt für die Gestaltung der Wirtschaft der Zukunft – einer Wirtschaft, die das Wohlergehen der Menschen und des Planeten über Profite und Kurzsichtigkeit stellt.”

Aber es gibt auch Kritik an solchen Regulierungen durch die EU. Thema einer Serie bei Table.Media in diesem Jahr.

Die Automobilindustrie gehört zum industriellen Herzen Deutschlands. Von der erfolgreichen Transformation der Branche hängt maßgeblich der künftige Wohlstand hier zu Lande ab. Viel zu lange haben sich die deutschen Autobauer Zeit mit der Transformation gelassen. Die Konkurrenz aus China und Südkorea hat im Zuge der Elektrifizierung bereits spürbar aufgeholt und uns teils schon überholt, dank ihrer Kernkompetenz: Batterietechnologie. Wie schwer sich die hiesigen Autobauer und ihre Zulieferer immer noch tun, was aber auch gelingt, hat uns im ESG. Table beschäftigt.

Aber die Autobauer standen auch wegen Risiken für Mensch und Natur in ihren Lieferketten unter Druck. Ein Zulieferer von BMW in Marokko hantierte offensichtlich unverantwortlich bei der Produktion von Kobalt, weswegen Arsen in die Natur gelangt sein soll.

VW steht wegen der Produktion in der Uigurenregion Xinjiang in China weiter unter Beobachtung. Schließlich ließ das Unternehmen das Werk von einer unabhängigen Beratungsfirma untersuchen und erhielt einen Persilschein. Viel Aussagekraft hatte die Untersuchung für Fachleute indes nicht, denn die menschenrechtlichen Probleme vermutete niemand in dem Werk selbst, sondern in der tieferen Lieferkette. Bei der beauftragten Unternehmensberatung von dem ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Markus Löning kam es kurz vor Weihnachten zu einem Streit, Mitarbeiter kritisierten die Erstellung des Gutachtens für VW in den sozialen Medien. Ein ungewöhnlicher Vorgang.

Beachtlich sind auch die Unterschiede bei der Förderpolitik der Transformation der Autoindustrie in Europa. So legte Frankreich bei der Förderung der Elektromobilität strengere Maßstäbe an als Deutschland, etwa beim französischen Umweltbonus.

Dagegen beendete die Bundesregierung wegen Sparzwängen die Auszahlung eines Umweltbonus im Dezember vorzeitig.

Einen wichtigen Transformationsschritt machte die IG Metall in diesem Jahr, sie wählte mit Christiane Benner erstmals in ihrer 130-jährigen Geschichte eine Frau an die Spitze der Industriegewerkschaft. Ihr kommt es nun zu, den Wandel der Autoindustrie für die Beschäftigten zu gestalten, ganz besonders bei VW, wo sie in den Aufsichtsrat einziehen wird.

Welches ESG-Wissen Aufsichtsräte brauchen war Thema in unserem Interview mit Nadine-Lan Hönighaus, Partnerin und Head of Governance & ESG Organization bei KPMG.

Ohne Rohstoffe scheitert die Transformation. Aber deren Beschaffung ist schwieriger geworden: Lithium & Co benötigen viele Staaten und einige setzen Rohstoffe in steigendem Ausmaß als Druckmittel in geopolitischen Konflikten ein. Die Sicherung der Rohstoffbeschaffung auf Ebene der EU und auf nationaler Ebene war vergangenes Jahr ein wichtiges Thema. Gleichzeitig pochen die Länder des globalen Südens auf einen höheren Anteil an der Wertschöpfung. So verstaatliche etwa Chile seine Lithiumproduktion.

Als notwendig angesehen wird jedoch für Deutschland nicht nur eine größere Diversifizierung bei der Beschaffung der Rohstoffe, sondern auch eine eigene Produktion wichtiger Vorprodukte. Dazu zählen für das Industrieland Deutschland vor allem Batterien für E-Autos und Chips. Einige neue Anlagen sind in Angriff genommen worden, wie der erste Lithium-Konverter in Europa, die Batteriefabrik in Schleswig-Holstein, Chipfabriken in Magdeburg, Dresden oder dem Saarland.

Die Bundesregierung fördert solche Projekte mit Milliardensummen. Aber es war fraglich, ob sie die Zahlung der Subventionen auch an klare Nachhaltigkeitsziele knüpft. Thema bei uns im August.

An den geplanten Förderungen hielt die Ampel-Koalition auch fest, als sie wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts den Haushalt für 2024 im Dezember wieder aufschnüren und neu verhandeln musste. Zum Jahreswechsel 2024 war der veränderte Haushalt noch nicht endgültig abgeschlossen.

Zur Finanzierung der Transformation – besonders dem Umbau der Industrie – könnte und sollte der deutsche Staat durchaus mehr Schulden aufnehmen. Diese Ansicht vertreten die meisten Fachleute hier zu Lande, aber nicht die FDP und die Union. Die für eine umfassende Reform der Schuldenbremse notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit ist nicht in Sicht.

“Das Klimaproblem ist ein Demokratieproblem” geworden, sagt der Ökonom Lukas Haffert im Interview dem ESG.Table.

Eine wichtige Rolle spielte die Frage der Finanzierung der Transformation auch bei der Reform der Weltbank. Bei deren Tagung im Oktober in Marrakesch ergänzten die Regierungsvertreter die traditionellen Kernaufgaben der Weltbank – Bekämpfung von Armut und Reduzierung von Ungleichheit – um das dritte Ziel des Schutzes globaler öffentlicher Güter. Die Weltbank will sich dabei auf acht Herausforderungen konzentrieren:

• Anpassung an den Klimawandel und Abschwächung des Klimawandels,

• Fragilität und Konflikt,

• Pandemieprävention und -vorbereitung,

• Zugang zu Energie,

• Nahrungsmittel und Ernährungssicherheit,

• Sicherheit und Zugang zu Wasser,

• Ermöglichung der Digitalisierung,

• Schutz von Diversität und Natur.

Kritiker hatten auf mehr gehofft, vor allem einem Umbau der Stimmenverteilung innerhalb der Weltbank, aber auch des IWF. Aber die Reform der Weltbank sei auf halbem Weg steckengeblieben, beklagte Ute Straub von Brot für die Welt in ihrem Standpunkt im ESG.Table.

Nach acht Jahren fiel die Halbzeitbilanz der Vereinten Nationen für die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen im September mager aus. Thema bei uns. Gedacht sind die SDG als eine Art Rettungsplan für die Weltgemeinschaft, damit alle Menschen auf eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft blicken können. Aber die Umsetzung verläuft sehr schleppend. Bei diesem Tempo kann nur ein kleiner Teil der 169 Unterziele bis 2030 erfüllt werden, geschweige denn das Hauptziel erreicht werden, die Armut erfolgreich zu bekämpfen.

2022 lebten trotz gegenteiliger Versprechen und Bemühungen 1,2 Milliarden Menschen in Armut. Geht es weiter wie bisher, dann werden im Jahr 2030 schätzungsweise immer noch 680 Millionen in Armut leben, also acht Prozent der Weltbevölkerung.

Zum Schluss des SDG-Summits in New York fasste UN-Generalsekretär António Guterres die Veranstaltung in sieben Punkten zusammen, für ihn keine Hausaufgabe, sondern “hope work”, ein Werk, das Hoffnung spenden würde. Er rief die Staat- und Regierungschefs auf:

“Wir erreichen die SDG-Ziele nur, wenn wir Verteilungskonflikte angehen”, machte Reiner Hoffmann im ESG.Table-Interview deutlich.

Auch die deutsche SDG-Bilanz weist Schwächen auf. “SDG-Ranking – Deutschland vorne mit Abstrichen”, lautete unser Fazit.

Wie Verbesserungen erreicht werden können beschäftigte uns, beispielsweise im Hinblick auf die Kommunen. Ein Werkzeug für die Verbesserung könnte eine neue Nachhaltigkeitsberichterstattung sein.

Die Politik will die öffentliche Beschaffung als Hebel für die sozial-ökologische Transformation nutzen. Noch berücksichtigen Einkäufer der öffentlichen Hand allerdings kaum nachhaltige Faktoren. Das will die Ampel-Koalition mit einer Reform ändern. Mit der eigenen Nachfragemacht soll der Staat als Hebel und gleichzeitig als Vorbild wirken. Mit dem sogenannten Vergabetransformationspaket sollen Verfahren einfacher, professioneller, digitaler und schneller werden. Noch gibt es aber einige große Hürden, um das Potenzial zu nutzen:

Im Mai legte die Bundesregierung auch den Referentenentwurf für ein Bundes-Tariftreue-Gesetz vor. Der Bund soll öffentliche Aufträge ab einem Wert von 10.000 Euro nur noch an Unternehmen vergeben dürfen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Das ist ein wichtiger Schritt, um bei öffentlichen Lieferanten für eine fairere Bezahlung zu sorgen. Aber bis zum Jahresende hatte Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil – anders als geplant – dieses Gesetz noch nicht in trockene Tücher gebracht.

Dekarbonisierung ja, aber nicht so schnell und nicht mit so vielen Regeln – so in etwa lauten die Antworten skeptischer Wirtschaftsvertreter, wenn die Politik versucht, Unternehmen in die aus ihrer Sicht nachhaltigen Bahnen zu lenken. Zum Teil drängt sich dabei der Eindruck auf, dass es die Kritiker doch gar nicht ernst meinen mit der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Eine exklusiv im ESG.Table veröffentlichte Umfrage zeigte zum Jahresende, dass es viele Unterstützer für den Transformationskurs in der Wirtschaft gibt. Im “ erklärte eine Mehrheit von Entscheidern aus Unternehmen, dass sie in nachhaltigen Geschäftsmodellen ihre Zukunft sehen, sich selbst als wichtigen Motor des Wandels begreifen und eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft haben.

Mehr Haltung von Unternehmen forderte die Familienunternehmerin und Vaude-Chefin Antje von Dewitz im Interview mit dem ESG.Table. Sie selbst gehört zu den Fans des Green Deal der EU, weswegen begründete sie unter anderem mit Blick auf die Taxonomie: “Wenn Nachhaltigkeitsstandards auch bei der Finanzierung positiv berücksichtigt werden und sich günstig auf die Zinsen auswirken, verstärkt das den Anreiz für Unternehmen, nachhaltig zu wirtschaften.”

Welche Ideen progressiv transformativ agierende Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsakteure haben, war regelmäßig Thema im ESG.Table 2023. Es sind Menschen:

Sie stehen stellvertretend für all die Menschen in Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik, welche die notwendige Transformation vorantreiben, damit die Wirtschaft hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft die planetaren Grenzen einhält und allen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.

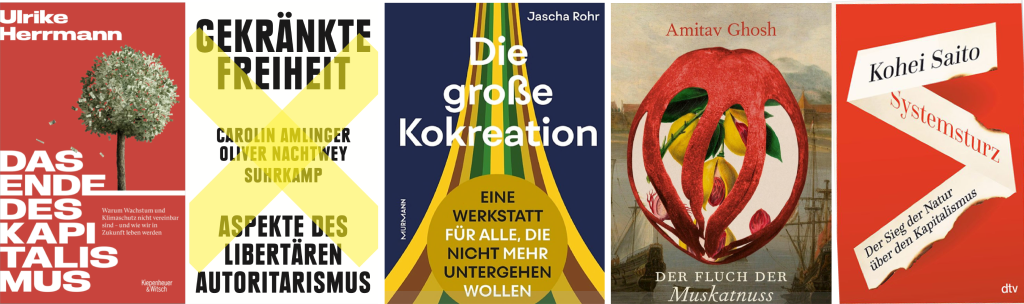

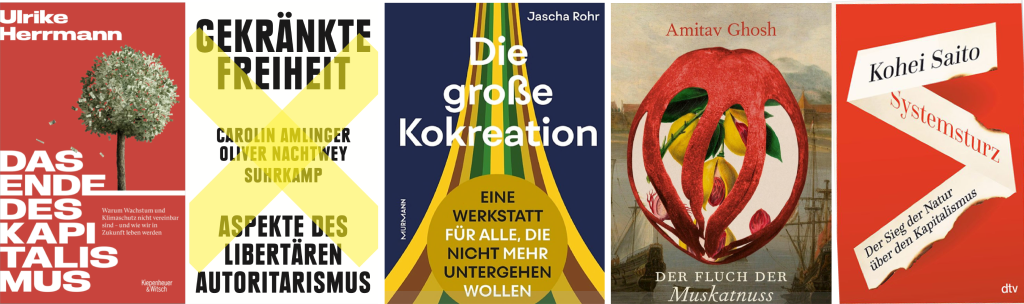

Die Geschichte der Muskatnuss wird bei dem Inder Amitav Ghosh zum Symbol imperialer Zerstörung. Die Gewürzpflanze gedieh ursprünglich nur auf der Banda-Insel, die heute zu Indonesien gehört. Um sich das Monopol auf die Pflanze zu sichern, besetzten niederländische Truppen die Insel und metzelten fast alle Einheimischen dahin. Ghosh, bekannt geworden als Romanautor, beschreibt in diesem Sachbuch, wie katastrophal dieser und andere Ökozide für den Planeten waren: “Man kann das Zum-Schweigen-Bringen eines großen Teils der Menschheit durch europäische Kolonisatoren nicht von dem gleichzeitigen Zum-Schweigen-Bringen der Natur trennen.” Gosh ist ein faszinierendes Buch gelungen, das einen weiten Bogen spannt von den imperialen Verbrechen der Europäer hin den Folgen einer durchrationalisierten kapitalistischen Wirtschaft für die Natur unserer Tage. Seine Hoffnung schöpft der Autor aus der Kraft der nichtmenschlichen Natur. Caspar Dohmen

Amitav Ghosh:

Der Fluch der Muskatnuss. Gleichnis für einen Planeten in Aufruhr.

Matthes & Seitz, 334 Seiten, 28 Euro

Eigentlich haben die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey eine empirische Analyse der Corona-Proteste verfasst – doch ihre gerade als Taschenbuch neu aufgelegte Studie wirft auch Licht auf kulturelle Konflikte um die sozial-ökologische Transformation. Im Zentrum ihrer Untersuchung steht die theoretische Figur des “libertären Autoritarismus”, den sie aus den Schriften der Kritischen Theorie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung herausschälen. Dieser libertäre Autoritarismus verteidigt das Individuum vehement gegen staatliche und gesellschaftliche Normen. Aus Transformationssicht wird so die Erregung über scheinbare Trivialitäten wie Reisegeschwindigkeit, Heizungstechnik und Kantinenessen verständlicher. Noch interessanter ist, wie die Verteidigung negativer Freiheiten in “Strafsucht” gegenüber Andersdenkenden umschlägt. Alex Veit

Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey:

Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus.

Suhrkamp Verlag, 478 Seiten, 17 Euro

Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann kontert die larmoyante Verzichtsdebatte mit dem einfachen Argument, dass die Menschen nicht weniger glücklich sein müssen, nur weil keine Kiwis mehr aus Neuseeland eingeflogen werden. Vielleicht führt weniger Konsum sogar zum Gegenteil.

Fast noch wichtiger ist ihre Frage, wie man eigentlich vom grenzenlosen Wachstum zu einer Kreislaufwirtschaft kommen kann, ohne Millionen Menschen in soziale Unsicherheit zu stürzen und dabei die Demokratie mit dem Bade auszuschütten.

Die studierte Historikerin nimmt die britische Kriegswirtschaft ab 1939 zum Vorbild, also eine Kombination aus staatskapitalistischer Planung und parlamentarischer Demokratie. Hermann schafft es, vor der historischen Folie zu skizzieren, wie die nun anstehende Transformation aussehen und auf die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen könnte. In Zeiten gefühlter Ausweglosigkeit lohnt allein das die Lektüre. Carsten Hübner

Ulrike Hermann:

Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind.

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 352 Seiten, 24 Euro

Wenn die heute lebenden Menschen ihren Nachkommen einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen, ist die Herausforderung klar: Sie müssen lernen, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben. So eindeutig das Ziel ist, so komplex ist die Umsetzung.

Mit dem Prozess des “Wie” beschäftigt sich Jascha Rohr aus der Perspektive eines Philosophen und Prozessbegleiters für partizipative und transformative Gestaltungsprozesse. Er hat ein Buch in der Tradition einer praktischen Philosophie geschrieben, mit angenehmer Offenheit über die Denkwege, auf die der Autor seine Leser mitnimmt.

Wir befinden uns bereits mitten in der großen Transformation, schreibt Rohr. “Aber mit dem Wissen um die bevorstehende große Kokreation”, seinem Begriff für Kooperation und die Integration unterschiedlicher Perspektiven und Kompetenzen, “können wir viel besser durch die entscheidenden Momente der großen Transformation navigieren”. Denn “wenn die Transformation geschafft ist” sei es keinesfalls so, dass “die neue Welt schon da ist”. Caspar Dohmen

Jascha Rohr:

Die große Kokreation. Eine Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen.

Murmann Verlag, 384 Seiten, 39 Euro

Zum ökologischen Umbau der Wirtschaft, darüber waren sich die einschlägigen Gelehrten eigentlich einig, hat Karl Marx herzlich wenig zu sagen gehabt. Schließlich kreiste dessen Werk um die Ausbeutung der Arbeiter. Zur Natur schien er dabei ein rein instrumentelles Verhältnis einzunehmen.

Das stimmt nur bedingt, wendet der japanische Wirtschaftstheoretiker Kohei Saito ein: Marx habe sich am Ende seines Lebens von “produktivistischen Fortschrittsvorstellungen” abgewandt, und die Natur als Faktor in den Blick genommen. Er liest Marx als politischen Ökologen avant la lettre und fordert einen Degrowth-Kommunismus. Von konkurrierenden Ansätzen wie etwa grünem Wachstum oder Klima-Keynesianismus wie im Green New Deal hält er nichts – und verspricht indes: “Kommunismus bedeutet Überfluss”.

Saitos Terminologie und seine ideologische Gewissheit erinnern teils an den Sound der alten Linken. Doch der Versuch, der Klimakrise mittels eines unorthodox-zeitgenössisch verstandenen Marxismus beizukommen, verspricht auch Lesenden jenseits des Marx-Lesekreises interessante Einblicke. Lukas Franke

Kohei Saito:

Systemsturz. Der Sieg der Natur über den Kapitalismus.

dtv, 320 Seiten, 25 Euro

Mr. Kotzé, Sie leiten einen Forschungsbereich am New Institute in Hamburg mit dem Titel “Governing the planetary commons”. Worum geht es in Ihrer Arbeit?

Wir beschäftigen uns mit den globalen Gemeingütern in der Klimakrise, häufig aus einer Perspektive des Globalen Südens. Bei globalen Gemeingütern denkt man zunächst an die Atmosphäre, die Ozeane, an Dinge, die sich der Einflussnahme einzelner Staaten weitgehend entziehen. Wir weiten unseren Fokus aber aus auf ökologische Systeme, die von globaler Bedeutung sind, jedoch innerhalb nationalstaatlicher Grenzen liegen wie den Amazonas. Es kann sich aber auch um lokale Systeme wie die Elbe in Hamburg handeln.

Wo und wie kommt die Governance in Spiel?

Die grundlegende Idee globaler Gemeingüter ist, sie im Interesse der gesamten Menschheit zu schützen. Es geht uns daher um eine neue Definition dieser globalen öffentlichen Güter, die es zum Beispiel ermöglichen würde, die Anrainerstaaten des Amazonas zu dessen Schutz zu verpflichten, sie zugleich aber dabei zu unterstützen und in angemessenem Umfang zu entschädigen. Dazu beschäftigen wir uns auch mit den internationalen Institutionen, die gegenwärtig, man muss es leider so sagen, weitgehend versagen, wenn es um einen wirksamen Schutz der globalen Gemeingüter geht.

Es geht also um ein anderes internationales Recht?

Ja, aber das ist nicht notwendigerweise ein einheitliches Recht. Es geht uns um die Weiterentwicklung internationalen Rechts, wie es auf den COPs und in anderen internationalen Formaten diskutiert wird. Aber es geht ebenso um europäisches Recht oder um deutsches Recht, denn wie Deutschland und Europa mit der Umwelt umgehen, wirkt sich direkt aus, auch in anderen Teilen der Welt.

Wie bedeutsam ist der lokale Kontext?

Sehr wichtig. Die gesetzgeberischen und regulatorischen Möglichkeiten einer Stadt wie Hamburg sind groß. Stellen wir uns vor, große Städte würden ihre Möglichkeiten ausschöpfen und international kooperieren, um den Schutz der planetaren Gemeingüter erhöhen: Das hätte einen erheblichen Effekt auf die ökologischen Systeme und würde sich sehr wahrscheinlich auch auf die Gesetzgebung auf nationaler und internationaler Ebene auswirken.

Gegenwärtig beobachten wir aber vielmehr eine sich beschleunigende Klimakrise und zunehmende globale Spannungen. Umfassende globale Kooperation scheint aktuell schwer vorstellbar.

Es gibt meines Erachtens eine große und wachsende internationale Übereinstimmung, dass das internationale Recht und die internationalen Institutionen grundlegend reformiert werden müssen, um besser auf die weltweite Realität einer sich beschleunigenden Klimakrise reagieren zu können. Wir brauchen so etwas wie eine umfassende internationale gesellschaftliche Übereinkunft, jenseits nationaler Interessen und vor allem auch jenseits von Wirtschaftslobbys, die gewaltigen Einfluss darauf nehmen, welchen Stellenwert die sozial-ökologische Transformation in einem Land und auf internationaler Ebene erhält. Das Problem ist: Die Aufmerksamkeitsspannen von Politik und Gesellschaft sind zu kurz, um die Klimakrise als existenzielle Krise zu begreifen, das Geschehen ist zu abstrakt. Erst, wenn die Katastrophe in den Alltag einbricht, wie das etwa im Ahrtal der Fall war, dann beginnen wir, das Ausmaß der Krise zu begreifen.

Sie haben eingangs davon gesprochen, das Geschehen aus der Perspektive des Globalen Südens zu betrachten. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht das Verhältnis zwischen Norden und Süden heute dar?

Es gibt eine historisch nie dagewesene Spannung zwischen Nord und Süd, die sich größtenteils auf die Kolonisierung, Ausbeutung und Versklavung der Menschen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas durch Europa und Nordamerika zurückführen lässt. Bis heute haben die Länder des Nordens davon nicht nur ökonomisch profitiert, auch ihr ökologischer Fußabdruck ist um ein Vielfaches größer, vor allem dann, wenn der in der Kolonialzeit angehäufte Wohlstand und die damit verbundenen Emissionen einbezogen werden. Es ist nicht erstaunlich, dass der Süden vor diesem historischen Hintergrund wenig Bereitschaft zeigt, sich von Europa oder den USA zu weniger CO₂-Ausstoß drängen zu lassen und die eigene Entwicklung zurückzustellen. Das zeigt sich jedes Jahr erneut auf den COPs, wenn es um Zugang zu Rohstoffen und um die daraus resultierenden Gewinne geht oder um aus der Kolonialzeit rührende Privilegien, die teils immer noch Bestand haben. Da schreiben sich über Jahrhunderte eingeübte Praktiken der Ungerechtigkeit fort, bei denen die Menschen des Globalen Südens bis heute benachteiligt werden. Das setzt sich bis in die westlichen Gesellschaften fort, wo sich das globale Gefälle weiter hält. Die benachteiligten Gruppen wohnen schlechter, haben schlechteren Zugang zu Bildung, Gesundheit und guten Jobs – und es sind überwiegend Migrantinnen und Migranten, also Menschen aus dem Globalen Süden. Sorgen bereiten uns aber auch neue Formen des Kolonialismus, wie er seit einiger Zeit von China betrieben wird. Nichts im Leben ist umsonst, die Chinesen werden für ihre massiven Investitionen in Afrika etwas zurückverlangen.

Allen historischen Bemühungen und internationalen Institutionen zum Trotz scheinen die globalen Machtverhältnisse aktuell aber weniger die Rechte schwächerer Gruppen und künftiger Generationen als das Recht Stärkeren abzubilden.

Das ist leider so. Darum arbeiten wir daran, neue Rechtsprinzipien zu entwickeln, beispielsweise den Ansatz der nachhaltigen Entwicklung durch so etwas wie Hinlänglichkeit, durch die Idee hinlänglicher Entwicklung zu erweitern.

Können Sie das erklären?

Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das zwar Rücksicht auf Ressourcen nimmt, dies aber vor allem, um weiter machen und den Ertrag dennoch steigern zu können. Wir versuchen hingegen, eine Beschreibung zu finden, was ausreichender, genügender Wohlstand ist. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, die Anerkennung von Verletzlichkeit zu einem Rechtsprinzip zu machen. Denn Verletzlichkeit betrifft den Planeten, die ökologischen Ressourcen und menschliche Gesellschaften gleichermaßen, aber in unterschiedlicher Weise und unterschiedlichem Maß. Menschen im globalen Süden sind viel verletzlicher als etwa in Deutschland, allein weil die Infrastrukturen sich stark unterscheiden. Verletzlichkeit kann ein konzeptioneller Rahmen sein, der all das sichtbar macht und diesen unterschiedlichen Fragen gerecht wird.

Was bedeutet das konkret? Wie lässt sich das in politisches Handeln übersetzen?

Wir sollten zunächst festhalten, dass die Vereinten Nationen und andere internationale Institutionen immer schon ein idealistisches Projekt waren, dem die Interessen einzelner souveräner Staaten gegenüberstanden. Ich würde eher am anderen Ende ansetzen: Was können wir auf kommunaler, lokaler und regionaler Ebene erreichen? Die EU leistet etwa hervorragende Arbeit in dieser Hinsicht, gerade habe ich mich mit dem Plan zur Bekämpfung von Mikroplastik beschäftigt. Auch auf kommunaler Ebene passiert viel, vor allem in der Verkehrspolitik großer Städte, die Anreize für nachhaltige Mobilität schaffen, kostenlose Fahrräder, kostenloser Nahverkehr etwa. Es gibt viele Lösungen auf lokaler und regionaler Ebene. Ich glaube, dass die Antwort eher hier als auf der großen internationalen Bühne zu finden ist.

Louis Kotzé ist Forschungsprofessor an der juristischen Fakultät der North-West University in Südafrika, Senior Professorial Fellow für Erdsystemrecht an der Universität im britischen Lincoln und derzeit Ko-Vorsitzender des wissenschaftlichen Lenkungsausschusses des Earth System Governance Network. Seine Forschungsschwerpunkte sind Menschenrechte, sozial-ökologische Gerechtigkeit und Umweltkonstitutionalismus, Recht und das Anthropozän sowie Erdsystemrecht. Seit Januar 2023 leitet er am New Institute in Hamburg das Programm “Governing the Planetary Commons: a Focus on the Amazon“.

gut möglich, dass zukünftige Historiker 2023 als das Jahr ausmachen werden, in dem die Komplexität der Transformation (fast) allen in Deutschland bewusst geworden ist. Zumal der drängende Umbau unserer Wirtschaftsweise in einer immer komplizierteren Welt stattfinden muss: mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und der neuen Eskalation im Nahen Osten, zunehmend feindseliger Konkurrenz mit China, der Zunahme autokratischer Regierungen und selbstbewussteren Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Auch hierzulande ist die Situation schwieriger geworden. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Strukturkrise, und es ist keine ausgemachte Sache, dass den wichtigen Branchen Auto, Maschinenbau und Chemie die Transformation gelingt – oder sie sich sogar neu erfinden können. Die Proteste der Bauern wegen der Verteuerung des Diesels in diesen Tagen zeigen die Verteilungskonflikte, die ohne zusätzliche staatliche Einnahmen oder höhere Schuldenaufnahme durch die Transformation entstehen.

Zugleich ist im zurückliegenden Jahr die Dringlichkeit der Transformation noch offensichtlicher geworden: Der Zustand der Erde verschlechterte sich weiter. Mittlerweile sind – gemessen am Modell der planetaren Grenzen – sechs von neun Kipppunkten erreicht. Und die magere Halbzeitbilanz bei den SDG zeigte, wie steinig und weit der Weg bei der sozialen Transformation noch ist.

Doch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben 2023 auch eine Menge dafür getan, die Transformation voranzubringen: Gesetze, Förderungen, Überlegungen für neue Wirtschaftsweisen, die Etablierung neuer Geschäftsmodelle oder der Umstieg auf neue Produkte. Die Herausforderungen und Weichenstellungen verknüpfen sich in meinem Jahresrückblick zu einem Bild, was mich zumindest zuversichtlich stimmt, dass die Transformation gelingen kann. Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünsche ich Ihnen.

PS: Den nächsten ESG.Table lesen Sie im neuen Jahr. In der Weihnachtswoche halten wir Sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden und senden Ihnen “100Headlines”, den aktuellen News-Überblick für die Table.Media-Community.

Anfang 2023 begann eine neue Epoche für Unternehmen in Deutschland. Seit Inkrafttreten des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) gilt für sie nun das Paradigma der verbindlichen Verantwortung für gewisse soziale und ökologische Mindeststandards in ihren Lieferketten. Abgelöst wurde damit das Prinzip der freiwilligen Verantwortung von Unternehmen gegenüber Lieferanten. Es gilt als gescheitert, weil sich dadurch über drei Jahrzehnte die Verhältnisse für Mensch und Natur in den Lieferketten kaum verbessert haben. Erfüllen müssen die neuen Anforderungen zunächst Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten.

Die Zivilgesellschaft nutzte die neuen, mit dem Gesetz verbundenen Möglichkeiten und reichte im Laufe des Jahres diverse Beschwerden gegen Unternehmen wegen des Verdachts auf Verletzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ein:

Zu den Fällen, in denen das Bafa aktiv wurde, gehört der Hungerstreik der Lkw-Fahrer in Gräfenhausen. Dort streikten rund 150 Lkw-Fahrer, vor allem aus Georgien, Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan, die für eine polnischen Spedition fuhren, wegen fehlender Löhne. Fünf Prozent aller LkSG-pflichtigen Unternehmen waren dort involviert, “erschreckend viele”, befand Bafa-Chef Torsten Safarik vor wenigen Tagen im Table.Media-Interview.

Einem zentralen Transformationshebel widmete sich der Unternehmer und Wissenschaftler Daniel Dahm in seinem Standpunkt zum Jahresauftakt und beschrieb, wie die Menschheit durch die richtige Lenkung von Finanzkapital zerstörte natürliche Lebensgrundlagen wieder aufbauen könnte.

Wie notwendig dies ist, zeigte die Schadensbilanz des weltgrößten Rückversicherer Munich Re.

Wie weit der Weg noch ist, offenbarte unter anderem die dürftige Klimabilanz des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock.

ESG-Investitionen waren in diesem Jahr wie schon 2022 in den Vereinigten Staaten weiter Teil des Kulturkampfes – mit Auswirkungen unter anderem auf international tätige Versicherer. Diverse Assekuranzunternehmen verabschiedeten sich aus der selbst gegründeten Net-Zero Insurance Alliance.

Die Schaffung einer echten Kreislaufwirtschaft gehört zu den zentralen Transformationsthemen überhaupt. Noch dominiert eine lineare Wirtschaftsweise, die viele Rohstoffe verbraucht und eine Menge Müll produziert. Das gilt besonders für die Textilindustrie. “Lasst uns Fast Fashion aus der Mode bringen”, fordert die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt bei der Vorstellung ihres Initiativberichts zu kreislauffähigen Textilien im EU-Parlament. Wie es anders gehen könnte, zeigte die Slow-Fashion-Designerin Martina Glomb auf. Beides Thema bei uns Anfang des Jahres 2023, in dem die Bundesregierung sich mit der Vorbereitung der künftigen nationalen Kreislaufstrategie beschäftigte. Groß war allerdings die Enttäuschung über den Prozess unter Fachleuten zum Jahresende. Von Intransparenz im Prozess und einer zu starken Verengung der Strategie auf Recycling war die Rede. Thema bei uns.

Die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft ist kein Selbstläufer: Das zeigte in diesem Jahr eindrücklich die Krise bei Recycling-Firmen für PET, sie gerieten unter erheblichen Druck.

Wie wichtig bei der Schaffung der Kreislaufwirtschaft der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen ist, zeigt das Thema Wasser, was lange als im Überfluss vorhanden galt. Aber jetzt tritt die Begrenztheit immer stärker ins Bewusstsein. Thema bei uns etwa im Kontext des Baus neuer Fabriken in Deutschland oder der Entwicklung der KI in aller Welt.

Im März legte der Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPCC) die Zusammenfassung seines 6. Sachstandsberichts vor. Seine wichtigste Erkenntnis: Wenn die Staaten nicht zügig und radikal die globalen Emissionen senken, sind das 1,5- und das 2-Grad-Ziel bald unerreichbar, mit allen katastrophalen Folgen.

Bei der COP28 im Dezember in Dubai wurde klar: ohne wesentlich mehr privates Kapital wird sich die Klimakrise nicht erfolgreich bekämpfen lassen. Table. Media war mit drei Leuten vor Ort. Die Bilanz fiel zweischneidig aus. Es gab zwei Fortschritte und eine Enttäuschung:

Die Tragödie von Rana Plaza am 24. April 2013 mit über 1.130 Toten läutete für die Textilindustrie eine Zeitenwende ein. Der mediale und gesellschaftliche Druck auf die Modeunternehmen, Händler und auch die Regierungen des Globalen Nordens stieg, endlich zu handeln. Wir beschäftigten uns mit der Tragödie und ihren Folgen in einer Serie anlässlich des zehnten Jahrestages von Rana Plaza im ESG.Table. Sehr lesenswert, das Interview mit dem Wegbereiter des französische Lieferkettengesetzes Dominique Potier.

Im Dezember einigten sich die Akteure beim Trilog in Brüssel dann nach schwierigen Verhandlungen auf ein europäisches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.

Die Berichterstatterin im EU-Parlament, Lara Wolters, erinnerte an die Rana-Plaza-Tragödie: “Möge dieses Abkommen ein Tribut an die Opfer dieser Katastrophe sein und ein Ausgangspunkt für die Gestaltung der Wirtschaft der Zukunft – einer Wirtschaft, die das Wohlergehen der Menschen und des Planeten über Profite und Kurzsichtigkeit stellt.”

Aber es gibt auch Kritik an solchen Regulierungen durch die EU. Thema einer Serie bei Table.Media in diesem Jahr.

Die Automobilindustrie gehört zum industriellen Herzen Deutschlands. Von der erfolgreichen Transformation der Branche hängt maßgeblich der künftige Wohlstand hier zu Lande ab. Viel zu lange haben sich die deutschen Autobauer Zeit mit der Transformation gelassen. Die Konkurrenz aus China und Südkorea hat im Zuge der Elektrifizierung bereits spürbar aufgeholt und uns teils schon überholt, dank ihrer Kernkompetenz: Batterietechnologie. Wie schwer sich die hiesigen Autobauer und ihre Zulieferer immer noch tun, was aber auch gelingt, hat uns im ESG. Table beschäftigt.

Aber die Autobauer standen auch wegen Risiken für Mensch und Natur in ihren Lieferketten unter Druck. Ein Zulieferer von BMW in Marokko hantierte offensichtlich unverantwortlich bei der Produktion von Kobalt, weswegen Arsen in die Natur gelangt sein soll.

VW steht wegen der Produktion in der Uigurenregion Xinjiang in China weiter unter Beobachtung. Schließlich ließ das Unternehmen das Werk von einer unabhängigen Beratungsfirma untersuchen und erhielt einen Persilschein. Viel Aussagekraft hatte die Untersuchung für Fachleute indes nicht, denn die menschenrechtlichen Probleme vermutete niemand in dem Werk selbst, sondern in der tieferen Lieferkette. Bei der beauftragten Unternehmensberatung von dem ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Markus Löning kam es kurz vor Weihnachten zu einem Streit, Mitarbeiter kritisierten die Erstellung des Gutachtens für VW in den sozialen Medien. Ein ungewöhnlicher Vorgang.

Beachtlich sind auch die Unterschiede bei der Förderpolitik der Transformation der Autoindustrie in Europa. So legte Frankreich bei der Förderung der Elektromobilität strengere Maßstäbe an als Deutschland, etwa beim französischen Umweltbonus.

Dagegen beendete die Bundesregierung wegen Sparzwängen die Auszahlung eines Umweltbonus im Dezember vorzeitig.

Einen wichtigen Transformationsschritt machte die IG Metall in diesem Jahr, sie wählte mit Christiane Benner erstmals in ihrer 130-jährigen Geschichte eine Frau an die Spitze der Industriegewerkschaft. Ihr kommt es nun zu, den Wandel der Autoindustrie für die Beschäftigten zu gestalten, ganz besonders bei VW, wo sie in den Aufsichtsrat einziehen wird.

Welches ESG-Wissen Aufsichtsräte brauchen war Thema in unserem Interview mit Nadine-Lan Hönighaus, Partnerin und Head of Governance & ESG Organization bei KPMG.

Ohne Rohstoffe scheitert die Transformation. Aber deren Beschaffung ist schwieriger geworden: Lithium & Co benötigen viele Staaten und einige setzen Rohstoffe in steigendem Ausmaß als Druckmittel in geopolitischen Konflikten ein. Die Sicherung der Rohstoffbeschaffung auf Ebene der EU und auf nationaler Ebene war vergangenes Jahr ein wichtiges Thema. Gleichzeitig pochen die Länder des globalen Südens auf einen höheren Anteil an der Wertschöpfung. So verstaatliche etwa Chile seine Lithiumproduktion.

Als notwendig angesehen wird jedoch für Deutschland nicht nur eine größere Diversifizierung bei der Beschaffung der Rohstoffe, sondern auch eine eigene Produktion wichtiger Vorprodukte. Dazu zählen für das Industrieland Deutschland vor allem Batterien für E-Autos und Chips. Einige neue Anlagen sind in Angriff genommen worden, wie der erste Lithium-Konverter in Europa, die Batteriefabrik in Schleswig-Holstein, Chipfabriken in Magdeburg, Dresden oder dem Saarland.

Die Bundesregierung fördert solche Projekte mit Milliardensummen. Aber es war fraglich, ob sie die Zahlung der Subventionen auch an klare Nachhaltigkeitsziele knüpft. Thema bei uns im August.

An den geplanten Förderungen hielt die Ampel-Koalition auch fest, als sie wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts den Haushalt für 2024 im Dezember wieder aufschnüren und neu verhandeln musste. Zum Jahreswechsel 2024 war der veränderte Haushalt noch nicht endgültig abgeschlossen.

Zur Finanzierung der Transformation – besonders dem Umbau der Industrie – könnte und sollte der deutsche Staat durchaus mehr Schulden aufnehmen. Diese Ansicht vertreten die meisten Fachleute hier zu Lande, aber nicht die FDP und die Union. Die für eine umfassende Reform der Schuldenbremse notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit ist nicht in Sicht.

“Das Klimaproblem ist ein Demokratieproblem” geworden, sagt der Ökonom Lukas Haffert im Interview dem ESG.Table.

Eine wichtige Rolle spielte die Frage der Finanzierung der Transformation auch bei der Reform der Weltbank. Bei deren Tagung im Oktober in Marrakesch ergänzten die Regierungsvertreter die traditionellen Kernaufgaben der Weltbank – Bekämpfung von Armut und Reduzierung von Ungleichheit – um das dritte Ziel des Schutzes globaler öffentlicher Güter. Die Weltbank will sich dabei auf acht Herausforderungen konzentrieren:

• Anpassung an den Klimawandel und Abschwächung des Klimawandels,

• Fragilität und Konflikt,

• Pandemieprävention und -vorbereitung,

• Zugang zu Energie,

• Nahrungsmittel und Ernährungssicherheit,

• Sicherheit und Zugang zu Wasser,

• Ermöglichung der Digitalisierung,

• Schutz von Diversität und Natur.

Kritiker hatten auf mehr gehofft, vor allem einem Umbau der Stimmenverteilung innerhalb der Weltbank, aber auch des IWF. Aber die Reform der Weltbank sei auf halbem Weg steckengeblieben, beklagte Ute Straub von Brot für die Welt in ihrem Standpunkt im ESG.Table.

Nach acht Jahren fiel die Halbzeitbilanz der Vereinten Nationen für die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen im September mager aus. Thema bei uns. Gedacht sind die SDG als eine Art Rettungsplan für die Weltgemeinschaft, damit alle Menschen auf eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft blicken können. Aber die Umsetzung verläuft sehr schleppend. Bei diesem Tempo kann nur ein kleiner Teil der 169 Unterziele bis 2030 erfüllt werden, geschweige denn das Hauptziel erreicht werden, die Armut erfolgreich zu bekämpfen.

2022 lebten trotz gegenteiliger Versprechen und Bemühungen 1,2 Milliarden Menschen in Armut. Geht es weiter wie bisher, dann werden im Jahr 2030 schätzungsweise immer noch 680 Millionen in Armut leben, also acht Prozent der Weltbevölkerung.

Zum Schluss des SDG-Summits in New York fasste UN-Generalsekretär António Guterres die Veranstaltung in sieben Punkten zusammen, für ihn keine Hausaufgabe, sondern “hope work”, ein Werk, das Hoffnung spenden würde. Er rief die Staat- und Regierungschefs auf:

“Wir erreichen die SDG-Ziele nur, wenn wir Verteilungskonflikte angehen”, machte Reiner Hoffmann im ESG.Table-Interview deutlich.

Auch die deutsche SDG-Bilanz weist Schwächen auf. “SDG-Ranking – Deutschland vorne mit Abstrichen”, lautete unser Fazit.

Wie Verbesserungen erreicht werden können beschäftigte uns, beispielsweise im Hinblick auf die Kommunen. Ein Werkzeug für die Verbesserung könnte eine neue Nachhaltigkeitsberichterstattung sein.

Die Politik will die öffentliche Beschaffung als Hebel für die sozial-ökologische Transformation nutzen. Noch berücksichtigen Einkäufer der öffentlichen Hand allerdings kaum nachhaltige Faktoren. Das will die Ampel-Koalition mit einer Reform ändern. Mit der eigenen Nachfragemacht soll der Staat als Hebel und gleichzeitig als Vorbild wirken. Mit dem sogenannten Vergabetransformationspaket sollen Verfahren einfacher, professioneller, digitaler und schneller werden. Noch gibt es aber einige große Hürden, um das Potenzial zu nutzen:

Im Mai legte die Bundesregierung auch den Referentenentwurf für ein Bundes-Tariftreue-Gesetz vor. Der Bund soll öffentliche Aufträge ab einem Wert von 10.000 Euro nur noch an Unternehmen vergeben dürfen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Das ist ein wichtiger Schritt, um bei öffentlichen Lieferanten für eine fairere Bezahlung zu sorgen. Aber bis zum Jahresende hatte Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil – anders als geplant – dieses Gesetz noch nicht in trockene Tücher gebracht.

Dekarbonisierung ja, aber nicht so schnell und nicht mit so vielen Regeln – so in etwa lauten die Antworten skeptischer Wirtschaftsvertreter, wenn die Politik versucht, Unternehmen in die aus ihrer Sicht nachhaltigen Bahnen zu lenken. Zum Teil drängt sich dabei der Eindruck auf, dass es die Kritiker doch gar nicht ernst meinen mit der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Eine exklusiv im ESG.Table veröffentlichte Umfrage zeigte zum Jahresende, dass es viele Unterstützer für den Transformationskurs in der Wirtschaft gibt. Im “ erklärte eine Mehrheit von Entscheidern aus Unternehmen, dass sie in nachhaltigen Geschäftsmodellen ihre Zukunft sehen, sich selbst als wichtigen Motor des Wandels begreifen und eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft haben.

Mehr Haltung von Unternehmen forderte die Familienunternehmerin und Vaude-Chefin Antje von Dewitz im Interview mit dem ESG.Table. Sie selbst gehört zu den Fans des Green Deal der EU, weswegen begründete sie unter anderem mit Blick auf die Taxonomie: “Wenn Nachhaltigkeitsstandards auch bei der Finanzierung positiv berücksichtigt werden und sich günstig auf die Zinsen auswirken, verstärkt das den Anreiz für Unternehmen, nachhaltig zu wirtschaften.”

Welche Ideen progressiv transformativ agierende Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsakteure haben, war regelmäßig Thema im ESG.Table 2023. Es sind Menschen:

Sie stehen stellvertretend für all die Menschen in Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik, welche die notwendige Transformation vorantreiben, damit die Wirtschaft hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft die planetaren Grenzen einhält und allen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.

Die Geschichte der Muskatnuss wird bei dem Inder Amitav Ghosh zum Symbol imperialer Zerstörung. Die Gewürzpflanze gedieh ursprünglich nur auf der Banda-Insel, die heute zu Indonesien gehört. Um sich das Monopol auf die Pflanze zu sichern, besetzten niederländische Truppen die Insel und metzelten fast alle Einheimischen dahin. Ghosh, bekannt geworden als Romanautor, beschreibt in diesem Sachbuch, wie katastrophal dieser und andere Ökozide für den Planeten waren: “Man kann das Zum-Schweigen-Bringen eines großen Teils der Menschheit durch europäische Kolonisatoren nicht von dem gleichzeitigen Zum-Schweigen-Bringen der Natur trennen.” Gosh ist ein faszinierendes Buch gelungen, das einen weiten Bogen spannt von den imperialen Verbrechen der Europäer hin den Folgen einer durchrationalisierten kapitalistischen Wirtschaft für die Natur unserer Tage. Seine Hoffnung schöpft der Autor aus der Kraft der nichtmenschlichen Natur. Caspar Dohmen

Amitav Ghosh:

Der Fluch der Muskatnuss. Gleichnis für einen Planeten in Aufruhr.

Matthes & Seitz, 334 Seiten, 28 Euro

Eigentlich haben die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey eine empirische Analyse der Corona-Proteste verfasst – doch ihre gerade als Taschenbuch neu aufgelegte Studie wirft auch Licht auf kulturelle Konflikte um die sozial-ökologische Transformation. Im Zentrum ihrer Untersuchung steht die theoretische Figur des “libertären Autoritarismus”, den sie aus den Schriften der Kritischen Theorie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung herausschälen. Dieser libertäre Autoritarismus verteidigt das Individuum vehement gegen staatliche und gesellschaftliche Normen. Aus Transformationssicht wird so die Erregung über scheinbare Trivialitäten wie Reisegeschwindigkeit, Heizungstechnik und Kantinenessen verständlicher. Noch interessanter ist, wie die Verteidigung negativer Freiheiten in “Strafsucht” gegenüber Andersdenkenden umschlägt. Alex Veit

Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey:

Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus.

Suhrkamp Verlag, 478 Seiten, 17 Euro

Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann kontert die larmoyante Verzichtsdebatte mit dem einfachen Argument, dass die Menschen nicht weniger glücklich sein müssen, nur weil keine Kiwis mehr aus Neuseeland eingeflogen werden. Vielleicht führt weniger Konsum sogar zum Gegenteil.

Fast noch wichtiger ist ihre Frage, wie man eigentlich vom grenzenlosen Wachstum zu einer Kreislaufwirtschaft kommen kann, ohne Millionen Menschen in soziale Unsicherheit zu stürzen und dabei die Demokratie mit dem Bade auszuschütten.

Die studierte Historikerin nimmt die britische Kriegswirtschaft ab 1939 zum Vorbild, also eine Kombination aus staatskapitalistischer Planung und parlamentarischer Demokratie. Hermann schafft es, vor der historischen Folie zu skizzieren, wie die nun anstehende Transformation aussehen und auf die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen könnte. In Zeiten gefühlter Ausweglosigkeit lohnt allein das die Lektüre. Carsten Hübner

Ulrike Hermann:

Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind.

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 352 Seiten, 24 Euro

Wenn die heute lebenden Menschen ihren Nachkommen einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen, ist die Herausforderung klar: Sie müssen lernen, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben. So eindeutig das Ziel ist, so komplex ist die Umsetzung.

Mit dem Prozess des “Wie” beschäftigt sich Jascha Rohr aus der Perspektive eines Philosophen und Prozessbegleiters für partizipative und transformative Gestaltungsprozesse. Er hat ein Buch in der Tradition einer praktischen Philosophie geschrieben, mit angenehmer Offenheit über die Denkwege, auf die der Autor seine Leser mitnimmt.

Wir befinden uns bereits mitten in der großen Transformation, schreibt Rohr. “Aber mit dem Wissen um die bevorstehende große Kokreation”, seinem Begriff für Kooperation und die Integration unterschiedlicher Perspektiven und Kompetenzen, “können wir viel besser durch die entscheidenden Momente der großen Transformation navigieren”. Denn “wenn die Transformation geschafft ist” sei es keinesfalls so, dass “die neue Welt schon da ist”. Caspar Dohmen

Jascha Rohr:

Die große Kokreation. Eine Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen.

Murmann Verlag, 384 Seiten, 39 Euro

Zum ökologischen Umbau der Wirtschaft, darüber waren sich die einschlägigen Gelehrten eigentlich einig, hat Karl Marx herzlich wenig zu sagen gehabt. Schließlich kreiste dessen Werk um die Ausbeutung der Arbeiter. Zur Natur schien er dabei ein rein instrumentelles Verhältnis einzunehmen.

Das stimmt nur bedingt, wendet der japanische Wirtschaftstheoretiker Kohei Saito ein: Marx habe sich am Ende seines Lebens von “produktivistischen Fortschrittsvorstellungen” abgewandt, und die Natur als Faktor in den Blick genommen. Er liest Marx als politischen Ökologen avant la lettre und fordert einen Degrowth-Kommunismus. Von konkurrierenden Ansätzen wie etwa grünem Wachstum oder Klima-Keynesianismus wie im Green New Deal hält er nichts – und verspricht indes: “Kommunismus bedeutet Überfluss”.

Saitos Terminologie und seine ideologische Gewissheit erinnern teils an den Sound der alten Linken. Doch der Versuch, der Klimakrise mittels eines unorthodox-zeitgenössisch verstandenen Marxismus beizukommen, verspricht auch Lesenden jenseits des Marx-Lesekreises interessante Einblicke. Lukas Franke

Kohei Saito:

Systemsturz. Der Sieg der Natur über den Kapitalismus.

dtv, 320 Seiten, 25 Euro

Mr. Kotzé, Sie leiten einen Forschungsbereich am New Institute in Hamburg mit dem Titel “Governing the planetary commons”. Worum geht es in Ihrer Arbeit?

Wir beschäftigen uns mit den globalen Gemeingütern in der Klimakrise, häufig aus einer Perspektive des Globalen Südens. Bei globalen Gemeingütern denkt man zunächst an die Atmosphäre, die Ozeane, an Dinge, die sich der Einflussnahme einzelner Staaten weitgehend entziehen. Wir weiten unseren Fokus aber aus auf ökologische Systeme, die von globaler Bedeutung sind, jedoch innerhalb nationalstaatlicher Grenzen liegen wie den Amazonas. Es kann sich aber auch um lokale Systeme wie die Elbe in Hamburg handeln.

Wo und wie kommt die Governance in Spiel?

Die grundlegende Idee globaler Gemeingüter ist, sie im Interesse der gesamten Menschheit zu schützen. Es geht uns daher um eine neue Definition dieser globalen öffentlichen Güter, die es zum Beispiel ermöglichen würde, die Anrainerstaaten des Amazonas zu dessen Schutz zu verpflichten, sie zugleich aber dabei zu unterstützen und in angemessenem Umfang zu entschädigen. Dazu beschäftigen wir uns auch mit den internationalen Institutionen, die gegenwärtig, man muss es leider so sagen, weitgehend versagen, wenn es um einen wirksamen Schutz der globalen Gemeingüter geht.

Es geht also um ein anderes internationales Recht?

Ja, aber das ist nicht notwendigerweise ein einheitliches Recht. Es geht uns um die Weiterentwicklung internationalen Rechts, wie es auf den COPs und in anderen internationalen Formaten diskutiert wird. Aber es geht ebenso um europäisches Recht oder um deutsches Recht, denn wie Deutschland und Europa mit der Umwelt umgehen, wirkt sich direkt aus, auch in anderen Teilen der Welt.

Wie bedeutsam ist der lokale Kontext?

Sehr wichtig. Die gesetzgeberischen und regulatorischen Möglichkeiten einer Stadt wie Hamburg sind groß. Stellen wir uns vor, große Städte würden ihre Möglichkeiten ausschöpfen und international kooperieren, um den Schutz der planetaren Gemeingüter erhöhen: Das hätte einen erheblichen Effekt auf die ökologischen Systeme und würde sich sehr wahrscheinlich auch auf die Gesetzgebung auf nationaler und internationaler Ebene auswirken.

Gegenwärtig beobachten wir aber vielmehr eine sich beschleunigende Klimakrise und zunehmende globale Spannungen. Umfassende globale Kooperation scheint aktuell schwer vorstellbar.

Es gibt meines Erachtens eine große und wachsende internationale Übereinstimmung, dass das internationale Recht und die internationalen Institutionen grundlegend reformiert werden müssen, um besser auf die weltweite Realität einer sich beschleunigenden Klimakrise reagieren zu können. Wir brauchen so etwas wie eine umfassende internationale gesellschaftliche Übereinkunft, jenseits nationaler Interessen und vor allem auch jenseits von Wirtschaftslobbys, die gewaltigen Einfluss darauf nehmen, welchen Stellenwert die sozial-ökologische Transformation in einem Land und auf internationaler Ebene erhält. Das Problem ist: Die Aufmerksamkeitsspannen von Politik und Gesellschaft sind zu kurz, um die Klimakrise als existenzielle Krise zu begreifen, das Geschehen ist zu abstrakt. Erst, wenn die Katastrophe in den Alltag einbricht, wie das etwa im Ahrtal der Fall war, dann beginnen wir, das Ausmaß der Krise zu begreifen.

Sie haben eingangs davon gesprochen, das Geschehen aus der Perspektive des Globalen Südens zu betrachten. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht das Verhältnis zwischen Norden und Süden heute dar?

Es gibt eine historisch nie dagewesene Spannung zwischen Nord und Süd, die sich größtenteils auf die Kolonisierung, Ausbeutung und Versklavung der Menschen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas durch Europa und Nordamerika zurückführen lässt. Bis heute haben die Länder des Nordens davon nicht nur ökonomisch profitiert, auch ihr ökologischer Fußabdruck ist um ein Vielfaches größer, vor allem dann, wenn der in der Kolonialzeit angehäufte Wohlstand und die damit verbundenen Emissionen einbezogen werden. Es ist nicht erstaunlich, dass der Süden vor diesem historischen Hintergrund wenig Bereitschaft zeigt, sich von Europa oder den USA zu weniger CO₂-Ausstoß drängen zu lassen und die eigene Entwicklung zurückzustellen. Das zeigt sich jedes Jahr erneut auf den COPs, wenn es um Zugang zu Rohstoffen und um die daraus resultierenden Gewinne geht oder um aus der Kolonialzeit rührende Privilegien, die teils immer noch Bestand haben. Da schreiben sich über Jahrhunderte eingeübte Praktiken der Ungerechtigkeit fort, bei denen die Menschen des Globalen Südens bis heute benachteiligt werden. Das setzt sich bis in die westlichen Gesellschaften fort, wo sich das globale Gefälle weiter hält. Die benachteiligten Gruppen wohnen schlechter, haben schlechteren Zugang zu Bildung, Gesundheit und guten Jobs – und es sind überwiegend Migrantinnen und Migranten, also Menschen aus dem Globalen Süden. Sorgen bereiten uns aber auch neue Formen des Kolonialismus, wie er seit einiger Zeit von China betrieben wird. Nichts im Leben ist umsonst, die Chinesen werden für ihre massiven Investitionen in Afrika etwas zurückverlangen.

Allen historischen Bemühungen und internationalen Institutionen zum Trotz scheinen die globalen Machtverhältnisse aktuell aber weniger die Rechte schwächerer Gruppen und künftiger Generationen als das Recht Stärkeren abzubilden.

Das ist leider so. Darum arbeiten wir daran, neue Rechtsprinzipien zu entwickeln, beispielsweise den Ansatz der nachhaltigen Entwicklung durch so etwas wie Hinlänglichkeit, durch die Idee hinlänglicher Entwicklung zu erweitern.

Können Sie das erklären?

Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das zwar Rücksicht auf Ressourcen nimmt, dies aber vor allem, um weiter machen und den Ertrag dennoch steigern zu können. Wir versuchen hingegen, eine Beschreibung zu finden, was ausreichender, genügender Wohlstand ist. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, die Anerkennung von Verletzlichkeit zu einem Rechtsprinzip zu machen. Denn Verletzlichkeit betrifft den Planeten, die ökologischen Ressourcen und menschliche Gesellschaften gleichermaßen, aber in unterschiedlicher Weise und unterschiedlichem Maß. Menschen im globalen Süden sind viel verletzlicher als etwa in Deutschland, allein weil die Infrastrukturen sich stark unterscheiden. Verletzlichkeit kann ein konzeptioneller Rahmen sein, der all das sichtbar macht und diesen unterschiedlichen Fragen gerecht wird.

Was bedeutet das konkret? Wie lässt sich das in politisches Handeln übersetzen?

Wir sollten zunächst festhalten, dass die Vereinten Nationen und andere internationale Institutionen immer schon ein idealistisches Projekt waren, dem die Interessen einzelner souveräner Staaten gegenüberstanden. Ich würde eher am anderen Ende ansetzen: Was können wir auf kommunaler, lokaler und regionaler Ebene erreichen? Die EU leistet etwa hervorragende Arbeit in dieser Hinsicht, gerade habe ich mich mit dem Plan zur Bekämpfung von Mikroplastik beschäftigt. Auch auf kommunaler Ebene passiert viel, vor allem in der Verkehrspolitik großer Städte, die Anreize für nachhaltige Mobilität schaffen, kostenlose Fahrräder, kostenloser Nahverkehr etwa. Es gibt viele Lösungen auf lokaler und regionaler Ebene. Ich glaube, dass die Antwort eher hier als auf der großen internationalen Bühne zu finden ist.

Louis Kotzé ist Forschungsprofessor an der juristischen Fakultät der North-West University in Südafrika, Senior Professorial Fellow für Erdsystemrecht an der Universität im britischen Lincoln und derzeit Ko-Vorsitzender des wissenschaftlichen Lenkungsausschusses des Earth System Governance Network. Seine Forschungsschwerpunkte sind Menschenrechte, sozial-ökologische Gerechtigkeit und Umweltkonstitutionalismus, Recht und das Anthropozän sowie Erdsystemrecht. Seit Januar 2023 leitet er am New Institute in Hamburg das Programm “Governing the Planetary Commons: a Focus on the Amazon“.