es fällt mitunter schwer, optimistisch nach vorne zu blicken. Denn neben den handfesten Krisen (Klimawandel) und Kriegen (Ukraine) wird über die Art und Weise, wie die Gesellschaft und Wirtschaft zu transformieren sind, so erbittert gestritten, dass nur wenig vorangeht. Lukas Franke hat deshalb die Philosophin Rahel Jaeggi zu ihrem Verständnis von Fortschritt und seiner aktuellen Bedeutung interviewt.

Ein Beispiel für die verfahrenen Debatten und zähen Kompromisse ist das EU-Lieferkettengesetz. Mehrere Wirtschaftsverbände wie der Chemieverband VCI, Gesamtmetall und die Stiftung Familienunternehmen fordern jetzt, dass der schon vereinbarte Entwurf wegen “grober handwerklicher Mängel” überarbeitet werden sollte. Bei uns hatte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) letzte Woche ebenfalls Kritik geäußert. In dieser Ausgabe nun analysieren der Berater Markus Löning und die Forscherin Melanie Müller mit einem Blick auf die globale Entwicklung, welche Vorteile das Gesetz haben könnte.

Einen Lichtblick bietet dagegen die Ökolandwirtschaft, die auf der aktuell laufenden Messe Biofach in Nürnberg die neuesten Zahlen präsentiert hat. Wie diese aussehen und was zur Agrarwende trotzdem noch fehlt, das erklärt Annette Bruhns.

Bio wächst wieder. Nach einem Rückgang im ersten Jahr des Ukraine-Kriegs um 3,5 Prozent legten die Umsätze mit Biolebensmitteln 2023 um fünf Prozent zu: auf insgesamt 16,1 Milliarden Euro. Dies meldete der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) am Dienstag auf der Biofach in Nürnberg. In Deutschland hat Bio seinen Marktanteil zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 31 Prozent gesteigert; in der gesamten EU um 18 Prozent laut einer Auswertung des Fibl und der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. “Wir kommen raus aus der Krise”, sagte die BÖLW-Vorsitzende Tina Andres.

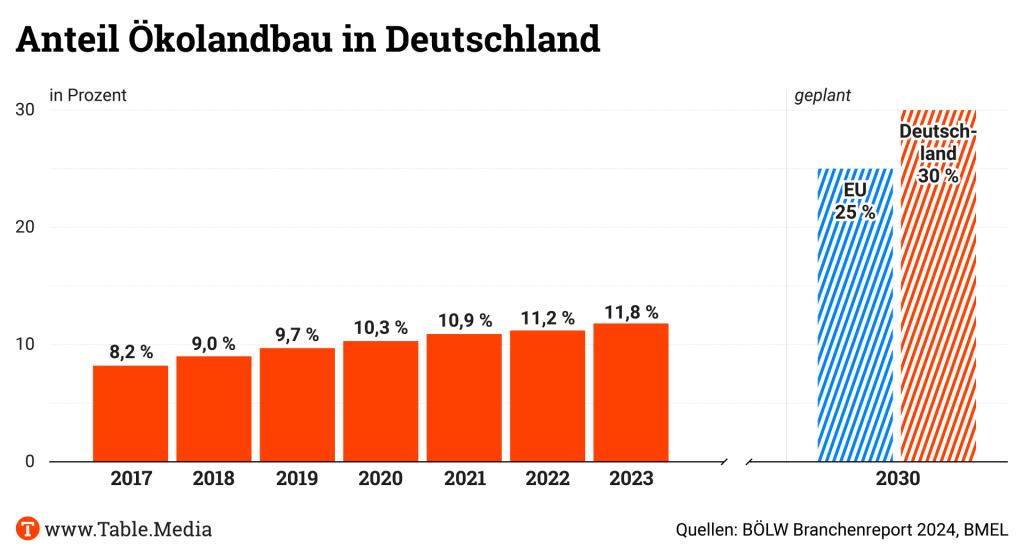

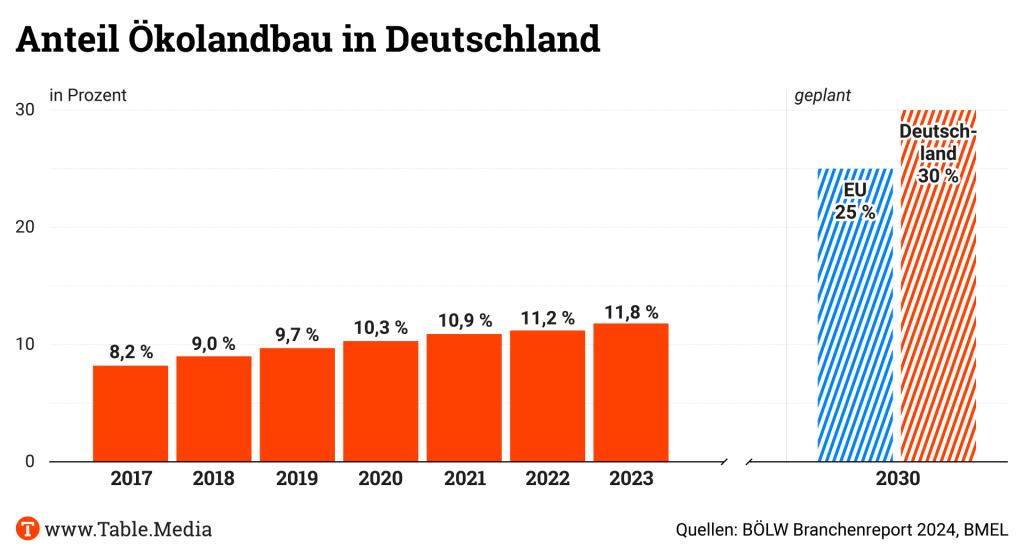

Auch der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche ist gewachsen, von 11,2 Prozent auf 11,8 Prozent hierzulande und auf 10,4 Prozent in der EU. Tag für Tag kam in Deutschland damit im Schnitt eine Fläche von 307 Fußballfeldern hinzu. Jeder siebte Hof in Deutschland arbeitet heute nach der EU-Ökoverordnung, die den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden verbietet und eine artgerechte Tierhaltung vorschreibt. Zwei Drittel aller Bio-Flächen werden nach den noch strengeren Vorgaben deutscher Ökoverbände wie Bioland, Demeter oder Naturland bestellt. “Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds haben sich die Bio-Höfe gut behauptet”, heißt es in der BÖLW-Bilanz.

“Anspruchsvoll” drückt das Problem vornehm aus. Der Krieg und die Inflation haben die Kundschaft verschreckt und belasten die Bauern enorm. So stiegen die Verkaufserlöse der Biolandwirte 2022 zwar um elf Prozent – doch die Gewinne nahmen nicht zu.

So treu die Bio-Käufer auch sind: Der Ökolandbau ist weit entfernt vom Ausbauziel der Ampel von 30 Prozent in 2030. Ginge es in den kommenden sieben Jahren mit Bio so weiter wie in den letzten sieben, würde der Anteil bei kaum mehr als 16 Prozent landen. Und damit auch noch weit unter dem Green-Deal-Ziel der EU von 25 Prozent.

Doch die Farm-to-Fork-Strategie ist aus Sicht des BÖLW sowieso gescheitert. Das Totalherbizid Glyphosat wurde verlängert, die Antibiotikavorgaben nicht wie geplant verschärft und die “Sustainable Use Regulation” (SUR), die eine Pestizidreduktion um 50 Prozent vorsah, zuletzt durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufgegeben. Es ist, als habe Europa die Transformation der Landwirtschaft aufgegeben. Auch die Klimaschutzziele sind für den Agrarsektor derzeit: kein Thema.

Und trotzdem strahlt die “Weltleitmesse für Ökolebensmittel”, die Biofach in Nürnberg, wieder. Rund 2400 Aussteller aus 94 Ländern stellen ihre Produkte in neun Hallen aus, von gefriergetrocknetem Acai-Pulver aus Amazonien bis hin zur “Zanzibar Organic Bar”, deren Hersteller aus Polen kommt.

Eröffnet wird die Biofach vom Bundeslandwirtschaftsminister. Er habe noch die Unkenrufe im Ohr, der Biotrend sei vorbei, sagt Cem Özdemir. “Das Gegenteil ist der Fall”, ruft er, “und das ist eine gute Nachricht, für die Unternehmen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher und den Schutz unserer Ressourcen.” Mit ihm, verspricht Özdemir, werde es keinen Rollback geben. Er warne vor Erklärungen, das sei alles eine zu große Belastung für die Landwirtschaft: “Manche können sich nicht ausmalen, was für eine Belastung der Landwirtschaft droht, wenn wir jetzt nicht vorsorgen!”

Später wird der Minister die Kampagne vorstellen, mit der sein Ministerium für Öko als umwelt- und klimafreundliche Wirtschaftsform wirbt. Das wird aber nicht reichen für eine Agrarwende, die den Ansprüchen an eine nachhaltige Landwirtschaft gerecht wird. Für den angekündigten Umbau, der Bio aus der Nische holen und eine ökologischere Landwirtschaft von der Ausnahme zur Norm machen will.

Mit 90 Milliarden Euro hat die Zukunftskommission Landwirtschaft die Schäden beziffert, die die konventionelle Landwirtschaft allein in Deutschland alljährlich verursacht – durch Wasserverunreinigung, Artensterben, Bodendegradation und Klimaschäden.

Der Ökolandbau darf für sich beanspruchen, diese Schäden deutlich zu minimieren. Sogar der Einsatz von fossiler Energie ist laut einer Studie der TU München im Pflanzenbau pro Hektar um durchschnittlich 50 Prozent geringer – was vor allem daran liegt, dass im Ökolandbau kein fossil hergestellter Stickstoffdünger eingesetzt wird.

Was für eine Agrarwende geschehen muss, führen die BÖLW-Vertreter in Nürnberg aus:

Insbesondere die von Brüssel beabsichtigte Lockerung der Gentechnikregulierung bedroht aus Sicht seiner Anhänger den Ökolandbau. “Es scheint, als wolle man uns heimlich Gentechnik unterjubeln und die Wahlfreiheit des Verbrauchers schleifen”, sagt BÖLW-Vorsitzende Andres. Ohne Regelungen für die Koexistenz auf den Feldern von gentechnikfreiem Anbau mit gentechnisch veränderten Pflanzen und ohne eine Kennzeichnungspflicht für die Verbraucher seien gentechnikfreie Warenströme nicht mehr möglich.

Dass Bio trotz all dieser Hemmnisse wieder wächst, hat vor allem damit zu tun, dass die Verbraucher Bio inzwischen im Discounter in genauso hoher Qualität kaufen können wie im Fachhandel. So konnten Kundinnen und Kunden Bio trotz der allgemeinen Lebensmittelteuerung treu bleiben, indem sie auf die Billigmärkte auswichen. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erreichte der Bio-Umsatz der Handelseigenmarken 2023 mit 56 Prozent einen neuen Rekord.

Für bewusste Verbraucher gebe es “noch Luft nach oben”, sagt Andres zum Schluss ihrer Präsentation in Nürnberg. Dies zeige der Vergleich mit Nachbarländern: Während die Pro-Kopf-Ausgaben für Bio in Deutschland bei 184 Euro im Jahr liegen, gibt jeder Österreicher 287 Euro aus und jede Dänin sogar 369 Euro. Ausgerechnet das Schweineexportland Dänemark hat mit zwölf Prozent den höchsten Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt weltweit.

Frau Jaeggi, die aktuelle Lage scheint von Stagnation und Lähmung auf allen Ebenen geprägt. Gibt es überhaupt noch Fortschritt?

Aktuell herrscht eher das Gefühl, dass Stillstand und Rückschritt dominieren. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, dass noch vor einigen Jahrzehnten Menschen etwa für ihre sexuelle Orientierung im Gefängnis gelandet sind, dass sich auch die Lage der Frauen an vielen Orten der Welt deutlich verbessert hat. Es gibt also durchaus noch Fortschritt. Was gegenwärtig jedoch fehlt, ist, dass verschiedene Entwicklungen zusammenkommen und sich zu einer Dynamik zum Besseren entfalten. Das aktuell vorherrschende Zeitgefühl ist geprägt von sich überlagernden und sich verstärkenden Krisen, gerade mit Blick auf ökologische Katastrophen.

Was verstehen Sie denn unter Fortschritt?

Ich spreche von Fortschritt als einem breiten Lern- und Erfahrungsprozess, bei dem es weniger auf Ziele als eben auf den Prozess selbst ankommt. Es geht um Problemlösungsprozesse zweiter Ordnung. Gesellschaften haben kein Ziel, Gesellschaften lösen Probleme. Das geschieht in komplexen Wechselverhältnissen aus gesellschaftlichen Praktiken, Institutionen und materiellen Bedingungen, die sich gegenseitig beeinflussen. Was fortschrittlich ist, können wir dann anhand besser oder schlechter gelingender Prozesse anschauen. Es geht aber immer um ein Zusammenspiel vieler Faktoren.

Woran hakt es zurzeit?

Wir erleben gerade, was nicht gelingende Krisenbewältigung bedeutet. Das betrifft vor allem unseren Umgang mit der Natur, die Transformation des Sozialstaats, die Wohnungspolitik, die Mietenentwicklung, die gesamte geteilte soziale Infrastruktur, die wir als Gesellschaft zum Zusammenleben benötigen und die den veränderten Lebensbedingungen hätte angepasst werden müssen. Es sind Krisendynamiken entstanden, die nicht auf dem Level adressiert werden, auf dem sie adressiert werden müssten. Nicht dass es Krisen gibt, ist das Problem, aber die Krise der Krisenbewältigung, die wir erleben, führt letztlich nicht nur zu Stagnation, sondern zu Regression. Am Ende profitieren dann regressive Kräfte wie die AfD.

Wann und unter welchen Bedingungen sind Krisen zu groß für diese Form gesellschaftlicher Bewältigung?

Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es wäre ein Fehler, im Angesicht der großen Probleme der Gegenwart alles über Bord zu werfen, was darüber hinaus geht, nur das Überleben zu sichern und sich etwa nur noch um Anpassung zu bemühen. Die Vorstellung aufzugeben, dass es besser werden könnte, wäre ein Fehler für die gesellschaftliche Selbstverständigung. Hannah Arendt hat gesagt: “Man überlebt nie nackt.” Man wird die großen, apokalyptischen Gefahren, die mit der Klimakrise verbunden sind, nicht bannen, wenn man nicht auf mehr zielt als auf das nackte Überleben. Viele soziale Bewegungen und Initiativen, auch die, deren Mobilisierung erst einmal nur darauf zielt, den drohenden Untergang abzuwenden, tragen Vorstellungen von einem besseren Leben sozusagen Huckepack. Ohne solche Vorstellungen würde niemand mehr für irgendeine bessere Zukunft kämpfen.

Könnte man folgern, je größer der Veränderungsdruck, desto größer sind die Chancen?

Nein, wir sehen gerade, dass dies nicht so ist. Es gibt offensichtlich Krisen, die dringend nach Transformation rufen und trotzdem tritt diese nicht ein. Dennoch kommen Veränderungen nicht aus dem Nichts, sondern sind bedingt und getrieben von Krisen und ermöglicht durch Konstellationen, die von politischen und gesellschaftlichen Kräften erkannt und genutzt werden müssen.

Ist Fortschritt immer expansiv? Bedeutet Fortschritt also Ausdehnung?

Wenn es um quantitative Ausdehnung geht, würde ich sagen: Nein. Wir sind gesellschaftlich in einer Situation, in der diese alte, expansive Wachstumsdynamik revidiert und verändert werden muss. Fortschritt wäre, Wachstumsdynamiken qualitativ zu betrachten und auf ein solches Maß zuschneiden zu können, dass sie dem Leben der Menschen zuträglich wären. Ich glaube nicht, dass es ohne Dynamik gehen wird, aber sie muss in eine gesellschaftlich produktive Richtung gelenkt werden, die allen Menschen zugutekommt und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen sichert. Das steht dem quantitativ exponentiellen Wachstum entgegen, kennzeichnet aber tatsächlichen Fortschritt.

Welche Bedeutung hat Innovation für Sie?

Natürlich brauchen wir neue Ideen, um die Probleme zu bewältigen, die sich uns stellen. Die Frage ist, durch was die Implementierung neuer Technologien wie beispielsweise KI getrieben wird und wie diese auf die Gesellschaft wirken. Ganz konkret: Wie wirken sich die Digitalisierung der Arbeitswelt, unserer Kommunikationsverhältnisse und ganz aktuell Künstliche Intelligenz auf die Bedingungen auch von sozialem und gesellschaftlichem Fortschritt aus?

Haben Sie noch Zukunftsoptimismus?

Das schwankt von Tag zu Tag. Es ist nicht so, dass ich keine Vorstellung davon hätte, es könnte eine Entwicklung hin zum Besseren geben. Wenn wir die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, in ihrer Logik weiter denken und es nicht gelingt, diese schnell und ernsthaft zu bekämpfen, dann wird die jetzt heranwachsende Generation aber ein deutlich komplizierteres Leben haben, als wir es gegenwärtig haben. Ich sehe also eine große regressive Bedrohung. Auf der anderen Seite wäre meine Diagnose deutlich düsterer ohne Ereignisse wie die massenhaften Kundgebungen gegen die AfD, die wir aktuell erleben. Dass die Zivilgesellschaft so breit mobilisierbar ist, stimmt mich dann doch optimistisch, auch was die großen Herausforderungen unserer Zeit angeht.

Rahel Jaeggi ist Professorin für Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und leitet dort seit 2018 das Centre for Social Critique. Zuletzt erschien von ihr “Fortschritt und Regression” im Suhrkamp Verlag.

Bis zum 9. Februar hatten Europaparlament und Mitgliedstaaten Zeit, um ihre Verhandlungen zu Gesetzesvorhaben abzuschließen. Was bis zu diesem Stichtag nicht im Trilog vereinbart ist, so die Ansage, kann auch nicht mehr vor Ende der Legislaturperiode formell angenommen werden.

Einige verspätete Dossiers können jedoch noch im sogenannten Corrigendum-Verfahren beschlossen werden: In diesem Notverfahren haben Rat und Parlament für eine Einigung Zeit bis zur Sitzungswoche vom 11. bis 14. März. Im Parlament will die Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC) nun entscheiden, welche Gesetzgebungsverfahren Vorrang bekommen. Die Liste ist noch nicht finalisiert.

Wir geben Ihnen hier einen Überblick über die Zeitpläne der verbliebenen Dossiers:

Zertifizierung von CO₂-Entnahmen: Der letzte Trilog-Termin ist für den 19. Februar angesetzt. Gelingt eine Einigung, könnte das Gesetz voraussichtlich in der letzten Plenarwoche im April beschlossen werden. Die Zertifizierung von CO₂-Entnahmen gilt ohnehin nicht als sehr kontrovers, jedoch ist die Relevanz für die Industrie und die Rückwirkung auf künftige Gesetzesvorschläge enorm. Offen ist noch, ob bestimmte Methoden wie direkte Emissionsreduktionen gegenüber dem CO₂-Abbau Vorrang haben, wie es das Parlament fordert.

CO₂-Flottenregulierung von schweren Nutzfahrzeugen: Nachdem die FDP in letzter Minute ihre Blockade im Rat aufgegeben hat, spricht vieles dafür, dass dieses Gesetz in dieser Legislatur in Kraft treten können. Die EU-Botschafter haben den Text bereits angenommen, ein beliebiger Ministerrat kann das Trilog-Ergebnis nun formal beschließen. Der Umweltausschuss des Parlaments wird am heutigen Mittwoch über den Gesetzesvorschlag abstimmen, das Plenum folgt in der letzten Februarwoche.

Die politische Einigung zur Luftreinhaltungsrichtlinie soll am 20. Februar erfolgen. Mitte Januar hatte die belgische Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag zu Schadstoffschwellenwerten vorgelegt. Sollte der Trilog am 20. Februar beendet werden, wäre der Weg frei, spätestens im April-Plenum über das Ergebnis abstimmen zu lassen, sodass das Dossier noch vor Ende der Legislatur über die Ziellinie gebracht werden kann.

Wiederherstellung der Natur: Das Plenum wird in der Woche vom 26. Februar über den umstrittenen Gesetzesvorschlag abstimmen. Der Umweltrat soll am 25. März die finale Zustimmung erteilen. Die Verordnung wird 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten.

Methanemissionen: Während der Parlamentssitzung im März wird über Methanemissionen abgestimmt, allerdings nur über solche, die vom Energiesektor emittiert werden, nicht über Methanemissionen aus der Landwirtschaft. Während der gleichen Parlamentssitzung werden die Europaabgeordneten auch über Industrieemissionen abstimmen.

Über die Richtlinie zur Bodenüberwachung wird der ENVI-Ausschuss am 11. März und anschließend das Parlament während der Aprilsitzung abstimmen.

Am 7. Februar hat das Parlament für die Lockerung des Rechtsrahmens zu neuen Züchtungsmethoden (NGTs) gestimmt. Die Abgeordneten forderten strengere Kennzeichnungspflichten für gentechnisch veränderte Produkte als im Vorschlag der Kommission vorgesehen. Aufseiten der Mitgliedstaaten zeichnet sich weiterhin kein Kompromiss ab. Die belgische Ratspräsidentschaft konnte keine Einigung erzielen, die Gespräche gehen nun wieder auf Arbeitsebene weiter, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Die Trilogverhandlungen zu den wichtigsten Energie-Dossiers wurden noch vor Weihnachten unter spanischer Ratspräsidentschaft abgeschlossen. Die Gebäuderichtlinie EPBD soll nun im März im Plenum angenommen werden. Das neue Strommarktdesign steht in der ersten Plenarsitzung im April auf der Agenda, die beiden Elemente des Gaspakets in der zweiten April-Sitzung.

Net Zero Industry Act: Parlament und Rat einigten sich am 6. Februar im Trilog, also noch rechtzeitig vor dem Stichtag am 9. Februar. Ins Plenum soll der Rechtsakt nun in der letzten Sitzungswoche im April kommen. Bereits kommende Woche soll das mit dem NZIA verknüpfte Finanzinstrument der Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) beschlossen werden, als Teil der Revision des mehrjährigen Finanzrahmens.

Lieferkettengesetz: Nachdem die belgische Ratspräsidentschaft die Abstimmung im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) am vergangenen Freitag und auch in dieser Woche von der Agenda genommen hat, ist noch kein neuer Termin bekannt. Man wolle mit den Mitgliedstaaten zunächst weiter an dem Gesetz arbeiten und die Abstimmung im AStV ansetzen, sobald “die Zeit dafür reif” sei, hieß es. Die Abstimmung im Parlament ist derzeit für April geplant.

Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit: Die mit dem Lieferkettengesetz verwandte Verordnung wird derzeit noch von Rat und Parlament verhandelt. Am 4. März findet der zweite (und wahrscheinlich letzte) politische Trilog statt. Das Gesetz könnte dann noch im Corrigendum-Verfahren verabschiedet werden.

Green-Claims-Richtlinie: Am heutigen Mittwoch stimmen der Binnenmarkt- und der Umweltausschuss über ihren Bericht ab. Anschließend muss auch das Plenum ihn formal annehmen, dies ist für März geplant. Die Verabschiedung der Richtlinie wird also in die kommende Legislaturperiode rutschen. Frühestens im Herbst sollen die Trilogverhandlungen beginnen.

Ökodesign-Verordnung: Nach der Trilog-Einigung Anfang Dezember müssen der Rat und das Parlament im Plenum das Ergebnis noch annehmen. Der AStV sowie der Umweltausschuss im Parlament haben die Einigung bereits gebilligt.

Recht auf Reparatur: Anfang Februar haben sich Rat und Parlament im Trilog geeinigt. Am 14. Februar wird der AStV im Rat über das Ergebnis abstimmen, am 22. Februar voraussichtlich der federführende Binnenmarktausschuss im Parlament. Ende April soll das Plenum das Gesetz dann formal annehmen.

Verpackungsverordnung: Nach dem ersten Trilog am 6. Februar wollen Rat und Parlament am 4. und 5. März eine politische Einigung erzielen, und haben deshalb ein langes Trilog-Treffen angesetzt. Danach seien noch einige technische Verhandlungen nötig, heißt es, doch das Gesetz soll im Corrigendum-Verfahren noch in dieser Legislaturperiode angenommen werden.

Von János Allenbach-Ammann, Leonie Düngefeld, Till Hoppe, Lukas Scheid, Claire Stam, Falk Steiner und Corinna Visser

14. Februar 2024, 18-20 Uhr, Göttingen

Diskussion: Klima, Kraft, Kollektiv (Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

15. Februar 2024, 18-20 Uhr, Kirkel

Vortrag Gentechnik in der Landwirtschaft – Fluch oder Segen? (Veranstaltung: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

15. Februar 2024, 18:30 Uhr, Berlin

Vortrag Wirtschaftliche Souveränität Europas: Energie, Computerchips & Co. – wie autonom will die EU sein? (Konrad Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung

16.-18. Februar 2024, Bad Staffelstein

Seminar Klimawandel als sicherheitspolitische Herausforderung (Veranstalter: Hanns-Seidel-Stiftung) Info & Anmeldung

19. Februar 2024, 19-20 Uhr, Online

Diskussion Spannungsfeld Wirtschaft: Dreckiges Geld und schmutzige Investitionen? (Veranstalter: Friedrich-Naumann-Stiftung) Info & Anmeldung

19. Februar 2024, 19 Uhr, Dortmund

Vortrag Guinea: Bauxit für deutsche Autos – Hunger für die Menschen (Veranstalter: DGB und Attac) Info & Anmeldung

20. Februar 2024, 11-16:30 Uhr, Berlin

Diskussion Strategic raw materials for the energy transition in Africa and Europe (Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung

20. Februar 2024, 14-15:30 Uhr, Online

Seminar 27. BilRess-Webseminar: Energie- und Rohstoffwende zusammendenken (Veranstalter: BilRess-Netzwerk) Info & Anmeldung

20.-21. Februar 2024, Wien

Konferenz 7th Sustainable Investor Summit Vienna: Putting Capital at Work to make a Difference (Veranstalter: ICF Institutional Capital Forum) Info & Anmeldung

21. Februar 2024, 14-15:30 Uhr, Online

Vortrag Wie können wir privates Kapital für die sozial-ökologische Transformation nutzen? (Veranstalter: Wirtschaft pro Klima, Germanwatch, WWF) Info & Anmeldung

22. Februar 2024, 10:00-15:00 Uhr, Düsseldorf

Konferenz Rohstoffnutzung und Ressourcenschutz (Veranstalter: BUND) Info & Anmeldung

Die drei wichtigsten chinesischen Aktienmärkte haben erstmals Richtlinien für börsennotierte Unternehmen zur verpflichtenden Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit veröffentlicht. Die Shanghai Stock Exchange (SSE), die Shenzhen Stock Exchange (SZSE) und die Beijing Stock Exchange (BSE) holen noch bis Ende Februar öffentliches Feedback zu ihren jeweils separat publizierten Entwürfen ein. Diese enthalten laut einer Notiz der Unternehmensberatung Deloitte Vorschriften für die Berichterstattung über “ein breites Spektrum von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kategorien (ESG) – darunter den Schutz des Klimas, des Ökosystems und der biologischen Vielfalt, sowie Kreislaufwirtschaft, Energienutzung, Sicherheit der Lieferkette und Wiederbelebung des ländlichen Raums, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung”.

Gemäß den Richtlinien von SSE und SZSE werden Unternehmen, die in den Indizes SSE 180, STAR 50, SZSE 100 und ChiNext vertreten sind, einer Berichtspflicht für diese ESG-Bereiche unterliegen. Für andere im In- und Ausland notierte Unternehmen, sowie die an der BSE gelisteten zumeist kleineren Firmen ist die ESG-Berichterstattung freiwillig; sie sollen dazu “ermuntert” werden. China hatte im Juni 2021 erstmals Regeln erlassen, wonach Börsenfirmen in ihren Halb- und Jahresberichten freiwillig darstellen, welche Maßnahmen sie zur Reduzierung ihrer Kohlenstoffemissionen während des Berichtszeitraums ergriffen haben und welche Auswirkungen diese haben. Eine Pflicht wäre also neu.

Ziel der neuen Leitlinien sei es, die ESG-Berichterstattung der Börsenfirmen zu standardisieren und sie bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts anzuleiten und eine qualitative Entwicklung der Firmen zu fördern, schrieb die BSE laut der South China Morning Post.

Die Hongkonger Börse hatte bereits im April 2023 vorgeschlagen, alle börsennotierten Unternehmen ab dem 1. Januar dazu zu verpflichten, klimabezogene Informationen in ihre ESG-Berichte aufzunehmen. Die Umsetzung wurde aber um ein Jahr auf Anfang 2025 verschoben, um den Firmen mehr Zeit zu geben, sich mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Die Unternehmen in Festlandchina bekommen noch mehr Zeit. Laut den Entwürfen müssen meldepflichtige Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsberichte erstmals für das Kalenderjahr 2025 veröffentlichen, und zwar bis zum 30. April 2026. ck

Nachdem BASF vor wenigen Tagen angekündigt hat, sich aus der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang zurückzuziehen, wächst der Druck auf Volkswagen. Politiker der Ampel-Koalition fordern das Unternehmen auf, die Provinz ebenfalls zu verlassen. In der Provinzhauptstadt Urumqi betreibt VW seit 2013 gemeinsam mit dem chinesischen Partner SAIC ein kleines Montagewerk.

Für die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Renata Alt (FDP), ist der Rückzug von BASF ein klares Signal: Xinjiang müsse als Standort für wirtschaftliche Aktivitäten westlicher Unternehmen tabu werden. “Viel zu lange hat die Regierung Chinas auf westliche Unternehmen Druck ausgeübt, sich in Xinjiang niederzulassen – und sie als Feigenblatt benutzt, um ihre menschenverachtende Politik der Unterdrückung von Uiguren salonfähig zu machen”, betonte Alt im Gespräch mit Table.Media.

Der SPD-Politiker und Beauftragte der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Frank Schwabe, forderte deutsche Unternehmen auf, keine Geschäfte mehr in der Region zu machen. “Grundsätzlich ist die Menschenrechtslage in Xinjiang so katastrophal und unübersichtlich, dass deutsche Unternehmen dort nicht tätig sein sollten. Das gilt auch für VW”, sagte er dem Tagesspiegel. Der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer warnte in derselben Zeitung vor einer “Komplizenschaft mit dem Zwangsarbeits-Regime in Xinjiang”.

Auf Anfrage erklärte Volkswagen, man nehme die kritischen Berichte über die Situation in der Region sehr ernst. “Der Volkswagen-Konzern duldet weder Zwangsarbeit noch andere Formen der Diskriminierung in allen seinen Geschäftsaktivitäten.” Dies gelte auch für den Standort Xinjiang. Ein kürzlich durchgeführtes unabhängiges Audit habe keine Hinweise auf Zwangsarbeit in dem Werk ergeben. Sollte es neue Erkenntnisse oder Hinweise geben, werde man entsprechende Maßnahmen ergreifen. An dem Audit hatte es erhebliche Kritik gegeben. Sogar Mitarbeitende der Audit-Firma hatten sich von den Ergebnissen distanziert.

Als Reaktion auf eine Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Xinjiang hatte der Konzern Anfang Februar “blinde Flecken” in Bezug auf die Herkunft des Aluminiums in seinen Autos eingeräumt. ch

Der von der EU-Kommission im Frühjahr 2023 vorgelegte Entwurf der Green Claims-Richtlinie ist in den Beratungen der federführenden Ausschüsse des EU-Parlaments vereinfacht worden. Damit kommen die Parlamentarier der Industrie entgegen, die den Entwurf als überregulierend und kostspielig kritisiert hatte. Die bisher informelle Einigung soll am heutigen Mittwoch offiziell im Umwelt- und im Verbraucherschutzausschuss verabschiedet werden. Mitte März soll das Plenum über den Bericht abstimmen.

Mit der Green Claims-Richtlinie will die EU-Kommission falsche oder nicht belegbare umweltbezogene Aussagen in der Produktwerbung verbieten. Allgemeine Werbeclaims und Umweltsiegel, die ein Produkt beispielsweise als “klimaneutral”, “grün”, “zu 100 Prozent recycelt” oder “biologisch abbaubar” bezeichnen, sollen künftig nur noch zulässig sein, wenn deren Umweltwirkung wissenschaftlich verifiziert ist.

Laut einem Kompromisspapier, das Table.Media vorliegt, wollen die Abgeordneten vor allem die Zertifizierung von Umweltaussagen vereinfachen. Bisher war vorgesehen, dass Unternehmen für jede umweltbezogene Aussage eine Zertifizierung durch eine externe akkreditierte Stelle durchlaufen müssen – auch dann, wenn das Unternehmen bereits über ein Umweltsiegel für seinen Umwelt-Claim verfügt.

Nun soll lediglich das vorhandene Umweltsiegel diesen Prozess durchlaufen, um den Vorgang zu beschleunigen, sagt Pernille Weiss, dänische EVP-Abgeordnete im Umweltausschuss. Zertifiziert wird das Siegel aber nur dann, wenn es gewisse wissenschaftliche Kriterien erfüllt. Diese sollen von der EU-Kommission noch definiert werden. Zusätzlich soll die Brüsseler Behörde ein vereinfachtes Zertifizierungsprozedere für die gebräuchlichsten Claims entwickeln.

Ein weiteres Entgegenkommen betrifft kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr oder mit zehn bis 50 Angestellten sollen ein Jahr mehr Zeit erhalten, die neuen Vorgaben umzusetzen. Für größere Unternehmen gelten weiter 30 Monate Umsetzungsfrist nach Inkrafttreten der Richtlinie. Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten waren schon im Ursprungsentwurf der EU-Kommission von der Richtlinie ausgenommen.

Die Geldbuße in Höhe von mindestens vier Prozent des Jahresumsatzes, die Unternehmen bei Verstößen gegen die Richtlinie zahlen sollen, wird beibehalten. Weitgehend unverändert bleiben auch die Kommunikationspflichten der Unternehmen: Informationen über eine spezifische Umweltaussage sollen den Verbrauchern öffentlich zugänglich gemacht werden, entweder am Produkt selbst oder in Form eines Web-Links, eines QR-Codes oder eines digitalen Produktpasses.

Der Bericht zur Green-Claims-Richtlinie soll in der Woche vom 11. bis 14. März im Plenum des EU-Parlaments beraten werden. Für eine Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode ist es dann schon zu spät. Laut Informationen von Table.Media sollen die Trilogverhandlungen frühestens im Herbst beginnen. Beobachter rechnen damit, dass spätestens dann auch die hohen Geldbußen zur Disposition stehen. Kai Moll

Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung (RNE) fordert, dass das im Koalitionsvertrag beschlossene Klimageld spätestens im kommenden Jahr eingeführt wird. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des RNE hervor. Darüber hinaus müssten kurzfristig wirksame private und staatliche Finanzierungsoptionen für die sozial-ökologische Transformation geschaffen werden.

Für diese Transformation seien enorme Investitionen in langlebige Infrastrukturen erforderlich. “Umso wichtiger erscheint uns, dass wir den anstehenden Wandel als eine Gemeinschaftsaufgabe sehen, Chancen und Lasten fair verteilen, Ängste nehmen und niemanden zurücklassen”, heißt es in der Publikation. Dafür müsse man Mut machen, realistische Lösungen aufzeigen und die Menschen mitnehmen. “Wir brauchen eine Politik, die die sozialen Folgen der notwendigen Veränderungen von Beginn an berücksichtigt und fair ausbalanciert”, schreibt der Nachhaltigkeitsrat.

Die politischen Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Kommunen stünden in der Verantwortung, sozial gerechte und langfristig angelegte Lösungsvorschläge für den Klima- und Biodiversitätsschutz, für eine effiziente und kreislauforientierte Ressourcennutzung sowie für eine wettbewerbsfähige nachhaltige Wirtschaft vorzulegen, heißt es in dem Papier weiter. Auch die demokratische Opposition sei gefordert, sich mit konstruktiven Vorschlägen aktiv einzubringen.

Dem RNE gehören 15 Personen des öffentlichen Lebens aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an. Er wird alle drei Jahre von der Bundesregierung neu berufen. Vorsitzender des Gremiums ist seit 2023 der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann. ch

Obwohl die Verhandlungen über die Klima-Investitionsprämie im Vermittlungsausschuss gescheitert sind, wollen die Ampelfraktionen einen neuen Anlauf für zielgerichtete Förderungen starten. “Wir werden weiterhin daran arbeiten, einen solchen ‘tax-credit’, ähnlich wie in den USA, auch in Deutschland einzuführen”, sagte Michael Schrodi (SPD). Ähnlich, wenn auch unterschiedlich überzeugt von dem Förderinstrument, äußerten sich Katharina Beck (Grüne) und Markus Herbrand (FDP) im Gespräch mit Table.Media. Alle drei waren im Finanzausschuss des Bundestags intensiv mit dem Wachstumschancengesetz (WChG) befasst.

Nachdem der Bundesrat das Gesetz im letzten Jahr in den Vermittlungsausschuss überwiesen hatte, verständigte sich am Freitag eine informelle Arbeitsgruppe auf neue Eckpunkte. Ein vollständiges Übereinkommen steht aber aus: Die Union verknüpft das WChG aktuell mit den Subventionen für Agrardiesel. Am Mittwoch wird das Gesetz im Vermittlungsausschuss endgültig behandelt.

Die Klimaprämie, darauf einigte sich die Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses bereits, ist nicht mehr Teil des Gesetzes. Die Prämie sollte betriebliche Energieeffizienz-Investitionen fördern. Der Streit im Vermittlungsausschuss entzündete sich an der Abrechnung durch die Finanzverwaltungen der Bundesländer. Schrodi betont, man wäre den Ländern entgegengekommen: “Den Union-geführten Ländern war die Abwicklung der Prämie zu aufwendig, selbst wenn sie nur die Auszahlung hätten übernehmen müssen.”

“Dass die Klimaprämie nicht mehr Teil des Gesetzes ist, ist wirklich schade. Das wäre das Instrument mit dem größten Wachstumsimpuls gewesen”, kommentiert Beck. “Gerade als Steuererleichterung in Zukunftsmärkte.” Daher sollten Wirtschafts- und Finanzministerium nun einen neuen Vorschlag für eine Prämie vorlegen, bei dem der Bund einen Teil des Verwaltungsaufwands übernehme.

“Das BMF und je nach Modell auch das BMWK müssen einen guten Vorschlag für die Abwicklung vorlegen”, fordert Beck, “und die Länder müssen bei Steuerthemen deutlich besser eingebunden werden.” Der befristete Krisenrahmen der EU (TCTF) erlaube es, bis 2025 “beispielsweise heimische Produktion in Bereichen wie Solar, Batterien und Wasserstoff” zu fördern, betont sie. Diesen Spielraum sollte eine Neuregelung ausnutzen. “Die Zeit drängt also.”

Etwas skeptischer ist Markus Herbrand (FDP). “Wir werden uns erstmal zeitnah zusammensetzen und schauen, wie wir das Ding auf die Piste kriegen.” Allerdings ziehe eine Fokussierung auf bestimmte Förderbereiche bürokratische Abgrenzungsprobleme nach sich. BMF und BMWK müssten zunächst die finanziellen Möglichkeiten als auch fachliche Expertise auf Bundesebene ausloten. Er sieht aber auch alternative Ansätze zum Instrument der Prämie: “Es könnte ja auch höhere Abschreibungen geben, dann bestünden keine Abgrenzungsprobleme wie bei der Klima-Investitionsprämie.”

Dani Rodrik: doing industrial policy right – Financial Times

Harvard-Ökonom Dani Rodrik spricht mit Robert Armstrong und Ethan Wu über Industriepolitik. Obwohl negative Effekte immer möglich seien, gebe es keine guten Gründe für staatliche Zurückhaltung: “Aus meiner Erfahrung bei der Untersuchung von Entwicklungsländern würde ich lieber den Fehler begehen, meine Industrien zu sehr zu fördern und zu viel in den Strukturwandel in produktiveren Bereichen zu investieren, als zu wenig zu tun.” Zum Artikel

Forscher empfehlen Wasserstoffimporte aus Europa – Der Spiegel

Besser nicht in die Ferne schweifen, denn der grüne Wasserstoff könnte so nah sein. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung rät der Bundesregierung, nicht auf Wasserstoffimporte aus Übersee zu setzen. Allerdings müssten dann auch Länder wie Spanien und Norwegen in die H2-Produktion investieren. Zum Artikel

Subventionen sind Old School – Wirtschaftswoche

Ein “Resilienzbonus”, um die deutsche Solarbranche zu schützen? Das könnte die Bundesregierung nächste Woche beschließen – aber Philipp Schröder, Chef von 1Komma5°, lehnt ihn ab: “Das Instrument, das hier entwickelt worden ist, verhindert Innovation, führt zu geringeren Investitionen in die Wertschöpfung, weniger Wettbewerb und baut am Ende eine Monopolstellung auf”, sagt er im Interview mit Florian Güßgen. Zum Artikel

Warum die Kluft zwischen armen und reichen Bauern wächst – Süddeutsche

Wie viel haben die Bauern in den letzten Jahren verdient? Tanja Busse hat sich die Zahlen angeschaut und ordnet sie ein. Demnach profitierten sie von der Politik, die sie jetzt zum Teil in Protesten anprangern – wer sich allerdings auf die rein landwirtschaftliche Produktion verließ und nicht etwa in PV-Anlagen investierte, hat es schwer. Zum Artikel

Why the Cost of Biden’s Climate Law Keeps Going Up – The New York Times

Die geschätzten Kosten des Inflation Reduction Act haben sich seit seiner Unterzeichnung vor anderthalb Jahren praktisch verdoppelt. Laut Jim Tankersley ist dies darauf zurückzuführen, dass das Gesetz populärer ist, als die Biden-Administration ursprünglich angenommen hatte. Zum Artikel

Verbot von Benzinautos steht plötzlich auf der Kippe – Tages-Anzeiger

Elektroautos gehört die Zukunft – wirklich? In der Europäischen Union gibt es Bestrebungen, das beschlossene Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 wieder rückgängig zu machen, berichtet Stefan Häne. Zum Artikel

Wie die Ukraine sich den Weg zu mehr Bio und Nachhaltigkeit ebnet – Bio Handel

Der Krieg in der Ukraine hat den Bio-Sektor des Landes zurückgeworfen. Doch Taras Vysotskyi beschreibt in einem Gastbeitrag, wie widerstandsfähig die Branche ist – und wie sie ihren Weg zu mehr Bio und Nachhaltigkeit fortsetzt. Zum Artikel

‘Litigation terrorism’: the obscure tool that corporations are using against green laws – The Guardian

Arthur Neslen argumentiert, dass internationale Schiedsgerichtsverfahren Staaten davon abhielten, den Klimawandel zu bekämpfen. Firmen aus der fossilen Industrie nutzten sie, um Staaten mit hohen Schadensersatzforderungen zu erpressen, wenn diese Maßnahmen für den Ausstieg aus fossilen Energien ergreifen wollen. Zum Artikel

Drohendes Verkaufsverbot – Schokogiganten sollen stärker gegen Kinderarbeit vorgehen – Handelsblatt

Die Kakaopreise seien auf Rekordhoch, die Bauern in Ghana und der Elfenbeinküste profitierten davon aber nicht, weil über die Hälfte der Oktober-Ernte schon im Frühjahr verkauft worden sei. Dabei würde ein höherer Preis große Probleme wie Kinderarbeit lösen können. Ein Programm von Nestlé zur Einkommenssteigerung von Bauern sei laut eines Fachmanns wichtig, aber noch nicht genug, schreibt Katrin Terpitz. Zum Artikel

Nach langen Verhandlungen im Trilog hat Deutschland den im Dezember erzielten Konsens für ein europäisches Lieferkettengesetz infrage gestellt. Doch viele Unternehmen in Deutschland – darunter auch viele kleine und mittlere – haben sich längst auf den Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft gemacht und setzen umfassende Sorgfaltspflichten um. Sie unterstützen eine Regulierung, die Klarheit für alle in Europa schaffen würde. Auch wir plädieren für ein starkes europäisches Lieferkettengesetz, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Spätestens seit der Covid-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist klar, dass Europa strategische Autonomie braucht, auch in der Wirtschaft. Ein zentraler Baustein dafür ist die Diversifizierung der Beziehungen in verschiedenen Sektoren. Damit diese gelingt, müssen die Mitgliedstaaten dringend ihre Anforderungen koordinieren. Eine europäische Regulierung sorgt für die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Gesetze und schafft Orientierung für Partnerländer.

In den vergangenen Jahren hat sich auch in Drittstaaten der Druck auf Regierungen und die Wirtschaft erhöht, Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards umzusetzen. Die USA sind mit ihrer strikten Gesetzgebung gegen Zwangsarbeit für viele Unternehmen sehr wichtig. Australien und Neuseeland haben Gesetze gegen moderne Sklaverei. Die japanische Regierung hat Leitlinien für Unternehmen erlassen, in Indien und Thailand gibt es Nationale Aktionspläne für Wirtschaft und Menschenrechte, und auch Südkorea, Malaysia und Indonesien beschäftigen sich mit dem Thema.

Die mexikanische Regierung nutzt den Trend zur Einhaltung von Sozialstandards als Argument, um Unternehmen aus China abzuwerben. In Kolumbien gibt es einen Gesetzentwurf, und auch in Brasilien wird ein Gesetz diskutiert. Selbst die chinesische Regierung nimmt ihre Firmen mittlerweile in die Pflicht: Diese sollen sich im Ausland an den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen orientieren.

Die EU ist einer der großen globalen Wirtschaftsakteure. Die CSDDD bietet der EU jetzt die Chance, die globale Standardsetzung bei Umwelt- und Sozialthemen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das gibt europäischen Unternehmen eine klare Orientierung und verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil.

Kritiker argumentieren, dass eine europäische Regulierung aktuellen Bemühungen von Versorgungssicherheit entgegensteht, weil Unternehmen mit bürokratischen Anforderungen konfrontiert werden. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Die Umsetzung von Sorgfaltspflichten trägt dazu bei, dass Unternehmen ihre Lieferketten besser kennenlernen. Sie setzen sich nicht nur damit auseinander, aus welchen Ländern ihre Produkte kommen, sondern auch damit, welche Akteure daran beteiligt sind und unter welchen Bedingungen sie hergestellt werden. Das betrifft insbesondere Branchen, in denen die Lieferketten intransparent sind, die Lieferanten häufig wechseln und die Beziehungen sehr unverbindlich sind.

Die Auseinandersetzung führt auch zu mehr Kooperation mit Lieferanten und Partnern. Schon jetzt ist zu sehen, wie die Transparenz durch Datenerhebung und Datenpooling erhöht wird. Weil die EU für viele in Drittstaaten ein sehr wichtiger Markt ist, stellen sich viele Unternehmen bereits auf die EU-Regulierung ein. Diese führt also in der Praxis nicht zu weniger Kooperation, sondern zu mehr Austausch und Verlässlichkeit zwischen Handelspartnern. “Lieferantenhopping” auf der reinen Suche nach dem niedrigsten Preis – das erweist sich als Auslaufmodell. Der direkte Kontakt mit Produzenten wird stärker gesucht und Agenturen werden zunehmend umgangen.

Etwa die Hälfte deutscher Exporte, gerade aus dem Mittelstand, geht in den europäischen Binnenmarkt. Damit ist das der wichtigste Exportmarkt deutscher Unternehmen. Dieser Erfolg unseres Mittelstands beruht wesentlich darauf, dass Gesetze im europäischen Binnenmarkt vereinheitlicht wurden. Kommt die CSDDD nicht zustande, sind deutsche Mittelständler weiterhin mit einem Flickenteppich an Regulierungen konfrontiert.

Mit der Corporate Sustainability Reporting Initiative (CSRD) besteht bereits eine einheitliche Berichtspflicht in der EU, ohne dass die zugrunde liegenden Prozesse reguliert sind. Und auch die EU-Taxonomie entfaltet bereits ihre Wirkung. Immer mehr Investoren setzen hohe Umwelt- und Sozialstandards voraus, wenn sie in Unternehmen investieren. Daneben gibt es weitere EU-Regulierungen, etwa zu Konfliktmineralien, die Unternehmen zu beachten haben.

Die CSDDD würde die vielen Anforderungen zugrunde liegenden Sorgfaltsprozesse regulieren und einen einheitlichen Standard für Nachhaltigkeitsprozesse schaffen. Das wäre eine deutliche Entlastung der Unternehmen. Gerade um die bürokratische Belastung gering zu halten und deutsche Unternehmen zielgerichtet bei der Umsetzung von Sorgfaltspflichten zu unterstützen, ist daher eine EU-weite Regelung sinnvoll.

Die CSDDD kann darüber hinaus sogar wirtschaftliche Impulse liefern, weil sie einen weiteren Standardisierungsschub bei Risikomanagementdaten und -tools bringen wird. 2023 haben Investoren dreistellige Millionenbeträge in Start-ups investiert, die digitale Lösungen für das Lieferkettenmanagement entwickeln. Diese Standardisierung wird das Risikomanagement auf Sicht deutlich vereinfachen und günstiger machen. Dies hilft KMUs und schafft neue Marktmöglichkeiten.

Markus Löning hat sich als Bundestagsabgeordneter der FDP und als Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung mit internationalen Beziehungen und Menschenrechten beschäftigt. Seit zehn Jahren unterstützt er Unternehmen beim Aufbau menschenrechtlicher Sorgfaltsprozesse.

Melanie Müller ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Sie leitet die SWP-Komponente im Forschungsnetzwerk Nachhaltige Lieferketten und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Lieferketten von metallischen Rohstoffen.

es fällt mitunter schwer, optimistisch nach vorne zu blicken. Denn neben den handfesten Krisen (Klimawandel) und Kriegen (Ukraine) wird über die Art und Weise, wie die Gesellschaft und Wirtschaft zu transformieren sind, so erbittert gestritten, dass nur wenig vorangeht. Lukas Franke hat deshalb die Philosophin Rahel Jaeggi zu ihrem Verständnis von Fortschritt und seiner aktuellen Bedeutung interviewt.

Ein Beispiel für die verfahrenen Debatten und zähen Kompromisse ist das EU-Lieferkettengesetz. Mehrere Wirtschaftsverbände wie der Chemieverband VCI, Gesamtmetall und die Stiftung Familienunternehmen fordern jetzt, dass der schon vereinbarte Entwurf wegen “grober handwerklicher Mängel” überarbeitet werden sollte. Bei uns hatte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) letzte Woche ebenfalls Kritik geäußert. In dieser Ausgabe nun analysieren der Berater Markus Löning und die Forscherin Melanie Müller mit einem Blick auf die globale Entwicklung, welche Vorteile das Gesetz haben könnte.

Einen Lichtblick bietet dagegen die Ökolandwirtschaft, die auf der aktuell laufenden Messe Biofach in Nürnberg die neuesten Zahlen präsentiert hat. Wie diese aussehen und was zur Agrarwende trotzdem noch fehlt, das erklärt Annette Bruhns.

Bio wächst wieder. Nach einem Rückgang im ersten Jahr des Ukraine-Kriegs um 3,5 Prozent legten die Umsätze mit Biolebensmitteln 2023 um fünf Prozent zu: auf insgesamt 16,1 Milliarden Euro. Dies meldete der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) am Dienstag auf der Biofach in Nürnberg. In Deutschland hat Bio seinen Marktanteil zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 31 Prozent gesteigert; in der gesamten EU um 18 Prozent laut einer Auswertung des Fibl und der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. “Wir kommen raus aus der Krise”, sagte die BÖLW-Vorsitzende Tina Andres.

Auch der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche ist gewachsen, von 11,2 Prozent auf 11,8 Prozent hierzulande und auf 10,4 Prozent in der EU. Tag für Tag kam in Deutschland damit im Schnitt eine Fläche von 307 Fußballfeldern hinzu. Jeder siebte Hof in Deutschland arbeitet heute nach der EU-Ökoverordnung, die den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden verbietet und eine artgerechte Tierhaltung vorschreibt. Zwei Drittel aller Bio-Flächen werden nach den noch strengeren Vorgaben deutscher Ökoverbände wie Bioland, Demeter oder Naturland bestellt. “Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds haben sich die Bio-Höfe gut behauptet”, heißt es in der BÖLW-Bilanz.

“Anspruchsvoll” drückt das Problem vornehm aus. Der Krieg und die Inflation haben die Kundschaft verschreckt und belasten die Bauern enorm. So stiegen die Verkaufserlöse der Biolandwirte 2022 zwar um elf Prozent – doch die Gewinne nahmen nicht zu.

So treu die Bio-Käufer auch sind: Der Ökolandbau ist weit entfernt vom Ausbauziel der Ampel von 30 Prozent in 2030. Ginge es in den kommenden sieben Jahren mit Bio so weiter wie in den letzten sieben, würde der Anteil bei kaum mehr als 16 Prozent landen. Und damit auch noch weit unter dem Green-Deal-Ziel der EU von 25 Prozent.

Doch die Farm-to-Fork-Strategie ist aus Sicht des BÖLW sowieso gescheitert. Das Totalherbizid Glyphosat wurde verlängert, die Antibiotikavorgaben nicht wie geplant verschärft und die “Sustainable Use Regulation” (SUR), die eine Pestizidreduktion um 50 Prozent vorsah, zuletzt durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufgegeben. Es ist, als habe Europa die Transformation der Landwirtschaft aufgegeben. Auch die Klimaschutzziele sind für den Agrarsektor derzeit: kein Thema.

Und trotzdem strahlt die “Weltleitmesse für Ökolebensmittel”, die Biofach in Nürnberg, wieder. Rund 2400 Aussteller aus 94 Ländern stellen ihre Produkte in neun Hallen aus, von gefriergetrocknetem Acai-Pulver aus Amazonien bis hin zur “Zanzibar Organic Bar”, deren Hersteller aus Polen kommt.

Eröffnet wird die Biofach vom Bundeslandwirtschaftsminister. Er habe noch die Unkenrufe im Ohr, der Biotrend sei vorbei, sagt Cem Özdemir. “Das Gegenteil ist der Fall”, ruft er, “und das ist eine gute Nachricht, für die Unternehmen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher und den Schutz unserer Ressourcen.” Mit ihm, verspricht Özdemir, werde es keinen Rollback geben. Er warne vor Erklärungen, das sei alles eine zu große Belastung für die Landwirtschaft: “Manche können sich nicht ausmalen, was für eine Belastung der Landwirtschaft droht, wenn wir jetzt nicht vorsorgen!”

Später wird der Minister die Kampagne vorstellen, mit der sein Ministerium für Öko als umwelt- und klimafreundliche Wirtschaftsform wirbt. Das wird aber nicht reichen für eine Agrarwende, die den Ansprüchen an eine nachhaltige Landwirtschaft gerecht wird. Für den angekündigten Umbau, der Bio aus der Nische holen und eine ökologischere Landwirtschaft von der Ausnahme zur Norm machen will.

Mit 90 Milliarden Euro hat die Zukunftskommission Landwirtschaft die Schäden beziffert, die die konventionelle Landwirtschaft allein in Deutschland alljährlich verursacht – durch Wasserverunreinigung, Artensterben, Bodendegradation und Klimaschäden.

Der Ökolandbau darf für sich beanspruchen, diese Schäden deutlich zu minimieren. Sogar der Einsatz von fossiler Energie ist laut einer Studie der TU München im Pflanzenbau pro Hektar um durchschnittlich 50 Prozent geringer – was vor allem daran liegt, dass im Ökolandbau kein fossil hergestellter Stickstoffdünger eingesetzt wird.

Was für eine Agrarwende geschehen muss, führen die BÖLW-Vertreter in Nürnberg aus:

Insbesondere die von Brüssel beabsichtigte Lockerung der Gentechnikregulierung bedroht aus Sicht seiner Anhänger den Ökolandbau. “Es scheint, als wolle man uns heimlich Gentechnik unterjubeln und die Wahlfreiheit des Verbrauchers schleifen”, sagt BÖLW-Vorsitzende Andres. Ohne Regelungen für die Koexistenz auf den Feldern von gentechnikfreiem Anbau mit gentechnisch veränderten Pflanzen und ohne eine Kennzeichnungspflicht für die Verbraucher seien gentechnikfreie Warenströme nicht mehr möglich.

Dass Bio trotz all dieser Hemmnisse wieder wächst, hat vor allem damit zu tun, dass die Verbraucher Bio inzwischen im Discounter in genauso hoher Qualität kaufen können wie im Fachhandel. So konnten Kundinnen und Kunden Bio trotz der allgemeinen Lebensmittelteuerung treu bleiben, indem sie auf die Billigmärkte auswichen. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erreichte der Bio-Umsatz der Handelseigenmarken 2023 mit 56 Prozent einen neuen Rekord.

Für bewusste Verbraucher gebe es “noch Luft nach oben”, sagt Andres zum Schluss ihrer Präsentation in Nürnberg. Dies zeige der Vergleich mit Nachbarländern: Während die Pro-Kopf-Ausgaben für Bio in Deutschland bei 184 Euro im Jahr liegen, gibt jeder Österreicher 287 Euro aus und jede Dänin sogar 369 Euro. Ausgerechnet das Schweineexportland Dänemark hat mit zwölf Prozent den höchsten Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt weltweit.

Frau Jaeggi, die aktuelle Lage scheint von Stagnation und Lähmung auf allen Ebenen geprägt. Gibt es überhaupt noch Fortschritt?

Aktuell herrscht eher das Gefühl, dass Stillstand und Rückschritt dominieren. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, dass noch vor einigen Jahrzehnten Menschen etwa für ihre sexuelle Orientierung im Gefängnis gelandet sind, dass sich auch die Lage der Frauen an vielen Orten der Welt deutlich verbessert hat. Es gibt also durchaus noch Fortschritt. Was gegenwärtig jedoch fehlt, ist, dass verschiedene Entwicklungen zusammenkommen und sich zu einer Dynamik zum Besseren entfalten. Das aktuell vorherrschende Zeitgefühl ist geprägt von sich überlagernden und sich verstärkenden Krisen, gerade mit Blick auf ökologische Katastrophen.

Was verstehen Sie denn unter Fortschritt?

Ich spreche von Fortschritt als einem breiten Lern- und Erfahrungsprozess, bei dem es weniger auf Ziele als eben auf den Prozess selbst ankommt. Es geht um Problemlösungsprozesse zweiter Ordnung. Gesellschaften haben kein Ziel, Gesellschaften lösen Probleme. Das geschieht in komplexen Wechselverhältnissen aus gesellschaftlichen Praktiken, Institutionen und materiellen Bedingungen, die sich gegenseitig beeinflussen. Was fortschrittlich ist, können wir dann anhand besser oder schlechter gelingender Prozesse anschauen. Es geht aber immer um ein Zusammenspiel vieler Faktoren.

Woran hakt es zurzeit?

Wir erleben gerade, was nicht gelingende Krisenbewältigung bedeutet. Das betrifft vor allem unseren Umgang mit der Natur, die Transformation des Sozialstaats, die Wohnungspolitik, die Mietenentwicklung, die gesamte geteilte soziale Infrastruktur, die wir als Gesellschaft zum Zusammenleben benötigen und die den veränderten Lebensbedingungen hätte angepasst werden müssen. Es sind Krisendynamiken entstanden, die nicht auf dem Level adressiert werden, auf dem sie adressiert werden müssten. Nicht dass es Krisen gibt, ist das Problem, aber die Krise der Krisenbewältigung, die wir erleben, führt letztlich nicht nur zu Stagnation, sondern zu Regression. Am Ende profitieren dann regressive Kräfte wie die AfD.

Wann und unter welchen Bedingungen sind Krisen zu groß für diese Form gesellschaftlicher Bewältigung?

Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es wäre ein Fehler, im Angesicht der großen Probleme der Gegenwart alles über Bord zu werfen, was darüber hinaus geht, nur das Überleben zu sichern und sich etwa nur noch um Anpassung zu bemühen. Die Vorstellung aufzugeben, dass es besser werden könnte, wäre ein Fehler für die gesellschaftliche Selbstverständigung. Hannah Arendt hat gesagt: “Man überlebt nie nackt.” Man wird die großen, apokalyptischen Gefahren, die mit der Klimakrise verbunden sind, nicht bannen, wenn man nicht auf mehr zielt als auf das nackte Überleben. Viele soziale Bewegungen und Initiativen, auch die, deren Mobilisierung erst einmal nur darauf zielt, den drohenden Untergang abzuwenden, tragen Vorstellungen von einem besseren Leben sozusagen Huckepack. Ohne solche Vorstellungen würde niemand mehr für irgendeine bessere Zukunft kämpfen.

Könnte man folgern, je größer der Veränderungsdruck, desto größer sind die Chancen?

Nein, wir sehen gerade, dass dies nicht so ist. Es gibt offensichtlich Krisen, die dringend nach Transformation rufen und trotzdem tritt diese nicht ein. Dennoch kommen Veränderungen nicht aus dem Nichts, sondern sind bedingt und getrieben von Krisen und ermöglicht durch Konstellationen, die von politischen und gesellschaftlichen Kräften erkannt und genutzt werden müssen.

Ist Fortschritt immer expansiv? Bedeutet Fortschritt also Ausdehnung?

Wenn es um quantitative Ausdehnung geht, würde ich sagen: Nein. Wir sind gesellschaftlich in einer Situation, in der diese alte, expansive Wachstumsdynamik revidiert und verändert werden muss. Fortschritt wäre, Wachstumsdynamiken qualitativ zu betrachten und auf ein solches Maß zuschneiden zu können, dass sie dem Leben der Menschen zuträglich wären. Ich glaube nicht, dass es ohne Dynamik gehen wird, aber sie muss in eine gesellschaftlich produktive Richtung gelenkt werden, die allen Menschen zugutekommt und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen sichert. Das steht dem quantitativ exponentiellen Wachstum entgegen, kennzeichnet aber tatsächlichen Fortschritt.

Welche Bedeutung hat Innovation für Sie?

Natürlich brauchen wir neue Ideen, um die Probleme zu bewältigen, die sich uns stellen. Die Frage ist, durch was die Implementierung neuer Technologien wie beispielsweise KI getrieben wird und wie diese auf die Gesellschaft wirken. Ganz konkret: Wie wirken sich die Digitalisierung der Arbeitswelt, unserer Kommunikationsverhältnisse und ganz aktuell Künstliche Intelligenz auf die Bedingungen auch von sozialem und gesellschaftlichem Fortschritt aus?

Haben Sie noch Zukunftsoptimismus?

Das schwankt von Tag zu Tag. Es ist nicht so, dass ich keine Vorstellung davon hätte, es könnte eine Entwicklung hin zum Besseren geben. Wenn wir die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, in ihrer Logik weiter denken und es nicht gelingt, diese schnell und ernsthaft zu bekämpfen, dann wird die jetzt heranwachsende Generation aber ein deutlich komplizierteres Leben haben, als wir es gegenwärtig haben. Ich sehe also eine große regressive Bedrohung. Auf der anderen Seite wäre meine Diagnose deutlich düsterer ohne Ereignisse wie die massenhaften Kundgebungen gegen die AfD, die wir aktuell erleben. Dass die Zivilgesellschaft so breit mobilisierbar ist, stimmt mich dann doch optimistisch, auch was die großen Herausforderungen unserer Zeit angeht.

Rahel Jaeggi ist Professorin für Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und leitet dort seit 2018 das Centre for Social Critique. Zuletzt erschien von ihr “Fortschritt und Regression” im Suhrkamp Verlag.

Bis zum 9. Februar hatten Europaparlament und Mitgliedstaaten Zeit, um ihre Verhandlungen zu Gesetzesvorhaben abzuschließen. Was bis zu diesem Stichtag nicht im Trilog vereinbart ist, so die Ansage, kann auch nicht mehr vor Ende der Legislaturperiode formell angenommen werden.

Einige verspätete Dossiers können jedoch noch im sogenannten Corrigendum-Verfahren beschlossen werden: In diesem Notverfahren haben Rat und Parlament für eine Einigung Zeit bis zur Sitzungswoche vom 11. bis 14. März. Im Parlament will die Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC) nun entscheiden, welche Gesetzgebungsverfahren Vorrang bekommen. Die Liste ist noch nicht finalisiert.

Wir geben Ihnen hier einen Überblick über die Zeitpläne der verbliebenen Dossiers:

Zertifizierung von CO₂-Entnahmen: Der letzte Trilog-Termin ist für den 19. Februar angesetzt. Gelingt eine Einigung, könnte das Gesetz voraussichtlich in der letzten Plenarwoche im April beschlossen werden. Die Zertifizierung von CO₂-Entnahmen gilt ohnehin nicht als sehr kontrovers, jedoch ist die Relevanz für die Industrie und die Rückwirkung auf künftige Gesetzesvorschläge enorm. Offen ist noch, ob bestimmte Methoden wie direkte Emissionsreduktionen gegenüber dem CO₂-Abbau Vorrang haben, wie es das Parlament fordert.

CO₂-Flottenregulierung von schweren Nutzfahrzeugen: Nachdem die FDP in letzter Minute ihre Blockade im Rat aufgegeben hat, spricht vieles dafür, dass dieses Gesetz in dieser Legislatur in Kraft treten können. Die EU-Botschafter haben den Text bereits angenommen, ein beliebiger Ministerrat kann das Trilog-Ergebnis nun formal beschließen. Der Umweltausschuss des Parlaments wird am heutigen Mittwoch über den Gesetzesvorschlag abstimmen, das Plenum folgt in der letzten Februarwoche.

Die politische Einigung zur Luftreinhaltungsrichtlinie soll am 20. Februar erfolgen. Mitte Januar hatte die belgische Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag zu Schadstoffschwellenwerten vorgelegt. Sollte der Trilog am 20. Februar beendet werden, wäre der Weg frei, spätestens im April-Plenum über das Ergebnis abstimmen zu lassen, sodass das Dossier noch vor Ende der Legislatur über die Ziellinie gebracht werden kann.

Wiederherstellung der Natur: Das Plenum wird in der Woche vom 26. Februar über den umstrittenen Gesetzesvorschlag abstimmen. Der Umweltrat soll am 25. März die finale Zustimmung erteilen. Die Verordnung wird 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten.

Methanemissionen: Während der Parlamentssitzung im März wird über Methanemissionen abgestimmt, allerdings nur über solche, die vom Energiesektor emittiert werden, nicht über Methanemissionen aus der Landwirtschaft. Während der gleichen Parlamentssitzung werden die Europaabgeordneten auch über Industrieemissionen abstimmen.

Über die Richtlinie zur Bodenüberwachung wird der ENVI-Ausschuss am 11. März und anschließend das Parlament während der Aprilsitzung abstimmen.

Am 7. Februar hat das Parlament für die Lockerung des Rechtsrahmens zu neuen Züchtungsmethoden (NGTs) gestimmt. Die Abgeordneten forderten strengere Kennzeichnungspflichten für gentechnisch veränderte Produkte als im Vorschlag der Kommission vorgesehen. Aufseiten der Mitgliedstaaten zeichnet sich weiterhin kein Kompromiss ab. Die belgische Ratspräsidentschaft konnte keine Einigung erzielen, die Gespräche gehen nun wieder auf Arbeitsebene weiter, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Die Trilogverhandlungen zu den wichtigsten Energie-Dossiers wurden noch vor Weihnachten unter spanischer Ratspräsidentschaft abgeschlossen. Die Gebäuderichtlinie EPBD soll nun im März im Plenum angenommen werden. Das neue Strommarktdesign steht in der ersten Plenarsitzung im April auf der Agenda, die beiden Elemente des Gaspakets in der zweiten April-Sitzung.

Net Zero Industry Act: Parlament und Rat einigten sich am 6. Februar im Trilog, also noch rechtzeitig vor dem Stichtag am 9. Februar. Ins Plenum soll der Rechtsakt nun in der letzten Sitzungswoche im April kommen. Bereits kommende Woche soll das mit dem NZIA verknüpfte Finanzinstrument der Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) beschlossen werden, als Teil der Revision des mehrjährigen Finanzrahmens.

Lieferkettengesetz: Nachdem die belgische Ratspräsidentschaft die Abstimmung im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) am vergangenen Freitag und auch in dieser Woche von der Agenda genommen hat, ist noch kein neuer Termin bekannt. Man wolle mit den Mitgliedstaaten zunächst weiter an dem Gesetz arbeiten und die Abstimmung im AStV ansetzen, sobald “die Zeit dafür reif” sei, hieß es. Die Abstimmung im Parlament ist derzeit für April geplant.

Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit: Die mit dem Lieferkettengesetz verwandte Verordnung wird derzeit noch von Rat und Parlament verhandelt. Am 4. März findet der zweite (und wahrscheinlich letzte) politische Trilog statt. Das Gesetz könnte dann noch im Corrigendum-Verfahren verabschiedet werden.

Green-Claims-Richtlinie: Am heutigen Mittwoch stimmen der Binnenmarkt- und der Umweltausschuss über ihren Bericht ab. Anschließend muss auch das Plenum ihn formal annehmen, dies ist für März geplant. Die Verabschiedung der Richtlinie wird also in die kommende Legislaturperiode rutschen. Frühestens im Herbst sollen die Trilogverhandlungen beginnen.

Ökodesign-Verordnung: Nach der Trilog-Einigung Anfang Dezember müssen der Rat und das Parlament im Plenum das Ergebnis noch annehmen. Der AStV sowie der Umweltausschuss im Parlament haben die Einigung bereits gebilligt.

Recht auf Reparatur: Anfang Februar haben sich Rat und Parlament im Trilog geeinigt. Am 14. Februar wird der AStV im Rat über das Ergebnis abstimmen, am 22. Februar voraussichtlich der federführende Binnenmarktausschuss im Parlament. Ende April soll das Plenum das Gesetz dann formal annehmen.

Verpackungsverordnung: Nach dem ersten Trilog am 6. Februar wollen Rat und Parlament am 4. und 5. März eine politische Einigung erzielen, und haben deshalb ein langes Trilog-Treffen angesetzt. Danach seien noch einige technische Verhandlungen nötig, heißt es, doch das Gesetz soll im Corrigendum-Verfahren noch in dieser Legislaturperiode angenommen werden.

Von János Allenbach-Ammann, Leonie Düngefeld, Till Hoppe, Lukas Scheid, Claire Stam, Falk Steiner und Corinna Visser

14. Februar 2024, 18-20 Uhr, Göttingen

Diskussion: Klima, Kraft, Kollektiv (Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

15. Februar 2024, 18-20 Uhr, Kirkel

Vortrag Gentechnik in der Landwirtschaft – Fluch oder Segen? (Veranstaltung: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

15. Februar 2024, 18:30 Uhr, Berlin

Vortrag Wirtschaftliche Souveränität Europas: Energie, Computerchips & Co. – wie autonom will die EU sein? (Konrad Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung

16.-18. Februar 2024, Bad Staffelstein

Seminar Klimawandel als sicherheitspolitische Herausforderung (Veranstalter: Hanns-Seidel-Stiftung) Info & Anmeldung

19. Februar 2024, 19-20 Uhr, Online

Diskussion Spannungsfeld Wirtschaft: Dreckiges Geld und schmutzige Investitionen? (Veranstalter: Friedrich-Naumann-Stiftung) Info & Anmeldung

19. Februar 2024, 19 Uhr, Dortmund

Vortrag Guinea: Bauxit für deutsche Autos – Hunger für die Menschen (Veranstalter: DGB und Attac) Info & Anmeldung

20. Februar 2024, 11-16:30 Uhr, Berlin

Diskussion Strategic raw materials for the energy transition in Africa and Europe (Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung

20. Februar 2024, 14-15:30 Uhr, Online

Seminar 27. BilRess-Webseminar: Energie- und Rohstoffwende zusammendenken (Veranstalter: BilRess-Netzwerk) Info & Anmeldung

20.-21. Februar 2024, Wien

Konferenz 7th Sustainable Investor Summit Vienna: Putting Capital at Work to make a Difference (Veranstalter: ICF Institutional Capital Forum) Info & Anmeldung

21. Februar 2024, 14-15:30 Uhr, Online

Vortrag Wie können wir privates Kapital für die sozial-ökologische Transformation nutzen? (Veranstalter: Wirtschaft pro Klima, Germanwatch, WWF) Info & Anmeldung

22. Februar 2024, 10:00-15:00 Uhr, Düsseldorf

Konferenz Rohstoffnutzung und Ressourcenschutz (Veranstalter: BUND) Info & Anmeldung

Die drei wichtigsten chinesischen Aktienmärkte haben erstmals Richtlinien für börsennotierte Unternehmen zur verpflichtenden Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit veröffentlicht. Die Shanghai Stock Exchange (SSE), die Shenzhen Stock Exchange (SZSE) und die Beijing Stock Exchange (BSE) holen noch bis Ende Februar öffentliches Feedback zu ihren jeweils separat publizierten Entwürfen ein. Diese enthalten laut einer Notiz der Unternehmensberatung Deloitte Vorschriften für die Berichterstattung über “ein breites Spektrum von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kategorien (ESG) – darunter den Schutz des Klimas, des Ökosystems und der biologischen Vielfalt, sowie Kreislaufwirtschaft, Energienutzung, Sicherheit der Lieferkette und Wiederbelebung des ländlichen Raums, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung”.

Gemäß den Richtlinien von SSE und SZSE werden Unternehmen, die in den Indizes SSE 180, STAR 50, SZSE 100 und ChiNext vertreten sind, einer Berichtspflicht für diese ESG-Bereiche unterliegen. Für andere im In- und Ausland notierte Unternehmen, sowie die an der BSE gelisteten zumeist kleineren Firmen ist die ESG-Berichterstattung freiwillig; sie sollen dazu “ermuntert” werden. China hatte im Juni 2021 erstmals Regeln erlassen, wonach Börsenfirmen in ihren Halb- und Jahresberichten freiwillig darstellen, welche Maßnahmen sie zur Reduzierung ihrer Kohlenstoffemissionen während des Berichtszeitraums ergriffen haben und welche Auswirkungen diese haben. Eine Pflicht wäre also neu.

Ziel der neuen Leitlinien sei es, die ESG-Berichterstattung der Börsenfirmen zu standardisieren und sie bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts anzuleiten und eine qualitative Entwicklung der Firmen zu fördern, schrieb die BSE laut der South China Morning Post.

Die Hongkonger Börse hatte bereits im April 2023 vorgeschlagen, alle börsennotierten Unternehmen ab dem 1. Januar dazu zu verpflichten, klimabezogene Informationen in ihre ESG-Berichte aufzunehmen. Die Umsetzung wurde aber um ein Jahr auf Anfang 2025 verschoben, um den Firmen mehr Zeit zu geben, sich mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Die Unternehmen in Festlandchina bekommen noch mehr Zeit. Laut den Entwürfen müssen meldepflichtige Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsberichte erstmals für das Kalenderjahr 2025 veröffentlichen, und zwar bis zum 30. April 2026. ck

Nachdem BASF vor wenigen Tagen angekündigt hat, sich aus der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang zurückzuziehen, wächst der Druck auf Volkswagen. Politiker der Ampel-Koalition fordern das Unternehmen auf, die Provinz ebenfalls zu verlassen. In der Provinzhauptstadt Urumqi betreibt VW seit 2013 gemeinsam mit dem chinesischen Partner SAIC ein kleines Montagewerk.

Für die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Renata Alt (FDP), ist der Rückzug von BASF ein klares Signal: Xinjiang müsse als Standort für wirtschaftliche Aktivitäten westlicher Unternehmen tabu werden. “Viel zu lange hat die Regierung Chinas auf westliche Unternehmen Druck ausgeübt, sich in Xinjiang niederzulassen – und sie als Feigenblatt benutzt, um ihre menschenverachtende Politik der Unterdrückung von Uiguren salonfähig zu machen”, betonte Alt im Gespräch mit Table.Media.

Der SPD-Politiker und Beauftragte der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Frank Schwabe, forderte deutsche Unternehmen auf, keine Geschäfte mehr in der Region zu machen. “Grundsätzlich ist die Menschenrechtslage in Xinjiang so katastrophal und unübersichtlich, dass deutsche Unternehmen dort nicht tätig sein sollten. Das gilt auch für VW”, sagte er dem Tagesspiegel. Der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer warnte in derselben Zeitung vor einer “Komplizenschaft mit dem Zwangsarbeits-Regime in Xinjiang”.

Auf Anfrage erklärte Volkswagen, man nehme die kritischen Berichte über die Situation in der Region sehr ernst. “Der Volkswagen-Konzern duldet weder Zwangsarbeit noch andere Formen der Diskriminierung in allen seinen Geschäftsaktivitäten.” Dies gelte auch für den Standort Xinjiang. Ein kürzlich durchgeführtes unabhängiges Audit habe keine Hinweise auf Zwangsarbeit in dem Werk ergeben. Sollte es neue Erkenntnisse oder Hinweise geben, werde man entsprechende Maßnahmen ergreifen. An dem Audit hatte es erhebliche Kritik gegeben. Sogar Mitarbeitende der Audit-Firma hatten sich von den Ergebnissen distanziert.

Als Reaktion auf eine Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Xinjiang hatte der Konzern Anfang Februar “blinde Flecken” in Bezug auf die Herkunft des Aluminiums in seinen Autos eingeräumt. ch

Der von der EU-Kommission im Frühjahr 2023 vorgelegte Entwurf der Green Claims-Richtlinie ist in den Beratungen der federführenden Ausschüsse des EU-Parlaments vereinfacht worden. Damit kommen die Parlamentarier der Industrie entgegen, die den Entwurf als überregulierend und kostspielig kritisiert hatte. Die bisher informelle Einigung soll am heutigen Mittwoch offiziell im Umwelt- und im Verbraucherschutzausschuss verabschiedet werden. Mitte März soll das Plenum über den Bericht abstimmen.

Mit der Green Claims-Richtlinie will die EU-Kommission falsche oder nicht belegbare umweltbezogene Aussagen in der Produktwerbung verbieten. Allgemeine Werbeclaims und Umweltsiegel, die ein Produkt beispielsweise als “klimaneutral”, “grün”, “zu 100 Prozent recycelt” oder “biologisch abbaubar” bezeichnen, sollen künftig nur noch zulässig sein, wenn deren Umweltwirkung wissenschaftlich verifiziert ist.

Laut einem Kompromisspapier, das Table.Media vorliegt, wollen die Abgeordneten vor allem die Zertifizierung von Umweltaussagen vereinfachen. Bisher war vorgesehen, dass Unternehmen für jede umweltbezogene Aussage eine Zertifizierung durch eine externe akkreditierte Stelle durchlaufen müssen – auch dann, wenn das Unternehmen bereits über ein Umweltsiegel für seinen Umwelt-Claim verfügt.

Nun soll lediglich das vorhandene Umweltsiegel diesen Prozess durchlaufen, um den Vorgang zu beschleunigen, sagt Pernille Weiss, dänische EVP-Abgeordnete im Umweltausschuss. Zertifiziert wird das Siegel aber nur dann, wenn es gewisse wissenschaftliche Kriterien erfüllt. Diese sollen von der EU-Kommission noch definiert werden. Zusätzlich soll die Brüsseler Behörde ein vereinfachtes Zertifizierungsprozedere für die gebräuchlichsten Claims entwickeln.

Ein weiteres Entgegenkommen betrifft kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr oder mit zehn bis 50 Angestellten sollen ein Jahr mehr Zeit erhalten, die neuen Vorgaben umzusetzen. Für größere Unternehmen gelten weiter 30 Monate Umsetzungsfrist nach Inkrafttreten der Richtlinie. Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten waren schon im Ursprungsentwurf der EU-Kommission von der Richtlinie ausgenommen.

Die Geldbuße in Höhe von mindestens vier Prozent des Jahresumsatzes, die Unternehmen bei Verstößen gegen die Richtlinie zahlen sollen, wird beibehalten. Weitgehend unverändert bleiben auch die Kommunikationspflichten der Unternehmen: Informationen über eine spezifische Umweltaussage sollen den Verbrauchern öffentlich zugänglich gemacht werden, entweder am Produkt selbst oder in Form eines Web-Links, eines QR-Codes oder eines digitalen Produktpasses.

Der Bericht zur Green-Claims-Richtlinie soll in der Woche vom 11. bis 14. März im Plenum des EU-Parlaments beraten werden. Für eine Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode ist es dann schon zu spät. Laut Informationen von Table.Media sollen die Trilogverhandlungen frühestens im Herbst beginnen. Beobachter rechnen damit, dass spätestens dann auch die hohen Geldbußen zur Disposition stehen. Kai Moll

Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung (RNE) fordert, dass das im Koalitionsvertrag beschlossene Klimageld spätestens im kommenden Jahr eingeführt wird. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des RNE hervor. Darüber hinaus müssten kurzfristig wirksame private und staatliche Finanzierungsoptionen für die sozial-ökologische Transformation geschaffen werden.

Für diese Transformation seien enorme Investitionen in langlebige Infrastrukturen erforderlich. “Umso wichtiger erscheint uns, dass wir den anstehenden Wandel als eine Gemeinschaftsaufgabe sehen, Chancen und Lasten fair verteilen, Ängste nehmen und niemanden zurücklassen”, heißt es in der Publikation. Dafür müsse man Mut machen, realistische Lösungen aufzeigen und die Menschen mitnehmen. “Wir brauchen eine Politik, die die sozialen Folgen der notwendigen Veränderungen von Beginn an berücksichtigt und fair ausbalanciert”, schreibt der Nachhaltigkeitsrat.

Die politischen Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Kommunen stünden in der Verantwortung, sozial gerechte und langfristig angelegte Lösungsvorschläge für den Klima- und Biodiversitätsschutz, für eine effiziente und kreislauforientierte Ressourcennutzung sowie für eine wettbewerbsfähige nachhaltige Wirtschaft vorzulegen, heißt es in dem Papier weiter. Auch die demokratische Opposition sei gefordert, sich mit konstruktiven Vorschlägen aktiv einzubringen.

Dem RNE gehören 15 Personen des öffentlichen Lebens aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an. Er wird alle drei Jahre von der Bundesregierung neu berufen. Vorsitzender des Gremiums ist seit 2023 der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann. ch

Obwohl die Verhandlungen über die Klima-Investitionsprämie im Vermittlungsausschuss gescheitert sind, wollen die Ampelfraktionen einen neuen Anlauf für zielgerichtete Förderungen starten. “Wir werden weiterhin daran arbeiten, einen solchen ‘tax-credit’, ähnlich wie in den USA, auch in Deutschland einzuführen”, sagte Michael Schrodi (SPD). Ähnlich, wenn auch unterschiedlich überzeugt von dem Förderinstrument, äußerten sich Katharina Beck (Grüne) und Markus Herbrand (FDP) im Gespräch mit Table.Media. Alle drei waren im Finanzausschuss des Bundestags intensiv mit dem Wachstumschancengesetz (WChG) befasst.

Nachdem der Bundesrat das Gesetz im letzten Jahr in den Vermittlungsausschuss überwiesen hatte, verständigte sich am Freitag eine informelle Arbeitsgruppe auf neue Eckpunkte. Ein vollständiges Übereinkommen steht aber aus: Die Union verknüpft das WChG aktuell mit den Subventionen für Agrardiesel. Am Mittwoch wird das Gesetz im Vermittlungsausschuss endgültig behandelt.

Die Klimaprämie, darauf einigte sich die Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses bereits, ist nicht mehr Teil des Gesetzes. Die Prämie sollte betriebliche Energieeffizienz-Investitionen fördern. Der Streit im Vermittlungsausschuss entzündete sich an der Abrechnung durch die Finanzverwaltungen der Bundesländer. Schrodi betont, man wäre den Ländern entgegengekommen: “Den Union-geführten Ländern war die Abwicklung der Prämie zu aufwendig, selbst wenn sie nur die Auszahlung hätten übernehmen müssen.”

“Dass die Klimaprämie nicht mehr Teil des Gesetzes ist, ist wirklich schade. Das wäre das Instrument mit dem größten Wachstumsimpuls gewesen”, kommentiert Beck. “Gerade als Steuererleichterung in Zukunftsmärkte.” Daher sollten Wirtschafts- und Finanzministerium nun einen neuen Vorschlag für eine Prämie vorlegen, bei dem der Bund einen Teil des Verwaltungsaufwands übernehme.

“Das BMF und je nach Modell auch das BMWK müssen einen guten Vorschlag für die Abwicklung vorlegen”, fordert Beck, “und die Länder müssen bei Steuerthemen deutlich besser eingebunden werden.” Der befristete Krisenrahmen der EU (TCTF) erlaube es, bis 2025 “beispielsweise heimische Produktion in Bereichen wie Solar, Batterien und Wasserstoff” zu fördern, betont sie. Diesen Spielraum sollte eine Neuregelung ausnutzen. “Die Zeit drängt also.”

Etwas skeptischer ist Markus Herbrand (FDP). “Wir werden uns erstmal zeitnah zusammensetzen und schauen, wie wir das Ding auf die Piste kriegen.” Allerdings ziehe eine Fokussierung auf bestimmte Förderbereiche bürokratische Abgrenzungsprobleme nach sich. BMF und BMWK müssten zunächst die finanziellen Möglichkeiten als auch fachliche Expertise auf Bundesebene ausloten. Er sieht aber auch alternative Ansätze zum Instrument der Prämie: “Es könnte ja auch höhere Abschreibungen geben, dann bestünden keine Abgrenzungsprobleme wie bei der Klima-Investitionsprämie.”

Dani Rodrik: doing industrial policy right – Financial Times

Harvard-Ökonom Dani Rodrik spricht mit Robert Armstrong und Ethan Wu über Industriepolitik. Obwohl negative Effekte immer möglich seien, gebe es keine guten Gründe für staatliche Zurückhaltung: “Aus meiner Erfahrung bei der Untersuchung von Entwicklungsländern würde ich lieber den Fehler begehen, meine Industrien zu sehr zu fördern und zu viel in den Strukturwandel in produktiveren Bereichen zu investieren, als zu wenig zu tun.” Zum Artikel

Forscher empfehlen Wasserstoffimporte aus Europa – Der Spiegel

Besser nicht in die Ferne schweifen, denn der grüne Wasserstoff könnte so nah sein. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung rät der Bundesregierung, nicht auf Wasserstoffimporte aus Übersee zu setzen. Allerdings müssten dann auch Länder wie Spanien und Norwegen in die H2-Produktion investieren. Zum Artikel

Subventionen sind Old School – Wirtschaftswoche

Ein “Resilienzbonus”, um die deutsche Solarbranche zu schützen? Das könnte die Bundesregierung nächste Woche beschließen – aber Philipp Schröder, Chef von 1Komma5°, lehnt ihn ab: “Das Instrument, das hier entwickelt worden ist, verhindert Innovation, führt zu geringeren Investitionen in die Wertschöpfung, weniger Wettbewerb und baut am Ende eine Monopolstellung auf”, sagt er im Interview mit Florian Güßgen. Zum Artikel

Warum die Kluft zwischen armen und reichen Bauern wächst – Süddeutsche

Wie viel haben die Bauern in den letzten Jahren verdient? Tanja Busse hat sich die Zahlen angeschaut und ordnet sie ein. Demnach profitierten sie von der Politik, die sie jetzt zum Teil in Protesten anprangern – wer sich allerdings auf die rein landwirtschaftliche Produktion verließ und nicht etwa in PV-Anlagen investierte, hat es schwer. Zum Artikel

Why the Cost of Biden’s Climate Law Keeps Going Up – The New York Times

Die geschätzten Kosten des Inflation Reduction Act haben sich seit seiner Unterzeichnung vor anderthalb Jahren praktisch verdoppelt. Laut Jim Tankersley ist dies darauf zurückzuführen, dass das Gesetz populärer ist, als die Biden-Administration ursprünglich angenommen hatte. Zum Artikel

Verbot von Benzinautos steht plötzlich auf der Kippe – Tages-Anzeiger

Elektroautos gehört die Zukunft – wirklich? In der Europäischen Union gibt es Bestrebungen, das beschlossene Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 wieder rückgängig zu machen, berichtet Stefan Häne. Zum Artikel

Wie die Ukraine sich den Weg zu mehr Bio und Nachhaltigkeit ebnet – Bio Handel

Der Krieg in der Ukraine hat den Bio-Sektor des Landes zurückgeworfen. Doch Taras Vysotskyi beschreibt in einem Gastbeitrag, wie widerstandsfähig die Branche ist – und wie sie ihren Weg zu mehr Bio und Nachhaltigkeit fortsetzt. Zum Artikel

‘Litigation terrorism’: the obscure tool that corporations are using against green laws – The Guardian