wer Klimakonferenzen beruflich beobachtet, muss sich immer mal wieder wundern: Darüber, wie sehr die Arbeit des zuständigen UN-Sekretariats gelobt wird, wie viele Aufgaben ihm regelmäßig neu zugeschoben werden – und wie mies die Zahlungsmoral der UN-Staaten für diese Arbeit dann doch ausfällt. Weil UNFCCC-Boss Simon Stiell jetzt erneut betteln gehen muss, haben wir genauer hingeschaut und fragen: Wer schuldet ihm eigentlich das ganze Geld? Nur soviel vorab: Die Deutschen sind es nicht, sie zahlen brav in die UN-Kasse. Dann hoffen wir mal, dass diese Moral auch im Bundeshaushalt 2025 bestehen bleibt.

Führend sind die deutschen Ingenieure auch in der Cleantech-Industrie in Europa, zeigt eine andere unserer Analysen heute. Und im Schulterschluss mit einer EU-Delegation sondieren die Deutschen in Peking, wo und wie es mit dem internationalen Klimaschutz weitergehen kann – vielleicht auch, wenn ein potenzieller US-Präsident Trump plötzlich wieder den Rückwärtsgang einlegt. Anlass genug, Sie über die verschlungenen Wege zu informieren, auf denen in China Klimapolitik gemacht wird.

Wir wünschen spannende Lektüre

In diesem Jahr wird das Thema Finanzen die internationalen Klimaverhandlungen dominieren. “Wir sprechen da über Billionen, nicht über Milliarden”, sagte Simon Stiell, der Generalsekretär der UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC (kurz: UN Climate Change), auf dem Ministertreffen in Kopenhagen am 21. März zu diesem Thema.

Und gleichzeitig redet Stiell seit Monaten über Millionen: Denn seine Behörde UN Climate Change, die neben vielen anderen Aufgaben die Verhandlungen zur Klimafinanzierung organisiert und koordiniert, ist selbst akut in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der Hauptgrund: Viele UN-Mitgliedsstaaten, vor allem die großen und reichen Länder mit hohem CO₂-Ausstoß, zahlen nicht oder nur teilweise und verspätet ihre Beiträge zur Arbeit des Sekretariats.

Stiell mahnte, das Zweijahresbudget seiner Organisation für 2024/25 sei “weniger als halb finanziert. Wir versuchen, einem immer weiter wachsenden Mandat zu entsprechen und gleichzeitig die vielen Herausforderungen von heute zu bewältigen.”

In den Jahren 2024 und 2025 stehe dem Sekretariat mit seinen etwa 400 Mitarbeitenden viel Arbeit bevor, so der Budgetvorschlag aus Stiells Verwaltung: UN Climate Change müsse zusätzlich zu sonstigen Arbeiten helfen bei der Umsetzung des Global Stocktake, bei der Reform der Finanzagenda und bei der Aufstellung der neuen nationalen Klimapläne (NDCs). Das Kernbudget zeige dabei eine “hohe Abhängigkeit von unvorhersehbarem, ergänzendem Funding”.

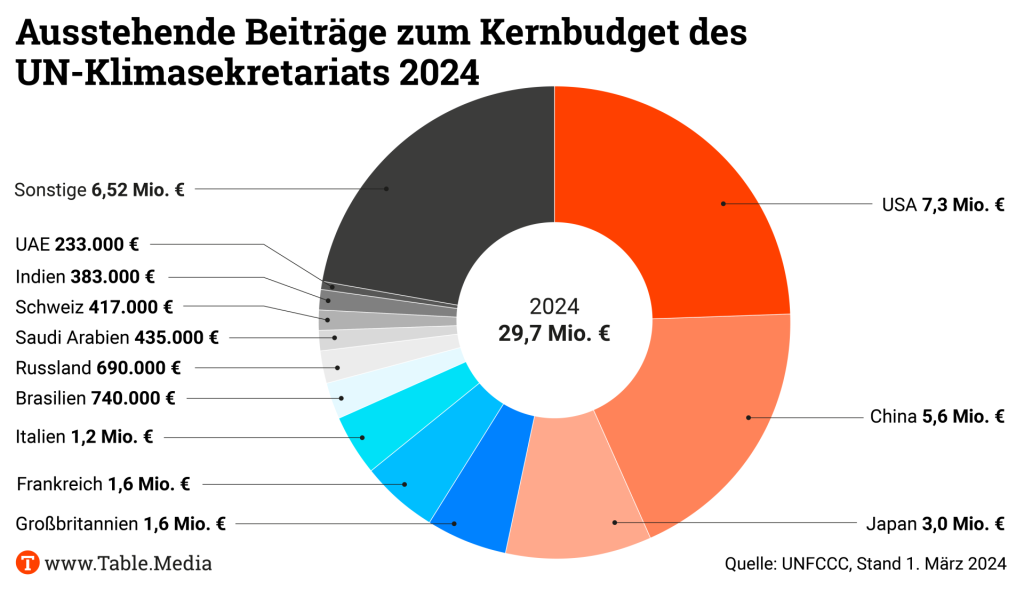

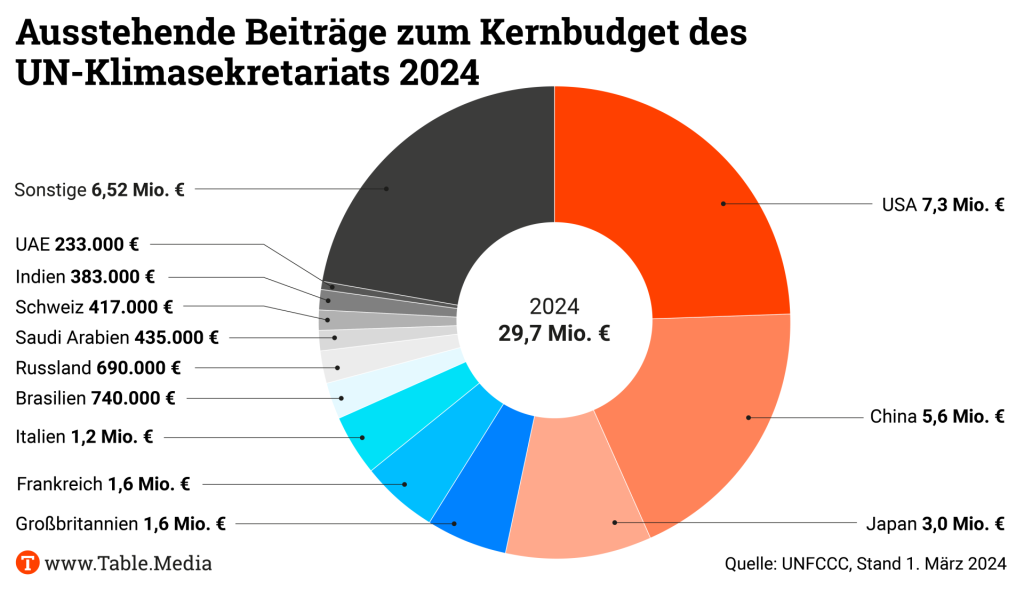

Beschlossen hat die COP28 allerdings nur einen Kernhaushalt von 74 Millionen Euro, den die Mitgliedsstaaten nach einem Verteilschlüssel aufbringen sollen. Dazu sollen laut COP-Beschluss weitere 78 Millionen über zusätzliches und freiwilliges “ergänzendes Funding” für dringend nötige und von der COP gewollte Aufgaben kommen. Davon sind bisher aber weniger als 10 Millionen Euro eingegangen. Im Gesamthaushalt für 2024/25 klafft somit eine Lücke von etwa 68 Millionen Euro. Allein im Kernbudget für 2024 fehlen fast 30 Millionen (siehe Grafik).

Mittlerweile ist ungewiss, welche Aktivitäten das Sekretariat noch finanziert. Vor kurzem gab es Meldungen, die regionalen “Klimawochen” der UN, auf denen mit regionalem Fokus an Problemen und Lösungen in der Klimakrise gearbeitet wird, seien wegen Geldmangels für 2024 gestrichen worden. Das Sekretariat erklärte allerdings gegenüber Climate.Table, die Treffen seien nicht offiziell gestrichen, sondern erst einmal wegen Geldmangels ausgesetzt. Je nach Finanzierung durch Gastländer könne es sein, dass noch eines oder zwei der Treffen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden könnten. Allerdings sei es schwierig, Geldgeber und Gastgeber zu finden.

Aus UN-Unterlagen, die Climate.Table ausgewertet hat, ergibt sich, welche Staaten am meisten Geld zurückhalten: Es sind vor allem die reichen Länder. Auch die beiden größten CO₂-Emittenten USA und China haben bisher, Stand 1. März 2024, ihre Beiträge zur Arbeit des Sekretariats nicht bezahlt.

Die schlechte Zahlungsmoral vieler Länder hat lange Tradition bei der UNFCCC und allgemein bei den Vereinten Nationen. 2022 etwa kam bis Mitte des Jahres nur die Hälfte des gesamten UN-Budgets zusammen – unter anderem, weil die USA und China nicht zahlten. Und auch die Arbeit des UNFCCC-Sekretariats mit Sitz in Bonn war in der Vergangenheit immer wieder von ausbleibenden Zahlungen beeinträchtigt. So fehlten etwa laut UN-Angaben jeweils 16 beziehungsweise 30 Millionen Euro in den Budgets für 2019 und 2023.

Bei den Klimaverhandlungen wird das Thema Finanzen für die Arbeit des Sekretariats nachrangig behandelt. Solche “technischen Fragen” werden auf den COPs ganz zum Schluss verhandelt – wenn alle politischen Spannungen aus den Gesprächen verflogen sind, Minister, Medien und Entscheider den Raum verlassen haben und sich allgemeine Erschöpfung breitmacht.

Die aktuellen UN-Daten ergeben auch, dass von den 198 Ländern der UN-Rahmenkonvention nur 27 für 2024 ihre Beiträge bereits entrichtet haben. Darunter befinden sich:

Neben dem “Kernbudget” hat UN Climate schon länger mehrere Sonderhaushalte, die freiwillig und nicht verlässlich gefüllt werden. Knapp neun Millionen Euro – also deutlich zu wenig, um die Defizite im Kernbudget auszugleichen – sind für 2024 in den freiwilligen Trust Fund für “ergänzende Aktivitäten” geflossen. Darunter sind gut zwei Millionen aus Großbritannien, 1,5 Millionen von der “Open Society”-Stiftung und 1,2 Millionen von der Rockefeller Stiftung. Jeweils knapp eine Million kommt aus Deutschland und Korea (den Gastgeberländern für UN-Sekretariat und Green Climate Fonds). Außerdem engagieren sich hier unter anderem mit kleineren Beiträgen Staaten wie VAE, Belgien, Schweiz, Kanada und Japan sowie Forschungsinstitute.

Und mit einer knappen Million finanzieren einige Länder einen Fonds zur “Teilnahme am UNFCCC-Prozess”. Dort hat sich 2024 besonders der COP28-Gastgeber VAE hervorgetan.

Angesichts der Negativ-Meldungen, die zurzeit vielerorts über den Standort Deutschland zu lesen sind, klingt diese Einschätzung durchaus überraschend: “Deutschland ist ein zentraler Knotenpunkt für saubere Technologien” und beherbergt insgesamt und in fast allen betrachteten Technologien die meisten Produktionsstätten. Zu diesem Ergebnis kommt der Brüsseler Thinktank Bruegel auf Grundlage einer neuen Datenbank. In ihr wird die wirtschaftliche Aktivität der europäischen Staaten unter anderem in den Zukunftsbranchen Windkraft, Solarenergie, Wärmepumpen, Batterien und Elektrolyseuren betrachtet.

Tatsächlich liegt Deutschland dort in vielen Technologien an der Spitze. So entfiel Ende 2022 jeweils ein Drittel der insgesamt in der EU installierten Wind- und Solarenergiekapazität auf Deutschland – wo allerdings weniger als ein Fünftel der EU-Bevölkerung lebt. Doch nicht nur in der Nutzung dieser Technologie liegt Deutschland vorn, sondern auch bei den Arbeitsplätzen: 2022 waren in der Windbranche und der Solarbranche der Bruegel-Statistik zufolge jeweils rund 87.000 Menschen tätig. Auch was die Produktionskapazitäten für Wind- und Solaranlagen anbelangt, liegt Deutschland im EU-Vergleich vorn.

Die Zahlen relativieren sich zwar, wenn man sie in Bezug zur Bevölkerungszahl setzt, doch weit über dem EU-Durchschnitt bleibt Deutschland auch dann: Bei der installierten Solar-Leistung pro Kopf liegt das Land auf Platz zwei hinter den Niederlanden. Der deutsche Wert ist dabei mit 0,8 Megawatt pro Kopf doppelt so hoch wie in den deutlich sonnenreicheren Ländern Italien und Spanien. Bei der installierten Wind-Leistung pro Kopf liegt Deutschland hinter den nordeuropäischen EU-Ländern Schweden, Dänemark, Finnland und Irland auf Platz fünf.

Ein gutes Zeugnis stellt Bruegel der Bundesrepublik auch beim Thema Batterien aus: Derzeit sind bei den Produktionskapazitäten zwar Polen, Schweden und Ungarn führend, wo Northvolt, LG sowie Samsung bereits je eine große Fabrik betreiben. Doch wenn in Deutschland die drei im Bau befindlichen Projekte von Northvolt, Volkswagen und CATL fertiggestellt sind, wird sich das ändern. In Deutschland entstehe “ein neuer Schwerpunkt” für Batterien, so Bruegel.

Widersprüchliche Ergebnisse gibt es beim Thema Wärmepumpen: In der Herstellung liegt Deutschland mit 24 Produktionsstandorten hinter Italien auf Platz zwei. Bei der Nutzung ist das Land dagegen weit abgeschlagen: Nur 4,4 Prozent der deutschen Haushalte heizten 2022 mit einer Wärmepumpe. In Finnland liegt dieser Wert dagegen bei 55,5 Prozent, in Schweden bei 46,3 Prozent und in Estland bei 39,5 Prozent. Der Bruegel-Wert für Deutschland unterscheidet sich dabei von den vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kommunizierten drei Prozent, weil der Brüsseler Thinktank zur besseren Vergleichbarkeit mit einer einheitlichen Haushaltsgröße von 2,2 Personen rechnet.

Eingeschränkt wird die Aussagekraft der Statistik dadurch, dass die meisten Daten nur das Jahr 2022 berücksichtigen. Die rasanten Entwicklungen, die es im Jahr 2023 vor allem bei Wärmepumpen und Solarenergie gab, sind damit noch nicht enthalten. In beiden Feldern hatte Deutschland im vergangenen Jahr neue Rekordwerte erreicht.

Neben den guten Nachrichten zur Entwicklung innerhalb der EU zeigt die Bruegel-Datenbank aber auch, wo die wahre Herausforderung beim Kampf um die grünen Märkte der Zukunft liegt: Ein Vergleich von EU, USA und China zeigt, wie schnell China derzeit davonzieht: Die installierte Leistung bei Wind- und Solarenergie war dort jeweils rund doppelt so hoch wie in der EU. Pro Kopf bedeutet das zwar immer noch einen deutlich geringeren Wert, aber die jüngsten Zuwachsraten lassen erwarten, dass sich das bald ändert.

Noch extremer ist die Entwicklung bei den Produktionskapazitäten und den Arbeitsplätzen: Bei der Solarenergie dominiert China hier bereits klar; beim Wind ist die EU derzeit noch gut aufgestellt, doch auch hier holt China mit großem Tempo auf. Die Produktionskapazitäten von Elektroautos, wo China ebenfalls große Wachstumsraten verzeichnet, werden in der Bruegel-Datenbank bisher nicht abgebildet.

Am kommenden Montag, den 8. April, wird eine Gruppe hochrangiger europäischer Klimadelegierter nach Peking reisen. Die Abgesandten aus der EU, Deutschland, Frankreich, Dänemark und den Niederlanden möchten dort den neuen Klimabeauftragten Chinas treffen, Liu Zhenmin. Mit ihm möchten sie vor allem über Klimafinanzierung und den Ausstieg aus fossilen Energien sprechen.

Doch Liu sieht den Ausstieg in weiter Ferne. Die Welt werde fossile Energien “weiter benötigen”, sagte er einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge. Zudem bekräftigte Liu, es sei wichtig, dass die USA und China in Klimafragen weiter zusammenarbeiten. Auch an diesem Thema werden die Europäer interessiert sein. Denn eine gute Beziehung zu China kann für die EU wertvoll werden, falls ein potenzieller US-Präsident Trump beim internationalen Klimaschutz wieder den Rückwärtsgang einlegt.

Wer allerdings in China über die Klimapolitik entscheidet – und in welchen Prozessen – ist in den intransparenten Strukturen der Kommunistischen Partei nicht so einfach zu erkennen. Nur ein Trend ist klar: Seit 2014 wurde Chinas System immer stärker auf den damals gerade ins Amt gekommenen Staats- und Parteichef Xi Jinping zugeschnitten. Und so setzt Xi heute auch in der Klimapolitik den Ton.

Im Juli 2023 etwa betonte er in einer Rede, die kommenden fünf Jahre seien eine entscheidende Phase, um ein “schönes China” (美丽中国) und eine “ökologische Zivilisation” (生态文明) zu errichten. Es sind Xis Codeworte für Umwelt- und Klimaschutz. In der Rede verband er sie mit seinen Oberzielen, ein modernes sozialistisches Land aufzubauen und die nationale Verjüngung zu fördern. Das wies nach Ansicht von Experten auf eine hohe Priorität des Themas für Xi hin. “Xi ist eine Schlüsselfigur für Chinas veränderte Haltung zum Klimawandel”, urteilten mehrere Autoren kürzlich in einem Beitrag zum Fachdienst Carbon Brief.

Er nimmt das Thema ernst, weil China unter der Klimakrise leidet und weil der Cleantech-Sektor zu einer Wachstumsbranche für das Land geworden ist. Chinas 30/60-Klimaziele – Scheitelpunkt der Emissionen bis 2030, Klimaneutralität ab 2060 – hatte Xi persönlich im September 2021 vor den Vereinten Nationen ausgerufen.

Natürlich gibt es auch in China ein Umweltministerium, und mit Liu Zhenmin einen Klimagesandten, etwa für die COP-Klimakonferenzen. Hinzu kommen die Nationale Energiebehörde (NEA), die mächtige Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), die den Rahmen für die Industriepolitik setzt, und eine Reihe weiterer Ministerien, die alle zum Staatsrat gehören. Sie alle aber sind in der Xi-Ära letztlich nur Umsetzer politischer Vorgaben, die aus der KP kommen, wie Ministerpräsident Li Qiang gerade erst betonte.

Xi managt die Partei über ein Netz aus Kommissionen, die er selbst schrittweise seit 2014 eingeführt hat. Sogenannte “Zentrale Kommissionen” agieren als eine Art Über-Ministerien, die über der eigentlichen Regierung stehen. Eine besondere Rolle spielt in diesem System die von Xi geführte Zentrale Kommission zur Vertiefung der Reformen (Central Commission for Comprehensively Deepening Reform/CCDR).

Die CCDR beauftragt Ministerien, konkrete Pläne oder ein Gesetz für einen vorab beschlossenen Punkt der Reformagenda Xis auszuarbeiten. Eine fertig bearbeitete Maßnahme veröffentlicht sie in einem Dokument, das dann sofort als “in Kraft getretenes Gesetz” gilt und somit bindend ist. Die CCDR befasse sich viel mit Umweltpolitik, sagt Nis Grünberg, Klimaexperte von der China-Denkfabrik Merics. So sei es die CCDR gewesen, die einst Chinas Importstopp für Plastikmüll beschloss. Der Staat habe das Verbot erst danach formal verabschiedet.

Oft sind es also Parteidokumente oder Pläne – und nicht Gesetze -, die feste Ziele setzen und damit gesetzliche Regeln vorwegnehmen. So wie auch Chinas Fünfjahresplan rechtlich bindend ist. Vorgaben für den Emissions-Reduktionspfad finden sich zum Beispiel in den seit Oktober 2021 schrittweise herausgegebenen 1+N-Plänen. Sie legen fest, wie Chinas Wirtschaft in Richtung der 30/60-Ziele getrimmt werden soll, aufgeteilt nach Sektoren, Industrien und Technologien.

Die KP-Dokumente definieren stets den Rahmen. So erschien zum Jahreswechsel ein Dokument des Zentralkomitees und des Staatsrats mit Namen “Meinungen zur umfassenden Förderung des Aufbaus eines schönen Chinas”. “Dieses Dokument enthält einige aussagekräftige Ziele für 2027 und ist für die Beschleunigung der Dinge von großer Bedeutung”, kommentiert Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Denn es setze viele konkrete Fristen. Ein Beispiel: 2027 sollen demnach 45 Prozent der Neuzulassungen E-Autos sein.

Details fehlen in dem Dokument. Laut Myllyvirta ist das nur logisch: Hochrangige Papiere des Zentralkomitees der KP befassten sich nicht mit den Details spezifischer Technologien. “Das wäre die Aufgabe der Nationalen Energiebehörde, die der NDRC untersteht, die wiederum dem Staatsrat untersteht, der wiederum der Partei untersteht.” Das entspricht genau der Entscheidungshierarchie zur Klimapolitik.

Der 14. Fünfjahresplan verlangt, zwischen 2021 und 2025 den Energieverbrauch pro Einheit Wirtschaftsleistung um 13,5 Prozent zu senken. Der Ende Dezember 2023 fast zeitgleich mit den “Meinungen” veröffentlichte Zwischenbericht des laufenden Plans räumte ein, dass China bisher nicht auf dem Weg ist, seine Ziele für die CO₂-Intensität und die Energieintensität zu erreichen. Da der Plan bindend ist, müssen die Behörden nun reagieren, um das Scheitern des Plansolls bis 2025 zu verhindern.

Die Anzahl veröffentlichter Dokumente sei als politisches Signal genauso wichtig wie ihr Inhalt, betont derweil eine neue Studie des Oxford Institute for Energy Studies (OIES). Es sei bedeutsam, dass zuletzt so viele Dokumente herauskamen, die “die Ziele für mehrere wichtige Sektoren hervorhoben”. Das sende ein wichtiges Signal an lokale Beamte und die Industrie. “Die offiziellen Klimaziele sind eine Strategie, der man als aufstrebender Provinzpolitiker heute folgen muss“, sagt Nis Grünberg zu Table.Briefings. “Es ist dabei wichtig, dass Xi Jinping das Thema grüne Entwicklung immer wieder anspricht – und sicherstellt, dass diese auch gefördert wird. Es geht auch um die Öffnung für neue Denkweisen.”

Das ist entscheidend, weil laut Grünberg die Provinzen und Städte bei den Entscheidungen über die künftige Richtung der Energiepolitik sehr wichtig sind. “Sie haben noch immer viel Einfluss auf Investitionen und agieren teilweise bereits als Motor für grüne Energien. Manche Provinzen investieren zum Beispiel direkt in den Bau großer Solaranlagen auf ihrem Gebiet.” Wie eine Region entscheidet, hänge unter anderem von ihrer Geografie ab. “Aber auch die Führungspersönlichkeiten spielen eine Rolle”, betont Grünberg: “Setzen sie auf die gute alte Schwerindustrie und Infrastrukturprogramme? Oder formulieren sie einen smarten grünen Entwicklungsplan?”

Auch in China versuchen Lobbyisten, Einfluss auszuüben. Während die alten Sektoren – fossile Energieerzeuger oder die von ihnen befeuerte Schwerindustrie, allesamt große Staatskonzerne – so lange wie möglich im Spiel bleiben wollen, drängen die jungen Firmen des Cleantech-Sektors auf eine schnellere Transformation. Dieser Sektor sei längst ein systemrelevanter Wachstumsmotor geworden, sagt Grünberg. “In der Klimapolitik wird sich in den nächsten Jahren der Interessenkonflikt zwischen den alten und den neuen Industrien verschärfen. Wie dieser Konflikt von der Regierung gelöst wird, ist dabei der entscheidende Joker, wie bei uns.”

4. und 5. April, Brasília

G20-Treffen Global Mobilization against Climate Change

Die Task Force “Global Mobilization against Climate Change” trifft sich im G20-Zyklus in Brasília. Infos

8. April, 18.30 Uhr, Bautzen

Vortrag & Diskussion Zwischen Kohle und Klima

Der Strukturwandel stellt eine Region wie die Lausitz vor essenzielle Herausforderungen. Wie können neue Wirtschaftszweige etabliert und wie kann einer Abwanderung junger Menschen vorgebeugt werden? Darüber wird auf dem Event der Konrad-Adenauer-Stiftung diskutiert. Infos

9. April, 15 Uhr, Online

Veröffentlichung CCRM 2024 – Are Corporate 2030 Climate Plans Fit For Purpose?

Verschiedene NGOs veröffentlichen den Corporate Climate Responsibility Monitor zu Klimazielen von Unternehmen für 2024. Infos

9. und 10. April, Berlin

Tagung Stadtwerke 2024

Die Tagung des Handelsblatts findet unter dem Titel “Roadmap to 2045 and beyond – von der Vision zu einem tragfähigen Zukunftskonzept” statt. Infos

10. April, 10 Uhr, Online

Webinar Einstieg ins Klimamangement

Auf dem Event des Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung werden Hilfestellungen für den Einstieg ins Klimamanagement gegeben. Infos

10. April, 12 Uhr, Online

Webinar Die Klima-Verbindung: Dachbegrünung plus Photovoltaik

Mit dem Solargründach in die Zukunft: Wie Klimaschutz mit Klimaanpassung verbunden werden kann, wird im Online-Seminar der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen diskutiert. Infos

10. April, 13.30 Uhr, Online

Webinar Boosting flexibility in distribution systems

Der Thinktank Agora Energiewende diskutiert auf diesem Event über die Herausforderungen für Verteilnetze in der Energiewende. Infos

10. April, 18 Uhr, Brüssel

Diskussion Time to act: Plugging into the Green Deal. A new energy policy agenda fit for European consumers

Euractiv diskutiert auf diesem Event über den Green Deal. Es soll auch um die Prioritäten in der neuen Legislaturperiode gehen. Infos

11. April, 9 Uhr, Rottenburg

Tagung Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg

“Hybride Wärmenetze im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung” ist das Thema der Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg. Infos

11. April, 18.15 Uhr, Barcelona/Online

Konferenz Ocean Panel Blue Paper Launch & UN Ocean Decade Conference Satellite Event

Auf der Konferenz des World Resources Institute wird unter anderem über die Rolle von Ozeanen im Klimawandel diskutiert. Infos

Auf einen Vorschlag können sich beim Klimaschutz meistens alle einigen: Bäume zu pflanzen geht immer. Der Wald regelt den Wasserhaushalt, liefert Biodiversität, Lebensraum, Nahrung, Holz und Erholung – und bremst die Erderwärmung, indem er CO₂ bindet.

Das gilt allerdings nicht immer, zeigt jetzt eine neue Studie eines Forschungsteams der Clark University in den USA: Denn abhängig davon, wo der Wald steht, kann er unter dem Strich die Erde sogar aufheizen.

Denn in eisigen und sandigen Gegenden hat der blanke Boden einen hohen Albedo-Effekt, strahlt also relativ viel Sonnenenergie wieder ab. Bäume mit ihren dunklen Blättern und Nadeln jedoch reflektieren weniger Energie, die Umgebung erwärmt sich mehr als ohne sie.

Dieser Effekt ist schon länger bekannt – jetzt hat das Forscherteam ihn für die Regionen der Erde umgesetzt. Ihre Weltkarte zeigt als rötliche Flecken, wo man mit Aufforstungen und Neupflanzungen vorsichtig sein sollte: In den Steppen Zentralasiens und Nordamerikas, den trockenen Gebieten in Australien oder der hohen Tundra in Sibirien tragen Bäume eher zur Erwärmung bei.

Vor allem in den tropischen Wäldern haben zusätzliche Bäume dagegen einen stark kühlenden Effekt, blau dargestellt. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, wie wichtig es für den Klimaschutz ist, die Waldvernichtung an Amazonas, in Zentralafrika und in Südostasien zu stoppen und möglichst umzukehren. Die gute Nachricht laut der Studie: Oft berücksichtigen Projekte zur Aufforstung bereits diese Erkenntnisse. bpo

In den Tropen blieb die Entwaldung im vergangenen Jahr relativ konstant – obwohl in Brasilien und Kolumbien 2023 deutlich weniger Urwald abgeholzt wurde als in den Jahren zuvor. In beiden Ländern haben neue Regierungen bei ihrem Amtsantritt versprochen, den Regenwald stärker schützen zu wollen und dadurch Verbesserungen erreicht. Das spiegelt sich in neu veröffentlichten Daten der University of Maryland und des World Resources Institute (WRI) wider.

Doch der Fortschritt wurde durch steigende Entwaldungsraten in Bolivien, Laos, Nicaragua, der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern zunichtegemacht. Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre habe die Welt jedes Jahr zwischen drei und vier Millionen Hektar Tropenwald verloren, so das WRI. 2023 waren es 3,7 Millionen Hektar – etwa zehn Fußballfelder pro Minute, insgesamt eine Fläche etwas kleiner als die Schweiz, die 4,1 Millionen Hektar umfasst.

Auch außerhalb der Tropen gab es den neuen Daten zufolge außergewöhnliche Verluste, etwa durch Rekordwaldbrände in Kanada. Insgesamt bleibt die Welt damit weit von dem Pfad entfernt, der nötig wäre, um das in Glasgow vereinbarte Ziel zu erreichen, bis 2030 die weltweite Entwaldung auf die Hälfte zu senken. ae

Das Urteil gegen Shell war Vorbild für viele weitere Klimaklagen gegen große Unternehmen – doch nun geht der Ölkonzern gerichtlich dagegen vor. Am Dienstag haben die Anhörungen begonnen, erneut in Den Haag, wie bereits 2021: Damals hatte dort ein Gericht den Konzern verpflichtet, bis zum Jahr 2030 seine Emissionen verglichen mit dem Stand von 2019 um 45 Prozent zu reduzieren. Der Treibhausgasausstoß, der durch den Verbrauch von Shells Produkten entsteht – die sogenannten Scope-3-Emissionen – war ausdrücklich eingeschlossen. Im Berufungsverfahren gegen die Umweltorganisation Milieudefensie will Shell jetzt eine Aufhebung dieses Urteils erreichen.

Shells Anwälte argumentieren: Dem Urteil fehle die rechtliche Grundlage, es müsse deshalb aufgehoben werden. Über Klimaschutz zu entscheiden, sei nicht die Sache der Justiz, sondern der Regierungen. Unternehmen müssten sich lediglich an die Vorgaben halten. Zudem sei der Verbrauch von Benzin, Öl und Gas das eigentliche Problem – und nicht die Produktion einzelner Unternehmen. Denn wenn das Urteil von 2021 umgesetzt wird, würden die Kunden schlicht zu anderen Anbieter wechseln. Dem Klima sei dadurch nicht gedient.

Die Umweltorganisation Milieudefensie, die bereits 2021 gegen Shell geklagt und gewonnen hatte, hält dagegen: Shell sei so groß, dass der Konzern die Politik von Regierungen weltweit beeinflusse und selbst die globale Nachfrage nach Öl und Gas antreibe. Fossile Emissionen verursachen die Erderwärmung und müssten deshalb schnellstmöglich gesenkt werden. Milieudefensie stützt sich dabei auf das Pariser Abkommen und wissenschaftliche Erkenntnisse, die seit dem ursprünglichen Urteil noch klarer geworden seien.

Bis Mitte April sollen die mündlichen Anhörungen noch dauern. Eine richterliche Entscheidung wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Shell hat unterdessen erst vor kurzem seine Klimaziele aufgeweicht. Der Konzern nutzt dafür eigene Basisgrößen, weshalb diese mit dem Gerichtsurteil nicht leicht zu vergleichen sind. Dennoch lässt sich wohl sagen, dass sie deutlich schwächer ausfallen: So hat Shell angekündigt, seine Scope-3-Emissionen bis 2030 um 15 bis 20 Prozent zu reduzieren, zieht dafür allerdings das Jahr 2021 als Basis heran. Die Netto-CO₂-Intensität der von Shell verkauften Energieprodukte soll bis 2030 um 15 bis 20 Prozent gegenüber 2016 sinken. Vorher lag dieses Ziel noch bei 20 Prozent.

Das Urteil aus dem Jahr 2021 galt als richtungsweisend, weil das Gericht darin klarstellte, dass die Verpflichtung zur Emissionsreduktion auch für andere Unternehmen gelte. Es folgten Klagen in weiteren Ländern, etwa in Frankreich gegen TotalEnergies und BHP Paribas, sowie in Deutschland gegen Volkswagen, Mercedes, BMW und Dea Wintershall. Die Klage gegen Volkswagen wurde allerdings inzwischen abgewiesen. Milieudefensie selbst hat kürzlich eine Klage gegen ING angekündigt, die größte Bank des Landes.

Generell ist die Zahl von Klimaklagen gegen Unternehmen zuletzt angestiegen – doch diese scheinen das Risiko eher als gering einzuschätzen. Manche gehen zudem inzwischen mit eigenen Klagen gegen Klimaschutzorganisationen vor. Unter den klagenden Firmen ist auch Shell. ae

Der Anteil erneuerbarer Energien am weltweiten Energiemix und das Interesse von Schwellenländern an diesen Technologien nehmen stark zu, aber für eine erfolgreiche Energiewende reichen sie nicht aus. Das ist die Kernaussage des Berichts “Renewables 2024 Global Status Report”, den das Erneuerbaren-Netzwerk REN21 am Donnerstag vorstellt. Der Bericht lag Table.Briefings in Auszügen vorab vor.

Den REN21-Daten zufolge wurden 2023 insgesamt 473 Gigawatt an erneuerbarer Leistung gebaut und 623 Milliarden US-Dollar in diesem Bereich investiert – ein neuer Rekord. Dennoch gilt die Entwicklung nur eingeschränkt als Erfolg: Denn für die Klimaziele der COP28 und des Pariser Abkommens seien jährlich 1.000 Gigawatt an neuer Leistung und Investitionen von etwa 1.300 Milliarden US-Dollar notwendig. “Wir verpassen die Chance, Gesellschaften aufzubauen, welche die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die erneuerbare Energien bieten, voll ausschöpfen”, sagte Rana Adib, Geschäftsführerin von REN21.

Das Problem: Die steigende Nachfrage nach Energie werde noch nicht vollständig von Erneuerbaren gedeckt, sondern teils von Fossilen. Deshalb stiegen 2023 die globalen CO₂-Emissionen um 1,1 Prozent. Beim Ausbau der Erneuerbaren “übernehmen Entwicklungsländer zunehmend eine Vorreiterrolle, aber die Finanzierung bleibt ein großes Hindernis”, heißt es. Denn die Kapitalkosten für diese Projekte variierten weltweit sehr stark: Während sie in den Industrieländern weniger als vier Prozent betragen, liegen sie in Entwicklungsländern bei mehr als zehn Prozent.

Engpässe gebe es auch wegen zögerlicher Genehmigungen, fehlender Infrastruktur und fehlender Netzanschlüsse. Deshalb und wegen der Finanzprobleme warteten nach REN21-Schätzungen weltweit etwa 3.000 Gigawatt an erneuerbarer Leistung auf Umsetzung oder Anschluss ans Netz. bpo

Hitzewellen dauern heute im Mittel vier Tage länger als noch vor 40 Jahren. Seit 1979 bewegen sie sich jedes Jahrzehnt um acht Kilometer pro Tag langsamer, verweilen deshalb länger an einem Ort und richten “wesentlich mehr Schaden” an. Das geht aus einer Studie hervor, die Ende März im Fachmagazin ScienceAdvances veröffentlicht wurde.

Im Detail heißt es in der Studie:

Die Ergebnisse unterstreichen, worauf die Hilfsorganisationen USAid und das Internationale Rote Kreuz (IFRC) vergangenen Donnerstag bei einem virtuellen Extremhitze-Gipfel hingewiesen hatten. Es könne durch den Klimawandel bald zu einer “extremen Hitzekatastrophe mit Massensterben” kommen, sagte etwa Jagan Chapagain, Generalsekretär des IFRC. Die beiden Organisationen forderten Länder und Behörden dazu auf, Hitze-Aktionspläne zu erstellen und Hitzewellen ähnlich wie Hurrikans zu benennen und zu kategorisieren. lb

wer Klimakonferenzen beruflich beobachtet, muss sich immer mal wieder wundern: Darüber, wie sehr die Arbeit des zuständigen UN-Sekretariats gelobt wird, wie viele Aufgaben ihm regelmäßig neu zugeschoben werden – und wie mies die Zahlungsmoral der UN-Staaten für diese Arbeit dann doch ausfällt. Weil UNFCCC-Boss Simon Stiell jetzt erneut betteln gehen muss, haben wir genauer hingeschaut und fragen: Wer schuldet ihm eigentlich das ganze Geld? Nur soviel vorab: Die Deutschen sind es nicht, sie zahlen brav in die UN-Kasse. Dann hoffen wir mal, dass diese Moral auch im Bundeshaushalt 2025 bestehen bleibt.

Führend sind die deutschen Ingenieure auch in der Cleantech-Industrie in Europa, zeigt eine andere unserer Analysen heute. Und im Schulterschluss mit einer EU-Delegation sondieren die Deutschen in Peking, wo und wie es mit dem internationalen Klimaschutz weitergehen kann – vielleicht auch, wenn ein potenzieller US-Präsident Trump plötzlich wieder den Rückwärtsgang einlegt. Anlass genug, Sie über die verschlungenen Wege zu informieren, auf denen in China Klimapolitik gemacht wird.

Wir wünschen spannende Lektüre

In diesem Jahr wird das Thema Finanzen die internationalen Klimaverhandlungen dominieren. “Wir sprechen da über Billionen, nicht über Milliarden”, sagte Simon Stiell, der Generalsekretär der UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC (kurz: UN Climate Change), auf dem Ministertreffen in Kopenhagen am 21. März zu diesem Thema.

Und gleichzeitig redet Stiell seit Monaten über Millionen: Denn seine Behörde UN Climate Change, die neben vielen anderen Aufgaben die Verhandlungen zur Klimafinanzierung organisiert und koordiniert, ist selbst akut in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der Hauptgrund: Viele UN-Mitgliedsstaaten, vor allem die großen und reichen Länder mit hohem CO₂-Ausstoß, zahlen nicht oder nur teilweise und verspätet ihre Beiträge zur Arbeit des Sekretariats.

Stiell mahnte, das Zweijahresbudget seiner Organisation für 2024/25 sei “weniger als halb finanziert. Wir versuchen, einem immer weiter wachsenden Mandat zu entsprechen und gleichzeitig die vielen Herausforderungen von heute zu bewältigen.”

In den Jahren 2024 und 2025 stehe dem Sekretariat mit seinen etwa 400 Mitarbeitenden viel Arbeit bevor, so der Budgetvorschlag aus Stiells Verwaltung: UN Climate Change müsse zusätzlich zu sonstigen Arbeiten helfen bei der Umsetzung des Global Stocktake, bei der Reform der Finanzagenda und bei der Aufstellung der neuen nationalen Klimapläne (NDCs). Das Kernbudget zeige dabei eine “hohe Abhängigkeit von unvorhersehbarem, ergänzendem Funding”.

Beschlossen hat die COP28 allerdings nur einen Kernhaushalt von 74 Millionen Euro, den die Mitgliedsstaaten nach einem Verteilschlüssel aufbringen sollen. Dazu sollen laut COP-Beschluss weitere 78 Millionen über zusätzliches und freiwilliges “ergänzendes Funding” für dringend nötige und von der COP gewollte Aufgaben kommen. Davon sind bisher aber weniger als 10 Millionen Euro eingegangen. Im Gesamthaushalt für 2024/25 klafft somit eine Lücke von etwa 68 Millionen Euro. Allein im Kernbudget für 2024 fehlen fast 30 Millionen (siehe Grafik).

Mittlerweile ist ungewiss, welche Aktivitäten das Sekretariat noch finanziert. Vor kurzem gab es Meldungen, die regionalen “Klimawochen” der UN, auf denen mit regionalem Fokus an Problemen und Lösungen in der Klimakrise gearbeitet wird, seien wegen Geldmangels für 2024 gestrichen worden. Das Sekretariat erklärte allerdings gegenüber Climate.Table, die Treffen seien nicht offiziell gestrichen, sondern erst einmal wegen Geldmangels ausgesetzt. Je nach Finanzierung durch Gastländer könne es sein, dass noch eines oder zwei der Treffen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden könnten. Allerdings sei es schwierig, Geldgeber und Gastgeber zu finden.

Aus UN-Unterlagen, die Climate.Table ausgewertet hat, ergibt sich, welche Staaten am meisten Geld zurückhalten: Es sind vor allem die reichen Länder. Auch die beiden größten CO₂-Emittenten USA und China haben bisher, Stand 1. März 2024, ihre Beiträge zur Arbeit des Sekretariats nicht bezahlt.

Die schlechte Zahlungsmoral vieler Länder hat lange Tradition bei der UNFCCC und allgemein bei den Vereinten Nationen. 2022 etwa kam bis Mitte des Jahres nur die Hälfte des gesamten UN-Budgets zusammen – unter anderem, weil die USA und China nicht zahlten. Und auch die Arbeit des UNFCCC-Sekretariats mit Sitz in Bonn war in der Vergangenheit immer wieder von ausbleibenden Zahlungen beeinträchtigt. So fehlten etwa laut UN-Angaben jeweils 16 beziehungsweise 30 Millionen Euro in den Budgets für 2019 und 2023.

Bei den Klimaverhandlungen wird das Thema Finanzen für die Arbeit des Sekretariats nachrangig behandelt. Solche “technischen Fragen” werden auf den COPs ganz zum Schluss verhandelt – wenn alle politischen Spannungen aus den Gesprächen verflogen sind, Minister, Medien und Entscheider den Raum verlassen haben und sich allgemeine Erschöpfung breitmacht.

Die aktuellen UN-Daten ergeben auch, dass von den 198 Ländern der UN-Rahmenkonvention nur 27 für 2024 ihre Beiträge bereits entrichtet haben. Darunter befinden sich:

Neben dem “Kernbudget” hat UN Climate schon länger mehrere Sonderhaushalte, die freiwillig und nicht verlässlich gefüllt werden. Knapp neun Millionen Euro – also deutlich zu wenig, um die Defizite im Kernbudget auszugleichen – sind für 2024 in den freiwilligen Trust Fund für “ergänzende Aktivitäten” geflossen. Darunter sind gut zwei Millionen aus Großbritannien, 1,5 Millionen von der “Open Society”-Stiftung und 1,2 Millionen von der Rockefeller Stiftung. Jeweils knapp eine Million kommt aus Deutschland und Korea (den Gastgeberländern für UN-Sekretariat und Green Climate Fonds). Außerdem engagieren sich hier unter anderem mit kleineren Beiträgen Staaten wie VAE, Belgien, Schweiz, Kanada und Japan sowie Forschungsinstitute.

Und mit einer knappen Million finanzieren einige Länder einen Fonds zur “Teilnahme am UNFCCC-Prozess”. Dort hat sich 2024 besonders der COP28-Gastgeber VAE hervorgetan.

Angesichts der Negativ-Meldungen, die zurzeit vielerorts über den Standort Deutschland zu lesen sind, klingt diese Einschätzung durchaus überraschend: “Deutschland ist ein zentraler Knotenpunkt für saubere Technologien” und beherbergt insgesamt und in fast allen betrachteten Technologien die meisten Produktionsstätten. Zu diesem Ergebnis kommt der Brüsseler Thinktank Bruegel auf Grundlage einer neuen Datenbank. In ihr wird die wirtschaftliche Aktivität der europäischen Staaten unter anderem in den Zukunftsbranchen Windkraft, Solarenergie, Wärmepumpen, Batterien und Elektrolyseuren betrachtet.

Tatsächlich liegt Deutschland dort in vielen Technologien an der Spitze. So entfiel Ende 2022 jeweils ein Drittel der insgesamt in der EU installierten Wind- und Solarenergiekapazität auf Deutschland – wo allerdings weniger als ein Fünftel der EU-Bevölkerung lebt. Doch nicht nur in der Nutzung dieser Technologie liegt Deutschland vorn, sondern auch bei den Arbeitsplätzen: 2022 waren in der Windbranche und der Solarbranche der Bruegel-Statistik zufolge jeweils rund 87.000 Menschen tätig. Auch was die Produktionskapazitäten für Wind- und Solaranlagen anbelangt, liegt Deutschland im EU-Vergleich vorn.

Die Zahlen relativieren sich zwar, wenn man sie in Bezug zur Bevölkerungszahl setzt, doch weit über dem EU-Durchschnitt bleibt Deutschland auch dann: Bei der installierten Solar-Leistung pro Kopf liegt das Land auf Platz zwei hinter den Niederlanden. Der deutsche Wert ist dabei mit 0,8 Megawatt pro Kopf doppelt so hoch wie in den deutlich sonnenreicheren Ländern Italien und Spanien. Bei der installierten Wind-Leistung pro Kopf liegt Deutschland hinter den nordeuropäischen EU-Ländern Schweden, Dänemark, Finnland und Irland auf Platz fünf.

Ein gutes Zeugnis stellt Bruegel der Bundesrepublik auch beim Thema Batterien aus: Derzeit sind bei den Produktionskapazitäten zwar Polen, Schweden und Ungarn führend, wo Northvolt, LG sowie Samsung bereits je eine große Fabrik betreiben. Doch wenn in Deutschland die drei im Bau befindlichen Projekte von Northvolt, Volkswagen und CATL fertiggestellt sind, wird sich das ändern. In Deutschland entstehe “ein neuer Schwerpunkt” für Batterien, so Bruegel.

Widersprüchliche Ergebnisse gibt es beim Thema Wärmepumpen: In der Herstellung liegt Deutschland mit 24 Produktionsstandorten hinter Italien auf Platz zwei. Bei der Nutzung ist das Land dagegen weit abgeschlagen: Nur 4,4 Prozent der deutschen Haushalte heizten 2022 mit einer Wärmepumpe. In Finnland liegt dieser Wert dagegen bei 55,5 Prozent, in Schweden bei 46,3 Prozent und in Estland bei 39,5 Prozent. Der Bruegel-Wert für Deutschland unterscheidet sich dabei von den vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kommunizierten drei Prozent, weil der Brüsseler Thinktank zur besseren Vergleichbarkeit mit einer einheitlichen Haushaltsgröße von 2,2 Personen rechnet.

Eingeschränkt wird die Aussagekraft der Statistik dadurch, dass die meisten Daten nur das Jahr 2022 berücksichtigen. Die rasanten Entwicklungen, die es im Jahr 2023 vor allem bei Wärmepumpen und Solarenergie gab, sind damit noch nicht enthalten. In beiden Feldern hatte Deutschland im vergangenen Jahr neue Rekordwerte erreicht.

Neben den guten Nachrichten zur Entwicklung innerhalb der EU zeigt die Bruegel-Datenbank aber auch, wo die wahre Herausforderung beim Kampf um die grünen Märkte der Zukunft liegt: Ein Vergleich von EU, USA und China zeigt, wie schnell China derzeit davonzieht: Die installierte Leistung bei Wind- und Solarenergie war dort jeweils rund doppelt so hoch wie in der EU. Pro Kopf bedeutet das zwar immer noch einen deutlich geringeren Wert, aber die jüngsten Zuwachsraten lassen erwarten, dass sich das bald ändert.

Noch extremer ist die Entwicklung bei den Produktionskapazitäten und den Arbeitsplätzen: Bei der Solarenergie dominiert China hier bereits klar; beim Wind ist die EU derzeit noch gut aufgestellt, doch auch hier holt China mit großem Tempo auf. Die Produktionskapazitäten von Elektroautos, wo China ebenfalls große Wachstumsraten verzeichnet, werden in der Bruegel-Datenbank bisher nicht abgebildet.

Am kommenden Montag, den 8. April, wird eine Gruppe hochrangiger europäischer Klimadelegierter nach Peking reisen. Die Abgesandten aus der EU, Deutschland, Frankreich, Dänemark und den Niederlanden möchten dort den neuen Klimabeauftragten Chinas treffen, Liu Zhenmin. Mit ihm möchten sie vor allem über Klimafinanzierung und den Ausstieg aus fossilen Energien sprechen.

Doch Liu sieht den Ausstieg in weiter Ferne. Die Welt werde fossile Energien “weiter benötigen”, sagte er einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge. Zudem bekräftigte Liu, es sei wichtig, dass die USA und China in Klimafragen weiter zusammenarbeiten. Auch an diesem Thema werden die Europäer interessiert sein. Denn eine gute Beziehung zu China kann für die EU wertvoll werden, falls ein potenzieller US-Präsident Trump beim internationalen Klimaschutz wieder den Rückwärtsgang einlegt.

Wer allerdings in China über die Klimapolitik entscheidet – und in welchen Prozessen – ist in den intransparenten Strukturen der Kommunistischen Partei nicht so einfach zu erkennen. Nur ein Trend ist klar: Seit 2014 wurde Chinas System immer stärker auf den damals gerade ins Amt gekommenen Staats- und Parteichef Xi Jinping zugeschnitten. Und so setzt Xi heute auch in der Klimapolitik den Ton.

Im Juli 2023 etwa betonte er in einer Rede, die kommenden fünf Jahre seien eine entscheidende Phase, um ein “schönes China” (美丽中国) und eine “ökologische Zivilisation” (生态文明) zu errichten. Es sind Xis Codeworte für Umwelt- und Klimaschutz. In der Rede verband er sie mit seinen Oberzielen, ein modernes sozialistisches Land aufzubauen und die nationale Verjüngung zu fördern. Das wies nach Ansicht von Experten auf eine hohe Priorität des Themas für Xi hin. “Xi ist eine Schlüsselfigur für Chinas veränderte Haltung zum Klimawandel”, urteilten mehrere Autoren kürzlich in einem Beitrag zum Fachdienst Carbon Brief.

Er nimmt das Thema ernst, weil China unter der Klimakrise leidet und weil der Cleantech-Sektor zu einer Wachstumsbranche für das Land geworden ist. Chinas 30/60-Klimaziele – Scheitelpunkt der Emissionen bis 2030, Klimaneutralität ab 2060 – hatte Xi persönlich im September 2021 vor den Vereinten Nationen ausgerufen.

Natürlich gibt es auch in China ein Umweltministerium, und mit Liu Zhenmin einen Klimagesandten, etwa für die COP-Klimakonferenzen. Hinzu kommen die Nationale Energiebehörde (NEA), die mächtige Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), die den Rahmen für die Industriepolitik setzt, und eine Reihe weiterer Ministerien, die alle zum Staatsrat gehören. Sie alle aber sind in der Xi-Ära letztlich nur Umsetzer politischer Vorgaben, die aus der KP kommen, wie Ministerpräsident Li Qiang gerade erst betonte.

Xi managt die Partei über ein Netz aus Kommissionen, die er selbst schrittweise seit 2014 eingeführt hat. Sogenannte “Zentrale Kommissionen” agieren als eine Art Über-Ministerien, die über der eigentlichen Regierung stehen. Eine besondere Rolle spielt in diesem System die von Xi geführte Zentrale Kommission zur Vertiefung der Reformen (Central Commission for Comprehensively Deepening Reform/CCDR).

Die CCDR beauftragt Ministerien, konkrete Pläne oder ein Gesetz für einen vorab beschlossenen Punkt der Reformagenda Xis auszuarbeiten. Eine fertig bearbeitete Maßnahme veröffentlicht sie in einem Dokument, das dann sofort als “in Kraft getretenes Gesetz” gilt und somit bindend ist. Die CCDR befasse sich viel mit Umweltpolitik, sagt Nis Grünberg, Klimaexperte von der China-Denkfabrik Merics. So sei es die CCDR gewesen, die einst Chinas Importstopp für Plastikmüll beschloss. Der Staat habe das Verbot erst danach formal verabschiedet.

Oft sind es also Parteidokumente oder Pläne – und nicht Gesetze -, die feste Ziele setzen und damit gesetzliche Regeln vorwegnehmen. So wie auch Chinas Fünfjahresplan rechtlich bindend ist. Vorgaben für den Emissions-Reduktionspfad finden sich zum Beispiel in den seit Oktober 2021 schrittweise herausgegebenen 1+N-Plänen. Sie legen fest, wie Chinas Wirtschaft in Richtung der 30/60-Ziele getrimmt werden soll, aufgeteilt nach Sektoren, Industrien und Technologien.

Die KP-Dokumente definieren stets den Rahmen. So erschien zum Jahreswechsel ein Dokument des Zentralkomitees und des Staatsrats mit Namen “Meinungen zur umfassenden Förderung des Aufbaus eines schönen Chinas”. “Dieses Dokument enthält einige aussagekräftige Ziele für 2027 und ist für die Beschleunigung der Dinge von großer Bedeutung”, kommentiert Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Denn es setze viele konkrete Fristen. Ein Beispiel: 2027 sollen demnach 45 Prozent der Neuzulassungen E-Autos sein.

Details fehlen in dem Dokument. Laut Myllyvirta ist das nur logisch: Hochrangige Papiere des Zentralkomitees der KP befassten sich nicht mit den Details spezifischer Technologien. “Das wäre die Aufgabe der Nationalen Energiebehörde, die der NDRC untersteht, die wiederum dem Staatsrat untersteht, der wiederum der Partei untersteht.” Das entspricht genau der Entscheidungshierarchie zur Klimapolitik.

Der 14. Fünfjahresplan verlangt, zwischen 2021 und 2025 den Energieverbrauch pro Einheit Wirtschaftsleistung um 13,5 Prozent zu senken. Der Ende Dezember 2023 fast zeitgleich mit den “Meinungen” veröffentlichte Zwischenbericht des laufenden Plans räumte ein, dass China bisher nicht auf dem Weg ist, seine Ziele für die CO₂-Intensität und die Energieintensität zu erreichen. Da der Plan bindend ist, müssen die Behörden nun reagieren, um das Scheitern des Plansolls bis 2025 zu verhindern.

Die Anzahl veröffentlichter Dokumente sei als politisches Signal genauso wichtig wie ihr Inhalt, betont derweil eine neue Studie des Oxford Institute for Energy Studies (OIES). Es sei bedeutsam, dass zuletzt so viele Dokumente herauskamen, die “die Ziele für mehrere wichtige Sektoren hervorhoben”. Das sende ein wichtiges Signal an lokale Beamte und die Industrie. “Die offiziellen Klimaziele sind eine Strategie, der man als aufstrebender Provinzpolitiker heute folgen muss“, sagt Nis Grünberg zu Table.Briefings. “Es ist dabei wichtig, dass Xi Jinping das Thema grüne Entwicklung immer wieder anspricht – und sicherstellt, dass diese auch gefördert wird. Es geht auch um die Öffnung für neue Denkweisen.”

Das ist entscheidend, weil laut Grünberg die Provinzen und Städte bei den Entscheidungen über die künftige Richtung der Energiepolitik sehr wichtig sind. “Sie haben noch immer viel Einfluss auf Investitionen und agieren teilweise bereits als Motor für grüne Energien. Manche Provinzen investieren zum Beispiel direkt in den Bau großer Solaranlagen auf ihrem Gebiet.” Wie eine Region entscheidet, hänge unter anderem von ihrer Geografie ab. “Aber auch die Führungspersönlichkeiten spielen eine Rolle”, betont Grünberg: “Setzen sie auf die gute alte Schwerindustrie und Infrastrukturprogramme? Oder formulieren sie einen smarten grünen Entwicklungsplan?”

Auch in China versuchen Lobbyisten, Einfluss auszuüben. Während die alten Sektoren – fossile Energieerzeuger oder die von ihnen befeuerte Schwerindustrie, allesamt große Staatskonzerne – so lange wie möglich im Spiel bleiben wollen, drängen die jungen Firmen des Cleantech-Sektors auf eine schnellere Transformation. Dieser Sektor sei längst ein systemrelevanter Wachstumsmotor geworden, sagt Grünberg. “In der Klimapolitik wird sich in den nächsten Jahren der Interessenkonflikt zwischen den alten und den neuen Industrien verschärfen. Wie dieser Konflikt von der Regierung gelöst wird, ist dabei der entscheidende Joker, wie bei uns.”

4. und 5. April, Brasília

G20-Treffen Global Mobilization against Climate Change

Die Task Force “Global Mobilization against Climate Change” trifft sich im G20-Zyklus in Brasília. Infos

8. April, 18.30 Uhr, Bautzen

Vortrag & Diskussion Zwischen Kohle und Klima

Der Strukturwandel stellt eine Region wie die Lausitz vor essenzielle Herausforderungen. Wie können neue Wirtschaftszweige etabliert und wie kann einer Abwanderung junger Menschen vorgebeugt werden? Darüber wird auf dem Event der Konrad-Adenauer-Stiftung diskutiert. Infos

9. April, 15 Uhr, Online

Veröffentlichung CCRM 2024 – Are Corporate 2030 Climate Plans Fit For Purpose?

Verschiedene NGOs veröffentlichen den Corporate Climate Responsibility Monitor zu Klimazielen von Unternehmen für 2024. Infos

9. und 10. April, Berlin

Tagung Stadtwerke 2024

Die Tagung des Handelsblatts findet unter dem Titel “Roadmap to 2045 and beyond – von der Vision zu einem tragfähigen Zukunftskonzept” statt. Infos

10. April, 10 Uhr, Online

Webinar Einstieg ins Klimamangement

Auf dem Event des Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung werden Hilfestellungen für den Einstieg ins Klimamanagement gegeben. Infos

10. April, 12 Uhr, Online

Webinar Die Klima-Verbindung: Dachbegrünung plus Photovoltaik

Mit dem Solargründach in die Zukunft: Wie Klimaschutz mit Klimaanpassung verbunden werden kann, wird im Online-Seminar der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen diskutiert. Infos

10. April, 13.30 Uhr, Online

Webinar Boosting flexibility in distribution systems

Der Thinktank Agora Energiewende diskutiert auf diesem Event über die Herausforderungen für Verteilnetze in der Energiewende. Infos

10. April, 18 Uhr, Brüssel

Diskussion Time to act: Plugging into the Green Deal. A new energy policy agenda fit for European consumers

Euractiv diskutiert auf diesem Event über den Green Deal. Es soll auch um die Prioritäten in der neuen Legislaturperiode gehen. Infos

11. April, 9 Uhr, Rottenburg

Tagung Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg

“Hybride Wärmenetze im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung” ist das Thema der Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg. Infos

11. April, 18.15 Uhr, Barcelona/Online

Konferenz Ocean Panel Blue Paper Launch & UN Ocean Decade Conference Satellite Event

Auf der Konferenz des World Resources Institute wird unter anderem über die Rolle von Ozeanen im Klimawandel diskutiert. Infos

Auf einen Vorschlag können sich beim Klimaschutz meistens alle einigen: Bäume zu pflanzen geht immer. Der Wald regelt den Wasserhaushalt, liefert Biodiversität, Lebensraum, Nahrung, Holz und Erholung – und bremst die Erderwärmung, indem er CO₂ bindet.

Das gilt allerdings nicht immer, zeigt jetzt eine neue Studie eines Forschungsteams der Clark University in den USA: Denn abhängig davon, wo der Wald steht, kann er unter dem Strich die Erde sogar aufheizen.

Denn in eisigen und sandigen Gegenden hat der blanke Boden einen hohen Albedo-Effekt, strahlt also relativ viel Sonnenenergie wieder ab. Bäume mit ihren dunklen Blättern und Nadeln jedoch reflektieren weniger Energie, die Umgebung erwärmt sich mehr als ohne sie.

Dieser Effekt ist schon länger bekannt – jetzt hat das Forscherteam ihn für die Regionen der Erde umgesetzt. Ihre Weltkarte zeigt als rötliche Flecken, wo man mit Aufforstungen und Neupflanzungen vorsichtig sein sollte: In den Steppen Zentralasiens und Nordamerikas, den trockenen Gebieten in Australien oder der hohen Tundra in Sibirien tragen Bäume eher zur Erwärmung bei.

Vor allem in den tropischen Wäldern haben zusätzliche Bäume dagegen einen stark kühlenden Effekt, blau dargestellt. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, wie wichtig es für den Klimaschutz ist, die Waldvernichtung an Amazonas, in Zentralafrika und in Südostasien zu stoppen und möglichst umzukehren. Die gute Nachricht laut der Studie: Oft berücksichtigen Projekte zur Aufforstung bereits diese Erkenntnisse. bpo

In den Tropen blieb die Entwaldung im vergangenen Jahr relativ konstant – obwohl in Brasilien und Kolumbien 2023 deutlich weniger Urwald abgeholzt wurde als in den Jahren zuvor. In beiden Ländern haben neue Regierungen bei ihrem Amtsantritt versprochen, den Regenwald stärker schützen zu wollen und dadurch Verbesserungen erreicht. Das spiegelt sich in neu veröffentlichten Daten der University of Maryland und des World Resources Institute (WRI) wider.

Doch der Fortschritt wurde durch steigende Entwaldungsraten in Bolivien, Laos, Nicaragua, der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern zunichtegemacht. Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre habe die Welt jedes Jahr zwischen drei und vier Millionen Hektar Tropenwald verloren, so das WRI. 2023 waren es 3,7 Millionen Hektar – etwa zehn Fußballfelder pro Minute, insgesamt eine Fläche etwas kleiner als die Schweiz, die 4,1 Millionen Hektar umfasst.

Auch außerhalb der Tropen gab es den neuen Daten zufolge außergewöhnliche Verluste, etwa durch Rekordwaldbrände in Kanada. Insgesamt bleibt die Welt damit weit von dem Pfad entfernt, der nötig wäre, um das in Glasgow vereinbarte Ziel zu erreichen, bis 2030 die weltweite Entwaldung auf die Hälfte zu senken. ae

Das Urteil gegen Shell war Vorbild für viele weitere Klimaklagen gegen große Unternehmen – doch nun geht der Ölkonzern gerichtlich dagegen vor. Am Dienstag haben die Anhörungen begonnen, erneut in Den Haag, wie bereits 2021: Damals hatte dort ein Gericht den Konzern verpflichtet, bis zum Jahr 2030 seine Emissionen verglichen mit dem Stand von 2019 um 45 Prozent zu reduzieren. Der Treibhausgasausstoß, der durch den Verbrauch von Shells Produkten entsteht – die sogenannten Scope-3-Emissionen – war ausdrücklich eingeschlossen. Im Berufungsverfahren gegen die Umweltorganisation Milieudefensie will Shell jetzt eine Aufhebung dieses Urteils erreichen.

Shells Anwälte argumentieren: Dem Urteil fehle die rechtliche Grundlage, es müsse deshalb aufgehoben werden. Über Klimaschutz zu entscheiden, sei nicht die Sache der Justiz, sondern der Regierungen. Unternehmen müssten sich lediglich an die Vorgaben halten. Zudem sei der Verbrauch von Benzin, Öl und Gas das eigentliche Problem – und nicht die Produktion einzelner Unternehmen. Denn wenn das Urteil von 2021 umgesetzt wird, würden die Kunden schlicht zu anderen Anbieter wechseln. Dem Klima sei dadurch nicht gedient.

Die Umweltorganisation Milieudefensie, die bereits 2021 gegen Shell geklagt und gewonnen hatte, hält dagegen: Shell sei so groß, dass der Konzern die Politik von Regierungen weltweit beeinflusse und selbst die globale Nachfrage nach Öl und Gas antreibe. Fossile Emissionen verursachen die Erderwärmung und müssten deshalb schnellstmöglich gesenkt werden. Milieudefensie stützt sich dabei auf das Pariser Abkommen und wissenschaftliche Erkenntnisse, die seit dem ursprünglichen Urteil noch klarer geworden seien.

Bis Mitte April sollen die mündlichen Anhörungen noch dauern. Eine richterliche Entscheidung wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Shell hat unterdessen erst vor kurzem seine Klimaziele aufgeweicht. Der Konzern nutzt dafür eigene Basisgrößen, weshalb diese mit dem Gerichtsurteil nicht leicht zu vergleichen sind. Dennoch lässt sich wohl sagen, dass sie deutlich schwächer ausfallen: So hat Shell angekündigt, seine Scope-3-Emissionen bis 2030 um 15 bis 20 Prozent zu reduzieren, zieht dafür allerdings das Jahr 2021 als Basis heran. Die Netto-CO₂-Intensität der von Shell verkauften Energieprodukte soll bis 2030 um 15 bis 20 Prozent gegenüber 2016 sinken. Vorher lag dieses Ziel noch bei 20 Prozent.

Das Urteil aus dem Jahr 2021 galt als richtungsweisend, weil das Gericht darin klarstellte, dass die Verpflichtung zur Emissionsreduktion auch für andere Unternehmen gelte. Es folgten Klagen in weiteren Ländern, etwa in Frankreich gegen TotalEnergies und BHP Paribas, sowie in Deutschland gegen Volkswagen, Mercedes, BMW und Dea Wintershall. Die Klage gegen Volkswagen wurde allerdings inzwischen abgewiesen. Milieudefensie selbst hat kürzlich eine Klage gegen ING angekündigt, die größte Bank des Landes.

Generell ist die Zahl von Klimaklagen gegen Unternehmen zuletzt angestiegen – doch diese scheinen das Risiko eher als gering einzuschätzen. Manche gehen zudem inzwischen mit eigenen Klagen gegen Klimaschutzorganisationen vor. Unter den klagenden Firmen ist auch Shell. ae

Der Anteil erneuerbarer Energien am weltweiten Energiemix und das Interesse von Schwellenländern an diesen Technologien nehmen stark zu, aber für eine erfolgreiche Energiewende reichen sie nicht aus. Das ist die Kernaussage des Berichts “Renewables 2024 Global Status Report”, den das Erneuerbaren-Netzwerk REN21 am Donnerstag vorstellt. Der Bericht lag Table.Briefings in Auszügen vorab vor.

Den REN21-Daten zufolge wurden 2023 insgesamt 473 Gigawatt an erneuerbarer Leistung gebaut und 623 Milliarden US-Dollar in diesem Bereich investiert – ein neuer Rekord. Dennoch gilt die Entwicklung nur eingeschränkt als Erfolg: Denn für die Klimaziele der COP28 und des Pariser Abkommens seien jährlich 1.000 Gigawatt an neuer Leistung und Investitionen von etwa 1.300 Milliarden US-Dollar notwendig. “Wir verpassen die Chance, Gesellschaften aufzubauen, welche die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die erneuerbare Energien bieten, voll ausschöpfen”, sagte Rana Adib, Geschäftsführerin von REN21.

Das Problem: Die steigende Nachfrage nach Energie werde noch nicht vollständig von Erneuerbaren gedeckt, sondern teils von Fossilen. Deshalb stiegen 2023 die globalen CO₂-Emissionen um 1,1 Prozent. Beim Ausbau der Erneuerbaren “übernehmen Entwicklungsländer zunehmend eine Vorreiterrolle, aber die Finanzierung bleibt ein großes Hindernis”, heißt es. Denn die Kapitalkosten für diese Projekte variierten weltweit sehr stark: Während sie in den Industrieländern weniger als vier Prozent betragen, liegen sie in Entwicklungsländern bei mehr als zehn Prozent.

Engpässe gebe es auch wegen zögerlicher Genehmigungen, fehlender Infrastruktur und fehlender Netzanschlüsse. Deshalb und wegen der Finanzprobleme warteten nach REN21-Schätzungen weltweit etwa 3.000 Gigawatt an erneuerbarer Leistung auf Umsetzung oder Anschluss ans Netz. bpo

Hitzewellen dauern heute im Mittel vier Tage länger als noch vor 40 Jahren. Seit 1979 bewegen sie sich jedes Jahrzehnt um acht Kilometer pro Tag langsamer, verweilen deshalb länger an einem Ort und richten “wesentlich mehr Schaden” an. Das geht aus einer Studie hervor, die Ende März im Fachmagazin ScienceAdvances veröffentlicht wurde.

Im Detail heißt es in der Studie:

Die Ergebnisse unterstreichen, worauf die Hilfsorganisationen USAid und das Internationale Rote Kreuz (IFRC) vergangenen Donnerstag bei einem virtuellen Extremhitze-Gipfel hingewiesen hatten. Es könne durch den Klimawandel bald zu einer “extremen Hitzekatastrophe mit Massensterben” kommen, sagte etwa Jagan Chapagain, Generalsekretär des IFRC. Die beiden Organisationen forderten Länder und Behörden dazu auf, Hitze-Aktionspläne zu erstellen und Hitzewellen ähnlich wie Hurrikans zu benennen und zu kategorisieren. lb