die Bilder aus Lützerath belasten nicht nur die deutsche Politik, sondern auch das deutsche Klima-Image im Ausland. Einerseits Kohle fördern und Proteste teils gewaltsam räumen, andererseits auf den COPs für mehr Ambitionen plädieren? Das werde als Heuchelei wahrgenommen, Deutschland sei noch im 20.Jahrhundert verhaftet, sagt Richard Klein vom Stockholm Environment Institute. Es fehle eine kohärente Gesamtstrategie für Klimaschutz und Energiewende.

Das würde auch im Umgang mit dem nächsten COP-Gastgeber helfen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Chef der staatlichen Ölfirma Sultan Ahmed Al-Jaber zum COP-Präsident gemacht. Der versucht den Spagat zwischen Fossilen und Klimaschutz und will Öl und Gas dekarbonisieren – also Klimaschutz und das Geschäftsmodell seines Landes retten, wie Bernhard Pötter berichtet. Kann das gutgehen?

Große grüne Versprechen sind auch mit Technologien des Carbon Dioxide Removals verbunden. Bislang holen sie allerdings nur wenig CO2 aus der Luft. Die Autoren einer ersten globalen CDR-Bestandsaufnahme sagen: Die Politik muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die neuen Technologien sehr schnell wachsen können. Doch bisher scheinen viele Regierungen planlos.

Übrigens: Heute sind auch unsere Kollegen vom Research.Table unter der Leitung von Nicola Kuhrt mit ihrer ersten Ausgabe gestartet. Gemeinsam mit ihrem Team richtet sie sich jeden Donnerstag an die entscheidenden Köpfe in der Forschungsszene, die den Rahmen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung setzen und ausfüllen: in Parlamenten und Ministerien, Universitäten und Instituten, Unternehmen, Stiftungen, Think-Tanks und Verbänden. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

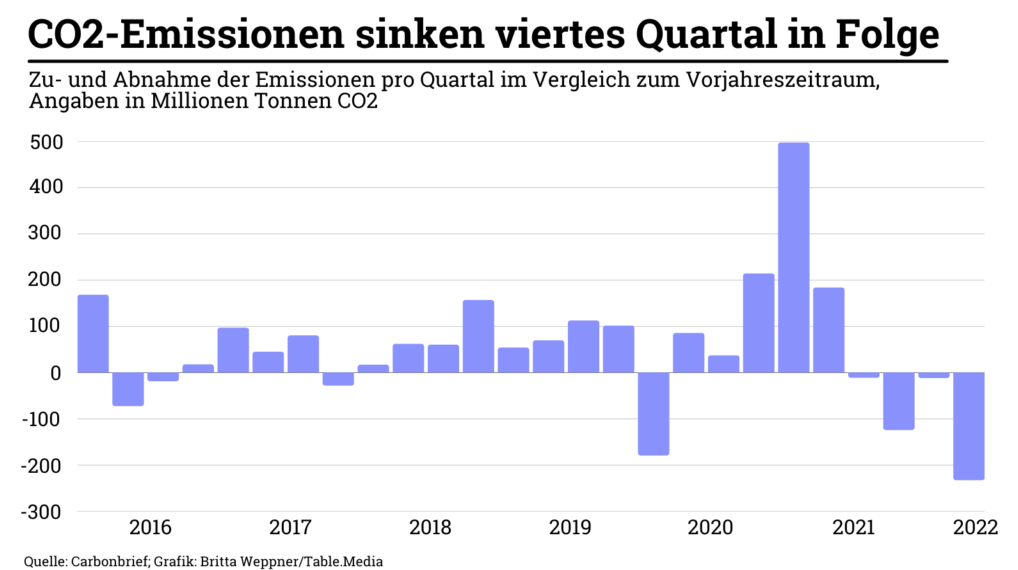

Ab heute finden sie bei uns auch immer wieder Grafiken in der neuen Kategorie “Klima in Zahlen”. Dazu und auch generell freuen wir uns über Kritik, Tipps und Anregungen.

Beste Grüße

Herr Klein, haben die Bilder aus Lützerath einen Einfluss auf die deutsche Position in der globalen Klimapolitik?

Ja, auf jeden Fall. Allgemein hat die Welt beim Klimaschutz ein Bild von Deutschland, das nicht so gut ist, wie Deutschland das gern hätte. Das hat mit dem VW-Skandal und dem Betrug bei den Abgaswerten angefangen und ist mit andauernden Debatten über das fehlende Tempolimit und allgemein das aus Klimaschutz-Perspektive völlige Versagen in der Verkehrspolitik weitergegangen. Im Ausland gibt es die Ansicht, dass Deutschland all die richtigen Dinge sagt und durchaus auch andere Länder finanziell dabei unterstützt, die richtigen Sachen zu tun, aber zu Hause selbst große Probleme hat, die richtige Politik zu entwickeln und durchzusetzen.

Wie wirken da die aktuellen Bilder, wie die Polizei Klimaschützer abräumt?

Ich denke nicht, dass die Vorstellung vorherrscht, dass diese Bilder Ergebnis einer unglücklichen Regierungskonstellation ist, die sich bei den nächsten Wahlen ändern kann. Vielmehr sehen viele Leute im Ausland das Räumen von Lützerath und Festhalten am Ausbau von Garzweiler als etwas Fundamentales: Deutschland setzt alles daran, einen Status Quo zu erhalten, der im 20. Jahrhundert verharrt. Das ist für viele ein Schock, weil Deutschland lange von einer Führungsrolle bei technischer Exzellenz und Erfindertum und Fortschritt profitiert hat, die es zu einem der technisch am weitesten fortgeschrittenen Länder gemacht hat. Ein weiterer Schock für viele im Ausland ist, dass es auch in Deutschland eine Polarisierung gibt zwischen den Menschen, die im 20. Jahrhundert verharren und denen, die im 21. Jahrhundert ankommen wollen.

Die Bilder aus Lützerath gehen um die Welt. Was bedeuten sie für die deutsche Verhandlungsposition auf dem Klimaparkett? Werden die Verhandler bei der nächsten COP zu Außenministerin Baerbock sagen: Sie erzählen hier viel, aber zu Hause grabt ihr nach Braunkohle?

Deutschland ist da nicht allein. Auch Großbritannien, Heimat der COP26, eröffnet gerade eine neue Kohlemine. Allgemein heißt es: Die Europäer sagen die richtigen Sachen, tun aber etwas anderes. Das ist Doppeldeutigkeit, viele sagen auch: Heuchelei. Die Verhandler wissen das natürlich. Das Instrument, das die Europäer noch haben, ist die Unterstützung von Klimaschutz durch Finanzen und Know-how-Transfer. Aber das ändert sich auch. Deutschland kann sich den Weg aus seinem Klimaschutz-Dilemma nicht freikaufen.

Was heißt das?

Das deutsche Dilemma gibt Schwellenländern wie Indonesien, Südafrika oder Pakistan sehr gute Argumente, deutsche Forderungen zu kontern. Sie können jetzt sagen: Wir brauchen viel mehr Unterstützung, denn ihr seht ja in eurem eigenen Land, wie schwierig dieser Umbau ist. Schon angesichts der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 fragten viele, warum es eigentlich nur die Entwicklungsländer sind, die bei der UNO Pläne zur Anpassung an den Klimawandel vorlegen müssen. Da haben sie recht. Wie kann Deutschland anderen Ländern raten, wie man sich an den Klimawandel anpasst, wenn es selbst im eigenen Land an richtigen Risikobewusstsein und konkreten Pläne fehlt.

Deutschland hat sich auf der COP27 stark für die Rechte der ägyptischen Zivilgesellschaft engagiert und darüber sogar einen diplomatischen Konflikt mit Ägypten riskiert. Nun geht die deutsche Regierung hart gegen Klimaschützer und die Zivilgesellschaft im eigenen Land vor. Wie sieht das international aus?

Das sieht nicht gut aus, Stichwort Heuchelei. Viele Länder, und auch Ägypten, werden offiziell sagen: Das ist eine interne Angelegenheit – auch um sich mit diesem Argument weiteres Eingreifen der Deutschen zu verbitten. Aber wenn Deutschland sich wieder mal etwa zur Lage der Zivilgesellschaft äußert, werden sie diese Beispiele zur Hand haben, um die Unterdrückung der eigenen Opposition zu rechtfertigen – auch wenn es um ganz andere Dimensionen geht. Und es gibt subtilere und diplomatischere Wege, um Deutschland das unter die Nase zu reiben. Dass die OECD jetzt Wahlbeobachter zu den Wahlen nach Berlin schickt, ist so etwas.

Was bedeutet Lützerath für die deutschen Verhandler bei der COP28 in Dubai?

Hinter verschlossenen Türen herrscht sicher die Stimmung, dass Deutschland erstmal seine eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen sollte, bevor es anderen sagt, was sie tun sollen. Bei der Energiepolitik, aber auch dabei, wie die Polizei mit der Zivilgesellschaft umgeht. Die Belehrungen von Deutschland und anderen Europäern werden ja ertragen, weil sie mit einer Menge Geld einhergehen. Aber die Vereinigten Arabischen Emirate, die COP28-Gastgeber, brauchen kein deutsches oder europäisches Geld. Ihnen wird das ziemlich egal sein, was die Deutschen sagen. Was die VAE wollen, ist ein Abkommen, das den UN-Prozess voranbringt und sie als Gastgeber gut aussehen lässt. Da müssen sie die Interessen der Länder, die mehr und schneller handeln wollen, etwa Deutschland, ausbalancieren mit den Staaten, die langsamer handeln wollen wie Saudi-Arabien. Ägypten war da empfänglicher für Druck aus Europa und den USA.

Also ist Deutschlands Position in Dubai ohnehin schwächer?

Die Verhandler wissen, dass es nicht das Auswärtige Amt war, das Lützerath geräumt hat. Wenn Baerbock und Morgan hinter verschlossenen Türen reden, wird das verstanden. Die Frage ist: Wer kann das wie in der Öffentlichkeit nutzen, um Druck auf Deutschland zu machen? Und da hat Deutschland den Bremsern im Klimaprozess mit Lützerath Munition gegeben, um bei den Verhandlungen mehr für sich und weniger fürs Klima zu erreichen.

Wenn die deutsche Regierung Sie um Rat fragen würde, wie sie mit diesen Bildern umgehen sollte: Was würden Sie sagen?

Ich würde ihnen raten, eine kohärente Strategie der Regierung zu Klimapolitik und Energiewende zu verkünden. Es muss vor allem international klar werden, wie Deutschland weitermachen will: Dass das Land auf einen echten Klimapfad kommen will – trotz kurzzeitig mehr Kohleverstromung durch den Krieg, trotz der neuen LNG-Terminals und endlich auch durch echte Maßnahmen im Verkehr. So eine Gesamtstrategie wäre dringend nötig. Damit müsste Deutschland klarmachen, wie es energie-, verkehrs- und industriepolitisch im 21. Jahrhundert ankommen will. Und ein Symbol dafür wäre, die unglaubliche Liebesaffäre der Deutschen mit dem Auto zu beenden. Das ist ja wie in den USA die Besessenheit mit Schusswaffen: Sie stehen für Freiheit, Eigentum, Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit, haben eine große Lobby und traditionell eine starke Stellung. So ähnlich ist das in Deutschland mit den Autos.

Richard Klein ist Leiter der Gruppe “Internationales Klima-Risiko und Anpassung” beim Thinktank “Stockholm Environment Institute” (SEI). Er ist Spezialist für Anpassung und internationale Klimapolitik, Professor für Geografie an der Uni Linköping und lebt in Bonn.

Weltweit emittiert die Menschheit derzeit mehr als 41 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr. Rechnet man andere Treibhausgase hinzu, steigt die Menge auf rund 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente. Zugleich werden – das ist ein erster Schätzwert – der Atmosphäre etwa zwei Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr entnommen. Doch das meiste davon beruht auf Aufforstung. Neuartige Technologien tragen nur zwei Millionen Tonnen zur CO2-Entnahme bei.

Die Zahlen stammen aus dem gerade erschienenen Report “State of Carbon Dioxide Removal (CDR). Es ist die erste wissenschaftliche CDR-Bestandsaufnahme. Weitere sollen in regelmäßigen Abständen folgen. Der Bericht zeigt, dass neuartige CDR-Verfahren wie BECCS, Pflanzenkohle oder Direct Air Capture noch ganz am Anfang stehen – und wie dringend es wäre, sie zu skalieren.

Denn um die Pariser Klimaziele zu erreichen, braucht die Welt CDR in großem Maßstab. Sämtliche Szenarien aus dem sechsten Sachstandsbericht des IPCC, die die globale Erwärmung mit einiger Wahrscheinlichkeit auf zwei Grad oder darunter begrenzen, rechnen mit CDR. Und fast alle 1,5-Grad-Szenarien gehen von netto negativen Emissionen aus. Je mehr die globalen Treibhausgasemissionen steigen, desto größer wird der Bedarf. Ernsthafter Klimaschutz muss deshalb beides tun: Die Emissionen rasch und radikal senken und die CDR-Verfahren jetzt schnell voranbringen.

Doch die Politik hat dafür keinen Plan. Auch das zeigt der Bericht. In den aktuellen, auf das Jahr 2030 bezogenen Klimaschutzplänen und den Langfriststrategien der einzelnen Staaten für das Jahr 2050 seien “die anvisierten Mengen für CO2-Entnahmen nur geringfügig größer” als die heute realisierten Mengen, sagt Jan Minx, Klimawissenschaftler am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). Minx hat den CDR-Report mit verfasst. Laut Bericht enthält keine der Langfriststrategien ein Ziel, das quantifiziert, welche Rolle CDR in Zukunft spielen solle.

Im Ergebnis sehen die Forscher eine “beträchtliche Lücke” zwischen den Mengen an CDR, die nötig wären, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, und den konkreten, aufs Jahr 2030 bezogenen CDR-Vorhaben der Regierungen. Selbst im Fall von ehrgeizigem Klimaschutz, von dem die Welt “meilenweit entfernt” sei, werde diese Lücke sich so schnell nicht schließen, kritisiert Minx. “Das gilt insbesondere für innovative Methoden wie BECCS und Direct Air Capture”.

Für diese neuartigen Verfahren könnte der Bedarf laut Report im Jahr 2030 im Extremfall, also unter laschem Klimaschutz, bis zu 4.000 Mal so hoch sein wie die tatsächlichen Möglichkeiten. Die kommenden zehn Jahre seien entscheidend, sagt Minx. Aber Innovation brauche Zeit – und einen verlässlichen Regulierungsrahmen, der eine schnelle Weiterentwicklung erst ermögliche.

Oliver Geden, Klimaforscher der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) und ebenfalls Autor des CDR-Berichts, formuliert konkrete Anforderungen an die Bundesregierung. Sie müsse eine CDR-Strategie entwerfen:

Daneben gibt es noch weitere wichtige Details, die etwa den Umgang mit CO2 betreffen, das aus der Atmosphäre geholt, aber nicht permanent gespeichert wird. “Die Regierungen müssen öffentlich sagen: Wie viel CDR wollen sie machen? Mit welchen Methoden? Wer ist verantwortlich? Wer zahlt?” sagt Geden. “Das sollte der Anspruch sein, an jedes Land, jede Regierung und jedes Unternehmen, das sagt, wir wollen netto null erreichen. Wer darauf keine Antwort hat, dessen Netto-Null-Ziel kann man nicht wirklich ernst nehmen.“

Sultan Ahmed Al-Jaber, der designierte Präsident der COP28 in Dubai, hat große Visionen: “Es gibt keinen anderen Weg als transformatorischen Fortschritt”, sagte er bei seiner ersten Rede als zukünftiger Chef der nächsten Klimakonferenz. Man müsse ehrlich sein, auf dem Weg des Pariser Klimaabkommens müssten bis 2030 die weltweiten Emissionen um 43 Prozent sinken – “und davon sind wir weit entfernt“. Er wolle Fortschritte bei Emissionsminderung erreichen, bei der Anpassung, bei der Klimafinanzierung und bei “Loss and Damage”, so Al-Jaber vergangene Woche auf einer Tagung in Abu Dhabi.

Al-Jaber ist viel beschäftigt. Er ist gleichzeitig Industrieminister seines Landes, leitet die staatliche Ölfirma ADNOC und führt das Unternehmen Masdar, das eine Vorzeige-Öko-Stadt baut. Nun ist der Sultan auch noch Klimagesandter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Er präsentiert sein Land als regionalen Vorreiter beim Klimaschutz. Die Vereinigten Arabischen Emirate – eine Monarchie mit einem Parlament – haben demnach:

Ahmed Al-Jaber sprach auf einer Veranstaltung des Atlantischen Rats in Abu Dhabi. Dessen Vorsitzender Frederick Kempe nahm gegen Kritik von Umweltaktivisten in Schutz: Gerade wegen seines “reichen Hintergrunds in fossilen und erneuerbaren Treibstoffen” sei Al-Jaber eine “ideale Wahl” als COP-Präsident.

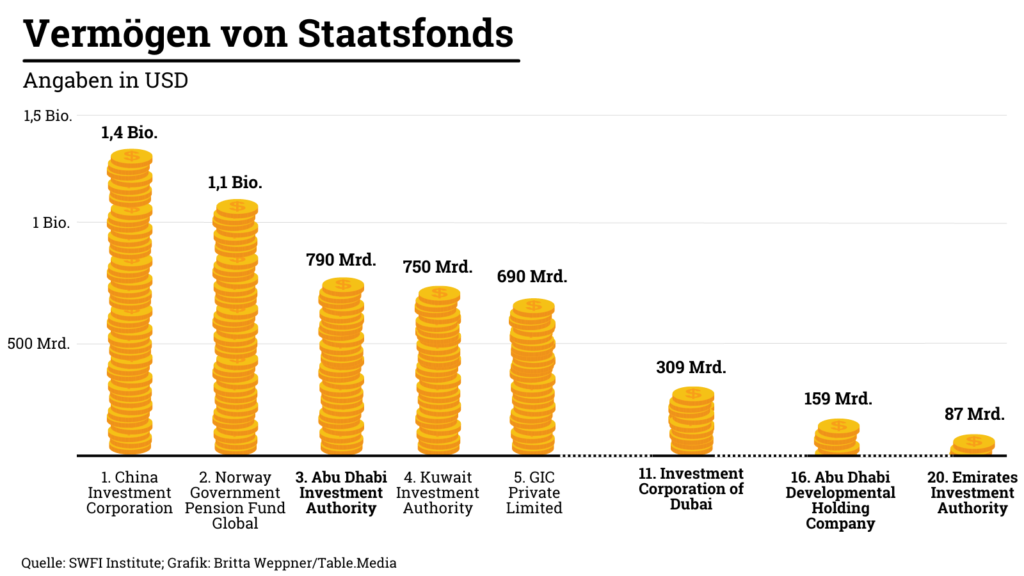

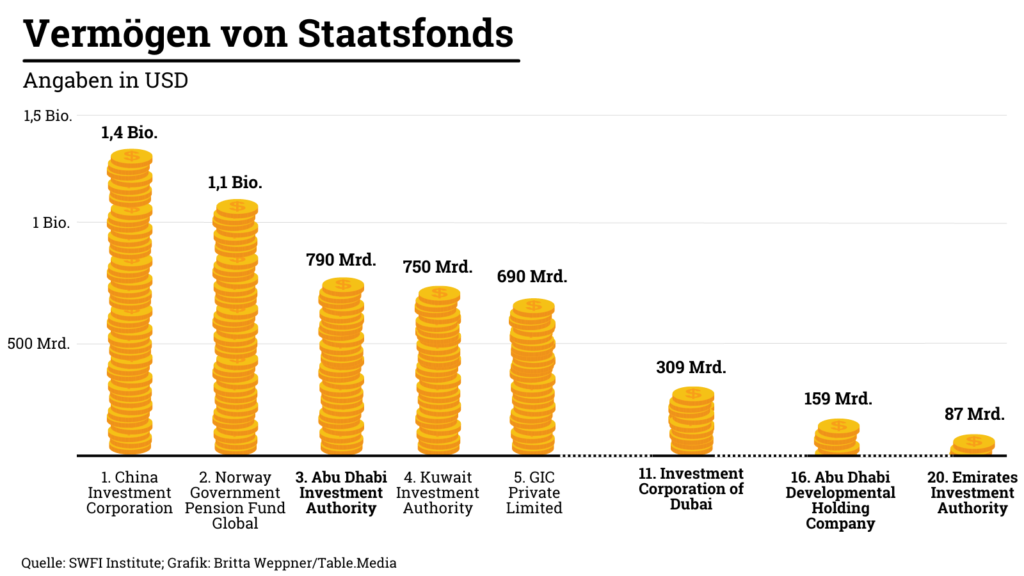

Auch EU-Klimakommissar Frans Timmermans lobte, Al-Jaber sei in einer “idealen Position, um eine führende Rolle in diesem gewaltigen Umbau zu spielen.” Er habe “die Führung übernommen, um die Öl- und Gasindustrie in eine nachhaltige Zukunft zu führen.” Die finanziellen Ressourcen für die Ausgestaltung der COP und die Umgestaltung der Industrie jedenfalls sind in den VAE wohl vorhanden. Die Staatsfonds des Landes sind durch die Öl- und Gaseinnahmen gut gefüllt. Von den 20 größten Fonds weltweit befinden sich vier im Eigentum der Emirate.

Tatsächlich hatten sich internationale Umweltschutzorganisationen über die Personalie Al-Jaber erregt. Greenpeace sprach von einem “gefährlichen Präzedenzfall”, der das Vertrauen in die COP untergrabe. Das Klimaaktionsnetzwerk CAN forderte, Al-Jaber solle von seinem Posten als Chef der Ölfirma ADNOC zurücktreten. Ohnehin fordern mache Klimaschützer seit Langem, Vertreter der fossilen Industrien vom UN-Prozess auszuschließen. Bei der COP27 in Ägypten waren über 600 Lobbyvertreter vor allem aus der Gaswirtschaft akkreditiert.

Die Emirate bekommen vom “Climate Action Tracker” (CAT) eine schlechte Klimabilanz attestiert: Insgesamt seien Klimaziele und -maßnahmen der Monarchie “höchst unzureichend”, heißt es in einer umfassenden Analyse. Die NDCs sehen beispielsweise vor, dass die Emissionen des Landes bis 2030 etwa auf dem Stand von 2021 blieben, doch die geplanten Maßnahmen ließen eher auf einen Anstieg von etwa 30 Prozent über den Wert von 2010 schließen. Trotz der großen Ausbaupläne für Erneuerbare setzt demnach die Energiestrategie des Landes stark auf Öl und Gas. Das sei nicht mit dem Ziel der VAE zu vereinbaren, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Beim “fairen Anteil” der Klimaschutzleistung bewertet der CAT die Emirate sogar mit der schlechtesten Note: “Kritisch unzureichend.”

“Die Emirate verstehen sich geografisch und politisch als Mittler zwischen Europa, Afrika und Asien“, sagt Eckart Woertz, Direktor des GIGA-Instituts für Nahost-Studien. Das Land setze weiterhin auf seinen Reichtum durch Öl und Gas, erschließe aber parallel auch seine erneuerbaren Potenziale. Nicht umsonst spricht Al-Jaber von den “fossilen Brennstoffen mit dem geringsten CO2-Fußabdruck”. Denn Öl und Gas aus der Golfregion sind relativ einfach und billig zu fördern und haben einen vergleichsweise kleinen CO2-Fußabdruck. Al-Jaber spricht auch von der “Dekarbonisierung” des Öl- und Gassektors – ohne dass bislang klar ist, was das konkret bedeutet.

“Die Emirate wetten wie die Saudis darauf, dass sie zu den letzten Ölproduzenten gehören werden und dieses Geschäft noch lange betreiben können”, so Woertz. Schließlich bauen die VAE ebenfalls große Chemieanlagen, um Öl auch in der Plastikindustrie zu verarbeiten. Außerdem setzen die Emirate auf die Zukunftstechnik Wasserstoff, den sie aus ihrem Erdgas herstellen. Dabei wird Kohlendioxid abgeschieden und genutzt – vor allem für die Aufrechterhaltung des Reservoirdrucks in Ölfeldern zu deren besserer Ausbeutung. Das Land könnte den Wasserstoff in Zukunft auch mit erneuerbaren Energien herstellen.

Die Emirate selbst “haben nach wie vor einen riesigen ökologischen Fußabdruck”, so Woertz. “Da zählt vor allem Wirtschaftswachstum, das ist keine Degrowth-Mentalität.” Neben dem politisch hochgelobten Öko-Vorzeigeprojekt Masdar-City, das 2030 etwa 50.000 Menschen beherbergen soll, stehen Dubai und Abu Dhabi mit zusammen rund fünf Millionen Einwohnern. In beiden Städten finde “Immobilienentwicklung ohne große Rücksicht auf Nachhaltigkeit” statt.

Wie viele Staaten am Persischen Golf haben die VAE mit etwa 22 Tonnen pro Jahr einen hohen CO2-Ausstoß pro Kopf. Der Wert ist allerdings seit 1970 von damals 80 Tonnen deutlich gefallen. Mit etwa 0,1 Prozent der Weltbevölkerung trägt das reiche Land derzeit jährlich etwa ein halbes Prozent zum globalen Treibhausgas-Ausstoß bei.

Die Vorbereitung auf die COP läuft nach Meinung von internationalen Beobachtern bisher sehr professionell. Das Team rund um Al-Jaber sei mit vielen Expertinnen und Experten aus Europa, Australien und Afrika bestückt. Das Land halte direkte Verbindung zu den großen und wichtigen Playern und auch zu den afrikanischen Staaten. Al-Jaber gilt als Mann, der “in Visionen denkt” und sich für technische Lösungen begeistern kann. Das Land sei “mit viel Geld und einem enormen Selbstvertrauen ausgestattet” und die Organisation der COP sei bislang hervorragend. “Es wird der Konferenz nicht wie in Ägypten an Essen oder Trinken fehlen”, so ein Experte.

18. bis 21. Januar, Berlin

Konferenz Global Forum for Food and Agriculture 2023

Wie soll der Welthunger bis 2030 beendet werden? Das Forum diskutiert, wie dieses SDG-Ziel im Angesicht von aktuellen Krisen, auch dem Klimawandel, erreicht werden kann. Die Konferenz wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ausgerichtet. Infos

20. bis 29. Januar, Berlin

Messe Grüne Woche

Die Grüne Woche ist die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Sie stellt neben der üblichen Leistungsschau der Landwirtschaft auch nachhaltige Trends in der Lebensmittelbranche vor. Infos

21. bis 29. Januar, Nürnberg und online

Veranstaltungsreihe Lateinamerikawoche

Die 43. Lateinamerikawoche bringt Filme, Diskussionen und Kunst rund um Lateinamerika nach Nürnberg. Viele der Veranstaltungen behandeln Fragen zur Klimakrise oder zu Energiekonflikten. Infos

23. Januar, 19 Uhr, Hamburg

Gespräch Hoffnungsträger Wasserstoff

Wohlstand sichern, Arbeitsplätze schaffen, Energieziele erreichen – all das soll durch Wasserstoff möglich werden. Doch wie gelingt das? Und was ist technisch bereits möglich? Über Potenzial und Rentabilität des neuen Hoffnungsträgers spricht die Journalistin Monika Rößiger mit Marc Hasse. Eine Veranstaltung der Körber-Stiftung. Infos

23. und 24. Januar, Berlin

Kongress Internationaler Fachkongress für erneuerbare Mobilität

Unter dem Motto “Kraftstoffe der Zukunft” wird auf dem Kongress über nachhaltige Mobilität diskutiert. Die Biokraftstoffbranche will dort sowohl über die aktuelle Situation informieren, als auch einen Blick auf Trends der Zukunft werfen. Infos

24. Januar, 18 Uhr, Bonn

Vortrag Der Staat in der Klimakrise

Was zeichnet einen modernen, handlungsfähigen Staat in Zeiten der Klimakrise aus? Diese und andere Fragen stellt die Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn in den Fokus dieser Ringvorlesung. Infos

24. Januar, 18 Uhr, online

Ringvorlesung Grow with the Flow – Klimawandel und Eutrophierung am Beispiel der Tideelbe

Der Exzellenzcluster “Climate, Climatic Change, and Society” (CLICCS) der Universität Hamburg verknüpft natur- und sozialwissenschaftliche Aspekte des Klimawandels zu einer inter- und transdisziplinären Forschung über Mensch-Umwelt Interaktionen. Zu diesem Thema sprechen Gesa Schulz, Dr. Kirstin Dähnke und Dr. Johannes Pein, alle vom Institut für Küstenforschung, Helmholtz-Zentrum Hereon. Infos und Teilnahme

26. Januar, 10:00 – 17:30 Uhr, Berlin

Konferenz The Power of Crisis: Energie der Zukunft

Bei der Energiekonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung steht das Thema der Energiesicherheit im Fokus. Dabei wird auf innovative Start-ups und deren konkrete Lösungsansätze geschaut. Zudem wird das Thema mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert. Infos und Anmeldung

26. Januar, 20 Uhr, Göttingen

Buchvorstellung Klimaangst – Wenn die Klimakrise auf die Psyche schlägt

Was tun, wenn die Klimakrise Angst macht? Darüber sprechen die Psychologin Amelie Schomburg, Ko-Autorin des Buchs “Klimaangst – Wenn die Klimakrise auf die Psyche schlägt” und die Klima-Aktivistin Thao My Nguyen mit Leon-Fabian Caspari. Die Veranstaltung wird von der Heinrich-Böll-Stiftung organisiert. Info

Der Kampf um die Märkte für klimarelevante Zukunftstechnologien ist in vollem Gange – und Asien hat häufig die Nase vorn. Für die meisten Sektoren befindet sich große Teile der Produktionskapazitäten für Green Tech in China oder der Asien-Pazifik-Region. Allein China kontrolliert in fast allen Schlüssel-Sektoren mehr als die Hälfte der Herstellung.

Chinas Wirtschaftsdaten für 2022 erhärten die Vermutung, dass das Land bald seinen CO2-Peak erreichen könnte (Climate.Table berichtete). Die chinesische Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um lediglich drei Prozent. Bei besonders emissionsintensiven Industrien gab es sogar einen Rückgang der Wirtschaftsleistung, wie offizielle Daten des nationalen Statistikamts zeigen. Ursprünglich hatte die Volksrepublik ein Wachstum von 5,5 Prozent angestrebt.

Folgende Industriedaten sind für Chinas CO2-Ausstoß besonders relevant:

Laut Lauri Myllyvirta, China-Experte beim Centre for Research on Energy and Clean Air, deuten die Zahlen auf einen Rückgang der CO2-Emissionen im Jahr 2022 hin. Schon zwischen dem 3. Quartal 2021 und dem 2. Quartal 2022 gingen die Emissionen jeweils zurück. Verantwortlich dafür sind ein schwächelnder Immobiliensektor und die Covid-19-Pandemie.

Auch Chinas Bevölkerungszahl ging laut den offiziellen Daten erstmals seit 60 Jahren zurück. Demnach verzeichnet die Volksrepublik nur noch eine Bevölkerung von 1,412 Milliarden Menschen – ein Rückgang um 850.000 Menschen. Die Geburtenrate ging auf den niedrigsten Wert seit der Erfassung der Daten zurück. Die Sterblichkeitsrate stieg auf den höchsten Stand seit 1976. nib

Kommunen spielen eine wichtige Rolle beim lokalen Klimaschutz, sie können ihrer gesetzlichen Verpflichtung dazu aber oft aufgrund von finanziell begrenzten Mitteln nicht nachkommen. Das geht aus einem Rechtsgutachten der Anwältin Roda Verheyen im Auftrag der Nichtregierungsorganisationen Germanwatch und der Klima-Allianz hervor.

Lösung könnte demnach eine Grundgesetzänderung sein, durch die kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung zur gemeinsamen Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen würden. Dadurch sollte aus Sicht des Gutachtens eine Mischfinanzierung für Klimaschutz rechtlich zulässig werden und die Kommunen würden entlastet.

Ein Bündnis aus Umweltverbänden fordert zusätzlich feste Finanzbudgets mit denen die Kommunen rechnen können. Außerdem brauche es mehr Personal und ein umfassendes Klimaschutzmanagement, das sektorübergreifende Ziele umsetze, müsse zur Pflichtaufgabe für Kommunen werden. kul

Banken der Net-Zero Banking Alliance (NZBA) vergeben weiter Milliardensummen an Firmen, die am Ausbau fossiler Energien arbeiten. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Studie der französischen NGO Reclaim Finance. Die NZBA gehört zur Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) – ein Zusammenschluss von Finanzinstituten, der sich bei der COP26 im Jahr 2021 auf das Netto-Null-Ziel verpflichtet hat.

Die Studie zeigt, dass:

Anhaltende Investitionen in fossile Energien sind mit dem 1,5-Grad-Ziel nicht vereinbar. Diesem Ziel haben sich auch die Mitglieder der GFANZ verschrieben. “GFANZ-Mitglieder gießen Öl ins Feuer und beschleunigen die Klimakatastrophe, wenn sie trotz ihrer Verpflichtungen Milliardensummen an fossile Expansionisten geben”, sagt Paddy McCully. Der Analyst von Reclaim Finance fordert staatliche Regulierungen.

Große Vermögensverwalter wie Blackrock und Vanguard halten zudem weiterhin jeweils fast 200 Milliarden Dollar an Aktien und Anleihen von Unternehmen, die fossile Energieprojekte ausweiten. Vanguard ist mittlerweile aus der GFANZ-Allianz ausgestiegen. Die Summen, die direkt in fossile Projekte fließen, konnten die NGOs allerdings nicht erfassen. Solche Daten seien schwer zugänglich. Investitionen in Unternehmen mit Expansionsplänen dienen als Annäherung.

Der UN-Generalsekretär António Guterres hat am Mittwoch beim World Economic Forum (WEF) vor Greenwashing bei Klimaversprechen von Unternehmen gewarnt. Die Kriterien, nach denen sich Unternehmen richten, seien oft “ungewiss oder undurchsichtig”. Er forderte die WEF-Teilnehmer auf: “Legen Sie glaubwürdige und transparente Übergangspläne vor, wie die Netto-Null-Ziele erreicht werden können – und legen Sie diese Pläne vor Ende dieses Jahres vor”. Die Unternehmen sollten nicht auf “Kohlenstoffgutschriften und Schattenmärkte” setzen, sondern “echte Emissionssenkungen” herbeiführen, so Guterres. nib/nh

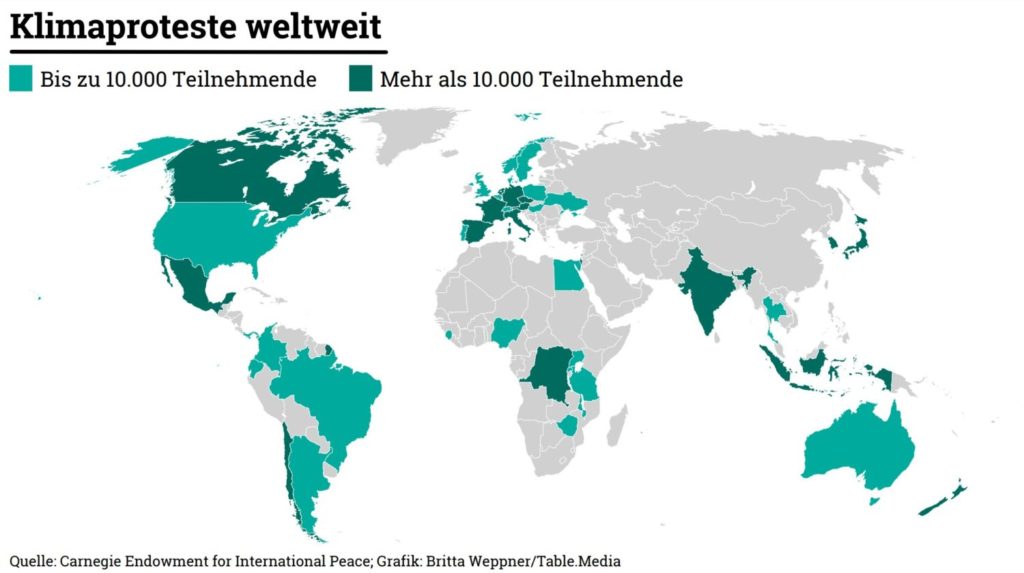

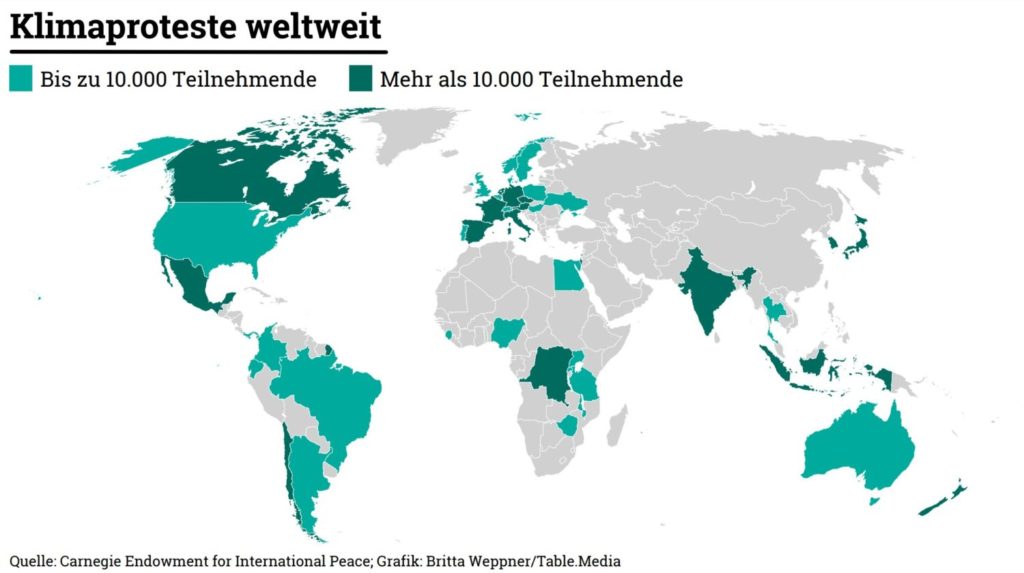

Infolge der Klimakrise nehmen weltweit auch Klimaproteste zu. Der Think-Tank Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden aus Washington hat jetzt einen Climate Protest Tracker veröffentlicht. Mit dem interaktiven Internettool kann nachverfolgt werden, wo es auf der Welt im Jahr 2022 Klimaproteste gab – und was die Konsequenzen daraus waren.

Rund zwei Dutzend Klimaproteste in 41 Ländern registrierten die Forscherinnen und Forscher für das vergangene Jahr. Viele der Demonstrationen kommen aus dem Bereich der Zivilgesellschaft und forderten eine strengere Klimapolitik. Es gibt aber Proteste, die genau das Gegenteil erreichen wollten: In Neuseeland demonstrierten beispielsweise Landwirtinnen und Landwirte gegen eine Steuer auf das klimaschädliche Gas Methan.

Viele der Proteste, wie die Fridays For Future Bewegung oder die Scientist Rebellion, sind in verschiedenen Ländern und über nationale Grenzen hinweg aktiv. Spätestens seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine bekommen die Klimademonstrationen auch immer öfter eine geopolitische Dimension. kul

Die Unterstützung Deutschlands und Frankreichs für die Umsetzung des europäischen Green Deal ist unerlässlich – und eindeutig. Sie zeigt sich insbesondere darin, dass Ende 2022 die Klimakomponente des Pakts angenommen wurde. Damit soll er an das Ziel angepasst werden, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken.

Aber reicht das aus? Die Energiekrise setzt alle EU-Staaten unter Druck. Viel Geld wurde ausgegeben, um die Covid-Pandemie zu bewältigen. Jetzt müssen die Regierungen ihre Ausgaben unter Kontrolle halten – und zugleich Lösungen finden für die aktuellen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Krisen.

Das europäische Projekt und der Zusammenhalt der Union sind durch die Folgen des Krieges in der Ukraine gefährdet. Die Pandemie hat zwar die europäische Solidarität gestärkt, und Deutschland und Frankreich arbeiten gemeinsam an der Wiederbelebung der Wirtschaft. Doch die Risiken einer Divergenz bleiben zahlreich. Ein Alleingang kann keine Option sein.

Die EU hat nach der russischen Invasion der Ukraine schnell Notfallmaßnahmen verabschiedet und eine Strategie entwickelt, um den Winter zu überstehen, ihren Energiemix anzupassen und Übergewinne abzuschöpfen. Die Mitgliedstaaten haben Unternehmen und Privathaushalte unterstützt. Aber viele Maßnahmen zielten in unterschiedliche Richtungen.

Natürlich ist jedes Land souverän darin, Lösungen für die sozialen Probleme zu finden, die diese Krise mit sich bringt. Der französische Energieschutzschild war besonders massiv und schützte die Haushalte vor den stärksten Preisanstiegen. Aber er war nicht gezielt genug auf die ärmsten Haushalte ausgerichtet, er ging nicht mit einer beschleunigten Förderung von Investitionen in energiesparende Geräte einher und er schützte die Unternehmen stärker als die Haushalte.

Deutschland wird seinerseits beschuldigt, mit seinem eigenen Hilfsprogramm eine Art wettbewerbsorientierte Abwertung zu organisieren, indem es die heimischen Energiepreise senkt, um seine Industrie zu unterstützen. Eine Koordinierung zwischen beiden Ländern scheint es nicht zu geben.

Der Wettlauf um wirtschaftliche Krisenhilfe, der bald zu einem Wettlauf um neue grüne Investitionen werden könnte, ist für andere Mitgliedsstaaten besorgniserregend. Ihre öffentlichen Kassen sind nicht gut gefüllt. Es besteht die große Gefahr, dass diese Art der Krisenbewältigung zu einem wachsenden wirtschaftlichen Egoismus auf dem Kontinent führt. Sie wird derzeit nur teilweise durch Solidaritätsmechanismen rund um die gemeinsame Verschuldung wie “NextGenerationEU” abgewendet.

Unter diesen schädlichen politischen Bedingungen kann die EU nicht darauf verzichten, über neue Formen der gemeinsamen Verschuldung nachzudenken. Frankreich macht dazu Vorschläge, Deutschland wird eher als zurückhaltend angesehen. Beide sollten ihren Dialog dazu vertiefen – in Transparenz gegenüber den anderen Mitgliedstaaten, insbesondere während des deutsch-französischen Ministerrats, der am kommenden Sonntag 60 Jahre Freundschaft und pragmatische Kompromisse rund um den Jahrestag des Élysée-Vertrags feiern wird.

Sollte man zur früheren, makroökonomischen Orthodoxie zurückkehren? Angesichts der Beträge, die die USA oder China auf den Tisch legen, ist es vernünftig, dass die europäischen Akteure nicht die letzten sind, die staatliche Beihilfen ebenfalls erlauben. Erst recht, wenn sie notwendig erscheinen, um die grüne Transformation der Industrie zu unterstützen.

Was jedoch nicht ausreichend diskutiert wird, ist die Verteilung der von den Mitgliedstaaten gezahlten staatlichen Beihilfen an die Unternehmen. Eine Statistik der EU-Kommission über die Beiträge innerhalb des befristeten Krisenrahmens spricht eine deutliche Sprache: Mehr als die Hälfte wird von Deutschland an seine Unternehmen gezahlt. 24 Prozent von Frankreich an seine eigenen Wirtschaftsakteure. Und den Rest teilen sich die anderen 25 Mitgliedstaaten!

Darüber muss man sprechen. Die Akteure und Mitgliedstaaten, die gegenüber staatlichen Beihilfen zurückhaltender und dem freien Wettbewerb verpflichtet sind, müssen angehört werden. Die europäische Antwort auf die amerikanischen und chinesischen Pläne muss mit ihnen gemeinsam aufgebaut werden. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die wirtschaftlichen Ungleichgewichte innerhalb des Binnenmarkts noch verschärfen. Ein gemeinsamer Ansatz ist notwendig, um die grüne Industrie zu entfalten und zu unterstützen.

Wie sieht es in der Handelspolitik aus? Deutschland und Frankreich haben sich letztlich dazu geeinigt, wie der Klimaschutz in die Handelspolitik einbezogen werden soll. Aber für die Handelspartner der EU im Globalen Süden, insbesondere in Afrika, entstehen auch Risiken. Im Wettlauf um staatliche Beihilfen zwischen den großen Wirtschaftsmächten Asiens, Europas und der USA könnten sie von den Märkten verdrängt werden.

Zwar verspricht man ihnen, ihre Interessen zu berücksichtigen, wenn man bei ihnen grünes Gas oder Wasserstoff beziehen wird. Aber das verbirgt nur sehr schlecht die von den Mitgliedstaaten und insbesondere von Deutschland verfolgten individuellen Strategien. Die europäischen Akteure zeigen den afrikanischen Partnern nicht, dass sie die schädlichen Auswirkungen anderer großer, unkoordinierter Wirtschaftsentscheidungen auf ihr Potenzial, sich wirtschaftlich zu entwickeln, erkannt hätten. Auch das wird für das europäische Projekt sehr gefährlich sein.

Ob in der gemeinsamen Verschuldungspolitik, der staatlichen Förderung der klimafreundlichen Transformation oder der Handelspolitik mit Energiebezug: Wenn Deutschland und Frankreich, die beiden wirtschaftlichen Schwergewichte der EU, deren Zusammenhalt nicht gefährden wollen, müssen sie sich besser aufeinander abstimmen.

Sébastien Treyer ist der Exekutivdirektor des Pariser Nachhaltigkeits-Think-Tanks IDDRI. Nicolas Berghmans ist IDDRIs führender Experte für Europäische Angelegenheiten, Energie und Klima.

Markus Krebber ist einer der gefragtesten Wirtschaftsbosse Deutschlands. Der RWE-Chef muss einen der größten Energieversorger des Landes vom Kohlegiganten zum Anbieter von Erneuerbaren umbauen – während sich Politik und Industrie um die Versorgungssicherheit sorgen. Aktuell steht sein Unternehmen mal wieder in der Kritik: Die Räumung von Lützerath sorgt für negative Publicity.

In den letzten Tagen war von Markus Krebber nicht viel zu hören. Der 49-jährige Diplom-Ökonom hat sich zu den Protesten in Lützerath und der teils gewaltsamen Räumung nicht öffentlich geäußert. Aus PR-Sicht ist das verständlich. Krebber steht seit Mai 2021 an der Spitze von RWE und will als Macher der Energiewende wahrgenommen werden, der den Energie-Riesen mit Milliarden-Investitionen umbaut. Bilder von Polizisten vor RWE-Kohlebaggern stören da nur.

Der in Kleve geborene Krebber hat anstrengende Monate hinter sich. Im letzten Jahr wirbelte Russlands Angriff auf die Ukraine die Energieversorgung Deutschlands durcheinander. Viele Gewissheiten wankten: Die Strompreise kletterten, es war von Blackouts und der De-Industrialisierung Deutschlands die Rede.

Dabei soll eigentlich alles besser und vor allem grüner werden. RWE will bis zum Jahr 2030 mindestens 50 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren, 15 Milliarden davon in Deutschland. Das Unternehmen ist mittlerweile der zweitgrößte Betreiber von Offshore Windkraftanlagen weltweit. Krebber versicherte: Auch die großen Gewinne durch die steigenden Strompreise sollen komplett reinvestiert werden. Insgesamt sank der CO2-Ausstoß der RWE-Kraftwerke von gut 130 Millionen Tonnen (2017) auf knapp 81 Millionen Tonne (2021).

Doch dann kam der Ukraine-Krieg. Krebber forderte im Sommer 2022, um Gas zu sparen, müssten Kohlekraftwerke “so schnell wie möglich” wieder ans Netz gehen. Schließlich wurden drei Braunkohlemeiler reaktiviert. Ein Rückschritt? Krebber verteidigt diese Maßnahme. Er sei stolz auf das Unternehmen. RWE helfe, unabhängig von russischem Gas zu werden. Die zusätzlichen Emissionen würden mittelfristig durch den EU-Emissionshandel aufgefangen und somit an anderer Stelle reduziert, so Krebber. Eine Sicht, die auch der Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer teilt (Climate.Table berichtete).

Krebber selbst nimmt RWE in Interviews aus der Kritik und verweist auf die Politik. Die Energiewende werde durch den schleppenden Ausbau der Stromnetze und lange Genehmigungsverfahren verzögert. Und wenn RWE innerhalb von zwei Jahren alle fossilen Kraftwerke abschalten wollte, würde die Bundesnetzagentur das mit Blick auf die Versorgungssicherheit verbieten.

Krebber ist für die Bundesregierung ein gefragter Mann. Zwischen Mitte Dezember 2021 und September 2022 hat er 28 Einzelgespräche mit Berliner Politikern geführt, wie eine kleine Anfrage der Linksfraktion zeigt – darunter Robert Habeck, Christian Lindner, Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und einige Staatssekretäre. Die Gesprächsthemen reichen von LNG, die Kohleversorgung Deutschlands, über die EU-Taxonomie für grüne Investitionen bis hin zur Wasserstoffinfrastruktur.

Auch wenn RWE Milliarden in Erneuerbare steckt, ist noch lange nicht alles grün. RWE sei bei der Energiewende zu “schleppend und langsam”, sagt Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Braun- und Steinkohle sind noch immer die größten Stromlieferanten des Konzerns. RWE ist nach einigen Erhebungen der größte CO2-Emittent Deutschlands bzw. Europas. Das Unternehmen ist für 0,5 Prozent der weltweiten historischen CO2-Emissionen verantwortlich, so eine Studie. Das brachte dem Konzern auch eine Klage des peruanischen Kleinbauern Saúl Luciano Lliuya ein – der Vorwurf beschert dem Unternehmen seit gut sieben Jahren regelmäßig negative Schlagzeilen.

Laut Analysten würde RWE das Kohlegeschäft “sofort für Null weggeben, obwohl da auch Gewinne dranhängen”, wie Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler gegenüber Tagesschau.de erklärte. Die Kohle sei ein Klotz am Bein und schrecke grüne Investoren ab. RWE selbst berichtet, dass erneuerbare Energien und der Energiehandel in den ersten neun Monaten 2022 weitaus mehr zum Unternehmensgewinn beitrugen als die Kohle. Und vor der Ukraine-Krise gab es schon einmal Gespräche, der Staat solle das Kohlegeschäft komplett übernehmen.

Markus Krebber wird sich das genau durchrechnen können. Vor seiner Zeit bei RWE sammelte er über ein Jahrzehnt Berufserfahrung bei McKinsey und der Commerzbank. Im November 2012 wechselte er in den RWE-Finanzbereich. Der in Emmerich aufgewachsene Krebber ist im Rhein-Ruhrgebiet verwurzelt, hat in Duisburg und Pennsylvania Wirtschaftswissenschaften studiert und an der Humboldt-Universität promoviert. Er hat fünf Kindern und gilt als Kunstfreund. Nico Beckert

die Bilder aus Lützerath belasten nicht nur die deutsche Politik, sondern auch das deutsche Klima-Image im Ausland. Einerseits Kohle fördern und Proteste teils gewaltsam räumen, andererseits auf den COPs für mehr Ambitionen plädieren? Das werde als Heuchelei wahrgenommen, Deutschland sei noch im 20.Jahrhundert verhaftet, sagt Richard Klein vom Stockholm Environment Institute. Es fehle eine kohärente Gesamtstrategie für Klimaschutz und Energiewende.

Das würde auch im Umgang mit dem nächsten COP-Gastgeber helfen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Chef der staatlichen Ölfirma Sultan Ahmed Al-Jaber zum COP-Präsident gemacht. Der versucht den Spagat zwischen Fossilen und Klimaschutz und will Öl und Gas dekarbonisieren – also Klimaschutz und das Geschäftsmodell seines Landes retten, wie Bernhard Pötter berichtet. Kann das gutgehen?

Große grüne Versprechen sind auch mit Technologien des Carbon Dioxide Removals verbunden. Bislang holen sie allerdings nur wenig CO2 aus der Luft. Die Autoren einer ersten globalen CDR-Bestandsaufnahme sagen: Die Politik muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die neuen Technologien sehr schnell wachsen können. Doch bisher scheinen viele Regierungen planlos.

Übrigens: Heute sind auch unsere Kollegen vom Research.Table unter der Leitung von Nicola Kuhrt mit ihrer ersten Ausgabe gestartet. Gemeinsam mit ihrem Team richtet sie sich jeden Donnerstag an die entscheidenden Köpfe in der Forschungsszene, die den Rahmen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung setzen und ausfüllen: in Parlamenten und Ministerien, Universitäten und Instituten, Unternehmen, Stiftungen, Think-Tanks und Verbänden. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Ab heute finden sie bei uns auch immer wieder Grafiken in der neuen Kategorie “Klima in Zahlen”. Dazu und auch generell freuen wir uns über Kritik, Tipps und Anregungen.

Beste Grüße

Herr Klein, haben die Bilder aus Lützerath einen Einfluss auf die deutsche Position in der globalen Klimapolitik?

Ja, auf jeden Fall. Allgemein hat die Welt beim Klimaschutz ein Bild von Deutschland, das nicht so gut ist, wie Deutschland das gern hätte. Das hat mit dem VW-Skandal und dem Betrug bei den Abgaswerten angefangen und ist mit andauernden Debatten über das fehlende Tempolimit und allgemein das aus Klimaschutz-Perspektive völlige Versagen in der Verkehrspolitik weitergegangen. Im Ausland gibt es die Ansicht, dass Deutschland all die richtigen Dinge sagt und durchaus auch andere Länder finanziell dabei unterstützt, die richtigen Sachen zu tun, aber zu Hause selbst große Probleme hat, die richtige Politik zu entwickeln und durchzusetzen.

Wie wirken da die aktuellen Bilder, wie die Polizei Klimaschützer abräumt?

Ich denke nicht, dass die Vorstellung vorherrscht, dass diese Bilder Ergebnis einer unglücklichen Regierungskonstellation ist, die sich bei den nächsten Wahlen ändern kann. Vielmehr sehen viele Leute im Ausland das Räumen von Lützerath und Festhalten am Ausbau von Garzweiler als etwas Fundamentales: Deutschland setzt alles daran, einen Status Quo zu erhalten, der im 20. Jahrhundert verharrt. Das ist für viele ein Schock, weil Deutschland lange von einer Führungsrolle bei technischer Exzellenz und Erfindertum und Fortschritt profitiert hat, die es zu einem der technisch am weitesten fortgeschrittenen Länder gemacht hat. Ein weiterer Schock für viele im Ausland ist, dass es auch in Deutschland eine Polarisierung gibt zwischen den Menschen, die im 20. Jahrhundert verharren und denen, die im 21. Jahrhundert ankommen wollen.

Die Bilder aus Lützerath gehen um die Welt. Was bedeuten sie für die deutsche Verhandlungsposition auf dem Klimaparkett? Werden die Verhandler bei der nächsten COP zu Außenministerin Baerbock sagen: Sie erzählen hier viel, aber zu Hause grabt ihr nach Braunkohle?

Deutschland ist da nicht allein. Auch Großbritannien, Heimat der COP26, eröffnet gerade eine neue Kohlemine. Allgemein heißt es: Die Europäer sagen die richtigen Sachen, tun aber etwas anderes. Das ist Doppeldeutigkeit, viele sagen auch: Heuchelei. Die Verhandler wissen das natürlich. Das Instrument, das die Europäer noch haben, ist die Unterstützung von Klimaschutz durch Finanzen und Know-how-Transfer. Aber das ändert sich auch. Deutschland kann sich den Weg aus seinem Klimaschutz-Dilemma nicht freikaufen.

Was heißt das?

Das deutsche Dilemma gibt Schwellenländern wie Indonesien, Südafrika oder Pakistan sehr gute Argumente, deutsche Forderungen zu kontern. Sie können jetzt sagen: Wir brauchen viel mehr Unterstützung, denn ihr seht ja in eurem eigenen Land, wie schwierig dieser Umbau ist. Schon angesichts der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 fragten viele, warum es eigentlich nur die Entwicklungsländer sind, die bei der UNO Pläne zur Anpassung an den Klimawandel vorlegen müssen. Da haben sie recht. Wie kann Deutschland anderen Ländern raten, wie man sich an den Klimawandel anpasst, wenn es selbst im eigenen Land an richtigen Risikobewusstsein und konkreten Pläne fehlt.

Deutschland hat sich auf der COP27 stark für die Rechte der ägyptischen Zivilgesellschaft engagiert und darüber sogar einen diplomatischen Konflikt mit Ägypten riskiert. Nun geht die deutsche Regierung hart gegen Klimaschützer und die Zivilgesellschaft im eigenen Land vor. Wie sieht das international aus?

Das sieht nicht gut aus, Stichwort Heuchelei. Viele Länder, und auch Ägypten, werden offiziell sagen: Das ist eine interne Angelegenheit – auch um sich mit diesem Argument weiteres Eingreifen der Deutschen zu verbitten. Aber wenn Deutschland sich wieder mal etwa zur Lage der Zivilgesellschaft äußert, werden sie diese Beispiele zur Hand haben, um die Unterdrückung der eigenen Opposition zu rechtfertigen – auch wenn es um ganz andere Dimensionen geht. Und es gibt subtilere und diplomatischere Wege, um Deutschland das unter die Nase zu reiben. Dass die OECD jetzt Wahlbeobachter zu den Wahlen nach Berlin schickt, ist so etwas.

Was bedeutet Lützerath für die deutschen Verhandler bei der COP28 in Dubai?

Hinter verschlossenen Türen herrscht sicher die Stimmung, dass Deutschland erstmal seine eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen sollte, bevor es anderen sagt, was sie tun sollen. Bei der Energiepolitik, aber auch dabei, wie die Polizei mit der Zivilgesellschaft umgeht. Die Belehrungen von Deutschland und anderen Europäern werden ja ertragen, weil sie mit einer Menge Geld einhergehen. Aber die Vereinigten Arabischen Emirate, die COP28-Gastgeber, brauchen kein deutsches oder europäisches Geld. Ihnen wird das ziemlich egal sein, was die Deutschen sagen. Was die VAE wollen, ist ein Abkommen, das den UN-Prozess voranbringt und sie als Gastgeber gut aussehen lässt. Da müssen sie die Interessen der Länder, die mehr und schneller handeln wollen, etwa Deutschland, ausbalancieren mit den Staaten, die langsamer handeln wollen wie Saudi-Arabien. Ägypten war da empfänglicher für Druck aus Europa und den USA.

Also ist Deutschlands Position in Dubai ohnehin schwächer?

Die Verhandler wissen, dass es nicht das Auswärtige Amt war, das Lützerath geräumt hat. Wenn Baerbock und Morgan hinter verschlossenen Türen reden, wird das verstanden. Die Frage ist: Wer kann das wie in der Öffentlichkeit nutzen, um Druck auf Deutschland zu machen? Und da hat Deutschland den Bremsern im Klimaprozess mit Lützerath Munition gegeben, um bei den Verhandlungen mehr für sich und weniger fürs Klima zu erreichen.

Wenn die deutsche Regierung Sie um Rat fragen würde, wie sie mit diesen Bildern umgehen sollte: Was würden Sie sagen?

Ich würde ihnen raten, eine kohärente Strategie der Regierung zu Klimapolitik und Energiewende zu verkünden. Es muss vor allem international klar werden, wie Deutschland weitermachen will: Dass das Land auf einen echten Klimapfad kommen will – trotz kurzzeitig mehr Kohleverstromung durch den Krieg, trotz der neuen LNG-Terminals und endlich auch durch echte Maßnahmen im Verkehr. So eine Gesamtstrategie wäre dringend nötig. Damit müsste Deutschland klarmachen, wie es energie-, verkehrs- und industriepolitisch im 21. Jahrhundert ankommen will. Und ein Symbol dafür wäre, die unglaubliche Liebesaffäre der Deutschen mit dem Auto zu beenden. Das ist ja wie in den USA die Besessenheit mit Schusswaffen: Sie stehen für Freiheit, Eigentum, Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit, haben eine große Lobby und traditionell eine starke Stellung. So ähnlich ist das in Deutschland mit den Autos.

Richard Klein ist Leiter der Gruppe “Internationales Klima-Risiko und Anpassung” beim Thinktank “Stockholm Environment Institute” (SEI). Er ist Spezialist für Anpassung und internationale Klimapolitik, Professor für Geografie an der Uni Linköping und lebt in Bonn.

Weltweit emittiert die Menschheit derzeit mehr als 41 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr. Rechnet man andere Treibhausgase hinzu, steigt die Menge auf rund 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente. Zugleich werden – das ist ein erster Schätzwert – der Atmosphäre etwa zwei Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr entnommen. Doch das meiste davon beruht auf Aufforstung. Neuartige Technologien tragen nur zwei Millionen Tonnen zur CO2-Entnahme bei.

Die Zahlen stammen aus dem gerade erschienenen Report “State of Carbon Dioxide Removal (CDR). Es ist die erste wissenschaftliche CDR-Bestandsaufnahme. Weitere sollen in regelmäßigen Abständen folgen. Der Bericht zeigt, dass neuartige CDR-Verfahren wie BECCS, Pflanzenkohle oder Direct Air Capture noch ganz am Anfang stehen – und wie dringend es wäre, sie zu skalieren.

Denn um die Pariser Klimaziele zu erreichen, braucht die Welt CDR in großem Maßstab. Sämtliche Szenarien aus dem sechsten Sachstandsbericht des IPCC, die die globale Erwärmung mit einiger Wahrscheinlichkeit auf zwei Grad oder darunter begrenzen, rechnen mit CDR. Und fast alle 1,5-Grad-Szenarien gehen von netto negativen Emissionen aus. Je mehr die globalen Treibhausgasemissionen steigen, desto größer wird der Bedarf. Ernsthafter Klimaschutz muss deshalb beides tun: Die Emissionen rasch und radikal senken und die CDR-Verfahren jetzt schnell voranbringen.

Doch die Politik hat dafür keinen Plan. Auch das zeigt der Bericht. In den aktuellen, auf das Jahr 2030 bezogenen Klimaschutzplänen und den Langfriststrategien der einzelnen Staaten für das Jahr 2050 seien “die anvisierten Mengen für CO2-Entnahmen nur geringfügig größer” als die heute realisierten Mengen, sagt Jan Minx, Klimawissenschaftler am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). Minx hat den CDR-Report mit verfasst. Laut Bericht enthält keine der Langfriststrategien ein Ziel, das quantifiziert, welche Rolle CDR in Zukunft spielen solle.

Im Ergebnis sehen die Forscher eine “beträchtliche Lücke” zwischen den Mengen an CDR, die nötig wären, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, und den konkreten, aufs Jahr 2030 bezogenen CDR-Vorhaben der Regierungen. Selbst im Fall von ehrgeizigem Klimaschutz, von dem die Welt “meilenweit entfernt” sei, werde diese Lücke sich so schnell nicht schließen, kritisiert Minx. “Das gilt insbesondere für innovative Methoden wie BECCS und Direct Air Capture”.

Für diese neuartigen Verfahren könnte der Bedarf laut Report im Jahr 2030 im Extremfall, also unter laschem Klimaschutz, bis zu 4.000 Mal so hoch sein wie die tatsächlichen Möglichkeiten. Die kommenden zehn Jahre seien entscheidend, sagt Minx. Aber Innovation brauche Zeit – und einen verlässlichen Regulierungsrahmen, der eine schnelle Weiterentwicklung erst ermögliche.

Oliver Geden, Klimaforscher der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) und ebenfalls Autor des CDR-Berichts, formuliert konkrete Anforderungen an die Bundesregierung. Sie müsse eine CDR-Strategie entwerfen:

Daneben gibt es noch weitere wichtige Details, die etwa den Umgang mit CO2 betreffen, das aus der Atmosphäre geholt, aber nicht permanent gespeichert wird. “Die Regierungen müssen öffentlich sagen: Wie viel CDR wollen sie machen? Mit welchen Methoden? Wer ist verantwortlich? Wer zahlt?” sagt Geden. “Das sollte der Anspruch sein, an jedes Land, jede Regierung und jedes Unternehmen, das sagt, wir wollen netto null erreichen. Wer darauf keine Antwort hat, dessen Netto-Null-Ziel kann man nicht wirklich ernst nehmen.“

Sultan Ahmed Al-Jaber, der designierte Präsident der COP28 in Dubai, hat große Visionen: “Es gibt keinen anderen Weg als transformatorischen Fortschritt”, sagte er bei seiner ersten Rede als zukünftiger Chef der nächsten Klimakonferenz. Man müsse ehrlich sein, auf dem Weg des Pariser Klimaabkommens müssten bis 2030 die weltweiten Emissionen um 43 Prozent sinken – “und davon sind wir weit entfernt“. Er wolle Fortschritte bei Emissionsminderung erreichen, bei der Anpassung, bei der Klimafinanzierung und bei “Loss and Damage”, so Al-Jaber vergangene Woche auf einer Tagung in Abu Dhabi.

Al-Jaber ist viel beschäftigt. Er ist gleichzeitig Industrieminister seines Landes, leitet die staatliche Ölfirma ADNOC und führt das Unternehmen Masdar, das eine Vorzeige-Öko-Stadt baut. Nun ist der Sultan auch noch Klimagesandter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Er präsentiert sein Land als regionalen Vorreiter beim Klimaschutz. Die Vereinigten Arabischen Emirate – eine Monarchie mit einem Parlament – haben demnach:

Ahmed Al-Jaber sprach auf einer Veranstaltung des Atlantischen Rats in Abu Dhabi. Dessen Vorsitzender Frederick Kempe nahm gegen Kritik von Umweltaktivisten in Schutz: Gerade wegen seines “reichen Hintergrunds in fossilen und erneuerbaren Treibstoffen” sei Al-Jaber eine “ideale Wahl” als COP-Präsident.

Auch EU-Klimakommissar Frans Timmermans lobte, Al-Jaber sei in einer “idealen Position, um eine führende Rolle in diesem gewaltigen Umbau zu spielen.” Er habe “die Führung übernommen, um die Öl- und Gasindustrie in eine nachhaltige Zukunft zu führen.” Die finanziellen Ressourcen für die Ausgestaltung der COP und die Umgestaltung der Industrie jedenfalls sind in den VAE wohl vorhanden. Die Staatsfonds des Landes sind durch die Öl- und Gaseinnahmen gut gefüllt. Von den 20 größten Fonds weltweit befinden sich vier im Eigentum der Emirate.

Tatsächlich hatten sich internationale Umweltschutzorganisationen über die Personalie Al-Jaber erregt. Greenpeace sprach von einem “gefährlichen Präzedenzfall”, der das Vertrauen in die COP untergrabe. Das Klimaaktionsnetzwerk CAN forderte, Al-Jaber solle von seinem Posten als Chef der Ölfirma ADNOC zurücktreten. Ohnehin fordern mache Klimaschützer seit Langem, Vertreter der fossilen Industrien vom UN-Prozess auszuschließen. Bei der COP27 in Ägypten waren über 600 Lobbyvertreter vor allem aus der Gaswirtschaft akkreditiert.

Die Emirate bekommen vom “Climate Action Tracker” (CAT) eine schlechte Klimabilanz attestiert: Insgesamt seien Klimaziele und -maßnahmen der Monarchie “höchst unzureichend”, heißt es in einer umfassenden Analyse. Die NDCs sehen beispielsweise vor, dass die Emissionen des Landes bis 2030 etwa auf dem Stand von 2021 blieben, doch die geplanten Maßnahmen ließen eher auf einen Anstieg von etwa 30 Prozent über den Wert von 2010 schließen. Trotz der großen Ausbaupläne für Erneuerbare setzt demnach die Energiestrategie des Landes stark auf Öl und Gas. Das sei nicht mit dem Ziel der VAE zu vereinbaren, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Beim “fairen Anteil” der Klimaschutzleistung bewertet der CAT die Emirate sogar mit der schlechtesten Note: “Kritisch unzureichend.”

“Die Emirate verstehen sich geografisch und politisch als Mittler zwischen Europa, Afrika und Asien“, sagt Eckart Woertz, Direktor des GIGA-Instituts für Nahost-Studien. Das Land setze weiterhin auf seinen Reichtum durch Öl und Gas, erschließe aber parallel auch seine erneuerbaren Potenziale. Nicht umsonst spricht Al-Jaber von den “fossilen Brennstoffen mit dem geringsten CO2-Fußabdruck”. Denn Öl und Gas aus der Golfregion sind relativ einfach und billig zu fördern und haben einen vergleichsweise kleinen CO2-Fußabdruck. Al-Jaber spricht auch von der “Dekarbonisierung” des Öl- und Gassektors – ohne dass bislang klar ist, was das konkret bedeutet.

“Die Emirate wetten wie die Saudis darauf, dass sie zu den letzten Ölproduzenten gehören werden und dieses Geschäft noch lange betreiben können”, so Woertz. Schließlich bauen die VAE ebenfalls große Chemieanlagen, um Öl auch in der Plastikindustrie zu verarbeiten. Außerdem setzen die Emirate auf die Zukunftstechnik Wasserstoff, den sie aus ihrem Erdgas herstellen. Dabei wird Kohlendioxid abgeschieden und genutzt – vor allem für die Aufrechterhaltung des Reservoirdrucks in Ölfeldern zu deren besserer Ausbeutung. Das Land könnte den Wasserstoff in Zukunft auch mit erneuerbaren Energien herstellen.

Die Emirate selbst “haben nach wie vor einen riesigen ökologischen Fußabdruck”, so Woertz. “Da zählt vor allem Wirtschaftswachstum, das ist keine Degrowth-Mentalität.” Neben dem politisch hochgelobten Öko-Vorzeigeprojekt Masdar-City, das 2030 etwa 50.000 Menschen beherbergen soll, stehen Dubai und Abu Dhabi mit zusammen rund fünf Millionen Einwohnern. In beiden Städten finde “Immobilienentwicklung ohne große Rücksicht auf Nachhaltigkeit” statt.

Wie viele Staaten am Persischen Golf haben die VAE mit etwa 22 Tonnen pro Jahr einen hohen CO2-Ausstoß pro Kopf. Der Wert ist allerdings seit 1970 von damals 80 Tonnen deutlich gefallen. Mit etwa 0,1 Prozent der Weltbevölkerung trägt das reiche Land derzeit jährlich etwa ein halbes Prozent zum globalen Treibhausgas-Ausstoß bei.

Die Vorbereitung auf die COP läuft nach Meinung von internationalen Beobachtern bisher sehr professionell. Das Team rund um Al-Jaber sei mit vielen Expertinnen und Experten aus Europa, Australien und Afrika bestückt. Das Land halte direkte Verbindung zu den großen und wichtigen Playern und auch zu den afrikanischen Staaten. Al-Jaber gilt als Mann, der “in Visionen denkt” und sich für technische Lösungen begeistern kann. Das Land sei “mit viel Geld und einem enormen Selbstvertrauen ausgestattet” und die Organisation der COP sei bislang hervorragend. “Es wird der Konferenz nicht wie in Ägypten an Essen oder Trinken fehlen”, so ein Experte.

18. bis 21. Januar, Berlin

Konferenz Global Forum for Food and Agriculture 2023

Wie soll der Welthunger bis 2030 beendet werden? Das Forum diskutiert, wie dieses SDG-Ziel im Angesicht von aktuellen Krisen, auch dem Klimawandel, erreicht werden kann. Die Konferenz wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ausgerichtet. Infos

20. bis 29. Januar, Berlin

Messe Grüne Woche

Die Grüne Woche ist die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Sie stellt neben der üblichen Leistungsschau der Landwirtschaft auch nachhaltige Trends in der Lebensmittelbranche vor. Infos

21. bis 29. Januar, Nürnberg und online

Veranstaltungsreihe Lateinamerikawoche

Die 43. Lateinamerikawoche bringt Filme, Diskussionen und Kunst rund um Lateinamerika nach Nürnberg. Viele der Veranstaltungen behandeln Fragen zur Klimakrise oder zu Energiekonflikten. Infos

23. Januar, 19 Uhr, Hamburg

Gespräch Hoffnungsträger Wasserstoff

Wohlstand sichern, Arbeitsplätze schaffen, Energieziele erreichen – all das soll durch Wasserstoff möglich werden. Doch wie gelingt das? Und was ist technisch bereits möglich? Über Potenzial und Rentabilität des neuen Hoffnungsträgers spricht die Journalistin Monika Rößiger mit Marc Hasse. Eine Veranstaltung der Körber-Stiftung. Infos

23. und 24. Januar, Berlin

Kongress Internationaler Fachkongress für erneuerbare Mobilität

Unter dem Motto “Kraftstoffe der Zukunft” wird auf dem Kongress über nachhaltige Mobilität diskutiert. Die Biokraftstoffbranche will dort sowohl über die aktuelle Situation informieren, als auch einen Blick auf Trends der Zukunft werfen. Infos

24. Januar, 18 Uhr, Bonn

Vortrag Der Staat in der Klimakrise

Was zeichnet einen modernen, handlungsfähigen Staat in Zeiten der Klimakrise aus? Diese und andere Fragen stellt die Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn in den Fokus dieser Ringvorlesung. Infos

24. Januar, 18 Uhr, online

Ringvorlesung Grow with the Flow – Klimawandel und Eutrophierung am Beispiel der Tideelbe

Der Exzellenzcluster “Climate, Climatic Change, and Society” (CLICCS) der Universität Hamburg verknüpft natur- und sozialwissenschaftliche Aspekte des Klimawandels zu einer inter- und transdisziplinären Forschung über Mensch-Umwelt Interaktionen. Zu diesem Thema sprechen Gesa Schulz, Dr. Kirstin Dähnke und Dr. Johannes Pein, alle vom Institut für Küstenforschung, Helmholtz-Zentrum Hereon. Infos und Teilnahme

26. Januar, 10:00 – 17:30 Uhr, Berlin

Konferenz The Power of Crisis: Energie der Zukunft

Bei der Energiekonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung steht das Thema der Energiesicherheit im Fokus. Dabei wird auf innovative Start-ups und deren konkrete Lösungsansätze geschaut. Zudem wird das Thema mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert. Infos und Anmeldung

26. Januar, 20 Uhr, Göttingen

Buchvorstellung Klimaangst – Wenn die Klimakrise auf die Psyche schlägt

Was tun, wenn die Klimakrise Angst macht? Darüber sprechen die Psychologin Amelie Schomburg, Ko-Autorin des Buchs “Klimaangst – Wenn die Klimakrise auf die Psyche schlägt” und die Klima-Aktivistin Thao My Nguyen mit Leon-Fabian Caspari. Die Veranstaltung wird von der Heinrich-Böll-Stiftung organisiert. Info

Der Kampf um die Märkte für klimarelevante Zukunftstechnologien ist in vollem Gange – und Asien hat häufig die Nase vorn. Für die meisten Sektoren befindet sich große Teile der Produktionskapazitäten für Green Tech in China oder der Asien-Pazifik-Region. Allein China kontrolliert in fast allen Schlüssel-Sektoren mehr als die Hälfte der Herstellung.

Chinas Wirtschaftsdaten für 2022 erhärten die Vermutung, dass das Land bald seinen CO2-Peak erreichen könnte (Climate.Table berichtete). Die chinesische Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um lediglich drei Prozent. Bei besonders emissionsintensiven Industrien gab es sogar einen Rückgang der Wirtschaftsleistung, wie offizielle Daten des nationalen Statistikamts zeigen. Ursprünglich hatte die Volksrepublik ein Wachstum von 5,5 Prozent angestrebt.

Folgende Industriedaten sind für Chinas CO2-Ausstoß besonders relevant:

Laut Lauri Myllyvirta, China-Experte beim Centre for Research on Energy and Clean Air, deuten die Zahlen auf einen Rückgang der CO2-Emissionen im Jahr 2022 hin. Schon zwischen dem 3. Quartal 2021 und dem 2. Quartal 2022 gingen die Emissionen jeweils zurück. Verantwortlich dafür sind ein schwächelnder Immobiliensektor und die Covid-19-Pandemie.

Auch Chinas Bevölkerungszahl ging laut den offiziellen Daten erstmals seit 60 Jahren zurück. Demnach verzeichnet die Volksrepublik nur noch eine Bevölkerung von 1,412 Milliarden Menschen – ein Rückgang um 850.000 Menschen. Die Geburtenrate ging auf den niedrigsten Wert seit der Erfassung der Daten zurück. Die Sterblichkeitsrate stieg auf den höchsten Stand seit 1976. nib

Kommunen spielen eine wichtige Rolle beim lokalen Klimaschutz, sie können ihrer gesetzlichen Verpflichtung dazu aber oft aufgrund von finanziell begrenzten Mitteln nicht nachkommen. Das geht aus einem Rechtsgutachten der Anwältin Roda Verheyen im Auftrag der Nichtregierungsorganisationen Germanwatch und der Klima-Allianz hervor.

Lösung könnte demnach eine Grundgesetzänderung sein, durch die kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung zur gemeinsamen Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen würden. Dadurch sollte aus Sicht des Gutachtens eine Mischfinanzierung für Klimaschutz rechtlich zulässig werden und die Kommunen würden entlastet.

Ein Bündnis aus Umweltverbänden fordert zusätzlich feste Finanzbudgets mit denen die Kommunen rechnen können. Außerdem brauche es mehr Personal und ein umfassendes Klimaschutzmanagement, das sektorübergreifende Ziele umsetze, müsse zur Pflichtaufgabe für Kommunen werden. kul

Banken der Net-Zero Banking Alliance (NZBA) vergeben weiter Milliardensummen an Firmen, die am Ausbau fossiler Energien arbeiten. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Studie der französischen NGO Reclaim Finance. Die NZBA gehört zur Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) – ein Zusammenschluss von Finanzinstituten, der sich bei der COP26 im Jahr 2021 auf das Netto-Null-Ziel verpflichtet hat.

Die Studie zeigt, dass:

Anhaltende Investitionen in fossile Energien sind mit dem 1,5-Grad-Ziel nicht vereinbar. Diesem Ziel haben sich auch die Mitglieder der GFANZ verschrieben. “GFANZ-Mitglieder gießen Öl ins Feuer und beschleunigen die Klimakatastrophe, wenn sie trotz ihrer Verpflichtungen Milliardensummen an fossile Expansionisten geben”, sagt Paddy McCully. Der Analyst von Reclaim Finance fordert staatliche Regulierungen.

Große Vermögensverwalter wie Blackrock und Vanguard halten zudem weiterhin jeweils fast 200 Milliarden Dollar an Aktien und Anleihen von Unternehmen, die fossile Energieprojekte ausweiten. Vanguard ist mittlerweile aus der GFANZ-Allianz ausgestiegen. Die Summen, die direkt in fossile Projekte fließen, konnten die NGOs allerdings nicht erfassen. Solche Daten seien schwer zugänglich. Investitionen in Unternehmen mit Expansionsplänen dienen als Annäherung.

Der UN-Generalsekretär António Guterres hat am Mittwoch beim World Economic Forum (WEF) vor Greenwashing bei Klimaversprechen von Unternehmen gewarnt. Die Kriterien, nach denen sich Unternehmen richten, seien oft “ungewiss oder undurchsichtig”. Er forderte die WEF-Teilnehmer auf: “Legen Sie glaubwürdige und transparente Übergangspläne vor, wie die Netto-Null-Ziele erreicht werden können – und legen Sie diese Pläne vor Ende dieses Jahres vor”. Die Unternehmen sollten nicht auf “Kohlenstoffgutschriften und Schattenmärkte” setzen, sondern “echte Emissionssenkungen” herbeiführen, so Guterres. nib/nh

Infolge der Klimakrise nehmen weltweit auch Klimaproteste zu. Der Think-Tank Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden aus Washington hat jetzt einen Climate Protest Tracker veröffentlicht. Mit dem interaktiven Internettool kann nachverfolgt werden, wo es auf der Welt im Jahr 2022 Klimaproteste gab – und was die Konsequenzen daraus waren.

Rund zwei Dutzend Klimaproteste in 41 Ländern registrierten die Forscherinnen und Forscher für das vergangene Jahr. Viele der Demonstrationen kommen aus dem Bereich der Zivilgesellschaft und forderten eine strengere Klimapolitik. Es gibt aber Proteste, die genau das Gegenteil erreichen wollten: In Neuseeland demonstrierten beispielsweise Landwirtinnen und Landwirte gegen eine Steuer auf das klimaschädliche Gas Methan.

Viele der Proteste, wie die Fridays For Future Bewegung oder die Scientist Rebellion, sind in verschiedenen Ländern und über nationale Grenzen hinweg aktiv. Spätestens seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine bekommen die Klimademonstrationen auch immer öfter eine geopolitische Dimension. kul

Die Unterstützung Deutschlands und Frankreichs für die Umsetzung des europäischen Green Deal ist unerlässlich – und eindeutig. Sie zeigt sich insbesondere darin, dass Ende 2022 die Klimakomponente des Pakts angenommen wurde. Damit soll er an das Ziel angepasst werden, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken.

Aber reicht das aus? Die Energiekrise setzt alle EU-Staaten unter Druck. Viel Geld wurde ausgegeben, um die Covid-Pandemie zu bewältigen. Jetzt müssen die Regierungen ihre Ausgaben unter Kontrolle halten – und zugleich Lösungen finden für die aktuellen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Krisen.

Das europäische Projekt und der Zusammenhalt der Union sind durch die Folgen des Krieges in der Ukraine gefährdet. Die Pandemie hat zwar die europäische Solidarität gestärkt, und Deutschland und Frankreich arbeiten gemeinsam an der Wiederbelebung der Wirtschaft. Doch die Risiken einer Divergenz bleiben zahlreich. Ein Alleingang kann keine Option sein.

Die EU hat nach der russischen Invasion der Ukraine schnell Notfallmaßnahmen verabschiedet und eine Strategie entwickelt, um den Winter zu überstehen, ihren Energiemix anzupassen und Übergewinne abzuschöpfen. Die Mitgliedstaaten haben Unternehmen und Privathaushalte unterstützt. Aber viele Maßnahmen zielten in unterschiedliche Richtungen.

Natürlich ist jedes Land souverän darin, Lösungen für die sozialen Probleme zu finden, die diese Krise mit sich bringt. Der französische Energieschutzschild war besonders massiv und schützte die Haushalte vor den stärksten Preisanstiegen. Aber er war nicht gezielt genug auf die ärmsten Haushalte ausgerichtet, er ging nicht mit einer beschleunigten Förderung von Investitionen in energiesparende Geräte einher und er schützte die Unternehmen stärker als die Haushalte.

Deutschland wird seinerseits beschuldigt, mit seinem eigenen Hilfsprogramm eine Art wettbewerbsorientierte Abwertung zu organisieren, indem es die heimischen Energiepreise senkt, um seine Industrie zu unterstützen. Eine Koordinierung zwischen beiden Ländern scheint es nicht zu geben.

Der Wettlauf um wirtschaftliche Krisenhilfe, der bald zu einem Wettlauf um neue grüne Investitionen werden könnte, ist für andere Mitgliedsstaaten besorgniserregend. Ihre öffentlichen Kassen sind nicht gut gefüllt. Es besteht die große Gefahr, dass diese Art der Krisenbewältigung zu einem wachsenden wirtschaftlichen Egoismus auf dem Kontinent führt. Sie wird derzeit nur teilweise durch Solidaritätsmechanismen rund um die gemeinsame Verschuldung wie “NextGenerationEU” abgewendet.

Unter diesen schädlichen politischen Bedingungen kann die EU nicht darauf verzichten, über neue Formen der gemeinsamen Verschuldung nachzudenken. Frankreich macht dazu Vorschläge, Deutschland wird eher als zurückhaltend angesehen. Beide sollten ihren Dialog dazu vertiefen – in Transparenz gegenüber den anderen Mitgliedstaaten, insbesondere während des deutsch-französischen Ministerrats, der am kommenden Sonntag 60 Jahre Freundschaft und pragmatische Kompromisse rund um den Jahrestag des Élysée-Vertrags feiern wird.

Sollte man zur früheren, makroökonomischen Orthodoxie zurückkehren? Angesichts der Beträge, die die USA oder China auf den Tisch legen, ist es vernünftig, dass die europäischen Akteure nicht die letzten sind, die staatliche Beihilfen ebenfalls erlauben. Erst recht, wenn sie notwendig erscheinen, um die grüne Transformation der Industrie zu unterstützen.

Was jedoch nicht ausreichend diskutiert wird, ist die Verteilung der von den Mitgliedstaaten gezahlten staatlichen Beihilfen an die Unternehmen. Eine Statistik der EU-Kommission über die Beiträge innerhalb des befristeten Krisenrahmens spricht eine deutliche Sprache: Mehr als die Hälfte wird von Deutschland an seine Unternehmen gezahlt. 24 Prozent von Frankreich an seine eigenen Wirtschaftsakteure. Und den Rest teilen sich die anderen 25 Mitgliedstaaten!

Darüber muss man sprechen. Die Akteure und Mitgliedstaaten, die gegenüber staatlichen Beihilfen zurückhaltender und dem freien Wettbewerb verpflichtet sind, müssen angehört werden. Die europäische Antwort auf die amerikanischen und chinesischen Pläne muss mit ihnen gemeinsam aufgebaut werden. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die wirtschaftlichen Ungleichgewichte innerhalb des Binnenmarkts noch verschärfen. Ein gemeinsamer Ansatz ist notwendig, um die grüne Industrie zu entfalten und zu unterstützen.

Wie sieht es in der Handelspolitik aus? Deutschland und Frankreich haben sich letztlich dazu geeinigt, wie der Klimaschutz in die Handelspolitik einbezogen werden soll. Aber für die Handelspartner der EU im Globalen Süden, insbesondere in Afrika, entstehen auch Risiken. Im Wettlauf um staatliche Beihilfen zwischen den großen Wirtschaftsmächten Asiens, Europas und der USA könnten sie von den Märkten verdrängt werden.

Zwar verspricht man ihnen, ihre Interessen zu berücksichtigen, wenn man bei ihnen grünes Gas oder Wasserstoff beziehen wird. Aber das verbirgt nur sehr schlecht die von den Mitgliedstaaten und insbesondere von Deutschland verfolgten individuellen Strategien. Die europäischen Akteure zeigen den afrikanischen Partnern nicht, dass sie die schädlichen Auswirkungen anderer großer, unkoordinierter Wirtschaftsentscheidungen auf ihr Potenzial, sich wirtschaftlich zu entwickeln, erkannt hätten. Auch das wird für das europäische Projekt sehr gefährlich sein.

Ob in der gemeinsamen Verschuldungspolitik, der staatlichen Förderung der klimafreundlichen Transformation oder der Handelspolitik mit Energiebezug: Wenn Deutschland und Frankreich, die beiden wirtschaftlichen Schwergewichte der EU, deren Zusammenhalt nicht gefährden wollen, müssen sie sich besser aufeinander abstimmen.

Sébastien Treyer ist der Exekutivdirektor des Pariser Nachhaltigkeits-Think-Tanks IDDRI. Nicolas Berghmans ist IDDRIs führender Experte für Europäische Angelegenheiten, Energie und Klima.

Markus Krebber ist einer der gefragtesten Wirtschaftsbosse Deutschlands. Der RWE-Chef muss einen der größten Energieversorger des Landes vom Kohlegiganten zum Anbieter von Erneuerbaren umbauen – während sich Politik und Industrie um die Versorgungssicherheit sorgen. Aktuell steht sein Unternehmen mal wieder in der Kritik: Die Räumung von Lützerath sorgt für negative Publicity.

In den letzten Tagen war von Markus Krebber nicht viel zu hören. Der 49-jährige Diplom-Ökonom hat sich zu den Protesten in Lützerath und der teils gewaltsamen Räumung nicht öffentlich geäußert. Aus PR-Sicht ist das verständlich. Krebber steht seit Mai 2021 an der Spitze von RWE und will als Macher der Energiewende wahrgenommen werden, der den Energie-Riesen mit Milliarden-Investitionen umbaut. Bilder von Polizisten vor RWE-Kohlebaggern stören da nur.

Der in Kleve geborene Krebber hat anstrengende Monate hinter sich. Im letzten Jahr wirbelte Russlands Angriff auf die Ukraine die Energieversorgung Deutschlands durcheinander. Viele Gewissheiten wankten: Die Strompreise kletterten, es war von Blackouts und der De-Industrialisierung Deutschlands die Rede.

Dabei soll eigentlich alles besser und vor allem grüner werden. RWE will bis zum Jahr 2030 mindestens 50 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren, 15 Milliarden davon in Deutschland. Das Unternehmen ist mittlerweile der zweitgrößte Betreiber von Offshore Windkraftanlagen weltweit. Krebber versicherte: Auch die großen Gewinne durch die steigenden Strompreise sollen komplett reinvestiert werden. Insgesamt sank der CO2-Ausstoß der RWE-Kraftwerke von gut 130 Millionen Tonnen (2017) auf knapp 81 Millionen Tonne (2021).

Doch dann kam der Ukraine-Krieg. Krebber forderte im Sommer 2022, um Gas zu sparen, müssten Kohlekraftwerke “so schnell wie möglich” wieder ans Netz gehen. Schließlich wurden drei Braunkohlemeiler reaktiviert. Ein Rückschritt? Krebber verteidigt diese Maßnahme. Er sei stolz auf das Unternehmen. RWE helfe, unabhängig von russischem Gas zu werden. Die zusätzlichen Emissionen würden mittelfristig durch den EU-Emissionshandel aufgefangen und somit an anderer Stelle reduziert, so Krebber. Eine Sicht, die auch der Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer teilt (Climate.Table berichtete).

Krebber selbst nimmt RWE in Interviews aus der Kritik und verweist auf die Politik. Die Energiewende werde durch den schleppenden Ausbau der Stromnetze und lange Genehmigungsverfahren verzögert. Und wenn RWE innerhalb von zwei Jahren alle fossilen Kraftwerke abschalten wollte, würde die Bundesnetzagentur das mit Blick auf die Versorgungssicherheit verbieten.

Krebber ist für die Bundesregierung ein gefragter Mann. Zwischen Mitte Dezember 2021 und September 2022 hat er 28 Einzelgespräche mit Berliner Politikern geführt, wie eine kleine Anfrage der Linksfraktion zeigt – darunter Robert Habeck, Christian Lindner, Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und einige Staatssekretäre. Die Gesprächsthemen reichen von LNG, die Kohleversorgung Deutschlands, über die EU-Taxonomie für grüne Investitionen bis hin zur Wasserstoffinfrastruktur.

Auch wenn RWE Milliarden in Erneuerbare steckt, ist noch lange nicht alles grün. RWE sei bei der Energiewende zu “schleppend und langsam”, sagt Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Braun- und Steinkohle sind noch immer die größten Stromlieferanten des Konzerns. RWE ist nach einigen Erhebungen der größte CO2-Emittent Deutschlands bzw. Europas. Das Unternehmen ist für 0,5 Prozent der weltweiten historischen CO2-Emissionen verantwortlich, so eine Studie. Das brachte dem Konzern auch eine Klage des peruanischen Kleinbauern Saúl Luciano Lliuya ein – der Vorwurf beschert dem Unternehmen seit gut sieben Jahren regelmäßig negative Schlagzeilen.

Laut Analysten würde RWE das Kohlegeschäft “sofort für Null weggeben, obwohl da auch Gewinne dranhängen”, wie Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler gegenüber Tagesschau.de erklärte. Die Kohle sei ein Klotz am Bein und schrecke grüne Investoren ab. RWE selbst berichtet, dass erneuerbare Energien und der Energiehandel in den ersten neun Monaten 2022 weitaus mehr zum Unternehmensgewinn beitrugen als die Kohle. Und vor der Ukraine-Krise gab es schon einmal Gespräche, der Staat solle das Kohlegeschäft komplett übernehmen.

Markus Krebber wird sich das genau durchrechnen können. Vor seiner Zeit bei RWE sammelte er über ein Jahrzehnt Berufserfahrung bei McKinsey und der Commerzbank. Im November 2012 wechselte er in den RWE-Finanzbereich. Der in Emmerich aufgewachsene Krebber ist im Rhein-Ruhrgebiet verwurzelt, hat in Duisburg und Pennsylvania Wirtschaftswissenschaften studiert und an der Humboldt-Universität promoviert. Er hat fünf Kindern und gilt als Kunstfreund. Nico Beckert