die Klimafinanzierung ist eines der größten Themen des Jahres. Wohin das Geld der Europäischen Investitionsbank (EIB) fließt, hat Alexandra Endres die leitende Klimaexpertin der EIB, Nancy Saich, gefragt. Allgemein werde noch “zu viel Geld in die falschen Dinge” investiert, kritisiert Saich beispielsweise fossile Subventionen. Ihre Bank habe sich bereits strengere Regeln für die Kreditvergabe gegeben. Beim globalen Klimafinanz-Ziel brauche es hingegen mehr Tempo, fordert Saich.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat unfassbares menschliches Leid verursacht und auch zu gravierenden Umweltschäden geführt. Nun hat eine Studie die Klima- und Umweltschäden in der Ukraine zusammengefasst. Warum neben dem Kriegsgeschehen auch der Wiederaufbau für die Emissionsbilanz ausschlaggebend sein wird, hat Anouk Schlung zusammengefasst.

Außerdem schauen wir wieder auf den deutschen Haushalt. Eine Studie des MCC legt nahe, dass der Klima-Sondertopf KTF auf tönernen Füßen steht. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wird dazu ebenso Lösungen finden müssen – Vorschläge liefert das MCC gleich mit -, wie auch zur Klimapolitik mit China. Am Freitag trifft Habeck auf seiner China-Reise in Peking ein. In unserem heutigen Standpunkt hat die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch sechs Vorschläge für eine “nicht-naive Kooperation” mit China.

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Frau Saich, in der Klimadiplomatie wird um ein neues Klimafinanzziel gerungen. Entwicklungs- und Schwellenländer fordern hunderte Milliarden Euro an jährlicher Unterstützung. Wie sollte das neue Finanzziel aus Ihrer Sicht aussehen?

Die EIB hat in diesen Verhandlungen einen Beobachterstatus. Es steht uns nicht zu, eigene Forderungen zu formulieren. Ich persönlich hoffe, dass es im Laufe des Jahres neue Einzahlungen in den Loss-and-Damage-Fonds geben wird. Und beim neuen Finanzziel ist wichtig: Wir brauchen nicht nur eine Zahl, es geht auch um Qualität. Das Ziel muss ehrgeizig sein, und dennoch müssen sich alle darauf einigen können. Mein Eindruck ist, dass die Troika aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Aserbaidschan und Brasilien sehr aktiv ist. Es gibt positive Signale, aber wir sind nicht annähernd so schnell, wie wir sein müssten. Noch immer fließt viel zu viel Geld in die falschen Dinge, zum Beispiel in die Subventionierung fossiler Energien. Das muss aufhören.

Die EIB vergibt auch Klimakredite an Länder außerhalb der EU. Wohin fließt das Geld? In wohlhabende Schwellenländer mit guten Geschäftschancen, oder in besonders arme Länder, die es womöglich dringender bräuchten?

Wir sind eine Bank, und wir vergeben Kredite. Damit können wir die Probleme von bereits überschuldeten Ländern schwerlich lösen. Selbst besonders zinsgünstige Darlehen oder Instrumente wie die derzeit heiß diskutierten “Debt-for-nature Swaps” brächten diese Länder nicht weiter. Ich denke, dass die Lösung für sie eher in den Vorschlägen der Bridgetown Agenda zu finden ist.

Die EIB finanziert den Green Deal der EU. Wie sicher ist nach dem Rechtsruck bei den Wahlen die Klima-Führungsrolle der EIB in Zukunft?

Die neue EIB-Präsidentin Nadia Calviño, die seit Januar im Amt ist, hat klargestellt: Die Arbeit als Klimabank fortzuführen, ist eine ihrer Top-Prioritäten. Gerade arbeiten wir an unserer Klima-Roadmap für die Jahre 2026 bis 2030. Wir müssen in unserer Kommunikation noch viel stärker zeigen: Eine grünere Zukunft ist gut für alle Menschen, nicht nur für das Klima. Sie bringt neue Arbeitsplätze, bessere Häuser, reinere Luft, mehr Gesundheit. Unser Ziel ist eine gerechte Klimawende, die niemanden zurücklässt. Und das sind nicht nur leere Worte.

Sie sagen, es fließt noch immer zu viel Geld in die falschen Dinge. Die EIB ist weltweit einer der größten Finanziers von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Welche Kriterien müssen private Unternehmen oder der öffentliche Sektor erfüllen, um einen Klimakredit von Ihnen zu erhalten?

Als Klimabank der EU finanzieren wir den Green Deal. In unserer Climate Roadmap haben wir 2020 festgelegt: Alle Finanzaktivitäten der EIB müssen ab Ende 2020 in Einklang mit dem Pariser Abkommen sein. 50 Prozent unserer Kredite sollen ab 2025 in klima- und umweltfreundliche Zwecke fließen. Und von 2021 bis 2030 wollen wir mit Investitionen von einer Billion Euro den gerechten, klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft unterstützen. Natürlich haben wir noch nicht alles umgesetzt, sind aber auf einem guten Weg. Inzwischen fließt mehr als die Hälfte der EIB-Kredite in die Klimafinanzierung.

Welche Aktivitäten finanziert die EIB, welche schließt sie aus?

Seit 2021 finanzieren wir nur noch neue Aktivitäten, die laut EIB-Paris Alignment Framework unseren Kunden helfen, die Ziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Unsere Klimakredite konzentrieren wir auf den Energiesektor, also auf erneuerbare Energien, auf Energieeffizienz, Netze und Stromspeicher. Daneben vergeben wir Kredite etwa für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder die Gebäudesanierung. Seit 2020 geben wir generell keine Kredite mehr für konventionelle Energieerzeugung aus fossilen Quellen – bereits vergebene Kredite ziehen wir allerdings auch nicht zurück, da wir als öffentliches Kreditinstitut vertraglich an vereinbarte Projekte gebunden sind. Wir prüfen systematisch alle Projekte, die an uns herangetragen werden, auf mögliche Klimarisiken. Wir helfen unseren Kunden dabei, sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Geschäfte klarzuwerden und ihre Emissionen zu reduzieren. Und wir unterstützen Banken in der grünen Kreditvergabe, beispielsweise an kleine und mittlere Unternehmen oder kleinere Kommunen.

Würde die EIB neue Erdgasprojekte oder fossile Energieerzeugung mit CCS finanzieren?

Unsere Standards schließen jede Form der Stromerzeugung aus, die mehr Treibhausgase verursacht als 250 Gramm CO₂-Äquivalente pro Kilowattstunde. Wir sind damit schärfer als die EU-Taxonomie, die die Grenze bei 270 Gramm zieht. Die 250-Gramm-Grenze bedeutet, dass auch die effizienteste Form der konventionellen fossilen Stromerzeugung ausgeschlossen ist – wir finanzieren also etwa keine Kombi-Gasturbinen. Sehr effiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die Wohnviertel mit Strom und Wärme versorgen, können unsere Kriterien aber erfüllen. Wir finanzieren keine Förderung von Kohle, Öl oder Gas, und auch keine Pipelines oder andere fossile Infrastruktur.

2023 hat die EIB-Gruppe Klimaprojekte mit 49 Milliarden Euro finanziert, umgerechnet 60 Prozent des gesamten Kreditvolumens. Warum nicht mehr?

Weil wir unserem Auftrag gemäß auch andere Ziele finanzieren müssen. Wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen, wir fördern Innovationen im Bildungs- und Gesundheitsbereich, beispielsweise die Entwicklung von Impfstoffen, und derzeit gibt es auch ein steigendes Interesse an Krediten für Verteidigung und Digitalisierung. Nicht alles, was wir tun, treibt den klimafreundlichen Umbau Europas voran – schließlich können wir nicht aufhören, Schulen oder Krankenhäuser zu finanzieren. Aber alles muss im Einklang mit dem Pariser Abkommen geschehen. Das bedeutet, dass beispielsweise ein von uns finanziertes Krankenhaus seine Klimarisiken kennt und sich entsprechend anpasst. Die anderen multilateralen Entwicklungsbanken, mit denen wir seit Paris eng zu Klima-Finanzfragen zusammenarbeiten, nutzen einen ähnlichen Ansatz.

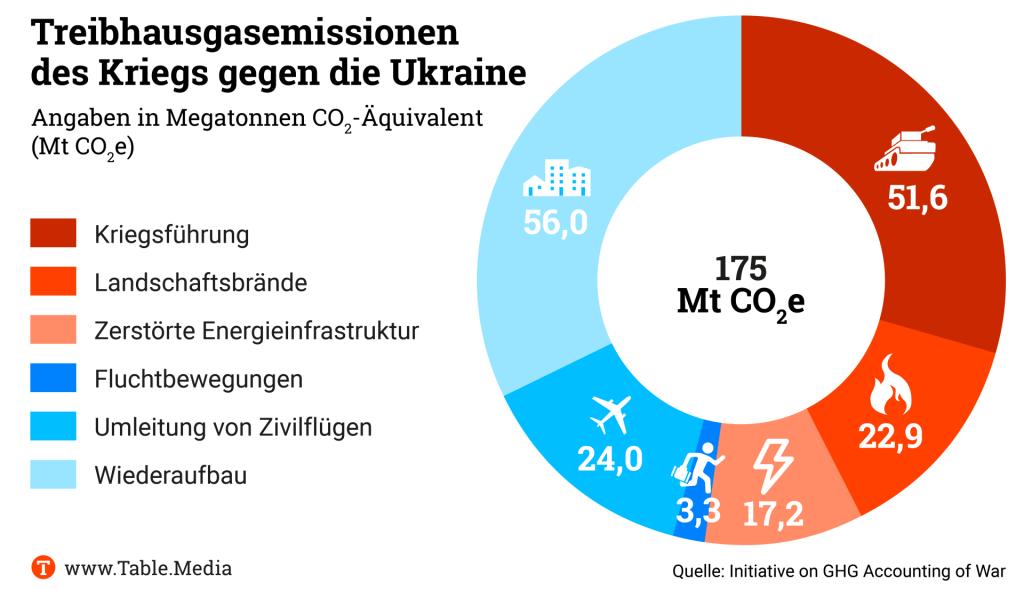

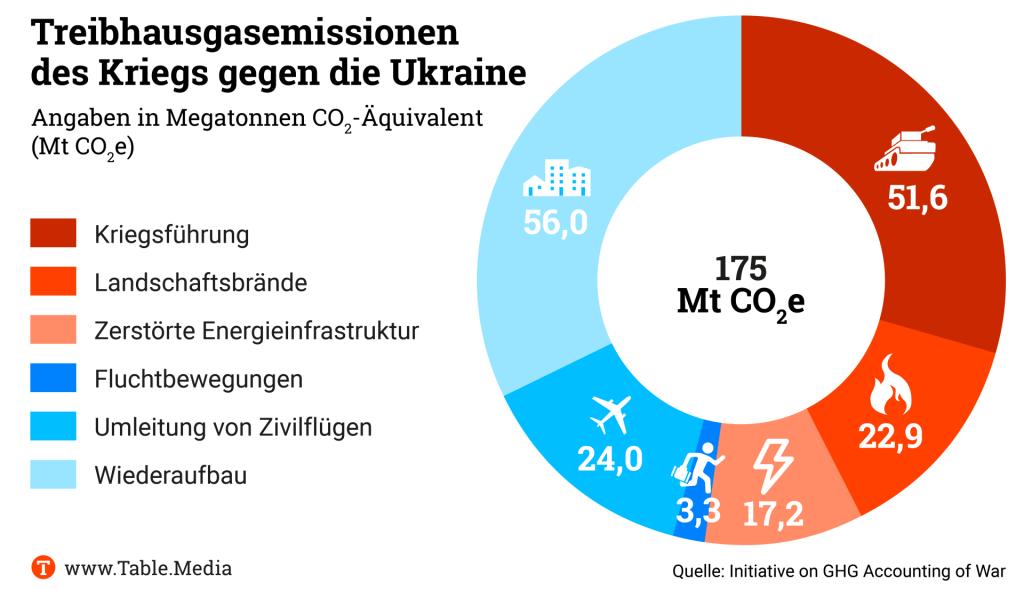

In der Zeit vom 24. Februar 2022 bis zum 24. Februar 2024 hat Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine 175 Millionen Tonnen CO₂ verursacht. Diese Emissionen entsprechen der jährlichen Nutzung von 90 Millionen Autos. Die Zahl ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie “Climate Damage Caused by Russia’s War“. Ihr Hauptautor, der Klimaforscher Lennard de Klerk von der “Warbon Initiative on GHG Accounting of War”, stellte sie Mitte Juni am Rande der Ukraine Recovery Conference (UCR) in Berlin vor.

Das halbjährlich erscheinende Papier eines multinationalen Forschungsteams fasst die Klimaschäden der ersten zwei Jahre seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine im Februar 2022 zusammen. Die Emissionen teilen sich auf verschiedene Bereiche auf:

Was die Studienautoren nicht berechnet haben: Die Emissionen, die durch die zerstörte Infrastruktur einspart werden. Vor dem Krieg (2021) betrugen die ukrainischen CO₂-Emissionen laut dem Global Carbon Atlas noch 210 Millionen Tonnen. 2022 lagen sie bei 141 Millionen Tonnen. Im Oktober 2023 fehlten dem Land durch Kriegsschäden oder russische Besatzung 44 Prozent seiner Stromkapazität aus Atomkraft, 78 Prozent seiner Wärmekraft-Kapazitäten (zumeist Kohle und Gas) und 60 Prozent seiner Kapazitäten im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung.

Beim Wiederaufbau des Energiesystems wird es darauf ankommen, die alten Infrastrukturen klimafreundlich zu ersetzen. In der vergangenen Woche veröffentlichte Greenpeace eine Art “solaren Marshallplan“, der festlegte, wie dieser Wiederaufbau aussehen könnte.

Die durch den Krieg zerstörten Straßen, Wohnhäuser und andere Infrastruktur wieder aufzubauen, macht mit 56 Millionen Tonnen den Großteil der Emissionen aus, so die Autoren der Studie.

Auch die weiteren Umweltschäden des Kriegs sind enorm. Ruslan Strilet, der ukrainische Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen, teilte Table.Briefings mit, sein Ministerium habe seit 2022 über 4.900 Fälle von Umweltschäden registriert. Zu den gravierendsten Schäden gehören demnach die Luftverschmutzung mit giftigen Gasen aus Explosionen und Bränden, Wasserverschmutzung, die Zerstörung ukrainischer Wälder, sowie die massive Schädigung der ukrainischen Flora, Fauna und Naturschutzgebiete.

Die größten Umweltauswirkungen hatte Strilet zufolge aber der Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka im Juni 2023. Durch den Anschlag wurden 63.400 Hektar Waldfläche überschwemmt – mehr als zwei Drittel der Fläche Berlins.

20. Juni, 9.30 Uhr, Online

Webinar Was kostet Klimaschutz? Kosten und Nutzeneffekte von Klimaschutzmaßnahmen

Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) veranstaltet dieses Webinar. Im Fokus stehen Gebäude und die Frage, wie dort zu welchen Kosten CO₂ eingespart werden kann. Infos

21. bis 22. Juni, Berlin

Konferenz Progressive Governance Summit 2024

Die Konferenz findet in der Vertretung von Baden-Württemberg in Berlin statt. Unter dem Motto “Progressive Security: Championing Change in Times of Uncertainty” geht es unter anderem um den Umfang mit der Klimakrise. Infos

25. Juni, 16 Uhr, Online

Webinar Next Generation NDCs: Setting Sectoral Targets to Maximize Impact

2025 müssen die Staaten neue Klimaziele (NDCs) für Emissionsreduzierungen bis 2035 festlegen. Auf diesem Webinar wird darüber diskutiert, wie Sektorziele dafür sinnvoll eingebunden werden können. Das World Resources Institute (WIR) veranstaltet dieses Webinar. Infos

26. bis 28. Juni, Bonn

Konferenz International Energy Workshop

Die IEW ist eine führende Konferenz für die internationale Gemeinschaft der Energiemodellierer. Sie wird von der International Renwable Energy Agency (IRENA) organisiert. Infos

26. bis 28. Juni, Valencia

Konferenz European Urban Resilience Forum

Fokusthemen der Konferenz sind unter anderem Wasser und “Blue Economy” sowie klimaneutrale Städte. Sie wird von ICLEI Local Governments for Sustainability und der European Environment Agency organisiert. Infos

26. Juni, 15 Uhr, Online

Webinar The Use of CBAM Revenues

Die Übergangszeit des CO₂-Grenzsteuerausgleichs (CBAM) ist nun angelaufen, jedoch sind noch einige Fragen offen. Der Bericht des European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition schaut darauf – und besonders auf die Verwendung der CBAM-Einnahmen. Infos

27. bis 28. Juni, Prenzlau

Seminar Crashkurs klimagerechte Wärmenetze

Die NGO Powershift organisiert diesen Crashkurs dazu, wie eine Wärmewende klimagerecht aussehen kann. Sie beschäftigt sich dabei auch mit der Frage, welche Rolle Wärmenetze spielen. Infos

27. Juni, 9.30 Uhr, Berlin

Statuskonferenz Thermische Speicher für die Wärmewende

Auf der Konferenz wird über die Rolle von thermischen Speichern in der Wärmewende diskutiert. Sie wird vom Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) ausgerichtet. Infos

27. Juni, 14.15 Uhr, Berlin

Diskussion Von den Klimaschutzzielen zur Umsetzung

Der Gebäudesektor – verantwortlich für 30 Prozent des CO₂-Ausstoßes in Deutschland – spielt eine zentrale Rolle für das Erreichen der Klimaschutzziele 2030 und 2045. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert darüber, wie Klimaziele im Gebäudesektor umgesetzt werden können. Infos

27. Juni, 16.30 Uhr, Berlin

Politischer Abend Energiewende und Net Zero Industry Act: Dekarbonisierung, Wertschöpfungsketten und Rohstoffe

Das Deutsch-französische Büro für die Energiewende (DFBEW) veranstaltet in Partnerschaft mit der Französischen Botschaft in Berlin einen politischen Abend zum Thema “Energiewende und Net Zero Industry Act: Dekarbonisierung, Wertschöpfungsketten und Rohstoffe”. Infos

Das Wachstum bei E-Autos in den letzten Jahren zeigt Wirkung: Ab dem Jahr 2027 könnte die weltweite Treibstoff-Nachfrage für den Straßenverkehr abnehmen, wie neue Daten von BloombergNEF (BNEF) zeigen. Für das Jahr 2025 rechnet der Thinktank mit einem Fahrzeugbestand von 83 Millionen E-Autos, E-Bussen und E-Trucks, die weltweit Verbrennerfahrzeuge verdrängen. Hinzu kämen 340 Millionen elektrische Roller, Motor- und Dreiräder. Ohne diese E-Fahrzeuge würde die Treibstoffnachfrage im Straßenverkehr noch bis in das Jahr 2041 zunehmen, so die Berechnungen.

Laut den BNEF-Analysten werden elektrische Fahrzeuge nicht mehr nur in reichen Ländern nachgefragt. Länder wie Thailand, Indien, Brasilien und die Türkei erlebten derzeit einen großen Boom. Auch in China, Frankreich und Großbritannien gab es im 1. Quartal 2024 hohe Wachstumsraten von 20 bis fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Italien (minus 24 Prozent), Japan (minus neun Prozent) und Deutschland (minus drei Prozent) schwächelte der Markt zuletzt. nib

Nachdem Indien in den letzten Jahren immer weniger neue Kohlekraftwerke ans Netz angeschlossen hatte, plant das Land jetzt wieder mit deutlich mehr Kohlekraft. Insgesamt 15,4 Gigawatt sollen bis März 2025 zugebaut werden. Das wäre der höchste Anstieg in den letzten neun Jahren und eine Verdopplung gegenüber 2024, berichtet Bloomberg am Montag mit Verweis auf anonyme Quellen. Bis 2032 sollen offiziellen Informationen zufolge Kraftwerke für 90 Gigawatt an Kohlekraft neu gebaut werden.

In den letzten zehn Jahren hat Indien mit 100 Gigawatt zwar mehr erneuerbare als thermale Energie zugebaut. Weiterhin werden aber drei Viertel des Stroms mit Kohle erzeugt. Insuffiziente Energiespeicher und der steigende Energieverbrauch aufgrund der wachsenden Wirtschaft verlängern die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Laut Carbon Action Tracker verfolgt das Land eine “höchst unzureichende” Klimapolitik – ist von den Folgen allerdings selbst stark betroffen: Besonders während der Hitzewellen steigt der Stromverbrauch deutlich, da Kühlgeräte und Klimaanlagen heiß laufen. lb

Im Rahmen der aktuellen Haushaltsverhandlungen für 2025 fordert das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt für den Klima- und Transformationsfonds (KTF). Anders könnten wichtige Förder- und Investitionsprogramme nur noch schwer finanziert werden. Nach den Kürzungen infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom November 2023 untersucht die Studie die finanzielle Aufstellung des KTFs und kommt zu dem Schluss, dass die Finanzierung für viele Klimaschutzinstrumente 2025 mit erheblicher Unsicherheit behaftet ist. Der Sondertopf KTF sei überfordert.

Das hat laut den Autoren mehrere Gründe: Nach dem Wegfall der Rücklage in Höhe von 60 Milliarden Euro finanziere sich der KTF nun im Wesentlichen aus der europäischen und nationalen CO₂-Bepreisung. Die CO₂-Preis-Erlöse seien aber aufgrund der Konjunktur schwankend und nicht sicher. Gleichzeitig gehen die Autoren von steigenden Kosten der EEG-Umlage aus, die aus dem KTF finanziert wird. Unterm Strich bedeute das eine unsichere Einnahmequelle bei gleichzeitig steigenden Ausgaben im KTF. “Fördermittel und staatliche Investitionen müssen hingegen gesichert sein, damit es Planungssicherheit und keine abrupten Einstellungen von Programmen gibt”, sagt Ann-Kathrin Schenk, Leiterin der Policy Unit des MCC. Plötzliche Finanzierungsstopps würden der Glaubwürdigkeit von Klimaschutzmaßnahmen schaden, sagt sie.

Deshalb fordern die Autoren der Studie feste Mittel aus dem Bundeshaushalt für den KTF, um eine sichere Finanzierung, oder aber eine Restrukturierung des Sonderfonds zu gewährleisten: Die Klimaschutzmaßnahmen könnten mit einer sicheren Finanzierung in den Kernhaushalt eingeplant und die wechselhaften Einnahmen aus dem CO₂-Preis im KTF primär für die Kompensation von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen genutzt werden. seh

Die europäischen Billigfluggesellschaften Ryanair, Easyjet und Wizz Air fordern, dass die Nicht-CO₂-Emissionen aller Flüge – auch internationaler Langstreckenflüge – erhoben und ausgewiesen werden sollten. Ab 2025 müssen Airlines in Europa neben dem direkten CO₂-Ausstoß im Emissionshandel erstmals auch Emissionen durch Ruß, Stickoxide und Wasserdampf erheben und ausweisen. Die Europäische Kommission plant jedoch eine Ausnahme von Langstreckenflügen von den Monitoring-Vorschriften von Nicht-CO₂-Emissionen.

Laut der EU-Luftsicherheitsbehörde haben die Nicht-CO₂-Emissionen der Fluggesellschaften einen mindestens ebenso großen Einfluss auf die globale Erwärmung wie ihr CO₂-Ausstoß. Ein von Reuters eingesehener Entwurf eines Kommissionsvorschlags für die neuen Vorschriften sieht vor, internationale Flüge für zwei Jahre von den Vorschriften auszunehmen. “Eine solche Meldepflicht besteht nur für Strecken mit zwei Flugplätzen im Europäischen Wirtschaftsraum”, heißt es in dem Vorschlag. Außerdem sollen Flüge aus dem EWR in die Schweiz oder nach Großbritannien ebenfalls erfasst werden.

Der pauschale Ausschluss von Extra-EWR-Routen erwecke den irreführenden Eindruck, dass auf diesen Routen keine Erwärmungseffekte durch die Nicht-CO₂-Emissionen verursacht würden, erklärten die Billigflieger als Reaktion auf die Kommissionspläne. rtr/luk

Ein Bündnis von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Umweltverbänden hat die mangelhafte Qualität der Daten zum Ausbau der lokalen Stromnetze kritisiert. Die Daten, die auf dem Portal VNBdigital bereitgestellt würden, könnten nicht automatisiert ausgelesen werden und seien zudem teils von schlechter Qualität, heißt es in einem Brief an die Bundesnetzagentur, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Daten seien “unverzichtbar, um zum Beispiel Energiesysteme zu optimieren und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen“, schreiben die Unterzeichner, zu denen neben Vertretern verschiedener Universitäten und Forschungsinstitute auch die Deutsche Umwelthilfe und der Bundesverband Erneuerbare Energien gehören.

Benötigt werden die Daten zu den Verteilnetzen unter anderem “für die geografische Analyse und Planung von erneuerbaren Energien und neuen Verbrauchern wie Ladesäulen und Wärmepumpen”, heißt es im Schreiben. Von der Bundesnetzagentur fordern die Unterzeichner konkrete Vorgaben an die Verteilnetzbetreiber: Diese sollten die Daten in maschinenlesbarem Format und einheitlicher Qualität in einer zentralen Datenbank zur Verfügung stellen müssen. Zudem sollte mit einer offenen Lizenz Klarheit für die Verwendung der Daten geschaffen werden.

Die Bundesnetzagentur zeigte sich auf Anfrage von Table.Briefings verwundert über den offenen Brief. “Bislang hatten die Unterzeichner den Dialog mit der Bundesnetzagentur nicht gesucht”, teilte ein Sprecher mit. “Insofern konnte ein Diskurs hierzu noch nicht geführt werden.” Durch die Veröffentlichung des Netzausbaubedarfs sei die Transparenz “bereits deutlich höher als in der Vergangenheit”.

Gleichwohl sei die Behörde “offen für Hinweise, wie die Nutzbarkeit der Informationen und Daten für Dritte verbessert werden kann”. Allerdings ist dem Sprecher zufolge noch offen, “inwiefern ein Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur erforderlich und für alle Teilbereiche möglich ist und ob Anpassungen nicht auch außerhalb eines formellen Verfahrens sinnvoll umgesetzt werden können”. mkr

Ein US-Bezirksgericht hat am Montag eine Klage des Ölriesen Exxon Mobil gegen die Aktivistengruppe Arjuna Capital abgewiesen. Exxon hatte neben Arjuna Capital auch Follow This verklagt. Der Vorwurf von Exxon: Die Organisationen hätten das Abstimmungsverfahren bei der Aktionärsversammlung laut Exxon “missbraucht” und als Aktivisten “unterwandert”. Sie hatten versucht, Exxon zu mehr Klimaschutz zu bewegen – blieben aber erfolglos. Die Klage wurde fallen gelassen, weil sich Arjuna Capital bereit erklärte, bei den Aktionärsversammlungen keine weiteren Stimmrechtsanträge zu stellen und keine Vorschläge zu den Treibhausgasemissionen von Exxon zu unterbreiten. Exxon steht es allerdings offen, in Zukunft erneut zu klagen.

Arjuna Capital hat bisher nicht zum Gerichtsentscheid Stellung bezogen. Follow This sieht zwar die Rechte von Aktionären nicht gefährdet, geht aber davon aus, dass Exxon seine “aggressive Agenda” fortsetzen werde, anstatt zu einem konstruktiven Dialog zurückzukehren. rtr/lb

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, ob das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) ausgesetzt werden soll, zeitigt das Gesetz sowie die europäische Lieferkettenrichtlinie CSDDD, die erst in zwei Jahren in Kraft treten wird, bereits konkrete Wirkungen. In der stark von China abhängigen Solarbranche stellen Unternehmen bereits auf konforme Einkaufsstrategien um. Dabei müssen sie zusätzlich zu den allgemeinen Menschenrechts- und Umweltstandards die Unterdrückung der Uiguren und die Vorwürfe umfassender Zwangsarbeitsprogramme in der Region Xinjiang berücksichtigen.

So importiert der Solaranlagenverkäufer Enpal aus Berlin seine Produkte aus den drei Provinzen Anhui, Zhejiang und Jiangsu. “Da können wir zu 100 Prozent sicherstellen, dass keine Zwangsarbeit involviert ist”, so Henning Rath, Chief Supply Chain Manager von Enpal in Shenzhen. Solarprodukte aus Xinjiang würden in China zunehmend nur noch für den heimischen Markt produziert, so Rath.

China dominiert die Solarbranche und ihre Lieferketten von den Vorprodukten bis zu kompletten Anlagen. In der EU tätige Solarfirmen müssen ihre Einkäufe nun aus Xinjiang hinaus verlagern. Hinzu kommt die Zertifizierung, bei der sie etwa vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mit Informationen unterstützt werden.

In die USA dürfen schon länger keine Produkte aus Xinjiang mehr importiert werden, wenn dafür Zwangsarbeit nicht explizit ausgeschlossen werden kann. Zwar wird die mutmaßliche Zwangsarbeit in den von Uiguren bewohnten Regionen wohl nicht beendet, es werden aber menschenrechtlich einwandfreie Lieferketten aufgebaut, die eigens für den Handel mit westlichen Ländern vorgesehen sind. ck/lf

Die ganze Analyse lesen Sie im China.Table

Robert Habeck landet am Freitag zum ersten Besuch seiner Amtszeit in China. Als Klimaschutzminister ist er dort besonders gefragt. Denn China ist zweifelsohne der Schlüsselakteur für erfolgreichen globalen Klimaschutz – in mehrfacher Hinsicht:

Deshalb ist es höchste Zeit, dass die Bundesregierung den klimapolitischen Beziehungen zu China einen höheren Stellenwert einräumt. Wichtige Grundlagen dafür sind seit Beginn der Legislatur mit der Klimaaußenpolitik-Strategie, der China-Strategie und dem vor einem Jahr zwischen Deutschland und China vereinbarten Transformationsdialog gelegt.

Nun kommt es darauf an, eine realistische und strategische China-Klimapolitik tatsächlich umzusetzen. Leitmotiv dabei sollte “nicht-naive Kooperation” sein. Denn eine erstrebenswerte deutsche China-Klimapolitik umfasst zwar Kooperation in den Bereichen, in denen diese weiterhin sinnvoll und möglich ist – aber auch klar formulierte Erwartungen sowie einen anderen Umgang mit Drittstaaten.

In sechs Bereichen kann Robert Habeck in den nächsten Tagen in Peking Akzente setzen: Erstens sollte er anerkennen, dass wir für die erforderliche Transformation weiter in großem Umfang Importe aus China brauchen werden, aber gleichzeitig erklären, warum Europa seine Lieferketten bei Zukunftstechnologien wie Erneuerbaren Energien oder Elektromobilität diversifizieren will. Das bedeutet auch den Aufbau eigener Fertigungskapazitäten – aber nicht die Schließung des Marktes.

Zweitens sollte er einfordern, dass die ökologischen und sozialen Bedingungen in der Lieferkette – zum Beispiel für Solarzellen – sich verbessern müssen. Weder der Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern noch die ausschließliche Nutzung von dreckigem Kohlestrom sind hierbei akzeptabel. Die deutschen und europäischen Lieferkettengesetze sind die besten Instrumente, um tatsächlich Verbesserungen in der Lieferkette zu erreichen, weil sie verbindlich für alle größeren Unternehmen gelten. Mit öffentlichen Überlegungen zum “Aussetzen” des deutschen Gesetzes hat Habeck die Glaubwürdigkeit dieser Position nicht gestärkt. Umso wichtiger, dass er klarstellt, dass verbindliche Sorgfaltspflichten kommen werden und wie China die dafür notwendige Transparenz schaffen kann.

Drittens bleibt der hohe Anteil der Kohleverstromung das größte klimapolitische Problem in China. Hier sollte der Minister einerseits klare Erwartungen formulieren: China muss die eigene Zusage aus 2021, den Zuwachs von Kohlekraftwerken streng zu begrenzen, endlich einhalten, und darüber hinaus im nächsten Fünfjahresplan den Einstieg in den Kohleausstieg schaffen. Andererseits kann Robert Habeck verstärkten Austausch zwischen Fachleuten beider Länder anbieten.

Viertens kann die Zusammenarbeit mit Deutschland dazu beitragen, eine gewisse Akteursvielfalt auch in der chinesischen Klimapolitik zu stärken, über die Zentralregierung hinaus. Im Rahmen des Transformationsdialogs ist beispielsweise eine Zusammenarbeit auch mit Provinzen vorgesehen – ein sinnvoller Ansatz. Zudem sollte die deutsche Seite darauf drängen, dass in den Austausch- und Kooperationsformaten auch Fachleute aus Forschungsinstituten und Zivilgesellschaft aus beiden Ländern eingebunden werden.

Fünftens ist es keine Übertreibung, zu sagen, dass die künftige Erhitzung der Erde maßgeblich vom neuen chinesischen Klimaziel für 2035 abhängt, welches China – so wie alle Länder – spätestens im Februar 2025 bei der UN einreichen muss. Bislang deuten die Zeichen darauf hin, dass China zwar diese Frist einhalten will, aber kein angemessenes ambitioniertes Ziel plant. Dies muss in allen hochrangigen Gesprächen Thema sein – es hilft, wenn der Vizekanzler des größten EU-Mitgliedstaats die Bedeutung dieser Frage unterstreicht. Wirksam wird dies nur dann sein, wenn Habeck auch zusagen kann, dass die EU selbst möglichst früh ein ambitioniertes, am 1,5-Grad-Limit ausgerichtetes Ziel für 2035 und 2040 vorlegen wird.

Sechstens sollte Robert Habeck anbieten, dass China und Deutschland gemeinsam mehr für die Unterstützung anderer Staaten bei der Energiewende tun. Eine beschleunigte globale Energiewende kann ein Ventil für die Handelsspannungen um grüne Technologien sein. Auch wenn die EU den Anteil chinesischer Importe senken möchte, muss das keine sinkende Nachfrage für chinesische Produkte bedeuten, wenn beispielsweise Kohleländer wie Indonesien, Indien oder Südafrika ihre Energiewende beschleunigen und dabei zu großen Teilen auf Technologie aus China zurückgreifen.

Lutz Weischer ist Leiter des Berliner Büros der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Martin Voss ist dort Referent für Klimadiplomatie und Kooperation mit Asien/China.

David Ryfisch – Co-Bereichsleiter für Internationale Klimapolitik, Germanwatch e. V.

David Ryfisch ist der Germanwatch-Experte für Klimafinanzierung. Weil das Thema derzeit in den UN-Verhandlungen besonders wichtig ist, verfolgt Ryfisch den internationalen Prozess sehr genau. Der studierte Volkswirt und Amerikanist beobachtet vor allem auch den Strukturwandel in der Weltbank und anderen Entwicklungsbanken in der Klimakrise. Er hat vor seiner Tätigkeit bei Germanwatch bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank IDB, beim UN-Umweltprogramm Unep und bei der Entwicklungsorganisation GIZ gearbeitet.

Mohamed Adow – Direktor, Power Shift Africa

Mohamed Adow kämpft seit Jahren für mehr internationale Klimagerechtigkeit und gilt als Verfechter der afrikanischen Klimainteressen. 2018 gründete er den Thinktank “Power Shift Africa” in Nairobi. Adow ist im Norden Kenias aufgewachsen und hat die Folgen der Klimakrise in seinem eigenen Alltag selbst erlebt. Mit seinem Thinktank treibt er die afrikanische Energiewende voran und setzt sich dafür ein, dass die großen Industrienationen für Klimaschäden im Globalen Süden aufkommen. Adow ist in der internationalen Klimapolitik gut vernetzt. Zuvor leitete er jahrelang die globale Klimapolitik von Christian Aid.

Lili Fuhr – Direktorin, Fossil Economy Program, Center for International Environmental Law (CIEL)

Mit ihrer Arbeit bewegt sich Lili Fuhr an der Schnittstelle zwischen Menschenrechten, Klimaschutz und Demokratie. Als Direktorin des Fossil Economy Program der Umweltrechtsorganisation CIEL kämpft sie mit ihrem Team für ein Wirtschaftssystem, das den Herausforderungen der Klima-, Umwelt- und Biodiversitätskrise gerecht wird – und dabei auch gegen “Scheinlösungen und Irrwege” wie CCS. Bevor sie zu CIEL kam, leitete die Geografin das Referat Internationale Umweltpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung.

Jan Rosenow – Direktor, Regulatory Assistance Project (RAP)

Jan Rosenow treibt als europäischer Direktor des Regulatory Assistance Project (RAP) die Energiewende mit Beratung und Expertise voran. Er beriet beispielsweise die EU-Kommission dazu, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Zu weiteren Auftragnehmern gehören Ministerien, Regulierungsbehörden und NGOs. Als Experte zu Wasserstoff, Wärmepumpen und anderen Energiewende-Technologien ist er im medialen Diskurs eine viel gefragte Stimme (zum Porträt).

Jan Kowalzig – Referent für Klimawandel und Klimapolitik (Klimafinanzen), Oxfam Deutschland e. V.

Jan Kolwalzig arbeitet seit 2007 für Oxfam und verfolgt die deutsche und internationale Klimapolitik. Vor allem im Bereich der deutschen Klimafinanzierung ist er ein wahrer Experte bis tief in die Details von Krediten, Schuldenkrise und Haushaltspolitik. Auch mit den Fallstricken und Kniffen der internationalen Klimafinanzierung ist Kowalzig bestens vertraut. Vor seiner Position bei Oxfam hat er in Brüssel bei Friends of the Earth Europe gearbeitet.

Sven Harmeling – Head of Climate, CAN Europe

Sven Harmeling ist auch in großen Menschenmengen oft gut zu finden: Auf Klimakonferenzen trägt der Klimaspezialist von CAN Europe gern Anzüge in auffallenden Farben. Seine Expertise in Sachen internationale Klimaverhandlungen hat der Diplom-Geograf in langen Jahren auf COPs und anderen Konferenzen zusammengetragen: Als Klimaspezialist für die Hilfsorganisation CARE hat er vor allem den Bereich Anpassung im Auge. Vorher arbeitete er als Teamleiter bei Germanwatch und beim Wuppertal-Institut.

Tom Evans – Policy Advisor, Third Generation Environmentals Ltd (E3G)

Seit der COP26 in Glasgow beobachtet und analysiert Tom Evans für den Thinktank E3G die Klimaverhandlungen auf der UN-Bühne sowie auf Foren wie G7 und G20. Er berät auch Regierungen, wie sie ihre Klimaziele (NDCs) bis zur COP30 in Brasilien auf einen 1,5-kompatiblen Pfad bringen, die Energiewende vorantreiben und die Beiträge zur Klimafinanzierung hochfahren können.

Martin Kaiser – Geschäftsführer, Greenpeace e. V.

Martin Kaiser kennt Greenpeace aus vielen verschiedenen Perspektiven: Vor 26 Jahren startete der Forstwissenschaftler und Geo-Ökologe dort als Wald-Kampaigner, später verantwortete er die internationale Arbeit der Umweltorganisation zur Biodiversität, anschließend die internationale Klimapolitik. 2016 stieg Martin Kaiser zum Geschäftsführenden Vorstand von Greenpeace Deutschland auf – und deckt damit nun das gesamte Themenspektrum gleichzeitig ab. Bei Protestaktionen auf der Straße – im grünen Greenpeace-Anorak – ist er ebenso anzutreffen wie im Sakko auf Klimakonferenzen oder bei Hintergrundgesprächen mit Regierungsmitgliedern. Mitgewirkt hat Kaiser auch in wichtigen Gremien der Regierung wie der Kohlekommission – wobei er sich von deren Ergebnis, dem Ausstieg bis 2038, später distanzierte.

Jürgen Resch – Geschäftsführer, Deutsche Umwelthilfe e. V.

Er gehört zu den Urgesteinen der deutschen Umweltszene: Seit 36 Jahren ist Jürgen Resch Co-Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe; unter seiner Führung ist der von Mitgliederzahl und Finanzmitteln immer noch vergleichbar kleine Verband zu einem der einflussreichsten – und wegen seines Erfolgs vielfach angefeindeten – Akteure geworden. Resch setzt schon lange darauf, umweltpolitische Erfolge auch auf juristischem Weg zu erreichen: Kommunen, die nichts gegen überhöhte Feinstaubwerte unternehmen, wurden von der DUH ebenso verklagt wie das Kraftfahrtbundesamt, das nicht gegen Schummel-Diesel vorging. Zuletzt war der Verband entscheidend an den erfolgreichen Klimaklagen gegen die Bundesregierung beteiligt.

Dave Jones – Direktor, Ember Climate

Dave Jones liefert die Daten für den Umbau des globalen Energiesystems in Richtung Erneuerbare. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet der Volks- und Betriebswirt als Energieanalyst – etwas mehr als die erste Hälfte davon bei Eon, bevor er 2014 zur Klimaorganisation Sandbag wechselte. 2020 war Jones Mitgründer von Ember, einem Thinktank, dessen Ziel es ist, die weltweite Energiewende datenbasiert voranzutreiben und daneben gegen Methanemissionen aus dem Kohlebergbau vorzugehen. Embers Vorzeigereport, den Global Electricity Review, hat Jones entwickelt.

die Klimafinanzierung ist eines der größten Themen des Jahres. Wohin das Geld der Europäischen Investitionsbank (EIB) fließt, hat Alexandra Endres die leitende Klimaexpertin der EIB, Nancy Saich, gefragt. Allgemein werde noch “zu viel Geld in die falschen Dinge” investiert, kritisiert Saich beispielsweise fossile Subventionen. Ihre Bank habe sich bereits strengere Regeln für die Kreditvergabe gegeben. Beim globalen Klimafinanz-Ziel brauche es hingegen mehr Tempo, fordert Saich.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat unfassbares menschliches Leid verursacht und auch zu gravierenden Umweltschäden geführt. Nun hat eine Studie die Klima- und Umweltschäden in der Ukraine zusammengefasst. Warum neben dem Kriegsgeschehen auch der Wiederaufbau für die Emissionsbilanz ausschlaggebend sein wird, hat Anouk Schlung zusammengefasst.

Außerdem schauen wir wieder auf den deutschen Haushalt. Eine Studie des MCC legt nahe, dass der Klima-Sondertopf KTF auf tönernen Füßen steht. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wird dazu ebenso Lösungen finden müssen – Vorschläge liefert das MCC gleich mit -, wie auch zur Klimapolitik mit China. Am Freitag trifft Habeck auf seiner China-Reise in Peking ein. In unserem heutigen Standpunkt hat die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch sechs Vorschläge für eine “nicht-naive Kooperation” mit China.

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Frau Saich, in der Klimadiplomatie wird um ein neues Klimafinanzziel gerungen. Entwicklungs- und Schwellenländer fordern hunderte Milliarden Euro an jährlicher Unterstützung. Wie sollte das neue Finanzziel aus Ihrer Sicht aussehen?

Die EIB hat in diesen Verhandlungen einen Beobachterstatus. Es steht uns nicht zu, eigene Forderungen zu formulieren. Ich persönlich hoffe, dass es im Laufe des Jahres neue Einzahlungen in den Loss-and-Damage-Fonds geben wird. Und beim neuen Finanzziel ist wichtig: Wir brauchen nicht nur eine Zahl, es geht auch um Qualität. Das Ziel muss ehrgeizig sein, und dennoch müssen sich alle darauf einigen können. Mein Eindruck ist, dass die Troika aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Aserbaidschan und Brasilien sehr aktiv ist. Es gibt positive Signale, aber wir sind nicht annähernd so schnell, wie wir sein müssten. Noch immer fließt viel zu viel Geld in die falschen Dinge, zum Beispiel in die Subventionierung fossiler Energien. Das muss aufhören.

Die EIB vergibt auch Klimakredite an Länder außerhalb der EU. Wohin fließt das Geld? In wohlhabende Schwellenländer mit guten Geschäftschancen, oder in besonders arme Länder, die es womöglich dringender bräuchten?

Wir sind eine Bank, und wir vergeben Kredite. Damit können wir die Probleme von bereits überschuldeten Ländern schwerlich lösen. Selbst besonders zinsgünstige Darlehen oder Instrumente wie die derzeit heiß diskutierten “Debt-for-nature Swaps” brächten diese Länder nicht weiter. Ich denke, dass die Lösung für sie eher in den Vorschlägen der Bridgetown Agenda zu finden ist.

Die EIB finanziert den Green Deal der EU. Wie sicher ist nach dem Rechtsruck bei den Wahlen die Klima-Führungsrolle der EIB in Zukunft?

Die neue EIB-Präsidentin Nadia Calviño, die seit Januar im Amt ist, hat klargestellt: Die Arbeit als Klimabank fortzuführen, ist eine ihrer Top-Prioritäten. Gerade arbeiten wir an unserer Klima-Roadmap für die Jahre 2026 bis 2030. Wir müssen in unserer Kommunikation noch viel stärker zeigen: Eine grünere Zukunft ist gut für alle Menschen, nicht nur für das Klima. Sie bringt neue Arbeitsplätze, bessere Häuser, reinere Luft, mehr Gesundheit. Unser Ziel ist eine gerechte Klimawende, die niemanden zurücklässt. Und das sind nicht nur leere Worte.

Sie sagen, es fließt noch immer zu viel Geld in die falschen Dinge. Die EIB ist weltweit einer der größten Finanziers von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Welche Kriterien müssen private Unternehmen oder der öffentliche Sektor erfüllen, um einen Klimakredit von Ihnen zu erhalten?

Als Klimabank der EU finanzieren wir den Green Deal. In unserer Climate Roadmap haben wir 2020 festgelegt: Alle Finanzaktivitäten der EIB müssen ab Ende 2020 in Einklang mit dem Pariser Abkommen sein. 50 Prozent unserer Kredite sollen ab 2025 in klima- und umweltfreundliche Zwecke fließen. Und von 2021 bis 2030 wollen wir mit Investitionen von einer Billion Euro den gerechten, klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft unterstützen. Natürlich haben wir noch nicht alles umgesetzt, sind aber auf einem guten Weg. Inzwischen fließt mehr als die Hälfte der EIB-Kredite in die Klimafinanzierung.

Welche Aktivitäten finanziert die EIB, welche schließt sie aus?

Seit 2021 finanzieren wir nur noch neue Aktivitäten, die laut EIB-Paris Alignment Framework unseren Kunden helfen, die Ziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Unsere Klimakredite konzentrieren wir auf den Energiesektor, also auf erneuerbare Energien, auf Energieeffizienz, Netze und Stromspeicher. Daneben vergeben wir Kredite etwa für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder die Gebäudesanierung. Seit 2020 geben wir generell keine Kredite mehr für konventionelle Energieerzeugung aus fossilen Quellen – bereits vergebene Kredite ziehen wir allerdings auch nicht zurück, da wir als öffentliches Kreditinstitut vertraglich an vereinbarte Projekte gebunden sind. Wir prüfen systematisch alle Projekte, die an uns herangetragen werden, auf mögliche Klimarisiken. Wir helfen unseren Kunden dabei, sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Geschäfte klarzuwerden und ihre Emissionen zu reduzieren. Und wir unterstützen Banken in der grünen Kreditvergabe, beispielsweise an kleine und mittlere Unternehmen oder kleinere Kommunen.

Würde die EIB neue Erdgasprojekte oder fossile Energieerzeugung mit CCS finanzieren?

Unsere Standards schließen jede Form der Stromerzeugung aus, die mehr Treibhausgase verursacht als 250 Gramm CO₂-Äquivalente pro Kilowattstunde. Wir sind damit schärfer als die EU-Taxonomie, die die Grenze bei 270 Gramm zieht. Die 250-Gramm-Grenze bedeutet, dass auch die effizienteste Form der konventionellen fossilen Stromerzeugung ausgeschlossen ist – wir finanzieren also etwa keine Kombi-Gasturbinen. Sehr effiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die Wohnviertel mit Strom und Wärme versorgen, können unsere Kriterien aber erfüllen. Wir finanzieren keine Förderung von Kohle, Öl oder Gas, und auch keine Pipelines oder andere fossile Infrastruktur.

2023 hat die EIB-Gruppe Klimaprojekte mit 49 Milliarden Euro finanziert, umgerechnet 60 Prozent des gesamten Kreditvolumens. Warum nicht mehr?

Weil wir unserem Auftrag gemäß auch andere Ziele finanzieren müssen. Wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen, wir fördern Innovationen im Bildungs- und Gesundheitsbereich, beispielsweise die Entwicklung von Impfstoffen, und derzeit gibt es auch ein steigendes Interesse an Krediten für Verteidigung und Digitalisierung. Nicht alles, was wir tun, treibt den klimafreundlichen Umbau Europas voran – schließlich können wir nicht aufhören, Schulen oder Krankenhäuser zu finanzieren. Aber alles muss im Einklang mit dem Pariser Abkommen geschehen. Das bedeutet, dass beispielsweise ein von uns finanziertes Krankenhaus seine Klimarisiken kennt und sich entsprechend anpasst. Die anderen multilateralen Entwicklungsbanken, mit denen wir seit Paris eng zu Klima-Finanzfragen zusammenarbeiten, nutzen einen ähnlichen Ansatz.

In der Zeit vom 24. Februar 2022 bis zum 24. Februar 2024 hat Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine 175 Millionen Tonnen CO₂ verursacht. Diese Emissionen entsprechen der jährlichen Nutzung von 90 Millionen Autos. Die Zahl ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie “Climate Damage Caused by Russia’s War“. Ihr Hauptautor, der Klimaforscher Lennard de Klerk von der “Warbon Initiative on GHG Accounting of War”, stellte sie Mitte Juni am Rande der Ukraine Recovery Conference (UCR) in Berlin vor.

Das halbjährlich erscheinende Papier eines multinationalen Forschungsteams fasst die Klimaschäden der ersten zwei Jahre seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine im Februar 2022 zusammen. Die Emissionen teilen sich auf verschiedene Bereiche auf:

Was die Studienautoren nicht berechnet haben: Die Emissionen, die durch die zerstörte Infrastruktur einspart werden. Vor dem Krieg (2021) betrugen die ukrainischen CO₂-Emissionen laut dem Global Carbon Atlas noch 210 Millionen Tonnen. 2022 lagen sie bei 141 Millionen Tonnen. Im Oktober 2023 fehlten dem Land durch Kriegsschäden oder russische Besatzung 44 Prozent seiner Stromkapazität aus Atomkraft, 78 Prozent seiner Wärmekraft-Kapazitäten (zumeist Kohle und Gas) und 60 Prozent seiner Kapazitäten im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung.

Beim Wiederaufbau des Energiesystems wird es darauf ankommen, die alten Infrastrukturen klimafreundlich zu ersetzen. In der vergangenen Woche veröffentlichte Greenpeace eine Art “solaren Marshallplan“, der festlegte, wie dieser Wiederaufbau aussehen könnte.

Die durch den Krieg zerstörten Straßen, Wohnhäuser und andere Infrastruktur wieder aufzubauen, macht mit 56 Millionen Tonnen den Großteil der Emissionen aus, so die Autoren der Studie.

Auch die weiteren Umweltschäden des Kriegs sind enorm. Ruslan Strilet, der ukrainische Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen, teilte Table.Briefings mit, sein Ministerium habe seit 2022 über 4.900 Fälle von Umweltschäden registriert. Zu den gravierendsten Schäden gehören demnach die Luftverschmutzung mit giftigen Gasen aus Explosionen und Bränden, Wasserverschmutzung, die Zerstörung ukrainischer Wälder, sowie die massive Schädigung der ukrainischen Flora, Fauna und Naturschutzgebiete.

Die größten Umweltauswirkungen hatte Strilet zufolge aber der Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka im Juni 2023. Durch den Anschlag wurden 63.400 Hektar Waldfläche überschwemmt – mehr als zwei Drittel der Fläche Berlins.

20. Juni, 9.30 Uhr, Online

Webinar Was kostet Klimaschutz? Kosten und Nutzeneffekte von Klimaschutzmaßnahmen

Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) veranstaltet dieses Webinar. Im Fokus stehen Gebäude und die Frage, wie dort zu welchen Kosten CO₂ eingespart werden kann. Infos

21. bis 22. Juni, Berlin

Konferenz Progressive Governance Summit 2024

Die Konferenz findet in der Vertretung von Baden-Württemberg in Berlin statt. Unter dem Motto “Progressive Security: Championing Change in Times of Uncertainty” geht es unter anderem um den Umfang mit der Klimakrise. Infos

25. Juni, 16 Uhr, Online

Webinar Next Generation NDCs: Setting Sectoral Targets to Maximize Impact

2025 müssen die Staaten neue Klimaziele (NDCs) für Emissionsreduzierungen bis 2035 festlegen. Auf diesem Webinar wird darüber diskutiert, wie Sektorziele dafür sinnvoll eingebunden werden können. Das World Resources Institute (WIR) veranstaltet dieses Webinar. Infos

26. bis 28. Juni, Bonn

Konferenz International Energy Workshop

Die IEW ist eine führende Konferenz für die internationale Gemeinschaft der Energiemodellierer. Sie wird von der International Renwable Energy Agency (IRENA) organisiert. Infos

26. bis 28. Juni, Valencia

Konferenz European Urban Resilience Forum

Fokusthemen der Konferenz sind unter anderem Wasser und “Blue Economy” sowie klimaneutrale Städte. Sie wird von ICLEI Local Governments for Sustainability und der European Environment Agency organisiert. Infos

26. Juni, 15 Uhr, Online

Webinar The Use of CBAM Revenues

Die Übergangszeit des CO₂-Grenzsteuerausgleichs (CBAM) ist nun angelaufen, jedoch sind noch einige Fragen offen. Der Bericht des European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition schaut darauf – und besonders auf die Verwendung der CBAM-Einnahmen. Infos

27. bis 28. Juni, Prenzlau

Seminar Crashkurs klimagerechte Wärmenetze

Die NGO Powershift organisiert diesen Crashkurs dazu, wie eine Wärmewende klimagerecht aussehen kann. Sie beschäftigt sich dabei auch mit der Frage, welche Rolle Wärmenetze spielen. Infos

27. Juni, 9.30 Uhr, Berlin

Statuskonferenz Thermische Speicher für die Wärmewende

Auf der Konferenz wird über die Rolle von thermischen Speichern in der Wärmewende diskutiert. Sie wird vom Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) ausgerichtet. Infos

27. Juni, 14.15 Uhr, Berlin

Diskussion Von den Klimaschutzzielen zur Umsetzung

Der Gebäudesektor – verantwortlich für 30 Prozent des CO₂-Ausstoßes in Deutschland – spielt eine zentrale Rolle für das Erreichen der Klimaschutzziele 2030 und 2045. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert darüber, wie Klimaziele im Gebäudesektor umgesetzt werden können. Infos

27. Juni, 16.30 Uhr, Berlin

Politischer Abend Energiewende und Net Zero Industry Act: Dekarbonisierung, Wertschöpfungsketten und Rohstoffe

Das Deutsch-französische Büro für die Energiewende (DFBEW) veranstaltet in Partnerschaft mit der Französischen Botschaft in Berlin einen politischen Abend zum Thema “Energiewende und Net Zero Industry Act: Dekarbonisierung, Wertschöpfungsketten und Rohstoffe”. Infos

Das Wachstum bei E-Autos in den letzten Jahren zeigt Wirkung: Ab dem Jahr 2027 könnte die weltweite Treibstoff-Nachfrage für den Straßenverkehr abnehmen, wie neue Daten von BloombergNEF (BNEF) zeigen. Für das Jahr 2025 rechnet der Thinktank mit einem Fahrzeugbestand von 83 Millionen E-Autos, E-Bussen und E-Trucks, die weltweit Verbrennerfahrzeuge verdrängen. Hinzu kämen 340 Millionen elektrische Roller, Motor- und Dreiräder. Ohne diese E-Fahrzeuge würde die Treibstoffnachfrage im Straßenverkehr noch bis in das Jahr 2041 zunehmen, so die Berechnungen.

Laut den BNEF-Analysten werden elektrische Fahrzeuge nicht mehr nur in reichen Ländern nachgefragt. Länder wie Thailand, Indien, Brasilien und die Türkei erlebten derzeit einen großen Boom. Auch in China, Frankreich und Großbritannien gab es im 1. Quartal 2024 hohe Wachstumsraten von 20 bis fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Italien (minus 24 Prozent), Japan (minus neun Prozent) und Deutschland (minus drei Prozent) schwächelte der Markt zuletzt. nib

Nachdem Indien in den letzten Jahren immer weniger neue Kohlekraftwerke ans Netz angeschlossen hatte, plant das Land jetzt wieder mit deutlich mehr Kohlekraft. Insgesamt 15,4 Gigawatt sollen bis März 2025 zugebaut werden. Das wäre der höchste Anstieg in den letzten neun Jahren und eine Verdopplung gegenüber 2024, berichtet Bloomberg am Montag mit Verweis auf anonyme Quellen. Bis 2032 sollen offiziellen Informationen zufolge Kraftwerke für 90 Gigawatt an Kohlekraft neu gebaut werden.

In den letzten zehn Jahren hat Indien mit 100 Gigawatt zwar mehr erneuerbare als thermale Energie zugebaut. Weiterhin werden aber drei Viertel des Stroms mit Kohle erzeugt. Insuffiziente Energiespeicher und der steigende Energieverbrauch aufgrund der wachsenden Wirtschaft verlängern die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Laut Carbon Action Tracker verfolgt das Land eine “höchst unzureichende” Klimapolitik – ist von den Folgen allerdings selbst stark betroffen: Besonders während der Hitzewellen steigt der Stromverbrauch deutlich, da Kühlgeräte und Klimaanlagen heiß laufen. lb

Im Rahmen der aktuellen Haushaltsverhandlungen für 2025 fordert das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt für den Klima- und Transformationsfonds (KTF). Anders könnten wichtige Förder- und Investitionsprogramme nur noch schwer finanziert werden. Nach den Kürzungen infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom November 2023 untersucht die Studie die finanzielle Aufstellung des KTFs und kommt zu dem Schluss, dass die Finanzierung für viele Klimaschutzinstrumente 2025 mit erheblicher Unsicherheit behaftet ist. Der Sondertopf KTF sei überfordert.

Das hat laut den Autoren mehrere Gründe: Nach dem Wegfall der Rücklage in Höhe von 60 Milliarden Euro finanziere sich der KTF nun im Wesentlichen aus der europäischen und nationalen CO₂-Bepreisung. Die CO₂-Preis-Erlöse seien aber aufgrund der Konjunktur schwankend und nicht sicher. Gleichzeitig gehen die Autoren von steigenden Kosten der EEG-Umlage aus, die aus dem KTF finanziert wird. Unterm Strich bedeute das eine unsichere Einnahmequelle bei gleichzeitig steigenden Ausgaben im KTF. “Fördermittel und staatliche Investitionen müssen hingegen gesichert sein, damit es Planungssicherheit und keine abrupten Einstellungen von Programmen gibt”, sagt Ann-Kathrin Schenk, Leiterin der Policy Unit des MCC. Plötzliche Finanzierungsstopps würden der Glaubwürdigkeit von Klimaschutzmaßnahmen schaden, sagt sie.

Deshalb fordern die Autoren der Studie feste Mittel aus dem Bundeshaushalt für den KTF, um eine sichere Finanzierung, oder aber eine Restrukturierung des Sonderfonds zu gewährleisten: Die Klimaschutzmaßnahmen könnten mit einer sicheren Finanzierung in den Kernhaushalt eingeplant und die wechselhaften Einnahmen aus dem CO₂-Preis im KTF primär für die Kompensation von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen genutzt werden. seh

Die europäischen Billigfluggesellschaften Ryanair, Easyjet und Wizz Air fordern, dass die Nicht-CO₂-Emissionen aller Flüge – auch internationaler Langstreckenflüge – erhoben und ausgewiesen werden sollten. Ab 2025 müssen Airlines in Europa neben dem direkten CO₂-Ausstoß im Emissionshandel erstmals auch Emissionen durch Ruß, Stickoxide und Wasserdampf erheben und ausweisen. Die Europäische Kommission plant jedoch eine Ausnahme von Langstreckenflügen von den Monitoring-Vorschriften von Nicht-CO₂-Emissionen.

Laut der EU-Luftsicherheitsbehörde haben die Nicht-CO₂-Emissionen der Fluggesellschaften einen mindestens ebenso großen Einfluss auf die globale Erwärmung wie ihr CO₂-Ausstoß. Ein von Reuters eingesehener Entwurf eines Kommissionsvorschlags für die neuen Vorschriften sieht vor, internationale Flüge für zwei Jahre von den Vorschriften auszunehmen. “Eine solche Meldepflicht besteht nur für Strecken mit zwei Flugplätzen im Europäischen Wirtschaftsraum”, heißt es in dem Vorschlag. Außerdem sollen Flüge aus dem EWR in die Schweiz oder nach Großbritannien ebenfalls erfasst werden.

Der pauschale Ausschluss von Extra-EWR-Routen erwecke den irreführenden Eindruck, dass auf diesen Routen keine Erwärmungseffekte durch die Nicht-CO₂-Emissionen verursacht würden, erklärten die Billigflieger als Reaktion auf die Kommissionspläne. rtr/luk

Ein Bündnis von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Umweltverbänden hat die mangelhafte Qualität der Daten zum Ausbau der lokalen Stromnetze kritisiert. Die Daten, die auf dem Portal VNBdigital bereitgestellt würden, könnten nicht automatisiert ausgelesen werden und seien zudem teils von schlechter Qualität, heißt es in einem Brief an die Bundesnetzagentur, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Daten seien “unverzichtbar, um zum Beispiel Energiesysteme zu optimieren und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen“, schreiben die Unterzeichner, zu denen neben Vertretern verschiedener Universitäten und Forschungsinstitute auch die Deutsche Umwelthilfe und der Bundesverband Erneuerbare Energien gehören.

Benötigt werden die Daten zu den Verteilnetzen unter anderem “für die geografische Analyse und Planung von erneuerbaren Energien und neuen Verbrauchern wie Ladesäulen und Wärmepumpen”, heißt es im Schreiben. Von der Bundesnetzagentur fordern die Unterzeichner konkrete Vorgaben an die Verteilnetzbetreiber: Diese sollten die Daten in maschinenlesbarem Format und einheitlicher Qualität in einer zentralen Datenbank zur Verfügung stellen müssen. Zudem sollte mit einer offenen Lizenz Klarheit für die Verwendung der Daten geschaffen werden.

Die Bundesnetzagentur zeigte sich auf Anfrage von Table.Briefings verwundert über den offenen Brief. “Bislang hatten die Unterzeichner den Dialog mit der Bundesnetzagentur nicht gesucht”, teilte ein Sprecher mit. “Insofern konnte ein Diskurs hierzu noch nicht geführt werden.” Durch die Veröffentlichung des Netzausbaubedarfs sei die Transparenz “bereits deutlich höher als in der Vergangenheit”.

Gleichwohl sei die Behörde “offen für Hinweise, wie die Nutzbarkeit der Informationen und Daten für Dritte verbessert werden kann”. Allerdings ist dem Sprecher zufolge noch offen, “inwiefern ein Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur erforderlich und für alle Teilbereiche möglich ist und ob Anpassungen nicht auch außerhalb eines formellen Verfahrens sinnvoll umgesetzt werden können”. mkr

Ein US-Bezirksgericht hat am Montag eine Klage des Ölriesen Exxon Mobil gegen die Aktivistengruppe Arjuna Capital abgewiesen. Exxon hatte neben Arjuna Capital auch Follow This verklagt. Der Vorwurf von Exxon: Die Organisationen hätten das Abstimmungsverfahren bei der Aktionärsversammlung laut Exxon “missbraucht” und als Aktivisten “unterwandert”. Sie hatten versucht, Exxon zu mehr Klimaschutz zu bewegen – blieben aber erfolglos. Die Klage wurde fallen gelassen, weil sich Arjuna Capital bereit erklärte, bei den Aktionärsversammlungen keine weiteren Stimmrechtsanträge zu stellen und keine Vorschläge zu den Treibhausgasemissionen von Exxon zu unterbreiten. Exxon steht es allerdings offen, in Zukunft erneut zu klagen.

Arjuna Capital hat bisher nicht zum Gerichtsentscheid Stellung bezogen. Follow This sieht zwar die Rechte von Aktionären nicht gefährdet, geht aber davon aus, dass Exxon seine “aggressive Agenda” fortsetzen werde, anstatt zu einem konstruktiven Dialog zurückzukehren. rtr/lb

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, ob das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) ausgesetzt werden soll, zeitigt das Gesetz sowie die europäische Lieferkettenrichtlinie CSDDD, die erst in zwei Jahren in Kraft treten wird, bereits konkrete Wirkungen. In der stark von China abhängigen Solarbranche stellen Unternehmen bereits auf konforme Einkaufsstrategien um. Dabei müssen sie zusätzlich zu den allgemeinen Menschenrechts- und Umweltstandards die Unterdrückung der Uiguren und die Vorwürfe umfassender Zwangsarbeitsprogramme in der Region Xinjiang berücksichtigen.

So importiert der Solaranlagenverkäufer Enpal aus Berlin seine Produkte aus den drei Provinzen Anhui, Zhejiang und Jiangsu. “Da können wir zu 100 Prozent sicherstellen, dass keine Zwangsarbeit involviert ist”, so Henning Rath, Chief Supply Chain Manager von Enpal in Shenzhen. Solarprodukte aus Xinjiang würden in China zunehmend nur noch für den heimischen Markt produziert, so Rath.

China dominiert die Solarbranche und ihre Lieferketten von den Vorprodukten bis zu kompletten Anlagen. In der EU tätige Solarfirmen müssen ihre Einkäufe nun aus Xinjiang hinaus verlagern. Hinzu kommt die Zertifizierung, bei der sie etwa vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mit Informationen unterstützt werden.

In die USA dürfen schon länger keine Produkte aus Xinjiang mehr importiert werden, wenn dafür Zwangsarbeit nicht explizit ausgeschlossen werden kann. Zwar wird die mutmaßliche Zwangsarbeit in den von Uiguren bewohnten Regionen wohl nicht beendet, es werden aber menschenrechtlich einwandfreie Lieferketten aufgebaut, die eigens für den Handel mit westlichen Ländern vorgesehen sind. ck/lf

Die ganze Analyse lesen Sie im China.Table

Robert Habeck landet am Freitag zum ersten Besuch seiner Amtszeit in China. Als Klimaschutzminister ist er dort besonders gefragt. Denn China ist zweifelsohne der Schlüsselakteur für erfolgreichen globalen Klimaschutz – in mehrfacher Hinsicht:

Deshalb ist es höchste Zeit, dass die Bundesregierung den klimapolitischen Beziehungen zu China einen höheren Stellenwert einräumt. Wichtige Grundlagen dafür sind seit Beginn der Legislatur mit der Klimaaußenpolitik-Strategie, der China-Strategie und dem vor einem Jahr zwischen Deutschland und China vereinbarten Transformationsdialog gelegt.

Nun kommt es darauf an, eine realistische und strategische China-Klimapolitik tatsächlich umzusetzen. Leitmotiv dabei sollte “nicht-naive Kooperation” sein. Denn eine erstrebenswerte deutsche China-Klimapolitik umfasst zwar Kooperation in den Bereichen, in denen diese weiterhin sinnvoll und möglich ist – aber auch klar formulierte Erwartungen sowie einen anderen Umgang mit Drittstaaten.

In sechs Bereichen kann Robert Habeck in den nächsten Tagen in Peking Akzente setzen: Erstens sollte er anerkennen, dass wir für die erforderliche Transformation weiter in großem Umfang Importe aus China brauchen werden, aber gleichzeitig erklären, warum Europa seine Lieferketten bei Zukunftstechnologien wie Erneuerbaren Energien oder Elektromobilität diversifizieren will. Das bedeutet auch den Aufbau eigener Fertigungskapazitäten – aber nicht die Schließung des Marktes.

Zweitens sollte er einfordern, dass die ökologischen und sozialen Bedingungen in der Lieferkette – zum Beispiel für Solarzellen – sich verbessern müssen. Weder der Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern noch die ausschließliche Nutzung von dreckigem Kohlestrom sind hierbei akzeptabel. Die deutschen und europäischen Lieferkettengesetze sind die besten Instrumente, um tatsächlich Verbesserungen in der Lieferkette zu erreichen, weil sie verbindlich für alle größeren Unternehmen gelten. Mit öffentlichen Überlegungen zum “Aussetzen” des deutschen Gesetzes hat Habeck die Glaubwürdigkeit dieser Position nicht gestärkt. Umso wichtiger, dass er klarstellt, dass verbindliche Sorgfaltspflichten kommen werden und wie China die dafür notwendige Transparenz schaffen kann.

Drittens bleibt der hohe Anteil der Kohleverstromung das größte klimapolitische Problem in China. Hier sollte der Minister einerseits klare Erwartungen formulieren: China muss die eigene Zusage aus 2021, den Zuwachs von Kohlekraftwerken streng zu begrenzen, endlich einhalten, und darüber hinaus im nächsten Fünfjahresplan den Einstieg in den Kohleausstieg schaffen. Andererseits kann Robert Habeck verstärkten Austausch zwischen Fachleuten beider Länder anbieten.

Viertens kann die Zusammenarbeit mit Deutschland dazu beitragen, eine gewisse Akteursvielfalt auch in der chinesischen Klimapolitik zu stärken, über die Zentralregierung hinaus. Im Rahmen des Transformationsdialogs ist beispielsweise eine Zusammenarbeit auch mit Provinzen vorgesehen – ein sinnvoller Ansatz. Zudem sollte die deutsche Seite darauf drängen, dass in den Austausch- und Kooperationsformaten auch Fachleute aus Forschungsinstituten und Zivilgesellschaft aus beiden Ländern eingebunden werden.

Fünftens ist es keine Übertreibung, zu sagen, dass die künftige Erhitzung der Erde maßgeblich vom neuen chinesischen Klimaziel für 2035 abhängt, welches China – so wie alle Länder – spätestens im Februar 2025 bei der UN einreichen muss. Bislang deuten die Zeichen darauf hin, dass China zwar diese Frist einhalten will, aber kein angemessenes ambitioniertes Ziel plant. Dies muss in allen hochrangigen Gesprächen Thema sein – es hilft, wenn der Vizekanzler des größten EU-Mitgliedstaats die Bedeutung dieser Frage unterstreicht. Wirksam wird dies nur dann sein, wenn Habeck auch zusagen kann, dass die EU selbst möglichst früh ein ambitioniertes, am 1,5-Grad-Limit ausgerichtetes Ziel für 2035 und 2040 vorlegen wird.

Sechstens sollte Robert Habeck anbieten, dass China und Deutschland gemeinsam mehr für die Unterstützung anderer Staaten bei der Energiewende tun. Eine beschleunigte globale Energiewende kann ein Ventil für die Handelsspannungen um grüne Technologien sein. Auch wenn die EU den Anteil chinesischer Importe senken möchte, muss das keine sinkende Nachfrage für chinesische Produkte bedeuten, wenn beispielsweise Kohleländer wie Indonesien, Indien oder Südafrika ihre Energiewende beschleunigen und dabei zu großen Teilen auf Technologie aus China zurückgreifen.

Lutz Weischer ist Leiter des Berliner Büros der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Martin Voss ist dort Referent für Klimadiplomatie und Kooperation mit Asien/China.

David Ryfisch – Co-Bereichsleiter für Internationale Klimapolitik, Germanwatch e. V.

David Ryfisch ist der Germanwatch-Experte für Klimafinanzierung. Weil das Thema derzeit in den UN-Verhandlungen besonders wichtig ist, verfolgt Ryfisch den internationalen Prozess sehr genau. Der studierte Volkswirt und Amerikanist beobachtet vor allem auch den Strukturwandel in der Weltbank und anderen Entwicklungsbanken in der Klimakrise. Er hat vor seiner Tätigkeit bei Germanwatch bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank IDB, beim UN-Umweltprogramm Unep und bei der Entwicklungsorganisation GIZ gearbeitet.

Mohamed Adow – Direktor, Power Shift Africa

Mohamed Adow kämpft seit Jahren für mehr internationale Klimagerechtigkeit und gilt als Verfechter der afrikanischen Klimainteressen. 2018 gründete er den Thinktank “Power Shift Africa” in Nairobi. Adow ist im Norden Kenias aufgewachsen und hat die Folgen der Klimakrise in seinem eigenen Alltag selbst erlebt. Mit seinem Thinktank treibt er die afrikanische Energiewende voran und setzt sich dafür ein, dass die großen Industrienationen für Klimaschäden im Globalen Süden aufkommen. Adow ist in der internationalen Klimapolitik gut vernetzt. Zuvor leitete er jahrelang die globale Klimapolitik von Christian Aid.

Lili Fuhr – Direktorin, Fossil Economy Program, Center for International Environmental Law (CIEL)

Mit ihrer Arbeit bewegt sich Lili Fuhr an der Schnittstelle zwischen Menschenrechten, Klimaschutz und Demokratie. Als Direktorin des Fossil Economy Program der Umweltrechtsorganisation CIEL kämpft sie mit ihrem Team für ein Wirtschaftssystem, das den Herausforderungen der Klima-, Umwelt- und Biodiversitätskrise gerecht wird – und dabei auch gegen “Scheinlösungen und Irrwege” wie CCS. Bevor sie zu CIEL kam, leitete die Geografin das Referat Internationale Umweltpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung.

Jan Rosenow – Direktor, Regulatory Assistance Project (RAP)

Jan Rosenow treibt als europäischer Direktor des Regulatory Assistance Project (RAP) die Energiewende mit Beratung und Expertise voran. Er beriet beispielsweise die EU-Kommission dazu, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Zu weiteren Auftragnehmern gehören Ministerien, Regulierungsbehörden und NGOs. Als Experte zu Wasserstoff, Wärmepumpen und anderen Energiewende-Technologien ist er im medialen Diskurs eine viel gefragte Stimme (zum Porträt).

Jan Kowalzig – Referent für Klimawandel und Klimapolitik (Klimafinanzen), Oxfam Deutschland e. V.

Jan Kolwalzig arbeitet seit 2007 für Oxfam und verfolgt die deutsche und internationale Klimapolitik. Vor allem im Bereich der deutschen Klimafinanzierung ist er ein wahrer Experte bis tief in die Details von Krediten, Schuldenkrise und Haushaltspolitik. Auch mit den Fallstricken und Kniffen der internationalen Klimafinanzierung ist Kowalzig bestens vertraut. Vor seiner Position bei Oxfam hat er in Brüssel bei Friends of the Earth Europe gearbeitet.

Sven Harmeling – Head of Climate, CAN Europe

Sven Harmeling ist auch in großen Menschenmengen oft gut zu finden: Auf Klimakonferenzen trägt der Klimaspezialist von CAN Europe gern Anzüge in auffallenden Farben. Seine Expertise in Sachen internationale Klimaverhandlungen hat der Diplom-Geograf in langen Jahren auf COPs und anderen Konferenzen zusammengetragen: Als Klimaspezialist für die Hilfsorganisation CARE hat er vor allem den Bereich Anpassung im Auge. Vorher arbeitete er als Teamleiter bei Germanwatch und beim Wuppertal-Institut.

Tom Evans – Policy Advisor, Third Generation Environmentals Ltd (E3G)

Seit der COP26 in Glasgow beobachtet und analysiert Tom Evans für den Thinktank E3G die Klimaverhandlungen auf der UN-Bühne sowie auf Foren wie G7 und G20. Er berät auch Regierungen, wie sie ihre Klimaziele (NDCs) bis zur COP30 in Brasilien auf einen 1,5-kompatiblen Pfad bringen, die Energiewende vorantreiben und die Beiträge zur Klimafinanzierung hochfahren können.

Martin Kaiser – Geschäftsführer, Greenpeace e. V.

Martin Kaiser kennt Greenpeace aus vielen verschiedenen Perspektiven: Vor 26 Jahren startete der Forstwissenschaftler und Geo-Ökologe dort als Wald-Kampaigner, später verantwortete er die internationale Arbeit der Umweltorganisation zur Biodiversität, anschließend die internationale Klimapolitik. 2016 stieg Martin Kaiser zum Geschäftsführenden Vorstand von Greenpeace Deutschland auf – und deckt damit nun das gesamte Themenspektrum gleichzeitig ab. Bei Protestaktionen auf der Straße – im grünen Greenpeace-Anorak – ist er ebenso anzutreffen wie im Sakko auf Klimakonferenzen oder bei Hintergrundgesprächen mit Regierungsmitgliedern. Mitgewirkt hat Kaiser auch in wichtigen Gremien der Regierung wie der Kohlekommission – wobei er sich von deren Ergebnis, dem Ausstieg bis 2038, später distanzierte.

Jürgen Resch – Geschäftsführer, Deutsche Umwelthilfe e. V.

Er gehört zu den Urgesteinen der deutschen Umweltszene: Seit 36 Jahren ist Jürgen Resch Co-Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe; unter seiner Führung ist der von Mitgliederzahl und Finanzmitteln immer noch vergleichbar kleine Verband zu einem der einflussreichsten – und wegen seines Erfolgs vielfach angefeindeten – Akteure geworden. Resch setzt schon lange darauf, umweltpolitische Erfolge auch auf juristischem Weg zu erreichen: Kommunen, die nichts gegen überhöhte Feinstaubwerte unternehmen, wurden von der DUH ebenso verklagt wie das Kraftfahrtbundesamt, das nicht gegen Schummel-Diesel vorging. Zuletzt war der Verband entscheidend an den erfolgreichen Klimaklagen gegen die Bundesregierung beteiligt.

Dave Jones – Direktor, Ember Climate

Dave Jones liefert die Daten für den Umbau des globalen Energiesystems in Richtung Erneuerbare. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet der Volks- und Betriebswirt als Energieanalyst – etwas mehr als die erste Hälfte davon bei Eon, bevor er 2014 zur Klimaorganisation Sandbag wechselte. 2020 war Jones Mitgründer von Ember, einem Thinktank, dessen Ziel es ist, die weltweite Energiewende datenbasiert voranzutreiben und daneben gegen Methanemissionen aus dem Kohlebergbau vorzugehen. Embers Vorzeigereport, den Global Electricity Review, hat Jones entwickelt.