春节快乐! Heute endet das Jahr der Ratte- und um Mitternacht beginnt das Jahr des Büffels. Das gesamte Team von China.Table möchte Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Möge Ihnen, ihren KollegInnen, Ihren GeschäftspartnerInnen und natürlich Ihrer Familie ein erfolgreiches, fröhliches und vor allem ein gesundes neues Jahr bevorstehen.

Zu den Faszinationen des chinesischen Neujahrs gehört die Ansprache des Präsidenten Xi Jinping. Weniger wegen Xis Worten schreibt Johnny Erling in unserer Festtagsausgabe. Wohl aber wegen der Dekoration seines Arbeitszimmers, die jedes Jahr aufs Neue Anlass zu den spannendsten Deutungen gibt.

Sind Sie vielleicht – wie Willy Brandt oder Kate Moss – ein Büffel? In unserem Neujahrs-Glossar finden Sie nicht nur Hinweise darauf. Felix Lee hat dem Büffel auch ein Horoskop gewidmet. Und das ganze China.Table-Team trägt zusammen, wohin die Chinesen und die Expats in diesem Pandemie-Jahr fahren können und mit welchen Geschenken sie ihre Familienmitglieder und Freunde überraschen.

Besonders bewegend ist die Geschichte von Frau Mo. Sie ist eine von 300 Millionen Wanderarbeitern, verdient ihr Geld als Haushaltshilfe in Peking und wird in diesem Jahr ihre Familie nicht zum Neujahrsfest besuchen können. Ning Wang hat mit Frau Mo gesprochen.

Vielleicht möchten Sie Ihre Familie heute Abend noch mit frisch zubereiteten Jiaozi überraschen? Yuhang Wu und Jonas Borchers betreiben in Berlin ein kleines Restaurant. Sie haben für uns Jiaozi gekocht und für Sie das Rezept aufgeschrieben.

Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Table-Teams viel Spaß beim Lesen – und vergessen Sie nicht: Büffel sollten ab morgen jeden Tag etwas Rotes tragen, um Unglück abzuwenden.

Chinesen schätzen sich glücklich, weil sie den Jahreswechsel zweimal feiern dürfen (mit doppeltem Urlaubsanspruch). Sie freuen sich am 31. Dezember auf das westliche Neujahr und danach auf ihr traditionelles Neujahrs- und Familienfest (Chunjie), das dieses Jahr in der Nacht auf den 12. Februar beginnt. Aber nur einmal – am westlichen Silvestertag – spricht Präsident Xi Jinping direkt über TV zu ihnen aus seinem Büro im geheimnisvollen Zhongnanhai – dem Partei- und Regierungssitz. Seine Neujahrsrede ist in China Kult.

Wie macht man salbungsvolle, aber langweilige Neujahrsansprachen für TV-Zuschauer interessant? Kanzlerin Angela Merkel hat dafür noch kein Rezept gefunden. Neuankömmling Joe Biden riss mit seiner ersten Neujahrsrede auch niemanden vom Hocker. Laut Umfragen hätten viele seiner Zuschauer kaum zehn Minuten später vergessen, worüber er im Oval Office gerade sprach.

Solche Sorgen sind Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping fremd. Seit er in der Silvesternacht auf das Jahr 2014 erstmals eine Neujahrsrede hielt, schauen ihm jedes Jahr immer mehr Chinesen zu – so wie bei seinem 20-minütigen Geleitwort auf das Jahr 2021. Für viele ist es sogar ein Hobby, sich Screenshots vom Bildschirm zu schießen.

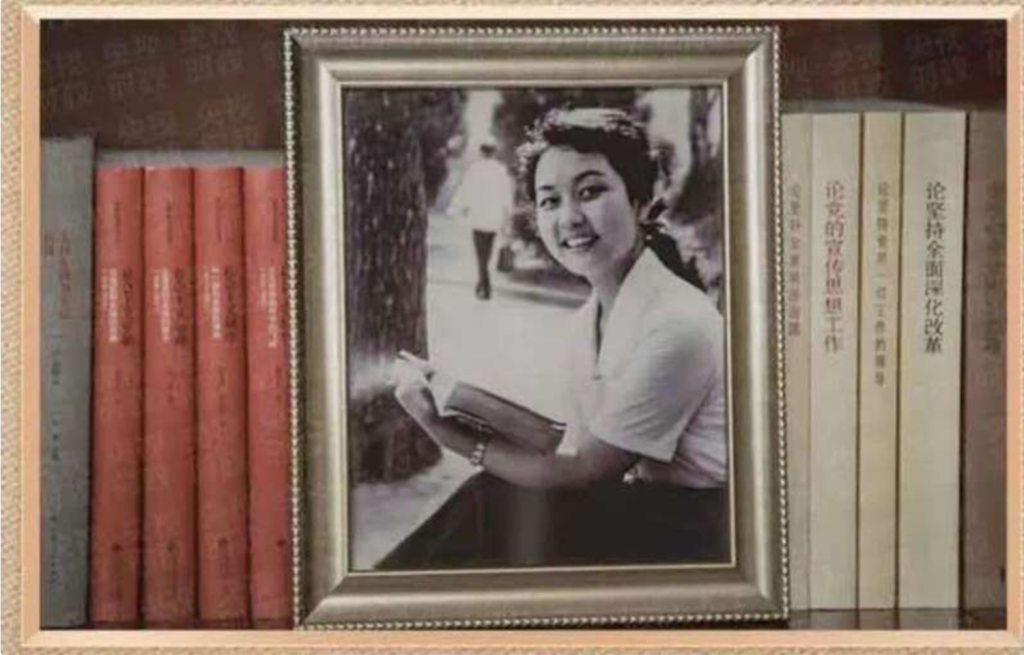

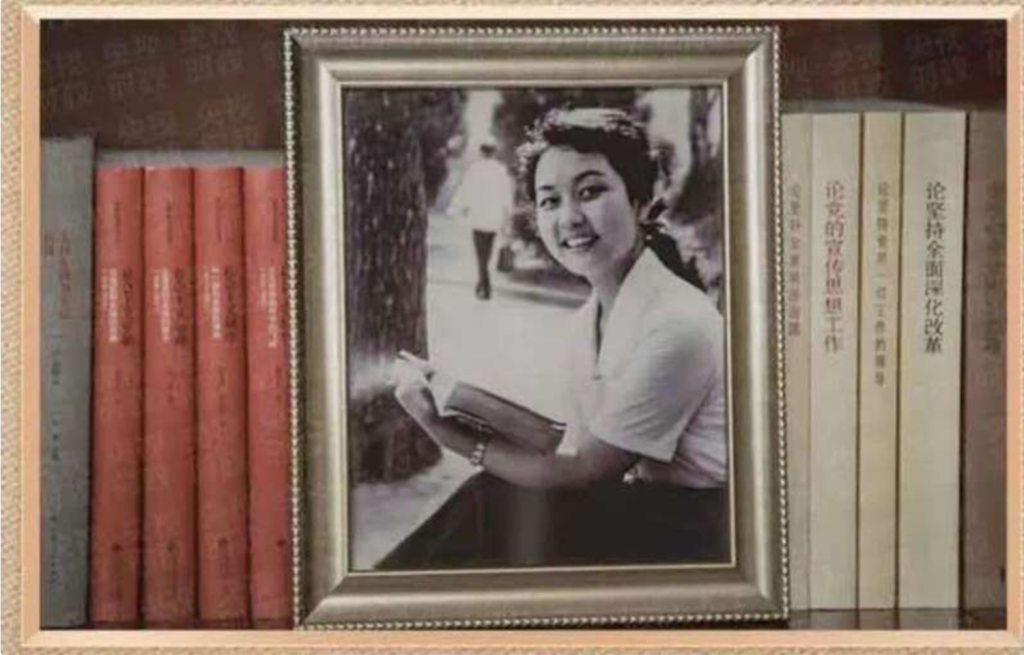

Ihre Faszination hat nichts mit dem Inhalt seiner Ansprache zu tun. Die ist ebenso dröge wie Neujahrsreden anderer Staatschefs. Chinas Präsident zieht mit seinem Neujahrsauftritt nur deshalb so viele Zuschauer an, weil sie wissen wollen, was er für sie Neues in den Bücherregalen seines Büros versteckt hat. Die TV-Kameras helfen ihnen auf die Spur. Mit Rundumschwenks zoomen sie sich mit Nahaufnahmen in Xis imposante Bibliothek hinein. Dort stehen aufgestellt vor den Bücherreihen zahlreiche Familienfotos aus dem Privatalbum des Präsidenten. Angeblich sucht Xi die Bilder jährlich selbst aus. Die kuriose Neugier treibt seither Millionen Chinesen jedes Neujahr von Neuem um, nach mehr Fotos ihres Herrschers umzusehen. Den Hype heizen Staatspresse und soziale Medien nach Kräften an.

Xi Neujahrsrede 2014 wurde gleichzeitig auch zur Premiere für sein Büro im geheimnisvollen Zhongnanhai, dass er erstmals der Öffentlichkeit vorstellte. Die Aufregung stieg, als findige Blogger sechs Familienfotos in den Regalen entdeckten und Screenshots davon machten. Die Aufnahmen machten Furore, zeigten sie doch Chinas neuen Herrscher als fürsorglichen Vater, der seine kleine Tochter auf dem Fahrrad in die Schule fuhr, als glücklichen Ehemann mit seiner Frau Peng Liyuan, als hilfreichen Sohn, der seinen Vater Xi Zhongxun im Rollstuhl schob. Parteizeitungen und soziale Medien feierten prompt die neue Offenheit. Xi erlaube den Bürgern nicht nur als Zaungäste in sein Büro zu schauen, sondern gewähre ihnen auch Einblick in sein Privatleben.

Es blieb nicht lange bei den sechs Familienfotos. Ein Jahr später 2015 umgab sich Xi mit zehn Aufnahmen. Screenshots reichten nun nicht mehr aus, um alle zu identifizieren. Das besorgten Parteizeitungen und Webseiten. Sie veröffentlichten nummerierte Foto-Wegweiser durch Xis Büro, zeigten wo und welche Bilder in den Regalen stehen. Sie erklärten etwa ein Foto, das Xi und seine Frau Peng beim Berlinbesuch im März 2014 zeigt. Das Ehepaar posiert darauf mit deutsch-chinesischen Nachwuchskickern nach einem Freundschaftsmatch der Juniorenmannschaft des VfL Wolfsburg gegen eine Jugendauswahl aus Hubei und Shaanxi. Xi stellte sich das Bild nicht nur deshalb in sein Büro, weil er Fußballfan ist. Er verlangte den Sport als Pflichtfach in Chinas Sportunterricht einzuführen. So geschah es dann auch. Zu Chinas Traum, den Xi propagiert, gehört auch, dass sich das Reich der Mitte in die FIFA-Weltspitze kickt.

Es ist alles Kalkül. Peking kontrolliert und steuert den Einblick, den es in Xis Fotowelten erlaubt. Es sorgt, wie Spötter sagen, für Transparenz mit chinesischen Besonderheiten. Eine Public-Relations-Kampagne soll vor allem Xi ins rechte Bild rücken und zugleich seinen Personenkult befördern.

Blogger Zheng Zhijian, hinter dessen Pseudonym die kommunistische Jugendzeitung steht, stellte in seinem WeChat-Account alle diesjährigen Fotos vor, die in Xis Büro aufgestellt sind. Er meldete mit 21 Aufnahmen einen neuen Rekord. 13 darunter seien neue Fotos. Die meisten stellen Xi als vorbildlichen Familienmenschen, als Mann des Volkes und als Sieger über die Corona-Pandemie vor. Doch zwei Bilder zeigen ihn auch als politischen Machtmenschen. Eines stammt vom März 2018, als Xi vor dem Volkskongress seinen Amtseid auf die Verfassung ablegt. Xi hat es kurz zuvor geschafft, die Verfassung zu ändern und aus ihr die zeitliche Limitierung für das Amt des Präsidenten zu streichen. Er kann von nun an auf unbegrenzte Zeit regieren. Das zweite Foto zeigt ihn im Dezember 2017, als er im Geburtshaus der Kommunistischen Partei mit geballter Faust der KP Chinas die Treue schwört. Eigentlich schwört er sich selbst die Treue. Denn Xi hat die Partei zuvor dazu gebracht, ihre Statuten zu ändern, um seinen Namen und seine Führungsrolle hinein zu schreiben. Die Partei hat Xi zu folgen.

Kritischen Beobachtern fiel auf, dass sechs der 21 Fotos zum neuen Jahr Portraitaufnahmen von Xi sind. Erstmals ist auch ein Jugendbild seiner Frau Peng dabei. Auf weiteren Bildern posieren beide bei einem Ausflug vor den Ruinen des alten Sommerpalasts, oder freuen sich zu dritt mit ihrem Baby. Der Eindruck vom harmonischen Familienleben ist gewollt. Er soll wohl Online-Gerüchte zerstreuen, wonach es mit der Ehe nicht mehr zum Besten steht.

Bei der Auswahl der 21 Privatfotos scheint an alles gedacht worden zu sein. Oder doch nicht? Der langjährige China-Korrespondent für Japans Nikkei-Nachrichtenagentur, Katsuji Nakazawa, stutzte bei einer Aufnahme. Sie zeigt Xi im Jahr 2020 bei einer Inspektion der südwestchinesischen Provinz Yunnan. Er steht inmitten lachender Mädchen und Jungen der Wa-Minorität. Das Foto will Xis Erfolge in der Armutsbekämpfung herausstellen. In seiner Neujahrsansprache nennt er 2020 das Jahr, das ihm den “entscheidenden Sieg” in seiner seit acht Jahren verfolgten Kampagne zur Überwindung extremer Armut in China brachte. Den japanischen Journalisten interessiert dagegen nur das Datum unter dem Foto: 19. Januar 2020. Da eskalierte gerade die Corona-Krise in Wuhan, ohne das Peking die Notbremse zog. Nagazawa recherchierte, dass Xi am 17. und 18. Januar auf Staatsbesuch im benachbarten Myanmar war. Auf der Heimreise hätte er im 3000 Kilometer von Peking entfernten Yunnan Station gemacht, um das Frühlingsfest zu verbringen. Am 21. Januar sei er wieder in Peking eingetroffen. Am 23. Januar erst wurde Wuhan komplett abgeriegelt. Hatten Xi und Peking entgegen ihren heutigen Beteuerungen doch viel zu spät reagiert und damit mitverschuldet, dass die Pandemie auf dem Weg in alle Welt war?

Nicht nur die Familienfotos sind besonders ausgewählt auch die Einrichtung in Xis Büro ist speziell arrangiert. Demonstrativ sitzt er vor zwei Symbolen chinesischer Macht, im Rücken die Staatsfahne und ein imposantes Gemälde, auf dem sich die Große Mauer über die Berge zieht. Sein wuchtiger Schreibtisch scheint aus der Zeit zu stammen, als IT-Hightech und Büroelektronik noch nicht erfunden waren. Handy, Tablet, Computer oder Mobiluhren fehlen. Das wirkt anachronistisch, zumal Peking gerade meldete, dass fast eine Milliarde Chinesen Ende 2020 das Internet nutzten. Vermutlich darf Xi seine Büro-Hightech nicht zeigen, damit die Marken nicht erkannt werden können. Auf seinem Tisch steht eine kompakte konventionelle Telefonanlage mit drei Apparaten, zwei roten und einem weißen Telefon. Nach Richard McGregor, Autor des 2010 erschienenen Standardwerks “Die Partei”, wurden sie einst die “roten Maschinen” genannt und waren Teil eines verschlüsselten Kommunikationssystems. Nur allerhöchste Funktionäre und Konzernchefs der wichtigsten Staatsunternehmen waren darüber mit den Parteiführern verbunden. Xi hat gleich zwei rote Telefone stehen. Sie dienen heute wohl nur noch als Statussymbole.

Aus der Zeit fällt auch sein Bambusbehälter voll gespitzter Blei- und Buntstifte. Unter Mao nutzten Parteiführer sie, um mit Kringeln Dokumente als gelesen abzuzeichnen und in den Umlauf zu geben. Noch musealer wirkt ein Lochblattkalender auf dem Tisch, auf dem die letzte Seite des Jahres 2020 aufgeschlagen ist.

Bei der TV-Neujahrsansprache am 31. Dezember im Oval Office, die erstmals Joe Biden hielt, lagen ebenfalls keine Handys auf seinem Tisch herum. Dafür standen zwei moderne Bild-Ton-Telefonanlagen neben ihm. US-Blogger schauten sich sofort virtuell in Bidens Büro um, beschrieben seine Familienfotos, die er auf einer Fensterbrett aufstellte. Dann erspähten sie etwas Altmodisches bei ihm so wie Xis Lochblattkalender. In der Mitte auf Bidens Tisch lag ein Abakus aus Holz, ein chinesisches mechanisches Rechenbrett. Vielleicht ist es als Zeichen für Xi gedacht?

Tempelfeste sind abgesagt, Neujahrsmärkte ebenso – aus Furcht vor neuen Corona-Ausbrüchen hat Chinas Führung für die nächsten Wochen sämtliche Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen verboten. Bloß kein Rummel, lautet die Devise. Dabei ist das neue Jahr, das nach dem Mondkalender in der Nacht zum Freitag begrüßt wird, dem Volksmund zufolge eigentlich ein gutes. Das zurückliegende Jahr war das der Ratte – es gilt als wild und unruhig. Und so war das Pandemie-Jahr ja auch. 2021 hingegen steht im Zeichen des Büffels. Und das verspricht friedlicher zu werden. Insofern passen die abgesagten Jahrmärkte: der Auftakt zu einem ruhigerem Jahr.

In der chinesischen Astrologie wird in einem Zwölfjahreszyklus jedes Jahr einem bestimmten Tier zugeordnet: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Sowohl den Menschen, die in dem entsprechenden Jahr geboren sind, als auch dem Jahr selbst, werden die Charaktereigenschaften des jeweiligen Tieres nachgesagt. Der Büffel steht in China für Geduld und Unbeirrbarkeit. Gemäß diesen Charaktereigenschaften wird auch das Jahr verlaufen: gemächlich, keine allzu abrupten Veränderungen.

Weltpolitisch könnte diese Prognose zutreffen: Trump wurde bereits im Rattenjahr abgewählt – mit Joe Biden als neuer US-Präsident kehren ruhigere Zeiten in Washington ein. Und auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping scheint auf weniger aggressive Töne zu setzen, wenn er wie zuletzt beim digitalen Weltwirtschaftsforum von Davos dazu aufruft, bei der globalen Pandemie doch zusammenzuarbeiten. “Wir können gemeinsame Herausforderungen nicht in einer gespaltenen Welt meistern”, sagte er in seiner Rede. Zumindest verbal setzt er im Jahr des Büffels auf mehr Völkerverständigung. Xi selbst ist nach dem chinesischen Horoskop aber kein Büffel, sondern im Jahr der Schlange geboren. Und Schlangen gelten als hinterlistig und nicht ganz ehrlich. Büffel haben Angst vor ihnen.

Wer im Jahr des Büffels geboren ist, dem wird Fleiß und Ausdauer nachgesagt. Der “Büffel” gilt zudem als beständig und verlässlich. Das Streben nach schnellem Geld oder ein Leben über ihre Verhältnisse ist ihm hingegen fremd. Wenig risikofreudig folgt er lieber ausgetretenen Pfaden, heißt es im Volksmund. In Beziehungen gelten Büffel zärtlich und liebevoll. Ihnen wird auch nachgesagt, tolerant und ausgeglichen zu sein. Oberflächliches Gerede lehnen sie ab und bevorzugen lieber den privaten Rahmen der eigenen Familie. Wenn sie jedoch zu sehr gereizt werden, kann aus dem harmlosen Vieh ein gefährlicher Stier werden.

Jedes Tierkreisjahr wird mit einem der fünf Elemente verbunden: Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde. Das Jahr 2021 trifft auf das Element Metall. Also begrüßen die weltweit rund 1,5 Milliarden Chinesen an diesem Freitag das Jahr des Metallbüffels. Was das Jahr Büffels in Kombination mit dem Element Metall zusätzlich bringt? Mehr Ordnung im Familienleben, sagen chinesische Wahrsager. Das kann nach dem anstrengenden Lockdownjahr der Ratte sicherlich auch nicht schaden. Felix Lee

Alle zwölf Jahre wieder, werden die stolzen Büffel geboren. 1901 war ein Büffeljahr, genauso wie 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 – und zuletzt 2009. Und weil das chinesische Mondjahr nicht ganz zum westlichen “Jahres”-Verständnis passt, sind zum Beispiel im Januar 1961 Geborene “noch keine” Büffel, wohingegen im Januar 1962 Geborene “noch” Büffel sind. Zu den berühmten Vertretern des Tierkreiszeichens zählen der Jazztrompeter Louis Armstrong (1901), die deutsche Schauspiel-Legende Marlene Dietrich (1901) genauso wie die US-Politikerin Madeleine Albright (1937). Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama (1961) ist ein Büffel, ebenso Willy Brandt (1913) oder die Princess of Wales, Diana Spencer (1961). Aber auch die US-Schauspielerinnen Jane Fonda (1937) und Meryl Streep (1949), das britische Model Kate Moss (1974) und die deutsche Darstellerin Ulrike Folkerts (1961) gehören dazu. Antje Sirleschtov

Was für Deutsche zu Weihnachten die Geschenke unter dem Tannenbaum sind, ist für Chinesen zum Neujahrsfest der rote Umschlag. Schon Wochen vor dem wichtigstem Familienfest in China werden sie in allen Variationen auf der Straße, in Kaufhäusern und Supermärkten angeboten: Rote, aus Glanzpapier gefaltete Umschläge, häufig mit einem goldenen Schriftzeichen verziert, das einem Reichtum, langes Leben, viele Kinder oder einfach nur Glück verspricht. In diesen roten Umschlägen (auf chinesisch: Hongbao) steckt Geld.

Simple Geste, mag man meinen. Denn Geld kann schließlich jeder gebrauchen. Doch weit gefehlt. Denn wer Geber dieser roten Umschläge ist und wer Empfänger – das ist kompliziert. Generell lautet die Regel: Wer Kind, Student, Rentner, unverheiratet oder arbeitslos ist, darf rote Umschläge entgegennehmen. Wer Geld verdient muss geben. Und damit fängt das Problem an. Denn besonders für Berufsanfänger oder Frischvermählte, die noch gar nicht so viel verdienen oder auf die hohe Kante gelegt haben, kann so ein Frühlingsfest schnell ein finanziell äußerst kostspieliges Unterfangen werden.

Kindern – selbst in der weiteren Verwandtschaft – steckt man als Geber zwischen 100 und 200 Yuan in den roten Umschlag, also umgerechnet etwa 13 oder 26 Euro. Das hält sich noch in Grenzen. Doch auch den Eltern und Großeltern muss man solche Umschläge vorbereiten – auch wenn man vielleicht ein oder zwei Jahre zuvor selbst noch Empfänger war. Xiaoshun (孝顺), elterliche Ehrerbietung wird erwartet. Und das bemisst sich nicht zuletzt in der Geldsumme, die man als Sohn oder Tochter seinen Eltern und Großeltern in den Umschlag steckt. Das können in heutigen Zeiten rasch auch 500, 1000 oder 2000 Yuan sein.

Noch komplizierter ist die Übergabe. Denn natürlich lehnen Eltern, Großeltern, aber auch die Tanten und Onkels die roten Umschläge erst mal höflich, aber vehement ab. Das suggerieren sie zumindest, wenn sie mit fuchtelnden Händen versuchen, einem die übergebenen Umschläge in die Hand oder in die Hosentasche zu stecken. Der Geber muss dann umso beharrlicher darauf drängen, dass sie die Umschläge annehmen. Das geht dann hin und her. Bis sie den Umschlag schließlich annehmen.

Und nicht wundern, wenn Kinder trotz der Geldgeschenke wenig Begeisterung zeigen. Sie werden von ihren Eltern zwar dazu gebracht, sich höflich beim Onkel oder Cousin zu bedanken. Häufig bekommen sie das Geld aber gar nicht – denn die Umschläge stecken die Eltern ein. Schließlich sind sie es auch, die anderen die Umschläge füllen müssen. Felix Lee

Für Frau Mo war das Jahr 2020 finanziell ein schlechtes Jahr: Erst kam sie wegen der Corona-bedingten Reisebeschränkungen nicht mehr nach Peking zurück, wo sie als Haushaltshilfe bei chinesischen Familien arbeitet und im Monat etwa 600 Euro verdient. Als sie dann im April endlich wieder in Peking ankam, waren viele Jobs verschwunden. Sie musste auf ihre Ersparnisse zurückgreifen und ist froh, dass sie nun fast wieder genauso viel verdient wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. “Nach Hause fahre ich dieses Jahr für Chunjie bestimmt nicht”, sagt sie. Zu groß sitzt die Angst, wieder nicht rechtzeitig zurückzukommen und Jobs zu verlieren.

300 Millionen Wanderarbeiter in China fühlen sich häufig wie Menschen zweiter Klasse, weil ihnen das chinesische Hukou-System die Zugänge zum Gesundheitssystem, Bildung für ihre Kinder oder bezahlbaren Wohnungen versperrt. Das chinesische Meldesystem bietet den Bürgern nur an den Orten, wo sie geboren sind soziale Leistungen. Offizielle Daten zeigen, dass die Zahl der Wanderarbeiter 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Millionen Menschen zurückgegangen ist.

Die Möglichkeit, nach Hause zu fahren, ist vielen Wanderarbeitern schon Mitte Januar genommen worden. Denn spätestens dann hätten sie sich testen lassen müssen, um an den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest teilnehmen zu können. Viele fahren bereits Ende Januar in ihre Heimat. Die chinesische Nationale Gesundheitskommission hatte aber angeordnet, dass Menschen, die in ländliche Gebiete zurückkehren, einen negativen Covid-19-Test vorlegen müssen, der nicht älter als sieben Tage sein darf.

Für viele Wanderarbeiter wie Frau Mo, die sich nur ein Mal im Jahr zwei bis drei Wochen am Stück frei nehmen können, hätte eine Heimreise zudem eine doppelte Quarantäne bedeutet – erst in der Heimat, bei der Rückkehr dann in Peking.

Es gibt aber auch Anreize, nicht nach Hause zu fahren. Die Stadt Hangzhou hat Wanderarbeitern 1000 Yuan (125 Euro) versprochen, wenn sie nicht nach Hause fahren. Auch Unternehmen in Zhejiang oder Ningbo zahlen Geldprämien, um den Mitarbeitern einen Ansporn zum Bleiben zu geben. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll. Es kommt ihnen ganz gelegen, dass die Wanderarbeiter nicht reisen können. Auch einige Städte gewähren Wanderarbeitern über die Feiertage zusätzliche Privilegien, beispielsweise im Gesundheitsbereich.

Für Frau Mo ist es dennoch hart. Sie hat einen zehnjährigen Sohn zu Hause, ihre Eltern kümmern sich das ganze Jahr um ihn. Sie telefoniert über die Videofunktion von WeChat jeden Abend mit ihm, meist, während sie den Abwasch in einem der Haushalte macht, in denen sie arbeitet. Oft sind die Gesprächsthemen dieselben: “Hast Du Deine Hausaufgaben gemacht” fragt sie ihn. “Wann schreibst Du Deine nächste Arbeit in der Schule? Lern fleißig, dann kaufe ich Dir etwas Schönes, wenn ich Dich besuchen komme”. Doch dieses Jahr wird sie ihm die Geschenke zum chinesischen Neujahr nur per Post schicken können. Wann sie ihn das nächste Mal sehen wird, weiß sie noch nicht. Die nächsten Feiertage – das Ahnengedenkfest vom 3. bis 5. April – sind für die mehr als zehnstündige Zugfahrt zu kurz. Ning Wang

In den vergangenen Jahren war die Zeit rund um das chinesische Neujahrsfest vor allem eines: Reisezeit. Hunderte Millionen von Chinesinnen und Chinesen machten sich in den Wochen vor und nach den Feiertagen auf den Weg, um ihre Familien in ihren Heimatdörfern zu besuchen oder aber auch, um auf Auslandsreisen zu gehen. Weil innerhalb kurzer Zeit so viele Menschen gleichzeitig unterwegs waren, wird die Zeit auch als die alljährlich größte Völkerwanderung der Welt bezeichnet. Das ist in diesem Jahr anders. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat errechnet, dass die chinesischen Fluggesellschaften in normalen Jahren rund um das CNY bis zu einem Viertel ihrer jährlichen Profite machen.

Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie hat die chinesische Führung ihre Bürger dazu aufgerufen, zu dem eigentlich wichtigsten Familienfest weder nach Hause zu fahren, noch sonst eine Reise zu machen. “Bleibt, wo Ihr seid!”, lautet die Parole der Regierung. Dabei hat sie die Ausbreitung des Virus weitgehend eingedämmt. Zwar kommt es vereinzelt immer wieder zu Ausbrüchen, doch die Behörden gehen rigide vor. Stadtviertel werden komplett abgeriegelt, ganze Millionenstädte müssen sich testen lassen, sobald an einem Ort nur einige Dutzend Fälle auftreten. Um rund ein Drittel hat der Reiseverkehr im Vergleich zu den Vorjahren bereits abgenommen.

Ein explizites Reiseverbot gibt es zwar nicht – doch wer reist, sollte einen negativen Corona-Test bei sich haben. Selbstverständlich müssen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, also auch Flugzeugen und Hochgeschwindigkeitszügen, Masken getragen werden. Zudem muss die Gesundheitsapp auf dem Smartphone funktionieren: Am Eingang des Flughafens oder Bahnhofs wird man aufgefordert, seine “Health Status Quary Stystem”-App in Wechat zu öffnen, um den QR-Code zu scannen. Wenn dann das eigene Bild und der Satz “no abnormal conditions” auftaucht, kann man das Gebäude betreten.

In der App ist es auch möglich, den Corona-Test und die Impfung zu speichern, wenn man sie denn schon hat. Impfungen sind derzeit noch nicht verbindlich vorgeschrieben. In der App ist die Telefon- und Passnummer gespeichert, sodass die Behörden Menschen informieren können, sollten sie sich im Umfeld einer an Corona erkrankten Person aufgehalten haben. Frank Sieren/Felix Lee

In normalen Jahren verlassen viele Ausländer China, um der Reisewelle innerhalb der Volksrepublik zu entfliehen. Für sie ist das chinesische Neujahr weniger ein Feiertag als mehr eine gute Gelegenheit für einen Kurzurlaub. In den großen Städten sind über die Feiertage zahlreiche Restaurants und kleinere Geschäfte geschlossen, da die Mitarbeiter nach Hause fahren. Die Expats in China nutzen die Zeit dann gerne für ein paar Tage an der Sonne – zum Beispiel in Thailand, Vietnam oder auf der Insel Boracay, dem Mallorca der Philippinen. Andere wiederum entschließen sich, Skifahren zu gehen, in den Norden Südkoreas oder nach Japan, wo es große Skigebiete mit heißen Quellen gibt.

Dieses Jahr ist das jedoch nicht möglich: Drei Wochen Quarantäne bei der Rückkehr sind eine zu große Hürde. Die meisten Expats bleiben deshalb dieses Jahr zu Hause und machen allenfalls Ausflüge in die nähere Umgebung – etwa zum Wandern an der Großen Mauer, zu den vereisten Wasserfällen und nach Nanshan, einem kleinen Skigebiet im Pekinger Miyun Distrikt.

Wer es gar nicht ohne Sonne aushält, findet auch innerhalb Chinas ein Reiseziel: Einige fliegen auf die Tropeninsel Hainan, etwa dreieinhalb Flugstunden von Peking entfernt. Dort herrschen derzeit Tagestemperaturen von 25 Grad, das Wasser hat 23 Grad – in Peking hingegen pendeln die Temperaturen gegenwärtig zwischen plus fünf und minus fünf Grad. Für Hainan brauchen Touristen allerdings für die Hin- und Rückreise jeweils einen Coronatest. Allerdings haben bereits mehrere Reisende beschrieben, dass sie zumindest bei der Einreise auf der Insel keinen Test vorzeigen mussten.

Bei Fahrten in größere Skigebiete innerhalb Chinas wird strenger kontrolliert: Die Skiregionen liegen etwa drei Autostunden nördlich von Peking um die Stadt Chongli herum. Dort sollen in einem Jahr die Olympischen Winterspiele ausgetragen werden. Die Temperaturen können dort auch schon mal unter minus 30 Grad fallen.

Manche Expats, vor allem Auslandsstudenten, die keine Familie in China haben, werden von ihren chinesischen Freunden auch nach Hause eingeladen – was als ein Zeichen großer Freundschaft gilt. Das ist aber eher selten. Für alle, die nicht wegfahren und auch keinen chinesischen Familienanschluss suchen, haben manche Pekinger und Shanghaier Clubs und Kneipen CNY-Parties vorbereitet, die den westlichen Feiern zu Silvester stark ähneln. Frank Sieren

In der chinesischen Hauptstadt wird es zum CNY nicht laut: Zum letzten Mal wurden die Regeln für das Neujahrsfeuerwerk im Dezember 2017 verschärft – seitdem ist es innerhalb des 5. Ringes nicht mehr erlaubt, Feuerwerkskörper zu zünden. Als offizieller Grund wurde damals vor allem die Luftverschmutzung genannt. Aber auch die Gefahr der Kracher spielte eine Rolle: Im Februar 2009 ging zum Beispiel nach einem Feuerwerk im Central Business District Pekings ein neues, zum Glück noch unbewohntes Hochhaus, in Flammen auf. Danach durfte man in Pekings Innenstadt nur noch an bestimmten und dafür vorgesehenen Plätzen Feuerwerk zünden. Acht Jahren später wurde dann ein komplettes Verbot durchgesetzt. In diesem Jahr wurden aber auch in vielen Städten die zentralen offiziellen Feuerwerke abgesagt.

Das Feuerwerk in Hongkong gilt als das Spektakulärste in China. Es wird im Victoria Harbour, der Meeresenge zwischen Hongkong Island und dem Festland von Kowloon, gezündet. Hunderttausende kommen normalerweise zusammen, um es zu sehen. Hunderte Schiffe mit Schaulustigen ankern in der Meeresenge. 2021 fällt das Feuerwerk aber wegen Corona aus.

Traditionell ist es üblich, nicht nur um Mitternacht Feuerwerkskörper starten zu lassen – sondern jeden Abend an mindestens den ersten drei Tagen des chinesischen Neujahrs. Der Aberglaube überliefert: je lauter das Feuerwerk, desto besser das Geschäft und die Ernte. Deshalb fallen die privaten Feuerwerkskörper, anders als bei den offiziellen Feuerwerken, nicht besonders bunt, aber besonders laut aus.

Auch die ersten Feuerwerke hatten keine großen Lichteffekte. Es waren mit Schießpulver gefüllte Bambusstücke, die ins Feuer geworfen wurden und dann explodierten. Daher kommt auch der Name Baozhu: “explodierender Bambus”. Das passierte 200 Jahre vor Christus in der Stadt Liuyang. Noch heute ist die 1,5-Millionen-Menschen-Stadt in der südostchinesischen Provinz Hunan die Hauptstadt der Feuerwerksproduktion.

China produziert rund 90 Prozent der Feuerwerkskörper der Welt. 60 Prozent davon werden in Liuyang hergestellt. Es sind meist Frauen, die die Feuerwerkskörper produzieren – ein sehr gefährlicher Beruf. Nach Schätzungen der chinesischen Behörde für Sicherheit am Arbeitsplatz ist nur die Arbeit in Kohleminen noch gefährlicher. In der Song Dynastie (960-1279 n. Chr.) ging man dazu über, die Knaller in glücksbringendes rotes Papier zu packen.

Für die Abergläubigen ist es wichtig, das rote Papier nach der Explosion herumliegen zu lassen – um das Glück nicht wegzufegen. Bis noch vor einigen Jahren war die Innenstadt von Peking mit den roten Papierfetzen übersät, wenn sich die Wolken der Explosionen verzogen hatten. In Dörfern auf dem Land ist das noch heute so. Traditionell werden vor dem Silvester-Dinner kleinere Feuerwerkskörper gezündet, um die Ahnen einzuladen. Um Mitternacht wird dann das Hauptfeuerwerk gezündet, um die bösen Geister zu vertreiben. Die letzte Möglichkeit, Feuerwerkskörper zu zünden, ist am Laternenfest, das 14 Tage nach dem chinesischen Neujahr stattfindet. Frank Sieren

Zum Neujahr wechseln nicht nur rote Umschläge den Besitzer, auch Produkte mit dem zelebrierten Tierkreiszeichen sind ein gern gesehenes Geschenk. Von Luxus-Labels über Sportaustatter bis zu Tech-Firmen – der Büffel findet sich auch auf eigens für das CNY designten Kleidung, Accessoires oder auch Kopfhörern. Europäische Marken wie Burberry und Louis Vuitton (LV) präsentieren sogenannte Capsule-Kollektionen für das chinesische Neujahr. LV hat dabei unter anderem Schals mit Logo und einem Cartoon-Büffel oder Schlüsselanhänger aus Leder im Angebot. Das britische Label Burberry bietet Jacken und Taschen mit dem gewohnten Karo-Muster und Büffelkopf an – außerdem können Kunden eine Schildmütze mit kleinen abstehenden Büffelhörnern erwerben. Nike verkauft einen CNY-Schuh mit Büffelprint und roter Kordel.

Der dänische Spielzeughersteller Lego bietet zum Jahr des Büffels einen Bausatz für ein Rind aus Legosteinen an. Barbie-Hersteller Mattel bringt zu den CNY-Feierlichkeiten eine Version der Puppe im traditionellen Qipao heraus. Tech-Gigant Apple bietet die limitierte Ausgabe von Kopfhörern an, auf deren Aufbewahrungsbox eine Büffel-Figur prangt. Dazu kommen etliche Tassen, T-Shirts oder Essstäbchen mit Tierkreiszeichen-Aufdruck. Das neue Jahr soll traditionell auch mit einem neuen Outfit beginnen, weshalb Kleidung – mit oder ohne Büffel – ein gern gesehenes Geschenk ist, am besten in der Glücksfarbe Rot. Amelie Richter

In der Woche vor dem chinesischen Neujahrsfest werden Dekorationen in Form roter Laternen, Spruchbändern oder Neujahrs-Scherenschnitte am Türrahmen aufgehangen, der Frühjahrsputz verrichtet – und vor allem Berge an Lebensmitteln eingekauft. Zum Neujahr gehört vor allem das Festmahl am Silvester-Abend, zu dem sich die ganze Familie gemeinsam am Tisch versammelt. Neben den Jiaozis gehören diese Speisen auf den Neujahrstisch, die nicht nur für das leibliche Wohl sorgen, sondern vor allem symbolisch ein langes Leben, Harmonie, Wohlstand und Glück bringen sollen:

Fisch: Ein ganzer Fisch gehört auf den Tisch. Das Wort Fisch 鱼 (yú) ist gleichlautend wie das Wort für Überschuss. Aber Achtung, der Fisch darf nicht “gewendet” werden, denn sonst wird der Überschuss umgekehrt. Und Reste vom Fisch müssen übrigbleiben, um zu demonstrieren, dass alles reichlich vorhanden ist.

Lang(lebig)e Nudeln: “Langlebigkeitsnudeln” (cháng shòu miàn, 长寿面) sind sehr beliebt, auch bei Geburtstagen. Je länger die Nudeln, desto länger lebt man. Daher werden sie beim Kochen nicht gebrochen, etwa weil der Topf zu klein ist.

Huhn: Ähnlich wie der ganze Fisch dient das ganze Huhn als Symbol für Einheit. Das Hühnchen (zhěng jī,整鸡) wird ganz serviert, also mit Kopf und Füßen.

Mandarinen/Orangen (júzi,桔子): Die gelb-orange Farbe dieser Früchte wird mit Glück verbunden und je nach chinesischem Dialekt klingen die Namen der Früchte wie “Glück”. Früchte mit Blättern sind gerade zum chinesischen Neujahr besonders beliebt, da sie die Langlebigkeit symbolisieren.

Niangao: Ein weiteres Muss ist Niangao (年糕, auch als chinesischer Neujahrskuchen bekannt), klingt wie 年高, was “höheres Jahr” oder – grammatikalisch genauer – ein “zunehmend erfolgreiches Jahr” bedeutet. Die Variationen unterscheiden sich von Region zu Region, während Niangao im Norden gern zu einem runden Kuchen gedämpft wird, wird er in der Region um Shanghai auch gern deftig mit Schweinefleisch serviert.

Tangyuan (汤圆) sind Kugeln aus Klebreismehl, die gekocht und in einer leicht gesüßten Suppe serviert werden. Sie können groß und gefüllt (mit Sesam, Erdnuss oder roter Bohnenpaste) oder klein und ungefüllt sein. Gegessen werden sie beim ersten Vollmond nach dem chinesischen Neujahr zum Laternenfest.

Süßigkeiten: Ach ja, Süßes darf auf keinen Fall fehlen, nicht nur für die Kinder, damit sie lange wachbleiben und das Neujahrsmonster verscheuchen können, sondern vor allem, um das Leben auch im neuen Jahr zu versüßen. Ning Wang

Um das Jahr des Büffels willkommen zu heißen, werden heute an Millionen Esstischen in China Unmengen an Teigtaschen verspeist. Vor allem in Nordchina gehören Jiaozi zum Neujahr einfach dazu. Da ihre Form den kleinen Goldbarren ähnelt, die zur Kaiserzeit als Währung genutzt wurden, versprechen sie Glück und Wohlstand. Besonders, wenn man auf das eine Geldstück stößt, das beim traditionellen Neujahrsschmaus in einer Teigtasche versteckt wird. Abgesehen von Kleingeld, werden die Teigtaschen mit allem gefüllt, was schmeckt: Schweinefleisch, Garnelen und chinesischer Lauch, aber auch Rind- oder Hammelfleisch, gebratenes Ei, Karotten, Auberginen, Fenchelgrün, oder Hirtentäschel sind beliebt. Selbst Jiaozi mit Käse- oder Schokoladenfüllung findet man inzwischen. Wenn die ganze Familie mit anpackt, macht die Jiaozi-Produktion mindestens genauso viel Spaß wie das Essen selbst. Probieren sie es doch gleich mal aus. Köchin Yuhang Wu zeigt Ihnen, wie es geht.

Zutaten (4 Personen):

Teig:

500g Mehl

250ml Wasser

3g Salz

Füllung:

15g Ingwer

15g Lauch

2g Sichuanpfeffer

150ml kochendes Wasser

300g Bio-Schweinehack

500g Chinakohl, fein gehackt

3 EL helle Sojasauce

1 EL dunkle Sojasauce

1 EL Austernsauce

3 TL Salz

1 TL Zucker

4 EL Sesamöl

Vorbereitung:

Das Geheimnis dieses Jiaozi-Rezepts ist der Gewürzaufguss aus Ingwer, Lauch und Sichuanpfeffer. Er gibt der Füllung ihren Geschmack. Dafür übergießt man die grob geschnittenen Zutaten einfach mit kochendem Wasser und lässt sie 20 Minuten ziehen.

Danach den Chinakohl gründlich waschen, in sehr feine Würfel schneiden, 1 TL Salz hinzufügen, gründlich durchmengen und beiseite stellen, damit das Salz dem Kohl das Wasser entziehen kann.

Teig:

Mehl in einer großen Schüssel mit Salz vermischen. Wasser nach und nach hinzugeben und dabei mit zwei Essstäbchen mit dem Mehl vermengen. Wenn das ganze Mehl gebunden ist, den Teig mit der geballten Faust immer wieder nach unten pressen und falten, bis eine Masse daraus entstanden ist. Diese Masse solange kneten, bis sie glatt und geschmeidig ist. Dann mit Frischhaltefolie abdecken und beiseite stellen.

Füllung:

Den fein geschnittenen Chinakohl mit den Händen auswringen, je trockener desto besser. Den abgekühlten Gewürzaufguss durch ein Sieb gießen und die Flüssigkeit dem Schweinehack unter Rühren nach und nach hinzugeben. Das Rühren funktioniert am besten mit zwei Stäbchen die man in einer Hand hält. Immer in eine Richtung rühren, bis der Gewürzaufguss komplett vom Fleisch absorbiert wurde. Das kann fünf Minuten dauern. Dann helle und dunkle Sojasauce, Austernsauce, Salz und Zucker hinzugeben und weiter rühren, bis sich auch diese Zutaten komplett mit der Fleischmasse verbunden haben. Erst jetzt kommt das Sesamöl hinzu und wird gründlich mit der Fleischmasse verrührt. Zum Abschluss den möglichst trockenen, fein gewürfelten Chinakohl hinzugeben. Noch ein letztes Mal rühren, bis eine gleichmäßige Füllung entsteht, die fest genug ist, dass ein Stäbchen darin stecken bleibt.

Ausrollen…

Nun beginnt das große Finale. Den Teig in vier gleiche, längliche Teile schneiden und jedes davon mit der Hand in eine ca. 2cm dicke Teigrolle formen. Von dieser Rolle mit dem Messer oder Teigschaber jeweils 20 gleich große Stücke von jeweils ca. 10g abschneiden und in etwas Mehl wenden, damit sie nicht kleben. Jedes dieser Stück nun mit der Hand flachgedrückt dabei ist die Schnittseite oben. Die so entstandenen Scheibchen, nun auf etwa Handtellergröße ausrollen. Dazu nimmt man in China ein kleines Nudelholz, es geht aber auch mit einem großen Nudelholz oder einer sauberen Glasflasche. Profis schaffen es, dass die Teigscheiben am Rand etwas dünner sind, als in der Mitte. Die fertig ausgerollten Teigfladen bis zum Füllen mit Frischhaltefolie abdecken.

…füllen…

Jeweils einen Teigfladen auf den Handteller legen, ca. einen Esslöffel der Füllung in der Mitte verteilen und dann den oberen Rand nach oben klappen, sodass ein kleiner Halbmond daraus entsteht. Das Verschließen der Jiaozi erfordert etwas Übung, ist aber gar nicht so schwer, wenn man ein paar Regeln beachtet: nicht zu viel Füllung nehmen und diese nur in der Mitte verteilen; nach dem Hochklappen drückt man die beiden Teighälften zunächst nur in der Mitte des Randes zusammen und erst dann die beiden Seiten. Die fertig geformten Jiaozi legt man auf eine gut bemehlte Oberfläche, damit sie nicht ankleben.

…und kochen

Ungesalzenes Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und Jiaozi vorsichtig ins Wasser geben. Danach vorsichtig mit der Schöpfkelle umrühren, damit keine Jiaozi am Topfboden festkleben. Nach wenigen Minuten schwimmen die Jiaozi an der Oberfläche. Nun gibt man noch einmal 50ml kaltes Wasser, wartet bis das Wasser kocht und gibt dann nochmals etwa 50ml kaltes Wasser hinzu. Wenn das Wasser zum dritten Mal sprudelnd kocht sind die Jiaozi fertig und können mit der Schöpfkelle auf den Teller gegeben werden. Jiaozi schmecken am besten, wenn man sie in einen Dip aus Sojasauce, schwarzem Essig und etwas Chiliöl taucht. Yuhang Wu / Jonas Borchers

Guten Appetit und viel Glück und Reichtum im neuen Jahr des Büffels!

Yuhang Wu und Jonas Borchers eröffneten im September 2020 ihr Restaurant UUU in Berlin-Wedding. Zuvor arbeitete Wu in den besten Sterneküchen des Landes. Gemeinsam mit ihren Gästen möchten sie im UUU die chinesische Küche neu entdecken. Sie können die Jiaozi im Online-Shop ihres Restaurants UUU bestellen: uuu-berlin.de/athome/

春节快乐! Heute endet das Jahr der Ratte- und um Mitternacht beginnt das Jahr des Büffels. Das gesamte Team von China.Table möchte Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Möge Ihnen, ihren KollegInnen, Ihren GeschäftspartnerInnen und natürlich Ihrer Familie ein erfolgreiches, fröhliches und vor allem ein gesundes neues Jahr bevorstehen.

Zu den Faszinationen des chinesischen Neujahrs gehört die Ansprache des Präsidenten Xi Jinping. Weniger wegen Xis Worten schreibt Johnny Erling in unserer Festtagsausgabe. Wohl aber wegen der Dekoration seines Arbeitszimmers, die jedes Jahr aufs Neue Anlass zu den spannendsten Deutungen gibt.

Sind Sie vielleicht – wie Willy Brandt oder Kate Moss – ein Büffel? In unserem Neujahrs-Glossar finden Sie nicht nur Hinweise darauf. Felix Lee hat dem Büffel auch ein Horoskop gewidmet. Und das ganze China.Table-Team trägt zusammen, wohin die Chinesen und die Expats in diesem Pandemie-Jahr fahren können und mit welchen Geschenken sie ihre Familienmitglieder und Freunde überraschen.

Besonders bewegend ist die Geschichte von Frau Mo. Sie ist eine von 300 Millionen Wanderarbeitern, verdient ihr Geld als Haushaltshilfe in Peking und wird in diesem Jahr ihre Familie nicht zum Neujahrsfest besuchen können. Ning Wang hat mit Frau Mo gesprochen.

Vielleicht möchten Sie Ihre Familie heute Abend noch mit frisch zubereiteten Jiaozi überraschen? Yuhang Wu und Jonas Borchers betreiben in Berlin ein kleines Restaurant. Sie haben für uns Jiaozi gekocht und für Sie das Rezept aufgeschrieben.

Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Table-Teams viel Spaß beim Lesen – und vergessen Sie nicht: Büffel sollten ab morgen jeden Tag etwas Rotes tragen, um Unglück abzuwenden.

Chinesen schätzen sich glücklich, weil sie den Jahreswechsel zweimal feiern dürfen (mit doppeltem Urlaubsanspruch). Sie freuen sich am 31. Dezember auf das westliche Neujahr und danach auf ihr traditionelles Neujahrs- und Familienfest (Chunjie), das dieses Jahr in der Nacht auf den 12. Februar beginnt. Aber nur einmal – am westlichen Silvestertag – spricht Präsident Xi Jinping direkt über TV zu ihnen aus seinem Büro im geheimnisvollen Zhongnanhai – dem Partei- und Regierungssitz. Seine Neujahrsrede ist in China Kult.

Wie macht man salbungsvolle, aber langweilige Neujahrsansprachen für TV-Zuschauer interessant? Kanzlerin Angela Merkel hat dafür noch kein Rezept gefunden. Neuankömmling Joe Biden riss mit seiner ersten Neujahrsrede auch niemanden vom Hocker. Laut Umfragen hätten viele seiner Zuschauer kaum zehn Minuten später vergessen, worüber er im Oval Office gerade sprach.

Solche Sorgen sind Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping fremd. Seit er in der Silvesternacht auf das Jahr 2014 erstmals eine Neujahrsrede hielt, schauen ihm jedes Jahr immer mehr Chinesen zu – so wie bei seinem 20-minütigen Geleitwort auf das Jahr 2021. Für viele ist es sogar ein Hobby, sich Screenshots vom Bildschirm zu schießen.

Ihre Faszination hat nichts mit dem Inhalt seiner Ansprache zu tun. Die ist ebenso dröge wie Neujahrsreden anderer Staatschefs. Chinas Präsident zieht mit seinem Neujahrsauftritt nur deshalb so viele Zuschauer an, weil sie wissen wollen, was er für sie Neues in den Bücherregalen seines Büros versteckt hat. Die TV-Kameras helfen ihnen auf die Spur. Mit Rundumschwenks zoomen sie sich mit Nahaufnahmen in Xis imposante Bibliothek hinein. Dort stehen aufgestellt vor den Bücherreihen zahlreiche Familienfotos aus dem Privatalbum des Präsidenten. Angeblich sucht Xi die Bilder jährlich selbst aus. Die kuriose Neugier treibt seither Millionen Chinesen jedes Neujahr von Neuem um, nach mehr Fotos ihres Herrschers umzusehen. Den Hype heizen Staatspresse und soziale Medien nach Kräften an.

Xi Neujahrsrede 2014 wurde gleichzeitig auch zur Premiere für sein Büro im geheimnisvollen Zhongnanhai, dass er erstmals der Öffentlichkeit vorstellte. Die Aufregung stieg, als findige Blogger sechs Familienfotos in den Regalen entdeckten und Screenshots davon machten. Die Aufnahmen machten Furore, zeigten sie doch Chinas neuen Herrscher als fürsorglichen Vater, der seine kleine Tochter auf dem Fahrrad in die Schule fuhr, als glücklichen Ehemann mit seiner Frau Peng Liyuan, als hilfreichen Sohn, der seinen Vater Xi Zhongxun im Rollstuhl schob. Parteizeitungen und soziale Medien feierten prompt die neue Offenheit. Xi erlaube den Bürgern nicht nur als Zaungäste in sein Büro zu schauen, sondern gewähre ihnen auch Einblick in sein Privatleben.

Es blieb nicht lange bei den sechs Familienfotos. Ein Jahr später 2015 umgab sich Xi mit zehn Aufnahmen. Screenshots reichten nun nicht mehr aus, um alle zu identifizieren. Das besorgten Parteizeitungen und Webseiten. Sie veröffentlichten nummerierte Foto-Wegweiser durch Xis Büro, zeigten wo und welche Bilder in den Regalen stehen. Sie erklärten etwa ein Foto, das Xi und seine Frau Peng beim Berlinbesuch im März 2014 zeigt. Das Ehepaar posiert darauf mit deutsch-chinesischen Nachwuchskickern nach einem Freundschaftsmatch der Juniorenmannschaft des VfL Wolfsburg gegen eine Jugendauswahl aus Hubei und Shaanxi. Xi stellte sich das Bild nicht nur deshalb in sein Büro, weil er Fußballfan ist. Er verlangte den Sport als Pflichtfach in Chinas Sportunterricht einzuführen. So geschah es dann auch. Zu Chinas Traum, den Xi propagiert, gehört auch, dass sich das Reich der Mitte in die FIFA-Weltspitze kickt.

Es ist alles Kalkül. Peking kontrolliert und steuert den Einblick, den es in Xis Fotowelten erlaubt. Es sorgt, wie Spötter sagen, für Transparenz mit chinesischen Besonderheiten. Eine Public-Relations-Kampagne soll vor allem Xi ins rechte Bild rücken und zugleich seinen Personenkult befördern.

Blogger Zheng Zhijian, hinter dessen Pseudonym die kommunistische Jugendzeitung steht, stellte in seinem WeChat-Account alle diesjährigen Fotos vor, die in Xis Büro aufgestellt sind. Er meldete mit 21 Aufnahmen einen neuen Rekord. 13 darunter seien neue Fotos. Die meisten stellen Xi als vorbildlichen Familienmenschen, als Mann des Volkes und als Sieger über die Corona-Pandemie vor. Doch zwei Bilder zeigen ihn auch als politischen Machtmenschen. Eines stammt vom März 2018, als Xi vor dem Volkskongress seinen Amtseid auf die Verfassung ablegt. Xi hat es kurz zuvor geschafft, die Verfassung zu ändern und aus ihr die zeitliche Limitierung für das Amt des Präsidenten zu streichen. Er kann von nun an auf unbegrenzte Zeit regieren. Das zweite Foto zeigt ihn im Dezember 2017, als er im Geburtshaus der Kommunistischen Partei mit geballter Faust der KP Chinas die Treue schwört. Eigentlich schwört er sich selbst die Treue. Denn Xi hat die Partei zuvor dazu gebracht, ihre Statuten zu ändern, um seinen Namen und seine Führungsrolle hinein zu schreiben. Die Partei hat Xi zu folgen.

Kritischen Beobachtern fiel auf, dass sechs der 21 Fotos zum neuen Jahr Portraitaufnahmen von Xi sind. Erstmals ist auch ein Jugendbild seiner Frau Peng dabei. Auf weiteren Bildern posieren beide bei einem Ausflug vor den Ruinen des alten Sommerpalasts, oder freuen sich zu dritt mit ihrem Baby. Der Eindruck vom harmonischen Familienleben ist gewollt. Er soll wohl Online-Gerüchte zerstreuen, wonach es mit der Ehe nicht mehr zum Besten steht.

Bei der Auswahl der 21 Privatfotos scheint an alles gedacht worden zu sein. Oder doch nicht? Der langjährige China-Korrespondent für Japans Nikkei-Nachrichtenagentur, Katsuji Nakazawa, stutzte bei einer Aufnahme. Sie zeigt Xi im Jahr 2020 bei einer Inspektion der südwestchinesischen Provinz Yunnan. Er steht inmitten lachender Mädchen und Jungen der Wa-Minorität. Das Foto will Xis Erfolge in der Armutsbekämpfung herausstellen. In seiner Neujahrsansprache nennt er 2020 das Jahr, das ihm den “entscheidenden Sieg” in seiner seit acht Jahren verfolgten Kampagne zur Überwindung extremer Armut in China brachte. Den japanischen Journalisten interessiert dagegen nur das Datum unter dem Foto: 19. Januar 2020. Da eskalierte gerade die Corona-Krise in Wuhan, ohne das Peking die Notbremse zog. Nagazawa recherchierte, dass Xi am 17. und 18. Januar auf Staatsbesuch im benachbarten Myanmar war. Auf der Heimreise hätte er im 3000 Kilometer von Peking entfernten Yunnan Station gemacht, um das Frühlingsfest zu verbringen. Am 21. Januar sei er wieder in Peking eingetroffen. Am 23. Januar erst wurde Wuhan komplett abgeriegelt. Hatten Xi und Peking entgegen ihren heutigen Beteuerungen doch viel zu spät reagiert und damit mitverschuldet, dass die Pandemie auf dem Weg in alle Welt war?

Nicht nur die Familienfotos sind besonders ausgewählt auch die Einrichtung in Xis Büro ist speziell arrangiert. Demonstrativ sitzt er vor zwei Symbolen chinesischer Macht, im Rücken die Staatsfahne und ein imposantes Gemälde, auf dem sich die Große Mauer über die Berge zieht. Sein wuchtiger Schreibtisch scheint aus der Zeit zu stammen, als IT-Hightech und Büroelektronik noch nicht erfunden waren. Handy, Tablet, Computer oder Mobiluhren fehlen. Das wirkt anachronistisch, zumal Peking gerade meldete, dass fast eine Milliarde Chinesen Ende 2020 das Internet nutzten. Vermutlich darf Xi seine Büro-Hightech nicht zeigen, damit die Marken nicht erkannt werden können. Auf seinem Tisch steht eine kompakte konventionelle Telefonanlage mit drei Apparaten, zwei roten und einem weißen Telefon. Nach Richard McGregor, Autor des 2010 erschienenen Standardwerks “Die Partei”, wurden sie einst die “roten Maschinen” genannt und waren Teil eines verschlüsselten Kommunikationssystems. Nur allerhöchste Funktionäre und Konzernchefs der wichtigsten Staatsunternehmen waren darüber mit den Parteiführern verbunden. Xi hat gleich zwei rote Telefone stehen. Sie dienen heute wohl nur noch als Statussymbole.

Aus der Zeit fällt auch sein Bambusbehälter voll gespitzter Blei- und Buntstifte. Unter Mao nutzten Parteiführer sie, um mit Kringeln Dokumente als gelesen abzuzeichnen und in den Umlauf zu geben. Noch musealer wirkt ein Lochblattkalender auf dem Tisch, auf dem die letzte Seite des Jahres 2020 aufgeschlagen ist.

Bei der TV-Neujahrsansprache am 31. Dezember im Oval Office, die erstmals Joe Biden hielt, lagen ebenfalls keine Handys auf seinem Tisch herum. Dafür standen zwei moderne Bild-Ton-Telefonanlagen neben ihm. US-Blogger schauten sich sofort virtuell in Bidens Büro um, beschrieben seine Familienfotos, die er auf einer Fensterbrett aufstellte. Dann erspähten sie etwas Altmodisches bei ihm so wie Xis Lochblattkalender. In der Mitte auf Bidens Tisch lag ein Abakus aus Holz, ein chinesisches mechanisches Rechenbrett. Vielleicht ist es als Zeichen für Xi gedacht?

Tempelfeste sind abgesagt, Neujahrsmärkte ebenso – aus Furcht vor neuen Corona-Ausbrüchen hat Chinas Führung für die nächsten Wochen sämtliche Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen verboten. Bloß kein Rummel, lautet die Devise. Dabei ist das neue Jahr, das nach dem Mondkalender in der Nacht zum Freitag begrüßt wird, dem Volksmund zufolge eigentlich ein gutes. Das zurückliegende Jahr war das der Ratte – es gilt als wild und unruhig. Und so war das Pandemie-Jahr ja auch. 2021 hingegen steht im Zeichen des Büffels. Und das verspricht friedlicher zu werden. Insofern passen die abgesagten Jahrmärkte: der Auftakt zu einem ruhigerem Jahr.

In der chinesischen Astrologie wird in einem Zwölfjahreszyklus jedes Jahr einem bestimmten Tier zugeordnet: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Sowohl den Menschen, die in dem entsprechenden Jahr geboren sind, als auch dem Jahr selbst, werden die Charaktereigenschaften des jeweiligen Tieres nachgesagt. Der Büffel steht in China für Geduld und Unbeirrbarkeit. Gemäß diesen Charaktereigenschaften wird auch das Jahr verlaufen: gemächlich, keine allzu abrupten Veränderungen.

Weltpolitisch könnte diese Prognose zutreffen: Trump wurde bereits im Rattenjahr abgewählt – mit Joe Biden als neuer US-Präsident kehren ruhigere Zeiten in Washington ein. Und auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping scheint auf weniger aggressive Töne zu setzen, wenn er wie zuletzt beim digitalen Weltwirtschaftsforum von Davos dazu aufruft, bei der globalen Pandemie doch zusammenzuarbeiten. “Wir können gemeinsame Herausforderungen nicht in einer gespaltenen Welt meistern”, sagte er in seiner Rede. Zumindest verbal setzt er im Jahr des Büffels auf mehr Völkerverständigung. Xi selbst ist nach dem chinesischen Horoskop aber kein Büffel, sondern im Jahr der Schlange geboren. Und Schlangen gelten als hinterlistig und nicht ganz ehrlich. Büffel haben Angst vor ihnen.

Wer im Jahr des Büffels geboren ist, dem wird Fleiß und Ausdauer nachgesagt. Der “Büffel” gilt zudem als beständig und verlässlich. Das Streben nach schnellem Geld oder ein Leben über ihre Verhältnisse ist ihm hingegen fremd. Wenig risikofreudig folgt er lieber ausgetretenen Pfaden, heißt es im Volksmund. In Beziehungen gelten Büffel zärtlich und liebevoll. Ihnen wird auch nachgesagt, tolerant und ausgeglichen zu sein. Oberflächliches Gerede lehnen sie ab und bevorzugen lieber den privaten Rahmen der eigenen Familie. Wenn sie jedoch zu sehr gereizt werden, kann aus dem harmlosen Vieh ein gefährlicher Stier werden.

Jedes Tierkreisjahr wird mit einem der fünf Elemente verbunden: Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde. Das Jahr 2021 trifft auf das Element Metall. Also begrüßen die weltweit rund 1,5 Milliarden Chinesen an diesem Freitag das Jahr des Metallbüffels. Was das Jahr Büffels in Kombination mit dem Element Metall zusätzlich bringt? Mehr Ordnung im Familienleben, sagen chinesische Wahrsager. Das kann nach dem anstrengenden Lockdownjahr der Ratte sicherlich auch nicht schaden. Felix Lee

Alle zwölf Jahre wieder, werden die stolzen Büffel geboren. 1901 war ein Büffeljahr, genauso wie 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 – und zuletzt 2009. Und weil das chinesische Mondjahr nicht ganz zum westlichen “Jahres”-Verständnis passt, sind zum Beispiel im Januar 1961 Geborene “noch keine” Büffel, wohingegen im Januar 1962 Geborene “noch” Büffel sind. Zu den berühmten Vertretern des Tierkreiszeichens zählen der Jazztrompeter Louis Armstrong (1901), die deutsche Schauspiel-Legende Marlene Dietrich (1901) genauso wie die US-Politikerin Madeleine Albright (1937). Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama (1961) ist ein Büffel, ebenso Willy Brandt (1913) oder die Princess of Wales, Diana Spencer (1961). Aber auch die US-Schauspielerinnen Jane Fonda (1937) und Meryl Streep (1949), das britische Model Kate Moss (1974) und die deutsche Darstellerin Ulrike Folkerts (1961) gehören dazu. Antje Sirleschtov

Was für Deutsche zu Weihnachten die Geschenke unter dem Tannenbaum sind, ist für Chinesen zum Neujahrsfest der rote Umschlag. Schon Wochen vor dem wichtigstem Familienfest in China werden sie in allen Variationen auf der Straße, in Kaufhäusern und Supermärkten angeboten: Rote, aus Glanzpapier gefaltete Umschläge, häufig mit einem goldenen Schriftzeichen verziert, das einem Reichtum, langes Leben, viele Kinder oder einfach nur Glück verspricht. In diesen roten Umschlägen (auf chinesisch: Hongbao) steckt Geld.

Simple Geste, mag man meinen. Denn Geld kann schließlich jeder gebrauchen. Doch weit gefehlt. Denn wer Geber dieser roten Umschläge ist und wer Empfänger – das ist kompliziert. Generell lautet die Regel: Wer Kind, Student, Rentner, unverheiratet oder arbeitslos ist, darf rote Umschläge entgegennehmen. Wer Geld verdient muss geben. Und damit fängt das Problem an. Denn besonders für Berufsanfänger oder Frischvermählte, die noch gar nicht so viel verdienen oder auf die hohe Kante gelegt haben, kann so ein Frühlingsfest schnell ein finanziell äußerst kostspieliges Unterfangen werden.

Kindern – selbst in der weiteren Verwandtschaft – steckt man als Geber zwischen 100 und 200 Yuan in den roten Umschlag, also umgerechnet etwa 13 oder 26 Euro. Das hält sich noch in Grenzen. Doch auch den Eltern und Großeltern muss man solche Umschläge vorbereiten – auch wenn man vielleicht ein oder zwei Jahre zuvor selbst noch Empfänger war. Xiaoshun (孝顺), elterliche Ehrerbietung wird erwartet. Und das bemisst sich nicht zuletzt in der Geldsumme, die man als Sohn oder Tochter seinen Eltern und Großeltern in den Umschlag steckt. Das können in heutigen Zeiten rasch auch 500, 1000 oder 2000 Yuan sein.

Noch komplizierter ist die Übergabe. Denn natürlich lehnen Eltern, Großeltern, aber auch die Tanten und Onkels die roten Umschläge erst mal höflich, aber vehement ab. Das suggerieren sie zumindest, wenn sie mit fuchtelnden Händen versuchen, einem die übergebenen Umschläge in die Hand oder in die Hosentasche zu stecken. Der Geber muss dann umso beharrlicher darauf drängen, dass sie die Umschläge annehmen. Das geht dann hin und her. Bis sie den Umschlag schließlich annehmen.

Und nicht wundern, wenn Kinder trotz der Geldgeschenke wenig Begeisterung zeigen. Sie werden von ihren Eltern zwar dazu gebracht, sich höflich beim Onkel oder Cousin zu bedanken. Häufig bekommen sie das Geld aber gar nicht – denn die Umschläge stecken die Eltern ein. Schließlich sind sie es auch, die anderen die Umschläge füllen müssen. Felix Lee

Für Frau Mo war das Jahr 2020 finanziell ein schlechtes Jahr: Erst kam sie wegen der Corona-bedingten Reisebeschränkungen nicht mehr nach Peking zurück, wo sie als Haushaltshilfe bei chinesischen Familien arbeitet und im Monat etwa 600 Euro verdient. Als sie dann im April endlich wieder in Peking ankam, waren viele Jobs verschwunden. Sie musste auf ihre Ersparnisse zurückgreifen und ist froh, dass sie nun fast wieder genauso viel verdient wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. “Nach Hause fahre ich dieses Jahr für Chunjie bestimmt nicht”, sagt sie. Zu groß sitzt die Angst, wieder nicht rechtzeitig zurückzukommen und Jobs zu verlieren.

300 Millionen Wanderarbeiter in China fühlen sich häufig wie Menschen zweiter Klasse, weil ihnen das chinesische Hukou-System die Zugänge zum Gesundheitssystem, Bildung für ihre Kinder oder bezahlbaren Wohnungen versperrt. Das chinesische Meldesystem bietet den Bürgern nur an den Orten, wo sie geboren sind soziale Leistungen. Offizielle Daten zeigen, dass die Zahl der Wanderarbeiter 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Millionen Menschen zurückgegangen ist.

Die Möglichkeit, nach Hause zu fahren, ist vielen Wanderarbeitern schon Mitte Januar genommen worden. Denn spätestens dann hätten sie sich testen lassen müssen, um an den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest teilnehmen zu können. Viele fahren bereits Ende Januar in ihre Heimat. Die chinesische Nationale Gesundheitskommission hatte aber angeordnet, dass Menschen, die in ländliche Gebiete zurückkehren, einen negativen Covid-19-Test vorlegen müssen, der nicht älter als sieben Tage sein darf.

Für viele Wanderarbeiter wie Frau Mo, die sich nur ein Mal im Jahr zwei bis drei Wochen am Stück frei nehmen können, hätte eine Heimreise zudem eine doppelte Quarantäne bedeutet – erst in der Heimat, bei der Rückkehr dann in Peking.

Es gibt aber auch Anreize, nicht nach Hause zu fahren. Die Stadt Hangzhou hat Wanderarbeitern 1000 Yuan (125 Euro) versprochen, wenn sie nicht nach Hause fahren. Auch Unternehmen in Zhejiang oder Ningbo zahlen Geldprämien, um den Mitarbeitern einen Ansporn zum Bleiben zu geben. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll. Es kommt ihnen ganz gelegen, dass die Wanderarbeiter nicht reisen können. Auch einige Städte gewähren Wanderarbeitern über die Feiertage zusätzliche Privilegien, beispielsweise im Gesundheitsbereich.

Für Frau Mo ist es dennoch hart. Sie hat einen zehnjährigen Sohn zu Hause, ihre Eltern kümmern sich das ganze Jahr um ihn. Sie telefoniert über die Videofunktion von WeChat jeden Abend mit ihm, meist, während sie den Abwasch in einem der Haushalte macht, in denen sie arbeitet. Oft sind die Gesprächsthemen dieselben: “Hast Du Deine Hausaufgaben gemacht” fragt sie ihn. “Wann schreibst Du Deine nächste Arbeit in der Schule? Lern fleißig, dann kaufe ich Dir etwas Schönes, wenn ich Dich besuchen komme”. Doch dieses Jahr wird sie ihm die Geschenke zum chinesischen Neujahr nur per Post schicken können. Wann sie ihn das nächste Mal sehen wird, weiß sie noch nicht. Die nächsten Feiertage – das Ahnengedenkfest vom 3. bis 5. April – sind für die mehr als zehnstündige Zugfahrt zu kurz. Ning Wang

In den vergangenen Jahren war die Zeit rund um das chinesische Neujahrsfest vor allem eines: Reisezeit. Hunderte Millionen von Chinesinnen und Chinesen machten sich in den Wochen vor und nach den Feiertagen auf den Weg, um ihre Familien in ihren Heimatdörfern zu besuchen oder aber auch, um auf Auslandsreisen zu gehen. Weil innerhalb kurzer Zeit so viele Menschen gleichzeitig unterwegs waren, wird die Zeit auch als die alljährlich größte Völkerwanderung der Welt bezeichnet. Das ist in diesem Jahr anders. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat errechnet, dass die chinesischen Fluggesellschaften in normalen Jahren rund um das CNY bis zu einem Viertel ihrer jährlichen Profite machen.

Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie hat die chinesische Führung ihre Bürger dazu aufgerufen, zu dem eigentlich wichtigsten Familienfest weder nach Hause zu fahren, noch sonst eine Reise zu machen. “Bleibt, wo Ihr seid!”, lautet die Parole der Regierung. Dabei hat sie die Ausbreitung des Virus weitgehend eingedämmt. Zwar kommt es vereinzelt immer wieder zu Ausbrüchen, doch die Behörden gehen rigide vor. Stadtviertel werden komplett abgeriegelt, ganze Millionenstädte müssen sich testen lassen, sobald an einem Ort nur einige Dutzend Fälle auftreten. Um rund ein Drittel hat der Reiseverkehr im Vergleich zu den Vorjahren bereits abgenommen.

Ein explizites Reiseverbot gibt es zwar nicht – doch wer reist, sollte einen negativen Corona-Test bei sich haben. Selbstverständlich müssen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, also auch Flugzeugen und Hochgeschwindigkeitszügen, Masken getragen werden. Zudem muss die Gesundheitsapp auf dem Smartphone funktionieren: Am Eingang des Flughafens oder Bahnhofs wird man aufgefordert, seine “Health Status Quary Stystem”-App in Wechat zu öffnen, um den QR-Code zu scannen. Wenn dann das eigene Bild und der Satz “no abnormal conditions” auftaucht, kann man das Gebäude betreten.

In der App ist es auch möglich, den Corona-Test und die Impfung zu speichern, wenn man sie denn schon hat. Impfungen sind derzeit noch nicht verbindlich vorgeschrieben. In der App ist die Telefon- und Passnummer gespeichert, sodass die Behörden Menschen informieren können, sollten sie sich im Umfeld einer an Corona erkrankten Person aufgehalten haben. Frank Sieren/Felix Lee

In normalen Jahren verlassen viele Ausländer China, um der Reisewelle innerhalb der Volksrepublik zu entfliehen. Für sie ist das chinesische Neujahr weniger ein Feiertag als mehr eine gute Gelegenheit für einen Kurzurlaub. In den großen Städten sind über die Feiertage zahlreiche Restaurants und kleinere Geschäfte geschlossen, da die Mitarbeiter nach Hause fahren. Die Expats in China nutzen die Zeit dann gerne für ein paar Tage an der Sonne – zum Beispiel in Thailand, Vietnam oder auf der Insel Boracay, dem Mallorca der Philippinen. Andere wiederum entschließen sich, Skifahren zu gehen, in den Norden Südkoreas oder nach Japan, wo es große Skigebiete mit heißen Quellen gibt.

Dieses Jahr ist das jedoch nicht möglich: Drei Wochen Quarantäne bei der Rückkehr sind eine zu große Hürde. Die meisten Expats bleiben deshalb dieses Jahr zu Hause und machen allenfalls Ausflüge in die nähere Umgebung – etwa zum Wandern an der Großen Mauer, zu den vereisten Wasserfällen und nach Nanshan, einem kleinen Skigebiet im Pekinger Miyun Distrikt.

Wer es gar nicht ohne Sonne aushält, findet auch innerhalb Chinas ein Reiseziel: Einige fliegen auf die Tropeninsel Hainan, etwa dreieinhalb Flugstunden von Peking entfernt. Dort herrschen derzeit Tagestemperaturen von 25 Grad, das Wasser hat 23 Grad – in Peking hingegen pendeln die Temperaturen gegenwärtig zwischen plus fünf und minus fünf Grad. Für Hainan brauchen Touristen allerdings für die Hin- und Rückreise jeweils einen Coronatest. Allerdings haben bereits mehrere Reisende beschrieben, dass sie zumindest bei der Einreise auf der Insel keinen Test vorzeigen mussten.

Bei Fahrten in größere Skigebiete innerhalb Chinas wird strenger kontrolliert: Die Skiregionen liegen etwa drei Autostunden nördlich von Peking um die Stadt Chongli herum. Dort sollen in einem Jahr die Olympischen Winterspiele ausgetragen werden. Die Temperaturen können dort auch schon mal unter minus 30 Grad fallen.

Manche Expats, vor allem Auslandsstudenten, die keine Familie in China haben, werden von ihren chinesischen Freunden auch nach Hause eingeladen – was als ein Zeichen großer Freundschaft gilt. Das ist aber eher selten. Für alle, die nicht wegfahren und auch keinen chinesischen Familienanschluss suchen, haben manche Pekinger und Shanghaier Clubs und Kneipen CNY-Parties vorbereitet, die den westlichen Feiern zu Silvester stark ähneln. Frank Sieren

In der chinesischen Hauptstadt wird es zum CNY nicht laut: Zum letzten Mal wurden die Regeln für das Neujahrsfeuerwerk im Dezember 2017 verschärft – seitdem ist es innerhalb des 5. Ringes nicht mehr erlaubt, Feuerwerkskörper zu zünden. Als offizieller Grund wurde damals vor allem die Luftverschmutzung genannt. Aber auch die Gefahr der Kracher spielte eine Rolle: Im Februar 2009 ging zum Beispiel nach einem Feuerwerk im Central Business District Pekings ein neues, zum Glück noch unbewohntes Hochhaus, in Flammen auf. Danach durfte man in Pekings Innenstadt nur noch an bestimmten und dafür vorgesehenen Plätzen Feuerwerk zünden. Acht Jahren später wurde dann ein komplettes Verbot durchgesetzt. In diesem Jahr wurden aber auch in vielen Städten die zentralen offiziellen Feuerwerke abgesagt.

Das Feuerwerk in Hongkong gilt als das Spektakulärste in China. Es wird im Victoria Harbour, der Meeresenge zwischen Hongkong Island und dem Festland von Kowloon, gezündet. Hunderttausende kommen normalerweise zusammen, um es zu sehen. Hunderte Schiffe mit Schaulustigen ankern in der Meeresenge. 2021 fällt das Feuerwerk aber wegen Corona aus.

Traditionell ist es üblich, nicht nur um Mitternacht Feuerwerkskörper starten zu lassen – sondern jeden Abend an mindestens den ersten drei Tagen des chinesischen Neujahrs. Der Aberglaube überliefert: je lauter das Feuerwerk, desto besser das Geschäft und die Ernte. Deshalb fallen die privaten Feuerwerkskörper, anders als bei den offiziellen Feuerwerken, nicht besonders bunt, aber besonders laut aus.

Auch die ersten Feuerwerke hatten keine großen Lichteffekte. Es waren mit Schießpulver gefüllte Bambusstücke, die ins Feuer geworfen wurden und dann explodierten. Daher kommt auch der Name Baozhu: “explodierender Bambus”. Das passierte 200 Jahre vor Christus in der Stadt Liuyang. Noch heute ist die 1,5-Millionen-Menschen-Stadt in der südostchinesischen Provinz Hunan die Hauptstadt der Feuerwerksproduktion.

China produziert rund 90 Prozent der Feuerwerkskörper der Welt. 60 Prozent davon werden in Liuyang hergestellt. Es sind meist Frauen, die die Feuerwerkskörper produzieren – ein sehr gefährlicher Beruf. Nach Schätzungen der chinesischen Behörde für Sicherheit am Arbeitsplatz ist nur die Arbeit in Kohleminen noch gefährlicher. In der Song Dynastie (960-1279 n. Chr.) ging man dazu über, die Knaller in glücksbringendes rotes Papier zu packen.

Für die Abergläubigen ist es wichtig, das rote Papier nach der Explosion herumliegen zu lassen – um das Glück nicht wegzufegen. Bis noch vor einigen Jahren war die Innenstadt von Peking mit den roten Papierfetzen übersät, wenn sich die Wolken der Explosionen verzogen hatten. In Dörfern auf dem Land ist das noch heute so. Traditionell werden vor dem Silvester-Dinner kleinere Feuerwerkskörper gezündet, um die Ahnen einzuladen. Um Mitternacht wird dann das Hauptfeuerwerk gezündet, um die bösen Geister zu vertreiben. Die letzte Möglichkeit, Feuerwerkskörper zu zünden, ist am Laternenfest, das 14 Tage nach dem chinesischen Neujahr stattfindet. Frank Sieren

Zum Neujahr wechseln nicht nur rote Umschläge den Besitzer, auch Produkte mit dem zelebrierten Tierkreiszeichen sind ein gern gesehenes Geschenk. Von Luxus-Labels über Sportaustatter bis zu Tech-Firmen – der Büffel findet sich auch auf eigens für das CNY designten Kleidung, Accessoires oder auch Kopfhörern. Europäische Marken wie Burberry und Louis Vuitton (LV) präsentieren sogenannte Capsule-Kollektionen für das chinesische Neujahr. LV hat dabei unter anderem Schals mit Logo und einem Cartoon-Büffel oder Schlüsselanhänger aus Leder im Angebot. Das britische Label Burberry bietet Jacken und Taschen mit dem gewohnten Karo-Muster und Büffelkopf an – außerdem können Kunden eine Schildmütze mit kleinen abstehenden Büffelhörnern erwerben. Nike verkauft einen CNY-Schuh mit Büffelprint und roter Kordel.

Der dänische Spielzeughersteller Lego bietet zum Jahr des Büffels einen Bausatz für ein Rind aus Legosteinen an. Barbie-Hersteller Mattel bringt zu den CNY-Feierlichkeiten eine Version der Puppe im traditionellen Qipao heraus. Tech-Gigant Apple bietet die limitierte Ausgabe von Kopfhörern an, auf deren Aufbewahrungsbox eine Büffel-Figur prangt. Dazu kommen etliche Tassen, T-Shirts oder Essstäbchen mit Tierkreiszeichen-Aufdruck. Das neue Jahr soll traditionell auch mit einem neuen Outfit beginnen, weshalb Kleidung – mit oder ohne Büffel – ein gern gesehenes Geschenk ist, am besten in der Glücksfarbe Rot. Amelie Richter

In der Woche vor dem chinesischen Neujahrsfest werden Dekorationen in Form roter Laternen, Spruchbändern oder Neujahrs-Scherenschnitte am Türrahmen aufgehangen, der Frühjahrsputz verrichtet – und vor allem Berge an Lebensmitteln eingekauft. Zum Neujahr gehört vor allem das Festmahl am Silvester-Abend, zu dem sich die ganze Familie gemeinsam am Tisch versammelt. Neben den Jiaozis gehören diese Speisen auf den Neujahrstisch, die nicht nur für das leibliche Wohl sorgen, sondern vor allem symbolisch ein langes Leben, Harmonie, Wohlstand und Glück bringen sollen:

Fisch: Ein ganzer Fisch gehört auf den Tisch. Das Wort Fisch 鱼 (yú) ist gleichlautend wie das Wort für Überschuss. Aber Achtung, der Fisch darf nicht “gewendet” werden, denn sonst wird der Überschuss umgekehrt. Und Reste vom Fisch müssen übrigbleiben, um zu demonstrieren, dass alles reichlich vorhanden ist.

Lang(lebig)e Nudeln: “Langlebigkeitsnudeln” (cháng shòu miàn, 长寿面) sind sehr beliebt, auch bei Geburtstagen. Je länger die Nudeln, desto länger lebt man. Daher werden sie beim Kochen nicht gebrochen, etwa weil der Topf zu klein ist.

Huhn: Ähnlich wie der ganze Fisch dient das ganze Huhn als Symbol für Einheit. Das Hühnchen (zhěng jī,整鸡) wird ganz serviert, also mit Kopf und Füßen.

Mandarinen/Orangen (júzi,桔子): Die gelb-orange Farbe dieser Früchte wird mit Glück verbunden und je nach chinesischem Dialekt klingen die Namen der Früchte wie “Glück”. Früchte mit Blättern sind gerade zum chinesischen Neujahr besonders beliebt, da sie die Langlebigkeit symbolisieren.

Niangao: Ein weiteres Muss ist Niangao (年糕, auch als chinesischer Neujahrskuchen bekannt), klingt wie 年高, was “höheres Jahr” oder – grammatikalisch genauer – ein “zunehmend erfolgreiches Jahr” bedeutet. Die Variationen unterscheiden sich von Region zu Region, während Niangao im Norden gern zu einem runden Kuchen gedämpft wird, wird er in der Region um Shanghai auch gern deftig mit Schweinefleisch serviert.

Tangyuan (汤圆) sind Kugeln aus Klebreismehl, die gekocht und in einer leicht gesüßten Suppe serviert werden. Sie können groß und gefüllt (mit Sesam, Erdnuss oder roter Bohnenpaste) oder klein und ungefüllt sein. Gegessen werden sie beim ersten Vollmond nach dem chinesischen Neujahr zum Laternenfest.

Süßigkeiten: Ach ja, Süßes darf auf keinen Fall fehlen, nicht nur für die Kinder, damit sie lange wachbleiben und das Neujahrsmonster verscheuchen können, sondern vor allem, um das Leben auch im neuen Jahr zu versüßen. Ning Wang

Um das Jahr des Büffels willkommen zu heißen, werden heute an Millionen Esstischen in China Unmengen an Teigtaschen verspeist. Vor allem in Nordchina gehören Jiaozi zum Neujahr einfach dazu. Da ihre Form den kleinen Goldbarren ähnelt, die zur Kaiserzeit als Währung genutzt wurden, versprechen sie Glück und Wohlstand. Besonders, wenn man auf das eine Geldstück stößt, das beim traditionellen Neujahrsschmaus in einer Teigtasche versteckt wird. Abgesehen von Kleingeld, werden die Teigtaschen mit allem gefüllt, was schmeckt: Schweinefleisch, Garnelen und chinesischer Lauch, aber auch Rind- oder Hammelfleisch, gebratenes Ei, Karotten, Auberginen, Fenchelgrün, oder Hirtentäschel sind beliebt. Selbst Jiaozi mit Käse- oder Schokoladenfüllung findet man inzwischen. Wenn die ganze Familie mit anpackt, macht die Jiaozi-Produktion mindestens genauso viel Spaß wie das Essen selbst. Probieren sie es doch gleich mal aus. Köchin Yuhang Wu zeigt Ihnen, wie es geht.

Zutaten (4 Personen):

Teig:

500g Mehl

250ml Wasser

3g Salz

Füllung:

15g Ingwer

15g Lauch

2g Sichuanpfeffer

150ml kochendes Wasser

300g Bio-Schweinehack

500g Chinakohl, fein gehackt

3 EL helle Sojasauce

1 EL dunkle Sojasauce

1 EL Austernsauce

3 TL Salz

1 TL Zucker

4 EL Sesamöl

Vorbereitung:

Das Geheimnis dieses Jiaozi-Rezepts ist der Gewürzaufguss aus Ingwer, Lauch und Sichuanpfeffer. Er gibt der Füllung ihren Geschmack. Dafür übergießt man die grob geschnittenen Zutaten einfach mit kochendem Wasser und lässt sie 20 Minuten ziehen.

Danach den Chinakohl gründlich waschen, in sehr feine Würfel schneiden, 1 TL Salz hinzufügen, gründlich durchmengen und beiseite stellen, damit das Salz dem Kohl das Wasser entziehen kann.

Teig:

Mehl in einer großen Schüssel mit Salz vermischen. Wasser nach und nach hinzugeben und dabei mit zwei Essstäbchen mit dem Mehl vermengen. Wenn das ganze Mehl gebunden ist, den Teig mit der geballten Faust immer wieder nach unten pressen und falten, bis eine Masse daraus entstanden ist. Diese Masse solange kneten, bis sie glatt und geschmeidig ist. Dann mit Frischhaltefolie abdecken und beiseite stellen.

Füllung:

Den fein geschnittenen Chinakohl mit den Händen auswringen, je trockener desto besser. Den abgekühlten Gewürzaufguss durch ein Sieb gießen und die Flüssigkeit dem Schweinehack unter Rühren nach und nach hinzugeben. Das Rühren funktioniert am besten mit zwei Stäbchen die man in einer Hand hält. Immer in eine Richtung rühren, bis der Gewürzaufguss komplett vom Fleisch absorbiert wurde. Das kann fünf Minuten dauern. Dann helle und dunkle Sojasauce, Austernsauce, Salz und Zucker hinzugeben und weiter rühren, bis sich auch diese Zutaten komplett mit der Fleischmasse verbunden haben. Erst jetzt kommt das Sesamöl hinzu und wird gründlich mit der Fleischmasse verrührt. Zum Abschluss den möglichst trockenen, fein gewürfelten Chinakohl hinzugeben. Noch ein letztes Mal rühren, bis eine gleichmäßige Füllung entsteht, die fest genug ist, dass ein Stäbchen darin stecken bleibt.

Ausrollen…

Nun beginnt das große Finale. Den Teig in vier gleiche, längliche Teile schneiden und jedes davon mit der Hand in eine ca. 2cm dicke Teigrolle formen. Von dieser Rolle mit dem Messer oder Teigschaber jeweils 20 gleich große Stücke von jeweils ca. 10g abschneiden und in etwas Mehl wenden, damit sie nicht kleben. Jedes dieser Stück nun mit der Hand flachgedrückt dabei ist die Schnittseite oben. Die so entstandenen Scheibchen, nun auf etwa Handtellergröße ausrollen. Dazu nimmt man in China ein kleines Nudelholz, es geht aber auch mit einem großen Nudelholz oder einer sauberen Glasflasche. Profis schaffen es, dass die Teigscheiben am Rand etwas dünner sind, als in der Mitte. Die fertig ausgerollten Teigfladen bis zum Füllen mit Frischhaltefolie abdecken.

…füllen…

Jeweils einen Teigfladen auf den Handteller legen, ca. einen Esslöffel der Füllung in der Mitte verteilen und dann den oberen Rand nach oben klappen, sodass ein kleiner Halbmond daraus entsteht. Das Verschließen der Jiaozi erfordert etwas Übung, ist aber gar nicht so schwer, wenn man ein paar Regeln beachtet: nicht zu viel Füllung nehmen und diese nur in der Mitte verteilen; nach dem Hochklappen drückt man die beiden Teighälften zunächst nur in der Mitte des Randes zusammen und erst dann die beiden Seiten. Die fertig geformten Jiaozi legt man auf eine gut bemehlte Oberfläche, damit sie nicht ankleben.

…und kochen

Ungesalzenes Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und Jiaozi vorsichtig ins Wasser geben. Danach vorsichtig mit der Schöpfkelle umrühren, damit keine Jiaozi am Topfboden festkleben. Nach wenigen Minuten schwimmen die Jiaozi an der Oberfläche. Nun gibt man noch einmal 50ml kaltes Wasser, wartet bis das Wasser kocht und gibt dann nochmals etwa 50ml kaltes Wasser hinzu. Wenn das Wasser zum dritten Mal sprudelnd kocht sind die Jiaozi fertig und können mit der Schöpfkelle auf den Teller gegeben werden. Jiaozi schmecken am besten, wenn man sie in einen Dip aus Sojasauce, schwarzem Essig und etwas Chiliöl taucht. Yuhang Wu / Jonas Borchers

Guten Appetit und viel Glück und Reichtum im neuen Jahr des Büffels!

Yuhang Wu und Jonas Borchers eröffneten im September 2020 ihr Restaurant UUU in Berlin-Wedding. Zuvor arbeitete Wu in den besten Sterneküchen des Landes. Gemeinsam mit ihren Gästen möchten sie im UUU die chinesische Küche neu entdecken. Sie können die Jiaozi im Online-Shop ihres Restaurants UUU bestellen: uuu-berlin.de/athome/