ein Empfang, wie ihn sich Xi Jinping schöner nicht vorzustellen vermag – und das mitten in Europa: Ungarn hat Chinas Präsidenten im Hof der Budapester Burg mit allen nur erdenklichen Ehren empfangen. Viel wichtiger noch: Ungarns Premierminister Viktor Orbán beschwor die enge Freundschaft zu Xi. Der wiederum machte unverhohlen klar, dass er mit Blick auf die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Ungarn in der zweiten Jahreshälfte erwarte, dass sich das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China deutlich verbessere.

Nur: Ganz so, wie es sich Xi offenbar vorstellt, funktioniert die EU nicht. Ihr Markenzeichen: Uneinigkeit. Und daran wird auch ein EU-Ratspräsident Orbán nur wenig ändern können. Ausnahmsweise ist das mal eine gute Sache: Denn Xis Besuch ist im Grunde zutiefst anti-europäisch, analysiert Michael Radunski. Und Orbán lässt sich dafür offenbar allzu leichtfertig einspannen.

Dass es auch anders geht, zeigt nicht zuletzt Emmanuel Macron, den Xi Anfang der Woche in Paris traf: Kurz vor dem Besuch des chinesischen Staatspräsidenten empfing Macron den Exil-Präsidenten der Tibeter, Penpa Tsering. Wir erinnern uns: Angela Merkel wurde 2007 von China längere Zeit geschnitten, nachdem sie den Dalai Lama getroffen hatte.

Solchen Mut fordert Penpa Tsering im Interview mit China.Table auch von Olaf Scholz. “Die Welt kann doch aus wirtschaftlichen Interessen nicht einfach dabei zusehen, wie Völker durch die chinesische Regierung dahingerafft werden”, sagt Tsering. Warum er glaubt, dass die Schwäche Europas eine Illusion ist und die EU sich viel mehr trauen könnte, lesen Sie im Interview mit Marcel Grzanna.

Einen schönen Wochenausklang!

Der Besuch des chinesischen Präsidenten in Ungarn war geprägt von Versicherungen der gegenseitigen Freundschaft: “Die Beziehungen zwischen China und Ungarn sind jetzt so gut wie nie zuvor in der Geschichte”, sagte Xi Jinping am Donnerstag. Zuvor hatte er bei einem Treffen mit dem ungarischen Präsidenten Tamas Sulyok erklärt, sein Land sei bereit, die bilateralen Beziehungen mit Ungarn auf ein hohes Niveau zu heben. Mit Blick auf die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Ungarn in der zweiten Jahreshälfte äußerte er zudem die Hoffnung, dies sei eine Gelegenheit, die Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China zu verbessern.

Ungarn ist der letzte Stopp der Europa-Tour von Xi Jinping – und die wichtigste Station. Nach Besuchen in Frankreich und Serbien traf Chinas Staatspräsident am Donnerstag schließlich seinen engen Verbündeten: Premier Viktor Orbán. Pekings Kalkül ist einfach und geht voll auf: Die Volksrepublik investiert Milliarden in Ungarn und erhält dafür maximalen politischen Einfluss innerhalb der Europäischen Union. Wie genau das funktioniert, zeigen auch die gefassten Beschlüsse.

Mögliche Beschlüsse/Abkommen – und was dahintersteckt:

Das passt in den Trend. Chinesische Direktinvestitionen in die E-Auto-Branche sind zuletzt enorm gestiegen – und haben in Europa vor allem ein Ziel: Ungarn. So investierte CATL 2022 in Debrecen 6,7 Milliarden Euro in den Bau einer Gigafactory. Es folgte der chinesische E-Autohersteller BYD, der vor kurzem den Bau seiner ersten europäischen Produktionsanlage ankündigte – im ungarischen Szeged. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr fünf Milliarden Euro, rund 8.000 bis 9.000 neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen. Und nun das Werk von Great Wall Motor in Pécs.

Hinter den Milliarden-Investitionen verbirgt sich ein weiterer Schachzug: Mit derart großen Produktionsstandorten innerhalb der EU hat Peking ein veritables Gegenmittel, sollte sich die EU-Kommission Mitte Juli dafür aussprechen, Antisubventionszölle auf E-Autos zu erheben, die aus China importiert werden.

Auch hier verfolgt China weitaus größere Ziele als eine simple Bahnstrecke zwischen den Hauptstädten von Serbien und Ungarn. Im Februar kündigte Griechenland an, dem Projekt beitreten zu wollen. So soll die Eisenbahnlinie zur Haupttransportroute für chinesische und asiatische Waren werden, die auf dem Seeweg nach Europa gelangen. Das Puzzle fügt sich strategisch zusammen: Der Hafen von Piräus ist bereits mehrheitlich in chinesischer Hand.

Xi Jinping erreicht damit gleich mehrere Ziele: Zum einen verleiht er mit diesen Projekten seiner ins Stocken geratene “Belt and Road”-Initiative neuen Schwung. Zum anderen verfolgt er strategische Ziele, die über die einzelnen Projekte hinausreichen. Und zu guter Letzt stützt Xi seinen Partner Viktor Orbán, der wirtschaftspolitische Erfolge dringend nötig hat. Gerade in Zeiten, in denen die EU ihre Zahlungen an Ungarn überprüft – Stichwort Rechtsstaatlichkeit – sind chinesische Investitionen in Milliardenhöhe hochwillkommen.

Ein weiterer Punkt, der in Europa tiefen Unmut hervorruft, ist die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Ungarn und China: Die Sorgen reichen von geheimen chinesischen Polizeistationen bis hin zu einem möglichen chinesischen Zugriff auf EU-Datenbanken.

Ungarn war 2015 der erste EU-Staat, der Xis Prestige-Projekt beigetreten ist. Nachdem sich Italien im vergangenen Jahr zurückgezogen hat, ist man nun auch wieder das einzige EU-Land, das bei BRI noch mitmacht. So war Orbán denn auch der einzige Staats- und Regierungschef der EU, der im vergangenen Oktober am dritten BRI-Gipfel in Peking teilnahm und dort mehr chinesische Unternehmen ermutigte, in Ungarn zu investieren. Nebenbei: Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ließ Orbán eine außerordentliche Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs aus, bei der es um die Terroranschläge der Hamas gegen Israel ging.

Die Budapester Zeitung “Nepszava” blickt denn auch durchaus kritisch auf diese Entwicklung. In einem Kommentar am Dienstag heißt es: “Ungarns Regierung lässt sich auf (Infrastruktur-) Investitionen ein, die mit chinesischen Krediten finanziert werden und die sich vielleicht nie rentieren werden, allein deshalb, um Brüssel eins auszuwischen.”

Und genau hier liegt das große Problem für Europa. Xis Besuch ist im Grunde zutiefst anti-europäisch. Ungarn kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Das Land hat sich unter Orbán zu einem chinesischen Aktivposten innerhalb der EU entwickelt, den Peking jetzt mehr denn je benötigt.

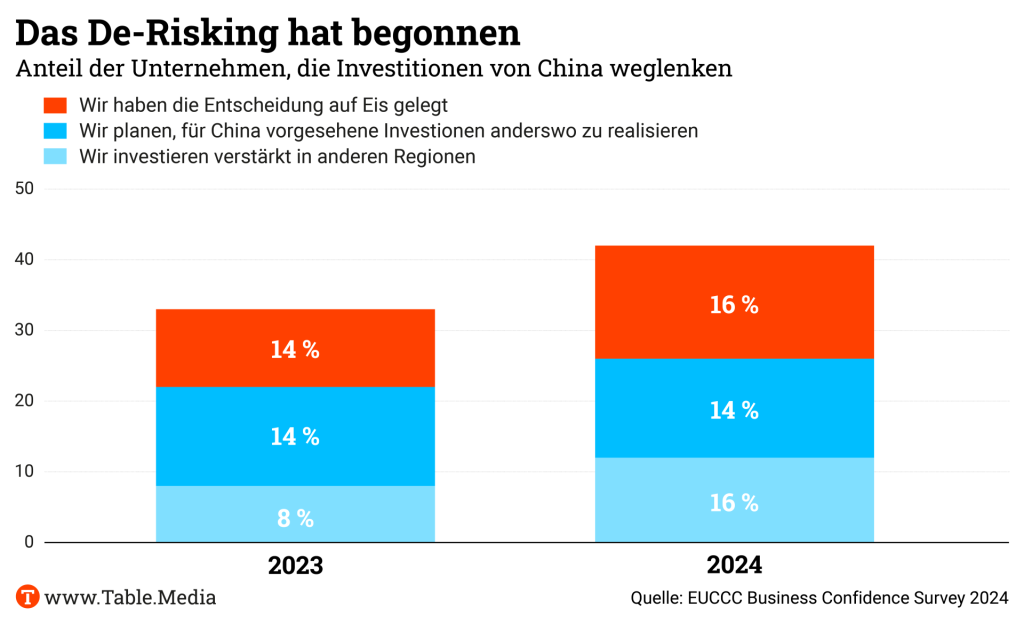

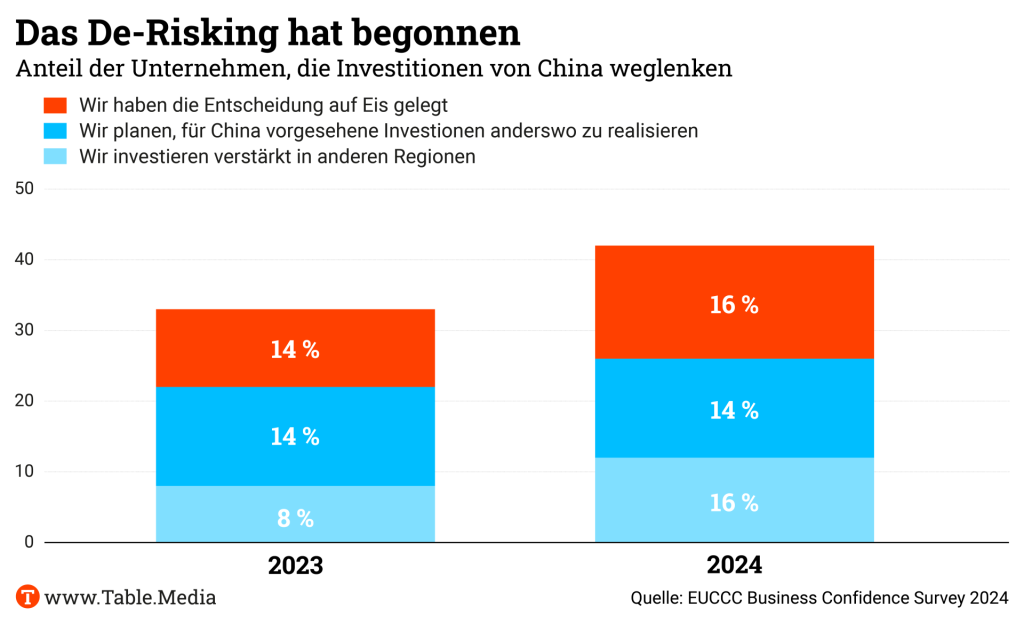

Denn die generelle Stimmung in Europa gegenüber der Volksrepublik hat sich ziemlich eingetrübt. Risikoabbau ist das Gebot der Stunde – das zeigten zu Wochenbeginn die klaren Worte von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Xi Jinping. Von der Leyen kündigte in Paris an, Europa werde nicht zögern, “harte Entscheidungen zu treffen, um seine Wirtschaft und seine Sicherheit zu schützen”.

In dieser Situation soll Orbán helfen, eine allzu kritische EU-Politik zu verwässern – oder bei Bedarf ganz zu blockieren. “Die ungarische Regierung ist der letzte wahre Freund Chinas in der gesamten EU”, urteilt Tamas Matura, China-Experte und Professor an der Corvinus-Universität in Budapest. “Für die Chinesen ist es jetzt sehr wichtig, sich in einem Land niederzulassen, das innerhalb der Grenzen der EU liegt und dem chinesischen politischen System gegenüber freundlich eingestellt ist.”

Dass das erfolgreich gelingt, zeigt die Vergangenheit: Es war Ungarn, das gegen mehrere Vorschläge auf EU-Ebene ein Veto einlegte, in denen China wegen Menschenrechtsverletzungen oder in Bezug auf Hongkong oder Taiwan verurteilt wurde. Einer Recherche des Budapester Online-Portals valaszonline.hu zufolge kamen in den vergangenen sechs Jahren etwa 60 Prozent der Vetos gegen Russland oder China aus Ungarn. Völlig nachvollziehbar, dass sich Xi auf Ungarns EU-Präsidentschaft freut.

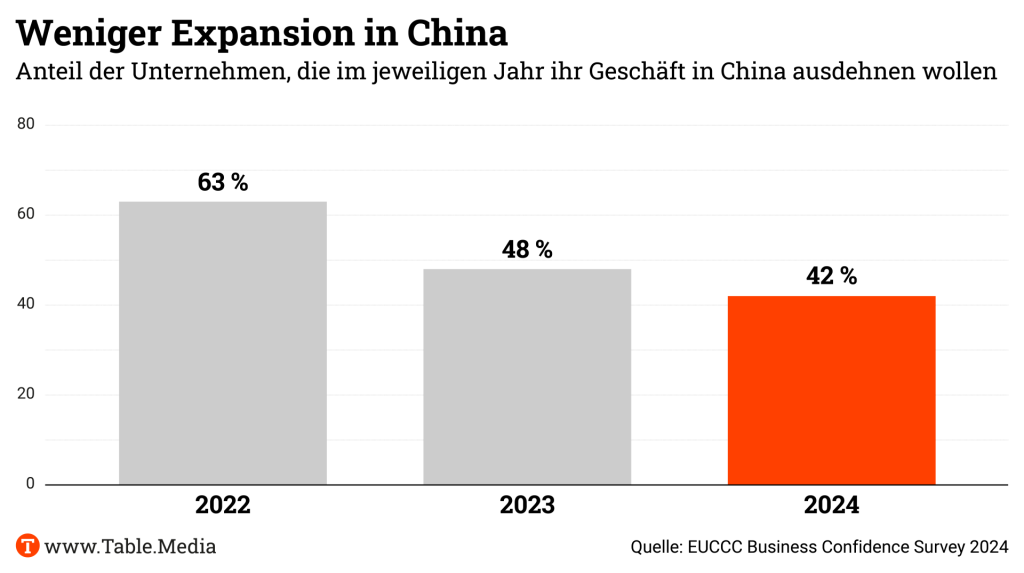

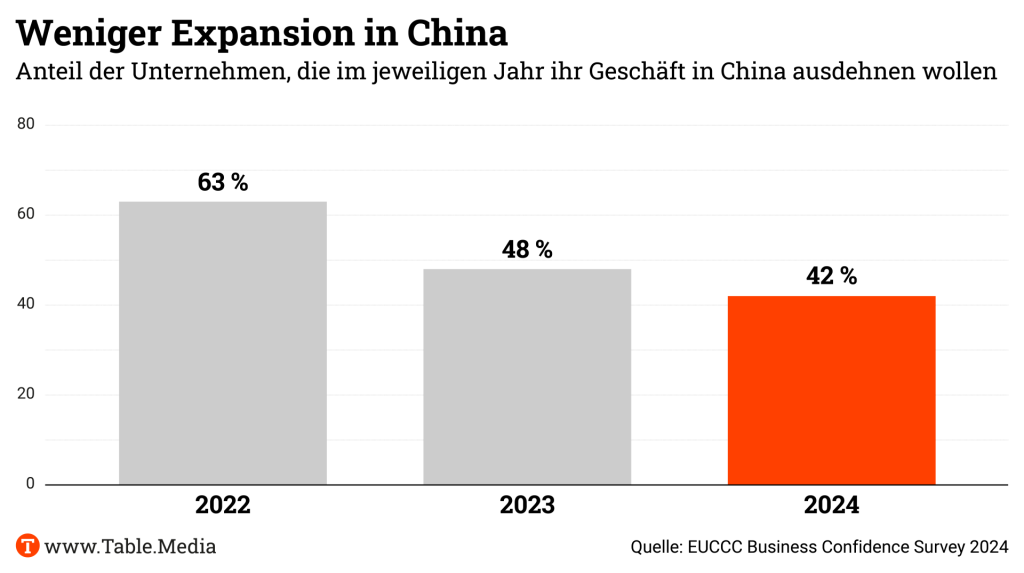

Eine Rekordzahl europäischer Unternehmen schätzt ihre Chancen auf dem chinesischen Markt so schlecht ein wie nie zuvor. Wie aus der am Freitag veröffentlichten jährlichen Geschäftsklimaumfrage der EU-Handelskammer in Peking hervorgeht, äußerten sich 23 Prozent der befragten Unternehmen pessimistisch über ihre Wachstumsaussichten in den kommenden zwei Jahren – so viele wie noch nie. In der Vorjahresumfrage hatten sich nur 9 Prozent pessimistisch geäußert.

Demgegenüber ist die Zahl der Unternehmen, die ihre Wachstumsaussichten positiv einschätzen, drastisch von 55 Prozent im Vorjahr auf 32 Prozent und damit auf den bisher niedrigsten Wert zurückgegangen.

Hatten viele Unternehmen im vergangenen Jahr noch von einem gewaltigen Boom nach der Corona-Pandemie geträumt, sind sie nun also auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Als größte Probleme für die Firmen werden in dieser Rangfolge genannt:

Das vergangene Jahr sei für die europäischen Unternehmen in der Volksrepublik von “wachsender Unsicherheit” geprägt gewesen, so die EU-Kammer. Zwar habe die Öffnung Chinas nach der Pandemie zunächst ein “Gefühl des Optimismus” ausgelöst. “Tiefgreifende strukturelle Probleme” wie die schwache Binnennachfrage, die hohe Verschuldung der Lokalregierungen und anhaltende Herausforderungen im Immobiliensektor hätten die Aussichten jedoch schnell wieder eingetrübt. Das Vertrauen der Unternehmen sei zudem durch widersprüchliche Botschaften der chinesischen Regierung weiter geschwächt worden.

Die Botschaft, dass diese Gemengelage den Firmen schwer zu schaffen macht, zieht sich wie ein roter Faden durch die Veröffentlichung der Handelskammer.

Beleuchtet wird in der Handelskammer-Befragung auch das derzeit heiß diskutierte Thema der Überkapazitäten. Während China bestreitet, dass diese existieren und nur vom Westen als Vorwand genutzt würden, protektionistische Handelsmaßnahmen zu verhängen, zeichnen die EU-Firmen ein anderes Bild.

Überkapazitäten seien mit dem Rückgang des inländischen Konsums “zu einem bedeutenderen Problem” geworden. Insgesamt hätten 36 Prozent der Befragten Überkapazitäten in ihrer jeweiligen Branche beobachtet. Weitere 10 Prozent erwarteten, diese in naher Zukunft zu sehen. Der höchste Anteil der Befragten (69 Prozent) meldete Überkapazitäten im Bau- und Ingenieurwesen gemeldet. Die Automobilindustrie hatte mit 62 Prozent den zweithöchsten Anteil.

Drei Fünftel der Befragten, die Überkapazitäten in ihrem Bereich meldeten, nannten übermäßige Investitionen in die inländische Produktion als Hauptursache. Die Hälfte davon begründeten sie mit zu geringer Nachfrage im Inland, und 34 Prozent nannten mangelnde ausländische Nachfrage als weiteren wichtigen Grund.

Während sich die wirtschaftlichen Herausforderungen verschärften, blieben die regulatorischen Hindernisse im Jahr 2023 unverändert hoch. Nur noch 16 Prozent der Befragten erwarten eine Verringerung der regulatorischen Hürden – auch das ist der niedrigste Wert aller Zeiten. Die Kammer ging in ihre Auswertung auf die Probleme einiger Branchen detailliert ein:

Die Kammer wies auch auf einen Punkt hin, der bisher wenig Beachtung fand. Bei der Frage nach der richtigen China-Strategie gebe es zunehmend eine “Entkoppelung” zwischen der chinesischen Niederlassung eines Unternehmens und der Zentrale in Europa. Dies sei “ein Trend, der genau beobachtet werden sollte”, so die Kammer. Selbst wenn die Niederlassung in China Expansionschancen sehe: Es werde immer schwieriger, Genehmigungen zu erhalten, da die Zentrale die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort immer weniger verstehe.

Sikyong Penpa Tsering, als politisches Oberhaupt der Tibeter haben Sie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron persönlich getroffen – nur wenige Tage, bevor Xi Jinping in Paris eintraf. Was konnten Sie mit ihm besprechen?

Seit meiner Wahl vor drei Jahren habe ich 24 Länder besucht in der Hoffnung, die Situation für mein Volk zu verbessern. Wie immer ist es bei politischen Begegnungen mein Anliegen, mit unseren Gesprächspartnern nach gemeinsamen Strategien zu suchen, um den kulturellen Genozid an unserem Volk, aber auch andere Menschenrechtsverbrechen der chinesischen Regierung schnellstmöglich zu beenden.

Welches Zwischenfazit ziehen sie nach all diesen Reisen?

Andere Staaten sollten sich ein Beispiel nehmen an Präsident Macron, der einer Begegnung mit mir nicht aus Sorge vor chinesischer Verärgerung ausgewichen ist. Leider habe ich festgestellt, dass vielerorts auf höherer politischer Ebenen lieber darauf verzichtet wird.

Sie waren vor wenigen Tagen auch zu turnusmäßigen Gesprächen in Berlin, die einst von dem ehemaligen Bundesminister und CDU-Politiker Christian Schwarz-Schilling initiiert worden sind. Was haben sie aus Deutschland mitgenommen?

Ehrlich gesagt, bin ich nicht sehr glücklich darüber, wie Deutschland sich positioniert. Ich bin mir nicht einmal sicher, wer die deutsche Außenpolitik steuert – das Außenministerium oder das Kanzleramt. Im Rahmen seiner China-Reise hat Kanzler Scholz den Eindruck hinterlassen, dass Deutschland seine wirtschaftlichen Interessen um jeden Preis priorisiert.

Scholz sagte, er habe das Thema Menschenrechte angesprochen.

Das habe ich auch gehört. Aber ist er wirklich entschlossen, sich dafür einzusetzen? Ich fürchte, nein. Es ist doch kein Geheimnis, was in Tibet oder Ost-Turkestan vor sich geht. Die Welt kann doch aus wirtschaftlichen Interessen nicht einfach dabei zu sehen, wie Völker durch die chinesische Regierung dahingerafft werden.

Spüren Sie bei ausländischen Regierungen Angst vor Peking?

So weit würde ich nicht gehen. Aber ich treffe fast überall auf die Sorge, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zu China Schaden nehmen könnten.

Das lassen Sie als valides Argument nicht zu?

Nein, weil es völlig außer Acht lässt, wie verwundbar und wie dringend China auf Europa angewiesen ist. China gelingt es jedoch, den Europäern weiszumachen, dass sie von China abhängig sind. Doch Abhängigkeit ist keine Einbahnstraße. Europa spielt seine Stärken überhaupt nicht aus. Und das ist das selbstverschuldete Dilemma, das entstanden ist. Denn China respektiert niemanden, der nicht für seine eigenen Werte eintritt.

Was erwarten Sie von westlichen Regierungen?

Wir haben nie ein De-Coupling gefordert. Aber es muss allen Akteuren klar sein, dass man China auch geopolitisch immer stärker macht, je länger man zulässt, dass China durch riesige Handelsüberschüsse das Geld zur Verfügung steht, um all das zu tun, was die Welt gerne verhindern würde.

Zum Beispiel?

Der Kauf von großen Mengen russischem Öl, mit dem der Krieg in der Ukraine finanziert wird. Oder Milliarden-Investitionen im globalen Süden im Rahmen der “Belt & Road”-Initiative, die viele Länder in eine Schuldenfalle treibt und immer mehr politischen Einfluss Pekings auf diese Staaten provoziert.

Im globalen Süden halten viele Regierungen China zugute, dass es zumindest gewillt ist, umfangreiche Hilfe zu leisten.

China nutzt die Geschichte des westlichen Kolonialismus dazu, um sich selbst als vermeintlicher Helfer in der Not zu profilieren. Aber in Wahrheit ist es Wirtschafts-Kolonialismus, den China betreibt.

Sikyong Penpa Tsering ist der demokratisch gewählte Präsident des tibetischen Volkes im Exil. Penpa war eines der dienstältesten Mitglieder des tibetischen Exilparlaments in Dharamsala in Nordindien, das er von 1996 bis 2016 und in den letzten beiden Wahlperioden als Sprecher des Hauses leitete. Penpa diente auch als Repräsentant des Dalai Lama und der Exil-Regierung in Nordamerika. Er hat vor dem US-Kongress und vor Parlamenten weltweit ausgesagt.

13.05.2024, 12:00 Uhr

Table.Live-Briefing: Adaptive Lernumgebungen: KI als neue Chance der Lernförderung? Mehr

13.05.2024, 17:00 Uhr

Konfuzius-Institut an der FU Berlin, Lesung: Yan Lianke: Der Tag, an dem die Sonne starb Mehr

14.05.2024, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira, online und in Tianjin: GCC Knowledge Hub: China’s New Cross-Border Data Transfer Rules: Regulatory Highlights and Insights Mehr

14.05.2024, 13:30 Uhr

Deutsch-chinesische Wirtschaftsvereinigung, Seminar (auf Chinesisch): Successful Business in Germany | Mitarbeitermotivation und -Empowerment: Schlüsselfaktoren für den Geschäftserfolg in Deutschland Mehr

15.05.2024, 15:00 Uhr

Konfuzis-Institut an der Freien Universität Berlin, Vernissage: Kunst im Dialog: Chinesische Künstlerinnen und Künstler in Berlin Mehr

15.05.2024, 18:30 Uhr

Konfuzius-Institut Ruhr, Vortrag von Hannes Jedeck: Die China-Tourneen der Berliner Philharmoniker als Teil der deutschen Kulturdiplomatie zwischen 1979 und 2018 Mehr

15.052024, 19:00 Uhr, Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf

Comedy: DeYunShe Talkshow mit Guo Degang und Yu Qian Mehr

16.5.2024, 08:30 Uhr (15:30 Beijing Time)

China-Netzwerk Baden-Württemberg, CNBW Business Talk: Kurs halten in stürmischen Zeiten – Gespräch mit Jens Hildebrandt Mehr

16.05.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU-SME-Centre, online und in Peking: Navigating Cross-Border Data Rules: A Practical Guide for EU SMEs Mehr

16.5.2024, 16:00 Uhr

China-Netzwerk Baden-Württemberg, Berlin-Nähkästle mit Wolfgang Hirn: Der Techkrieg zwischen China und den USA – und wo bleibt Europa? Mehr

20.05.2024, 17:30 Uhr London time

SOAS, Vortrag von Stephen Vines (vor Ort in London): Hong Kong pays the price of dissent – was it worth it? Mehr

24.05. – 26.05.2024

Messe Hefei: China International Wine & Food Fair Mehr

China ist nicht mehr der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Im ersten Quartal haben die USA die Volksrepublik überholt, wie Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes ergeben. Demnach summierte sich das Handelsvolumen mit den Vereinigten Staaten – Exporte und Importe zusammen – von Januar bis März auf gut 63 Milliarden Euro. Der Warenaustausch mit China lag mit knapp 60 Milliarden Euro deutlich darunter. 2023 war die Volksrepublik mit einem Handelsvolumen von rund 253 Milliarden Euro das achte Jahr in Folge die Nummer eins geblieben – allerdings nur noch mit wenigen Hundert Millionen Euro Vorsprung vor den USA.

Dem Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge steckt hinter dieser Entwicklung auch eine geopolitisch motivierte Reorientierung. “Weg vom Systemrivalen China und hin zum transatlantischen Partner”, sagte IW-Experte Jürgen Matthes. Dazu trage wohl auch bei, dass sich die chinesische Wirtschaft schlechter entwickle als von vielen erhofft, während die US-Ökonomie die Erwartungen eher übertreffe.

“Die deutschen Exporte in die USA sind nun wegen der robusten Konjunktur in den Vereinigten Staaten weiter gestiegen, während sowohl die Exporte nach als auch die Importe aus China gesunken sind”, erklärte Commerzbank-Ökonom Vincent Stamer die Wachablösung im ersten Quartal.

Auch strukturelle Gründe bremsten den Handel zwischen Deutschland und der Volksrepublik. “China ist auf der Leiter der Wertschöpfungskette aufgestiegen und stellt vermehrt komplexere Güter selbst her, die es früher aus Deutschland importiert hat”, sagte Stamer. “Zudem produzieren deutsche Unternehmen zunehmend vor Ort, anstatt die Waren von Deutschland nach China zu exportieren.” Geopolitische Spannungen – etwa der Streit um das von Peking beanspruchte Taiwan – könnten diesen Trend weiter verstärken.

Auch der Außenhandelsverband BGA sieht eine Veränderung im Ranking der wichtigsten Märkte. “Inwiefern diese nachhaltig ist, ist aktuell unsicher”, sagte BGA-Präsident Dirk Jandura der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte sich bei den US-Wahen im November der frühere US-Präsident Donald Trump gegen Amtsinhaber Joe Biden durchsetzen, könnten wie in der ersten Amtszeit des Republikaners neue Zölle auf europäische Waren drohen.

Insgesamt ist Chinas Außenhandel im April gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Exporte um 1,5 Prozent zu. Die Importe wuchsen um 8,4 Prozent. rtr/flee

Die chinesischen Exporte nach Russland sind im April möglicherweise wegen der US-Sanktionen erneut eingebrochen. Sie fielen in der Landeswährung Yuan berechnet um 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Zollbehörde hervorgeht. Im März hatte es sogar einen Rückgang von 13 Prozent gegeben. Die Exporte nach Russland waren im vergangenen Jahr zweistellig gewachsen.

Die USA haben seit Beginn der russischen Ukraine-Invasion vor mehr als zwei Jahren eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt. Nun droht die Ausweitung dieser Maßnahmen auf Banken in China. Das schreckt die dortige Finanzbranche bereits ab, die auch den nicht-militärischen Handel zwischen China und Russland finanziert. Sieben mit der Situation vertraute Handels- und Bankinsider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass dies insbesondere für kleine chinesische Exporteure ein wachsendes Problem darstelle.

Trotz des jüngsten Exporteinbruchs ist der bilaterale Handel zwischen China und Russland in den ersten vier Monaten dieses Jahres insgesamt gewachsen, und zwar um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 543,7 Milliarden Yuan (70 Milliarden Euro). “China ist für Russland das wichtigste alternative Herkunftsland für sanktionierte Produkte”, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung. Demnach kommen 61 Prozent aller sanktionierten Produkte mittlerweile aus der Volksrepublik. 2021 habe dieser Anteil nur bei 35 Prozent gelegen. rtr

Als Serbiens Präsident Aleksandar Vučić im vergangenen Oktober am “One Belt, One Road”-Forum in Peking teilnahm, beschrieb sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping die Beziehungen zwischen beiden Staaten mit einer ungewöhnlichen chinesischen Formulierung: “Eisenstab-Freundschaft 铁杆友谊” (iron rod friendship) . Damit ist Serbien das zweite Land in Xis Länderliste, das diese Bezeichnung trägt. Das erste ist Pakistan.

Vor seinem Besuch in Belgrad schrieb Xi einen Gastbeitrag für serbische Medien und verwendete den Begriff erneut.

Eisenstab 铁杆 ist ein umgangssprachliches Wort, mit dem beispielsweise zwei Machos mit ihrer Männerfreundschaft prahlen, oder das die Treue eines eingefleischten Fans zu einem Popstar beschreibt.

Der Begriff ist informell, wenig elegant, hat aber die unverkennbare Konnotation von (oft übertriebener) Zuneigung. Dieses einfache Wort unterscheidet Serbien und Pakistan von Chinas anderen Verbündeten wie Russland und Nordkorea.

China hat seine ganz eigene, verwirrende Terminologie, um seine Beziehungen zu verschiedenen Ländern zu definieren.

Mit Dutzenden von Ländern unterhält sie “strategische Kooperationspartnerschaften”, denen verschiedene Bezeichnungen vorangestellt sind: Mit Pakistan ist das eine “strategische Allwetter-Kooperationspartnerschaft”, mit Nordkorea eine “traditionelle freundschaftliche Kooperationsbeziehung” und mit Russland eine “umfassende strategische Koordinationspartnerschaft”.

Bei Bedarf ergänzen chinesische Funktionäre die Definitionen mit weiteren Präfixen oder Suffixen. So ist etwa das Bündnis zwischen China und Nordkorea “mit Blut besiegelt”, was sich auf den gemeinsamen Kampf im Koreakrieg bezieht, und die Beziehungen zwischen China und Russland erhielten den berühmten Zusatz “grenzenlos”.

Diese sind alles formale Ausdrücke, und das macht den neu hinzugekommenen Ausdruck “Eisenstange” außergewöhnlich.

Trotz des Anspruchs auf Freundschaft und Zusammenarbeit sind die Beziehungen zwischen China und Russland sowie zwischen China und Nordkorea in der Praxis von Misstrauen, Verachtung und sogar Hass geprägt. Es sind Zweckbündnisse gegenüber einem gemeinsamen Feind. Das Element eines gemeinsamen Widersachers findet sich auch in den Beziehungen Chinas zu Pakistan (Indien) und zu Serbien (dem Westen), doch werden sie im Allgemeinen nicht von den anderen toxischen Gefühlen belastet.

Chinas Beziehungen zu Serbien reichen bis in die Zeit von Mao und Tito zurück, als China und Jugoslawien beide gegen die Sowjetunion rebellierten. Die Nato-Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad im Jahr 1999 hat den beiden Ländern ein weiteres Stück kollektiver Erinnerung beschert. Angesichts der zunehmend schwierigen Beziehungen zwischen der EU und Serbien spiegelte das Interesse Chinas an einer Festigung seiner Beziehungen zu Serbien (und Ungarn) die feste Absicht von Xi wider, dem Druck der EU zu widerstehen. In den letzten Jahren wurde das Botschafts-Bombardement in China nur selten erwähnt. Daher ist Xis Entscheidung, diese Erinnerung jetzt wachzurufen, eine Botschaft sowohl an das heimische Publikum als auch an die USA.

Es ist nicht das erste Mal, dass Xis außergewöhnliche Wortwahl für Stirnrunzeln gesorgt hat. Xi liebt es, “volksnahes” Vokabular zu verwenden, scheinbar um ein bodenständiges Image zu vermitteln. Doch seine Kritiker sagen, dass ihm dieser Sprachstil wegen seiner geringen Schulbildung und seiner Jugend auf dem Lande am meisten liegt. Seine Sprache unterscheidet sich stark von der seines Vorgängers Jiang Zemin, der jede Gelegenheit nutzte, um seine Fähigkeit zur literarischen Sprache zu zeigen.

In seinen Ansprachen an Militäroffiziere forderte Xi sie wiederholt auf, 血性 xue xing zu zeigen, was so viel wie Integrität und Unnachgiebigkeit bedeutet, ein Wort, mit dem in Volkserzählungen meist maskuline Figuren beschrieben werden.

In seiner Neujahrsansprache im Jahr 2017 rief er etwa die ganze Nation dazu auf, “die Ärmel hochzukrempeln und mit noch mehr Energie zu arbeiten 撸起袖子加油干”, ein Slogan, der in den 1970er Jahren in Fabrikhallen und Produktionsbrigaden auf dem Land oft zu hören war.

Gelegentlich möchte Xi auch den Eindruck erwecken, dass er mit klassischer Literatur bestens vertraut ist. Als er im vergangenen Jahr Vorträge vor Partei- und Regierungsvertretern hielt, sagte er ihnen oft, sie sollen sich an 国之大者 Guo Zhi Da Zhe erinnern. Was wie eine alte Redewendung für die großen Aufgaben des Landes klingt, kommt aber tatsächlich in der klassischen chinesischen Literatur nicht vor.

Xu Feihong wird neuer Botschafter Chinas in Indien. Der 60-Jährige war zuvor Botschafter in Afghanistan und Rumänien. Die Ernennung verzögerte sich um 18 Monate, nachdem sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgrund des militärischen Konflikts in Ost-Ladakh verschlechtert hatten.

Ai Xiaoming wird neuer Präsident von Changan Ford. Ai verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fertigungs- und Unterhaltungselektronikbranche in China. Bevor er zu Ford China kam, war Ai unter anderem Senior Director bei Alvarez & Marsal in Shanghai und CEO von GiantKONE Elevator.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Um den “Welttag des Buches” zu begehen, druckte die chinesische Milchtee-Marke Lelecha 乐乐茶 eine Ikone auf die Becher ihres “Smoky Oolongs”: Lu Xun, einen der bedeutendsten Schriftsteller Chinas. Die Marketing-Kampagne ging jedoch nach hinten los. Online-User diskutierten, dass die Verwendung des Wortes “Smoky” respektlos sei, da Lu Xun an den Folgen seines übermäßigen Zigarettenkonsums gestorben sei. Andere kritisierten, dass der Marxist als kapitalistischer Markenbotschafter missbraucht werde. Ein Urenkel des 1936 verstorbenen Autors klagte im Namen der Lu Xun Cultural Foundation gegen die widerrechtliche Nutzung von Lu Xuns Bildnis. Lelecha entschuldigte sich in einem offenen Brief: Man habe junge Chinesen lediglich zum Lesen inspirieren wollen.

ein Empfang, wie ihn sich Xi Jinping schöner nicht vorzustellen vermag – und das mitten in Europa: Ungarn hat Chinas Präsidenten im Hof der Budapester Burg mit allen nur erdenklichen Ehren empfangen. Viel wichtiger noch: Ungarns Premierminister Viktor Orbán beschwor die enge Freundschaft zu Xi. Der wiederum machte unverhohlen klar, dass er mit Blick auf die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Ungarn in der zweiten Jahreshälfte erwarte, dass sich das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China deutlich verbessere.

Nur: Ganz so, wie es sich Xi offenbar vorstellt, funktioniert die EU nicht. Ihr Markenzeichen: Uneinigkeit. Und daran wird auch ein EU-Ratspräsident Orbán nur wenig ändern können. Ausnahmsweise ist das mal eine gute Sache: Denn Xis Besuch ist im Grunde zutiefst anti-europäisch, analysiert Michael Radunski. Und Orbán lässt sich dafür offenbar allzu leichtfertig einspannen.

Dass es auch anders geht, zeigt nicht zuletzt Emmanuel Macron, den Xi Anfang der Woche in Paris traf: Kurz vor dem Besuch des chinesischen Staatspräsidenten empfing Macron den Exil-Präsidenten der Tibeter, Penpa Tsering. Wir erinnern uns: Angela Merkel wurde 2007 von China längere Zeit geschnitten, nachdem sie den Dalai Lama getroffen hatte.

Solchen Mut fordert Penpa Tsering im Interview mit China.Table auch von Olaf Scholz. “Die Welt kann doch aus wirtschaftlichen Interessen nicht einfach dabei zusehen, wie Völker durch die chinesische Regierung dahingerafft werden”, sagt Tsering. Warum er glaubt, dass die Schwäche Europas eine Illusion ist und die EU sich viel mehr trauen könnte, lesen Sie im Interview mit Marcel Grzanna.

Einen schönen Wochenausklang!

Der Besuch des chinesischen Präsidenten in Ungarn war geprägt von Versicherungen der gegenseitigen Freundschaft: “Die Beziehungen zwischen China und Ungarn sind jetzt so gut wie nie zuvor in der Geschichte”, sagte Xi Jinping am Donnerstag. Zuvor hatte er bei einem Treffen mit dem ungarischen Präsidenten Tamas Sulyok erklärt, sein Land sei bereit, die bilateralen Beziehungen mit Ungarn auf ein hohes Niveau zu heben. Mit Blick auf die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Ungarn in der zweiten Jahreshälfte äußerte er zudem die Hoffnung, dies sei eine Gelegenheit, die Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China zu verbessern.

Ungarn ist der letzte Stopp der Europa-Tour von Xi Jinping – und die wichtigste Station. Nach Besuchen in Frankreich und Serbien traf Chinas Staatspräsident am Donnerstag schließlich seinen engen Verbündeten: Premier Viktor Orbán. Pekings Kalkül ist einfach und geht voll auf: Die Volksrepublik investiert Milliarden in Ungarn und erhält dafür maximalen politischen Einfluss innerhalb der Europäischen Union. Wie genau das funktioniert, zeigen auch die gefassten Beschlüsse.

Mögliche Beschlüsse/Abkommen – und was dahintersteckt:

Das passt in den Trend. Chinesische Direktinvestitionen in die E-Auto-Branche sind zuletzt enorm gestiegen – und haben in Europa vor allem ein Ziel: Ungarn. So investierte CATL 2022 in Debrecen 6,7 Milliarden Euro in den Bau einer Gigafactory. Es folgte der chinesische E-Autohersteller BYD, der vor kurzem den Bau seiner ersten europäischen Produktionsanlage ankündigte – im ungarischen Szeged. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr fünf Milliarden Euro, rund 8.000 bis 9.000 neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen. Und nun das Werk von Great Wall Motor in Pécs.

Hinter den Milliarden-Investitionen verbirgt sich ein weiterer Schachzug: Mit derart großen Produktionsstandorten innerhalb der EU hat Peking ein veritables Gegenmittel, sollte sich die EU-Kommission Mitte Juli dafür aussprechen, Antisubventionszölle auf E-Autos zu erheben, die aus China importiert werden.

Auch hier verfolgt China weitaus größere Ziele als eine simple Bahnstrecke zwischen den Hauptstädten von Serbien und Ungarn. Im Februar kündigte Griechenland an, dem Projekt beitreten zu wollen. So soll die Eisenbahnlinie zur Haupttransportroute für chinesische und asiatische Waren werden, die auf dem Seeweg nach Europa gelangen. Das Puzzle fügt sich strategisch zusammen: Der Hafen von Piräus ist bereits mehrheitlich in chinesischer Hand.

Xi Jinping erreicht damit gleich mehrere Ziele: Zum einen verleiht er mit diesen Projekten seiner ins Stocken geratene “Belt and Road”-Initiative neuen Schwung. Zum anderen verfolgt er strategische Ziele, die über die einzelnen Projekte hinausreichen. Und zu guter Letzt stützt Xi seinen Partner Viktor Orbán, der wirtschaftspolitische Erfolge dringend nötig hat. Gerade in Zeiten, in denen die EU ihre Zahlungen an Ungarn überprüft – Stichwort Rechtsstaatlichkeit – sind chinesische Investitionen in Milliardenhöhe hochwillkommen.

Ein weiterer Punkt, der in Europa tiefen Unmut hervorruft, ist die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Ungarn und China: Die Sorgen reichen von geheimen chinesischen Polizeistationen bis hin zu einem möglichen chinesischen Zugriff auf EU-Datenbanken.

Ungarn war 2015 der erste EU-Staat, der Xis Prestige-Projekt beigetreten ist. Nachdem sich Italien im vergangenen Jahr zurückgezogen hat, ist man nun auch wieder das einzige EU-Land, das bei BRI noch mitmacht. So war Orbán denn auch der einzige Staats- und Regierungschef der EU, der im vergangenen Oktober am dritten BRI-Gipfel in Peking teilnahm und dort mehr chinesische Unternehmen ermutigte, in Ungarn zu investieren. Nebenbei: Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ließ Orbán eine außerordentliche Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs aus, bei der es um die Terroranschläge der Hamas gegen Israel ging.

Die Budapester Zeitung “Nepszava” blickt denn auch durchaus kritisch auf diese Entwicklung. In einem Kommentar am Dienstag heißt es: “Ungarns Regierung lässt sich auf (Infrastruktur-) Investitionen ein, die mit chinesischen Krediten finanziert werden und die sich vielleicht nie rentieren werden, allein deshalb, um Brüssel eins auszuwischen.”

Und genau hier liegt das große Problem für Europa. Xis Besuch ist im Grunde zutiefst anti-europäisch. Ungarn kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Das Land hat sich unter Orbán zu einem chinesischen Aktivposten innerhalb der EU entwickelt, den Peking jetzt mehr denn je benötigt.

Denn die generelle Stimmung in Europa gegenüber der Volksrepublik hat sich ziemlich eingetrübt. Risikoabbau ist das Gebot der Stunde – das zeigten zu Wochenbeginn die klaren Worte von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Xi Jinping. Von der Leyen kündigte in Paris an, Europa werde nicht zögern, “harte Entscheidungen zu treffen, um seine Wirtschaft und seine Sicherheit zu schützen”.

In dieser Situation soll Orbán helfen, eine allzu kritische EU-Politik zu verwässern – oder bei Bedarf ganz zu blockieren. “Die ungarische Regierung ist der letzte wahre Freund Chinas in der gesamten EU”, urteilt Tamas Matura, China-Experte und Professor an der Corvinus-Universität in Budapest. “Für die Chinesen ist es jetzt sehr wichtig, sich in einem Land niederzulassen, das innerhalb der Grenzen der EU liegt und dem chinesischen politischen System gegenüber freundlich eingestellt ist.”

Dass das erfolgreich gelingt, zeigt die Vergangenheit: Es war Ungarn, das gegen mehrere Vorschläge auf EU-Ebene ein Veto einlegte, in denen China wegen Menschenrechtsverletzungen oder in Bezug auf Hongkong oder Taiwan verurteilt wurde. Einer Recherche des Budapester Online-Portals valaszonline.hu zufolge kamen in den vergangenen sechs Jahren etwa 60 Prozent der Vetos gegen Russland oder China aus Ungarn. Völlig nachvollziehbar, dass sich Xi auf Ungarns EU-Präsidentschaft freut.

Eine Rekordzahl europäischer Unternehmen schätzt ihre Chancen auf dem chinesischen Markt so schlecht ein wie nie zuvor. Wie aus der am Freitag veröffentlichten jährlichen Geschäftsklimaumfrage der EU-Handelskammer in Peking hervorgeht, äußerten sich 23 Prozent der befragten Unternehmen pessimistisch über ihre Wachstumsaussichten in den kommenden zwei Jahren – so viele wie noch nie. In der Vorjahresumfrage hatten sich nur 9 Prozent pessimistisch geäußert.

Demgegenüber ist die Zahl der Unternehmen, die ihre Wachstumsaussichten positiv einschätzen, drastisch von 55 Prozent im Vorjahr auf 32 Prozent und damit auf den bisher niedrigsten Wert zurückgegangen.

Hatten viele Unternehmen im vergangenen Jahr noch von einem gewaltigen Boom nach der Corona-Pandemie geträumt, sind sie nun also auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Als größte Probleme für die Firmen werden in dieser Rangfolge genannt:

Das vergangene Jahr sei für die europäischen Unternehmen in der Volksrepublik von “wachsender Unsicherheit” geprägt gewesen, so die EU-Kammer. Zwar habe die Öffnung Chinas nach der Pandemie zunächst ein “Gefühl des Optimismus” ausgelöst. “Tiefgreifende strukturelle Probleme” wie die schwache Binnennachfrage, die hohe Verschuldung der Lokalregierungen und anhaltende Herausforderungen im Immobiliensektor hätten die Aussichten jedoch schnell wieder eingetrübt. Das Vertrauen der Unternehmen sei zudem durch widersprüchliche Botschaften der chinesischen Regierung weiter geschwächt worden.

Die Botschaft, dass diese Gemengelage den Firmen schwer zu schaffen macht, zieht sich wie ein roter Faden durch die Veröffentlichung der Handelskammer.

Beleuchtet wird in der Handelskammer-Befragung auch das derzeit heiß diskutierte Thema der Überkapazitäten. Während China bestreitet, dass diese existieren und nur vom Westen als Vorwand genutzt würden, protektionistische Handelsmaßnahmen zu verhängen, zeichnen die EU-Firmen ein anderes Bild.

Überkapazitäten seien mit dem Rückgang des inländischen Konsums “zu einem bedeutenderen Problem” geworden. Insgesamt hätten 36 Prozent der Befragten Überkapazitäten in ihrer jeweiligen Branche beobachtet. Weitere 10 Prozent erwarteten, diese in naher Zukunft zu sehen. Der höchste Anteil der Befragten (69 Prozent) meldete Überkapazitäten im Bau- und Ingenieurwesen gemeldet. Die Automobilindustrie hatte mit 62 Prozent den zweithöchsten Anteil.

Drei Fünftel der Befragten, die Überkapazitäten in ihrem Bereich meldeten, nannten übermäßige Investitionen in die inländische Produktion als Hauptursache. Die Hälfte davon begründeten sie mit zu geringer Nachfrage im Inland, und 34 Prozent nannten mangelnde ausländische Nachfrage als weiteren wichtigen Grund.

Während sich die wirtschaftlichen Herausforderungen verschärften, blieben die regulatorischen Hindernisse im Jahr 2023 unverändert hoch. Nur noch 16 Prozent der Befragten erwarten eine Verringerung der regulatorischen Hürden – auch das ist der niedrigste Wert aller Zeiten. Die Kammer ging in ihre Auswertung auf die Probleme einiger Branchen detailliert ein:

Die Kammer wies auch auf einen Punkt hin, der bisher wenig Beachtung fand. Bei der Frage nach der richtigen China-Strategie gebe es zunehmend eine “Entkoppelung” zwischen der chinesischen Niederlassung eines Unternehmens und der Zentrale in Europa. Dies sei “ein Trend, der genau beobachtet werden sollte”, so die Kammer. Selbst wenn die Niederlassung in China Expansionschancen sehe: Es werde immer schwieriger, Genehmigungen zu erhalten, da die Zentrale die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort immer weniger verstehe.

Sikyong Penpa Tsering, als politisches Oberhaupt der Tibeter haben Sie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron persönlich getroffen – nur wenige Tage, bevor Xi Jinping in Paris eintraf. Was konnten Sie mit ihm besprechen?

Seit meiner Wahl vor drei Jahren habe ich 24 Länder besucht in der Hoffnung, die Situation für mein Volk zu verbessern. Wie immer ist es bei politischen Begegnungen mein Anliegen, mit unseren Gesprächspartnern nach gemeinsamen Strategien zu suchen, um den kulturellen Genozid an unserem Volk, aber auch andere Menschenrechtsverbrechen der chinesischen Regierung schnellstmöglich zu beenden.

Welches Zwischenfazit ziehen sie nach all diesen Reisen?

Andere Staaten sollten sich ein Beispiel nehmen an Präsident Macron, der einer Begegnung mit mir nicht aus Sorge vor chinesischer Verärgerung ausgewichen ist. Leider habe ich festgestellt, dass vielerorts auf höherer politischer Ebenen lieber darauf verzichtet wird.

Sie waren vor wenigen Tagen auch zu turnusmäßigen Gesprächen in Berlin, die einst von dem ehemaligen Bundesminister und CDU-Politiker Christian Schwarz-Schilling initiiert worden sind. Was haben sie aus Deutschland mitgenommen?

Ehrlich gesagt, bin ich nicht sehr glücklich darüber, wie Deutschland sich positioniert. Ich bin mir nicht einmal sicher, wer die deutsche Außenpolitik steuert – das Außenministerium oder das Kanzleramt. Im Rahmen seiner China-Reise hat Kanzler Scholz den Eindruck hinterlassen, dass Deutschland seine wirtschaftlichen Interessen um jeden Preis priorisiert.

Scholz sagte, er habe das Thema Menschenrechte angesprochen.

Das habe ich auch gehört. Aber ist er wirklich entschlossen, sich dafür einzusetzen? Ich fürchte, nein. Es ist doch kein Geheimnis, was in Tibet oder Ost-Turkestan vor sich geht. Die Welt kann doch aus wirtschaftlichen Interessen nicht einfach dabei zu sehen, wie Völker durch die chinesische Regierung dahingerafft werden.

Spüren Sie bei ausländischen Regierungen Angst vor Peking?

So weit würde ich nicht gehen. Aber ich treffe fast überall auf die Sorge, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zu China Schaden nehmen könnten.

Das lassen Sie als valides Argument nicht zu?

Nein, weil es völlig außer Acht lässt, wie verwundbar und wie dringend China auf Europa angewiesen ist. China gelingt es jedoch, den Europäern weiszumachen, dass sie von China abhängig sind. Doch Abhängigkeit ist keine Einbahnstraße. Europa spielt seine Stärken überhaupt nicht aus. Und das ist das selbstverschuldete Dilemma, das entstanden ist. Denn China respektiert niemanden, der nicht für seine eigenen Werte eintritt.

Was erwarten Sie von westlichen Regierungen?

Wir haben nie ein De-Coupling gefordert. Aber es muss allen Akteuren klar sein, dass man China auch geopolitisch immer stärker macht, je länger man zulässt, dass China durch riesige Handelsüberschüsse das Geld zur Verfügung steht, um all das zu tun, was die Welt gerne verhindern würde.

Zum Beispiel?

Der Kauf von großen Mengen russischem Öl, mit dem der Krieg in der Ukraine finanziert wird. Oder Milliarden-Investitionen im globalen Süden im Rahmen der “Belt & Road”-Initiative, die viele Länder in eine Schuldenfalle treibt und immer mehr politischen Einfluss Pekings auf diese Staaten provoziert.

Im globalen Süden halten viele Regierungen China zugute, dass es zumindest gewillt ist, umfangreiche Hilfe zu leisten.

China nutzt die Geschichte des westlichen Kolonialismus dazu, um sich selbst als vermeintlicher Helfer in der Not zu profilieren. Aber in Wahrheit ist es Wirtschafts-Kolonialismus, den China betreibt.

Sikyong Penpa Tsering ist der demokratisch gewählte Präsident des tibetischen Volkes im Exil. Penpa war eines der dienstältesten Mitglieder des tibetischen Exilparlaments in Dharamsala in Nordindien, das er von 1996 bis 2016 und in den letzten beiden Wahlperioden als Sprecher des Hauses leitete. Penpa diente auch als Repräsentant des Dalai Lama und der Exil-Regierung in Nordamerika. Er hat vor dem US-Kongress und vor Parlamenten weltweit ausgesagt.

13.05.2024, 12:00 Uhr

Table.Live-Briefing: Adaptive Lernumgebungen: KI als neue Chance der Lernförderung? Mehr

13.05.2024, 17:00 Uhr

Konfuzius-Institut an der FU Berlin, Lesung: Yan Lianke: Der Tag, an dem die Sonne starb Mehr

14.05.2024, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira, online und in Tianjin: GCC Knowledge Hub: China’s New Cross-Border Data Transfer Rules: Regulatory Highlights and Insights Mehr

14.05.2024, 13:30 Uhr

Deutsch-chinesische Wirtschaftsvereinigung, Seminar (auf Chinesisch): Successful Business in Germany | Mitarbeitermotivation und -Empowerment: Schlüsselfaktoren für den Geschäftserfolg in Deutschland Mehr

15.05.2024, 15:00 Uhr

Konfuzis-Institut an der Freien Universität Berlin, Vernissage: Kunst im Dialog: Chinesische Künstlerinnen und Künstler in Berlin Mehr

15.05.2024, 18:30 Uhr

Konfuzius-Institut Ruhr, Vortrag von Hannes Jedeck: Die China-Tourneen der Berliner Philharmoniker als Teil der deutschen Kulturdiplomatie zwischen 1979 und 2018 Mehr

15.052024, 19:00 Uhr, Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf

Comedy: DeYunShe Talkshow mit Guo Degang und Yu Qian Mehr

16.5.2024, 08:30 Uhr (15:30 Beijing Time)

China-Netzwerk Baden-Württemberg, CNBW Business Talk: Kurs halten in stürmischen Zeiten – Gespräch mit Jens Hildebrandt Mehr

16.05.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU-SME-Centre, online und in Peking: Navigating Cross-Border Data Rules: A Practical Guide for EU SMEs Mehr

16.5.2024, 16:00 Uhr

China-Netzwerk Baden-Württemberg, Berlin-Nähkästle mit Wolfgang Hirn: Der Techkrieg zwischen China und den USA – und wo bleibt Europa? Mehr

20.05.2024, 17:30 Uhr London time

SOAS, Vortrag von Stephen Vines (vor Ort in London): Hong Kong pays the price of dissent – was it worth it? Mehr

24.05. – 26.05.2024

Messe Hefei: China International Wine & Food Fair Mehr

China ist nicht mehr der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Im ersten Quartal haben die USA die Volksrepublik überholt, wie Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes ergeben. Demnach summierte sich das Handelsvolumen mit den Vereinigten Staaten – Exporte und Importe zusammen – von Januar bis März auf gut 63 Milliarden Euro. Der Warenaustausch mit China lag mit knapp 60 Milliarden Euro deutlich darunter. 2023 war die Volksrepublik mit einem Handelsvolumen von rund 253 Milliarden Euro das achte Jahr in Folge die Nummer eins geblieben – allerdings nur noch mit wenigen Hundert Millionen Euro Vorsprung vor den USA.

Dem Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge steckt hinter dieser Entwicklung auch eine geopolitisch motivierte Reorientierung. “Weg vom Systemrivalen China und hin zum transatlantischen Partner”, sagte IW-Experte Jürgen Matthes. Dazu trage wohl auch bei, dass sich die chinesische Wirtschaft schlechter entwickle als von vielen erhofft, während die US-Ökonomie die Erwartungen eher übertreffe.

“Die deutschen Exporte in die USA sind nun wegen der robusten Konjunktur in den Vereinigten Staaten weiter gestiegen, während sowohl die Exporte nach als auch die Importe aus China gesunken sind”, erklärte Commerzbank-Ökonom Vincent Stamer die Wachablösung im ersten Quartal.

Auch strukturelle Gründe bremsten den Handel zwischen Deutschland und der Volksrepublik. “China ist auf der Leiter der Wertschöpfungskette aufgestiegen und stellt vermehrt komplexere Güter selbst her, die es früher aus Deutschland importiert hat”, sagte Stamer. “Zudem produzieren deutsche Unternehmen zunehmend vor Ort, anstatt die Waren von Deutschland nach China zu exportieren.” Geopolitische Spannungen – etwa der Streit um das von Peking beanspruchte Taiwan – könnten diesen Trend weiter verstärken.

Auch der Außenhandelsverband BGA sieht eine Veränderung im Ranking der wichtigsten Märkte. “Inwiefern diese nachhaltig ist, ist aktuell unsicher”, sagte BGA-Präsident Dirk Jandura der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte sich bei den US-Wahen im November der frühere US-Präsident Donald Trump gegen Amtsinhaber Joe Biden durchsetzen, könnten wie in der ersten Amtszeit des Republikaners neue Zölle auf europäische Waren drohen.

Insgesamt ist Chinas Außenhandel im April gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Exporte um 1,5 Prozent zu. Die Importe wuchsen um 8,4 Prozent. rtr/flee

Die chinesischen Exporte nach Russland sind im April möglicherweise wegen der US-Sanktionen erneut eingebrochen. Sie fielen in der Landeswährung Yuan berechnet um 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Zollbehörde hervorgeht. Im März hatte es sogar einen Rückgang von 13 Prozent gegeben. Die Exporte nach Russland waren im vergangenen Jahr zweistellig gewachsen.

Die USA haben seit Beginn der russischen Ukraine-Invasion vor mehr als zwei Jahren eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt. Nun droht die Ausweitung dieser Maßnahmen auf Banken in China. Das schreckt die dortige Finanzbranche bereits ab, die auch den nicht-militärischen Handel zwischen China und Russland finanziert. Sieben mit der Situation vertraute Handels- und Bankinsider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass dies insbesondere für kleine chinesische Exporteure ein wachsendes Problem darstelle.

Trotz des jüngsten Exporteinbruchs ist der bilaterale Handel zwischen China und Russland in den ersten vier Monaten dieses Jahres insgesamt gewachsen, und zwar um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 543,7 Milliarden Yuan (70 Milliarden Euro). “China ist für Russland das wichtigste alternative Herkunftsland für sanktionierte Produkte”, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung. Demnach kommen 61 Prozent aller sanktionierten Produkte mittlerweile aus der Volksrepublik. 2021 habe dieser Anteil nur bei 35 Prozent gelegen. rtr

Als Serbiens Präsident Aleksandar Vučić im vergangenen Oktober am “One Belt, One Road”-Forum in Peking teilnahm, beschrieb sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping die Beziehungen zwischen beiden Staaten mit einer ungewöhnlichen chinesischen Formulierung: “Eisenstab-Freundschaft 铁杆友谊” (iron rod friendship) . Damit ist Serbien das zweite Land in Xis Länderliste, das diese Bezeichnung trägt. Das erste ist Pakistan.

Vor seinem Besuch in Belgrad schrieb Xi einen Gastbeitrag für serbische Medien und verwendete den Begriff erneut.

Eisenstab 铁杆 ist ein umgangssprachliches Wort, mit dem beispielsweise zwei Machos mit ihrer Männerfreundschaft prahlen, oder das die Treue eines eingefleischten Fans zu einem Popstar beschreibt.

Der Begriff ist informell, wenig elegant, hat aber die unverkennbare Konnotation von (oft übertriebener) Zuneigung. Dieses einfache Wort unterscheidet Serbien und Pakistan von Chinas anderen Verbündeten wie Russland und Nordkorea.

China hat seine ganz eigene, verwirrende Terminologie, um seine Beziehungen zu verschiedenen Ländern zu definieren.

Mit Dutzenden von Ländern unterhält sie “strategische Kooperationspartnerschaften”, denen verschiedene Bezeichnungen vorangestellt sind: Mit Pakistan ist das eine “strategische Allwetter-Kooperationspartnerschaft”, mit Nordkorea eine “traditionelle freundschaftliche Kooperationsbeziehung” und mit Russland eine “umfassende strategische Koordinationspartnerschaft”.

Bei Bedarf ergänzen chinesische Funktionäre die Definitionen mit weiteren Präfixen oder Suffixen. So ist etwa das Bündnis zwischen China und Nordkorea “mit Blut besiegelt”, was sich auf den gemeinsamen Kampf im Koreakrieg bezieht, und die Beziehungen zwischen China und Russland erhielten den berühmten Zusatz “grenzenlos”.

Diese sind alles formale Ausdrücke, und das macht den neu hinzugekommenen Ausdruck “Eisenstange” außergewöhnlich.

Trotz des Anspruchs auf Freundschaft und Zusammenarbeit sind die Beziehungen zwischen China und Russland sowie zwischen China und Nordkorea in der Praxis von Misstrauen, Verachtung und sogar Hass geprägt. Es sind Zweckbündnisse gegenüber einem gemeinsamen Feind. Das Element eines gemeinsamen Widersachers findet sich auch in den Beziehungen Chinas zu Pakistan (Indien) und zu Serbien (dem Westen), doch werden sie im Allgemeinen nicht von den anderen toxischen Gefühlen belastet.

Chinas Beziehungen zu Serbien reichen bis in die Zeit von Mao und Tito zurück, als China und Jugoslawien beide gegen die Sowjetunion rebellierten. Die Nato-Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad im Jahr 1999 hat den beiden Ländern ein weiteres Stück kollektiver Erinnerung beschert. Angesichts der zunehmend schwierigen Beziehungen zwischen der EU und Serbien spiegelte das Interesse Chinas an einer Festigung seiner Beziehungen zu Serbien (und Ungarn) die feste Absicht von Xi wider, dem Druck der EU zu widerstehen. In den letzten Jahren wurde das Botschafts-Bombardement in China nur selten erwähnt. Daher ist Xis Entscheidung, diese Erinnerung jetzt wachzurufen, eine Botschaft sowohl an das heimische Publikum als auch an die USA.

Es ist nicht das erste Mal, dass Xis außergewöhnliche Wortwahl für Stirnrunzeln gesorgt hat. Xi liebt es, “volksnahes” Vokabular zu verwenden, scheinbar um ein bodenständiges Image zu vermitteln. Doch seine Kritiker sagen, dass ihm dieser Sprachstil wegen seiner geringen Schulbildung und seiner Jugend auf dem Lande am meisten liegt. Seine Sprache unterscheidet sich stark von der seines Vorgängers Jiang Zemin, der jede Gelegenheit nutzte, um seine Fähigkeit zur literarischen Sprache zu zeigen.

In seinen Ansprachen an Militäroffiziere forderte Xi sie wiederholt auf, 血性 xue xing zu zeigen, was so viel wie Integrität und Unnachgiebigkeit bedeutet, ein Wort, mit dem in Volkserzählungen meist maskuline Figuren beschrieben werden.

In seiner Neujahrsansprache im Jahr 2017 rief er etwa die ganze Nation dazu auf, “die Ärmel hochzukrempeln und mit noch mehr Energie zu arbeiten 撸起袖子加油干”, ein Slogan, der in den 1970er Jahren in Fabrikhallen und Produktionsbrigaden auf dem Land oft zu hören war.

Gelegentlich möchte Xi auch den Eindruck erwecken, dass er mit klassischer Literatur bestens vertraut ist. Als er im vergangenen Jahr Vorträge vor Partei- und Regierungsvertretern hielt, sagte er ihnen oft, sie sollen sich an 国之大者 Guo Zhi Da Zhe erinnern. Was wie eine alte Redewendung für die großen Aufgaben des Landes klingt, kommt aber tatsächlich in der klassischen chinesischen Literatur nicht vor.

Xu Feihong wird neuer Botschafter Chinas in Indien. Der 60-Jährige war zuvor Botschafter in Afghanistan und Rumänien. Die Ernennung verzögerte sich um 18 Monate, nachdem sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgrund des militärischen Konflikts in Ost-Ladakh verschlechtert hatten.

Ai Xiaoming wird neuer Präsident von Changan Ford. Ai verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fertigungs- und Unterhaltungselektronikbranche in China. Bevor er zu Ford China kam, war Ai unter anderem Senior Director bei Alvarez & Marsal in Shanghai und CEO von GiantKONE Elevator.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Um den “Welttag des Buches” zu begehen, druckte die chinesische Milchtee-Marke Lelecha 乐乐茶 eine Ikone auf die Becher ihres “Smoky Oolongs”: Lu Xun, einen der bedeutendsten Schriftsteller Chinas. Die Marketing-Kampagne ging jedoch nach hinten los. Online-User diskutierten, dass die Verwendung des Wortes “Smoky” respektlos sei, da Lu Xun an den Folgen seines übermäßigen Zigarettenkonsums gestorben sei. Andere kritisierten, dass der Marxist als kapitalistischer Markenbotschafter missbraucht werde. Ein Urenkel des 1936 verstorbenen Autors klagte im Namen der Lu Xun Cultural Foundation gegen die widerrechtliche Nutzung von Lu Xuns Bildnis. Lelecha entschuldigte sich in einem offenen Brief: Man habe junge Chinesen lediglich zum Lesen inspirieren wollen.