kurz nach Wirtschaftsminister Robert Habeck war auch Verkehrsminister Volker Wissing vor wenigen Tagen in China. Er unterzeichnete dort eine Absichtserklärung über den Dialog zum Datentransfer. Im Gespräch mit Felix Lee und Maximilian Stascheit verteidigte sich Wissing gegen die öffentliche Kritik an dem Abkommen. Es enthalte “keine konkrete Übereinkunft, wie der Datentransfer organisiert wird”. Wissing betonte, wie wichtig ihm der Dialog sei, auch in schwierigen Beziehungen. Die anvisierten EU-Sonderzölle für importierte Elektroautos aus China lehnt er ab: “Zölle sind nicht im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger. Denn sie müssen die Zölle letztlich bezahlen.”

Die EU-Zölle sollen theoretisch am Donnerstag in Kraft treten, zunächst vorläufig bis November. China und die EU-Kommission haben kurzfristig Gespräche aufgenommen, um auszuloten, ob sich nicht doch eine Einigung erzielen lässt. Details über diese Gespräche dringen bisher nicht nach außen. Und so ist offen, ob die Zölle wie geplant in Kraft treten oder nicht. Bis zum Schluss gibt es jedenfalls Befürworter und Gegner der Maßnahme.

Auch in unserer Analyse geht es um Mobilität – um Chinas Gebrauchtwagenmarkt. Der ist traditionell wenig entwickelt. Wer bisher ein Auto aus zweiter Hand suchte, hatte oftmals wenig Auswahl. Doch zuletzt erhielt das Geschäft Auftrieb, schreibt Christian Domke Seidel. Daran haben auch ein Regelpaket seinen Anteil, das Peking im Jahr 2022 erlassen hat.

Table.Briefings: Zollstreit, Chinas Unterstützung für Putin, seine aggressive Geopolitik um Taiwan und im Südchinesischen Meer – die deutsch-chinesischen Beziehungen stehen nicht zum Besten. Was konnten Sie auf Ihrer China-Reise in der vergangenen Woche erreichen?

Volker Wissing: Politiker, die in Verantwortung stehen, können sich nicht darauf berufen, dass es schwierig ist, sondern sie müssen Lösungen erarbeiten. Und Lösungen liegen im Dialog. Das entspricht auch der China-Strategie der Bundesregierung. Ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir gerade in diesen Zeiten, in denen sich viele Dinge disruptiv verändern, nicht fragmentierte Märkte zulassen. Wir brauchen globale, offene Märkte, die unnötige Kosten vermeiden. In den Bereichen, in denen man Dinge vereinfachen kann, müssen wir das tun. Die Digitalisierung bedingt quasi, dass wir internationale Regeln anpassen.

Ihre Absichtserklärung um den Datentransfer, die Sie mit der chinesischen Seite vereinbart haben, hat innerhalb der Ampelkoalition für Verärgerung gesorgt – offenbar selbst beim Kanzler.

Nein, ich habe das nicht als Kritik des Kanzlers empfunden. Er ist da missinterpretiert worden. Dieses Memorandum of Understanding folgt einer Absichtserklärung mit China zum autonomen Fahren, das auf der letzten China-Reise des Kanzlers im April auf seinen Wunsch hin vereinbart wurde. Ich habe auch bei den Grünen keine inhaltliche Kritik vernommen. Gegenstand des aktuellen MoU ist die Verständigung darauf, gemeinsam in den Dialog zu rechtlichen Fragen des grenzüberschreitenden Datenaustauschs zu treten. Eine konkrete Übereinkunft, wie der Datentransfer gestaltet wird, ist damit noch nicht verbunden.

Die Ampel hat vor einem Jahr die China-Strategie verabschiedet, die einen einheitlichen Umgang mit China vorsieht. Das scheint ja nicht zu funktionieren.

Dialoge zwischen den Fachressorts beider Seiten stehen im Einklang mit der China-Strategie. Wir haben im kontinuierlichen Austausch mit den Ressorts frühzeitig über meine China-Reise und meine damit verbundenen Absichten informiert. Die regierungsinternen Abstimmungen zu dem MoU zum Datenverkehr begannen unmittelbar nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen und der Unterzeichnung der Absichtserklärung zum autonomen Fahren im April. Ein erster Entwurf für das MoU wurde bereits Mitte Mai vorgelegt. Deutsche Unternehmen erwarten zu Recht, dass der Datenverkehr mit China auch in Zukunft möglich ist. Ein Gesprächskanal mit der chinesischen Seite ist auch deshalb wichtig, weil ansonsten rechtliche Unsicherheit für die betroffenen Unternehmen besteht.

Die Grünen kritisieren, Sie scherten aus – etwa auch im Umgang mit Autozöllen, die die EU auf chinesische E-Autoimporte zu verhängen gedenkt.

Ja, ich habe diese Zölle als destruktiv bezeichnet. Konstruktiv ist, wenn man Wettbewerbsverzerrungen beseitigt. Destruktiv ist es, wenn man zusätzliche Handelsbarrieren aufbaut. Und deswegen habe ich für einen konstruktiven Weg geworben und der kann nur im Dialog liegen. Man muss zuerst einmal identifizieren, welche Störungen des Wettbewerbs vorliegen und wie man sie beseitigt. Zölle sind nicht im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger. Denn sie müssen die Zölle letztlich bezahlen. Es sind ja nicht nur chinesische Autos, die in China produziert werden, sondern auch deutsche, auf die dann auch Zölle anfallen.

Wie sollte man Ihrer Meinung nach adäquat mit China umgehen, wenn der Staat dort seine heimischen Firmen massiv subventioniert, für gewaltige Überkapazitäten sorgt und nun diese nun auf Europa ablädt?

Deutschland lebt von international offenen Märkten, die mit einem fairen und gleichen Wettbewerbsumfeld arbeiten. Und unsere Automobilindustrie hat eine sehr hohe Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen sind wir auch so erfolgreich. Die chinesische Industriepolitik liegt nicht in unserer Verantwortung.

Aber China spielt nicht nach fairen Regeln.

Dann muss man über diese Probleme reden und sich mit der Frage beschäftigen, wo der Wettbewerb verbesserungsfähig ist.

Wir haben schon in der Solarindustrie gesehen, was es heißt, wenn in Europa nichts gegen Chinas Überkapazitäten getan wird. Heute bezieht Deutschland 90 Prozent seiner Solaranlagen aus der Volksrepublik. Die Solarindustrie in Europa ist quasi nicht mehr existent. Eine solche Entwicklung in der Autoindustrie wäre noch sehr viel verheerender.

Die Bundesregierung setzt sich für faire Bedingungen ein und bekämpft unfaire. Das ist der Grundsatz. Wir wollen ein Level Playing Field im Wettbewerb. Wir wollen aber nicht Wettbewerb einschränken durch Zölle und Handelsbarrieren.

Die EU-Kommission hat verstanden, dass leere Drohungen gegenüber China nicht weiterhelfen, sondern konkrete Maßnahmen nötig sind, um überhaupt Verhandlungsmasse zu haben. Bundeswirtschaftsminister Habeck, der wenige Stunden vor Ihnen in Peking war, hat diesen Ansatz aufgegriffen. Und prompt war die chinesische Seite verhandlungsbereit.

Meine Meinung dazu stand vorher schon fest. Ich bin der Meinung, dass man Probleme im Dialog klären muss und nicht durch Drohungen. Das Elektroauto ist viel einfacher herzustellen als der Verbrennungsmotor. Die Zugangshürden sind niedriger. Deswegen gibt es jetzt in China so viele Hersteller. Die Automobilproduktion steht heute viel mehr Menschen auf der Welt offen. Für Deutschland ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir solche Veränderungen nicht bekämpfen, sondern dass wir uns diesem verstärkten Wettbewerb stellen. In Deutschland haben wir bei der Elektromobilität das Problem, dass die Preise zu hoch sind und die Verfügbarkeit zu gering ist. Bei über 40.000 Euro liegt der durchschnittliche Einstiegspreis für ein E-Auto hierzulande. Zölle sind da keine Lösung, sondern die Frage müsste lauten: Wie schaffen wir es, dass diese Fahrzeuge für jede und jeden bezahlbar verfügbar sind? Meine Antwort: am besten mit Marktwirtschaft und viel Wettbewerb.

Das Problem sind also die deutschen Autobauer.

Die deutschen Autobauer wissen, wo das Problem liegt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die deutsche Automobilindustrie diesen globalen Wettbewerb bestehen wird. Ich habe da Vertrauen. Was ich an der Reise auch interessant fand. In China sagt keiner, dass allein nur auf Elektromobilität gesetzt wird. Viele Gesprächspartner sprachen von einem erwarteten Marktanteil der Elektromobilität von 40 Prozent und je 30 Prozent Wasserstoff-Antriebe und Verbrenner. Hier in Deutschland wird gerne erzählt, dass China zu 100 Prozent auf Elektro setzt.

Stichwort: De-Risking. Auch Ihre Parteifreunde Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger wollen Abhängigkeiten von China abbauen. Sie sehen das offenbar anders.

Ich erkenne keinen Unterschied zwischen Herrn Lindners Position und meiner Position zu der Frage, wie wir mit China umgehen.

Was verstehen Sie unter De-Risking?

Was Souveränitätsfragen angeht und Lieferketten, sind wir nach der Pandemie sicherlich wachsamer. Wir waren alle schockiert, wie plötzlich offene Märkte gar keine mehr waren, weil sie politisch geschlossen wurden. Und natürlich muss man bei großen Handelspartnern darauf achten zu diversifizieren.

Die deutschen Autobauer verstehen unter De-Risking nicht weniger China-Geschäfte, sondern setzen auf Lokalisierung. Sprich: Sie setzen auf noch mehr China. Das erklärt auch, warum VW weitere Milliarden in China investiert, während in Wolfsburg Arbeitsplätze abgebaut werden sollen.

Natürlich haben wir die Arbeitsplatzsituation immer fest im Blick. Aber wir regieren nicht in Unternehmen hinein oder steuern ihre Auslandsbeteiligungen. Wir müssen aufpassen, dass die Politik nicht denkt, sie beherrsche das Risikomanagement eines Unternehmens besser als die Unternehmen selbst.

Volker Wissing (FDP) ist seit 2021 Bundesminister für Digitales und Verkehr.

Im Jahr 2014 wurden in China rund sechs Millionen Gebrauchtwagen verkauft, 2023 waren es bereits 18,4 Millionen. Es war ein Rekord. Und auch in diesem Jahr dürfte der Boom anhalten. Das hat auch damit zu tun, dass die chinesische Regierung 2022 den Gebrauchtwagenhandel drastisch erleichterte. Sie vereinfachte komplexe Steuern, schaffte bürokratische Hürden ab und ließ Handelsbeschränkungen fallen.

Kerstin Nemeth ist CEO der Porsche Automotive Investment GmbH – einem Handelsunternehmen der Porsche Holding – und freute sich im April 2024 über ein Wachstum von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Nemeth ist seit 2012 in China tätig. Ihr Mutterkonzern, die Porsche Holding aus Salzburg, ist, vereinfacht gesprochen, das größte Autohaus der Welt – mit 34.900 Beschäftigten in 29 Ländern und einem Jahresumsatz von 25,8 Milliarden Euro. Die große Reform von 2022 kommentiert Nemeth so: “Die chinesische Regierung ist sehr praxisorientiert und unterstützt Unternehmen. Bei Gebrauchtwagen hat man den Flaschenhals erkannt und abgeschafft. Manche Themen brauchen nur etwas länger bei der Umsetzung. In diesem Fall hatte es keine Priorität, weil man sich lange Zeit auf das Neuwagengeschäft konzentriert hatte.”

Die Kommunistische Partei verabschiedete damals ein ganzes Bündel an Maßnahmen:

Dass diese Änderungen nötig waren, hatte auch mit der wachsenden individuellen Mobilität im Land zu tun. Angebot und Nachfrage haben sich in den Jahren zuvor immer stärker angenähert. “In China ändern sich die Rahmenbedingungen schnell. Angebot und Nachfrage sind nicht mehr so weit auseinander wie früher, als wir für jeden neuen Porsche zig Kunden gehabt hätten. Der Neuwagenmarkt ist jetzt mehr umkämpft und der Gebrauchtwagenmarkt ist davon nicht komplett entkoppelt”, sagt Nemeth.

Tatsächlich hat sich die Situation komplett gedreht. Die Autobranche in der Volksrepublik kämpft mit Überkapazitäten und ficht einen Preiskampf aus. Das zwingt die Händler, umzudenken. “Die meisten Händler haben früher den Gebrauchtwagenmarkt vernachlässigt, weil sie erstens das Potenzial nicht gesehen und zweitens aufgrund des Wachstums nur mit Neuwagen genug Profit erwirtschaftet haben.”

In China waren früher nur die staatliche regulierten Gebrauchtwagenmärkte relevant. Das sind Einkaufszentren für Gebrauchtwägen, in denen dutzende kleinere Händler jedes Jahr bis zu 100.000 Autos umsetzen. Chinesische Neuwagenhändler hat das Geschäft nicht interessiert. Im Westen ist das anders. Europäische und amerikanische Händler machen etwa 55 Prozent ihres Umsatzes mit Neuwagen und 17 Prozent mit Gebrauchtwagen, der Rest ist After-Sales – also Service und Reparaturen. In China liegt der Anteil der Neuwagen bei 84 Prozent, und der Umsatzanteil der Gebrauchten bei nur vier Prozent.

Die Porsche Automotive Investment GmbH hat mittlerweile 50 Händler in China und versuchte von Anfang an, diese Unwucht in der Bilanz zu vermeiden. “Wir sind seit 2004 in China und haben von Anfang an unser europäisches Retail-Know-how auch genauso in China umgesetzt”, erzählt Nemeth. So habe Porsche von Beginn an in China mit Gebrauchtwagen gearbeitet – “auch wenn das Geschäft hier ein völlig anderes ist als das, das wir aus Europa kennen”.

Dass die Gebrauchtwagen in absehbarer Zeit den Neuwagenmarkt kannibalisieren, glaubt Nemeth nicht. In China kommen auf 1.000 Einwohner durchschnittlich rund 200 Autos, allerdings mit großen regionalen Unterschieden. In Europa sind es 550, in den USA sogar 700. Die Volksrepublik werde in den kommenden Jahren aufholen und zumindest bis zum Jahr 2030 ein Wachstumsmarkt bleiben.

Präzise Planungen sind allerdings schwer, weil der Einfluss der Elektroautos noch unklar ist. Sie beginnen jetzt erst, in großem Stil auf den Gebrauchtwagenmarkt zu kommen. Und das bringt einige Herausforderungen mit sich. Elektroautos, die neu bis 100.000 Yuan kosten, verlieren innerhalb des ersten Jahres etwa ein Drittel an Wert. Verbrennermodelle verlieren lediglich ein Viertel innerhalb der ersten drei Jahre.

Dieser enorme Unterschied liegt vor allem daran, dass der Wert eines E-Autos stark von dessen Batterie abhängt. Und hier sind die Entwicklungsschritte enorm. Noch vor fünf Jahren war eine Batterie, die 200 Kilometer Reichweite ermöglicht hätte, der neueste Stand der Technik gewesen. Heute wäre sie in keinem Segment mehr konkurrenzfähig. Dazu kommt eine immense Geschwindigkeit bei der Softwareentwicklung. Lassen sich neue Versionen auf ein Auto spielen, ist der Preis sicherlich höher. Das hängt allerdings auch davon ab, ob die Rechenleistung in den jeweiligen Autos hoch genug ist.

Außerdem unterlagen die Subventionen für Elektroautos in den vergangenen Jahren enormen Schwankungen. Manche der Autos, die jetzt auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind, haben von enormen Zuschüssen profitiert, andere kaum. Der wahre Marktwert ist aufgrund dieser Unterschiede de facto unbekannt.

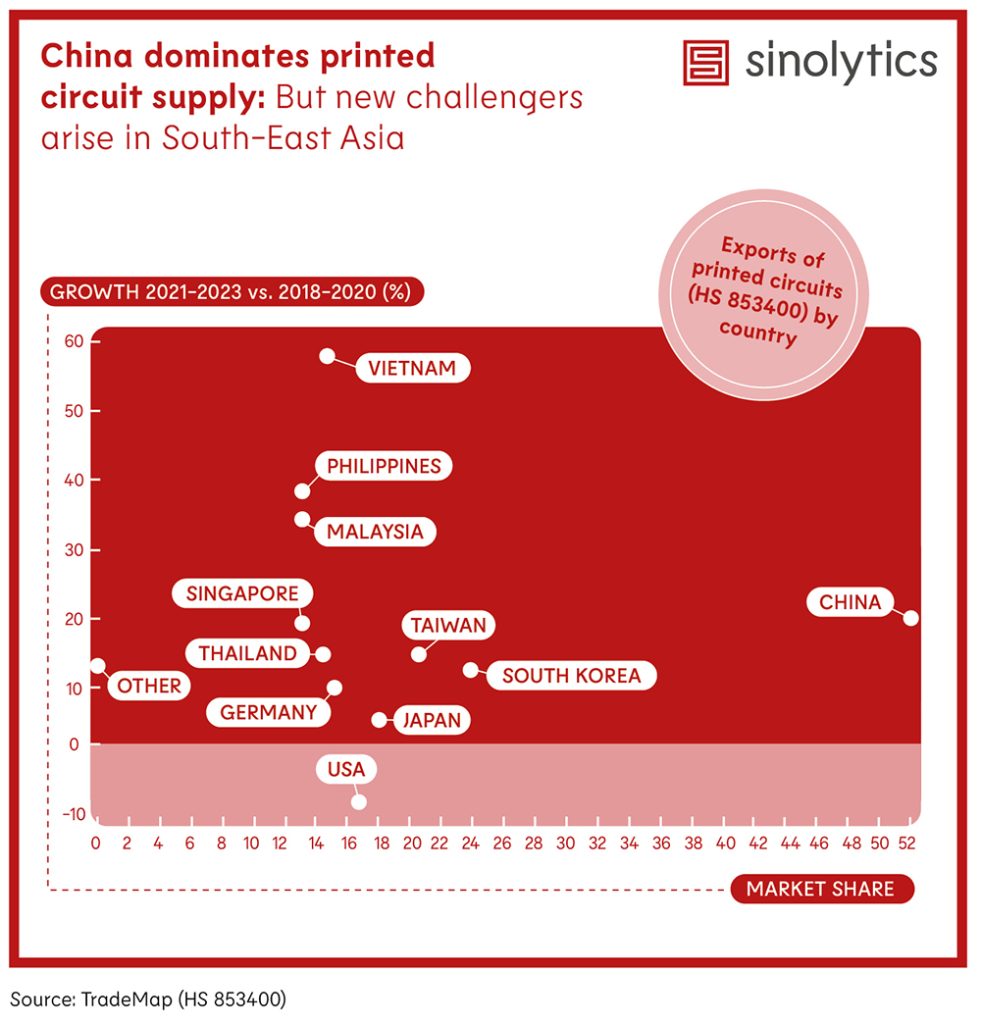

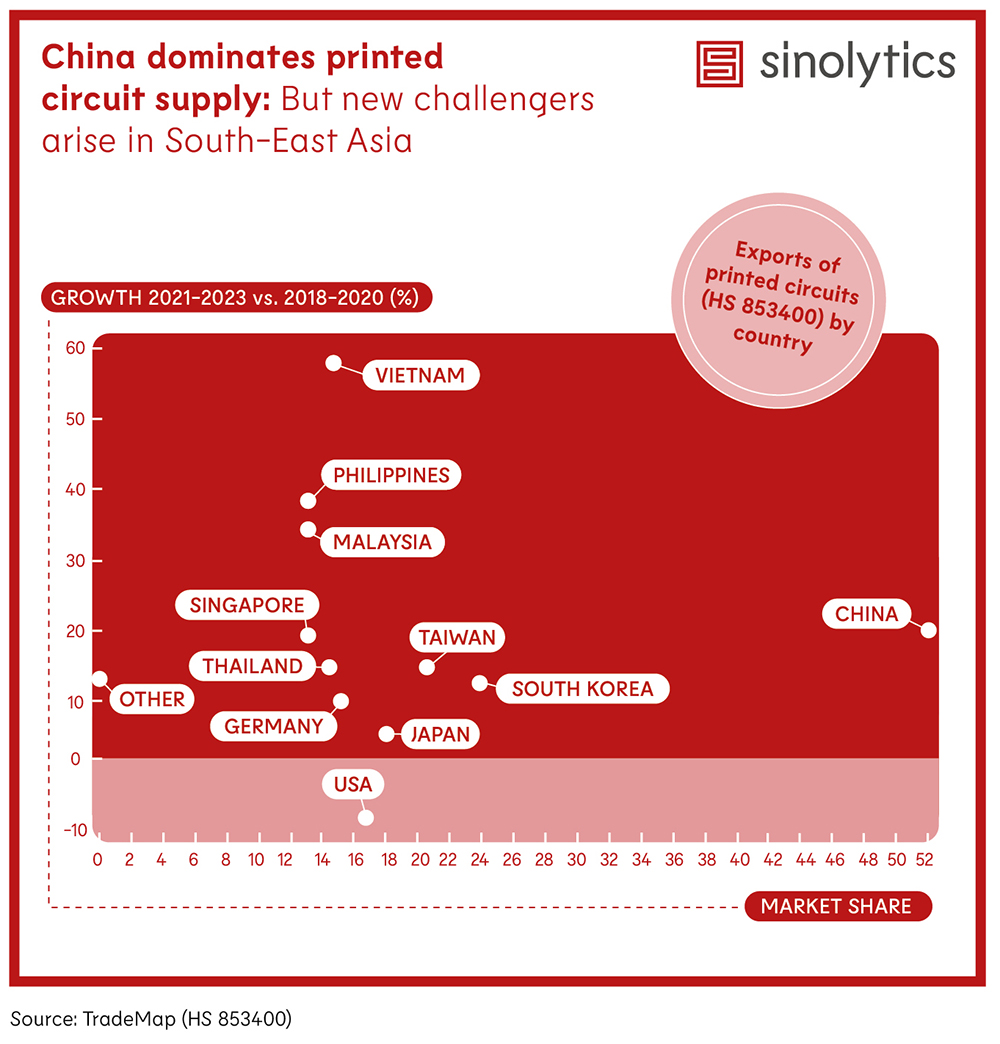

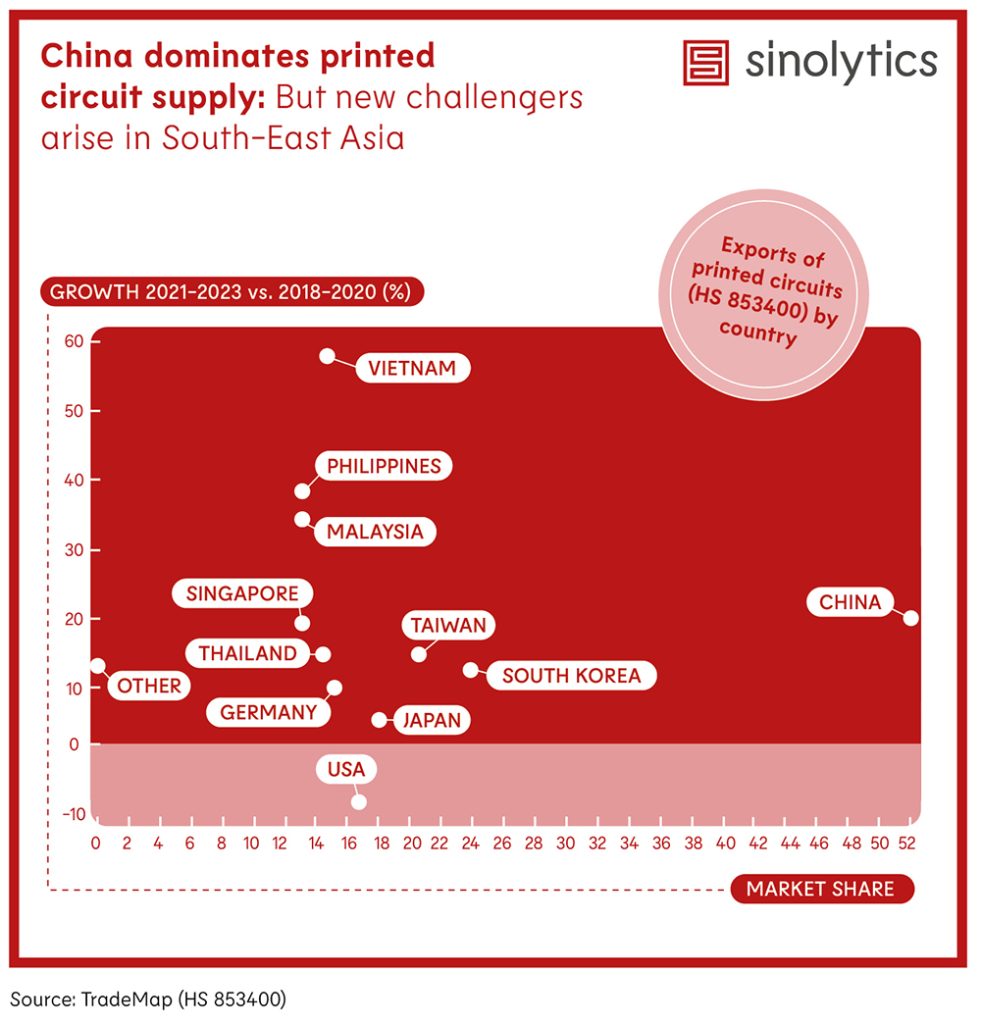

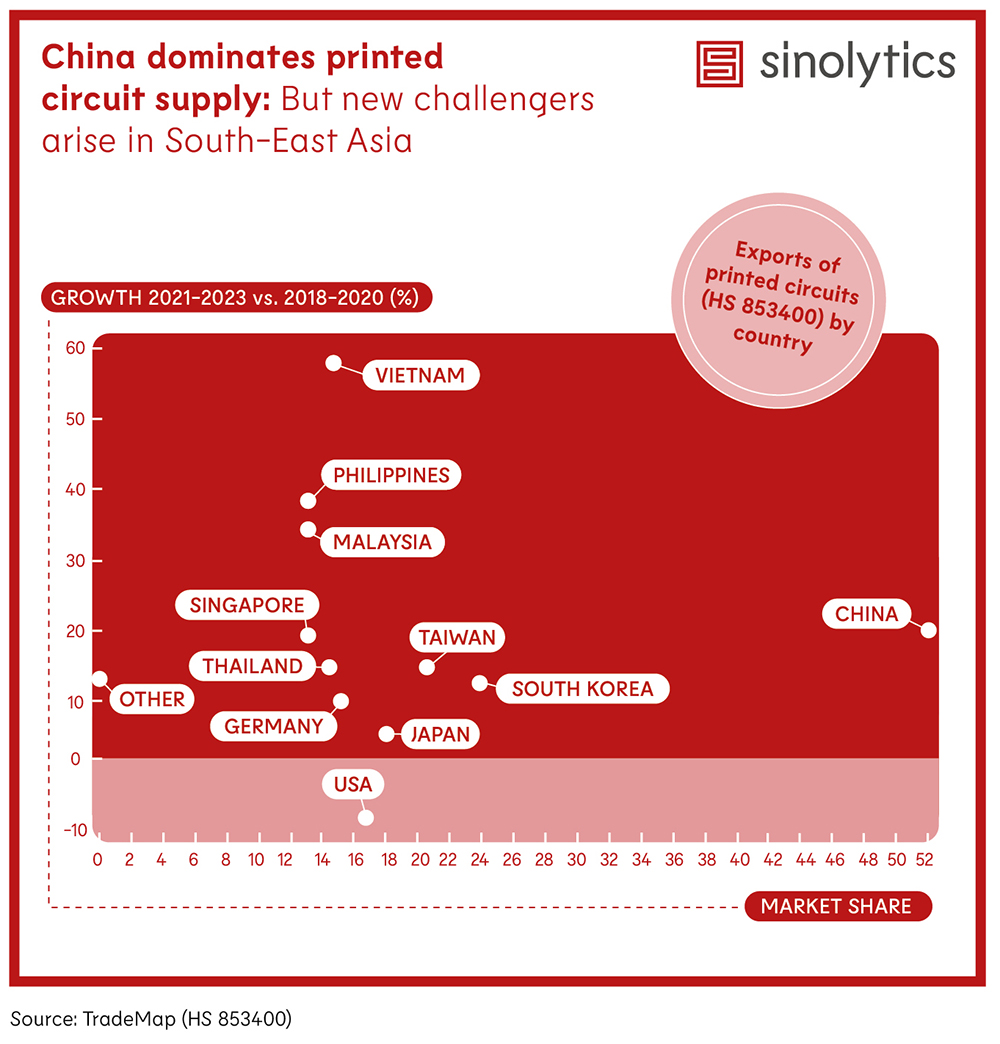

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Chinesische Automarken werden nach Einschätzung der Unternehmensberatung AlixPartners schon 2030 ein Drittel des Weltmarktes erobert haben. Sie werden dann rund neun Millionen Fahrzeuge außerhalb Chinas verkaufen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie “Global Automotive Outlook” der Beratungsfirma: “In Europa würde die Verdoppelung des Marktanteils der chinesischen Marken zwischen 2024 und 2030 auf Kosten der europäischen, japanischen und koreanischen Marken gehen, deren Verkaufsvolumen bestenfalls stabil bleiben würde.”

Bis 2030 wird der Anteil neuer E-Autos in Europa nach Prognosen von AlixPartners auf 45 Prozent steigen – von rund 20 Prozent im laufenden Jahr. Und vor allem bei E-Autos drängen die chinesischen Marken derzeit auf den EU-Markt. Ihr Marktanteil in der EU lag bei Elektroautos im 4. Quartal 2023 bei 7,8 Prozent, wie AFP unter Berufung auf das Analyseunternehmen Jato Dynamics berichtet.

Die chinesischen Automobilhersteller haben dabei laut AlixPartners einen strukturellen Kostenvorteil: Im Vergleich zu einem europäischen Elektroauto liegen die Herstellungskosten in China demnach rund 35 Prozent niedriger, vor allem aufgrund geringer Kosten bei der Batterieproduktion. Doch nicht nur das: “Neben den schnellen Entwicklungszyklen von etwa 18-24 Monaten sind die chinesischen Automobilhersteller der weltweiten Konkurrenz auch bei der Kundenorientierung einen Schritt voraus.”

Die möglicherweise am Donnerstag in Kraft tretenden EU-Strafzölle gegen importierte E-Autos aus China können nach Ansicht der Berater die Importe aus der Volksrepublik zwar “kurzfristig verlangsamen und Verkaufspreise stützen”. Doch “sie werden zugleich die lokale Fertigung chinesischer Fahrzeuge und Komponenten in Europa beschleunigen”, wie AlixPartners-Branchenexperte Fabian Piontek sagt. “Chinesische Automobilhersteller setzen zunehmend Branchenstandards und die deutsche Automobilindustrie weiter unter Druck.” Piontek kommt zu dem Schluss: “Das traditionelle Betriebsmodell der Automobilindustrie in Deutschland muss sich ändern, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen.” ck

Es gibt eine wachsende Anzahl elektronischer Abhörstationen im Kuba, die mutmaßlich in Verbindung mit China stehen. Darauf weisen Satellitenbilder hin, die das Center for Strategic and International Studies (CSIS), ein in Washington ansässiger Thinktank, ausgewertet hat. Zu den Einrichtungen zählt ein Gebäude an einem bisher nicht bekannten Standort, gut rund 113 Kilometer von der US-Marinebasis in Guantánamo Bay entfernt. Das CSIS hat in einer neuen Studie detaillierte Informationen über vier aktive Standorte zusammengetragen.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Wall Street Journal berichtet, dass China und Kuba über engere Verteidigungs- und Geheimdienstbeziehungen – einschließlich einer neuen gemeinsamen militärischen

Trainingseinrichtung und einer Abhöranlage – auf der Insel verfügen. Dem WSJ zufolge betrieben Kuba und China damals schon gemeinsam Abhörstationen in dem karibischen Staat. Die US-Regierung hatte das bestätigt. cyb

Der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping werden den Gipfel der Shanghaier Kooperationsorganisation (Shanghai Cooperation Organisation/SCO) am heutigen Mittwoch zu einem erneuten persönlichen bilateralen Treffen nutzen. Das teilte die russische Nachrichtenagentur TASS laut Reuters am Dienstag mit. Der SCO-Gipfel findet bis Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Zuletzt waren Xi und Putin bei ihrem Gipfeltreffen Mitte Mai in Peking zusammengekommen. Schon damals sprach der russische Außenminister Sergej Lawrow davon, dass sie einander in Astana erneut sprechen würden.

Xi ist bereits am Dienstag zu Gesprächen in Astana eingetroffen. Unter anderem wolle er dort die strategische Partnerschaft zwischen China und Kasachstan weiter ausbauen, sagte Xi. Für Putin ist die Reise nach Astana trotz des internationalen Haftbefehls gegen ihn kein Risiko. Kasachstan gehört nicht zu den Mitgliedsstaaten des internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, der den Haftbefehl im März 2023 ausgestellt hatte. Putin war zuletzt im November 2023 in Kasachstan. Seine letzte Reise hatte den russischen Machthaber nach Nordkorea geführt. Um die neue Nähe zwischen Putin und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un dürfte es bei dem Treffen zwischen den “guten Freunden” Xi und Putin sicher auch gehen. ck

Der Verkauf des Gasturbinen-Geschäfts von Volkswagen nach China ist Regierungskreisen zufolge am Veto der Bundesregierung gescheitert. Die Gasturbinensparte von MAN Energy Solutions dürfe nach dem Außenwirtschaftsgesetz nicht an die chinesische CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) verkauft werden, weil deren Mutterkonzern, der Werftkonzern China State Shipbuilding Corp (CSSC), dem Militär des Landes zu nahe stehe. Das Kabinett werde am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen, sagten Regierungsvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die MAN-Energy-Sparte produziert und wartet derzeit mit 100 Mitarbeitern in Oberhausen und Zürich Gasturbinen, die zur Energiegewinnung oder als Antrieb für Pipelines verwendet werden – aber womöglich auch für Kriegsschiffe. Die Volkswagen-Tochter, die eine solche Verwendung laut Insidern anzweifelte, kündigte an, die Entscheidung zu akzeptieren, sobald sie vorliege. Unternehmenskreisen zufolge wird die Neuentwicklung von Gasturbinen dann eingestellt, die profitable Wartung solle erhalten bleiben. Volkswagen hatte den Verkauf der kleinen Sparte nach China vor gut einem Jahr vereinbart, im September hatte MAN Energy Solutions aber bestätigt, dass die Regierung die Transaktion intensiv prüfe. Wie viele Mitarbeiter nun von der Entscheidung betroffen sind, ist noch unklar. rtr

China will mit neuen Regeln das Überangebot an Emissionszertifikation in seinem Emissionshandelssystem (ETS) reduzieren. Der am Dienstag vorgestellte Regelentwurf verbietet das bisher übliche “Ausleihen” von Zertifikaten aus der Zukunft. Er stellt zudem strengere Regeln für die Übertragung ungenutzter Zertifikate aus früheren Jahren in die Gegenwart auf, wie Bloomberg berichtet. Die neuen Regeln sollten auf dem ETS-Markt eine “leichte Knappheit” an CO₂-Zertifikaten erzeugen, teilte das zuständige Umweltministerium mit.

Bislang werden die CO₂-Zertifikate den teilnehmenden Kraftwerken anhand eines komplizierten Schlüssels kostenlos zugeteilt. Durch das derzeitige Überangebot hat der 2021 gestartete Emissionshandel praktisch keine Klimawirkung, wie Kritiker monieren. Trete die geplante Angebotsverknappung der Zertifikate in Kraft, werde das daher “ein starkes Signal an die Marktteilnehmer senden”, zitierte Bloomberg Yan Qin, Analystin bei der London Stock Exchange Group. Die Börse schätzt das Überangebot in Chinas ETS auf rund 360 Millionen Tonnen CO₂.

Auch legte das Ministerium für die Teilnehmer neue Emissionsziele für 2023 und 2024 fest. Sie müssen die Einhaltung dieser Ziele nun einmal pro Jahr statt alle zwei Jahre melden. Im Februar hatte Peking bereits die Strafen verschärft, wenn Teilnehmer ihre Emissionsberichte manipulieren. Derzeit müssen 2.257 Unternehmen aus dem Energiesektor am ETS teilnehmen – hauptsächlich Kohlekraftwerke. Eine Ausweitung auf andere Sektoren ist geplant; im März wurden Vorbereitungen für die Aufnahme der Aluminiumbranche bekannt, die voraussichtlich 2025 erfolgen wird.

Dass China parallel zum Aufbau erneuerbarer Kapazitäten weiter an fossilen Energien festhält, zeigte am Dienstag unterdessen eine Meldung von Reuters: Demnach hat China eine Organisation gegründet, die nationale Ölproduzenten und andere staatliche Unternehmen zusammenbringt, um nach sehr tiefen Öl- und Gasvorkommen zu suchen und um schwer zu fördernde nicht-konventionelle Ressourcen zu erschließen. ck

Am 12. Juni hat die Europäische Union neue provisorische Abgaben auf chinesische Elektrofahrzeuge (EV, electric vehicles) verhängt. Die Höhe dieser Zölle wird auf Schätzungen beruhen, wie viel staatliche Unterstützung die jeweiligen EU-Exporteure erhalten. Die neuen Zölle beruhen auf einer monatelangen Untersuchung der chinesischen Subventionen, und sie werden zusätzlich zu den bereits bestehenden zehnprozentigen EU-Abgaben erhoben. Sie sind “provisorisch”, weil sie gesenkt werden können, wenn die chinesischen Hersteller belegen, dass sie weniger Unterstützung erhalten als angenommen. Außerdem kann es sein, dass die neuen Zölle nicht erhoben werden, wenn sich die EU mit China darauf einigen kann, weniger EV nach Europa zu exportieren.

Die neuen Zölle entsprechen der höchsten EU-Schätzung über die Gesamtsubvention pro Fahrzeug, die chinesische Hersteller über die gesamte Lieferkette hinweg von allen Regierungsebenen erhalten. Die Ermittler haben alle chinesischen EV-Hersteller um Kooperation gebeten – und unter jenen, die damit einverstanden waren, drei ausgewählt: BYD, Geely und SAIC. Dann haben sie nicht nur die Unterlagen dieser Firmen genau studiert, sondern auch Insider und Branchenexperten befragt.

Davon ausgehend, dass die Subventionsquote bei BYD 17,4 Prozent, bei Geely 20 Prozent und bei SAIC 38,1 Prozent beträgt, haben die Ermittler die Zölle entsprechend festgesetzt. Alle anderen EV-Hersteller, die kooperiert haben, werden mit Abgaben in Höhe von 21 Prozent (dem gewichteten Durchschnitt der drei) belegt, während Hersteller, die einer Zusammenarbeit nicht zustimmen wollten, mit 38,1 Prozent belastet werden.

Die Ergebnisse der EU-Untersuchungen bieten Einsicht in die wahre Natur der US-amerikanischen “Anti-Subventions-Zölle” auf chinesische EV in Höhe von 100 Prozent. Diese US-Zollquote, die im letzten Monat (ohne ernsthafte Untersuchung) angekündigt wurde, ist so viel höher als jede vernünftige Schätzung der tatsächlichen chinesischen Subventionen, dass ihre protektionistische Natur offensichtlich ist.

Selbst vor Präsident Joe Bidens 100-prozentiger Abgabe auf chinesische EV lagen die US-Zölle auf chinesische Importe – die unter Donald Trump verhängt, aber von Biden übernommen wurden – bereits auf einem Niveau, das dem der berüchtigten US-Smoot-Hawley-Zölle der 1930-er Jahre ähnelt. 2020 hat eine Kommission der Welthandelsorganisation (mit Experten aus Ländern außerhalb der USA und China) bestimmt, dass diese Zölle mit den rechtlichen Verpflichtungen der USA innerhalb der WTO nicht in Einklang stehen. Aber sowohl die Trump- als auch die Biden-Regierung haben die WTO-Regeln ignoriert.

Die meisten Regierungen haben sich über diese US-Politik nicht öffentlich geäußert – teils weil die Zölle die relative Wettbewerbsfähigkeit ihrer eigenen Produkte im gleichen Markt verbessert haben (entsprechend der Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Hersteller). Nachdem Trump die Zölle verhängt hatte, sind die Importe aus China massiv zurückgegangen, während jene aus Mexiko, Indien, Vietnam und vielen anderen Ländern gestiegen sind.

Einige Kommentatoren scheinen zu glauben, Zölle von 30 Prozent seien nicht genug, um die chinesischen EV-Exporte einzudämmen, da Chinas Kostenvorteile so groß seien. Aber diese Annahme ist aus mindestens zwei Gründen falsch.

Erstens haben unterschiedliche Märkte unterschiedliche Standards für Sicherheit und andere Eigenschaften. Deshalb müssen Autohersteller ihre Bauweise oft entsprechend ändern, und dies verringert die Verkaufszahlen pro Modell in den jeweiligen Märkten. (Beispielsweise betonen die chinesischen Standards die Sicherheit der Fußgänger und anderer außerhalb des Fahrzeugs, während die US-Vorschriften hauptsächlich jene des Fahrers und der anderen Personen im Auto berücksichtigen.) Zweitens müssen alle Modelle eine bestimmte Verkaufszahl erreichen, um profitabel zu sein. Also könnten Zölle, die die erwarteten Verkaufszahlen verringern, den Anreiz, in diesen ausländischen Markt zu exportieren, völlig wegfallen lassen.

Einige chinesische EV-Hersteller könnten erwägen, die Produktion in die USA zu verlagern, was US-Arbeitsplätzen und -Steuereinnahmen zugutekäme. Aber da die US-Überprüfungen ausländischer Investitionen von chinesischen Unternehmen als chinafeindlich wahrgenommen werden, könnte es passieren, dass viele Hersteller den US-Markt einfach völlig aufgeben.

Die größten Opfer der US-Zölle (neben chinesischen Exporteuren und amerikanischen Verbrauchern) sind Hersteller aus kleineren Ländern, die nun verstärkt davon ausgehen müssen, dass größere Länder straflos protektionistische Maßnahmen verhängen können.

Da EV beim weltweiten Übergang hin zu einer Netto-Null-Wirtschaft ein wichtiges Werkzeug sind, sind gewisse Subventionen besser als gar keine. Eine weltweit effiziente Subventionsquote für Herstellung und Verkauf von EV muss höher ausfallen, wenn es keine ausreichend hohe globale Kohlenstoffsteuer gibt. Die EU und die USA verhängen wahrscheinlich lieber Zölle auf ausländische Waren, als ihre eigene EV-Herstellung zu subventionieren, weil beide bereits unter starker Verschuldung leiden.

Die neuen Zölle werden den Aussichten der chinesischen EV-Hersteller sicherlich schaden – sowohl hinsichtlich ihrer Gewinne als auch hinsichtlich der Arbeitsplätze im Land. Aber auch für europäische und amerikanische Haushalte sind sie schlecht, da sie die Preise erhöhen (weil inländische Hersteller weniger Wettbewerbsdruck spüren) und die Abkehr von schmutzigen traditionellen Automobilen verzögern.

Gleichzeitig werden die neuen Zölle im Rest der Welt zu zwei gegensätzlichen Tendenzen führen: Indem sie chinesische EV aus den Märkten der USA und der EU fernhalten, können sie die chinesischen Exporte in andere Regionen steigern. In diesen Ländern profitieren die Kunden, und der dortige Übergang hin zu sauberen Transportmitteln wird erleichtert. Unter den Staaten mit kleiner, auf das Inland ausgerichteter Automobilindustrie – wie Australien oder Neuseeland – wird es keine offensichtlichen Verlierer geben. Aber in jenen, wo dieser Sektor groß ist, wird sich der Wettbewerbsdruck sogar noch verstärken, und diese Länder könnten in Versuchung geraten, es den USA und der EU nachzumachen.

Die Welt würde viel stärker davon profitieren, wenn die Großmächte einen Weg finden würden, ein gemeinsames klimafreundliches Subventionsprogramm für EV und eine gemeinsame Steuer auf Kohlenstoffemissionen auszuhandeln. Stattdessen könnten wir nun in einen selbstzerstörerischen Teufelskreis geraten.

Aus dem Englischen von Harald Eckhoff

Shang-Jin Wei, ehemaliger Chefökonom der Asiatischen Entwicklungsbank, ist Professor für Finanzwesen und Ökonomie an der Columbia Business School und an der School of International and Public Affairs der Columbia University.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Timo Tianhao Herrmann ist seit Juni Lead für EU Sales Planning & Distribution bei der E-Auto-Tochter Zeekr des Geely-Konzerns. Zuvor hatte Herrmann unter anderem für Porsche in China gearbeitet. Zuletzt half er dem E-Autobauer Nio, nach Europa zu expandieren. Nun wechselt er von Shanghai nach Amsterdam.

Alex Boonen ist seit Mai Key-Account-Manager Global Wholesale bei China Unicom Europe. Boonen war zuvor unter anderem für den Wettbewerber China Telecom tätig. Sein Einsatzort bleibt London.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Vor zwei Wochen hat Meng Meng – die Älteste der einzigen bekannten überlebenden Panda-Drillinge der Welt – im Zoo von Guangzhou ein gesundes Pandamädchen zur Welt gebracht. Am 18. Juni um 3.38 Uhr nachts geboren, wog das gesunde Baby 178 Gramm. Seit dem 1. Juli hat die rosafarbene Haut der Kleinen ein allererstes weißes Fell bekommen, und ihre Augen, Ohren, Schultern, Arme und Beine beginnen, sich schwarz zu färben. So sah sie schon ein klein wenig wie ein Panda aus, als sie am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wurde – im Brutkasten. Pandamütter tragen ihre Babys nur einige Wochen aus, und bringen sie dann in einem für Säugetiere extrem frühen Entwicklungsstadium zur Welt.

kurz nach Wirtschaftsminister Robert Habeck war auch Verkehrsminister Volker Wissing vor wenigen Tagen in China. Er unterzeichnete dort eine Absichtserklärung über den Dialog zum Datentransfer. Im Gespräch mit Felix Lee und Maximilian Stascheit verteidigte sich Wissing gegen die öffentliche Kritik an dem Abkommen. Es enthalte “keine konkrete Übereinkunft, wie der Datentransfer organisiert wird”. Wissing betonte, wie wichtig ihm der Dialog sei, auch in schwierigen Beziehungen. Die anvisierten EU-Sonderzölle für importierte Elektroautos aus China lehnt er ab: “Zölle sind nicht im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger. Denn sie müssen die Zölle letztlich bezahlen.”

Die EU-Zölle sollen theoretisch am Donnerstag in Kraft treten, zunächst vorläufig bis November. China und die EU-Kommission haben kurzfristig Gespräche aufgenommen, um auszuloten, ob sich nicht doch eine Einigung erzielen lässt. Details über diese Gespräche dringen bisher nicht nach außen. Und so ist offen, ob die Zölle wie geplant in Kraft treten oder nicht. Bis zum Schluss gibt es jedenfalls Befürworter und Gegner der Maßnahme.

Auch in unserer Analyse geht es um Mobilität – um Chinas Gebrauchtwagenmarkt. Der ist traditionell wenig entwickelt. Wer bisher ein Auto aus zweiter Hand suchte, hatte oftmals wenig Auswahl. Doch zuletzt erhielt das Geschäft Auftrieb, schreibt Christian Domke Seidel. Daran haben auch ein Regelpaket seinen Anteil, das Peking im Jahr 2022 erlassen hat.

Table.Briefings: Zollstreit, Chinas Unterstützung für Putin, seine aggressive Geopolitik um Taiwan und im Südchinesischen Meer – die deutsch-chinesischen Beziehungen stehen nicht zum Besten. Was konnten Sie auf Ihrer China-Reise in der vergangenen Woche erreichen?

Volker Wissing: Politiker, die in Verantwortung stehen, können sich nicht darauf berufen, dass es schwierig ist, sondern sie müssen Lösungen erarbeiten. Und Lösungen liegen im Dialog. Das entspricht auch der China-Strategie der Bundesregierung. Ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir gerade in diesen Zeiten, in denen sich viele Dinge disruptiv verändern, nicht fragmentierte Märkte zulassen. Wir brauchen globale, offene Märkte, die unnötige Kosten vermeiden. In den Bereichen, in denen man Dinge vereinfachen kann, müssen wir das tun. Die Digitalisierung bedingt quasi, dass wir internationale Regeln anpassen.

Ihre Absichtserklärung um den Datentransfer, die Sie mit der chinesischen Seite vereinbart haben, hat innerhalb der Ampelkoalition für Verärgerung gesorgt – offenbar selbst beim Kanzler.

Nein, ich habe das nicht als Kritik des Kanzlers empfunden. Er ist da missinterpretiert worden. Dieses Memorandum of Understanding folgt einer Absichtserklärung mit China zum autonomen Fahren, das auf der letzten China-Reise des Kanzlers im April auf seinen Wunsch hin vereinbart wurde. Ich habe auch bei den Grünen keine inhaltliche Kritik vernommen. Gegenstand des aktuellen MoU ist die Verständigung darauf, gemeinsam in den Dialog zu rechtlichen Fragen des grenzüberschreitenden Datenaustauschs zu treten. Eine konkrete Übereinkunft, wie der Datentransfer gestaltet wird, ist damit noch nicht verbunden.

Die Ampel hat vor einem Jahr die China-Strategie verabschiedet, die einen einheitlichen Umgang mit China vorsieht. Das scheint ja nicht zu funktionieren.

Dialoge zwischen den Fachressorts beider Seiten stehen im Einklang mit der China-Strategie. Wir haben im kontinuierlichen Austausch mit den Ressorts frühzeitig über meine China-Reise und meine damit verbundenen Absichten informiert. Die regierungsinternen Abstimmungen zu dem MoU zum Datenverkehr begannen unmittelbar nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen und der Unterzeichnung der Absichtserklärung zum autonomen Fahren im April. Ein erster Entwurf für das MoU wurde bereits Mitte Mai vorgelegt. Deutsche Unternehmen erwarten zu Recht, dass der Datenverkehr mit China auch in Zukunft möglich ist. Ein Gesprächskanal mit der chinesischen Seite ist auch deshalb wichtig, weil ansonsten rechtliche Unsicherheit für die betroffenen Unternehmen besteht.

Die Grünen kritisieren, Sie scherten aus – etwa auch im Umgang mit Autozöllen, die die EU auf chinesische E-Autoimporte zu verhängen gedenkt.

Ja, ich habe diese Zölle als destruktiv bezeichnet. Konstruktiv ist, wenn man Wettbewerbsverzerrungen beseitigt. Destruktiv ist es, wenn man zusätzliche Handelsbarrieren aufbaut. Und deswegen habe ich für einen konstruktiven Weg geworben und der kann nur im Dialog liegen. Man muss zuerst einmal identifizieren, welche Störungen des Wettbewerbs vorliegen und wie man sie beseitigt. Zölle sind nicht im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger. Denn sie müssen die Zölle letztlich bezahlen. Es sind ja nicht nur chinesische Autos, die in China produziert werden, sondern auch deutsche, auf die dann auch Zölle anfallen.

Wie sollte man Ihrer Meinung nach adäquat mit China umgehen, wenn der Staat dort seine heimischen Firmen massiv subventioniert, für gewaltige Überkapazitäten sorgt und nun diese nun auf Europa ablädt?

Deutschland lebt von international offenen Märkten, die mit einem fairen und gleichen Wettbewerbsumfeld arbeiten. Und unsere Automobilindustrie hat eine sehr hohe Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen sind wir auch so erfolgreich. Die chinesische Industriepolitik liegt nicht in unserer Verantwortung.

Aber China spielt nicht nach fairen Regeln.

Dann muss man über diese Probleme reden und sich mit der Frage beschäftigen, wo der Wettbewerb verbesserungsfähig ist.

Wir haben schon in der Solarindustrie gesehen, was es heißt, wenn in Europa nichts gegen Chinas Überkapazitäten getan wird. Heute bezieht Deutschland 90 Prozent seiner Solaranlagen aus der Volksrepublik. Die Solarindustrie in Europa ist quasi nicht mehr existent. Eine solche Entwicklung in der Autoindustrie wäre noch sehr viel verheerender.

Die Bundesregierung setzt sich für faire Bedingungen ein und bekämpft unfaire. Das ist der Grundsatz. Wir wollen ein Level Playing Field im Wettbewerb. Wir wollen aber nicht Wettbewerb einschränken durch Zölle und Handelsbarrieren.

Die EU-Kommission hat verstanden, dass leere Drohungen gegenüber China nicht weiterhelfen, sondern konkrete Maßnahmen nötig sind, um überhaupt Verhandlungsmasse zu haben. Bundeswirtschaftsminister Habeck, der wenige Stunden vor Ihnen in Peking war, hat diesen Ansatz aufgegriffen. Und prompt war die chinesische Seite verhandlungsbereit.

Meine Meinung dazu stand vorher schon fest. Ich bin der Meinung, dass man Probleme im Dialog klären muss und nicht durch Drohungen. Das Elektroauto ist viel einfacher herzustellen als der Verbrennungsmotor. Die Zugangshürden sind niedriger. Deswegen gibt es jetzt in China so viele Hersteller. Die Automobilproduktion steht heute viel mehr Menschen auf der Welt offen. Für Deutschland ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir solche Veränderungen nicht bekämpfen, sondern dass wir uns diesem verstärkten Wettbewerb stellen. In Deutschland haben wir bei der Elektromobilität das Problem, dass die Preise zu hoch sind und die Verfügbarkeit zu gering ist. Bei über 40.000 Euro liegt der durchschnittliche Einstiegspreis für ein E-Auto hierzulande. Zölle sind da keine Lösung, sondern die Frage müsste lauten: Wie schaffen wir es, dass diese Fahrzeuge für jede und jeden bezahlbar verfügbar sind? Meine Antwort: am besten mit Marktwirtschaft und viel Wettbewerb.

Das Problem sind also die deutschen Autobauer.

Die deutschen Autobauer wissen, wo das Problem liegt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die deutsche Automobilindustrie diesen globalen Wettbewerb bestehen wird. Ich habe da Vertrauen. Was ich an der Reise auch interessant fand. In China sagt keiner, dass allein nur auf Elektromobilität gesetzt wird. Viele Gesprächspartner sprachen von einem erwarteten Marktanteil der Elektromobilität von 40 Prozent und je 30 Prozent Wasserstoff-Antriebe und Verbrenner. Hier in Deutschland wird gerne erzählt, dass China zu 100 Prozent auf Elektro setzt.

Stichwort: De-Risking. Auch Ihre Parteifreunde Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger wollen Abhängigkeiten von China abbauen. Sie sehen das offenbar anders.

Ich erkenne keinen Unterschied zwischen Herrn Lindners Position und meiner Position zu der Frage, wie wir mit China umgehen.

Was verstehen Sie unter De-Risking?

Was Souveränitätsfragen angeht und Lieferketten, sind wir nach der Pandemie sicherlich wachsamer. Wir waren alle schockiert, wie plötzlich offene Märkte gar keine mehr waren, weil sie politisch geschlossen wurden. Und natürlich muss man bei großen Handelspartnern darauf achten zu diversifizieren.

Die deutschen Autobauer verstehen unter De-Risking nicht weniger China-Geschäfte, sondern setzen auf Lokalisierung. Sprich: Sie setzen auf noch mehr China. Das erklärt auch, warum VW weitere Milliarden in China investiert, während in Wolfsburg Arbeitsplätze abgebaut werden sollen.

Natürlich haben wir die Arbeitsplatzsituation immer fest im Blick. Aber wir regieren nicht in Unternehmen hinein oder steuern ihre Auslandsbeteiligungen. Wir müssen aufpassen, dass die Politik nicht denkt, sie beherrsche das Risikomanagement eines Unternehmens besser als die Unternehmen selbst.

Volker Wissing (FDP) ist seit 2021 Bundesminister für Digitales und Verkehr.

Im Jahr 2014 wurden in China rund sechs Millionen Gebrauchtwagen verkauft, 2023 waren es bereits 18,4 Millionen. Es war ein Rekord. Und auch in diesem Jahr dürfte der Boom anhalten. Das hat auch damit zu tun, dass die chinesische Regierung 2022 den Gebrauchtwagenhandel drastisch erleichterte. Sie vereinfachte komplexe Steuern, schaffte bürokratische Hürden ab und ließ Handelsbeschränkungen fallen.

Kerstin Nemeth ist CEO der Porsche Automotive Investment GmbH – einem Handelsunternehmen der Porsche Holding – und freute sich im April 2024 über ein Wachstum von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Nemeth ist seit 2012 in China tätig. Ihr Mutterkonzern, die Porsche Holding aus Salzburg, ist, vereinfacht gesprochen, das größte Autohaus der Welt – mit 34.900 Beschäftigten in 29 Ländern und einem Jahresumsatz von 25,8 Milliarden Euro. Die große Reform von 2022 kommentiert Nemeth so: “Die chinesische Regierung ist sehr praxisorientiert und unterstützt Unternehmen. Bei Gebrauchtwagen hat man den Flaschenhals erkannt und abgeschafft. Manche Themen brauchen nur etwas länger bei der Umsetzung. In diesem Fall hatte es keine Priorität, weil man sich lange Zeit auf das Neuwagengeschäft konzentriert hatte.”

Die Kommunistische Partei verabschiedete damals ein ganzes Bündel an Maßnahmen:

Dass diese Änderungen nötig waren, hatte auch mit der wachsenden individuellen Mobilität im Land zu tun. Angebot und Nachfrage haben sich in den Jahren zuvor immer stärker angenähert. “In China ändern sich die Rahmenbedingungen schnell. Angebot und Nachfrage sind nicht mehr so weit auseinander wie früher, als wir für jeden neuen Porsche zig Kunden gehabt hätten. Der Neuwagenmarkt ist jetzt mehr umkämpft und der Gebrauchtwagenmarkt ist davon nicht komplett entkoppelt”, sagt Nemeth.

Tatsächlich hat sich die Situation komplett gedreht. Die Autobranche in der Volksrepublik kämpft mit Überkapazitäten und ficht einen Preiskampf aus. Das zwingt die Händler, umzudenken. “Die meisten Händler haben früher den Gebrauchtwagenmarkt vernachlässigt, weil sie erstens das Potenzial nicht gesehen und zweitens aufgrund des Wachstums nur mit Neuwagen genug Profit erwirtschaftet haben.”

In China waren früher nur die staatliche regulierten Gebrauchtwagenmärkte relevant. Das sind Einkaufszentren für Gebrauchtwägen, in denen dutzende kleinere Händler jedes Jahr bis zu 100.000 Autos umsetzen. Chinesische Neuwagenhändler hat das Geschäft nicht interessiert. Im Westen ist das anders. Europäische und amerikanische Händler machen etwa 55 Prozent ihres Umsatzes mit Neuwagen und 17 Prozent mit Gebrauchtwagen, der Rest ist After-Sales – also Service und Reparaturen. In China liegt der Anteil der Neuwagen bei 84 Prozent, und der Umsatzanteil der Gebrauchten bei nur vier Prozent.

Die Porsche Automotive Investment GmbH hat mittlerweile 50 Händler in China und versuchte von Anfang an, diese Unwucht in der Bilanz zu vermeiden. “Wir sind seit 2004 in China und haben von Anfang an unser europäisches Retail-Know-how auch genauso in China umgesetzt”, erzählt Nemeth. So habe Porsche von Beginn an in China mit Gebrauchtwagen gearbeitet – “auch wenn das Geschäft hier ein völlig anderes ist als das, das wir aus Europa kennen”.

Dass die Gebrauchtwagen in absehbarer Zeit den Neuwagenmarkt kannibalisieren, glaubt Nemeth nicht. In China kommen auf 1.000 Einwohner durchschnittlich rund 200 Autos, allerdings mit großen regionalen Unterschieden. In Europa sind es 550, in den USA sogar 700. Die Volksrepublik werde in den kommenden Jahren aufholen und zumindest bis zum Jahr 2030 ein Wachstumsmarkt bleiben.

Präzise Planungen sind allerdings schwer, weil der Einfluss der Elektroautos noch unklar ist. Sie beginnen jetzt erst, in großem Stil auf den Gebrauchtwagenmarkt zu kommen. Und das bringt einige Herausforderungen mit sich. Elektroautos, die neu bis 100.000 Yuan kosten, verlieren innerhalb des ersten Jahres etwa ein Drittel an Wert. Verbrennermodelle verlieren lediglich ein Viertel innerhalb der ersten drei Jahre.

Dieser enorme Unterschied liegt vor allem daran, dass der Wert eines E-Autos stark von dessen Batterie abhängt. Und hier sind die Entwicklungsschritte enorm. Noch vor fünf Jahren war eine Batterie, die 200 Kilometer Reichweite ermöglicht hätte, der neueste Stand der Technik gewesen. Heute wäre sie in keinem Segment mehr konkurrenzfähig. Dazu kommt eine immense Geschwindigkeit bei der Softwareentwicklung. Lassen sich neue Versionen auf ein Auto spielen, ist der Preis sicherlich höher. Das hängt allerdings auch davon ab, ob die Rechenleistung in den jeweiligen Autos hoch genug ist.

Außerdem unterlagen die Subventionen für Elektroautos in den vergangenen Jahren enormen Schwankungen. Manche der Autos, die jetzt auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind, haben von enormen Zuschüssen profitiert, andere kaum. Der wahre Marktwert ist aufgrund dieser Unterschiede de facto unbekannt.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Chinesische Automarken werden nach Einschätzung der Unternehmensberatung AlixPartners schon 2030 ein Drittel des Weltmarktes erobert haben. Sie werden dann rund neun Millionen Fahrzeuge außerhalb Chinas verkaufen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie “Global Automotive Outlook” der Beratungsfirma: “In Europa würde die Verdoppelung des Marktanteils der chinesischen Marken zwischen 2024 und 2030 auf Kosten der europäischen, japanischen und koreanischen Marken gehen, deren Verkaufsvolumen bestenfalls stabil bleiben würde.”

Bis 2030 wird der Anteil neuer E-Autos in Europa nach Prognosen von AlixPartners auf 45 Prozent steigen – von rund 20 Prozent im laufenden Jahr. Und vor allem bei E-Autos drängen die chinesischen Marken derzeit auf den EU-Markt. Ihr Marktanteil in der EU lag bei Elektroautos im 4. Quartal 2023 bei 7,8 Prozent, wie AFP unter Berufung auf das Analyseunternehmen Jato Dynamics berichtet.

Die chinesischen Automobilhersteller haben dabei laut AlixPartners einen strukturellen Kostenvorteil: Im Vergleich zu einem europäischen Elektroauto liegen die Herstellungskosten in China demnach rund 35 Prozent niedriger, vor allem aufgrund geringer Kosten bei der Batterieproduktion. Doch nicht nur das: “Neben den schnellen Entwicklungszyklen von etwa 18-24 Monaten sind die chinesischen Automobilhersteller der weltweiten Konkurrenz auch bei der Kundenorientierung einen Schritt voraus.”

Die möglicherweise am Donnerstag in Kraft tretenden EU-Strafzölle gegen importierte E-Autos aus China können nach Ansicht der Berater die Importe aus der Volksrepublik zwar “kurzfristig verlangsamen und Verkaufspreise stützen”. Doch “sie werden zugleich die lokale Fertigung chinesischer Fahrzeuge und Komponenten in Europa beschleunigen”, wie AlixPartners-Branchenexperte Fabian Piontek sagt. “Chinesische Automobilhersteller setzen zunehmend Branchenstandards und die deutsche Automobilindustrie weiter unter Druck.” Piontek kommt zu dem Schluss: “Das traditionelle Betriebsmodell der Automobilindustrie in Deutschland muss sich ändern, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen.” ck

Es gibt eine wachsende Anzahl elektronischer Abhörstationen im Kuba, die mutmaßlich in Verbindung mit China stehen. Darauf weisen Satellitenbilder hin, die das Center for Strategic and International Studies (CSIS), ein in Washington ansässiger Thinktank, ausgewertet hat. Zu den Einrichtungen zählt ein Gebäude an einem bisher nicht bekannten Standort, gut rund 113 Kilometer von der US-Marinebasis in Guantánamo Bay entfernt. Das CSIS hat in einer neuen Studie detaillierte Informationen über vier aktive Standorte zusammengetragen.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Wall Street Journal berichtet, dass China und Kuba über engere Verteidigungs- und Geheimdienstbeziehungen – einschließlich einer neuen gemeinsamen militärischen

Trainingseinrichtung und einer Abhöranlage – auf der Insel verfügen. Dem WSJ zufolge betrieben Kuba und China damals schon gemeinsam Abhörstationen in dem karibischen Staat. Die US-Regierung hatte das bestätigt. cyb

Der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping werden den Gipfel der Shanghaier Kooperationsorganisation (Shanghai Cooperation Organisation/SCO) am heutigen Mittwoch zu einem erneuten persönlichen bilateralen Treffen nutzen. Das teilte die russische Nachrichtenagentur TASS laut Reuters am Dienstag mit. Der SCO-Gipfel findet bis Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Zuletzt waren Xi und Putin bei ihrem Gipfeltreffen Mitte Mai in Peking zusammengekommen. Schon damals sprach der russische Außenminister Sergej Lawrow davon, dass sie einander in Astana erneut sprechen würden.

Xi ist bereits am Dienstag zu Gesprächen in Astana eingetroffen. Unter anderem wolle er dort die strategische Partnerschaft zwischen China und Kasachstan weiter ausbauen, sagte Xi. Für Putin ist die Reise nach Astana trotz des internationalen Haftbefehls gegen ihn kein Risiko. Kasachstan gehört nicht zu den Mitgliedsstaaten des internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, der den Haftbefehl im März 2023 ausgestellt hatte. Putin war zuletzt im November 2023 in Kasachstan. Seine letzte Reise hatte den russischen Machthaber nach Nordkorea geführt. Um die neue Nähe zwischen Putin und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un dürfte es bei dem Treffen zwischen den “guten Freunden” Xi und Putin sicher auch gehen. ck

Der Verkauf des Gasturbinen-Geschäfts von Volkswagen nach China ist Regierungskreisen zufolge am Veto der Bundesregierung gescheitert. Die Gasturbinensparte von MAN Energy Solutions dürfe nach dem Außenwirtschaftsgesetz nicht an die chinesische CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) verkauft werden, weil deren Mutterkonzern, der Werftkonzern China State Shipbuilding Corp (CSSC), dem Militär des Landes zu nahe stehe. Das Kabinett werde am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen, sagten Regierungsvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die MAN-Energy-Sparte produziert und wartet derzeit mit 100 Mitarbeitern in Oberhausen und Zürich Gasturbinen, die zur Energiegewinnung oder als Antrieb für Pipelines verwendet werden – aber womöglich auch für Kriegsschiffe. Die Volkswagen-Tochter, die eine solche Verwendung laut Insidern anzweifelte, kündigte an, die Entscheidung zu akzeptieren, sobald sie vorliege. Unternehmenskreisen zufolge wird die Neuentwicklung von Gasturbinen dann eingestellt, die profitable Wartung solle erhalten bleiben. Volkswagen hatte den Verkauf der kleinen Sparte nach China vor gut einem Jahr vereinbart, im September hatte MAN Energy Solutions aber bestätigt, dass die Regierung die Transaktion intensiv prüfe. Wie viele Mitarbeiter nun von der Entscheidung betroffen sind, ist noch unklar. rtr

China will mit neuen Regeln das Überangebot an Emissionszertifikation in seinem Emissionshandelssystem (ETS) reduzieren. Der am Dienstag vorgestellte Regelentwurf verbietet das bisher übliche “Ausleihen” von Zertifikaten aus der Zukunft. Er stellt zudem strengere Regeln für die Übertragung ungenutzter Zertifikate aus früheren Jahren in die Gegenwart auf, wie Bloomberg berichtet. Die neuen Regeln sollten auf dem ETS-Markt eine “leichte Knappheit” an CO₂-Zertifikaten erzeugen, teilte das zuständige Umweltministerium mit.

Bislang werden die CO₂-Zertifikate den teilnehmenden Kraftwerken anhand eines komplizierten Schlüssels kostenlos zugeteilt. Durch das derzeitige Überangebot hat der 2021 gestartete Emissionshandel praktisch keine Klimawirkung, wie Kritiker monieren. Trete die geplante Angebotsverknappung der Zertifikate in Kraft, werde das daher “ein starkes Signal an die Marktteilnehmer senden”, zitierte Bloomberg Yan Qin, Analystin bei der London Stock Exchange Group. Die Börse schätzt das Überangebot in Chinas ETS auf rund 360 Millionen Tonnen CO₂.

Auch legte das Ministerium für die Teilnehmer neue Emissionsziele für 2023 und 2024 fest. Sie müssen die Einhaltung dieser Ziele nun einmal pro Jahr statt alle zwei Jahre melden. Im Februar hatte Peking bereits die Strafen verschärft, wenn Teilnehmer ihre Emissionsberichte manipulieren. Derzeit müssen 2.257 Unternehmen aus dem Energiesektor am ETS teilnehmen – hauptsächlich Kohlekraftwerke. Eine Ausweitung auf andere Sektoren ist geplant; im März wurden Vorbereitungen für die Aufnahme der Aluminiumbranche bekannt, die voraussichtlich 2025 erfolgen wird.

Dass China parallel zum Aufbau erneuerbarer Kapazitäten weiter an fossilen Energien festhält, zeigte am Dienstag unterdessen eine Meldung von Reuters: Demnach hat China eine Organisation gegründet, die nationale Ölproduzenten und andere staatliche Unternehmen zusammenbringt, um nach sehr tiefen Öl- und Gasvorkommen zu suchen und um schwer zu fördernde nicht-konventionelle Ressourcen zu erschließen. ck

Am 12. Juni hat die Europäische Union neue provisorische Abgaben auf chinesische Elektrofahrzeuge (EV, electric vehicles) verhängt. Die Höhe dieser Zölle wird auf Schätzungen beruhen, wie viel staatliche Unterstützung die jeweiligen EU-Exporteure erhalten. Die neuen Zölle beruhen auf einer monatelangen Untersuchung der chinesischen Subventionen, und sie werden zusätzlich zu den bereits bestehenden zehnprozentigen EU-Abgaben erhoben. Sie sind “provisorisch”, weil sie gesenkt werden können, wenn die chinesischen Hersteller belegen, dass sie weniger Unterstützung erhalten als angenommen. Außerdem kann es sein, dass die neuen Zölle nicht erhoben werden, wenn sich die EU mit China darauf einigen kann, weniger EV nach Europa zu exportieren.

Die neuen Zölle entsprechen der höchsten EU-Schätzung über die Gesamtsubvention pro Fahrzeug, die chinesische Hersteller über die gesamte Lieferkette hinweg von allen Regierungsebenen erhalten. Die Ermittler haben alle chinesischen EV-Hersteller um Kooperation gebeten – und unter jenen, die damit einverstanden waren, drei ausgewählt: BYD, Geely und SAIC. Dann haben sie nicht nur die Unterlagen dieser Firmen genau studiert, sondern auch Insider und Branchenexperten befragt.

Davon ausgehend, dass die Subventionsquote bei BYD 17,4 Prozent, bei Geely 20 Prozent und bei SAIC 38,1 Prozent beträgt, haben die Ermittler die Zölle entsprechend festgesetzt. Alle anderen EV-Hersteller, die kooperiert haben, werden mit Abgaben in Höhe von 21 Prozent (dem gewichteten Durchschnitt der drei) belegt, während Hersteller, die einer Zusammenarbeit nicht zustimmen wollten, mit 38,1 Prozent belastet werden.

Die Ergebnisse der EU-Untersuchungen bieten Einsicht in die wahre Natur der US-amerikanischen “Anti-Subventions-Zölle” auf chinesische EV in Höhe von 100 Prozent. Diese US-Zollquote, die im letzten Monat (ohne ernsthafte Untersuchung) angekündigt wurde, ist so viel höher als jede vernünftige Schätzung der tatsächlichen chinesischen Subventionen, dass ihre protektionistische Natur offensichtlich ist.

Selbst vor Präsident Joe Bidens 100-prozentiger Abgabe auf chinesische EV lagen die US-Zölle auf chinesische Importe – die unter Donald Trump verhängt, aber von Biden übernommen wurden – bereits auf einem Niveau, das dem der berüchtigten US-Smoot-Hawley-Zölle der 1930-er Jahre ähnelt. 2020 hat eine Kommission der Welthandelsorganisation (mit Experten aus Ländern außerhalb der USA und China) bestimmt, dass diese Zölle mit den rechtlichen Verpflichtungen der USA innerhalb der WTO nicht in Einklang stehen. Aber sowohl die Trump- als auch die Biden-Regierung haben die WTO-Regeln ignoriert.

Die meisten Regierungen haben sich über diese US-Politik nicht öffentlich geäußert – teils weil die Zölle die relative Wettbewerbsfähigkeit ihrer eigenen Produkte im gleichen Markt verbessert haben (entsprechend der Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Hersteller). Nachdem Trump die Zölle verhängt hatte, sind die Importe aus China massiv zurückgegangen, während jene aus Mexiko, Indien, Vietnam und vielen anderen Ländern gestiegen sind.

Einige Kommentatoren scheinen zu glauben, Zölle von 30 Prozent seien nicht genug, um die chinesischen EV-Exporte einzudämmen, da Chinas Kostenvorteile so groß seien. Aber diese Annahme ist aus mindestens zwei Gründen falsch.

Erstens haben unterschiedliche Märkte unterschiedliche Standards für Sicherheit und andere Eigenschaften. Deshalb müssen Autohersteller ihre Bauweise oft entsprechend ändern, und dies verringert die Verkaufszahlen pro Modell in den jeweiligen Märkten. (Beispielsweise betonen die chinesischen Standards die Sicherheit der Fußgänger und anderer außerhalb des Fahrzeugs, während die US-Vorschriften hauptsächlich jene des Fahrers und der anderen Personen im Auto berücksichtigen.) Zweitens müssen alle Modelle eine bestimmte Verkaufszahl erreichen, um profitabel zu sein. Also könnten Zölle, die die erwarteten Verkaufszahlen verringern, den Anreiz, in diesen ausländischen Markt zu exportieren, völlig wegfallen lassen.

Einige chinesische EV-Hersteller könnten erwägen, die Produktion in die USA zu verlagern, was US-Arbeitsplätzen und -Steuereinnahmen zugutekäme. Aber da die US-Überprüfungen ausländischer Investitionen von chinesischen Unternehmen als chinafeindlich wahrgenommen werden, könnte es passieren, dass viele Hersteller den US-Markt einfach völlig aufgeben.

Die größten Opfer der US-Zölle (neben chinesischen Exporteuren und amerikanischen Verbrauchern) sind Hersteller aus kleineren Ländern, die nun verstärkt davon ausgehen müssen, dass größere Länder straflos protektionistische Maßnahmen verhängen können.

Da EV beim weltweiten Übergang hin zu einer Netto-Null-Wirtschaft ein wichtiges Werkzeug sind, sind gewisse Subventionen besser als gar keine. Eine weltweit effiziente Subventionsquote für Herstellung und Verkauf von EV muss höher ausfallen, wenn es keine ausreichend hohe globale Kohlenstoffsteuer gibt. Die EU und die USA verhängen wahrscheinlich lieber Zölle auf ausländische Waren, als ihre eigene EV-Herstellung zu subventionieren, weil beide bereits unter starker Verschuldung leiden.

Die neuen Zölle werden den Aussichten der chinesischen EV-Hersteller sicherlich schaden – sowohl hinsichtlich ihrer Gewinne als auch hinsichtlich der Arbeitsplätze im Land. Aber auch für europäische und amerikanische Haushalte sind sie schlecht, da sie die Preise erhöhen (weil inländische Hersteller weniger Wettbewerbsdruck spüren) und die Abkehr von schmutzigen traditionellen Automobilen verzögern.

Gleichzeitig werden die neuen Zölle im Rest der Welt zu zwei gegensätzlichen Tendenzen führen: Indem sie chinesische EV aus den Märkten der USA und der EU fernhalten, können sie die chinesischen Exporte in andere Regionen steigern. In diesen Ländern profitieren die Kunden, und der dortige Übergang hin zu sauberen Transportmitteln wird erleichtert. Unter den Staaten mit kleiner, auf das Inland ausgerichteter Automobilindustrie – wie Australien oder Neuseeland – wird es keine offensichtlichen Verlierer geben. Aber in jenen, wo dieser Sektor groß ist, wird sich der Wettbewerbsdruck sogar noch verstärken, und diese Länder könnten in Versuchung geraten, es den USA und der EU nachzumachen.

Die Welt würde viel stärker davon profitieren, wenn die Großmächte einen Weg finden würden, ein gemeinsames klimafreundliches Subventionsprogramm für EV und eine gemeinsame Steuer auf Kohlenstoffemissionen auszuhandeln. Stattdessen könnten wir nun in einen selbstzerstörerischen Teufelskreis geraten.

Aus dem Englischen von Harald Eckhoff

Shang-Jin Wei, ehemaliger Chefökonom der Asiatischen Entwicklungsbank, ist Professor für Finanzwesen und Ökonomie an der Columbia Business School und an der School of International and Public Affairs der Columbia University.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Timo Tianhao Herrmann ist seit Juni Lead für EU Sales Planning & Distribution bei der E-Auto-Tochter Zeekr des Geely-Konzerns. Zuvor hatte Herrmann unter anderem für Porsche in China gearbeitet. Zuletzt half er dem E-Autobauer Nio, nach Europa zu expandieren. Nun wechselt er von Shanghai nach Amsterdam.

Alex Boonen ist seit Mai Key-Account-Manager Global Wholesale bei China Unicom Europe. Boonen war zuvor unter anderem für den Wettbewerber China Telecom tätig. Sein Einsatzort bleibt London.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Vor zwei Wochen hat Meng Meng – die Älteste der einzigen bekannten überlebenden Panda-Drillinge der Welt – im Zoo von Guangzhou ein gesundes Pandamädchen zur Welt gebracht. Am 18. Juni um 3.38 Uhr nachts geboren, wog das gesunde Baby 178 Gramm. Seit dem 1. Juli hat die rosafarbene Haut der Kleinen ein allererstes weißes Fell bekommen, und ihre Augen, Ohren, Schultern, Arme und Beine beginnen, sich schwarz zu färben. So sah sie schon ein klein wenig wie ein Panda aus, als sie am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wurde – im Brutkasten. Pandamütter tragen ihre Babys nur einige Wochen aus, und bringen sie dann in einem für Säugetiere extrem frühen Entwicklungsstadium zur Welt.