Wärmepumpen erhitzen in Deutschland vor allem die Gemüter – Häuser und Wohnungen bisher kaum. Doch das wird kommen, bis 2030 sollen schon sechs Millionen Geräte eingebaut sein. Werden Installateure dabei eher zu Fabrikaten aus China oder Deutschland greifen? Die Befürchtung steht im Raum, dass es der Branche ergehen könnte wie einst der Solarindustrie in Deutschland, die – früh gefördert, dann aber nicht mehr – gegenüber chinesischen Herstellern in die Knie ging.

Hoffnung macht der Rüstungskonzern Rheinmetall mit einem Auftrag über die Zulieferung von Kompressoren – das Herzstück der Wärmepumpe und ein Bauteil, bei dem die Anzahl der Zulieferer weltweit nicht besonders groß ist. Der Deal über 770 Millionen Euro ist für Rheinmetall der bisher größte Einzelauftrag im nicht militärischen Bereich und außerhalb des klassischen Automobilgeschäfts. Er wird wesentlich dazu beitragen, Abhängigkeiten von internationalen Lieferketten zu verringern, schreibt Nico Beckert in seiner Analyse.

China sorgt mit seinem verschärften Antispionagegesetz für Beunruhigung bei ausländischen Staatsbürgern, die in China arbeiten. Die Formulierungen des Gesetzes sind so vage, dass aus Standard-Tätigkeiten schnell ein Verdacht gestrickt werden kann. Doch der Spionagebegriff war schon vorher vage, was in dem Gesetz steht, sei seit Jahren gängige Praxis, schreibt Frank Sieren. Er hat in der Gesetzesnovelle Formulierungen gefunden, die die Rechte der Beschuldigten gar stärken. Zumindest auf dem Papier.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat einen 770 Millionen Euro-Auftrag für die Herstellung von Kompressoren für Wärmepumpen erhalten. Das Unternehmen investiert damit in ein wichtiges neues Geschäftsfeld und könnte gleichzeitig die Abhängigkeiten der europäischen Wärmepumpen-Industrie von internationalen Lieferketten verringern. Das Unternehmen hat den Auftrag bereits Ende 2022 erhalten – erst jetzt wurde jedoch bekannt, dass es sich um Kompressoren für Wärmepumpen handelt.

Rheinmetalls Investitionen seien eine “wichtige Entscheidung”, sagt daher Thomas Nowak, Generalsekretär des Europäischen Wärmepumpen-Verbands (European Heat Pump Association – EHPA) gegenüber Table.Media. Denn bei Kompressoren gebe es starke Abhängigkeiten von Asien, so Nowak. Rheinmetalls Investitionen würden Wärmepumpen-Herstellern eine weitere Option zum Einkauf wichtiger Komponenten ermöglichen und “einen Beschaffungspunkt innerhalb Europas” etablieren, so Nowak. Weltweit verteilte Produktionsstandardorte wären nützlich, um den Wärmepumpen-Hochlauf “resilient zu machen”, so der Experte.

Die Kompressoren, auch Verdichter genannt, sind häufig die teuerste Komponente einer Wärmepumpe. Sie machen gut ein Viertel der Kosten aus und sorgen für die Verdichtung und Erhitzung des Kältemittels.

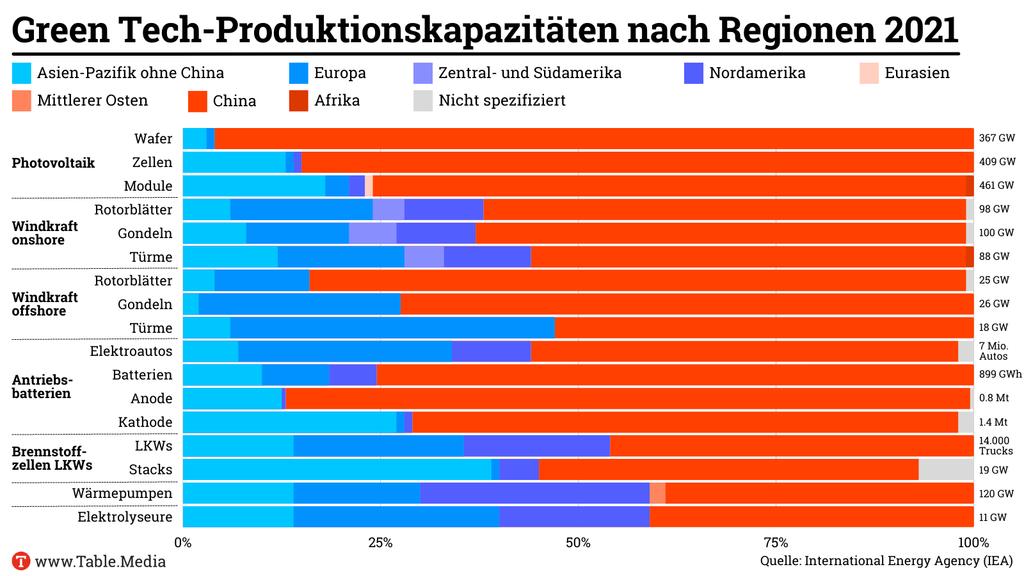

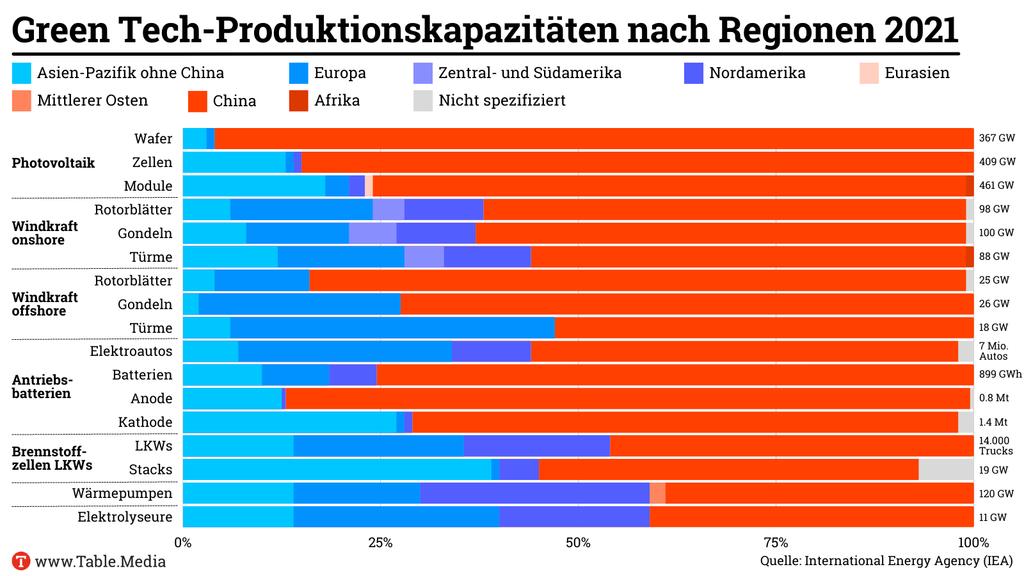

Das Beispiel Rheinmetall und die bisherige Abhängigkeit von importierten Kompressoren wirft eine grundlegende Frage auf: Wird China mit seinen Vorteilen in der Massenproduktion industrieller Güter auch beim Boom-Markt Wärmepumpen europäische Anbieter durch günstige Preise vom Markt verdrängen? Wiederholt sich die Geschichte der Solarfertigung, die praktisch völlig nach China abgewandert ist?

Bisher sehen Experten dafür keine deutlichen Anzeichen. Es sei nicht ausgemacht, dass die Volksrepublik den nächsten Markt für Energiewende-Produkte übernehmen wird. Dafür gebe es verschiedene Gründe, die Unterschiede zur Solarindustrie aufweisen:

Insgesamt sind europäische Hersteller bei einigen Komponenten stark auf China und Asien allgemein angewiesen. “Hier kann es zu Engpässen bei bestimmten Produkten kommen”, sagt Jan Rosenow, europäischer Geschäftsführer des Think-Tanks Regulatory Assistance Project. In der Corona-Zeit fehlten beispielsweise Mikrochips, aber auch unscheinbare Güter wie Gummifüße, auf denen die Wärmepumpen stehen. Die derzeitige Abhängigkeit von Asien betrifft allerdings vor allem Kompressoren, so Nowak.

Auch bei Wärmepumpen ist China einer der weltweit wichtigsten Hersteller. Sein Marktanteil beträgt 40 Prozent der Weltproduktion. Die europäischen Importe chinesischer Wärmepumpen und -Komponenten haben sich zwischen 2018 und 2022 von 327 Millionen Euro auf 1,37 Milliarden Euro mehr als vervierfacht (sowohl Wärmepumpen als auch “reversible Wärmepumpen”). China ist laut Internationaler Energieagentur (IEA) einer der wenigen Hersteller mit einem “signifikanten Anteil” von Exporten bei Wärmepumpen. Der Markt in Europa boomt. Bis 2030 sollen allein in Deutschland sechs Millionen Wärmepumpen installiert werden – ein Zubau von 500.000 Einheiten pro Jahr. Die Wärmepumpen-Industrie investiert derzeit viel zu wenig in neue Produktionsanlagen, um die globale Nachfrage zu decken, schreibt die IEA.

Laut Experten wird China den Markt für Wärmepumpen in naher Zukunft nicht umkrempeln. “Eine ähnliche Entwicklung der Abhängigkeiten wie in der Solarindustrie kann ich mir kaum vorstellen”, sagt etwa Jan Rosenow. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Die Verschärfung des Antispionagegesetzes sorgt in Wirtschaft und Gesellschaft weiter für Unruhe. Der EU-Botschafter in China warnte vor einer “Intensivierung” der Strafverfolgung im Namen der nationalen Sicherheit. Die EU-Handelskammer sieht in dem Gesetz ein “beunruhigendes Signal”, die US-Kammer äußerte sich ähnlich. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Beratungsfirmen. Denn schon das Sammeln von Informationen kann problematisch sein – auch wenn es nicht um Staatsgeheimnisse handelt. In China-Kreisen westlicher Hauptstädte sind die Auswirkungen des Gesetzes ein heißes Thema. Ausländische Investoren fühlen sich bereits abgeschreckt.

Experten gehen jedoch trotz der Aufregung aktuell nicht von einer höheren Gefährdung ausländischer Staatsbürger aus. “Das Gesetz ist schlimm, aber es war immer schlimm“, fasst Jeremy Daum, Jurist und Forscher am Paul Tsai Law Center der US-amerikanischen Yale University die Lage sarkastisch zusammen.

Denn schon 2001 hat der Oberste Volksgerichtshof Chinas die Richtung festgelegt: Nicht nur die Weitergabe von Materialien oder Informationen, die eine Sicherheitsklassifizierung haben, sei strafbar. Sondern auch alles, von dem der Delinquent wusste oder “hätte wissen können”, dass es von “nationalem Interesse” ist. Seit mehr als 20 Jahren ist also einer fast grenzenlosen Auslegung des Gutes der öffentlichen Sicherheit Tür und Tor geöffnet.

Was von nationalem Interesse ist, bestimmt seit jeher die Kommunistische Partei für den Staat. Jetzt hat sie in Gesetzesform veröffentlicht, was schon seit Jahrzehnten gängige Praxis ist. “Die verhängnisvolle Realität ist, dass der Bereich der Spionage bereits so weit gefasst war, dass nun nicht unmittelbar deutlich wird, welche Folgen die weitreichendere Formulierung tatsächlich hat”, erläutert Daum. Vor allem seien Anmerkungen, die zum Teil schon seit Jahren bestehen, in das bestehende Gesetz von 2014 eingebaut worden.

Probleme entstehen durch die weite Fassung des Spionagebegriffs zunächst vor allem in den Bereichen Marktforschung, Daten- und Firmenrecherche und dergleichen. Wer sich beispielsweise im Rahmen rechtlicher Sorgfaltspflichten für das Geschäftsmodell einer chinesischen Biotechnik-Firma interessiert, kann in den Verdacht geraten, illegale Informationsbeschaffung zu betreiben.

Strafbar sind nun auch Spionagetätigkeiten “außerhalb der Grenzen Chinas.” Und strafbar ist nicht nur Teil von Spionage-Organisationen zu sein, sondern auch “zu versuchen, sich mit ihnen zu verbinden.” Dies wurde auch vorher schon so praktiziert. Das nun aber ausdrücklich so zu formulieren, ist eine neue Qualität.

Derartige Spielräume gibt es zuweilen zwar auch in der westlichen Rechtsprechung. So wurde Meng Wanzhou, die chinesische Huawei-Topmanagerin und Tochter des Gründers, fast drei Jahre aufgrund fadenscheiniger Auslegung von US-Gesetzen in Kanada festgehalten. Bis sich dann herausstellte, dass nichts gegen sie vorliegt. Doch ein wichtiger Unterschied bleibt: Die USA und andere westliche Gesellschaften haben verlässlichere rechtsstaatliche Hebel, sich dagegen zu wehren.

Die meisten folgenden Änderungen betreffen den Aus- und Aufbau der Gegenspionage im Detail. Die Novelle hat aber auch Formulierungen, die die Rechte der Beschuldigten stärken. Die Befragung von vorgeladenen Verdächtigen wird auf acht Stunden, in Ausnahmefällen auf 24 Stunden begrenzt. Dabei soll für Essen und “ausreichende Ruhezeiten” gesorgt werden: “Kontinuierliche Befragungen sind strikt verboten”.

Die Familie “soll umgehend informiert” werden. Die Gründe für das Festhalten sollen den Familien ebenfalls genannt werden. Die Befragung soll “aufgezeichnet werden” und “dauerhaft zur Verfügung” stehen. Das sind durchaus positive Entwicklungen, allerdings stellt sich im Alltag die Frage, ob sich das Recht durchsetzen lässt. Immerhin: Es ist besser, dass es drinsteht als nicht. Insgesamt bleibt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es für Ausländer im Positiven wie im Negativen keine unmittelbare spürbare Veränderung gibt, fasst der US-Jurist Daum die Novelle zusammen: “Die Revision des Gesetzes ist eben weniger folgenreich, als manche vermuten.”

Es lässt sich über eine Reihe von Gründen spekulieren, warum das Gesetz gerade jetzt kommt, wenn die etablierte Praxis der vergangenen Jahre sich gar nicht so sehr von den neuen Vorgaben unterschieden hat.

Nach Vorstellung des Sicherheitsgesetzes verbreitete sich schnell die Auffassung, China wolle sich weiter wirtschaftlich isolieren. Doch darum geht es vermutlich nicht. Nach dem Ende der Covid-Pandemie will die Führung eigentlich wieder mehr Investoren aus dem Ausland anlocken. Zugleich will sie aber, dass das Land beim Aufstieg nicht weiter vom Westen behindert wird. Das kann man je nach Blickwinkel für überzogenen Nationalismus oder für ein der neuen Machtposition angemessenes Selbstbewusstsein halten. Am Ende ist es beides.

Klar ist aber auch: Die, die den Westen darin unterstützten, gehen große Risiken ein, sagt das Gesetz indirekt.

15.05.2023, 09:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

Asia and Pacific Research Centre / Asia Study Centre, Webinar: Chinese Investments in Maritime Ports – Poland in Global Perspective Mehr

15.05.2023, 12:00 Uhr

IHK Nürnberg, Einzelgespräche (vor Ort): Beratungstag China mit Jonathan Schoo, Vice President der AHK Greater China Mehr

15.05.2023, 14:00 Uhr (20:00 Uhr Beijing time)

SOAS London, Webinar: Cadre Country: How China became the Chinese Communist Party Mehr

16.05.2023, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)

China Netzwerk Baden-Württemberg, Webinar: Daten und AI in China – Recht und Policy Mehr

16.05.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

PwC, Webcast: China: zwischen Ideologie und Pragmatismus Mehr

16.05.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, Webinar: Datenmanagement in China: zwischen Regulierung und Realität Mehr

16.05.2023, 15:30 Uhr (21:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Visiting Scholars Present: Taiwan Studies Mehr

16.05.2023, 16:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Chinese Assessments of Countersanctions Strategies Mehr

Die endgültige Freigabe für den Einstieg des chinesischen Cosco-Konzerns im Hamburger Containerterminal Tollerort ist innerhalb der Bundesregierung offenbar umstritten. “Es gab abweichende Einschätzungen bei der Beurteilung des Beteiligungserwerbs”, sagte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Das Ministerium von Robert Habeck hatte angestoßen, die geplante Transaktion wegen der neuen Einstufung des Tollerort als kritische Infrastruktur erneut zu prüfen.

Im Rahmen seiner Prüfung habe das BMWK eine weitere Absenkung der genehmigten Beteiligungsschwelle vorgeschlagen. Doch dazu hätte die Regierung ihren Kabinettsbeschluss ändern müssen, mit dem im Oktober die Teiluntersagung beschlossen wurde, die Cosco 24,9 Prozent am Tollerort erlaubt. Die für eine Änderung des Kabinettsbeschlusses erforderliche Einstimmigkeit sei aber nicht erreicht worden. Eigentlich wollte Cosco sogar 35 Prozent am Tollerort übernehmen, was so auch mit dem Betreiber, der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) vereinbart worden war.

Auch aus der FDP gab es kritische Stimmen. “China erkauft sich durch Cosco mehr Einfluss auf die deutsche Infrastruktur und spielt uns strategisch gegeneinander aus”, kritisierte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt, der Mitglied des Auswärtigen Ausschusses ist. Auch Politiker von CDU und Grünen äußerten sich kritisch. Positiver ist die Stimmung in Hamburg. Grünen und CDU dort begrüßten die Freigabe. Dirk Kienscherf, SPD-Fraktionschef in der Hamburgischen Bürgerschaft, monierte laut NDR, die Diskussion sei “teilweise sehr unsachlich geführt worden.”

Positive Worte kamen auch vom Industrieverband BDI. “Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität Deutschlands und der EU erfordern die grundsätzliche Offenheit für ausländische Investitionen an unserem Standort, auch aus China”, teilte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner mit. Es sei vernünftig, die Wirtschaftsbeziehungen zu China auszubauen – “selbst bei wachsenden geopolitischen Spannungen.”

Nun steht noch die endgültige Zusage Coscos für den Einstieg am Tollerort aus. ck/rtr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Europa und Deutschland mit neuen Handelsabkommen für den zunehmenden Konflikt zwischen den rivalisierenden Großmächten USA und China wappnen. “Europa droht dazwischen ein Stück weit zerrieben oder zumindest gelähmt zu werden”, sagte der Grünen-Politiker bei einer Veranstaltung der Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) in Berlin. Das müsse verhindert werden. “Neue Handelsabkommen gehören aus meiner Sicht dazu.” Deutschland dürfte sich bei kritischer Infrastruktur und wichtigen Gütern wie Medikamenten oder Halbleitern nicht von der einen oder anderen Supermacht abhängig machen.

Gleichzeitig sprach sich Habeck dafür aus, die Beziehungen mit China als dem wichtigsten deutschen Handelspartner ungeachtet bestehender Konflikte nicht zu kappen. “Eine wirtschaftliche Entkopplung von China ist nicht in unserem Interesse“, sagte er. “Dennoch müssen wir Chancen und Risiken unserer Handelsbeziehungen zu China neu bewerten und einseitige Abhängigkeiten in Schlüsselbereichen unserer Wirtschaft so schnell wie möglich reduzieren.”

Habeck sprach sich zugleich dafür aus, Investitionen von deutschen Firmen nach China zu überprüfen, ob dabei nicht Wissen abfließe. Es müsse verhindert werden, dass Technik nur noch in China entwickelt werden könne und in Deutschland verloren gehe. Daher sei ein sogenanntes “Outbound-Screening” ratsam. rtr

Deutschland hat Diplomatenkreisen zufolge Vorbehalte gegen Pläne der EU-Kommission geäußert, chinesische Firmen auf eine neue EU-Sanktionsliste gegen Russland zu setzen. In einer ersten Diskussion unter Vertretern der 27 EU-Länder habe Deutschland zur Vorsicht gegenüber China im Rahmen der neuen Strafmaßnahmen wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gewarnt, sagten fünf Diplomaten in Brüssel.

In Berlin sagte ein Regierungsvertreter, dass die Bundesregierung grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber den oft von den USA angewandten exterritorialen Sanktionen seien. Zielrichtung der Sanktionen gegen Russland müsse vornehmlich sein, zu verhindern, dass die bestehenden Sanktionen unterlaufen würden. Das ziele aber eher auf Firmen in Ländern wie der Türkei, Kasachstan oder Armenien, die plötzlich viel mehr Waren aus der EU importieren.

Die EU diskutiert derzeit ihr 11. Sanktionspaket wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine. Die Kommission schlug vor, dabei auch mehrere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen und einen neuen Mechanismus einzuführen, der EU-Exporte in Länder, die Sanktionen missachten, einschränken würde. Dagegen gibt es Bedenken von Deutschland, aber auch anderen Staaten. Italien etwa favorisiere, bei einer Umgehung der Sanktionen eher ausländische Unternehmen als Länder ins Visier zu nehmen.

Die Bundesregierung hatte China gemahnt, Russland keine Waffen zu liefern. Streit gibt es um sogenannte Dual-Use-Güter, also zivile Waren, die dann aber auch etwa für die Waffenproduktion eingesetzt werden. rtr

Die EU-Außenminister werden bei ihrem informellen Treffen in Stockholm über die strategische Neuausrichtung der EU gegenüber China sprechen. Am Freitagnachmittag steht das Thema auf der Agenda des Gymnich-Treffens in der schwedischen Hauptstadt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der dem Treffen vorsitzen wird, hatte mehrfach eine Neukalibrierung der China-Strategie gefordert. Dass Brüssel vom bekannten Dreiklang, China als “Wettbewerber, Partner, Rivale” einzustufen, abrücken wird, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Brüssel ist derzeit damit beschäftigt, eine gemeinsame Position gegenüber Peking zu finden. Borrell soll informierten Kreisen in Berlin zufolge ein Papier mit Vorschlägen für China bezogene Maßnahmen an die Mitgliedsstaaten weiter gereicht haben. Darin soll unter anderem vor dem neuen Führungsanspruch Pekings gewarnt werden.

Bewegung könnte es indes beim Investitionsabkommen CAI geben. Die chinesische Seite soll nun dazu bereit sein, die Strafmaßnahmen gegen europäische Abgeordnete, Forscher und Thinktanks fallen zu lassen, wie EU-Kreise Table.Media bestätigten. Zuerst hatte das Handelsblatt über die neue Entwicklung berichtet.

Am Samstag werden die EU-Außenminister in Stockholm mit Kollegen aus dem Indo-Pazifik-Raum zusammentreffen. Dafür reisen unter anderem die Außenminister Indiens, Japans und Sri Lankas an. Vertreter aus Taiwan oder China nehmen nicht teil. Bei dem Treffen wird über die Zusammenarbeit in verschiedene Bereichen gesprochen. Auch Projekte der Infrastruktur-Initiative “Global Gateway” sollen dabei besprochen werden. ari

Während Deutschland und die meisten westlichen Länder mit hoher Inflation zu kämpfen haben, hat China das gegenteilige Problem: Im April sank die Inflationsrate auf 0,1 Prozent, nach 0,7 Prozent im März, wie aus Daten des Statistikamts NBS vom Mittwoch hervorgeht. Das ist der niedrigste Zuwachs seit Februar 2021. Zugleich sanken die Erzeugerpreise um 3,6 Prozent und damit so stark wie seit Mai 2020 nicht mehr. Die Preise ab Werkstor gelten als ein Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Dass die Produzentenpreise nunmehr bereits sieben Monate in Folge gesunken sind, ist ein Alarmsignal.

Die Wirtschaft der Volksrepublik hat sich zwar im ersten Quartal von der Konjunkturdelle während der strikten Corona-Lockdowns erholt. Doch jüngste Daten zeigen, dass die Industrie auf Talfahrt gegangen ist, der Immobiliensektor weiter kriselt und die Wirtschaft somit insgesamt anfällig bleibt. Die fallenden Erzeugerpreise veranschaulichen die Schwierigkeiten vieler Produzenten im Reich der Mitte, die nach der Aufhebung der Virus-Beschränkungen im Dezember auf einen Aufschwung gehofft hatten und nun doch weiter unter mauer Nachfrage leiden.

Die neuen Daten könnten den Druck auf die People’s Bank of China (PBoC) erhöhen, die Zinsen zu senken oder mehr Liquidität ins Finanzsystem zu schleusen. Im März hatte die Notenbank den Geldhäusern bereits mehr Spielraum zur Kreditvergabe eingeräumt, indem der Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) um einen Viertelprozentpunkt gesenkt wurde. Je geringer dieser Satz ist, desto mehr Darlehen können die Geldinstitute vergeben. rtr/flee

Der Apple-Zulieferer Foxconn bekommt die einbrechende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik zu spüren. Nach Angaben vom Donnerstag sank der Gewinn im ersten Quartal um 56 Prozent auf 12,8 Milliarden taiwanesische Dollar (umgerechnet 381 Millionen Euro). Von Refinitiv befragte Analysten hatten nicht mit einem derart starken Rückgang gerechnet.

Foxconn-Verwaltungsratschef Liu Young Way begründete den Rückgang mit einer nicht näher spezifizierten Abschreibung. Für das Geschäft mit Unterhaltungselektronik sagte Foxconn für das zweite Quartal einen weiteren Umsatzrückgang voraus. Das Unternehmen erwirtschaftet mehr als die Hälfte seiner Erlöse mit der Produktion von Smartphones und anderen Geräten. Rund 70 Prozent aller iPhones kommen aus den Fabriken des Unternehmens. rtr

Unter vollkommenen Ausschluss der Öffentlichkeit hat ein Volksgericht in der südchinesischen Metropole Guangzhou den Menschenrechtsanwalt, Aktivisten und Schriftsteller Guo Feixiong zu acht Jahren Haft verurteilt. Ihm wird die Publikation regierungskritischer Texte vorgeworfen, sowie die Anstachelung anderer, gegen die Regierung zu hetzen.

Nicht einmal die am Donnerstagmorgen entsandten Diplomaten, darunter auch ein Vertreter Deutschlands, durften dem Prozess beiwohnen. Ihr Erscheinen ist dennoch symbolische Geste der Solidarität, die jedoch stumm bleibt: Die Botschaften wollen den Fall nicht öffentlich kommentieren – aus Angst, dass ihre Unterstützung dem Verurteilten zur Last gelegt werden kann.

Massive Kritik hagelt es jedoch aus dem Ausland. “Wir sind entsetzt über das Urteil”, kommentiert Mary Lawlor, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte. Wieder einmal habe China seine völlige Missachtung gegen viele der Werte demonstriert, die vor 75 Jahren in der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte festgehalten wurden.

Der Fall ist vor allem deshalb so tragisch, weil Guo erst vor wenigen Jahren eine elfjährige Haftstrafe abgesessen hatte und von Folter und Hungerstreiks gezeichnet war. Sein erneuter Kampf mit den Behörden ging darauf zurück, dass er sich vor zwei Jahren von seiner Ehefrau verabschieden wollte, die mit den gemeinsamen Kindern in den USA lebt und an Darmkrebs im Endstadium erkrankt war. Doch die chinesischen Behörden ließen Guo nicht ausreisen, sondern verhafteten ihn am Flughafen. Seine Frau ist inzwischen verstorben. fkr

Die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh, die in zahlreichen Kung-Fu-Filmen mitspielt, sagte einmal, ihr Kung-Fu-Kollege Jackie Chan sei ein “chauvinistisches Schwein”. Aber er traue sich nicht, in ihrer Gegenwart sexistische Bemerkungen zu machen, weil er wisse, dass sie ihm “in den Hintern treten” würde.

Nachdem sie dafür Beifall geerntet hatte, konnte sich so mancher nicht verkneifen, sich vorzustellen, wie Michelle es mit Jackie aufnehmen würde. Würde sie sich gegen ihn behaupten können? Und was wäre, wenn Jet Li und Lucy Liu auch noch mitmachen würden? Wer würde aus diesem Kung-Fu Spektakel als Champion hervorgehen?

Vermutlich Jet Li, denn er ist unter ihnen der einzige, der eine professionelle Kung-Fu-Ausbildung absolviert hat. Schon als Teenager gewann Li mehrere Meistertitel bei chinesischen Wu-Shu-Wettkämpfen. Kung-Fu wird in China oft als Wu-shu (武术) bezeichnet, was so viel wie Kampfkunst bedeutet. Oder als Wu-gong (武功), was wortwörtlich Kung-Fu bedeutet.

Jackie Chan dagegen machte eine Ausbildung als chinesischer Opernsänger, was zwar auch Kampfkunst beinhaltete, aber nicht viel mit echtem Kung-Fu zu tun hat. Lucy Liu übte schon als kleines Mädchen eine Form der Kampfkunst als Hobby aus. Michelle Yeoh hatte vor ihrem Debüt in der Filmbranche überhaupt keine Kung-Fu Erfahrung. Stattdessen tanzte sie viele Jahre lang Ballett. Die spektakulären Kung-Fu-Bewegungen, die alle vier in den Filmen vorführen, verdanken sie fast ausschließlich der raffinierten Filmtechnik – etwas, das auch Jet Li sehr zugutekam.

Was wäre also, wenn Jet Li gegen einen Profiboxer, einen MMA-Kämpfer oder einfach einen erfahrenen Straßenschläger antreten würde? Würde er gewinnen oder sich zumindest verteidigen können? Eher unwahrscheinlich. Klug, wie er ist, würde er wahrscheinlich davonlaufen. Li selbst erklärte in Interviews, dass er über keine wirkliche Kampferfahrung verfüge und gab auch zu, dass echte Mixed Martial Arts Kämpfer ihn leicht besiegen könnten.

Die harte Wahrheit aber verschwieg er: Die Macht des Kung-Fu ist bedauerlicherweise ein Mythos. Bis vor ein paar Jahren glaubte man in China noch an die Effektivität von Kung-Fu im Kampf. Von Zeit zu Zeit tauchten einige “Meister” in Internetvideos auf, und schickten darin Angreifer mit ein oder zwei einfachen Bewegungen mühelos auf die Bretter.

Dann erschien ein Boxer mit Namen Xu Xiaodong (徐晓冬) und versetzte der Propaganda einen tödlichen Schlag. Zwischen 2017 und 2019 forderte er viele “Meister” zum offenen Kampf heraus. Fünf von ihnen stellten sich ihm – er besiegte sie alle. Xu bezwang die meisten von ihnen innerhalb von Minuten, in einem Fall sogar in 47 Sekunden.

Damit vernichtete er nicht nur den Ruhm und den Lebensunterhalt dieser Scharlatane, sondern erzürnte auch die Behörden, die ihm vorwarfen, ein wichtiges kulturelles Erbe zu diffamieren. Daraufhin wurde er aus dem chinesischen Cyberspace bis heute verbannt.

Verfechter des Kung-Fu schwören auf die Effektivität in realen Kämpfen und berufen sich dabei auf historische Aufzeichnungen. An ihnen mag etwas Wahres sein, aber es handelt sich zugleich um schwer belegbare Legenden.

Und wie steht es um Bruce Lee, den Vater der Kung-Fu-Saga? Lee war zweifelsohne ein Meister und ein großer Künstler. Er hat quasi im Alleingang das Bild der Chinesen in der Welt verändert. Aber auch über seine tatsächliche Kampfkraft gibt es kaum zuverlässige Belege.

Obwohl es wenig praktischen Nutzen besitzt, ist Kung-Fu, oder Wu-Shu, immer noch ein hervorragender Sport. Es trainiert Kraft, Flexibilität, Beweglichkeit, Ausdauer und die Atmung. Darüber hinaus hat eine sauber ausgeführte Wu-Shu-Routine mit perfekt choreografierten, schnellen Bewegungen einen hohen ästhetischen Wert. Aber nur wenige junge Chinesen möchten noch Kung-Fu erlernen. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass es sich um einen sehr anspruchsvollen Sport handelt, der jahrelanges hartes Training erfordert, um auch nur die Grundlagen zu beherrschen.

Das Einzige, was dem Kung-Fu ähnelt und in China immer noch von vielen Menschen praktiziert wird, ist Tai-Chi, auch bekannt als Schattenboxen. Es hat seinen Ursprung zwar in einer Kung-Fu-Schule, hat sich aber zu einer Art leichter körperlicher Ertüchtigung entwickelt, die nicht einmal wie Sport aussieht, geschweige denn wie eine Kampfsportart. Außerdem wird es heutzutage überwiegend von älteren Menschen praktiziert.

Aber in der Welt der Fantasie sieht die Sache ganz anders aus. Das Publikum für Kung-Fu-Filme und Wuxia-Romane (Wuxia 武侠 bedeutet Kampfsport und Rittertum) ist in China riesig. Sie sind die Fantasy-Kunst der Chinesen.

Der Wuxia-Schriftsteller Jin Yong (金庸 1924-2018), der als der chinesische J. R. Tolkien bezeichnet wird, ist einer der meistverkauften Autoren im chinesischen Sprachraum. Auch Deng Xiaoping war ein leidenschaftlicher Leser seiner Werke. Jin Yong, der mit richtigem Namen Cha Leung-yung hieß, veröffentlichte insgesamt 15 Wuxia-Romane. Sie alle spielen in verschiedenen historischen Epochen Chinas und beinhalten reale und fiktive Charaktere.

Ein Schlüsselelement der Romane sind die unterschiedlichen, faszinierenden Kung-Fu-Fähigkeiten der Charaktere, wobei die außergewöhnlichste darin besteht, dass sie nicht durch Tritte, Schläge oder eine Waffe töten, sondern indem sie dem Feind nur ein paar flüchtige Blicke zuwerfen.

Das Geheimnis dieser unglaublichen Kunststücke in den Büchern ist die Kraft des Qi. Es ist das gleiche Qi wie im Qigong, was Atem, Luft und Energie oder alles zusammen bedeuten kann.

Jin Yongs Wuxia-Romane und die anderer Autoren dienten Generationen von Film-, Comic- und Videospielschöpfern als Inspiration. So lebt das prachtvolle kulturelle Erbe des Kung-Fu entgegen der Befürchtungen der chinesischen Behörden weiter – zumindest in der Welt der Fantasie.

Caiwei Chen wechselt als China-Reporterin mit Fokus auf Technologie zum US-Medium Rest of the World mit Sitz in New York. Chen hatte vorher unter anderem für Wired und die South China Morning Post geschrieben.

Li Yunze ist zum Parteisekretär der neu gegründeten National Financial Regulatory Administration (NFRA) ernannt worden, und damit nun oberster Regulierer im Finanzsektor der Volksrepublik. Der 52-Jährige war bisher Vizegouverneur der Provinz Sichuan.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mission accomplished: Beladen mit 70 Kilogramm frischen Früchten, Ersatzteilen und 600 Kilogramm Treibstoff hat das unbemannte Cargoschiff “Tianzhou-6” am Donnerstag erfolgreich an die chinesische Raumstation “Tiangong” (Himmelspalast) angedockt. Die drei dort wartenden Astronauten haben die Fracht entladen – und können nun erstmals seit Monaten wieder in einen Apfel beißen.

Wärmepumpen erhitzen in Deutschland vor allem die Gemüter – Häuser und Wohnungen bisher kaum. Doch das wird kommen, bis 2030 sollen schon sechs Millionen Geräte eingebaut sein. Werden Installateure dabei eher zu Fabrikaten aus China oder Deutschland greifen? Die Befürchtung steht im Raum, dass es der Branche ergehen könnte wie einst der Solarindustrie in Deutschland, die – früh gefördert, dann aber nicht mehr – gegenüber chinesischen Herstellern in die Knie ging.

Hoffnung macht der Rüstungskonzern Rheinmetall mit einem Auftrag über die Zulieferung von Kompressoren – das Herzstück der Wärmepumpe und ein Bauteil, bei dem die Anzahl der Zulieferer weltweit nicht besonders groß ist. Der Deal über 770 Millionen Euro ist für Rheinmetall der bisher größte Einzelauftrag im nicht militärischen Bereich und außerhalb des klassischen Automobilgeschäfts. Er wird wesentlich dazu beitragen, Abhängigkeiten von internationalen Lieferketten zu verringern, schreibt Nico Beckert in seiner Analyse.

China sorgt mit seinem verschärften Antispionagegesetz für Beunruhigung bei ausländischen Staatsbürgern, die in China arbeiten. Die Formulierungen des Gesetzes sind so vage, dass aus Standard-Tätigkeiten schnell ein Verdacht gestrickt werden kann. Doch der Spionagebegriff war schon vorher vage, was in dem Gesetz steht, sei seit Jahren gängige Praxis, schreibt Frank Sieren. Er hat in der Gesetzesnovelle Formulierungen gefunden, die die Rechte der Beschuldigten gar stärken. Zumindest auf dem Papier.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat einen 770 Millionen Euro-Auftrag für die Herstellung von Kompressoren für Wärmepumpen erhalten. Das Unternehmen investiert damit in ein wichtiges neues Geschäftsfeld und könnte gleichzeitig die Abhängigkeiten der europäischen Wärmepumpen-Industrie von internationalen Lieferketten verringern. Das Unternehmen hat den Auftrag bereits Ende 2022 erhalten – erst jetzt wurde jedoch bekannt, dass es sich um Kompressoren für Wärmepumpen handelt.

Rheinmetalls Investitionen seien eine “wichtige Entscheidung”, sagt daher Thomas Nowak, Generalsekretär des Europäischen Wärmepumpen-Verbands (European Heat Pump Association – EHPA) gegenüber Table.Media. Denn bei Kompressoren gebe es starke Abhängigkeiten von Asien, so Nowak. Rheinmetalls Investitionen würden Wärmepumpen-Herstellern eine weitere Option zum Einkauf wichtiger Komponenten ermöglichen und “einen Beschaffungspunkt innerhalb Europas” etablieren, so Nowak. Weltweit verteilte Produktionsstandardorte wären nützlich, um den Wärmepumpen-Hochlauf “resilient zu machen”, so der Experte.

Die Kompressoren, auch Verdichter genannt, sind häufig die teuerste Komponente einer Wärmepumpe. Sie machen gut ein Viertel der Kosten aus und sorgen für die Verdichtung und Erhitzung des Kältemittels.

Das Beispiel Rheinmetall und die bisherige Abhängigkeit von importierten Kompressoren wirft eine grundlegende Frage auf: Wird China mit seinen Vorteilen in der Massenproduktion industrieller Güter auch beim Boom-Markt Wärmepumpen europäische Anbieter durch günstige Preise vom Markt verdrängen? Wiederholt sich die Geschichte der Solarfertigung, die praktisch völlig nach China abgewandert ist?

Bisher sehen Experten dafür keine deutlichen Anzeichen. Es sei nicht ausgemacht, dass die Volksrepublik den nächsten Markt für Energiewende-Produkte übernehmen wird. Dafür gebe es verschiedene Gründe, die Unterschiede zur Solarindustrie aufweisen:

Insgesamt sind europäische Hersteller bei einigen Komponenten stark auf China und Asien allgemein angewiesen. “Hier kann es zu Engpässen bei bestimmten Produkten kommen”, sagt Jan Rosenow, europäischer Geschäftsführer des Think-Tanks Regulatory Assistance Project. In der Corona-Zeit fehlten beispielsweise Mikrochips, aber auch unscheinbare Güter wie Gummifüße, auf denen die Wärmepumpen stehen. Die derzeitige Abhängigkeit von Asien betrifft allerdings vor allem Kompressoren, so Nowak.

Auch bei Wärmepumpen ist China einer der weltweit wichtigsten Hersteller. Sein Marktanteil beträgt 40 Prozent der Weltproduktion. Die europäischen Importe chinesischer Wärmepumpen und -Komponenten haben sich zwischen 2018 und 2022 von 327 Millionen Euro auf 1,37 Milliarden Euro mehr als vervierfacht (sowohl Wärmepumpen als auch “reversible Wärmepumpen”). China ist laut Internationaler Energieagentur (IEA) einer der wenigen Hersteller mit einem “signifikanten Anteil” von Exporten bei Wärmepumpen. Der Markt in Europa boomt. Bis 2030 sollen allein in Deutschland sechs Millionen Wärmepumpen installiert werden – ein Zubau von 500.000 Einheiten pro Jahr. Die Wärmepumpen-Industrie investiert derzeit viel zu wenig in neue Produktionsanlagen, um die globale Nachfrage zu decken, schreibt die IEA.

Laut Experten wird China den Markt für Wärmepumpen in naher Zukunft nicht umkrempeln. “Eine ähnliche Entwicklung der Abhängigkeiten wie in der Solarindustrie kann ich mir kaum vorstellen”, sagt etwa Jan Rosenow. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Die Verschärfung des Antispionagegesetzes sorgt in Wirtschaft und Gesellschaft weiter für Unruhe. Der EU-Botschafter in China warnte vor einer “Intensivierung” der Strafverfolgung im Namen der nationalen Sicherheit. Die EU-Handelskammer sieht in dem Gesetz ein “beunruhigendes Signal”, die US-Kammer äußerte sich ähnlich. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Beratungsfirmen. Denn schon das Sammeln von Informationen kann problematisch sein – auch wenn es nicht um Staatsgeheimnisse handelt. In China-Kreisen westlicher Hauptstädte sind die Auswirkungen des Gesetzes ein heißes Thema. Ausländische Investoren fühlen sich bereits abgeschreckt.

Experten gehen jedoch trotz der Aufregung aktuell nicht von einer höheren Gefährdung ausländischer Staatsbürger aus. “Das Gesetz ist schlimm, aber es war immer schlimm“, fasst Jeremy Daum, Jurist und Forscher am Paul Tsai Law Center der US-amerikanischen Yale University die Lage sarkastisch zusammen.

Denn schon 2001 hat der Oberste Volksgerichtshof Chinas die Richtung festgelegt: Nicht nur die Weitergabe von Materialien oder Informationen, die eine Sicherheitsklassifizierung haben, sei strafbar. Sondern auch alles, von dem der Delinquent wusste oder “hätte wissen können”, dass es von “nationalem Interesse” ist. Seit mehr als 20 Jahren ist also einer fast grenzenlosen Auslegung des Gutes der öffentlichen Sicherheit Tür und Tor geöffnet.

Was von nationalem Interesse ist, bestimmt seit jeher die Kommunistische Partei für den Staat. Jetzt hat sie in Gesetzesform veröffentlicht, was schon seit Jahrzehnten gängige Praxis ist. “Die verhängnisvolle Realität ist, dass der Bereich der Spionage bereits so weit gefasst war, dass nun nicht unmittelbar deutlich wird, welche Folgen die weitreichendere Formulierung tatsächlich hat”, erläutert Daum. Vor allem seien Anmerkungen, die zum Teil schon seit Jahren bestehen, in das bestehende Gesetz von 2014 eingebaut worden.

Probleme entstehen durch die weite Fassung des Spionagebegriffs zunächst vor allem in den Bereichen Marktforschung, Daten- und Firmenrecherche und dergleichen. Wer sich beispielsweise im Rahmen rechtlicher Sorgfaltspflichten für das Geschäftsmodell einer chinesischen Biotechnik-Firma interessiert, kann in den Verdacht geraten, illegale Informationsbeschaffung zu betreiben.

Strafbar sind nun auch Spionagetätigkeiten “außerhalb der Grenzen Chinas.” Und strafbar ist nicht nur Teil von Spionage-Organisationen zu sein, sondern auch “zu versuchen, sich mit ihnen zu verbinden.” Dies wurde auch vorher schon so praktiziert. Das nun aber ausdrücklich so zu formulieren, ist eine neue Qualität.

Derartige Spielräume gibt es zuweilen zwar auch in der westlichen Rechtsprechung. So wurde Meng Wanzhou, die chinesische Huawei-Topmanagerin und Tochter des Gründers, fast drei Jahre aufgrund fadenscheiniger Auslegung von US-Gesetzen in Kanada festgehalten. Bis sich dann herausstellte, dass nichts gegen sie vorliegt. Doch ein wichtiger Unterschied bleibt: Die USA und andere westliche Gesellschaften haben verlässlichere rechtsstaatliche Hebel, sich dagegen zu wehren.

Die meisten folgenden Änderungen betreffen den Aus- und Aufbau der Gegenspionage im Detail. Die Novelle hat aber auch Formulierungen, die die Rechte der Beschuldigten stärken. Die Befragung von vorgeladenen Verdächtigen wird auf acht Stunden, in Ausnahmefällen auf 24 Stunden begrenzt. Dabei soll für Essen und “ausreichende Ruhezeiten” gesorgt werden: “Kontinuierliche Befragungen sind strikt verboten”.

Die Familie “soll umgehend informiert” werden. Die Gründe für das Festhalten sollen den Familien ebenfalls genannt werden. Die Befragung soll “aufgezeichnet werden” und “dauerhaft zur Verfügung” stehen. Das sind durchaus positive Entwicklungen, allerdings stellt sich im Alltag die Frage, ob sich das Recht durchsetzen lässt. Immerhin: Es ist besser, dass es drinsteht als nicht. Insgesamt bleibt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es für Ausländer im Positiven wie im Negativen keine unmittelbare spürbare Veränderung gibt, fasst der US-Jurist Daum die Novelle zusammen: “Die Revision des Gesetzes ist eben weniger folgenreich, als manche vermuten.”

Es lässt sich über eine Reihe von Gründen spekulieren, warum das Gesetz gerade jetzt kommt, wenn die etablierte Praxis der vergangenen Jahre sich gar nicht so sehr von den neuen Vorgaben unterschieden hat.

Nach Vorstellung des Sicherheitsgesetzes verbreitete sich schnell die Auffassung, China wolle sich weiter wirtschaftlich isolieren. Doch darum geht es vermutlich nicht. Nach dem Ende der Covid-Pandemie will die Führung eigentlich wieder mehr Investoren aus dem Ausland anlocken. Zugleich will sie aber, dass das Land beim Aufstieg nicht weiter vom Westen behindert wird. Das kann man je nach Blickwinkel für überzogenen Nationalismus oder für ein der neuen Machtposition angemessenes Selbstbewusstsein halten. Am Ende ist es beides.

Klar ist aber auch: Die, die den Westen darin unterstützten, gehen große Risiken ein, sagt das Gesetz indirekt.

15.05.2023, 09:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

Asia and Pacific Research Centre / Asia Study Centre, Webinar: Chinese Investments in Maritime Ports – Poland in Global Perspective Mehr

15.05.2023, 12:00 Uhr

IHK Nürnberg, Einzelgespräche (vor Ort): Beratungstag China mit Jonathan Schoo, Vice President der AHK Greater China Mehr

15.05.2023, 14:00 Uhr (20:00 Uhr Beijing time)

SOAS London, Webinar: Cadre Country: How China became the Chinese Communist Party Mehr

16.05.2023, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)

China Netzwerk Baden-Württemberg, Webinar: Daten und AI in China – Recht und Policy Mehr

16.05.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

PwC, Webcast: China: zwischen Ideologie und Pragmatismus Mehr

16.05.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, Webinar: Datenmanagement in China: zwischen Regulierung und Realität Mehr

16.05.2023, 15:30 Uhr (21:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Visiting Scholars Present: Taiwan Studies Mehr

16.05.2023, 16:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Chinese Assessments of Countersanctions Strategies Mehr

Die endgültige Freigabe für den Einstieg des chinesischen Cosco-Konzerns im Hamburger Containerterminal Tollerort ist innerhalb der Bundesregierung offenbar umstritten. “Es gab abweichende Einschätzungen bei der Beurteilung des Beteiligungserwerbs”, sagte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Das Ministerium von Robert Habeck hatte angestoßen, die geplante Transaktion wegen der neuen Einstufung des Tollerort als kritische Infrastruktur erneut zu prüfen.

Im Rahmen seiner Prüfung habe das BMWK eine weitere Absenkung der genehmigten Beteiligungsschwelle vorgeschlagen. Doch dazu hätte die Regierung ihren Kabinettsbeschluss ändern müssen, mit dem im Oktober die Teiluntersagung beschlossen wurde, die Cosco 24,9 Prozent am Tollerort erlaubt. Die für eine Änderung des Kabinettsbeschlusses erforderliche Einstimmigkeit sei aber nicht erreicht worden. Eigentlich wollte Cosco sogar 35 Prozent am Tollerort übernehmen, was so auch mit dem Betreiber, der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) vereinbart worden war.

Auch aus der FDP gab es kritische Stimmen. “China erkauft sich durch Cosco mehr Einfluss auf die deutsche Infrastruktur und spielt uns strategisch gegeneinander aus”, kritisierte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt, der Mitglied des Auswärtigen Ausschusses ist. Auch Politiker von CDU und Grünen äußerten sich kritisch. Positiver ist die Stimmung in Hamburg. Grünen und CDU dort begrüßten die Freigabe. Dirk Kienscherf, SPD-Fraktionschef in der Hamburgischen Bürgerschaft, monierte laut NDR, die Diskussion sei “teilweise sehr unsachlich geführt worden.”

Positive Worte kamen auch vom Industrieverband BDI. “Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität Deutschlands und der EU erfordern die grundsätzliche Offenheit für ausländische Investitionen an unserem Standort, auch aus China”, teilte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner mit. Es sei vernünftig, die Wirtschaftsbeziehungen zu China auszubauen – “selbst bei wachsenden geopolitischen Spannungen.”

Nun steht noch die endgültige Zusage Coscos für den Einstieg am Tollerort aus. ck/rtr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Europa und Deutschland mit neuen Handelsabkommen für den zunehmenden Konflikt zwischen den rivalisierenden Großmächten USA und China wappnen. “Europa droht dazwischen ein Stück weit zerrieben oder zumindest gelähmt zu werden”, sagte der Grünen-Politiker bei einer Veranstaltung der Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) in Berlin. Das müsse verhindert werden. “Neue Handelsabkommen gehören aus meiner Sicht dazu.” Deutschland dürfte sich bei kritischer Infrastruktur und wichtigen Gütern wie Medikamenten oder Halbleitern nicht von der einen oder anderen Supermacht abhängig machen.

Gleichzeitig sprach sich Habeck dafür aus, die Beziehungen mit China als dem wichtigsten deutschen Handelspartner ungeachtet bestehender Konflikte nicht zu kappen. “Eine wirtschaftliche Entkopplung von China ist nicht in unserem Interesse“, sagte er. “Dennoch müssen wir Chancen und Risiken unserer Handelsbeziehungen zu China neu bewerten und einseitige Abhängigkeiten in Schlüsselbereichen unserer Wirtschaft so schnell wie möglich reduzieren.”

Habeck sprach sich zugleich dafür aus, Investitionen von deutschen Firmen nach China zu überprüfen, ob dabei nicht Wissen abfließe. Es müsse verhindert werden, dass Technik nur noch in China entwickelt werden könne und in Deutschland verloren gehe. Daher sei ein sogenanntes “Outbound-Screening” ratsam. rtr

Deutschland hat Diplomatenkreisen zufolge Vorbehalte gegen Pläne der EU-Kommission geäußert, chinesische Firmen auf eine neue EU-Sanktionsliste gegen Russland zu setzen. In einer ersten Diskussion unter Vertretern der 27 EU-Länder habe Deutschland zur Vorsicht gegenüber China im Rahmen der neuen Strafmaßnahmen wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gewarnt, sagten fünf Diplomaten in Brüssel.

In Berlin sagte ein Regierungsvertreter, dass die Bundesregierung grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber den oft von den USA angewandten exterritorialen Sanktionen seien. Zielrichtung der Sanktionen gegen Russland müsse vornehmlich sein, zu verhindern, dass die bestehenden Sanktionen unterlaufen würden. Das ziele aber eher auf Firmen in Ländern wie der Türkei, Kasachstan oder Armenien, die plötzlich viel mehr Waren aus der EU importieren.

Die EU diskutiert derzeit ihr 11. Sanktionspaket wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine. Die Kommission schlug vor, dabei auch mehrere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen und einen neuen Mechanismus einzuführen, der EU-Exporte in Länder, die Sanktionen missachten, einschränken würde. Dagegen gibt es Bedenken von Deutschland, aber auch anderen Staaten. Italien etwa favorisiere, bei einer Umgehung der Sanktionen eher ausländische Unternehmen als Länder ins Visier zu nehmen.

Die Bundesregierung hatte China gemahnt, Russland keine Waffen zu liefern. Streit gibt es um sogenannte Dual-Use-Güter, also zivile Waren, die dann aber auch etwa für die Waffenproduktion eingesetzt werden. rtr

Die EU-Außenminister werden bei ihrem informellen Treffen in Stockholm über die strategische Neuausrichtung der EU gegenüber China sprechen. Am Freitagnachmittag steht das Thema auf der Agenda des Gymnich-Treffens in der schwedischen Hauptstadt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der dem Treffen vorsitzen wird, hatte mehrfach eine Neukalibrierung der China-Strategie gefordert. Dass Brüssel vom bekannten Dreiklang, China als “Wettbewerber, Partner, Rivale” einzustufen, abrücken wird, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Brüssel ist derzeit damit beschäftigt, eine gemeinsame Position gegenüber Peking zu finden. Borrell soll informierten Kreisen in Berlin zufolge ein Papier mit Vorschlägen für China bezogene Maßnahmen an die Mitgliedsstaaten weiter gereicht haben. Darin soll unter anderem vor dem neuen Führungsanspruch Pekings gewarnt werden.

Bewegung könnte es indes beim Investitionsabkommen CAI geben. Die chinesische Seite soll nun dazu bereit sein, die Strafmaßnahmen gegen europäische Abgeordnete, Forscher und Thinktanks fallen zu lassen, wie EU-Kreise Table.Media bestätigten. Zuerst hatte das Handelsblatt über die neue Entwicklung berichtet.

Am Samstag werden die EU-Außenminister in Stockholm mit Kollegen aus dem Indo-Pazifik-Raum zusammentreffen. Dafür reisen unter anderem die Außenminister Indiens, Japans und Sri Lankas an. Vertreter aus Taiwan oder China nehmen nicht teil. Bei dem Treffen wird über die Zusammenarbeit in verschiedene Bereichen gesprochen. Auch Projekte der Infrastruktur-Initiative “Global Gateway” sollen dabei besprochen werden. ari

Während Deutschland und die meisten westlichen Länder mit hoher Inflation zu kämpfen haben, hat China das gegenteilige Problem: Im April sank die Inflationsrate auf 0,1 Prozent, nach 0,7 Prozent im März, wie aus Daten des Statistikamts NBS vom Mittwoch hervorgeht. Das ist der niedrigste Zuwachs seit Februar 2021. Zugleich sanken die Erzeugerpreise um 3,6 Prozent und damit so stark wie seit Mai 2020 nicht mehr. Die Preise ab Werkstor gelten als ein Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Dass die Produzentenpreise nunmehr bereits sieben Monate in Folge gesunken sind, ist ein Alarmsignal.

Die Wirtschaft der Volksrepublik hat sich zwar im ersten Quartal von der Konjunkturdelle während der strikten Corona-Lockdowns erholt. Doch jüngste Daten zeigen, dass die Industrie auf Talfahrt gegangen ist, der Immobiliensektor weiter kriselt und die Wirtschaft somit insgesamt anfällig bleibt. Die fallenden Erzeugerpreise veranschaulichen die Schwierigkeiten vieler Produzenten im Reich der Mitte, die nach der Aufhebung der Virus-Beschränkungen im Dezember auf einen Aufschwung gehofft hatten und nun doch weiter unter mauer Nachfrage leiden.

Die neuen Daten könnten den Druck auf die People’s Bank of China (PBoC) erhöhen, die Zinsen zu senken oder mehr Liquidität ins Finanzsystem zu schleusen. Im März hatte die Notenbank den Geldhäusern bereits mehr Spielraum zur Kreditvergabe eingeräumt, indem der Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) um einen Viertelprozentpunkt gesenkt wurde. Je geringer dieser Satz ist, desto mehr Darlehen können die Geldinstitute vergeben. rtr/flee

Der Apple-Zulieferer Foxconn bekommt die einbrechende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik zu spüren. Nach Angaben vom Donnerstag sank der Gewinn im ersten Quartal um 56 Prozent auf 12,8 Milliarden taiwanesische Dollar (umgerechnet 381 Millionen Euro). Von Refinitiv befragte Analysten hatten nicht mit einem derart starken Rückgang gerechnet.

Foxconn-Verwaltungsratschef Liu Young Way begründete den Rückgang mit einer nicht näher spezifizierten Abschreibung. Für das Geschäft mit Unterhaltungselektronik sagte Foxconn für das zweite Quartal einen weiteren Umsatzrückgang voraus. Das Unternehmen erwirtschaftet mehr als die Hälfte seiner Erlöse mit der Produktion von Smartphones und anderen Geräten. Rund 70 Prozent aller iPhones kommen aus den Fabriken des Unternehmens. rtr

Unter vollkommenen Ausschluss der Öffentlichkeit hat ein Volksgericht in der südchinesischen Metropole Guangzhou den Menschenrechtsanwalt, Aktivisten und Schriftsteller Guo Feixiong zu acht Jahren Haft verurteilt. Ihm wird die Publikation regierungskritischer Texte vorgeworfen, sowie die Anstachelung anderer, gegen die Regierung zu hetzen.

Nicht einmal die am Donnerstagmorgen entsandten Diplomaten, darunter auch ein Vertreter Deutschlands, durften dem Prozess beiwohnen. Ihr Erscheinen ist dennoch symbolische Geste der Solidarität, die jedoch stumm bleibt: Die Botschaften wollen den Fall nicht öffentlich kommentieren – aus Angst, dass ihre Unterstützung dem Verurteilten zur Last gelegt werden kann.

Massive Kritik hagelt es jedoch aus dem Ausland. “Wir sind entsetzt über das Urteil”, kommentiert Mary Lawlor, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte. Wieder einmal habe China seine völlige Missachtung gegen viele der Werte demonstriert, die vor 75 Jahren in der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte festgehalten wurden.

Der Fall ist vor allem deshalb so tragisch, weil Guo erst vor wenigen Jahren eine elfjährige Haftstrafe abgesessen hatte und von Folter und Hungerstreiks gezeichnet war. Sein erneuter Kampf mit den Behörden ging darauf zurück, dass er sich vor zwei Jahren von seiner Ehefrau verabschieden wollte, die mit den gemeinsamen Kindern in den USA lebt und an Darmkrebs im Endstadium erkrankt war. Doch die chinesischen Behörden ließen Guo nicht ausreisen, sondern verhafteten ihn am Flughafen. Seine Frau ist inzwischen verstorben. fkr

Die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh, die in zahlreichen Kung-Fu-Filmen mitspielt, sagte einmal, ihr Kung-Fu-Kollege Jackie Chan sei ein “chauvinistisches Schwein”. Aber er traue sich nicht, in ihrer Gegenwart sexistische Bemerkungen zu machen, weil er wisse, dass sie ihm “in den Hintern treten” würde.

Nachdem sie dafür Beifall geerntet hatte, konnte sich so mancher nicht verkneifen, sich vorzustellen, wie Michelle es mit Jackie aufnehmen würde. Würde sie sich gegen ihn behaupten können? Und was wäre, wenn Jet Li und Lucy Liu auch noch mitmachen würden? Wer würde aus diesem Kung-Fu Spektakel als Champion hervorgehen?

Vermutlich Jet Li, denn er ist unter ihnen der einzige, der eine professionelle Kung-Fu-Ausbildung absolviert hat. Schon als Teenager gewann Li mehrere Meistertitel bei chinesischen Wu-Shu-Wettkämpfen. Kung-Fu wird in China oft als Wu-shu (武术) bezeichnet, was so viel wie Kampfkunst bedeutet. Oder als Wu-gong (武功), was wortwörtlich Kung-Fu bedeutet.

Jackie Chan dagegen machte eine Ausbildung als chinesischer Opernsänger, was zwar auch Kampfkunst beinhaltete, aber nicht viel mit echtem Kung-Fu zu tun hat. Lucy Liu übte schon als kleines Mädchen eine Form der Kampfkunst als Hobby aus. Michelle Yeoh hatte vor ihrem Debüt in der Filmbranche überhaupt keine Kung-Fu Erfahrung. Stattdessen tanzte sie viele Jahre lang Ballett. Die spektakulären Kung-Fu-Bewegungen, die alle vier in den Filmen vorführen, verdanken sie fast ausschließlich der raffinierten Filmtechnik – etwas, das auch Jet Li sehr zugutekam.

Was wäre also, wenn Jet Li gegen einen Profiboxer, einen MMA-Kämpfer oder einfach einen erfahrenen Straßenschläger antreten würde? Würde er gewinnen oder sich zumindest verteidigen können? Eher unwahrscheinlich. Klug, wie er ist, würde er wahrscheinlich davonlaufen. Li selbst erklärte in Interviews, dass er über keine wirkliche Kampferfahrung verfüge und gab auch zu, dass echte Mixed Martial Arts Kämpfer ihn leicht besiegen könnten.

Die harte Wahrheit aber verschwieg er: Die Macht des Kung-Fu ist bedauerlicherweise ein Mythos. Bis vor ein paar Jahren glaubte man in China noch an die Effektivität von Kung-Fu im Kampf. Von Zeit zu Zeit tauchten einige “Meister” in Internetvideos auf, und schickten darin Angreifer mit ein oder zwei einfachen Bewegungen mühelos auf die Bretter.

Dann erschien ein Boxer mit Namen Xu Xiaodong (徐晓冬) und versetzte der Propaganda einen tödlichen Schlag. Zwischen 2017 und 2019 forderte er viele “Meister” zum offenen Kampf heraus. Fünf von ihnen stellten sich ihm – er besiegte sie alle. Xu bezwang die meisten von ihnen innerhalb von Minuten, in einem Fall sogar in 47 Sekunden.

Damit vernichtete er nicht nur den Ruhm und den Lebensunterhalt dieser Scharlatane, sondern erzürnte auch die Behörden, die ihm vorwarfen, ein wichtiges kulturelles Erbe zu diffamieren. Daraufhin wurde er aus dem chinesischen Cyberspace bis heute verbannt.

Verfechter des Kung-Fu schwören auf die Effektivität in realen Kämpfen und berufen sich dabei auf historische Aufzeichnungen. An ihnen mag etwas Wahres sein, aber es handelt sich zugleich um schwer belegbare Legenden.

Und wie steht es um Bruce Lee, den Vater der Kung-Fu-Saga? Lee war zweifelsohne ein Meister und ein großer Künstler. Er hat quasi im Alleingang das Bild der Chinesen in der Welt verändert. Aber auch über seine tatsächliche Kampfkraft gibt es kaum zuverlässige Belege.

Obwohl es wenig praktischen Nutzen besitzt, ist Kung-Fu, oder Wu-Shu, immer noch ein hervorragender Sport. Es trainiert Kraft, Flexibilität, Beweglichkeit, Ausdauer und die Atmung. Darüber hinaus hat eine sauber ausgeführte Wu-Shu-Routine mit perfekt choreografierten, schnellen Bewegungen einen hohen ästhetischen Wert. Aber nur wenige junge Chinesen möchten noch Kung-Fu erlernen. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass es sich um einen sehr anspruchsvollen Sport handelt, der jahrelanges hartes Training erfordert, um auch nur die Grundlagen zu beherrschen.

Das Einzige, was dem Kung-Fu ähnelt und in China immer noch von vielen Menschen praktiziert wird, ist Tai-Chi, auch bekannt als Schattenboxen. Es hat seinen Ursprung zwar in einer Kung-Fu-Schule, hat sich aber zu einer Art leichter körperlicher Ertüchtigung entwickelt, die nicht einmal wie Sport aussieht, geschweige denn wie eine Kampfsportart. Außerdem wird es heutzutage überwiegend von älteren Menschen praktiziert.

Aber in der Welt der Fantasie sieht die Sache ganz anders aus. Das Publikum für Kung-Fu-Filme und Wuxia-Romane (Wuxia 武侠 bedeutet Kampfsport und Rittertum) ist in China riesig. Sie sind die Fantasy-Kunst der Chinesen.

Der Wuxia-Schriftsteller Jin Yong (金庸 1924-2018), der als der chinesische J. R. Tolkien bezeichnet wird, ist einer der meistverkauften Autoren im chinesischen Sprachraum. Auch Deng Xiaoping war ein leidenschaftlicher Leser seiner Werke. Jin Yong, der mit richtigem Namen Cha Leung-yung hieß, veröffentlichte insgesamt 15 Wuxia-Romane. Sie alle spielen in verschiedenen historischen Epochen Chinas und beinhalten reale und fiktive Charaktere.

Ein Schlüsselelement der Romane sind die unterschiedlichen, faszinierenden Kung-Fu-Fähigkeiten der Charaktere, wobei die außergewöhnlichste darin besteht, dass sie nicht durch Tritte, Schläge oder eine Waffe töten, sondern indem sie dem Feind nur ein paar flüchtige Blicke zuwerfen.

Das Geheimnis dieser unglaublichen Kunststücke in den Büchern ist die Kraft des Qi. Es ist das gleiche Qi wie im Qigong, was Atem, Luft und Energie oder alles zusammen bedeuten kann.

Jin Yongs Wuxia-Romane und die anderer Autoren dienten Generationen von Film-, Comic- und Videospielschöpfern als Inspiration. So lebt das prachtvolle kulturelle Erbe des Kung-Fu entgegen der Befürchtungen der chinesischen Behörden weiter – zumindest in der Welt der Fantasie.

Caiwei Chen wechselt als China-Reporterin mit Fokus auf Technologie zum US-Medium Rest of the World mit Sitz in New York. Chen hatte vorher unter anderem für Wired und die South China Morning Post geschrieben.

Li Yunze ist zum Parteisekretär der neu gegründeten National Financial Regulatory Administration (NFRA) ernannt worden, und damit nun oberster Regulierer im Finanzsektor der Volksrepublik. Der 52-Jährige war bisher Vizegouverneur der Provinz Sichuan.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mission accomplished: Beladen mit 70 Kilogramm frischen Früchten, Ersatzteilen und 600 Kilogramm Treibstoff hat das unbemannte Cargoschiff “Tianzhou-6” am Donnerstag erfolgreich an die chinesische Raumstation “Tiangong” (Himmelspalast) angedockt. Die drei dort wartenden Astronauten haben die Fracht entladen – und können nun erstmals seit Monaten wieder in einen Apfel beißen.