geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der großen deutschen Autobauer, sind schlechte Nachrichten fast schon zur Gewohnheit geworden. Insbesondere die Kritik an Volkswagen reißt nicht ab: zu langsam, strukturell zu unflexibel – dafür allerdings moralisch wiederum deutlich zu flexibel, wenn es um das Werk in Xinjiang geht. So lauten die Vorwürfe. Vor diesem Hintergrund überrascht die Perspektive, mit der Automarkt-Experte Ferdinand Dudenhöffer im Gespräch mit Felix Lee auf den Traditionskonzern schaut. Er lobt die große Bekanntheit, die starke Marke, die kräftigen Investitionen, die neuen Partnerschaften – zum Beispiel jene mit Xpeng, die kürzere Entwicklungszeiten ermöglichen soll.

Und trotz der Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen und eine zu große Abhängigkeit von der Volksrepublik zeigt sich Dudenhöffer überzeugt: Volkswagen solle sich nicht aus China zurückziehen, sondern vielmehr seine Position dort stärken.

Den Kontext rund um die Transformation, in der sich die Wolfsburger derzeit befinden, liefert Christian Domke-Seidel in seiner Analyse. Er sieht den – langsamen – Wandel des Konzerns ebenfalls verhalten optimistisch. Auch wenn die Welt sich rasch verändert habe: Denn der deutsche Autobauer muss in seinem Aufholprozess nun plötzlich mit Unternehmen kooperieren, die vor ein paar Jahren umgekehrt selber noch mit VW kooperieren mussten.

Einen frischen Blick und einen guten Start in den letzten Tag der Woche wünscht Ihnen

Zahlen lügen nicht und die sehen für Volkswagen in China erst einmal gut aus. Im vergangenen Jahr hat der Konzern in der Volksrepublik 3,2 Millionen Autos verkauft. Der Großteil davon – etwa drei Millionen – waren Autos mit Verbrennungsmotor und haben schwarze Zahlen geschrieben. Doch bei der Elektromobilität verliert der deutsche Konzern zunehmend den Anschluss. Eine Investitions-Offensive soll das ändern. Die notwendige Transformation läuft zwar langsam an, aber immerhin läuft sie.

Mit seinen Joint Ventures hat der deutsche Konzern im vergangenen Jahr 1,6 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt als im Jahr zuvor. Im Segment der Nicht-Elektroautos steigerte Volkswagen seinen Marktanteil sogar von 19 auf 20 Prozent. Selbst der E-Auto-Absatz ist nicht derart am Boden, wie es die Berichterstattung darüber vermuten lassen würde. 200.000 Autos bedeuten eine Steigerung um 23 Prozent.

Doch es kommt eben auf den Kontext an. Denn Volkswagen wächst langsamer als der Markt. Der E-Automarkt wuchs um 24 Prozent, das Segment der New Energy Vehicle (NEV), das auch Hybridantriebe mitrechnet, sogar um 38 Prozent. Auf den Gesamtmarkt hochgerechnet entstand ein Wachstum von 5,6 Prozent. Dass VW Marktanteile gewinnt, liegt am schrumpfenden Markt für Verbrenner, der rund 6 Prozent verlor, wie der chinesische Passagierwagenverband (CPCA) vorrechnet.

Überraschend sei das nicht zustande gekommen, wie Stefan Bratzel erklärt. Er ist Gründer und Direktor des Center of Automotive Management (CAM). “Die Situation in China hängt auch mit dem Dieselskandal und der anschließenden Transformation zusammen. Nach 2015 hat sich VW stark mit sich selbst beschäftigt und musste sich um das Europa- und US-Geschäft kümmern. Dann kam Corona. China stand über Jahre nicht im Fokus des Topmanagements. Geschwindigkeit und Innovationen dort hat man schlicht nicht gesehen.”

Volkswagen zieht daraus vollkommen richtig den Schluss, jetzt reagieren zu müssen, um die Transformation noch aus einer Position der Stärke heraus vorantreiben zu können.

Ende vergangenen Jahres hat die Konzernspitze ein Zehn-Milliarden-Sparpaket beschlossen. Es geht darum, die Zahl der Mitarbeitenden nachhaltig zu senken, um die Marge bei der Kernmarke zu steigern. Unangetastet bleibt aber der enorme Investitionsplan, den Volkswagen bereits im Jahr 2022 verabschiedet hat. 180 Milliarden Euro sollen bis zum Jahr 2028 den Konzern in entscheidenden Bereichen verbessern. Zwei Drittel des Geldes sind für die Elektrifizierung und Digitalisierung gedacht.

Dabei kommt China eine wichtige Rolle zu. So hat Volkswagen seinen Produktions-, Entwicklungs- und Innovations-Hub in Hefei massiv ausgebaut. “So können wir unsere Produkte noch schneller auf die Wünsche der chinesischen Kunden ausrichten. In einem dynamischen Marktumfeld ist ein hohes Entwicklungstempo entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit“, kommentierte Ralf Brandstätter, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG für China, den Schritt.

Chinesische Kunden seien sehr preissensibel, gab Brandstätter im Rahmen der Bekanntgabe der Investitionen an. Eine beinahe ruinöse Rabattschlacht auf dem Automarkt ist die Folge. Für Volkswagen ist es daher entscheidend, die Kosten zu senken und günstige Modelle anbieten zu können.

Konkret geht es darum, dass die Volkswagen China Technology Company (VCTC) eine Elektro-Plattform für das Einstiegssegment entwickelt. Der E-Antriebsbaukasten soll sich am modularen System des Konzerns orientieren. Neue Elektroautos könnten damit innerhalb von 36 Monaten von der Idee zur Produktionsreife gebracht werden. Deswegen ist auch VCTC nicht vom Sparprogramm betroffen. Im Gegenteil. Wenn im Jahr 2026 die Plattform ihren Betrieb aufnimmt, sollen etwa 3.000 Mitarbeiter dort beschäftigt sein. Bei VCTC laufen alle Entwicklungen und Entscheidungen zusammen, die für den chinesischen Markt bestimmte Fahrzeuge betreffen.

Das alles ist ambitioniert. Doch der chinesische Markt ist hart umkämpft. “Die Position von früher – also der große Marktführer sein – wird VW in China nie wieder bekommen. Dafür sind die chinesischen Hersteller zu stark in den Zukunftstechnologien. VW muss es darum gehen, die aktuell starke Stellung zu halten“, sagt Bratzel.

Auch das Management stockt Volkswagen in China weiter auf. Thomas Ulbrich übernimmt zum 1. April 2024 die Leitung der technischen Entwicklung in China und wird damit auch CEO bei VCTC. Er war zuletzt Vorstand “New Mobility” im Konzern. Ulbrich gilt im Konzern als ausgewiesener Entwicklungs- und Softwareexperte und hat bereits zweimal in leitender Funktion in China gearbeitet. Seine Aufgabe ist es, die Lokalisierung (Stichwort: “in China, für China”) und die Vernetzung voranzutreiben.

“VW hat Ralf Brandstätter und jetzt Thomas Ulbrich nach China gesandt, um gute Leute mit einer gewissen Hausmacht dort zu haben. Hintergrund ist, dass VW die Erfahrungen, Geschwindigkeit und Prozesse, die es in China gibt, auch als Blaupause für Europa nutzen möchte”, kommentiert Bratzel die Personalie.

Der Erfolg dürfte auch daran gemessen werden, ob und wie gut es gelingt, die diversen Projekte und Investitionen unter einen Hut zu bringen. Dazu gehören neben den bekannten Joint-Ventures SAIC Volkswagen, FAW-Volkswagen und Volkswagen Anhui auch die Unternehmen Gotion (Batterie) und die Softwareeinheit Cariad. Ebenso entscheidend für die Zukunft ist die Einbindung der Partner von Horizon Robotics (autonomes Fahren), ARK (User Experience) und Thundersoft (Infotainment).

Bei Anhui Automotive startete Anfang des Jahres die Produktion des Cupra Tavascan für den Export nach Europa. Ein Modell für den chinesischen Markt soll in diesem Jahr folgen. Für Aufsehen hat auch das Investment von Volkswagen in den chinesischen E-Auto-Pionier Xpeng gesorgt. Für 700 Millionen Dollar bekam der deutsche Konzern rund fünf Prozent am Unternehmen, einen Sitz im Aufsichtsrat und einen Partner, mit dem zwei neue Elektroautos für den chinesischen Markt entwickelt werden sollen. “Mit Xpeng haben wir nun einen weiteren starken Partner, der in wichtigen Technologiebereichen zu den führenden Herstellern in China gehört”, kommentierte Brandstätter den Deal im vergangenen Jahr.

Bratzel erkennt darin allerdings auch ein wenig Ironie: “In diesem Aufholprozess kooperiert VW plötzlich mit Unternehmen, die vor ein paar Jahren noch mit VW kooperieren mussten.”

Herr Dudenhöffer, was wissen Sie darüber, wie es Volkswagen in China derzeit geht?

Die Verkaufszahlen sind wieder deutlich besser geworden. Mit China-Chef Ralf Brandstätter prescht Volkswagen auf dem chinesischen Markt nach vorn. Anreize wie Preisnachlässe spielen dabei sicherlich eine Rolle. Aber wichtig ist: VW stabilisiert seine Marktposition. Und was VW an Plänen hat – das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum mit dem chinesischen Joint Venture-Partner in Anhui etwa, oder die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Autobauer Xpeng – halte ich für vielversprechend. Meiner Einschätzung nach hat sich bei VW in China in den letzten zwölf Monaten Wesentliches getan. Und das sieht man jetzt Stück für Stück.

VW scheint in einem Dilemma zu stecken. Verbrennerautos verkaufen sich bestens – sie machen einen wichtigen Anteil des weltweiten Umsatzes von VW aus. Aber wenn es um die Transformation zur Elektromobilität geht, hinkt VW der chinesischen Konkurrenz hinterher.

Alle hinken den Chinesen hinterher, auch Tesla. Bei VW gibt es zwei Gründe dafür: Die neu geschaffenen Modelle, die ID-Familie, sind auf wenig Gegenliebe bei den chinesischen Kunden gestoßen. Die Modelle waren im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz zu wenig verspielt. Und die Preise waren relativ hoch. Beides hat man jetzt angepasst. VW hat erkannt, dass die neuen Fahrzeuge viel mehr chinesisches Flair haben müssen. Veränderungen dauern, die kriegt man nicht in zwölf Monaten hin.

Gerade was die Technologien bei E-Autos betrifft, also Batterie und Software, ist Volkswagen der chinesischen Konkurrenz aber weiterhin unterlegen. Lässt sich der Abstand aufholen?

Auf jeden Fall. Die Entscheidung, mit Xpeng zu kooperieren, war wichtig, weil Xpeng Smart Cockpit im Griff hat. Und VW ist dabei, chinesischer zu werden, indem man in Anhui ein großes Entwicklungszentrum aufbaut. Gerade im Software-Bereich mit chinesischen Entwicklern eng zusammen zu arbeiten ist wichtig. Im Batteriebereich ist die Volkswagen-Tochter PowerCo dabei, gemeinsam mit Guoxuan Batteriefabriken für VW in China zu errichten. Wenn wir heute auf den Markt blicken, schauen wir auf das Bild von gestern. Das Bild von morgen sieht positiver aus.

In China tummeln sich gerade über 150 E-Autohersteller. Nur eine Handvoll dürfte überleben. Was macht Sie so sicher, dass VW darunter sein wird?

VW hat eine starke Vergangenheit, genießt weiterhin große Bekanntheit, die Kunden vertrauen der Marke. Und: VW investiert kräftig. Es gibt eine Strategie, bei der die Fahrzeuge nicht in Wolfsburg entwickelt werden, sondern in China, also gemeinsam mit chinesischen Unternehmen. Und da hat man gute Kooperationspartner gefunden. Mit Horizon Robotics arbeitet VW mit einem der führenden Spezialisten für Künstliche Intelligenz zusammen, sodass man auch in Sachen Software aufholen wird. Bei VW ist ein Aufbruch zu erkennen. Ob dieser sehr erfolgreich ist oder eher mittel-erfolgreich, werden wir in fünf Jahren wissen. Die Richtung stimmt aber.

Aber wird das reichen? Der große Konkurrent heißt BYD und hat VW im vergangenen Jahr von Platz 1 in China verdrängt. BYD braucht für ein neues Modell bis zur Marktreife weniger als 18 Monate, VW über 40. Können die Deutschen da noch mithalten?

Deshalb entwickelt VW seine Modelle ja künftig in China und nicht mehr in Wolfsburg. Und dort läuft es mit Partnern wie Xpeng schneller. BYD ist ein sehr ernst zu nehmender Wettbewerber. Aber BYD wird nicht der einzige sein, der in China und weltweit Elektroautos verkauft. Es gibt SAIC, Great Wall, Geely – es handelt sich um ein Rennen um die Zukunft. Was VW im Batteriebereich derzeit macht, bewegt sich zwar noch nicht auf dem Niveau von BYD, zeigt aber spannende Ansätze.

In einer Transformation wie derzeit vom Verbrenner zum Elektroauto haben es Newcomer wie etwa Tesla einfacher als traditionelle Hersteller, weil sie keinen Riesen-Apparat mit einer großen Belegschaft mitschleppen müssen, die für die alte Technologie eingestellt wurden. Wie sehr wirken sich diese Altlasten für die Transformation von Volkswagen in China aus?

BYD ist auch kein Newcomer, sondern hat ebenfalls Verbrennerautos gebaut. BYD hat aber vor anderthalb Jahren entschieden, nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride zu bauen. Offenbar kriegt BYD diese Transformation auch hin. Ja, Newcomer wie Nio, Xpeng und Li Auto haben Vorteile. VW hat dafür aber Erfahrungen im Autogeschäft, die man nicht unterschätzen sollte. Die Kundenbeziehungen etwa, wie man Zwischenprodukte langfristig verbindet. Keiner will Rückrufe haben. Das sieht man auch bei Tesla, wie gewisse Dinge erst mit der Zeit verbessert und gelernt wurden. Aber wie gesagt: Auch BYD ist kein Newcomer, sondern BYD ist einer, der eben schnell die Transformation zum Elektroauto vorgenommen hat.

Dann die Debatte um das Werk in Xinjiang: BASF hat seinen Rückzug aus der Provinz angekündigt. Nun steht auch VW massiv unter Druck. Wie sollte VW Ihres Erachtens vorgehen?

Das ist schwierig. BASF ist ein Zulieferer im Chemie-Bereich. VW steht hingegen im Endkundenmarkt viel stärker in der Öffentlichkeit. Soweit ich das beurteilen kann, hat die VW-Seite schon darauf geachtet, dass die Menschenrechte und Arbeitsbedingungen im eigenen Werk sorgfältig sind. Das Werk von heute auf morgen leichtfertig zu verkaufen oder gar dichtzumachen, wäre ein erhebliches unternehmerisches Risiko. Man würde es sich mit einem solchen Rückzug nicht nur mit der politischen Elite in China verscherzen, sondern auch mit vielen chinesischen Kunden.

Und doch verdichten sich die Erkenntnisse, dass etwa beim Bau einer Teststrecke von VW uigurische Zwangsarbeiter im Einsatz waren. Das kann VW doch nicht ignorieren?

Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die Lage vor Ort nicht kenne. Wir sollten uns aber hüten, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt zu laufen. Ich halte das wie der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, der mal gesagt hat: Deutschland ist nicht der Lehrmeister in Moral der Welt. Was VW machen sollte: Kontrolleure beauftragen, die das unabhängig beurteilen. Wenn sie belegen, dass es wirklich zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, müssen Konsequenzen gezogen werden.

Menschenrechtsorganisationen bemängeln, dass solche unabhängigen Kontrollen in einem autoritären Land wie China gar nicht möglich sind.

Diese Organisationen werfen damit die Frage auf, ob wir überhaupt mit China zusammenarbeiten können.

Und?

Ich bleibe da bei Helmut Schmidt.

In der deutschen Politik ist längst eine Diskussion um De-Risking von China entbrannt. Kann sich VW mit seinen Beteiligungen an 35 Werken überhaupt noch von China unabhängiger machen?

Genauso wie es BMW macht, genauso wie es Mercedes oder Toyota machen: VW muss seine Position in China verstärken. Denn ohne den chinesischen Markt ist man nicht mehr im Autogeschäft. Die Innovationen der Zukunft kommen aus China. Das autonome Fahren wird von China aus aufgerollt, weil in China die Möglichkeit besteht, unendlich viel mit Daten zu arbeiten. Die Künstliche Intelligenz muss Erfahrungen sammeln, also Daten. Und das lernt die KI in China. Auch die Batterie hat ihr Zuhause in China. Ohne Hilfe der chinesischen Hersteller haben wir sie gar nicht. Das Gleiche gilt bei der Software. Es wäre also ein Trugschluss, sich vom technischem Fortschritt der Zukunft abzukoppeln. Und der findet nun mal in China statt.

Brauchen die Chinesen die deutschen Autobauer denn überhaupt noch?

Die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen war und ist bis heute geprägt von einer gegenseitigen Wertschätzung. Beide Seiten haben davon erheblich profitiert. Chinesen stärken die deutsche Ingenieurskunst. In Zukunft wird VW davon profitieren, dass in China Technologien viel schneller entwickelt werden, die wir dann in unsere Fahrzeuge einbauen können. Vielleicht braucht China Deutschland nicht mehr so stark wie umgekehrt. Eine Win-win-Situation kann es aber auch weiter geben.

Ferdinand Dudenhöffer war bis 2020 Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Heute leitet er das Bochumer CAR-Center Automotive Research.

26.02.2024, 18:30 Uhr Beijing time:

German Chamber of Commerce in China, Beijing: New Year’s Reception 2024: Economic Outlook Mehr

26.02.2024, 19:00 Uhr (27.02., 02:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic and International Studies, Webcast: Transatlantic Trade and Climate: A Strategic Roadmap for 2024 Mehr

27.02.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

CNBW Working group “Sino-German Corporate Communications”, Webcast: How to navigate China’s “Xiaohongshu” (小红书) for your business Mehr

27.02.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, the European Chamber and the China IP SME Helpdesk, Seminar (Hybrid): Ready for 2024: An SME-Friendly Overview of the IP Regulatory Landscape and Compliance Considerations Mehr

27.02.2024, 09:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Webinar: Fast-Tracking International Trade: Selling and Buying on Alibaba.com for SMEs Mehr

28.02.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Tianjin & Online: Navigating the Digitalisation Journey: Empowering SMEs in the Manufacturing Sector Mehr

28.02.2024, 15:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic and International Studies, Webcast: Hong Kong’s New Security Law: Assessing Article 23 Mehr

28.02.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, Vernissage: Als Kaufmann in Shanghai, 1906-1952. Hermann W. Breuer, 1884-1973 Mehr

29.02.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time):

EU SME Centre, Shanghai & online: Emerging Opportunities for SMEs in China’s Green and Sustainable Urban Landscape Mehr

29.02.2024, 15:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic and International Studies (CSIS), Webcast: China’s Economy: Has THE Crisis Started? Mehr

29.02.2024, 16:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China – South and Southwest, Shenzen: Spring Reception 2024: Economic Outlook Mehr

29.02.2024, 18:00 Uhr (01.03.2024, 01:00 Uhr Beijing time)

Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, Harvard Kennedy School, hybrides Event: Daniel H. Rosen – Spillover Implications of a China Growing 0-2% Mehr

29.02.2024, 18:30 Uhr

Audi Konfuzius-Institut Ingolstadt, hybride Vortragsreihe: Allergische Erkrankungen: Chinesische Medizin in der Praxis Mehr

29.02.2024, 18:30 Uhr

Konfuzius-Institut Metropole Ruhr, Vortrag: Friedhöfe in China – Orte der letzten Ruhe? Mehr

02.03.2024, 19:00 Uhr:

Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg: Tanz und Musik zum Chinesischen Neujahr Mehr

04.03.2024, 18:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China – North China: German Chamber Spring Reception Dalian 2024: Economic Outlook Mehr

05.03.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing)

CNBW-Arbeitskreis Legal & Tax, Zoom: Grenzüberschreitende Streitbeilegung / Vollstreckung in China Mehr

05.03.2024, 19:00 Uhr

Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Düsseldorf e.V. (GDCF): GDCF Arbeitskreis Wirtschaft Mehr

Chinas CO₂-Emissionen im Energiesektor sind 2023 um 5,2 Prozent gewachsen – ein Anstieg, der das Klimaziel der Volksrepublik gefährdet. Das ergibt eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung des Centre for Research on Energy and Clean Air für den Fachdienst Carbon Brief, die auf offiziellen Daten basiert. Demnach sind die Emissionen der Volksrepublik zwischen 2020 und 2023 um satte 12 Prozent gestiegen – unter anderem wegen einer “sehr energie- und kohlenstoffintensiven Reaktion auf die Covid-19-Pandemie”. Der Kohleverbrauch ist demnach im vergangenen Jahr um 4,4 Prozent gestiegen.

Dem Autor Lauri Myllyvirta vom CREA zufolge bedeutet dieser Anstieg des CO₂-Ausstoßes, dass China nun umso ambitionierter vorgehen muss, um sein selbstgestecktes Ziel zu erreichen. Dieses sieht vor, die CO₂-Emissionen pro Einheit der Wirtschaftsleistung während des laufenden 14. Fünfjahresplans (bis 2025) um 18 Prozent zu senken. Dazu müssen die CO₂-Emissionen bis 2025 noch um 4-6 Prozent sinken. Es wäre ein nie zuvor erreichter Rekord-Rückgang.

China laufe zudem Gefahr, alle anderen wichtigen Klimaziele für 2025 zu verfehlen. Damit ist China laut Myllyvirta 2023 das erste Mal seit langem bei der CO₂-Reduktion vom Weg abgekommen. In den letzten Jahren hatte Peking seine eigenen Ziele stets übererfüllt. So hat das Land riesige Kapazitäten in Wind- und Solarenergie aufgebaut, die 2024 ans Netz gehen werden – und damit nach einer vorangegangenen Studie des CREA auch die Nachfrage nach Kohlestrom senken werden.

Doch der Abschied von der Kohle fällt Peking aufgrund des wachsenden Fokus auf Energiesicherheit schwer. Im Land wurden im vergangenen Jahr laut Reuters Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 114 Gigawatt (GW) genehmigt, also nochmal 10 Prozent mehr als 2022. ck

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) soll akkreditierten Teilnehmern zeitweilig den Zutritt verwehrt haben, weil Chinas Außenminister Wang Yi auf der Konferenz war. Dies berichtete der Vorsitzende des Uigurischen Weltkongresses, Dolkun Isa, am Donnerstag in Berlin auf einer Veranstaltung von Bundestagsabgeordneten zum Thema Menschenrechte in China.

Parlamentarier kritisierten das Vorgehen der Sicherheitskonferenz. “Die Akkreditierung sollte offensichtlich erst aktiviert werden, nachdem Wang Yi das Auditorium verlassen hat. Das war kein Zufall, sondern Kotau vor China, ohne Rückgrat”, sagte der CDU-Abgeordnete Michael Brand, ein Mitglied des Parlamentskreises Uiguren. “Die nachgeschobenen Erklärungen des MSC überzeugen nicht. Das Verhalten ist moralisch und vor allem politisch ein Bankrott.”

Wang Yi sprach am Konferenzsamstag um 12 Uhr, während Isas Zugangskarte erst um 16 Uhr gültig wurde, wie dieser gegenüber China.Table berichtet. Zu diesem Zeitpunkt verließ Wang bereits den Tagungsort. Vorher wurde Isa nicht in den Veranstaltungsbereich gelassen. Isa gibt an, schon Ende Januar einen Antrag auf Teilnahme an der Konferenz gestellt zu haben.

Die Münchner Sicherheitskonferenz bestätigte, dass uigurische Teilnehmer erst verzögert Zugang erhielten, nennt aber andere Gründe. “Der Teilnahmewunsch der uigurischen Vertreter:innen hat uns erst sehr kurzfristig, zwei Tage vor Beginn der Konferenz, erreicht”, sagt eine Sprecherin gegenüber Table.Media. Bei derartig kurzfristigen Anfragen sei es gängige Praxis, die Tagespässe nur für Zeiten auszustellen, zu denen es am Konferenzort ruhiger zugeht.

Tatsächlich habe die Konferenzleitung sich um ein Entgegenkommen bemüht. “Um den uigurischen Vertreter:innen trotz der Kurzfristigkeit eine Teilnahme zu ermöglichen, haben wir Ihnen für den Samstag nach den Peak Sessions, also ab dem frühen Nachmittag, und für den Sonntag die Möglichkeit gegeben, an der Konferenz teilzunehmen.” fin

Die USA werden Taiwan unabhängig von Ausgang der Präsidentschaftswahlen unterstützen. Das unterstrich der Republikaner Mike Gallagher bei seinem Besuch in Taiwan. Der Vorsitzende des China-Ausschusses des US-Repräsentantenhauses hat in Taipeh die fortdauernde Unterstützung der USA für Taiwan bekräftigt. Noch bis Samstag ist Gallagher dort gemeinsam mit einer Delegation von demokratischen und republikanischen Politikern zu Besuchen. Gallagher selbst gilt als Unterstützer Taiwans und scharfer Kritiker Chinas.

Bei einer Pressekonferenz in Taipeh am Donnerstag sagte er: “Ich sehe eine wachsende und sehr starke Unterstützung für Taiwan. Das taiwanische Volk sollte zuversichtlich sein, dass Amerika an seiner Seite steht, auch wenn wir innenpolitisch eine sehr intensive Zeit durchleben”.

Das chinesische Außenministerium betonte wie üblich, es lehne jeglichen offiziellen Austausch zwischen den USA und den taiwanischen Behörden sowie die Einmischung in taiwanische Angelegenheiten “in jeder Form und unter jedem Vorwand” ab. “Wir fordern die Vereinigten Staaten auf, die extreme Komplexität und Sensibilität der Taiwan-Frage anzuerkennen”, sagte Sprecherin Mao Ning.

Taiwans Noch-Präsidentin Tsai Ing-wen dankte der US-Regierung und dem Parlament für die Unterstützung Taiwans bei der Stärkung seiner Verteidigung. Auch bekräftigte sie ihre Hoffnung, dass es in diesem Jahr zu mehr Austausch zwischen Taiwan und den USA kommen werde. Bei einem Treffen mit Tsais neu gewählten Nachfolger William Lai, der am 20. Mai sein Amt antreten wird, sicherte Gallagher eine Vertiefung der Partnerschaft mit Taiwan nach dessen Amtsantritt zu. rtr

Die chinesischen Börsen schränken den Verkauf von Aktien nicht ein. Sie führen nur Regulierungsmaßnahmen für unnormale Handelsaktivitäten bestimmter Institutionen durch. Das erklärte die Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC) am Donnerstag und widersprach damit einem Bloomberg-Bericht vom Vortag.

Darin hatte es unter Bezug auf Branchenquellen geheißen, China habe großen institutionellen Anlegern den Verkauf von Aktienbeständen zu Beginn und am Ende eines jeden Handelstages verboten. Eine solche Maßnahme hätte den Ausverkauf von wichtigen Börsenwerten im Umfeld eines ohnehin schwächelnden Aktienmarkts erschwert. Die CSRC sagte am Donnerstag außerdem, sie werde die Börsen und Finanzterminbörsen anleiten, die Regulierungsstandards für anormalen Handel zu verbessern. cyb/rtr

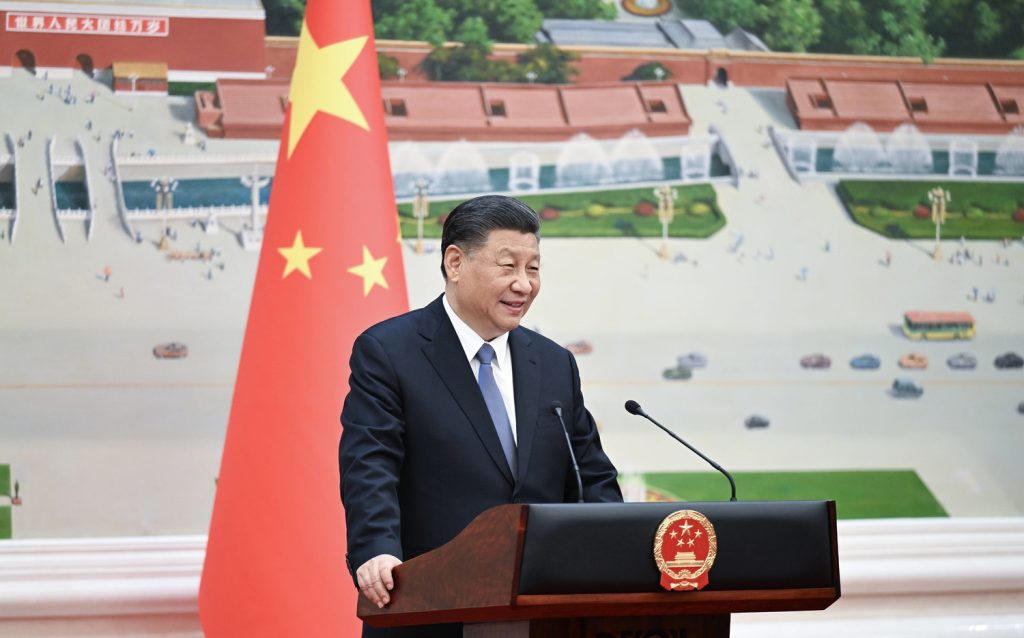

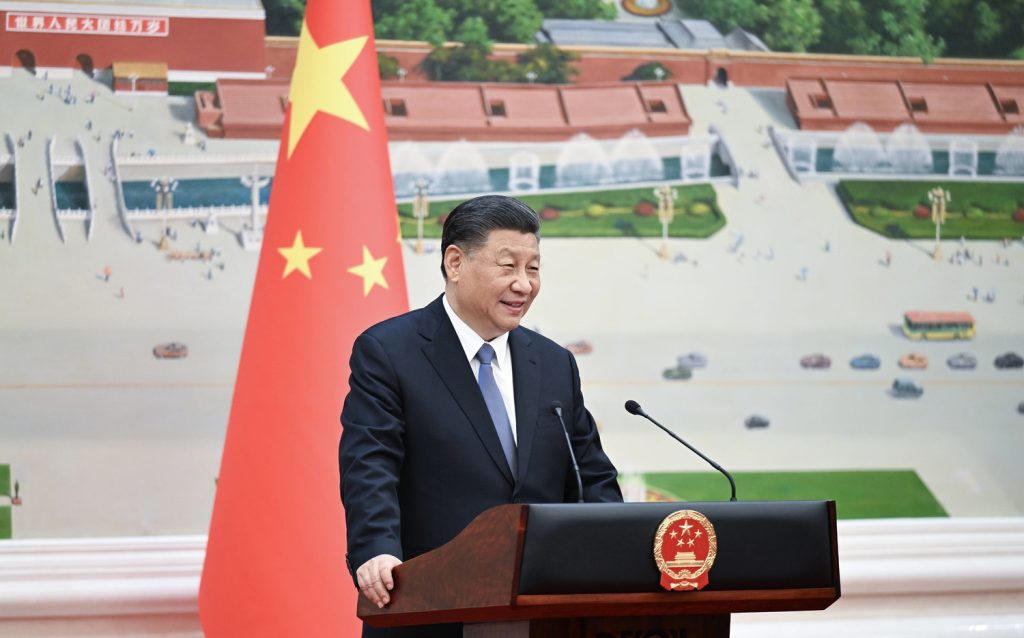

Wie konnte Xi Jinping der mächtigste Mann Chinas seit Mao Zedong werden? Die bisher umfassendste Antwort auf diese Frage stammt von Cai Xia 蔡霞, ehemalige Professorin an der Zentralen Parteihochschule und Dissidentin, die 2020 ins Exil in die USA ging. In einem Interview mit Li Yuan, Kolumnist der New York Times und Moderator des chinesischen Podcasts Bumingbai, erklärte Cai, wie Xi sich auf den totalitären Thron manövriert hat. Der folgende Text ist eine Zusammenfassung ihrer Aussagen in dem Podcast.

Die Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas war schon immer eine Diktatur. Unter Deng Xiaoping war sie jedoch eine kollektive Diktatur, in der sich die verschiedenen Fraktionen gegenseitig ausglichen. Doch Xi überragte alle und schuf eine individuelle Diktatur.

Um dies zu erreichen, setzte er zunächst eine rigorose Antikorruptionskampagne durch, um die gesamte Partei zu terrorisieren und Rivalen zu beseitigen. Daraufhin ließ er die Parteisatzungen ändern, um Kritiker mundtot zu machen, und ebnete so den Weg für die Verfassungsänderung und die Aufhebung der Amtszeitbegrenzung für das Präsidentenamt. Dabei kam es häufig zu Erpressungen, um seine Gegner zum Schweigen zu bringen.

Xis Vorgänger, Hu Jintao, war der schwächste Führer seit den 1980ern. Während seiner Amtszeit als Parteichef 2002-2012 war die zentrale Führung zersplittert.

Während Hus zehnjähriger Amtszeit hatte jedes der neun Mitglieder des allmächtigen Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei ein bestimmtes Ressort, in das die anderen acht Mitglieder -einschließlich Hu selbst – sich in der Regel nicht einmischen konnten. So war Zhou Yongkang beispielsweise der Zar für das Justiz- und Politiksystem. Liu Yunshan war für die Ideologie zuständig und kontrollierte unter anderem die Nachrichtenmedien, das Verlagswesen sowie Film und Fernsehen. Das Ressort des damaligen Premiers, Wen Jiabao, war die Wirtschaft.

Unter diesen Bedingungen war es unmöglich, sektorübergreifende Politiken und Maßnahmen umzusetzen, wenn manche Mitglieder keinen Nutzen für sich sahen. So beklagte sich Wen bekanntlich darüber, dass “die Direktiven der Zentralregierung es oftmals nicht einmal aus den Türen von Zhongnanhai heraus schaffen (政令不出中南海)” – dem Gelände, das an den Platz des Himmlischen Friedens angrenzt und die Büros und Wohnungen der politischen Führung beherbergt.

Als Xi die Macht übernahm, wurden an ihn hohe Erwartungen für eine stärkere Führung gesetzt, und er hat diese Erwartungen bestens erfüllt. Er hat die Macht effektiv zentralisiert. Es wurden unzählige Lenkungsgruppen und Kommissionen eingerichtet, die alle von ihm geleitet werden. Diese Gruppen und Kommissionen, die über den Partei- und Regierungsabteilungen stehen, ermöglichten es Xi, buchstäblich der letzte Entscheidungsträger in allen Angelegenheiten zu werden.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass in der chinesischen Partei- und Regierungsbürokratie niemand eine weiße Weste hat. Eine von Xis ersten großen Maßnahmen war eine massive Antikorruptionskampagne. Er ließ gegen Millionen von Menschen ermitteln. Zu den Schwergewichten, die im Rahmen dieser Kampagne aus dem Weg geräumt und ins Gefängnis gesteckt wurden, gehörten sein Erzrivale Bo Xilai, sein potenzieller Konkurrent Sun Zhengcai sowie die beiden führenden Militärs Guo Boxiong und Xu Caihou. Auch Beamte der unteren Ebenen, die ihnen nahe standen, wurden abgesetzt, sodass Xi die freien Stellen mit seinen eigenen Leuten besetzen konnte.

Xi führte auch ein System ein, wonach alle Beamten der Partei jedes Jahr die Höhe und die Quellen ihrer Nebeneinkünfte und die ihrer Familienangehörigen offenlegen, sowie über alle wirtschaftlichen Tätigkeiten, an denen sie beteiligt sind, berichten müssen. Es werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Unvollständige, ungenaue Angaben werden bestraft. Allerdings sind die Informationen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie sind ausschließlich der Partei zugänglich. Diese Maßnahmen versetzten die gesamte Partei und die komplette Verwaltungsstruktur in einen Zustand ständiger Angst.

Die korrupteste Schicht Chinas sind die amtierenden und pensionierten hohen Beamten sowie deren Familienmitglieder und Spießgesellen. Doch ließen sämtliche Antikorruptionskampagnen – auch die von Xi eingeleitete – diese Personengruppe fast vollständig unberührt. Unmut über dieses selektive Vorgehen wurde laut.

Um dem entgegenzuwirken, wurde ein Begriff für ein neu erfundenes Vergehen geprägt: “unverantwortliche Kritik an der Führung” (妄议中央), die in die Parteisatzung aufgenommen wurde. Zuwiderhandlungen werden geahndet. Schon die geringste Bestrafung können das Ende der politischen Karriere eines Funktionärs bedeuten.

Trotzdem kam vereinzelt Kritik an Xis übertriebenem Autoritarismus auf, insbesondere von pensionierten ehemaligen Spitzenfunktionären der Partei. Um ihnen zu vermitteln, dass auch sie nicht vor der eisernen Hand Xis gefeit sind, kommt oftmals eine Art Geiseltaktik zum Einsatz. Zunächst wird ein Mitglied der Entourage der Zielperson – beispielsweise der Chauffeur – als Warnung verhaftet. Erreicht das nicht den gewünschten Effekt, ist der Sekretär an der Reihe, dann die Kinder. Sobald einmal die Kinder festgenommen werden, kapituliert jeder.

So bändigte man die gesamte Partei, mit ihren 98 Millionen Mitgliedern. Als Anfang 2018 die Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten auf der Tagesordnung stand, gab es online nur kurzzeitig eine kleine Gegenstimme – von Li Datong, einem leitenden Redakteur der Zeitung des Kommunistischen Jugendverbandes. Aber sein Einfluss war viel zu gering, und er wurde prompt unter Hausarrest gestellt. Die Verfassungsänderungen wurden reibungslos durchgewinkt und sicherte damit Xis Dienst am chinesischen Volk auf Lebenszeit.

Josh Chuang ist jetzt Vertriebsleiter für Greater China bei Turck, einem Anbieter von Automatisierungstechnik aus Mülheim an der Ruhr. Er stammt aus Taiwan.

Stephan Lampel ist seit Januar Mitglied des Bosch Mobility Board China am Standort Shanghai. Er kommt von Bosch Digital in Stuttgart, wo er Executive Vice President Finance, Administration and HR war.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Lust auf eine süße Schweinerei? Statt langweiligen Standarddrinks wie Pumpkin Spice Latte bietet Starbucks in China aktuell Kaffeekreationen mit knusprigen Schweinebauch-Knabbereien als Topping auf dem Milchschaum an, natürlich liebevoll verziert mit Sirup. Oder ist das Bratensoße? Liebe Baristas: Wie wär’s denn als Nächstes mit Hühnerfuß-Hafer-Cappuccino oder Kardamom-Knoblauch-Kaffee?

geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der großen deutschen Autobauer, sind schlechte Nachrichten fast schon zur Gewohnheit geworden. Insbesondere die Kritik an Volkswagen reißt nicht ab: zu langsam, strukturell zu unflexibel – dafür allerdings moralisch wiederum deutlich zu flexibel, wenn es um das Werk in Xinjiang geht. So lauten die Vorwürfe. Vor diesem Hintergrund überrascht die Perspektive, mit der Automarkt-Experte Ferdinand Dudenhöffer im Gespräch mit Felix Lee auf den Traditionskonzern schaut. Er lobt die große Bekanntheit, die starke Marke, die kräftigen Investitionen, die neuen Partnerschaften – zum Beispiel jene mit Xpeng, die kürzere Entwicklungszeiten ermöglichen soll.

Und trotz der Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen und eine zu große Abhängigkeit von der Volksrepublik zeigt sich Dudenhöffer überzeugt: Volkswagen solle sich nicht aus China zurückziehen, sondern vielmehr seine Position dort stärken.

Den Kontext rund um die Transformation, in der sich die Wolfsburger derzeit befinden, liefert Christian Domke-Seidel in seiner Analyse. Er sieht den – langsamen – Wandel des Konzerns ebenfalls verhalten optimistisch. Auch wenn die Welt sich rasch verändert habe: Denn der deutsche Autobauer muss in seinem Aufholprozess nun plötzlich mit Unternehmen kooperieren, die vor ein paar Jahren umgekehrt selber noch mit VW kooperieren mussten.

Einen frischen Blick und einen guten Start in den letzten Tag der Woche wünscht Ihnen

Zahlen lügen nicht und die sehen für Volkswagen in China erst einmal gut aus. Im vergangenen Jahr hat der Konzern in der Volksrepublik 3,2 Millionen Autos verkauft. Der Großteil davon – etwa drei Millionen – waren Autos mit Verbrennungsmotor und haben schwarze Zahlen geschrieben. Doch bei der Elektromobilität verliert der deutsche Konzern zunehmend den Anschluss. Eine Investitions-Offensive soll das ändern. Die notwendige Transformation läuft zwar langsam an, aber immerhin läuft sie.

Mit seinen Joint Ventures hat der deutsche Konzern im vergangenen Jahr 1,6 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt als im Jahr zuvor. Im Segment der Nicht-Elektroautos steigerte Volkswagen seinen Marktanteil sogar von 19 auf 20 Prozent. Selbst der E-Auto-Absatz ist nicht derart am Boden, wie es die Berichterstattung darüber vermuten lassen würde. 200.000 Autos bedeuten eine Steigerung um 23 Prozent.

Doch es kommt eben auf den Kontext an. Denn Volkswagen wächst langsamer als der Markt. Der E-Automarkt wuchs um 24 Prozent, das Segment der New Energy Vehicle (NEV), das auch Hybridantriebe mitrechnet, sogar um 38 Prozent. Auf den Gesamtmarkt hochgerechnet entstand ein Wachstum von 5,6 Prozent. Dass VW Marktanteile gewinnt, liegt am schrumpfenden Markt für Verbrenner, der rund 6 Prozent verlor, wie der chinesische Passagierwagenverband (CPCA) vorrechnet.

Überraschend sei das nicht zustande gekommen, wie Stefan Bratzel erklärt. Er ist Gründer und Direktor des Center of Automotive Management (CAM). “Die Situation in China hängt auch mit dem Dieselskandal und der anschließenden Transformation zusammen. Nach 2015 hat sich VW stark mit sich selbst beschäftigt und musste sich um das Europa- und US-Geschäft kümmern. Dann kam Corona. China stand über Jahre nicht im Fokus des Topmanagements. Geschwindigkeit und Innovationen dort hat man schlicht nicht gesehen.”

Volkswagen zieht daraus vollkommen richtig den Schluss, jetzt reagieren zu müssen, um die Transformation noch aus einer Position der Stärke heraus vorantreiben zu können.

Ende vergangenen Jahres hat die Konzernspitze ein Zehn-Milliarden-Sparpaket beschlossen. Es geht darum, die Zahl der Mitarbeitenden nachhaltig zu senken, um die Marge bei der Kernmarke zu steigern. Unangetastet bleibt aber der enorme Investitionsplan, den Volkswagen bereits im Jahr 2022 verabschiedet hat. 180 Milliarden Euro sollen bis zum Jahr 2028 den Konzern in entscheidenden Bereichen verbessern. Zwei Drittel des Geldes sind für die Elektrifizierung und Digitalisierung gedacht.

Dabei kommt China eine wichtige Rolle zu. So hat Volkswagen seinen Produktions-, Entwicklungs- und Innovations-Hub in Hefei massiv ausgebaut. “So können wir unsere Produkte noch schneller auf die Wünsche der chinesischen Kunden ausrichten. In einem dynamischen Marktumfeld ist ein hohes Entwicklungstempo entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit“, kommentierte Ralf Brandstätter, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG für China, den Schritt.

Chinesische Kunden seien sehr preissensibel, gab Brandstätter im Rahmen der Bekanntgabe der Investitionen an. Eine beinahe ruinöse Rabattschlacht auf dem Automarkt ist die Folge. Für Volkswagen ist es daher entscheidend, die Kosten zu senken und günstige Modelle anbieten zu können.

Konkret geht es darum, dass die Volkswagen China Technology Company (VCTC) eine Elektro-Plattform für das Einstiegssegment entwickelt. Der E-Antriebsbaukasten soll sich am modularen System des Konzerns orientieren. Neue Elektroautos könnten damit innerhalb von 36 Monaten von der Idee zur Produktionsreife gebracht werden. Deswegen ist auch VCTC nicht vom Sparprogramm betroffen. Im Gegenteil. Wenn im Jahr 2026 die Plattform ihren Betrieb aufnimmt, sollen etwa 3.000 Mitarbeiter dort beschäftigt sein. Bei VCTC laufen alle Entwicklungen und Entscheidungen zusammen, die für den chinesischen Markt bestimmte Fahrzeuge betreffen.

Das alles ist ambitioniert. Doch der chinesische Markt ist hart umkämpft. “Die Position von früher – also der große Marktführer sein – wird VW in China nie wieder bekommen. Dafür sind die chinesischen Hersteller zu stark in den Zukunftstechnologien. VW muss es darum gehen, die aktuell starke Stellung zu halten“, sagt Bratzel.

Auch das Management stockt Volkswagen in China weiter auf. Thomas Ulbrich übernimmt zum 1. April 2024 die Leitung der technischen Entwicklung in China und wird damit auch CEO bei VCTC. Er war zuletzt Vorstand “New Mobility” im Konzern. Ulbrich gilt im Konzern als ausgewiesener Entwicklungs- und Softwareexperte und hat bereits zweimal in leitender Funktion in China gearbeitet. Seine Aufgabe ist es, die Lokalisierung (Stichwort: “in China, für China”) und die Vernetzung voranzutreiben.

“VW hat Ralf Brandstätter und jetzt Thomas Ulbrich nach China gesandt, um gute Leute mit einer gewissen Hausmacht dort zu haben. Hintergrund ist, dass VW die Erfahrungen, Geschwindigkeit und Prozesse, die es in China gibt, auch als Blaupause für Europa nutzen möchte”, kommentiert Bratzel die Personalie.

Der Erfolg dürfte auch daran gemessen werden, ob und wie gut es gelingt, die diversen Projekte und Investitionen unter einen Hut zu bringen. Dazu gehören neben den bekannten Joint-Ventures SAIC Volkswagen, FAW-Volkswagen und Volkswagen Anhui auch die Unternehmen Gotion (Batterie) und die Softwareeinheit Cariad. Ebenso entscheidend für die Zukunft ist die Einbindung der Partner von Horizon Robotics (autonomes Fahren), ARK (User Experience) und Thundersoft (Infotainment).

Bei Anhui Automotive startete Anfang des Jahres die Produktion des Cupra Tavascan für den Export nach Europa. Ein Modell für den chinesischen Markt soll in diesem Jahr folgen. Für Aufsehen hat auch das Investment von Volkswagen in den chinesischen E-Auto-Pionier Xpeng gesorgt. Für 700 Millionen Dollar bekam der deutsche Konzern rund fünf Prozent am Unternehmen, einen Sitz im Aufsichtsrat und einen Partner, mit dem zwei neue Elektroautos für den chinesischen Markt entwickelt werden sollen. “Mit Xpeng haben wir nun einen weiteren starken Partner, der in wichtigen Technologiebereichen zu den führenden Herstellern in China gehört”, kommentierte Brandstätter den Deal im vergangenen Jahr.

Bratzel erkennt darin allerdings auch ein wenig Ironie: “In diesem Aufholprozess kooperiert VW plötzlich mit Unternehmen, die vor ein paar Jahren noch mit VW kooperieren mussten.”

Herr Dudenhöffer, was wissen Sie darüber, wie es Volkswagen in China derzeit geht?

Die Verkaufszahlen sind wieder deutlich besser geworden. Mit China-Chef Ralf Brandstätter prescht Volkswagen auf dem chinesischen Markt nach vorn. Anreize wie Preisnachlässe spielen dabei sicherlich eine Rolle. Aber wichtig ist: VW stabilisiert seine Marktposition. Und was VW an Plänen hat – das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum mit dem chinesischen Joint Venture-Partner in Anhui etwa, oder die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Autobauer Xpeng – halte ich für vielversprechend. Meiner Einschätzung nach hat sich bei VW in China in den letzten zwölf Monaten Wesentliches getan. Und das sieht man jetzt Stück für Stück.

VW scheint in einem Dilemma zu stecken. Verbrennerautos verkaufen sich bestens – sie machen einen wichtigen Anteil des weltweiten Umsatzes von VW aus. Aber wenn es um die Transformation zur Elektromobilität geht, hinkt VW der chinesischen Konkurrenz hinterher.

Alle hinken den Chinesen hinterher, auch Tesla. Bei VW gibt es zwei Gründe dafür: Die neu geschaffenen Modelle, die ID-Familie, sind auf wenig Gegenliebe bei den chinesischen Kunden gestoßen. Die Modelle waren im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz zu wenig verspielt. Und die Preise waren relativ hoch. Beides hat man jetzt angepasst. VW hat erkannt, dass die neuen Fahrzeuge viel mehr chinesisches Flair haben müssen. Veränderungen dauern, die kriegt man nicht in zwölf Monaten hin.

Gerade was die Technologien bei E-Autos betrifft, also Batterie und Software, ist Volkswagen der chinesischen Konkurrenz aber weiterhin unterlegen. Lässt sich der Abstand aufholen?

Auf jeden Fall. Die Entscheidung, mit Xpeng zu kooperieren, war wichtig, weil Xpeng Smart Cockpit im Griff hat. Und VW ist dabei, chinesischer zu werden, indem man in Anhui ein großes Entwicklungszentrum aufbaut. Gerade im Software-Bereich mit chinesischen Entwicklern eng zusammen zu arbeiten ist wichtig. Im Batteriebereich ist die Volkswagen-Tochter PowerCo dabei, gemeinsam mit Guoxuan Batteriefabriken für VW in China zu errichten. Wenn wir heute auf den Markt blicken, schauen wir auf das Bild von gestern. Das Bild von morgen sieht positiver aus.

In China tummeln sich gerade über 150 E-Autohersteller. Nur eine Handvoll dürfte überleben. Was macht Sie so sicher, dass VW darunter sein wird?

VW hat eine starke Vergangenheit, genießt weiterhin große Bekanntheit, die Kunden vertrauen der Marke. Und: VW investiert kräftig. Es gibt eine Strategie, bei der die Fahrzeuge nicht in Wolfsburg entwickelt werden, sondern in China, also gemeinsam mit chinesischen Unternehmen. Und da hat man gute Kooperationspartner gefunden. Mit Horizon Robotics arbeitet VW mit einem der führenden Spezialisten für Künstliche Intelligenz zusammen, sodass man auch in Sachen Software aufholen wird. Bei VW ist ein Aufbruch zu erkennen. Ob dieser sehr erfolgreich ist oder eher mittel-erfolgreich, werden wir in fünf Jahren wissen. Die Richtung stimmt aber.

Aber wird das reichen? Der große Konkurrent heißt BYD und hat VW im vergangenen Jahr von Platz 1 in China verdrängt. BYD braucht für ein neues Modell bis zur Marktreife weniger als 18 Monate, VW über 40. Können die Deutschen da noch mithalten?

Deshalb entwickelt VW seine Modelle ja künftig in China und nicht mehr in Wolfsburg. Und dort läuft es mit Partnern wie Xpeng schneller. BYD ist ein sehr ernst zu nehmender Wettbewerber. Aber BYD wird nicht der einzige sein, der in China und weltweit Elektroautos verkauft. Es gibt SAIC, Great Wall, Geely – es handelt sich um ein Rennen um die Zukunft. Was VW im Batteriebereich derzeit macht, bewegt sich zwar noch nicht auf dem Niveau von BYD, zeigt aber spannende Ansätze.

In einer Transformation wie derzeit vom Verbrenner zum Elektroauto haben es Newcomer wie etwa Tesla einfacher als traditionelle Hersteller, weil sie keinen Riesen-Apparat mit einer großen Belegschaft mitschleppen müssen, die für die alte Technologie eingestellt wurden. Wie sehr wirken sich diese Altlasten für die Transformation von Volkswagen in China aus?

BYD ist auch kein Newcomer, sondern hat ebenfalls Verbrennerautos gebaut. BYD hat aber vor anderthalb Jahren entschieden, nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride zu bauen. Offenbar kriegt BYD diese Transformation auch hin. Ja, Newcomer wie Nio, Xpeng und Li Auto haben Vorteile. VW hat dafür aber Erfahrungen im Autogeschäft, die man nicht unterschätzen sollte. Die Kundenbeziehungen etwa, wie man Zwischenprodukte langfristig verbindet. Keiner will Rückrufe haben. Das sieht man auch bei Tesla, wie gewisse Dinge erst mit der Zeit verbessert und gelernt wurden. Aber wie gesagt: Auch BYD ist kein Newcomer, sondern BYD ist einer, der eben schnell die Transformation zum Elektroauto vorgenommen hat.

Dann die Debatte um das Werk in Xinjiang: BASF hat seinen Rückzug aus der Provinz angekündigt. Nun steht auch VW massiv unter Druck. Wie sollte VW Ihres Erachtens vorgehen?

Das ist schwierig. BASF ist ein Zulieferer im Chemie-Bereich. VW steht hingegen im Endkundenmarkt viel stärker in der Öffentlichkeit. Soweit ich das beurteilen kann, hat die VW-Seite schon darauf geachtet, dass die Menschenrechte und Arbeitsbedingungen im eigenen Werk sorgfältig sind. Das Werk von heute auf morgen leichtfertig zu verkaufen oder gar dichtzumachen, wäre ein erhebliches unternehmerisches Risiko. Man würde es sich mit einem solchen Rückzug nicht nur mit der politischen Elite in China verscherzen, sondern auch mit vielen chinesischen Kunden.

Und doch verdichten sich die Erkenntnisse, dass etwa beim Bau einer Teststrecke von VW uigurische Zwangsarbeiter im Einsatz waren. Das kann VW doch nicht ignorieren?

Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die Lage vor Ort nicht kenne. Wir sollten uns aber hüten, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt zu laufen. Ich halte das wie der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, der mal gesagt hat: Deutschland ist nicht der Lehrmeister in Moral der Welt. Was VW machen sollte: Kontrolleure beauftragen, die das unabhängig beurteilen. Wenn sie belegen, dass es wirklich zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, müssen Konsequenzen gezogen werden.

Menschenrechtsorganisationen bemängeln, dass solche unabhängigen Kontrollen in einem autoritären Land wie China gar nicht möglich sind.

Diese Organisationen werfen damit die Frage auf, ob wir überhaupt mit China zusammenarbeiten können.

Und?

Ich bleibe da bei Helmut Schmidt.

In der deutschen Politik ist längst eine Diskussion um De-Risking von China entbrannt. Kann sich VW mit seinen Beteiligungen an 35 Werken überhaupt noch von China unabhängiger machen?

Genauso wie es BMW macht, genauso wie es Mercedes oder Toyota machen: VW muss seine Position in China verstärken. Denn ohne den chinesischen Markt ist man nicht mehr im Autogeschäft. Die Innovationen der Zukunft kommen aus China. Das autonome Fahren wird von China aus aufgerollt, weil in China die Möglichkeit besteht, unendlich viel mit Daten zu arbeiten. Die Künstliche Intelligenz muss Erfahrungen sammeln, also Daten. Und das lernt die KI in China. Auch die Batterie hat ihr Zuhause in China. Ohne Hilfe der chinesischen Hersteller haben wir sie gar nicht. Das Gleiche gilt bei der Software. Es wäre also ein Trugschluss, sich vom technischem Fortschritt der Zukunft abzukoppeln. Und der findet nun mal in China statt.

Brauchen die Chinesen die deutschen Autobauer denn überhaupt noch?

Die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen war und ist bis heute geprägt von einer gegenseitigen Wertschätzung. Beide Seiten haben davon erheblich profitiert. Chinesen stärken die deutsche Ingenieurskunst. In Zukunft wird VW davon profitieren, dass in China Technologien viel schneller entwickelt werden, die wir dann in unsere Fahrzeuge einbauen können. Vielleicht braucht China Deutschland nicht mehr so stark wie umgekehrt. Eine Win-win-Situation kann es aber auch weiter geben.

Ferdinand Dudenhöffer war bis 2020 Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Heute leitet er das Bochumer CAR-Center Automotive Research.

26.02.2024, 18:30 Uhr Beijing time:

German Chamber of Commerce in China, Beijing: New Year’s Reception 2024: Economic Outlook Mehr

26.02.2024, 19:00 Uhr (27.02., 02:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic and International Studies, Webcast: Transatlantic Trade and Climate: A Strategic Roadmap for 2024 Mehr

27.02.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

CNBW Working group “Sino-German Corporate Communications”, Webcast: How to navigate China’s “Xiaohongshu” (小红书) for your business Mehr

27.02.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, the European Chamber and the China IP SME Helpdesk, Seminar (Hybrid): Ready for 2024: An SME-Friendly Overview of the IP Regulatory Landscape and Compliance Considerations Mehr

27.02.2024, 09:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Webinar: Fast-Tracking International Trade: Selling and Buying on Alibaba.com for SMEs Mehr

28.02.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Tianjin & Online: Navigating the Digitalisation Journey: Empowering SMEs in the Manufacturing Sector Mehr

28.02.2024, 15:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic and International Studies, Webcast: Hong Kong’s New Security Law: Assessing Article 23 Mehr

28.02.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, Vernissage: Als Kaufmann in Shanghai, 1906-1952. Hermann W. Breuer, 1884-1973 Mehr

29.02.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time):

EU SME Centre, Shanghai & online: Emerging Opportunities for SMEs in China’s Green and Sustainable Urban Landscape Mehr

29.02.2024, 15:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic and International Studies (CSIS), Webcast: China’s Economy: Has THE Crisis Started? Mehr

29.02.2024, 16:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China – South and Southwest, Shenzen: Spring Reception 2024: Economic Outlook Mehr

29.02.2024, 18:00 Uhr (01.03.2024, 01:00 Uhr Beijing time)

Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, Harvard Kennedy School, hybrides Event: Daniel H. Rosen – Spillover Implications of a China Growing 0-2% Mehr

29.02.2024, 18:30 Uhr

Audi Konfuzius-Institut Ingolstadt, hybride Vortragsreihe: Allergische Erkrankungen: Chinesische Medizin in der Praxis Mehr

29.02.2024, 18:30 Uhr

Konfuzius-Institut Metropole Ruhr, Vortrag: Friedhöfe in China – Orte der letzten Ruhe? Mehr

02.03.2024, 19:00 Uhr:

Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg: Tanz und Musik zum Chinesischen Neujahr Mehr

04.03.2024, 18:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China – North China: German Chamber Spring Reception Dalian 2024: Economic Outlook Mehr

05.03.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing)

CNBW-Arbeitskreis Legal & Tax, Zoom: Grenzüberschreitende Streitbeilegung / Vollstreckung in China Mehr

05.03.2024, 19:00 Uhr

Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Düsseldorf e.V. (GDCF): GDCF Arbeitskreis Wirtschaft Mehr

Chinas CO₂-Emissionen im Energiesektor sind 2023 um 5,2 Prozent gewachsen – ein Anstieg, der das Klimaziel der Volksrepublik gefährdet. Das ergibt eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung des Centre for Research on Energy and Clean Air für den Fachdienst Carbon Brief, die auf offiziellen Daten basiert. Demnach sind die Emissionen der Volksrepublik zwischen 2020 und 2023 um satte 12 Prozent gestiegen – unter anderem wegen einer “sehr energie- und kohlenstoffintensiven Reaktion auf die Covid-19-Pandemie”. Der Kohleverbrauch ist demnach im vergangenen Jahr um 4,4 Prozent gestiegen.

Dem Autor Lauri Myllyvirta vom CREA zufolge bedeutet dieser Anstieg des CO₂-Ausstoßes, dass China nun umso ambitionierter vorgehen muss, um sein selbstgestecktes Ziel zu erreichen. Dieses sieht vor, die CO₂-Emissionen pro Einheit der Wirtschaftsleistung während des laufenden 14. Fünfjahresplans (bis 2025) um 18 Prozent zu senken. Dazu müssen die CO₂-Emissionen bis 2025 noch um 4-6 Prozent sinken. Es wäre ein nie zuvor erreichter Rekord-Rückgang.

China laufe zudem Gefahr, alle anderen wichtigen Klimaziele für 2025 zu verfehlen. Damit ist China laut Myllyvirta 2023 das erste Mal seit langem bei der CO₂-Reduktion vom Weg abgekommen. In den letzten Jahren hatte Peking seine eigenen Ziele stets übererfüllt. So hat das Land riesige Kapazitäten in Wind- und Solarenergie aufgebaut, die 2024 ans Netz gehen werden – und damit nach einer vorangegangenen Studie des CREA auch die Nachfrage nach Kohlestrom senken werden.

Doch der Abschied von der Kohle fällt Peking aufgrund des wachsenden Fokus auf Energiesicherheit schwer. Im Land wurden im vergangenen Jahr laut Reuters Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 114 Gigawatt (GW) genehmigt, also nochmal 10 Prozent mehr als 2022. ck

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) soll akkreditierten Teilnehmern zeitweilig den Zutritt verwehrt haben, weil Chinas Außenminister Wang Yi auf der Konferenz war. Dies berichtete der Vorsitzende des Uigurischen Weltkongresses, Dolkun Isa, am Donnerstag in Berlin auf einer Veranstaltung von Bundestagsabgeordneten zum Thema Menschenrechte in China.

Parlamentarier kritisierten das Vorgehen der Sicherheitskonferenz. “Die Akkreditierung sollte offensichtlich erst aktiviert werden, nachdem Wang Yi das Auditorium verlassen hat. Das war kein Zufall, sondern Kotau vor China, ohne Rückgrat”, sagte der CDU-Abgeordnete Michael Brand, ein Mitglied des Parlamentskreises Uiguren. “Die nachgeschobenen Erklärungen des MSC überzeugen nicht. Das Verhalten ist moralisch und vor allem politisch ein Bankrott.”

Wang Yi sprach am Konferenzsamstag um 12 Uhr, während Isas Zugangskarte erst um 16 Uhr gültig wurde, wie dieser gegenüber China.Table berichtet. Zu diesem Zeitpunkt verließ Wang bereits den Tagungsort. Vorher wurde Isa nicht in den Veranstaltungsbereich gelassen. Isa gibt an, schon Ende Januar einen Antrag auf Teilnahme an der Konferenz gestellt zu haben.

Die Münchner Sicherheitskonferenz bestätigte, dass uigurische Teilnehmer erst verzögert Zugang erhielten, nennt aber andere Gründe. “Der Teilnahmewunsch der uigurischen Vertreter:innen hat uns erst sehr kurzfristig, zwei Tage vor Beginn der Konferenz, erreicht”, sagt eine Sprecherin gegenüber Table.Media. Bei derartig kurzfristigen Anfragen sei es gängige Praxis, die Tagespässe nur für Zeiten auszustellen, zu denen es am Konferenzort ruhiger zugeht.

Tatsächlich habe die Konferenzleitung sich um ein Entgegenkommen bemüht. “Um den uigurischen Vertreter:innen trotz der Kurzfristigkeit eine Teilnahme zu ermöglichen, haben wir Ihnen für den Samstag nach den Peak Sessions, also ab dem frühen Nachmittag, und für den Sonntag die Möglichkeit gegeben, an der Konferenz teilzunehmen.” fin

Die USA werden Taiwan unabhängig von Ausgang der Präsidentschaftswahlen unterstützen. Das unterstrich der Republikaner Mike Gallagher bei seinem Besuch in Taiwan. Der Vorsitzende des China-Ausschusses des US-Repräsentantenhauses hat in Taipeh die fortdauernde Unterstützung der USA für Taiwan bekräftigt. Noch bis Samstag ist Gallagher dort gemeinsam mit einer Delegation von demokratischen und republikanischen Politikern zu Besuchen. Gallagher selbst gilt als Unterstützer Taiwans und scharfer Kritiker Chinas.

Bei einer Pressekonferenz in Taipeh am Donnerstag sagte er: “Ich sehe eine wachsende und sehr starke Unterstützung für Taiwan. Das taiwanische Volk sollte zuversichtlich sein, dass Amerika an seiner Seite steht, auch wenn wir innenpolitisch eine sehr intensive Zeit durchleben”.

Das chinesische Außenministerium betonte wie üblich, es lehne jeglichen offiziellen Austausch zwischen den USA und den taiwanischen Behörden sowie die Einmischung in taiwanische Angelegenheiten “in jeder Form und unter jedem Vorwand” ab. “Wir fordern die Vereinigten Staaten auf, die extreme Komplexität und Sensibilität der Taiwan-Frage anzuerkennen”, sagte Sprecherin Mao Ning.

Taiwans Noch-Präsidentin Tsai Ing-wen dankte der US-Regierung und dem Parlament für die Unterstützung Taiwans bei der Stärkung seiner Verteidigung. Auch bekräftigte sie ihre Hoffnung, dass es in diesem Jahr zu mehr Austausch zwischen Taiwan und den USA kommen werde. Bei einem Treffen mit Tsais neu gewählten Nachfolger William Lai, der am 20. Mai sein Amt antreten wird, sicherte Gallagher eine Vertiefung der Partnerschaft mit Taiwan nach dessen Amtsantritt zu. rtr

Die chinesischen Börsen schränken den Verkauf von Aktien nicht ein. Sie führen nur Regulierungsmaßnahmen für unnormale Handelsaktivitäten bestimmter Institutionen durch. Das erklärte die Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC) am Donnerstag und widersprach damit einem Bloomberg-Bericht vom Vortag.

Darin hatte es unter Bezug auf Branchenquellen geheißen, China habe großen institutionellen Anlegern den Verkauf von Aktienbeständen zu Beginn und am Ende eines jeden Handelstages verboten. Eine solche Maßnahme hätte den Ausverkauf von wichtigen Börsenwerten im Umfeld eines ohnehin schwächelnden Aktienmarkts erschwert. Die CSRC sagte am Donnerstag außerdem, sie werde die Börsen und Finanzterminbörsen anleiten, die Regulierungsstandards für anormalen Handel zu verbessern. cyb/rtr

Wie konnte Xi Jinping der mächtigste Mann Chinas seit Mao Zedong werden? Die bisher umfassendste Antwort auf diese Frage stammt von Cai Xia 蔡霞, ehemalige Professorin an der Zentralen Parteihochschule und Dissidentin, die 2020 ins Exil in die USA ging. In einem Interview mit Li Yuan, Kolumnist der New York Times und Moderator des chinesischen Podcasts Bumingbai, erklärte Cai, wie Xi sich auf den totalitären Thron manövriert hat. Der folgende Text ist eine Zusammenfassung ihrer Aussagen in dem Podcast.

Die Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas war schon immer eine Diktatur. Unter Deng Xiaoping war sie jedoch eine kollektive Diktatur, in der sich die verschiedenen Fraktionen gegenseitig ausglichen. Doch Xi überragte alle und schuf eine individuelle Diktatur.

Um dies zu erreichen, setzte er zunächst eine rigorose Antikorruptionskampagne durch, um die gesamte Partei zu terrorisieren und Rivalen zu beseitigen. Daraufhin ließ er die Parteisatzungen ändern, um Kritiker mundtot zu machen, und ebnete so den Weg für die Verfassungsänderung und die Aufhebung der Amtszeitbegrenzung für das Präsidentenamt. Dabei kam es häufig zu Erpressungen, um seine Gegner zum Schweigen zu bringen.

Xis Vorgänger, Hu Jintao, war der schwächste Führer seit den 1980ern. Während seiner Amtszeit als Parteichef 2002-2012 war die zentrale Führung zersplittert.

Während Hus zehnjähriger Amtszeit hatte jedes der neun Mitglieder des allmächtigen Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei ein bestimmtes Ressort, in das die anderen acht Mitglieder -einschließlich Hu selbst – sich in der Regel nicht einmischen konnten. So war Zhou Yongkang beispielsweise der Zar für das Justiz- und Politiksystem. Liu Yunshan war für die Ideologie zuständig und kontrollierte unter anderem die Nachrichtenmedien, das Verlagswesen sowie Film und Fernsehen. Das Ressort des damaligen Premiers, Wen Jiabao, war die Wirtschaft.

Unter diesen Bedingungen war es unmöglich, sektorübergreifende Politiken und Maßnahmen umzusetzen, wenn manche Mitglieder keinen Nutzen für sich sahen. So beklagte sich Wen bekanntlich darüber, dass “die Direktiven der Zentralregierung es oftmals nicht einmal aus den Türen von Zhongnanhai heraus schaffen (政令不出中南海)” – dem Gelände, das an den Platz des Himmlischen Friedens angrenzt und die Büros und Wohnungen der politischen Führung beherbergt.

Als Xi die Macht übernahm, wurden an ihn hohe Erwartungen für eine stärkere Führung gesetzt, und er hat diese Erwartungen bestens erfüllt. Er hat die Macht effektiv zentralisiert. Es wurden unzählige Lenkungsgruppen und Kommissionen eingerichtet, die alle von ihm geleitet werden. Diese Gruppen und Kommissionen, die über den Partei- und Regierungsabteilungen stehen, ermöglichten es Xi, buchstäblich der letzte Entscheidungsträger in allen Angelegenheiten zu werden.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass in der chinesischen Partei- und Regierungsbürokratie niemand eine weiße Weste hat. Eine von Xis ersten großen Maßnahmen war eine massive Antikorruptionskampagne. Er ließ gegen Millionen von Menschen ermitteln. Zu den Schwergewichten, die im Rahmen dieser Kampagne aus dem Weg geräumt und ins Gefängnis gesteckt wurden, gehörten sein Erzrivale Bo Xilai, sein potenzieller Konkurrent Sun Zhengcai sowie die beiden führenden Militärs Guo Boxiong und Xu Caihou. Auch Beamte der unteren Ebenen, die ihnen nahe standen, wurden abgesetzt, sodass Xi die freien Stellen mit seinen eigenen Leuten besetzen konnte.

Xi führte auch ein System ein, wonach alle Beamten der Partei jedes Jahr die Höhe und die Quellen ihrer Nebeneinkünfte und die ihrer Familienangehörigen offenlegen, sowie über alle wirtschaftlichen Tätigkeiten, an denen sie beteiligt sind, berichten müssen. Es werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Unvollständige, ungenaue Angaben werden bestraft. Allerdings sind die Informationen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie sind ausschließlich der Partei zugänglich. Diese Maßnahmen versetzten die gesamte Partei und die komplette Verwaltungsstruktur in einen Zustand ständiger Angst.

Die korrupteste Schicht Chinas sind die amtierenden und pensionierten hohen Beamten sowie deren Familienmitglieder und Spießgesellen. Doch ließen sämtliche Antikorruptionskampagnen – auch die von Xi eingeleitete – diese Personengruppe fast vollständig unberührt. Unmut über dieses selektive Vorgehen wurde laut.

Um dem entgegenzuwirken, wurde ein Begriff für ein neu erfundenes Vergehen geprägt: “unverantwortliche Kritik an der Führung” (妄议中央), die in die Parteisatzung aufgenommen wurde. Zuwiderhandlungen werden geahndet. Schon die geringste Bestrafung können das Ende der politischen Karriere eines Funktionärs bedeuten.

Trotzdem kam vereinzelt Kritik an Xis übertriebenem Autoritarismus auf, insbesondere von pensionierten ehemaligen Spitzenfunktionären der Partei. Um ihnen zu vermitteln, dass auch sie nicht vor der eisernen Hand Xis gefeit sind, kommt oftmals eine Art Geiseltaktik zum Einsatz. Zunächst wird ein Mitglied der Entourage der Zielperson – beispielsweise der Chauffeur – als Warnung verhaftet. Erreicht das nicht den gewünschten Effekt, ist der Sekretär an der Reihe, dann die Kinder. Sobald einmal die Kinder festgenommen werden, kapituliert jeder.

So bändigte man die gesamte Partei, mit ihren 98 Millionen Mitgliedern. Als Anfang 2018 die Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten auf der Tagesordnung stand, gab es online nur kurzzeitig eine kleine Gegenstimme – von Li Datong, einem leitenden Redakteur der Zeitung des Kommunistischen Jugendverbandes. Aber sein Einfluss war viel zu gering, und er wurde prompt unter Hausarrest gestellt. Die Verfassungsänderungen wurden reibungslos durchgewinkt und sicherte damit Xis Dienst am chinesischen Volk auf Lebenszeit.

Josh Chuang ist jetzt Vertriebsleiter für Greater China bei Turck, einem Anbieter von Automatisierungstechnik aus Mülheim an der Ruhr. Er stammt aus Taiwan.

Stephan Lampel ist seit Januar Mitglied des Bosch Mobility Board China am Standort Shanghai. Er kommt von Bosch Digital in Stuttgart, wo er Executive Vice President Finance, Administration and HR war.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Lust auf eine süße Schweinerei? Statt langweiligen Standarddrinks wie Pumpkin Spice Latte bietet Starbucks in China aktuell Kaffeekreationen mit knusprigen Schweinebauch-Knabbereien als Topping auf dem Milchschaum an, natürlich liebevoll verziert mit Sirup. Oder ist das Bratensoße? Liebe Baristas: Wie wär’s denn als Nächstes mit Hühnerfuß-Hafer-Cappuccino oder Kardamom-Knoblauch-Kaffee?