Robert Habeck weilte am Donnerstag in Südkorea. Und diesen Besuch wollte er keineswegs nur als einen Stopp auf der Durchreise nach China verstanden wissen, berichtet Finn Mayer-Kuckuk, der auf der Asien-Reise des Bundeswirtschaftsministers dabei ist. Die Mission des Vizekanzlers lautet: De-Risiking – Risikominimierung. Wie erfolgreich er in Südkorea um Kooperationen warb und welche Aussicht sich ihm auf die schwierigen Gespräche in China bietet, lesen Sie heute im China.Table.

Ein anderes hochrangiges Politikertreffen sollte den Europäern allerdings weitaus mehr Sorgen bereiten: Putins Besuch in Nordkorea gipfelte in einer Beschwörung der Waffenbrüderschaft und der Vereinbarung, sich bei einer “bewaffneten Aggression” auch militärisch beizustehen. Welche Auswirkungen die Freundschaft zwischen den beiden Despoten hat und wie China sich dazu positioniert, analysiert Michael Radunski.

Ihnen wünschen wir einen angenehmen Wochenausklang!

Wirtschaftsminister Robert Habeck besucht derzeit Südkorea – und besteht darauf, dass der Stopp in Seoul nicht nur der Durchreise nach Peking dient, sondern seinen eigenen Sinn und Zweck hat. Bei seinem eintägigen Aufenthalt in der südkoreanischen Hauptstadt traf er mit Ministerpräsident Han Duck-soo zusammen. Thema war für den Vizekanzler vor allem das enge Zusammenrücken von Nordkorea und Russland.

Dadurch wird Russlands Krieg gegen die Ukraine für Südkorea akut gefährlich. Denn als Gegenleistung für die Massenproduktion von Munition könnte Russland moderne Technik an Nordkorea liefern. Dadurch würde Nordkoreas hochgerüstete Armee noch stärker – und das in einer Zeit, in der es den Süden immer aggressiver bedroht. “Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ist nicht nur ein lokaler Krieg”, sagte Habeck nach dem Gespräch mit dem Premier. “Die Besorgnis in Südkorea nimmt zu.”

Habeck sieht Südkorea daher zunehmend als engen Partner unter den demokratisch gesinnten Ländern, die die Ukraine unterstützen. Zwar verkaufe Südkorea nicht direkt Waffen an die Ukraine, doch immerhin lasse es sich auf den Ringtausch ein, bei dem es Waffen in Ländern aufstockt, die direkt liefern.

Zuvor hörte der Minister sich in einer staubig-heißen Palastanlage von einem deutschen Professor Erklärungen zu den ersten Kontakten zwischen Deutschland und Korea an. Was wie ein Sightseeing-Termin anmutete, war eine gute Einführung in die geopolitische Dynamik der Region. Der Palast war während der japanischen Besatzung zwischen 1910 und 1945 vorsätzlich zerstört worden und wird aktuell nach und nach rekonstruiert.

Die japanischen Besatzer ließen die koreanische Königin von Meuchelmördern köpfen. Wer solche Geschichten vor Ort hört, versteht die unversöhnliche Haltung zwischen den Nachbarländern besser. Das Schwitzen bei schwülwarmen Wetter hat sich also vielleicht sogar gelohnt.

Habeck besuchte auch ein Forschungszentrum für Quanten-Nanowissenschaft. Das war Teil seiner Mission, in wichtigen Bereichen Alternativen zu China aufzutun. In diesem Fall geht es um Forschungskooperationen und den Zugang zu fortschrittlichen Technologien. Deutschland will bei der nächsten Generation von Zukunftstechnik nicht von China (und möglichst auch nicht allzu sehr von den USA) abhängig sein. Da braucht es neue Partner. Wie Südkorea.

Generell versuchte der Minister, seine Mission der Risikominimierung bei dem Besuch mit Leben zu füllen. Er betonte bei den Gesprächen, dass deutsche Firmen großes Interesse haben, ihr Geschäft in Südkorea auszuweiten. Gegenüber Han warb er um mehr Kooperation mit dem deutschen Mittelstand.

Ein Beispiel dürfte ihm als Klima-Minister besondere Freude bereiten: Der Versorger RWE versucht derzeit, einen Fuß beim Bau von Offshore-Windparks in die Tür zu bekommen. “Der gesamte Windsektor ist in Südkorea noch erstaunlich unterentwickelt”, sagt David Jones, der Chef von RWE Renewables in Seoul und Leiter der Offshore-Sparte in Korea.

Die große Alternative zu Kohle und Öl ist bisher die Atomkraft. Die ehrgeizigen Ausbauziele des Landes sind kaum noch zu schaffen. Jones hofft daher auf Rückenwind der Regierung, wenn er der Branche zusammen mit lokalen Partnern einen Schub geben will. Bisher scheitern viele Projekte an der Genehmigungsbürokratie. In Europa sei die Errichtung von Windparks im Meer viel unkomplizierter geregelt, sagt Jones.

Am Freitag geht es nach einem Besuch an der Grenze zu Nordkorea weiter nach China. Hier wird er am Samstag Handelsgespräche führen. Diese werden von widersprüchlichen Zielen geprägt sein, weil sich in Deutschland unterschiedliche Interessenlagen vermischen und dann noch die Aktionen der EU hinzukommen:

Seine chinesischen Gesprächspartner werden Habeck, der zum ersten Mal nach Peking kommt, ihrerseits abklopfen: Handelt es sich um einen potenziellen Vertreter chinesischer Interessen in der EU wie Olaf Scholz? Oder ist er so kompromisslos wie seine Parteikollegin Annalena Baerbock? Nimmt er seine traditionelle Rolle als deutscher Wirtschaftsminister an, oder dominieren grüne Einflüsse in seinem Handeln?

Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben in Pjöngjang einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft abgeschlossen. Putin war am Mittwoch erstmals nach einem Vierteljahrhundert wieder nach Nordkorea gereist, um persönlich die Beziehungen der beiden Staaten weiter zu vertiefen.

Der neue Vertrag scheint auf den ersten Blick ganz auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten zu sein: Russland benötigt mehr Munition für seinen Krieg in der Ukraine, das isolierte Nordkorea hat einen mächtigen Partner gewonnen, der die Sicherheit des Kim-Regimes garantiert. Doch ein genauerer Blick zeigt, dass die Tragweite der Vereinbarung viel weitreichender sein und eine Gefahr für die Sicherheit der USA und Europas darstellen könnte.

Zunächst zu den direkten Auswirkungen. Nordkoreas Staatsmedien veröffentlichen am Donnerstag die Vereinbarung. In Artikel IV heißt es: Sollte eines der beiden Länder “aufgrund einer bewaffneten Aggression in einen Kriegszustand geraten”, muss das andere Land “unverzüglich militärische und sonstige Hilfe mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln leisten“. Da Russland sich bereits im Krieg befindet, ist also davon auszugehen, dass Nordkorea in den kommenden Wochen und Monaten seine militärische Unterstützung deutlich ausweiten wird.

Schon jetzt sind die Lieferungen beachtlich: US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland seit September mehr als 10.000 Schiffscontainer – umgerechnet rund 260.000 Tonnen – an Munition oder anderem Militärzubehör – aus Nordkorea erhalten habe. Zudem haben russische Streitkräfte mehrere nordkoreanische Raketen auf die Ukraine abgefeuert, sagt die intime Nordkorea-Kennerin Pak Jung.

Die langjährige CIA-Analystin Pak hat ein Buch über Machthaber Kim Jong-un geschrieben und ist inzwischen stellvertretende US-Sondergesandte für Nordkorea. Pak stellt klar: “Nordkorea macht das nicht umsonst. Nordkorea will mit ziemlicher Sicherheit Dinge als Gegenleistung. Wir machen uns auch Sorgen darüber, was Nordkorea aus dem Einsatz dieser Waffen und ballistischen Raketen durch Russland auf dem Schlachtfeld lernen könnte und wie dies Nordkorea ermutigen oder ihm helfen könnte, sein Waffenprogramm noch weiter voranzutreiben.”

Und hier ist man schon bei den langfristigen Folgen. Kim Jong-un sprach schon von einer “Allianz” zwischen Nordkorea und Russland. Ganz so weit ist es wohl noch nicht. Aber die konkreten Punkte sollten ausreichen, um im Westen Sorgen hervorzurufen. So sagte Putin in Pjöngjang, dass Russland “die Entwicklung einer militärisch-technischen Zusammenarbeit mit der Demokratischen Volksrepublik Korea gemäß dem heute unterzeichneten Dokument nicht ausschließe”.

Putin gibt sich vage, und so bleiben etliche Fragen offen:

Nordkoreas Interessen sind klar. Das Kim-Regime arbeitet intensiv an seinem Atomwaffen- und Raketenprogramm. Dem wird alles untergeordnet, mit der Folge: Während die Bevölkerung Not und Hunger leidet, können Kims Waffenexperten erstaunliche Fortschritte verzeichnen. Allerdings gelingt es unter anderem bislang nicht, einen Sprengkopf zu entwickeln, der den Wiedereintritt in die Atmosphäre übersteht. Es ist ein fehlendes Puzzleteil, um die USA tatsächlich massiv zu bedrohen. Russland verfügt über diese technologischen Kenntnisse. Aber wird man sie an Pjöngjang weitergeben?

Eher nicht. Oder noch nicht. Denn auch beim Treffen von Putin und Kim in Pjöngjang gibt es einen unsichtbaren Elefanten im Raum: China. Russland wie auch Nordkorea sind auf die Unterstützung Chinas angewiesen. Weder Putin noch Kim Jong-un kann es sich erlauben, Pekings Machthaber Xi Jinping zu verärgern. Die Führung in Peking wird genau beobachten, wie weit die neue Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea gedeiht. Die alte Taktik aus Sowjetzeiten, als Pjöngjang wechselweise Peking und Moskau gegeneinander ausspielte, wird Xi sicherlich nicht dulden.

Allzu erfreut über den wachsenden Einfluss Putins dürfte man in Peking nicht sein. Aber die aktuelle “Arbeitsteilung” ist noch im Sinne Pekings: China liefert Russland, was es braucht, um seine Kriegswirtschaft am Laufen zu halten. Bei direkten Waffenlieferungen ist allerdings eine rote Linie erreicht, die Peking (noch nicht) bereit ist, zu überschreiten. “Den Part der Waffenlieferungen übernimmt deshalb Nordkorea – das anders als China keinen Handel mit dem Westen zu verlieren hat und sich auch in der internationalen Politik nicht als Friedensvermittler oder Europas zukünftig bevorzugter Partner präsentieren will”, sagt Joel Attkinson, Professor für China Studies an der Hankuk University of Foreign Studies in Seoul, zu Table.Briefings.

In dieser Arbeitsteilung spiegelt sich das große gemeinsame Ziel von Nordkorea, Russland und China wider: die gemeinsame Ablehnung einer westlich geführten Welt unter der Schirmherrschaft der USA.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte dementsprechend besorgt. “Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die autoritären Mächte immer enger zusammenrücken. Sie unterstützen sich gegenseitig auf eine Art und Weise, die wir noch nie zuvor gesehen haben”, sagt er am Mittwoch in Ottawa. Nordkorea habe Russland “eine enorme Menge an Munition” geliefert, während China und Iran ebenfalls Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstützten.

Die Nato will deshalb mit ihren Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum enger zusammenarbeiten. Aus diesem Grund hat man die Regierungschefs Australiens, Japans, Neuseelands und Südkoreas zum Nato-Gipfel im kommenden Monat nach Washington eingeladen. Derweil sollten die Europäer ihre direkten Kontakte nach Pjöngjang wieder aktivieren, die durch die Corona-Pandemie abgebrochen sind. Deutschland hat hierzu Ende Februar einen ersten wichtigen Schritt unternommen, und eine Delegation in die nordkoreanische Hauptstadt entsandt.

Unterdessen ist Putin von Nordkorea weiter nach Vietnam gereist – einem Staat, der sich mit seiner “Bambus-Politik” sehr flexibel gibt. Beobachtern zufolge geht es auch in Hanoi um mögliche Waffenlieferungen. Zu Putins Delegation gehören jedenfalls neben dem stellvertretenden Verteidigungsminister Alexander Fomin auch der Chef der russischen Behörde für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew, und der Direktor des Rüstungskonzerns Rosoboronexport, Alexander Michejew.

Eine aktuelle Recherche von Correctiv, die unter anderem die China-Verbindungen von Professoren der RWTH Aachen in den Blick genommen hat, heizt die Debatte um Beziehungen deutscher Forschungsinstitutionen mit der Volksrepublik erneut an.

“Die Ergebnisse beschreiben die Spitze des Eisbergs. Was investigative Recherchen angeht, sind andere Länder wie Großbritannien und die USA uns mittlerweile weit voraus. Es ist höchste Zeit, dass alle Universitäten in Deutschland einer unabhängigen Untersuchung unterworfen werden”, fordert Andreas Fulda, Politikwissenschaftler und China-Experte an der Universität Nottingham, auf Anfrage von Table.Briefings.

Das Recherchekollektiv beschreibt in seinem Bericht mehrere Einzelfälle von Forschenden der RWTH Aachen, die Verbindungen zu Hochschulen der “Seven Sons” oder der National University for Defence Technology (NUDT) unterhalten. Dabei handelt es sich um eine Gruppe aus sieben chinesischen Universitäten, die laut dem australischen Thinktank ASPI zwar als zivile Hochschulen deklariert sind, aber tief mit der Militär- und Rüstungsindustrie verbunden sind.

Der Bericht fügt sich in eine Reihe ähnlicher Recherchen ein, wie eine frühere von Correctiv selbst, der FAZ oder dem US-Experten Jeffrey Stoff. Alle Berichte legen nahe, dass an wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland zu naiv mit China-Kooperationen umgegangen wird oder zumindest wurde. Dem aktuellen Correctiv-Bericht zufolge sollen von den rund 100 Professorinnen und Professoren der RWTH-Fakultäten Maschinenwesen und Elektrotechnik mindestens 19 Professorinnen und Professoren laut ihren Arbeiten mit Forschenden der “Seven Sons” oder der NUDT kooperiert haben.

Es sei nicht anzunehmen, dass die RWTH damit ein Einzelfall ist, sagt Andreas Fulda. “Technische Hochschulen sind im MINT-Bereich für die Kommunistische Partei Chinas besonders interessant.” Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung würden der chinesischen Parteiführung dabei helfen, mit technologischen Innovationen die Bevölkerung besser zu kontrollieren und die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee voranzutreiben.

Auf Anfrage von Table.Briefings weist ein Sprecher der RWTH Aachen darauf hin, dass die von Correctiv adressierten Beispiele teilweise Jahre zurückliegen und sich seitdem Prüfmechanismen und Sensibilität verändert hätten. Andere Publikationen fielen ohnehin in die Kategorie Open Access und beträfen weltweit öffentlich zugängliche Entwicklungen in der Grundlagenforschung.

“Die Berichterstattung kann keine Beispiele für exportkontrollrechtlich untersagten Gütertransfer benennen. Wir nehmen hier die Aufsicht im Sinne der bestehenden Regeln sehr ernst und hinterfragen unsere Mechanismen ständig”, sagte ein Sprecher. Es gebe eine lange Tradition der Kooperationen mit China und dementsprechend standardisierte Prozesse, ein großes Netzwerk und Sensibilisierungsmaßnahmen für Wissenschaftler – vom Onboarding bis hin zu spezifischen Seminarangeboten.

Des Weiteren stelle ein China-Büro in Peking weitere Informationen und Chinakompetenz vor Ort bereit. Die RWTH befinde sich zu diesem Themenfeld auch mit den Forschungsallianzen, Partnerhochschulen und Sicherheitsbehörden im stetigen Austausch. Man beteilige sich aktiv an thematischen Arbeitsgruppen deutscher und europäischer Hochschulen zu rechtlichen, ethischen und Sicherheitsaspekten internationaler Forschung, häufig auch mit besonderem Bezug zu China.

Kritisiert wird in dem Correctiv-Bericht unter anderem die Praxis, für profitable Aufträge aus China, Professoren-GmbHs zu gründen, die Drittmittel für anwendungsorientierte Forschung einwerben. Die Konstruktion ist in vielen wissenschaftlichen Bereichen übliche Transferpraxis. Allerdings werden Gelder, die etwa über Drittmittelaufträge von chinesischen Firmen über Professoren-GmbHs fließen, im Gegensatz zu Hochschulkooperationen nicht erfasst.

Der DHV fordert Bund und Länder auf Basis der Recherche zu einer ausreichenden Grundfinanzierung auf. Matthias Jaroch, Sprecher des Deutschen Hochschulverbands (DHV), nennt dies im Gespräch mit Correctiv das “wirksamste Mittel” gegen mögliche finanzielle Einflussnahme. Ohne ausreichende Grundfinanzierung blieben die Universitäten darauf angewiesen, sich alternative Geldquellen zu erschließen. Jaroch fordert zudem größtmögliche Transparenz und Offenlegung aller Kooperationsverträge von Professorinnen und Professoren.

HRK-Präsident Walter Rosenthal will sich nicht explizit zu den Fällen an der RWTH äußern. Er weist aber darauf hin, dass für Wissenschaftler, die an Hochschulen beschäftigt sind, die Tätigkeit an Start-ups genehmigungspflichtig sei. “Dazu stellen sie an ihren Hochschulen einen Antrag auf Nebentätigkeit, aus dem unter anderem der Umfang der Tätigkeit hervorgeht”. Die Hochschulen müssten diese Anträge bewerten. Im Falle einer Genehmigung könnten sie auch Auflagen erteilen.

In der Debatte wird von der Wissenschaftscommunity immer wieder auf Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie verwiesen. Zuletzt hatten sich etwa die Sprecherin der Hochschulen in der HRK, Anja Steinbeck, oder der Präsident des DAAD Joybrato Mukherjee in Gesprächen mit Table.Briefings in diese Richtung geäußert. Tenor: Der Staat dürfe sich nicht einmischen. Beide betonten aber auch die Verantwortung der Institutionen, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und Sensibilisierungs- und Kontrollmaßnahmen zu etablieren.

Zum konkreten Fall der RWTH Aachen äußert sich der DAAD nicht. Grundsätzlich gelte aus DAAD-Sicht aber, “die Wissenschaftskooperation mit China realistisch zu gestalten: Dies bedeutet, dass Hochschulen ihre wissenschaftlichen Interessen im Umgang mit China schärfen, Chancen und Risiken erkennen und klare Prüfverfahren und Prozesse für bestehende oder zukünftige Kooperationen entwickeln oder ausbauen“. Chinakompetenz sollte dabei immer unabhängig auf- und ausgebaut werden.

Für Andreas Fulda zeigen die Correctiv-Recherchen, “dass wir uns leider nicht auf akademische Selbstverantwortung verlassen können“. Auch wenn es aus historischen Gründen berechtigte Vorbehalte vor staatlicher Einmischung gebe: “Wir brauchen jetzt dringend klare und anwendbare staatliche Transparenzregeln. Aufgrund des deutschen Föderalismus und der Schwäche des BMBF halte ich es aber eher unwahrscheinlich, dass entschieden gehandelt wird.”

Das BMBF selbst sieht aber Fortschritte bei der Wahrnehmung der Verantwortung durch die Wissenschaftsinstitutionen. “Die durch die Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen entwickelten Leitlinien und eingeleiteten Prüfprozesse für Kooperationen mit China sind ein wichtiger Schritt”, antwortete eine Sprecherin auf eine Anfrage von Table.Briefings. “Wir werden die Information und Sensibilisierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemeinsam mit den zuständigen Behörden weiter verstärken und den Ausbau unabhängiger Chinakompetenz weiter unterstützen.”

23.06.2024, 14:00 Uhr

Konfuzius-Institut München, Vernissage: Nihao China 1961-2021: Auf den Spuren des Wandels (Fotoausstellung 24.06. – 08.07.) Mehr

24.06.2024, 04:00 Uhr (10:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre/European Chamber: Working Group meeting (online): China’s Payment Landscape and How to Navigate It Mehr

25.06.2024, 12:30 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg, Filmmatinée (vor Ort): “Of Color and Ink” (Zhang Weiming) mit Anwesenheit des Regisseurs Mehr

25.06.2024, 12:30 Uhr

Konrad-Adenauer-Stiftung/Politisches Bildungsforum Hamburg, Hamburger Mittagsgespräch “China und der Westen”: Welt.Macht.China: Außenpolitik und Propaganda Mehr

25.06.2024, 10:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce Machinery Day (in Suzhou): Powering the Future: Digitalization and Sustainability in the Smart Manufacturing Industry Mehr

25.06.2024, 18:00 Uhr (00:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut-Leipzig, Vortrag von Eugenio Menegon (hybrid): The Matriarch, the Duchess, the Queen, and the Countess: Aristocratic Patronesses of the Chinese Catholic Mission Mehr

27.06.2024, 09:00 Uhr

Highlight-Veranstaltung der IHK München und der AHK Greater China (in München): Greater China Day 2024 Mehr

27.06.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates , Webinar: Compliance in China: New Company Law Impacts on Foreign-Invested Enterprises (FIEs) from Legal, Financial, and Tax Perspectives Mehr

27.06.2024, 11:00 Uhr (17:00 Beijing time)

Kiel Institut für Weltwirtschaft, Global China Conversations #33: China in the Global Economy – Kiel-Göttingen-CEPR Conference Mehr

27.06.2024, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

CNBW – Working Group Sino-German Corporate Communications (online) Navigating China’s E-Commerce Frontier: Insights and Strategies with Damian Maib Mehr

28.06.2024, 9:00 Uhr

MERICS Mercator Institute for China Studies, hybrides Event: Chinapolitisches Werkstattgespräch mit Johnny Erling (auf Einladung) Mehr

29.06.2024, 16.00 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg / feelIt, Buchvorstellung (in Heidelberg): Lin Hierse – Wovon wir träumen Mehr

01.07.2024, 16 00 Uhr Beijing time:

EU SME Centre, SME Roundtable in Guangzhou: Insights into China’s Policy Updates Mehr

02.07.2024, 14:30 Uhr

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e.V./ Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, Fachtagung zur Optimierung von Lieferketten zwischen China und Europa: ChinaLogistics 2024 Mehr

02.07.2024, 16:00 Uhr

Konfuzius-Institut Hamburg, Kinderbuchlesung mit Chen Danyan (陈丹燕), in Hamburg: “Meine Mama ist ein Elf” (Angebot für Kinder) Mehr

02.07.2024, 18:00 Uhr:

Konfuzius-Institut Frankfurt / Kunstgewerbeverein, Podiumsdiskussion in der Villa Metzler: Was ist Chinesische Malerei? Mehr

Chinesische Hersteller von E-Fahrzeugen haben laut einer Umfrage im Zuge der EU-Untersuchung wegen Staatssubventionen einen Umsatzrückgang im europäischen Markt erlebt. 73 Prozent der befragten Unternehmen gaben das bei einer am Mittwoch vorgestellten Umfrage der chinesischen Handelskammer in Brüssel gemeinsam mit dem staatlichen China Economic Information Service an. 67 Prozent der Unternehmen gaben demnach an, dass der Ruf ihrer Marke unter der EU-Untersuchung gelitten habe. Die Umfrage war der Handelskammer zufolge im Mai und April dieses Jahres bei mehr als 30 Herstellern und Zulieferern der chinesischen E-Fahrzeug-Industrie durchgeführt worden.

Der Umfrage zufolge hatte die Untersuchung negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit europäischen Kooperationspartnern: 82 Prozent der Befragten waren demnach weniger zuversichtlich, was künftige Investitionen in Europa angeht. Dass europäische Händler und Leasingunternehmen weniger positiv gegenüber Kooperationsaussichten seien, gaben demnach 83 Prozent der befragten Unternehmen an. Rund zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten gaben an, dass der europäische Markt weiterhin von entscheidender Bedeutung sei und sie innerhalb der nächsten fünf Jahre Fabriken in Europa bauen wollten.

In dem Bericht kritisiert die chinesische Handelskammer das Vorgehen der EU-Kommission und behauptet, der Marktanteil chinesischer E-Fahrzeuge in Europa sei absichtlich überbewertet worden. Die Brüsseler Behörde hatte vergangene Woche Zusatzzölle von bis zu 38,1 Prozent auf chinesische E-Fahrzeuge angekündigt, Peking gab daraufhin zu Beginn der Woche eine Anti-Dumping-Untersuchung zu europäischen Schweinefleisch bekannt. Beide Seiten betonten mehrfach, den Konflikt durch Verhandlungen lösen zu wollen. ari

Der polnische Präsident Andrzej Duda wird auf Einladung des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping vom 22. Juni bis 26. Juni China einen Staatsbesuch abstatten. Das teilte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Donnerstag mit.

Auf der regulären Pressekonferenz des chinesischen Außenministeriums wurde mitgeteilt, dass Andrzej Duda während seines Aufenthalts in China mit mehreren chinesischen Spitzenpolitikern zusammentreffen werde. Neben Xi sollen das Ministerpräsident Li Qiang und der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zhao Leji, sein. cyb

Wie ist das Leben eines hochrangigen Parteifunktionärs und Revolutionärs verlaufen, von dem viele chinesische Beobachter behaupten, er sei nach jahrelanger Verfolgung durch Mao zum Marktreformer geworden, dabei aber ein aufrechter Kommunist geblieben? Die Rede ist nicht von Deng Xiaoping, sondern von Xi Zhongxun, der noch bekannter ist als Vater von Chinas heute allein herrschenden KP-Chef Xi Jinping.

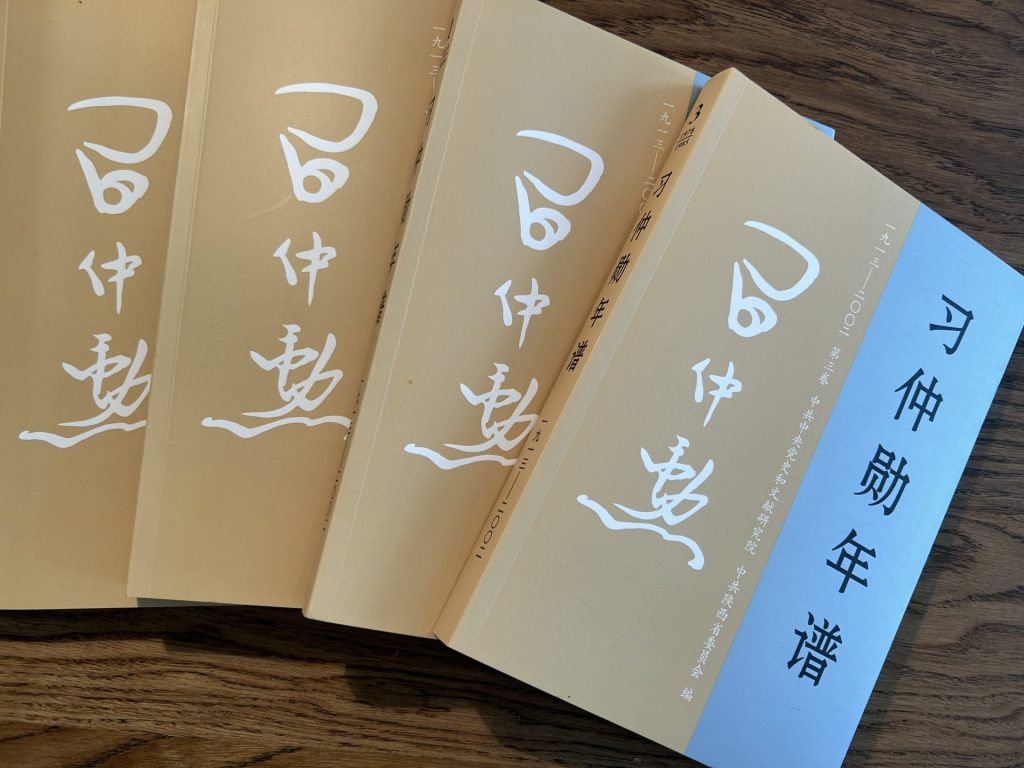

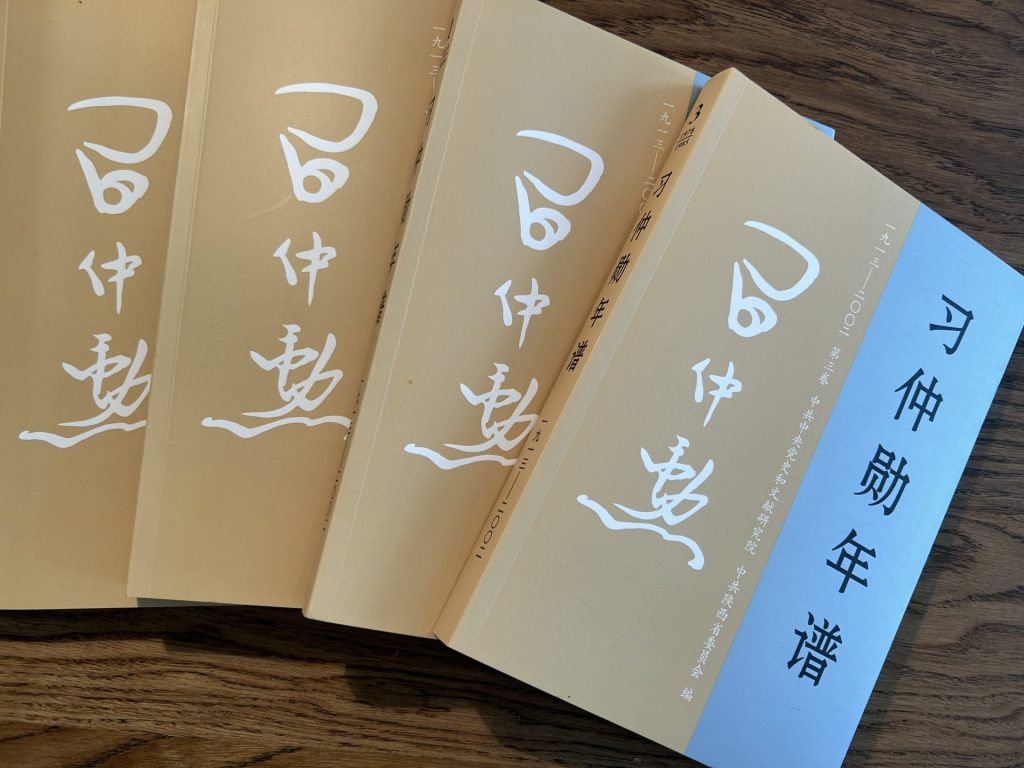

Antworten verspricht eine vierbändige Mammut-Chronik über Xi Zhongxun mit 1.448 Seiten (习仲勋年谱), die mit seiner Geburt am 15. Oktober 1913 beginnt und seinem Tod am 24. Mai 2002 endet. Ihr komme ganz “wichtige Bedeutung” zu, raunte die Nachrichtenagentur Xinhua, “damit wir uns noch enger um Genossen Xi Jinping, dem Kern der Partei, zusammenschließen können” 更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围.

Chinesische Propaganda sollte man zwischen den Zeilen lesen, bei Parteichroniken darauf achten, was sie verschweigen. Als mir Freunde gerade die mehr als zwei Kilogramm schwere voluminöse Biografie mitbrachten, schlug ich das Datum 25. Februar 2001 auf. Logbuchähnlich steht dort: Xi Zhongxun schreibt für die traditionelle Lehranstalt Longmen eine Kalligrafie: “Ein großartiger Platz. Wiege vieler China-Talente.”

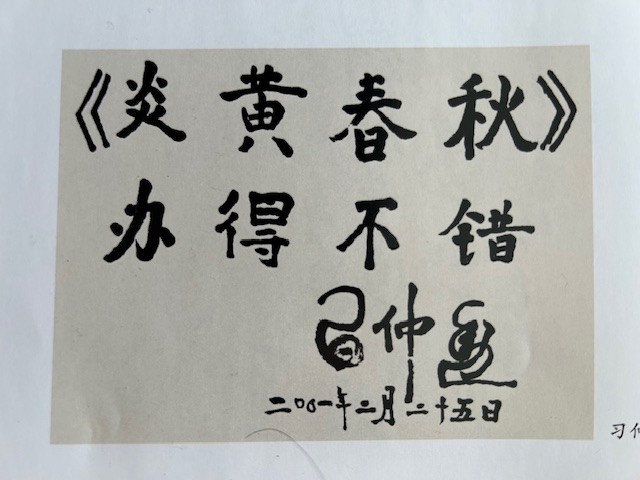

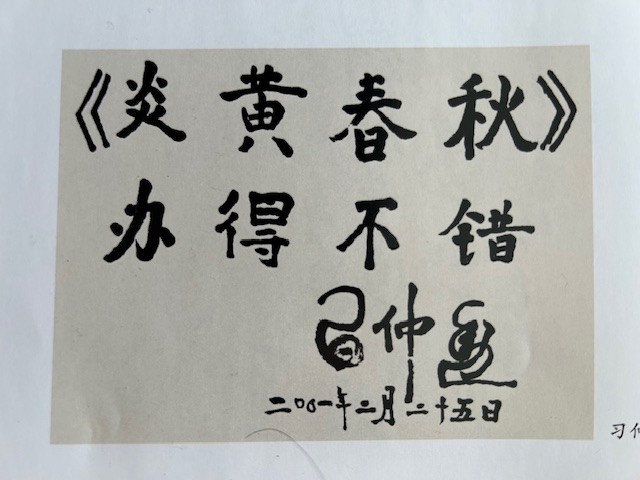

Doch an jenem Tag pinselte der damals 88-Jährige eine viel bedeutendere Widmung: Zum zehnjährigen Bestehen des Magazins “Yanhuang Chunqiu”, das sich als Forum für innerparteiliche Debatten einer kritischen Bewältigung der Vergangenheit verschrieben hatte, kalligrafierte er: “Yanhuang Chunqiu ist gut gemacht.” Verlagsleiter und Autoren des Magazins waren einst hochrangige und Mao loyale Parteifunktionäre gewesen, bevor sie zu ungerecht Verfolgten seiner Willkür wurden.

Genauso war es Xi ergangen. Er hatte in den 1930er Jahren als kommunistischer Guerillaführer in Shaanxi einem dankbaren Mao und dessen Lange Marsch-Truppen zum Überleben verholfen. Er stieg in Maos Gunst und später zum Vizepremier der Volksrepublik auf. Dann aber geriet er auf die Abschussliste bei dem überall Verschwörungen witternden Vorsitzenden. Xi wurde besonders in der Kulturevolution brutal verfolgt. Sie Familie fiel unter die Sippenhaft.

Als ich 2015 Informationen erhielt, wonach Chinas Führung das kritische Magazin schließen wollte und beim Chefredakteur Yang Jisheng nachfragte, zeigte er mir die in seinem Büro hängende Kalligrafie von Xis Vater. “Das wird uns schützen”, hoffte er.

Yang irrte. Kaum ein Jahr später richteten Dogmatiker in Xi Jinpings Diensten polemische Attacken gegen Yanhuang Chunqiu. Die Zeitschrift würde Mao und Chinas System diffamieren, um das “sozialistische Boot der Volksrepublik zum Kentern zu bringen”. Handstreichartig wurde die Zeitschrift besetzt und die gesamte Redaktion vor die Türe gesetzt. Zufällig wurde ich Augenzeuge des “Endes einer liberalen Legende” durch den Coup der Ideologen. Kein Wunder, dass Xi Zhongxuns Kalligrafie heute nicht einmal mehr erwähnt werden darf.

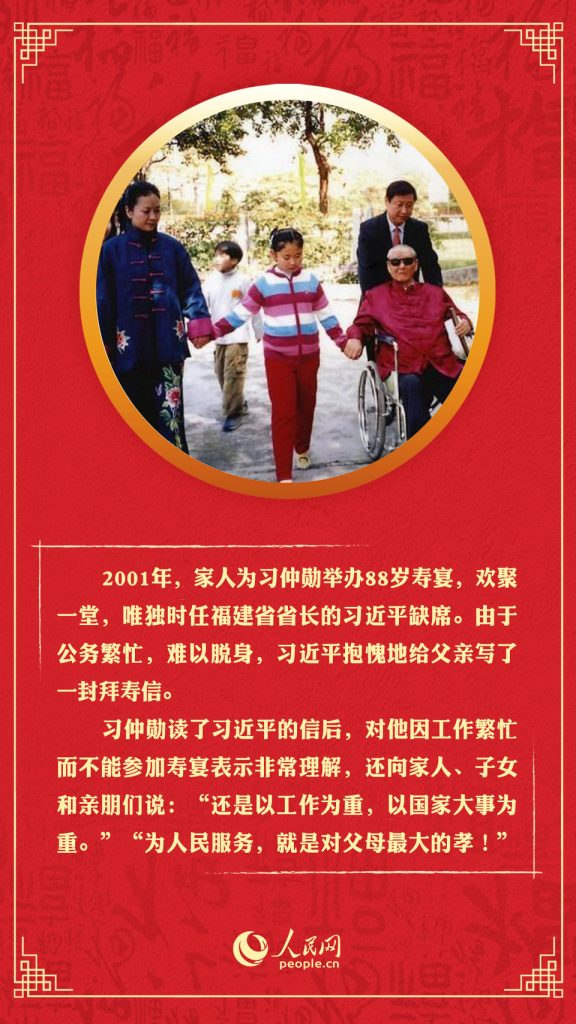

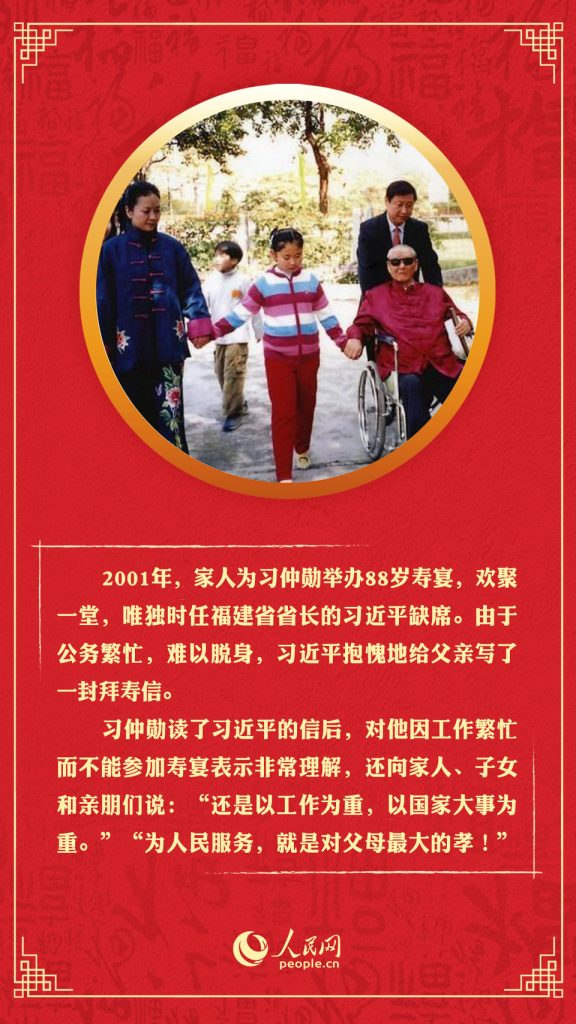

Trotz aller Zensur bleibt die neue Chronik ein Fundort für Parteihistoriker, denen Peking den Zugang zu Archiven immer mehr verbaut. Ebenso hilft sie, die Widersprüche in der Persönlichkeit des Xi Jinping zu erkennen, der nicht immer ein ideologischer Hardliner heutigen Zuschnitts war. Unter dem Datum 15. Oktober 2001 ist ein Brief von ihm vollständig veröffentlicht, den er an seinen Vater zum 88. Geburtstag schreibt. Zwar ist er teilweise bekannt, weil Chinas Propaganda ihn als Beispiel für die (konfuzianische) Tugend der Kindesliebe Xis zu seinem Vater zitiert.

Doch im vollständigen Brief nennt Xi auch noch andere Beweggründe. Er preise seinen Vater, weil der “zeitlebens nie jemanden verfolgen ließ”, 一辈子没有整过人 und weil er “nie gelogen hat”. Zudem erinnert er ihn an die Kulturrevolution, während der die Familie mitverfolgt wurde: “Als man uns damals auf der Straße als ‘Hundesöhne’ 狗崽子 anschrie, blieb ich fest in meinem Urteil. Mein Vater ist ein großer Held.”

Das klingt honorig. Doch zur systemkritischen Reflexion über Mao und seine Verbrechen sind weder Xi Jinping noch sein Vater bereit. Beide stellen die Partei- und Staatsraison vor persönliches Leid. Sie sehen sich nicht als aufgeklärte Reformer und schon gar nicht als liberale Kommunisten. Der Apfel Xi fällt nicht weit vom Stamm des Vaters.

Entsprechend spielt die neue Chronik Maos Verantwortung an der Verfolgung des Vaters herunter. Linksradikale Gefolgsleute Maos, darunter Geheimdienstchef Kang Sheng, hätten Schuld daran, dass Xi Zhongxun Maos Vertrauen verlor und von 1962 bis 1978 verfolgt und verbannt wurde. Ihre Intrigen hätten den Vorsitzenden an eine gegen ihn gerichtete Verschwörung und eine “Anti-Mao-Clique” glauben lassen, zu der Xi Zhongxun gehörte. Er hätte mithilfe eines Revolutionsromans über die Guerillazeit versucht, die Stimmung in der Partei gegen Mao zu manipulieren, um dessen einst gestürzte innerparteilichen Feinde zu rehabilitieren.

Xi Jinping hat heute jede kritische Auseinandersetzung über Mao und besonders seiner Kulturrevolution tabuisieren lassen. Daher darf auch die neue Chronik die Ereignisse der für Vater Xi Zhongxun schlimmsten Jahre 1964 bis 1977, bis zum Sturz der Viererbande, auf nur 21 ihrer fast 1500 Seiten behandeln. Sie zählt auf, wie oft und wann fanatisierte Rotgardisten den Vater, der strafversetzt in einer Traktorfabrik in Luoyang arbeitete, zu ihren Kampf- und Kritikversammlungen gewaltsam verschleppten und stundenlang quälten.

Faktenreicher schildert sie Xis nach seiner Rehabilitierung 1978 übernommene Rolle eines effektiven Reformers, den Deng Xiaoping zur Unterstützung seiner Modernisierung als Provinz- und Parteichef nach Guangdong schickt. Xi macht sich verdient. Viele Details sind neu über seine Hilfe zur politischen Rehabilitierung Zehntausender Guangdonger Funktionäre, die Opfer der Kulturrevolution wurden, oder über die Entschärfung einer Krise um die massenhafte Flucht chinesischer Bauern nach Hongkong.

Xi Zhongxun löst auch das Unrecht der zu lebenslanger Haft verurteilten Guangdonger Dissidenten. Unter dem Pseudonym “Li Yizhe” wurden sie weltweit für eine sensationelle Wandzeitung bekannt, mit der sie 1974 noch zu Lebzeiten Maos als Vorläufer einer außerparteilichen Opposition in China nach Demokratie und Rechtsstaat riefen (vergleiche LiYiZhe, China. Wer gegen Wen?, Rotbuch Verlag Berlin 1977).

Ausführlich schildert die Chronologie, wie Xi die Rehabilitierung der Wandzeitungsautoren und Dutzender anderer in den Fall verwickelten in der eigenen Parteibürokratie durchsetzen konnte und alle freibekam. Allein siebenmal trifft er sich 1979 mit den vier LiYizhe-Oppositionellen. Aber er verlangt von ihnen, ihre Systemopposition einzustellen und nicht mehr nach “Demokratie und Rechtssystem” westlicher Art zu rufen.

Er setzt sich zwar für sie ein, aber nicht, weil sie gegen Mao und das System, sondern weil sie gegen Maos ultralinke Gefolgsleute opponierten. Der Vater hielt Mao bis zuletzt in Ehren und fasste sein eigenes bitteres Schicksal als eher zufälligen Betriebsunfall auf. Nicht anders denkt heute sein Sohn.

Die scheinbar enzyklopädische Chronik ist nicht als Quellenwerk für die Geschichtsschreibung gedacht. Sie ist nach einer ungeschriebenen Regel ein Statussymbol, welchem überragenden Parteiführer seit 1921 ein Platz im kommunistischen Pantheon chinesischer Revolutionäre gebührt.

Bisher teilen sich weniger als ein Dutzend ehemaliger KP-Größen die Ehre, in einer speziellen Parteichronik porträtiert zu werden. Chen Jin, ein Vizedirektor des ZK-Forschungsbüros für Archivdokumente, verriet 2011, dass bis auf unfertige Chroniken für Mao Zedong und Deng Xiaoping für alle anderen infrage kommenden früheren KP-Führer die Herausgabe solcher Chroniken abgeschlossen sei. 老一辈主要领导人官方传记基本出齐

Doch Xi Zhongxun darf als Nachrücker in diese Elite einziehen. Sein Sohn hat da wohl mitgeholfen. Die neue Chronik ist der vorläufig letzte Akt, mit der Xi Jinping das Unrecht, das seinem Vater angetan wurde, wiedergutmachen lässt und seine Xi-Dynastie auch stammbaummäßig verankert, wie der britische Economist jüngst kommentierte.

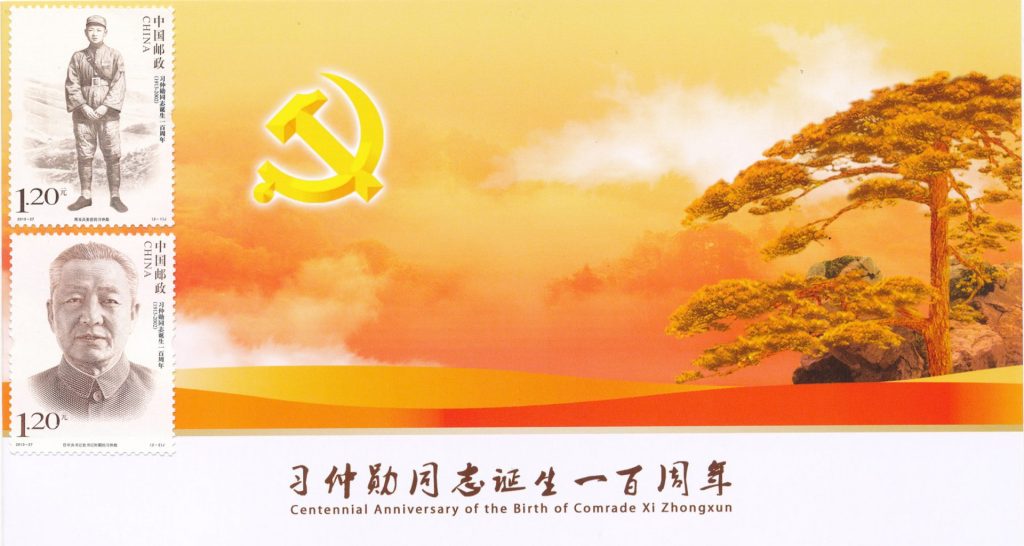

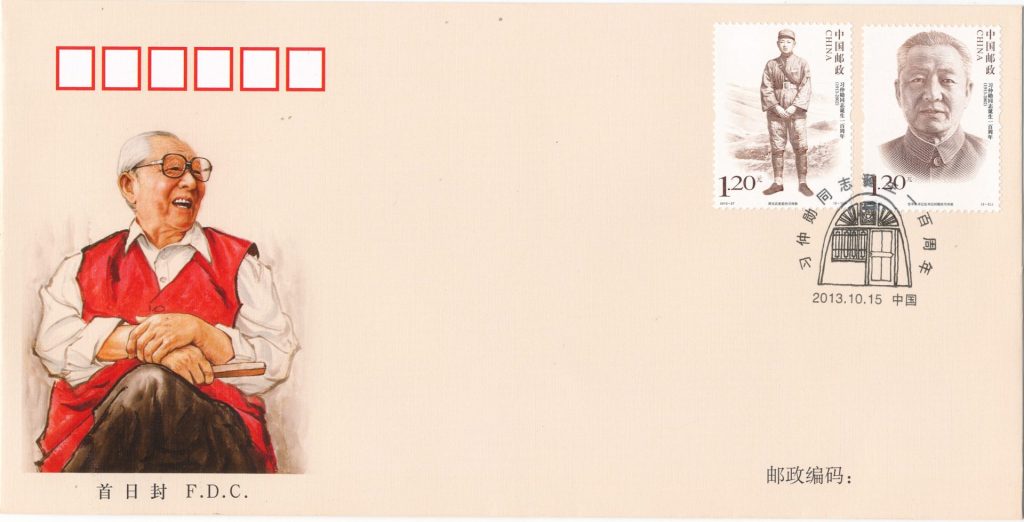

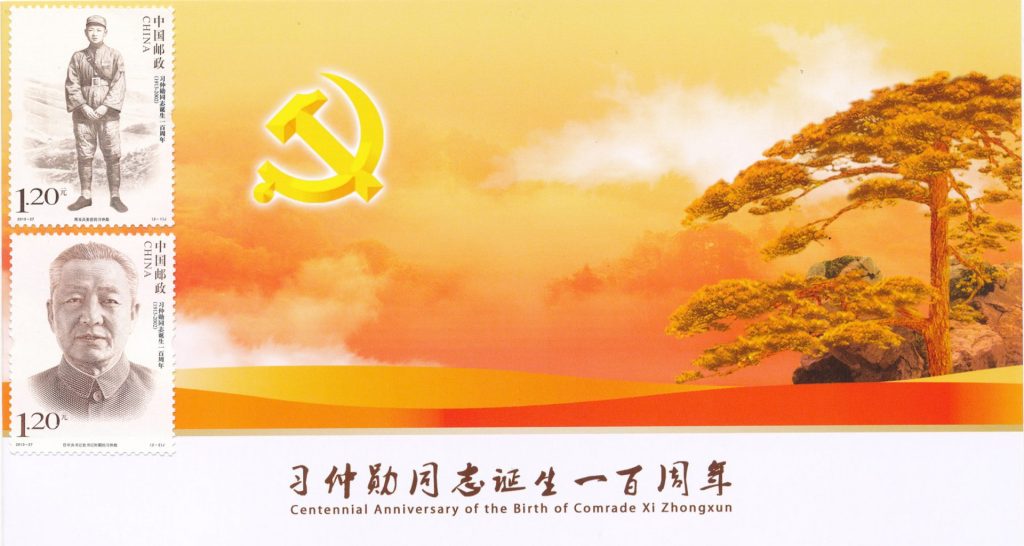

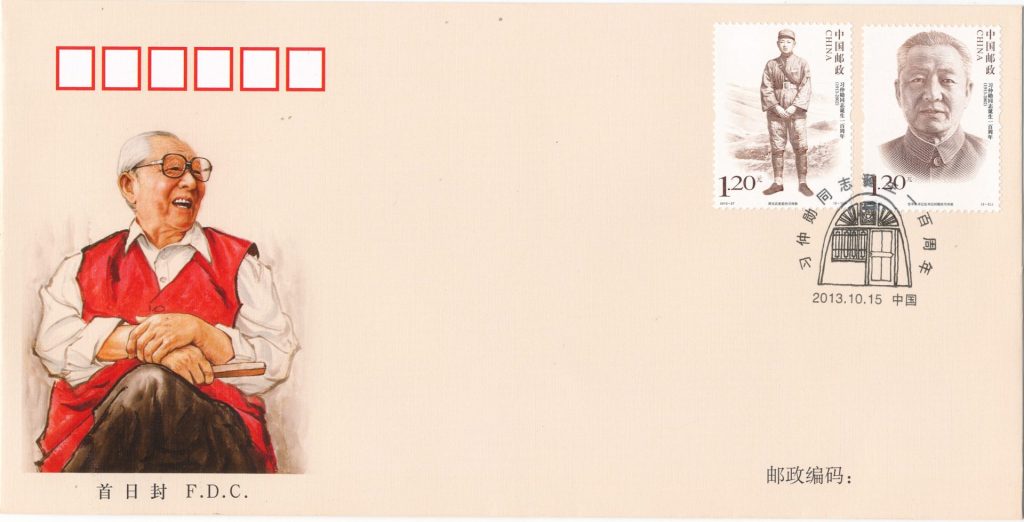

Von 2002 bis 2005 errichtete die Familie Xi ein gigantisches Mausoleum für den Vater in dessen Heimatort Fuping. Dann war der Staat an der Reihe. Bald nach seiner Wahl zum Parteichef und Präsidenten ließ Xi Jinping den 100. Geburtstag seines Vaters am 15. Oktober 2013 in der Großen Halle des Volkes feiern. Chinas Post musste dazu Sondermarken drucken.

Vergangenen Dezember strahlte der Staatssender CCTV passend zur geplanten Herausgabe der neuen Chronik seine bereits zweite sechsteilige Fernsehdokumentation über Xi Zhongxun und ein der Revolution gewidmetes Leben aus. Die Serie heißt treffend 赤诚 “Völlige Hingabe”. Auch da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm.

Anton Melchers, derzeitiger CEO von Melchers Shanghai, wird im Zuge einer strategischen Umstrukturierung ab Juli ins deutsche Stammhaus in Bremen zurückkehren. Die Geschäfte in China übernimmt sein Nachfolger Claus Toxvig.

Yudan Liu ist seit Juni Director of China Desk bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SW International in Frankfurt am Main. Zuvor war sie Teamleiterin des China Desk bei der Bankberatung Dornbach, ebenfalls in Frankfurt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Um das Jahr 2006 war China der größte Zeitungsmarkt der Welt, und solche Zeitungskioske waren im Stadtbild Shanghais einst allgegenwärtig. Entstanden waren sie zum Teil als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ehemalige Mitarbeiter von Staatsbetrieben, die im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen entlassen wurden.

Mit dem Boom der Online-Medien ging die Zahl der Kioske landesweit drastisch zurück, die Pandemie versetzte vielen den Todesstoß. In Shanghai wird einer der letzten Überlebenden in der Wusong Road zum Jahresende endgültig die Rollläden herunterlassen. Besitzer Jiang Jun geht dann nach drei Jahrzehnten in Rente.

Robert Habeck weilte am Donnerstag in Südkorea. Und diesen Besuch wollte er keineswegs nur als einen Stopp auf der Durchreise nach China verstanden wissen, berichtet Finn Mayer-Kuckuk, der auf der Asien-Reise des Bundeswirtschaftsministers dabei ist. Die Mission des Vizekanzlers lautet: De-Risiking – Risikominimierung. Wie erfolgreich er in Südkorea um Kooperationen warb und welche Aussicht sich ihm auf die schwierigen Gespräche in China bietet, lesen Sie heute im China.Table.

Ein anderes hochrangiges Politikertreffen sollte den Europäern allerdings weitaus mehr Sorgen bereiten: Putins Besuch in Nordkorea gipfelte in einer Beschwörung der Waffenbrüderschaft und der Vereinbarung, sich bei einer “bewaffneten Aggression” auch militärisch beizustehen. Welche Auswirkungen die Freundschaft zwischen den beiden Despoten hat und wie China sich dazu positioniert, analysiert Michael Radunski.

Ihnen wünschen wir einen angenehmen Wochenausklang!

Wirtschaftsminister Robert Habeck besucht derzeit Südkorea – und besteht darauf, dass der Stopp in Seoul nicht nur der Durchreise nach Peking dient, sondern seinen eigenen Sinn und Zweck hat. Bei seinem eintägigen Aufenthalt in der südkoreanischen Hauptstadt traf er mit Ministerpräsident Han Duck-soo zusammen. Thema war für den Vizekanzler vor allem das enge Zusammenrücken von Nordkorea und Russland.

Dadurch wird Russlands Krieg gegen die Ukraine für Südkorea akut gefährlich. Denn als Gegenleistung für die Massenproduktion von Munition könnte Russland moderne Technik an Nordkorea liefern. Dadurch würde Nordkoreas hochgerüstete Armee noch stärker – und das in einer Zeit, in der es den Süden immer aggressiver bedroht. “Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ist nicht nur ein lokaler Krieg”, sagte Habeck nach dem Gespräch mit dem Premier. “Die Besorgnis in Südkorea nimmt zu.”

Habeck sieht Südkorea daher zunehmend als engen Partner unter den demokratisch gesinnten Ländern, die die Ukraine unterstützen. Zwar verkaufe Südkorea nicht direkt Waffen an die Ukraine, doch immerhin lasse es sich auf den Ringtausch ein, bei dem es Waffen in Ländern aufstockt, die direkt liefern.

Zuvor hörte der Minister sich in einer staubig-heißen Palastanlage von einem deutschen Professor Erklärungen zu den ersten Kontakten zwischen Deutschland und Korea an. Was wie ein Sightseeing-Termin anmutete, war eine gute Einführung in die geopolitische Dynamik der Region. Der Palast war während der japanischen Besatzung zwischen 1910 und 1945 vorsätzlich zerstört worden und wird aktuell nach und nach rekonstruiert.

Die japanischen Besatzer ließen die koreanische Königin von Meuchelmördern köpfen. Wer solche Geschichten vor Ort hört, versteht die unversöhnliche Haltung zwischen den Nachbarländern besser. Das Schwitzen bei schwülwarmen Wetter hat sich also vielleicht sogar gelohnt.

Habeck besuchte auch ein Forschungszentrum für Quanten-Nanowissenschaft. Das war Teil seiner Mission, in wichtigen Bereichen Alternativen zu China aufzutun. In diesem Fall geht es um Forschungskooperationen und den Zugang zu fortschrittlichen Technologien. Deutschland will bei der nächsten Generation von Zukunftstechnik nicht von China (und möglichst auch nicht allzu sehr von den USA) abhängig sein. Da braucht es neue Partner. Wie Südkorea.

Generell versuchte der Minister, seine Mission der Risikominimierung bei dem Besuch mit Leben zu füllen. Er betonte bei den Gesprächen, dass deutsche Firmen großes Interesse haben, ihr Geschäft in Südkorea auszuweiten. Gegenüber Han warb er um mehr Kooperation mit dem deutschen Mittelstand.

Ein Beispiel dürfte ihm als Klima-Minister besondere Freude bereiten: Der Versorger RWE versucht derzeit, einen Fuß beim Bau von Offshore-Windparks in die Tür zu bekommen. “Der gesamte Windsektor ist in Südkorea noch erstaunlich unterentwickelt”, sagt David Jones, der Chef von RWE Renewables in Seoul und Leiter der Offshore-Sparte in Korea.

Die große Alternative zu Kohle und Öl ist bisher die Atomkraft. Die ehrgeizigen Ausbauziele des Landes sind kaum noch zu schaffen. Jones hofft daher auf Rückenwind der Regierung, wenn er der Branche zusammen mit lokalen Partnern einen Schub geben will. Bisher scheitern viele Projekte an der Genehmigungsbürokratie. In Europa sei die Errichtung von Windparks im Meer viel unkomplizierter geregelt, sagt Jones.

Am Freitag geht es nach einem Besuch an der Grenze zu Nordkorea weiter nach China. Hier wird er am Samstag Handelsgespräche führen. Diese werden von widersprüchlichen Zielen geprägt sein, weil sich in Deutschland unterschiedliche Interessenlagen vermischen und dann noch die Aktionen der EU hinzukommen:

Seine chinesischen Gesprächspartner werden Habeck, der zum ersten Mal nach Peking kommt, ihrerseits abklopfen: Handelt es sich um einen potenziellen Vertreter chinesischer Interessen in der EU wie Olaf Scholz? Oder ist er so kompromisslos wie seine Parteikollegin Annalena Baerbock? Nimmt er seine traditionelle Rolle als deutscher Wirtschaftsminister an, oder dominieren grüne Einflüsse in seinem Handeln?

Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben in Pjöngjang einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft abgeschlossen. Putin war am Mittwoch erstmals nach einem Vierteljahrhundert wieder nach Nordkorea gereist, um persönlich die Beziehungen der beiden Staaten weiter zu vertiefen.

Der neue Vertrag scheint auf den ersten Blick ganz auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten zu sein: Russland benötigt mehr Munition für seinen Krieg in der Ukraine, das isolierte Nordkorea hat einen mächtigen Partner gewonnen, der die Sicherheit des Kim-Regimes garantiert. Doch ein genauerer Blick zeigt, dass die Tragweite der Vereinbarung viel weitreichender sein und eine Gefahr für die Sicherheit der USA und Europas darstellen könnte.

Zunächst zu den direkten Auswirkungen. Nordkoreas Staatsmedien veröffentlichen am Donnerstag die Vereinbarung. In Artikel IV heißt es: Sollte eines der beiden Länder “aufgrund einer bewaffneten Aggression in einen Kriegszustand geraten”, muss das andere Land “unverzüglich militärische und sonstige Hilfe mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln leisten“. Da Russland sich bereits im Krieg befindet, ist also davon auszugehen, dass Nordkorea in den kommenden Wochen und Monaten seine militärische Unterstützung deutlich ausweiten wird.

Schon jetzt sind die Lieferungen beachtlich: US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland seit September mehr als 10.000 Schiffscontainer – umgerechnet rund 260.000 Tonnen – an Munition oder anderem Militärzubehör – aus Nordkorea erhalten habe. Zudem haben russische Streitkräfte mehrere nordkoreanische Raketen auf die Ukraine abgefeuert, sagt die intime Nordkorea-Kennerin Pak Jung.

Die langjährige CIA-Analystin Pak hat ein Buch über Machthaber Kim Jong-un geschrieben und ist inzwischen stellvertretende US-Sondergesandte für Nordkorea. Pak stellt klar: “Nordkorea macht das nicht umsonst. Nordkorea will mit ziemlicher Sicherheit Dinge als Gegenleistung. Wir machen uns auch Sorgen darüber, was Nordkorea aus dem Einsatz dieser Waffen und ballistischen Raketen durch Russland auf dem Schlachtfeld lernen könnte und wie dies Nordkorea ermutigen oder ihm helfen könnte, sein Waffenprogramm noch weiter voranzutreiben.”

Und hier ist man schon bei den langfristigen Folgen. Kim Jong-un sprach schon von einer “Allianz” zwischen Nordkorea und Russland. Ganz so weit ist es wohl noch nicht. Aber die konkreten Punkte sollten ausreichen, um im Westen Sorgen hervorzurufen. So sagte Putin in Pjöngjang, dass Russland “die Entwicklung einer militärisch-technischen Zusammenarbeit mit der Demokratischen Volksrepublik Korea gemäß dem heute unterzeichneten Dokument nicht ausschließe”.

Putin gibt sich vage, und so bleiben etliche Fragen offen:

Nordkoreas Interessen sind klar. Das Kim-Regime arbeitet intensiv an seinem Atomwaffen- und Raketenprogramm. Dem wird alles untergeordnet, mit der Folge: Während die Bevölkerung Not und Hunger leidet, können Kims Waffenexperten erstaunliche Fortschritte verzeichnen. Allerdings gelingt es unter anderem bislang nicht, einen Sprengkopf zu entwickeln, der den Wiedereintritt in die Atmosphäre übersteht. Es ist ein fehlendes Puzzleteil, um die USA tatsächlich massiv zu bedrohen. Russland verfügt über diese technologischen Kenntnisse. Aber wird man sie an Pjöngjang weitergeben?

Eher nicht. Oder noch nicht. Denn auch beim Treffen von Putin und Kim in Pjöngjang gibt es einen unsichtbaren Elefanten im Raum: China. Russland wie auch Nordkorea sind auf die Unterstützung Chinas angewiesen. Weder Putin noch Kim Jong-un kann es sich erlauben, Pekings Machthaber Xi Jinping zu verärgern. Die Führung in Peking wird genau beobachten, wie weit die neue Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea gedeiht. Die alte Taktik aus Sowjetzeiten, als Pjöngjang wechselweise Peking und Moskau gegeneinander ausspielte, wird Xi sicherlich nicht dulden.

Allzu erfreut über den wachsenden Einfluss Putins dürfte man in Peking nicht sein. Aber die aktuelle “Arbeitsteilung” ist noch im Sinne Pekings: China liefert Russland, was es braucht, um seine Kriegswirtschaft am Laufen zu halten. Bei direkten Waffenlieferungen ist allerdings eine rote Linie erreicht, die Peking (noch nicht) bereit ist, zu überschreiten. “Den Part der Waffenlieferungen übernimmt deshalb Nordkorea – das anders als China keinen Handel mit dem Westen zu verlieren hat und sich auch in der internationalen Politik nicht als Friedensvermittler oder Europas zukünftig bevorzugter Partner präsentieren will”, sagt Joel Attkinson, Professor für China Studies an der Hankuk University of Foreign Studies in Seoul, zu Table.Briefings.

In dieser Arbeitsteilung spiegelt sich das große gemeinsame Ziel von Nordkorea, Russland und China wider: die gemeinsame Ablehnung einer westlich geführten Welt unter der Schirmherrschaft der USA.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte dementsprechend besorgt. “Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die autoritären Mächte immer enger zusammenrücken. Sie unterstützen sich gegenseitig auf eine Art und Weise, die wir noch nie zuvor gesehen haben”, sagt er am Mittwoch in Ottawa. Nordkorea habe Russland “eine enorme Menge an Munition” geliefert, während China und Iran ebenfalls Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstützten.

Die Nato will deshalb mit ihren Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum enger zusammenarbeiten. Aus diesem Grund hat man die Regierungschefs Australiens, Japans, Neuseelands und Südkoreas zum Nato-Gipfel im kommenden Monat nach Washington eingeladen. Derweil sollten die Europäer ihre direkten Kontakte nach Pjöngjang wieder aktivieren, die durch die Corona-Pandemie abgebrochen sind. Deutschland hat hierzu Ende Februar einen ersten wichtigen Schritt unternommen, und eine Delegation in die nordkoreanische Hauptstadt entsandt.

Unterdessen ist Putin von Nordkorea weiter nach Vietnam gereist – einem Staat, der sich mit seiner “Bambus-Politik” sehr flexibel gibt. Beobachtern zufolge geht es auch in Hanoi um mögliche Waffenlieferungen. Zu Putins Delegation gehören jedenfalls neben dem stellvertretenden Verteidigungsminister Alexander Fomin auch der Chef der russischen Behörde für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew, und der Direktor des Rüstungskonzerns Rosoboronexport, Alexander Michejew.

Eine aktuelle Recherche von Correctiv, die unter anderem die China-Verbindungen von Professoren der RWTH Aachen in den Blick genommen hat, heizt die Debatte um Beziehungen deutscher Forschungsinstitutionen mit der Volksrepublik erneut an.

“Die Ergebnisse beschreiben die Spitze des Eisbergs. Was investigative Recherchen angeht, sind andere Länder wie Großbritannien und die USA uns mittlerweile weit voraus. Es ist höchste Zeit, dass alle Universitäten in Deutschland einer unabhängigen Untersuchung unterworfen werden”, fordert Andreas Fulda, Politikwissenschaftler und China-Experte an der Universität Nottingham, auf Anfrage von Table.Briefings.

Das Recherchekollektiv beschreibt in seinem Bericht mehrere Einzelfälle von Forschenden der RWTH Aachen, die Verbindungen zu Hochschulen der “Seven Sons” oder der National University for Defence Technology (NUDT) unterhalten. Dabei handelt es sich um eine Gruppe aus sieben chinesischen Universitäten, die laut dem australischen Thinktank ASPI zwar als zivile Hochschulen deklariert sind, aber tief mit der Militär- und Rüstungsindustrie verbunden sind.

Der Bericht fügt sich in eine Reihe ähnlicher Recherchen ein, wie eine frühere von Correctiv selbst, der FAZ oder dem US-Experten Jeffrey Stoff. Alle Berichte legen nahe, dass an wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland zu naiv mit China-Kooperationen umgegangen wird oder zumindest wurde. Dem aktuellen Correctiv-Bericht zufolge sollen von den rund 100 Professorinnen und Professoren der RWTH-Fakultäten Maschinenwesen und Elektrotechnik mindestens 19 Professorinnen und Professoren laut ihren Arbeiten mit Forschenden der “Seven Sons” oder der NUDT kooperiert haben.

Es sei nicht anzunehmen, dass die RWTH damit ein Einzelfall ist, sagt Andreas Fulda. “Technische Hochschulen sind im MINT-Bereich für die Kommunistische Partei Chinas besonders interessant.” Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung würden der chinesischen Parteiführung dabei helfen, mit technologischen Innovationen die Bevölkerung besser zu kontrollieren und die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee voranzutreiben.

Auf Anfrage von Table.Briefings weist ein Sprecher der RWTH Aachen darauf hin, dass die von Correctiv adressierten Beispiele teilweise Jahre zurückliegen und sich seitdem Prüfmechanismen und Sensibilität verändert hätten. Andere Publikationen fielen ohnehin in die Kategorie Open Access und beträfen weltweit öffentlich zugängliche Entwicklungen in der Grundlagenforschung.

“Die Berichterstattung kann keine Beispiele für exportkontrollrechtlich untersagten Gütertransfer benennen. Wir nehmen hier die Aufsicht im Sinne der bestehenden Regeln sehr ernst und hinterfragen unsere Mechanismen ständig”, sagte ein Sprecher. Es gebe eine lange Tradition der Kooperationen mit China und dementsprechend standardisierte Prozesse, ein großes Netzwerk und Sensibilisierungsmaßnahmen für Wissenschaftler – vom Onboarding bis hin zu spezifischen Seminarangeboten.

Des Weiteren stelle ein China-Büro in Peking weitere Informationen und Chinakompetenz vor Ort bereit. Die RWTH befinde sich zu diesem Themenfeld auch mit den Forschungsallianzen, Partnerhochschulen und Sicherheitsbehörden im stetigen Austausch. Man beteilige sich aktiv an thematischen Arbeitsgruppen deutscher und europäischer Hochschulen zu rechtlichen, ethischen und Sicherheitsaspekten internationaler Forschung, häufig auch mit besonderem Bezug zu China.

Kritisiert wird in dem Correctiv-Bericht unter anderem die Praxis, für profitable Aufträge aus China, Professoren-GmbHs zu gründen, die Drittmittel für anwendungsorientierte Forschung einwerben. Die Konstruktion ist in vielen wissenschaftlichen Bereichen übliche Transferpraxis. Allerdings werden Gelder, die etwa über Drittmittelaufträge von chinesischen Firmen über Professoren-GmbHs fließen, im Gegensatz zu Hochschulkooperationen nicht erfasst.

Der DHV fordert Bund und Länder auf Basis der Recherche zu einer ausreichenden Grundfinanzierung auf. Matthias Jaroch, Sprecher des Deutschen Hochschulverbands (DHV), nennt dies im Gespräch mit Correctiv das “wirksamste Mittel” gegen mögliche finanzielle Einflussnahme. Ohne ausreichende Grundfinanzierung blieben die Universitäten darauf angewiesen, sich alternative Geldquellen zu erschließen. Jaroch fordert zudem größtmögliche Transparenz und Offenlegung aller Kooperationsverträge von Professorinnen und Professoren.

HRK-Präsident Walter Rosenthal will sich nicht explizit zu den Fällen an der RWTH äußern. Er weist aber darauf hin, dass für Wissenschaftler, die an Hochschulen beschäftigt sind, die Tätigkeit an Start-ups genehmigungspflichtig sei. “Dazu stellen sie an ihren Hochschulen einen Antrag auf Nebentätigkeit, aus dem unter anderem der Umfang der Tätigkeit hervorgeht”. Die Hochschulen müssten diese Anträge bewerten. Im Falle einer Genehmigung könnten sie auch Auflagen erteilen.

In der Debatte wird von der Wissenschaftscommunity immer wieder auf Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie verwiesen. Zuletzt hatten sich etwa die Sprecherin der Hochschulen in der HRK, Anja Steinbeck, oder der Präsident des DAAD Joybrato Mukherjee in Gesprächen mit Table.Briefings in diese Richtung geäußert. Tenor: Der Staat dürfe sich nicht einmischen. Beide betonten aber auch die Verantwortung der Institutionen, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und Sensibilisierungs- und Kontrollmaßnahmen zu etablieren.

Zum konkreten Fall der RWTH Aachen äußert sich der DAAD nicht. Grundsätzlich gelte aus DAAD-Sicht aber, “die Wissenschaftskooperation mit China realistisch zu gestalten: Dies bedeutet, dass Hochschulen ihre wissenschaftlichen Interessen im Umgang mit China schärfen, Chancen und Risiken erkennen und klare Prüfverfahren und Prozesse für bestehende oder zukünftige Kooperationen entwickeln oder ausbauen“. Chinakompetenz sollte dabei immer unabhängig auf- und ausgebaut werden.

Für Andreas Fulda zeigen die Correctiv-Recherchen, “dass wir uns leider nicht auf akademische Selbstverantwortung verlassen können“. Auch wenn es aus historischen Gründen berechtigte Vorbehalte vor staatlicher Einmischung gebe: “Wir brauchen jetzt dringend klare und anwendbare staatliche Transparenzregeln. Aufgrund des deutschen Föderalismus und der Schwäche des BMBF halte ich es aber eher unwahrscheinlich, dass entschieden gehandelt wird.”

Das BMBF selbst sieht aber Fortschritte bei der Wahrnehmung der Verantwortung durch die Wissenschaftsinstitutionen. “Die durch die Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen entwickelten Leitlinien und eingeleiteten Prüfprozesse für Kooperationen mit China sind ein wichtiger Schritt”, antwortete eine Sprecherin auf eine Anfrage von Table.Briefings. “Wir werden die Information und Sensibilisierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemeinsam mit den zuständigen Behörden weiter verstärken und den Ausbau unabhängiger Chinakompetenz weiter unterstützen.”

23.06.2024, 14:00 Uhr

Konfuzius-Institut München, Vernissage: Nihao China 1961-2021: Auf den Spuren des Wandels (Fotoausstellung 24.06. – 08.07.) Mehr

24.06.2024, 04:00 Uhr (10:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre/European Chamber: Working Group meeting (online): China’s Payment Landscape and How to Navigate It Mehr

25.06.2024, 12:30 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg, Filmmatinée (vor Ort): “Of Color and Ink” (Zhang Weiming) mit Anwesenheit des Regisseurs Mehr

25.06.2024, 12:30 Uhr

Konrad-Adenauer-Stiftung/Politisches Bildungsforum Hamburg, Hamburger Mittagsgespräch “China und der Westen”: Welt.Macht.China: Außenpolitik und Propaganda Mehr

25.06.2024, 10:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce Machinery Day (in Suzhou): Powering the Future: Digitalization and Sustainability in the Smart Manufacturing Industry Mehr

25.06.2024, 18:00 Uhr (00:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut-Leipzig, Vortrag von Eugenio Menegon (hybrid): The Matriarch, the Duchess, the Queen, and the Countess: Aristocratic Patronesses of the Chinese Catholic Mission Mehr

27.06.2024, 09:00 Uhr

Highlight-Veranstaltung der IHK München und der AHK Greater China (in München): Greater China Day 2024 Mehr

27.06.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates , Webinar: Compliance in China: New Company Law Impacts on Foreign-Invested Enterprises (FIEs) from Legal, Financial, and Tax Perspectives Mehr

27.06.2024, 11:00 Uhr (17:00 Beijing time)

Kiel Institut für Weltwirtschaft, Global China Conversations #33: China in the Global Economy – Kiel-Göttingen-CEPR Conference Mehr

27.06.2024, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

CNBW – Working Group Sino-German Corporate Communications (online) Navigating China’s E-Commerce Frontier: Insights and Strategies with Damian Maib Mehr

28.06.2024, 9:00 Uhr

MERICS Mercator Institute for China Studies, hybrides Event: Chinapolitisches Werkstattgespräch mit Johnny Erling (auf Einladung) Mehr

29.06.2024, 16.00 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg / feelIt, Buchvorstellung (in Heidelberg): Lin Hierse – Wovon wir träumen Mehr

01.07.2024, 16 00 Uhr Beijing time:

EU SME Centre, SME Roundtable in Guangzhou: Insights into China’s Policy Updates Mehr

02.07.2024, 14:30 Uhr

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e.V./ Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, Fachtagung zur Optimierung von Lieferketten zwischen China und Europa: ChinaLogistics 2024 Mehr

02.07.2024, 16:00 Uhr

Konfuzius-Institut Hamburg, Kinderbuchlesung mit Chen Danyan (陈丹燕), in Hamburg: “Meine Mama ist ein Elf” (Angebot für Kinder) Mehr

02.07.2024, 18:00 Uhr:

Konfuzius-Institut Frankfurt / Kunstgewerbeverein, Podiumsdiskussion in der Villa Metzler: Was ist Chinesische Malerei? Mehr

Chinesische Hersteller von E-Fahrzeugen haben laut einer Umfrage im Zuge der EU-Untersuchung wegen Staatssubventionen einen Umsatzrückgang im europäischen Markt erlebt. 73 Prozent der befragten Unternehmen gaben das bei einer am Mittwoch vorgestellten Umfrage der chinesischen Handelskammer in Brüssel gemeinsam mit dem staatlichen China Economic Information Service an. 67 Prozent der Unternehmen gaben demnach an, dass der Ruf ihrer Marke unter der EU-Untersuchung gelitten habe. Die Umfrage war der Handelskammer zufolge im Mai und April dieses Jahres bei mehr als 30 Herstellern und Zulieferern der chinesischen E-Fahrzeug-Industrie durchgeführt worden.

Der Umfrage zufolge hatte die Untersuchung negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit europäischen Kooperationspartnern: 82 Prozent der Befragten waren demnach weniger zuversichtlich, was künftige Investitionen in Europa angeht. Dass europäische Händler und Leasingunternehmen weniger positiv gegenüber Kooperationsaussichten seien, gaben demnach 83 Prozent der befragten Unternehmen an. Rund zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten gaben an, dass der europäische Markt weiterhin von entscheidender Bedeutung sei und sie innerhalb der nächsten fünf Jahre Fabriken in Europa bauen wollten.

In dem Bericht kritisiert die chinesische Handelskammer das Vorgehen der EU-Kommission und behauptet, der Marktanteil chinesischer E-Fahrzeuge in Europa sei absichtlich überbewertet worden. Die Brüsseler Behörde hatte vergangene Woche Zusatzzölle von bis zu 38,1 Prozent auf chinesische E-Fahrzeuge angekündigt, Peking gab daraufhin zu Beginn der Woche eine Anti-Dumping-Untersuchung zu europäischen Schweinefleisch bekannt. Beide Seiten betonten mehrfach, den Konflikt durch Verhandlungen lösen zu wollen. ari

Der polnische Präsident Andrzej Duda wird auf Einladung des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping vom 22. Juni bis 26. Juni China einen Staatsbesuch abstatten. Das teilte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Donnerstag mit.

Auf der regulären Pressekonferenz des chinesischen Außenministeriums wurde mitgeteilt, dass Andrzej Duda während seines Aufenthalts in China mit mehreren chinesischen Spitzenpolitikern zusammentreffen werde. Neben Xi sollen das Ministerpräsident Li Qiang und der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zhao Leji, sein. cyb

Wie ist das Leben eines hochrangigen Parteifunktionärs und Revolutionärs verlaufen, von dem viele chinesische Beobachter behaupten, er sei nach jahrelanger Verfolgung durch Mao zum Marktreformer geworden, dabei aber ein aufrechter Kommunist geblieben? Die Rede ist nicht von Deng Xiaoping, sondern von Xi Zhongxun, der noch bekannter ist als Vater von Chinas heute allein herrschenden KP-Chef Xi Jinping.

Antworten verspricht eine vierbändige Mammut-Chronik über Xi Zhongxun mit 1.448 Seiten (习仲勋年谱), die mit seiner Geburt am 15. Oktober 1913 beginnt und seinem Tod am 24. Mai 2002 endet. Ihr komme ganz “wichtige Bedeutung” zu, raunte die Nachrichtenagentur Xinhua, “damit wir uns noch enger um Genossen Xi Jinping, dem Kern der Partei, zusammenschließen können” 更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围.

Chinesische Propaganda sollte man zwischen den Zeilen lesen, bei Parteichroniken darauf achten, was sie verschweigen. Als mir Freunde gerade die mehr als zwei Kilogramm schwere voluminöse Biografie mitbrachten, schlug ich das Datum 25. Februar 2001 auf. Logbuchähnlich steht dort: Xi Zhongxun schreibt für die traditionelle Lehranstalt Longmen eine Kalligrafie: “Ein großartiger Platz. Wiege vieler China-Talente.”

Doch an jenem Tag pinselte der damals 88-Jährige eine viel bedeutendere Widmung: Zum zehnjährigen Bestehen des Magazins “Yanhuang Chunqiu”, das sich als Forum für innerparteiliche Debatten einer kritischen Bewältigung der Vergangenheit verschrieben hatte, kalligrafierte er: “Yanhuang Chunqiu ist gut gemacht.” Verlagsleiter und Autoren des Magazins waren einst hochrangige und Mao loyale Parteifunktionäre gewesen, bevor sie zu ungerecht Verfolgten seiner Willkür wurden.

Genauso war es Xi ergangen. Er hatte in den 1930er Jahren als kommunistischer Guerillaführer in Shaanxi einem dankbaren Mao und dessen Lange Marsch-Truppen zum Überleben verholfen. Er stieg in Maos Gunst und später zum Vizepremier der Volksrepublik auf. Dann aber geriet er auf die Abschussliste bei dem überall Verschwörungen witternden Vorsitzenden. Xi wurde besonders in der Kulturevolution brutal verfolgt. Sie Familie fiel unter die Sippenhaft.

Als ich 2015 Informationen erhielt, wonach Chinas Führung das kritische Magazin schließen wollte und beim Chefredakteur Yang Jisheng nachfragte, zeigte er mir die in seinem Büro hängende Kalligrafie von Xis Vater. “Das wird uns schützen”, hoffte er.

Yang irrte. Kaum ein Jahr später richteten Dogmatiker in Xi Jinpings Diensten polemische Attacken gegen Yanhuang Chunqiu. Die Zeitschrift würde Mao und Chinas System diffamieren, um das “sozialistische Boot der Volksrepublik zum Kentern zu bringen”. Handstreichartig wurde die Zeitschrift besetzt und die gesamte Redaktion vor die Türe gesetzt. Zufällig wurde ich Augenzeuge des “Endes einer liberalen Legende” durch den Coup der Ideologen. Kein Wunder, dass Xi Zhongxuns Kalligrafie heute nicht einmal mehr erwähnt werden darf.

Trotz aller Zensur bleibt die neue Chronik ein Fundort für Parteihistoriker, denen Peking den Zugang zu Archiven immer mehr verbaut. Ebenso hilft sie, die Widersprüche in der Persönlichkeit des Xi Jinping zu erkennen, der nicht immer ein ideologischer Hardliner heutigen Zuschnitts war. Unter dem Datum 15. Oktober 2001 ist ein Brief von ihm vollständig veröffentlicht, den er an seinen Vater zum 88. Geburtstag schreibt. Zwar ist er teilweise bekannt, weil Chinas Propaganda ihn als Beispiel für die (konfuzianische) Tugend der Kindesliebe Xis zu seinem Vater zitiert.

Doch im vollständigen Brief nennt Xi auch noch andere Beweggründe. Er preise seinen Vater, weil der “zeitlebens nie jemanden verfolgen ließ”, 一辈子没有整过人 und weil er “nie gelogen hat”. Zudem erinnert er ihn an die Kulturrevolution, während der die Familie mitverfolgt wurde: “Als man uns damals auf der Straße als ‘Hundesöhne’ 狗崽子 anschrie, blieb ich fest in meinem Urteil. Mein Vater ist ein großer Held.”

Das klingt honorig. Doch zur systemkritischen Reflexion über Mao und seine Verbrechen sind weder Xi Jinping noch sein Vater bereit. Beide stellen die Partei- und Staatsraison vor persönliches Leid. Sie sehen sich nicht als aufgeklärte Reformer und schon gar nicht als liberale Kommunisten. Der Apfel Xi fällt nicht weit vom Stamm des Vaters.

Entsprechend spielt die neue Chronik Maos Verantwortung an der Verfolgung des Vaters herunter. Linksradikale Gefolgsleute Maos, darunter Geheimdienstchef Kang Sheng, hätten Schuld daran, dass Xi Zhongxun Maos Vertrauen verlor und von 1962 bis 1978 verfolgt und verbannt wurde. Ihre Intrigen hätten den Vorsitzenden an eine gegen ihn gerichtete Verschwörung und eine “Anti-Mao-Clique” glauben lassen, zu der Xi Zhongxun gehörte. Er hätte mithilfe eines Revolutionsromans über die Guerillazeit versucht, die Stimmung in der Partei gegen Mao zu manipulieren, um dessen einst gestürzte innerparteilichen Feinde zu rehabilitieren.

Xi Jinping hat heute jede kritische Auseinandersetzung über Mao und besonders seiner Kulturrevolution tabuisieren lassen. Daher darf auch die neue Chronik die Ereignisse der für Vater Xi Zhongxun schlimmsten Jahre 1964 bis 1977, bis zum Sturz der Viererbande, auf nur 21 ihrer fast 1500 Seiten behandeln. Sie zählt auf, wie oft und wann fanatisierte Rotgardisten den Vater, der strafversetzt in einer Traktorfabrik in Luoyang arbeitete, zu ihren Kampf- und Kritikversammlungen gewaltsam verschleppten und stundenlang quälten.

Faktenreicher schildert sie Xis nach seiner Rehabilitierung 1978 übernommene Rolle eines effektiven Reformers, den Deng Xiaoping zur Unterstützung seiner Modernisierung als Provinz- und Parteichef nach Guangdong schickt. Xi macht sich verdient. Viele Details sind neu über seine Hilfe zur politischen Rehabilitierung Zehntausender Guangdonger Funktionäre, die Opfer der Kulturrevolution wurden, oder über die Entschärfung einer Krise um die massenhafte Flucht chinesischer Bauern nach Hongkong.

Xi Zhongxun löst auch das Unrecht der zu lebenslanger Haft verurteilten Guangdonger Dissidenten. Unter dem Pseudonym “Li Yizhe” wurden sie weltweit für eine sensationelle Wandzeitung bekannt, mit der sie 1974 noch zu Lebzeiten Maos als Vorläufer einer außerparteilichen Opposition in China nach Demokratie und Rechtsstaat riefen (vergleiche LiYiZhe, China. Wer gegen Wen?, Rotbuch Verlag Berlin 1977).

Ausführlich schildert die Chronologie, wie Xi die Rehabilitierung der Wandzeitungsautoren und Dutzender anderer in den Fall verwickelten in der eigenen Parteibürokratie durchsetzen konnte und alle freibekam. Allein siebenmal trifft er sich 1979 mit den vier LiYizhe-Oppositionellen. Aber er verlangt von ihnen, ihre Systemopposition einzustellen und nicht mehr nach “Demokratie und Rechtssystem” westlicher Art zu rufen.

Er setzt sich zwar für sie ein, aber nicht, weil sie gegen Mao und das System, sondern weil sie gegen Maos ultralinke Gefolgsleute opponierten. Der Vater hielt Mao bis zuletzt in Ehren und fasste sein eigenes bitteres Schicksal als eher zufälligen Betriebsunfall auf. Nicht anders denkt heute sein Sohn.

Die scheinbar enzyklopädische Chronik ist nicht als Quellenwerk für die Geschichtsschreibung gedacht. Sie ist nach einer ungeschriebenen Regel ein Statussymbol, welchem überragenden Parteiführer seit 1921 ein Platz im kommunistischen Pantheon chinesischer Revolutionäre gebührt.

Bisher teilen sich weniger als ein Dutzend ehemaliger KP-Größen die Ehre, in einer speziellen Parteichronik porträtiert zu werden. Chen Jin, ein Vizedirektor des ZK-Forschungsbüros für Archivdokumente, verriet 2011, dass bis auf unfertige Chroniken für Mao Zedong und Deng Xiaoping für alle anderen infrage kommenden früheren KP-Führer die Herausgabe solcher Chroniken abgeschlossen sei. 老一辈主要领导人官方传记基本出齐

Doch Xi Zhongxun darf als Nachrücker in diese Elite einziehen. Sein Sohn hat da wohl mitgeholfen. Die neue Chronik ist der vorläufig letzte Akt, mit der Xi Jinping das Unrecht, das seinem Vater angetan wurde, wiedergutmachen lässt und seine Xi-Dynastie auch stammbaummäßig verankert, wie der britische Economist jüngst kommentierte.

Von 2002 bis 2005 errichtete die Familie Xi ein gigantisches Mausoleum für den Vater in dessen Heimatort Fuping. Dann war der Staat an der Reihe. Bald nach seiner Wahl zum Parteichef und Präsidenten ließ Xi Jinping den 100. Geburtstag seines Vaters am 15. Oktober 2013 in der Großen Halle des Volkes feiern. Chinas Post musste dazu Sondermarken drucken.

Vergangenen Dezember strahlte der Staatssender CCTV passend zur geplanten Herausgabe der neuen Chronik seine bereits zweite sechsteilige Fernsehdokumentation über Xi Zhongxun und ein der Revolution gewidmetes Leben aus. Die Serie heißt treffend 赤诚 “Völlige Hingabe”. Auch da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm.

Anton Melchers, derzeitiger CEO von Melchers Shanghai, wird im Zuge einer strategischen Umstrukturierung ab Juli ins deutsche Stammhaus in Bremen zurückkehren. Die Geschäfte in China übernimmt sein Nachfolger Claus Toxvig.

Yudan Liu ist seit Juni Director of China Desk bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SW International in Frankfurt am Main. Zuvor war sie Teamleiterin des China Desk bei der Bankberatung Dornbach, ebenfalls in Frankfurt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Um das Jahr 2006 war China der größte Zeitungsmarkt der Welt, und solche Zeitungskioske waren im Stadtbild Shanghais einst allgegenwärtig. Entstanden waren sie zum Teil als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ehemalige Mitarbeiter von Staatsbetrieben, die im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen entlassen wurden.

Mit dem Boom der Online-Medien ging die Zahl der Kioske landesweit drastisch zurück, die Pandemie versetzte vielen den Todesstoß. In Shanghai wird einer der letzten Überlebenden in der Wusong Road zum Jahresende endgültig die Rollläden herunterlassen. Besitzer Jiang Jun geht dann nach drei Jahrzehnten in Rente.