wenn ein Land mit einem Gesetz im Grunde das Gleiche macht wie vorher ohne das Gesetz – macht es dann einen Unterschied? Ja. Das gilt jetzt in China auch für das neue Außenpolitik-Gesetz. Wie andere hochkarätige Beschlüsse des Volkskongresses enthält es blumige Sprache und verspricht zum Beispiel den Einsatz Chinas für den Weltfrieden. Doch das Blümchen hat Zähne. Wenn Chinas Interessen bedroht sind, gibt es Xi Jinping die Autorität zu schnellen Gegenmaßnahmen.

Die Existenz solch hochpolitischer Gesetze (auch das Anti-Spionagegesetz fällt in diese Kategorie) erlaubt es der Führung, genauso harsch zu agieren wie vorher und das Ganze trotzdem “Rule of Law” zu nennen. Mit Rechtstaatlichkeit hat das nichts zu tun. Die autoritäre Herrschaft sichert sich bloß durch maßgeschneiderte Gesetze ab. Was das für Deutschland und die EU heißt, analysiert Michael Radunski.

Mit Chinas Außenpolitik muss sich Spanien demnächst besonders intensiv beschäftigen. Pedro Sanchez hatte sich nach Corona beeilt, als einer der ersten Regierungschefs wieder bei Xi vorstellig zu werden. Jetzt übernimmt Spanien die EU-Ratspräsidentschaft. Brechen damit China-Wochen in der EU an? Nicht unbedingt, schreibt Amelie Richter. Zum einen muss sich Premier Sanchez demnächst einer Wahl stellen. Zum anderen sind in der EU Vorhaben in Gange, die auf mehr Unabhängigkeit von China zielen – und die wird auch Sanchez nicht aufhalten können.

Xi läuft derzeit nicht nur in der Gesetzgebung und in der Außenpolitik, sondern auch architektonisch zur Hochform auf. Johnny Erling schreibt heute über die Monumentalbauten, mit denen der Machthaber sein Geschichtsbild zementieren will.

China hat eine neue Rechtsgrundlage für seine Außenpolitik verabschiedet. Das “Gesetz über die Außenbeziehungen der Volksrepublik China” (中华人民共和国对外关系法) soll Chinas nationale und wirtschaftliche Sicherheit stärken. Es umfasst insgesamt sechs Kapitel, wurde am Mittwoch vom Ständigen Ausschuss des 14. Nationalen Volkskongresses verabschiedet und tritt am Samstag in Kraft.

Durch das vorliegende Gesetz wird die Kontrolle von Partei- und Staatschef Xi Jinping über Chinas Außenpolitik gesetzlich festgehalten und somit weiter zementiert. Es gibt Xi eine rechtliche Grundlage für “Gegenmaßnahmen” gegen westliche Bedrohungen.

Es ist Chinas erstes außenpolitisches Gesetz dieser Größenordnung, gespickt mit vielen wohlklingenden Formulierungen. Von Gleichberechtigung und Inklusion, von Fairness, Entwicklung und Weltfrieden ist die Rede, ja gar von universellen Menschenrechten. Und dennoch schimmert immer wieder ein Unterton von gefühlter Umzingelung, notwendiger Abwehr und gerechtfertigter Verteidigung durch.

Passend dazu schreibt die staatliche Zeitung “Global Times” unverblümt: Das Gesetz ist die “Rechtsgrundlage für den diplomatischen Kampf gegen Sanktionen” und eine “Warnung und Abschreckung gegen die westliche Hegemonie”.

In Kapitel I werden die allgemeinen Ziele des Gesetzes formuliert:

Kapitel II beschreibt die Funktionen und Befugnisse. Hier wird die zentrale Stellung von Xi Jinping deutlich, als Staatspräsident, als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und nicht zuletzt als Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Denn in Artikel 5 heißt es: Die Führung der Außenbeziehungen durch die Volksrepublik China steht unter der zentralisierten und allgemeinen Führung der Kommunistischen Partei Chinas.

Kapitel III umfasst die Ziele und den Auftrag der Außenbeziehungen. Hier heißt es: Die Volksrepublik China unterhält ihre Außenbeziehungen, um ihr sozialistisches System chinesischer Prägung aufrechtzuerhalten, ihre Souveränität, Vereinigung und territoriale Integrität zu wahren und ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern.

In chinesischen Texten ist auch immer die Reihenfolge wichtig. Und so fällt auf, dass noch vor der Erwähnung des internationalen UN-Systems dazu aufgerufen wird, Chinas Globale Entwicklungsinitiative, die Globale Sicherheitsinitiative und die Globale Zivilisationsinitiative in die Tat umzusetzen. Vor allem die Globale Sicherheitsinitiative wird von ausländischen Experten als langfristige Herausforderung für die von den USA geführte Ordnung betrachtet.

Immer wieder tauchen blumige Formulierungen auf, die allerdings oftmals wenig mit der Realität zu tun haben. Nur drei Beispiele.

Kapitel IV umfasst das System der Außenbeziehungen. In Artikel 32 und 33 findet sich das Ziel des Gesetzes:

Kapitel V (Unterstützung bei der Führung der Außenbeziehungen und Kapitel VI (Ergänzende Bestimmungen) komplettieren den Gesetzestext.

Im Grunde sind in diesem Text keine neuen Vorhaben aufgeführt. Es handelt sich um eine Auflistung bekannter Initiativen, Ziele sowie chinesischer Formulierungen. Vielmehr geht es darum, die Machtposition Xi Jinpings weiter zu zementieren und zu vertiefen.

War es bislang eine ungeschriebene Übereinkunft, kann man es nun in Gesetzesform nachlesen: Nicht die Regierung, sondern die Partei macht Chinas Außenpolitik. Und die Partei, das ist auf absehbare Zeit Xi Jinping. Grundlage sind Xis Initiativen, Xis Gedanken und Xis Ziele.

Ebenfalls wichtig ist der zeitliche Kontext. Das Gesetz fällt in eine Zeit, in der Xi Jinping mit immer größerem Nachdruck Chinas Macht und Einfluss auf der Weltbühne einfordert und andere Nationen – allen voran die USA – diesen Ambitionen mit Besorgnis und Widerstand begegnen.

Entsprechend betont das Gesetz Chinas Recht, “entsprechende Gegenmaßnahmen und restriktive Maßnahmen” gegen Handlungen zu ergreifen, die “Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gefährden”. Dabei steht außer Zweifel: Es ist Chinas Recht, seine eigenen Interessen und Ziele zu verfolgen. Das Problem an diesen Formulierungen ist die Unklarheit der gewählten Begriffe.

Keine guten Vorzeichen für die ohnehin schon angespannten Beziehungen mit China, denn Peking sieht auf vielen Ebenen seine Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen durch das Ausland gefährdet: ob die Situation rund um Taiwan, Europas handelspolitischen De-Risking-Strategien oder internationale Beratungsfirmen in China.

Spanien übernimmt zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft von Schweden. Wie auch in den vergangenen sechs Monaten wird der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Agenda der kommenden Ratspräsidentschaft dominieren – und damit auch ein Auge auf China und dessen Beziehung zu Moskau bleiben.

Madrids Links-Regierung aus Partido Socialista Obrero Español (PSOE) und Unidas Podemos unter Ministerpräsident Pedro Sánchez galt eigentlich als Türöffner für einen von der chinesischen Seite als zugewandt empfundenen Zugang zur Volksrepublik. Sánchez war im März mit Staatspräsident Xi zusammengetroffen. Der Spanier schlug bei dem Treffen einen kooperativen Ton an. Das könnte sich nun, während der laufenden EU-Ratspräsidentschaft, ändern – denn Ende des kommenden Monats könnte sich die spanische Regierung neu zusammensetzen.

Am 23. Juli finden die Wahlen zum spanischen Parlament statt. Jüngsten Umfragen zufolge führt die konservative Partido Popular (PP) mit 34,2 Prozent. Gemeinsam mit der rechtspopulistischen Vox könnte es für die für die Regierungsbildung erforderliche absolute Mehrheit reichen. Die Mitte-Links-Partei PSOE von Sánchez liegt der Befragung zufolge bei 26,7 Prozent. Sánchez wird versuchen, die Wählerinnen und Wähler dazu zu motivieren, die erste landesweite Regierung mit Beteiligung der Rechtspopulisten zu verhindern.

Allerdings haben PP und Vox eine gute Chance, die neue Regierung in Madrid zu stellen – der Wind in Sachen China könnte sich dann auch drehen. Vertreter der beiden Parteien waren im Januar noch in Taiwan zu Besuch und sprachen sich dort für eine engere Bindung mit Taipeh aus. Wie sehr die Beziehungen zur Volksrepublik im gerade erst beginnenden Wahlkampf ein Thema werden, ist noch unklar. Traditionell spielt Außenpolitik bei nationalen Parlamentswahlen eher eine kleinere Rolle.

Die Beziehungen zwischen Spanien und China hätten in den letzten Jahren bereits eine Abkühlung erlebt, erklärt Mario Esteban, Forscher für Asien und Pazifik am Madrider Thinktank Real Elcano Institute. Die spanischen Exporte nach China hätten sich zwischen 2011 und 2018, als Chinas Staatschef Xi Madrid besuchte, fast verdoppelt. Sie erreichten damals einen Wert von 6,6 Milliarden US-Dollar. Allerdings seien chinesische Investitionen für Spanien nicht mehr so attraktiv wie nach der Finanzkrise 2008, erklärt Esteban.

Peking habe andere EU-Länder wie Griechenland und Ungarn gefunden, die der chinesischen Position – zum Beispiel in Bezug auf Streitigkeiten über das Südchinesische Meer und Menschenrechtsverletzungen in China – mehr Rückendwind gäben, so Esteban. Ministerpräsident Sánchez weigerte sich während Xis Spanien-Besuch 2018 auch, ein Memorandum of Understanding zu Pekings “Belt and Road”-Initiative zu unterzeichnen.

Das habe bereits den Beginn einer “differenzierteren und selektiveren” Herangehensweise Spaniens an die Beziehungen zu China darstellt, schreibt Esteban. “All das hat eine Ära eingeläutet, in der die spanisch-chinesischen Beziehungen zunehmend von geopolitischen Erwägungen und Dritten, vor allem der EU und den USA, beeinflusst werden.” Die aktuelle spanische Regierung versuche zudem, wirtschaftliche Abhängigkeiten von China abzubauen.

Madrid wird daher während der Ratspräsidentschaft – egal, ob unter PP/Vox oder PSOE – darauf aus sein, essenzielle EU-Abkommen voranzutreiben, die auf mehr Unabhängigkeit von der Volksrepublik hinzielen. Dazu gehört auch die Dauerbaustelle Mercosur-Deal. Der Abschluss des umstrittenen Handelsabkommens mit den südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay würde einen Aufschwung für die EU-Wirtschaft bedeuten. Spanien will auch die politischen Beziehungen der EU zu allen lateinamerikanischen Ländern stärken, insbesondere zu Brasilien.

Der lateinamerikanische Staat Chile könnte zudem bei einem weiteren EU-Anliegen der spanischen Ratspräsidentschaft eine Rolle spielen: dem Critical Raw Materials Act. Brüssel braucht kritische Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Seltene Erden, um bis 2050 klimaneutral zu werden. Derzeit ist die EU für den Bezug und Verarbeitung dieser Materialien zu einem erheblichen Teil von China abhängig. 98 Prozent der Seltenen Erden kommen derzeit aus der Volksrepublik.

Das im März vorgeschlagene Gesetz über kritische Rohstoffe soll die heimische Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling unterstützen und die Importe dieser Schlüsselmaterialien diversifizieren – unter anderem auch mit Schwerpunkt auf Chile, das ein reiches Vorkommen an Lithium vorweist. Spanien will im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft eine Einigung innerhalb der EU-Institutionen (Trilog) dazu zu erzielen.

Wissenschaftskooperationen sind in den Fokus der Bemühungen um eine Risikominimierung geraten. Sie werden auch ein wichtiger Aspekt der nationalen China-Strategie sein, an der die Bundesregierung derzeit arbeitet. Das Thema hat auch aus Sicht von Forschern, die dezidiert zu diesem Thema arbeiten, eine neue Dringlichkeit bekommen. Hauptgrund dafür ist die fortlaufende Neubewertung chinesischer Motive und Strategien.

Am Donnerstag diskutierten darüber Matthias Stepan von der Ruhr-Universität Bochum und Sascha Klotzbücher von der Comenius-Universität Bratislava bei der Online-Veranstaltung “Deutsche Forschungskooperationen: Wissen Schaffen für oder mit China?” des IfW Kiel. Große Einigkeit bestand darin, künftig keinesfalls mehr blauäugig an die Zusammenarbeit heranzugehen – sei es in den Naturwissenschaften, sei es in den Geisteswissenschaften oder der Sinologie selbst. “Wir müssen auch im Einzelfall prüfen, ob die deutsche Seite einen Nutzen aus der Zusammenarbeit zieht oder lediglich Forschung für China subventioniert”, sagte Stepan.

China hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch in der Wissenschaft vom Entwicklungsland zu einer führenden Nation entwickelt. Stepan wies daher auch auf die große Bedeutung des Standorts China für Zusammenarbeit hin, von der Deutschland durchaus profitieren kann. Voraussetzung ist, dass der Rahmen stimmt.

Klotzbücher sprach sich hier jedoch für größte Vorsicht aus. “Was aus unserer Sicht ‘nur Grundlagenforschung’ ist, sieht die KP als Herrschaftswissen“, sagt Klotzbücher. Es sei eine bekannte Strategie der chinesischen Seite, eine Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen anzubieten, aus der die andere Seite aber letztlich geschwächt hervorgeht.

Auch subtile Mechanismen der Einflussnahme waren Thema bei dem Gespräch. Wer mit einem chinesischen Partner zusammenarbeitet, klammert möglicherweise aus Rücksichtnahme kritische Themen aus und importiert so die Denkverbote der KP ins deutsche System, so Klotzbücher. Als Lösung für solche Dilemmata schlägt er Kooperationen vor, in denen jeweils mehrere Partner beteiligt sind.

Durch das bessere Verständnis chinesischer Taktiken erhöht derzeit allerdings vor allem das Gefühl, in der Zwickmühle zu stecken – einfache Lösungen sind nicht in Sicht. Stepan spricht sich dafür aus, erfolgreiche Kooperationen mit transparenten Bedingungen und klaren Zielvorstellungen weiterzuführen. Neue Projekte sollten vor Unterzeichnung von Komitees und Fachleuten geprüft werden.

Am Donnerstag drängte ein Bericht des Handelsblatts in die Debatte um die Wissenschaftszusammenarbeit: Die Bundesregierung wolle die Konfuzius-Institute aus Deutschland verbannen, berichtet die Wirtschaftszeitung. Die dort vorgetragenen Zitate und Argumente von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) entsprechen allerdings bekannten Positionen.

Faesers Ministerium zufolge seien die von China finanzierten Lehreinrichtungen “äußerst kritisch zu sehen”. Von einem Verbot ist aber keine Rede, sondern von einer “Sensibilisierung” der deutschen Hochschulen, an die sich die Konfuzius-Institute angeschlossen haben.

Stark-Watzinger, die als FDP-Politikerin einer tendenziell China-kritischeren Richtung angehört, drängt auf “Konsequenzen”, aber auch sie spricht nicht von einer Auflösung der Institute. Auch bei ihr ist stattdessen davon die Rede, sie zu “hinterfragen”. Die Partneruniversitäten sollten “ihrer Verantwortung gerecht werden”. Die Bundesministerin scheut also in Wahrheit davor zurück, den Unis direkte Vorgaben zu machen. Das kann sie auch nur begrenzt, schließlich sind die Hochschulen Ländersache.

In Deutschland gibt es derzeit 19 Konfuzius-Institute. Sie werden von Peking finanziert, sind aber an bestehende Hochschulen angegliedert. Die Universitäten Trier, Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf haben sich bereits von ihren Konfuzius-Instituten getrennt. Faeser empfiehlt den verbleibenden Unis, diesem Beispiel zu folgen.

Dieser Beitrag steht im Kontext der Veranstaltungsreihe Global China Conversations der Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel). China.Table ist Medienpartner der Veranstaltung.

04.07.2023, 14:30 Uhr, vor Ort in München

Chinaforum Bayern, Wirtschaftskonferenz: Arbeiten wo andere Urlaub machen – Chancen für den deutschen Mittelstand in Huzhou Mehr

04.07.2023, 12:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing time)

European Guanxi, Webinar: Career lunch talk: Studying in China after Covid Mehr

05.07.2023, 16:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic International Studies, Webcast: Measurement Problems: China’s GDP Growth Data and Potential Proxies”: A Big Data China Event Mehr

11.07.2023, 19:00 Uhr, vor Ort in Kippenheim

China-Netzwerk Baden-Württemberg, Vortrag: Geboren in Shanghai: Als Kind von Emigranten Leben und Überleben (1939 – 1947) im Ghetto von Hongkew Mehr

12.07.2023, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Table.Media, Webinar: After Covid-19: Can China’s Government Manage the Comeback of the Economy? Mehr

13.07.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Workshop (in Shanghai und online) The Power of Glam: Cosmetics Industry Trends and Policy Dynamics in China Mehr

Der Anfang Februar von den Vereinigten Staaten abgeschossene mutmaßliche Spionageballon aus China hat einem Zeitungsbericht zufolge zur Sammlung von Informationen auch US-Technologie genutzt. Laut Analysen von Behörden des US-Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste sei der Ballon mit handelsüblicher US-Technik ausgestattet gewesen, ergänzt durch speziellere chinesische Sensoren sowie weitere Gerätschaften, die Fotos, Videos und andere Informationen sammeln und nach China senden konnten. Das berichtet das “Wall Street Journal” unter Berufung auf vorläufige Untersuchungsergebnisse.

Die Ergebnisse ließen den Schluss zu, dass der Ballon für Spionagezwecke und nicht, wie von China behauptet, für die Wetterforschung eingesetzt worden sei. Der Ballon habe aber offenbar keine Daten von seinem achttägigen Flug über Kanada und mehrere US-Bundesstaaten nach China gesendet. Eine Stellungnahme der US-Regierung zu dem Bericht lag zunächst nicht vor. rtr

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire will die französische Verbraucherschutzbehörde DGCCRF auf den chinesischen Fast-Fashion-Giganten Shein ansetzen. Er forderte die Behörde auf, eine Untersuchung gegen mehrere Fast-Fashion-Unternehmen einzuleiten, stellte dabei aber speziell Shein heraus. Le Maire macht die Ankündigung am Mittwochabend in einem Video auf Instagram. Er wolle, dass sich die Untersuchung auf die Umweltauswirkungen der Firmen, den Verbraucherschutz und “soziale Probleme” im Zusammenhang mit Fast-Fashion konzentriere.

“Wir kennen die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen diese Kleidung hergestellt wird, nicht”, sagte der Minister. Zudem gebe es nicht genügend Informationen über die Produktsicherheit der auf Shein verkauften Waren. Le Maire möchte demnach, dass die Generaldirektion für Wettbewerb, Verbraucherangelegenheiten und Betrugsbekämpfung (DGCCRF) ihre Ermittlungen bis Herbst abschließt. In Frankreich hatte es bereits eine Petition gegen Shein gegeben. Ein Pop-up-Store des Online-Modehändlers in der Hauptstadt Paris bekam viel Kritik – aber auch regen Kunden-Zulauf.

Die chinesische E-Commerce-Plattform hatte in den letzten Wochen versucht, ihr Image beim westlichen Publikum mit Influencer-Kampagnen in den sozialen Medien, vor allem auf Tiktok und Instagram, aufzubessern. Für mehrere Videos wurden dazu beispielsweise US-amerikanische Influencer nach China eingeladen, um eine Produktionsstätte zu besuchen und die vermeintlich unproblematischen Arbeitsbedingungen zu zeigen. Die Hochglanz-Kampagne wurde in den Sozialmedien zum großen Teil verrissen. ari

Absolutistische Herrscher verstehen sich oft als Baumeister ihrer Nation. Sie wollen sie prägen und der Nachwelt anschauliche Mahnmale ihres Erbes hinterlassen. Präsident Xi macht keine Ausnahme. Seit ihn die Partei 2017 zum Alleinregenten kürte, läuft er zu architektonischer Hochform auf. Gerade konnte Xi den sechsten Jahrestag der Grundsteinlegung für seine Mega-Zukunftsstadt Xiong’an bei Peking legen. Der Fertigbau des “Tausendjahres-Projekts” einer supermodernen, komplementären Hightech- und Öko-Hauptstadt ist bis 2035 vorgesehen. Dann soll nach den von Xi selbst um 15 Jahre vorverlegten Plänen auch die Volksrepublik zur vollwertigen Weltmacht aufgestiegen sein. Den Zeitpunkt 2035 hofft der ewige Parteichef noch mitzuerleben.

Den Weg dorthin pflastern die ersten Meilensteine seiner neuen Ära. Zum 100. Geburtstag der Partei ließ er 2021 ein Monumentalmuseum erbauen. Unweit des KP-Tempels wurden 2019 die neuen Hallen- und Pavillons für Pekings erste “Akademie für historische Forschung” 中国历史研究院 eröffnet. Sie soll Chinas “glorreiche Vergangenheit” neu aufarbeiten, damit sich das heutige sozialistische System direkt aus ihr herleiten kann. Bei seinem Grußwort zur Eröffnung am 3. Januar 2019 sagte Xi: “Das gegenwärtige China ist die Kontinuität und Entwicklung des historischen Chinas.”

Zum Nachweis ließ Peking seit 2019 in nur drei Jahren – auch auf Anweisung von Xi – vier museumsähnliche Ausstellungspaläste zur Sammlung, Lagerung und Erforschung des Kulturerbes in allen “vier Himmelsrichtungen” in die Berge schlagen. Sie sollen Archive für die “goldenen Saaten” der Kultur- und Zivilisationsgeschichte Chinas sein, werden auch “kulturelle Genbanken” genannt.

Flaggschiff der vier Museen ist das in die Pekinger Yanshan-Berge bis Juli 2022 gebaute ” Zentralarchiv für Kultureditionen” 中国国家版本馆. Drei ebenso pompöse Zweigstellen finden sich in Xian 西安分馆文济阁, Hangzhou 杭州分馆文润阁 und Kanton 广州分馆文沁阁.

Seine Absicht sei, sagt Xi, die bisherige marxistische Ideologie der Partei mit Chinas nationaler traditioneller Kultur zu fusionieren, dem chinesischen Sozialismus ein neues Alleinstellungsmerkmal zu geben. Mit der Essenz aus der alten Kultur soll Partei und Ideologie neues Leben eingehaucht werden, China auch systemisch weltweite Attraktivität gewinnen. Er spricht nun von den “zwei Verbindungen” 两个结合.

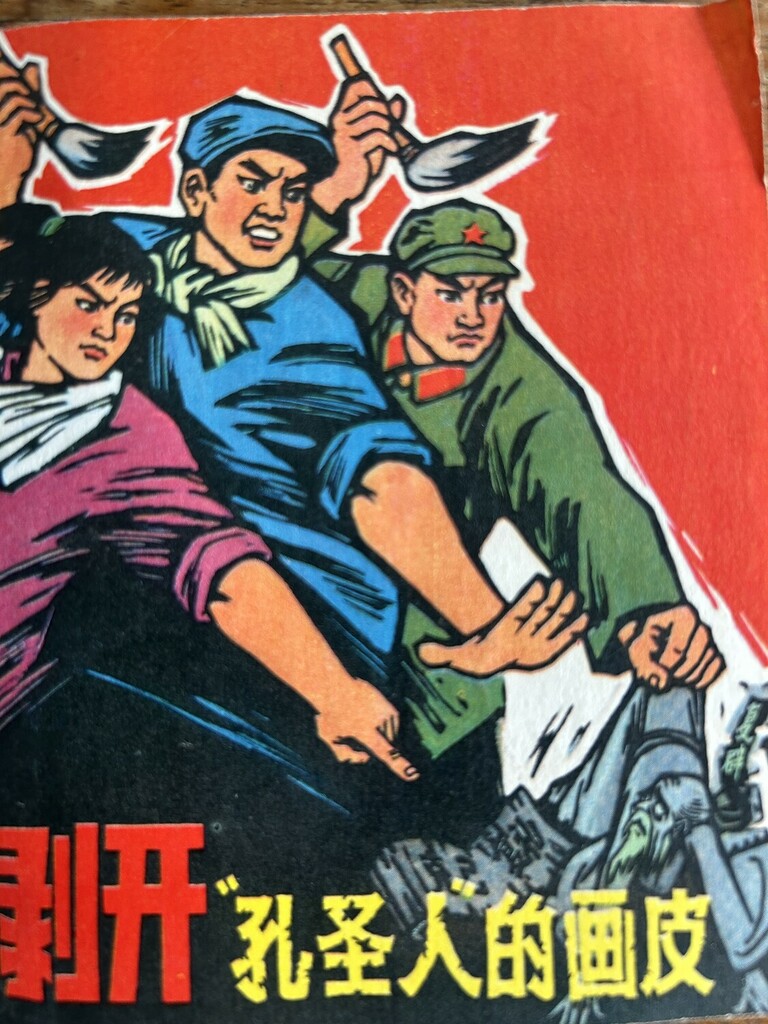

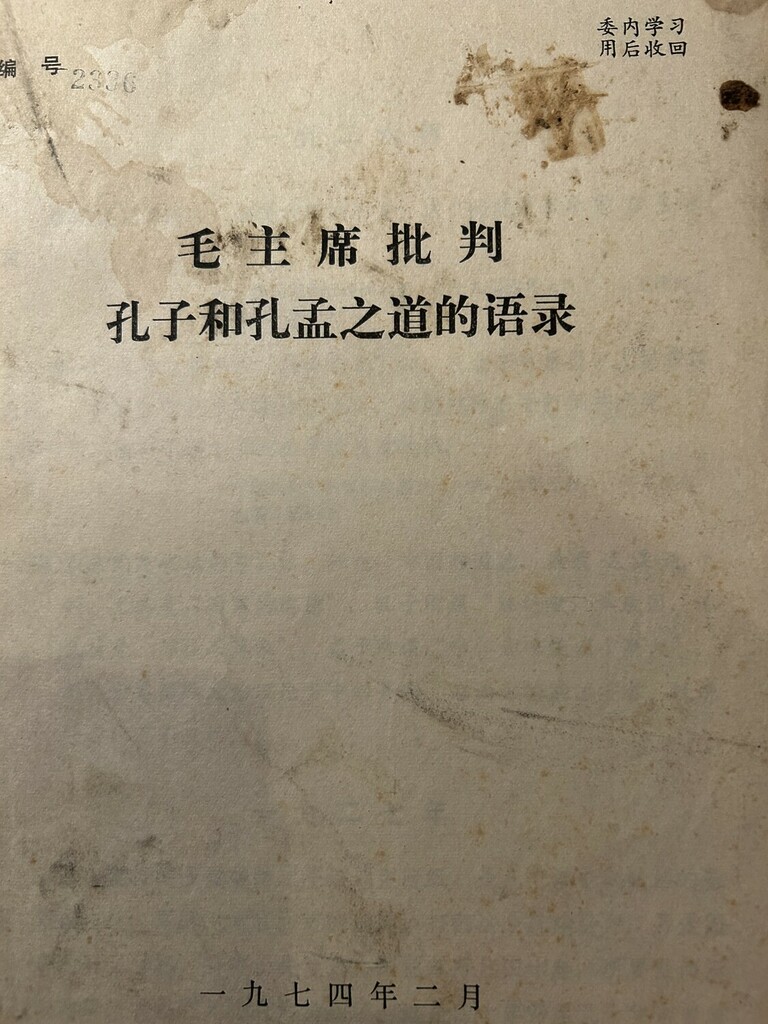

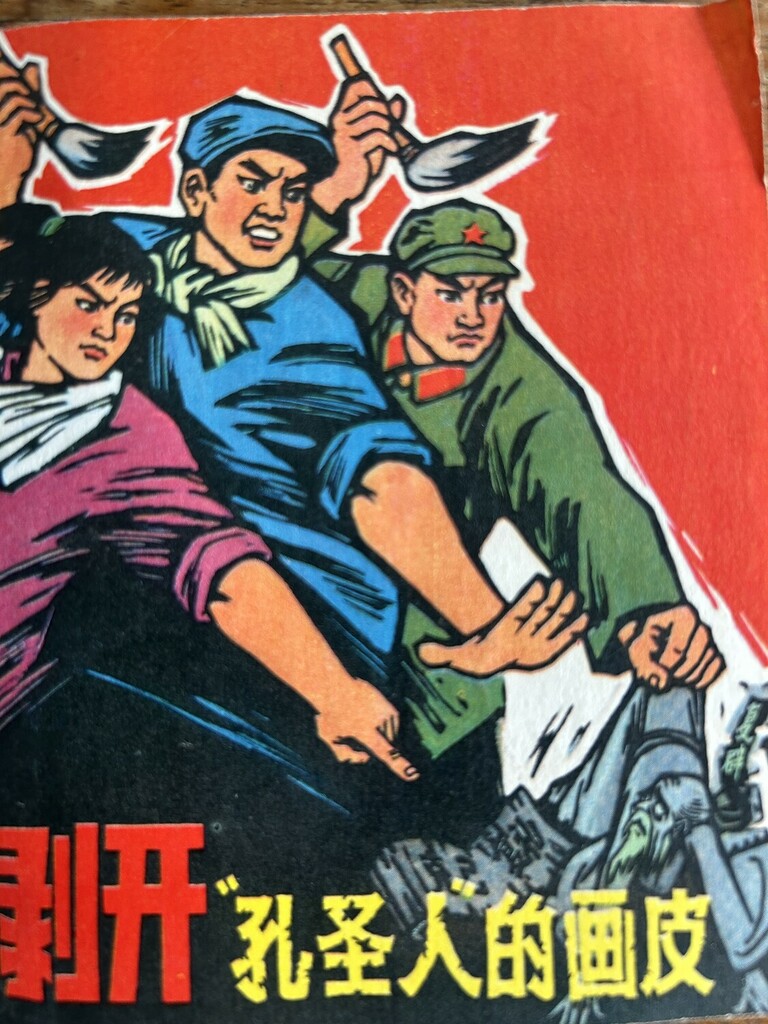

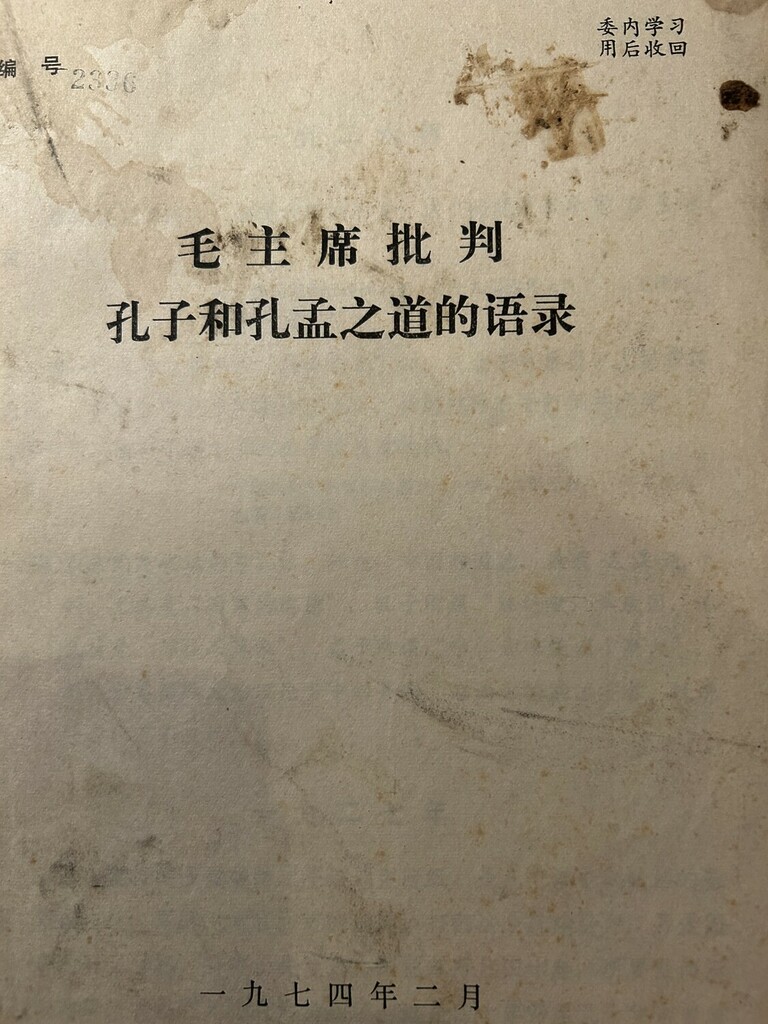

Mao, der einst antrat, die feudale, reaktionäre und konfuzianische Kultur zu verdammen, der das alte China ein- und abreißen wollte, um eine neue sozialistische Volksrepublik aufbauen zu können, würde im Grab rotieren.

Angesichts der angeblich bis zum heutigen Tage niemals unterbrochene Kultur- und Zivilisationsgeschichte Chinas, die damit die älteste der Welt sein würde, träumt Xi nun davon, frisches Kapital zur Erneuerung seiner Partei zu schlagen. Das ist ein hochpolitisches Projekt. Die Chinaexperten des britischen “Economist” schrieben vergangene Woche: “Xi greift auf die alte Geschichte Chinas zurück, um einen neuen Herrschaftsanspruch anzumelden. Denn die Partei steckt in einer Legitimationsfalle.” Ihr früherer Handel, den Bürgern, Aussicht auf Wohlstand zu versprechen, um Anpassung und Unterordnung zu erzielen, funktioniere nicht mehr.

So war es wohlüberlegtes Kalkül, dass Xi Anfang Juni für mehr als zwei Tage auf Kulturtrip ging, um das Nationalarchiv in Pekings Bergen und die neu gebaute Geschichts-Akademie am Olympiaplatz zu inspizieren und vor Kulturfunktionären und Forschern seine Pläne auszubreiten.

Nach den Berichten der Parteireporter, die Xi begleiteten, finden sich in den neuen Kulturarchiven (Ausländer durften sie offenbar noch nicht besuchen) millionenfache Exponate, darunter kostbare Sammlungen von Orakelschriften aus grauer Vorzeit, antike Folianten der Geschichtsannalen und konfuzianische Klassiker, Bronzen mit Inschriften bis hin zur bunten (roten) volksrepublikanischen Zivilisations- und Revolutionsgeschichte. Denn die Kultur von der Frühzeit bis heute ist aus einem Guss. Während seines Besuchs überkamen Xi nostalgische Erinnerungen an seine Kindheit, als er in die Abteilung der Comics aus den 1950er-Jahren kam: Bilderhefte über traditionelle Helden. Als Junge habe er von den “Büchern für kleine Personen” (小人书) nie genug kriegen können: “Als ich klein war, habe ich sie alle zerblättert und zerlesen.”

Xi kannte noch alle Titel, darunter eine 15-bändige Ausgabe über den Song-zeitlichen Patriotensoldaten Yue Fei, dem die Mutter vier Schriftzeichen über Loyalität und Treue auf den Rücken tätowierte, damit ihr Sohn sie nicht vergaß. Die Heftchen, seien “erzieherisch bedeutsam und meisterhaft gezeichnet” 很有教育意义,画小人书的人功夫也深,都是大家.

Auch in der Abteilung Revolutionsromane- und Spielfilme kannte sich Xi aus. Mit Büchern wie “Roter Fels, Rote Sonne”, Rote Flagge” (红岩, 红日, 红旗谱) wuchs er auf. “Solche ausgezeichneten alten Werke und Filme sollten heute wieder hervorgeholt, gelesen und gezeigt werden.”

Die ideologische Erziehung der Jugend, sonst ständiges Anliegen des 70-jährigen Parteichefs, war diesmal nicht der eigentliche Grund für seinen Besuch. “Ich wollte schon seit zwei Jahren hierherkommen. … Jetzt komme ich für zweieinhalb Tage, um mich umzuschauen.” Das neue Nationalarchiv “ist ein von mir persönlich genehmigtes Projekt” mit dem Zweck, “für die einzige weltweit nie unterbrochenen Kultur” klassische Sammlungen aus uralten Zeiten aufzubewahren und zu schützen 亲自批准的项目,把世界上唯一没有中断的文明继续传承下去.

Partei und Revolution seien erfolgreich gewesen, weil es ihnen gelang, Marxismus mit Chinas Realitäten zu verbinden und einen Sozialismus mit chinesischen Besonderheiten zu erschaffen. Die Zeit in seiner neuen Ära des Sozialismus verlange eine zweite Fusion – mit Chinas Kultur und mit seiner mehr als 5000 Jahre alten Zivilisation.

Das Problem treibt ihn um. Seit Jahren fordert er Archäologen und Historiker auf, mithilfe von Ausgrabungen Nachweise für die mehr als 5000 Jahre zu finden. Er setzte das Thema sogar auf die Tagesordnung seiner Politbüro-Sitzungen. “Falls Chinas Zivilisation keine 5000-Jahre alt ist, wie können wir dann von chinesischen Besonderheiten sprechen. Wenn es die nicht gibt, wie könnten wir dann einen sozialistischen Weg mit chinesischen Besonderheiten einschlagen, mit dem wir heute so erfolgreich sind?”

Die Fusion des chinesischen Marxismus mit der chinesischen Kultur sei das Gebot der Stunde: “Marxismus und Chinas hervorragende traditionelle Kultur stammen zwar aus unterschiedlichen Quellen, sind aber miteinander sehr gut kompatibel … Sie zu verbinden, ist kein einfaches Nebeneinanderlegen, keine einfache physikalische Reaktion, sondern eine tiefgreifende chemische Reaktion, die einen neuen organischen und einheitlichen, kulturellen Lebenskörper schafft.” So könnte Chinas Sozialismus Generationen überdauern und weltweite Attraktivität gewinnen.

Wie das eigentlich gehen soll, lässt Xi unbeantwortet. Doch seit 2014 ruft er schon zur Rückbesinnung auf Chinas traditionelle Kultur und den Konfuzianismus auf. Er war der erste KP-Führer, der Konfuzius’ Heimat Qufu besuchte.

Nun geht er noch weiter: “Die chinesische Nation … ist die einzige Zivilisation auf der Welt, die seit der Antike existiert und nie unterbrochen wurde. Sie hat ein einzigartiges und tiefgreifendes Wertekonzept und Zivilisationssystem gebildet. … Einige von Laozi, Konfuzius, Menzius, Zhuangzi und anderen Weisen zusammengefasste Konzepte haben bis heute Bestand. … Wenn man China nicht anhand seiner lang dauernden historischen Kontinuität versteht, ist es unmöglich, das alte China, das moderne China und das zukünftige China zu verstehen.”

So hofft er alles neu zu erklären: Chinas als expansiv angesehene Außenpolitik sei in Wirklichkeit ein Beitrag traditioneller chinesischer Weisheit für den Aufbau einer friedlichen Weltgemeinschaft. Sagt Xi: Auch der gemeinsame Aufbau der Belt and Road Initiative (der neuen Seidenstraße) kommt vom klassischen Konzept der “Großen Gemeinschaft unter dem Himmel”.

Mit mehr Öffnung hat Xis Blick in Chinas uralte Kultur und Zivilisation nichts zu tun. So gewann das Design- und Architekturinstitut der Universität Tsinghua (清华大学建筑设计研究院有限公司) 2019 den vom ZK-Propagandaamt (中宣部) ausgeschriebenen Bau für das neue Pekinger Nationalarchiv “nach drei Wettbewerbs-Runden gegen inländische Top-Design Konkurrenten”.

Ausländer waren nicht dabei und wurden offenbar auch zu anderen Xi-Bauprojekten nicht eingeladen. Das war einst anders. Der Hamburger Meinhard von Gerkan (gmp) konnte das 2011 fertiggebaute Pekinger Nationalmuseum entwerfen, andere internationale Baumeister designten Pekings Nationalbücherei, Nationaltheater, die Olympiabauten oder das CCTV-Fernsehhaus.

China ist wieder eine Welt für sich. Seine Führer wollen, dass es in ihrer neuen Ära so bleibt.

Song Shihao, bisher General Manager des Bereichs Domestic Securities Financing bei Haitong Securities, soll neuer Co-CEO der Investmentfirma werden. Er soll sich den Posten mit dem bisherigen Vorstandschef Lin Yong teilen.

Nora Yeung wird bei der Deutschen Bank ab September zur Co-Leiterin des Bereichs Equity Capital Markets (ECM) für den asiatisch-pazifischen Raum bestellt. Sie wird von Hongkong aus arbeiten und an Haitham Ghattas, den Leiter Kapitalmärkte für die Region Asien-Pazifik, berichten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Zum 102. Jahrestag des ersten Nationalen Parteikongresses der KP Chinas gilt das Interesse dem Ort in Shanghai, wo die elf Delegierten sich trafen: in einem einfachen Shikumen-Hofhaus, das seit 1961 als Museum hergerichtet ist. Die Polizei der French Concession löste die Versammlung der Kommunisten damals auf. Heute ist es Wallfahrtsstätte und Pflicht-Ziel für Schulausflüge und Touristen.

wenn ein Land mit einem Gesetz im Grunde das Gleiche macht wie vorher ohne das Gesetz – macht es dann einen Unterschied? Ja. Das gilt jetzt in China auch für das neue Außenpolitik-Gesetz. Wie andere hochkarätige Beschlüsse des Volkskongresses enthält es blumige Sprache und verspricht zum Beispiel den Einsatz Chinas für den Weltfrieden. Doch das Blümchen hat Zähne. Wenn Chinas Interessen bedroht sind, gibt es Xi Jinping die Autorität zu schnellen Gegenmaßnahmen.

Die Existenz solch hochpolitischer Gesetze (auch das Anti-Spionagegesetz fällt in diese Kategorie) erlaubt es der Führung, genauso harsch zu agieren wie vorher und das Ganze trotzdem “Rule of Law” zu nennen. Mit Rechtstaatlichkeit hat das nichts zu tun. Die autoritäre Herrschaft sichert sich bloß durch maßgeschneiderte Gesetze ab. Was das für Deutschland und die EU heißt, analysiert Michael Radunski.

Mit Chinas Außenpolitik muss sich Spanien demnächst besonders intensiv beschäftigen. Pedro Sanchez hatte sich nach Corona beeilt, als einer der ersten Regierungschefs wieder bei Xi vorstellig zu werden. Jetzt übernimmt Spanien die EU-Ratspräsidentschaft. Brechen damit China-Wochen in der EU an? Nicht unbedingt, schreibt Amelie Richter. Zum einen muss sich Premier Sanchez demnächst einer Wahl stellen. Zum anderen sind in der EU Vorhaben in Gange, die auf mehr Unabhängigkeit von China zielen – und die wird auch Sanchez nicht aufhalten können.

Xi läuft derzeit nicht nur in der Gesetzgebung und in der Außenpolitik, sondern auch architektonisch zur Hochform auf. Johnny Erling schreibt heute über die Monumentalbauten, mit denen der Machthaber sein Geschichtsbild zementieren will.

China hat eine neue Rechtsgrundlage für seine Außenpolitik verabschiedet. Das “Gesetz über die Außenbeziehungen der Volksrepublik China” (中华人民共和国对外关系法) soll Chinas nationale und wirtschaftliche Sicherheit stärken. Es umfasst insgesamt sechs Kapitel, wurde am Mittwoch vom Ständigen Ausschuss des 14. Nationalen Volkskongresses verabschiedet und tritt am Samstag in Kraft.

Durch das vorliegende Gesetz wird die Kontrolle von Partei- und Staatschef Xi Jinping über Chinas Außenpolitik gesetzlich festgehalten und somit weiter zementiert. Es gibt Xi eine rechtliche Grundlage für “Gegenmaßnahmen” gegen westliche Bedrohungen.

Es ist Chinas erstes außenpolitisches Gesetz dieser Größenordnung, gespickt mit vielen wohlklingenden Formulierungen. Von Gleichberechtigung und Inklusion, von Fairness, Entwicklung und Weltfrieden ist die Rede, ja gar von universellen Menschenrechten. Und dennoch schimmert immer wieder ein Unterton von gefühlter Umzingelung, notwendiger Abwehr und gerechtfertigter Verteidigung durch.

Passend dazu schreibt die staatliche Zeitung “Global Times” unverblümt: Das Gesetz ist die “Rechtsgrundlage für den diplomatischen Kampf gegen Sanktionen” und eine “Warnung und Abschreckung gegen die westliche Hegemonie”.

In Kapitel I werden die allgemeinen Ziele des Gesetzes formuliert:

Kapitel II beschreibt die Funktionen und Befugnisse. Hier wird die zentrale Stellung von Xi Jinping deutlich, als Staatspräsident, als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und nicht zuletzt als Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Denn in Artikel 5 heißt es: Die Führung der Außenbeziehungen durch die Volksrepublik China steht unter der zentralisierten und allgemeinen Führung der Kommunistischen Partei Chinas.

Kapitel III umfasst die Ziele und den Auftrag der Außenbeziehungen. Hier heißt es: Die Volksrepublik China unterhält ihre Außenbeziehungen, um ihr sozialistisches System chinesischer Prägung aufrechtzuerhalten, ihre Souveränität, Vereinigung und territoriale Integrität zu wahren und ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern.

In chinesischen Texten ist auch immer die Reihenfolge wichtig. Und so fällt auf, dass noch vor der Erwähnung des internationalen UN-Systems dazu aufgerufen wird, Chinas Globale Entwicklungsinitiative, die Globale Sicherheitsinitiative und die Globale Zivilisationsinitiative in die Tat umzusetzen. Vor allem die Globale Sicherheitsinitiative wird von ausländischen Experten als langfristige Herausforderung für die von den USA geführte Ordnung betrachtet.

Immer wieder tauchen blumige Formulierungen auf, die allerdings oftmals wenig mit der Realität zu tun haben. Nur drei Beispiele.

Kapitel IV umfasst das System der Außenbeziehungen. In Artikel 32 und 33 findet sich das Ziel des Gesetzes:

Kapitel V (Unterstützung bei der Führung der Außenbeziehungen und Kapitel VI (Ergänzende Bestimmungen) komplettieren den Gesetzestext.

Im Grunde sind in diesem Text keine neuen Vorhaben aufgeführt. Es handelt sich um eine Auflistung bekannter Initiativen, Ziele sowie chinesischer Formulierungen. Vielmehr geht es darum, die Machtposition Xi Jinpings weiter zu zementieren und zu vertiefen.

War es bislang eine ungeschriebene Übereinkunft, kann man es nun in Gesetzesform nachlesen: Nicht die Regierung, sondern die Partei macht Chinas Außenpolitik. Und die Partei, das ist auf absehbare Zeit Xi Jinping. Grundlage sind Xis Initiativen, Xis Gedanken und Xis Ziele.

Ebenfalls wichtig ist der zeitliche Kontext. Das Gesetz fällt in eine Zeit, in der Xi Jinping mit immer größerem Nachdruck Chinas Macht und Einfluss auf der Weltbühne einfordert und andere Nationen – allen voran die USA – diesen Ambitionen mit Besorgnis und Widerstand begegnen.

Entsprechend betont das Gesetz Chinas Recht, “entsprechende Gegenmaßnahmen und restriktive Maßnahmen” gegen Handlungen zu ergreifen, die “Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gefährden”. Dabei steht außer Zweifel: Es ist Chinas Recht, seine eigenen Interessen und Ziele zu verfolgen. Das Problem an diesen Formulierungen ist die Unklarheit der gewählten Begriffe.

Keine guten Vorzeichen für die ohnehin schon angespannten Beziehungen mit China, denn Peking sieht auf vielen Ebenen seine Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen durch das Ausland gefährdet: ob die Situation rund um Taiwan, Europas handelspolitischen De-Risking-Strategien oder internationale Beratungsfirmen in China.

Spanien übernimmt zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft von Schweden. Wie auch in den vergangenen sechs Monaten wird der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Agenda der kommenden Ratspräsidentschaft dominieren – und damit auch ein Auge auf China und dessen Beziehung zu Moskau bleiben.

Madrids Links-Regierung aus Partido Socialista Obrero Español (PSOE) und Unidas Podemos unter Ministerpräsident Pedro Sánchez galt eigentlich als Türöffner für einen von der chinesischen Seite als zugewandt empfundenen Zugang zur Volksrepublik. Sánchez war im März mit Staatspräsident Xi zusammengetroffen. Der Spanier schlug bei dem Treffen einen kooperativen Ton an. Das könnte sich nun, während der laufenden EU-Ratspräsidentschaft, ändern – denn Ende des kommenden Monats könnte sich die spanische Regierung neu zusammensetzen.

Am 23. Juli finden die Wahlen zum spanischen Parlament statt. Jüngsten Umfragen zufolge führt die konservative Partido Popular (PP) mit 34,2 Prozent. Gemeinsam mit der rechtspopulistischen Vox könnte es für die für die Regierungsbildung erforderliche absolute Mehrheit reichen. Die Mitte-Links-Partei PSOE von Sánchez liegt der Befragung zufolge bei 26,7 Prozent. Sánchez wird versuchen, die Wählerinnen und Wähler dazu zu motivieren, die erste landesweite Regierung mit Beteiligung der Rechtspopulisten zu verhindern.

Allerdings haben PP und Vox eine gute Chance, die neue Regierung in Madrid zu stellen – der Wind in Sachen China könnte sich dann auch drehen. Vertreter der beiden Parteien waren im Januar noch in Taiwan zu Besuch und sprachen sich dort für eine engere Bindung mit Taipeh aus. Wie sehr die Beziehungen zur Volksrepublik im gerade erst beginnenden Wahlkampf ein Thema werden, ist noch unklar. Traditionell spielt Außenpolitik bei nationalen Parlamentswahlen eher eine kleinere Rolle.

Die Beziehungen zwischen Spanien und China hätten in den letzten Jahren bereits eine Abkühlung erlebt, erklärt Mario Esteban, Forscher für Asien und Pazifik am Madrider Thinktank Real Elcano Institute. Die spanischen Exporte nach China hätten sich zwischen 2011 und 2018, als Chinas Staatschef Xi Madrid besuchte, fast verdoppelt. Sie erreichten damals einen Wert von 6,6 Milliarden US-Dollar. Allerdings seien chinesische Investitionen für Spanien nicht mehr so attraktiv wie nach der Finanzkrise 2008, erklärt Esteban.

Peking habe andere EU-Länder wie Griechenland und Ungarn gefunden, die der chinesischen Position – zum Beispiel in Bezug auf Streitigkeiten über das Südchinesische Meer und Menschenrechtsverletzungen in China – mehr Rückendwind gäben, so Esteban. Ministerpräsident Sánchez weigerte sich während Xis Spanien-Besuch 2018 auch, ein Memorandum of Understanding zu Pekings “Belt and Road”-Initiative zu unterzeichnen.

Das habe bereits den Beginn einer “differenzierteren und selektiveren” Herangehensweise Spaniens an die Beziehungen zu China darstellt, schreibt Esteban. “All das hat eine Ära eingeläutet, in der die spanisch-chinesischen Beziehungen zunehmend von geopolitischen Erwägungen und Dritten, vor allem der EU und den USA, beeinflusst werden.” Die aktuelle spanische Regierung versuche zudem, wirtschaftliche Abhängigkeiten von China abzubauen.

Madrid wird daher während der Ratspräsidentschaft – egal, ob unter PP/Vox oder PSOE – darauf aus sein, essenzielle EU-Abkommen voranzutreiben, die auf mehr Unabhängigkeit von der Volksrepublik hinzielen. Dazu gehört auch die Dauerbaustelle Mercosur-Deal. Der Abschluss des umstrittenen Handelsabkommens mit den südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay würde einen Aufschwung für die EU-Wirtschaft bedeuten. Spanien will auch die politischen Beziehungen der EU zu allen lateinamerikanischen Ländern stärken, insbesondere zu Brasilien.

Der lateinamerikanische Staat Chile könnte zudem bei einem weiteren EU-Anliegen der spanischen Ratspräsidentschaft eine Rolle spielen: dem Critical Raw Materials Act. Brüssel braucht kritische Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Seltene Erden, um bis 2050 klimaneutral zu werden. Derzeit ist die EU für den Bezug und Verarbeitung dieser Materialien zu einem erheblichen Teil von China abhängig. 98 Prozent der Seltenen Erden kommen derzeit aus der Volksrepublik.

Das im März vorgeschlagene Gesetz über kritische Rohstoffe soll die heimische Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling unterstützen und die Importe dieser Schlüsselmaterialien diversifizieren – unter anderem auch mit Schwerpunkt auf Chile, das ein reiches Vorkommen an Lithium vorweist. Spanien will im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft eine Einigung innerhalb der EU-Institutionen (Trilog) dazu zu erzielen.

Wissenschaftskooperationen sind in den Fokus der Bemühungen um eine Risikominimierung geraten. Sie werden auch ein wichtiger Aspekt der nationalen China-Strategie sein, an der die Bundesregierung derzeit arbeitet. Das Thema hat auch aus Sicht von Forschern, die dezidiert zu diesem Thema arbeiten, eine neue Dringlichkeit bekommen. Hauptgrund dafür ist die fortlaufende Neubewertung chinesischer Motive und Strategien.

Am Donnerstag diskutierten darüber Matthias Stepan von der Ruhr-Universität Bochum und Sascha Klotzbücher von der Comenius-Universität Bratislava bei der Online-Veranstaltung “Deutsche Forschungskooperationen: Wissen Schaffen für oder mit China?” des IfW Kiel. Große Einigkeit bestand darin, künftig keinesfalls mehr blauäugig an die Zusammenarbeit heranzugehen – sei es in den Naturwissenschaften, sei es in den Geisteswissenschaften oder der Sinologie selbst. “Wir müssen auch im Einzelfall prüfen, ob die deutsche Seite einen Nutzen aus der Zusammenarbeit zieht oder lediglich Forschung für China subventioniert”, sagte Stepan.

China hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch in der Wissenschaft vom Entwicklungsland zu einer führenden Nation entwickelt. Stepan wies daher auch auf die große Bedeutung des Standorts China für Zusammenarbeit hin, von der Deutschland durchaus profitieren kann. Voraussetzung ist, dass der Rahmen stimmt.

Klotzbücher sprach sich hier jedoch für größte Vorsicht aus. “Was aus unserer Sicht ‘nur Grundlagenforschung’ ist, sieht die KP als Herrschaftswissen“, sagt Klotzbücher. Es sei eine bekannte Strategie der chinesischen Seite, eine Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen anzubieten, aus der die andere Seite aber letztlich geschwächt hervorgeht.

Auch subtile Mechanismen der Einflussnahme waren Thema bei dem Gespräch. Wer mit einem chinesischen Partner zusammenarbeitet, klammert möglicherweise aus Rücksichtnahme kritische Themen aus und importiert so die Denkverbote der KP ins deutsche System, so Klotzbücher. Als Lösung für solche Dilemmata schlägt er Kooperationen vor, in denen jeweils mehrere Partner beteiligt sind.

Durch das bessere Verständnis chinesischer Taktiken erhöht derzeit allerdings vor allem das Gefühl, in der Zwickmühle zu stecken – einfache Lösungen sind nicht in Sicht. Stepan spricht sich dafür aus, erfolgreiche Kooperationen mit transparenten Bedingungen und klaren Zielvorstellungen weiterzuführen. Neue Projekte sollten vor Unterzeichnung von Komitees und Fachleuten geprüft werden.

Am Donnerstag drängte ein Bericht des Handelsblatts in die Debatte um die Wissenschaftszusammenarbeit: Die Bundesregierung wolle die Konfuzius-Institute aus Deutschland verbannen, berichtet die Wirtschaftszeitung. Die dort vorgetragenen Zitate und Argumente von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) entsprechen allerdings bekannten Positionen.

Faesers Ministerium zufolge seien die von China finanzierten Lehreinrichtungen “äußerst kritisch zu sehen”. Von einem Verbot ist aber keine Rede, sondern von einer “Sensibilisierung” der deutschen Hochschulen, an die sich die Konfuzius-Institute angeschlossen haben.

Stark-Watzinger, die als FDP-Politikerin einer tendenziell China-kritischeren Richtung angehört, drängt auf “Konsequenzen”, aber auch sie spricht nicht von einer Auflösung der Institute. Auch bei ihr ist stattdessen davon die Rede, sie zu “hinterfragen”. Die Partneruniversitäten sollten “ihrer Verantwortung gerecht werden”. Die Bundesministerin scheut also in Wahrheit davor zurück, den Unis direkte Vorgaben zu machen. Das kann sie auch nur begrenzt, schließlich sind die Hochschulen Ländersache.

In Deutschland gibt es derzeit 19 Konfuzius-Institute. Sie werden von Peking finanziert, sind aber an bestehende Hochschulen angegliedert. Die Universitäten Trier, Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf haben sich bereits von ihren Konfuzius-Instituten getrennt. Faeser empfiehlt den verbleibenden Unis, diesem Beispiel zu folgen.

Dieser Beitrag steht im Kontext der Veranstaltungsreihe Global China Conversations der Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel). China.Table ist Medienpartner der Veranstaltung.

04.07.2023, 14:30 Uhr, vor Ort in München

Chinaforum Bayern, Wirtschaftskonferenz: Arbeiten wo andere Urlaub machen – Chancen für den deutschen Mittelstand in Huzhou Mehr

04.07.2023, 12:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing time)

European Guanxi, Webinar: Career lunch talk: Studying in China after Covid Mehr

05.07.2023, 16:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic International Studies, Webcast: Measurement Problems: China’s GDP Growth Data and Potential Proxies”: A Big Data China Event Mehr

11.07.2023, 19:00 Uhr, vor Ort in Kippenheim

China-Netzwerk Baden-Württemberg, Vortrag: Geboren in Shanghai: Als Kind von Emigranten Leben und Überleben (1939 – 1947) im Ghetto von Hongkew Mehr

12.07.2023, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Table.Media, Webinar: After Covid-19: Can China’s Government Manage the Comeback of the Economy? Mehr

13.07.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Workshop (in Shanghai und online) The Power of Glam: Cosmetics Industry Trends and Policy Dynamics in China Mehr

Der Anfang Februar von den Vereinigten Staaten abgeschossene mutmaßliche Spionageballon aus China hat einem Zeitungsbericht zufolge zur Sammlung von Informationen auch US-Technologie genutzt. Laut Analysen von Behörden des US-Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste sei der Ballon mit handelsüblicher US-Technik ausgestattet gewesen, ergänzt durch speziellere chinesische Sensoren sowie weitere Gerätschaften, die Fotos, Videos und andere Informationen sammeln und nach China senden konnten. Das berichtet das “Wall Street Journal” unter Berufung auf vorläufige Untersuchungsergebnisse.

Die Ergebnisse ließen den Schluss zu, dass der Ballon für Spionagezwecke und nicht, wie von China behauptet, für die Wetterforschung eingesetzt worden sei. Der Ballon habe aber offenbar keine Daten von seinem achttägigen Flug über Kanada und mehrere US-Bundesstaaten nach China gesendet. Eine Stellungnahme der US-Regierung zu dem Bericht lag zunächst nicht vor. rtr

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire will die französische Verbraucherschutzbehörde DGCCRF auf den chinesischen Fast-Fashion-Giganten Shein ansetzen. Er forderte die Behörde auf, eine Untersuchung gegen mehrere Fast-Fashion-Unternehmen einzuleiten, stellte dabei aber speziell Shein heraus. Le Maire macht die Ankündigung am Mittwochabend in einem Video auf Instagram. Er wolle, dass sich die Untersuchung auf die Umweltauswirkungen der Firmen, den Verbraucherschutz und “soziale Probleme” im Zusammenhang mit Fast-Fashion konzentriere.

“Wir kennen die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen diese Kleidung hergestellt wird, nicht”, sagte der Minister. Zudem gebe es nicht genügend Informationen über die Produktsicherheit der auf Shein verkauften Waren. Le Maire möchte demnach, dass die Generaldirektion für Wettbewerb, Verbraucherangelegenheiten und Betrugsbekämpfung (DGCCRF) ihre Ermittlungen bis Herbst abschließt. In Frankreich hatte es bereits eine Petition gegen Shein gegeben. Ein Pop-up-Store des Online-Modehändlers in der Hauptstadt Paris bekam viel Kritik – aber auch regen Kunden-Zulauf.

Die chinesische E-Commerce-Plattform hatte in den letzten Wochen versucht, ihr Image beim westlichen Publikum mit Influencer-Kampagnen in den sozialen Medien, vor allem auf Tiktok und Instagram, aufzubessern. Für mehrere Videos wurden dazu beispielsweise US-amerikanische Influencer nach China eingeladen, um eine Produktionsstätte zu besuchen und die vermeintlich unproblematischen Arbeitsbedingungen zu zeigen. Die Hochglanz-Kampagne wurde in den Sozialmedien zum großen Teil verrissen. ari

Absolutistische Herrscher verstehen sich oft als Baumeister ihrer Nation. Sie wollen sie prägen und der Nachwelt anschauliche Mahnmale ihres Erbes hinterlassen. Präsident Xi macht keine Ausnahme. Seit ihn die Partei 2017 zum Alleinregenten kürte, läuft er zu architektonischer Hochform auf. Gerade konnte Xi den sechsten Jahrestag der Grundsteinlegung für seine Mega-Zukunftsstadt Xiong’an bei Peking legen. Der Fertigbau des “Tausendjahres-Projekts” einer supermodernen, komplementären Hightech- und Öko-Hauptstadt ist bis 2035 vorgesehen. Dann soll nach den von Xi selbst um 15 Jahre vorverlegten Plänen auch die Volksrepublik zur vollwertigen Weltmacht aufgestiegen sein. Den Zeitpunkt 2035 hofft der ewige Parteichef noch mitzuerleben.

Den Weg dorthin pflastern die ersten Meilensteine seiner neuen Ära. Zum 100. Geburtstag der Partei ließ er 2021 ein Monumentalmuseum erbauen. Unweit des KP-Tempels wurden 2019 die neuen Hallen- und Pavillons für Pekings erste “Akademie für historische Forschung” 中国历史研究院 eröffnet. Sie soll Chinas “glorreiche Vergangenheit” neu aufarbeiten, damit sich das heutige sozialistische System direkt aus ihr herleiten kann. Bei seinem Grußwort zur Eröffnung am 3. Januar 2019 sagte Xi: “Das gegenwärtige China ist die Kontinuität und Entwicklung des historischen Chinas.”

Zum Nachweis ließ Peking seit 2019 in nur drei Jahren – auch auf Anweisung von Xi – vier museumsähnliche Ausstellungspaläste zur Sammlung, Lagerung und Erforschung des Kulturerbes in allen “vier Himmelsrichtungen” in die Berge schlagen. Sie sollen Archive für die “goldenen Saaten” der Kultur- und Zivilisationsgeschichte Chinas sein, werden auch “kulturelle Genbanken” genannt.

Flaggschiff der vier Museen ist das in die Pekinger Yanshan-Berge bis Juli 2022 gebaute ” Zentralarchiv für Kultureditionen” 中国国家版本馆. Drei ebenso pompöse Zweigstellen finden sich in Xian 西安分馆文济阁, Hangzhou 杭州分馆文润阁 und Kanton 广州分馆文沁阁.

Seine Absicht sei, sagt Xi, die bisherige marxistische Ideologie der Partei mit Chinas nationaler traditioneller Kultur zu fusionieren, dem chinesischen Sozialismus ein neues Alleinstellungsmerkmal zu geben. Mit der Essenz aus der alten Kultur soll Partei und Ideologie neues Leben eingehaucht werden, China auch systemisch weltweite Attraktivität gewinnen. Er spricht nun von den “zwei Verbindungen” 两个结合.

Mao, der einst antrat, die feudale, reaktionäre und konfuzianische Kultur zu verdammen, der das alte China ein- und abreißen wollte, um eine neue sozialistische Volksrepublik aufbauen zu können, würde im Grab rotieren.

Angesichts der angeblich bis zum heutigen Tage niemals unterbrochene Kultur- und Zivilisationsgeschichte Chinas, die damit die älteste der Welt sein würde, träumt Xi nun davon, frisches Kapital zur Erneuerung seiner Partei zu schlagen. Das ist ein hochpolitisches Projekt. Die Chinaexperten des britischen “Economist” schrieben vergangene Woche: “Xi greift auf die alte Geschichte Chinas zurück, um einen neuen Herrschaftsanspruch anzumelden. Denn die Partei steckt in einer Legitimationsfalle.” Ihr früherer Handel, den Bürgern, Aussicht auf Wohlstand zu versprechen, um Anpassung und Unterordnung zu erzielen, funktioniere nicht mehr.

So war es wohlüberlegtes Kalkül, dass Xi Anfang Juni für mehr als zwei Tage auf Kulturtrip ging, um das Nationalarchiv in Pekings Bergen und die neu gebaute Geschichts-Akademie am Olympiaplatz zu inspizieren und vor Kulturfunktionären und Forschern seine Pläne auszubreiten.

Nach den Berichten der Parteireporter, die Xi begleiteten, finden sich in den neuen Kulturarchiven (Ausländer durften sie offenbar noch nicht besuchen) millionenfache Exponate, darunter kostbare Sammlungen von Orakelschriften aus grauer Vorzeit, antike Folianten der Geschichtsannalen und konfuzianische Klassiker, Bronzen mit Inschriften bis hin zur bunten (roten) volksrepublikanischen Zivilisations- und Revolutionsgeschichte. Denn die Kultur von der Frühzeit bis heute ist aus einem Guss. Während seines Besuchs überkamen Xi nostalgische Erinnerungen an seine Kindheit, als er in die Abteilung der Comics aus den 1950er-Jahren kam: Bilderhefte über traditionelle Helden. Als Junge habe er von den “Büchern für kleine Personen” (小人书) nie genug kriegen können: “Als ich klein war, habe ich sie alle zerblättert und zerlesen.”

Xi kannte noch alle Titel, darunter eine 15-bändige Ausgabe über den Song-zeitlichen Patriotensoldaten Yue Fei, dem die Mutter vier Schriftzeichen über Loyalität und Treue auf den Rücken tätowierte, damit ihr Sohn sie nicht vergaß. Die Heftchen, seien “erzieherisch bedeutsam und meisterhaft gezeichnet” 很有教育意义,画小人书的人功夫也深,都是大家.

Auch in der Abteilung Revolutionsromane- und Spielfilme kannte sich Xi aus. Mit Büchern wie “Roter Fels, Rote Sonne”, Rote Flagge” (红岩, 红日, 红旗谱) wuchs er auf. “Solche ausgezeichneten alten Werke und Filme sollten heute wieder hervorgeholt, gelesen und gezeigt werden.”

Die ideologische Erziehung der Jugend, sonst ständiges Anliegen des 70-jährigen Parteichefs, war diesmal nicht der eigentliche Grund für seinen Besuch. “Ich wollte schon seit zwei Jahren hierherkommen. … Jetzt komme ich für zweieinhalb Tage, um mich umzuschauen.” Das neue Nationalarchiv “ist ein von mir persönlich genehmigtes Projekt” mit dem Zweck, “für die einzige weltweit nie unterbrochenen Kultur” klassische Sammlungen aus uralten Zeiten aufzubewahren und zu schützen 亲自批准的项目,把世界上唯一没有中断的文明继续传承下去.

Partei und Revolution seien erfolgreich gewesen, weil es ihnen gelang, Marxismus mit Chinas Realitäten zu verbinden und einen Sozialismus mit chinesischen Besonderheiten zu erschaffen. Die Zeit in seiner neuen Ära des Sozialismus verlange eine zweite Fusion – mit Chinas Kultur und mit seiner mehr als 5000 Jahre alten Zivilisation.

Das Problem treibt ihn um. Seit Jahren fordert er Archäologen und Historiker auf, mithilfe von Ausgrabungen Nachweise für die mehr als 5000 Jahre zu finden. Er setzte das Thema sogar auf die Tagesordnung seiner Politbüro-Sitzungen. “Falls Chinas Zivilisation keine 5000-Jahre alt ist, wie können wir dann von chinesischen Besonderheiten sprechen. Wenn es die nicht gibt, wie könnten wir dann einen sozialistischen Weg mit chinesischen Besonderheiten einschlagen, mit dem wir heute so erfolgreich sind?”

Die Fusion des chinesischen Marxismus mit der chinesischen Kultur sei das Gebot der Stunde: “Marxismus und Chinas hervorragende traditionelle Kultur stammen zwar aus unterschiedlichen Quellen, sind aber miteinander sehr gut kompatibel … Sie zu verbinden, ist kein einfaches Nebeneinanderlegen, keine einfache physikalische Reaktion, sondern eine tiefgreifende chemische Reaktion, die einen neuen organischen und einheitlichen, kulturellen Lebenskörper schafft.” So könnte Chinas Sozialismus Generationen überdauern und weltweite Attraktivität gewinnen.

Wie das eigentlich gehen soll, lässt Xi unbeantwortet. Doch seit 2014 ruft er schon zur Rückbesinnung auf Chinas traditionelle Kultur und den Konfuzianismus auf. Er war der erste KP-Führer, der Konfuzius’ Heimat Qufu besuchte.

Nun geht er noch weiter: “Die chinesische Nation … ist die einzige Zivilisation auf der Welt, die seit der Antike existiert und nie unterbrochen wurde. Sie hat ein einzigartiges und tiefgreifendes Wertekonzept und Zivilisationssystem gebildet. … Einige von Laozi, Konfuzius, Menzius, Zhuangzi und anderen Weisen zusammengefasste Konzepte haben bis heute Bestand. … Wenn man China nicht anhand seiner lang dauernden historischen Kontinuität versteht, ist es unmöglich, das alte China, das moderne China und das zukünftige China zu verstehen.”

So hofft er alles neu zu erklären: Chinas als expansiv angesehene Außenpolitik sei in Wirklichkeit ein Beitrag traditioneller chinesischer Weisheit für den Aufbau einer friedlichen Weltgemeinschaft. Sagt Xi: Auch der gemeinsame Aufbau der Belt and Road Initiative (der neuen Seidenstraße) kommt vom klassischen Konzept der “Großen Gemeinschaft unter dem Himmel”.

Mit mehr Öffnung hat Xis Blick in Chinas uralte Kultur und Zivilisation nichts zu tun. So gewann das Design- und Architekturinstitut der Universität Tsinghua (清华大学建筑设计研究院有限公司) 2019 den vom ZK-Propagandaamt (中宣部) ausgeschriebenen Bau für das neue Pekinger Nationalarchiv “nach drei Wettbewerbs-Runden gegen inländische Top-Design Konkurrenten”.

Ausländer waren nicht dabei und wurden offenbar auch zu anderen Xi-Bauprojekten nicht eingeladen. Das war einst anders. Der Hamburger Meinhard von Gerkan (gmp) konnte das 2011 fertiggebaute Pekinger Nationalmuseum entwerfen, andere internationale Baumeister designten Pekings Nationalbücherei, Nationaltheater, die Olympiabauten oder das CCTV-Fernsehhaus.

China ist wieder eine Welt für sich. Seine Führer wollen, dass es in ihrer neuen Ära so bleibt.

Song Shihao, bisher General Manager des Bereichs Domestic Securities Financing bei Haitong Securities, soll neuer Co-CEO der Investmentfirma werden. Er soll sich den Posten mit dem bisherigen Vorstandschef Lin Yong teilen.

Nora Yeung wird bei der Deutschen Bank ab September zur Co-Leiterin des Bereichs Equity Capital Markets (ECM) für den asiatisch-pazifischen Raum bestellt. Sie wird von Hongkong aus arbeiten und an Haitham Ghattas, den Leiter Kapitalmärkte für die Region Asien-Pazifik, berichten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Zum 102. Jahrestag des ersten Nationalen Parteikongresses der KP Chinas gilt das Interesse dem Ort in Shanghai, wo die elf Delegierten sich trafen: in einem einfachen Shikumen-Hofhaus, das seit 1961 als Museum hergerichtet ist. Die Polizei der French Concession löste die Versammlung der Kommunisten damals auf. Heute ist es Wallfahrtsstätte und Pflicht-Ziel für Schulausflüge und Touristen.