westliche Unternehmen gliedern immer mehr Aktivitäten in Parallelstrukturen nach China aus – auch, wenn es marktwirtschaftlich keinen Sinn ergibt. Vor den Folgen dieser Silobildung warnt die EU-Handelskammer in einem neuen Bericht. Die Unternehmen lokalisieren zwar immer noch aus kommerziellen Gründen, mehr als ein Drittel nennt mittlerweile aber auch regulatorische Anforderungen und geopolitische Bedenken als Gründe.

Neben steigenden Gesamtkosten und globalen Compliance-Risiken kann sich die Silobildung auf die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeiten auswirken. Welche Bedenken die EU-Handelskammer noch hat, erfahren Sie in der Analyse von Jörn Petring.

Der designierte Präsident Donald Trump hat erneut mit seinen Übernahmephantasien von Grönland irritiert. Zugleich verdeutlicht er damit aber die geostrategische Bedeutung der Insel. Gemeinsam mit den Kollegen von Security.Table und Europe.Table ordnet Fabian Peltsch ein, weshalb Grönland für alle Großmächte wichtig ist.

Ende Januar beginnt in China das Jahr der Schlange. Von diesem Tierkreiszeichen werden nur gute Geister des Glücks und Wohlstands erhofft. Wahrsager preisen 2025 zudem als besonders günstig für Staats- und Parteichef Xi Jinping an, da er 1953 ebenfalls unter dem Tierkreiszeichen Schlange geboren wurde. Wenn “Schlange auf Schlange trifft” befindet sich der Betroffene in einem Schicksalsjahr, schreibt Johnny Erling, der die Tiefen der chinesischen Astrologie erkundet hat.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Die Europäische Handelskammer in China hat in einem neuen Bericht eindringlich vor den Gefahren des sogenannten “Siloing” gewarnt. Bei dem Trend, der auf Deutsch als Silobildung bezeichnet werden kann, gliedern westliche Unternehmen immer mehr Aktivitäten in Parallelstrukturen nach China aus – obwohl das laut der Kammer marktwirtschaftlich eigentlich keinen Sinn ergibt.

Viele Unternehmen lokalisierten zwar noch immer aus kommerziellen Gründen, sagte Kammerpräsident Jens Eskelund am Donnerstag bei der Vorstellung des Siloing-Berichts in Peking. Immer häufiger würde die Kammer jedoch beobachten, dass Firmen ihre “Aktivitäten aus regulatorischen Anforderungen oder geopolitischen Bedenken heraus separieren”.

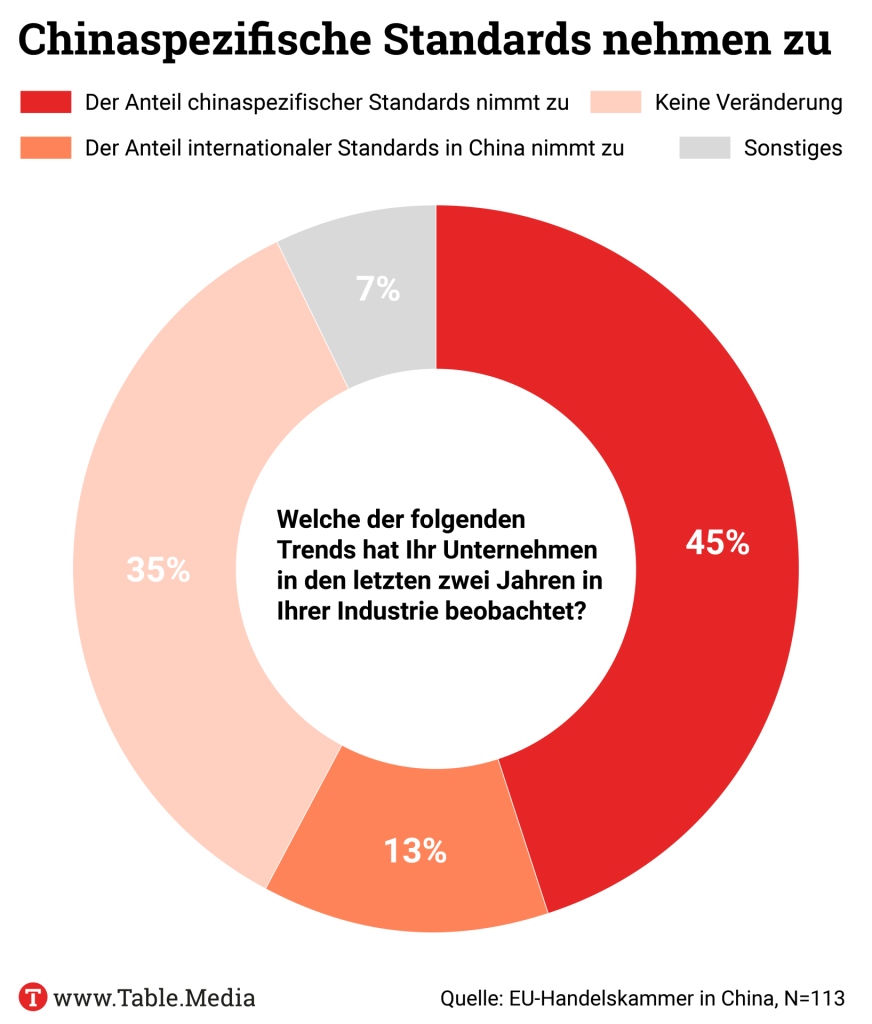

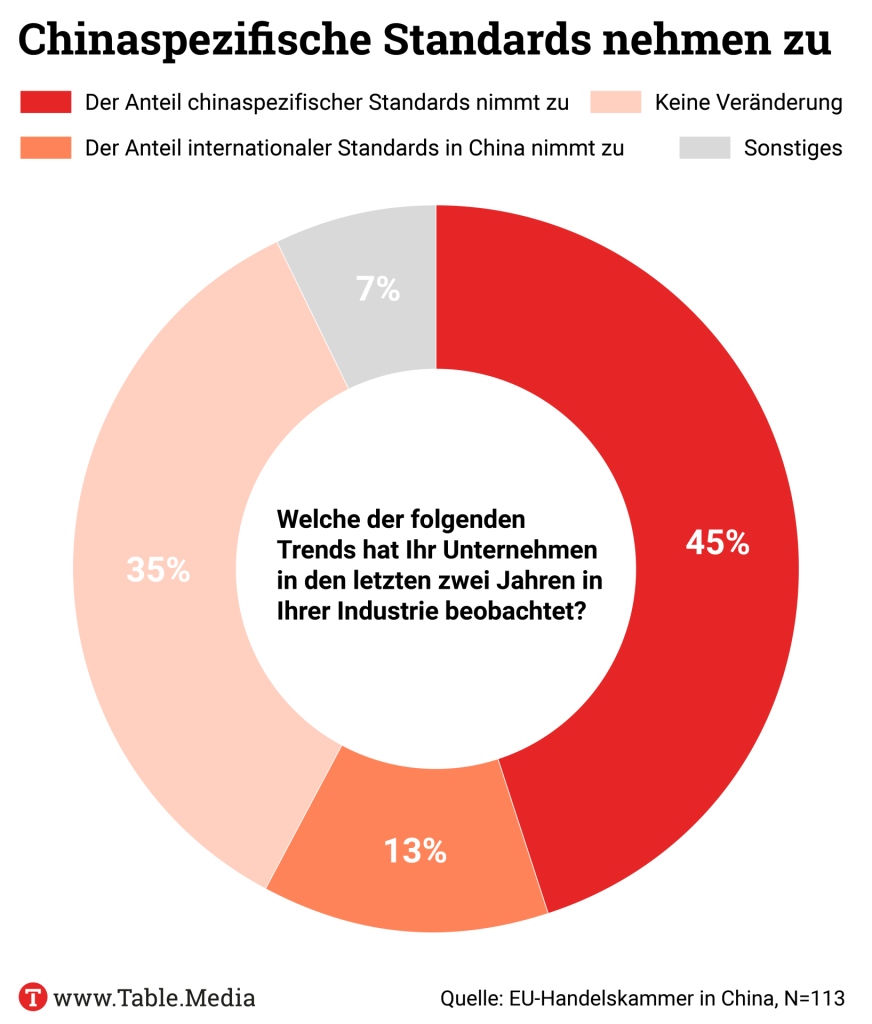

Rund drei Viertel von 113 befragten Kammermitgliedern begründeten ihre Anpassungen bei Produkten und Dienstleistungen in China zwar damit, sich besser auf die Wünsche der chinesischen Kunden einzustellen. Mehr als ein Drittel der Firmen gab jedoch an, sich anzupassen, um lokale Vorschriften zu erfüllen. Ein Viertel täten dies, um auf politische Veränderungen zu reagieren.

Geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und Chinas Politik der Selbstversorgung, gepaart mit steigenden regulatorischen Risiken auf nationaler und globaler Ebene, führten laut Kammer zu diesem Trend.

Einige Mitglieder hätten “beträchtliche Investitionen” in diesen Prozess gesteckt, sodass sie in China nun lokalen Unternehmen sehr ähnelten. Sie hätten ihre Lieferketten, Belegschaft, Verkaufs- und Beschaffungsfunktionen lokalisiert sowie ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und Daten- sowie IT-Systeme isoliert, um sich an die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen anzupassen und als “zuverlässiger Partner” sowohl in den Augen der chinesischen Behörden als auch ihrer lokalen Partner und Kunden zu gelten.

Dies sei jedoch mit erheblichen Kompromissen verbunden. Die Abschottung führe zu “steigenden Gesamtkosten und globalen Compliance-Risiken. Auch bestünde die Notwendigkeit, Betriebs- und Produktionskapazitäten zu verdoppeln”, fasste die Kammer zusammen. Das Resultat seien “Ineffizienzen, eine geringere Innovationsfähigkeit und ein Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit”.

Zudem zeige sich ein weiteres Problem. Obwohl die Unternehmen alles täten, um chinesisch zu wirken, gebe es keine Garantie, dass sich dies auch auszahle. So gebe es etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge viele Beispiele, bei denen westliche Firmen nicht zum Zuge gekommen seien. Und das, obwohl sie im Wesentlichen ein komplett chinesisches Unternehmen aufgebaut hätten.

Siloing kann zwar einige Probleme im China-Geschäft lindern, führe laut dem Kammer-Bericht aber auch zu negativen Nebeneffekten wie:

Der Zwang zur Silobildung bedeute jedoch nicht nur für EU-Firmen Risiken, sondern auch für Chinas Wirtschaft, meint die Kammer. “Zwar verlagern einige europäische Unternehmen ihre Lieferketten nach China, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, doch eine ähnliche Anzahl verlagert sie aus denselben Gründen ins Ausland”, so der Bericht. Der Abfluss ausländischer Direktinvestitionen in andere Märkte – der bereits im Gange sei – könnte zunehmen, wenn die Unternehmen die Kosten für einen Verbleib als zu hoch empfinden.

Dies könnte zu erheblichen Verlusten von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen in China führen. Gleichzeitig sei denkbar, dass internationale Märkte verstärkt Instrumente entwickeln, um ihre eigenen Unternehmen besser vor chinesischer Konkurrenz auf heimischem Boden zu schützen.

Die Kammer fürchtet, dass mit Donald Trump im Weißen Haus die Unsicherheiten weiter zunehmen werden. “Es ist wahrlich einmalig, dass wir uns in einer Lage befinden, in der so viel ein reines Ratespiel ist”, sagte Kammerpräsident Eskelund. Angesichts der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident am 20. Januar sei es unmöglich, sich eine Meinung darüber zu bilden, wie die Welt in drei Wochen aussehen werde. Jedoch erwartet die Kammer trotz drohender Zölle für den Welthandel ein relativ gutes Jahr. Spürbarer könnten Probleme beim Handel durch eine Verschärfung der geopolitischen Fronten eher 2026 werden.

Nicht zum ersten Mal irritiert der designierte US-Präsident Donald Trump die Welt mit seiner Begierde nach Grönland. Dabei könnte er dort eigentlich schon jetzt tun und lassen, was er wollte, sagt Sicherheitsexperte Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik. “In der grönländischen Arktisstrategie aus dem vergangenen Jahr wünschen sich Grönland – und damit auch Dänemark – ein verstärktes Engagement und mehr Investitionen der Amerikaner“, sagt Paul. Damit solle auch der eigene Staatshaushalt entlastet werden.

Das Kaufangebot haben sowohl Grönland als auch Dänemark zurückgewiesen. Nuuk zeigte sich am Donnerstag jedoch bereit, mit den USA bei der Erschließung von Rohstoffen zusammenzuarbeiten. Die USA unterhalten außerdem den großen Luftwaffenstützpunkt Thule auf der Insel. Eine Aufweichung der Verträge zur Zusammenarbeit sei gar nicht nötig, erläutert Paul, und militärische Drohungen seien “völlig deplatziert, bei einem guten Verbündeten wie Dänemark sowieso”. Es sei aber schon immer Trumps Taktik gewesen, Vorhaben groß anzukündigen, um am Ende schließlich Minimalziele zu erreichen. Dass Trump mehr Einfluss in Grönland will, sei klar.

Es gebe viele Drohungen, die sich nicht materialisiert hätten, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Donnerstag mit Blick auf Trumps Aussagen, auch vor Gewalt nicht zurückzuschrecken. Man wolle nicht auf jede hypothetische Frage antworten. Brüssel reagiert also ausweichend. Man freue sich darauf, mit der künftigen US-Regierung an einer starken transatlantischen Agenda zu arbeiten. Priorität sei, mit Blick auf gemeinsame strategische Ziele möglichst viele Wege der Zusammenarbeit vorzubereiten.

Zusammenarbeit ist womöglich nicht die Priorität von Trump, der gerne eigene Interessen durchsetzt. Wenn der designierte US-Präsident Dänemark mit Zöllen droht, demonstriert er vor allem seine Unkenntnis: Die USA könnten Strafzölle nur gegen die EU insgesamt verhängen, nicht gegen einen einzelnen Mitgliedstaat. Trump wollte auf Nachfrage nicht ausschließen, die Interessen in Grönland mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Damit auch gegen Dänemark, denn Grönland hat zwar 1982 nach einem Referendum die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft verlassen, gilt aber nach wie vor als Teil des dänischen Königreichs.

Die Souveränität von Staaten müsse geachtet werden, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Und ja, sollte Dänemark in einem hypothetischen Konflikt um Grönland die europäischen Partner zu Hilfe rufen, würde die Beistandpflicht nach Artikel 42 Absatz 7 gelten. Aber weshalb reagiert Brüssel so vorsichtig auf die Drohungen?

Dänemark habe kein Interesse an einer verbalen Eskalation und deshalb um Zurückhaltung gebeten, sagen Diplomaten in Brüssel. Jetzt mit zusätzlichen Äußerungen Öl ins Feuer zu gießen, werde nur die Verhandlungsposition später erschweren. Entsprechend waren Trumps Drohungen zu Grönland am Donnerstag auch nicht auf der Agenda der EU-Botschafter in Brüssel.

Dafür reagierte Moskau schnell auf Trumps kühne Pläne: “Die arktische Zone ist eine Zone unserer nationalen, unserer strategischen Interessen”, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. “Wir befinden uns in der arktischen Zone und wir werden dort weiterhin bleiben.” Peskow betonte, Russland habe ein Interesse an einer friedlichen und stabilen Atmosphäre in der Arktis und sei zur Zusammenarbeit mit allen Staaten der Welt bereit.

Im Sommer 2007 hatte Russland in einer Aufsehen erregenden U-Boot-Aktion in mehr als 4.200 Metern Tiefe eine Fahne auf den Meeresboden des Nordpols gesetzt und damit den Anspruch auf das Gebiet unterstrichen. Vor fast 20 Jahren schon reaktivierte Russland alte, sowjetische Militärbasen in der Arktis und baut neue Kräfte auf. Auch die Modernisierung der strategischen U-Boote der Nordmeer-Flotte läuft. Im Dezember 2023 besuchte Präsident Wladimir Putin die große russische Werft Sewmasch am Weißen Meer, die in den kommenden Jahren drei strategische U-Boote der Klasse Borej-A bauen soll. Es ist die vierte und modernste Generation der russischen Atom-U-Boote.

Die im Sommer 2022 aktualisierte maritime Strategie schreibt der Arktis eine große Bedeutung zu. In 21 Punkten werden die Pläne Russlands definiert: von der Ausbeutung von Bodenschätzen über den Ausbau von Häfen und Seewegen bis hin zur Forschung. Im Kern steht für Moskau die Sicherung des Anspruchs auf das arktische Gebiet. Wie Table.Briefings bereits berichtete, sehen sowohl die Nato als auch die Bundesregierung sicherheitspolitischen Handlungsbedarf in der Arktis und passen ihre Überlegungen an. Der kooperative Ansatz der Nachbarstaaten in der Arktis-Region scheint derzeit nicht mehr Realität zu sein.

Als gebe es nicht genug Streit in der Region – auch China will vor allem wirtschaftlich von Grönland profitieren. Im Rahmen seiner “polaren Seidenstraße”, der arktischen Ergänzung zur “Belt and Road”-Initiative, will Peking seinen Einfluss in Grönland ausweiten. Bereits heute ist China nach Dänemark der zweitgrößte Handelspartner der Insel, etwa bei Fischereiprodukten. Im Fokus Pekings stehen jedoch vor allem strategische Ressourcen wie Seltene Erden und Uran. Großprojekte wie das Kuannersuit-Uranabbauprojekt oder der Bau zweier Flughäfen durch die staatliche China Communications Construction Company (CCCC) scheiterten jedoch am Veto Washingtons.

Aktuell ist China aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Schwäche zurückhaltend bei Auslandsinvestitionen. Dennoch bleibt Grönland eines der wichtigsten strategischen Ziele in der Region, was auch regelmäßige Treffen zwischen chinesischen und grönländischen Politikern verdeutlichen. Grönlands Wunsch nach mehr Selbstbestimmung und das Gefühl, von Kopenhagen und Washington bevormundet zu werden, könnte dazu führen, dass sich Nuuk mehr für chinesische Investitionen öffnet. Vor allem, wenn sich die geopolitische Lage in der Arktis verändert, sollten Russland und China ihre Partnerschaft dort auch militärisch weiter ausbauen.

14.01.2025, 11:00 Uhr (18:00 Uhr CST)

Sino German Center at Frankfurt School, Webinar: Outlook for China’s Economy in the Year of the Snake Mehr

15.01.2025, 14:00 Uhr (21:00 Uhr CST)

Merics, Wecast: Merics China Forecast 2025 Mehr

15.01.2025, 14:00 Uhr CST

German Chamber of Commerce, GCC Networking (in Changchun): Fireside Chat mit Botschafterin Dr. Patricia Flor Mehr

16.01.2025, 19:00 Uhr

Pforzheimer Zeitung, Autorenforum (vor Ort): Markus Frenzel – “China Leaks. Pekings geheimes Netzwerk in Deutschland” Mehr

17.01.2025, 10:30 Uhr (17:30 Uhr CST)

Germany Trade and Invest, Webinar: Recht und Wirtschaft in China zum Jahreswechsel 2025 Mehr

17.01.2025, 14:00 Uhr CST

German Chamber of Commerce, Knowledge Hub (in Shanghai): Global E-Commerce Logistics: Navigating Growth & Innovation in China and Germany Mehr

17.01.2025, 18:30 Uhr

China House Basel, Vortrag und Abendessen (in Basel): Die Seidenstraße auf dem Dach der Welt: Pamir Highway Mehr

17.01.2025, 12:00 Uhr

sinokultur, Art over Lunch Tour (in Zürich): sinokultur im Salon mit Xinyu Han Mehr

Chinesische Auto-Exporteure erwarten nach zwei Wachstumsjahren in Folge jetzt einen Dämpfer. Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Branchenverbandes CPCA, sagte am Donnerstag, er rechne für 2025 mit keinem Exportwachstum im Elektrosegment. 2024 hatte es hier noch ein Plus von gut 24 Prozent auf 1,29 Millionen exportierte New Energy Vehicles (NEVs) gegeben. Auch die Exporte insgesamt über alle Segmente dürften sich abschwächen.

2024 exportierte China 4,8 Millionen Autos – ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2023 hatte es bei den Exporten sogar ein Plus von 36 Prozent gegeben. Die China Passenger Car Association (CPCA) prognostiziert für das laufende Jahr Wachstumsaussichten von nur noch zehn Prozent. Insbesondere weniger Exporte nach Russland sind für die gedämpften Erwartungen verantwortlich. Dennoch sollte China seinen Titel als größter Auto-Exporteur der Welt vor Japan im dritten Jahr in Folge behaupten können.

Zu den wichtigsten Zielen für Chinas Autos gehörten 2024 Russland, Mexiko und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ausfuhren nach Thailand, Australien und Großbritannien ließen dagegen nach. Auch die Untersuchungen zu möglichen EU-Ausgleichszöllen für Elektroautos und deren Einführung im Oktober belasten die Ausfuhren.

In China selbst wuchsen die Autoverkäufe 2024 um 5,3 Prozent auf rund 23 Millionen Fahrzeuge – das vierte Jahr in Folge gab es damit ein deutliches Wachstum. Bei den Elektroautos ging es sogar noch stärker voran: Hier stiegen die Verkäufe um mehr als 40 Prozent. Inzwischen machen NEVs 47,2 Prozent der Autoverkäufe aus.

Für 2025 sagt die CPCA dagegen nur noch ein Gesamtwachstum von zwei Prozent voraus. NEV-Verkäufe sollen allerdings um 20 Prozent wachsen und damit den Anteil der NEVs an den Gesamtverkäufen auf 57 Prozent treiben.

Mehr als 6,6 Millionen Fahrzeugkäufer nahmen Förderungen der Regierung in Anspruch, die bei umgerechnet bis zu 2.700 Euro für NEVs und bis zu 2.130 Euro für effiziente Verbrenner lagen. Dieses Jahr können sich Kunden mit einem alten Auto an einem Tauschprogramm für Neuwagen beteiligen, das zur Ankurbelung der Wirtschaft aufgesetzt wird. Die Deutsche Bank rechnet durch dieses Programm mit einem Verkaufsplus von drei Millionen Fahrzeugen. rtr

Die Stadt Shanghai will die Einrichtung von Krankenhäusern in ausländischem Besitz erlauben. Sie ist Chinas erste Stadt, die solche Pläne vorantreibt. Im September hatte die Zentralregierung mitgeteilt, dass sie Krankenhäuser in rein ausländischem Besitz an neun Standorten im Land zulassen werde. Neben Shanghai zählt unter anderem auch Peking zu diesen Standorten.

Ziel sei es, Investitionen anzuziehen, das Geschäftsklima unter ausländischen Investoren zu verbessern und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, deren Wachstum nur schleppend verläuft, wieder anzukurbeln. In Shanghai kommen wichtige Wirtschaftszonen wie Lingang und Hongqiao als Investitionsstandorte infrage, teilte die Stadtregierung auf ihrer Website am Mittwoch mit.

Auch Expats dürften die Initiative begrüßen. Potenzielle ausländische Eigentümer müssen fortschrittliche Krankenhausmanagementkonzepte, -modelle und Dienstleistungsstandards nachweisen sowie modernste medizinische Technologien und Geräte auf internationalem Niveau anbieten. Krankenhäuser in ausländischem Besitz müssen zudem mindestens 50 Prozent ihres medizinischen und technischen Personals auf dem chinesischen Festland beschäftigen. Nicht erlaubt sind Einrichtungen, die sich auf bestimmte Bereiche würden spezialisieren wollen. rtr/jul

Peking hat die Maßnahmen der Europäischen Union zum Schutz seiner Unternehmen vor ausländischen Subventionen (Foreign Subsidies Regulation, FSR) zum Handels- und Investitionshemmnis erklärt. Das chinesische Handelsministerium veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse einer Untersuchung zur EU-Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten und hob die “selektive Umsetzung” als Hauptproblem hervor. Die Untersuchung hatte im Juli 2023 begonnen.

Das Ministerium schlug bilaterale Gespräche dazu mit der EU vor, sagte jedoch auch, dass “andere geeignete Maßnahmen” ergriffen werden könnten – auch Empfehlungen für “Vergeltungsmaßnahmen”, so das Handelsministerium. Ein Sprecher sagte, dass es eine Möglichkeit sei, die EU um Gespräche und eine Änderung oder Anpassung der FSR zu bitten.

Das Handelsministerium wirft der EU vor, dass Untersuchungen unter der FSR samt “Überraschungsinspektionen” nur bei chinesischen Unternehmen eingeleitet worden seien, die an öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen hatten. Das bedeute, dass “chinesische Produkte beim Export in die EU ungünstiger behandelt werden als Produkte aus Drittländern”.

Dadurch seien Ausschreibungsprojekte im Wert von rund einer Milliarde Euro aufgegeben worden, ergänzte die chinesische Handelskammer bei der EU in einem Statement und warnte: “Darüber hinaus überdenken chinesische Unternehmen ihre Investitionsstrategien in der EU, um einer weiteren Prüfung im Rahmen des FSR zu entgehen, was zu einer Aussetzung, Reduzierung oder Verzögerung der Beteiligung an EU-Investitionsprojekten führt.”

Jens Eskelund, Präsident der Handelskammer der Europäischen Union in China, verteidigte die Regelung in einer Erklärung als “länderunabhängig”. Er sagte, die Maßnahme sei “darauf ausgerichtet, den verzerrenden Auswirkungen von Subventionen entgegenzuwirken, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen im EU-Binnenmarkt zu gewährleisten”. Die EU-Kommission hat die FSR bereits in Fällen mit anderen Drittstaaten angewandt.

Die FSR gibt Brüssel die Befugnis, Subventionen zu prüfen. Die EU-Regulierungsbehörden können Geldbußen verhängen, Ausschreibungen aussetzen oder staatliche Übernahmen ganz unterbinden. Auf Grundlage des Gesetzes hat die EU im vergangenen Jahr verschiedene Untersuchungen eingeleitet, unter anderem gegen einen chinesischen Zughersteller, der Züge in Bulgarien verkaufen wollte, woraufhin sich das Unternehmen zurückzog. Die Europäische Kommission durchsuchte im vergangenen Jahr auch die Büros des chinesischen Sicherheitsausrüstungslieferanten Nuctech in Polen und den Niederlanden. ari

Bald ist es wieder so weit. Das offizielle China kommt zum Stillstand, während seine Milliardenbevölkerung nach Hause aufbricht – zur größten freiwilligen Völkerwanderung der Welt. Chinesisch-Neujahr und das Chunjie-Frühlingsfest (春节) stehen an. Wie alljährlich werden die Städter das letzte Wochenende vor dem traditionellen Familienfest durch- und vorarbeiten, damit sie ihre gesetzliche Urlaubszeit auf acht Tage am Stück erhöhen dürfen. Ab 28. Januar 除夕 (Chinas Sylvestertag) bis 4. Februar hat die Nation frei, um Familie, Verwandte und Freunde zu besuchen und um Ferien zu machen.

Schon ist spürbar, wie das Land in den Frühlingsfest-Gang herunterschaltet; seine Verkehrsplaner dagegen in den Overdrive-Modus fallen. In 40 Tagen vom 14. Januar bis 22. Februar müssen sie einen gigantischen Reise-Exodus abwickeln. Die Bahn bietet bereits im Vorverkauf Online-Tickets an, um die erwarteten 510 Millionen Reisenden in Stadt und Land ontime hin, her und zwischendrin zu befördern. Von ihrer logistischen Glanzleistung können deutsche Bundesbahner nur träumen. Airports und Airlines rechnen mit 90 Millionen Passagieren. Heerscharen von Autofahrern werden im eigenen Pkw auf ihre Art Schlangen bilden – in Chinas Neuem Jahr der Schlange.

Konsumieren um jeden Preis hat Peking als erste Bürgerpflicht angesagt. Es will über das Frühlingsfest brach liegende Nachfrage wecken und für die Stabilität des Systems dringend benötigtes Wachstum stimulieren. Nachträglich ließ der Staat Monatslöhne für Beamte erhöhen, kündigte Preissenkungen für Handys, Haushaltsgeräte und E-Autos an. Für gute Laune und neue Kauflust putzen sich Metropolen wie Shanghai heraus.

Schützenhilfe für rauschende Feiern erhielt Chinas Führung von der immer stärker unter ihren Einfluss geratenen Vereinten Nationen. Die UNESCO machte Peking erneut ein besonderes Geschenk: Nachdem sie vergangenen Juli das Bau-Ensembel der kaiserlichen Nord-Süd Zentralachse Pekings – aber einschließlich des Tiananmen-Platzes, des Mao-Mausoleums und kolossalen Staatsbauten – zum Welterbe erklärt hatte, erhob sie im Dezember nun das tradierte Frühlingsfest, seine Bräuche und soziale Traditionen zum neuen immateriellen Kulturerbe der Menschheit. China stehe nicht nur mit 44 zum Menschheitserbe geadelten chinesischen Kulturgütern und Kulturpraktiken an der Spitze der UNESCO-Listen; es können nun auch vor der Welt die Überlegenheit und das Alleinstellungsmerkmal seiner “mehr als 5.000-jährigen Zivilisation” demonstrieren, schrieb stolz das ZK-Theoriemagazin Qiushi: “Sie ist die einzige große Zivilisation der Welt, die ihre Kontinuität und Entwicklung in der Gestalt eines Landes bis zum heutigen Tag erhalten hat.”

Peking propagiert den UNESCO-Beschluss als Unterstützung seiner Absichten, weltweit eine kulturelle Einheitsfront chinesischer Identität zu bilden: “In gewisser Weise ist das Frühlingsfest ein Symbol chinesischer Kultur, das allgemein akzeptiert, anerkannt und geschätzt wird. Für jeden Chinesen, der in einem anderen Land lebt, ist es Grund, seine Heimat nie zu vergessen.” Unter Verweis auf die globalen Initiativen und Strategien von Staatschef Xi Jinping, der immer wieder die weltweite “Schicksalsgemeinschaft” mit der Volksrepublik beschwört, kommentierte China Daily den UNESCO-Beschluss: ” Er hilft zur Umsetzung globaler Zivilisationsinitiativen und fördert den Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Zukunft für die Menschheit.”

Das traditionelle Frühlingsfest beginnt nach dem Mondkalender mit dem ersten Tag (大年初一), der auf den 29. Januar fällt. Dieses Jahr erhalten die Bürger schon den 28. Januar frei, um den Sylvesterabend (除夕) vorzubereiten, an dem traditionell viel gegessen und nachts mit Getöse (Feuerwerk ist in vielen Städten verboten) die bösen Geister des vergangenen Drachenjahres vertrieben werden.

Von der Schlange (蛇) werden nur gute Geister des Glücks- und Wohlstands erhofft. Sie steht in der Reihenfolge der zwölf Tierkreiszeichen des Kalender an sechster Stelle. Wahrsager ordnen ihnen eines der fünf Elementen zu: Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde. 2025 treffen Schlange und Holz zusammen, das für umweltfreundliches Grün steht und zusätzliche Fortüne verheißt.

Kalenderdeuter müssen auszählen können. 60 Jahre dauert der Zyklus, bevor das gleiche Element erneut auf das gleiche Tierzeichen trifft. Fengshui-Meister orientieren sich mit der Neujahrsbestimmung nach den 24 solar-terms eines Jahres. Der erste heißt Lichun (立春), der Frühlingsanfang. Er fällt nach Berechnung von Weissager Lee auf den 3. Februar. Im Schlangenjahr 2025 tritt das besondere Phänomen von zwei Lichun-Perioden auf, ein Jahr mit doppelten Frühling 双春年. Es endet mit dem zweiten Lichun am 4. Februar 2026.

Chinas heutiger Alleinherrscher Xi Jinping hört als erklärter Marxist und Atheist nicht auf Wahrsager. Doch er folgt chinesischen Traditionen. Einst ließ er sich filmen, als er beim Frühlingsfest Chinas Glückszeichen 福 auf Seidenpapier pinselte. Er klebte es umgedreht nach alter Sitte an die Tür des Hauses, in das er eintrat, gemeint als Wortspiel mit chinesischen Zeichen im Sinn von: “Glück möge in Deinen Haushalt einziehen.”

Die von der Partei als Volksfolklore geduldeten Wahrsager (solange sie nur Positives voraussagen) preisen 2025 als günstig für Xi an, der 1953 bereits unter dem Tierkreiszeichen Schlange geboren wurde. Wenn aber “Schlange auf Schlange trifft” befinde sich der Betroffene in einem Schicksaljahr (本命年).

Anders als hierzulande, wo das Reptil wegen seiner Rolle in der biblischen Schöpfungsgeschichte als verschlagen und gefährlich gilt, weil es Eva verführte, in den Apfel der Aufklärung zu beißen und dafür mit Adam aus dem Paradies vertrieben wurde, symbolisiert Chinas Schlange mehr positiv gemeinte Veränderungen.

Das war 2013 schon im erstes Amtsjahr Xis nach seiner KP-Machtübernahme so. Als Korrespondent in Peking notierte ich: “Sollten die neuen kommunistischen Führer der Weltmacht China kurz vor dem Jahr der Schlange noch Rat brauchen, wie sie das neue Jahr meistern, müssen sie nicht weit suchen. Wenige Straßenblöcke von ihren entfernt darf seit kurzem auch in Peking die Jahrzehnte verbotene Welt der Wahrsager wieder zum Vorschein kommen.” Im Hutong-Gassenviertel zwischen Lama- und Konfuziustempel gaben sich plötzlich angebliche Wahrsager und Horoskop-Deuter ein Stelldichein, verkauften Glücksamulette, buddhistische Heiligenfiguren und magische Accessoires. Die Nachfrage war riesengroß.

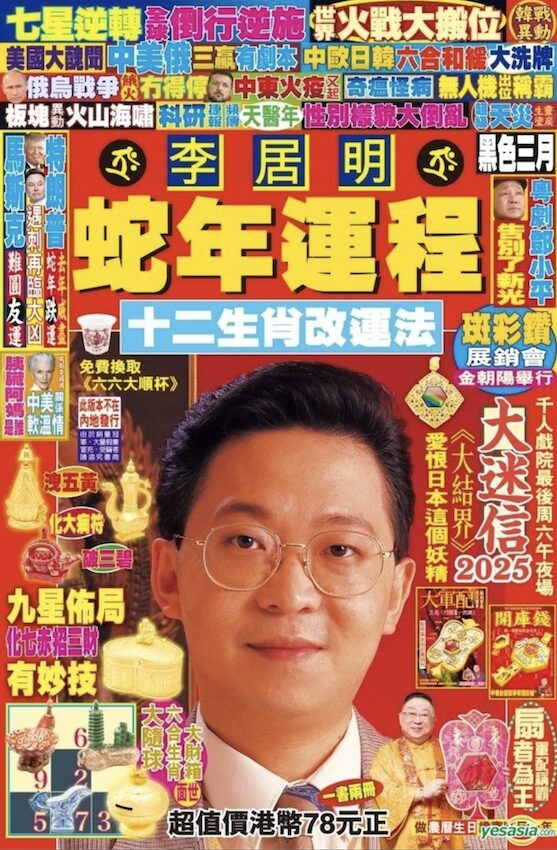

Damals entdeckte ich in ihren Buden stapelweise eingeflogene Horoskop-Bücher, verfasst vom Hongkonger Fengshui-Meister Edward Li Kuiming. Seine 2013er Ausgabe machte sogar Prophezeiungen über den neuen Führer Xi Jinping mit seinem Foto auf dem Buchumschlag abgebildet war und war eine kleine politische Sensation für Peking. Weissagungen über KP-Führer hatte es bis dahin als Verbreitung von Aberglauben verfolgen lassen.

Hongkongs Zukunftsdeuter Edward Li formulierte seine Voraussagen über Xi mit Vorsicht. Zuerst stellte er fest, dass das Schlangenjahr 2013 nicht nur Xis Benmingnian war, weil er 1953 geboren wurde, sondern wie damals auch mit dem Element Wasser verbunden war, was noch seltener und nur alle 60 Jahre vorkam. Xi sei damit eine gute Zukunft gewiss, wenn er sich vor allem auf die Lösung von Chinas Binnenprobleme konzentriere, auf die Nachfolgeregelungen achte und die Entwicklung von Tibet und Xinjiang gut handhabe. Von heute her gesehen lag Meister Li damals völlig daneben. Denn Xi ließ Chinas Verfassung ändern, um bis heute ohne Nachfolger herrschen zu können, verschärfte die Unterdrückung in Xinjiang und Tibet, verfolgte eine expansive Außenpolitik, als er 2013 seine Seidenstrassen-Offensive lostrat und zementierte Chinas Machtansprüche auf das Südchinesische Meer mit dem Bau künstlicher Inseln buchstäblich ein.

Dem Ruf des Fengshui-Meisters hat es nicht geschadet. Edward Lis Horoskope erscheinen weiter alljährlich und sind Bestseller in Hongkong. In seiner neuen Ausgabe zum Schlangenjahr 2025 verspricht er Voraussagen über Trump und Musk, zum Dreiecksverhältnis zwischen China, USA und Russland und über China, Europa und Japan. Auf dem Titel des Buches findet sich aber kein Foto von Xi mehr.

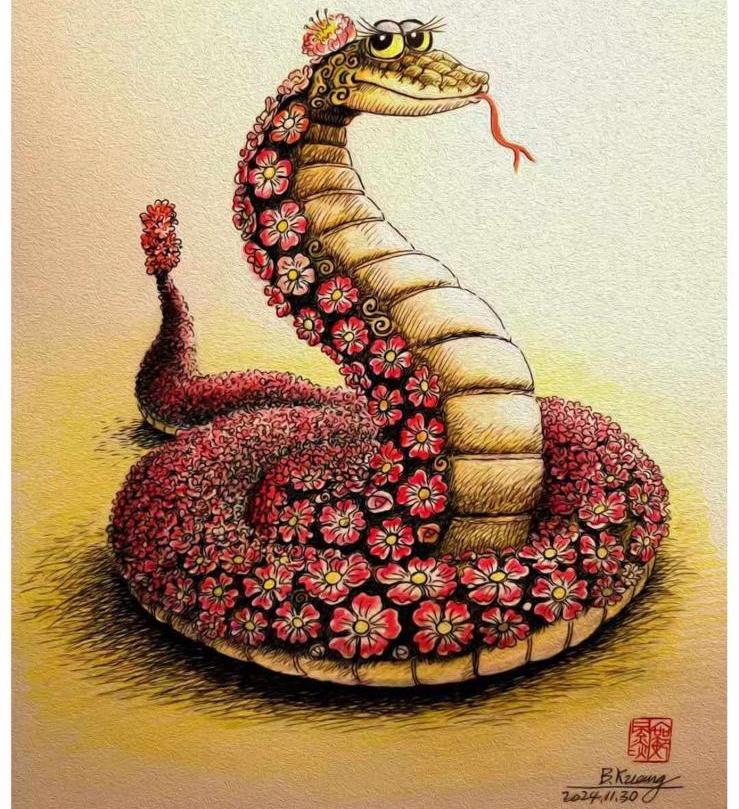

China färbt sich für 2025 die Schlange schön. Dem folgte der Kantoner Karikaturist Kuang Biao, der seine satirischen Zeichnungen nur noch im persönlichen Blog veröffentlichen kann. Seine bunte Schlange wirkt allerdings wie ein blumenbemaltes Monster mit Krone. Vielleicht hat er sich von den jahrhundertealten Geistergeschichten Liaozhai 聊斋志异 inspirieren lassen, wo Tierdämonen Menschen über ihre wahre Gestalt täuschen. Traditionell war das Reptil anfangs auch in China böse, bevor es ab dem 18. Jahrhundert immer mehr zum glücksbringenden Symboltier wurde.

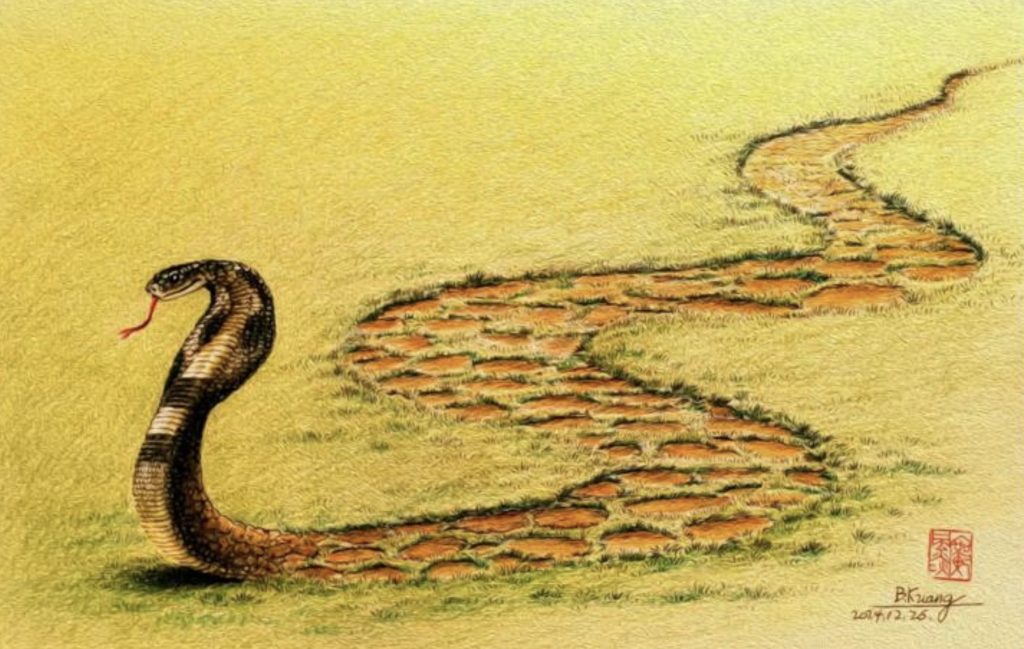

Kuangs zweite Zeichnung zum Jahr der Schlange trägt den Titel 一带一路 (Belt and Road). Eine Schlange, deren Körper sich als Straße durch die Wüste windet, eine Anspielung auf Chinas Seidenstraßen-Offensive.

Weil sich Schlangen bekanntlich immer wieder häuten, werden sie in Japan, das auch das Frühlingsfest begeht, als hoffnungsvolle und glückverheißende Boten für Transformation und Regeneration verstanden. Das sieht der im Jahr der Schlange geborene Xi anders. Für das neue Jahr 2025 versicherte er, alles dafür zu tun, dass seine Partei ihre Haut behält, “weder degeneriert noch ihre Fahne oder Farbe wechselt” (确保党永远不变质、不变色、不变味).

Robert Jäger ist seit diesen Monat Leiter Einkauf Interieur bei BMW China. Jäger hat bei BMW in München bereits mehr als sieben Jahre Erfahrung als Einkaufsspezialist in der Automobilbranche gesammelt. Sein neuer Einsatzort ist Peking.

Wei Tong ist seit November Manager of Procurement Department, Greater China, bei Pulcra Chemicals. Wei kommt von BASF zum bayerischen Chemiekonzern. Sein Einsatzort ist Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wer ist hier neugieriger auf wen? In Kunming haben sich A Dai und Meng Meng erstmals offiziell den Besuchern vorgestellt. Die beiden Roten Pandas sind Zwillinge und sechs Monate alt. Sie leben im Yunnan Wildlife Park, der einige Kilometer außerhalb von Kunming liegt und an den Jindian National Forest Park grenzt.

westliche Unternehmen gliedern immer mehr Aktivitäten in Parallelstrukturen nach China aus – auch, wenn es marktwirtschaftlich keinen Sinn ergibt. Vor den Folgen dieser Silobildung warnt die EU-Handelskammer in einem neuen Bericht. Die Unternehmen lokalisieren zwar immer noch aus kommerziellen Gründen, mehr als ein Drittel nennt mittlerweile aber auch regulatorische Anforderungen und geopolitische Bedenken als Gründe.

Neben steigenden Gesamtkosten und globalen Compliance-Risiken kann sich die Silobildung auf die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeiten auswirken. Welche Bedenken die EU-Handelskammer noch hat, erfahren Sie in der Analyse von Jörn Petring.

Der designierte Präsident Donald Trump hat erneut mit seinen Übernahmephantasien von Grönland irritiert. Zugleich verdeutlicht er damit aber die geostrategische Bedeutung der Insel. Gemeinsam mit den Kollegen von Security.Table und Europe.Table ordnet Fabian Peltsch ein, weshalb Grönland für alle Großmächte wichtig ist.

Ende Januar beginnt in China das Jahr der Schlange. Von diesem Tierkreiszeichen werden nur gute Geister des Glücks und Wohlstands erhofft. Wahrsager preisen 2025 zudem als besonders günstig für Staats- und Parteichef Xi Jinping an, da er 1953 ebenfalls unter dem Tierkreiszeichen Schlange geboren wurde. Wenn “Schlange auf Schlange trifft” befindet sich der Betroffene in einem Schicksalsjahr, schreibt Johnny Erling, der die Tiefen der chinesischen Astrologie erkundet hat.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Die Europäische Handelskammer in China hat in einem neuen Bericht eindringlich vor den Gefahren des sogenannten “Siloing” gewarnt. Bei dem Trend, der auf Deutsch als Silobildung bezeichnet werden kann, gliedern westliche Unternehmen immer mehr Aktivitäten in Parallelstrukturen nach China aus – obwohl das laut der Kammer marktwirtschaftlich eigentlich keinen Sinn ergibt.

Viele Unternehmen lokalisierten zwar noch immer aus kommerziellen Gründen, sagte Kammerpräsident Jens Eskelund am Donnerstag bei der Vorstellung des Siloing-Berichts in Peking. Immer häufiger würde die Kammer jedoch beobachten, dass Firmen ihre “Aktivitäten aus regulatorischen Anforderungen oder geopolitischen Bedenken heraus separieren”.

Rund drei Viertel von 113 befragten Kammermitgliedern begründeten ihre Anpassungen bei Produkten und Dienstleistungen in China zwar damit, sich besser auf die Wünsche der chinesischen Kunden einzustellen. Mehr als ein Drittel der Firmen gab jedoch an, sich anzupassen, um lokale Vorschriften zu erfüllen. Ein Viertel täten dies, um auf politische Veränderungen zu reagieren.

Geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und Chinas Politik der Selbstversorgung, gepaart mit steigenden regulatorischen Risiken auf nationaler und globaler Ebene, führten laut Kammer zu diesem Trend.

Einige Mitglieder hätten “beträchtliche Investitionen” in diesen Prozess gesteckt, sodass sie in China nun lokalen Unternehmen sehr ähnelten. Sie hätten ihre Lieferketten, Belegschaft, Verkaufs- und Beschaffungsfunktionen lokalisiert sowie ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und Daten- sowie IT-Systeme isoliert, um sich an die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen anzupassen und als “zuverlässiger Partner” sowohl in den Augen der chinesischen Behörden als auch ihrer lokalen Partner und Kunden zu gelten.

Dies sei jedoch mit erheblichen Kompromissen verbunden. Die Abschottung führe zu “steigenden Gesamtkosten und globalen Compliance-Risiken. Auch bestünde die Notwendigkeit, Betriebs- und Produktionskapazitäten zu verdoppeln”, fasste die Kammer zusammen. Das Resultat seien “Ineffizienzen, eine geringere Innovationsfähigkeit und ein Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit”.

Zudem zeige sich ein weiteres Problem. Obwohl die Unternehmen alles täten, um chinesisch zu wirken, gebe es keine Garantie, dass sich dies auch auszahle. So gebe es etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge viele Beispiele, bei denen westliche Firmen nicht zum Zuge gekommen seien. Und das, obwohl sie im Wesentlichen ein komplett chinesisches Unternehmen aufgebaut hätten.

Siloing kann zwar einige Probleme im China-Geschäft lindern, führe laut dem Kammer-Bericht aber auch zu negativen Nebeneffekten wie:

Der Zwang zur Silobildung bedeute jedoch nicht nur für EU-Firmen Risiken, sondern auch für Chinas Wirtschaft, meint die Kammer. “Zwar verlagern einige europäische Unternehmen ihre Lieferketten nach China, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, doch eine ähnliche Anzahl verlagert sie aus denselben Gründen ins Ausland”, so der Bericht. Der Abfluss ausländischer Direktinvestitionen in andere Märkte – der bereits im Gange sei – könnte zunehmen, wenn die Unternehmen die Kosten für einen Verbleib als zu hoch empfinden.

Dies könnte zu erheblichen Verlusten von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen in China führen. Gleichzeitig sei denkbar, dass internationale Märkte verstärkt Instrumente entwickeln, um ihre eigenen Unternehmen besser vor chinesischer Konkurrenz auf heimischem Boden zu schützen.

Die Kammer fürchtet, dass mit Donald Trump im Weißen Haus die Unsicherheiten weiter zunehmen werden. “Es ist wahrlich einmalig, dass wir uns in einer Lage befinden, in der so viel ein reines Ratespiel ist”, sagte Kammerpräsident Eskelund. Angesichts der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident am 20. Januar sei es unmöglich, sich eine Meinung darüber zu bilden, wie die Welt in drei Wochen aussehen werde. Jedoch erwartet die Kammer trotz drohender Zölle für den Welthandel ein relativ gutes Jahr. Spürbarer könnten Probleme beim Handel durch eine Verschärfung der geopolitischen Fronten eher 2026 werden.

Nicht zum ersten Mal irritiert der designierte US-Präsident Donald Trump die Welt mit seiner Begierde nach Grönland. Dabei könnte er dort eigentlich schon jetzt tun und lassen, was er wollte, sagt Sicherheitsexperte Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik. “In der grönländischen Arktisstrategie aus dem vergangenen Jahr wünschen sich Grönland – und damit auch Dänemark – ein verstärktes Engagement und mehr Investitionen der Amerikaner“, sagt Paul. Damit solle auch der eigene Staatshaushalt entlastet werden.

Das Kaufangebot haben sowohl Grönland als auch Dänemark zurückgewiesen. Nuuk zeigte sich am Donnerstag jedoch bereit, mit den USA bei der Erschließung von Rohstoffen zusammenzuarbeiten. Die USA unterhalten außerdem den großen Luftwaffenstützpunkt Thule auf der Insel. Eine Aufweichung der Verträge zur Zusammenarbeit sei gar nicht nötig, erläutert Paul, und militärische Drohungen seien “völlig deplatziert, bei einem guten Verbündeten wie Dänemark sowieso”. Es sei aber schon immer Trumps Taktik gewesen, Vorhaben groß anzukündigen, um am Ende schließlich Minimalziele zu erreichen. Dass Trump mehr Einfluss in Grönland will, sei klar.

Es gebe viele Drohungen, die sich nicht materialisiert hätten, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Donnerstag mit Blick auf Trumps Aussagen, auch vor Gewalt nicht zurückzuschrecken. Man wolle nicht auf jede hypothetische Frage antworten. Brüssel reagiert also ausweichend. Man freue sich darauf, mit der künftigen US-Regierung an einer starken transatlantischen Agenda zu arbeiten. Priorität sei, mit Blick auf gemeinsame strategische Ziele möglichst viele Wege der Zusammenarbeit vorzubereiten.

Zusammenarbeit ist womöglich nicht die Priorität von Trump, der gerne eigene Interessen durchsetzt. Wenn der designierte US-Präsident Dänemark mit Zöllen droht, demonstriert er vor allem seine Unkenntnis: Die USA könnten Strafzölle nur gegen die EU insgesamt verhängen, nicht gegen einen einzelnen Mitgliedstaat. Trump wollte auf Nachfrage nicht ausschließen, die Interessen in Grönland mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Damit auch gegen Dänemark, denn Grönland hat zwar 1982 nach einem Referendum die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft verlassen, gilt aber nach wie vor als Teil des dänischen Königreichs.

Die Souveränität von Staaten müsse geachtet werden, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Und ja, sollte Dänemark in einem hypothetischen Konflikt um Grönland die europäischen Partner zu Hilfe rufen, würde die Beistandpflicht nach Artikel 42 Absatz 7 gelten. Aber weshalb reagiert Brüssel so vorsichtig auf die Drohungen?

Dänemark habe kein Interesse an einer verbalen Eskalation und deshalb um Zurückhaltung gebeten, sagen Diplomaten in Brüssel. Jetzt mit zusätzlichen Äußerungen Öl ins Feuer zu gießen, werde nur die Verhandlungsposition später erschweren. Entsprechend waren Trumps Drohungen zu Grönland am Donnerstag auch nicht auf der Agenda der EU-Botschafter in Brüssel.

Dafür reagierte Moskau schnell auf Trumps kühne Pläne: “Die arktische Zone ist eine Zone unserer nationalen, unserer strategischen Interessen”, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. “Wir befinden uns in der arktischen Zone und wir werden dort weiterhin bleiben.” Peskow betonte, Russland habe ein Interesse an einer friedlichen und stabilen Atmosphäre in der Arktis und sei zur Zusammenarbeit mit allen Staaten der Welt bereit.

Im Sommer 2007 hatte Russland in einer Aufsehen erregenden U-Boot-Aktion in mehr als 4.200 Metern Tiefe eine Fahne auf den Meeresboden des Nordpols gesetzt und damit den Anspruch auf das Gebiet unterstrichen. Vor fast 20 Jahren schon reaktivierte Russland alte, sowjetische Militärbasen in der Arktis und baut neue Kräfte auf. Auch die Modernisierung der strategischen U-Boote der Nordmeer-Flotte läuft. Im Dezember 2023 besuchte Präsident Wladimir Putin die große russische Werft Sewmasch am Weißen Meer, die in den kommenden Jahren drei strategische U-Boote der Klasse Borej-A bauen soll. Es ist die vierte und modernste Generation der russischen Atom-U-Boote.

Die im Sommer 2022 aktualisierte maritime Strategie schreibt der Arktis eine große Bedeutung zu. In 21 Punkten werden die Pläne Russlands definiert: von der Ausbeutung von Bodenschätzen über den Ausbau von Häfen und Seewegen bis hin zur Forschung. Im Kern steht für Moskau die Sicherung des Anspruchs auf das arktische Gebiet. Wie Table.Briefings bereits berichtete, sehen sowohl die Nato als auch die Bundesregierung sicherheitspolitischen Handlungsbedarf in der Arktis und passen ihre Überlegungen an. Der kooperative Ansatz der Nachbarstaaten in der Arktis-Region scheint derzeit nicht mehr Realität zu sein.

Als gebe es nicht genug Streit in der Region – auch China will vor allem wirtschaftlich von Grönland profitieren. Im Rahmen seiner “polaren Seidenstraße”, der arktischen Ergänzung zur “Belt and Road”-Initiative, will Peking seinen Einfluss in Grönland ausweiten. Bereits heute ist China nach Dänemark der zweitgrößte Handelspartner der Insel, etwa bei Fischereiprodukten. Im Fokus Pekings stehen jedoch vor allem strategische Ressourcen wie Seltene Erden und Uran. Großprojekte wie das Kuannersuit-Uranabbauprojekt oder der Bau zweier Flughäfen durch die staatliche China Communications Construction Company (CCCC) scheiterten jedoch am Veto Washingtons.

Aktuell ist China aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Schwäche zurückhaltend bei Auslandsinvestitionen. Dennoch bleibt Grönland eines der wichtigsten strategischen Ziele in der Region, was auch regelmäßige Treffen zwischen chinesischen und grönländischen Politikern verdeutlichen. Grönlands Wunsch nach mehr Selbstbestimmung und das Gefühl, von Kopenhagen und Washington bevormundet zu werden, könnte dazu führen, dass sich Nuuk mehr für chinesische Investitionen öffnet. Vor allem, wenn sich die geopolitische Lage in der Arktis verändert, sollten Russland und China ihre Partnerschaft dort auch militärisch weiter ausbauen.

14.01.2025, 11:00 Uhr (18:00 Uhr CST)

Sino German Center at Frankfurt School, Webinar: Outlook for China’s Economy in the Year of the Snake Mehr

15.01.2025, 14:00 Uhr (21:00 Uhr CST)

Merics, Wecast: Merics China Forecast 2025 Mehr

15.01.2025, 14:00 Uhr CST

German Chamber of Commerce, GCC Networking (in Changchun): Fireside Chat mit Botschafterin Dr. Patricia Flor Mehr

16.01.2025, 19:00 Uhr

Pforzheimer Zeitung, Autorenforum (vor Ort): Markus Frenzel – “China Leaks. Pekings geheimes Netzwerk in Deutschland” Mehr

17.01.2025, 10:30 Uhr (17:30 Uhr CST)

Germany Trade and Invest, Webinar: Recht und Wirtschaft in China zum Jahreswechsel 2025 Mehr

17.01.2025, 14:00 Uhr CST

German Chamber of Commerce, Knowledge Hub (in Shanghai): Global E-Commerce Logistics: Navigating Growth & Innovation in China and Germany Mehr

17.01.2025, 18:30 Uhr

China House Basel, Vortrag und Abendessen (in Basel): Die Seidenstraße auf dem Dach der Welt: Pamir Highway Mehr

17.01.2025, 12:00 Uhr

sinokultur, Art over Lunch Tour (in Zürich): sinokultur im Salon mit Xinyu Han Mehr

Chinesische Auto-Exporteure erwarten nach zwei Wachstumsjahren in Folge jetzt einen Dämpfer. Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Branchenverbandes CPCA, sagte am Donnerstag, er rechne für 2025 mit keinem Exportwachstum im Elektrosegment. 2024 hatte es hier noch ein Plus von gut 24 Prozent auf 1,29 Millionen exportierte New Energy Vehicles (NEVs) gegeben. Auch die Exporte insgesamt über alle Segmente dürften sich abschwächen.

2024 exportierte China 4,8 Millionen Autos – ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2023 hatte es bei den Exporten sogar ein Plus von 36 Prozent gegeben. Die China Passenger Car Association (CPCA) prognostiziert für das laufende Jahr Wachstumsaussichten von nur noch zehn Prozent. Insbesondere weniger Exporte nach Russland sind für die gedämpften Erwartungen verantwortlich. Dennoch sollte China seinen Titel als größter Auto-Exporteur der Welt vor Japan im dritten Jahr in Folge behaupten können.

Zu den wichtigsten Zielen für Chinas Autos gehörten 2024 Russland, Mexiko und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ausfuhren nach Thailand, Australien und Großbritannien ließen dagegen nach. Auch die Untersuchungen zu möglichen EU-Ausgleichszöllen für Elektroautos und deren Einführung im Oktober belasten die Ausfuhren.

In China selbst wuchsen die Autoverkäufe 2024 um 5,3 Prozent auf rund 23 Millionen Fahrzeuge – das vierte Jahr in Folge gab es damit ein deutliches Wachstum. Bei den Elektroautos ging es sogar noch stärker voran: Hier stiegen die Verkäufe um mehr als 40 Prozent. Inzwischen machen NEVs 47,2 Prozent der Autoverkäufe aus.

Für 2025 sagt die CPCA dagegen nur noch ein Gesamtwachstum von zwei Prozent voraus. NEV-Verkäufe sollen allerdings um 20 Prozent wachsen und damit den Anteil der NEVs an den Gesamtverkäufen auf 57 Prozent treiben.

Mehr als 6,6 Millionen Fahrzeugkäufer nahmen Förderungen der Regierung in Anspruch, die bei umgerechnet bis zu 2.700 Euro für NEVs und bis zu 2.130 Euro für effiziente Verbrenner lagen. Dieses Jahr können sich Kunden mit einem alten Auto an einem Tauschprogramm für Neuwagen beteiligen, das zur Ankurbelung der Wirtschaft aufgesetzt wird. Die Deutsche Bank rechnet durch dieses Programm mit einem Verkaufsplus von drei Millionen Fahrzeugen. rtr

Die Stadt Shanghai will die Einrichtung von Krankenhäusern in ausländischem Besitz erlauben. Sie ist Chinas erste Stadt, die solche Pläne vorantreibt. Im September hatte die Zentralregierung mitgeteilt, dass sie Krankenhäuser in rein ausländischem Besitz an neun Standorten im Land zulassen werde. Neben Shanghai zählt unter anderem auch Peking zu diesen Standorten.

Ziel sei es, Investitionen anzuziehen, das Geschäftsklima unter ausländischen Investoren zu verbessern und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, deren Wachstum nur schleppend verläuft, wieder anzukurbeln. In Shanghai kommen wichtige Wirtschaftszonen wie Lingang und Hongqiao als Investitionsstandorte infrage, teilte die Stadtregierung auf ihrer Website am Mittwoch mit.

Auch Expats dürften die Initiative begrüßen. Potenzielle ausländische Eigentümer müssen fortschrittliche Krankenhausmanagementkonzepte, -modelle und Dienstleistungsstandards nachweisen sowie modernste medizinische Technologien und Geräte auf internationalem Niveau anbieten. Krankenhäuser in ausländischem Besitz müssen zudem mindestens 50 Prozent ihres medizinischen und technischen Personals auf dem chinesischen Festland beschäftigen. Nicht erlaubt sind Einrichtungen, die sich auf bestimmte Bereiche würden spezialisieren wollen. rtr/jul

Peking hat die Maßnahmen der Europäischen Union zum Schutz seiner Unternehmen vor ausländischen Subventionen (Foreign Subsidies Regulation, FSR) zum Handels- und Investitionshemmnis erklärt. Das chinesische Handelsministerium veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse einer Untersuchung zur EU-Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten und hob die “selektive Umsetzung” als Hauptproblem hervor. Die Untersuchung hatte im Juli 2023 begonnen.

Das Ministerium schlug bilaterale Gespräche dazu mit der EU vor, sagte jedoch auch, dass “andere geeignete Maßnahmen” ergriffen werden könnten – auch Empfehlungen für “Vergeltungsmaßnahmen”, so das Handelsministerium. Ein Sprecher sagte, dass es eine Möglichkeit sei, die EU um Gespräche und eine Änderung oder Anpassung der FSR zu bitten.

Das Handelsministerium wirft der EU vor, dass Untersuchungen unter der FSR samt “Überraschungsinspektionen” nur bei chinesischen Unternehmen eingeleitet worden seien, die an öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen hatten. Das bedeute, dass “chinesische Produkte beim Export in die EU ungünstiger behandelt werden als Produkte aus Drittländern”.

Dadurch seien Ausschreibungsprojekte im Wert von rund einer Milliarde Euro aufgegeben worden, ergänzte die chinesische Handelskammer bei der EU in einem Statement und warnte: “Darüber hinaus überdenken chinesische Unternehmen ihre Investitionsstrategien in der EU, um einer weiteren Prüfung im Rahmen des FSR zu entgehen, was zu einer Aussetzung, Reduzierung oder Verzögerung der Beteiligung an EU-Investitionsprojekten führt.”

Jens Eskelund, Präsident der Handelskammer der Europäischen Union in China, verteidigte die Regelung in einer Erklärung als “länderunabhängig”. Er sagte, die Maßnahme sei “darauf ausgerichtet, den verzerrenden Auswirkungen von Subventionen entgegenzuwirken, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen im EU-Binnenmarkt zu gewährleisten”. Die EU-Kommission hat die FSR bereits in Fällen mit anderen Drittstaaten angewandt.

Die FSR gibt Brüssel die Befugnis, Subventionen zu prüfen. Die EU-Regulierungsbehörden können Geldbußen verhängen, Ausschreibungen aussetzen oder staatliche Übernahmen ganz unterbinden. Auf Grundlage des Gesetzes hat die EU im vergangenen Jahr verschiedene Untersuchungen eingeleitet, unter anderem gegen einen chinesischen Zughersteller, der Züge in Bulgarien verkaufen wollte, woraufhin sich das Unternehmen zurückzog. Die Europäische Kommission durchsuchte im vergangenen Jahr auch die Büros des chinesischen Sicherheitsausrüstungslieferanten Nuctech in Polen und den Niederlanden. ari

Bald ist es wieder so weit. Das offizielle China kommt zum Stillstand, während seine Milliardenbevölkerung nach Hause aufbricht – zur größten freiwilligen Völkerwanderung der Welt. Chinesisch-Neujahr und das Chunjie-Frühlingsfest (春节) stehen an. Wie alljährlich werden die Städter das letzte Wochenende vor dem traditionellen Familienfest durch- und vorarbeiten, damit sie ihre gesetzliche Urlaubszeit auf acht Tage am Stück erhöhen dürfen. Ab 28. Januar 除夕 (Chinas Sylvestertag) bis 4. Februar hat die Nation frei, um Familie, Verwandte und Freunde zu besuchen und um Ferien zu machen.

Schon ist spürbar, wie das Land in den Frühlingsfest-Gang herunterschaltet; seine Verkehrsplaner dagegen in den Overdrive-Modus fallen. In 40 Tagen vom 14. Januar bis 22. Februar müssen sie einen gigantischen Reise-Exodus abwickeln. Die Bahn bietet bereits im Vorverkauf Online-Tickets an, um die erwarteten 510 Millionen Reisenden in Stadt und Land ontime hin, her und zwischendrin zu befördern. Von ihrer logistischen Glanzleistung können deutsche Bundesbahner nur träumen. Airports und Airlines rechnen mit 90 Millionen Passagieren. Heerscharen von Autofahrern werden im eigenen Pkw auf ihre Art Schlangen bilden – in Chinas Neuem Jahr der Schlange.

Konsumieren um jeden Preis hat Peking als erste Bürgerpflicht angesagt. Es will über das Frühlingsfest brach liegende Nachfrage wecken und für die Stabilität des Systems dringend benötigtes Wachstum stimulieren. Nachträglich ließ der Staat Monatslöhne für Beamte erhöhen, kündigte Preissenkungen für Handys, Haushaltsgeräte und E-Autos an. Für gute Laune und neue Kauflust putzen sich Metropolen wie Shanghai heraus.

Schützenhilfe für rauschende Feiern erhielt Chinas Führung von der immer stärker unter ihren Einfluss geratenen Vereinten Nationen. Die UNESCO machte Peking erneut ein besonderes Geschenk: Nachdem sie vergangenen Juli das Bau-Ensembel der kaiserlichen Nord-Süd Zentralachse Pekings – aber einschließlich des Tiananmen-Platzes, des Mao-Mausoleums und kolossalen Staatsbauten – zum Welterbe erklärt hatte, erhob sie im Dezember nun das tradierte Frühlingsfest, seine Bräuche und soziale Traditionen zum neuen immateriellen Kulturerbe der Menschheit. China stehe nicht nur mit 44 zum Menschheitserbe geadelten chinesischen Kulturgütern und Kulturpraktiken an der Spitze der UNESCO-Listen; es können nun auch vor der Welt die Überlegenheit und das Alleinstellungsmerkmal seiner “mehr als 5.000-jährigen Zivilisation” demonstrieren, schrieb stolz das ZK-Theoriemagazin Qiushi: “Sie ist die einzige große Zivilisation der Welt, die ihre Kontinuität und Entwicklung in der Gestalt eines Landes bis zum heutigen Tag erhalten hat.”

Peking propagiert den UNESCO-Beschluss als Unterstützung seiner Absichten, weltweit eine kulturelle Einheitsfront chinesischer Identität zu bilden: “In gewisser Weise ist das Frühlingsfest ein Symbol chinesischer Kultur, das allgemein akzeptiert, anerkannt und geschätzt wird. Für jeden Chinesen, der in einem anderen Land lebt, ist es Grund, seine Heimat nie zu vergessen.” Unter Verweis auf die globalen Initiativen und Strategien von Staatschef Xi Jinping, der immer wieder die weltweite “Schicksalsgemeinschaft” mit der Volksrepublik beschwört, kommentierte China Daily den UNESCO-Beschluss: ” Er hilft zur Umsetzung globaler Zivilisationsinitiativen und fördert den Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Zukunft für die Menschheit.”

Das traditionelle Frühlingsfest beginnt nach dem Mondkalender mit dem ersten Tag (大年初一), der auf den 29. Januar fällt. Dieses Jahr erhalten die Bürger schon den 28. Januar frei, um den Sylvesterabend (除夕) vorzubereiten, an dem traditionell viel gegessen und nachts mit Getöse (Feuerwerk ist in vielen Städten verboten) die bösen Geister des vergangenen Drachenjahres vertrieben werden.

Von der Schlange (蛇) werden nur gute Geister des Glücks- und Wohlstands erhofft. Sie steht in der Reihenfolge der zwölf Tierkreiszeichen des Kalender an sechster Stelle. Wahrsager ordnen ihnen eines der fünf Elementen zu: Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde. 2025 treffen Schlange und Holz zusammen, das für umweltfreundliches Grün steht und zusätzliche Fortüne verheißt.

Kalenderdeuter müssen auszählen können. 60 Jahre dauert der Zyklus, bevor das gleiche Element erneut auf das gleiche Tierzeichen trifft. Fengshui-Meister orientieren sich mit der Neujahrsbestimmung nach den 24 solar-terms eines Jahres. Der erste heißt Lichun (立春), der Frühlingsanfang. Er fällt nach Berechnung von Weissager Lee auf den 3. Februar. Im Schlangenjahr 2025 tritt das besondere Phänomen von zwei Lichun-Perioden auf, ein Jahr mit doppelten Frühling 双春年. Es endet mit dem zweiten Lichun am 4. Februar 2026.

Chinas heutiger Alleinherrscher Xi Jinping hört als erklärter Marxist und Atheist nicht auf Wahrsager. Doch er folgt chinesischen Traditionen. Einst ließ er sich filmen, als er beim Frühlingsfest Chinas Glückszeichen 福 auf Seidenpapier pinselte. Er klebte es umgedreht nach alter Sitte an die Tür des Hauses, in das er eintrat, gemeint als Wortspiel mit chinesischen Zeichen im Sinn von: “Glück möge in Deinen Haushalt einziehen.”

Die von der Partei als Volksfolklore geduldeten Wahrsager (solange sie nur Positives voraussagen) preisen 2025 als günstig für Xi an, der 1953 bereits unter dem Tierkreiszeichen Schlange geboren wurde. Wenn aber “Schlange auf Schlange trifft” befinde sich der Betroffene in einem Schicksaljahr (本命年).

Anders als hierzulande, wo das Reptil wegen seiner Rolle in der biblischen Schöpfungsgeschichte als verschlagen und gefährlich gilt, weil es Eva verführte, in den Apfel der Aufklärung zu beißen und dafür mit Adam aus dem Paradies vertrieben wurde, symbolisiert Chinas Schlange mehr positiv gemeinte Veränderungen.

Das war 2013 schon im erstes Amtsjahr Xis nach seiner KP-Machtübernahme so. Als Korrespondent in Peking notierte ich: “Sollten die neuen kommunistischen Führer der Weltmacht China kurz vor dem Jahr der Schlange noch Rat brauchen, wie sie das neue Jahr meistern, müssen sie nicht weit suchen. Wenige Straßenblöcke von ihren entfernt darf seit kurzem auch in Peking die Jahrzehnte verbotene Welt der Wahrsager wieder zum Vorschein kommen.” Im Hutong-Gassenviertel zwischen Lama- und Konfuziustempel gaben sich plötzlich angebliche Wahrsager und Horoskop-Deuter ein Stelldichein, verkauften Glücksamulette, buddhistische Heiligenfiguren und magische Accessoires. Die Nachfrage war riesengroß.

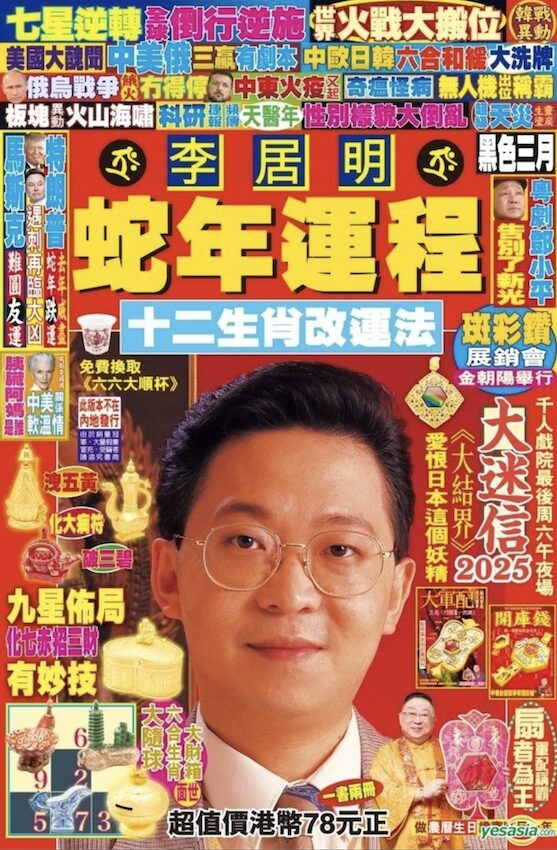

Damals entdeckte ich in ihren Buden stapelweise eingeflogene Horoskop-Bücher, verfasst vom Hongkonger Fengshui-Meister Edward Li Kuiming. Seine 2013er Ausgabe machte sogar Prophezeiungen über den neuen Führer Xi Jinping mit seinem Foto auf dem Buchumschlag abgebildet war und war eine kleine politische Sensation für Peking. Weissagungen über KP-Führer hatte es bis dahin als Verbreitung von Aberglauben verfolgen lassen.

Hongkongs Zukunftsdeuter Edward Li formulierte seine Voraussagen über Xi mit Vorsicht. Zuerst stellte er fest, dass das Schlangenjahr 2013 nicht nur Xis Benmingnian war, weil er 1953 geboren wurde, sondern wie damals auch mit dem Element Wasser verbunden war, was noch seltener und nur alle 60 Jahre vorkam. Xi sei damit eine gute Zukunft gewiss, wenn er sich vor allem auf die Lösung von Chinas Binnenprobleme konzentriere, auf die Nachfolgeregelungen achte und die Entwicklung von Tibet und Xinjiang gut handhabe. Von heute her gesehen lag Meister Li damals völlig daneben. Denn Xi ließ Chinas Verfassung ändern, um bis heute ohne Nachfolger herrschen zu können, verschärfte die Unterdrückung in Xinjiang und Tibet, verfolgte eine expansive Außenpolitik, als er 2013 seine Seidenstrassen-Offensive lostrat und zementierte Chinas Machtansprüche auf das Südchinesische Meer mit dem Bau künstlicher Inseln buchstäblich ein.

Dem Ruf des Fengshui-Meisters hat es nicht geschadet. Edward Lis Horoskope erscheinen weiter alljährlich und sind Bestseller in Hongkong. In seiner neuen Ausgabe zum Schlangenjahr 2025 verspricht er Voraussagen über Trump und Musk, zum Dreiecksverhältnis zwischen China, USA und Russland und über China, Europa und Japan. Auf dem Titel des Buches findet sich aber kein Foto von Xi mehr.

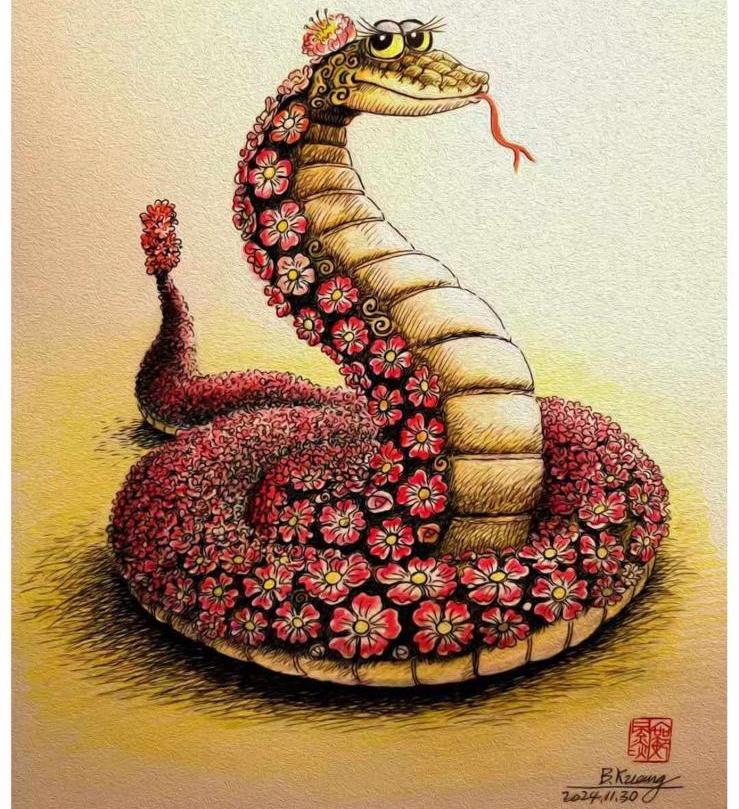

China färbt sich für 2025 die Schlange schön. Dem folgte der Kantoner Karikaturist Kuang Biao, der seine satirischen Zeichnungen nur noch im persönlichen Blog veröffentlichen kann. Seine bunte Schlange wirkt allerdings wie ein blumenbemaltes Monster mit Krone. Vielleicht hat er sich von den jahrhundertealten Geistergeschichten Liaozhai 聊斋志异 inspirieren lassen, wo Tierdämonen Menschen über ihre wahre Gestalt täuschen. Traditionell war das Reptil anfangs auch in China böse, bevor es ab dem 18. Jahrhundert immer mehr zum glücksbringenden Symboltier wurde.

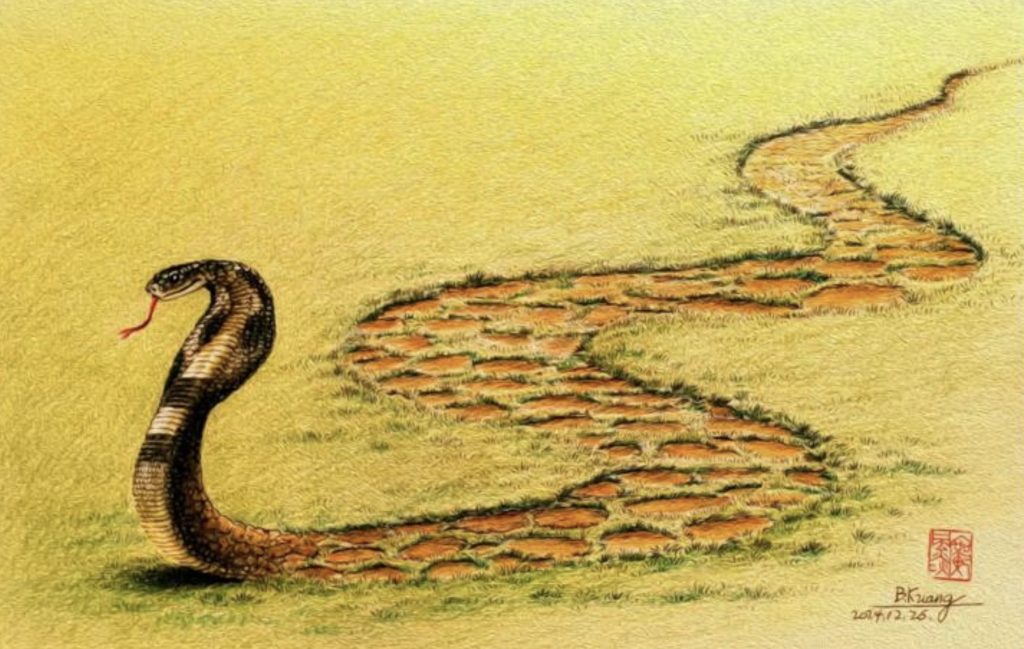

Kuangs zweite Zeichnung zum Jahr der Schlange trägt den Titel 一带一路 (Belt and Road). Eine Schlange, deren Körper sich als Straße durch die Wüste windet, eine Anspielung auf Chinas Seidenstraßen-Offensive.

Weil sich Schlangen bekanntlich immer wieder häuten, werden sie in Japan, das auch das Frühlingsfest begeht, als hoffnungsvolle und glückverheißende Boten für Transformation und Regeneration verstanden. Das sieht der im Jahr der Schlange geborene Xi anders. Für das neue Jahr 2025 versicherte er, alles dafür zu tun, dass seine Partei ihre Haut behält, “weder degeneriert noch ihre Fahne oder Farbe wechselt” (确保党永远不变质、不变色、不变味).

Robert Jäger ist seit diesen Monat Leiter Einkauf Interieur bei BMW China. Jäger hat bei BMW in München bereits mehr als sieben Jahre Erfahrung als Einkaufsspezialist in der Automobilbranche gesammelt. Sein neuer Einsatzort ist Peking.

Wei Tong ist seit November Manager of Procurement Department, Greater China, bei Pulcra Chemicals. Wei kommt von BASF zum bayerischen Chemiekonzern. Sein Einsatzort ist Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wer ist hier neugieriger auf wen? In Kunming haben sich A Dai und Meng Meng erstmals offiziell den Besuchern vorgestellt. Die beiden Roten Pandas sind Zwillinge und sechs Monate alt. Sie leben im Yunnan Wildlife Park, der einige Kilometer außerhalb von Kunming liegt und an den Jindian National Forest Park grenzt.