Siegfried Russwurm ist nicht nur Präsident des Wirtschaftsverbands BDI, er ist auch mit Firmen wie dem Maschinenbauer Voith verbunden, die eine große Präsenz in China haben. Im Interview mit Stefan Braun von Berlin.Table und Till Hoppe vom Europe.Table erläutert er seine Haltung zum neuen Regulierungsschub, der dem China-Geschäft durch die Regierung droht.

Russwurm hält geopolitische Klugheit für richtig und befürwortet auch die China-Strategie, aber er wehrt sich gegen staatliche Eingriffe in zu vielen Bereichen. Das De-Risking soll seinen Vorstellungen zufolge im Kern eine betriebswirtschaftliche Entscheidung bleiben – schließlich verwalten deutsche Unternehmen schon seit Beginn der Globalisierung ihre internationalen Risiken.

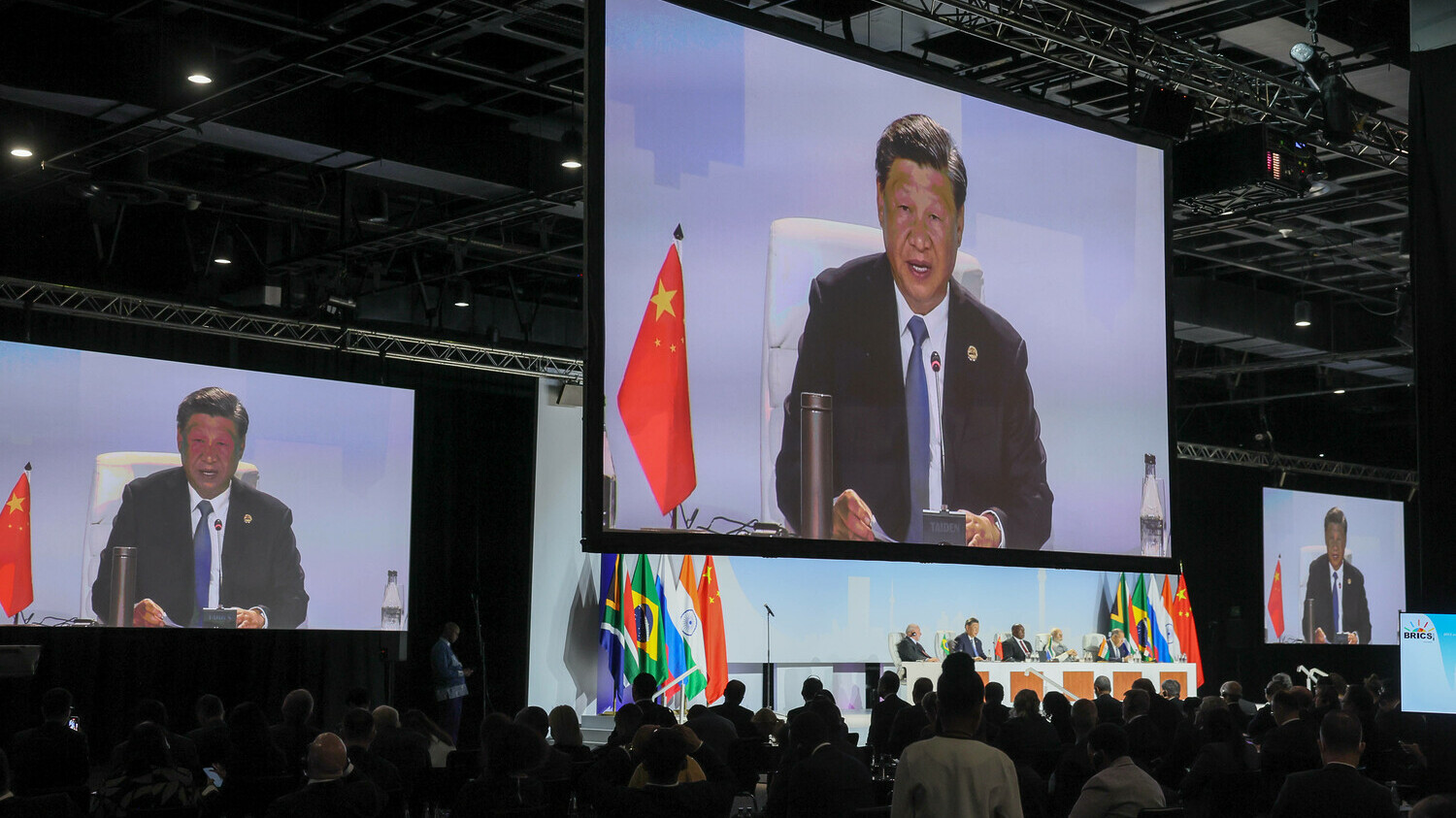

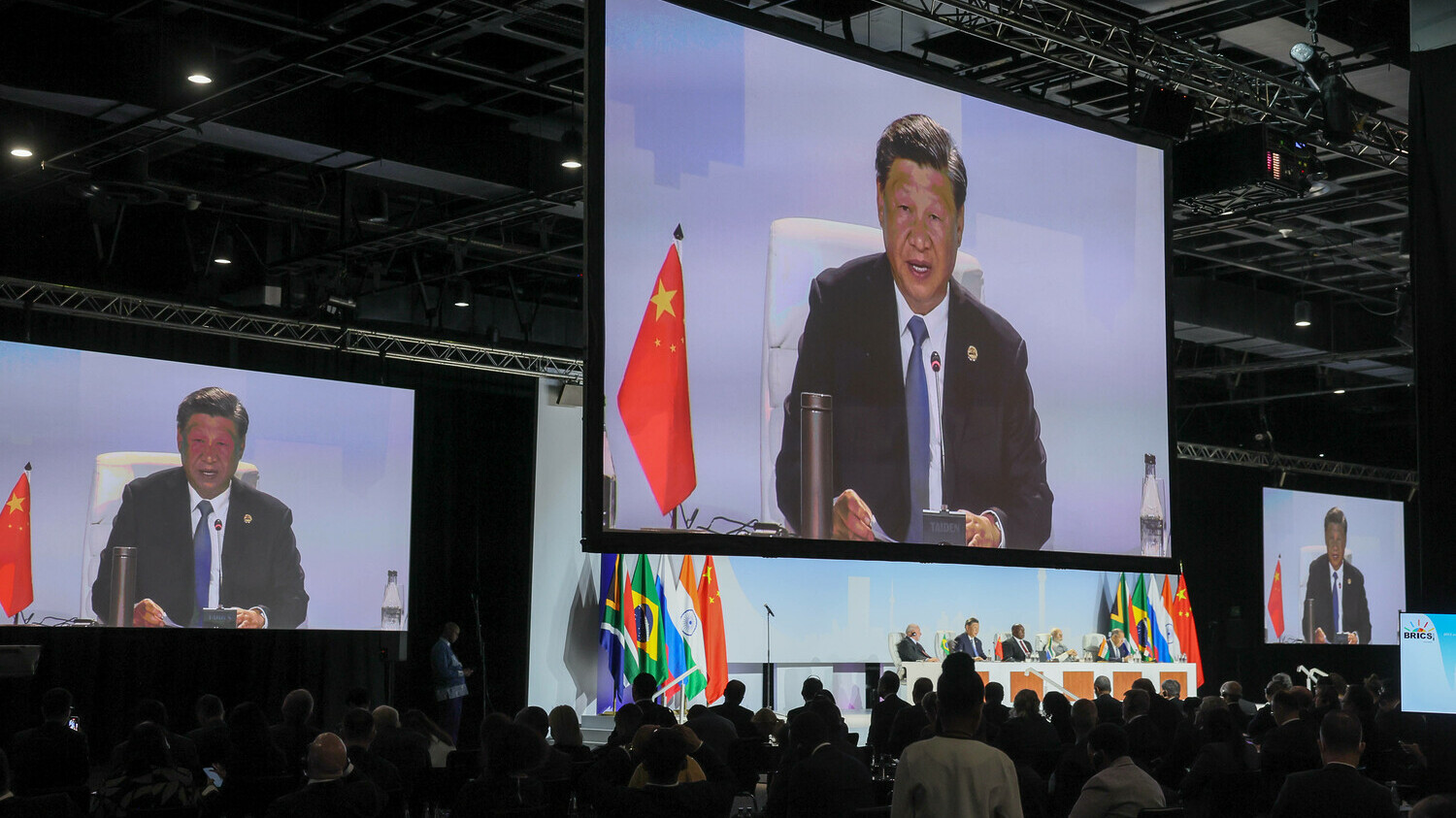

Zum Ende des Brics-Gipfels in Johannesburg präsentieren wir heute auch ein umfangreiches Paket mit Ergebnissen und Einschätzungen. Die Brics nehmen sechs neue Mitglieder auf. Wir erklären, warum es gerade diese sechs sind.

Wer noch nicht gemerkt hat, dass der Blick auf Russland in anderen Weltgegenden sich von unserem doch sehr unterscheidet, werfe bitte einen Blick auf die warme Unterstützung, die Wladimir Putin von seinen Brics-Partnern erhält. Das Treffen soll im kommenden Jahr wie geplant in Russland stattfinden. Putins Truppen werden da in der Ukraine voraussichtlich immer noch morden und Minen legen.

Gleich zwei unserer Beiträge beschäftigen sich zudem mit der Frage der Ablösung des Dollars als Leitwährung. Wir werten ein CCTV-Interview mit Dilma Rousseff aus, der Chefin der Brics-Bank. Sie hegt genaue Vorstellungen, wie sich die Macht des Greenback brechen lässt. Und Johnny Erling beschäftigt sich mit der inzwischen schon recht alten Idee des “Redbacks” – des Yuan als neuem Dollar.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) war lange Zeit Vorreiter in der Diskussion über China. Inzwischen gibt es eine China-Strategie der Bundesregierung. Wie viel Orientierung gibt diese der Industrie?

Ich halte die Strategie für ziemlich ausgewogen. Aber es gibt einige Fakten in dem Zusammenhang, die in der öffentlichen Diskussion noch zu wenig reflektiert werden. In einer Studie von Merics und dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) aus dem April dieses Jahres kann man nachlesen, dass die Investitionen deutscher Unternehmen in China in der Summe vollständig aus dem Gewinn des Geschäfts in China finanziert werden. Aus Makro-Perspektive fließt also kein Geld aus Deutschland nach China. Das sollten auch jene im Blick behalten, die fragen, wie es denn sein könne, dass die Unternehmen dort noch immer so viel investieren.

Die Abhängigkeit einzelner Unternehmen von China sinkt dadurch aber nicht.

Die Unternehmen sollten Abhängigkeiten reduzieren und betreiben das systematisch. Unternehmensinterne globale Wertschöpfungsverbünde sollten zum Beispiel nicht auf einzelne Komponenten aus Werken in China angewiesen sein. Das kann jedes Unternehmen recht schnell lösen. Bei Rohstoffen und Komponenten, die es nur oder fast nur aus China gibt, ist das Ziel ähnlich, aber hier dauert die Anpassung deutlich länger. Hier reden wir über Zeiträume von fünf bis zehn Jahren, die es im Regelfall braucht, um neue Bezugsquellen zu erschließen und Investoren für neue Minen und für Aufbereitungsanlagen zu finden und diese dann zu bauen.

Wie könnte die Bundesregierung dazu beitragen?

Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung jetzt das Deutschland-Tempo auch bei der Rohstoffversorgung aufbringt. Dann gelingt uns die Diversifizierung schneller. Eine verstärkte heimische Förderung in Deutschland und Europa sollte Teil der Lösung sein. Was den Absatz in China und den Export dorthin betrifft, stelle ich die Frage: Was würde denn besser dadurch, wenn ein Unternehmen jetzt bewusst weniger in China verkauft als es kann? Natürlich sollten die Firmen zusätzliche neue Absatzmärkte in anderen Ländern erschließen, dafür brauchen wir unter anderem auch dringend mehr Freihandelsabkommen. Aber es würde überhaupt niemandem helfen, wenn deutsche Unternehmen jetzt ihr Vertriebsvolumen in China reduzierten.

Die deutschen Autohersteller machen teils 40 Prozent ihres Umsatzes in China. Wenn ein zunehmend autoritär agierender Präsident Xi irgendwann nach Taiwan greift und die EU Sanktionen verhängen sollte, könnten die Unternehmen ins Wanken geraten. Im Zweifelsfall rufen sie dann nach dem deutschen Steuerzahler.

Wer unternehmerische Risiken eingeht, muss dafür geradestehen. Das ist Vorständen und Aufsichtsräten völlig klar und auch, dass “Too-big-to-fail” kein Argument ist, auf das man setzen kann. Aber nochmal: Was wäre besser daran, wenn sich Unternehmen rein vorsorglich aus China zurückzögen?

Wirtschaftsminister Robert Habeck will vor allem chinesische Investitionen in Deutschland schärfer prüfen lassen. Halten Sie das für richtig?

Ich halte es da eher mit der amerikanischen Herangehensweise: hohe Zäune, aber nur um ein kleines Gebiet. Sprich: Investitionsprüfungen für scharf abgegrenzte sicherheitsrelevante Bereiche, auf die bestimmte Länder keinen Zugriff bekommen sollen. Die Diskussion in Deutschland ist mir viel zu unspezifisch. Und Populismus hilft nicht weiter.

Habeck will den Geltungsbereich ausweiten.

Wir sollten die Prüfungen nicht einfach auf Verdacht ausdehnen. Auch eine Beweislastumkehr, die jetzt kolportiert wird, fände ich ziemlich schräg in unserem Rechtssystem. Nach dem Motto: Das Unternehmen muss beweisen, dass es nicht sicherheitsrelevant ist. Es sollte auch keine Lex China geben, sondern eine Lex Germany. Wir sollten also diskutieren, wie wir mit Investitionen aus Ländern umgehen, deren Vorgehen wir nicht als vertrauenswürdig ansehen, egal wie diese Länder heißen.

Die Skepsis gegenüber China wächst, auch mit Blick auf den wissenschaftlichen Austausch. Die Forschungsministerin plädiert dafür, hier sehr vorsichtig zu sein und den Austausch im Zweifel einzuschränken. Wie stehen Sie dazu?

Ganz einfach: Austausch guter Ideen ist gut, aber wechselseitig und ohne Missbrauch. Also wissenschaftliche Zusammenarbeit – unbedingt! Es gibt ein paar ziemlich fundamentale Fragen, die wir zum Beispiel ohne China weltweit nicht lösen können. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass eine deutsche Universität sagt: Wenn ein Promotionsstipendiat von einer ganz bestimmten staatlichen Organisation eines Landes mit offenkundigen Absichten zu 100 Prozent finanziert wird, dann möchten wir diesen lieber nicht in die Herzkammer unserer Innovation lassen.

Siegfried Russwurm, 60, ist Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), amtierender Aufsichtsratschef bei Thyssenkrupp und Voith Group sowie ehemaliges Siemens-Vorstandsmitglied.

Dies ist der auf China ausgerichtete Teil eines dreiteiligen Gesprächs. Die anderen Teile finden Sie hier:

Der letzte Punkt des 94 Punkte langen Manifests, das die Brics-Länder heute verabschiedet haben, hat es in sich: “Brasilien, Indien, China und Südafrika sprechen Russland ihre volle Unterstützung für seinen Brics-Vorsitz im Jahr 2024 und die Abhaltung des 16. Brics-Gipfels in der russischen Stadt Kasan aus.” Das 26 Seiten lange Papier haben die fünf Gründerstaaten der Brics-Gruppe Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika am Donnerstag beschlossen.

Zum Brics-Gipfel, der von Dienstag bis zum heutigen Donnerstag in Johannesburg stattfindet, konnte Russlands Präsident Putin wegen eines internationalen Haftbefehls gegen ihn nicht anreisen. Im kommenden Jahr wird er dafür der Gastgeber sein. Der Wille, sich der US-Dominanz entgegenzustellen, ist offenbar so groß, dass die russische Aggression gegen die Ukraine komplett ausgeklammert wird.

Die Ur-Brics haben sich zudem über die Aufnahme von sechs weiteren Ländern verständigt. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa verkündete die künftigen Mitglieder:

werden der Gruppe zum 1. Januar 2024 beitreten. “Wir haben einen Konsens über die erste Phase dieses Expansionsprozesses, und weitere Phasen werden folgen”, sagte Ramaphosa.

Einige der Neulinge waren von Beobachtern bereits erwartet worden. Doch es sind auch Überraschungen unter ihnen. Vor allem Iran: Die Islamische Republik gilt im Westen als Paria und wird dem Lager um China und Russland zugerechnet. So ist Iran einer der wichtigsten Lieferanten von Militärdrohnen an Russland, die in der Ukraine eingesetzt werden.

Im Vorfeld des Brics-Gipfels hatten Experten einen iranischen Beitritt noch als unwahrscheinlich eingeschätzt. Die Demokratien Brasilien, Indien und Südafrika, die auch an guten Beziehungen zum Westen interessiert sind, könnten kaum ein Interesse daran haben, Brics zur Schmuddelecke werden zu lassen, so die Argumentation.

Doch offenbar wogen für die fünf Brics-Länder andere Überlegungen schwerer. Energie könnte dabei ein wichtiger Faktor gewesen sein. Schließlich umfasst die Gruppe mit Iran, Saudi-Arabien, Russland, den VAE und Brasilien künftig einige der größten Energieproduzenten der Welt. Iran beherbergt die zweitgrößten Gasvorkommen der Welt sowie ein Viertel der Ölvorkommen im Nahen Osten.

Iran wird unter Punkt 21 des Manifests erwähnt, um die Iran-Politik des Westens deutlich zu kritisieren: “Wir bekräftigen die Notwendigkeit, die iranische Atomfrage mit friedlichen und diplomatischen Mitteln im Einklang mit dem Völkerrecht zu lösen.”

Der Beitritt Saudi-Arabiens hingegen war von Experten erwartet worden. Im Vorfeld des Gipfels hatten China und auch Brasilien bereits ihre Unterstützung für den Beitritt ausgedrückt. Die Brics-Gruppe zu erweitern sei wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn Saudi-Arabien unter den neuen Mitgliedern sei, sagte der Erfinder des Brics-Akronyms, der Ökonom Jim O’Neill, gegenüber Bloomberg.

Das Königreich, das auch gute Beziehungen mit dem Westen sucht, ist der größte Ölproduzent der Welt, China der größte Ölkonsument. Da der größte Teil des Weltenergiehandels in Dollar abgewickelt wird, erleichtert die Erweiterung auch die Umstellung des Handels auf alternative Währungen. Auch als neuer Beitragszahler für die New Development Bank (NDB) der Brics-Länder ist Saudi-Arabien gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten von Bedeutung. Die Emirate sind bereits seit 2021 Mitglied der NDB.

Auch Ägypten ist seit März Anteilseigner der NDB. Das Land ist einer der Hauptempfänger amerikanischer Hilfszahlungen, unterhält aber seit langem enge Beziehungen zu Russland und hat wachsende Handelsbeziehungen zu China. Russland baut das erste ägyptische Atomkraftwerk und China Teile der neuen Hauptstadt. Ägypten leidet unter einer Währungskrise und setzt darauf, innerhalb der Brics-Gruppe ohne den Dollar Handel zu treiben.

Auch Argentinien kämpft mit einer Devisenkrise. Das Land will über die NDB Zugang zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten erlangen. Zu seinen Unterstützern innerhalb der Brics zählen der wichtigste Handelspartner und Nachbar Brasilien, sowie Indien und China.

Äthiopien zählt zu den eher unerwarteten Neulingen. Das Land ist zwar die drittgrößte Volkswirtschaft südlich der Sahara und liegt bei der Bevölkerung sogar auf Platz zwei. Auch ist die äthiopische Wirtschaft zuletzt rasant gewachsen. Äthiopiens BIP ist jedoch gerade einmal halb so groß wie das des kleinsten Brics-Mitglieds Südafrika. Zudem wird das Land zurzeit wieder von bewaffneten Zusammenstößen erschüttert.

Viele Beobachter hatten damit gerechnet, dass auch Indonesien unter den neuen Brics-Mitgliedern sein würde. Das Land habe um einen Aufschub seiner Mitgliedschaft gebeten, um sich mit seinen Partnern innerhalb der Asean zu beraten, so Südafrikas Brics-Botschafter Anil Sooklal in einem Interview. Indonesien könne aber in den nächsten ein bis zwei Jahren aufgenommen werden.

Die Debatte um die Erweiterung der Brics-Gruppe war vor allem von China vorangetrieben worden. Die Volksrepublik setzt darauf, Alternativen zur westlich geprägten Weltordnung zu schaffen und will dafür möglichst viele Mitstreiter gewinnen. Russland ist international wegen des Ukrainekriegs isoliert und hofft ebenfalls, mit einer Brics-Erweiterung neue Unterstützer zu finden.

Indien und Brasilien waren zuletzt zögerlicher – auch wenn sie einer Erweiterung prinzipiell immer zugestimmt hatten. Sie befürchten, eine überhastete Erweiterung könnte den Wirtschaftsblock zu einem anti-westlichen Club machen. Beide Länder lehnen eine solche Positionierung ab. Indien ist zudem besorgt über die chinesische Dominanz innerhalb der Brics-Gruppe.

In ihrem Manifest fordern die Brics-Staaten “eine umfassende Reform” der Vereinten Nationen und des Weltsicherheitsrats, in dem die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs USA, Großbritannien und Frankreich, aber auch die beiden Brics-Staaten Russland und China mit Vetorecht ständige Mitglieder sind.

Dies sorgt immer wieder für Diskussionen, aber auch das Auswahlverfahren für jene Staaten, die nicht ständige Mitglieder sind. Der Weltsicherheitsrat, fordern die Brics-Staaten, müsse “demokratischer, repräsentativer, effektiver und effizienter” werden und die Entwicklungsländer stärker repräsentieren. Arne Schütte/Christian von Hiller

Leitwährung war am Mittwoch und Donnerstag die wichtigste substanzielle Sachfrage auf dem Brics-Gipfel. Eine zentrale Rolle nimmt hier die Brics-Bank ein, die 2015 gegründete Förderbank der Fünfergruppe in Shanghai. Offiziell heißt sie New Development Bank (NDB).

Brasiliens Ex-Präsidentin Dilma Rousseff ist nicht zufällig Präsidentin der Bank. Innerhalb der Brics ist Brasilien zusammen mit Russland ein Vorreiter der Yuan-Nutzung beim Handel mit China. Rousseff hat sich in den vergangenen Tagen mehrfach dazu geäußert, über welche Zwischenschritte sie sich die Abkehr vom Dollar vorstellen kann.

In einem halbstündigen Interview mit Chinas Staatssender CCTV legt Rousseff dar, dass sie künftig eine steigende Rolle für die Brics-Bank im Globalen Süden erwartet. In dem Gespräch schwingt der Anspruch mit, die Brics-Bank zum Zentralinstitut einer künftigen Dollar-Alternative zu machen. Die Bank sei noch jung und der Finanzierungsbedarf für Infrastruktur sei enorm. Innerhalb von fünf Jahren werde die Kreditvergabe um 30 Prozent wachsen.

Rousseff bezeichnete die Vormachtstellung des Dollar als “absurdes Privileg”, das abgeschafft gehöre. Sein Ende als Referenzwährung sei wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer multipolaren Welt, “weg von einer unipolaren Ordnung, die nur auf dem Dollar basiert”. Er werde wichtig bleiben, aber sollte Alternativen geben.

Im Gesamtbild entwirft Rousseff die Vision einer Währungsarchitektur mit der Brics-Bank im Mittelpunkt, die unabhängig von den USA agieren kann:

In einem ebenfalls aktuellen Interview mit der britischen Zeitung Financial Times scheint ihr Bedauern durch, dass die Sanktionen der Front gegen Russland noch so viel Auswirkungen auf ihr Institut haben. Die Brics-Bank musste die Operation ihres Moskauer Büros einstellen, obwohl Russland Gründungsmitglied ist. Sie wurde zudem von Ratingagenturen genau wegen der russischen Miteigentümerschaft heruntergestuft. Man müsse vorerst damit leben, dass das internationale Finanzsystem so sei, wie es ist, sagte Rousseff der Zeitung.

Gegenüber CCTV legte Rousseff dar, wie sie sich die nahe Zukunft vorstellt. Die Brics-Bank will Kapital in lokaler Währung bereitstellen, solange die Alternative noch nicht bereit ist. “Das eliminiert Wechselkursschwankungen und andere schädliche Nebenwirkungen wie Krisen und Verschuldung in fremden Währungsräumen.”

In Südafrika könne sie Darlehen beispielsweise in Rand vergeben. Bisher seien Entwicklungsländer erheblichen Inflationsrisiken durch Wechselkursschwankungen ausgesetzt, wenn sie ihre Währung abwerten, um Auslandskredite zu bedienen.

Die Chefin der Brics-Bank sparte auch nicht an geldpolitischer Kritik am Westen und an Lob für China. Die USA verstoßen ihren Worten zufolge durch eine protektionistische Handelspolitik gegen ihre eigene Globalisierungs-Ideologie. Sie seien scheinheilig und böten enorme Summen für Subventionen im Inland auf, sagte Rousseff gegenüber CCTV.

Das schade nicht nur der chinesischen Volkswirtschaft, sondern allen Volkswirtschaften, die durch die Globalisierung miteinander verbunden sind. Hier laufe eine Nutzung der Wirtschaft als Waffe. Die Brics-Bank werde Kredite dagegen ohne politische Voraussetzungen und vergeben und sich neutral halten. Sie wolle den Empfängerländern nicht hineinreden. Das mache sie attraktiv.

Die Brics-Bank verstehe als Institut des Globalen Südens zudem die Bedürfnisse der Empfänger besser, da sie sich selbst im Aufbau ihrer Infrastruktur befinden und die Probleme der Länder des Globalen Südens kennen, so Rousseff. Nur so könne echter Multilateralismus entstehen. China könne ein Vorbild beim Ausbau von Hochgeschwindigkeitszügen und anderen Verkehrsträgern sein.

Rousseff führte China in dem CCTV-Gespräch generell immer wieder als Vorbild für andere Länder des Globalen Südens an und bekundete auch ihre Begeisterung für die Politik Xi Jinpings. Sie äußerte sich dagegen kritisch über den Parlamentarismus. Sie war in ihrer Heimat wegen Korruption angeklagt. Auf dem Chefposten der Brics-Bank verdient sie knapp 60.000 Dollar im Monat.

28.08.2023, 13:30 Uhr

AHK Greater China, Seminar: GCC Knowledge Hub: Arbitration, the Efficient Dispute Resolution Mehr

28.08.2023, 17:00 Uhr (11:00 Uhr EDT)

Center for Strategic and International Studies, Webcast: Germany’s New China Strategy: A Conversation with German Ambassador Andreas Michaelis Mehr

29.08.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Digitalizing Your HR and Payroll in Asia: Value, Scale, and Compliance for the China+ Business Mehr

29.08.2023, 14 Uhr

AHK Greater China, Konferenz: The 7th HR Summit Mehr

29.08.2023, 19:00 Uhr

Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Düsseldorf (GDCF) e.V.: Treffen des Arbeitskreises Wirtschaft Mehr

30.08.2023, 14:00 Uhr

AHK Greater China, Präsentation (hybrid): HR Deep Dive – Presentation of the German Chamber’s 16th Labor Market & Salary Report Mehr

30.08.2023, 14:00 uhr

AHK Greater China, Webinar: Circular Economy: Effective Practices Sharing Mehr

30.08.2023, 14:50 Uhr

AHK Greater China, Presentation: GCC Knowledge Hub: Customs related administrative and criminal liability risks Mehr

30.08.2023, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Hamburg, Online-Vortrag: Deutsch-Chinesische Ecke: Poetry-Slam – Lyrische Auseinandersetzung mit Klischees und ihren Hintergründen Mehr

31.08.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Navigating Impacts of Hong Kong’s Amended Foreign Source Income Exemption (FSIE) Regime Mehr

US-Außenminister Antony Blinken hat neue Sanktionen gegen chinesische Funktionäre angekündigt. Die Maßnahmen richten sich demnach gegen Beamte der Volksrepublik, die an der “Zwangsassimilation von mehr als einer Million tibetischer Kinder” beteiligt sind. Die USA reagieren damit auf die Implementierung eines Internatssystems in Tibet, das Kinder jeden Alters dazu zwingt, ihre Heimatdörfer zu verlassen und den größten Teil des Jahres getrennt von ihren Familien zu verbringen.

“Die Zwangsmaßnahmen zielen darauf ab, die besonderen sprachlichen, kulturellen und religiösen Traditionen Tibets bei den jüngeren Generationen der Tibeter zu beseitigen”, sagte Blinken. Die neuen Beschränkungen gelten sowohl für aktuelle als auch für ehemalige chinesische Beamte, die für die Bildungspolitik in Tibet mitverantwortlich sind. Man werde mit seinen Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um auf die Assimilationspolitik aufmerksam zu machen und Rechenschaft zu fordern, so Blinken.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, Renata Alt (FDP), sieht in der Entscheidung der Amerikaner ein “gutes Beispiel” für Europa. “Die USA handeln, der EU fehlt wieder Mut, um auf Chinas Verletzungen von Menschenrechten entschlossen und konsequent zu reagieren”, sagte Alt. Sie fordert die EU auf, die bestehenden Instrumente im Rahmen der globalen Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte (Magnitsky Act) selbstbewusster zu nutzen und sich dabei enger mit den demokratischen Partnern USA, Kanada und Großbritannien abzustimmen.

“Weitere Regierungen sollten dem Beispiel der US-Regierung folgen und die für die Zwangsinternate Verantwortlichen im chinesischen Partei- und Staatsapparat sanktionieren”, hieß es seitens der Menschenrechtsorganisation International Campaign for Tibet. Deren Geschäftsführer in Deutschland, Kai Müller, dringt demokratische Staaten darauf, bei der nächsten Überprüfung Chinas im UN-Menschenrechtsrat im Januar kommenden Jahres “mit Nachdruck einen Kurswechsel der Kommunistischen Partei in Tibet zu fordern”.

Die USA sind das erste Land, das Sanktionen wegen Chinas Internatssystem aussprechen wollen. Bereits im Dezember hatte Washington zwei hochrangige chinesische Beamte wegen grundsätzlicher Menschenrechtsverletzungen in Tibet sanktioniert. China reagierte seinerseits mit Sanktionen gegen zwei US-Bürger. Deutschland dagegen hatte die Schließung der Internate im April dieses Jahres gefordert, seitdem aber keine weiteren Maßnahmen verfolgt.

Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen hatten zu Jahresbeginn einen Bericht veröffentlicht, in dem sie Hinweisen auf die “Akkulturation und Assimilation der tibetischen Kultur an die dominante Han-chinesische Mehrheit durch eine Reihe von Unterdrückungsmaßnahmen” nachgingen.

Der tibetische Exil-Präsident Penpa Tsering wies im Gespräch mit China.Table auf die dramatischen Folgen für fast eine Million Kinder in der Region hin. Ihnen sei der tägliche Kontakt mit ihren Eltern verwehrt, und sie hätten keine Möglichkeit, ihre Muttersprache zu nutzen, weil Tibetisch kategorisch verboten sei. “Wir sind an einem Punkt, an dem tibetische Kinder in den Ferien nach Hause kommen und nicht mehr in der Lage sind, sich mit ihren Eltern fließend zu unterhalten. Sie haben das Tibetische verlernt, während Mutter und Vater zu schlecht Mandarin sprechen”, sagte Tsering. grz

China hat angekündigt, sämtliche Importe von Fisch und Meeresfrüchten aus Japan auszusetzen. Japan hatte am Donnerstag begonnen, leicht radioaktives Wasser aus dem havarierten Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in den Pazifik zu leiten.

Der chinesische Zoll teilte mit, die Aussetzung der Importe diene dem “Schutz der Gesundheit der chinesischen Verbraucher”. Das Wasser war zur Kühlung der radioaktiven Trümmer verwendet worden, nachdem das Erdbeben und der Tsunami im März 2011 drei Kernschmelzen ausgelöst hatten. Es wird vor Ort in über 1.000 Tanks gelagert, die im Laufe von 30 Jahren Schritt für Schritt verklappt werden sollen.

China hatte bereits zuvor ein Einfuhrverbot für Meeresfrüchte aus zehn japanischen Präfekturen verhängt. Meeresfrüchte aus anderen Präfekturen mussten Radioaktivitätstests bestehen. Auch Hongkongs Regierung hatte am Mittwoch den Import von Meeresfrüchten aus zehn Gebieten Japans für unbestimmte Zeit verboten. In Südkorea kam es wegen der Wasser-Ablassung zu Protesten vor dem Gebäude der japanischen Botschaft im Zentrum Seouls. Die Polizei nahm 16 Personen fest, die versuchten, das Gebäude zu betreten. rtr

Deutschland hat im ersten Halbjahr 2023 Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar (14,7 Milliarden Euro) in die zehn Länder des südostasiatischen Staatenbundes Asean exportiert, wie die Außenwirtschaftsagentur des Bundes GTAI berichtet. Damit kompensiere die Region einen Teil des deutschen Exportrückgangs in China. Die Asean-Exporte haben damit um 8,5 Prozent – in Euro gerechnet um 9,7 Prozent – gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zugelegt und den höchsten Wert seit 2018 erreicht.

Der Absatz im Asean-Raum entwickelt sich damit deutlich besser als die Gesamtexporte, die auf Euro-Basis gerechnet nur um 3,3 Prozent zulegten. Für das Exportplus seien vor allem Maschinen und Kfz verantwortlich gewesen; offenbar habe es in beiden Branchen Nachholeffekte nach den zurückliegenden Krisenjahren gegeben, schreibt GTAI.

Dass Deutschland und andere Lieferanten trotz allem nur eingeschränkt vom Wirtschaftsboom in Südostasien profitieren könnten, liege am Aufstieg Chinas zur Handelssupermacht, analysiert die Agentur. So ist in jedem Asean-Land China wichtigster Warenlieferant, meist mit großem Abstand vor der Konkurrenz. Mit ihren 670 Millionen Einwohnern habe die Agentur für die deutsche Außenwirtschaft bisher nur eine untergeordnete Bedeutung – trotz der positiven Entwicklung. Weniger als zwei Prozent der deutschen Gesamtexporte gehen in die Region.

Der europäische Fahrzeughersteller Stellantis, Mutter von 14 Automarken, denkt der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge über eine Zusammenarbeit mit chinesischen E-Autobauern nach. Unter anderem habe das Unternehmen, zu dem auch Opel, Citroën, Peugeot und Chrysler gehören, eine Partnerschaft mit Zhejiang Leapmotor in Erwägung gezogen. Die Aktien von Leapmotor stiegen am Donnerstag in Hongkong um bis zu 11,4 Prozent und verzeichneten damit den größten Anstieg innerhalb eines Tages seit mehr als vier Monaten. Opel hatte seine in China geplante Expansion vor einem knappen Jahr auf Eis gelegt.

Zu ihrer Staatsgründung 1949 brachte die Volksrepublik das passende Zahlungsmittel gleich mit: den “Volksgeld” (人民币) genannten Renminbi. Ihr neuer Vorsitzender Mao Tsetung fremdelte indes und zeitlebens mit der sozialistischen Währung. Als Marxist wollte der Ideologe am liebsten alles Geld abschaffen. Noch in seinem Todesjahr 1976 gestand er seinem Neffen Mao Yuanxin, gescheitert zu sein.

Seine Nachfolger waren pragmatischer. Sie verpassten dem Volksgeld ein Facelift mit wertvolleren Banknoten bis 100 Yuan und bedruckten sie mit Maos Portrait. Im Portemonnaie blieb Mao von nun an dem Volk lieb und teuer.

Chinas heutiger Präsident Xi Jinping, der sich Ende 2022 vom 20. Parteitag zum Alleinherrscher ernennen ließ, hat mit dem Volksgeld Größeres vor. Zu seinem Traum der nationalen Wiedergeburt Chinas gehört auch, sein Volksgeld über die Welt zu bringen. Nach dem 2020 gebilligten 15-Jahres-Plan soll die Volksrepublik bis 2035 zur sozialistischen Weltmacht aufsteigen und mit ihr auch der Renminbi globale Währung werden. Den populären Ausdruck “Greenback” für den US-Dollar – auf Chinesisch grüner Bi (绿币) – kontert Chinas englischsprachige Propaganda mit “Redback” für den Renminbi, auf Chinesisch roter Bi (红币). Wenn der Renminbi den Dollar im weltweiten Zahlungsverkehr vom Podest stoßen kann, wäre das der ultimative Trumpf für die Globalisierung chinesischer Art.

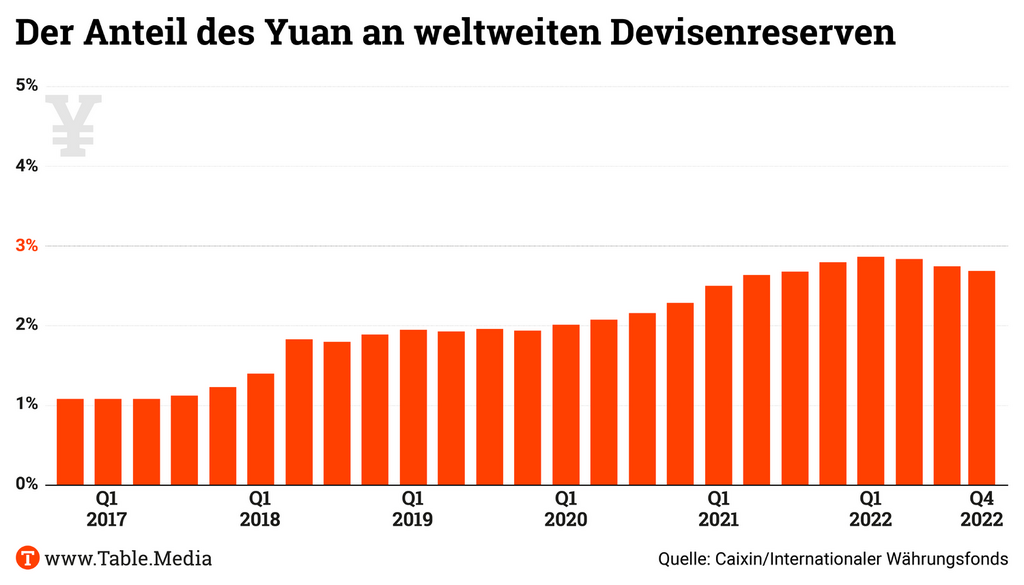

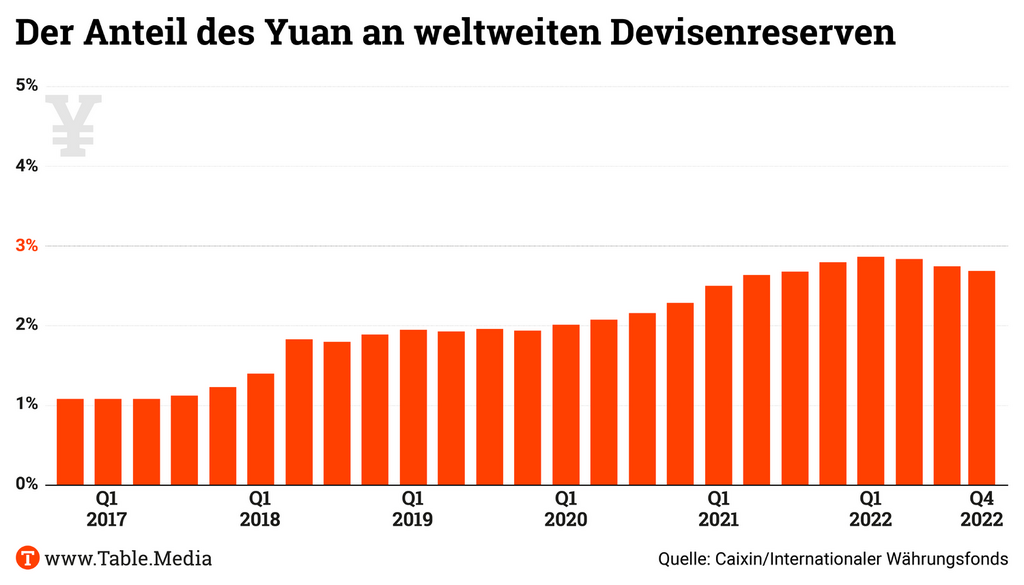

Bislang hat die Volksrepublik dafür schlechte Karten, obwohl sie Werkbank der Welt, zweitgrößte Volkswirtschaft und Handelschampion wurde. Nachlesen lässt sich das in den Fortschrittsberichten zur “Internationalisierung des RMB”. Seit Xis Amtsantritt 2012 gibt die PBOC-Staatsbank jährlich dazu ihre Weißbücher heraus. Das jüngste erschien im Juni 2023. Bislang verzeichnet die Staatsbank nur symbolische Erfolge. Im Oktober 2016 etwa nahm der Internationale Währungsfonds (IWF) das Volksgeld in den Korb seiner Weltreservewährungen auf. Der nominelle Anteil von unter drei Prozent hilft der Internationalisierung des Renminbi ebenso wenig wie die Einrichtung von Yuan-Clearingstellen, die nur zur bilateralen Verrechnung des Handels Chinas mit einer Reihe von Ländern dienen. Ähnliches gilt für Chinas neu aufgebautes Netzwerk an grenzüberschreitenden Interbank-Zahlungsstellen (CIPS).

Grund ist, dass Pekings Geld auch nach 40 Jahren Wirtschaftsreformen nicht frei konvertibel ist. Globale Finanzmärkte handeln nicht mit Renminbi. Rohstoffmärkte kennen den “Petrodollar”, aber keinen “Petroyuan”. Chinas Führer schreckten immer vor notwendigen Finanzreformen zurück, scheuen bis heute systemische Risiken, die zu Kontrollverlusten bis zur Kapitalflucht führen könnten. Sie trauen weder der Bonität ihres Finanzsystems noch dem Funktionieren ihrer Rechtsordnung.

Nur Russland schwört auf den Renminbi, auf CIPS und Handels-Settlements in Yuan und Rubel, seit die USA wegen Putins Ukraine-Überfall alle Finanzgeschäfte Moskaus boykottieren. Auf dem derzeitigen Brics-Treffen forderte Russlands Staatschef, der nur per Videolink teilnehmen durfte, daher alle Brics-Staaten auf, ihm bei der “De-Dollarisierung” der Welt zu helfen. Peking unterstützt ihn, attackiert die USA für die “Militarisierung des Dollars”. Russlands Übernahme des Renminbi anstatt des Dollar hilft Peking nicht für die Internationalisierung seiner Währung, obwohl chinesische Medien das Gegenteil behaupten.

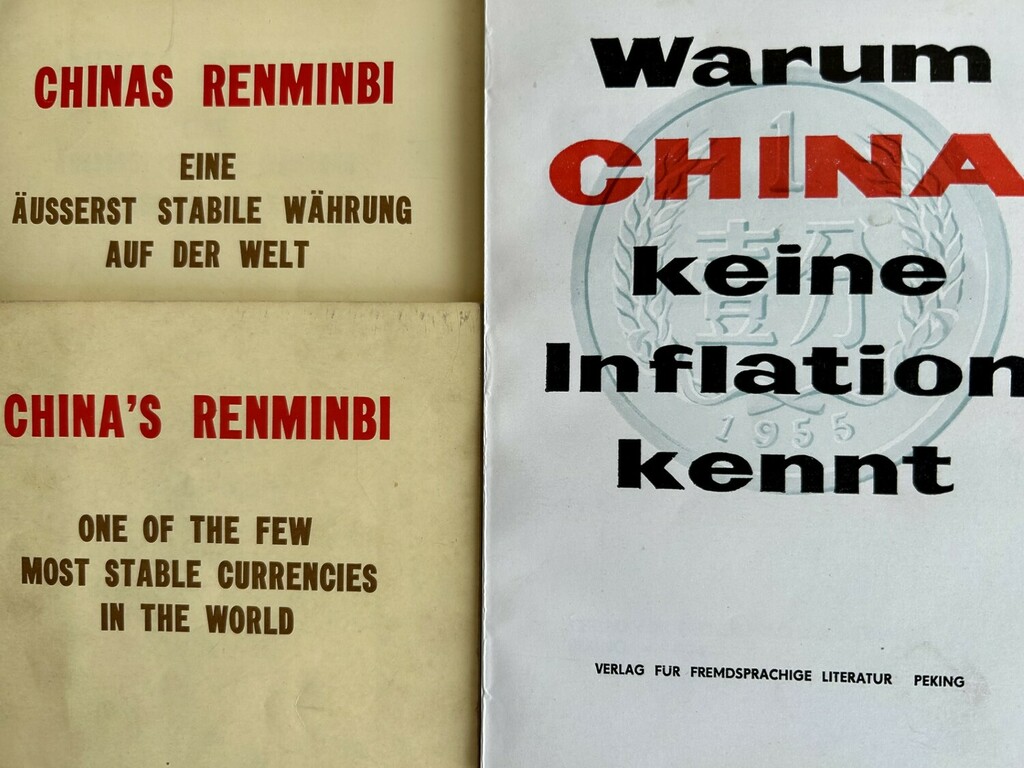

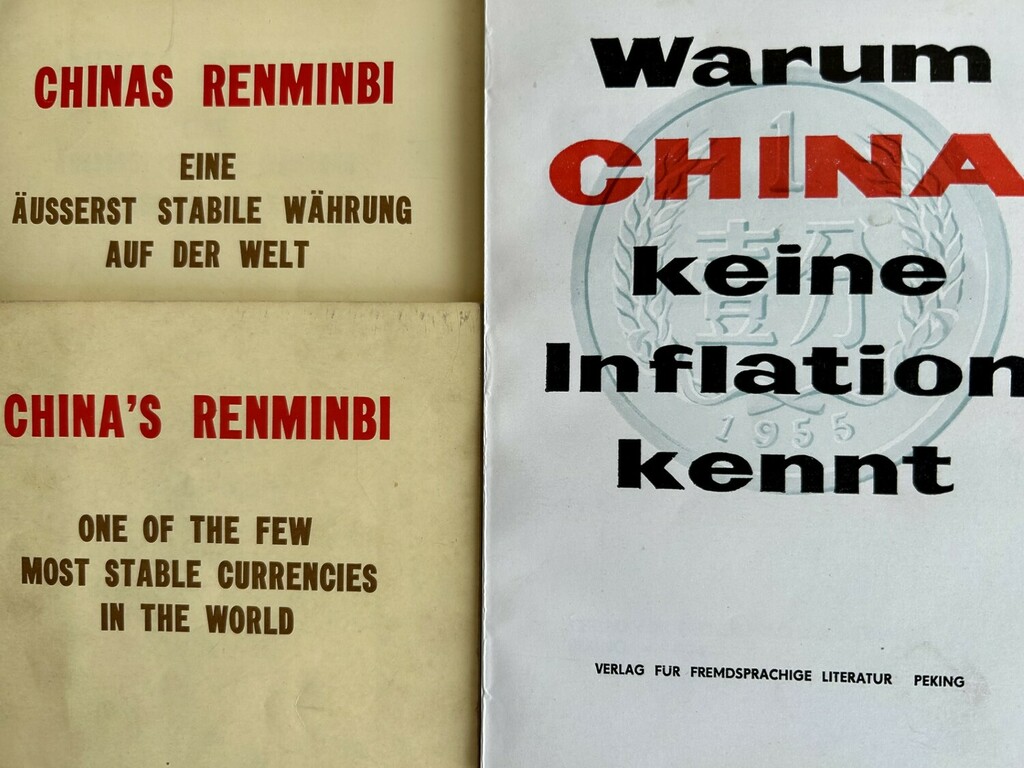

Große Worte machte China schon immer. Jüngst stieß ich auf zwei vergilbte Propaganda-Schriften aus der Zeit der Kulturrevolution. “Chinas Renminbi. Eine der stabilsten Währungen der Welt” (中国的人民币 世界上少有的多最稳定的货币), hieß die erste Broschüre, die 1969 sogar in Deutsch erschien. Die Zweite kam 1976 heraus: “Warum China keine Inflation kennt?”

Ihre Autoren priesen unter Pseudonymen wie “Tsai Cheng” (Finanzen) und “Hung Yin-hang” (Rote Bank) das sozialistische China als “Land ohne in- und ausländische Schulden”. Im Text steht: “Immer mehr Länder nehmen beim Handel mit China den Renminbi als Rechnungs- und Begleichungseinheit.”

In Wahrheit betrieb China Barter-Handel, isolierte sich in der Kulturrevolution, gab es in seiner Knappheitsgesellschaft für Geld nichts zu kaufen. Absurde “Worte des Vorsitzenden Mao” leiteten die Pamphlete ein: “Der Feind verfault mit jedem Tag, während es mit uns täglich besser geht.”

Mao war sterbenskrank, als er zwischen Oktober 1975 und Januar 1976 grübelte, warum es ihm mit seinen Revolutionen nicht gelang, sein Land zur klassen- und geldlosen Gesellschaft umzubauen. Bei Treffen mit seinem Neffen Mao Yuanxin kritzelte er Worte dazu auf Zettel: “Wir haben einen Staat erbaut, der sich von der alten Gesellschaft nicht sonderlich unterscheidet.” 我们自己就是建设了这样一个国家,跟旧社会差不多. Es gebe noch immer ein achtstufiges Lohnsystem und Verteilung nach Leistung. Geld sei nötig, “um uns Reis, Kohle, Speiseöl und Gemüse zu kaufen”. Maos Nachfolger veröffentlichten diese Notizen erst 1998. Sie bahrten seinen Leichnam im Kristallsarg ein. Mao würde rotieren, wenn er mitansehen müsste, was sie danach mit dem Renminbi machten.

Inzwischen will Peking sein Volksgeld zur Weltwährung befördern. Für Xi Jinping ist es Teil seines auf das Jahr 2035 vorgezogenen Programms, die Nation zur ebenbürtigen Weltmacht mit den USA und den Renminbi zur gleichwertigen Währung mit dem Dollar zu entwickeln. Als Vorsitzender der ZK-Führungsgruppe “Finanzen und Gesellschaft” verlangte Mao 2017: “Es ist nötig, die Öffnung von Kapitalkonten in geordneter Weise voranzutreiben, die Internationalisierung des RMB kontinuierlich durchzusetzen.” (要有序推进资本项目开放,稳步推动人民币国际化) Fünf Jahre später schwächte er seine Formulierung auf dem 20. Parteitag etwas ab. Es gelte eine “geordnete Internationalisierung des Renminbi” zu verfolgen (有序推进人民币国际化).

Die Jingji Ribao, 经济日报, Chinas einzige Wirtschaftszeitung, die für die Partei sprechen darf, interviewte im Januar 2023 führende Geld- und Finanztheoretiker des Landes, wie Xis neue Formel zu verstehen sei. Sie warnten: China brauche noch viel Zeit und Reformen zur Internationalisierung des Volksgeldes.

Der ehrgeizige Parteichef will es rascher haben. Sofort nach dem 20. Parteitag preschte er in seinem Grußwort zur Eröffnung des China-Golf-Kooperationsrates (GCC) am 9. Dezember 2022 vor. Xi wollte die Golfländer an den Renminbi binden. Peking sei bereit, “sich in den nächsten drei bis fünf Jahren gemeinsam mit den GCC-Ländern zu bemühen, die Plattform des Shanghai Oil and Gas Trading Center umfassend zu nutzen, um den Öl- und Gashandel in RMB abzuwickeln. Lasst uns Swap-Vereinbarungen in lokaler Währung treffen, die Zusammenarbeit bei digitalen Währungen vertiefen und dafür multilateral genutzte Brückenprojekte über die Zentralbank fördern”.

Xi versuchte im Alleingang, den Renminbi zum Petroyuan aufzuwerten, so wie die USA einst ihren US-Dollar zum Opec-akzeptierten Petrodollar machten. Doch die Golfstaaten ignorierten seinen Vorstoß. Sie berichteten weder in ihrer Schlusserklärung noch im Joint Statement darüber.

Trotz solcher Rückschläge und sich zuspitzende Wirtschaftsprobleme im Inland nimmt Peking erneut Anlauf. Es hofft, über die derzeitige Brics-Tagung Pflöcke für eine “neue globale Ordnung” einzuschlagen und zugleich Fakten zu schaffen für eine Renminbi-Alternativwährung zum Dollar. Während chinesische Medien seit Wochen dafür propagandistisch trommeln, legte der frühere britische Finanzsekretär und Goldman-Sachs-Ökonom, Jim O’Neill, Einspruch ein. In der Financial Times kam er zum vernichtenden Urteil: Die Brics-Länder hätten niemals etwas erreicht, seit sie sich zu ihrer ersten Sitzung (2009) trafen. Alle Vorstellungen von Xi oder Brasiliens Präsident Lula da Silva, eine neue Handelswährung zu schaffen, tat O’Neill als “It’s just ridiculous” (Lächerlich!) ab. “Sie wollen eine Brics-Zentralbank gründen? Wie wollen sie das anstellen?”

Normalerweise wäre das nur eine Einzelmeinung. Doch O’Neill ist ein seit Jahren in China bewunderter Guru, der meistzitierte Kronzeuge für Xis ehrgeizige Aufstiegspläne mit Brics. Peking nennt ihn den “Vater von Brics”. Statt sich mit seinem Interview auseinanderzusetzen, druckte nur zwei Tage danach und ohne darauf Bezug zu nehmen, die Parteizeitung Global Times am 17. August ein “Gegeninterview” mit O’Neill. Dort lobte er angeblich die Brics über den grünen Klee und nannte dagegen die USA geführte westliche G7-Gruppe “ein bisschen verrückt”, wenn sie glaube, sie sitze auf einem aufsteigenden Ast. Und der Renminbi könnte wachsenden Status als Reservewährung innerhalb der Brics gewinnen.

O’Neill hat sich noch nicht dazu geäußert, wem er nun was gesagt hat. Aber Chinas Nerven liegen blank. Viele bekannte Finanzökonomen, darunter geldpolitische Berater der Zentralbank, warnen Peking vor übereilten Schritten, um den Renminbi konvertibel zu machen, oder seine Kapitalverkehrskontrollen zu liberalisieren.

Auffallend war, wie Xi Jinping sich in der Renminbi-Frage beim Brics-Gipfel zurücknahm und die Rolle von dessen Internationalisierung nur in einem Halbsatz ansprach: “Nötig ist, die Reform des internationalen Finanz- und Geldsystems voranzubringen.” ( 推动国际金融货币体系改革) Dafür plädierte er, mehr neue Brics-Mitglieder aufzunehmen.

Xi muss nur abwarten können. Russlands Präsident Putin versprach bei seinem Video-Auftritt, alle “Anstrengungen zu unternehmen, um die Rolle von Brics im Finanz- und Geldsystem auszuweiten, die Interbanken-Kooperation zu entwickeln und die Verwendung nationaler Währungen zu erweitern”. Solche Fragen würden auf der Agenda des nächsten Brics-Gipfels im Oktober 2024 in Russland stehen. Dann hält er den Vorsitz über die erweiterte Mitgliederrunde.

Zuvor kommt Putin diesen Oktober nach Peking, wo Xi Gastgeber der zehnten BRI-Seidenstraßen-Konferenz ist. Brics, SCO und BRI, auf die China Einfluss ausübt, sind auch Xis neue Hebel, um über sie sein Volksgeld zu internationalisieren und zugleich den Westen, G7 und den Dollar isolieren zu lassen.

Cheng Li Qin ist in diesem Monat zum nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied von China Nature Energy Technology ernannt worden. Zuvor war sie von 2003 bis 2012 CFO der Kang Cheng Seafood Company und seit 2012 CFO von World Hero International.

Jaromir Cernik wird Leiter der ersten asiatischen Niederlassung des Immobilienentwicklers und -verwalters CTP mit Sitz in Hongkong. Er kommt von dem Fintech-Unternehmen Qupital, wo er als Vorstandsmitglied und Direktor tätig war.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Keine hässlichen Entlein, sondern weiße Gänse schwimmen auf einem See in Huai in der Provinz Jiangsu spazieren. Den Angaben nach handelt es sich nicht nur um einen idyllischen Anblick, sondern darüber hinaus um eine ökologische Flügelzucht.

Siegfried Russwurm ist nicht nur Präsident des Wirtschaftsverbands BDI, er ist auch mit Firmen wie dem Maschinenbauer Voith verbunden, die eine große Präsenz in China haben. Im Interview mit Stefan Braun von Berlin.Table und Till Hoppe vom Europe.Table erläutert er seine Haltung zum neuen Regulierungsschub, der dem China-Geschäft durch die Regierung droht.

Russwurm hält geopolitische Klugheit für richtig und befürwortet auch die China-Strategie, aber er wehrt sich gegen staatliche Eingriffe in zu vielen Bereichen. Das De-Risking soll seinen Vorstellungen zufolge im Kern eine betriebswirtschaftliche Entscheidung bleiben – schließlich verwalten deutsche Unternehmen schon seit Beginn der Globalisierung ihre internationalen Risiken.

Zum Ende des Brics-Gipfels in Johannesburg präsentieren wir heute auch ein umfangreiches Paket mit Ergebnissen und Einschätzungen. Die Brics nehmen sechs neue Mitglieder auf. Wir erklären, warum es gerade diese sechs sind.

Wer noch nicht gemerkt hat, dass der Blick auf Russland in anderen Weltgegenden sich von unserem doch sehr unterscheidet, werfe bitte einen Blick auf die warme Unterstützung, die Wladimir Putin von seinen Brics-Partnern erhält. Das Treffen soll im kommenden Jahr wie geplant in Russland stattfinden. Putins Truppen werden da in der Ukraine voraussichtlich immer noch morden und Minen legen.

Gleich zwei unserer Beiträge beschäftigen sich zudem mit der Frage der Ablösung des Dollars als Leitwährung. Wir werten ein CCTV-Interview mit Dilma Rousseff aus, der Chefin der Brics-Bank. Sie hegt genaue Vorstellungen, wie sich die Macht des Greenback brechen lässt. Und Johnny Erling beschäftigt sich mit der inzwischen schon recht alten Idee des “Redbacks” – des Yuan als neuem Dollar.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) war lange Zeit Vorreiter in der Diskussion über China. Inzwischen gibt es eine China-Strategie der Bundesregierung. Wie viel Orientierung gibt diese der Industrie?

Ich halte die Strategie für ziemlich ausgewogen. Aber es gibt einige Fakten in dem Zusammenhang, die in der öffentlichen Diskussion noch zu wenig reflektiert werden. In einer Studie von Merics und dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) aus dem April dieses Jahres kann man nachlesen, dass die Investitionen deutscher Unternehmen in China in der Summe vollständig aus dem Gewinn des Geschäfts in China finanziert werden. Aus Makro-Perspektive fließt also kein Geld aus Deutschland nach China. Das sollten auch jene im Blick behalten, die fragen, wie es denn sein könne, dass die Unternehmen dort noch immer so viel investieren.

Die Abhängigkeit einzelner Unternehmen von China sinkt dadurch aber nicht.

Die Unternehmen sollten Abhängigkeiten reduzieren und betreiben das systematisch. Unternehmensinterne globale Wertschöpfungsverbünde sollten zum Beispiel nicht auf einzelne Komponenten aus Werken in China angewiesen sein. Das kann jedes Unternehmen recht schnell lösen. Bei Rohstoffen und Komponenten, die es nur oder fast nur aus China gibt, ist das Ziel ähnlich, aber hier dauert die Anpassung deutlich länger. Hier reden wir über Zeiträume von fünf bis zehn Jahren, die es im Regelfall braucht, um neue Bezugsquellen zu erschließen und Investoren für neue Minen und für Aufbereitungsanlagen zu finden und diese dann zu bauen.

Wie könnte die Bundesregierung dazu beitragen?

Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung jetzt das Deutschland-Tempo auch bei der Rohstoffversorgung aufbringt. Dann gelingt uns die Diversifizierung schneller. Eine verstärkte heimische Förderung in Deutschland und Europa sollte Teil der Lösung sein. Was den Absatz in China und den Export dorthin betrifft, stelle ich die Frage: Was würde denn besser dadurch, wenn ein Unternehmen jetzt bewusst weniger in China verkauft als es kann? Natürlich sollten die Firmen zusätzliche neue Absatzmärkte in anderen Ländern erschließen, dafür brauchen wir unter anderem auch dringend mehr Freihandelsabkommen. Aber es würde überhaupt niemandem helfen, wenn deutsche Unternehmen jetzt ihr Vertriebsvolumen in China reduzierten.

Die deutschen Autohersteller machen teils 40 Prozent ihres Umsatzes in China. Wenn ein zunehmend autoritär agierender Präsident Xi irgendwann nach Taiwan greift und die EU Sanktionen verhängen sollte, könnten die Unternehmen ins Wanken geraten. Im Zweifelsfall rufen sie dann nach dem deutschen Steuerzahler.

Wer unternehmerische Risiken eingeht, muss dafür geradestehen. Das ist Vorständen und Aufsichtsräten völlig klar und auch, dass “Too-big-to-fail” kein Argument ist, auf das man setzen kann. Aber nochmal: Was wäre besser daran, wenn sich Unternehmen rein vorsorglich aus China zurückzögen?

Wirtschaftsminister Robert Habeck will vor allem chinesische Investitionen in Deutschland schärfer prüfen lassen. Halten Sie das für richtig?

Ich halte es da eher mit der amerikanischen Herangehensweise: hohe Zäune, aber nur um ein kleines Gebiet. Sprich: Investitionsprüfungen für scharf abgegrenzte sicherheitsrelevante Bereiche, auf die bestimmte Länder keinen Zugriff bekommen sollen. Die Diskussion in Deutschland ist mir viel zu unspezifisch. Und Populismus hilft nicht weiter.

Habeck will den Geltungsbereich ausweiten.

Wir sollten die Prüfungen nicht einfach auf Verdacht ausdehnen. Auch eine Beweislastumkehr, die jetzt kolportiert wird, fände ich ziemlich schräg in unserem Rechtssystem. Nach dem Motto: Das Unternehmen muss beweisen, dass es nicht sicherheitsrelevant ist. Es sollte auch keine Lex China geben, sondern eine Lex Germany. Wir sollten also diskutieren, wie wir mit Investitionen aus Ländern umgehen, deren Vorgehen wir nicht als vertrauenswürdig ansehen, egal wie diese Länder heißen.

Die Skepsis gegenüber China wächst, auch mit Blick auf den wissenschaftlichen Austausch. Die Forschungsministerin plädiert dafür, hier sehr vorsichtig zu sein und den Austausch im Zweifel einzuschränken. Wie stehen Sie dazu?

Ganz einfach: Austausch guter Ideen ist gut, aber wechselseitig und ohne Missbrauch. Also wissenschaftliche Zusammenarbeit – unbedingt! Es gibt ein paar ziemlich fundamentale Fragen, die wir zum Beispiel ohne China weltweit nicht lösen können. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass eine deutsche Universität sagt: Wenn ein Promotionsstipendiat von einer ganz bestimmten staatlichen Organisation eines Landes mit offenkundigen Absichten zu 100 Prozent finanziert wird, dann möchten wir diesen lieber nicht in die Herzkammer unserer Innovation lassen.

Siegfried Russwurm, 60, ist Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), amtierender Aufsichtsratschef bei Thyssenkrupp und Voith Group sowie ehemaliges Siemens-Vorstandsmitglied.

Dies ist der auf China ausgerichtete Teil eines dreiteiligen Gesprächs. Die anderen Teile finden Sie hier:

Der letzte Punkt des 94 Punkte langen Manifests, das die Brics-Länder heute verabschiedet haben, hat es in sich: “Brasilien, Indien, China und Südafrika sprechen Russland ihre volle Unterstützung für seinen Brics-Vorsitz im Jahr 2024 und die Abhaltung des 16. Brics-Gipfels in der russischen Stadt Kasan aus.” Das 26 Seiten lange Papier haben die fünf Gründerstaaten der Brics-Gruppe Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika am Donnerstag beschlossen.

Zum Brics-Gipfel, der von Dienstag bis zum heutigen Donnerstag in Johannesburg stattfindet, konnte Russlands Präsident Putin wegen eines internationalen Haftbefehls gegen ihn nicht anreisen. Im kommenden Jahr wird er dafür der Gastgeber sein. Der Wille, sich der US-Dominanz entgegenzustellen, ist offenbar so groß, dass die russische Aggression gegen die Ukraine komplett ausgeklammert wird.

Die Ur-Brics haben sich zudem über die Aufnahme von sechs weiteren Ländern verständigt. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa verkündete die künftigen Mitglieder:

werden der Gruppe zum 1. Januar 2024 beitreten. “Wir haben einen Konsens über die erste Phase dieses Expansionsprozesses, und weitere Phasen werden folgen”, sagte Ramaphosa.

Einige der Neulinge waren von Beobachtern bereits erwartet worden. Doch es sind auch Überraschungen unter ihnen. Vor allem Iran: Die Islamische Republik gilt im Westen als Paria und wird dem Lager um China und Russland zugerechnet. So ist Iran einer der wichtigsten Lieferanten von Militärdrohnen an Russland, die in der Ukraine eingesetzt werden.

Im Vorfeld des Brics-Gipfels hatten Experten einen iranischen Beitritt noch als unwahrscheinlich eingeschätzt. Die Demokratien Brasilien, Indien und Südafrika, die auch an guten Beziehungen zum Westen interessiert sind, könnten kaum ein Interesse daran haben, Brics zur Schmuddelecke werden zu lassen, so die Argumentation.

Doch offenbar wogen für die fünf Brics-Länder andere Überlegungen schwerer. Energie könnte dabei ein wichtiger Faktor gewesen sein. Schließlich umfasst die Gruppe mit Iran, Saudi-Arabien, Russland, den VAE und Brasilien künftig einige der größten Energieproduzenten der Welt. Iran beherbergt die zweitgrößten Gasvorkommen der Welt sowie ein Viertel der Ölvorkommen im Nahen Osten.

Iran wird unter Punkt 21 des Manifests erwähnt, um die Iran-Politik des Westens deutlich zu kritisieren: “Wir bekräftigen die Notwendigkeit, die iranische Atomfrage mit friedlichen und diplomatischen Mitteln im Einklang mit dem Völkerrecht zu lösen.”

Der Beitritt Saudi-Arabiens hingegen war von Experten erwartet worden. Im Vorfeld des Gipfels hatten China und auch Brasilien bereits ihre Unterstützung für den Beitritt ausgedrückt. Die Brics-Gruppe zu erweitern sei wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn Saudi-Arabien unter den neuen Mitgliedern sei, sagte der Erfinder des Brics-Akronyms, der Ökonom Jim O’Neill, gegenüber Bloomberg.

Das Königreich, das auch gute Beziehungen mit dem Westen sucht, ist der größte Ölproduzent der Welt, China der größte Ölkonsument. Da der größte Teil des Weltenergiehandels in Dollar abgewickelt wird, erleichtert die Erweiterung auch die Umstellung des Handels auf alternative Währungen. Auch als neuer Beitragszahler für die New Development Bank (NDB) der Brics-Länder ist Saudi-Arabien gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten von Bedeutung. Die Emirate sind bereits seit 2021 Mitglied der NDB.

Auch Ägypten ist seit März Anteilseigner der NDB. Das Land ist einer der Hauptempfänger amerikanischer Hilfszahlungen, unterhält aber seit langem enge Beziehungen zu Russland und hat wachsende Handelsbeziehungen zu China. Russland baut das erste ägyptische Atomkraftwerk und China Teile der neuen Hauptstadt. Ägypten leidet unter einer Währungskrise und setzt darauf, innerhalb der Brics-Gruppe ohne den Dollar Handel zu treiben.

Auch Argentinien kämpft mit einer Devisenkrise. Das Land will über die NDB Zugang zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten erlangen. Zu seinen Unterstützern innerhalb der Brics zählen der wichtigste Handelspartner und Nachbar Brasilien, sowie Indien und China.

Äthiopien zählt zu den eher unerwarteten Neulingen. Das Land ist zwar die drittgrößte Volkswirtschaft südlich der Sahara und liegt bei der Bevölkerung sogar auf Platz zwei. Auch ist die äthiopische Wirtschaft zuletzt rasant gewachsen. Äthiopiens BIP ist jedoch gerade einmal halb so groß wie das des kleinsten Brics-Mitglieds Südafrika. Zudem wird das Land zurzeit wieder von bewaffneten Zusammenstößen erschüttert.

Viele Beobachter hatten damit gerechnet, dass auch Indonesien unter den neuen Brics-Mitgliedern sein würde. Das Land habe um einen Aufschub seiner Mitgliedschaft gebeten, um sich mit seinen Partnern innerhalb der Asean zu beraten, so Südafrikas Brics-Botschafter Anil Sooklal in einem Interview. Indonesien könne aber in den nächsten ein bis zwei Jahren aufgenommen werden.

Die Debatte um die Erweiterung der Brics-Gruppe war vor allem von China vorangetrieben worden. Die Volksrepublik setzt darauf, Alternativen zur westlich geprägten Weltordnung zu schaffen und will dafür möglichst viele Mitstreiter gewinnen. Russland ist international wegen des Ukrainekriegs isoliert und hofft ebenfalls, mit einer Brics-Erweiterung neue Unterstützer zu finden.

Indien und Brasilien waren zuletzt zögerlicher – auch wenn sie einer Erweiterung prinzipiell immer zugestimmt hatten. Sie befürchten, eine überhastete Erweiterung könnte den Wirtschaftsblock zu einem anti-westlichen Club machen. Beide Länder lehnen eine solche Positionierung ab. Indien ist zudem besorgt über die chinesische Dominanz innerhalb der Brics-Gruppe.

In ihrem Manifest fordern die Brics-Staaten “eine umfassende Reform” der Vereinten Nationen und des Weltsicherheitsrats, in dem die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs USA, Großbritannien und Frankreich, aber auch die beiden Brics-Staaten Russland und China mit Vetorecht ständige Mitglieder sind.

Dies sorgt immer wieder für Diskussionen, aber auch das Auswahlverfahren für jene Staaten, die nicht ständige Mitglieder sind. Der Weltsicherheitsrat, fordern die Brics-Staaten, müsse “demokratischer, repräsentativer, effektiver und effizienter” werden und die Entwicklungsländer stärker repräsentieren. Arne Schütte/Christian von Hiller

Leitwährung war am Mittwoch und Donnerstag die wichtigste substanzielle Sachfrage auf dem Brics-Gipfel. Eine zentrale Rolle nimmt hier die Brics-Bank ein, die 2015 gegründete Förderbank der Fünfergruppe in Shanghai. Offiziell heißt sie New Development Bank (NDB).

Brasiliens Ex-Präsidentin Dilma Rousseff ist nicht zufällig Präsidentin der Bank. Innerhalb der Brics ist Brasilien zusammen mit Russland ein Vorreiter der Yuan-Nutzung beim Handel mit China. Rousseff hat sich in den vergangenen Tagen mehrfach dazu geäußert, über welche Zwischenschritte sie sich die Abkehr vom Dollar vorstellen kann.

In einem halbstündigen Interview mit Chinas Staatssender CCTV legt Rousseff dar, dass sie künftig eine steigende Rolle für die Brics-Bank im Globalen Süden erwartet. In dem Gespräch schwingt der Anspruch mit, die Brics-Bank zum Zentralinstitut einer künftigen Dollar-Alternative zu machen. Die Bank sei noch jung und der Finanzierungsbedarf für Infrastruktur sei enorm. Innerhalb von fünf Jahren werde die Kreditvergabe um 30 Prozent wachsen.

Rousseff bezeichnete die Vormachtstellung des Dollar als “absurdes Privileg”, das abgeschafft gehöre. Sein Ende als Referenzwährung sei wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer multipolaren Welt, “weg von einer unipolaren Ordnung, die nur auf dem Dollar basiert”. Er werde wichtig bleiben, aber sollte Alternativen geben.

Im Gesamtbild entwirft Rousseff die Vision einer Währungsarchitektur mit der Brics-Bank im Mittelpunkt, die unabhängig von den USA agieren kann:

In einem ebenfalls aktuellen Interview mit der britischen Zeitung Financial Times scheint ihr Bedauern durch, dass die Sanktionen der Front gegen Russland noch so viel Auswirkungen auf ihr Institut haben. Die Brics-Bank musste die Operation ihres Moskauer Büros einstellen, obwohl Russland Gründungsmitglied ist. Sie wurde zudem von Ratingagenturen genau wegen der russischen Miteigentümerschaft heruntergestuft. Man müsse vorerst damit leben, dass das internationale Finanzsystem so sei, wie es ist, sagte Rousseff der Zeitung.

Gegenüber CCTV legte Rousseff dar, wie sie sich die nahe Zukunft vorstellt. Die Brics-Bank will Kapital in lokaler Währung bereitstellen, solange die Alternative noch nicht bereit ist. “Das eliminiert Wechselkursschwankungen und andere schädliche Nebenwirkungen wie Krisen und Verschuldung in fremden Währungsräumen.”

In Südafrika könne sie Darlehen beispielsweise in Rand vergeben. Bisher seien Entwicklungsländer erheblichen Inflationsrisiken durch Wechselkursschwankungen ausgesetzt, wenn sie ihre Währung abwerten, um Auslandskredite zu bedienen.

Die Chefin der Brics-Bank sparte auch nicht an geldpolitischer Kritik am Westen und an Lob für China. Die USA verstoßen ihren Worten zufolge durch eine protektionistische Handelspolitik gegen ihre eigene Globalisierungs-Ideologie. Sie seien scheinheilig und böten enorme Summen für Subventionen im Inland auf, sagte Rousseff gegenüber CCTV.

Das schade nicht nur der chinesischen Volkswirtschaft, sondern allen Volkswirtschaften, die durch die Globalisierung miteinander verbunden sind. Hier laufe eine Nutzung der Wirtschaft als Waffe. Die Brics-Bank werde Kredite dagegen ohne politische Voraussetzungen und vergeben und sich neutral halten. Sie wolle den Empfängerländern nicht hineinreden. Das mache sie attraktiv.

Die Brics-Bank verstehe als Institut des Globalen Südens zudem die Bedürfnisse der Empfänger besser, da sie sich selbst im Aufbau ihrer Infrastruktur befinden und die Probleme der Länder des Globalen Südens kennen, so Rousseff. Nur so könne echter Multilateralismus entstehen. China könne ein Vorbild beim Ausbau von Hochgeschwindigkeitszügen und anderen Verkehrsträgern sein.

Rousseff führte China in dem CCTV-Gespräch generell immer wieder als Vorbild für andere Länder des Globalen Südens an und bekundete auch ihre Begeisterung für die Politik Xi Jinpings. Sie äußerte sich dagegen kritisch über den Parlamentarismus. Sie war in ihrer Heimat wegen Korruption angeklagt. Auf dem Chefposten der Brics-Bank verdient sie knapp 60.000 Dollar im Monat.

28.08.2023, 13:30 Uhr

AHK Greater China, Seminar: GCC Knowledge Hub: Arbitration, the Efficient Dispute Resolution Mehr

28.08.2023, 17:00 Uhr (11:00 Uhr EDT)

Center for Strategic and International Studies, Webcast: Germany’s New China Strategy: A Conversation with German Ambassador Andreas Michaelis Mehr

29.08.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Digitalizing Your HR and Payroll in Asia: Value, Scale, and Compliance for the China+ Business Mehr

29.08.2023, 14 Uhr

AHK Greater China, Konferenz: The 7th HR Summit Mehr

29.08.2023, 19:00 Uhr

Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Düsseldorf (GDCF) e.V.: Treffen des Arbeitskreises Wirtschaft Mehr

30.08.2023, 14:00 Uhr

AHK Greater China, Präsentation (hybrid): HR Deep Dive – Presentation of the German Chamber’s 16th Labor Market & Salary Report Mehr

30.08.2023, 14:00 uhr

AHK Greater China, Webinar: Circular Economy: Effective Practices Sharing Mehr

30.08.2023, 14:50 Uhr

AHK Greater China, Presentation: GCC Knowledge Hub: Customs related administrative and criminal liability risks Mehr

30.08.2023, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Hamburg, Online-Vortrag: Deutsch-Chinesische Ecke: Poetry-Slam – Lyrische Auseinandersetzung mit Klischees und ihren Hintergründen Mehr

31.08.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Navigating Impacts of Hong Kong’s Amended Foreign Source Income Exemption (FSIE) Regime Mehr

US-Außenminister Antony Blinken hat neue Sanktionen gegen chinesische Funktionäre angekündigt. Die Maßnahmen richten sich demnach gegen Beamte der Volksrepublik, die an der “Zwangsassimilation von mehr als einer Million tibetischer Kinder” beteiligt sind. Die USA reagieren damit auf die Implementierung eines Internatssystems in Tibet, das Kinder jeden Alters dazu zwingt, ihre Heimatdörfer zu verlassen und den größten Teil des Jahres getrennt von ihren Familien zu verbringen.

“Die Zwangsmaßnahmen zielen darauf ab, die besonderen sprachlichen, kulturellen und religiösen Traditionen Tibets bei den jüngeren Generationen der Tibeter zu beseitigen”, sagte Blinken. Die neuen Beschränkungen gelten sowohl für aktuelle als auch für ehemalige chinesische Beamte, die für die Bildungspolitik in Tibet mitverantwortlich sind. Man werde mit seinen Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um auf die Assimilationspolitik aufmerksam zu machen und Rechenschaft zu fordern, so Blinken.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, Renata Alt (FDP), sieht in der Entscheidung der Amerikaner ein “gutes Beispiel” für Europa. “Die USA handeln, der EU fehlt wieder Mut, um auf Chinas Verletzungen von Menschenrechten entschlossen und konsequent zu reagieren”, sagte Alt. Sie fordert die EU auf, die bestehenden Instrumente im Rahmen der globalen Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte (Magnitsky Act) selbstbewusster zu nutzen und sich dabei enger mit den demokratischen Partnern USA, Kanada und Großbritannien abzustimmen.

“Weitere Regierungen sollten dem Beispiel der US-Regierung folgen und die für die Zwangsinternate Verantwortlichen im chinesischen Partei- und Staatsapparat sanktionieren”, hieß es seitens der Menschenrechtsorganisation International Campaign for Tibet. Deren Geschäftsführer in Deutschland, Kai Müller, dringt demokratische Staaten darauf, bei der nächsten Überprüfung Chinas im UN-Menschenrechtsrat im Januar kommenden Jahres “mit Nachdruck einen Kurswechsel der Kommunistischen Partei in Tibet zu fordern”.

Die USA sind das erste Land, das Sanktionen wegen Chinas Internatssystem aussprechen wollen. Bereits im Dezember hatte Washington zwei hochrangige chinesische Beamte wegen grundsätzlicher Menschenrechtsverletzungen in Tibet sanktioniert. China reagierte seinerseits mit Sanktionen gegen zwei US-Bürger. Deutschland dagegen hatte die Schließung der Internate im April dieses Jahres gefordert, seitdem aber keine weiteren Maßnahmen verfolgt.

Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen hatten zu Jahresbeginn einen Bericht veröffentlicht, in dem sie Hinweisen auf die “Akkulturation und Assimilation der tibetischen Kultur an die dominante Han-chinesische Mehrheit durch eine Reihe von Unterdrückungsmaßnahmen” nachgingen.

Der tibetische Exil-Präsident Penpa Tsering wies im Gespräch mit China.Table auf die dramatischen Folgen für fast eine Million Kinder in der Region hin. Ihnen sei der tägliche Kontakt mit ihren Eltern verwehrt, und sie hätten keine Möglichkeit, ihre Muttersprache zu nutzen, weil Tibetisch kategorisch verboten sei. “Wir sind an einem Punkt, an dem tibetische Kinder in den Ferien nach Hause kommen und nicht mehr in der Lage sind, sich mit ihren Eltern fließend zu unterhalten. Sie haben das Tibetische verlernt, während Mutter und Vater zu schlecht Mandarin sprechen”, sagte Tsering. grz

China hat angekündigt, sämtliche Importe von Fisch und Meeresfrüchten aus Japan auszusetzen. Japan hatte am Donnerstag begonnen, leicht radioaktives Wasser aus dem havarierten Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in den Pazifik zu leiten.

Der chinesische Zoll teilte mit, die Aussetzung der Importe diene dem “Schutz der Gesundheit der chinesischen Verbraucher”. Das Wasser war zur Kühlung der radioaktiven Trümmer verwendet worden, nachdem das Erdbeben und der Tsunami im März 2011 drei Kernschmelzen ausgelöst hatten. Es wird vor Ort in über 1.000 Tanks gelagert, die im Laufe von 30 Jahren Schritt für Schritt verklappt werden sollen.

China hatte bereits zuvor ein Einfuhrverbot für Meeresfrüchte aus zehn japanischen Präfekturen verhängt. Meeresfrüchte aus anderen Präfekturen mussten Radioaktivitätstests bestehen. Auch Hongkongs Regierung hatte am Mittwoch den Import von Meeresfrüchten aus zehn Gebieten Japans für unbestimmte Zeit verboten. In Südkorea kam es wegen der Wasser-Ablassung zu Protesten vor dem Gebäude der japanischen Botschaft im Zentrum Seouls. Die Polizei nahm 16 Personen fest, die versuchten, das Gebäude zu betreten. rtr

Deutschland hat im ersten Halbjahr 2023 Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar (14,7 Milliarden Euro) in die zehn Länder des südostasiatischen Staatenbundes Asean exportiert, wie die Außenwirtschaftsagentur des Bundes GTAI berichtet. Damit kompensiere die Region einen Teil des deutschen Exportrückgangs in China. Die Asean-Exporte haben damit um 8,5 Prozent – in Euro gerechnet um 9,7 Prozent – gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zugelegt und den höchsten Wert seit 2018 erreicht.

Der Absatz im Asean-Raum entwickelt sich damit deutlich besser als die Gesamtexporte, die auf Euro-Basis gerechnet nur um 3,3 Prozent zulegten. Für das Exportplus seien vor allem Maschinen und Kfz verantwortlich gewesen; offenbar habe es in beiden Branchen Nachholeffekte nach den zurückliegenden Krisenjahren gegeben, schreibt GTAI.

Dass Deutschland und andere Lieferanten trotz allem nur eingeschränkt vom Wirtschaftsboom in Südostasien profitieren könnten, liege am Aufstieg Chinas zur Handelssupermacht, analysiert die Agentur. So ist in jedem Asean-Land China wichtigster Warenlieferant, meist mit großem Abstand vor der Konkurrenz. Mit ihren 670 Millionen Einwohnern habe die Agentur für die deutsche Außenwirtschaft bisher nur eine untergeordnete Bedeutung – trotz der positiven Entwicklung. Weniger als zwei Prozent der deutschen Gesamtexporte gehen in die Region.

Der europäische Fahrzeughersteller Stellantis, Mutter von 14 Automarken, denkt der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge über eine Zusammenarbeit mit chinesischen E-Autobauern nach. Unter anderem habe das Unternehmen, zu dem auch Opel, Citroën, Peugeot und Chrysler gehören, eine Partnerschaft mit Zhejiang Leapmotor in Erwägung gezogen. Die Aktien von Leapmotor stiegen am Donnerstag in Hongkong um bis zu 11,4 Prozent und verzeichneten damit den größten Anstieg innerhalb eines Tages seit mehr als vier Monaten. Opel hatte seine in China geplante Expansion vor einem knappen Jahr auf Eis gelegt.

Zu ihrer Staatsgründung 1949 brachte die Volksrepublik das passende Zahlungsmittel gleich mit: den “Volksgeld” (人民币) genannten Renminbi. Ihr neuer Vorsitzender Mao Tsetung fremdelte indes und zeitlebens mit der sozialistischen Währung. Als Marxist wollte der Ideologe am liebsten alles Geld abschaffen. Noch in seinem Todesjahr 1976 gestand er seinem Neffen Mao Yuanxin, gescheitert zu sein.

Seine Nachfolger waren pragmatischer. Sie verpassten dem Volksgeld ein Facelift mit wertvolleren Banknoten bis 100 Yuan und bedruckten sie mit Maos Portrait. Im Portemonnaie blieb Mao von nun an dem Volk lieb und teuer.

Chinas heutiger Präsident Xi Jinping, der sich Ende 2022 vom 20. Parteitag zum Alleinherrscher ernennen ließ, hat mit dem Volksgeld Größeres vor. Zu seinem Traum der nationalen Wiedergeburt Chinas gehört auch, sein Volksgeld über die Welt zu bringen. Nach dem 2020 gebilligten 15-Jahres-Plan soll die Volksrepublik bis 2035 zur sozialistischen Weltmacht aufsteigen und mit ihr auch der Renminbi globale Währung werden. Den populären Ausdruck “Greenback” für den US-Dollar – auf Chinesisch grüner Bi (绿币) – kontert Chinas englischsprachige Propaganda mit “Redback” für den Renminbi, auf Chinesisch roter Bi (红币). Wenn der Renminbi den Dollar im weltweiten Zahlungsverkehr vom Podest stoßen kann, wäre das der ultimative Trumpf für die Globalisierung chinesischer Art.

Bislang hat die Volksrepublik dafür schlechte Karten, obwohl sie Werkbank der Welt, zweitgrößte Volkswirtschaft und Handelschampion wurde. Nachlesen lässt sich das in den Fortschrittsberichten zur “Internationalisierung des RMB”. Seit Xis Amtsantritt 2012 gibt die PBOC-Staatsbank jährlich dazu ihre Weißbücher heraus. Das jüngste erschien im Juni 2023. Bislang verzeichnet die Staatsbank nur symbolische Erfolge. Im Oktober 2016 etwa nahm der Internationale Währungsfonds (IWF) das Volksgeld in den Korb seiner Weltreservewährungen auf. Der nominelle Anteil von unter drei Prozent hilft der Internationalisierung des Renminbi ebenso wenig wie die Einrichtung von Yuan-Clearingstellen, die nur zur bilateralen Verrechnung des Handels Chinas mit einer Reihe von Ländern dienen. Ähnliches gilt für Chinas neu aufgebautes Netzwerk an grenzüberschreitenden Interbank-Zahlungsstellen (CIPS).

Grund ist, dass Pekings Geld auch nach 40 Jahren Wirtschaftsreformen nicht frei konvertibel ist. Globale Finanzmärkte handeln nicht mit Renminbi. Rohstoffmärkte kennen den “Petrodollar”, aber keinen “Petroyuan”. Chinas Führer schreckten immer vor notwendigen Finanzreformen zurück, scheuen bis heute systemische Risiken, die zu Kontrollverlusten bis zur Kapitalflucht führen könnten. Sie trauen weder der Bonität ihres Finanzsystems noch dem Funktionieren ihrer Rechtsordnung.

Nur Russland schwört auf den Renminbi, auf CIPS und Handels-Settlements in Yuan und Rubel, seit die USA wegen Putins Ukraine-Überfall alle Finanzgeschäfte Moskaus boykottieren. Auf dem derzeitigen Brics-Treffen forderte Russlands Staatschef, der nur per Videolink teilnehmen durfte, daher alle Brics-Staaten auf, ihm bei der “De-Dollarisierung” der Welt zu helfen. Peking unterstützt ihn, attackiert die USA für die “Militarisierung des Dollars”. Russlands Übernahme des Renminbi anstatt des Dollar hilft Peking nicht für die Internationalisierung seiner Währung, obwohl chinesische Medien das Gegenteil behaupten.

Große Worte machte China schon immer. Jüngst stieß ich auf zwei vergilbte Propaganda-Schriften aus der Zeit der Kulturrevolution. “Chinas Renminbi. Eine der stabilsten Währungen der Welt” (中国的人民币 世界上少有的多最稳定的货币), hieß die erste Broschüre, die 1969 sogar in Deutsch erschien. Die Zweite kam 1976 heraus: “Warum China keine Inflation kennt?”

Ihre Autoren priesen unter Pseudonymen wie “Tsai Cheng” (Finanzen) und “Hung Yin-hang” (Rote Bank) das sozialistische China als “Land ohne in- und ausländische Schulden”. Im Text steht: “Immer mehr Länder nehmen beim Handel mit China den Renminbi als Rechnungs- und Begleichungseinheit.”

In Wahrheit betrieb China Barter-Handel, isolierte sich in der Kulturrevolution, gab es in seiner Knappheitsgesellschaft für Geld nichts zu kaufen. Absurde “Worte des Vorsitzenden Mao” leiteten die Pamphlete ein: “Der Feind verfault mit jedem Tag, während es mit uns täglich besser geht.”

Mao war sterbenskrank, als er zwischen Oktober 1975 und Januar 1976 grübelte, warum es ihm mit seinen Revolutionen nicht gelang, sein Land zur klassen- und geldlosen Gesellschaft umzubauen. Bei Treffen mit seinem Neffen Mao Yuanxin kritzelte er Worte dazu auf Zettel: “Wir haben einen Staat erbaut, der sich von der alten Gesellschaft nicht sonderlich unterscheidet.” 我们自己就是建设了这样一个国家,跟旧社会差不多. Es gebe noch immer ein achtstufiges Lohnsystem und Verteilung nach Leistung. Geld sei nötig, “um uns Reis, Kohle, Speiseöl und Gemüse zu kaufen”. Maos Nachfolger veröffentlichten diese Notizen erst 1998. Sie bahrten seinen Leichnam im Kristallsarg ein. Mao würde rotieren, wenn er mitansehen müsste, was sie danach mit dem Renminbi machten.

Inzwischen will Peking sein Volksgeld zur Weltwährung befördern. Für Xi Jinping ist es Teil seines auf das Jahr 2035 vorgezogenen Programms, die Nation zur ebenbürtigen Weltmacht mit den USA und den Renminbi zur gleichwertigen Währung mit dem Dollar zu entwickeln. Als Vorsitzender der ZK-Führungsgruppe “Finanzen und Gesellschaft” verlangte Mao 2017: “Es ist nötig, die Öffnung von Kapitalkonten in geordneter Weise voranzutreiben, die Internationalisierung des RMB kontinuierlich durchzusetzen.” (要有序推进资本项目开放,稳步推动人民币国际化) Fünf Jahre später schwächte er seine Formulierung auf dem 20. Parteitag etwas ab. Es gelte eine “geordnete Internationalisierung des Renminbi” zu verfolgen (有序推进人民币国际化).

Die Jingji Ribao, 经济日报, Chinas einzige Wirtschaftszeitung, die für die Partei sprechen darf, interviewte im Januar 2023 führende Geld- und Finanztheoretiker des Landes, wie Xis neue Formel zu verstehen sei. Sie warnten: China brauche noch viel Zeit und Reformen zur Internationalisierung des Volksgeldes.

Der ehrgeizige Parteichef will es rascher haben. Sofort nach dem 20. Parteitag preschte er in seinem Grußwort zur Eröffnung des China-Golf-Kooperationsrates (GCC) am 9. Dezember 2022 vor. Xi wollte die Golfländer an den Renminbi binden. Peking sei bereit, “sich in den nächsten drei bis fünf Jahren gemeinsam mit den GCC-Ländern zu bemühen, die Plattform des Shanghai Oil and Gas Trading Center umfassend zu nutzen, um den Öl- und Gashandel in RMB abzuwickeln. Lasst uns Swap-Vereinbarungen in lokaler Währung treffen, die Zusammenarbeit bei digitalen Währungen vertiefen und dafür multilateral genutzte Brückenprojekte über die Zentralbank fördern”.

Xi versuchte im Alleingang, den Renminbi zum Petroyuan aufzuwerten, so wie die USA einst ihren US-Dollar zum Opec-akzeptierten Petrodollar machten. Doch die Golfstaaten ignorierten seinen Vorstoß. Sie berichteten weder in ihrer Schlusserklärung noch im Joint Statement darüber.

Trotz solcher Rückschläge und sich zuspitzende Wirtschaftsprobleme im Inland nimmt Peking erneut Anlauf. Es hofft, über die derzeitige Brics-Tagung Pflöcke für eine “neue globale Ordnung” einzuschlagen und zugleich Fakten zu schaffen für eine Renminbi-Alternativwährung zum Dollar. Während chinesische Medien seit Wochen dafür propagandistisch trommeln, legte der frühere britische Finanzsekretär und Goldman-Sachs-Ökonom, Jim O’Neill, Einspruch ein. In der Financial Times kam er zum vernichtenden Urteil: Die Brics-Länder hätten niemals etwas erreicht, seit sie sich zu ihrer ersten Sitzung (2009) trafen. Alle Vorstellungen von Xi oder Brasiliens Präsident Lula da Silva, eine neue Handelswährung zu schaffen, tat O’Neill als “It’s just ridiculous” (Lächerlich!) ab. “Sie wollen eine Brics-Zentralbank gründen? Wie wollen sie das anstellen?”

Normalerweise wäre das nur eine Einzelmeinung. Doch O’Neill ist ein seit Jahren in China bewunderter Guru, der meistzitierte Kronzeuge für Xis ehrgeizige Aufstiegspläne mit Brics. Peking nennt ihn den “Vater von Brics”. Statt sich mit seinem Interview auseinanderzusetzen, druckte nur zwei Tage danach und ohne darauf Bezug zu nehmen, die Parteizeitung Global Times am 17. August ein “Gegeninterview” mit O’Neill. Dort lobte er angeblich die Brics über den grünen Klee und nannte dagegen die USA geführte westliche G7-Gruppe “ein bisschen verrückt”, wenn sie glaube, sie sitze auf einem aufsteigenden Ast. Und der Renminbi könnte wachsenden Status als Reservewährung innerhalb der Brics gewinnen.

O’Neill hat sich noch nicht dazu geäußert, wem er nun was gesagt hat. Aber Chinas Nerven liegen blank. Viele bekannte Finanzökonomen, darunter geldpolitische Berater der Zentralbank, warnen Peking vor übereilten Schritten, um den Renminbi konvertibel zu machen, oder seine Kapitalverkehrskontrollen zu liberalisieren.

Auffallend war, wie Xi Jinping sich in der Renminbi-Frage beim Brics-Gipfel zurücknahm und die Rolle von dessen Internationalisierung nur in einem Halbsatz ansprach: “Nötig ist, die Reform des internationalen Finanz- und Geldsystems voranzubringen.” ( 推动国际金融货币体系改革) Dafür plädierte er, mehr neue Brics-Mitglieder aufzunehmen.

Xi muss nur abwarten können. Russlands Präsident Putin versprach bei seinem Video-Auftritt, alle “Anstrengungen zu unternehmen, um die Rolle von Brics im Finanz- und Geldsystem auszuweiten, die Interbanken-Kooperation zu entwickeln und die Verwendung nationaler Währungen zu erweitern”. Solche Fragen würden auf der Agenda des nächsten Brics-Gipfels im Oktober 2024 in Russland stehen. Dann hält er den Vorsitz über die erweiterte Mitgliederrunde.

Zuvor kommt Putin diesen Oktober nach Peking, wo Xi Gastgeber der zehnten BRI-Seidenstraßen-Konferenz ist. Brics, SCO und BRI, auf die China Einfluss ausübt, sind auch Xis neue Hebel, um über sie sein Volksgeld zu internationalisieren und zugleich den Westen, G7 und den Dollar isolieren zu lassen.

Cheng Li Qin ist in diesem Monat zum nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied von China Nature Energy Technology ernannt worden. Zuvor war sie von 2003 bis 2012 CFO der Kang Cheng Seafood Company und seit 2012 CFO von World Hero International.

Jaromir Cernik wird Leiter der ersten asiatischen Niederlassung des Immobilienentwicklers und -verwalters CTP mit Sitz in Hongkong. Er kommt von dem Fintech-Unternehmen Qupital, wo er als Vorstandsmitglied und Direktor tätig war.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Keine hässlichen Entlein, sondern weiße Gänse schwimmen auf einem See in Huai in der Provinz Jiangsu spazieren. Den Angaben nach handelt es sich nicht nur um einen idyllischen Anblick, sondern darüber hinaus um eine ökologische Flügelzucht.