wenn Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende nach China reist, wird er wohl einen wackeligen Spagat vollführen. Einerseits ist China verantwortlich für schwere Menschenrechtsverbrechen. In Xinjiang, Tibet oder Hongkong werden Rechte und Freiheiten massiv beschnitten. Gleichzeitig ist China aber auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, weshalb der Kanzler auch eine große Wirtschaftsdelegation mit nach China mitnimmt. Marcel Grzanna fordert in seiner Analyse, dass der Kanzler sowohl Wirtschaft und Menschenrechte im Blick haben sollte – und erklärt, wie das gelingen kann, ohne moralisierend zu wirken.

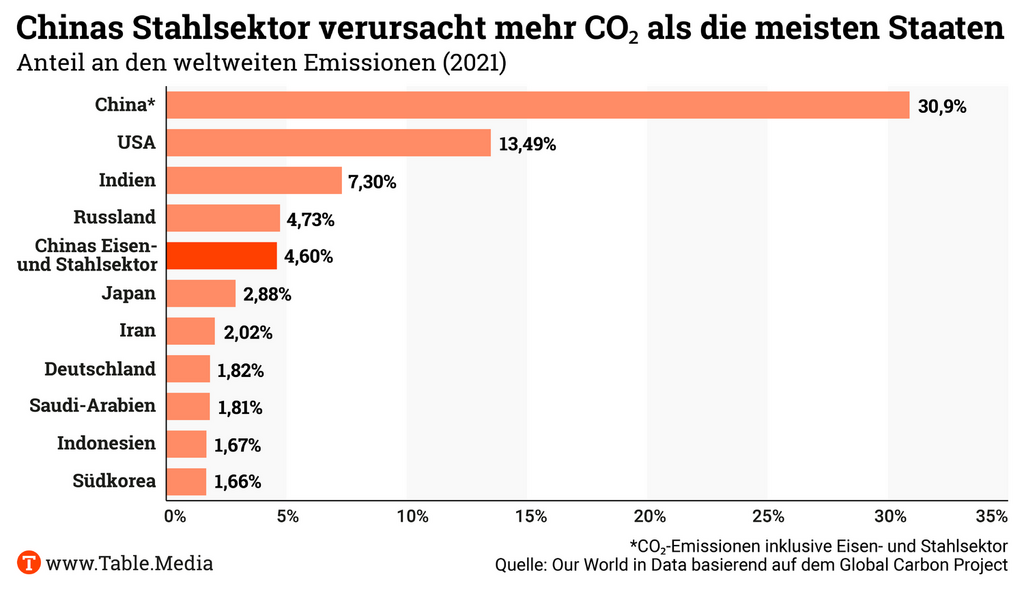

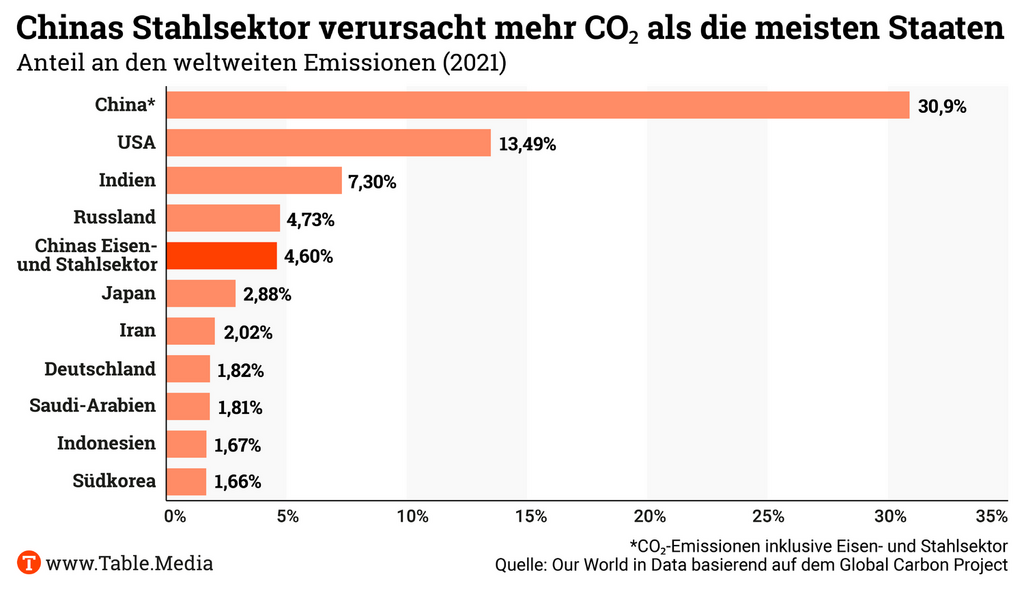

Derweil versucht die Führung in Peking einen Spagat der anderen Art aufzulösen: Einerseits will man zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden, andererseits verursacht China so viel CO2 wie kein anderes Land der Welt. Allein die Emissionen im Eisen- und Stahlsektor sind fast so hoch wie die von ganz Russland, dem weltweit viertgrößten CO₂-Emittenten. Entsprechend droht China, seine eigenen Klimaziele zu verfehlen. Nico Beckert zeigt, wie Peking doch noch die Wende zum Guten schaffen will – mit einem Plan der mächtigen zentralen Planungsbehörde NDRC.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Bundeskanzler Olaf Scholz wird kommende Woche in China wohl einen Spagat vollziehen: vage die Menschenrechte zur Sprache bringen und gleichzeitig versuchen, die Interessen der Wirtschaftsbosse zu berücksichtigen. Dass Scholz aber mit einem derart wackeligen Spagat in China durchdringen wird, ist unwahrscheinlich.

Besser wäre es, er formuliert klare Forderungen zur Verbesserung der Menschenrechtslage oder nennt konkrete Namen. Das wäre nicht moralisierend, sondern gutes Recht eines wichtigen Wirtschaftspartners der Chinesen.

Denn: Nie zuvor war die Menschenrechtslage in China vor einer Kanzler-Reise so schlecht wie 2024. Die Volksrepublik ist zum Inbegriff schwerster Menschenrechtsverbrechen des 21. Jahrhunderts geworden. Die Vereinten Nationen sind zutiefst besorgt über die Situation in Xinjiang und Tibet, stehen machtlos dem Ende aller liberalen Bürgerrechte in Hongkong gegenüber und fürchten um das Wohlergehen politischer Oppositioneller im Land.

Unter diesen Umständen ist es bereits schwierig, als Kanzler das richtige Gesicht aufzusetzen, wenn man die Hände derer schüttelt, die dafür die Verantwortung tragen. Und nahezu ausgeschlossen ist es, als Demokrat seine persönliche Abscheu gegen autoritäre staatliche Willkür zum Ausdruck zu bringen, wenn man eine ranghohe Reisedelegation mit großen eigenen Wirtschaftsinteressen im Flieger dabei hat.

Realpolitik in China bedeutet, diesen Widersprüchen trotzen zu müssen. Fotos mit süßen Pandabären oder von Ausflügen zur Chinesischen Mauer, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der vergangenen Woche aus China mitgebracht hatte, seien deswegen nicht zielführend, sagen Kritiker.

Die deutsche Zerrissenheit im Umgang mit einer Diktatur, die zugleich die zweitgrößte Volkswirtschaft ist, wurde im Nachklapp des Söder-Besuchs deutlich. Außenpolitiker wie Michael Roth von der SPD halten Söders Auftritt in China für falsch und nicht im Einklang stehend mit der kritischen China-Haltung von Außenministerin Annalena Baerbock. Söder selbst fasste seinen Auftritt in dem Slogan “Realpolitik statt Moralpolitik” zusammen.

Doch Tatsache ist auch, dass die guten Mienen der vergangenen Jahrzehnte die Menschenrechtslage in der Volksrepublik keineswegs verbessert haben. Seit Xi Jinping Staat und Kommunistische Partei führt, ist das Klima für gesellschaftlichen Diskurs in den vergangenen rund elf Jahren rauer, der Korridor für Meinungsäußerungen schmaler und die Strafen für politischen Dissens härter geworden.

Doch nicht nur das. China ist längst in die Offensive gegangen und arbeitet konsequent an der Hoheit über den globalen Diskurs zu seinen Menschenrechtsverletzungen. Wer in Suchmaschinen westlicher Technologiekonzerne die Begriffe human rights xi jinping development eingibt, erhält überwiegend Ergebnisse aus englischsprachigen, staatlichen chinesische Quellen, die gebetsmühlenartig erklären, dass die dramatische Menschenrechtsbilanz in China in Wahrheit ein Fortschritt sein soll.

Dass Suchmaschinen wie Google solche Quellen ganz vorne ansiedeln, sehen Beobachter als Resultat chinesischer Desinformationskampagnen. Das Bundeskanzleramt sah sich deshalb sogar gezwungen, auf Video-Plattformen chinesischer Herkunft wie Tiktok zurückzugreifen. Mit Wohlwollen könnte man sagen: Um den Desinformationen im digitalen Raum die eigene Sicht der Dinge entgegenzusetzen.

Doch China ist erfolgreich. Beispiel Menschenrechtsrat: China ist es gelungen, zahlreiche Fürsprecher zu gewinnen, die gegen Verabschiedungen von Resolutionen stimmen, die chinesische Menschenrechtsverbrechen verurteilen. In Genf wird deutlich, dass Menschenrechtspolitik zu einem Nebenaspekt wirtschaftlicher Interessen verkommen ist.

Das Land muss nicht einmal mehr ernsthafte Sanktionen fürchten, wenn es ausländische Staatsbürger entführt oder in Geiselhaft nimmt. Der australische Autor Yang Hengjun wurde kürzlich wegen angeblicher Spionage und ohne rechtsstaatliche Standards in China zum Tode verurteilt, ohne dass die australische Regierung ernsthafte Konsequenzen zog.

Der Kanadier Michael Kovrig mahnte im Gespräch mit Politico: “Die Entführungen ausländischer Staatsangehöriger durch China sollten Kosten und Konsequenzen nach sich ziehen. Die Regierungen müssen die grundlegende internationale Norm stärken, dass verantwortungsbewusste Staaten nicht gegenseitig ihre Bürger entführen.” Der Diplomat hatte mehrere Jahre in chinesischer Haft gesessen, weil auch ihm Spionage vorgeworfen worden war. Der Fall wurde in westlichen Staaten einvernehmlich als Racheakt für Ermittlungen gegen eine ranghohe Huawei-Managerin gewertet, die in Kanada unter Arrest stand.

In dieser Woche treffen sich die führenden Klimadiplomaten der EU, Deutschlands, Frankreichs, Dänemarks und der Niederlande in Peking mit der chinesischen Führung. Ab dem kommenden Wochenende wird dort außerdem Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Auf der Themenliste dieser Treffen steht immer auch die Klimapolitik des derzeit größten CO₂-Emittenten. Denn China steht kurz davor, seine Ziele zu verfehlen.

Die Volksrepublik will deshalb Unternehmen aus Industrien mit hohem Energiebedarf dazu verpflichten, einen gewissen Anteil ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken. Die mächtige zentrale Planungsbehörde NDRC (Nationale Entwicklungs- und Reformkommission) hat die Provinzen kürzlich aufgerufen, Vorschriften zu erlassen, um das sicherzustellen.

Laut Experten ist diese neue NDRC-Richtlinie eine “wichtige Nachricht aus der chinesischen Klimapolitik”. Quoten für Erneuerbare nicht mehr nur auf die Stromerzeuger zu begrenzen, sondern auch die Nachfrager miteinzubeziehen, sei “eine bemerkenswerte Entscheidung“, schreibt David Fishman, Energieexperte der Beratungsfirma The Lantau Group auf der Plattform X. “Chinas Quoten für erneuerbare Energien versprechen, ein wichtiges Instrument zur Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren und ihrer Rentabilität zu sein”, ordnet Lauri Myllyvirta, China-Experte des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) die neue Richtlinie ein.

Wie wichtig solche neuen Ansätze sind, zeigen die aktuellen Klimadaten: Insgesamt droht China seine Klimaziele für die kommenden Jahre zu verfehlen. Bis 2025 müssten die Emissionen des Energiesektors um zuvor unerreichte vier bis sechs Prozent fallen, um die Regierungsziele zumindest erreichbar zu halten. Bei vielen Indikatoren ist China nicht auf dem richtigen Weg.

Auch Yin Ming, Senior Advisor China Power von Agora Energiewende, sieht die neuen Vorgaben als guten Fortschritt: “Die neue Politik kann dazu beitragen, den Ersatz von fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energien in den Provinzen zu beschleunigen und auf diese Weise einen Beitrag zu Chinas Energiewende zu leisten.”

Allerdings sind noch viele Details der jüngst verabschiedeten Richtlinie unklar. Deshalb ist es fraglich, ob die Vorschriften zur Nutzung von erneuerbaren Energien schnell genug einen Unterschied machen können.

Chinas Industriesektor steht vor einer gewaltigen Transformation. Im Vergleich zu anderen G20-Staaten ist das produzierende Gewerbe des Landes noch sehr CO₂-intensiv. Zudem hat der Industriesektor noch immer eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung: Allein die Emissionen im Eisen- und Stahlsektor sind fast so hoch wie die von ganz Russland, dem weltweit viertgrößten CO₂-Emittenten. Die Energiewende im Industriesektor zu forcieren, hat potenziell große Klimaschutzwirkung.

Inwieweit die neuen Vorgaben zur Reduktion der CO₂-Emissionen beitragen, ist allerdings noch unklar. “Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die neue Politik die Gesamtemissionen reduzieren wird oder lediglich ein größerer Anstieg der Emissionen ausgeglichen wird”, sagt Fishman zu Table.Briefings. Derzeit gäbe es noch einige offene Fragen.

Die NDRC-Richtlinie überträgt viel Verantwortung an die einzelnen Provinzen, die eigene Zielmarken für den Verbrauch erneuerbarer Energien setzen werden, meint Fishman. Zudem sei es schwer, die Zielsetzungen der Provinzen einzuordnen und zu prüfen, ob sie zu niedrige Quoten ansetzen, da der Zugang zu Informationen fehle. Allerdings vermutet der Lantau-Experte, dass Behörden auf nationaler Ebene die Zielvorgaben der Provinzen überprüfen werden und durchwinken müssen. Das könnte den Spielraum der Provinzen einschränken. Yin Ming von Agora Energiewende sagt: “Eine strenge Aufsicht und Durchsetzung wird entscheidend sein, um sicherzustellen, dass die neuen Vorschriften den Übergang der Industrie zu sauberer Energie beschleunigen.”

Potenziell sind rund 20.000 produzierende Unternehmen und über eine Million Datencenter von den neuen Richtlinien betroffen. Die chinesische Regierung ordnet den “Industrien mit hohem Energiebedarf” rund 14.000 Unternehmen aus dem Eisen- und Stahlsektor, 4.000 Zementhersteller und mehrere hundert Chemieunternehmen sowie Aluminiumhersteller, Ölraffinerien, Glashersteller und die Datencenter zu. Derzeit ist noch unklar, ob letztere auch von der neuen Richtlinie erfasst werden.

Laut Myllyvirta werde die neue Maßnahme “sehr wahrscheinlich” eher zu Erfolgen führen als der chinesische Emissionshandel (ETS). Der ETS habe noch gravierende Konstruktionsfehler und setze laut dem China-Analysten des Centre for Research on Energy and Clean Air keinen CO₂-Preis fest. “Verwaltungsmaßnahmen, Zielvorgaben und Quoten” bleiben weiterhin wichtige Werkzeuge in Chinas Klimapolitik, schätzt Myllyvirtas.

Solche staatlichen Eingriffe sind wichtig, um die Emissionen des Industriesektors schnell genug zu senken. Zwar hat der Sektor einige Erfolge vorzuweisen:

Insgesamt sind die Emissionen des Industriesektors allerdings noch zu hoch. Der industrielle Endverbrauch hat durch Konjunkturprogramme nach der COVID-Pandemie stark zugenommen. Und während die Elektrifizierung einen Fortschritt bedeutet, verlagert sie derzeit die Emissionen nur: Zwar werden vermehrt Kohlekraftwerke an Industriestandorten (“Captive Power Plants”) abgeschaltet. Doch weil der Industriesektor mehr Strom nachfragt und die Erneuerbaren die höhere Nachfrage noch nicht decken können, steigt der Kohleverbrauch im Energiesektor an – und damit auch die Emissionen.

Die Bundesregierung hat am Montag weitere Details zur China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz bekannt gegeben. Scholz wird am kommenden Samstag zu einer mehrtägigen Reise in die Volksrepublik aufbrechen und drei chinesische Städte besuchen:

In Peking würden dann Verkehrsminister Volker Wissing, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Umweltministerin Steffi Lemke zu den Gesprächen mit der chinesischen Regierung hinzukommen.

Scholz wird auf seiner Reise von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Maximilian Butek, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Ostchina, sagte im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, “dass der Kanzler so lange nach China kommt und in drei Städte reist, ist ein starkes Zeichen für die Normalisierung der Beziehungen“. Regierungssprecher Steffen Hebestreit wies diese Einschätzung allerdings zurück. Statt einer Normalisierung befinde man sich in einer Kontinuität, die auf der China-Strategie der Bundesregierung fuße.

In der deutschen China-Strategie wird die Volksrepublik als Partner, Konkurrent und systemischer Rivale bezeichnet. Zudem hat die Bundesregierung die Wirtschaft aufgefordert, aus geopolitischen Gründen bestehende Abhängigkeiten von China zu reduzieren. rad

Die Bundesregierung pocht auf konsequentes Vorgehen gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu wegen des Vorwurfs manipulativer Kaufanreize. “Spiele, Glücksräder, Rabatt-Countdowns et cetera suggerieren unglaubliche Rabatte und Schnäppchen”, sagte Verbraucherschutz-Staatssekretärin Christiane Rohleder der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. “Temu setzt ständig neue Kaufanreize.”

In völlig neuem Maß finde ein Wandel von der Bedarfsdeckung zu Bedarfsweckung statt. Besonders problematisch sei der Fokus auf eine sehr junge Zielgruppe. Im Digitale Dienste-Gesetz der EU sei die manipulative Gestaltung von Online-Plattformen verboten worden. “Daher ist es wichtig, dass diese Regelungen jetzt auch durchgesetzt werden”, so Rohleder.

Ferner sei ein umfassendes Vorgehen gegen manipulative oder süchtig machende Praktiken bei digitalen Angeboten nötig. Die Verbraucherschutz-Staatssekretärin sprach sich für ein grundlegendes Prinzip “fair by design” aus. “Hierfür setzen wir uns als Bundesverbraucherschutzministerium bei der Überprüfung des Europäischen Verbraucherschutzrechts ein.”

Bereits zuvor hatte das Bundesverbraucherministerium von Ressortchefin Steffi Lemke (Grüne) scharfe Kritik an Temu geübt. Hintergrund hierfür war eine Mängelliste des Verbraucherzentrale-Bundesverbands (VZBV). Die Verbraucherzentrale prüft derzeit rechtliche Schritte gegen Temu.

Einer der Vorwürfe der Verbraucherschützer: Die Plattform verunsichere und übervorteile Verbraucher und Verbraucherinnen mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und manipulativen Designs. Temu wehrte sich gegen die Vorwürfe: “Viele unserer Verkäufer sind Hersteller, die traditionell stationäre Geschäfte beliefern”, teilte eine Sprecherin mit. Man verwende ihre empfohlenen Preise, die auf denen in den Geschäften basierten, und hebe auf dieser Basis die Einsparungen hervor. Die Bestands- und Kaufaktualisierungen spiegelten zudem den realen Stand der Lagerbestände wider. dpa

Vor der Reise von Xi Jinping nach Frankreich hat Handelsminister Wang Wentao in Paris Vertreter von Wirtschaft und Politik getroffen. Er habe beim Treffen mit Wang die Notwendigkeit ausgewogener Handelsbeziehungen betont, schrieb Franck Riester, Frankreichs beigeordneter Minister für Außenhandel, am Montag auf X. Diese würden Chancen für die Unternehmen beider Länder bieten.

Wang traf in Paris laut Medienberichten zudem Vertreter des Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), um über eine chinesische Untersuchung zu französischen Subventionen für Cognac zu sprechen. Für die Untersuchung haben die chinesischen Behörden Martell, eine Tochtergesellschaft von Pernod Ricard, Jas Hennessy des Luxuskonzerns LVMH und E. Remy Martin von Rémy Cointreau ausgesucht.

Die Cognac-Untersuchung hatte China eingeleitet, nachdem die EU-Kommission bekannt gegeben hatte, ihrerseits Staatssubventionen für chinesische E-Autos zu untersuchen. Die EU-Kommission prüft seit Oktober die chinesischen Subventionspraktiken. Vom Resultat hängt die Entscheidung ab, ob Zölle erhoben werden.

Chinesische Autobauer seien auf Subventionen gar nicht angewiesen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, betonte Wang. Zudem seien Anschuldigungen der USA und der EU, es gebe Überkapazitäten, unbegründet, sagte Wang einer Mitteilung des chinesischen Handelsministeriums vom Montag zufolge. Der Minister äußerte sich bei einer Gesprächsrunde mit chinesischen Unternehmen in Paris, bei dem er unter anderem Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen auf den europäischen Markt erörtern wollte.

Vertreter von mehr als zehn Unternehmen nahmen an dem Treffen teil. “Chinas Elektrofahrzeugunternehmen setzen auf kontinuierliche technologische Innovation, ein perfektes Produktions- und Lieferkettensystem und den vollen Wettbewerb auf dem Markt, um sich schnell zu entwickeln, und verlassen sich nicht auf Subventionen, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen”, sagte Wang. Chinas Handelsminister war unter anderem mit den Chefs von BYD, Geely und SAIC angereist.

Am Sonntag traf Wang Vertreter des Verbands Europäischer Automobilhersteller und den Generaldirektor von Renault, Luca de Meo. Laut der Nachrichtenagentur Reuters betonte de Meo die Bedeutung des Prinzips der Gegenseitigkeit zwischen den beiden Ländern und plädierte für gemeinsame Entwicklungsprogramme für Zukunftstechnologien. Außerdem soll Wang Vertretern der französischen Kosmetikindustrie, darunter Hermès und L’Oréal, getroffen haben.

Der Besuch des chinesischen Ministers geht dem Besuch von Präsident Xi voraus, der im Mai im Rahmen des 60. Jahrestags der französisch-chinesischen diplomatischen Beziehungen in Paris stattfinden soll. Für die Reisezeit wurden bisher unterschiedliche Termine genannt. Wang reist laut Reuters diese Woche weiter zu einem Wirtschaftsforum in Anwesenheit des italienischen Außenministers Antonio Tajani in Verona. ari

Der chinesische Immobilienentwickler Shimao steht unter Druck. Die China Construction Bank habe einen Abwicklungsantrag gestellt, teilte der Konzern am Montag mit. Shimao plane, sich energisch gegen die Klage zu wehren. Gleichzeitig wolle man die Pläne zur Umstrukturierung der Auslandsverschuldung von rund 11,7 Milliarden Dollar weiterverfolgen. Das Ziel sei die Verringerung um 60 Prozent.

Insidern zufolge hat die Deutsche Bank eine ähnliche Maßnahme erwogen. Sie hatte den Restrukturierungsplan als inakzeptabel gewertet, sagten Anfang März zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Shimao konnte im Juli 2022 eine auslaufende Anleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar nicht bedienen. Damit gilt die gesamte Auslandsverschuldung als im Verzug.

Der Immobiliensektor in China steckt seit 2021 in der Krise, seit die Behörden ihre Vorgaben verschärft und den schuldengetrieben Bauboom damit jäh gestoppt hatten. Reuters-Berechnungen zufolge wurden mindestens zehn Insolvenzanträge gegen chinesische Entwickler in Hongkong und anderen Orten eingereicht. Zuletzt ordnete eine Richterin in Hongkong die Liquidation von China Evergrande an, dem am stärksten verschuldeten Immobilienentwickler. rtr

Weil die Behörden sie als Sicherheitsrisiko einstufen, wurde eine chinesische Journalistin des Landes verwiesen. Das berichteten die schwedischen Medien Göteborgs-Posten und Sveriges Television (STV) am Montag. Laut SVT wurden die Behörden im vergangenen Jahr durch den Bericht einer Denkfabrik auf die 57-Jährige aufmerksam. Dort wurde sie im Zusammenhang mit chinesischen Auslandsmedien genannt, die in enger Verbindung zur kommunistischen Partei Chinas stehen und für diese pro-chinesische Lobbyarbeit verrichten. Wie die Zeitung weiter berichtet, soll die Frau jahrelang engen Umgang mit chinesischen Diplomaten in Schweden gepflegt haben. Wie norwegische Medien berichten, war sie zudem auch in anderen nordischen Ländern wie Dänemark, Finnland, Norwegen und Island journalistisch tätig.

Die Chinesin kam den Medienberichten zufolge vor knapp 20 Jahren nach Schweden, wo sie einen schwedischen Mann geheiratet habe. Die Journalistin mit einem gültigen Aufenthaltstitel sitzt laut den Medienberichten seit Oktober 2023 in Untersuchungshaft. Die schwedische Migrationsbehörde entschied, die Frau auszuweisen, wogegen sie jedoch Einspruch einlegte. Ihrem Rechtsanwalt zufolge streitet sie ab, eine Gefahr für die Sicherheit Schwedens darzustellen. Ein schwedisches Gericht wies die Berufung jedoch zurück. Ihre endgültige Ausweisung erfolgte vergangene Woche. fpe

Der taiwanische Chip-Hersteller TSMC hat seine Investitionen in den USA um weitere Milliarden Dollar erhöht. Inzwischen handelt es sich insgesamt um 65 Milliarden US-Dollar. Das sind umgerechnet rund 60 Milliarden Euro. Das teilte die wirtschaftspolitische Beraterin von Präsident Joe Biden, Lael Brainard, am Montag mit.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company will mit dem Geld drei hochmoderne Fabriken in Phoenix, Arizona errichten. In diesen Fabriken sollen die fortschrittlichsten Halbleiter der Welt hergestellt werden.

Wie das US-Handelsministerium am Montag mitteilte, erhalte TSCM hierfür bis zu 6,6 Milliarden Dollar an staatlichen Zuschüssen und bis zu fünf Milliarden Dollar in Form von Krediten. Die Förderung geht auf den “Chips and Science Act” zurück. Mit diesem Gesetz will die US-Regierung um Präsident Joe Biden die US-Industrie stärken.

Ein weiterer Aspekt ist die nationale Sicherheit: Biden will die USA unabhängiger von Chip-Importen aus Asien machen. Gerade im Fall von TSMC und Taiwan besteht die Gefahr, dass im Fall einer geopolitischen Krise im Pazifikraum – etwa einer militärischen Eskalation mit China – die Importe ausbleiben. “Zum ersten Mal überhaupt werden wir die fortschrittlichsten Halbleiterchips der Welt in großem Maßstab hier in den Vereinigten Staaten von Amerika herstellen”, sagte US-Handelsministerin Gina Raimondo am Montag. rad

Die China-Strategie der Bundesregierung betont, dass die China-Kompetenz in Deutschland ausgebaut werden muss. Dass die China-Kompetenz in den eigenen Regierung-Reihen ausbaufähig ist, zeigen Aussagen von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die hinter jedem Forschenden die kommunistische Partei vermutet. Solche Aussagen sind tendenziös und laufen Gefahr, einen Generalverdacht gegenüber chinesischen Wissenschaftler*innen zu suggerieren.

Es ist eine Sache, auf das Risiko einer chinesischen Einflussnahme und Spionage hinzuweisen, einen Generalverdacht zu suggerieren ist hingegen hochproblematisch und auch wenig konstruktiv. Solche Aussagen heizen lediglich Debatten an, führen aber zu keiner Lösung. Es mag Hochrisikobereiche geben, in denen das Spionagerisiko deutlich erhöht ist, aber das betrifft bei weitem nicht alle Bereiche, sodass ein genereller Ausschluss chinesischer Wissenschaftler*innen weder sinnvoll noch zielführend erscheint.

Die Frage der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China wurde nicht nur hitzig diskutiert. Es folgte eine Reihe von Handlungsempfehlungen, die grundsätzlich auf einige wichtige Punkte hinweisen, deren konkrete Umsetzbarkeit aber ungeklärt bleibt. In Deutschland publizierte erst jüngst der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Handlungsempfehlungen, die wenig Substanz enthalten, weil sie sehr abstrakt und vage bleiben.

Besonders problematisch erscheint, dass die Anwendung solcher Handlungsempfehlungen fundierte China-Kenntnisse voraussetzen. Eine Kompetenz, die in vielen Fällen nicht vorhanden ist und auch nicht vorhanden sein kann. Weshalb sollte eine Hochschulverwaltung ausgewiesene China-Expertise mitbringen? Warum sollte ein/e Ingenieur*in oder Biolog*in parallel China-Expert*in sein?

Als Regionalwissenschaftlerin agiere ich mit einem anderen Hintergrundwissen. Allerdings muss ich offen gestehen, dass auch ich vor meiner Forschung zu dem Thema Wissenschaftsfreiheit in China nur ein rudimentäres Verständnis vom chinesischen Hochschulsystem besaß. Fundierte Informationen zu den gesetzlichen und praktischen Rahmenbedingungen des Hochschulbetriebs in China konnten wir erst im Rahmen unseres Forschungsprojekts erheben. Ohne ein derartiges Hintergrundwissen bieten die diversen Handlungsempfehlungen eigentlich keine Unterstützung.

Aufgrund der Sensibilität der Forschungsfrage haben wir uns gegen Feldforschung in China entschieden. Daher habe ich Interviews – mit Wissenschaftler*innen, die selbst in China tätig waren und/oder zu China forschen – in Europa, Hongkong und Taiwan geführt. Die Erkenntnis: Viele Annahmen, die es über das chinesische Wissenschaftssystem gibt, sind rein anekdotischer Natur oder von Pauschalannahmen geprägt, die nicht belegbar sind.

Derartige Pauschalannahmen und die daraus resultierende Unsicherheit führen nicht selten zu maximaler Passivität. Die Annahme, dass jedes Parteimitglied auch automatisch eine Parteizelle ist, ist etwa hochproblematisch und zeugt von Unwissenheit. Eine reine Parteimitgliedschaft sagt nämlich wenig aus und ist nicht unüblich. Viel zentraler ist die konkrete Rolle, die eine Person in dem System spielt. Solche Pauschalannahmen wurden vor allem von Wissenschaftler*innen getroffen, die sehr unbedarft nach China gegangen waren. In anderen Fällen wurde ein differenzierteres Bild gezeichnet.

Meine Forschung behandelt zentrale Aspekte der Wissenschaftsfreiheit in China, sprich Lehr- und Forschungsfreiheit und institutionelle Autonomie. Ziel ist es, damit die Lücke mangelnder Kenntnis über das chinesische Wissenschaftssystem zu schließen und eine Anleitung zu bieten, damit Handlungsempfehlungen zielführend umgesetzt werden können.

Das chinesische Wissenschaftssystem ist aufgrund der engen Verwebung mit dem Parteistaat und der Vielzahl an Rechtsvorschriften hochkomplex. Beispielsweise sind Pauschalaussagen über parteiliche Einflussnahme gar nicht so einfach. Dennoch sind auf der Grundlage von Kenntnissen über die Organisationsstruktur chinesischer Hochschulen und einschlägiger Vorschriften über die Lehr- und Forschungsfreiheit Generalisierungen möglich, sprich gewisse Rahmenbedingungen gelten für alle.

In den letzten Jahren haben sich beispielsweise die politischen Anforderungen an Wissenschaftler*innen in China verschärft, sprich das Commitment gegenüber dem Parteistaat wird offener eingefordert und muss in Publikationen oder Drittmittelanträgen artikuliert werden. Kritik an der politischen Agenda der chinesischen Regierung ist hingegen schwieriger geworden.

Setzt man sich damit auseinander, können Risiken minimiert werden. Ein grundlegendes Verständnis über die Organisation chinesischer Hochschulen ist wichtig, um die Rolle der Verhandlungspartner besser einordnen zu können und einen Generalverdacht zu vermeiden. Darüber hinaus kann die Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingen helfen, um für den Einzelfall eine Risikoabwägung vorzunehmen. Zunächst kann man den Forschungsgegenstand selbst betrachten und einordnen, ob es sich um einen Hochrisikobereich handelt, die der Parteistaat als sensibel betrachtet.

Handelt es sich um Grauzonen, ist eine moralische Abwägung vonnöten. Ich persönlich würde beispielsweise kein Forschungsprojekt zum Thema Menschenrechte mit Wissenschaftler*innen in China anstreben. Kritische Forschung und gemeinsame Publikationen wären in diesem Falle meiner Ansicht nach nicht umsetzbar. Ich würde meine Partner in China nicht gefährden und die Narrative des Parteistaats und damit dessen Legitimität durch meine Forschung unterstützen wollen.

Das Ausräumen von moralischen Bedenken halte ich für eine Sorgfaltspflicht, ein solcher Reflexionsprozess kann durchaus hilfreich sein. Zusätzlich zu Gesprächen im Forschungsteam und mit den chinesischen Partnern wäre es sinnvoll, eine zentrale Anlaufstelle zu etablieren, die als Ethikkommission ad hoc tätig werden kann. Zu diesem Zwecke sollten Hochschulen enger zusammenarbeiten.

Dies würde dazu beitragen, dass Informationen gebündelt werden könnten und langfristig eine einheitliche Strategie etabliert wird, die ganz im Sinne der China-Strategie sein dürfte und diese voranbringen kann. Eine Dezentralisierung solcher Prozesse wäre hingegen ineffizient. Realistisch betrachtet mangelt es derzeit an Ressourcen, nicht zuletzt in der Wissenschaft. Die Politik kann nicht erwarten, dass die Forschung Prozesse zur Risikominimierung ohne zusätzliche Kapazitäten schultern kann.

Alexandra Kaiser hat Regionalstudien China und Rechtswissenschaften in Köln studiert. Sie ist derzeit als Wissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Academia Sinica in Taiwan tätig.

Sabrina Qu wird neue Vorsitzende beim chinesischen Zweig des britischen Öl- und Gasunternehmens Shell. Qu kam 2017 als General Marketing Managerin der Schmierstoffabteilung in China zu Shell. Zuvor hatte sie bei PepsiCo als Marketing Director, Senior Director und VP of Marketing in China gearbeitet.

Martin Hofmann ist seit Anfang des Monats neuer Executive Vice President HR, Organization & IT bei Volkswagen in China. Hofmann war zuvor Leiter der HR Digitalization, Consulting Center & Recruiting bei Volkswagen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Chinesische Firmen haben in großem Stil in Afrika investiert. Und sie kümmern sich dort mittlerweile auch um Softpower. So sponserte der chinesische Streamingdienst Boomplay am Wochenende ein Musikfestival in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Zum “Boomfest” waren vor allem lokale Künstler wie die Rapperin Sylvia Saru geladen. Das 2015 vom Mutterkonzern Transsnet gegründete Boomplay ist mittlerweile der größte Musik-Streaming-Dienst in Afrika mit mehr als 100 Millionen Usern. Kenia gilt als eines der popkulturellen Zentren des Kontinents. In dem ostafrikanischen Land nutzen laut Angaben von Boomplay rund 4,5 Millionen Menschen die App.

wenn Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende nach China reist, wird er wohl einen wackeligen Spagat vollführen. Einerseits ist China verantwortlich für schwere Menschenrechtsverbrechen. In Xinjiang, Tibet oder Hongkong werden Rechte und Freiheiten massiv beschnitten. Gleichzeitig ist China aber auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, weshalb der Kanzler auch eine große Wirtschaftsdelegation mit nach China mitnimmt. Marcel Grzanna fordert in seiner Analyse, dass der Kanzler sowohl Wirtschaft und Menschenrechte im Blick haben sollte – und erklärt, wie das gelingen kann, ohne moralisierend zu wirken.

Derweil versucht die Führung in Peking einen Spagat der anderen Art aufzulösen: Einerseits will man zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden, andererseits verursacht China so viel CO2 wie kein anderes Land der Welt. Allein die Emissionen im Eisen- und Stahlsektor sind fast so hoch wie die von ganz Russland, dem weltweit viertgrößten CO₂-Emittenten. Entsprechend droht China, seine eigenen Klimaziele zu verfehlen. Nico Beckert zeigt, wie Peking doch noch die Wende zum Guten schaffen will – mit einem Plan der mächtigen zentralen Planungsbehörde NDRC.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Bundeskanzler Olaf Scholz wird kommende Woche in China wohl einen Spagat vollziehen: vage die Menschenrechte zur Sprache bringen und gleichzeitig versuchen, die Interessen der Wirtschaftsbosse zu berücksichtigen. Dass Scholz aber mit einem derart wackeligen Spagat in China durchdringen wird, ist unwahrscheinlich.

Besser wäre es, er formuliert klare Forderungen zur Verbesserung der Menschenrechtslage oder nennt konkrete Namen. Das wäre nicht moralisierend, sondern gutes Recht eines wichtigen Wirtschaftspartners der Chinesen.

Denn: Nie zuvor war die Menschenrechtslage in China vor einer Kanzler-Reise so schlecht wie 2024. Die Volksrepublik ist zum Inbegriff schwerster Menschenrechtsverbrechen des 21. Jahrhunderts geworden. Die Vereinten Nationen sind zutiefst besorgt über die Situation in Xinjiang und Tibet, stehen machtlos dem Ende aller liberalen Bürgerrechte in Hongkong gegenüber und fürchten um das Wohlergehen politischer Oppositioneller im Land.

Unter diesen Umständen ist es bereits schwierig, als Kanzler das richtige Gesicht aufzusetzen, wenn man die Hände derer schüttelt, die dafür die Verantwortung tragen. Und nahezu ausgeschlossen ist es, als Demokrat seine persönliche Abscheu gegen autoritäre staatliche Willkür zum Ausdruck zu bringen, wenn man eine ranghohe Reisedelegation mit großen eigenen Wirtschaftsinteressen im Flieger dabei hat.

Realpolitik in China bedeutet, diesen Widersprüchen trotzen zu müssen. Fotos mit süßen Pandabären oder von Ausflügen zur Chinesischen Mauer, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der vergangenen Woche aus China mitgebracht hatte, seien deswegen nicht zielführend, sagen Kritiker.

Die deutsche Zerrissenheit im Umgang mit einer Diktatur, die zugleich die zweitgrößte Volkswirtschaft ist, wurde im Nachklapp des Söder-Besuchs deutlich. Außenpolitiker wie Michael Roth von der SPD halten Söders Auftritt in China für falsch und nicht im Einklang stehend mit der kritischen China-Haltung von Außenministerin Annalena Baerbock. Söder selbst fasste seinen Auftritt in dem Slogan “Realpolitik statt Moralpolitik” zusammen.

Doch Tatsache ist auch, dass die guten Mienen der vergangenen Jahrzehnte die Menschenrechtslage in der Volksrepublik keineswegs verbessert haben. Seit Xi Jinping Staat und Kommunistische Partei führt, ist das Klima für gesellschaftlichen Diskurs in den vergangenen rund elf Jahren rauer, der Korridor für Meinungsäußerungen schmaler und die Strafen für politischen Dissens härter geworden.

Doch nicht nur das. China ist längst in die Offensive gegangen und arbeitet konsequent an der Hoheit über den globalen Diskurs zu seinen Menschenrechtsverletzungen. Wer in Suchmaschinen westlicher Technologiekonzerne die Begriffe human rights xi jinping development eingibt, erhält überwiegend Ergebnisse aus englischsprachigen, staatlichen chinesische Quellen, die gebetsmühlenartig erklären, dass die dramatische Menschenrechtsbilanz in China in Wahrheit ein Fortschritt sein soll.

Dass Suchmaschinen wie Google solche Quellen ganz vorne ansiedeln, sehen Beobachter als Resultat chinesischer Desinformationskampagnen. Das Bundeskanzleramt sah sich deshalb sogar gezwungen, auf Video-Plattformen chinesischer Herkunft wie Tiktok zurückzugreifen. Mit Wohlwollen könnte man sagen: Um den Desinformationen im digitalen Raum die eigene Sicht der Dinge entgegenzusetzen.

Doch China ist erfolgreich. Beispiel Menschenrechtsrat: China ist es gelungen, zahlreiche Fürsprecher zu gewinnen, die gegen Verabschiedungen von Resolutionen stimmen, die chinesische Menschenrechtsverbrechen verurteilen. In Genf wird deutlich, dass Menschenrechtspolitik zu einem Nebenaspekt wirtschaftlicher Interessen verkommen ist.

Das Land muss nicht einmal mehr ernsthafte Sanktionen fürchten, wenn es ausländische Staatsbürger entführt oder in Geiselhaft nimmt. Der australische Autor Yang Hengjun wurde kürzlich wegen angeblicher Spionage und ohne rechtsstaatliche Standards in China zum Tode verurteilt, ohne dass die australische Regierung ernsthafte Konsequenzen zog.

Der Kanadier Michael Kovrig mahnte im Gespräch mit Politico: “Die Entführungen ausländischer Staatsangehöriger durch China sollten Kosten und Konsequenzen nach sich ziehen. Die Regierungen müssen die grundlegende internationale Norm stärken, dass verantwortungsbewusste Staaten nicht gegenseitig ihre Bürger entführen.” Der Diplomat hatte mehrere Jahre in chinesischer Haft gesessen, weil auch ihm Spionage vorgeworfen worden war. Der Fall wurde in westlichen Staaten einvernehmlich als Racheakt für Ermittlungen gegen eine ranghohe Huawei-Managerin gewertet, die in Kanada unter Arrest stand.

In dieser Woche treffen sich die führenden Klimadiplomaten der EU, Deutschlands, Frankreichs, Dänemarks und der Niederlande in Peking mit der chinesischen Führung. Ab dem kommenden Wochenende wird dort außerdem Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Auf der Themenliste dieser Treffen steht immer auch die Klimapolitik des derzeit größten CO₂-Emittenten. Denn China steht kurz davor, seine Ziele zu verfehlen.

Die Volksrepublik will deshalb Unternehmen aus Industrien mit hohem Energiebedarf dazu verpflichten, einen gewissen Anteil ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken. Die mächtige zentrale Planungsbehörde NDRC (Nationale Entwicklungs- und Reformkommission) hat die Provinzen kürzlich aufgerufen, Vorschriften zu erlassen, um das sicherzustellen.

Laut Experten ist diese neue NDRC-Richtlinie eine “wichtige Nachricht aus der chinesischen Klimapolitik”. Quoten für Erneuerbare nicht mehr nur auf die Stromerzeuger zu begrenzen, sondern auch die Nachfrager miteinzubeziehen, sei “eine bemerkenswerte Entscheidung“, schreibt David Fishman, Energieexperte der Beratungsfirma The Lantau Group auf der Plattform X. “Chinas Quoten für erneuerbare Energien versprechen, ein wichtiges Instrument zur Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren und ihrer Rentabilität zu sein”, ordnet Lauri Myllyvirta, China-Experte des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) die neue Richtlinie ein.

Wie wichtig solche neuen Ansätze sind, zeigen die aktuellen Klimadaten: Insgesamt droht China seine Klimaziele für die kommenden Jahre zu verfehlen. Bis 2025 müssten die Emissionen des Energiesektors um zuvor unerreichte vier bis sechs Prozent fallen, um die Regierungsziele zumindest erreichbar zu halten. Bei vielen Indikatoren ist China nicht auf dem richtigen Weg.

Auch Yin Ming, Senior Advisor China Power von Agora Energiewende, sieht die neuen Vorgaben als guten Fortschritt: “Die neue Politik kann dazu beitragen, den Ersatz von fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energien in den Provinzen zu beschleunigen und auf diese Weise einen Beitrag zu Chinas Energiewende zu leisten.”

Allerdings sind noch viele Details der jüngst verabschiedeten Richtlinie unklar. Deshalb ist es fraglich, ob die Vorschriften zur Nutzung von erneuerbaren Energien schnell genug einen Unterschied machen können.

Chinas Industriesektor steht vor einer gewaltigen Transformation. Im Vergleich zu anderen G20-Staaten ist das produzierende Gewerbe des Landes noch sehr CO₂-intensiv. Zudem hat der Industriesektor noch immer eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung: Allein die Emissionen im Eisen- und Stahlsektor sind fast so hoch wie die von ganz Russland, dem weltweit viertgrößten CO₂-Emittenten. Die Energiewende im Industriesektor zu forcieren, hat potenziell große Klimaschutzwirkung.

Inwieweit die neuen Vorgaben zur Reduktion der CO₂-Emissionen beitragen, ist allerdings noch unklar. “Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die neue Politik die Gesamtemissionen reduzieren wird oder lediglich ein größerer Anstieg der Emissionen ausgeglichen wird”, sagt Fishman zu Table.Briefings. Derzeit gäbe es noch einige offene Fragen.

Die NDRC-Richtlinie überträgt viel Verantwortung an die einzelnen Provinzen, die eigene Zielmarken für den Verbrauch erneuerbarer Energien setzen werden, meint Fishman. Zudem sei es schwer, die Zielsetzungen der Provinzen einzuordnen und zu prüfen, ob sie zu niedrige Quoten ansetzen, da der Zugang zu Informationen fehle. Allerdings vermutet der Lantau-Experte, dass Behörden auf nationaler Ebene die Zielvorgaben der Provinzen überprüfen werden und durchwinken müssen. Das könnte den Spielraum der Provinzen einschränken. Yin Ming von Agora Energiewende sagt: “Eine strenge Aufsicht und Durchsetzung wird entscheidend sein, um sicherzustellen, dass die neuen Vorschriften den Übergang der Industrie zu sauberer Energie beschleunigen.”

Potenziell sind rund 20.000 produzierende Unternehmen und über eine Million Datencenter von den neuen Richtlinien betroffen. Die chinesische Regierung ordnet den “Industrien mit hohem Energiebedarf” rund 14.000 Unternehmen aus dem Eisen- und Stahlsektor, 4.000 Zementhersteller und mehrere hundert Chemieunternehmen sowie Aluminiumhersteller, Ölraffinerien, Glashersteller und die Datencenter zu. Derzeit ist noch unklar, ob letztere auch von der neuen Richtlinie erfasst werden.

Laut Myllyvirta werde die neue Maßnahme “sehr wahrscheinlich” eher zu Erfolgen führen als der chinesische Emissionshandel (ETS). Der ETS habe noch gravierende Konstruktionsfehler und setze laut dem China-Analysten des Centre for Research on Energy and Clean Air keinen CO₂-Preis fest. “Verwaltungsmaßnahmen, Zielvorgaben und Quoten” bleiben weiterhin wichtige Werkzeuge in Chinas Klimapolitik, schätzt Myllyvirtas.

Solche staatlichen Eingriffe sind wichtig, um die Emissionen des Industriesektors schnell genug zu senken. Zwar hat der Sektor einige Erfolge vorzuweisen:

Insgesamt sind die Emissionen des Industriesektors allerdings noch zu hoch. Der industrielle Endverbrauch hat durch Konjunkturprogramme nach der COVID-Pandemie stark zugenommen. Und während die Elektrifizierung einen Fortschritt bedeutet, verlagert sie derzeit die Emissionen nur: Zwar werden vermehrt Kohlekraftwerke an Industriestandorten (“Captive Power Plants”) abgeschaltet. Doch weil der Industriesektor mehr Strom nachfragt und die Erneuerbaren die höhere Nachfrage noch nicht decken können, steigt der Kohleverbrauch im Energiesektor an – und damit auch die Emissionen.

Die Bundesregierung hat am Montag weitere Details zur China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz bekannt gegeben. Scholz wird am kommenden Samstag zu einer mehrtägigen Reise in die Volksrepublik aufbrechen und drei chinesische Städte besuchen:

In Peking würden dann Verkehrsminister Volker Wissing, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Umweltministerin Steffi Lemke zu den Gesprächen mit der chinesischen Regierung hinzukommen.

Scholz wird auf seiner Reise von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Maximilian Butek, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Ostchina, sagte im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, “dass der Kanzler so lange nach China kommt und in drei Städte reist, ist ein starkes Zeichen für die Normalisierung der Beziehungen“. Regierungssprecher Steffen Hebestreit wies diese Einschätzung allerdings zurück. Statt einer Normalisierung befinde man sich in einer Kontinuität, die auf der China-Strategie der Bundesregierung fuße.

In der deutschen China-Strategie wird die Volksrepublik als Partner, Konkurrent und systemischer Rivale bezeichnet. Zudem hat die Bundesregierung die Wirtschaft aufgefordert, aus geopolitischen Gründen bestehende Abhängigkeiten von China zu reduzieren. rad

Die Bundesregierung pocht auf konsequentes Vorgehen gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu wegen des Vorwurfs manipulativer Kaufanreize. “Spiele, Glücksräder, Rabatt-Countdowns et cetera suggerieren unglaubliche Rabatte und Schnäppchen”, sagte Verbraucherschutz-Staatssekretärin Christiane Rohleder der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. “Temu setzt ständig neue Kaufanreize.”

In völlig neuem Maß finde ein Wandel von der Bedarfsdeckung zu Bedarfsweckung statt. Besonders problematisch sei der Fokus auf eine sehr junge Zielgruppe. Im Digitale Dienste-Gesetz der EU sei die manipulative Gestaltung von Online-Plattformen verboten worden. “Daher ist es wichtig, dass diese Regelungen jetzt auch durchgesetzt werden”, so Rohleder.

Ferner sei ein umfassendes Vorgehen gegen manipulative oder süchtig machende Praktiken bei digitalen Angeboten nötig. Die Verbraucherschutz-Staatssekretärin sprach sich für ein grundlegendes Prinzip “fair by design” aus. “Hierfür setzen wir uns als Bundesverbraucherschutzministerium bei der Überprüfung des Europäischen Verbraucherschutzrechts ein.”

Bereits zuvor hatte das Bundesverbraucherministerium von Ressortchefin Steffi Lemke (Grüne) scharfe Kritik an Temu geübt. Hintergrund hierfür war eine Mängelliste des Verbraucherzentrale-Bundesverbands (VZBV). Die Verbraucherzentrale prüft derzeit rechtliche Schritte gegen Temu.

Einer der Vorwürfe der Verbraucherschützer: Die Plattform verunsichere und übervorteile Verbraucher und Verbraucherinnen mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und manipulativen Designs. Temu wehrte sich gegen die Vorwürfe: “Viele unserer Verkäufer sind Hersteller, die traditionell stationäre Geschäfte beliefern”, teilte eine Sprecherin mit. Man verwende ihre empfohlenen Preise, die auf denen in den Geschäften basierten, und hebe auf dieser Basis die Einsparungen hervor. Die Bestands- und Kaufaktualisierungen spiegelten zudem den realen Stand der Lagerbestände wider. dpa

Vor der Reise von Xi Jinping nach Frankreich hat Handelsminister Wang Wentao in Paris Vertreter von Wirtschaft und Politik getroffen. Er habe beim Treffen mit Wang die Notwendigkeit ausgewogener Handelsbeziehungen betont, schrieb Franck Riester, Frankreichs beigeordneter Minister für Außenhandel, am Montag auf X. Diese würden Chancen für die Unternehmen beider Länder bieten.

Wang traf in Paris laut Medienberichten zudem Vertreter des Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), um über eine chinesische Untersuchung zu französischen Subventionen für Cognac zu sprechen. Für die Untersuchung haben die chinesischen Behörden Martell, eine Tochtergesellschaft von Pernod Ricard, Jas Hennessy des Luxuskonzerns LVMH und E. Remy Martin von Rémy Cointreau ausgesucht.

Die Cognac-Untersuchung hatte China eingeleitet, nachdem die EU-Kommission bekannt gegeben hatte, ihrerseits Staatssubventionen für chinesische E-Autos zu untersuchen. Die EU-Kommission prüft seit Oktober die chinesischen Subventionspraktiken. Vom Resultat hängt die Entscheidung ab, ob Zölle erhoben werden.

Chinesische Autobauer seien auf Subventionen gar nicht angewiesen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, betonte Wang. Zudem seien Anschuldigungen der USA und der EU, es gebe Überkapazitäten, unbegründet, sagte Wang einer Mitteilung des chinesischen Handelsministeriums vom Montag zufolge. Der Minister äußerte sich bei einer Gesprächsrunde mit chinesischen Unternehmen in Paris, bei dem er unter anderem Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen auf den europäischen Markt erörtern wollte.

Vertreter von mehr als zehn Unternehmen nahmen an dem Treffen teil. “Chinas Elektrofahrzeugunternehmen setzen auf kontinuierliche technologische Innovation, ein perfektes Produktions- und Lieferkettensystem und den vollen Wettbewerb auf dem Markt, um sich schnell zu entwickeln, und verlassen sich nicht auf Subventionen, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen”, sagte Wang. Chinas Handelsminister war unter anderem mit den Chefs von BYD, Geely und SAIC angereist.

Am Sonntag traf Wang Vertreter des Verbands Europäischer Automobilhersteller und den Generaldirektor von Renault, Luca de Meo. Laut der Nachrichtenagentur Reuters betonte de Meo die Bedeutung des Prinzips der Gegenseitigkeit zwischen den beiden Ländern und plädierte für gemeinsame Entwicklungsprogramme für Zukunftstechnologien. Außerdem soll Wang Vertretern der französischen Kosmetikindustrie, darunter Hermès und L’Oréal, getroffen haben.

Der Besuch des chinesischen Ministers geht dem Besuch von Präsident Xi voraus, der im Mai im Rahmen des 60. Jahrestags der französisch-chinesischen diplomatischen Beziehungen in Paris stattfinden soll. Für die Reisezeit wurden bisher unterschiedliche Termine genannt. Wang reist laut Reuters diese Woche weiter zu einem Wirtschaftsforum in Anwesenheit des italienischen Außenministers Antonio Tajani in Verona. ari

Der chinesische Immobilienentwickler Shimao steht unter Druck. Die China Construction Bank habe einen Abwicklungsantrag gestellt, teilte der Konzern am Montag mit. Shimao plane, sich energisch gegen die Klage zu wehren. Gleichzeitig wolle man die Pläne zur Umstrukturierung der Auslandsverschuldung von rund 11,7 Milliarden Dollar weiterverfolgen. Das Ziel sei die Verringerung um 60 Prozent.

Insidern zufolge hat die Deutsche Bank eine ähnliche Maßnahme erwogen. Sie hatte den Restrukturierungsplan als inakzeptabel gewertet, sagten Anfang März zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Shimao konnte im Juli 2022 eine auslaufende Anleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar nicht bedienen. Damit gilt die gesamte Auslandsverschuldung als im Verzug.

Der Immobiliensektor in China steckt seit 2021 in der Krise, seit die Behörden ihre Vorgaben verschärft und den schuldengetrieben Bauboom damit jäh gestoppt hatten. Reuters-Berechnungen zufolge wurden mindestens zehn Insolvenzanträge gegen chinesische Entwickler in Hongkong und anderen Orten eingereicht. Zuletzt ordnete eine Richterin in Hongkong die Liquidation von China Evergrande an, dem am stärksten verschuldeten Immobilienentwickler. rtr

Weil die Behörden sie als Sicherheitsrisiko einstufen, wurde eine chinesische Journalistin des Landes verwiesen. Das berichteten die schwedischen Medien Göteborgs-Posten und Sveriges Television (STV) am Montag. Laut SVT wurden die Behörden im vergangenen Jahr durch den Bericht einer Denkfabrik auf die 57-Jährige aufmerksam. Dort wurde sie im Zusammenhang mit chinesischen Auslandsmedien genannt, die in enger Verbindung zur kommunistischen Partei Chinas stehen und für diese pro-chinesische Lobbyarbeit verrichten. Wie die Zeitung weiter berichtet, soll die Frau jahrelang engen Umgang mit chinesischen Diplomaten in Schweden gepflegt haben. Wie norwegische Medien berichten, war sie zudem auch in anderen nordischen Ländern wie Dänemark, Finnland, Norwegen und Island journalistisch tätig.

Die Chinesin kam den Medienberichten zufolge vor knapp 20 Jahren nach Schweden, wo sie einen schwedischen Mann geheiratet habe. Die Journalistin mit einem gültigen Aufenthaltstitel sitzt laut den Medienberichten seit Oktober 2023 in Untersuchungshaft. Die schwedische Migrationsbehörde entschied, die Frau auszuweisen, wogegen sie jedoch Einspruch einlegte. Ihrem Rechtsanwalt zufolge streitet sie ab, eine Gefahr für die Sicherheit Schwedens darzustellen. Ein schwedisches Gericht wies die Berufung jedoch zurück. Ihre endgültige Ausweisung erfolgte vergangene Woche. fpe

Der taiwanische Chip-Hersteller TSMC hat seine Investitionen in den USA um weitere Milliarden Dollar erhöht. Inzwischen handelt es sich insgesamt um 65 Milliarden US-Dollar. Das sind umgerechnet rund 60 Milliarden Euro. Das teilte die wirtschaftspolitische Beraterin von Präsident Joe Biden, Lael Brainard, am Montag mit.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company will mit dem Geld drei hochmoderne Fabriken in Phoenix, Arizona errichten. In diesen Fabriken sollen die fortschrittlichsten Halbleiter der Welt hergestellt werden.

Wie das US-Handelsministerium am Montag mitteilte, erhalte TSCM hierfür bis zu 6,6 Milliarden Dollar an staatlichen Zuschüssen und bis zu fünf Milliarden Dollar in Form von Krediten. Die Förderung geht auf den “Chips and Science Act” zurück. Mit diesem Gesetz will die US-Regierung um Präsident Joe Biden die US-Industrie stärken.

Ein weiterer Aspekt ist die nationale Sicherheit: Biden will die USA unabhängiger von Chip-Importen aus Asien machen. Gerade im Fall von TSMC und Taiwan besteht die Gefahr, dass im Fall einer geopolitischen Krise im Pazifikraum – etwa einer militärischen Eskalation mit China – die Importe ausbleiben. “Zum ersten Mal überhaupt werden wir die fortschrittlichsten Halbleiterchips der Welt in großem Maßstab hier in den Vereinigten Staaten von Amerika herstellen”, sagte US-Handelsministerin Gina Raimondo am Montag. rad

Die China-Strategie der Bundesregierung betont, dass die China-Kompetenz in Deutschland ausgebaut werden muss. Dass die China-Kompetenz in den eigenen Regierung-Reihen ausbaufähig ist, zeigen Aussagen von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die hinter jedem Forschenden die kommunistische Partei vermutet. Solche Aussagen sind tendenziös und laufen Gefahr, einen Generalverdacht gegenüber chinesischen Wissenschaftler*innen zu suggerieren.

Es ist eine Sache, auf das Risiko einer chinesischen Einflussnahme und Spionage hinzuweisen, einen Generalverdacht zu suggerieren ist hingegen hochproblematisch und auch wenig konstruktiv. Solche Aussagen heizen lediglich Debatten an, führen aber zu keiner Lösung. Es mag Hochrisikobereiche geben, in denen das Spionagerisiko deutlich erhöht ist, aber das betrifft bei weitem nicht alle Bereiche, sodass ein genereller Ausschluss chinesischer Wissenschaftler*innen weder sinnvoll noch zielführend erscheint.

Die Frage der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China wurde nicht nur hitzig diskutiert. Es folgte eine Reihe von Handlungsempfehlungen, die grundsätzlich auf einige wichtige Punkte hinweisen, deren konkrete Umsetzbarkeit aber ungeklärt bleibt. In Deutschland publizierte erst jüngst der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Handlungsempfehlungen, die wenig Substanz enthalten, weil sie sehr abstrakt und vage bleiben.

Besonders problematisch erscheint, dass die Anwendung solcher Handlungsempfehlungen fundierte China-Kenntnisse voraussetzen. Eine Kompetenz, die in vielen Fällen nicht vorhanden ist und auch nicht vorhanden sein kann. Weshalb sollte eine Hochschulverwaltung ausgewiesene China-Expertise mitbringen? Warum sollte ein/e Ingenieur*in oder Biolog*in parallel China-Expert*in sein?

Als Regionalwissenschaftlerin agiere ich mit einem anderen Hintergrundwissen. Allerdings muss ich offen gestehen, dass auch ich vor meiner Forschung zu dem Thema Wissenschaftsfreiheit in China nur ein rudimentäres Verständnis vom chinesischen Hochschulsystem besaß. Fundierte Informationen zu den gesetzlichen und praktischen Rahmenbedingungen des Hochschulbetriebs in China konnten wir erst im Rahmen unseres Forschungsprojekts erheben. Ohne ein derartiges Hintergrundwissen bieten die diversen Handlungsempfehlungen eigentlich keine Unterstützung.

Aufgrund der Sensibilität der Forschungsfrage haben wir uns gegen Feldforschung in China entschieden. Daher habe ich Interviews – mit Wissenschaftler*innen, die selbst in China tätig waren und/oder zu China forschen – in Europa, Hongkong und Taiwan geführt. Die Erkenntnis: Viele Annahmen, die es über das chinesische Wissenschaftssystem gibt, sind rein anekdotischer Natur oder von Pauschalannahmen geprägt, die nicht belegbar sind.

Derartige Pauschalannahmen und die daraus resultierende Unsicherheit führen nicht selten zu maximaler Passivität. Die Annahme, dass jedes Parteimitglied auch automatisch eine Parteizelle ist, ist etwa hochproblematisch und zeugt von Unwissenheit. Eine reine Parteimitgliedschaft sagt nämlich wenig aus und ist nicht unüblich. Viel zentraler ist die konkrete Rolle, die eine Person in dem System spielt. Solche Pauschalannahmen wurden vor allem von Wissenschaftler*innen getroffen, die sehr unbedarft nach China gegangen waren. In anderen Fällen wurde ein differenzierteres Bild gezeichnet.

Meine Forschung behandelt zentrale Aspekte der Wissenschaftsfreiheit in China, sprich Lehr- und Forschungsfreiheit und institutionelle Autonomie. Ziel ist es, damit die Lücke mangelnder Kenntnis über das chinesische Wissenschaftssystem zu schließen und eine Anleitung zu bieten, damit Handlungsempfehlungen zielführend umgesetzt werden können.

Das chinesische Wissenschaftssystem ist aufgrund der engen Verwebung mit dem Parteistaat und der Vielzahl an Rechtsvorschriften hochkomplex. Beispielsweise sind Pauschalaussagen über parteiliche Einflussnahme gar nicht so einfach. Dennoch sind auf der Grundlage von Kenntnissen über die Organisationsstruktur chinesischer Hochschulen und einschlägiger Vorschriften über die Lehr- und Forschungsfreiheit Generalisierungen möglich, sprich gewisse Rahmenbedingungen gelten für alle.

In den letzten Jahren haben sich beispielsweise die politischen Anforderungen an Wissenschaftler*innen in China verschärft, sprich das Commitment gegenüber dem Parteistaat wird offener eingefordert und muss in Publikationen oder Drittmittelanträgen artikuliert werden. Kritik an der politischen Agenda der chinesischen Regierung ist hingegen schwieriger geworden.

Setzt man sich damit auseinander, können Risiken minimiert werden. Ein grundlegendes Verständnis über die Organisation chinesischer Hochschulen ist wichtig, um die Rolle der Verhandlungspartner besser einordnen zu können und einen Generalverdacht zu vermeiden. Darüber hinaus kann die Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingen helfen, um für den Einzelfall eine Risikoabwägung vorzunehmen. Zunächst kann man den Forschungsgegenstand selbst betrachten und einordnen, ob es sich um einen Hochrisikobereich handelt, die der Parteistaat als sensibel betrachtet.

Handelt es sich um Grauzonen, ist eine moralische Abwägung vonnöten. Ich persönlich würde beispielsweise kein Forschungsprojekt zum Thema Menschenrechte mit Wissenschaftler*innen in China anstreben. Kritische Forschung und gemeinsame Publikationen wären in diesem Falle meiner Ansicht nach nicht umsetzbar. Ich würde meine Partner in China nicht gefährden und die Narrative des Parteistaats und damit dessen Legitimität durch meine Forschung unterstützen wollen.

Das Ausräumen von moralischen Bedenken halte ich für eine Sorgfaltspflicht, ein solcher Reflexionsprozess kann durchaus hilfreich sein. Zusätzlich zu Gesprächen im Forschungsteam und mit den chinesischen Partnern wäre es sinnvoll, eine zentrale Anlaufstelle zu etablieren, die als Ethikkommission ad hoc tätig werden kann. Zu diesem Zwecke sollten Hochschulen enger zusammenarbeiten.

Dies würde dazu beitragen, dass Informationen gebündelt werden könnten und langfristig eine einheitliche Strategie etabliert wird, die ganz im Sinne der China-Strategie sein dürfte und diese voranbringen kann. Eine Dezentralisierung solcher Prozesse wäre hingegen ineffizient. Realistisch betrachtet mangelt es derzeit an Ressourcen, nicht zuletzt in der Wissenschaft. Die Politik kann nicht erwarten, dass die Forschung Prozesse zur Risikominimierung ohne zusätzliche Kapazitäten schultern kann.

Alexandra Kaiser hat Regionalstudien China und Rechtswissenschaften in Köln studiert. Sie ist derzeit als Wissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Academia Sinica in Taiwan tätig.

Sabrina Qu wird neue Vorsitzende beim chinesischen Zweig des britischen Öl- und Gasunternehmens Shell. Qu kam 2017 als General Marketing Managerin der Schmierstoffabteilung in China zu Shell. Zuvor hatte sie bei PepsiCo als Marketing Director, Senior Director und VP of Marketing in China gearbeitet.

Martin Hofmann ist seit Anfang des Monats neuer Executive Vice President HR, Organization & IT bei Volkswagen in China. Hofmann war zuvor Leiter der HR Digitalization, Consulting Center & Recruiting bei Volkswagen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Chinesische Firmen haben in großem Stil in Afrika investiert. Und sie kümmern sich dort mittlerweile auch um Softpower. So sponserte der chinesische Streamingdienst Boomplay am Wochenende ein Musikfestival in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Zum “Boomfest” waren vor allem lokale Künstler wie die Rapperin Sylvia Saru geladen. Das 2015 vom Mutterkonzern Transsnet gegründete Boomplay ist mittlerweile der größte Musik-Streaming-Dienst in Afrika mit mehr als 100 Millionen Usern. Kenia gilt als eines der popkulturellen Zentren des Kontinents. In dem ostafrikanischen Land nutzen laut Angaben von Boomplay rund 4,5 Millionen Menschen die App.