Während in China massenhaft neue E-Autos auf die Straßen kommen, naht das Lebensende vieler älterer Akku-Modelle. Unterschreitet eine Elektroauto-Batterie etwa 70 Prozent ihrer Kapazität, muss sie ausgetauscht werden. Zunächst wartet dann ein zweites Leben, zum Beispiel als Batteriespeicher. Irgendwann ist aber wirklich Zeit für das Ende des Kreislaufs – und einen neuen Anfang. Die wertvollen Rohstoffe können zu einem Großteil zurückgewonnen werden.

Das Batterierecycling boomt in China. Die Quoten des Landes für die Rückgewinnung der wertvollen Rohstoffe, die in den Batterien stecken, sind sehr ambitioniert. Da die ganz große Welle ausgemusterter Batterien in Deutschland und Europa erst mit Zeitversatz heranrollen wird, lohnt ein Blick gen Osten, schreibt Christian Domke Seidel. Neben ökologischen Gesichtspunkten ist beim Recycling auch wirtschaftlich einiges zu holen.

Das Eis im hohen Norden schmilzt schneller als gedacht und schon 2035 könnten große Teile der Arktis eisfrei sein. Das verändert die Dynamik in der Region erheblich. Schwedens Regierung sprach 2020 von einer “neuen militärischen Dynamik in der Arktis” und erhöhte den Verteidigungsetat um etwa 40 Prozent.

Als arktisches Sorgenkind gilt besonders Russland, das 90 Prozent seines Gases und 60 Prozent seines Öls hier fördert und für das die Arktis zudem eine militärische Schlüsselregion zur Abschreckung und Verteidigung ist. Diesen Monat hat die chinesische Küstenwache erstmals zusammen mit russischen Schiffen eine Patrouille in der Arktis unternommen, allerdings rechnen Analysten diesen eher symbolischen Charakter zu. Russland und China arbeiten in der Arktis vor allem aus praktischen Gründen zusammen, vor allem im Bereich der Gas- und Ölförderung sowie beim Ausbau der nördlichen Seeroute.

Obwohl die wirtschaftlichen Interessen vorerst übereinstimmen, ist das Verhältnis von Spannungen geprägt. Russland sieht Chinas wachsende Präsenz in der Arktis, einschließlich Forschungsstationen und Militärinteressen, mit Misstrauen und befürchtet, langfristig an Einfluss zu verlieren. Fabian Peltsch ist in Reykjavik bei der Arctic Circle Konferenz und analysiert die arktischen Machtverhältnisse und Begehrlichkeiten.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Das Eis in der Arktis schmilzt dramatisch – schon 2035, weit früher, als Forscher noch vor zehn Jahren vermuteten, könnten große Teile eisfrei sein. Das hat auch zur Folge, dass im hohen Norden Seewege und Bodenschätze neu erschlossen werden können. Alteingesessene Arktisstaaten, aber auch sogenannte Beobachterstaaten, wollen deshalb baldmöglichst Fakten schaffen. Schon 2018 hat sich China in einem Weißbuch zur Außenpolitik deshalb als “Arktis-naher”-Staat definiert – und das, obwohl Dalian, Chinas nördlichster Hafen, gute 5.700 Kilometer vom Nordpol entfernt ist. Peking spricht im Zusammenhang seiner chinesischen Arktispläne auch von einer “polaren Seidenstraße”.

China ist vor allem daran interessiert, Ressourcen wie Seltene Erden und Uran abzubauen, zum Beispiel in Grönland, das von chinesischen Unternehmen schon länger mit Infrastrukturprojekten umschmeichelt wird. Aber auch eisfreie Seewege über das Nordpolarmeer sind für China als Ausweich- und Ergänzungsrouten zur Straße von Malakka und dem Suezkanal hochinteressant. 80 Prozent der chinesischen Ölimporte müssen momentan durch die Straße von Malakka, ein Nadelöhr, das von den USA und anderen Staaten im Konfliktfall leicht blockiert werden könnte.

Auf geopolitischer Ebene war die Arktis seit dem Ende des Kalten Krieges ein Ort der Zusammenarbeit, die sich vor allem in gemeinsamer Forschung, etwa zur Biodiversität und zum Klimawandel, niederschlug. Probleme wurden im arktischen Rat gelöst, einem zwischenstaatlichen Forum bestehend aus Island, Norwegen, Finnland, Russland, USA, Kanada und – wegen Grönland – Dänemark. Sicherheitspolitik gehört bis heute nicht zum Mandat des Arktischen Rates. Dabei gelten Sicherheitsfragen seit Russlands Annexion der Krim und dem Einmarsch in die Ukraine auch hier als brennend.

Die Arktis ist wichtig für Russlands Anspruch auf Weltmachtstatus und militärisch eine Schlüsselregion zur Abschreckung und Verteidigung. Russland besitzt die längste arktische Grenze aller Anrainerstaaten, und Arktis sowie Subarktis umfassen ein Fünftel seiner Landfläche. 90 Prozent der russischen Gasförderung und 60 Prozent der Ölförderung finden dort statt, auch liegen hier rund 60 Prozent der russischen Gas- und Ölreserven. Russland betrachtet das Polargebiet zudem als Teil seines Festlandsockels, also als nahtlose Fortsetzung seines Territoriums unter Wasser, was zusätzlich für Territorialstreitigkeiten sorgt.

In den letzten Jahren hat Moskau seine militärischen Aktivitäten in der Arktis immer weiter hochgefahren. Russland führt im Norden fast jährlich große Militärübungen mit tausenden Soldaten, Flugzeugen, schwerem Gerät, Unterwasserdrohnen und U-Booten durch. Von reaktivierten Militärbasen aus dem Kalten Krieg können S-400-Mittelstreckenraketen starten, die Grönland und Alaska erreichen können. Auch MiG-31 Jagdflugzeuge und andere Kampfbomber können auf russisch beanspruchten Inselgruppen wie Franz-Josef-Land vom Nordpolarmeer aus starten.

In einem Strategiepapier sprach Schwedens Regierung 2020 von einer “neuen militärischen Dynamik in der Arktis” und erhöhte den Verteidigungsetat um etwa 40 Prozent. Auch andere Staaten wie Finnland und Norwegen sind seitdem näher an die USA und die Nato gerückt. Durch seine Aufrüstung hat sich Russland also auch sicherheitspolitisch in der Arktis isoliert. Das Land ist zwar noch Teil des arktischen Rates. Allgemein wurden aber Kontakte aufs Mindeste heruntergefahren oder aufgekündigt. So finden zum Beispiel kaum noch Forschungskooperationen statt. Davon profitiert China, dem Russland immer mehr Zugang zu seinen Häfen und Hoheitsgebieten öffnet.

“Seit dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 ist Russland international zunehmend isoliert. Diese Isolation schwächt Russland als Großmacht, was China, als eine extrem statusbewusste Nation, klar ist”, sagt Erdem Lamazhapov vom Fridtjof Nansens Institut am Rande des derzeit in Island stattfindenden Arctic Circle Forums zu Table.Briefings. “In dieser Zeit der Schwäche hat China Russland geholfen, sein Gesicht zu wahren. Dazu gehören unter anderem ein Kooperationsabkommen der Küstenwache in Murmansk, sowie eine verstärkte militärische Zusammenarbeit, einschließlich gemeinsamer Marineübungen”, sagt der Analyst, der sich auf die sino-russischen Beziehungen in der Arktis spezialisiert hat.

Diesen Monat hat die chinesische Küstenwache erstmals zusammen mit russischen Schiffen eine Patrouille in der Arktis unternommen. Laut dem Staatssender CCTV erklärte Chinas Küstenwache, dass man so das “das Spektrum der Offshore-Einsätze erheblich erweitert” und “die Fähigkeit der Schiffe zur Durchführung von Missionen in unbekannten Gewässern gründlich getestet” habe. “Letztendlich sind diese Dinge aber eher symbolisch und haben keinen bedeutenden Einfluss auf die Arktis”, meint Analyst Lamazhapov.

Ein Strategiebericht des Pentagons warnt dennoch ausdrücklich vor einer verstärkten chinesisch-russischen Zusammenarbeit im Polargebiet, auch in Bezug auf die Dual-Use-Nutzung von Forschungsergebnissen, die China infolge seiner “wissenschaftlichen Diplomatie” seit vielen Jahren in der Arktis zusammenträgt. Beim Arctic Circle in Island spricht Lisa Murkowski, US-Senatorin für den Staat Alaska, von einem “neuen kalten Hauch” und der Gefahr eines “eisigen Vorhangs” in der Arktis. Anfang Oktober wurde mit Mike Sfraga erstmals ein leitender US-Botschafter für arktische Angelegenheiten ernannt. China kontert wiederum, dass eine von den USA geführte Nato sich zunehmend in arktischen Gewässern breitmache. Aus nuklear-strategischer Perspektive stellt die Arktis tatsächlich eine verwundbare Nordflanke für China dar. Im Falle eines Krieges verlaufen die Routen amerikanischer Interkontinentalraketen, die auf China abzielen, über das Nordpolarmeer. Daher ist Peking unter anderem an der Entwicklung von Frühwarnsystemen in der Arktis interessiert.

Noch decken sich die Interessen der aus der Not geborenen Arktispartner, zuletzt beschlossen im Mai mit einer Joint Declaration. Ressourcen sollen gemeinsam gefördert werden, momentan vor allem Gas. Auch sollen fernöstliche Gebiete Russlands und nordöstliche Provinzen Chinas wie Heilongjiang und Jilin besser in die kommerzielle Nutzung der Arktis integriert werden. Langfristig könnte Russland, der weit erfahrene und besser ausgerüstete Staat in der Arktis, jedoch gegenüber China den Kürzeren ziehen.

Tatsächlich war Moskau, als China sich 2013 um einen Beobachterstatus im Arktischen Rat bewarb, bereits dagegen. Und auch heute noch will Russland Einfluss darauf nehmen, was China in der Region unternimmt, betrachtet chinesische Forschungsstationen und die wachsende Präsenz der chinesischen Xuelong-Eisbrecher mit Misstrauen. Militärische Informationen, die für Russland einen strategischen Vorteil darstellen, werden von Peking nicht immer freiwillig geteilt. Auch Fälle chinesischer Spionage gegen Russland sind bekannt.

Hinzukommt, dass China seine Unabhängigkeit von Russland durch gezielte Investitionen und Aufrüstung seiner eisgängigen Marine- und Forschungsschiffe stetig vergrößert. Mit Wartungsverträgen für Eisbrecher und dem Ausbau von russischen Häfen durch chinesische Firmen ist China in einigen Bereichen sogar auf einem guten Weg, Russland von sich abhängig zu machen. Diese Dynamik könnte Russland in der Arktis bald schon zum Juniorpartner werden lassen – etwas, das Moskau kaum akzeptieren wird, wie Marc Lanteigne, Geopolitik-Experte an der Arctic University of Norway im Gespräch mit Table.Briefings, erklärt. “Dies ist keine Beziehung, die meiner Meinung nach auf lange Sicht Bestand hat, da Russland als arktischer Staat Vorrechte einfordert, während Peking die Arktis als neue strategische Grenze betrachtet.”

Falls China bestimmte rote Linien überschreitet, ist die Partnerschaft in der Arktis schnell passé, glaubt Lanteigne. “China würde für den russischen Partner diese Grenze etwa überschreiten, wenn es anfängt, auf einen größeren Zugang zu den Gewässern vor Sibirien zu bestehen oder mehr Zugang zur russischen Arktisküste zu bekommen. Auch wenn Peking eine Art von unabhängiger Arktispolitik entwickelt, in der Russland eine Art Abwertung erfährt, könnte die Kooperation sogar in Feindschaft ausarten.”

Chinas Markt für New Energy Vehicles (NEV) ist in den letzten Jahren fast explosionsartig gewachsen. Die Entwicklung ist auch ein Treiber für das Batterierecycling in der Volksrepublik, denn der Industrie steht eine regelrechte Welle gebrauchter Akkus bevor. Waren es im Jahr 2021 noch 294 Kilotonnen Altbatterien, die recycelt wurden, werden es im Jahr 2030 etwa 3.000 Kilotonnen sein, wie das China Automotive Technology and Research Center vorrechnet. Nach Angaben des China Automotive Technology and Research Center soll der Recyclingmarkt in China im Jahr 2030 etwa 17 Milliarden Euro groß sein.

Industrie und Politik in China sind vorbereitet und könnten damit als Blaupause für Europa dienen. Aufgrund der bislang eher homöopathischen E-Auto-Absätze in Deutschland wird der Recyclingbedarf bei uns erst verzögert ankommen. Das Gute: Da die Zahl der verkauften Akkus und ihre Lebenserwartung feststehen, ist die Planbarkeit beim Recycling hoch.

Ein großer Teil der wertvollen Rohstoffe kann zurückgewonnen werden. Thomas Schmaltz, Leiter des Geschäftsfelds Industrielle Technologien am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, rechnet im Gespräch mit Table Briefings beim Recycling mit einer Nachfrage, die steil nach oben geht. “Das sind enorme Mengen, die auf uns zukommen. Mit vielen kritischen Rohstoffen, die wichtig sind für die Industrie”.

Beim Recycling werden die entsprechenden Werke entsprechend ihrer Recyclingtiefe in Spokes und Hubs unterteilt:

In der Schwarzmasse steckt der Großteil der wertvollen Materialien. Diese lassen sich pyrometallurgisch oder hydrometallurgisch aufbereiten – also im Schmelzofen oder nass-chemisch. Die Schwarzmasse kann auch problemlos exportiert werden.

Noch entwickelt sich die europäische Industrie des Lithium-Batterie-Recyclings allerdings zaghaft, da sie vom Rücklauf gebrauchter E-Auto-Batterien abhängt. In diesem Jahr werden in Europa etwa 50 Kilotonnen Altbatterien recycelt. Im Jahr 2030 sollen es etwa 420 Kilotonnen sein.

In China hat im Vergleich dazu allein der Batteriehersteller CATL im Jahr 2023 rund 100 Kilotonnen recycelt, also doppelt so viel wie in ganz Europa. Bei einer Rede auf dem New Energy Vehicles Congress Anfang Oktober betonte Zeng Yuqun, Gründer und CEO von CATL, dass die Recyclingkapazität seines Unternehmens im Jahr 2024 bei 270 Kilotonnen liegen würde. Plan des Unternehmens sei es, “in naher Zukunft” 1.000 Kilotonnen zu erreichen. Für CATL soll das Recycling zu einem profitablen Geschäftszweig werden. Wobei die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, was an dem technischen Prozess dahinter liegt.

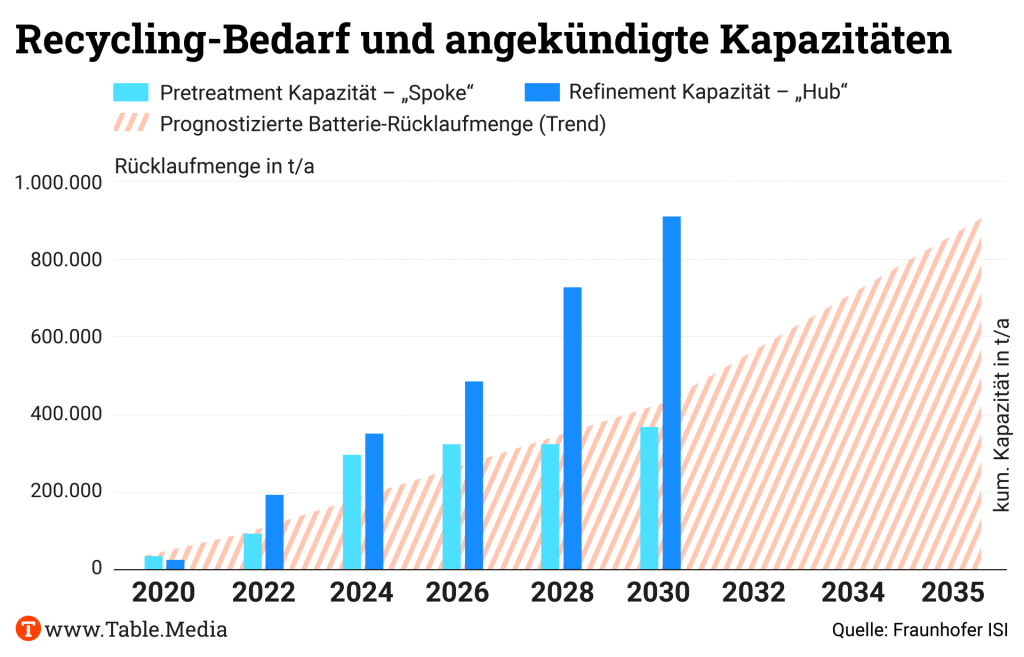

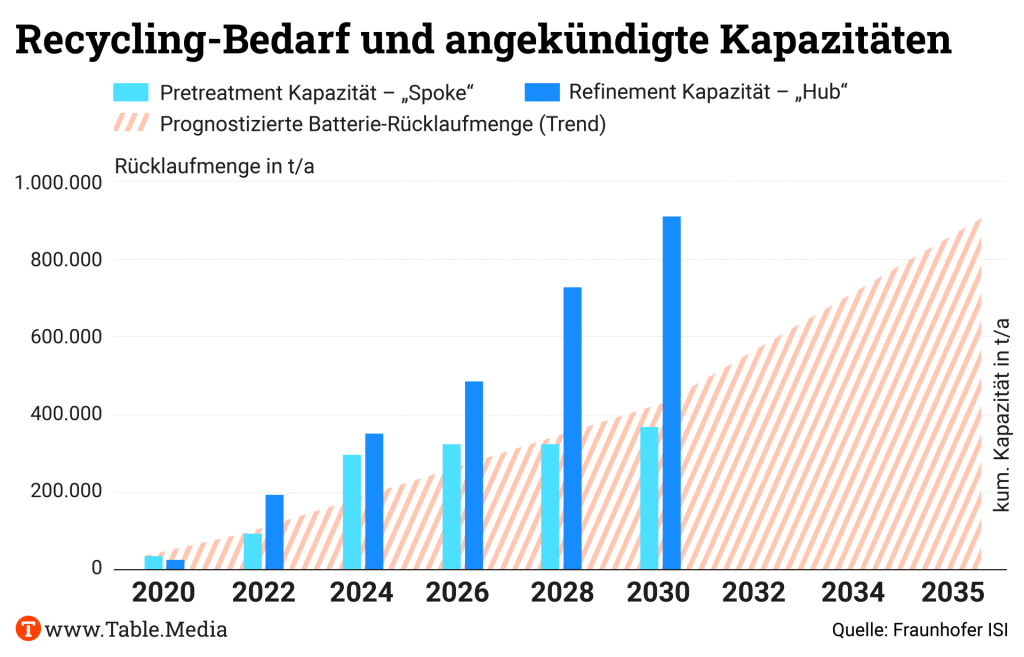

Die Recyclingkapazität in Europa übersteigt aktuell den benötigten Bedarf deutlich, wie das Fraunhofer-Institut vorrechnet. Die Kapazitäten von Hubs liegen bei jährlich etwa 350 Kilotonnen, die von Spokes bei gut 300 Kilotonnen, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Demgegenüber steht eine Batterierücklaufmenge von kaum 200 Kilotonnen. Aber: “Bei den Kapazitäten sind auch angekündigte Projekte eingerechnet. Wie viele davon umgesetzt werden, ist eine andere Frage. Wir gehen davon aus, dass nicht unbedingt alles kommt”, gibt Thomas Schmaltz zu bedenken.

Gegenwärtig sind Ausschüsse aus der Produktion die wichtigste Quelle für Recyclingmaterial. “Das Hochfahren der Produktion und das Einstellen der Prozesse sind nicht einfach. Dabei entstehen tonnenweise Batterien, die einfach direkt in den Schrott kommen. Bis ein Produkt herauskommt, das der Kunde haben will, dauert es relativ lange”, erklärt Schmaltz. Sobald die Produktion hochgefahren ist, verringert sich zwar der Ausschuss, allerdings steigt die Zahl der Batterien, die aus dem Elektroautomarkt zurückkommen.

Eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Recyclingbranche spielen die Vorgaben der Politik, wie China zeigt. Dort müssen Automobilhersteller seit 2018 ein Rückverfolgungssystem besitzen, um sicherzustellen, dass die Verwendung der Batterien nachverfolgt und deren Recycling sichergestellt werden kann. Kommen die Batterien nach der Nutzung im Auto zurück, werden viele zunächst wiederverwendet – die sogenannte “2nd-life-Nutzung”, in Gabelstaplern oder als stationäre Energiespeicher. Erst anschließend geht es zum eigentlichen Recyclingprozess.

Für den hat die Kommunistische Partei hohe Quoten vorgegeben, um international zur Spitze zu gehören. Bei Batterien soll die Rückgewinnungsrate für Nickel, Kobalt und Mangan mindestens 98 Prozent und für Lithium mindestens 85 Prozent betragen, wie der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages mitteilte. Nach den Angaben von Zeng Yuqun übertrifft CATL diese Werte deutlich. Bei Lithium gewinne der Batteriebauer 91 Prozent zurück, bei Nickel, Kobalt und Mangan sogar 99,6 Prozent.

In Europa soll die Batterieverordnung diese Aufgabe übernehmen. “Diese Verordnung ist wichtig, um konkrete Rahmenbedingungen zu schaffen. Bei Recycling ist die Balance entscheidend zwischen dem, was technisch machbar und dem, was ökonomisch sinnvoll ist”, so Schmaltz. “Und davon muss das obere Ende umgesetzt werden, um auch aus ökologischer Sicht möglichst viel herauszuholen.”

Die europäische Variante ist weniger streng als die chinesischen Vorgaben, aber dennoch ambitioniert. Sie verlangt, dass ab dem Jahr 2027 90 Prozent des in den Batterien vorhandenen Kobalt, Kupfer, Blei und Nickel zurückgewonnen werden – ab dem Jahr 2031 sollen es dann 95 Prozent sein. Für Lithium gilt vorerst ein Wert von gerade einmal 50 Prozent, ab dem Jahr 2031 sollen 80 Prozent recycelt werden.

21.10.2024, 22:00 Uhr (04:00 Uhr Beijing Time)

Center for Strategic and International Studies, Webinar: “On Xi Jinping” with Ambassador Kevin Rudd Mehr

22.10.2024, 09:00 Uhr

Chinaforum Bayern, Vortrag (in Nürnberg): Breakfast Club: “Ungleiche Giganten – China und Indien im geopolitischen Wettstreit” Mehr

22.10.2024, 15:00 Uhr Beijing Time

China Europe International Business School u.a., Konferenz (in Brüssel und Shanghai): 10th Europe Forum 2024 – Transformative Leadership for Challenging Times: Cultivating China-EU Business Leaders Mehr

23.10.2024, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

China Macro Group, Webinar: Staying in Dialogue with China: Economic Globalization Mehr

23.10.2024, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

Deutsche Handelskammer China, Webinar: How suppliers can reduce the risk of under-amortization and deadstock loss in face of shrinking sales in the vehicle market Mehr

23.10.2024, 19:00 Uhr

Friedrich-Naumann-Stiftung und Reinhold-Maier-Stiftung, Diskussion (in Freiburg): Maos deutscher Topagant: Wie China die Bundesrepublik eroberte Mehr

23.10.2024, 19:00 Uhr (01:00 Uhr Beijing Time)

Hochschule Konstanz und CNBW, hybrides Webinar (in Konstanz): 40 Jahre China-Geschäfte deutscher Unternehmen – und wie geht es weiter? Mehr

24. bis 26.10.2024

Deutsches Wirtschaftsministerium u.a., Konferenz (in Neu Delhi; Medienpartner: China.Table): 18. Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft Mehr

24.10.2024, 15:00 Uhr Beijing Time

Shaohe Lawfirm, hybrider Vortrag (in Taicang): EU Supply Chain Law Mehr

24.10.2024, 18:30 Uhr (00:30 Uhr Beijing Time)

Friedrich-Naumann-Stiftung, Webinar: Weltumordnungen? China, die Vereinten Nationen und neue Institutionen Mehr

25.10.2024, 14:00 Uhr Beijing Time

Deutsche Handelskammer Ostchina, Vortrag (in Shanghai): GCC Knowledge Hub: How to Manage the Tax Risk in China Mehr

25.10.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

European Chamber Nanjing und EU SME Centre, hybrider Vortrag (in Nanjing): Making the Right Move: Compliance Considerations for Manufacturing SMEs in China Mehr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Windpark-Entwickler und Hersteller schnüren ein Schutzpaket für die deutsche und europäische Windbranche. Das Paket solle dazu beitragen, die heimische Branche zu erhalten und auszubauen und faire Wettbewerbsbedingungen zu sichern, teilte das Ministerium am Donnerstag nach einem Treffen mit der Branche mit. Diese fürchtet vor allem chinesische Konkurrenz, die verstärkt auf den Wachstumsmarkt drängt. Anfang 2025 soll es ein Folgetreffen mit Beschlüssen zur Umsetzung neuer Regelungen geben.

Wirtschaftsminister Habeck sagte: “Wir müssen weiter die Rahmenbedingungen verbessern, damit diese Industrie wettbewerbsfähig bleibt und die Voraussetzungen für künftige Wertschöpfung in Deutschland und Europa gegeben sind.” Der Bundesverband Windenergie (BWE) lobte das Paket etwa bei der Verbesserung der Finanzierungsbedingungen für die Branche und forderte: “Die angekündigten Absicherungs- und Garantieinstrumente müssen nun zügig kommen. Angesichts der solide steigenden Zuschlagsvolumen und Genehmigungszahlen gilt es, die Kapazitäten jetzt vorzubereiten”, sagte BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek. Der Chef des europäischen Verbandes WindEurope, Giles Dickson, betonte: “In Europa gibt es keinen Platz für unfair subventionierte Preise oder verzerrende Finanzierungsbedingungen.”

Im gemeinsamen Papier von Ministerium und Branche wird eine Erweiterung der Anforderungen an die Cybersicherheit genannt. Das Ministerium will sich zudem in Europa dafür einsetzen, dass auf Basis bereits eingeleiteter Antidumping-Untersuchungen dann auch Handelsschutzinstrumente angewendet werden. Abhängigkeiten von China wie bei sogenannten Permanent-Magneten müssten verringert werden. Zudem bestehe ein Bedarf für Absicherungs- und Garantieinstrumente für Investitionen von 16 Milliarden Euro. Dafür solle es ein Programm der staatlichen KfW-Bank geben. Die Exportförderprogramme Deutschland und Europas sollten zudem mit Blick auf die Finanzierung chinesischer Firmen überprüft werden. Änderungen müsse es geben, wenn diese nationalen und europäischen Interessen der Industriepolitik zuwiderliefen. rtr

Die EU hat im vergangenen Jahr mehr chinesische Investitionen in Europa geprüft. Das zeigt der neue Jahresbericht der EU-Kommission zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) an das Europaparlament. Sechs Prozent der Transaktionen, die im vergangenen Jahr im Rahmen des FDI-Screening-Tools der EU geprüft wurden, stammten aus China oder Hongkong. Im Vorjahr waren es 5,4 Prozent gewesen. China und Hongkong liegen damit im Jahr 2023 auf Platz vier. Rund 33 Prozent waren aus den USA, zwölf Prozent aus Großbritannien und sieben Prozent aus den Vereinigten arabischen Emiraten. Im Jahr 2023 waren demnach aus 18 Mitgliedstaaten insgesamt 488 Meldungen für das Screening eingereicht worden, auf China und Hongkong entfielen also rund 30. Sieben Mitgliedstaaten, nämlich Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Rumänien und Spanien, seien für 85 Prozent der Meldungen verantwortlich gewesen. ari

Im Vorfeld der Reise des britischen Außenministers David Lammy nach China ist seine regierende Partei von ihren Plänen abgerückt, auf eine formelle Anerkennung der Behandlung der Uiguren durch China als Genozid zu drängen. Das berichtete The Guardian am Donnerstag. Demnach teilte eine Regierungsquelle der britischen Zeitung mit, dass “Völkermord eine Entscheidung ist, die von den zuständigen internationalen Gerichten getroffen werden muss”.

Als damalige Oppositionspartei hatte die Labour-Partei die britische Regierung aufgefordert, sich unter anderem bei den Vereinten Nationen um eine formelle Anerkennung eines Völkermords zu bemühen. Stephen Kinnock, der damalige Schattenminister für Asien, sagte 2021, dass es nicht ausreiche, die Angelegenheit internationalen Gerichten zu überlassen. Im April 2021 stimmte das britische Parlament für eine Erklärung, die Pekings Umgang mit den Uiguren in der Provinz Xinjiang als Völkermord bezeichnete.

Außenminister Lammy reist am Freitag für hochrangige Treffen nach Peking und Shanghai, in der Hoffnung, engere wirtschaftliche Beziehungen zu China aufzubauen. Als Teil dieses Wandels soll die Regierung dem Bericht zufolge ihre harte Haltung in Bezug auf Pekings Behandlung der muslimischen Minderheit aufgegeben haben. Dem britischen Handelsministerium zufolge belief sich der gesamte Handel zwischen den zwei Ländern in den vier Quartalen bis zum Ende von Q1 2024 auf 86,5 Milliarden Pfund (101,1 Milliarden Euro). Das entsprach einem Rückgang von 21 Prozent gegenüber den vier Quartalen davor. mcl

Nokia hat Insidern zufolge rund ein Fünftel seiner Belegschaft in China entlassen. Insgesamt seien nahezu 2.000 Mitarbeiter von der Maßnahme betroffen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. In Europa wolle der finnische Telekomausrüster weitere 350 Stellen abbauen. Gespräche über den Stellenabbau in Europa hätten begonnen, bestätigte der Konzern. Eine Stellungnahme zu China lehnte Nokia jedoch ab.

Die Kürzungen stehen nach Angaben der Insider im Zusammenhang mit den im vergangenen Jahr angekündigten Sparmaßnahmen. Im Oktober 2023 hatte Nokia mitgeteilt, wegen der schwachen Nachfrage bis zu 14.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen.

Dank strikter Kostenkontrolle und besserer Geschäfte in ertragsstarken Märkten gab Nokia im dritten Quartal ein überraschend starkes Gewinnplus bekannt. Das Unternehmen konnte sein operatives Ergebnis um neun Prozent auf 454 Millionen Euro steigern, obwohl der Umsatz um acht Prozent auf 4,33 Milliarden Euro schrumpfte. rtr

Die Vereinigten Staaten haben am Donnerstag zwei chinesische Unternehmen und eine russische Tochtergesellschaft, die an der Herstellung und dem Versand von Kampfdrohnen beteiligt sind, mit Sanktionen belegt. Die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Russland und anderen Ländern, einschließlich China, hindert die Bemühungen des Westens, Russlands Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu unterbinden.

Betroffen ist laut US-Finanzministerium unter anderem das chinesische Unternehmen Xiamen Limbach Aircraft Engine Co Ltd, das einen Motor herstellt, der die unbemannten russischen Langstreckenflugzeuge der Garpiya-Serie antreibt, so das US-Finanzministerium. Auch das in China ansässige Unternehmen Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd steht wegen seiner Rolle bei der Lieferung der Drohnen auf der Liste. rtr

Xi Jinping hat erneut eine abrupte Kehrtwende vollzogen, diesmal bei der Wirtschaftspolitik. Zwei Jahre lang ignorierte er Forderungen nach umfangreichen konsumfördernden Maßnahmen zur Ankurbelung des schwächelnden Wachstums. Ende vergangenen Monats leitete er dann unerwartet ein Spitzentreffen, auf dem er eine intensivere, proaktive Fiskalpolitik sowie eine “energische” Lockerung der Finanzpolitik ankündigte.

Dies erinnerte stark an das plötzliche Ende der Corona-Lockdowns Ende 2022 nach fast drei Jahren drakonischer Einschränkungen.

Noch im Juni sagte Premierminister Li Qiang, der offensichtlich Xis Gedanken interpretierte, dass man “starke Medizin” für die Wirtschaft vermeiden solle. Nur drei Monate später, am 26. September, forderte Xi selbst bei einer Sitzung des allmächtigen Politbüros ein “Gefühl der Dringlichkeit” für besseres Wirtschaftsmanagement.

Zwar ist es positiv zu bewerten, dass er seine Meinung geändert hat, denn dies könnte helfen, einen umfassenden wirtschaftlichen Kollaps zu vermeiden. Der Vorgang ist jedoch auch eine weitere Erinnerung daran, dass das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern von den Launen eines einzigen Mannes abhängig ist.

Trotz der Absicht, die Wirtschaft aus ihrer Flaute herauszuholen, wurde dem privaten Konsum – einem Schlüssel für anhaltendes Wachstum – in den Leitlinien keine große Bedeutung beigemessen. Stattdessen konzentriert man sich auf die Rettung verschuldeter Kommunen und die Stimulierung des Aktienmarktes.

Die Unterstützung der Kommunen dürfte finanzielle Risiken entschärfen und den Lokalregierungen mehr Spielraum für Investitionen geben. Doch da das chronisch schwache Konsumverhalten nicht angegangen wird, werden die Vorteile dieses neuen Maßnahmenpakets höchstwahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein.

In diesem Jahr häuften sich die Hiobsbotschaften aus der chinesischen Wirtschaft: Die Immobilienbranche blieb trotz gelockerter Regulierung träge, wichtige Handelspartner verhängten Strafzölle auf chinesische Produkte, die Jugendarbeitslosigkeit stieg sprunghaft an. Welche Faktoren jedoch letztendlich die politische Kehrtwende herbeigeführt haben, bleibt für alle außerhalb von Xis engstem Beraterkreis ein Mysterium.

Xi sagte einmal, ein Land zu regieren erfordere die Fähigkeit, “geschickt zu kontrollieren und zu lockern” (收放自如). Doch auf seine Kunst der Kontrolle und Lockerung ging er nicht näher ein. Tatsächlich ist die Entscheidungsfindung unter Xi immer undurchsichtiger und unberechenbarer geworden.

Derweil ist offene Kritik an der Wirtschaftspolitik ebenso wie Kritik an Xi in anderen Fragen inzwischen nahezu ein Tabu, da sie als Untergrabung des Vertrauens in die wirtschaftlichen Aussichten und als Infragestellung der Autorität der “zentralen Führung” angesehen wird.

Vor dem Treffen im September gab es keine Anzeichen für einen wesentlichen politischen Kurswechsel. Nach dem Treffen hielten hochrangige Beamte von zwei Regierungsbehörden Pressekonferenzen ab. Sie gaben jedoch entweder leere oder vage Erklärungen ab, die bei Weitem nicht ausreichten, um die von Xi verkündeten Leitlinien zu untermauern.

Es mangelte eindeutig an Koordination, etwas, das auch schon am Ende der Coronapandemie zu beobachten war. Damals, im Dezember 2022, kündigte die Zentralregierung überraschend die Abschaffung aller Einschränkungen an. Doch waren die Kommunen und Krankenhäuser nicht darauf vorbereitet, was zu einer Vielzahl von Todesfällen führte.

Seit vergangenem Jahr rufen Xi und andere chinesische Spitzenbeamte zu mehr Vertrauen auf. Doch ohne überzeugende politische Veränderungen hielt der Pessimismus sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Investoren an.

Interessanterweise schien die Stimmung an den Aktienmärkten ein wichtiges Element in Xis jüngstem Versuch zur Stärkung der Stimmung zu sein. In seinen Ausführungen auf der Septembersitzung forderte er Maßnahmen zur “Belebung und Verbesserung” des Kapitalmarkts und versprach, institutionellen Anlegern einen leichteren Zugang zum Aktienmarkt zu ermöglichen.

Chinas hochspekulativer Aktienmarkt war noch nie ein aussagekräftiges Wirtschaftsbarometer, wie es eigentlich sein sollte. In den vergangenen Jahren spiegelte die Stimmung auf dem Markt jedoch ausnahmsweise die allgemeine Wirtschaftsstimmung wider, als alle Indizes in den Keller rauschten.

Doch Xis Äußerungen am 26. September beflügelten den Markt sofort. Neue Privatanleger eröffneten in Scharen Aktienhandelskonten, um schnelle Gewinne zu erzielen. Anfangs schossen die Indizes in die Höhe, doch nach den Feiertagen vom 1. bis 7. Oktober brachen sie ein, da es an konkreten Folgemaßnahmen mangelte. Da er nicht von rentablen Unternehmen gestützt wird, ist der künstliche Börsenwahn höchstwahrscheinlich zu einem weiteren Absturz verdammt, was der Glaubwürdigkeit der Regierung weiter schaden könnte.

Yifan Li hat bei Bayer im September den Posten des Head of Marketing, Greater China übernommen. In Peking verantwortet er für den deutschen Pharmakonzern unter anderem die Produkt-, Go-to-Market- und Digitalstrategien.

Laurent Falque ist seit Oktober HMI-3D-Designer bei Ford in Shanghai. Der in Brüssel und Paris ausgebildete Industriedesigner war zuvor sechs Jahre beim E-Autohersteller Nio tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Es ist wieder die Jahreszeit für gewöhnungsbedürftige Spezial-Pizzen. Bevor Pizza Hut wieder mit einer Grusel-Pizza zu Halloween um die Ecke kommt, legt Domino’s für den Monat Oktober vor. Die Käse-Vulkan-Pizza – die bereits in Japan und Taiwan erfolgreich ist – gibt es nun auch in Hongkong und China. Der randvoll gefüllte Krater in der Mitte kann dabei als Dipping-Topf für die Pizza-Spitzen genutzt werden.

Während in China massenhaft neue E-Autos auf die Straßen kommen, naht das Lebensende vieler älterer Akku-Modelle. Unterschreitet eine Elektroauto-Batterie etwa 70 Prozent ihrer Kapazität, muss sie ausgetauscht werden. Zunächst wartet dann ein zweites Leben, zum Beispiel als Batteriespeicher. Irgendwann ist aber wirklich Zeit für das Ende des Kreislaufs – und einen neuen Anfang. Die wertvollen Rohstoffe können zu einem Großteil zurückgewonnen werden.

Das Batterierecycling boomt in China. Die Quoten des Landes für die Rückgewinnung der wertvollen Rohstoffe, die in den Batterien stecken, sind sehr ambitioniert. Da die ganz große Welle ausgemusterter Batterien in Deutschland und Europa erst mit Zeitversatz heranrollen wird, lohnt ein Blick gen Osten, schreibt Christian Domke Seidel. Neben ökologischen Gesichtspunkten ist beim Recycling auch wirtschaftlich einiges zu holen.

Das Eis im hohen Norden schmilzt schneller als gedacht und schon 2035 könnten große Teile der Arktis eisfrei sein. Das verändert die Dynamik in der Region erheblich. Schwedens Regierung sprach 2020 von einer “neuen militärischen Dynamik in der Arktis” und erhöhte den Verteidigungsetat um etwa 40 Prozent.

Als arktisches Sorgenkind gilt besonders Russland, das 90 Prozent seines Gases und 60 Prozent seines Öls hier fördert und für das die Arktis zudem eine militärische Schlüsselregion zur Abschreckung und Verteidigung ist. Diesen Monat hat die chinesische Küstenwache erstmals zusammen mit russischen Schiffen eine Patrouille in der Arktis unternommen, allerdings rechnen Analysten diesen eher symbolischen Charakter zu. Russland und China arbeiten in der Arktis vor allem aus praktischen Gründen zusammen, vor allem im Bereich der Gas- und Ölförderung sowie beim Ausbau der nördlichen Seeroute.

Obwohl die wirtschaftlichen Interessen vorerst übereinstimmen, ist das Verhältnis von Spannungen geprägt. Russland sieht Chinas wachsende Präsenz in der Arktis, einschließlich Forschungsstationen und Militärinteressen, mit Misstrauen und befürchtet, langfristig an Einfluss zu verlieren. Fabian Peltsch ist in Reykjavik bei der Arctic Circle Konferenz und analysiert die arktischen Machtverhältnisse und Begehrlichkeiten.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Das Eis in der Arktis schmilzt dramatisch – schon 2035, weit früher, als Forscher noch vor zehn Jahren vermuteten, könnten große Teile eisfrei sein. Das hat auch zur Folge, dass im hohen Norden Seewege und Bodenschätze neu erschlossen werden können. Alteingesessene Arktisstaaten, aber auch sogenannte Beobachterstaaten, wollen deshalb baldmöglichst Fakten schaffen. Schon 2018 hat sich China in einem Weißbuch zur Außenpolitik deshalb als “Arktis-naher”-Staat definiert – und das, obwohl Dalian, Chinas nördlichster Hafen, gute 5.700 Kilometer vom Nordpol entfernt ist. Peking spricht im Zusammenhang seiner chinesischen Arktispläne auch von einer “polaren Seidenstraße”.

China ist vor allem daran interessiert, Ressourcen wie Seltene Erden und Uran abzubauen, zum Beispiel in Grönland, das von chinesischen Unternehmen schon länger mit Infrastrukturprojekten umschmeichelt wird. Aber auch eisfreie Seewege über das Nordpolarmeer sind für China als Ausweich- und Ergänzungsrouten zur Straße von Malakka und dem Suezkanal hochinteressant. 80 Prozent der chinesischen Ölimporte müssen momentan durch die Straße von Malakka, ein Nadelöhr, das von den USA und anderen Staaten im Konfliktfall leicht blockiert werden könnte.

Auf geopolitischer Ebene war die Arktis seit dem Ende des Kalten Krieges ein Ort der Zusammenarbeit, die sich vor allem in gemeinsamer Forschung, etwa zur Biodiversität und zum Klimawandel, niederschlug. Probleme wurden im arktischen Rat gelöst, einem zwischenstaatlichen Forum bestehend aus Island, Norwegen, Finnland, Russland, USA, Kanada und – wegen Grönland – Dänemark. Sicherheitspolitik gehört bis heute nicht zum Mandat des Arktischen Rates. Dabei gelten Sicherheitsfragen seit Russlands Annexion der Krim und dem Einmarsch in die Ukraine auch hier als brennend.

Die Arktis ist wichtig für Russlands Anspruch auf Weltmachtstatus und militärisch eine Schlüsselregion zur Abschreckung und Verteidigung. Russland besitzt die längste arktische Grenze aller Anrainerstaaten, und Arktis sowie Subarktis umfassen ein Fünftel seiner Landfläche. 90 Prozent der russischen Gasförderung und 60 Prozent der Ölförderung finden dort statt, auch liegen hier rund 60 Prozent der russischen Gas- und Ölreserven. Russland betrachtet das Polargebiet zudem als Teil seines Festlandsockels, also als nahtlose Fortsetzung seines Territoriums unter Wasser, was zusätzlich für Territorialstreitigkeiten sorgt.

In den letzten Jahren hat Moskau seine militärischen Aktivitäten in der Arktis immer weiter hochgefahren. Russland führt im Norden fast jährlich große Militärübungen mit tausenden Soldaten, Flugzeugen, schwerem Gerät, Unterwasserdrohnen und U-Booten durch. Von reaktivierten Militärbasen aus dem Kalten Krieg können S-400-Mittelstreckenraketen starten, die Grönland und Alaska erreichen können. Auch MiG-31 Jagdflugzeuge und andere Kampfbomber können auf russisch beanspruchten Inselgruppen wie Franz-Josef-Land vom Nordpolarmeer aus starten.

In einem Strategiepapier sprach Schwedens Regierung 2020 von einer “neuen militärischen Dynamik in der Arktis” und erhöhte den Verteidigungsetat um etwa 40 Prozent. Auch andere Staaten wie Finnland und Norwegen sind seitdem näher an die USA und die Nato gerückt. Durch seine Aufrüstung hat sich Russland also auch sicherheitspolitisch in der Arktis isoliert. Das Land ist zwar noch Teil des arktischen Rates. Allgemein wurden aber Kontakte aufs Mindeste heruntergefahren oder aufgekündigt. So finden zum Beispiel kaum noch Forschungskooperationen statt. Davon profitiert China, dem Russland immer mehr Zugang zu seinen Häfen und Hoheitsgebieten öffnet.

“Seit dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 ist Russland international zunehmend isoliert. Diese Isolation schwächt Russland als Großmacht, was China, als eine extrem statusbewusste Nation, klar ist”, sagt Erdem Lamazhapov vom Fridtjof Nansens Institut am Rande des derzeit in Island stattfindenden Arctic Circle Forums zu Table.Briefings. “In dieser Zeit der Schwäche hat China Russland geholfen, sein Gesicht zu wahren. Dazu gehören unter anderem ein Kooperationsabkommen der Küstenwache in Murmansk, sowie eine verstärkte militärische Zusammenarbeit, einschließlich gemeinsamer Marineübungen”, sagt der Analyst, der sich auf die sino-russischen Beziehungen in der Arktis spezialisiert hat.

Diesen Monat hat die chinesische Küstenwache erstmals zusammen mit russischen Schiffen eine Patrouille in der Arktis unternommen. Laut dem Staatssender CCTV erklärte Chinas Küstenwache, dass man so das “das Spektrum der Offshore-Einsätze erheblich erweitert” und “die Fähigkeit der Schiffe zur Durchführung von Missionen in unbekannten Gewässern gründlich getestet” habe. “Letztendlich sind diese Dinge aber eher symbolisch und haben keinen bedeutenden Einfluss auf die Arktis”, meint Analyst Lamazhapov.

Ein Strategiebericht des Pentagons warnt dennoch ausdrücklich vor einer verstärkten chinesisch-russischen Zusammenarbeit im Polargebiet, auch in Bezug auf die Dual-Use-Nutzung von Forschungsergebnissen, die China infolge seiner “wissenschaftlichen Diplomatie” seit vielen Jahren in der Arktis zusammenträgt. Beim Arctic Circle in Island spricht Lisa Murkowski, US-Senatorin für den Staat Alaska, von einem “neuen kalten Hauch” und der Gefahr eines “eisigen Vorhangs” in der Arktis. Anfang Oktober wurde mit Mike Sfraga erstmals ein leitender US-Botschafter für arktische Angelegenheiten ernannt. China kontert wiederum, dass eine von den USA geführte Nato sich zunehmend in arktischen Gewässern breitmache. Aus nuklear-strategischer Perspektive stellt die Arktis tatsächlich eine verwundbare Nordflanke für China dar. Im Falle eines Krieges verlaufen die Routen amerikanischer Interkontinentalraketen, die auf China abzielen, über das Nordpolarmeer. Daher ist Peking unter anderem an der Entwicklung von Frühwarnsystemen in der Arktis interessiert.

Noch decken sich die Interessen der aus der Not geborenen Arktispartner, zuletzt beschlossen im Mai mit einer Joint Declaration. Ressourcen sollen gemeinsam gefördert werden, momentan vor allem Gas. Auch sollen fernöstliche Gebiete Russlands und nordöstliche Provinzen Chinas wie Heilongjiang und Jilin besser in die kommerzielle Nutzung der Arktis integriert werden. Langfristig könnte Russland, der weit erfahrene und besser ausgerüstete Staat in der Arktis, jedoch gegenüber China den Kürzeren ziehen.

Tatsächlich war Moskau, als China sich 2013 um einen Beobachterstatus im Arktischen Rat bewarb, bereits dagegen. Und auch heute noch will Russland Einfluss darauf nehmen, was China in der Region unternimmt, betrachtet chinesische Forschungsstationen und die wachsende Präsenz der chinesischen Xuelong-Eisbrecher mit Misstrauen. Militärische Informationen, die für Russland einen strategischen Vorteil darstellen, werden von Peking nicht immer freiwillig geteilt. Auch Fälle chinesischer Spionage gegen Russland sind bekannt.

Hinzukommt, dass China seine Unabhängigkeit von Russland durch gezielte Investitionen und Aufrüstung seiner eisgängigen Marine- und Forschungsschiffe stetig vergrößert. Mit Wartungsverträgen für Eisbrecher und dem Ausbau von russischen Häfen durch chinesische Firmen ist China in einigen Bereichen sogar auf einem guten Weg, Russland von sich abhängig zu machen. Diese Dynamik könnte Russland in der Arktis bald schon zum Juniorpartner werden lassen – etwas, das Moskau kaum akzeptieren wird, wie Marc Lanteigne, Geopolitik-Experte an der Arctic University of Norway im Gespräch mit Table.Briefings, erklärt. “Dies ist keine Beziehung, die meiner Meinung nach auf lange Sicht Bestand hat, da Russland als arktischer Staat Vorrechte einfordert, während Peking die Arktis als neue strategische Grenze betrachtet.”

Falls China bestimmte rote Linien überschreitet, ist die Partnerschaft in der Arktis schnell passé, glaubt Lanteigne. “China würde für den russischen Partner diese Grenze etwa überschreiten, wenn es anfängt, auf einen größeren Zugang zu den Gewässern vor Sibirien zu bestehen oder mehr Zugang zur russischen Arktisküste zu bekommen. Auch wenn Peking eine Art von unabhängiger Arktispolitik entwickelt, in der Russland eine Art Abwertung erfährt, könnte die Kooperation sogar in Feindschaft ausarten.”

Chinas Markt für New Energy Vehicles (NEV) ist in den letzten Jahren fast explosionsartig gewachsen. Die Entwicklung ist auch ein Treiber für das Batterierecycling in der Volksrepublik, denn der Industrie steht eine regelrechte Welle gebrauchter Akkus bevor. Waren es im Jahr 2021 noch 294 Kilotonnen Altbatterien, die recycelt wurden, werden es im Jahr 2030 etwa 3.000 Kilotonnen sein, wie das China Automotive Technology and Research Center vorrechnet. Nach Angaben des China Automotive Technology and Research Center soll der Recyclingmarkt in China im Jahr 2030 etwa 17 Milliarden Euro groß sein.

Industrie und Politik in China sind vorbereitet und könnten damit als Blaupause für Europa dienen. Aufgrund der bislang eher homöopathischen E-Auto-Absätze in Deutschland wird der Recyclingbedarf bei uns erst verzögert ankommen. Das Gute: Da die Zahl der verkauften Akkus und ihre Lebenserwartung feststehen, ist die Planbarkeit beim Recycling hoch.

Ein großer Teil der wertvollen Rohstoffe kann zurückgewonnen werden. Thomas Schmaltz, Leiter des Geschäftsfelds Industrielle Technologien am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, rechnet im Gespräch mit Table Briefings beim Recycling mit einer Nachfrage, die steil nach oben geht. “Das sind enorme Mengen, die auf uns zukommen. Mit vielen kritischen Rohstoffen, die wichtig sind für die Industrie”.

Beim Recycling werden die entsprechenden Werke entsprechend ihrer Recyclingtiefe in Spokes und Hubs unterteilt:

In der Schwarzmasse steckt der Großteil der wertvollen Materialien. Diese lassen sich pyrometallurgisch oder hydrometallurgisch aufbereiten – also im Schmelzofen oder nass-chemisch. Die Schwarzmasse kann auch problemlos exportiert werden.

Noch entwickelt sich die europäische Industrie des Lithium-Batterie-Recyclings allerdings zaghaft, da sie vom Rücklauf gebrauchter E-Auto-Batterien abhängt. In diesem Jahr werden in Europa etwa 50 Kilotonnen Altbatterien recycelt. Im Jahr 2030 sollen es etwa 420 Kilotonnen sein.

In China hat im Vergleich dazu allein der Batteriehersteller CATL im Jahr 2023 rund 100 Kilotonnen recycelt, also doppelt so viel wie in ganz Europa. Bei einer Rede auf dem New Energy Vehicles Congress Anfang Oktober betonte Zeng Yuqun, Gründer und CEO von CATL, dass die Recyclingkapazität seines Unternehmens im Jahr 2024 bei 270 Kilotonnen liegen würde. Plan des Unternehmens sei es, “in naher Zukunft” 1.000 Kilotonnen zu erreichen. Für CATL soll das Recycling zu einem profitablen Geschäftszweig werden. Wobei die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, was an dem technischen Prozess dahinter liegt.

Die Recyclingkapazität in Europa übersteigt aktuell den benötigten Bedarf deutlich, wie das Fraunhofer-Institut vorrechnet. Die Kapazitäten von Hubs liegen bei jährlich etwa 350 Kilotonnen, die von Spokes bei gut 300 Kilotonnen, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Demgegenüber steht eine Batterierücklaufmenge von kaum 200 Kilotonnen. Aber: “Bei den Kapazitäten sind auch angekündigte Projekte eingerechnet. Wie viele davon umgesetzt werden, ist eine andere Frage. Wir gehen davon aus, dass nicht unbedingt alles kommt”, gibt Thomas Schmaltz zu bedenken.

Gegenwärtig sind Ausschüsse aus der Produktion die wichtigste Quelle für Recyclingmaterial. “Das Hochfahren der Produktion und das Einstellen der Prozesse sind nicht einfach. Dabei entstehen tonnenweise Batterien, die einfach direkt in den Schrott kommen. Bis ein Produkt herauskommt, das der Kunde haben will, dauert es relativ lange”, erklärt Schmaltz. Sobald die Produktion hochgefahren ist, verringert sich zwar der Ausschuss, allerdings steigt die Zahl der Batterien, die aus dem Elektroautomarkt zurückkommen.

Eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Recyclingbranche spielen die Vorgaben der Politik, wie China zeigt. Dort müssen Automobilhersteller seit 2018 ein Rückverfolgungssystem besitzen, um sicherzustellen, dass die Verwendung der Batterien nachverfolgt und deren Recycling sichergestellt werden kann. Kommen die Batterien nach der Nutzung im Auto zurück, werden viele zunächst wiederverwendet – die sogenannte “2nd-life-Nutzung”, in Gabelstaplern oder als stationäre Energiespeicher. Erst anschließend geht es zum eigentlichen Recyclingprozess.

Für den hat die Kommunistische Partei hohe Quoten vorgegeben, um international zur Spitze zu gehören. Bei Batterien soll die Rückgewinnungsrate für Nickel, Kobalt und Mangan mindestens 98 Prozent und für Lithium mindestens 85 Prozent betragen, wie der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages mitteilte. Nach den Angaben von Zeng Yuqun übertrifft CATL diese Werte deutlich. Bei Lithium gewinne der Batteriebauer 91 Prozent zurück, bei Nickel, Kobalt und Mangan sogar 99,6 Prozent.

In Europa soll die Batterieverordnung diese Aufgabe übernehmen. “Diese Verordnung ist wichtig, um konkrete Rahmenbedingungen zu schaffen. Bei Recycling ist die Balance entscheidend zwischen dem, was technisch machbar und dem, was ökonomisch sinnvoll ist”, so Schmaltz. “Und davon muss das obere Ende umgesetzt werden, um auch aus ökologischer Sicht möglichst viel herauszuholen.”

Die europäische Variante ist weniger streng als die chinesischen Vorgaben, aber dennoch ambitioniert. Sie verlangt, dass ab dem Jahr 2027 90 Prozent des in den Batterien vorhandenen Kobalt, Kupfer, Blei und Nickel zurückgewonnen werden – ab dem Jahr 2031 sollen es dann 95 Prozent sein. Für Lithium gilt vorerst ein Wert von gerade einmal 50 Prozent, ab dem Jahr 2031 sollen 80 Prozent recycelt werden.

21.10.2024, 22:00 Uhr (04:00 Uhr Beijing Time)

Center for Strategic and International Studies, Webinar: “On Xi Jinping” with Ambassador Kevin Rudd Mehr

22.10.2024, 09:00 Uhr

Chinaforum Bayern, Vortrag (in Nürnberg): Breakfast Club: “Ungleiche Giganten – China und Indien im geopolitischen Wettstreit” Mehr

22.10.2024, 15:00 Uhr Beijing Time

China Europe International Business School u.a., Konferenz (in Brüssel und Shanghai): 10th Europe Forum 2024 – Transformative Leadership for Challenging Times: Cultivating China-EU Business Leaders Mehr

23.10.2024, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

China Macro Group, Webinar: Staying in Dialogue with China: Economic Globalization Mehr

23.10.2024, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

Deutsche Handelskammer China, Webinar: How suppliers can reduce the risk of under-amortization and deadstock loss in face of shrinking sales in the vehicle market Mehr

23.10.2024, 19:00 Uhr

Friedrich-Naumann-Stiftung und Reinhold-Maier-Stiftung, Diskussion (in Freiburg): Maos deutscher Topagant: Wie China die Bundesrepublik eroberte Mehr

23.10.2024, 19:00 Uhr (01:00 Uhr Beijing Time)

Hochschule Konstanz und CNBW, hybrides Webinar (in Konstanz): 40 Jahre China-Geschäfte deutscher Unternehmen – und wie geht es weiter? Mehr

24. bis 26.10.2024

Deutsches Wirtschaftsministerium u.a., Konferenz (in Neu Delhi; Medienpartner: China.Table): 18. Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft Mehr

24.10.2024, 15:00 Uhr Beijing Time

Shaohe Lawfirm, hybrider Vortrag (in Taicang): EU Supply Chain Law Mehr

24.10.2024, 18:30 Uhr (00:30 Uhr Beijing Time)

Friedrich-Naumann-Stiftung, Webinar: Weltumordnungen? China, die Vereinten Nationen und neue Institutionen Mehr

25.10.2024, 14:00 Uhr Beijing Time

Deutsche Handelskammer Ostchina, Vortrag (in Shanghai): GCC Knowledge Hub: How to Manage the Tax Risk in China Mehr

25.10.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

European Chamber Nanjing und EU SME Centre, hybrider Vortrag (in Nanjing): Making the Right Move: Compliance Considerations for Manufacturing SMEs in China Mehr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Windpark-Entwickler und Hersteller schnüren ein Schutzpaket für die deutsche und europäische Windbranche. Das Paket solle dazu beitragen, die heimische Branche zu erhalten und auszubauen und faire Wettbewerbsbedingungen zu sichern, teilte das Ministerium am Donnerstag nach einem Treffen mit der Branche mit. Diese fürchtet vor allem chinesische Konkurrenz, die verstärkt auf den Wachstumsmarkt drängt. Anfang 2025 soll es ein Folgetreffen mit Beschlüssen zur Umsetzung neuer Regelungen geben.

Wirtschaftsminister Habeck sagte: “Wir müssen weiter die Rahmenbedingungen verbessern, damit diese Industrie wettbewerbsfähig bleibt und die Voraussetzungen für künftige Wertschöpfung in Deutschland und Europa gegeben sind.” Der Bundesverband Windenergie (BWE) lobte das Paket etwa bei der Verbesserung der Finanzierungsbedingungen für die Branche und forderte: “Die angekündigten Absicherungs- und Garantieinstrumente müssen nun zügig kommen. Angesichts der solide steigenden Zuschlagsvolumen und Genehmigungszahlen gilt es, die Kapazitäten jetzt vorzubereiten”, sagte BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek. Der Chef des europäischen Verbandes WindEurope, Giles Dickson, betonte: “In Europa gibt es keinen Platz für unfair subventionierte Preise oder verzerrende Finanzierungsbedingungen.”

Im gemeinsamen Papier von Ministerium und Branche wird eine Erweiterung der Anforderungen an die Cybersicherheit genannt. Das Ministerium will sich zudem in Europa dafür einsetzen, dass auf Basis bereits eingeleiteter Antidumping-Untersuchungen dann auch Handelsschutzinstrumente angewendet werden. Abhängigkeiten von China wie bei sogenannten Permanent-Magneten müssten verringert werden. Zudem bestehe ein Bedarf für Absicherungs- und Garantieinstrumente für Investitionen von 16 Milliarden Euro. Dafür solle es ein Programm der staatlichen KfW-Bank geben. Die Exportförderprogramme Deutschland und Europas sollten zudem mit Blick auf die Finanzierung chinesischer Firmen überprüft werden. Änderungen müsse es geben, wenn diese nationalen und europäischen Interessen der Industriepolitik zuwiderliefen. rtr

Die EU hat im vergangenen Jahr mehr chinesische Investitionen in Europa geprüft. Das zeigt der neue Jahresbericht der EU-Kommission zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) an das Europaparlament. Sechs Prozent der Transaktionen, die im vergangenen Jahr im Rahmen des FDI-Screening-Tools der EU geprüft wurden, stammten aus China oder Hongkong. Im Vorjahr waren es 5,4 Prozent gewesen. China und Hongkong liegen damit im Jahr 2023 auf Platz vier. Rund 33 Prozent waren aus den USA, zwölf Prozent aus Großbritannien und sieben Prozent aus den Vereinigten arabischen Emiraten. Im Jahr 2023 waren demnach aus 18 Mitgliedstaaten insgesamt 488 Meldungen für das Screening eingereicht worden, auf China und Hongkong entfielen also rund 30. Sieben Mitgliedstaaten, nämlich Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Rumänien und Spanien, seien für 85 Prozent der Meldungen verantwortlich gewesen. ari

Im Vorfeld der Reise des britischen Außenministers David Lammy nach China ist seine regierende Partei von ihren Plänen abgerückt, auf eine formelle Anerkennung der Behandlung der Uiguren durch China als Genozid zu drängen. Das berichtete The Guardian am Donnerstag. Demnach teilte eine Regierungsquelle der britischen Zeitung mit, dass “Völkermord eine Entscheidung ist, die von den zuständigen internationalen Gerichten getroffen werden muss”.

Als damalige Oppositionspartei hatte die Labour-Partei die britische Regierung aufgefordert, sich unter anderem bei den Vereinten Nationen um eine formelle Anerkennung eines Völkermords zu bemühen. Stephen Kinnock, der damalige Schattenminister für Asien, sagte 2021, dass es nicht ausreiche, die Angelegenheit internationalen Gerichten zu überlassen. Im April 2021 stimmte das britische Parlament für eine Erklärung, die Pekings Umgang mit den Uiguren in der Provinz Xinjiang als Völkermord bezeichnete.

Außenminister Lammy reist am Freitag für hochrangige Treffen nach Peking und Shanghai, in der Hoffnung, engere wirtschaftliche Beziehungen zu China aufzubauen. Als Teil dieses Wandels soll die Regierung dem Bericht zufolge ihre harte Haltung in Bezug auf Pekings Behandlung der muslimischen Minderheit aufgegeben haben. Dem britischen Handelsministerium zufolge belief sich der gesamte Handel zwischen den zwei Ländern in den vier Quartalen bis zum Ende von Q1 2024 auf 86,5 Milliarden Pfund (101,1 Milliarden Euro). Das entsprach einem Rückgang von 21 Prozent gegenüber den vier Quartalen davor. mcl

Nokia hat Insidern zufolge rund ein Fünftel seiner Belegschaft in China entlassen. Insgesamt seien nahezu 2.000 Mitarbeiter von der Maßnahme betroffen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. In Europa wolle der finnische Telekomausrüster weitere 350 Stellen abbauen. Gespräche über den Stellenabbau in Europa hätten begonnen, bestätigte der Konzern. Eine Stellungnahme zu China lehnte Nokia jedoch ab.

Die Kürzungen stehen nach Angaben der Insider im Zusammenhang mit den im vergangenen Jahr angekündigten Sparmaßnahmen. Im Oktober 2023 hatte Nokia mitgeteilt, wegen der schwachen Nachfrage bis zu 14.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen.

Dank strikter Kostenkontrolle und besserer Geschäfte in ertragsstarken Märkten gab Nokia im dritten Quartal ein überraschend starkes Gewinnplus bekannt. Das Unternehmen konnte sein operatives Ergebnis um neun Prozent auf 454 Millionen Euro steigern, obwohl der Umsatz um acht Prozent auf 4,33 Milliarden Euro schrumpfte. rtr

Die Vereinigten Staaten haben am Donnerstag zwei chinesische Unternehmen und eine russische Tochtergesellschaft, die an der Herstellung und dem Versand von Kampfdrohnen beteiligt sind, mit Sanktionen belegt. Die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Russland und anderen Ländern, einschließlich China, hindert die Bemühungen des Westens, Russlands Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu unterbinden.

Betroffen ist laut US-Finanzministerium unter anderem das chinesische Unternehmen Xiamen Limbach Aircraft Engine Co Ltd, das einen Motor herstellt, der die unbemannten russischen Langstreckenflugzeuge der Garpiya-Serie antreibt, so das US-Finanzministerium. Auch das in China ansässige Unternehmen Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd steht wegen seiner Rolle bei der Lieferung der Drohnen auf der Liste. rtr

Xi Jinping hat erneut eine abrupte Kehrtwende vollzogen, diesmal bei der Wirtschaftspolitik. Zwei Jahre lang ignorierte er Forderungen nach umfangreichen konsumfördernden Maßnahmen zur Ankurbelung des schwächelnden Wachstums. Ende vergangenen Monats leitete er dann unerwartet ein Spitzentreffen, auf dem er eine intensivere, proaktive Fiskalpolitik sowie eine “energische” Lockerung der Finanzpolitik ankündigte.

Dies erinnerte stark an das plötzliche Ende der Corona-Lockdowns Ende 2022 nach fast drei Jahren drakonischer Einschränkungen.

Noch im Juni sagte Premierminister Li Qiang, der offensichtlich Xis Gedanken interpretierte, dass man “starke Medizin” für die Wirtschaft vermeiden solle. Nur drei Monate später, am 26. September, forderte Xi selbst bei einer Sitzung des allmächtigen Politbüros ein “Gefühl der Dringlichkeit” für besseres Wirtschaftsmanagement.

Zwar ist es positiv zu bewerten, dass er seine Meinung geändert hat, denn dies könnte helfen, einen umfassenden wirtschaftlichen Kollaps zu vermeiden. Der Vorgang ist jedoch auch eine weitere Erinnerung daran, dass das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern von den Launen eines einzigen Mannes abhängig ist.

Trotz der Absicht, die Wirtschaft aus ihrer Flaute herauszuholen, wurde dem privaten Konsum – einem Schlüssel für anhaltendes Wachstum – in den Leitlinien keine große Bedeutung beigemessen. Stattdessen konzentriert man sich auf die Rettung verschuldeter Kommunen und die Stimulierung des Aktienmarktes.

Die Unterstützung der Kommunen dürfte finanzielle Risiken entschärfen und den Lokalregierungen mehr Spielraum für Investitionen geben. Doch da das chronisch schwache Konsumverhalten nicht angegangen wird, werden die Vorteile dieses neuen Maßnahmenpakets höchstwahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein.

In diesem Jahr häuften sich die Hiobsbotschaften aus der chinesischen Wirtschaft: Die Immobilienbranche blieb trotz gelockerter Regulierung träge, wichtige Handelspartner verhängten Strafzölle auf chinesische Produkte, die Jugendarbeitslosigkeit stieg sprunghaft an. Welche Faktoren jedoch letztendlich die politische Kehrtwende herbeigeführt haben, bleibt für alle außerhalb von Xis engstem Beraterkreis ein Mysterium.

Xi sagte einmal, ein Land zu regieren erfordere die Fähigkeit, “geschickt zu kontrollieren und zu lockern” (收放自如). Doch auf seine Kunst der Kontrolle und Lockerung ging er nicht näher ein. Tatsächlich ist die Entscheidungsfindung unter Xi immer undurchsichtiger und unberechenbarer geworden.

Derweil ist offene Kritik an der Wirtschaftspolitik ebenso wie Kritik an Xi in anderen Fragen inzwischen nahezu ein Tabu, da sie als Untergrabung des Vertrauens in die wirtschaftlichen Aussichten und als Infragestellung der Autorität der “zentralen Führung” angesehen wird.

Vor dem Treffen im September gab es keine Anzeichen für einen wesentlichen politischen Kurswechsel. Nach dem Treffen hielten hochrangige Beamte von zwei Regierungsbehörden Pressekonferenzen ab. Sie gaben jedoch entweder leere oder vage Erklärungen ab, die bei Weitem nicht ausreichten, um die von Xi verkündeten Leitlinien zu untermauern.

Es mangelte eindeutig an Koordination, etwas, das auch schon am Ende der Coronapandemie zu beobachten war. Damals, im Dezember 2022, kündigte die Zentralregierung überraschend die Abschaffung aller Einschränkungen an. Doch waren die Kommunen und Krankenhäuser nicht darauf vorbereitet, was zu einer Vielzahl von Todesfällen führte.

Seit vergangenem Jahr rufen Xi und andere chinesische Spitzenbeamte zu mehr Vertrauen auf. Doch ohne überzeugende politische Veränderungen hielt der Pessimismus sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Investoren an.

Interessanterweise schien die Stimmung an den Aktienmärkten ein wichtiges Element in Xis jüngstem Versuch zur Stärkung der Stimmung zu sein. In seinen Ausführungen auf der Septembersitzung forderte er Maßnahmen zur “Belebung und Verbesserung” des Kapitalmarkts und versprach, institutionellen Anlegern einen leichteren Zugang zum Aktienmarkt zu ermöglichen.

Chinas hochspekulativer Aktienmarkt war noch nie ein aussagekräftiges Wirtschaftsbarometer, wie es eigentlich sein sollte. In den vergangenen Jahren spiegelte die Stimmung auf dem Markt jedoch ausnahmsweise die allgemeine Wirtschaftsstimmung wider, als alle Indizes in den Keller rauschten.

Doch Xis Äußerungen am 26. September beflügelten den Markt sofort. Neue Privatanleger eröffneten in Scharen Aktienhandelskonten, um schnelle Gewinne zu erzielen. Anfangs schossen die Indizes in die Höhe, doch nach den Feiertagen vom 1. bis 7. Oktober brachen sie ein, da es an konkreten Folgemaßnahmen mangelte. Da er nicht von rentablen Unternehmen gestützt wird, ist der künstliche Börsenwahn höchstwahrscheinlich zu einem weiteren Absturz verdammt, was der Glaubwürdigkeit der Regierung weiter schaden könnte.

Yifan Li hat bei Bayer im September den Posten des Head of Marketing, Greater China übernommen. In Peking verantwortet er für den deutschen Pharmakonzern unter anderem die Produkt-, Go-to-Market- und Digitalstrategien.

Laurent Falque ist seit Oktober HMI-3D-Designer bei Ford in Shanghai. Der in Brüssel und Paris ausgebildete Industriedesigner war zuvor sechs Jahre beim E-Autohersteller Nio tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Es ist wieder die Jahreszeit für gewöhnungsbedürftige Spezial-Pizzen. Bevor Pizza Hut wieder mit einer Grusel-Pizza zu Halloween um die Ecke kommt, legt Domino’s für den Monat Oktober vor. Die Käse-Vulkan-Pizza – die bereits in Japan und Taiwan erfolgreich ist – gibt es nun auch in Hongkong und China. Der randvoll gefüllte Krater in der Mitte kann dabei als Dipping-Topf für die Pizza-Spitzen genutzt werden.