chinesische Einflussnahme über Facebook, Tiktok oder X auf die Meinungsbildung in anderen Staaten ist nicht neu, sondern trägt sogar einen Namen: Spamouflage. Facebook nennt sie die “größte bekannte plattformübergreifende verdeckte Einflussoperation der Welt”. Doch wer erwartet hätte, dass die manipulativen Quellen eine politische Präferenz bei den US-Wahlen am Dienstag bevorzugen, irrt.

Weder Kamala Harris noch Donald Trump erhalten durch Spamouflage explizite Befürwortung. Stattdessen zielt die Strategie eher darauf ab, die politischen Debatten im Land in die Extreme und Keile immer tiefer in die amerikanische Gesellschaft zu treiben. Die fehlende Parteinahme ist möglicherweise kein Zufall, sondern Ausdruck chinesischer Ungewissheit, was überhaupt die bessere Wahl aus Pekinger Sicht sein könnte.

Vordergründig scheint das Donald Trump zu sein, dem nachgesagt wird, sich vergleichsweise wenig für die Welt außerhalb der USA zu interessieren und China das Feld zu überlassen. Es heißt, er schade der Demokratie, was China als ambitioniertes Gegenmodell in die Karten spielen könnte. Doch diese Meinung teilen beileibe nicht alle. Jörn Petring hat zusammengefasst, wie die Volksrepublik auf die beiden Kandidaten schaut und was deren jeweilige Wahl bedeuten würde.

Tim Gabel hat derweil für uns mit Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), gesprochen und ihn nach dem Treffen zum 50-jährigen Jubiläum der wissenschaftsdiplomatischen Beziehungen zur staatlichen Chinesischen Akademie der Wissenschaften befragt. Die geopolitische Situation mache zu schaffen, sagte Cramer, weil es ein starkes Misstrauen gebe, vor allem in den USA, aber auch in Europa.

Er empfiehl, unabhängig vom Wahlausgang die Freundschaft und die transatlantische Zusammenarbeit mit den USA aufrechterhalten. Aber gleichzeitig sei auch die Kooperation mit anderen Ländern, wie China, notwendig. Die Risiken, die damit einhergingen, “müssen wir ernst nehmen, Maßnahmen zu ihrer Eindämmung ergreifen und wissen, welche Kollaborationen wir risikofrei eingehen können.”

Vehement wehrt sich China gegen den Vorwurf seiner Einflussnahme auf den US-Wahlkampf. Doch die Netzwerk-Analysten von Graphika zeichnen ein anderes Bild. Das Unternehmen beschäftigt sich intensiv mit der Herkunft meinungsstarker und kontroverser Kommentare in sozialen Medien. Vor wenigen Wochen legte Graphika einen Bericht vor, der den chinesischen Staat als Treiber einer Kampagne identifizierte, die “aggressiver in seinen Bemühungen geworden ist, US-amerikanische politische Gespräche zu infiltrieren und zu beeinflussen.”

Chinesische Einflussnahme über Facebook, Tiktok oder X auf die Meinungsbildung in anderen Staaten ist nicht neu, sondern trägt sogar einen Namen: Spamouflage. Facebook nennt sie die “größte bekannte plattformübergreifende verdeckte Einflussoperation der Welt”. Doch wer erwartet hätte, dass die manipulativen Quellen eine politische Ausrichtung bevorzugen, irrt. Weder Kamala Harris noch Donald Trump erhalten durch Spamouflage explizite Befürwortung. Stattdessen zielt die Strategie eher darauf ab, die politischen Debatten im Land in die Extreme und Keile immer tiefer in die amerikanische Gesellschaft zu treiben.

Die fehlende Parteinahme ist möglicherweise kein Zufall, sondern Ausdruck chinesischer Ungewissheit, was überhaupt die bessere Wahl aus Pekinger Sicht sein könnte. Vordergründig scheint das Donald Trump zu sein, dem nachgesagt wird, sich vergleichsweise wenig für die Welt außerhalb der USA zu interessieren und China das Feld zu überlassen. Es heißt, er schade der Demokratie, was China als ambitioniertes Gegenmodell in die Karten spielen könnte.

Doch diese Meinung teilen beileibe nicht alle. Richard McGregor schreibt in einem Beitrag für das Lowy Institute, dass die Wahrnehmung Trumps in China mit viel Skepsis verbunden sei. Er sei unberechenbar. Diese Erfahrung machte China bereits während seiner ersten Präsidentschaft. Im Wahlkampf 2016 war China eines von Trumps zentralen Themen. Er stellte Peking als wirtschaftlichen Rivalen und Bedrohung dar. Im Amt entfachte er einen Zoll- und Handelskrieg und leitete damit eine Abwärtsspirale in den Beziehungen ein, was sich unter Joe Biden fortsetzte.

Andererseits konnte Peking schnell feststellen, dass Trump auch Vorteile bot. Als eine seiner ersten Amtshandlungen zog er die USA aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) zurück. Der Handelspakt war ursprünglich dazu gedacht, Chinas Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum zu begrenzen. Der Rückzug der USA war für China ein Geschenk – genauso wie die Schwächung zahlreicher anderer globaler US-Allianzen unter Trump.

Im Wahlkampf 2024 zeigte sich Trump zurückhaltender in Bezug auf China. Bei seinen Auftritten war er hauptsächlich damit beschäftigt, seine Kontrahenten, zunächst Biden und später Harris, zu diskreditieren. Zu China äußerte er sich eher auf Nachfrage in Interviews. Erneut drohte er mit Zöllen – noch deutlich als 2016. Alle Importe aus China könnten mit Zusatzzöllen von 60 Prozent belegt werden. Der Rest der Welt käme mit zehn bis 20 Prozent davon. So will Trump die Produktion zurück in die USA holen.

Ökonomen der Schweizer UBS-Bank haben errechnet, dass Zölle von 60 Prozent das ohnehin verlangsamte chinesische Wachstum mehr als halbieren könnte. Trotz aller Spannungen sind die USA mit einem Handelsvolumen von zuletzt 664 Milliarden US-Dollar weiterhin Chinas größter Handelspartner.

Viele Beobachter glauben jedoch, dass Trump nicht bis zum Äußersten gehen würde, da auch der Schaden für die US-Wirtschaft immens wäre. Wäre also ein Trump mit gemäßigten Zöllen in Peking erste Wahl? Es gebe gute Gründe anzunehmen, dass China eine “leichte Präferenz” für Trump hat, schreibt Zeno Leoni, China-Experte am Londoner King’s College. Das hat aber weniger mit Zöllen als vielmehr mit der geopolitischen Gemengelage zu tun.

Kamala Harris, so argumentiert Leoni, würde wahrscheinlich die Strategie der Biden-Administration fortsetzen, den politischen Westen zu einen, um ihn als geopolitischen Block gegen China ins Feld zu führen. Eine zweite Trump-Administration hingegen könnte die US-Allianzen schwächen, was für China “äußerst vorteilhaft” wäre.

Auffällig ist, dass Peking in letzter Zeit eine Charmeoffensive in seiner Nachbarschaft gestartet hat. Von der Proklamation eines gewünschten “Neuanfangs” mit Japan bis zur Entspannung des Grenzstreits mit Indien haben chinesische Beamte versucht, diplomatische Spannungen zu reduzieren. Peking hat auch signalisiert, dass es die Beziehungen zu Großbritannien und Australien verbessern will.

Erkennbar ist damit eine Lernkurve. Zwar schadete Trump in seiner ersten Amtszeit dem US-Ansehen weltweit, doch China war damals nicht vorbereitet, diese Lücke zu füllen. Im Gegenteil: Mit seiner Wolfskrieger-Diplomatie und den verstörenden Bildern der Covid-Pandemie sorgte auch Peking global für Stirnrunzeln.

Und vielleicht wäre auch mehr chinesischer Charme in Südostasien notwendig. Neben den Spannungen im Südchinesischen Meer hat sich auch die wirtschaftliche Ausrichtung der Region jüngst in Richtung USA entwickelt. Im ersten Halbjahr lagen die USA vor China als wichtigster Exportmarkt der Asean-Staaten. Allerdings herrsche in China eine größere Bereitschaft, neue Freihandelsabkommen auszuhandeln, schreibt Frank Lavin, ehemaliger Unterstaatssekretär für internationalen Handel im US-Handelsministerium, in einem Beitrag für das US-Magazin Forbes.

Auch Kamala Harris betrachtet Peking mit Unsicherheiten. Anders als Trump kennt man sie noch nicht als Präsidentin. Seit ihrem Wahlkampfstart im Juli äußerte sie sich zudem nur zurückhaltend. Es sei schwierig, Harris’ Verhalten gegenüber China vorherzusagen, sagte Diao Daming, stellvertretender Direktor des Zentrums für Amerikastudien an der Renmin University in Peking, kürzlich in einem Gespräch mit der Deutschen Welle. Ihre außenpolitische Richtung sei weithin unklar.

Allgemein wird jedoch angenommen, dass Harris die unter der Biden-Regierung eingeführte Politik beibehalten würde. Das würde bedeuten, dass sich Handelsstreit und Technologie-Blockaden gegenüber China so oder so fortsetzen. Anders als Trump könnte Harris jedoch eher versuchen, die westliche Welt gegen China zu vereinen. Dies wäre für Peking alles andere als erfreulich.

Herr Cramer, die MPG und die Chinese Academy of Science (CAS) pflegen seit 50 Jahren wissenschaftsdiplomatische Beziehungen. Zur Feier des Jubiläums war eine chinesische Delegation in Berlin. Wie war die Begegnung?

Das Treffen am Montag mit 120 chinesischen Kolleginnen und Kollegen war nicht nur produktiv und professionell, sondern auch herzlich. Eine Wiederannäherung nach der Pandemiezeit. CAS-Präsident Hou Jiangou hat mich zu einem China-Besuch eingeladen, den ich auch gerne mache. Es ist wieder einfacher, in das Land zu gelangen. Man hat auf dem Treffen gespürt, dass viele Beziehungen und auch einige Freundschaften zwischen Forschenden in diesen Jahren und Jahrzehnten entstanden sind und das ermöglicht einen Austausch jenseits der Politik.

Science Diplomacy war bereits 1974 gefragt: Weil die DFG aus Chinas Sicht zu enge Beziehungen zu Taiwan pflegte, bat die Bundesregierung damals die MPG, die Wissenschaftsbeziehungen zu organisieren. Wie ist der Status im Jahr 2024?

Die geopolitische Situation macht uns zu schaffen, weil es ein starkes Misstrauen gibt, vor allem in den USA, aber auch in Europa. Aus meiner Sicht müssen wir unseren eigenen Weg finden. Dabei müssen wir unabhängig vom Wahlausgang die Freundschaft und die transatlantische Zusammenarbeit mit den USA aufrechterhalten, aber gleichzeitig ist auch Kooperation mit anderen Ländern wie China, notwendig. Die Risiken, die damit einhergehen, müssen wir ernst nehmen, Maßnahmen zu ihrer Eindämmung ergreifen und wissen, welche Kollaborationen wir risikofrei eingehen können.

Sie haben dazu innerhalb der MPG ein Ampelsystem für die Zusammenarbeit mit China angekündigt. Wie reagieren Ihre chinesischen Partner darauf?

Dieses System dient dazu, dass wir uns Forschungsprojekte anschauen und auf mögliche Risiken hin überprüfen, wie etwa Nähe zum Militär. Zwei Drittel der Projekte können einfach weiterlaufen, weil sie unverdächtig sind. Andere Projekte schauen wir uns im Detail an. In schwierigen Fällen wird eine Präsidenten-Kommission beraten, ein “China Council”. Sie soll ein Votum abgeben, ob die Projekte empfohlen werden oder nicht. Ich habe unseren chinesischen Kollegen offen darüber berichtet und kommuniziert, dass all das für uns auch als Schutz der Kooperation dient, damit wir sie aufrechterhalten können. Das fanden sie sehr gut.

Wo ziehen Sie konkret die Grenzen in der Zusammenarbeit?

Wir lehnen die Nutzung von Forschungsergebnissen für militärische Zwecke ab und ebenso für die Überwachung der Bevölkerung. Wir sind zudem besorgt über die Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit in China und die Verschärfung von Regelungen zur Verfügbarkeit von Forschungsdaten. Ein großer Erfolg des Treffens in dieser Woche war, dass unsere chinesischen Kollegen sicherstellen, dass Forschungsdaten, die wir in gemeinsamen Projekten erhalten, auch auf beiden Seiten zur gleichen Zeit zur Verfügung stehen. Es bringt also etwas, wenn man miteinander spricht, statt nur übereinander.

Nur noch wenige deutsche Wissenschaftler arbeiten und forschen in der Volksrepublik. Was tun sie in der MPG gegen einen Mangel an China-Kompetenz?

Während der Pandemie arbeiteten im Jahr 2021 tatsächlich nur noch 120 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an langfristigen Forschungsprojekten in China. Das ist völlig unzureichend. Die Max-Planck-Gesellschaft hat allein 1.400 bis 1.500 chinesische Mitarbeiter in Deutschland. Um diese Balance zu verbessern, haben wir sogenannte Summer Schools vereinbart. Das sind niedrigschwellige Angebote von vier bis sechs Wochen, für die Forschende aus Deutschland nach China reisen und das dortige Wissenschaftssystem kennenlernen sollen.

Sie haben schon in der Vergangenheit vor einem De-Coupling gewarnt. Was würde fehlen, wenn wir uns von China in der Wissenschaft abkoppeln?

Uns würde der Zugang zu einzigartigen Forschungsinfrastrukturen fehlen und langjährige Forschungspartnerschaften würden wegbrechen. Wir haben eine Umfrage in der Max-Planck-Gesellschaft gemacht, bei der 55 Prozent der Befragten angegeben haben, dass die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit China wichtig oder sogar essenziell für ihre eigene Forschung ist. In den letzten fünf Jahren wurden in Kooperationsprojekten zwischen der MPG und der CAS mehr als 3.700 gemeinsame Publikationen veröffentlicht. Sie ist damit unsere zweitwichtigste internationale Partnerinstitution, nach dem französischen Centre National de la Recherche Scientifique. Außerdem müssen wir in Zeiten geopolitischer Konflikte einen Gesprächskanal jenseits der Politik offenhalten.

Die Bundesregierung gibt ambivalente Signale: Der Bundeskanzler verspricht bei seiner China-Reise mehr Forschungskooperation, die Forschungsministerin warnt davor. Was halten Sie für richtig?

Ich fand es richtig, dass Olaf Scholz bei seinem China-Besuch im April klargemacht hat, dass wir die Kooperationen wollen. Es ist mühsam, Strukturen wieder aufzubauen, wenn sie einmal verloren gegangen sind. Generell gilt, dass die Wissenschaft über Kooperationen selbst entscheiden muss, auch weil man im Detail in die Projekte hineinschauen muss. Die Politik sollte nicht eingreifen, sondern Hilfsangebote bereitstellen. Diese hat Bettina Stark-Watzinger aber auch zugesagt. Sie hat sich zudem für unsere Handlungsempfehlungen für China-Kollaborationen bedankt und dafür, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema beschäftigen.

Welche politische Initiative wäre aus Ihrer Sicht eine Unterstützung für die schwierige Beziehungsarbeit?

Zunächst müssen exzellente Forschende aus China wieder leichter Visa für Deutschland bekommen. Wir schaden uns selbst, wenn wir zu restriktiv bei Einreisegenehmigungen sind. Dann möchte ich aufgreifen, was am Montag ein chinesischer Kollege gefragt hat: “Wo ist eigentlich unser Moonshot-Projekt?” Diese Frage würde ich gerne als Wunsch formuliert an die Politik weitergeben: Es gibt drängende Menschheitsaufgaben, die infrage kommen würden. Da wäre zum Beispiel die Heilung von Krebs oder die Bekämpfung der Klimakrise und die Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft. Konkret könnte man sich zum Beispiel die Arbeit an einer weltweiten Wasserstoffinfrastruktur von der Chemie bis zur Ökonomie vorstellen. Die Regierung macht ja schon Projekte dazu.

Diese Hoffnung hatte man mit Blick auf Russland allerdings auch. ITER war ein Projekt, das nach dem Kalten Krieg entstand. Jetzt steht es nach dem Start des russischen Angriffskriegs ziemlich unter Druck.

Ich glaube, man sollte für ein solches Moonshot-Projekt neben Top-Down einen Bottom-up-Ansatz verfolgen. Man sollte Wissenschaftler finden, die ein wirkliches Interesse haben, Forschungsprojekte voranzutreiben und wenn man Potenzial sieht für ein sinnvolles, effizientes gemeinsames Vorgehen, dann sollte die Politik das verstärken. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um uns für solche internationalen Kollaborationen einzusetzen, weil ich glaube, dass sie einen positiven Effekt auf die Verständigung der Kulturen, die Ausbildung der nächsten Generationen und die globale Innovationsfähigkeit haben.

Am Ende bleibt man aber von der Geopolitik abhängig. Wenn China in naher Zukunft in Taiwan einmarschiert, wären mutmaßlich auch die wissenschaftlichen Beziehungen stark betroffen. Wie wirkmächtig kann Science Diplomacy überhaupt sein?

Darauf würde ich gerne eine konkrete Antwort geben. CAS-Präsident Huo Jiangou war jetzt bereits zum zweiten Mal binnen eines Jahres bei uns in Deutschland, aber auch bei europäischen Partnern. Nach seinem letzten Besuch hat er in Interviews betont, dass man von den gegenseitigen Kooperationen abhängig sei, und auch seine Regierung aufgefordert, sich nicht abzukoppeln. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir vom Austausch profitieren. Aber andersherum ist es ja auch so. China profitiert von unseren Ideen, unseren Herangehensweisen. Science Diplomacy funktioniert dann gut, wenn beide Seiten profitieren.

China hat das Volumen militärischer Aktivitäten rund um Taiwan kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen erhöht. Taiwans Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, es habe 35 chinesische Militärflugzeuge, darunter Kampfflugzeuge und Bomber, gesichtet. Die Flotte habe sich auf dem Weg zu einer Übung befunden, die südlich der Insel über dem Pazifik stattgefunden habe. Bereits am Samstag hatte Taiwan derartige Aktivitäten beobachtet.

Die zeitliche Nähe zu den US-Wahlen könnte durchaus als chinesisches Signal an die kommende Administration in Washington betrachtet werden. Die Vereinigten Staaten sind gesetzlich verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung bereitzustellen. Kürzlich hatten die USA den Verkauf eines Raketensystems im Wert von zwei Milliarden US-Dollar an Taiwan angekündigt.

Taiwans Verteidigungsministerium teilte mit, es habe ab Sonntagmorgen Ortszeit 35 chinesische Militärflugzeuge gesichtet, darunter J-16-Kampfflugzeuge, nuklearfähige H-6-Bomber und Drohnen. Davon flogen 35 Flugzeuge in den Südwesten, Süden und Südosten Taiwans in den Westpazifik, um Langstreckenübungen durchzuführen, so das Ministerium, das eigene Truppen zur Überwachung entsandte. Am Samstag teilte das Ministerium mit, China habe eine weitere “gemeinsame Patrouille zur Kampfbereitschaft” mit Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Nähe Taiwans durchgeführt.

Im vergangenen Monat hatte China mit großen Manövern rund um den Inselstaat, Taiwan vor “separatistischen Handlungen” gewarnt. China betrachtet das Land als Teil seines Territoriums. Die Regierung in Taipeh lehnt Chinas Souveränitätsanspruch kategorisch ab, verzichtet aber auf den formellen Ausruf der Unabhängigkeit, obwohl das Land de facto unabhängig regiert wird. rtr/grz

China hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Rückgang an Eheschließungen verzeichnet. In den ersten drei Quartalen wurden landesweit nur noch 4,747 Millionen Paare getraut, wie aus offiziellen Daten des Ministeriums für Zivilangelegenheiten hervorgeht. Das entspricht einem Minus von 943.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 2023 dagegen war die Anzahl der Hochzeiten noch gestiegen.

Die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit und die steigenden Lebenshaltungskosten gelten für viele junge Paare als Anlass, ihre Heirat aufzuschieben. Dabei hatte die Volksrepublik kürzlich einen Gesetzesentwurf überarbeitet, der es Paaren einfacher macht, Ehen zu registrieren. Scheidungen dagegen wurden bürokratisch erschwert. Dennoch blieb die Zahl der Scheidungen mit 1,967 Millionen von Januar bis September fast gleichbleibend hoch.

Anfang des Jahres hatte China seinen zweiten jährlichen Rückgang von landesweiten Geburten gemeldet, was die Regierung dazu veranlasste, mit neuen Initiativen den Hochzeitswillen und damit auch die Geburtenrate anzukurbeln. Beispielsweise will das Ministerium Eheschließungen auch an besonders malerischen Orten wie Parks, Stränden oder historischen Sehenswürdigkeiten ermöglichen. Das Kalkül: Wenn unvergessliche Fotos dabei herausspringen, schließen die Social-Media-affinen Bürger im heiratsfähigen Alter eher den Bund der Ehe als in muffigen Standesamtsstuben. rtr/grz

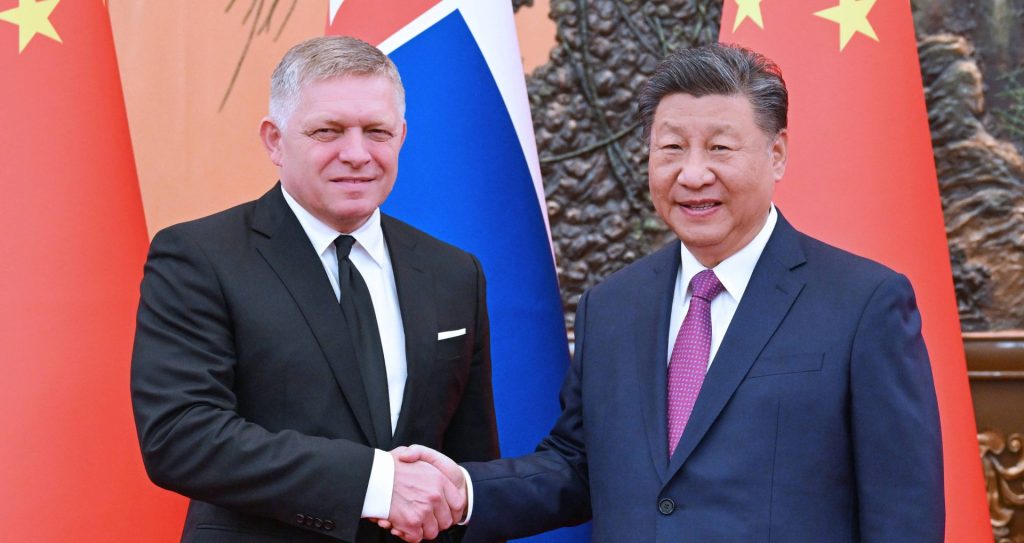

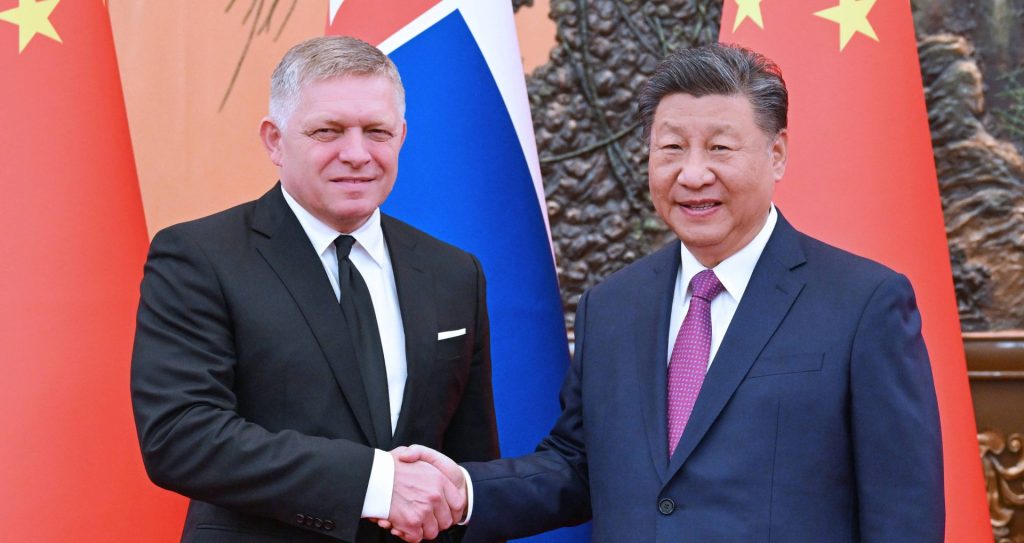

China und die Slowakei wollen ihre Handels- und Investitionsbeziehungen stärken. Beim Besuch des slowakischen Premierministers Robert Fico in der vergangenen Woche in Peking verständigten sich beide Staaten auf die Gründung einer strategischen Partnerschaft. Chinas Staatschef Xi Jinping sagte, er werde “mächtige” chinesische Unternehmen ermutigen, in dem EU-Mitgliedsstaat zu investieren. Gleichzeitig lud Xi slowakische Firmen ein, sich dem chinesischen Markt anzunähern.

Unter Fico ist die Slowakei bestrebt, engere bilaterale und wirtschaftliche Beziehungen und Allianzen mit Ländern außerhalb der Europäischen Union aufzubauen, darunter China, ihr größter Handelspartner außerhalb der EU, sowie Russland. Nach Peking wurde der Regierungschef von der größten politischen und wirtschaftlichen Delegation der slowakischen Geschichte begleitet.

Xi sagte, China werde die Zusammenarbeit mit der Slowakei in Bereichen wie neue Energien, Transport und Logistik sowie Infrastruktur stärken, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua. Beide Seiten einigten sich darauf, die Zusammenarbeit in den Bereichen der grünen Entwicklung zu vertiefen und Möglichkeiten im Bereich der grünen Technologie zu erkunden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Slowakei war eines von fünf EU-Ländern, die sich gegen die Zölle auf chinesische Elektroautos aussprachen. Das Land ist Standort einer Fabrik für Elektrofahrzeugbatterien. Der chinesische Gotion High Tech und sein slowakischer Partner InoBat haben 1,2 Milliarden Euro in die Fabrik investiert. Die Slowakei, die Volkswagen-Modelle für den Export produziert, ist nach der Entscheidung der EU zu in China hergestellten Elektrofahrzeugen ebenfalls vorsichtig, nicht in mögliche Gegenzölle verwickelt zu werden.

Wie der ungarische Staatschef Viktor Orban kritisierte Fico die Ukraine-Politik der EU und sprach sich gegen Sanktionen gegen Russland aus. In der gemeinsamen Erklärung hieß es, beide Seiten seien der Ansicht, die Zusammenarbeit zwischen China und den mittel- und osteuropäischen Ländern sei eine “nützliche Ergänzung” der chinesisch-europäischen Beziehungen. rtr/grz

Qin Liwen war noch ein kleines Mädchen, das wenig wusste von der Welt, eines aber hatte sie schnell gelernt. Dass die Gesellschaft, in der sie aufwuchs, Jungen mehr schätzte als Mädchen. “Jungs sind großartig und Mädchen so nutzlos”, sagten ihr der Vater und seine Familie. Ein Mädchen aufzuziehen, das sei wie Wasser, das man eines Tages wegschüttet. Eines Tages würde es ohnehin heiraten und zur Familie des Mannes ziehen.

An den Wänden der Häuser des Dorfes in der südlichen Provinz Guangxi, in das sie geboren wurde, hingen Poster, die die Ein-Kind-Politik propagierten: “Ein Kind zu haben ist gut, Jungen und Mädchen sind gleich gut”, stand darauf. Doch wer von den Leuten im Dorf dachte schon so? Die Praxis, weibliche Föten abzutreiben und Neugeborene zu töten, war in südlichen Provinzen wie Guangxi besonders verbreitet. “Oft verkauften die Familien ihre Mädchen an andere Familien, die sich eine Dienerin wünschten. Sie sollten sich um ihre alternden Adoptiveltern kümmern, und eines Tages den Sohn der Familie heiraten”, erzählt Qin Liwen. “Diese Praxis existiert bei uns seit mehr als 1000 Jahren.”

“Wenn du eine Frau bist, die in einer patriarchalischen Gesellschaft aufwächst”, sagt Qin Liwen, 49, “wirst du jeden Tag verwundet. Wir haben so viel Wut in uns und lange haben wir sie gegen uns selbst gerichtet.” Sie will das nicht mehr. Qin Liwen hat in ihrem Leben schon vieles gemacht. Sie ist Journalistin, hat als politische Analystin für Thinktanks gearbeitet, hat in Peking einen Buchladen und Kulturzentrum mitgegründet. Sie ist Mutter einer erwachsenen Tochter und lebt inzwischen mit ihrer Familie in Berlin.

Im Jahr 2018 startete sie ihren feministischen Podcast: Seahorse Planet. Er ist unter Chinesinnen im In- und Ausland sehr beliebt. Bevor die Behörden den Podcast im Jahr 2021 von chinesischen Podcastplattformen verbannten, hatte er 250.000 Follower. Mittlerweile laden chinesische Hörerinnen, die über einen VPN-Zugang verfügen, den zweimal wöchentlich erscheinenden Podcast über Qins Website herunter, laden ihn dann auf chinesische Cloudserver oder teilen ihn direkt mit Freundinnen. Sie verzeichnet 40.000 bis 50.000 Downloads pro Monat, wie viele Hörerinnen sie damit erreicht, weiß sie nicht.

Qins Podcast steht damit sinnbildlich für eine feministische Bewegung, die sich trotz aller Zensurbestrebungen immer weiter ausbreitet. In einem Land, in dem jeglicher aktiver Protest unterdrückt wird, trägt der gezwungenermaßen passive Widerstand der Frauen zu einem tiefgreifenden Gesellschaftswandel bei. Und auch das macht den Blick auf den Feminismus so spannend: Im vergangenen Jahrzehnt gelang es der Führung, fast alle zivilgesellschaftliche Gruppen an den Rand zu drängen. Das ist bei den Frauen nicht so einfach. “Sowohl die Bewegung als auch der Widerstand intensivieren sich”, sagt Qin.

“2018, dem Jahr, in dem ich mit dem Podcast begann, erreichte die MeToo-Bewegung China”, erzählt Qin. “Sie traf auf eine Generation von Frauen, wie es sie noch nie in China gegeben hatte: Mädchen, die als Einzelkinder aufgewachsen waren.” Das Kapital und die Aufmerksamkeit einer ganzen Familie konzentrierten sich auf sie. “Sie sind gebildet, verdienen oft gut und jetzt spürten sie, wie wütend sie waren”, sagt Qin.

Die Partei versuchte, die Bewegung zu unterdrücken. Sie wittert im Feminismus ein Vehikel ausländischer Einflussnahme, und propagiert ein zunehmend konservatives Frauenbild. Die Gallionsfigur der chinesischen MeToo-Bewegung, die Tennisspielerin Peng Shuai, die im Jahr 2021 den früheren Vizepremier Zhang Gaoli eines sexuellen Angriffs bezichtigte, verschwand für drei Wochen von der Bildfläche. Als sie schließlich – vermutlich auf Druck der weltweiten #FreePengshuai Kampagne – wieder auftauchte, wirkten ihre Auftritte so gespenstisch, dass es schwerfiel, keinen offiziellen Druck dahinter zu vermuten.

Es folgten zahlreiche weitere Ereignisse, die Frauen aufrüttelten. Da war etwa im Jahr 2022 der gewaltige Skandal, der um ein Video entbrannte, das eine Frau in Xuzhou in einer kalten Baracke mit einer Halskette angekettet zeigt, sie ist geistig offensichtlich nicht gesund und – so stellt sich später heraus – Opfer von Frauenhandel. Ihr Ehemann und Peiniger hat acht Kinder mit ihr gezeugt. Monate später ging ein Video viral, auf dem zu sehen ist, wie Männer brutal vier Frauen in einem Restaurant in Tangsha verprügeln, die ihre Avancen zurückwiesen.

Im Jahr 2021 produzierte Qin eine Folge mit dem Thema: “Wie man sich von der Obsession mit Romantik befreit.” “Frauen sind so besessen von Romantik, weil sie glauben, dass das ihre Probleme in einer patriarchalischen Gesellschaft löst”, sagt Qin. “Stattdessen kann man seine Bedürfnisse aufteilen. Mit diesem Menschen hat man guten Sex, von jenem wird man verstanden und mit einem dritten kann man Interessen teilen.” 700 000 Menschen hörten sich den Podcast an, darunter viele erzürnte Männer. Sie beschimpften sie, zeigten sie bei den chinesischen Behörden an – am darauffolgenden Tag war der Podcast von allen chinesischen Plattformen verschwunden.

“Auch in China gibt es eine wütende Menge INCELS, unfreiwillig zölibatär lebender Männer”, sagt Qin. Es gibt sogar besonders viele davon. Weil zu Zeiten der Ein-Kind-Politik so viele weibliche Föten abgetrieben wurden, leben nun 35 Millionen mehr Männer als Frauen in China. Die meisten von ihnen werden wohl nie eine Frau finden, was der chinesischen Führung gewaltiges Kopfzerbrechen bereitet. Sie fürchtet Unruhen.

Noch viel besorgniserregender ist aus ihrer Sicht die rapide fallende Geburtenrate. “Besonders in der Pandemie ging sie dramatisch herunter“, sagt Qin. Aus jener Zeit stammt ein Video, in dem zu sehen ist, wie Gesundheitsbehörden ein Paar zu einem Quarantänezentrum bringen will. Als diese sich wehren, sagt ein Polizist: “Wenn ihr bestraft werdet, wird dies eure Familie für drei Generationen schaden.” “Wir sind die letzte Generation, danke”, antwortet der Mann und schließt die Tür. Der Begriff ging viral.

Auch in den Nachbarländern Japan, Südkorea und Taiwan sind die Geburtenraten niedrig, allesamt Länder, wo die Lebenskosten sehr hoch sind, Frauen sehr gut ausgebildet sind und sich genau überlegen, ob sie ihre Unabhängigkeit für eine konfuzianisch geprägte Mutterrolle aufgeben wollen. Und doch ist in China der Kontext ein besonderer, sagt Qin. “Es ist eine Rebellion gegen das System und die eigenen Eltern. Im Konfuzianismus ist die kindliche Pietät, den Eltern zu gehorchen, Nachwuchs zu produzieren, eines der wichtigsten Gebote.” Und genau das ist die Gemeinsamkeit gegenwärtiger Gesellschaftsphänomene. Wenn junge Leute beschließen, sich aus dem Rattenrennen auszuklinken und 躺平 tangping – einfach flachzuliegen – liegt darin ebenso ein Moment des passiven Widerstands wie in der Entscheidung, keine Kinder bekommen zu wollen.

In ihrem Versuch, die Geburtenrate zu steigern, lockt die Partei mit finanziellen Anreizen und feiert traditionelle Familienwerte. Ohnehin ist die Führung in den vergangenen Jahren konservativer und exklusiv männlicher geworden. In den mächtigen Ständigen Ausschuss hat es ohnehin noch nie eine Frau geschafft, doch zum ersten Mal seit Jahrzehnten gibt es auch keine einzige Frau im Politbüro. “Mit dem Tod der Riege von revolutionären Frauen wie Deng Yingchao, die noch im Bürgerkrieg gekämpft und sich für das Recht auf Scheidung eingesetzt hatten, konnten die exklusiven Männernetzwerke in der Partei wieder Raum gewinnen”, sagt Qin.

Allein, die Schönheit traditioneller Rollenbilder zu besingen, hilft der Partei nicht viel. Die Geburtenraten steigen nicht. “Viele feministische Entscheidungen vollziehen sich im Privaten”, sagt Qin. “Die Regierung merkt, dass es sehr schwierig ist, dort zu intervenieren. Die Regierung kann die Leute ja nicht zum Sex zwingen. Oder Frauen verbieten, zusammenzukommen und sich zu amüsieren.” Vor kurzem wurde das Leben einer 51-jährigen Frau namens Su Min verfilmt. Sie hatte sich ein Leben lang um ihren gewalttätigen Mann, ihre Kinder und Enkel gekümmert, bis ihr plötzlich aufging: “Ich hatte ja nie selbst Spaß.” Also kaufte sie sich ein Auto, fuhr durch China und berichtete live für ein immer größerer werdendes Publikum. “Wenn Frauen Filme machen, haben sie immer noch ein kleineres Budget als Männer”, sagt Qin. “Doch männliche Regisseure sehen, dass man damit Geld machen kann, also integrieren sie auch immer mehr entsprechende Inhalte und Rollen in ihre eigenen Filme und Serien.” So breiten sich feministische Inhalte aus.

Qin Liwens Podcast hat sich inzwischen zum Netzwerk, zur Plattform, zur Veranstaltungsreihe erweitert. Zum fünfjährigen Bestehen veranstaltete sie 2023 eine große Feier in Berlin, mit Seminaren, Bands und Standup-Comedy. Chinesische Frauen aus allen Teilen der Welt reisten eigens dafür an. Dieses Jahr war Tokio an der Reihe. Und nächstes Jahr Australien. Angela Köckritz

(Transparenzhinweis: Die Autorin hat mit Qin Liwen einst ebenfalls gemeinsam einen geopolitischen Podcast produziert)

Ting Zhang arbeitet seit als Oktober als Business Technology Specialist bei Bosch China. Zhang hat an der TU München Management and Technology studiert und war zuvor für AutoScout24 und Infineon in Bayern tätig.

Tauno Tõhk ist neuer Research Fellow am Internationale Center for Research and Security. Tõhk war zuvor Policy Officer und China FIMI Team Lead beim Europäischen Auswärtigen Dienst.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Hongkong hat einen 2.400 Hektar großen Meerespark in den Gewässern vor der nördlichen Lantau-Insel eingerichtet. Er soll vor allem dem Schutz des chinesischen Weißdelfins dienen, einer bedrohten Art, deren Zahl immer weiter zurückgeht. Der Vorschlag, dort ein Schutzgebiet einzurichten, wurde 2016 als Ausgleich zum Ausbau des Flughafens gemacht. Vor 20 Jahren gab es noch rund 200 der seltenen Tiere in den Gewässern. Heute sollen es laut der Hongkong Dolphin Society nur noch 30 bis 40 sein. Auch die gigantische Übersee-Brücke von Hongkong nach Zhuhai und Macau wird von Naturschützern für den Rückgang verantwortlich gemacht. Eine lokale Umweltschutzorganisation äußert Zweifel, dass das Schutzgebiet die Tiere zurückbringt. Nach den jüngsten Daten im Jahr 2022 wurde nur ein einziger Delfin in Nord-Lantau gezählt.

chinesische Einflussnahme über Facebook, Tiktok oder X auf die Meinungsbildung in anderen Staaten ist nicht neu, sondern trägt sogar einen Namen: Spamouflage. Facebook nennt sie die “größte bekannte plattformübergreifende verdeckte Einflussoperation der Welt”. Doch wer erwartet hätte, dass die manipulativen Quellen eine politische Präferenz bei den US-Wahlen am Dienstag bevorzugen, irrt.

Weder Kamala Harris noch Donald Trump erhalten durch Spamouflage explizite Befürwortung. Stattdessen zielt die Strategie eher darauf ab, die politischen Debatten im Land in die Extreme und Keile immer tiefer in die amerikanische Gesellschaft zu treiben. Die fehlende Parteinahme ist möglicherweise kein Zufall, sondern Ausdruck chinesischer Ungewissheit, was überhaupt die bessere Wahl aus Pekinger Sicht sein könnte.

Vordergründig scheint das Donald Trump zu sein, dem nachgesagt wird, sich vergleichsweise wenig für die Welt außerhalb der USA zu interessieren und China das Feld zu überlassen. Es heißt, er schade der Demokratie, was China als ambitioniertes Gegenmodell in die Karten spielen könnte. Doch diese Meinung teilen beileibe nicht alle. Jörn Petring hat zusammengefasst, wie die Volksrepublik auf die beiden Kandidaten schaut und was deren jeweilige Wahl bedeuten würde.

Tim Gabel hat derweil für uns mit Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), gesprochen und ihn nach dem Treffen zum 50-jährigen Jubiläum der wissenschaftsdiplomatischen Beziehungen zur staatlichen Chinesischen Akademie der Wissenschaften befragt. Die geopolitische Situation mache zu schaffen, sagte Cramer, weil es ein starkes Misstrauen gebe, vor allem in den USA, aber auch in Europa.

Er empfiehl, unabhängig vom Wahlausgang die Freundschaft und die transatlantische Zusammenarbeit mit den USA aufrechterhalten. Aber gleichzeitig sei auch die Kooperation mit anderen Ländern, wie China, notwendig. Die Risiken, die damit einhergingen, “müssen wir ernst nehmen, Maßnahmen zu ihrer Eindämmung ergreifen und wissen, welche Kollaborationen wir risikofrei eingehen können.”

Vehement wehrt sich China gegen den Vorwurf seiner Einflussnahme auf den US-Wahlkampf. Doch die Netzwerk-Analysten von Graphika zeichnen ein anderes Bild. Das Unternehmen beschäftigt sich intensiv mit der Herkunft meinungsstarker und kontroverser Kommentare in sozialen Medien. Vor wenigen Wochen legte Graphika einen Bericht vor, der den chinesischen Staat als Treiber einer Kampagne identifizierte, die “aggressiver in seinen Bemühungen geworden ist, US-amerikanische politische Gespräche zu infiltrieren und zu beeinflussen.”

Chinesische Einflussnahme über Facebook, Tiktok oder X auf die Meinungsbildung in anderen Staaten ist nicht neu, sondern trägt sogar einen Namen: Spamouflage. Facebook nennt sie die “größte bekannte plattformübergreifende verdeckte Einflussoperation der Welt”. Doch wer erwartet hätte, dass die manipulativen Quellen eine politische Ausrichtung bevorzugen, irrt. Weder Kamala Harris noch Donald Trump erhalten durch Spamouflage explizite Befürwortung. Stattdessen zielt die Strategie eher darauf ab, die politischen Debatten im Land in die Extreme und Keile immer tiefer in die amerikanische Gesellschaft zu treiben.

Die fehlende Parteinahme ist möglicherweise kein Zufall, sondern Ausdruck chinesischer Ungewissheit, was überhaupt die bessere Wahl aus Pekinger Sicht sein könnte. Vordergründig scheint das Donald Trump zu sein, dem nachgesagt wird, sich vergleichsweise wenig für die Welt außerhalb der USA zu interessieren und China das Feld zu überlassen. Es heißt, er schade der Demokratie, was China als ambitioniertes Gegenmodell in die Karten spielen könnte.

Doch diese Meinung teilen beileibe nicht alle. Richard McGregor schreibt in einem Beitrag für das Lowy Institute, dass die Wahrnehmung Trumps in China mit viel Skepsis verbunden sei. Er sei unberechenbar. Diese Erfahrung machte China bereits während seiner ersten Präsidentschaft. Im Wahlkampf 2016 war China eines von Trumps zentralen Themen. Er stellte Peking als wirtschaftlichen Rivalen und Bedrohung dar. Im Amt entfachte er einen Zoll- und Handelskrieg und leitete damit eine Abwärtsspirale in den Beziehungen ein, was sich unter Joe Biden fortsetzte.

Andererseits konnte Peking schnell feststellen, dass Trump auch Vorteile bot. Als eine seiner ersten Amtshandlungen zog er die USA aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) zurück. Der Handelspakt war ursprünglich dazu gedacht, Chinas Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum zu begrenzen. Der Rückzug der USA war für China ein Geschenk – genauso wie die Schwächung zahlreicher anderer globaler US-Allianzen unter Trump.

Im Wahlkampf 2024 zeigte sich Trump zurückhaltender in Bezug auf China. Bei seinen Auftritten war er hauptsächlich damit beschäftigt, seine Kontrahenten, zunächst Biden und später Harris, zu diskreditieren. Zu China äußerte er sich eher auf Nachfrage in Interviews. Erneut drohte er mit Zöllen – noch deutlich als 2016. Alle Importe aus China könnten mit Zusatzzöllen von 60 Prozent belegt werden. Der Rest der Welt käme mit zehn bis 20 Prozent davon. So will Trump die Produktion zurück in die USA holen.

Ökonomen der Schweizer UBS-Bank haben errechnet, dass Zölle von 60 Prozent das ohnehin verlangsamte chinesische Wachstum mehr als halbieren könnte. Trotz aller Spannungen sind die USA mit einem Handelsvolumen von zuletzt 664 Milliarden US-Dollar weiterhin Chinas größter Handelspartner.

Viele Beobachter glauben jedoch, dass Trump nicht bis zum Äußersten gehen würde, da auch der Schaden für die US-Wirtschaft immens wäre. Wäre also ein Trump mit gemäßigten Zöllen in Peking erste Wahl? Es gebe gute Gründe anzunehmen, dass China eine “leichte Präferenz” für Trump hat, schreibt Zeno Leoni, China-Experte am Londoner King’s College. Das hat aber weniger mit Zöllen als vielmehr mit der geopolitischen Gemengelage zu tun.

Kamala Harris, so argumentiert Leoni, würde wahrscheinlich die Strategie der Biden-Administration fortsetzen, den politischen Westen zu einen, um ihn als geopolitischen Block gegen China ins Feld zu führen. Eine zweite Trump-Administration hingegen könnte die US-Allianzen schwächen, was für China “äußerst vorteilhaft” wäre.

Auffällig ist, dass Peking in letzter Zeit eine Charmeoffensive in seiner Nachbarschaft gestartet hat. Von der Proklamation eines gewünschten “Neuanfangs” mit Japan bis zur Entspannung des Grenzstreits mit Indien haben chinesische Beamte versucht, diplomatische Spannungen zu reduzieren. Peking hat auch signalisiert, dass es die Beziehungen zu Großbritannien und Australien verbessern will.

Erkennbar ist damit eine Lernkurve. Zwar schadete Trump in seiner ersten Amtszeit dem US-Ansehen weltweit, doch China war damals nicht vorbereitet, diese Lücke zu füllen. Im Gegenteil: Mit seiner Wolfskrieger-Diplomatie und den verstörenden Bildern der Covid-Pandemie sorgte auch Peking global für Stirnrunzeln.

Und vielleicht wäre auch mehr chinesischer Charme in Südostasien notwendig. Neben den Spannungen im Südchinesischen Meer hat sich auch die wirtschaftliche Ausrichtung der Region jüngst in Richtung USA entwickelt. Im ersten Halbjahr lagen die USA vor China als wichtigster Exportmarkt der Asean-Staaten. Allerdings herrsche in China eine größere Bereitschaft, neue Freihandelsabkommen auszuhandeln, schreibt Frank Lavin, ehemaliger Unterstaatssekretär für internationalen Handel im US-Handelsministerium, in einem Beitrag für das US-Magazin Forbes.

Auch Kamala Harris betrachtet Peking mit Unsicherheiten. Anders als Trump kennt man sie noch nicht als Präsidentin. Seit ihrem Wahlkampfstart im Juli äußerte sie sich zudem nur zurückhaltend. Es sei schwierig, Harris’ Verhalten gegenüber China vorherzusagen, sagte Diao Daming, stellvertretender Direktor des Zentrums für Amerikastudien an der Renmin University in Peking, kürzlich in einem Gespräch mit der Deutschen Welle. Ihre außenpolitische Richtung sei weithin unklar.

Allgemein wird jedoch angenommen, dass Harris die unter der Biden-Regierung eingeführte Politik beibehalten würde. Das würde bedeuten, dass sich Handelsstreit und Technologie-Blockaden gegenüber China so oder so fortsetzen. Anders als Trump könnte Harris jedoch eher versuchen, die westliche Welt gegen China zu vereinen. Dies wäre für Peking alles andere als erfreulich.

Herr Cramer, die MPG und die Chinese Academy of Science (CAS) pflegen seit 50 Jahren wissenschaftsdiplomatische Beziehungen. Zur Feier des Jubiläums war eine chinesische Delegation in Berlin. Wie war die Begegnung?

Das Treffen am Montag mit 120 chinesischen Kolleginnen und Kollegen war nicht nur produktiv und professionell, sondern auch herzlich. Eine Wiederannäherung nach der Pandemiezeit. CAS-Präsident Hou Jiangou hat mich zu einem China-Besuch eingeladen, den ich auch gerne mache. Es ist wieder einfacher, in das Land zu gelangen. Man hat auf dem Treffen gespürt, dass viele Beziehungen und auch einige Freundschaften zwischen Forschenden in diesen Jahren und Jahrzehnten entstanden sind und das ermöglicht einen Austausch jenseits der Politik.

Science Diplomacy war bereits 1974 gefragt: Weil die DFG aus Chinas Sicht zu enge Beziehungen zu Taiwan pflegte, bat die Bundesregierung damals die MPG, die Wissenschaftsbeziehungen zu organisieren. Wie ist der Status im Jahr 2024?

Die geopolitische Situation macht uns zu schaffen, weil es ein starkes Misstrauen gibt, vor allem in den USA, aber auch in Europa. Aus meiner Sicht müssen wir unseren eigenen Weg finden. Dabei müssen wir unabhängig vom Wahlausgang die Freundschaft und die transatlantische Zusammenarbeit mit den USA aufrechterhalten, aber gleichzeitig ist auch Kooperation mit anderen Ländern wie China, notwendig. Die Risiken, die damit einhergehen, müssen wir ernst nehmen, Maßnahmen zu ihrer Eindämmung ergreifen und wissen, welche Kollaborationen wir risikofrei eingehen können.

Sie haben dazu innerhalb der MPG ein Ampelsystem für die Zusammenarbeit mit China angekündigt. Wie reagieren Ihre chinesischen Partner darauf?

Dieses System dient dazu, dass wir uns Forschungsprojekte anschauen und auf mögliche Risiken hin überprüfen, wie etwa Nähe zum Militär. Zwei Drittel der Projekte können einfach weiterlaufen, weil sie unverdächtig sind. Andere Projekte schauen wir uns im Detail an. In schwierigen Fällen wird eine Präsidenten-Kommission beraten, ein “China Council”. Sie soll ein Votum abgeben, ob die Projekte empfohlen werden oder nicht. Ich habe unseren chinesischen Kollegen offen darüber berichtet und kommuniziert, dass all das für uns auch als Schutz der Kooperation dient, damit wir sie aufrechterhalten können. Das fanden sie sehr gut.

Wo ziehen Sie konkret die Grenzen in der Zusammenarbeit?

Wir lehnen die Nutzung von Forschungsergebnissen für militärische Zwecke ab und ebenso für die Überwachung der Bevölkerung. Wir sind zudem besorgt über die Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit in China und die Verschärfung von Regelungen zur Verfügbarkeit von Forschungsdaten. Ein großer Erfolg des Treffens in dieser Woche war, dass unsere chinesischen Kollegen sicherstellen, dass Forschungsdaten, die wir in gemeinsamen Projekten erhalten, auch auf beiden Seiten zur gleichen Zeit zur Verfügung stehen. Es bringt also etwas, wenn man miteinander spricht, statt nur übereinander.

Nur noch wenige deutsche Wissenschaftler arbeiten und forschen in der Volksrepublik. Was tun sie in der MPG gegen einen Mangel an China-Kompetenz?

Während der Pandemie arbeiteten im Jahr 2021 tatsächlich nur noch 120 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an langfristigen Forschungsprojekten in China. Das ist völlig unzureichend. Die Max-Planck-Gesellschaft hat allein 1.400 bis 1.500 chinesische Mitarbeiter in Deutschland. Um diese Balance zu verbessern, haben wir sogenannte Summer Schools vereinbart. Das sind niedrigschwellige Angebote von vier bis sechs Wochen, für die Forschende aus Deutschland nach China reisen und das dortige Wissenschaftssystem kennenlernen sollen.

Sie haben schon in der Vergangenheit vor einem De-Coupling gewarnt. Was würde fehlen, wenn wir uns von China in der Wissenschaft abkoppeln?

Uns würde der Zugang zu einzigartigen Forschungsinfrastrukturen fehlen und langjährige Forschungspartnerschaften würden wegbrechen. Wir haben eine Umfrage in der Max-Planck-Gesellschaft gemacht, bei der 55 Prozent der Befragten angegeben haben, dass die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit China wichtig oder sogar essenziell für ihre eigene Forschung ist. In den letzten fünf Jahren wurden in Kooperationsprojekten zwischen der MPG und der CAS mehr als 3.700 gemeinsame Publikationen veröffentlicht. Sie ist damit unsere zweitwichtigste internationale Partnerinstitution, nach dem französischen Centre National de la Recherche Scientifique. Außerdem müssen wir in Zeiten geopolitischer Konflikte einen Gesprächskanal jenseits der Politik offenhalten.

Die Bundesregierung gibt ambivalente Signale: Der Bundeskanzler verspricht bei seiner China-Reise mehr Forschungskooperation, die Forschungsministerin warnt davor. Was halten Sie für richtig?

Ich fand es richtig, dass Olaf Scholz bei seinem China-Besuch im April klargemacht hat, dass wir die Kooperationen wollen. Es ist mühsam, Strukturen wieder aufzubauen, wenn sie einmal verloren gegangen sind. Generell gilt, dass die Wissenschaft über Kooperationen selbst entscheiden muss, auch weil man im Detail in die Projekte hineinschauen muss. Die Politik sollte nicht eingreifen, sondern Hilfsangebote bereitstellen. Diese hat Bettina Stark-Watzinger aber auch zugesagt. Sie hat sich zudem für unsere Handlungsempfehlungen für China-Kollaborationen bedankt und dafür, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema beschäftigen.

Welche politische Initiative wäre aus Ihrer Sicht eine Unterstützung für die schwierige Beziehungsarbeit?

Zunächst müssen exzellente Forschende aus China wieder leichter Visa für Deutschland bekommen. Wir schaden uns selbst, wenn wir zu restriktiv bei Einreisegenehmigungen sind. Dann möchte ich aufgreifen, was am Montag ein chinesischer Kollege gefragt hat: “Wo ist eigentlich unser Moonshot-Projekt?” Diese Frage würde ich gerne als Wunsch formuliert an die Politik weitergeben: Es gibt drängende Menschheitsaufgaben, die infrage kommen würden. Da wäre zum Beispiel die Heilung von Krebs oder die Bekämpfung der Klimakrise und die Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft. Konkret könnte man sich zum Beispiel die Arbeit an einer weltweiten Wasserstoffinfrastruktur von der Chemie bis zur Ökonomie vorstellen. Die Regierung macht ja schon Projekte dazu.

Diese Hoffnung hatte man mit Blick auf Russland allerdings auch. ITER war ein Projekt, das nach dem Kalten Krieg entstand. Jetzt steht es nach dem Start des russischen Angriffskriegs ziemlich unter Druck.

Ich glaube, man sollte für ein solches Moonshot-Projekt neben Top-Down einen Bottom-up-Ansatz verfolgen. Man sollte Wissenschaftler finden, die ein wirkliches Interesse haben, Forschungsprojekte voranzutreiben und wenn man Potenzial sieht für ein sinnvolles, effizientes gemeinsames Vorgehen, dann sollte die Politik das verstärken. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um uns für solche internationalen Kollaborationen einzusetzen, weil ich glaube, dass sie einen positiven Effekt auf die Verständigung der Kulturen, die Ausbildung der nächsten Generationen und die globale Innovationsfähigkeit haben.

Am Ende bleibt man aber von der Geopolitik abhängig. Wenn China in naher Zukunft in Taiwan einmarschiert, wären mutmaßlich auch die wissenschaftlichen Beziehungen stark betroffen. Wie wirkmächtig kann Science Diplomacy überhaupt sein?

Darauf würde ich gerne eine konkrete Antwort geben. CAS-Präsident Huo Jiangou war jetzt bereits zum zweiten Mal binnen eines Jahres bei uns in Deutschland, aber auch bei europäischen Partnern. Nach seinem letzten Besuch hat er in Interviews betont, dass man von den gegenseitigen Kooperationen abhängig sei, und auch seine Regierung aufgefordert, sich nicht abzukoppeln. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir vom Austausch profitieren. Aber andersherum ist es ja auch so. China profitiert von unseren Ideen, unseren Herangehensweisen. Science Diplomacy funktioniert dann gut, wenn beide Seiten profitieren.

China hat das Volumen militärischer Aktivitäten rund um Taiwan kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen erhöht. Taiwans Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, es habe 35 chinesische Militärflugzeuge, darunter Kampfflugzeuge und Bomber, gesichtet. Die Flotte habe sich auf dem Weg zu einer Übung befunden, die südlich der Insel über dem Pazifik stattgefunden habe. Bereits am Samstag hatte Taiwan derartige Aktivitäten beobachtet.

Die zeitliche Nähe zu den US-Wahlen könnte durchaus als chinesisches Signal an die kommende Administration in Washington betrachtet werden. Die Vereinigten Staaten sind gesetzlich verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung bereitzustellen. Kürzlich hatten die USA den Verkauf eines Raketensystems im Wert von zwei Milliarden US-Dollar an Taiwan angekündigt.

Taiwans Verteidigungsministerium teilte mit, es habe ab Sonntagmorgen Ortszeit 35 chinesische Militärflugzeuge gesichtet, darunter J-16-Kampfflugzeuge, nuklearfähige H-6-Bomber und Drohnen. Davon flogen 35 Flugzeuge in den Südwesten, Süden und Südosten Taiwans in den Westpazifik, um Langstreckenübungen durchzuführen, so das Ministerium, das eigene Truppen zur Überwachung entsandte. Am Samstag teilte das Ministerium mit, China habe eine weitere “gemeinsame Patrouille zur Kampfbereitschaft” mit Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Nähe Taiwans durchgeführt.

Im vergangenen Monat hatte China mit großen Manövern rund um den Inselstaat, Taiwan vor “separatistischen Handlungen” gewarnt. China betrachtet das Land als Teil seines Territoriums. Die Regierung in Taipeh lehnt Chinas Souveränitätsanspruch kategorisch ab, verzichtet aber auf den formellen Ausruf der Unabhängigkeit, obwohl das Land de facto unabhängig regiert wird. rtr/grz

China hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Rückgang an Eheschließungen verzeichnet. In den ersten drei Quartalen wurden landesweit nur noch 4,747 Millionen Paare getraut, wie aus offiziellen Daten des Ministeriums für Zivilangelegenheiten hervorgeht. Das entspricht einem Minus von 943.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 2023 dagegen war die Anzahl der Hochzeiten noch gestiegen.

Die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit und die steigenden Lebenshaltungskosten gelten für viele junge Paare als Anlass, ihre Heirat aufzuschieben. Dabei hatte die Volksrepublik kürzlich einen Gesetzesentwurf überarbeitet, der es Paaren einfacher macht, Ehen zu registrieren. Scheidungen dagegen wurden bürokratisch erschwert. Dennoch blieb die Zahl der Scheidungen mit 1,967 Millionen von Januar bis September fast gleichbleibend hoch.

Anfang des Jahres hatte China seinen zweiten jährlichen Rückgang von landesweiten Geburten gemeldet, was die Regierung dazu veranlasste, mit neuen Initiativen den Hochzeitswillen und damit auch die Geburtenrate anzukurbeln. Beispielsweise will das Ministerium Eheschließungen auch an besonders malerischen Orten wie Parks, Stränden oder historischen Sehenswürdigkeiten ermöglichen. Das Kalkül: Wenn unvergessliche Fotos dabei herausspringen, schließen die Social-Media-affinen Bürger im heiratsfähigen Alter eher den Bund der Ehe als in muffigen Standesamtsstuben. rtr/grz

China und die Slowakei wollen ihre Handels- und Investitionsbeziehungen stärken. Beim Besuch des slowakischen Premierministers Robert Fico in der vergangenen Woche in Peking verständigten sich beide Staaten auf die Gründung einer strategischen Partnerschaft. Chinas Staatschef Xi Jinping sagte, er werde “mächtige” chinesische Unternehmen ermutigen, in dem EU-Mitgliedsstaat zu investieren. Gleichzeitig lud Xi slowakische Firmen ein, sich dem chinesischen Markt anzunähern.

Unter Fico ist die Slowakei bestrebt, engere bilaterale und wirtschaftliche Beziehungen und Allianzen mit Ländern außerhalb der Europäischen Union aufzubauen, darunter China, ihr größter Handelspartner außerhalb der EU, sowie Russland. Nach Peking wurde der Regierungschef von der größten politischen und wirtschaftlichen Delegation der slowakischen Geschichte begleitet.

Xi sagte, China werde die Zusammenarbeit mit der Slowakei in Bereichen wie neue Energien, Transport und Logistik sowie Infrastruktur stärken, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua. Beide Seiten einigten sich darauf, die Zusammenarbeit in den Bereichen der grünen Entwicklung zu vertiefen und Möglichkeiten im Bereich der grünen Technologie zu erkunden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Slowakei war eines von fünf EU-Ländern, die sich gegen die Zölle auf chinesische Elektroautos aussprachen. Das Land ist Standort einer Fabrik für Elektrofahrzeugbatterien. Der chinesische Gotion High Tech und sein slowakischer Partner InoBat haben 1,2 Milliarden Euro in die Fabrik investiert. Die Slowakei, die Volkswagen-Modelle für den Export produziert, ist nach der Entscheidung der EU zu in China hergestellten Elektrofahrzeugen ebenfalls vorsichtig, nicht in mögliche Gegenzölle verwickelt zu werden.

Wie der ungarische Staatschef Viktor Orban kritisierte Fico die Ukraine-Politik der EU und sprach sich gegen Sanktionen gegen Russland aus. In der gemeinsamen Erklärung hieß es, beide Seiten seien der Ansicht, die Zusammenarbeit zwischen China und den mittel- und osteuropäischen Ländern sei eine “nützliche Ergänzung” der chinesisch-europäischen Beziehungen. rtr/grz

Qin Liwen war noch ein kleines Mädchen, das wenig wusste von der Welt, eines aber hatte sie schnell gelernt. Dass die Gesellschaft, in der sie aufwuchs, Jungen mehr schätzte als Mädchen. “Jungs sind großartig und Mädchen so nutzlos”, sagten ihr der Vater und seine Familie. Ein Mädchen aufzuziehen, das sei wie Wasser, das man eines Tages wegschüttet. Eines Tages würde es ohnehin heiraten und zur Familie des Mannes ziehen.

An den Wänden der Häuser des Dorfes in der südlichen Provinz Guangxi, in das sie geboren wurde, hingen Poster, die die Ein-Kind-Politik propagierten: “Ein Kind zu haben ist gut, Jungen und Mädchen sind gleich gut”, stand darauf. Doch wer von den Leuten im Dorf dachte schon so? Die Praxis, weibliche Föten abzutreiben und Neugeborene zu töten, war in südlichen Provinzen wie Guangxi besonders verbreitet. “Oft verkauften die Familien ihre Mädchen an andere Familien, die sich eine Dienerin wünschten. Sie sollten sich um ihre alternden Adoptiveltern kümmern, und eines Tages den Sohn der Familie heiraten”, erzählt Qin Liwen. “Diese Praxis existiert bei uns seit mehr als 1000 Jahren.”

“Wenn du eine Frau bist, die in einer patriarchalischen Gesellschaft aufwächst”, sagt Qin Liwen, 49, “wirst du jeden Tag verwundet. Wir haben so viel Wut in uns und lange haben wir sie gegen uns selbst gerichtet.” Sie will das nicht mehr. Qin Liwen hat in ihrem Leben schon vieles gemacht. Sie ist Journalistin, hat als politische Analystin für Thinktanks gearbeitet, hat in Peking einen Buchladen und Kulturzentrum mitgegründet. Sie ist Mutter einer erwachsenen Tochter und lebt inzwischen mit ihrer Familie in Berlin.

Im Jahr 2018 startete sie ihren feministischen Podcast: Seahorse Planet. Er ist unter Chinesinnen im In- und Ausland sehr beliebt. Bevor die Behörden den Podcast im Jahr 2021 von chinesischen Podcastplattformen verbannten, hatte er 250.000 Follower. Mittlerweile laden chinesische Hörerinnen, die über einen VPN-Zugang verfügen, den zweimal wöchentlich erscheinenden Podcast über Qins Website herunter, laden ihn dann auf chinesische Cloudserver oder teilen ihn direkt mit Freundinnen. Sie verzeichnet 40.000 bis 50.000 Downloads pro Monat, wie viele Hörerinnen sie damit erreicht, weiß sie nicht.

Qins Podcast steht damit sinnbildlich für eine feministische Bewegung, die sich trotz aller Zensurbestrebungen immer weiter ausbreitet. In einem Land, in dem jeglicher aktiver Protest unterdrückt wird, trägt der gezwungenermaßen passive Widerstand der Frauen zu einem tiefgreifenden Gesellschaftswandel bei. Und auch das macht den Blick auf den Feminismus so spannend: Im vergangenen Jahrzehnt gelang es der Führung, fast alle zivilgesellschaftliche Gruppen an den Rand zu drängen. Das ist bei den Frauen nicht so einfach. “Sowohl die Bewegung als auch der Widerstand intensivieren sich”, sagt Qin.

“2018, dem Jahr, in dem ich mit dem Podcast begann, erreichte die MeToo-Bewegung China”, erzählt Qin. “Sie traf auf eine Generation von Frauen, wie es sie noch nie in China gegeben hatte: Mädchen, die als Einzelkinder aufgewachsen waren.” Das Kapital und die Aufmerksamkeit einer ganzen Familie konzentrierten sich auf sie. “Sie sind gebildet, verdienen oft gut und jetzt spürten sie, wie wütend sie waren”, sagt Qin.

Die Partei versuchte, die Bewegung zu unterdrücken. Sie wittert im Feminismus ein Vehikel ausländischer Einflussnahme, und propagiert ein zunehmend konservatives Frauenbild. Die Gallionsfigur der chinesischen MeToo-Bewegung, die Tennisspielerin Peng Shuai, die im Jahr 2021 den früheren Vizepremier Zhang Gaoli eines sexuellen Angriffs bezichtigte, verschwand für drei Wochen von der Bildfläche. Als sie schließlich – vermutlich auf Druck der weltweiten #FreePengshuai Kampagne – wieder auftauchte, wirkten ihre Auftritte so gespenstisch, dass es schwerfiel, keinen offiziellen Druck dahinter zu vermuten.

Es folgten zahlreiche weitere Ereignisse, die Frauen aufrüttelten. Da war etwa im Jahr 2022 der gewaltige Skandal, der um ein Video entbrannte, das eine Frau in Xuzhou in einer kalten Baracke mit einer Halskette angekettet zeigt, sie ist geistig offensichtlich nicht gesund und – so stellt sich später heraus – Opfer von Frauenhandel. Ihr Ehemann und Peiniger hat acht Kinder mit ihr gezeugt. Monate später ging ein Video viral, auf dem zu sehen ist, wie Männer brutal vier Frauen in einem Restaurant in Tangsha verprügeln, die ihre Avancen zurückwiesen.

Im Jahr 2021 produzierte Qin eine Folge mit dem Thema: “Wie man sich von der Obsession mit Romantik befreit.” “Frauen sind so besessen von Romantik, weil sie glauben, dass das ihre Probleme in einer patriarchalischen Gesellschaft löst”, sagt Qin. “Stattdessen kann man seine Bedürfnisse aufteilen. Mit diesem Menschen hat man guten Sex, von jenem wird man verstanden und mit einem dritten kann man Interessen teilen.” 700 000 Menschen hörten sich den Podcast an, darunter viele erzürnte Männer. Sie beschimpften sie, zeigten sie bei den chinesischen Behörden an – am darauffolgenden Tag war der Podcast von allen chinesischen Plattformen verschwunden.

“Auch in China gibt es eine wütende Menge INCELS, unfreiwillig zölibatär lebender Männer”, sagt Qin. Es gibt sogar besonders viele davon. Weil zu Zeiten der Ein-Kind-Politik so viele weibliche Föten abgetrieben wurden, leben nun 35 Millionen mehr Männer als Frauen in China. Die meisten von ihnen werden wohl nie eine Frau finden, was der chinesischen Führung gewaltiges Kopfzerbrechen bereitet. Sie fürchtet Unruhen.

Noch viel besorgniserregender ist aus ihrer Sicht die rapide fallende Geburtenrate. “Besonders in der Pandemie ging sie dramatisch herunter“, sagt Qin. Aus jener Zeit stammt ein Video, in dem zu sehen ist, wie Gesundheitsbehörden ein Paar zu einem Quarantänezentrum bringen will. Als diese sich wehren, sagt ein Polizist: “Wenn ihr bestraft werdet, wird dies eure Familie für drei Generationen schaden.” “Wir sind die letzte Generation, danke”, antwortet der Mann und schließt die Tür. Der Begriff ging viral.

Auch in den Nachbarländern Japan, Südkorea und Taiwan sind die Geburtenraten niedrig, allesamt Länder, wo die Lebenskosten sehr hoch sind, Frauen sehr gut ausgebildet sind und sich genau überlegen, ob sie ihre Unabhängigkeit für eine konfuzianisch geprägte Mutterrolle aufgeben wollen. Und doch ist in China der Kontext ein besonderer, sagt Qin. “Es ist eine Rebellion gegen das System und die eigenen Eltern. Im Konfuzianismus ist die kindliche Pietät, den Eltern zu gehorchen, Nachwuchs zu produzieren, eines der wichtigsten Gebote.” Und genau das ist die Gemeinsamkeit gegenwärtiger Gesellschaftsphänomene. Wenn junge Leute beschließen, sich aus dem Rattenrennen auszuklinken und 躺平 tangping – einfach flachzuliegen – liegt darin ebenso ein Moment des passiven Widerstands wie in der Entscheidung, keine Kinder bekommen zu wollen.

In ihrem Versuch, die Geburtenrate zu steigern, lockt die Partei mit finanziellen Anreizen und feiert traditionelle Familienwerte. Ohnehin ist die Führung in den vergangenen Jahren konservativer und exklusiv männlicher geworden. In den mächtigen Ständigen Ausschuss hat es ohnehin noch nie eine Frau geschafft, doch zum ersten Mal seit Jahrzehnten gibt es auch keine einzige Frau im Politbüro. “Mit dem Tod der Riege von revolutionären Frauen wie Deng Yingchao, die noch im Bürgerkrieg gekämpft und sich für das Recht auf Scheidung eingesetzt hatten, konnten die exklusiven Männernetzwerke in der Partei wieder Raum gewinnen”, sagt Qin.

Allein, die Schönheit traditioneller Rollenbilder zu besingen, hilft der Partei nicht viel. Die Geburtenraten steigen nicht. “Viele feministische Entscheidungen vollziehen sich im Privaten”, sagt Qin. “Die Regierung merkt, dass es sehr schwierig ist, dort zu intervenieren. Die Regierung kann die Leute ja nicht zum Sex zwingen. Oder Frauen verbieten, zusammenzukommen und sich zu amüsieren.” Vor kurzem wurde das Leben einer 51-jährigen Frau namens Su Min verfilmt. Sie hatte sich ein Leben lang um ihren gewalttätigen Mann, ihre Kinder und Enkel gekümmert, bis ihr plötzlich aufging: “Ich hatte ja nie selbst Spaß.” Also kaufte sie sich ein Auto, fuhr durch China und berichtete live für ein immer größerer werdendes Publikum. “Wenn Frauen Filme machen, haben sie immer noch ein kleineres Budget als Männer”, sagt Qin. “Doch männliche Regisseure sehen, dass man damit Geld machen kann, also integrieren sie auch immer mehr entsprechende Inhalte und Rollen in ihre eigenen Filme und Serien.” So breiten sich feministische Inhalte aus.

Qin Liwens Podcast hat sich inzwischen zum Netzwerk, zur Plattform, zur Veranstaltungsreihe erweitert. Zum fünfjährigen Bestehen veranstaltete sie 2023 eine große Feier in Berlin, mit Seminaren, Bands und Standup-Comedy. Chinesische Frauen aus allen Teilen der Welt reisten eigens dafür an. Dieses Jahr war Tokio an der Reihe. Und nächstes Jahr Australien. Angela Köckritz

(Transparenzhinweis: Die Autorin hat mit Qin Liwen einst ebenfalls gemeinsam einen geopolitischen Podcast produziert)

Ting Zhang arbeitet seit als Oktober als Business Technology Specialist bei Bosch China. Zhang hat an der TU München Management and Technology studiert und war zuvor für AutoScout24 und Infineon in Bayern tätig.

Tauno Tõhk ist neuer Research Fellow am Internationale Center for Research and Security. Tõhk war zuvor Policy Officer und China FIMI Team Lead beim Europäischen Auswärtigen Dienst.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Hongkong hat einen 2.400 Hektar großen Meerespark in den Gewässern vor der nördlichen Lantau-Insel eingerichtet. Er soll vor allem dem Schutz des chinesischen Weißdelfins dienen, einer bedrohten Art, deren Zahl immer weiter zurückgeht. Der Vorschlag, dort ein Schutzgebiet einzurichten, wurde 2016 als Ausgleich zum Ausbau des Flughafens gemacht. Vor 20 Jahren gab es noch rund 200 der seltenen Tiere in den Gewässern. Heute sollen es laut der Hongkong Dolphin Society nur noch 30 bis 40 sein. Auch die gigantische Übersee-Brücke von Hongkong nach Zhuhai und Macau wird von Naturschützern für den Rückgang verantwortlich gemacht. Eine lokale Umweltschutzorganisation äußert Zweifel, dass das Schutzgebiet die Tiere zurückbringt. Nach den jüngsten Daten im Jahr 2022 wurde nur ein einziger Delfin in Nord-Lantau gezählt.