die China-Wissenschaftler in Deutschland sind schon lange keine homogene Gruppe mehr, die gemeinsam und etwas vergeistigt die Volksrepublik und deren Historie erforschen. Die aktuelle Politik und mit ihr die geopolitischen Konflikte haben längst auch die deutsche Sinologie und mit China befasste Forscher anderer Disziplinen erfasst. Die Auseinandersetzung um die Haltung zur chinesischen Regierung ist seit dem Amtsantritt von Xi Jinping als Staats- und Parteichef immer schärfer geworden. Nun liefert ein aktueller Beitrag zweier Urgesteine der Sinologie zur Lage in Xinjiang neuen Zündstoff in der Debatte, wie Marcel Grzanna analysiert.

Der Beitrag der beiden Forscher in der Neuen Zürcher Zeitung verharmlose Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und verfalle den Narrativen der Kommunistischen Partei, so die Vorwürfe. Manche zeigten sich entsetzt. Generell sieht sich die Sinologie seit längerem dem Vorwurf mangelnder Distanz zu Peking und einer Verklärung der Realität gegenüber. Das macht es schwierig für die in der neuen China-Strategie der Bundesregierung eingeforderte Stärkung der China-Kompetenz in Deutschland. Denn wie der Streit um den Xinjiang-Text zeigt, können von zwei Experten zwei völlig unterschiedliche Einschätzungen kommen.

Derweil befasst sich die Europäische Union mit strategisch wichtigen Rohstoffen. Der Critical Raw Materials Act (CRMA) soll den Zugang zu diesen Rohstoffen sichern und Abhängigkeiten von Ländern wie China verringern. Im Interview mit Leonie Düngefeld und Amelie Richter erklärt die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer (FDP), wie die EU aus Sicht des Parlaments dabei vorgehen soll. Beer schätzt das Konfliktpotenzial zwischen China und der EU beim Thema Rohstoffe als “ausgesprochen groß” ein. Alternativen Rohstoffpartnern will sie Angebote auf Augenhöhe machen, die den Menschen vor Ort helfen.

Herzliche Grüße,

Seit einer Weile sieht sich die deutsche China-Forschung lautstarker öffentlicher Kritik ausgesetzt. Die Debatte hat jetzt neuen Zündstoff erhalten. Zwei Urgesteine der deutschen Sinologie, Thomas Heberer von der Uni Duisburg und Helwig Schmidt-Glintzer, Direktor des China Centrum Tübingen (CCT), haben mit einem Beitrag zur Situation der Uiguren in der autonomen Provinz Xinjiang für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) nicht nur ihre Kritiker außerhalb der Sinologie empört, sondern auch bei Kollegen innerhalb der Disziplin Unverständnis hervorgerufen.

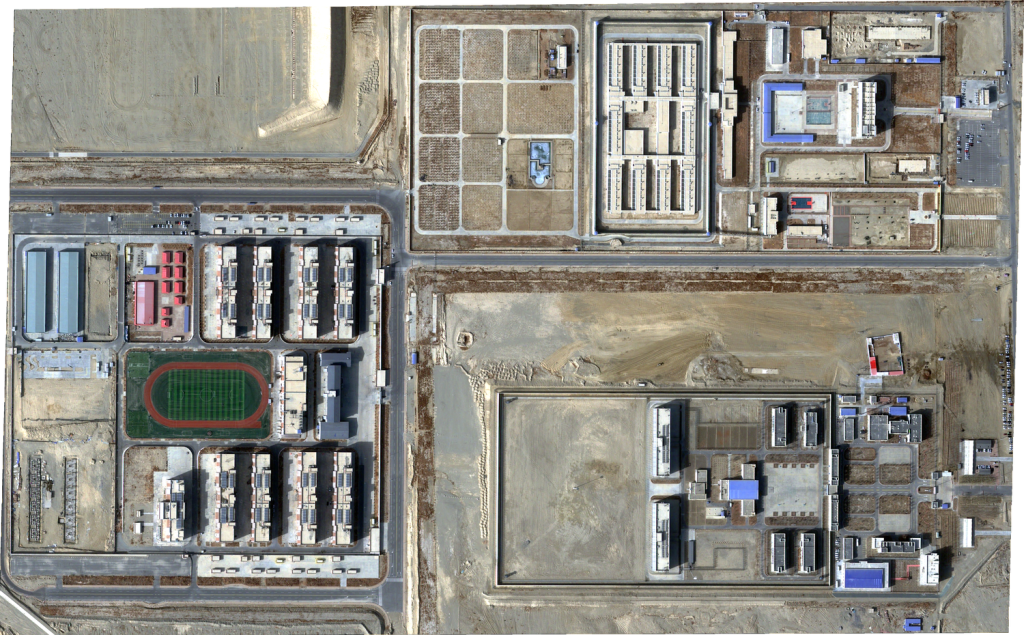

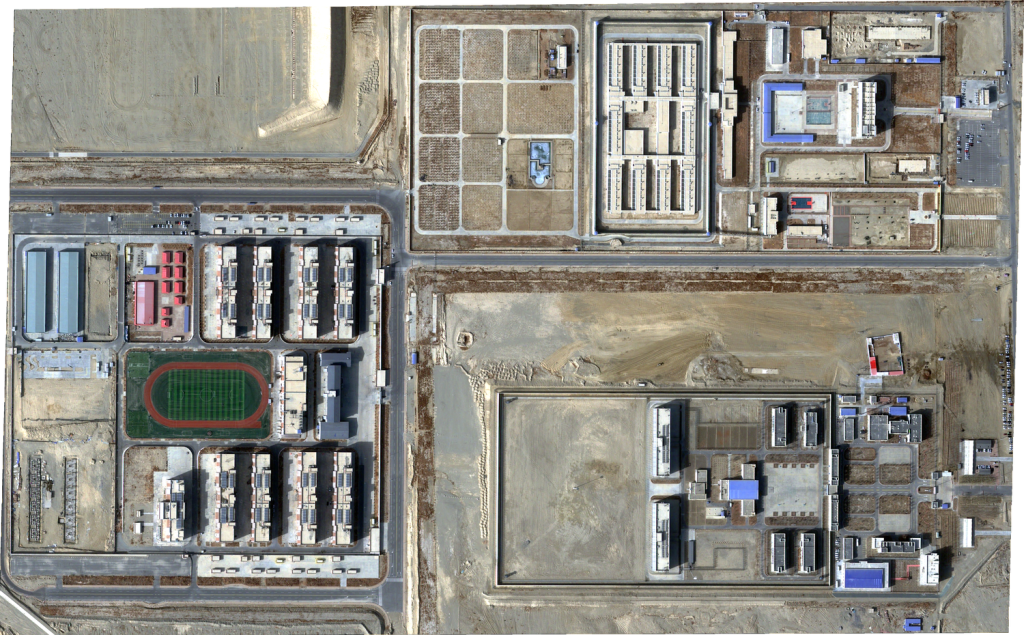

Die beiden Autoren waren nach eigenen Angaben “auf eigene Initiative” im Mai nach Xinjiang gereist, mit zwei weiteren China-Wissenschaftlern und einem Völkerrechtler. Die Region ist hermetisch von chinesischen Sicherheitskräften kontrolliert. Ausländische Wissenschaftler können sich, ebenso wie Journalisten, kaum frei bewegen. Heberers und Schmidt-Glintzers Fazit lautete dennoch: “Es sind mittlerweile deutliche Anzeichen einer Rückkehr zur ‘Normalität’ erkennbar.”

Der Text löste unter China-Kennern zum Teil Entsetzen aus. Der Vorwurf lautet, Heberer und Schmidt-Glintzer relativieren und rechtfertigen die Menschenrechtsverbrechen der Kommunistischen Partei an ethnischen Minderheiten in der autonomen Provinz Xinjiang. Von Normalität könne keine Rede sein.

Die Kritik bezieht sich vor allem auf fehlende Einordnung der Forschungssituation innerhalb des Aufsatzes. “Der Text ist ein fahrlässiger Umgang mit Informationen. Die Autoren verzichten auf eine Kontextualisierung dieser Informationen und hinterfragen sie nicht kritisch”, sagt der Xinjiang-Forscher Björn Alpermann, der in der Vergangenheit schon gemeinsam mit Heberer zu China publiziert hat. Beide arbeiteten zwischen 2010 und 2016 in einem Kompetenznetz für Regionalstudien zusammen, gefördert durch das Bundesforschungsministerium.

Er verstehe nicht, “was die Kollegen da geritten hat”, sagt Alpermann. Formulierungen wie “erfolgreiche Kampagne gegen Terrorismus und Islamismus” hält Alpermann für zynisch. Er selbst bezeichnet die Minderheiten-Politik der KP in Xinjiang in seinem Buch “Xinjiang – China und die Uiguren” als “kulturellen Genozid”.

Der Artikel sei “voll von chinesischen Propaganda-Begriffen und Ansichten”, klagt die Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig. Die Sinologin Marina Rudyak von der Universität Heidelberg beklagt mangelnde Transparenz darüber, wie die Reise finanziert wurde. Als “für Wissenschaftler unwürdig” hält den Beitrag der Politologe Andreas Fulda, der zu den schärfsten Kritikern der deutschen Sinologie zählt.

Heberer und Schmidt-Glintzer verzichten in ihrem Beitrag zum Ärger ihrer Kritiker darauf, auf den Besuch von Parteichef Xi Jinping vor wenigen Wochen in Urumqi einzugehen, der Aufschluss über die Zukunftsperspektive Xinjiangs geben könnte. In seiner Grundsatzrede hatte Xi unter anderem betont, dass die “korrekte Xinjiang-Politik” der Kommunistischen Partei fortgesetzt und vollendet werden müsse. “An der Ausrichtung der Xinjiang-Politik ändert sich also nichts“, hatte Alpermann danach geschlussfolgert.

Die Verursacher des Aufruhrs, die sich beide zurzeit in China aufhalten, verteidigen ihren Beitrag. Ziel sei es gewesen, “darauf hinzuweisen, dass sich etwas zu verändern begonnen hat“, heißt es in einer Stellungnahme von Heberer und Schmidt-Glintzer gegenüber Table.Media “Es müsse doch eine Tendenz hin zu ‘Normalität’, zu Ausbildungsförderung und wirtschaftlicher Erholung und zu einer ‘Öffnung’ Xinjiangs begrüßt werden – sodass Xinjiang von einem potenziell umkämpften Teil Chinas zu einem friedlichen und prosperierenden Teil mit einem Autonomiestatus wird.” Sie hätten die “kritische Beobachtung der Verhältnisse” keineswegs aufgegeben, “doch Ansätze zu einer Auflösung früherer Repressionsmaßnahmen festgestellt.“

Heberer und Schmidt-Glintzer argumentieren, dass sich die chinesische Regierung aufgrund von “massivem islamistischem Terror” dazu “gezwungen sah” zu reagieren. Die Autoren räumen zwar ein, dass dies mit “zweifellos überharten Maßnahmen” und unter “staatlicher Willkür” geschehen sei. Doch nicht weniger als die “innere Sicherheit von ganz China” habe auf dem Spiel gestanden. Und man dürfe nicht übersehen, “dass die uigurische Bevölkerung selber unter dem Terror litt”.

In den vergangenen zehn Jahren waren mindestens eine Million Muslime, die allermeisten davon Uiguren, zum Zwecke der ideologischen Umerziehung in Internierungslager eingesperrt – das leugnet kaum noch jemand. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hatte von “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” gesprochen und thematisierte in einem Sonderbericht sehr konkrete Vorwürfe der Zwangsarbeit, Zwangssterilisationen, Vergewaltigungen und Folter.

Neueste Erkenntnisse wie die des Xinjiang-Experten Rune Steenberg lassen in der Tat darauf schließen, dass die Internierungslager nur noch wenige Zehntausend Insassen haben. Doch von einer Normalisierung könne kaum die Rede sein, sagen Experten. Die schrumpfende Zahl gehe “Hand in Hand mit der Errichtung eines allgegenwärtigen ‘Sicherheitsstaates’ in der gesamten Region”, schrieb der australische Xinjiang-Forscher Michael Clarke erst vor wenigen Tagen in seinem Beitrag “Social reengineering in the name of security in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region“.

Die Kritik an der deutschen China-Forschung wird vorerst nicht abnehmen. Im Kern lautet sie, die Sinologie hierzulande sei in Teilen von Eigeninteressen getrieben, nehme zu stark die Perspektiven des chinesischen Parteistaats an und habe sich in altmaoistischer Romantik verfangen.

Statt die Widersprüche chinesischer Propaganda beim Namen zu nennen und Bedrohungsszenarien für demokratische Gesellschaften klar zu definieren, würden zu viele deutsche Chinaforscher und -forscherinnen die Realität verklären. Heberer und Schmidt-Glintzer haben den Vertretern dieser Sichtweise nun frische Munition geliefert.

Die EU ist bei vielen Materialien von China abhängig, beispielsweise beziehen wir derzeit 98 Prozent des Magnesiums – also fast alles – aus der Volksrepublik. Der Entwurf des EU-Parlaments sieht vor, dass der Anteil bei verarbeiteten Rohstoffen aus Drittländern bis 2030 auf 65 Prozent sinken soll. Wie soll das klappen?

Durch das Gesamtpaket, das vorgesehen ist: Mehr eigener Bergbau, sparsamere Verarbeitung, Recycling und die Entwicklung alternativer Materialien und Produktionsmethoden, die es ermöglichen, auf die bislang kritischen oder strategischen Rohstoffe zu verzichten. Alles sowohl in der EU als auch mit verlässlichen Partnern in Drittstaaten.

Welche Rolle spielen diese Drittstaaten, die eben nicht China sind, im CRMA – im European Critical Raw Materials Act?

Wir brauchen Partner in anderen Drittstaaten. Und diesen Bereich sind wir als Europäer bislang nicht gezielt angegangen. Als Europaparlament haben wir viele Gedanken investiert, wie wir solche Partnerschaften für beide Seiten attraktiv machen können. Ich glaube, dass wir da als EU-Parlament ein besseres Paket hinlegen, als das, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Vor Ort muss es zu Wertschöpfung, zu einer Verbesserung der Umwelt- und Sozialstandards beitragen und so auch eine ehrlicher gelebte Partnerschaft sein – und damit auch anders als die Partnerschaften von manchen Drittländern mit China.

Wie sehen diese Ihrer Ansicht nach derzeit aus?

China ist in der Regel sehr schnell und unbürokratisch vor Ort. Straßen werden dann zum Beispiel aber eben nur bis zur Mine und nicht bis zur Schule oder zum Krankenhaus gebaut. Die Rohstoffe werden ausgeräumt und abtransportiert. Dafür werden oft noch die eigenen Arbeiter mitgebracht und zum Teil später dort gelassen. Denn dabei handelt es sich auch um Strafgefangene, die sich aussuchen können, ob sie in China im Gefängnis sitzen oder vor Ort in der Mine arbeiten. Vor Ort bleibt kaum Wertschöpfung, der Kredit für die Straße muss aber abgezahlt werden. Das sind Umstände, derer sich viele Partnerländer Chinas jetzt mehr und mehr bewusstwerden. Genau da wollen wir ein besseres, ein ehrliches und ein stärker auf Augenhöhe angelegtes Angebot machen. Ich hoffe, dass wir das in den Ländern, mit denen wir Partnerschaften anstreben, zunehmend klarmachen können.

In Ihrem Vorschlag gibt es auch eine menschenrechtliche Komponente: Länder, die die EU-Werte teilen, sollen bevorzugt werden. Warum war Ihnen das wichtig?

Wir versuchen, einen Rahmen zu erstellen, der den Menschen vor Ort hilft. Wir erwarten nicht von den Ländern, dass sie überall schon unseren Standards entsprechen. Das war allerdings der Vorschlag der EU-Kommission. Wir hingegen sagen: Wir möchten mit den Ländern Hand in Hand daran arbeiten, dass diese Standards angehoben werden. Wenn wir uns nur auf Länder konzentrieren würden, die – zum Beispiel – bereits unsere Arbeitsrechtsstandards anwenden, dann wären das sehr wenige. Also würden wir auch sehr wenigen Menschen weiterhelfen. Für uns spielt auch der Aspekt der Entwicklungszusammenarbeit eine große Rolle, auf der Basis des Respekts für Menschen- und Bürgerrechte. Wir wollen verlässliche Partner finden und nicht mit autoritären Regimen zusammenarbeiten.

Chinas Entwicklungen geschehen häufig sehr schnell. Viele der Ziele der EU sollen bis 2030 erreicht werden. Das sind noch fast sieben Jahre. Müssen wir nicht schneller handeln? Ist Brüssel die Dringlichkeit bewusst?

Ich bin froh, dass wir jetzt überhaupt mal handeln. Innerhalb von drei Monaten zur politischen Einigung im Parlament zu kommen, ist zügig. Für die Perspektive bis 2030 müssen wir natürlich auch in unserer Wirtschaft und Verwaltung Vertrauen für unseren Plan aufbauen. Nur so kann das wirklich gemeinschaftlich gewollt sein. Auch die Gesellschaft, die an vielen Stellen ebenfalls betroffen sein wird oder mitziehen muss, muss einbezogen werden.

Wie schätzen Sie generell das Konfliktpotenzial zwischen EU und China ein, wenn es um Rohstoffe geht?

Das ist ausgesprochen groß und spiegelt sich ja auch in sich verschärfenden Konfrontationslinien im Pazifik wider. Nicht nur in Bezug auf Taiwan. Wir sind sicherlich spät dran, uns bei diesem Thema auf den Weg zu machen, aber wir sind nicht zu spät. Wir müssen uns aber sputen und gleichzeitig China gemeinsam geeint außenpolitisch klarmachen, wo unsere roten Linien sind. Dazu trägt auch bei, dass wir an der Stelle der Rohstoffe glaubhaft resilient und von Chinas Rohstoffen unabhängiger werden.

Sie waren im vergangenen Jahr in Taiwan. Wie kann Taiwan eine Rolle bei der sicheren Versorgung mit Rohstoffen spielen?

Die Rolle von Taiwan beruht unter anderem darauf, dass wir immer mehr gegenseitige Investitionen vorantreiben. Gerade auch von taiwanischer Seite in Europa, zum Beispiel bei Halbleitern. Das Europäische Parlament will den weiteren Ausbau der Beziehungen mit Taiwan, etwa durch ein Investitionsabkommen, und wird da auch Druck auf die EU-Kommission machen, schneller voranzuschreiten. Derartige Investitionen sind, neben dem Know-how-Austausch, auch Teil des Risikomanagements für die Taiwaner, indem nicht alle Produktionsstätten in Taiwan sind, sondern manche auch unangreifbar in der Europäischen Union.

Wie denken Sie, wird China reagieren?

Was wir letztendlich hier betreiben, ist Risikomanagement. Die Chinesen sind es aber, die es mit ihrem Verhalten in der Hand haben, ob es nur um Risikomanagement geht, oder ob es am Ende Entkopplung wird. Wir werden keine einseitige, aggressive oder gar militärische Verschiebung der regelbasierten internationalen Ordnung durch China zulassen. Aber diese Entscheidung haben die Chinesen in der Hand, und das sollten sie sehr genau abwägen.

Nicola Beer (FDP) ist Europa-Abgeordnete in der Renew-Gruppe und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Im vergangenen Jahr besuchte sie Taiwan und war damit der bisher hochrangigste Besuch des EU-Parlaments.

Das EU-Parlament stimmt am Donnerstag über seine Position zum CRMA ab. Mit dieser geht es anschließend in die Verhandlung mit anderen EU-Institutionen, dem sogenannten Trilog.

Dieser Teil des Interviews mit Nicola Beer konzentriert sich auf China. Wenn Sie noch mehr wissen wollen über weitere Aspekte des Critical Raw Materials Act und die Prozesse, die ihm in der EU-Beschlussfindung noch bevorstehen, dann lesen Sie den zweiten Teil des Interviews hier bei Europe.Table

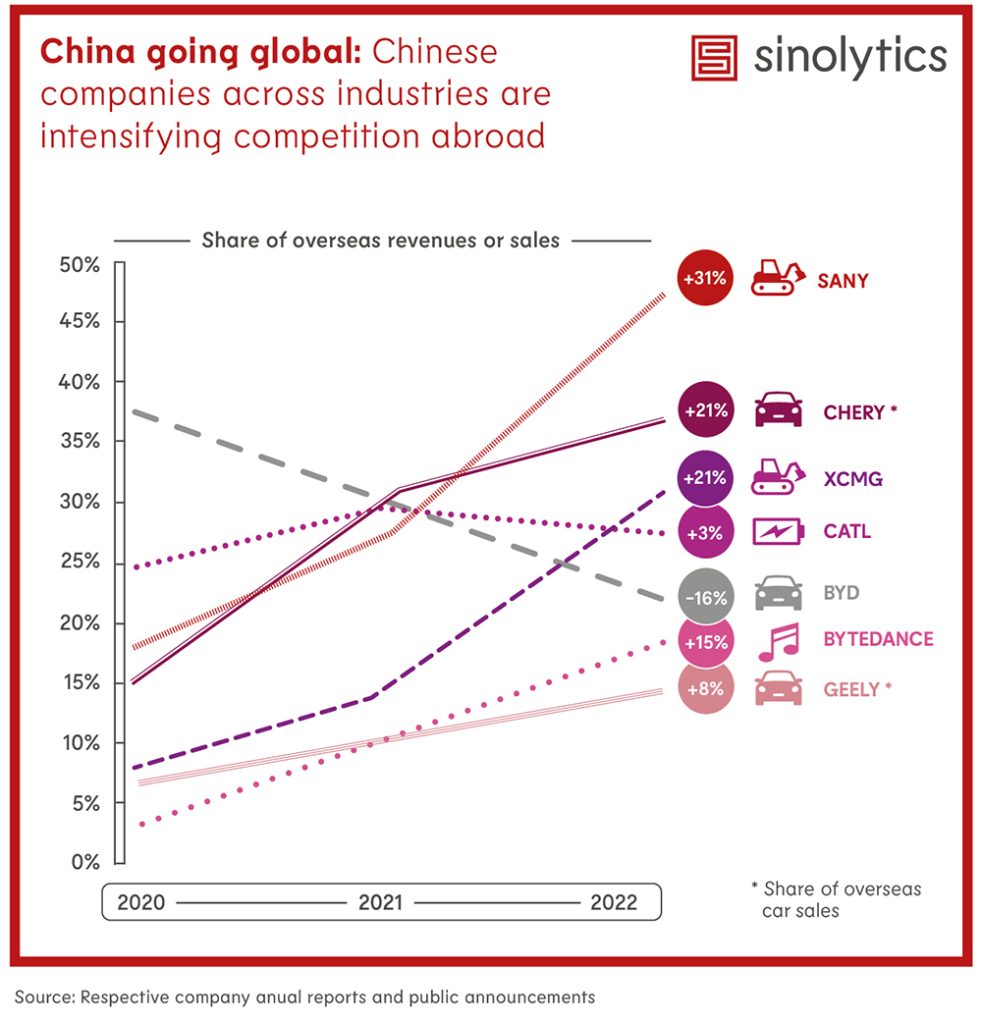

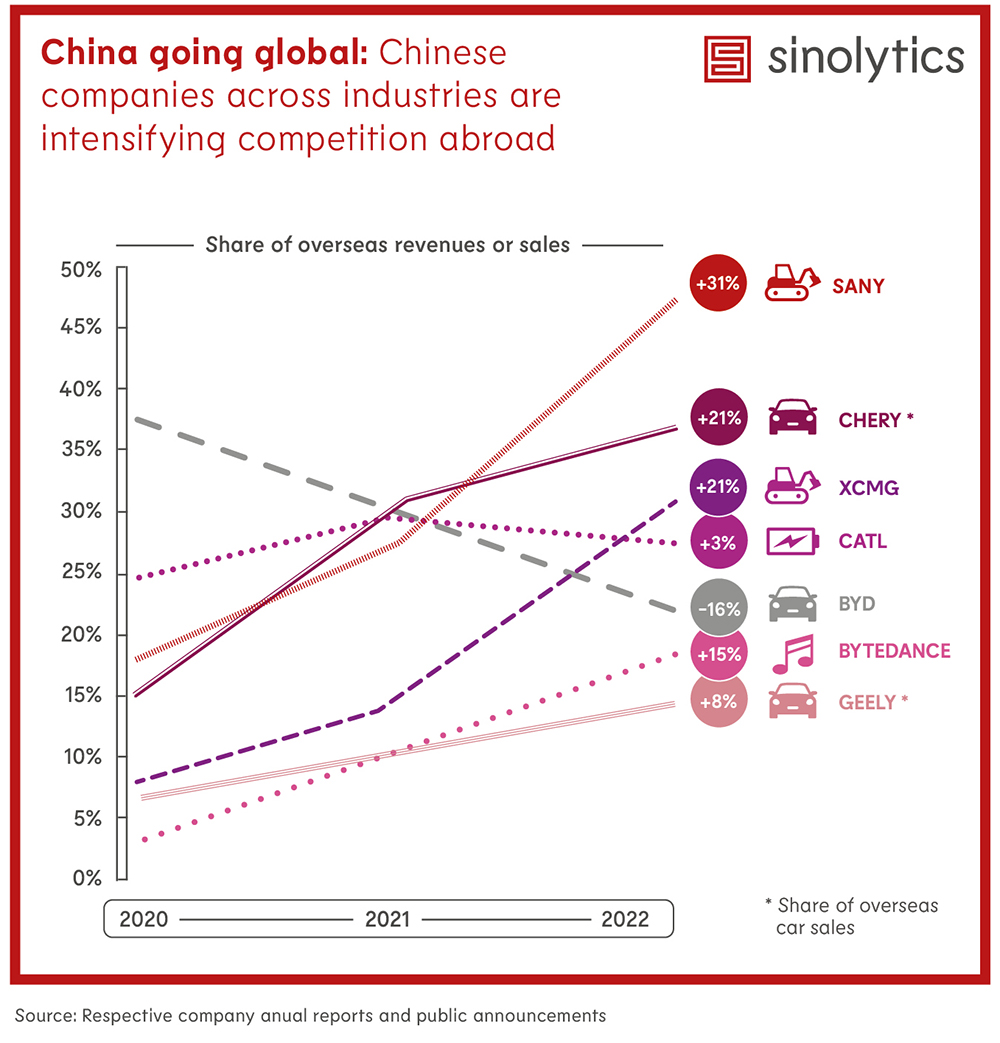

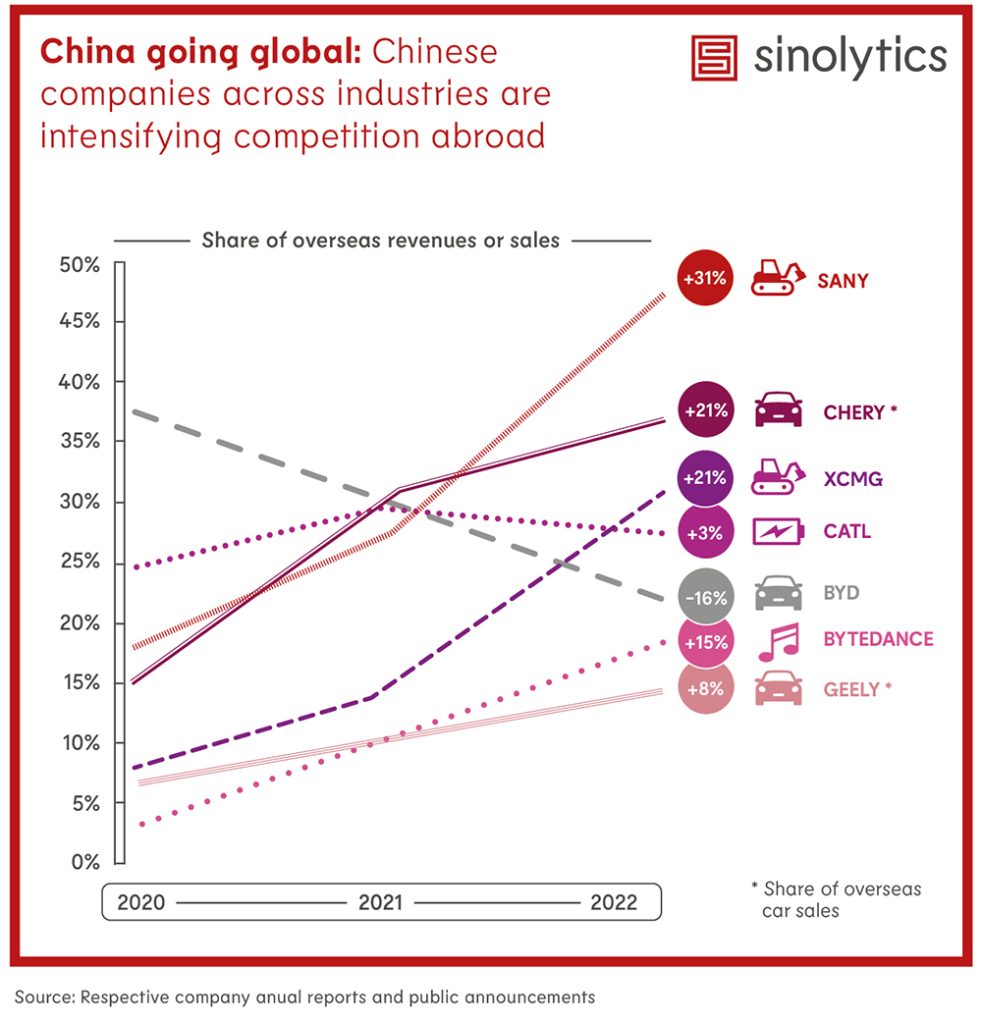

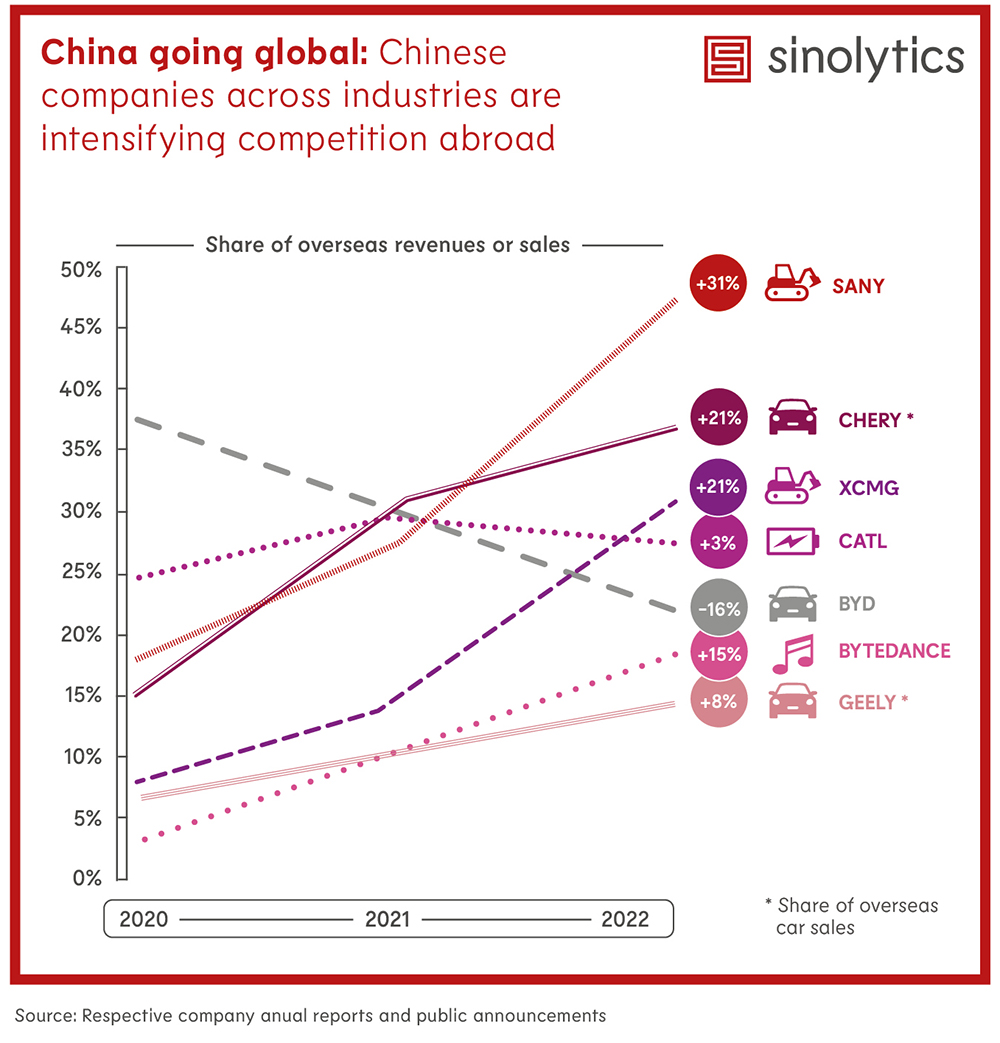

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat neue internationale Verhandlungen über nukleare Abrüstung gefordert. Nicht nur Russland und die USA, sondern auch China sollten daran beteiligt werden, sagte er: “Ein Neubeginn bei der Rüstungskontrolle wäre sehr wichtig.”

Durch die verstärkte atomare Aufrüstung Chinas ist aus der Konfrontation zweier Atom-Großmächte inzwischen ein schwerer zu kontrollierendes Atomdreieck geworden, was die Gefahr einer nuklearen Eskalation erhöht. Nach Angaben des Internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstituts (Sipri) ist die Zahl der einsatzfähigen Atomwaffen im Jahr 2022 leicht gestiegen.

Mehrere andere Länder hätten ein Atomwaffenarsenal aufgebaut, betonte Scholz. Und es bleibe eine wichtige Aufgabe, Iran an der Produktion von Uran zu hindern. Atomwaffen stellten eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit dar, weshalb es eine “unmittelbare Verpflichtung” gebe, alles zu tun, um sicherzustellen, dass sie niemals eingesetzt würden, sagte der Kanzler. rtr

In China gibt es erneut Spekulationen um ein Kabinettsmitglied: Seit gut zwei Wochen ist Verteidigungsminister General Li Shangfu nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, wie mehrere Medien berichteten. Aufmerksam gemacht wurden sie durch einen kürzlichen Eintrag des US-Botschafters in Japan Rahm Emanuel auf X, der Lis Abtauchen mit einer ganzen Reihe verschwundener Führungspersonen in Verbindung gebracht hatte.

Zuletzt war Li am 29. August auf dem Chinesisch-Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsforum in Peking aufgetreten, wo er eine Rede gehalten hatte. Mitte August war er nach Russland und Belarus gereist. Der Verteidigungsminister hat allerdings generell ein weniger öffentliches Profil als etwa ein Außenminister. Zwei Wochen fallen zudem auch zeitlich noch in den Rahmen eines normalen Krankheitsverlaufs. Und über die Gesundheit führender Kader schweigt sich die KP stets aus.

Auffällig ist dennoch, dass Lis Abwesenheit in eine Phase der Unruhe in der KP-Führung fällt. Im Sommer verschwand zunächst Außenminister Qin Gang, bevor er nach einiger Zeit formal abgesetzt wurde. Anfang August dann wurde der Kommandeur der Raketenstreitkräfte ausgetauscht. Seit Juli laufen nach Berichten unter anderem der South China Morning Post Korruptionsermittlungen gegen den inzwischen ebenfalls verschwundenen Ex-Kommandeur Li Yuchao sowie zwei seiner Stellvertreter.

Es gehe dabei um Korruption im Zusammenhang mit der Beschaffung von Hardware, schreibt Bloomberg, die bis Oktober 2017 zurückreiche. Der heutige Minister Li leitete von September 2017 bis 2022 die dafür zuständige Ausrüstungsabteilung. Bislang gab es laut verschiedenen Berichten aber keine Anzeichen dafür, dass Li Fehlverhalten vorgeworfen wird. Dagegen brachte ihn sein damaliger Posten 2018 auf die Sanktionsliste des US-Außenministeriums. Washington begründete das mit den Waffengeschäften des Landes mit Russland. China fordert die Aufhebung dieser Sanktionen. Li war im Oktober 2022 in die Zentrale Militärkommission berufen worden und wurde im März Verteidigungsminister. ck

Laut einem neuen Bericht des taiwanischen Verteidigungsministeriums verstärkt China seine Übergriffe gegen Taiwan, mit dem Ziel, die Souveränität des Landes anzugreifen. Das berichtete Nikkei Asia am Dienstag. China geht demnach immer aggressiver vor. Dabei versuche die Volksrepublik, eine “neue Normalität” zu schaffen und setze auf Aktivitäten in einer Grauzone – Aktivitäten, die schaden, aber unterhalb der Schwelle zum Krieg liegen.

In dem Bericht heißt es, China habe “Umfang, Häufigkeit und Intensität von Übungen gegen Taiwan erhöht, um seine operativen Vorbereitungen für eine Invasion Taiwans zu verstärken”. Zu diesem Zweck habe China unter anderem Kriegsschiffe und Flugzeuge über die Mittellinie der Straße von Taiwan geschickt, Übungen in nahen Gewässern durchgeführt und Cyberangriffe gegen wichtige Regierungsbehörden und Infrastrukturen gestartet.

Peking habe außerdem zivile Flugzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge und Wetterballons in die Nähe Taiwans und seiner vorgelagerten Inseln entsandt und Meeresvermessungsschiffe und hydrographische Vermessungsschiffe als “Deckung” für sein Militär eingesetzt, so der Bericht. Diese Manöver zielten darauf ab, “den Status quo in der Straße von Taiwan einseitig zu verändern und die regionalen Spannungen zu verschärfen”. Sie stellten “eine ernste Herausforderung für unsere nationale Verteidigung dar und haben die Sicherheitslage im Indopazifik beeinträchtigt.” cyb

Tagelange, sintflutartige Regenfälle haben in Südchina 115 Erdrutsche ausgelöst. Mindestens sieben Menschen seien ums Leben gekommen, 1.350 von Fluten eingeschlossen, berichteten staatliche Medien. Drei Personen wurden am Dienstag noch vermisst.

Die Wetterlage ist immer noch dem Taifun “Haikui” geschuldet, obwohl dieser bereits vor acht Tagen auf die Küste Südchinas traf und zu einem Tropensturm herabgestuft worden war. Aber im vorwiegend betroffenen Südwesten der Region Guangxi regnete es am Dienstag weiterhin unablässig. In der Küstenstadt Beihai fielen am Dienstagmorgen innerhalb von drei Stunden mehr als 101 Liter Regen pro Quadratmeter.

Wissenschaftler warnen, dass die Taifune, die China treffen, aufgrund der Klimaveränderungen immer intensiver und ihre Zugbahnen immer komplexer werden. Dadurch steigt das Katastrophenrisiko. Die Wetterbehörde sagte für die betroffenen Regionen auch weiter schwere Regenfälle und teilweise Stürme voraus. rtr/ck

Myanmars Militärjunta hat kürzlich eine Teilamnestie für die entmachtete ehemalige Regierungschefin und Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und den ehemaligen Präsidenten Win Myint ausgesprochen. Im Rahmen einer Massenbegnadigung von mehr als 7.000 Inhaftierten aus Anlass eines buddhistischen Feiertages wurde die Haftstrafe der ehemaligen Regierungschefin von 33 Jahren auf 27 Jahre reduziert. Der frühere Präsident Win Myint bekam vier Jahre seiner zwölfjährigen Haftstrafe erlassen. Kurz zuvor hatten Meldungen die Runde gemacht, dass Aung San Suu Kyi vom Gefängnis in den Hausarrest in der Hauptstadt Naypyitaw überstellt worden sei.

Diese Gesten sind jedoch keine Anzeichen für einen Politikwechsel des Militärregimes oder den Beginn einer Aussöhnung. Sie sind vielmehr eine Zuflucht in die Symbolpolitik angesichts fehlender innenpolitischer Unterstützung und weitreichender außenpolitischer Isolierung.

Nur wenige Staaten halten noch zu den Putsch-Generälen. Die Junta wird vor allem von China, Indien und Russland unterstützt. Während Russland Kampfjets liefert, die gegen die spärlich ausgerüsteten Kämpfer der People’s Defence Forces (PDF) vorgehen sollen und hohe Verluste bei der Zivilbevölkerung verursachen, haben China und Indien weitreichende wirtschaftliche Interessen in Myanmar, die durch den eskalierenden Bürgerkrieg in Gefahr geraten.

Seit dem Putsch hat China mehr als 113 Millionen US-Dollar in Projekte in Myanmar investiert. Der sogenannte China-Myanmar-Wirtschaftskorridor soll beide Länder stärker verbinden. China hat deshalb großes Interesse an einer Beilegung der Kämpfe und wirtschaftlicher Stabilität. In letzter Zeit ist es jedoch in Myanmar vermehrt zu Anschlägen und Protesten gegen chinesische Einrichtungen gekommen. Im Februar 2023 richteten die PDF einen Angriff auf die 770 km lange chinesische Ölpipeline, die vom Rakhine-Staat bis nach Yunnan in China reicht. Im Juni 2023 kam es zu einem Angriff auf einen chinesischen Militärtransporter im Kachin-Staat. China ernannte einen Sonderbeauftragten, der mit den ethnischen Gruppen in der Grenzregion über den Bürgerkrieg verhandelte. Chinesische Vertreter haben auch mit den früheren Staatschefs Than Shwe und Thein Sein gesprochen, um nach einem Ausweg zu suchen.

Nachdem das Militär im Februar 2021 geputscht hatte, sah sich die friedliche Widerstandsbewegung massiven Repressionen ausgesetzt, die dazu führten, dass sich der Widerstand im Lande radikalisierte. Gegen die Streitkräfte von Myanmar, genannt Tatmandaw oder Sit Tat, kämpfen neben der Exilregierung National Unity Government, die sich aus einer Gruppe entmachteter ehemaliger Parlamentarier (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH) zusammensetzt, und dem bewaffneten Flügel, den PDF, von rund 65.000 Kämpfern koordiniert, eine Vielzahl ethnischer Armeen. Während der bewaffnete Widerstand von NUG/PDF relativ jung ist, dauert der bewaffnete Widerstand der ethnischen Gruppen bereits mehrere Jahrzehnte und erhielt durch den Putsch neuen Auftrieb.

Längst ist von einer Revolution die Rede, die einen Neuanfang ohne das dominierende burmesische Militär zu erreichen sucht. Das seit mehr als 60 Jahren direkt oder indirekt herrschende Militär hat die Kontrolle über weite Teile des Landes inzwischen verloren. Der jüngste BTI-Länderbericht Myanmar 2022 stellt fest: “Große Teile im Westen (den Staaten der Rakhine und Chin) und im Nordosten (Kachin, Shan) sind umkämpftes Terrain. Etwa 15 größere und mehrere Dutzend kleinere bewaffnete ethnische Organisationen kämpfen für Autonomie oder Abspaltung von der Union.”

Nach Berichten ausländischer Experten ist dem Militär die Herrschaft in mehr als der Hälfte der 330 myanmarischen Distrikte abhandengekommen. Mittlerweile kontrolliert es nur noch die größeren Städte im buddhistischen Kernland, während der Bürgerkrieg im Nordwesten, (in den Gebieten der Ethnien Rakhine und Chin) genauso wieder aufgeflammt ist wie im Nordosten (Kachin) und Osten (Karen).

Zu der schwierigen Lage für die Militärjunta passt, dass am 31. Juli 2023 der Ausnahmezustand – gegen die Vorgaben der Verfassung – ein viertes Mal für sechs Monate verlängert worden ist und die eigentlich für 2023 geplanten Wahlen, die der Junta Legitimität hätten verleihen sollen, abgesagt wurden.

Seit der Rückkehr zur direkten Militärherrschaft 2021 sind viele der politischen, ökonomischen und sozialen Fortschritte, die seit 2012 erzielt wurden, wieder umgekehrt worden. Die zahlreichen Probleme des Landes haben sich verschärft. Längst ist von einer humanitären Krise die Rede. Tausende Tote und mehr als 1,5 Millionen Binnenvertriebene sind die Bilanz des neuerlichen Bürgerkriegs. Hinzu kommen massive Repressionen. Laut der myanmarischen Menschenrechtsorganisation Association of Political Prisoners wurden seit dem Putsch mehr als 24.000 Menschen aus politischen Gründen festgenommen. Davon waren Ende Juli 2023 noch 19.733 inhaftiert. 3.857 Personen wurden vom Militär getötet.

Chinas Sondergesandter hat die ethnischen Gruppen an der chinesischen Grenze dazu gedrängt, sich mit der Militärjunta an einen Tisch zu setzen und die Zusammenarbeit mit der NUG zu beendeten. Die ethnischen Gruppen begrüßten zwar Chinas Vermittlungsversuche und versprachen eine Fortführung des Dialogs. Eine Lösung des Bürgerkriegs ist damit jedoch nicht zu erwarten, da die ethnischen Gruppen auch ihr Ziel – die Etablierung eines Föderalstaates – wiederholten. China stellt sich wiederum aufseiten des burmesischen Militärs und versucht dem Einfluss des NUG entgegenzutreten.

Das Militär versucht, sich über den Buddhismus zu legitimieren. In den Staatsmedien werden die Tatmadaw als Schutzmacht des Theravada Buddhismus dargestellt. Eine Analyse des US Institute for Peace kommt zu dem Schluss, dass sich Militärchef Min Aung Hlaing in der Tradition burmesischer Gottkönige sieht und als Patron des Buddhismus auftritt. Dazu passt, dass die Militärregierung jüngst in Naypidaw die mit 19 Metern weltweit größte Buddha-Statue enthüllt hat.

Die Teilamnestien von Aung San Suu Kyi und dem früheren Präsidenten Win Myint sollen das “Wohlwollen” des Militärs zeigen. Sie bleiben jedoch nur leere Gesten ohne realpolitische Konsequenzen. Die Überführung von Aung San Suu Kyi in den Hausarrest könnte vor allem ein Signal an das Ausland sein, um der internationalen Isolation von Myanmar entgegenzuwirken.

Der diplomatische Austausch mit Suu Kyi, der Vorsitzenden der National League for Democracy (NLD), scheint nach ihrer Verlegung in den Hausarrest wieder in den Bereich des Möglichen zu rücken. Erst vergangene Woche berichtete der thailändische Außenminister Don Pramudwinai, er habe sich mit Suu Kyi getroffen, um über ihre Haltung zum Bürgerkrieg zu diskutieren. Dieser erste bestätigte Zugang eines ausländischen Diplomaten zur Nobelpreisträgerin wurde von der Militärregierung propagandistisch genutzt, mit dem Ziel, den Widerstand zu diskreditieren.

Ob das gelingt, ist fraglich. Der Westen hat gegen die Militärs und dem Militär zugerechnete Unternehmen Sanktionen verhängt. Der Verband Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN, hat seine Kooperation mit Myanmar weitgehend eingestellt und die Junta aufgefordert, einen Dialog mit der Widerstandsbewegung und den ethnischen Gruppen einzuleiten – bislang ohne Erfolg.

Ohne eine genuine Wandlungsbereitschaft des Militärs wird sich in Myanmar nichts ändern und der Bürgerkrieg zwischen den Konfliktparteien wird weiter anhalten. Die vielen Kämpfer der PDF und ethnischen Armeen müssten schon die Hauptstadt einnehmen oder sich zusammenschließen, um den Bürgerkrieg für sich zu entscheiden. Davon sind sie aber genauso weit entfernt wie das burmesische Militär.

Marco Bünte ist Professor für Politik und Gesellschaft Asiens an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist einer von 250 Länderexperten, die am Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung (BTI) mitarbeiten.

Der bisher in Shanghai stationierte Mats Sköldberg wird neuer Leiter Technologie bei Volvo Construction Equipment. Der Hersteller mit Hauptsitz im schwedischen Eskilstuna produziert Fahrzeuge für den Bausektor, die er weltweit vermarktet. Sköldberg war bislang Leiter der Technologieabteilung von Volvo CE in China. Er wird nun Thomas Bitter ablösen und die Entwicklung der globalen Technologiestrategie leiten, unter anderem in Richtung Elektromobilität und Automatisierung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

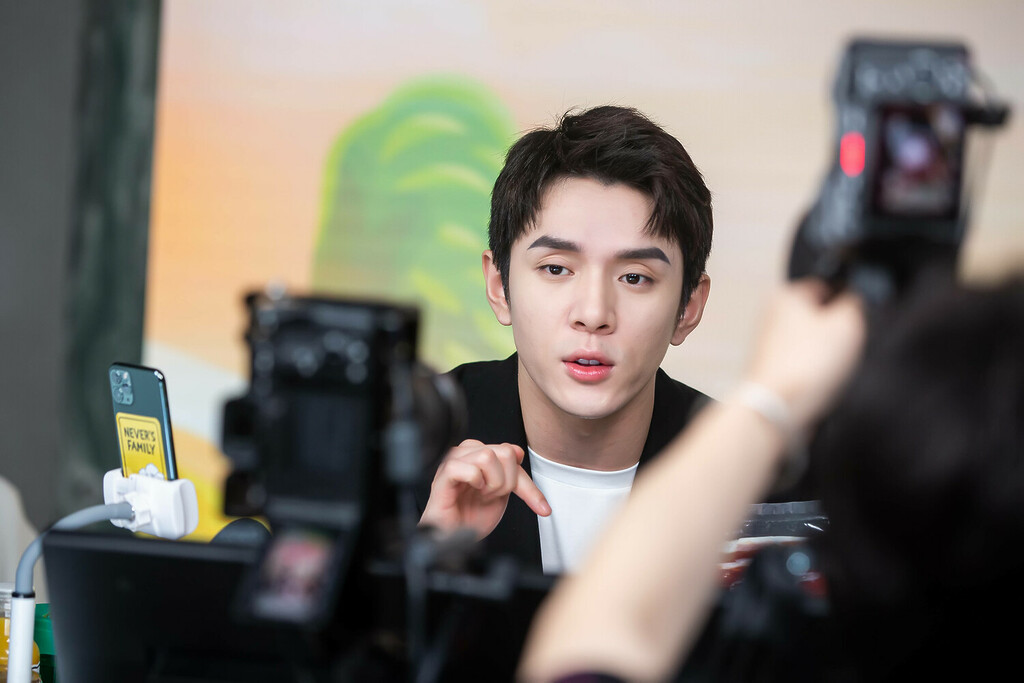

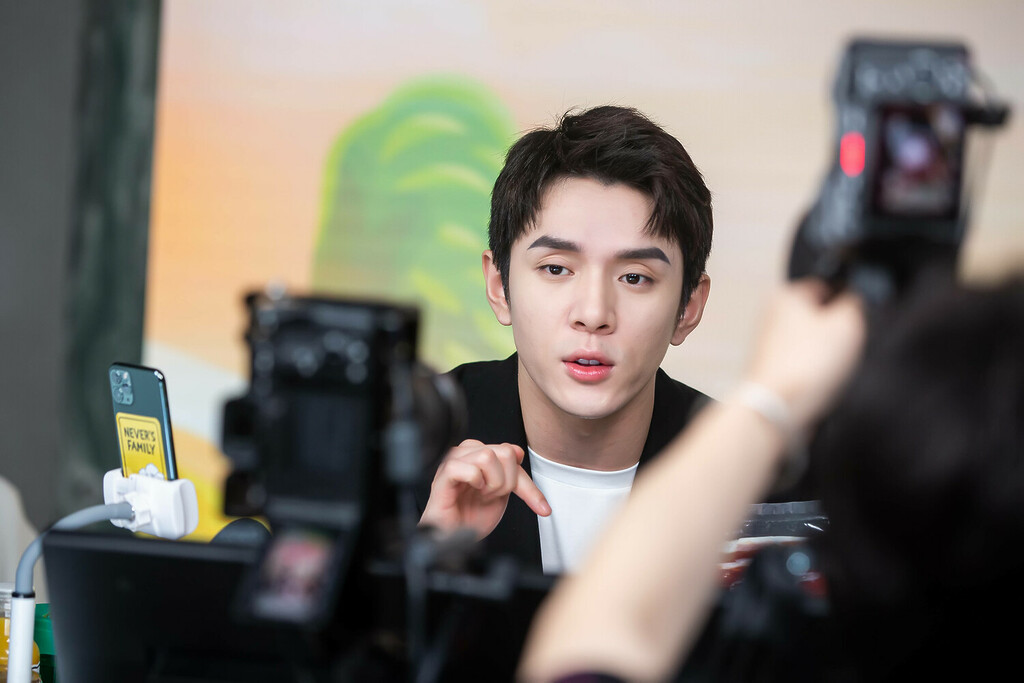

Chinas bekanntester Livestreaming-Influencer Li Jiaqi hat einen Shitstorm ausgelöst, der ein Schlaglicht auf drängende soziale Probleme richtet. Am Sonntag hatte der auf den Online-Verkauf von Kosmetik spezialisierte “Lippenstift-König” seine Zuschauer darüber belehrt, dass sie eben mehr arbeiten müssten, um sich bestimmte Produkte leisten zu können – statt sich ständig über gestiegene Preise zu beschweren. Der Backlash der unter Arbeitslosigkeit und schlechter Bezahlung leidenden Kundschaft ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb von 24 Stunden verlor Li eine Million Follower allein auf Weibo. Am Montag entschuldigte sich der Influencer unter Tränen: “Als Livestream-Moderator sollte ich positive Energie aussenden und lernen, meine Emotionen zu kontrollieren.”

die China-Wissenschaftler in Deutschland sind schon lange keine homogene Gruppe mehr, die gemeinsam und etwas vergeistigt die Volksrepublik und deren Historie erforschen. Die aktuelle Politik und mit ihr die geopolitischen Konflikte haben längst auch die deutsche Sinologie und mit China befasste Forscher anderer Disziplinen erfasst. Die Auseinandersetzung um die Haltung zur chinesischen Regierung ist seit dem Amtsantritt von Xi Jinping als Staats- und Parteichef immer schärfer geworden. Nun liefert ein aktueller Beitrag zweier Urgesteine der Sinologie zur Lage in Xinjiang neuen Zündstoff in der Debatte, wie Marcel Grzanna analysiert.

Der Beitrag der beiden Forscher in der Neuen Zürcher Zeitung verharmlose Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und verfalle den Narrativen der Kommunistischen Partei, so die Vorwürfe. Manche zeigten sich entsetzt. Generell sieht sich die Sinologie seit längerem dem Vorwurf mangelnder Distanz zu Peking und einer Verklärung der Realität gegenüber. Das macht es schwierig für die in der neuen China-Strategie der Bundesregierung eingeforderte Stärkung der China-Kompetenz in Deutschland. Denn wie der Streit um den Xinjiang-Text zeigt, können von zwei Experten zwei völlig unterschiedliche Einschätzungen kommen.

Derweil befasst sich die Europäische Union mit strategisch wichtigen Rohstoffen. Der Critical Raw Materials Act (CRMA) soll den Zugang zu diesen Rohstoffen sichern und Abhängigkeiten von Ländern wie China verringern. Im Interview mit Leonie Düngefeld und Amelie Richter erklärt die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer (FDP), wie die EU aus Sicht des Parlaments dabei vorgehen soll. Beer schätzt das Konfliktpotenzial zwischen China und der EU beim Thema Rohstoffe als “ausgesprochen groß” ein. Alternativen Rohstoffpartnern will sie Angebote auf Augenhöhe machen, die den Menschen vor Ort helfen.

Herzliche Grüße,

Seit einer Weile sieht sich die deutsche China-Forschung lautstarker öffentlicher Kritik ausgesetzt. Die Debatte hat jetzt neuen Zündstoff erhalten. Zwei Urgesteine der deutschen Sinologie, Thomas Heberer von der Uni Duisburg und Helwig Schmidt-Glintzer, Direktor des China Centrum Tübingen (CCT), haben mit einem Beitrag zur Situation der Uiguren in der autonomen Provinz Xinjiang für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) nicht nur ihre Kritiker außerhalb der Sinologie empört, sondern auch bei Kollegen innerhalb der Disziplin Unverständnis hervorgerufen.

Die beiden Autoren waren nach eigenen Angaben “auf eigene Initiative” im Mai nach Xinjiang gereist, mit zwei weiteren China-Wissenschaftlern und einem Völkerrechtler. Die Region ist hermetisch von chinesischen Sicherheitskräften kontrolliert. Ausländische Wissenschaftler können sich, ebenso wie Journalisten, kaum frei bewegen. Heberers und Schmidt-Glintzers Fazit lautete dennoch: “Es sind mittlerweile deutliche Anzeichen einer Rückkehr zur ‘Normalität’ erkennbar.”

Der Text löste unter China-Kennern zum Teil Entsetzen aus. Der Vorwurf lautet, Heberer und Schmidt-Glintzer relativieren und rechtfertigen die Menschenrechtsverbrechen der Kommunistischen Partei an ethnischen Minderheiten in der autonomen Provinz Xinjiang. Von Normalität könne keine Rede sein.

Die Kritik bezieht sich vor allem auf fehlende Einordnung der Forschungssituation innerhalb des Aufsatzes. “Der Text ist ein fahrlässiger Umgang mit Informationen. Die Autoren verzichten auf eine Kontextualisierung dieser Informationen und hinterfragen sie nicht kritisch”, sagt der Xinjiang-Forscher Björn Alpermann, der in der Vergangenheit schon gemeinsam mit Heberer zu China publiziert hat. Beide arbeiteten zwischen 2010 und 2016 in einem Kompetenznetz für Regionalstudien zusammen, gefördert durch das Bundesforschungsministerium.

Er verstehe nicht, “was die Kollegen da geritten hat”, sagt Alpermann. Formulierungen wie “erfolgreiche Kampagne gegen Terrorismus und Islamismus” hält Alpermann für zynisch. Er selbst bezeichnet die Minderheiten-Politik der KP in Xinjiang in seinem Buch “Xinjiang – China und die Uiguren” als “kulturellen Genozid”.

Der Artikel sei “voll von chinesischen Propaganda-Begriffen und Ansichten”, klagt die Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig. Die Sinologin Marina Rudyak von der Universität Heidelberg beklagt mangelnde Transparenz darüber, wie die Reise finanziert wurde. Als “für Wissenschaftler unwürdig” hält den Beitrag der Politologe Andreas Fulda, der zu den schärfsten Kritikern der deutschen Sinologie zählt.

Heberer und Schmidt-Glintzer verzichten in ihrem Beitrag zum Ärger ihrer Kritiker darauf, auf den Besuch von Parteichef Xi Jinping vor wenigen Wochen in Urumqi einzugehen, der Aufschluss über die Zukunftsperspektive Xinjiangs geben könnte. In seiner Grundsatzrede hatte Xi unter anderem betont, dass die “korrekte Xinjiang-Politik” der Kommunistischen Partei fortgesetzt und vollendet werden müsse. “An der Ausrichtung der Xinjiang-Politik ändert sich also nichts“, hatte Alpermann danach geschlussfolgert.

Die Verursacher des Aufruhrs, die sich beide zurzeit in China aufhalten, verteidigen ihren Beitrag. Ziel sei es gewesen, “darauf hinzuweisen, dass sich etwas zu verändern begonnen hat“, heißt es in einer Stellungnahme von Heberer und Schmidt-Glintzer gegenüber Table.Media “Es müsse doch eine Tendenz hin zu ‘Normalität’, zu Ausbildungsförderung und wirtschaftlicher Erholung und zu einer ‘Öffnung’ Xinjiangs begrüßt werden – sodass Xinjiang von einem potenziell umkämpften Teil Chinas zu einem friedlichen und prosperierenden Teil mit einem Autonomiestatus wird.” Sie hätten die “kritische Beobachtung der Verhältnisse” keineswegs aufgegeben, “doch Ansätze zu einer Auflösung früherer Repressionsmaßnahmen festgestellt.“

Heberer und Schmidt-Glintzer argumentieren, dass sich die chinesische Regierung aufgrund von “massivem islamistischem Terror” dazu “gezwungen sah” zu reagieren. Die Autoren räumen zwar ein, dass dies mit “zweifellos überharten Maßnahmen” und unter “staatlicher Willkür” geschehen sei. Doch nicht weniger als die “innere Sicherheit von ganz China” habe auf dem Spiel gestanden. Und man dürfe nicht übersehen, “dass die uigurische Bevölkerung selber unter dem Terror litt”.

In den vergangenen zehn Jahren waren mindestens eine Million Muslime, die allermeisten davon Uiguren, zum Zwecke der ideologischen Umerziehung in Internierungslager eingesperrt – das leugnet kaum noch jemand. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hatte von “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” gesprochen und thematisierte in einem Sonderbericht sehr konkrete Vorwürfe der Zwangsarbeit, Zwangssterilisationen, Vergewaltigungen und Folter.

Neueste Erkenntnisse wie die des Xinjiang-Experten Rune Steenberg lassen in der Tat darauf schließen, dass die Internierungslager nur noch wenige Zehntausend Insassen haben. Doch von einer Normalisierung könne kaum die Rede sein, sagen Experten. Die schrumpfende Zahl gehe “Hand in Hand mit der Errichtung eines allgegenwärtigen ‘Sicherheitsstaates’ in der gesamten Region”, schrieb der australische Xinjiang-Forscher Michael Clarke erst vor wenigen Tagen in seinem Beitrag “Social reengineering in the name of security in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region“.

Die Kritik an der deutschen China-Forschung wird vorerst nicht abnehmen. Im Kern lautet sie, die Sinologie hierzulande sei in Teilen von Eigeninteressen getrieben, nehme zu stark die Perspektiven des chinesischen Parteistaats an und habe sich in altmaoistischer Romantik verfangen.

Statt die Widersprüche chinesischer Propaganda beim Namen zu nennen und Bedrohungsszenarien für demokratische Gesellschaften klar zu definieren, würden zu viele deutsche Chinaforscher und -forscherinnen die Realität verklären. Heberer und Schmidt-Glintzer haben den Vertretern dieser Sichtweise nun frische Munition geliefert.

Die EU ist bei vielen Materialien von China abhängig, beispielsweise beziehen wir derzeit 98 Prozent des Magnesiums – also fast alles – aus der Volksrepublik. Der Entwurf des EU-Parlaments sieht vor, dass der Anteil bei verarbeiteten Rohstoffen aus Drittländern bis 2030 auf 65 Prozent sinken soll. Wie soll das klappen?

Durch das Gesamtpaket, das vorgesehen ist: Mehr eigener Bergbau, sparsamere Verarbeitung, Recycling und die Entwicklung alternativer Materialien und Produktionsmethoden, die es ermöglichen, auf die bislang kritischen oder strategischen Rohstoffe zu verzichten. Alles sowohl in der EU als auch mit verlässlichen Partnern in Drittstaaten.

Welche Rolle spielen diese Drittstaaten, die eben nicht China sind, im CRMA – im European Critical Raw Materials Act?

Wir brauchen Partner in anderen Drittstaaten. Und diesen Bereich sind wir als Europäer bislang nicht gezielt angegangen. Als Europaparlament haben wir viele Gedanken investiert, wie wir solche Partnerschaften für beide Seiten attraktiv machen können. Ich glaube, dass wir da als EU-Parlament ein besseres Paket hinlegen, als das, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Vor Ort muss es zu Wertschöpfung, zu einer Verbesserung der Umwelt- und Sozialstandards beitragen und so auch eine ehrlicher gelebte Partnerschaft sein – und damit auch anders als die Partnerschaften von manchen Drittländern mit China.

Wie sehen diese Ihrer Ansicht nach derzeit aus?

China ist in der Regel sehr schnell und unbürokratisch vor Ort. Straßen werden dann zum Beispiel aber eben nur bis zur Mine und nicht bis zur Schule oder zum Krankenhaus gebaut. Die Rohstoffe werden ausgeräumt und abtransportiert. Dafür werden oft noch die eigenen Arbeiter mitgebracht und zum Teil später dort gelassen. Denn dabei handelt es sich auch um Strafgefangene, die sich aussuchen können, ob sie in China im Gefängnis sitzen oder vor Ort in der Mine arbeiten. Vor Ort bleibt kaum Wertschöpfung, der Kredit für die Straße muss aber abgezahlt werden. Das sind Umstände, derer sich viele Partnerländer Chinas jetzt mehr und mehr bewusstwerden. Genau da wollen wir ein besseres, ein ehrliches und ein stärker auf Augenhöhe angelegtes Angebot machen. Ich hoffe, dass wir das in den Ländern, mit denen wir Partnerschaften anstreben, zunehmend klarmachen können.

In Ihrem Vorschlag gibt es auch eine menschenrechtliche Komponente: Länder, die die EU-Werte teilen, sollen bevorzugt werden. Warum war Ihnen das wichtig?

Wir versuchen, einen Rahmen zu erstellen, der den Menschen vor Ort hilft. Wir erwarten nicht von den Ländern, dass sie überall schon unseren Standards entsprechen. Das war allerdings der Vorschlag der EU-Kommission. Wir hingegen sagen: Wir möchten mit den Ländern Hand in Hand daran arbeiten, dass diese Standards angehoben werden. Wenn wir uns nur auf Länder konzentrieren würden, die – zum Beispiel – bereits unsere Arbeitsrechtsstandards anwenden, dann wären das sehr wenige. Also würden wir auch sehr wenigen Menschen weiterhelfen. Für uns spielt auch der Aspekt der Entwicklungszusammenarbeit eine große Rolle, auf der Basis des Respekts für Menschen- und Bürgerrechte. Wir wollen verlässliche Partner finden und nicht mit autoritären Regimen zusammenarbeiten.

Chinas Entwicklungen geschehen häufig sehr schnell. Viele der Ziele der EU sollen bis 2030 erreicht werden. Das sind noch fast sieben Jahre. Müssen wir nicht schneller handeln? Ist Brüssel die Dringlichkeit bewusst?

Ich bin froh, dass wir jetzt überhaupt mal handeln. Innerhalb von drei Monaten zur politischen Einigung im Parlament zu kommen, ist zügig. Für die Perspektive bis 2030 müssen wir natürlich auch in unserer Wirtschaft und Verwaltung Vertrauen für unseren Plan aufbauen. Nur so kann das wirklich gemeinschaftlich gewollt sein. Auch die Gesellschaft, die an vielen Stellen ebenfalls betroffen sein wird oder mitziehen muss, muss einbezogen werden.

Wie schätzen Sie generell das Konfliktpotenzial zwischen EU und China ein, wenn es um Rohstoffe geht?

Das ist ausgesprochen groß und spiegelt sich ja auch in sich verschärfenden Konfrontationslinien im Pazifik wider. Nicht nur in Bezug auf Taiwan. Wir sind sicherlich spät dran, uns bei diesem Thema auf den Weg zu machen, aber wir sind nicht zu spät. Wir müssen uns aber sputen und gleichzeitig China gemeinsam geeint außenpolitisch klarmachen, wo unsere roten Linien sind. Dazu trägt auch bei, dass wir an der Stelle der Rohstoffe glaubhaft resilient und von Chinas Rohstoffen unabhängiger werden.

Sie waren im vergangenen Jahr in Taiwan. Wie kann Taiwan eine Rolle bei der sicheren Versorgung mit Rohstoffen spielen?

Die Rolle von Taiwan beruht unter anderem darauf, dass wir immer mehr gegenseitige Investitionen vorantreiben. Gerade auch von taiwanischer Seite in Europa, zum Beispiel bei Halbleitern. Das Europäische Parlament will den weiteren Ausbau der Beziehungen mit Taiwan, etwa durch ein Investitionsabkommen, und wird da auch Druck auf die EU-Kommission machen, schneller voranzuschreiten. Derartige Investitionen sind, neben dem Know-how-Austausch, auch Teil des Risikomanagements für die Taiwaner, indem nicht alle Produktionsstätten in Taiwan sind, sondern manche auch unangreifbar in der Europäischen Union.

Wie denken Sie, wird China reagieren?

Was wir letztendlich hier betreiben, ist Risikomanagement. Die Chinesen sind es aber, die es mit ihrem Verhalten in der Hand haben, ob es nur um Risikomanagement geht, oder ob es am Ende Entkopplung wird. Wir werden keine einseitige, aggressive oder gar militärische Verschiebung der regelbasierten internationalen Ordnung durch China zulassen. Aber diese Entscheidung haben die Chinesen in der Hand, und das sollten sie sehr genau abwägen.

Nicola Beer (FDP) ist Europa-Abgeordnete in der Renew-Gruppe und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Im vergangenen Jahr besuchte sie Taiwan und war damit der bisher hochrangigste Besuch des EU-Parlaments.

Das EU-Parlament stimmt am Donnerstag über seine Position zum CRMA ab. Mit dieser geht es anschließend in die Verhandlung mit anderen EU-Institutionen, dem sogenannten Trilog.

Dieser Teil des Interviews mit Nicola Beer konzentriert sich auf China. Wenn Sie noch mehr wissen wollen über weitere Aspekte des Critical Raw Materials Act und die Prozesse, die ihm in der EU-Beschlussfindung noch bevorstehen, dann lesen Sie den zweiten Teil des Interviews hier bei Europe.Table

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat neue internationale Verhandlungen über nukleare Abrüstung gefordert. Nicht nur Russland und die USA, sondern auch China sollten daran beteiligt werden, sagte er: “Ein Neubeginn bei der Rüstungskontrolle wäre sehr wichtig.”

Durch die verstärkte atomare Aufrüstung Chinas ist aus der Konfrontation zweier Atom-Großmächte inzwischen ein schwerer zu kontrollierendes Atomdreieck geworden, was die Gefahr einer nuklearen Eskalation erhöht. Nach Angaben des Internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstituts (Sipri) ist die Zahl der einsatzfähigen Atomwaffen im Jahr 2022 leicht gestiegen.

Mehrere andere Länder hätten ein Atomwaffenarsenal aufgebaut, betonte Scholz. Und es bleibe eine wichtige Aufgabe, Iran an der Produktion von Uran zu hindern. Atomwaffen stellten eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit dar, weshalb es eine “unmittelbare Verpflichtung” gebe, alles zu tun, um sicherzustellen, dass sie niemals eingesetzt würden, sagte der Kanzler. rtr

In China gibt es erneut Spekulationen um ein Kabinettsmitglied: Seit gut zwei Wochen ist Verteidigungsminister General Li Shangfu nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, wie mehrere Medien berichteten. Aufmerksam gemacht wurden sie durch einen kürzlichen Eintrag des US-Botschafters in Japan Rahm Emanuel auf X, der Lis Abtauchen mit einer ganzen Reihe verschwundener Führungspersonen in Verbindung gebracht hatte.

Zuletzt war Li am 29. August auf dem Chinesisch-Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsforum in Peking aufgetreten, wo er eine Rede gehalten hatte. Mitte August war er nach Russland und Belarus gereist. Der Verteidigungsminister hat allerdings generell ein weniger öffentliches Profil als etwa ein Außenminister. Zwei Wochen fallen zudem auch zeitlich noch in den Rahmen eines normalen Krankheitsverlaufs. Und über die Gesundheit führender Kader schweigt sich die KP stets aus.

Auffällig ist dennoch, dass Lis Abwesenheit in eine Phase der Unruhe in der KP-Führung fällt. Im Sommer verschwand zunächst Außenminister Qin Gang, bevor er nach einiger Zeit formal abgesetzt wurde. Anfang August dann wurde der Kommandeur der Raketenstreitkräfte ausgetauscht. Seit Juli laufen nach Berichten unter anderem der South China Morning Post Korruptionsermittlungen gegen den inzwischen ebenfalls verschwundenen Ex-Kommandeur Li Yuchao sowie zwei seiner Stellvertreter.

Es gehe dabei um Korruption im Zusammenhang mit der Beschaffung von Hardware, schreibt Bloomberg, die bis Oktober 2017 zurückreiche. Der heutige Minister Li leitete von September 2017 bis 2022 die dafür zuständige Ausrüstungsabteilung. Bislang gab es laut verschiedenen Berichten aber keine Anzeichen dafür, dass Li Fehlverhalten vorgeworfen wird. Dagegen brachte ihn sein damaliger Posten 2018 auf die Sanktionsliste des US-Außenministeriums. Washington begründete das mit den Waffengeschäften des Landes mit Russland. China fordert die Aufhebung dieser Sanktionen. Li war im Oktober 2022 in die Zentrale Militärkommission berufen worden und wurde im März Verteidigungsminister. ck

Laut einem neuen Bericht des taiwanischen Verteidigungsministeriums verstärkt China seine Übergriffe gegen Taiwan, mit dem Ziel, die Souveränität des Landes anzugreifen. Das berichtete Nikkei Asia am Dienstag. China geht demnach immer aggressiver vor. Dabei versuche die Volksrepublik, eine “neue Normalität” zu schaffen und setze auf Aktivitäten in einer Grauzone – Aktivitäten, die schaden, aber unterhalb der Schwelle zum Krieg liegen.

In dem Bericht heißt es, China habe “Umfang, Häufigkeit und Intensität von Übungen gegen Taiwan erhöht, um seine operativen Vorbereitungen für eine Invasion Taiwans zu verstärken”. Zu diesem Zweck habe China unter anderem Kriegsschiffe und Flugzeuge über die Mittellinie der Straße von Taiwan geschickt, Übungen in nahen Gewässern durchgeführt und Cyberangriffe gegen wichtige Regierungsbehörden und Infrastrukturen gestartet.

Peking habe außerdem zivile Flugzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge und Wetterballons in die Nähe Taiwans und seiner vorgelagerten Inseln entsandt und Meeresvermessungsschiffe und hydrographische Vermessungsschiffe als “Deckung” für sein Militär eingesetzt, so der Bericht. Diese Manöver zielten darauf ab, “den Status quo in der Straße von Taiwan einseitig zu verändern und die regionalen Spannungen zu verschärfen”. Sie stellten “eine ernste Herausforderung für unsere nationale Verteidigung dar und haben die Sicherheitslage im Indopazifik beeinträchtigt.” cyb

Tagelange, sintflutartige Regenfälle haben in Südchina 115 Erdrutsche ausgelöst. Mindestens sieben Menschen seien ums Leben gekommen, 1.350 von Fluten eingeschlossen, berichteten staatliche Medien. Drei Personen wurden am Dienstag noch vermisst.

Die Wetterlage ist immer noch dem Taifun “Haikui” geschuldet, obwohl dieser bereits vor acht Tagen auf die Küste Südchinas traf und zu einem Tropensturm herabgestuft worden war. Aber im vorwiegend betroffenen Südwesten der Region Guangxi regnete es am Dienstag weiterhin unablässig. In der Küstenstadt Beihai fielen am Dienstagmorgen innerhalb von drei Stunden mehr als 101 Liter Regen pro Quadratmeter.

Wissenschaftler warnen, dass die Taifune, die China treffen, aufgrund der Klimaveränderungen immer intensiver und ihre Zugbahnen immer komplexer werden. Dadurch steigt das Katastrophenrisiko. Die Wetterbehörde sagte für die betroffenen Regionen auch weiter schwere Regenfälle und teilweise Stürme voraus. rtr/ck

Myanmars Militärjunta hat kürzlich eine Teilamnestie für die entmachtete ehemalige Regierungschefin und Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und den ehemaligen Präsidenten Win Myint ausgesprochen. Im Rahmen einer Massenbegnadigung von mehr als 7.000 Inhaftierten aus Anlass eines buddhistischen Feiertages wurde die Haftstrafe der ehemaligen Regierungschefin von 33 Jahren auf 27 Jahre reduziert. Der frühere Präsident Win Myint bekam vier Jahre seiner zwölfjährigen Haftstrafe erlassen. Kurz zuvor hatten Meldungen die Runde gemacht, dass Aung San Suu Kyi vom Gefängnis in den Hausarrest in der Hauptstadt Naypyitaw überstellt worden sei.

Diese Gesten sind jedoch keine Anzeichen für einen Politikwechsel des Militärregimes oder den Beginn einer Aussöhnung. Sie sind vielmehr eine Zuflucht in die Symbolpolitik angesichts fehlender innenpolitischer Unterstützung und weitreichender außenpolitischer Isolierung.

Nur wenige Staaten halten noch zu den Putsch-Generälen. Die Junta wird vor allem von China, Indien und Russland unterstützt. Während Russland Kampfjets liefert, die gegen die spärlich ausgerüsteten Kämpfer der People’s Defence Forces (PDF) vorgehen sollen und hohe Verluste bei der Zivilbevölkerung verursachen, haben China und Indien weitreichende wirtschaftliche Interessen in Myanmar, die durch den eskalierenden Bürgerkrieg in Gefahr geraten.

Seit dem Putsch hat China mehr als 113 Millionen US-Dollar in Projekte in Myanmar investiert. Der sogenannte China-Myanmar-Wirtschaftskorridor soll beide Länder stärker verbinden. China hat deshalb großes Interesse an einer Beilegung der Kämpfe und wirtschaftlicher Stabilität. In letzter Zeit ist es jedoch in Myanmar vermehrt zu Anschlägen und Protesten gegen chinesische Einrichtungen gekommen. Im Februar 2023 richteten die PDF einen Angriff auf die 770 km lange chinesische Ölpipeline, die vom Rakhine-Staat bis nach Yunnan in China reicht. Im Juni 2023 kam es zu einem Angriff auf einen chinesischen Militärtransporter im Kachin-Staat. China ernannte einen Sonderbeauftragten, der mit den ethnischen Gruppen in der Grenzregion über den Bürgerkrieg verhandelte. Chinesische Vertreter haben auch mit den früheren Staatschefs Than Shwe und Thein Sein gesprochen, um nach einem Ausweg zu suchen.

Nachdem das Militär im Februar 2021 geputscht hatte, sah sich die friedliche Widerstandsbewegung massiven Repressionen ausgesetzt, die dazu führten, dass sich der Widerstand im Lande radikalisierte. Gegen die Streitkräfte von Myanmar, genannt Tatmandaw oder Sit Tat, kämpfen neben der Exilregierung National Unity Government, die sich aus einer Gruppe entmachteter ehemaliger Parlamentarier (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH) zusammensetzt, und dem bewaffneten Flügel, den PDF, von rund 65.000 Kämpfern koordiniert, eine Vielzahl ethnischer Armeen. Während der bewaffnete Widerstand von NUG/PDF relativ jung ist, dauert der bewaffnete Widerstand der ethnischen Gruppen bereits mehrere Jahrzehnte und erhielt durch den Putsch neuen Auftrieb.

Längst ist von einer Revolution die Rede, die einen Neuanfang ohne das dominierende burmesische Militär zu erreichen sucht. Das seit mehr als 60 Jahren direkt oder indirekt herrschende Militär hat die Kontrolle über weite Teile des Landes inzwischen verloren. Der jüngste BTI-Länderbericht Myanmar 2022 stellt fest: “Große Teile im Westen (den Staaten der Rakhine und Chin) und im Nordosten (Kachin, Shan) sind umkämpftes Terrain. Etwa 15 größere und mehrere Dutzend kleinere bewaffnete ethnische Organisationen kämpfen für Autonomie oder Abspaltung von der Union.”

Nach Berichten ausländischer Experten ist dem Militär die Herrschaft in mehr als der Hälfte der 330 myanmarischen Distrikte abhandengekommen. Mittlerweile kontrolliert es nur noch die größeren Städte im buddhistischen Kernland, während der Bürgerkrieg im Nordwesten, (in den Gebieten der Ethnien Rakhine und Chin) genauso wieder aufgeflammt ist wie im Nordosten (Kachin) und Osten (Karen).

Zu der schwierigen Lage für die Militärjunta passt, dass am 31. Juli 2023 der Ausnahmezustand – gegen die Vorgaben der Verfassung – ein viertes Mal für sechs Monate verlängert worden ist und die eigentlich für 2023 geplanten Wahlen, die der Junta Legitimität hätten verleihen sollen, abgesagt wurden.

Seit der Rückkehr zur direkten Militärherrschaft 2021 sind viele der politischen, ökonomischen und sozialen Fortschritte, die seit 2012 erzielt wurden, wieder umgekehrt worden. Die zahlreichen Probleme des Landes haben sich verschärft. Längst ist von einer humanitären Krise die Rede. Tausende Tote und mehr als 1,5 Millionen Binnenvertriebene sind die Bilanz des neuerlichen Bürgerkriegs. Hinzu kommen massive Repressionen. Laut der myanmarischen Menschenrechtsorganisation Association of Political Prisoners wurden seit dem Putsch mehr als 24.000 Menschen aus politischen Gründen festgenommen. Davon waren Ende Juli 2023 noch 19.733 inhaftiert. 3.857 Personen wurden vom Militär getötet.

Chinas Sondergesandter hat die ethnischen Gruppen an der chinesischen Grenze dazu gedrängt, sich mit der Militärjunta an einen Tisch zu setzen und die Zusammenarbeit mit der NUG zu beendeten. Die ethnischen Gruppen begrüßten zwar Chinas Vermittlungsversuche und versprachen eine Fortführung des Dialogs. Eine Lösung des Bürgerkriegs ist damit jedoch nicht zu erwarten, da die ethnischen Gruppen auch ihr Ziel – die Etablierung eines Föderalstaates – wiederholten. China stellt sich wiederum aufseiten des burmesischen Militärs und versucht dem Einfluss des NUG entgegenzutreten.

Das Militär versucht, sich über den Buddhismus zu legitimieren. In den Staatsmedien werden die Tatmadaw als Schutzmacht des Theravada Buddhismus dargestellt. Eine Analyse des US Institute for Peace kommt zu dem Schluss, dass sich Militärchef Min Aung Hlaing in der Tradition burmesischer Gottkönige sieht und als Patron des Buddhismus auftritt. Dazu passt, dass die Militärregierung jüngst in Naypidaw die mit 19 Metern weltweit größte Buddha-Statue enthüllt hat.

Die Teilamnestien von Aung San Suu Kyi und dem früheren Präsidenten Win Myint sollen das “Wohlwollen” des Militärs zeigen. Sie bleiben jedoch nur leere Gesten ohne realpolitische Konsequenzen. Die Überführung von Aung San Suu Kyi in den Hausarrest könnte vor allem ein Signal an das Ausland sein, um der internationalen Isolation von Myanmar entgegenzuwirken.

Der diplomatische Austausch mit Suu Kyi, der Vorsitzenden der National League for Democracy (NLD), scheint nach ihrer Verlegung in den Hausarrest wieder in den Bereich des Möglichen zu rücken. Erst vergangene Woche berichtete der thailändische Außenminister Don Pramudwinai, er habe sich mit Suu Kyi getroffen, um über ihre Haltung zum Bürgerkrieg zu diskutieren. Dieser erste bestätigte Zugang eines ausländischen Diplomaten zur Nobelpreisträgerin wurde von der Militärregierung propagandistisch genutzt, mit dem Ziel, den Widerstand zu diskreditieren.

Ob das gelingt, ist fraglich. Der Westen hat gegen die Militärs und dem Militär zugerechnete Unternehmen Sanktionen verhängt. Der Verband Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN, hat seine Kooperation mit Myanmar weitgehend eingestellt und die Junta aufgefordert, einen Dialog mit der Widerstandsbewegung und den ethnischen Gruppen einzuleiten – bislang ohne Erfolg.

Ohne eine genuine Wandlungsbereitschaft des Militärs wird sich in Myanmar nichts ändern und der Bürgerkrieg zwischen den Konfliktparteien wird weiter anhalten. Die vielen Kämpfer der PDF und ethnischen Armeen müssten schon die Hauptstadt einnehmen oder sich zusammenschließen, um den Bürgerkrieg für sich zu entscheiden. Davon sind sie aber genauso weit entfernt wie das burmesische Militär.

Marco Bünte ist Professor für Politik und Gesellschaft Asiens an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist einer von 250 Länderexperten, die am Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung (BTI) mitarbeiten.

Der bisher in Shanghai stationierte Mats Sköldberg wird neuer Leiter Technologie bei Volvo Construction Equipment. Der Hersteller mit Hauptsitz im schwedischen Eskilstuna produziert Fahrzeuge für den Bausektor, die er weltweit vermarktet. Sköldberg war bislang Leiter der Technologieabteilung von Volvo CE in China. Er wird nun Thomas Bitter ablösen und die Entwicklung der globalen Technologiestrategie leiten, unter anderem in Richtung Elektromobilität und Automatisierung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Chinas bekanntester Livestreaming-Influencer Li Jiaqi hat einen Shitstorm ausgelöst, der ein Schlaglicht auf drängende soziale Probleme richtet. Am Sonntag hatte der auf den Online-Verkauf von Kosmetik spezialisierte “Lippenstift-König” seine Zuschauer darüber belehrt, dass sie eben mehr arbeiten müssten, um sich bestimmte Produkte leisten zu können – statt sich ständig über gestiegene Preise zu beschweren. Der Backlash der unter Arbeitslosigkeit und schlechter Bezahlung leidenden Kundschaft ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb von 24 Stunden verlor Li eine Million Follower allein auf Weibo. Am Montag entschuldigte sich der Influencer unter Tränen: “Als Livestream-Moderator sollte ich positive Energie aussenden und lernen, meine Emotionen zu kontrollieren.”