war es ein taktischer Fehler des Bundeskanzlers, zu sehr auf Chinas Charmeoffensive eingegangen zu sein und mit zwölf Top-CEOs im Schlepptau zu suggerieren: business as usual? Oder hatte Olaf Scholz von vornherein keine Chance? Oder schlimmer noch: Wird Deutschland angesichts sinkender technologischer Bedeutung aus chinesischer Sicht gar nicht mehr gebraucht – und deswegen kaum noch ernst genommen?

Die Einschätzungen sind zumindest einhellig: Erreicht hat Scholz wenig. Die Ergebnisse, mit denen der Kanzler von seiner dreitägigen China-Reise zurückgekehrt ist, sind äußerst dürftig, sagt Merics-Außenpolitik-Expertin Abigaël Vasselier im Gespräch mit Amelie Richter. Und auch der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hatte sich mehr erhofft. Was eine Friedenskonferenz in der Schweiz angeht, kann der ehemalige Top-Diplomat die Argumentation der chinesischen Führung zumindest in einem Punkt nachvollziehen: Ohne Russland ist die Konferenz sinnlos.

Sinnlos wirkt auf den ersten Blick auch das Vorgehen des Technologieunternehmens ZF Friedrichshafen. Entgegen aller geopolitischen Bedenken der Bundesregierung möchte der zweitgrößte deutsche Autozulieferer sein China-Geschäft ausweiten – während in Deutschland Stellen verschwinden sollen. Wie das dennoch in die viel geforderte Strategie des De-Riskings passt, analysiert für Sie Christian Domke Seidel.

Eine erkenntnisreiche Lektüre!

Wie sah das Konzept für den China-Besuch von Bundeskanzler Scholz aus?

Es war business as usual. Der Sinn des Besuchs bestand darin, deutsche Interessen voranzutreiben. Wir sind aber mit einem neuen China konfrontiert. Und obwohl sich der Ton in Europa ändert, wir einen Paradigmenwechsel durchlaufen und China zu einer Sicherheitsbedrohung, einer Herausforderung für den europäischen Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit wird, reist der deutsche Bundeskanzler mit einer großen Wirtschaftsdelegation und drei Ministern nach China, um die deutschen Interessen durchzusetzen und dabei die europäische Realität nicht zu berücksichtigen.

Wie wichtig war dieser Besuch für die EU?

Jedes Mal, wenn ein europäischer Regierungschef nach China reist, ist das auch für die EU von großer Bedeutung. Die Beziehungen zwischen der EU und China haben sich so schnell verschlechtert, dass jeder nationale Austausch in gewisser Weise auch für Europa wichtig ist. Deutschland spielt in den Beziehungen zwischen der EU und China eine besondere Rolle, da es eines der wenigen Länder ist, das kein Handelsdefizit aufweist. 70 Prozent der deutschen Direktinvestitionen gehen nach China.

Die chinesische Führung betrachtet die EU als eine Ansammlung von 27 unterschiedlichen Interessen. Die EU selbst ist für sie eine sehr undurchsichtige internationale Organisation. Peking findet in der EU Frankreich und Deutschland wichtig. Frankreich aus politischen und Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen. An der Spitze der chinesischen Führung wird aber Deutschland als der treibende Faktor für den europäischen Ansatz gegenüber China gesehen.

Kann Scholz wirklich Einfluss auf Peking ausüben? Oder will Peking Deutschland und die EU das nur glauben machen?

Peking misst Deutschland und der deutschen Stimme in Europa große Bedeutung bei. Vor dem Hintergrund sich verschlechternder bilateraler Beziehungen und zunehmender geopolitischer Spannungen war die europäische Dimension des Scholz-Besuchs noch wichtiger als noch vor einigen Jahren oder als die Besuche von Vertretern anderer Mitgliedstaaten. Denn die chinesische Führung sieht Deutschland als den entscheidenden Gestalter und Treiber des europäischen Ansatzes.

Ist Brüssel mit dem Ansatz von Scholz zufrieden?

In Brüssel wird davon ausgegangen, dass es eine europäische Dimension in der Art und Weise geben sollte, wie die Mitgliedsstaaten ihren Austausch mit China gestalten. Es mag Meinungsverschiedenheiten geben. Aber es gibt ein gewisses Maß an notwendiger Einheit und Kohärenz in Bezug auf die Botschaften, die gesendet werden. In der Pressekonferenz von Scholz war Europa wenig präsent. Er hat nicht viel dazu gesagt, dass chinesische Überkapazitäten und unfaire Handelspraktiken Konsequenzen haben müssen. Oder dass Deutschland zu der Entscheidung der Europäischen Union steht, Untersuchungen zu Elektrofahrzeugen und zu Windkraftanlagen einzuleiten und in der Frage der öffentlichen Beschaffung Druck auszuüben.

Und wie sah es beim Thema Russland aus?

Auch beim Thema Russland gab es nur sehr schwache Forderungen nach einer konstruktiven Rolle Chinas, vor allem in Bezug auf nukleare Sicherheit. Brüssel fordert und handelt auch konkreter, was wirkliche Auswirkungen von Chinas Unterstützung für Russland betrifft: Sanktionen. Das ist die Linie aus Brüssel, und dafür haben wir nicht viel Unterstützung gesehen. Eine große Übereinstimmung und starke Unterstützung für die Position Brüssels in all diesen Fragen fehlte leider.

Gab es weitere Themen, bei denen Scholz eine eher zu passive Haltung an den Tag legte?

Während der Pressekonferenz wurden die Menschenrechte nicht erwähnt. Das unterstreicht die Tatsache, dass diese sehr weit unten auf der Agenda des Kanzlers standen. Wenn wir diese Punkte aber nicht stärker vorantreiben, erkennen wir im Grunde an, dass wir zu einer interessenbasierten Beziehung übergegangen sind und dass wir eine europäische, werteorientierte Außenpolitik aufgegeben haben.

Bei bestimmten Themen vielleicht zu passiv zu sein, ist eine Sache. Berlin hat sich mit Peking aber auch auf mehr Zusammenarbeit bei E-Fahrzeugen und dem Datenaustausch der Autos geeinigt. Das ist etwas, das Brüssel gerade gezielt zu vermeiden versucht. Schießt Berlin auch aktiv gegen EU-Ansätze?

Für mich stellt sich eher die Frage: Wo ist Europa im deutschen Umgang mit China? Hier in Berlin ist die Debatte fragmentiert zwischen verschiedenen Machtpolen und Scholz versäumt es, die europäische Komponente der China-Strategie und die Aussagen des Koalitionsvertrags zu China umzusetzen. Dies hängt mit internem Druck zusammen, nicht nur seitens der politischen Parteien, die seine Koalition bilden, sondern auch seitens der Unternehmen und Wirtschaftsinteressen, die in der Art und Weise, wie Deutschland seine Politik gegenüber China definiert, ein besonderes Gewicht haben.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir sagen können, dass das absichtlich gegen europäische Interessen verstößt. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass der europäische Ansatz, der gemäß dem Koalitionsvertrag und der China-Strategie der Treiber der deutschen China-Politik sein sollte, nicht vorhanden ist. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Wenn Deutschland seine Politik nicht anpasst, um die gleiche Stoßrichtung wie die EU zu haben, wie können wir dann erwarten, dass andere Mitgliedstaaten, die Handelsdefizite haben oder mit wirtschaftlichen Zwangsszenarien konfrontiert sind, das tun?

Die Lage der Ukraine steht auf der Tagesordnung des EU-Rats. Nach dem Treffen mit Scholz haben deutsche Medien Xi in diesem Zusammenhang zitiert: “Alle Länder müssen einen Platz am Tisch haben. Kein Land darf auf der Speisekarte stehen.” Wen meint er damit?

Chinas Position zum Krieg in der Ukraine war immer konsequent. Es gab minimale Änderungen, aber nur am Rande. Xi hat immer wieder gesagt, dass man Russland berücksichtigen müsse, wenn man Frieden wolle. Als der Sondergesandte Li vor einigen Monaten nach Europa kam, sagte er bereits, dass die Voraussetzung für die Teilnahme Chinas an der Friedens-Konferenz in der Schweiz sei, dass Russland am Tisch sitze und der russische Friedensplan besprochen werde. Das ist die Bedingung für China.

In Europa wollen wir, dass der Krieg schnell zu Ende ist. Die Chinesen haben einen langsameren Zeitplan und sagen, dass der Krieg, der bereits mehr als zwei Jahren dauert, auch noch länger dauern kann, weil die Bedingungen für Verhandlungen im Moment nicht stimmen. Sie haben kein klares Bild davon, wie die Endphase aussehen wird. Aber Pekings Ansicht nach sollten die russischen Interessen auf keinen Fall vergessen werden. Es ist ganz klar, dass wir uns über den Zeitplan und, was noch wichtiger ist, über die Position Chinas als wirtschaftliche und politische Lebensader für Moskau in tiefer Meinungsverschiedenheit befinden.

Xi reist im Mai nach Frankreich, Serbien und Ungarn. Besteht die Gefahr, dass er Emmanuel Macron und Olaf Scholz gegeneinander ausspielt?

Ich denke, dass Xi Macron und Scholz gegeneinander ausspielt, ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern längst Realität. Die Gefahr ist eher, dass der Mangel an EU-Sicht bei Scholz’ Reise sich darin niederschlägt, dass es auch bei Xis Besuch in Europa zu wenig um den gesamteuropäischen Ansatz gehen wird. Paris muss die Möglichkeit einer Europäisierung des Besuchs in Betracht ziehen und den europäischen Ansatz gegenüber China klar unterstützen. Eine der Herausforderungen für Frankreich besteht nun darin, einige Schlussfolgerungen zu ziehen: Warum ist es uns nicht gelungen, eine gemeinsame europäische Agenda voranzutreiben, was China ausnutzen wird?

Frankreich verfügt über ein enormes politisches Kapital in China. Xi reist anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen nach Frankreich. Dieses politische Kapital sollte genutzt werden, und zwar in zwei Punkten: Zum einen sollte die Frage der Unterstützung Chinas für die Kriegsanstrengungen Russlands in den Mittelpunkt der Tagesordnung gestellt werden. Denn China ist nur mit dem einzigen Mittel zu einer Änderung seiner Position zu bewegen, wenn sich die Kosten für die Unterstützung Russlands erhöhen.

Und der zweite Punkt ist das Handelsungleichgewicht und die Frage der Überkapazitäten sowie unfairer Handelspraktiken im Zusammenhang mit Chinas aggressiver Industriepolitik. Peking muss sich darüber im Klaren sein, dass das auch Konsequenzen haben wird, sowohl im Hinblick auf das De-Risking für die europäischen Regierungen und Unternehmen als auch im Hinblick auf den Einsatz europäischer Handelsinstrumente wie den Anti-Subventionsuntersuchungen.

Abigaël Vasselier leitet das Foreign Relations-Team bei der deutschen China-Denkfabrik Merics. Die Französin war zuvor stellvertretende Abteilungsleiterin für China, Hongkong, Macao, Taiwan und die Mongolei beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) und etablierte das Asien-Programm beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Führende Automobilzulieferer müssen ihr Geschäftsmodell neu aufstellen. Für ZF Friedrichshafen bedeutet das: In China wird investiert, in Deutschland Stellen gestrichen. Das Unternehmen möchte sich dadurch krisensicher aufstellen, lautet die Begründung. Zentral dabei ist die Strategie des De-Risking: Sie bedeutet in erster Linie, das Engagement in der Volksrepublik deutlich zu verstärken und so weit wie möglich vollständig zu lokalisieren.

“Unsere Strategie ist, dass wir die Struktur und den Prozess so gestalten, dass das Risiko im Falle extremer Turbulenzen gemildert wird, während wir in der Zwischenzeit versuchen, die Chancen des lokalen Marktes zu nutzen“, erklärt ZF China-Präsidentin Renee Wang die De-Risking-Strategie von ZF im Gespräch mit Table.Briefings. Das gehe aber nur, wenn die Präsenz in der Volksrepublik entsprechend gestärkt werde. Um sowohl De-Risking umzusetzen als auch erfolgreich zu sein, werde ZF seine Präsenz und Resilienz vor Ort ausbauen. Insbesondere in den Bereichen System, Software und Lieferkette.

Die Bundesregierung wünscht sich, dass Unternehmen Abhängigkeiten abbauen, indem sie weniger in China investieren. Auf ihre China-Strategie einigte sich die Ampelregierung vor knapp einem Jahr, nach langem Ringen. Für große deutsche Unternehmen bedeutet De-Risking dagegen: Risiken auf den Handelswegen minimieren oder Strafzölle umgehen, sollten die Handelskonflikte zunehmen. Und dafür mehr in China investieren. Das erklärt unter anderem, warum BASF derzeit über zehn Milliarden Euro in ein neues Werk in Südchina investiert. Und es erklärt die Strategie von ZF Friedrichshafen.

Eigentlich war 2023 ein gutes Jahr für den Autozulieferkonzern. Der Umsatzstieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 46,6 Milliarden Euro. Auch der Vorsteuergewinn (EBIT) war mit 2,4 Milliarden Euro um 16 Prozent höher als im Vorjahr. Nach Steuern blieben trotzdem nur 126 Millionen Euro übrig (minus 67 Prozent). Größte Euphoriebremse war dabei die enorme Zinslast – 575 Millionen Euro musste der Konzern zahlen, was primär an den schuldenfinanzierten Übernahmen von TRW (2025) und Wabco (2020) liegt. Um die schnell zu senken, plant der Konzern, in den kommenden zwei Jahren insgesamt sechs Milliarden Euro einzusparen.

Das bedeutet eine Senkung der Kosten für Forschung und Entwicklung, Produktivitätssteigerungen für die Werke und neue Vertragsbedingungen für die Zulieferer. Ziele, hinter denen vor allem Personalabbau steckt. Die Vertreter der Arbeitnehmer sprechen von 12.000 Stellen (aktuell beschäftigt ZF 54.000 Mitarbeiter), die wegfallen sollen. Eine Zahl, die der Konzern schon dementierte – dabei handle es sich um die natürliche Fluktuation bis zum Jahr 2030 – ohne selbst konkreter zu werden.

Ein Sparprogramm, das für China aber nicht gilt. Dort erwirtschaftet ZF derzeit 17,4 Prozent seines globalen Gesamtumsatzes. 30 Prozent sollen es bis zum Jahr 2030 werden. “Wir glauben, dass der chinesische Markt eine Chance für ZF ist. China ist der weltweit größte Automobilmarkt“, sagt Renee Wang in Gespräch mit Table.Briefings. “ZF hat in den vergangenen zehn Jahren vom Wachstum des lokalen Marktes in China profitiert und steht nun vor neuen Chancen und Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf Software- und Systementwicklung, Reaktionsgeschwindigkeit sowie neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften.”

Dabei verlief der Markteintritt keineswegs reibungslos, erinnert sich Thomas Heck, China-Experte bei der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PWC), als ZF Friedrichshafen vor nunmehr rund 40 Jahren in die Volksrepublik kam. “Die Zulieferer sind historisch betrachtet in China gelandet, weil sie von den großen Autoherstellern in Europa aufgefordert wurden, mitzukommen – das geschah nicht immer ganz freiwillig, erwies sich aber für viele Unternehmen als sehr lukrativ.” Das bedeutet aber auch, dass selbst große Zulieferer wie ZF Friedrichshafen auf dem chinesischen Markt stark abhängig waren vom Erfolg der europäischen Automobilhersteller.

Lange Zeit war das ein profitables Geschäft. Doch in den vergangenen Jahren gab es einen perfekten

Sturm. Die Coronapandemie, ein Halbleiterengpass, Fachkräftemangel, politische Spannungen, die Blockade des Suezkanals und nicht zuletzt die Mobilitätswende hin zu Elektroautos haben die Empfindlichkeit dieses Geschäftsmodells aufgezeigt.

ZF reagierte konsequent und erfolgreich. Das Unternehmen setzt umso mehr auf chinesische Autohersteller, von denen eine Reihe im Elektro-Segment die deutsche Konkurrenz überholt haben. “Die Positionierung Chinas als einer der wichtigsten strategischen Märkte von ZF wird immer deutlicher”, sagt Wang. Vor allem das hohe Innovationstempo und der Wunsch der Kunden nach neuen Technologien böten hier Wachstumsmöglichkeiten.

ZF ist am Puls der Zeit: Ein 800-Volt-System, Integrated Brake Control (IBC), Continuous Damping Control (CDC), Active Kinematics Control (AKC), diverse Fahrassistenten und Softwarelösungen – Produkte, die nicht mehr nur an europäische Hersteller gehen, sondern auch an chinesische. “Der Marktanteil der chinesischen OEMs wächst nicht nur in China, sondern auch weltweit”, sagt Wang. “Wir haben starke Geschäftsbeziehungen zu führenden chinesischen OEM und neuen Automobilunternehmen (NACs) aufgebaut.”

In bestimmten Bereichen passiert ein sogenanntes “Doubleing Down”. Unternehmen interpretieren De-Risking so, dass sie versuchen, ihr China-Geschäft wetterfest zu machen, erklärt Heck. Das setze eine starke Lokalisierungsstrategie voraus. Deutsche Unternehmen hätten “eine realistische und pragmatische Sicht auf China”. Dies habe auch die letzte PwC Logistik China Umfrage gezeigt, erklärt Heck.

Ganz frei von Risiken ist diese Strategie allerdings nicht. Der Erfolg der deutschen Hersteller basiere primär auf enormen Skaleneffekten. Sie konnten das gleiche Produkt bisher überall auf der Welt anbieten. Die zunehmende Lokalisierung und spezialisierte Produkte machen diesen Vorteil zunichte. Ob die Kunden die steigenden Kosten mittragen, ist bisher nicht absehbar.

Doch China sei als Markt auch aus Entwicklungssicht unverzichtbar, erklärt Heck. China ist für europäische Unternehmen auch ein Fitnesscenter – wie es der ehemalige EU-Handelskammerchef in China, Jörg Wuttke, so treffend formuliert hat. “Sie werden dort mit einer Geschwindigkeit konfrontiert – bei Innovationen und Umsetzungen – die man so aus den angestammten Märkten nicht gewohnt ist.”

Aus Sicht des früheren Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, ist der Besuch des Bundeskanzlers in Peking hinter den Erwartungen zurückgeblieben. “Ich hatte die Hoffnung, dass es vielleicht nicht nur zu einer Wiederholung, sondern einer gewissen weiteren Verstärkung der Absage an den Einsatz von Nuklearwaffen kommen könnte”, sagte Ischinger gegenüber Table.Briefings. Insgesamt habe die chinesische Seite sich nicht so offen gezeigt wie erwartet, beispielsweise in Hinblick auf die Verwirklichung einer Friedenskonferenz.

Ischinger hatte im Vorfeld des Kanzler-Besuchs in Peking das Signal erhalten, dass eine leichte Verschiebung der chinesischen Position weg von der Unterstützung für Russland möglich sei. China könne zudem eine noch stärkere Erklärung gegen den Einsatz von Kernwaffen abgeben als beim Besuch von Olaf Scholz im Herbst 2022. Ischingers Gesprächspartner war immerhin Wang Yi, der Außenminister Chinas und der oberste Außenpolitik-Experte der Kommunistischen Partei. Die “inoffizielle Linie” Chinas, die ein Ende des Konflikts herbeisehne, habe intern mehr Unterstützung, registrierte Ischinger.

Nur: Beim Treffen von Scholz mit Präsident Xi Jinping am Dienstag war davon nichts zu merken. Xis Formulierungen wiesen auf eine Fortsetzung der Freundschaft mit Russland hin. Es gab erneut Schuldzuweisungen an den Westen, der Unfrieden gestiftet habe. Von der Ächtung des Einsatzes von Atomwaffen war ebenfalls keine Rede. Die Teilnahme an der Friedenskonferenz knüpfte Xi an die Teilnahme Russlands, die aber als ausgeschlossen gilt “Die Ernüchterung ist angesichts dessen sicherlich nicht ungerechtfertigt”, sagt Ischinger jetzt.

Was die mögliche Konferenz in der Schweiz angeht, gab sich Ischinger nun im Nachgang allerdings nur wenig erstaunt, dass Xi keine weiteren Zugeständnisse gemacht hat. Wang Yi habe ihm gesagt, dass aus chinesischer Sicht Russland in irgendeiner Form mit am Tisch sitzen sollte, wenn man auf konkrete Verhandlungen und Ergebnisse hinarbeiten wolle. Die Schweiz sei jedoch bisher “fixiert” auf den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Diesen Plan lehnt Moskau ab – und hat nach Wahrnehmung Ischingers seinem Verbündeten China signalisiert, sie sollten auch die Vorkonferenzen boykottieren. “Aber dann wird eine Formel gesucht werden müssen, die es erlaubt, auf irgendeiner Ebene – vielleicht erst in einem späteren Schritt nach der Konferenz in der Schweiz – eine direkte oder indirekte russische Beteiligung zu ermöglichen. Hier insistiere China, so Ischinger: Ohne Russland seien am Schluss richtige Verhandlungen nicht vorstellbar, und ohne Einbeziehung Russlands halte China seine eigene Teilnahme an Konferenzen wie der in der Schweiz deshalb für problematisch. flee/fin

Der CDU-Politiker Jens Spahn kritisiert das Fehlen einer einheitlichen Linie zu China in der Bundesregierung. Kanzleramt, Außenministerium und FDP verfolgten widersprüchliche Ansätze. “Das alles macht Deutschland nicht glaubwürdiger und untergräbt jede Strategie“, sagte Spahn gegenüber Table.Briefings (das vollständige Interview finden Sie hier). Spahn befindet sich derzeit auf China-Reise; sein Besuch hat sich mit dem des Kanzlers überschnitten.

Als Oppositionsvertreter zeigt Spahn sich generell unzufrieden mit den Ergebnissen der Verhandlungen von Olaf Scholz: “Es reicht nicht mehr, für Reziprozität in allen Fragen, in allen Bereichen nur zu werben, sondern wir müssen sie einfordern.” Falls China nicht reagiere, sei es für die Europäische Union legitim, Handelsinstrumente zu nutzen. “Dann müssen wir sofort und mit Härte die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergreifen, auch den Marktzugang in die EU beschränken.”

Zugleich wünscht sich Spahn, dass die Regierung ihre China-Strategie mit der Opposition abstimmt, um die gemeinsame deutsche Position zu stärken. Er registriert vor Ort eine hohe Bereitschaft, auf Deutschland zuzugehen, ist aber auf der Hut: “Eine Charmeoffensive allein baut noch kein nachhaltiges Vertrauen, wenn nicht auch entsprechende Änderungen eintreten.” sb/fin/rad

Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch China hat Australien am Mittwoch seine erste nationale Verteidigungsstrategie vorgelegt. “Die Zeit der optimistischen Annahmen, die die Verteidigungsplanung nach dem Ende des Kalten Krieges bestimmt haben, ist lange vorbei”, zitiert die Nachrichtenagentur AFP den australischen Verteidigungsminister Richard Marles bei der Vorstellung des 80 Seiten starken Dokuments.

Die größte Bedrohung sind laut Marles Angriffe, die wichtige See- und Luftwege blockieren und so die Fähigkeit Australiens im Handelsverkehr einschränken. “Wir sind eine maritime Handelsnation”, sagte der Minister. Eine Invasion halte er für unwahrscheinlich, Australien könne aber sehr wohl geschadet werden, ohne dass ein chinesischer Soldat je einen Fuß auf das Staatsgebiet setzt.

Die Verteidigungsstrategie sieht vor, die Marine durch nuklear betriebene U-Boote zu stärken. Wichtige Raketenbestände sollen verdreifacht und die Überwasserflotte ausgebaut werden. Insgesamt will Australien die Verteidigungsausgaben AFP zufolge in den kommenden zehn Jahren von derzeit zwei Prozent auf 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern.

Peking reagierte erbost auf die Ankündigung. Australien solle aufhören, “bei jeder Gelegenheit” China zu beschuldigen. “China stellt für kein Land eine Bedrohung dar”, sagte laut AFP ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. flee

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus China deutlich erhöhen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Derzeit betragen sie nach Angaben des Weißen Hauses im Schnitt 7,5 Prozent. Dem Bericht zufolge könnten sie sich aber verdreifachen.

Joe Biden ist aktuell auf einer Wahlkampftour im Bundesstaat Pennsylvania unterwegs, der ein traditionelles Zentrum der US-Stahlbranche ist. Durch höhere Zölle solle die US-Stahl- und Schiffsbauindustrie vor “unfairen Praktiken” geschützt werden, erklärte das Weiße Haus. Pekings Politik und Subventionen zugunsten des heimischen Stahl- und Aluminiumsektors führten dazu, “dass US-Produkte von künstlich verbilligten chinesischen Alternativen unterminiert werden”.

Sorgen, dass deutlich höhere Zölle die Inflation in den USA beeinflussen würden, versuchte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Jared Bernstein, zu zerstreuen. “Wenn wir nicht handeln, setzen wir einen unserer kritischsten Sektoren aufs Spiel, den der Präsident das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft und das Fundament unserer nationalen Sicherheit nennt”, sagte er gegenüber CNBC.

Die zuständige US-Handelsbeauftragte Katherine Tai lässt die chinesischen Handelspraktiken im Schiffsbau-, Schifffahrts- und Logistiksektor als Reaktion auf eine Petition von fünf US-Gewerkschaften aktuell untersuchen. Tai sagte, sie rechne damit, die Überprüfung der Zölle auf chinesische Waren “sehr bald” abzuschließen und dass “entschiedene” Maßnahmen ergriffen werden müssten, um einige Branchen vor der subventionierten chinesischen Konkurrenz zu schützen, darunter neben der Stahlindustrie auch die Elektroautoindustrie. AFP/rtr

Nach der Einführung von Tiktok Lite in Frankreich und Spanien fordert die Kommission ein Risikoprofil für die neue App der Kurzvideo-Plattform. Sie habe dem Unternehmen eine Frist von 24 Stunden gesetzt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Es bestünden Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der App auf Kinder und Jugendliche. Die Tochter des chinesischen Konzerns Bytedance hätte vor der Einführung in der EU eine Risikobewertung vornehmen müssen.

“Wir werden keine Mühen scheuen, um Minderjährige unter dem DSA zu schützen”, schrieb EU-Industriekommissar Thierry Breton auf dem Kurznachrichtendienst X. “Wir stehen bereits im Kontakt mit der Kommission und werden auf die Aufforderung antworten”, sagte ein Sprecher von Tiktok.

Tiktok Lite richtet sich an Nutzer ab 18 Jahren und bietet eine Art Bonusprogramm. Die User können Punkte sammeln, indem sie etwa Videos schauen, Inhalte liken, Kanäle abonnieren oder Freunde einladen. Diese Punkte können gegen Belohnungen wie Amazon-Gutscheine, Paypal-Geschenkkarten oder Tiktok-Münzen eingetauscht werden, mit denen sich wiederum die Ersteller von Inhalten auf der Plattform bezahlen lassen.

Die Kommission sieht darin eine potenzielle Förderung von Suchtverhalten. Die Behörde hatte bereits im Februar wegen eines mutmaßlich mangelhaften Jugendschutzes ein formelles Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet. rtr

Seit meiner jüngsten Reise nach Peking zum 25. jährlichen China Development Forum (CDF) – der wichtigsten öffentlichen Konferenz des Landes – geht mir eine Frage nicht aus dem Kopf: Welchen Sinn soll das haben?

Ich werfe diese Frage als CDF-Insider auf; ich bin der am längsten teilnehmende ausländische Konferenzteilnehmer und war bei allen CDF dabei – außer dem allerersten im Jahr 2000. Ich habe diese Veranstaltung von ihrer besten und schlimmsten Seite erlebt. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass die diesjährige Veranstaltung einen neuen Tiefpunkt markiert hat – daher meine Frage.

Der ehemalige Ministerpräsident Zhu Rongji gründete das CDF als Forum für Debatten und den Austausch zwischen führenden chinesischen Politikern und ausländischen Wissenschaftlern, Thinktank-Experten und Wirtschaftsführern. Der Zeitpunkt der Konferenz – unmittelbar nach dem Nationalen Volkskongress – war bewusst gewählt: Zhu vertrat die provozierende Ansicht, dass die Minister des Staatsrates unmittelbar nach ihren internen Beratungen auf dem Volkskongress in den Dialog mit ausländischen Experten eintreten sollten. Es war faktisch ein Stresstest für leitende chinesische Partei- und Regierungsvertreter.

Zhu praktizierte, was er predigte. Auf meinem ersten CDF im Jahr 2001 – einer viel kleineren und intimeren Versammlung – hielt ich mittags ein Grundsatzreferat über den Zustand der Weltwirtschaft, in dem ich argumentierte, dass nach dem Dotcom-Boom nun ein Abschwung bevorstehe. Fred Bergsten, der Gründungsdirektor des Petersen Institute for International Economics, stellte das in der anschließenden Diskussion infrage. Auf der Abschlusssitzung des CDF von 2001 unterbrach Zhu den Chairman von HSBC John Bond bei dessen Zusammenfassung der dreitägigen Veranstaltung und forderte stattdessen mich und Bergsten auf, unsere Ansichten noch einmal kurz zu wiederholen. Zhu war mehr an der Debatte interessiert als an Bonds Kommentar.

Nach der Sitzung nahm Zhu mich zur Seite und äußerte in perfektem Englisch: “Roach, ich hoffe, Sie haben Unrecht, aber wir werden planen, als ob Sie recht hätten.” Auf dem CDF des folgenden Jahres begrüßte er mich herzlich mit einem simplen “Danke”.

Es ist in diesem Geiste und im Geiste der vielen folgenden Jahre aktiver Teilnahme an den CDF-Sitzungen, dass ich den Verlust der einstmals lebhaften Debattenkultur in China beklage. Das CDF wurde als offene und ehrliche Plattform des Dialogs faktisch ausgeschaltet. Von oben wurde deutlich gemacht, dass es nur Raum für “gute Geschichten über China” gäbe. Wer Fragen über Probleme oder gar Herausforderungen aufwirft, dem droht der Ausschluss von den öffentlichen Sitzungen.

Das gilt sicherlich für mich. Im Vorfeld des diesjährigen CDF informierte man mich von maßgeblicher Seite, dass meine jüngsten Kommentare über die chinesische Wirtschaft “intensive Beachtung und sogar Kontroversen” in der chinesischen und internationalen Presse ausgelöst hätten. Das ließe vermuten, dass alles, was ich auf der Konferenz öffentlich sagen würde, von den Medien “fehlinterpretiert und sogar aufgebauscht werden wird”. Man machte mir deutlich, dass dies nicht in meinem – oder Chinas – Interesse wäre.

Es war also keine Überraschung, dass ich erstmals seit 24 Jahren kein Referat halten sollte. Zudem wurde mein Hintergrunddokument zur Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft, das zu erstellen ich im Rahmen der CDF Engagement Initiative eingeladen worden war, weder veröffentlicht noch verteilt, so wie das bei auf Einladung eingereichten Beiträgen sonst immer der Fall gewesen war.

Auch war ich nicht der Einzige: Ein befreundeter Ökonom, den ich seit Jahren kenne und schätze, wurde, bevor er aufs Podium kam, angewiesen, nichts Negatives über die wirtschaftlichen Aussichten von sich zu geben.

Politische Korrektheit kann schlimm genug sein. Zensur und der Versuch der Gedankenkontrolle jedoch mit dem Ziel, eine Debatte zu ersticken, sind etwas komplett anderes. Das rief bei mir ein resigniertes Gefühl scheinbarer Sinnlosigkeit hervor. Warum sollte man sich überhaupt noch die Mühe machen?

Meine Antwort hierauf ist sowohl idealistisch als auch zugegebenermaßen naiv. Ich flog Ende März nach Peking in der Hoffnung, dass sich das CDF einen Splitter seines ursprünglichen Geistes bewahren würde. Wie in meinem Buch Accidental Conflict beschrieben, bin ich mir der Veränderungen der letzten Jahre innerhalb des chinesischen Diskurses völlig bewusst. Doch selbst unter Berücksichtigung der jüngsten Bemühungen der chinesischen Behörden, das Narrativ stärker zu kontrollieren, hielt ich an der Hoffnung fest, dass noch immer Platz für empirische Forschung und Analyse sein könnte. Schließlich war ich Chinas “guter Freund“. Mein Fehler war, anzunehmen, dass dieser scheinbare Sonderstatus es mir erlauben würde, unbequeme Fragen über Chinas mittel- bis längerfristige Wachstumsaussichten aufzuwerfen.

Das CDF 2024 versperrte dieser Möglichkeit die Tür. Die diesjährige Veranstaltung verlief streng nach Drehbuch, ohne Debatte oder echten Austausch von Ansichten – selbst an den kleineren, für den Dialog vorgesehenen Runden Tischen. Zwar waren eine Menge westlicher Wirtschaftsführer anwesend, aber überwiegend, um mit ihrem Engagement in China schamlos kommerzialisierte Eigenwerbung zu betreiben. Zudem hatte die gestutzte Konferenz eine geglättete Agenda. Das normalerweise große Beachtung findende Zeitfenster am Montagmittag blieb leer, während die Abschlusssitzung des Ministerpräsidenten durch eine Eröffnungsansprache ersetzt wurde, die den Arbeitsbericht nachbetete, den er am 5. März auf dem Volkskongress vorgestellt hatte.

Es macht mich traurig, zuzusehen, wie sich das CDF zu einem traurigen Überrest seiner selbst entwickelt. Meiner Bewunderung für das chinesische Volk und die außergewöhnliche Transformation der chinesischen Volkswirtschaft der vergangenen 45 Jahre tut das freilich keinen Abbruch. Ich stimme der Konsensansicht im Westen, dass das chinesische Wunder schon immer zum Scheitern verurteilt war, nach wie vor nicht zu. Zudem sehe ich Amerikas virulente Chinafeindlichkeit nach wie vor höchst kritisch, und ich halte an der Ansicht fest, dass China vor ernsten strukturellen Wachstumsherausforderungen steht. Und ich glaube weiterhin, dass die gegenseitige Abhängigkeit der USA und Chinas voneinander ein Rezept für eine beiden Seiten dienende Konfliktbeilegung bietet. Meine Agenda bleibt analytisch bestimmt, nicht politisch motiviert.

Letztlich beabsichtige ich, weiter am CDF teilzunehmen. Im Geiste des Credos von Deng Xiaoping, “faktengestützt nach Wahrheit zu streben”, werde ich weiter auf eine freie und offene Debatte in China drängen. Ich gebe nicht auf. Darin letztlich liegt der Sinn des Ganzen.

Aus dem Englischen von Jan Doolan

Stephen S. Roach lehrt an der Universität Yale. Er ist ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia und der Verfasser von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) und Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Lucas Rondez ist seit Anfang des Monats National Chairman der Schweizer Handelskammer in China. Zuvor wurde er im März als Präsident der Handelskammer Shanghai (SwissCham Shanghai) bestätigt.

Ashley Tay ist seit Anfang Februar Transition & Transformation Manager bei Schaeffler in Kuala Lumpur. Tay war zuvor PMO Coordinator, Schaeffler Global Services Asia/Pacific bei dem deutschen Auto- und Maschinenbauzulieferer.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

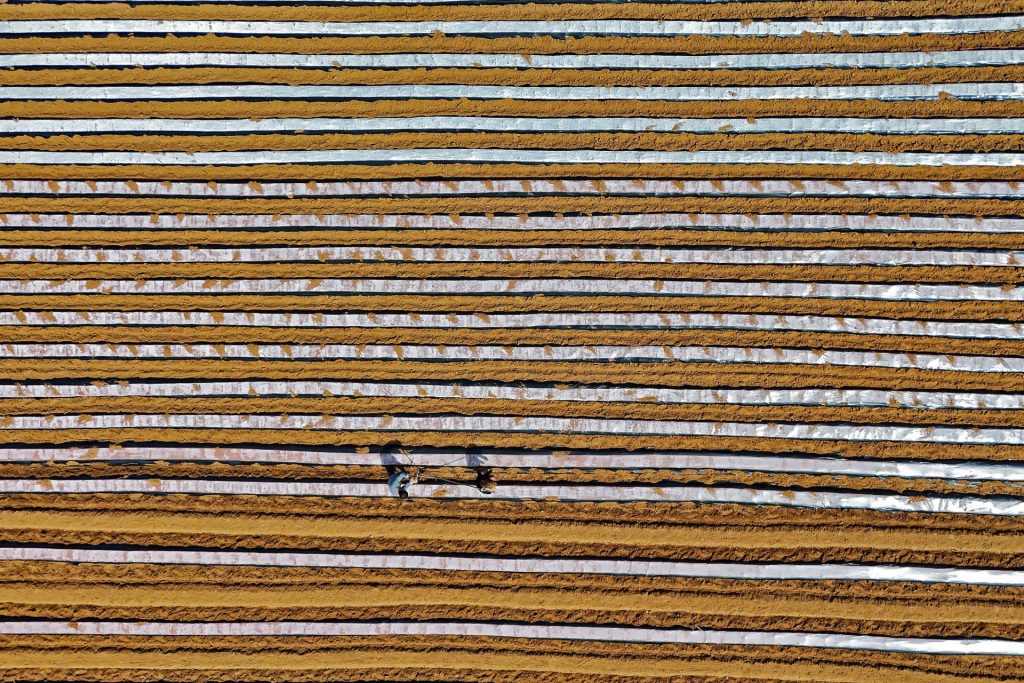

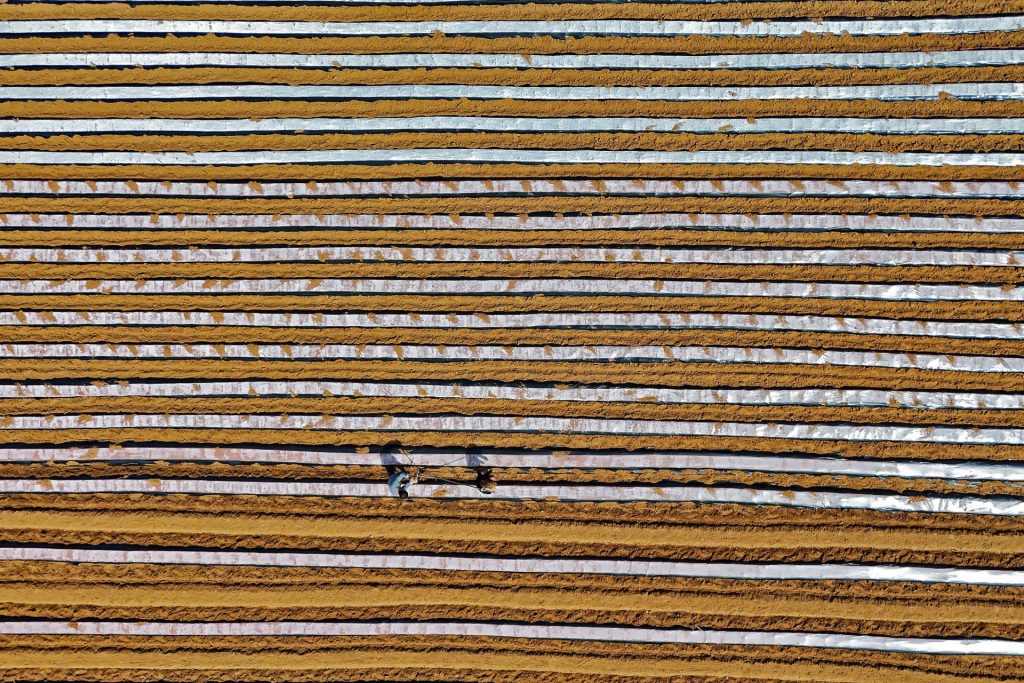

Bauern in der Provinz Shandong säen Erdnüsse aus. China ist der mit Abstand größte Erdnussproduzent der Welt – für die Saison 2022/23 belaufen sich die Schätzungen auf über 18 Millionen Tonnen. Aber keine Sorge: Abhängigkeiten gibt es in diesem Falle keine. Deutschland bezieht den Großteil seiner Erdnüsse noch immer aus Südamerika.

war es ein taktischer Fehler des Bundeskanzlers, zu sehr auf Chinas Charmeoffensive eingegangen zu sein und mit zwölf Top-CEOs im Schlepptau zu suggerieren: business as usual? Oder hatte Olaf Scholz von vornherein keine Chance? Oder schlimmer noch: Wird Deutschland angesichts sinkender technologischer Bedeutung aus chinesischer Sicht gar nicht mehr gebraucht – und deswegen kaum noch ernst genommen?

Die Einschätzungen sind zumindest einhellig: Erreicht hat Scholz wenig. Die Ergebnisse, mit denen der Kanzler von seiner dreitägigen China-Reise zurückgekehrt ist, sind äußerst dürftig, sagt Merics-Außenpolitik-Expertin Abigaël Vasselier im Gespräch mit Amelie Richter. Und auch der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hatte sich mehr erhofft. Was eine Friedenskonferenz in der Schweiz angeht, kann der ehemalige Top-Diplomat die Argumentation der chinesischen Führung zumindest in einem Punkt nachvollziehen: Ohne Russland ist die Konferenz sinnlos.

Sinnlos wirkt auf den ersten Blick auch das Vorgehen des Technologieunternehmens ZF Friedrichshafen. Entgegen aller geopolitischen Bedenken der Bundesregierung möchte der zweitgrößte deutsche Autozulieferer sein China-Geschäft ausweiten – während in Deutschland Stellen verschwinden sollen. Wie das dennoch in die viel geforderte Strategie des De-Riskings passt, analysiert für Sie Christian Domke Seidel.

Eine erkenntnisreiche Lektüre!

Wie sah das Konzept für den China-Besuch von Bundeskanzler Scholz aus?

Es war business as usual. Der Sinn des Besuchs bestand darin, deutsche Interessen voranzutreiben. Wir sind aber mit einem neuen China konfrontiert. Und obwohl sich der Ton in Europa ändert, wir einen Paradigmenwechsel durchlaufen und China zu einer Sicherheitsbedrohung, einer Herausforderung für den europäischen Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit wird, reist der deutsche Bundeskanzler mit einer großen Wirtschaftsdelegation und drei Ministern nach China, um die deutschen Interessen durchzusetzen und dabei die europäische Realität nicht zu berücksichtigen.

Wie wichtig war dieser Besuch für die EU?

Jedes Mal, wenn ein europäischer Regierungschef nach China reist, ist das auch für die EU von großer Bedeutung. Die Beziehungen zwischen der EU und China haben sich so schnell verschlechtert, dass jeder nationale Austausch in gewisser Weise auch für Europa wichtig ist. Deutschland spielt in den Beziehungen zwischen der EU und China eine besondere Rolle, da es eines der wenigen Länder ist, das kein Handelsdefizit aufweist. 70 Prozent der deutschen Direktinvestitionen gehen nach China.

Die chinesische Führung betrachtet die EU als eine Ansammlung von 27 unterschiedlichen Interessen. Die EU selbst ist für sie eine sehr undurchsichtige internationale Organisation. Peking findet in der EU Frankreich und Deutschland wichtig. Frankreich aus politischen und Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen. An der Spitze der chinesischen Führung wird aber Deutschland als der treibende Faktor für den europäischen Ansatz gegenüber China gesehen.

Kann Scholz wirklich Einfluss auf Peking ausüben? Oder will Peking Deutschland und die EU das nur glauben machen?

Peking misst Deutschland und der deutschen Stimme in Europa große Bedeutung bei. Vor dem Hintergrund sich verschlechternder bilateraler Beziehungen und zunehmender geopolitischer Spannungen war die europäische Dimension des Scholz-Besuchs noch wichtiger als noch vor einigen Jahren oder als die Besuche von Vertretern anderer Mitgliedstaaten. Denn die chinesische Führung sieht Deutschland als den entscheidenden Gestalter und Treiber des europäischen Ansatzes.

Ist Brüssel mit dem Ansatz von Scholz zufrieden?

In Brüssel wird davon ausgegangen, dass es eine europäische Dimension in der Art und Weise geben sollte, wie die Mitgliedsstaaten ihren Austausch mit China gestalten. Es mag Meinungsverschiedenheiten geben. Aber es gibt ein gewisses Maß an notwendiger Einheit und Kohärenz in Bezug auf die Botschaften, die gesendet werden. In der Pressekonferenz von Scholz war Europa wenig präsent. Er hat nicht viel dazu gesagt, dass chinesische Überkapazitäten und unfaire Handelspraktiken Konsequenzen haben müssen. Oder dass Deutschland zu der Entscheidung der Europäischen Union steht, Untersuchungen zu Elektrofahrzeugen und zu Windkraftanlagen einzuleiten und in der Frage der öffentlichen Beschaffung Druck auszuüben.

Und wie sah es beim Thema Russland aus?

Auch beim Thema Russland gab es nur sehr schwache Forderungen nach einer konstruktiven Rolle Chinas, vor allem in Bezug auf nukleare Sicherheit. Brüssel fordert und handelt auch konkreter, was wirkliche Auswirkungen von Chinas Unterstützung für Russland betrifft: Sanktionen. Das ist die Linie aus Brüssel, und dafür haben wir nicht viel Unterstützung gesehen. Eine große Übereinstimmung und starke Unterstützung für die Position Brüssels in all diesen Fragen fehlte leider.

Gab es weitere Themen, bei denen Scholz eine eher zu passive Haltung an den Tag legte?

Während der Pressekonferenz wurden die Menschenrechte nicht erwähnt. Das unterstreicht die Tatsache, dass diese sehr weit unten auf der Agenda des Kanzlers standen. Wenn wir diese Punkte aber nicht stärker vorantreiben, erkennen wir im Grunde an, dass wir zu einer interessenbasierten Beziehung übergegangen sind und dass wir eine europäische, werteorientierte Außenpolitik aufgegeben haben.

Bei bestimmten Themen vielleicht zu passiv zu sein, ist eine Sache. Berlin hat sich mit Peking aber auch auf mehr Zusammenarbeit bei E-Fahrzeugen und dem Datenaustausch der Autos geeinigt. Das ist etwas, das Brüssel gerade gezielt zu vermeiden versucht. Schießt Berlin auch aktiv gegen EU-Ansätze?

Für mich stellt sich eher die Frage: Wo ist Europa im deutschen Umgang mit China? Hier in Berlin ist die Debatte fragmentiert zwischen verschiedenen Machtpolen und Scholz versäumt es, die europäische Komponente der China-Strategie und die Aussagen des Koalitionsvertrags zu China umzusetzen. Dies hängt mit internem Druck zusammen, nicht nur seitens der politischen Parteien, die seine Koalition bilden, sondern auch seitens der Unternehmen und Wirtschaftsinteressen, die in der Art und Weise, wie Deutschland seine Politik gegenüber China definiert, ein besonderes Gewicht haben.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir sagen können, dass das absichtlich gegen europäische Interessen verstößt. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass der europäische Ansatz, der gemäß dem Koalitionsvertrag und der China-Strategie der Treiber der deutschen China-Politik sein sollte, nicht vorhanden ist. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Wenn Deutschland seine Politik nicht anpasst, um die gleiche Stoßrichtung wie die EU zu haben, wie können wir dann erwarten, dass andere Mitgliedstaaten, die Handelsdefizite haben oder mit wirtschaftlichen Zwangsszenarien konfrontiert sind, das tun?

Die Lage der Ukraine steht auf der Tagesordnung des EU-Rats. Nach dem Treffen mit Scholz haben deutsche Medien Xi in diesem Zusammenhang zitiert: “Alle Länder müssen einen Platz am Tisch haben. Kein Land darf auf der Speisekarte stehen.” Wen meint er damit?

Chinas Position zum Krieg in der Ukraine war immer konsequent. Es gab minimale Änderungen, aber nur am Rande. Xi hat immer wieder gesagt, dass man Russland berücksichtigen müsse, wenn man Frieden wolle. Als der Sondergesandte Li vor einigen Monaten nach Europa kam, sagte er bereits, dass die Voraussetzung für die Teilnahme Chinas an der Friedens-Konferenz in der Schweiz sei, dass Russland am Tisch sitze und der russische Friedensplan besprochen werde. Das ist die Bedingung für China.

In Europa wollen wir, dass der Krieg schnell zu Ende ist. Die Chinesen haben einen langsameren Zeitplan und sagen, dass der Krieg, der bereits mehr als zwei Jahren dauert, auch noch länger dauern kann, weil die Bedingungen für Verhandlungen im Moment nicht stimmen. Sie haben kein klares Bild davon, wie die Endphase aussehen wird. Aber Pekings Ansicht nach sollten die russischen Interessen auf keinen Fall vergessen werden. Es ist ganz klar, dass wir uns über den Zeitplan und, was noch wichtiger ist, über die Position Chinas als wirtschaftliche und politische Lebensader für Moskau in tiefer Meinungsverschiedenheit befinden.

Xi reist im Mai nach Frankreich, Serbien und Ungarn. Besteht die Gefahr, dass er Emmanuel Macron und Olaf Scholz gegeneinander ausspielt?

Ich denke, dass Xi Macron und Scholz gegeneinander ausspielt, ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern längst Realität. Die Gefahr ist eher, dass der Mangel an EU-Sicht bei Scholz’ Reise sich darin niederschlägt, dass es auch bei Xis Besuch in Europa zu wenig um den gesamteuropäischen Ansatz gehen wird. Paris muss die Möglichkeit einer Europäisierung des Besuchs in Betracht ziehen und den europäischen Ansatz gegenüber China klar unterstützen. Eine der Herausforderungen für Frankreich besteht nun darin, einige Schlussfolgerungen zu ziehen: Warum ist es uns nicht gelungen, eine gemeinsame europäische Agenda voranzutreiben, was China ausnutzen wird?

Frankreich verfügt über ein enormes politisches Kapital in China. Xi reist anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen nach Frankreich. Dieses politische Kapital sollte genutzt werden, und zwar in zwei Punkten: Zum einen sollte die Frage der Unterstützung Chinas für die Kriegsanstrengungen Russlands in den Mittelpunkt der Tagesordnung gestellt werden. Denn China ist nur mit dem einzigen Mittel zu einer Änderung seiner Position zu bewegen, wenn sich die Kosten für die Unterstützung Russlands erhöhen.

Und der zweite Punkt ist das Handelsungleichgewicht und die Frage der Überkapazitäten sowie unfairer Handelspraktiken im Zusammenhang mit Chinas aggressiver Industriepolitik. Peking muss sich darüber im Klaren sein, dass das auch Konsequenzen haben wird, sowohl im Hinblick auf das De-Risking für die europäischen Regierungen und Unternehmen als auch im Hinblick auf den Einsatz europäischer Handelsinstrumente wie den Anti-Subventionsuntersuchungen.

Abigaël Vasselier leitet das Foreign Relations-Team bei der deutschen China-Denkfabrik Merics. Die Französin war zuvor stellvertretende Abteilungsleiterin für China, Hongkong, Macao, Taiwan und die Mongolei beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) und etablierte das Asien-Programm beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Führende Automobilzulieferer müssen ihr Geschäftsmodell neu aufstellen. Für ZF Friedrichshafen bedeutet das: In China wird investiert, in Deutschland Stellen gestrichen. Das Unternehmen möchte sich dadurch krisensicher aufstellen, lautet die Begründung. Zentral dabei ist die Strategie des De-Risking: Sie bedeutet in erster Linie, das Engagement in der Volksrepublik deutlich zu verstärken und so weit wie möglich vollständig zu lokalisieren.

“Unsere Strategie ist, dass wir die Struktur und den Prozess so gestalten, dass das Risiko im Falle extremer Turbulenzen gemildert wird, während wir in der Zwischenzeit versuchen, die Chancen des lokalen Marktes zu nutzen“, erklärt ZF China-Präsidentin Renee Wang die De-Risking-Strategie von ZF im Gespräch mit Table.Briefings. Das gehe aber nur, wenn die Präsenz in der Volksrepublik entsprechend gestärkt werde. Um sowohl De-Risking umzusetzen als auch erfolgreich zu sein, werde ZF seine Präsenz und Resilienz vor Ort ausbauen. Insbesondere in den Bereichen System, Software und Lieferkette.

Die Bundesregierung wünscht sich, dass Unternehmen Abhängigkeiten abbauen, indem sie weniger in China investieren. Auf ihre China-Strategie einigte sich die Ampelregierung vor knapp einem Jahr, nach langem Ringen. Für große deutsche Unternehmen bedeutet De-Risking dagegen: Risiken auf den Handelswegen minimieren oder Strafzölle umgehen, sollten die Handelskonflikte zunehmen. Und dafür mehr in China investieren. Das erklärt unter anderem, warum BASF derzeit über zehn Milliarden Euro in ein neues Werk in Südchina investiert. Und es erklärt die Strategie von ZF Friedrichshafen.

Eigentlich war 2023 ein gutes Jahr für den Autozulieferkonzern. Der Umsatzstieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 46,6 Milliarden Euro. Auch der Vorsteuergewinn (EBIT) war mit 2,4 Milliarden Euro um 16 Prozent höher als im Vorjahr. Nach Steuern blieben trotzdem nur 126 Millionen Euro übrig (minus 67 Prozent). Größte Euphoriebremse war dabei die enorme Zinslast – 575 Millionen Euro musste der Konzern zahlen, was primär an den schuldenfinanzierten Übernahmen von TRW (2025) und Wabco (2020) liegt. Um die schnell zu senken, plant der Konzern, in den kommenden zwei Jahren insgesamt sechs Milliarden Euro einzusparen.

Das bedeutet eine Senkung der Kosten für Forschung und Entwicklung, Produktivitätssteigerungen für die Werke und neue Vertragsbedingungen für die Zulieferer. Ziele, hinter denen vor allem Personalabbau steckt. Die Vertreter der Arbeitnehmer sprechen von 12.000 Stellen (aktuell beschäftigt ZF 54.000 Mitarbeiter), die wegfallen sollen. Eine Zahl, die der Konzern schon dementierte – dabei handle es sich um die natürliche Fluktuation bis zum Jahr 2030 – ohne selbst konkreter zu werden.

Ein Sparprogramm, das für China aber nicht gilt. Dort erwirtschaftet ZF derzeit 17,4 Prozent seines globalen Gesamtumsatzes. 30 Prozent sollen es bis zum Jahr 2030 werden. “Wir glauben, dass der chinesische Markt eine Chance für ZF ist. China ist der weltweit größte Automobilmarkt“, sagt Renee Wang in Gespräch mit Table.Briefings. “ZF hat in den vergangenen zehn Jahren vom Wachstum des lokalen Marktes in China profitiert und steht nun vor neuen Chancen und Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf Software- und Systementwicklung, Reaktionsgeschwindigkeit sowie neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften.”

Dabei verlief der Markteintritt keineswegs reibungslos, erinnert sich Thomas Heck, China-Experte bei der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PWC), als ZF Friedrichshafen vor nunmehr rund 40 Jahren in die Volksrepublik kam. “Die Zulieferer sind historisch betrachtet in China gelandet, weil sie von den großen Autoherstellern in Europa aufgefordert wurden, mitzukommen – das geschah nicht immer ganz freiwillig, erwies sich aber für viele Unternehmen als sehr lukrativ.” Das bedeutet aber auch, dass selbst große Zulieferer wie ZF Friedrichshafen auf dem chinesischen Markt stark abhängig waren vom Erfolg der europäischen Automobilhersteller.

Lange Zeit war das ein profitables Geschäft. Doch in den vergangenen Jahren gab es einen perfekten

Sturm. Die Coronapandemie, ein Halbleiterengpass, Fachkräftemangel, politische Spannungen, die Blockade des Suezkanals und nicht zuletzt die Mobilitätswende hin zu Elektroautos haben die Empfindlichkeit dieses Geschäftsmodells aufgezeigt.

ZF reagierte konsequent und erfolgreich. Das Unternehmen setzt umso mehr auf chinesische Autohersteller, von denen eine Reihe im Elektro-Segment die deutsche Konkurrenz überholt haben. “Die Positionierung Chinas als einer der wichtigsten strategischen Märkte von ZF wird immer deutlicher”, sagt Wang. Vor allem das hohe Innovationstempo und der Wunsch der Kunden nach neuen Technologien böten hier Wachstumsmöglichkeiten.

ZF ist am Puls der Zeit: Ein 800-Volt-System, Integrated Brake Control (IBC), Continuous Damping Control (CDC), Active Kinematics Control (AKC), diverse Fahrassistenten und Softwarelösungen – Produkte, die nicht mehr nur an europäische Hersteller gehen, sondern auch an chinesische. “Der Marktanteil der chinesischen OEMs wächst nicht nur in China, sondern auch weltweit”, sagt Wang. “Wir haben starke Geschäftsbeziehungen zu führenden chinesischen OEM und neuen Automobilunternehmen (NACs) aufgebaut.”

In bestimmten Bereichen passiert ein sogenanntes “Doubleing Down”. Unternehmen interpretieren De-Risking so, dass sie versuchen, ihr China-Geschäft wetterfest zu machen, erklärt Heck. Das setze eine starke Lokalisierungsstrategie voraus. Deutsche Unternehmen hätten “eine realistische und pragmatische Sicht auf China”. Dies habe auch die letzte PwC Logistik China Umfrage gezeigt, erklärt Heck.

Ganz frei von Risiken ist diese Strategie allerdings nicht. Der Erfolg der deutschen Hersteller basiere primär auf enormen Skaleneffekten. Sie konnten das gleiche Produkt bisher überall auf der Welt anbieten. Die zunehmende Lokalisierung und spezialisierte Produkte machen diesen Vorteil zunichte. Ob die Kunden die steigenden Kosten mittragen, ist bisher nicht absehbar.

Doch China sei als Markt auch aus Entwicklungssicht unverzichtbar, erklärt Heck. China ist für europäische Unternehmen auch ein Fitnesscenter – wie es der ehemalige EU-Handelskammerchef in China, Jörg Wuttke, so treffend formuliert hat. “Sie werden dort mit einer Geschwindigkeit konfrontiert – bei Innovationen und Umsetzungen – die man so aus den angestammten Märkten nicht gewohnt ist.”

Aus Sicht des früheren Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, ist der Besuch des Bundeskanzlers in Peking hinter den Erwartungen zurückgeblieben. “Ich hatte die Hoffnung, dass es vielleicht nicht nur zu einer Wiederholung, sondern einer gewissen weiteren Verstärkung der Absage an den Einsatz von Nuklearwaffen kommen könnte”, sagte Ischinger gegenüber Table.Briefings. Insgesamt habe die chinesische Seite sich nicht so offen gezeigt wie erwartet, beispielsweise in Hinblick auf die Verwirklichung einer Friedenskonferenz.

Ischinger hatte im Vorfeld des Kanzler-Besuchs in Peking das Signal erhalten, dass eine leichte Verschiebung der chinesischen Position weg von der Unterstützung für Russland möglich sei. China könne zudem eine noch stärkere Erklärung gegen den Einsatz von Kernwaffen abgeben als beim Besuch von Olaf Scholz im Herbst 2022. Ischingers Gesprächspartner war immerhin Wang Yi, der Außenminister Chinas und der oberste Außenpolitik-Experte der Kommunistischen Partei. Die “inoffizielle Linie” Chinas, die ein Ende des Konflikts herbeisehne, habe intern mehr Unterstützung, registrierte Ischinger.

Nur: Beim Treffen von Scholz mit Präsident Xi Jinping am Dienstag war davon nichts zu merken. Xis Formulierungen wiesen auf eine Fortsetzung der Freundschaft mit Russland hin. Es gab erneut Schuldzuweisungen an den Westen, der Unfrieden gestiftet habe. Von der Ächtung des Einsatzes von Atomwaffen war ebenfalls keine Rede. Die Teilnahme an der Friedenskonferenz knüpfte Xi an die Teilnahme Russlands, die aber als ausgeschlossen gilt “Die Ernüchterung ist angesichts dessen sicherlich nicht ungerechtfertigt”, sagt Ischinger jetzt.

Was die mögliche Konferenz in der Schweiz angeht, gab sich Ischinger nun im Nachgang allerdings nur wenig erstaunt, dass Xi keine weiteren Zugeständnisse gemacht hat. Wang Yi habe ihm gesagt, dass aus chinesischer Sicht Russland in irgendeiner Form mit am Tisch sitzen sollte, wenn man auf konkrete Verhandlungen und Ergebnisse hinarbeiten wolle. Die Schweiz sei jedoch bisher “fixiert” auf den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Diesen Plan lehnt Moskau ab – und hat nach Wahrnehmung Ischingers seinem Verbündeten China signalisiert, sie sollten auch die Vorkonferenzen boykottieren. “Aber dann wird eine Formel gesucht werden müssen, die es erlaubt, auf irgendeiner Ebene – vielleicht erst in einem späteren Schritt nach der Konferenz in der Schweiz – eine direkte oder indirekte russische Beteiligung zu ermöglichen. Hier insistiere China, so Ischinger: Ohne Russland seien am Schluss richtige Verhandlungen nicht vorstellbar, und ohne Einbeziehung Russlands halte China seine eigene Teilnahme an Konferenzen wie der in der Schweiz deshalb für problematisch. flee/fin

Der CDU-Politiker Jens Spahn kritisiert das Fehlen einer einheitlichen Linie zu China in der Bundesregierung. Kanzleramt, Außenministerium und FDP verfolgten widersprüchliche Ansätze. “Das alles macht Deutschland nicht glaubwürdiger und untergräbt jede Strategie“, sagte Spahn gegenüber Table.Briefings (das vollständige Interview finden Sie hier). Spahn befindet sich derzeit auf China-Reise; sein Besuch hat sich mit dem des Kanzlers überschnitten.

Als Oppositionsvertreter zeigt Spahn sich generell unzufrieden mit den Ergebnissen der Verhandlungen von Olaf Scholz: “Es reicht nicht mehr, für Reziprozität in allen Fragen, in allen Bereichen nur zu werben, sondern wir müssen sie einfordern.” Falls China nicht reagiere, sei es für die Europäische Union legitim, Handelsinstrumente zu nutzen. “Dann müssen wir sofort und mit Härte die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergreifen, auch den Marktzugang in die EU beschränken.”

Zugleich wünscht sich Spahn, dass die Regierung ihre China-Strategie mit der Opposition abstimmt, um die gemeinsame deutsche Position zu stärken. Er registriert vor Ort eine hohe Bereitschaft, auf Deutschland zuzugehen, ist aber auf der Hut: “Eine Charmeoffensive allein baut noch kein nachhaltiges Vertrauen, wenn nicht auch entsprechende Änderungen eintreten.” sb/fin/rad

Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch China hat Australien am Mittwoch seine erste nationale Verteidigungsstrategie vorgelegt. “Die Zeit der optimistischen Annahmen, die die Verteidigungsplanung nach dem Ende des Kalten Krieges bestimmt haben, ist lange vorbei”, zitiert die Nachrichtenagentur AFP den australischen Verteidigungsminister Richard Marles bei der Vorstellung des 80 Seiten starken Dokuments.

Die größte Bedrohung sind laut Marles Angriffe, die wichtige See- und Luftwege blockieren und so die Fähigkeit Australiens im Handelsverkehr einschränken. “Wir sind eine maritime Handelsnation”, sagte der Minister. Eine Invasion halte er für unwahrscheinlich, Australien könne aber sehr wohl geschadet werden, ohne dass ein chinesischer Soldat je einen Fuß auf das Staatsgebiet setzt.

Die Verteidigungsstrategie sieht vor, die Marine durch nuklear betriebene U-Boote zu stärken. Wichtige Raketenbestände sollen verdreifacht und die Überwasserflotte ausgebaut werden. Insgesamt will Australien die Verteidigungsausgaben AFP zufolge in den kommenden zehn Jahren von derzeit zwei Prozent auf 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern.

Peking reagierte erbost auf die Ankündigung. Australien solle aufhören, “bei jeder Gelegenheit” China zu beschuldigen. “China stellt für kein Land eine Bedrohung dar”, sagte laut AFP ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. flee

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus China deutlich erhöhen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Derzeit betragen sie nach Angaben des Weißen Hauses im Schnitt 7,5 Prozent. Dem Bericht zufolge könnten sie sich aber verdreifachen.

Joe Biden ist aktuell auf einer Wahlkampftour im Bundesstaat Pennsylvania unterwegs, der ein traditionelles Zentrum der US-Stahlbranche ist. Durch höhere Zölle solle die US-Stahl- und Schiffsbauindustrie vor “unfairen Praktiken” geschützt werden, erklärte das Weiße Haus. Pekings Politik und Subventionen zugunsten des heimischen Stahl- und Aluminiumsektors führten dazu, “dass US-Produkte von künstlich verbilligten chinesischen Alternativen unterminiert werden”.

Sorgen, dass deutlich höhere Zölle die Inflation in den USA beeinflussen würden, versuchte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Jared Bernstein, zu zerstreuen. “Wenn wir nicht handeln, setzen wir einen unserer kritischsten Sektoren aufs Spiel, den der Präsident das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft und das Fundament unserer nationalen Sicherheit nennt”, sagte er gegenüber CNBC.

Die zuständige US-Handelsbeauftragte Katherine Tai lässt die chinesischen Handelspraktiken im Schiffsbau-, Schifffahrts- und Logistiksektor als Reaktion auf eine Petition von fünf US-Gewerkschaften aktuell untersuchen. Tai sagte, sie rechne damit, die Überprüfung der Zölle auf chinesische Waren “sehr bald” abzuschließen und dass “entschiedene” Maßnahmen ergriffen werden müssten, um einige Branchen vor der subventionierten chinesischen Konkurrenz zu schützen, darunter neben der Stahlindustrie auch die Elektroautoindustrie. AFP/rtr

Nach der Einführung von Tiktok Lite in Frankreich und Spanien fordert die Kommission ein Risikoprofil für die neue App der Kurzvideo-Plattform. Sie habe dem Unternehmen eine Frist von 24 Stunden gesetzt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Es bestünden Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der App auf Kinder und Jugendliche. Die Tochter des chinesischen Konzerns Bytedance hätte vor der Einführung in der EU eine Risikobewertung vornehmen müssen.

“Wir werden keine Mühen scheuen, um Minderjährige unter dem DSA zu schützen”, schrieb EU-Industriekommissar Thierry Breton auf dem Kurznachrichtendienst X. “Wir stehen bereits im Kontakt mit der Kommission und werden auf die Aufforderung antworten”, sagte ein Sprecher von Tiktok.

Tiktok Lite richtet sich an Nutzer ab 18 Jahren und bietet eine Art Bonusprogramm. Die User können Punkte sammeln, indem sie etwa Videos schauen, Inhalte liken, Kanäle abonnieren oder Freunde einladen. Diese Punkte können gegen Belohnungen wie Amazon-Gutscheine, Paypal-Geschenkkarten oder Tiktok-Münzen eingetauscht werden, mit denen sich wiederum die Ersteller von Inhalten auf der Plattform bezahlen lassen.

Die Kommission sieht darin eine potenzielle Förderung von Suchtverhalten. Die Behörde hatte bereits im Februar wegen eines mutmaßlich mangelhaften Jugendschutzes ein formelles Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet. rtr

Seit meiner jüngsten Reise nach Peking zum 25. jährlichen China Development Forum (CDF) – der wichtigsten öffentlichen Konferenz des Landes – geht mir eine Frage nicht aus dem Kopf: Welchen Sinn soll das haben?

Ich werfe diese Frage als CDF-Insider auf; ich bin der am längsten teilnehmende ausländische Konferenzteilnehmer und war bei allen CDF dabei – außer dem allerersten im Jahr 2000. Ich habe diese Veranstaltung von ihrer besten und schlimmsten Seite erlebt. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass die diesjährige Veranstaltung einen neuen Tiefpunkt markiert hat – daher meine Frage.

Der ehemalige Ministerpräsident Zhu Rongji gründete das CDF als Forum für Debatten und den Austausch zwischen führenden chinesischen Politikern und ausländischen Wissenschaftlern, Thinktank-Experten und Wirtschaftsführern. Der Zeitpunkt der Konferenz – unmittelbar nach dem Nationalen Volkskongress – war bewusst gewählt: Zhu vertrat die provozierende Ansicht, dass die Minister des Staatsrates unmittelbar nach ihren internen Beratungen auf dem Volkskongress in den Dialog mit ausländischen Experten eintreten sollten. Es war faktisch ein Stresstest für leitende chinesische Partei- und Regierungsvertreter.

Zhu praktizierte, was er predigte. Auf meinem ersten CDF im Jahr 2001 – einer viel kleineren und intimeren Versammlung – hielt ich mittags ein Grundsatzreferat über den Zustand der Weltwirtschaft, in dem ich argumentierte, dass nach dem Dotcom-Boom nun ein Abschwung bevorstehe. Fred Bergsten, der Gründungsdirektor des Petersen Institute for International Economics, stellte das in der anschließenden Diskussion infrage. Auf der Abschlusssitzung des CDF von 2001 unterbrach Zhu den Chairman von HSBC John Bond bei dessen Zusammenfassung der dreitägigen Veranstaltung und forderte stattdessen mich und Bergsten auf, unsere Ansichten noch einmal kurz zu wiederholen. Zhu war mehr an der Debatte interessiert als an Bonds Kommentar.

Nach der Sitzung nahm Zhu mich zur Seite und äußerte in perfektem Englisch: “Roach, ich hoffe, Sie haben Unrecht, aber wir werden planen, als ob Sie recht hätten.” Auf dem CDF des folgenden Jahres begrüßte er mich herzlich mit einem simplen “Danke”.

Es ist in diesem Geiste und im Geiste der vielen folgenden Jahre aktiver Teilnahme an den CDF-Sitzungen, dass ich den Verlust der einstmals lebhaften Debattenkultur in China beklage. Das CDF wurde als offene und ehrliche Plattform des Dialogs faktisch ausgeschaltet. Von oben wurde deutlich gemacht, dass es nur Raum für “gute Geschichten über China” gäbe. Wer Fragen über Probleme oder gar Herausforderungen aufwirft, dem droht der Ausschluss von den öffentlichen Sitzungen.

Das gilt sicherlich für mich. Im Vorfeld des diesjährigen CDF informierte man mich von maßgeblicher Seite, dass meine jüngsten Kommentare über die chinesische Wirtschaft “intensive Beachtung und sogar Kontroversen” in der chinesischen und internationalen Presse ausgelöst hätten. Das ließe vermuten, dass alles, was ich auf der Konferenz öffentlich sagen würde, von den Medien “fehlinterpretiert und sogar aufgebauscht werden wird”. Man machte mir deutlich, dass dies nicht in meinem – oder Chinas – Interesse wäre.

Es war also keine Überraschung, dass ich erstmals seit 24 Jahren kein Referat halten sollte. Zudem wurde mein Hintergrunddokument zur Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft, das zu erstellen ich im Rahmen der CDF Engagement Initiative eingeladen worden war, weder veröffentlicht noch verteilt, so wie das bei auf Einladung eingereichten Beiträgen sonst immer der Fall gewesen war.

Auch war ich nicht der Einzige: Ein befreundeter Ökonom, den ich seit Jahren kenne und schätze, wurde, bevor er aufs Podium kam, angewiesen, nichts Negatives über die wirtschaftlichen Aussichten von sich zu geben.

Politische Korrektheit kann schlimm genug sein. Zensur und der Versuch der Gedankenkontrolle jedoch mit dem Ziel, eine Debatte zu ersticken, sind etwas komplett anderes. Das rief bei mir ein resigniertes Gefühl scheinbarer Sinnlosigkeit hervor. Warum sollte man sich überhaupt noch die Mühe machen?

Meine Antwort hierauf ist sowohl idealistisch als auch zugegebenermaßen naiv. Ich flog Ende März nach Peking in der Hoffnung, dass sich das CDF einen Splitter seines ursprünglichen Geistes bewahren würde. Wie in meinem Buch Accidental Conflict beschrieben, bin ich mir der Veränderungen der letzten Jahre innerhalb des chinesischen Diskurses völlig bewusst. Doch selbst unter Berücksichtigung der jüngsten Bemühungen der chinesischen Behörden, das Narrativ stärker zu kontrollieren, hielt ich an der Hoffnung fest, dass noch immer Platz für empirische Forschung und Analyse sein könnte. Schließlich war ich Chinas “guter Freund“. Mein Fehler war, anzunehmen, dass dieser scheinbare Sonderstatus es mir erlauben würde, unbequeme Fragen über Chinas mittel- bis längerfristige Wachstumsaussichten aufzuwerfen.

Das CDF 2024 versperrte dieser Möglichkeit die Tür. Die diesjährige Veranstaltung verlief streng nach Drehbuch, ohne Debatte oder echten Austausch von Ansichten – selbst an den kleineren, für den Dialog vorgesehenen Runden Tischen. Zwar waren eine Menge westlicher Wirtschaftsführer anwesend, aber überwiegend, um mit ihrem Engagement in China schamlos kommerzialisierte Eigenwerbung zu betreiben. Zudem hatte die gestutzte Konferenz eine geglättete Agenda. Das normalerweise große Beachtung findende Zeitfenster am Montagmittag blieb leer, während die Abschlusssitzung des Ministerpräsidenten durch eine Eröffnungsansprache ersetzt wurde, die den Arbeitsbericht nachbetete, den er am 5. März auf dem Volkskongress vorgestellt hatte.

Es macht mich traurig, zuzusehen, wie sich das CDF zu einem traurigen Überrest seiner selbst entwickelt. Meiner Bewunderung für das chinesische Volk und die außergewöhnliche Transformation der chinesischen Volkswirtschaft der vergangenen 45 Jahre tut das freilich keinen Abbruch. Ich stimme der Konsensansicht im Westen, dass das chinesische Wunder schon immer zum Scheitern verurteilt war, nach wie vor nicht zu. Zudem sehe ich Amerikas virulente Chinafeindlichkeit nach wie vor höchst kritisch, und ich halte an der Ansicht fest, dass China vor ernsten strukturellen Wachstumsherausforderungen steht. Und ich glaube weiterhin, dass die gegenseitige Abhängigkeit der USA und Chinas voneinander ein Rezept für eine beiden Seiten dienende Konfliktbeilegung bietet. Meine Agenda bleibt analytisch bestimmt, nicht politisch motiviert.

Letztlich beabsichtige ich, weiter am CDF teilzunehmen. Im Geiste des Credos von Deng Xiaoping, “faktengestützt nach Wahrheit zu streben”, werde ich weiter auf eine freie und offene Debatte in China drängen. Ich gebe nicht auf. Darin letztlich liegt der Sinn des Ganzen.

Aus dem Englischen von Jan Doolan

Stephen S. Roach lehrt an der Universität Yale. Er ist ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia und der Verfasser von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) und Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Lucas Rondez ist seit Anfang des Monats National Chairman der Schweizer Handelskammer in China. Zuvor wurde er im März als Präsident der Handelskammer Shanghai (SwissCham Shanghai) bestätigt.

Ashley Tay ist seit Anfang Februar Transition & Transformation Manager bei Schaeffler in Kuala Lumpur. Tay war zuvor PMO Coordinator, Schaeffler Global Services Asia/Pacific bei dem deutschen Auto- und Maschinenbauzulieferer.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bauern in der Provinz Shandong säen Erdnüsse aus. China ist der mit Abstand größte Erdnussproduzent der Welt – für die Saison 2022/23 belaufen sich die Schätzungen auf über 18 Millionen Tonnen. Aber keine Sorge: Abhängigkeiten gibt es in diesem Falle keine. Deutschland bezieht den Großteil seiner Erdnüsse noch immer aus Südamerika.