Einfuhrzölle. Sie sind der natürliche Feind von Firmen im Im-/Exportgeschäft, konservative Ökonomen hassen sie und halten sie für unnötig. Zuletzt haben sie im zunehmend raueren, stärker von Misstrauen geprägten Wettbewerb der Staaten jedoch auch immer mehr Fans.

Diese Ausgabe des China.Table ist vom Thema der wirtschaftlichen Ungleichgewichte durchzogen. Gegenüber Xi Jinping will Ursula von der Leyen auf dem EU-China-Gipfel am Donnerstag auf einen ausgeglichenen Handel pochen, schreibt Amelie Richter. Sonst …? Ja, was passiert sonst? Die EU könnte mit einer höheren Belastung der Einfuhren aus China drohen.

Die Kommission übt bereits. Zu den in der Mache befindlichen Zöllen auf E-Autos gibt es schon konkrete Neuigkeiten, unter anderem die ungefähre Höhe. Markus Grabitz berichtet. Der Ton in Brüssel klingt danach, als seien sie bereits beschlossene Sache.

Dazu kommt eine Diskussion über höhere Belastungen für Einfuhren von Solarmodulen. Der Zwiespalt ist offensichtlich: Deutschland will seine Abhängigkeit vom übermächtigen Lieferanten verringern. Doch für die Energiewende ist es auf viele günstige Solarmodule angewiesen. Auch in der Branche in Deutschland sind die Manager mehrheitlich gegen höhere Zölle, berichtet Christiane Kühl. Warum die Unternehmen glauben, auch ohne staatliche Bemutterung bestehen zu können, lesen Sie in der Analyse.

Volkswagen hat unterdessen seinen lange erwarteten Prüfbericht zur Menschenrechtssituation in seinem Werk in der Uiguren-Region Xinjiang vorgelegt. Der Bericht bescheinigt dem Konzern eine weiße Weste: keine Belege für Menschenrechtsverletzungen.

Die Ratingagentur Moody’s hat ihren Ausblick für China von stabil auf negativ gesenkt. Damit reagiert sie auf die steigende Staatsverschuldung und die sich verschärfende Immobilienkrise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Die Begründung der Agentur:

Moody’s schließt sich damit einer langen Reihe von besorgten Ökonomen-Einschätzungen zur Lage in China an. Der Immobiliensektor als Dreh- und Angelpunkt sowohl der Realwirtschaft als auch der Kreditvergabe taumelt in einen Abgrund und reißt andere Branchen mit.

Die Herunterstufung durch Moody’s ist für China nicht hilfreich, aber auch keine Katastrophe. Die Bonitätsbewertung durch internationale Ratingagenturen hat nur indirekte Bedeutung für Chinas Finanzierungsfähigkeit. Die Auslandsschulden des Landes sind zwar im Zeitverlauf gestiegen, aber keineswegs besorgniserregend. Zuletzt sind sie sogar gefallen.

Im Vergleich mit anderen Volkswirtschaften sind die Auslandsschulden mit 2,5 Billionen US-Dollar immer noch niedrig. Deutschland (2,8 Billionen US-Dollar), die Niederlande, die Schweiz, Japan oder Großbritannien haben höhere Auslandsschulden, ohne dass das als Problem gilt. Als Land mit voller Kontrolle über seine Währung sowie enormen Devisenreserven kann China die Verbindlichkeiten im Gesamtbild auch problemlos bedienen.

Auslandsschulden sind dann ein Problem, wenn sie wegen einer schwachen eigenen Landeswährung oder mangelnder Kontrolle über das Devisengeschehen nicht bedient werden können. Griechenland 2011, Argentinien 2001 oder Mexiko 1994 sind Beispiele dafür.

In China droht ein solches Ausfallrisiko ausdrücklich nicht. Moody’s bewertet die Risiken für chinesische Staatsanleihen weiterhin mit A1, einer guten Note. Das entspricht A+ bei den konkurrierenden Agenturen Fitch und S&P. Da China ständig Überschüsse im Handel erwirtschaftet, ist das Land zudem nicht auf Zuflüsse in westlichen Devisen angewiesen. Auch Öl bezieht es günstig aus Russland gegen Yuan.

Es geht den besorgten Analystinnen und Analysten also vor allem um Schulden im Inland. Moody’s spricht daher auch ausdrücklich von “Schulden in China” und nicht von “Chinas Schulden”. Die Verschuldung, um die es hier geht, ist vor allem die der Gebietskörperschaften, also zum Beispiel der also Gemeinden, bei chinesischen Investoren und Institutionen.

Der Internationale Währungsfonds schätzt die Verbindlichkeiten der Lokalregierungen auf 13 Billionen Dollar. Sie sind also viel höher als die Auslandsschulden und entsprechen dem Dreifachen der jährlichen deutschen Wirtschaftsleistung. Dazu kommen versteckte Schulden in unbekannter Höhe.

Diese Sorge um die Schulden der Lokalregierungen in China ist zwar alt, aber sie ist zugleich so gültig wie eh und je. Die Ausgaben der Gemeinden für Infrastruktur sind einerseits Wachstumstreiber, andererseits funktionierten sie nur, so lange die Einnahmen aus Immobiliengeschäften stimmten – und das Wachstum hoch war. Sinkendes Wachstum wirkt hier selbstverstärkend. Die Wirtschaft befindet sich längst in einem Teufelskreis. Das bringt die Gebietskörperschaften in Bedrängnis.

Hier kommen nun doch Auslandsschulden und Finanzflüsse ins Spiel. Denn in ihrer zunehmenden Finanznot verschulden sich die Gemeinden auch kurzfristig mit hohen Zinsversprechen in Dollar. Die Käufer sind dabei zum größeren Teil chinesische Inländer. Diese erwarten, dass die Regierung einen großflächigen Zahlungsausfall der Lokalregierungen nicht zulassen wird. Sie sehen das Risiko der Gemeindeschulden, halten es aber für nichtig, weil sie fest mit staatlicher Rettung rechnen.

Doch gerade ein Anstieg des Dollarkurses gegenüber dem Yuan würde die Schuldner schwer in Bedrängnis bringen, denn sie haben Yuan und müssen damit Dollar-Kredit bedienen. Auf den Moody’s-Bericht vom Dienstag hin haben Investoren jedoch begonnen, chinesische Geldanlagen abzustoßen. Dollar-Käufe örtlicher Banken haben den Kurs daraufhin stabilisiert.

Moody’s schätzt Chinas Wachstumspotenzial insgesamt deutlich niedriger ein als bisher. Das Wachstum soll der Prognose zufolge

Das chinesische Finanzministerium äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung von Moody’s und fügte hinzu, dass die Wirtschaft ihren Aufschwung und positiven Trend beibehalten werde. Außerdem seien die Risiken in den Bereichen Immobilien und Kommunalverwaltung beherrschbar. Mit Reuters

Vor dem EU-China-Gipfel warnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem wachsenden Ungleichgewicht des Handels mit China – und macht eine Kampfansage: Die EU werde die enorme Unausgewogenheit nicht auf Dauer dulden, sagte sie am Dienstag in einem Interview mit AFP für mehrere europäische Nachrichtenagenturen: “Wir verfügen über Instrumente, um unseren Markt zu schützen.”

Das Handels-Ungleichgewicht mit der Volksrepublik habe sich in den vergangenen zwei Jahren auf fast 400 Milliarden Euro verdoppelt, sagte von der Leyen weiter. Die EU bevorzuge Verhandlungslösungen. Es sei “auch im Interesse Chinas”, bei dem Gipfel Entscheidungen in Abstimmung mit den Europäern zu treffen.

Am Donnerstag findet der EU-China-Gipfel erstmals seit 2019 findet wieder persönlich statt: Von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel treffen in Peking auf Xi Jinping und Li Qiang. Allzu hohe Erwartungen an konkrete Ergebnisse gibt es aber nicht.

Einen ausgeglichenen Handel wünscht sich auch Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der deutschen Außenhandelskammer (AHK) in China, als Diskussionsthema des Treffens: “Aus unserer Sicht muss das Level Playing Field wieder ganz oben auf die Agenda kommen”, sagte Hildebrandt bei einem Pressegespräch in Peking.

Es dürfe nicht länger zugelassen werden, dass europäische Unternehmen in China in einigen Bereichen nicht auf die gleichen Wettbewerbsbedingungen treffen wie die chinesische Wirtschaft, während chinesische Firmen den europäischen Markt voll ausschöpfen könnten, sagte er. Hildebrandt warnt dennoch vor einer Eskalation der wirtschaftlichen Spannungen zwischen Europa und der Volksrepublik.

Er hoffe, dass kein Handelskonflikt heraufbeschworen werde, betonte Hildebrandt am Dienstag: “Denn die deutsche Wirtschaft braucht offene Märkte.” Bei den laufenden EU-Untersuchungen zur Subventionierung chinesischer E-Autos darf man sich seiner Ansicht nach nicht selbst in eine nachteilige Position bringen. Hildebrandt erwartete klare Aussagen der EU-Vertreter bei dem Gipfeltreffen: “Die EU-Seite muss bei dem Treffen klarmachen, in welchen Feldern ein De-Risking angedacht ist.”

Die Visa-freie Einreise oder anderen Lockerungen im Rahmen der chinesischen Charmeoffensive vor der Zusammenkunft helfen Hildebrandt zufolge nur “minimal”, um das Vertrauen wieder herzustellen. Er erwartet zeitnah keine großen strukturellen Änderungen: “Die chinesische Regierung ist im Moment in ihrem Handeln beschränkt”, sagte der AHK-Chef. Zu tiefe Einschnitte in die Wirtschaft seien derzeit nicht drin. Dass sich beide Seiten überhaupt das erste Mal wieder persönlich treffen, sieht Hildebrandt positiv.

Von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel werden am Donnerstag zunächst Chinas Staatschef Xi Jinping und im Anschluss Premier Li Qiang treffen. Der Termin ist das erste persönliche Treffen im Rahmen dieses Gipfelformats seit 2019. Damals hieß der EU-Kommissionschef noch Jean-Claude Juncker, der EU-Rat wurde von Donald Tusk geführt, Chinas Ministerpräsident war Li Keqiang.

Die Online-Formate während der Pandemie lieferten keine großen Ergebnisse, und selbst das ist noch nett ausgedrückt: EU-Außenchef Josep Borrell nannte das Meeting 2022 im Nachhinein einen “Gipfel der Gehörlosen” – Brüssel wollte primär die Ukraine-Krise erörtern, Peking Handelsthemen.

Von dem persönlichen Gipfel im Peking sollte aber nicht zu viel erwartet werden. Aus den angedachten zwei offiziellen Tagen ist mittlerweile nur einer geworden. EU-Ratschef Michel soll bereits am Donnerstag zurückfliegen, um sich um die Vorbereitungen des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs zu kümmern. Eigentlich war für ihn ein Stopp in Shanghai am Freitag vorgesehen gewesen.

Ein gemeinsames Statement zum Gipfel ist nicht vorgesehen, auch nicht die Unterzeichnung von technischen Vereinbarungen, die während der Besuche anderer EU-Vertreter in den vergangenen Wochen abgestimmt wurden.

Bereits die begrenzten Ergebnisse des Biden-Xi-Gipfels in San Francisco seien ein Zeichen dafür gewesen, dass China dem Westen keine substanziellen Angebote machen will, sagt Abigaël Vasselier, Leiterin des Foreign Relations-Team beim China-Forschungsinstitut Merics. “Angesichts der Wahlen in Europa und den USA im Jahr 2024 ist es unwahrscheinlich, dass Peking den Staats- und Regierungschefs, die in ein paar Monaten möglicherweise nicht mehr im Amt sind, Zugeständnisse macht.” Chinas wirtschaftliche und politische Unterstützung für Russland werde indes ein Angriffspunkt für die Europäer sein, sagt Vasselier.

Ihr Kollege Grzegorz Stec, EU-China-Analyst bei Merics, erwartet ebenfalls nur begrenzte Ergebnisse beim Gipfeltreffen. “Der Gipfel wird aber den Ton und die Agenda für die Beziehungen zwischen der EU und China bis zum Ende des aktuellen EU-Mandats festlegen”, so Stec. Kernthema des Treffens wird seiner Ansicht nach die Risikominderung. “Im Vorfeld des Gipfels haben chinesische Diplomaten vorgeschlagen, das De-Risking mit einem ‘Wiederaufbau strategischen Vertrauens’ durch robustere Dialoge zu ersetzen.”

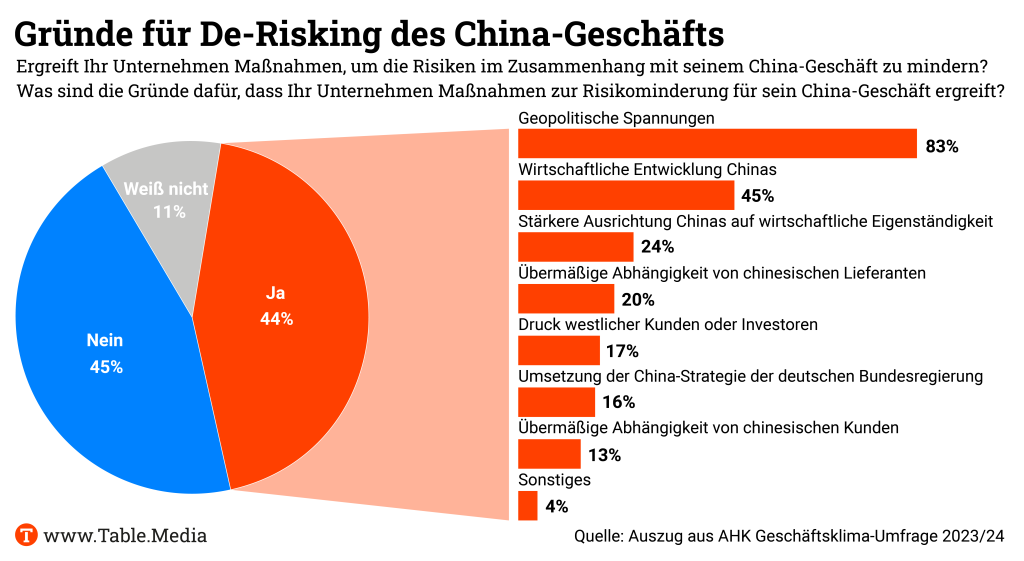

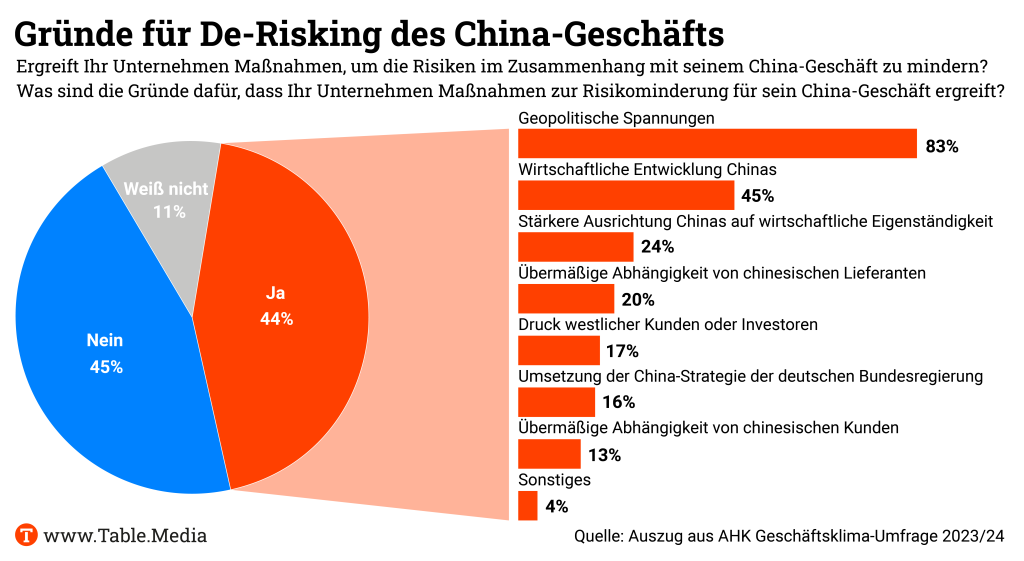

Wegen der politischen Spannungen und Chinas wirtschaftlicher Lage reduziert ein Teil der deutschen Unternehmen laut einer AHK-Umfrage das Risiko im Zusammenhang mit dem China-Geschäft bereits: 44 Prozent von 566 Befragten gaben an, dass ihre Firmenzentralen solche Schritte unternehmen. Etwas mehr Unternehmen (45 Prozent) verneinten dies. Die übrigen antworteten mit “weiß nicht”.

Die Firmen setzen dabei zum Beispiel auf von China unabhängige Lieferketten oder bauen zusätzlich ein Geschäft in anderen Ländern auf. Am meisten innerhalb Asiens profitiert davon Indien: 72 Prozent der befragten Unternehmen sind neben China bereits auch dort aktiv.

Wichtig sei jedoch, dass 54 Prozent der Unternehmen ihre Investitionen in China ausweiten wollen, sagte AHK-Chef Hildebrandt. Ein Großteil dieser Firmen begründete den Plan damit, in China wettbewerbsfähig bleiben zu wollen. Zum Beispiel lokalisieren manche ihre Forschung und Entwicklung in China. Denn der riesige chinesische Markt bliebt weiterhin unersetzbar, wie es in der AHK-Umfrage heißt.

Die europäische Solarbranche ringt derzeit um den Umgang mit der übermächtigen Konkurrenz aus China. Es geht um Preisverfall, eine Modulschwemme aus Fernost, Zwangsarbeit in Xinjiang, Jobs, Resilienz und um die nötige Energiewende. Manche Politiker und Firmen wollen nun Handelsbeschränkungen gegen China prüfen lassen; die meisten Unternehmen fordern indes vor allem mehr staatliche Unterstützung für den Aufbau einer Solarproduktion.

429 Solarfirmen haben sich vor wenigen Tagen in einer gemeinsamen Erklärung gegen Handelsschutzmaßnahmen ausgesprochen, gerichtet an EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. “Wir sind entsetzt über die Gerüchte, dass eine Handelsschutzuntersuchung im Solarbereich eingeleitet werden könnte”, sagte Walburga Hemetsberger, Geschäftsführerin des Branchenverbandes SolarPower Europe, der den Aufruf koordinierte. “Wir haben bessere, schnellere und effektivere Lösungen für die Krise, mit der die europäischen Hersteller konfrontiert sind. Europa darf seine Klima- und Energiesicherheitsziele nicht verraten.”

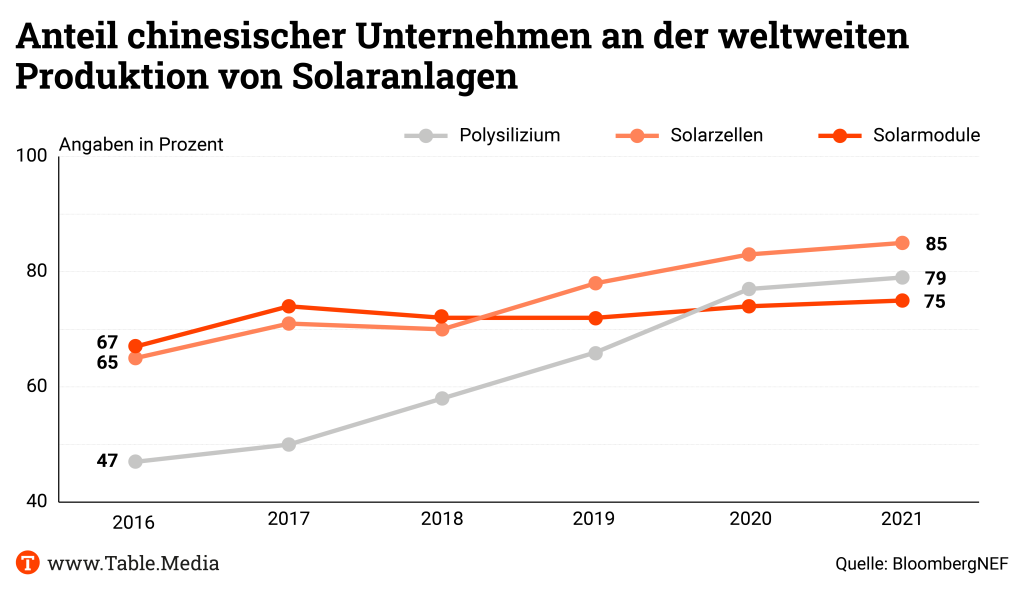

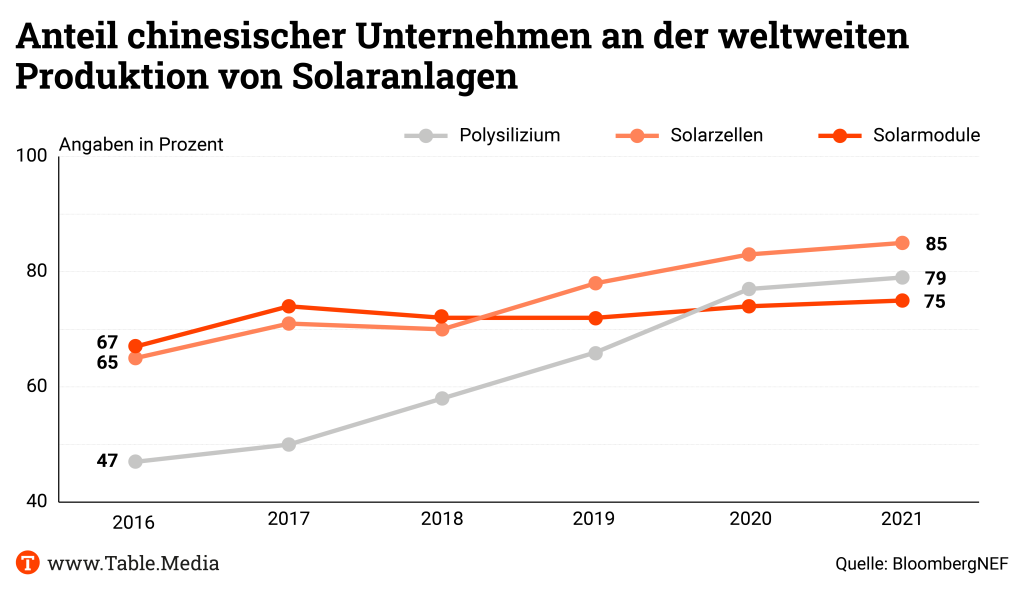

Vor allem das Downstream-Segment wehrt sich gegen Handelsbeschränkungen. Fast alle Anlagenverkäufer oder Installateure nutzen chinesische Solarmodule und Zellen, deren Weltmarktanteile bei rund 90 Prozent liegen – und profitieren von den niedrigen Preisen. Diese Firmen befürchten steigende Preise durch etwaige Strafzölle – und damit Gefahren für ihre eigenen Geschäfte.

Die EU befindet sich dabei in einem klassischen Zielkonflikt: Dem Ziel der strategischen Unabhängigkeit durch den Wiederaufbau eines wichtigen Sektors steht das Ziel eines raschen und kostengünstigen Photovoltaik-Zubaus entgegen. Die zentralen EU-Vorhaben reflektieren dieses Dilemma:

Um den dazu nötigen Aufbau von Produktionskapazitäten für 30 Gigawatt an Fotovoltaikanlagen zu planen, wurde vor einem Jahr die European Solar PV Industry Alliance gegründet, der auch die zwei großen Solarverbände angehören, SolarPower Europe und das European Solar Manufacturing Council. Doch von Einigkeit keine Spur – nicht einmal in der Frage, ob Chinas Hersteller nun Dumping in Europa betreiben oder nicht; dazu schwirren unterschiedliche Zahlen zu Herstellungskosten in der Volksrepublik durch die Community. Der Sektor wird in China seit Jahren subventioniert. Jetzt ziehen die USA nach – da ist es kein Wunder, dass die EU-Firmen Hilfen fordern, als Antwort auf die Industriepolitik der anderen.

Die Branche ist verunsichert, denn in den 2010er Jahren war sie schon einmal unter dem Ansturm chinesischer Photovoltaik zusammengebrochen. Auch damals gab es Streit, bei dem sich die Rufe nach Strafzöllen durchsetzten. Als diese 2013 eingeführt wurden, ging die durch den Preiskampf mit China angeschlagene Branche vollends unter, weil die Nachfrage aufgrund der gestiegenen Preise sank. 2018 schaffte Brüssel die 2013 verhängten Antidumping- und Ausgleichszölle auf Solarmodule aus China, Taiwan und Malaysia wieder ab.

“Arbeitsplätze im Solarbereich, Projektinvestitionen und die Installation von Solarmodulen waren während der Geltungsdauer dieser Handelsschutzmaßnahmen stark zurückgegangen”, so begründet die Erklärung der Solarfirmen ihre Ablehnung von Strafzöllen. Die Unterzeichner betonen, dass heute 84 Prozent der rund 648.000 Jobs in der Fotovoltaik-Industrie im Downstream-Segment sitzen. Bis 2025 könnten es mehr als eine Million Jobs werden.

“Diese vielen Arbeitsplätze im Downstream-Bereich würden wir durch Handelsbeschränkungen aufs Spiel setzen, da diese sich sofort auf den Markt auswirken”, sagt Markus Meyer, Direktor für Politik und Regulierung bei dem Berliner Solar-Startup Enpal, das Anlagen an Endkunden verkauft oder vermietet und die Erklärung mit unterschrieben hat. Enpal verbaut ausschließlich chinesische Solarmodule. “Wir und viele unserer Wettbewerber müssten massiv Stellen abbauen”, sagt Meyer zu Table.Media.

Natürlich drohen Firmen und Verbände bei unliebsamen Maßnahmen gerne mit Arbeitsplatzabbau. Doch in diesem Fall haben sie die Erfahrungen auf ihrer Seite.

Wegen der dringend nötigen Energiewende und der neuen De-Risking-Politik hat die Solarkrise gleich mehrere Dimensionen. Dazu gehört auch das Thema Zwangsarbeit in Xinjiang. Seit die USA 2021 Importe von Solarmodulen mit Silizium aus Xinjiang in die USA verboten haben, werden Chinas ohnehin stark wachsende Ausfuhren immer stärker nach Europa umgeleitet. Dadurch vermischen sich hier mehrere Themen: Das Anliegen der Menschenrechte trifft auf Energiewende, Jobverluste und Resilienz.

Der ESMC fordert auch aus ethischen Gründen ein schnellstmögliches Inkrafttreten der geplanten EU-Verordnung zum Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Ende November gab der ESMC ein Statement heraus, in dem er Teilen der europäischen Solarindustrie Lobbyarbeit zur Abschwächung der EU-Pläne gegen Zwangsarbeit vorwarf. Bei einem Importverbot à la USA müsste die EU voraussichtlich ähnlich tief in die Tasche greifen wie Washington, um ihre Ziele für die Energiewende und den Solarsektor zu erreichen. Das dürfte schwierig werden.

Einig scheint sich die Branche derzeit nur darin, dass etwas getan werden muss. So fordert die Erklärung von SolarPower Europe:

Auch Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger, des letzten großen Solarmodul-Herstellers in Deutschland, äußerte sich im Table.Media-Interview ablehnend gegenüber Zöllen und Sanktionen – obwohl er sich über die billige Konkurrenz aus China ärgert, die nach seiner Ansicht unter Produktionskosten in Europa verkauft: “Wir sind die Deponie für chinesische Billigmodule, weil sie in die USA und anderswo nicht mehr hereindürfen.” Erfurt erwartet ein kluges Instrumentarium, “das nicht gegen China gerichtet ist”, es aber ermögliche, “in der EU bis 2030 eine resiliente Clean-Tech-Industrie auf die Beine zu stellen”. Es gehe dabei “um die schnelle Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen”, sagte er.

Meyer Burger stammt aus der Schweiz und produziert im sächsischen Freiberg und im “Solar Valley” bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt sowie in den USA. Es hat den Aufruf von SolarPower Europe nicht unterschrieben, aber kürzlich mit etwa 40 anderen Unternehmen der Branche – darunter der Modulproduzent Heckert Solar und das Start-up Nexwafe – in einem gemeinsamen Brief Unterstützung aus Brüssel gefordert. Auch in Deutschland ließen sich PV-Module preiswert herstellen, betonte Erfurt im Interview. So sprach er sich für Resilienz-Boni für Anlagenbetreiber “vom einzelnen Hausdach bis zum großen Solarpark” aus, die in Europa hergestellte Komponenten verbauen.

Markus Meyer von Enpal befürwortet vor allem die Resilienz-Ausschreibungen wegen der marktwirtschaftlichen Komponenten dieses Systems. “Der Gesetzgeber könnte sagen, wir haben hier ein Gigawatt aus europäischen Zellen oder Modulen mit Mindest-Local Content.” Dabei führe eine Positivliste auf, welche Module oder Komponenten förderfähig sind. “Das System berücksichtigt dabei die zusätzlichen Kosten, die ich durch europäische Produkte habe.” Mitarbeit: Horand Knaup

Das vollständige Interview von Berlin.Table mit Gunter Erfurt lesen Sie hier.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Wegen seines Werks in der Provinz Xinjiang steht Volkswagen seit Jahren in der Kritik. Am Montagabend legten Prüfer, die der Konzern beauftragt hatte, ihren lange erwarteten Bericht zu den Zuständen in der Fabrik vor. Ergebnis: Ein PR-Sieg für VW. “Wir konnten keine Hinweise auf oder Belege für Zwangsarbeit bei den Mitarbeitenden finden”, sagte Markus Löning, bis 2014 Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung, nun Betreiber der Beratungsfirma Löning Human Rights & Responsible Business.

Volkswagen hatte Lönings Firma mit der unabhängigen Überprüfung der Arbeitsbedingungen in dem VW-Werk in Xinjiang auf Basis internationaler Standards beauftragt. Löning hob hervor, die Prüfung habe sich auf die 197 Beschäftigten des Werkes beschränkt, von denen knapp 50 Uiguren sind. Für die Untersuchung hatte Lönings Beratungsfirma Interviews vor Ort geführt und zusammen mit Juristen aus China Dokumente geprüft. “Die Situation in China und Xinjiang und die Herausforderungen bei der Datenerhebung für Audits sind bekannt”, sagte Löning.

Aus der Region haben sich große internationale Prüfunternehmen längst zurückgezogen, weil sich die Situation der Beschäftigten nicht unabhängig überprüfen lässt. So gilt es aufgrund der staatlichen Überwachungsmaßnahmen als ausgeschlossen, beispielsweise mit den Beschäftigten außerhalb von Firmen zu sprechen. Nach Ansicht von Experten ist es allerdings möglich, Unterlagen wie Arbeitsverträge im Werk zu sichten, vor Ort nach Sicherungsmaßnahmen wie Stacheldraht zu schauen oder sonstige Plausibilitätskontrollen durchzuführen. Mit vollständiger Sicherheit könnten aber keine Aussagen über die Situation gemacht werden, sagten Kenner der Situation gegenüber Table.Media.

Volkswagen selbst bekräftigte, die Beschäftigten seien gut qualifiziert, hätten eine lange Unternehmenszugehörigkeit von bis zu zehn Jahren, geringe Arbeitsbelastung und würden überdurchschnittlich bezahlt. Zudem bestreitet der Konzern Kenntnisse über eine Zusammenarbeit seiner chinesischen Gemeinschaftsunternehmen mit Berufshochschulen zu haben, die in das staatliche Zwangsarbeitssystem in Xinjiang integriert seien. Ein Sprecher teilte mit, dass der Hersteller mögliche Verbindungen zu den Einrichtungen umgehend geprüft habe, nachdem der China-Forscher Adrian Zenz ensprechende Hinweise in den Xinjiang Police Files entdeckt hatte.

“Nach heutigem Kenntnisstand besteht keine Kooperation mit dem Xinjiang Industry Technical College”, heißt es in der Stellungnahme, die noch vor Veröffentlichung des Audit-Berichts herausgegeben wurde. Die Bildungseinrichtung bietet Berufsbildung in Kooperation mit Firmen an. Volkswagen sei laut der Internetseite der Hochschule im Rahmen seines Joint Ventures mit dem staatlichen Hersteller SAIC daran beteiligt. Ohnehin habe es seit 2018 keine Neueinstellungen gegeben. In der Zeit davor sei bei jedem neu angestellten Beschäftigten ein sorgfältiger Compliance-Check durchgeführt worden.

Auch das Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen mit FAW in Tianjin sei nicht betroffen, so der Konzern. “Nach unserem Kenntnisstand besteht zudem keinerlei Zusammenarbeit zwischen dem in dem Report ebenfalls genannten Hotan Vocational Skills College und FAW-Volkswagen in Tianjin. Auch zu anderen Colleges in Xinjiang gibt es von Tianjin aus keinerlei Beziehungen.” grz/rtr/cds

In der EU-Untersuchung gegen chinesische E-Autos wird es offenbar ernst: Es ist damit zu rechnen, dass die EU-Kommission bis spätestens 4. Juli vorläufige Strafzölle auf E-Autos aus der Volksrepublik verhängt. Es wird damit gerechnet, dass sich die Zölle im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bewegen. Innerhalb von vier Monaten müssten dann die vorläufig verhängten Zölle offiziell gemacht werden. Das Antisubventionsverfahren, das Brüssel seit dem 4. Oktober führt, muss nach den Regeln der EU binnen 13 Monaten abgeschlossen sein. Die EU gilt als einer der ganz wenigen Märkte, die offen sind für Importe sogenannter Battery Electric Vehicles (BEV) aus China.

Nach Erkenntnissen der Kommission gewährt China BEV-Herstellern im Land umfangreiche und vielfältige Subventionen wie etwa Zuschüsse zu Grundstückskäufen, zinsgünstige Darlehen sowie Steuernachlässe. Nicht nur Unternehmen, die aus China stammen, sollen subventioniert werden. Auch Unternehmen wie VW, BMW, Mercedes sowie Tesla, die in China BEV produzieren und auch nach Europa exportieren, sollen von den Subventionen betroffen sein. Es gibt bislang keine Erkenntnisse, dass die Subventionen auf ein bestimmtes Marktsegment ausgerichtet sind. Das Volumensegment wird ebenso bezuschusst wie die Premiumklasse. Es heißt, dass die chinesischen Unternehmen sowie die staatlichen Behörden in China sehr kooperationsbereit sind.

Die Kommission hat in einem ersten Schritt der Untersuchung Hersteller in der EU und in China angeschrieben und aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. Daraufhin hat das aus etwa 25 Beamten bestehende Team, das die Untersuchung in der Kommission durchführt, Unternehmen für eine repräsentative Stichprobe ausgesucht. Unternehmen, die in der EU ihren Sitz haben, müssen antworten. Unternehmen, die ihren Sitz in China haben, müssen nicht antworten. Derzeit läuft die Auswertung der mehrere Hundert Seiten umfassenden Fragebögen aus der repräsentativen Stichprobe. Anfang 2024 sind zudem Besuche in China geplant, um die Angaben zu überprüfen. mgr

Lange führte William Lai in allen Umfragen deutlich. Lai tritt bei der taiwanischen Präsidentschaftswahl am 13. Januar für die chinakritische Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) an. Angesichts der gespaltenen Opposition prophezeiten manche Beobachter bereits, Lai könnte die Wahlen “im Liegen gewinnen”. Damit ist es vorbei.

Der Wahlkampf entwickelt sich zu einem Zweierrennen zwischen Lai und Hou Yu-ih von der chinafreundlicheren Kuomintang-Partei (KMT). Nach einigen der jüngsten Umfragen liegt Lai bei um die 36 Prozent, Hou bei 30 Prozent. Ko Wen-je von der erst 2019 gegründeten Taiwanischen Volkspartei fiel in den letzten Umfragen mit nur noch knapp 20 Prozent weit zurück. Foxconn-Gründer Terry Gou, der als Parteiloser ins Rennen gegangen war, hatte Ende November seine Kandidatur für die Präsidentschaft zurückgezogen.

“Ich bin ein politischer Arbeiter für die taiwanische Unabhängigkeit, und das wird sich nicht ändern, egal in welchem Amt ich stehe”, verkündete William Lai 2017 bei seiner Antrittsrede als Premierminister, dem in Taiwan zweitmächtigsten Amt, vor dem taiwanischen Parlament. Es sind Sätze wie diese, die die politischen Gegner Lais dem Präsidentschaftskandidaten der chinakritischen Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) immer wieder entgegenhalten.

Die chinafreundlichere KMT versucht, Lai als Hardliner für die taiwanische Unabhängigkeit darzustellen, dessen Wahl die Regierung in Peking provozieren und so zu einer weiteren Eskalation der Beziehungen zwischen Taiwan und China führen würde. Nach ihrer Formel ist die Präsidentschaftswahl eine Wahl zwischen Krieg und Frieden.

Lai selbst gilt entgegen derlei reißerischer Vorwürfe innerhalb der DPP in Fragen der Beziehungen Taiwans zu China eher als gemäßigt. In jüngster Zeit äußerte er sich zudem sehr viel vorsichtiger. Von der formalen taiwanischen Unabhängigkeit als politischem Ziel nimmt er Abstand und zeigt sich gegenüber der Führung in Peking grundsätzlich gesprächsbereit: “Mein Ziel ist es, den Status quo zu erhalten, und zu einer friedlichen Entwicklung zwischen Taiwan und China beizutragen. Ich halte die Türen immer offen für Dialog auf Augenhöhe”, sagte er jüngst bei einem Wahlkampfauftritt.

Um Taiwans schwierigen Kurs angesichts des Konflikts zwischen den USA und China zu manövrieren, hat Lai zudem die ehemalige Vertreterin Taiwans in den USA Bi-khim Hsiao zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin gemacht.

William Lai wurde 1959 in Wanli, einer ländlichen Region an der Nordostküste Taiwans, geboren. Lais Vater war Minenarbeiter. Er starb bei einem Minenunfall, als Lai gerade einmal 95 Tage alt war. Die Mutter zog Lai und weitere fünf Kinder groß. Lai erarbeitete sich als erster Schüler aus seiner Heimatregion einen Platz an der renommierten Chien Kuo High School in Taipeh.

Im Anschluss studierte er Rehabilitationsmedizin, zunächst in der Hauptstadt Taipeh, später an der Cheng-Kung-Universität in Tainan im Süden Taiwans und auch an der Universität Harvard. Für seine Anhänger verkörpert Lai damit das Taiwan sehr hochgeschätzte Versprechen von Aufstieg durch Bildung und harte Arbeit.

In Tainan begann auch Lais politische Laufbahn. Ab 1996 war er Abgeordneter im Nationalparlament. 2010 wurde er Bürgermeister Tainans. In dieser Zeit erarbeitete er sich einen Ruf als integrer und pragmatischer Politiker. Unter anderem übte er wegen mutmaßlichen Stimmenkaufs scharfe Kritik gegen Chuan Chiao-Lee, den damaligen Vorsitzenden des Stadtparlaments in Tainan. Bei seiner Wiederwahl als Bürgermeister 2014 gewann Lai mit 45 Prozent Vorsprung vor der Gegenkandidatin von der KMT. Im Süden Taiwans, in dem die DPP ausgehend von ihren Ursprüngen als Widerstandsbewegung gegen die ehemalige KMT-Diktatur traditionell großen Rückhalt genießt, steht Lai noch immer in hohem Ansehen.

Nach seiner Ernennung zum Premierminister wurde Lai zunehmend als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt. Vor den Präsidentschaftswahlen 2020 trat er gar in parteiinternen Vorwahlen gegen die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen an – und unterlag. Er ordnete sich als Vizepräsidentschaftskandidat unter Tsai ein, die die Wahl schließlich deutlich gewann. Bei seiner jetzigen Kandidatur steht die DPP geschlossen hinter Lai.

Doch nach acht Jahren DPP-Regierung unter Tsai kämpft Lai gegen die Unzufriedenheit in einem großen Teil der Bevölkerung an. Lai gilt in sozialen Fragen als Konservativer. In seiner Zeit als Premier verantwortete er unter anderem Reformen, die die Anzahl im Monat zulässiger Überstunden erhöhte und bemerkte hierzu, Arbeitnehmer könnten längere Arbeitszeiten als “gute Taten” betrachten.

Besonders unter jungen Leuten, die in der Zeit von Tsai Ing-wen mehrheitlich hinter der DPP standen, ist die Unterstützung für Lai schwach. Viele fühlen sich bei dringenden sozialen Probleme wie Wohnraumknappheit in den Großstädten und stagnierenden Löhnen von der DPP im Stich gelassen. Die Krieg-und-Frieden-Rhetorik der KMT zieht bei ihnen nicht. Doch Lai schafft es seinerseits bislang nicht, ihnen eine überzeugende Vision für seine Präsidentschaft zu vermitteln.

Sollte Lai Präsident werden, wird die DPP bei den zeitgleich stattfindenden Parlamentswahlen wahrscheinlich dennoch ihre Mehrheit in der Legislative verlieren und in Zukunft deutlich mehr Kompromisse eingehen müssen. William Lai und seine Partei blicken schwierigen Zeiten entgegen. Leonardo Pape

James Crabtree ist neuer Distinguished Visiting Fellow im Asien-Team des European Council on Foreign Relations. Der Analyst und Autor war zuvor unter anderem Executive Director des International Institute for Strategic Studies in Singapur.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Last Call im Lixiahe National Wetland Park in der ostchinesischen Provinz Jiangsu: Zugvögel versammeln sich vor dem Abflug – mit offensichtlichem Gespür für eine pittoreske Inszenierung.

Einfuhrzölle. Sie sind der natürliche Feind von Firmen im Im-/Exportgeschäft, konservative Ökonomen hassen sie und halten sie für unnötig. Zuletzt haben sie im zunehmend raueren, stärker von Misstrauen geprägten Wettbewerb der Staaten jedoch auch immer mehr Fans.

Diese Ausgabe des China.Table ist vom Thema der wirtschaftlichen Ungleichgewichte durchzogen. Gegenüber Xi Jinping will Ursula von der Leyen auf dem EU-China-Gipfel am Donnerstag auf einen ausgeglichenen Handel pochen, schreibt Amelie Richter. Sonst …? Ja, was passiert sonst? Die EU könnte mit einer höheren Belastung der Einfuhren aus China drohen.

Die Kommission übt bereits. Zu den in der Mache befindlichen Zöllen auf E-Autos gibt es schon konkrete Neuigkeiten, unter anderem die ungefähre Höhe. Markus Grabitz berichtet. Der Ton in Brüssel klingt danach, als seien sie bereits beschlossene Sache.

Dazu kommt eine Diskussion über höhere Belastungen für Einfuhren von Solarmodulen. Der Zwiespalt ist offensichtlich: Deutschland will seine Abhängigkeit vom übermächtigen Lieferanten verringern. Doch für die Energiewende ist es auf viele günstige Solarmodule angewiesen. Auch in der Branche in Deutschland sind die Manager mehrheitlich gegen höhere Zölle, berichtet Christiane Kühl. Warum die Unternehmen glauben, auch ohne staatliche Bemutterung bestehen zu können, lesen Sie in der Analyse.

Volkswagen hat unterdessen seinen lange erwarteten Prüfbericht zur Menschenrechtssituation in seinem Werk in der Uiguren-Region Xinjiang vorgelegt. Der Bericht bescheinigt dem Konzern eine weiße Weste: keine Belege für Menschenrechtsverletzungen.

Die Ratingagentur Moody’s hat ihren Ausblick für China von stabil auf negativ gesenkt. Damit reagiert sie auf die steigende Staatsverschuldung und die sich verschärfende Immobilienkrise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Die Begründung der Agentur:

Moody’s schließt sich damit einer langen Reihe von besorgten Ökonomen-Einschätzungen zur Lage in China an. Der Immobiliensektor als Dreh- und Angelpunkt sowohl der Realwirtschaft als auch der Kreditvergabe taumelt in einen Abgrund und reißt andere Branchen mit.

Die Herunterstufung durch Moody’s ist für China nicht hilfreich, aber auch keine Katastrophe. Die Bonitätsbewertung durch internationale Ratingagenturen hat nur indirekte Bedeutung für Chinas Finanzierungsfähigkeit. Die Auslandsschulden des Landes sind zwar im Zeitverlauf gestiegen, aber keineswegs besorgniserregend. Zuletzt sind sie sogar gefallen.

Im Vergleich mit anderen Volkswirtschaften sind die Auslandsschulden mit 2,5 Billionen US-Dollar immer noch niedrig. Deutschland (2,8 Billionen US-Dollar), die Niederlande, die Schweiz, Japan oder Großbritannien haben höhere Auslandsschulden, ohne dass das als Problem gilt. Als Land mit voller Kontrolle über seine Währung sowie enormen Devisenreserven kann China die Verbindlichkeiten im Gesamtbild auch problemlos bedienen.

Auslandsschulden sind dann ein Problem, wenn sie wegen einer schwachen eigenen Landeswährung oder mangelnder Kontrolle über das Devisengeschehen nicht bedient werden können. Griechenland 2011, Argentinien 2001 oder Mexiko 1994 sind Beispiele dafür.

In China droht ein solches Ausfallrisiko ausdrücklich nicht. Moody’s bewertet die Risiken für chinesische Staatsanleihen weiterhin mit A1, einer guten Note. Das entspricht A+ bei den konkurrierenden Agenturen Fitch und S&P. Da China ständig Überschüsse im Handel erwirtschaftet, ist das Land zudem nicht auf Zuflüsse in westlichen Devisen angewiesen. Auch Öl bezieht es günstig aus Russland gegen Yuan.

Es geht den besorgten Analystinnen und Analysten also vor allem um Schulden im Inland. Moody’s spricht daher auch ausdrücklich von “Schulden in China” und nicht von “Chinas Schulden”. Die Verschuldung, um die es hier geht, ist vor allem die der Gebietskörperschaften, also zum Beispiel der also Gemeinden, bei chinesischen Investoren und Institutionen.

Der Internationale Währungsfonds schätzt die Verbindlichkeiten der Lokalregierungen auf 13 Billionen Dollar. Sie sind also viel höher als die Auslandsschulden und entsprechen dem Dreifachen der jährlichen deutschen Wirtschaftsleistung. Dazu kommen versteckte Schulden in unbekannter Höhe.

Diese Sorge um die Schulden der Lokalregierungen in China ist zwar alt, aber sie ist zugleich so gültig wie eh und je. Die Ausgaben der Gemeinden für Infrastruktur sind einerseits Wachstumstreiber, andererseits funktionierten sie nur, so lange die Einnahmen aus Immobiliengeschäften stimmten – und das Wachstum hoch war. Sinkendes Wachstum wirkt hier selbstverstärkend. Die Wirtschaft befindet sich längst in einem Teufelskreis. Das bringt die Gebietskörperschaften in Bedrängnis.

Hier kommen nun doch Auslandsschulden und Finanzflüsse ins Spiel. Denn in ihrer zunehmenden Finanznot verschulden sich die Gemeinden auch kurzfristig mit hohen Zinsversprechen in Dollar. Die Käufer sind dabei zum größeren Teil chinesische Inländer. Diese erwarten, dass die Regierung einen großflächigen Zahlungsausfall der Lokalregierungen nicht zulassen wird. Sie sehen das Risiko der Gemeindeschulden, halten es aber für nichtig, weil sie fest mit staatlicher Rettung rechnen.

Doch gerade ein Anstieg des Dollarkurses gegenüber dem Yuan würde die Schuldner schwer in Bedrängnis bringen, denn sie haben Yuan und müssen damit Dollar-Kredit bedienen. Auf den Moody’s-Bericht vom Dienstag hin haben Investoren jedoch begonnen, chinesische Geldanlagen abzustoßen. Dollar-Käufe örtlicher Banken haben den Kurs daraufhin stabilisiert.

Moody’s schätzt Chinas Wachstumspotenzial insgesamt deutlich niedriger ein als bisher. Das Wachstum soll der Prognose zufolge

Das chinesische Finanzministerium äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung von Moody’s und fügte hinzu, dass die Wirtschaft ihren Aufschwung und positiven Trend beibehalten werde. Außerdem seien die Risiken in den Bereichen Immobilien und Kommunalverwaltung beherrschbar. Mit Reuters

Vor dem EU-China-Gipfel warnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem wachsenden Ungleichgewicht des Handels mit China – und macht eine Kampfansage: Die EU werde die enorme Unausgewogenheit nicht auf Dauer dulden, sagte sie am Dienstag in einem Interview mit AFP für mehrere europäische Nachrichtenagenturen: “Wir verfügen über Instrumente, um unseren Markt zu schützen.”

Das Handels-Ungleichgewicht mit der Volksrepublik habe sich in den vergangenen zwei Jahren auf fast 400 Milliarden Euro verdoppelt, sagte von der Leyen weiter. Die EU bevorzuge Verhandlungslösungen. Es sei “auch im Interesse Chinas”, bei dem Gipfel Entscheidungen in Abstimmung mit den Europäern zu treffen.

Am Donnerstag findet der EU-China-Gipfel erstmals seit 2019 findet wieder persönlich statt: Von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel treffen in Peking auf Xi Jinping und Li Qiang. Allzu hohe Erwartungen an konkrete Ergebnisse gibt es aber nicht.

Einen ausgeglichenen Handel wünscht sich auch Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der deutschen Außenhandelskammer (AHK) in China, als Diskussionsthema des Treffens: “Aus unserer Sicht muss das Level Playing Field wieder ganz oben auf die Agenda kommen”, sagte Hildebrandt bei einem Pressegespräch in Peking.

Es dürfe nicht länger zugelassen werden, dass europäische Unternehmen in China in einigen Bereichen nicht auf die gleichen Wettbewerbsbedingungen treffen wie die chinesische Wirtschaft, während chinesische Firmen den europäischen Markt voll ausschöpfen könnten, sagte er. Hildebrandt warnt dennoch vor einer Eskalation der wirtschaftlichen Spannungen zwischen Europa und der Volksrepublik.

Er hoffe, dass kein Handelskonflikt heraufbeschworen werde, betonte Hildebrandt am Dienstag: “Denn die deutsche Wirtschaft braucht offene Märkte.” Bei den laufenden EU-Untersuchungen zur Subventionierung chinesischer E-Autos darf man sich seiner Ansicht nach nicht selbst in eine nachteilige Position bringen. Hildebrandt erwartete klare Aussagen der EU-Vertreter bei dem Gipfeltreffen: “Die EU-Seite muss bei dem Treffen klarmachen, in welchen Feldern ein De-Risking angedacht ist.”

Die Visa-freie Einreise oder anderen Lockerungen im Rahmen der chinesischen Charmeoffensive vor der Zusammenkunft helfen Hildebrandt zufolge nur “minimal”, um das Vertrauen wieder herzustellen. Er erwartet zeitnah keine großen strukturellen Änderungen: “Die chinesische Regierung ist im Moment in ihrem Handeln beschränkt”, sagte der AHK-Chef. Zu tiefe Einschnitte in die Wirtschaft seien derzeit nicht drin. Dass sich beide Seiten überhaupt das erste Mal wieder persönlich treffen, sieht Hildebrandt positiv.

Von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel werden am Donnerstag zunächst Chinas Staatschef Xi Jinping und im Anschluss Premier Li Qiang treffen. Der Termin ist das erste persönliche Treffen im Rahmen dieses Gipfelformats seit 2019. Damals hieß der EU-Kommissionschef noch Jean-Claude Juncker, der EU-Rat wurde von Donald Tusk geführt, Chinas Ministerpräsident war Li Keqiang.

Die Online-Formate während der Pandemie lieferten keine großen Ergebnisse, und selbst das ist noch nett ausgedrückt: EU-Außenchef Josep Borrell nannte das Meeting 2022 im Nachhinein einen “Gipfel der Gehörlosen” – Brüssel wollte primär die Ukraine-Krise erörtern, Peking Handelsthemen.

Von dem persönlichen Gipfel im Peking sollte aber nicht zu viel erwartet werden. Aus den angedachten zwei offiziellen Tagen ist mittlerweile nur einer geworden. EU-Ratschef Michel soll bereits am Donnerstag zurückfliegen, um sich um die Vorbereitungen des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs zu kümmern. Eigentlich war für ihn ein Stopp in Shanghai am Freitag vorgesehen gewesen.

Ein gemeinsames Statement zum Gipfel ist nicht vorgesehen, auch nicht die Unterzeichnung von technischen Vereinbarungen, die während der Besuche anderer EU-Vertreter in den vergangenen Wochen abgestimmt wurden.

Bereits die begrenzten Ergebnisse des Biden-Xi-Gipfels in San Francisco seien ein Zeichen dafür gewesen, dass China dem Westen keine substanziellen Angebote machen will, sagt Abigaël Vasselier, Leiterin des Foreign Relations-Team beim China-Forschungsinstitut Merics. “Angesichts der Wahlen in Europa und den USA im Jahr 2024 ist es unwahrscheinlich, dass Peking den Staats- und Regierungschefs, die in ein paar Monaten möglicherweise nicht mehr im Amt sind, Zugeständnisse macht.” Chinas wirtschaftliche und politische Unterstützung für Russland werde indes ein Angriffspunkt für die Europäer sein, sagt Vasselier.

Ihr Kollege Grzegorz Stec, EU-China-Analyst bei Merics, erwartet ebenfalls nur begrenzte Ergebnisse beim Gipfeltreffen. “Der Gipfel wird aber den Ton und die Agenda für die Beziehungen zwischen der EU und China bis zum Ende des aktuellen EU-Mandats festlegen”, so Stec. Kernthema des Treffens wird seiner Ansicht nach die Risikominderung. “Im Vorfeld des Gipfels haben chinesische Diplomaten vorgeschlagen, das De-Risking mit einem ‘Wiederaufbau strategischen Vertrauens’ durch robustere Dialoge zu ersetzen.”

Wegen der politischen Spannungen und Chinas wirtschaftlicher Lage reduziert ein Teil der deutschen Unternehmen laut einer AHK-Umfrage das Risiko im Zusammenhang mit dem China-Geschäft bereits: 44 Prozent von 566 Befragten gaben an, dass ihre Firmenzentralen solche Schritte unternehmen. Etwas mehr Unternehmen (45 Prozent) verneinten dies. Die übrigen antworteten mit “weiß nicht”.

Die Firmen setzen dabei zum Beispiel auf von China unabhängige Lieferketten oder bauen zusätzlich ein Geschäft in anderen Ländern auf. Am meisten innerhalb Asiens profitiert davon Indien: 72 Prozent der befragten Unternehmen sind neben China bereits auch dort aktiv.

Wichtig sei jedoch, dass 54 Prozent der Unternehmen ihre Investitionen in China ausweiten wollen, sagte AHK-Chef Hildebrandt. Ein Großteil dieser Firmen begründete den Plan damit, in China wettbewerbsfähig bleiben zu wollen. Zum Beispiel lokalisieren manche ihre Forschung und Entwicklung in China. Denn der riesige chinesische Markt bliebt weiterhin unersetzbar, wie es in der AHK-Umfrage heißt.

Die europäische Solarbranche ringt derzeit um den Umgang mit der übermächtigen Konkurrenz aus China. Es geht um Preisverfall, eine Modulschwemme aus Fernost, Zwangsarbeit in Xinjiang, Jobs, Resilienz und um die nötige Energiewende. Manche Politiker und Firmen wollen nun Handelsbeschränkungen gegen China prüfen lassen; die meisten Unternehmen fordern indes vor allem mehr staatliche Unterstützung für den Aufbau einer Solarproduktion.

429 Solarfirmen haben sich vor wenigen Tagen in einer gemeinsamen Erklärung gegen Handelsschutzmaßnahmen ausgesprochen, gerichtet an EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. “Wir sind entsetzt über die Gerüchte, dass eine Handelsschutzuntersuchung im Solarbereich eingeleitet werden könnte”, sagte Walburga Hemetsberger, Geschäftsführerin des Branchenverbandes SolarPower Europe, der den Aufruf koordinierte. “Wir haben bessere, schnellere und effektivere Lösungen für die Krise, mit der die europäischen Hersteller konfrontiert sind. Europa darf seine Klima- und Energiesicherheitsziele nicht verraten.”

Vor allem das Downstream-Segment wehrt sich gegen Handelsbeschränkungen. Fast alle Anlagenverkäufer oder Installateure nutzen chinesische Solarmodule und Zellen, deren Weltmarktanteile bei rund 90 Prozent liegen – und profitieren von den niedrigen Preisen. Diese Firmen befürchten steigende Preise durch etwaige Strafzölle – und damit Gefahren für ihre eigenen Geschäfte.

Die EU befindet sich dabei in einem klassischen Zielkonflikt: Dem Ziel der strategischen Unabhängigkeit durch den Wiederaufbau eines wichtigen Sektors steht das Ziel eines raschen und kostengünstigen Photovoltaik-Zubaus entgegen. Die zentralen EU-Vorhaben reflektieren dieses Dilemma:

Um den dazu nötigen Aufbau von Produktionskapazitäten für 30 Gigawatt an Fotovoltaikanlagen zu planen, wurde vor einem Jahr die European Solar PV Industry Alliance gegründet, der auch die zwei großen Solarverbände angehören, SolarPower Europe und das European Solar Manufacturing Council. Doch von Einigkeit keine Spur – nicht einmal in der Frage, ob Chinas Hersteller nun Dumping in Europa betreiben oder nicht; dazu schwirren unterschiedliche Zahlen zu Herstellungskosten in der Volksrepublik durch die Community. Der Sektor wird in China seit Jahren subventioniert. Jetzt ziehen die USA nach – da ist es kein Wunder, dass die EU-Firmen Hilfen fordern, als Antwort auf die Industriepolitik der anderen.

Die Branche ist verunsichert, denn in den 2010er Jahren war sie schon einmal unter dem Ansturm chinesischer Photovoltaik zusammengebrochen. Auch damals gab es Streit, bei dem sich die Rufe nach Strafzöllen durchsetzten. Als diese 2013 eingeführt wurden, ging die durch den Preiskampf mit China angeschlagene Branche vollends unter, weil die Nachfrage aufgrund der gestiegenen Preise sank. 2018 schaffte Brüssel die 2013 verhängten Antidumping- und Ausgleichszölle auf Solarmodule aus China, Taiwan und Malaysia wieder ab.

“Arbeitsplätze im Solarbereich, Projektinvestitionen und die Installation von Solarmodulen waren während der Geltungsdauer dieser Handelsschutzmaßnahmen stark zurückgegangen”, so begründet die Erklärung der Solarfirmen ihre Ablehnung von Strafzöllen. Die Unterzeichner betonen, dass heute 84 Prozent der rund 648.000 Jobs in der Fotovoltaik-Industrie im Downstream-Segment sitzen. Bis 2025 könnten es mehr als eine Million Jobs werden.

“Diese vielen Arbeitsplätze im Downstream-Bereich würden wir durch Handelsbeschränkungen aufs Spiel setzen, da diese sich sofort auf den Markt auswirken”, sagt Markus Meyer, Direktor für Politik und Regulierung bei dem Berliner Solar-Startup Enpal, das Anlagen an Endkunden verkauft oder vermietet und die Erklärung mit unterschrieben hat. Enpal verbaut ausschließlich chinesische Solarmodule. “Wir und viele unserer Wettbewerber müssten massiv Stellen abbauen”, sagt Meyer zu Table.Media.

Natürlich drohen Firmen und Verbände bei unliebsamen Maßnahmen gerne mit Arbeitsplatzabbau. Doch in diesem Fall haben sie die Erfahrungen auf ihrer Seite.

Wegen der dringend nötigen Energiewende und der neuen De-Risking-Politik hat die Solarkrise gleich mehrere Dimensionen. Dazu gehört auch das Thema Zwangsarbeit in Xinjiang. Seit die USA 2021 Importe von Solarmodulen mit Silizium aus Xinjiang in die USA verboten haben, werden Chinas ohnehin stark wachsende Ausfuhren immer stärker nach Europa umgeleitet. Dadurch vermischen sich hier mehrere Themen: Das Anliegen der Menschenrechte trifft auf Energiewende, Jobverluste und Resilienz.

Der ESMC fordert auch aus ethischen Gründen ein schnellstmögliches Inkrafttreten der geplanten EU-Verordnung zum Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Ende November gab der ESMC ein Statement heraus, in dem er Teilen der europäischen Solarindustrie Lobbyarbeit zur Abschwächung der EU-Pläne gegen Zwangsarbeit vorwarf. Bei einem Importverbot à la USA müsste die EU voraussichtlich ähnlich tief in die Tasche greifen wie Washington, um ihre Ziele für die Energiewende und den Solarsektor zu erreichen. Das dürfte schwierig werden.

Einig scheint sich die Branche derzeit nur darin, dass etwas getan werden muss. So fordert die Erklärung von SolarPower Europe:

Auch Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger, des letzten großen Solarmodul-Herstellers in Deutschland, äußerte sich im Table.Media-Interview ablehnend gegenüber Zöllen und Sanktionen – obwohl er sich über die billige Konkurrenz aus China ärgert, die nach seiner Ansicht unter Produktionskosten in Europa verkauft: “Wir sind die Deponie für chinesische Billigmodule, weil sie in die USA und anderswo nicht mehr hereindürfen.” Erfurt erwartet ein kluges Instrumentarium, “das nicht gegen China gerichtet ist”, es aber ermögliche, “in der EU bis 2030 eine resiliente Clean-Tech-Industrie auf die Beine zu stellen”. Es gehe dabei “um die schnelle Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen”, sagte er.

Meyer Burger stammt aus der Schweiz und produziert im sächsischen Freiberg und im “Solar Valley” bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt sowie in den USA. Es hat den Aufruf von SolarPower Europe nicht unterschrieben, aber kürzlich mit etwa 40 anderen Unternehmen der Branche – darunter der Modulproduzent Heckert Solar und das Start-up Nexwafe – in einem gemeinsamen Brief Unterstützung aus Brüssel gefordert. Auch in Deutschland ließen sich PV-Module preiswert herstellen, betonte Erfurt im Interview. So sprach er sich für Resilienz-Boni für Anlagenbetreiber “vom einzelnen Hausdach bis zum großen Solarpark” aus, die in Europa hergestellte Komponenten verbauen.

Markus Meyer von Enpal befürwortet vor allem die Resilienz-Ausschreibungen wegen der marktwirtschaftlichen Komponenten dieses Systems. “Der Gesetzgeber könnte sagen, wir haben hier ein Gigawatt aus europäischen Zellen oder Modulen mit Mindest-Local Content.” Dabei führe eine Positivliste auf, welche Module oder Komponenten förderfähig sind. “Das System berücksichtigt dabei die zusätzlichen Kosten, die ich durch europäische Produkte habe.” Mitarbeit: Horand Knaup

Das vollständige Interview von Berlin.Table mit Gunter Erfurt lesen Sie hier.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Wegen seines Werks in der Provinz Xinjiang steht Volkswagen seit Jahren in der Kritik. Am Montagabend legten Prüfer, die der Konzern beauftragt hatte, ihren lange erwarteten Bericht zu den Zuständen in der Fabrik vor. Ergebnis: Ein PR-Sieg für VW. “Wir konnten keine Hinweise auf oder Belege für Zwangsarbeit bei den Mitarbeitenden finden”, sagte Markus Löning, bis 2014 Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung, nun Betreiber der Beratungsfirma Löning Human Rights & Responsible Business.

Volkswagen hatte Lönings Firma mit der unabhängigen Überprüfung der Arbeitsbedingungen in dem VW-Werk in Xinjiang auf Basis internationaler Standards beauftragt. Löning hob hervor, die Prüfung habe sich auf die 197 Beschäftigten des Werkes beschränkt, von denen knapp 50 Uiguren sind. Für die Untersuchung hatte Lönings Beratungsfirma Interviews vor Ort geführt und zusammen mit Juristen aus China Dokumente geprüft. “Die Situation in China und Xinjiang und die Herausforderungen bei der Datenerhebung für Audits sind bekannt”, sagte Löning.

Aus der Region haben sich große internationale Prüfunternehmen längst zurückgezogen, weil sich die Situation der Beschäftigten nicht unabhängig überprüfen lässt. So gilt es aufgrund der staatlichen Überwachungsmaßnahmen als ausgeschlossen, beispielsweise mit den Beschäftigten außerhalb von Firmen zu sprechen. Nach Ansicht von Experten ist es allerdings möglich, Unterlagen wie Arbeitsverträge im Werk zu sichten, vor Ort nach Sicherungsmaßnahmen wie Stacheldraht zu schauen oder sonstige Plausibilitätskontrollen durchzuführen. Mit vollständiger Sicherheit könnten aber keine Aussagen über die Situation gemacht werden, sagten Kenner der Situation gegenüber Table.Media.

Volkswagen selbst bekräftigte, die Beschäftigten seien gut qualifiziert, hätten eine lange Unternehmenszugehörigkeit von bis zu zehn Jahren, geringe Arbeitsbelastung und würden überdurchschnittlich bezahlt. Zudem bestreitet der Konzern Kenntnisse über eine Zusammenarbeit seiner chinesischen Gemeinschaftsunternehmen mit Berufshochschulen zu haben, die in das staatliche Zwangsarbeitssystem in Xinjiang integriert seien. Ein Sprecher teilte mit, dass der Hersteller mögliche Verbindungen zu den Einrichtungen umgehend geprüft habe, nachdem der China-Forscher Adrian Zenz ensprechende Hinweise in den Xinjiang Police Files entdeckt hatte.

“Nach heutigem Kenntnisstand besteht keine Kooperation mit dem Xinjiang Industry Technical College”, heißt es in der Stellungnahme, die noch vor Veröffentlichung des Audit-Berichts herausgegeben wurde. Die Bildungseinrichtung bietet Berufsbildung in Kooperation mit Firmen an. Volkswagen sei laut der Internetseite der Hochschule im Rahmen seines Joint Ventures mit dem staatlichen Hersteller SAIC daran beteiligt. Ohnehin habe es seit 2018 keine Neueinstellungen gegeben. In der Zeit davor sei bei jedem neu angestellten Beschäftigten ein sorgfältiger Compliance-Check durchgeführt worden.

Auch das Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen mit FAW in Tianjin sei nicht betroffen, so der Konzern. “Nach unserem Kenntnisstand besteht zudem keinerlei Zusammenarbeit zwischen dem in dem Report ebenfalls genannten Hotan Vocational Skills College und FAW-Volkswagen in Tianjin. Auch zu anderen Colleges in Xinjiang gibt es von Tianjin aus keinerlei Beziehungen.” grz/rtr/cds

In der EU-Untersuchung gegen chinesische E-Autos wird es offenbar ernst: Es ist damit zu rechnen, dass die EU-Kommission bis spätestens 4. Juli vorläufige Strafzölle auf E-Autos aus der Volksrepublik verhängt. Es wird damit gerechnet, dass sich die Zölle im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bewegen. Innerhalb von vier Monaten müssten dann die vorläufig verhängten Zölle offiziell gemacht werden. Das Antisubventionsverfahren, das Brüssel seit dem 4. Oktober führt, muss nach den Regeln der EU binnen 13 Monaten abgeschlossen sein. Die EU gilt als einer der ganz wenigen Märkte, die offen sind für Importe sogenannter Battery Electric Vehicles (BEV) aus China.

Nach Erkenntnissen der Kommission gewährt China BEV-Herstellern im Land umfangreiche und vielfältige Subventionen wie etwa Zuschüsse zu Grundstückskäufen, zinsgünstige Darlehen sowie Steuernachlässe. Nicht nur Unternehmen, die aus China stammen, sollen subventioniert werden. Auch Unternehmen wie VW, BMW, Mercedes sowie Tesla, die in China BEV produzieren und auch nach Europa exportieren, sollen von den Subventionen betroffen sein. Es gibt bislang keine Erkenntnisse, dass die Subventionen auf ein bestimmtes Marktsegment ausgerichtet sind. Das Volumensegment wird ebenso bezuschusst wie die Premiumklasse. Es heißt, dass die chinesischen Unternehmen sowie die staatlichen Behörden in China sehr kooperationsbereit sind.

Die Kommission hat in einem ersten Schritt der Untersuchung Hersteller in der EU und in China angeschrieben und aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. Daraufhin hat das aus etwa 25 Beamten bestehende Team, das die Untersuchung in der Kommission durchführt, Unternehmen für eine repräsentative Stichprobe ausgesucht. Unternehmen, die in der EU ihren Sitz haben, müssen antworten. Unternehmen, die ihren Sitz in China haben, müssen nicht antworten. Derzeit läuft die Auswertung der mehrere Hundert Seiten umfassenden Fragebögen aus der repräsentativen Stichprobe. Anfang 2024 sind zudem Besuche in China geplant, um die Angaben zu überprüfen. mgr

Lange führte William Lai in allen Umfragen deutlich. Lai tritt bei der taiwanischen Präsidentschaftswahl am 13. Januar für die chinakritische Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) an. Angesichts der gespaltenen Opposition prophezeiten manche Beobachter bereits, Lai könnte die Wahlen “im Liegen gewinnen”. Damit ist es vorbei.

Der Wahlkampf entwickelt sich zu einem Zweierrennen zwischen Lai und Hou Yu-ih von der chinafreundlicheren Kuomintang-Partei (KMT). Nach einigen der jüngsten Umfragen liegt Lai bei um die 36 Prozent, Hou bei 30 Prozent. Ko Wen-je von der erst 2019 gegründeten Taiwanischen Volkspartei fiel in den letzten Umfragen mit nur noch knapp 20 Prozent weit zurück. Foxconn-Gründer Terry Gou, der als Parteiloser ins Rennen gegangen war, hatte Ende November seine Kandidatur für die Präsidentschaft zurückgezogen.

“Ich bin ein politischer Arbeiter für die taiwanische Unabhängigkeit, und das wird sich nicht ändern, egal in welchem Amt ich stehe”, verkündete William Lai 2017 bei seiner Antrittsrede als Premierminister, dem in Taiwan zweitmächtigsten Amt, vor dem taiwanischen Parlament. Es sind Sätze wie diese, die die politischen Gegner Lais dem Präsidentschaftskandidaten der chinakritischen Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) immer wieder entgegenhalten.

Die chinafreundlichere KMT versucht, Lai als Hardliner für die taiwanische Unabhängigkeit darzustellen, dessen Wahl die Regierung in Peking provozieren und so zu einer weiteren Eskalation der Beziehungen zwischen Taiwan und China führen würde. Nach ihrer Formel ist die Präsidentschaftswahl eine Wahl zwischen Krieg und Frieden.

Lai selbst gilt entgegen derlei reißerischer Vorwürfe innerhalb der DPP in Fragen der Beziehungen Taiwans zu China eher als gemäßigt. In jüngster Zeit äußerte er sich zudem sehr viel vorsichtiger. Von der formalen taiwanischen Unabhängigkeit als politischem Ziel nimmt er Abstand und zeigt sich gegenüber der Führung in Peking grundsätzlich gesprächsbereit: “Mein Ziel ist es, den Status quo zu erhalten, und zu einer friedlichen Entwicklung zwischen Taiwan und China beizutragen. Ich halte die Türen immer offen für Dialog auf Augenhöhe”, sagte er jüngst bei einem Wahlkampfauftritt.

Um Taiwans schwierigen Kurs angesichts des Konflikts zwischen den USA und China zu manövrieren, hat Lai zudem die ehemalige Vertreterin Taiwans in den USA Bi-khim Hsiao zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin gemacht.

William Lai wurde 1959 in Wanli, einer ländlichen Region an der Nordostküste Taiwans, geboren. Lais Vater war Minenarbeiter. Er starb bei einem Minenunfall, als Lai gerade einmal 95 Tage alt war. Die Mutter zog Lai und weitere fünf Kinder groß. Lai erarbeitete sich als erster Schüler aus seiner Heimatregion einen Platz an der renommierten Chien Kuo High School in Taipeh.

Im Anschluss studierte er Rehabilitationsmedizin, zunächst in der Hauptstadt Taipeh, später an der Cheng-Kung-Universität in Tainan im Süden Taiwans und auch an der Universität Harvard. Für seine Anhänger verkörpert Lai damit das Taiwan sehr hochgeschätzte Versprechen von Aufstieg durch Bildung und harte Arbeit.

In Tainan begann auch Lais politische Laufbahn. Ab 1996 war er Abgeordneter im Nationalparlament. 2010 wurde er Bürgermeister Tainans. In dieser Zeit erarbeitete er sich einen Ruf als integrer und pragmatischer Politiker. Unter anderem übte er wegen mutmaßlichen Stimmenkaufs scharfe Kritik gegen Chuan Chiao-Lee, den damaligen Vorsitzenden des Stadtparlaments in Tainan. Bei seiner Wiederwahl als Bürgermeister 2014 gewann Lai mit 45 Prozent Vorsprung vor der Gegenkandidatin von der KMT. Im Süden Taiwans, in dem die DPP ausgehend von ihren Ursprüngen als Widerstandsbewegung gegen die ehemalige KMT-Diktatur traditionell großen Rückhalt genießt, steht Lai noch immer in hohem Ansehen.

Nach seiner Ernennung zum Premierminister wurde Lai zunehmend als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt. Vor den Präsidentschaftswahlen 2020 trat er gar in parteiinternen Vorwahlen gegen die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen an – und unterlag. Er ordnete sich als Vizepräsidentschaftskandidat unter Tsai ein, die die Wahl schließlich deutlich gewann. Bei seiner jetzigen Kandidatur steht die DPP geschlossen hinter Lai.

Doch nach acht Jahren DPP-Regierung unter Tsai kämpft Lai gegen die Unzufriedenheit in einem großen Teil der Bevölkerung an. Lai gilt in sozialen Fragen als Konservativer. In seiner Zeit als Premier verantwortete er unter anderem Reformen, die die Anzahl im Monat zulässiger Überstunden erhöhte und bemerkte hierzu, Arbeitnehmer könnten längere Arbeitszeiten als “gute Taten” betrachten.

Besonders unter jungen Leuten, die in der Zeit von Tsai Ing-wen mehrheitlich hinter der DPP standen, ist die Unterstützung für Lai schwach. Viele fühlen sich bei dringenden sozialen Probleme wie Wohnraumknappheit in den Großstädten und stagnierenden Löhnen von der DPP im Stich gelassen. Die Krieg-und-Frieden-Rhetorik der KMT zieht bei ihnen nicht. Doch Lai schafft es seinerseits bislang nicht, ihnen eine überzeugende Vision für seine Präsidentschaft zu vermitteln.

Sollte Lai Präsident werden, wird die DPP bei den zeitgleich stattfindenden Parlamentswahlen wahrscheinlich dennoch ihre Mehrheit in der Legislative verlieren und in Zukunft deutlich mehr Kompromisse eingehen müssen. William Lai und seine Partei blicken schwierigen Zeiten entgegen. Leonardo Pape

James Crabtree ist neuer Distinguished Visiting Fellow im Asien-Team des European Council on Foreign Relations. Der Analyst und Autor war zuvor unter anderem Executive Director des International Institute for Strategic Studies in Singapur.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Last Call im Lixiahe National Wetland Park in der ostchinesischen Provinz Jiangsu: Zugvögel versammeln sich vor dem Abflug – mit offensichtlichem Gespür für eine pittoreske Inszenierung.