Produkte deutscher Industrie-Unternehmen haben höchstwahrscheinlich ihren Weg in eine Forschungseinrichtung des chinesischen Nuklearprogramms gefunden. Das legt eine aufwendige Recherche der japanischen Zeitung Nikkei nahe. Im aktuellen geopolitischen Umfeld ist das ein schwerer Vorwurf. Die Firmen bestreiten, direkt geliefert zu haben.

Was Hersteller sogenannter Dual-use-Güter tun können, um sich gegen die unerwünschte – und illegale – Weitergabe ihrer Maschinen zu wappnen, erläutert Finn Mayer-Kuckuk. Experten empfehlen den Firmen unter anderem wasserdichte Verträge mit den Geschäftspartnern. Und bei jedem Anzeichen eines Verstoßes: Geschäftsbeziehungen abbrechen und die Behörden einschalten.

Die hässlichen Ecken in Chinas Internet sind derweil genauso hässlich wie in anderen Ländern dieser Welt. Seit dem 7. Oktober sind sie noch ein Stück hässlicher geworden. Antisemitische Kommentare haben stark zugenommen, negative Stereotype werden prominenter bedient, Verschwörungstheorien machen die Runde. Fabian Peltsch hat nach den Ursachen für den Judenhass in den sozialen Medien der Volksrepublik gesucht. Eine seiner Erkenntnisse: Viele Chinesen assoziieren den Kampf der Palästinenser mit der einstigen Erniedrigung Chinas durch die Kolonialmächte und beziehen auch deshalb so radikal Stellung. Genauso findet unreflektierte US-Kritik in der aufgeheizten Stimmung ihren Ausdruck.

Einen friedlichen und erkenntnisreichen Tag wünscht Ihnen

Produkte der deutschen Anbieter DMG Mori, OPS-Ingersoll und Heidenhain könnten ihren Weg in eine Forschungseinrichtung des chinesischen Nuklearprogramms gefunden haben. Das legt ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei nach Auswertung von Internetquellen nahe. Die Reporter der Nikkei haben fast ein ganzes Jahr an der Recherche gearbeitet.

Die drei Fälle zeigen, wie schwer der Umgang mit Dual-use-Gütern ist. Im derzeitigen geopolitischen Umfeld werden Berichte über den militärnahen Einsatz von Ingenieurprodukten immer ernster genommen. Sowohl der russische Einmarsch in die Ukraine als auch Chinas zunehmend drohendes Auftreten lassen Technikexporte, die militärisch Anwendung finden können, in einem schlechten Licht erscheinen. Zugleich ist es für die Anbieter unmöglich, zu kontrollieren:

Deutsche und japanische Technik ist dabei in Chinas Nuklearindustrie wegen der geforderten Präzision und Komplexität weiterhin sehr gefragt.

Den eindeutigsten Beleg präsentiert der Bericht für den Einsatz einer Fünf-Achsen-Fräsmaschine des deutsch-japanischen Anbieters DMG Mori in einer Atomeinrichtung in der Provinz Sichuan, und zwar in der China Academy of Engineering Physics (CAEP). Die CAEP wurde 1958 gegründet und hatte entscheidenden Anteil an der Entwicklung der chinesischen Atombombe. Sie gilt weiterhin offiziell als Institution zur Waffenentwicklung. Dort arbeiten mehr als 24.000 Menschen, die meisten in Mianyang (Sichuan) auf einem fünf Quadratkilometer großen Campus.

Der China Defense Universities Tracker des seriösen Australian Strategic Policy Institute ordnet die CAEP in der gefährlichsten Kategorie ein. Sie sei die “einzige Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsanlage für Nuklearsprengköpfe” Chinas, das Risiko einer Anwendung von Technologien zur Forschung an Sprengköpfen sei sehr hoch.

Fast alle Maschinen von DMG Mori fallen unter die Dual-use-Verordnung der EU, wie das Unternehmen bestätigt. “Je breiter der Anwendungsbreich, desto eher ist davon auszugehen, dass eine Genehmigungspflicht gilt”, sagt Ewald Plum, Experte für Zollrecht bei der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner am Standort Stuttgart.

Die Unternehmen seien vor der Lieferung verpflichtet, den Endverwender in Erfahrung zu bringen, sagt Plum. Das gelte auch für Teile, die in andere Produkte verbaut werden. Wenn militärische Anwendungen im Raum stehen oder Genehmigungspflicht besteht, brauchen sie vom chinesischen Abnehmer eine sogenannte Endverbleibserklärung. Gibt es Anzeichen, dass diese verletzt wurde und die Maschine doch in einer militärischen Einrichtung gelandet sei, empfiehlt Plum sofort den Kontakt zu den Kontrollbehörden aufzunehmen.

Die Maschine von DMG Mori haben Analysten in einem Video zur Personalwerbung entdeckt. Das Video stellt einen jungen CNC-Bediener als Vorbild für den Berufsweg als Techniker in der Nuklearindustrie vor. “Ich wollte Facharbeiter werden, der zur nationalen Verteidigung in der neuen Ära unter Generalsekretär Xi Jinping beitragen kann”, zitiert Nikkei aus dem Video.

Fräsmaschinen lassen sich für die Herstellung von allen erdenklichen Werkstücken aus Metall einsetzen. Sie kommen laufend in allen Branchen und Industriezweigen zum Einsatz, praktisch überall da, wo etwas produziert wird.

Gegenüber Table.Media hat DMG Mori umfangreich zu der Maschine in dem Video Stellung genommen. Das Unternehmen habe die Maschine nicht direkt geliefert. Es handele sich zwar um eine Maschine von DMG Mori, das Modell lasse sich aber nicht bestimmen. “Als Hersteller von Werkzeugmaschinen gehen wir entschieden gegen die unerlaubte Verlagerung von Maschinen vor.”

DMG Mori habe eine Methode entwickelt, um eine Verlagerung der Maschinen verfolgen zu können. Dazu sind eigens Sensoren installiert. Registriere die Maschine, dass sie abgebaut wird, schalte sie sich dauerhaft ab. Sie kann dann nur durch einen Servicetechniker wiederbelebt werden. Aber: “Es gibt für uns keine rechtliche Möglichkeit, die Verlagerung von Maschinen zu verhindern. Es gibt keine technische Möglichkeit, Maschinen fernzusteuern oder abzuschalten.” Das Unternehmen werde sich weiterhin streng an die Gesetze halten.

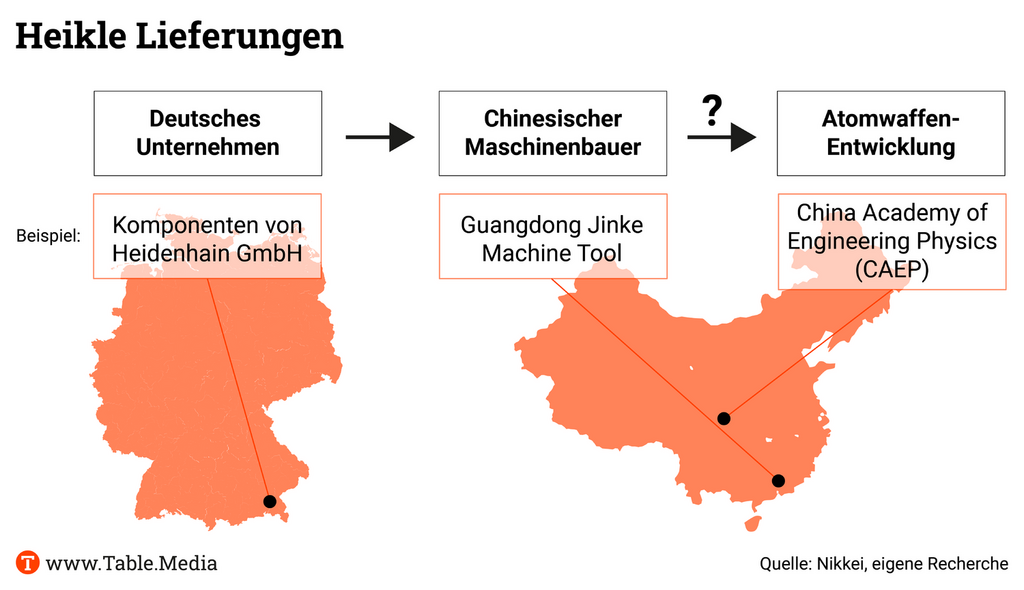

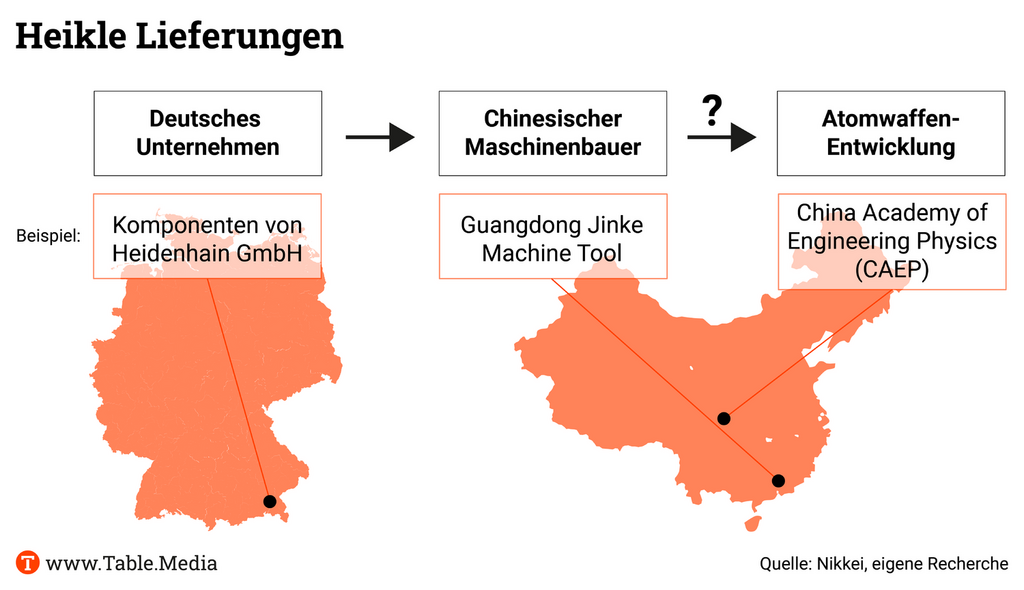

Die Komplexität von Dual-use zeigt sich auch am Beispiel des Spezialtechniklieferanten Heidenhain. Beschaffungsdokumente der CAEP weisen auf den Ankauf von Maschinen des chinesischen Herstellers Guangdong Jinke Machine Tool durch die Atomforschungseinrichtung hin. Soweit wäre alles unverdächtig – wenn diese Geräte nicht Komponenten mit Software von Heidenhain verwenden würden.

CNC-Software steuert die Fräsköpfe der Maschine. Wenn die Lieferbeziehung so aussieht wie von der Nikkei-Zeitung dargestellt, dann hätte Heidenhain sein Produkt an einen chinesischen Partner geliefert, der üblicherweise Maschinen für die normale Industrie herstellt. Die Produkte haben dann ohne das Wissen des deutschen Zulieferers ihren Weg in ein Waffenlabor gefunden.

Heidenhain weist Kritik zurück: “In Bezug auf unsere Einhaltung von allen relevanten Exportkontrollvorschriften konnten wir keine Verstöße feststellen.” Das Unternehen kooperiere eng mit den Behörden. Ziel sei es, in der Lieferkette “eine größtmögliche Transparenz zu garantieren, was mögliche Endkunden und die Anwendungen betrifft”. Als Teil einer komplexen Lieferkette könne man nicht alle Schritte kontrollieren und nachverfolgen. “Wir verurteilen auf das Schärfste den nicht autorisierten Einsatz unserer Komponenten in Maschinen, die für militärische Zwecke genutzt werden”, falls er stattfinde.

In Deutschland ist zwar auch der Export von militärisch einsetzbaren Datenverarbeitungsprogrammen genehmigungspflichtig wie alle anderen Dual-use-Güter. Sie gilt jedoch nur für

Plum zufolge teilt Software, die auf einer Maschine installiert ist, das Schicksal der gesamten Maschine. Eine Lieferung an einen unauffälligen chinesischen Maschinenbauer ist also nicht genehmigungspflichtig oder hat gute Aussichten auf eine Freigabe. Bitter ist jedoch: Alle Fräsmaschinen, für die die CAEP sich interessiert hat, laufen mit deutschen Programmen.

Ein weiteres deutsches Erzeugnis taucht ebenfalls in der Nikkei-Recherche auf. Die Firma OPS-Ingersoll Funkenerosion aus Burbach in NRW stellt ebenfalls Werkzeugmaschinen her. Sie war in einem Beschaffungsdokument der CAEP als Wunschprodukt genannt. Ob die Maschine je geliefert wurde, ist unklar.

Die auffällige Häufung deutscher Anbieter bei Hightech-Lieferungen an Chinas Atomschmiede dürfte die Bundesregierung in ihrem Kurs bestärken, besonders genau hinzuschauen. Schon jetzt zieht das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) viele Prüfungen an sich. “China ist das größte Problem momentan bei der Exportkontrolle”, sagt Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft beim Maschinenbauverband VDMA. “China-Anträge werden automatisch als politisch angesehen und gehen damit ans Ministerium.”

Laut VDMA-Präsident Karl Haeusgen warten die Unternehmen bei komplexeren Dual-use-Gütern aktuell sechs bis neun Monate auf eine Genehmigung. Wirtschaftsminister Robert Habeck habe gesagt, dass er das bedauere, aber auf die Überlastung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) wegen der Russland-Sanktionen verwiesen.

Praktiker bestätigen die langen Bearbeitungszeiten von deutlich über sechs Monaten. Der Zollrechtsexperte Plum von Rödl & Partner empfiehlt den Firmen im Zweifelsfall dennoch, vorsorglich einen sogenannten Nullbescheid zu beantragen. Dabei lässt das Unternehmen vom Bafa grundsätzlich prüfen, ob für die beabsichtigte Ausfuhr eine Genehmigungspflicht besteht.

Am Ende bleibt in Märkten wie China aber immer ein Risiko. “Es gibt im Außenwirtschaftsrecht nie hundertprozentige Sicherheit”, sagt Plum. Es komme eher darauf an, das Restrisiko zu minimieren. Dazu sind entsprechend wasserdichte Verträge mit den Geschäftspartnern nötig. Wenn diese sich nicht daran halten und eine genehmigungspflichtige Maschine etwa bei Chinas Militär landet, emfpiehlt Plum, die Geschäftsbeziehungen sofort abzubrechen. Und die Behörden zu informieren. Mitarbeit: Till Hoppe

Antisemitische Kommentare gibt es in Chinas Social-Media-Kanälen seit Jahren. Die hässlichen Ecken des Internets sind dort nicht anders als sonstwo auf der Welt. Seit der Hamas-Attacke am 7. Oktober und der anschließenden Bombardierung des Gaza-Streifens durch das israelische Militär hat der verbale Hass jedoch stark zugenommen. Die israelischen Juden sollten sich nicht wundern, wenn sie gerade ihr eigene Grab schaufeln, schreibt etwa der nationalistische Blogger Ziwu Xiashi, der allein auf Weibo über eine Million Follower hat: “In der Vergangenheit haben die deutschen Nazis euch nicht leben lassen, und jetzt lasst ihr die Palästinenser nicht leben.” Der Post hat über tausend Likes. Darunter finden sich Kommentare wie: “Israelische Neonazis sind böse.”

“Vor dem Gaza-Krieg kursierten Stereotype wie ‘Juden sind gut im Geldverdienen’, ‘Juden kontrollieren die Wall Street und die globale Finanzwelt’, oder ‘Juden legen Wert auf Bildung'”, sagt Ross Darrell Feingold, Gründungsvorsitzender des Chabad Taipei Jewish Center, eines 2011 eröffneten jüdischen Gemeindezentrum in Taiwan. Der Risikoanalyst lebt seit über 20 Jahren in Südostasien und wurde oft Zeuge von alltäglichem Antisemitismus. Er glaubt, solche Ideen seien vor allem aus dem Westen eingesickert, wobei der angebliche Einfluss der Juden auf das Weltgeschehen lange sogar eine positiv-bewundernde Konnotation hatte. Nach dem 7. Oktober habe sich das jedoch schlagartig geändert. “Jetzt werden die Stereotypen über Juden in negativer Form dargestellt, zum Beispiel, dass eine jüdische Kontrolle der US-Außenpolitik es Israel ermöglicht, im Gazastreifen zu tun, was es will, ohne dass es zu Konsequenzen kommt.”

Auch Verschwörungstheorien machen die Runde. Eine besagt, dass jüdische Kapitalisten, die kurz vor und während des Zweiten Weltkriegs nach China und Japan geflüchtet waren, zusammen mit den Japanern geplant hätten, China zu unterwerfen und bestimmte Gebiete für eine dauerhafte jüdische Siedlung zu okkupieren. Ein geschichtlicher Hintergrund für diesen Mythos ist der sogenannte Fugu-Plan, eine wieder verworfene Idee des japanischen Kaiserreichs, jüdische Flüchtlinge als wirtschaftliche und politische Rückendeckung in großem Stil aus dem Deutschen Reich nach Japan immigrieren zu lassen.

Eine weitere Verschwörungstheorie besagt, dass das schlechte Bild Chinas im Ausland auf die Juden zurückgehe. Denn diese kontrollierten schließlich die großen Medienhäuser und ihre Berichterstattung – eine Idee, die bereits im folgenschweren antisemitischen Pamphlet der “Protokolle der Weisen von Zion” Anfang des 20. Jahrhunderts propagiert wurde. “Verschwörungstheorien sind Symptome entgleitender Kontrolle. Sie werden vor allem in Zeiten sozialer Instabilität populär”, erläutert Mary Ainslie. Die außerordentliche Professorin an der Universität Nottingham in der ostchinesischen Stadt Ningbo forscht über Antisemitismus in Südostasien. “Gegenwärtig geht es der chinesischen Wirtschaft nicht so gut, und die soziale Spaltung nimmt zu.”

Das verstärkt die Suche nach geheimen Strippenziehern. “Verschwörungsdiskurse im chinesischen Cyberspace sind in der Regel antiwestlich und beinhalten den Versuch des Westens, China zu diskreditieren”, sagt Ainslie. Da Juden und Israel in der Regel stark mit den USA identifiziert werden, flössen antisemitische Klischees in diesen antiwestlichen Diskurs mit ein. Feingold, der selbst über 60.000 Follower auf der chinesischen Social-Media-News-Seite TouTiao hat, stimmt zu: “Die meisten Internet-User in China machen keinen Unterschied zwischen der Ablehnung der israelischen Politik und Antisemitismus. So verbreiten sie zum Beispiel Memes, die Juden mit Hakennasen darstellen oder Israel mit Tentakeln, die sich um den Globus wickeln.”

Chinas Zensurbehörden, die streng darüber wachen, was man im chinesischen Internet lesen kann und was nicht, löschen antisemitische und anti-israelische Kommentare kaum. Dazu passt, dass bestimmte Klischees in den Staatsmedien wiederholt werden. Während der letzten Israel-Palästina-Krise im Jahr 2021 übertrug der staatliche Sender CGTN einen Beitrag, in dem Moderator Zheng Junfeng erklärte, dass Juden die globalen Finanzen kontrollierten und eine mächtige Lobby in den USA hätten, um Israel zu schützen. Israels Botschaft in Beijing bezeichnete den Beitrag als “unverhohlenen Antisemitismus”. Am 10. Oktober behauptete der staatliche Fernsehsender CCTV wiederum in einer Sendung über die “Aufdeckung der israelischen Elemente der US-Wahlen in der Geschichte”, dass “Juden drei Prozent der US-Bevölkerung ausmachen, aber 70 Prozent des Reichtums kontrollieren”.

Feingold glaubt, dass Peking trotz enger wirtschaftlicher Verbindungen mit Israel, insbesondere im Tech-Sektor, gerade zu seiner einstigen Position während des Kalten Krieges zurückkehrt. Damals hatte die KPCh die palästinensische Nationalbewegung im Namen der antikolonialen und antiimperialistischen Solidarität unterstützt. Heute nutzt Peking internationale Konflikte vor allem, um Kritik an den USA und der westlichen Wertegemeinschaft zu üben. Auch deshalb fallen die Berichterstattung in den chinesischen Medien und die Diskussionen in den sozialen Medien derzeit überwiegend zugunsten der Palästinenser aus, sagt Feingold.

Viele Chinesen assoziieren den Kampf der Palästinenser mit der einstigen Erniedrigung Chinas durch die Kolonialmächte. Die Staatszeitung China Daily veröffentlichte in diesem Monat einen Leitartikel, mit dem sie in eine ähnliche Kerbe schlug, indem sie erklärte, die Vereinigten Staaten stünden in Gaza auf der “falschen Seite der Geschichte”, weil sie “Israel blindlings unterstützen”.

Gleichzeitig gibt Feingold zu bedenken, dass antisemitische Klischees wie der nach der Weltherrschaft gierende Geldjude in ganz Asien verbreitet sind: “Es gibt kaum ein Bewusstsein dafür, wie falsch und unangemessen diese Ansichten sind.” Antisemitische Diskurse müssten in Asien im jeweils spezifischen Kontext gesehen werden, fügt Ainslie hinzu. “In islamischen Ländern wie Malaysia und Indonesien basieren israelfeindliche und antisemitische Diskurse auf Formen der religiösen Identität und auch auf Vorstellungen von Rasse und Klasse. In Taiwan und China geht es bei der Positionierung innerhalb dieses Konflikts eher darum, das eigene Verhältnis zu den USA und dem Westen zu signalisieren.”

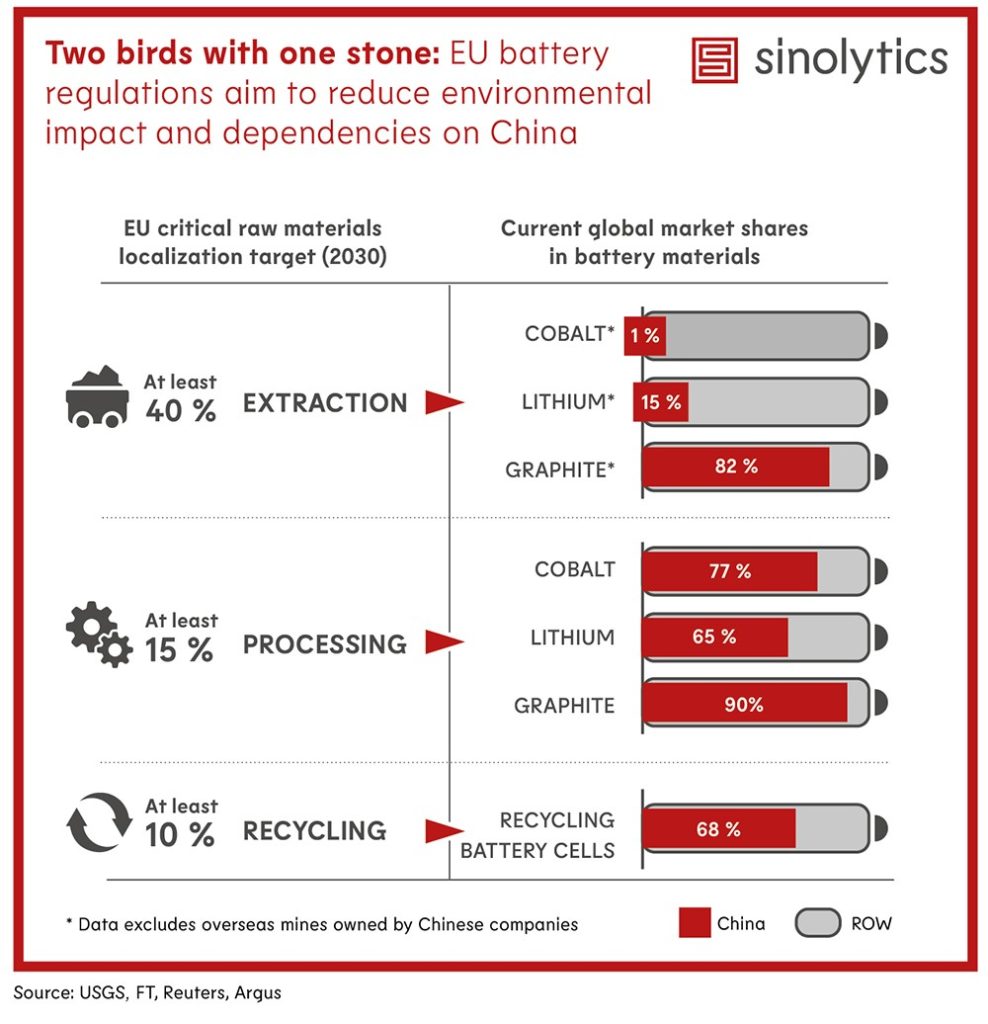

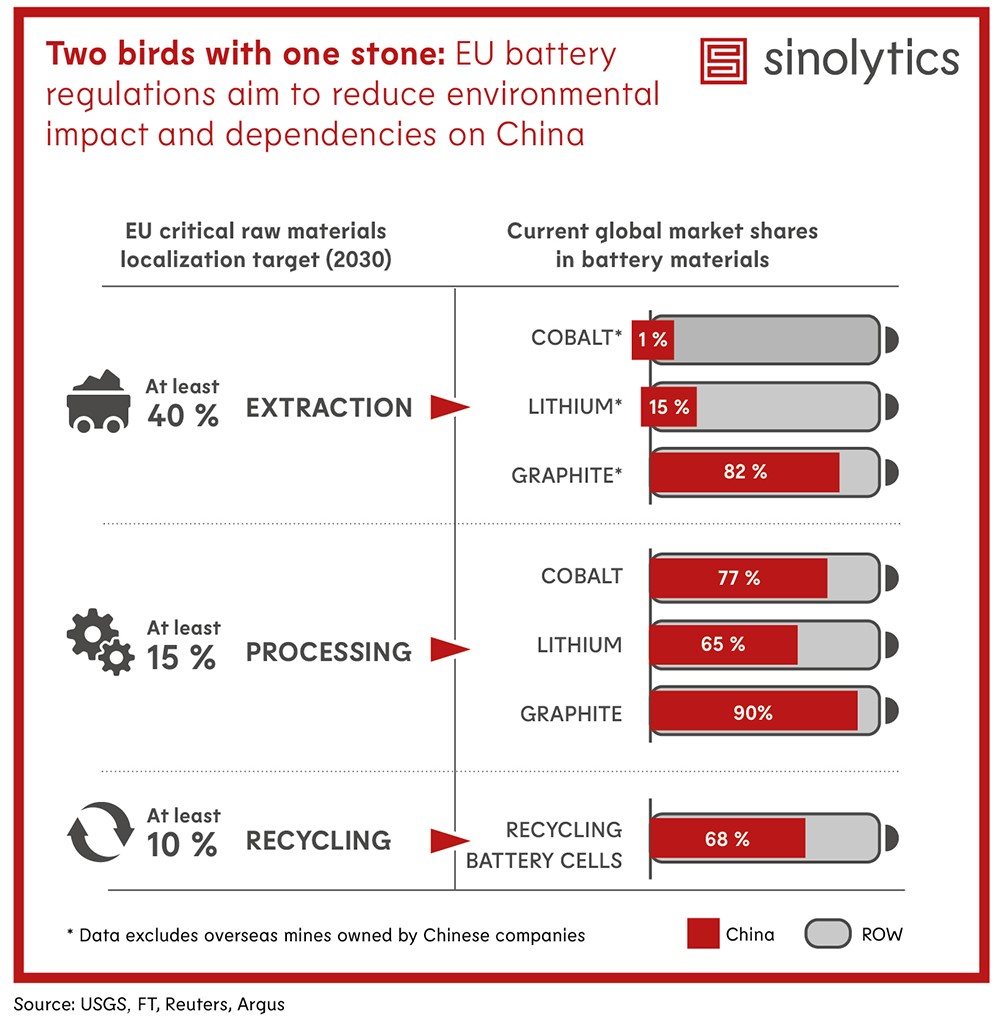

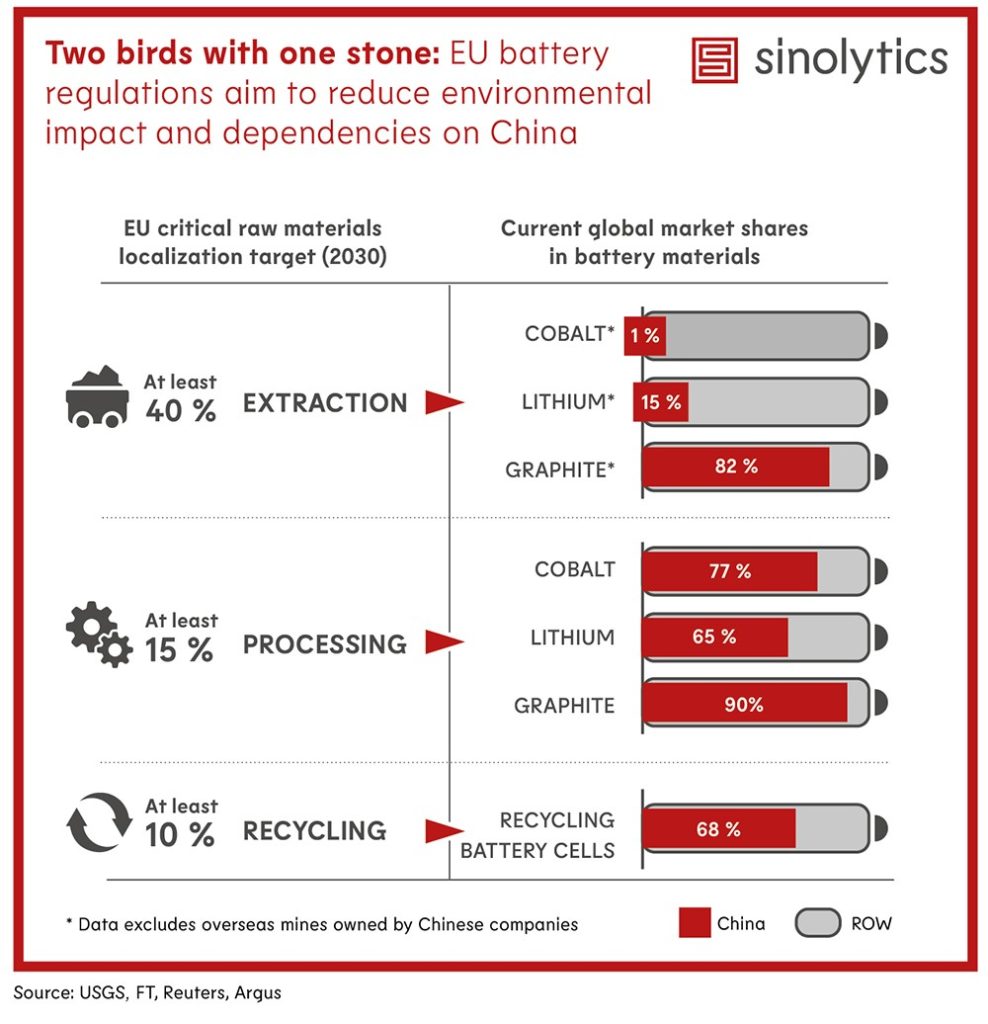

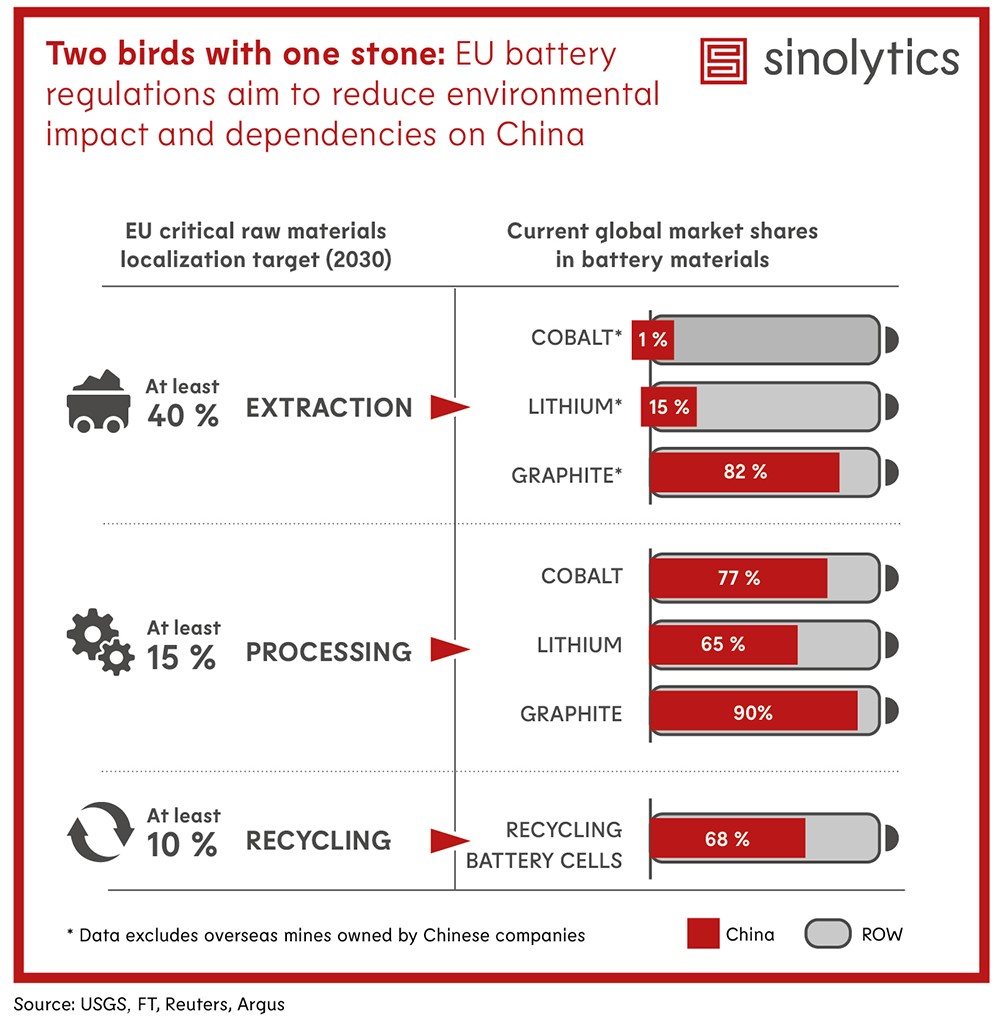

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China weitet die Kontrollen im Rohstoffhandel aus. Das Handelsministerium habe am Dienstag die Importeure von Rohöl, Eisenerz, Kupfererzkonzentraten und Kalidünger aufgefordert, ab sofort alle Bestellungen und Frachtsendungen zu melden, berichtet die South China Morning Post. Sie müssen demnach Echtzeitberichte vorlegen, die das Herkunftsland, die Größe der Sendung, das Datum der Vertragsunterzeichnung, die Daten der Verladung sowie Versanddetails und den Ankunftshafen in China für die Zollabfertigung enthalten. Für den Export betreffen die neuen Regeln nur eine einzige Rohstoffgruppe: die Seltenen Erden.

Die Überwachung der Ausfuhren Seltener Erden dürfte Sorgen neue Nahrung geben, Peking könne deren Exporte als Mittel in geopolitischen Konflikten einsetzen, etwa als Instrument für Vergeltungsmaßnahmen gegen Tech-Ausfuhrbeschränkungen der USA. China ist mit großem Abstand der größte Lieferant Seltener Erden der Welt. Die USA und Europa bemühen sich daher um eine Diversifizierung der Lieferländer.

Die Importkontrollen werden laut dem Bericht demgegenüber ein Schlaglicht auf Pekings Sorge über mögliche Engpässe, da China den größten Teil seines Rohöls, Eisenerzes und Kupfers importiert und somit ebenfalls von den Lieferanten abhängig ist. Interessant ist, ob künftig auch Ölimporte aus Russland besser erfasst werden, die nach Ansicht mancher Händler und Experten teilweise unter dem Radar laufen. Die neuen Regeln sind ein Update bestehender Bestimmungen. Bisher waren 14 Importartikel unter das Meldeverfahren gefallen, darunter Sojabohnen, Rapsöl, Milchpulver, Schweinefleisch, Rindfleisch und Zucker.

Die halbamtliche Chinesische Handelskammer der Importeure und Exporteure von Metallen, Mineralien und Chemikalien wurde mit der Erhebung, Zusammenstellung und Analyse der Daten für das Handelsministerium beauftragt, berichtet die Zeitung. Die Behörden hätten zugesagt, dabei Geschäftsgeheimnisse zu schützen. ck

Chinas Ausfuhren sind im Oktober um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft und damit deutlich stärker als von Experten vorhergesagt. Umgekehrt legten die Importe überraschend um drei Prozent zu. Analysten waren von einem Minus ausgegangen.

Nun sind Moatsvergleiche oft großen Schwankungen unterworfen. Worauf es daher ankommt, ist der Trend. Was den Handel mit Deutschland und der EU betrifft, sieht der Trend eher düster aus. Chinas Exporte nach Deutschland ließen im Oktober verglichen zum Vorjahr um 18,2 Prozent nach, die Importe gingen um 6,3 Prozent zurück. Bereit im ersten Halbjahr 2023 waren die Exporte nach Deutschland um 16,8 Prozent zurückgegangen, die Importe aus Deutschland um 8,4 Prozent.

Das deutsche Handelsbilanzdefizit mit der Volksrepublik ist damit nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf knapp 30 Milliarden Euro gesunken. Zum gleichen Zeitpunkt 2022 hatte es dem IW zufolge noch bei 41 Milliarden gelegen. “Die Zahlen wecken trotzdem keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der deutschen Importabhängigkeit von China“, urteilte IW-Ökonom Jürgen Matthes bei der Bewertung der Halbjahreszahlen im September.

Immer größer wird auch das Missverhältnis im Handel zwischen China und der EU. Jörg Wuttke, bis Ende Mai Präsident der Europäischen Handelskammer in China, schilderte in einer Online-Veranstaltung des German Institute for Global and Area Studies (Giga) am Montag, dass die Volksrepublik im vergangenen Jahr 6,4 Millionen Container nach Europa verschiffte. Und nur “müde 1,6 Millionen kamen zurück“. Das Verhältnis sei seit 2019 immer weiter gekippt. Damals hatte das Verhältnis zwischen ausgehenden und einkommenden Containern aus Sicht Chinas noch bei 2,7 zu 1 gelegen.

In den Containern von Europa nach China befinde sich zudem “eine Menge Material für die Automobilindustrie, für die Verbrenner”, sagte Wuttke. Dpch dieser Bedarf nach Verbrennern werde im Zuge der E-Transformation in absehbarer Zeit wegfallen. Sprich: Europa wird noch weniger Waren nach China verschiffen. Zugleich lässt aber eben auch die Nachfrage aus Europa nach chinesischen Gütern nach. flee

China meldet erstmals einen Netto-Abfluss ausländischer Direktinvestitionen. Von Juli bis September wiesen sie ein Defizit von 12 Milliarden Dollar (rund 11 Milliarden Euro) auf, wie die Devisenaufsicht am Montag in Peking mitteilte. Dies ist das erste Quartalsminus seit Beginn der Erfassung in 1998.

“Ein Teil der Schwäche bei den ausländischen Direktinvestitionen in China könnte darauf zurückzuführen sein, dass multinationale Unternehmen ihre Gewinne ins Heimatland zurückholen“, kommentierten Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs die Daten.

Aufgrund der anhaltenden Zinsdifferenz zwischen China, wo die Zinsen niedrig sind, und vielen westlichen Industrienationen, in denen sie wieder steigen, könnte es zu weiteren Kapitalabflüssen kommen. Außerdem haltend derzeit viele westliche Regierungen ihre Unternehmen zur Diversifizierung ihrer Investitionen an. rtr/ck

Der China-Experten-Blog “The China Project” steht vor dem Aus. Das gab das vierköpfige Team um Chefredakteur Jeremy Goldkorn auf seiner Webseite bekannt. Das Projekt startete 2016 unter dem Namen “SupChina” und hatte bald viele Follower. Die differenzierte Berichterstattung und die “Sinica”-Podcast-Episoden mit Kaiser Kuo kamen vor allem bei ausgewiesenen China-Kennern gut an.

Im vergangenen November aber wurde im US-Kongress eine Beschwerde eingereicht, die der Plattform vorwarf, im Dienste der chinesischen Regierung Propaganda zu betreiben. Anschuldigungen wie diese hätten es ihnen in der Folge schwer gemacht, Anzeigenkunden und Sponsoren zu finden, schreibt das Team. Außerdem hätten sich die Anwaltskosten zuletzt getürmt und eine Finanzierungsquelle, mit der man gerechnet hatte, sei weggebrochen. Deshalb müsse man nun, obwohl die Abonnentenzahlen stetig gewachsen seien, diese schwierige Entscheidung treffen.

Auf Social-Media-Kanälen wie X äußerten viele Follower ihr Bedauern. “Dies ist eine niederschmetternde Nachricht. The China Project war ein Lichtblick in der Dunkelheit, und in dieser Zeit vielleicht zu schön, um wahr zu sein”, schreibt die Journalistin Karen Hao. Team-Mitglied Kaiser Kuo schreibt: “Für mich war das mehr als ein Job: Es war eine Berufung. Aber keine Sorge. Ich höre die Berufung immer noch.” Einige Initiativen und Projekte werden eventuell weitergeführt, heißt es auf der Webseite. Abonnenten sollen demnächst dazu ein Update erhalten. fpe

Mit DouYu-Gründer und -CEO Chen Shaojie ist offenbar ein weiterer bekannter chinesischer Unternehmer derzeit unauffindbar. Der 39-Jährige soll seit Wochen von chinesischen Behörden festgehalten werden. Das berichten die South China Morning Post und die Financial Times. Die FT zitiert als Bestätigung zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Online-Zensoren hätten illegale pornografische Inhalte und Glücksspiele auf der beliebten Videospiel-Live-Streaming-Plattform entdeckt, gab eine von ihnen an. Keine chinesische Behörde hat bisher irgendwelche Informationen zu Chens Verschwinden abgegeben.

In einer Erklärung an die SCMP betonte das an der Nasdaq notierte Unternehmen DouYu, der Geschäftsbetrieb laufe normal weiter. Es äußerte sich jedoch nicht zu dem verschwundenen CEO. Chen war zuletzt im August anlässlich der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals von DouYu öffentlich aufgetreten.

Chens Situation erinnert an das Verschwinden des Bankiers Bao Fan, Gründer der Finanzgruppe China Renaissance, Anfang des Jahres. Prominentestes Beispiel ist Alibaba-Gründer Jack Ma, der seit Ende 2020 nach einer kritischen Rede zur Börsenaufsicht nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Ma ist seither immer wieder im Ausland gesehen worden und soll zumindest zeitweilig in Tokio leben. Völlig rehabilitiert ist er offenbar nicht. Ebenfalls vorübergehend verschwunden waren Guo Guangchang von Fosun oder Ren Zhiqiang von der Huayuan Real Estate Group. cyb

Andere Gesellschaften und ihre politischen Systeme sind stets einfacher zu charakterisieren als die eigene. Fällt es doch bei der eigenen um ein Erhebliches schwerer, mit Stereotypen und Verallgemeinerungen die naturgegebene Komplexität, mit der man tagtäglich konfrontiert ist, in angenehmer Weise zu vereinfachen.

Insofern müssen wir der noch amtierenden Bildungs- und Forschungsministerin Stark-Watzinger dankbar sein für ihre jüngste Verallgemeinerung: “Hinter jedem chinesischen Forscher kann sich die (Kommunistische) Partei verbergen.” Denn sie gibt uns die Gelegenheit, in relativer Klarheit und mit stark reduzierter Komplexität den Blick auf Deutschland im Jahr 2023 zu richten.

Es handelt sich augenscheinlich um eine Gesellschaft, in der es zur Normalität geworden ist und keine Konsequenzen zu befürchten sind, wenn öffentlich Aussagen gemacht werden, die in verallgemeinernder Form Volksgruppen, Ethnien oder Rassen einen negativen Einfluss auf Deutschland unterstellen.

Dass es sich bei der Aussage von Frau Stark-Watzinger um eine Grenzüberschreitung handelt, kann man sich gut klarmachen, indem man ein Gedankenexperiment unternimmt: Man ersetze “chinesische Forscher” und “die Kommunistische Partei” mit “jüdische Forscher” und Benjamin Netanjahus “rechts-konservativer Partei Likud” oder “indische Forscher” und Narendra Modis “hindu-nationalistischer Partei BJP”.

Auch kann man sich die Frage stellen, ab wann oder wie ein Forscher mit chinesischer Herkunft identifiziert wird. Muss der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin in China geboren sein? Müssen beide Elternteile in China geboren sein, oder genügt einer? Wie ist mit Singapur-Chinesen, Amerika-Chinesen, Hong-Kong-Chinesen oder etwa Vietnam-Chinesen zu verfahren? Oder ist es bereits ausreichend, wenn die Großelterngeneration aus China stammt, um unter Generalverdacht zu fallen?

Wenn in der vergangenen Woche die siebenjährige Tochter einer befreundeten chinesischen Wissenschaftlerin in Heidelberg beim Abendessen fragt “Mama, bist Du eigentlich auch von der Partei?”, dann macht das deutlich, dass natürlich Forscherinnen von Frau Stark-Watzingers Aussage ebenso betroffen sind wie ihre männlichen Kollegen. Und dies, obwohl die Bundesministerin ihre Aussage interessanterweise nicht “gegendert” hat.

Wie die Aussage der Bundesministerin für Bildung und Forschung stimmt auch die Debatte darüber nachdenklich – insbesondere da eine verfassungsrechtliche Betrachtung bis dato ausbleibt. Weder ist Frau Stark-Watzingers Aussage einfach nur undiplomatisch oder unbedacht, noch kann sie damit abgetan werden, dass die Ministerin ja theoretisch recht haben könnte, da es sich bei China bekanntlich um ein völlig anderes politisches System handele.

Zum einen hat Frau Stark-Watzinger ihre Aussage unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen selbst publiziert, womit von vorsätzlicher Kommunikation ausgegangen werden muss. Zum anderen befinden wir uns eben nicht in China, sondern in Deutschland – und Frau Stark-Watzinger spricht nicht als Privatperson, sondern als Mitglied der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und amtierende Bundesministerin für Bildung und Forschung. In dieser Tatsache liegt Sprengkraft!

Der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist es nämlich nicht gleichgültig, wer etwas sagt. Im Artikel 65 Satz 2 des Grundgesetzes wird der Regierungsgrundsatz des sogenannten Ressortprinzips festgelegt, wonach BundesministerInnen ihre Geschäftsbereiche selbstständig und in eigener Verantwortung leiten. Frau Stark-Watzinger hat also Weisungsbefugnis und gibt dem ihr unterstellten Geschäftsbereich Bildung und Forschung Ziele, Aufgaben und auch politische Leitlinien vor. Mit anderen Worten: Als Bundesministerin hat die hessische FDP-Politikerin eine Machtposition inne, und ihre Aussagen haben direkten sowie indirekten Effekt auf die ihr unterstellte Verwaltung, vom Ministerium und dessen angegliederten Bundesämtern über nationale Forschungseinrichtungen bis hinunter zu den Universitäten.

Dass Aussagen und Vorgaben der Bundesministerin mit Bezug auf chinesische Forschung oder Forscher in der Tat Auswirkungen haben, konnte in den vergangenen Monaten bereits gut beobachtet werden. Noch eher konkret richtete sich die Aufmerksamkeit damals etwa auf Stipendien oder von China kofinanzierte Forschungsprojekte. Mit ihrer jüngsten Aussage kam es allerdings zu einer Verallgemeinerung durch die Bundesministerin, die in schwerwiegender Weise mit Artikel 3 Satz 3 des deutschen Grundgesetzes kollidiert “Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.”

Ist Deutschland im Jahr 2023 also eine Gesellschaft, in der MinisterInnen wegen fehlerhafter Quellenangaben in ihren Doktorarbeiten den Schreibtisch räumen müssen, amtierende BundesministerInnen aber ohne Konsequenzen im klaren Widerspruch mit den in der Verfassung verbrieften Grundrechten handeln können – solange das Medien-Narrativ dies zulässt?

Insbesondere da Frau Stark-Watzinger eine Vertreterin der liberalen Partei im deutschen Parteienspektrum ist, möchte man in Anlehnung an den vielleicht bereits zu oft bemühtem Ausruf “Wehret den Anfängen” sagen: “Wehret – die Anfänge sind bereits da.”

Sollten “Positionierungen” wie die von Bettina Stark-Watzinger im Übrigen parteipolitisches Kalkül der Freien Demokraten sein – wie mitunter gemunkelt wird -, erleben wir den Anfang vom Ende einer FDP, die sich selbst obsolet macht. Nicht mehr nur Informationsbeschaffung, sondern auch die individualisierte gesellschaftliche Kommunikation findet heutzutage stark selektiv in sogenannten “digitalen Blasen” statt. Diese bricht man so nicht auf, im Gegenteil, man bereitet ihnen einen fruchtbaren Nährboden. Oder anders ausgedrückt: Wählerstimmen gewinnt die FDP auf diese Art und Weise keine von der AfD zurück, sondern sie macht sich zu deren Steigbügelhalter.

Daniel Frerichs ist promovierter Kommunikationswissenschaftler. Mit dem von ihm gegründeten Pragma-Institut sammelte er Beratungserfahrung in München, Berlin und Brüssel, eher er 2011 nach China zog. Dort war er unter anderem fünf Jahre im Managementboard des österreichischen Möbelindustrie-Unternehmens Julius Blum tätig. Daniel Frerichs ist Autor verschiedener Studien zum Thema China.

Martin Loh ist als neuer Leiter für den chinesischen Markt bei BNP Paribas Wealth Management für den Ausbau des Geschäfts in der Volksrepublik verantwortlich. Zuvor war er in leitender Funktion für die Credit Suisse Hongkong tätig.

Jack Sidik ist bei der zur Weltbank gehörenden Entwicklungsbank IFC zum Country Manager für China, die Mongolei und Südkorea ernannt worden. Er wird von Peking aus Investitions- und Beratungsprogramme verwalten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mit Maschinen malen: Wenn Arbeiter in der ostchinesischen Provinz Jiangsu Reis trocknen, kann das – von oben und ohne Ton – die Betrachtenden in eine fast meditative Stimmung versetzen.

Produkte deutscher Industrie-Unternehmen haben höchstwahrscheinlich ihren Weg in eine Forschungseinrichtung des chinesischen Nuklearprogramms gefunden. Das legt eine aufwendige Recherche der japanischen Zeitung Nikkei nahe. Im aktuellen geopolitischen Umfeld ist das ein schwerer Vorwurf. Die Firmen bestreiten, direkt geliefert zu haben.

Was Hersteller sogenannter Dual-use-Güter tun können, um sich gegen die unerwünschte – und illegale – Weitergabe ihrer Maschinen zu wappnen, erläutert Finn Mayer-Kuckuk. Experten empfehlen den Firmen unter anderem wasserdichte Verträge mit den Geschäftspartnern. Und bei jedem Anzeichen eines Verstoßes: Geschäftsbeziehungen abbrechen und die Behörden einschalten.

Die hässlichen Ecken in Chinas Internet sind derweil genauso hässlich wie in anderen Ländern dieser Welt. Seit dem 7. Oktober sind sie noch ein Stück hässlicher geworden. Antisemitische Kommentare haben stark zugenommen, negative Stereotype werden prominenter bedient, Verschwörungstheorien machen die Runde. Fabian Peltsch hat nach den Ursachen für den Judenhass in den sozialen Medien der Volksrepublik gesucht. Eine seiner Erkenntnisse: Viele Chinesen assoziieren den Kampf der Palästinenser mit der einstigen Erniedrigung Chinas durch die Kolonialmächte und beziehen auch deshalb so radikal Stellung. Genauso findet unreflektierte US-Kritik in der aufgeheizten Stimmung ihren Ausdruck.

Einen friedlichen und erkenntnisreichen Tag wünscht Ihnen

Produkte der deutschen Anbieter DMG Mori, OPS-Ingersoll und Heidenhain könnten ihren Weg in eine Forschungseinrichtung des chinesischen Nuklearprogramms gefunden haben. Das legt ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei nach Auswertung von Internetquellen nahe. Die Reporter der Nikkei haben fast ein ganzes Jahr an der Recherche gearbeitet.

Die drei Fälle zeigen, wie schwer der Umgang mit Dual-use-Gütern ist. Im derzeitigen geopolitischen Umfeld werden Berichte über den militärnahen Einsatz von Ingenieurprodukten immer ernster genommen. Sowohl der russische Einmarsch in die Ukraine als auch Chinas zunehmend drohendes Auftreten lassen Technikexporte, die militärisch Anwendung finden können, in einem schlechten Licht erscheinen. Zugleich ist es für die Anbieter unmöglich, zu kontrollieren:

Deutsche und japanische Technik ist dabei in Chinas Nuklearindustrie wegen der geforderten Präzision und Komplexität weiterhin sehr gefragt.

Den eindeutigsten Beleg präsentiert der Bericht für den Einsatz einer Fünf-Achsen-Fräsmaschine des deutsch-japanischen Anbieters DMG Mori in einer Atomeinrichtung in der Provinz Sichuan, und zwar in der China Academy of Engineering Physics (CAEP). Die CAEP wurde 1958 gegründet und hatte entscheidenden Anteil an der Entwicklung der chinesischen Atombombe. Sie gilt weiterhin offiziell als Institution zur Waffenentwicklung. Dort arbeiten mehr als 24.000 Menschen, die meisten in Mianyang (Sichuan) auf einem fünf Quadratkilometer großen Campus.

Der China Defense Universities Tracker des seriösen Australian Strategic Policy Institute ordnet die CAEP in der gefährlichsten Kategorie ein. Sie sei die “einzige Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsanlage für Nuklearsprengköpfe” Chinas, das Risiko einer Anwendung von Technologien zur Forschung an Sprengköpfen sei sehr hoch.

Fast alle Maschinen von DMG Mori fallen unter die Dual-use-Verordnung der EU, wie das Unternehmen bestätigt. “Je breiter der Anwendungsbreich, desto eher ist davon auszugehen, dass eine Genehmigungspflicht gilt”, sagt Ewald Plum, Experte für Zollrecht bei der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner am Standort Stuttgart.

Die Unternehmen seien vor der Lieferung verpflichtet, den Endverwender in Erfahrung zu bringen, sagt Plum. Das gelte auch für Teile, die in andere Produkte verbaut werden. Wenn militärische Anwendungen im Raum stehen oder Genehmigungspflicht besteht, brauchen sie vom chinesischen Abnehmer eine sogenannte Endverbleibserklärung. Gibt es Anzeichen, dass diese verletzt wurde und die Maschine doch in einer militärischen Einrichtung gelandet sei, empfiehlt Plum sofort den Kontakt zu den Kontrollbehörden aufzunehmen.

Die Maschine von DMG Mori haben Analysten in einem Video zur Personalwerbung entdeckt. Das Video stellt einen jungen CNC-Bediener als Vorbild für den Berufsweg als Techniker in der Nuklearindustrie vor. “Ich wollte Facharbeiter werden, der zur nationalen Verteidigung in der neuen Ära unter Generalsekretär Xi Jinping beitragen kann”, zitiert Nikkei aus dem Video.

Fräsmaschinen lassen sich für die Herstellung von allen erdenklichen Werkstücken aus Metall einsetzen. Sie kommen laufend in allen Branchen und Industriezweigen zum Einsatz, praktisch überall da, wo etwas produziert wird.

Gegenüber Table.Media hat DMG Mori umfangreich zu der Maschine in dem Video Stellung genommen. Das Unternehmen habe die Maschine nicht direkt geliefert. Es handele sich zwar um eine Maschine von DMG Mori, das Modell lasse sich aber nicht bestimmen. “Als Hersteller von Werkzeugmaschinen gehen wir entschieden gegen die unerlaubte Verlagerung von Maschinen vor.”

DMG Mori habe eine Methode entwickelt, um eine Verlagerung der Maschinen verfolgen zu können. Dazu sind eigens Sensoren installiert. Registriere die Maschine, dass sie abgebaut wird, schalte sie sich dauerhaft ab. Sie kann dann nur durch einen Servicetechniker wiederbelebt werden. Aber: “Es gibt für uns keine rechtliche Möglichkeit, die Verlagerung von Maschinen zu verhindern. Es gibt keine technische Möglichkeit, Maschinen fernzusteuern oder abzuschalten.” Das Unternehmen werde sich weiterhin streng an die Gesetze halten.

Die Komplexität von Dual-use zeigt sich auch am Beispiel des Spezialtechniklieferanten Heidenhain. Beschaffungsdokumente der CAEP weisen auf den Ankauf von Maschinen des chinesischen Herstellers Guangdong Jinke Machine Tool durch die Atomforschungseinrichtung hin. Soweit wäre alles unverdächtig – wenn diese Geräte nicht Komponenten mit Software von Heidenhain verwenden würden.

CNC-Software steuert die Fräsköpfe der Maschine. Wenn die Lieferbeziehung so aussieht wie von der Nikkei-Zeitung dargestellt, dann hätte Heidenhain sein Produkt an einen chinesischen Partner geliefert, der üblicherweise Maschinen für die normale Industrie herstellt. Die Produkte haben dann ohne das Wissen des deutschen Zulieferers ihren Weg in ein Waffenlabor gefunden.

Heidenhain weist Kritik zurück: “In Bezug auf unsere Einhaltung von allen relevanten Exportkontrollvorschriften konnten wir keine Verstöße feststellen.” Das Unternehen kooperiere eng mit den Behörden. Ziel sei es, in der Lieferkette “eine größtmögliche Transparenz zu garantieren, was mögliche Endkunden und die Anwendungen betrifft”. Als Teil einer komplexen Lieferkette könne man nicht alle Schritte kontrollieren und nachverfolgen. “Wir verurteilen auf das Schärfste den nicht autorisierten Einsatz unserer Komponenten in Maschinen, die für militärische Zwecke genutzt werden”, falls er stattfinde.

In Deutschland ist zwar auch der Export von militärisch einsetzbaren Datenverarbeitungsprogrammen genehmigungspflichtig wie alle anderen Dual-use-Güter. Sie gilt jedoch nur für

Plum zufolge teilt Software, die auf einer Maschine installiert ist, das Schicksal der gesamten Maschine. Eine Lieferung an einen unauffälligen chinesischen Maschinenbauer ist also nicht genehmigungspflichtig oder hat gute Aussichten auf eine Freigabe. Bitter ist jedoch: Alle Fräsmaschinen, für die die CAEP sich interessiert hat, laufen mit deutschen Programmen.

Ein weiteres deutsches Erzeugnis taucht ebenfalls in der Nikkei-Recherche auf. Die Firma OPS-Ingersoll Funkenerosion aus Burbach in NRW stellt ebenfalls Werkzeugmaschinen her. Sie war in einem Beschaffungsdokument der CAEP als Wunschprodukt genannt. Ob die Maschine je geliefert wurde, ist unklar.

Die auffällige Häufung deutscher Anbieter bei Hightech-Lieferungen an Chinas Atomschmiede dürfte die Bundesregierung in ihrem Kurs bestärken, besonders genau hinzuschauen. Schon jetzt zieht das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) viele Prüfungen an sich. “China ist das größte Problem momentan bei der Exportkontrolle”, sagt Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft beim Maschinenbauverband VDMA. “China-Anträge werden automatisch als politisch angesehen und gehen damit ans Ministerium.”

Laut VDMA-Präsident Karl Haeusgen warten die Unternehmen bei komplexeren Dual-use-Gütern aktuell sechs bis neun Monate auf eine Genehmigung. Wirtschaftsminister Robert Habeck habe gesagt, dass er das bedauere, aber auf die Überlastung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) wegen der Russland-Sanktionen verwiesen.

Praktiker bestätigen die langen Bearbeitungszeiten von deutlich über sechs Monaten. Der Zollrechtsexperte Plum von Rödl & Partner empfiehlt den Firmen im Zweifelsfall dennoch, vorsorglich einen sogenannten Nullbescheid zu beantragen. Dabei lässt das Unternehmen vom Bafa grundsätzlich prüfen, ob für die beabsichtigte Ausfuhr eine Genehmigungspflicht besteht.

Am Ende bleibt in Märkten wie China aber immer ein Risiko. “Es gibt im Außenwirtschaftsrecht nie hundertprozentige Sicherheit”, sagt Plum. Es komme eher darauf an, das Restrisiko zu minimieren. Dazu sind entsprechend wasserdichte Verträge mit den Geschäftspartnern nötig. Wenn diese sich nicht daran halten und eine genehmigungspflichtige Maschine etwa bei Chinas Militär landet, emfpiehlt Plum, die Geschäftsbeziehungen sofort abzubrechen. Und die Behörden zu informieren. Mitarbeit: Till Hoppe

Antisemitische Kommentare gibt es in Chinas Social-Media-Kanälen seit Jahren. Die hässlichen Ecken des Internets sind dort nicht anders als sonstwo auf der Welt. Seit der Hamas-Attacke am 7. Oktober und der anschließenden Bombardierung des Gaza-Streifens durch das israelische Militär hat der verbale Hass jedoch stark zugenommen. Die israelischen Juden sollten sich nicht wundern, wenn sie gerade ihr eigene Grab schaufeln, schreibt etwa der nationalistische Blogger Ziwu Xiashi, der allein auf Weibo über eine Million Follower hat: “In der Vergangenheit haben die deutschen Nazis euch nicht leben lassen, und jetzt lasst ihr die Palästinenser nicht leben.” Der Post hat über tausend Likes. Darunter finden sich Kommentare wie: “Israelische Neonazis sind böse.”

“Vor dem Gaza-Krieg kursierten Stereotype wie ‘Juden sind gut im Geldverdienen’, ‘Juden kontrollieren die Wall Street und die globale Finanzwelt’, oder ‘Juden legen Wert auf Bildung'”, sagt Ross Darrell Feingold, Gründungsvorsitzender des Chabad Taipei Jewish Center, eines 2011 eröffneten jüdischen Gemeindezentrum in Taiwan. Der Risikoanalyst lebt seit über 20 Jahren in Südostasien und wurde oft Zeuge von alltäglichem Antisemitismus. Er glaubt, solche Ideen seien vor allem aus dem Westen eingesickert, wobei der angebliche Einfluss der Juden auf das Weltgeschehen lange sogar eine positiv-bewundernde Konnotation hatte. Nach dem 7. Oktober habe sich das jedoch schlagartig geändert. “Jetzt werden die Stereotypen über Juden in negativer Form dargestellt, zum Beispiel, dass eine jüdische Kontrolle der US-Außenpolitik es Israel ermöglicht, im Gazastreifen zu tun, was es will, ohne dass es zu Konsequenzen kommt.”

Auch Verschwörungstheorien machen die Runde. Eine besagt, dass jüdische Kapitalisten, die kurz vor und während des Zweiten Weltkriegs nach China und Japan geflüchtet waren, zusammen mit den Japanern geplant hätten, China zu unterwerfen und bestimmte Gebiete für eine dauerhafte jüdische Siedlung zu okkupieren. Ein geschichtlicher Hintergrund für diesen Mythos ist der sogenannte Fugu-Plan, eine wieder verworfene Idee des japanischen Kaiserreichs, jüdische Flüchtlinge als wirtschaftliche und politische Rückendeckung in großem Stil aus dem Deutschen Reich nach Japan immigrieren zu lassen.

Eine weitere Verschwörungstheorie besagt, dass das schlechte Bild Chinas im Ausland auf die Juden zurückgehe. Denn diese kontrollierten schließlich die großen Medienhäuser und ihre Berichterstattung – eine Idee, die bereits im folgenschweren antisemitischen Pamphlet der “Protokolle der Weisen von Zion” Anfang des 20. Jahrhunderts propagiert wurde. “Verschwörungstheorien sind Symptome entgleitender Kontrolle. Sie werden vor allem in Zeiten sozialer Instabilität populär”, erläutert Mary Ainslie. Die außerordentliche Professorin an der Universität Nottingham in der ostchinesischen Stadt Ningbo forscht über Antisemitismus in Südostasien. “Gegenwärtig geht es der chinesischen Wirtschaft nicht so gut, und die soziale Spaltung nimmt zu.”

Das verstärkt die Suche nach geheimen Strippenziehern. “Verschwörungsdiskurse im chinesischen Cyberspace sind in der Regel antiwestlich und beinhalten den Versuch des Westens, China zu diskreditieren”, sagt Ainslie. Da Juden und Israel in der Regel stark mit den USA identifiziert werden, flössen antisemitische Klischees in diesen antiwestlichen Diskurs mit ein. Feingold, der selbst über 60.000 Follower auf der chinesischen Social-Media-News-Seite TouTiao hat, stimmt zu: “Die meisten Internet-User in China machen keinen Unterschied zwischen der Ablehnung der israelischen Politik und Antisemitismus. So verbreiten sie zum Beispiel Memes, die Juden mit Hakennasen darstellen oder Israel mit Tentakeln, die sich um den Globus wickeln.”

Chinas Zensurbehörden, die streng darüber wachen, was man im chinesischen Internet lesen kann und was nicht, löschen antisemitische und anti-israelische Kommentare kaum. Dazu passt, dass bestimmte Klischees in den Staatsmedien wiederholt werden. Während der letzten Israel-Palästina-Krise im Jahr 2021 übertrug der staatliche Sender CGTN einen Beitrag, in dem Moderator Zheng Junfeng erklärte, dass Juden die globalen Finanzen kontrollierten und eine mächtige Lobby in den USA hätten, um Israel zu schützen. Israels Botschaft in Beijing bezeichnete den Beitrag als “unverhohlenen Antisemitismus”. Am 10. Oktober behauptete der staatliche Fernsehsender CCTV wiederum in einer Sendung über die “Aufdeckung der israelischen Elemente der US-Wahlen in der Geschichte”, dass “Juden drei Prozent der US-Bevölkerung ausmachen, aber 70 Prozent des Reichtums kontrollieren”.

Feingold glaubt, dass Peking trotz enger wirtschaftlicher Verbindungen mit Israel, insbesondere im Tech-Sektor, gerade zu seiner einstigen Position während des Kalten Krieges zurückkehrt. Damals hatte die KPCh die palästinensische Nationalbewegung im Namen der antikolonialen und antiimperialistischen Solidarität unterstützt. Heute nutzt Peking internationale Konflikte vor allem, um Kritik an den USA und der westlichen Wertegemeinschaft zu üben. Auch deshalb fallen die Berichterstattung in den chinesischen Medien und die Diskussionen in den sozialen Medien derzeit überwiegend zugunsten der Palästinenser aus, sagt Feingold.

Viele Chinesen assoziieren den Kampf der Palästinenser mit der einstigen Erniedrigung Chinas durch die Kolonialmächte. Die Staatszeitung China Daily veröffentlichte in diesem Monat einen Leitartikel, mit dem sie in eine ähnliche Kerbe schlug, indem sie erklärte, die Vereinigten Staaten stünden in Gaza auf der “falschen Seite der Geschichte”, weil sie “Israel blindlings unterstützen”.

Gleichzeitig gibt Feingold zu bedenken, dass antisemitische Klischees wie der nach der Weltherrschaft gierende Geldjude in ganz Asien verbreitet sind: “Es gibt kaum ein Bewusstsein dafür, wie falsch und unangemessen diese Ansichten sind.” Antisemitische Diskurse müssten in Asien im jeweils spezifischen Kontext gesehen werden, fügt Ainslie hinzu. “In islamischen Ländern wie Malaysia und Indonesien basieren israelfeindliche und antisemitische Diskurse auf Formen der religiösen Identität und auch auf Vorstellungen von Rasse und Klasse. In Taiwan und China geht es bei der Positionierung innerhalb dieses Konflikts eher darum, das eigene Verhältnis zu den USA und dem Westen zu signalisieren.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China weitet die Kontrollen im Rohstoffhandel aus. Das Handelsministerium habe am Dienstag die Importeure von Rohöl, Eisenerz, Kupfererzkonzentraten und Kalidünger aufgefordert, ab sofort alle Bestellungen und Frachtsendungen zu melden, berichtet die South China Morning Post. Sie müssen demnach Echtzeitberichte vorlegen, die das Herkunftsland, die Größe der Sendung, das Datum der Vertragsunterzeichnung, die Daten der Verladung sowie Versanddetails und den Ankunftshafen in China für die Zollabfertigung enthalten. Für den Export betreffen die neuen Regeln nur eine einzige Rohstoffgruppe: die Seltenen Erden.

Die Überwachung der Ausfuhren Seltener Erden dürfte Sorgen neue Nahrung geben, Peking könne deren Exporte als Mittel in geopolitischen Konflikten einsetzen, etwa als Instrument für Vergeltungsmaßnahmen gegen Tech-Ausfuhrbeschränkungen der USA. China ist mit großem Abstand der größte Lieferant Seltener Erden der Welt. Die USA und Europa bemühen sich daher um eine Diversifizierung der Lieferländer.

Die Importkontrollen werden laut dem Bericht demgegenüber ein Schlaglicht auf Pekings Sorge über mögliche Engpässe, da China den größten Teil seines Rohöls, Eisenerzes und Kupfers importiert und somit ebenfalls von den Lieferanten abhängig ist. Interessant ist, ob künftig auch Ölimporte aus Russland besser erfasst werden, die nach Ansicht mancher Händler und Experten teilweise unter dem Radar laufen. Die neuen Regeln sind ein Update bestehender Bestimmungen. Bisher waren 14 Importartikel unter das Meldeverfahren gefallen, darunter Sojabohnen, Rapsöl, Milchpulver, Schweinefleisch, Rindfleisch und Zucker.

Die halbamtliche Chinesische Handelskammer der Importeure und Exporteure von Metallen, Mineralien und Chemikalien wurde mit der Erhebung, Zusammenstellung und Analyse der Daten für das Handelsministerium beauftragt, berichtet die Zeitung. Die Behörden hätten zugesagt, dabei Geschäftsgeheimnisse zu schützen. ck

Chinas Ausfuhren sind im Oktober um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft und damit deutlich stärker als von Experten vorhergesagt. Umgekehrt legten die Importe überraschend um drei Prozent zu. Analysten waren von einem Minus ausgegangen.

Nun sind Moatsvergleiche oft großen Schwankungen unterworfen. Worauf es daher ankommt, ist der Trend. Was den Handel mit Deutschland und der EU betrifft, sieht der Trend eher düster aus. Chinas Exporte nach Deutschland ließen im Oktober verglichen zum Vorjahr um 18,2 Prozent nach, die Importe gingen um 6,3 Prozent zurück. Bereit im ersten Halbjahr 2023 waren die Exporte nach Deutschland um 16,8 Prozent zurückgegangen, die Importe aus Deutschland um 8,4 Prozent.

Das deutsche Handelsbilanzdefizit mit der Volksrepublik ist damit nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf knapp 30 Milliarden Euro gesunken. Zum gleichen Zeitpunkt 2022 hatte es dem IW zufolge noch bei 41 Milliarden gelegen. “Die Zahlen wecken trotzdem keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der deutschen Importabhängigkeit von China“, urteilte IW-Ökonom Jürgen Matthes bei der Bewertung der Halbjahreszahlen im September.

Immer größer wird auch das Missverhältnis im Handel zwischen China und der EU. Jörg Wuttke, bis Ende Mai Präsident der Europäischen Handelskammer in China, schilderte in einer Online-Veranstaltung des German Institute for Global and Area Studies (Giga) am Montag, dass die Volksrepublik im vergangenen Jahr 6,4 Millionen Container nach Europa verschiffte. Und nur “müde 1,6 Millionen kamen zurück“. Das Verhältnis sei seit 2019 immer weiter gekippt. Damals hatte das Verhältnis zwischen ausgehenden und einkommenden Containern aus Sicht Chinas noch bei 2,7 zu 1 gelegen.

In den Containern von Europa nach China befinde sich zudem “eine Menge Material für die Automobilindustrie, für die Verbrenner”, sagte Wuttke. Dpch dieser Bedarf nach Verbrennern werde im Zuge der E-Transformation in absehbarer Zeit wegfallen. Sprich: Europa wird noch weniger Waren nach China verschiffen. Zugleich lässt aber eben auch die Nachfrage aus Europa nach chinesischen Gütern nach. flee

China meldet erstmals einen Netto-Abfluss ausländischer Direktinvestitionen. Von Juli bis September wiesen sie ein Defizit von 12 Milliarden Dollar (rund 11 Milliarden Euro) auf, wie die Devisenaufsicht am Montag in Peking mitteilte. Dies ist das erste Quartalsminus seit Beginn der Erfassung in 1998.

“Ein Teil der Schwäche bei den ausländischen Direktinvestitionen in China könnte darauf zurückzuführen sein, dass multinationale Unternehmen ihre Gewinne ins Heimatland zurückholen“, kommentierten Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs die Daten.

Aufgrund der anhaltenden Zinsdifferenz zwischen China, wo die Zinsen niedrig sind, und vielen westlichen Industrienationen, in denen sie wieder steigen, könnte es zu weiteren Kapitalabflüssen kommen. Außerdem haltend derzeit viele westliche Regierungen ihre Unternehmen zur Diversifizierung ihrer Investitionen an. rtr/ck

Der China-Experten-Blog “The China Project” steht vor dem Aus. Das gab das vierköpfige Team um Chefredakteur Jeremy Goldkorn auf seiner Webseite bekannt. Das Projekt startete 2016 unter dem Namen “SupChina” und hatte bald viele Follower. Die differenzierte Berichterstattung und die “Sinica”-Podcast-Episoden mit Kaiser Kuo kamen vor allem bei ausgewiesenen China-Kennern gut an.

Im vergangenen November aber wurde im US-Kongress eine Beschwerde eingereicht, die der Plattform vorwarf, im Dienste der chinesischen Regierung Propaganda zu betreiben. Anschuldigungen wie diese hätten es ihnen in der Folge schwer gemacht, Anzeigenkunden und Sponsoren zu finden, schreibt das Team. Außerdem hätten sich die Anwaltskosten zuletzt getürmt und eine Finanzierungsquelle, mit der man gerechnet hatte, sei weggebrochen. Deshalb müsse man nun, obwohl die Abonnentenzahlen stetig gewachsen seien, diese schwierige Entscheidung treffen.

Auf Social-Media-Kanälen wie X äußerten viele Follower ihr Bedauern. “Dies ist eine niederschmetternde Nachricht. The China Project war ein Lichtblick in der Dunkelheit, und in dieser Zeit vielleicht zu schön, um wahr zu sein”, schreibt die Journalistin Karen Hao. Team-Mitglied Kaiser Kuo schreibt: “Für mich war das mehr als ein Job: Es war eine Berufung. Aber keine Sorge. Ich höre die Berufung immer noch.” Einige Initiativen und Projekte werden eventuell weitergeführt, heißt es auf der Webseite. Abonnenten sollen demnächst dazu ein Update erhalten. fpe

Mit DouYu-Gründer und -CEO Chen Shaojie ist offenbar ein weiterer bekannter chinesischer Unternehmer derzeit unauffindbar. Der 39-Jährige soll seit Wochen von chinesischen Behörden festgehalten werden. Das berichten die South China Morning Post und die Financial Times. Die FT zitiert als Bestätigung zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Online-Zensoren hätten illegale pornografische Inhalte und Glücksspiele auf der beliebten Videospiel-Live-Streaming-Plattform entdeckt, gab eine von ihnen an. Keine chinesische Behörde hat bisher irgendwelche Informationen zu Chens Verschwinden abgegeben.

In einer Erklärung an die SCMP betonte das an der Nasdaq notierte Unternehmen DouYu, der Geschäftsbetrieb laufe normal weiter. Es äußerte sich jedoch nicht zu dem verschwundenen CEO. Chen war zuletzt im August anlässlich der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals von DouYu öffentlich aufgetreten.

Chens Situation erinnert an das Verschwinden des Bankiers Bao Fan, Gründer der Finanzgruppe China Renaissance, Anfang des Jahres. Prominentestes Beispiel ist Alibaba-Gründer Jack Ma, der seit Ende 2020 nach einer kritischen Rede zur Börsenaufsicht nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Ma ist seither immer wieder im Ausland gesehen worden und soll zumindest zeitweilig in Tokio leben. Völlig rehabilitiert ist er offenbar nicht. Ebenfalls vorübergehend verschwunden waren Guo Guangchang von Fosun oder Ren Zhiqiang von der Huayuan Real Estate Group. cyb

Andere Gesellschaften und ihre politischen Systeme sind stets einfacher zu charakterisieren als die eigene. Fällt es doch bei der eigenen um ein Erhebliches schwerer, mit Stereotypen und Verallgemeinerungen die naturgegebene Komplexität, mit der man tagtäglich konfrontiert ist, in angenehmer Weise zu vereinfachen.

Insofern müssen wir der noch amtierenden Bildungs- und Forschungsministerin Stark-Watzinger dankbar sein für ihre jüngste Verallgemeinerung: “Hinter jedem chinesischen Forscher kann sich die (Kommunistische) Partei verbergen.” Denn sie gibt uns die Gelegenheit, in relativer Klarheit und mit stark reduzierter Komplexität den Blick auf Deutschland im Jahr 2023 zu richten.

Es handelt sich augenscheinlich um eine Gesellschaft, in der es zur Normalität geworden ist und keine Konsequenzen zu befürchten sind, wenn öffentlich Aussagen gemacht werden, die in verallgemeinernder Form Volksgruppen, Ethnien oder Rassen einen negativen Einfluss auf Deutschland unterstellen.

Dass es sich bei der Aussage von Frau Stark-Watzinger um eine Grenzüberschreitung handelt, kann man sich gut klarmachen, indem man ein Gedankenexperiment unternimmt: Man ersetze “chinesische Forscher” und “die Kommunistische Partei” mit “jüdische Forscher” und Benjamin Netanjahus “rechts-konservativer Partei Likud” oder “indische Forscher” und Narendra Modis “hindu-nationalistischer Partei BJP”.

Auch kann man sich die Frage stellen, ab wann oder wie ein Forscher mit chinesischer Herkunft identifiziert wird. Muss der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin in China geboren sein? Müssen beide Elternteile in China geboren sein, oder genügt einer? Wie ist mit Singapur-Chinesen, Amerika-Chinesen, Hong-Kong-Chinesen oder etwa Vietnam-Chinesen zu verfahren? Oder ist es bereits ausreichend, wenn die Großelterngeneration aus China stammt, um unter Generalverdacht zu fallen?

Wenn in der vergangenen Woche die siebenjährige Tochter einer befreundeten chinesischen Wissenschaftlerin in Heidelberg beim Abendessen fragt “Mama, bist Du eigentlich auch von der Partei?”, dann macht das deutlich, dass natürlich Forscherinnen von Frau Stark-Watzingers Aussage ebenso betroffen sind wie ihre männlichen Kollegen. Und dies, obwohl die Bundesministerin ihre Aussage interessanterweise nicht “gegendert” hat.

Wie die Aussage der Bundesministerin für Bildung und Forschung stimmt auch die Debatte darüber nachdenklich – insbesondere da eine verfassungsrechtliche Betrachtung bis dato ausbleibt. Weder ist Frau Stark-Watzingers Aussage einfach nur undiplomatisch oder unbedacht, noch kann sie damit abgetan werden, dass die Ministerin ja theoretisch recht haben könnte, da es sich bei China bekanntlich um ein völlig anderes politisches System handele.

Zum einen hat Frau Stark-Watzinger ihre Aussage unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen selbst publiziert, womit von vorsätzlicher Kommunikation ausgegangen werden muss. Zum anderen befinden wir uns eben nicht in China, sondern in Deutschland – und Frau Stark-Watzinger spricht nicht als Privatperson, sondern als Mitglied der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und amtierende Bundesministerin für Bildung und Forschung. In dieser Tatsache liegt Sprengkraft!

Der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist es nämlich nicht gleichgültig, wer etwas sagt. Im Artikel 65 Satz 2 des Grundgesetzes wird der Regierungsgrundsatz des sogenannten Ressortprinzips festgelegt, wonach BundesministerInnen ihre Geschäftsbereiche selbstständig und in eigener Verantwortung leiten. Frau Stark-Watzinger hat also Weisungsbefugnis und gibt dem ihr unterstellten Geschäftsbereich Bildung und Forschung Ziele, Aufgaben und auch politische Leitlinien vor. Mit anderen Worten: Als Bundesministerin hat die hessische FDP-Politikerin eine Machtposition inne, und ihre Aussagen haben direkten sowie indirekten Effekt auf die ihr unterstellte Verwaltung, vom Ministerium und dessen angegliederten Bundesämtern über nationale Forschungseinrichtungen bis hinunter zu den Universitäten.

Dass Aussagen und Vorgaben der Bundesministerin mit Bezug auf chinesische Forschung oder Forscher in der Tat Auswirkungen haben, konnte in den vergangenen Monaten bereits gut beobachtet werden. Noch eher konkret richtete sich die Aufmerksamkeit damals etwa auf Stipendien oder von China kofinanzierte Forschungsprojekte. Mit ihrer jüngsten Aussage kam es allerdings zu einer Verallgemeinerung durch die Bundesministerin, die in schwerwiegender Weise mit Artikel 3 Satz 3 des deutschen Grundgesetzes kollidiert “Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.”

Ist Deutschland im Jahr 2023 also eine Gesellschaft, in der MinisterInnen wegen fehlerhafter Quellenangaben in ihren Doktorarbeiten den Schreibtisch räumen müssen, amtierende BundesministerInnen aber ohne Konsequenzen im klaren Widerspruch mit den in der Verfassung verbrieften Grundrechten handeln können – solange das Medien-Narrativ dies zulässt?

Insbesondere da Frau Stark-Watzinger eine Vertreterin der liberalen Partei im deutschen Parteienspektrum ist, möchte man in Anlehnung an den vielleicht bereits zu oft bemühtem Ausruf “Wehret den Anfängen” sagen: “Wehret – die Anfänge sind bereits da.”

Sollten “Positionierungen” wie die von Bettina Stark-Watzinger im Übrigen parteipolitisches Kalkül der Freien Demokraten sein – wie mitunter gemunkelt wird -, erleben wir den Anfang vom Ende einer FDP, die sich selbst obsolet macht. Nicht mehr nur Informationsbeschaffung, sondern auch die individualisierte gesellschaftliche Kommunikation findet heutzutage stark selektiv in sogenannten “digitalen Blasen” statt. Diese bricht man so nicht auf, im Gegenteil, man bereitet ihnen einen fruchtbaren Nährboden. Oder anders ausgedrückt: Wählerstimmen gewinnt die FDP auf diese Art und Weise keine von der AfD zurück, sondern sie macht sich zu deren Steigbügelhalter.

Daniel Frerichs ist promovierter Kommunikationswissenschaftler. Mit dem von ihm gegründeten Pragma-Institut sammelte er Beratungserfahrung in München, Berlin und Brüssel, eher er 2011 nach China zog. Dort war er unter anderem fünf Jahre im Managementboard des österreichischen Möbelindustrie-Unternehmens Julius Blum tätig. Daniel Frerichs ist Autor verschiedener Studien zum Thema China.

Martin Loh ist als neuer Leiter für den chinesischen Markt bei BNP Paribas Wealth Management für den Ausbau des Geschäfts in der Volksrepublik verantwortlich. Zuvor war er in leitender Funktion für die Credit Suisse Hongkong tätig.

Jack Sidik ist bei der zur Weltbank gehörenden Entwicklungsbank IFC zum Country Manager für China, die Mongolei und Südkorea ernannt worden. Er wird von Peking aus Investitions- und Beratungsprogramme verwalten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mit Maschinen malen: Wenn Arbeiter in der ostchinesischen Provinz Jiangsu Reis trocknen, kann das – von oben und ohne Ton – die Betrachtenden in eine fast meditative Stimmung versetzen.