die Personalien, die Donald Trump in den letzten Wochen für sein neues Kabinett bekannt gegeben hat, sorgten hierzulande für Reaktionen von Verwunderung bis Verstörung. Taiwans Vize-Außenminister François Wu begrüßt jedoch, dass Marco Rubio Außenminister werden soll. Dieser sei ein sehr guter Freund Taiwans. “Donald Trump will Amerika wieder zu neuer Größe verhelfen und wir überlegen, was für eine positive Rolle wir dabei spielen können”.

Für Donald Trump könnte die Zusammenarbeit mit Taiwan interessant sein, glaubt Wu, vor allem wegen Taiwans Elektronikindustrie. Im Interview mit Angela Köckritz spricht Wu über die Herausforderungen seines Amtes und die Strategie der “Nicht heute”-Politik.

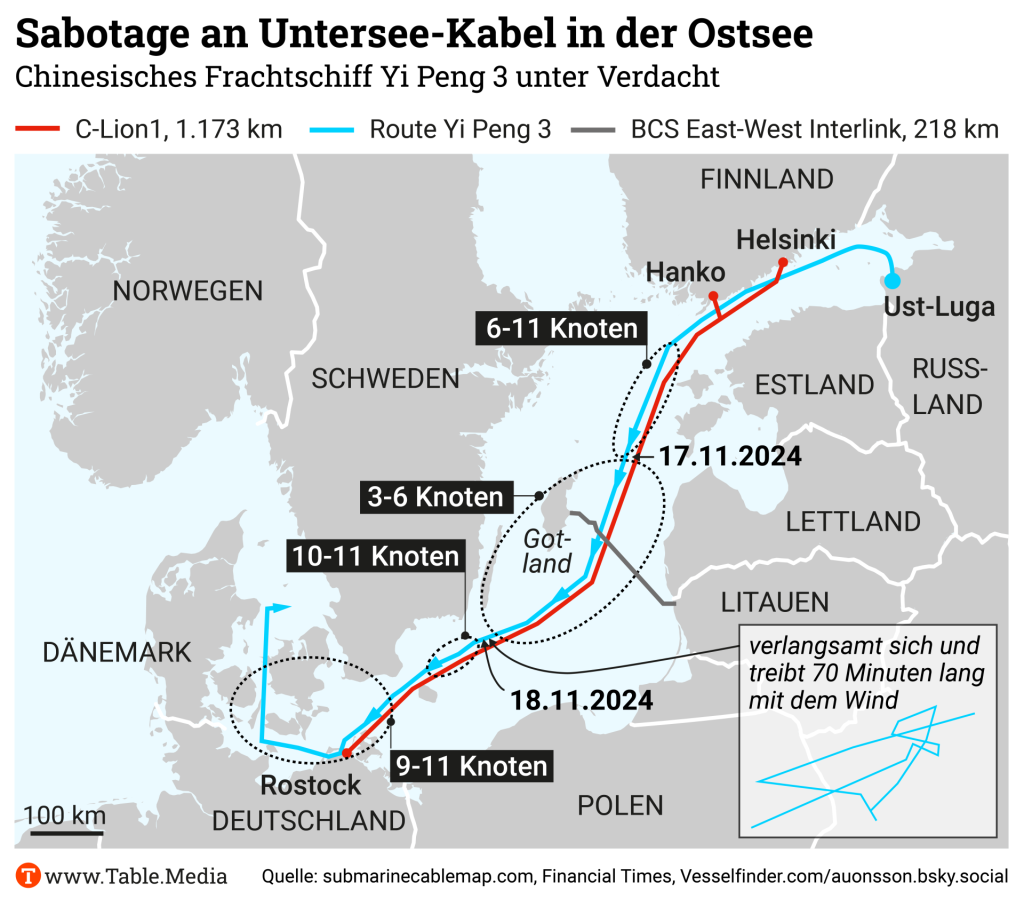

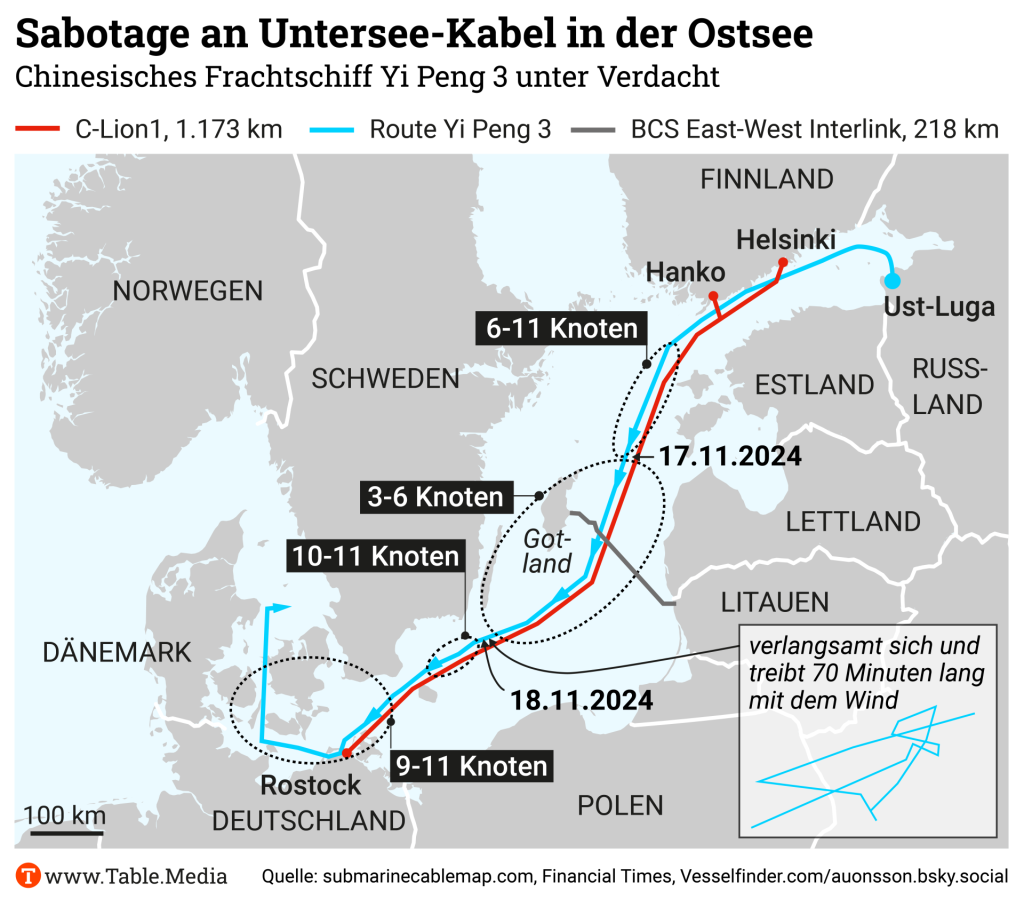

Im Fall der beschädigten Unterseekabel südlich der schwedischen Insel Öland steht der chinesische Frachter “Yi Peng 3” unter Verdacht, für den Sabotageakt auf die kritische Infrastruktur verantwortlich zu sein. Peking wies bisher jegliches Wissen über den Vorfall zurück, die Ermittlungen laufen. Der Vorfall wirft ein Licht auf Fortschritte bei der Koordinierung der Nato-Staaten und auf noch bestehenden Lücken beim Umgang mit derartigen Vorfällen.

“Der Westen ist weiterhin verwundbar, denn das verdächtige Verhalten des chinesischen Schiffes hätte früher auffallen können und müssen – das Transponder-Signal war eingeschaltet”, schreibt Lisa-Martina Klein in ihrer Analyse. Die technischen Voraussetzungen für ein umfassendes Lagebild für die Region werden allerdings gerade erst geschaffen, der Aufbau könnte noch Jahre dauern.

Auf der COP29 ist eine der umstrittensten Fragen: Welche Länder sollen einen Beitrag zum neuen Finanzziel NCQG leisten? Die einkommensstarken und stark verschmutzenden Schwellenländer – zum Beispiel China – sind nicht bereit, Zahlungsverpflichtungen zu übernehmen. Die Entwicklungsländer fordern die Beteiligung Chinas nicht ein, obwohl das Land für viele von ihnen ein wichtiger Kreditgeber ist. Darüber wird auf der Klimakonferenz kaum gesprochen. Welche (guten) Gründe es dafür gibt, analysiert Urmi Goswami.

In Taiwan sind Sie ein hohes Maß an Unsicherheit gewohnt. Doch mit der Wahl von Präsident Donald Trump stehen Sie nun vor einer neuen Stufe der Unsicherheit: der Unvorhersehbarkeit.

Ich weiß, dass Mr Trump das Image der Unvorhersehbarkeit unter Europäern hat. Doch nach allem, was wir in seiner ersten Amtszeit erlebt haben, teilen wir diese Einschätzung nicht. Und jetzt, da wir beobachten, welche Leute er nach und nach in seine Regierung bringt, glaube ich, dass wir guten Grund dazu haben, eine sehr enge Kooperation mit den USA zu erwarten. Beispielsweise ist der neue Außenminister Marco Rubio ein sehr guter Freund Taiwans. Donald Trump will Amerika wieder zu neuer Größe verhelfen und wir überlegen, was für eine positive Rolle wir dabei spielen können.

Im neuen amerikanischen Kabinett gibt es sehr unterschiedliche Stimmen. So verglich Elon Musk Taiwan mit Hawaii und wiederholte den Standpunkt der Kommunistischen Partei, dass das Land ein “integraler Bestandteil” Chinas sei.

In einer Demokratie wird es immer sehr unterschiedliche politische Meinungen geben, ein Präsident kann nicht alles allein entscheiden. Aber wir müssen auf unsere gemeinsamen Interessen achten. Schauen Sie sich die Halbleiterindustrie an, denn das ist etwas, das Trump kritisiert hat.

Er behauptete, Taiwan habe den USA das Chip-Geschäft gestohlen.

Von jedem Dollar, der bei der Herstellung eines Halbleiters verdient wird, gehen 38 Prozent in die USA, zwölf Prozent nach Japan, zwölf Prozent nach Südkorea, elf Prozent in die Europäische Union und elf Prozent nach Taiwan. Die USA erhalten den größten Teil des Gewinns aus der Halbleiterproduktion. Es handelt sich um ein gemeinsames Ökosystem. Es gibt den Designbereich, die Produktion und die Verpackung. Die USA dominieren nach wie vor den Designbereich, aber auch Europa und Taiwan spielen eine wichtige Rolle. Der wichtigste Designpartner für TSMC ist IMEC in Brüssel. Die Maschinen zur Herstellung der Chips werden in den Niederlanden von ASML hergestellt, und auch deutsche Technologie ist dabei von großer Bedeutung. Es bestehen viele gemeinsame Interessen zwischen Taiwan, den USA und der EU, und das bildet eine gute Grundlage für unsere gemeinsame Zukunft.

Sowohl Europa als auch Asien stellen sich auf eine neue Ära der transaktionalen Diplomatie ein. Und was Taiwan betrifft, hat Trump sehr deutlich gemacht, was er will: mehr Investitionen in der Halbleiterbranche. TSMC investiert bereits in Arizona, Deutschland und Japan. Was könnte da noch auf dem Verhandlungstisch liegen?

Neben der Halbleiterproduktion existiert in Taiwan ein sehr bedeutender, aber oft übersehener Industriezweig. Wir alle müssen große Mengen an Daten aufbewahren. Diese Daten werden auf Servern gelagert. 90 Prozent der Server werden in Taiwan hergestellt. Eine Zusammenarbeit mit Taiwan liegt also stark im Interesse der USA. In den letzten zehn Jahren hat Taiwan bereits damit begonnen, seine Investitionen in der Welt zu diversifizieren. Im Jahr 2013 machten unsere Investitionen in China 84 Prozent unserer weltweiten Investitionen aus. Letztes Jahr gingen sie auf acht Prozent zurück, dieses Jahr werden sie auf sieben Prozent sinken. Die Investitionen aus Taiwan fließen jetzt in die USA, nach Europa, Deutschland, Frankreich, die Tschechische Republik, Japan, Südasien und Indien. Wir haben eine Menge zu bieten, und das nicht nur in unserer stärksten Branche, der Elektronikindustrie.

Natürlich stellt sich auch die Frage der Sicherheit. Trump erklärte, die USA unterscheide sich nicht wesentlich von einer Versicherungsgesellschaft und Taiwan müsse einen höheren Beitrag für seine Sicherheit zahlen.

Wir bezahlen bereits für unsere eigene Verteidigung, da Taiwan im Gegensatz zu Südkorea, Japan oder den Philippinen kein Sicherheitsabkommen unterhält. Taiwan wäre sehr froh, neue Waffen zu kaufen, sofern Amerika bereit ist, sie an Taiwan zu verkaufen. Das Problem in der Vergangenheit war, dass uns viele Länder keine Waffen verkaufen wollten. Wir haben unsere Verteidigungsausgaben in den letzten acht Jahren bereits um mehr als 80 Prozent erhöht und werden uns auch in Zukunft sehr dafür einsetzen. Wir wissen, dass wir der Welt zeigen müssen, dass wir in Taiwan einen sehr starken Willen haben, uns zu verteidigen. Aber die Sicherheit der Region betrifft nicht nur Taiwan, sondern ist auch im Interesse der EU und der europäischen Länder, beispielsweise was die Freiheit der Schifffahrt in der Region betrifft.

In den USA wird diskutiert, ob amerikanische Soldaten ihr Leben für Taiwan riskieren sollten, wenn Taiwan nicht genug für seine Verteidigung tut. Was sagen Sie dazu?

Unser Verteidigungsbudget macht 20 Prozent unseres gesamten Staatshaushalts aus. Das ist bereits ziemlich hoch, höher als in Frankreich, Deutschland und den USA. Bei einer Bevölkerung von 23 Millionen Menschen verfügt das taiwanesische Militär über mehr als 180.000 Soldaten. Das entspricht der Größe der deutschen und französischen Armee und übertrifft die italienische Armee bei weitem. Dabei ist Taiwan einem ganz anderen Druck ausgesetzt. Südkorea und Japan haben beispielsweise keine großen Probleme, Waffen zu beschaffen. Wir aber schon. Selbstverständlich werden wir unsere Militärreformen fortsetzen, aber es liegt nicht nur an uns, die chinesische Aggression zu stoppen. Wir müssen mit der ganzen Welt zusammenarbeiten, um den Frieden zu erhalten. Dabei verfolgen wir eine “Nicht heute”-Politik.

Was verstehen Sie darunter?

Wir wollen, dass Xi Jinping zu dem Entschluss kommt: “Heute ist kein guter Tag für eine Invasion Taiwans”. Diese Strategie beruht auf drei Säulen. Die erste besteht in dem starken Willen, uns zu verteidigen. Die zweite darin, dass demokratischen Militärmächte eine glaubwürdige Rolle in der Region spielen. Jeden Monat halten die USA Militärübungen in der Region ab. Deutschland schickte kürzlich seine Fregatte durch die Taiwanstraße, dann die Franzosen, die Niederlande. Und dann wären da noch die Türkei und Großbritannien, sogar Italien hat einen Flugzeugträger entsandt, um mit der japanischen Marine zusammenzuarbeiten. Dies alles sendet eine sehr wichtige Botschaft an China. Die dritte Säule besteht darin, dass die internationale Gemeinschaft Taiwan dabei unterstützt, in internationale Organisationen aufgenommen zu werden.

Die taiwanesische Außenpolitik steht vor der großen Herausforderung, dass nur elf Länder und der Vatikan Taiwan offiziell anerkennen. Aber Donald Trump schätzt persönliche Loyalität mehr als alles andere. Wie können Sie angesichts dieser Hindernisse eine enge persönliche Beziehung aufbauen?

Für mich geht es dabei einfach um eine neue Form der Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Im Vergleich zu anderen Staaten haben wir ein riesiges Netz von 111 Auslandsvertretungen in der ganzen Welt. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, Regierungsvertreter inoffiziell zu treffen. Eine neue Lebensform ist nicht darauf angewiesen, von anderen Lebewesen anerkennt zu werden. Es reicht, dass sie gut funktioniert. Und Taiwan funktioniert gut. Was Donald Trump Regierung betrifft, sind wir sicher, dass Marco Rubio Taiwan sehr gut kennt und dass das die Kooperation zwischen Taiwan und der Trump Regierung positiv beeinflussen wird.

Teile der taiwanesischen Bevölkerung sind skeptisch, ob die USA Taiwan im Falle eines Angriffs wirklich zu Hilfe kommen würden. China versucht diesen Zweifel mit Desinformationskampagnen zu verstärken, um der taiwanesischen Bevölkerung zu signalisieren: Ihr werdet allein dastehen, arbeitet besser mit uns zusammen. Wird Trumps Unberechenbarkeit dieses Gefühl vertiefen?

China wird natürlich versuchen, die Taiwaner davon zu überzeugen, dass man den USA nicht trauen kann. Aber die Mehrheit der Taiwaner hat Vertrauen in unsere Beziehungen zu den USA. Ich denke nicht, dass Deutschland, Frankreich und die USA einfach Taiwan allein lassen werden, schließlich bestehen Beziehungen zwischen unseren Gesellschaften. In der demokratischen Welt wächst die Unterstützung für Taiwan.

Was erhoffen Sie sich von Deutschland?

Wir haben bereits den ersten Schritt zum Bau einer neuen Halbleiterfabrik in Deutschland getan. Das liegt im nationalen Interesse sowohl von Deutschland und Taiwan. Auf der Grundlage dieses starken gemeinsamen Interesses hoffe ich, dass der Austausch zwischen Deutschland und Taiwan sehr weit reichen und sich vertiefen wird.

Nach der Entdeckung beschädigter Unterseekabel südlich der schwedischen Insel Öland Anfang der Woche dauerte es nur wenige Stunden, bis Marineschiffe mehrerer Nato-Länder mit der Beschattung verdächtiger Schiffe begannen, darunter dem unter chinesischer Flagge fahrenden Frachter “Yi Peng 3”.

China signalisierte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Behörden in Schweden und Dänemark. Man werde mit den beteiligten Parteien in Kontakt bleiben und gemeinsam die Sicherheit der internationalen Unterwasserinfrastruktur gewährleisten, erklärte das Außenministerium in Peking am Donnerstag. Sprecher Lin Jian äußerte sich zu Fragen über ein chinesisches Schiff in dänischen Gewässern sowie zu den Ermittlungen Finnlands und Schwedens. Er sagte, ihm seien keine Details zu dem Schiff bekannt.

Deutsche, schwedische und finnische Stellen gehen von Sabotage an den beiden Glasfaserseekabeln BCS East-West und C-Lion1 aus; entsprechende Ermittlungen wurden von den zuständigen nationalen Strafverfolgungsbehörden eingeleitet. Ob der Frachter von den Besatzungen der Patrouillenschiffe der dänischen Marine festgesetzt oder gar betreten wurde, wie Medien am Mittwochabend berichteten, ist nicht bestätigt. Das dänische Verteidigungskommando schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X lediglich, dass man in der Nähe der “Yi Peng 3” präsent sei. Auch die Nationalität des Kapitäns ließ sich nicht eindeutig klären.

Die schnelle Koordinierung zeigt, dass sich in der Nato seit dem Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines und der Beschädigung der Gaspipeline Baltic Connector durch das chinesische Schiff “NewNew Polar Bear” im Oktober 2023 viel getan hat. Anfang 2023 hatte das westliche Verteidigungsbündnis eine Koordinierungszelle mit dem Ziel eingerichtet, alle Akteure aus dem Bereich Unterwasser-Infrastruktur in den Nato-Ländern an einen Tisch zu bringen – Betreiber, Industrie sowie Regierungen.

Auf militärischer Seite einigten sich die Nato-Staaten auf die Einrichtung eines Maritimen Zentrums zur Sicherheit kritischer Unterwasserinfrastruktur, angesiedelt am Maritime Command (Marcom) in Northwood, Großbritannien. Dort liefen auch im aktuellen Fall die Daten zusammen. Und: Seit Anfang des Jahres haben die Nato-Staaten je einen zentralen Ansprechpartner für maritime Infrastrukturen benannt, in Deutschland übernimmt diese Funktion das Verteidigungsministerium.

Allerdings zeigt der Vorfall auch: Der Westen ist weiterhin verwundbar, denn das verdächtige Verhalten des chinesischen Schiffes hätte früher auffallen können und müssen – das Transponder-Signal war, wie damals auch bei der “NewNew Polar Bear”, eingeschaltet.

Mit der Eröffnung des maritimen Hauptquartiers (Commander Task Force Baltic, CTF Baltic) im Oktober haben die Ostsee-Anrainerstaaten zwar eine zentrale Koordinierungsstelle unter dem Dach des Marinekommandos in Rostock bekommen. Ein Sprecher des erst im Oktober eröffneten, von Deutschland geführten maritimen Hauptquartiers Commander Task Force Baltic sagte Table.Briefings: “CTF Baltic ist vor dem Hintergrund der regionalen Verantwortung für die Ostsee involviert. In Bezug auf die aktuellen Vorfälle mit Datenkabeln auf See ist die Deutsche Marine im steten Kontakt mit den dafür zuständigen und relevanten Stellen, national sowie im Bündnis.”

Allerdings werden die technischen Voraussetzungen für ein umfassendes Lagebild für die Region, gespeist etwa aus Daten von Schiffen, Drohnen und Seefernaufklärern, mit Satellitenbildern und weiteren sicherheitsrelevanten Akteuren erst noch geschaffen. Damit könnte ein verdächtiges Verhalten frühzeitig erkannt werden – und soll gleichzeitig eine abschreckende Wirkung haben.

Bislang haben die Attacken zu keinen größeren Versorgungsausfällen geführt. Die Daten konnten im aktuellen Fall schnell umgeroutet werden. Nach der Beschädigung der Balticconnector-Pipeline konnte Finnland seinen Gasbedarf mit importiertem Flüssiggas decken.

Anders sähe das etwa bei der Erdgas-Pipeline “Europipe” zwischen Deutschland und Norwegen aus, die rund 19 Millionen Haushalte in Europa versorgt. Ihr plötzlicher Ausfall, gerade im Winter, würde die Energieversorgung der Haushalte und der Wirtschaft in Europa erheblich gefährden.

In Deutschland stellt sich außerdem die Frage nach der Zuständigkeit. Außerhalb des deutschen Küstenmeeres wirkt die Bundespolizei per Patrouillenfahrten beim Schutz von Kritischer Infrastruktur zwar mit. Gegen einen militärischen Gegner vorgehen kann aber nur die Marine, die im Inneren nur auf Amtshilfeantrag handeln darf. Die Überwachung von maritimer Infrastruktur wiederum liegt nicht im Auftrag der Marine. Es fehlt also bislang nicht nur an der Koordinierung bei der Gefahrenabwehr, im Ernstfall braucht es eine schnelle, rechtssichere Koordinierung zwischen Bund, Ländern und dem Militär.

Es ist eine der umstrittensten Fragen auf der COP29: Welche Länder sollen einen Beitrag zum neuen Finanzziel NCQG leisten? Die einkommensstarken und stark verschmutzenden Schwellenländer – zum Beispiel China – sind nicht bereit, Zahlungsverpflichtungen zu übernehmen. Die Entwicklungsländer fordern die Beteiligung Chinas nicht ein, obwohl das Land für viele von ihnen, insbesondere in Afrika, ein wichtiger Kreditgeber ist. Darüber wird auf der Klimakonferenz kaum gesprochen. Dafür gibt es gute Gründe.

Die Verschuldung der Entwicklungsländer wird durch die vom Klimawandel verursachten, extremen Wetterereignisse und deren Folgen noch verschärft. Sie ist einer der Gründe für ihre Forderung, Zuschüsse und Darlehen zu sehr günstigen Konditionen zum Kern der Klimafinanzierung zu machen, die von den reichen Industrieländern bereitgestellt wird.

Besonders stark sind die Länder mit niedrigem und niedrigem bis mittlerem Einkommen durch Schulden belastet. Das schränkt den fiskalischen Spielraum für Maßnahmen ein, die die Energiewende beschleunigen würden – und auch das Tempo erhöhen würden, in dem diese Länder ihre Entwicklung generell klimafreundlicher ausrichten.

Solange die Frage der Verschuldung umgangen wird, kann kein sinnhaftes Gespräch über Klimafinanzierung stattfinden. In Baku wird zwar über die Vermeidung von Schulden diskutiert, aber in einem Punkt prägt offensichtliches Schweigen die Debatten: China, das anderen Entwicklungsländern mit Darlehen und Exportkrediten finanziell unter die Arme greift, wird kaum erwähnt.

In seiner Rede auf dem World Leaders Climate Action Summit auf der COP29 sagte der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Ding Xuexiang: “Seit 2016 hat China mehr als 177 Milliarden Yuan (umgerechnet 24,5 Milliarden US-Dollar) an Projektmitteln zur Unterstützung der Klimaschutzmaßnahmen anderer Entwicklungsländer bereitgestellt und mobilisiert.” “Bereitgestellt” meint hier Finanzmittel, die direkt aus den Staatshaushalten der Länder stammen und als offizielle Entwicklungshilfe kategorisiert werden, während “mobilisiert” sich auf öffentliches Geld aus den Staatshaushalten bezieht, das verwendet wird, um zusätzliche private Finanzmittel anzuschieben.

Der in Washington, D.C. ansässige Thinktank World Resources Institute WRI kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass China zwischen 2013 und 2022 rund 45 Milliarden US-Dollar an klimabezogenen Finanzmitteln für Entwicklungsländer bereitgestellt und mobilisiert hat. Davon entfielen etwa 26 Prozent oder 11,67 Milliarden US-Dollar auf Exportkredite, die die Verschuldung der Empfängerländer weiter in die Höhe treiben. Bei den Krediten handelt es sich um von Chinas Ex- und Importbank China EXIM gewährte Darlehen und von der chinesischen, staatseigenen Versicherungsgesellschaft SINOSURE bereitgestellte Garantien oder Versicherungen. Zum Vergleich: Im Fall der von den Industrieländern bereitgestellten Mittel machen Exportkredite drei Prozent aus.

Trotzdem wird bei den Diskussionen über das neue gemeinsame Finanzziel NCQG auf der COP29 die Verschuldung der Entwicklungsländer bei China umgangen. Das Thema ist in Baku tabu. Verhandlungsführer, die an den zweijährigen Gesprächen über das NCQG beteiligt waren, sagen, China habe deutlich gemacht, dass das UN-Klimarahmenabkommen UNFCCC und die Diskussion über das NCQG nicht der geeignete Rahmen für eine Diskussion über Schulden seien. Die Debatte gehöre nicht in den UN-Klimaprozess.

Doch für viele Länder, darunter viele afrikanische und am wenigsten entwickelte Länder, ist die Frage der Verschuldung genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als die Höhe des neuen Ziels. Kenia zum Beispiel, ein Land mit mittlerem Einkommen, muss 67 Prozent seines Haushalts für die Schuldentilgung aufwenden. Nicht alles davon ist klimabezogen, aber die hohe Schuldenlast und der Schuldendienst schränken die Möglichkeiten eines Landes wie Kenia ein, Maßnahmen zur Emissionsreduzierung zu ergreifen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen und sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen.

“Wenn der fiskalische Spielraum keinen Zugang zu Finanzmitteln zulässt, dann kann man nichts tun. Alle hier in Baku vereinbarten Beträge sind irrelevant, wenn man sich nicht um den fiskalischen Spielraum kümmert”, sagte ein hochrangiger Verhandlungsführer aus Afrika.

Warum also spielen die Entwicklungsländer unter der Schirmherrschaft der G77 und Chinas die Schuldenfrage angesichts ihrer Bedeutung herunter? Das Thema ist zwar wichtig. Aber es hat auf der COP29 keine Priorität.

“Das Pariser Abkommen ist sehr klar und betont, dass die Industrieländer die Führung übernehmen und die Entwicklungsländer unterstützen müssen”, so Ali Mohamed, Vorsitzender der Afrika-Gruppe und Sondergesandter für Klimafragen des kenianischen Präsidenten William Ruto.

Ein Diplomat eines kleinen Inselstaates erklärte: “Schulden sind natürlich wichtig, aber hier im Rahmen der Klimarahmenkonvention UNFCCC muss der Fokus darauf liegen, sicherzustellen, dass die entwickelten Industrieländer ihre rechtlichen Verpflichtungen unter der UNFCCC und dem Pariser Abkommen erfüllen, Klimafinanzierung bereitzustellen. Beim NCQG geht es um Klimafinanzierung, die von Industrieländern für Entwicklungsländer bereitgestellt und mobilisiert wird.”

Die Unterhändler anderer großer und fortgeschrittener Entwicklungsländer und sogar der vulnerableren Entwicklungsländer sind ungeachtet der Zurückhaltung Chinas zum Thema Schulden der Ansicht, dass ein “gutes Finanzabkommen” nur dann zustande kommt, wenn der Block der Entwicklungsländer in Baku geschlossen bleibt. “Die G77 und China sind geschlossen aufgetreten und werden dies auch weiterhin tun. Sie haben Schritte unternommen, um ihre Einigkeit zu unterstreichen, indem sie ein kollektives Finanzziel in Höhe von 1,3 Billionen US-Dollar gefordert haben”, sagte Mohamed Adow, Gründungsdirektor des in Nairobi ansässigen Thinktank Power Shift Africa.

Damit nehmen sich die Entwicklungsländer ein Beispiel an den Spielregeln der Industrieländer. Diese sind sich zwar in manchen Finanzierungsfragen uneinig, insbesondere was die Einhaltung von Zusagen betrifft. So stellt die Europäische Union mehr Finanzmittel zur Verfügung als die USA, und der französische Beitrag besteht eher aus Darlehen als aus Zuschüssen. Dennoch gibt es so etwas wie eine gemeinsame Position, wenn es um den Umgang mit Entwicklungsländern geht. Die Entwicklungsländer haben sich nun dafür entschieden, dem Vorbild zu folgen.

“Die Entwicklungsländer sind sich darüber im Klaren, dass in einer Gruppe von mehr als 130 Parteien mit unterschiedlichem Entwicklungs- und Wirtschaftsstand Meinungsverschiedenheiten an der Tagesordnung sind. Es kommt darauf an, wie diese gehandhabt werden, ohne das Wichtigste aus den Augen zu verlieren: sicherzustellen, dass die Industrieländer ihren Verpflichtungen zur Unterstützung nachkommen”, sagte ein Verhandlungsführer aus einem fortgeschrittenen Entwicklungsland.

“Wir versuchen, mit Ländern wie China in Kontakt zu treten, um die Frage der Schulden und der Zuteilungsobergrenzen zu klären, aber das sind keine Bruchlinien, an denen die G77 und China zerbrechen könnten”, sagte ein hochrangiger afrikanischer Unterhändler.

Es ist sinnvoll, zusammenzubleiben: Das mag bedeuten, dass die Diskussionen über einige Themen auf der COP29 ruhiger verlaufen oder verschoben werden. Doch das ist der Weg, den die G77 und China eingeschlagen haben.

25.11.2024, 11:00 Uhr

IfW Kiel Institut für Weltwirtschaft, Global China Conversations #36: Umgang mit der Verschuldung von Regionalregierungen: Kann China von der Euro-Krise lernen? Mehr

25.11.2024, 15:00 Uhr

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Difficult Decisions: Allies’ Perspectives on the U.S.-China Rivalry Mehr

26.11.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

RSBK Strategie Beratung Kommunikation, Webinar: Wirtschaftliche Perspektiven Chinas Mehr

26.11.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Cost Control Series: Leveraging Cloud ERP to Improve Business Efficiency and Regulatory Compliance Mehr

26.11.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Rödl & Partner Asien-Pazifik, Webinar: Employer of Record: Problemlöser oder Stolperfalle? Mehr

26.11.2024, 11:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing time)

Sino-German Center at Frankfurt School + CNBW, Webinar: Extra Duty on Chinese EV Imports – Right or Wrong Decision by the EU? Mehr

26.11.2024, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing time)

EUSME Centre, Webinar: How to Enter the Chinese Market: Different Channels and Approaches Mehr

26.11.2024, 14:30 Uhr (21:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Urban China Lecture Series: SOE Reform and Urban Renewal in Southwestern China from the 1990s to the Present Mehr

27.11.2024, 10:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce, Webinar: GCC Virtual Compliance Insights: The PRC Export Control Law Mehr

28.11.2024, 14:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce, Besichtigung (in Changchun): Visit to Continental Automotive Corporation Changchun Mehr

28.11.2024, 18:00 Uhr

Mercator Institute for China Studies, Paneldiskussion: Deutschland-China 2035: Mit welcher Zukunft sollen wir planen? Mehr

28.11.2024, 18:30 Uhr

Friedrich-Naumann-Stiftung, Webinar: Der Konflikt in der Taiwan-Straße und die Zukunft der Halbleiterindustrie Mehr

28.11.2024, 19:30 Uhr

Konfuzius-Institut Freiburg + CNBW + andere, Lesung und Gespräch (in Freiburg): Tech-Krieg zwischen China und den USA – und wo bleibt Europa? Mehr

29.11.2024, 16:00 Uhr

China Netzwerk Baden-Württemberg / KIT, Diskussionsrunde mit Fokus KI (in Karlsruhe): Der Tech-Krieg – China gegen USA und wo bleibt Europa? Mehr

02.12.2024, 18:00 Uhr (03.12., 01:00 Uhr Beijing time)

SOAS University of London, Webinar: Living with Digital Surveillance in China: Citizens’ narratives on technology, privacy, and governance Mehr

Das chinesische Handelsministerium hat eine Reihe politischer Maßnahmen zur Ankurbelung des chinesischen Außenhandels angekündigt. Unter anderem sollen Unternehmen stärker finanziell unterstützt werden, zudem sollen die Ausfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse ausgeweitet werden. Die Maßnahmen wurden vom chinesischen Kabinett bereits am 8. November auf einer Sitzung unter dem Vorsitz von Premier Li Qiang genehmigt, wie staatliche Medien berichteten.

Das Ministerium reagiert mit den Maßnahmen auf die Drohung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Zölle von mehr als 60 Prozent auf alle chinesischen Waren zu erheben. Dies verunsichert chinesische Unternehmen und hat die Verlagerung von Fabriken nach Südostasien und in andere Regionen beschleunigt. Die Exporteure in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wollen sich so gegen etwaige Handelsstörungen wappnen.

“Wir werden Unternehmen anleiten und ihnen helfen, aktiv auf unangemessene Handelsbeschränkungen anderer Länder zu reagieren und ein gutes Umfeld für Exporte zu schaffen“, heißt es in einer online veröffentlichten Erklärung. China will demnach zudem Geschäftsleute wichtiger Handelspartner bei der Einreise nach China unterstützen und dafür sorgen, den Yuan “einigermaßen stabil” zu halten.

Chinas Wirtschaft leidet unter der schwachen Inlandsnachfrage und dem Rückgang des Immobilienmarktes, der das Wachstum belastet. Der Handel war in den letzten Monaten allerdings ein Lichtblick für die Wirtschaft. Sollten die Vereinigten Staaten Anfang nächsten Jahres Zölle in Höhe von fast 40 Prozent auf Importe aus China erheben, könnten diese das chinesische Wachstum um bis zu einem Prozentpunkt schmälern, ergab eine Reuters-Umfrage unter Wirtschaftswissenschaftlern. rtr

Die mangelnde Kauflust der chinesischen Verbraucherinnen und Verbraucher hat dem Online-Händler PDD ein enttäuschendes Quartalsergebnis eingebrockt. Der Mutterkonzern des Billig-Anbieters Temu steigerte zwar den Umsatz um 44 Prozent auf umgerechnet rund 13 Milliarden Euro, wie PDD am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten allerdings auf etwa 13,5 Milliarden Euro gehofft. Der Reingewinn blieb mit 3,3 Milliarden Euro ebenfalls hinter den Markterwartungen zurück. Wegen der trüben Konjunkturaussichten schnallen viele Konsumenten in der Volksrepublik den Gürtel enger.

“Unser Umsatzwachstum hat sich im Vergleich zum Vorquartal angesichts des verschärften Wettbewerbs und anhaltender externer Herausforderungen weiter abgeschwächt”, wurde Jun Liu, VP of Finance von PDD, in der Mitteilung zitiert. Lei Chen, Chairman und Co-CEO von PDD, sagte: “Wir sind entschlossen, konsequent und geduldig in unser Plattform-Ökosystem zu investieren, um langfristig gute Ergebnisse zu erzielen.”

Die in den USA notierten PDD-Aktien fielen daraufhin im vorbörslichen US-Geschäft um gut acht Prozent. Die Titel des chinesischen Rivalen JD.com büßten ein knappes Prozent ein. Dieser hatte ebenso wie Alibaba schwache Quartalsergebnisse vorgelegt. rtr

Chinas und Myanmars Strafverfolgungsbehörden haben alle großen Zentren für Telekommunikationsbetrug im Norden Myanmars “ausgelöscht”, berichteten chinesische Staatsmedien am Donnerstag. In dem Zusammenhang hätten am Wochenende Polizisten aus der Provinz Yunnan mit Kollegen in Myanmar 1.079 Personen bei einer Razzia verhaftet. 763 davon seien chinesische Staatsbürger, hieß es.

China hat im vergangenen Jahr eine Kampagne zur Bekämpfung des Telekommunikationsbetrugs in Myanmar gestartet, nachdem die Zahl der gegen chinesische Staatsbürger gerichteten Straftaten stark angestiegen war. Seitdem wurden mehr als 53.000 verdächtigte Chinesen verhaftet, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit.

Am 17. November nahmen die Behörden 763 chinesische Verdächtige im nordmyanmarischen Tangyan fest, darunter 69 Flüchtige, berichtete Xinhua und fügte hinzu, dass die Verdächtigen und das relevante Beweismaterial an China übergeben worden seien. Die Betrüger verlagerten ihre Operationen tiefer ins Inland Myanmars, in Gebiete wie Wan Hai, Tangyan und Myawaddy, hieß es weiter. Die Verdächtigten wurden als “Krebsgeschwür” bezeichnet. Chinas Premierminister Li Qiang hatte bei einem Treffen mit dem Führer der Junta in Myanmar Anfang des Monats zu gemeinsamen Anstrengungen aufgerufen, um grenzüberschreitende Verbrechen zu bekämpfen, einschließlich Online-Glücksspiel und Telekommunikationsbetrug. rtr/mcl

Chinas Verteidigungsministerium hat die Taiwan-Politik der USA dafür verantwortlich gemacht, dass Chinas Verteidigungsminister Dong Jun seinen US-Kollegen während einer Zusammenkunft der Verteidigungsminister der südostasiatischen Nationen (ASEAN) diese Woche in Laos nicht getroffen hat.

Dong Jun hatte die Bitte des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin um ein Treffen laut US-Beamten abgelehnt. “Die US-Seite kann nicht Chinas Kerninteressen in der Taiwan-Frage untergraben und gleichzeitig mit dem chinesischen Militär verhandeln, als ob alles in Ordnung wäre”, sagte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums in einer Erklärung am Donnerstag.

Der Sprecher forderte die USA auf, “ihre Fehler sofort zu korrigieren” und günstige Bedingungen für einen hochrangigen militärischen Austausch zwischen beiden Seiten zu schaffen.

US-Verteidigungsminister Austin sagte am Mittwoch gegenüber Reportern, dass das abgelehnte Treffen keine Auswirkungen auf die Zukunft habe. Austin hatte sich Anfang des Jahres am Rande einer Konferenz in Singapur mit dem chinesischen Verteidigungsminister getroffen. Dabei hatten beide Seiten ihre Meinungsverschiedenheiten über Taiwan und andere Fragen bekräftigt, aber auch die Notwendigkeit betont, die Kommunikation zwischen den Streitkräften offenzuhalten. rtr

Donald Trump ist noch nicht im Amt, aber besetzt schon seine Schatten-Regierungsmannschaft mit China-Hardlinern und Schutzzoll-Befürwortern. Als ersten nominierte er Marco Rubio als Außenminister (den Peking China-Basher nennt und bislang die Einreise verweigert). Zu Rubio gesellt sich als künftiger Handelsminister Howard Lutnick, ein Verfechter hoher US-Straftarife auf alle China-Importe. Beraten lässt sich Trump von Robert Lighthizer, einst der Handelsbeauftragte der USA. Dessen jüngster Bestseller “No Trade is free” soll Washington schon mal auf Trumps kommende China-Ära 2.0 vorbereiten.

Mike Waltz ergänzt das Kleeblatt als von Trump vorgesehener Nationaler Sicherheitsberater. Der Economist beschreibt ihn als “ausgesprochenen China-Falken” der “manchmal auf die Rhetorik des frühen Kalten Krieges zurückgreift”. Trump nennt ihn einen “Experten für die Bedrohungen durch China, Russland, den Iran und den globalen Terrorismus.” Im Interview mit Fox-TV prägte Waltz als Schlagwort: “Wenn Du etwas mit dem Aufdruck ‘Made in China’ siehst, leg es wieder hin. Es geht nicht nur um Jobs, sondern auch um nationale Sicherheit”.

Der alte Vorwurf an China, eine Nation der Warenfälscher und des Dumpings zu sein, ist wieder zurück. Doch Waltz’ Warnungen richten sich auch gegen modernere Methoden, wie China das Marktgeschehen und die öffentliche Meinung manipuliert. Peking bediene sich IT und Künstlicher Intelligenz (KI), spähe Wirtschaft und Militär aus, klaue technologische Geheimnisse, Blaupausen und Chips. Und nutze soziale Medien als virtuelle Sturmtrupps.

Simples Raubkopieren ist out, komplexe Hightech-Manipulationen und Image-PR ist in. Konzerne wie Microsoft entschlüsseln in Halbjahres-Reports Pekings Cyberangriffe und wie es Soziale Medien zu Desinformationskampagnen und Deep-Fakes nutzt. Wütend kommentierte Pekings Botschaft in den USA den Microsoft Bericht als voller Vorurteile und “böswilliger Spekulationen”.

Was unter dem Strich bleibt ist die Erkenntnis, dass sich Chinas Werkbank für die Welt im IT und KI-Zeitalter zur Hightech-Fälscherwerkstatt für den Zweck globaler Einflussnahme und Fake News verwandelt hat.

Ich muss manchmal an die gemächlichen Zeiten zurückdenken, als China nur für seine handwerklichen Kopien am Pranger stand. Nach Pekings Aufnahme in die WTO 2000 brach die Zeit marktwirtschaftlichen Wildwuchs aus, schossen Manufakturen für Fakes, wie es in Chinesisch heißt “aus dem Boden, wie Bambussprossen nach dem ersten Frühlingsregen”. Alle ausländischen Marken- und Luxusprodukte wurden gefaket, selbst täuschend ähnliche Haribo-Gummibärchen nachgemacht. Sie schmeckten abscheulich.

Dreiste Fälschungen wurden Thema des Smalltalks unter Geschäftsleuten in Peking. China verbrämte seinen Nachahmungswahn als “Shansai”-Kultur der Imitation 山寨文化. Kritiker sprachen vom Fälscher-Sumpf. Der damals in Peking arbeitende Avantgarde-Künstler Ai Weiwei brachte den Zeitgeist auf den Punkt. Er nannte sein Atelier “Fake”, gesprochen, “Fuck”.

Der Westen schaute zu, anfangs mehr baff als alarmiert. Das hatte Tradition – über Chinas geschickte Fälscher verwunderte sich schon Immanuel Kant vor 250 Jahren, (ohne dass klar ist, ob er es anerkennend oder empört meinte). In seinen Vorlesungen zur physischen Geografie zwischen 1756 und 1796 dozierte er: “Chinesen betrügen ungemein künstlich. Sie können ein zerrissenes Stück Seidenzeug so nett wieder zusammennähen, daß es der aufmerksamste Kaufmann nicht merkt; und zerbrochenes Porzellan flicken sie mit durchgezogenem Kupferdrath in der Art zu, daß Keiner anfänglich den Bruch gewahr wird. Er schämt sich nicht, wenn er auf dem Betruge betroffen wird. Als nur insofern er dadurch einige Ungeschicklichkeit hat blicken lassen.” (Kant, Gesamtausgabe, Band 9)

Die tradierte Kopierkunst faszinierte auch den China-Experten Richard Wilhelm. Nach Studien der Pekinger Antiquitätenmärkte schrieb er in seinem 1926 gedruckten Essay “Sammler, Händler und Fälscher.” “In China hat man das Verhältnis der Fälschungen zu echten Gegenständen auf 2 zu 1 geschätzt. Ich halte diese Schätzung für sehr optimistisch und möchte sie wenigstens auf 999 zu 1 erhöhen, und diese Zahl immer noch sehr bescheiden nennen.”

Als Korrespondent stieß ich auf sonderbarste Blüten, etwa der Kopie von teuren Uhren. Eine “A. Lange und Söhne, Glashütte” hatte es mir besonders angetan. Gehäuse, Uhrwerk und Lederband sahen edel aus. Der Clou aber war ein Gag der Fälscher. Sie bauten eine bewegliche Plastik-Roulettescheibe mit Aufdruck “Casino Las Vegas” in das Zifferblatt ein, spekulierten auf den Spieltrieb chinesischer Kunden. Im Pekinger Kaufhaus Sanlitun Yaxiu 三里屯雅秀商场, wo man sich Uhren-Imitate nach Katalog bestellen konnte, erwarb ich die Uhr für 30 Euro.

Findige Fälscher entdeckten um 2000, dass sich mit Büchern, die sie selbst schrieben, aber unter den Namen bekannter Autoren und Verlage vermarkteten, mehr verdienen ließ, als mit Raubdrucken. 2002 wurden mir auf Wuhaner Büchermärkten die Bände 5 bis 8 der chinesischen Harry-Potter-Ausgabe angeboten, obwohl zu der Zeit Joanne K. Rowling noch an ihrem fünften Band schrieb.

Die Plagiateure hatten neue Harry-Potter-Abenteuer erfunden, schrieben dafür Texte anderer Fantasymärchen ab. In Untergrund-Druckereien produzierten sie ihr Werk mit Cover und falscher ISBN. Sie nannten das “Weishu” (伪书 Scheinbücher). 2006 besuchte ich den Bestsellerautoren Ye Yonglie in Shanghai. Er zeigte mit 45 ” Weishu”-Bücher, die unter seinem Namen vermarktet wurden. Dutzende renommierter Autoren Chinas wurden so geschädigt.

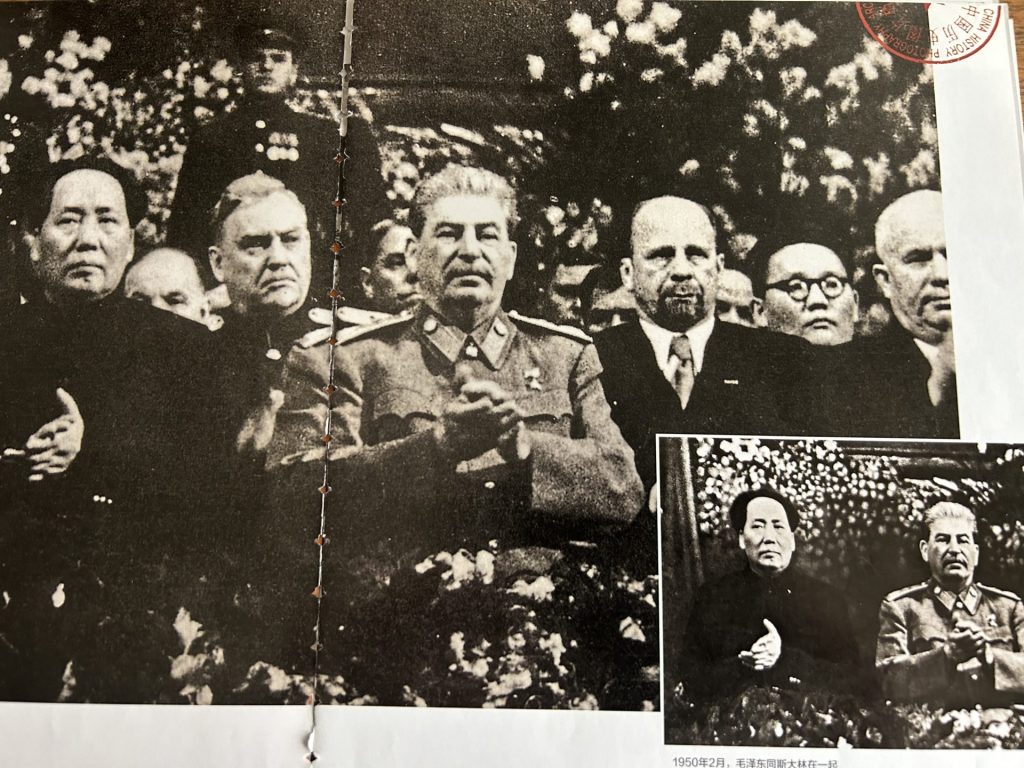

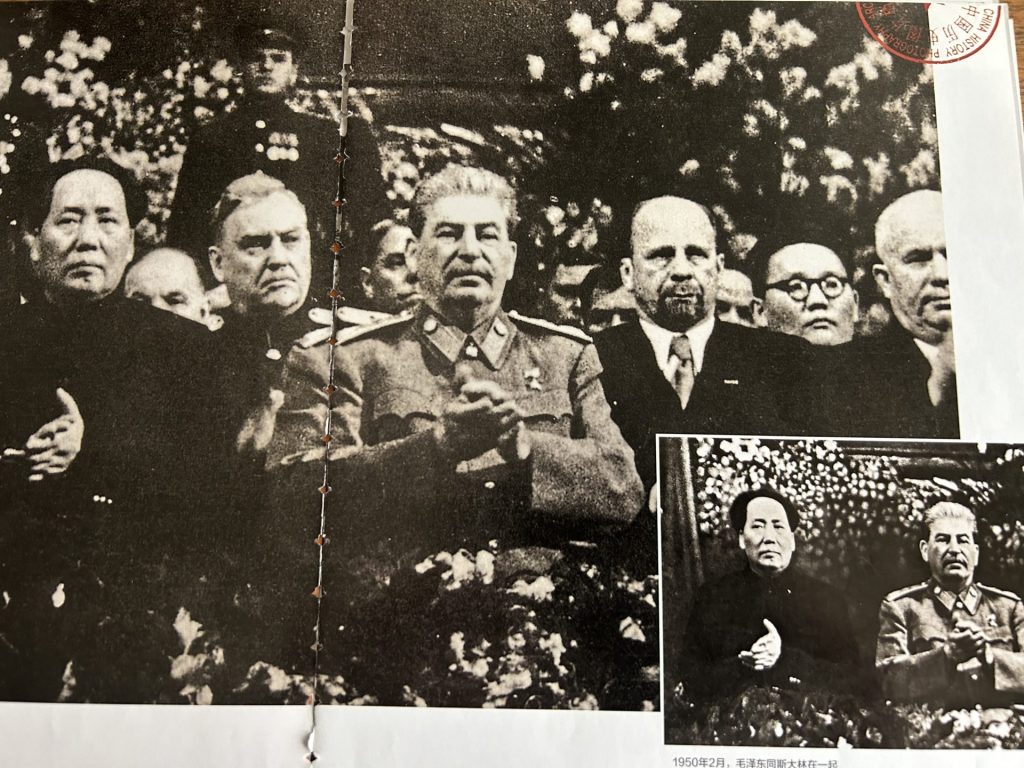

Der größte politische Fälscher aber ist Chinas Staat und seine Propagandaabteilungen. Seit der Gründung der Volksrepublik im Oktober 1949 an manipulierten alle Parteimedien Nachrichten, retuschierten vor allem Fotos, um plötzlich in Ungnade gefallene Personen aus Aufnahmen vor einer Veröffentlichung herauszuschneiden, oder die Fotos von Pekings Führern zu verschönen. Mao ließ im Dezember 1949 aus einem Gruppenfoto mit Stalin alle anderen Teilnehmer herausschneiden, sodass man in China nur noch sah und wie verbunden die Genossen Mao und Stalin doch waren. Chinas kommunistische Volkszeitung hatte einen eigenen Bildredakteur, der nur für solche Manipulationen zuständig war.

Auf Tausende solcher manipulierten Fotos zwischen 1950 und 1980 stieß der Performance-Künstler Zhang Dali 张大力, als er zwischen 2004 und 2011 Zugang zu chinesischen Bildarchiven fand. Das Foto Mao-Stalin gehört zu den 133 Exponaten, die er für sein Projekt “Chinas historisches Fotoarchiv” und für seine im Kantoner Kunstmuseum 2010 gezeigte Ausstellung “Die zweite Geschichte” 第二历史 auswählte. Zhang Dali kommentierte seine Arbeit: “Was ich mit den Fotos enthülle ist nur die Spitze des Eisberges. Nichts in jener Welt ist real oder original.”

In Symposien diskutierten Fotoredakteure und Kulturkritiker, wie die große Manipulation vonstattenging und was sie bedeutete. Im Internet lassen sich die damaligen Debatten heute noch nachverfolgen.

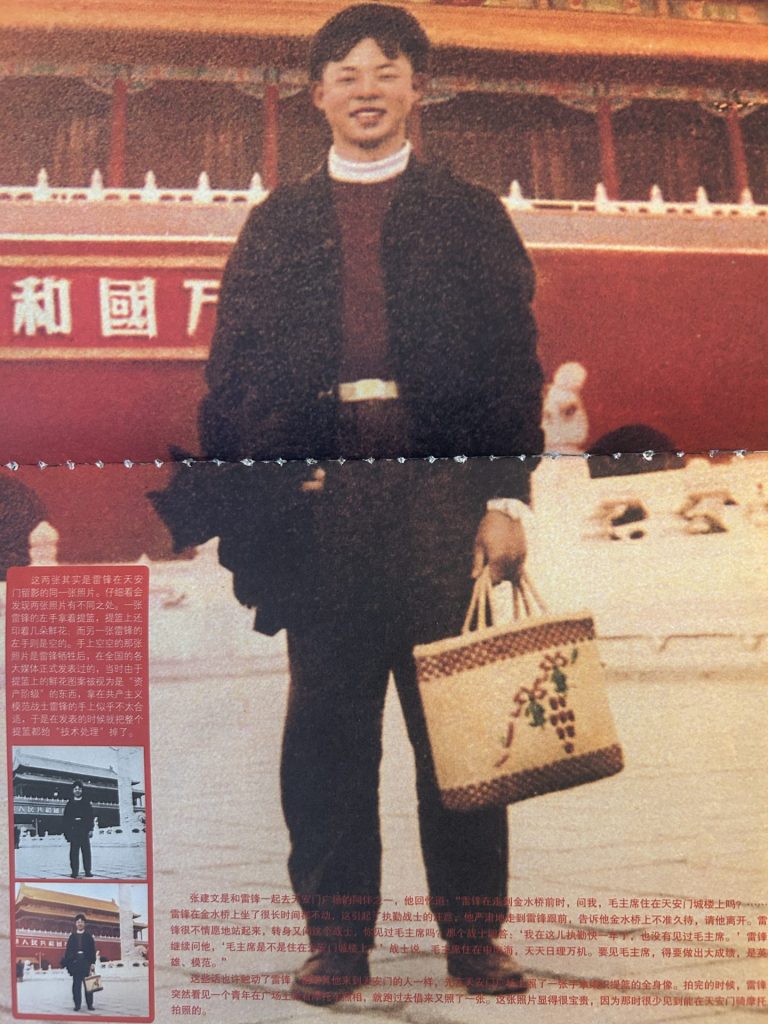

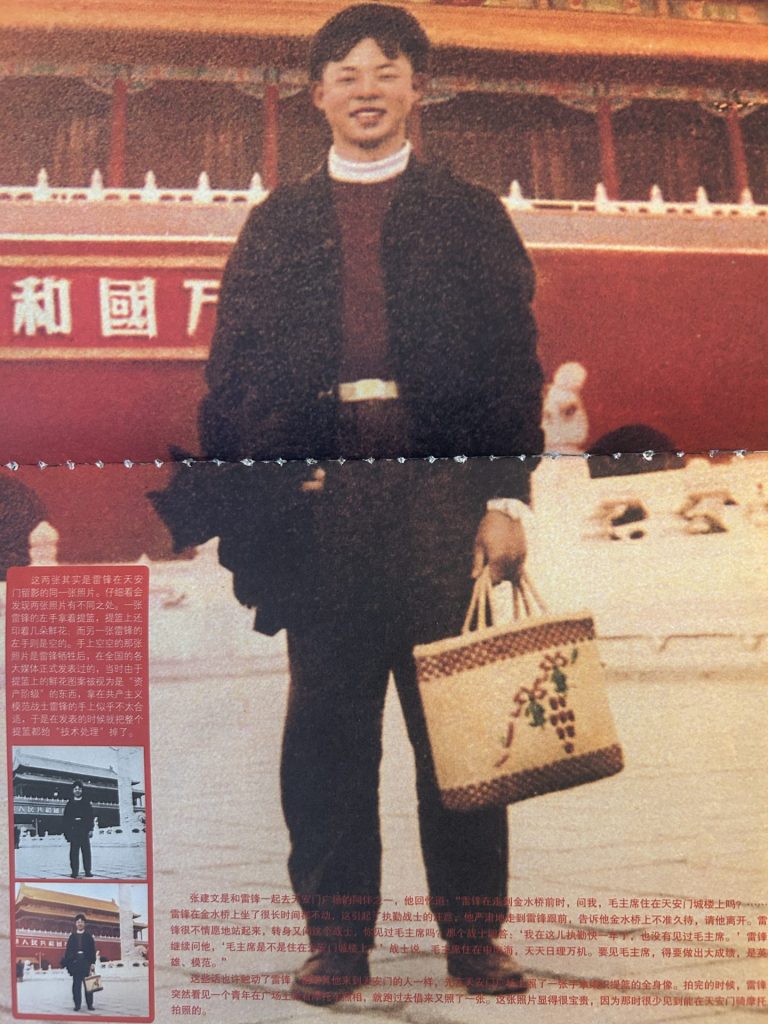

Bis kurz vor dem Machtantritt Xi Jinpings Ende 2012 konnten Chinas Künstler wenigstens in einer relativ toleranten Atmosphäre über solche Phänomene diskutieren. Heute lässt Xi solche Enthüllungen als “historischen Nihilismus” brandmarken. Das gilt besonders für die kritische Reflektion über den Mustersoldaten und LKW-Fahrer Lei Feng, der 1962 mit 22 Jahren bei einem Unfall starb. 2006 erschien im Pekinger Sanlian-Verlag eine Biografie, wie aus Lei Feng eine Kunstfigur der Revolution wurde. Sie deckte auf, dass die meisten der Fotos, mit denen Peking Chinas Jugend bis heute indoktriniert wird, vom Revolutionsidol Lei Feng zu lernen, manipuliert sind. Allein 19 Fotos wurden nach dem Inhalt seiner Tagebücher, nach seinem Tod nachgestellt und inszeniert. “Unser Land brauchte einen Helden” schrieb Zhang Dali.

Moderne Copyright-Gesetze und Pekings Interesse, eigene Innovationen und Patente zu schützen, haben heute das Kapitel über Chinas traditionelle Waren- und Produktfälscher geschlossen, auch über die simplen Prozeduren zum Retuschieren der Fotos. Die Rasierklingen zum Bearbeiten der Negative sind längst Museumsstücke. Avantgarde- und Fotokünstler Zhang warnte früh über den Einfluss der neuen Technologien auf die visuelle Massenkultur. Künstliche Intelligenz und Deepfakes sind die heutigen Methoden chinesischer Fälscher zur politischen Manipulation und zur Machtausübung.

Dylan Wang ist seit September Regional Procurement Lead China & Asia Satellites bei Fresenius Medical Care. Von Shanghai aus übersieht Wang für den Bad Homburger Anbieter von Dialyseprodukten und Dialysedienstleistungen die Beschaffungsaktivitäten in Asien, darunter Hongkong und Taiwan.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Schlangekürbis als Meterware – im Dorf Suqian, in der Provinz Jiangsu, werden die Trichosanthis fructus zum Trocknen aufgehängt. Die Kürbisse werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin eingesetzt. Getrocknet sollen sie gegen allerlei Zipperlein helfen, auch gegen Husten und Schleim – also gerade gut zur Erkältungszeit.

die Personalien, die Donald Trump in den letzten Wochen für sein neues Kabinett bekannt gegeben hat, sorgten hierzulande für Reaktionen von Verwunderung bis Verstörung. Taiwans Vize-Außenminister François Wu begrüßt jedoch, dass Marco Rubio Außenminister werden soll. Dieser sei ein sehr guter Freund Taiwans. “Donald Trump will Amerika wieder zu neuer Größe verhelfen und wir überlegen, was für eine positive Rolle wir dabei spielen können”.

Für Donald Trump könnte die Zusammenarbeit mit Taiwan interessant sein, glaubt Wu, vor allem wegen Taiwans Elektronikindustrie. Im Interview mit Angela Köckritz spricht Wu über die Herausforderungen seines Amtes und die Strategie der “Nicht heute”-Politik.

Im Fall der beschädigten Unterseekabel südlich der schwedischen Insel Öland steht der chinesische Frachter “Yi Peng 3” unter Verdacht, für den Sabotageakt auf die kritische Infrastruktur verantwortlich zu sein. Peking wies bisher jegliches Wissen über den Vorfall zurück, die Ermittlungen laufen. Der Vorfall wirft ein Licht auf Fortschritte bei der Koordinierung der Nato-Staaten und auf noch bestehenden Lücken beim Umgang mit derartigen Vorfällen.

“Der Westen ist weiterhin verwundbar, denn das verdächtige Verhalten des chinesischen Schiffes hätte früher auffallen können und müssen – das Transponder-Signal war eingeschaltet”, schreibt Lisa-Martina Klein in ihrer Analyse. Die technischen Voraussetzungen für ein umfassendes Lagebild für die Region werden allerdings gerade erst geschaffen, der Aufbau könnte noch Jahre dauern.

Auf der COP29 ist eine der umstrittensten Fragen: Welche Länder sollen einen Beitrag zum neuen Finanzziel NCQG leisten? Die einkommensstarken und stark verschmutzenden Schwellenländer – zum Beispiel China – sind nicht bereit, Zahlungsverpflichtungen zu übernehmen. Die Entwicklungsländer fordern die Beteiligung Chinas nicht ein, obwohl das Land für viele von ihnen ein wichtiger Kreditgeber ist. Darüber wird auf der Klimakonferenz kaum gesprochen. Welche (guten) Gründe es dafür gibt, analysiert Urmi Goswami.

In Taiwan sind Sie ein hohes Maß an Unsicherheit gewohnt. Doch mit der Wahl von Präsident Donald Trump stehen Sie nun vor einer neuen Stufe der Unsicherheit: der Unvorhersehbarkeit.

Ich weiß, dass Mr Trump das Image der Unvorhersehbarkeit unter Europäern hat. Doch nach allem, was wir in seiner ersten Amtszeit erlebt haben, teilen wir diese Einschätzung nicht. Und jetzt, da wir beobachten, welche Leute er nach und nach in seine Regierung bringt, glaube ich, dass wir guten Grund dazu haben, eine sehr enge Kooperation mit den USA zu erwarten. Beispielsweise ist der neue Außenminister Marco Rubio ein sehr guter Freund Taiwans. Donald Trump will Amerika wieder zu neuer Größe verhelfen und wir überlegen, was für eine positive Rolle wir dabei spielen können.

Im neuen amerikanischen Kabinett gibt es sehr unterschiedliche Stimmen. So verglich Elon Musk Taiwan mit Hawaii und wiederholte den Standpunkt der Kommunistischen Partei, dass das Land ein “integraler Bestandteil” Chinas sei.

In einer Demokratie wird es immer sehr unterschiedliche politische Meinungen geben, ein Präsident kann nicht alles allein entscheiden. Aber wir müssen auf unsere gemeinsamen Interessen achten. Schauen Sie sich die Halbleiterindustrie an, denn das ist etwas, das Trump kritisiert hat.

Er behauptete, Taiwan habe den USA das Chip-Geschäft gestohlen.

Von jedem Dollar, der bei der Herstellung eines Halbleiters verdient wird, gehen 38 Prozent in die USA, zwölf Prozent nach Japan, zwölf Prozent nach Südkorea, elf Prozent in die Europäische Union und elf Prozent nach Taiwan. Die USA erhalten den größten Teil des Gewinns aus der Halbleiterproduktion. Es handelt sich um ein gemeinsames Ökosystem. Es gibt den Designbereich, die Produktion und die Verpackung. Die USA dominieren nach wie vor den Designbereich, aber auch Europa und Taiwan spielen eine wichtige Rolle. Der wichtigste Designpartner für TSMC ist IMEC in Brüssel. Die Maschinen zur Herstellung der Chips werden in den Niederlanden von ASML hergestellt, und auch deutsche Technologie ist dabei von großer Bedeutung. Es bestehen viele gemeinsame Interessen zwischen Taiwan, den USA und der EU, und das bildet eine gute Grundlage für unsere gemeinsame Zukunft.

Sowohl Europa als auch Asien stellen sich auf eine neue Ära der transaktionalen Diplomatie ein. Und was Taiwan betrifft, hat Trump sehr deutlich gemacht, was er will: mehr Investitionen in der Halbleiterbranche. TSMC investiert bereits in Arizona, Deutschland und Japan. Was könnte da noch auf dem Verhandlungstisch liegen?

Neben der Halbleiterproduktion existiert in Taiwan ein sehr bedeutender, aber oft übersehener Industriezweig. Wir alle müssen große Mengen an Daten aufbewahren. Diese Daten werden auf Servern gelagert. 90 Prozent der Server werden in Taiwan hergestellt. Eine Zusammenarbeit mit Taiwan liegt also stark im Interesse der USA. In den letzten zehn Jahren hat Taiwan bereits damit begonnen, seine Investitionen in der Welt zu diversifizieren. Im Jahr 2013 machten unsere Investitionen in China 84 Prozent unserer weltweiten Investitionen aus. Letztes Jahr gingen sie auf acht Prozent zurück, dieses Jahr werden sie auf sieben Prozent sinken. Die Investitionen aus Taiwan fließen jetzt in die USA, nach Europa, Deutschland, Frankreich, die Tschechische Republik, Japan, Südasien und Indien. Wir haben eine Menge zu bieten, und das nicht nur in unserer stärksten Branche, der Elektronikindustrie.

Natürlich stellt sich auch die Frage der Sicherheit. Trump erklärte, die USA unterscheide sich nicht wesentlich von einer Versicherungsgesellschaft und Taiwan müsse einen höheren Beitrag für seine Sicherheit zahlen.

Wir bezahlen bereits für unsere eigene Verteidigung, da Taiwan im Gegensatz zu Südkorea, Japan oder den Philippinen kein Sicherheitsabkommen unterhält. Taiwan wäre sehr froh, neue Waffen zu kaufen, sofern Amerika bereit ist, sie an Taiwan zu verkaufen. Das Problem in der Vergangenheit war, dass uns viele Länder keine Waffen verkaufen wollten. Wir haben unsere Verteidigungsausgaben in den letzten acht Jahren bereits um mehr als 80 Prozent erhöht und werden uns auch in Zukunft sehr dafür einsetzen. Wir wissen, dass wir der Welt zeigen müssen, dass wir in Taiwan einen sehr starken Willen haben, uns zu verteidigen. Aber die Sicherheit der Region betrifft nicht nur Taiwan, sondern ist auch im Interesse der EU und der europäischen Länder, beispielsweise was die Freiheit der Schifffahrt in der Region betrifft.

In den USA wird diskutiert, ob amerikanische Soldaten ihr Leben für Taiwan riskieren sollten, wenn Taiwan nicht genug für seine Verteidigung tut. Was sagen Sie dazu?

Unser Verteidigungsbudget macht 20 Prozent unseres gesamten Staatshaushalts aus. Das ist bereits ziemlich hoch, höher als in Frankreich, Deutschland und den USA. Bei einer Bevölkerung von 23 Millionen Menschen verfügt das taiwanesische Militär über mehr als 180.000 Soldaten. Das entspricht der Größe der deutschen und französischen Armee und übertrifft die italienische Armee bei weitem. Dabei ist Taiwan einem ganz anderen Druck ausgesetzt. Südkorea und Japan haben beispielsweise keine großen Probleme, Waffen zu beschaffen. Wir aber schon. Selbstverständlich werden wir unsere Militärreformen fortsetzen, aber es liegt nicht nur an uns, die chinesische Aggression zu stoppen. Wir müssen mit der ganzen Welt zusammenarbeiten, um den Frieden zu erhalten. Dabei verfolgen wir eine “Nicht heute”-Politik.

Was verstehen Sie darunter?

Wir wollen, dass Xi Jinping zu dem Entschluss kommt: “Heute ist kein guter Tag für eine Invasion Taiwans”. Diese Strategie beruht auf drei Säulen. Die erste besteht in dem starken Willen, uns zu verteidigen. Die zweite darin, dass demokratischen Militärmächte eine glaubwürdige Rolle in der Region spielen. Jeden Monat halten die USA Militärübungen in der Region ab. Deutschland schickte kürzlich seine Fregatte durch die Taiwanstraße, dann die Franzosen, die Niederlande. Und dann wären da noch die Türkei und Großbritannien, sogar Italien hat einen Flugzeugträger entsandt, um mit der japanischen Marine zusammenzuarbeiten. Dies alles sendet eine sehr wichtige Botschaft an China. Die dritte Säule besteht darin, dass die internationale Gemeinschaft Taiwan dabei unterstützt, in internationale Organisationen aufgenommen zu werden.

Die taiwanesische Außenpolitik steht vor der großen Herausforderung, dass nur elf Länder und der Vatikan Taiwan offiziell anerkennen. Aber Donald Trump schätzt persönliche Loyalität mehr als alles andere. Wie können Sie angesichts dieser Hindernisse eine enge persönliche Beziehung aufbauen?

Für mich geht es dabei einfach um eine neue Form der Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Im Vergleich zu anderen Staaten haben wir ein riesiges Netz von 111 Auslandsvertretungen in der ganzen Welt. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, Regierungsvertreter inoffiziell zu treffen. Eine neue Lebensform ist nicht darauf angewiesen, von anderen Lebewesen anerkennt zu werden. Es reicht, dass sie gut funktioniert. Und Taiwan funktioniert gut. Was Donald Trump Regierung betrifft, sind wir sicher, dass Marco Rubio Taiwan sehr gut kennt und dass das die Kooperation zwischen Taiwan und der Trump Regierung positiv beeinflussen wird.

Teile der taiwanesischen Bevölkerung sind skeptisch, ob die USA Taiwan im Falle eines Angriffs wirklich zu Hilfe kommen würden. China versucht diesen Zweifel mit Desinformationskampagnen zu verstärken, um der taiwanesischen Bevölkerung zu signalisieren: Ihr werdet allein dastehen, arbeitet besser mit uns zusammen. Wird Trumps Unberechenbarkeit dieses Gefühl vertiefen?

China wird natürlich versuchen, die Taiwaner davon zu überzeugen, dass man den USA nicht trauen kann. Aber die Mehrheit der Taiwaner hat Vertrauen in unsere Beziehungen zu den USA. Ich denke nicht, dass Deutschland, Frankreich und die USA einfach Taiwan allein lassen werden, schließlich bestehen Beziehungen zwischen unseren Gesellschaften. In der demokratischen Welt wächst die Unterstützung für Taiwan.

Was erhoffen Sie sich von Deutschland?

Wir haben bereits den ersten Schritt zum Bau einer neuen Halbleiterfabrik in Deutschland getan. Das liegt im nationalen Interesse sowohl von Deutschland und Taiwan. Auf der Grundlage dieses starken gemeinsamen Interesses hoffe ich, dass der Austausch zwischen Deutschland und Taiwan sehr weit reichen und sich vertiefen wird.

Nach der Entdeckung beschädigter Unterseekabel südlich der schwedischen Insel Öland Anfang der Woche dauerte es nur wenige Stunden, bis Marineschiffe mehrerer Nato-Länder mit der Beschattung verdächtiger Schiffe begannen, darunter dem unter chinesischer Flagge fahrenden Frachter “Yi Peng 3”.

China signalisierte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Behörden in Schweden und Dänemark. Man werde mit den beteiligten Parteien in Kontakt bleiben und gemeinsam die Sicherheit der internationalen Unterwasserinfrastruktur gewährleisten, erklärte das Außenministerium in Peking am Donnerstag. Sprecher Lin Jian äußerte sich zu Fragen über ein chinesisches Schiff in dänischen Gewässern sowie zu den Ermittlungen Finnlands und Schwedens. Er sagte, ihm seien keine Details zu dem Schiff bekannt.

Deutsche, schwedische und finnische Stellen gehen von Sabotage an den beiden Glasfaserseekabeln BCS East-West und C-Lion1 aus; entsprechende Ermittlungen wurden von den zuständigen nationalen Strafverfolgungsbehörden eingeleitet. Ob der Frachter von den Besatzungen der Patrouillenschiffe der dänischen Marine festgesetzt oder gar betreten wurde, wie Medien am Mittwochabend berichteten, ist nicht bestätigt. Das dänische Verteidigungskommando schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X lediglich, dass man in der Nähe der “Yi Peng 3” präsent sei. Auch die Nationalität des Kapitäns ließ sich nicht eindeutig klären.

Die schnelle Koordinierung zeigt, dass sich in der Nato seit dem Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines und der Beschädigung der Gaspipeline Baltic Connector durch das chinesische Schiff “NewNew Polar Bear” im Oktober 2023 viel getan hat. Anfang 2023 hatte das westliche Verteidigungsbündnis eine Koordinierungszelle mit dem Ziel eingerichtet, alle Akteure aus dem Bereich Unterwasser-Infrastruktur in den Nato-Ländern an einen Tisch zu bringen – Betreiber, Industrie sowie Regierungen.

Auf militärischer Seite einigten sich die Nato-Staaten auf die Einrichtung eines Maritimen Zentrums zur Sicherheit kritischer Unterwasserinfrastruktur, angesiedelt am Maritime Command (Marcom) in Northwood, Großbritannien. Dort liefen auch im aktuellen Fall die Daten zusammen. Und: Seit Anfang des Jahres haben die Nato-Staaten je einen zentralen Ansprechpartner für maritime Infrastrukturen benannt, in Deutschland übernimmt diese Funktion das Verteidigungsministerium.

Allerdings zeigt der Vorfall auch: Der Westen ist weiterhin verwundbar, denn das verdächtige Verhalten des chinesischen Schiffes hätte früher auffallen können und müssen – das Transponder-Signal war, wie damals auch bei der “NewNew Polar Bear”, eingeschaltet.

Mit der Eröffnung des maritimen Hauptquartiers (Commander Task Force Baltic, CTF Baltic) im Oktober haben die Ostsee-Anrainerstaaten zwar eine zentrale Koordinierungsstelle unter dem Dach des Marinekommandos in Rostock bekommen. Ein Sprecher des erst im Oktober eröffneten, von Deutschland geführten maritimen Hauptquartiers Commander Task Force Baltic sagte Table.Briefings: “CTF Baltic ist vor dem Hintergrund der regionalen Verantwortung für die Ostsee involviert. In Bezug auf die aktuellen Vorfälle mit Datenkabeln auf See ist die Deutsche Marine im steten Kontakt mit den dafür zuständigen und relevanten Stellen, national sowie im Bündnis.”

Allerdings werden die technischen Voraussetzungen für ein umfassendes Lagebild für die Region, gespeist etwa aus Daten von Schiffen, Drohnen und Seefernaufklärern, mit Satellitenbildern und weiteren sicherheitsrelevanten Akteuren erst noch geschaffen. Damit könnte ein verdächtiges Verhalten frühzeitig erkannt werden – und soll gleichzeitig eine abschreckende Wirkung haben.

Bislang haben die Attacken zu keinen größeren Versorgungsausfällen geführt. Die Daten konnten im aktuellen Fall schnell umgeroutet werden. Nach der Beschädigung der Balticconnector-Pipeline konnte Finnland seinen Gasbedarf mit importiertem Flüssiggas decken.

Anders sähe das etwa bei der Erdgas-Pipeline “Europipe” zwischen Deutschland und Norwegen aus, die rund 19 Millionen Haushalte in Europa versorgt. Ihr plötzlicher Ausfall, gerade im Winter, würde die Energieversorgung der Haushalte und der Wirtschaft in Europa erheblich gefährden.

In Deutschland stellt sich außerdem die Frage nach der Zuständigkeit. Außerhalb des deutschen Küstenmeeres wirkt die Bundespolizei per Patrouillenfahrten beim Schutz von Kritischer Infrastruktur zwar mit. Gegen einen militärischen Gegner vorgehen kann aber nur die Marine, die im Inneren nur auf Amtshilfeantrag handeln darf. Die Überwachung von maritimer Infrastruktur wiederum liegt nicht im Auftrag der Marine. Es fehlt also bislang nicht nur an der Koordinierung bei der Gefahrenabwehr, im Ernstfall braucht es eine schnelle, rechtssichere Koordinierung zwischen Bund, Ländern und dem Militär.

Es ist eine der umstrittensten Fragen auf der COP29: Welche Länder sollen einen Beitrag zum neuen Finanzziel NCQG leisten? Die einkommensstarken und stark verschmutzenden Schwellenländer – zum Beispiel China – sind nicht bereit, Zahlungsverpflichtungen zu übernehmen. Die Entwicklungsländer fordern die Beteiligung Chinas nicht ein, obwohl das Land für viele von ihnen, insbesondere in Afrika, ein wichtiger Kreditgeber ist. Darüber wird auf der Klimakonferenz kaum gesprochen. Dafür gibt es gute Gründe.

Die Verschuldung der Entwicklungsländer wird durch die vom Klimawandel verursachten, extremen Wetterereignisse und deren Folgen noch verschärft. Sie ist einer der Gründe für ihre Forderung, Zuschüsse und Darlehen zu sehr günstigen Konditionen zum Kern der Klimafinanzierung zu machen, die von den reichen Industrieländern bereitgestellt wird.

Besonders stark sind die Länder mit niedrigem und niedrigem bis mittlerem Einkommen durch Schulden belastet. Das schränkt den fiskalischen Spielraum für Maßnahmen ein, die die Energiewende beschleunigen würden – und auch das Tempo erhöhen würden, in dem diese Länder ihre Entwicklung generell klimafreundlicher ausrichten.

Solange die Frage der Verschuldung umgangen wird, kann kein sinnhaftes Gespräch über Klimafinanzierung stattfinden. In Baku wird zwar über die Vermeidung von Schulden diskutiert, aber in einem Punkt prägt offensichtliches Schweigen die Debatten: China, das anderen Entwicklungsländern mit Darlehen und Exportkrediten finanziell unter die Arme greift, wird kaum erwähnt.

In seiner Rede auf dem World Leaders Climate Action Summit auf der COP29 sagte der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Ding Xuexiang: “Seit 2016 hat China mehr als 177 Milliarden Yuan (umgerechnet 24,5 Milliarden US-Dollar) an Projektmitteln zur Unterstützung der Klimaschutzmaßnahmen anderer Entwicklungsländer bereitgestellt und mobilisiert.” “Bereitgestellt” meint hier Finanzmittel, die direkt aus den Staatshaushalten der Länder stammen und als offizielle Entwicklungshilfe kategorisiert werden, während “mobilisiert” sich auf öffentliches Geld aus den Staatshaushalten bezieht, das verwendet wird, um zusätzliche private Finanzmittel anzuschieben.

Der in Washington, D.C. ansässige Thinktank World Resources Institute WRI kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass China zwischen 2013 und 2022 rund 45 Milliarden US-Dollar an klimabezogenen Finanzmitteln für Entwicklungsländer bereitgestellt und mobilisiert hat. Davon entfielen etwa 26 Prozent oder 11,67 Milliarden US-Dollar auf Exportkredite, die die Verschuldung der Empfängerländer weiter in die Höhe treiben. Bei den Krediten handelt es sich um von Chinas Ex- und Importbank China EXIM gewährte Darlehen und von der chinesischen, staatseigenen Versicherungsgesellschaft SINOSURE bereitgestellte Garantien oder Versicherungen. Zum Vergleich: Im Fall der von den Industrieländern bereitgestellten Mittel machen Exportkredite drei Prozent aus.

Trotzdem wird bei den Diskussionen über das neue gemeinsame Finanzziel NCQG auf der COP29 die Verschuldung der Entwicklungsländer bei China umgangen. Das Thema ist in Baku tabu. Verhandlungsführer, die an den zweijährigen Gesprächen über das NCQG beteiligt waren, sagen, China habe deutlich gemacht, dass das UN-Klimarahmenabkommen UNFCCC und die Diskussion über das NCQG nicht der geeignete Rahmen für eine Diskussion über Schulden seien. Die Debatte gehöre nicht in den UN-Klimaprozess.

Doch für viele Länder, darunter viele afrikanische und am wenigsten entwickelte Länder, ist die Frage der Verschuldung genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als die Höhe des neuen Ziels. Kenia zum Beispiel, ein Land mit mittlerem Einkommen, muss 67 Prozent seines Haushalts für die Schuldentilgung aufwenden. Nicht alles davon ist klimabezogen, aber die hohe Schuldenlast und der Schuldendienst schränken die Möglichkeiten eines Landes wie Kenia ein, Maßnahmen zur Emissionsreduzierung zu ergreifen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen und sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen.

“Wenn der fiskalische Spielraum keinen Zugang zu Finanzmitteln zulässt, dann kann man nichts tun. Alle hier in Baku vereinbarten Beträge sind irrelevant, wenn man sich nicht um den fiskalischen Spielraum kümmert”, sagte ein hochrangiger Verhandlungsführer aus Afrika.

Warum also spielen die Entwicklungsländer unter der Schirmherrschaft der G77 und Chinas die Schuldenfrage angesichts ihrer Bedeutung herunter? Das Thema ist zwar wichtig. Aber es hat auf der COP29 keine Priorität.

“Das Pariser Abkommen ist sehr klar und betont, dass die Industrieländer die Führung übernehmen und die Entwicklungsländer unterstützen müssen”, so Ali Mohamed, Vorsitzender der Afrika-Gruppe und Sondergesandter für Klimafragen des kenianischen Präsidenten William Ruto.

Ein Diplomat eines kleinen Inselstaates erklärte: “Schulden sind natürlich wichtig, aber hier im Rahmen der Klimarahmenkonvention UNFCCC muss der Fokus darauf liegen, sicherzustellen, dass die entwickelten Industrieländer ihre rechtlichen Verpflichtungen unter der UNFCCC und dem Pariser Abkommen erfüllen, Klimafinanzierung bereitzustellen. Beim NCQG geht es um Klimafinanzierung, die von Industrieländern für Entwicklungsländer bereitgestellt und mobilisiert wird.”

Die Unterhändler anderer großer und fortgeschrittener Entwicklungsländer und sogar der vulnerableren Entwicklungsländer sind ungeachtet der Zurückhaltung Chinas zum Thema Schulden der Ansicht, dass ein “gutes Finanzabkommen” nur dann zustande kommt, wenn der Block der Entwicklungsländer in Baku geschlossen bleibt. “Die G77 und China sind geschlossen aufgetreten und werden dies auch weiterhin tun. Sie haben Schritte unternommen, um ihre Einigkeit zu unterstreichen, indem sie ein kollektives Finanzziel in Höhe von 1,3 Billionen US-Dollar gefordert haben”, sagte Mohamed Adow, Gründungsdirektor des in Nairobi ansässigen Thinktank Power Shift Africa.

Damit nehmen sich die Entwicklungsländer ein Beispiel an den Spielregeln der Industrieländer. Diese sind sich zwar in manchen Finanzierungsfragen uneinig, insbesondere was die Einhaltung von Zusagen betrifft. So stellt die Europäische Union mehr Finanzmittel zur Verfügung als die USA, und der französische Beitrag besteht eher aus Darlehen als aus Zuschüssen. Dennoch gibt es so etwas wie eine gemeinsame Position, wenn es um den Umgang mit Entwicklungsländern geht. Die Entwicklungsländer haben sich nun dafür entschieden, dem Vorbild zu folgen.

“Die Entwicklungsländer sind sich darüber im Klaren, dass in einer Gruppe von mehr als 130 Parteien mit unterschiedlichem Entwicklungs- und Wirtschaftsstand Meinungsverschiedenheiten an der Tagesordnung sind. Es kommt darauf an, wie diese gehandhabt werden, ohne das Wichtigste aus den Augen zu verlieren: sicherzustellen, dass die Industrieländer ihren Verpflichtungen zur Unterstützung nachkommen”, sagte ein Verhandlungsführer aus einem fortgeschrittenen Entwicklungsland.

“Wir versuchen, mit Ländern wie China in Kontakt zu treten, um die Frage der Schulden und der Zuteilungsobergrenzen zu klären, aber das sind keine Bruchlinien, an denen die G77 und China zerbrechen könnten”, sagte ein hochrangiger afrikanischer Unterhändler.

Es ist sinnvoll, zusammenzubleiben: Das mag bedeuten, dass die Diskussionen über einige Themen auf der COP29 ruhiger verlaufen oder verschoben werden. Doch das ist der Weg, den die G77 und China eingeschlagen haben.

25.11.2024, 11:00 Uhr

IfW Kiel Institut für Weltwirtschaft, Global China Conversations #36: Umgang mit der Verschuldung von Regionalregierungen: Kann China von der Euro-Krise lernen? Mehr

25.11.2024, 15:00 Uhr

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Difficult Decisions: Allies’ Perspectives on the U.S.-China Rivalry Mehr

26.11.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

RSBK Strategie Beratung Kommunikation, Webinar: Wirtschaftliche Perspektiven Chinas Mehr

26.11.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Cost Control Series: Leveraging Cloud ERP to Improve Business Efficiency and Regulatory Compliance Mehr

26.11.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Rödl & Partner Asien-Pazifik, Webinar: Employer of Record: Problemlöser oder Stolperfalle? Mehr

26.11.2024, 11:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing time)

Sino-German Center at Frankfurt School + CNBW, Webinar: Extra Duty on Chinese EV Imports – Right or Wrong Decision by the EU? Mehr

26.11.2024, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing time)

EUSME Centre, Webinar: How to Enter the Chinese Market: Different Channels and Approaches Mehr

26.11.2024, 14:30 Uhr (21:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Urban China Lecture Series: SOE Reform and Urban Renewal in Southwestern China from the 1990s to the Present Mehr

27.11.2024, 10:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce, Webinar: GCC Virtual Compliance Insights: The PRC Export Control Law Mehr

28.11.2024, 14:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce, Besichtigung (in Changchun): Visit to Continental Automotive Corporation Changchun Mehr

28.11.2024, 18:00 Uhr

Mercator Institute for China Studies, Paneldiskussion: Deutschland-China 2035: Mit welcher Zukunft sollen wir planen? Mehr

28.11.2024, 18:30 Uhr

Friedrich-Naumann-Stiftung, Webinar: Der Konflikt in der Taiwan-Straße und die Zukunft der Halbleiterindustrie Mehr

28.11.2024, 19:30 Uhr

Konfuzius-Institut Freiburg + CNBW + andere, Lesung und Gespräch (in Freiburg): Tech-Krieg zwischen China und den USA – und wo bleibt Europa? Mehr

29.11.2024, 16:00 Uhr

China Netzwerk Baden-Württemberg / KIT, Diskussionsrunde mit Fokus KI (in Karlsruhe): Der Tech-Krieg – China gegen USA und wo bleibt Europa? Mehr

02.12.2024, 18:00 Uhr (03.12., 01:00 Uhr Beijing time)

SOAS University of London, Webinar: Living with Digital Surveillance in China: Citizens’ narratives on technology, privacy, and governance Mehr

Das chinesische Handelsministerium hat eine Reihe politischer Maßnahmen zur Ankurbelung des chinesischen Außenhandels angekündigt. Unter anderem sollen Unternehmen stärker finanziell unterstützt werden, zudem sollen die Ausfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse ausgeweitet werden. Die Maßnahmen wurden vom chinesischen Kabinett bereits am 8. November auf einer Sitzung unter dem Vorsitz von Premier Li Qiang genehmigt, wie staatliche Medien berichteten.

Das Ministerium reagiert mit den Maßnahmen auf die Drohung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Zölle von mehr als 60 Prozent auf alle chinesischen Waren zu erheben. Dies verunsichert chinesische Unternehmen und hat die Verlagerung von Fabriken nach Südostasien und in andere Regionen beschleunigt. Die Exporteure in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wollen sich so gegen etwaige Handelsstörungen wappnen.

“Wir werden Unternehmen anleiten und ihnen helfen, aktiv auf unangemessene Handelsbeschränkungen anderer Länder zu reagieren und ein gutes Umfeld für Exporte zu schaffen“, heißt es in einer online veröffentlichten Erklärung. China will demnach zudem Geschäftsleute wichtiger Handelspartner bei der Einreise nach China unterstützen und dafür sorgen, den Yuan “einigermaßen stabil” zu halten.

Chinas Wirtschaft leidet unter der schwachen Inlandsnachfrage und dem Rückgang des Immobilienmarktes, der das Wachstum belastet. Der Handel war in den letzten Monaten allerdings ein Lichtblick für die Wirtschaft. Sollten die Vereinigten Staaten Anfang nächsten Jahres Zölle in Höhe von fast 40 Prozent auf Importe aus China erheben, könnten diese das chinesische Wachstum um bis zu einem Prozentpunkt schmälern, ergab eine Reuters-Umfrage unter Wirtschaftswissenschaftlern. rtr

Die mangelnde Kauflust der chinesischen Verbraucherinnen und Verbraucher hat dem Online-Händler PDD ein enttäuschendes Quartalsergebnis eingebrockt. Der Mutterkonzern des Billig-Anbieters Temu steigerte zwar den Umsatz um 44 Prozent auf umgerechnet rund 13 Milliarden Euro, wie PDD am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten allerdings auf etwa 13,5 Milliarden Euro gehofft. Der Reingewinn blieb mit 3,3 Milliarden Euro ebenfalls hinter den Markterwartungen zurück. Wegen der trüben Konjunkturaussichten schnallen viele Konsumenten in der Volksrepublik den Gürtel enger.

“Unser Umsatzwachstum hat sich im Vergleich zum Vorquartal angesichts des verschärften Wettbewerbs und anhaltender externer Herausforderungen weiter abgeschwächt”, wurde Jun Liu, VP of Finance von PDD, in der Mitteilung zitiert. Lei Chen, Chairman und Co-CEO von PDD, sagte: “Wir sind entschlossen, konsequent und geduldig in unser Plattform-Ökosystem zu investieren, um langfristig gute Ergebnisse zu erzielen.”

Die in den USA notierten PDD-Aktien fielen daraufhin im vorbörslichen US-Geschäft um gut acht Prozent. Die Titel des chinesischen Rivalen JD.com büßten ein knappes Prozent ein. Dieser hatte ebenso wie Alibaba schwache Quartalsergebnisse vorgelegt. rtr

Chinas und Myanmars Strafverfolgungsbehörden haben alle großen Zentren für Telekommunikationsbetrug im Norden Myanmars “ausgelöscht”, berichteten chinesische Staatsmedien am Donnerstag. In dem Zusammenhang hätten am Wochenende Polizisten aus der Provinz Yunnan mit Kollegen in Myanmar 1.079 Personen bei einer Razzia verhaftet. 763 davon seien chinesische Staatsbürger, hieß es.

China hat im vergangenen Jahr eine Kampagne zur Bekämpfung des Telekommunikationsbetrugs in Myanmar gestartet, nachdem die Zahl der gegen chinesische Staatsbürger gerichteten Straftaten stark angestiegen war. Seitdem wurden mehr als 53.000 verdächtigte Chinesen verhaftet, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit.

Am 17. November nahmen die Behörden 763 chinesische Verdächtige im nordmyanmarischen Tangyan fest, darunter 69 Flüchtige, berichtete Xinhua und fügte hinzu, dass die Verdächtigen und das relevante Beweismaterial an China übergeben worden seien. Die Betrüger verlagerten ihre Operationen tiefer ins Inland Myanmars, in Gebiete wie Wan Hai, Tangyan und Myawaddy, hieß es weiter. Die Verdächtigten wurden als “Krebsgeschwür” bezeichnet. Chinas Premierminister Li Qiang hatte bei einem Treffen mit dem Führer der Junta in Myanmar Anfang des Monats zu gemeinsamen Anstrengungen aufgerufen, um grenzüberschreitende Verbrechen zu bekämpfen, einschließlich Online-Glücksspiel und Telekommunikationsbetrug. rtr/mcl

Chinas Verteidigungsministerium hat die Taiwan-Politik der USA dafür verantwortlich gemacht, dass Chinas Verteidigungsminister Dong Jun seinen US-Kollegen während einer Zusammenkunft der Verteidigungsminister der südostasiatischen Nationen (ASEAN) diese Woche in Laos nicht getroffen hat.

Dong Jun hatte die Bitte des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin um ein Treffen laut US-Beamten abgelehnt. “Die US-Seite kann nicht Chinas Kerninteressen in der Taiwan-Frage untergraben und gleichzeitig mit dem chinesischen Militär verhandeln, als ob alles in Ordnung wäre”, sagte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums in einer Erklärung am Donnerstag.

Der Sprecher forderte die USA auf, “ihre Fehler sofort zu korrigieren” und günstige Bedingungen für einen hochrangigen militärischen Austausch zwischen beiden Seiten zu schaffen.

US-Verteidigungsminister Austin sagte am Mittwoch gegenüber Reportern, dass das abgelehnte Treffen keine Auswirkungen auf die Zukunft habe. Austin hatte sich Anfang des Jahres am Rande einer Konferenz in Singapur mit dem chinesischen Verteidigungsminister getroffen. Dabei hatten beide Seiten ihre Meinungsverschiedenheiten über Taiwan und andere Fragen bekräftigt, aber auch die Notwendigkeit betont, die Kommunikation zwischen den Streitkräften offenzuhalten. rtr

Donald Trump ist noch nicht im Amt, aber besetzt schon seine Schatten-Regierungsmannschaft mit China-Hardlinern und Schutzzoll-Befürwortern. Als ersten nominierte er Marco Rubio als Außenminister (den Peking China-Basher nennt und bislang die Einreise verweigert). Zu Rubio gesellt sich als künftiger Handelsminister Howard Lutnick, ein Verfechter hoher US-Straftarife auf alle China-Importe. Beraten lässt sich Trump von Robert Lighthizer, einst der Handelsbeauftragte der USA. Dessen jüngster Bestseller “No Trade is free” soll Washington schon mal auf Trumps kommende China-Ära 2.0 vorbereiten.

Mike Waltz ergänzt das Kleeblatt als von Trump vorgesehener Nationaler Sicherheitsberater. Der Economist beschreibt ihn als “ausgesprochenen China-Falken” der “manchmal auf die Rhetorik des frühen Kalten Krieges zurückgreift”. Trump nennt ihn einen “Experten für die Bedrohungen durch China, Russland, den Iran und den globalen Terrorismus.” Im Interview mit Fox-TV prägte Waltz als Schlagwort: “Wenn Du etwas mit dem Aufdruck ‘Made in China’ siehst, leg es wieder hin. Es geht nicht nur um Jobs, sondern auch um nationale Sicherheit”.

Der alte Vorwurf an China, eine Nation der Warenfälscher und des Dumpings zu sein, ist wieder zurück. Doch Waltz’ Warnungen richten sich auch gegen modernere Methoden, wie China das Marktgeschehen und die öffentliche Meinung manipuliert. Peking bediene sich IT und Künstlicher Intelligenz (KI), spähe Wirtschaft und Militär aus, klaue technologische Geheimnisse, Blaupausen und Chips. Und nutze soziale Medien als virtuelle Sturmtrupps.

Simples Raubkopieren ist out, komplexe Hightech-Manipulationen und Image-PR ist in. Konzerne wie Microsoft entschlüsseln in Halbjahres-Reports Pekings Cyberangriffe und wie es Soziale Medien zu Desinformationskampagnen und Deep-Fakes nutzt. Wütend kommentierte Pekings Botschaft in den USA den Microsoft Bericht als voller Vorurteile und “böswilliger Spekulationen”.

Was unter dem Strich bleibt ist die Erkenntnis, dass sich Chinas Werkbank für die Welt im IT und KI-Zeitalter zur Hightech-Fälscherwerkstatt für den Zweck globaler Einflussnahme und Fake News verwandelt hat.

Ich muss manchmal an die gemächlichen Zeiten zurückdenken, als China nur für seine handwerklichen Kopien am Pranger stand. Nach Pekings Aufnahme in die WTO 2000 brach die Zeit marktwirtschaftlichen Wildwuchs aus, schossen Manufakturen für Fakes, wie es in Chinesisch heißt “aus dem Boden, wie Bambussprossen nach dem ersten Frühlingsregen”. Alle ausländischen Marken- und Luxusprodukte wurden gefaket, selbst täuschend ähnliche Haribo-Gummibärchen nachgemacht. Sie schmeckten abscheulich.

Dreiste Fälschungen wurden Thema des Smalltalks unter Geschäftsleuten in Peking. China verbrämte seinen Nachahmungswahn als “Shansai”-Kultur der Imitation 山寨文化. Kritiker sprachen vom Fälscher-Sumpf. Der damals in Peking arbeitende Avantgarde-Künstler Ai Weiwei brachte den Zeitgeist auf den Punkt. Er nannte sein Atelier “Fake”, gesprochen, “Fuck”.

Der Westen schaute zu, anfangs mehr baff als alarmiert. Das hatte Tradition – über Chinas geschickte Fälscher verwunderte sich schon Immanuel Kant vor 250 Jahren, (ohne dass klar ist, ob er es anerkennend oder empört meinte). In seinen Vorlesungen zur physischen Geografie zwischen 1756 und 1796 dozierte er: “Chinesen betrügen ungemein künstlich. Sie können ein zerrissenes Stück Seidenzeug so nett wieder zusammennähen, daß es der aufmerksamste Kaufmann nicht merkt; und zerbrochenes Porzellan flicken sie mit durchgezogenem Kupferdrath in der Art zu, daß Keiner anfänglich den Bruch gewahr wird. Er schämt sich nicht, wenn er auf dem Betruge betroffen wird. Als nur insofern er dadurch einige Ungeschicklichkeit hat blicken lassen.” (Kant, Gesamtausgabe, Band 9)

Die tradierte Kopierkunst faszinierte auch den China-Experten Richard Wilhelm. Nach Studien der Pekinger Antiquitätenmärkte schrieb er in seinem 1926 gedruckten Essay “Sammler, Händler und Fälscher.” “In China hat man das Verhältnis der Fälschungen zu echten Gegenständen auf 2 zu 1 geschätzt. Ich halte diese Schätzung für sehr optimistisch und möchte sie wenigstens auf 999 zu 1 erhöhen, und diese Zahl immer noch sehr bescheiden nennen.”

Als Korrespondent stieß ich auf sonderbarste Blüten, etwa der Kopie von teuren Uhren. Eine “A. Lange und Söhne, Glashütte” hatte es mir besonders angetan. Gehäuse, Uhrwerk und Lederband sahen edel aus. Der Clou aber war ein Gag der Fälscher. Sie bauten eine bewegliche Plastik-Roulettescheibe mit Aufdruck “Casino Las Vegas” in das Zifferblatt ein, spekulierten auf den Spieltrieb chinesischer Kunden. Im Pekinger Kaufhaus Sanlitun Yaxiu 三里屯雅秀商场, wo man sich Uhren-Imitate nach Katalog bestellen konnte, erwarb ich die Uhr für 30 Euro.

Findige Fälscher entdeckten um 2000, dass sich mit Büchern, die sie selbst schrieben, aber unter den Namen bekannter Autoren und Verlage vermarkteten, mehr verdienen ließ, als mit Raubdrucken. 2002 wurden mir auf Wuhaner Büchermärkten die Bände 5 bis 8 der chinesischen Harry-Potter-Ausgabe angeboten, obwohl zu der Zeit Joanne K. Rowling noch an ihrem fünften Band schrieb.

Die Plagiateure hatten neue Harry-Potter-Abenteuer erfunden, schrieben dafür Texte anderer Fantasymärchen ab. In Untergrund-Druckereien produzierten sie ihr Werk mit Cover und falscher ISBN. Sie nannten das “Weishu” (伪书 Scheinbücher). 2006 besuchte ich den Bestsellerautoren Ye Yonglie in Shanghai. Er zeigte mit 45 ” Weishu”-Bücher, die unter seinem Namen vermarktet wurden. Dutzende renommierter Autoren Chinas wurden so geschädigt.

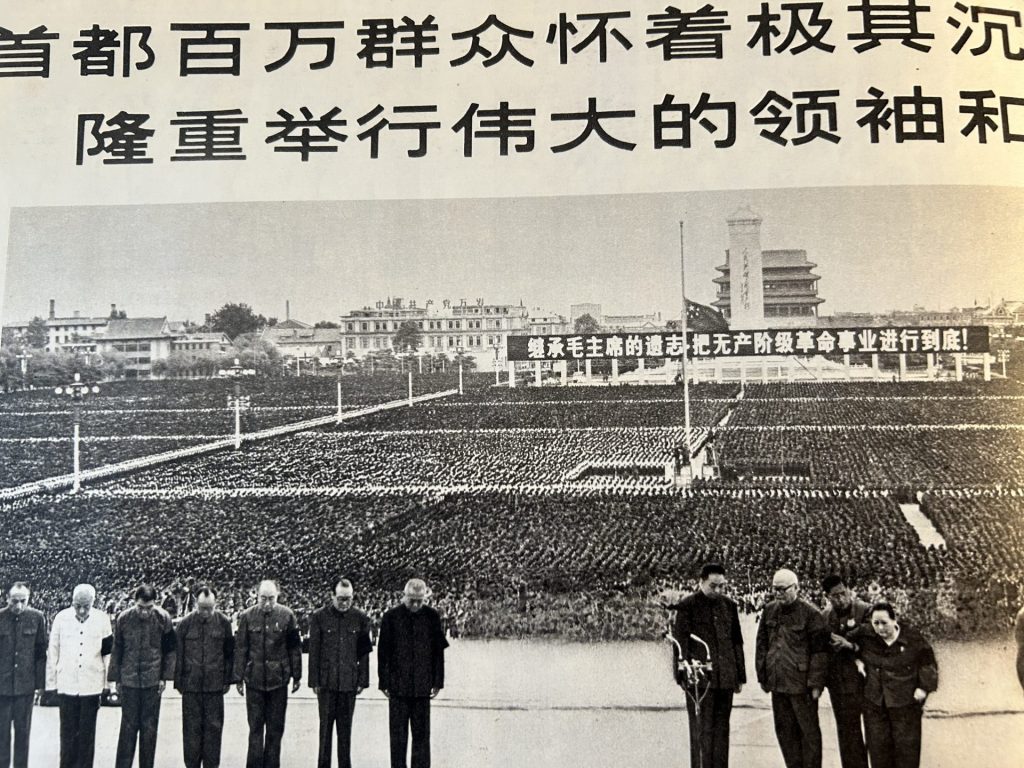

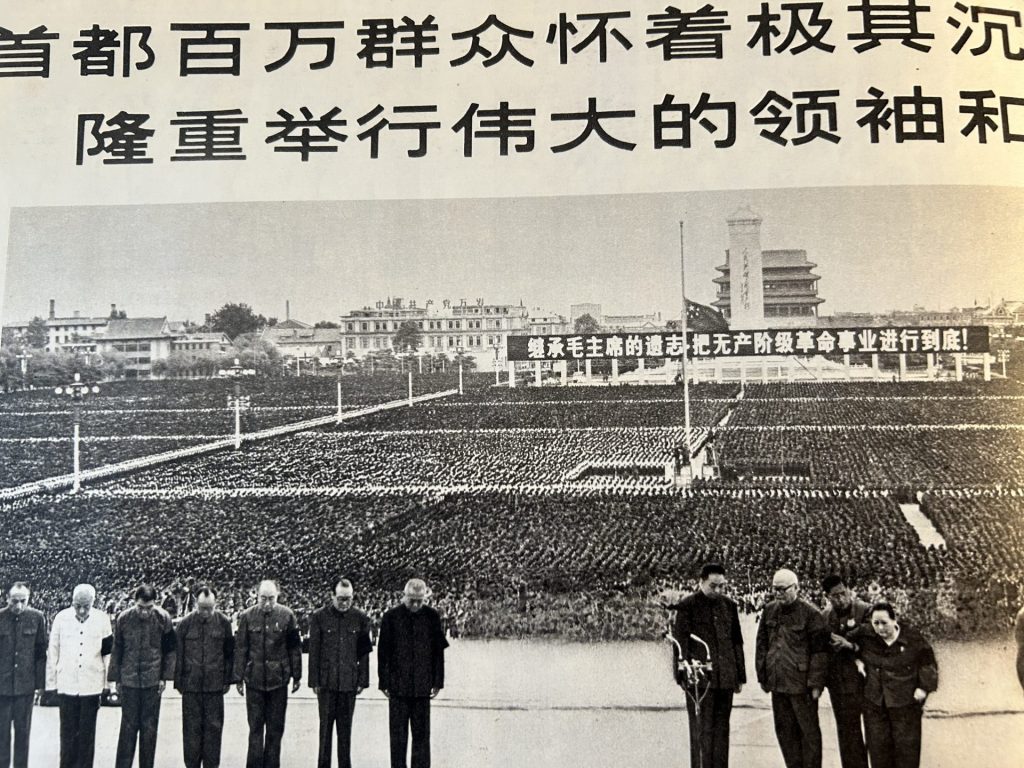

Der größte politische Fälscher aber ist Chinas Staat und seine Propagandaabteilungen. Seit der Gründung der Volksrepublik im Oktober 1949 an manipulierten alle Parteimedien Nachrichten, retuschierten vor allem Fotos, um plötzlich in Ungnade gefallene Personen aus Aufnahmen vor einer Veröffentlichung herauszuschneiden, oder die Fotos von Pekings Führern zu verschönen. Mao ließ im Dezember 1949 aus einem Gruppenfoto mit Stalin alle anderen Teilnehmer herausschneiden, sodass man in China nur noch sah und wie verbunden die Genossen Mao und Stalin doch waren. Chinas kommunistische Volkszeitung hatte einen eigenen Bildredakteur, der nur für solche Manipulationen zuständig war.

Auf Tausende solcher manipulierten Fotos zwischen 1950 und 1980 stieß der Performance-Künstler Zhang Dali 张大力, als er zwischen 2004 und 2011 Zugang zu chinesischen Bildarchiven fand. Das Foto Mao-Stalin gehört zu den 133 Exponaten, die er für sein Projekt “Chinas historisches Fotoarchiv” und für seine im Kantoner Kunstmuseum 2010 gezeigte Ausstellung “Die zweite Geschichte” 第二历史 auswählte. Zhang Dali kommentierte seine Arbeit: “Was ich mit den Fotos enthülle ist nur die Spitze des Eisberges. Nichts in jener Welt ist real oder original.”

In Symposien diskutierten Fotoredakteure und Kulturkritiker, wie die große Manipulation vonstattenging und was sie bedeutete. Im Internet lassen sich die damaligen Debatten heute noch nachverfolgen.

Bis kurz vor dem Machtantritt Xi Jinpings Ende 2012 konnten Chinas Künstler wenigstens in einer relativ toleranten Atmosphäre über solche Phänomene diskutieren. Heute lässt Xi solche Enthüllungen als “historischen Nihilismus” brandmarken. Das gilt besonders für die kritische Reflektion über den Mustersoldaten und LKW-Fahrer Lei Feng, der 1962 mit 22 Jahren bei einem Unfall starb. 2006 erschien im Pekinger Sanlian-Verlag eine Biografie, wie aus Lei Feng eine Kunstfigur der Revolution wurde. Sie deckte auf, dass die meisten der Fotos, mit denen Peking Chinas Jugend bis heute indoktriniert wird, vom Revolutionsidol Lei Feng zu lernen, manipuliert sind. Allein 19 Fotos wurden nach dem Inhalt seiner Tagebücher, nach seinem Tod nachgestellt und inszeniert. “Unser Land brauchte einen Helden” schrieb Zhang Dali.