es wurde monatelang verschoben, nun ist das Dritte Plenum des Zentralkomitees vorbei. Schon beginnt die Zählerei: Wie häufig werden die Worte “Reform”, “Entwicklung” oder nationale Sicherheit erwähnt? Beobachter im In- und Ausland versuchten am Donnerstag, aus dem dürftigen Kommuniqué etwas über die künftigen Prioritäten der Partei abzuleiten. Deutet die häufige Betonung nationaler Sicherheit auf mehr Kontrolle hin? Für die deutsche Wirtschaft ist es von großer Bedeutung, ob künftig vor allem die Machtpolitik oder das Wirtschaftswachstum den Ton angibt. Finn Mayer-Kuckuk hat sich das Ergebnis der wichtigen Planungskonferenz vorgenommen und erkennt dabei immerhin das Interesse der chinesischen Führung, die Konjunktur nicht völlig abstürzen zu lassen. Was er sonst noch herausgefunden hat, lesen Sie in seiner Analyse.

“Ich sehe den Sinn nicht. Die Afrikaner sind nur dann deine Freunde, wenn du ihnen Geld gibst.” Oder: “Hat die Regierung vergessen, wie viele arme Menschen es in China gibt?” So wird chinesische Entwicklungshilfe in Chinas sozialen Medien kommentiert. Ein ziemlicher Gegensatz zur Sichtweise des Westens, der China unterstellt, ärmere Länder in eine Schuldenfalle zu locken. Ja – was denn nun? Eins ist klar: China gibt viel – jährlich knapp 80 Milliarden Euro. Einer unserer Autoren aus China wirft einen Blick auf die gesellschaftliche Debatte und auf die politischen Ziele der Hilfen.

Die Forschung steht vor einem Dilemma: Deutsche Hochschulen suchen den Austausch mit internationalen Partnern und Studierenden. Kooperationen, die militärische Entwicklungen in China unterstützen, will dagegen keiner. Wie kann ein Wissenschaftler Risiken und Chancen der Zusammenarbeit in der Forschung überhaupt abwägen? Das ist schwer – aber wichtig. In allen Forschungsfeldern, die Chinas Militär oder Überwachungspotenzial erweitern, “müssen die Unis und Forscher sehr vorsichtig sein”, sagt Yannick Ringot vom Netzwerk HNC³ im Gespräch mit Table.Briefings. Diese Initiative, zu der die Uni Hamburg gehört, bündelt die China-Kompetenz in der Hansestadt. In seiner Analyse zeigt Marcel Grzanna, wie strengere Prüfverfahren an verschiedenen Universitäten aussehen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Freitag!

Chinas Positionierung im Ukraine-Krieg hat ein Umdenken in der deutschen Wissenschaft angeschoben. Spätestens seit es zahlreiche Belege dafür gibt, dass Peking seinen engen Freund und strategischen Partner Wladimir Putin militärisch unterstützt, stehen etliche Kooperationen deutscher Universitäten oder Forschungsinstitute mit chinesischen Institutionen in einem anderen Licht da.

“Der Ukraine-Krieg hat die Wahrnehmung verändert. Wir können nicht wegdiskutieren, dass es neben der Partnerschaft mit China auch eine Rivalität gibt”, sagt Yannick Ringot, Koordinator des Hamburg Network on Compliance in Cooperation with China HNC³ der Uni Hamburg.

In Bereichen, wo einem intensiven Austausch mit chinesischen Partnern vor wenigen Jahren noch weitgehend bedenkenlos zugestimmt wurde, existiert inzwischen großer Bedarf an Wissen und Handlungsanweisungen. Wissenschaftler sehen sich dem Dilemma ausgesetzt, zwischen Risiken und Chancen der Zusammenarbeit abwägen zu müssen. In allen Forschungsfeldern, die Chinas Militär oder Überwachungspotenzial erweitern, “müssen die Unis und Forscher sehr vorsichtig sein”, sagt Ringot im Gespräch mit Table.Briefings.

Das Netzwerk HNC³ wird vom Bundesforschungsministerium finanziert und bündelt die China-Kompetenz von neun wissenschaftlichen Einrichtungen der Hansestadt. Zentraler Akteur des Netzwerks ist die Uni Hamburg, die früher als andere damit begonnen hat, noch genauer hinzuschauen, mit wem man zusammenarbeitet. Bereits Ende 2020 wurde die übliche Prüfung von internationalen Kooperationsanfragen deutlich intensiviert. Seitdem werden die Anfragen einem vertieften Prüfungsverfahren unterzogen.

Die Implementierung dieser detaillierten Evaluierung resultierte aus der “dynamischen weltpolitischen Lage”, aus der sich zunehmend eine Systemrivalität zwischen Demokratien und Autokratien herauskristallisiert hat. “Unsere Universitäten haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Es kann nicht sein, dass sie dabei helfen, China militärisch aufzurüsten”, sagt Ringot. Das Prozedere wurde bereits mehrfach im Detail angepasst, um dem Risikopotenzial zunehmend gerecht zu werden. Das häufige Nachjustieren steht sinnbildlich für die Defizite, die noch vor wenigen Jahren bei den Prüfungen an den deutschen Unis existiert haben.

Auch weil “Nein” zu sagen, nicht immer leicht fällt. China lockt mit großzügigen Finanzierungen von Forschungsprojekten, mit gut ausgebildeten Gast-Wissenschaftlern und mit hochmodern ausgerüsteten Partner-Einrichtungen. Viele Jahre überstrahlten die Chancen einer Zusammenarbeit die möglichen Gefahren für die Deutschlands Souveränität, nationale Sicherheit und die Forschungsfreiheit. Doch die Zeitenwende hat auch die Wissenschaft erreicht.

“Wir sehen gerade in Bereichen der Exportkontrolle eine deutlich größere Sensibilisierung und Sorge”, sagt die Wirtschaftsethikerin mit China-Schwerpunkt, Alicia Hennig vom Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau an der TU Dresden. Deutlich wurde das beim Bundesarbeitskreis Exportkontrolle und Wissenschaft, wo Mitte Juni rund 130 Vertreter von Universitäten und Forschungseinrichtungen über den Umgang mit den Gefahren und Konsequenzen einer Zusammenarbeit debattierten. Hennig selbst arbeitete fünf Jahre an einer chinesischen Uni als Dozentin, ehe sie nicht mehr bereit war, die ideologischen Grenzen in der Lehre aus Rücksicht auf die Gastgeber einzuhalten, und das Land verließ.

Im Rahmen des Arbeitskreises erkannte Hennig jedoch “viel Frustration darüber, dass der Bund keine zentrale Rolle bei der Risikobewertung für die Unis einnimmt“. Das Bundesforschungsministerium (BMBF) hatte in seinem Positionspapier zur Forschungssicherheit im März 2024 zwar angekündigt, “die Überprüfung und (Weiter-)Entwicklung entsprechender Leitlinien und Instrumente durch die Wissenschaft” im Rahmen ihrer Verantwortung aktiv begleiten zu wollen. Dennoch bleibt die finale Entscheidung an den Universitäten hängen.

Problematisch dabei: Viele Wissenschaftler besitzen wenig oder gar keine China-Kompetenz. Sie bewerten Risiken nach eigenen Mustern aus ihren persönlichen Werten und Erfahrungen. Sie können weder die persönlichen Hintergründe chinesischer Wissenschaftler einordnen noch die Verknüpfung von Partner-Institutionen in staatliche Rüstungsindustrie- oder Überwachungsprogramme identifizieren.

Die Uni Hamburg will diese Lücken schließen. Ihr vertieftes Prüfungsverfahren ist dabei länderunabhängig. Auch die Anfragen aus anderen Staaten werden genau unter die Lupe genommen, zumal wenn diese autokratische Strukturen aufweisen. Dennoch sind es Anfragen zu Kooperationen mit chinesischen Partnern, die die meisten Verfahren in Gang setzen.

Die deutliche Mehrheit der bisher etwa 20 geprüften Verfahren betreffen MINT-Fächer. Die allermeisten bekamen grünes Licht. In einem Fall wurde eine laufende Zusammenarbeit jedoch beendet. Das betroffene drittmittelfinanzierte Projekt befasste sich mit maschinellem Lernen und KI. Als der Antrag der dritten Phase ins Rollen kam, gab es eine Reihe von offenen und kritischen Fragen, die nach intensiven Diskussionen und Abwägungen gegen eine Fortsetzung sprachen.

Die Prozedur benötigt Zeit: Einer Einstufung nach der Länderliste des Academic Freedom Index (AFI) folgt im Zweifelsfall die erforderliche fachbezogene Einstufung nach Forschungsbereichen mit erhöhtem Risiko beziehungsweise Exportkontrollrelevanz. Weisen auch die Kriterien des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle ein hohes Risiko aus, geht die Prüfung ins Detail. Die Uni holt danach Selbstauskünfte von Projektverantwortlichen und die Einschätzungen von einer Handvoll Abteilungen ein, stimmt sie miteinander ab, hält Rücksprache und entwirft schließlich eine Vorlage für das Präsidium. Dort wird letztlich entschieden, ob eine Kooperation zustande kommt oder nicht.

Auch an der TU München ist man vorsichtig geworden. “In den vergangenen Jahren haben wir eine hohe Sensibilität wie auch verstärkten Beratungsbedarf unserer Forschenden hinsichtlich internationaler Kooperationen festgestellt”, teilt die Uni mit. China steht dabei ganz besonders im Fokus. Die TU hat deshalb im Rahmen ihrer 2022 entwickelten Global Engagement Principles einen Round Table zu China eingerichtet, der ein spezifisches Informationsangebot und Empfehlungen für die Forschenden anbietet. Einerseits soll damit zur weiteren Sensibilisierung beigetragen werden. Andererseits will man die Möglichkeit für eine bestmögliche Ausgestaltung von wissenschaftlicher Kooperation schaffen. Generell orientiere man sich an den Leitfragen der Hochschulrektorenkonferenz zur Zusammenarbeit mit Partnern in China.

Ebenso wird an der Freien Universität Berlin ein Sensibilisierungsprozess vor allem von der Abteilung Internationales sowie seitens des Rechtsamts vorangetrieben. Ein vertieftes Prüfungsverfahren befindet sich seit Anfang des Jahres in einer Testphase. Bislang gab es bei Drittmittelanträgen lediglich eine Empfehlung oder die Universitätsverwaltung konnte, “im Fall bestimmter Länder wie China”, eine Prüfung ihrerseits einfordern. Zusätzlich hat die Freie Universität einen China-Beirat eingerichtet, der die Hochschulleitungen bei Kooperationen mit China berät.

Drittmittelanträge mit China werden nach Beratung durch die Forschungsabteilung von der Abteilung Internationales – und hier vor allem von den Länderbeauftragen – geprüft. Auch hier lauten die Kernfragen: Drohen Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit oder Verstöße gegen das Exportkontrollrecht?

Aktuell weist die Forschungsdatenbank der Freien Universität sechs laufende Kooperationen mit China aus, die alle vollständig durch die Europäische Union (Horizon), den DAAD, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oder andere internationale Organisationen finanziert sind. Dazu kommen zwei Langzeitprojekte mit zum Teil chinesischer Finanzierung – das von der Peking Universität, der FU und der Humboldt-Universität getragene Zentrum für Deutschlandstudien, das vom DAAD und den drei Partnern finanziert wird. Ferner finanziert China das Konfuzius-Institut an der FU, “das jedoch getrennt vom universitären Lehrbetrieb agiert und vor allem Sprachkurse und Kulturveranstaltungen anbietet”, wie es in einer Stellungnahme der Uni heißt.

Die Beispiele zeigen, dass Teile der Wissenschaft in Deutschland nicht mehr bereit sind, chinesische Kooperationsanfragen um jeden Preis anzunehmen. Sind die Gefahren gebannt? Noch lange nicht, sagt Wirtschaftsethikerin Hennig. “Es gibt in manchen Bereichen der deutschen Wissenschaften deutliche Fortschritte. In anderen Bereichen tut man sich weiterhin sehr schwer oder es fehlt der Wille, den Risiken geeignete Mechanismen entgegenzusetzen.”

In seiner ersten Mitteilung nach dem Ende des Dritten Plenums legt das Zentralkomitee der KP Chinas einen Zeitplan für die nächsten wirtschaftlichen Zwischenziele fest. Außerdem hört die Öffentlichkeit zum ersten Mal etwas vom Verbleib der abgesetzten Minister Qin Gang und Li Shangfu. Die Verlautbarung lässt zudem einen ersten Rückschluss auf Xi Jinpings Prioritäten für die kommenden Jahre zu.

Nebenbei lässt sich aus diesen Jahreszahlen ablesen, dass Xi vermutlich nicht nach seiner laufenden dritten Amtszeit abtreten wird. Schon 2029 befindet er sich in der vierten, und er ist explizit als der Führer genannt, unter dessen Anleitung die Ziele erreicht werden sollen. Für Freitag ist die Veröffentlichung längerer Dokumente zu erwarten, aus denen Details hervorgehen, insbesondere die zu erreichenden Ziele.

Das Zentralkomitee ist das mächtigste Gremium der Kommunistischen Partei, die China allein regiert. Es tritt in einem Fünfjahreszeitraum nur sieben Mal zusammen und trifft dann zuweilen weitreichende Beschlüsse. Auf den Dritten Plenen eines Zentralkomitees geht es traditionell schwerpunktmäßig um die Wirtschaftsplanung. Das Plenum ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Es haben 264 Mitglieder teilgenommen.

Der ehemalige Außenminister Qin Gang hat dem Dokument zufolge seine Mitgliedschaft im Zentralkomitee niedergelegt. Das steht für einen freundlichen Umgang mit dem geschassten Top-Kader: Er konnte freiwillig zurücktreten, statt ausgestoßen zu werden. Als Getreuer Xis wird er offenbar auch dann noch etwas sanfter angefasst, nachdem er in Ungnade gefallen ist.

Qin war in Rekordzeit zum Minister befördert worden und gehörte offensichtlich zur Seilschaft Xis. Qin Gang hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zweimal getroffen, einmal in Peking, einmal in Berlin. Damals fiel besonders der frostige Ton zwischen Außenministerin und Außenminister auf. Im Westen war Qin gut bekannt, da er auf früheren Posten Sprecher des Außenministeriums und Botschafter in den USA war.

Während Qin Gelegenheit bekam, zurückzutreten, wurde der General und Ex-Verteidigungsminister Li Shangfu aus dem Zentralkomitee entlassen. Lis Beförderung zum Minister soll 2023 auf seinen Vorgänger Wei Fenghe zurückgegangen sein. Wei wurde kürzlich ebenfalls wegen Vorteilnahme angeklagt.

Anders als bei Qin, dessen Vergehen bis heute unbekannt sind, ließ sich da wohl nichts mehr beschönigen. Zumal es Xis Anliegen ist, das Militär sauber zu halten. Außerdem gehörte Li vermutlich nicht zu seinem inneren Kreis. Er war nur ein halbes Jahr Verteidigungsminister.

Beobachter im In- und Ausland versuchten am Donnerstag, aus dem dürftigen Kommuniqué etwas über die künftigen Prioritäten der Partei abzuleiten. Die einen weisen darauf hin, dass in der Formel “Sicherstellung von Entwicklung und Sicherheit” die Entwicklung immer noch zuerst komme. Andere lesen aus der häufigen Betonung der nationalen Sicherheit eher einen Fokus auf mehr Kontrolle.

Die Frage, ob Machtpolitik oder Wirtschaftswachstum in China an erster Stelle kommen, ist auch für die deutsche Wirtschaft von großer Bedeutung. Deren Wünsche: eine Öffnung der Märkte, Deregulierung und eine möglichst wenig national orientierte Wirtschaftspolitik, in der ausländische Akteure eine tragende Rolle spielen können.

Eine Politik der militärischen Stärkung zielt jedoch im Gegensatz dazu eher darauf, autark zu werden, also alles selbst zu können und vom Ausland möglichst unabhängig zu sein. Im Bereich der Technologie hatte beispielsweise das Programm Made in China 2025 diesen Effekt. Dabei handelte es sich um ein Programm zur schnellen Entwicklung von Schlüsselbranchen wie Robotik und E-Autos. China braucht das Ausland hier fast nicht mehr.

Aus den Dokumenten im Umfeld eines Dritten Plenums lässt sich im Allgemeinen beides hinauslesen, je nachdem, wo die eigenen Wunschvorstellungen liegen: ein liberales Wirtschaftsprogramm oder noch mehr Kontrolle über alle Bereiche. Im Gesamtbild spricht aus der Verlautbarung von Donnerstag eher eine Fortsetzung der bisherigen Politik:

Das Bild, das sich daraus ergibt: Die machtpolitische Instrumentalisierung der Wirtschaft (statt Wohlstand als Selbstzweck) dauert zwar weiter an, doch es besteht großes Interesse daran, die Konjunktur nicht völlig abstürzen zu lassen.

22.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: China’s Third Plenum: A Plan for Renewed Reform? Mehr

22.07.2024, 11:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

GIGA Hamburg, Seminar (hybrid): Navigating Post-Pandemic Fieldwork in China: Challenges, Adaptations, and Insights Mehr

22.07.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg / CATS, Filmscreening und Gespräch mit dem Regisseur: “Wegen Hegel” Mehr

23.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Merics, China Spektrum Online-Diskussion: The CCP’s Third Plenum and China’s future economic course Mehr

24.07.2024, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)

AHK Greater China, GCC Knowledge Hub: Updates on PRC Corporate Governance and Employee Representation – What Companies Need to Do Mehr

24.07.2024, 15:00 Uhr Beijing time

EU SME Centre, Policy Meeting: Decoding China’s Third Plenum Mehr

24.07.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut FU Berlin, Finissage: Kunst im Dialog: Chinesische Künstlerinnen und Künstler in Berlin Mehr

24.07.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Expertengespräch: Marion Grether: Mythos 798 Mehr

25.07.2024, 18:00 Uhr

Webinar, Dezan Shira & Associates: From China to Southeast Asia: Effective HR Approaches for Regional Success Mehr

26.06.2024, 15:30 Uhr (21:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Countering China in the Gray Zone: Lessons from Taiwan Mehr

26.07.2024, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut München, Filmclub für chinesische Filme (auch Streaming): “Green Night” Mehr

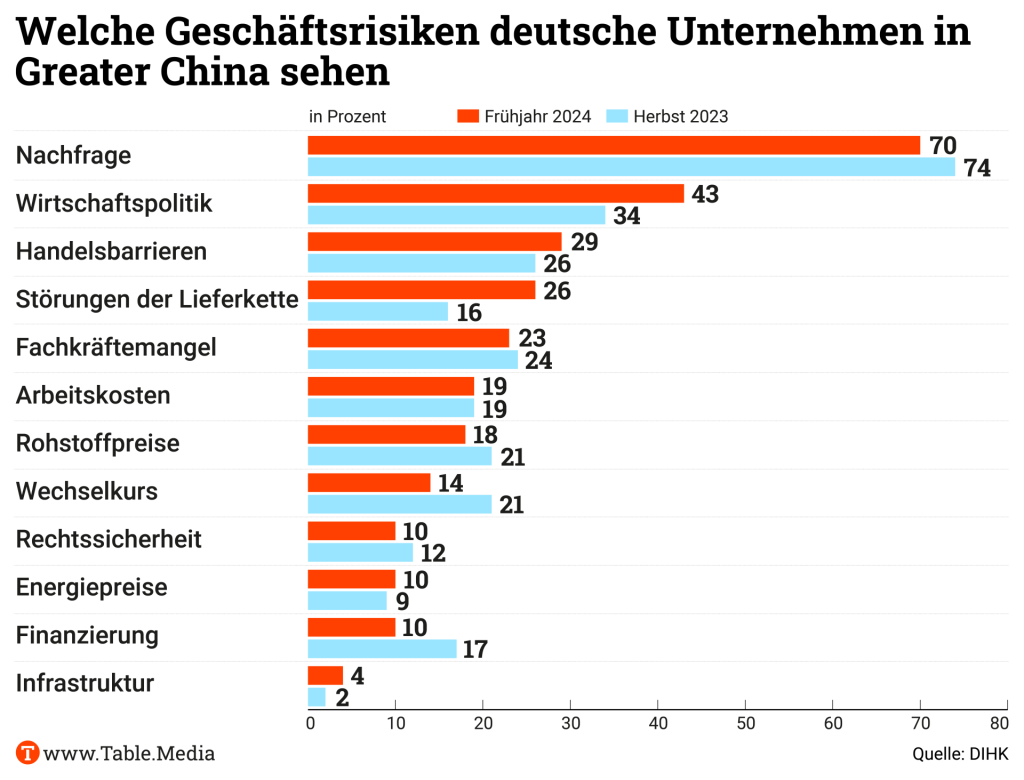

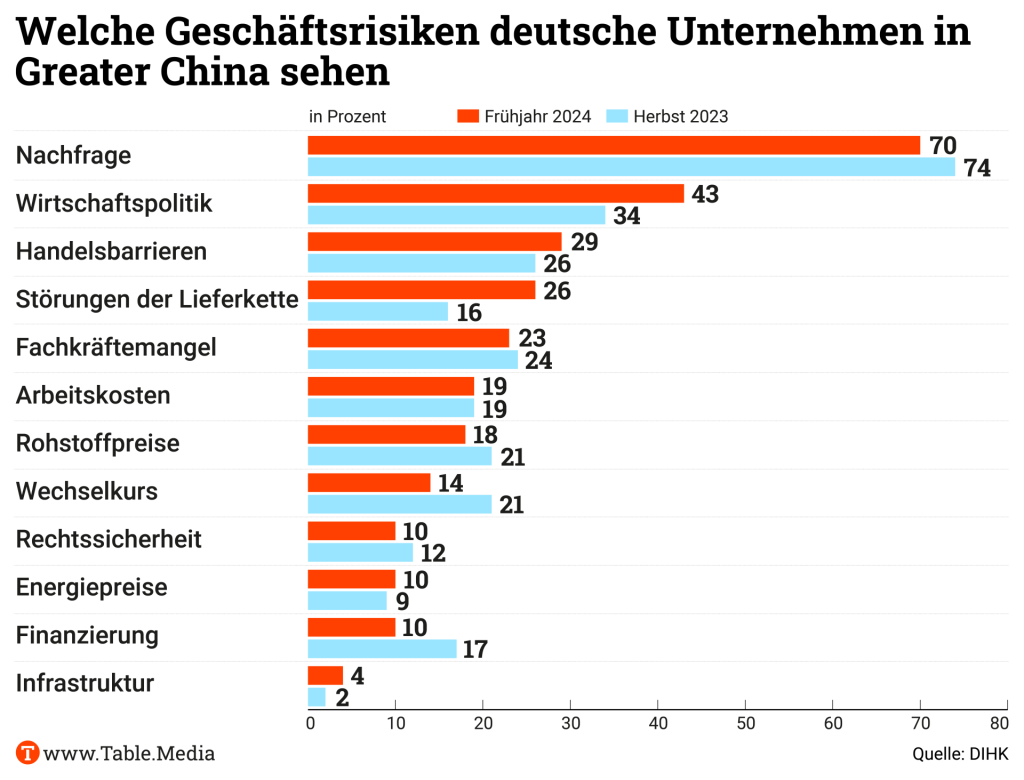

Die Stimmung deutscher Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum hat sich einer Umfrage zufolge deutlich verbessert. Besonders optimistisch sind die Unternehmen demnach hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung und ihrer eigenen Geschäftsperspektiven in der Region. Die Ausnahme bildet jedoch Greater China. Dort bleibt der Optimismus weiterhin gedämpft, wie aus einer Sonderauswertung des AHK World Business Outlook für die Deutschen Auslandshandelskammern (AHK) im Auftrag der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervorgeht. Diese liegt Table.Briefings exklusiv vor. Für die Umfrage wurden rund 660 deutsche Mitgliedsunternehmen in der Region Asien-Pazifik befragt.

“Diese positive Entwicklung stärkt unsere Unternehmen vor Ort und gibt auch der deutschen Wirtschaft Auftrieb. Die Region bleibt eine der wichtigsten Destinationen für die Diversifizierung des Geschäfts“, sagte Volker Treier, DIHK-Außenwirtschaftschef, mit Blick auf die Auswertung. Die Investitionsabsichten deutscher Unternehmen sind der Umfrage zufolge an vielen Standorten in Asien-Pazifik gestiegen oder gleichgeblieben. Nur in Hongkong, Singapur und Neuseeland sei eine Zurückhaltung bei Investitionen spürbar.

Anders in Japan: “Immer mehr deutsche Unternehmen bauen dort wichtige Einheiten auf oder erweitern diese, da Japan eine zentrale Rolle in ihrer China+1-Strategie spielt”, sagt Treier. In Indien, den Philippinen und Vietnam sind die Betriebe hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung besonders optimistisch.

Während die Beschäftigungspläne in Hongkong und China negativ sind, erwarten die meisten anderen AHK-Standorte in Asien-Pazifik neue Arbeitsplätze. Besonders auf den Philippinen, in Japan und Malaysia wird ein Zuwachs an Beschäftigung erwartet.

Herausforderungen bestehen der Umfrage zufolge weiterhin bei der Diversifizierung: In Hongkong und Malaysia liegt demnach der Fokus auf der Ausweitung des Zuliefernetzwerkes, während Unternehmen in Singapur, Vietnam und Taiwan neue Absatzmärkte erschließen. Dabei stoßen rund vier von fünf Unternehmen (84 Prozent) bei ihren Diversifizierungsbemühungen auf Hindernisse. Als Beispiele dafür nennen die Befragten Probleme bei der Suche nach geeigneten neuen Zulieferern oder Geschäftspartnern. Auch regulatorische Anforderungen und hohen Kosten stellten Hürden dar. ari

Wirtschaftsstaatssekretärin Franziska Brantner hat die geplante Vereinbarung zwischen der EU und Serbien über Rohstoff-Lieferungen als wichtigen Beitrag zur Unabhängigkeit von chinesischen Lieferungen bezeichnet. “Die Absichtserklärung mit Serbien ist ein relevanter Schritt beim Versuch, europäische Vorkommen europäisch zu nutzen und auch die europäische Industrie unabhängiger von China zu machen”, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag. “Das Lithium-Vorkommen in Serbien kann dazu einen Beitrag leisten.”

Es gebe Vorkommen in Deutschland oder Tschechien, die genutzt werden sollten. “Auch dies würde die Abhängigkeit von China reduzieren.” Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sagte im Handelsblatt, dass seine Regierung der EU den Vorrang vor China gegeben habe. Brantner lobte zudem, dass der Rohstoffkonzern Rio Tinto bei den Planungen für eine Lithiummine in Serbien beim Umweltschutz nachgebessert habe. Die serbische Regierung hatte Rio Tinto erneut die Lizenz für den Lithium-Abbau erteilt, die 2022 entzogen worden war.

Am Freitag sollen in Belgrad zwei Absichtserklärungen unterzeichnet werden. Zum einen geht es um ein Rohstoff-Abkommen zwischen der EU und dem EU-Beitrittskandidaten. Zum anderen will Serbien mit Autokonzernen wie Mercedes und Stellantis eine Absichtserklärung zum Aufbau eines Lithium-verarbeitenden Industriesektors unterzeichnen. Die beiden Autohersteller sollen in Gesprächen mit der serbischen Regierung darüber sein, die Lithiumverarbeitung und die E-Batterie-Produktion zu investieren. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Serbiens Präsident Vučić machte klar, dass der Zuschlag für Rio Tinto und eine Lieferung an Europa auch industriepolitische Gründe hat. “Wir wollen die Wertschöpfung – soweit es möglich ist – im eigenen Land behalten”, sagte er dem Handelsblatt. “Daher wollen wir die Produktion von Batterien in Serbien ansiedeln und nur einen Teil des Lithiums als Rohstoff verkaufen.” Er wolle Serbien als Autoproduktionsstandort etablieren. Exporte in die EU seien ohne Zölle möglich. Stellantis betreibe bereits eine Autofabrik in Serbien, es gebe auch Gespräche mit Südkorea. Auch chinesische Hersteller hätten Interesse geäußert. “Wir sind aber loyal zu Europa”, sagte Vučić. rtr

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wurde am Donnerstag in ihrem Amt wiedergewählt. Das Europäische Parlament bestätigte von der Leyen mit 401 Stimmen. 2019 fand China keine Erwähnung in ihrem politischen Manifest für ihre erste Amtszeit. In den am Donnerstag veröffentlichten politischen Richtlinien für die kommenden fünf Jahre zeichnet von der Leyen nun jedoch den China-Kurs vor.

Die wichtigsten Punkte:

Im Handelsstreit mit der EU eröffnet China nun direkte Untersuchungen bei drei führenden europäischen Schweinefleischlieferanten. Konkret handelt es sich um das dänische Unternehmen Danish Crown, die niederländische Firma Vion Boxtel BV und den spanischen Produzenten Litera Meat S.L.U., wie das Handelsministerium in Peking am Donnerstag mitteilte. Die Unternehmen sind die größten Lieferanten von Schweinefleischprodukten aus der Europäischen Union nach China.

Die chinesische Behörde will nach eigenen Angaben prüfen, ob diese Exporteure ihre Produkte zu Preisen verkaufen, die unter dem normalen Marktwert liegen, wodurch der chinesischen Industrie Schaden zugefügt werden könnte. Die Untersuchung soll voraussichtlich bis zum 17. Juni 2025 laufen, könne bei Bedarf aber um weitere sechs Monate verlängert werden.

China bezog 2023 Schweinefleisch im Wert von umgerechnet 5,5 Milliarden Dollar aus dem Ausland, einschließlich Nebenprodukten wie Füße, Ohren und Innereien, die in China anders als in Europa sehr begehrt sind. Mehr als die Hälfte der Waren kamen aus der EU. Dänemark, die Niederlanden und Spanien hatten sich für Zusatzzölle auf chinesische E-Fahrzeuge ausgesprochen.

Neben Fleischprodukten hat es China auch auf Branntwein-Importe aus Europa abgesehen. Im Jahr 2023 importierte China 43,31 Millionen Liter Brandy, mehr als 96 Prozent davon aus Frankreich, das sich ebenfalls für die Zölle ausgesprochen hatte.

Hochrangige Vertreter französischer Cognac-Produzenten und der EU nahmen am Donnerstag an einer Anhörung in Peking teil, wie der französische Lobbyverband BNIC mitteilte. Auf dem Prüfstand stehen demnach Firmen, die sich unter anderem im Besitz von Remy Cointreau, Pernod Ricard und LVMH befinden. Das Treffen habe den Cognac-Herstellern eine erste Gelegenheit geboten, sich persönlich zu den Vorwürfen zu äußern. rtr/jul

Chinas Entwicklungshilfe an andere Länder stößt in der eigenen Bevölkerung weitgehend auf Ablehnung. Viele sehen die Hilfe als Prestigeprojekt der Regierung an und verweisen auf die nach wie vor große Armut der chinesischen Bevölkerung und die allgemein geringe soziale Absicherung der Bürger.

Diese Kritik stößt bei der Regierung jedoch auf taube Ohren. Einerseits wird Chinas Hilfe für andere Länder öffentlich nicht besonders stark wahrgenommen. Zudem ist es für die Regierung schwierig, die Öffentlichkeit über das wahre Kalkül hinter diesen Geldern aufzuklären, da es sich dabei meist um geopolitische Erwägungen, den Export von Überkapazitäten und andere unschöne Motive handeln dürfte. Auch in den Medien wird das Thema von offiziellen Experten nur selten behandelt.

China leistete bereits während der Mao-Ära (1949-1976) Entwicklungshilfe an andere Länder in der Dritten Welt, überwiegend in Form von Agrarprodukten, Zuschüssen und medizinischen Leistungen chinesischer Ärzte, die nach Afrika entsandt wurden. Seit den 1990er Jahren werden die Hilfen zunehmend in Form des Aufbaus von Infrastruktur in den Empfängerländern geleistet.

Wenn man sowohl Zuschüsse als auch Darlehen zu Sonderkonditionen einbezieht, beläuft sich Chinas Entwicklungsfinanzierung auf umgerechnet schätzungsweise 78 Milliarden Euro pro Jahr. Auf internationaler Ebene konzentrieren sich die Debatten über Chinas finanzielle Unterstützung für den Globalen Süden unter anderem auf die Frage, ob sie den Menschen in den Empfängerländern tatsächlich wirtschaftliche Vorteile bringen oder ob sie in Chinas “Schuldenfalle” tappen würden. Die offiziellen Medien des Landes berichten zwar vereinzelt über Chinas Hilfen und andere internationale Großprojekte wie die “Neue Seidenstraße”-Initiative, doch ist die Berichterstattung immer in der typisch vagen, jargonbeladenen Sprache gehalten, was es schwierig macht, das vollständige Bild zu erfassen.

Einige chinesische Amateur-Analysten für internationale Beziehungen glauben zu wissen, was hinter dem chinesischen Geld steckt. In einem Beitrag in den sozialen Medien, der den Einfluss Chinas und der Vereinigten Staaten in Afrika vergleicht, wird darüber diskutiert, was China von seiner Hilfe für die afrikanischen Länder hat. “Ich sehe den Sinn nicht. Die Afrikaner sind nur dann deine Freunde, wenn du ihnen Geld gibst”, heißt es in einem Beitrag auf Weibo, dem chinesischen Pendant zu X, vormals Twitter. “Glaubt ihr, China gibt das Geld umsonst? Wir bekommen natürliche Ressourcen”, entgegnete ein anderer. Die meisten chinesischen Durchschnittsbürger interessieren sich jedoch nicht für solche Dinge. Die meisten halten die Hilfen für nicht gerechtfertigt.

In einem anderen Weibo-Beitrag, der Anfang Juli veröffentlicht wurde und in dem es um den Schuldenerlass Chinas für afrikanische Länder ging, stellten die Nutzer verschiedene rhetorische Fragen. “Woher kommt das Geld? Ist das Geld für das Mittagessen armer Kinder?”, schrieb einer und spielte damit auf die jüngsten Feststellungen des chinesischen Rechnungshofs an, wonach einige Lokalregierungen Gelder, die für das Mittagessen sozial benachteiligter Schulkinder auf dem Land vorgesehen waren, zur Bedienung von Staatsschulden verwendet hatten.

“Hat die Regierung vergessen, wie viele arme Menschen es in China gibt und wie viele von ihnen sich keine medizinische Versorgung leisten können?”, fragte jemand. Trotz der Größe der chinesischen Wirtschaft müssen immer noch etwa 600 Millionen Menschen mit weniger als umgerechnet 4,50 Euro pro Tag auskommen, und mehr als 800 Millionen verfügen über keine ausreichende soziale Absicherung.

Ausländische Studenten wohnen auf dem gleichen Campus in der Regel besser als chinesische Studenten, was für Verbitterung sorgt. Das Problem spitzte sich 2019 zu, als die Universität Shandong Berichten zufolge chinesische Studierende als “Lernbegleiter” für ausländische Studierende abstellte. Einige zeigten sich besonders empört über das angebliche Arrangement, bei dem chinesische Studentinnen männlichen ausländischen Studenten zur Seite gestellt wurden.

Edward Zhou, zuvor Führungskraft beim Biotechnologieunternehmen Cytiva, ist vom amerikanischen Pharmakonzern Johnson & Johnson zum Leiter des Medizintechnikgeschäfts in China ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Will Song an.

Jinqing Cai ist neue Präsidentin Brand Activities in Greater China beim französischen Luxuskonzern Kering. Sie arbeitet am Hauptsitz der Gruppe in Shanghai und berichtet an CEO Jean-François Palus. Zuvor fungierte sie als Chairman of the Board von Christie’s China.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Hier hängt zwar nichts, aber sie heißen trotzdem so: die Hängenden Gärten im Hangzhou International Expo Center. Auf dem obersten Stockwerk des Messegebäudes befindet sich eine Grünfläche von etwa 65.000 Quadratmetern, inklusive Wasserläufe und Baumbewuchs. Perfekt für eine kleine Auszeit nach einem stundenlangem Messebesuch. Die Himmelsgärten gehen auf eines der sieben Weltwunder der Antike zurück: die Hängenden Gärten der Semiramis. Die aufwändige Gartenanlage soll sich in Babylon im Zweistromland, also im heutigen Irak, befunden haben.

es wurde monatelang verschoben, nun ist das Dritte Plenum des Zentralkomitees vorbei. Schon beginnt die Zählerei: Wie häufig werden die Worte “Reform”, “Entwicklung” oder nationale Sicherheit erwähnt? Beobachter im In- und Ausland versuchten am Donnerstag, aus dem dürftigen Kommuniqué etwas über die künftigen Prioritäten der Partei abzuleiten. Deutet die häufige Betonung nationaler Sicherheit auf mehr Kontrolle hin? Für die deutsche Wirtschaft ist es von großer Bedeutung, ob künftig vor allem die Machtpolitik oder das Wirtschaftswachstum den Ton angibt. Finn Mayer-Kuckuk hat sich das Ergebnis der wichtigen Planungskonferenz vorgenommen und erkennt dabei immerhin das Interesse der chinesischen Führung, die Konjunktur nicht völlig abstürzen zu lassen. Was er sonst noch herausgefunden hat, lesen Sie in seiner Analyse.

“Ich sehe den Sinn nicht. Die Afrikaner sind nur dann deine Freunde, wenn du ihnen Geld gibst.” Oder: “Hat die Regierung vergessen, wie viele arme Menschen es in China gibt?” So wird chinesische Entwicklungshilfe in Chinas sozialen Medien kommentiert. Ein ziemlicher Gegensatz zur Sichtweise des Westens, der China unterstellt, ärmere Länder in eine Schuldenfalle zu locken. Ja – was denn nun? Eins ist klar: China gibt viel – jährlich knapp 80 Milliarden Euro. Einer unserer Autoren aus China wirft einen Blick auf die gesellschaftliche Debatte und auf die politischen Ziele der Hilfen.

Die Forschung steht vor einem Dilemma: Deutsche Hochschulen suchen den Austausch mit internationalen Partnern und Studierenden. Kooperationen, die militärische Entwicklungen in China unterstützen, will dagegen keiner. Wie kann ein Wissenschaftler Risiken und Chancen der Zusammenarbeit in der Forschung überhaupt abwägen? Das ist schwer – aber wichtig. In allen Forschungsfeldern, die Chinas Militär oder Überwachungspotenzial erweitern, “müssen die Unis und Forscher sehr vorsichtig sein”, sagt Yannick Ringot vom Netzwerk HNC³ im Gespräch mit Table.Briefings. Diese Initiative, zu der die Uni Hamburg gehört, bündelt die China-Kompetenz in der Hansestadt. In seiner Analyse zeigt Marcel Grzanna, wie strengere Prüfverfahren an verschiedenen Universitäten aussehen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Freitag!

Chinas Positionierung im Ukraine-Krieg hat ein Umdenken in der deutschen Wissenschaft angeschoben. Spätestens seit es zahlreiche Belege dafür gibt, dass Peking seinen engen Freund und strategischen Partner Wladimir Putin militärisch unterstützt, stehen etliche Kooperationen deutscher Universitäten oder Forschungsinstitute mit chinesischen Institutionen in einem anderen Licht da.

“Der Ukraine-Krieg hat die Wahrnehmung verändert. Wir können nicht wegdiskutieren, dass es neben der Partnerschaft mit China auch eine Rivalität gibt”, sagt Yannick Ringot, Koordinator des Hamburg Network on Compliance in Cooperation with China HNC³ der Uni Hamburg.

In Bereichen, wo einem intensiven Austausch mit chinesischen Partnern vor wenigen Jahren noch weitgehend bedenkenlos zugestimmt wurde, existiert inzwischen großer Bedarf an Wissen und Handlungsanweisungen. Wissenschaftler sehen sich dem Dilemma ausgesetzt, zwischen Risiken und Chancen der Zusammenarbeit abwägen zu müssen. In allen Forschungsfeldern, die Chinas Militär oder Überwachungspotenzial erweitern, “müssen die Unis und Forscher sehr vorsichtig sein”, sagt Ringot im Gespräch mit Table.Briefings.

Das Netzwerk HNC³ wird vom Bundesforschungsministerium finanziert und bündelt die China-Kompetenz von neun wissenschaftlichen Einrichtungen der Hansestadt. Zentraler Akteur des Netzwerks ist die Uni Hamburg, die früher als andere damit begonnen hat, noch genauer hinzuschauen, mit wem man zusammenarbeitet. Bereits Ende 2020 wurde die übliche Prüfung von internationalen Kooperationsanfragen deutlich intensiviert. Seitdem werden die Anfragen einem vertieften Prüfungsverfahren unterzogen.

Die Implementierung dieser detaillierten Evaluierung resultierte aus der “dynamischen weltpolitischen Lage”, aus der sich zunehmend eine Systemrivalität zwischen Demokratien und Autokratien herauskristallisiert hat. “Unsere Universitäten haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Es kann nicht sein, dass sie dabei helfen, China militärisch aufzurüsten”, sagt Ringot. Das Prozedere wurde bereits mehrfach im Detail angepasst, um dem Risikopotenzial zunehmend gerecht zu werden. Das häufige Nachjustieren steht sinnbildlich für die Defizite, die noch vor wenigen Jahren bei den Prüfungen an den deutschen Unis existiert haben.

Auch weil “Nein” zu sagen, nicht immer leicht fällt. China lockt mit großzügigen Finanzierungen von Forschungsprojekten, mit gut ausgebildeten Gast-Wissenschaftlern und mit hochmodern ausgerüsteten Partner-Einrichtungen. Viele Jahre überstrahlten die Chancen einer Zusammenarbeit die möglichen Gefahren für die Deutschlands Souveränität, nationale Sicherheit und die Forschungsfreiheit. Doch die Zeitenwende hat auch die Wissenschaft erreicht.

“Wir sehen gerade in Bereichen der Exportkontrolle eine deutlich größere Sensibilisierung und Sorge”, sagt die Wirtschaftsethikerin mit China-Schwerpunkt, Alicia Hennig vom Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau an der TU Dresden. Deutlich wurde das beim Bundesarbeitskreis Exportkontrolle und Wissenschaft, wo Mitte Juni rund 130 Vertreter von Universitäten und Forschungseinrichtungen über den Umgang mit den Gefahren und Konsequenzen einer Zusammenarbeit debattierten. Hennig selbst arbeitete fünf Jahre an einer chinesischen Uni als Dozentin, ehe sie nicht mehr bereit war, die ideologischen Grenzen in der Lehre aus Rücksicht auf die Gastgeber einzuhalten, und das Land verließ.

Im Rahmen des Arbeitskreises erkannte Hennig jedoch “viel Frustration darüber, dass der Bund keine zentrale Rolle bei der Risikobewertung für die Unis einnimmt“. Das Bundesforschungsministerium (BMBF) hatte in seinem Positionspapier zur Forschungssicherheit im März 2024 zwar angekündigt, “die Überprüfung und (Weiter-)Entwicklung entsprechender Leitlinien und Instrumente durch die Wissenschaft” im Rahmen ihrer Verantwortung aktiv begleiten zu wollen. Dennoch bleibt die finale Entscheidung an den Universitäten hängen.

Problematisch dabei: Viele Wissenschaftler besitzen wenig oder gar keine China-Kompetenz. Sie bewerten Risiken nach eigenen Mustern aus ihren persönlichen Werten und Erfahrungen. Sie können weder die persönlichen Hintergründe chinesischer Wissenschaftler einordnen noch die Verknüpfung von Partner-Institutionen in staatliche Rüstungsindustrie- oder Überwachungsprogramme identifizieren.

Die Uni Hamburg will diese Lücken schließen. Ihr vertieftes Prüfungsverfahren ist dabei länderunabhängig. Auch die Anfragen aus anderen Staaten werden genau unter die Lupe genommen, zumal wenn diese autokratische Strukturen aufweisen. Dennoch sind es Anfragen zu Kooperationen mit chinesischen Partnern, die die meisten Verfahren in Gang setzen.

Die deutliche Mehrheit der bisher etwa 20 geprüften Verfahren betreffen MINT-Fächer. Die allermeisten bekamen grünes Licht. In einem Fall wurde eine laufende Zusammenarbeit jedoch beendet. Das betroffene drittmittelfinanzierte Projekt befasste sich mit maschinellem Lernen und KI. Als der Antrag der dritten Phase ins Rollen kam, gab es eine Reihe von offenen und kritischen Fragen, die nach intensiven Diskussionen und Abwägungen gegen eine Fortsetzung sprachen.

Die Prozedur benötigt Zeit: Einer Einstufung nach der Länderliste des Academic Freedom Index (AFI) folgt im Zweifelsfall die erforderliche fachbezogene Einstufung nach Forschungsbereichen mit erhöhtem Risiko beziehungsweise Exportkontrollrelevanz. Weisen auch die Kriterien des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle ein hohes Risiko aus, geht die Prüfung ins Detail. Die Uni holt danach Selbstauskünfte von Projektverantwortlichen und die Einschätzungen von einer Handvoll Abteilungen ein, stimmt sie miteinander ab, hält Rücksprache und entwirft schließlich eine Vorlage für das Präsidium. Dort wird letztlich entschieden, ob eine Kooperation zustande kommt oder nicht.

Auch an der TU München ist man vorsichtig geworden. “In den vergangenen Jahren haben wir eine hohe Sensibilität wie auch verstärkten Beratungsbedarf unserer Forschenden hinsichtlich internationaler Kooperationen festgestellt”, teilt die Uni mit. China steht dabei ganz besonders im Fokus. Die TU hat deshalb im Rahmen ihrer 2022 entwickelten Global Engagement Principles einen Round Table zu China eingerichtet, der ein spezifisches Informationsangebot und Empfehlungen für die Forschenden anbietet. Einerseits soll damit zur weiteren Sensibilisierung beigetragen werden. Andererseits will man die Möglichkeit für eine bestmögliche Ausgestaltung von wissenschaftlicher Kooperation schaffen. Generell orientiere man sich an den Leitfragen der Hochschulrektorenkonferenz zur Zusammenarbeit mit Partnern in China.

Ebenso wird an der Freien Universität Berlin ein Sensibilisierungsprozess vor allem von der Abteilung Internationales sowie seitens des Rechtsamts vorangetrieben. Ein vertieftes Prüfungsverfahren befindet sich seit Anfang des Jahres in einer Testphase. Bislang gab es bei Drittmittelanträgen lediglich eine Empfehlung oder die Universitätsverwaltung konnte, “im Fall bestimmter Länder wie China”, eine Prüfung ihrerseits einfordern. Zusätzlich hat die Freie Universität einen China-Beirat eingerichtet, der die Hochschulleitungen bei Kooperationen mit China berät.

Drittmittelanträge mit China werden nach Beratung durch die Forschungsabteilung von der Abteilung Internationales – und hier vor allem von den Länderbeauftragen – geprüft. Auch hier lauten die Kernfragen: Drohen Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit oder Verstöße gegen das Exportkontrollrecht?

Aktuell weist die Forschungsdatenbank der Freien Universität sechs laufende Kooperationen mit China aus, die alle vollständig durch die Europäische Union (Horizon), den DAAD, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oder andere internationale Organisationen finanziert sind. Dazu kommen zwei Langzeitprojekte mit zum Teil chinesischer Finanzierung – das von der Peking Universität, der FU und der Humboldt-Universität getragene Zentrum für Deutschlandstudien, das vom DAAD und den drei Partnern finanziert wird. Ferner finanziert China das Konfuzius-Institut an der FU, “das jedoch getrennt vom universitären Lehrbetrieb agiert und vor allem Sprachkurse und Kulturveranstaltungen anbietet”, wie es in einer Stellungnahme der Uni heißt.

Die Beispiele zeigen, dass Teile der Wissenschaft in Deutschland nicht mehr bereit sind, chinesische Kooperationsanfragen um jeden Preis anzunehmen. Sind die Gefahren gebannt? Noch lange nicht, sagt Wirtschaftsethikerin Hennig. “Es gibt in manchen Bereichen der deutschen Wissenschaften deutliche Fortschritte. In anderen Bereichen tut man sich weiterhin sehr schwer oder es fehlt der Wille, den Risiken geeignete Mechanismen entgegenzusetzen.”

In seiner ersten Mitteilung nach dem Ende des Dritten Plenums legt das Zentralkomitee der KP Chinas einen Zeitplan für die nächsten wirtschaftlichen Zwischenziele fest. Außerdem hört die Öffentlichkeit zum ersten Mal etwas vom Verbleib der abgesetzten Minister Qin Gang und Li Shangfu. Die Verlautbarung lässt zudem einen ersten Rückschluss auf Xi Jinpings Prioritäten für die kommenden Jahre zu.

Nebenbei lässt sich aus diesen Jahreszahlen ablesen, dass Xi vermutlich nicht nach seiner laufenden dritten Amtszeit abtreten wird. Schon 2029 befindet er sich in der vierten, und er ist explizit als der Führer genannt, unter dessen Anleitung die Ziele erreicht werden sollen. Für Freitag ist die Veröffentlichung längerer Dokumente zu erwarten, aus denen Details hervorgehen, insbesondere die zu erreichenden Ziele.

Das Zentralkomitee ist das mächtigste Gremium der Kommunistischen Partei, die China allein regiert. Es tritt in einem Fünfjahreszeitraum nur sieben Mal zusammen und trifft dann zuweilen weitreichende Beschlüsse. Auf den Dritten Plenen eines Zentralkomitees geht es traditionell schwerpunktmäßig um die Wirtschaftsplanung. Das Plenum ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Es haben 264 Mitglieder teilgenommen.

Der ehemalige Außenminister Qin Gang hat dem Dokument zufolge seine Mitgliedschaft im Zentralkomitee niedergelegt. Das steht für einen freundlichen Umgang mit dem geschassten Top-Kader: Er konnte freiwillig zurücktreten, statt ausgestoßen zu werden. Als Getreuer Xis wird er offenbar auch dann noch etwas sanfter angefasst, nachdem er in Ungnade gefallen ist.

Qin war in Rekordzeit zum Minister befördert worden und gehörte offensichtlich zur Seilschaft Xis. Qin Gang hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zweimal getroffen, einmal in Peking, einmal in Berlin. Damals fiel besonders der frostige Ton zwischen Außenministerin und Außenminister auf. Im Westen war Qin gut bekannt, da er auf früheren Posten Sprecher des Außenministeriums und Botschafter in den USA war.

Während Qin Gelegenheit bekam, zurückzutreten, wurde der General und Ex-Verteidigungsminister Li Shangfu aus dem Zentralkomitee entlassen. Lis Beförderung zum Minister soll 2023 auf seinen Vorgänger Wei Fenghe zurückgegangen sein. Wei wurde kürzlich ebenfalls wegen Vorteilnahme angeklagt.

Anders als bei Qin, dessen Vergehen bis heute unbekannt sind, ließ sich da wohl nichts mehr beschönigen. Zumal es Xis Anliegen ist, das Militär sauber zu halten. Außerdem gehörte Li vermutlich nicht zu seinem inneren Kreis. Er war nur ein halbes Jahr Verteidigungsminister.

Beobachter im In- und Ausland versuchten am Donnerstag, aus dem dürftigen Kommuniqué etwas über die künftigen Prioritäten der Partei abzuleiten. Die einen weisen darauf hin, dass in der Formel “Sicherstellung von Entwicklung und Sicherheit” die Entwicklung immer noch zuerst komme. Andere lesen aus der häufigen Betonung der nationalen Sicherheit eher einen Fokus auf mehr Kontrolle.

Die Frage, ob Machtpolitik oder Wirtschaftswachstum in China an erster Stelle kommen, ist auch für die deutsche Wirtschaft von großer Bedeutung. Deren Wünsche: eine Öffnung der Märkte, Deregulierung und eine möglichst wenig national orientierte Wirtschaftspolitik, in der ausländische Akteure eine tragende Rolle spielen können.

Eine Politik der militärischen Stärkung zielt jedoch im Gegensatz dazu eher darauf, autark zu werden, also alles selbst zu können und vom Ausland möglichst unabhängig zu sein. Im Bereich der Technologie hatte beispielsweise das Programm Made in China 2025 diesen Effekt. Dabei handelte es sich um ein Programm zur schnellen Entwicklung von Schlüsselbranchen wie Robotik und E-Autos. China braucht das Ausland hier fast nicht mehr.

Aus den Dokumenten im Umfeld eines Dritten Plenums lässt sich im Allgemeinen beides hinauslesen, je nachdem, wo die eigenen Wunschvorstellungen liegen: ein liberales Wirtschaftsprogramm oder noch mehr Kontrolle über alle Bereiche. Im Gesamtbild spricht aus der Verlautbarung von Donnerstag eher eine Fortsetzung der bisherigen Politik:

Das Bild, das sich daraus ergibt: Die machtpolitische Instrumentalisierung der Wirtschaft (statt Wohlstand als Selbstzweck) dauert zwar weiter an, doch es besteht großes Interesse daran, die Konjunktur nicht völlig abstürzen zu lassen.

22.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: China’s Third Plenum: A Plan for Renewed Reform? Mehr

22.07.2024, 11:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

GIGA Hamburg, Seminar (hybrid): Navigating Post-Pandemic Fieldwork in China: Challenges, Adaptations, and Insights Mehr

22.07.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg / CATS, Filmscreening und Gespräch mit dem Regisseur: “Wegen Hegel” Mehr

23.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Merics, China Spektrum Online-Diskussion: The CCP’s Third Plenum and China’s future economic course Mehr

24.07.2024, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)

AHK Greater China, GCC Knowledge Hub: Updates on PRC Corporate Governance and Employee Representation – What Companies Need to Do Mehr

24.07.2024, 15:00 Uhr Beijing time

EU SME Centre, Policy Meeting: Decoding China’s Third Plenum Mehr

24.07.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut FU Berlin, Finissage: Kunst im Dialog: Chinesische Künstlerinnen und Künstler in Berlin Mehr

24.07.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Expertengespräch: Marion Grether: Mythos 798 Mehr

25.07.2024, 18:00 Uhr

Webinar, Dezan Shira & Associates: From China to Southeast Asia: Effective HR Approaches for Regional Success Mehr

26.06.2024, 15:30 Uhr (21:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Countering China in the Gray Zone: Lessons from Taiwan Mehr

26.07.2024, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut München, Filmclub für chinesische Filme (auch Streaming): “Green Night” Mehr

Die Stimmung deutscher Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum hat sich einer Umfrage zufolge deutlich verbessert. Besonders optimistisch sind die Unternehmen demnach hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung und ihrer eigenen Geschäftsperspektiven in der Region. Die Ausnahme bildet jedoch Greater China. Dort bleibt der Optimismus weiterhin gedämpft, wie aus einer Sonderauswertung des AHK World Business Outlook für die Deutschen Auslandshandelskammern (AHK) im Auftrag der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervorgeht. Diese liegt Table.Briefings exklusiv vor. Für die Umfrage wurden rund 660 deutsche Mitgliedsunternehmen in der Region Asien-Pazifik befragt.

“Diese positive Entwicklung stärkt unsere Unternehmen vor Ort und gibt auch der deutschen Wirtschaft Auftrieb. Die Region bleibt eine der wichtigsten Destinationen für die Diversifizierung des Geschäfts“, sagte Volker Treier, DIHK-Außenwirtschaftschef, mit Blick auf die Auswertung. Die Investitionsabsichten deutscher Unternehmen sind der Umfrage zufolge an vielen Standorten in Asien-Pazifik gestiegen oder gleichgeblieben. Nur in Hongkong, Singapur und Neuseeland sei eine Zurückhaltung bei Investitionen spürbar.

Anders in Japan: “Immer mehr deutsche Unternehmen bauen dort wichtige Einheiten auf oder erweitern diese, da Japan eine zentrale Rolle in ihrer China+1-Strategie spielt”, sagt Treier. In Indien, den Philippinen und Vietnam sind die Betriebe hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung besonders optimistisch.

Während die Beschäftigungspläne in Hongkong und China negativ sind, erwarten die meisten anderen AHK-Standorte in Asien-Pazifik neue Arbeitsplätze. Besonders auf den Philippinen, in Japan und Malaysia wird ein Zuwachs an Beschäftigung erwartet.

Herausforderungen bestehen der Umfrage zufolge weiterhin bei der Diversifizierung: In Hongkong und Malaysia liegt demnach der Fokus auf der Ausweitung des Zuliefernetzwerkes, während Unternehmen in Singapur, Vietnam und Taiwan neue Absatzmärkte erschließen. Dabei stoßen rund vier von fünf Unternehmen (84 Prozent) bei ihren Diversifizierungsbemühungen auf Hindernisse. Als Beispiele dafür nennen die Befragten Probleme bei der Suche nach geeigneten neuen Zulieferern oder Geschäftspartnern. Auch regulatorische Anforderungen und hohen Kosten stellten Hürden dar. ari

Wirtschaftsstaatssekretärin Franziska Brantner hat die geplante Vereinbarung zwischen der EU und Serbien über Rohstoff-Lieferungen als wichtigen Beitrag zur Unabhängigkeit von chinesischen Lieferungen bezeichnet. “Die Absichtserklärung mit Serbien ist ein relevanter Schritt beim Versuch, europäische Vorkommen europäisch zu nutzen und auch die europäische Industrie unabhängiger von China zu machen”, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag. “Das Lithium-Vorkommen in Serbien kann dazu einen Beitrag leisten.”

Es gebe Vorkommen in Deutschland oder Tschechien, die genutzt werden sollten. “Auch dies würde die Abhängigkeit von China reduzieren.” Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sagte im Handelsblatt, dass seine Regierung der EU den Vorrang vor China gegeben habe. Brantner lobte zudem, dass der Rohstoffkonzern Rio Tinto bei den Planungen für eine Lithiummine in Serbien beim Umweltschutz nachgebessert habe. Die serbische Regierung hatte Rio Tinto erneut die Lizenz für den Lithium-Abbau erteilt, die 2022 entzogen worden war.

Am Freitag sollen in Belgrad zwei Absichtserklärungen unterzeichnet werden. Zum einen geht es um ein Rohstoff-Abkommen zwischen der EU und dem EU-Beitrittskandidaten. Zum anderen will Serbien mit Autokonzernen wie Mercedes und Stellantis eine Absichtserklärung zum Aufbau eines Lithium-verarbeitenden Industriesektors unterzeichnen. Die beiden Autohersteller sollen in Gesprächen mit der serbischen Regierung darüber sein, die Lithiumverarbeitung und die E-Batterie-Produktion zu investieren. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Serbiens Präsident Vučić machte klar, dass der Zuschlag für Rio Tinto und eine Lieferung an Europa auch industriepolitische Gründe hat. “Wir wollen die Wertschöpfung – soweit es möglich ist – im eigenen Land behalten”, sagte er dem Handelsblatt. “Daher wollen wir die Produktion von Batterien in Serbien ansiedeln und nur einen Teil des Lithiums als Rohstoff verkaufen.” Er wolle Serbien als Autoproduktionsstandort etablieren. Exporte in die EU seien ohne Zölle möglich. Stellantis betreibe bereits eine Autofabrik in Serbien, es gebe auch Gespräche mit Südkorea. Auch chinesische Hersteller hätten Interesse geäußert. “Wir sind aber loyal zu Europa”, sagte Vučić. rtr

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wurde am Donnerstag in ihrem Amt wiedergewählt. Das Europäische Parlament bestätigte von der Leyen mit 401 Stimmen. 2019 fand China keine Erwähnung in ihrem politischen Manifest für ihre erste Amtszeit. In den am Donnerstag veröffentlichten politischen Richtlinien für die kommenden fünf Jahre zeichnet von der Leyen nun jedoch den China-Kurs vor.

Die wichtigsten Punkte:

Im Handelsstreit mit der EU eröffnet China nun direkte Untersuchungen bei drei führenden europäischen Schweinefleischlieferanten. Konkret handelt es sich um das dänische Unternehmen Danish Crown, die niederländische Firma Vion Boxtel BV und den spanischen Produzenten Litera Meat S.L.U., wie das Handelsministerium in Peking am Donnerstag mitteilte. Die Unternehmen sind die größten Lieferanten von Schweinefleischprodukten aus der Europäischen Union nach China.

Die chinesische Behörde will nach eigenen Angaben prüfen, ob diese Exporteure ihre Produkte zu Preisen verkaufen, die unter dem normalen Marktwert liegen, wodurch der chinesischen Industrie Schaden zugefügt werden könnte. Die Untersuchung soll voraussichtlich bis zum 17. Juni 2025 laufen, könne bei Bedarf aber um weitere sechs Monate verlängert werden.

China bezog 2023 Schweinefleisch im Wert von umgerechnet 5,5 Milliarden Dollar aus dem Ausland, einschließlich Nebenprodukten wie Füße, Ohren und Innereien, die in China anders als in Europa sehr begehrt sind. Mehr als die Hälfte der Waren kamen aus der EU. Dänemark, die Niederlanden und Spanien hatten sich für Zusatzzölle auf chinesische E-Fahrzeuge ausgesprochen.

Neben Fleischprodukten hat es China auch auf Branntwein-Importe aus Europa abgesehen. Im Jahr 2023 importierte China 43,31 Millionen Liter Brandy, mehr als 96 Prozent davon aus Frankreich, das sich ebenfalls für die Zölle ausgesprochen hatte.

Hochrangige Vertreter französischer Cognac-Produzenten und der EU nahmen am Donnerstag an einer Anhörung in Peking teil, wie der französische Lobbyverband BNIC mitteilte. Auf dem Prüfstand stehen demnach Firmen, die sich unter anderem im Besitz von Remy Cointreau, Pernod Ricard und LVMH befinden. Das Treffen habe den Cognac-Herstellern eine erste Gelegenheit geboten, sich persönlich zu den Vorwürfen zu äußern. rtr/jul

Chinas Entwicklungshilfe an andere Länder stößt in der eigenen Bevölkerung weitgehend auf Ablehnung. Viele sehen die Hilfe als Prestigeprojekt der Regierung an und verweisen auf die nach wie vor große Armut der chinesischen Bevölkerung und die allgemein geringe soziale Absicherung der Bürger.

Diese Kritik stößt bei der Regierung jedoch auf taube Ohren. Einerseits wird Chinas Hilfe für andere Länder öffentlich nicht besonders stark wahrgenommen. Zudem ist es für die Regierung schwierig, die Öffentlichkeit über das wahre Kalkül hinter diesen Geldern aufzuklären, da es sich dabei meist um geopolitische Erwägungen, den Export von Überkapazitäten und andere unschöne Motive handeln dürfte. Auch in den Medien wird das Thema von offiziellen Experten nur selten behandelt.

China leistete bereits während der Mao-Ära (1949-1976) Entwicklungshilfe an andere Länder in der Dritten Welt, überwiegend in Form von Agrarprodukten, Zuschüssen und medizinischen Leistungen chinesischer Ärzte, die nach Afrika entsandt wurden. Seit den 1990er Jahren werden die Hilfen zunehmend in Form des Aufbaus von Infrastruktur in den Empfängerländern geleistet.

Wenn man sowohl Zuschüsse als auch Darlehen zu Sonderkonditionen einbezieht, beläuft sich Chinas Entwicklungsfinanzierung auf umgerechnet schätzungsweise 78 Milliarden Euro pro Jahr. Auf internationaler Ebene konzentrieren sich die Debatten über Chinas finanzielle Unterstützung für den Globalen Süden unter anderem auf die Frage, ob sie den Menschen in den Empfängerländern tatsächlich wirtschaftliche Vorteile bringen oder ob sie in Chinas “Schuldenfalle” tappen würden. Die offiziellen Medien des Landes berichten zwar vereinzelt über Chinas Hilfen und andere internationale Großprojekte wie die “Neue Seidenstraße”-Initiative, doch ist die Berichterstattung immer in der typisch vagen, jargonbeladenen Sprache gehalten, was es schwierig macht, das vollständige Bild zu erfassen.

Einige chinesische Amateur-Analysten für internationale Beziehungen glauben zu wissen, was hinter dem chinesischen Geld steckt. In einem Beitrag in den sozialen Medien, der den Einfluss Chinas und der Vereinigten Staaten in Afrika vergleicht, wird darüber diskutiert, was China von seiner Hilfe für die afrikanischen Länder hat. “Ich sehe den Sinn nicht. Die Afrikaner sind nur dann deine Freunde, wenn du ihnen Geld gibst”, heißt es in einem Beitrag auf Weibo, dem chinesischen Pendant zu X, vormals Twitter. “Glaubt ihr, China gibt das Geld umsonst? Wir bekommen natürliche Ressourcen”, entgegnete ein anderer. Die meisten chinesischen Durchschnittsbürger interessieren sich jedoch nicht für solche Dinge. Die meisten halten die Hilfen für nicht gerechtfertigt.

In einem anderen Weibo-Beitrag, der Anfang Juli veröffentlicht wurde und in dem es um den Schuldenerlass Chinas für afrikanische Länder ging, stellten die Nutzer verschiedene rhetorische Fragen. “Woher kommt das Geld? Ist das Geld für das Mittagessen armer Kinder?”, schrieb einer und spielte damit auf die jüngsten Feststellungen des chinesischen Rechnungshofs an, wonach einige Lokalregierungen Gelder, die für das Mittagessen sozial benachteiligter Schulkinder auf dem Land vorgesehen waren, zur Bedienung von Staatsschulden verwendet hatten.

“Hat die Regierung vergessen, wie viele arme Menschen es in China gibt und wie viele von ihnen sich keine medizinische Versorgung leisten können?”, fragte jemand. Trotz der Größe der chinesischen Wirtschaft müssen immer noch etwa 600 Millionen Menschen mit weniger als umgerechnet 4,50 Euro pro Tag auskommen, und mehr als 800 Millionen verfügen über keine ausreichende soziale Absicherung.

Ausländische Studenten wohnen auf dem gleichen Campus in der Regel besser als chinesische Studenten, was für Verbitterung sorgt. Das Problem spitzte sich 2019 zu, als die Universität Shandong Berichten zufolge chinesische Studierende als “Lernbegleiter” für ausländische Studierende abstellte. Einige zeigten sich besonders empört über das angebliche Arrangement, bei dem chinesische Studentinnen männlichen ausländischen Studenten zur Seite gestellt wurden.

Edward Zhou, zuvor Führungskraft beim Biotechnologieunternehmen Cytiva, ist vom amerikanischen Pharmakonzern Johnson & Johnson zum Leiter des Medizintechnikgeschäfts in China ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Will Song an.

Jinqing Cai ist neue Präsidentin Brand Activities in Greater China beim französischen Luxuskonzern Kering. Sie arbeitet am Hauptsitz der Gruppe in Shanghai und berichtet an CEO Jean-François Palus. Zuvor fungierte sie als Chairman of the Board von Christie’s China.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Hier hängt zwar nichts, aber sie heißen trotzdem so: die Hängenden Gärten im Hangzhou International Expo Center. Auf dem obersten Stockwerk des Messegebäudes befindet sich eine Grünfläche von etwa 65.000 Quadratmetern, inklusive Wasserläufe und Baumbewuchs. Perfekt für eine kleine Auszeit nach einem stundenlangem Messebesuch. Die Himmelsgärten gehen auf eines der sieben Weltwunder der Antike zurück: die Hängenden Gärten der Semiramis. Die aufwändige Gartenanlage soll sich in Babylon im Zweistromland, also im heutigen Irak, befunden haben.