in Peking geht die Automesse in die zweite Woche. Unsere Reporter vor Ort beobachten, wie selbstbewusst Chinas NEV-Startups auftreten, von denen viele gerade mal zehn Jahre oder weniger existieren. Auf der anderen Seite stehen Traditionskonzerne, die sehr gute Autos bauen und viel Erfahrung in die Waagschale legen, darunter natürlich auch die deutschen Anbieter wie BMW, VW und Daimler.

Wenn man sich unter chinesischen Kunden umhört, sind jedoch viele der Meinung, dass deutsche Autos technologisch nicht mithalten können. Wer braucht in China schon ein perfekt abgestimmtes Fahrwerk und hohe Sicherheitsstandards, wenn man doch eh meist in Peking im Stau steht oder mit Tempolimit auf der Autobahn geradeaus fährt?

Hildegard Müller vom VDA sieht die Deutschen trotzdem gut aufgestellt. Im Interview mit Julia Fiedler kritisiert sie aber die Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa, die die Unternehmen ausbremsen. Denn diese brauchen China-Speed, um bestehen zu können.

Diese berüchtigte China-Geschwindigkeit hat zuletzt vor allem Xiaomi unter Beweis gestellt. Auf der Automesse standen die Menschen Schlange, um den SU7, das neue Modell des als Smartphonehersteller bekannt gewordenen Konzerns zu begutachten. Xiaomi-Gründer Lei Jun wurde bei einem Rundgang über das Messegelände sogar wie ein Popstar gefeiert.

Wohl auch motiviert von den vielen Vorbestellungen will er Xiaomi in den nächsten Jahren zu einem der größten Hersteller von Elektroautos aufbauen. Finanziert wird das auch vom Smartphone-Geschäft, wo Xiaomi bei den globalen Verkäufen mittlerweile hinter Apple und Samsung auf Platz Drei steht. Welche Rolle gutes Marketing dabei spielt, und warum der SU7 einem Porsche zum Verwechseln ähnlich sieht, hat Jörn Petring für Sie aufgeschrieben.

Der Absatz der deutschen Automobilhersteller in China hat sich zuletzt stabilisiert. Ist das ein Grund zum Aufatmen?

Das zeigt, dass wir den Wettbewerb annehmen, vorne mit dabei sind und dass der chinesische Absatzmarkt nach wie vor sehr wichtig ist. Das Marktwachstum in China ist extrem dynamisch. Man sollte hier nicht nur auf die prozentualen Marktanteile, sondern auch auf die absoluten Zahlen schauen. Die Auto China zeigt, dass die deutschen Hersteller die Herausforderung angenommen haben. Sie haben jetzt schon über 130 rein elektrische Modelle im Angebot, und in diesem und nächsten Jahr werden es noch mal deutlich mehr.

Hier in China ist die Entwicklung extrem schnell. Da ist ein Jahr Wartezeit auf neue Modelle schon lang…

Auch bei den Chinesen gibt es hier viele Concept Cars. Vieles, was sie hier auf der Messe zeigen, geht erst in den nächsten ein, zwei Jahren in die Produktion. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir schnell Produktionslinien umstellen können und entsprechende Genehmigungen bekommen. Wir investieren bis 2028 rund 280 Milliarden in Forschung und Entwicklung und weitere 130 Milliarden in den Umbau von Werken. Deshalb sind schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren für uns entscheidend, um die Autos, die wir technologisch entwickelt haben, auch in Serie und auf die Straße zu bringen.

China kann Technik, Design und Premium. Viele Kunden in China empfinden Fahrzeuge von E-Auto-Startups als Premiummodelle, die für umgerechnet unter 30.000 Euro zu haben sind. Ist das eine Bedrohung für die deutschen Hersteller?

Man sollte von der Optik nicht unbedingt auf Premium im Auto schließen. Die deutschen Hersteller haben zum Beispiel beim Thema Leistungselektronik und Effizienz nach wie vor viel zu bieten – gerade unsere Premiummodelle sind hier nach wie vor sehr gefragt, vor allem auch beim jungen Publikum. Es ist eben nicht nur das Design, was einen Sportwagen ausmacht.

Zum Thema Technologie: Auf dem chinesischen Markt sind zwei Antriebsformen populär, bei denen die deutschen Hersteller nicht dabei sind: Fahrzeuge mit Range Extender und Plugin-Hybride. Haben die deutschen Hersteller da einen wichtigen Trend verschlafen oder ignoriert?

Die deutsche Autoindustrie hat sich immer für den Plugin-Hybrid eingesetzt, aber der Technologie wurde es regulatorisch immer schwerer gemacht und sie wurde politisch schlecht geredet. Deshalb finde ich den Vorwurf zu kurz gegriffen, dass die deutsche Autoindustrie hier etwas verschlafen hat. Wir haben natürlich Hybrid-Fahrzeuge im Angebot. Hier zeigt sich ein Grundsatzproblem deutscher und europäischer Politik: Zu oft werden zu den Zielen auch Wege und Instrumente vorgegeben. Die Realität zeigt jetzt immer häufiger, dass das der falsche Ansatz ist. Der Fokus in Europa ist sehr einseitig, das hat unser Verband immer kritisiert. Weltmärkte sind unterschiedlich, und deshalb brauchen wir auch eine Regulierung und eine Strategie, die das anerkennt und adressiert.

Können Sie für diese Kritik ein Beispiel geben?

Wir werden in Europa sehr hart an den Flottengrenzwerten gemessen – allerdings ohne dass zielstrebig die Vorgaben zur Ladeinfrastruktur umgesetzt werden. Zwei Beispiele: In China teilen sich acht Elektroautos einen Ladepunkt, bei uns 21. Und in vielen Ländern der EU ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur noch in den Anfängen. In Thüringen gibt es beispielsweise mehr öffentliche Ladepunkte als in Bulgarien. Mir ist schleierhaft, wie die meisten europäischen Länder das Ziel, bis 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen, am Ende des Tages auch umsetzen wollen, wenn sich in dieser Hinsicht nichts ändert.

Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit in Europa, damit die Automobilindustrie wettbewerbsfähig bleiben kann?

Wir leben in geopolitisch unruhigen Zeiten. Fakt ist: Europa besitzt seine politische Relevanz auch aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke. Das ist eine Stärke, die wir gerade nicht ausreichend festigen und ausbauen. Was ist jetzt wichtig? Erstens: Wir müssen in unserer internationalen Vernetzung viel stärker und besser werden. Wo ist die Kapitalmarktunion? Was ist mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik? Was ist mit einer zielführenden Energiepolitik in Europa? Wir definieren uns in den Mitgliedstaaten immer noch lieber gegeneinander als miteinander. Das schwächt uns gegenüber großen Wirtschaftsräumen.

Welches Problem sehen Sie noch?

Wir Europäer sind viel zu langsam im Verhandeln von Freihandelsabkommen. Das Investitionsabkommen mit China – mit Sicherheit keine leichte Diskussion – ruht seit zwei Jahren. Jedes nicht abgeschlossene Handelsabkommen schadet europäischen Interessen und damit nicht nur Wachstum und Wohlstand, sondern beispielsweise auch unserem Einfluss hinsichtlich unserer Ziele bei Klimaschutz und Menschenrechten, weil uns die notwendige Relevanz fehlt. Wenn die Welt beginnt, ohne Europa zu handeln, dann stehen wir vor einem wirklich großen Problem. Noch können wir das verhindern, aber dafür ist ein Umdenken zwingend erforderlich. Die Firmen werden ihre Wege suchen und finden – europäische und deutsche Technologien und unsere Automobilhersteller werden weiter erfolgreich sein. Aber ob die Wertschöpfung dann in Deutschland stattfindet, ist leider eine andere Frage. Fest steht: Wir werden mehr als 15 Millionen Elektroautos bis 2030 bauen. Ob wir sie in Deutschland verkaufen können, das hängt auch an der Gestaltung und Umsetzung der genannten Rahmenbedingungen.

Um bei Europa zu bleiben: Was Strafzölle angeht, positioniert sich der VDA klar dagegen. Aber dient so eine EU-Subventionsuntersuchung nicht auch dazu, China gegenüber deutlich zu machen: Wir bestehen auf einem Level Playing Field? Die Chinesen verfolgen schließlich auch ganz klar ihre eigenen Interessen.

Die Chinesen haben ein Interesse daran, gemeinsam mit uns zu gestalten. Unser Hauptgesprächsthema mit den chinesischen Autoherstellern war genau dieses Thema – die Frage, inwiefern Europa sich abschotten wird. Die Exportquote für Pkw aus chinesischer Produktion beträgt 16 Prozent, von uns werden wiederum drei von vier Autos in den Export gegeben. Es ist also paradox, wenn wir das den Chinesen nun zum Vorwurf machen – gerade, weil unser Geschäftsmodell und Wohlstand auf Export basiert. Natürlich kritisieren wir gegenüber unseren Gesprächspartnern in China klar die Tendenzen einer Abschottung des chinesischen Marktes und die Unleichbehandlungen von deutschen und chinesischen Unternehmen. Kritischer Dialog und Verhandeln auf Augenhöhe ist das, was es jetzt braucht. Die Antisubventionsuntersuchung fällt nicht in diese Kategorie. Es ist vielmehr eine Art Automatismus, der keine politische Dimension mehr besitzt.

Was empfehlen Sie stattdessen?

Mit Blick auf die Zukunft sollten wir uns das Investitionsabkommen noch einmal vornehmen und überlegen, wie ein gemeinschaftlicher Ansatz aussehen kann. Und ganz grundsätzlich gilt: Unsere Verhandlungsposition wird dann stärker, wenn wir unseren Standort und somit unsere Wirtschaft stärken. Nur als globale Wirtschaftsmacht können wir auf Augenhöhe mit China kommunizieren – kritisch, konstruktiv und selbstbewusst auftreten, unsere Interessen international deutlich machen und Verhandlungen in unserem Sinne führen.

Was lehren uns die Spionagefälle rund um VW und die AfD, was unseren Umgang mit China angeht?

Ich finde Spionage grundsätzlich inakzeptabel, egal von welchem Staat sie durchgeführt wird. Das ist von der Bundesregierung richtigerweise sehr deutlich kritisiert und verurteilt worden und bedarf weiterer Aufklärung. Grundsätzlich gilt: Wir befinden uns in einem internationalen Wettbewerb in allen Dimensionen, mit Spionage, Cyberkriminalität und vielen anderen Themen, die da noch zu nennen sind. Die deutsche Wirtschaft unternimmt viel, um sich zu schützen – und natürlich brauchen wir bei solchen Dingen auch eine klare Antwort des Rechtsstaats.

Sie haben gesagt, dass das Konzept von Wandel durch Handel in Ihren Augen nicht gescheitert ist. Wie meinen Sie das?

Es ist nicht zielführend, den völkerrechtswidrigen Angriffskriege Russlands und dessen Folgen als Beleg für das grundsätzliche Scheitern dieses Konzepts zu sehen. Die Diskussion in Europa dazu ist sehr verkürzt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wirtschaftliche Kooperation und international verflochtener Handel zu positivem Wandel führen können. Dabei gilt: Je wettbewerbsfähiger wir sind, desto mehr funktioniert dieses Konzept.

Was folgt daraus für uns?

Deutschland und Europa müssen ein Interesse an offenen Märkten und an Verhandlungen haben, wir sind ein Kontinent, dessen Relevanz mehr als bei jedem anderen an seiner wirtschaftlichen Stärke liegt und nicht militärisch, oder aufgrund der Masse unserer Bevölkerung begründet ist. Wir können anderen Ländern wirtschaftlich helfen, ihr Wachstum weiterzuentwickeln. Und diesen Ansatz müssen wir stärken und dafür in den Austausch gehen. Wandel durch Handel heißt aber nicht, sich in einseitige Abhängigkeiten zu begeben. Das eigene De-Risking müssen wir ernst nehmen, genau das machen unsere Unternehmen auch. Wichtig: De-Risking muss politisch auch ermöglicht werden und nicht nur gefordert.

Wo steht die deutsche Automobilindustrie in China in fünf Jahren?

Die deutsche Autoindustrie wird innovativ führend und ganz vorne mit dabei sein. Ich glaube, gerade in dem Wertschöpfungsansatz der gesamten Lieferkette und in Sachen Nachhaltigkeit wird sie mehr zu bieten haben als relevante Wettbewerber – und die Konkurrenz hinter sich lassen.

Hildegard Müller ist seit Februar 2020 Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Von 2002 bis 2005 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags und von 2005 bis 2008 Staatsministerin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von 2016 bis 2019 war sie Chief Operating Officer Grid & Infrastructure bei innogy SE sowie von 2008 bis 2016 Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin.

Die längsten Schlangen bilden sich dieser Tage auf der Pekinger Automesse am Stand von Xiaomi. Auch Mitarbeiter westlicher Autohersteller reihen sich geduldig ein, um einen Blick auf den SU7 zu werfen und kurz im ersten Elektroauto des Pekinger Technologiekonzerns Platz zu nehmen.

Vor einem Monat begann Xiaomi mit dem Verkauf seines SU7. Und trotz des brutalen Preiskampfes auf dem chinesischen Markt, auf dem es billige und gute Elektroautos im Überfluss gibt, scheint das Xiaomi-Auto die Käufer zu überzeugen.

Xiaomi-Gründer Lei Jun, der bei seinem Rundgang über die Automesse am vergangenen Donnerstag wie ein Popstar gefeiert wurde, berichtete dort, dass seit dem Verkaufsstart bereits 75.723 Bestellungen eingegangen seien. Diese würden nun abgearbeitet und die Produktion beschleunigt.

Bis Juni sollen bereits 10.000 Autos pro Monat vom Band laufen, sodass bis Ende des Jahres über 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden können. Außerdem kündigte Lei auf der Messe an, dass die Autosparte des Konzerns in den nächsten Jahren kräftig wachsen soll. Die 6.000 Mitarbeiter in diesem Bereich reichten bei weitem nicht aus. Deshalb würden weitere Nachwuchskräfte von Top-Universitäten rekrutiert.

Sicher ist: Xiaomi hat die finanzielle Feuerkraft, um den chinesischen E-Automarkt aufzumischen. Vor allem das Smartphone-Geschäft des Konzerns boomt. Bei den weltweiten Verkäufen lagen die Chinesen im ersten Quartal direkt hinter Samsung und Apple auf Platz drei. Und auch an der Börse hat sich Xiaomi zuletzt besser entwickelt als die meisten chinesischen Technologiekonzerne und Autobauer.

Der Kurs ist in den vergangenen zwölf Monaten um 60 Prozent gestiegen. Auch die Investoren scheinen also auf das Narrativ von Lei anzuspringen, der davon überzeugt ist, zu einem der größten Hersteller von Elektroautos aufsteigen zu können. “Als Herausforderer hat Xiaomi große Vorteile in verschiedenen Bereichen wie Marketing, technologische Innovation und Produktion”, glaubt auch Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Automobilverbands CPCA.

Vor allem beim Marketing zeigt Xiaomi in diesen Tagen seine Fähigkeiten. Dass das Design des ersten Fahrzeugs einem Porsche ähnelt, ist kein Zufall. Im chinesischen Internet machen sich viele Nutzer freilich auch über diesen Ansatz lustig. So gibt es Videos, die scherzhaft einen Porsche-Schriftzug auf dem Xiaomi-Fahrzeug anbringen und dem chinesischen Hersteller damit eine dreiste Kopie vorwerfen. Doch Marketingexperte Lei weiß natürlich: Für den Verkauf ist es vor allem wichtig, dass sein Fahrzeug Gesprächsthema ist.

Auch in eigenen Werbetafeln vergleicht Xiaomi den SU7 so mit sorgfältig ausgewählten Leistungsdaten des elektrischen Porsche Taycan – und schneidet natürlich besser ab. Selbst auf der Rennstrecke hat Xiaomi das eigene Fahrzeug schon gegen einen Porsche antreten lassen.

Es wird also gezielt am Image eines preislich unschlagbaren “Volksporsches” gearbeitet. Tatsächlich ist der SU7 mit Preisen zwischen 28.000 Euro und 40.000 Euro je nach Ausführung sehr erschwinglich.

Mit einer ähnlichen Taktik gelang Xiaomi vor vielen Jahren der Einstieg in den Smartphone-Markt. Damals kleidete sich Lei nicht nur wie der mittlerweile verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs. Er hielt seine Produktpräsentationen auch ganz ähnlich wie Jobs ab. Auch in den Xiaomi-Läden fühlte man sich ein bisschen wie zu Besuch im Apple Store. All das machte Lei Jun und Xiaomi schnell bekannt.

Doch die eigentliche Absicht von Xiaomi ist es natürlich nicht, einen Porsche zu kopieren. Entscheidend für die Käufer in China dürften vor allem die Software und das Entertainmentsystem des SU7 sein. Die Chinesen, so hören wir seit Jahren von Experten, wollen keine Autos mehr kaufen, sie wollen Smartphones auf Rädern. Und Xiaomi weiß, wie man Smartphones baut.

Chinas Regierung weist die Spionagevorwürfe im Zusammenhang mit vier Festnahmen in Deutschland als “reine Erfindung” zurück. China wehre sich “entschieden gegen jede Verleumdung und Verunglimpfung”, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Freitag in Peking. Er forderte Deutschland auf, “wachsam gegenüber Versuchen zu sein, den bilateralen Beziehungen zu schaden”. China habe “wegen der unbegründeten Anschuldigungen Deutschlands bereits ernsthafte Schritte” unternommen. Am Donnerstag war Patricia Flor, die deutsche Botschafterin in China, aufgrund der Vorwürfe vorgeladen worden.

Der folgenreichste unter den vier Spionagefällen ist der um Jian G., einem Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah. Er soll Informationen aus dem Europäischen Parlament an den chinesischen Geheimdienst übermittelt und chinesische Dissidenten in Deutschland ausspioniert haben. Wie der Spiegel am Freitag berichtete, soll Krahs Büro mehrfach Dokumente des EU-Parlaments angefordert haben, die als “sensibel” oder “gesperrt” eingestuft waren, darunter Analysen der Außenhandelsstrategien von Partnerstaaten oder Dokumente über den Verlauf von Handelsgesprächen.

Wie nun bestätigt wurde, hatte der Beschuldigte vor Jahren auch dem Bundesnachrichtendienst (BND) eine Zusammenarbeit angeboten. Der Auslandsnachrichtendienst lehnte laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Zusammenarbeit jedoch ab. Später wurde Jian G. dann beim sächsischen Verfassungsschutz vorstellig, doch auch dort hielt man ihn nicht für vertrauenswürdig. Der am Montagabend festgenommene Verdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen Krah laufen Vorermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden wegen möglicher Geldzahlungen aus russischen und chinesischen Quellen. fpe

China wird einen “Palästina-Gipfel” unter Beteiligung von Vertretern der Hamas und Fatah ausrichten. Das teilten die beiden rivalisierenden Palästinenser-Gruppen und ein in Peking ansässiger Diplomat am Freitag mit, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Es werde in den Gesprächen um die Einheit Palästinas gehen.

Es wäre der erste offizielle Besuch von Hamas-Mitgliedern in China seit Beginn des Gaza-Kriegs. Ein Fatah-Beamter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Delegation unter der Leitung des ranghöchsten Beamten der Gruppe, Azzam Al-Ahmed, nach China gereist sei. Ein Hamas-Beamter sagte, das Team der Fraktion für die Gespräche unter der Leitung des ranghohen Hamas-Beamten Moussa Abu Marzouk werde ebenfalls im Laufe des Freitags nach China fliegen.

“Wir unterstützen die Stärkung der Autorität der Palästinensischen Autonomiebehörde und unterstützen alle palästinensischen Gruppierungen bei der Versöhnung und der Stärkung der Solidarität durch Dialog und Konsultation”, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei einem regelmäßigen Briefing am Freitag, ohne das Treffen zu bestätigen.

China hat in letzter Zeit seinen wachsenden diplomatischen Einfluss im Nahen Osten demonstriert, wo es enge Beziehungen zu arabischen Staaten und dem Iran unterhält. 2023 vermittelte Peking einen Friedensvertrag zwischen den langjährigen regionalen Feinden Saudi-Arabien und Iran. rtr

US-Außenminister Antony Blinken ist zum Abschluss seiner China-Reise am Freitag mit Staatschef Xi Jinping zusammengetroffen. Beide vereinbarten, eine neue Arbeitsgruppe zum Thema künstliche Intelligenz einzurichten, die in den kommenden Wochen ihre Arbeit aufnehmen soll. Das sei ein Signal, dass man die Beziehungen weiter stabilisieren wolle, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg die Spitzenpolitiker.

Dennoch zeigte die Reise Blinkens, dass das Verhältnis zwischen Washington und Peking weiter sehr schwierig ist – und sich beide immer wieder vergewissern müssen, dass man miteinander kooperieren könne und wolle. “China und die Vereinigten Staaten sollten Partner und nicht Rivalen sein”, sagte Xi etwa laut Pekinger Außenamt zu Blinken. Beide Seiten sollten “nach Gemeinsamkeiten suchen und Differenzen zurückhalten, anstatt in einen bösartigen Wettbewerb zu treten.” Es ist das stete Mantra Pekings, das den USA eine Eindämmungspolitik vorwirft. Das tat auch Außenminister Wang Yi während seines fünfeinhalbstündigen Treffens mit Blinken: Endlose Maßnahmen der USA unterdrückten Chinas Wirtschaft. Wang merkte an, dass die Beziehungen zwar im Großen und Ganzen stabil seien, “negative Faktoren” aber zunähmen.

Blinken selbst kritisierte laut Bloomberg gegenüber Xi vor allem Chinas Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg. China sei der Hauptlieferant militärischer Werkzeugmaschinen und von Chemikalien, die in Munition und Raketentreibstoff verwendet werde, sagte er. “Russland könnte seinen Angriff auf die Ukraine ohne Chinas Unterstützung kaum aufrechterhalten.” Bloomberg bezeichnete den Inhalt der Gespräche Blinkens als “konfrontativ”. Beide Seiten hätten aber auf schärfste Rhetorik verzichtet. Blinken war vor seinen Gesprächen in Peking in Shanghai gewesen. ck

Die EU-Kommission will den chinesischen Textilanbieter Shein umfassender kontrollieren. Wie die Brüsseler Behörde mitteile, wurde Shein am Freitag im Rahmen des Gesetzes für digitale Märkte (Digital Markets Act – DMA) in die Kategorie der “sehr großen Online-Plattformen” aufgenommen – damit unterliegt Shein wie etwa auch Tiktok strengeren Vorgaben.

Das bedeutet, dass der Konzern in den nächsten vier Monaten Vorkehrungen treffen muss, die etwa den Schutz vor Produktfälschungen garantieren und Verletzungen des geistigen Eigentums umfänglicher verhindern. Außerdem muss sich das Unternehmen zu jährlichen Risikobewertungsberichten verpflichten. Nach eigenen Angaben nutzen im Schnitt mehr als 45 Millionen Menschen in der Europäischen Union das Ultra-Fast Fashion-Angebot von Shein, darunter auch viele minderjährige Konsumenten. fpe

Tesla-Chef Elon Musk ist am Sonntag zu einem Überraschungsbesuch in China eingetroffen. Dabei ist er nach einem Bericht von Bloomberg nur Stunden nach seiner Ankunft mit Ministerpräsident Li Qiang zusammengetroffen. Musk sagte Li nach Angaben des Staatssenders CCTV, dass Tesla bereit sei, die Zusammenarbeit mit China zu vertiefen. Li betonte, Tesla sei ein Erfolgsbeispiel der Handelskooperation der USA und China. Zuvor hatte Musk Ren Hongbin getroffen, der innerhalb der Regierung für internationalen Handel zuständig ist.

Musk will bei seinen Gesprächen mit Fachbeamten unter anderem über die Einführung von Teslas Fahrerassistenzsystem sprechen, berichten Bloomberg und Reuters unter Berufung auf Insider. Der US-Autobauer hatte die entsprechende Software für seine Autos bereits vor vier Jahren eingeführt. In China ist sie aber noch nicht verfügbar. Diesen Monat deutete Musk allerdings bereits an, Tesla werde die Software möglicherweise “sehr bald” Kunden in China zur Verfügung stellen.

Weiteres Thema ist laut Reuters die Erlaubnis Daten ins Ausland zu übermitteln. Tesla hat demnach alle seit 2021 in China gesammelten Daten entsprechend den Vorgaben lokaler Aufsichtsbehörden im Land behalten. Sie wurden dem Konzern zufolge nicht in die USA übermittelt, wo Tesla seinen Hauptsitz hat.

Tesla hat in den zehn Jahren seit dem Markteintritt in China vor einem Jahrzehnt dort mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge verkauft. Die Fabrik in der Wirtschaftsmetropole Shanghai ist die größte des Konzerns weltweit. fpe/ck

Seit Jahren klagen die Handelspolitiker der USA und der EU über hohe Industriesubventionen Chinas, die den Handel zugunsten chinesischer Anbieter auf diesen wichtigen Märkten verzerrten. Eine Untersuchung des Kiel Institut für Weltwirtschaft bestätigt,

Ungeklärt bleibt unter anderem,

Was hinter der Subventionsoffensive als Ziel im weltwirtschaftlichen Wettbewerb insbesondere auf dem EU-Markt steht, bietet Raum für verschiedene Erklärungen, beispielsweise

Die Frage, wie auf die Subventionsoffensive von europäischer Seite reagiert werden soll, richtet sich an Unternehmen und die für die handelspolitischen Rahmenbedingungen verantwortliche EU-Kommission.

Die europäischen Unternehmen erscheinen in ihrer Reaktion gespalten, abhängig davon,

Die EU-Kommission sieht sich hinsichtlich ihrer Reaktion auf die chinesischen Subventionen mit einer Reihe grundlegender Interessenkonflikte konfrontiert. Diese bestehen unter anderem zwischen

Auswirkungen auf den EU-China Handel werden von verschiedenen Treibern bestimmt, unter anderem:

Aus dieser komplexen geopolitischen Gemengelage einen klaren Entwicklungspfad des EU-China-Handels abzuleiten, ist derzeit unmöglich. Gemessen am Volumen werden die Wachstumsraten der Phase vor der Corona-Pandemie der Geschichte angehören und gemessen an der Struktur wird es der EU schwerfallen, einen ähnlich attraktiven Anbieterstandort bei Industriegütern aufzubauen, wie er in China bereits besteht, und wie ihn die USA im Tech-Dienstleistungsbereich mit wenigen marktbeherrschenden Unternehmen erreicht haben.

Der Aktivposten eines absorptionsstarken Binnenmarktes mit einer gemeinsamen Handels- und Wettbewerbspolitik bleibt unbestritten. Die EU könnte seine Stärke gegenüber Drittländern noch besser ausspielen, wäre auch nach dreißig Jahren Binnenmarktprogramm das Ziel der Vollendung des Binnenmarktes, insbesondere im Dienstleistungsbereich nicht noch immer in weiter Ferne.

Frank Bickenbach ist Stellvertretender Leiter des Forschungszentrums “Internationaler Handel und Investitionen” und ein Senior Researcher im Forschungszentrum “Innovation und internationaler Wettbewerb” am Kiel Institut.

Dirk Dohse ist Forschungsdirektor des Forschungszentrums “Innovation und internationaler Wettbewerb” am Kiel Institut.

Rolf J. Langhammer ist ein Senior Researcher am Kiel Institut. Er war außerdem bis 2012 Vizepräsident des Kiel Instituts.

Wan-Hsin Liu ist eine Senior Researcherin am Kiel Institut und Koordinatorin des Kieler Zentrums für Globalisierung.

Dieser Beitrag entsteht im Rahmen der Veranstaltungsreihe ,,Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Montag (29.04.2024, 11.00 Uhr, MESZ) diskutieren Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer und Rolf J. Langhammer, Senior Researcher am Kiel Institut für Weltwirtschaft, über das Thema: “Chinesische Industriesubventionen: Auswirkungen auf den EU-China-Handel?” China.Table ist der Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Veranika Shykhutsina ist seit März External Relations Manager bei Merics. Zuvor arbeitete sie als Finance Manager bei Austausch e.V., einer Non-Profit-Organisation, mit dem Schwerpunkt auf Austausch und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Osteuropa.

Hugo Paleta Sanchez hat im April die fachliche Leitung Homologation Antriebsstrang für China, Südkorea und Indien übernommen. Sanchez war bis 2021 für sieben Jahre in Mexiko für VW tätig, unter anderem als Fachgruppensprecher Gesamtfahrzeugentwicklung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

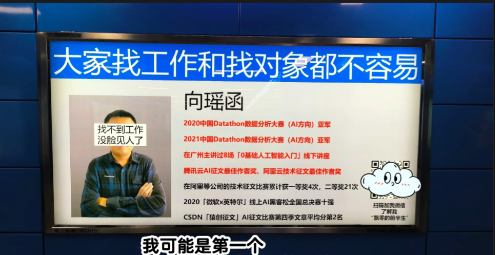

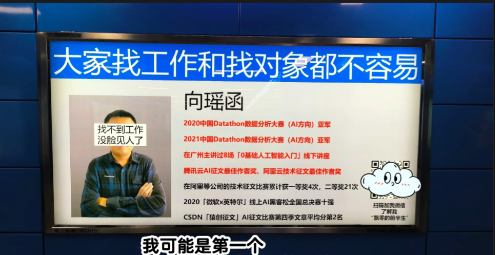

Mit einer originellen Art der Arbeitssuche ging vergangene Woche ein Universitätsabsolvent aus Hunan viral. Für umgerechnet rund 130 Euro mietete er eine Reklametafel in der U-Bahn des Zhujiang Business District in Guangzhou. Dort veröffentlichte der junge Datenanalyst seinen Lebenslauf mit QR-Kontakt-Code und der Ansage “Arbeit zu finden und einen Partner zu finden ist für niemanden leicht”. Vier Tage war die Anzeige zu sehen. Über 30 Firmen zeigten Interesse. Er habe bereits einige Vorstellungsgespräche vereinbart, erklärte er örtlichen Medien.

in Peking geht die Automesse in die zweite Woche. Unsere Reporter vor Ort beobachten, wie selbstbewusst Chinas NEV-Startups auftreten, von denen viele gerade mal zehn Jahre oder weniger existieren. Auf der anderen Seite stehen Traditionskonzerne, die sehr gute Autos bauen und viel Erfahrung in die Waagschale legen, darunter natürlich auch die deutschen Anbieter wie BMW, VW und Daimler.

Wenn man sich unter chinesischen Kunden umhört, sind jedoch viele der Meinung, dass deutsche Autos technologisch nicht mithalten können. Wer braucht in China schon ein perfekt abgestimmtes Fahrwerk und hohe Sicherheitsstandards, wenn man doch eh meist in Peking im Stau steht oder mit Tempolimit auf der Autobahn geradeaus fährt?

Hildegard Müller vom VDA sieht die Deutschen trotzdem gut aufgestellt. Im Interview mit Julia Fiedler kritisiert sie aber die Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa, die die Unternehmen ausbremsen. Denn diese brauchen China-Speed, um bestehen zu können.

Diese berüchtigte China-Geschwindigkeit hat zuletzt vor allem Xiaomi unter Beweis gestellt. Auf der Automesse standen die Menschen Schlange, um den SU7, das neue Modell des als Smartphonehersteller bekannt gewordenen Konzerns zu begutachten. Xiaomi-Gründer Lei Jun wurde bei einem Rundgang über das Messegelände sogar wie ein Popstar gefeiert.

Wohl auch motiviert von den vielen Vorbestellungen will er Xiaomi in den nächsten Jahren zu einem der größten Hersteller von Elektroautos aufbauen. Finanziert wird das auch vom Smartphone-Geschäft, wo Xiaomi bei den globalen Verkäufen mittlerweile hinter Apple und Samsung auf Platz Drei steht. Welche Rolle gutes Marketing dabei spielt, und warum der SU7 einem Porsche zum Verwechseln ähnlich sieht, hat Jörn Petring für Sie aufgeschrieben.

Der Absatz der deutschen Automobilhersteller in China hat sich zuletzt stabilisiert. Ist das ein Grund zum Aufatmen?

Das zeigt, dass wir den Wettbewerb annehmen, vorne mit dabei sind und dass der chinesische Absatzmarkt nach wie vor sehr wichtig ist. Das Marktwachstum in China ist extrem dynamisch. Man sollte hier nicht nur auf die prozentualen Marktanteile, sondern auch auf die absoluten Zahlen schauen. Die Auto China zeigt, dass die deutschen Hersteller die Herausforderung angenommen haben. Sie haben jetzt schon über 130 rein elektrische Modelle im Angebot, und in diesem und nächsten Jahr werden es noch mal deutlich mehr.

Hier in China ist die Entwicklung extrem schnell. Da ist ein Jahr Wartezeit auf neue Modelle schon lang…

Auch bei den Chinesen gibt es hier viele Concept Cars. Vieles, was sie hier auf der Messe zeigen, geht erst in den nächsten ein, zwei Jahren in die Produktion. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir schnell Produktionslinien umstellen können und entsprechende Genehmigungen bekommen. Wir investieren bis 2028 rund 280 Milliarden in Forschung und Entwicklung und weitere 130 Milliarden in den Umbau von Werken. Deshalb sind schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren für uns entscheidend, um die Autos, die wir technologisch entwickelt haben, auch in Serie und auf die Straße zu bringen.

China kann Technik, Design und Premium. Viele Kunden in China empfinden Fahrzeuge von E-Auto-Startups als Premiummodelle, die für umgerechnet unter 30.000 Euro zu haben sind. Ist das eine Bedrohung für die deutschen Hersteller?

Man sollte von der Optik nicht unbedingt auf Premium im Auto schließen. Die deutschen Hersteller haben zum Beispiel beim Thema Leistungselektronik und Effizienz nach wie vor viel zu bieten – gerade unsere Premiummodelle sind hier nach wie vor sehr gefragt, vor allem auch beim jungen Publikum. Es ist eben nicht nur das Design, was einen Sportwagen ausmacht.

Zum Thema Technologie: Auf dem chinesischen Markt sind zwei Antriebsformen populär, bei denen die deutschen Hersteller nicht dabei sind: Fahrzeuge mit Range Extender und Plugin-Hybride. Haben die deutschen Hersteller da einen wichtigen Trend verschlafen oder ignoriert?

Die deutsche Autoindustrie hat sich immer für den Plugin-Hybrid eingesetzt, aber der Technologie wurde es regulatorisch immer schwerer gemacht und sie wurde politisch schlecht geredet. Deshalb finde ich den Vorwurf zu kurz gegriffen, dass die deutsche Autoindustrie hier etwas verschlafen hat. Wir haben natürlich Hybrid-Fahrzeuge im Angebot. Hier zeigt sich ein Grundsatzproblem deutscher und europäischer Politik: Zu oft werden zu den Zielen auch Wege und Instrumente vorgegeben. Die Realität zeigt jetzt immer häufiger, dass das der falsche Ansatz ist. Der Fokus in Europa ist sehr einseitig, das hat unser Verband immer kritisiert. Weltmärkte sind unterschiedlich, und deshalb brauchen wir auch eine Regulierung und eine Strategie, die das anerkennt und adressiert.

Können Sie für diese Kritik ein Beispiel geben?

Wir werden in Europa sehr hart an den Flottengrenzwerten gemessen – allerdings ohne dass zielstrebig die Vorgaben zur Ladeinfrastruktur umgesetzt werden. Zwei Beispiele: In China teilen sich acht Elektroautos einen Ladepunkt, bei uns 21. Und in vielen Ländern der EU ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur noch in den Anfängen. In Thüringen gibt es beispielsweise mehr öffentliche Ladepunkte als in Bulgarien. Mir ist schleierhaft, wie die meisten europäischen Länder das Ziel, bis 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen, am Ende des Tages auch umsetzen wollen, wenn sich in dieser Hinsicht nichts ändert.

Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit in Europa, damit die Automobilindustrie wettbewerbsfähig bleiben kann?

Wir leben in geopolitisch unruhigen Zeiten. Fakt ist: Europa besitzt seine politische Relevanz auch aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke. Das ist eine Stärke, die wir gerade nicht ausreichend festigen und ausbauen. Was ist jetzt wichtig? Erstens: Wir müssen in unserer internationalen Vernetzung viel stärker und besser werden. Wo ist die Kapitalmarktunion? Was ist mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik? Was ist mit einer zielführenden Energiepolitik in Europa? Wir definieren uns in den Mitgliedstaaten immer noch lieber gegeneinander als miteinander. Das schwächt uns gegenüber großen Wirtschaftsräumen.

Welches Problem sehen Sie noch?

Wir Europäer sind viel zu langsam im Verhandeln von Freihandelsabkommen. Das Investitionsabkommen mit China – mit Sicherheit keine leichte Diskussion – ruht seit zwei Jahren. Jedes nicht abgeschlossene Handelsabkommen schadet europäischen Interessen und damit nicht nur Wachstum und Wohlstand, sondern beispielsweise auch unserem Einfluss hinsichtlich unserer Ziele bei Klimaschutz und Menschenrechten, weil uns die notwendige Relevanz fehlt. Wenn die Welt beginnt, ohne Europa zu handeln, dann stehen wir vor einem wirklich großen Problem. Noch können wir das verhindern, aber dafür ist ein Umdenken zwingend erforderlich. Die Firmen werden ihre Wege suchen und finden – europäische und deutsche Technologien und unsere Automobilhersteller werden weiter erfolgreich sein. Aber ob die Wertschöpfung dann in Deutschland stattfindet, ist leider eine andere Frage. Fest steht: Wir werden mehr als 15 Millionen Elektroautos bis 2030 bauen. Ob wir sie in Deutschland verkaufen können, das hängt auch an der Gestaltung und Umsetzung der genannten Rahmenbedingungen.

Um bei Europa zu bleiben: Was Strafzölle angeht, positioniert sich der VDA klar dagegen. Aber dient so eine EU-Subventionsuntersuchung nicht auch dazu, China gegenüber deutlich zu machen: Wir bestehen auf einem Level Playing Field? Die Chinesen verfolgen schließlich auch ganz klar ihre eigenen Interessen.

Die Chinesen haben ein Interesse daran, gemeinsam mit uns zu gestalten. Unser Hauptgesprächsthema mit den chinesischen Autoherstellern war genau dieses Thema – die Frage, inwiefern Europa sich abschotten wird. Die Exportquote für Pkw aus chinesischer Produktion beträgt 16 Prozent, von uns werden wiederum drei von vier Autos in den Export gegeben. Es ist also paradox, wenn wir das den Chinesen nun zum Vorwurf machen – gerade, weil unser Geschäftsmodell und Wohlstand auf Export basiert. Natürlich kritisieren wir gegenüber unseren Gesprächspartnern in China klar die Tendenzen einer Abschottung des chinesischen Marktes und die Unleichbehandlungen von deutschen und chinesischen Unternehmen. Kritischer Dialog und Verhandeln auf Augenhöhe ist das, was es jetzt braucht. Die Antisubventionsuntersuchung fällt nicht in diese Kategorie. Es ist vielmehr eine Art Automatismus, der keine politische Dimension mehr besitzt.

Was empfehlen Sie stattdessen?

Mit Blick auf die Zukunft sollten wir uns das Investitionsabkommen noch einmal vornehmen und überlegen, wie ein gemeinschaftlicher Ansatz aussehen kann. Und ganz grundsätzlich gilt: Unsere Verhandlungsposition wird dann stärker, wenn wir unseren Standort und somit unsere Wirtschaft stärken. Nur als globale Wirtschaftsmacht können wir auf Augenhöhe mit China kommunizieren – kritisch, konstruktiv und selbstbewusst auftreten, unsere Interessen international deutlich machen und Verhandlungen in unserem Sinne führen.

Was lehren uns die Spionagefälle rund um VW und die AfD, was unseren Umgang mit China angeht?

Ich finde Spionage grundsätzlich inakzeptabel, egal von welchem Staat sie durchgeführt wird. Das ist von der Bundesregierung richtigerweise sehr deutlich kritisiert und verurteilt worden und bedarf weiterer Aufklärung. Grundsätzlich gilt: Wir befinden uns in einem internationalen Wettbewerb in allen Dimensionen, mit Spionage, Cyberkriminalität und vielen anderen Themen, die da noch zu nennen sind. Die deutsche Wirtschaft unternimmt viel, um sich zu schützen – und natürlich brauchen wir bei solchen Dingen auch eine klare Antwort des Rechtsstaats.

Sie haben gesagt, dass das Konzept von Wandel durch Handel in Ihren Augen nicht gescheitert ist. Wie meinen Sie das?

Es ist nicht zielführend, den völkerrechtswidrigen Angriffskriege Russlands und dessen Folgen als Beleg für das grundsätzliche Scheitern dieses Konzepts zu sehen. Die Diskussion in Europa dazu ist sehr verkürzt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wirtschaftliche Kooperation und international verflochtener Handel zu positivem Wandel führen können. Dabei gilt: Je wettbewerbsfähiger wir sind, desto mehr funktioniert dieses Konzept.

Was folgt daraus für uns?

Deutschland und Europa müssen ein Interesse an offenen Märkten und an Verhandlungen haben, wir sind ein Kontinent, dessen Relevanz mehr als bei jedem anderen an seiner wirtschaftlichen Stärke liegt und nicht militärisch, oder aufgrund der Masse unserer Bevölkerung begründet ist. Wir können anderen Ländern wirtschaftlich helfen, ihr Wachstum weiterzuentwickeln. Und diesen Ansatz müssen wir stärken und dafür in den Austausch gehen. Wandel durch Handel heißt aber nicht, sich in einseitige Abhängigkeiten zu begeben. Das eigene De-Risking müssen wir ernst nehmen, genau das machen unsere Unternehmen auch. Wichtig: De-Risking muss politisch auch ermöglicht werden und nicht nur gefordert.

Wo steht die deutsche Automobilindustrie in China in fünf Jahren?

Die deutsche Autoindustrie wird innovativ führend und ganz vorne mit dabei sein. Ich glaube, gerade in dem Wertschöpfungsansatz der gesamten Lieferkette und in Sachen Nachhaltigkeit wird sie mehr zu bieten haben als relevante Wettbewerber – und die Konkurrenz hinter sich lassen.

Hildegard Müller ist seit Februar 2020 Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Von 2002 bis 2005 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags und von 2005 bis 2008 Staatsministerin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von 2016 bis 2019 war sie Chief Operating Officer Grid & Infrastructure bei innogy SE sowie von 2008 bis 2016 Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin.

Die längsten Schlangen bilden sich dieser Tage auf der Pekinger Automesse am Stand von Xiaomi. Auch Mitarbeiter westlicher Autohersteller reihen sich geduldig ein, um einen Blick auf den SU7 zu werfen und kurz im ersten Elektroauto des Pekinger Technologiekonzerns Platz zu nehmen.

Vor einem Monat begann Xiaomi mit dem Verkauf seines SU7. Und trotz des brutalen Preiskampfes auf dem chinesischen Markt, auf dem es billige und gute Elektroautos im Überfluss gibt, scheint das Xiaomi-Auto die Käufer zu überzeugen.

Xiaomi-Gründer Lei Jun, der bei seinem Rundgang über die Automesse am vergangenen Donnerstag wie ein Popstar gefeiert wurde, berichtete dort, dass seit dem Verkaufsstart bereits 75.723 Bestellungen eingegangen seien. Diese würden nun abgearbeitet und die Produktion beschleunigt.

Bis Juni sollen bereits 10.000 Autos pro Monat vom Band laufen, sodass bis Ende des Jahres über 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden können. Außerdem kündigte Lei auf der Messe an, dass die Autosparte des Konzerns in den nächsten Jahren kräftig wachsen soll. Die 6.000 Mitarbeiter in diesem Bereich reichten bei weitem nicht aus. Deshalb würden weitere Nachwuchskräfte von Top-Universitäten rekrutiert.

Sicher ist: Xiaomi hat die finanzielle Feuerkraft, um den chinesischen E-Automarkt aufzumischen. Vor allem das Smartphone-Geschäft des Konzerns boomt. Bei den weltweiten Verkäufen lagen die Chinesen im ersten Quartal direkt hinter Samsung und Apple auf Platz drei. Und auch an der Börse hat sich Xiaomi zuletzt besser entwickelt als die meisten chinesischen Technologiekonzerne und Autobauer.

Der Kurs ist in den vergangenen zwölf Monaten um 60 Prozent gestiegen. Auch die Investoren scheinen also auf das Narrativ von Lei anzuspringen, der davon überzeugt ist, zu einem der größten Hersteller von Elektroautos aufsteigen zu können. “Als Herausforderer hat Xiaomi große Vorteile in verschiedenen Bereichen wie Marketing, technologische Innovation und Produktion”, glaubt auch Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Automobilverbands CPCA.

Vor allem beim Marketing zeigt Xiaomi in diesen Tagen seine Fähigkeiten. Dass das Design des ersten Fahrzeugs einem Porsche ähnelt, ist kein Zufall. Im chinesischen Internet machen sich viele Nutzer freilich auch über diesen Ansatz lustig. So gibt es Videos, die scherzhaft einen Porsche-Schriftzug auf dem Xiaomi-Fahrzeug anbringen und dem chinesischen Hersteller damit eine dreiste Kopie vorwerfen. Doch Marketingexperte Lei weiß natürlich: Für den Verkauf ist es vor allem wichtig, dass sein Fahrzeug Gesprächsthema ist.

Auch in eigenen Werbetafeln vergleicht Xiaomi den SU7 so mit sorgfältig ausgewählten Leistungsdaten des elektrischen Porsche Taycan – und schneidet natürlich besser ab. Selbst auf der Rennstrecke hat Xiaomi das eigene Fahrzeug schon gegen einen Porsche antreten lassen.

Es wird also gezielt am Image eines preislich unschlagbaren “Volksporsches” gearbeitet. Tatsächlich ist der SU7 mit Preisen zwischen 28.000 Euro und 40.000 Euro je nach Ausführung sehr erschwinglich.

Mit einer ähnlichen Taktik gelang Xiaomi vor vielen Jahren der Einstieg in den Smartphone-Markt. Damals kleidete sich Lei nicht nur wie der mittlerweile verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs. Er hielt seine Produktpräsentationen auch ganz ähnlich wie Jobs ab. Auch in den Xiaomi-Läden fühlte man sich ein bisschen wie zu Besuch im Apple Store. All das machte Lei Jun und Xiaomi schnell bekannt.

Doch die eigentliche Absicht von Xiaomi ist es natürlich nicht, einen Porsche zu kopieren. Entscheidend für die Käufer in China dürften vor allem die Software und das Entertainmentsystem des SU7 sein. Die Chinesen, so hören wir seit Jahren von Experten, wollen keine Autos mehr kaufen, sie wollen Smartphones auf Rädern. Und Xiaomi weiß, wie man Smartphones baut.

Chinas Regierung weist die Spionagevorwürfe im Zusammenhang mit vier Festnahmen in Deutschland als “reine Erfindung” zurück. China wehre sich “entschieden gegen jede Verleumdung und Verunglimpfung”, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Freitag in Peking. Er forderte Deutschland auf, “wachsam gegenüber Versuchen zu sein, den bilateralen Beziehungen zu schaden”. China habe “wegen der unbegründeten Anschuldigungen Deutschlands bereits ernsthafte Schritte” unternommen. Am Donnerstag war Patricia Flor, die deutsche Botschafterin in China, aufgrund der Vorwürfe vorgeladen worden.

Der folgenreichste unter den vier Spionagefällen ist der um Jian G., einem Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah. Er soll Informationen aus dem Europäischen Parlament an den chinesischen Geheimdienst übermittelt und chinesische Dissidenten in Deutschland ausspioniert haben. Wie der Spiegel am Freitag berichtete, soll Krahs Büro mehrfach Dokumente des EU-Parlaments angefordert haben, die als “sensibel” oder “gesperrt” eingestuft waren, darunter Analysen der Außenhandelsstrategien von Partnerstaaten oder Dokumente über den Verlauf von Handelsgesprächen.

Wie nun bestätigt wurde, hatte der Beschuldigte vor Jahren auch dem Bundesnachrichtendienst (BND) eine Zusammenarbeit angeboten. Der Auslandsnachrichtendienst lehnte laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Zusammenarbeit jedoch ab. Später wurde Jian G. dann beim sächsischen Verfassungsschutz vorstellig, doch auch dort hielt man ihn nicht für vertrauenswürdig. Der am Montagabend festgenommene Verdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen Krah laufen Vorermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden wegen möglicher Geldzahlungen aus russischen und chinesischen Quellen. fpe

China wird einen “Palästina-Gipfel” unter Beteiligung von Vertretern der Hamas und Fatah ausrichten. Das teilten die beiden rivalisierenden Palästinenser-Gruppen und ein in Peking ansässiger Diplomat am Freitag mit, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Es werde in den Gesprächen um die Einheit Palästinas gehen.

Es wäre der erste offizielle Besuch von Hamas-Mitgliedern in China seit Beginn des Gaza-Kriegs. Ein Fatah-Beamter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Delegation unter der Leitung des ranghöchsten Beamten der Gruppe, Azzam Al-Ahmed, nach China gereist sei. Ein Hamas-Beamter sagte, das Team der Fraktion für die Gespräche unter der Leitung des ranghohen Hamas-Beamten Moussa Abu Marzouk werde ebenfalls im Laufe des Freitags nach China fliegen.

“Wir unterstützen die Stärkung der Autorität der Palästinensischen Autonomiebehörde und unterstützen alle palästinensischen Gruppierungen bei der Versöhnung und der Stärkung der Solidarität durch Dialog und Konsultation”, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei einem regelmäßigen Briefing am Freitag, ohne das Treffen zu bestätigen.

China hat in letzter Zeit seinen wachsenden diplomatischen Einfluss im Nahen Osten demonstriert, wo es enge Beziehungen zu arabischen Staaten und dem Iran unterhält. 2023 vermittelte Peking einen Friedensvertrag zwischen den langjährigen regionalen Feinden Saudi-Arabien und Iran. rtr

US-Außenminister Antony Blinken ist zum Abschluss seiner China-Reise am Freitag mit Staatschef Xi Jinping zusammengetroffen. Beide vereinbarten, eine neue Arbeitsgruppe zum Thema künstliche Intelligenz einzurichten, die in den kommenden Wochen ihre Arbeit aufnehmen soll. Das sei ein Signal, dass man die Beziehungen weiter stabilisieren wolle, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg die Spitzenpolitiker.

Dennoch zeigte die Reise Blinkens, dass das Verhältnis zwischen Washington und Peking weiter sehr schwierig ist – und sich beide immer wieder vergewissern müssen, dass man miteinander kooperieren könne und wolle. “China und die Vereinigten Staaten sollten Partner und nicht Rivalen sein”, sagte Xi etwa laut Pekinger Außenamt zu Blinken. Beide Seiten sollten “nach Gemeinsamkeiten suchen und Differenzen zurückhalten, anstatt in einen bösartigen Wettbewerb zu treten.” Es ist das stete Mantra Pekings, das den USA eine Eindämmungspolitik vorwirft. Das tat auch Außenminister Wang Yi während seines fünfeinhalbstündigen Treffens mit Blinken: Endlose Maßnahmen der USA unterdrückten Chinas Wirtschaft. Wang merkte an, dass die Beziehungen zwar im Großen und Ganzen stabil seien, “negative Faktoren” aber zunähmen.

Blinken selbst kritisierte laut Bloomberg gegenüber Xi vor allem Chinas Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg. China sei der Hauptlieferant militärischer Werkzeugmaschinen und von Chemikalien, die in Munition und Raketentreibstoff verwendet werde, sagte er. “Russland könnte seinen Angriff auf die Ukraine ohne Chinas Unterstützung kaum aufrechterhalten.” Bloomberg bezeichnete den Inhalt der Gespräche Blinkens als “konfrontativ”. Beide Seiten hätten aber auf schärfste Rhetorik verzichtet. Blinken war vor seinen Gesprächen in Peking in Shanghai gewesen. ck

Die EU-Kommission will den chinesischen Textilanbieter Shein umfassender kontrollieren. Wie die Brüsseler Behörde mitteile, wurde Shein am Freitag im Rahmen des Gesetzes für digitale Märkte (Digital Markets Act – DMA) in die Kategorie der “sehr großen Online-Plattformen” aufgenommen – damit unterliegt Shein wie etwa auch Tiktok strengeren Vorgaben.

Das bedeutet, dass der Konzern in den nächsten vier Monaten Vorkehrungen treffen muss, die etwa den Schutz vor Produktfälschungen garantieren und Verletzungen des geistigen Eigentums umfänglicher verhindern. Außerdem muss sich das Unternehmen zu jährlichen Risikobewertungsberichten verpflichten. Nach eigenen Angaben nutzen im Schnitt mehr als 45 Millionen Menschen in der Europäischen Union das Ultra-Fast Fashion-Angebot von Shein, darunter auch viele minderjährige Konsumenten. fpe

Tesla-Chef Elon Musk ist am Sonntag zu einem Überraschungsbesuch in China eingetroffen. Dabei ist er nach einem Bericht von Bloomberg nur Stunden nach seiner Ankunft mit Ministerpräsident Li Qiang zusammengetroffen. Musk sagte Li nach Angaben des Staatssenders CCTV, dass Tesla bereit sei, die Zusammenarbeit mit China zu vertiefen. Li betonte, Tesla sei ein Erfolgsbeispiel der Handelskooperation der USA und China. Zuvor hatte Musk Ren Hongbin getroffen, der innerhalb der Regierung für internationalen Handel zuständig ist.

Musk will bei seinen Gesprächen mit Fachbeamten unter anderem über die Einführung von Teslas Fahrerassistenzsystem sprechen, berichten Bloomberg und Reuters unter Berufung auf Insider. Der US-Autobauer hatte die entsprechende Software für seine Autos bereits vor vier Jahren eingeführt. In China ist sie aber noch nicht verfügbar. Diesen Monat deutete Musk allerdings bereits an, Tesla werde die Software möglicherweise “sehr bald” Kunden in China zur Verfügung stellen.

Weiteres Thema ist laut Reuters die Erlaubnis Daten ins Ausland zu übermitteln. Tesla hat demnach alle seit 2021 in China gesammelten Daten entsprechend den Vorgaben lokaler Aufsichtsbehörden im Land behalten. Sie wurden dem Konzern zufolge nicht in die USA übermittelt, wo Tesla seinen Hauptsitz hat.

Tesla hat in den zehn Jahren seit dem Markteintritt in China vor einem Jahrzehnt dort mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge verkauft. Die Fabrik in der Wirtschaftsmetropole Shanghai ist die größte des Konzerns weltweit. fpe/ck

Seit Jahren klagen die Handelspolitiker der USA und der EU über hohe Industriesubventionen Chinas, die den Handel zugunsten chinesischer Anbieter auf diesen wichtigen Märkten verzerrten. Eine Untersuchung des Kiel Institut für Weltwirtschaft bestätigt,

Ungeklärt bleibt unter anderem,

Was hinter der Subventionsoffensive als Ziel im weltwirtschaftlichen Wettbewerb insbesondere auf dem EU-Markt steht, bietet Raum für verschiedene Erklärungen, beispielsweise

Die Frage, wie auf die Subventionsoffensive von europäischer Seite reagiert werden soll, richtet sich an Unternehmen und die für die handelspolitischen Rahmenbedingungen verantwortliche EU-Kommission.

Die europäischen Unternehmen erscheinen in ihrer Reaktion gespalten, abhängig davon,

Die EU-Kommission sieht sich hinsichtlich ihrer Reaktion auf die chinesischen Subventionen mit einer Reihe grundlegender Interessenkonflikte konfrontiert. Diese bestehen unter anderem zwischen

Auswirkungen auf den EU-China Handel werden von verschiedenen Treibern bestimmt, unter anderem:

Aus dieser komplexen geopolitischen Gemengelage einen klaren Entwicklungspfad des EU-China-Handels abzuleiten, ist derzeit unmöglich. Gemessen am Volumen werden die Wachstumsraten der Phase vor der Corona-Pandemie der Geschichte angehören und gemessen an der Struktur wird es der EU schwerfallen, einen ähnlich attraktiven Anbieterstandort bei Industriegütern aufzubauen, wie er in China bereits besteht, und wie ihn die USA im Tech-Dienstleistungsbereich mit wenigen marktbeherrschenden Unternehmen erreicht haben.

Der Aktivposten eines absorptionsstarken Binnenmarktes mit einer gemeinsamen Handels- und Wettbewerbspolitik bleibt unbestritten. Die EU könnte seine Stärke gegenüber Drittländern noch besser ausspielen, wäre auch nach dreißig Jahren Binnenmarktprogramm das Ziel der Vollendung des Binnenmarktes, insbesondere im Dienstleistungsbereich nicht noch immer in weiter Ferne.

Frank Bickenbach ist Stellvertretender Leiter des Forschungszentrums “Internationaler Handel und Investitionen” und ein Senior Researcher im Forschungszentrum “Innovation und internationaler Wettbewerb” am Kiel Institut.

Dirk Dohse ist Forschungsdirektor des Forschungszentrums “Innovation und internationaler Wettbewerb” am Kiel Institut.

Rolf J. Langhammer ist ein Senior Researcher am Kiel Institut. Er war außerdem bis 2012 Vizepräsident des Kiel Instituts.

Wan-Hsin Liu ist eine Senior Researcherin am Kiel Institut und Koordinatorin des Kieler Zentrums für Globalisierung.

Dieser Beitrag entsteht im Rahmen der Veranstaltungsreihe ,,Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Montag (29.04.2024, 11.00 Uhr, MESZ) diskutieren Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer und Rolf J. Langhammer, Senior Researcher am Kiel Institut für Weltwirtschaft, über das Thema: “Chinesische Industriesubventionen: Auswirkungen auf den EU-China-Handel?” China.Table ist der Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Veranika Shykhutsina ist seit März External Relations Manager bei Merics. Zuvor arbeitete sie als Finance Manager bei Austausch e.V., einer Non-Profit-Organisation, mit dem Schwerpunkt auf Austausch und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Osteuropa.

Hugo Paleta Sanchez hat im April die fachliche Leitung Homologation Antriebsstrang für China, Südkorea und Indien übernommen. Sanchez war bis 2021 für sieben Jahre in Mexiko für VW tätig, unter anderem als Fachgruppensprecher Gesamtfahrzeugentwicklung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mit einer originellen Art der Arbeitssuche ging vergangene Woche ein Universitätsabsolvent aus Hunan viral. Für umgerechnet rund 130 Euro mietete er eine Reklametafel in der U-Bahn des Zhujiang Business District in Guangzhou. Dort veröffentlichte der junge Datenanalyst seinen Lebenslauf mit QR-Kontakt-Code und der Ansage “Arbeit zu finden und einen Partner zu finden ist für niemanden leicht”. Vier Tage war die Anzeige zu sehen. Über 30 Firmen zeigten Interesse. Er habe bereits einige Vorstellungsgespräche vereinbart, erklärte er örtlichen Medien.