die größte Völkerwanderung der Neuzeit ist schon seit Jahren die Reisewelle rund um das chinesische Neujahrsfest. Doch was in diesem Jahr auf das Land zurollt, übertrifft alles bisher Dagewesene. Sage und schreibe neun Milliarden einzelne Reisen sollen innerhalb der nächsten vier Wochen stattfinden, davon 7,2 Milliarden Reisen voraussichtlich per Auto, schreibt unser in China stationierter Korrespondent Jörn Petring.

Das heißt allerdings auch: Der nicht zuletzt in Frankreich, Großbritannien oder der Schweiz erhoffte Tourismusboom aus Fernost wird auch in diesem Jahr ausbleiben. Denn was Europa-Reisen betrifft, halten sich die Chinesen weiter zurück. Das liegt keineswegs nur daran, dass chinesische Behörden viele der während der Pandemie einkassierten Reisepässe auch weiter nicht herausrücken. Viele westliche Konsulate in China, darunter auch die deutschen, knausern offenbar mit der Ausstellung von Visa. Offenbar ist es bei ihnen noch nicht angekommen: Die Pandemie ist vorbei!

Nicht vorbei sind hingegen die schweren Vorwürfe, die Menschenrechtsorganisationen weiterhin gegenüber Volkswagen hegen. Dieses Mal ist es Human Rights Watch, die anprangern, dass internationale Autobauer in ihren Lieferketten zu wenig gegen Zwangsarbeit in der chinesischen Region Xinjiang unternehmen. Der Vorwurf richtet sich keineswegs nur gegen die deutschen Konzerne, betont die Menschenrechtsorganisation. Volkswagen ist aufgrund der massiven Präsenz in China aber der größte ausländische Akteur in China. Und daraus erwächst nun mal eine besondere Verantwortung. Dass Wolfsburg das anders sieht, bedauert Marcel Grzanna in seiner Analyse.

Ein gutes Durchhalten bis zum nahendem Wochenende!

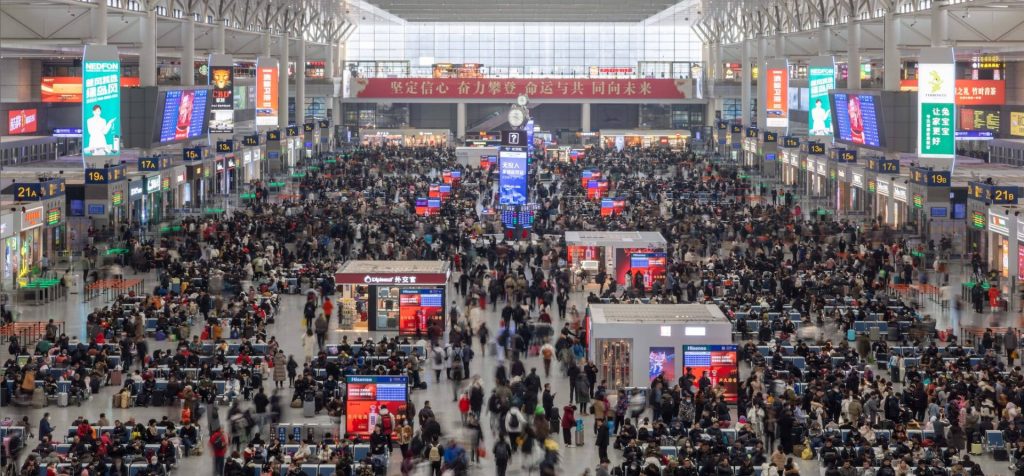

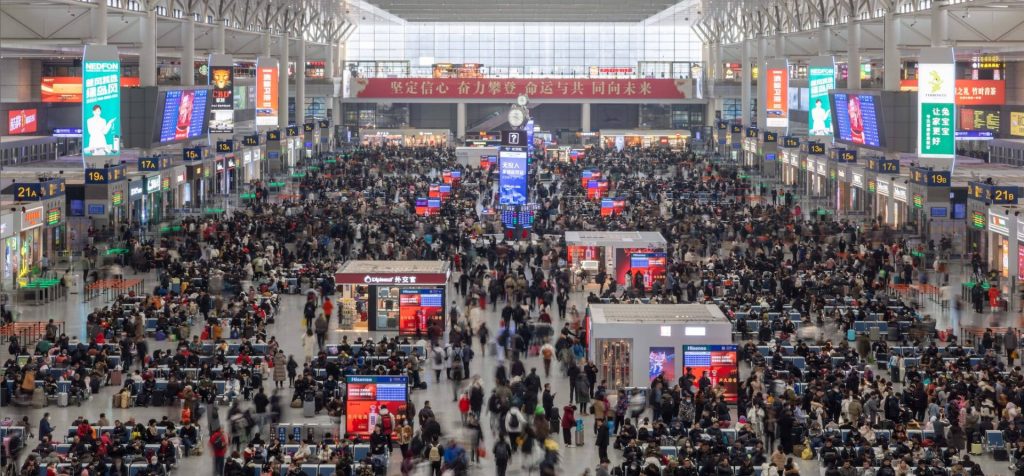

In China ist kurz vor dem Frühlingsfest die größte Bevölkerungswanderung des Jahres in vollem Gange. Am vergangenen Freitag startete offiziell die Reisewelle Chunyun, die in diesem Jahr laut Angaben chinesischer Staatsmedien alle Rekorde brechen soll.

Demnach schätzt das chinesische Verkehrsministerium, dass rund um das Neujahrsfest, das in diesem Jahr auf den 10. Februar fällt, insgesamt etwa neun Milliarden Reisen stattfinden werden. Dabei mitgezählt werden sämtliche Transportmittel von privaten Autofahrten über Reisen per Zug oder Bus bis hin zu Flügen.

Die Chunyun bezeichnet einen Zeitraum von etwa 40 Tagen rund um das Frühlingsfest. Sie gilt als die größte jährliche Massenmigration der Welt. Millionen von Chinesen werden in ihre Heimatstädte und -dörfer reisen, um das Fest mit ihren Familien zu feiern.

Sollte die Vorhersage tatsächlich eintreffen, dürfte das Reiseaufkommen in diesem Jahr eine ganz neue Dimension annehmen. Letztes Jahr, kurz nach dem Ende der strikten Covid-Regeln, wurden während der Chunyun bereits ein neuer Rekord von 4,7 Milliarden Reisen gezählt. Nun soll noch einmal eine Verdopplung anstehen. Wer in den kommenden Wochen unterwegs ist, wird also starke Nerven brauchen.

Die starke Zunahme lässt sich vor allem damit erklären, dass nach den Jahren der Pandemie die Reiselust groß ist. Die Menschen nutzen die anstehenden Ferien, um Reisen nachzuholen. Dabei dürften viele Familien in den kommenden Wochen gleich mehrere Trips planen.

Reist eine dreiköpfige Familie etwa zunächst zu den Großeltern in eine andere Provinz und dann zu fünft weiter für ein paar sonnige Urlaubstage auf die Tropeninsel Hainan, würden sich für Hin- und Rückweg insgesamt mindestens 14 Individualreisen ergeben. Bei dieser Zählung scheint es durchaus möglich, dass 1,4 Milliarden Chinesen in der Lage sind, innerhalb von 40 Tagen neun Milliarden Reisen zu unternehmen.

Diese erwartete Rekordzahl während der Chunyun-Periode ist eine gute Nachricht für die chinesische Tourismusbranche. Die Zunahme an Reisen wird voraussichtlich einen wirtschaftlichen Schub für verschiedene Bereiche des Tourismussektors bringen, von Hotels und Restaurants bis hin zu Sehenswürdigkeiten.

Unter den neun Milliarden Reisen werden etwa 1,8 Milliarden über Schienen, Straßen, Luft und Wasser erfolgen, während die verbleibenden 7,2 Milliarden Reisen voraussichtlich per Auto unternommen werden. Die chinesische Eisenbahngesellschaft gab bekannt, dass im Verlauf dieser Reisezeit mit etwa 480 Millionen Bahnreisenden gerechnet wird, täglich also im Durchschnitt mit zwölf Millionen Fahrten. Das bedeutet einen Anstieg um 37,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Air China, die größte chinesische Fluggesellschaft, gab bekannt, dass sie während der 40-tägigen Periode 67.691 Flüge mit einem Durchschnitt von 1.693 Flügen pro Tag arrangieren will, was einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zu 2019 und 40,6 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht.

Zwar dürften auch die Zahl der Reisen ins Ausland höher als im Vorjahr ausfallen. Allerdings dürfte das Niveau von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht werden. Wie die South China Morning Post berichtet, wird die Kapazität für Auslandsflüge im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich 30 Prozent unter den Werten von 2019 liegen. Laut einem Bericht des chinesischen Suchmaschinenbetreibers Baidu ist besonders das Interesse an Reisen in südostasiatische Länder erneut groß.

Tatsächlich wird sich wohl vor allem der Stadtstaat Singapur auf einen Ansturm chinesischer Touristen einstellen müssen. Schließlich vereinbarten beide Seiten im Januar, dass künftig visafreie Reisen zwischen den beiden Staaten möglich sein sollen. Die neuen Regeln sollen demnach am 9. Februar in Kraft treten – also am Tag vor dem chinesischen Neujahrsfest.

Thailand, ebenfalls ein beliebtes Ziel für chinesische Touristen, agierte etwas vorsichtiger. Ein kürzlich mit China geschlossenes Abkommen für visafreie Reisen tritt demnach erst Anfang März in Kraft, wenn die Chunyun bereits vorbei ist.

Das Thema Zwangsarbeit lässt die Autoindustrie nicht ruhen. Eine neue Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) stellt fest, dass ausländische Hersteller in China den großen Risiken nicht konsequent genug aus dem Weg gehen. Der Vorwurf: Die Unternehmen verfolgen die Lieferketten nicht ausreichend zurück, “um mögliche Verbindungen nach Xinjiang zu ermitteln und zu beseitigen”.

Xinjiang ist der Inbegriff für staatlich organisierte Zwangsarbeit in China. Offizielle Dokumente und Augenzeugenberichte belegen systematische Arbeitsprogramme, die uigurische Frauen und Männer in Industriezweigen lotsen und in denen die Netto-Bezahlungen bestenfalls weit unter den Mindestlöhnen liegen.

Im Mittelpunkt der HRW-Untersuchung “Asleep at the Wheel” stehen Autoteile aus Aluminium. Sie baut auf Studien der jüngeren Vergangenheit auf, unter anderem einer Studie der Hallam Sheffield University, die im vergangenen Jahr Nachweise für eine große Wahrscheinlichkeit auf Menschenrechtsverletzungen in den Wertschöpfungsketten der Branche lieferte.

Einige Hersteller hätten dem politischen Druck der Regierung in Peking nachgegeben. Die Autobauer würden in ihren Gemeinschaftsunternehmen in der Volksrepublik weniger strenge Standards für Menschenrechte und verantwortungsvolle Beschaffung anwenden als in anderen Teilen der Welt, schlussfolgert HRW. “Die Verbraucher sollten daher wenig Vertrauen haben, dass sie Fahrzeuge kaufen und fahren, die nicht mit Missständen in Xinjiang in Verbindung stehen”, schreiben die Autoren.

Mittendrin in der Gefahrenzone: Volkswagen. Der Hersteller aus Wolfsburg ist durch ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem staatlichen Produzenten SAIC in Xinjiang vertreten. Der Konzern betont immer wieder, er nehme die Berichte über mögliche Menschenrechtsverletzungen sehr ernst, gesteht gegenüber HRW jedoch ein, dass er weiterhin “blinde Flecken” habe, was die Herkunft des Aluminiums in seinen Autos angeht.

Mehr als 15 Prozent des in China produzierten Aluminiums oder neun Prozent des weltweiten Angebots stammen aus der Region. Das Volumen in Xinjiang ist von etwa einer Million Tonnen im Jahr 2010 auf sechs Millionen Tonnen im Jahr 2022 gestiegen. Nach Angaben des International Aluminum Institute (IAI) entfielen 2021 rund 18 Prozent des gesamten weltweiten Aluminiumverbrauchs auf die Automobilhersteller. Laut IAI wird sich die Nachfrage der Branche nach Aluminium zwischen 2019 und 2050 verdoppeln. China, das 2022 fast 60 Prozent des weltweiten Angebots produzierte, gehört zu den großen Profiteuren.

In Xinjiang selbst wird jedoch nur ein Bruchteil an anspruchsvollen Legierungen, Aluminiumblechen oder -folien produziert. Stattdessen werden “unlegierte“ Barren aus Xinjiang in andere Provinzen Chinas weiterverarbeitet. Dort verliert sich meistens die Spur ihrer Herkunft und damit zu möglichen Verstrickungen ins Zwangsarbeitssystem.

Namentlich nicht genannte Mitarbeiter der Automobilindustrie und Experten räumen gegenüber HRW ein, “dass es Schritte gäbe, die sie unternehmen könnten, um chinesische Zulieferer zu mehr Transparenz in der Lieferkette zu bewegen”. Autokonzerne könnten zum Beispiel von ihren Partnern verlangen, Lieferketten offenzulegen, um die Treibhausgasemissionen besser quantifizieren und somit senken zu können. Automobilhersteller und ihre Zulieferer der ersten oder zweiten Ebene könnten auch mehr Aluminium direkt von Schmelzhütten außerhalb Xinjiangs beziehen.

HRW nimmt Toyota, Tesla, BYD, General Motors und eben Volkswagen genauer unter die Lupe. In Wolfsburg sieht man sich hinter vorgehaltener Hand als Projektionsfläche für Nichtregierungsorganisationen, die sich an dem Konzern abarbeiten würden. HRW betont jedoch, dass Volkswagen, wie auch die vier anderen Hersteller, aufgrund ihrer Größe, ihrer bedeutenden Produktions- und Vertriebspräsenz in China und ihrer geografischen Vielfalt ausgewählt wurden.

Mit Verweis auf die anonymen Quellen aus der Branche berichtet HRW über Androhungen von Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Regierung. So würden die Unternehmen davon abgehalten, mit ihren in China ansässigen Zulieferern und Joint Ventures über deren mögliche Verbindungen zu Zwangsarbeit in Xinjiang zu sprechen.

Die Regierung kriminalisiere Untersuchungen von Vorwürfen über Menschenrechtsverletzungen und Zwangsarbeit. Sie verabschiedete im April 2023 zudem ein erweitertes Gesetz zur Spionageabwehr, das strafrechtliche Verfolgung ausländischer Unternehmen, die lokale Märkte und Geschäftspartner erforschen, erweitern könnte.

HRW überprüfte die Beschaffungspolitik der fünf Unternehmen in ihren Joint Ventures und setzte sie ins Verhältnis zu den öffentlichen Erklärungen der Hersteller – beispielsweise über ihre Anstrengungen, jegliche Verbindung zu Zwangsarbeit zu beseitigen. Volkswagen betont, dass man “gemäß den UN-Leitprinzipien die Verantwortung übernimmt, seinen Einfluss auf seine chinesischen Joint Ventures zu nutzen, um das Risiko von Menschenrechtsverletzungen zu verringern”.

Doch gleichzeitig duckt sich der Konzern weg, indem er sich hinter rechtlichen Positionen verschanzt. Zu HRW sagte Volkswagen, dass eine rechtliche Verantwortung nur dort bestehe, wo “entscheidende Einflussnahme” auf das Gemeinschaftsunternehmen existiere – soziale Nachhaltigkeit im Blindflug sozusagen. HRW hält dagegen. Ob ein Unternehmen entscheidenden Einfluss auf eine Tochtergesellschaft hat, werde in Deutschland danach bewertet, ob die Tochtergesellschaft die gleichen Produkte herstellt und verwertet oder die gleichen Dienstleistungen erbringt wie die Muttergesellschaft.

In einer Stellungnahme für Table.Media führt der Konzern aus, dass allein konzernzugehörige Gesellschaften in verbundenen Unternehmen zum eigenen Geschäftsbereich der Volkswagen AG zählen würden. “SAIC-Volkswagen (SVW) und SAIC-Volkswagen Xinjiang zählen nicht zum eigenen Geschäftsbereich der Volkswagen AG im Sinne des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG, vgl. dessen § 2 Abs. 6 Satz 3)”, argumentiert der Konzern. Deshalb bestehe keine Unternehmensverbindung (vgl. § 15 AktG), der Volkswagen AG mit SVW oder SVW Xinjiang.

Doch SAIC-Volkswagen produziert und verkauft unter der Marke Volkswagen Autos für den chinesischen Markt. Der Öffentlichkeit begreiflich machen zu wollen, dass diese Autos nicht zum Geschäftsbereich der Volkswagen AG gehören, dürfte in den kommenden Jahren eine Mammutaufgabe werden.

5.2.2024, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg, Lesung (hybrid): Felix Lee: “China, mein Vater und ich” Mehr

5.2. – 7.2.2024

HLS China Law Association (Konferenz, vor Ort): 2024 Harvard China Law Symposium – Longevity: Building Resilient Bridges Mehr

6.2.2024, 10:00 Uhr:

Merics, Workshop (auf Einladung): China- und Asienkompetenz stärken – Optionen für Akteure in Baden-Württemberg Mehr

6.2.2024, 10:00 Uhr

Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Seniorenclub: Das Brics-Bündnis – für eine gerechtere Weltordnung ohne Hegemonie Mehr

6.2.2024, 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg: Das große chinesische Neujahrskonzert mit dem China National Traditional Orchestra (CNTO) mit Pipa-Spielerin und künstlerischer Leiterin Zhao Cong, Mehr

8.2.2024, 2:00 Uhr (9:00 Uhr Beijing time)

Department of East Asian Language and Civilizations, Zoom-Lecture: Mingwei Song – Fear of Seeing: A Poetics of Chinese Science Fiction Mehr

8.2.2024, 15:30 Uhr (22:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic and International Studies, Webcast: What is Next for Taiwan? Capital Cable #87 Mehr

Das Politbüro hat sich auch auf der ersten Monatssitzung im neuen Jahr nicht auf einen Termin für das wichtige Dritte Plenum des Zentralkomitees einigen können, das die Weichen für die Wirtschaftspolitik der nächsten fünf Jahre stellt. Damit bleibt eine Vorgabe für den wirtschaftlichen Kurs für 2024 weiterhin aus. Nach den traditionellen Zeitplänen des KP-Apparats hätte dieses Plenum bereits im Oktober 2023 stattfinden sollen. Nun könnte es sich aber sogar auf die Zeit nach dem Nationalen Volkskongress im März verschieben. Das ist insofern bedeutsam, als der Volkskongress die Wirtschaftspolitik des laufenden Jahres vorgibt, einschließlich des Wachstumsziels. Und dies basiert eben normalerweise durch die Beschlüsse des Dritten Plenums.

“Die nicht erklärte Verzögerung des Dritten Plenums wird das ohnehin schon geringe Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher weiter untergraben“, schreiben die Analysten von Trivium China. “Dies wird es der Wirtschaft erschweren, ihre beginnende Erholung zu konsolidieren.” Deutsche Unternehmen würden gerne eine Priorisierung von Anreizen und Reformen zur Ankurbelung der Wirtschaft sehen, sagte Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer (AHK) in Peking, nach einem Bericht der South China Morning Post. “Ein Drittes Plenum, das klare Signale liefert, wie China seine strukturellen wirtschaftlichen Herausforderungen angehen und seine Zukunft gestalten will, wäre daher sehr zu begrüßen.”

2023 wuchs Chinas Wirtschaft nach offiziellen Zahlen um 5,2 Prozent. Für dieses Jahr erwarten Ökonomen der Weltbank nur noch 4,5 Prozent Wachstum.

Die Unklarheiten rund um das Dritte Plenum sind ein Beispiel dafür, dass sich die typischen KP-Standards und Strukturen unter Staats- und Parteichef Xi Jinping zunehmend aufweichen. Das Zentralkomitee ist mit 205 Funktionären der Kern der KP und besteht für den Zeitraum von fünf Jahren, zwischen zwei Parteitagen. In der Regel tagt es mindestens einmal im Jahr, wobei jedem dieser sieben Plenen jeweils lose eine Bedeutung zugeordnet ist – dem Dritten eben die Wirtschaft. Auf dem Dritten Plenum 2013 hatte Xi einem Reformprogramm und einer größeren Rolle des Marktes zugestimmt, was er so jedoch bis heute nicht umsetzen ließ. Die Kontrolle über die Wirtschaft nimmt dagegen eher zu.

Xi ist bekannt dafür, die Kontrolle für alle wichtigen Entscheidungen an sich zu ziehen und bestimmte Themen zu pushen. Auf der Sitzung am Mittwoch forderte er, die “disruptive Innovation” zu fördern, Technologien in die Industrie zu integrieren und die Resilienz chinesischer Lieferketten zu erhöhen. Statt das Dritte Plenum anzusetzen, befasste sich das Politbüro bezeichnenderweise mit einem Bericht über die Lernkampagne zu den “Xi-Jinping Gedanken zum Sozialismus chinesischer Prägung für eine Neue Ära” sowie mit neuen KP-Regeln für die Disziplinkontrolle. ck

Mit dem Priester Peter Wu Yishun haben sich die Regierung in Peking und der Vatikan auf den dritten Bischof innerhalb einer Woche geeinigt. Wu wird das Bistum Shaowu übernehmen. Die Ernennung wurde am Mittwoch vom Presseamt des Heiligen Stuhls bekannt gegeben, nachdem die Bischofsweihe stattgefunden hatte. Sie ist Teil des provisorischen Abkommens zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik China. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass sowohl in Zhengzhou als auch in Weifang neue Bischöfe ernannt worden waren.

“Das von beiden Seiten unterzeichnete vorläufige Abkommen über die Ernennung von Bischöfen ist gut umgesetzt worden”, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Sein Land wolle sich “für eine kontinuierliche Verbesserung der bilateralen Beziehungen mit dem Vatikan im Geiste des gegenseitigen Respekts und des gleichberechtigten Dialogs einsetzen”.

Jahrzehntelang hatten sich China und der Heilige Stuhl insbesondere über die Ernennung von chinesischen Bischöfen gestritten. Offiziell halten beide Seiten keine diplomatischen Beziehungen. Seit Franziskus Papst ist, gibt es eine Annäherung. 2022 erneuerten sie ein Abkommen, das beiden Seiten ein Mitspracherecht bei der Ernennung von Bischöfen in China einräumt. flee

Ein Gericht in Hongkong hat am Donnerstag vier Personen des Aufruhrs während der pro-demokratischen Proteste 2019 für schuldig befunden. Das Urteil fiel, nachdem sich bereits acht weitere Personen schuldig bekannt hatten, mit Hunderte Demonstranten am 1. Juli 2019 das Gebäude des Legislativrats in Hongkong belagert zu haben. Das Bezirksgericht von Hongkong sieht für Ausschreitungen eine Höchststrafe von sieben Jahren Gefängnis vor.

Zwei ebenfalls angeklagte Reporter sprach das Gericht zwar vom Vorwurf der Ausschreitungen frei, verurteilte sie jedoch wegen “Betretens oder Aufenthalts in den Räumen der Kammer” des Regierungsgebäudes. Ein weiterer Angeklagter weinte nach der Urteilsverlesung im Gerichtssaal. Zu den acht Personen, die sich zuvor des Aufruhrs schuldig bekannt hatten, gehören die ehemalige Präsidentin der Studentengewerkschaft der Universität Hongkong sowie zwei pro-demokratische Aktivisten. cyb/rtr

Der Konsumgüterkonzern Henkel baut sein Haarpflege-Geschäft mit einem Zukauf in China aus. Henkel übernehme die Marke Vidal Sassoon in der Volksrepublik vom Konkurrenten Procter & Gamble teilte der Düsseldorfer Hersteller von Pritt, Persil und Schwarzkopf am Donnerstag mit. Das Portfolio von Vidal Sassoon hat eher teurere Shampoos und Pflegespülungen im Angebot und bedient damit das Premiumsegment.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 sei damit ein Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro erzielt worden. Der Kaufpreis liege bei rund 300 Millionen Dollar, sagte ein Henkel-Sprecher. Henkel stärkt mit der Übernahme seine Consumer-Sparte, in der die Geschäfte rund um Waschmittel und Körperpflege-Produkte gebündelt sind. Zweites Standbein der Düsseldorfer ist das Klebstoff-Geschäft. cyb/rtr

Luke Lu ist bei der Citigroup zum Citi Country Officer (CCO) und Leiter des Bankgeschäfts in China ernannt worden. Lu kam 2002 zur Citi in Shanghai und leitete zuletzt das chinesische Firmenkundengeschäft. Er tritt die Nachfolge von Christine Lam an, die in den Ruhestand geht.

Alan Wylie unterstützt als Assistent die Merics-Geschäftsleitung und kümmert sich um Buchhaltung und Personal. Zuvor war er Sprachlehrer in Berlin, Frankreich und Österreich und hat als Übersetzer und Lektor sowie als Dozent für Wirtschaftskommunikation in Großbritannien gearbeitet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Als die USA 1947 noch alleinige Atommacht waren, nannte Guerillaführer Mao Zedong sie im Interview mit der Korrespondentin Anna Louise Strong respektlos einen Papiertiger: nach außen erschreckend, im Inneren aber schwach und besiegbar. Maos Vergleich wurde zum geflügelten Wort für Revolutionäre in aller Welt.

Der US-Tiger aus Papier findet in China sein Pendant im Drachen aus Stroh. So zeichnete jüngst der Guangzhouer Karikaturist Kuang Biao einen Drachen mit grausigem Haupt, das auf einem Körper aus Stroh sitzt. Das passt 2024 zum Symboltier für das am 10. Februar beginnende, traditionelle neue Jahr. Es steht im Zeichen des Drachen aus Holz, der nur alle 60 Jahre erscheint, berechnet nach dem Zyklus der zwölf Tierkreiszeichen, denen jeweils eines von fünf Elementen zugeordnet wird: Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde.

Als einzige mystische Kreatur unter den zwölf Kalendertieren, als uraltes Symbol für Chinas imperiale Macht und zugleich als Glücksbringer, müssten Drachen eigentlich Lieblingsobjekte für Chinas Satiriker sein – wenn nur die Zensur sie lassen würde. Für die Pekinger Führung, die 2024 ein Jahr großer Herausforderungen ihrer Macht befürchtet, ist das Signal eines impotenten Drachen unerwünscht, der mehr Schein als Sein ist. Keine Zeitung darf so einen Drachen drucken. Zensiert wurden auch Online-Bilder anderer Zeichner, die ihre Drachenköpfe auf morschem Holz wachsen ließen.

Kuangs Strohdrachen darf aus seinem Webportal nicht hinaus. So erging es ihm schon 2012 – dem Jahr des (Wasser)-Drachen. Da malte er ein Ungeheuer, das beim Anblick einer kleinen Ameise in Panik gerät, so wie der sprichwörtliche Elefant vor der Maus. “Sensibel” steht vielsagend unter der Zeichnung. Sie entstand, als Peking in einer Minderheit von Regimekritikern große Gefahr sah.

“Überall Anspielungen zu wittern sitzt tief in unserer politischen Kultur”, sagte mir einst Chinas Altmeister der Satire Hua Junwu, der während der Kulturrevolution brutal verfolgt wurde. In Ehren danach rehabilitiert hoffte er, dass solche Zeiten vorbei waren. Ende 1979 wurde er eines Bessern belehrt, als Pekings Führung die von ihr zuvor als Reformsignal selbst initiierte und geförderte “Wandzeitungsmauer der Demokratie” 西单民主墙 abrupt verbieten ließ. Ihr gingen die dort plakatierte Forderungen nach mehr Demokratie zu weit.

Spontan zeichnete Hua einen Drachen aus den beiden Schriftzeichen für Demokratie 民主, vor dem ein Funktionär wegrennt. Hua spielte auf eine altchinesische Sage und das Sprichwort 叶公好龙 (Herr Ye liebt die Drachen) an, wonach ein passionierter Sammler von Drachenbildern Reißaus nimmt, als ihn ein echter Drache besuchen kommt. Hua lässt zwei Studenten auf seinem Bild rufen: “Genosse, warum rennst Du weg, wo Du so oft über Demokratie redest?” Der schreit zurück: “Ich wusste doch nicht, dass sie wirklich kommt.”

Kurz nachdem die Zeichnung in einer Guangzhouer Zeitung unter dem Titel des Sprichworts erschienen war, wurde Hua von “wohlmeinender Pekinger Seite” geraten, sie nicht mehr zu veröffentlichen. Sie fehlt in seiner zehnbändigen Werksausgabe.

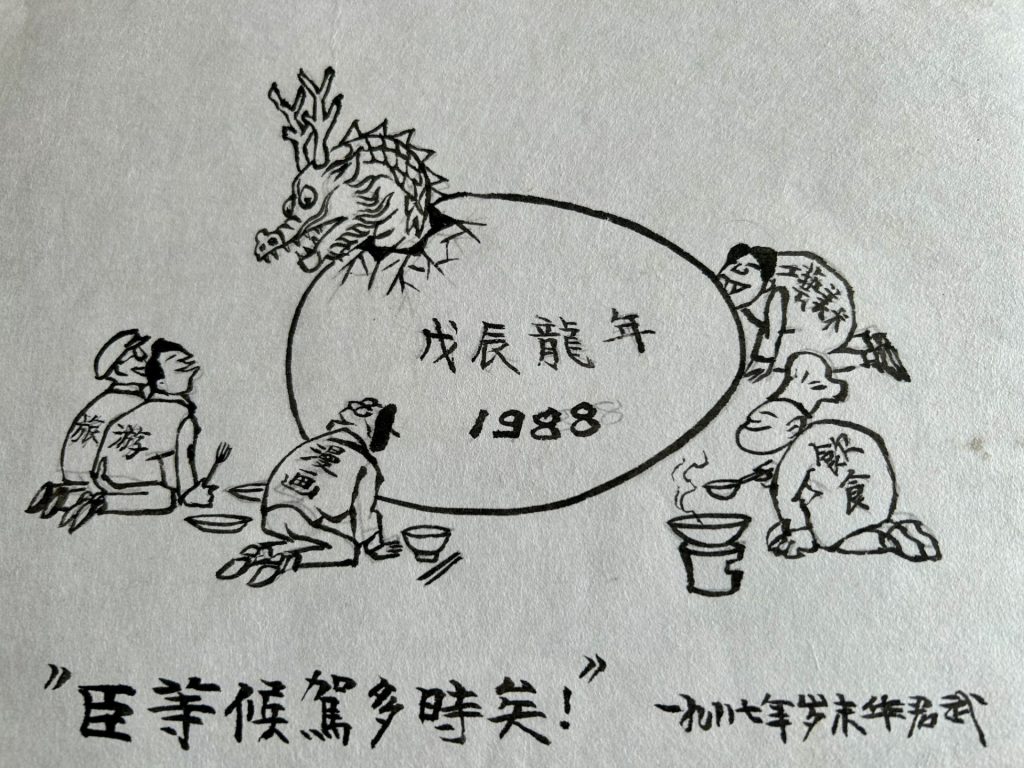

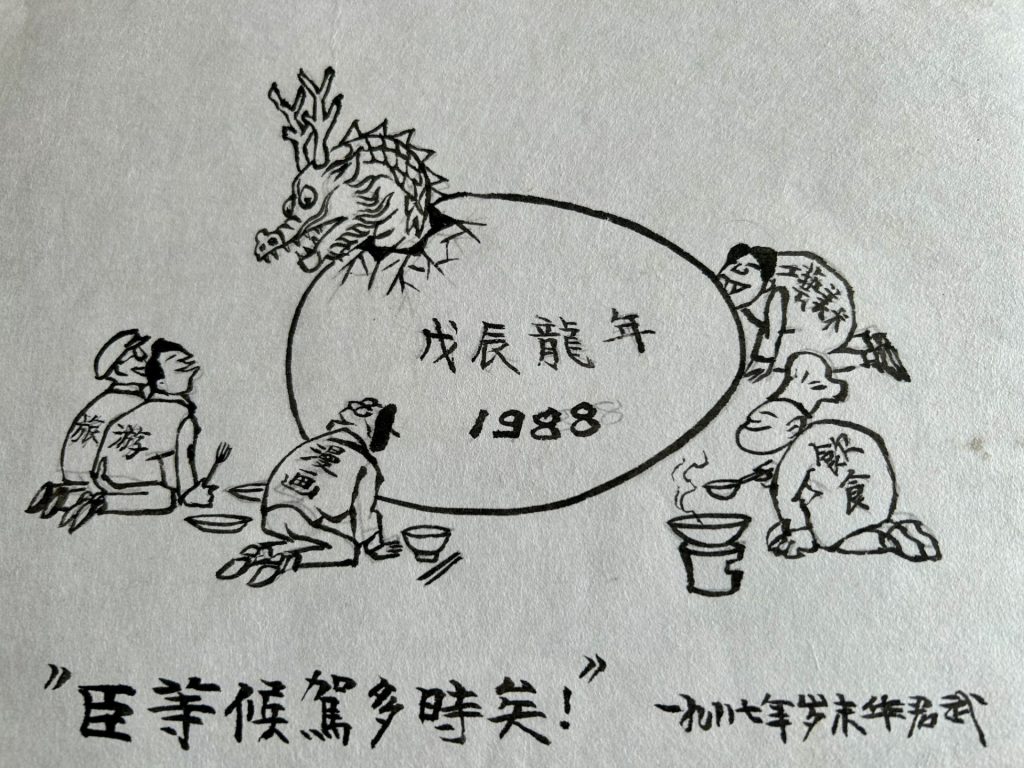

Hua protestierte gegen die Zensur, indem er ein Bild über eine Versammlung von Igeln veröffentlichte, die ihr Verbandslied singen: “Wir nennen uns Karikaturisten, tragen alle Stacheln, aber stechen nicht.” Zum neuen Jahr des (Erd)-Drachen 1988 zeichnete er als Kritik an Chinas übertriebener Kommerzialisierung des Familienfestes einen Drachen, der aus seinem Ei schlüpft. Ehrerbietig knien Gruppen von Profiteuren vor ihm: “Wir Untergebene Eurer Majestät haben lange auf Sie gewartet.” Neben Tourismus, Gastronomie und Kunstgewerbe reihen sich auch die Karikaturisten ein. Hua malt sich selbst mit Kappe.

Die Volksrepublik zeigte immer ein zwiespältiges Verhältnis zum Drachen. Sie ächtete ihn lange Zeit als feudales Symboltier. Inzwischen hat sie ihn rehabilitiert. Chinesen dürfen sich voller unterschwelligem Patriotismus “Nachfahren des Drachens” nennen, allen voran ihr Staatschef Xi Jinping. Am 16. November 2017 begleitete er mit seiner Frau das Ehepaar Trump auf Spaziergang durch den Kaiserpalast, dessen Halle der Höchsten Harmonie 故宫 太和殿 mit 13.000 Drachenabbildungen dekoriert ist. Vor laufender CCTV-Kamera sagte er zu Trump:. “Wir sind diese Leute von früher, mit ererbten schwarzen Haaren und gelber Haut und nennen uns Nachfahren des Drachens.” “我们这些人也是原来的人。黑头发、黄皮肤,传承下来,我们叫龙的传人.”

Die Volkszeitung schrieb zum Ausruf ihres Parteichefs: Die Drachenkultur habe als “wichtiger Bestandteil der Kultur des Fernen Ostens einen großen Beitrag zur Kultur der Menschheit geleistet”. Der Drache sei ein “verehrtes Totem der chinesischen Nation 崇拜的图腾 und für das Volk Symbol von Freude, Frieden, Freiheit und Glück”. Ganz anders verhält es sich im Westen: Dort verkörperten Drachen “das Böse in jeder Form”.

Seit der Jahrtausendwende “diskutieren wir über dieses diametral unterschiedliche Verständnis des Drachen“, schreibt der Sprachforscher Huang Ji 黄佶 von Shanghais Huadong Pädagogischer Universität. In seiner 2022 erschienenen Abhandlung verlangt er, Chinas Wort für Drachen 龙 künftig im Ausland nach chinesischer Aussprache entweder als “Long” oder als “Loong” zu übersetzen, aber nicht mehr als “Drachen” oder “dragon”. Diese Worte weckten falsche Assoziationen und Missverständnisse.

Huang Ji, der seit 20 Jahren über Rezeption des Drachenmythos forscht, enthüllte, dass Chinas Olympisches Komitee zur Vorbereitung der Sommerspiele 2008 sich trotz mehrheitlichem Publikumsvotum für den Favoriten Drachen diesen nicht zum Maskottchen der Spiele erwählte. Es entschied am 11. November 2005: “Drachen werden in Ost und West unterschiedlich verstanden. Deshalb eignen sie sich nicht als Maskottchen.

Um das Jahr 2000 begann die Volksrepublik weltweit zu expandieren. Pekings Führung sorgte sich um ihr globales Image. Die Frage, wie China zum Drachen steht, löste patriotische Aufwallungen aus. Besonders provozierten die Ansichten des Shanghaier Kulturforschers Wu Youfu 吴友富 die Gemüter. Shanghais Morgenzeitung meldete im Dezember 2006, dass Professor Wu dazu aufforderte, “eine neue nationale Imagemarke zu rekonstruieren” 重新建构中国国家形象品牌”, die Chinas Ansehen als friedlich aufsteigende Weltmacht nicht belaste. Statt den im Westen als aggressives Ungeheuer verschrienen Drachen bräuchte Peking ein positives Image und ein Staatssymbol, das für Harmonie stehe.

Solche Worte lösten nationalistische Wutmails aus. Sie prangerten Wus “totale Verwestlichung” an. “Seit Tausenden Jahren sind die Söhne und Töchter der chinesischen Nation stolz, sich Nachfahren des Drachens nennen zu können.”

Über Chinas Drachen, manchmal auch Schlange genannt, wurde im Ausland seit dem 13. Jahrhundert berichtet, zuerst von Reisenden wie Marco Polo oder frühen Missionaren. Zunehmend sei der Drache als Untier gesehen worden, so wie ihn die Menschen aus Europa und Amerika bis hin zum Mittleren Osten fürchteten, schreibt Huang Ji. Als Herrschaftssymbol diente er als Mittel, um “China zu dämonisieren” und mit “gelber Gefahr” zu assoziieren. Die Debatte, um das Drachenimage schlug sich auch im sozialistischen Beraterparlament nieder. Von März 2015 kam es drei Jahre hintereinander zu erfolglosen Anträgen für eine Korrektur falscher ausländischer Übersetzungen des Wortes 龙. Es sollte nicht mehr als Drache, ,sondern als chinesisches Klangwort “loong” in den westlichen Sprachgebrauch eingehen. Ein von mehreren Ministerien unter Federführung des Staatsrates 2014 initiiertes Großprojekt 中华思想文化术语传播工程, um für spezifische chinesische Termini Neuübersetzungen in ausländische Sprachen zu erarbeiten, einigte sich 2017 auf 400 Vorschläge. Eine Neuübersetzung für “Drachen” war nicht darunter, bedauert Huang Ji.

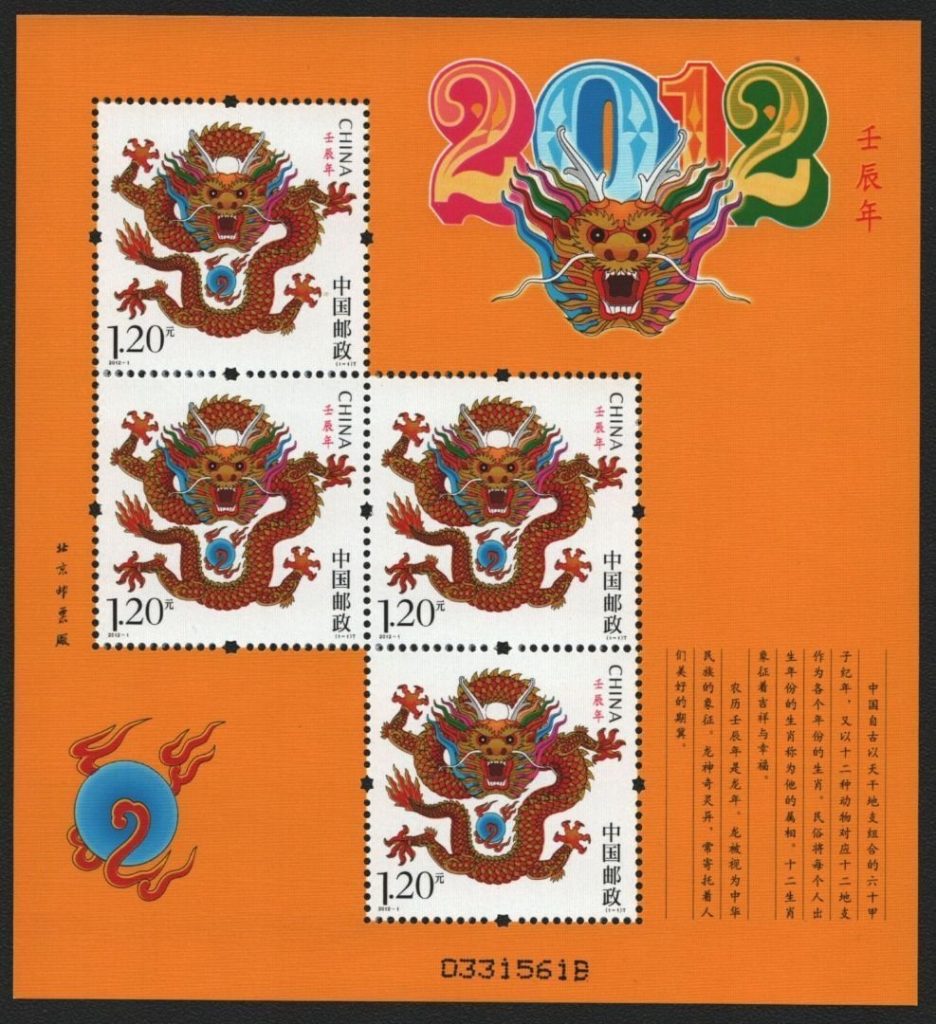

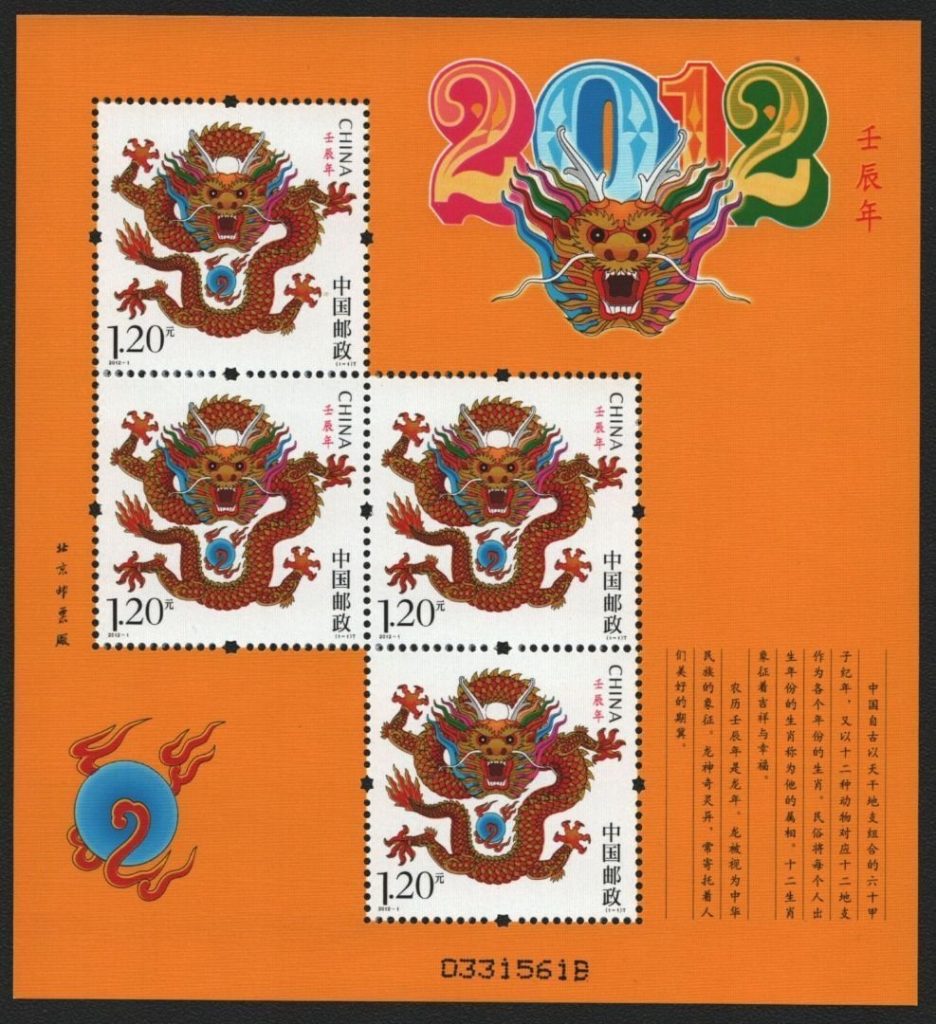

Der Umgang mit dem Drachen bleibt ein heikles Thema. Das erlebte der Briefmarkendesigner Chen Shaohua 2012, der zum damaligen Jahr des Wasser-Drachen für die Post das Motiv eines furchterregenden Ungeheuers entwarf. Millionen Chinesen fühlten sich angeblich zu Tode erschreckt. Der Online-Proteststurm wütete so stark, dass die Nachrichtenagentur Xinhua die Briefmarke als Auslöser einer “nationalen Debatte” bezeichnete. Sie spiegele den Streit über das Selbstverständnis der Volksrepublik wider. Sollte sie als aufstrebende Weltmacht nicht lieber auf Softpower setzen und für sich als “freundlicher Drache” werben? 2014 verkündete Xi Jinping bei seinem Frankreich-Besuch unter Vermeidung des Wortes Drachen: China sei ein Löwe, aber ein “friedlicher, liebenswerter und zivilisierter Löwe”.

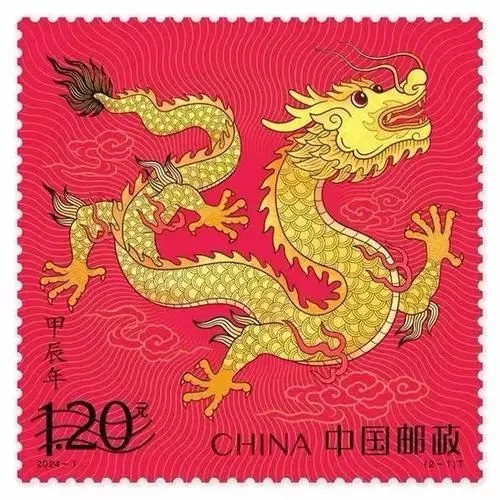

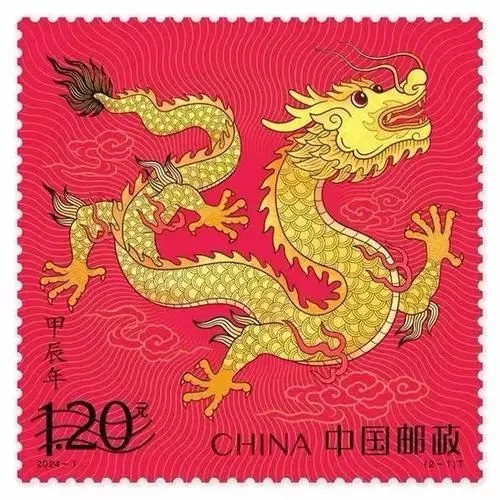

Offenbar hat Peking dazugelernt. Zumindest in der Briefmarkendiplomatie. Zum Drachenjahr 2024 erschienen Markenmotive mit verspielten Drachen. Ärger verursachten nur die USA, deren Post ebenfalls Neujahrsmarken zum Jahr des Drachen druckte. Auslandschinesen protestierten. Sie seien beleidigt. Denn der chinesische Drache “Made in USA” sei ein “bizarres Monster, eine “Mischung aus Ochse und Affe”. 像牛又像猴 Pekings Parteiblatt “Global Times” machte sich die Kritik ihrer Landsleute zu eigen und polemisierte gegen die USA.

Damit es im Jahr des Holz-Drachen 2024 gezähmt zugeht, kündigten Pekings Cyberspace Kontrollbehörden Ende Januar einmonatige verschärfte Internetkontrollen an. Mit einer “Sonderkampagne” wollen die Behörden während des Frühlingsfestes Ruhe ins Netz bringen und jede Form von Online-Agitation und Störung der öffentlichen Ordnung, Gerüchte und Fake-News im Keim ersticken.

Anspielungsreiche Karikaturen gehören wohl auch dazu.

Handwerkerinnen und Handwerker in ganz China bereiten sich auf die Feierlichkeiten rund um das anstehende Drachenjahr vor. Dieser Mann aus Chongqing bastelt Figuren aus Palmblättern, eine jahrhundertealte Kunst in Südwestchina. Gebastelt werden in diesen Betrieben alle zwölf Tiere des chinesischen Tierkreiszeichens. Aber keins ist so anspruchsvoll wie der Drache.

die größte Völkerwanderung der Neuzeit ist schon seit Jahren die Reisewelle rund um das chinesische Neujahrsfest. Doch was in diesem Jahr auf das Land zurollt, übertrifft alles bisher Dagewesene. Sage und schreibe neun Milliarden einzelne Reisen sollen innerhalb der nächsten vier Wochen stattfinden, davon 7,2 Milliarden Reisen voraussichtlich per Auto, schreibt unser in China stationierter Korrespondent Jörn Petring.

Das heißt allerdings auch: Der nicht zuletzt in Frankreich, Großbritannien oder der Schweiz erhoffte Tourismusboom aus Fernost wird auch in diesem Jahr ausbleiben. Denn was Europa-Reisen betrifft, halten sich die Chinesen weiter zurück. Das liegt keineswegs nur daran, dass chinesische Behörden viele der während der Pandemie einkassierten Reisepässe auch weiter nicht herausrücken. Viele westliche Konsulate in China, darunter auch die deutschen, knausern offenbar mit der Ausstellung von Visa. Offenbar ist es bei ihnen noch nicht angekommen: Die Pandemie ist vorbei!

Nicht vorbei sind hingegen die schweren Vorwürfe, die Menschenrechtsorganisationen weiterhin gegenüber Volkswagen hegen. Dieses Mal ist es Human Rights Watch, die anprangern, dass internationale Autobauer in ihren Lieferketten zu wenig gegen Zwangsarbeit in der chinesischen Region Xinjiang unternehmen. Der Vorwurf richtet sich keineswegs nur gegen die deutschen Konzerne, betont die Menschenrechtsorganisation. Volkswagen ist aufgrund der massiven Präsenz in China aber der größte ausländische Akteur in China. Und daraus erwächst nun mal eine besondere Verantwortung. Dass Wolfsburg das anders sieht, bedauert Marcel Grzanna in seiner Analyse.

Ein gutes Durchhalten bis zum nahendem Wochenende!

In China ist kurz vor dem Frühlingsfest die größte Bevölkerungswanderung des Jahres in vollem Gange. Am vergangenen Freitag startete offiziell die Reisewelle Chunyun, die in diesem Jahr laut Angaben chinesischer Staatsmedien alle Rekorde brechen soll.

Demnach schätzt das chinesische Verkehrsministerium, dass rund um das Neujahrsfest, das in diesem Jahr auf den 10. Februar fällt, insgesamt etwa neun Milliarden Reisen stattfinden werden. Dabei mitgezählt werden sämtliche Transportmittel von privaten Autofahrten über Reisen per Zug oder Bus bis hin zu Flügen.

Die Chunyun bezeichnet einen Zeitraum von etwa 40 Tagen rund um das Frühlingsfest. Sie gilt als die größte jährliche Massenmigration der Welt. Millionen von Chinesen werden in ihre Heimatstädte und -dörfer reisen, um das Fest mit ihren Familien zu feiern.

Sollte die Vorhersage tatsächlich eintreffen, dürfte das Reiseaufkommen in diesem Jahr eine ganz neue Dimension annehmen. Letztes Jahr, kurz nach dem Ende der strikten Covid-Regeln, wurden während der Chunyun bereits ein neuer Rekord von 4,7 Milliarden Reisen gezählt. Nun soll noch einmal eine Verdopplung anstehen. Wer in den kommenden Wochen unterwegs ist, wird also starke Nerven brauchen.

Die starke Zunahme lässt sich vor allem damit erklären, dass nach den Jahren der Pandemie die Reiselust groß ist. Die Menschen nutzen die anstehenden Ferien, um Reisen nachzuholen. Dabei dürften viele Familien in den kommenden Wochen gleich mehrere Trips planen.

Reist eine dreiköpfige Familie etwa zunächst zu den Großeltern in eine andere Provinz und dann zu fünft weiter für ein paar sonnige Urlaubstage auf die Tropeninsel Hainan, würden sich für Hin- und Rückweg insgesamt mindestens 14 Individualreisen ergeben. Bei dieser Zählung scheint es durchaus möglich, dass 1,4 Milliarden Chinesen in der Lage sind, innerhalb von 40 Tagen neun Milliarden Reisen zu unternehmen.

Diese erwartete Rekordzahl während der Chunyun-Periode ist eine gute Nachricht für die chinesische Tourismusbranche. Die Zunahme an Reisen wird voraussichtlich einen wirtschaftlichen Schub für verschiedene Bereiche des Tourismussektors bringen, von Hotels und Restaurants bis hin zu Sehenswürdigkeiten.

Unter den neun Milliarden Reisen werden etwa 1,8 Milliarden über Schienen, Straßen, Luft und Wasser erfolgen, während die verbleibenden 7,2 Milliarden Reisen voraussichtlich per Auto unternommen werden. Die chinesische Eisenbahngesellschaft gab bekannt, dass im Verlauf dieser Reisezeit mit etwa 480 Millionen Bahnreisenden gerechnet wird, täglich also im Durchschnitt mit zwölf Millionen Fahrten. Das bedeutet einen Anstieg um 37,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Air China, die größte chinesische Fluggesellschaft, gab bekannt, dass sie während der 40-tägigen Periode 67.691 Flüge mit einem Durchschnitt von 1.693 Flügen pro Tag arrangieren will, was einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zu 2019 und 40,6 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht.

Zwar dürften auch die Zahl der Reisen ins Ausland höher als im Vorjahr ausfallen. Allerdings dürfte das Niveau von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht werden. Wie die South China Morning Post berichtet, wird die Kapazität für Auslandsflüge im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich 30 Prozent unter den Werten von 2019 liegen. Laut einem Bericht des chinesischen Suchmaschinenbetreibers Baidu ist besonders das Interesse an Reisen in südostasiatische Länder erneut groß.

Tatsächlich wird sich wohl vor allem der Stadtstaat Singapur auf einen Ansturm chinesischer Touristen einstellen müssen. Schließlich vereinbarten beide Seiten im Januar, dass künftig visafreie Reisen zwischen den beiden Staaten möglich sein sollen. Die neuen Regeln sollen demnach am 9. Februar in Kraft treten – also am Tag vor dem chinesischen Neujahrsfest.

Thailand, ebenfalls ein beliebtes Ziel für chinesische Touristen, agierte etwas vorsichtiger. Ein kürzlich mit China geschlossenes Abkommen für visafreie Reisen tritt demnach erst Anfang März in Kraft, wenn die Chunyun bereits vorbei ist.

Das Thema Zwangsarbeit lässt die Autoindustrie nicht ruhen. Eine neue Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) stellt fest, dass ausländische Hersteller in China den großen Risiken nicht konsequent genug aus dem Weg gehen. Der Vorwurf: Die Unternehmen verfolgen die Lieferketten nicht ausreichend zurück, “um mögliche Verbindungen nach Xinjiang zu ermitteln und zu beseitigen”.

Xinjiang ist der Inbegriff für staatlich organisierte Zwangsarbeit in China. Offizielle Dokumente und Augenzeugenberichte belegen systematische Arbeitsprogramme, die uigurische Frauen und Männer in Industriezweigen lotsen und in denen die Netto-Bezahlungen bestenfalls weit unter den Mindestlöhnen liegen.

Im Mittelpunkt der HRW-Untersuchung “Asleep at the Wheel” stehen Autoteile aus Aluminium. Sie baut auf Studien der jüngeren Vergangenheit auf, unter anderem einer Studie der Hallam Sheffield University, die im vergangenen Jahr Nachweise für eine große Wahrscheinlichkeit auf Menschenrechtsverletzungen in den Wertschöpfungsketten der Branche lieferte.

Einige Hersteller hätten dem politischen Druck der Regierung in Peking nachgegeben. Die Autobauer würden in ihren Gemeinschaftsunternehmen in der Volksrepublik weniger strenge Standards für Menschenrechte und verantwortungsvolle Beschaffung anwenden als in anderen Teilen der Welt, schlussfolgert HRW. “Die Verbraucher sollten daher wenig Vertrauen haben, dass sie Fahrzeuge kaufen und fahren, die nicht mit Missständen in Xinjiang in Verbindung stehen”, schreiben die Autoren.

Mittendrin in der Gefahrenzone: Volkswagen. Der Hersteller aus Wolfsburg ist durch ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem staatlichen Produzenten SAIC in Xinjiang vertreten. Der Konzern betont immer wieder, er nehme die Berichte über mögliche Menschenrechtsverletzungen sehr ernst, gesteht gegenüber HRW jedoch ein, dass er weiterhin “blinde Flecken” habe, was die Herkunft des Aluminiums in seinen Autos angeht.

Mehr als 15 Prozent des in China produzierten Aluminiums oder neun Prozent des weltweiten Angebots stammen aus der Region. Das Volumen in Xinjiang ist von etwa einer Million Tonnen im Jahr 2010 auf sechs Millionen Tonnen im Jahr 2022 gestiegen. Nach Angaben des International Aluminum Institute (IAI) entfielen 2021 rund 18 Prozent des gesamten weltweiten Aluminiumverbrauchs auf die Automobilhersteller. Laut IAI wird sich die Nachfrage der Branche nach Aluminium zwischen 2019 und 2050 verdoppeln. China, das 2022 fast 60 Prozent des weltweiten Angebots produzierte, gehört zu den großen Profiteuren.

In Xinjiang selbst wird jedoch nur ein Bruchteil an anspruchsvollen Legierungen, Aluminiumblechen oder -folien produziert. Stattdessen werden “unlegierte“ Barren aus Xinjiang in andere Provinzen Chinas weiterverarbeitet. Dort verliert sich meistens die Spur ihrer Herkunft und damit zu möglichen Verstrickungen ins Zwangsarbeitssystem.

Namentlich nicht genannte Mitarbeiter der Automobilindustrie und Experten räumen gegenüber HRW ein, “dass es Schritte gäbe, die sie unternehmen könnten, um chinesische Zulieferer zu mehr Transparenz in der Lieferkette zu bewegen”. Autokonzerne könnten zum Beispiel von ihren Partnern verlangen, Lieferketten offenzulegen, um die Treibhausgasemissionen besser quantifizieren und somit senken zu können. Automobilhersteller und ihre Zulieferer der ersten oder zweiten Ebene könnten auch mehr Aluminium direkt von Schmelzhütten außerhalb Xinjiangs beziehen.

HRW nimmt Toyota, Tesla, BYD, General Motors und eben Volkswagen genauer unter die Lupe. In Wolfsburg sieht man sich hinter vorgehaltener Hand als Projektionsfläche für Nichtregierungsorganisationen, die sich an dem Konzern abarbeiten würden. HRW betont jedoch, dass Volkswagen, wie auch die vier anderen Hersteller, aufgrund ihrer Größe, ihrer bedeutenden Produktions- und Vertriebspräsenz in China und ihrer geografischen Vielfalt ausgewählt wurden.

Mit Verweis auf die anonymen Quellen aus der Branche berichtet HRW über Androhungen von Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Regierung. So würden die Unternehmen davon abgehalten, mit ihren in China ansässigen Zulieferern und Joint Ventures über deren mögliche Verbindungen zu Zwangsarbeit in Xinjiang zu sprechen.

Die Regierung kriminalisiere Untersuchungen von Vorwürfen über Menschenrechtsverletzungen und Zwangsarbeit. Sie verabschiedete im April 2023 zudem ein erweitertes Gesetz zur Spionageabwehr, das strafrechtliche Verfolgung ausländischer Unternehmen, die lokale Märkte und Geschäftspartner erforschen, erweitern könnte.

HRW überprüfte die Beschaffungspolitik der fünf Unternehmen in ihren Joint Ventures und setzte sie ins Verhältnis zu den öffentlichen Erklärungen der Hersteller – beispielsweise über ihre Anstrengungen, jegliche Verbindung zu Zwangsarbeit zu beseitigen. Volkswagen betont, dass man “gemäß den UN-Leitprinzipien die Verantwortung übernimmt, seinen Einfluss auf seine chinesischen Joint Ventures zu nutzen, um das Risiko von Menschenrechtsverletzungen zu verringern”.

Doch gleichzeitig duckt sich der Konzern weg, indem er sich hinter rechtlichen Positionen verschanzt. Zu HRW sagte Volkswagen, dass eine rechtliche Verantwortung nur dort bestehe, wo “entscheidende Einflussnahme” auf das Gemeinschaftsunternehmen existiere – soziale Nachhaltigkeit im Blindflug sozusagen. HRW hält dagegen. Ob ein Unternehmen entscheidenden Einfluss auf eine Tochtergesellschaft hat, werde in Deutschland danach bewertet, ob die Tochtergesellschaft die gleichen Produkte herstellt und verwertet oder die gleichen Dienstleistungen erbringt wie die Muttergesellschaft.

In einer Stellungnahme für Table.Media führt der Konzern aus, dass allein konzernzugehörige Gesellschaften in verbundenen Unternehmen zum eigenen Geschäftsbereich der Volkswagen AG zählen würden. “SAIC-Volkswagen (SVW) und SAIC-Volkswagen Xinjiang zählen nicht zum eigenen Geschäftsbereich der Volkswagen AG im Sinne des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG, vgl. dessen § 2 Abs. 6 Satz 3)”, argumentiert der Konzern. Deshalb bestehe keine Unternehmensverbindung (vgl. § 15 AktG), der Volkswagen AG mit SVW oder SVW Xinjiang.

Doch SAIC-Volkswagen produziert und verkauft unter der Marke Volkswagen Autos für den chinesischen Markt. Der Öffentlichkeit begreiflich machen zu wollen, dass diese Autos nicht zum Geschäftsbereich der Volkswagen AG gehören, dürfte in den kommenden Jahren eine Mammutaufgabe werden.

5.2.2024, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg, Lesung (hybrid): Felix Lee: “China, mein Vater und ich” Mehr

5.2. – 7.2.2024

HLS China Law Association (Konferenz, vor Ort): 2024 Harvard China Law Symposium – Longevity: Building Resilient Bridges Mehr

6.2.2024, 10:00 Uhr:

Merics, Workshop (auf Einladung): China- und Asienkompetenz stärken – Optionen für Akteure in Baden-Württemberg Mehr

6.2.2024, 10:00 Uhr

Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Seniorenclub: Das Brics-Bündnis – für eine gerechtere Weltordnung ohne Hegemonie Mehr

6.2.2024, 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg: Das große chinesische Neujahrskonzert mit dem China National Traditional Orchestra (CNTO) mit Pipa-Spielerin und künstlerischer Leiterin Zhao Cong, Mehr

8.2.2024, 2:00 Uhr (9:00 Uhr Beijing time)

Department of East Asian Language and Civilizations, Zoom-Lecture: Mingwei Song – Fear of Seeing: A Poetics of Chinese Science Fiction Mehr

8.2.2024, 15:30 Uhr (22:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic and International Studies, Webcast: What is Next for Taiwan? Capital Cable #87 Mehr

Das Politbüro hat sich auch auf der ersten Monatssitzung im neuen Jahr nicht auf einen Termin für das wichtige Dritte Plenum des Zentralkomitees einigen können, das die Weichen für die Wirtschaftspolitik der nächsten fünf Jahre stellt. Damit bleibt eine Vorgabe für den wirtschaftlichen Kurs für 2024 weiterhin aus. Nach den traditionellen Zeitplänen des KP-Apparats hätte dieses Plenum bereits im Oktober 2023 stattfinden sollen. Nun könnte es sich aber sogar auf die Zeit nach dem Nationalen Volkskongress im März verschieben. Das ist insofern bedeutsam, als der Volkskongress die Wirtschaftspolitik des laufenden Jahres vorgibt, einschließlich des Wachstumsziels. Und dies basiert eben normalerweise durch die Beschlüsse des Dritten Plenums.

“Die nicht erklärte Verzögerung des Dritten Plenums wird das ohnehin schon geringe Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher weiter untergraben“, schreiben die Analysten von Trivium China. “Dies wird es der Wirtschaft erschweren, ihre beginnende Erholung zu konsolidieren.” Deutsche Unternehmen würden gerne eine Priorisierung von Anreizen und Reformen zur Ankurbelung der Wirtschaft sehen, sagte Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer (AHK) in Peking, nach einem Bericht der South China Morning Post. “Ein Drittes Plenum, das klare Signale liefert, wie China seine strukturellen wirtschaftlichen Herausforderungen angehen und seine Zukunft gestalten will, wäre daher sehr zu begrüßen.”

2023 wuchs Chinas Wirtschaft nach offiziellen Zahlen um 5,2 Prozent. Für dieses Jahr erwarten Ökonomen der Weltbank nur noch 4,5 Prozent Wachstum.

Die Unklarheiten rund um das Dritte Plenum sind ein Beispiel dafür, dass sich die typischen KP-Standards und Strukturen unter Staats- und Parteichef Xi Jinping zunehmend aufweichen. Das Zentralkomitee ist mit 205 Funktionären der Kern der KP und besteht für den Zeitraum von fünf Jahren, zwischen zwei Parteitagen. In der Regel tagt es mindestens einmal im Jahr, wobei jedem dieser sieben Plenen jeweils lose eine Bedeutung zugeordnet ist – dem Dritten eben die Wirtschaft. Auf dem Dritten Plenum 2013 hatte Xi einem Reformprogramm und einer größeren Rolle des Marktes zugestimmt, was er so jedoch bis heute nicht umsetzen ließ. Die Kontrolle über die Wirtschaft nimmt dagegen eher zu.

Xi ist bekannt dafür, die Kontrolle für alle wichtigen Entscheidungen an sich zu ziehen und bestimmte Themen zu pushen. Auf der Sitzung am Mittwoch forderte er, die “disruptive Innovation” zu fördern, Technologien in die Industrie zu integrieren und die Resilienz chinesischer Lieferketten zu erhöhen. Statt das Dritte Plenum anzusetzen, befasste sich das Politbüro bezeichnenderweise mit einem Bericht über die Lernkampagne zu den “Xi-Jinping Gedanken zum Sozialismus chinesischer Prägung für eine Neue Ära” sowie mit neuen KP-Regeln für die Disziplinkontrolle. ck

Mit dem Priester Peter Wu Yishun haben sich die Regierung in Peking und der Vatikan auf den dritten Bischof innerhalb einer Woche geeinigt. Wu wird das Bistum Shaowu übernehmen. Die Ernennung wurde am Mittwoch vom Presseamt des Heiligen Stuhls bekannt gegeben, nachdem die Bischofsweihe stattgefunden hatte. Sie ist Teil des provisorischen Abkommens zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik China. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass sowohl in Zhengzhou als auch in Weifang neue Bischöfe ernannt worden waren.

“Das von beiden Seiten unterzeichnete vorläufige Abkommen über die Ernennung von Bischöfen ist gut umgesetzt worden”, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Sein Land wolle sich “für eine kontinuierliche Verbesserung der bilateralen Beziehungen mit dem Vatikan im Geiste des gegenseitigen Respekts und des gleichberechtigten Dialogs einsetzen”.

Jahrzehntelang hatten sich China und der Heilige Stuhl insbesondere über die Ernennung von chinesischen Bischöfen gestritten. Offiziell halten beide Seiten keine diplomatischen Beziehungen. Seit Franziskus Papst ist, gibt es eine Annäherung. 2022 erneuerten sie ein Abkommen, das beiden Seiten ein Mitspracherecht bei der Ernennung von Bischöfen in China einräumt. flee

Ein Gericht in Hongkong hat am Donnerstag vier Personen des Aufruhrs während der pro-demokratischen Proteste 2019 für schuldig befunden. Das Urteil fiel, nachdem sich bereits acht weitere Personen schuldig bekannt hatten, mit Hunderte Demonstranten am 1. Juli 2019 das Gebäude des Legislativrats in Hongkong belagert zu haben. Das Bezirksgericht von Hongkong sieht für Ausschreitungen eine Höchststrafe von sieben Jahren Gefängnis vor.

Zwei ebenfalls angeklagte Reporter sprach das Gericht zwar vom Vorwurf der Ausschreitungen frei, verurteilte sie jedoch wegen “Betretens oder Aufenthalts in den Räumen der Kammer” des Regierungsgebäudes. Ein weiterer Angeklagter weinte nach der Urteilsverlesung im Gerichtssaal. Zu den acht Personen, die sich zuvor des Aufruhrs schuldig bekannt hatten, gehören die ehemalige Präsidentin der Studentengewerkschaft der Universität Hongkong sowie zwei pro-demokratische Aktivisten. cyb/rtr

Der Konsumgüterkonzern Henkel baut sein Haarpflege-Geschäft mit einem Zukauf in China aus. Henkel übernehme die Marke Vidal Sassoon in der Volksrepublik vom Konkurrenten Procter & Gamble teilte der Düsseldorfer Hersteller von Pritt, Persil und Schwarzkopf am Donnerstag mit. Das Portfolio von Vidal Sassoon hat eher teurere Shampoos und Pflegespülungen im Angebot und bedient damit das Premiumsegment.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 sei damit ein Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro erzielt worden. Der Kaufpreis liege bei rund 300 Millionen Dollar, sagte ein Henkel-Sprecher. Henkel stärkt mit der Übernahme seine Consumer-Sparte, in der die Geschäfte rund um Waschmittel und Körperpflege-Produkte gebündelt sind. Zweites Standbein der Düsseldorfer ist das Klebstoff-Geschäft. cyb/rtr

Luke Lu ist bei der Citigroup zum Citi Country Officer (CCO) und Leiter des Bankgeschäfts in China ernannt worden. Lu kam 2002 zur Citi in Shanghai und leitete zuletzt das chinesische Firmenkundengeschäft. Er tritt die Nachfolge von Christine Lam an, die in den Ruhestand geht.

Alan Wylie unterstützt als Assistent die Merics-Geschäftsleitung und kümmert sich um Buchhaltung und Personal. Zuvor war er Sprachlehrer in Berlin, Frankreich und Österreich und hat als Übersetzer und Lektor sowie als Dozent für Wirtschaftskommunikation in Großbritannien gearbeitet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Als die USA 1947 noch alleinige Atommacht waren, nannte Guerillaführer Mao Zedong sie im Interview mit der Korrespondentin Anna Louise Strong respektlos einen Papiertiger: nach außen erschreckend, im Inneren aber schwach und besiegbar. Maos Vergleich wurde zum geflügelten Wort für Revolutionäre in aller Welt.

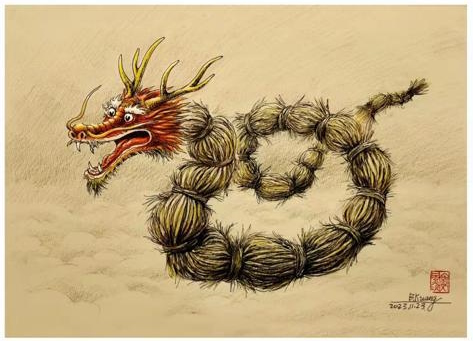

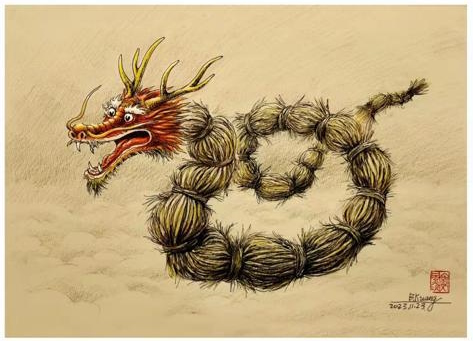

Der US-Tiger aus Papier findet in China sein Pendant im Drachen aus Stroh. So zeichnete jüngst der Guangzhouer Karikaturist Kuang Biao einen Drachen mit grausigem Haupt, das auf einem Körper aus Stroh sitzt. Das passt 2024 zum Symboltier für das am 10. Februar beginnende, traditionelle neue Jahr. Es steht im Zeichen des Drachen aus Holz, der nur alle 60 Jahre erscheint, berechnet nach dem Zyklus der zwölf Tierkreiszeichen, denen jeweils eines von fünf Elementen zugeordnet wird: Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde.

Als einzige mystische Kreatur unter den zwölf Kalendertieren, als uraltes Symbol für Chinas imperiale Macht und zugleich als Glücksbringer, müssten Drachen eigentlich Lieblingsobjekte für Chinas Satiriker sein – wenn nur die Zensur sie lassen würde. Für die Pekinger Führung, die 2024 ein Jahr großer Herausforderungen ihrer Macht befürchtet, ist das Signal eines impotenten Drachen unerwünscht, der mehr Schein als Sein ist. Keine Zeitung darf so einen Drachen drucken. Zensiert wurden auch Online-Bilder anderer Zeichner, die ihre Drachenköpfe auf morschem Holz wachsen ließen.

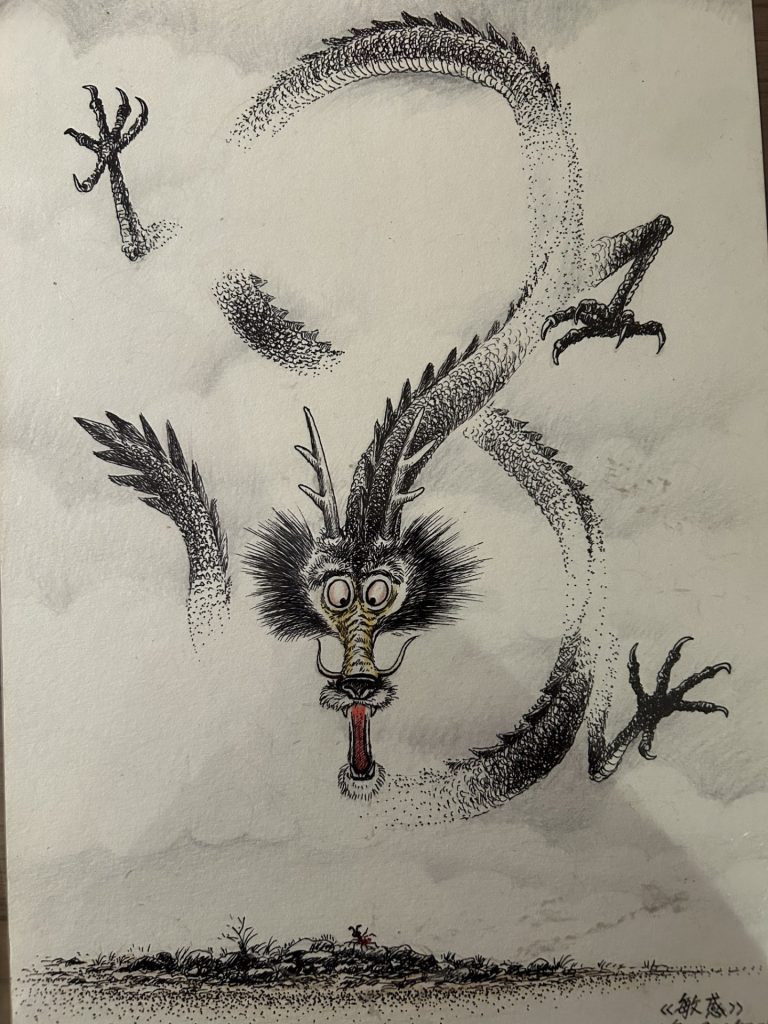

Kuangs Strohdrachen darf aus seinem Webportal nicht hinaus. So erging es ihm schon 2012 – dem Jahr des (Wasser)-Drachen. Da malte er ein Ungeheuer, das beim Anblick einer kleinen Ameise in Panik gerät, so wie der sprichwörtliche Elefant vor der Maus. “Sensibel” steht vielsagend unter der Zeichnung. Sie entstand, als Peking in einer Minderheit von Regimekritikern große Gefahr sah.

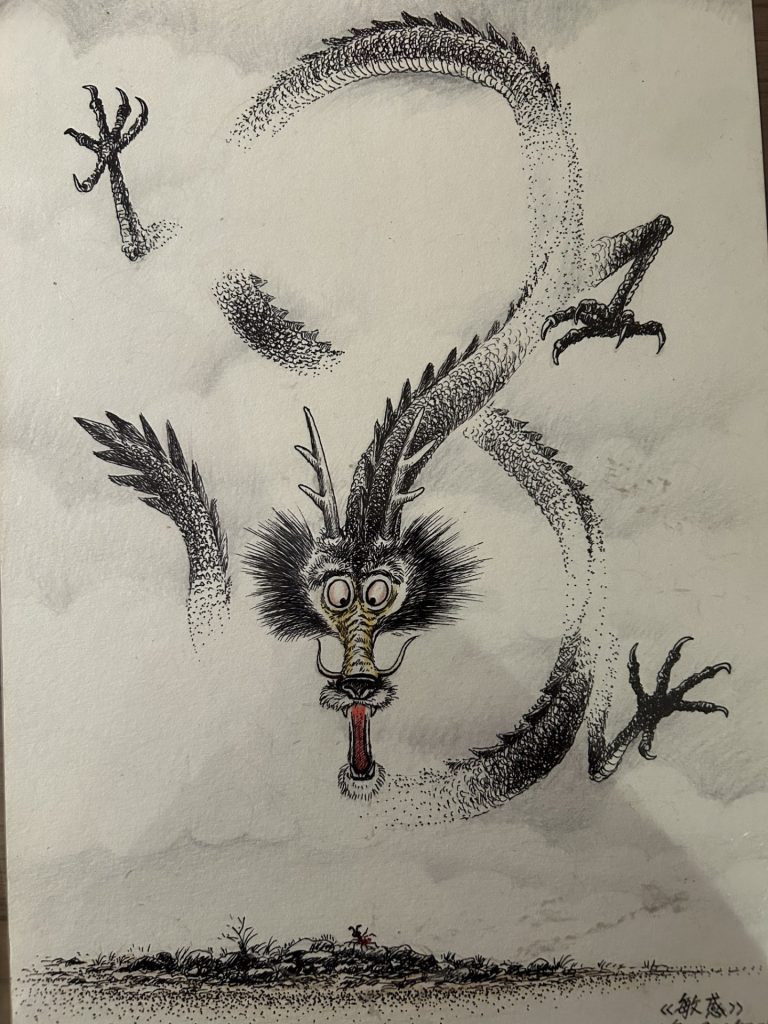

“Überall Anspielungen zu wittern sitzt tief in unserer politischen Kultur”, sagte mir einst Chinas Altmeister der Satire Hua Junwu, der während der Kulturrevolution brutal verfolgt wurde. In Ehren danach rehabilitiert hoffte er, dass solche Zeiten vorbei waren. Ende 1979 wurde er eines Bessern belehrt, als Pekings Führung die von ihr zuvor als Reformsignal selbst initiierte und geförderte “Wandzeitungsmauer der Demokratie” 西单民主墙 abrupt verbieten ließ. Ihr gingen die dort plakatierte Forderungen nach mehr Demokratie zu weit.

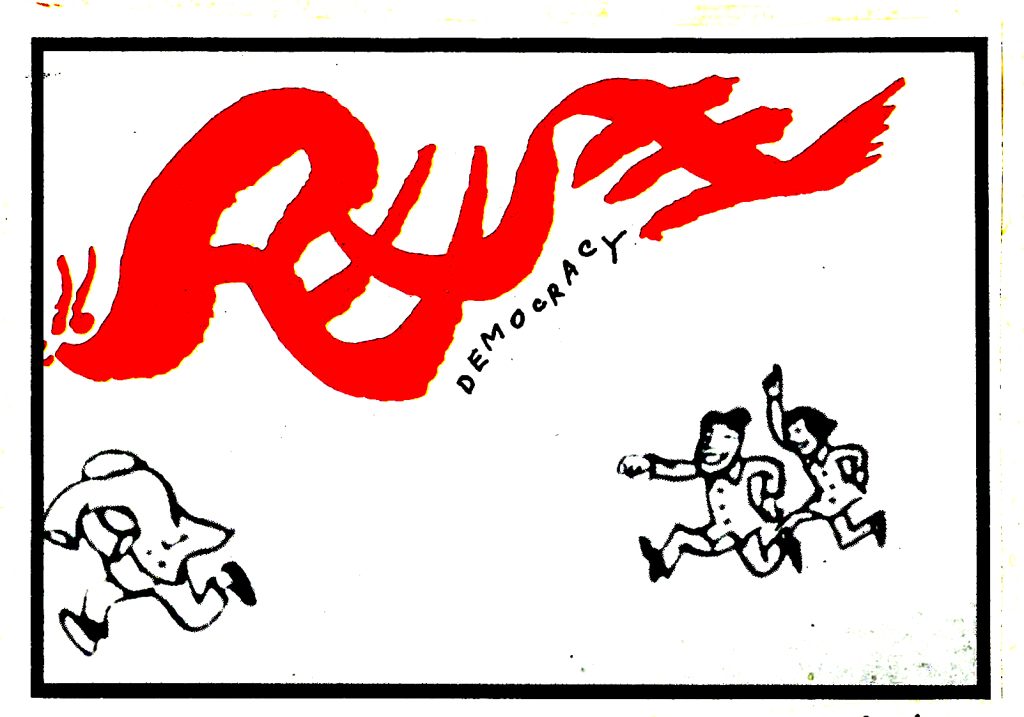

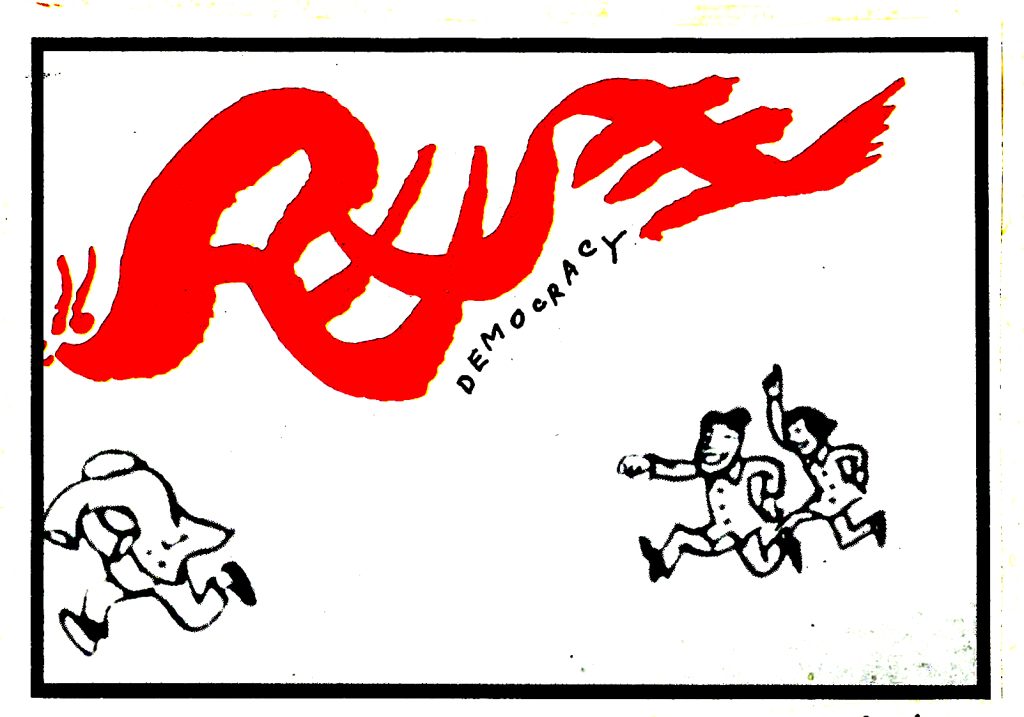

Spontan zeichnete Hua einen Drachen aus den beiden Schriftzeichen für Demokratie 民主, vor dem ein Funktionär wegrennt. Hua spielte auf eine altchinesische Sage und das Sprichwort 叶公好龙 (Herr Ye liebt die Drachen) an, wonach ein passionierter Sammler von Drachenbildern Reißaus nimmt, als ihn ein echter Drache besuchen kommt. Hua lässt zwei Studenten auf seinem Bild rufen: “Genosse, warum rennst Du weg, wo Du so oft über Demokratie redest?” Der schreit zurück: “Ich wusste doch nicht, dass sie wirklich kommt.”

Kurz nachdem die Zeichnung in einer Guangzhouer Zeitung unter dem Titel des Sprichworts erschienen war, wurde Hua von “wohlmeinender Pekinger Seite” geraten, sie nicht mehr zu veröffentlichen. Sie fehlt in seiner zehnbändigen Werksausgabe.

Hua protestierte gegen die Zensur, indem er ein Bild über eine Versammlung von Igeln veröffentlichte, die ihr Verbandslied singen: “Wir nennen uns Karikaturisten, tragen alle Stacheln, aber stechen nicht.” Zum neuen Jahr des (Erd)-Drachen 1988 zeichnete er als Kritik an Chinas übertriebener Kommerzialisierung des Familienfestes einen Drachen, der aus seinem Ei schlüpft. Ehrerbietig knien Gruppen von Profiteuren vor ihm: “Wir Untergebene Eurer Majestät haben lange auf Sie gewartet.” Neben Tourismus, Gastronomie und Kunstgewerbe reihen sich auch die Karikaturisten ein. Hua malt sich selbst mit Kappe.

Die Volksrepublik zeigte immer ein zwiespältiges Verhältnis zum Drachen. Sie ächtete ihn lange Zeit als feudales Symboltier. Inzwischen hat sie ihn rehabilitiert. Chinesen dürfen sich voller unterschwelligem Patriotismus “Nachfahren des Drachens” nennen, allen voran ihr Staatschef Xi Jinping. Am 16. November 2017 begleitete er mit seiner Frau das Ehepaar Trump auf Spaziergang durch den Kaiserpalast, dessen Halle der Höchsten Harmonie 故宫 太和殿 mit 13.000 Drachenabbildungen dekoriert ist. Vor laufender CCTV-Kamera sagte er zu Trump:. “Wir sind diese Leute von früher, mit ererbten schwarzen Haaren und gelber Haut und nennen uns Nachfahren des Drachens.” “我们这些人也是原来的人。黑头发、黄皮肤,传承下来,我们叫龙的传人.”

Die Volkszeitung schrieb zum Ausruf ihres Parteichefs: Die Drachenkultur habe als “wichtiger Bestandteil der Kultur des Fernen Ostens einen großen Beitrag zur Kultur der Menschheit geleistet”. Der Drache sei ein “verehrtes Totem der chinesischen Nation 崇拜的图腾 und für das Volk Symbol von Freude, Frieden, Freiheit und Glück”. Ganz anders verhält es sich im Westen: Dort verkörperten Drachen “das Böse in jeder Form”.

Seit der Jahrtausendwende “diskutieren wir über dieses diametral unterschiedliche Verständnis des Drachen“, schreibt der Sprachforscher Huang Ji 黄佶 von Shanghais Huadong Pädagogischer Universität. In seiner 2022 erschienenen Abhandlung verlangt er, Chinas Wort für Drachen 龙 künftig im Ausland nach chinesischer Aussprache entweder als “Long” oder als “Loong” zu übersetzen, aber nicht mehr als “Drachen” oder “dragon”. Diese Worte weckten falsche Assoziationen und Missverständnisse.

Huang Ji, der seit 20 Jahren über Rezeption des Drachenmythos forscht, enthüllte, dass Chinas Olympisches Komitee zur Vorbereitung der Sommerspiele 2008 sich trotz mehrheitlichem Publikumsvotum für den Favoriten Drachen diesen nicht zum Maskottchen der Spiele erwählte. Es entschied am 11. November 2005: “Drachen werden in Ost und West unterschiedlich verstanden. Deshalb eignen sie sich nicht als Maskottchen.

Um das Jahr 2000 begann die Volksrepublik weltweit zu expandieren. Pekings Führung sorgte sich um ihr globales Image. Die Frage, wie China zum Drachen steht, löste patriotische Aufwallungen aus. Besonders provozierten die Ansichten des Shanghaier Kulturforschers Wu Youfu 吴友富 die Gemüter. Shanghais Morgenzeitung meldete im Dezember 2006, dass Professor Wu dazu aufforderte, “eine neue nationale Imagemarke zu rekonstruieren” 重新建构中国国家形象品牌”, die Chinas Ansehen als friedlich aufsteigende Weltmacht nicht belaste. Statt den im Westen als aggressives Ungeheuer verschrienen Drachen bräuchte Peking ein positives Image und ein Staatssymbol, das für Harmonie stehe.

Solche Worte lösten nationalistische Wutmails aus. Sie prangerten Wus “totale Verwestlichung” an. “Seit Tausenden Jahren sind die Söhne und Töchter der chinesischen Nation stolz, sich Nachfahren des Drachens nennen zu können.”

Über Chinas Drachen, manchmal auch Schlange genannt, wurde im Ausland seit dem 13. Jahrhundert berichtet, zuerst von Reisenden wie Marco Polo oder frühen Missionaren. Zunehmend sei der Drache als Untier gesehen worden, so wie ihn die Menschen aus Europa und Amerika bis hin zum Mittleren Osten fürchteten, schreibt Huang Ji. Als Herrschaftssymbol diente er als Mittel, um “China zu dämonisieren” und mit “gelber Gefahr” zu assoziieren. Die Debatte, um das Drachenimage schlug sich auch im sozialistischen Beraterparlament nieder. Von März 2015 kam es drei Jahre hintereinander zu erfolglosen Anträgen für eine Korrektur falscher ausländischer Übersetzungen des Wortes 龙. Es sollte nicht mehr als Drache, ,sondern als chinesisches Klangwort “loong” in den westlichen Sprachgebrauch eingehen. Ein von mehreren Ministerien unter Federführung des Staatsrates 2014 initiiertes Großprojekt 中华思想文化术语传播工程, um für spezifische chinesische Termini Neuübersetzungen in ausländische Sprachen zu erarbeiten, einigte sich 2017 auf 400 Vorschläge. Eine Neuübersetzung für “Drachen” war nicht darunter, bedauert Huang Ji.

Der Umgang mit dem Drachen bleibt ein heikles Thema. Das erlebte der Briefmarkendesigner Chen Shaohua 2012, der zum damaligen Jahr des Wasser-Drachen für die Post das Motiv eines furchterregenden Ungeheuers entwarf. Millionen Chinesen fühlten sich angeblich zu Tode erschreckt. Der Online-Proteststurm wütete so stark, dass die Nachrichtenagentur Xinhua die Briefmarke als Auslöser einer “nationalen Debatte” bezeichnete. Sie spiegele den Streit über das Selbstverständnis der Volksrepublik wider. Sollte sie als aufstrebende Weltmacht nicht lieber auf Softpower setzen und für sich als “freundlicher Drache” werben? 2014 verkündete Xi Jinping bei seinem Frankreich-Besuch unter Vermeidung des Wortes Drachen: China sei ein Löwe, aber ein “friedlicher, liebenswerter und zivilisierter Löwe”.

Offenbar hat Peking dazugelernt. Zumindest in der Briefmarkendiplomatie. Zum Drachenjahr 2024 erschienen Markenmotive mit verspielten Drachen. Ärger verursachten nur die USA, deren Post ebenfalls Neujahrsmarken zum Jahr des Drachen druckte. Auslandschinesen protestierten. Sie seien beleidigt. Denn der chinesische Drache “Made in USA” sei ein “bizarres Monster, eine “Mischung aus Ochse und Affe”. 像牛又像猴 Pekings Parteiblatt “Global Times” machte sich die Kritik ihrer Landsleute zu eigen und polemisierte gegen die USA.

Damit es im Jahr des Holz-Drachen 2024 gezähmt zugeht, kündigten Pekings Cyberspace Kontrollbehörden Ende Januar einmonatige verschärfte Internetkontrollen an. Mit einer “Sonderkampagne” wollen die Behörden während des Frühlingsfestes Ruhe ins Netz bringen und jede Form von Online-Agitation und Störung der öffentlichen Ordnung, Gerüchte und Fake-News im Keim ersticken.

Anspielungsreiche Karikaturen gehören wohl auch dazu.

Handwerkerinnen und Handwerker in ganz China bereiten sich auf die Feierlichkeiten rund um das anstehende Drachenjahr vor. Dieser Mann aus Chongqing bastelt Figuren aus Palmblättern, eine jahrhundertealte Kunst in Südwestchina. Gebastelt werden in diesen Betrieben alle zwölf Tiere des chinesischen Tierkreiszeichens. Aber keins ist so anspruchsvoll wie der Drache.