das Treffen der 20 wichtigen Industrie- und Schwellenländer in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi brummte am Wochenende auf allen Kanälen. Die EU haben mit den USA, Indien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate vereinbart, einen neuen Transportkorridor zwischen Indien und Europa in Angriff zu nehmen. Auf eine Abschlusserklärung einigten sich die Gipfel-Teilnehmer bereits am Samstag. Diese schlägt deutlich andere Töne an als noch die Erklärung vor einem Jahr in Bali. Unsere Redaktion hat Ihnen das G20-Wochenendes zusammengefasst.

Handelskrieg, Technologietransfers, Exportbeschränkungen auf Chip-Maschinen – die Konkurrenz zwischen China und den USA klingt ab und an abstrakt und irgendwie fernab von der Lebenswelt des Normalos. In den vergangenen Tagen hat sich die Bedeutung dessen jedoch ganz konkret gezeigt: Bei Smartphones.

Huawei hat die Wirksamkeit der US-Sanktionen infrage gestellt, indem es das Smartphone Huawei Mate 60 Pro herausgebracht hat. Im Fokus ist dabei Kirin 9000S – Jörn Petring stellt mehr Details zu dem Prozessor und seiner Leistung vor.

Das Huawei Mate 60 Pro ist jetzt schon ein Verkaufsschlager in China. Vor den Huawei-Shops bilden sich Warteschlangen – so wie einst vor den Apple-Läden. So sieht es auch nicht unbedingt nach Zufall aus, wenn ausgerechnet jetzt die Regierung eine Nutzung des bisherigen Smartphone-Supersellers iPhone eindämmen will. Staatsbeamte sollen künftig keine iPhones mehr als Diensthandys verwenden. Peking will so Misstrauen gegenüber dem Telefon streuen, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Ziel ist die Ablösung der US-Marke durch einheimische Marken. Wie Huawei.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Noch ist es nur eine Absichtserklärung, aber eine von weiter geopolitischer Bedeutung: Die EU-Teilnehmer beim G20-Gipfel in Neu-Delhi haben mit den USA, Indien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate vereinbart, einen neuen Transportkorridor zwischen Indien und Europa in Angriff zu nehmen.

Dieser Korridor soll den Warentransport um mehrere Tage beschleunigen und neue Leitungen für Strom, Wasserstoff und Daten umfassen. Die Teilnehmer wollen über den neuen Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa ihre Handelsbeziehungen ausbauen. Sie würden damit zugleich dem wachsenden Einfluss Chinas in der Region etwas entgegensetzen.

China ist ebenfalls G20-Mitglied und errichtet mit seiner Seidenstraßen-Initiative ähnliche Handelswege. Die neuen Korridore gehen jedoch auf Initiative Indiens und der westlichen Länder zurück. Es handelt sich also um ein Konkurrenzprojekt zu Belt-and-Road.

Die EU als G20-Mitglied zeigen sich zufrieden mit dem Ergebnis. “Wir schlagen eine Brücke, über die Güter, saubere Energie und digitale Informationen zwischen starken Wirtschaftsräumen schneller und verlässlicher zirkulieren können”, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Table.Media. Hinter dem Projekt stünden Partnerstaaten, “die nicht nur über große Erfahrung mit strategischen Infrastrukturvorhaben verfügen, sondern auch über entsprechende finanzielle Möglichkeiten”.

Daher könne der neue Korridor dazu beitragen, die Handelsströme zwischen Europa, dem Mittleren Osten und Asien zu stärken, sagt von der Leyen. Davon profitierten nicht nur die Staaten, durch die der Korridor führe.

Die Absichtserklärung sieht zwei neue Korridore vor:

Von der Leyen setzt darauf, über die neuen Verbindungen den Import großer Mengen von erneuerbarer Energie und sauberem Wasserstoff vor allem aus Saudi-Arabien, den VAE und aus Indien zu ermöglichen. Das neue Internet-Unterseekabel soll überdies dem Vernehmen nach möglichst ohne chinesische Technologie gebaut werden, um die Kommunikationssicherheit zu erhöhen.

Die Fertigstellung der Route würde laut von der Leyen die Zeit für den Gütertransport um 40 Prozent verkürzen. Bislang läuft der Handel vor allem durch den Suezkanal. Laut Michaël Tanchum, Forscher am Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES), könnte ein Landkorridor über die arabische Halbinsel die Transportzeiten zwischen Mumbai und Piräus von 17 auf zehn Tage verkürzen. Der Experte hatte bereits vor zwei Jahren in einem Papier die mögliche Route eines solchen Korridors aufgezeichnet. Das Vorhaben soll im Rahmen der Global-Gateway-Initiative der EU laufen.

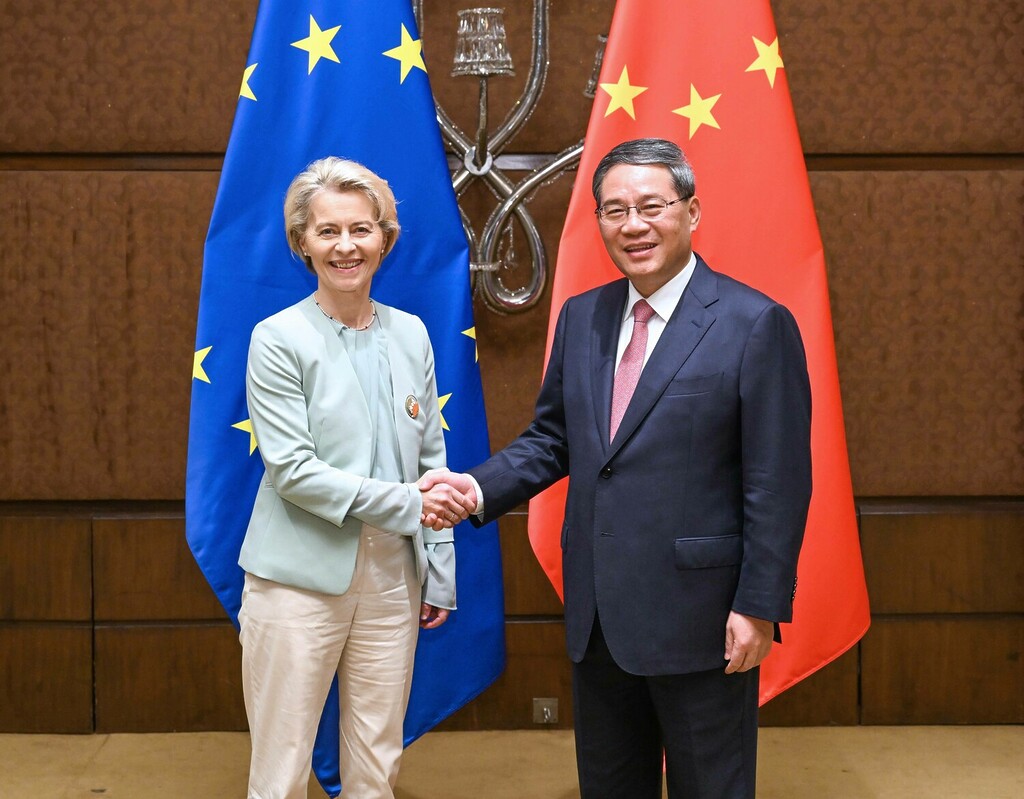

Das Projekt wurde offenbar auch in Peking wahrgenommen. Chinas Regierung hat bereits darauf reagiert: Sie warb am Rande des G20-Treffens für mehr Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. China und Europa als zwei Haupttreiber der globalen Entwicklung sollten noch enger kooperieren, sagte Chinas Ministerpräsident Li Qiang am Samstag in Neu-Delhi in einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Volksrepublik stehe bereit, mit Europa zusammenzuarbeiten, um in diesem Jahr einen EU-China-Gipfel auszurichten und das gegenseitige Vertrauen zu stärken, erklärte Li dem Bericht zufolge. Die Entwicklung seines Landes berge Möglichkeiten und keine Risiken für Europa und die Welt.

China hoffe, dass die EU ihre marktwirtschaftlichen Grundsätze und den fairen Wettbewerb aufrechterhalte und damit eine “diskriminierungsfreie Umgebung” für chinesische Firmen, die in Europa investieren wollten, bereitstelle. Generell müssten beiden Seiten die Stabilität ihrer Beziehungen “als Absicherung gegen die Ungewissheiten der Weltlage nutzen”, so Li weiter. In einem Treffen mit EU-Ratschef Charles Michel am Sonntag wiederholte Li den Willen der Kooperation.

Neben dem potenziellen neuen Handelskorridor könnte Peking eine weitere Sache sauer aufgestoßen haben: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni soll Li bei einem Treffen signalisiert haben, dass ihr Land die “Belt and Road”-Initiative verlassen werde. Das berichtete Bloomberg auf Basis von Meloni-Vertrauten. Bei einer Pressekonferenz sagte Meloni, das Thema sei mit Li angesprochen worden, eine Entscheidung aber noch nicht gefallen.

Für Indiens Premier Narendra Modi, Gastgeber des G20-Gipfels, ist die Korridor-Initiative ein Coup – ebenso wie die Abschlusserklärung des G20-Gipfels: Denn diese spiegelt deutlich die Weltsicht des globalen Südens wider. Die Vereinten Nationen rücken mit ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) in den Mittelpunkt.

Auch auf Reformen der globalen Institutionen wird gepocht. Die Afrikanische Union (AU) wird auf Augenhöhe mit der EU in die G20 aufgenommen. Indiens Premier Modi konnte sein Land so als Sprecher für den globalen Süden positionieren. In Konkurrenz zu China, das diese Rolle ebenfalls beansprucht.

“Wir sind eine Erde, eine Familie und wir teilen uns eine Zukunft”, lautet der erste Satz der Erklärung. Dass es so einfach nicht war, zeigte das fehlende Familienfoto – Grund dafür soll die Weigerung mehrerer westlicher Vertreter gewesen sein, mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow zu posieren. Damit ist es der zweite G20-Gipfel ohne das offizielle Gruppenfoto. Bereits im vergangenen Jahr in Bali wollten einige Politiker nicht mit Lawrow vor die Linse.

Um die Bewertung des Ukrainekrieges in der Abschlusserklärung wurde diesmal vorab auch hart gerungen. Gastgeber Modi wollte diesen nicht zum Top-Thema machen. Er schaltete – anders als beim G20-Gipfel auf Bali vor einem Jahr – denn auch nicht den ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj per Video dazu.

Der Ukrainekrieg wird erst unter Punkt 8 der Abschlusserklärung erwähnt: Immerhin ist von “Krieg” die Rede und nicht von “Konflikt”, einem Begriff, den Peking sonst bevorzugt. Russland als Aggressor wird allerdings nicht erwähnt. Vielmehr sollen auf Basis der UN-Resolution “alle Staaten”, im “Einklang mit der UN Charta”, damit “aufhören, Gewalt anzuwenden, auf Kosten der territorialen Integrität und der politischen Unabhängigkeit eines anderen Landes.”

Die Differenzen innerhalb ihrer Ränge fassen die G20 mit einem Satz zusammen: “Es gibt unterschiedliche Sichtweisen und Einschätzungen der Lage.” Vor einem Jahr hieß es auf Bali noch: “Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.”

Äußerst unterschiedlich fiel dann auch die Bewertung der Abschlusserklärung aus: Während die USA einen “Schritt nach vorne” sehen und Russland von einem “Erfolg” spricht, gibt es laut der Ukraine an der G20-Abschlusserklärung “nichts, worauf sie stolz sein kann”.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wies Kritik an der Abschlusserklärung zurück. Er sei nicht der Meinung, dass die Erklärung ein diplomatischer Sieg für Russland sei, sagte Macron am Sonntag zum Ende des Gipfeltreffens. Vielmehr sei Russland isoliert aus dem Treffen herausgegangen. Allerdings sei das G20-Format nicht unbedingt der Ort, an dem man diplomatische Fortschritte im Ukrainekrieg erwarten könne, denn es sei gegründet worden, um internationale Wirtschaftsfragen zu lösen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich positiv zu der Erklärung geäußert, auch weil klare Worte gefunden worden seien, die deutlich machten, dass die territoriale Integrität eines Staates wie der Ukraine nicht einfach mit Gewalt des Nachbarn infrage gestellt werden könne.

Und obwohl der Kampf gegen den Klimawandel eine wichtige Rolle in der Abschlusserklärung spielt, wird gleichermaßen wirtschaftliche Prosperität betont: “Kein Land sollte gezwungen werden, sich zwischen dem Kampf gegen Armut und dem Kampf für unseren Planeten entscheiden zu müssen.”

Ein klares Bekenntnis zu einem zügigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, wie es westliche Staaten, vor allem auch die Bundesregierung, fordert, fehlt in der Erklärung. Entwicklungsländern soll der Erklärung zufolge bei Entscheidungen in den globale internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen eine lautere Stimme zu geben, um so “legitimere und verlässlichere Institutionen” zu schaffen.

Die Gipfel in den beiden kommenden Jahren werden von Brasilien und Südafrika ausgetragen. Spannend wird 2026, wenn das Gipfeltreffen in den USA stattfindet. Till Hoppe/Frank Sieren/Amelie Richter

Der Huawei-Flagship-Store im südchinesischen Shenzhen hat in diesen Tagen so viele Besucher wie lange nicht mehr. Zuletzt war hier nicht viel los, was vor allem an den amerikanischen Exportbeschränkungen lag. Sie machen es Huawei seit 2020 praktisch unmöglich, ausländische Spitzenchips in seine Smartphones einzubauen. Vom Top-Anbieter ist Huawei seither im Smartphone-Geschäft praktisch in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt.

Doch jetzt sind die Schlangen in den Huawei-Geschäften wieder da. Jeder will zumindest einen Blick auf das Mate 60 Pro werfen, das vergangene Woche überraschend vorgestellt wurde. Das Gerät könnte für Huawei der Anfang vom Ende einer langen Leidenszeit sein – und versetzt gleichzeitig die USA in Alarmbereitschaft.

Huawei selbst macht zwar keine detaillierten Angaben zum Innenleben seines neuen Spitzen-Smartphones, mit dem man dank des neuen Chips endlich wieder in 5G-Geschwindigkeit im Netz surfen kann. Technikexperten haben es aber längst in seine Einzelteile zerlegt. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass es von einem Kirin 9000s angetrieben wird, der von der Huawei-Tochter HiSilicon entworfen und vom chinesischen Chiphersteller SMIC gefertigt wurde. Es handelt sich demnach um einen Sieben-Nanometer-Chip. Das ist bemerkenswert, weil man SMIC bisher nicht zugetraut hatte, einen so leistungsfähigen Prozessor zu bauen.

Zwar sind die Chips damit immer noch weniger ausgefeilt als die neuesten Modelle der Vier-Nanometer-Klasse, deren Hersteller gerade den Schritt auf drei Nanometer wagen. Und doch: Wenn die Halbleiter tatsächlich ganz ohne westlichen Input entstanden sind, hat China einen enormen Schritt in Richtung Chip-Unabhängigkeit gemacht.

Kein Wunder, dass die US-Regierung das neue Huawei-Smartphone sofort unter die Lupe nimmt. So mahnte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, man brauche “mehr Informationen” über “genauen Charakter und die Komposition” des Chips.

Immerhin galten Halbleiter bisher als eines der stärksten Druckmittel in der wirtschaftlichen Auseinandersetzung mit Peking. Wenn der neue Huawei-Chip hält, was erste Tests andeuten, könnte das bald vorbei sein. Das glauben auch immer mehr Tech-Experten in den USA. Weil China mit dem Rücken zur Wand stehe, werde die Entwicklung eigener Technologien umso entschlossener vorangetrieben, argumentieren sie.

“Wir dachten, dass China Jahre oder sogar ein Jahrzehnt hinter uns liegt”, sagt Cameron Johnson von der Beratungsfirma Tidalwave Solutions. Doch nun sei der Durchbruch zumindest bei Sieben-Nanometer-Chips innerhalb von nur zwei bis drei Jahren gelungen. Eine technologische Lücke bleibe aber bestehen. Mindestens in den nächsten fünf Jahren werde China noch zwei bis drei Generationen hinter den neuesten westlichen Chips zurückliegen, glaubt Johnson.

Doch das interessiert in China derzeit kaum jemanden. In den sozialen Netzwerken überwiegt der Stolz über den Durchbruch von Huawei. Vor allem über das Datum, an dem Huawei sein neues Smartphone auf den Markt brachte, wird gescherzt.

Das Mate 60 Pro kam zeitgleich mit dem Besuch der US-Handelsministerin Gina Raimondo in die Läden. Die Memes ließen nicht lange auf sich warten: Die US-Ministerin posiert als Werbefigur mit dem neuen Smartphone. “Danke für die Sanktionen. China hätte es ohne diese unerbittliche Ermutigung nicht geschafft”, polemisierte ShanghaiPanda, ein für seine nationalistischen Töne bekannter X-Account (früher Twitter). Die staatliche Zeitung Global Times veröffentlichte eine Karikatur, in der ein Auto mit Huawei-Schriftzug durch eine Straßensperre rast und sich so aus dem “technologischen Würgegriff” der Amerikaner befreit.

Analysten erwarten nun, dass sowohl andere chinesische Smartphone-Hersteller als auch Apple und Samsung in China Marktanteile an Huawei abgeben müssen. Allerdings könnte dies langsamer gehen, als es sich das seit Jahren unter Druck stehende Unternehmen aus Shenzhen erhofft.

Schließlich müssen die verlorenen Kunden erst mühsam von anderen Anbietern zurückgewonnen werden. So wird prognostiziert, dass das neue Mate 60 Pro in China bis Ende des Jahres vier bis sechs Millionen Mal verkauft werden könnte. Insgesamt sollen dort aber in diesem Jahr 280 Millionen Smartphones verkauft werden.

Am Dienstag stellt Apple in den USA das neue iPhone vor. Doch die Aufmerksamkeit der Aktionäre gilt nicht den Spekulationen über Kamera und Display, sondern dem Chinageschäft. Denn auf Apples größtem Markt arbeitet die Regierung offenbar daran, die Kunden in Richtung einheimischer Produkte zu steuern.

Staatsbeamte dürfen in China künftig keine iPhones mehr als Diensthandys verwenden. So lauten übereinstimmende Berichte von Bloomberg, Wall Street Journal und South China Morning Post. Am Freitag erhielten die Gerüchte dann einen neuen Dreh. Das Apple-Verbot könnte alle Behörden betreffen, auch in den Provinzen, und sogar Staatsbetriebe. Das wäre in der chinesischen Staatswirtschaft ein enorm großer Nutzerkreis. Die Apple-Aktie stürzte ab.

Durch ein solches Vorgehen weckt die Führung Misstrauen gegenüber einem ausländischen Produkt. Die Beamten sind hier Vorbild für den Rest der Bevölkerung. Es hilft in China ohnehin oft, seine eigenen Wünsche an die der Partei anzupassen. Außerdem genießt die Beamtenschaft durchaus Prestige. Ein Beispiel war Audi. Die Verwendung als der bevorzugte Dienstwagen des Staates hat der deutschen Marke seinerzeit einen ungeheuren Schub gegeben.

Es geht aber eben auch umgekehrt. Das Verbot eines Produkts für Beamte dürfte eine Reihe von Denkprozessen auslösen. Mache ich mich künftig verdächtig, wenn ich die US-Marke benutze? Stimmt etwas damit nicht? Bestehe Spionageverdacht?

Peking ist es grundsätzlich lieber, wenn die chinesischen Bürger einheimische Technik verwenden. Überall da, wo chinesische Produkte eine angemessene Alternative bieten, haben die Behörden das Umfeld für den ausländischen Anbieter erschwert.

Besonders auffällig ist dieses Muster bei den Internetdiensten. Als Baidu ebenso gute Suchergebnisse lieferte wie Google, stiegen die Zensuranforderungen an den US-Dienst so stark, dass er sich aus dem Markt zurückziehen musste. Das war 2010. Ebenso konnten Facebook oder Youtube in China keinen Fuß fassen. Zuletzt hat LinkedIn seinen chinesischen Dienst eingestellt.

Doch auch in anderen Branchen ist dieses Vorgehen zu beobachten. Hochgeschwindigkeitszüge und moderne Kernreaktoren wurden zunächst von ausländischen Konzernen geliefert. Dann hat China die Technik adaptiert und ist schnell zu selbstgestrickten Modellen übergegangen. Dieses Vorgehen ist völlig legitim – es sollte Industrieakteuren aber bewusst sein, dass sie auf dem Markt weniger als Langfristpartner willkommen sind, sondern nur akzeptiert werden, bis sie entbehrlich sind.

Im Fall von Handys hat der Übergang zu chinesischen Modellen besonderen Sinn. Denn die chinesischen Android-Versionen enthalten Funktionen für das Blockieren von Inhalten schon auf Betriebssystemebene. Es lässt sich vermuten, dass dies auch für Überwachungsfunktionen gilt. Ein solches Vorgehen würde Apple trotz aller Anpassungsfähigkeit kaum mitmachen.

Beim iPhone hatte die Führung lange Zeit ein Problem. Die Kunden liebten das schicke US-Smartphone. Bis jetzt hat der Besitz eines sündteuren iPhones auch etwas mehr Status vermittelt als ein chinesisches Handy, auch wenn diese technisch natürlich längst gleichwertig sind. Mit dem Verbot für Beamte könnte der Staat nun die Markenwahrnehmung umsteuern.

Steigender Nationalismus spielt da ebenso hinein wie eine streng interessengeleitete Industriepolitik. Xi Jinpings Wirtschaftskonzept Dual Circulation bedeutet eben auch, dass der innere Kreislauf rein chinesisch bleibt. Wobei da iPhone aus Handelsperspektive von Anfang an ein einheimisches Produkt war. Schließlich stellt Foxconn es in China nicht nur für den Weltmarkt, sondern auch für den chinesischen Markt her.

In Großbritannien sind zwei Männer festgenommen worden, die für China in Parlamentskreisen spioniert haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Spione wurden am Samstag auf Basis des Official Secrets Act von der britischen Polizei in Gewahrsam genommen. Eine der Männer soll Medienberichten zufolge als wissenschaftlicher Mitarbeiter im britischen Unterhaus gearbeitet und über einen Parlaments-Pass und enge Verbindungen zu mehreren Politikern der Conservative Party (Tories) verfügt haben.

Der Verdächtige wurde demnach in Edinburgh von Beamten des Counter Terrorism Command festgenommen. Er soll unter anderem auch Staatssekretär Tom Tugendhat und der Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Alicia Kearns, nahestehen. Der zweite Mann wurde in Oxfordshire festgenommen.

Sollten sich die Vorwürfe gegen die zwei Männer als wahr herausstellen, würde das eine Eskalation in den Spannungen zwischen Peking und London bedeuten. Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte am Sonntag am Rande des G20-Gipfels Ministerpräsident Li Qiang, er habe “erhebliche Bedenken” hinsichtlich der “Einmischung” Chinas in die Demokratie nach den Verhaftungen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Im vergangenen Jahr hatte der britische Geheimdienst MI5 eine Sicherheitswarnung veröffentlicht, in der er die Parlamentsabgeordneten vor chinesischer Spionage warnte. ari

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wird seine zweifach verschobene China-Reise im Oktober nachholen. Borrell soll in der Woche des 9. Oktober nach Peking reisen, hieß es am Freitag aus EU-Kreisen. Dort wird er demnach Außenminister Wang Yi für einen strategischen Dialog treffen, der auch den EU-China-Gipfel vorbereitet. Ein Datum für den Gipfel selbst ist noch nicht bekannt.

Vor Borrell wird bereits EU-Handelschef Valdis Dombrovskis vom 19. bis 24. September China besuchen und dort unter anderem Gespräche mit Vizepremier He Lifeng führen. Borrell musste seine Reise einmal wegen einer Covid-Erkrankung verschieben, das zweite Mal, weil Chinas Außenminister Qin Gang verschwunden war. ari

Dank Preissenkungen und neuen Steuererleichterungen für Elektrofahrzeuge kommt der Automarkt wieder in Schwung. Im August stiegen die PKW-Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent auf 1,94 Millionen Einheiten, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte. Damit wächst der Absatz erstmals wieder seit Mai. Im Vergleich zum Vormonat legte der Absatz gar um 8,5 Prozent zu.

Inzwischen machen Fahrzeuge mit klimaschonendem Antrieb über ein Drittel der gesamten Autoverkäufe in China aus. Im Berichtszeitraum seien 34,5 Prozent mehr Autos mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb an die Kunden gegangen als noch ein Jahr zuvor. Während die chinesischen Autohersteller ihre Expansionsbestrebungen in die Überseemärkte vorantreiben, verschärft sich der Wettbewerb auf dem heimischen Markt.

Für den US-Elektroautobauer Tesla zahlt sich der Preiskampf jedoch aus: Dank kräftiger Rabatte verkaufte der E-Auto-Pionier im August insgesamt 64.694 Fahrzeuge auf dem größten Automarkt der Welt und verdoppelte damit seinen Anteil gegenüber Juli. rtr/flee

Zum Schutz der nationalen Sicherheit sollen US-Investitionen unter anderem in Quantentechnologie, Künstliche Intelligenz und Halbleiter in China einer vorherigen Prüfung unterzogen werden. Die US-Regierung möchte so den Transfer von technologischem Wissen aus den USA nach China verringern und schlägt damit ein weiteres Kapitel im wirtschaftlichen Wettbewerb der Großmächte auf. Auch bei der Kabelinfrastruktur unter Wasser finden sich beide längst in einem geoökonomischen Machtgezerre wieder.

Jahrzehntelang betrieben Konsortien staatlicher Telekommunikationsanbieter die Unterseekabelinfrastruktur. Zunehmend höhere Kosten, ein größeres Geschäft sowie der gestiegene Datenbedarf von Tech-Unternehmen haben dazu geführt, dass Big-Tech-Unternehmen, wie Alphabet, Apple, Meta und Microsoft nun selbst massiv in die Kabelinfrastruktur investieren und die Telekommunikationsanbieter verdrängen. Zwischen 2016 und 2022 haben sie zusammen rund zwei Milliarden US-Dollar (etwa 15 Prozent der weltweiten Infrastrukturinvestitionen) investiert. Bis 2025 sollen weitere 3,9 Milliarden US-Dollar folgen.

Auch der chinesische Konzern HMN Tech, der 2019 die Unterseekabelsparte von Huawei übernommen hat, drängt verstärkt auf den Markt und versucht, sich mit preiswerten Produkten als Hersteller zu etablieren. Bislang haben die USA und US-Konzerne wie der amerikanische Kabelhersteller Subcom dafür gesorgt, dass HMN Tech noch nicht zu den großen Akteuren auf dem globalen Seekabelmarkt gehört.

So hält der chinesische Ausrüster nur zehn Prozent aller bestehenden und geplanten weltweiten Kabel. Der französische Kabelhersteller ASN hingegen hat 41 Prozent und das US-Unternehmen Subcom 21 Prozent der Kabel geliefert.

Um die chinesische Konkurrenz in Schach zu halten, setzen die USA auf verschärfte wirtschaftliche Druckmittel, so auch beim Unterseekabelprojekt Sea-Me-We 6. Das Kabel soll von Singapur durch den Indischen Ozean, den Suezkanal und das Mittelmeer bis nach Marseille reichen. Es soll zu den schnellsten Kabeln seiner Art gehören und wird Asien und Europa verbinden.

Bei der Ausschreibung des Projekts erhielt zunächst HMN Tech mit dem niedrigsten Angebot den Zuschlag. Das Angebot war nicht zuletzt begünstigt durch staatliche Subventionen um ein Drittel niedriger als das vom US-Unternehmen Subcom. Die US-Regierung stoppte das Bauvorhaben zunächst aufgrund von Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, da HMN nach Angaben der USA auch Aufträge für das chinesische Militär ausführt.

Nach erneuter Ausschreibung des Projekts erhielt das US-Unternehmen Subcom den Zuschlag. Das US-Angebot wurde dieses Mal durch Kredite der US-Export-Import-Bank unterstützt und belief sich auf 600 Millionen US-Dollar. Da das Angebot von HMN Tech jedoch abermals unter dem Angebot von Subcom lag, setzte die US-Regierung HMN Tech kurzerhand auf die Sanktionsliste, um eine Beteiligung auszuschließen.

In den vergangenen vier Jahren hat die US-Regierung mindestens sechs Bauprojekte dieser Art mit dem chinesischen Ausrüster HMN Tech verhindert. So wurden beispielsweise auch geplante Kabelverbindungen zwischen den USA und Hongkong blockiert, da die US-Regierung befürchtete, die Kontrolle über übertragene Daten an China zu verlieren.

Ähnliches verdeutlicht das Apricot-Kabel von Meta und Alphabet. Es umgeht Hongkong und soll Japan, Taiwan, Guam, die Philippinen, Indonesien und Singapur sowie ursprünglich auch Malaysia miteinander verbinden. Die Verbindung Malaysias scheiterte an einem Kabotageverbot für ausländische Schiffe in der autonomen Region Sabah in Ostmalaysia im Jahr 2020, das die lokale Schifffahrt schützen sollte. Bei Kabotage handelt sich um die Be- und Entladung von Fracht durch Transportfirmen, die in dem jeweiligen Land nicht beheimatet sind.

Die US-Investoren forderten von der Regierung Malaysias die Aufhebung des Verbotes, da hierdurch der Bau des Apricot-Kabels erschwert würde. Als Kuala Lumpur ablehnte, wurde Malaysia vom Apricot-Projekt ausgeschlossen. Und nicht nur das: Auch die Anbindung an den weiteren Kabelprojekten der US-Tech-Unternehmen Echo und Bifrost wurde versagt. Daraufhin schloss sich Malaysia im vergangenen Jahr dem von China unterstützten System Southeast Asia-Hainan-Hong Kong Express Cable (SEA-H2X) an. Das 5.000 Kilometer lange Kabel soll Hongkong, China, die Philippinen und Thailand mit Ostmalaysia und Singapur verbinden.

Die USA und China sind sich beide bewusst: Wer die Kabelinfrastruktur in der Region kontrolliert, wird nicht nur die Datenübertragung kontrollieren, sondern auch Einfluss auf die boomende Wirtschaft ausüben. Die Internetwirtschaft wird in Südostasien schätzungsweise bis 2030 ein Volumen von einer Billion US-Dollar erreichen. Beide Staaten bekommen dadurch im Handelskrieg neue Druckmittel in die Hand.

Ferdinand Gehringer ist Referent für Innere- und Cybersicherheit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Sabine Stricker-Kellerer ist zur Ko-Vorsitzenden des Deutsch-Chinesischen Dialogforums ernannt worden. Stricker-Kellerer folgt als Ko-Vorsitzende auf Annette Schavan, die das Amt zwischen 2018 und 2022 ausübte. Das teilte das Auswärtige Amt mit. Das Deutsch-Chinesische Dialogforum (DCDF) wurde 2005 geschaffen. Das Forum beratend an der Entwicklung der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit in allen Bereichen mitwirken. Die beiden Ko-Vorsitzenden werden jeweils vom Auswärtigen Amt und dem chinesischen Außenministerium ernannt. Ko-Vorsitzender auf chinesischer Seite ist seit März 2018 der ehemalige chinesische Wissenschaftsminister Wan Gang.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Das Leben ist kein Ponyhof und kann manchmal ziemlich deprimierend sein. Gut, dass uns die Natur mit einigen Botenstoffen ausgestattet hat, die uns aus der Misere ziehen und die Alltagstristesse gefühlsmäßig in fröhlichere Farben tunken. Allen voran: Dopamin.

Die Dopamin-Junkies unter uns kennen heutzutage natürlich viele Wege, um leicht an “Stoff” zu kommen: Streaming-Serien, TikTok-Shorts, Insta-Likes, Jogging-Exzesse, Feierabendbierchen, Tinder-Techtelmechtel – you name it. Aber wussten Sie, dass sich Happy-Vibes auch aus Zwirn und Fasern gewinnen lassen? “Dopamin-Look” lautet hier das Zauberwort. Und es kommt (natürlich) aus China!

Wer jetzt an Regenbogen-Röcke, Neon-Nerz und andere grelle Gewänder denkt, ist allerdings auf der falschen Fährte. Stilechte Dopamin-Dresser setzen beim Griff in die Kleiderkiste auf erfrischend bunte (鲜亮彩色 xiānliang cǎisè), perfekt abgestimmte Outfits mit satten Farben (高饱和度的颜色 gāo bǎohédù de yánsè), die zwar aus der mausgrauen Masse herausstechen, beim Betrachten aber keinen Farbshock auslösen. Vielmehr erzeugen die farbenfrohen Gute-Laune-Outfits unweigerlich Happiness und Glücksgefühle. Daher auch der Name: 多巴胺穿搭 duōbā’àn chuāndā (von 多巴胺 duōbā’àn “Dopamin” + 穿搭 chuāndā “ein Outfit zusammenstellen”).

Viral ging der Begriff erstmals in diesem Sommer, und zwar im Zusammenhang mit dem Chengduer “Händchenhalt-Gate” (牵手门 qiānshǒumén). Was war passiert? Der verheiratete Geschäftsführer eines chinesischen Staatskonzerns wurde von Street-Fotografen dabei abgelichtet, wie er beschwingt händchenhaltend mit seiner Mätresse, einer Angestellten seines Unternehmens, durch das hippe Shopping-Viertel Taikoo Li der Stadt Chengdu bummelte. Schnappschüsse und Videoaufnahmen der Szene wurden massenhaft geteilt.

Der Gossip löste nicht nur eine moralische Debatte aus, sondern auch eine modische. Denn der sonst auf offiziellen Aufnahmen eher bieder daherkommende Firmenchef, hatte sich für den romantischen Einkaufsbummel in der Mittagspause ein fesches rosa Polohemd übergestreift. Seine Angebetete flanierte farblich passend neben ihm, nämlich in einem langen, schulterfreien rosa Sommerkleid. Das pinke Blümchen-Etuikleid ging ebenso viral wie die ertappten Fremdgänger und fand auf Shopping-Portalen wie Taobao plötzlich reißenden Absatz. Die Netizens tauften den sommerlich-fröhlichen Hingucker-Look “Dopamin-Outfit”.

Damit waren alle sprachlichen Dopamindämme gebrochen und das Label flutete das Alltagsvokabular. Auf Social Media und auch sonst entdeckten die Chinesen plötzlich allerorts farbliche Dopamin-Tupfer: vom Blumenstrauß im Dopamin-Look (多巴胺花束 duōbā’àn huāshù) und Dopamin-Hairstyle (多巴胺发型 duōbā’àn fàxíng) über farbenfrohe Dopamin-Drinks (多巴胺饮品 duōbā’àn yǐnpǐn) bis hin zu knalligen Dopamin-Möbeln (多巴胺家具 duōbā’àn jiājù). Gute-Laune-Musiker werden seither auch gerne als Dopamin-Sänger (多巴胺歌手 duōbā’àn gēshǒu) gelabelt, und Gute-Laune-Bücher als Dopamin-Literatur (多巴胺文学 duōbā’àn wénxué). Wenn das Rosamunde Pilcher gewusst hätte!

Perfekt in diese Kerbe schlug übrigens auch der Hype um den aktuellen Barbie-Blockbuster, der auch im Reich der Mitte Millionen vor die Leinwände lockt. Mit ihm trendete das Barbie-Pink (芭比粉 Bābǐ-fěn), eine Dopamin-Farbe par exellence. Der Barbie-Style (芭比风 Bābǐ-fēng) schlug (und schlägt noch immer) in China Wellen und entfachte unter anderem auch einen Trend zu knalligem Make-up, genannt Dopamin-Make-up (多巴胺美妆 duōbā’àn měizhuāng).

Wem diese Happy-Hüllen mit ihren satten, leuchtenden Farben optisch zu aufgekratzt sind, der kann sich beim Griff in die Garderobe auch für eine etwas weniger aufputschende Glücksvariante entscheiden: den Endorphin-Look (内啡肽穿搭 nèifēitài chuāndā). Dopamin wird ja bekanntlich vor allem durch überraschende, positiv assoziierte Reize freigesetzt und treibt uns an, bestimmte Handlungen zu vollführen (Essen, Trinken, Kopulation).

Endorphine wirken dagegen schmerzhemmend, stressreduzierend und führen zu einem eher entspannten Wohlgefühl, wie etwa nach dem Essen (beziehungsweise Trinken / Kopulieren). Dieser Logik folgend sorgt die Endorphin-Optik beim Betrachter also nicht für aufputschende, sondern eher für wohlige Vibes.

Für alle, die es ausprobieren wollen: Stellen Sie für einen stilechten Endorphin-Look nach chinesischem Vorbild Ihr Outfit farblich harmonisch zusammen, gerne mit besonderen Farbhighlights, allerdings auf jeden Fall mit geringerer Farbsättigung als bei der Dopamin-Variante. Sprich: Pastelltöne sind gefragt sowie wohltuend sanfte, stilsicher gewählte Farbkombinationen. Urlaub fürs Auge eben, der die Gram des Alltags für einen Augenblick vergessen lässt.

Wenn Sie Ihren Mitmenschen in dieser Woche also etwas Gutes tun wollen, geben Sie sich einen Ruck und ein bisschen Mühe beim Griff in die Kleiderkiste und bringen Sie Farbe in den mausgrauen Büroalltag. Ob Dopamin- oder Endorphin-Look entscheiden Sie am besten selbst.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

das Treffen der 20 wichtigen Industrie- und Schwellenländer in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi brummte am Wochenende auf allen Kanälen. Die EU haben mit den USA, Indien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate vereinbart, einen neuen Transportkorridor zwischen Indien und Europa in Angriff zu nehmen. Auf eine Abschlusserklärung einigten sich die Gipfel-Teilnehmer bereits am Samstag. Diese schlägt deutlich andere Töne an als noch die Erklärung vor einem Jahr in Bali. Unsere Redaktion hat Ihnen das G20-Wochenendes zusammengefasst.

Handelskrieg, Technologietransfers, Exportbeschränkungen auf Chip-Maschinen – die Konkurrenz zwischen China und den USA klingt ab und an abstrakt und irgendwie fernab von der Lebenswelt des Normalos. In den vergangenen Tagen hat sich die Bedeutung dessen jedoch ganz konkret gezeigt: Bei Smartphones.

Huawei hat die Wirksamkeit der US-Sanktionen infrage gestellt, indem es das Smartphone Huawei Mate 60 Pro herausgebracht hat. Im Fokus ist dabei Kirin 9000S – Jörn Petring stellt mehr Details zu dem Prozessor und seiner Leistung vor.

Das Huawei Mate 60 Pro ist jetzt schon ein Verkaufsschlager in China. Vor den Huawei-Shops bilden sich Warteschlangen – so wie einst vor den Apple-Läden. So sieht es auch nicht unbedingt nach Zufall aus, wenn ausgerechnet jetzt die Regierung eine Nutzung des bisherigen Smartphone-Supersellers iPhone eindämmen will. Staatsbeamte sollen künftig keine iPhones mehr als Diensthandys verwenden. Peking will so Misstrauen gegenüber dem Telefon streuen, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Ziel ist die Ablösung der US-Marke durch einheimische Marken. Wie Huawei.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Noch ist es nur eine Absichtserklärung, aber eine von weiter geopolitischer Bedeutung: Die EU-Teilnehmer beim G20-Gipfel in Neu-Delhi haben mit den USA, Indien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate vereinbart, einen neuen Transportkorridor zwischen Indien und Europa in Angriff zu nehmen.

Dieser Korridor soll den Warentransport um mehrere Tage beschleunigen und neue Leitungen für Strom, Wasserstoff und Daten umfassen. Die Teilnehmer wollen über den neuen Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa ihre Handelsbeziehungen ausbauen. Sie würden damit zugleich dem wachsenden Einfluss Chinas in der Region etwas entgegensetzen.

China ist ebenfalls G20-Mitglied und errichtet mit seiner Seidenstraßen-Initiative ähnliche Handelswege. Die neuen Korridore gehen jedoch auf Initiative Indiens und der westlichen Länder zurück. Es handelt sich also um ein Konkurrenzprojekt zu Belt-and-Road.

Die EU als G20-Mitglied zeigen sich zufrieden mit dem Ergebnis. “Wir schlagen eine Brücke, über die Güter, saubere Energie und digitale Informationen zwischen starken Wirtschaftsräumen schneller und verlässlicher zirkulieren können”, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Table.Media. Hinter dem Projekt stünden Partnerstaaten, “die nicht nur über große Erfahrung mit strategischen Infrastrukturvorhaben verfügen, sondern auch über entsprechende finanzielle Möglichkeiten”.

Daher könne der neue Korridor dazu beitragen, die Handelsströme zwischen Europa, dem Mittleren Osten und Asien zu stärken, sagt von der Leyen. Davon profitierten nicht nur die Staaten, durch die der Korridor führe.

Die Absichtserklärung sieht zwei neue Korridore vor:

Von der Leyen setzt darauf, über die neuen Verbindungen den Import großer Mengen von erneuerbarer Energie und sauberem Wasserstoff vor allem aus Saudi-Arabien, den VAE und aus Indien zu ermöglichen. Das neue Internet-Unterseekabel soll überdies dem Vernehmen nach möglichst ohne chinesische Technologie gebaut werden, um die Kommunikationssicherheit zu erhöhen.

Die Fertigstellung der Route würde laut von der Leyen die Zeit für den Gütertransport um 40 Prozent verkürzen. Bislang läuft der Handel vor allem durch den Suezkanal. Laut Michaël Tanchum, Forscher am Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES), könnte ein Landkorridor über die arabische Halbinsel die Transportzeiten zwischen Mumbai und Piräus von 17 auf zehn Tage verkürzen. Der Experte hatte bereits vor zwei Jahren in einem Papier die mögliche Route eines solchen Korridors aufgezeichnet. Das Vorhaben soll im Rahmen der Global-Gateway-Initiative der EU laufen.

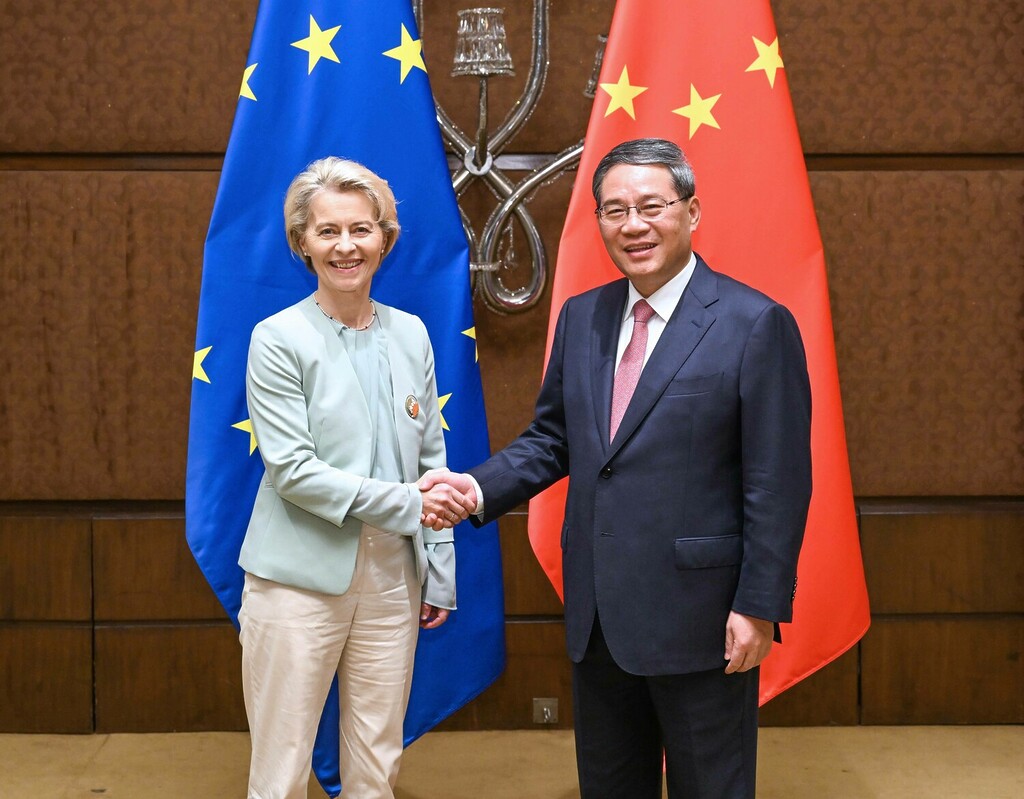

Das Projekt wurde offenbar auch in Peking wahrgenommen. Chinas Regierung hat bereits darauf reagiert: Sie warb am Rande des G20-Treffens für mehr Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. China und Europa als zwei Haupttreiber der globalen Entwicklung sollten noch enger kooperieren, sagte Chinas Ministerpräsident Li Qiang am Samstag in Neu-Delhi in einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Volksrepublik stehe bereit, mit Europa zusammenzuarbeiten, um in diesem Jahr einen EU-China-Gipfel auszurichten und das gegenseitige Vertrauen zu stärken, erklärte Li dem Bericht zufolge. Die Entwicklung seines Landes berge Möglichkeiten und keine Risiken für Europa und die Welt.

China hoffe, dass die EU ihre marktwirtschaftlichen Grundsätze und den fairen Wettbewerb aufrechterhalte und damit eine “diskriminierungsfreie Umgebung” für chinesische Firmen, die in Europa investieren wollten, bereitstelle. Generell müssten beiden Seiten die Stabilität ihrer Beziehungen “als Absicherung gegen die Ungewissheiten der Weltlage nutzen”, so Li weiter. In einem Treffen mit EU-Ratschef Charles Michel am Sonntag wiederholte Li den Willen der Kooperation.

Neben dem potenziellen neuen Handelskorridor könnte Peking eine weitere Sache sauer aufgestoßen haben: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni soll Li bei einem Treffen signalisiert haben, dass ihr Land die “Belt and Road”-Initiative verlassen werde. Das berichtete Bloomberg auf Basis von Meloni-Vertrauten. Bei einer Pressekonferenz sagte Meloni, das Thema sei mit Li angesprochen worden, eine Entscheidung aber noch nicht gefallen.

Für Indiens Premier Narendra Modi, Gastgeber des G20-Gipfels, ist die Korridor-Initiative ein Coup – ebenso wie die Abschlusserklärung des G20-Gipfels: Denn diese spiegelt deutlich die Weltsicht des globalen Südens wider. Die Vereinten Nationen rücken mit ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) in den Mittelpunkt.

Auch auf Reformen der globalen Institutionen wird gepocht. Die Afrikanische Union (AU) wird auf Augenhöhe mit der EU in die G20 aufgenommen. Indiens Premier Modi konnte sein Land so als Sprecher für den globalen Süden positionieren. In Konkurrenz zu China, das diese Rolle ebenfalls beansprucht.

“Wir sind eine Erde, eine Familie und wir teilen uns eine Zukunft”, lautet der erste Satz der Erklärung. Dass es so einfach nicht war, zeigte das fehlende Familienfoto – Grund dafür soll die Weigerung mehrerer westlicher Vertreter gewesen sein, mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow zu posieren. Damit ist es der zweite G20-Gipfel ohne das offizielle Gruppenfoto. Bereits im vergangenen Jahr in Bali wollten einige Politiker nicht mit Lawrow vor die Linse.

Um die Bewertung des Ukrainekrieges in der Abschlusserklärung wurde diesmal vorab auch hart gerungen. Gastgeber Modi wollte diesen nicht zum Top-Thema machen. Er schaltete – anders als beim G20-Gipfel auf Bali vor einem Jahr – denn auch nicht den ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj per Video dazu.

Der Ukrainekrieg wird erst unter Punkt 8 der Abschlusserklärung erwähnt: Immerhin ist von “Krieg” die Rede und nicht von “Konflikt”, einem Begriff, den Peking sonst bevorzugt. Russland als Aggressor wird allerdings nicht erwähnt. Vielmehr sollen auf Basis der UN-Resolution “alle Staaten”, im “Einklang mit der UN Charta”, damit “aufhören, Gewalt anzuwenden, auf Kosten der territorialen Integrität und der politischen Unabhängigkeit eines anderen Landes.”

Die Differenzen innerhalb ihrer Ränge fassen die G20 mit einem Satz zusammen: “Es gibt unterschiedliche Sichtweisen und Einschätzungen der Lage.” Vor einem Jahr hieß es auf Bali noch: “Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.”

Äußerst unterschiedlich fiel dann auch die Bewertung der Abschlusserklärung aus: Während die USA einen “Schritt nach vorne” sehen und Russland von einem “Erfolg” spricht, gibt es laut der Ukraine an der G20-Abschlusserklärung “nichts, worauf sie stolz sein kann”.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wies Kritik an der Abschlusserklärung zurück. Er sei nicht der Meinung, dass die Erklärung ein diplomatischer Sieg für Russland sei, sagte Macron am Sonntag zum Ende des Gipfeltreffens. Vielmehr sei Russland isoliert aus dem Treffen herausgegangen. Allerdings sei das G20-Format nicht unbedingt der Ort, an dem man diplomatische Fortschritte im Ukrainekrieg erwarten könne, denn es sei gegründet worden, um internationale Wirtschaftsfragen zu lösen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich positiv zu der Erklärung geäußert, auch weil klare Worte gefunden worden seien, die deutlich machten, dass die territoriale Integrität eines Staates wie der Ukraine nicht einfach mit Gewalt des Nachbarn infrage gestellt werden könne.

Und obwohl der Kampf gegen den Klimawandel eine wichtige Rolle in der Abschlusserklärung spielt, wird gleichermaßen wirtschaftliche Prosperität betont: “Kein Land sollte gezwungen werden, sich zwischen dem Kampf gegen Armut und dem Kampf für unseren Planeten entscheiden zu müssen.”

Ein klares Bekenntnis zu einem zügigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, wie es westliche Staaten, vor allem auch die Bundesregierung, fordert, fehlt in der Erklärung. Entwicklungsländern soll der Erklärung zufolge bei Entscheidungen in den globale internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen eine lautere Stimme zu geben, um so “legitimere und verlässlichere Institutionen” zu schaffen.

Die Gipfel in den beiden kommenden Jahren werden von Brasilien und Südafrika ausgetragen. Spannend wird 2026, wenn das Gipfeltreffen in den USA stattfindet. Till Hoppe/Frank Sieren/Amelie Richter

Der Huawei-Flagship-Store im südchinesischen Shenzhen hat in diesen Tagen so viele Besucher wie lange nicht mehr. Zuletzt war hier nicht viel los, was vor allem an den amerikanischen Exportbeschränkungen lag. Sie machen es Huawei seit 2020 praktisch unmöglich, ausländische Spitzenchips in seine Smartphones einzubauen. Vom Top-Anbieter ist Huawei seither im Smartphone-Geschäft praktisch in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt.

Doch jetzt sind die Schlangen in den Huawei-Geschäften wieder da. Jeder will zumindest einen Blick auf das Mate 60 Pro werfen, das vergangene Woche überraschend vorgestellt wurde. Das Gerät könnte für Huawei der Anfang vom Ende einer langen Leidenszeit sein – und versetzt gleichzeitig die USA in Alarmbereitschaft.

Huawei selbst macht zwar keine detaillierten Angaben zum Innenleben seines neuen Spitzen-Smartphones, mit dem man dank des neuen Chips endlich wieder in 5G-Geschwindigkeit im Netz surfen kann. Technikexperten haben es aber längst in seine Einzelteile zerlegt. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass es von einem Kirin 9000s angetrieben wird, der von der Huawei-Tochter HiSilicon entworfen und vom chinesischen Chiphersteller SMIC gefertigt wurde. Es handelt sich demnach um einen Sieben-Nanometer-Chip. Das ist bemerkenswert, weil man SMIC bisher nicht zugetraut hatte, einen so leistungsfähigen Prozessor zu bauen.

Zwar sind die Chips damit immer noch weniger ausgefeilt als die neuesten Modelle der Vier-Nanometer-Klasse, deren Hersteller gerade den Schritt auf drei Nanometer wagen. Und doch: Wenn die Halbleiter tatsächlich ganz ohne westlichen Input entstanden sind, hat China einen enormen Schritt in Richtung Chip-Unabhängigkeit gemacht.

Kein Wunder, dass die US-Regierung das neue Huawei-Smartphone sofort unter die Lupe nimmt. So mahnte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, man brauche “mehr Informationen” über “genauen Charakter und die Komposition” des Chips.

Immerhin galten Halbleiter bisher als eines der stärksten Druckmittel in der wirtschaftlichen Auseinandersetzung mit Peking. Wenn der neue Huawei-Chip hält, was erste Tests andeuten, könnte das bald vorbei sein. Das glauben auch immer mehr Tech-Experten in den USA. Weil China mit dem Rücken zur Wand stehe, werde die Entwicklung eigener Technologien umso entschlossener vorangetrieben, argumentieren sie.

“Wir dachten, dass China Jahre oder sogar ein Jahrzehnt hinter uns liegt”, sagt Cameron Johnson von der Beratungsfirma Tidalwave Solutions. Doch nun sei der Durchbruch zumindest bei Sieben-Nanometer-Chips innerhalb von nur zwei bis drei Jahren gelungen. Eine technologische Lücke bleibe aber bestehen. Mindestens in den nächsten fünf Jahren werde China noch zwei bis drei Generationen hinter den neuesten westlichen Chips zurückliegen, glaubt Johnson.

Doch das interessiert in China derzeit kaum jemanden. In den sozialen Netzwerken überwiegt der Stolz über den Durchbruch von Huawei. Vor allem über das Datum, an dem Huawei sein neues Smartphone auf den Markt brachte, wird gescherzt.

Das Mate 60 Pro kam zeitgleich mit dem Besuch der US-Handelsministerin Gina Raimondo in die Läden. Die Memes ließen nicht lange auf sich warten: Die US-Ministerin posiert als Werbefigur mit dem neuen Smartphone. “Danke für die Sanktionen. China hätte es ohne diese unerbittliche Ermutigung nicht geschafft”, polemisierte ShanghaiPanda, ein für seine nationalistischen Töne bekannter X-Account (früher Twitter). Die staatliche Zeitung Global Times veröffentlichte eine Karikatur, in der ein Auto mit Huawei-Schriftzug durch eine Straßensperre rast und sich so aus dem “technologischen Würgegriff” der Amerikaner befreit.

Analysten erwarten nun, dass sowohl andere chinesische Smartphone-Hersteller als auch Apple und Samsung in China Marktanteile an Huawei abgeben müssen. Allerdings könnte dies langsamer gehen, als es sich das seit Jahren unter Druck stehende Unternehmen aus Shenzhen erhofft.

Schließlich müssen die verlorenen Kunden erst mühsam von anderen Anbietern zurückgewonnen werden. So wird prognostiziert, dass das neue Mate 60 Pro in China bis Ende des Jahres vier bis sechs Millionen Mal verkauft werden könnte. Insgesamt sollen dort aber in diesem Jahr 280 Millionen Smartphones verkauft werden.

Am Dienstag stellt Apple in den USA das neue iPhone vor. Doch die Aufmerksamkeit der Aktionäre gilt nicht den Spekulationen über Kamera und Display, sondern dem Chinageschäft. Denn auf Apples größtem Markt arbeitet die Regierung offenbar daran, die Kunden in Richtung einheimischer Produkte zu steuern.

Staatsbeamte dürfen in China künftig keine iPhones mehr als Diensthandys verwenden. So lauten übereinstimmende Berichte von Bloomberg, Wall Street Journal und South China Morning Post. Am Freitag erhielten die Gerüchte dann einen neuen Dreh. Das Apple-Verbot könnte alle Behörden betreffen, auch in den Provinzen, und sogar Staatsbetriebe. Das wäre in der chinesischen Staatswirtschaft ein enorm großer Nutzerkreis. Die Apple-Aktie stürzte ab.

Durch ein solches Vorgehen weckt die Führung Misstrauen gegenüber einem ausländischen Produkt. Die Beamten sind hier Vorbild für den Rest der Bevölkerung. Es hilft in China ohnehin oft, seine eigenen Wünsche an die der Partei anzupassen. Außerdem genießt die Beamtenschaft durchaus Prestige. Ein Beispiel war Audi. Die Verwendung als der bevorzugte Dienstwagen des Staates hat der deutschen Marke seinerzeit einen ungeheuren Schub gegeben.

Es geht aber eben auch umgekehrt. Das Verbot eines Produkts für Beamte dürfte eine Reihe von Denkprozessen auslösen. Mache ich mich künftig verdächtig, wenn ich die US-Marke benutze? Stimmt etwas damit nicht? Bestehe Spionageverdacht?

Peking ist es grundsätzlich lieber, wenn die chinesischen Bürger einheimische Technik verwenden. Überall da, wo chinesische Produkte eine angemessene Alternative bieten, haben die Behörden das Umfeld für den ausländischen Anbieter erschwert.

Besonders auffällig ist dieses Muster bei den Internetdiensten. Als Baidu ebenso gute Suchergebnisse lieferte wie Google, stiegen die Zensuranforderungen an den US-Dienst so stark, dass er sich aus dem Markt zurückziehen musste. Das war 2010. Ebenso konnten Facebook oder Youtube in China keinen Fuß fassen. Zuletzt hat LinkedIn seinen chinesischen Dienst eingestellt.

Doch auch in anderen Branchen ist dieses Vorgehen zu beobachten. Hochgeschwindigkeitszüge und moderne Kernreaktoren wurden zunächst von ausländischen Konzernen geliefert. Dann hat China die Technik adaptiert und ist schnell zu selbstgestrickten Modellen übergegangen. Dieses Vorgehen ist völlig legitim – es sollte Industrieakteuren aber bewusst sein, dass sie auf dem Markt weniger als Langfristpartner willkommen sind, sondern nur akzeptiert werden, bis sie entbehrlich sind.

Im Fall von Handys hat der Übergang zu chinesischen Modellen besonderen Sinn. Denn die chinesischen Android-Versionen enthalten Funktionen für das Blockieren von Inhalten schon auf Betriebssystemebene. Es lässt sich vermuten, dass dies auch für Überwachungsfunktionen gilt. Ein solches Vorgehen würde Apple trotz aller Anpassungsfähigkeit kaum mitmachen.

Beim iPhone hatte die Führung lange Zeit ein Problem. Die Kunden liebten das schicke US-Smartphone. Bis jetzt hat der Besitz eines sündteuren iPhones auch etwas mehr Status vermittelt als ein chinesisches Handy, auch wenn diese technisch natürlich längst gleichwertig sind. Mit dem Verbot für Beamte könnte der Staat nun die Markenwahrnehmung umsteuern.

Steigender Nationalismus spielt da ebenso hinein wie eine streng interessengeleitete Industriepolitik. Xi Jinpings Wirtschaftskonzept Dual Circulation bedeutet eben auch, dass der innere Kreislauf rein chinesisch bleibt. Wobei da iPhone aus Handelsperspektive von Anfang an ein einheimisches Produkt war. Schließlich stellt Foxconn es in China nicht nur für den Weltmarkt, sondern auch für den chinesischen Markt her.

In Großbritannien sind zwei Männer festgenommen worden, die für China in Parlamentskreisen spioniert haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Spione wurden am Samstag auf Basis des Official Secrets Act von der britischen Polizei in Gewahrsam genommen. Eine der Männer soll Medienberichten zufolge als wissenschaftlicher Mitarbeiter im britischen Unterhaus gearbeitet und über einen Parlaments-Pass und enge Verbindungen zu mehreren Politikern der Conservative Party (Tories) verfügt haben.

Der Verdächtige wurde demnach in Edinburgh von Beamten des Counter Terrorism Command festgenommen. Er soll unter anderem auch Staatssekretär Tom Tugendhat und der Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Alicia Kearns, nahestehen. Der zweite Mann wurde in Oxfordshire festgenommen.

Sollten sich die Vorwürfe gegen die zwei Männer als wahr herausstellen, würde das eine Eskalation in den Spannungen zwischen Peking und London bedeuten. Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte am Sonntag am Rande des G20-Gipfels Ministerpräsident Li Qiang, er habe “erhebliche Bedenken” hinsichtlich der “Einmischung” Chinas in die Demokratie nach den Verhaftungen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Im vergangenen Jahr hatte der britische Geheimdienst MI5 eine Sicherheitswarnung veröffentlicht, in der er die Parlamentsabgeordneten vor chinesischer Spionage warnte. ari

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wird seine zweifach verschobene China-Reise im Oktober nachholen. Borrell soll in der Woche des 9. Oktober nach Peking reisen, hieß es am Freitag aus EU-Kreisen. Dort wird er demnach Außenminister Wang Yi für einen strategischen Dialog treffen, der auch den EU-China-Gipfel vorbereitet. Ein Datum für den Gipfel selbst ist noch nicht bekannt.

Vor Borrell wird bereits EU-Handelschef Valdis Dombrovskis vom 19. bis 24. September China besuchen und dort unter anderem Gespräche mit Vizepremier He Lifeng führen. Borrell musste seine Reise einmal wegen einer Covid-Erkrankung verschieben, das zweite Mal, weil Chinas Außenminister Qin Gang verschwunden war. ari

Dank Preissenkungen und neuen Steuererleichterungen für Elektrofahrzeuge kommt der Automarkt wieder in Schwung. Im August stiegen die PKW-Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent auf 1,94 Millionen Einheiten, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte. Damit wächst der Absatz erstmals wieder seit Mai. Im Vergleich zum Vormonat legte der Absatz gar um 8,5 Prozent zu.

Inzwischen machen Fahrzeuge mit klimaschonendem Antrieb über ein Drittel der gesamten Autoverkäufe in China aus. Im Berichtszeitraum seien 34,5 Prozent mehr Autos mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb an die Kunden gegangen als noch ein Jahr zuvor. Während die chinesischen Autohersteller ihre Expansionsbestrebungen in die Überseemärkte vorantreiben, verschärft sich der Wettbewerb auf dem heimischen Markt.

Für den US-Elektroautobauer Tesla zahlt sich der Preiskampf jedoch aus: Dank kräftiger Rabatte verkaufte der E-Auto-Pionier im August insgesamt 64.694 Fahrzeuge auf dem größten Automarkt der Welt und verdoppelte damit seinen Anteil gegenüber Juli. rtr/flee

Zum Schutz der nationalen Sicherheit sollen US-Investitionen unter anderem in Quantentechnologie, Künstliche Intelligenz und Halbleiter in China einer vorherigen Prüfung unterzogen werden. Die US-Regierung möchte so den Transfer von technologischem Wissen aus den USA nach China verringern und schlägt damit ein weiteres Kapitel im wirtschaftlichen Wettbewerb der Großmächte auf. Auch bei der Kabelinfrastruktur unter Wasser finden sich beide längst in einem geoökonomischen Machtgezerre wieder.

Jahrzehntelang betrieben Konsortien staatlicher Telekommunikationsanbieter die Unterseekabelinfrastruktur. Zunehmend höhere Kosten, ein größeres Geschäft sowie der gestiegene Datenbedarf von Tech-Unternehmen haben dazu geführt, dass Big-Tech-Unternehmen, wie Alphabet, Apple, Meta und Microsoft nun selbst massiv in die Kabelinfrastruktur investieren und die Telekommunikationsanbieter verdrängen. Zwischen 2016 und 2022 haben sie zusammen rund zwei Milliarden US-Dollar (etwa 15 Prozent der weltweiten Infrastrukturinvestitionen) investiert. Bis 2025 sollen weitere 3,9 Milliarden US-Dollar folgen.

Auch der chinesische Konzern HMN Tech, der 2019 die Unterseekabelsparte von Huawei übernommen hat, drängt verstärkt auf den Markt und versucht, sich mit preiswerten Produkten als Hersteller zu etablieren. Bislang haben die USA und US-Konzerne wie der amerikanische Kabelhersteller Subcom dafür gesorgt, dass HMN Tech noch nicht zu den großen Akteuren auf dem globalen Seekabelmarkt gehört.

So hält der chinesische Ausrüster nur zehn Prozent aller bestehenden und geplanten weltweiten Kabel. Der französische Kabelhersteller ASN hingegen hat 41 Prozent und das US-Unternehmen Subcom 21 Prozent der Kabel geliefert.

Um die chinesische Konkurrenz in Schach zu halten, setzen die USA auf verschärfte wirtschaftliche Druckmittel, so auch beim Unterseekabelprojekt Sea-Me-We 6. Das Kabel soll von Singapur durch den Indischen Ozean, den Suezkanal und das Mittelmeer bis nach Marseille reichen. Es soll zu den schnellsten Kabeln seiner Art gehören und wird Asien und Europa verbinden.

Bei der Ausschreibung des Projekts erhielt zunächst HMN Tech mit dem niedrigsten Angebot den Zuschlag. Das Angebot war nicht zuletzt begünstigt durch staatliche Subventionen um ein Drittel niedriger als das vom US-Unternehmen Subcom. Die US-Regierung stoppte das Bauvorhaben zunächst aufgrund von Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, da HMN nach Angaben der USA auch Aufträge für das chinesische Militär ausführt.

Nach erneuter Ausschreibung des Projekts erhielt das US-Unternehmen Subcom den Zuschlag. Das US-Angebot wurde dieses Mal durch Kredite der US-Export-Import-Bank unterstützt und belief sich auf 600 Millionen US-Dollar. Da das Angebot von HMN Tech jedoch abermals unter dem Angebot von Subcom lag, setzte die US-Regierung HMN Tech kurzerhand auf die Sanktionsliste, um eine Beteiligung auszuschließen.

In den vergangenen vier Jahren hat die US-Regierung mindestens sechs Bauprojekte dieser Art mit dem chinesischen Ausrüster HMN Tech verhindert. So wurden beispielsweise auch geplante Kabelverbindungen zwischen den USA und Hongkong blockiert, da die US-Regierung befürchtete, die Kontrolle über übertragene Daten an China zu verlieren.

Ähnliches verdeutlicht das Apricot-Kabel von Meta und Alphabet. Es umgeht Hongkong und soll Japan, Taiwan, Guam, die Philippinen, Indonesien und Singapur sowie ursprünglich auch Malaysia miteinander verbinden. Die Verbindung Malaysias scheiterte an einem Kabotageverbot für ausländische Schiffe in der autonomen Region Sabah in Ostmalaysia im Jahr 2020, das die lokale Schifffahrt schützen sollte. Bei Kabotage handelt sich um die Be- und Entladung von Fracht durch Transportfirmen, die in dem jeweiligen Land nicht beheimatet sind.

Die US-Investoren forderten von der Regierung Malaysias die Aufhebung des Verbotes, da hierdurch der Bau des Apricot-Kabels erschwert würde. Als Kuala Lumpur ablehnte, wurde Malaysia vom Apricot-Projekt ausgeschlossen. Und nicht nur das: Auch die Anbindung an den weiteren Kabelprojekten der US-Tech-Unternehmen Echo und Bifrost wurde versagt. Daraufhin schloss sich Malaysia im vergangenen Jahr dem von China unterstützten System Southeast Asia-Hainan-Hong Kong Express Cable (SEA-H2X) an. Das 5.000 Kilometer lange Kabel soll Hongkong, China, die Philippinen und Thailand mit Ostmalaysia und Singapur verbinden.

Die USA und China sind sich beide bewusst: Wer die Kabelinfrastruktur in der Region kontrolliert, wird nicht nur die Datenübertragung kontrollieren, sondern auch Einfluss auf die boomende Wirtschaft ausüben. Die Internetwirtschaft wird in Südostasien schätzungsweise bis 2030 ein Volumen von einer Billion US-Dollar erreichen. Beide Staaten bekommen dadurch im Handelskrieg neue Druckmittel in die Hand.

Ferdinand Gehringer ist Referent für Innere- und Cybersicherheit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Sabine Stricker-Kellerer ist zur Ko-Vorsitzenden des Deutsch-Chinesischen Dialogforums ernannt worden. Stricker-Kellerer folgt als Ko-Vorsitzende auf Annette Schavan, die das Amt zwischen 2018 und 2022 ausübte. Das teilte das Auswärtige Amt mit. Das Deutsch-Chinesische Dialogforum (DCDF) wurde 2005 geschaffen. Das Forum beratend an der Entwicklung der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit in allen Bereichen mitwirken. Die beiden Ko-Vorsitzenden werden jeweils vom Auswärtigen Amt und dem chinesischen Außenministerium ernannt. Ko-Vorsitzender auf chinesischer Seite ist seit März 2018 der ehemalige chinesische Wissenschaftsminister Wan Gang.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Das Leben ist kein Ponyhof und kann manchmal ziemlich deprimierend sein. Gut, dass uns die Natur mit einigen Botenstoffen ausgestattet hat, die uns aus der Misere ziehen und die Alltagstristesse gefühlsmäßig in fröhlichere Farben tunken. Allen voran: Dopamin.

Die Dopamin-Junkies unter uns kennen heutzutage natürlich viele Wege, um leicht an “Stoff” zu kommen: Streaming-Serien, TikTok-Shorts, Insta-Likes, Jogging-Exzesse, Feierabendbierchen, Tinder-Techtelmechtel – you name it. Aber wussten Sie, dass sich Happy-Vibes auch aus Zwirn und Fasern gewinnen lassen? “Dopamin-Look” lautet hier das Zauberwort. Und es kommt (natürlich) aus China!

Wer jetzt an Regenbogen-Röcke, Neon-Nerz und andere grelle Gewänder denkt, ist allerdings auf der falschen Fährte. Stilechte Dopamin-Dresser setzen beim Griff in die Kleiderkiste auf erfrischend bunte (鲜亮彩色 xiānliang cǎisè), perfekt abgestimmte Outfits mit satten Farben (高饱和度的颜色 gāo bǎohédù de yánsè), die zwar aus der mausgrauen Masse herausstechen, beim Betrachten aber keinen Farbshock auslösen. Vielmehr erzeugen die farbenfrohen Gute-Laune-Outfits unweigerlich Happiness und Glücksgefühle. Daher auch der Name: 多巴胺穿搭 duōbā’àn chuāndā (von 多巴胺 duōbā’àn “Dopamin” + 穿搭 chuāndā “ein Outfit zusammenstellen”).

Viral ging der Begriff erstmals in diesem Sommer, und zwar im Zusammenhang mit dem Chengduer “Händchenhalt-Gate” (牵手门 qiānshǒumén). Was war passiert? Der verheiratete Geschäftsführer eines chinesischen Staatskonzerns wurde von Street-Fotografen dabei abgelichtet, wie er beschwingt händchenhaltend mit seiner Mätresse, einer Angestellten seines Unternehmens, durch das hippe Shopping-Viertel Taikoo Li der Stadt Chengdu bummelte. Schnappschüsse und Videoaufnahmen der Szene wurden massenhaft geteilt.

Der Gossip löste nicht nur eine moralische Debatte aus, sondern auch eine modische. Denn der sonst auf offiziellen Aufnahmen eher bieder daherkommende Firmenchef, hatte sich für den romantischen Einkaufsbummel in der Mittagspause ein fesches rosa Polohemd übergestreift. Seine Angebetete flanierte farblich passend neben ihm, nämlich in einem langen, schulterfreien rosa Sommerkleid. Das pinke Blümchen-Etuikleid ging ebenso viral wie die ertappten Fremdgänger und fand auf Shopping-Portalen wie Taobao plötzlich reißenden Absatz. Die Netizens tauften den sommerlich-fröhlichen Hingucker-Look “Dopamin-Outfit”.

Damit waren alle sprachlichen Dopamindämme gebrochen und das Label flutete das Alltagsvokabular. Auf Social Media und auch sonst entdeckten die Chinesen plötzlich allerorts farbliche Dopamin-Tupfer: vom Blumenstrauß im Dopamin-Look (多巴胺花束 duōbā’àn huāshù) und Dopamin-Hairstyle (多巴胺发型 duōbā’àn fàxíng) über farbenfrohe Dopamin-Drinks (多巴胺饮品 duōbā’àn yǐnpǐn) bis hin zu knalligen Dopamin-Möbeln (多巴胺家具 duōbā’àn jiājù). Gute-Laune-Musiker werden seither auch gerne als Dopamin-Sänger (多巴胺歌手 duōbā’àn gēshǒu) gelabelt, und Gute-Laune-Bücher als Dopamin-Literatur (多巴胺文学 duōbā’àn wénxué). Wenn das Rosamunde Pilcher gewusst hätte!

Perfekt in diese Kerbe schlug übrigens auch der Hype um den aktuellen Barbie-Blockbuster, der auch im Reich der Mitte Millionen vor die Leinwände lockt. Mit ihm trendete das Barbie-Pink (芭比粉 Bābǐ-fěn), eine Dopamin-Farbe par exellence. Der Barbie-Style (芭比风 Bābǐ-fēng) schlug (und schlägt noch immer) in China Wellen und entfachte unter anderem auch einen Trend zu knalligem Make-up, genannt Dopamin-Make-up (多巴胺美妆 duōbā’àn měizhuāng).

Wem diese Happy-Hüllen mit ihren satten, leuchtenden Farben optisch zu aufgekratzt sind, der kann sich beim Griff in die Garderobe auch für eine etwas weniger aufputschende Glücksvariante entscheiden: den Endorphin-Look (内啡肽穿搭 nèifēitài chuāndā). Dopamin wird ja bekanntlich vor allem durch überraschende, positiv assoziierte Reize freigesetzt und treibt uns an, bestimmte Handlungen zu vollführen (Essen, Trinken, Kopulation).

Endorphine wirken dagegen schmerzhemmend, stressreduzierend und führen zu einem eher entspannten Wohlgefühl, wie etwa nach dem Essen (beziehungsweise Trinken / Kopulieren). Dieser Logik folgend sorgt die Endorphin-Optik beim Betrachter also nicht für aufputschende, sondern eher für wohlige Vibes.

Für alle, die es ausprobieren wollen: Stellen Sie für einen stilechten Endorphin-Look nach chinesischem Vorbild Ihr Outfit farblich harmonisch zusammen, gerne mit besonderen Farbhighlights, allerdings auf jeden Fall mit geringerer Farbsättigung als bei der Dopamin-Variante. Sprich: Pastelltöne sind gefragt sowie wohltuend sanfte, stilsicher gewählte Farbkombinationen. Urlaub fürs Auge eben, der die Gram des Alltags für einen Augenblick vergessen lässt.

Wenn Sie Ihren Mitmenschen in dieser Woche also etwas Gutes tun wollen, geben Sie sich einen Ruck und ein bisschen Mühe beim Griff in die Kleiderkiste und bringen Sie Farbe in den mausgrauen Büroalltag. Ob Dopamin- oder Endorphin-Look entscheiden Sie am besten selbst.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.