schon einmal reiste er heimlich nach Peking, als die Beziehungen zwischen den USA und China an ihrem Tiefpunkt standen. Vor fast genau 52 Jahren war das, die Regierungschefs hießen Mao und Nixon. Der damalige US-Sicherheitsberater Henry Kissinger bewies großes diplomatisches Geschick, das Eis zwischen den Nationen begann in den folgenden Jahren zu schmelzen. Nun ist der 100-Jährige in der aktuell angespannten Lage wieder überraschend nach Peking geflogen, wo ihn viele immer noch als “Freund Chinas” bezeichnen. Li Shangfu, Chinas Verteidigungsminister, der seinem US-amerikanischen Counterpart Lloyd Austin erst vor wenigen Wochen ein persönliches Treffen beim Shangri-La-Dialog in Singapur ausgeschlagen hatte, stimmte einem Treffen mit Kissinger zu. Mehr dazu in unseren News.

Somit sind zwei hochrangige US-Amerikaner vor Ort, denn auch John Kerry ist zu Gesprächen in Chinas Hauptstadt. Neben seinem Counterpart Xie Zhenhua traf er auch Wang Yi und Ministerpräsident Li Qiang. Vordergründig ging es um die Kooperation beim Klimaschutz, doch es ging auch um Grundsätzliches. Die chinesische Seite will keine Kooperation zu einem Thema, wenn die USA das Land in anderen Bereichen einzuhegen suchen, beschreibt Jörn Petring in seiner Analyse.

Kooperation, gepaart mit Abgrenzung – dieses Ziel verfolgt auch Deutschland mit seiner jüngst veröffentlichten ersten China-Strategie. Im Bereich Forschung will die Bundesregierung zwar die Zusammenarbeit in wichtigen Zukunftsfeldern, aber eben auch Risiken wie dual-use oder einseitigen Wissenstransfer minimieren. Ampelpolitiker und das Bundesministerium für Bildung und Forschung konkretisieren nun, welche konkreten Maßnahmen für die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Kooperationen von Forschungsinstitutionen, Hochschulen und forschende Unternehmen gelten könnten. Tim Gabel hat sich die unterschiedlichen Ideen angeschaut.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Mittwoch!

Im Hinblick auf konkrete Maßnahmen für die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Kooperationen von Forschungsinstitutionen, Hochschulen und forschenden Unternehmen ist die China-Strategie der Bundesregierung wenig ergiebig geblieben. Das könnte laut Experten daran liegen, dass die Umsetzung nichts kosten darf: “Vor allem hapert es an der Handlungsfähigkeit zur Umsetzung. Es werden zu wenig Ressourcen dafür bereitgestellt. Wie bei der nationalen Sicherheitsstrategie war die Vorbedingung: Die Strategien dürfen keine neuen Anforderungen an den Haushalt stellen”, sagt der Direktor des China-Forschungsinstituts Merics, Mikko Huotari im Interview.

Table.Media hat beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und Forschungspolitikern der Bundesregierung nachgefragt, welche Angebote und Initiativen sich aus dem Papier für den Forschungssektor ableiten lassen – und was nun unternommen wird, um dem neuen Verhältnis zu China gerecht zu werden. Welche konkreten Maßnahmen stecken etwa hinter der nebulösen Ankündigung, dass “ein besseres gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Förderstrukturen und Prozesse” angestrebt wird?

Das BMBF verweist bei dieser Frage auf die regelmäßigen Sitzungen zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit (WTZ-Sitzungen). Dort würden sich das BMBF und das chinesische Ministry of Science and Technology (MOST) auch über Strukturen und Prozesse der Wissenschaftsförderung in den jeweiligen Ländern austauschen. In den Regierungskonsultationen im Juni habe man zudem Austauschworkshops vereinbart, in denen, “unter anderem zu den Inhalten und zugrundeliegenden Prozessen der Innovationsstrategien beider Länder gesprochen werde”, sagte eine BMBF-Sprecherin.

Nach der letzten WTZ-Sitzung im Jahr 2021 hatte die Bundesregierung allerdings ohnehin turnusmäßig zum Austausch eingeladen. Was an dem Austauschformat also neu ist und zu welchen Erkenntnissen es konkret führen soll, darauf geht das BMBF nicht ein. Eine vertiefte China-Kompetenz, die sich das BMBF “durch diese und andere Maßnahmen” erhofft und die auch Experten fordern, wird dadurch wohl nur punktuell erreicht.

Der Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring (Grüne), kann sich darüber hinaus einen Ausbau und eine Verstetigung des Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin vorstellen: “Der Bedarf an Beratung in deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist hoch. Ein zentrales China-Kompetenzzentrum, das zu allen wissenschaftspolitischen China-Fragen berät, ist sinnvoll – ergänzend zum bisherigen fachlichen Support im BMBF”, sagte Gehring. Wegen der zu erwartenden Nachfrage und Komplexität der Fragestellungen sei ausreichend Expertise in Wissenschaftsfragen sicherzustellen. Das Merics-Institut ist derzeit von Peking mit Sanktionen belegt, ebenso wie ein paar andere Forschende in der EU.

Mit Blick auf die Kooperationen von deutschen Hochschulen und Forschungsinstitutionen mit chinesischen Partnern war seit Beginn dieses Jahres die Notwendigkeit zur stärkeren Sensibilisierung sichtbar geworden. Nicht zuletzt der Bericht des Sicherheitsexperten Jeffrey Stoff zeigte auf, dass deutsche Forschungsinstitutionen und -unternehmen zu naiv im Umgang mit chinesischen Einrichtungen sind, die auch einen militärischen Hintergrund haben.

Konkrete Angebote für Forschende fehlen in der Strategie. Die Bundesforschungsministerin wird in ihrer Reaktion zur China-Strategie nur bedingt konkreter: “Die Bundesregierung wird ihre Förderregularien entsprechend anpassen und den Dialog mit der Wissenschaft und den Hochschulen sowie deren weitere Sensibilisierung stärken”, teilte Bettina Stark-Watzinger mit.

Welche neuen Anforderungen an Zuwendungsempfänger in den Regularien stehen, dazu macht das BMBF vorerst keine genaueren Angaben. Ansonsten verweist das BMBF auf bereits bestehende Maßnahmen wie die Website zur China-Orientierung, das internationale Büro, die juristische Erstberatung und einen Leitfaden für relevante Gesetze.

Die China-Strategie biete gemeinsam mit der Internationalen Sicherheitsstrategie und der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation eine gute Grundlage für die Wissenschaft im Umgang mit China, sagt SPD-Forschungspolitiker Ruppert Stüwe. Jetzt komme es darauf an, sie zu operationalisieren. “Ich würde mir eine differenziertere Beurteilung jeder einzelnen Forschungskooperation wünschen und keine Symbolpolitik in diesem Feld”, sagte Stüwe zu Table.Media auf die Frage, wie er den rauen Ton aus dem BMBF gegenüber China bewerte. “Wir müssen klar benennen können, welchen Nutzen und welche Auswirkungen Forschungskooperationen mit China für uns haben und eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen.”

Einen konkreten Vorschlag hat Stüwe für bessere Transparenz und die Übersichtlichkeit von Kooperationen: “Ich kann mir vorstellen, dass der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hier mit seinem Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) gestärkt werden könnte, um eine zentrale Rolle auch in der Dokumentation solcher Kooperationen mit China zu spielen.” Schon zu Beginn des Jahres war in der Community kontrovers diskutiert worden, ob ein Zentralregister deutsch-chinesischer Forschungskooperationen eine bessere Kontrolle von Forschungsaktivitäten gewährleisten könnte oder vor allem chinesische Forschende gefährden würde.

Auch die stärkere Einbindung der Nachrichtendienste sei im Interesse gelingender Forschungskooperationen, weil diese “zu sensiblen Bereichen wichtige Hinweise geben können”, sagte Grünen-Politiker Kai Gehring. Wie diese Einbindung institutionell aussehen soll, ließ er dabei offen.

Man müsse verhindern, “dass der chinesische Überwachungsapparat seine Arme bis an deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen ausstreckt”. Deshalb sei neben einer funktionierenden Willkommensinfrastruktur – die chinesische Studierende unterstützt, sich von staatlicher Kontrolle zu emanzipieren und in Deutschland freie Wissenschaft zu praktizieren – auch höhere Achtsamkeit bei der Visavergabe sinnvoll.

China und die USA haben beim Besuch des US-Klimabeauftragten John Kerry in Peking demonstriert, dass die beiden rivalisierenden Mächte doch noch harmonisch miteinander umgehen können. Bei einem Treffen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi sagte Kerry am Dienstag: “Wir hoffen, dass dies der Beginn einer neuen Definition der Zusammenarbeit und der Fähigkeit zur Beilegung von Differenzen zwischen uns sein kann.” Wang nannte Kerry “meinen alten Freund” und betonte, dass durch Dialog eine “angemessene Lösung für alle Probleme” gefunden werden könne.

Kerry wurde in Peking also hochrangig empfangen. Neben Wang Yi traf er auch Ministerpräsident Li Qiang. Auch nehmen sich beide Seiten Zeit. Kerry führt noch bis Mittwoch Gespräche; mit seinem Counterpart Xie Zhenhua verbrachte er am Montag rund 12 Stunden. “Die Welt steht vor einer großen Herausforderung”, sagte Li Qiang mit Bezug auf den Klimaschutz. Es sei die Aufgabe Chinas und der USA, ja aller Länder, einen Konsens aufzubauen und die bisherigen Maßnahmen zu beschleunigen.

Der Empfang und die Äußerungen machen deutlich, dass es Peking und Washington bei Kerrys viertägigem Besuch um mehr geht als allein die Rettung des Weltklimas. Beide Seiten waren bemüht, eine generelle Entspannung der Beziehungen voranzutreiben. Kerry ist der dritte hochrangige US-Politiker, der innerhalb weniger Wochen nach Peking gereist ist. Kurz vor ihm waren Außenminister Antony Blinken und Finanzministerin Janet Yellen dort gewesen.

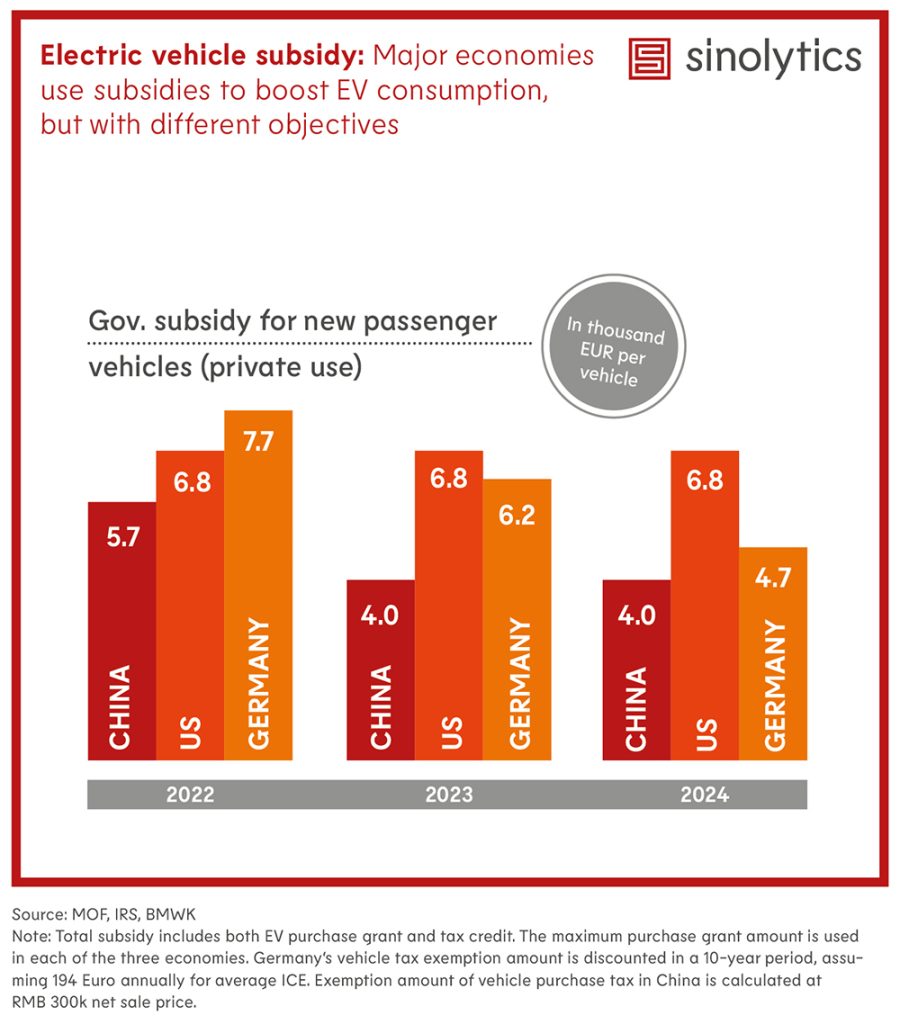

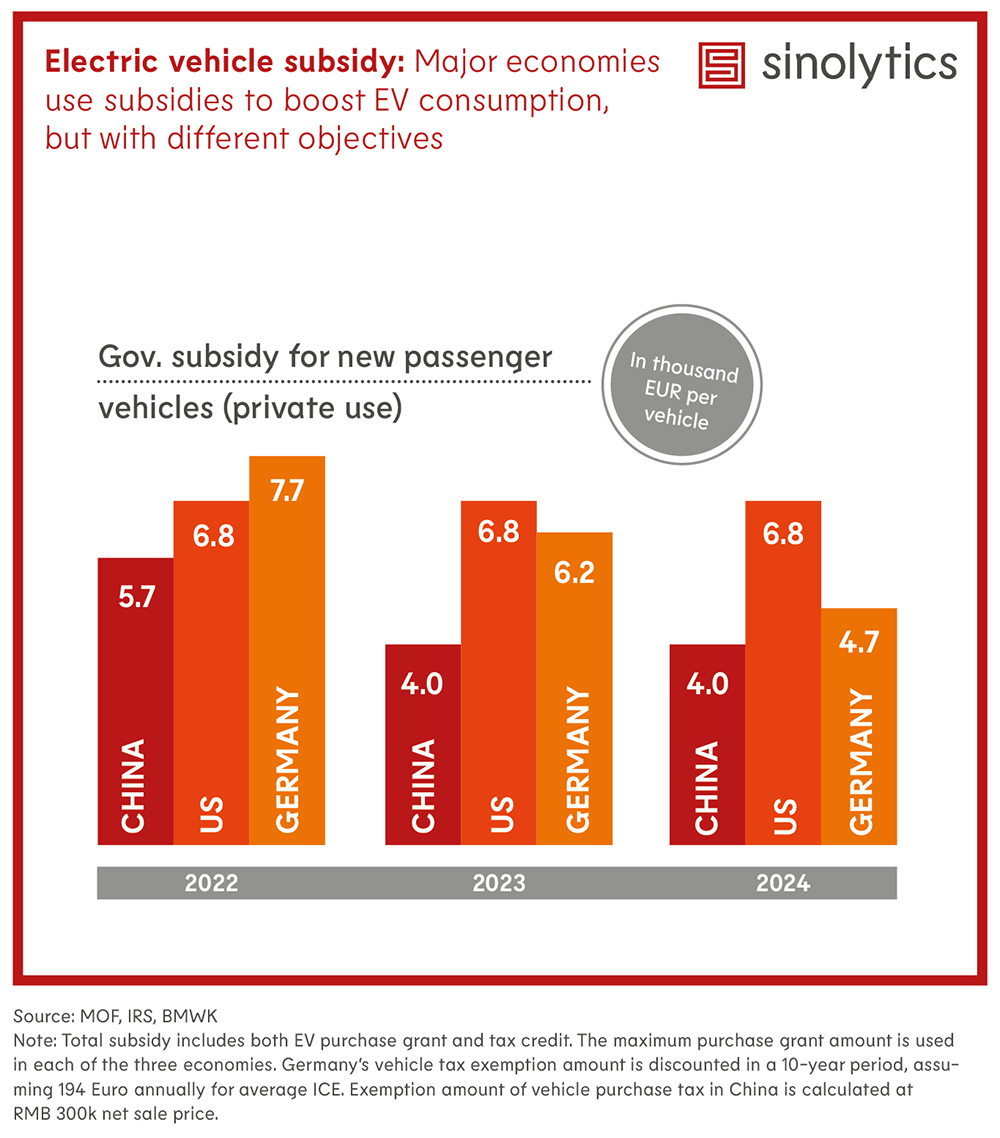

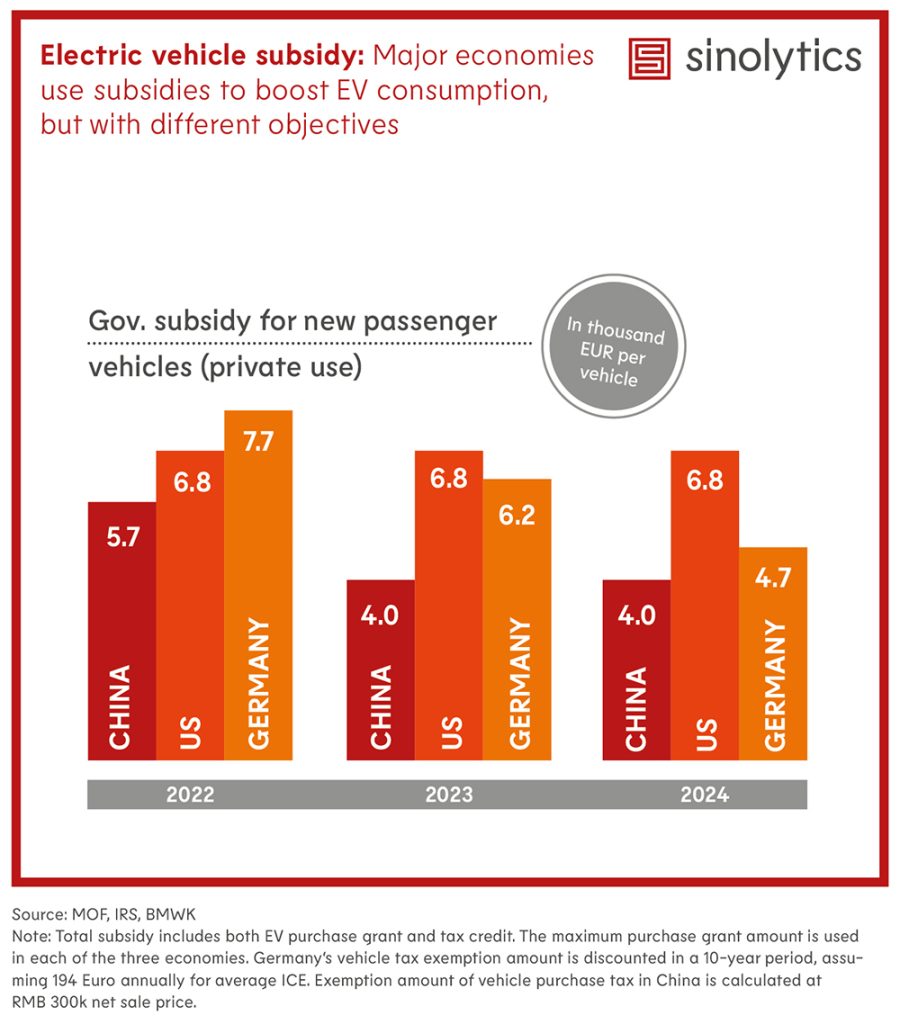

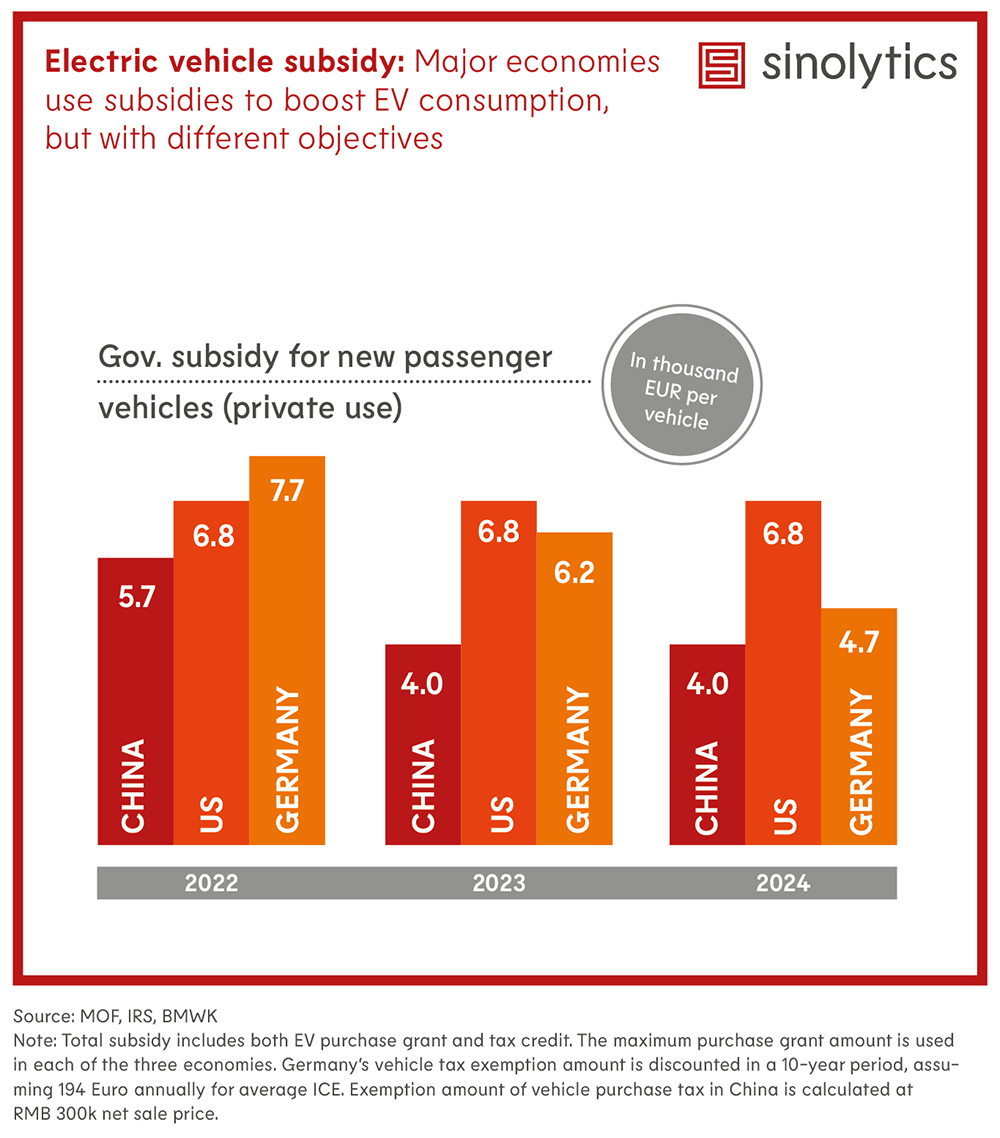

Zunächst einmal ist die Kooperation der beiden größten Emittenten entscheidend für den Erfolg des globalen Klimaschutzes. Derzeit ist China nach Daten der EU-Kommission für 32,6 Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, die USA für 12,6 Prozent. Beide haben etwas weniger ehrgeizige Reduktionsziele als die EU, aber setzen inzwischen durchaus gewichtige Akzente. US-Präsident Joe Biden etwa stellte mit seinem “Inflation Reduction Act” ein riesiges Subventionspaket für klimafreundliche Technologien auf die Beine. Und kein Land baut mehr Solar- und Windkraftanlagen als China. Beide Staaten haben sich in einer gemeinsamen Erklärung von 2021 ausdrücklich zur Zusammenarbeit in diesem Bereich verpflichtet.

Kerry betonte bei dem Treffen mit Wang Yi, dass aus seiner Sicht “verstärkte Maßnahmen der VR China zur Beschleunigung der Dekarbonisierung, zur Verringerung der Methanemissionen und zur Bekämpfung der Entwaldung unerlässlich sind, um die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.”

Doch es gibt vor allem einen gewichtigen Unterschied in der Herangehensweise: Während Kerry versuchte, das Klima-Thema von anderen Streitpunkten zu trennen und als Startpunkt für bessere Beziehungen zu definieren, wiederholte China seine bekannte Position: Demnach können Klimaverhandlungen nicht separat von anderen Themen betrachtet werden. Kerrys Gesprächspartner machten mehrfach deutlich, dass es für Peking keine Option sei, in Klimafragen konstruktiv mit den USA zusammenzuarbeiten, sich aber in allen anderen Bereichen weiter von Washington unter Druck setzen zu lassen. Der Dialog müsse auf Augenhöhe geführt werden, sagte etwa Wang Yi bei seinem Treffen mit Kerry.

Noch deutlicher wurde die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua in einem Leitartikel am Sonntag: “Wenn die Zusammenarbeit zwischen China und den USA gesund und nachhaltig sein soll, müssen die bilateralen Beziehungen als Ganzes betrachtet werden.” Beide Staaten hofften zwar auf praktische Ergebnisse und sinnvolle Maßnahmen, hieß es darin. “Um diese zu erreichen, müssen beide Seiten zeigen, dass sie ernsthaft an einer echten Zusammenarbeit interessiert sind”, so Xinhua weiter. “Sonst sind alle Versprechen über Fortschritte in den Beziehungen nur leere Worte.” Vor allem sollte das Weiße Haus bedenken, dass eine Zweiteilung der bilateralen Beziehungen in “Kooperation und Repression” unrealistisch und für Peking “inakzeptabel” sei.

Klimaschutz gilt in den USA ebenso wie in Europa als das Thema, bei dem am ehesten eine konstruktive Kooperation erreicht werden kann. Brüssel etwa nennt es innerhalb des bekannten Dreiklangs von China als “Partner, Wettbewerber und Rivalen” als ein Beispiel für Chancen zur Partnerschaft. Dabei ist auch das Klima-Thema keineswegs unproblematisch. Peking ärgert sich über US-Zölle auf in China hergestellte Solarzellen. Die USA wiederum wollen ebenso wie Europa Chinas Dominanz als Hauptlieferant kritischer Materialien für Technologien der Klimawende – von E-Auto-Batterien bis zum Fotovoltaikmodul – brechen. Auch die deutsche China-Strategie sieht ähnliche Konfliktpunkte.

Bisher sind Berichte aus den Treffen rar, Xie soll Kerry bei ihrer Mammutsitzung im Beijing Hotel grundsätzliche Bereitschaft gezeigt haben, einen nationalen Plan zur Methanreduktion aufzustellen. Dieses hochaktive Treibhausgas entweicht in China vor allem aus dem Kohle-Sektor und der Landwirtschaft – und dort zumeist aus Reisfeldern. Offiziell bestätigt ist dies aber bisher nicht.

Auch ohne Durchbruch werteten Klimaschützer den Besuch Kerrys bereits als gelungenen Neustart. Schließlich hatten die zunehmenden Spannungen erst im vergangenen August dazu geführt, dass China die Klimagespräche mit Washington vorübergehend ausgesetzt hatte. Dies geschah aus Protest gegen den Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan. “Es bestehen nach wie vor erhebliche Meinungsverschiedenheiten”, schrieb Li Shuo von Greenpeace East Asia auf Twitter. Deshalb sei es so wichtig, das Gespräch fortzusetzen. Mitarbeit: Christiane Kühl

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

In den 1970er Jahren spielte er eine wichtige diplomatische Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Peking – nun ist der 100-jährige Henry Kissinger inmitten der angespannten Stimmung zwischen den beiden Staaten überraschend nach Peking gereist. Washington wusste von Kissingers Reise nach China, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller. Henry Kissinger sei ein Privatmann und handele nicht im Namen der US-Regierung, könnte allerdings später US-Beamte über seine Treffen unterrichten, wie er es in der Vergangenheit getan habe, sagte der Sprecher.

Kissinger, der früher US-Außenminister und nationaler Sicherheitsberater der Regierungen Nixon und Ford war, traf in Peking Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu. Aktuell ist der hochrangige Verteidigungsdialog zwischen China und den Vereinigten Staaten eingefroren, die militärischen Dislozierungen in ganz Ostasien nehmen derweil zu. Erst letzten Monat hatte China beim Shangri-La-Dialog in Singapur Gespräche zwischen Li und seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin verhindert. Grund waren die 2018 gegen Li verhängten US-Sanktionen aufgrund damaliger Rüstungsgeschäfte mit Russland. Peking sieht die Aufhebung dieser Sanktionen als Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Militärdialogs.

Kissinger sagte bei dem Treffen mit Li in Peking, “die Vereinigten Staaten und China sollten Missverständnisse ausräumen, friedlich koexistieren und Konfrontationen vermeiden. Die Geschichte und die Praxis haben immer wieder bewiesen, dass weder die Vereinigten Staaten noch China es sich leisten können, den jeweils anderen als Gegner zu behandeln.”

Li Shangfu sagte laut einer Erklärung seines Ministeriums, die USA sollten im Umgang mit China ein gesundes strategisches Urteilsvermögen an den Tag legen. “Einige Leute auf amerikanischer Seite haben es versäumt, sich in die gleiche Richtung wie die chinesische Seite zu bewegen. Das habe dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten auf dem tiefsten Punkt verharren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.”

China habe sich dem Aufbau stabiler, vorhersehbarer und konstruktiver Beziehungen mit den USA verschrieben, so Li weiter. Er hoffe, dass die USA mit China zusammenarbeiten können, um die gesunde Entwicklung der Beziehungen zwischen ihren beiden Streitkräften zu fördern.

Kissinger hatte zuletzt wiederholt vor “katastrophalen” Folgen eines Konflikts zwischen den USA und China gewarnt. Der 100-Jährige bezeichnete sich im Gespräch mit Li selbst als “Freund Chinas” – ein Ruf, den er in China weiterhin bei vielen besitzt. Vor fast genau 52 Jahren war Kissinger im Juli 1971 zu einem Geheimbesuch nach Peking aufgebrochen und hatte dem damaligen US-Präsidenten Richard Nixon den Weg zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und dem damals von Mao Zedong regierten China geebnet. rtr/jul

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat nach einem Bericht der South China Morning Post “vorläufig” zugesagt, China im Oktober zu besuchen. Die Zusage soll er nach einem Treffen mit Chinas Spitzendiplomaten Wang Yi beim Asean-Außenministertreffen in Jakarta gemacht haben. Allerdings wurde Brüssel nicht zugesichert, dass ein Treffen mit Außenminister Qin Gang stattfinden werde, schreibt das Blatt in der Dienstagsausgabe unter Berufung auf eine anonyme hochrangige EU-Quelle. Der Name Qin Gang sei während des Treffens zwischen Wang und Borrell gar nicht gefallen, so der Bericht.

Der Außenminister ist ohne offizielle Begründung seit mehr als drei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. In dieser Zeit war auch ein geplantes Treffen mit Borrell in letzter Minute abgesagt worden. Einen ersten Reiseversuch hatte Borrell selbst aufgrund einer Corona-Infektion absagen müssen. Zweck von Borrells Besuch ist es, den jährlichen “strategischen Dialog” zu führen, der eine notwendige Vorstufe zum EU-China-Gipfel ist, der noch vor Jahresende stattfinden soll. ck

Der chinesische Immobilienentwickler China Evergrande hat binnen zwei Jahren umgerechnet 72 Milliarden Euro Verlust angehäuft und ringt mit seinen Gläubigern weiter um den Abbau des Schuldenbergs. Das Unternehmen ist mit 2,4 Billionen Yuan (umgerechnet 300 Milliarden Euro) verschuldet – mehr Schulden hat keine andere Immobilienfirma weltweit. Evergrande, einst der Star am chinesischen Wohnungsmarkt, war in Schieflage geraten, nachdem die Immobilienblase geplatzt war. Das Unternehmen konnte einen ungeordneten Zusammenbruch aber vermeiden.

In dem nun veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2022 warnen die Wirtschaftsprüfer allerdings, dass das Überleben von China Evergrande nicht gesichert sei. Daran gebe es “erhebliche Zweifel”. Der Konzern bezifferte den Verlust im Jahr 2021 auf 476 Milliarden Yuan, wobei die Zahlen nach Angaben der Wirtschaftsprüfer wegen des Chaos in den Büchern nur zum Teil nachvollziehbar waren. 2022 kamen 106 Milliarden Yuan Verluste hinzu. “Die Zahlen sind bedeutungslos, wenn das Geschäftsmodell kaputt ist”, sagte Analyst Charles Macgregor von Lucror Analytics. Die Folge der Krise von China Evergrande sind zahlreiche Bauruinen und Insolvenzen.

Immerhin gab es wieder ein wenig Bautätigkeit. 2022 sei der Bau an 732 Projekten wieder aufgenommen worden, 1.241 ganz oder teilweise fertiggestellte Anlagen stünden zum Verkauf, hieß es im Geschäftsbericht. Bereits im März hatte das Unternehmen den Gläubigern im In- und Ausland eine Umschuldung vorgeschlagen, die Verhandlungen laufen aber noch. Die Aktien von China Evergrande sind seit März 2022 vom Handel in Hongkong ausgesetzt, auch weil zahlreiche Untersuchungen laufen. Bleiben sie für 18 Monate ausgesetzt, droht dem Unternehmen die Streichung vom Kurszettel. rtr

Foxconn-Gründer Terry Gou hat die Wiederaufnahme direkter Gespräche zwischen Taiwan und China gefordert. Der 72-Jährige, der im April angekündigte hatte, für die Opposition als Präsidentschaftskandidat anzutreten, kritisierte gleichzeitig, dass die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) Spannungen mit Peking verursache. Der taiwanische Elektronikkonzern Foxconn produziert als Lizenzfertiger einen Großteil der iPhones von Apple, die meisten davon in Festlandchina.

In einem Meinungsartikel in der US-Zeitung Washington Post vom Montag schrieb Gou, dass direkte Verhandlungen die einzige Möglichkeit seien, “die Spannungen wirklich abzubauen und Taiwans Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu bewahren”. Beide Seiten sollten im Rahmen des Ein-China-Prinzips zusammenarbeiten. Nach Ansicht der oppositionellen Kuomintang-Partei (KMT) gilt noch immer ein Kompromiss aus den 1990er Jahren, wonach China und Taiwan das Ein-China-Prinzip anerkennen, aber unterschiedliche Interpretationen darüber haben, was damit gemeint ist. Der chinesische Staatschef Xi Jinping weigert sich, mit Präsidentin Tsai Ing-wen zu verhandeln, weil sie die Auffassung ablehnt, dass es nur ein China gibt.

Die Präsidentenwahl findet im Januar 2024 statt. Die KMT ernannte kürzlich den Bürgermeister von Taipeh Hou Yu-ih zum Spitzenkandidaten, Gou soll aber eine Kandidatur als Unabhängiger erwägen. Für die DPP geht Vizepräsident William Lai ins Rennen, da Tsai nicht mehr antreten darf. Lai steht in der China-kritischen Tradition Tsais und führt derzeit in den Umfragen. Lai will im August auf der Reise nach Paraguay einen Stopover in den USA einlegen. Er löste damit heftige Reaktionen aus Peking aus, das unter anderem Schiffe und Flugzeuge in die Nähe Taiwans endsandte. ck

In zwei vom China.Table veröffentlichten Standpunkten im Juni bekräftigen der in Nottingham lehrende Politikwissenschaftler Andreas Fulda und der in Bratislava tätige Sinologe Sascha Klotzbücher ihre bereits längere Zeit vorgetragenen Forderungen nach einem neuen Umgang mit dem autoritären Regime in China, vor allem in Hinblick auf die deutsch-chinesische Forschungs- und Wissenschaftskooperation.

Daran ist nichts auszusetzen. Problematisch sind jedoch die damit verbundenen Behauptungen, es gebe keine deutsche Handlungsautonomie mehr gegenüber China und man bediene sich in Deutschland “Strohmann-Argumenten”, um kritische Debattenbeiträge abzuwatschen (Fulda); und dass die sozialwissenschaftliche Chinaforschung in Deutschland einen Rückzug von den Prinzipien des freien Denkens und der freien Rede betreibe, um ihre empirische Forschung in China noch retten zu können (Klotzbücher). Klotzbücher geht dabei so weit, den Chinaforschenden Unaufrichtigkeit im Hinblick auf die von ihnen eingeübte Selbstzensur vorzuwerfen und diese zu verschweigen.

Beide Wissenschaftler sollten sich fragen, ob ihre so artikulierte Kritik hilfreich ist, um den von ihnen immer wieder öffentlich geforderten Dialog über den richtigen Umgang mit dem autoritären China zu befördern. Pauschalisierende sowie empirisch unzureichend oder gar nicht abgestützte Behauptungen sind dabei jedenfalls kontraproduktiv – und dies nicht nur in den Reihen der Chinaforschenden selbst. So verkommt ein berechtigtes Anliegen, nämlich auf die Notwendigkeit einer Re-Positionierung in Politik und Wissenschaft gegenüber einem autoritären und zunehmend selbstbewusst auftretenden China hinzuweisen, zu einer selbstreferentiellen Anklage gegen Fachkolleg*innen.

Ich stimme Fulda zu, dass sich niemand der gegenwärtigen Chinadebatte entziehen sollte, weil diese “zu polarisiert” sei. Dies gilt vor allem für die sozialwissenschaftlich arbeitenden Kolleg*innen, deren Expertise für eine Einschätzung der gegenwärtigen Politik in China wichtig ist. Ich stimme ihm ferner zu, dass “Dialog und Kooperation” keine Leerformel bleiben darf, sondern dass die (Hochschul-)Politik erklären muss, “wie wir Risiken minimieren und bestehende Probleme adressieren können”.

Dieser Kooperation jedoch pauschal abzusprechen, angesichts vieler chinesischer Restriktionen noch fruchtbar sein zu können und in die “Kooptierung durch die Einheitsfront-Politik der KPCh” zu führen, ist nichts weiter als eine Behauptung. Auch wenn damit viele Ängste einer chinakritischen Öffentlichkeit bedient werden und Warnungen vor deutsch-chinesischen Kooperationen plausibel in den Ohren derer klingen, die ohnehin eine harte Gangart gegenüber China fordern – Fuldas Einschätzungen müssen zunächst einmal kritisch überprüft und empirisch breit belastbar werden. Anderenfalls strömen sie ungefiltert in den Echoraum einer zunehmend eindimensionalen und undifferenzierten China-Kritik.

Klotzbüchers normative Bewertung der Haltung deutscher Chinaforschender ist voller Unterstellungen. So insinuiert er, dass diese “nur noch mit Wissenschaftlern kooperieren”, die der KP China passen. Woher weiß er das? Er beruft sich auf einen anderen China-Wissenschaftler (David Tobin), der seinerseits zu Protokoll gibt, dass Chinaforschende die Solidarität mit chinesischen Bürgern verweigern, die unter staatlicher Gewalt in China leiden (und diese aus dem Forschungsprozess ausblenden). Aber wie kann das sein, wenn die deutsche und internationale Chinaforschung in den letzten Jahren Kilometer von Literatur produziert hat, die unter anderem die Unterdrückung der Uiguren, die Drangsalierung von sozialen Randgruppen, Umweltproteste und den Druck auf Regimekritiker*innen untersucht hat – und zwar in China? Ob dies nun, nach den Pandemiejahren, nicht mehr möglich wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen. Warum also insinuiert Klotzbücher allumfängliche “Zensur und Beschränkung” und fragt rhetorisch, ob “wir unter diesen Bedingungen (…) so weitermachen (wollen) wie bisher”?

Ich stimme Klotzbücher zu, dass die sozialwissenschaftliche Chinaforschung über ihre methodische Arbeit und den sozialen Kontext, in den sie in China geworfen ist, kritisch reflektieren muss. Die Restriktionen der eigenen Forschung müssen transparent gemacht und in das Forschungsdesign eingebaut werden. Ich bin jedoch anders als er der Ansicht, dass die seriöse Chinaforschung – und nur um diese geht es hier – genau dies tut. Davon zeugen zahllose Publikationen in den Spitzenjournals der Zunft, die einen Ausweis für diese Dinge für jeden Artikel einfordern, der dort veröffentlicht wird.

So leisten die Kollegen Fulda und Klotzbücher einer aufgeklärten und fairen Diskussion über die deutsch-chinesische Wissenschaftskooperation einen Bärendienst. In einem haben sie aber recht: Es gibt Probleme, die die Chinaforschung auf breiter Ebene angehen muss. Dies sollte sie, mehr als bisher, selbstkritisch, offen und mutig tun.

Gunter Schubert ist Professor für Greater China Studies an der Universität Tübingen. Der Forschungsbereich des Lehrstuhls umfasst nicht nur die Volksrepublik, sondern auch Taiwan, Hongkong, Singapur und die Gemeinden der Überseechinesen. Er ist außerdem Direktor des European Research Center on Contemporary Taiwan (ERCCT) an seiner Uni.

Gustav Theile ist seit Juli Wirtschaftskorrespondent China bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Von Stuttgart aus schrieb er zuvor für die F.A.Z. über Wirtschaft und Unternehmen im Südwesten Deutschlands. Nun ist sein Büro nicht mehr in Baden-Württemberg, sondern in Shanghai.

Dong Jingwei ist zum Leiter des chinesischen Büros für nationale Sicherheit in Hongkong ernannt worden, wie das chinesische Personalministerium am Dienstag mitteilte. Als Chinas oberster Spionageabwehrchef hatte Dong zuvor die Aufsicht über die Spionageabwehr inne.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wer kennt sie nicht, Chinas nächtliche Straßenstände, die nach einer durchfeierten Nacht schnelles Gaumenglück versprechen? Ihr Angebot ist meist fleischlastig und fettig, hygienisch oft zweifelhaft, aber immer deftig und duftend. Wer könnte da widerstehen, selbst wenn Fleischspieße und Co. direkt in Richtung Bauch und Hüfte wandern? In Chinas sozialen Medien trendet aktuell ein Snack, der für solche Momente wie gemacht zu sein scheint: Suodiu – gebratene Steine. Die Kiesel werden mit Knoblauch und Chili verfeinert und dann vom kalorienbewussten Gourmet abgelutscht und ausgespuckt. Das Gericht soll aus Hubei stammen und vor Jahrhunderten von Bootsleuten aus der Not geboren worden sein. Ihnen gingen Gemüse und Fleisch aus und sie behalfen sich daher mit den Steinen, die sie im Fluss fanden.

schon einmal reiste er heimlich nach Peking, als die Beziehungen zwischen den USA und China an ihrem Tiefpunkt standen. Vor fast genau 52 Jahren war das, die Regierungschefs hießen Mao und Nixon. Der damalige US-Sicherheitsberater Henry Kissinger bewies großes diplomatisches Geschick, das Eis zwischen den Nationen begann in den folgenden Jahren zu schmelzen. Nun ist der 100-Jährige in der aktuell angespannten Lage wieder überraschend nach Peking geflogen, wo ihn viele immer noch als “Freund Chinas” bezeichnen. Li Shangfu, Chinas Verteidigungsminister, der seinem US-amerikanischen Counterpart Lloyd Austin erst vor wenigen Wochen ein persönliches Treffen beim Shangri-La-Dialog in Singapur ausgeschlagen hatte, stimmte einem Treffen mit Kissinger zu. Mehr dazu in unseren News.

Somit sind zwei hochrangige US-Amerikaner vor Ort, denn auch John Kerry ist zu Gesprächen in Chinas Hauptstadt. Neben seinem Counterpart Xie Zhenhua traf er auch Wang Yi und Ministerpräsident Li Qiang. Vordergründig ging es um die Kooperation beim Klimaschutz, doch es ging auch um Grundsätzliches. Die chinesische Seite will keine Kooperation zu einem Thema, wenn die USA das Land in anderen Bereichen einzuhegen suchen, beschreibt Jörn Petring in seiner Analyse.

Kooperation, gepaart mit Abgrenzung – dieses Ziel verfolgt auch Deutschland mit seiner jüngst veröffentlichten ersten China-Strategie. Im Bereich Forschung will die Bundesregierung zwar die Zusammenarbeit in wichtigen Zukunftsfeldern, aber eben auch Risiken wie dual-use oder einseitigen Wissenstransfer minimieren. Ampelpolitiker und das Bundesministerium für Bildung und Forschung konkretisieren nun, welche konkreten Maßnahmen für die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Kooperationen von Forschungsinstitutionen, Hochschulen und forschende Unternehmen gelten könnten. Tim Gabel hat sich die unterschiedlichen Ideen angeschaut.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Mittwoch!

Im Hinblick auf konkrete Maßnahmen für die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Kooperationen von Forschungsinstitutionen, Hochschulen und forschenden Unternehmen ist die China-Strategie der Bundesregierung wenig ergiebig geblieben. Das könnte laut Experten daran liegen, dass die Umsetzung nichts kosten darf: “Vor allem hapert es an der Handlungsfähigkeit zur Umsetzung. Es werden zu wenig Ressourcen dafür bereitgestellt. Wie bei der nationalen Sicherheitsstrategie war die Vorbedingung: Die Strategien dürfen keine neuen Anforderungen an den Haushalt stellen”, sagt der Direktor des China-Forschungsinstituts Merics, Mikko Huotari im Interview.

Table.Media hat beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und Forschungspolitikern der Bundesregierung nachgefragt, welche Angebote und Initiativen sich aus dem Papier für den Forschungssektor ableiten lassen – und was nun unternommen wird, um dem neuen Verhältnis zu China gerecht zu werden. Welche konkreten Maßnahmen stecken etwa hinter der nebulösen Ankündigung, dass “ein besseres gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Förderstrukturen und Prozesse” angestrebt wird?

Das BMBF verweist bei dieser Frage auf die regelmäßigen Sitzungen zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit (WTZ-Sitzungen). Dort würden sich das BMBF und das chinesische Ministry of Science and Technology (MOST) auch über Strukturen und Prozesse der Wissenschaftsförderung in den jeweiligen Ländern austauschen. In den Regierungskonsultationen im Juni habe man zudem Austauschworkshops vereinbart, in denen, “unter anderem zu den Inhalten und zugrundeliegenden Prozessen der Innovationsstrategien beider Länder gesprochen werde”, sagte eine BMBF-Sprecherin.

Nach der letzten WTZ-Sitzung im Jahr 2021 hatte die Bundesregierung allerdings ohnehin turnusmäßig zum Austausch eingeladen. Was an dem Austauschformat also neu ist und zu welchen Erkenntnissen es konkret führen soll, darauf geht das BMBF nicht ein. Eine vertiefte China-Kompetenz, die sich das BMBF “durch diese und andere Maßnahmen” erhofft und die auch Experten fordern, wird dadurch wohl nur punktuell erreicht.

Der Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring (Grüne), kann sich darüber hinaus einen Ausbau und eine Verstetigung des Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin vorstellen: “Der Bedarf an Beratung in deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist hoch. Ein zentrales China-Kompetenzzentrum, das zu allen wissenschaftspolitischen China-Fragen berät, ist sinnvoll – ergänzend zum bisherigen fachlichen Support im BMBF”, sagte Gehring. Wegen der zu erwartenden Nachfrage und Komplexität der Fragestellungen sei ausreichend Expertise in Wissenschaftsfragen sicherzustellen. Das Merics-Institut ist derzeit von Peking mit Sanktionen belegt, ebenso wie ein paar andere Forschende in der EU.

Mit Blick auf die Kooperationen von deutschen Hochschulen und Forschungsinstitutionen mit chinesischen Partnern war seit Beginn dieses Jahres die Notwendigkeit zur stärkeren Sensibilisierung sichtbar geworden. Nicht zuletzt der Bericht des Sicherheitsexperten Jeffrey Stoff zeigte auf, dass deutsche Forschungsinstitutionen und -unternehmen zu naiv im Umgang mit chinesischen Einrichtungen sind, die auch einen militärischen Hintergrund haben.

Konkrete Angebote für Forschende fehlen in der Strategie. Die Bundesforschungsministerin wird in ihrer Reaktion zur China-Strategie nur bedingt konkreter: “Die Bundesregierung wird ihre Förderregularien entsprechend anpassen und den Dialog mit der Wissenschaft und den Hochschulen sowie deren weitere Sensibilisierung stärken”, teilte Bettina Stark-Watzinger mit.

Welche neuen Anforderungen an Zuwendungsempfänger in den Regularien stehen, dazu macht das BMBF vorerst keine genaueren Angaben. Ansonsten verweist das BMBF auf bereits bestehende Maßnahmen wie die Website zur China-Orientierung, das internationale Büro, die juristische Erstberatung und einen Leitfaden für relevante Gesetze.

Die China-Strategie biete gemeinsam mit der Internationalen Sicherheitsstrategie und der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation eine gute Grundlage für die Wissenschaft im Umgang mit China, sagt SPD-Forschungspolitiker Ruppert Stüwe. Jetzt komme es darauf an, sie zu operationalisieren. “Ich würde mir eine differenziertere Beurteilung jeder einzelnen Forschungskooperation wünschen und keine Symbolpolitik in diesem Feld”, sagte Stüwe zu Table.Media auf die Frage, wie er den rauen Ton aus dem BMBF gegenüber China bewerte. “Wir müssen klar benennen können, welchen Nutzen und welche Auswirkungen Forschungskooperationen mit China für uns haben und eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen.”

Einen konkreten Vorschlag hat Stüwe für bessere Transparenz und die Übersichtlichkeit von Kooperationen: “Ich kann mir vorstellen, dass der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hier mit seinem Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) gestärkt werden könnte, um eine zentrale Rolle auch in der Dokumentation solcher Kooperationen mit China zu spielen.” Schon zu Beginn des Jahres war in der Community kontrovers diskutiert worden, ob ein Zentralregister deutsch-chinesischer Forschungskooperationen eine bessere Kontrolle von Forschungsaktivitäten gewährleisten könnte oder vor allem chinesische Forschende gefährden würde.

Auch die stärkere Einbindung der Nachrichtendienste sei im Interesse gelingender Forschungskooperationen, weil diese “zu sensiblen Bereichen wichtige Hinweise geben können”, sagte Grünen-Politiker Kai Gehring. Wie diese Einbindung institutionell aussehen soll, ließ er dabei offen.

Man müsse verhindern, “dass der chinesische Überwachungsapparat seine Arme bis an deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen ausstreckt”. Deshalb sei neben einer funktionierenden Willkommensinfrastruktur – die chinesische Studierende unterstützt, sich von staatlicher Kontrolle zu emanzipieren und in Deutschland freie Wissenschaft zu praktizieren – auch höhere Achtsamkeit bei der Visavergabe sinnvoll.

China und die USA haben beim Besuch des US-Klimabeauftragten John Kerry in Peking demonstriert, dass die beiden rivalisierenden Mächte doch noch harmonisch miteinander umgehen können. Bei einem Treffen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi sagte Kerry am Dienstag: “Wir hoffen, dass dies der Beginn einer neuen Definition der Zusammenarbeit und der Fähigkeit zur Beilegung von Differenzen zwischen uns sein kann.” Wang nannte Kerry “meinen alten Freund” und betonte, dass durch Dialog eine “angemessene Lösung für alle Probleme” gefunden werden könne.

Kerry wurde in Peking also hochrangig empfangen. Neben Wang Yi traf er auch Ministerpräsident Li Qiang. Auch nehmen sich beide Seiten Zeit. Kerry führt noch bis Mittwoch Gespräche; mit seinem Counterpart Xie Zhenhua verbrachte er am Montag rund 12 Stunden. “Die Welt steht vor einer großen Herausforderung”, sagte Li Qiang mit Bezug auf den Klimaschutz. Es sei die Aufgabe Chinas und der USA, ja aller Länder, einen Konsens aufzubauen und die bisherigen Maßnahmen zu beschleunigen.

Der Empfang und die Äußerungen machen deutlich, dass es Peking und Washington bei Kerrys viertägigem Besuch um mehr geht als allein die Rettung des Weltklimas. Beide Seiten waren bemüht, eine generelle Entspannung der Beziehungen voranzutreiben. Kerry ist der dritte hochrangige US-Politiker, der innerhalb weniger Wochen nach Peking gereist ist. Kurz vor ihm waren Außenminister Antony Blinken und Finanzministerin Janet Yellen dort gewesen.

Zunächst einmal ist die Kooperation der beiden größten Emittenten entscheidend für den Erfolg des globalen Klimaschutzes. Derzeit ist China nach Daten der EU-Kommission für 32,6 Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, die USA für 12,6 Prozent. Beide haben etwas weniger ehrgeizige Reduktionsziele als die EU, aber setzen inzwischen durchaus gewichtige Akzente. US-Präsident Joe Biden etwa stellte mit seinem “Inflation Reduction Act” ein riesiges Subventionspaket für klimafreundliche Technologien auf die Beine. Und kein Land baut mehr Solar- und Windkraftanlagen als China. Beide Staaten haben sich in einer gemeinsamen Erklärung von 2021 ausdrücklich zur Zusammenarbeit in diesem Bereich verpflichtet.

Kerry betonte bei dem Treffen mit Wang Yi, dass aus seiner Sicht “verstärkte Maßnahmen der VR China zur Beschleunigung der Dekarbonisierung, zur Verringerung der Methanemissionen und zur Bekämpfung der Entwaldung unerlässlich sind, um die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.”

Doch es gibt vor allem einen gewichtigen Unterschied in der Herangehensweise: Während Kerry versuchte, das Klima-Thema von anderen Streitpunkten zu trennen und als Startpunkt für bessere Beziehungen zu definieren, wiederholte China seine bekannte Position: Demnach können Klimaverhandlungen nicht separat von anderen Themen betrachtet werden. Kerrys Gesprächspartner machten mehrfach deutlich, dass es für Peking keine Option sei, in Klimafragen konstruktiv mit den USA zusammenzuarbeiten, sich aber in allen anderen Bereichen weiter von Washington unter Druck setzen zu lassen. Der Dialog müsse auf Augenhöhe geführt werden, sagte etwa Wang Yi bei seinem Treffen mit Kerry.

Noch deutlicher wurde die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua in einem Leitartikel am Sonntag: “Wenn die Zusammenarbeit zwischen China und den USA gesund und nachhaltig sein soll, müssen die bilateralen Beziehungen als Ganzes betrachtet werden.” Beide Staaten hofften zwar auf praktische Ergebnisse und sinnvolle Maßnahmen, hieß es darin. “Um diese zu erreichen, müssen beide Seiten zeigen, dass sie ernsthaft an einer echten Zusammenarbeit interessiert sind”, so Xinhua weiter. “Sonst sind alle Versprechen über Fortschritte in den Beziehungen nur leere Worte.” Vor allem sollte das Weiße Haus bedenken, dass eine Zweiteilung der bilateralen Beziehungen in “Kooperation und Repression” unrealistisch und für Peking “inakzeptabel” sei.

Klimaschutz gilt in den USA ebenso wie in Europa als das Thema, bei dem am ehesten eine konstruktive Kooperation erreicht werden kann. Brüssel etwa nennt es innerhalb des bekannten Dreiklangs von China als “Partner, Wettbewerber und Rivalen” als ein Beispiel für Chancen zur Partnerschaft. Dabei ist auch das Klima-Thema keineswegs unproblematisch. Peking ärgert sich über US-Zölle auf in China hergestellte Solarzellen. Die USA wiederum wollen ebenso wie Europa Chinas Dominanz als Hauptlieferant kritischer Materialien für Technologien der Klimawende – von E-Auto-Batterien bis zum Fotovoltaikmodul – brechen. Auch die deutsche China-Strategie sieht ähnliche Konfliktpunkte.

Bisher sind Berichte aus den Treffen rar, Xie soll Kerry bei ihrer Mammutsitzung im Beijing Hotel grundsätzliche Bereitschaft gezeigt haben, einen nationalen Plan zur Methanreduktion aufzustellen. Dieses hochaktive Treibhausgas entweicht in China vor allem aus dem Kohle-Sektor und der Landwirtschaft – und dort zumeist aus Reisfeldern. Offiziell bestätigt ist dies aber bisher nicht.

Auch ohne Durchbruch werteten Klimaschützer den Besuch Kerrys bereits als gelungenen Neustart. Schließlich hatten die zunehmenden Spannungen erst im vergangenen August dazu geführt, dass China die Klimagespräche mit Washington vorübergehend ausgesetzt hatte. Dies geschah aus Protest gegen den Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan. “Es bestehen nach wie vor erhebliche Meinungsverschiedenheiten”, schrieb Li Shuo von Greenpeace East Asia auf Twitter. Deshalb sei es so wichtig, das Gespräch fortzusetzen. Mitarbeit: Christiane Kühl

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

In den 1970er Jahren spielte er eine wichtige diplomatische Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Peking – nun ist der 100-jährige Henry Kissinger inmitten der angespannten Stimmung zwischen den beiden Staaten überraschend nach Peking gereist. Washington wusste von Kissingers Reise nach China, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller. Henry Kissinger sei ein Privatmann und handele nicht im Namen der US-Regierung, könnte allerdings später US-Beamte über seine Treffen unterrichten, wie er es in der Vergangenheit getan habe, sagte der Sprecher.

Kissinger, der früher US-Außenminister und nationaler Sicherheitsberater der Regierungen Nixon und Ford war, traf in Peking Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu. Aktuell ist der hochrangige Verteidigungsdialog zwischen China und den Vereinigten Staaten eingefroren, die militärischen Dislozierungen in ganz Ostasien nehmen derweil zu. Erst letzten Monat hatte China beim Shangri-La-Dialog in Singapur Gespräche zwischen Li und seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin verhindert. Grund waren die 2018 gegen Li verhängten US-Sanktionen aufgrund damaliger Rüstungsgeschäfte mit Russland. Peking sieht die Aufhebung dieser Sanktionen als Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Militärdialogs.

Kissinger sagte bei dem Treffen mit Li in Peking, “die Vereinigten Staaten und China sollten Missverständnisse ausräumen, friedlich koexistieren und Konfrontationen vermeiden. Die Geschichte und die Praxis haben immer wieder bewiesen, dass weder die Vereinigten Staaten noch China es sich leisten können, den jeweils anderen als Gegner zu behandeln.”

Li Shangfu sagte laut einer Erklärung seines Ministeriums, die USA sollten im Umgang mit China ein gesundes strategisches Urteilsvermögen an den Tag legen. “Einige Leute auf amerikanischer Seite haben es versäumt, sich in die gleiche Richtung wie die chinesische Seite zu bewegen. Das habe dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten auf dem tiefsten Punkt verharren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.”

China habe sich dem Aufbau stabiler, vorhersehbarer und konstruktiver Beziehungen mit den USA verschrieben, so Li weiter. Er hoffe, dass die USA mit China zusammenarbeiten können, um die gesunde Entwicklung der Beziehungen zwischen ihren beiden Streitkräften zu fördern.

Kissinger hatte zuletzt wiederholt vor “katastrophalen” Folgen eines Konflikts zwischen den USA und China gewarnt. Der 100-Jährige bezeichnete sich im Gespräch mit Li selbst als “Freund Chinas” – ein Ruf, den er in China weiterhin bei vielen besitzt. Vor fast genau 52 Jahren war Kissinger im Juli 1971 zu einem Geheimbesuch nach Peking aufgebrochen und hatte dem damaligen US-Präsidenten Richard Nixon den Weg zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und dem damals von Mao Zedong regierten China geebnet. rtr/jul

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat nach einem Bericht der South China Morning Post “vorläufig” zugesagt, China im Oktober zu besuchen. Die Zusage soll er nach einem Treffen mit Chinas Spitzendiplomaten Wang Yi beim Asean-Außenministertreffen in Jakarta gemacht haben. Allerdings wurde Brüssel nicht zugesichert, dass ein Treffen mit Außenminister Qin Gang stattfinden werde, schreibt das Blatt in der Dienstagsausgabe unter Berufung auf eine anonyme hochrangige EU-Quelle. Der Name Qin Gang sei während des Treffens zwischen Wang und Borrell gar nicht gefallen, so der Bericht.

Der Außenminister ist ohne offizielle Begründung seit mehr als drei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. In dieser Zeit war auch ein geplantes Treffen mit Borrell in letzter Minute abgesagt worden. Einen ersten Reiseversuch hatte Borrell selbst aufgrund einer Corona-Infektion absagen müssen. Zweck von Borrells Besuch ist es, den jährlichen “strategischen Dialog” zu führen, der eine notwendige Vorstufe zum EU-China-Gipfel ist, der noch vor Jahresende stattfinden soll. ck

Der chinesische Immobilienentwickler China Evergrande hat binnen zwei Jahren umgerechnet 72 Milliarden Euro Verlust angehäuft und ringt mit seinen Gläubigern weiter um den Abbau des Schuldenbergs. Das Unternehmen ist mit 2,4 Billionen Yuan (umgerechnet 300 Milliarden Euro) verschuldet – mehr Schulden hat keine andere Immobilienfirma weltweit. Evergrande, einst der Star am chinesischen Wohnungsmarkt, war in Schieflage geraten, nachdem die Immobilienblase geplatzt war. Das Unternehmen konnte einen ungeordneten Zusammenbruch aber vermeiden.

In dem nun veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2022 warnen die Wirtschaftsprüfer allerdings, dass das Überleben von China Evergrande nicht gesichert sei. Daran gebe es “erhebliche Zweifel”. Der Konzern bezifferte den Verlust im Jahr 2021 auf 476 Milliarden Yuan, wobei die Zahlen nach Angaben der Wirtschaftsprüfer wegen des Chaos in den Büchern nur zum Teil nachvollziehbar waren. 2022 kamen 106 Milliarden Yuan Verluste hinzu. “Die Zahlen sind bedeutungslos, wenn das Geschäftsmodell kaputt ist”, sagte Analyst Charles Macgregor von Lucror Analytics. Die Folge der Krise von China Evergrande sind zahlreiche Bauruinen und Insolvenzen.

Immerhin gab es wieder ein wenig Bautätigkeit. 2022 sei der Bau an 732 Projekten wieder aufgenommen worden, 1.241 ganz oder teilweise fertiggestellte Anlagen stünden zum Verkauf, hieß es im Geschäftsbericht. Bereits im März hatte das Unternehmen den Gläubigern im In- und Ausland eine Umschuldung vorgeschlagen, die Verhandlungen laufen aber noch. Die Aktien von China Evergrande sind seit März 2022 vom Handel in Hongkong ausgesetzt, auch weil zahlreiche Untersuchungen laufen. Bleiben sie für 18 Monate ausgesetzt, droht dem Unternehmen die Streichung vom Kurszettel. rtr

Foxconn-Gründer Terry Gou hat die Wiederaufnahme direkter Gespräche zwischen Taiwan und China gefordert. Der 72-Jährige, der im April angekündigte hatte, für die Opposition als Präsidentschaftskandidat anzutreten, kritisierte gleichzeitig, dass die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) Spannungen mit Peking verursache. Der taiwanische Elektronikkonzern Foxconn produziert als Lizenzfertiger einen Großteil der iPhones von Apple, die meisten davon in Festlandchina.

In einem Meinungsartikel in der US-Zeitung Washington Post vom Montag schrieb Gou, dass direkte Verhandlungen die einzige Möglichkeit seien, “die Spannungen wirklich abzubauen und Taiwans Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu bewahren”. Beide Seiten sollten im Rahmen des Ein-China-Prinzips zusammenarbeiten. Nach Ansicht der oppositionellen Kuomintang-Partei (KMT) gilt noch immer ein Kompromiss aus den 1990er Jahren, wonach China und Taiwan das Ein-China-Prinzip anerkennen, aber unterschiedliche Interpretationen darüber haben, was damit gemeint ist. Der chinesische Staatschef Xi Jinping weigert sich, mit Präsidentin Tsai Ing-wen zu verhandeln, weil sie die Auffassung ablehnt, dass es nur ein China gibt.

Die Präsidentenwahl findet im Januar 2024 statt. Die KMT ernannte kürzlich den Bürgermeister von Taipeh Hou Yu-ih zum Spitzenkandidaten, Gou soll aber eine Kandidatur als Unabhängiger erwägen. Für die DPP geht Vizepräsident William Lai ins Rennen, da Tsai nicht mehr antreten darf. Lai steht in der China-kritischen Tradition Tsais und führt derzeit in den Umfragen. Lai will im August auf der Reise nach Paraguay einen Stopover in den USA einlegen. Er löste damit heftige Reaktionen aus Peking aus, das unter anderem Schiffe und Flugzeuge in die Nähe Taiwans endsandte. ck

In zwei vom China.Table veröffentlichten Standpunkten im Juni bekräftigen der in Nottingham lehrende Politikwissenschaftler Andreas Fulda und der in Bratislava tätige Sinologe Sascha Klotzbücher ihre bereits längere Zeit vorgetragenen Forderungen nach einem neuen Umgang mit dem autoritären Regime in China, vor allem in Hinblick auf die deutsch-chinesische Forschungs- und Wissenschaftskooperation.

Daran ist nichts auszusetzen. Problematisch sind jedoch die damit verbundenen Behauptungen, es gebe keine deutsche Handlungsautonomie mehr gegenüber China und man bediene sich in Deutschland “Strohmann-Argumenten”, um kritische Debattenbeiträge abzuwatschen (Fulda); und dass die sozialwissenschaftliche Chinaforschung in Deutschland einen Rückzug von den Prinzipien des freien Denkens und der freien Rede betreibe, um ihre empirische Forschung in China noch retten zu können (Klotzbücher). Klotzbücher geht dabei so weit, den Chinaforschenden Unaufrichtigkeit im Hinblick auf die von ihnen eingeübte Selbstzensur vorzuwerfen und diese zu verschweigen.

Beide Wissenschaftler sollten sich fragen, ob ihre so artikulierte Kritik hilfreich ist, um den von ihnen immer wieder öffentlich geforderten Dialog über den richtigen Umgang mit dem autoritären China zu befördern. Pauschalisierende sowie empirisch unzureichend oder gar nicht abgestützte Behauptungen sind dabei jedenfalls kontraproduktiv – und dies nicht nur in den Reihen der Chinaforschenden selbst. So verkommt ein berechtigtes Anliegen, nämlich auf die Notwendigkeit einer Re-Positionierung in Politik und Wissenschaft gegenüber einem autoritären und zunehmend selbstbewusst auftretenden China hinzuweisen, zu einer selbstreferentiellen Anklage gegen Fachkolleg*innen.

Ich stimme Fulda zu, dass sich niemand der gegenwärtigen Chinadebatte entziehen sollte, weil diese “zu polarisiert” sei. Dies gilt vor allem für die sozialwissenschaftlich arbeitenden Kolleg*innen, deren Expertise für eine Einschätzung der gegenwärtigen Politik in China wichtig ist. Ich stimme ihm ferner zu, dass “Dialog und Kooperation” keine Leerformel bleiben darf, sondern dass die (Hochschul-)Politik erklären muss, “wie wir Risiken minimieren und bestehende Probleme adressieren können”.

Dieser Kooperation jedoch pauschal abzusprechen, angesichts vieler chinesischer Restriktionen noch fruchtbar sein zu können und in die “Kooptierung durch die Einheitsfront-Politik der KPCh” zu führen, ist nichts weiter als eine Behauptung. Auch wenn damit viele Ängste einer chinakritischen Öffentlichkeit bedient werden und Warnungen vor deutsch-chinesischen Kooperationen plausibel in den Ohren derer klingen, die ohnehin eine harte Gangart gegenüber China fordern – Fuldas Einschätzungen müssen zunächst einmal kritisch überprüft und empirisch breit belastbar werden. Anderenfalls strömen sie ungefiltert in den Echoraum einer zunehmend eindimensionalen und undifferenzierten China-Kritik.

Klotzbüchers normative Bewertung der Haltung deutscher Chinaforschender ist voller Unterstellungen. So insinuiert er, dass diese “nur noch mit Wissenschaftlern kooperieren”, die der KP China passen. Woher weiß er das? Er beruft sich auf einen anderen China-Wissenschaftler (David Tobin), der seinerseits zu Protokoll gibt, dass Chinaforschende die Solidarität mit chinesischen Bürgern verweigern, die unter staatlicher Gewalt in China leiden (und diese aus dem Forschungsprozess ausblenden). Aber wie kann das sein, wenn die deutsche und internationale Chinaforschung in den letzten Jahren Kilometer von Literatur produziert hat, die unter anderem die Unterdrückung der Uiguren, die Drangsalierung von sozialen Randgruppen, Umweltproteste und den Druck auf Regimekritiker*innen untersucht hat – und zwar in China? Ob dies nun, nach den Pandemiejahren, nicht mehr möglich wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen. Warum also insinuiert Klotzbücher allumfängliche “Zensur und Beschränkung” und fragt rhetorisch, ob “wir unter diesen Bedingungen (…) so weitermachen (wollen) wie bisher”?

Ich stimme Klotzbücher zu, dass die sozialwissenschaftliche Chinaforschung über ihre methodische Arbeit und den sozialen Kontext, in den sie in China geworfen ist, kritisch reflektieren muss. Die Restriktionen der eigenen Forschung müssen transparent gemacht und in das Forschungsdesign eingebaut werden. Ich bin jedoch anders als er der Ansicht, dass die seriöse Chinaforschung – und nur um diese geht es hier – genau dies tut. Davon zeugen zahllose Publikationen in den Spitzenjournals der Zunft, die einen Ausweis für diese Dinge für jeden Artikel einfordern, der dort veröffentlicht wird.

So leisten die Kollegen Fulda und Klotzbücher einer aufgeklärten und fairen Diskussion über die deutsch-chinesische Wissenschaftskooperation einen Bärendienst. In einem haben sie aber recht: Es gibt Probleme, die die Chinaforschung auf breiter Ebene angehen muss. Dies sollte sie, mehr als bisher, selbstkritisch, offen und mutig tun.

Gunter Schubert ist Professor für Greater China Studies an der Universität Tübingen. Der Forschungsbereich des Lehrstuhls umfasst nicht nur die Volksrepublik, sondern auch Taiwan, Hongkong, Singapur und die Gemeinden der Überseechinesen. Er ist außerdem Direktor des European Research Center on Contemporary Taiwan (ERCCT) an seiner Uni.

Gustav Theile ist seit Juli Wirtschaftskorrespondent China bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Von Stuttgart aus schrieb er zuvor für die F.A.Z. über Wirtschaft und Unternehmen im Südwesten Deutschlands. Nun ist sein Büro nicht mehr in Baden-Württemberg, sondern in Shanghai.

Dong Jingwei ist zum Leiter des chinesischen Büros für nationale Sicherheit in Hongkong ernannt worden, wie das chinesische Personalministerium am Dienstag mitteilte. Als Chinas oberster Spionageabwehrchef hatte Dong zuvor die Aufsicht über die Spionageabwehr inne.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wer kennt sie nicht, Chinas nächtliche Straßenstände, die nach einer durchfeierten Nacht schnelles Gaumenglück versprechen? Ihr Angebot ist meist fleischlastig und fettig, hygienisch oft zweifelhaft, aber immer deftig und duftend. Wer könnte da widerstehen, selbst wenn Fleischspieße und Co. direkt in Richtung Bauch und Hüfte wandern? In Chinas sozialen Medien trendet aktuell ein Snack, der für solche Momente wie gemacht zu sein scheint: Suodiu – gebratene Steine. Die Kiesel werden mit Knoblauch und Chili verfeinert und dann vom kalorienbewussten Gourmet abgelutscht und ausgespuckt. Das Gericht soll aus Hubei stammen und vor Jahrhunderten von Bootsleuten aus der Not geboren worden sein. Ihnen gingen Gemüse und Fleisch aus und sie behalfen sich daher mit den Steinen, die sie im Fluss fanden.