Peking will angesichts rückläufiger Geburtenraten eigentlich klassische Geschlechterrollen und Familienbilder propagieren – auch in Filmen und TV-Serien. Dennoch erobert “Hao Dongxi” dieser Tage die chinesischen Kinokassen im Sturm. Die Tragikomödie mit dem englischen Titel “Her Story” verhandelt heikle gesellschaftspolitische Themen wie geschlechtsspezifische Ungleichheit und sexuelle Belästigung. Kritiker und Fans nennen es bereits die chinesische Version von “Barbie”.

Die Sorgen moderner Städterinnen werden in “Hao Dongxi” geradezu durchdekliniert: Karrieredruck und Selbstverwirklichungsdrang, toxische Dating-Kultur, fehlende Anerkennung und Erziehungsdilemmata. Fabian Peltsch argumentiert, weshalb der Kassenschlager als emanzipatorischer Meilenstein gewertet werden kann.

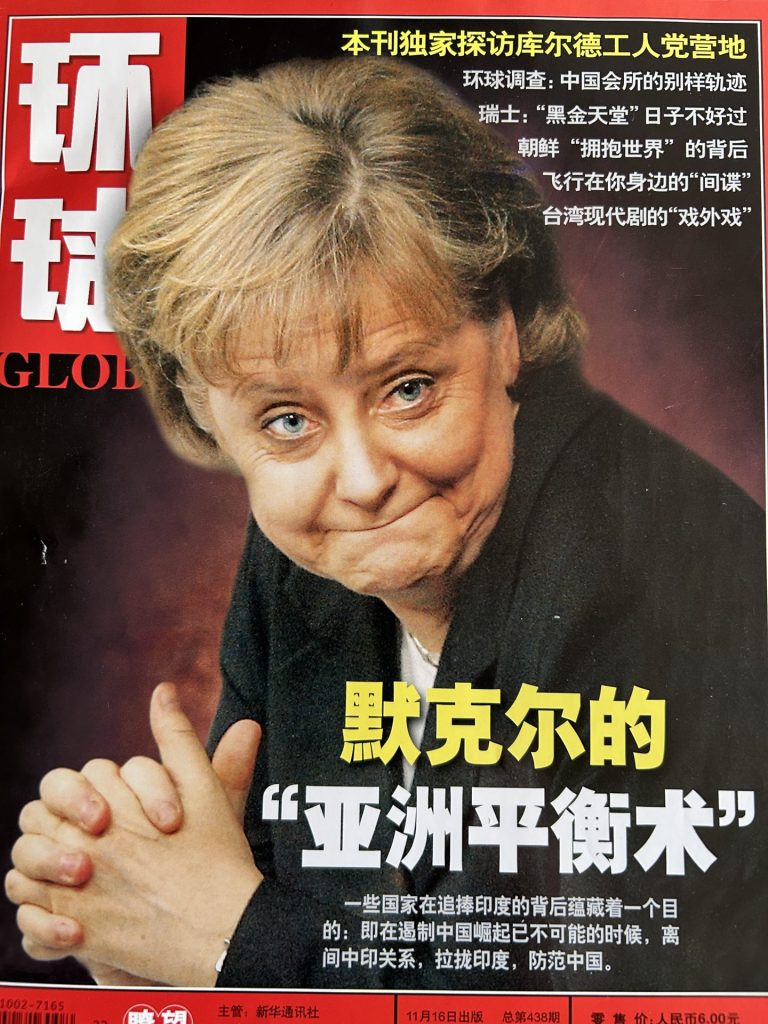

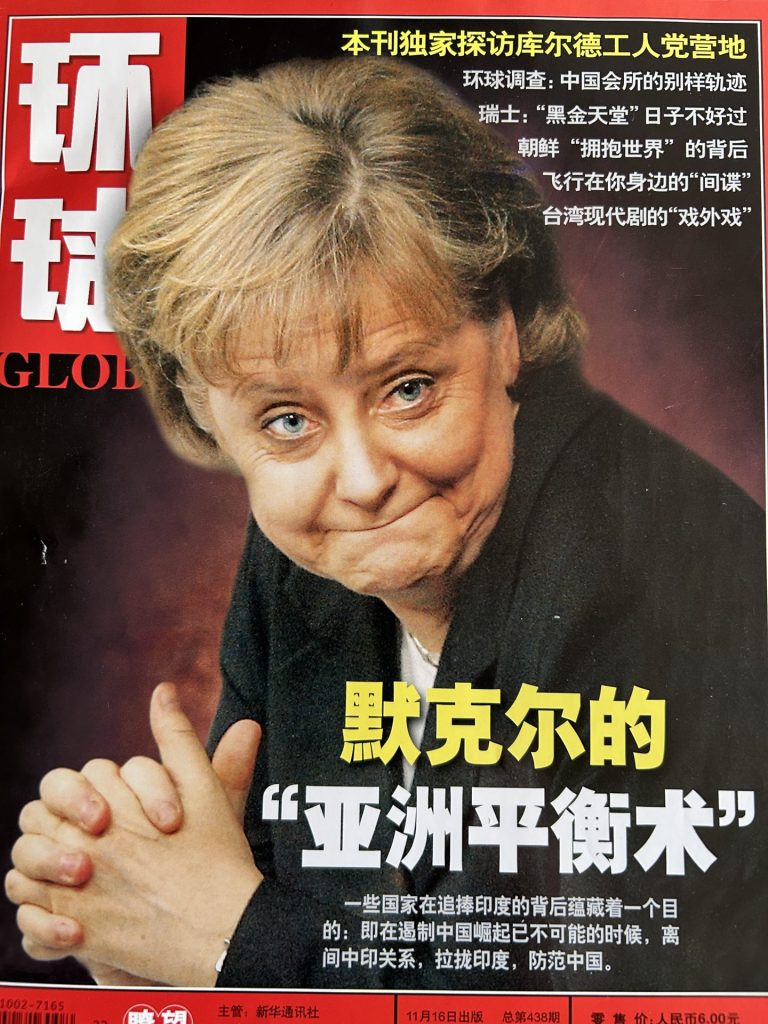

Ein weiterer Erfolg an Kassen weltweit ist Angela Merkels Biografie “Freiheit”. Als Bundeskanzlerin besuchte sie zwölfmal die Volksrepublik China. Oft fuhr sie nicht nur nach Peking, sondern auch kreuz und quer durchs Land. In ihren Memoiren bleiben die Seiten zu China allerdings weiß – bis auf einige Betrachtungen über den Präsidenten Xi Jinping. Johnny Erling, der als Pekinger Korrespondent alle Merkel-Reisen miterlebte, versucht dank seiner Erinnerungen einige Lücken zu schließen.

Jiyue galt eigentlich als Vorbild und repräsentierte die Richtung, in die sich chinesische Automobilunternehmen entwickeln. 2021 gründeten Techgigant Baidu und Autohersteller Geely das Joint Venture. Zuletzt machte es auf einer Autoshow in Guangzhou mit einem Supersportwagen in Batmobil-Optik auf sich aufmerksam. Doch nun droht der tiefe Fall. Das Start-up kann offenbar nicht einmal mehr die Sozialversicherung für seine Beschäftigten zahlen. Onlinevideos zeigen den CEO, umringt von Mitarbeitern, die ihren Lohn fordern. Julia Fiedler analysiert die Gründe hinter der Krise.

Ich wünsche Ihnen einen informierten Start in den Tag.

“Hao Dongxi” (“好东西”, englischer Titel “Her Story”) hat die chinesischen Kinokassen im Sturm erobert. Nur knapp zwei Wochen nach dem offiziellen Filmstart Ende November hatte die Tragikomödie bereits die Marke von 500 Millionen RMB (68,7 Millionen Dollar) geknackt. Und das, obwohl sie heikle gesellschaftspolitische Themen wie geschlechtsspezifische Ungleichheit und sexuelle Belästigung verhandelt, die für viele der rund 690 Millionen Frauen im patriarchalisch geprägten China bis heute Alltag sind. Kritiker und Fans sprechen bereits von einer chinesischen Version von “Barbie”, dem US-Kassenschlager des vergangenen Jahres, der sich unter der kunterbunten Oberfläche ebenfalls für weibliche Selbstermächtigung einsetzte.

Der Schlüssel zum Erfolg an der Kinokasse dürfte neben A-List-Stars wie Song Jia 宋佳 der Humor sein, mit dem “Hao Dongxi” seine feministischen Forderungen in das Mainstream-Kino trägt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die alleinerziehende Mutter Wang Tiemei, die im Shanghai der Gegenwart ihre Karriere und die Erziehung ihrer neunjährigen Tochter Momo in Einklang bringen muss. Zweite Hauptfigur ist die charmant-chaotische Musikerin Xiao Ye, die aus weiblicher Solidarität heraus zu einer Art Ziehmutter für Momo wird – und von dem altklugen Kind wiederum neue Perspektiven auf ihre eigenen Kindheitstraumata bekommt.

Gedreht hat den Film die 33 Jahre alte Regisseurin Shao Yihui 邵艺辉. Bereits 2021 hatte sie in ihrer Komödie “B for Busy” (爱情神话) die Herausforderungen geschiedener und kinderloser Frauen in China thematisiert. Dieses Mal wollte sie allerdings komplett aus weiblicher Perspektive erzählen. Die Männer im Film bleiben Randfiguren und kommen eitel, kompliziert und im besten Fall unbeholfen daher. Momos Vater, der selbst wie ein großes Kind wirkt, erhält nicht einmal einen Namen, sondern wird durchweg als 前夫 bezeichnet: Ex-Mann.

Die Sorgen moderner Städterinnen werden in Hao Dongxi geradezu durchdekliniert: Karrieredruck und Selbstverwirklichungsdrang, toxische Dating-Kultur, fehlende Anerkennung und Erziehungsdilemmata. Einige Szenen scheinen allein der feministischen Botschaft zu dienen, etwa wenn die Tochter im Restaurant über die Normalität der Menstruation referiert oder Tiemeis tägliche Hausarbeiten als poetische Momentaufnahmen inszeniert werden.

Dazu gibt es zahlreiche “Easter Eggs” in Form von Querverweisen, Büchern, Bildern und Zitaten feministischer Ikonen, etwa der japanischen Soziologin Chizuko Ueno oder der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Das ist mitunter plakativ, mit seinen vielen Anglizismen für westliche Geschmäcker vielleicht zu plakativ. Aber in China hat man feministische Grundsatz-Dialektik dem Massenpublikum noch nie so deutlich vorgesetzt. Und auch da der Staat zuletzt angesichts rückläufiger Geburtenraten wieder verstärkt klassische Geschlechterrollen und Familienbilder propagiert, kann “Hao Dongxi” zu Recht als emanzipatorischer Meilenstein gewertet werden.

“Der Film zeigt die Lebenssituationen und Stimmen von Frauen auf warme und lebensechte Weise“, sagt eine chinesische Austauschstudentin, die zu einer von zwei Vorstellungen von “Hao Dongxi” im Berliner UCI Luxe Kino gekommen ist. Ihr Freund, der wie sie anonym bleiben will, ergänzt, dass der Film obendrein einige weitere soziale Probleme in China anspreche, “zum Beispiel die Bürokratie oder das viele Mobbing im Internet oder an den Schulen.” Beide sind sich einig, dass der Film nicht überbewertet ist, sondern “ziemlich gut erzählt und sehr unterhaltsam” – vor allem “wenn man weiß, wie das Leben in Shanghai so ist.”

Natürlich sehen nicht alle den Erfolgsfilm so positiv. Auf Social Media wurde der Regisseurin umgehend Männerhass vorgeworfen. Ein Dozent des Film Research Instituts der Tongji-Universität erklärte gegenüber dem Magazin Sixthtone, dass der Film zwar gut gemacht sei, aber nicht dazu beitragen dürfe, einen “Krieg der Geschlechter” zu befeuern. Auf dem Social-Media-Watchblog Whatsonweibo wird eine Zuschauerin zitiert, die selbst im Filmgeschäft arbeitet und der Regisseurin “Heuchelei” vorwirft. Die Produzenten von “Hao Dongxi” seien zum großen Teil männlich, weswegen der finanzielle Erlös am Ende doch nicht den Frauen zugutekomme – feministischer Filmhit hin oder her.

Eins zeigt der Film jedenfalls deutlich: Weibliche Stimmen werden im lange vor allem männlich geprägten Filmgeschäft Chinas immer bedeutender. So hatten in den vergangenen fünf Jahren schon einige Spielfilme und Serien “Hao Dongxi” den Weg geebnet, zum Beispiel “YOLO” (麻辣滚烫), “Like a Rolling Stone” (出走的决心) oder “To the Wonder” (我的阿勒泰), die alle auf die ein oder andere Weise Frauenschicksale in den Mittelpunkt stellten.

“Ich fand es sehr schön, einen Film zu sehen, der von Frauen für Frauen gemacht wurde”, sagt Leia, eine weitere Studentin im Foyer des Berliner Kinos. “Er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten so viel wie möglich auszudrücken versucht”, so die 24-Jährige. Daran könne man sehen, dass es definitiv “einen Shift auf gesellschaftlicher Ebene” gibt und das Publikum solche Geschichten sehen will, “zumindest was die Geschichten von Bewohnerinnen reicher Städte wie Shanghai angeht”, ergänzt ihre Freundin Lilian. Beide glauben, dass in Zukunft noch mehr Filminvestoren den Werken von Frauen Aufmerksamkeit schenken und noch mehr Regisseurinnen soziale Themen im Kino verarbeiten werden. “Das heißt aber nicht, dass es leicht wird, solche Dinge öffentlich anzusprechen”.

Das chinesische Elektroauto-Start-up Jiyue, das 2021 ursprünglich unter dem Namen Jidu als “Robocar-Marke” gegründet wurde, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Das Joint Venture von Geely und Baidu kann offenbar nicht einmal mehr die Sozialversicherung für seine Beschäftigten zahlen. Zudem halten sich Gerüchte zu Massenentlassungen. Einen Konkurs bestritt das Unternehmen allerdings. In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurden dem Fachnewsletter Car News China zufolge nur knapp 14.000 Fahrzeuge verkauft.

Als Joint Venture zwischen einem etablierten und erfolgreichen Automobilhersteller wie Geely und einem führenden Tech-Unternehmen wie Baidu repräsentiert Jiyue eigentlich die Richtung, in die sich chinesische Automobilunternehmen entwickeln, sagt Mark Rainford. Er ist Automobilexperte in Shanghai und Betreiber der Plattform Inside China Auto. Wie schlecht die Lage des Unternehmens offenbar sei, ist laut Rainford daher überraschend. Allerdings steht ein Absturz wie der von Jiyue möglicherweise auch anderen Herstellern bevor.

CEO Xia Yiping informierte Mitarbeitende am Mittwoch in einem Online-Memo, dass das Unternehmen sich um eine neue Finanzierung bemühen und Projekte streichen werde. Abteilungen und Positionen mit Doppelfunktionen sollten zusammengelegt werden, was zahlreiche Kündigungen zur Folge hätte. Ein Stellenabbau wurde vom Unternehmen aber abgestritten. Videos und Livestreams aus dem Hauptquartier in Shanghai von Donnerstag zeigen Xia, der von mehr als 100 Menschen umringt wird, die wissen wollen, was sein Plan ist, um das Unternehmen zu retten.

“Die Größe der beiden Player im Hintergrund hat Jiyue geholfen, einer ernsthaften Überprüfung seiner schwachen Verkaufszahlen zu entgehen”, sagt Autoexperte Mark Rainford. “Erst in den letzten Monaten hat Jiyue mehr als 2.000 verkaufte Einheiten pro Monat erreicht, und nur einmal mehr als 3.000. Aber jeder nahm an, dass das Unternehmen aufgrund der beteiligten Akteure ziemlich sicher ist.”

Experten in China betrachteten die Marke Jiyue als Versuchsprojekt von zwei großen, erfolgreichen Konzernen, an dem High-End-Technologien wie das autonome Fahrsystem von Baidu getestet werden sollten. Zuletzt hatte die Marke bei der Autoshow in Guangzhou einen großen und viel beachteten Auftritt mit dem Supersportwagen Robo X, der für 2027 als Serienmodell angekündigt war. Das Fahrzeug in Batmobil-Optik sollte mit der autonomen Fahrtechnologie Apollo von Baidu ausgestattet werden, alle Funktionen an Bord ließen sich laut Jiyue über Sprachbefehle steuern.

Autoexperte Rainford bescheinigt den beiden Jiyue-Fahrzeugen 01 und 07 hervorragende Eigenschaften, unter anderem wegen der sehr guten EV-Plattform, einer der besten Batterien im Markt, und der fortschrittlichen Fahrassistenzsysteme. Jiyue verfügt über 140 Verkaufsstandorte in 40 chinesischen Städten, obwohl die Marke erst seit einem Jahr auf dem Markt ist. Allerdings blieb Jiyue trotz der Mutterkonzerne Geely und Baidu unter dem Radar der Kunden.

Das liegt unter anderem auch am Überangebot von E-Automarken, das es für junge Hersteller schwer macht, herauszustechen und sich beim Kunden zu etablieren. Ebenfalls zum Problem wurde auch für Jiyue der anhaltende, scharfe Preiskampf auf dem chinesischen Automarkt, der viele Elektroauto-Start-ups zunehmend unter Druck setzt. Im Sommer senkte das Unternehmen selbst die Preise, allerdings offenbar zu spät, um ausreichend Kunden zu gewinnen. Im Wettbewerb von mehr als 100 Marken verkaufen nur wenige Unternehmen genug Fahrzeuge, um profitabel zu wirtschaften. Autoexperte Tu Le vom Beratungsunternehmen Sino Auto Insights schätzt, dass ein Hersteller in China um die 300.000 Fahrzeuge pro Jahr verkaufen muss, um seine Produktionslinien auszulasten und Gewinne zu schreiben.

Andere Schätzungen gehen von weniger aus. Doch selbst wenn es die Hälfte wäre: Viele chinesische E-Auto-Unternehmen, selbst die etablierten, sind weiter auf Investorengelder angewiesen. Selbst eines der bekanntesten E-Auto-Start-ups, VW-Partner Xpeng, verkaufte in den ersten elf Monaten des Jahres 2024 gerade einmal rund 150.000 Fahrzeuge. Experten rechnen schon länger mit einer Konsolidierung.

Es gibt auch Positivbeispiele, die bis Ende November bereits jeweils ihre Jahres-Verkaufsziele überschritten haben. Dazu gehören laut der Fachzeitschrift China Automotive News neben Platzhirsch BYD (3,74 Millionen NEVs) auch Leapmotor (mehr als 250.000) und Newcomer Xiaomi (mehr als 100.000). Chang’an Automobile, Nio und andere erreichten immerhin 80 Prozent ihrer Jahresziele, viele weitere etwa die Hälfte von den Verkäufen, die sie sich für 2024 vorgenommen hatten.

Zahlreiche vielversprechende und aufregende Marken, wie zum Beispiel Hiphi, sind aber bereits wieder verschwunden. Der öffentlichkeitswirksame Untergang von Jiyue könnte diesen Trend weiter verstärken. Nämlich dann, wenn Kunden dadurch verunsichert werden und beschließen, lieber auf große und etablierte Marken zu setzen, um keine Nachteile zu erleiden. Zum Beispiel bei Ersatzteilen oder Garantieansprüchen, die möglicherweise nicht mehr erhältlich sind, wenn ein Start-up Pleite geht.

15.12.2024, 16:00 Uhr

Konfuzius-Institut Hamburg, Konzert (vor Ort): Winterkonzert Mehr

16.12.2024, 17:15 Uhr London

SOAS University of London, Vorlesung (vor Ort): WSD Handa Distinguished Annual Lecture 2024 – Rethinking China’s Growth Model Mehr

17.12.2024, 18:00 Uhr (18.12., 01:00 Uhr Beijing)

Stiftung Asienhaus, Webinar: Gesprächscafé: Zukunft & Perspektiven der nordsüdpolitischen Medienarbeit Mehr

17.12.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Piecing it Together: Intellectual Property Strategies for China, South East Asia, and Europe Mehr

17.12.2024, 08:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing)

AHK Greater China, Webinar: GCC Virtual Compliance Insights: How to Establish and to Maintain a Robust Compliance Management System in Foreign Invested Enterprises? Mehr

17.12.2024, 18:30 Uhr Beijing

AHK Greater China, Guangzhou (vor Ort): Christmas Dinner Mehr

19.12.2024, 18:00 Uhr

GDCF Düsseldorf, Online-Termin: Vorstandssitzung Mehr

19.12.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Stay Ahead of China’s 2024 Year-End Annual Compliance and Our 2025 Outlook Mehr

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu seiner Amtseinführung am 20. Januar in Washington eingeladen. Auf die Frage, ob Xi geantwortet habe, sagte Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt in einem Interview mit Fox News, dies sei “noch zu klären”. Sie nannte keine Namen der anderen Staats- und Regierungschefs, die ebenfalls eingeladen wurden.

“Dies ist ein Beispiel dafür, dass Präsident Trump einen offenen Dialog mit Führern von Ländern führt, die nicht nur unsere Verbündeten, sondern auch unsere Gegner und Konkurrenten sind”, sagte Leavitt. Keine Einladung erhielt dagegen Wladimir Putin, wie der Kreml am Donnerstag mitteilte. Das Angebot an Xi, Trumps Vereidigung beizuwohnen, wurde bereits kurz nach den Präsidentschaftswahlen am 5. November, ausgesprochen, so CBS News, das am Mittwoch zuerst über die Einladung berichtet hatte. rtr

China will nach Angaben des chinesischen Botschafters in Südafrika stärker in die Elektromobilität des Landes investieren. “Wir ermutigen die chinesischen Unternehmen, verstärkt in Erwägung zu ziehen, Montage oder Wertschöpfung nach Südafrika zu verlagern“, sagte Wu Peng am Mittwoch der Nachrichtenagentur Bloomberg. China ist der größte Handelspartner Südafrikas, vor den USA und Deutschland. Südafrika besitzt neben Marokko die größte Automobilindustrie auf dem Kontinent. Künftig will das Land nun aber auch in die Elektromobilität einsteigen.

Wu wies in seinem Statement gleichzeitig allerdings darauf hin, dass die Bedingungen des Marktes eine entscheidende Rolle bei den Entscheidungen der Unternehmen spielen würden. Zudem stellte er weitere Investitionen in angrenzende Branchen wie erneuerbare Energien sowie Rohstoffabbau in Aussicht. “Ich bin überzeugt, dass in Zukunft mehr und mehr chinesische Unternehmen nach Südafrika kommen, in Südafrika investieren und für Südafrika bauen werden”, sagte Peng. Gemeinsam könnten die beiden Länder weitere Marktpotenziale heben.

Nach Angaben des südafrikanischen Handelsministeriums erwirtschaftet die Automobilbranche in Südafrika über Exporte 2023 umgerechnet rund 14,6 Milliarden Euro. Knapp 400.000 Autos exportierte das Land – zu einem Großteil nach Europa. Insgesamt wurden rund 630.000 Autos produziert – rund 190.000 Autos mehr als noch 2020. Exporte in andere afrikanische Länder waren mit rund 25.400 Autos vergleichsweise gering. dre

Bestimmte Tomaten- und Paprikaprodukte in deutschen Supermärkten stehen in Verbindung mit Zwangsarbeit und Landenteignungen von Uiguren in Xinjiang. Das geht aus einem Report des International Network for Critical China Studies hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde und Table.Briefings vorliegt. Die Autoren Adrian Zenz und I-Lin Lin ermittelten insgesamt 72 internationale und 18 chinesische Unternehmen, die entweder in Xinjiang produzieren oder Lieferkettenverknüpfungen dorthin aufweisen, darunter Konzerne, wie Kraft Heinz, Nestlé und PepsiCo. Auch Marigold- und Steviaprodukte sollen betroffen sein.

Eine chemische Untersuchung zwischen April und August 2024 ergab, dass mehrere in deutschen Supermärkten verkaufte Tomatenprodukte, wie Tomatenmark, Erzeugnisse aus Xinjiang enthalten. Dabei warben die Produzenten lediglich mit Tomaten aus Italien. Den Autoren zufolge werden untersuchte Tomaten- und Paprikaprodukte auch in den USA, Großbritannien und anderen europäischen Ländern vertrieben.

Die Autoren werfen chinesischen Agrarunternehmen vor, der Regierung bei der Umsetzung einer repressiven Politik zu unterstützen, die ethnische Gemeinschaften auseinanderreißt und Eltern durch erzwungene Umsiedlung zur Arbeit von ihren Kindern trennt. Sie fordern von den Regierungen der betroffenen Länder, Gesetze zu erlassen, die Unternehmen forcieren, ihre Lieferketten mit möglichen Verbindungen zu Xinjiang offenzulegen. mcl

Die EU möchte erstmals sechs chinesische und Hongkonger Firmen sowie eine chinesische Staatsbürgerin wegen Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine sanktionieren. Den Firmen drohen nun Vermögenssperren, der Einzelperson ein Visa-Verbot. Die Entscheidung ist Teil des 15. EU-Sanktionspakets gegen Russland. Dass diese am Montag beim Treffen der EU-Außenminister bestätigt wird, gilt als so gut wie sicher, erklärten EU-Kreisen Table.Briefings. Die Namen der betroffenen Firmen und der Person wurden noch nicht veröffentlicht.

Bei dem Schritt handelt es sich um direkte Sanktionen gegen chinesische Akteure, zuvor waren nur Handelsbeschränkungen für Güter mit zivil-militärischer Doppelnutzung erlassen worden. 19 chinesische Firmen stehen deshalb auf einer Blacklist der EU. Mit den neuen Sanktionen soll die militärische Unterstützung für Russland eindämmt werden und eine Umgehung von Sanktionen verhindert werden. Peking hatte sich bisher nicht zu den Sanktionsplänen aus Brüssel geäußert. ari

Angela Merkels 720 Seiten füllende Erinnerungen brachen mit 200.000 verkauften Exemplaren in Deutschland schon in der ersten Erscheinungswoche alle Rekorde. Kritiker waren allerdings enttäuscht, nannten es ein Buch voller “Leerstellen“, ein “Puzzle”, dem zu viele Teile fehlten. Das gilt auch für China. Dabei besuchte Merkel in ihrer Amtszeit von 2005 bis 2021 zwölf Mal die Volksrepublik, fuhr neben Peking kreuz und quer durchs Land.

Angela Merkel wollte während ihres kurzen Antrittsbesuches in China im Mai 2006 mehr als nur Pekinger Konferenzräume sehen. Sie ließ sich von ihrem Gastgeber, dem damaligen Premier Wen Jiabao, zum Spaziergang in den Pekinger Park 北京菖蒲河公园 überreden. Mit Frühsporteinlage: Wen zeigte ihr wie man Taiji-Ball spielt. 太极柔力球.

Schon bei der ersten ihrer zwölf Reisen in die Volksrepublik lockerte sich so die Atmosphäre, begründeten Wen und Merkel ihre ungewöhnliche Politikerfreundschaft. Als die Kanzlerin Ende August 2007 zum zweiten Mal kam, wählte der Premier den Zhongshan-Park am Kaiserpalast als Spazierort aus. Pekinger Volk und internationale Medien durften öffentlichkeitswirksam zuschauen, als sich Merkel am Yoyo Spiel (Diabolo) 抖空竹 versuchte.

Die Krise kam aus heiterem Himmel. Chinas Charme-Offensive endete schlagartig, als Merkel gerade aus Peking zurück in ihrem Berliner Amtssitz, den Dalai Lama empfing. Mit ihrem als “privat” deklarierten Treffen ehrte sie den tibetischen Religionsführer und Friedennobel-Preisträger. Peking fasste es als Affront auf, sah es doch im Dalai Lama einen Staatsfeind und Separatisten, der Tibet von der Volksrepublik abspalten wollte. Chinas Führung fühlte sich vorgeführt, ließ Merkel von aufgehetzten Bloggern als “Intrigantin” und unterirdischer noch als deutsche “Hexe” mobben. Pekings Außenministerium rief eine Eiszeit in den chinesisch-deutschen Beziehungen aus. Erbost giftete das Xinhua-Magazin China Newsweek: “Als Merkel am 23. September den Dalai traf, war sie keinen Monat aus China zurück; ihr Händedruck mit Chinas Führern noch warm.”

In Merkels Erinnerungsbuch “Freiheit” ist kein Platz für die Turbulenzen ihres China-Engagements. Im Namensverzeichnis (ein Sachregister fehlt) versteckt sich auf Seite 385 unter “Dalai Lama” nur ein Satz: 2006 und 2007 reiste Merkel nach China, Japan und Afrika. Sie “empfing den Dalai Lama und den saudischen König Abdullah in Berlin.” Das wars. Weder kommt die bis Anfang 2008 dauernde dreimonatige Straf-Eiszeit vor, die Peking über Berlin verhängte, noch das innenpolitische Hickhack. China war es gelungen, wegen des Dalai Lama-Treffens einen Keil in die deutsche Politik zu treiben. Verbündete gegen Merkel fand es in Frank Walter Steinmeier, und Exkanzler Gerhard Schröder, der auf einer Geschäftsreise in Peking Merkel öffentlich kritisierte. China Daily berichtete am 9.11.2007 auf Seite 1 genüsslich darüber.

China kommt im Buch viel zu kurz. Dabei sprechen Merkels Anfangsreisen Bände über ihre sich wandelnde Sicht auf die neue Weltmacht und Pekings ambivalentes Verhältnis ihr gegenüber. Beim zweiten Besuch hielt Merkel am 28. August 2007 einen Festvortrag zur Klimapolitik vor der Akademie der Sozialwissenschaften. Sie schlug geschickt den Bogen von der gemeinsamen globalen Verantwortung für eine nachhaltige Welt zur ebenso notwendigen Wertedebatte um Rechtstaat und Meinungsfreiheit. Dafür erhielt sie viel Beifall.

Aber nicht von allen. In der Diskussion meldete sich Chinas Ex-Botschafter in der Bundesrepublik Mei Zhaorong, der einst in der DDR studiert hatte. Er konfrontierte Merkel: Ob sie nicht China als eine Art “vergrößerte DDR” betrachte. Das sei “ein Gerücht” reagierte sie kühl. “Meine Kenntnis reicht aus, um zu wissen, dass ihr Land heute einen Weg geht, der für uns sehr spannend ist und wo wir manches auch miteinander diskutieren, aber der nichts zu tun hat mit dem, was in der DDR stattfand.”

Drei Jahre später, 2010, wollte ich von Mei wissen, ob er weiter Vorbehalte gegen Merkel hege. Er sagte: “Ich stelle heute fest, dass sie China viel besser versteht. Sie hat ihre Wertevorstellungen – wir haben unsere.” Es sei ihm nicht darum gegangen, dass sie “ihre Vorstellungen ändert, sondern nur, dass sie unsere respektiert.” Sie wisse heute, “wo bei uns die rote Linie liegt.”

Dabei hatte Mei nicht Unrecht. In Hintergrundgesprächen, die Merkel mit uns Korrespondenten führte, gestand sie anfangs, vor ihrer China Reise von Albträumen heimgesucht worden zu sein, über die Folgen, wenn das große China genauso wie die DDR Schiffbruch erleiden würde.

Merkel wusste, was in China vorging. Von 2006 an – und später bei jedem Besuch – bestand sie darauf, sich informell in der Botschaft mit verfolgten Autoren und Vertretern der Zivilgesellschaft treffen zu können. In kleinstem Kreis berichteten ihr das Autorenpaar Chen Guidi und seine Frau Chun Tao über die Lage der entrechteten Bauern und Wanderarbeiter. Ihr Aufklärungsreport war verboten worden. Beide sagten uns Journalisten, wie überrascht sie waren, so intensiv mit Merkel über Sozialprobleme zu diskutieren. Beim Besuch 2007 traf die Kanzlerin vier kritische Publizisten, Blogger und Presserechtler zu Fragen der Zensur. Li Datong, ein bekannter Enthüllungsjournalist, der unter Berufsverbot stand, sagte mir: “Wir kamen mit ihr so schnell ins Gespräch, dass wir völlig vergaßen, wem wir gegenübersaßen. Sie wusste sofort, worum es geht.”

Peking ärgerte sich, protestierte aber niemals offen gegen diese Treffen. In ihrem Buch erinnert Merkel nur mit einem Understatement daran: “Regelmäßig traf ich mich bei meinen Besuchen in der deutschen Botschaft in Peking mit chinesischen Oppositionellen, die für eine Begegnung mit mir beträchtliche Gefahren in Kauf nahmen. Einzelnen Menschen konnte ich helfen, die systembedingte Unterdrückung Andersdenkender in China konnte ich nicht verändern.” (S.587) Weltbekannte Künstler von Ai Weiwei bis Liu Xia, der Witwe des bis in seinen grausamen Tod verfolgten Nobelfriedenspreisträgers Liu Xiaobo, verdankten der Fürsprache Merkels ihre Freiheit. Ihre Namen kommen im Buch “Freiheit” nicht vor.

In einem Satz benennt Merkel ihr China-Dilemma: “Meine Zusammenarbeit mit dem Land war ein Beispiel für Realpolitik”. Dies hätte zwar nicht bedeutet, Meinungsverschiedenheiten unter den Teppich zu kehren”, aber die jeweiligen politischen Systeme als “gegeben zu respektieren und aus gemeinsamen Interessen Bereiche der Zusammenarbeit abzuleiten.” (S.588)

Ausschlaggebend wird für sie neben der Klimapolitik die Einsicht, dass “handfeste” Wirtschaftsinteressen Deutschlands ihre alljährlichen Chinabesuche immer stärker bestimmen. Eine Zahl beeindruckt sie. Bei ihrem ersten Besuch 2006 habe Chinas Anteil am deutschen Außenhandel 4,8 Prozent ausgemacht. Der verdoppelte sich bis “zum Ende meiner Amtszeit auf 9,5 Prozent.” Merkel schließt 2014 mit Xi Jinping ein “strategisches Partnerschaftsabkommen” und wird gegen Ende ihrer China-Reisen zur Lobbyistin für ein vor allem von Peking gewolltes Investitionsabkommen (CAI) mit der EU. Im Buch erklärt Merkel ihre Wandlung nicht.

Doch von Anfang an folgt sie der Tradition ihres Amtsvorgängers Gerhard Schröder und nimmt auf jede Chinareise hochkarätige Wirtschaftsführer mit. Schröder gefällt sich dabei als Türöffner. Weniger zuvorkommend zu den Konzernbossen zeigte sich Merkel anfangs. Etwa bei ihrer vierten China Reise in die alte Kaiserstadt Xi’an im Juli 2010, auf der sie auch Geburtstag feierte. Premier Wen Jiabao und 25 deutsche Unternehmensführer begleiteten sie.

Wen machte der Kanzlerin ein besonderes Geburtstagspräsent: Er moderierte mit ihr ein Wirtschaftsforum in neuem Format, auf dem deutsche und chinesische Konzernchefs Tacheles sprechen sollten. Journalisten durften zuhören. Schon dem ersten Redner, dem Chef von Siemens, fielen Wen und Merkel ins Wort, als der in altdienerischer Weise Pekings Fürsorge für Auslandsinvestoren zu loben begann. Wen sagt, er wolle lieber Probleme hören. Merkel sekundierte: Das habe sie doch vom Siemenschef am Vorabend noch ganz anders gehört. Darauf begann ein offenes Gespräch zwischen Deutschen und Chinesen. Von da an sitzen Merkel und Chinas Premiers solchen Wirtschaftsforen vor. Vieles kommt zur Sprache, zu Lösungen kommt es allerdings nicht.

Nur einmal im Buch geht Merkel ins Detail, im Abschnitt über die “neuen Weltmächte Indien und China.” (S. 581-590) Ihr fällt sofort auf, wie der 2013 zum Präsidenten aufgestiegene Xi Jinping alles zur Chefsache macht: “Ich diskutierte fast alle Probleme mit ihm. Er positionierte China neu.”

Xi hatte sie zuerst im Juli 2010 in Peking getroffen. Da war er Vizepräsident und Leiter der Parteihochschule. Dank “meiner marxistisch-leninistischen Kenntnisse” habe sie mit ihm über die Kommunistische Partei und Chinas Form der Diktatur fachsimpeln können. “Letztlich ging es um die Frage, welche Rechte der Einzelne in einer Gesellschaft hat und wer sie unter Berufung auf das Gemeinwohl beschneiden darf.” Für sie gebe es nicht eine Gruppe, “die den besten Weg für alle anderen kennt und bestimmt.” Solches Denken führe zur “Unfreiheit des Einzelnen.” Ihr Fazit: “Wenn es um Menschenrechte ging, konnten unsere Meinungen deshalb unterschiedlicher nicht sein.” (S.567). Fraglich, was in der Anfang 2025 erscheinenden Pekinger Übersetzung von Merkels “Freiheit” noch stehen bleiben darf.

Chinas Zensoren werden auch bei Merkels geopolitischer Bewertung von Xis Seidenstraßen-Initiative schlucken müssen.Die Realität zeige, “dass Länder insbesondere in Asien und Afrika wegen der mit den Investitionen verbundenen Kosten häufig in finanzielle Abhängigkeiten von China gerieten, die ihr eigenes souveränes Handeln einschränkten.” Kritisch sieht sie die Gebietsansprüche Chinas auf das Südchinesische Meer. Peking hätte sich einer Kompromisssuche mit den Anrainerländern verweigert und das Urteil zur Streitbeilegung durch den Ständigen Schiedshof in Den Haag nicht anerkannt. “Das sonst so häufig von chinesischen Politikern im Munde geführte Bekenntnis zum Multilateralismus erwies sich an diesem konkreten Beispiel als Lippenbekenntnis.”

Vor allzu harschen Bewertungen Xis schreckt Merkel zurück. Sie belässt es bei indirekten Warnungen. Anders als Reformbegründer Deng Xiaoping, der außenpolitisch der Maxime folgte: Verstecke Deine Stärken und warte, bis die Zeit gekommen ist, schien für Xi nach seinem Amtsantritt “jetzt der Moment gekommen, die Stärken zu zeigen.” Merkels Blätter über China bleiben weiß, obwohl sie so viel mehr zu sagen hätte. Wenn sie sich traut, über ihren Schatten zu springen und die “Leerstellen” zu füllen, hätte sie genug Stoff für ein eigenes China-Buch.

Jianglong Zang ist seit Dezember General Manager China bei der Blum-Novotest GmbH. Das Familienunternehmen mit Sitz in Ravensburg stellt Mess- und Prüftechnologie für die Werkzeugmaschinen-, Luftfahrt- und Automobilindustrie her. Zang verlässt für seine neue Rolle den Posten des Head of Sales beim Maschinenbauer Heller.

Swen Wucherpfennig hat im November den Posten des Vice President After Sales bei Porsche China übernommen. Wucherpfennig war zuvor Head of After Sales bei Volkswagen in Toronto, Kanada. Sein neuer Einsatzort ist Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Welchem Gegenstand ähnelt das Schriftzeichen 丁? Einem Nagel? Einem Regenschirm? Oder einem Garderobenhaken? Einem Stringtanga! Auf diese optische Ähnlichkeit spielt zumindest die chinesische Bezeichnung für diese stoffsparende Unterwäsche an, die 丁字裤 dīngzìkù, wörtlich “Schriftzeichen-‘Ding’-Hose” lautet. Tatsächlich ist “dīngzìkù” nicht das einzige chinesische Wort, das Gegenständen eine Ähnlichkeit zu bestimmten Schriftzeichen unterstellt.

Peking will angesichts rückläufiger Geburtenraten eigentlich klassische Geschlechterrollen und Familienbilder propagieren – auch in Filmen und TV-Serien. Dennoch erobert “Hao Dongxi” dieser Tage die chinesischen Kinokassen im Sturm. Die Tragikomödie mit dem englischen Titel “Her Story” verhandelt heikle gesellschaftspolitische Themen wie geschlechtsspezifische Ungleichheit und sexuelle Belästigung. Kritiker und Fans nennen es bereits die chinesische Version von “Barbie”.

Die Sorgen moderner Städterinnen werden in “Hao Dongxi” geradezu durchdekliniert: Karrieredruck und Selbstverwirklichungsdrang, toxische Dating-Kultur, fehlende Anerkennung und Erziehungsdilemmata. Fabian Peltsch argumentiert, weshalb der Kassenschlager als emanzipatorischer Meilenstein gewertet werden kann.

Ein weiterer Erfolg an Kassen weltweit ist Angela Merkels Biografie “Freiheit”. Als Bundeskanzlerin besuchte sie zwölfmal die Volksrepublik China. Oft fuhr sie nicht nur nach Peking, sondern auch kreuz und quer durchs Land. In ihren Memoiren bleiben die Seiten zu China allerdings weiß – bis auf einige Betrachtungen über den Präsidenten Xi Jinping. Johnny Erling, der als Pekinger Korrespondent alle Merkel-Reisen miterlebte, versucht dank seiner Erinnerungen einige Lücken zu schließen.

Jiyue galt eigentlich als Vorbild und repräsentierte die Richtung, in die sich chinesische Automobilunternehmen entwickeln. 2021 gründeten Techgigant Baidu und Autohersteller Geely das Joint Venture. Zuletzt machte es auf einer Autoshow in Guangzhou mit einem Supersportwagen in Batmobil-Optik auf sich aufmerksam. Doch nun droht der tiefe Fall. Das Start-up kann offenbar nicht einmal mehr die Sozialversicherung für seine Beschäftigten zahlen. Onlinevideos zeigen den CEO, umringt von Mitarbeitern, die ihren Lohn fordern. Julia Fiedler analysiert die Gründe hinter der Krise.

Ich wünsche Ihnen einen informierten Start in den Tag.

“Hao Dongxi” (“好东西”, englischer Titel “Her Story”) hat die chinesischen Kinokassen im Sturm erobert. Nur knapp zwei Wochen nach dem offiziellen Filmstart Ende November hatte die Tragikomödie bereits die Marke von 500 Millionen RMB (68,7 Millionen Dollar) geknackt. Und das, obwohl sie heikle gesellschaftspolitische Themen wie geschlechtsspezifische Ungleichheit und sexuelle Belästigung verhandelt, die für viele der rund 690 Millionen Frauen im patriarchalisch geprägten China bis heute Alltag sind. Kritiker und Fans sprechen bereits von einer chinesischen Version von “Barbie”, dem US-Kassenschlager des vergangenen Jahres, der sich unter der kunterbunten Oberfläche ebenfalls für weibliche Selbstermächtigung einsetzte.

Der Schlüssel zum Erfolg an der Kinokasse dürfte neben A-List-Stars wie Song Jia 宋佳 der Humor sein, mit dem “Hao Dongxi” seine feministischen Forderungen in das Mainstream-Kino trägt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die alleinerziehende Mutter Wang Tiemei, die im Shanghai der Gegenwart ihre Karriere und die Erziehung ihrer neunjährigen Tochter Momo in Einklang bringen muss. Zweite Hauptfigur ist die charmant-chaotische Musikerin Xiao Ye, die aus weiblicher Solidarität heraus zu einer Art Ziehmutter für Momo wird – und von dem altklugen Kind wiederum neue Perspektiven auf ihre eigenen Kindheitstraumata bekommt.

Gedreht hat den Film die 33 Jahre alte Regisseurin Shao Yihui 邵艺辉. Bereits 2021 hatte sie in ihrer Komödie “B for Busy” (爱情神话) die Herausforderungen geschiedener und kinderloser Frauen in China thematisiert. Dieses Mal wollte sie allerdings komplett aus weiblicher Perspektive erzählen. Die Männer im Film bleiben Randfiguren und kommen eitel, kompliziert und im besten Fall unbeholfen daher. Momos Vater, der selbst wie ein großes Kind wirkt, erhält nicht einmal einen Namen, sondern wird durchweg als 前夫 bezeichnet: Ex-Mann.

Die Sorgen moderner Städterinnen werden in Hao Dongxi geradezu durchdekliniert: Karrieredruck und Selbstverwirklichungsdrang, toxische Dating-Kultur, fehlende Anerkennung und Erziehungsdilemmata. Einige Szenen scheinen allein der feministischen Botschaft zu dienen, etwa wenn die Tochter im Restaurant über die Normalität der Menstruation referiert oder Tiemeis tägliche Hausarbeiten als poetische Momentaufnahmen inszeniert werden.

Dazu gibt es zahlreiche “Easter Eggs” in Form von Querverweisen, Büchern, Bildern und Zitaten feministischer Ikonen, etwa der japanischen Soziologin Chizuko Ueno oder der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Das ist mitunter plakativ, mit seinen vielen Anglizismen für westliche Geschmäcker vielleicht zu plakativ. Aber in China hat man feministische Grundsatz-Dialektik dem Massenpublikum noch nie so deutlich vorgesetzt. Und auch da der Staat zuletzt angesichts rückläufiger Geburtenraten wieder verstärkt klassische Geschlechterrollen und Familienbilder propagiert, kann “Hao Dongxi” zu Recht als emanzipatorischer Meilenstein gewertet werden.

“Der Film zeigt die Lebenssituationen und Stimmen von Frauen auf warme und lebensechte Weise“, sagt eine chinesische Austauschstudentin, die zu einer von zwei Vorstellungen von “Hao Dongxi” im Berliner UCI Luxe Kino gekommen ist. Ihr Freund, der wie sie anonym bleiben will, ergänzt, dass der Film obendrein einige weitere soziale Probleme in China anspreche, “zum Beispiel die Bürokratie oder das viele Mobbing im Internet oder an den Schulen.” Beide sind sich einig, dass der Film nicht überbewertet ist, sondern “ziemlich gut erzählt und sehr unterhaltsam” – vor allem “wenn man weiß, wie das Leben in Shanghai so ist.”

Natürlich sehen nicht alle den Erfolgsfilm so positiv. Auf Social Media wurde der Regisseurin umgehend Männerhass vorgeworfen. Ein Dozent des Film Research Instituts der Tongji-Universität erklärte gegenüber dem Magazin Sixthtone, dass der Film zwar gut gemacht sei, aber nicht dazu beitragen dürfe, einen “Krieg der Geschlechter” zu befeuern. Auf dem Social-Media-Watchblog Whatsonweibo wird eine Zuschauerin zitiert, die selbst im Filmgeschäft arbeitet und der Regisseurin “Heuchelei” vorwirft. Die Produzenten von “Hao Dongxi” seien zum großen Teil männlich, weswegen der finanzielle Erlös am Ende doch nicht den Frauen zugutekomme – feministischer Filmhit hin oder her.

Eins zeigt der Film jedenfalls deutlich: Weibliche Stimmen werden im lange vor allem männlich geprägten Filmgeschäft Chinas immer bedeutender. So hatten in den vergangenen fünf Jahren schon einige Spielfilme und Serien “Hao Dongxi” den Weg geebnet, zum Beispiel “YOLO” (麻辣滚烫), “Like a Rolling Stone” (出走的决心) oder “To the Wonder” (我的阿勒泰), die alle auf die ein oder andere Weise Frauenschicksale in den Mittelpunkt stellten.

“Ich fand es sehr schön, einen Film zu sehen, der von Frauen für Frauen gemacht wurde”, sagt Leia, eine weitere Studentin im Foyer des Berliner Kinos. “Er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten so viel wie möglich auszudrücken versucht”, so die 24-Jährige. Daran könne man sehen, dass es definitiv “einen Shift auf gesellschaftlicher Ebene” gibt und das Publikum solche Geschichten sehen will, “zumindest was die Geschichten von Bewohnerinnen reicher Städte wie Shanghai angeht”, ergänzt ihre Freundin Lilian. Beide glauben, dass in Zukunft noch mehr Filminvestoren den Werken von Frauen Aufmerksamkeit schenken und noch mehr Regisseurinnen soziale Themen im Kino verarbeiten werden. “Das heißt aber nicht, dass es leicht wird, solche Dinge öffentlich anzusprechen”.

Das chinesische Elektroauto-Start-up Jiyue, das 2021 ursprünglich unter dem Namen Jidu als “Robocar-Marke” gegründet wurde, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Das Joint Venture von Geely und Baidu kann offenbar nicht einmal mehr die Sozialversicherung für seine Beschäftigten zahlen. Zudem halten sich Gerüchte zu Massenentlassungen. Einen Konkurs bestritt das Unternehmen allerdings. In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurden dem Fachnewsletter Car News China zufolge nur knapp 14.000 Fahrzeuge verkauft.

Als Joint Venture zwischen einem etablierten und erfolgreichen Automobilhersteller wie Geely und einem führenden Tech-Unternehmen wie Baidu repräsentiert Jiyue eigentlich die Richtung, in die sich chinesische Automobilunternehmen entwickeln, sagt Mark Rainford. Er ist Automobilexperte in Shanghai und Betreiber der Plattform Inside China Auto. Wie schlecht die Lage des Unternehmens offenbar sei, ist laut Rainford daher überraschend. Allerdings steht ein Absturz wie der von Jiyue möglicherweise auch anderen Herstellern bevor.

CEO Xia Yiping informierte Mitarbeitende am Mittwoch in einem Online-Memo, dass das Unternehmen sich um eine neue Finanzierung bemühen und Projekte streichen werde. Abteilungen und Positionen mit Doppelfunktionen sollten zusammengelegt werden, was zahlreiche Kündigungen zur Folge hätte. Ein Stellenabbau wurde vom Unternehmen aber abgestritten. Videos und Livestreams aus dem Hauptquartier in Shanghai von Donnerstag zeigen Xia, der von mehr als 100 Menschen umringt wird, die wissen wollen, was sein Plan ist, um das Unternehmen zu retten.

“Die Größe der beiden Player im Hintergrund hat Jiyue geholfen, einer ernsthaften Überprüfung seiner schwachen Verkaufszahlen zu entgehen”, sagt Autoexperte Mark Rainford. “Erst in den letzten Monaten hat Jiyue mehr als 2.000 verkaufte Einheiten pro Monat erreicht, und nur einmal mehr als 3.000. Aber jeder nahm an, dass das Unternehmen aufgrund der beteiligten Akteure ziemlich sicher ist.”

Experten in China betrachteten die Marke Jiyue als Versuchsprojekt von zwei großen, erfolgreichen Konzernen, an dem High-End-Technologien wie das autonome Fahrsystem von Baidu getestet werden sollten. Zuletzt hatte die Marke bei der Autoshow in Guangzhou einen großen und viel beachteten Auftritt mit dem Supersportwagen Robo X, der für 2027 als Serienmodell angekündigt war. Das Fahrzeug in Batmobil-Optik sollte mit der autonomen Fahrtechnologie Apollo von Baidu ausgestattet werden, alle Funktionen an Bord ließen sich laut Jiyue über Sprachbefehle steuern.

Autoexperte Rainford bescheinigt den beiden Jiyue-Fahrzeugen 01 und 07 hervorragende Eigenschaften, unter anderem wegen der sehr guten EV-Plattform, einer der besten Batterien im Markt, und der fortschrittlichen Fahrassistenzsysteme. Jiyue verfügt über 140 Verkaufsstandorte in 40 chinesischen Städten, obwohl die Marke erst seit einem Jahr auf dem Markt ist. Allerdings blieb Jiyue trotz der Mutterkonzerne Geely und Baidu unter dem Radar der Kunden.

Das liegt unter anderem auch am Überangebot von E-Automarken, das es für junge Hersteller schwer macht, herauszustechen und sich beim Kunden zu etablieren. Ebenfalls zum Problem wurde auch für Jiyue der anhaltende, scharfe Preiskampf auf dem chinesischen Automarkt, der viele Elektroauto-Start-ups zunehmend unter Druck setzt. Im Sommer senkte das Unternehmen selbst die Preise, allerdings offenbar zu spät, um ausreichend Kunden zu gewinnen. Im Wettbewerb von mehr als 100 Marken verkaufen nur wenige Unternehmen genug Fahrzeuge, um profitabel zu wirtschaften. Autoexperte Tu Le vom Beratungsunternehmen Sino Auto Insights schätzt, dass ein Hersteller in China um die 300.000 Fahrzeuge pro Jahr verkaufen muss, um seine Produktionslinien auszulasten und Gewinne zu schreiben.

Andere Schätzungen gehen von weniger aus. Doch selbst wenn es die Hälfte wäre: Viele chinesische E-Auto-Unternehmen, selbst die etablierten, sind weiter auf Investorengelder angewiesen. Selbst eines der bekanntesten E-Auto-Start-ups, VW-Partner Xpeng, verkaufte in den ersten elf Monaten des Jahres 2024 gerade einmal rund 150.000 Fahrzeuge. Experten rechnen schon länger mit einer Konsolidierung.

Es gibt auch Positivbeispiele, die bis Ende November bereits jeweils ihre Jahres-Verkaufsziele überschritten haben. Dazu gehören laut der Fachzeitschrift China Automotive News neben Platzhirsch BYD (3,74 Millionen NEVs) auch Leapmotor (mehr als 250.000) und Newcomer Xiaomi (mehr als 100.000). Chang’an Automobile, Nio und andere erreichten immerhin 80 Prozent ihrer Jahresziele, viele weitere etwa die Hälfte von den Verkäufen, die sie sich für 2024 vorgenommen hatten.

Zahlreiche vielversprechende und aufregende Marken, wie zum Beispiel Hiphi, sind aber bereits wieder verschwunden. Der öffentlichkeitswirksame Untergang von Jiyue könnte diesen Trend weiter verstärken. Nämlich dann, wenn Kunden dadurch verunsichert werden und beschließen, lieber auf große und etablierte Marken zu setzen, um keine Nachteile zu erleiden. Zum Beispiel bei Ersatzteilen oder Garantieansprüchen, die möglicherweise nicht mehr erhältlich sind, wenn ein Start-up Pleite geht.

15.12.2024, 16:00 Uhr

Konfuzius-Institut Hamburg, Konzert (vor Ort): Winterkonzert Mehr

16.12.2024, 17:15 Uhr London

SOAS University of London, Vorlesung (vor Ort): WSD Handa Distinguished Annual Lecture 2024 – Rethinking China’s Growth Model Mehr

17.12.2024, 18:00 Uhr (18.12., 01:00 Uhr Beijing)

Stiftung Asienhaus, Webinar: Gesprächscafé: Zukunft & Perspektiven der nordsüdpolitischen Medienarbeit Mehr

17.12.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Piecing it Together: Intellectual Property Strategies for China, South East Asia, and Europe Mehr

17.12.2024, 08:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing)

AHK Greater China, Webinar: GCC Virtual Compliance Insights: How to Establish and to Maintain a Robust Compliance Management System in Foreign Invested Enterprises? Mehr

17.12.2024, 18:30 Uhr Beijing

AHK Greater China, Guangzhou (vor Ort): Christmas Dinner Mehr

19.12.2024, 18:00 Uhr

GDCF Düsseldorf, Online-Termin: Vorstandssitzung Mehr

19.12.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Stay Ahead of China’s 2024 Year-End Annual Compliance and Our 2025 Outlook Mehr

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu seiner Amtseinführung am 20. Januar in Washington eingeladen. Auf die Frage, ob Xi geantwortet habe, sagte Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt in einem Interview mit Fox News, dies sei “noch zu klären”. Sie nannte keine Namen der anderen Staats- und Regierungschefs, die ebenfalls eingeladen wurden.

“Dies ist ein Beispiel dafür, dass Präsident Trump einen offenen Dialog mit Führern von Ländern führt, die nicht nur unsere Verbündeten, sondern auch unsere Gegner und Konkurrenten sind”, sagte Leavitt. Keine Einladung erhielt dagegen Wladimir Putin, wie der Kreml am Donnerstag mitteilte. Das Angebot an Xi, Trumps Vereidigung beizuwohnen, wurde bereits kurz nach den Präsidentschaftswahlen am 5. November, ausgesprochen, so CBS News, das am Mittwoch zuerst über die Einladung berichtet hatte. rtr

China will nach Angaben des chinesischen Botschafters in Südafrika stärker in die Elektromobilität des Landes investieren. “Wir ermutigen die chinesischen Unternehmen, verstärkt in Erwägung zu ziehen, Montage oder Wertschöpfung nach Südafrika zu verlagern“, sagte Wu Peng am Mittwoch der Nachrichtenagentur Bloomberg. China ist der größte Handelspartner Südafrikas, vor den USA und Deutschland. Südafrika besitzt neben Marokko die größte Automobilindustrie auf dem Kontinent. Künftig will das Land nun aber auch in die Elektromobilität einsteigen.

Wu wies in seinem Statement gleichzeitig allerdings darauf hin, dass die Bedingungen des Marktes eine entscheidende Rolle bei den Entscheidungen der Unternehmen spielen würden. Zudem stellte er weitere Investitionen in angrenzende Branchen wie erneuerbare Energien sowie Rohstoffabbau in Aussicht. “Ich bin überzeugt, dass in Zukunft mehr und mehr chinesische Unternehmen nach Südafrika kommen, in Südafrika investieren und für Südafrika bauen werden”, sagte Peng. Gemeinsam könnten die beiden Länder weitere Marktpotenziale heben.

Nach Angaben des südafrikanischen Handelsministeriums erwirtschaftet die Automobilbranche in Südafrika über Exporte 2023 umgerechnet rund 14,6 Milliarden Euro. Knapp 400.000 Autos exportierte das Land – zu einem Großteil nach Europa. Insgesamt wurden rund 630.000 Autos produziert – rund 190.000 Autos mehr als noch 2020. Exporte in andere afrikanische Länder waren mit rund 25.400 Autos vergleichsweise gering. dre

Bestimmte Tomaten- und Paprikaprodukte in deutschen Supermärkten stehen in Verbindung mit Zwangsarbeit und Landenteignungen von Uiguren in Xinjiang. Das geht aus einem Report des International Network for Critical China Studies hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde und Table.Briefings vorliegt. Die Autoren Adrian Zenz und I-Lin Lin ermittelten insgesamt 72 internationale und 18 chinesische Unternehmen, die entweder in Xinjiang produzieren oder Lieferkettenverknüpfungen dorthin aufweisen, darunter Konzerne, wie Kraft Heinz, Nestlé und PepsiCo. Auch Marigold- und Steviaprodukte sollen betroffen sein.

Eine chemische Untersuchung zwischen April und August 2024 ergab, dass mehrere in deutschen Supermärkten verkaufte Tomatenprodukte, wie Tomatenmark, Erzeugnisse aus Xinjiang enthalten. Dabei warben die Produzenten lediglich mit Tomaten aus Italien. Den Autoren zufolge werden untersuchte Tomaten- und Paprikaprodukte auch in den USA, Großbritannien und anderen europäischen Ländern vertrieben.

Die Autoren werfen chinesischen Agrarunternehmen vor, der Regierung bei der Umsetzung einer repressiven Politik zu unterstützen, die ethnische Gemeinschaften auseinanderreißt und Eltern durch erzwungene Umsiedlung zur Arbeit von ihren Kindern trennt. Sie fordern von den Regierungen der betroffenen Länder, Gesetze zu erlassen, die Unternehmen forcieren, ihre Lieferketten mit möglichen Verbindungen zu Xinjiang offenzulegen. mcl

Die EU möchte erstmals sechs chinesische und Hongkonger Firmen sowie eine chinesische Staatsbürgerin wegen Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine sanktionieren. Den Firmen drohen nun Vermögenssperren, der Einzelperson ein Visa-Verbot. Die Entscheidung ist Teil des 15. EU-Sanktionspakets gegen Russland. Dass diese am Montag beim Treffen der EU-Außenminister bestätigt wird, gilt als so gut wie sicher, erklärten EU-Kreisen Table.Briefings. Die Namen der betroffenen Firmen und der Person wurden noch nicht veröffentlicht.

Bei dem Schritt handelt es sich um direkte Sanktionen gegen chinesische Akteure, zuvor waren nur Handelsbeschränkungen für Güter mit zivil-militärischer Doppelnutzung erlassen worden. 19 chinesische Firmen stehen deshalb auf einer Blacklist der EU. Mit den neuen Sanktionen soll die militärische Unterstützung für Russland eindämmt werden und eine Umgehung von Sanktionen verhindert werden. Peking hatte sich bisher nicht zu den Sanktionsplänen aus Brüssel geäußert. ari

Angela Merkels 720 Seiten füllende Erinnerungen brachen mit 200.000 verkauften Exemplaren in Deutschland schon in der ersten Erscheinungswoche alle Rekorde. Kritiker waren allerdings enttäuscht, nannten es ein Buch voller “Leerstellen“, ein “Puzzle”, dem zu viele Teile fehlten. Das gilt auch für China. Dabei besuchte Merkel in ihrer Amtszeit von 2005 bis 2021 zwölf Mal die Volksrepublik, fuhr neben Peking kreuz und quer durchs Land.

Angela Merkel wollte während ihres kurzen Antrittsbesuches in China im Mai 2006 mehr als nur Pekinger Konferenzräume sehen. Sie ließ sich von ihrem Gastgeber, dem damaligen Premier Wen Jiabao, zum Spaziergang in den Pekinger Park 北京菖蒲河公园 überreden. Mit Frühsporteinlage: Wen zeigte ihr wie man Taiji-Ball spielt. 太极柔力球.

Schon bei der ersten ihrer zwölf Reisen in die Volksrepublik lockerte sich so die Atmosphäre, begründeten Wen und Merkel ihre ungewöhnliche Politikerfreundschaft. Als die Kanzlerin Ende August 2007 zum zweiten Mal kam, wählte der Premier den Zhongshan-Park am Kaiserpalast als Spazierort aus. Pekinger Volk und internationale Medien durften öffentlichkeitswirksam zuschauen, als sich Merkel am Yoyo Spiel (Diabolo) 抖空竹 versuchte.

Die Krise kam aus heiterem Himmel. Chinas Charme-Offensive endete schlagartig, als Merkel gerade aus Peking zurück in ihrem Berliner Amtssitz, den Dalai Lama empfing. Mit ihrem als “privat” deklarierten Treffen ehrte sie den tibetischen Religionsführer und Friedennobel-Preisträger. Peking fasste es als Affront auf, sah es doch im Dalai Lama einen Staatsfeind und Separatisten, der Tibet von der Volksrepublik abspalten wollte. Chinas Führung fühlte sich vorgeführt, ließ Merkel von aufgehetzten Bloggern als “Intrigantin” und unterirdischer noch als deutsche “Hexe” mobben. Pekings Außenministerium rief eine Eiszeit in den chinesisch-deutschen Beziehungen aus. Erbost giftete das Xinhua-Magazin China Newsweek: “Als Merkel am 23. September den Dalai traf, war sie keinen Monat aus China zurück; ihr Händedruck mit Chinas Führern noch warm.”

In Merkels Erinnerungsbuch “Freiheit” ist kein Platz für die Turbulenzen ihres China-Engagements. Im Namensverzeichnis (ein Sachregister fehlt) versteckt sich auf Seite 385 unter “Dalai Lama” nur ein Satz: 2006 und 2007 reiste Merkel nach China, Japan und Afrika. Sie “empfing den Dalai Lama und den saudischen König Abdullah in Berlin.” Das wars. Weder kommt die bis Anfang 2008 dauernde dreimonatige Straf-Eiszeit vor, die Peking über Berlin verhängte, noch das innenpolitische Hickhack. China war es gelungen, wegen des Dalai Lama-Treffens einen Keil in die deutsche Politik zu treiben. Verbündete gegen Merkel fand es in Frank Walter Steinmeier, und Exkanzler Gerhard Schröder, der auf einer Geschäftsreise in Peking Merkel öffentlich kritisierte. China Daily berichtete am 9.11.2007 auf Seite 1 genüsslich darüber.

China kommt im Buch viel zu kurz. Dabei sprechen Merkels Anfangsreisen Bände über ihre sich wandelnde Sicht auf die neue Weltmacht und Pekings ambivalentes Verhältnis ihr gegenüber. Beim zweiten Besuch hielt Merkel am 28. August 2007 einen Festvortrag zur Klimapolitik vor der Akademie der Sozialwissenschaften. Sie schlug geschickt den Bogen von der gemeinsamen globalen Verantwortung für eine nachhaltige Welt zur ebenso notwendigen Wertedebatte um Rechtstaat und Meinungsfreiheit. Dafür erhielt sie viel Beifall.

Aber nicht von allen. In der Diskussion meldete sich Chinas Ex-Botschafter in der Bundesrepublik Mei Zhaorong, der einst in der DDR studiert hatte. Er konfrontierte Merkel: Ob sie nicht China als eine Art “vergrößerte DDR” betrachte. Das sei “ein Gerücht” reagierte sie kühl. “Meine Kenntnis reicht aus, um zu wissen, dass ihr Land heute einen Weg geht, der für uns sehr spannend ist und wo wir manches auch miteinander diskutieren, aber der nichts zu tun hat mit dem, was in der DDR stattfand.”

Drei Jahre später, 2010, wollte ich von Mei wissen, ob er weiter Vorbehalte gegen Merkel hege. Er sagte: “Ich stelle heute fest, dass sie China viel besser versteht. Sie hat ihre Wertevorstellungen – wir haben unsere.” Es sei ihm nicht darum gegangen, dass sie “ihre Vorstellungen ändert, sondern nur, dass sie unsere respektiert.” Sie wisse heute, “wo bei uns die rote Linie liegt.”

Dabei hatte Mei nicht Unrecht. In Hintergrundgesprächen, die Merkel mit uns Korrespondenten führte, gestand sie anfangs, vor ihrer China Reise von Albträumen heimgesucht worden zu sein, über die Folgen, wenn das große China genauso wie die DDR Schiffbruch erleiden würde.

Merkel wusste, was in China vorging. Von 2006 an – und später bei jedem Besuch – bestand sie darauf, sich informell in der Botschaft mit verfolgten Autoren und Vertretern der Zivilgesellschaft treffen zu können. In kleinstem Kreis berichteten ihr das Autorenpaar Chen Guidi und seine Frau Chun Tao über die Lage der entrechteten Bauern und Wanderarbeiter. Ihr Aufklärungsreport war verboten worden. Beide sagten uns Journalisten, wie überrascht sie waren, so intensiv mit Merkel über Sozialprobleme zu diskutieren. Beim Besuch 2007 traf die Kanzlerin vier kritische Publizisten, Blogger und Presserechtler zu Fragen der Zensur. Li Datong, ein bekannter Enthüllungsjournalist, der unter Berufsverbot stand, sagte mir: “Wir kamen mit ihr so schnell ins Gespräch, dass wir völlig vergaßen, wem wir gegenübersaßen. Sie wusste sofort, worum es geht.”

Peking ärgerte sich, protestierte aber niemals offen gegen diese Treffen. In ihrem Buch erinnert Merkel nur mit einem Understatement daran: “Regelmäßig traf ich mich bei meinen Besuchen in der deutschen Botschaft in Peking mit chinesischen Oppositionellen, die für eine Begegnung mit mir beträchtliche Gefahren in Kauf nahmen. Einzelnen Menschen konnte ich helfen, die systembedingte Unterdrückung Andersdenkender in China konnte ich nicht verändern.” (S.587) Weltbekannte Künstler von Ai Weiwei bis Liu Xia, der Witwe des bis in seinen grausamen Tod verfolgten Nobelfriedenspreisträgers Liu Xiaobo, verdankten der Fürsprache Merkels ihre Freiheit. Ihre Namen kommen im Buch “Freiheit” nicht vor.

In einem Satz benennt Merkel ihr China-Dilemma: “Meine Zusammenarbeit mit dem Land war ein Beispiel für Realpolitik”. Dies hätte zwar nicht bedeutet, Meinungsverschiedenheiten unter den Teppich zu kehren”, aber die jeweiligen politischen Systeme als “gegeben zu respektieren und aus gemeinsamen Interessen Bereiche der Zusammenarbeit abzuleiten.” (S.588)

Ausschlaggebend wird für sie neben der Klimapolitik die Einsicht, dass “handfeste” Wirtschaftsinteressen Deutschlands ihre alljährlichen Chinabesuche immer stärker bestimmen. Eine Zahl beeindruckt sie. Bei ihrem ersten Besuch 2006 habe Chinas Anteil am deutschen Außenhandel 4,8 Prozent ausgemacht. Der verdoppelte sich bis “zum Ende meiner Amtszeit auf 9,5 Prozent.” Merkel schließt 2014 mit Xi Jinping ein “strategisches Partnerschaftsabkommen” und wird gegen Ende ihrer China-Reisen zur Lobbyistin für ein vor allem von Peking gewolltes Investitionsabkommen (CAI) mit der EU. Im Buch erklärt Merkel ihre Wandlung nicht.

Doch von Anfang an folgt sie der Tradition ihres Amtsvorgängers Gerhard Schröder und nimmt auf jede Chinareise hochkarätige Wirtschaftsführer mit. Schröder gefällt sich dabei als Türöffner. Weniger zuvorkommend zu den Konzernbossen zeigte sich Merkel anfangs. Etwa bei ihrer vierten China Reise in die alte Kaiserstadt Xi’an im Juli 2010, auf der sie auch Geburtstag feierte. Premier Wen Jiabao und 25 deutsche Unternehmensführer begleiteten sie.

Wen machte der Kanzlerin ein besonderes Geburtstagspräsent: Er moderierte mit ihr ein Wirtschaftsforum in neuem Format, auf dem deutsche und chinesische Konzernchefs Tacheles sprechen sollten. Journalisten durften zuhören. Schon dem ersten Redner, dem Chef von Siemens, fielen Wen und Merkel ins Wort, als der in altdienerischer Weise Pekings Fürsorge für Auslandsinvestoren zu loben begann. Wen sagt, er wolle lieber Probleme hören. Merkel sekundierte: Das habe sie doch vom Siemenschef am Vorabend noch ganz anders gehört. Darauf begann ein offenes Gespräch zwischen Deutschen und Chinesen. Von da an sitzen Merkel und Chinas Premiers solchen Wirtschaftsforen vor. Vieles kommt zur Sprache, zu Lösungen kommt es allerdings nicht.

Nur einmal im Buch geht Merkel ins Detail, im Abschnitt über die “neuen Weltmächte Indien und China.” (S. 581-590) Ihr fällt sofort auf, wie der 2013 zum Präsidenten aufgestiegene Xi Jinping alles zur Chefsache macht: “Ich diskutierte fast alle Probleme mit ihm. Er positionierte China neu.”

Xi hatte sie zuerst im Juli 2010 in Peking getroffen. Da war er Vizepräsident und Leiter der Parteihochschule. Dank “meiner marxistisch-leninistischen Kenntnisse” habe sie mit ihm über die Kommunistische Partei und Chinas Form der Diktatur fachsimpeln können. “Letztlich ging es um die Frage, welche Rechte der Einzelne in einer Gesellschaft hat und wer sie unter Berufung auf das Gemeinwohl beschneiden darf.” Für sie gebe es nicht eine Gruppe, “die den besten Weg für alle anderen kennt und bestimmt.” Solches Denken führe zur “Unfreiheit des Einzelnen.” Ihr Fazit: “Wenn es um Menschenrechte ging, konnten unsere Meinungen deshalb unterschiedlicher nicht sein.” (S.567). Fraglich, was in der Anfang 2025 erscheinenden Pekinger Übersetzung von Merkels “Freiheit” noch stehen bleiben darf.

Chinas Zensoren werden auch bei Merkels geopolitischer Bewertung von Xis Seidenstraßen-Initiative schlucken müssen.Die Realität zeige, “dass Länder insbesondere in Asien und Afrika wegen der mit den Investitionen verbundenen Kosten häufig in finanzielle Abhängigkeiten von China gerieten, die ihr eigenes souveränes Handeln einschränkten.” Kritisch sieht sie die Gebietsansprüche Chinas auf das Südchinesische Meer. Peking hätte sich einer Kompromisssuche mit den Anrainerländern verweigert und das Urteil zur Streitbeilegung durch den Ständigen Schiedshof in Den Haag nicht anerkannt. “Das sonst so häufig von chinesischen Politikern im Munde geführte Bekenntnis zum Multilateralismus erwies sich an diesem konkreten Beispiel als Lippenbekenntnis.”

Vor allzu harschen Bewertungen Xis schreckt Merkel zurück. Sie belässt es bei indirekten Warnungen. Anders als Reformbegründer Deng Xiaoping, der außenpolitisch der Maxime folgte: Verstecke Deine Stärken und warte, bis die Zeit gekommen ist, schien für Xi nach seinem Amtsantritt “jetzt der Moment gekommen, die Stärken zu zeigen.” Merkels Blätter über China bleiben weiß, obwohl sie so viel mehr zu sagen hätte. Wenn sie sich traut, über ihren Schatten zu springen und die “Leerstellen” zu füllen, hätte sie genug Stoff für ein eigenes China-Buch.

Jianglong Zang ist seit Dezember General Manager China bei der Blum-Novotest GmbH. Das Familienunternehmen mit Sitz in Ravensburg stellt Mess- und Prüftechnologie für die Werkzeugmaschinen-, Luftfahrt- und Automobilindustrie her. Zang verlässt für seine neue Rolle den Posten des Head of Sales beim Maschinenbauer Heller.

Swen Wucherpfennig hat im November den Posten des Vice President After Sales bei Porsche China übernommen. Wucherpfennig war zuvor Head of After Sales bei Volkswagen in Toronto, Kanada. Sein neuer Einsatzort ist Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Welchem Gegenstand ähnelt das Schriftzeichen 丁? Einem Nagel? Einem Regenschirm? Oder einem Garderobenhaken? Einem Stringtanga! Auf diese optische Ähnlichkeit spielt zumindest die chinesische Bezeichnung für diese stoffsparende Unterwäsche an, die 丁字裤 dīngzìkù, wörtlich “Schriftzeichen-‘Ding’-Hose” lautet. Tatsächlich ist “dīngzìkù” nicht das einzige chinesische Wort, das Gegenständen eine Ähnlichkeit zu bestimmten Schriftzeichen unterstellt.