Europa muss chinesische Einflussversuche stärker wahrnehmen: Das ist die dringende Empfehlung der Experten von Merics. Die Forscher des Berliner China-Instituts haben eine neue Studie vorgelegt und zeigen darin, wie die Volksrepublik den globalen Diskurs im eigenen Sinne zu steuern anstrebt. Wir Europäer sollten wachsamer gegenüber Manipulationen werden, sagt Merics.

Umgekehrt ist auch Europas Image in China in Gefahr. Weil europäische Akteure aus dem öffentlichen Diskurs in China praktisch verbannt sind, zeichnen die lokalen Medien dort häufig ein negatives Bild von Europa – ohne Möglichkeit, die eigene Sichtweise einzubringen. Was aus der Merics-Studie zu lernen ist, hat Julia Fiedler aufgeschrieben.

China wird ab 2024 keine Kredite der staatlichen Förderbank KfW bekommen, wie China.Table bereits berichtet hatte. Denn das sei mit “Chinas faktischem Status als Industrieland” unvereinbar. Unter welchen – strengen – Bedingungen diese Kredite bislang vergeben wurden und welche Gestaltungsmöglichkeiten Deutschland mit ihnen nun möglicherweise aufgibt, analysiert Frank Sieren. Der Peking-Besuch von Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, wird möglicherweise von dem Vorgang überschattet.

Ihnen einen guten Start in den Tag wünscht

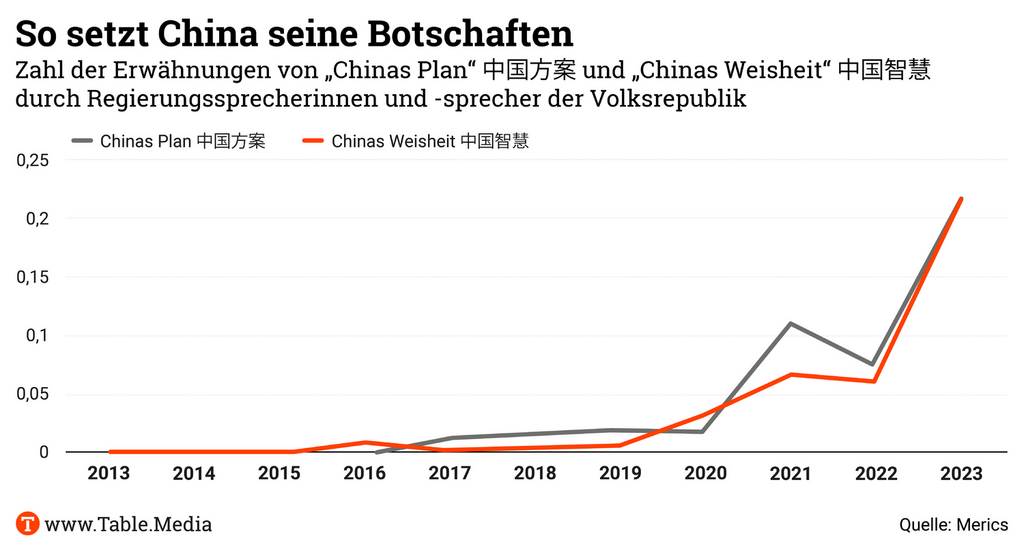

Angestaubte staatliche Propaganda war einmal – Chinas Führung steckt Ressourcen in das Eigenmarketing. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, den Diskurs auch im Ausland zu kontrollieren und das eigene Image zu verbessern. Denn dieses hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Bei einer Umfrage unter 24 Ländern, darunter vielen in Europa, sagten im Durchschnitt 67 Prozent der Menschen, dass sie von China ein eher negatives Bild haben.

Für China sind Europa und die EU-Mitgliedsstaaten jedoch strategisch wichtig: als wirtschaftliche Partner und als Gegengewicht zu den USA. Ein schlechtes Image in diesen Ländern ist für China nachteilig.

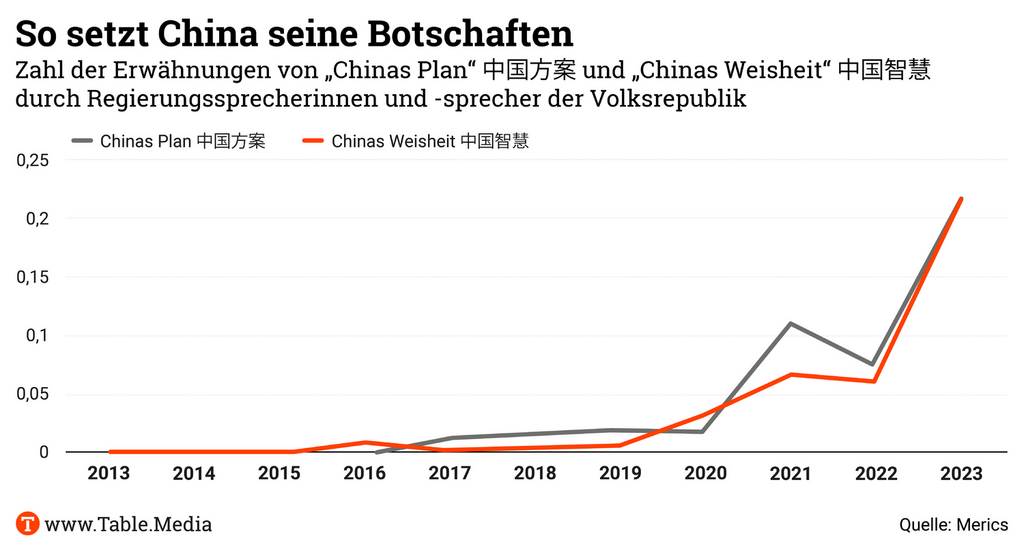

China beeinflusst die Debatte aber auch, um das eigene politische und wirtschaftliche Modell als Alternative zu positionieren und etablierte Konzepte zu Demokratie und Menschenrechten anzugreifen. Seit 2020 bemüht sich China immer häufiger, das eigene System als das überlegene darzustellen.

Das Mercator-Institut für China-Studien in Berlin (Merics) hat nun eine neue Studie vorgelegt, in der die Wissenschaftler untersuchen, wie die Volksrepublik den globalen Diskurs im eigenen Sinne zu steuern versucht. Die Studie liegt Table.Media vorab vor.

Dabei stellen sie eine deutliche Veränderung in den vergangenen Jahren fest. “In den ersten fünf Jahren unter Xi war die Kontrolle vor allem nach innen gerichtet, Diskursräume wurden stark eingeschränkt”, sagt Katja Drinhausen, eine der Autorinnen der Studie.

Die Führung hat in dieser Phase vor allem dafür gesorgt, dass von außen keine Informationen nach China gelangen, die von der Führung als schädlich gewertet werden. Inzwischen gilt der Außenwirkung wieder mehr Aufmerksamkeit. “Die eigene Sicht der Dinge und das eigene Framing nach außen zu tragen, ist in der zweiten Amtszeit von Xi Jinping eine neue Komponente, die man mitdenken muss.”

Die Erkenntnisse der Studie:

Unabhängige Informationen über China zu erlangen, wird nach Sicht der Forschenden immer schwieriger. Unerwünschte Meinungsäußerungen werden durch zahlreiche Methoden zu verhindern versucht, unter anderem durch Gesetze wie das Hongkonger Nationale Sicherheitsgesetz. Sie sollen Druck auf Interessengruppen ausüben. Chinesen, die im Ausland leben und sich zu kritischen Themen äußern, werden unter Druck gesetzt,

Der Kontakt ausländischer Wissenschaftler und Journalisten zu Gesprächspartnern in China wird erheblich erschwert, indem zum Beispiel Interviews auf komplizierte Weise vorab offiziell genehmigt werden müssen. Austausch wird auch dadurch unterbunden, dass Journalistenvisa restriktiver vergeben werden und Reisebeschränkungen für manche Regionen, wie zum Beispiel Xinjiang, gelten.

Die Studie berichtet von einer Zunahme von Zugangsbeschränkungen im Internet: So ist zuletzt das Nationale Statistikamt dadurch aufgefallen, dass es Daten zu Themen wie den Jugendarbeitslosenzahlen offline gestellt hat. “So systematisch und viel wie das in den letzten Jahren geschieht, ist das eine ganz neue Entwicklung”, sagt Drinhausen. “Es bestimmt, was wir über China wissen und unabhängig schlussfolgern können.”

Dazu kommt: Ausländer können sich gegenüber der chinesischen Öffentlichkeit auch nicht frei äußern. Während chinesischen Akteuren der Informationsraum im Ausland offenstehe, bestehe für europäische Akteure kaum eine Möglichkeit, am öffentlichen Diskurs in China teilzunehmen. Das schade auch dem Image Europas. Unerwünschte Sichtweisen werden als Fake News verleumdet.

Die Forschenden sehen Europa aktuell noch nicht so sehr im Fokus Chinas wie die USA, Kanada und Australien. Diese Länder seien wesentlich stärker von Desinformationskampagnen und auch von Einflussversuchen bei Wahlen betroffen.

Dennoch raten die Merics-Expertinnen den EU-Staaten, sich darauf vorzubereiten, dass China die Einflussnahme noch hochfahren wird. Die Europäer sollten sich besser vernetzen und gemeinschaftlich vorgehen:

Da es sich bei der starken Asymmetrie der Informationsverfügbarkeit um ein strukturelles Problem handele, sei die Politik gefragt, mehr Offenheit von China einzufordern.

Am Mittwoch ist Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, in Peking, um über die Möglichkeiten im gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel zu sprechen. Der Besuch der früheren Greenpeace-Chefin in Peking wird nun jedoch von der Absage künftiger KfW-Kredite für China überschattet.

Denn ab 2024 gibt es keine deutschen Förderkredite mehr für Projekte in China, wie China.Table bereits aus Kreisen des chinesischen Finanzministeriums gemeldet hat. Gisela Hammerschmidt, Unterabteilungsleiterin Asien im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), hat nun ihre Counterparts in Peking persönlich offiziell darüber informiert.

Viele Jahre flossen Kredite der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für Projekte nach China. Im Zeitraum von 2013 bis 2020 hatte die KfW beispielsweise insgesamt 90 Förderkredite mit einem Gesamtvolumen von 3,09 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Berufsbildung und Gesundheit vergeben.

Das Chinageschäft der KfW sei mit “Chinas faktischem Status als Industrieland” unvereinbar, begründet die Regierung ihren Kurswechsel. Tatsächlich ist die chinesische Wirtschaft an der Kaufkraft gemessen bereits die größte Volkswirtschaft der Welt, nominal hinter den USA die zweitgrößte.

Das lässt sich jedoch auch anders sehen: Am Pro-Kopf-Einkommen gemessen ist China noch ein Schwellenland. China hat mit 21.500 US-Dollar ein niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen als Bulgarien, es liegt etwa auf der Höhe von Mexiko. Deutschland hingegen hat ein Pro-Kopf-Einkommen von 63.000 US-Dollar, die USA erreichen sogar 76.000 US-Dollar.

Bislang hatte das BMZ die Volksrepublik neben anderen Schwellenländern wie Brasilien, Indonesien oder Südafrika zu seinen acht “Globalen Partnern” gezählt: Das sind Länder, die zwar nicht mehr bitterarm sind, mit denen entwicklungspolitische Zusammenarbeit aber trotzdem wichtig ist – weil Fortschritte etwa im Klimaschutz dort besonders große Wirkung haben.

Die bisherigen KfW-Kredite gingen an Unternehmen mit Sitz in China. Um diese Kredite zu bekommen, mussten die Unternehmen strenge Bedingungen erfüllen, die im Interesse zum Beispiel der deutschen Klimapolitik sind. So wurde zum Beispiel eine neue 100 Kilometer lange Zugverbindung von der 14-Millionen-Einwohner-Hafenstadt Tianjin zu dem neuen internationalen Flughafen Pekings im Vorort Daxing gefördert. In Peking leben knapp 23 Millionen Menschen leben. Die KfW argumentierte, dass das Projekt dazu beiträgt, “Treibhausgasemissionen des motorisierten Individualverkehrs zu reduzieren und so zum globalen Klimaschutz beizutragen”.

Vorbedingung für jede Auftragsvergabe für Lieferungen und Leistungen durch China war eine öffentliche Ausschreibung, die nach internationalen und von der KfW überwachten Qualitätsstandards durchgeführt wurde. Es war zudem eine Empfehlung des Development Assistance Committees (DAC) nötig, also des Entwicklungshilfe-Ausschusses der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sogenannte ODA-Mittel freizugeben. ODA sind öffentliche Mittel für Entwicklungsleistungen, die auf Englisch Official Development Assistance heißen.

Die Kredite wurden zwar im Auftrag der Bundesregierung vergeben. Es handelte sich dabei jedoch nicht um Haushaltsmittel, also nicht um Geld der Steuerzahler. Haushaltsmittel stellt die Bundesregierung der Volksrepublik China schon seit 2009 nicht mehr für die Entwicklungszusammenarbeit bereit. Vielmehr ging es um international finanzierte Kredite, die mit Zinsen zurückgezahlt werden müssen, sogenannte Förderkredite.

Die KfW bekommt aufgrund ihres guten Rufes auf dem internationalen Kapitalmarkt zu günstigeren Zinsen Kredite als die einzelnen Unternehmen. Die internationale Finanzwelt leiht der deutschen Staatsbank, die mit Garantien des Bundes abgesichert ist, gerne Geld. Denn die KfW hat sehr gute Ratings. Die Bundesgarantien wurden im Falle der Kredite an China allerdings nicht gebraucht. Ausfälle der Rückzahlungen gab es im Falle Chinas praktisch nicht.

Die KfW hat Projekte gefördert, die hohe Ansprüche an Umwelt- und Sozialverträglichkeit stellen. Wichtig war auch, dass diese Projekte innovative Elemente aufwiesen und damit Modellcharakter für China, aber auch für anderen Länder, haben. Denn die Investitionen in China, den weltgrößten Treibhausgasemittenten, haben eine große Hebelwirkung.

Es gab zudem Fälle, in denen chinesische Unternehmen mit einer solchen Finanzierung Projekte in Afrika, zum Beispiel in Uganda, durchgeführt haben. Damit konnte die KfW sogar indirekt dafür sorgen, dass deutsche Vorstellungen von Entwicklungsstandards in Afrika durchgesetzt wurden. Die Bundesregierung hat diese Möglichkeit der konstruktiven Gestaltung nun aufgegeben.

Die Vergabe von KfW-Krediten an China steht jedoch schon länger in der Kritik. Da mehrere Ressorts der Entscheidung für den Ausstieg zustimmen mussten, ist davon auszugehen, dass es in der Bundesregierung einen breiten Konsens dazu gibt. Die treibenden Kräfte für den Ausstieg der KfW aus der Entwicklungsförderung waren das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Auswärtige Amt.

Beide Häuser werden von Grünen geführt – Robert Habeck (BMWK) und Annalena Baerbock (AA) -, die ebenso wie die FDP eine kritische Linie gegenüber China fahren. Auch das von FDP-Chef Christian Lindner geführte Finanzministerium musste zustimmen, sowie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unter der SPD-Ministerin Svenja Schulze.

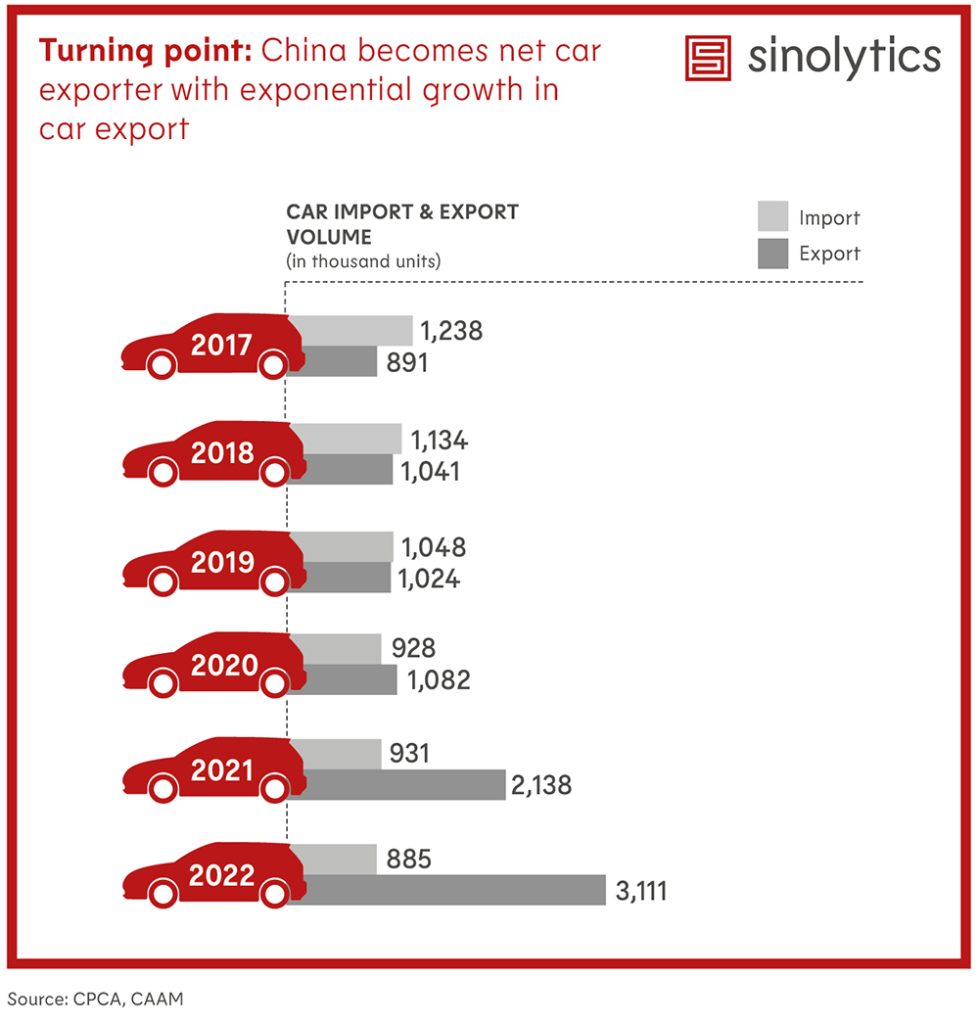

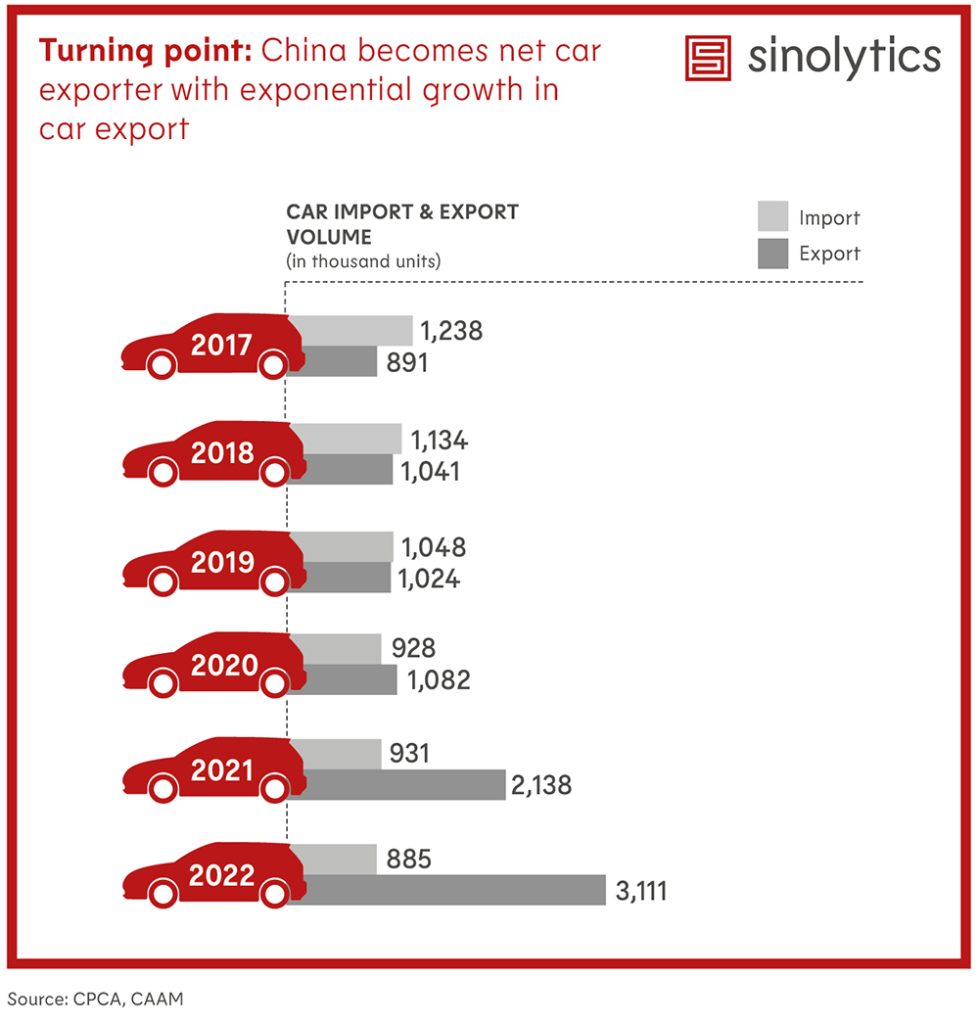

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Der US-Autobauer Tesla ist offenbar mittendrin in der Debatte um mögliche Anti-Subventionsmaßnahmen der EU gegen E-Auto-Firmen in China. Teslas Niederlassung in Shanghai sei in den Brüsseler Vorermittlungen als eines jener Unternehmen aufgetaucht, die wahrscheinlich von Subventionen profitiert haben, berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Tesla ist in China in den Genuss von Vergünstigungen gekommen, die für andere internationale Autobauer nur schwer zugänglich sind – allen voran die Genehmigung, eine eigene Fabrik ohne Joint Venture-Partner aufzubauen. Hinzu kamen laut Bloomberg Steuererleichterungen, günstige Kredite und andere Formen der Unterstützung.

EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis betonte am Dienstag beim Abschluss seiner China-Reise, es gebe “ausreichende Anscheinsbeweise”, um die Untersuchung der Importe von batteriebetriebenen Fahrzeugen aus der Volksrepublik zu rechtfertigen. Dombrovskis bestätigte, dass die Überprüfung auch nicht-chinesischer Hersteller treffen könne, beispielsweise Tesla oder Volvo, das zu Geely gehört.

Seit Ende 2020 exportiert Tesla das Model 3 aus seiner Fabrik in Shanghai. Im Juli 2021 bezeichnete das Unternehmen die Gigafabrik in Shanghai als sein wichtigstes Auto-Exportzentrum. Diese Autos gehen auch in die EU. So verkaufte Tesla in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 93.700 in China hergestellte Fahrzeuge nach Westeuropa, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Schmidt Automotive Research. Das seien etwa 47 Prozent seiner Gesamtlieferungen.

Tesla und andere Hersteller lehnten einen Kommentar gegenüber Bloomberg ab. Nio-Chairman und Mitgründer William Li hatte vergangene Woche gesagt, er erhoffe sich von Regierungen Offenheit statt Isolationismus. Auch Chinas Elektro-Startups wie Nio haben Förderungen erhalten. Die EU-Untersuchungen sollen das Ausmaß der Unterstützung für Tesla, Nio sowie BYD, SAIC und andere klären – und ob diese Förderung zu Dumpingpreisen führt.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Untersuchungen gegen marktverzerrende Subventionen in Chinas E-Auto-Sektor Mitte September in einer Rede angekündigt. Chinas Handelsminister Wang Wentao äußerte nun bei seinem Treffen mit dem angereisten EU-Handelskommissar Dombrovskis seinen Unmut über die Anti-Subventionsermittlungen. “Wang Wentao drückte seine ernste Besorgnis und große Unzufriedenheit” darüber aus, teilte sein Ministerium am Dienstag mit. Die von der EU ins Spiel gebrachten Ausgleichszölle seien “ein protektionistischer Akt, der die Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Umweltbereich und die Stabilität der globalen Automobilindustrie beeinträchtigen wird”. Der staatsnahe Autobauerverband CAAM rief die EU zu Umsicht beim Erlassen etwaiger Gegenmaßnahmen auf. ck/rtr

China verhandelt nach eigenen Angaben mit den USA über eine Reise von Staatschef Xi Jinping zum Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) im Nevember in San Francisco. Außenminister Wang Yi antwortete bei einer Pressekonferenz am Dienstag auf die Frage nach einer Teilnahme Xis gewohnt verklausuliert: “Wir stehen in Kontakt mit relevanten Parteien und werden zu gegebener Zeit eine Ankündigung machen.” Xi messe “der multilateralen Diplomatie große Bedeutung bei”, China werde auf “wichtigen multilateralen Foren nie fehlen”.

Wang stellte auf der Pressekonferenz ein Außenpolitik-Weißbuch der Regierung vor, das sich an Xis globalen Initiativen orientiert. Das 14.000-Zeichen-Papier “Eine globale Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft” fordert unter anderem die Abschaffung des Protektionismus und eine größere Verantwortung der großen Länder für Frieden und Entwicklung in der Welt.

Mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hatte Wang Yi kürzlich auf Malta mehrstündige Gespräche geführt. Dabei ging es dem Vernehmen nach auch um ein mögliches Treffen von Xi und US-Präsident Joe Biden am Rande des Apec-Gipfels. Xis Abwesenheit auf dem kürzlichen G20-Gipfel in Indien hatte Spekulationen genährt, der Staatschef könne auch eine Reise in die USA ablehnen.

Parallel konkretisieren sich Planungen für einen Dreiergipfel Chinas mit Südkorea und Japan. Hochrangige Beamte der drei Länder einigten sich laut Bloomberg darauf, “zum frühestmöglichen Zeitpunkt” ein Gipfeltreffen ihrer Staats- und Regierungschefs abzuhalten. Japanische Medien halten demnach ein Treffen schon im Dezember für möglich. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin bestätigte indirekt die Planungen. Man kommuniziere über einen Gipfel “zu gegebener Zeit”. Die drei Länder hätten zudem ein Außenministertreffen vereinbart. ck

Die US-Regierung hat 10 weitere chinesische Unternehmen und eine Einzelperson auf ihre schwarze Liste gesetzt. Gründe sind vor allem Vorwürfe Washingtons, dass die Unternehmen Russland und Iran bei der Herstellung militärischer Ausrüstung unterstützen, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Dienstag berichtete. Das Magazin nennt als Beispiel die Firma Asia Pacific Links, die ein auf der schwarzen Liste stehendes russisches Unternehmen bei der Herstellung von Drohnen (UAVs) für den russischen Militärgeheimdienst unterstützen soll. Sechs weitere chinesische Unternehmen werden beschuldigt, einem iranischen Flugzeughersteller Komponenten für die Produktion von Shahed-Kampfdrohnen zu beschaffen, die von Russland in der Ukraine eingesetzt werden.

Firmen auf der sogenannten “Entity List” der USA dürfen keine amerikanische Technologie erwerben – es sei denn, sie erhalten spezielle Regierungslizenzen. Das chinesische Handelsministerium protestierte gegen die Aufnahme der neuen Firmen und forderte Washington auf, die “unangemessene Unterdrückung chinesischer Unternehmen und Einzelpersonen unverzüglich einzustellen”. ck

Ein Manager des japanischen Wertpapierhauses Nomura darf Festlandchina nicht verlassen. Das berichtet Reuters. Wang Zhonghe soll Verbindungen zu einer Korruptionsaffäre um den Vermögensverwalter China Renaissance gehabt haben, wie die Financial Times unter Berufung auf anonyme Quellen schreibt. Das muss nicht zwingend heißen, dass Wang als Beschuldigter verhaftet wurde. Wer in China als Zeuge in einem solchen Verfahren identifiziert ist, wird mit einem Reisebann belegt.

Wang arbeitet in Hongkong. Er war vor seiner Zeit bei Nomura für die staatliche Großbank ICBC tätig. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Veruntreuung von Geldern bei dem Unternehmen China Renaissance Holdings, Cong Lin, war seinerzeit ein Kollege von Wang. China Renaissance vermittelte unter anderem Merger im Internetsektor.

Derzeit läuft weiterhin eine Anti-Korruptionskampagne in der Finanzindustrie. Im vergangenen Jahr haben die Behörden Banken und Investmentfirmen 4.620 Mal mit Strafen belegt, ein Anstieg von einem knappen Fünftel gegenüber dem Vorjahr. Die Anti-Korruptionskampagnen haben aus Sicht der Führung oft eine doppelte Funktion. Es geht in vielen Fällen wirklich um Korruption und trifft nicht selten die Richtigen. Zugleich dienen sie der Einschüchterung ganzer Branchen, Parteiflügeln und gesellschaftlicher Gruppen, um sie gefügig zu machen. fin

Die Bestechung von Beamten ist nicht nur in den Entwicklungsländern immer noch ein großes Problem, sondern auch in einigen Industriestaaten. Studien haben wiederholt gezeigt, dass dadurch das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung beeinträchtigt werden. Deshalb müssen sich die Regierungen in aller Welt stärker bemühen, die Korruption auszurotten. China nimmt in dieser Hinsicht eine Sonderstellung ein, da dort seit 2013 hunderte hochrangige Beamte und über eine Million nachgeordnete Regierungsvertreter verhaftet oder angeklagt wurden.

Korruption erhöht die Kosten unternehmerischer Tätigkeit, behindert die ökonomische Effizienz und untergräbt die wirtschaftliche und gesellschaftliche Fairness. Aber da Bestechung normalerweise versteckt stattfindet, ist es extrem schwierig, das Ausmaß illegaler Bereicherung abzuschätzen. Hilfreich dafür ist die Theorie des permanenten Einkommens, mit der Haushaltseinkommen und Luxuskonsum miteinander verglichen werden können.

In einem Aufsatz, der demnächst in Management Science veröffentlicht wird, zeigen wir, wie wir und unsere Mitverfasser diese Methodik dazu verwendet haben, das “inoffizielle” Einkommen der chinesischen Beamten zu schätzen. Mithilfe von Daten zu Immobilienkäufen und Einkommen der Jahre 2006 bis 2013 in einer großen chinesischen Stadt haben wir Haushalte, in denen Beamte wohnen, mit solchen verglichen, in denen das nicht der Fall ist. Das Verhältnis des Werts der gekauften Immobilien zu den Haushaltseinkommen haben wir anhand von Faktoren wie Geschlecht, Alter und Ausbildungsniveau der jeweiligen Beamten untersucht.

Dabei stellt sich heraus, dass das sogenannte “graue Einkommen” chinesischer Beamter durchschnittlich 83 Prozent ihrer formalen Einkünfte beträgt. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Zahl mit dem Rang der jeweiligen Beamten erheblich steigt. So liegen die inoffiziellen Einkünfte niedrigrangiger Beamter bei nur 27 Prozent ihres offiziellen Einkommens. Bei Abteilungsleitern auf Regierungsebene (zheng chu 政处 im chinesischen Beamtenjargon) steigt dieser Wert auf 172 Prozent. Und die verdeckten Einkünfte von Generaldirektoren einer Regierungsabteilung (zheng ju 政局) – die in Chinas Verwaltungshierarchie den gleichen Rang wie Bürgermeister kleiner oder mittlerer Städte innehaben – betragen erstaunliche 424 Prozent ihrer offiziellen Vergütung.

Im Prinzip kann es zwei unterschiedliche Arten von “Korruptionsgleichgewichten” geben: eines, bei dem es innerhalb einer ansonsten sauberen Bürokratie ein paar hochgradig korrupte Beamte gibt – und ein anderes, in dem die Korruption über das gesamte administrative System hinweg verbreitet ist. Beide Szenarien beeinträchtigen Wirtschaft und Gesellschaft auf verschiedene Weise und erfordern unterschiedliche Anti-Korruptions-Strategien.

Um zu verstehen, welches dieser Szenarien in China vorherrscht, haben wir auf verschiedenen administrativen Ebenen den Anteil der Beamten geschätzt, die wahrscheinlich inoffizielle Einkünfte haben. Durch den Vergleich der Immobilienkäufe ihrer Haushalte mit jenen anderer Haushalte ergab sich, dass dies auf 13 Prozent der Beamten unserer Stichprobe zutrifft. Bemerkenswert ist dabei, dass auch dieser Anteil mit dem Rang der jeweiligen Beamten steigt: So legen unsere Daten nahe, dass etwa 8 Prozent der untergeordneten Regierungsangestellten erhebliche undeklarierte Einkommen erzielen, während es bei niedrigrangigen Beamten 12 Prozent, bei zheng chu 27 Prozent und bei zheng ju 65 Prozent sind.

Manche glauben, Beamte würden Bestechungsgelder annehmen, weil ihre Löhne verglichen mit dem, was sie im Privatsektor verdienen könnten, niedrig sind. Um diese Behauptung zu prüfen, zogen wir Faktoren wie Ausbildung, Dienstjahre, Alter und Geschlecht heran. Dabei fanden wir keinerlei Hinweise darauf, dass die Beamten unserer Stichprobe im Verhältnis zu ihrem Ausbildungsniveau und ihrer Erfahrung unterbezahlt sind. Mit anderen Worten, unangemessene Bezüge sind nicht der Hauptgrund dafür, dass chinesische Bürokraten bestechlich sind.

Die massive chinesische Kampagne zur Korruptionsbekämpfung bietet eine einmalige Gelegenheit zur Untersuchung, ob “graues Einkommen” aus Bestechungsgeldern stammt. Unsere Ergebnisse legen eine erhebliche Korrelation nahe, da diese inoffiziellen Einkünfte in Gegenden, wo die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung intensiviert wurden, geringer zu sein scheinen – insbesondere, wenn dort hochrangige lokale Beamte verhaftet oder angeklagt wurden.

Dies lässt darauf schließen, dass die Anti-Korruptions-Maßnahmen der chinesischen Regierung zumindest teilweise funktioniert haben. Zukünftig könnten diese Bemühungen auch durch marktwirtschaftliche Reformen unterstützt werden. Das könnte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den Kampf gegen die Korruption zu gewinnen. Dazu sind speziell Reformen geeignet, mit denen die Ermessensbefugnisse von Regierungsbeamten zur Ausstellung von Lizenzen – oder zur Verteilung von Subventionen und anderen Ressourcen – begrenzt werden. Aus dem Englischen von Harald Eckhoff

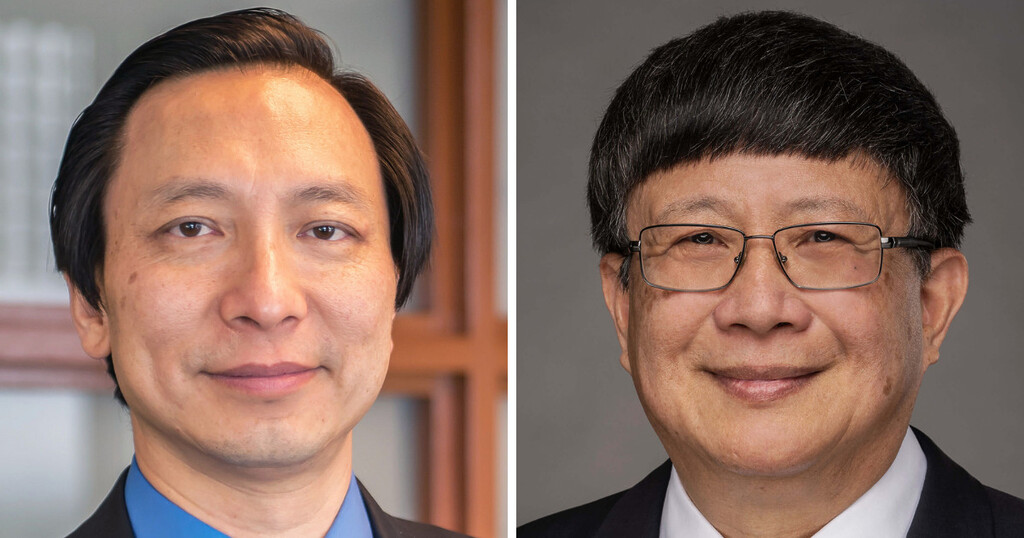

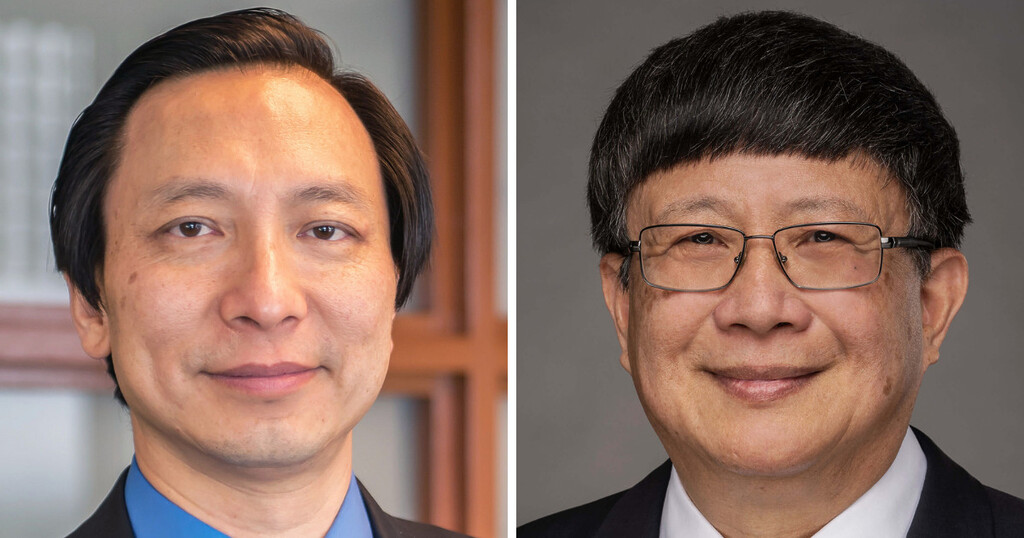

Shang-Jin Wei, ehemaliger Chefökonom der Asiatischen Entwicklungsbank, ist Professor für Finanzwesen und Ökonomie an der Columbia Business School und an der School of International and Public Affairs der Columbia University. Deng Yongheng ist Professor und Ehrenvorsitzender der Abteilung für Immobilen und Grundstücksökonomie sowie Direktor des Globalen Immobilien-Master-Programms an der Universität Wisconsin-Madison.

Copyright: Project Syndicate, 2023.

www.project-syndicate.org

Kwok Joon-fung ist zum Direktor der Einwanderungsbehörde der Sonderverwaltungsregion Hongkong ernannt worden. Er ersetzt Au Ka-wang. Kwok, der seit 1989 für die Behörde arbeitet, war seit 2022 deren stellvertretender Direktor.

Zhao Sheng ist neuer Botschafter Chinas in Afghanistan. Die Volksrepublik ist eines von wenigen Ländern – darunter Pakistan, Iran und Russland -, die nach der Machtübernahme durch die Taliban 2021 eine diplomatische Vertretung im Land aufrechterhalten haben.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Herzlich willkommen, Chinesen! Vom 25. September bis zum 29. Februar 2024 brauchen chinesische (und kasachische) Urlauber kein Visum für Thailand. Die dortige Regierung hofft, so die Tourismus-Einnahmen zu steigern. Die Willkommenszeremonie an Bangkoks Suvarnabhumi International Airport fand am ersten Tag der Visafreiheit statt.

Europa muss chinesische Einflussversuche stärker wahrnehmen: Das ist die dringende Empfehlung der Experten von Merics. Die Forscher des Berliner China-Instituts haben eine neue Studie vorgelegt und zeigen darin, wie die Volksrepublik den globalen Diskurs im eigenen Sinne zu steuern anstrebt. Wir Europäer sollten wachsamer gegenüber Manipulationen werden, sagt Merics.

Umgekehrt ist auch Europas Image in China in Gefahr. Weil europäische Akteure aus dem öffentlichen Diskurs in China praktisch verbannt sind, zeichnen die lokalen Medien dort häufig ein negatives Bild von Europa – ohne Möglichkeit, die eigene Sichtweise einzubringen. Was aus der Merics-Studie zu lernen ist, hat Julia Fiedler aufgeschrieben.

China wird ab 2024 keine Kredite der staatlichen Förderbank KfW bekommen, wie China.Table bereits berichtet hatte. Denn das sei mit “Chinas faktischem Status als Industrieland” unvereinbar. Unter welchen – strengen – Bedingungen diese Kredite bislang vergeben wurden und welche Gestaltungsmöglichkeiten Deutschland mit ihnen nun möglicherweise aufgibt, analysiert Frank Sieren. Der Peking-Besuch von Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, wird möglicherweise von dem Vorgang überschattet.

Ihnen einen guten Start in den Tag wünscht

Angestaubte staatliche Propaganda war einmal – Chinas Führung steckt Ressourcen in das Eigenmarketing. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, den Diskurs auch im Ausland zu kontrollieren und das eigene Image zu verbessern. Denn dieses hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Bei einer Umfrage unter 24 Ländern, darunter vielen in Europa, sagten im Durchschnitt 67 Prozent der Menschen, dass sie von China ein eher negatives Bild haben.

Für China sind Europa und die EU-Mitgliedsstaaten jedoch strategisch wichtig: als wirtschaftliche Partner und als Gegengewicht zu den USA. Ein schlechtes Image in diesen Ländern ist für China nachteilig.

China beeinflusst die Debatte aber auch, um das eigene politische und wirtschaftliche Modell als Alternative zu positionieren und etablierte Konzepte zu Demokratie und Menschenrechten anzugreifen. Seit 2020 bemüht sich China immer häufiger, das eigene System als das überlegene darzustellen.

Das Mercator-Institut für China-Studien in Berlin (Merics) hat nun eine neue Studie vorgelegt, in der die Wissenschaftler untersuchen, wie die Volksrepublik den globalen Diskurs im eigenen Sinne zu steuern versucht. Die Studie liegt Table.Media vorab vor.

Dabei stellen sie eine deutliche Veränderung in den vergangenen Jahren fest. “In den ersten fünf Jahren unter Xi war die Kontrolle vor allem nach innen gerichtet, Diskursräume wurden stark eingeschränkt”, sagt Katja Drinhausen, eine der Autorinnen der Studie.

Die Führung hat in dieser Phase vor allem dafür gesorgt, dass von außen keine Informationen nach China gelangen, die von der Führung als schädlich gewertet werden. Inzwischen gilt der Außenwirkung wieder mehr Aufmerksamkeit. “Die eigene Sicht der Dinge und das eigene Framing nach außen zu tragen, ist in der zweiten Amtszeit von Xi Jinping eine neue Komponente, die man mitdenken muss.”

Die Erkenntnisse der Studie:

Unabhängige Informationen über China zu erlangen, wird nach Sicht der Forschenden immer schwieriger. Unerwünschte Meinungsäußerungen werden durch zahlreiche Methoden zu verhindern versucht, unter anderem durch Gesetze wie das Hongkonger Nationale Sicherheitsgesetz. Sie sollen Druck auf Interessengruppen ausüben. Chinesen, die im Ausland leben und sich zu kritischen Themen äußern, werden unter Druck gesetzt,

Der Kontakt ausländischer Wissenschaftler und Journalisten zu Gesprächspartnern in China wird erheblich erschwert, indem zum Beispiel Interviews auf komplizierte Weise vorab offiziell genehmigt werden müssen. Austausch wird auch dadurch unterbunden, dass Journalistenvisa restriktiver vergeben werden und Reisebeschränkungen für manche Regionen, wie zum Beispiel Xinjiang, gelten.

Die Studie berichtet von einer Zunahme von Zugangsbeschränkungen im Internet: So ist zuletzt das Nationale Statistikamt dadurch aufgefallen, dass es Daten zu Themen wie den Jugendarbeitslosenzahlen offline gestellt hat. “So systematisch und viel wie das in den letzten Jahren geschieht, ist das eine ganz neue Entwicklung”, sagt Drinhausen. “Es bestimmt, was wir über China wissen und unabhängig schlussfolgern können.”

Dazu kommt: Ausländer können sich gegenüber der chinesischen Öffentlichkeit auch nicht frei äußern. Während chinesischen Akteuren der Informationsraum im Ausland offenstehe, bestehe für europäische Akteure kaum eine Möglichkeit, am öffentlichen Diskurs in China teilzunehmen. Das schade auch dem Image Europas. Unerwünschte Sichtweisen werden als Fake News verleumdet.

Die Forschenden sehen Europa aktuell noch nicht so sehr im Fokus Chinas wie die USA, Kanada und Australien. Diese Länder seien wesentlich stärker von Desinformationskampagnen und auch von Einflussversuchen bei Wahlen betroffen.

Dennoch raten die Merics-Expertinnen den EU-Staaten, sich darauf vorzubereiten, dass China die Einflussnahme noch hochfahren wird. Die Europäer sollten sich besser vernetzen und gemeinschaftlich vorgehen:

Da es sich bei der starken Asymmetrie der Informationsverfügbarkeit um ein strukturelles Problem handele, sei die Politik gefragt, mehr Offenheit von China einzufordern.

Am Mittwoch ist Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, in Peking, um über die Möglichkeiten im gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel zu sprechen. Der Besuch der früheren Greenpeace-Chefin in Peking wird nun jedoch von der Absage künftiger KfW-Kredite für China überschattet.

Denn ab 2024 gibt es keine deutschen Förderkredite mehr für Projekte in China, wie China.Table bereits aus Kreisen des chinesischen Finanzministeriums gemeldet hat. Gisela Hammerschmidt, Unterabteilungsleiterin Asien im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), hat nun ihre Counterparts in Peking persönlich offiziell darüber informiert.

Viele Jahre flossen Kredite der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für Projekte nach China. Im Zeitraum von 2013 bis 2020 hatte die KfW beispielsweise insgesamt 90 Förderkredite mit einem Gesamtvolumen von 3,09 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Berufsbildung und Gesundheit vergeben.

Das Chinageschäft der KfW sei mit “Chinas faktischem Status als Industrieland” unvereinbar, begründet die Regierung ihren Kurswechsel. Tatsächlich ist die chinesische Wirtschaft an der Kaufkraft gemessen bereits die größte Volkswirtschaft der Welt, nominal hinter den USA die zweitgrößte.

Das lässt sich jedoch auch anders sehen: Am Pro-Kopf-Einkommen gemessen ist China noch ein Schwellenland. China hat mit 21.500 US-Dollar ein niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen als Bulgarien, es liegt etwa auf der Höhe von Mexiko. Deutschland hingegen hat ein Pro-Kopf-Einkommen von 63.000 US-Dollar, die USA erreichen sogar 76.000 US-Dollar.

Bislang hatte das BMZ die Volksrepublik neben anderen Schwellenländern wie Brasilien, Indonesien oder Südafrika zu seinen acht “Globalen Partnern” gezählt: Das sind Länder, die zwar nicht mehr bitterarm sind, mit denen entwicklungspolitische Zusammenarbeit aber trotzdem wichtig ist – weil Fortschritte etwa im Klimaschutz dort besonders große Wirkung haben.

Die bisherigen KfW-Kredite gingen an Unternehmen mit Sitz in China. Um diese Kredite zu bekommen, mussten die Unternehmen strenge Bedingungen erfüllen, die im Interesse zum Beispiel der deutschen Klimapolitik sind. So wurde zum Beispiel eine neue 100 Kilometer lange Zugverbindung von der 14-Millionen-Einwohner-Hafenstadt Tianjin zu dem neuen internationalen Flughafen Pekings im Vorort Daxing gefördert. In Peking leben knapp 23 Millionen Menschen leben. Die KfW argumentierte, dass das Projekt dazu beiträgt, “Treibhausgasemissionen des motorisierten Individualverkehrs zu reduzieren und so zum globalen Klimaschutz beizutragen”.

Vorbedingung für jede Auftragsvergabe für Lieferungen und Leistungen durch China war eine öffentliche Ausschreibung, die nach internationalen und von der KfW überwachten Qualitätsstandards durchgeführt wurde. Es war zudem eine Empfehlung des Development Assistance Committees (DAC) nötig, also des Entwicklungshilfe-Ausschusses der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sogenannte ODA-Mittel freizugeben. ODA sind öffentliche Mittel für Entwicklungsleistungen, die auf Englisch Official Development Assistance heißen.

Die Kredite wurden zwar im Auftrag der Bundesregierung vergeben. Es handelte sich dabei jedoch nicht um Haushaltsmittel, also nicht um Geld der Steuerzahler. Haushaltsmittel stellt die Bundesregierung der Volksrepublik China schon seit 2009 nicht mehr für die Entwicklungszusammenarbeit bereit. Vielmehr ging es um international finanzierte Kredite, die mit Zinsen zurückgezahlt werden müssen, sogenannte Förderkredite.

Die KfW bekommt aufgrund ihres guten Rufes auf dem internationalen Kapitalmarkt zu günstigeren Zinsen Kredite als die einzelnen Unternehmen. Die internationale Finanzwelt leiht der deutschen Staatsbank, die mit Garantien des Bundes abgesichert ist, gerne Geld. Denn die KfW hat sehr gute Ratings. Die Bundesgarantien wurden im Falle der Kredite an China allerdings nicht gebraucht. Ausfälle der Rückzahlungen gab es im Falle Chinas praktisch nicht.

Die KfW hat Projekte gefördert, die hohe Ansprüche an Umwelt- und Sozialverträglichkeit stellen. Wichtig war auch, dass diese Projekte innovative Elemente aufwiesen und damit Modellcharakter für China, aber auch für anderen Länder, haben. Denn die Investitionen in China, den weltgrößten Treibhausgasemittenten, haben eine große Hebelwirkung.

Es gab zudem Fälle, in denen chinesische Unternehmen mit einer solchen Finanzierung Projekte in Afrika, zum Beispiel in Uganda, durchgeführt haben. Damit konnte die KfW sogar indirekt dafür sorgen, dass deutsche Vorstellungen von Entwicklungsstandards in Afrika durchgesetzt wurden. Die Bundesregierung hat diese Möglichkeit der konstruktiven Gestaltung nun aufgegeben.

Die Vergabe von KfW-Krediten an China steht jedoch schon länger in der Kritik. Da mehrere Ressorts der Entscheidung für den Ausstieg zustimmen mussten, ist davon auszugehen, dass es in der Bundesregierung einen breiten Konsens dazu gibt. Die treibenden Kräfte für den Ausstieg der KfW aus der Entwicklungsförderung waren das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Auswärtige Amt.

Beide Häuser werden von Grünen geführt – Robert Habeck (BMWK) und Annalena Baerbock (AA) -, die ebenso wie die FDP eine kritische Linie gegenüber China fahren. Auch das von FDP-Chef Christian Lindner geführte Finanzministerium musste zustimmen, sowie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unter der SPD-Ministerin Svenja Schulze.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Der US-Autobauer Tesla ist offenbar mittendrin in der Debatte um mögliche Anti-Subventionsmaßnahmen der EU gegen E-Auto-Firmen in China. Teslas Niederlassung in Shanghai sei in den Brüsseler Vorermittlungen als eines jener Unternehmen aufgetaucht, die wahrscheinlich von Subventionen profitiert haben, berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Tesla ist in China in den Genuss von Vergünstigungen gekommen, die für andere internationale Autobauer nur schwer zugänglich sind – allen voran die Genehmigung, eine eigene Fabrik ohne Joint Venture-Partner aufzubauen. Hinzu kamen laut Bloomberg Steuererleichterungen, günstige Kredite und andere Formen der Unterstützung.

EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis betonte am Dienstag beim Abschluss seiner China-Reise, es gebe “ausreichende Anscheinsbeweise”, um die Untersuchung der Importe von batteriebetriebenen Fahrzeugen aus der Volksrepublik zu rechtfertigen. Dombrovskis bestätigte, dass die Überprüfung auch nicht-chinesischer Hersteller treffen könne, beispielsweise Tesla oder Volvo, das zu Geely gehört.

Seit Ende 2020 exportiert Tesla das Model 3 aus seiner Fabrik in Shanghai. Im Juli 2021 bezeichnete das Unternehmen die Gigafabrik in Shanghai als sein wichtigstes Auto-Exportzentrum. Diese Autos gehen auch in die EU. So verkaufte Tesla in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 93.700 in China hergestellte Fahrzeuge nach Westeuropa, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Schmidt Automotive Research. Das seien etwa 47 Prozent seiner Gesamtlieferungen.

Tesla und andere Hersteller lehnten einen Kommentar gegenüber Bloomberg ab. Nio-Chairman und Mitgründer William Li hatte vergangene Woche gesagt, er erhoffe sich von Regierungen Offenheit statt Isolationismus. Auch Chinas Elektro-Startups wie Nio haben Förderungen erhalten. Die EU-Untersuchungen sollen das Ausmaß der Unterstützung für Tesla, Nio sowie BYD, SAIC und andere klären – und ob diese Förderung zu Dumpingpreisen führt.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Untersuchungen gegen marktverzerrende Subventionen in Chinas E-Auto-Sektor Mitte September in einer Rede angekündigt. Chinas Handelsminister Wang Wentao äußerte nun bei seinem Treffen mit dem angereisten EU-Handelskommissar Dombrovskis seinen Unmut über die Anti-Subventionsermittlungen. “Wang Wentao drückte seine ernste Besorgnis und große Unzufriedenheit” darüber aus, teilte sein Ministerium am Dienstag mit. Die von der EU ins Spiel gebrachten Ausgleichszölle seien “ein protektionistischer Akt, der die Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Umweltbereich und die Stabilität der globalen Automobilindustrie beeinträchtigen wird”. Der staatsnahe Autobauerverband CAAM rief die EU zu Umsicht beim Erlassen etwaiger Gegenmaßnahmen auf. ck/rtr

China verhandelt nach eigenen Angaben mit den USA über eine Reise von Staatschef Xi Jinping zum Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) im Nevember in San Francisco. Außenminister Wang Yi antwortete bei einer Pressekonferenz am Dienstag auf die Frage nach einer Teilnahme Xis gewohnt verklausuliert: “Wir stehen in Kontakt mit relevanten Parteien und werden zu gegebener Zeit eine Ankündigung machen.” Xi messe “der multilateralen Diplomatie große Bedeutung bei”, China werde auf “wichtigen multilateralen Foren nie fehlen”.

Wang stellte auf der Pressekonferenz ein Außenpolitik-Weißbuch der Regierung vor, das sich an Xis globalen Initiativen orientiert. Das 14.000-Zeichen-Papier “Eine globale Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft” fordert unter anderem die Abschaffung des Protektionismus und eine größere Verantwortung der großen Länder für Frieden und Entwicklung in der Welt.

Mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hatte Wang Yi kürzlich auf Malta mehrstündige Gespräche geführt. Dabei ging es dem Vernehmen nach auch um ein mögliches Treffen von Xi und US-Präsident Joe Biden am Rande des Apec-Gipfels. Xis Abwesenheit auf dem kürzlichen G20-Gipfel in Indien hatte Spekulationen genährt, der Staatschef könne auch eine Reise in die USA ablehnen.

Parallel konkretisieren sich Planungen für einen Dreiergipfel Chinas mit Südkorea und Japan. Hochrangige Beamte der drei Länder einigten sich laut Bloomberg darauf, “zum frühestmöglichen Zeitpunkt” ein Gipfeltreffen ihrer Staats- und Regierungschefs abzuhalten. Japanische Medien halten demnach ein Treffen schon im Dezember für möglich. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin bestätigte indirekt die Planungen. Man kommuniziere über einen Gipfel “zu gegebener Zeit”. Die drei Länder hätten zudem ein Außenministertreffen vereinbart. ck

Die US-Regierung hat 10 weitere chinesische Unternehmen und eine Einzelperson auf ihre schwarze Liste gesetzt. Gründe sind vor allem Vorwürfe Washingtons, dass die Unternehmen Russland und Iran bei der Herstellung militärischer Ausrüstung unterstützen, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Dienstag berichtete. Das Magazin nennt als Beispiel die Firma Asia Pacific Links, die ein auf der schwarzen Liste stehendes russisches Unternehmen bei der Herstellung von Drohnen (UAVs) für den russischen Militärgeheimdienst unterstützen soll. Sechs weitere chinesische Unternehmen werden beschuldigt, einem iranischen Flugzeughersteller Komponenten für die Produktion von Shahed-Kampfdrohnen zu beschaffen, die von Russland in der Ukraine eingesetzt werden.

Firmen auf der sogenannten “Entity List” der USA dürfen keine amerikanische Technologie erwerben – es sei denn, sie erhalten spezielle Regierungslizenzen. Das chinesische Handelsministerium protestierte gegen die Aufnahme der neuen Firmen und forderte Washington auf, die “unangemessene Unterdrückung chinesischer Unternehmen und Einzelpersonen unverzüglich einzustellen”. ck

Ein Manager des japanischen Wertpapierhauses Nomura darf Festlandchina nicht verlassen. Das berichtet Reuters. Wang Zhonghe soll Verbindungen zu einer Korruptionsaffäre um den Vermögensverwalter China Renaissance gehabt haben, wie die Financial Times unter Berufung auf anonyme Quellen schreibt. Das muss nicht zwingend heißen, dass Wang als Beschuldigter verhaftet wurde. Wer in China als Zeuge in einem solchen Verfahren identifiziert ist, wird mit einem Reisebann belegt.

Wang arbeitet in Hongkong. Er war vor seiner Zeit bei Nomura für die staatliche Großbank ICBC tätig. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Veruntreuung von Geldern bei dem Unternehmen China Renaissance Holdings, Cong Lin, war seinerzeit ein Kollege von Wang. China Renaissance vermittelte unter anderem Merger im Internetsektor.

Derzeit läuft weiterhin eine Anti-Korruptionskampagne in der Finanzindustrie. Im vergangenen Jahr haben die Behörden Banken und Investmentfirmen 4.620 Mal mit Strafen belegt, ein Anstieg von einem knappen Fünftel gegenüber dem Vorjahr. Die Anti-Korruptionskampagnen haben aus Sicht der Führung oft eine doppelte Funktion. Es geht in vielen Fällen wirklich um Korruption und trifft nicht selten die Richtigen. Zugleich dienen sie der Einschüchterung ganzer Branchen, Parteiflügeln und gesellschaftlicher Gruppen, um sie gefügig zu machen. fin

Die Bestechung von Beamten ist nicht nur in den Entwicklungsländern immer noch ein großes Problem, sondern auch in einigen Industriestaaten. Studien haben wiederholt gezeigt, dass dadurch das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung beeinträchtigt werden. Deshalb müssen sich die Regierungen in aller Welt stärker bemühen, die Korruption auszurotten. China nimmt in dieser Hinsicht eine Sonderstellung ein, da dort seit 2013 hunderte hochrangige Beamte und über eine Million nachgeordnete Regierungsvertreter verhaftet oder angeklagt wurden.

Korruption erhöht die Kosten unternehmerischer Tätigkeit, behindert die ökonomische Effizienz und untergräbt die wirtschaftliche und gesellschaftliche Fairness. Aber da Bestechung normalerweise versteckt stattfindet, ist es extrem schwierig, das Ausmaß illegaler Bereicherung abzuschätzen. Hilfreich dafür ist die Theorie des permanenten Einkommens, mit der Haushaltseinkommen und Luxuskonsum miteinander verglichen werden können.

In einem Aufsatz, der demnächst in Management Science veröffentlicht wird, zeigen wir, wie wir und unsere Mitverfasser diese Methodik dazu verwendet haben, das “inoffizielle” Einkommen der chinesischen Beamten zu schätzen. Mithilfe von Daten zu Immobilienkäufen und Einkommen der Jahre 2006 bis 2013 in einer großen chinesischen Stadt haben wir Haushalte, in denen Beamte wohnen, mit solchen verglichen, in denen das nicht der Fall ist. Das Verhältnis des Werts der gekauften Immobilien zu den Haushaltseinkommen haben wir anhand von Faktoren wie Geschlecht, Alter und Ausbildungsniveau der jeweiligen Beamten untersucht.

Dabei stellt sich heraus, dass das sogenannte “graue Einkommen” chinesischer Beamter durchschnittlich 83 Prozent ihrer formalen Einkünfte beträgt. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Zahl mit dem Rang der jeweiligen Beamten erheblich steigt. So liegen die inoffiziellen Einkünfte niedrigrangiger Beamter bei nur 27 Prozent ihres offiziellen Einkommens. Bei Abteilungsleitern auf Regierungsebene (zheng chu 政处 im chinesischen Beamtenjargon) steigt dieser Wert auf 172 Prozent. Und die verdeckten Einkünfte von Generaldirektoren einer Regierungsabteilung (zheng ju 政局) – die in Chinas Verwaltungshierarchie den gleichen Rang wie Bürgermeister kleiner oder mittlerer Städte innehaben – betragen erstaunliche 424 Prozent ihrer offiziellen Vergütung.

Im Prinzip kann es zwei unterschiedliche Arten von “Korruptionsgleichgewichten” geben: eines, bei dem es innerhalb einer ansonsten sauberen Bürokratie ein paar hochgradig korrupte Beamte gibt – und ein anderes, in dem die Korruption über das gesamte administrative System hinweg verbreitet ist. Beide Szenarien beeinträchtigen Wirtschaft und Gesellschaft auf verschiedene Weise und erfordern unterschiedliche Anti-Korruptions-Strategien.

Um zu verstehen, welches dieser Szenarien in China vorherrscht, haben wir auf verschiedenen administrativen Ebenen den Anteil der Beamten geschätzt, die wahrscheinlich inoffizielle Einkünfte haben. Durch den Vergleich der Immobilienkäufe ihrer Haushalte mit jenen anderer Haushalte ergab sich, dass dies auf 13 Prozent der Beamten unserer Stichprobe zutrifft. Bemerkenswert ist dabei, dass auch dieser Anteil mit dem Rang der jeweiligen Beamten steigt: So legen unsere Daten nahe, dass etwa 8 Prozent der untergeordneten Regierungsangestellten erhebliche undeklarierte Einkommen erzielen, während es bei niedrigrangigen Beamten 12 Prozent, bei zheng chu 27 Prozent und bei zheng ju 65 Prozent sind.

Manche glauben, Beamte würden Bestechungsgelder annehmen, weil ihre Löhne verglichen mit dem, was sie im Privatsektor verdienen könnten, niedrig sind. Um diese Behauptung zu prüfen, zogen wir Faktoren wie Ausbildung, Dienstjahre, Alter und Geschlecht heran. Dabei fanden wir keinerlei Hinweise darauf, dass die Beamten unserer Stichprobe im Verhältnis zu ihrem Ausbildungsniveau und ihrer Erfahrung unterbezahlt sind. Mit anderen Worten, unangemessene Bezüge sind nicht der Hauptgrund dafür, dass chinesische Bürokraten bestechlich sind.

Die massive chinesische Kampagne zur Korruptionsbekämpfung bietet eine einmalige Gelegenheit zur Untersuchung, ob “graues Einkommen” aus Bestechungsgeldern stammt. Unsere Ergebnisse legen eine erhebliche Korrelation nahe, da diese inoffiziellen Einkünfte in Gegenden, wo die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung intensiviert wurden, geringer zu sein scheinen – insbesondere, wenn dort hochrangige lokale Beamte verhaftet oder angeklagt wurden.

Dies lässt darauf schließen, dass die Anti-Korruptions-Maßnahmen der chinesischen Regierung zumindest teilweise funktioniert haben. Zukünftig könnten diese Bemühungen auch durch marktwirtschaftliche Reformen unterstützt werden. Das könnte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den Kampf gegen die Korruption zu gewinnen. Dazu sind speziell Reformen geeignet, mit denen die Ermessensbefugnisse von Regierungsbeamten zur Ausstellung von Lizenzen – oder zur Verteilung von Subventionen und anderen Ressourcen – begrenzt werden. Aus dem Englischen von Harald Eckhoff

Shang-Jin Wei, ehemaliger Chefökonom der Asiatischen Entwicklungsbank, ist Professor für Finanzwesen und Ökonomie an der Columbia Business School und an der School of International and Public Affairs der Columbia University. Deng Yongheng ist Professor und Ehrenvorsitzender der Abteilung für Immobilen und Grundstücksökonomie sowie Direktor des Globalen Immobilien-Master-Programms an der Universität Wisconsin-Madison.

Copyright: Project Syndicate, 2023.

www.project-syndicate.org

Kwok Joon-fung ist zum Direktor der Einwanderungsbehörde der Sonderverwaltungsregion Hongkong ernannt worden. Er ersetzt Au Ka-wang. Kwok, der seit 1989 für die Behörde arbeitet, war seit 2022 deren stellvertretender Direktor.

Zhao Sheng ist neuer Botschafter Chinas in Afghanistan. Die Volksrepublik ist eines von wenigen Ländern – darunter Pakistan, Iran und Russland -, die nach der Machtübernahme durch die Taliban 2021 eine diplomatische Vertretung im Land aufrechterhalten haben.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Herzlich willkommen, Chinesen! Vom 25. September bis zum 29. Februar 2024 brauchen chinesische (und kasachische) Urlauber kein Visum für Thailand. Die dortige Regierung hofft, so die Tourismus-Einnahmen zu steigern. Die Willkommenszeremonie an Bangkoks Suvarnabhumi International Airport fand am ersten Tag der Visafreiheit statt.