De-Risking ist das aktuelle Gebot der Stunde in den Beziehungen zur Volksrepublik. Auch in der nur wenige Tage alten China-Strategie aus Berlin wird die Minimierung des Risikos als Hauptziel genannt. Aber: “Es gibt sehr verschiedene Risiken – und der Risikobegriff wird in dem Papier nicht festgelegt”, sagt Ökonomin und Professorin für China Business und Economics, Doris Fischer. “Hier müsste im nächsten Schritt erst einmal Klarheit geschaffen werden.“ Wie das klappen könnte, was der Worst-Case für die Risikominimierung wäre und was Deutschland zur Vorbereitung tun kann, erklärt Fischer im Interview mit Finn Mayer-Kuckuk.

Die Ausfuhren aus China sind im Juni geschrumpft. Auch die Importe sind deutlich gesunken. Von diesen Entwicklungen sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen, schreibt Frank Sieren. Denn China stehe mit seiner Handelsbilanz im internationalen Vergleich immer noch sehr gut da. Auch der Handel in chinesischem Yuan bekomme Aufwind.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche!

Die Bundesregierung hat ihre China-Strategie vorgestellt. Taugt das Dokument als Handlungsanweisung für die Wirtschaftspolitik?

Ich hatte große Skepsis, was das für ein Dokument wird. Es ist deutlich besser geworden, als ich befürchtet habe, aber ich würde trotzdem sagen, dass der Begriff Strategie nicht in allen Punkten zutrifft.

Die Definition des Wortes “Strategie” aus dem Duden ist auf jeden Fall nicht ganz erfüllt. Handelt es sich dennoch um ein brauchbares Grundsatzpapier?

Es gibt in manchen Bereichen klare Handlungsanweisungen, wie sich die Bundesregierung selber verhalten will, aber in vielen Dingen mussten die Autoren die Details eben auch offenlassen.

Wie sähe denn jetzt die konkrete Umsetzung durch den deutschen Regierungsapparat aus?

Der zentrale Begriff des Strategiepapiers ist die Risikominimierung. Es gibt aber sehr verschiedene Risiken – und der Risikobegriff wird in dem Papier nicht festgelegt. Hier müsste im nächsten Schritt erst einmal Klarheit geschaffen werden.

Welche Risikoarten unterscheiden Sie?

Ich sehe vor allem Investitionsrisiken, Lieferkettenrisiken und politische Risiken. Die normalen Investitionsrisiken gibt es in allen Ländern, in denen Unternehmen aktiv sind. Tatsächlich wird die chinesische Wirtschaftsentwicklung derzeit risikoreicher, weil die Konjunktur nicht rund läuft. Die Nachfrage fehlt. Das ist auch ein Faktor, der die Unternehmen dazu bewegt, umzudenken und andere Märkte mehr in den Blick zu nehmen. Ob sie die Diskussion um die China-Strategie dafür gebraucht haben oder nicht, das ist schwierig zu beurteilen.

Wie verhält es sich mit den Lieferkettenrisiken?

Ein klassisches Beispiel dafür war der Schiffsunfall im Suezkanal, der Europa für mehrere Tage von Waren aus Asien abgeschnitten hat.

Oder die Pandemie.

Ja. Wenn die Lieferketten sehr fein ziseliert sind und dann auch noch relativ stark abhängig von einem Markt, dann kann es zu Schocks kommen. Dann sind wir auf einmal gefährdet. Das hat aber nur bedingt etwas mit China zu tun. China ist daran jedenfalls nicht schuld. Hier muss und musste eigentlich jedes Unternehmen für sich klarmachen: Bin ich für solche Unregelmäßigkeiten richtig aufgestellt? Zum Lieferkettenrisiko macht sich die Industrie schon Gedanken. Hier läuft der Konsens auf “China plus eins” hinaus.

Das bedeutet, dass man jedes Lieferteil nicht nur aus einem Land, sondern immer noch von einem weiteren Zulieferer bezieht.

Es kann auch “China plus drei” sein. Die regionale Verteilung des Risikos ist eine gute Strategie des Risikomanagements. Eigentlich würde man auch bisher gesagt haben, das gehört zu einer guten Unternehmensstrategie dazu. Unter den Bedingungen der Globalisierung, wie wir sie in den vergangenen 20 Jahren erlebt haben, neigte man aber dazu, allein auf die kostengünstigsten Anbieter zu setzen und zudem auf Lieferungen “just in time”. Ein weiterer Ansatz, die Risiken zu verringern, ist mehr Lagerhaltung. Allerdings bedarf es auch hier keiner staatlichen Strategie, um den Unternehmen das klarzumachen.

Dieser Prozess läuft jedoch spätestens seit der Pandemie schon, und die Unternehmensvertreter versichern, dass sie das Thema ganz oben auf der Agenda haben. Wo setzt die Strategie neue Impulse?

Hier kommt das dritte Risiko ins Spiel, die Möglichkeit der politischen Nutzung von Abhängigkeiten. Früher haben wir gesagt: Wenn die Handelsbeziehungen intensiv sind, sollte das eigentlich ein Garant dafür sein, dass man friedlich miteinander umgeht. Jetzt haben wir gelernt: Eine Handelsabhängigkeit kann auch strategisch genutzt werden, um über wirtschaftlichen Druck außenpolitische Ziele durchzusetzen.

Hier spricht die Politik inzwischen offen vom Risiko eines Überfalls auf Taiwan mit katastrophalen Folgen für die Handelsbeziehungen.

Das wäre der Worst Case.

Was kann Deutschland da machen, um sich vorzubereiten?

Wir müssen uns klar werden, inwiefern wir diese Risiken überhaupt mindern können. Es gibt auch Szenarien, in denen China seine Marktmacht dazu missbraucht, gegen ein einzelnes Land Druck aufzubauen. Der Vorfall mit Litauen, als China den Handel mit dem Land eingefroren hat, war dahingehend ein Weckruf. Vorher hat man die Probleme, die andere Länder wie Australien mit China hatten, nicht richtig ernst genommen. Jetzt ist das Bewusstsein für diese Risiken gestiegen. Dazu kommt, dass die USA ihren Konflikt mit China immer höherschrauben.

Wenn wir noch einmal das Gesamtbild ansehen und den Wunsch der Regierung, diese Risiken möglichst auszuschalten. Wie kann das gelingen?

Das ist fast unmöglich. Selbst wenn wir nur noch mit eng befreundeten Ländern handeln, dann haben diese wiederum ihre eigenen China-Risiken. Deutschland und die EU können auch nicht autark werden, ohne ganz erheblich auf Wohlstand zu verzichten. Wir müssen diese Risiken zum Teil aushalten. Ein De-Risking im Sinne einer Verringerung der Risiken ist sinnvoll, eine Ausschaltung der Risiken werden wir nicht schaffen. Wir sind als Exportland eine Risikogesellschaft und werden es auch bleiben.

Schafft die Politik in dem Streben nach Sicherheit womöglich neue Risiken?

Je mehr wir Anti-China-Politik machen, desto mehr treiben wir die chinesische Regierung auch in diese Ecke. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig damit, den Worst Case immer wieder an die Wand zu malen.

Auf diese Möglichkeit müssten sich dann aber auch die Firmen vorbereiten.

Wir können von den Unternehmen nicht erwarten, sich im Detail darauf vorzubereiten, dass es in drei, fünf oder zehn Jahren vielleicht zwischen China und Taiwan Krieg gibt, oder eben auch nicht. Da müssten sie sich auch auf ganz andere Szenarien vorbereiten, etwa im Nahen Osten, in Afrika – oder den USA.

Wird die China-Strategie in den Unternehmen gelesen?

In der Praxis haben Unternehmer und Manager vermutlich andere Sorgen. Viele Branchen treibt derzeit vor allem die Frage um, ob ihre Produkte konkurrenzfähig sind. Eine Unternehmensvertreterin sagte mir, sie hätten sich das mal angeguckt, aber so richtig wichtig ist das für sie nicht.

Kurzfristig ändert sich also nicht viel?

Wir befinden uns in einer wirtschaftspolitischen Schleife, in der wir auf Waren aus China angewiesen sind und bleiben, und China befindet sich in einer Schleife, in der es auf den Export angewiesen bleibt. Da kommen wir trotz anderslautender Beteuerungen nicht so leicht raus.

Wie kommt diese Strategie in China an?

Eigentlich kann man Chinesen eine Risiko-Strategie gut erklären. Denn China macht seit 20 Jahren nichts anderes, als sich mit den Risiken für die chinesische Wirtschaft und Gesellschaft auseinanderzusetzen, mit den konventionellen, aber vor allen Dingen mit den nicht konventionellen Risiken. Es wurde in Peking auch positiv registriert, dass eben nicht eine reine Anti-China-Strategie herausgekommen ist.

Doris Fischer ist Professorin für China Business und Economics an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Sie hat einen Hintergrund in Sinologie und BWL und hat in Volkswirtschaftslehre promoviert. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Chinas Wirtschafts- und Industriepolitik. Derzeit ist sie an der Uni Würzburg auch Vizepräsidentin für Internationalisierung und Alumni.

Die Ausfuhren aus China sind im Juni im Jahresvergleich um mehr als zwölf Prozent geschrumpft. Das ist der größte Einbruch seit Februar 2020. Auch die Importe sind deutlich gesunken. Der wichtigste Grund dafür: Die großen Handelspartner wie die USA, EU und Japan kaufen weniger in China ein. Die Exporte sanken im Jahresvergleich um 12,4 Prozent auf rund 285 Milliarden US-Dollar. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft fielen um 6,8 Prozent auf 215 Milliarden Dollar. Bereits in den Vormonaten hatte sich der Außenhandel abgekühlt. Das klingt alarmierend.

Doch es gibt für Peking auch etwas zu feiern: Chinas Handelsvolumen hat im ersten Halbjahr dieses Jahres zum ersten Mal in der Geschichte Chinas die 20-Billionen-Yuan-Marke überschritten. Das sind umgerechnet 2,8 Billionen US-Dollar. In dieser Zeit ist das Handelsvolumen trotz der schwächelnden Binnenkonjunktur und der schwachen internationalen Nachfrage um 400 Milliarden Yuan (rund 50 Milliarden Euro) gestiegen, das entspricht etwa dem Wert aller rund drei Millionen exportierten chinesischen Autos in 2022.

Wie China tatsächlich international dasteht, obwohl der Handel im Jahresvergleich zurückgeht, zeigt sich, wenn man Chinas Handelsbilanz mit der von anderen Ländern vergleicht.

Die Zahlen für das erste Halbjahr liegen zwar noch nicht überall vor. Doch die Richtung ist eindeutig. Obwohl Chinas Handel sich nicht wie erwartet entwickelt, hat das Land im ersten Halbjahr dieses Jahres noch immer einen Handelsbilanzüberschuss von weit mehr als 60 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Im Juni waren es sogar über 70 Milliarden US-Dollar. Damit steht China international sehr gut da.

Die USA, der wichtigste Wettbewerber Chinas, fährt auch in diesem Jahr ein hohes Handelsdefizit ein. Es liegt im ersten Halbjahr bereits bei rund 70 Milliarden US-Dollar pro Monat. Das Defizit von Japan beträgt monatlich umgerechnet rund 50 Milliarden US-Dollar. Das von Indien liegt bei rund 17 Milliarden US-Dollar. Die Handelsbilanz der EU ist immerhin ausgeglichen. Das bedeutet: Die EU verdient kein Geld, machen aber auch keine Verluste beim Handel.

Und die Deutschen erwirtschaften immerhin einen Überschuss von rund 15 Milliarden US-Dollar. Vergleicht man die Zahlen mit der Entwicklung der Zahlen von 2022, so ist keine Trendwende in Sicht: China hatte einen Rekordüberschuss von knapp 877 Milliarden US-Dollar eingefahren. Ein Wachstum von zwölf Prozent. Die USA ein Rekorddefizit von 945 Milliarden US-Dollar. Die EU kommt auf Minus 432 Milliarden Euro. Japan hatte ein Defizit von 150 Milliarden US-Dollar. In Indien liegt es bei Minus 122 Milliarden US-Dollar. Und Deutschland kommt auf einen Überschuss von knapp 80 Milliarden Euro in 2022. Der einzige Ausreißer ist im ersten Halbjahr die EU mit einer immerhin ausgeglichenen Handelsbilanz.

Was bedeutet das im internationalen Wettbewerb? Wie bei einem Unternehmen oder einem Haushalt ist es stets besser, mehr zu verdienen als man ausgibt. Die einzigen beiden der erwähnten Länder, bei denen das so ist, sind China und Deutschland. Für die anderen Länder gilt: Um das Defizit zu bezahlen, muss sich ein Land in der Regel im Ausland verschulden. Und deshalb korrelieren die Auslandsschulden mit Defiziten. China hat daher auch die niedrigsten Auslandsschulden. Diese werden in Prozent des BIP gemessen.

Spitzenreiter ist Deutschland mit 156 Prozent, gefolgt von der EU mit 117 Prozent. Die USA und Japan liegen bei rund 100 Prozent. Indien bei 20 Prozent. Am besten schneidet China ab, mit einer Auslandsverschuldung am BIP von 13 Prozent. Gleichzeitig ist China zusammen mit Japan der größte Gläubiger der USA. Insgesamt kann man sagen: Je mehr ein Land im Handel verdient und je weniger Schulden es im Ausland hat, desto unabhängiger ist es wirtschaftlich, aber eben auch politisch.

Denn hinter den Schulden verbirgt sich ein Währungsrisiko: Alles, was ein Land international einkaufen muss, muss es in einer ausländischen Währung bezahlen. Die Auslandsschulden dafür sind auch in einer ausländischen Währung, meist US-Dollar. Selbst in den führenden Exportnationen wird das meiste des BIP in der jeweiligen Landeswährung erwirtschaftet. In China sind das 62 Prozent. In Deutschland sind das gut 50 Prozent.

Hat ein Land eine Wirtschaftskrise, verkaufen viele internationale Anleger die jeweilige Währung und der Kurs sinkt. Das Krisenland bekommt nun weniger US-Dollar für die eigene Währung. Damit steigen die US-Dollar-Schulden. In der Regel fängt der verschuldete Staat dann an, Geld zu drucken. Daraufhin steigen die Preise, eine Inflationsspirale entsteht. Die Währung wird immer schwächer, die Schulden immer drückender. Die Länder sind dem internationalen Druck ausgeliefert. Das ist im großen Stil in Asien zuletzt 1997 in der Asienkrise so passiert.

Der Eindruck ist also: Hinsichtlich einer solchen Entwicklung steht China mit seinen niedrigen Schulden am besten da und die USA am schlechtesten. Das stimmt allerdings nicht ganz. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen China und den USA: Der US-Dollar ist so mächtig, dass er durch keine andere Währung unter Druck gesetzt werden kann, mögen die Schulden auch noch so drückend sein. Im Gegenteil: In globalen Krisenzeiten wird der US-Dollar stärker, weil viele – sicher ist sicher – ihr Geld in die stärkste Währung, den US-Dollar, wechseln.

China versucht, dieses Monopol zu brechen und gewinnt an Einfluss. Allerdings von einem sehr niedrigen Niveau her: Der Anteil des Yuan am globalen Geldverkehr beträgt nur 2,77 Prozent, der des US-Dollars hingegen 42 Prozent. Als Reservewährung sind sogar 58 Prozent US-Dollar, während China mit dem Yuan nur auf drei Prozent kommt.

Allerdings hat China auf dem Weg zu einem stärkeren Yuan einen wichtigen Etappensieg erzielen können: Nach Berechnungen der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, besser bekannt als SWIFT, wurden im vergangenen Quartal bei 49 Prozent aller grenzüberschreitenden Transaktionen Chinas, also auch beim Handel, der Yuan benutzt. Damit hat der Yuan den US-Dollar in diesem Punkt erstmals in der Geschichte der Volksrepublik überholt. Und der Yuan gewinnt in großen Schritten an Fahrt. Der Anstieg der Geschäfte in Yuan beträgt zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der Anteil des US-Dollar um 14 Prozent gesunken ist.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Politiker und Behörden vor chinesischer Einflussnahme und Spionage gewarnt. Die chinesische Regierung habe in den vergangenen Jahren versucht, ihren Einfluss im Ausland zu erweitern, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Sicherheitshinweis des Verfassungsschutzes. Bei der Erweiterung des weltweiten Netzwerkes spiele die Internationale Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (IDCPC) eine zentrale Rolle. Die Abteilung sei dem chinesischen Nachrichtendienstapparat zuzurechnen. “Ziel ist es, die eigene Führung über die politische Lage anderer Staaten und deren militärisches und wirtschaftliches Potenzial aufzuklären”, heißt es in dem Hinweis.

Das IDCPC ist demnach direkt der chinesischen Führung untergeordnet und soll weltweit Kontakte zu Politikern und Parteien suchen. Der Verfassungsschutz empfiehlt, bei Kontakten zu IDCPC-Angehörigen “besondere Vorsicht und Zurückhaltung” walten zu lassen und spricht auch deutsche Politiker direkt an. Das IDCPC werde “von vielen deutschen Politikerinnen und Politikern, Parteien und politischen Organisationen als vertrauensvoller und wichtiger Kooperationspartner betrachtet”, erklärt der Verfassungsschutz.

“Die IDCPC-Angehörigen werben bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern aller Parteien um Verständnis für ‘chinesische Werte’. Dabei ist es u. a. gängige Praxis des IDCPC, deutsche (amtierende oder ehemalige) Abgeordnete nach China einzuladen, um deren China-Bild im Sinne der Agenda der KPCh zu ‘korrigieren’”, heißt es in dem Hinweis. Berlin hatte erst vor wenigen Tagen seine eigene China-Strategie vorgestellt. ari

Die USA stellen Taiwan Militärhilfen im Umfang von 345 Millionen Dollar bereit. Dies gab das Weiße Haus am Freitag bekannt. Die offizielle Ankündigung enthielt keine Liste der Waffensysteme, laut Medienberichten soll es sich aber unter anderem um Flugabwehrsysteme, Aufklärungsdrohnen und Munition aus den militärischen Beständen der USA handeln. Ziel sei, die militärische Unterstützung für Taiwan zu beschleunigen und die demokratisch regierte Insel in einem möglichen Konflikt mit China zu stärken.

Das taiwanesische Verteidigungsministerium dankte den USA für ihr “festes Sicherheitsengagement”. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington erklärte, dass die USA aufhören sollten, “Waffen an Taiwan zu verkaufen und neue Faktoren zu schaffen, die zu Spannungen in der Taiwanstraße führen könnten”. fpe

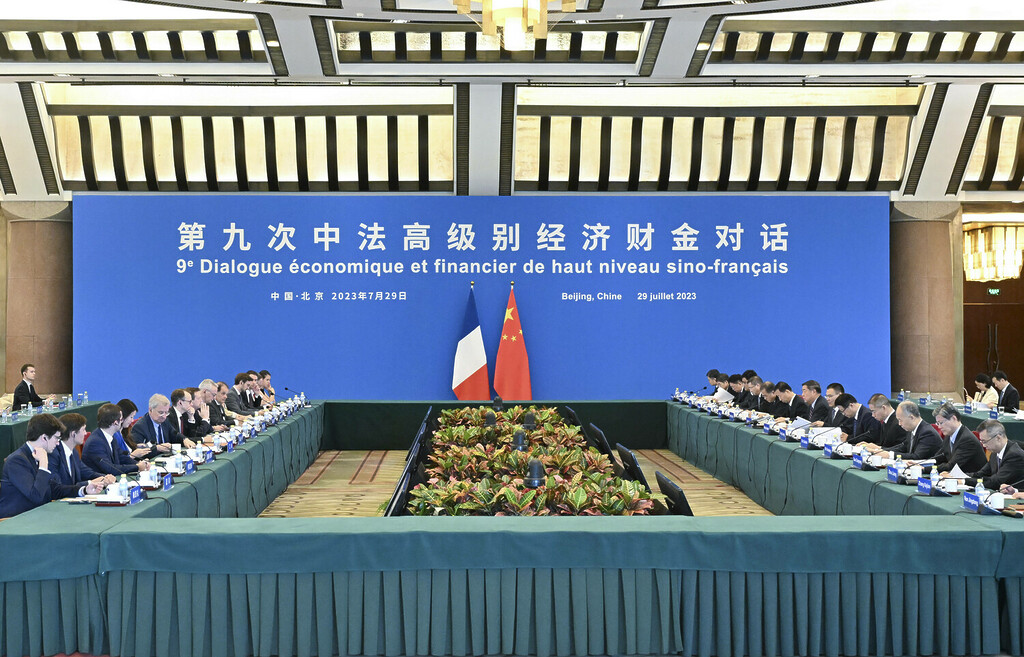

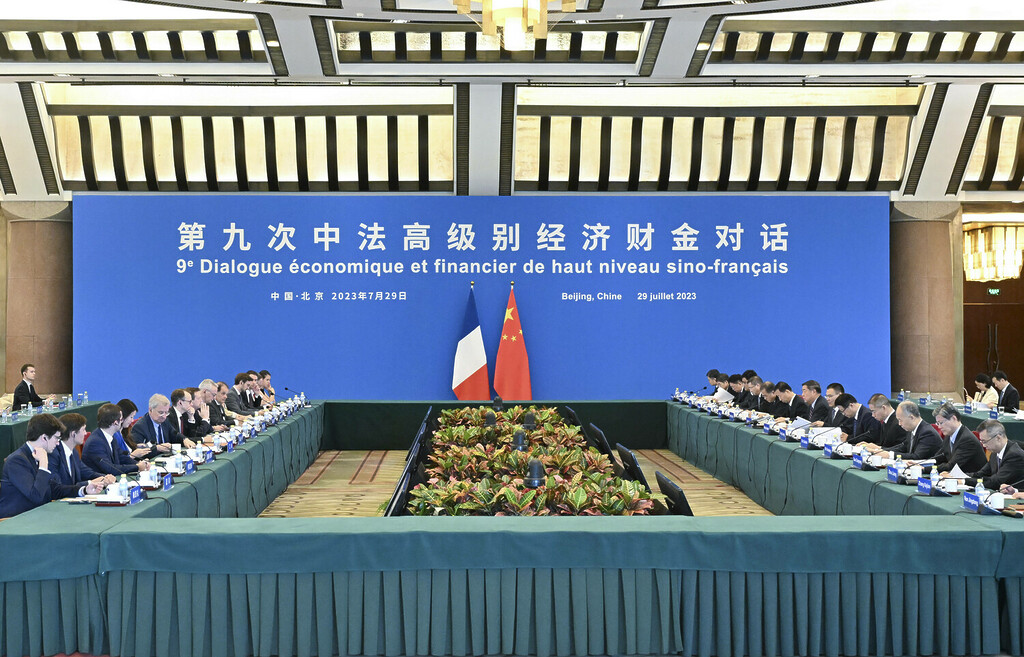

Frankreich will einen besseren Zugang zum chinesischen Markt und eine “ausgewogenere” Handelsbeziehung – nicht aber eine Entkopplung von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, wie der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntag in Peking betonte. Er wolle nicht auf gesetzgeberische oder andere Hürden beim Zugang zu den chinesischen Märkten stoßen, sagte Le Maire bei einer Pressekonferenz in Peking. Am Samstag habe er Vizepremier He Lifeng zu “konstruktiven” Handelsgesprächen getroffen, so der französische Minister.

Le Maire sprach sich gegen ein deutliches Decoupling aus und relativierte in Sachen De-Risking: “Der Risikoabbau bedeutet nicht, dass China ein Risiko darstellt”, sagte Le Maire. “De-Risking bedeutet, dass wir unabhängiger sein wollen und dass wir in unseren Lieferketten keinem Risiko ausgesetzt sein wollen, wenn es zu einer neuen Krise wie der Covid-Krise mit dem völligen Zusammenbruch einiger Wertschöpfungsketten kommen würde.”

Beim Treffen mit He Lifeng sei der Marktzugang Kern der Gespräche gewesen, so Le Maire. Der Minister erklärte, Frankreich sei auf dem richtigen Weg und ebne den Weg für einen besseren Zugang für französische Kosmetika zum chinesischen Markt. Dem Minister zufolge hoffe China, dass Frankreich den Ton in den Beziehungen zwischen der EU und China “stabilisieren” könne. Peking sei bereit, die Zusammenarbeit mit Paris in einigen Bereichen zu vertiefen.

China ist Frankreichs drittgrößter Handelspartner. Auf die Befürchtungen einiger europäischer Autohersteller angesprochen, dass billige chinesische Elektrofahrzeuge den europäischen Markt überschwemmen könnten, sagte Le Maire, Frankreich wolle die französischen und europäischen Subventionen für Elektrofahrzeuge besser zu bündeln und so die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Auch eine Zusammenarbeit mit China schloss er nicht aus: “Wir sind bereit, chinesische Investitionen in der Automobilindustrie in Frankreich und in Europa zu haben.” rtr/ari

Der chinesische Menschenrechtsanwalt Lu Siwei wurde in Laos verhaftet. Aktivisten und Familienangehörige befürchten nun, dass er nach China abgeschoben werden könnte, wo ihm eine Gefängnisstrafe droht.

Wie Associated Press berichtet, wurde Lu Siwei am Freitagmorgen von der laotischen Polizei festgenommen, als er einen Zug nach Thailand bestieg. Er war demnach auf dem Weg nach Bangkok, um einen Flug in die Vereinigten Staaten zu nehmen, wo seine Frau und seine Tochter leben.

2021 war Lu in China die Anwaltslizenz entzogen worden, nachdem er pro-demokratische Aktivisten aus Hongkong vertreten hatte. Anschließend wurde er mit einem Ausreiseverbot daran gehindert, China zu verlassen, um ein Stipendium in den Vereinigten Staaten zu absolvieren. Laut einem Aktivisten, der mit ihm zusammenarbeitet, habe Lu gültige Visa für Laos und die USA mit sich geführt. fpe

China will seine Beziehungen zu Georgien ausbauen. Die strategische Partnerschaft solle unabhängig davon gedeihen, wie sich die internationale Lage entwickele, sagte Präsident Xi Jinping am Freitag bei einem Besuch des georgischen Ministerpräsidenten Irakli Garibaschwili am Rande der “Chengdu University Games” im Südwesten Chinas. Für China ist Georgien auch deswegen von Interesse, weil das Land auf der “Neuen Seidenstraße” liegt, über die die Volksrepublik neue Handels- und Energieverbindungen aufbauen will.

Allerdings ist Georgiens Verhältnis zu Chinas engem Verbündeten Russland seit Jahren belastet. Russland unterstützt Separatisten in den Regionen Abchasien und Südossetien, die sich von Georgien losgesagt haben und hat 2008 einen Krieg gegen das Nachbarland geführt. Die georgische Regierung hat in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) den russischen Angriffskrieg gegen die als völkerrechtswidrig verurteilt, sich westlichen Sanktionen bislang aber nicht angeschlossen. Kurz nach Beginn des Krieges hat Georgien einen EU-Beitritt beantragt. rtr

Wenn man Daniel Leese fragt, wie er zu China kam, antwortet er nüchtern: “Das war eher ein persönlicher Zufall, es hätte prinzipiell auch jedes andere Land werden können.” Mit dem persönlichen Zufall meint er die chinesischen Schriftzeichen, die gegen Ende seiner Schulzeit eine bleibende Faszination auslösten und dafür sorgten, dass er bei der Entscheidung für ein Nebenfach das Kreuz bei Sinologie setzte. Im Hauptfach studierte Leese Neuere und Neueste Geschichte in Marburg, Peking und München. An der Pekinger Elite-Uni Beida vertiefte sich sein Interesse an der Sinologie. Er erinnert sich an die anregende intellektuelle Atmosphäre, Quellenrecherchen auf Flohmärkten und Gespräche mit Zeitzeugen, die ihn in tabuisierte Bereiche chinesischer Geschichte führten.

Es sind genau diese Restriktionen im Umgang mit der Vergangenheit, die damals Leeses Ehrgeiz weckten. In den Jahren nach seinem ersten Peking-Besuch verbrachte er immer wieder mehrere Monate in China, arbeitete als Reiseleiter, erkundete die Provinzen und verbrachte viel Zeit in Peking und Hongkong. Damals war China ein Abenteuer, mittlerweile ist es zu seinem Beruf geworden. Seit 2012 ist Leese Professor für Geschichte und Politik des Modernen China an der Freiburger Universität und hat zahlreiche Bücher mit China-Schwerpunkt geschrieben, darunter “Maos langer Schatten – Chinas Umgang mit der Vergangenheit”, das 2021 für den deutschen Sachbuchpreis nominiert war.

“Es ist eine anstrengende und herausfordernde Tätigkeit, immer wieder hinter den Vorhang des Vergessens zu blicken”, sagt der Sinologe. Aber er scheut diese Aufgabe nicht, weil sie für ihn einen wesentlichen Beitrag leistet. Es geht um den Umgang mit historischer Schuld und um die Frage, wie sich Nationen mit selbstbegangenem Unrecht auseinandersetzen können. “Das ist von zentraler Bedeutung – nicht nur für China.”

Aktuell arbeitet Leese an einem Projekt über interne Kommunikationsstrukturen innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas und die Frage, was die Partei über Entwicklungen im In- und Ausland in den 1950er und -60er Jahren wusste. Sein letztes Buch allerdings, das vor kurzem im C.H. Beck-Verlag erschien, richtet seinen Blick auf Chinas Gegenwart. Gemeinsam mit dem China-Experten Ming Shi hat Leese Texte führender chinesischer Intellektueller der Gegenwart ausgewählt, ins Deutsche übersetzt und eingeordnet. Mit “Chinesisches Denken der Gegenwart – Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft” wollen die Autoren zum besseren Verständnis zentraler Probleme der chinesischen Politik und Gesellschaft beitragen, um eine sinnvolle Debatte über die Entwicklung des Landes anzustoßen. Svenja Napp

Henrik Müller ist seit Juni neuer Transformation Manager Operations für Continental in Deutschland. Müller war zuvor fast drei Jahre lang Head Of Production in Qingdao.

Charalabos Klados ist seit Juli Senior Vice President bei Colgate-Palmolive und General Counsel Asia Pacific mit Sitz in Hongkong. Klados ist bereits seit mehr als 15 Jahren für den US-Konzern tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Verspüren Sie einen ungezügelten Hunger nach Erfolg, Geld, Ruhm? Oder verzehren Sie sich nach Liebe, Romantik und Zärtlichkeit? Dann passen Sie auf, dass Sie mit Ihrem knurrenden Magen keinem Kekskerl auf den Leim gehen, und auch keiner Gebäckgöre. Denn in China versprechen Ihnen Sprücheklopfer nicht das Blaue vom Himmel, sondern malen Ihnen lieber ein Fladenbrot in die Luft, oder klecksen Ihnen mit ein paar Pinselstrichen gekonnt einen Pfannkuchen hin, und das in den schillerndsten Farben.

画饼 huàbǐng (“einen Keks / Pfannkuchen malen” beziehungsweise “Gebäck / Fladenbrot malen”) – auch in der Steigerungsform 画大饼 huà dàbǐng (“einen großen Fladen malen”) – ist im Chinesischen ein Synonym für “Luftschlösser bauen”, sprich anderen leere Versprechungen und große, unrealistische Hoffnungen zu machen. Abgeleitet ist das Trendwort vom Vierzeicher (Chengyu) 画饼充饥 huàbǐng-chōngjī – “mit gemalten Fladen den Hunger stillen”, einer alten Spruchweisheit für “sich zum Trost selbst etwas vormachen”. Denn schon die alten Chinesen wussten natürlich: fiktive Fladen füllen keine echten Mägen.

Unter den Fake-Bäckern der Neuzeit hat Chinas Internetgemeinde vor allem zwei Prototypen ausgemacht: den Fladen malenden Chef (画饼老板 huàbǐng lǎobǎn) und den Fladen malenden Mann (画饼男 huàbǐngnán) respektive die Fladenmaldame (画饼女 huàbǐngnǚ).

Der Fladenmalchef versteht sich darauf, störrischen Angestellten so lange Karottenkuchen vor der Nase herumbaumeln zu lassen, bis sie zu Bürobestleistungen galoppieren. Die Scheuklappen sind dabei stets auf die nächste vermeintliche große Beförderung / Gehaltserhöhung / Bonuszahlung / Gewinn- oder Aktienbeteiligung ausgerichtet. Später stellt sich dann heraus, dass alles nur Pfannkuchen-Phantasie war, mit dem Ziel, möglichst viel Arbeitsleistung aus der Mitarbeiterbirne herauszupressen. Für den Chef als Kuchenhausarchitekt ist damit die Rechnung aufgegangen, für die Backarbeiter dagegen nicht. Kein Wunder, dass hier die Netzgemeinde unkt: 画饼的人永远不会考虑做饼的人 huàbǐng de rén yǒngyuǎn bú huì kǎolǜ zuò bǐng de rén – “die, die den Fladen malen, denken nie an die, die ihn backen”.

Nach ähnlicher Rezeptur verfährt auch der zweite Prototyp, der Fladenmalmann. Haus, hohes Gehalt, Traumhochzeit und himmlischer Honeymoon – dieser Kerl verspricht seiner Angebeteten das Blaue vom Himmel, baut vor ihrem inneren Auge schamlos Luftschlösser. Auf dem Boden der Tatsachen stürzen diese Konstruktionen dann aber zusammen wie ein Kartenhaus. Besonders windige Fladenmalmänner hauen das weibliche Geschlecht mit dieser Masche nicht nur berechnend in die Pfanne, sondern verkrümeln sich dann auch noch, nachdem sie ihr Ziel erreicht haben. Das Gegenstück zum 画饼男 huàbǐngnán haben die Chinesinnen 真心男 zhēnxīnnán getauft – einen “Mann mit echtem Herzen”, jemanden, der es ernst meint also.

Sollten Sie generell ein gutgläubiges Gemüt besitzen und gedanklich gerne Luftschlösser beziehen, nehmen Sie sich bitte eine weitere chinesische Gebäck-Weisheit zu Herzen: 天上不会掉馅饼 tiānshàng bú huì diào xiànbǐng – “es fällt kein gefülltes Gebäck vom Himmel”, oder wie der Engländer sagen würde: there’s no such thing as a free lunch. Sprich: es gibt nichts umsonst. Und falls im Fall der Fälle doch mal jemandem unverhofftes Glück zuteilwerden sollte, passen die Chinesen die Redewendung einfach flugs an: 天上掉馅饼 tiānshàng diào xiànbǐng “es regnet gefülltes Gebäck vom Himmel” nennt man solche Szenarien, auf gut Deutsch: “es fällt einem etwas in den Schoß”.

Zum Abschluss noch eine kleine Kekskunde zur Orientierung in der sprachlichen Backstube: Zu Chinas bǐng-Basics in Sachen Streetfood, die sie kennen und probiert haben sollten, gehören der Frühstücksklassiker 烧饼 shāobǐng (chinesische Sesambrötchen, mit oder ohne Füllung), 煎饼 jiānbǐng (deftiges chinesisches Eier-Crêpe bestrichen mit würziger Soße) und 手抓饼 shǒuzhuābǐng (knuspriger Rollpfannkuchen für auf die Hand mit Blattsalat und Würstchen – denn 手抓 shǒuzhuā bedeutet “mit der Hand packen”). Im Herbst erwartet Chinabesucher dann alljährlich ein regelrechter bǐng-Boom, nämlich rund um das Mond- oder Mitherbstfest (中秋节 Zhōngqiūjié). Hier türmen sich die 月饼 yuèbǐng “Mondkuchen” in den Regalen, und zwar in allen möglichen Füllvarianten von Bohnenpaste bis Fleischwolle.

China-Cracks dürften im Sprachalltag aber auch noch einige unerwartete “Küchlein” in verschiedensten Lebenslagen vorfinden. So etwa “Eisenfladen” (铁饼 tiěbǐng – gemeint sind die Diskusscheiben in der Leichtathletik), “Kohlekuchen” (煤饼 méibǐng Chinesisch für Briketts) oder “Pulverküchlein” beziehungsweise “Puderfladen” (粉饼 fěnbǐng gepresster Schminkpuder / Kompaktpuder). Im Obstregal liegen in der Saison zudem “Persimonenfladen” griffbereit (柿饼 shìbǐng – das sind scheibenförmige getrocknete Kakifrüchte). Und passionierte Teetrinker kaufen sich auch schon mal einen ganzen “Teefladen” (茶饼 chábǐng – zu Scheiben gepresster Tee).

Einen China-Keks allerdings werden Sie wohl nur in westlichen China-Restaurants vorfinden, nicht aber in China selbst: den Glückskeks, auf Chinesisch 签语饼 qiānyǔbǐng (wörtlich also “Orakelspruchkeks”). Anders als man annehmen könnte, stammen fortune cookies nach heutigem Kenntnisstand ursprünglich aus Japan. Bis in die 1990er Jahre waren sie in China sogar völlig unbekannt. In ihrer heutigen Form tauchten die mit Sinnsprüchen “gefüllten” Knusperhappen erstmals im frühen 20. Jahrhundert auf, und zwar an der amerikanischen Westküste, eingeführt von asiatischen Einwanderern. Da sie vor allem in China-Restaurants in den USA und Europa als Hupferl für den Nachhausweg gereicht werden, gelten sie vielen Menschen im Westen als Inbegriff des China-Kekses – fälschlicherweise.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

De-Risking ist das aktuelle Gebot der Stunde in den Beziehungen zur Volksrepublik. Auch in der nur wenige Tage alten China-Strategie aus Berlin wird die Minimierung des Risikos als Hauptziel genannt. Aber: “Es gibt sehr verschiedene Risiken – und der Risikobegriff wird in dem Papier nicht festgelegt”, sagt Ökonomin und Professorin für China Business und Economics, Doris Fischer. “Hier müsste im nächsten Schritt erst einmal Klarheit geschaffen werden.“ Wie das klappen könnte, was der Worst-Case für die Risikominimierung wäre und was Deutschland zur Vorbereitung tun kann, erklärt Fischer im Interview mit Finn Mayer-Kuckuk.

Die Ausfuhren aus China sind im Juni geschrumpft. Auch die Importe sind deutlich gesunken. Von diesen Entwicklungen sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen, schreibt Frank Sieren. Denn China stehe mit seiner Handelsbilanz im internationalen Vergleich immer noch sehr gut da. Auch der Handel in chinesischem Yuan bekomme Aufwind.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche!

Die Bundesregierung hat ihre China-Strategie vorgestellt. Taugt das Dokument als Handlungsanweisung für die Wirtschaftspolitik?

Ich hatte große Skepsis, was das für ein Dokument wird. Es ist deutlich besser geworden, als ich befürchtet habe, aber ich würde trotzdem sagen, dass der Begriff Strategie nicht in allen Punkten zutrifft.

Die Definition des Wortes “Strategie” aus dem Duden ist auf jeden Fall nicht ganz erfüllt. Handelt es sich dennoch um ein brauchbares Grundsatzpapier?

Es gibt in manchen Bereichen klare Handlungsanweisungen, wie sich die Bundesregierung selber verhalten will, aber in vielen Dingen mussten die Autoren die Details eben auch offenlassen.

Wie sähe denn jetzt die konkrete Umsetzung durch den deutschen Regierungsapparat aus?

Der zentrale Begriff des Strategiepapiers ist die Risikominimierung. Es gibt aber sehr verschiedene Risiken – und der Risikobegriff wird in dem Papier nicht festgelegt. Hier müsste im nächsten Schritt erst einmal Klarheit geschaffen werden.

Welche Risikoarten unterscheiden Sie?

Ich sehe vor allem Investitionsrisiken, Lieferkettenrisiken und politische Risiken. Die normalen Investitionsrisiken gibt es in allen Ländern, in denen Unternehmen aktiv sind. Tatsächlich wird die chinesische Wirtschaftsentwicklung derzeit risikoreicher, weil die Konjunktur nicht rund läuft. Die Nachfrage fehlt. Das ist auch ein Faktor, der die Unternehmen dazu bewegt, umzudenken und andere Märkte mehr in den Blick zu nehmen. Ob sie die Diskussion um die China-Strategie dafür gebraucht haben oder nicht, das ist schwierig zu beurteilen.

Wie verhält es sich mit den Lieferkettenrisiken?

Ein klassisches Beispiel dafür war der Schiffsunfall im Suezkanal, der Europa für mehrere Tage von Waren aus Asien abgeschnitten hat.

Oder die Pandemie.

Ja. Wenn die Lieferketten sehr fein ziseliert sind und dann auch noch relativ stark abhängig von einem Markt, dann kann es zu Schocks kommen. Dann sind wir auf einmal gefährdet. Das hat aber nur bedingt etwas mit China zu tun. China ist daran jedenfalls nicht schuld. Hier muss und musste eigentlich jedes Unternehmen für sich klarmachen: Bin ich für solche Unregelmäßigkeiten richtig aufgestellt? Zum Lieferkettenrisiko macht sich die Industrie schon Gedanken. Hier läuft der Konsens auf “China plus eins” hinaus.

Das bedeutet, dass man jedes Lieferteil nicht nur aus einem Land, sondern immer noch von einem weiteren Zulieferer bezieht.

Es kann auch “China plus drei” sein. Die regionale Verteilung des Risikos ist eine gute Strategie des Risikomanagements. Eigentlich würde man auch bisher gesagt haben, das gehört zu einer guten Unternehmensstrategie dazu. Unter den Bedingungen der Globalisierung, wie wir sie in den vergangenen 20 Jahren erlebt haben, neigte man aber dazu, allein auf die kostengünstigsten Anbieter zu setzen und zudem auf Lieferungen “just in time”. Ein weiterer Ansatz, die Risiken zu verringern, ist mehr Lagerhaltung. Allerdings bedarf es auch hier keiner staatlichen Strategie, um den Unternehmen das klarzumachen.

Dieser Prozess läuft jedoch spätestens seit der Pandemie schon, und die Unternehmensvertreter versichern, dass sie das Thema ganz oben auf der Agenda haben. Wo setzt die Strategie neue Impulse?

Hier kommt das dritte Risiko ins Spiel, die Möglichkeit der politischen Nutzung von Abhängigkeiten. Früher haben wir gesagt: Wenn die Handelsbeziehungen intensiv sind, sollte das eigentlich ein Garant dafür sein, dass man friedlich miteinander umgeht. Jetzt haben wir gelernt: Eine Handelsabhängigkeit kann auch strategisch genutzt werden, um über wirtschaftlichen Druck außenpolitische Ziele durchzusetzen.

Hier spricht die Politik inzwischen offen vom Risiko eines Überfalls auf Taiwan mit katastrophalen Folgen für die Handelsbeziehungen.

Das wäre der Worst Case.

Was kann Deutschland da machen, um sich vorzubereiten?

Wir müssen uns klar werden, inwiefern wir diese Risiken überhaupt mindern können. Es gibt auch Szenarien, in denen China seine Marktmacht dazu missbraucht, gegen ein einzelnes Land Druck aufzubauen. Der Vorfall mit Litauen, als China den Handel mit dem Land eingefroren hat, war dahingehend ein Weckruf. Vorher hat man die Probleme, die andere Länder wie Australien mit China hatten, nicht richtig ernst genommen. Jetzt ist das Bewusstsein für diese Risiken gestiegen. Dazu kommt, dass die USA ihren Konflikt mit China immer höherschrauben.

Wenn wir noch einmal das Gesamtbild ansehen und den Wunsch der Regierung, diese Risiken möglichst auszuschalten. Wie kann das gelingen?

Das ist fast unmöglich. Selbst wenn wir nur noch mit eng befreundeten Ländern handeln, dann haben diese wiederum ihre eigenen China-Risiken. Deutschland und die EU können auch nicht autark werden, ohne ganz erheblich auf Wohlstand zu verzichten. Wir müssen diese Risiken zum Teil aushalten. Ein De-Risking im Sinne einer Verringerung der Risiken ist sinnvoll, eine Ausschaltung der Risiken werden wir nicht schaffen. Wir sind als Exportland eine Risikogesellschaft und werden es auch bleiben.

Schafft die Politik in dem Streben nach Sicherheit womöglich neue Risiken?

Je mehr wir Anti-China-Politik machen, desto mehr treiben wir die chinesische Regierung auch in diese Ecke. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig damit, den Worst Case immer wieder an die Wand zu malen.

Auf diese Möglichkeit müssten sich dann aber auch die Firmen vorbereiten.

Wir können von den Unternehmen nicht erwarten, sich im Detail darauf vorzubereiten, dass es in drei, fünf oder zehn Jahren vielleicht zwischen China und Taiwan Krieg gibt, oder eben auch nicht. Da müssten sie sich auch auf ganz andere Szenarien vorbereiten, etwa im Nahen Osten, in Afrika – oder den USA.

Wird die China-Strategie in den Unternehmen gelesen?

In der Praxis haben Unternehmer und Manager vermutlich andere Sorgen. Viele Branchen treibt derzeit vor allem die Frage um, ob ihre Produkte konkurrenzfähig sind. Eine Unternehmensvertreterin sagte mir, sie hätten sich das mal angeguckt, aber so richtig wichtig ist das für sie nicht.

Kurzfristig ändert sich also nicht viel?

Wir befinden uns in einer wirtschaftspolitischen Schleife, in der wir auf Waren aus China angewiesen sind und bleiben, und China befindet sich in einer Schleife, in der es auf den Export angewiesen bleibt. Da kommen wir trotz anderslautender Beteuerungen nicht so leicht raus.

Wie kommt diese Strategie in China an?

Eigentlich kann man Chinesen eine Risiko-Strategie gut erklären. Denn China macht seit 20 Jahren nichts anderes, als sich mit den Risiken für die chinesische Wirtschaft und Gesellschaft auseinanderzusetzen, mit den konventionellen, aber vor allen Dingen mit den nicht konventionellen Risiken. Es wurde in Peking auch positiv registriert, dass eben nicht eine reine Anti-China-Strategie herausgekommen ist.

Doris Fischer ist Professorin für China Business und Economics an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Sie hat einen Hintergrund in Sinologie und BWL und hat in Volkswirtschaftslehre promoviert. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Chinas Wirtschafts- und Industriepolitik. Derzeit ist sie an der Uni Würzburg auch Vizepräsidentin für Internationalisierung und Alumni.

Die Ausfuhren aus China sind im Juni im Jahresvergleich um mehr als zwölf Prozent geschrumpft. Das ist der größte Einbruch seit Februar 2020. Auch die Importe sind deutlich gesunken. Der wichtigste Grund dafür: Die großen Handelspartner wie die USA, EU und Japan kaufen weniger in China ein. Die Exporte sanken im Jahresvergleich um 12,4 Prozent auf rund 285 Milliarden US-Dollar. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft fielen um 6,8 Prozent auf 215 Milliarden Dollar. Bereits in den Vormonaten hatte sich der Außenhandel abgekühlt. Das klingt alarmierend.

Doch es gibt für Peking auch etwas zu feiern: Chinas Handelsvolumen hat im ersten Halbjahr dieses Jahres zum ersten Mal in der Geschichte Chinas die 20-Billionen-Yuan-Marke überschritten. Das sind umgerechnet 2,8 Billionen US-Dollar. In dieser Zeit ist das Handelsvolumen trotz der schwächelnden Binnenkonjunktur und der schwachen internationalen Nachfrage um 400 Milliarden Yuan (rund 50 Milliarden Euro) gestiegen, das entspricht etwa dem Wert aller rund drei Millionen exportierten chinesischen Autos in 2022.

Wie China tatsächlich international dasteht, obwohl der Handel im Jahresvergleich zurückgeht, zeigt sich, wenn man Chinas Handelsbilanz mit der von anderen Ländern vergleicht.

Die Zahlen für das erste Halbjahr liegen zwar noch nicht überall vor. Doch die Richtung ist eindeutig. Obwohl Chinas Handel sich nicht wie erwartet entwickelt, hat das Land im ersten Halbjahr dieses Jahres noch immer einen Handelsbilanzüberschuss von weit mehr als 60 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Im Juni waren es sogar über 70 Milliarden US-Dollar. Damit steht China international sehr gut da.

Die USA, der wichtigste Wettbewerber Chinas, fährt auch in diesem Jahr ein hohes Handelsdefizit ein. Es liegt im ersten Halbjahr bereits bei rund 70 Milliarden US-Dollar pro Monat. Das Defizit von Japan beträgt monatlich umgerechnet rund 50 Milliarden US-Dollar. Das von Indien liegt bei rund 17 Milliarden US-Dollar. Die Handelsbilanz der EU ist immerhin ausgeglichen. Das bedeutet: Die EU verdient kein Geld, machen aber auch keine Verluste beim Handel.

Und die Deutschen erwirtschaften immerhin einen Überschuss von rund 15 Milliarden US-Dollar. Vergleicht man die Zahlen mit der Entwicklung der Zahlen von 2022, so ist keine Trendwende in Sicht: China hatte einen Rekordüberschuss von knapp 877 Milliarden US-Dollar eingefahren. Ein Wachstum von zwölf Prozent. Die USA ein Rekorddefizit von 945 Milliarden US-Dollar. Die EU kommt auf Minus 432 Milliarden Euro. Japan hatte ein Defizit von 150 Milliarden US-Dollar. In Indien liegt es bei Minus 122 Milliarden US-Dollar. Und Deutschland kommt auf einen Überschuss von knapp 80 Milliarden Euro in 2022. Der einzige Ausreißer ist im ersten Halbjahr die EU mit einer immerhin ausgeglichenen Handelsbilanz.

Was bedeutet das im internationalen Wettbewerb? Wie bei einem Unternehmen oder einem Haushalt ist es stets besser, mehr zu verdienen als man ausgibt. Die einzigen beiden der erwähnten Länder, bei denen das so ist, sind China und Deutschland. Für die anderen Länder gilt: Um das Defizit zu bezahlen, muss sich ein Land in der Regel im Ausland verschulden. Und deshalb korrelieren die Auslandsschulden mit Defiziten. China hat daher auch die niedrigsten Auslandsschulden. Diese werden in Prozent des BIP gemessen.

Spitzenreiter ist Deutschland mit 156 Prozent, gefolgt von der EU mit 117 Prozent. Die USA und Japan liegen bei rund 100 Prozent. Indien bei 20 Prozent. Am besten schneidet China ab, mit einer Auslandsverschuldung am BIP von 13 Prozent. Gleichzeitig ist China zusammen mit Japan der größte Gläubiger der USA. Insgesamt kann man sagen: Je mehr ein Land im Handel verdient und je weniger Schulden es im Ausland hat, desto unabhängiger ist es wirtschaftlich, aber eben auch politisch.

Denn hinter den Schulden verbirgt sich ein Währungsrisiko: Alles, was ein Land international einkaufen muss, muss es in einer ausländischen Währung bezahlen. Die Auslandsschulden dafür sind auch in einer ausländischen Währung, meist US-Dollar. Selbst in den führenden Exportnationen wird das meiste des BIP in der jeweiligen Landeswährung erwirtschaftet. In China sind das 62 Prozent. In Deutschland sind das gut 50 Prozent.

Hat ein Land eine Wirtschaftskrise, verkaufen viele internationale Anleger die jeweilige Währung und der Kurs sinkt. Das Krisenland bekommt nun weniger US-Dollar für die eigene Währung. Damit steigen die US-Dollar-Schulden. In der Regel fängt der verschuldete Staat dann an, Geld zu drucken. Daraufhin steigen die Preise, eine Inflationsspirale entsteht. Die Währung wird immer schwächer, die Schulden immer drückender. Die Länder sind dem internationalen Druck ausgeliefert. Das ist im großen Stil in Asien zuletzt 1997 in der Asienkrise so passiert.

Der Eindruck ist also: Hinsichtlich einer solchen Entwicklung steht China mit seinen niedrigen Schulden am besten da und die USA am schlechtesten. Das stimmt allerdings nicht ganz. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen China und den USA: Der US-Dollar ist so mächtig, dass er durch keine andere Währung unter Druck gesetzt werden kann, mögen die Schulden auch noch so drückend sein. Im Gegenteil: In globalen Krisenzeiten wird der US-Dollar stärker, weil viele – sicher ist sicher – ihr Geld in die stärkste Währung, den US-Dollar, wechseln.

China versucht, dieses Monopol zu brechen und gewinnt an Einfluss. Allerdings von einem sehr niedrigen Niveau her: Der Anteil des Yuan am globalen Geldverkehr beträgt nur 2,77 Prozent, der des US-Dollars hingegen 42 Prozent. Als Reservewährung sind sogar 58 Prozent US-Dollar, während China mit dem Yuan nur auf drei Prozent kommt.

Allerdings hat China auf dem Weg zu einem stärkeren Yuan einen wichtigen Etappensieg erzielen können: Nach Berechnungen der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, besser bekannt als SWIFT, wurden im vergangenen Quartal bei 49 Prozent aller grenzüberschreitenden Transaktionen Chinas, also auch beim Handel, der Yuan benutzt. Damit hat der Yuan den US-Dollar in diesem Punkt erstmals in der Geschichte der Volksrepublik überholt. Und der Yuan gewinnt in großen Schritten an Fahrt. Der Anstieg der Geschäfte in Yuan beträgt zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der Anteil des US-Dollar um 14 Prozent gesunken ist.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Politiker und Behörden vor chinesischer Einflussnahme und Spionage gewarnt. Die chinesische Regierung habe in den vergangenen Jahren versucht, ihren Einfluss im Ausland zu erweitern, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Sicherheitshinweis des Verfassungsschutzes. Bei der Erweiterung des weltweiten Netzwerkes spiele die Internationale Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (IDCPC) eine zentrale Rolle. Die Abteilung sei dem chinesischen Nachrichtendienstapparat zuzurechnen. “Ziel ist es, die eigene Führung über die politische Lage anderer Staaten und deren militärisches und wirtschaftliches Potenzial aufzuklären”, heißt es in dem Hinweis.

Das IDCPC ist demnach direkt der chinesischen Führung untergeordnet und soll weltweit Kontakte zu Politikern und Parteien suchen. Der Verfassungsschutz empfiehlt, bei Kontakten zu IDCPC-Angehörigen “besondere Vorsicht und Zurückhaltung” walten zu lassen und spricht auch deutsche Politiker direkt an. Das IDCPC werde “von vielen deutschen Politikerinnen und Politikern, Parteien und politischen Organisationen als vertrauensvoller und wichtiger Kooperationspartner betrachtet”, erklärt der Verfassungsschutz.

“Die IDCPC-Angehörigen werben bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern aller Parteien um Verständnis für ‘chinesische Werte’. Dabei ist es u. a. gängige Praxis des IDCPC, deutsche (amtierende oder ehemalige) Abgeordnete nach China einzuladen, um deren China-Bild im Sinne der Agenda der KPCh zu ‘korrigieren’”, heißt es in dem Hinweis. Berlin hatte erst vor wenigen Tagen seine eigene China-Strategie vorgestellt. ari

Die USA stellen Taiwan Militärhilfen im Umfang von 345 Millionen Dollar bereit. Dies gab das Weiße Haus am Freitag bekannt. Die offizielle Ankündigung enthielt keine Liste der Waffensysteme, laut Medienberichten soll es sich aber unter anderem um Flugabwehrsysteme, Aufklärungsdrohnen und Munition aus den militärischen Beständen der USA handeln. Ziel sei, die militärische Unterstützung für Taiwan zu beschleunigen und die demokratisch regierte Insel in einem möglichen Konflikt mit China zu stärken.

Das taiwanesische Verteidigungsministerium dankte den USA für ihr “festes Sicherheitsengagement”. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington erklärte, dass die USA aufhören sollten, “Waffen an Taiwan zu verkaufen und neue Faktoren zu schaffen, die zu Spannungen in der Taiwanstraße führen könnten”. fpe

Frankreich will einen besseren Zugang zum chinesischen Markt und eine “ausgewogenere” Handelsbeziehung – nicht aber eine Entkopplung von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, wie der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntag in Peking betonte. Er wolle nicht auf gesetzgeberische oder andere Hürden beim Zugang zu den chinesischen Märkten stoßen, sagte Le Maire bei einer Pressekonferenz in Peking. Am Samstag habe er Vizepremier He Lifeng zu “konstruktiven” Handelsgesprächen getroffen, so der französische Minister.

Le Maire sprach sich gegen ein deutliches Decoupling aus und relativierte in Sachen De-Risking: “Der Risikoabbau bedeutet nicht, dass China ein Risiko darstellt”, sagte Le Maire. “De-Risking bedeutet, dass wir unabhängiger sein wollen und dass wir in unseren Lieferketten keinem Risiko ausgesetzt sein wollen, wenn es zu einer neuen Krise wie der Covid-Krise mit dem völligen Zusammenbruch einiger Wertschöpfungsketten kommen würde.”

Beim Treffen mit He Lifeng sei der Marktzugang Kern der Gespräche gewesen, so Le Maire. Der Minister erklärte, Frankreich sei auf dem richtigen Weg und ebne den Weg für einen besseren Zugang für französische Kosmetika zum chinesischen Markt. Dem Minister zufolge hoffe China, dass Frankreich den Ton in den Beziehungen zwischen der EU und China “stabilisieren” könne. Peking sei bereit, die Zusammenarbeit mit Paris in einigen Bereichen zu vertiefen.

China ist Frankreichs drittgrößter Handelspartner. Auf die Befürchtungen einiger europäischer Autohersteller angesprochen, dass billige chinesische Elektrofahrzeuge den europäischen Markt überschwemmen könnten, sagte Le Maire, Frankreich wolle die französischen und europäischen Subventionen für Elektrofahrzeuge besser zu bündeln und so die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Auch eine Zusammenarbeit mit China schloss er nicht aus: “Wir sind bereit, chinesische Investitionen in der Automobilindustrie in Frankreich und in Europa zu haben.” rtr/ari

Der chinesische Menschenrechtsanwalt Lu Siwei wurde in Laos verhaftet. Aktivisten und Familienangehörige befürchten nun, dass er nach China abgeschoben werden könnte, wo ihm eine Gefängnisstrafe droht.

Wie Associated Press berichtet, wurde Lu Siwei am Freitagmorgen von der laotischen Polizei festgenommen, als er einen Zug nach Thailand bestieg. Er war demnach auf dem Weg nach Bangkok, um einen Flug in die Vereinigten Staaten zu nehmen, wo seine Frau und seine Tochter leben.

2021 war Lu in China die Anwaltslizenz entzogen worden, nachdem er pro-demokratische Aktivisten aus Hongkong vertreten hatte. Anschließend wurde er mit einem Ausreiseverbot daran gehindert, China zu verlassen, um ein Stipendium in den Vereinigten Staaten zu absolvieren. Laut einem Aktivisten, der mit ihm zusammenarbeitet, habe Lu gültige Visa für Laos und die USA mit sich geführt. fpe

China will seine Beziehungen zu Georgien ausbauen. Die strategische Partnerschaft solle unabhängig davon gedeihen, wie sich die internationale Lage entwickele, sagte Präsident Xi Jinping am Freitag bei einem Besuch des georgischen Ministerpräsidenten Irakli Garibaschwili am Rande der “Chengdu University Games” im Südwesten Chinas. Für China ist Georgien auch deswegen von Interesse, weil das Land auf der “Neuen Seidenstraße” liegt, über die die Volksrepublik neue Handels- und Energieverbindungen aufbauen will.

Allerdings ist Georgiens Verhältnis zu Chinas engem Verbündeten Russland seit Jahren belastet. Russland unterstützt Separatisten in den Regionen Abchasien und Südossetien, die sich von Georgien losgesagt haben und hat 2008 einen Krieg gegen das Nachbarland geführt. Die georgische Regierung hat in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) den russischen Angriffskrieg gegen die als völkerrechtswidrig verurteilt, sich westlichen Sanktionen bislang aber nicht angeschlossen. Kurz nach Beginn des Krieges hat Georgien einen EU-Beitritt beantragt. rtr

Wenn man Daniel Leese fragt, wie er zu China kam, antwortet er nüchtern: “Das war eher ein persönlicher Zufall, es hätte prinzipiell auch jedes andere Land werden können.” Mit dem persönlichen Zufall meint er die chinesischen Schriftzeichen, die gegen Ende seiner Schulzeit eine bleibende Faszination auslösten und dafür sorgten, dass er bei der Entscheidung für ein Nebenfach das Kreuz bei Sinologie setzte. Im Hauptfach studierte Leese Neuere und Neueste Geschichte in Marburg, Peking und München. An der Pekinger Elite-Uni Beida vertiefte sich sein Interesse an der Sinologie. Er erinnert sich an die anregende intellektuelle Atmosphäre, Quellenrecherchen auf Flohmärkten und Gespräche mit Zeitzeugen, die ihn in tabuisierte Bereiche chinesischer Geschichte führten.

Es sind genau diese Restriktionen im Umgang mit der Vergangenheit, die damals Leeses Ehrgeiz weckten. In den Jahren nach seinem ersten Peking-Besuch verbrachte er immer wieder mehrere Monate in China, arbeitete als Reiseleiter, erkundete die Provinzen und verbrachte viel Zeit in Peking und Hongkong. Damals war China ein Abenteuer, mittlerweile ist es zu seinem Beruf geworden. Seit 2012 ist Leese Professor für Geschichte und Politik des Modernen China an der Freiburger Universität und hat zahlreiche Bücher mit China-Schwerpunkt geschrieben, darunter “Maos langer Schatten – Chinas Umgang mit der Vergangenheit”, das 2021 für den deutschen Sachbuchpreis nominiert war.

“Es ist eine anstrengende und herausfordernde Tätigkeit, immer wieder hinter den Vorhang des Vergessens zu blicken”, sagt der Sinologe. Aber er scheut diese Aufgabe nicht, weil sie für ihn einen wesentlichen Beitrag leistet. Es geht um den Umgang mit historischer Schuld und um die Frage, wie sich Nationen mit selbstbegangenem Unrecht auseinandersetzen können. “Das ist von zentraler Bedeutung – nicht nur für China.”

Aktuell arbeitet Leese an einem Projekt über interne Kommunikationsstrukturen innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas und die Frage, was die Partei über Entwicklungen im In- und Ausland in den 1950er und -60er Jahren wusste. Sein letztes Buch allerdings, das vor kurzem im C.H. Beck-Verlag erschien, richtet seinen Blick auf Chinas Gegenwart. Gemeinsam mit dem China-Experten Ming Shi hat Leese Texte führender chinesischer Intellektueller der Gegenwart ausgewählt, ins Deutsche übersetzt und eingeordnet. Mit “Chinesisches Denken der Gegenwart – Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft” wollen die Autoren zum besseren Verständnis zentraler Probleme der chinesischen Politik und Gesellschaft beitragen, um eine sinnvolle Debatte über die Entwicklung des Landes anzustoßen. Svenja Napp

Henrik Müller ist seit Juni neuer Transformation Manager Operations für Continental in Deutschland. Müller war zuvor fast drei Jahre lang Head Of Production in Qingdao.

Charalabos Klados ist seit Juli Senior Vice President bei Colgate-Palmolive und General Counsel Asia Pacific mit Sitz in Hongkong. Klados ist bereits seit mehr als 15 Jahren für den US-Konzern tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Verspüren Sie einen ungezügelten Hunger nach Erfolg, Geld, Ruhm? Oder verzehren Sie sich nach Liebe, Romantik und Zärtlichkeit? Dann passen Sie auf, dass Sie mit Ihrem knurrenden Magen keinem Kekskerl auf den Leim gehen, und auch keiner Gebäckgöre. Denn in China versprechen Ihnen Sprücheklopfer nicht das Blaue vom Himmel, sondern malen Ihnen lieber ein Fladenbrot in die Luft, oder klecksen Ihnen mit ein paar Pinselstrichen gekonnt einen Pfannkuchen hin, und das in den schillerndsten Farben.

画饼 huàbǐng (“einen Keks / Pfannkuchen malen” beziehungsweise “Gebäck / Fladenbrot malen”) – auch in der Steigerungsform 画大饼 huà dàbǐng (“einen großen Fladen malen”) – ist im Chinesischen ein Synonym für “Luftschlösser bauen”, sprich anderen leere Versprechungen und große, unrealistische Hoffnungen zu machen. Abgeleitet ist das Trendwort vom Vierzeicher (Chengyu) 画饼充饥 huàbǐng-chōngjī – “mit gemalten Fladen den Hunger stillen”, einer alten Spruchweisheit für “sich zum Trost selbst etwas vormachen”. Denn schon die alten Chinesen wussten natürlich: fiktive Fladen füllen keine echten Mägen.

Unter den Fake-Bäckern der Neuzeit hat Chinas Internetgemeinde vor allem zwei Prototypen ausgemacht: den Fladen malenden Chef (画饼老板 huàbǐng lǎobǎn) und den Fladen malenden Mann (画饼男 huàbǐngnán) respektive die Fladenmaldame (画饼女 huàbǐngnǚ).

Der Fladenmalchef versteht sich darauf, störrischen Angestellten so lange Karottenkuchen vor der Nase herumbaumeln zu lassen, bis sie zu Bürobestleistungen galoppieren. Die Scheuklappen sind dabei stets auf die nächste vermeintliche große Beförderung / Gehaltserhöhung / Bonuszahlung / Gewinn- oder Aktienbeteiligung ausgerichtet. Später stellt sich dann heraus, dass alles nur Pfannkuchen-Phantasie war, mit dem Ziel, möglichst viel Arbeitsleistung aus der Mitarbeiterbirne herauszupressen. Für den Chef als Kuchenhausarchitekt ist damit die Rechnung aufgegangen, für die Backarbeiter dagegen nicht. Kein Wunder, dass hier die Netzgemeinde unkt: 画饼的人永远不会考虑做饼的人 huàbǐng de rén yǒngyuǎn bú huì kǎolǜ zuò bǐng de rén – “die, die den Fladen malen, denken nie an die, die ihn backen”.

Nach ähnlicher Rezeptur verfährt auch der zweite Prototyp, der Fladenmalmann. Haus, hohes Gehalt, Traumhochzeit und himmlischer Honeymoon – dieser Kerl verspricht seiner Angebeteten das Blaue vom Himmel, baut vor ihrem inneren Auge schamlos Luftschlösser. Auf dem Boden der Tatsachen stürzen diese Konstruktionen dann aber zusammen wie ein Kartenhaus. Besonders windige Fladenmalmänner hauen das weibliche Geschlecht mit dieser Masche nicht nur berechnend in die Pfanne, sondern verkrümeln sich dann auch noch, nachdem sie ihr Ziel erreicht haben. Das Gegenstück zum 画饼男 huàbǐngnán haben die Chinesinnen 真心男 zhēnxīnnán getauft – einen “Mann mit echtem Herzen”, jemanden, der es ernst meint also.

Sollten Sie generell ein gutgläubiges Gemüt besitzen und gedanklich gerne Luftschlösser beziehen, nehmen Sie sich bitte eine weitere chinesische Gebäck-Weisheit zu Herzen: 天上不会掉馅饼 tiānshàng bú huì diào xiànbǐng – “es fällt kein gefülltes Gebäck vom Himmel”, oder wie der Engländer sagen würde: there’s no such thing as a free lunch. Sprich: es gibt nichts umsonst. Und falls im Fall der Fälle doch mal jemandem unverhofftes Glück zuteilwerden sollte, passen die Chinesen die Redewendung einfach flugs an: 天上掉馅饼 tiānshàng diào xiànbǐng “es regnet gefülltes Gebäck vom Himmel” nennt man solche Szenarien, auf gut Deutsch: “es fällt einem etwas in den Schoß”.

Zum Abschluss noch eine kleine Kekskunde zur Orientierung in der sprachlichen Backstube: Zu Chinas bǐng-Basics in Sachen Streetfood, die sie kennen und probiert haben sollten, gehören der Frühstücksklassiker 烧饼 shāobǐng (chinesische Sesambrötchen, mit oder ohne Füllung), 煎饼 jiānbǐng (deftiges chinesisches Eier-Crêpe bestrichen mit würziger Soße) und 手抓饼 shǒuzhuābǐng (knuspriger Rollpfannkuchen für auf die Hand mit Blattsalat und Würstchen – denn 手抓 shǒuzhuā bedeutet “mit der Hand packen”). Im Herbst erwartet Chinabesucher dann alljährlich ein regelrechter bǐng-Boom, nämlich rund um das Mond- oder Mitherbstfest (中秋节 Zhōngqiūjié). Hier türmen sich die 月饼 yuèbǐng “Mondkuchen” in den Regalen, und zwar in allen möglichen Füllvarianten von Bohnenpaste bis Fleischwolle.

China-Cracks dürften im Sprachalltag aber auch noch einige unerwartete “Küchlein” in verschiedensten Lebenslagen vorfinden. So etwa “Eisenfladen” (铁饼 tiěbǐng – gemeint sind die Diskusscheiben in der Leichtathletik), “Kohlekuchen” (煤饼 méibǐng Chinesisch für Briketts) oder “Pulverküchlein” beziehungsweise “Puderfladen” (粉饼 fěnbǐng gepresster Schminkpuder / Kompaktpuder). Im Obstregal liegen in der Saison zudem “Persimonenfladen” griffbereit (柿饼 shìbǐng – das sind scheibenförmige getrocknete Kakifrüchte). Und passionierte Teetrinker kaufen sich auch schon mal einen ganzen “Teefladen” (茶饼 chábǐng – zu Scheiben gepresster Tee).

Einen China-Keks allerdings werden Sie wohl nur in westlichen China-Restaurants vorfinden, nicht aber in China selbst: den Glückskeks, auf Chinesisch 签语饼 qiānyǔbǐng (wörtlich also “Orakelspruchkeks”). Anders als man annehmen könnte, stammen fortune cookies nach heutigem Kenntnisstand ursprünglich aus Japan. Bis in die 1990er Jahre waren sie in China sogar völlig unbekannt. In ihrer heutigen Form tauchten die mit Sinnsprüchen “gefüllten” Knusperhappen erstmals im frühen 20. Jahrhundert auf, und zwar an der amerikanischen Westküste, eingeführt von asiatischen Einwanderern. Da sie vor allem in China-Restaurants in den USA und Europa als Hupferl für den Nachhausweg gereicht werden, gelten sie vielen Menschen im Westen als Inbegriff des China-Kekses – fälschlicherweise.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.