Präsident Joe Biden hat in der Nacht zum Donnerstag eine neue Salve im Handelskrieg abgefeuert. Per Dekret hat er US-Firmen untersagt, in chinesische Hochtechnik-Unternehmen zu investieren. Betroffen sind Sektoren wie KI und Quantencomputer. Die Zeit, in der sich die USA “ausnutzen” lassen, sei vorbei. Im Vergleich zu solchen Beschränkungen wirken auch die schärfsten Stellen der neuen deutschen China-Strategie harmlos.

China wird das nicht auf sich sitzen lassen und zurückschlagen. So dreht sich die Spirale von Sanktionen und Handelshürden immer weiter. Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das erfahrungsgemäß nichts Gutes.

Dabei bereitet die lahmende Konjunktur allein schon genug Sorgen. Derzeit treibt die Ökonomen die Frage um: Wie lange werden die Preise in China noch fallen? Japan hat sich von 1995 bis zum vergangenen Jahr durch eine lange Phase der Deflation gequält. Das war die Folge einer Aktienblase. In China ist aktuell das Problem eine Immobilienblase.

Doch auch wenn sich ein Vergleich mit Japan anbietet: China befindet sich an einem anderen Punkt in der Entwicklung. Kurzfristig kann es den Konjunkturpolitikern in Peking durchaus gelingen, die Deflation zu bekämpfen. Sie erhalten dabei unerwünschte Hilfe vom Klimawandel, der Ernten vernichtet und die Lebensmittelpreise steigen lässt.

Dass der Große Bruder uns beobachtet, befürchten wir seit 1984. In China ist das nun Gewissheit. Kameras sind allgegenwärtig. Dahinter steckt allerdings kein Mensch mehr, sondern Künstliche Intelligenz, der kein subversives Verhalten mehr durchrutscht. Welche Schlussfolgerungen sie aus den Bildern bereits ziehen kann, beschreibt Marcel Grzanna in einem neuen Teil unserer KI-Serie.

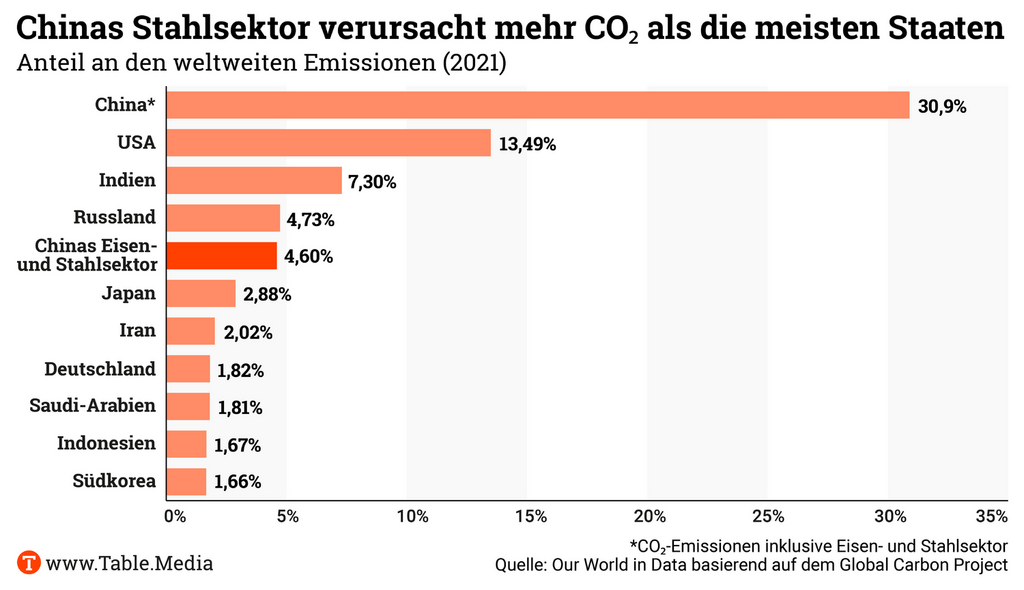

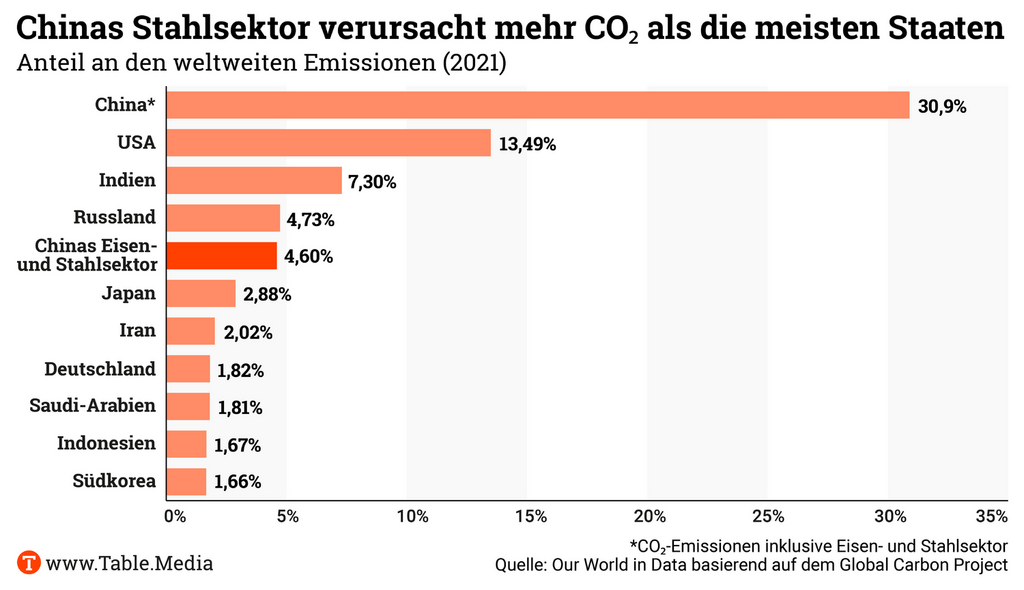

Die Stahlproduktion verbraucht besonders viel Kohle und stößt damit besonders viel klimaschädliche Gase aus. Die Alternativen wie Wasserstoff sind aber teuer und befinden sich noch im Aufbau. Kein Wunder, dass Chinas Stahlbranche kaum etwas zum Kampf gegen den Klimawandel beiträgt. Nico Beckert zeigt jedoch, dass es durchaus bereits erste Projekte in China gibt.

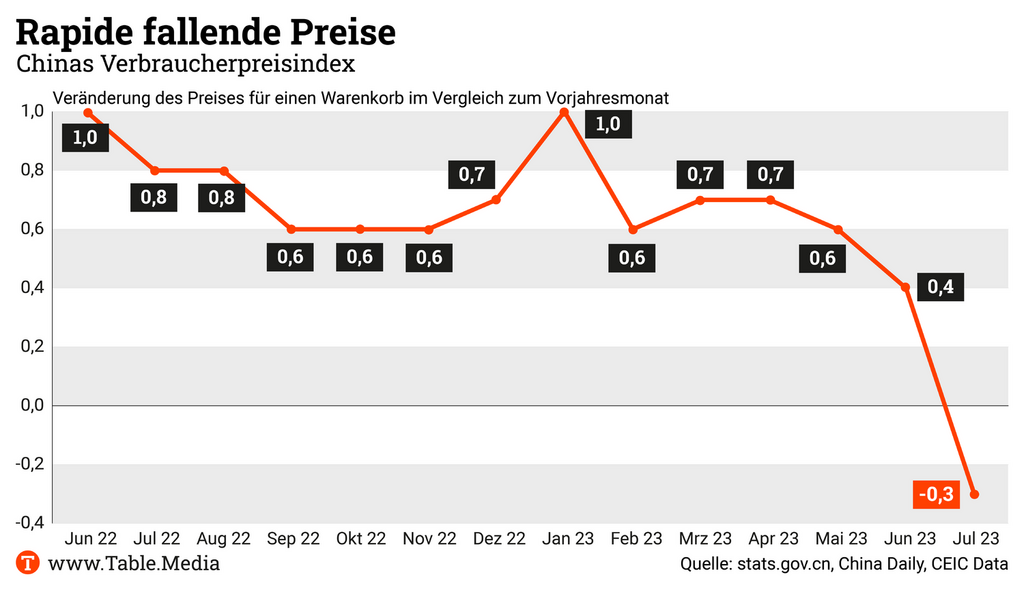

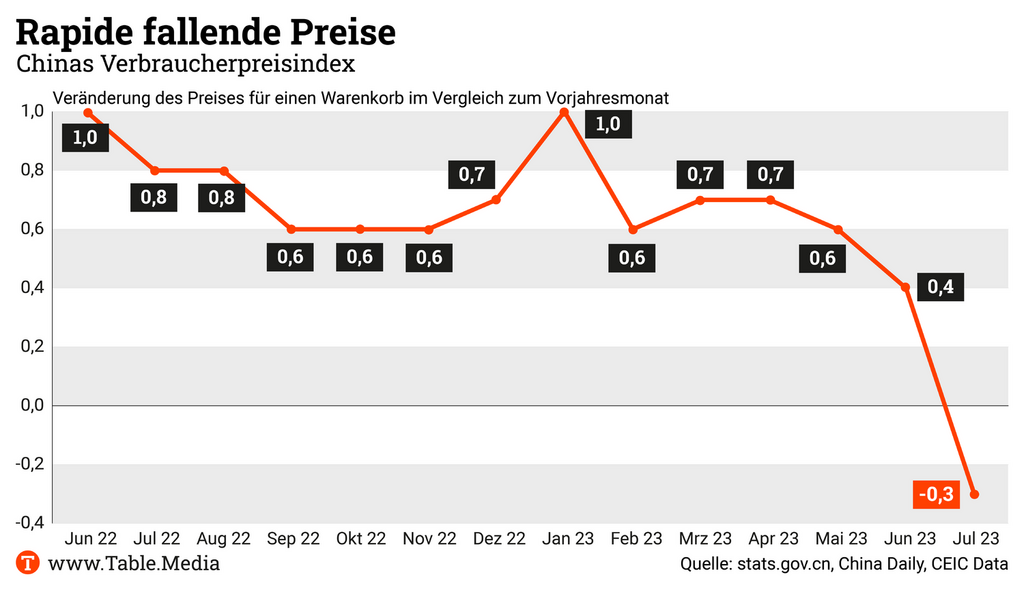

Die Inflation in China ist wie befürchtet unter die Nullinie gerutscht. Sie lag im Juli bei minus 0,3 Prozent. Damit herrscht jetzt offiziell Deflation, also ein Zustand fallender Preise, den Ökonomen in mancherlei Hinsicht für gefährlicher halten als Inflation. Deflation setzt Anreize dafür, Anschaffungen zu verschieben. Die Kaufzurückhaltung schadet der chinesischen Konjunktur derzeit besonders, weil auch der Export schwächelt. Er sank im Juli um 14,5 Prozent.

Hinter den Deflations-Daten verbirgt sich allerdings auch ein Gegentrend. Der Vergleichswert für die Preise im vergangenen Jahr lag auf hohem Niveau, weshalb schneller ein negativer Prozentwert erzielt wird. Im Monatsvergleich hat der Preisverfall seit Juni aber schon wieder abgenommen. Und der Dienstleistungssektor erzielt ohnehin auch weiterhin höhere Preise.

Analystinnen des Wertpapierhauses Nomura erwarten daher zwar auch für den kommenden Monat fallende Preise. Die Abwärtsbewegung werde sich aber verlangsamen, vermutlich auf minus 0,1 Prozent im August. Danach könnten die Preise sogar wieder steigen. Schlechte Ernten infolge von Hitze und Flut werden fast sicher die Lebensmittelpreise hochtreiben und den Warenkorb damit verteuern.

Auch Soochow Securities in Peking erwartet nur eine kurze Phase der Deflation. “China hat nach der Politbürositzung im Juli intensive Konjunkturmaßnahmen gestartet”, sagt Analyst Tao Chuan. Es werde künftig besseren Zugang zu billigen Krediten und generell Zinssenkungen geben. Der Effekt könne schon im Jahresendquartal sichtbar werden.

Im Juli war es vor allem ein Preisverfall bei Schweinefleisch, der die Kosten des Standard-Warenkorbs nach unten gezogen hat. Das Fleisch war 7,2 Prozent billiger geworden. Nomura hat aber für Ende Juli bereits wieder einen leichten Preisanstieg registriert. Wegen hoher Schweinebestände auf den Bauernhöfen rechnen die Experten jedoch nicht mit einer raschen Rückkehr zu höheren Preisen.

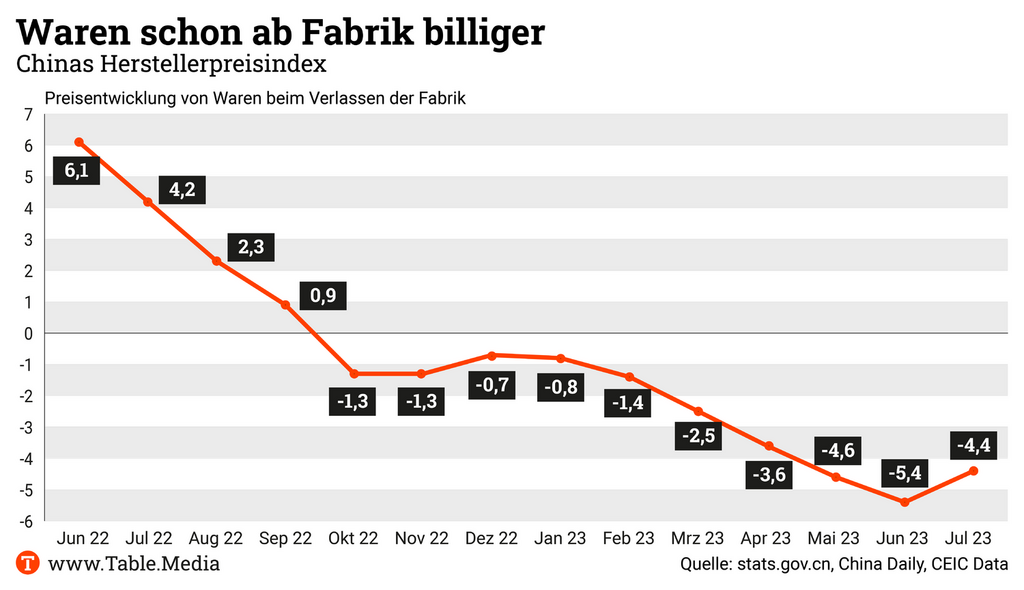

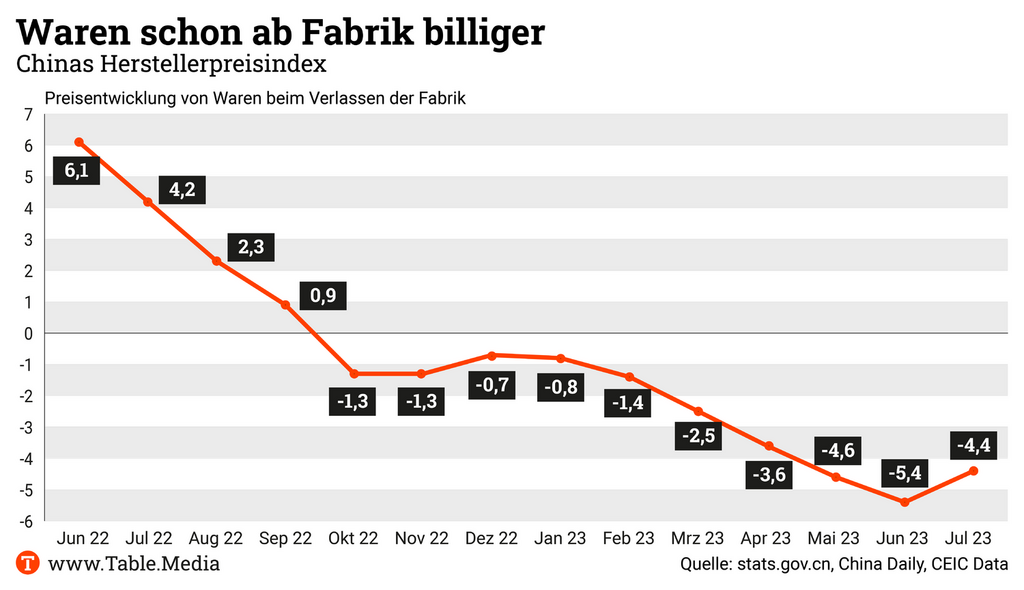

Die Preise für Endverbraucher hinken insgesamt den sogenannten Erzeugerpreisen weiter hinterher. Diese hatten den Deflationstrend bereits vorweggenommen. Der Erzeugerpreisindex spiegelt wider, was neu produzierte Waren kosten, noch bevor sie in den Handel kommen. Diese Fabrikpreise sinken schon seit Monaten. Die Gründe sind schwache Gesamtnachfrage und günstige Energiepreise.

Hier verbirgt sich die gute Nachricht für Deutschland. Günstige Erzeugerpreise in China wirken sich weltweit aus, schließlich ist China der größte Produktionsstandort. Günstige Waren aus Fernost könnten dazu beitragen, die weiterhin hohe Inflation in der Eurozone zu dämpfen.

Auch bei den Erzeugerpreisen brachte der Juli bereits eine kleine Trendwende, die sich aber noch im negativen Bereich abspielte. Das Absinken der Erzeugerpreise hat sich von minus 5,4 Prozent auf 4,4 Prozent verlangsamt. Bis zur Nulllinie, also stagnierenden Preise, ist damit noch erheblicher Abstand.

Technologie zur Gesichtserkennung ist in China ein lukrativer Markt. Etwa 8.000 Firmen sind in den vergangenen zehn Jahren gegründet worden. Der Kuchen war bislang ausreichend groß genug, um alle Wettbewerber zu versorgen. Drei Millionen öffentliche Aufträge waren im gleichen Zeitraum ausgeschrieben. Die Nachfrage wird in naher Zukunft weiter steigen. Chinas Überwachungsnetz wird immer enger, der Kontrollwahn der Partei immer größer.

Die Covid-19-Pandemie hat Peking konsequent dazu genutzt, immer schärfere Maßnahmen mit Verweis auf gesundheitspolitische Dringlichkeit zu rechtfertigen. Gesichtserkennung zählt zu den zentralen Elementen der staatlichen chinesischen Überwachung. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) wird sie immer ausgeklügelter und präziser.

Wie raffiniert die Software inzwischen ist, die chinesische Behörden zur Überwachung einsetzen, macht die Technologie “one person, one file” deutlich. Sie ist eine Weiterentwicklung herkömmlicher Software-Systeme und ist in der Lage, Personen mit einem Minimum an biometrischen Daten zu identifizieren und sie in Echtzeit mit anderen Datensätzen zu verknüpfen. Selbst Masken über Mund und Nase reichen nicht mehr aus, um sich der Identifikation durch die Technik zu entziehen.

Aber auch sie ist nur eine Komponente eines technologischen Ökosystems, das der autokratischen Regierung in Peking dabei helfen soll, ihre autoritäre Politik langfristig durchzusetzen. Peking behauptet, die Überwachung sei für die Verbrechensbekämpfung von entscheidender Bedeutung. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch behaupten dagegen, das Land baue einen Überwachungsstaat auf, der tief in die Privatsphäre der Bürger eindringe und beispielsweise ethnische Gruppen wie die Uiguren engmaschig überwachen soll.

Big Data ist der Schlüssel. Nirgendwo sonst auf der Welt fallen so große Mengen an Daten und Informationen über Bürger in die Hände einer Regierung wie in China. Menschen werden zu komplett gläsernen Akteuren, deren Verhalten nicht nur in gewissem Umfang vorhergesagt, sondern auch manipuliert werden kann.

Das erinnert an Science Fiction, ist aber schon verblüffend real. “Durch Vorhersagen darüber, wie Personen auf Anreize reagieren könnten, können Autokraten die KI-Technologie zur Verhaltensmanipulation einsetzen”, sagte David Yang von der Harvard Universität bei einer Podiumsdiskussion in Washington. Yang ist einer der Autoren der Studie AI-tocracy, die sich mit der Nutzung von KI durch autokratische Systeme beschäftigt.

Politischer Dissens, soziale Unruheherde oder die Entwicklung bürgerlicher Bewegungen sollen bereits im Frühstadium ermittelt und eliminiert werden. All das hilft einer Elite, ihr Machtmonopol über mehr als eine Milliarde Menschen zu verteidigen.

Beispiel: Proteste. Kamerasysteme der Firma Dahua Technology namens “Jinn” sind jetzt in der Lage, die Behörden zu alarmieren, wenn eine Person beim Entrollen eines Transparents entdeckt wird. Seit Mai ist die Software verfügbar. Und sie trifft einen Nerv, nachdem es im Vorjahr einem Mann gelungen war, ein Banner an einer Pekinger Autobahnbrücke zu befestigt, auf dem er das Ende der Diktatur gefordert hatte.

Die stete Optimierung der Überwachungssysteme ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit zwischen Staat und Technologie-Unternehmen. Die Firmen versorgen die Behörden mit der nötigen Software, um ihre Kontrollkapazitäten auszuweiten. Im Gegenzug versorgt der Staat seine Zulieferer mit Datensätzen, zu denen sonst niemand Zugang bekommt.

“Das Unternehmen, das KI-Dienstleistungen für die Regierung erbringt, kann diese Daten nutzen, um neue Technologien zu entwickeln, wobei die Daten der Regierung als Input für Innovationen dienen”, sagt der Co-Autor der Harvard-Studie, Noam Yuchtman. Die Unternehmer wollen einen Staat nicht untergraben, der ihnen Zugang zu wertvollen Daten für ihre Innovationen verschafft. Beide Seiten profitieren davon.

Beunruhigend für jeden Demokraten sollte die Tatsache sein, dass chinesische KI-Technologien bereits ein Exportschlager sind. Die Hälfte der weltweiten Handelsgeschäfte mit KI-Technologie zur Gesichtserkennung werden mit Lieferungen aus China getätigt. “Chinas Export ist in hohem Maße auf schwache Demokratien oder starke Autokratien ausgerichtet. Das ist ein ganz anderes Muster als bei den traditionellen Grenztechnologien, bei denen demokratische Länder zu den Käufern dieser Technologien gehören”, sagt Yuchtman.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

China wird zum Bremsklotz für das weltweite Bemühen um einen klimafreundlicheren Stahlsektor, so ein neuer Bericht des Global Energy Monitor. “Die kohlebasierte Stahlproduktion ist rückläufig, aber nicht schnell genug”, so das Fazit von Global Energy Monitor. China steht als größter Stahlproduzent vor besonders großen Aufgaben:

Bisher sind die Klimaziele für den chinesischen Stahlsektor nicht sehr ambitioniert. Bis zum Jahr 2030 soll er einen (undefinierten) Emissionshöchststand erreichen. Dabei gehen die Emissionen schon seit zwei Jahren langsam zurück, so Xinyi Shen, Stahlexperte des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Ursache dafür ist allerdings eine geringere Nachfrage des Bau- und Infrastruktursektors, nicht strengere Regulierungen.

Die Emissionen in Industriesektoren wie der Stahl- und Zementerzeugung zu senken, gilt als eine der größten Herausforderungen der Klimapolitik. Doch es gibt Hoffnung: “Der Stahlsektor bewegt sich aus der Untätigkeit hin zu Fortschritten”, so der Global Energy Monitor. Mittlerweile basieren 43 Prozent der neu geplanten Stahlkapazitäten auf emissionsärmeren Elektrolichtbogenöfen. Zwar arbeiten noch immer 57 Prozent der geplanten Stahlwerke mit kohlebasierten Hochöfen, doch 2022 lag die Zahl noch bei 67 Prozent.

In Europa machten zuletzt drei große Subventionspakete Schlagzeilen:

Um mit den fortschrittlichen Maßnahmen der EU mithalten zu können, hat Chinas Regierung einige Maßnahmen ergriffen, um die Emissionen des Sektors mittelfristig zu senken:

Bei vielen dieser Maßnahmen gibt es allerdings Schlupflöcher. Caitlin Swalec von Global Energy Monitor kritisiert, einige Unternehmen würden ohnehin brachliegende Stahlwerke durch neue Kapazitäten ersetzen.

Zudem gebe es illegal betriebene, nicht registrierte Stahlwerke, die von solchen “Austauschprogrammen” gar nicht erfasst würden. Ziel der Regierung war es, die Produktionskapazität bis 2020 unter eine Milliarde Tonnen zu senken. Allerdings wurden im selben Jahr 1,065 Milliarden Tonnen Stahl produziert, so der Experte Xinyi Shen. Er geht davon aus, dass es circa 200 Millionen Tonnen mehr an Stahlkapazitäten gibt als vorgesehen.

Allerdings gibt es auch Hoffnungszeichen. Laut Shen werde bei dem Austauschprogramm seit 2021 ein besonderes Augenmerk auf emissionsarme Technologien gesetzt. Zwischen 2021 und dem 1. Halbjahr 2023 habe es “vielversprechende Fortschritte” gegeben. Seit 2021 sei der Anteil von emissionsärmeren Elektrolichtbogenöfen (Electric Arc Furnace) an der gesamten neuen Kapazität auf 30 bis 40 Prozent gestiegen, so eine neue Analyse von CREA.

Das weltweit erste Eisenwerk, das Wasserstoff zur Direktreduktion einsetzt, wurde in China gebaut, und ein auf Wasserstoff basierendes Stahlwerk werde derzeit errichtet, mit weiteren in der Pipeline, sagt Kevin Tu von Agora Energiewende China. Zudem gehen einige Provinzen mit innovativen Ansätzen voran. In Fujian fließen 90 Prozent der staatlichen Einnahmen aus den Stromzahlungen der Eisen- und Stahlhersteller an den Sektor zurück, um Investitionen in Elektrolichtbogenöfen, zur Energieeinsparung oder der Abscheidung von CO₂ zu finanzieren. In Sichuan gebe es Steueranreize für Elektrolichtbogenöfen, die, anders als andere Stahlwerke, auch an Tagen mit hoher Luftverschmutzung weiterproduzieren dürften, so Tu.

Allerdings reichen die Investitionen nicht aus, sagen Kritiker. “Vergleicht man die Größe der chinesischen Stahlindustrie mit dem Umfang der Investitionen in Forschung und Entwicklung und den technologischen Wandel, liegt China weit hinter Europa und den USA zurück”, sagt Caitlin Swalec von Global Energy Monitor. Das wird auch durch Daten untermauert: in den USA und Deutschland sollen ähnlich viele emissionsärmere Stahlkapazitäten entstehen, wie in China, obwohl der Stahlsektor in beiden Staaten viel kleiner ist.

Viele chinesische Stahlunternehmen würden sich mit weiteren Investitionen zurückhalten, weil emissionsärmere Technologien noch nicht ausgereift seien. Zudem reiche die Nachfrage nach grünem Stahl nicht aus, um Investitionen anzureizen, so Shen. Tu ergänzt, die CO₂-Abscheidung (CCS) bei kohlebasierten Hochöfen mache nur sehr langsam Fortschritte. Zudem gäbe es neben einigen großen Unternehmen zahlreiche kleine Stahlerzeuger, die durch die Überkapazitäten und geringe Stahlpreise nicht über die notwendigen Mittel für Investitionen verfügen würden, um Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Druck könnte durch schon bestehende Vorgaben zur Energieeffizienz entstehen. Stahlwerke, die vorgeschriebene Effizienzwerte bis 2025 nicht einhalten, sollen abgeschaltet werden. Durch die Vorgaben müssten in den kommenden beiden Jahren 30 Prozent der aktuellen Eisen- und Stahl-Kapazität stillgelegt oder modernisiert werden, sagt Kevin Tu. Allerdings wurde die Stilllegung von Stahlwerken in der Vergangenheit nicht allzu streng durchgeführt, so Bin Yan von der Beratungsfirma Sinolytics.

Auch durch das stärkere Recycling von Stahlschrott will China die Emissionen des Sektors senken. Die Regierung will “den Anteil der schrottbasierten Stahlerzeugung von zehn Prozent im Jahr 2022 auf 15 Prozent im Jahr 2025 und weiter auf 20 Prozent im Jahr 2030 erhöhen”, sagt Kevin Tu. Das werde die CO₂-Emissionen des Sektors “erheblich reduzieren”. Durch den Einsatz von Elektrolichtbogenöfen könnten die Emissionen pro Tonne Stahl um 70 Prozent gesenkt werden, so Shen von CREA. Allerdings, so Caitlin Swalec von Global Energy Monitor, fehle es noch an konkreten Maßnahmen zur Umsetzung dieser Zielmarken.

Um die ausländische Nachfrage zu drosseln und dadurch die Emissionen zu senken, habe die chinesische Regierung seit 2021 Exportzölle erhöht und Steuervorteile gesenkt. Allerdings sind Chinas Exporte durch den schwachen Yuan und die geringen Produktionskosten noch immer sehr wettbewerbsfähig und lagen zuletzt auf einem Siebenjahreshoch, so Shen.

Um die Emissionen zu senken, sind “entschiedenere ordnungspolitische Anreize dringend erforderlich”, so Tu. Die hohen Kosten und fehlende Anreize hielten Unternehmen derzeit von einer freiwilligen Dekarbonisierung ab, so Shen. Die Regierung müsse “Emissionsminderungsziele setzen, finanzielle Unterstützung bereitstellen und Marktanreize schaffen, um die Stahlhersteller dazu zu bewegen, ihre Produktionsmethoden zu ändern”, sagt der CREA-Experte.

Letzteres könne durch eine Aufnahme des Stahlsektors in den chinesischen Emissionshandel geschehen. Von außen könne auch der CO₂-Grenzausgleich der EU (Carbon Border Adjustment Mechanism) Druck auf chinesische Produzenten ausüben, so Swalec.

Joe Biden will amerikanische Investitionen in sensible Technologien in China verbieten. Dazu unterzeichnete der US-Präsident am Mittwoch ein Dekret. Die lang erwartete Anordnung ermächtigt den US-Finanzminister, US-Investitionen in chinesische Unternehmen in drei Sektoren zu untersagen oder zu beschränken:

Die Maßnahme könnte Experten zufolge die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verschärfen. US-Beamte sagten, dass es sich um eine Maßnahme zum Schutz der nationalen Sicherheit handele. Die Maßnahmen seien eng fokussiert, um die Investmentströme der USA nicht zu gefährden. Die chinesische Botschaft in Washington zeigte sich dagegen “sehr enttäuscht” über die neuen Handelshürden.

Die neuen Vorschriften sollen nur künftige Investitionen betreffen und nicht rückwirkend in Kraft treten, sagte ein Regierungsvertreter. Die Regierung wolle mit den Verbündeten und Partnern der USA bei der Ausarbeitung der Beschränkungen eng zusammenarbeiten, um diese Ziele voranzutreiben. Es wird erwartet, dass die Regelungen im kommenden Jahr umgesetzt werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Parallel dazu, wenn auch formal in einem getrennten Vorgang, hat das Weiße Haus einen “Notstand” gegenüber der schnellen technischen Entwicklung in China ausgerufen. Offiziell geht es in beiden Vorgängen um “Countries of Concern”, die langfristig Strategien verfolgen, die die militärische Vorherrschaft der USA infrage stellen; genannt ist aber nur China. fin/rtr

Die andauernden heftigen Regenfälle und Überflutungen in Teilen Chinas bedrohen wichtige Getreideanbaugebiete. Der extreme Niederschlag hält seit Ende Juli an. Wegen der Überschwemmungen mussten mehr als eine Million Menschen ihre Heimatorte verlassen; mindestens 62 Menschen starben. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer dürfte höher liegen, da viele Städte nicht oder nicht regelmäßig über Opferzahlen berichten.

Viele Flächen in den wichtigsten Anbaugebieten in den Provinzen Heilongjiang, Jilin and Liaoning wurden überflutet. In den drei Provinzen werden mehr als 20 Prozent des chinesischen Getreides angebaut, wie CNN berichtet. Schon im Mai hatte demnach heftiger Niederschlag einen Teil der Ernten in der Provinz Henan zerstört und zum ersten Rückgang bei der Sommerweizen-Ernte seit sieben Jahren geführt. Die anschließende Hitzewelle habe den neuen Setzlingen zugesetzt und ihr Wachstum beeinträchtigt. Schon im vergangenen Sommer hatten Extremwetterereignisse Chinas Ernten beeinflusst.

Laut Wei Ke von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ist der Klimawandel wahrscheinlich mitverantwortlich für die aktuellen extremen Niederschläge. Die globale Erwärmung beschleunige den Wasserkreislauf und erhöhe die Niederschlagsmenge auf der ganzen Welt, so der stellvertretende Direktor des Forschungszentrums für Monsunsysteme gegenüber der chinesischen Zeitung Caixin.

Bisher wurde in China bei Extremwetterereignissen sehr wenig über mögliche Verknüpfungen zum Klimawandel berichtet. Auch in Indien, den USA, Kanada und Teilen der EU ist der Klimawandel ein Grund für schlechte Ernten, wie Agrifood.Table in einer Analyse zeigt. nib

Die Vereinigten Staaten genießen in Südostasien größere Softpower und Popularität als China. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Umfrageanalyse des Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Unter dem Titel “Assessing US and Chinese Influence in Southeast Asia” heißt es: Eine Mehrheit der dortigen Gesellschaften vertraue der Politik und den Absichten der USA mehr als der Chinas. Dies gelte insbesondere für die bevölkerungsreichen Länder Indonesien, den Philippinen und Vietnam. Derzeit eskaliert ein Streit zwischen China und den Philippinen über den Einsatz chinesischer Wasserwerfer gegen philippinische Boote.

Der US-Thinktank kommt zu dem Schluss, dass Washington durch seine Beliebtheit einen wichtigen Vorteil habe in der strategisch wichtigen Region. Oftmals könnten die USA deshalb einfacher Bündnisse schließen. Zumindest halte die amerikanische Popularität in den Bevölkerungen die jeweiligen Staaten davon ab, sich zum Nachteil Washingtons mit Peking zu verbünden.

Die wachsende Besorgnis über das Verhalten und die Absichten Chinas verschaffe den USA diplomatische und wirtschaftliche Möglichkeiten in der gesamten Region, hieß es weiter. “Washington sollte eine positive politische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Agenda vorantreiben, um der Situation gerecht zu werden”, empfiehlt das CSIS den USA. rad

Chinas Staatsfernsehsender CCTV hat eine neue Dokumentarfilm-Reihe veröffentlicht, die zeigen soll, wie sich das Land auf einen Angriff auf Taiwan vorbereitet. In acht Teilen zeigt die Serie “Chasing Dreams” (逐梦), die diese Woche zum 96. Jubiläum der Volksbefreiungsarmee angelaufen ist, Manöver und Interviews mit Soldaten, die ihren Willen bekunden, für die Rückführung Taiwans ins Mutterland ihr Leben zu opfern.

Einige der im Film gezeigten Militärübungen wurden bereits zuvor in Propagandasendungen im Staatsfernsehen gezeigt, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Einen besonderen Fokus legt die Doku auf die “Shandong”, einen der drei Flugzeugträger Chinas, der in Formation mit anderen Kriegsschiffen dramatisch in Szene gesetzt wird. Das Schiff wurde in den vergangenen Monaten wiederholt in der Taiwan-Straße gesichtet. fpe

Seine Rolle sieht er als die eines Übersetzers. Das sei seit seinem Studium der Regionalwissenschaften China in Köln so gewesen, sagt Matthias Heger. Auf welchen verrückten Wegen er seine Übersetzungsaufgabe einmal erfüllen würde, darauf wäre er aber nie gekommen.

Der berufliche Weg begann bei einem Beratungsunternehmen in München. Dort beschäftigte sich Heger mit Wald-Investments in China. Einmal in das Thema hineingerutscht, wechselte er mit einem Stipendium der Stiftung Mercator nach Peking zu Weltbank und GIZ in den Finanzierungsbereich. Nach einer Zwischenstation bei der DEG leitete Matthias Heger bei der GIZ in Peking den deutsch-chinesischen Energie-Dialog im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums.

Zu dieser Zeit entstand eine Schnaps-Idee, die auf ein Projekt während des Studiums zurückging. Aus Spaß hatte sich Matthias Heger als Entrepreneur versucht, doch die Idee, eine hippe Kornmarke zu gründen und den angestaubten Ruf des Schnapses aufzupolieren, war nicht gerade durch die Decke gegangen. Im Kölner Keller standen noch viele Flaschen Korn herum und setzten Staub an. Matthias Heger kam auf die Idee, in Peking eine Bar zu eröffnen, um den Korn dort an den Mann zu bringen.

Doch dann kam ein anderer Schnaps ins Spiel: Baijiu, Chinas Nationalschnaps auf Getreidebasis. Den entscheidenden Impuls dazu gab ein Vortrag des Baijiu-Experten Derek Sandhaus. Der pries passioniert die riesige Bandbreite der 12 unterschiedlichen Baijiu-Stile und der besonderen regionalen Herstellungsmethoden an. Eine Verkostung begeisterte Heger, denn diese Baijiu-Sorten waren anders als andere Schnäpse, die er kannte. Und so kam die Idee, auch andere Westler an Chinas Hochprozentigen heranzuführen: In einer Baijiu-Bar. In Peking!

Baijiu ist die größte Spirituosen-Kategorie der Welt, doch außerhalb Chinas kaum bekannt. Der Schnaps wird oft fälschlich als Reiswein bezeichnet, dabei besteht er aus Hirse und hat einen höheren Alkoholgehalt als Wein. Die Aromen unterscheiden sich so stark wie Gin von Tequila oder Rum von Whisky, erzählt Matthias Heger. Es gibt vier große Kategorien:

Capital Spirits in Peking wurde zur Bar des Jahres gekürt. Das Geheimnis: Die “Übersetzungsarbeit”. Denn die Bar von Matthias Heger und seinen Partnern verband erstmals chinesischen Schnaps und westliche Cocktail-Kultur. Baijiu wird ausschließlich als Schnaps getrunken, in Europa landen die meisten Spirituosen dagegen in Cocktails und Longdrinks. Die Chinesen fanden es lustig, dass ihnen Ausländer ihre nationale Spirituose erklärten. Ältere Expats mit traumatischen Baijiu-Erfahrungen waren eher skeptisch, jüngere ohne diese Erlebnisse dagegen sehr interessiert.

Ein Artikel im Wallstreet Journal brachte den Durchbruch – nicht nur in Form von Kundschaft: Capital Spirits wurde schnell ein beliebtes Thema für Journalisten, internationale wie einheimische. Und durch das Medienecho in chinesischen Zeitungen und TV-Sendungen wurden auch die Baijiu-Destillen aufmerksam.

Die Anti-Korruptionskampagne von Staatschef Xi Jinping hatte die Premium-Baijiu-Marken schwer gebeutelt. Teure Flaschen von Maotai und Co, die auch mal mehrere Tausend Euro kosten können, waren schon immer ein beliebtes Bestechungsgeschenk und bei Staatsbanketten lokaler Regierungen immer mit auf dem Tisch. Die Premiummarken verloren durch das harte Vorgehen gegen korrupte Kader somit radikal an Umsatz. Die verrückten Ausländer mit der Bar in Peking verkauften Baijiu nun aber plötzlich an viele neue Zielgruppen, darunter jungen Chinesen, Frauen und Ausländer. Das weckte das Interesse der Hersteller. Und so standen plötzlich Vertreter der großen Staatsbetriebe vor der Tür, wollten mit Capital Spirits arbeiten und ihre Marken in der Bar platzieren.

Doch Matthias Heger und seine Partner hatten eine andere Idee: Mit der eigenen Consulting-Firma den Baijiu-Marken den Weg ins Ausland ebnen. Baijiu-Kenner Derek Sandhaus war mit von der Partie und Luzhou Laojiao, die älteste Destille Chinas, zeigte bald Interesse. Denn die Provinzregierung von Sichuan verfolgte zu dieser Zeit das Ziel, Baijiu als traditionelles Produkt zu internationalisieren. Die staatseigenen Destillen waren angewiesen worden, dieses Ziel umzusetzen – keine leichte Aufgabe, denn ihnen fehlte das Verständnis für ihre Zielmärkte. Die Ausländer mit dem Baijiu-Business kamen also gerade zur rechten Zeit. Doch die Zusammenarbeit nahm eine andere Richtung als geplant: Luzhou Laojiao wollte Matthias Heger und seine Partner nicht nur als Berater anstellen, sondern zu Teilhabern machen.

So begann das vermutlich erste Joint Venture von ausländischen Einzelpersonen mit einem milliardenschweren chinesischen Staatskonzern. Die Verhandlungen dauerten fast drei Jahre, derweil wurden gemeinsam mit der Destille und Bartendern in den USA Aromen abgestimmt, um einen Geschmack zu erzeugen, der bei chinesischen wie westlichen Kunden ankommt. Der Name wurde so gewählt, dass er in China und im Westen funktioniert. Am Ende stand Ming River, eine Baijiu-Marke für den internationalen Markt. Und für Matthias Heger ging es nach Berlin, denn er sollte das Europageschäft von dort aus aufbauen. Aber es gab erneut eine Wendung für den Trinkkultur-Übersetzer. Corona bremste die Gastronomie aus und damit auch zunächst die junge Baijiu-Marke. Doch die Pandemie führte auch zur nächsten Station der kulturellen Übersetzungstätigkeit.

Ein chinesischer Gastronom aus Berlin rief Matthias Heger an. Er wollte eine letzte Flasche Baijiu kaufen und diese mit Matthias trinken, bevor er sein Restaurant wegen Corona aufgeben musste. Der Abend endete in einem Brainstorming über Möglichkeiten, chinesisches Essen in Deutschland ganz neu zu vermitteln, und Chinesen in Deutschland dadurch sichtbarer zu machen. Abseits der großen Städte kennen viele Deutsche chinesisches Essen schließlich weiterhin von immer gleichen Buffet-Gerichten, die Vielfalt aber ist kaum bekannt. Und auch die chinesische Community ist wenig präsent.

Aus einem Popup-Stand mit chinesischen Dumplings beim Streetfood-Festival in der Berliner Markthalle Neun wurde das Restaurant Bao Gao Club, im Angebot: Baozi, Jiaozi, Wontons, Soup Dumplings und andere kleine Gerichte. Künftig möchte Matthias Heger mit seinen Partnern Wing Liew und Kachun To Dumplings auch tiefgefroren als Convenience-Produkt in den deutschen Markt bringen.

Dass China kein monolithischer Block ist, sondern viele Kulturen besitzt, das könne man über die Esskultur gut ausdrücken, sagt Matthias Heger. Denn während China polarisiert, aufgrund der Politik und der Fremdartigkeit der Kultur, besitzt das Land beim Essen echte Soft Power. Die unterschiedlichen Provinzen und Minderheiten über Jiaozi-Füllungen vorzustellen – eine ungewöhnliche Art der Übersetzungsarbeit zwischen den Kulturen, aber dafür eine besonders schmackhafte. Julia Fiedler

Andy Haslam wird neuer Regional President für Greater China bei Aston Martin. Haslam ist seit 2005 für den britischen Sportwagenhersteller tätig und verfügt über weite Erfahrung in der Produktentwicklung und im Vertrieb des Unternehmens, zuletzt als Leiter des Projektmanagements. Er wird in der Region durch die Ernennung von Bernd Pichler zum Managing Director unterstützt. Pichler war zuvor unter anderem Managing Director für Bentley Motors auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Macau.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Ratschläge für junge Mütter und die Bezeugung stolzen Elternglücks sind in Chinas Social-Media-Welt gerade der Hit. Als Ersatz für echte Babys macht sich dort nämlich gerade ein Affe aus dem Stofftiersortiment von Ikea breit. Unter dem Hashtag #宜家猩猩 (Ikea Gorilla) posten User Bilder ihrer Affen in süßer Kleidung oder beim Sommerurlaub auf der Schulter. Sogar Ultraschallbilder mit einem in den Uterus gephotoshoppten Kuscheltier machen die Runde. Der Internet-Spaß gilt vielen auch als verschleierte Sozialkritik. Aufgrund der hohen Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten und dem besonders für junge Mütter schwierigen Arbeitsumfeld muss sich Vater Staat, der gerne das Bevölkerungswachstum ankurbeln möchte, eben mit Plüsch-Primaten begnügen.

Präsident Joe Biden hat in der Nacht zum Donnerstag eine neue Salve im Handelskrieg abgefeuert. Per Dekret hat er US-Firmen untersagt, in chinesische Hochtechnik-Unternehmen zu investieren. Betroffen sind Sektoren wie KI und Quantencomputer. Die Zeit, in der sich die USA “ausnutzen” lassen, sei vorbei. Im Vergleich zu solchen Beschränkungen wirken auch die schärfsten Stellen der neuen deutschen China-Strategie harmlos.

China wird das nicht auf sich sitzen lassen und zurückschlagen. So dreht sich die Spirale von Sanktionen und Handelshürden immer weiter. Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das erfahrungsgemäß nichts Gutes.

Dabei bereitet die lahmende Konjunktur allein schon genug Sorgen. Derzeit treibt die Ökonomen die Frage um: Wie lange werden die Preise in China noch fallen? Japan hat sich von 1995 bis zum vergangenen Jahr durch eine lange Phase der Deflation gequält. Das war die Folge einer Aktienblase. In China ist aktuell das Problem eine Immobilienblase.

Doch auch wenn sich ein Vergleich mit Japan anbietet: China befindet sich an einem anderen Punkt in der Entwicklung. Kurzfristig kann es den Konjunkturpolitikern in Peking durchaus gelingen, die Deflation zu bekämpfen. Sie erhalten dabei unerwünschte Hilfe vom Klimawandel, der Ernten vernichtet und die Lebensmittelpreise steigen lässt.

Dass der Große Bruder uns beobachtet, befürchten wir seit 1984. In China ist das nun Gewissheit. Kameras sind allgegenwärtig. Dahinter steckt allerdings kein Mensch mehr, sondern Künstliche Intelligenz, der kein subversives Verhalten mehr durchrutscht. Welche Schlussfolgerungen sie aus den Bildern bereits ziehen kann, beschreibt Marcel Grzanna in einem neuen Teil unserer KI-Serie.

Die Stahlproduktion verbraucht besonders viel Kohle und stößt damit besonders viel klimaschädliche Gase aus. Die Alternativen wie Wasserstoff sind aber teuer und befinden sich noch im Aufbau. Kein Wunder, dass Chinas Stahlbranche kaum etwas zum Kampf gegen den Klimawandel beiträgt. Nico Beckert zeigt jedoch, dass es durchaus bereits erste Projekte in China gibt.

Die Inflation in China ist wie befürchtet unter die Nullinie gerutscht. Sie lag im Juli bei minus 0,3 Prozent. Damit herrscht jetzt offiziell Deflation, also ein Zustand fallender Preise, den Ökonomen in mancherlei Hinsicht für gefährlicher halten als Inflation. Deflation setzt Anreize dafür, Anschaffungen zu verschieben. Die Kaufzurückhaltung schadet der chinesischen Konjunktur derzeit besonders, weil auch der Export schwächelt. Er sank im Juli um 14,5 Prozent.

Hinter den Deflations-Daten verbirgt sich allerdings auch ein Gegentrend. Der Vergleichswert für die Preise im vergangenen Jahr lag auf hohem Niveau, weshalb schneller ein negativer Prozentwert erzielt wird. Im Monatsvergleich hat der Preisverfall seit Juni aber schon wieder abgenommen. Und der Dienstleistungssektor erzielt ohnehin auch weiterhin höhere Preise.

Analystinnen des Wertpapierhauses Nomura erwarten daher zwar auch für den kommenden Monat fallende Preise. Die Abwärtsbewegung werde sich aber verlangsamen, vermutlich auf minus 0,1 Prozent im August. Danach könnten die Preise sogar wieder steigen. Schlechte Ernten infolge von Hitze und Flut werden fast sicher die Lebensmittelpreise hochtreiben und den Warenkorb damit verteuern.

Auch Soochow Securities in Peking erwartet nur eine kurze Phase der Deflation. “China hat nach der Politbürositzung im Juli intensive Konjunkturmaßnahmen gestartet”, sagt Analyst Tao Chuan. Es werde künftig besseren Zugang zu billigen Krediten und generell Zinssenkungen geben. Der Effekt könne schon im Jahresendquartal sichtbar werden.

Im Juli war es vor allem ein Preisverfall bei Schweinefleisch, der die Kosten des Standard-Warenkorbs nach unten gezogen hat. Das Fleisch war 7,2 Prozent billiger geworden. Nomura hat aber für Ende Juli bereits wieder einen leichten Preisanstieg registriert. Wegen hoher Schweinebestände auf den Bauernhöfen rechnen die Experten jedoch nicht mit einer raschen Rückkehr zu höheren Preisen.

Die Preise für Endverbraucher hinken insgesamt den sogenannten Erzeugerpreisen weiter hinterher. Diese hatten den Deflationstrend bereits vorweggenommen. Der Erzeugerpreisindex spiegelt wider, was neu produzierte Waren kosten, noch bevor sie in den Handel kommen. Diese Fabrikpreise sinken schon seit Monaten. Die Gründe sind schwache Gesamtnachfrage und günstige Energiepreise.

Hier verbirgt sich die gute Nachricht für Deutschland. Günstige Erzeugerpreise in China wirken sich weltweit aus, schließlich ist China der größte Produktionsstandort. Günstige Waren aus Fernost könnten dazu beitragen, die weiterhin hohe Inflation in der Eurozone zu dämpfen.

Auch bei den Erzeugerpreisen brachte der Juli bereits eine kleine Trendwende, die sich aber noch im negativen Bereich abspielte. Das Absinken der Erzeugerpreise hat sich von minus 5,4 Prozent auf 4,4 Prozent verlangsamt. Bis zur Nulllinie, also stagnierenden Preise, ist damit noch erheblicher Abstand.

Technologie zur Gesichtserkennung ist in China ein lukrativer Markt. Etwa 8.000 Firmen sind in den vergangenen zehn Jahren gegründet worden. Der Kuchen war bislang ausreichend groß genug, um alle Wettbewerber zu versorgen. Drei Millionen öffentliche Aufträge waren im gleichen Zeitraum ausgeschrieben. Die Nachfrage wird in naher Zukunft weiter steigen. Chinas Überwachungsnetz wird immer enger, der Kontrollwahn der Partei immer größer.

Die Covid-19-Pandemie hat Peking konsequent dazu genutzt, immer schärfere Maßnahmen mit Verweis auf gesundheitspolitische Dringlichkeit zu rechtfertigen. Gesichtserkennung zählt zu den zentralen Elementen der staatlichen chinesischen Überwachung. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) wird sie immer ausgeklügelter und präziser.

Wie raffiniert die Software inzwischen ist, die chinesische Behörden zur Überwachung einsetzen, macht die Technologie “one person, one file” deutlich. Sie ist eine Weiterentwicklung herkömmlicher Software-Systeme und ist in der Lage, Personen mit einem Minimum an biometrischen Daten zu identifizieren und sie in Echtzeit mit anderen Datensätzen zu verknüpfen. Selbst Masken über Mund und Nase reichen nicht mehr aus, um sich der Identifikation durch die Technik zu entziehen.

Aber auch sie ist nur eine Komponente eines technologischen Ökosystems, das der autokratischen Regierung in Peking dabei helfen soll, ihre autoritäre Politik langfristig durchzusetzen. Peking behauptet, die Überwachung sei für die Verbrechensbekämpfung von entscheidender Bedeutung. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch behaupten dagegen, das Land baue einen Überwachungsstaat auf, der tief in die Privatsphäre der Bürger eindringe und beispielsweise ethnische Gruppen wie die Uiguren engmaschig überwachen soll.

Big Data ist der Schlüssel. Nirgendwo sonst auf der Welt fallen so große Mengen an Daten und Informationen über Bürger in die Hände einer Regierung wie in China. Menschen werden zu komplett gläsernen Akteuren, deren Verhalten nicht nur in gewissem Umfang vorhergesagt, sondern auch manipuliert werden kann.

Das erinnert an Science Fiction, ist aber schon verblüffend real. “Durch Vorhersagen darüber, wie Personen auf Anreize reagieren könnten, können Autokraten die KI-Technologie zur Verhaltensmanipulation einsetzen”, sagte David Yang von der Harvard Universität bei einer Podiumsdiskussion in Washington. Yang ist einer der Autoren der Studie AI-tocracy, die sich mit der Nutzung von KI durch autokratische Systeme beschäftigt.

Politischer Dissens, soziale Unruheherde oder die Entwicklung bürgerlicher Bewegungen sollen bereits im Frühstadium ermittelt und eliminiert werden. All das hilft einer Elite, ihr Machtmonopol über mehr als eine Milliarde Menschen zu verteidigen.

Beispiel: Proteste. Kamerasysteme der Firma Dahua Technology namens “Jinn” sind jetzt in der Lage, die Behörden zu alarmieren, wenn eine Person beim Entrollen eines Transparents entdeckt wird. Seit Mai ist die Software verfügbar. Und sie trifft einen Nerv, nachdem es im Vorjahr einem Mann gelungen war, ein Banner an einer Pekinger Autobahnbrücke zu befestigt, auf dem er das Ende der Diktatur gefordert hatte.

Die stete Optimierung der Überwachungssysteme ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit zwischen Staat und Technologie-Unternehmen. Die Firmen versorgen die Behörden mit der nötigen Software, um ihre Kontrollkapazitäten auszuweiten. Im Gegenzug versorgt der Staat seine Zulieferer mit Datensätzen, zu denen sonst niemand Zugang bekommt.

“Das Unternehmen, das KI-Dienstleistungen für die Regierung erbringt, kann diese Daten nutzen, um neue Technologien zu entwickeln, wobei die Daten der Regierung als Input für Innovationen dienen”, sagt der Co-Autor der Harvard-Studie, Noam Yuchtman. Die Unternehmer wollen einen Staat nicht untergraben, der ihnen Zugang zu wertvollen Daten für ihre Innovationen verschafft. Beide Seiten profitieren davon.

Beunruhigend für jeden Demokraten sollte die Tatsache sein, dass chinesische KI-Technologien bereits ein Exportschlager sind. Die Hälfte der weltweiten Handelsgeschäfte mit KI-Technologie zur Gesichtserkennung werden mit Lieferungen aus China getätigt. “Chinas Export ist in hohem Maße auf schwache Demokratien oder starke Autokratien ausgerichtet. Das ist ein ganz anderes Muster als bei den traditionellen Grenztechnologien, bei denen demokratische Länder zu den Käufern dieser Technologien gehören”, sagt Yuchtman.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

China wird zum Bremsklotz für das weltweite Bemühen um einen klimafreundlicheren Stahlsektor, so ein neuer Bericht des Global Energy Monitor. “Die kohlebasierte Stahlproduktion ist rückläufig, aber nicht schnell genug”, so das Fazit von Global Energy Monitor. China steht als größter Stahlproduzent vor besonders großen Aufgaben:

Bisher sind die Klimaziele für den chinesischen Stahlsektor nicht sehr ambitioniert. Bis zum Jahr 2030 soll er einen (undefinierten) Emissionshöchststand erreichen. Dabei gehen die Emissionen schon seit zwei Jahren langsam zurück, so Xinyi Shen, Stahlexperte des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Ursache dafür ist allerdings eine geringere Nachfrage des Bau- und Infrastruktursektors, nicht strengere Regulierungen.

Die Emissionen in Industriesektoren wie der Stahl- und Zementerzeugung zu senken, gilt als eine der größten Herausforderungen der Klimapolitik. Doch es gibt Hoffnung: “Der Stahlsektor bewegt sich aus der Untätigkeit hin zu Fortschritten”, so der Global Energy Monitor. Mittlerweile basieren 43 Prozent der neu geplanten Stahlkapazitäten auf emissionsärmeren Elektrolichtbogenöfen. Zwar arbeiten noch immer 57 Prozent der geplanten Stahlwerke mit kohlebasierten Hochöfen, doch 2022 lag die Zahl noch bei 67 Prozent.

In Europa machten zuletzt drei große Subventionspakete Schlagzeilen:

Um mit den fortschrittlichen Maßnahmen der EU mithalten zu können, hat Chinas Regierung einige Maßnahmen ergriffen, um die Emissionen des Sektors mittelfristig zu senken:

Bei vielen dieser Maßnahmen gibt es allerdings Schlupflöcher. Caitlin Swalec von Global Energy Monitor kritisiert, einige Unternehmen würden ohnehin brachliegende Stahlwerke durch neue Kapazitäten ersetzen.

Zudem gebe es illegal betriebene, nicht registrierte Stahlwerke, die von solchen “Austauschprogrammen” gar nicht erfasst würden. Ziel der Regierung war es, die Produktionskapazität bis 2020 unter eine Milliarde Tonnen zu senken. Allerdings wurden im selben Jahr 1,065 Milliarden Tonnen Stahl produziert, so der Experte Xinyi Shen. Er geht davon aus, dass es circa 200 Millionen Tonnen mehr an Stahlkapazitäten gibt als vorgesehen.

Allerdings gibt es auch Hoffnungszeichen. Laut Shen werde bei dem Austauschprogramm seit 2021 ein besonderes Augenmerk auf emissionsarme Technologien gesetzt. Zwischen 2021 und dem 1. Halbjahr 2023 habe es “vielversprechende Fortschritte” gegeben. Seit 2021 sei der Anteil von emissionsärmeren Elektrolichtbogenöfen (Electric Arc Furnace) an der gesamten neuen Kapazität auf 30 bis 40 Prozent gestiegen, so eine neue Analyse von CREA.

Das weltweit erste Eisenwerk, das Wasserstoff zur Direktreduktion einsetzt, wurde in China gebaut, und ein auf Wasserstoff basierendes Stahlwerk werde derzeit errichtet, mit weiteren in der Pipeline, sagt Kevin Tu von Agora Energiewende China. Zudem gehen einige Provinzen mit innovativen Ansätzen voran. In Fujian fließen 90 Prozent der staatlichen Einnahmen aus den Stromzahlungen der Eisen- und Stahlhersteller an den Sektor zurück, um Investitionen in Elektrolichtbogenöfen, zur Energieeinsparung oder der Abscheidung von CO₂ zu finanzieren. In Sichuan gebe es Steueranreize für Elektrolichtbogenöfen, die, anders als andere Stahlwerke, auch an Tagen mit hoher Luftverschmutzung weiterproduzieren dürften, so Tu.

Allerdings reichen die Investitionen nicht aus, sagen Kritiker. “Vergleicht man die Größe der chinesischen Stahlindustrie mit dem Umfang der Investitionen in Forschung und Entwicklung und den technologischen Wandel, liegt China weit hinter Europa und den USA zurück”, sagt Caitlin Swalec von Global Energy Monitor. Das wird auch durch Daten untermauert: in den USA und Deutschland sollen ähnlich viele emissionsärmere Stahlkapazitäten entstehen, wie in China, obwohl der Stahlsektor in beiden Staaten viel kleiner ist.

Viele chinesische Stahlunternehmen würden sich mit weiteren Investitionen zurückhalten, weil emissionsärmere Technologien noch nicht ausgereift seien. Zudem reiche die Nachfrage nach grünem Stahl nicht aus, um Investitionen anzureizen, so Shen. Tu ergänzt, die CO₂-Abscheidung (CCS) bei kohlebasierten Hochöfen mache nur sehr langsam Fortschritte. Zudem gäbe es neben einigen großen Unternehmen zahlreiche kleine Stahlerzeuger, die durch die Überkapazitäten und geringe Stahlpreise nicht über die notwendigen Mittel für Investitionen verfügen würden, um Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Druck könnte durch schon bestehende Vorgaben zur Energieeffizienz entstehen. Stahlwerke, die vorgeschriebene Effizienzwerte bis 2025 nicht einhalten, sollen abgeschaltet werden. Durch die Vorgaben müssten in den kommenden beiden Jahren 30 Prozent der aktuellen Eisen- und Stahl-Kapazität stillgelegt oder modernisiert werden, sagt Kevin Tu. Allerdings wurde die Stilllegung von Stahlwerken in der Vergangenheit nicht allzu streng durchgeführt, so Bin Yan von der Beratungsfirma Sinolytics.

Auch durch das stärkere Recycling von Stahlschrott will China die Emissionen des Sektors senken. Die Regierung will “den Anteil der schrottbasierten Stahlerzeugung von zehn Prozent im Jahr 2022 auf 15 Prozent im Jahr 2025 und weiter auf 20 Prozent im Jahr 2030 erhöhen”, sagt Kevin Tu. Das werde die CO₂-Emissionen des Sektors “erheblich reduzieren”. Durch den Einsatz von Elektrolichtbogenöfen könnten die Emissionen pro Tonne Stahl um 70 Prozent gesenkt werden, so Shen von CREA. Allerdings, so Caitlin Swalec von Global Energy Monitor, fehle es noch an konkreten Maßnahmen zur Umsetzung dieser Zielmarken.

Um die ausländische Nachfrage zu drosseln und dadurch die Emissionen zu senken, habe die chinesische Regierung seit 2021 Exportzölle erhöht und Steuervorteile gesenkt. Allerdings sind Chinas Exporte durch den schwachen Yuan und die geringen Produktionskosten noch immer sehr wettbewerbsfähig und lagen zuletzt auf einem Siebenjahreshoch, so Shen.

Um die Emissionen zu senken, sind “entschiedenere ordnungspolitische Anreize dringend erforderlich”, so Tu. Die hohen Kosten und fehlende Anreize hielten Unternehmen derzeit von einer freiwilligen Dekarbonisierung ab, so Shen. Die Regierung müsse “Emissionsminderungsziele setzen, finanzielle Unterstützung bereitstellen und Marktanreize schaffen, um die Stahlhersteller dazu zu bewegen, ihre Produktionsmethoden zu ändern”, sagt der CREA-Experte.

Letzteres könne durch eine Aufnahme des Stahlsektors in den chinesischen Emissionshandel geschehen. Von außen könne auch der CO₂-Grenzausgleich der EU (Carbon Border Adjustment Mechanism) Druck auf chinesische Produzenten ausüben, so Swalec.

Joe Biden will amerikanische Investitionen in sensible Technologien in China verbieten. Dazu unterzeichnete der US-Präsident am Mittwoch ein Dekret. Die lang erwartete Anordnung ermächtigt den US-Finanzminister, US-Investitionen in chinesische Unternehmen in drei Sektoren zu untersagen oder zu beschränken:

Die Maßnahme könnte Experten zufolge die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verschärfen. US-Beamte sagten, dass es sich um eine Maßnahme zum Schutz der nationalen Sicherheit handele. Die Maßnahmen seien eng fokussiert, um die Investmentströme der USA nicht zu gefährden. Die chinesische Botschaft in Washington zeigte sich dagegen “sehr enttäuscht” über die neuen Handelshürden.

Die neuen Vorschriften sollen nur künftige Investitionen betreffen und nicht rückwirkend in Kraft treten, sagte ein Regierungsvertreter. Die Regierung wolle mit den Verbündeten und Partnern der USA bei der Ausarbeitung der Beschränkungen eng zusammenarbeiten, um diese Ziele voranzutreiben. Es wird erwartet, dass die Regelungen im kommenden Jahr umgesetzt werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Parallel dazu, wenn auch formal in einem getrennten Vorgang, hat das Weiße Haus einen “Notstand” gegenüber der schnellen technischen Entwicklung in China ausgerufen. Offiziell geht es in beiden Vorgängen um “Countries of Concern”, die langfristig Strategien verfolgen, die die militärische Vorherrschaft der USA infrage stellen; genannt ist aber nur China. fin/rtr

Die andauernden heftigen Regenfälle und Überflutungen in Teilen Chinas bedrohen wichtige Getreideanbaugebiete. Der extreme Niederschlag hält seit Ende Juli an. Wegen der Überschwemmungen mussten mehr als eine Million Menschen ihre Heimatorte verlassen; mindestens 62 Menschen starben. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer dürfte höher liegen, da viele Städte nicht oder nicht regelmäßig über Opferzahlen berichten.

Viele Flächen in den wichtigsten Anbaugebieten in den Provinzen Heilongjiang, Jilin and Liaoning wurden überflutet. In den drei Provinzen werden mehr als 20 Prozent des chinesischen Getreides angebaut, wie CNN berichtet. Schon im Mai hatte demnach heftiger Niederschlag einen Teil der Ernten in der Provinz Henan zerstört und zum ersten Rückgang bei der Sommerweizen-Ernte seit sieben Jahren geführt. Die anschließende Hitzewelle habe den neuen Setzlingen zugesetzt und ihr Wachstum beeinträchtigt. Schon im vergangenen Sommer hatten Extremwetterereignisse Chinas Ernten beeinflusst.

Laut Wei Ke von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ist der Klimawandel wahrscheinlich mitverantwortlich für die aktuellen extremen Niederschläge. Die globale Erwärmung beschleunige den Wasserkreislauf und erhöhe die Niederschlagsmenge auf der ganzen Welt, so der stellvertretende Direktor des Forschungszentrums für Monsunsysteme gegenüber der chinesischen Zeitung Caixin.

Bisher wurde in China bei Extremwetterereignissen sehr wenig über mögliche Verknüpfungen zum Klimawandel berichtet. Auch in Indien, den USA, Kanada und Teilen der EU ist der Klimawandel ein Grund für schlechte Ernten, wie Agrifood.Table in einer Analyse zeigt. nib

Die Vereinigten Staaten genießen in Südostasien größere Softpower und Popularität als China. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Umfrageanalyse des Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Unter dem Titel “Assessing US and Chinese Influence in Southeast Asia” heißt es: Eine Mehrheit der dortigen Gesellschaften vertraue der Politik und den Absichten der USA mehr als der Chinas. Dies gelte insbesondere für die bevölkerungsreichen Länder Indonesien, den Philippinen und Vietnam. Derzeit eskaliert ein Streit zwischen China und den Philippinen über den Einsatz chinesischer Wasserwerfer gegen philippinische Boote.

Der US-Thinktank kommt zu dem Schluss, dass Washington durch seine Beliebtheit einen wichtigen Vorteil habe in der strategisch wichtigen Region. Oftmals könnten die USA deshalb einfacher Bündnisse schließen. Zumindest halte die amerikanische Popularität in den Bevölkerungen die jeweiligen Staaten davon ab, sich zum Nachteil Washingtons mit Peking zu verbünden.

Die wachsende Besorgnis über das Verhalten und die Absichten Chinas verschaffe den USA diplomatische und wirtschaftliche Möglichkeiten in der gesamten Region, hieß es weiter. “Washington sollte eine positive politische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Agenda vorantreiben, um der Situation gerecht zu werden”, empfiehlt das CSIS den USA. rad

Chinas Staatsfernsehsender CCTV hat eine neue Dokumentarfilm-Reihe veröffentlicht, die zeigen soll, wie sich das Land auf einen Angriff auf Taiwan vorbereitet. In acht Teilen zeigt die Serie “Chasing Dreams” (逐梦), die diese Woche zum 96. Jubiläum der Volksbefreiungsarmee angelaufen ist, Manöver und Interviews mit Soldaten, die ihren Willen bekunden, für die Rückführung Taiwans ins Mutterland ihr Leben zu opfern.

Einige der im Film gezeigten Militärübungen wurden bereits zuvor in Propagandasendungen im Staatsfernsehen gezeigt, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Einen besonderen Fokus legt die Doku auf die “Shandong”, einen der drei Flugzeugträger Chinas, der in Formation mit anderen Kriegsschiffen dramatisch in Szene gesetzt wird. Das Schiff wurde in den vergangenen Monaten wiederholt in der Taiwan-Straße gesichtet. fpe

Seine Rolle sieht er als die eines Übersetzers. Das sei seit seinem Studium der Regionalwissenschaften China in Köln so gewesen, sagt Matthias Heger. Auf welchen verrückten Wegen er seine Übersetzungsaufgabe einmal erfüllen würde, darauf wäre er aber nie gekommen.

Der berufliche Weg begann bei einem Beratungsunternehmen in München. Dort beschäftigte sich Heger mit Wald-Investments in China. Einmal in das Thema hineingerutscht, wechselte er mit einem Stipendium der Stiftung Mercator nach Peking zu Weltbank und GIZ in den Finanzierungsbereich. Nach einer Zwischenstation bei der DEG leitete Matthias Heger bei der GIZ in Peking den deutsch-chinesischen Energie-Dialog im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums.

Zu dieser Zeit entstand eine Schnaps-Idee, die auf ein Projekt während des Studiums zurückging. Aus Spaß hatte sich Matthias Heger als Entrepreneur versucht, doch die Idee, eine hippe Kornmarke zu gründen und den angestaubten Ruf des Schnapses aufzupolieren, war nicht gerade durch die Decke gegangen. Im Kölner Keller standen noch viele Flaschen Korn herum und setzten Staub an. Matthias Heger kam auf die Idee, in Peking eine Bar zu eröffnen, um den Korn dort an den Mann zu bringen.

Doch dann kam ein anderer Schnaps ins Spiel: Baijiu, Chinas Nationalschnaps auf Getreidebasis. Den entscheidenden Impuls dazu gab ein Vortrag des Baijiu-Experten Derek Sandhaus. Der pries passioniert die riesige Bandbreite der 12 unterschiedlichen Baijiu-Stile und der besonderen regionalen Herstellungsmethoden an. Eine Verkostung begeisterte Heger, denn diese Baijiu-Sorten waren anders als andere Schnäpse, die er kannte. Und so kam die Idee, auch andere Westler an Chinas Hochprozentigen heranzuführen: In einer Baijiu-Bar. In Peking!

Baijiu ist die größte Spirituosen-Kategorie der Welt, doch außerhalb Chinas kaum bekannt. Der Schnaps wird oft fälschlich als Reiswein bezeichnet, dabei besteht er aus Hirse und hat einen höheren Alkoholgehalt als Wein. Die Aromen unterscheiden sich so stark wie Gin von Tequila oder Rum von Whisky, erzählt Matthias Heger. Es gibt vier große Kategorien:

Capital Spirits in Peking wurde zur Bar des Jahres gekürt. Das Geheimnis: Die “Übersetzungsarbeit”. Denn die Bar von Matthias Heger und seinen Partnern verband erstmals chinesischen Schnaps und westliche Cocktail-Kultur. Baijiu wird ausschließlich als Schnaps getrunken, in Europa landen die meisten Spirituosen dagegen in Cocktails und Longdrinks. Die Chinesen fanden es lustig, dass ihnen Ausländer ihre nationale Spirituose erklärten. Ältere Expats mit traumatischen Baijiu-Erfahrungen waren eher skeptisch, jüngere ohne diese Erlebnisse dagegen sehr interessiert.

Ein Artikel im Wallstreet Journal brachte den Durchbruch – nicht nur in Form von Kundschaft: Capital Spirits wurde schnell ein beliebtes Thema für Journalisten, internationale wie einheimische. Und durch das Medienecho in chinesischen Zeitungen und TV-Sendungen wurden auch die Baijiu-Destillen aufmerksam.

Die Anti-Korruptionskampagne von Staatschef Xi Jinping hatte die Premium-Baijiu-Marken schwer gebeutelt. Teure Flaschen von Maotai und Co, die auch mal mehrere Tausend Euro kosten können, waren schon immer ein beliebtes Bestechungsgeschenk und bei Staatsbanketten lokaler Regierungen immer mit auf dem Tisch. Die Premiummarken verloren durch das harte Vorgehen gegen korrupte Kader somit radikal an Umsatz. Die verrückten Ausländer mit der Bar in Peking verkauften Baijiu nun aber plötzlich an viele neue Zielgruppen, darunter jungen Chinesen, Frauen und Ausländer. Das weckte das Interesse der Hersteller. Und so standen plötzlich Vertreter der großen Staatsbetriebe vor der Tür, wollten mit Capital Spirits arbeiten und ihre Marken in der Bar platzieren.

Doch Matthias Heger und seine Partner hatten eine andere Idee: Mit der eigenen Consulting-Firma den Baijiu-Marken den Weg ins Ausland ebnen. Baijiu-Kenner Derek Sandhaus war mit von der Partie und Luzhou Laojiao, die älteste Destille Chinas, zeigte bald Interesse. Denn die Provinzregierung von Sichuan verfolgte zu dieser Zeit das Ziel, Baijiu als traditionelles Produkt zu internationalisieren. Die staatseigenen Destillen waren angewiesen worden, dieses Ziel umzusetzen – keine leichte Aufgabe, denn ihnen fehlte das Verständnis für ihre Zielmärkte. Die Ausländer mit dem Baijiu-Business kamen also gerade zur rechten Zeit. Doch die Zusammenarbeit nahm eine andere Richtung als geplant: Luzhou Laojiao wollte Matthias Heger und seine Partner nicht nur als Berater anstellen, sondern zu Teilhabern machen.

So begann das vermutlich erste Joint Venture von ausländischen Einzelpersonen mit einem milliardenschweren chinesischen Staatskonzern. Die Verhandlungen dauerten fast drei Jahre, derweil wurden gemeinsam mit der Destille und Bartendern in den USA Aromen abgestimmt, um einen Geschmack zu erzeugen, der bei chinesischen wie westlichen Kunden ankommt. Der Name wurde so gewählt, dass er in China und im Westen funktioniert. Am Ende stand Ming River, eine Baijiu-Marke für den internationalen Markt. Und für Matthias Heger ging es nach Berlin, denn er sollte das Europageschäft von dort aus aufbauen. Aber es gab erneut eine Wendung für den Trinkkultur-Übersetzer. Corona bremste die Gastronomie aus und damit auch zunächst die junge Baijiu-Marke. Doch die Pandemie führte auch zur nächsten Station der kulturellen Übersetzungstätigkeit.

Ein chinesischer Gastronom aus Berlin rief Matthias Heger an. Er wollte eine letzte Flasche Baijiu kaufen und diese mit Matthias trinken, bevor er sein Restaurant wegen Corona aufgeben musste. Der Abend endete in einem Brainstorming über Möglichkeiten, chinesisches Essen in Deutschland ganz neu zu vermitteln, und Chinesen in Deutschland dadurch sichtbarer zu machen. Abseits der großen Städte kennen viele Deutsche chinesisches Essen schließlich weiterhin von immer gleichen Buffet-Gerichten, die Vielfalt aber ist kaum bekannt. Und auch die chinesische Community ist wenig präsent.

Aus einem Popup-Stand mit chinesischen Dumplings beim Streetfood-Festival in der Berliner Markthalle Neun wurde das Restaurant Bao Gao Club, im Angebot: Baozi, Jiaozi, Wontons, Soup Dumplings und andere kleine Gerichte. Künftig möchte Matthias Heger mit seinen Partnern Wing Liew und Kachun To Dumplings auch tiefgefroren als Convenience-Produkt in den deutschen Markt bringen.

Dass China kein monolithischer Block ist, sondern viele Kulturen besitzt, das könne man über die Esskultur gut ausdrücken, sagt Matthias Heger. Denn während China polarisiert, aufgrund der Politik und der Fremdartigkeit der Kultur, besitzt das Land beim Essen echte Soft Power. Die unterschiedlichen Provinzen und Minderheiten über Jiaozi-Füllungen vorzustellen – eine ungewöhnliche Art der Übersetzungsarbeit zwischen den Kulturen, aber dafür eine besonders schmackhafte. Julia Fiedler

Andy Haslam wird neuer Regional President für Greater China bei Aston Martin. Haslam ist seit 2005 für den britischen Sportwagenhersteller tätig und verfügt über weite Erfahrung in der Produktentwicklung und im Vertrieb des Unternehmens, zuletzt als Leiter des Projektmanagements. Er wird in der Region durch die Ernennung von Bernd Pichler zum Managing Director unterstützt. Pichler war zuvor unter anderem Managing Director für Bentley Motors auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Macau.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Ratschläge für junge Mütter und die Bezeugung stolzen Elternglücks sind in Chinas Social-Media-Welt gerade der Hit. Als Ersatz für echte Babys macht sich dort nämlich gerade ein Affe aus dem Stofftiersortiment von Ikea breit. Unter dem Hashtag #宜家猩猩 (Ikea Gorilla) posten User Bilder ihrer Affen in süßer Kleidung oder beim Sommerurlaub auf der Schulter. Sogar Ultraschallbilder mit einem in den Uterus gephotoshoppten Kuscheltier machen die Runde. Der Internet-Spaß gilt vielen auch als verschleierte Sozialkritik. Aufgrund der hohen Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten und dem besonders für junge Mütter schwierigen Arbeitsumfeld muss sich Vater Staat, der gerne das Bevölkerungswachstum ankurbeln möchte, eben mit Plüsch-Primaten begnügen.