Sie könnten unsere Vorbilder beim De-Risking sein: Japan, Südkorea und Taiwan setzen sich schon seit Jahren mit der Minimierung ihrer China-Risiken auseinander. Denn sie teilen die Erfahrung, wie China wirtschaftliche Abhängigkeiten ausnutzt, um im Konfliktfall politischen Druck aufzubauen. Eine neue Studie der Germany Trade & Invest (GTAI) hat die Strategien der drei Länder genauer unter die Lupe genommen.

Kritische Abhängigkeiten von China bestehen dort vor allem beim Import von Rohstoffen, Pharmazeutika und Elektronik, wie Julia Fiedler beschreibt. Die Länder haben also strategische Schlüsselprodukte identifiziert, bei denen sie diversifizieren wollen – und verlagern Beschaffung, Produktion und Investitionen für diese Produkte in andere Länder in der Nachbarschaft, vor allem nach Südostasien und Indien. China bleibt für sie ein wichtiger Partner, doch die Bedeutung des Landes für Handel und Investitionen geht zurück.

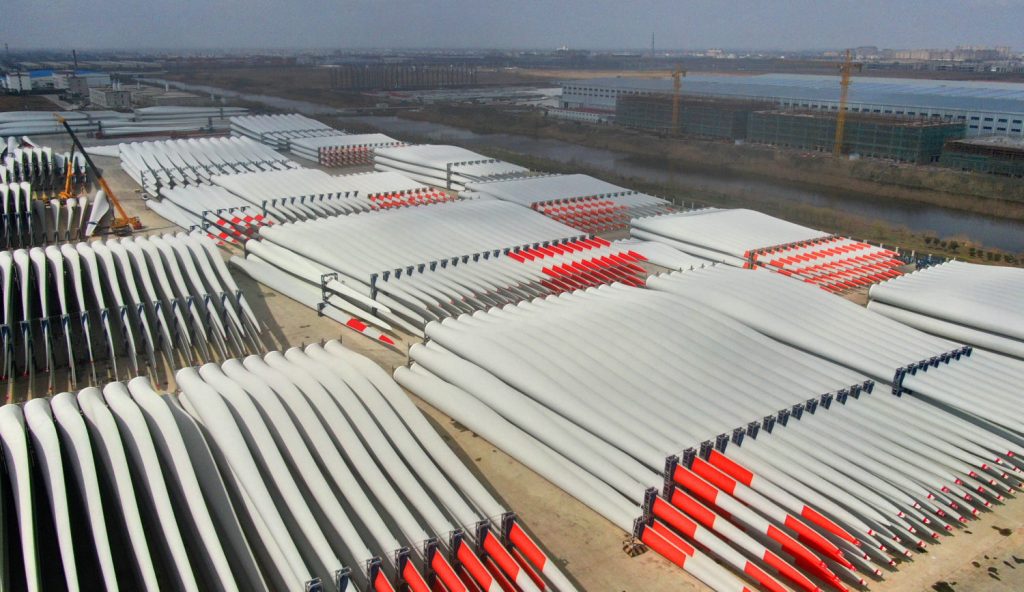

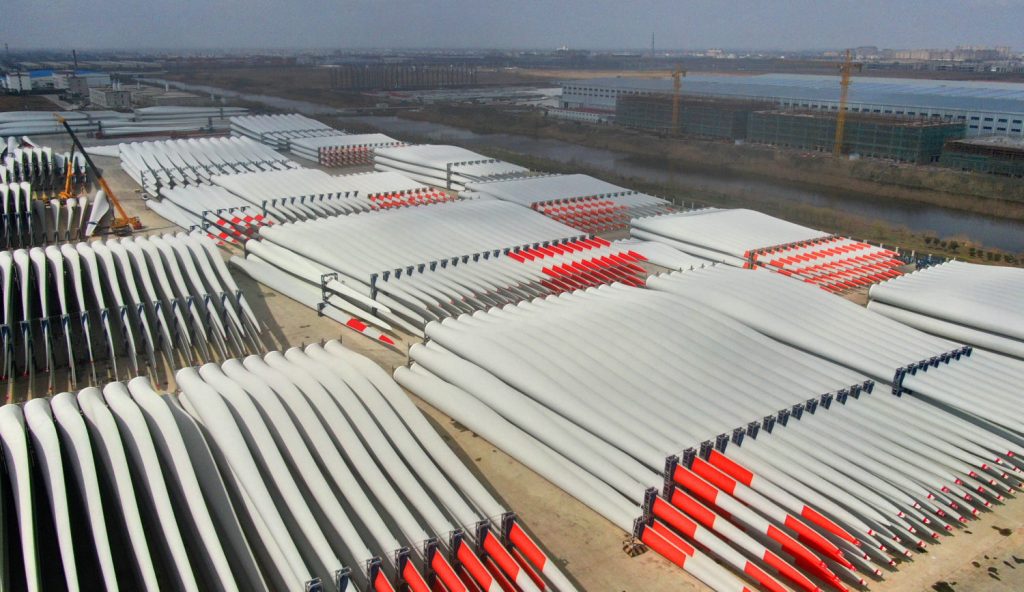

Der globale Windenergiemarkt ist derweil bislang recht deutlich aufgeteilt: Im Westen dominieren westliche Hersteller, und in China haben die heimischen Hersteller fast ein Monopol. Die Anlagen sind groß, sperrig und schwer zu transportieren. Dennoch schicken sich die chinesischen Produzenten von Windturbinen und Rotorblättern an, die Weltmärkte zu erobern, wie Nico Beckert analysiert. Ähnlich wie in der Photovoltaik-Branche sind in China auch für Windanlagen massive Kapazitäten entstanden. Europäische Firmen sind zunehmend in Sorge.

Aus gegebenem Anlass haben wir in der aktuellen Ausgabe ein Porträt aus der Welt des Fußballs für Sie: 1994 gründete der Deutsche Robert Gonnella, damals Sprachstudent, in Peking einen Fußballclub namens Fortuna 94 – und dazu eine internationale Amateur-Fußball-Liga, die bis heute besteht. Fabian Peltsch hat seine Geschichte aufgeschrieben. Und wer sich beim Schauen der EM über die vielen chinesischen Namen auf der virtuellen Bandenwerbung erstaunt, mag vielleicht noch einmal einen Blick in unsere Analyse zum Thema werfen. Damals, im Januar 2024, war der E-Autobauer BYD gerade von der UEFA als neuer Mobilitäts-Hauptsponsor präsentiert worden.

Taiwan, Japan und Südkorea könnten Deutschland in Sachen De-Risking als Vorbild dienen. Die drei Länder setzen sich schon seit Jahren intensiv mit der Minimierung ihrer China-Risiken auseinander. Die Nachbarländer haben vielfach Erfahrung damit gemacht, wie China wirtschaftliche Abhängigkeiten ausnutzt, um politischen Druck aufzubauen. Aufgrund der geografischen Nähe sind sie zudem von Chinas zunehmend aggressivem Auftreten in der Taiwanstraße besonders bedroht.

Achim Haug, Bereichsleiter Ostasien bei Germany Trade & Invest (GTAI), sieht in der Langfristigkeit des De-Riskings der drei Länder einen der größten Vorteile und zugleich eine wichtige Lehre für Deutschland: “Die Länder sind schon lange dabei, zu diversifizieren, insbesondere Japan. Auch für Taiwan war die Beziehung mit dem Festland immer schon kompliziert. Ein Vorteil für die Länder ist heute, dass sie in Südostasien bereits eine gute Basis und Cluster aufgebaut haben. Damit haben sie eine wichtige Herausforderung bereits gemeistert, die viel Zeit braucht.”

In einer neuen Studie hat GTAI die Strategien von Chinas Nachbarn genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigen sich folgende Gemeinsamkeiten:

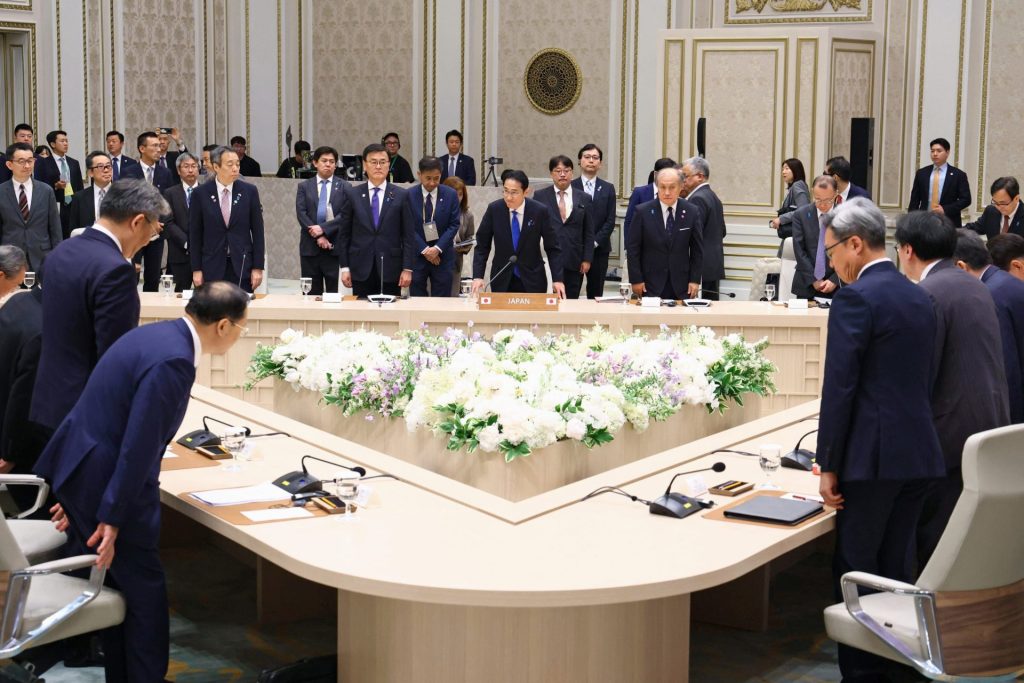

Für Japan ist China der größte und wichtigste Handelspartner: 2023 lag Chinas Anteil an Japans Außenhandel bei 20 Prozent. Im Bereich Elektronik und Elektrotechnik sind die Verflechtungen besonders eng, hier importierte Japan 2023 fast die Hälfte aller Waren aus der Volksrepublik und lieferte umgekehrt selbst fast ein Viertel seiner Produkte nach China. Abhängigkeiten bestehen auch bei der Versorgung mit Rohstoffen wie seltenen Erden, bei pharmazeutischen Erzeugnissen und bei Batterien und Solarmodulen. Im Fall der seltenen Erden beschloss Japan schon 2009 eine Strategie zur Sicherung dieser Rohstoffe, um Abhängigkeiten radikal zu reduzieren. Die Importe aus China sanken von 90 Prozent 2008 auf weniger als 60 Prozent 2012.

2021 schuf Japan ein Ressort für wirtschaftliche Sicherheit, 2022 wurden die Kernpunkte von Japans De-Risking-Strategie in ein Wirtschaftssicherheitsgesetz gegossen. Ein Aspekt des Gesetzes ist das Thema Lieferketten. Um diese zu diversifizieren, stellte das Land in der Corona-Pandemie Milliardensummen zur Verfügung, mit denen Investitionen in Südostasien und ausländische Investitionen in Japan gefördert werden. Im Rahmen des “Overseas Supply Chain Diversification Support Project” wurden besonders viele Projekte in Vietnam und Thailand umgesetzt, weitere in Malaysia, den Philippinen und anderen Ländern.

Beim De-Risking setzt Japan aber auch auf strategische Investitionen. Wer in die Produktion von kritischen Produkten wie Halbleitern und Batterien investiert, kann mit hohen Subventionen rechnen. Gefördert wird auch die Versorgung mit Antibiotika, Düngemitteln und Schiffsteilen. Die Fördersätze erreichen zum Teil die Hälfte der Anlageinvestitionen. Auch für Projekte in Forschung und Entwicklung liegen Fördersummen in Milliardenhöhe bereit.

Mehr als die Hälfte bei der Elektrotechnik, 40 Prozent bei der Elektronik und mehr als ein Drittel bei den chemischen Erzeugnissen: Viele wichtige Produkte bezieht Südkorea zu großen Teilen aus China. Zugleich ist der Nachbar wichtigster Absatzmarkt: Bei Elektronik, chemischen Erzeugnissen, sowie Mess- und Regeltechnik gehen jeweils mehr als ein Drittel der Exporte in die Volksrepublik. Die Länder sind damit eng verflochten. Bei manchen Produkten sind die Abhängigkeiten gefährlich hoch, wie zum Beispiel bei Nickel-Cobalt-Mangan-Präkursoren, relevant für die Batterieherstellung. Diese kommen zu 98,6 Prozent aus der Volksrepublik.

Die Regierung in Seoul hat Ende 2023 eine Lieferkettenstrategie verkündet, mit Fokus auf 185 kritische Produkte, deren Importanteil bei mehr als 70 Prozent, zum Teil sogar über 90 Prozent liegt. Bis 2030 soll deren Importabhängigkeit jeweils auf maximal 50 Prozent gedrückt werden, daher heißt die Strategie auch “3050 Strategy”. Insgesamt hat das Land 1700 Produkte identifiziert, die zu mehr als 50 Prozent aus nur einem Land stammen – nicht ausschließlich, aber sehr häufig, aus China.

Im Kern der Strategie stehen die Ziele Selbstversorgung, Diversifizierung der Importe und Rohstoffsicherung. Unter anderem sollen ein Frühwarnsystem und ein Reaktionssystem für den Krisenfall aufgebaut werden, sowie öffentliche Lagerbestände für bedeutende Rohstoffe. Forschungs- und Entwicklungsbudgets für Kerntechnologien werden erhöht. Südkorea intensiviert auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, unter anderem mit der EU, um Lieferketten unter anderem bei Batterien und Halbleitern zu sichern.

Bei Südkoreas ausländischen Direktinvestitionen ist eine Verschiebung sichtbar. China hat in den letzten Jahren deutlich verloren, südkoreanische Unternehmen ziehen sich zunehmend zurück. Direktinvestitionen des Landes in die USA haben sich seit 2018 dagegen mehr als verdoppelt, vor allem wird im Bereich Halbleiter und Batterien investiert.

Während die Investitionen aus China in Taiwan streng begrenzt werden, waren die Investitionen Taiwans in China in den letzten 30 Jahren hoch. Zwischen 1991 und 2023 genehmigte die Investitionskommission des Taiwanischen Wirtschaftsministeriums etwa 206 Milliarden US-Dollar – etwas mehr als 50 Prozent aller taiwanischen Direktinvestitionen im Ausland (FDI). Insbesondere seit 2022 ist der Anteil Chinas an den aus Taiwan getätigten FDI aber rapide gesunken, von 33,6 Prozent auf 11,4 Prozent. Gleichzeitig flossen mehr Investitionen in die USA, der Anteil stieg von 7 auf 36 Prozent.

Stetig angestiegen ist zudem der Anteil der sogenannten New Southbound-Länder an den aus Taiwan getätigten FDI, sie machten 2023 knapp 21 Prozent aus. Um seine Lieferketten diverser zu gestalten und zu stabilisieren, hat die Regierung in Taipeh das Programm “New Southbound Policy” ins Leben gerufen, das 18 Länder in Süd- und Südostasien umfasst, darunter kleinere Länder wie Bhutan, industrielle Hotspots wie Thailand und Indonesien, oder auch Australien. Die Besonderheit im Falle von Taiwan ist, dass einige große Unternehmen zudem überlegen, zweite Headquarters in Südostasien aufzubauen, um im Fall eines Angriffs Chinas weiterhin handlungsfähig zu bleiben.

Taiwan fördert zudem das sogenannte Reshoring. Durch Anreizprogramme wie zum Beispiel den “Action Plan for Welcoming Overseas Taiwanese Businesses to Return to Invest in Taiwan” sollen in China investierte taiwanische Unternehmen dazu bewegt werden, Teile ihrer Produktion zurück nach Taiwan zu holen. Mit Erfolg: Bis März 2024 umfasste das Investitionsvolumen bereits rund 70 Milliarden US-Dollar, es gingen mehr als 1400 Anträge von Unternehmen ein. Gleichzeitig kontrolliert Taiwan Outbound-Investitionen in Richtung China in seinen Schlüsselindustrien wie Elektronik- und Chipherstellung und setzt Grenzen für die Anzahl von Unternehmensstandorten, technischen Standards und Kooperationen.

Für China sind die drei Nachbarn wichtige Handelspartner. Daher versucht Peking trotz aller politischen Spannungen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, indem es Handelsbarrieren im eigenen Land abbaut und die Geschäftstätigkeit erleichtert, zudem ist es ebenso wie Japan und Südkorea Mitglied der riesigen asiatischen Freihandelsregion RCEP. Auch China sei abhängig, sagt Achim Haug. “Taiwan, Japan und Südkorea sind für China weiterhin wichtige Partner, auf die es insbesondere im Elektronikbereich angewiesen ist. Dazu gehören neben Halbleitern auch Maschinen, Chemikalien und Materialien, die es im Halbleiterbereich braucht.”

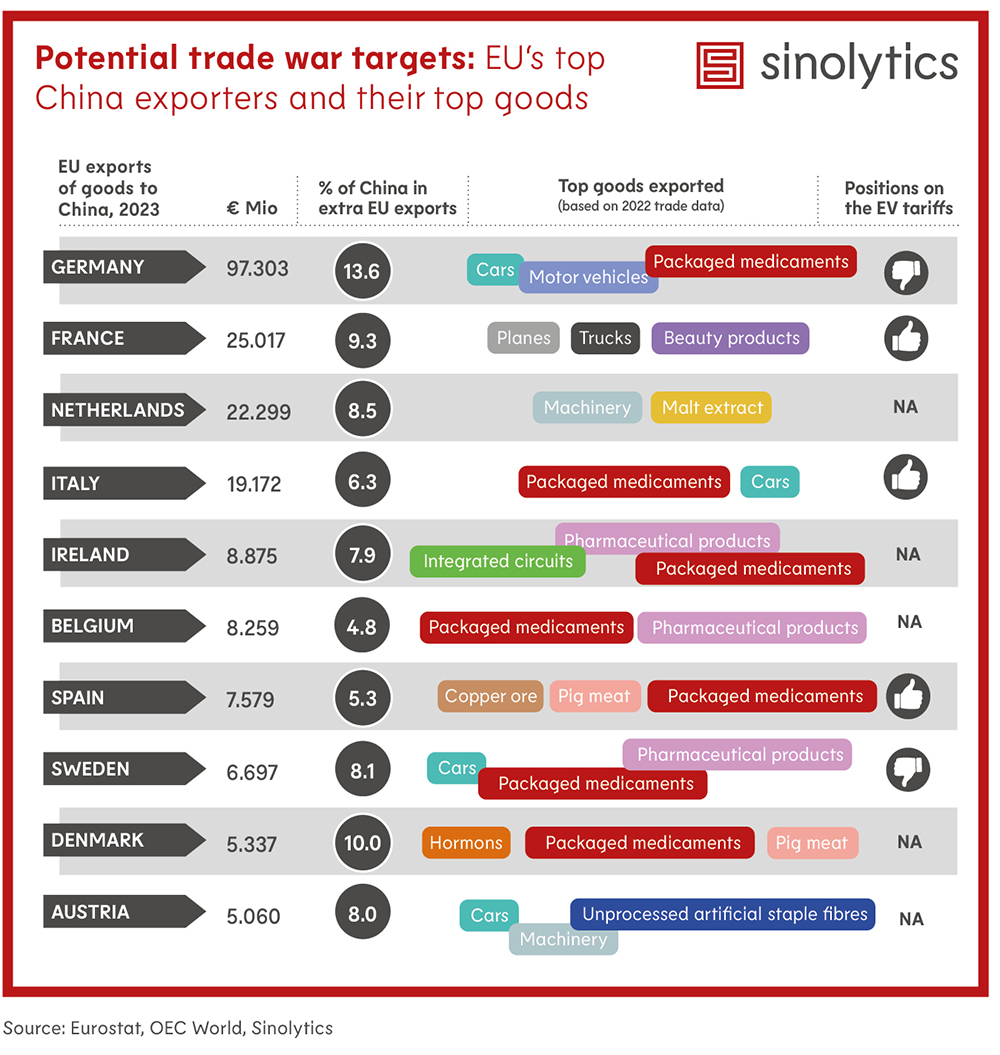

Im Zollstreit zwischen Europa und China gab es am Wochenende erste Anzeichen der Entspannung. Während der China-Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck einigten sich die EU und China auf neue Gespräche zu den von der EU verhängten Schutzzöllen gegen E-Auto-Importe aus China. Das wird auch als Erfolg Habecks verbucht.

Aktuelle Entwicklungen in der Windindustrie könnten in Zukunft allerdings zu neuen Handelskonflikten führen. Denn auch in der Windbranche hat China massive Produktionskapazitäten aufgebaut und heimische Unternehmen mit Subventionen und der Abschottung vor ausländischer Konkurrenz groß gemacht. Die Branche strebt immer stärker auf den Weltmarkt und droht, westlichen Anbietern Marktanteile abzunehmen. Mehr Wettbewerb und günstige Preise kämen der Energiewende in Entwicklungs- und Schwellenländern zugute, könnten die Profite westlicher Hersteller aber weiter drücken.

Bisher ist der globale Windenergiemarkt recht deutlich aufgeteilt: Im Westen dominieren westliche Hersteller und in China haben die heimischen Hersteller fast ein Monopol. Durch den großen Heimatmarkt kommen vier der fünf weltweit größten Hersteller aus China. Doch “chinesische Windenergieanlagen-Hersteller expandieren massiv und versuchen, ihre Überkapazitäten auf die internationalen Märkte zu drücken“, sagt ein Sprecher von Wind Europe, dem europäische Windenergie-Verband, zu Table.Briefings.

Dabei kommt es auch zu ungewöhnlichen Allianzen: “Mit viel Geld ausgestattete chinesische und arabische Energieversorgungsunternehmen bauen jetzt überall in den Entwicklungsländern massive Windkraftkapazitäten mit Turbinen aus chinesischer Produktion auf“, schreiben die Analysten der Beratungsagentur Trivium China.

Viele chinesische Anbieter streben ins Ausland und bauen dort teils auch Produktionsanlagen auf oder haben Pläne dafür:

Bisher ist es China zwar noch nicht gelungen, den europäischen und den US-Markt stark anzugreifen. Doch “bei ihrer Expansion versuchen chinesische Windenergieanlagen-Hersteller, auch auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen“, beobachtet Wind Europe. Der Verband mahnt zur Vorsicht: Die Abhängigkeiten von russischem Gas sollten “sich auf keinen Fall mit Clean Tech aus China wiederholen. Die Herstellung von Windenergieanlagen in Europa ist auch eine Frage unserer Energiesicherheit – und letztlich unserer nationalen Sicherheit.”

Chinas Windanlagenbauer haben auf dem Weltmarkt mittlerweile große Vorteile:

Durch die Kostenvorteile chinesischer Anbieter wird die Windkraft auch für Schwellen- und Entwicklungsländer immer attraktiver. Die wachsende Präsenz chinesischer Anbieter “auf den globalen Märkten hat das Potenzial, die Kosten für Windkraftanlagen weltweit deutlich zu senken“, so die Trivium China-Analysten.

Die Wettbewerbsvorteile chinesischer Windkraftanlagenbauer gehen auf Chinas Industrie- und Handelspolitik zurück. Während westliche Anbieter in den 2000-er Jahren in der Volksrepublik noch einen Marktanteil von 70 Prozent hatten, wurden sie durch Subventionen für heimische Produzenten und Anforderungen zum Einsatz lokal hergestellter Güter fast komplett verdrängt. Mittlerweile teilen sich Chinas Hersteller 99,8 Prozent des heimischen Marktes auf.

Durch die hohe Nachfrage konnten die chinesischen Anbieter eine günstige Massenproduktion mit hohen Skaleneffekten erreichen. Zudem haben Chinas Hersteller in den letzten Jahren bei der Größe der Anlagen aufgeholt und westliche Anbieter mittlerweile überholt. Im Offshore-Bereich werden erste Anlagen mit einer Kapazität von 18 Megawatt (MW) installiert – onshore wurde die 10-MW-Marke durchbrochen. Durch große Anlagen lässt sich mehr Windkraft auf weniger Fläche installieren und es müssen weniger Anlagen gebaut werden, um einen Windpark mit einer gewissen Kapazität auszustatten – was Kosten- und Zeitersparnisse mit sich bringt.

Doch auch im chinesischen Windenergiemarkt bestehen Überkapazitäten, und es herrscht ein “brutaler Preiskrieg”, wie die Trivium China-Analysten schreiben. Das Wettrennen um die größten Windkraftanlagen “könnte sich als wenig nachhaltig herausstellen”, so die Einschätzung der Analysten der Energie-Beratungsfirma Wood Mackenzie. Zwar erwirtschafteten Chinas Hersteller noch Profite. Aber weil die Preise immer weiter sinken, könnte “den chinesischen Windkraftunternehmen eine Gewinnkrise bevorstehen.” Das gilt als ein weiterer Grund für sie, auf den Weltmarkt zu streben.

In einer solchen Gewinnkrise befinden sich westliche Hersteller schon seit längerer Zeit. “Unterbrechungen in der Lieferkette, steigende Rohstoffpreise, geopolitische Spannungen und Qualitätsmängel” hätten den westlichen Herstellern zugesetzt. Ihre Fertigungskapazitäten reichen laut Wood Mackenzie nicht aus, um die steigende weltweite Nachfrage zu bedienen. Investitionen in neue Fabriken gestalten sich aufgrund der geringen Profitabilität als schwierig. Chinas Produzenten sehen demnach eine “einmalige Gelegenheit”, um global Marktanteile zu gewinnen. Sie können ihre Finanzmacht und die massive Größe ihrer heimischen Lieferkette ausnutzen, um westliche Hersteller in den Entwicklungs- und Schwellenländern herauszufordern, glauben die Wood Mackenzie-Experten.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass China in der Windbranche eine ähnlich große Dominanz aufbaut wie in der Photovoltaik. Die Logistik ist bei den sperrigen Windenergieanlagen viel schwieriger. Zudem müssen Windkraftanlagen vor Ort gewartet werden. “Die europäischen Hersteller haben seit Jahren etablierte und qualitativ hochwertige Service- und Wartungsdienste. Chinesische Hersteller haben bislang weder diese Strukturen aufgebaut, noch haben sie sich das Vertrauen der Kundschaft erarbeitet”, so der Bundesverband Windenergie (BWE) zu Table.Briefings.

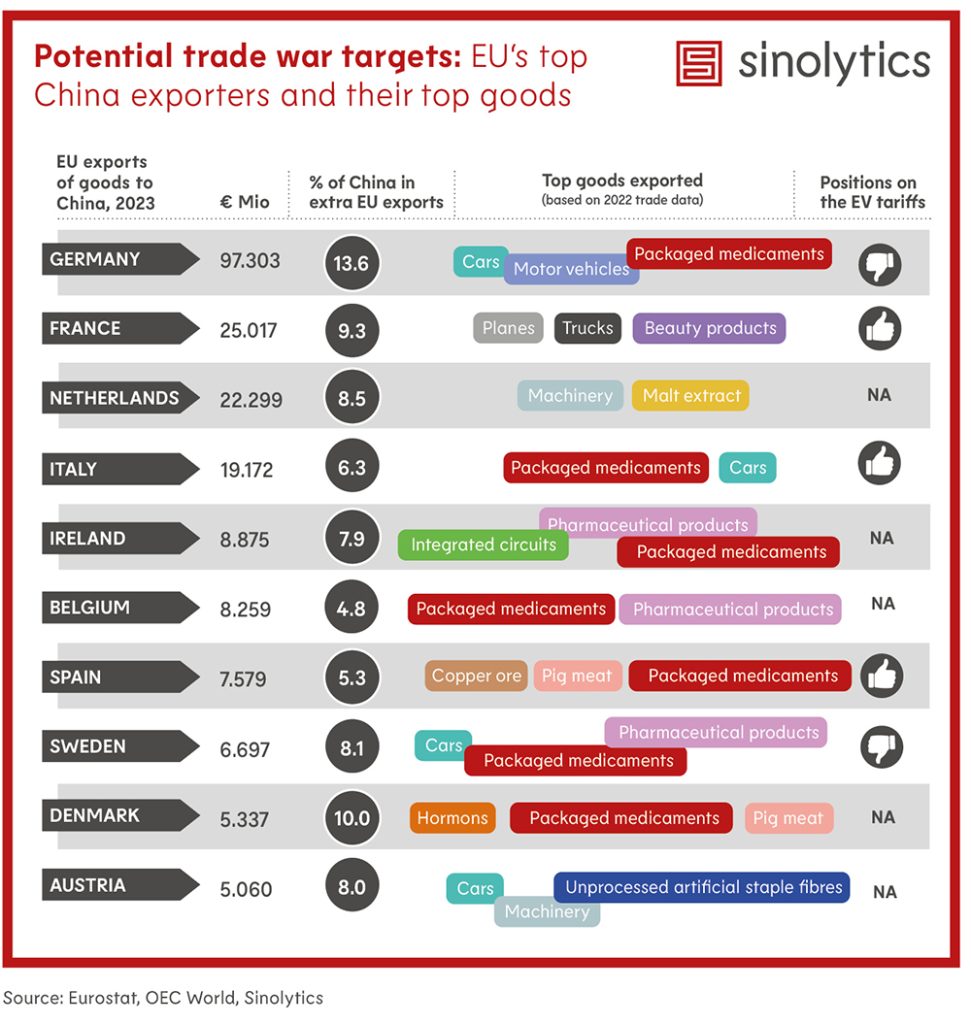

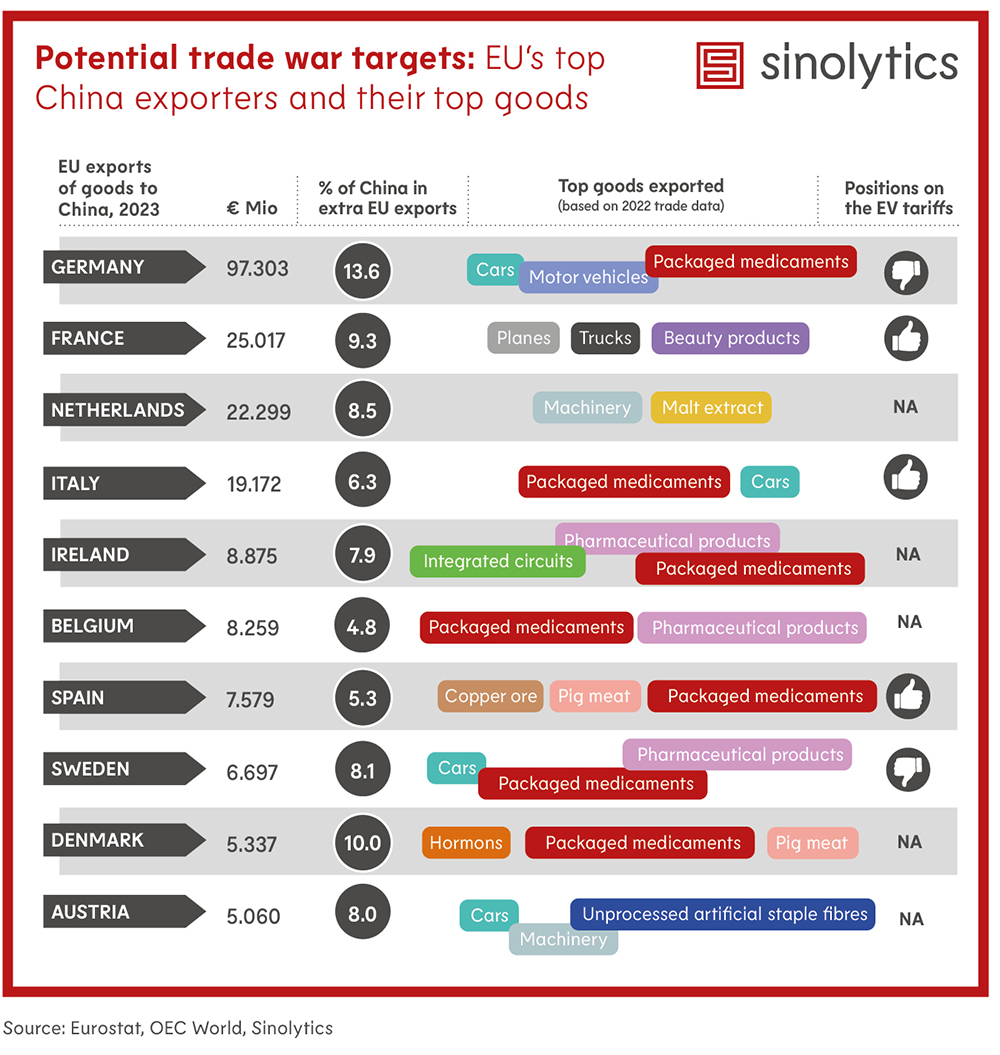

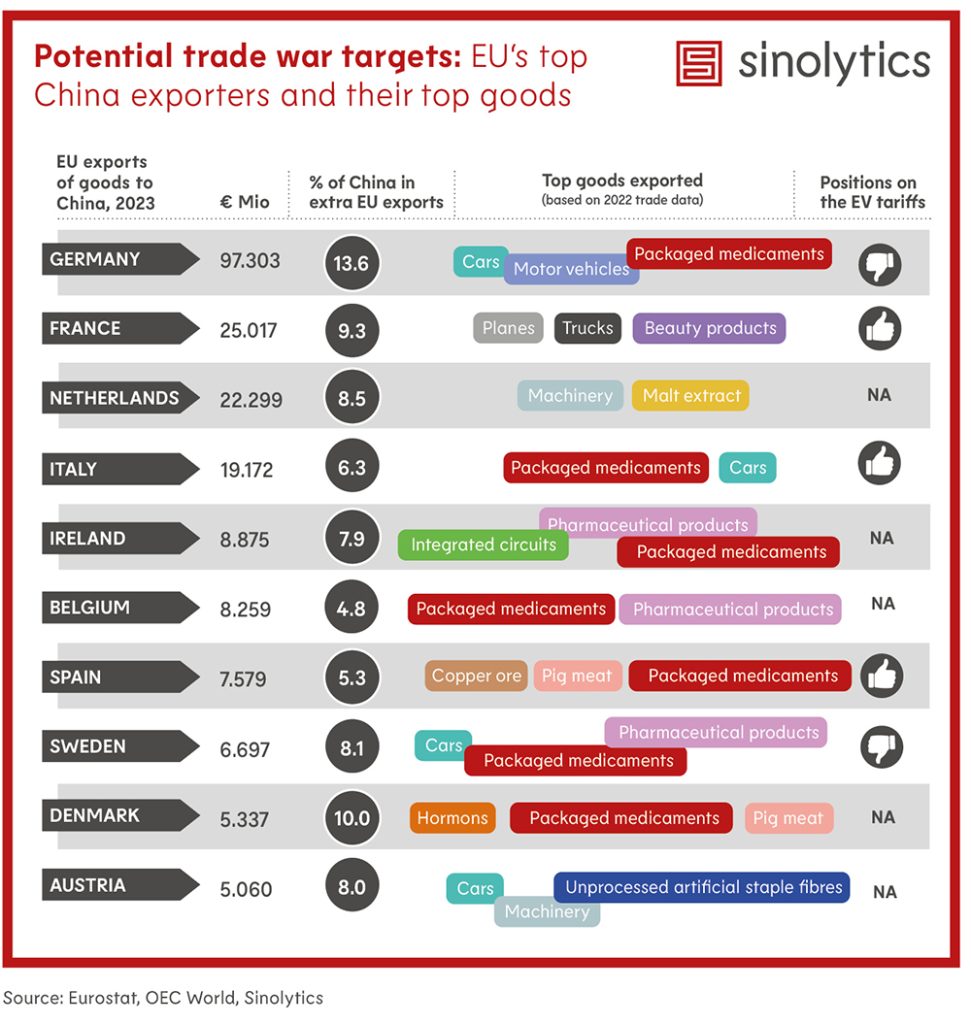

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Die Europäische Union hat im Rahmen eines neuen Maßnahmenpakets gegen Russland 19 chinesische Unternehmen auf ihre bestehende Sanktionsliste gesetzt. Dazu gehören unter anderem zwei wichtige Player der chinesischen Satellitenindustrie. Die beiden Firmen Chang Guang Satellite Technology (CGST) und Beijing Yunze Technology sollen nach Agenturberichten Satelliten an die russische Söldnergruppe Wagner verkauft und damit ein Millionengeschäft gemacht haben. Ebenfalls zu den neu sanktionierten Firmen aus China gehört Head Aerospace Technology. Das Unternehmen soll der Wagner-Gruppe Satellitenbilder von ukrainischen Standorten geliefert haben. Es wird auch von den USA sanktioniert.

China forderte umgehend die Rücknahme der Sanktionen gegen die Firmen. Es handle sich um “einseitige Sanktionen ohne völkerrechtliche Grundlage”, sagte eine Sprecherin des Außenamtes. Der Westen wirft China seit einiger Zeit vor, die Lieferung von Dual-Use-Gütern nach Russland zumindest zu tolerieren. Das von den EU-Mitgliedsstaaten bestätigte 14. Sanktionspaket ist ein mühsam ausgehandelter Kompromiss; vor allem Einwände aus Deutschland hatten für eine wochenlange Verzögerung gesorgt.

Insgesamt setzte Brüssel 61 Firmen neu auf die Sanktionsliste, die direkt oder indirekt mit dem russischen Militärkomplex in Verbindung stehen, darunter 28 mit Sitz in Russland und 33 mit Sitz in Drittländern wie China, der Türkei, Kirgisistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Teil von ihnen sei an der Umgehung westlicher Handelsbeschränkungen beteiligt gewesen, berichtet die EU, sowie “am Kauf sensibler Komponenten, die etwa für die Herstellung von Drohnen verwendet werden, oder an der materiellen Unterstützung russischer Militäroperationen”. Insgesamt sind nun 675 Unternehmen von der EU mit Sanktionen belegt. ck

Die chinesische Mondsonde Chang’e 6 ist mit Gesteins- und Bodenproben von der kaum erforschten Rückseite des Mondes zur Erde zurückgekehrt. Das Landemodul mit der Sonde sei am Dienstag nach 53 Tagen Reise auf flachem Grasland in der Inneren Mongolei gelandet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt, dass eine Sonde Proben von der erdabgewandten Seite des Mondes gesammelt und mitgebracht hat.

Wissenschaftler versprechen sich viel von der Erforschung der Mondrückseite, weil ihre Oberfläche anders als die Vorderseite des Erdtrabanten nicht großflächig mit Lava bedeckt ist. Es ist also leichter möglich, an Gestein heranzukommen, das Aufschluss über die Entstehung des Mondes geben kann – und damit indirekt auch Erkenntnisse über die Geschichte des gesamten Sonnensystems. Sie erwarten Gesteinsproben, die bis zu drei Milliarden Jahre alt sind. Zum Beispiel interessiert die Forschenden, welche geologischen Aktivitäten für die Unterschiede zwischen Vorder- und Rückseite verantwortlich sind.

Die nach der chinesischen Mondgöttin Chang’e benannte Sonde war am 3. Mai vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet und einen Monat später auf der Rückseite des Mondes gelandet – in einem riesigen Krater namens Südpol-Aitken-Becken. Sobald das Bergungsteam das Modul vor Ort geprüft hat, wird es nach Angaben der Raumfahrtbehörde per Luftfracht nach Peking gebracht. Erst dort werden Spezialisten es öffnen und die Proben zur Analyse und Lagerung entnehmen. ck

Während sich der Streit um die angekündigten EU-Zölle auf in China gebaute E-Autos weiter zuspitzt, ist der deutsche Verkehrsminister auf einer recht kurzfristig angekündigten Reise zu Besuch in Shanghai und Peking. Er traf nur einen Tag nach der Abreise von Vizekanzler Robert Habeck in China ein. Am Dienstag eröffnete Volker Wissing in Shanghai die “Transport Logistic China”, Asiens größte Logistik-Fachmesse. Am Montag hatte er Bosch und SAP in der Hafenmetropole einen Besuch abgestattet.

Das angekündigte Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Xiaopeng in Peking hat demnach bisher noch nicht stattgefunden. Wissing hatte sich schon mehrfach gegen die Zusatzzölle aus Brüssel ausgesprochen und hatte im April bereits Bundeskanzler Olaf Scholz auf dessen China-Reise begleitet. Damals hatten Deutschland und China eine Absichtserklärung zur “Zusammenarbeit beim autonomen Fahren” unterschrieben. cyb

Das Bundeswirtschaftsministerium beabsichtigt Medienberichten zufolge, den Verkauf des Gasturbinengeschäfts der VW-Tochter MAN an das chinesische Unternehmen CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine (GHGT) zu untersagen. Wie das Handelsblatt berichtet, sind Sicherheitskreise über den möglichen Deal besorgt. Auch das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium sind dagegen. Selbst MAN-Mitarbeiter sollen davor gewarnt haben. Doch die Unternehmensspitze hält bislang an dem Deal fest.

Der bereits vor einem Jahr angekündigte Verkauf ist deshalb problematisch, weil GHGT der chinesischen Rüstungsindustrie nahesteht und Antriebe für chinesische Zerstörer herstellt. Damit ist das Risiko hoch, dass es sich bei der Technologie der MAN-Gasturbinen um sogenannte Dual-Use-Güter handelt – um Produkte also, die auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. cyb

Dass Robert Gonnella chinesische Fußballgeschichte schreiben würde, ahnte er nicht, als er 1994 mit 26 Jahren nach Peking kam. Der gelernte Speditionskaufmann aus Düsseldorf hatte ein Stipendium ergattert, um Chinesisch und Logistik zu studieren. Doch ganz ohne Fußball wollte er in der Fremde nicht sein. Schon in Japan, wo er zuvor zwei Jahre lang bei der Speditionsfirma “Nippon Express” angestellt gewesen war, gründete er mit Freunden eine Hobby-Mannschaft, genannt “Fortuna 1993 Tokyo”, eine Verbeugung vor seinem Heimatverein. “Da war es für mich naheliegend, auch in Peking ein Team ins Leben zu rufen”, sagt der heute 55-Jährige.

In den 1990-er Jahren bemühte sich China mehr denn je darum, zur Fußballnation zu werden, mit Europa als Vorbild. Damals hatten die Chinesen gerade die Qualifikation für die WM 1994 in den USA verpasst, einigermaßen schmachvoll in der Vorrunde der Qualifikation für die Länder Asiens. Bei allem Geld, das in schöne Trikots und ausländische Top-Spieler investiert wurde, haperte es stark an der Basisarbeit. Es gab damals nur die erste und zweite chinesische Liga. Offizielle Amateurligen fehlten. Die Miete für Sportplätze sei zu hoch für Amateur-Sportler gewesen, erinnert sich Gonnella. Dabei waren Duschen oder Flutlicht in der Platznutzung meist nicht einmal enthalten.

Es ist eine Lücke, in die der Idealist mit den zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren schnell und umfassend vorstößt. Noch im Jahr seiner Ankunft gründet er Fortuna Beijing. Seine Mitspieler findet er, damals selbst noch im Wohnheim lebend, über Aushänge am Schwarzen Brett. F94, so die Abkürzung, ist ein multikultureller Haufen; Russen, Araber, Nepalesen, Franzosen, Japaner, Engländer, Chinesen, Palästinenser und Deutsche spielen sich die Bälle zu. Um einen Rahmen und Ansporn zu schaffen, ruft Gonnella, wie schon zuvor in Japan, eine “International Friendship Football League” ins Leben. Die Gegner sind zunächst vor allem Teams aus Botschaftsmitarbeitern und anderen Expats, die schon vorher lose gegeneinander kickten, nun aber in zehn Mannschaften im Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten. Sogar einen Supercup soll es geben.

Nebenbei macht Gonnella einen Abschluss in Logistik und Transport an der Peking Universität. Doch schnell wächst sich der Fußball für ihn zum Vollzeitjob aus. Immer mehr Chinesen spielen mit, unter anderem der Rockmusiker Cui Jian mit seinem Team “Red Star”. Als die Sache mit durchschnittlich 200 Zuschauern um das Jahr 1996 verhältnismäßig groß wird, meldet sich der chinesische Fußballbund bei Gonnella – zunächst allerdings vor allem, um ihn darauf hinzuweisen, dass seine Liga illegal sei.

Der Verband sieht aber auch die Chancen eines internationalen Teams auf chinesischem Boden – und gibt Gonnella die Möglichkeit, seine Liga offiziell in den chinesischen Fußballverband einzugliedern. Der “International Friendship Football Club” (IFFC), wie er jetzt heißt, wird auch dazu genutzt, um Fußballtrainer auszubilden, die sich hier an internationale Gepflogenheiten gewöhnen sollen, zum Beispiel an das bis dahin in China verpönte Sidetackling. Überhaupt spielt kulturelle Vermittlung eine Schlüsselrolle in Gonnellas Unterfangen.

“Es stießen gewisse Mentalitäten aufeinander”, erinnert er sich. “Manche Südamerikaner hatten zum Beispiel die Gewohnheit, sich vor dem Gegenspieler aufzubauen, wenn sie sauer waren und aus 10 Zentimetern dem anderen ins Gesicht zu schreien. Für Koreaner und Japaner, aber auch für die Chinesen war das wie ein Schlag. Oder wenn ein Engländer ‘Fuck’ schrie, gab es am Anfang Platzverweise, weil das vom Schiedsrichter als persönliche Beleidigung ausgelegt wurde. Dabei war es einfach ein Ausdruck wie ‘Scheiße’.”

Auf dem Höhepunkt in den Neunzigerjahren gehören 1000 Mitglieder aus über 80 Nationen zu Gonnellas Liga: drei Männerligen, eine Frauenliga und eine Kinderliga. Es ist zu diesem Zeitpunkt der mitgliederstärkste Amateurverband Chinas. Als Liga-Manager bringt Gonnella eine eigene IFFC-Zeitung heraus, er organisiert den Spielplan, die Schiedsrichter und die Plätze. Alles noch “oldschool” per Fax. Gonnellas eigenes Team, die Allstar-Mannschaft “Zebras” darf auch an offiziellen Playoffs um den Aufstieg in die zweite chinesische Liga teilnehmen. Leider mit der Auflage, nicht aufsteigen zu dürfen, “weil wir eben kein chinesischer Verein waren”.

Wie auch der in dieser Zeit in China aktive Fußballtrainer Klaus Schlappner wird Gonnella eine Art deutscher Sportbotschafter – seine guten Chinesisch-Kenntnisse öffnen ihm sprichwörtlich Tür und Tor. Als Franz Beckenbauers Verlag dessen Autobiografie am chinesischen Markt positionieren will, organisiert Gonnella 1997 Fernsehauftritte und Autogrammstunden. Doch er verkehrt nicht nur mit Fußballern, sondern auch mit Künstlern und Funktionären. “Die 90er-Jahre waren in China ein goldenes Zeitalter. Damals war vieles möglich, das heute undenkbar ist.”

Als die Olympiade 2008 in Peking näherrückt, werden die Regeln tougher. “Mehr Hightech, mehr Kameras, mehr Druck. Auch für Ausländer wurde danach vieles schwieriger.” 2011 kehrt Gonnella nach 18 Jahren in China in die Heimat zurück. Er will sich um seine Mutter kümmern. Außerdem hat er mittlerweile eine Chinesin aus Tianjin geheiratet. Der gemeinsame Sohn soll in Deutschland zur Schule gehen, wo eben doch ein bisschen weniger Leistungsdruck herrscht.

Heute widmet sich Gonnella wieder seiner anderen großen Leidenschaft: der Musik. So spielte er bereits vor seiner Übersiedlung nach Asien in der Heavy-Metal-Band Assassin, die heute zu den Pionieren des extremen Thrash-Metal-Genres gezählt werden. In diesem Zusammenhang kam er auch zu seinem Spitznamen Raging Rob – der rasende Rob – was auch der Name seines aktuellen Bandprojekts ist.

In China schaut er regelmäßig vorbei; gerade eben hat sein Sohn, der zweisprachig aufwächst, zum ersten Mal das Land besucht. Die von ihm gegründete Liga gibt es noch immer. Zu seinen Ehren veranstaltet sie sogar einen eigenen “Gonnella-Cup”. Dass der Fußball in China noch immer kein Volkssport ist, führt der Veteran auch auf die strengen Erziehungsmethoden zurück. “Der chinesische Fußball ist nie richtig von der Gesellschaft angenommen worden. Jeder möchte, dass chinesischer Fußball nach vorne kommt, aber keiner möchte dafür sein Kind hergeben. Sie sollen eine gute Ausbildung bekommen und werden zu unzähligen Nachhilfestunden geschickt. Fußball gehört aber leider nicht zu den Disziplinen, die da gelernt werden.” Fabian Peltsch

Marc Tedder ist ab dem 1. Juli Leiter der German Business Group China bei PwC China. Tedder, der seit August 2022 die PwC German Business Group in Peking leitete, folgt Thomas Heck nach. Heck wird aus New York das German Foreign Business Network bei PwC USA leiten.

Chris Chen ist bei Nio zum Managing Director Global Business aufgestiegen. Zuvor war er unter anderem vier Jahre lang als Managing Director Europe bei den chinesischen E-Autobauer und als Senior Sales Manager für BMW China tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Starkregenereignisse nehmen auch in China zu. Am Dienstag erwartete Shanghai einen schweren Regensturm. Die Hafenstadt hat eine Sturmwarnung ausgegeben, denn das von Gewittern begleitete Unwetter nähert sich von Süden her. Dort, in den Küstenprovinzen Fujian und Guangdong, hatten heftige Regenfälle vergangene Woche für schwere Überschwemmungen gesorgt. Trotzdem trauen sich in Shanghais Finanzviertel Lujiazui einige hinaus, um die dunkelgrauen Wolkenfetzen zwischen den Hochhäusern zu fotografieren.

Sie könnten unsere Vorbilder beim De-Risking sein: Japan, Südkorea und Taiwan setzen sich schon seit Jahren mit der Minimierung ihrer China-Risiken auseinander. Denn sie teilen die Erfahrung, wie China wirtschaftliche Abhängigkeiten ausnutzt, um im Konfliktfall politischen Druck aufzubauen. Eine neue Studie der Germany Trade & Invest (GTAI) hat die Strategien der drei Länder genauer unter die Lupe genommen.

Kritische Abhängigkeiten von China bestehen dort vor allem beim Import von Rohstoffen, Pharmazeutika und Elektronik, wie Julia Fiedler beschreibt. Die Länder haben also strategische Schlüsselprodukte identifiziert, bei denen sie diversifizieren wollen – und verlagern Beschaffung, Produktion und Investitionen für diese Produkte in andere Länder in der Nachbarschaft, vor allem nach Südostasien und Indien. China bleibt für sie ein wichtiger Partner, doch die Bedeutung des Landes für Handel und Investitionen geht zurück.

Der globale Windenergiemarkt ist derweil bislang recht deutlich aufgeteilt: Im Westen dominieren westliche Hersteller, und in China haben die heimischen Hersteller fast ein Monopol. Die Anlagen sind groß, sperrig und schwer zu transportieren. Dennoch schicken sich die chinesischen Produzenten von Windturbinen und Rotorblättern an, die Weltmärkte zu erobern, wie Nico Beckert analysiert. Ähnlich wie in der Photovoltaik-Branche sind in China auch für Windanlagen massive Kapazitäten entstanden. Europäische Firmen sind zunehmend in Sorge.

Aus gegebenem Anlass haben wir in der aktuellen Ausgabe ein Porträt aus der Welt des Fußballs für Sie: 1994 gründete der Deutsche Robert Gonnella, damals Sprachstudent, in Peking einen Fußballclub namens Fortuna 94 – und dazu eine internationale Amateur-Fußball-Liga, die bis heute besteht. Fabian Peltsch hat seine Geschichte aufgeschrieben. Und wer sich beim Schauen der EM über die vielen chinesischen Namen auf der virtuellen Bandenwerbung erstaunt, mag vielleicht noch einmal einen Blick in unsere Analyse zum Thema werfen. Damals, im Januar 2024, war der E-Autobauer BYD gerade von der UEFA als neuer Mobilitäts-Hauptsponsor präsentiert worden.

Taiwan, Japan und Südkorea könnten Deutschland in Sachen De-Risking als Vorbild dienen. Die drei Länder setzen sich schon seit Jahren intensiv mit der Minimierung ihrer China-Risiken auseinander. Die Nachbarländer haben vielfach Erfahrung damit gemacht, wie China wirtschaftliche Abhängigkeiten ausnutzt, um politischen Druck aufzubauen. Aufgrund der geografischen Nähe sind sie zudem von Chinas zunehmend aggressivem Auftreten in der Taiwanstraße besonders bedroht.

Achim Haug, Bereichsleiter Ostasien bei Germany Trade & Invest (GTAI), sieht in der Langfristigkeit des De-Riskings der drei Länder einen der größten Vorteile und zugleich eine wichtige Lehre für Deutschland: “Die Länder sind schon lange dabei, zu diversifizieren, insbesondere Japan. Auch für Taiwan war die Beziehung mit dem Festland immer schon kompliziert. Ein Vorteil für die Länder ist heute, dass sie in Südostasien bereits eine gute Basis und Cluster aufgebaut haben. Damit haben sie eine wichtige Herausforderung bereits gemeistert, die viel Zeit braucht.”

In einer neuen Studie hat GTAI die Strategien von Chinas Nachbarn genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigen sich folgende Gemeinsamkeiten:

Für Japan ist China der größte und wichtigste Handelspartner: 2023 lag Chinas Anteil an Japans Außenhandel bei 20 Prozent. Im Bereich Elektronik und Elektrotechnik sind die Verflechtungen besonders eng, hier importierte Japan 2023 fast die Hälfte aller Waren aus der Volksrepublik und lieferte umgekehrt selbst fast ein Viertel seiner Produkte nach China. Abhängigkeiten bestehen auch bei der Versorgung mit Rohstoffen wie seltenen Erden, bei pharmazeutischen Erzeugnissen und bei Batterien und Solarmodulen. Im Fall der seltenen Erden beschloss Japan schon 2009 eine Strategie zur Sicherung dieser Rohstoffe, um Abhängigkeiten radikal zu reduzieren. Die Importe aus China sanken von 90 Prozent 2008 auf weniger als 60 Prozent 2012.

2021 schuf Japan ein Ressort für wirtschaftliche Sicherheit, 2022 wurden die Kernpunkte von Japans De-Risking-Strategie in ein Wirtschaftssicherheitsgesetz gegossen. Ein Aspekt des Gesetzes ist das Thema Lieferketten. Um diese zu diversifizieren, stellte das Land in der Corona-Pandemie Milliardensummen zur Verfügung, mit denen Investitionen in Südostasien und ausländische Investitionen in Japan gefördert werden. Im Rahmen des “Overseas Supply Chain Diversification Support Project” wurden besonders viele Projekte in Vietnam und Thailand umgesetzt, weitere in Malaysia, den Philippinen und anderen Ländern.

Beim De-Risking setzt Japan aber auch auf strategische Investitionen. Wer in die Produktion von kritischen Produkten wie Halbleitern und Batterien investiert, kann mit hohen Subventionen rechnen. Gefördert wird auch die Versorgung mit Antibiotika, Düngemitteln und Schiffsteilen. Die Fördersätze erreichen zum Teil die Hälfte der Anlageinvestitionen. Auch für Projekte in Forschung und Entwicklung liegen Fördersummen in Milliardenhöhe bereit.

Mehr als die Hälfte bei der Elektrotechnik, 40 Prozent bei der Elektronik und mehr als ein Drittel bei den chemischen Erzeugnissen: Viele wichtige Produkte bezieht Südkorea zu großen Teilen aus China. Zugleich ist der Nachbar wichtigster Absatzmarkt: Bei Elektronik, chemischen Erzeugnissen, sowie Mess- und Regeltechnik gehen jeweils mehr als ein Drittel der Exporte in die Volksrepublik. Die Länder sind damit eng verflochten. Bei manchen Produkten sind die Abhängigkeiten gefährlich hoch, wie zum Beispiel bei Nickel-Cobalt-Mangan-Präkursoren, relevant für die Batterieherstellung. Diese kommen zu 98,6 Prozent aus der Volksrepublik.

Die Regierung in Seoul hat Ende 2023 eine Lieferkettenstrategie verkündet, mit Fokus auf 185 kritische Produkte, deren Importanteil bei mehr als 70 Prozent, zum Teil sogar über 90 Prozent liegt. Bis 2030 soll deren Importabhängigkeit jeweils auf maximal 50 Prozent gedrückt werden, daher heißt die Strategie auch “3050 Strategy”. Insgesamt hat das Land 1700 Produkte identifiziert, die zu mehr als 50 Prozent aus nur einem Land stammen – nicht ausschließlich, aber sehr häufig, aus China.

Im Kern der Strategie stehen die Ziele Selbstversorgung, Diversifizierung der Importe und Rohstoffsicherung. Unter anderem sollen ein Frühwarnsystem und ein Reaktionssystem für den Krisenfall aufgebaut werden, sowie öffentliche Lagerbestände für bedeutende Rohstoffe. Forschungs- und Entwicklungsbudgets für Kerntechnologien werden erhöht. Südkorea intensiviert auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, unter anderem mit der EU, um Lieferketten unter anderem bei Batterien und Halbleitern zu sichern.

Bei Südkoreas ausländischen Direktinvestitionen ist eine Verschiebung sichtbar. China hat in den letzten Jahren deutlich verloren, südkoreanische Unternehmen ziehen sich zunehmend zurück. Direktinvestitionen des Landes in die USA haben sich seit 2018 dagegen mehr als verdoppelt, vor allem wird im Bereich Halbleiter und Batterien investiert.

Während die Investitionen aus China in Taiwan streng begrenzt werden, waren die Investitionen Taiwans in China in den letzten 30 Jahren hoch. Zwischen 1991 und 2023 genehmigte die Investitionskommission des Taiwanischen Wirtschaftsministeriums etwa 206 Milliarden US-Dollar – etwas mehr als 50 Prozent aller taiwanischen Direktinvestitionen im Ausland (FDI). Insbesondere seit 2022 ist der Anteil Chinas an den aus Taiwan getätigten FDI aber rapide gesunken, von 33,6 Prozent auf 11,4 Prozent. Gleichzeitig flossen mehr Investitionen in die USA, der Anteil stieg von 7 auf 36 Prozent.

Stetig angestiegen ist zudem der Anteil der sogenannten New Southbound-Länder an den aus Taiwan getätigten FDI, sie machten 2023 knapp 21 Prozent aus. Um seine Lieferketten diverser zu gestalten und zu stabilisieren, hat die Regierung in Taipeh das Programm “New Southbound Policy” ins Leben gerufen, das 18 Länder in Süd- und Südostasien umfasst, darunter kleinere Länder wie Bhutan, industrielle Hotspots wie Thailand und Indonesien, oder auch Australien. Die Besonderheit im Falle von Taiwan ist, dass einige große Unternehmen zudem überlegen, zweite Headquarters in Südostasien aufzubauen, um im Fall eines Angriffs Chinas weiterhin handlungsfähig zu bleiben.

Taiwan fördert zudem das sogenannte Reshoring. Durch Anreizprogramme wie zum Beispiel den “Action Plan for Welcoming Overseas Taiwanese Businesses to Return to Invest in Taiwan” sollen in China investierte taiwanische Unternehmen dazu bewegt werden, Teile ihrer Produktion zurück nach Taiwan zu holen. Mit Erfolg: Bis März 2024 umfasste das Investitionsvolumen bereits rund 70 Milliarden US-Dollar, es gingen mehr als 1400 Anträge von Unternehmen ein. Gleichzeitig kontrolliert Taiwan Outbound-Investitionen in Richtung China in seinen Schlüsselindustrien wie Elektronik- und Chipherstellung und setzt Grenzen für die Anzahl von Unternehmensstandorten, technischen Standards und Kooperationen.

Für China sind die drei Nachbarn wichtige Handelspartner. Daher versucht Peking trotz aller politischen Spannungen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, indem es Handelsbarrieren im eigenen Land abbaut und die Geschäftstätigkeit erleichtert, zudem ist es ebenso wie Japan und Südkorea Mitglied der riesigen asiatischen Freihandelsregion RCEP. Auch China sei abhängig, sagt Achim Haug. “Taiwan, Japan und Südkorea sind für China weiterhin wichtige Partner, auf die es insbesondere im Elektronikbereich angewiesen ist. Dazu gehören neben Halbleitern auch Maschinen, Chemikalien und Materialien, die es im Halbleiterbereich braucht.”

Im Zollstreit zwischen Europa und China gab es am Wochenende erste Anzeichen der Entspannung. Während der China-Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck einigten sich die EU und China auf neue Gespräche zu den von der EU verhängten Schutzzöllen gegen E-Auto-Importe aus China. Das wird auch als Erfolg Habecks verbucht.

Aktuelle Entwicklungen in der Windindustrie könnten in Zukunft allerdings zu neuen Handelskonflikten führen. Denn auch in der Windbranche hat China massive Produktionskapazitäten aufgebaut und heimische Unternehmen mit Subventionen und der Abschottung vor ausländischer Konkurrenz groß gemacht. Die Branche strebt immer stärker auf den Weltmarkt und droht, westlichen Anbietern Marktanteile abzunehmen. Mehr Wettbewerb und günstige Preise kämen der Energiewende in Entwicklungs- und Schwellenländern zugute, könnten die Profite westlicher Hersteller aber weiter drücken.

Bisher ist der globale Windenergiemarkt recht deutlich aufgeteilt: Im Westen dominieren westliche Hersteller und in China haben die heimischen Hersteller fast ein Monopol. Durch den großen Heimatmarkt kommen vier der fünf weltweit größten Hersteller aus China. Doch “chinesische Windenergieanlagen-Hersteller expandieren massiv und versuchen, ihre Überkapazitäten auf die internationalen Märkte zu drücken“, sagt ein Sprecher von Wind Europe, dem europäische Windenergie-Verband, zu Table.Briefings.

Dabei kommt es auch zu ungewöhnlichen Allianzen: “Mit viel Geld ausgestattete chinesische und arabische Energieversorgungsunternehmen bauen jetzt überall in den Entwicklungsländern massive Windkraftkapazitäten mit Turbinen aus chinesischer Produktion auf“, schreiben die Analysten der Beratungsagentur Trivium China.

Viele chinesische Anbieter streben ins Ausland und bauen dort teils auch Produktionsanlagen auf oder haben Pläne dafür:

Bisher ist es China zwar noch nicht gelungen, den europäischen und den US-Markt stark anzugreifen. Doch “bei ihrer Expansion versuchen chinesische Windenergieanlagen-Hersteller, auch auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen“, beobachtet Wind Europe. Der Verband mahnt zur Vorsicht: Die Abhängigkeiten von russischem Gas sollten “sich auf keinen Fall mit Clean Tech aus China wiederholen. Die Herstellung von Windenergieanlagen in Europa ist auch eine Frage unserer Energiesicherheit – und letztlich unserer nationalen Sicherheit.”

Chinas Windanlagenbauer haben auf dem Weltmarkt mittlerweile große Vorteile:

Durch die Kostenvorteile chinesischer Anbieter wird die Windkraft auch für Schwellen- und Entwicklungsländer immer attraktiver. Die wachsende Präsenz chinesischer Anbieter “auf den globalen Märkten hat das Potenzial, die Kosten für Windkraftanlagen weltweit deutlich zu senken“, so die Trivium China-Analysten.

Die Wettbewerbsvorteile chinesischer Windkraftanlagenbauer gehen auf Chinas Industrie- und Handelspolitik zurück. Während westliche Anbieter in den 2000-er Jahren in der Volksrepublik noch einen Marktanteil von 70 Prozent hatten, wurden sie durch Subventionen für heimische Produzenten und Anforderungen zum Einsatz lokal hergestellter Güter fast komplett verdrängt. Mittlerweile teilen sich Chinas Hersteller 99,8 Prozent des heimischen Marktes auf.

Durch die hohe Nachfrage konnten die chinesischen Anbieter eine günstige Massenproduktion mit hohen Skaleneffekten erreichen. Zudem haben Chinas Hersteller in den letzten Jahren bei der Größe der Anlagen aufgeholt und westliche Anbieter mittlerweile überholt. Im Offshore-Bereich werden erste Anlagen mit einer Kapazität von 18 Megawatt (MW) installiert – onshore wurde die 10-MW-Marke durchbrochen. Durch große Anlagen lässt sich mehr Windkraft auf weniger Fläche installieren und es müssen weniger Anlagen gebaut werden, um einen Windpark mit einer gewissen Kapazität auszustatten – was Kosten- und Zeitersparnisse mit sich bringt.

Doch auch im chinesischen Windenergiemarkt bestehen Überkapazitäten, und es herrscht ein “brutaler Preiskrieg”, wie die Trivium China-Analysten schreiben. Das Wettrennen um die größten Windkraftanlagen “könnte sich als wenig nachhaltig herausstellen”, so die Einschätzung der Analysten der Energie-Beratungsfirma Wood Mackenzie. Zwar erwirtschafteten Chinas Hersteller noch Profite. Aber weil die Preise immer weiter sinken, könnte “den chinesischen Windkraftunternehmen eine Gewinnkrise bevorstehen.” Das gilt als ein weiterer Grund für sie, auf den Weltmarkt zu streben.

In einer solchen Gewinnkrise befinden sich westliche Hersteller schon seit längerer Zeit. “Unterbrechungen in der Lieferkette, steigende Rohstoffpreise, geopolitische Spannungen und Qualitätsmängel” hätten den westlichen Herstellern zugesetzt. Ihre Fertigungskapazitäten reichen laut Wood Mackenzie nicht aus, um die steigende weltweite Nachfrage zu bedienen. Investitionen in neue Fabriken gestalten sich aufgrund der geringen Profitabilität als schwierig. Chinas Produzenten sehen demnach eine “einmalige Gelegenheit”, um global Marktanteile zu gewinnen. Sie können ihre Finanzmacht und die massive Größe ihrer heimischen Lieferkette ausnutzen, um westliche Hersteller in den Entwicklungs- und Schwellenländern herauszufordern, glauben die Wood Mackenzie-Experten.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass China in der Windbranche eine ähnlich große Dominanz aufbaut wie in der Photovoltaik. Die Logistik ist bei den sperrigen Windenergieanlagen viel schwieriger. Zudem müssen Windkraftanlagen vor Ort gewartet werden. “Die europäischen Hersteller haben seit Jahren etablierte und qualitativ hochwertige Service- und Wartungsdienste. Chinesische Hersteller haben bislang weder diese Strukturen aufgebaut, noch haben sie sich das Vertrauen der Kundschaft erarbeitet”, so der Bundesverband Windenergie (BWE) zu Table.Briefings.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Die Europäische Union hat im Rahmen eines neuen Maßnahmenpakets gegen Russland 19 chinesische Unternehmen auf ihre bestehende Sanktionsliste gesetzt. Dazu gehören unter anderem zwei wichtige Player der chinesischen Satellitenindustrie. Die beiden Firmen Chang Guang Satellite Technology (CGST) und Beijing Yunze Technology sollen nach Agenturberichten Satelliten an die russische Söldnergruppe Wagner verkauft und damit ein Millionengeschäft gemacht haben. Ebenfalls zu den neu sanktionierten Firmen aus China gehört Head Aerospace Technology. Das Unternehmen soll der Wagner-Gruppe Satellitenbilder von ukrainischen Standorten geliefert haben. Es wird auch von den USA sanktioniert.

China forderte umgehend die Rücknahme der Sanktionen gegen die Firmen. Es handle sich um “einseitige Sanktionen ohne völkerrechtliche Grundlage”, sagte eine Sprecherin des Außenamtes. Der Westen wirft China seit einiger Zeit vor, die Lieferung von Dual-Use-Gütern nach Russland zumindest zu tolerieren. Das von den EU-Mitgliedsstaaten bestätigte 14. Sanktionspaket ist ein mühsam ausgehandelter Kompromiss; vor allem Einwände aus Deutschland hatten für eine wochenlange Verzögerung gesorgt.

Insgesamt setzte Brüssel 61 Firmen neu auf die Sanktionsliste, die direkt oder indirekt mit dem russischen Militärkomplex in Verbindung stehen, darunter 28 mit Sitz in Russland und 33 mit Sitz in Drittländern wie China, der Türkei, Kirgisistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Teil von ihnen sei an der Umgehung westlicher Handelsbeschränkungen beteiligt gewesen, berichtet die EU, sowie “am Kauf sensibler Komponenten, die etwa für die Herstellung von Drohnen verwendet werden, oder an der materiellen Unterstützung russischer Militäroperationen”. Insgesamt sind nun 675 Unternehmen von der EU mit Sanktionen belegt. ck

Die chinesische Mondsonde Chang’e 6 ist mit Gesteins- und Bodenproben von der kaum erforschten Rückseite des Mondes zur Erde zurückgekehrt. Das Landemodul mit der Sonde sei am Dienstag nach 53 Tagen Reise auf flachem Grasland in der Inneren Mongolei gelandet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt, dass eine Sonde Proben von der erdabgewandten Seite des Mondes gesammelt und mitgebracht hat.

Wissenschaftler versprechen sich viel von der Erforschung der Mondrückseite, weil ihre Oberfläche anders als die Vorderseite des Erdtrabanten nicht großflächig mit Lava bedeckt ist. Es ist also leichter möglich, an Gestein heranzukommen, das Aufschluss über die Entstehung des Mondes geben kann – und damit indirekt auch Erkenntnisse über die Geschichte des gesamten Sonnensystems. Sie erwarten Gesteinsproben, die bis zu drei Milliarden Jahre alt sind. Zum Beispiel interessiert die Forschenden, welche geologischen Aktivitäten für die Unterschiede zwischen Vorder- und Rückseite verantwortlich sind.

Die nach der chinesischen Mondgöttin Chang’e benannte Sonde war am 3. Mai vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet und einen Monat später auf der Rückseite des Mondes gelandet – in einem riesigen Krater namens Südpol-Aitken-Becken. Sobald das Bergungsteam das Modul vor Ort geprüft hat, wird es nach Angaben der Raumfahrtbehörde per Luftfracht nach Peking gebracht. Erst dort werden Spezialisten es öffnen und die Proben zur Analyse und Lagerung entnehmen. ck

Während sich der Streit um die angekündigten EU-Zölle auf in China gebaute E-Autos weiter zuspitzt, ist der deutsche Verkehrsminister auf einer recht kurzfristig angekündigten Reise zu Besuch in Shanghai und Peking. Er traf nur einen Tag nach der Abreise von Vizekanzler Robert Habeck in China ein. Am Dienstag eröffnete Volker Wissing in Shanghai die “Transport Logistic China”, Asiens größte Logistik-Fachmesse. Am Montag hatte er Bosch und SAP in der Hafenmetropole einen Besuch abgestattet.

Das angekündigte Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Xiaopeng in Peking hat demnach bisher noch nicht stattgefunden. Wissing hatte sich schon mehrfach gegen die Zusatzzölle aus Brüssel ausgesprochen und hatte im April bereits Bundeskanzler Olaf Scholz auf dessen China-Reise begleitet. Damals hatten Deutschland und China eine Absichtserklärung zur “Zusammenarbeit beim autonomen Fahren” unterschrieben. cyb

Das Bundeswirtschaftsministerium beabsichtigt Medienberichten zufolge, den Verkauf des Gasturbinengeschäfts der VW-Tochter MAN an das chinesische Unternehmen CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine (GHGT) zu untersagen. Wie das Handelsblatt berichtet, sind Sicherheitskreise über den möglichen Deal besorgt. Auch das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium sind dagegen. Selbst MAN-Mitarbeiter sollen davor gewarnt haben. Doch die Unternehmensspitze hält bislang an dem Deal fest.

Der bereits vor einem Jahr angekündigte Verkauf ist deshalb problematisch, weil GHGT der chinesischen Rüstungsindustrie nahesteht und Antriebe für chinesische Zerstörer herstellt. Damit ist das Risiko hoch, dass es sich bei der Technologie der MAN-Gasturbinen um sogenannte Dual-Use-Güter handelt – um Produkte also, die auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. cyb

Dass Robert Gonnella chinesische Fußballgeschichte schreiben würde, ahnte er nicht, als er 1994 mit 26 Jahren nach Peking kam. Der gelernte Speditionskaufmann aus Düsseldorf hatte ein Stipendium ergattert, um Chinesisch und Logistik zu studieren. Doch ganz ohne Fußball wollte er in der Fremde nicht sein. Schon in Japan, wo er zuvor zwei Jahre lang bei der Speditionsfirma “Nippon Express” angestellt gewesen war, gründete er mit Freunden eine Hobby-Mannschaft, genannt “Fortuna 1993 Tokyo”, eine Verbeugung vor seinem Heimatverein. “Da war es für mich naheliegend, auch in Peking ein Team ins Leben zu rufen”, sagt der heute 55-Jährige.

In den 1990-er Jahren bemühte sich China mehr denn je darum, zur Fußballnation zu werden, mit Europa als Vorbild. Damals hatten die Chinesen gerade die Qualifikation für die WM 1994 in den USA verpasst, einigermaßen schmachvoll in der Vorrunde der Qualifikation für die Länder Asiens. Bei allem Geld, das in schöne Trikots und ausländische Top-Spieler investiert wurde, haperte es stark an der Basisarbeit. Es gab damals nur die erste und zweite chinesische Liga. Offizielle Amateurligen fehlten. Die Miete für Sportplätze sei zu hoch für Amateur-Sportler gewesen, erinnert sich Gonnella. Dabei waren Duschen oder Flutlicht in der Platznutzung meist nicht einmal enthalten.

Es ist eine Lücke, in die der Idealist mit den zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren schnell und umfassend vorstößt. Noch im Jahr seiner Ankunft gründet er Fortuna Beijing. Seine Mitspieler findet er, damals selbst noch im Wohnheim lebend, über Aushänge am Schwarzen Brett. F94, so die Abkürzung, ist ein multikultureller Haufen; Russen, Araber, Nepalesen, Franzosen, Japaner, Engländer, Chinesen, Palästinenser und Deutsche spielen sich die Bälle zu. Um einen Rahmen und Ansporn zu schaffen, ruft Gonnella, wie schon zuvor in Japan, eine “International Friendship Football League” ins Leben. Die Gegner sind zunächst vor allem Teams aus Botschaftsmitarbeitern und anderen Expats, die schon vorher lose gegeneinander kickten, nun aber in zehn Mannschaften im Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten. Sogar einen Supercup soll es geben.

Nebenbei macht Gonnella einen Abschluss in Logistik und Transport an der Peking Universität. Doch schnell wächst sich der Fußball für ihn zum Vollzeitjob aus. Immer mehr Chinesen spielen mit, unter anderem der Rockmusiker Cui Jian mit seinem Team “Red Star”. Als die Sache mit durchschnittlich 200 Zuschauern um das Jahr 1996 verhältnismäßig groß wird, meldet sich der chinesische Fußballbund bei Gonnella – zunächst allerdings vor allem, um ihn darauf hinzuweisen, dass seine Liga illegal sei.

Der Verband sieht aber auch die Chancen eines internationalen Teams auf chinesischem Boden – und gibt Gonnella die Möglichkeit, seine Liga offiziell in den chinesischen Fußballverband einzugliedern. Der “International Friendship Football Club” (IFFC), wie er jetzt heißt, wird auch dazu genutzt, um Fußballtrainer auszubilden, die sich hier an internationale Gepflogenheiten gewöhnen sollen, zum Beispiel an das bis dahin in China verpönte Sidetackling. Überhaupt spielt kulturelle Vermittlung eine Schlüsselrolle in Gonnellas Unterfangen.

“Es stießen gewisse Mentalitäten aufeinander”, erinnert er sich. “Manche Südamerikaner hatten zum Beispiel die Gewohnheit, sich vor dem Gegenspieler aufzubauen, wenn sie sauer waren und aus 10 Zentimetern dem anderen ins Gesicht zu schreien. Für Koreaner und Japaner, aber auch für die Chinesen war das wie ein Schlag. Oder wenn ein Engländer ‘Fuck’ schrie, gab es am Anfang Platzverweise, weil das vom Schiedsrichter als persönliche Beleidigung ausgelegt wurde. Dabei war es einfach ein Ausdruck wie ‘Scheiße’.”

Auf dem Höhepunkt in den Neunzigerjahren gehören 1000 Mitglieder aus über 80 Nationen zu Gonnellas Liga: drei Männerligen, eine Frauenliga und eine Kinderliga. Es ist zu diesem Zeitpunkt der mitgliederstärkste Amateurverband Chinas. Als Liga-Manager bringt Gonnella eine eigene IFFC-Zeitung heraus, er organisiert den Spielplan, die Schiedsrichter und die Plätze. Alles noch “oldschool” per Fax. Gonnellas eigenes Team, die Allstar-Mannschaft “Zebras” darf auch an offiziellen Playoffs um den Aufstieg in die zweite chinesische Liga teilnehmen. Leider mit der Auflage, nicht aufsteigen zu dürfen, “weil wir eben kein chinesischer Verein waren”.

Wie auch der in dieser Zeit in China aktive Fußballtrainer Klaus Schlappner wird Gonnella eine Art deutscher Sportbotschafter – seine guten Chinesisch-Kenntnisse öffnen ihm sprichwörtlich Tür und Tor. Als Franz Beckenbauers Verlag dessen Autobiografie am chinesischen Markt positionieren will, organisiert Gonnella 1997 Fernsehauftritte und Autogrammstunden. Doch er verkehrt nicht nur mit Fußballern, sondern auch mit Künstlern und Funktionären. “Die 90er-Jahre waren in China ein goldenes Zeitalter. Damals war vieles möglich, das heute undenkbar ist.”

Als die Olympiade 2008 in Peking näherrückt, werden die Regeln tougher. “Mehr Hightech, mehr Kameras, mehr Druck. Auch für Ausländer wurde danach vieles schwieriger.” 2011 kehrt Gonnella nach 18 Jahren in China in die Heimat zurück. Er will sich um seine Mutter kümmern. Außerdem hat er mittlerweile eine Chinesin aus Tianjin geheiratet. Der gemeinsame Sohn soll in Deutschland zur Schule gehen, wo eben doch ein bisschen weniger Leistungsdruck herrscht.

Heute widmet sich Gonnella wieder seiner anderen großen Leidenschaft: der Musik. So spielte er bereits vor seiner Übersiedlung nach Asien in der Heavy-Metal-Band Assassin, die heute zu den Pionieren des extremen Thrash-Metal-Genres gezählt werden. In diesem Zusammenhang kam er auch zu seinem Spitznamen Raging Rob – der rasende Rob – was auch der Name seines aktuellen Bandprojekts ist.

In China schaut er regelmäßig vorbei; gerade eben hat sein Sohn, der zweisprachig aufwächst, zum ersten Mal das Land besucht. Die von ihm gegründete Liga gibt es noch immer. Zu seinen Ehren veranstaltet sie sogar einen eigenen “Gonnella-Cup”. Dass der Fußball in China noch immer kein Volkssport ist, führt der Veteran auch auf die strengen Erziehungsmethoden zurück. “Der chinesische Fußball ist nie richtig von der Gesellschaft angenommen worden. Jeder möchte, dass chinesischer Fußball nach vorne kommt, aber keiner möchte dafür sein Kind hergeben. Sie sollen eine gute Ausbildung bekommen und werden zu unzähligen Nachhilfestunden geschickt. Fußball gehört aber leider nicht zu den Disziplinen, die da gelernt werden.” Fabian Peltsch

Marc Tedder ist ab dem 1. Juli Leiter der German Business Group China bei PwC China. Tedder, der seit August 2022 die PwC German Business Group in Peking leitete, folgt Thomas Heck nach. Heck wird aus New York das German Foreign Business Network bei PwC USA leiten.

Chris Chen ist bei Nio zum Managing Director Global Business aufgestiegen. Zuvor war er unter anderem vier Jahre lang als Managing Director Europe bei den chinesischen E-Autobauer und als Senior Sales Manager für BMW China tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Starkregenereignisse nehmen auch in China zu. Am Dienstag erwartete Shanghai einen schweren Regensturm. Die Hafenstadt hat eine Sturmwarnung ausgegeben, denn das von Gewittern begleitete Unwetter nähert sich von Süden her. Dort, in den Küstenprovinzen Fujian und Guangdong, hatten heftige Regenfälle vergangene Woche für schwere Überschwemmungen gesorgt. Trotzdem trauen sich in Shanghais Finanzviertel Lujiazui einige hinaus, um die dunkelgrauen Wolkenfetzen zwischen den Hochhäusern zu fotografieren.