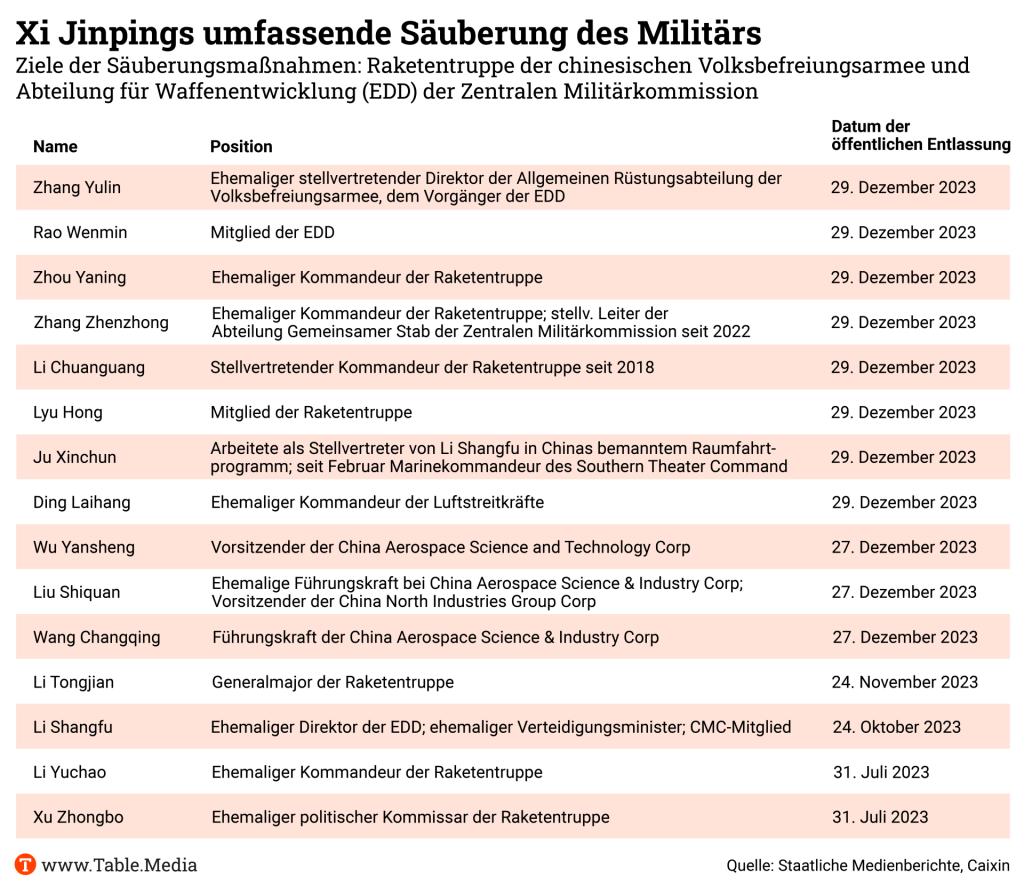

schon kurz nach seinem Amtsantritt als Parteichef hat Xi Jinping der Korruption den Kampf angesagt. Aktuell plant er, im Finanz- und Pharmasektor aufzuräumen. Im Militär ist er schon dabei: In den vergangenen Monaten wurden mehr als ein Dutzend ranghoher Militärs entlassen, ebenso wie Verteidigungsminister Li Shangfu, den er selbst ausgesucht hatte. Nun gibt es eine wahrscheinliche Erklärung für diese zunächst überraschenden Geschehnisse. Die kommen ausgerechnet von den US-Geheimdiensten.

Die US-Agenten haben herausgefunden, in welch desolatem Zustand die chinesische Armee ist; sie berichten von mit Wasser befüllten Raketentanks und zugedeckelten Raketensilos, was Starts unmöglich mache. Michael Radunski analysiert die Folgen für das chinesische Militär und für Xi selbst. Er kommt zu dem Schluss, dass das Debakel diesem nicht schadet, sondern sein hartes Durchgreifen Xi erneut stärkt.

Diese Woche reist außerdem Belgiens Premier Alexander De Croo nach Peking, es ist der Auftakt zum diesjährigen Besuchsreigen aus Europa nach China. Belgien hält seit Jahresanfang den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft. De Croos Besuch werde den Ton für die nächsten Monate setzen, schreibt Amelie Richter – und erklärt, warum der belgische Premier das EU-Dilemma mit China personifiziert.

Ihnen wünsche ich einen guten Einstieg in diesen Tag!

Belgiens Premierminister Alexander De Croo und Außenministerin Hadja Lahbib besuchen diese Woche China – als erste Vertreter eines EU-Staats in diesem Jahr. Lahbib ist bereits seit Dienstag in Shanghai, am Donnerstag stößt sie dann zum Rest der Delegation in Peking dazu. Es ist der erste Besuch eines belgischen Regierungschefs seit 2016. Belgien hält seit 1. Januar die für europäische Politik maßgebende Präsidentschaft des EU-Rats.

Auch im neuen Jahr wird es um alte Konfliktpunkte gehen: Beim Besuch des belgischen Premiers wird das Handelsdefizit mit China ein bestimmendes Thema werden. Mit De Croo reist eine große Wirtschaftsdelegation, wie die belgische Zeitung Le Soir berichtet. Die wichtigsten CEOs aus Belgien werden ihn demnach begleiten. Auch Außenministerin Lahbib trifft in Shanghai vor allem wirtschaftliche Kontakte.

In der chinesischen Hauptstadt werden sich De Croo und Lahbib mit belgischen und EU-Wirtschaftsvertretern austauschen, bevor sie zu politischen Gesprächen mit dem Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses Chinas, Zhao Leji, und Premierminister Li Qiang geladen sind. Mit Premier Qiang sind laut Agenda gut 45 Minuten Gespräch vorgesehen. Staatspräsident Xi Jinping wird De Croo ebenfalls am Freitag treffen – und mit ihm laut Agenda am Freitag gut eine Stunde verbringen.

Auf dem Plan steht zudem die Unterzeichnung einer Absichtsvereinbarung (Memorandum of Understanding, kurz MoU), deren Inhalt Belgien zunächst aber nicht nannte. De Croo und die Delegation werden außerdem die Verbotene Stadt besuchen und das neue belgische Botschaftsgebäude in Peking eröffnen.

Der vorige China-Besuch eines belgischen Premierministers, damals der heutige EU-Ratspräsident Charles Michel, ist lange her. Er fand 2016 statt, nur ein Jahr nach dem Staatsbesuch des belgischen Königs Philippe. Dieser war in Begleitung des damaligen Außenministers Didier Reynders und Unternehmern gereist. 2019 hatte Prinzessin Astrid mit einer großen Wirtschaftsdelegation das Land besucht. Bei ihrer Reise war den Berichten der chinesischen Staatsmedien zufolge die Stimmung prächtig gewesen; es wurde über “Mitgestaltung der Belt-and-Road-Initiative und Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Landwirtschaft für erstklassige Win-Win-Ergebnisse”, gesprochen. Dann kam die Covid-Pandemie.

Seither hat sich das Verhältnis zu China merklich abgekühlt. “Das europäische Konzept des De-Risking bereitet den Chinesen große Sorgen”, erklärt Bernard Dewit, Anwalt und Präsident der belgisch-chinesischen Handelskammer, gegenüber Le Soir. Es gebe zwar weniger neue ausländische Investitionen in China, aber viele große Unternehmen seien dort geblieben, sagt er.

Als Beispiele nennt er das Pharma- und Biotechnologieunternehmen UCB, den Multi-Konzern Solvay, den Recyclingkonzern Umicore, den Stahlverarbeiter Bekaert und den Display-Hersteller Barco. “Auch die Häfen Antwerpen und Zeebrugge sind dort vertreten oder unterhalten Verbindungen zu ihren chinesischen Pendants.” In Zeebrugge hält Chinas Staatsreederei Cosco 90 Prozent des einzigen Containerterminals, hinzu kommen chinesische Minderheitsbeteiligungen an Terminals von Antwerpen.

Belgien als eher kleiner Staat mit nur gut 11,5 Millionen Einwohnern liegt auf der Liste der EU-Exporteure nach China im Jahr 2022 auf Platz sieben, hinter Spanien und vor Schweden. Auch bei den Importen liegt Belgien unter den EU-Staaten auf Platz sieben. Chinesische Unternehmen spielen in der belgischen Wirtschaft auch abseits der Häfen eine bedeutende Rolle: Volvo Car in Gent ist im Besitz der Geely-Gruppe. Der Online-Riese Alibaba hat ein riesiges Logistikzentrum in Lüttich.

Dennoch wird das Handelsdefizit Belgiens mit China laut Le Soir derzeit auf 27 Milliarden geschätzt. Das Defizit mit der Volksrepublik zu verringern, war auch das Top-Anliegen der EU-Vertreter beim EU-China-Gipfel im Dezember. Für die EU liegt dieses bei rund 400 Milliarden Euro. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der mit ihr gereiste Michel machten in Peking klar, dass sich das ändern müsse – und die Europäische Union dafür auch ihre Mittel habe.

In Peking wurde unter anderem die EU-Idee, ausländische Investitionen in strategischen Wirtschaftsbereichen zu beschränken, als Protektionismus wahrgenommen, sagt Handelskammer-Chef Dewit. Die große Verliebtheitsphase sei vorbei, folgert er. “Jetzt sind wir eher im Zeitalter der Vernunft angekommen, mit einem reiferen Paar, in dem jeder lernen muss, mit den Besonderheiten des anderen zu leben.”

Nicht nur die Handelspolitik ist vom Ende der Flitterwochen betroffen – auch auf diplomatischer Ebene gibt es Verstimmung. So hatten die Zeitungen Financial Times, Le Monde und Spiegel im Dezember einen belgisch-chinesischen Spionage-Skandal aufgedeckt, ein wahres Chinagate. “Die belgische Demokratie wird verkauft. Die Chinesen versuchen, Einfluss zu erkaufen, um unsere Demokratie zu destabilisieren“, sagte De Croo zu den Berichten.

Nach den Berichten hatte Frank Creyelman, Politiker der rechtsextremen Partei Vlaams Belang, mehrere Jahre mit chinesischen Spionen zusammengearbeitet. Den Recherchen zufolge hatte der chinesische Geheimdienst Creyelman bezahlt, um chinesische Positionen in Europa zu verbreiten. Ein Opfer der Projekte zur Rufschädigung einzelner Personen ist der kritische Forscher Adrian Zenz, der das Ausmaß der Repressionen in Xinjiang aufgedeckt hat.

Die Affäre sorgte für großes Aufsehen und verdeutlichte die Einmischungsversuche Chinas in Europa. De Croo nannte die Praxis “inakzeptabel”. Bei einer Anhörung im belgischen Parlament versicherte er, das Thema bei der chinesischen Führung ansprechen zu wollen. China verhalte sich “manchmal feindselig”, sagte der belgische Premier.

Der Spionage-Skandal ist indes nicht der einzige Grund für diplomatische Verstimmung: 2021 hatte Außenministerin Sophie Wilmès den chinesischen Botschafter einbestellt, nachdem China den belgischen Abgeordneten Samuel Cogolati sanktioniert hatte. 2022 nahm Belgien nach einem von “chinesischen Gruppen”ausgehenden Cyberangriff gegen das Verteidigungsministerium Kontakt zu den chinesischen Behörden aufg. Und im Oktober 2023 gab der belgische Geheimdienst bekannt, dass er einen Verdacht der Spionage über das Alibaba-Logistikzentrum in Lüttich untersucht.

Das belgische Parlament hat zudem als eines der wenigen europäischen Parlamente vor der “Gefahr eines Völkermords” an der uigurischen Minderheit in Xinjiang gesprochen. Die belgische Regierung benutzt den Begriff bisher zwar nicht. Aber auch so knarzt es ordentlich in den diplomatischen Beziehungen.

De Croo wird in Peking nun auch als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft empfangen. Das belgische Programm für die EU-Ratspräsidentschaft hat in Bezug auf China vor allem einen Handelsfokus und setzt den Ansatz aus 2023 fort: das “level playing field”, also einheitliche Wettbewerbsbedingungen, wiederherstellen und Abhängigkeiten von China reduzieren. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft wolle sich bemühen, dazu eine “kohärente und konsensfähige EU-Politik zu entwickeln”, heißt es im Programm.

Pekings erster Gast De Croo personifiziert somit in gewisser Weise das europäische China-Dilemma. Der Besuch wird auch den Ton für die nächsten Monate setzen. Zumindest bis Ende Juni – denn ab Juli übernimmt Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft.

Chinas Militär scheint in einem desolaten Zustand zu sein – zumindest einige wichtige Einheiten der Volksbefreiungsarmee wie die Raketenstreitkräfte. Das zeigen neue Erkenntnissen der US-Geheimdienste, aus denen der Nachrichtendienst Bloomberg zitiert. Demnach sollen die US-Dienste unter anderem herausgefunden haben, dass Tanks chinesischer Raketen mit Wasser gefüllt seien satt mit Treibstoff.

Die Folgen wären weitreichend: Zum einen ist es ein schwerer Rückschlag für die Modernisierung des chinesischen Militärs. Zum anderen müssten auch mögliche Angriffspläne – etwa auf Taiwan – neu bewertet werden. Xis Position als Oberbefehlshaber an der Spitze nimmt allerdings keinen Schaden. Im Gegenteil.

Naturgemäß lassen sich Berichte von Geheimdiensten kaum unabhängig überprüfen, so auch in diesem Fall. Aber vor allem im Hinblick auf die jüngsten Säuberungen im chinesischen Militär erscheinen die amerikanischen Geheimdienstberichte zumindest plausibel.

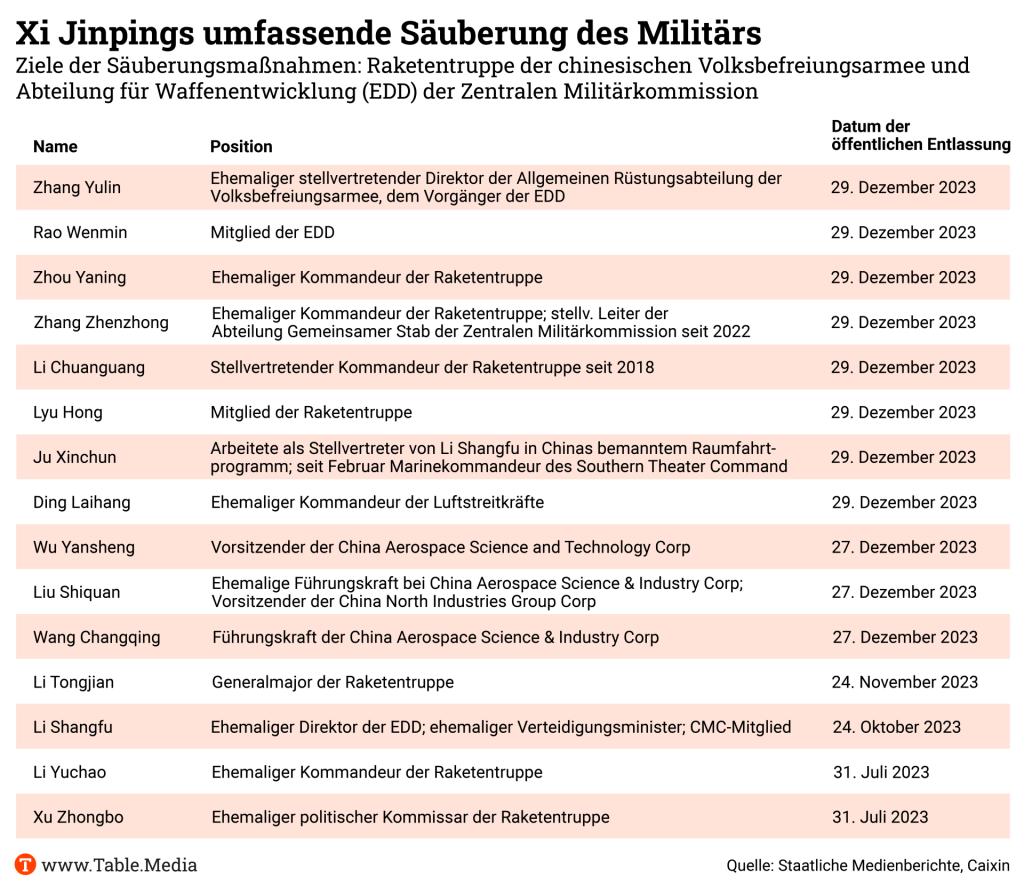

Denn die Berichte liefen nachträglich eine Erklärung dafür, weshalb in den vergangenen Monaten mehr als ein Dutzend ranghoher Militärs entlassen wurden. Etliche verschwanden einfach aus der Öffentlichkeit. Wenig später wurden sie zwar offiziell von ihren Posten entfernt, jedoch meist ohne Begründung. Gab es dann doch mal eine Rechtfertigung, war oft nur unspezifisch von Korruption die Rede.

Zuletzt hatte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei neun ranghohe Militärvertreter aus dem Nationalen Volkskongress ausgeschlossen, darunter vier aus den Raketenstreitkräften (PLARF). Anfang August hatte Xi gar die gesamte Führung der Raketenstreitkräfte ausgewechselt. Selbst der ehemalige Verteidigungsminister Li Shangfu (李尚福) wurde nach diesem Muster gestürzt. In der Folge blieb der Ministerposten monatelang unbesetzt. Erst Ende Dezember wurde mit Admiral Dong Jun ein Nachfolger ernannt.

Viele dieser Schritte kamen sowohl für die Öffentlichkeit als auch für Experten völlig überraschend. Doch auffällig oft ging es um die Raketenstreitkräfte der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLARF/中国人民解放军火箭军). Und an dieser Stelle wird es kritisch.

“Xi persönlich hat seinen Fokus auf die PLARF gelegt”, erklärt Brendan Mulvaney im Gespräch mit Table.Media. Seit seinem Amtsantritt habe Xi viel Zeit und Ressourcen sowie politische Unterstützung in diese Truppe investiert. “Xi spricht davon, dass das PLARF von zentraler Bedeutung für künftige Konflikte sei”, sagt der Direktor des China Aerospace Studies Institute, einer renommierten Denkfabrik der US-Luftwaffe.

Dem PLARF-Kommando unterstehen unter anderem Chinas Atomwaffenarsenal sowie die strategisch-konventionellen Raketen des Landes. Damit würde ihnen auch in jedem Angriffsszenario auf Taiwan eine wichtige Rolle zukommen. Und Xi wird nicht müde zu betonen, dass die “Wiedervereinigung” mit Taiwan ein Ziel sei, das er notfalls auch mit militärischen Mitteln erreichen wolle.

Auch dafür will Xi als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission die angestaubte Volksbefreiungsarmee in eine moderne, schlagkräftige Truppe umwandeln. Milliardensummen wurde bereits investiert, um aus Chinas Militär bis 2027 eine moderne Streitmacht zu machen. Auf Satellitenbildern aus dem Jahr 2021 ist zu sehen, wie in der Wüste von Xinjiang Hunderte nuklearfähige Raketensilos errichtet wurden. Damals war im Ausland die Sorge groß, dass China in naher Zukunft mit den Atomwaffen Russlands oder der USA konkurrieren könnte.

Doch die aktuellen Geheimdienstberichte zeigen, dass genau in diesen wichtigen Bereichen Xis Modernisierungsbemühungen dramatisch ausgebremst wurden: Ganze Silofelder in Westchina sollen demnach mit Deckeln versehen sein, die den effektiven Abschuss von Raketen nicht erlauben. Hinzu kommen Raketen, deren Tanks offenbar mit Wasser statt mit Treibstoff befüllt sind.

Die Berichte wirken wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Schon 2014 warnten chinesische Militärexperten, Korruption in den Reihen der Volksbefreiungsarmee sei der Hauptgrund, der die Kampffähigkeit des chinesischen Militärs negativ beeinträchtige. Einige US-Beamte gehen nun davon aus, dass die Korruption innerhalb der chinesischen Streitkräfte derart groß sein könnte, dass Xi zurückhaltender über größere Militäraktionen nachdenken werde.

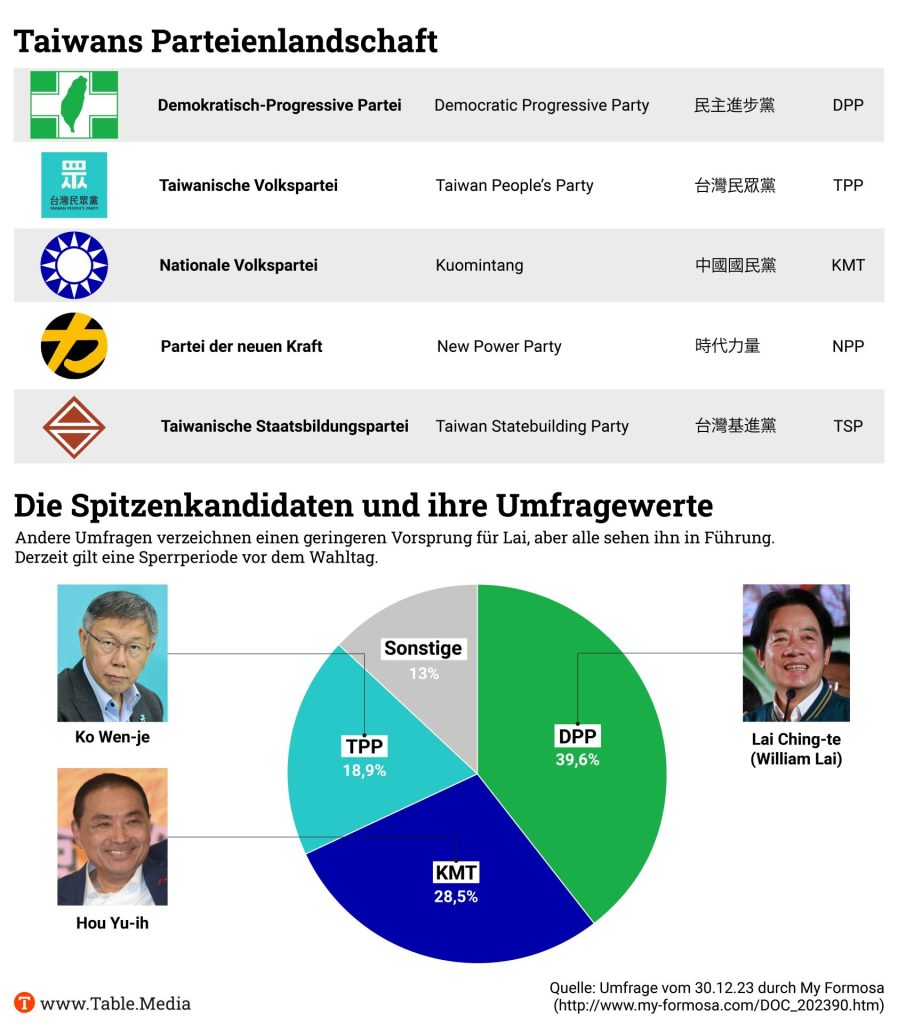

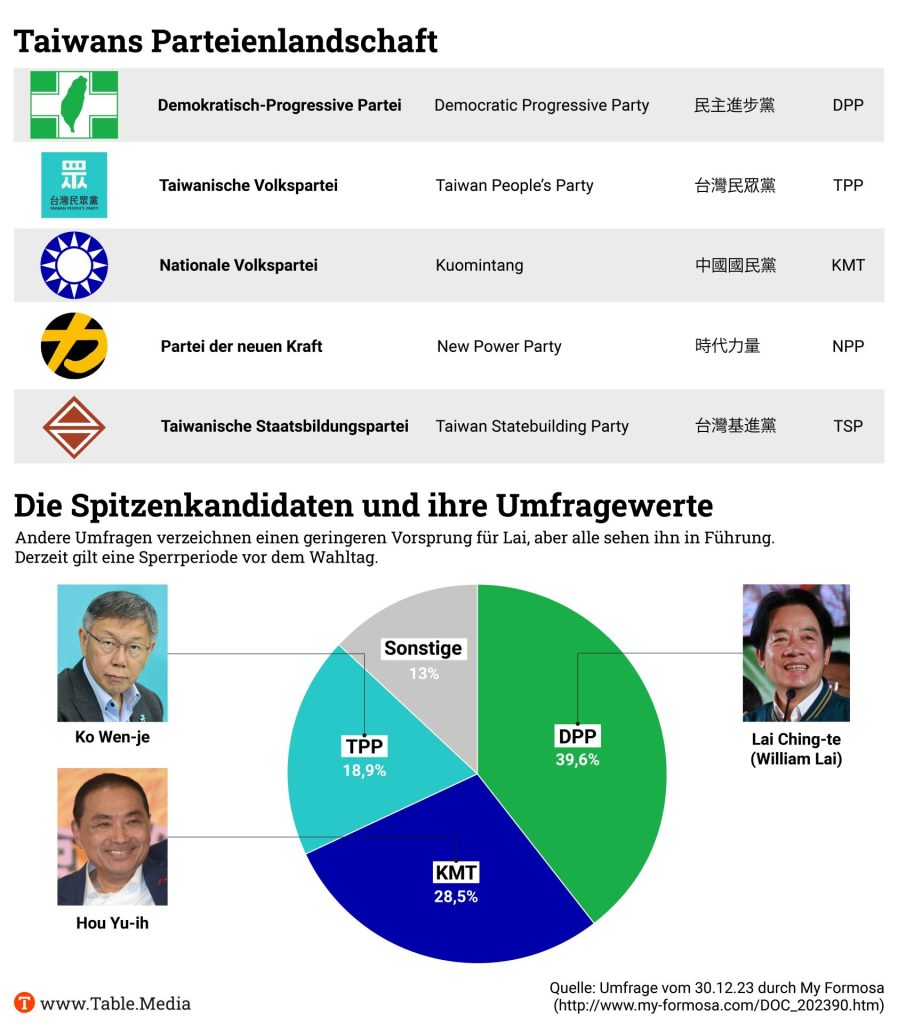

Das wäre eine gute Nachricht für Taiwan, wo am kommenden Samstag ein neuer Präsident gewählt wird. Allerdings lässt sich das genaue Ausmaß der Korruption im chinesischen Militär nur erahnen. Und auch US-Geheimdienstberichte sollte man kritisch betrachten.

Indirekte Bestätigungen kommen allerdings von berufener Seite: Selbst die “People’s Liberation Army Daily”, die Zeitung des chinesischen Militärs, kündigte in einem Leitartikel am 1. Januar an, man werde in diesem Jahr einen umfassenden “Krieg gegen Korruption” führen. Die Bereinigung des Managements werde vertieft. Man sei darauf bedacht, gängiges Verhalten zu korrigieren, die Disziplin zu schärfen und Korruption zu bekämpfen. Es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wohl weitere Säuberungen bevorstehen.

Bliebe Xi Jinping. Manche Analysten glauben, dass die Säuberungen und die ausgebremste PLA-Modernisierung die Position des Staats- und Parteichefs als Oberbefehlshaber schwächen könnten. Vor allem, weil es sich bei vielen der geschassten Militärs um Kader handelt, die dank Xi befördert wurden.

Doch für eine Schwächung Xis gibt es keine Anzeichen. Im Gegenteil. Das harte und umfassende Durchgreifen stellt unter Beweis, wie sehr Xi das Militär im Griff hat und es auf Linie bringt. Xi zeigt, wie ernst es ihm ist, die Korruption zu beseitigen, Disziplin zu steigern und damit Chinas Militär kampfbereit zu machen.

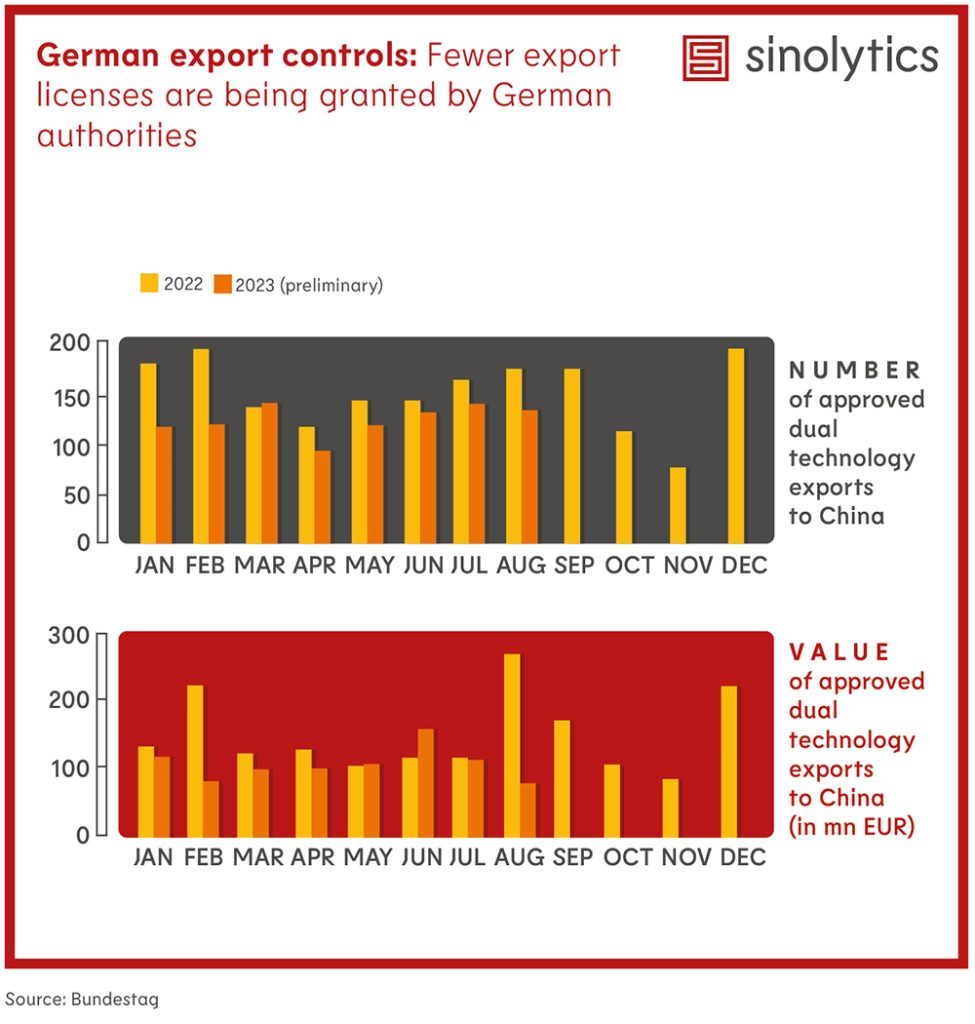

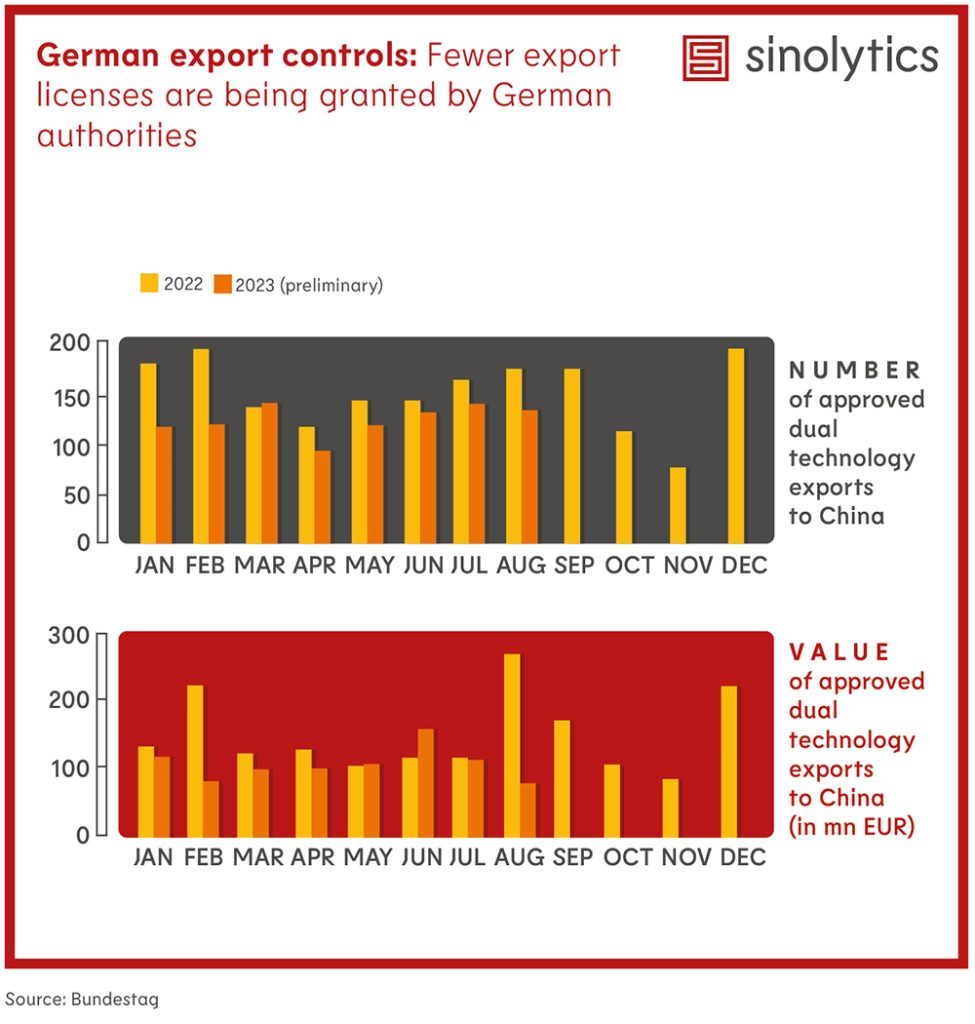

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

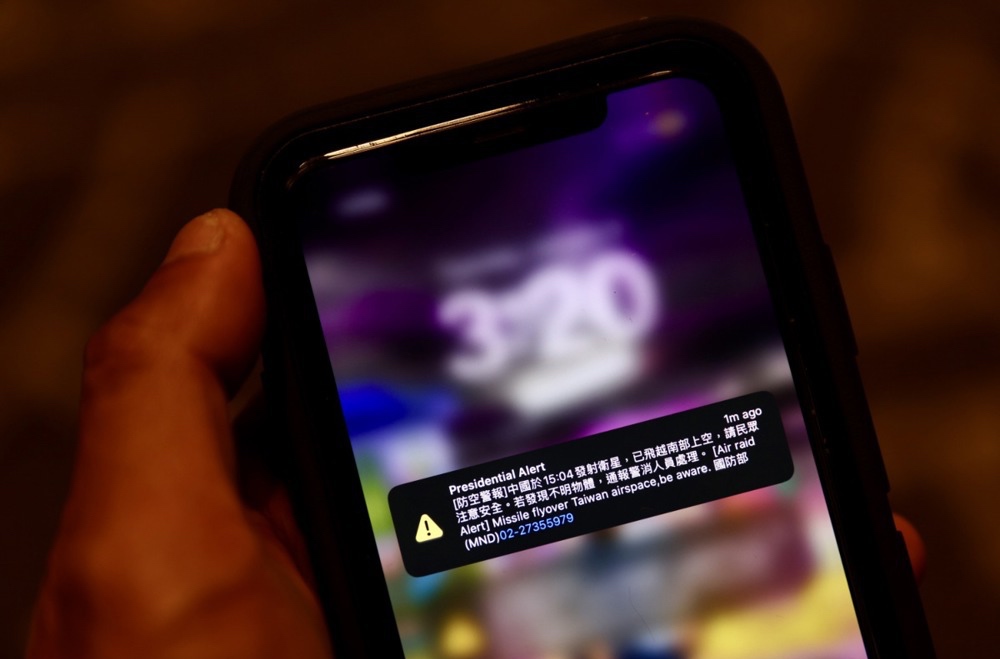

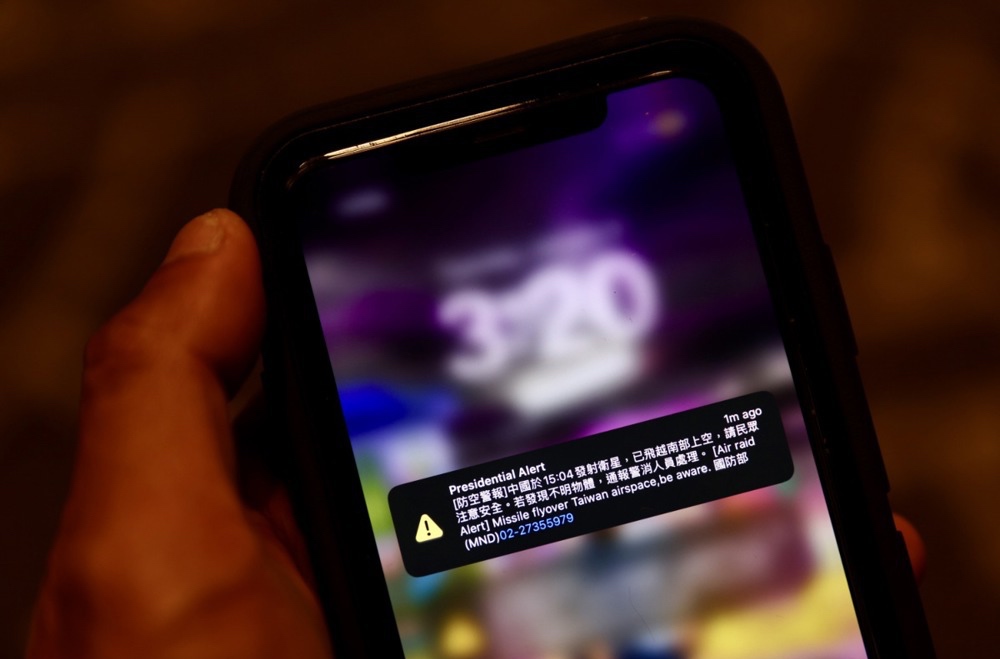

Kurz vor der Wahl eines neuen Präsidenten und Parlaments in Taiwan hat eine falsch übersetzte Warnmeldung zum Überflug eines Satelliten aus China am Dienstag für Aufregung gesorgt. Das Militär hatte am Nachmittag eine Nachricht mit schrillem Alarmton an alle Smartphones ausgesandt – mit der Information, dass Chinas Regierung einen Satelliten gestartet habe, dessen Flugbahn durch den Luftraum über Südtaiwan führen werde.

Das Problem: Während die chinesische Version der auf alle Smartphones geschickten Warnung korrekt von einem Satelliten (卫星) sprach, hieß es in der englischen Übersetzung: “Achtung, Rakete überfliegt Luftraum Taiwans” (“Missile flyover Taiwan airspace, be aware”). Das Verteidigungsministerium räumte den Fehler wenig später ein.

Der Vorfall zeigt die hohe Nervosität nur vier Tage vor der Wahl am Samstag. Chinas Staatsmedien hatten ebenfalls den Start einer Rakete vom Typ Langer Marsch 2C mit einem Forschungssatelliten an Bord aus dem Xichang Satellite Launch Center in Sichuan gemeldet. Der zum sogenannten Einstein-Probe-Projekt gehörende Satellit sei erfolgreich in seine vorbestimmte Umlaufbahn eingeschwenkt, hieß es.

Das Einstein-Probe-Programm der Chinesischen Akademie für Wissenschaften (CAS) wird laut der South China Morning Post auch von der European Space Agency (ESA) und dem Max Planck-Institut für extraterrestrische Physik unterstützt. Der neue Satellit ist demnach eine Art Observatorium, das mithilfe von Röntgenstrahlen Blitze am Nachthimmel beobachtet, um auffällige kosmische Ereignisse zu analysieren.

Doch die Anspannung in Taiwan ist derzeit ungleich größer als in normalen Zeiten. Wahlen sind dort stets von Einschüchterungskampagnen Pekings begleitet, dieses Jahr mehr denn je. Außenminister Joseph Wu erfuhr während einer Pressekonferenz von dem Alarm und ordnete den Satellitenstart sogleich als Routine ein. “Wenn eine Rakete unseren Himmel durchquert, werden einige ihrer Röhren oder Trümmer in diese Region fallen. Das ist der Grund, warum unser nationales Warnzentrum diese Art von Warnung ausgibt.” Auch bei früheren Starts dieser Art hätten Chinas Satelliten in großer Höhe Taiwan überquert und dabei nie Schaden angerichtet, so Wu. Das sei auch dieses Mal nicht zu erwarten.

Eric Chu, Vorsitzender der China-freundlicheren Oppositionspartei KMT versuchte unterdessen, den Vorfall politisch zu nutzen. Er warf der regierenden und China-kritischen DPP vor, mit dem Alarm gezielt Angst vor China zu schüren. Damit wolle die Partei ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen, so Chu.

Ob das Timing des Satellitenstarts irgendetwas mit der bevorstehenden Wahl zu tun hat, ist unklar. Im Vorfeld der Wahl schickt China derzeit regelmäßig Flugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone (Air Defense Identification Zone – ADIZ). Schiffe der Volksrepublik überqueren die Medianlinie, vergangene Woche wurden auffällig viele angebliche Wetterballons gesichtet, hinzu kommen vermehrte Cyberattacken. Das Ziel: einen Wahlsieg der von Peking als “Separatisten” angesehenen DPP zu verhindern. ck

Xi Jinping hat zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen Korruption in Sektoren wie Finanzen und Pharma aufgerufen. Die Korruptionsbekämpfer sollten dabei vor allem gegen geheime Absprachen zwischen Regierungsbeamten und Geschäftsleuten vorgehen, sagte der Staats- und Parteichef bei einer Plenarsitzung der Zentralen Disziplinkommission der Partei. Das berichtete das Wirtschaftsmagazin Caixin am Dienstag. Die Rede ist ein Signal, dass Xi neben der laufenden Kampagne gegen Bestechlichkeit im Militär für 2024 auch weitere Bereiche im Visier hat.

Einige dieser Branchen waren bereits in dem im September 2023 veröffentlichten Fünfjahresplan der Zentralen Koordinationsgruppe für Korruptionsbekämpfung als Schwerpunktbereiche genannt. Damit solle die “industrielle, systemische und regionale Korruption” ausgemerzt werden soll.

Neben der Volksbefreiungsarmee hatten die Ermittler 2023 laut Caixin auch das Gesundheitswesen unter die Lupe genommen. In einer groß angelegten Kampagne gingen sie demnach landesweit gegen mehr als 150 Krankenhausdirektoren vor. Auch gegen mehrere Spitzenmanager der Finanzbranche gibt es bereits Ermittlungen wegen Bestechung. Der Kampf gegen die Korruption ist eine Priorität Xi Jinpings, seit er im Amt ist. Derzeit aber scheint das Thema für ihn eine neue Dringlichkeit zu besitzen. So betonte er: “Die Anti-Korruptions-Kampagne darf nicht nachlassen und keine Gnade zeigen.” ck

China hat Nach Angaben der Regierung in Peking hat offenbar eine Methode entwickelt, um AirDrop-Nutzer zu identifizieren. Das berichtet unter anderem die South China Morning Post. Diese Funktion des iPhone von Apple benötigt nur eine Bluetooth-Verbindung, um den schnellen Austausch von Dateien, etwa Bildern, Dokumenten oder Videos, zwischen Apple-Geräten zu ermöglichen.

Da dies kaum eine elektronische Spur hinterlässt und kaum zu überwachen ist, war die Technik Peking ein Dorn im Auge – gerade weil sie vielfach von Aktivisten genutzt wird.Unter anderem hatten während der Proteste in Hongkong 2019 viele Demonstranten AirDrop genutzt.

Die staatlich geförderte Forensik-Firma Beijing Wangshendongjian Technology habe der Polizei nun geholfen, Personen aufzuspüren, die Apples AirDrop-Funktion zum Versenden “unangemessener Äußerungen” nutzen, teilte das Justizministerium auf seinem WeChat-Kanal mit. laut dem Bericht mit. Die Technik könne das verschlüsselte Geräteprotokoll eines iPhones knacken, um die Nummern und E-Mails von Absendern zu identifizieren, die AirDrop-Inhalte weitergeben. Das Forensik-Unternehmen habe “die technischen Schwierigkeiten beim Aufspüren anonymer AirDrops überwunden”, hieß es.

Zentral für Chinas Überwachungsbehörden ist vor allem, dass das Unternehmen “die weitere Verbreitung unangemessener Äußerungen” in der Pekinger U-Bahn verhindert haben soll, als ein Fahrgast ein Video via AirDrop erhalten habe. Die Polizei habe mit dieser Methode mehrere Verdächtige identifiziert, so das Ministerium. Ob jemand verhaftet wurde, teilte es nicht mit.

Apple reagierte zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. Das Unternehmen hatte die Funktion auf chinesischen iPhones schon 2022 eingeschränkt. Im Juli 2023 hatte Chinas oberste Internetaufsichtsbehörde einen Verordnungsentwurf vorgestellt, der darauf abzielt, die Nutzung von AirDrop zum “Schutz der nationalen Sicherheit” weiter einzuschränken. cyb

Mit Preisnachlässen haben die chinesischen Autobauer die Nachfrage im vergangenen Jahr angekurbelt. 2023 stieg der Pkw-Absatz um 5,3 Prozent auf 21,93 Millionen Einheiten, teilte der Autoverband China Passenger Car Association am Dienstag mit. Damit schaffte die Branche in China das dritte Wachstumsjahr in Folge.

Insbesondere die Ausfuhren zogen an. Sie schnellten um 62 Prozent auf den Rekordwert von 3,83 Millionen Fahrzeuge, damit überholt China wohl Japan als weltgrößten Autoexporteur – angetrieben von den E-Autobauern, die zunehmend auf ausländische Märkte drängten.

Allein BYD verkaufte 2023 insgesamt rund drei Millionen Fahrzeuge, knapp 62 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Wegen der zögerlichen Neuwagen-Nachfrage tobt auf dem weltgrößten Automarkt seit Anfang 2023 ein Preiskampf, der vom US-Elektroautobauer Tesla ausgelöst wurde und sich seitdem auf mehr als 40 Marken ausgeweitet hat. rtr/cyb

Die neue und vielversprechende Alzheimer-Therapie des japanischen Pharmakonzerns Eisai hat die Zulassung durch die chinesischen Aufsichtsbehörden erhalten. Eisai und dessen Partner Biogen kündigten am Dienstag laut Bloomberg an, bereits im Juli mit dem Verkauf in China zu beginnen.

Die Zulassung des Medikaments Leqembi in China, wo etwa zehn Millionen Menschen an Alzheimer leiden, folgte auf die Verkaufserlaubnis in den USA und dem Heimatmarkt Japan im vergangenen Jahr. Derzeit bemüht sich Eisai um die Genehmigung für den Verkauf des Medikaments auf weiteren Märkten, unter anderem in Europa.

Japan ist nicht immer Chinas bevorzugter Wirtschaftspartner, aber für die Pharmaindustrie des Landes ergeben sich weiterhin gewaltige Chancen. Beide ostasiatische Länder haben eine schnell alternde Bevölkerung; Japans Medikamentenhersteller forschen mit Hochdruck an Therapien für Krankheiten, die vor allem im fortgeschrittenen Lebensalter auftreten. cyb

Chinas Wirtschaftsleistung präsentierte sich im vergangenen Jahr so enttäuschend, dass manche Beobachter die Ansicht vertreten, das Wachstum hätte seinen Zenit bereits erreicht und von nun an gehe es bergab. Es ist jedoch viel zu früh, Chinas wirtschaftliche Resilienz abzuschreiben.

Die Aufhebung der drakonischen Null-Covid-Beschränkungen zu Jahresbeginn 2023 schürte im Land eine Art Euphorie, die sich in einem drastisch steigenden Verbrauch niederschlug. Doch schon bald verdüsterte sich die Stimmung. Das zweite Quartal brachte rückläufige Exporte, stagnierende Einzelhandelsumsätze, schrumpfende Unternehmensgewinne, Ausgabenkürzungen der Lokalregierungen und einen schwächelnden Immobiliensektor. Das Geschäftsklima in China trübte sich dramatisch ein, und ausländische Unternehmen wurden verschreckt. Im November verzeichnete China erstmals ein Quartalsdefizit im Bereich ausländischer Direktinvestitionen.

Dennoch wird Chinas Wirtschaft in diesem Jahr wahrscheinlich um mindestens fünf Prozent wachsen – ein im internationalen Vergleich respektabler Wert. Noch bedeutsamer ist, dass Chinas Wirtschaft immer noch über jede Menge Treibstoff im Tank verfügt. Dank einer rekordverdächtigen Sparquote stehen dem Land immer noch reichlich günstige Finanzmittel für Investitionen und Innovationen zur Verfügung.

Schon jetzt investiert China massiv in Technologien – wie erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und künstliche Intelligenz -, die die Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten prägen werden. Darüber hinaus weitet China rasch seine Kapazitäten im Bereich aufstrebender Technologien wie Kernfusion, Quantencomputer, Quantenkommunikation und optische Halbleiter aus. Wir wissen, dass diese Strategie funktioniert. Andere erfolgreiche Volkswirtschaften, wie Japan in den 1970er- und 1980er-Jahren, haben dies bewiesen.

Geopolitische Spannungen – insbesondere die von den USA angeführten Bestrebungen, sich wirtschaftlich von China zu “entkoppeln” – schrecken ausländische Direktinvestitionen ab und veranlassen Unternehmen zur Diversifizierung ihrer Produktion außerhalb Chinas. Doch viele ausländische Unternehmen kehren dem Land nicht gänzlich den Rücken, sondern verfolgen eine “China+1”-Strategie, im Rahmen derer sie zwar neue Niederlassungen in einem Drittland eröffnen, ihre Geschäftstätigkeit in China aber fortführen.

Der Grund dafür ist simpel. Mit einem Anteil von 30 Prozent an der weltweiten Wertschöpfung im Bereich Fertigung – das entspricht etwa dem Anteil Deutschlands, Japans und der USA zusammen – bietet China den Unternehmen immer noch einen massiven Kostenvorteil. Und in Anbetracht der noch hinzukommenden enormen Überkapazitäten lässt sich feststellen, dass Chinas Fertigungssektor weiterhin florieren wird. Amerikas Entkopplungsbestrebungen werden letztlich nur dazu führen, dass China die Entwicklung seiner eigenen Produktionskapazitäten in Übersee beschleunigt, so wie dies Japan seit den 1980er-Jahren getan hat.

Ebenso überbewertet werden die wahrscheinlichen Auswirkungen ungünstiger demografischer Trends auf das langfristige Wachstum. Ja, Chinas Bevölkerung altert und schrumpft zahlenmäßig rapide. Da jedoch KI die Automatisierung einer wachsenden Zahl von Aufgaben ermöglicht, wird die Produktivität steigen und die Nachfrage nach menschlichen Arbeitskräften sinken. In Verbindung mit verbesserter Bildung dürfte dies den Rückgang der Erwerbsbevölkerung mehr als ausgleichen – und möglicherweise sogar das gegenteilige Problem schaffen: zu wenige Arbeitsplätze.

Wie erklärt sich also Chinas langsame Erholung nach der Covid-19-Pandemie? Die Antwort darauf findet sich in der Regierungspolitik.

In den letzten Jahren war die Zentralregierung bestrebt, Ungleichgewichte zu beseitigen, die Chinas langfristige Wachstumsaussichten bedrohen, angefangen bei der massiven Verschuldung staatlicher und privater Unternehmen (wie beispielsweise von Immobilienentwicklern) und der Lokalregierungen. Wenn China etwas von den USA gelernt hat, dann, dass übermäßige Finanzialisierung den Produktionssektor eines Landes zerstören kann. Aus diesem Grund haben sich die chinesischen Behörden dem Schuldenabbau verschrieben.

Oberste Priorität in dieser Hinsicht sind die Lokalregierungen. Seit 2010 hat China zweimal auf umfassende fiskalische und monetäre Expansion gesetzt, die jedes Mal zu einem Anstieg der Verschuldung der Lokalregierungen geführt haben. Nach der ersten Runde in den Jahren 2014 bis 2018 gestattete die Zentralregierung den Lokalverwaltungen die Ausgabe langfristiger Anleihen im Wert von acht Billionen Yuan (etwa 1,03 Billionen Euro), damit diese ihre Schulden zurückzahlen konnten – eine Art Schuldenumwandlungsprogramm. Doch während der Covid-19-Pandemie waren die Lokalregierungen erneut gezwungen, in großem Stil Kredite aufzunehmen, wodurch noch mehr Schulden angehäuft wurden, an deren Bewältigung die Behörden noch arbeiten.

Eine weitere Priorität der Zentralregierung besteht darin, die übermäßige Kommerzialisierung einiger Sektoren rückgängig zu machen. Man denke an die Nachhilfeindustrie. Familien bezahlen private Bildungsunternehmen für Nachhilfeunterricht, in der Hoffnung, ihren Kindern dadurch einen Vorteil gegenüber ihren Mitschülern zu verschaffen. Diese Unternehmen verlangen allerdings viel Geld, das die Eltern nur schwer aufbringen können, und bringen den Schülern, die bereits in der Schule hart arbeiten, nur geringen Nutzen. Daher haben die Behörden im Jahr 2021 – nachdem die private Nachhilfeindustrie explosionsartig auf 120 Milliarden Dollar angewachsen war – den gewinnorientierten Nachhilfeunterricht in Hauptfächern verboten.

Das dritte zentrale Ungleichgewicht, das Chinas Regierung abzubauen versucht, liegt im Immobiliensektor, der einfach zu groß ist und auf den zwischen 2013 und 2021 etwa ein Viertel aller Anlageinvestitionen entfielen. Da einige große Bauträger inzwischen Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zu bedienen, hat die Stabilisierung des Sektors für die politischen Entscheidungsträger höchste Priorität.

Keines dieser Ungleichgewichte stellt eine unmittelbare Gefahr für das chinesische Wachstum dar, aber ihre Beseitigung wird die langfristige wirtschaftliche Gesundheit Chinas stärken. Aus diesem Grund ergreift Chinas Regierung trotz der damit verbundenen kurzfristigen Kosten entschlossene Maßnahmen. So sind beispielsweise die Verkäufe von Wohnimmobilien seit Mitte 2021 um etwa 40 Prozent eingebrochen, was vor allem auf die Bemühungen der Regierung zurückzuführen ist, den Sektor in den Griff zu bekommen.

Die gute Nachricht lautet, dass die Regierung das Wachstum als ihr Hauptziel für dieses Jahr festgelegt und erneut expansive geld- und fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen hat. Dabei hervorzuheben ist, dass die Währungsbehörden die Banken ermutigen, die Kreditvergabe an Bauträger wiederaufzunehmen, wodurch die Hoffnung besteht, dass sich der Immobiliensektor in diesem Jahr normalisieren wird. Übersetzung: Helga Klinger-Groier

Yang Yao ist ein chinesischer Ökonom, Akademiker und Autor. Er ist Professor und Direktor des China Center for Economic Research und Dekan der National School of Development an der Peking-Universität.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Philipp Böing wird ab Februar die Professur für Empirische Innovationsforschung mit Schwerpunkt China an der Goethe-Universität Frankfurt antreten. Ein zentraler Forschungsschwerpunkt soll auf Innovation, Produktivität und globaler Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in China liegen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Der am Sonntag verstorbene Franz Beckenbauer war im fußballverrückten China äußerst beliebt. Schon in den 1990er-Jahren sprachen Chinesen Reisende aus Deutschland etwa in der Eisenbahn auf “be-ken-bao-er” an, meist mit einem Lächeln und Daumen nach oben.

Seit vielen Jahren überträgt das Staatsfernsehen in China die Bundesliga, live trotz Zeitverschiebung. Beckenbauers Verein Bayern München hat viele Fans in China und seit 2017 auch ein Büro in Shanghai. Hier signiert der “Kaiser”, der auch Ehrenpräsident des FC Bayern war, bei einem Fußballtraining im Rahmen einer Asienreise des Clubs 2015 für Kinder eines Jugendtrainingcamps Autogramme.

schon kurz nach seinem Amtsantritt als Parteichef hat Xi Jinping der Korruption den Kampf angesagt. Aktuell plant er, im Finanz- und Pharmasektor aufzuräumen. Im Militär ist er schon dabei: In den vergangenen Monaten wurden mehr als ein Dutzend ranghoher Militärs entlassen, ebenso wie Verteidigungsminister Li Shangfu, den er selbst ausgesucht hatte. Nun gibt es eine wahrscheinliche Erklärung für diese zunächst überraschenden Geschehnisse. Die kommen ausgerechnet von den US-Geheimdiensten.

Die US-Agenten haben herausgefunden, in welch desolatem Zustand die chinesische Armee ist; sie berichten von mit Wasser befüllten Raketentanks und zugedeckelten Raketensilos, was Starts unmöglich mache. Michael Radunski analysiert die Folgen für das chinesische Militär und für Xi selbst. Er kommt zu dem Schluss, dass das Debakel diesem nicht schadet, sondern sein hartes Durchgreifen Xi erneut stärkt.

Diese Woche reist außerdem Belgiens Premier Alexander De Croo nach Peking, es ist der Auftakt zum diesjährigen Besuchsreigen aus Europa nach China. Belgien hält seit Jahresanfang den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft. De Croos Besuch werde den Ton für die nächsten Monate setzen, schreibt Amelie Richter – und erklärt, warum der belgische Premier das EU-Dilemma mit China personifiziert.

Ihnen wünsche ich einen guten Einstieg in diesen Tag!

Belgiens Premierminister Alexander De Croo und Außenministerin Hadja Lahbib besuchen diese Woche China – als erste Vertreter eines EU-Staats in diesem Jahr. Lahbib ist bereits seit Dienstag in Shanghai, am Donnerstag stößt sie dann zum Rest der Delegation in Peking dazu. Es ist der erste Besuch eines belgischen Regierungschefs seit 2016. Belgien hält seit 1. Januar die für europäische Politik maßgebende Präsidentschaft des EU-Rats.

Auch im neuen Jahr wird es um alte Konfliktpunkte gehen: Beim Besuch des belgischen Premiers wird das Handelsdefizit mit China ein bestimmendes Thema werden. Mit De Croo reist eine große Wirtschaftsdelegation, wie die belgische Zeitung Le Soir berichtet. Die wichtigsten CEOs aus Belgien werden ihn demnach begleiten. Auch Außenministerin Lahbib trifft in Shanghai vor allem wirtschaftliche Kontakte.

In der chinesischen Hauptstadt werden sich De Croo und Lahbib mit belgischen und EU-Wirtschaftsvertretern austauschen, bevor sie zu politischen Gesprächen mit dem Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses Chinas, Zhao Leji, und Premierminister Li Qiang geladen sind. Mit Premier Qiang sind laut Agenda gut 45 Minuten Gespräch vorgesehen. Staatspräsident Xi Jinping wird De Croo ebenfalls am Freitag treffen – und mit ihm laut Agenda am Freitag gut eine Stunde verbringen.

Auf dem Plan steht zudem die Unterzeichnung einer Absichtsvereinbarung (Memorandum of Understanding, kurz MoU), deren Inhalt Belgien zunächst aber nicht nannte. De Croo und die Delegation werden außerdem die Verbotene Stadt besuchen und das neue belgische Botschaftsgebäude in Peking eröffnen.

Der vorige China-Besuch eines belgischen Premierministers, damals der heutige EU-Ratspräsident Charles Michel, ist lange her. Er fand 2016 statt, nur ein Jahr nach dem Staatsbesuch des belgischen Königs Philippe. Dieser war in Begleitung des damaligen Außenministers Didier Reynders und Unternehmern gereist. 2019 hatte Prinzessin Astrid mit einer großen Wirtschaftsdelegation das Land besucht. Bei ihrer Reise war den Berichten der chinesischen Staatsmedien zufolge die Stimmung prächtig gewesen; es wurde über “Mitgestaltung der Belt-and-Road-Initiative und Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Landwirtschaft für erstklassige Win-Win-Ergebnisse”, gesprochen. Dann kam die Covid-Pandemie.

Seither hat sich das Verhältnis zu China merklich abgekühlt. “Das europäische Konzept des De-Risking bereitet den Chinesen große Sorgen”, erklärt Bernard Dewit, Anwalt und Präsident der belgisch-chinesischen Handelskammer, gegenüber Le Soir. Es gebe zwar weniger neue ausländische Investitionen in China, aber viele große Unternehmen seien dort geblieben, sagt er.

Als Beispiele nennt er das Pharma- und Biotechnologieunternehmen UCB, den Multi-Konzern Solvay, den Recyclingkonzern Umicore, den Stahlverarbeiter Bekaert und den Display-Hersteller Barco. “Auch die Häfen Antwerpen und Zeebrugge sind dort vertreten oder unterhalten Verbindungen zu ihren chinesischen Pendants.” In Zeebrugge hält Chinas Staatsreederei Cosco 90 Prozent des einzigen Containerterminals, hinzu kommen chinesische Minderheitsbeteiligungen an Terminals von Antwerpen.

Belgien als eher kleiner Staat mit nur gut 11,5 Millionen Einwohnern liegt auf der Liste der EU-Exporteure nach China im Jahr 2022 auf Platz sieben, hinter Spanien und vor Schweden. Auch bei den Importen liegt Belgien unter den EU-Staaten auf Platz sieben. Chinesische Unternehmen spielen in der belgischen Wirtschaft auch abseits der Häfen eine bedeutende Rolle: Volvo Car in Gent ist im Besitz der Geely-Gruppe. Der Online-Riese Alibaba hat ein riesiges Logistikzentrum in Lüttich.

Dennoch wird das Handelsdefizit Belgiens mit China laut Le Soir derzeit auf 27 Milliarden geschätzt. Das Defizit mit der Volksrepublik zu verringern, war auch das Top-Anliegen der EU-Vertreter beim EU-China-Gipfel im Dezember. Für die EU liegt dieses bei rund 400 Milliarden Euro. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der mit ihr gereiste Michel machten in Peking klar, dass sich das ändern müsse – und die Europäische Union dafür auch ihre Mittel habe.

In Peking wurde unter anderem die EU-Idee, ausländische Investitionen in strategischen Wirtschaftsbereichen zu beschränken, als Protektionismus wahrgenommen, sagt Handelskammer-Chef Dewit. Die große Verliebtheitsphase sei vorbei, folgert er. “Jetzt sind wir eher im Zeitalter der Vernunft angekommen, mit einem reiferen Paar, in dem jeder lernen muss, mit den Besonderheiten des anderen zu leben.”

Nicht nur die Handelspolitik ist vom Ende der Flitterwochen betroffen – auch auf diplomatischer Ebene gibt es Verstimmung. So hatten die Zeitungen Financial Times, Le Monde und Spiegel im Dezember einen belgisch-chinesischen Spionage-Skandal aufgedeckt, ein wahres Chinagate. “Die belgische Demokratie wird verkauft. Die Chinesen versuchen, Einfluss zu erkaufen, um unsere Demokratie zu destabilisieren“, sagte De Croo zu den Berichten.

Nach den Berichten hatte Frank Creyelman, Politiker der rechtsextremen Partei Vlaams Belang, mehrere Jahre mit chinesischen Spionen zusammengearbeitet. Den Recherchen zufolge hatte der chinesische Geheimdienst Creyelman bezahlt, um chinesische Positionen in Europa zu verbreiten. Ein Opfer der Projekte zur Rufschädigung einzelner Personen ist der kritische Forscher Adrian Zenz, der das Ausmaß der Repressionen in Xinjiang aufgedeckt hat.

Die Affäre sorgte für großes Aufsehen und verdeutlichte die Einmischungsversuche Chinas in Europa. De Croo nannte die Praxis “inakzeptabel”. Bei einer Anhörung im belgischen Parlament versicherte er, das Thema bei der chinesischen Führung ansprechen zu wollen. China verhalte sich “manchmal feindselig”, sagte der belgische Premier.

Der Spionage-Skandal ist indes nicht der einzige Grund für diplomatische Verstimmung: 2021 hatte Außenministerin Sophie Wilmès den chinesischen Botschafter einbestellt, nachdem China den belgischen Abgeordneten Samuel Cogolati sanktioniert hatte. 2022 nahm Belgien nach einem von “chinesischen Gruppen”ausgehenden Cyberangriff gegen das Verteidigungsministerium Kontakt zu den chinesischen Behörden aufg. Und im Oktober 2023 gab der belgische Geheimdienst bekannt, dass er einen Verdacht der Spionage über das Alibaba-Logistikzentrum in Lüttich untersucht.

Das belgische Parlament hat zudem als eines der wenigen europäischen Parlamente vor der “Gefahr eines Völkermords” an der uigurischen Minderheit in Xinjiang gesprochen. Die belgische Regierung benutzt den Begriff bisher zwar nicht. Aber auch so knarzt es ordentlich in den diplomatischen Beziehungen.

De Croo wird in Peking nun auch als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft empfangen. Das belgische Programm für die EU-Ratspräsidentschaft hat in Bezug auf China vor allem einen Handelsfokus und setzt den Ansatz aus 2023 fort: das “level playing field”, also einheitliche Wettbewerbsbedingungen, wiederherstellen und Abhängigkeiten von China reduzieren. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft wolle sich bemühen, dazu eine “kohärente und konsensfähige EU-Politik zu entwickeln”, heißt es im Programm.

Pekings erster Gast De Croo personifiziert somit in gewisser Weise das europäische China-Dilemma. Der Besuch wird auch den Ton für die nächsten Monate setzen. Zumindest bis Ende Juni – denn ab Juli übernimmt Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft.

Chinas Militär scheint in einem desolaten Zustand zu sein – zumindest einige wichtige Einheiten der Volksbefreiungsarmee wie die Raketenstreitkräfte. Das zeigen neue Erkenntnissen der US-Geheimdienste, aus denen der Nachrichtendienst Bloomberg zitiert. Demnach sollen die US-Dienste unter anderem herausgefunden haben, dass Tanks chinesischer Raketen mit Wasser gefüllt seien satt mit Treibstoff.

Die Folgen wären weitreichend: Zum einen ist es ein schwerer Rückschlag für die Modernisierung des chinesischen Militärs. Zum anderen müssten auch mögliche Angriffspläne – etwa auf Taiwan – neu bewertet werden. Xis Position als Oberbefehlshaber an der Spitze nimmt allerdings keinen Schaden. Im Gegenteil.

Naturgemäß lassen sich Berichte von Geheimdiensten kaum unabhängig überprüfen, so auch in diesem Fall. Aber vor allem im Hinblick auf die jüngsten Säuberungen im chinesischen Militär erscheinen die amerikanischen Geheimdienstberichte zumindest plausibel.

Denn die Berichte liefen nachträglich eine Erklärung dafür, weshalb in den vergangenen Monaten mehr als ein Dutzend ranghoher Militärs entlassen wurden. Etliche verschwanden einfach aus der Öffentlichkeit. Wenig später wurden sie zwar offiziell von ihren Posten entfernt, jedoch meist ohne Begründung. Gab es dann doch mal eine Rechtfertigung, war oft nur unspezifisch von Korruption die Rede.

Zuletzt hatte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei neun ranghohe Militärvertreter aus dem Nationalen Volkskongress ausgeschlossen, darunter vier aus den Raketenstreitkräften (PLARF). Anfang August hatte Xi gar die gesamte Führung der Raketenstreitkräfte ausgewechselt. Selbst der ehemalige Verteidigungsminister Li Shangfu (李尚福) wurde nach diesem Muster gestürzt. In der Folge blieb der Ministerposten monatelang unbesetzt. Erst Ende Dezember wurde mit Admiral Dong Jun ein Nachfolger ernannt.

Viele dieser Schritte kamen sowohl für die Öffentlichkeit als auch für Experten völlig überraschend. Doch auffällig oft ging es um die Raketenstreitkräfte der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLARF/中国人民解放军火箭军). Und an dieser Stelle wird es kritisch.

“Xi persönlich hat seinen Fokus auf die PLARF gelegt”, erklärt Brendan Mulvaney im Gespräch mit Table.Media. Seit seinem Amtsantritt habe Xi viel Zeit und Ressourcen sowie politische Unterstützung in diese Truppe investiert. “Xi spricht davon, dass das PLARF von zentraler Bedeutung für künftige Konflikte sei”, sagt der Direktor des China Aerospace Studies Institute, einer renommierten Denkfabrik der US-Luftwaffe.

Dem PLARF-Kommando unterstehen unter anderem Chinas Atomwaffenarsenal sowie die strategisch-konventionellen Raketen des Landes. Damit würde ihnen auch in jedem Angriffsszenario auf Taiwan eine wichtige Rolle zukommen. Und Xi wird nicht müde zu betonen, dass die “Wiedervereinigung” mit Taiwan ein Ziel sei, das er notfalls auch mit militärischen Mitteln erreichen wolle.

Auch dafür will Xi als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission die angestaubte Volksbefreiungsarmee in eine moderne, schlagkräftige Truppe umwandeln. Milliardensummen wurde bereits investiert, um aus Chinas Militär bis 2027 eine moderne Streitmacht zu machen. Auf Satellitenbildern aus dem Jahr 2021 ist zu sehen, wie in der Wüste von Xinjiang Hunderte nuklearfähige Raketensilos errichtet wurden. Damals war im Ausland die Sorge groß, dass China in naher Zukunft mit den Atomwaffen Russlands oder der USA konkurrieren könnte.

Doch die aktuellen Geheimdienstberichte zeigen, dass genau in diesen wichtigen Bereichen Xis Modernisierungsbemühungen dramatisch ausgebremst wurden: Ganze Silofelder in Westchina sollen demnach mit Deckeln versehen sein, die den effektiven Abschuss von Raketen nicht erlauben. Hinzu kommen Raketen, deren Tanks offenbar mit Wasser statt mit Treibstoff befüllt sind.

Die Berichte wirken wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Schon 2014 warnten chinesische Militärexperten, Korruption in den Reihen der Volksbefreiungsarmee sei der Hauptgrund, der die Kampffähigkeit des chinesischen Militärs negativ beeinträchtige. Einige US-Beamte gehen nun davon aus, dass die Korruption innerhalb der chinesischen Streitkräfte derart groß sein könnte, dass Xi zurückhaltender über größere Militäraktionen nachdenken werde.

Das wäre eine gute Nachricht für Taiwan, wo am kommenden Samstag ein neuer Präsident gewählt wird. Allerdings lässt sich das genaue Ausmaß der Korruption im chinesischen Militär nur erahnen. Und auch US-Geheimdienstberichte sollte man kritisch betrachten.

Indirekte Bestätigungen kommen allerdings von berufener Seite: Selbst die “People’s Liberation Army Daily”, die Zeitung des chinesischen Militärs, kündigte in einem Leitartikel am 1. Januar an, man werde in diesem Jahr einen umfassenden “Krieg gegen Korruption” führen. Die Bereinigung des Managements werde vertieft. Man sei darauf bedacht, gängiges Verhalten zu korrigieren, die Disziplin zu schärfen und Korruption zu bekämpfen. Es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wohl weitere Säuberungen bevorstehen.

Bliebe Xi Jinping. Manche Analysten glauben, dass die Säuberungen und die ausgebremste PLA-Modernisierung die Position des Staats- und Parteichefs als Oberbefehlshaber schwächen könnten. Vor allem, weil es sich bei vielen der geschassten Militärs um Kader handelt, die dank Xi befördert wurden.

Doch für eine Schwächung Xis gibt es keine Anzeichen. Im Gegenteil. Das harte und umfassende Durchgreifen stellt unter Beweis, wie sehr Xi das Militär im Griff hat und es auf Linie bringt. Xi zeigt, wie ernst es ihm ist, die Korruption zu beseitigen, Disziplin zu steigern und damit Chinas Militär kampfbereit zu machen.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Kurz vor der Wahl eines neuen Präsidenten und Parlaments in Taiwan hat eine falsch übersetzte Warnmeldung zum Überflug eines Satelliten aus China am Dienstag für Aufregung gesorgt. Das Militär hatte am Nachmittag eine Nachricht mit schrillem Alarmton an alle Smartphones ausgesandt – mit der Information, dass Chinas Regierung einen Satelliten gestartet habe, dessen Flugbahn durch den Luftraum über Südtaiwan führen werde.

Das Problem: Während die chinesische Version der auf alle Smartphones geschickten Warnung korrekt von einem Satelliten (卫星) sprach, hieß es in der englischen Übersetzung: “Achtung, Rakete überfliegt Luftraum Taiwans” (“Missile flyover Taiwan airspace, be aware”). Das Verteidigungsministerium räumte den Fehler wenig später ein.

Der Vorfall zeigt die hohe Nervosität nur vier Tage vor der Wahl am Samstag. Chinas Staatsmedien hatten ebenfalls den Start einer Rakete vom Typ Langer Marsch 2C mit einem Forschungssatelliten an Bord aus dem Xichang Satellite Launch Center in Sichuan gemeldet. Der zum sogenannten Einstein-Probe-Projekt gehörende Satellit sei erfolgreich in seine vorbestimmte Umlaufbahn eingeschwenkt, hieß es.

Das Einstein-Probe-Programm der Chinesischen Akademie für Wissenschaften (CAS) wird laut der South China Morning Post auch von der European Space Agency (ESA) und dem Max Planck-Institut für extraterrestrische Physik unterstützt. Der neue Satellit ist demnach eine Art Observatorium, das mithilfe von Röntgenstrahlen Blitze am Nachthimmel beobachtet, um auffällige kosmische Ereignisse zu analysieren.

Doch die Anspannung in Taiwan ist derzeit ungleich größer als in normalen Zeiten. Wahlen sind dort stets von Einschüchterungskampagnen Pekings begleitet, dieses Jahr mehr denn je. Außenminister Joseph Wu erfuhr während einer Pressekonferenz von dem Alarm und ordnete den Satellitenstart sogleich als Routine ein. “Wenn eine Rakete unseren Himmel durchquert, werden einige ihrer Röhren oder Trümmer in diese Region fallen. Das ist der Grund, warum unser nationales Warnzentrum diese Art von Warnung ausgibt.” Auch bei früheren Starts dieser Art hätten Chinas Satelliten in großer Höhe Taiwan überquert und dabei nie Schaden angerichtet, so Wu. Das sei auch dieses Mal nicht zu erwarten.

Eric Chu, Vorsitzender der China-freundlicheren Oppositionspartei KMT versuchte unterdessen, den Vorfall politisch zu nutzen. Er warf der regierenden und China-kritischen DPP vor, mit dem Alarm gezielt Angst vor China zu schüren. Damit wolle die Partei ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen, so Chu.

Ob das Timing des Satellitenstarts irgendetwas mit der bevorstehenden Wahl zu tun hat, ist unklar. Im Vorfeld der Wahl schickt China derzeit regelmäßig Flugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone (Air Defense Identification Zone – ADIZ). Schiffe der Volksrepublik überqueren die Medianlinie, vergangene Woche wurden auffällig viele angebliche Wetterballons gesichtet, hinzu kommen vermehrte Cyberattacken. Das Ziel: einen Wahlsieg der von Peking als “Separatisten” angesehenen DPP zu verhindern. ck

Xi Jinping hat zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen Korruption in Sektoren wie Finanzen und Pharma aufgerufen. Die Korruptionsbekämpfer sollten dabei vor allem gegen geheime Absprachen zwischen Regierungsbeamten und Geschäftsleuten vorgehen, sagte der Staats- und Parteichef bei einer Plenarsitzung der Zentralen Disziplinkommission der Partei. Das berichtete das Wirtschaftsmagazin Caixin am Dienstag. Die Rede ist ein Signal, dass Xi neben der laufenden Kampagne gegen Bestechlichkeit im Militär für 2024 auch weitere Bereiche im Visier hat.

Einige dieser Branchen waren bereits in dem im September 2023 veröffentlichten Fünfjahresplan der Zentralen Koordinationsgruppe für Korruptionsbekämpfung als Schwerpunktbereiche genannt. Damit solle die “industrielle, systemische und regionale Korruption” ausgemerzt werden soll.

Neben der Volksbefreiungsarmee hatten die Ermittler 2023 laut Caixin auch das Gesundheitswesen unter die Lupe genommen. In einer groß angelegten Kampagne gingen sie demnach landesweit gegen mehr als 150 Krankenhausdirektoren vor. Auch gegen mehrere Spitzenmanager der Finanzbranche gibt es bereits Ermittlungen wegen Bestechung. Der Kampf gegen die Korruption ist eine Priorität Xi Jinpings, seit er im Amt ist. Derzeit aber scheint das Thema für ihn eine neue Dringlichkeit zu besitzen. So betonte er: “Die Anti-Korruptions-Kampagne darf nicht nachlassen und keine Gnade zeigen.” ck

China hat Nach Angaben der Regierung in Peking hat offenbar eine Methode entwickelt, um AirDrop-Nutzer zu identifizieren. Das berichtet unter anderem die South China Morning Post. Diese Funktion des iPhone von Apple benötigt nur eine Bluetooth-Verbindung, um den schnellen Austausch von Dateien, etwa Bildern, Dokumenten oder Videos, zwischen Apple-Geräten zu ermöglichen.

Da dies kaum eine elektronische Spur hinterlässt und kaum zu überwachen ist, war die Technik Peking ein Dorn im Auge – gerade weil sie vielfach von Aktivisten genutzt wird.Unter anderem hatten während der Proteste in Hongkong 2019 viele Demonstranten AirDrop genutzt.

Die staatlich geförderte Forensik-Firma Beijing Wangshendongjian Technology habe der Polizei nun geholfen, Personen aufzuspüren, die Apples AirDrop-Funktion zum Versenden “unangemessener Äußerungen” nutzen, teilte das Justizministerium auf seinem WeChat-Kanal mit. laut dem Bericht mit. Die Technik könne das verschlüsselte Geräteprotokoll eines iPhones knacken, um die Nummern und E-Mails von Absendern zu identifizieren, die AirDrop-Inhalte weitergeben. Das Forensik-Unternehmen habe “die technischen Schwierigkeiten beim Aufspüren anonymer AirDrops überwunden”, hieß es.

Zentral für Chinas Überwachungsbehörden ist vor allem, dass das Unternehmen “die weitere Verbreitung unangemessener Äußerungen” in der Pekinger U-Bahn verhindert haben soll, als ein Fahrgast ein Video via AirDrop erhalten habe. Die Polizei habe mit dieser Methode mehrere Verdächtige identifiziert, so das Ministerium. Ob jemand verhaftet wurde, teilte es nicht mit.

Apple reagierte zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. Das Unternehmen hatte die Funktion auf chinesischen iPhones schon 2022 eingeschränkt. Im Juli 2023 hatte Chinas oberste Internetaufsichtsbehörde einen Verordnungsentwurf vorgestellt, der darauf abzielt, die Nutzung von AirDrop zum “Schutz der nationalen Sicherheit” weiter einzuschränken. cyb

Mit Preisnachlässen haben die chinesischen Autobauer die Nachfrage im vergangenen Jahr angekurbelt. 2023 stieg der Pkw-Absatz um 5,3 Prozent auf 21,93 Millionen Einheiten, teilte der Autoverband China Passenger Car Association am Dienstag mit. Damit schaffte die Branche in China das dritte Wachstumsjahr in Folge.

Insbesondere die Ausfuhren zogen an. Sie schnellten um 62 Prozent auf den Rekordwert von 3,83 Millionen Fahrzeuge, damit überholt China wohl Japan als weltgrößten Autoexporteur – angetrieben von den E-Autobauern, die zunehmend auf ausländische Märkte drängten.

Allein BYD verkaufte 2023 insgesamt rund drei Millionen Fahrzeuge, knapp 62 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Wegen der zögerlichen Neuwagen-Nachfrage tobt auf dem weltgrößten Automarkt seit Anfang 2023 ein Preiskampf, der vom US-Elektroautobauer Tesla ausgelöst wurde und sich seitdem auf mehr als 40 Marken ausgeweitet hat. rtr/cyb

Die neue und vielversprechende Alzheimer-Therapie des japanischen Pharmakonzerns Eisai hat die Zulassung durch die chinesischen Aufsichtsbehörden erhalten. Eisai und dessen Partner Biogen kündigten am Dienstag laut Bloomberg an, bereits im Juli mit dem Verkauf in China zu beginnen.

Die Zulassung des Medikaments Leqembi in China, wo etwa zehn Millionen Menschen an Alzheimer leiden, folgte auf die Verkaufserlaubnis in den USA und dem Heimatmarkt Japan im vergangenen Jahr. Derzeit bemüht sich Eisai um die Genehmigung für den Verkauf des Medikaments auf weiteren Märkten, unter anderem in Europa.

Japan ist nicht immer Chinas bevorzugter Wirtschaftspartner, aber für die Pharmaindustrie des Landes ergeben sich weiterhin gewaltige Chancen. Beide ostasiatische Länder haben eine schnell alternde Bevölkerung; Japans Medikamentenhersteller forschen mit Hochdruck an Therapien für Krankheiten, die vor allem im fortgeschrittenen Lebensalter auftreten. cyb

Chinas Wirtschaftsleistung präsentierte sich im vergangenen Jahr so enttäuschend, dass manche Beobachter die Ansicht vertreten, das Wachstum hätte seinen Zenit bereits erreicht und von nun an gehe es bergab. Es ist jedoch viel zu früh, Chinas wirtschaftliche Resilienz abzuschreiben.

Die Aufhebung der drakonischen Null-Covid-Beschränkungen zu Jahresbeginn 2023 schürte im Land eine Art Euphorie, die sich in einem drastisch steigenden Verbrauch niederschlug. Doch schon bald verdüsterte sich die Stimmung. Das zweite Quartal brachte rückläufige Exporte, stagnierende Einzelhandelsumsätze, schrumpfende Unternehmensgewinne, Ausgabenkürzungen der Lokalregierungen und einen schwächelnden Immobiliensektor. Das Geschäftsklima in China trübte sich dramatisch ein, und ausländische Unternehmen wurden verschreckt. Im November verzeichnete China erstmals ein Quartalsdefizit im Bereich ausländischer Direktinvestitionen.

Dennoch wird Chinas Wirtschaft in diesem Jahr wahrscheinlich um mindestens fünf Prozent wachsen – ein im internationalen Vergleich respektabler Wert. Noch bedeutsamer ist, dass Chinas Wirtschaft immer noch über jede Menge Treibstoff im Tank verfügt. Dank einer rekordverdächtigen Sparquote stehen dem Land immer noch reichlich günstige Finanzmittel für Investitionen und Innovationen zur Verfügung.

Schon jetzt investiert China massiv in Technologien – wie erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und künstliche Intelligenz -, die die Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten prägen werden. Darüber hinaus weitet China rasch seine Kapazitäten im Bereich aufstrebender Technologien wie Kernfusion, Quantencomputer, Quantenkommunikation und optische Halbleiter aus. Wir wissen, dass diese Strategie funktioniert. Andere erfolgreiche Volkswirtschaften, wie Japan in den 1970er- und 1980er-Jahren, haben dies bewiesen.

Geopolitische Spannungen – insbesondere die von den USA angeführten Bestrebungen, sich wirtschaftlich von China zu “entkoppeln” – schrecken ausländische Direktinvestitionen ab und veranlassen Unternehmen zur Diversifizierung ihrer Produktion außerhalb Chinas. Doch viele ausländische Unternehmen kehren dem Land nicht gänzlich den Rücken, sondern verfolgen eine “China+1”-Strategie, im Rahmen derer sie zwar neue Niederlassungen in einem Drittland eröffnen, ihre Geschäftstätigkeit in China aber fortführen.

Der Grund dafür ist simpel. Mit einem Anteil von 30 Prozent an der weltweiten Wertschöpfung im Bereich Fertigung – das entspricht etwa dem Anteil Deutschlands, Japans und der USA zusammen – bietet China den Unternehmen immer noch einen massiven Kostenvorteil. Und in Anbetracht der noch hinzukommenden enormen Überkapazitäten lässt sich feststellen, dass Chinas Fertigungssektor weiterhin florieren wird. Amerikas Entkopplungsbestrebungen werden letztlich nur dazu führen, dass China die Entwicklung seiner eigenen Produktionskapazitäten in Übersee beschleunigt, so wie dies Japan seit den 1980er-Jahren getan hat.

Ebenso überbewertet werden die wahrscheinlichen Auswirkungen ungünstiger demografischer Trends auf das langfristige Wachstum. Ja, Chinas Bevölkerung altert und schrumpft zahlenmäßig rapide. Da jedoch KI die Automatisierung einer wachsenden Zahl von Aufgaben ermöglicht, wird die Produktivität steigen und die Nachfrage nach menschlichen Arbeitskräften sinken. In Verbindung mit verbesserter Bildung dürfte dies den Rückgang der Erwerbsbevölkerung mehr als ausgleichen – und möglicherweise sogar das gegenteilige Problem schaffen: zu wenige Arbeitsplätze.

Wie erklärt sich also Chinas langsame Erholung nach der Covid-19-Pandemie? Die Antwort darauf findet sich in der Regierungspolitik.

In den letzten Jahren war die Zentralregierung bestrebt, Ungleichgewichte zu beseitigen, die Chinas langfristige Wachstumsaussichten bedrohen, angefangen bei der massiven Verschuldung staatlicher und privater Unternehmen (wie beispielsweise von Immobilienentwicklern) und der Lokalregierungen. Wenn China etwas von den USA gelernt hat, dann, dass übermäßige Finanzialisierung den Produktionssektor eines Landes zerstören kann. Aus diesem Grund haben sich die chinesischen Behörden dem Schuldenabbau verschrieben.

Oberste Priorität in dieser Hinsicht sind die Lokalregierungen. Seit 2010 hat China zweimal auf umfassende fiskalische und monetäre Expansion gesetzt, die jedes Mal zu einem Anstieg der Verschuldung der Lokalregierungen geführt haben. Nach der ersten Runde in den Jahren 2014 bis 2018 gestattete die Zentralregierung den Lokalverwaltungen die Ausgabe langfristiger Anleihen im Wert von acht Billionen Yuan (etwa 1,03 Billionen Euro), damit diese ihre Schulden zurückzahlen konnten – eine Art Schuldenumwandlungsprogramm. Doch während der Covid-19-Pandemie waren die Lokalregierungen erneut gezwungen, in großem Stil Kredite aufzunehmen, wodurch noch mehr Schulden angehäuft wurden, an deren Bewältigung die Behörden noch arbeiten.

Eine weitere Priorität der Zentralregierung besteht darin, die übermäßige Kommerzialisierung einiger Sektoren rückgängig zu machen. Man denke an die Nachhilfeindustrie. Familien bezahlen private Bildungsunternehmen für Nachhilfeunterricht, in der Hoffnung, ihren Kindern dadurch einen Vorteil gegenüber ihren Mitschülern zu verschaffen. Diese Unternehmen verlangen allerdings viel Geld, das die Eltern nur schwer aufbringen können, und bringen den Schülern, die bereits in der Schule hart arbeiten, nur geringen Nutzen. Daher haben die Behörden im Jahr 2021 – nachdem die private Nachhilfeindustrie explosionsartig auf 120 Milliarden Dollar angewachsen war – den gewinnorientierten Nachhilfeunterricht in Hauptfächern verboten.

Das dritte zentrale Ungleichgewicht, das Chinas Regierung abzubauen versucht, liegt im Immobiliensektor, der einfach zu groß ist und auf den zwischen 2013 und 2021 etwa ein Viertel aller Anlageinvestitionen entfielen. Da einige große Bauträger inzwischen Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zu bedienen, hat die Stabilisierung des Sektors für die politischen Entscheidungsträger höchste Priorität.

Keines dieser Ungleichgewichte stellt eine unmittelbare Gefahr für das chinesische Wachstum dar, aber ihre Beseitigung wird die langfristige wirtschaftliche Gesundheit Chinas stärken. Aus diesem Grund ergreift Chinas Regierung trotz der damit verbundenen kurzfristigen Kosten entschlossene Maßnahmen. So sind beispielsweise die Verkäufe von Wohnimmobilien seit Mitte 2021 um etwa 40 Prozent eingebrochen, was vor allem auf die Bemühungen der Regierung zurückzuführen ist, den Sektor in den Griff zu bekommen.

Die gute Nachricht lautet, dass die Regierung das Wachstum als ihr Hauptziel für dieses Jahr festgelegt und erneut expansive geld- und fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen hat. Dabei hervorzuheben ist, dass die Währungsbehörden die Banken ermutigen, die Kreditvergabe an Bauträger wiederaufzunehmen, wodurch die Hoffnung besteht, dass sich der Immobiliensektor in diesem Jahr normalisieren wird. Übersetzung: Helga Klinger-Groier

Yang Yao ist ein chinesischer Ökonom, Akademiker und Autor. Er ist Professor und Direktor des China Center for Economic Research und Dekan der National School of Development an der Peking-Universität.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Philipp Böing wird ab Februar die Professur für Empirische Innovationsforschung mit Schwerpunkt China an der Goethe-Universität Frankfurt antreten. Ein zentraler Forschungsschwerpunkt soll auf Innovation, Produktivität und globaler Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in China liegen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Der am Sonntag verstorbene Franz Beckenbauer war im fußballverrückten China äußerst beliebt. Schon in den 1990er-Jahren sprachen Chinesen Reisende aus Deutschland etwa in der Eisenbahn auf “be-ken-bao-er” an, meist mit einem Lächeln und Daumen nach oben.

Seit vielen Jahren überträgt das Staatsfernsehen in China die Bundesliga, live trotz Zeitverschiebung. Beckenbauers Verein Bayern München hat viele Fans in China und seit 2017 auch ein Büro in Shanghai. Hier signiert der “Kaiser”, der auch Ehrenpräsident des FC Bayern war, bei einem Fußballtraining im Rahmen einer Asienreise des Clubs 2015 für Kinder eines Jugendtrainingcamps Autogramme.