in diesem Punkt sind sich tatsächlich alle einig: Deutschland braucht dringend mehr China-Kompetenz. So ist es aus Wirtschaft und Unternehmen zu hören, so steht es in der vom Auswärtigen Amt entworfenen China-Strategie der Bundesregierung. Das Problem dabei: China-Kompetenz wird zwar überall gefordert, aber kaum gefördert.

Jetzt schlägt der Deutsche Akademische Auslandsdienst DAAD Alarm. In Sachen China-Kompetenz stehe Deutschland kurz vor der Bankrotterklärung. Tim Gabel hat sich die Bestandsaufnahme des DAAD genau angeschaut. Das Ergebnis muss ein Warnsignal an alle sein. Denn die Folgen dieser Entwicklung lassen sich schon jetzt erahnen: Deutschland wird bei Wissenschaft und Forschung von China gnadenlos abgehängt.

Wie wichtig erstklassige Forschung und Technologie sind, zeigt Taiwan. Auch hier herrscht eine enorme Schieflage zu China – in militärischer Hinsicht. Taiwan gleicht diese Unterlegenheit jedoch durch seine fortschrittliche Halbleiterindustrie aus. Durch sie wird Taiwan international zu einem unverzichtbaren (Handels-) Partner.

So wird Taiwan auch für Deutschland unverzichtbar. Wie genau, das erklärt Wan-Hsin Liu im Interview mit Finn Mayer-Kuckuk. Die Wissenschaftlerin vom Kiel Institut für Weltwirtschaft verweist auf die Diversifizierungsstrategie von Auswärtigem Amt und Bundesregierung, um Deutschlands Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Vor allem für Deutschlands langfristige digitale und grüne Transformation sei Taiwan unverzichtbar.

Zur Taiwan-Wahl ist uns gestern in der Berichterstattung ein Fehler unterlaufen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts wurde falsch wiedergegeben. Das Auswärtige Amt hält weiterhin an der Ein-China-Politik fest.

Um Taiwan geht es auch in unserem neuen Podcast Table.Today. China.Table-Redakteur Felix Lee stellt sich den Fragen von Table-Chefredakteur Michael Bröcker. Es geht um eine Nachbetrachtung der Wahl und einer möglichen Taiwan-Politik der Bundesregierung. Zu hören ab 6 Uhr – überall wo es Podcasts gibt.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Das deutsche Wissenschaftssystem steht mit Blick auf Erhalt und Aufbau von China-Kompetenz kurz vor einer Bankrotterklärung. Das ist zugespitzt formuliert die Diagnose des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD), der am Montag neue Handlungsempfehlungen für die akademische Zusammenarbeit mit China veröffentlicht hat. Die Leitlinien sollen eine Handreichung für Hochschulen sein, vor allem die vorgeschaltete Analyse der deutsch-chinesischen Hochschul- und Wissenschaftskooperationen lässt aber aufhorchen.

Demnach sind im Jahr 2021 nur noch 120 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einem Gastaufenthalt in China gewesen. Diese Zahl, die DAAD und DHZW erhoben haben, stellt einen Rückgang um fast 83 Prozent zum Jahr 2015 dar. Zwar relativiert sie sich durch die Tatsache, dass sich chinesische Universitäten durch die Umsetzung der Null-Covid-Politik für mehrere Jahre gegenüber der Außenwelt abgeriegelt hatten. Trotzdem ist laut DAAD ein eindeutiger Trend bei den Mobilitätszahlen deutscher Studierenden und Forschenden erkennbar: Es geht abwärts. “Prognosen zeigen zudem, dass sich die Zahlen in den kommenden Jahren trotz der weggefallenen Corona-Beschränkungen nur langsam erholen werden”, heißt es in dem Papier.

An einem akademischen “De-Coupling” könne Deutschland als Wissenschaftsnation kein Interesse haben, schreibt der DAAD. “Schon der dargelegte Rückgang von Kooperations- und Mobilitätszahlen ist nicht nur mit Blick auf die mittel- und langfristige Entwicklung von China-Kompetenz in Deutschland eher Anlass zur Sorge“, heißt es. Das gelte vor allem mit Blick auf die Tatsache, dass das Interesse Chinas an Kooperationen mit Deutschland ungebrochen ist und die Bedeutung des Landes als Wissenschaftsnation in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen habe. Hier drohe eine Schieflage in den Beziehungen.

Angetrieben durch den offen formulierten Anspruch der Kommunistischen Partei, China bis 2050 eine globale Führungsrolle zukommen zu lassen, subventioniert der Staat Wissenschaft und Forschung massiv. Bei den Investitionen liegt das Land mit 424 Milliarden Euro auf Platz zwei hinter den USA (660 Mrd. Euro) und deutlich vor Deutschland (148 Mrd. Euro). Der DAAD legt in seiner Analyse dar, welche Folgen das hat: China werde bei der Anzahl der Hochschulen in Kürze die Europäische Union überholen und die Zahl der Absolvierenden sei jetzt schon doppelt so hoch wie in der EU. Im Jahr 2025 soll die Zahl der MINT-Promovierenden, nach einer zitierten Analyse der Georgetown University, doppelt so hoch sein, wie die der USA.

Die chinesische Regierung strebe aber nicht nur einen Anstieg in der Quantität an, sondern auch den Ausbau der Qualität ihrer Hochschulen und eigene Innovationsstärke. Im Jahr 2023 verzeichnete China elf Universitäten in den Top 100 des “Shanghai-Rankings” sowie sieben Universitäten in den Top 100 des THE World University Rankings. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei wissenschaftlichen Fachartikeln. Der wissenschaftliche Einfluss und die Forschungsstärke der Volksrepublik würden dementsprechend zunehmen, diagnostiziert der DAAD.

DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee fordert angesichts der Entwicklung einen umfassenderen Austausch innerhalb der Wissenschaft in Deutschland über wissenschaftseigene Interessen, den Ausbau der bestehenden China-Kompetenz an den Hochschulen und eine gesicherte Finanzierung für die Etablierung und Weiterentwicklung der notwendigen Prozesse. “Die in der Strategie der Bundesregierung zu Recht geforderte China-Kompetenz muss konsequent ausgebaut werden. Dies sollte vorzugsweise mit eigenen Ressourcen und in unabhängigen Strukturen geschehen”, sagt Mukherjee.

Es werde Deutschland und dem deutschen Wissenschaftssystem nur so gelingen, “eigene Interessen in der gemeinsamen Wissensgenerierung zu wahren, den Zugang zu chinesischen Institutionen als wichtigen Akteuren im internationalen Wissenschaftssystem zu erhalten und Risiken fundiert zu beurteilen und zu vermeiden“, sagte der DAAD-Präsident laut Stellungnahme. Im Interview mit Table.Media hatte er Ende 2023 konkret gefordert, die von China geförderten Konfuzius-Institute in öffentlich finanzierte Institute zum Aufbau von China-Kompetenz zu überführen und die Bundesregierung dafür kritisiert, dass die China-Strategie nicht mit Geld hinterlegt ist. Er hatte allerdings auch betont, dass die Grundfinanzierung der Universitäten Ländersache ist.

In der Analyse macht der DAAD jetzt noch einmal deutlich, welche Gefahren sonst drohen. Während China im Hochschul- und Wissenschaftsbereich internationale Standards erreiche und teils übertreffe, würden in vielen gesellschaftlichen Bereichen deutliche Systemunterschiede sichtbar, die seitens China auch nicht mehr kaschiert werden. Zu den Herausforderungen im Hochschulbereich würden die enge zivil-militärische Verschränkung und machtpolitische Verankerung der chinesischen Wissenschaft, die zentrale Steuerung und Überwachung des Wissenschaftssystems sowie fehlende Freiheiten in Forschung und Lehre zählen.

Das am Montag veröffentlichte Empfehlungspapier des DAAD leitet daraus drei allgemeine Leitprinzipien für deutsche Hochschulen im Umgang mit chinesischen Partnern ab: Dieser soll sich interessensorientiert, risikoreflexiv sowie kompetenzbasiert gestalten. Das Papier enthält zu jedem Leitprinzip fünf konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung dieses Ansatzes an den Hochschulen.

Welche Rolle könnte Taiwan bei Deutschlands Diversifizierung spielen?

Taiwan als großer Hochtechnik-Standort kann eine sehr entscheidende Rolle in der Diversifizierungsstrategie spielen. Das Hightech-Wissen und die hochmodernen Entwicklungs- und Fertigungsfähigkeiten der taiwanesischen Unternehmen und Talente insbesondere bei den KI-Halbleitern sind unerlässlich für die Versorgungssicherheit von Kernelementen und -produkten, die kritisch für die langfristige digitale und grüne Transformation in der Welt und auch in Deutschland sind. Deutschland und die EU sollten daher jetzt intensiver denn je prüfen, wie sie Taiwan strategisch als Handelspartner künftig mehr in ihre Diversifizierungsbemühungen einbeziehen können.

Mit der Förderung für die TSMC-Investitionen in Dresden will sich Deutschland auch die Risiken im Fall eines chinesischen Griffs nach Taiwan senken. Ist auch De-Risking von taiwanischen Warenlieferungen sinnvoll?

Ich kann die Absicht Deutschlands bei der TSMC-Förderung verstehen. Die Senkung der Versorgungsrisiken mit solcher Förderung ist aber nur vorübergehend, kurzfristig und sehr beschränkt. Taiwans Rolle als nahezu konkurrenzloser Technologieführer bei der Produktion von hochmodernen KI-Halbleitern kann nicht ohne weiteres ersetzt werden. Eine Abkehr von Taiwan als Handelspartner ist daher unter Risikogesichtspunkten nicht zielführend. Es würden sogar höhere Risiken drohen, falls sich Deutschland und die EU wegen der Spannungen in der Taiwanstraße für eine Diversifizierungsstrategie entscheiden sollten, die auch Taiwans Relevanz in ihren Lieferketten stark schwächt.

Die Balance zwischen den Vorteilen im Status quo und höherer Sicherheit im Krisenfall ist offenbar schwer zu finden.

Deutschland und die EU verlieren bei einer Abkehr von Taiwan als Handelspartner technologische und wirtschaftliche Potenziale, vor allem in der Elektronikindustrie. Damit würden auch europäische und deutsche Bemühungen nochmal erschwert, kritische wirtschaftliche Abhängigkeiten von China zu senken. Ihre Abhängigkeiten von China könnten sogar zusätzlich steigern, wenn Taiwan im extremen Fall von der Weltwirtschaft isoliert wird und sich wirtschaftlich noch näher an China rücken müsste. Außerdem könnten überdies die über Jahrzehnte aufgebauten demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen Taiwans gefährdet werden. Die Gefahr für Taiwan und damit für ein friedliches Miteinander in der Weltwirtschaft würde sich auch erhöhen. Sie sehen, die Nachteile bei einer Abkehr von Taiwan überwiegen deutlich.

Wie sehen Sie die langfristige Perspektive für die Beziehungen über die Taiwanstraße hinweg?

Unabhängig vom Ausgang der Wahl werden die Spannungen in der Taiwanstraße langfristig wohl kaum abgebaut. Denn Chinas Staatschef Xi Jinping hat in seiner Neujahrsrede die Wiedervereinigung mit Taiwan erneut als historische Notwendigkeit bezeichnet. Um dieses Ziel zu erreichen, betonte Peking, werde es sich niemals verpflichten, auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten. Dazu kommt der immer intensivere technologische Wettbewerb zwischen China und den USA, in dem Taiwan vor allem aufgrund seiner Stärke in kritischen Technologiefeldern wie Halbleitern, unter anderem für KI-Anwendungen, eine äußerst wichtige Rolle spielt.

Wan-Hsin Liu ist eine Senior Researcherin am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) und Koordinatorin des Kieler Zentrums für Globalisierung. Sie forscht zu den Themen Internationaler Handel, Innovation, Globalisierung und Lieferketten.

Trotz eines US-Exportverbots hat China Spezialchips für künstliche Intelligenz (KI) des US-Produzenten Nvidia erworben. Militäreinrichtungen, staatliche KI-Forschungsinstitute und Universitäten gelangten im vergangenen Jahr an kleine Chargen der Halbleiter, ergab eine Auswertung von Ausschreibungsunterlagen, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.

Aus den Dokumenten ging nicht hervor, wie die Anbieter ihre Nvidia-Chips beschafft hatten. Nvidia erklärte, man halte sich an alle geltenden Exportbestimmungen und verlange dies auch von seinen Kunden. “Wenn wir erfahren, dass ein Kunde einen illegalen Weiterverkauf an Dritte getätigt hat, werden wir sofortige und angemessene Maßnahmen ergreifen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Das US-Handelsministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Bei den nach China verkauften Chips handelt es sich um den A100 und den leistungsstärkeren H100, deren Export nach China und Hongkong im September 2022 verboten wurde, sowie um die langsameren A800 und H800, die Nvidia aufgrund der Exportbeschränkungen explizit für den chinesischen Markt entwickelt hatte, die aber im vergangenen Oktober ebenfalls verboten wurden.

Es sei unrealistisch, zu glauben, dass die US-Exportbeschränkungen “wasserdicht“ seien, da die Chips klein seien und leicht geschmuggelt werden könnten, sagte Chris Miller, Professor an der Tufts University und Autor von “Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology”. Das Hauptziel bestehe darin, “Sand ins Getriebe der chinesischen KI-Entwicklung zu streuen”, indem es erschwert werde, große Einheiten fortschrittlicher Chips zu bauen, mit denen KI-Systeme trainiert werden könnten. rtr/flee

Die Muttergesellschaft des chinesischen Autobauers Brilliance erwägt einem Medienbericht zufolge den Verkauf ihrer Anteile am Gemeinschaftsunternehmen mit BMW. Die Brilliance Auto Group Holdings Co befinde sich in einer Umstrukturierung und suche nach Wegen, frisches Kapital zu beschaffen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag. Unter den Optionen sei auch ein Verkauf des 25-prozentigen Anteils an dem Joint-Venture von Brilliance China Automotive Holdings mit dem Münchner Autobauer BMW.

Mehrere chinesische Autobauer seien in die Vorgespräche über den Verkauf der Anteile involviert, berichtet die Agentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein möglicher Interessent soll darunter die China FAW Group sein. Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden. Brilliance China Automotive Holdings und BMW waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

BMW hatte 2022 seinen Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen mit den Chinesen auf 75 Prozent von zuvor 50 Prozent aufgestockt und zahlte dafür 3,7 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr verzeichnete BMW mit den Marken BMW und Mini in China ein Plus von gut vier Prozent. Auf dem Zukunftsmarkt der E-Autos enteilen die chinesischen Hersteller allerdings der europäischen Konkurrenz. rtr/rad

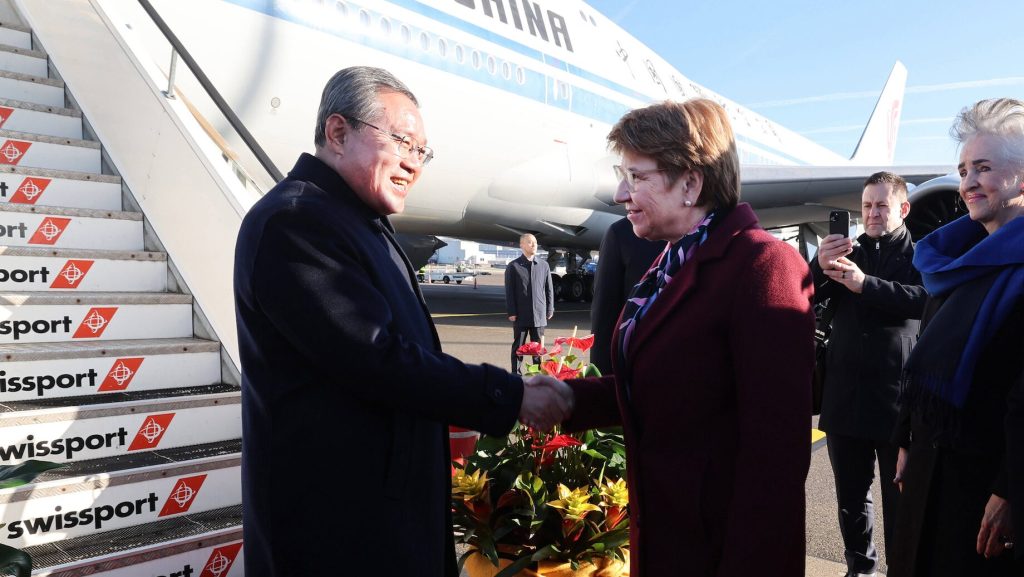

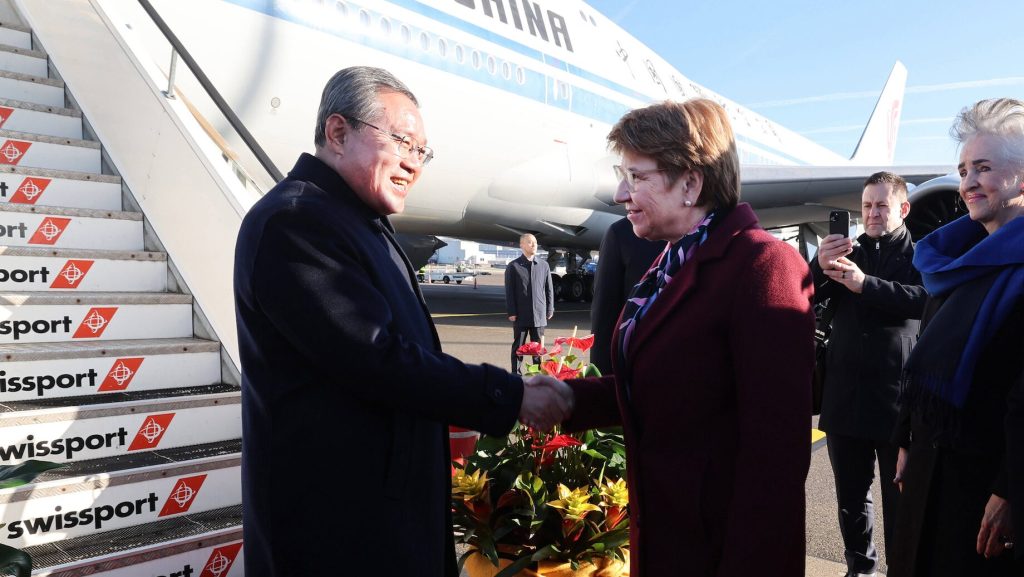

Die Schweiz und China haben am Montag beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang in Bern eine Erklärung zur Vertiefung der Partnerschaft unterzeichnet. Neben Wirtschaftsthemen wie etwa der Erweiterung des schweizerisch-chinesischen Freihandelsabkommens standen unter anderem auch der Klimawandel, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der Krieg im Nahen Osten auf der Tagesordnung, teilte die Regierung mit.

Bundespräsidentin Viola Amherd empfing Chinas Premier am Montag mit militärischen Ehren auf einem Landgut bei Bern. An den Gesprächen nahmen auch Bundesrat Guy Parmelin und der chinesische Handelsminister Wang Wentao teil.

China gewährte der Schweiz außerdem eine einseitige Visafreiheit, wie es nach dem Treffen hieß. Die Schweiz werde mehr Visaerleichterungen für chinesische Staatsbürger und Unternehmen gestatten.

Die Schweiz ist neben Island das einzige europäische Land, das mit China ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. China ist der drittgrößte Handelspartner der Schweiz nach der Europäischen Union und den USA. Li ist der ranghöchste chinesische Politiker, der seit dem Besuch von Präsident Xi Jinping im Jahr 2017 in die Alpenrepublik kommt. Er traf sich mit Bundespräsidentin Amherd bevor er zum Weltwirtschaftsforum in Davos reist. Dort soll Li am Dienstag sprechen. rtr/ari

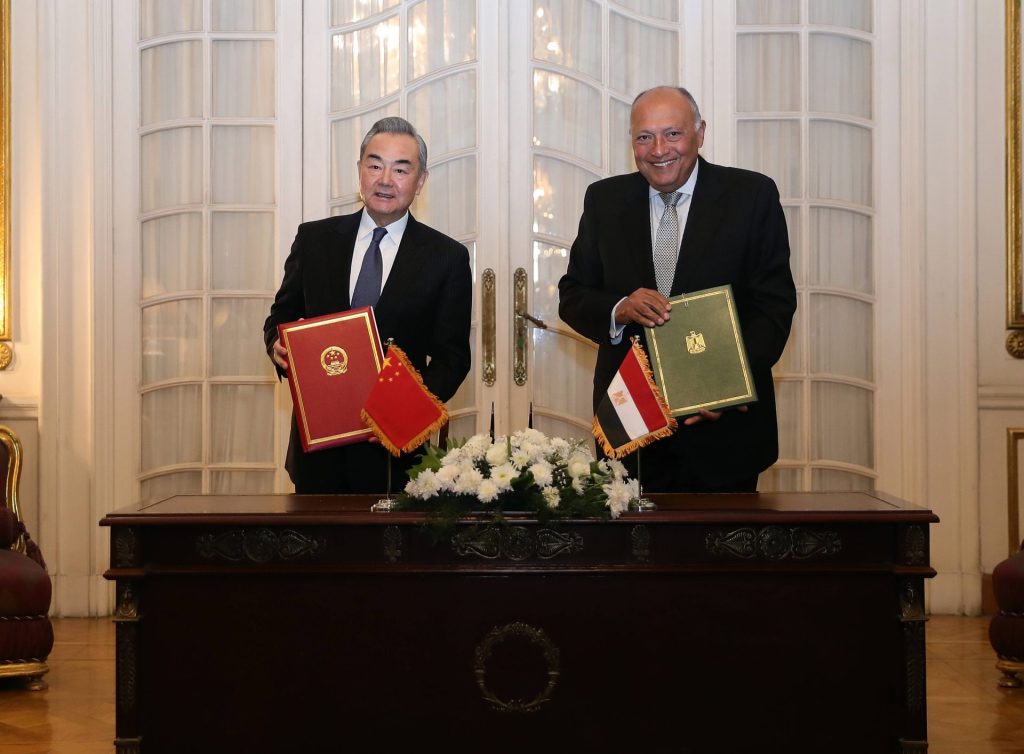

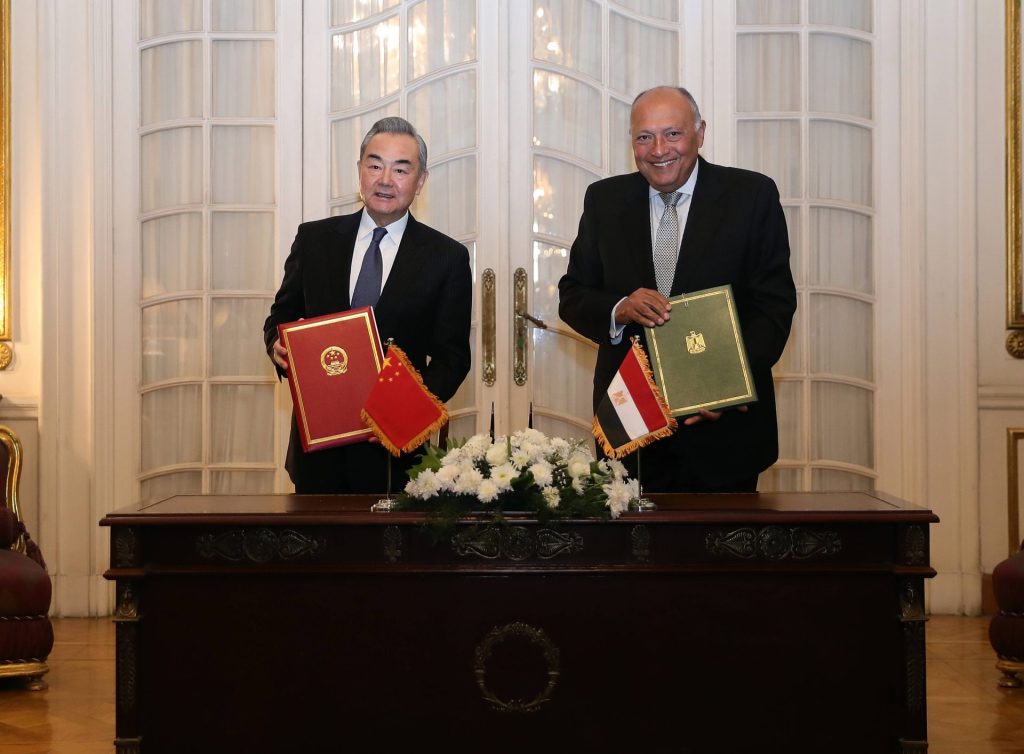

Chinas Außenminister Wang Yi hat angekündigt, die Beziehungen zu Ägypten zu vertiefen. Die bilaterale Zusammenarbeit solle ein neues Level erreichen, sagte Wang laut des chinesischen Auslandssenders CGTN am Sonntag in Kairo. Ägypten zählt zu den sechs Ländern, die in diesem Jahr dem Brics-Wirtschaftsblock um China, Brasilien, Russland, Indien und Südafrika als neue Mitglieder beitreten.

Ägypten war die erste Station von Chinas Top-Diplomat bei seinem Afrika-Besuch, der vergangenen Freitag gestartet war. Bis zum 18. Januar will Außenminister Wang noch Tunesien sowie Togo und die Elfenbeinküste in Westafrika besuchen.

Die Außenminister Chinas und Ägyptens sprachen auch über den Krieg in Nahost und forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine umfassende Waffenruhe. Die Regierung in Kairo spielt eine wichtige Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Erst vor wenigen Tagen tauschte sich Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem ägyptischen Amtskollegen aus und übergab in der Nähe des Grenzübergangs Rafah ein Zehn-Tonnen-Hilfspaket für die Palästinenser in Gaza an den Ägyptischen Roten Halbmond.

Der Krieg in Nahost hat inzwischen auch Folgen für den internationalen Seehandel. Wang und Schukri appellierten an die internationale Gemeinschaft, sich für eine Entspannung einzusetzen, sodass auch der Seeweg im Roten Meer wieder sicher genutzt werden könne.

China ist inzwischen stark in Ägyptens Häfen aktiv und investiert seit einigen Jahren verstärkt in das Land. Zwischen 2017 und 2022 sind Chinas Investitionen in Ägypten um 317 Prozent gestiegen, wie ein Bericht des amerikanischen Middle East Institutes angibt. lcw

Nigerias vernachlässigte Stahlindustrie soll mit chinesischer Unterstützung neuen Schwung bekommen. Dies geht aus einer Mitteilung des nigerianischen Minen- und Stahlministeriums hervor. Die Ankündigung kommt in Folge einer China-Reise des zuständigen Ministers Shuaibu Audu sowie des Verteidigungsministers Mohammed Badaru Abubakar. Die beiden hatten dort kürzlich Vertreter des staatlichen Stahlkonzerns Luan Steel Holding Group getroffen.

Luan Steel und Nigeria planen demnach den Bau eines neuen Stahlwerks in dem Land sowie die Rehabilitierung des maroden Ajaokuta-Stahlwerks. In Ajaokuta sollen erstmals Militärgüter produziert werden. Stahlminister Audu betonte, dies sei ein wichtiger strategischer Schritt für Nigeria im Kampf gegen Unsicherheit und Terrorismus.

Ajaokuta war schon in den 1980er-Jahren mit sowjetischer Unterstützung gebaut worden. Allerdings ist der Bau nach mehr als 40 Jahren noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Nigeria hat bereits in der Vergangenheit versucht, seine Stahlwerke durch die Übertragung an internationale Rohstoffkonzerne zum Laufen zu bringen, jedoch ohne Erfolg. ajs

Nauru hat seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen. Der kleine pazifische Inselstaat mit rund 12.500 Einwohnern will sich stattdessen diplomatisch der Volksrepublik China zuwenden.

Wenige Tage nach der Präsidentenwahl ist das ein herber Schlag für Taiwans Außenpolitik: Weltweit gibt es damit nur noch zwölf Länder, die Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen. Zuletzt hatte im März 2023 Honduras seine Beziehungen zu Taiwan abgebrochen – aus wirtschaftlichen Gründen.

In Taiwan zeigte man sich enttäuscht. China habe Nauru mit finanzieller Hilfe geködert und verfolge das Ziel, die Demokratie in Taiwan zu zerstören, erklärte Taiwans Vize-Außenminister Tien Chung-kwang am Montag in Taipeh. Ganz anders die Stimmungslage in China: Erfreut begrüßte man in Peking den Schritt Naurus. Die Volksrepublik sei bereit, ein neues Kapitel der bilateralen Beziehungen auf der Basis des Ein-China-Prinzips aufzuschlagen, erklärte das Außenministerium in Peking.

Für die Führung in Peking besagt das Ein-China-Prinzip: Taiwan ist Teil seines Territoriums, internationale Beziehungen anderer Staaten zur Insel lehnt man entschieden ab. Partei- und Staatschef Xi Jinping erklärt immer wieder, man wolle Taiwan unter chinesische Kontrolle bringen – notfalls mit Gewalt. Auch in seiner Neujahrsansprache bekräftige Xi dieses Vorhaben.

International wird Taiwan jetzt nur noch von folgenden Ländern anerkannt: Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Sankt Kitts und Nevis, Sankt Lucia, Sankt Vincent und die Grenadinen, den Pazifikstaaten Marshallinseln, Palau und Tuvalu, von Eswatini im südlichen Afrika sowie vom Vatikan. rad/rtr

Wenn Lauren Johnston als Kind auf eine Weltkarte blickte, lag Australien im Zentrum. Von ihrer Heimat Melbourne aus gesehen war der nächstgelegene Kontinent Asien. Europa dagegen war weit entfernt. So wuchs sie in einem westlich geprägten Land auf, dessen Perspektive sich von der anderer westlicher Länder aber stark unterschied. Insbesondere in Bezug auf Asien: Malaysia, Indonesien, Korea oder China waren in ihren Augen keine exotischen Urlaubsländer, sondern aufregende Boom-Regionen mit beeindruckenden Wachstumsgeschichten.

Heute lebt die Australierin von ihrer Heimat aus gesehen am anderen Ende der Welt: in Berlin. Und ist dennoch Associate Professor am Zentrum für Chinastudien der Universität Sydney. Zu ihren Schwerpunkten gehören die China-Afrika-Beziehungen und Chinas demografische Entwicklung.

Schon in der Schule interessierte sich Lauren für Wirtschaft. Und es zog sie nach China. Denn die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik, dachte Lauren, würde in den nächsten Jahrzehnten vermutlich spannender werden, als die aller anderen asiatischen Länder. Daher schrieb sie sich an der Universität von Melbourne neben Wirtschaft auch für Chinesisch ein und verbrachte ein Auslandsjahr in Peking – einer Stadt, in der sie später insgesamt noch mehr als acht Jahre leben würde.

Die ersten beruflichen Stationen führten Lauren jedoch in andere Länder, in ihren 20ern lebte sie auf allen Kontinenten. Die Ökonomin interessiert sich für andere Kulturen und nach ihrem Abschluss an der Universität von Melbourne und dem renommierten School of Oriental and African Studies (SOAS) London zog es sie im Rahmen einer Fellowship für das Londoner Overseas Development Institute nach Südamerika – ans Finanzministerium in Guyana.

Im Anschluss wurde sie nach Sierra Leone entsendet, das gerade erst ein Jahrzehnt Bürgerkrieg überwunden hatte. Ein Land, in dem sie sich augenblicklich wohlfühlte und das ihr Interesse für Afrika weckte. Doch auch hier spürte sie die Präsenz Chinas. Ihr Büro in Freetown lag in einem Ministerialkomplex, gebaut von China, das in dem kriegsgebeutelten Land gerade mit einigen Entwicklungsprojekten aktiv wurde. Ein Job für das World Economic Forum führte sie im Anschluss nach Genf, später landete sie in Washington bei der Weltbank. Dort arbeitete sie als China-Afrika-Beraterin.

China und Afrika in Beziehung zueinander zu setzen, wurde einer der Schwerpunkte von Laurens Forschung. An der Peking Universität promovierte sie zum Thema China und Afrika. In den 2000er Jahren war das noch ein Nischenthema, nicht so, als sie Anfang 2013 ihren Doktortitel erhielt – das Jahr, in dem Xi Jinping den Startschuss für seine Belt and Road-Initiative gab.

China und Afrika lassen sich in vielen Bereichen in Beziehung zueinander setzen, stellte sie fest. Asien, zu seinen Boom-Zeiten ein demografisch junger Kontinent, ist inzwischen gealtert und bemüht sich, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen. In einigen Ländern schrumpfen die Bevölkerungszahlen sogar. Nach Südostasien und Südasien ist nun Afrika der nächste “junge” Kontinent. Für China bietet Afrika damit einen neuen Wachstumsmarkt für seine Konsumgüterunternehmen und seine meist staatlichen Infrastrukturriesen, deren Wachstumsaussichten sich im eigenen Land verlangsamen.

Zugleich könnten manche große Entwicklungsfragen, die sich China heute stellen muss, in Zukunft auch auf Afrika zukommen. Afrikanische Länder, die von Chinas Erfahrungen lernen und darauf basierend klare politische Leitlinien entwickeln, könnten ihr wirtschaftliches und demografisches Potenzial besser entfalten, sagt Johnston.

“China ist alt, bevor es reich wird” – dieser viel zitierte Satz, der aus China stammt, beschreibt einen weiteren Fokus von Laurens China-Afrika-Forschung: Chinas demografische Herausforderung. Aufgrund der Ein-Kind-Politik schrumpft Chinas junge Bevölkerung rapide – der Wohlstand reicht für eine alternde Gesellschaft nicht aus. Diese Herausforderung wurde ursprünglich als einmalige chinesische Besonderheit gesehen, allerdings ist sie das nicht, argumentiert Johnston.

In den meisten Entwicklungsländern altere die Bevölkerung gemessen am Pro-Kopf-Einkommen heute früher als in der Vergangenheit, sagt Lauren – auch ohne Ein-Kind-Politik. China stehe also nicht vor einer außergewöhnlichen Herausforderung, sondern vielmehr vor einer neuen Norm.

Eine niedrige Geburtenrate in China bedeutet, dass die junge Generation klein ist. Allerdings ist die junge Generation in China im Vergleich zu ihren Eltern deutlich gebildeter und reicher. Diesen Wechsel von Quantität zu Qualität will China nutzen, um durch den Produktivitätszuwachs sowohl die riesige Anzahl an Pensionären zu unterhalten, als auch die Entwicklung des Landes weiterzuführen. Auch das schaut sich Johnston genau an.

Wer also erwarte, dass China deshalb stagnieren werde, täusche sich, sagt sie. Rentner in China kosten die Pensionskassen sehr viel weniger als ihre Altersgenossen in Japan oder Europa, weil sie meist nur geringe Sozialleistungen und eine sehr einfache Krankenversorgung erhalten. Das bringt China in eine vorteilhafte Situation im Vergleich zu Japan oder Europa, mit ihren teuren Sozialsystemen. Denn China setzt seine Prioritäten anders, sagt Johnston: Es investiere mehr in Forschung, technologische Entwicklung und seine wirtschaftliche Zukunft, anstatt in seine ältere Bevölkerung.

Seit ein paar Jahren ist Deutschland ihr Lebensmittelpunkt. Zunächst kam sie für eine Position bei Merics hierher. Es folgte eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am SOAS London und später am South African Institute of International Affairs. Aktuell ist sie neben der Position als Associate Professor an der Universität von Sydney zudem Visiting Senior Lecturer am Institute for International Trade an der University of Adelaide. Ihr Leben findet also auch weiter auf mehreren Kontinenten zugleich statt. Ihre Forschung bereichert das um viele unterschiedliche Perspektiven. Julia Fiedler

Thomas David hat den Posten des General Managers beim rheinland-pfälzischen Industrieunternehmen Schaefer Kalk in Huzhou übernommen. David bringt mehrjährige China-Erfahrung als Manager mit. In Shanghai und Ningxiang war er unter anderem für den Karlsruher Maschinenbauer Romaco tätig.

David von Schwerin ist im Januar vom Branch Manager zum General Manager North China bei Röhlig Logistics aufgestiegen. Das Bremer Unternehmen unterhält seit mehr als 30 Jahren Niederlassungen in China und konzentriert sich auf die interkontinentale See- und Luftfracht.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

“Dajia hao!” Dieses Foto einer gastfreundlichen Robbe wurde vor wenigen Tagen vom chinesischen Eisbrecher Xuelong 2 aufgenommen, der gerade auf einer Antarktisexpedition in der Amundsensee unterwegs ist. Die Reise soll Erkenntnisse über Meereshydrologie, Klima und biologische Kreisläufe der Antarktis bringen. China will sich mit der Forschungsdiplomatie seines “Schneedrachen” aber auch als Polarmacht etablieren. Durch die Erderwärmung werden Teile der Polarmeere erstmals schiffbar. In der Antarktis selbst befinden sich Öl- und Gasreserven.

in diesem Punkt sind sich tatsächlich alle einig: Deutschland braucht dringend mehr China-Kompetenz. So ist es aus Wirtschaft und Unternehmen zu hören, so steht es in der vom Auswärtigen Amt entworfenen China-Strategie der Bundesregierung. Das Problem dabei: China-Kompetenz wird zwar überall gefordert, aber kaum gefördert.

Jetzt schlägt der Deutsche Akademische Auslandsdienst DAAD Alarm. In Sachen China-Kompetenz stehe Deutschland kurz vor der Bankrotterklärung. Tim Gabel hat sich die Bestandsaufnahme des DAAD genau angeschaut. Das Ergebnis muss ein Warnsignal an alle sein. Denn die Folgen dieser Entwicklung lassen sich schon jetzt erahnen: Deutschland wird bei Wissenschaft und Forschung von China gnadenlos abgehängt.

Wie wichtig erstklassige Forschung und Technologie sind, zeigt Taiwan. Auch hier herrscht eine enorme Schieflage zu China – in militärischer Hinsicht. Taiwan gleicht diese Unterlegenheit jedoch durch seine fortschrittliche Halbleiterindustrie aus. Durch sie wird Taiwan international zu einem unverzichtbaren (Handels-) Partner.

So wird Taiwan auch für Deutschland unverzichtbar. Wie genau, das erklärt Wan-Hsin Liu im Interview mit Finn Mayer-Kuckuk. Die Wissenschaftlerin vom Kiel Institut für Weltwirtschaft verweist auf die Diversifizierungsstrategie von Auswärtigem Amt und Bundesregierung, um Deutschlands Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Vor allem für Deutschlands langfristige digitale und grüne Transformation sei Taiwan unverzichtbar.

Zur Taiwan-Wahl ist uns gestern in der Berichterstattung ein Fehler unterlaufen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts wurde falsch wiedergegeben. Das Auswärtige Amt hält weiterhin an der Ein-China-Politik fest.

Um Taiwan geht es auch in unserem neuen Podcast Table.Today. China.Table-Redakteur Felix Lee stellt sich den Fragen von Table-Chefredakteur Michael Bröcker. Es geht um eine Nachbetrachtung der Wahl und einer möglichen Taiwan-Politik der Bundesregierung. Zu hören ab 6 Uhr – überall wo es Podcasts gibt.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Das deutsche Wissenschaftssystem steht mit Blick auf Erhalt und Aufbau von China-Kompetenz kurz vor einer Bankrotterklärung. Das ist zugespitzt formuliert die Diagnose des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD), der am Montag neue Handlungsempfehlungen für die akademische Zusammenarbeit mit China veröffentlicht hat. Die Leitlinien sollen eine Handreichung für Hochschulen sein, vor allem die vorgeschaltete Analyse der deutsch-chinesischen Hochschul- und Wissenschaftskooperationen lässt aber aufhorchen.

Demnach sind im Jahr 2021 nur noch 120 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einem Gastaufenthalt in China gewesen. Diese Zahl, die DAAD und DHZW erhoben haben, stellt einen Rückgang um fast 83 Prozent zum Jahr 2015 dar. Zwar relativiert sie sich durch die Tatsache, dass sich chinesische Universitäten durch die Umsetzung der Null-Covid-Politik für mehrere Jahre gegenüber der Außenwelt abgeriegelt hatten. Trotzdem ist laut DAAD ein eindeutiger Trend bei den Mobilitätszahlen deutscher Studierenden und Forschenden erkennbar: Es geht abwärts. “Prognosen zeigen zudem, dass sich die Zahlen in den kommenden Jahren trotz der weggefallenen Corona-Beschränkungen nur langsam erholen werden”, heißt es in dem Papier.

An einem akademischen “De-Coupling” könne Deutschland als Wissenschaftsnation kein Interesse haben, schreibt der DAAD. “Schon der dargelegte Rückgang von Kooperations- und Mobilitätszahlen ist nicht nur mit Blick auf die mittel- und langfristige Entwicklung von China-Kompetenz in Deutschland eher Anlass zur Sorge“, heißt es. Das gelte vor allem mit Blick auf die Tatsache, dass das Interesse Chinas an Kooperationen mit Deutschland ungebrochen ist und die Bedeutung des Landes als Wissenschaftsnation in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen habe. Hier drohe eine Schieflage in den Beziehungen.

Angetrieben durch den offen formulierten Anspruch der Kommunistischen Partei, China bis 2050 eine globale Führungsrolle zukommen zu lassen, subventioniert der Staat Wissenschaft und Forschung massiv. Bei den Investitionen liegt das Land mit 424 Milliarden Euro auf Platz zwei hinter den USA (660 Mrd. Euro) und deutlich vor Deutschland (148 Mrd. Euro). Der DAAD legt in seiner Analyse dar, welche Folgen das hat: China werde bei der Anzahl der Hochschulen in Kürze die Europäische Union überholen und die Zahl der Absolvierenden sei jetzt schon doppelt so hoch wie in der EU. Im Jahr 2025 soll die Zahl der MINT-Promovierenden, nach einer zitierten Analyse der Georgetown University, doppelt so hoch sein, wie die der USA.

Die chinesische Regierung strebe aber nicht nur einen Anstieg in der Quantität an, sondern auch den Ausbau der Qualität ihrer Hochschulen und eigene Innovationsstärke. Im Jahr 2023 verzeichnete China elf Universitäten in den Top 100 des “Shanghai-Rankings” sowie sieben Universitäten in den Top 100 des THE World University Rankings. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei wissenschaftlichen Fachartikeln. Der wissenschaftliche Einfluss und die Forschungsstärke der Volksrepublik würden dementsprechend zunehmen, diagnostiziert der DAAD.

DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee fordert angesichts der Entwicklung einen umfassenderen Austausch innerhalb der Wissenschaft in Deutschland über wissenschaftseigene Interessen, den Ausbau der bestehenden China-Kompetenz an den Hochschulen und eine gesicherte Finanzierung für die Etablierung und Weiterentwicklung der notwendigen Prozesse. “Die in der Strategie der Bundesregierung zu Recht geforderte China-Kompetenz muss konsequent ausgebaut werden. Dies sollte vorzugsweise mit eigenen Ressourcen und in unabhängigen Strukturen geschehen”, sagt Mukherjee.

Es werde Deutschland und dem deutschen Wissenschaftssystem nur so gelingen, “eigene Interessen in der gemeinsamen Wissensgenerierung zu wahren, den Zugang zu chinesischen Institutionen als wichtigen Akteuren im internationalen Wissenschaftssystem zu erhalten und Risiken fundiert zu beurteilen und zu vermeiden“, sagte der DAAD-Präsident laut Stellungnahme. Im Interview mit Table.Media hatte er Ende 2023 konkret gefordert, die von China geförderten Konfuzius-Institute in öffentlich finanzierte Institute zum Aufbau von China-Kompetenz zu überführen und die Bundesregierung dafür kritisiert, dass die China-Strategie nicht mit Geld hinterlegt ist. Er hatte allerdings auch betont, dass die Grundfinanzierung der Universitäten Ländersache ist.

In der Analyse macht der DAAD jetzt noch einmal deutlich, welche Gefahren sonst drohen. Während China im Hochschul- und Wissenschaftsbereich internationale Standards erreiche und teils übertreffe, würden in vielen gesellschaftlichen Bereichen deutliche Systemunterschiede sichtbar, die seitens China auch nicht mehr kaschiert werden. Zu den Herausforderungen im Hochschulbereich würden die enge zivil-militärische Verschränkung und machtpolitische Verankerung der chinesischen Wissenschaft, die zentrale Steuerung und Überwachung des Wissenschaftssystems sowie fehlende Freiheiten in Forschung und Lehre zählen.

Das am Montag veröffentlichte Empfehlungspapier des DAAD leitet daraus drei allgemeine Leitprinzipien für deutsche Hochschulen im Umgang mit chinesischen Partnern ab: Dieser soll sich interessensorientiert, risikoreflexiv sowie kompetenzbasiert gestalten. Das Papier enthält zu jedem Leitprinzip fünf konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung dieses Ansatzes an den Hochschulen.

Welche Rolle könnte Taiwan bei Deutschlands Diversifizierung spielen?

Taiwan als großer Hochtechnik-Standort kann eine sehr entscheidende Rolle in der Diversifizierungsstrategie spielen. Das Hightech-Wissen und die hochmodernen Entwicklungs- und Fertigungsfähigkeiten der taiwanesischen Unternehmen und Talente insbesondere bei den KI-Halbleitern sind unerlässlich für die Versorgungssicherheit von Kernelementen und -produkten, die kritisch für die langfristige digitale und grüne Transformation in der Welt und auch in Deutschland sind. Deutschland und die EU sollten daher jetzt intensiver denn je prüfen, wie sie Taiwan strategisch als Handelspartner künftig mehr in ihre Diversifizierungsbemühungen einbeziehen können.

Mit der Förderung für die TSMC-Investitionen in Dresden will sich Deutschland auch die Risiken im Fall eines chinesischen Griffs nach Taiwan senken. Ist auch De-Risking von taiwanischen Warenlieferungen sinnvoll?

Ich kann die Absicht Deutschlands bei der TSMC-Förderung verstehen. Die Senkung der Versorgungsrisiken mit solcher Förderung ist aber nur vorübergehend, kurzfristig und sehr beschränkt. Taiwans Rolle als nahezu konkurrenzloser Technologieführer bei der Produktion von hochmodernen KI-Halbleitern kann nicht ohne weiteres ersetzt werden. Eine Abkehr von Taiwan als Handelspartner ist daher unter Risikogesichtspunkten nicht zielführend. Es würden sogar höhere Risiken drohen, falls sich Deutschland und die EU wegen der Spannungen in der Taiwanstraße für eine Diversifizierungsstrategie entscheiden sollten, die auch Taiwans Relevanz in ihren Lieferketten stark schwächt.

Die Balance zwischen den Vorteilen im Status quo und höherer Sicherheit im Krisenfall ist offenbar schwer zu finden.

Deutschland und die EU verlieren bei einer Abkehr von Taiwan als Handelspartner technologische und wirtschaftliche Potenziale, vor allem in der Elektronikindustrie. Damit würden auch europäische und deutsche Bemühungen nochmal erschwert, kritische wirtschaftliche Abhängigkeiten von China zu senken. Ihre Abhängigkeiten von China könnten sogar zusätzlich steigern, wenn Taiwan im extremen Fall von der Weltwirtschaft isoliert wird und sich wirtschaftlich noch näher an China rücken müsste. Außerdem könnten überdies die über Jahrzehnte aufgebauten demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen Taiwans gefährdet werden. Die Gefahr für Taiwan und damit für ein friedliches Miteinander in der Weltwirtschaft würde sich auch erhöhen. Sie sehen, die Nachteile bei einer Abkehr von Taiwan überwiegen deutlich.

Wie sehen Sie die langfristige Perspektive für die Beziehungen über die Taiwanstraße hinweg?

Unabhängig vom Ausgang der Wahl werden die Spannungen in der Taiwanstraße langfristig wohl kaum abgebaut. Denn Chinas Staatschef Xi Jinping hat in seiner Neujahrsrede die Wiedervereinigung mit Taiwan erneut als historische Notwendigkeit bezeichnet. Um dieses Ziel zu erreichen, betonte Peking, werde es sich niemals verpflichten, auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten. Dazu kommt der immer intensivere technologische Wettbewerb zwischen China und den USA, in dem Taiwan vor allem aufgrund seiner Stärke in kritischen Technologiefeldern wie Halbleitern, unter anderem für KI-Anwendungen, eine äußerst wichtige Rolle spielt.

Wan-Hsin Liu ist eine Senior Researcherin am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) und Koordinatorin des Kieler Zentrums für Globalisierung. Sie forscht zu den Themen Internationaler Handel, Innovation, Globalisierung und Lieferketten.

Trotz eines US-Exportverbots hat China Spezialchips für künstliche Intelligenz (KI) des US-Produzenten Nvidia erworben. Militäreinrichtungen, staatliche KI-Forschungsinstitute und Universitäten gelangten im vergangenen Jahr an kleine Chargen der Halbleiter, ergab eine Auswertung von Ausschreibungsunterlagen, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.

Aus den Dokumenten ging nicht hervor, wie die Anbieter ihre Nvidia-Chips beschafft hatten. Nvidia erklärte, man halte sich an alle geltenden Exportbestimmungen und verlange dies auch von seinen Kunden. “Wenn wir erfahren, dass ein Kunde einen illegalen Weiterverkauf an Dritte getätigt hat, werden wir sofortige und angemessene Maßnahmen ergreifen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Das US-Handelsministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Bei den nach China verkauften Chips handelt es sich um den A100 und den leistungsstärkeren H100, deren Export nach China und Hongkong im September 2022 verboten wurde, sowie um die langsameren A800 und H800, die Nvidia aufgrund der Exportbeschränkungen explizit für den chinesischen Markt entwickelt hatte, die aber im vergangenen Oktober ebenfalls verboten wurden.

Es sei unrealistisch, zu glauben, dass die US-Exportbeschränkungen “wasserdicht“ seien, da die Chips klein seien und leicht geschmuggelt werden könnten, sagte Chris Miller, Professor an der Tufts University und Autor von “Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology”. Das Hauptziel bestehe darin, “Sand ins Getriebe der chinesischen KI-Entwicklung zu streuen”, indem es erschwert werde, große Einheiten fortschrittlicher Chips zu bauen, mit denen KI-Systeme trainiert werden könnten. rtr/flee

Die Muttergesellschaft des chinesischen Autobauers Brilliance erwägt einem Medienbericht zufolge den Verkauf ihrer Anteile am Gemeinschaftsunternehmen mit BMW. Die Brilliance Auto Group Holdings Co befinde sich in einer Umstrukturierung und suche nach Wegen, frisches Kapital zu beschaffen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag. Unter den Optionen sei auch ein Verkauf des 25-prozentigen Anteils an dem Joint-Venture von Brilliance China Automotive Holdings mit dem Münchner Autobauer BMW.

Mehrere chinesische Autobauer seien in die Vorgespräche über den Verkauf der Anteile involviert, berichtet die Agentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein möglicher Interessent soll darunter die China FAW Group sein. Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden. Brilliance China Automotive Holdings und BMW waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

BMW hatte 2022 seinen Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen mit den Chinesen auf 75 Prozent von zuvor 50 Prozent aufgestockt und zahlte dafür 3,7 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr verzeichnete BMW mit den Marken BMW und Mini in China ein Plus von gut vier Prozent. Auf dem Zukunftsmarkt der E-Autos enteilen die chinesischen Hersteller allerdings der europäischen Konkurrenz. rtr/rad

Die Schweiz und China haben am Montag beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang in Bern eine Erklärung zur Vertiefung der Partnerschaft unterzeichnet. Neben Wirtschaftsthemen wie etwa der Erweiterung des schweizerisch-chinesischen Freihandelsabkommens standen unter anderem auch der Klimawandel, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der Krieg im Nahen Osten auf der Tagesordnung, teilte die Regierung mit.

Bundespräsidentin Viola Amherd empfing Chinas Premier am Montag mit militärischen Ehren auf einem Landgut bei Bern. An den Gesprächen nahmen auch Bundesrat Guy Parmelin und der chinesische Handelsminister Wang Wentao teil.

China gewährte der Schweiz außerdem eine einseitige Visafreiheit, wie es nach dem Treffen hieß. Die Schweiz werde mehr Visaerleichterungen für chinesische Staatsbürger und Unternehmen gestatten.

Die Schweiz ist neben Island das einzige europäische Land, das mit China ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. China ist der drittgrößte Handelspartner der Schweiz nach der Europäischen Union und den USA. Li ist der ranghöchste chinesische Politiker, der seit dem Besuch von Präsident Xi Jinping im Jahr 2017 in die Alpenrepublik kommt. Er traf sich mit Bundespräsidentin Amherd bevor er zum Weltwirtschaftsforum in Davos reist. Dort soll Li am Dienstag sprechen. rtr/ari

Chinas Außenminister Wang Yi hat angekündigt, die Beziehungen zu Ägypten zu vertiefen. Die bilaterale Zusammenarbeit solle ein neues Level erreichen, sagte Wang laut des chinesischen Auslandssenders CGTN am Sonntag in Kairo. Ägypten zählt zu den sechs Ländern, die in diesem Jahr dem Brics-Wirtschaftsblock um China, Brasilien, Russland, Indien und Südafrika als neue Mitglieder beitreten.

Ägypten war die erste Station von Chinas Top-Diplomat bei seinem Afrika-Besuch, der vergangenen Freitag gestartet war. Bis zum 18. Januar will Außenminister Wang noch Tunesien sowie Togo und die Elfenbeinküste in Westafrika besuchen.

Die Außenminister Chinas und Ägyptens sprachen auch über den Krieg in Nahost und forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine umfassende Waffenruhe. Die Regierung in Kairo spielt eine wichtige Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Erst vor wenigen Tagen tauschte sich Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem ägyptischen Amtskollegen aus und übergab in der Nähe des Grenzübergangs Rafah ein Zehn-Tonnen-Hilfspaket für die Palästinenser in Gaza an den Ägyptischen Roten Halbmond.

Der Krieg in Nahost hat inzwischen auch Folgen für den internationalen Seehandel. Wang und Schukri appellierten an die internationale Gemeinschaft, sich für eine Entspannung einzusetzen, sodass auch der Seeweg im Roten Meer wieder sicher genutzt werden könne.

China ist inzwischen stark in Ägyptens Häfen aktiv und investiert seit einigen Jahren verstärkt in das Land. Zwischen 2017 und 2022 sind Chinas Investitionen in Ägypten um 317 Prozent gestiegen, wie ein Bericht des amerikanischen Middle East Institutes angibt. lcw

Nigerias vernachlässigte Stahlindustrie soll mit chinesischer Unterstützung neuen Schwung bekommen. Dies geht aus einer Mitteilung des nigerianischen Minen- und Stahlministeriums hervor. Die Ankündigung kommt in Folge einer China-Reise des zuständigen Ministers Shuaibu Audu sowie des Verteidigungsministers Mohammed Badaru Abubakar. Die beiden hatten dort kürzlich Vertreter des staatlichen Stahlkonzerns Luan Steel Holding Group getroffen.

Luan Steel und Nigeria planen demnach den Bau eines neuen Stahlwerks in dem Land sowie die Rehabilitierung des maroden Ajaokuta-Stahlwerks. In Ajaokuta sollen erstmals Militärgüter produziert werden. Stahlminister Audu betonte, dies sei ein wichtiger strategischer Schritt für Nigeria im Kampf gegen Unsicherheit und Terrorismus.

Ajaokuta war schon in den 1980er-Jahren mit sowjetischer Unterstützung gebaut worden. Allerdings ist der Bau nach mehr als 40 Jahren noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Nigeria hat bereits in der Vergangenheit versucht, seine Stahlwerke durch die Übertragung an internationale Rohstoffkonzerne zum Laufen zu bringen, jedoch ohne Erfolg. ajs

Nauru hat seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen. Der kleine pazifische Inselstaat mit rund 12.500 Einwohnern will sich stattdessen diplomatisch der Volksrepublik China zuwenden.

Wenige Tage nach der Präsidentenwahl ist das ein herber Schlag für Taiwans Außenpolitik: Weltweit gibt es damit nur noch zwölf Länder, die Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen. Zuletzt hatte im März 2023 Honduras seine Beziehungen zu Taiwan abgebrochen – aus wirtschaftlichen Gründen.

In Taiwan zeigte man sich enttäuscht. China habe Nauru mit finanzieller Hilfe geködert und verfolge das Ziel, die Demokratie in Taiwan zu zerstören, erklärte Taiwans Vize-Außenminister Tien Chung-kwang am Montag in Taipeh. Ganz anders die Stimmungslage in China: Erfreut begrüßte man in Peking den Schritt Naurus. Die Volksrepublik sei bereit, ein neues Kapitel der bilateralen Beziehungen auf der Basis des Ein-China-Prinzips aufzuschlagen, erklärte das Außenministerium in Peking.

Für die Führung in Peking besagt das Ein-China-Prinzip: Taiwan ist Teil seines Territoriums, internationale Beziehungen anderer Staaten zur Insel lehnt man entschieden ab. Partei- und Staatschef Xi Jinping erklärt immer wieder, man wolle Taiwan unter chinesische Kontrolle bringen – notfalls mit Gewalt. Auch in seiner Neujahrsansprache bekräftige Xi dieses Vorhaben.

International wird Taiwan jetzt nur noch von folgenden Ländern anerkannt: Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Sankt Kitts und Nevis, Sankt Lucia, Sankt Vincent und die Grenadinen, den Pazifikstaaten Marshallinseln, Palau und Tuvalu, von Eswatini im südlichen Afrika sowie vom Vatikan. rad/rtr

Wenn Lauren Johnston als Kind auf eine Weltkarte blickte, lag Australien im Zentrum. Von ihrer Heimat Melbourne aus gesehen war der nächstgelegene Kontinent Asien. Europa dagegen war weit entfernt. So wuchs sie in einem westlich geprägten Land auf, dessen Perspektive sich von der anderer westlicher Länder aber stark unterschied. Insbesondere in Bezug auf Asien: Malaysia, Indonesien, Korea oder China waren in ihren Augen keine exotischen Urlaubsländer, sondern aufregende Boom-Regionen mit beeindruckenden Wachstumsgeschichten.

Heute lebt die Australierin von ihrer Heimat aus gesehen am anderen Ende der Welt: in Berlin. Und ist dennoch Associate Professor am Zentrum für Chinastudien der Universität Sydney. Zu ihren Schwerpunkten gehören die China-Afrika-Beziehungen und Chinas demografische Entwicklung.

Schon in der Schule interessierte sich Lauren für Wirtschaft. Und es zog sie nach China. Denn die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik, dachte Lauren, würde in den nächsten Jahrzehnten vermutlich spannender werden, als die aller anderen asiatischen Länder. Daher schrieb sie sich an der Universität von Melbourne neben Wirtschaft auch für Chinesisch ein und verbrachte ein Auslandsjahr in Peking – einer Stadt, in der sie später insgesamt noch mehr als acht Jahre leben würde.

Die ersten beruflichen Stationen führten Lauren jedoch in andere Länder, in ihren 20ern lebte sie auf allen Kontinenten. Die Ökonomin interessiert sich für andere Kulturen und nach ihrem Abschluss an der Universität von Melbourne und dem renommierten School of Oriental and African Studies (SOAS) London zog es sie im Rahmen einer Fellowship für das Londoner Overseas Development Institute nach Südamerika – ans Finanzministerium in Guyana.

Im Anschluss wurde sie nach Sierra Leone entsendet, das gerade erst ein Jahrzehnt Bürgerkrieg überwunden hatte. Ein Land, in dem sie sich augenblicklich wohlfühlte und das ihr Interesse für Afrika weckte. Doch auch hier spürte sie die Präsenz Chinas. Ihr Büro in Freetown lag in einem Ministerialkomplex, gebaut von China, das in dem kriegsgebeutelten Land gerade mit einigen Entwicklungsprojekten aktiv wurde. Ein Job für das World Economic Forum führte sie im Anschluss nach Genf, später landete sie in Washington bei der Weltbank. Dort arbeitete sie als China-Afrika-Beraterin.

China und Afrika in Beziehung zueinander zu setzen, wurde einer der Schwerpunkte von Laurens Forschung. An der Peking Universität promovierte sie zum Thema China und Afrika. In den 2000er Jahren war das noch ein Nischenthema, nicht so, als sie Anfang 2013 ihren Doktortitel erhielt – das Jahr, in dem Xi Jinping den Startschuss für seine Belt and Road-Initiative gab.

China und Afrika lassen sich in vielen Bereichen in Beziehung zueinander setzen, stellte sie fest. Asien, zu seinen Boom-Zeiten ein demografisch junger Kontinent, ist inzwischen gealtert und bemüht sich, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen. In einigen Ländern schrumpfen die Bevölkerungszahlen sogar. Nach Südostasien und Südasien ist nun Afrika der nächste “junge” Kontinent. Für China bietet Afrika damit einen neuen Wachstumsmarkt für seine Konsumgüterunternehmen und seine meist staatlichen Infrastrukturriesen, deren Wachstumsaussichten sich im eigenen Land verlangsamen.

Zugleich könnten manche große Entwicklungsfragen, die sich China heute stellen muss, in Zukunft auch auf Afrika zukommen. Afrikanische Länder, die von Chinas Erfahrungen lernen und darauf basierend klare politische Leitlinien entwickeln, könnten ihr wirtschaftliches und demografisches Potenzial besser entfalten, sagt Johnston.

“China ist alt, bevor es reich wird” – dieser viel zitierte Satz, der aus China stammt, beschreibt einen weiteren Fokus von Laurens China-Afrika-Forschung: Chinas demografische Herausforderung. Aufgrund der Ein-Kind-Politik schrumpft Chinas junge Bevölkerung rapide – der Wohlstand reicht für eine alternde Gesellschaft nicht aus. Diese Herausforderung wurde ursprünglich als einmalige chinesische Besonderheit gesehen, allerdings ist sie das nicht, argumentiert Johnston.

In den meisten Entwicklungsländern altere die Bevölkerung gemessen am Pro-Kopf-Einkommen heute früher als in der Vergangenheit, sagt Lauren – auch ohne Ein-Kind-Politik. China stehe also nicht vor einer außergewöhnlichen Herausforderung, sondern vielmehr vor einer neuen Norm.

Eine niedrige Geburtenrate in China bedeutet, dass die junge Generation klein ist. Allerdings ist die junge Generation in China im Vergleich zu ihren Eltern deutlich gebildeter und reicher. Diesen Wechsel von Quantität zu Qualität will China nutzen, um durch den Produktivitätszuwachs sowohl die riesige Anzahl an Pensionären zu unterhalten, als auch die Entwicklung des Landes weiterzuführen. Auch das schaut sich Johnston genau an.

Wer also erwarte, dass China deshalb stagnieren werde, täusche sich, sagt sie. Rentner in China kosten die Pensionskassen sehr viel weniger als ihre Altersgenossen in Japan oder Europa, weil sie meist nur geringe Sozialleistungen und eine sehr einfache Krankenversorgung erhalten. Das bringt China in eine vorteilhafte Situation im Vergleich zu Japan oder Europa, mit ihren teuren Sozialsystemen. Denn China setzt seine Prioritäten anders, sagt Johnston: Es investiere mehr in Forschung, technologische Entwicklung und seine wirtschaftliche Zukunft, anstatt in seine ältere Bevölkerung.

Seit ein paar Jahren ist Deutschland ihr Lebensmittelpunkt. Zunächst kam sie für eine Position bei Merics hierher. Es folgte eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am SOAS London und später am South African Institute of International Affairs. Aktuell ist sie neben der Position als Associate Professor an der Universität von Sydney zudem Visiting Senior Lecturer am Institute for International Trade an der University of Adelaide. Ihr Leben findet also auch weiter auf mehreren Kontinenten zugleich statt. Ihre Forschung bereichert das um viele unterschiedliche Perspektiven. Julia Fiedler

Thomas David hat den Posten des General Managers beim rheinland-pfälzischen Industrieunternehmen Schaefer Kalk in Huzhou übernommen. David bringt mehrjährige China-Erfahrung als Manager mit. In Shanghai und Ningxiang war er unter anderem für den Karlsruher Maschinenbauer Romaco tätig.

David von Schwerin ist im Januar vom Branch Manager zum General Manager North China bei Röhlig Logistics aufgestiegen. Das Bremer Unternehmen unterhält seit mehr als 30 Jahren Niederlassungen in China und konzentriert sich auf die interkontinentale See- und Luftfracht.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

“Dajia hao!” Dieses Foto einer gastfreundlichen Robbe wurde vor wenigen Tagen vom chinesischen Eisbrecher Xuelong 2 aufgenommen, der gerade auf einer Antarktisexpedition in der Amundsensee unterwegs ist. Die Reise soll Erkenntnisse über Meereshydrologie, Klima und biologische Kreisläufe der Antarktis bringen. China will sich mit der Forschungsdiplomatie seines “Schneedrachen” aber auch als Polarmacht etablieren. Durch die Erderwärmung werden Teile der Polarmeere erstmals schiffbar. In der Antarktis selbst befinden sich Öl- und Gasreserven.