im Westen wird die Wahl in Taiwan am Samstag vor allem auf die künftigen Beziehungen zu China und eine damit einhergehende Kriegsgefahr analysiert. Im Wahlkampf vor Ort spielten dieses Thema zuletzt kaum noch eine Rolle, schreibt David Demes aus Taipeh. Aber natürlich haben alle Kandidaten längst eine ausführliche Agenda ausgearbeitet, wie sie die Beziehungen zum großen Nachbarn im Falle eines Wahlsieges gestalten wollen.

Dabei wird eines klar: Ob Lai, Hou oder Ko – alle Kandidaten orientieren sich an der öffentlichen Meinung in Taiwan. Sie mögen dabei unterschiedliche Ansätze haben, in Sachen Annäherung an Peking will sich keiner zu weit aus dem Fenster lehnen. Statt einer radikalen Änderung der Verhältnisse setzen alle mehr oder weniger auf eine Fortsetzung des Status quo.

Dass Autokratien und totalitäre Regime weltweit auf dem Vormarsch sind, bringt viele Unternehmensmanager in eine Zwickmühle: Wie soll man dort Profite machen und gleichzeitig noch ruhig schlafen? Betriebswirt Markus Scholz von der Technischen Universität Dresden erklärt im Interview mit Caspar Dohmen, dass es mit Ländern wie China kein “business as usual” mehr geben kann.

Unternehmen dürften ihre individuelle Verantwortung nicht mehr auf globale Institutionen abwälzen. Denn diese seien oft zu schwach, zu langsam und bei Themen wie KI-Überwachung auch einfach inkompetent. Wegsehen kann enorme Kosten verursachen, sagt Scholz. Ethische Fragen sollten Teil des Risikomanagements sein.

Die internationale Berichterstattung über Taiwan wird meistens von China und den sogenannten “Cross-Strait-Relations”, das heißt den Beziehungen zwischen den Staaten auf beiden Seiten der Taiwanstraße, dominiert. Im inländischen Diskurs kamen Peking und die Gefahr einer möglichen militärischen Auseinandersetzung zuletzt aber kaum noch vor. Die taiwanische Presse und die verschiedenen politischen Lager arbeiteten sich stattdessen lieber an Immobilien-Skandalen ab, die die Vertrauenswürdigkeit der Kandidaten infrage stellen sollten.

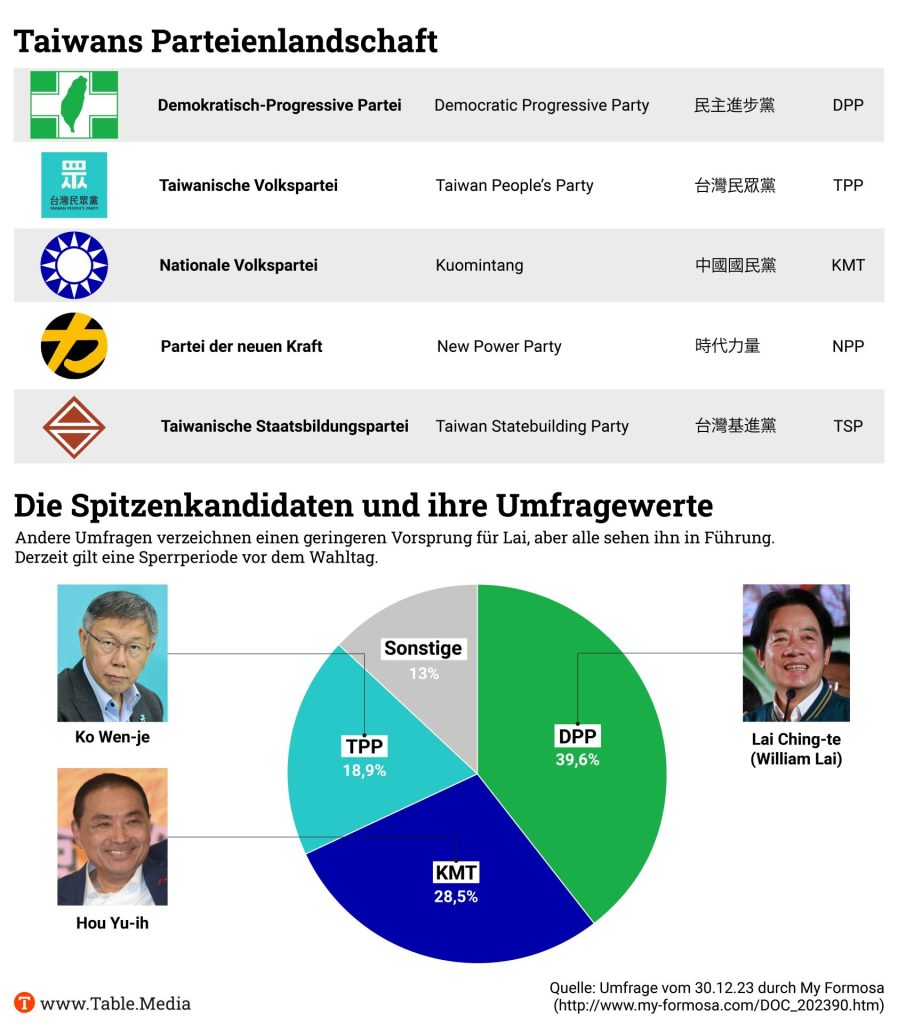

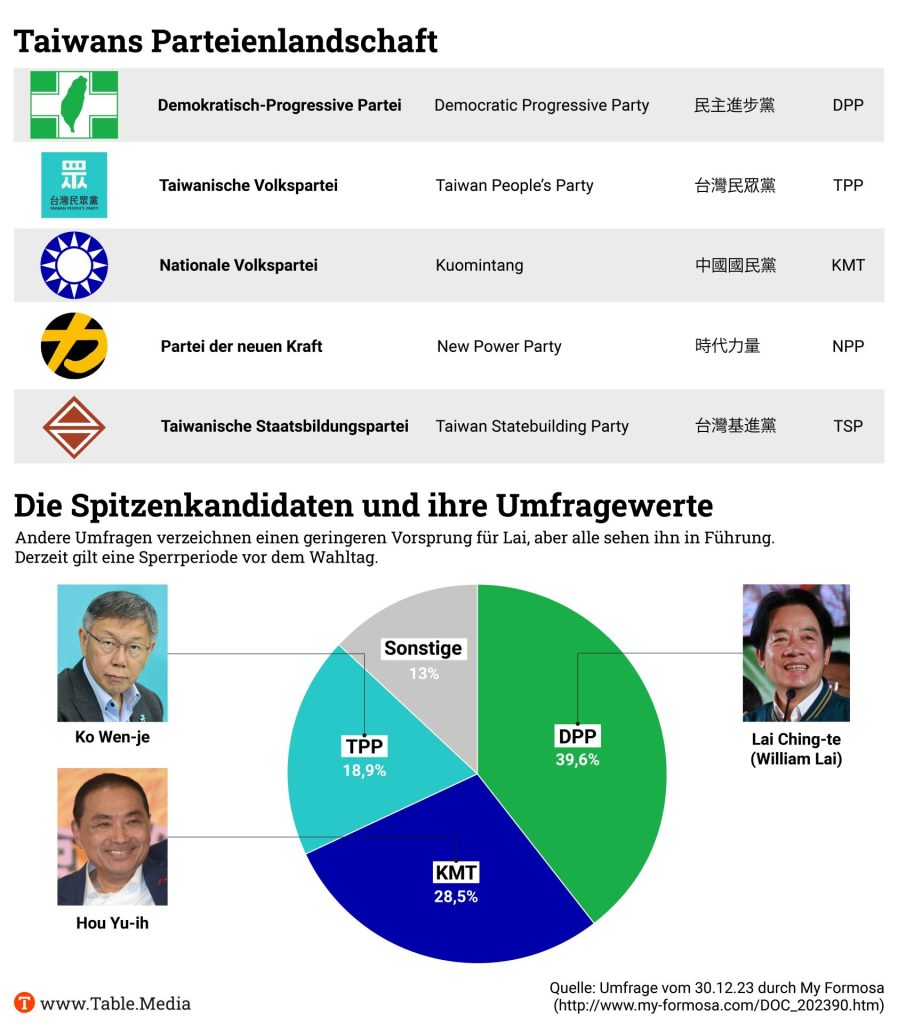

Beim offiziellen TV-Duell zwischen William Lai (DPP), Hou Yu-ih (KMT) und Ko Wen-je (TPP) am 30. Dezember sahen sich die Kandidaten mit ungewöhnlich vielen Fragen zu ihrer Strategie für die zukünftigen Beziehungen mit China konfrontiert. Auch in den offiziellen Wahlbenachrichtigungen, die Anfang Januar in Briefkästen überall auf der Insel zu finden waren, standen die Themen “Nationale Sicherheit” und “Cross-Strait-Relations” ganz oben auf der Liste der verschiedenen Wahlprogramme.

China.Table hat sich die Wahlprogramme und vergangene Aussagen der Kandidaten noch einmal genau in Hinblick auf die Haltung zu China und einer globalen Risikobewertung angeschaut.

Tsai Ing-wens ehemaliger Rivale William Lai hat sich in seiner Zeit als Vizepräsident in den letzten vier Jahren zu einem der wichtigsten Unterstützer der Präsidentin entwickelt. Auch seine Haltung zu Taiwans Status und den Beziehungen zu China hat sich mittlerweile an den gesellschaftlichen Mainstream angepasst.

Während seiner Zeit als Bürgermeister von Tainan hatte Lai sich selbst noch als “pragmatischen Arbeiter für eine taiwanische Unabhängigkeit” bezeichnet. Während des Wahlkampfes hatte er diese Bezeichnung neu interpretiert und folgte dabei dem politischen Erbe seiner Chefin Tsai Ing-wen: Taiwan sei bereits ein unabhängiger Staat namens “Republik China”, so Lai. Eine separate Unabhängigkeitserklärung sei daher gar nicht nötig. Diese Neuinterpretation seiner Aussage erhält deren Kern und entschärft sie zugleich.

Während eines TV-Auftritts, bei dem die Kandidaten ihre Wahlprogramme vorstellen sollten, wies Lai die Kritik an seiner Position zurück und wies darauf hin, dass in Chinas Augen alle Kandidaten für das Amt des Präsidenten für eine taiwanische Unabhängigkeit stehen. “Oder kandidiert ihr etwa für das Amt des Chief Executive?”, fragte er seine Kontrahenten mit Verweis auf die Amtsbezeichnung des Regierungschefs der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

Während des TV-Duells erklärte Lai auch, dass China die größte Bedrohung für Taiwans Überleben darstelle. Dennoch hat der 64-Jährige mehrfach deutlich gemacht, dass seine Tür für Gespräche mit Peking offenstehen wird, sollte er gewählt werde. Die einzige Bedingung: Gleichberechtigung und Würde, ein Gespräch auf Augenhöhe also.

Ob die Regierung um Xi Jinping Lais Angebot annehmen wird, bleibt fraglich. Im Vorfeld der Wahlen hat die chinesische Seite Lai wiederholt als “Unruhestifter” und “Zerstörer des Friedens” bezeichnet. Im Wahlkampf hatte sich das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten der Rhetorik der KMT angeschlossen und öffentlich erklärt, dass die Taiwanerinnen und Taiwaner eine Wahl zwischen Frieden und Krieg, Wohlstand und Rückgang hätten.

Lai plant, die Verteidigungsfähigkeit des taiwanischen Militärs weiter zu stärken und Tsais U-Boot-, Schiffs- und Flugzeugprojekte fortzuführen. Taiwans wirtschaftliche Resilienz soll gestärkt, Lieferketten gesichert und die wirtschaftliche Abhängigkeit von China weiter abgebaut werden. Der oppositionellen KMT wirft Lai vor, zurück auf den Weg der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China zu wollen.

Der ehemalige Polizist Hou Yu-ih von der KMT präsentiert sich selbst gerne als Law-and-Order-Kandidat, der ohne schusssichere Weste im Kugelhagel für die Sicherheit der Republik China kämpft. Als er während der Debatte allerdings danach gefragt wurde, wer die größte Bedrohung für Taiwans Souveränität sei, vermied er es, Peking beim Namen zu nennen. Hou steht für eine erneute Annäherung an die Volksrepublik und eine weitere wirtschaftliche Integration.

Hous Kampagne wird von King Pu-tsung geleitet, engster Vertrauter des ehemaligen Präsidenten Ma Ying-jeou, der bis 2016 im Amt war. Es überrascht daher nicht, dass sich Hou in seiner China-Strategie an Mas Prinzip “Keine Vereinigung, keine Unabhängigkeit, keine bewaffnete Auseinandersetzung” orientiert. Bei seinen Wahlkampfauftritten lag der Fokus aber häufig eher auf seiner Ablehnung einer taiwanischen Unabhängigkeit, denn auf der Ablehnung einer möglichen Vereinigung mit China.

Aus Sicht von KMT-Mitglied und “Sun Yat-Sen School”-Direktor Chang Ya-chung fehlt es in Hous politischem Programm an konkreten Lösungsansätzen. Hou Yu-ih versuche, dem Thema “Cross-Strait Relations” aus dem Weg zu gehen. “Ma hat das Thema einfach immer weiter aufgeschoben. Je länger man es aufschieben konnte, desto besser. Hou versucht, dem Thema ganz auszuweichen”, so Chang.

Trotz der geplanten Annäherung an China verspricht Hou im Falle eines Wahlsieges, weiter in die Landesverteidigung zu investieren und die Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes anheben zu wollen (aktuell sind es etwa 2,4 Prozent).

Ko hatte während der Sonnenblumenbewegung 2014 Bekanntheit erlangt und war mit der Unterstützung vieler Aktivisten und der DPP schließlich zum Bürgermeister der Hauptstadt Taipeh gewählt worden. Dort hatte er die Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit China zu sammeln. Im Rahmen des jährlichen Shanghai-Taipei City Forums hatte Ko mehrfach erklärt, Taiwan und China seien “Teil einer Familie”.

Kos China-freundliche Äußerungen sorgten dafür, dass sich die DPP nach und nach von ihm distanzierte und 2018 schließlich einen eigenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters ins Rennen schickte. Im Wahlkampf hatte er außerdem seinen Plan angekündigt, das Trade-in-Services-Agreement mit China neu aufzulegen. Eine Forderung, die auch Hou Yu-ih unterstützt.

Zudem sei Taiwan noch nicht bereit, dem Freihandelsabkommen CPTPP beizutreten und solle stattdessen lieber dem von China dominierten RCEP beitreten. Für viele ehemalige Aktivisten der Sonnenblumenbewegung, die vor zehn Jahren als Reaktion auf das Abkommen ins Leben gerufen worden war, ist Kos Plan dagegen ein Ausverkauf ihrer Werte.

Ko gibt sich kompromissbereit und ist bereit, China gegenüber guten Willen zu zeigen. Für die Beziehungen zu Peking hat er das Prinzip der “Vier Miteinander” entwickelt: sich gegenseitig kennenlernen, sich gegenseitig verstehen, sich gegenseitig respektieren und miteinander kooperieren.

In Anlehnung an US-Außenminister Antony Blinken steht er dafür, mit China zusammenzuarbeiten, wo möglich und China zu konfrontieren, wo nötig. Ko hält den sogenannten “1992 Consensus” für nicht mehr zeitgemäß und sagt, dass die Hongkonger Version von “Ein Land, zwei Systeme” in Taiwan keine Abnehmer finde. “Es ist Chinas Verantwortung, sich ein neues Konzept auszudenken”, so Ko.

Obwohl sich die Kandidaten in ihrer Rhetorik zu China unterscheiden, wird sich Taiwans nächster Präsident in seinem Ansatz zu den Beziehungen zu China vermutlich nicht stark von Tsai Ing-wens Kurs entfernen. Die Mehrheit der Taiwanerinnen und Taiwaner wird keine radikale Veränderung in der China-Politik ihrer Regierung akzeptieren.

Sollte ein Präsident Hou oder Ko versuchen, ein weitreichendes Handelsabkommen mit China abzuschließen und dafür Abstriche bei Taiwans Souveränität machen, wird sich die Zivilgesellschaft der Insel dagegen voraussichtlich zur Wehr setzen, wie bereits vor zehn Jahren.

Was bedeutet es für verantwortliches unternehmerisches Handeln, wenn global Demokratien auf dem Rückzug und Autokratien auf dem Vormarsch sind?

Wenn ich in Autokratien Geschäfte mache und gleichzeitig ruhig schlafen will, muss ich einiges tun. Leider sind die bestehenden globalen Institutionen zu schwach, langsam und zunehmend auch inkompetent, um bestimmte Themen – man denke an AI – adäquat anzugehen. Deswegen müssen wir über die individuelle Verantwortung von Unternehmen, beziehungsweise von Managern sprechen. Die alte Weisheit “the only social responsibilty of business is to increase its profits” halte ich in einer ökonomisch globalisierten Welt, in der Autokratien und totalitäre Regime auf dem Vormarsch sind, für nicht mehr haltbar.

Sollten sich Unternehmen aus Autokratien zurückziehen, um nachts ruhig schlafen zu können?

Das kommt auf die Konfiguration der jeweiligen Autokratie an und auf die dort anliegenden Themen. Über einen Rückzug sollte ich mir als Managerin oder Manager eines Unternehmens dann Gedanken machen, wenn es zu intensiven und großflächigen Menschenrechtsverletzungen kommt und ich außerdem kaum oder keinen Einfluss auf das Geschehen vor Ort habe, im schlimmsten Fall sogar nicht einmal meine eigenen Arbeitnehmerinnen schützen kann, oder sogar gezwungen bin, mit dem Regime gemeinsame Sache zu machen.

Was können Unternehmen tun?

Manche unterstützen in Autokratien Menschenrechts-NGOs finanziell, oder durch Informationen, andere fördern die Ausbildung von Anwälten und Richtern. Manchmal können große Unternehmen auf Regime Einfluss nehmen und die Menschenrechtslage verbessern. Dies gilt nicht unbedingt in China, aber mitunter in Staaten wie Katar oder in manchen Staaten Afrikas. Gerade große Erdöl- oder Gasunternehmen haben hier prinzipiell eine Menge Einfluss. Problematisch ist es, wenn Unternehmen sich passiv verhalten, obwohl sie Möglichkeiten hätten, gegen Menschenrechtsrechtsverletzungen vorzugehen. In solchen Fällen handelt es sich in gewisser Weise um unterlassene Hilfeleistung und entsprechend um stille Komplizenschaft.

Machen sich Unternehmen manchmal zu klein, was ihren Einfluss anderswo angeht?

Durchaus. Natürlich hat der kleine Mittelständler in China keinen Einfluss, aber für größere Unternehmen, ob Autohersteller oder -zulieferer sehe ich da schon eine gewisse Macht. Das gilt umso mehr, wenn Unternehmen ihr Verhalten kollektiv koordinieren, etwa über Industrie- und Handelskammern, und auch aktiv mit den Regierungen in ihren Heimatländern zusammenarbeiten.

Wie bewerten Sie generell das Agieren von VW in China?

Offensichtlich versucht das Unternehmen noch chinesischer zu werden, wendet sich noch stärker dem chinesischen Absatz- und Produktionsmarkt zu und blendet ein Stück weit die dortige Menschenrechtssituation aus. Aus der Perspektive von VW verstehe ich es, man braucht diesen Markt, gerade für die anstehende Transformation. Aber der Verbleib in China verursacht politische und moralische Kosten.

Es gibt eine Handvoll großer deutscher Konzerne, die stark vom Chinageschäft abhängen. Können Sie sich vorstellen, dass diese Unternehmen irgendwann ihren Sitz in das autokratische China verlagern und damit das Lager wechseln?

Nein, schon deshalb nicht, weil dieser Schritt ebenfalls zu hohe Kosten verursachen würde. Schließlich gibt es noch andere wichtige Märkte, den amerikanischen oder europäischen Markt. Umgekehrt sehe ich trotz aller Entkopplungsfantasie auch noch nicht, wie man sich ganz aus China zurückziehen könnte. “Business as usual” wird dort aber auch mittelfristig schon nicht mehr funktionieren. China wird unter der Führung von Xi Jinping immer totalitärer, die Menschenrechtssituation immer prekärer.

Gibt es historische Vergleichsmöglichkeiten?

Südafrika war zur Zeit der Apartheid auch ein spannender Markt für deutsche Unternehmen. Man führte damals die gleichen Argumente an, um in dem Markt zu bleiben. “Constructive Engagement” nannte man das damals. “Wir schützen unsere Arbeitnehmerinnen. Wir helfen konstruktiv in dem Land.” Wandel durch Handel war die Maxime. Aber das Apartheidregime blieb bestehen und ging erst zu Ende, als es einen starken politischen und wirtschaftlichen Boykott gab, der auch von der Business-Community stark mitgetragen wurde.

Auch in Russland sind einige deutsche Unternehmen weiterhin aktiv, wie Metro und Rittersport.

Aber zahlreiche andere sind früh gegangen. Einige waren zögerlicher und wollten abwarten. Jetzt wollen viele gehen, aber nun ist es auch ein Stück weit zu spät, weil das Regime reagierte und entsprechende Gesetze erließ. Das erschwert es Unternehmen. Gehen sie, riskieren sie einen Totalverlust. Das ist interessant. Es zeigt, dass eigentlich ethische Fragen Teil des Risikomanagements sein müssten. Wenn man die moralische Dimension ausblendet, dann muss man eventuell später erhebliche finanzielle Konsequenzen tragen.

Befördern Lieferkettengesetze die Verantwortung des einzelnen Unternehmens?

Freiwillig funktioniert es jedenfalls offensichtlich nicht. Normalerweise sollte der Gesetzgeber natürlich auch die Spielregeln für die Wirtschaft bestimmen. Genau dies ist ja nun kürzlich durch das europäische Lieferkettengesetz geschehen. Trotzdem bleibt für Unternehmen verantwortliches Handeln über die “legal compliance” hinaus ein wichtiges Thema. Alle Gesetze haben Schlupflöcher. Entscheidend ist, dass Unternehmen diese Lücken nicht ausnutzen, um die Gesetze auszuhebeln.

Lässt der Kapitalmarkt zu, dass Unternehmen sich dermaßen verantwortlich verhalten?

Unternehmen agieren sehr unterschiedlich. In der Pandemie versuchte beispielsweise der Impfstoffhersteller Pfizer herauszuholen, was herauszuholen war, indem er einen Bieterwettbewerb zwischen Staaten initiierte, oder zumindest nicht verhinderte. Das halte ich für kein besonders verantwortliches Verhalten in einer Situation, wo es darum geht, Millionen von Menschenleben zu retten. Bei Pfizer sind relativ viele starke aktive Investoren, Hedgefonds und so weiter involviert, die das Topmanagement zu hohen Renditen zwingen wollen.

Andererseits gibt es auch börsennotierte Unternehmen, in denen Eigentümerfamilien noch eine starke Stellung haben und eher langfristige Interessen verfolgen. Manager haben in solchen Konstellationen womöglich größere Spielräume.

Also handeln Kapitalgeber unterschiedlich?

Genau – wir können nicht grundsätzlich sagen, dass Shareholder überhaupt keine ethische Verantwortung des Managements zulassen. Es gibt ja auch einen Trend zu ESG, also Investoren orientieren sich an sozialen und ökologischen Kriterien. Aber man sollte dem Segment nicht zu viel Einfluss zuschreiben. Da gibt es noch viel Luft nach oben.

Was passiert, wenn weitere Demokratien kippen und sich in noch mehr Staaten autoritäre Regierungen etablieren?

Dann kommt es noch mehr auf die individuelle Verantwortung von Unternehmen an. Die Situation kann global kippen – auch in Europa. In Deutschland passierte das 1933. In Ungarn und Italien sieht es auch nicht gut aus, wobei die Situation natürlich nicht mit der 1933 in Deutschland vergleichbar ist. In den USA bahnt sich möglicherweise eine zweite Amtszeit für Donald Trump an. In solchen Fällen steigt die Bedeutung der individuellen Verantwortung von Unternehmen. Dabei geht es nicht um einen kopflosen Aktivismus und schon gar nicht um parteipolitisches Engagement von Unternehmen. Es geht um den Schutz der liberalen Demokratie und um die Einhaltung sowie um den Schutz von Menschenrechten.

Markus Scholz ist seit Oktober 2022 Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Responsible Management, an der Technischen Universität Dresden. Die Schwerpunkte seiner Forschung liegen in den Bereichen strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, nachhaltiger Wandel und Innovation, Unternehmen und Menschenrechte sowie politisches Engagement und politische Verantwortung von Unternehmen.

15.01.2024, 18:00 Uhr (16.01., 01:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag (Hybrid): Deutsch-chinesische Beziehungen im globalen Kontext Mehr

16.01.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, Business-Gespräch China: “Investieren oder nicht investieren?” – Wie chinesische Unternehmen das Investitionsumfeld in NRW sehen Mehr

16.01.2024, 14:45 Uhr (21:45 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Indo-Pacific Forecast 2024 Mehr

17.01.2024, 07:00 Uhr (14:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Workshop (in Shanghai und online): Making the Right Move: Smart Relocation Choices in China and Seizing ASEAN Opportunities Mehr

17.01.2024, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing time)

Merics, Livestream: MERICS China Forecast 2024 Mehr

18.01.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EUSME Centre, Webinar: Green Harvest: The Evolution of China’s Wine Market Mehr

18.01.2024, 02:00 Uhr (09:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Election Results in Taiwan: Assessing Their Impact on Taiwan’s Political Development and Cross Strait Relations Mehr

18.01.2024, 18:00 Uhr (19.01., 01:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Buchvorstellung (Hybrid): Felix Lee: China, mein Vater und ich Mehr

18.01.2024, 18:30 Uhr

Konfuzius-Institut Freiburg, Vortrag (vor Ort): Alt werden in Deutschland und China – Alternde Gesellschaften und ihre Pflege Mehr

18.01.2024, 18:30 Uhr (19.01., 01:30 Uhr Beijing time)

Friedrich-Naumann-Stiftung, Webinar: Unternehmertum, Innovation, Reformstau – Chinas Wirtschaft in der Krise? Mehr

19.01.2024, 18:30 Uhr (20.01., 01:30 Uhr Beijing time)

Sinokultur, Webinar: Sinokultur im Salon: Alles nur Zensur? Einblicke in die chinesische Netzkultur Mehr

Die EU-Kommission wird voraussichtlich doch keinen Gesetzesvorschlag zum sogenannten Outbound Investment Screening vorlegen. Stattdessen werde es absehbar bei einem unverbindlichen Weißbuch bleiben, heißt es in Brüssel. Dieses ist Teil eines Maßnahmenpakets zur Wirtschaftssicherheit, das die Brüsseler Behörde nach aktueller Planung am 24. Januar vorlegen will. Es soll unter anderem auch einen Vorschlag zur stärkeren Harmonisierung des Screenings ausländischer Investitionen innerhalb der EU enthalten.

Ein Outbound Investment-Screening ist eine nach außen gerichtete Investitionskontrolle. Die Idee ist, dass Unternehmen Investitionen im Ausland in bestimmten Wirtschaftsbereichen bei staatlichen Stellen melden müssen. Gerade China wurde in diesem Kontext im vergangenen Jahr in Brüssel oft genannt.

Die Kommission hatte in ihrem Strategiepapier im Juni die Sorge geäußert, dass nicht nur durch Exporte, sondern auch durch Investitionen europäischer Unternehmen Knowhow über sicherheitsrelevante Technologien in Drittländer wie China abfließen könnte.

Daher kündigte sie einen Vorschlag an, wie Auslandsinvestitionen in bestimmten Technologiefeldern kontrolliert werden sollten. Die US-Regierung drängte die Europäer zu einem solchen Schritt. US-Präsident Joe Biden hat im Sommer Kontrollen von US-Auslandsinvestitionen, etwa in der Mikroelektronik, angeordnet und sucht Verbündete.

Die EU betonte im Oktober erneut, dass ein mögliches Outbound Investment Screening untersucht werde: Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten prüften auf der Grundlage einer Risikobewertung, ob Auslandsinvestitionsmaßnahmen ihr bestehendes Instrumentarium ergänzen könnten, hieß es damals in einer Mitteilung.

Doch die EU-Kommission stieß bei ihren Konsultationen zu den Plänen auf breiten Widerstand in der Wirtschaft und in vielen Mitgliedstaaten. Die Verbände kritisierten die Einschränkungen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit und neue Bürokratie. Dem Vernehmen nach beugt sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun diesem Druck. Die EU-Generaldirektion für Handel äußerte sich am Donnerstag auf eine Anfrage von Table.Media dazu nicht. tho/ari

Chinas Einwanderungsbehörde will die zuletzt gewährten Visa-Erleichterungen weiter ausweiten. Vor allem für Verwandtenbesuche soll der bürokratische Aufwand minimiert werden. Das berichtete das ARD-Büro in Shanghai am Donnerstag. Ausländer, die Verwandte in China besuchen, müssen demnach keinen dokumentarischen Beweis mehr für die Verwandtschaft erbringen. Es reicht, wenn die einladende Person die Verwandtschaft bestätigt.

Geschäftsreisende, Studierende und Touristen bestimmter Länder können ihren Aufenthalt in China zudem vor Ort verlängern, indem sie bei der nächstgelegenen Polizeistation ein neues Visum beantragen oder ein bestehendes Visum verlängern. Auch soll es möglich sein, vor Ort ein Wiedereinreisevisum zu beantragen, wenn der Behörde ein guter Grund für eine geplante Aus- und Einreise vorgelegt wird.

Deutsche, sowie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Malaysia, brauchen seit Dezember bei einem Aufenthalt bis 15 Tage kein Visum mehr für eine Einreise nach China. Die Einwanderungsbehörde begründet die Maßnahmen unter anderem damit, die Öffnung Chinas vorantreiben zu wollen. Peking will mit mehr Tourismus und mehr Geschäftsreisen aber auch die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln. fpe

Die Automobilverkäufe in China sind 2023 um zwölf Prozent gestiegen, das geht aus Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) hervor. Demnach lag die Gesamtzahl der verkauften Fahrzeuge bei 30,1 Millionen. Die Sparte der rein batterieelektrischen Fahrzeuge wuchs um 25 Prozent auf 6,7 Millionen, die der Plug-in-Hybride um 85 Prozent auf 2,8 Millionen.

Der Branchenverband China Passenger Car Associaten (PCA) hatte kurz zuvor eine Zahl von 21,7 Millionen verkauften Modelle vermeldet. Die Zahlen der beiden Verbände unterscheiden sich, da sie unterschiedliche Daten zugrundelegen. Der PCA zählt den Verkauf von Fahrzeugen an Endkunden, die CAAM dagegen misst den Absatz der Hersteller an die Händler.

Grund für das massive Wachstum sind unter anderem der Preiskrieg zwischen Herstellern in der Volksrepublik, die mit günstigen Angeboten die Verkäufe in die Höhe getrieben haben. Hinzukommt aber auch die gestiegene Nachfrage nach chinesischen Autos auf dem Weltmarkt: Die CAAM beziffert Chinas Exporte für 2023 mit 4,9 Millionen Fahrzeugen – ein Zuwachs von 58 Prozent. Dieser Wert ist vorläufig. Die meisten Fahrzeuge gingen demnach nach Russland und Mexiko. jul

Daten des US Census Bureau legen nahe, dass Mexiko China als größten Importeur in die USA überholt hat. Die Zahlen für Dezember werden zwar erst am 7. Februar veröffentlicht, aber es sieht so als, dass Mexiko 2023 das deutlich größere China als wichtigste Importquelle der USA abgelöst hat. Offiziellen Statistiken zufolge wäre das das erste Mal seit 2003, dass dies der Fall ist.

Die US-Einfuhren aus China von Januar bis November 2023 sind demnach gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um mehr als 21 Prozent zurückgegangen. Nur 14 Prozent der Gesamteinfuhren der USA entfielen noch auf China. Zwischen 2015 und 2018 war es rund ein Fünftel gewesen. Derweil stiegen die US-Einfuhren aus Mexiko um fast fünf Prozent. Der Anteil Mexikos an den gesamten US-Einfuhren in den elf Monaten bis November machte damit gut 15 Prozent aus und erreichte ein Rekordhoch.

Zu den Produkten, die die USA am häufigsten aus Mexiko beziehen, gehören Autos und Autoteile, Elektronik, Erdöl und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Trotz De-Risking-Maßnahmen gibt es aber nach wie vor tiefe und dauerhafte Abhängigkeiten zwischen den USA und China, etwa bei den Seltenen Erden. fpe

Der Apple-Zulieferer BOE Technology, einer der weltweit größten Display-Hersteller, wird in Chengdu einen Produktionskomplex für flexible Panels im Wert von neun Milliarden US-Dollar errichten.

Die Stadtverwaltung von Chengdu teilte am Mittwoch mit, dass das in Peking ansässige Unternehmen und die Hi-Tech Industrial Development Zone der Stadt den Vertrag zum Bau der Anlage unterzeichnet hätten. Die Bauzeit wird nach Angaben von BOE auf knapp drei Jahre geschätzt. Die Massenproduktion soll im vierten Quartal 2026 anlaufen. In Bezug auf die Investitionen sei es das größte Einzel-Industrieprojekt der Provinzhauptstadt von Sichuan.

Die Nachfrage nach High-End-Displays für Laptops und Tablets wächst weltweit. Laut einer Studie der Industrieexperten von Display Supply Chain Consultants (DSCC) wird der weltweite Markt für OLED-Displays, wie BOE sie herstellt, im Jahr 2026 voraussichtlich einen Umsatz von 64 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. China könnte demnach mit einem Marktanteil von 72 Prozent zwischen 2026 und 2027 die weltweite Produktionskapazität für Displays dominieren. fpe

Die Sicherheitspolizei in Hongkong hat eine Razzia im Haus der Familie des Hongkonger Demokratieaktivisten Simon Cheng durchgeführt. Die Beamten nahmen Chengs Eltern und seine Schwester mit, um sie zu befragen, ließen sie später aber wieder nachhause zurückkehren. Das berichtet Nikkei Asia. Cheng kommentierte auf X, er hoffe, seine Eltern könnten ein “würdevolles, friedliches und gelassenes Alter genießen”.

Simon Cheng lebt seit vier Jahren im Exil in London, wo er Asyl erhalten hat. Mitte Dezember hatte die Hongkonger Polizei wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz auf ihn und vier weitere im Exil lebende Mitglieder der Demokratiebewegung Kopfgelder in Höhe von rund 116.000 Euro ausgeschrieben. Man werde die Dissidenten “bis zum Ende” verfolgen, teilte die Polizei mit.

Nach der Ausschreibung der Kopfgelder war bereits die Mutter der Demokratieaktivistin Frances Hui von der Polizei mitgenommen und befragt worden, außerdem wurde ihr Haus durchsucht. Hui lebt in den USA, wo sie politisches Asyl erhalten hat. Es ist für Chinas Sicherheitsapparat eine gängige Methode, Angehörige von Regimekritikerinnen und -kritikern unter Druck zu setzen. jul

Bei der Betrachtung von Chinas wirtschaftlichen Entscheidungen spielen Xi Jinpings Misstrauen und Feindseligkeit gegenüber dem Westen eine wesentliche Rolle. Das zeigen jüngste Äußerungen von Regierungsbehörden. Für die Wirtschaft verheißt dies nichts Gutes. Laut Ökonomen wirkt sich seine Verachtung für westliche Wirtschaftstheorien nachteilig auf die chinesische Wirtschaft aus.

China bemüht sich zwar, das schwache Exportwachstum anzukurbeln und ausländische Investoren davon abzuhalten, aus dem Land abzuwandern. Aber Unternehmen, die in China Geschäfte machen, sind dennoch immer wieder mit den Folgen der tief verwurzelten Überzeugung der chinesischen Führung konfrontiert, dass internationale Geschäftsaktivitäten gezielt zur Sabotage des Landes missbraucht werden könnten.

Xis wahre Meinung wird zwar keinesfalls in klaren Worten an die Öffentlichkeit gelangen, um die internationalen Beziehungen Chinas nicht unnötig zu belasten – insbesondere zu einer Zeit, in der China versucht, die Spannungen mit den USA zu mindern. Aber Leiter von Regierungsorganisationen auf Kommissions- und Ministerialebene erfahren seine wahren Gedanken. Sie äußern sich selbst entsprechend, um Xi zu gefallen. Seine Haltung lässt sich also indirekt aus den Verlautbarungen von Top-Kadern ableiten. Eine Reihe von Erklärungen, die in den letzten Monaten des Jahres 2023 von zwei Regierungsstellen abgegeben wurden, sind perfekte Beispiele dafür.

Die alle fünf Jahre stattfindende zentrale Arbeitskonferenz zum Finanzsektor und die jährliche Wirtschaftsarbeitskonferenz wurden am 30.-31. Oktober, bzw. am 12.-14. Dezember abgehalten. Xi führte bei beiden Konferenzen den Vorsitz.

Unmittelbar nach der Konferenz hieß es in einem Beitrag der zentralen Arbeitskonferenz zum Finanzsektor, Xis Rede habe viele “wichtige Fragen beantwortet, über die die klassischen marxistischen Denker nicht gesprochen haben, auf die unsere Vorgänger nicht gestoßen sind und die westlichen Finanztheorien stets nicht zu lösen vermochten”.

Im nächsten Absatz wurde ein weit hergeholtes Zitat über die Bedeutung der chinesischen Klassiker aus dem 4. Jahrhundert vor Christus angeführt. Xi, der fest an die Einzigartigkeit Chinas und die chinesische Weisheit glaubt, ist der Ansicht, dass westliche Ökonomie in Chinas makroökonomischem Management nur begrenzt angewendet werden sollte.

China war noch nie eine vollwertige Marktwirtschaft. Aber die Rolle der chinesischen Zentralbank ist bisher dennoch so bedeutend wie die der US Federal Reserve. Xi sieht das allerdings nicht so. Für ihn ist die Zentralbank nur eines der Ressorts, die auf ihn und seine wirtschaftspolitischen Stellvertreter hören sollten. Vor allem auf Liu He, der 2023 in den Ruhestand ging, und seinen Nachfolger He Lifeng.

Es gab eine Zeit, in der die Zentralbank ein gewisses Maß an Unabhängigkeit besaß. Dies galt vor allem für die Jahre 2002 bis 2018, als Zhou Xiaochuan Gouverneur war. Die Worte von Zhou, der sowohl im Inland als auch international respektiert wurde, hatten erhebliches Gewicht bei der Entscheidung über die Währungs- und Wirtschaftspolitik Chinas, insbesondere vor Xis Machtübernahme im Jahr 2012.

Nachdem Zhou in den Ruhestand gegangen war, wurde Yi Gang zu seinem Nachfolger ernannt. Er war bereits seit Jahren auf das Amt vorbereitet worden. Doch Yi genoss nie das uneingeschränkte Vertrauen und den Respekt der Führung. Neben Xis Geringschätzung für die Zentralbank spielte auch Yis Werdegang eine Rolle: Er hatte 14 Jahre lang an US-amerikanischen Universitäten studiert und gelehrt und galt daher als zu sehr unter dem Einfluss der USA stehend. Der Gouverneur der Zentralbank war gleichzeitig auch immer der dortige Parteisekretär. Doch als Yi sein Amt antrat, wurde ein anderer altgedienter Bankier, Guo Shuqing, als Parteisekretär eingesetzt – offensichtlich um Yis Einfluss zu begrenzen.

Yi trat 2023 von seinem Amt zurück. Mit dem nächsten neuen Gouverneur, Pan Gongsheng, einem im Inland ausgebildeten hochrangigen Bankbeamten, wurde die Tradition des Gouverneurs und Parteisekretärs in Personalunion wieder aufgenommen. In alldem zeigt sich Verachtung für die westliche Idee von produktiver Gewaltenteilung zwischen den Institutionen.

Eine weitere Regierungsbehörde, die sich nach den beiden Konferenzen äußerte, war das Ministerium für Staatssicherheit (MSS). Traditionell agiert das Ministerium hinter den Kulissen. In der Ära Xi ist das nicht mehr so.

Zwei Tage nach der Wirtschaftskonferenz veröffentlichte die MSS eine lange, scharfe Erklärung, in der sie versicherte, “entschlossen gegen illegale und kriminelle Aktivitäten, die die wirtschaftliche Sicherheit des Landes gefährden, vorzugehen und diese zu bestrafen”.

Auch nach der Finanzkonferenz gab sie eine ähnliche Erklärung ab. Diese Proklamationen waren keine leeren Worte. 2023 wurden die Büros ausländischer Beratungsfirmen und Investmentbanken durchsucht, Mitarbeiter verhört oder wegen Spionage festgenommen.

Die öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen der MSS im Wirtschaftssektor begannen nicht erst 2023 und erfolgten auch nicht auf eigene Faust. Chinas Sicherheitsbehörden beteiligten sich an Ermittlungen zur Ursache eines Börsensturzes im Jahr 2015 und brachten diesen überraschend mit “bösartigen” Leerverkäufen ausländischer Akteure in Verbindung.

Die Untersuchung wurde 2020 abgeschlossen. Nach einem vage formulierten Urteil wurde gegen den US-Marktmacher Citadel Securities eine Strafe von umgerechnet 100 Millionen US-Dollar verhängt. Seine vier chinesischen Partner im Margenhandel wurden ebenfalls zu Geldstrafen verurteilt – allerdings zu weitaus geringeren.

Die jüngsten Warnungen der MSS betraf erneut Leerverkäufe. Diesmal lag der Schwerpunkt jedoch auf “erfundenen, böswilligen Narrativen” über die chinesische Wirtschaftspolitik. Der Vorwurf war, man wolle:

Nach Ansicht der MSS sei das Ziel dieser “Gerüchteverbreiter”:

Im gleichen Beitrag beschuldigte das MSS außerdem ein “bestimmtes Land”, Finanzpolitik als Instrument für geopolitische Machtspiele zu missbrauchen und “monetäre Hegemonie” und Finanzsanktionen gegen andere einzusetzen.

Christian Schotmann ist seit Januar Interim-Manager China beim Schweizer Industrie-Komponentenhersteller Carlo Gavazzi Automation. Der Manager mit einem Hintergrund in Sales, Marketing und Business Development war bis Dezember bei Helukabel China tätig. Sein Einsatzort ist Shanghai.

Knud Erik Clausen ist seit Ende 2023 Consultant bei SternIngredients China. Zuvor war er Managing Director & Member Board of Director bei Würth International in Shanghai. SternIngredients gehört zur Hamburger Stern-Wywiol Gruppe, die sich auf länderspezifische Zusatzstoffe für Lebensmittel und Tierernährung sowie Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die Maskottchen für die 9. Winter-Asienspiele in China im Jahr 2025 wurden gestern der Öffentlichkeit vorgestellt. Inspiriert wurden Binbin und Nini von zwei kleinen Tigern, die im September 2023 im Northeast Tiger Forest Park im Austragungsort Harbin geboren wurden. Der offizielle Slogan der Spiele lautet, frei übersetzt von der Nachrichtenagentur Xinhua: “Traum vom Winter, Liebe in Asien” (冰雪同梦,亚洲同心).

im Westen wird die Wahl in Taiwan am Samstag vor allem auf die künftigen Beziehungen zu China und eine damit einhergehende Kriegsgefahr analysiert. Im Wahlkampf vor Ort spielten dieses Thema zuletzt kaum noch eine Rolle, schreibt David Demes aus Taipeh. Aber natürlich haben alle Kandidaten längst eine ausführliche Agenda ausgearbeitet, wie sie die Beziehungen zum großen Nachbarn im Falle eines Wahlsieges gestalten wollen.

Dabei wird eines klar: Ob Lai, Hou oder Ko – alle Kandidaten orientieren sich an der öffentlichen Meinung in Taiwan. Sie mögen dabei unterschiedliche Ansätze haben, in Sachen Annäherung an Peking will sich keiner zu weit aus dem Fenster lehnen. Statt einer radikalen Änderung der Verhältnisse setzen alle mehr oder weniger auf eine Fortsetzung des Status quo.

Dass Autokratien und totalitäre Regime weltweit auf dem Vormarsch sind, bringt viele Unternehmensmanager in eine Zwickmühle: Wie soll man dort Profite machen und gleichzeitig noch ruhig schlafen? Betriebswirt Markus Scholz von der Technischen Universität Dresden erklärt im Interview mit Caspar Dohmen, dass es mit Ländern wie China kein “business as usual” mehr geben kann.

Unternehmen dürften ihre individuelle Verantwortung nicht mehr auf globale Institutionen abwälzen. Denn diese seien oft zu schwach, zu langsam und bei Themen wie KI-Überwachung auch einfach inkompetent. Wegsehen kann enorme Kosten verursachen, sagt Scholz. Ethische Fragen sollten Teil des Risikomanagements sein.

Die internationale Berichterstattung über Taiwan wird meistens von China und den sogenannten “Cross-Strait-Relations”, das heißt den Beziehungen zwischen den Staaten auf beiden Seiten der Taiwanstraße, dominiert. Im inländischen Diskurs kamen Peking und die Gefahr einer möglichen militärischen Auseinandersetzung zuletzt aber kaum noch vor. Die taiwanische Presse und die verschiedenen politischen Lager arbeiteten sich stattdessen lieber an Immobilien-Skandalen ab, die die Vertrauenswürdigkeit der Kandidaten infrage stellen sollten.

Beim offiziellen TV-Duell zwischen William Lai (DPP), Hou Yu-ih (KMT) und Ko Wen-je (TPP) am 30. Dezember sahen sich die Kandidaten mit ungewöhnlich vielen Fragen zu ihrer Strategie für die zukünftigen Beziehungen mit China konfrontiert. Auch in den offiziellen Wahlbenachrichtigungen, die Anfang Januar in Briefkästen überall auf der Insel zu finden waren, standen die Themen “Nationale Sicherheit” und “Cross-Strait-Relations” ganz oben auf der Liste der verschiedenen Wahlprogramme.

China.Table hat sich die Wahlprogramme und vergangene Aussagen der Kandidaten noch einmal genau in Hinblick auf die Haltung zu China und einer globalen Risikobewertung angeschaut.

Tsai Ing-wens ehemaliger Rivale William Lai hat sich in seiner Zeit als Vizepräsident in den letzten vier Jahren zu einem der wichtigsten Unterstützer der Präsidentin entwickelt. Auch seine Haltung zu Taiwans Status und den Beziehungen zu China hat sich mittlerweile an den gesellschaftlichen Mainstream angepasst.

Während seiner Zeit als Bürgermeister von Tainan hatte Lai sich selbst noch als “pragmatischen Arbeiter für eine taiwanische Unabhängigkeit” bezeichnet. Während des Wahlkampfes hatte er diese Bezeichnung neu interpretiert und folgte dabei dem politischen Erbe seiner Chefin Tsai Ing-wen: Taiwan sei bereits ein unabhängiger Staat namens “Republik China”, so Lai. Eine separate Unabhängigkeitserklärung sei daher gar nicht nötig. Diese Neuinterpretation seiner Aussage erhält deren Kern und entschärft sie zugleich.

Während eines TV-Auftritts, bei dem die Kandidaten ihre Wahlprogramme vorstellen sollten, wies Lai die Kritik an seiner Position zurück und wies darauf hin, dass in Chinas Augen alle Kandidaten für das Amt des Präsidenten für eine taiwanische Unabhängigkeit stehen. “Oder kandidiert ihr etwa für das Amt des Chief Executive?”, fragte er seine Kontrahenten mit Verweis auf die Amtsbezeichnung des Regierungschefs der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

Während des TV-Duells erklärte Lai auch, dass China die größte Bedrohung für Taiwans Überleben darstelle. Dennoch hat der 64-Jährige mehrfach deutlich gemacht, dass seine Tür für Gespräche mit Peking offenstehen wird, sollte er gewählt werde. Die einzige Bedingung: Gleichberechtigung und Würde, ein Gespräch auf Augenhöhe also.

Ob die Regierung um Xi Jinping Lais Angebot annehmen wird, bleibt fraglich. Im Vorfeld der Wahlen hat die chinesische Seite Lai wiederholt als “Unruhestifter” und “Zerstörer des Friedens” bezeichnet. Im Wahlkampf hatte sich das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten der Rhetorik der KMT angeschlossen und öffentlich erklärt, dass die Taiwanerinnen und Taiwaner eine Wahl zwischen Frieden und Krieg, Wohlstand und Rückgang hätten.

Lai plant, die Verteidigungsfähigkeit des taiwanischen Militärs weiter zu stärken und Tsais U-Boot-, Schiffs- und Flugzeugprojekte fortzuführen. Taiwans wirtschaftliche Resilienz soll gestärkt, Lieferketten gesichert und die wirtschaftliche Abhängigkeit von China weiter abgebaut werden. Der oppositionellen KMT wirft Lai vor, zurück auf den Weg der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China zu wollen.

Der ehemalige Polizist Hou Yu-ih von der KMT präsentiert sich selbst gerne als Law-and-Order-Kandidat, der ohne schusssichere Weste im Kugelhagel für die Sicherheit der Republik China kämpft. Als er während der Debatte allerdings danach gefragt wurde, wer die größte Bedrohung für Taiwans Souveränität sei, vermied er es, Peking beim Namen zu nennen. Hou steht für eine erneute Annäherung an die Volksrepublik und eine weitere wirtschaftliche Integration.

Hous Kampagne wird von King Pu-tsung geleitet, engster Vertrauter des ehemaligen Präsidenten Ma Ying-jeou, der bis 2016 im Amt war. Es überrascht daher nicht, dass sich Hou in seiner China-Strategie an Mas Prinzip “Keine Vereinigung, keine Unabhängigkeit, keine bewaffnete Auseinandersetzung” orientiert. Bei seinen Wahlkampfauftritten lag der Fokus aber häufig eher auf seiner Ablehnung einer taiwanischen Unabhängigkeit, denn auf der Ablehnung einer möglichen Vereinigung mit China.

Aus Sicht von KMT-Mitglied und “Sun Yat-Sen School”-Direktor Chang Ya-chung fehlt es in Hous politischem Programm an konkreten Lösungsansätzen. Hou Yu-ih versuche, dem Thema “Cross-Strait Relations” aus dem Weg zu gehen. “Ma hat das Thema einfach immer weiter aufgeschoben. Je länger man es aufschieben konnte, desto besser. Hou versucht, dem Thema ganz auszuweichen”, so Chang.

Trotz der geplanten Annäherung an China verspricht Hou im Falle eines Wahlsieges, weiter in die Landesverteidigung zu investieren und die Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes anheben zu wollen (aktuell sind es etwa 2,4 Prozent).

Ko hatte während der Sonnenblumenbewegung 2014 Bekanntheit erlangt und war mit der Unterstützung vieler Aktivisten und der DPP schließlich zum Bürgermeister der Hauptstadt Taipeh gewählt worden. Dort hatte er die Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit China zu sammeln. Im Rahmen des jährlichen Shanghai-Taipei City Forums hatte Ko mehrfach erklärt, Taiwan und China seien “Teil einer Familie”.

Kos China-freundliche Äußerungen sorgten dafür, dass sich die DPP nach und nach von ihm distanzierte und 2018 schließlich einen eigenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters ins Rennen schickte. Im Wahlkampf hatte er außerdem seinen Plan angekündigt, das Trade-in-Services-Agreement mit China neu aufzulegen. Eine Forderung, die auch Hou Yu-ih unterstützt.

Zudem sei Taiwan noch nicht bereit, dem Freihandelsabkommen CPTPP beizutreten und solle stattdessen lieber dem von China dominierten RCEP beitreten. Für viele ehemalige Aktivisten der Sonnenblumenbewegung, die vor zehn Jahren als Reaktion auf das Abkommen ins Leben gerufen worden war, ist Kos Plan dagegen ein Ausverkauf ihrer Werte.

Ko gibt sich kompromissbereit und ist bereit, China gegenüber guten Willen zu zeigen. Für die Beziehungen zu Peking hat er das Prinzip der “Vier Miteinander” entwickelt: sich gegenseitig kennenlernen, sich gegenseitig verstehen, sich gegenseitig respektieren und miteinander kooperieren.

In Anlehnung an US-Außenminister Antony Blinken steht er dafür, mit China zusammenzuarbeiten, wo möglich und China zu konfrontieren, wo nötig. Ko hält den sogenannten “1992 Consensus” für nicht mehr zeitgemäß und sagt, dass die Hongkonger Version von “Ein Land, zwei Systeme” in Taiwan keine Abnehmer finde. “Es ist Chinas Verantwortung, sich ein neues Konzept auszudenken”, so Ko.

Obwohl sich die Kandidaten in ihrer Rhetorik zu China unterscheiden, wird sich Taiwans nächster Präsident in seinem Ansatz zu den Beziehungen zu China vermutlich nicht stark von Tsai Ing-wens Kurs entfernen. Die Mehrheit der Taiwanerinnen und Taiwaner wird keine radikale Veränderung in der China-Politik ihrer Regierung akzeptieren.

Sollte ein Präsident Hou oder Ko versuchen, ein weitreichendes Handelsabkommen mit China abzuschließen und dafür Abstriche bei Taiwans Souveränität machen, wird sich die Zivilgesellschaft der Insel dagegen voraussichtlich zur Wehr setzen, wie bereits vor zehn Jahren.

Was bedeutet es für verantwortliches unternehmerisches Handeln, wenn global Demokratien auf dem Rückzug und Autokratien auf dem Vormarsch sind?

Wenn ich in Autokratien Geschäfte mache und gleichzeitig ruhig schlafen will, muss ich einiges tun. Leider sind die bestehenden globalen Institutionen zu schwach, langsam und zunehmend auch inkompetent, um bestimmte Themen – man denke an AI – adäquat anzugehen. Deswegen müssen wir über die individuelle Verantwortung von Unternehmen, beziehungsweise von Managern sprechen. Die alte Weisheit “the only social responsibilty of business is to increase its profits” halte ich in einer ökonomisch globalisierten Welt, in der Autokratien und totalitäre Regime auf dem Vormarsch sind, für nicht mehr haltbar.

Sollten sich Unternehmen aus Autokratien zurückziehen, um nachts ruhig schlafen zu können?

Das kommt auf die Konfiguration der jeweiligen Autokratie an und auf die dort anliegenden Themen. Über einen Rückzug sollte ich mir als Managerin oder Manager eines Unternehmens dann Gedanken machen, wenn es zu intensiven und großflächigen Menschenrechtsverletzungen kommt und ich außerdem kaum oder keinen Einfluss auf das Geschehen vor Ort habe, im schlimmsten Fall sogar nicht einmal meine eigenen Arbeitnehmerinnen schützen kann, oder sogar gezwungen bin, mit dem Regime gemeinsame Sache zu machen.

Was können Unternehmen tun?

Manche unterstützen in Autokratien Menschenrechts-NGOs finanziell, oder durch Informationen, andere fördern die Ausbildung von Anwälten und Richtern. Manchmal können große Unternehmen auf Regime Einfluss nehmen und die Menschenrechtslage verbessern. Dies gilt nicht unbedingt in China, aber mitunter in Staaten wie Katar oder in manchen Staaten Afrikas. Gerade große Erdöl- oder Gasunternehmen haben hier prinzipiell eine Menge Einfluss. Problematisch ist es, wenn Unternehmen sich passiv verhalten, obwohl sie Möglichkeiten hätten, gegen Menschenrechtsrechtsverletzungen vorzugehen. In solchen Fällen handelt es sich in gewisser Weise um unterlassene Hilfeleistung und entsprechend um stille Komplizenschaft.

Machen sich Unternehmen manchmal zu klein, was ihren Einfluss anderswo angeht?

Durchaus. Natürlich hat der kleine Mittelständler in China keinen Einfluss, aber für größere Unternehmen, ob Autohersteller oder -zulieferer sehe ich da schon eine gewisse Macht. Das gilt umso mehr, wenn Unternehmen ihr Verhalten kollektiv koordinieren, etwa über Industrie- und Handelskammern, und auch aktiv mit den Regierungen in ihren Heimatländern zusammenarbeiten.

Wie bewerten Sie generell das Agieren von VW in China?

Offensichtlich versucht das Unternehmen noch chinesischer zu werden, wendet sich noch stärker dem chinesischen Absatz- und Produktionsmarkt zu und blendet ein Stück weit die dortige Menschenrechtssituation aus. Aus der Perspektive von VW verstehe ich es, man braucht diesen Markt, gerade für die anstehende Transformation. Aber der Verbleib in China verursacht politische und moralische Kosten.

Es gibt eine Handvoll großer deutscher Konzerne, die stark vom Chinageschäft abhängen. Können Sie sich vorstellen, dass diese Unternehmen irgendwann ihren Sitz in das autokratische China verlagern und damit das Lager wechseln?

Nein, schon deshalb nicht, weil dieser Schritt ebenfalls zu hohe Kosten verursachen würde. Schließlich gibt es noch andere wichtige Märkte, den amerikanischen oder europäischen Markt. Umgekehrt sehe ich trotz aller Entkopplungsfantasie auch noch nicht, wie man sich ganz aus China zurückziehen könnte. “Business as usual” wird dort aber auch mittelfristig schon nicht mehr funktionieren. China wird unter der Führung von Xi Jinping immer totalitärer, die Menschenrechtssituation immer prekärer.

Gibt es historische Vergleichsmöglichkeiten?

Südafrika war zur Zeit der Apartheid auch ein spannender Markt für deutsche Unternehmen. Man führte damals die gleichen Argumente an, um in dem Markt zu bleiben. “Constructive Engagement” nannte man das damals. “Wir schützen unsere Arbeitnehmerinnen. Wir helfen konstruktiv in dem Land.” Wandel durch Handel war die Maxime. Aber das Apartheidregime blieb bestehen und ging erst zu Ende, als es einen starken politischen und wirtschaftlichen Boykott gab, der auch von der Business-Community stark mitgetragen wurde.

Auch in Russland sind einige deutsche Unternehmen weiterhin aktiv, wie Metro und Rittersport.

Aber zahlreiche andere sind früh gegangen. Einige waren zögerlicher und wollten abwarten. Jetzt wollen viele gehen, aber nun ist es auch ein Stück weit zu spät, weil das Regime reagierte und entsprechende Gesetze erließ. Das erschwert es Unternehmen. Gehen sie, riskieren sie einen Totalverlust. Das ist interessant. Es zeigt, dass eigentlich ethische Fragen Teil des Risikomanagements sein müssten. Wenn man die moralische Dimension ausblendet, dann muss man eventuell später erhebliche finanzielle Konsequenzen tragen.

Befördern Lieferkettengesetze die Verantwortung des einzelnen Unternehmens?

Freiwillig funktioniert es jedenfalls offensichtlich nicht. Normalerweise sollte der Gesetzgeber natürlich auch die Spielregeln für die Wirtschaft bestimmen. Genau dies ist ja nun kürzlich durch das europäische Lieferkettengesetz geschehen. Trotzdem bleibt für Unternehmen verantwortliches Handeln über die “legal compliance” hinaus ein wichtiges Thema. Alle Gesetze haben Schlupflöcher. Entscheidend ist, dass Unternehmen diese Lücken nicht ausnutzen, um die Gesetze auszuhebeln.

Lässt der Kapitalmarkt zu, dass Unternehmen sich dermaßen verantwortlich verhalten?

Unternehmen agieren sehr unterschiedlich. In der Pandemie versuchte beispielsweise der Impfstoffhersteller Pfizer herauszuholen, was herauszuholen war, indem er einen Bieterwettbewerb zwischen Staaten initiierte, oder zumindest nicht verhinderte. Das halte ich für kein besonders verantwortliches Verhalten in einer Situation, wo es darum geht, Millionen von Menschenleben zu retten. Bei Pfizer sind relativ viele starke aktive Investoren, Hedgefonds und so weiter involviert, die das Topmanagement zu hohen Renditen zwingen wollen.

Andererseits gibt es auch börsennotierte Unternehmen, in denen Eigentümerfamilien noch eine starke Stellung haben und eher langfristige Interessen verfolgen. Manager haben in solchen Konstellationen womöglich größere Spielräume.

Also handeln Kapitalgeber unterschiedlich?

Genau – wir können nicht grundsätzlich sagen, dass Shareholder überhaupt keine ethische Verantwortung des Managements zulassen. Es gibt ja auch einen Trend zu ESG, also Investoren orientieren sich an sozialen und ökologischen Kriterien. Aber man sollte dem Segment nicht zu viel Einfluss zuschreiben. Da gibt es noch viel Luft nach oben.

Was passiert, wenn weitere Demokratien kippen und sich in noch mehr Staaten autoritäre Regierungen etablieren?

Dann kommt es noch mehr auf die individuelle Verantwortung von Unternehmen an. Die Situation kann global kippen – auch in Europa. In Deutschland passierte das 1933. In Ungarn und Italien sieht es auch nicht gut aus, wobei die Situation natürlich nicht mit der 1933 in Deutschland vergleichbar ist. In den USA bahnt sich möglicherweise eine zweite Amtszeit für Donald Trump an. In solchen Fällen steigt die Bedeutung der individuellen Verantwortung von Unternehmen. Dabei geht es nicht um einen kopflosen Aktivismus und schon gar nicht um parteipolitisches Engagement von Unternehmen. Es geht um den Schutz der liberalen Demokratie und um die Einhaltung sowie um den Schutz von Menschenrechten.

Markus Scholz ist seit Oktober 2022 Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Responsible Management, an der Technischen Universität Dresden. Die Schwerpunkte seiner Forschung liegen in den Bereichen strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, nachhaltiger Wandel und Innovation, Unternehmen und Menschenrechte sowie politisches Engagement und politische Verantwortung von Unternehmen.

15.01.2024, 18:00 Uhr (16.01., 01:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag (Hybrid): Deutsch-chinesische Beziehungen im globalen Kontext Mehr

16.01.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, Business-Gespräch China: “Investieren oder nicht investieren?” – Wie chinesische Unternehmen das Investitionsumfeld in NRW sehen Mehr

16.01.2024, 14:45 Uhr (21:45 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Indo-Pacific Forecast 2024 Mehr

17.01.2024, 07:00 Uhr (14:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Workshop (in Shanghai und online): Making the Right Move: Smart Relocation Choices in China and Seizing ASEAN Opportunities Mehr

17.01.2024, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing time)

Merics, Livestream: MERICS China Forecast 2024 Mehr

18.01.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EUSME Centre, Webinar: Green Harvest: The Evolution of China’s Wine Market Mehr

18.01.2024, 02:00 Uhr (09:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Election Results in Taiwan: Assessing Their Impact on Taiwan’s Political Development and Cross Strait Relations Mehr

18.01.2024, 18:00 Uhr (19.01., 01:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Buchvorstellung (Hybrid): Felix Lee: China, mein Vater und ich Mehr

18.01.2024, 18:30 Uhr

Konfuzius-Institut Freiburg, Vortrag (vor Ort): Alt werden in Deutschland und China – Alternde Gesellschaften und ihre Pflege Mehr

18.01.2024, 18:30 Uhr (19.01., 01:30 Uhr Beijing time)

Friedrich-Naumann-Stiftung, Webinar: Unternehmertum, Innovation, Reformstau – Chinas Wirtschaft in der Krise? Mehr

19.01.2024, 18:30 Uhr (20.01., 01:30 Uhr Beijing time)

Sinokultur, Webinar: Sinokultur im Salon: Alles nur Zensur? Einblicke in die chinesische Netzkultur Mehr

Die EU-Kommission wird voraussichtlich doch keinen Gesetzesvorschlag zum sogenannten Outbound Investment Screening vorlegen. Stattdessen werde es absehbar bei einem unverbindlichen Weißbuch bleiben, heißt es in Brüssel. Dieses ist Teil eines Maßnahmenpakets zur Wirtschaftssicherheit, das die Brüsseler Behörde nach aktueller Planung am 24. Januar vorlegen will. Es soll unter anderem auch einen Vorschlag zur stärkeren Harmonisierung des Screenings ausländischer Investitionen innerhalb der EU enthalten.

Ein Outbound Investment-Screening ist eine nach außen gerichtete Investitionskontrolle. Die Idee ist, dass Unternehmen Investitionen im Ausland in bestimmten Wirtschaftsbereichen bei staatlichen Stellen melden müssen. Gerade China wurde in diesem Kontext im vergangenen Jahr in Brüssel oft genannt.

Die Kommission hatte in ihrem Strategiepapier im Juni die Sorge geäußert, dass nicht nur durch Exporte, sondern auch durch Investitionen europäischer Unternehmen Knowhow über sicherheitsrelevante Technologien in Drittländer wie China abfließen könnte.

Daher kündigte sie einen Vorschlag an, wie Auslandsinvestitionen in bestimmten Technologiefeldern kontrolliert werden sollten. Die US-Regierung drängte die Europäer zu einem solchen Schritt. US-Präsident Joe Biden hat im Sommer Kontrollen von US-Auslandsinvestitionen, etwa in der Mikroelektronik, angeordnet und sucht Verbündete.

Die EU betonte im Oktober erneut, dass ein mögliches Outbound Investment Screening untersucht werde: Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten prüften auf der Grundlage einer Risikobewertung, ob Auslandsinvestitionsmaßnahmen ihr bestehendes Instrumentarium ergänzen könnten, hieß es damals in einer Mitteilung.

Doch die EU-Kommission stieß bei ihren Konsultationen zu den Plänen auf breiten Widerstand in der Wirtschaft und in vielen Mitgliedstaaten. Die Verbände kritisierten die Einschränkungen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit und neue Bürokratie. Dem Vernehmen nach beugt sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun diesem Druck. Die EU-Generaldirektion für Handel äußerte sich am Donnerstag auf eine Anfrage von Table.Media dazu nicht. tho/ari

Chinas Einwanderungsbehörde will die zuletzt gewährten Visa-Erleichterungen weiter ausweiten. Vor allem für Verwandtenbesuche soll der bürokratische Aufwand minimiert werden. Das berichtete das ARD-Büro in Shanghai am Donnerstag. Ausländer, die Verwandte in China besuchen, müssen demnach keinen dokumentarischen Beweis mehr für die Verwandtschaft erbringen. Es reicht, wenn die einladende Person die Verwandtschaft bestätigt.

Geschäftsreisende, Studierende und Touristen bestimmter Länder können ihren Aufenthalt in China zudem vor Ort verlängern, indem sie bei der nächstgelegenen Polizeistation ein neues Visum beantragen oder ein bestehendes Visum verlängern. Auch soll es möglich sein, vor Ort ein Wiedereinreisevisum zu beantragen, wenn der Behörde ein guter Grund für eine geplante Aus- und Einreise vorgelegt wird.

Deutsche, sowie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Malaysia, brauchen seit Dezember bei einem Aufenthalt bis 15 Tage kein Visum mehr für eine Einreise nach China. Die Einwanderungsbehörde begründet die Maßnahmen unter anderem damit, die Öffnung Chinas vorantreiben zu wollen. Peking will mit mehr Tourismus und mehr Geschäftsreisen aber auch die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln. fpe

Die Automobilverkäufe in China sind 2023 um zwölf Prozent gestiegen, das geht aus Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) hervor. Demnach lag die Gesamtzahl der verkauften Fahrzeuge bei 30,1 Millionen. Die Sparte der rein batterieelektrischen Fahrzeuge wuchs um 25 Prozent auf 6,7 Millionen, die der Plug-in-Hybride um 85 Prozent auf 2,8 Millionen.

Der Branchenverband China Passenger Car Associaten (PCA) hatte kurz zuvor eine Zahl von 21,7 Millionen verkauften Modelle vermeldet. Die Zahlen der beiden Verbände unterscheiden sich, da sie unterschiedliche Daten zugrundelegen. Der PCA zählt den Verkauf von Fahrzeugen an Endkunden, die CAAM dagegen misst den Absatz der Hersteller an die Händler.

Grund für das massive Wachstum sind unter anderem der Preiskrieg zwischen Herstellern in der Volksrepublik, die mit günstigen Angeboten die Verkäufe in die Höhe getrieben haben. Hinzukommt aber auch die gestiegene Nachfrage nach chinesischen Autos auf dem Weltmarkt: Die CAAM beziffert Chinas Exporte für 2023 mit 4,9 Millionen Fahrzeugen – ein Zuwachs von 58 Prozent. Dieser Wert ist vorläufig. Die meisten Fahrzeuge gingen demnach nach Russland und Mexiko. jul

Daten des US Census Bureau legen nahe, dass Mexiko China als größten Importeur in die USA überholt hat. Die Zahlen für Dezember werden zwar erst am 7. Februar veröffentlicht, aber es sieht so als, dass Mexiko 2023 das deutlich größere China als wichtigste Importquelle der USA abgelöst hat. Offiziellen Statistiken zufolge wäre das das erste Mal seit 2003, dass dies der Fall ist.

Die US-Einfuhren aus China von Januar bis November 2023 sind demnach gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um mehr als 21 Prozent zurückgegangen. Nur 14 Prozent der Gesamteinfuhren der USA entfielen noch auf China. Zwischen 2015 und 2018 war es rund ein Fünftel gewesen. Derweil stiegen die US-Einfuhren aus Mexiko um fast fünf Prozent. Der Anteil Mexikos an den gesamten US-Einfuhren in den elf Monaten bis November machte damit gut 15 Prozent aus und erreichte ein Rekordhoch.

Zu den Produkten, die die USA am häufigsten aus Mexiko beziehen, gehören Autos und Autoteile, Elektronik, Erdöl und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Trotz De-Risking-Maßnahmen gibt es aber nach wie vor tiefe und dauerhafte Abhängigkeiten zwischen den USA und China, etwa bei den Seltenen Erden. fpe

Der Apple-Zulieferer BOE Technology, einer der weltweit größten Display-Hersteller, wird in Chengdu einen Produktionskomplex für flexible Panels im Wert von neun Milliarden US-Dollar errichten.

Die Stadtverwaltung von Chengdu teilte am Mittwoch mit, dass das in Peking ansässige Unternehmen und die Hi-Tech Industrial Development Zone der Stadt den Vertrag zum Bau der Anlage unterzeichnet hätten. Die Bauzeit wird nach Angaben von BOE auf knapp drei Jahre geschätzt. Die Massenproduktion soll im vierten Quartal 2026 anlaufen. In Bezug auf die Investitionen sei es das größte Einzel-Industrieprojekt der Provinzhauptstadt von Sichuan.

Die Nachfrage nach High-End-Displays für Laptops und Tablets wächst weltweit. Laut einer Studie der Industrieexperten von Display Supply Chain Consultants (DSCC) wird der weltweite Markt für OLED-Displays, wie BOE sie herstellt, im Jahr 2026 voraussichtlich einen Umsatz von 64 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. China könnte demnach mit einem Marktanteil von 72 Prozent zwischen 2026 und 2027 die weltweite Produktionskapazität für Displays dominieren. fpe

Die Sicherheitspolizei in Hongkong hat eine Razzia im Haus der Familie des Hongkonger Demokratieaktivisten Simon Cheng durchgeführt. Die Beamten nahmen Chengs Eltern und seine Schwester mit, um sie zu befragen, ließen sie später aber wieder nachhause zurückkehren. Das berichtet Nikkei Asia. Cheng kommentierte auf X, er hoffe, seine Eltern könnten ein “würdevolles, friedliches und gelassenes Alter genießen”.

Simon Cheng lebt seit vier Jahren im Exil in London, wo er Asyl erhalten hat. Mitte Dezember hatte die Hongkonger Polizei wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz auf ihn und vier weitere im Exil lebende Mitglieder der Demokratiebewegung Kopfgelder in Höhe von rund 116.000 Euro ausgeschrieben. Man werde die Dissidenten “bis zum Ende” verfolgen, teilte die Polizei mit.

Nach der Ausschreibung der Kopfgelder war bereits die Mutter der Demokratieaktivistin Frances Hui von der Polizei mitgenommen und befragt worden, außerdem wurde ihr Haus durchsucht. Hui lebt in den USA, wo sie politisches Asyl erhalten hat. Es ist für Chinas Sicherheitsapparat eine gängige Methode, Angehörige von Regimekritikerinnen und -kritikern unter Druck zu setzen. jul

Bei der Betrachtung von Chinas wirtschaftlichen Entscheidungen spielen Xi Jinpings Misstrauen und Feindseligkeit gegenüber dem Westen eine wesentliche Rolle. Das zeigen jüngste Äußerungen von Regierungsbehörden. Für die Wirtschaft verheißt dies nichts Gutes. Laut Ökonomen wirkt sich seine Verachtung für westliche Wirtschaftstheorien nachteilig auf die chinesische Wirtschaft aus.

China bemüht sich zwar, das schwache Exportwachstum anzukurbeln und ausländische Investoren davon abzuhalten, aus dem Land abzuwandern. Aber Unternehmen, die in China Geschäfte machen, sind dennoch immer wieder mit den Folgen der tief verwurzelten Überzeugung der chinesischen Führung konfrontiert, dass internationale Geschäftsaktivitäten gezielt zur Sabotage des Landes missbraucht werden könnten.

Xis wahre Meinung wird zwar keinesfalls in klaren Worten an die Öffentlichkeit gelangen, um die internationalen Beziehungen Chinas nicht unnötig zu belasten – insbesondere zu einer Zeit, in der China versucht, die Spannungen mit den USA zu mindern. Aber Leiter von Regierungsorganisationen auf Kommissions- und Ministerialebene erfahren seine wahren Gedanken. Sie äußern sich selbst entsprechend, um Xi zu gefallen. Seine Haltung lässt sich also indirekt aus den Verlautbarungen von Top-Kadern ableiten. Eine Reihe von Erklärungen, die in den letzten Monaten des Jahres 2023 von zwei Regierungsstellen abgegeben wurden, sind perfekte Beispiele dafür.

Die alle fünf Jahre stattfindende zentrale Arbeitskonferenz zum Finanzsektor und die jährliche Wirtschaftsarbeitskonferenz wurden am 30.-31. Oktober, bzw. am 12.-14. Dezember abgehalten. Xi führte bei beiden Konferenzen den Vorsitz.

Unmittelbar nach der Konferenz hieß es in einem Beitrag der zentralen Arbeitskonferenz zum Finanzsektor, Xis Rede habe viele “wichtige Fragen beantwortet, über die die klassischen marxistischen Denker nicht gesprochen haben, auf die unsere Vorgänger nicht gestoßen sind und die westlichen Finanztheorien stets nicht zu lösen vermochten”.

Im nächsten Absatz wurde ein weit hergeholtes Zitat über die Bedeutung der chinesischen Klassiker aus dem 4. Jahrhundert vor Christus angeführt. Xi, der fest an die Einzigartigkeit Chinas und die chinesische Weisheit glaubt, ist der Ansicht, dass westliche Ökonomie in Chinas makroökonomischem Management nur begrenzt angewendet werden sollte.

China war noch nie eine vollwertige Marktwirtschaft. Aber die Rolle der chinesischen Zentralbank ist bisher dennoch so bedeutend wie die der US Federal Reserve. Xi sieht das allerdings nicht so. Für ihn ist die Zentralbank nur eines der Ressorts, die auf ihn und seine wirtschaftspolitischen Stellvertreter hören sollten. Vor allem auf Liu He, der 2023 in den Ruhestand ging, und seinen Nachfolger He Lifeng.

Es gab eine Zeit, in der die Zentralbank ein gewisses Maß an Unabhängigkeit besaß. Dies galt vor allem für die Jahre 2002 bis 2018, als Zhou Xiaochuan Gouverneur war. Die Worte von Zhou, der sowohl im Inland als auch international respektiert wurde, hatten erhebliches Gewicht bei der Entscheidung über die Währungs- und Wirtschaftspolitik Chinas, insbesondere vor Xis Machtübernahme im Jahr 2012.

Nachdem Zhou in den Ruhestand gegangen war, wurde Yi Gang zu seinem Nachfolger ernannt. Er war bereits seit Jahren auf das Amt vorbereitet worden. Doch Yi genoss nie das uneingeschränkte Vertrauen und den Respekt der Führung. Neben Xis Geringschätzung für die Zentralbank spielte auch Yis Werdegang eine Rolle: Er hatte 14 Jahre lang an US-amerikanischen Universitäten studiert und gelehrt und galt daher als zu sehr unter dem Einfluss der USA stehend. Der Gouverneur der Zentralbank war gleichzeitig auch immer der dortige Parteisekretär. Doch als Yi sein Amt antrat, wurde ein anderer altgedienter Bankier, Guo Shuqing, als Parteisekretär eingesetzt – offensichtlich um Yis Einfluss zu begrenzen.

Yi trat 2023 von seinem Amt zurück. Mit dem nächsten neuen Gouverneur, Pan Gongsheng, einem im Inland ausgebildeten hochrangigen Bankbeamten, wurde die Tradition des Gouverneurs und Parteisekretärs in Personalunion wieder aufgenommen. In alldem zeigt sich Verachtung für die westliche Idee von produktiver Gewaltenteilung zwischen den Institutionen.

Eine weitere Regierungsbehörde, die sich nach den beiden Konferenzen äußerte, war das Ministerium für Staatssicherheit (MSS). Traditionell agiert das Ministerium hinter den Kulissen. In der Ära Xi ist das nicht mehr so.

Zwei Tage nach der Wirtschaftskonferenz veröffentlichte die MSS eine lange, scharfe Erklärung, in der sie versicherte, “entschlossen gegen illegale und kriminelle Aktivitäten, die die wirtschaftliche Sicherheit des Landes gefährden, vorzugehen und diese zu bestrafen”.

Auch nach der Finanzkonferenz gab sie eine ähnliche Erklärung ab. Diese Proklamationen waren keine leeren Worte. 2023 wurden die Büros ausländischer Beratungsfirmen und Investmentbanken durchsucht, Mitarbeiter verhört oder wegen Spionage festgenommen.

Die öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen der MSS im Wirtschaftssektor begannen nicht erst 2023 und erfolgten auch nicht auf eigene Faust. Chinas Sicherheitsbehörden beteiligten sich an Ermittlungen zur Ursache eines Börsensturzes im Jahr 2015 und brachten diesen überraschend mit “bösartigen” Leerverkäufen ausländischer Akteure in Verbindung.

Die Untersuchung wurde 2020 abgeschlossen. Nach einem vage formulierten Urteil wurde gegen den US-Marktmacher Citadel Securities eine Strafe von umgerechnet 100 Millionen US-Dollar verhängt. Seine vier chinesischen Partner im Margenhandel wurden ebenfalls zu Geldstrafen verurteilt – allerdings zu weitaus geringeren.

Die jüngsten Warnungen der MSS betraf erneut Leerverkäufe. Diesmal lag der Schwerpunkt jedoch auf “erfundenen, böswilligen Narrativen” über die chinesische Wirtschaftspolitik. Der Vorwurf war, man wolle:

Nach Ansicht der MSS sei das Ziel dieser “Gerüchteverbreiter”:

Im gleichen Beitrag beschuldigte das MSS außerdem ein “bestimmtes Land”, Finanzpolitik als Instrument für geopolitische Machtspiele zu missbrauchen und “monetäre Hegemonie” und Finanzsanktionen gegen andere einzusetzen.

Christian Schotmann ist seit Januar Interim-Manager China beim Schweizer Industrie-Komponentenhersteller Carlo Gavazzi Automation. Der Manager mit einem Hintergrund in Sales, Marketing und Business Development war bis Dezember bei Helukabel China tätig. Sein Einsatzort ist Shanghai.

Knud Erik Clausen ist seit Ende 2023 Consultant bei SternIngredients China. Zuvor war er Managing Director & Member Board of Director bei Würth International in Shanghai. SternIngredients gehört zur Hamburger Stern-Wywiol Gruppe, die sich auf länderspezifische Zusatzstoffe für Lebensmittel und Tierernährung sowie Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die Maskottchen für die 9. Winter-Asienspiele in China im Jahr 2025 wurden gestern der Öffentlichkeit vorgestellt. Inspiriert wurden Binbin und Nini von zwei kleinen Tigern, die im September 2023 im Northeast Tiger Forest Park im Austragungsort Harbin geboren wurden. Der offizielle Slogan der Spiele lautet, frei übersetzt von der Nachrichtenagentur Xinhua: “Traum vom Winter, Liebe in Asien” (冰雪同梦,亚洲同心).