auf der Table.Media-Veranstaltung China-Strategie 2023 haben wir gestern viele bekannte Namen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft versammelt, um über den Umgang mit der neuen Großmacht in Fernost zu sprechen.

Etwas überraschenderweise stand der traditionelle EU-Dreiklang von China als Partner, strategischem Rivalen und Wettbewerber bei unserer Diskussion fast von Anfang an infrage. Die Dreierformel ist schlicht zu simpel gestrickt und legt eine einfache Lösung für das China-Dilemma nahe. Den Rivalen China können europäische Akteure vor den Kopf stoßen, während sie mit dem Partner gute Geschäfte machen und gemeinsam das Klima retten. Wirklich? China selbst unterscheidet hier nicht. Die Rache für eine geostrategische Kränkung kann auf Ebene der Wirtschaft oder des Klimadialogs erfolgen. Unsere Podiumsdiskussion zu Klimafragen auf der Veranstaltung hat aufgezeigt, dass China bei Technologien wie der E-Mobilität eben zugleich Markt, Wettbewerber und Partner ist.

Insgesamt zeigte sich jedoch ein großer Konsens in Deutschland und Europa, wie mit China künftig weiter zu verfahren sei: Handel soll möglich sein, doch Abhängigkeiten sollen verschwinden. Dafür ist eine Inventur der Risiken nötig. Deutschland und die EU-Partner müssen zudem wieder schneller und erfindungsreicher werden, um mithalten zu können.

Zweifel wurden jedoch an der Umsetzung dieser wohlfeilen Ideen laut. Schließlich tut sich Deutschland generell schwer darin, seine Konzepte in physische Realität zu übertragen. Es könnte helfen, die Vorstellungen davon anzupassen, wer hier Taktgeber und wer der Getriebene ist. Es ist zwar noch nicht zu spät, der Hausforderung China angemessen zu begegnen. Aber Deutschland hat Vorteile wie den ursprünglich vorhandenen technischen Vorsprung bereits verspielt.

Riesige Abhängigkeiten, Eintrübung des Geschäftsklimas bis hin zur Entkopplung in einzelnen Bereichen: Die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen werden derzeit ausgesprochen negativ beurteilt. Doch von Schockstarre oder gar Angst deutscher Unternehmer war im ersten Teil der Veranstaltung “China-Strategie 2023” am Dienstag in Berlin nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die aktuelle Lage klar analysierend, und dabei durchaus selbstbewusst in die Zukunft blickend, präsentierten sich die geladenen Unternehmensvertreter auf der Veranstaltung von Table.Media mit mehr als 30 hochkarätigen China-Expertinnen und -Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Jens Hildebrandt von der Außenhandelskammer in Peking stellte gleich zu Beginn klar: “Deutschlands Unternehmen warten nicht auf die China-Strategie der Bundesregierung.” Vielmehr hätte man längst mit De-Risking und zugleich einer verstärkten Lokalisierung begonnen. So wollten die Firmen einerseits mögliche Risiken abfedern – sich andererseits aber langfristig auf einem der wichtigsten Wachstums- und Innovationsmärkte stark positionieren.

Friedolin Strack vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sprach gar von einem Spagat-Management in Bezug auf China. Natürlich werde China auch in Zukunft ein sehr wichtiger Markt bleiben, weshalb es einen klaren Konsens zwischen Regierung und Wirtschaft gebe:

Um diesen Spagat erfolgreich zu meistern, müssten die deutschen Unternehmen allerdings vor allem auf sich selbst blicken, betonte Strack. “Das Wohl und Wehe der europäischen Wirtschaft hängt nicht von China ab, sondern von uns selbst.” Es gelte, die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu erhalten.

Denn Chinas Wirtschaft entwickelt sich stetig weiter. Christina Otte vom GTAI machte darauf aufmerksam, wie stark China in den vergangenen Jahren aufgeholt habe: Allein im Maschinenbau sei China mittlerweile in 16 von 28 Bereichen führend – vor zehn Jahren sei dies nur in sechs Bereichen der Fall gewesen. “Das Rennen ist nicht verloren”, sagte Otte. “Aber China fordert uns heraus.”

Eine Herausforderung für die Bundesregierung ist die geplante Investition der chinesischen Reederei Cosco in den Hamburger Hafen. Ursprünglich hatte Cosco 35 Prozent am Container-Terminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erwerben wollen. Berlin genehmigte nach langem Ringen in einer so genannten Teiluntersagung um eine Minderheitsbeteiligung von 24,9 Prozent

Die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath verglich den Containerhandel und die Logistik mit der Blutversorgung im menschlichen Körpers und untermauerte ihren Vergleich mit beeindruckenden Zahlen: “Zwei Drittel der deutschen Exporte verlassen über den Seeweg das Land”, sagte Titzrath. Mit Blick auf den Hamburger Hafen bedeute das: “Wir sind einer der großen Asien-Hubs in Europa.”

Die Wichtigkeit der Seelogistik spiegele sich auch in Bereich Beschäftigung wider, so Titzrath: “In der deutschen maritimen Wirtschaft sind es rund 400.000 Arbeitsplätze mit einer Wertschöpfung von 30 Milliarden Euro. Wenn ich das auf die Industriearbeitsplätze innerhalb von Deutschland noch mal erweitere, sind es rund 1,4 Millionen Industriearbeitsplätze.”

Titzrath betonte, dass der Handel mit China bislang eine klassische Win-win-Situation für beide Seiten war. “Wir können heute als Konsumenten in Deutschland und Europa Dinge zu sehr günstigen Preisen kaufen, ob das Spielzeug, Textilien oder Elektronik. Und umgekehrt ist in China in den vergangene 20 Jahren ein riesiger Mittelstand entstanden.”

Vera Eichennauer von der ETH Zürich wies allerdings auf die mitunter ungleichen Rahmenbedingungen hin, die sich zunehmend als Nachteil für deutsche Unternehmen herausstellen – vor allem der starke Einfluss des chinesischen Staates. Dadurch entstehe für westliche Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil – in China selbst, aber zunehmend auch in Drittländern.

“China zögert nicht, seinen politischen Einfluss zu missbrauchen”, warnte die Wissenschaftlerin. Wirtschaftliche Abhängigkeiten werden als Druckmittel benutzt, wie man unlängst im Fallen von Litauen sehen konnte. Die Folge sind weltweit protektionistische Maßnahmen. Doch Eichennauer empfiehlt das Gegenteil: Westliche Regierungen sollten ebenfalls aktiver werden und prüfen, wie man zumindest mit Partnerländern wieder grenzüberschreitende Investitionen fördern könne.

Investitionen, die Jörg Wuttke vor allem in China sehen möchte. Der Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking stellte durchaus provokant fest: “Wir sind noch nicht genug abhängig von China.” Während Europa im vergangenen Jahr gerade mal 1,6 Millionen Container nach China verschifft habe, seien im gleichen Zeitraum 6,4 Millionen Container von China nach Europa gekommen. Gründe seien neben der Corona-Pandemie vor allem die hohen Handelshemmnisse Chinas.

Deutsche und europäische Unternehmen sollten sich mehr in China einbringen, glaubt Wuttke. Die Volksrepublik sei eine Art Fitnesscenter für Firmen. Die existenzielle Bedeutung Chinas illustrierte Wuttke einprägsam auf Englisch: “If you are not at the table, you are on the menu.” (dt. etwa: “Man sitzt entweder mit am Tisch oder findet sich auf der Speisekarte wieder.”)

Klaus Mühlhahn nahm schließlich noch einen gerne übersehenen, aber nicht minder wichtigen Perspektivwechsel vor: “Wie sieht China den Wettbewerb mit Deutschland und Europa?”, fragte der Präsident der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und betonte: “Wir bauen derzeit ein Bedrohungsszenario auf – und ignorieren dabei die großen internen Probleme Chinas.” Die Volksrepublik formuliere derzeit große Ziele – und werde sie doch nicht alle erreichen können, so Mühlhahn. Auch in Peking gilt es, schwierige Entscheidung zu treffen.

Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, formulierte es wie folgt: “Wir wissen, dass wir China brauchen als Partner, wenn es um die großen Herausforderungen geht.” Nur eines dürfe dabei eben nicht länger zu kurz kommen: “Es geht auch um unsere Interessen und unsere Sicherheit in Deutschland und Europa.”

Michael Roth ließ kein gutes Haar an der gemeinsamen China-Reise von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. “Ich fühle mich verschaukelt. Das war verheerend“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Dienstag in Berlin. Es ging um China als Rivale im zweiten Teil der “China-Strategie 2023” von Table.Media mit mehr als 30 hochkarätigen China-Expertinnen und -Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Roth wies Deutschland eine besondere Rolle im Verhältnis zu China zu: Einerseits werde man als starke Wirtschaftsnation in Peking besonders gut gehört. Andererseits sei man aber auch am meisten verwundbar. Man müsse sich deshalb eng mit den Partnern in Europa abstimmen – und keine Kakofonie wie zwischen von der Leyen und Macron aufkommen lassen.

Roth sieht hierbei auch keinerlei Widerspruch zwischen werteorientierter und interessengeleiteter Außenpolitik. “Das führen die alten außenpolitischen Schlachtrösser gerne an. Das finde ich arg old fashioned. Das ist 20. Jahrhundert.”

Reinhard Bütikofer, China-Experte im Europaparlament, gab zu bedenken, dass die EU nun mal eine Organisation sei, die stolz ist auf ihre Einheit in Vielfalt. “Die EU wird nie mit nur einer Stimme sprechen. Aber wir sollten keine Widersprüche aufkommen lassen.” Macron habe sich in Peking auf ein Ästchen locken lassen, mit dem er dann abgebrochen sei. Aber klar ist laut Bütikofer: “Europa kann sich seiner globalen Verantwortung nicht entziehen. Das sollte sich auch der französische Präsident in Erinnerung rufen.”

Patrick Köllner nannte den Indo-Pazifik das neue strategische Gravitationszentrum in Asien. Es sei keine natürliche Weltregion. Vielmehr sei der frühere, hauptsächlich durch wirtschaftliche Themen charakterisierte Asien-Pazifik-Raum bewusst auf Indien und den Indischen Ozean erweitert worden, so Köllner. “Der Übergang von Asien-Pazifik zum Indo-Pazifik markiert die eigentliche Zeitenwende” in der internationalen Asienpolitik, so der Vizepräsident des German Institute for Global and Area Studies (Giga). Denn durch die Hinzunahme Indiens sei die Gefahr einer Hegemonie Chinas in der Region kleiner.

Köllner führte als Belege des neuen geopolitisch geprägten Indo-Pazifik-Zeitalters neue Allianzen wie Quad oder Aukus an. Hier würden Milliarden für Rüstungsgüter wie Atom-U-Boote investiert, für Köllner “eine gewagte und teure Wette auf die Zukunft”. Es sei fraglich, ob China sich davon beeinflussen lasse oder als Gegenmaßnahme sogar schnell Fakten schaffen werde, beispielsweise in Bezug auf Taiwan.

May-Britt Stumbaum vom Center for Intelligence and Security Studies (CISS) in München stellte klar: Sollte es zu einem Krieg um Taiwan kommen, würden in Deutschland einige Fließbänder stillstehen und etliche Regale leer bleiben. “Taiwan ist nicht nur eine historische Mission oder ein Erbe, das zu Ende gebracht werden muss. Taiwan ist eine ganz knallharte strategische Überlegung.” China gehe es um eine Position auf der ersten Inselkette, mit direktem Zugang zur Tiefsee. Staatschef Xi Jinping bereite derzeit die militärische Option vor, sagte Stumbaum.

Tim Rühlig von der DGAP machte auf ein weiteres Thema aufmerksam: das Setzen technischer Standards. Auch hier übernehme China zunehmend eine führende Rolle – mit weitreichenden Konsequenzen: von praktischen Wettbewerbsvorteilen über Patentgebühren bis hin zu Auswirkungen auf politische und gesellschaftliche Werte, wenn in Produkten Standard für die Sicherheits- und Privatsphäre gesetzt würden. Derartige Details müssten in der deutschen China-Strategie bedacht werden.

Doch wer soll diese Strategie formulieren? Marina Rudyak, Sinologin der Universität Heidelberg, mahnte: “In den USA ist es so: Je mehr dort China als Rivale wahrgenommen wird, desto mehr wird in China-Kompetenz investiert. Bei uns in Deutschland ist das Gegenteil der Fall: Je schwieriger das Verhältnis zu China wird, desto weniger wollen wir uns in Deutschland damit auseinandersetzen. Das ist wenig strategisch.”

Cora Jungbluth von der Bertelsmann Stiftung stimmte ihr zu und betonte, dass China-Kompetenz bei Weitem nicht nur in den Bundesministerien fehle. “China-Ausbildung wird auf allen Ebenen benötigt, nicht nur in den Bundesministerien. Da muss man schon in der Ausbildung ansetzen.” Viele chinesische Direktinvestitionen spielten sich auf kommunaler Ebene ab. Gerade dort aber sei China-Kompetenz nicht sonderlich ausgeprägt.

Mikko Huotari versuchte dann, den Fokus zurück in die aktuelle Situation zu holen. Aktuell fehle es nicht am China-Verständnis, sagte der Direktor des Berliner China-Instituts Merics. “Wir haben eine sehr klare Analyse vorliegen, wo die innenpolitische Entwicklung Chinas hingeht, wohin sich das Verhältnis zwischen China und den USA entwickeln wird. Nun geht es darum, Handlungskompetenz zu erarbeiten. Es ist wichtig, dass wir nicht komplett in die Defensive verfallen, sondern schauen, wo unsere Interessen liegen und dann versuchen, die so gut wie möglich mit den Partnern durchzusetzen.”

Kein Land emittiert derzeit pro Jahr so viele Treibhausgase wie China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der globale Klimaschutz kann nur in Zusammenarbeit mit China gelingen. Doch das Land nutzt die Klima- und Energiewende durchaus für seine eigenen Interessen. Und in so manchen Bereichen ist es inzwischen der mächtigere Partner. Das ist eine Erkenntnis der Konferenz zur China Strategie 2023, die Table.Media am Mittwoch veranstaltete.

Auf dem Weg in eine emissionsfreie Weltwirtschaft ist China aus mehreren Gründen ein entscheidender Akteur:

China sei der Treiber der globalen Energiewende, sagte Roland Rösch, Direktor des Innovations- und Technologiezentrums der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA). Ein Großteil der weltweiten Investments in erneuerbare Energien geschähen auf dem chinesischen Markt. Und sobald China sich entscheide, in wichtige Technologien wie Wasserstoff, Batterien oder Smart Meter zu investieren, ermögliche das erhebliche Skaleneffekte und eröffne den Herstellern so die Chance auf stark sinkende Kosten.

Deutsche Unternehmen könnten es sich deshalb gar nicht erlauben, auf dem chinesischen Markt nicht präsent zu sein, so Rösch. Zugleich sei China in der Raffinierung und Aufbereitung vieler für die Energiewende kritischer Rohstoffe in “einer starken Position, die Kooperation notwendig macht.”

Wie gleichberechtigt kann eine Zusammenarbeit unter solchen Umständen sein? Die IRENA gibt Regierungen eine Plattform, damit diese sich untereinander über das Fortschreiten der Energiewende beraten können. Auf dem Podium lobte Rösch die “transparente Art und Weise“, in der sich China in die Gespräche einbringe. Das Land lege Wert auf Kooperation und “faire Wege”.

Christian Hochfeld hingegen wollte nicht von Kooperation auf Augenhöhe sprechen: Die deutsche Wirtschaft sei “massiv abhängig von den deutschen Automobilherstellern, die auf dem chinesischen Markt aktiv sind”, sagte der Direktor des Thinktanks Agora Verkehrswende. Sobald da “irgendwelche Fahrzeuge nicht zugelassen werden, haben wir nicht nur Fieber, sondern eine schwere Krankheit in der deutschen Wirtschaft.”

Der Trend auf dem chinesischen Automarkt geht derzeit zur E-Mobilität. Weniger aufgrund von Regulierung, so Hochfeld – sondern schlicht, weil viele Kunden E-Autos inzwischen bevorzugten. Deutsche Automarken haben es im Konkurrenzkampf schwer. Auf Kooperation mit Deutschland sei China in der Elektromibilität nicht mehr angewiesen, betonte Hochfeld.

Voraussetzung für eine Kooperation auf Augenhöhe sei zudem, “dass wir glaubhaft für Klimaschutz stehen”, so Hochfeld. Im Moment sei das nicht der Fall: “Dass wir in Deutschland das Recht brechen, unser eigenes Klimaschutzgesetz nicht ernst nehmen, Minister freistellen von ihren gesetzlichen Verpflichtungen”, und dann Forderungen an die chinesische Seite stellen: “Das halte ich nicht für Augenhöhe.”

Geopolitische Interessen prägen – neben nationalen Umweltschutzbestrebungen – die chinesische Klimapolitik, sagte Margot Schüller, China-Forscherin am German Institute for Global and Area Studies (GIGA). Seit dem Januar 2017, als Präsident Xi Jinping ankündigte, China werde sich trotz des Ausstiegs der USA an das Pariser Abkommen halten, nutze das Land die Klimadiplomatie auch zur Stärkung seiner geopolitischen Position.

Westliche Geberländer hingegen haben ihre Versprechen zur Klimafinanzierung wiederholt gebrochen. Dadurch sei in den Ländern des Globalen Südens viel Vertrauen verloren gegangen, beklagte Belinda Schäpe, beim ThinkTank E3G Politikberaterin für Klimadiplomatie und die EU-chinesischen Beziehungen.

Schäpe lobte die Zusammenarbeit mit China auf der technischen Ebene, etwa beim Design von Emissionsmärkten oder der Schaffung klimafreundlicher Finanz-Normen. Aber diese technische Kooperation stoße an Grenzen, zum Beispiel dort, wo China Lieferketten für klimapolitisch wichtige Güter komplett dominiere. Dazu gehörten etwa Solarzellen oder Batterien. Hier müsse man “ganz klar De-Risken.”

Im eigenen Interesse müsse man sich auf der Suche nach neuen Partnern “viel stärker in Richtung des Globalen Südens bewegen”, forderte Schäpe. Die Industrieländer dürften die Entwicklungsländer aber nicht nur als Rohstoffquelle sehen, sondern als gleichberechtigte Partner, um im Wettbewerb um globalen Einfluss mithalten zu können. Dafür spiele auch die Klimapolitik eine große Rolle.

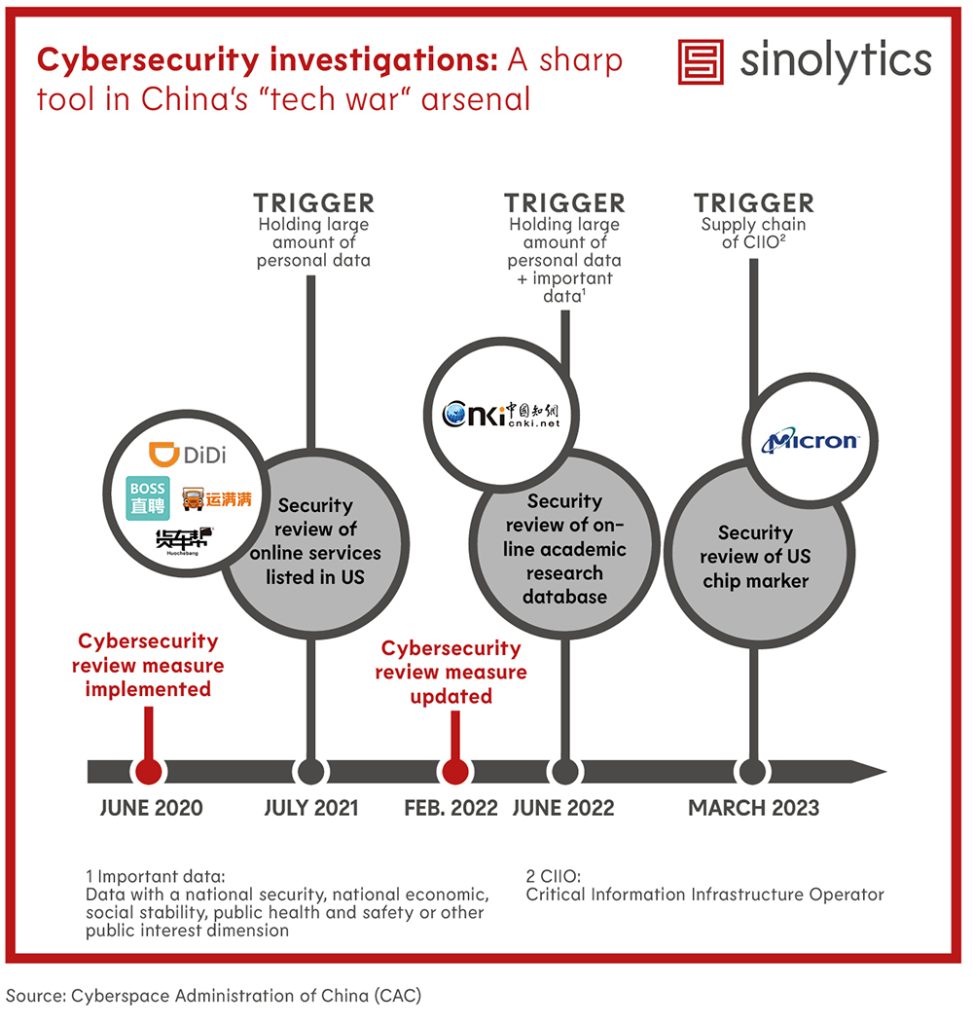

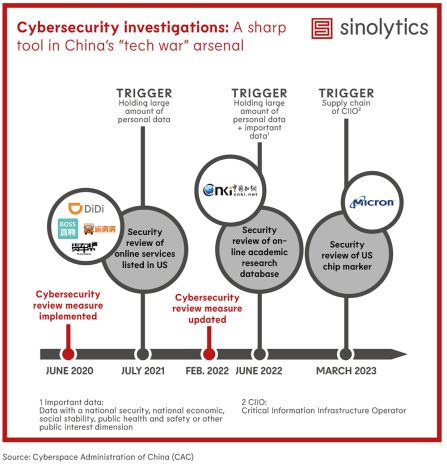

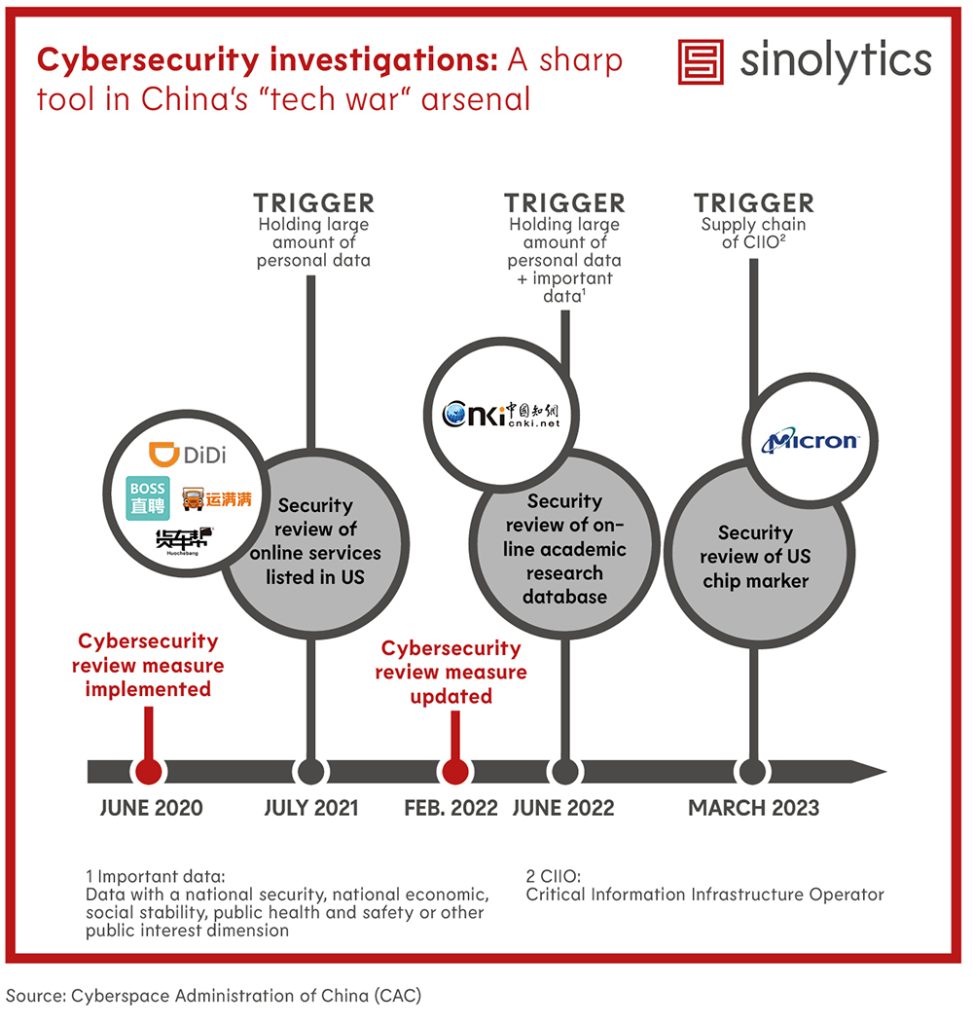

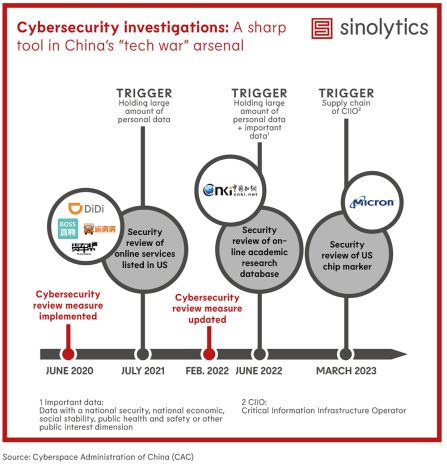

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Die meisten Menschen in Deutschland halten China nicht für einen geeigneten Vermittler im Ukraine-Krieg. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Zeitschrift “Internationale Politik” beantworteten zwei Drittel (66 Prozent) eine entsprechende Frage mit Nein. Nur ein knappes Drittel (31 Prozent) der 1003 Befragten hält eine chinesische Vermittlung zwischen der Ukraine und Russland für möglich. Frauen glauben demnach mit 25 Prozent deutlich weniger an eine Vermittlerrolle Pekings als Männer (36 Prozent).

Besonders skeptisch sind zudem junge Leute zwischen 18 und 29 Jahren. Von ihnen glauben 70 Prozent der Befragten nicht, dass Peking zu einem Ende des Krieges beitragen könne. Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland gab es dagegen kaum.

China hatte im Februar in einem Zwölf-Punkte-Positionspapier zur politischen Lösung des Ukraine-Konflikts unter anderem zu einem Waffenstillstand und einer Wiederaufnahme von Verhandlungen aufgerufen. Das Dokument war im Westen kritisch aufgenommen worden, weil es keine Initiative zur Lösung des Konflikts erkennen ließ, die russische Invasion nicht verurteilte und mit Kritik am Westen eher Russlands Argumentation wiedergab. dpa/ck

Acht Monate nach seiner Festnahme in China hat die Staatsanwaltschaft der ostchinesischen Stadt Wenzhou formell einen Haftbefehl gegen den Unabhängigkeitsaktivisten Yang Chih-yuan verhängt. Damit hat die offizielle Strafverfolgung gegen den Taiwaner in China begonnen.

Der 33-Jährige war Anfang August 2022 in China festgenommen worden. Die chinesische Justiz wirft ihm Sezession, Gefährdung der nationalen Sicherheit und Verschwörung vor. Yang Chih-yuan war 2019 in Taiwan Vizevorsitzender einer kleinen Partei gewesen, die für die Unabhängigkeit Taiwans eintrat – mittlerweile aber nicht mehr existiert. Aus welchem Grund der Aktivist sich zum Zeitpunkt seiner Festnahme in Festland-China aufhielt, ist nicht bekannt.

Taiwans Rat für Festlandangelegenheiten rief China auf, Yang freizulassen. “Willkürliche Verhaftungen” wie jene Yangs verletzten die Rechte des taiwanischen Volkes und schürten Ängste, teilte er am Dienstag mit. Das werde die Beziehungen zwischen den beiden Seiten beeinträchtigen. fpe

Chinas Mars-Rover Zhurong hat offenbar mit einer dicken Schicht aus Sand und Staub zu kämpfen. Eine unvorhergesehene Staubanhäufung beeinträchtige höchstwahrscheinlich die Stromerzeugung des Rovers – und damit seine Fähigkeit, aus einem monatelangen “Winterschlaf” zu erwachen, berichtete das Staatsfernsehen am Dienstag unter Berufung auf Zhang Rongqiao, den Chefkonstrukteur des chinesischen Marsforschungsprogramms.

Damit brach China erstmals seit Monaten sein Schweigen über Zhurong. Der Rover war im Mai 2022 in einen geplanten Schlafmodus übergegangen, da die sinkende Sonneneinstrahlung mit dem Wintereinbruch auf dem Mars seine Energieerzeugung reduzierte. Eigentlich hatte Zhurong im Dezember aber wieder aufwachen sollen. Der Rover wird mit Solarenergie betrieben und sucht mithilfe eines Bodenradars nach Anzeichen für altes Leben, einschließlich unterirdischem Wasser und Eis. rtr/ck

Der Vorschlag des Europaparlaments zum EU-Lieferkettengesetz ist einen entscheidenden Schritt weiter. Der zuständige Rechtsausschuss einigte sich am Dienstag nach längerem Ringen auf einen Entwurf für das Gesetz, das sich auch auf den Handel mit China auswirken wird. Bei der Abstimmung schaffte es die sogenannte “Director’s Duty”-Klausel in den finalen Text. Dabei geht es um die Frage, ob die Bezahlung der Vorstände an die Einhaltung der Sorgfaltspflichten und Klimaübergangspläne gekoppelt sei. Kleine und mittlere Unternehmen sollen dem Entwurf zufolge fast gänzlich von der Richtlinie ausgenommen werden.

Die geplante EU-Gesetzgebung soll generell schärfer ausfallen als das deutsche Lieferkettengesetz. Beschlossen wird es im sogenannten Trilog: Beteiligt sind also neben dem EU-Parlament auch der EU-Rat und die EU-Kommission, die ihre eigenen Entwürfen einbringen.

Zwei wichtige Punkte des vom EU-Parlaments-Ausschuss beschlossenen Entwurfs:

Dass Geschäftsbeziehungen bei Verstößen gegen das EU-Lieferkettengesetz ganz beendet werden, soll dem Entwurf zufolge als letzte Maßnahme angewandt werden können. Mit einer Ausnahme: Wenn ein Staat Zwangsarbeit bei einem Geschäftspartner durchsetzt, muss diese Geschäftsbeziehung sofort beendet werden.

Anfang Juni soll das EU-Parlament dann in einem Miniplenum über den Entwurf abstimmen. Bei den danach anstehenden Verhandlungen mit dem EU-Rat und der EU-Kommission über das finale Gesetz werden Uneinigkeiten zwischen den Trilog-Parteien über den Geltungsbereich des Gesetzes, die Rolle der Finanzbranche, die zivilrechtliche Haftung und die Bezahlung der Vorstände Hürden darstellen. cw

Als Russland im vergangenen Jahr die Ukraine überfiel, rüttelte das viele Menschen in Europa wach. Für Cornelius Dieckmann kam noch eine andere Dimension dazu: Der Gedanke an die Gefahr, China könnte das Heimatland seiner Familie angreifen, wurde plötzlich deutlich realer. Der Journalist wuchs in Berlin auf, als Sohn eines Deutschen und einer Taiwanerin – immer mit dem Bewusstsein dafür, dass die Kommunistische Partei die Insel zum “Mutterland” zurückholen möchte.

Dieckmann ist Tagesspiegel-Redakteur und schreibt seit Januar 2022 über China und Taiwan. Er hat zwar weder Politik noch Sinologie studiert, sondern amerikanische Literatur, und den Einstieg in den Journalismus über das Feuilleton gefunden. Doch als Sohn einer taiwanesischen Mutter und politisch interessierter Mensch ist er dennoch prädestiniert dafür, über Chinapolitik zu schreiben. “Wenn man sich mit China beschäftigt, kommt man an Taiwan nicht vorbei”, betont er. Schließlich identifiziere sich Xi Jinping sehr stark mit dem Ziel, Taiwan zur Vereinigung mit China zu zwingen.

Obwohl sich die Situation in der Ukraine von der in Taiwan unterscheidet, ziehen auch andere derzeit Analogien, beobachtet er: “Die demokratische Staatengemeinschaft denkt seit Ausbruch des Krieges in Europa viel ernsthafter darüber nach, wie sie eine vergleichbare Katastrophe in Asien verhindern kann.”

Trotzdem fordert der 27-Jährige nach wie vor, dass die europäische Politik mehr mit und über Taiwan spricht: Ein bilaterales Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und Taiwan sowie die Einbindung Taiwans in multilaterale Foren wie die Weltgesundheitsorganisation hält er zum Beispiel für eine gute Idee. Dass Taiwan als bedrohtes demokratisches Land und große Wirtschaftsmacht im Pazifik hingegen bei bedeutenden Veranstaltungen nicht mit am Tisch sitzt, das empfindet er als Unding: “Hier gibt es in der deutschen Politik große Berührungsängste und vorauseilenden Gehorsam gegenüber China.” Als Symptom nennt er die Münchner Sicherheitskonferenz, zu der vor 2023 sieben Jahre lang kein Vertreter Taiwans eingeladen wurde.

Seit seiner Kindheit besucht Dieckmann Taiwan regelmäßig, auch in China war er einige Male. Die Informationen für seine Artikel zieht er aus Gesprächen mit Fachleuten vor Ort, Reisen, deutschen und englischsprachigen Medien, aber auch von Twitter, wo unter anderem viele taiwanesische Stimmen zu Wort kommen. Er war lange als freier Journalist für unterschiedliche Publikumsmedien tätig und schreibt über alles, was ihn bewegt: von Weihnachtskirchgängern über Rock-Impresario Bill Graham und Donald Trumps Grenzwall bis hin zu persönlichen Themen wie der Beziehung zu seiner chinesischen Muttersprache.

Ein weiteres persönliches Thema, über das Dieckmann schreibt: seine Obsession für den Zauberwürfel. Den “Cube” hat er, seit er 13 ist, fast immer dabei. Er ist so gut darin, die bunten Steine in Turbo-Geschwindigkeit an die richtige Stelle zu bringen, dass er bereits an unzähligen Turnieren teilgenommen hat – auch in China und Taiwan. Während seines Studiums sponserte ihn ein chinesischer Zauberwürfel-Hersteller. Doch nach einem unbequemen Facebook-Post habe dieser den Vertrag gekündigt, erzählt Dieckmann. “Ich hatte geschrieben, dass Taiwan faktisch ein eigenständiges Land ist. Denn das ist es ja nun einmal.” Janna Degener-Storr

Sebastian Paredes ist neuer Vorsitzender der DBS Bank China. Er tritt damit die Nachfolge von Dominic Ho an. Paredes kam 2010 zur DBS, der größten Bank Südostasiens mit Hauptsitz in Singapur. Zuvor war er Leiter der Region Nordasien und Chief Executive Officer der DBS Bank Hongkong.

Christoph Pelt wechselt bei der KHS Group von Shanghai nach Peking. Sein neuer Posten ist Director Project Management. Der Anbieter von Abfüll- und Verpackungslösungen aus Hamburg ist seit 2005 in China aktiv. Pelt arbeitet seit 17 Jahren für KHS. Seit 2019 ist er in China vor Ort. Zuletzt war er in Shanghai Director Technical Sales.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Seit 2016 feiert China jedes Jahr am 24. April den “China Space Day”. An diesem Tag jährt sich der Launch des ersten chinesischen Satelliten Dongfanghong-1 (“Der Osten ist Rot-1”), der am 24. April 1970 ins All geschickt worden war. Das Staatsfernsehen übertrug im Livestream die aktuellen Shenzhou 15-Mission. Zudem fanden am Montag in vielen Städten Weltraum-Events statt – Aktionen für Kinder inklusive. Im Yangzhou Science and Technology Museum durften die Taikonauten von morgen zum Beispiel fürs Foto in Raumanzüge schlüpfen – frei nach dem Motto: “Da wächst du schon noch rein”.

auf der Table.Media-Veranstaltung China-Strategie 2023 haben wir gestern viele bekannte Namen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft versammelt, um über den Umgang mit der neuen Großmacht in Fernost zu sprechen.

Etwas überraschenderweise stand der traditionelle EU-Dreiklang von China als Partner, strategischem Rivalen und Wettbewerber bei unserer Diskussion fast von Anfang an infrage. Die Dreierformel ist schlicht zu simpel gestrickt und legt eine einfache Lösung für das China-Dilemma nahe. Den Rivalen China können europäische Akteure vor den Kopf stoßen, während sie mit dem Partner gute Geschäfte machen und gemeinsam das Klima retten. Wirklich? China selbst unterscheidet hier nicht. Die Rache für eine geostrategische Kränkung kann auf Ebene der Wirtschaft oder des Klimadialogs erfolgen. Unsere Podiumsdiskussion zu Klimafragen auf der Veranstaltung hat aufgezeigt, dass China bei Technologien wie der E-Mobilität eben zugleich Markt, Wettbewerber und Partner ist.

Insgesamt zeigte sich jedoch ein großer Konsens in Deutschland und Europa, wie mit China künftig weiter zu verfahren sei: Handel soll möglich sein, doch Abhängigkeiten sollen verschwinden. Dafür ist eine Inventur der Risiken nötig. Deutschland und die EU-Partner müssen zudem wieder schneller und erfindungsreicher werden, um mithalten zu können.

Zweifel wurden jedoch an der Umsetzung dieser wohlfeilen Ideen laut. Schließlich tut sich Deutschland generell schwer darin, seine Konzepte in physische Realität zu übertragen. Es könnte helfen, die Vorstellungen davon anzupassen, wer hier Taktgeber und wer der Getriebene ist. Es ist zwar noch nicht zu spät, der Hausforderung China angemessen zu begegnen. Aber Deutschland hat Vorteile wie den ursprünglich vorhandenen technischen Vorsprung bereits verspielt.

Riesige Abhängigkeiten, Eintrübung des Geschäftsklimas bis hin zur Entkopplung in einzelnen Bereichen: Die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen werden derzeit ausgesprochen negativ beurteilt. Doch von Schockstarre oder gar Angst deutscher Unternehmer war im ersten Teil der Veranstaltung “China-Strategie 2023” am Dienstag in Berlin nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die aktuelle Lage klar analysierend, und dabei durchaus selbstbewusst in die Zukunft blickend, präsentierten sich die geladenen Unternehmensvertreter auf der Veranstaltung von Table.Media mit mehr als 30 hochkarätigen China-Expertinnen und -Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Jens Hildebrandt von der Außenhandelskammer in Peking stellte gleich zu Beginn klar: “Deutschlands Unternehmen warten nicht auf die China-Strategie der Bundesregierung.” Vielmehr hätte man längst mit De-Risking und zugleich einer verstärkten Lokalisierung begonnen. So wollten die Firmen einerseits mögliche Risiken abfedern – sich andererseits aber langfristig auf einem der wichtigsten Wachstums- und Innovationsmärkte stark positionieren.

Friedolin Strack vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sprach gar von einem Spagat-Management in Bezug auf China. Natürlich werde China auch in Zukunft ein sehr wichtiger Markt bleiben, weshalb es einen klaren Konsens zwischen Regierung und Wirtschaft gebe:

Um diesen Spagat erfolgreich zu meistern, müssten die deutschen Unternehmen allerdings vor allem auf sich selbst blicken, betonte Strack. “Das Wohl und Wehe der europäischen Wirtschaft hängt nicht von China ab, sondern von uns selbst.” Es gelte, die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu erhalten.

Denn Chinas Wirtschaft entwickelt sich stetig weiter. Christina Otte vom GTAI machte darauf aufmerksam, wie stark China in den vergangenen Jahren aufgeholt habe: Allein im Maschinenbau sei China mittlerweile in 16 von 28 Bereichen führend – vor zehn Jahren sei dies nur in sechs Bereichen der Fall gewesen. “Das Rennen ist nicht verloren”, sagte Otte. “Aber China fordert uns heraus.”

Eine Herausforderung für die Bundesregierung ist die geplante Investition der chinesischen Reederei Cosco in den Hamburger Hafen. Ursprünglich hatte Cosco 35 Prozent am Container-Terminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erwerben wollen. Berlin genehmigte nach langem Ringen in einer so genannten Teiluntersagung um eine Minderheitsbeteiligung von 24,9 Prozent

Die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath verglich den Containerhandel und die Logistik mit der Blutversorgung im menschlichen Körpers und untermauerte ihren Vergleich mit beeindruckenden Zahlen: “Zwei Drittel der deutschen Exporte verlassen über den Seeweg das Land”, sagte Titzrath. Mit Blick auf den Hamburger Hafen bedeute das: “Wir sind einer der großen Asien-Hubs in Europa.”

Die Wichtigkeit der Seelogistik spiegele sich auch in Bereich Beschäftigung wider, so Titzrath: “In der deutschen maritimen Wirtschaft sind es rund 400.000 Arbeitsplätze mit einer Wertschöpfung von 30 Milliarden Euro. Wenn ich das auf die Industriearbeitsplätze innerhalb von Deutschland noch mal erweitere, sind es rund 1,4 Millionen Industriearbeitsplätze.”

Titzrath betonte, dass der Handel mit China bislang eine klassische Win-win-Situation für beide Seiten war. “Wir können heute als Konsumenten in Deutschland und Europa Dinge zu sehr günstigen Preisen kaufen, ob das Spielzeug, Textilien oder Elektronik. Und umgekehrt ist in China in den vergangene 20 Jahren ein riesiger Mittelstand entstanden.”

Vera Eichennauer von der ETH Zürich wies allerdings auf die mitunter ungleichen Rahmenbedingungen hin, die sich zunehmend als Nachteil für deutsche Unternehmen herausstellen – vor allem der starke Einfluss des chinesischen Staates. Dadurch entstehe für westliche Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil – in China selbst, aber zunehmend auch in Drittländern.

“China zögert nicht, seinen politischen Einfluss zu missbrauchen”, warnte die Wissenschaftlerin. Wirtschaftliche Abhängigkeiten werden als Druckmittel benutzt, wie man unlängst im Fallen von Litauen sehen konnte. Die Folge sind weltweit protektionistische Maßnahmen. Doch Eichennauer empfiehlt das Gegenteil: Westliche Regierungen sollten ebenfalls aktiver werden und prüfen, wie man zumindest mit Partnerländern wieder grenzüberschreitende Investitionen fördern könne.

Investitionen, die Jörg Wuttke vor allem in China sehen möchte. Der Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking stellte durchaus provokant fest: “Wir sind noch nicht genug abhängig von China.” Während Europa im vergangenen Jahr gerade mal 1,6 Millionen Container nach China verschifft habe, seien im gleichen Zeitraum 6,4 Millionen Container von China nach Europa gekommen. Gründe seien neben der Corona-Pandemie vor allem die hohen Handelshemmnisse Chinas.

Deutsche und europäische Unternehmen sollten sich mehr in China einbringen, glaubt Wuttke. Die Volksrepublik sei eine Art Fitnesscenter für Firmen. Die existenzielle Bedeutung Chinas illustrierte Wuttke einprägsam auf Englisch: “If you are not at the table, you are on the menu.” (dt. etwa: “Man sitzt entweder mit am Tisch oder findet sich auf der Speisekarte wieder.”)

Klaus Mühlhahn nahm schließlich noch einen gerne übersehenen, aber nicht minder wichtigen Perspektivwechsel vor: “Wie sieht China den Wettbewerb mit Deutschland und Europa?”, fragte der Präsident der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und betonte: “Wir bauen derzeit ein Bedrohungsszenario auf – und ignorieren dabei die großen internen Probleme Chinas.” Die Volksrepublik formuliere derzeit große Ziele – und werde sie doch nicht alle erreichen können, so Mühlhahn. Auch in Peking gilt es, schwierige Entscheidung zu treffen.

Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, formulierte es wie folgt: “Wir wissen, dass wir China brauchen als Partner, wenn es um die großen Herausforderungen geht.” Nur eines dürfe dabei eben nicht länger zu kurz kommen: “Es geht auch um unsere Interessen und unsere Sicherheit in Deutschland und Europa.”

Michael Roth ließ kein gutes Haar an der gemeinsamen China-Reise von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. “Ich fühle mich verschaukelt. Das war verheerend“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Dienstag in Berlin. Es ging um China als Rivale im zweiten Teil der “China-Strategie 2023” von Table.Media mit mehr als 30 hochkarätigen China-Expertinnen und -Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Roth wies Deutschland eine besondere Rolle im Verhältnis zu China zu: Einerseits werde man als starke Wirtschaftsnation in Peking besonders gut gehört. Andererseits sei man aber auch am meisten verwundbar. Man müsse sich deshalb eng mit den Partnern in Europa abstimmen – und keine Kakofonie wie zwischen von der Leyen und Macron aufkommen lassen.

Roth sieht hierbei auch keinerlei Widerspruch zwischen werteorientierter und interessengeleiteter Außenpolitik. “Das führen die alten außenpolitischen Schlachtrösser gerne an. Das finde ich arg old fashioned. Das ist 20. Jahrhundert.”

Reinhard Bütikofer, China-Experte im Europaparlament, gab zu bedenken, dass die EU nun mal eine Organisation sei, die stolz ist auf ihre Einheit in Vielfalt. “Die EU wird nie mit nur einer Stimme sprechen. Aber wir sollten keine Widersprüche aufkommen lassen.” Macron habe sich in Peking auf ein Ästchen locken lassen, mit dem er dann abgebrochen sei. Aber klar ist laut Bütikofer: “Europa kann sich seiner globalen Verantwortung nicht entziehen. Das sollte sich auch der französische Präsident in Erinnerung rufen.”

Patrick Köllner nannte den Indo-Pazifik das neue strategische Gravitationszentrum in Asien. Es sei keine natürliche Weltregion. Vielmehr sei der frühere, hauptsächlich durch wirtschaftliche Themen charakterisierte Asien-Pazifik-Raum bewusst auf Indien und den Indischen Ozean erweitert worden, so Köllner. “Der Übergang von Asien-Pazifik zum Indo-Pazifik markiert die eigentliche Zeitenwende” in der internationalen Asienpolitik, so der Vizepräsident des German Institute for Global and Area Studies (Giga). Denn durch die Hinzunahme Indiens sei die Gefahr einer Hegemonie Chinas in der Region kleiner.

Köllner führte als Belege des neuen geopolitisch geprägten Indo-Pazifik-Zeitalters neue Allianzen wie Quad oder Aukus an. Hier würden Milliarden für Rüstungsgüter wie Atom-U-Boote investiert, für Köllner “eine gewagte und teure Wette auf die Zukunft”. Es sei fraglich, ob China sich davon beeinflussen lasse oder als Gegenmaßnahme sogar schnell Fakten schaffen werde, beispielsweise in Bezug auf Taiwan.

May-Britt Stumbaum vom Center for Intelligence and Security Studies (CISS) in München stellte klar: Sollte es zu einem Krieg um Taiwan kommen, würden in Deutschland einige Fließbänder stillstehen und etliche Regale leer bleiben. “Taiwan ist nicht nur eine historische Mission oder ein Erbe, das zu Ende gebracht werden muss. Taiwan ist eine ganz knallharte strategische Überlegung.” China gehe es um eine Position auf der ersten Inselkette, mit direktem Zugang zur Tiefsee. Staatschef Xi Jinping bereite derzeit die militärische Option vor, sagte Stumbaum.

Tim Rühlig von der DGAP machte auf ein weiteres Thema aufmerksam: das Setzen technischer Standards. Auch hier übernehme China zunehmend eine führende Rolle – mit weitreichenden Konsequenzen: von praktischen Wettbewerbsvorteilen über Patentgebühren bis hin zu Auswirkungen auf politische und gesellschaftliche Werte, wenn in Produkten Standard für die Sicherheits- und Privatsphäre gesetzt würden. Derartige Details müssten in der deutschen China-Strategie bedacht werden.

Doch wer soll diese Strategie formulieren? Marina Rudyak, Sinologin der Universität Heidelberg, mahnte: “In den USA ist es so: Je mehr dort China als Rivale wahrgenommen wird, desto mehr wird in China-Kompetenz investiert. Bei uns in Deutschland ist das Gegenteil der Fall: Je schwieriger das Verhältnis zu China wird, desto weniger wollen wir uns in Deutschland damit auseinandersetzen. Das ist wenig strategisch.”

Cora Jungbluth von der Bertelsmann Stiftung stimmte ihr zu und betonte, dass China-Kompetenz bei Weitem nicht nur in den Bundesministerien fehle. “China-Ausbildung wird auf allen Ebenen benötigt, nicht nur in den Bundesministerien. Da muss man schon in der Ausbildung ansetzen.” Viele chinesische Direktinvestitionen spielten sich auf kommunaler Ebene ab. Gerade dort aber sei China-Kompetenz nicht sonderlich ausgeprägt.

Mikko Huotari versuchte dann, den Fokus zurück in die aktuelle Situation zu holen. Aktuell fehle es nicht am China-Verständnis, sagte der Direktor des Berliner China-Instituts Merics. “Wir haben eine sehr klare Analyse vorliegen, wo die innenpolitische Entwicklung Chinas hingeht, wohin sich das Verhältnis zwischen China und den USA entwickeln wird. Nun geht es darum, Handlungskompetenz zu erarbeiten. Es ist wichtig, dass wir nicht komplett in die Defensive verfallen, sondern schauen, wo unsere Interessen liegen und dann versuchen, die so gut wie möglich mit den Partnern durchzusetzen.”

Kein Land emittiert derzeit pro Jahr so viele Treibhausgase wie China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der globale Klimaschutz kann nur in Zusammenarbeit mit China gelingen. Doch das Land nutzt die Klima- und Energiewende durchaus für seine eigenen Interessen. Und in so manchen Bereichen ist es inzwischen der mächtigere Partner. Das ist eine Erkenntnis der Konferenz zur China Strategie 2023, die Table.Media am Mittwoch veranstaltete.

Auf dem Weg in eine emissionsfreie Weltwirtschaft ist China aus mehreren Gründen ein entscheidender Akteur:

China sei der Treiber der globalen Energiewende, sagte Roland Rösch, Direktor des Innovations- und Technologiezentrums der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA). Ein Großteil der weltweiten Investments in erneuerbare Energien geschähen auf dem chinesischen Markt. Und sobald China sich entscheide, in wichtige Technologien wie Wasserstoff, Batterien oder Smart Meter zu investieren, ermögliche das erhebliche Skaleneffekte und eröffne den Herstellern so die Chance auf stark sinkende Kosten.

Deutsche Unternehmen könnten es sich deshalb gar nicht erlauben, auf dem chinesischen Markt nicht präsent zu sein, so Rösch. Zugleich sei China in der Raffinierung und Aufbereitung vieler für die Energiewende kritischer Rohstoffe in “einer starken Position, die Kooperation notwendig macht.”

Wie gleichberechtigt kann eine Zusammenarbeit unter solchen Umständen sein? Die IRENA gibt Regierungen eine Plattform, damit diese sich untereinander über das Fortschreiten der Energiewende beraten können. Auf dem Podium lobte Rösch die “transparente Art und Weise“, in der sich China in die Gespräche einbringe. Das Land lege Wert auf Kooperation und “faire Wege”.

Christian Hochfeld hingegen wollte nicht von Kooperation auf Augenhöhe sprechen: Die deutsche Wirtschaft sei “massiv abhängig von den deutschen Automobilherstellern, die auf dem chinesischen Markt aktiv sind”, sagte der Direktor des Thinktanks Agora Verkehrswende. Sobald da “irgendwelche Fahrzeuge nicht zugelassen werden, haben wir nicht nur Fieber, sondern eine schwere Krankheit in der deutschen Wirtschaft.”

Der Trend auf dem chinesischen Automarkt geht derzeit zur E-Mobilität. Weniger aufgrund von Regulierung, so Hochfeld – sondern schlicht, weil viele Kunden E-Autos inzwischen bevorzugten. Deutsche Automarken haben es im Konkurrenzkampf schwer. Auf Kooperation mit Deutschland sei China in der Elektromibilität nicht mehr angewiesen, betonte Hochfeld.

Voraussetzung für eine Kooperation auf Augenhöhe sei zudem, “dass wir glaubhaft für Klimaschutz stehen”, so Hochfeld. Im Moment sei das nicht der Fall: “Dass wir in Deutschland das Recht brechen, unser eigenes Klimaschutzgesetz nicht ernst nehmen, Minister freistellen von ihren gesetzlichen Verpflichtungen”, und dann Forderungen an die chinesische Seite stellen: “Das halte ich nicht für Augenhöhe.”

Geopolitische Interessen prägen – neben nationalen Umweltschutzbestrebungen – die chinesische Klimapolitik, sagte Margot Schüller, China-Forscherin am German Institute for Global and Area Studies (GIGA). Seit dem Januar 2017, als Präsident Xi Jinping ankündigte, China werde sich trotz des Ausstiegs der USA an das Pariser Abkommen halten, nutze das Land die Klimadiplomatie auch zur Stärkung seiner geopolitischen Position.

Westliche Geberländer hingegen haben ihre Versprechen zur Klimafinanzierung wiederholt gebrochen. Dadurch sei in den Ländern des Globalen Südens viel Vertrauen verloren gegangen, beklagte Belinda Schäpe, beim ThinkTank E3G Politikberaterin für Klimadiplomatie und die EU-chinesischen Beziehungen.

Schäpe lobte die Zusammenarbeit mit China auf der technischen Ebene, etwa beim Design von Emissionsmärkten oder der Schaffung klimafreundlicher Finanz-Normen. Aber diese technische Kooperation stoße an Grenzen, zum Beispiel dort, wo China Lieferketten für klimapolitisch wichtige Güter komplett dominiere. Dazu gehörten etwa Solarzellen oder Batterien. Hier müsse man “ganz klar De-Risken.”

Im eigenen Interesse müsse man sich auf der Suche nach neuen Partnern “viel stärker in Richtung des Globalen Südens bewegen”, forderte Schäpe. Die Industrieländer dürften die Entwicklungsländer aber nicht nur als Rohstoffquelle sehen, sondern als gleichberechtigte Partner, um im Wettbewerb um globalen Einfluss mithalten zu können. Dafür spiele auch die Klimapolitik eine große Rolle.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Die meisten Menschen in Deutschland halten China nicht für einen geeigneten Vermittler im Ukraine-Krieg. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Zeitschrift “Internationale Politik” beantworteten zwei Drittel (66 Prozent) eine entsprechende Frage mit Nein. Nur ein knappes Drittel (31 Prozent) der 1003 Befragten hält eine chinesische Vermittlung zwischen der Ukraine und Russland für möglich. Frauen glauben demnach mit 25 Prozent deutlich weniger an eine Vermittlerrolle Pekings als Männer (36 Prozent).

Besonders skeptisch sind zudem junge Leute zwischen 18 und 29 Jahren. Von ihnen glauben 70 Prozent der Befragten nicht, dass Peking zu einem Ende des Krieges beitragen könne. Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland gab es dagegen kaum.

China hatte im Februar in einem Zwölf-Punkte-Positionspapier zur politischen Lösung des Ukraine-Konflikts unter anderem zu einem Waffenstillstand und einer Wiederaufnahme von Verhandlungen aufgerufen. Das Dokument war im Westen kritisch aufgenommen worden, weil es keine Initiative zur Lösung des Konflikts erkennen ließ, die russische Invasion nicht verurteilte und mit Kritik am Westen eher Russlands Argumentation wiedergab. dpa/ck

Acht Monate nach seiner Festnahme in China hat die Staatsanwaltschaft der ostchinesischen Stadt Wenzhou formell einen Haftbefehl gegen den Unabhängigkeitsaktivisten Yang Chih-yuan verhängt. Damit hat die offizielle Strafverfolgung gegen den Taiwaner in China begonnen.

Der 33-Jährige war Anfang August 2022 in China festgenommen worden. Die chinesische Justiz wirft ihm Sezession, Gefährdung der nationalen Sicherheit und Verschwörung vor. Yang Chih-yuan war 2019 in Taiwan Vizevorsitzender einer kleinen Partei gewesen, die für die Unabhängigkeit Taiwans eintrat – mittlerweile aber nicht mehr existiert. Aus welchem Grund der Aktivist sich zum Zeitpunkt seiner Festnahme in Festland-China aufhielt, ist nicht bekannt.

Taiwans Rat für Festlandangelegenheiten rief China auf, Yang freizulassen. “Willkürliche Verhaftungen” wie jene Yangs verletzten die Rechte des taiwanischen Volkes und schürten Ängste, teilte er am Dienstag mit. Das werde die Beziehungen zwischen den beiden Seiten beeinträchtigen. fpe

Chinas Mars-Rover Zhurong hat offenbar mit einer dicken Schicht aus Sand und Staub zu kämpfen. Eine unvorhergesehene Staubanhäufung beeinträchtige höchstwahrscheinlich die Stromerzeugung des Rovers – und damit seine Fähigkeit, aus einem monatelangen “Winterschlaf” zu erwachen, berichtete das Staatsfernsehen am Dienstag unter Berufung auf Zhang Rongqiao, den Chefkonstrukteur des chinesischen Marsforschungsprogramms.

Damit brach China erstmals seit Monaten sein Schweigen über Zhurong. Der Rover war im Mai 2022 in einen geplanten Schlafmodus übergegangen, da die sinkende Sonneneinstrahlung mit dem Wintereinbruch auf dem Mars seine Energieerzeugung reduzierte. Eigentlich hatte Zhurong im Dezember aber wieder aufwachen sollen. Der Rover wird mit Solarenergie betrieben und sucht mithilfe eines Bodenradars nach Anzeichen für altes Leben, einschließlich unterirdischem Wasser und Eis. rtr/ck

Der Vorschlag des Europaparlaments zum EU-Lieferkettengesetz ist einen entscheidenden Schritt weiter. Der zuständige Rechtsausschuss einigte sich am Dienstag nach längerem Ringen auf einen Entwurf für das Gesetz, das sich auch auf den Handel mit China auswirken wird. Bei der Abstimmung schaffte es die sogenannte “Director’s Duty”-Klausel in den finalen Text. Dabei geht es um die Frage, ob die Bezahlung der Vorstände an die Einhaltung der Sorgfaltspflichten und Klimaübergangspläne gekoppelt sei. Kleine und mittlere Unternehmen sollen dem Entwurf zufolge fast gänzlich von der Richtlinie ausgenommen werden.

Die geplante EU-Gesetzgebung soll generell schärfer ausfallen als das deutsche Lieferkettengesetz. Beschlossen wird es im sogenannten Trilog: Beteiligt sind also neben dem EU-Parlament auch der EU-Rat und die EU-Kommission, die ihre eigenen Entwürfen einbringen.

Zwei wichtige Punkte des vom EU-Parlaments-Ausschuss beschlossenen Entwurfs:

Dass Geschäftsbeziehungen bei Verstößen gegen das EU-Lieferkettengesetz ganz beendet werden, soll dem Entwurf zufolge als letzte Maßnahme angewandt werden können. Mit einer Ausnahme: Wenn ein Staat Zwangsarbeit bei einem Geschäftspartner durchsetzt, muss diese Geschäftsbeziehung sofort beendet werden.

Anfang Juni soll das EU-Parlament dann in einem Miniplenum über den Entwurf abstimmen. Bei den danach anstehenden Verhandlungen mit dem EU-Rat und der EU-Kommission über das finale Gesetz werden Uneinigkeiten zwischen den Trilog-Parteien über den Geltungsbereich des Gesetzes, die Rolle der Finanzbranche, die zivilrechtliche Haftung und die Bezahlung der Vorstände Hürden darstellen. cw

Als Russland im vergangenen Jahr die Ukraine überfiel, rüttelte das viele Menschen in Europa wach. Für Cornelius Dieckmann kam noch eine andere Dimension dazu: Der Gedanke an die Gefahr, China könnte das Heimatland seiner Familie angreifen, wurde plötzlich deutlich realer. Der Journalist wuchs in Berlin auf, als Sohn eines Deutschen und einer Taiwanerin – immer mit dem Bewusstsein dafür, dass die Kommunistische Partei die Insel zum “Mutterland” zurückholen möchte.

Dieckmann ist Tagesspiegel-Redakteur und schreibt seit Januar 2022 über China und Taiwan. Er hat zwar weder Politik noch Sinologie studiert, sondern amerikanische Literatur, und den Einstieg in den Journalismus über das Feuilleton gefunden. Doch als Sohn einer taiwanesischen Mutter und politisch interessierter Mensch ist er dennoch prädestiniert dafür, über Chinapolitik zu schreiben. “Wenn man sich mit China beschäftigt, kommt man an Taiwan nicht vorbei”, betont er. Schließlich identifiziere sich Xi Jinping sehr stark mit dem Ziel, Taiwan zur Vereinigung mit China zu zwingen.

Obwohl sich die Situation in der Ukraine von der in Taiwan unterscheidet, ziehen auch andere derzeit Analogien, beobachtet er: “Die demokratische Staatengemeinschaft denkt seit Ausbruch des Krieges in Europa viel ernsthafter darüber nach, wie sie eine vergleichbare Katastrophe in Asien verhindern kann.”

Trotzdem fordert der 27-Jährige nach wie vor, dass die europäische Politik mehr mit und über Taiwan spricht: Ein bilaterales Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und Taiwan sowie die Einbindung Taiwans in multilaterale Foren wie die Weltgesundheitsorganisation hält er zum Beispiel für eine gute Idee. Dass Taiwan als bedrohtes demokratisches Land und große Wirtschaftsmacht im Pazifik hingegen bei bedeutenden Veranstaltungen nicht mit am Tisch sitzt, das empfindet er als Unding: “Hier gibt es in der deutschen Politik große Berührungsängste und vorauseilenden Gehorsam gegenüber China.” Als Symptom nennt er die Münchner Sicherheitskonferenz, zu der vor 2023 sieben Jahre lang kein Vertreter Taiwans eingeladen wurde.

Seit seiner Kindheit besucht Dieckmann Taiwan regelmäßig, auch in China war er einige Male. Die Informationen für seine Artikel zieht er aus Gesprächen mit Fachleuten vor Ort, Reisen, deutschen und englischsprachigen Medien, aber auch von Twitter, wo unter anderem viele taiwanesische Stimmen zu Wort kommen. Er war lange als freier Journalist für unterschiedliche Publikumsmedien tätig und schreibt über alles, was ihn bewegt: von Weihnachtskirchgängern über Rock-Impresario Bill Graham und Donald Trumps Grenzwall bis hin zu persönlichen Themen wie der Beziehung zu seiner chinesischen Muttersprache.

Ein weiteres persönliches Thema, über das Dieckmann schreibt: seine Obsession für den Zauberwürfel. Den “Cube” hat er, seit er 13 ist, fast immer dabei. Er ist so gut darin, die bunten Steine in Turbo-Geschwindigkeit an die richtige Stelle zu bringen, dass er bereits an unzähligen Turnieren teilgenommen hat – auch in China und Taiwan. Während seines Studiums sponserte ihn ein chinesischer Zauberwürfel-Hersteller. Doch nach einem unbequemen Facebook-Post habe dieser den Vertrag gekündigt, erzählt Dieckmann. “Ich hatte geschrieben, dass Taiwan faktisch ein eigenständiges Land ist. Denn das ist es ja nun einmal.” Janna Degener-Storr

Sebastian Paredes ist neuer Vorsitzender der DBS Bank China. Er tritt damit die Nachfolge von Dominic Ho an. Paredes kam 2010 zur DBS, der größten Bank Südostasiens mit Hauptsitz in Singapur. Zuvor war er Leiter der Region Nordasien und Chief Executive Officer der DBS Bank Hongkong.

Christoph Pelt wechselt bei der KHS Group von Shanghai nach Peking. Sein neuer Posten ist Director Project Management. Der Anbieter von Abfüll- und Verpackungslösungen aus Hamburg ist seit 2005 in China aktiv. Pelt arbeitet seit 17 Jahren für KHS. Seit 2019 ist er in China vor Ort. Zuletzt war er in Shanghai Director Technical Sales.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Seit 2016 feiert China jedes Jahr am 24. April den “China Space Day”. An diesem Tag jährt sich der Launch des ersten chinesischen Satelliten Dongfanghong-1 (“Der Osten ist Rot-1”), der am 24. April 1970 ins All geschickt worden war. Das Staatsfernsehen übertrug im Livestream die aktuellen Shenzhou 15-Mission. Zudem fanden am Montag in vielen Städten Weltraum-Events statt – Aktionen für Kinder inklusive. Im Yangzhou Science and Technology Museum durften die Taikonauten von morgen zum Beispiel fürs Foto in Raumanzüge schlüpfen – frei nach dem Motto: “Da wächst du schon noch rein”.