bevor wir uns in der kommenden Woche schon ganz dem Vortrubel der Auto-Messe in Peking widmen, wollen wir diese Woche noch mit dem Nachrauschen des Kanzlerbesuchs in just jener chinesischen Hauptstadt abschließen. Wobei Rauschen bei den Aussagen von CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wahrscheinlich nicht das passende Wort ist – eher vielleicht ein lauter Abschluss-Tusch aus der Opposition.

Denn frisch aus Washington zurückgekehrt, stellt Röttgen der Scholz-Reise im Gespräch mit Michael Radunski ein fatales Zeugnis aus. Er wirft dem Kanzler vor, in Peking vorauseilend als Bittsteller zu agieren. “Ich habe ohnehin nicht mit viel gerechnet, aber das war dann auf der ganzen Linie ein Fehlschlag”, bilanziert der CDU-Politiker. Dabei gäbe es viele Themen, die Scholz intensiv mit Xi Jinping besprechen könnte, sagt Röttgen: “Huawei und Netzwerkausbau, Cosco und Hafenbeteiligung. Aber bei allem verfolgen wir nicht unsere eigenen Interessen, sondern beugen uns dem Druck aus China.”

Aus der Wissenschaft wurde des Öfteren Kritik an Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger laut, was ihre Aussagen zu Forschungskooperationen mit China betrifft. Dass sie hinter jedem chinesischen Wissenschaftler einen potenziellen Spion befürchtet, hat ihr den Vorwurf eingebracht, sie würde die Hochschulen nicht im Sinne der China-Strategie zu mehr De-Risking animieren, sondern einem De-Coupling Vorschub leisten.

Auf seiner China-Reise hat Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt harmonischere Töne angestimmt und sich wieder mehr chinesische Studierende und Wissenschaftskooperationen gewünscht. Unser Kollege Markus Weisskopf von Research.Table hat mit der Community über die Diskrepanz gesprochen. Experten aus der Wissenschaft fordern mehr Ressourcen von und eine klare Linie der Bundesregierung, um mit China als Partner und systemischem Rivalen seriös umgehen zu können.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

Wie bewerten Sie die China-Reise von Olaf Scholz?

Scholz macht China-Politik, wie vor dem Krieg in der Ukraine Russland-Politik betrieben wurde: Abhängigkeiten werden gesteigert, Sicherheitsbedenken werden schöngeredet und in der Handelspolitik wird nichts erreicht.

Das ist ein vernichtendes Urteil.

Ja. Ich habe ohnehin nicht mit viel gerechnet, aber das war dann auf der ganzen Linie ein Fehlschlag.

Es war die erste Reise des Bundeskanzlers nach Verabschiedung der China-Strategie. Wo haben Sie die deutsche China-Strategie erkennen können?

Um diese China-Strategie wurde lange gerungen – aber in der Praxis spielt sie nun keine Rolle. Nichts von dem, was aufgeschrieben wurde, findet statt. Der Bundeskanzler ignoriert die von ihm selbst mitbeschlossene Strategie komplett. Aber auch von Frau Baerbock höre ich nichts mehr. Die Außenministerin scheint das Thema China abgegeben zu haben an einen Kanzler, der die eigene Strategie ignoriert.

Auffällig war, wie nonchalant die chinesische Seite die deutschen Anliegen abgebügelt hat: Abrücken von Russland: nein; Ukraine-Friedenskonferenz: vielleicht; unfaire Handelspraktiken: sind doch okay. Und Überkapazitäten: uns doch egal. Ist Deutschland nur noch Bittsteller?

Wenn der deutsche Bundeskanzler sich so benimmt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man wie ein Bittsteller behandelt wird. China respektiert nur Stärke. Anders als der Bundeskanzler realisiert die chinesische Regierung Deutschlands wirtschaftlichen Schwächen. Und China geht mit Schwäche erbarmungslos um.

Hat Scholz schlicht den falschen Ansatz gewählt, mit Firmenchefs zu reisen, die allesamt voll auf China setzen?

Das ist der Punkt. Der Bundeskanzler sendet vorauseilend mit dieser Zusammensetzung seiner Wirtschaftsdelegation das Signal: Ich bin eine Art Handelsreisender und Fürsprecher im Sinne der deutschen Wirtschaft. Kein Wunder, wenn die chinesische Führung dann glaubt, es sich leisten zu können, alle geopolitischen und handelspolitischen Anliegen einfach abbügeln zu können.

Warum?

Peking sieht es natürlich gerne, wenn deutsche Unternehmen in China immer mehr investieren. Denn damit steigt Deutschlands Abhängigkeit weiter. China muss Deutschland also nichts geben, es bekommt auch so alles, was es will, auf dem Silbertablett präsentiert. Die Reise war ein einziges Dementi der deutschen China-Strategie mit dem festgeschriebenen Ziel, eigene Abhängigkeiten zu reduzieren. Entsprechend verhält sich Scholz auch mit Blick auf Chinas Rolle in der Ukraine.

Inwiefern?

Olaf Scholz und Xi Jinping wissen beide, dass China in erheblichem Umfang Komponenten für die Produktion von russischen Waffen liefert, also aktiv den Krieg unterstützt. Aber in der Öffentlichkeit spricht Scholz so, als wäre China für einen gerechten Frieden zu gewinnen, als wäre China ein Partner – obwohl beide wissen, dass China das glatte Gegenteil ist. Wer wie Scholz aktiv an der Täuschung der eigenen Öffentlichkeit mitwirkt, und diese für dumm verkauft, der verliert bei China den Respekt.

Sie bringen mich dazu, den Kanzler etwas zu verteidigen. Ist es vielleicht schlicht auch die neue Realität, dass Deutschland keinen – oder nur noch wenig – Einfluss auf China hat?

Nein. Chinas Aufstieg ist nichts Neues, und China hat derzeit selbst beachtliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die China-Strategie bietet ja durchaus Ansatzpunkte, wie wir auf China Einfluss nehmen können, wenn wir gemeinsam und auf europäischer Ebene abgestimmt handeln.

Sie reisen selbst regelmäßig nach China. Wie muss man mit der chinesischen Seite sprechen?

In aller diplomatischen Form muss Klartext geredet werden.

Ohne Zweifel. Aber wie? Nehmen wir das Beispiel Ukraine.

Im Ukraine-Krieg geht es im Kern nicht darum, China für eine Konferenz zu gewinnen, sondern Peking mitzuteilen, dass die Unterstützung der russischen Waffenproduktion und damit des Krieges für uns nicht akzeptabel ist. Das muss so ausgesprochen werden.

Hat Deutschland schlicht keine Druckmittel mehr gegenüber China?

Es gäbe viele Bereiche und Themen: Huawei und Netzwerkausbau, Cosco und Hafenbeteiligung. Aber bei allem verfolgen wir nicht unsere eigenen Interessen, sondern beugen uns dem Druck aus China – oft sogar schon vorauseilend. Unser eigenes Interesse ist ganz eindeutig, dass das 5G-Netz nicht in chinesischer Hand ist. Wenn man an dieser Stelle trotzdem weiter untätig bleibt als Regierung, dann zeigt man den Chinesen, dass man zu schwach ist, die eigenen Interessen wirklich zu vertreten.

Wie kann Deutschland denn wieder in eine aktivere Position kommen?

Wir brauchen eine klare wirtschaftspolitische Strategie, die der Kanzler nicht hat. Im Kern muss das eine Wirtschaftsstrategie mit dem Ziel sein, Wachstum auch außerhalb und unabhängig von China zu erreichen. Das ist der wichtigste Hebel, den wir gegenüber China einsetzen können, indem wir dann sagen: Wir wollen mit euch kooperieren und erfolgreich sein. Aber wir müssen es nicht uneingeschränkt, und darum erwarten wir von euch faire Wettbewerbsbedingungen. Wenn man aber wie Scholz das Gegenteil demonstriert, und auch durch die Zusammensetzung der Wirtschaftsdelegation zeigt, dass die deutsche Wirtschaftspolitik in ihrer Wachstumsstrategie voll auf China setzt, dann begibt man sich geradezu freiwillig in die Hände Chinas und verliert jeglichen Einfluss.

Aber es gibt ja auch handfeste Ergebnisse der Scholz-Reise, wie die Absichtserklärung zur “Zusammenarbeit beim autonomen Fahren”. Das Problem: Genau in diesem Bereich ist die EU sehr besorgt und hat eine Untersuchung chinesischer E-Autos eingeleitet – explizit auch mit Fokus auf Datensicherheit beim autonomen Fahren. Reißt Scholz so die EU auseinander?

Absolut. Das ist ein handelspolitischer Sonderweg, der alle schwächt, Deutschland und die EU. Die EU hat eine ganz rationale handels- und sicherheitspolitische Risikoanalyse – und die wischt der deutsche Bundeskanzler einfach beiseite und verfolgt eigene Interessen auf Kosten von Sicherheitsinteressen und langfristigen Wirtschaftsinteressen.

Was meinen Sie konkret?

Bei Sicherheit geht es um Daten- und Cyberschutz. Im Bereich Wirtschaft ist die EU besorgt darüber, dass die Elektromobilität ein weiterer Bereich wird, wo China mit massiven Staatssubventionen auf dem europäischen Markt unfairen Wettbewerb betreibt. Das ist wirklich von strategischer, wirtschaftspolitischer Bedeutung. Hier lässt der deutsche Kanzler die EU im Regen stehen und spaltet damit die Europäische Union.

Von chinesischer Seite höre ich, dass Peking mit großem Interesse auf die unterschiedlichen Haltungen von Frankreich und Deutschland …

… das ist es ja. Wenn wir als Europäer glauben, jeder könne seine Einzelinteressen gegenüber China vertreten, dann ist das Ergebnis, dass wir alle europäische Zwerge bleiben und gegenüber China keinen Einfluss haben. Unsere Stärke gegenüber China kommt zum Tragen, wenn wir uns zusammenschließen. Dann sind wir ein Binnenmarkt von 450 Millionen Verbrauchern mit einer Wirtschaftsleistung von rund 16 Billionen Euro. Nur dann sind wir auf Augenhöhe mit China. Wenn wir uns zersplittern und jeder nur einzelne Interessen versucht zu vertreten, dann werden wir von China gnadenlos gegeneinander ausgespielt. Aber das ist leider genau das Muster, das auch der deutsche Bundeskanzler anwendet.

Für Uneinigkeit muss man gar nicht nach Brüssel oder Paris schauen. Es scheint, als sei man sich auch in Berlin nicht einig zwischen Kanzleramt, Außen- und Wirtschaftsministerium.

Ich teile die Auffassung der Grünen, da liegen CDU/CSU und Grüne im Grundsatz nah beieinander. Aber leider kämpfen die Grünen nicht für ihre China-Politik, die sie in Oppositionszeiten noch forsch vertreten haben. Von dem, was auf dem Papier in der China-Strategie festgehalten wurde, findet in der Regierungspolitik nichts statt – und die Grünen schweigen. Um ein Beispiel zu nennen: Ich kann nicht erkennen, dass bei den Grünen noch jemand aktiv und laut für den Ausschluss von Huawei aus dem deutschen 5G-Netz kämpft.

Blicken wir in die Zukunft: Was brauchen wir gegenüber China?

Erstens brauchen wir gegenüber China europäische Geschlossenheit. Zusätzlich sollten wir uns um transatlantische Abstimmungen bemühen. Zweitens brauchen wir eigene Wachstumsstärke, unabhängig von China. Drittens brauchen wir in der Außen- und Sicherheitspolitik die Courage zum klaren Wort. China ist in Europa Unterstützer des Krieges von Putin in der Ukraine. Da geht es um existenzielle Sicherheitsinteressen von uns Deutschen und Europäern. Das muss beim Namen genannt werden – auch in der Öffentlichkeit.

Norbert Röttgen ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zwischen 2014 und 2021 war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.

Was Olaf Scholz bei seinem Besuch an der Tongji Universität in Shanghai sagte, hörte sich anders an als viele Aussagen der Forschungsministerin. Während der Corona-Krise seien die Kontakte deutlich zurückgegangen, was nicht gut sei, sagte Scholz in China und sprach sich für einen wieder stärkeren Wissenschaftsaustausch aus. Die Gespräche und wechselseitigen Besuche müssten wieder zunehmen. Der Kanzler freute sich auch über die wieder ansteigenden Zahlen chinesischer Studierender in Deutschland.

Demgegenüber stehen die Äußerungen von Bettina Stark-Watzinger aus den vergangenen Monaten. “Hinter jedem chinesischen Forscher kann sich die kommunistische Partei verbergen, darüber müssen wir uns klar sein”, sagte sie beispielsweise der “Welt” im vergangenen Jahr. Und gerade vor ein paar Tagen warnte die FDP-Politikerin: “Der chinesische Staat nutzt die Erkenntnisse aus der Wissenschaft und neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz nicht nur zum Wohle seiner Bevölkerung, sondern auch zur Überwachung, Kontrolle und Beeinflussung.” Man dürfe im Umgang mit China nicht naiv sein.

Ist der Bundeskanzler also naiv? Letztlich wiederholte Scholz in China lediglich, was in der gemeinsamen China-Strategie der Bundesregierung niedergeschrieben ist: “Zur Stärkung der bilateralen Beziehungen und zum Ausbau von China-Kompetenz unterstützt die Bundesregierung Kooperationen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen.”

Offensichtlich kann man über die Interpretation der Strategie streiten. Der Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring, betont mit Bezug auf die China-Strategie, dass es “um mehr Awareness, die Verringerung von Abhängigkeiten und damit um Risikominimierung” gehe. China verfolge schließlich geostrategisch keine partnerschaftliche, sondern eine hegemoniale Strategie.

“Wir wollen den Austausch mit China in der Wissenschaft fortsetzen, ihn jedoch stärker interessen- und wertegeleitet und mit dem nötigen Risikobewusstsein gestalten”, sagte der Grünen-Politiker zu Table.Briefings. Dort, wo die deutsche wie europäische technologische und digitale Souveränität berührt sei, müsse man Wettbewerbsfähigkeit und Schutzinteressen priorisieren sowie Knowhow-Spionage verhindern. Das hört sich nicht nach einem Ausbau der Beziehungen an.

Hannes Gohli, Leiter des China Kompetenzzentrums an der Uni Würzburg, wundert sich über die wenig differenzierende Wortwahl, insbesondere des BMBF in den vergangenen Monaten. “Wissenstransfer wird in jüngster Zeit zu häufig rein als Risiko gekennzeichnet. In manchen Bereichen sollten wir auch vorsichtig bleiben. Trotzdem: Das Grundethos der Wissenschaft ist doch der Austausch von Wissen. Dieses Grundethos sollte, in ständiger Abwägung der Risiken, in so vielen Bereichen aufrechterhalten bleiben wie möglich.”

Gohli berichtet, dass viele Wissenschaftler an Kooperationen interessiert seien, sich aber aktuell über Reputationsverlust und politische Konsequenzen Sorgen machten. Die Zunahme an Bürokratie durch eine aufwändige Risikoprüfung bei Forschungsprojekten mit chinesischen Partnern könnte aus dem geplanten De-Risking auch ein Decoupling werden lassen.

Lambert Koch, Präsident des Deutschen Hochschulverbands (DHV), findet die “widersprüchlich anmutenden Signale aus der Bundesregierung in den Augen des DHV nicht hilfreich”. Was die Wissenschaft benötige, seien “unmissverständliche Leitplanken, entlang derer sie bei sich bietenden Kooperations- und Austauschgelegenheiten ihre Bewertung vornehmen kann”.

Im Rahmen der nötigen Abstimmung zwischen Scientific Community und Politik müsse klar sein, “wessen Maßgaben in der Bundesregierung gelten.” Aus diesen müssten sich dann qualifizierte Informations- und Beratungsangebote speisen, die tragfähige Entscheidungen unter Wahrung der Wissenschaftsautonomie möglich machten. Hier sieht Koch “nach dem China-Besuch des Kanzlers verstärkten Handlungsbedarf“.

Alicia Hennig, die von 2015 bis 2021 in Shenzhen und Nanjing lehrte und forschte, stellt fest, dass nun wiederum deutlich werde, dass sich das BMBF mit seiner eher kritischen Haltung in der China-Strategie nicht durchsetzen konnte. Und solange es keine klare Positionierung und entsprechend keine klare Regulierung zu China-Kooperationen seitens der Regierung gebe, werde es auch zu keiner operativen Umsetzung in den Hochschulen kommen.

Egal, wie die inhaltlichen Vorgaben am Ende aussehen, auch über die Struktur und den Prozess einer Umsetzung gibt es uneinheitliche Meinungen. Während das BMBF oder auch der DAAD die Verantwortung für den Aufbau von Kompetenzen und Prozessen vor allem bei den Hochschulen sehen, ist Hennig hier anderer Meinung. Sie verweist unter anderem auf die mangelnden Ressourcen an Universitäten und HAWs. Die China-Strategie sei schließlich ebenfalls nicht mit Geld unterlegt, um solche jetzt notwendig gewordene Kapazitäten zu schaffen.

Daher brauche es ein Risiko-Rahmenwerk seitens der Bundesregierung beziehungsweise des BMBF und eine damit einhergehende Schaffung von übergeordneten Kapazitäten. Dies würde zwar keine vollständige Entlastung der Universitäten und Forschungseinrichtungen mit sich bringen. “Zumindest gäbe es dann aber zentralisierte Kapazitäten, Anlaufstellen und Ressourcen zur Bündelung dieser notwendigen Aktivitäten”, sagt die Wissenschaftlerin der TU Dresden.

22.04.2024, 18:00 Uhr

Kunstraum des Konfuzius-Instituts Nürnberg-Erlangen, Vernissage: Flüstern der Ahnen – Die faszinierende Welt der Orakelschriftkunst Mehr

23.04.2024, 8:30 Uhr Beijing time

EU SME Centre, SME Breakfast Roundtable (in Shanghai): EU-China Policy Developments & Impacts on European SMEs in China Mehr

23.04.2024, 14:00 Uhr

CNBW + Sharehouse, Podium (in Stuttgart): China Update 2024: Praktische Ansätze für Unternehmen Mehr

23.04.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Inner Asia Colloquium, Hedwig Amelia Waters: Moral Economic Dichotomizations in the Mongolian Borderlands Mehr

23.04.2024, 18:15 Uhr

Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, Lesung und Gespräch: Felix Lee: China, mein Vater und ich. Über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat Mehr

25.04.2024, 15:00 Uhr

Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg, Vernissage zur Ausstellung mit Vortrag & Gespräch: Jedes Wesen kann Kunst schaffen Mehr

23.04.2024, 18:30 Uhr

Bergische VHS, Podiumsdiskussion (vor Ort): KI als Mittel für Desinformation und Einflussnahme im Superwahljahr 2024 (mit Pauline A. Kao, US-Generalkonsulin in Düsseldorf) Mehr

23.04.2024, 18:30 Uhr

Konfuzius-Institut Leipzig, hybrider Vortrag von Lucas Brang (JSPS Postdoc Fellow, U.Tokio): Zwischen Regionalismus und Imperialismus: Zur Rezeptionsgeschichte der Monroe Doktrin im modernen Ostasien Mehr

24.04.2024, 3:00 Uhr (9:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Seminar/Hybrid Event: Navigating Data Compliance in Singapore and China: Insights for Multinational Businesses Mehr

24.04.2024, 18:15 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg, CATS – Centre for Asian and Transcultural Studies & World Making, Talk and discussion with the founder of the “Reading the China Dream website” David Ownby: A China We Can Talk To? Mehr

25.04.2024, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time):

IfW Kiel, Global China Conversations #30 (online): Von Partnerschaft bis Rivalität: Kann Deutschland sich in einer von China geprägten Welt behaupten? Mehr

25.04.2024, 19:00 Uhr

Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V., Sektion Celle, Politisches Bildungsforum Niedersachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. und Kreisgruppe Celle des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V., 8 . Wathlinger Sicherheitspolitischer Vortrag: Kooperation und Konflikt in Ostasien – Quo vadis China? Mehr

26. – 28.04.2024

Friedrich-Ebert-Stiftung, Seminar (in Bonn): Außenpolitik mit Werten und Interessen? Ja! Mehr

26.04.2024, 15:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China, GCC Knowledge Hub: China-Germany Intelligent Driving Salon: Bridging Innovations for Mutual Growth Mehr

26.04.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

CSIS, Freeman Chair in China Studies On China, Webcast: The Belt and Road Initiative at 10: Challenges and Opportunities Mehr

29.04.2024, 22:00 Uhr (30.04.2024, 4:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Lecture (hybrid): Environment in Asia Series Lecture featuring Huaiyu Chen – Human-Animal Studies and Religions in Medieval Chinese Society

https://fairbank.fas.harvard.edu/events/environment-in-asia-series-lecture-2/ Mehr

30.04.2024, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Lecture series (hybrid): Urban China Lecture Series featuring Isabella Jackson – Shaping Modern Shanghai: Colonialism in China’s Global City Mehr

30.04.2024, 19:00 Uhr (1.5.2024, 1:00 Uhr Beijing time)

SOAS Shapoorji Pallonji Institute of Zoroastrian Studies (SSPIZS), Webinar: To Hong Kong and back again: Parsi charity and building Bombay Mehr

Die Küstenwache der Philippinen wird erstmals an den jährlichen gemeinsamen Militärübungen des südostasiatischen Landes mit den USA teilnehmen. Sechs Schiffe der Küstenwache seien bei den am Montag beginnenden Balikatan-Übungen dabei, erklärte Küstenwachensprecher Armando Balilo am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP zufolge. Es handele sich um vier Mehrzweckboote von 44 Metern und zwei größere Patrouillenboote.

Zudem werde die Spezialeinheit der Küstenwache “gemeinsame Interoperabilitätsübungen” mit der philippinischen Marine und entsprechenden französischen, australischen und US-Kräften ausführen, gab der Sprecher weiter an. Insgesamt sollen in diesem Jahr mehr als 16.700 philippinische und US-Soldaten an dem jährlichen Manöver teilnehmen. Sie werden sich vor allem auf die nördlichen und westlichen Teile der Philippinen konzentrieren – nahe der potenziellen Krisenherde im Südchinesischen Meer und Taiwan.

Bei den Balikatan-Übungen wird die bewaffnete Rückeroberung einer Insel vor der westphilippinischen Insel Palawan simuliert, die im Südchinesischen Meer liegt. Auch wird das Versenken eines Schiffes vor der nördlichen Provinz Ilocos Norte nachgestellt, die nur einige hundert Kilometer von Taiwan entfernt liegt.

Die Spannungen in der Region hatten in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Zuletzt gab es mehrere Konfrontationen zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen in der Nähe umstrittener Riffe. US-Präsident Joe Biden hatte seinen philippinischen Kollegen Ferdinand Marcos Junior und den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida vor einer Woche zu einem Dreiergipfel im Weißen Haus empfangen. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten die drei Männer ihre “ernste Besorgnis über das gefährliche und aggressive Verhalten” Chinas im Südchinesischen Meer. ari

Bei ihren De-Risking-Bestrebungen schauen viele deutsche Unternehmen Richtung Südostasien. Sie hoffen, dass Länder des Asean-Staatenbundes – die aufstrebenden Volkswirtschaften Indonesien, Malaysia, Thailand, Philippinen und Vietnam – das Potenzial haben, eine Alternative zu China zu bieten. Doch eine aktuelle Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zeigt nun, wie begrenzt dieses Diversifzierungspotenzial ist.

Auch wenn diese Länder für die deutsche Industrie eine gute Ergänzung zum chinesischen Markt darstellen, ist man dort ebenfalls von der Volksrepublik abhängig: “Der wahrscheinlich größte Unsicherheitsfaktor mit Blick auf die Diversifizierungs-Strategien deutscher und europäischer Unternehmen weg von China und nach Südostasien ist der chinesische Einfluss in der Region“, schreiben die KAS-Analysten. China sei der inzwischen wichtigste Handelspartner der Asean-Länder und dominiere die Lieferketten der Region: “Damit droht im Falle einer Standortverlagerung aus China in die Asean eine Pseudo-Diversifizierung, bei der eine weiterhin vorwiegend chinesisch dominierte Wertschöpfungskette schlicht außerhalb der chinesischen Staatsgrenzen stattfindet.”

Der Analyse zufolge führt für die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft derzeit kein Weg an China vorbei. Zwar sei es essenziell für die deutschen Firmen, sich stärker zu diversifizieren. Andererseits verwandelten sich die chinesischen Unternehmen im Rahmen der “Made in China 2025”-Strategie

der chinesischen Regierung zunehmend zu Konkurrenten der Europäer auf dem

eigenen Markt. Somit werde das, was die KAS-Studie als “China+1” – Kooperation mit China plus weiteren Handelspartnern – bezeichnet, zur strategischen Notwendigkeit. rtr/cyb

Trotz verschärfter Exportbeschränkungen für Hochtechnologie bleibt China die Hauptstütze des Geschäfts von ASML. Rund die Hälfte des Quartalsumsatzes von 5,29 Milliarden Euro stamme aus Lieferungen in die Volksrepublik, teilte der niederländische Weltmarktführer bei Maschinen zur Produktion hochmoderner Computerchips am Mittwoch mit. Der Auftragseingang ging allerdings überraschend deutlich auf 3,6 Milliarden Euro zurück. Das sind knapp zwei Milliarden Euro weniger als von Analysten erwartet.

Das durchschnittliche Auftragsvolumen der vergangenen Quartale sei aber immer noch groß genug, um die mittelfristigen Umsatzziele zu erreichen, schreibt Analyst Janardan Menon von der Investmentbank Jefferies. Außerdem könne mit zusätzlichen Aufträgen der Chip-Konzerne TSMC und Intel gerechnet werden.

Daher äußerte sich ASML verhalten optimistisch zu den weiteren Aussichten: “Unser Ausblick für 2024 bleibt unverändert, wobei wir davon ausgehen, dass die zweite Jahreshälfte stärker ausfallen wird als die erste”, sagte Firmenchef Peter Wennink. Dies sei ein Spiegelbild der Branchenentwicklung. Für das Gesamtjahr rechnet ASML weitgehend unverändert mit Erlösen in Höhe von 27,6 Milliarden Euro.

Auf Druck der USA haben sich die Niederlande dem US-Embargo gegen die Volksrepublik angeschlossen. Inzwischen drängt die US-Regierung Insidern zufolge die niederländische Regierung dazu, ASML sogar die Wartung bereits verkaufter Maschinen zu verbieten. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte äußerte sich bei seinem Besuch in Peking nicht dazu, ob das der Fall sein wird. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte Rutte, dass derartige Embargos zu “Spaltung und Konfrontation” führten. rtr/ari

Der Versicherungskonzern Allianz bekommt grünes Licht für sein Fondsgeschäft in China. Die Fondsgesellschaft des Versicherungskonzerns dürfe damit in der Volksrepublik ihre Geschäfte aufnehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Tobias Pross, Chef der Vermögensverwaltungstochter Allianz Global Investors (AllianzGI) erklärte, das China-Geschäft sei ein langfristiges strategisches Ziel für AllianzGI. Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde CSRC werde nun das Geschäft mit Privatkunden aufgenommen. Bereits im August hatte die Allianz die Erlaubnis für den Aufbau der Fondsgesellschaft erhalten, die jetzt ihren Betrieb aufnehmen darf.

Die chinesische Regierung hatte erst 2019 die Beschränkungen für ausländische Gesellschaften in der Vermögensverwaltung aufgehoben. Seither drängen Fondsgesellschaften wie Blackrock und Fidelity International auf den umgerechnet 3,8 Billionen Dollar schweren Markt für offene Investmentfonds in China. rtr

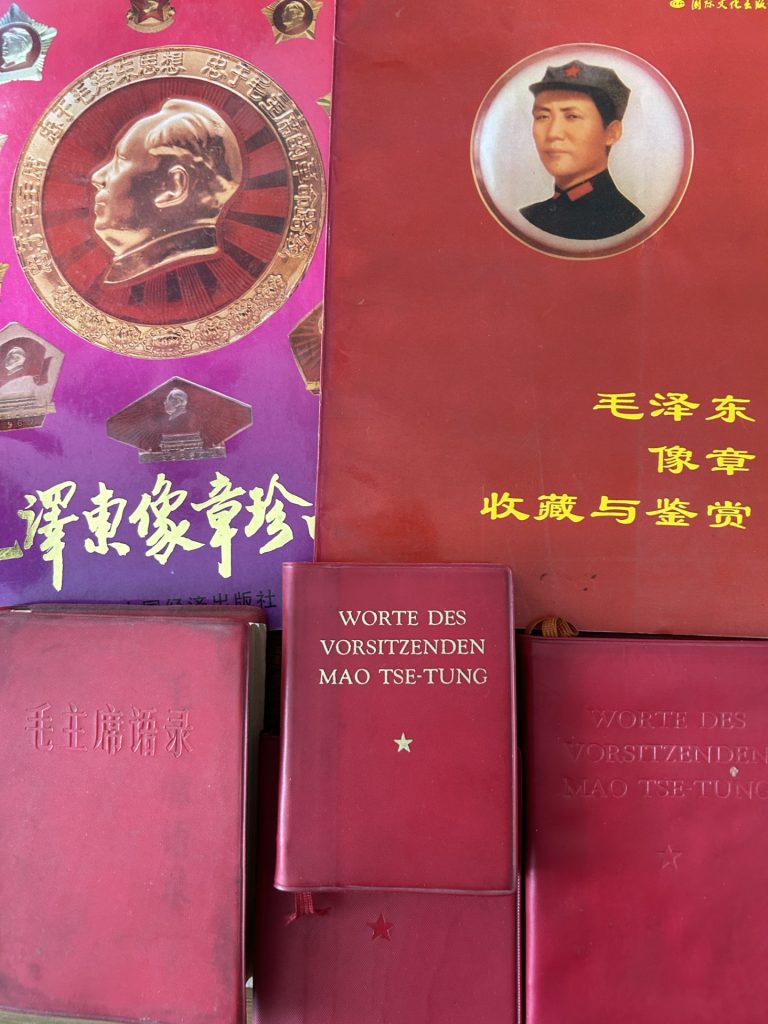

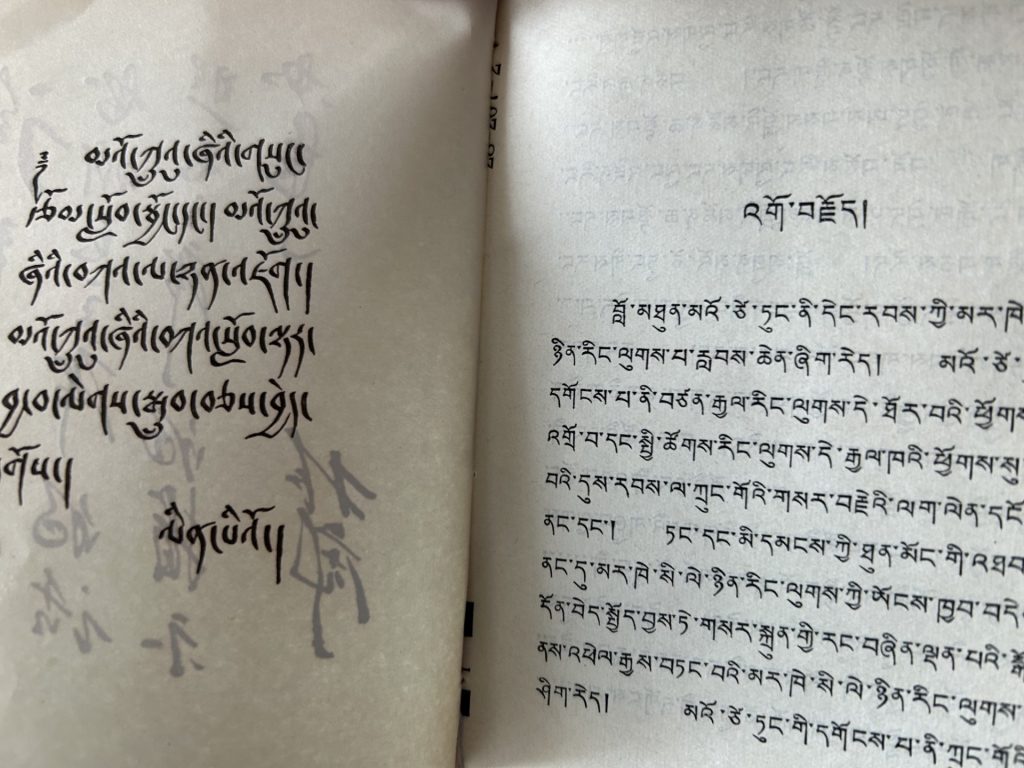

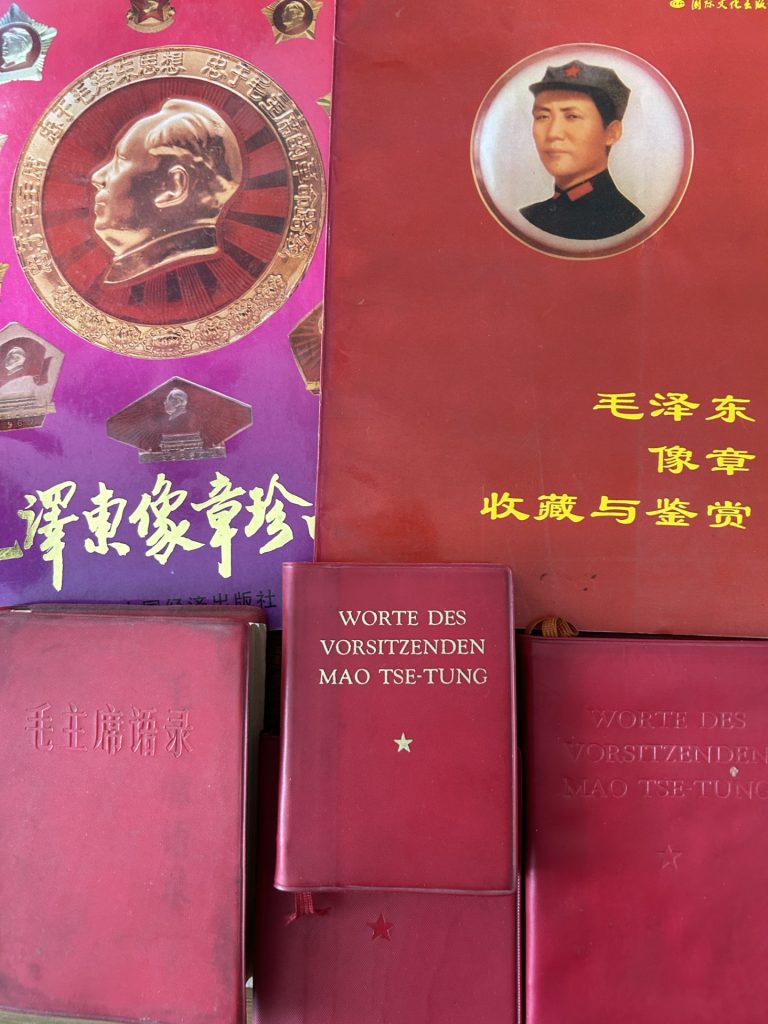

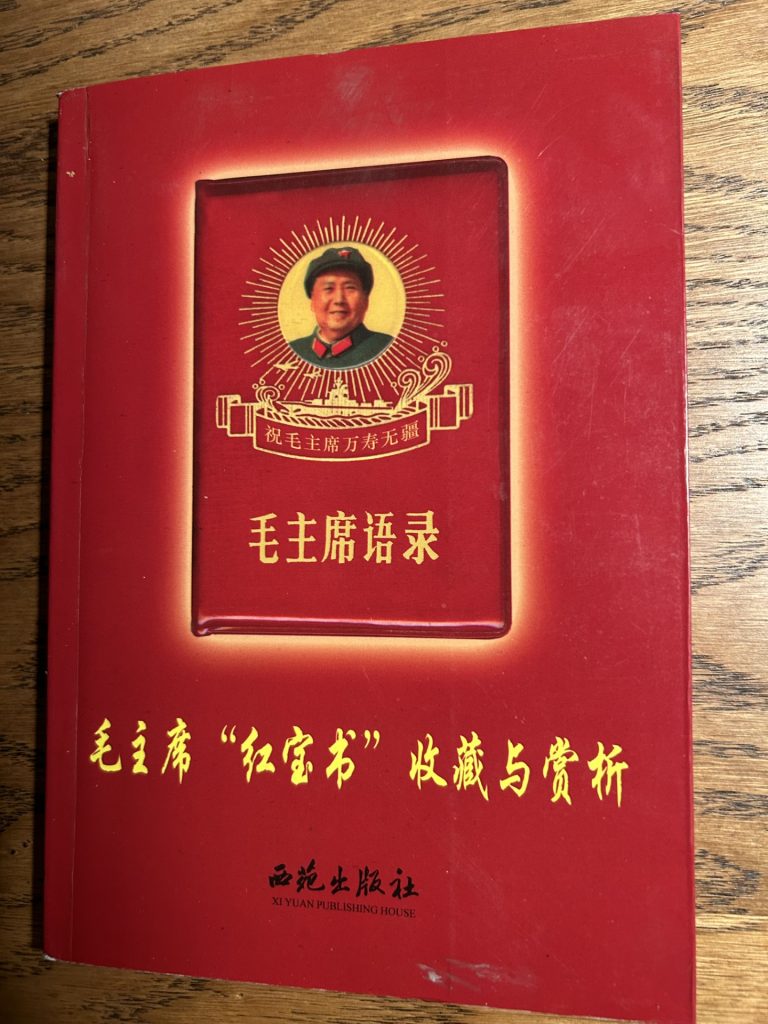

Die christliche Bibel steht nach Recherchen von Business Insider mit bis zu fünf Milliarden verkauften Exemplaren auf Platz Eins unter den Büchern mit der weltweit erzielten höchsten Auflage. Aber schon auf Platz zwei finden sich die “Worte des Vorsitzenden Mao Zedong”, die sogenannte Mao-Bibel, die er während der Kulturrevolution mehr als eine Milliarde Mal unter die Völker Chinas und der Welt brachte.

1976 starb der große Diktator, der im letzten Lebensjahr jammerte, es sei ihm nicht gelungen, im sozialistischen China das Geld als Symbol des Kapitalismus abzuschaffen. Heute würde er im Kristallsarg rotieren, wenn er wüsste, wie viel Geld seine Landsleute und auch Ausländer für seine einstigen Devotionalien zahlen, darunter auch für die Rote Bibel. Und das nicht, weil sie Revolutionäre sind, sondern Spekulanten und nostalgische Sammler aller Couleur.

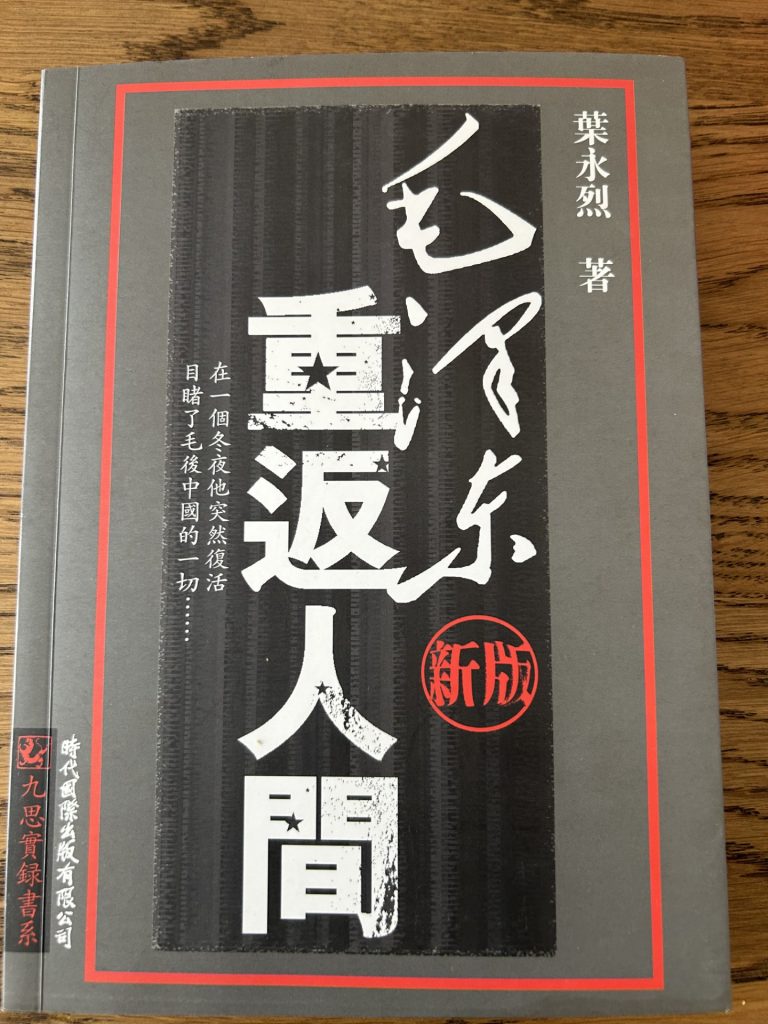

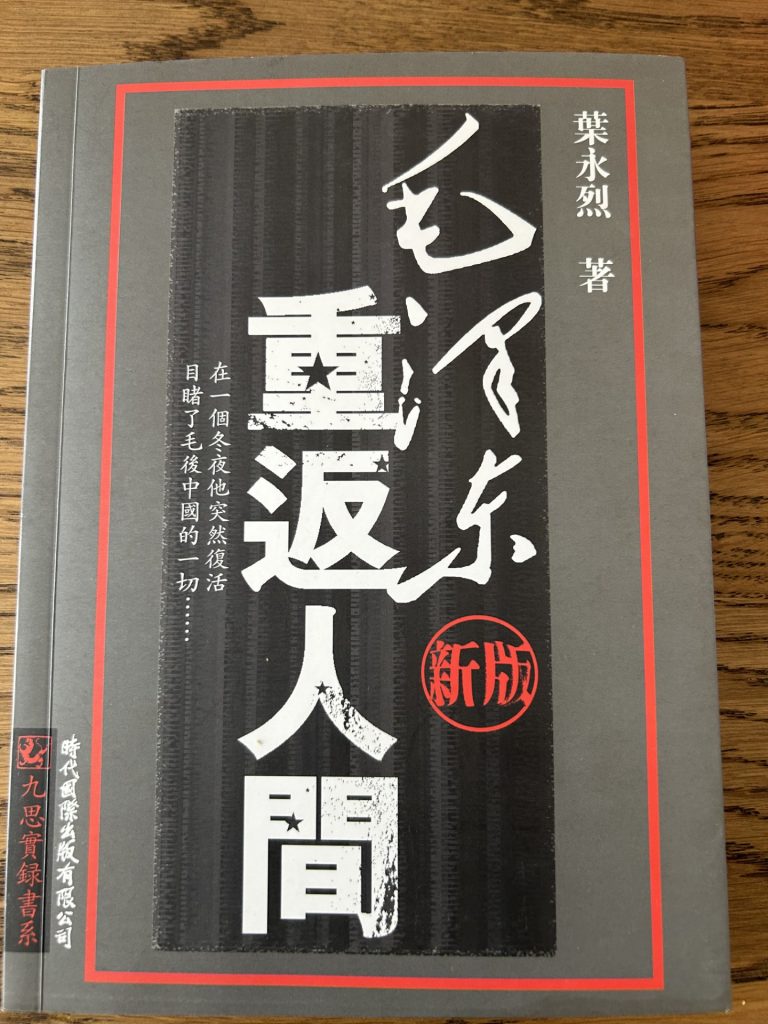

In der fiktionalen Erzählung “Mao Zedong kommt erneut unter die Menschenwelt” 毛泽东重返人间 malte sich der auf politische Biografien spezialisierte Shanghaier Historiker Ye Yonglie (叶永烈 1940-2020) aus, wie Mao heute reagieren würde. Er lässt ihn 20 Jahre nach seinem Tod aufwachen: Unheimliche Laute schrecken in tiefer Nacht die dösende Ehrenwache im Pekinger Mao-Mausoleum auf. Sie stammen nicht von einem vermeintlichen Saboteur, der in den heiligen Schrein einbrechen will, sondern von einem Ausbrecher. Alarmiert eilen die Soldaten herbei, salutieren und helfen dem einbalsamierten Mao aus seinem gläsernen Sarkophag heraus.

Lange bevor hierzulande ähnliche Satiren über Adolf Hitlers Wiederauferstehung erschienen, schrieb Ye den Roman, der 2002 in Taiwan und 2011 in Hongkong erschien. “Bei uns war es unmöglich, so ein Buch zu veröffentlichen”, sagte er mir im Juni 2018. Damals ahnte er schon: “Das wird wohl bald auch in Hongkong so sein.” Heute würde Ye für sein Buch wohl von Peking unter der reideologisierten Herrschaft Xi Jinpings strafrechtlich verfolgt werden, wegen Verunglimpfung Maos und von Chinas Revolution.

Im Roman stolpert Mao um das Jahr 2000 herum durch eine Welt, die ihm fremd ist. Zwar sieht er überall Fotos und Statuen von sich. Doch in einem in der Pekinger Szene gerade angesagten “Mao-Restaurant”, das Maos Leibspeisen nachkocht, hängen Fotos seiner einstigen Erzfeinde, wie Liu Shaoqi. Engste Vertraute, darunter seine Frau Jiang Qing und politische Rivalen, geistern im Roman durch Maos Wachträume. In der Antiquitätenstrasse Liulichang zahlt ihm ein Händler für eine Kalligraphie, die Mao ihm pinselt, ein Bündel 100-Yuan Scheine, auf denen sein Porträt prangt. Zu seinen Lebzeiten bezog Mao ein amtliches (symbolisches) Höchstgehalt von 400 Yuan pro Monat. Zehn Yuan war der höchste Wert einer Banknote. Auf keiner war sein Bild.

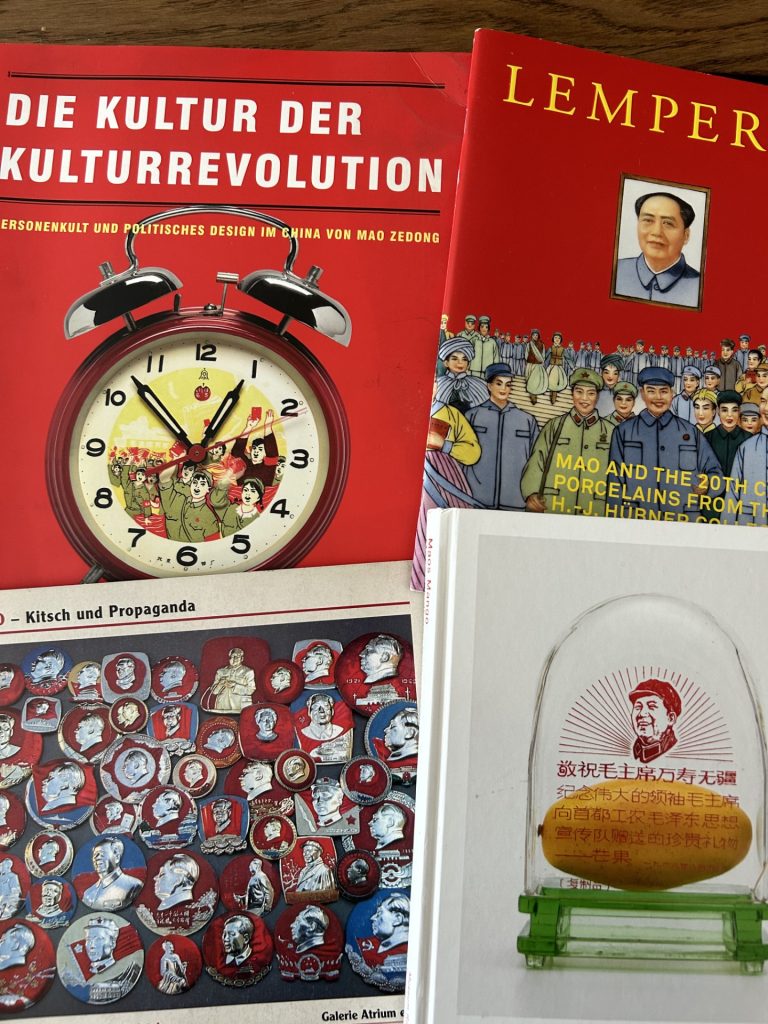

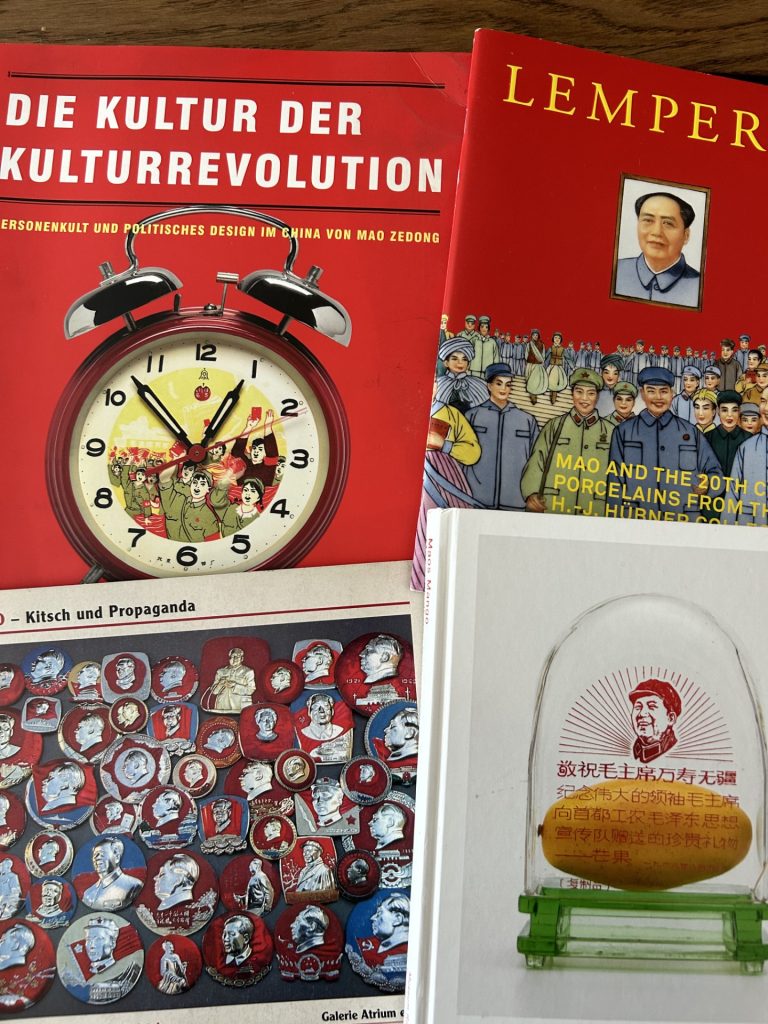

Heute, fast 50 Jahre nach Maos Tod, ist alles, was mit ihm dinglich einst zu tun hatte (nur nicht sein Klassenkampf-Denken), noch viel mehr Geld wert. Was würde der Große Vorsitzende wohl sagen, wenn ihm der neue Auktionskatalog für Mao-Objekte aus der Kulturrevolution unterkäme? Auf 216 Seiten bot der Londoner Versteigerer “Chiswick Auctions” Konvolute der “Worte des Vorsitzenden Mao Zedong” 毛主席语录 und anderen Mao-Krimskrams an. Die Startgebote lagen meist weit über Maos einstigem Monatsgehalt.

Die Stücke, die Ende Februar versteigert wurden, stammten vom New Yorker Buchhändler Justin Schiller, der nach Auskunft des Auktionshauses “eine der weltweit größten und besten Privatsammlungen von Artefakten der Kulturrevolution” besitzt. Schiller kaufe seit 25 Jahren in China alles auf, was sich um Maos Kulturrevolution dreht und habe damit 15 Räume seines Hauses gefüllt, schrieb der britische Guardian. Anfang der 2000er Jahre habe er einem chinesischen Flohmarkthändler das gesamte Lager für 40.000 US-Dollar abgekauft. Er brauchte drei Container, um seine “Schätze” über verschiedene chinesische Häfen nach den USA zu verschiffen. So umging er die Kontrolle durch die Behörden.

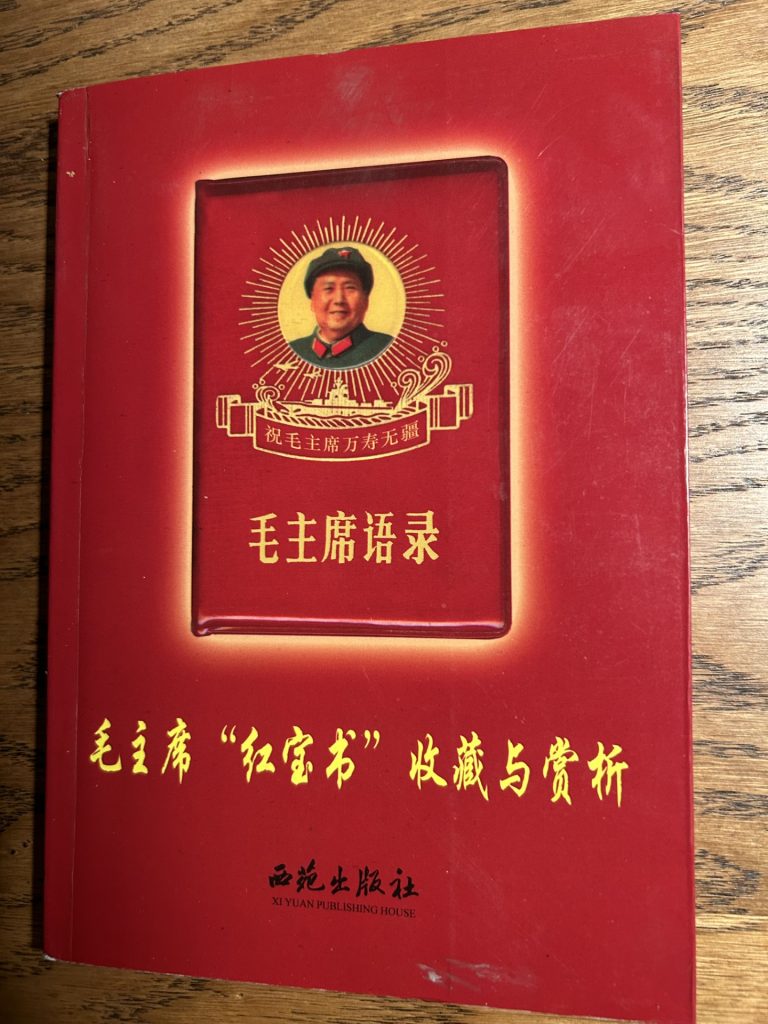

Das Werbestück der Londoner Auktion, eine aus dem Jahr 1963 stammende 156-seitige Vorläuferbroschüre der “Worte des Vorsitzenden Mao”, wurde Schiller aber nicht los. Der Ausrufpreis startete bei 35.000 bis 40.000 Euro. Vielleicht war sie den Käufern nicht selten genug. Denn wie chinesische Spezialkataloge für die auch “Rote Schatzbücher” 红宝书 genannten Mao-Worte enthüllten, gab es viel mehr Vorläufer. 1961 startete die Armeezeitung mit täglichen Mao-Zitaten in ihrer rechten oberen Ecke, die dann auf Karteikarten geordnet und zum Buch gemacht wurden.

Erst mit dem Vorwort von Armeechef Lin Biao, der später als designierter Kronprinz Maos gegen den Vorsitzenden putschte und auf der Flucht bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz 1971 starb, wurde Mao berühmtes Zitatebuch ab 1964 zur Musslektüre für ganz China.

Von Mai 1964 bis 12. Februar 1979, als Chinas Propagandaministerium verfügte, keinen weiteren Band herzustellen, wurden 1.055 Milliarden rote Bücher gedruckt. Auch das Ausland wurde mit den Weisheiten Maos beglückt und missioniert. Zwischen Oktober 1966 und Mai 1967 ließ Peking 800.000 Mao-Bibeln in 14 Sprachen übersetzen und in 117 Länder ausliefern.

Nicht nur die Glorifizierung Maos durch die Studentenbewegung in Europa und den USA machten den Großen Diktator aus China (anders als Hitler oder Stalin) auch im Ausland zur Ikone. Weltkünstler halfen mit, wie Salvador Dalí und besonders Andy Warhol, die Mao als ihrer Muse huldigten.

Maos Staatsporträt auf der Innenseite seiner kleinen roten Bücher hatte es Warhol angetan. Er machte das Gesicht nach der Nixon-China Reise 1972 zu einem der ikonischsten Porträts des 20. Jahrhunderts. Seine Farbsiebdrucke verwandelten den Vorsitzenden in einen Popstar der US-Konsumwelt. Warhol schuf 1972 und 1973 insgesamt 199 Mao-Grafiken in fünf Einzelserien und Variationen. Sie sprengten alle Rekorde. Zuerst 2006, als Christie’s New York eines davon für 17,4 Millionen US-Dollar verkaufte und dann für 47,5 Millionen 2015 bei Sotheby’s.

Auch Multimillionäre in der Volksrepublik, wo Sammler seit 1995 Fantasiesummen für chinesische Mao-Malerei und Revolutionskunst bezahlen, besitzen Warhols Mao-Porträts. Doch machen sie kein Aufsehen daraus. Denn offiziell sind die Siebdrucke verpönt. Eine große Werkschau Warhols, die nach Singapur im April 2013 auch in Shanghai gezeigt wurde, durfte die Mao Porträts nicht zeigen. Offensichtlich störten sich die Behörden an Bildern, die Mao mit geschminkten Lippen und Lidschatten zeigten.

Die Verwandlung grobschlächtiger Mao- und Revolutionspropaganda zur in China und international hochgeschätzten Revolutionskunst begann mit einer Versteigerung durch Guardian, eines der Kunst-Auktionshäuser der Volksrepublik, am 7. Oktober 1995. Im Kunlun-Hotel in Peking wurde das Original einer 1967 entstandenen Kultmalerei: “Vorsitzender Mao geht nach Anyuan” angeboten. Das pseudoreligiöse Motiv zeigt den jungen Mao im wallenden Gelehrtengewand auf Pilgerreise zur Revolution. Während der Kulturrevolution wurde es 900 Millionen Mal nachgedruckt. Für 6,05 Millionen Yuan ersteigerte es eine Staatsbank zum vielfachen Ausrufpreis.

Danach war kein Halten mehr, auch nicht bei Zehntausenden Chinesen, die sofort nachsuchten, ob sie nicht auch noch ähnliche Kunstschätze zu Hause hatten. Über Nacht wurden Zeugnisse einer barbarischen Zeit, die Chinas echte Kultur vernichtete, zu wertvollen Objekten einer Kultur der Kulturrevolution, die auch im Ausland begehrt wurde.

Sammler orientierten sich an drei Kategorien, um ein kulturrevolutionäres Machwerk zum Edel-Kunstwerk zu erheben. Wenn es als Symbol der Zeitgeschichte Bestand hat, wenn es die Arbeit eines bekannten Malers war, oder wenn es aus einer legendären Werkstatt oder Manufaktur stammt, wie etwa aus den Porzellanbrennereien Jingdezhen, die einst für Chinas Kaiser arbeiteten.

Die Kulturrevolution hatte alles öffentliche und alltägliche Leben der Menschen durchdrungen, stellte jeden noch so profanen Bereich der Gesellschaft in den Dienst von Maos klassenkämpferischer Mission und Machtkampf. Das Verbot der Partei, die grauenhaften Geschehnisse aufzuarbeiten, führte zum gegenteiligen Effekt, förderte das Entstehen einer Sammlergesellschaft.

Nur wenig öffentliche Kritik, die heute gelöscht ist, entzündete sich in Kulturzeitschriften wie “华人” (Chinesen). Dort hieß es 1997: “Nostalgie, Kitsch und Geschäft prägen Chinas Art der Vergangenheitsbewältigung. Die Geschichte der Kulturrevolution darf nicht geschrieben und analysiert werden. Sie darf nur gesammelt werden”. Das sei sogar erwünscht, weil es zu einer “oberflächlichen Erinnerung” führt. Der Sammler blicke wie ein unbeteiligter Dritter auf die vergangenen Ereignisse, sogar, wenn er an ihnen teilnahm.

Diese Schizophrenie spiegelte sich in den ersten für die Kultur der Kulturrevolution wegweisenden Guardian-Auktionen 1995 und 1995. Wenige wussten, dass der viel gerühmte Chef-Auktionator Gao Deming (高德明, 1934 -2021), der die “Preziosen der Kulturrevolution” für Millionensummen losschlug, selbst ein Opfer des Maoismus war. 1957 wurde er als “Rechtselement” und während der Kulturrevolution als Spion verfolgt, kam ins Arbeitslager und musste drei Jahre in den Kohleminen von Pingyao schuften, bevor er 1979 rehabilitiert wurde. Als er nach der erfolgreichen Auktion 1996 gefragt wurde, was wohl der eigentlich Verantwortliche denken würde, wenn er das miterlebt hätte, sagte Gao: “Ich bin sicher, er würde sagen: ‘Was für ein Witz.'”

Weniger lachen würde Mao, wenn er über das viele Geld nachdenken müsste, das heute für seine Devotionalien bezahlt wird. Von allen Banknoten Chinas blickt er mit seinem Porträt in schillernden Farben, von Rosarot, über Grün und Braun bis Blau. Auch das ist heute eine Art von roter Kunst in China.

Maurice Lauber ist seit April Managing Director beim German Centre in Peking. Er verfügt über zwölf Jahre Erfahrung als General Manager China bei der JEB-Gruppe, einem Anbieter von Baumaterialien und Möbellösungen.

Florent Bertin ist seit Februar Assistant Director für Operations Finance bei Hongkong and Shanghai Hotels. Er arbeitet von Hongkong aus. Zuvor war Bertin Assistant Director of Finance bei The Peninsula Hotels in London.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Der Frühling ist da – Sport-Unterricht gibt es jetzt wieder draußen, wie hier in Suqian in der Provinz Jiangsu, wo Schulkinder in Basketball trainiert werden.

bevor wir uns in der kommenden Woche schon ganz dem Vortrubel der Auto-Messe in Peking widmen, wollen wir diese Woche noch mit dem Nachrauschen des Kanzlerbesuchs in just jener chinesischen Hauptstadt abschließen. Wobei Rauschen bei den Aussagen von CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wahrscheinlich nicht das passende Wort ist – eher vielleicht ein lauter Abschluss-Tusch aus der Opposition.

Denn frisch aus Washington zurückgekehrt, stellt Röttgen der Scholz-Reise im Gespräch mit Michael Radunski ein fatales Zeugnis aus. Er wirft dem Kanzler vor, in Peking vorauseilend als Bittsteller zu agieren. “Ich habe ohnehin nicht mit viel gerechnet, aber das war dann auf der ganzen Linie ein Fehlschlag”, bilanziert der CDU-Politiker. Dabei gäbe es viele Themen, die Scholz intensiv mit Xi Jinping besprechen könnte, sagt Röttgen: “Huawei und Netzwerkausbau, Cosco und Hafenbeteiligung. Aber bei allem verfolgen wir nicht unsere eigenen Interessen, sondern beugen uns dem Druck aus China.”

Aus der Wissenschaft wurde des Öfteren Kritik an Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger laut, was ihre Aussagen zu Forschungskooperationen mit China betrifft. Dass sie hinter jedem chinesischen Wissenschaftler einen potenziellen Spion befürchtet, hat ihr den Vorwurf eingebracht, sie würde die Hochschulen nicht im Sinne der China-Strategie zu mehr De-Risking animieren, sondern einem De-Coupling Vorschub leisten.

Auf seiner China-Reise hat Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt harmonischere Töne angestimmt und sich wieder mehr chinesische Studierende und Wissenschaftskooperationen gewünscht. Unser Kollege Markus Weisskopf von Research.Table hat mit der Community über die Diskrepanz gesprochen. Experten aus der Wissenschaft fordern mehr Ressourcen von und eine klare Linie der Bundesregierung, um mit China als Partner und systemischem Rivalen seriös umgehen zu können.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

Wie bewerten Sie die China-Reise von Olaf Scholz?

Scholz macht China-Politik, wie vor dem Krieg in der Ukraine Russland-Politik betrieben wurde: Abhängigkeiten werden gesteigert, Sicherheitsbedenken werden schöngeredet und in der Handelspolitik wird nichts erreicht.

Das ist ein vernichtendes Urteil.

Ja. Ich habe ohnehin nicht mit viel gerechnet, aber das war dann auf der ganzen Linie ein Fehlschlag.

Es war die erste Reise des Bundeskanzlers nach Verabschiedung der China-Strategie. Wo haben Sie die deutsche China-Strategie erkennen können?

Um diese China-Strategie wurde lange gerungen – aber in der Praxis spielt sie nun keine Rolle. Nichts von dem, was aufgeschrieben wurde, findet statt. Der Bundeskanzler ignoriert die von ihm selbst mitbeschlossene Strategie komplett. Aber auch von Frau Baerbock höre ich nichts mehr. Die Außenministerin scheint das Thema China abgegeben zu haben an einen Kanzler, der die eigene Strategie ignoriert.

Auffällig war, wie nonchalant die chinesische Seite die deutschen Anliegen abgebügelt hat: Abrücken von Russland: nein; Ukraine-Friedenskonferenz: vielleicht; unfaire Handelspraktiken: sind doch okay. Und Überkapazitäten: uns doch egal. Ist Deutschland nur noch Bittsteller?

Wenn der deutsche Bundeskanzler sich so benimmt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man wie ein Bittsteller behandelt wird. China respektiert nur Stärke. Anders als der Bundeskanzler realisiert die chinesische Regierung Deutschlands wirtschaftlichen Schwächen. Und China geht mit Schwäche erbarmungslos um.

Hat Scholz schlicht den falschen Ansatz gewählt, mit Firmenchefs zu reisen, die allesamt voll auf China setzen?

Das ist der Punkt. Der Bundeskanzler sendet vorauseilend mit dieser Zusammensetzung seiner Wirtschaftsdelegation das Signal: Ich bin eine Art Handelsreisender und Fürsprecher im Sinne der deutschen Wirtschaft. Kein Wunder, wenn die chinesische Führung dann glaubt, es sich leisten zu können, alle geopolitischen und handelspolitischen Anliegen einfach abbügeln zu können.

Warum?

Peking sieht es natürlich gerne, wenn deutsche Unternehmen in China immer mehr investieren. Denn damit steigt Deutschlands Abhängigkeit weiter. China muss Deutschland also nichts geben, es bekommt auch so alles, was es will, auf dem Silbertablett präsentiert. Die Reise war ein einziges Dementi der deutschen China-Strategie mit dem festgeschriebenen Ziel, eigene Abhängigkeiten zu reduzieren. Entsprechend verhält sich Scholz auch mit Blick auf Chinas Rolle in der Ukraine.

Inwiefern?

Olaf Scholz und Xi Jinping wissen beide, dass China in erheblichem Umfang Komponenten für die Produktion von russischen Waffen liefert, also aktiv den Krieg unterstützt. Aber in der Öffentlichkeit spricht Scholz so, als wäre China für einen gerechten Frieden zu gewinnen, als wäre China ein Partner – obwohl beide wissen, dass China das glatte Gegenteil ist. Wer wie Scholz aktiv an der Täuschung der eigenen Öffentlichkeit mitwirkt, und diese für dumm verkauft, der verliert bei China den Respekt.

Sie bringen mich dazu, den Kanzler etwas zu verteidigen. Ist es vielleicht schlicht auch die neue Realität, dass Deutschland keinen – oder nur noch wenig – Einfluss auf China hat?

Nein. Chinas Aufstieg ist nichts Neues, und China hat derzeit selbst beachtliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die China-Strategie bietet ja durchaus Ansatzpunkte, wie wir auf China Einfluss nehmen können, wenn wir gemeinsam und auf europäischer Ebene abgestimmt handeln.

Sie reisen selbst regelmäßig nach China. Wie muss man mit der chinesischen Seite sprechen?

In aller diplomatischen Form muss Klartext geredet werden.

Ohne Zweifel. Aber wie? Nehmen wir das Beispiel Ukraine.

Im Ukraine-Krieg geht es im Kern nicht darum, China für eine Konferenz zu gewinnen, sondern Peking mitzuteilen, dass die Unterstützung der russischen Waffenproduktion und damit des Krieges für uns nicht akzeptabel ist. Das muss so ausgesprochen werden.

Hat Deutschland schlicht keine Druckmittel mehr gegenüber China?

Es gäbe viele Bereiche und Themen: Huawei und Netzwerkausbau, Cosco und Hafenbeteiligung. Aber bei allem verfolgen wir nicht unsere eigenen Interessen, sondern beugen uns dem Druck aus China – oft sogar schon vorauseilend. Unser eigenes Interesse ist ganz eindeutig, dass das 5G-Netz nicht in chinesischer Hand ist. Wenn man an dieser Stelle trotzdem weiter untätig bleibt als Regierung, dann zeigt man den Chinesen, dass man zu schwach ist, die eigenen Interessen wirklich zu vertreten.

Wie kann Deutschland denn wieder in eine aktivere Position kommen?

Wir brauchen eine klare wirtschaftspolitische Strategie, die der Kanzler nicht hat. Im Kern muss das eine Wirtschaftsstrategie mit dem Ziel sein, Wachstum auch außerhalb und unabhängig von China zu erreichen. Das ist der wichtigste Hebel, den wir gegenüber China einsetzen können, indem wir dann sagen: Wir wollen mit euch kooperieren und erfolgreich sein. Aber wir müssen es nicht uneingeschränkt, und darum erwarten wir von euch faire Wettbewerbsbedingungen. Wenn man aber wie Scholz das Gegenteil demonstriert, und auch durch die Zusammensetzung der Wirtschaftsdelegation zeigt, dass die deutsche Wirtschaftspolitik in ihrer Wachstumsstrategie voll auf China setzt, dann begibt man sich geradezu freiwillig in die Hände Chinas und verliert jeglichen Einfluss.

Aber es gibt ja auch handfeste Ergebnisse der Scholz-Reise, wie die Absichtserklärung zur “Zusammenarbeit beim autonomen Fahren”. Das Problem: Genau in diesem Bereich ist die EU sehr besorgt und hat eine Untersuchung chinesischer E-Autos eingeleitet – explizit auch mit Fokus auf Datensicherheit beim autonomen Fahren. Reißt Scholz so die EU auseinander?

Absolut. Das ist ein handelspolitischer Sonderweg, der alle schwächt, Deutschland und die EU. Die EU hat eine ganz rationale handels- und sicherheitspolitische Risikoanalyse – und die wischt der deutsche Bundeskanzler einfach beiseite und verfolgt eigene Interessen auf Kosten von Sicherheitsinteressen und langfristigen Wirtschaftsinteressen.

Was meinen Sie konkret?

Bei Sicherheit geht es um Daten- und Cyberschutz. Im Bereich Wirtschaft ist die EU besorgt darüber, dass die Elektromobilität ein weiterer Bereich wird, wo China mit massiven Staatssubventionen auf dem europäischen Markt unfairen Wettbewerb betreibt. Das ist wirklich von strategischer, wirtschaftspolitischer Bedeutung. Hier lässt der deutsche Kanzler die EU im Regen stehen und spaltet damit die Europäische Union.

Von chinesischer Seite höre ich, dass Peking mit großem Interesse auf die unterschiedlichen Haltungen von Frankreich und Deutschland …

… das ist es ja. Wenn wir als Europäer glauben, jeder könne seine Einzelinteressen gegenüber China vertreten, dann ist das Ergebnis, dass wir alle europäische Zwerge bleiben und gegenüber China keinen Einfluss haben. Unsere Stärke gegenüber China kommt zum Tragen, wenn wir uns zusammenschließen. Dann sind wir ein Binnenmarkt von 450 Millionen Verbrauchern mit einer Wirtschaftsleistung von rund 16 Billionen Euro. Nur dann sind wir auf Augenhöhe mit China. Wenn wir uns zersplittern und jeder nur einzelne Interessen versucht zu vertreten, dann werden wir von China gnadenlos gegeneinander ausgespielt. Aber das ist leider genau das Muster, das auch der deutsche Bundeskanzler anwendet.

Für Uneinigkeit muss man gar nicht nach Brüssel oder Paris schauen. Es scheint, als sei man sich auch in Berlin nicht einig zwischen Kanzleramt, Außen- und Wirtschaftsministerium.

Ich teile die Auffassung der Grünen, da liegen CDU/CSU und Grüne im Grundsatz nah beieinander. Aber leider kämpfen die Grünen nicht für ihre China-Politik, die sie in Oppositionszeiten noch forsch vertreten haben. Von dem, was auf dem Papier in der China-Strategie festgehalten wurde, findet in der Regierungspolitik nichts statt – und die Grünen schweigen. Um ein Beispiel zu nennen: Ich kann nicht erkennen, dass bei den Grünen noch jemand aktiv und laut für den Ausschluss von Huawei aus dem deutschen 5G-Netz kämpft.

Blicken wir in die Zukunft: Was brauchen wir gegenüber China?

Erstens brauchen wir gegenüber China europäische Geschlossenheit. Zusätzlich sollten wir uns um transatlantische Abstimmungen bemühen. Zweitens brauchen wir eigene Wachstumsstärke, unabhängig von China. Drittens brauchen wir in der Außen- und Sicherheitspolitik die Courage zum klaren Wort. China ist in Europa Unterstützer des Krieges von Putin in der Ukraine. Da geht es um existenzielle Sicherheitsinteressen von uns Deutschen und Europäern. Das muss beim Namen genannt werden – auch in der Öffentlichkeit.

Norbert Röttgen ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zwischen 2014 und 2021 war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.

Was Olaf Scholz bei seinem Besuch an der Tongji Universität in Shanghai sagte, hörte sich anders an als viele Aussagen der Forschungsministerin. Während der Corona-Krise seien die Kontakte deutlich zurückgegangen, was nicht gut sei, sagte Scholz in China und sprach sich für einen wieder stärkeren Wissenschaftsaustausch aus. Die Gespräche und wechselseitigen Besuche müssten wieder zunehmen. Der Kanzler freute sich auch über die wieder ansteigenden Zahlen chinesischer Studierender in Deutschland.

Demgegenüber stehen die Äußerungen von Bettina Stark-Watzinger aus den vergangenen Monaten. “Hinter jedem chinesischen Forscher kann sich die kommunistische Partei verbergen, darüber müssen wir uns klar sein”, sagte sie beispielsweise der “Welt” im vergangenen Jahr. Und gerade vor ein paar Tagen warnte die FDP-Politikerin: “Der chinesische Staat nutzt die Erkenntnisse aus der Wissenschaft und neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz nicht nur zum Wohle seiner Bevölkerung, sondern auch zur Überwachung, Kontrolle und Beeinflussung.” Man dürfe im Umgang mit China nicht naiv sein.

Ist der Bundeskanzler also naiv? Letztlich wiederholte Scholz in China lediglich, was in der gemeinsamen China-Strategie der Bundesregierung niedergeschrieben ist: “Zur Stärkung der bilateralen Beziehungen und zum Ausbau von China-Kompetenz unterstützt die Bundesregierung Kooperationen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen.”

Offensichtlich kann man über die Interpretation der Strategie streiten. Der Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring, betont mit Bezug auf die China-Strategie, dass es “um mehr Awareness, die Verringerung von Abhängigkeiten und damit um Risikominimierung” gehe. China verfolge schließlich geostrategisch keine partnerschaftliche, sondern eine hegemoniale Strategie.

“Wir wollen den Austausch mit China in der Wissenschaft fortsetzen, ihn jedoch stärker interessen- und wertegeleitet und mit dem nötigen Risikobewusstsein gestalten”, sagte der Grünen-Politiker zu Table.Briefings. Dort, wo die deutsche wie europäische technologische und digitale Souveränität berührt sei, müsse man Wettbewerbsfähigkeit und Schutzinteressen priorisieren sowie Knowhow-Spionage verhindern. Das hört sich nicht nach einem Ausbau der Beziehungen an.

Hannes Gohli, Leiter des China Kompetenzzentrums an der Uni Würzburg, wundert sich über die wenig differenzierende Wortwahl, insbesondere des BMBF in den vergangenen Monaten. “Wissenstransfer wird in jüngster Zeit zu häufig rein als Risiko gekennzeichnet. In manchen Bereichen sollten wir auch vorsichtig bleiben. Trotzdem: Das Grundethos der Wissenschaft ist doch der Austausch von Wissen. Dieses Grundethos sollte, in ständiger Abwägung der Risiken, in so vielen Bereichen aufrechterhalten bleiben wie möglich.”

Gohli berichtet, dass viele Wissenschaftler an Kooperationen interessiert seien, sich aber aktuell über Reputationsverlust und politische Konsequenzen Sorgen machten. Die Zunahme an Bürokratie durch eine aufwändige Risikoprüfung bei Forschungsprojekten mit chinesischen Partnern könnte aus dem geplanten De-Risking auch ein Decoupling werden lassen.

Lambert Koch, Präsident des Deutschen Hochschulverbands (DHV), findet die “widersprüchlich anmutenden Signale aus der Bundesregierung in den Augen des DHV nicht hilfreich”. Was die Wissenschaft benötige, seien “unmissverständliche Leitplanken, entlang derer sie bei sich bietenden Kooperations- und Austauschgelegenheiten ihre Bewertung vornehmen kann”.

Im Rahmen der nötigen Abstimmung zwischen Scientific Community und Politik müsse klar sein, “wessen Maßgaben in der Bundesregierung gelten.” Aus diesen müssten sich dann qualifizierte Informations- und Beratungsangebote speisen, die tragfähige Entscheidungen unter Wahrung der Wissenschaftsautonomie möglich machten. Hier sieht Koch “nach dem China-Besuch des Kanzlers verstärkten Handlungsbedarf“.

Alicia Hennig, die von 2015 bis 2021 in Shenzhen und Nanjing lehrte und forschte, stellt fest, dass nun wiederum deutlich werde, dass sich das BMBF mit seiner eher kritischen Haltung in der China-Strategie nicht durchsetzen konnte. Und solange es keine klare Positionierung und entsprechend keine klare Regulierung zu China-Kooperationen seitens der Regierung gebe, werde es auch zu keiner operativen Umsetzung in den Hochschulen kommen.

Egal, wie die inhaltlichen Vorgaben am Ende aussehen, auch über die Struktur und den Prozess einer Umsetzung gibt es uneinheitliche Meinungen. Während das BMBF oder auch der DAAD die Verantwortung für den Aufbau von Kompetenzen und Prozessen vor allem bei den Hochschulen sehen, ist Hennig hier anderer Meinung. Sie verweist unter anderem auf die mangelnden Ressourcen an Universitäten und HAWs. Die China-Strategie sei schließlich ebenfalls nicht mit Geld unterlegt, um solche jetzt notwendig gewordene Kapazitäten zu schaffen.

Daher brauche es ein Risiko-Rahmenwerk seitens der Bundesregierung beziehungsweise des BMBF und eine damit einhergehende Schaffung von übergeordneten Kapazitäten. Dies würde zwar keine vollständige Entlastung der Universitäten und Forschungseinrichtungen mit sich bringen. “Zumindest gäbe es dann aber zentralisierte Kapazitäten, Anlaufstellen und Ressourcen zur Bündelung dieser notwendigen Aktivitäten”, sagt die Wissenschaftlerin der TU Dresden.

22.04.2024, 18:00 Uhr

Kunstraum des Konfuzius-Instituts Nürnberg-Erlangen, Vernissage: Flüstern der Ahnen – Die faszinierende Welt der Orakelschriftkunst Mehr

23.04.2024, 8:30 Uhr Beijing time

EU SME Centre, SME Breakfast Roundtable (in Shanghai): EU-China Policy Developments & Impacts on European SMEs in China Mehr

23.04.2024, 14:00 Uhr

CNBW + Sharehouse, Podium (in Stuttgart): China Update 2024: Praktische Ansätze für Unternehmen Mehr

23.04.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Inner Asia Colloquium, Hedwig Amelia Waters: Moral Economic Dichotomizations in the Mongolian Borderlands Mehr

23.04.2024, 18:15 Uhr

Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, Lesung und Gespräch: Felix Lee: China, mein Vater und ich. Über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat Mehr

25.04.2024, 15:00 Uhr

Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg, Vernissage zur Ausstellung mit Vortrag & Gespräch: Jedes Wesen kann Kunst schaffen Mehr

23.04.2024, 18:30 Uhr

Bergische VHS, Podiumsdiskussion (vor Ort): KI als Mittel für Desinformation und Einflussnahme im Superwahljahr 2024 (mit Pauline A. Kao, US-Generalkonsulin in Düsseldorf) Mehr

23.04.2024, 18:30 Uhr

Konfuzius-Institut Leipzig, hybrider Vortrag von Lucas Brang (JSPS Postdoc Fellow, U.Tokio): Zwischen Regionalismus und Imperialismus: Zur Rezeptionsgeschichte der Monroe Doktrin im modernen Ostasien Mehr

24.04.2024, 3:00 Uhr (9:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Seminar/Hybrid Event: Navigating Data Compliance in Singapore and China: Insights for Multinational Businesses Mehr

24.04.2024, 18:15 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg, CATS – Centre for Asian and Transcultural Studies & World Making, Talk and discussion with the founder of the “Reading the China Dream website” David Ownby: A China We Can Talk To? Mehr

25.04.2024, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time):

IfW Kiel, Global China Conversations #30 (online): Von Partnerschaft bis Rivalität: Kann Deutschland sich in einer von China geprägten Welt behaupten? Mehr

25.04.2024, 19:00 Uhr

Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V., Sektion Celle, Politisches Bildungsforum Niedersachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. und Kreisgruppe Celle des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V., 8 . Wathlinger Sicherheitspolitischer Vortrag: Kooperation und Konflikt in Ostasien – Quo vadis China? Mehr

26. – 28.04.2024

Friedrich-Ebert-Stiftung, Seminar (in Bonn): Außenpolitik mit Werten und Interessen? Ja! Mehr

26.04.2024, 15:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China, GCC Knowledge Hub: China-Germany Intelligent Driving Salon: Bridging Innovations for Mutual Growth Mehr

26.04.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

CSIS, Freeman Chair in China Studies On China, Webcast: The Belt and Road Initiative at 10: Challenges and Opportunities Mehr

29.04.2024, 22:00 Uhr (30.04.2024, 4:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Lecture (hybrid): Environment in Asia Series Lecture featuring Huaiyu Chen – Human-Animal Studies and Religions in Medieval Chinese Society

https://fairbank.fas.harvard.edu/events/environment-in-asia-series-lecture-2/ Mehr

30.04.2024, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Lecture series (hybrid): Urban China Lecture Series featuring Isabella Jackson – Shaping Modern Shanghai: Colonialism in China’s Global City Mehr

30.04.2024, 19:00 Uhr (1.5.2024, 1:00 Uhr Beijing time)

SOAS Shapoorji Pallonji Institute of Zoroastrian Studies (SSPIZS), Webinar: To Hong Kong and back again: Parsi charity and building Bombay Mehr

Die Küstenwache der Philippinen wird erstmals an den jährlichen gemeinsamen Militärübungen des südostasiatischen Landes mit den USA teilnehmen. Sechs Schiffe der Küstenwache seien bei den am Montag beginnenden Balikatan-Übungen dabei, erklärte Küstenwachensprecher Armando Balilo am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP zufolge. Es handele sich um vier Mehrzweckboote von 44 Metern und zwei größere Patrouillenboote.

Zudem werde die Spezialeinheit der Küstenwache “gemeinsame Interoperabilitätsübungen” mit der philippinischen Marine und entsprechenden französischen, australischen und US-Kräften ausführen, gab der Sprecher weiter an. Insgesamt sollen in diesem Jahr mehr als 16.700 philippinische und US-Soldaten an dem jährlichen Manöver teilnehmen. Sie werden sich vor allem auf die nördlichen und westlichen Teile der Philippinen konzentrieren – nahe der potenziellen Krisenherde im Südchinesischen Meer und Taiwan.

Bei den Balikatan-Übungen wird die bewaffnete Rückeroberung einer Insel vor der westphilippinischen Insel Palawan simuliert, die im Südchinesischen Meer liegt. Auch wird das Versenken eines Schiffes vor der nördlichen Provinz Ilocos Norte nachgestellt, die nur einige hundert Kilometer von Taiwan entfernt liegt.

Die Spannungen in der Region hatten in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Zuletzt gab es mehrere Konfrontationen zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen in der Nähe umstrittener Riffe. US-Präsident Joe Biden hatte seinen philippinischen Kollegen Ferdinand Marcos Junior und den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida vor einer Woche zu einem Dreiergipfel im Weißen Haus empfangen. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten die drei Männer ihre “ernste Besorgnis über das gefährliche und aggressive Verhalten” Chinas im Südchinesischen Meer. ari

Bei ihren De-Risking-Bestrebungen schauen viele deutsche Unternehmen Richtung Südostasien. Sie hoffen, dass Länder des Asean-Staatenbundes – die aufstrebenden Volkswirtschaften Indonesien, Malaysia, Thailand, Philippinen und Vietnam – das Potenzial haben, eine Alternative zu China zu bieten. Doch eine aktuelle Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zeigt nun, wie begrenzt dieses Diversifzierungspotenzial ist.

Auch wenn diese Länder für die deutsche Industrie eine gute Ergänzung zum chinesischen Markt darstellen, ist man dort ebenfalls von der Volksrepublik abhängig: “Der wahrscheinlich größte Unsicherheitsfaktor mit Blick auf die Diversifizierungs-Strategien deutscher und europäischer Unternehmen weg von China und nach Südostasien ist der chinesische Einfluss in der Region“, schreiben die KAS-Analysten. China sei der inzwischen wichtigste Handelspartner der Asean-Länder und dominiere die Lieferketten der Region: “Damit droht im Falle einer Standortverlagerung aus China in die Asean eine Pseudo-Diversifizierung, bei der eine weiterhin vorwiegend chinesisch dominierte Wertschöpfungskette schlicht außerhalb der chinesischen Staatsgrenzen stattfindet.”

Der Analyse zufolge führt für die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft derzeit kein Weg an China vorbei. Zwar sei es essenziell für die deutschen Firmen, sich stärker zu diversifizieren. Andererseits verwandelten sich die chinesischen Unternehmen im Rahmen der “Made in China 2025”-Strategie

der chinesischen Regierung zunehmend zu Konkurrenten der Europäer auf dem

eigenen Markt. Somit werde das, was die KAS-Studie als “China+1” – Kooperation mit China plus weiteren Handelspartnern – bezeichnet, zur strategischen Notwendigkeit. rtr/cyb

Trotz verschärfter Exportbeschränkungen für Hochtechnologie bleibt China die Hauptstütze des Geschäfts von ASML. Rund die Hälfte des Quartalsumsatzes von 5,29 Milliarden Euro stamme aus Lieferungen in die Volksrepublik, teilte der niederländische Weltmarktführer bei Maschinen zur Produktion hochmoderner Computerchips am Mittwoch mit. Der Auftragseingang ging allerdings überraschend deutlich auf 3,6 Milliarden Euro zurück. Das sind knapp zwei Milliarden Euro weniger als von Analysten erwartet.

Das durchschnittliche Auftragsvolumen der vergangenen Quartale sei aber immer noch groß genug, um die mittelfristigen Umsatzziele zu erreichen, schreibt Analyst Janardan Menon von der Investmentbank Jefferies. Außerdem könne mit zusätzlichen Aufträgen der Chip-Konzerne TSMC und Intel gerechnet werden.

Daher äußerte sich ASML verhalten optimistisch zu den weiteren Aussichten: “Unser Ausblick für 2024 bleibt unverändert, wobei wir davon ausgehen, dass die zweite Jahreshälfte stärker ausfallen wird als die erste”, sagte Firmenchef Peter Wennink. Dies sei ein Spiegelbild der Branchenentwicklung. Für das Gesamtjahr rechnet ASML weitgehend unverändert mit Erlösen in Höhe von 27,6 Milliarden Euro.

Auf Druck der USA haben sich die Niederlande dem US-Embargo gegen die Volksrepublik angeschlossen. Inzwischen drängt die US-Regierung Insidern zufolge die niederländische Regierung dazu, ASML sogar die Wartung bereits verkaufter Maschinen zu verbieten. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte äußerte sich bei seinem Besuch in Peking nicht dazu, ob das der Fall sein wird. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte Rutte, dass derartige Embargos zu “Spaltung und Konfrontation” führten. rtr/ari

Der Versicherungskonzern Allianz bekommt grünes Licht für sein Fondsgeschäft in China. Die Fondsgesellschaft des Versicherungskonzerns dürfe damit in der Volksrepublik ihre Geschäfte aufnehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Tobias Pross, Chef der Vermögensverwaltungstochter Allianz Global Investors (AllianzGI) erklärte, das China-Geschäft sei ein langfristiges strategisches Ziel für AllianzGI. Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde CSRC werde nun das Geschäft mit Privatkunden aufgenommen. Bereits im August hatte die Allianz die Erlaubnis für den Aufbau der Fondsgesellschaft erhalten, die jetzt ihren Betrieb aufnehmen darf.

Die chinesische Regierung hatte erst 2019 die Beschränkungen für ausländische Gesellschaften in der Vermögensverwaltung aufgehoben. Seither drängen Fondsgesellschaften wie Blackrock und Fidelity International auf den umgerechnet 3,8 Billionen Dollar schweren Markt für offene Investmentfonds in China. rtr

Die christliche Bibel steht nach Recherchen von Business Insider mit bis zu fünf Milliarden verkauften Exemplaren auf Platz Eins unter den Büchern mit der weltweit erzielten höchsten Auflage. Aber schon auf Platz zwei finden sich die “Worte des Vorsitzenden Mao Zedong”, die sogenannte Mao-Bibel, die er während der Kulturrevolution mehr als eine Milliarde Mal unter die Völker Chinas und der Welt brachte.

1976 starb der große Diktator, der im letzten Lebensjahr jammerte, es sei ihm nicht gelungen, im sozialistischen China das Geld als Symbol des Kapitalismus abzuschaffen. Heute würde er im Kristallsarg rotieren, wenn er wüsste, wie viel Geld seine Landsleute und auch Ausländer für seine einstigen Devotionalien zahlen, darunter auch für die Rote Bibel. Und das nicht, weil sie Revolutionäre sind, sondern Spekulanten und nostalgische Sammler aller Couleur.

In der fiktionalen Erzählung “Mao Zedong kommt erneut unter die Menschenwelt” 毛泽东重返人间 malte sich der auf politische Biografien spezialisierte Shanghaier Historiker Ye Yonglie (叶永烈 1940-2020) aus, wie Mao heute reagieren würde. Er lässt ihn 20 Jahre nach seinem Tod aufwachen: Unheimliche Laute schrecken in tiefer Nacht die dösende Ehrenwache im Pekinger Mao-Mausoleum auf. Sie stammen nicht von einem vermeintlichen Saboteur, der in den heiligen Schrein einbrechen will, sondern von einem Ausbrecher. Alarmiert eilen die Soldaten herbei, salutieren und helfen dem einbalsamierten Mao aus seinem gläsernen Sarkophag heraus.

Lange bevor hierzulande ähnliche Satiren über Adolf Hitlers Wiederauferstehung erschienen, schrieb Ye den Roman, der 2002 in Taiwan und 2011 in Hongkong erschien. “Bei uns war es unmöglich, so ein Buch zu veröffentlichen”, sagte er mir im Juni 2018. Damals ahnte er schon: “Das wird wohl bald auch in Hongkong so sein.” Heute würde Ye für sein Buch wohl von Peking unter der reideologisierten Herrschaft Xi Jinpings strafrechtlich verfolgt werden, wegen Verunglimpfung Maos und von Chinas Revolution.

Im Roman stolpert Mao um das Jahr 2000 herum durch eine Welt, die ihm fremd ist. Zwar sieht er überall Fotos und Statuen von sich. Doch in einem in der Pekinger Szene gerade angesagten “Mao-Restaurant”, das Maos Leibspeisen nachkocht, hängen Fotos seiner einstigen Erzfeinde, wie Liu Shaoqi. Engste Vertraute, darunter seine Frau Jiang Qing und politische Rivalen, geistern im Roman durch Maos Wachträume. In der Antiquitätenstrasse Liulichang zahlt ihm ein Händler für eine Kalligraphie, die Mao ihm pinselt, ein Bündel 100-Yuan Scheine, auf denen sein Porträt prangt. Zu seinen Lebzeiten bezog Mao ein amtliches (symbolisches) Höchstgehalt von 400 Yuan pro Monat. Zehn Yuan war der höchste Wert einer Banknote. Auf keiner war sein Bild.

Heute, fast 50 Jahre nach Maos Tod, ist alles, was mit ihm dinglich einst zu tun hatte (nur nicht sein Klassenkampf-Denken), noch viel mehr Geld wert. Was würde der Große Vorsitzende wohl sagen, wenn ihm der neue Auktionskatalog für Mao-Objekte aus der Kulturrevolution unterkäme? Auf 216 Seiten bot der Londoner Versteigerer “Chiswick Auctions” Konvolute der “Worte des Vorsitzenden Mao Zedong” 毛主席语录 und anderen Mao-Krimskrams an. Die Startgebote lagen meist weit über Maos einstigem Monatsgehalt.

Die Stücke, die Ende Februar versteigert wurden, stammten vom New Yorker Buchhändler Justin Schiller, der nach Auskunft des Auktionshauses “eine der weltweit größten und besten Privatsammlungen von Artefakten der Kulturrevolution” besitzt. Schiller kaufe seit 25 Jahren in China alles auf, was sich um Maos Kulturrevolution dreht und habe damit 15 Räume seines Hauses gefüllt, schrieb der britische Guardian. Anfang der 2000er Jahre habe er einem chinesischen Flohmarkthändler das gesamte Lager für 40.000 US-Dollar abgekauft. Er brauchte drei Container, um seine “Schätze” über verschiedene chinesische Häfen nach den USA zu verschiffen. So umging er die Kontrolle durch die Behörden.

Das Werbestück der Londoner Auktion, eine aus dem Jahr 1963 stammende 156-seitige Vorläuferbroschüre der “Worte des Vorsitzenden Mao”, wurde Schiller aber nicht los. Der Ausrufpreis startete bei 35.000 bis 40.000 Euro. Vielleicht war sie den Käufern nicht selten genug. Denn wie chinesische Spezialkataloge für die auch “Rote Schatzbücher” 红宝书 genannten Mao-Worte enthüllten, gab es viel mehr Vorläufer. 1961 startete die Armeezeitung mit täglichen Mao-Zitaten in ihrer rechten oberen Ecke, die dann auf Karteikarten geordnet und zum Buch gemacht wurden.

Erst mit dem Vorwort von Armeechef Lin Biao, der später als designierter Kronprinz Maos gegen den Vorsitzenden putschte und auf der Flucht bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz 1971 starb, wurde Mao berühmtes Zitatebuch ab 1964 zur Musslektüre für ganz China.

Von Mai 1964 bis 12. Februar 1979, als Chinas Propagandaministerium verfügte, keinen weiteren Band herzustellen, wurden 1.055 Milliarden rote Bücher gedruckt. Auch das Ausland wurde mit den Weisheiten Maos beglückt und missioniert. Zwischen Oktober 1966 und Mai 1967 ließ Peking 800.000 Mao-Bibeln in 14 Sprachen übersetzen und in 117 Länder ausliefern.

Nicht nur die Glorifizierung Maos durch die Studentenbewegung in Europa und den USA machten den Großen Diktator aus China (anders als Hitler oder Stalin) auch im Ausland zur Ikone. Weltkünstler halfen mit, wie Salvador Dalí und besonders Andy Warhol, die Mao als ihrer Muse huldigten.

Maos Staatsporträt auf der Innenseite seiner kleinen roten Bücher hatte es Warhol angetan. Er machte das Gesicht nach der Nixon-China Reise 1972 zu einem der ikonischsten Porträts des 20. Jahrhunderts. Seine Farbsiebdrucke verwandelten den Vorsitzenden in einen Popstar der US-Konsumwelt. Warhol schuf 1972 und 1973 insgesamt 199 Mao-Grafiken in fünf Einzelserien und Variationen. Sie sprengten alle Rekorde. Zuerst 2006, als Christie’s New York eines davon für 17,4 Millionen US-Dollar verkaufte und dann für 47,5 Millionen 2015 bei Sotheby’s.

Auch Multimillionäre in der Volksrepublik, wo Sammler seit 1995 Fantasiesummen für chinesische Mao-Malerei und Revolutionskunst bezahlen, besitzen Warhols Mao-Porträts. Doch machen sie kein Aufsehen daraus. Denn offiziell sind die Siebdrucke verpönt. Eine große Werkschau Warhols, die nach Singapur im April 2013 auch in Shanghai gezeigt wurde, durfte die Mao Porträts nicht zeigen. Offensichtlich störten sich die Behörden an Bildern, die Mao mit geschminkten Lippen und Lidschatten zeigten.

Die Verwandlung grobschlächtiger Mao- und Revolutionspropaganda zur in China und international hochgeschätzten Revolutionskunst begann mit einer Versteigerung durch Guardian, eines der Kunst-Auktionshäuser der Volksrepublik, am 7. Oktober 1995. Im Kunlun-Hotel in Peking wurde das Original einer 1967 entstandenen Kultmalerei: “Vorsitzender Mao geht nach Anyuan” angeboten. Das pseudoreligiöse Motiv zeigt den jungen Mao im wallenden Gelehrtengewand auf Pilgerreise zur Revolution. Während der Kulturrevolution wurde es 900 Millionen Mal nachgedruckt. Für 6,05 Millionen Yuan ersteigerte es eine Staatsbank zum vielfachen Ausrufpreis.

Danach war kein Halten mehr, auch nicht bei Zehntausenden Chinesen, die sofort nachsuchten, ob sie nicht auch noch ähnliche Kunstschätze zu Hause hatten. Über Nacht wurden Zeugnisse einer barbarischen Zeit, die Chinas echte Kultur vernichtete, zu wertvollen Objekten einer Kultur der Kulturrevolution, die auch im Ausland begehrt wurde.

Sammler orientierten sich an drei Kategorien, um ein kulturrevolutionäres Machwerk zum Edel-Kunstwerk zu erheben. Wenn es als Symbol der Zeitgeschichte Bestand hat, wenn es die Arbeit eines bekannten Malers war, oder wenn es aus einer legendären Werkstatt oder Manufaktur stammt, wie etwa aus den Porzellanbrennereien Jingdezhen, die einst für Chinas Kaiser arbeiteten.

Die Kulturrevolution hatte alles öffentliche und alltägliche Leben der Menschen durchdrungen, stellte jeden noch so profanen Bereich der Gesellschaft in den Dienst von Maos klassenkämpferischer Mission und Machtkampf. Das Verbot der Partei, die grauenhaften Geschehnisse aufzuarbeiten, führte zum gegenteiligen Effekt, förderte das Entstehen einer Sammlergesellschaft.

Nur wenig öffentliche Kritik, die heute gelöscht ist, entzündete sich in Kulturzeitschriften wie “华人” (Chinesen). Dort hieß es 1997: “Nostalgie, Kitsch und Geschäft prägen Chinas Art der Vergangenheitsbewältigung. Die Geschichte der Kulturrevolution darf nicht geschrieben und analysiert werden. Sie darf nur gesammelt werden”. Das sei sogar erwünscht, weil es zu einer “oberflächlichen Erinnerung” führt. Der Sammler blicke wie ein unbeteiligter Dritter auf die vergangenen Ereignisse, sogar, wenn er an ihnen teilnahm.

Diese Schizophrenie spiegelte sich in den ersten für die Kultur der Kulturrevolution wegweisenden Guardian-Auktionen 1995 und 1995. Wenige wussten, dass der viel gerühmte Chef-Auktionator Gao Deming (高德明, 1934 -2021), der die “Preziosen der Kulturrevolution” für Millionensummen losschlug, selbst ein Opfer des Maoismus war. 1957 wurde er als “Rechtselement” und während der Kulturrevolution als Spion verfolgt, kam ins Arbeitslager und musste drei Jahre in den Kohleminen von Pingyao schuften, bevor er 1979 rehabilitiert wurde. Als er nach der erfolgreichen Auktion 1996 gefragt wurde, was wohl der eigentlich Verantwortliche denken würde, wenn er das miterlebt hätte, sagte Gao: “Ich bin sicher, er würde sagen: ‘Was für ein Witz.'”

Weniger lachen würde Mao, wenn er über das viele Geld nachdenken müsste, das heute für seine Devotionalien bezahlt wird. Von allen Banknoten Chinas blickt er mit seinem Porträt in schillernden Farben, von Rosarot, über Grün und Braun bis Blau. Auch das ist heute eine Art von roter Kunst in China.

Maurice Lauber ist seit April Managing Director beim German Centre in Peking. Er verfügt über zwölf Jahre Erfahrung als General Manager China bei der JEB-Gruppe, einem Anbieter von Baumaterialien und Möbellösungen.

Florent Bertin ist seit Februar Assistant Director für Operations Finance bei Hongkong and Shanghai Hotels. Er arbeitet von Hongkong aus. Zuvor war Bertin Assistant Director of Finance bei The Peninsula Hotels in London.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Der Frühling ist da – Sport-Unterricht gibt es jetzt wieder draußen, wie hier in Suqian in der Provinz Jiangsu, wo Schulkinder in Basketball trainiert werden.