der Brics-Gipfel dominiert die weltpolitische Debatte dieser Tage. Seit dem gestrigen Dienstag treffen sich in Johannesburg die Staats- und Regierungschefs fünf großer Schwellenländer, die mehr Mitspracherecht in der globalen Ordnung fordern: China, Indien, Russland, Brasilien und Südafrika. Sie sehen sich als Anwälte des Globalen Südens, der in der anschwellenden Diskussion über die Rolle des “Westens” immer stärker die Stimme erhebt. China ist das ökonomische und politische Schwergewicht der heterogenen Gruppe. Die kommenden Tage werden zeigen, ob es den Brics seinen Stempel aufdrücken wird oder sich die fünf Länder gleichberechtigt einigen, etwa über einen Modus zur Aufnahme weiterer Staaten.

Jedenfalls geht bei dem Gipfel eine Ära zu Ende, wie Frank Sieren analysiert: die Epoche, in der die Minderheit des globalen Nordens die Spielregeln der Mehrheit der restlichen Welt bestimmen konnte. Die Brics-Staaten wollen mitreden, wenn es um die Ausgestaltung der Weltordnung und ihrer Regeln geht.

Und auch wenn sich nicht alle als Gegner der USA sehen, so kritisieren sie doch relativ einmütig etwa das von Amerika und Europa dominierte Bretton-Woods-Finanzsystem aus Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Ein zentraler Fokus der Gruppe ist deshalb die sogenannte De-Dollarisierung: die Abwicklung internationaler Handelsströme ohne den US-Dollar, sondern in anderen Währungen. Worum es den Brics dabei geht, und wieso der chinesische Yuan bis auf Weiteres nicht zur Leitwährung aufsteigen kann, erklärt Finn Mayer-Kuckuk.

Wir werden den Gipfel bis einschließlich Donnerstag genau beobachten und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,

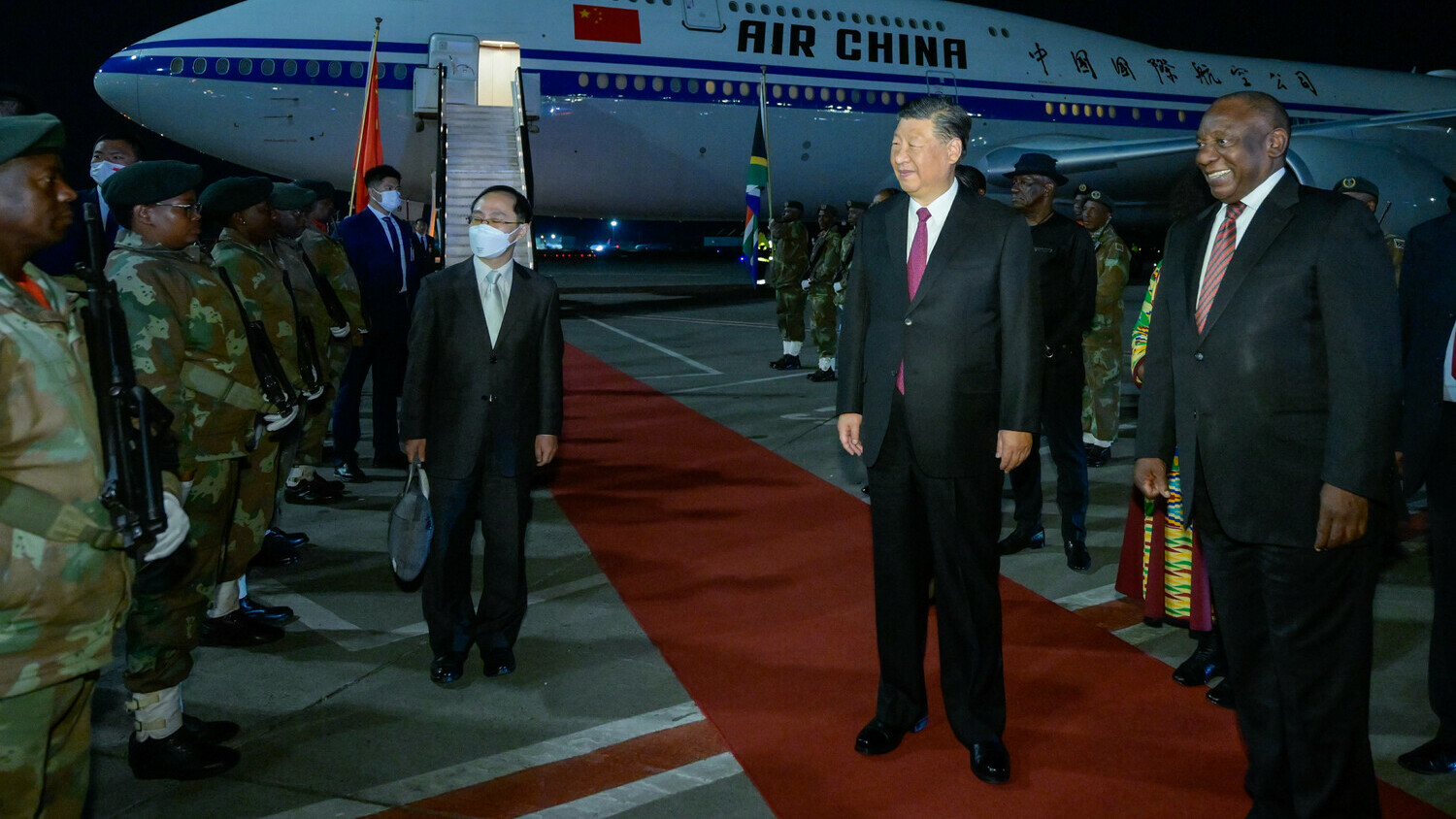

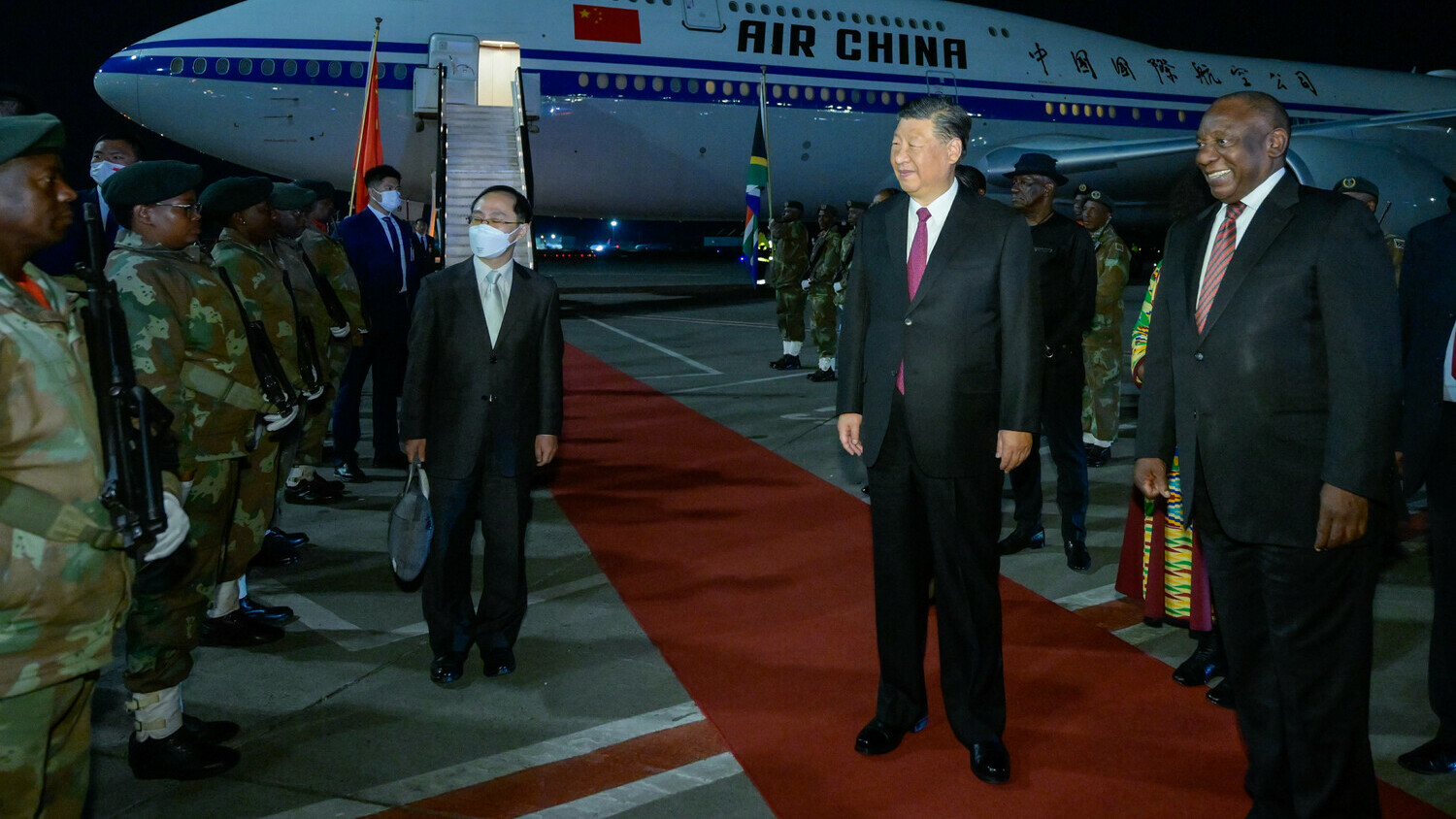

Der Dienstag galt noch dem Warmlaufen vor dem großen Gipfeltreffen der Brics-Staaten China, Indien, Russland, Brasilien und Gastgeber Südafrika in Johannesburg. Der Gipfel soll der Gruppe neue Dynamik bei ihrem Vorstoß verleihen, sich selbst und anderen Ländern des globalen Südens mehr Mitsprache in der Weltpolitik zu erstreiten. Ein zentrales Anliegen von Staatschef Xi Jinping beim Zusammentreffen mit Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa: die Erweiterung der Gruppe um neue Mitglieder.

40 Länder haben nach Angaben Südafrikas grundsätzlich Interesse gezeigt, 23 Länder konkretes Interesse. Es gibt keine Bewerberliste, doch es kursieren Namen wie Saudi-Arabien, Ägypten, Indonesien oder Argentinien. Länder klopften “an die Tür der Brics” schrieb Xi in einem Gastbeitrag, der am Montag in mehreren südafrikanischen Medien veröffentlicht wurde. China und Südafrika “werden die internationale Gemeinschaft dazu drängen, sich wieder auf Entwicklungsfragen zu konzentrieren, eine größere Rolle des Brics-Kooperationsmechanismus in der Weltordnungspolitik zu fördern und die Stimme der Brics zu stärken”, hieß es darin.

Das Thema Erweiterung dürfte zu einem zentralen Thema des Gipfels werden. Vor allem China und auch Russland drängen auf eine Erweiterung, um ein Gegengewicht zu dem G7-Bündnis der wichtigsten westlichen Industrieländer zu schaffen. Etwas vorsichtiger sind Indien, Brasilien und Südafrika, die engere Beziehungen mit westlichen Staaten pflegen. “Wir wollen kein Gegenpol zur G7, G20 oder den Vereinigten Staaten sein”, sagte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Dienstag. Die Brics-Gruppe sei nicht dazu gedacht, andere internationale Koalitionen oder die USA herauszufordern.

So oder so: Der 15. Brics-Gipfel ist historisch. Denn in Südafrika geht eine Epoche zu Ende. Die Epoche, in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen konnte. Dieses Zeitalter begann mit der Kolonialzeit. Lange hatten die Europäer die globale Vorherrschaft, zuletzt das Britische Empire, das noch vor 100 Jahren ein Viertel der Welt regierte. Spätestens Mitte des 20. Jahrhunderts wanderte die Vorherrschaft weiter in die USA, die Ende des 20. Jahrhunderts nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zur alleinigen Weltmacht aufstiegen.

Die USA blieben für die folgenden drei Dekaden die alleinige Weltmacht. Das war die Zeit, in der China noch mit sich selbst beschäftigt war. Die Volksrepublik fungierte zwar schon als Fabrik der Welt, hatte aber auf die globalen Spielregeln kaum Einfluss. Auch heute wäre der Einfluss Chinas noch beschränkt, hätten sich nicht die Aufsteigerländer in den Brics zusammengetan.

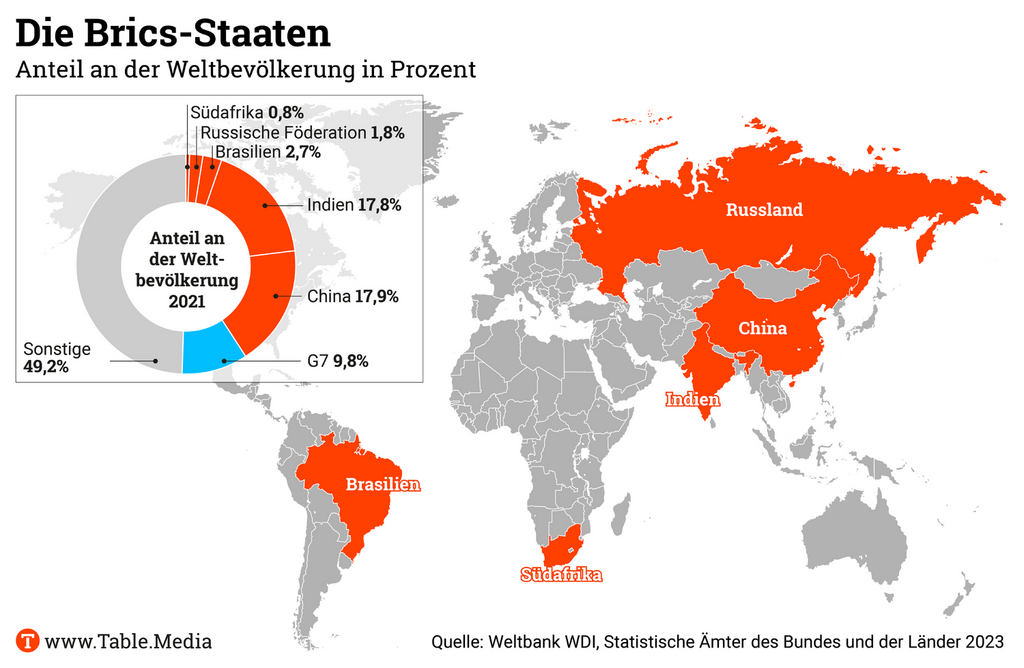

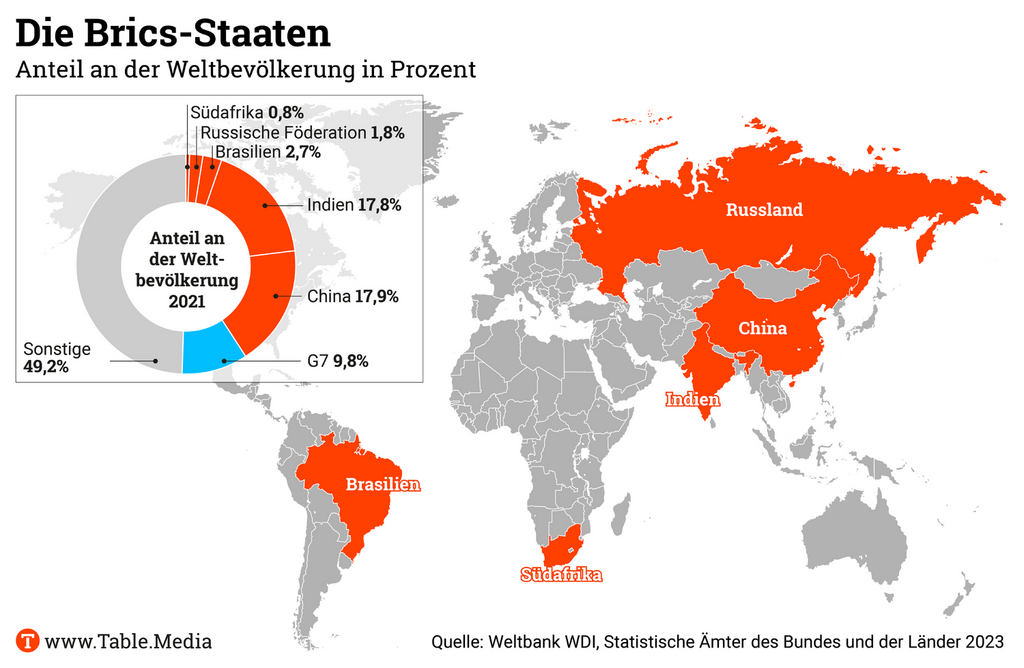

Es sind Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Russland und China haben autoritäre Systeme; Indien, Brasilien und Südafrika sind Demokratien. Ihr Entwicklungsstand ist sehr unterschiedlich. Chinas Wirtschaft ist größer als die der vier anderen zusammen: Es hat 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft. Russland nicht einmal drei Prozent. China ist eine Hightech- und Produktionsmacht, Südafrika eine Rohstoffmacht. China, Russland und Indien besitzen Atomwaffen, die anderen beiden nicht.

Eines aber eint diese Länder: Sie wollen mehr globale Mitbestimmung und damit ein wirkliches Ende der Kolonialzeit. Sie wollen eine Weltordnung, die nicht mehr die Machtverhältnisse von vor 70 Jahren widerspiegelt, sondern die heutigen. Sie wollen das Ende einer Welt, die es sich leisten konnte, die Kolonialzeit nicht aufzuarbeiten.

Dass die Brics-Länder ausgerechnet im Schatten des Ukrainekriegs enger zusammen gerückt sind, ist eine bittere Ironie der Geschichte. Wladimir Putin sitzt virtuell mit am Tisch. Eingereist ist er aus Sorge vor einer Festnahme nicht: Südafrika als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs hätte dessen Haftbefehl gegen Putin im Zusammenhang mit dem Krieg umsetzen müssen.

Die anderen Brics-Mitglieder wollen Frieden in der Ukraine nicht durch Sanktionen oder den Ausschluss Russlands aus der Weltgemeinschaft schaffen, sondern durch Verhandlungen. So vereint kommen sie nun nach drei virtuellen Covid-Jahren nun erstmals real zusammen. Das ist irritierend und bitter für eine EU, die Russland gerne in einer Außenseiterrolle sehen möchte.

Es ist sicher auch wenig Trotz beim Vorgehen der vier Brics-Partner Russlands. Sie wollen es anders machen als die etablierten Industrieländer. Sie sind nicht für China und gegen die USA, sondern sie wollen mitentscheiden. Sie wollen eine Wahl haben. Dass sie nun auch mächtig genug dazu sind, fühlt sich für sie gut an. Es herrscht Aufbruchsstimmung.

Denn die Brics sind auf einmal zu einer ernstzunehmenden Gegenbewegung zu den G7, dem Club reicher Industrienationen, geworden. 1973 gegründet, vertreten die G7 (USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan) heute zehn Prozent der Weltbevölkerung und 27 Prozent der Weltwirtschaft, Tendenz sinkend. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der G7 ist allerdings dreimal so hoch wie der globale Durchschnitt. Zwischenzeitlich durch die Aufnahme Russlands zur G8 angewachsen, wurde der Club 2014 wieder zur G7, weil er Russland 2014 wegen der Krim-Annexion wieder herauswarf.

Als der Begriff “Bric” im Jahr 2001 von dem Goldman-Sachs-Manager Jim O’Neill erfunden wurde, waren die vier – zunächst noch ohne Südafrika – Entwicklungsländer mit spannenden Investitionschancen. China wurde im gleichen Jahr in die WTO aufgenommen – damals auf dem Weg hin zur Fabrik der Welt, und keineswegs als Wettbewerber angesehen.

2009 trafen sich die Bric-Staaten erstmals auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, ein Jahr später stieß Südafrika dazu und machte die Gruppe zur “Brics”. Inzwischen sind die einstmals Kleinen groß und wirtschaftlich stark: Sie repräsentieren 40 Prozent der Weltbevölkerung – weit mehr als die G7 – und tragen nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 32 Prozent zur Weltwirtschaft bei, mehr als die G7. Der Trend ist wahrscheinlich unumkehrbar: Für 2028 rechnet der IWF mit einem Verhältnis von 27,8 Prozent (G7) zu 35 Prozent (Brics).

Aus eigener Sicht vertreten die G7 die freie, wohlhabende, wohlmeinende und fortschrittliche Welt, die gemeinsam die Zukunft fairer, grüner und prosperierender machen will. Sie konnten sich lange gegen die Aufsteiger durchsetzen, obwohl sie global in der Minderheit sind.

Doch aus Sicht einiger Vertreter der globalen Mehrheit vertreten sie eben nur eine reiche, oft überhebliche globale Minderheit der ehemaligen Kolonialmächte. Kraftlos, konfus und rechthaberisch, mit gestrigen Ansichten, geprägt von Doppelmoral. Dagegen formieren sich die Brics-Staaten. Es geht ihnen um gegenseitigen Respekt, Verständnis, Gleichberechtigung und Solidarität – so die Brics-Erklärung von 2022.

Diese passt in eine aktuell anschwellende globale Debatte über die Rolle des Westens. Denn auch andere große Schwellenländer, Demokratien eingeschlossen, haben aufgrund von Kolonialismos oder den Klimasünden der Industrieländer durchaus ein zwiespältiges Verhältnis zum globalen Norden.

Und es geht dabei nicht nur um Narrative, sondern ebenso auch um Macht und konkrete Interessen. Wie attraktiv das ist, zeigt die lange Liste beitrittswilliger Länder. Und Brics will nach eigenen Angaben eine “offene, einbindende und konsensorientierte” Süd-Süd-Kooperation sein. Das Anliegen einer solchen Süd-Süd-Kooperation wird immer wichtiger. Damit die Vereinten Nationen oder die G20 handlungsfähig bleiben, gilt es von nun an für den Westen, Kompromisse mit den Brics-Ländern zu finden. Denn ohne sie gibt es keine Mehrheiten mehr.

Zwar sind viele Szenarien denkbar, in denen sich die Brics-Länder zerstreiten und die Amerikaner noch einmal der lachende Dritte werden. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass eine neue Weltordnung entsteht, die nicht mehr vom Faustrecht einer stärkeren Minderheit, sondern vom Konsens einer relativen Mehrheit unterschiedlicher Zusammensetzung geprägt ist. Diese zähmt dann – hoffentlich – auch die Alleinherrschersehnsüchte der immer stärker werdenden Weltmacht China. Mitarbeit: Christiane Kühl

Wer die Weltleitwährung besitzt, hat gewaltige Vorteile. Die USA können sich beispielsweise unbegrenzt verschulden, weil unbegrenzt Nachfrage nach Dollar besteht. Damit können sie auch ein beliebig hohes Handelsdefizit aushalten.

Der Traum des globalen Südens, den Dollar als Leitwährung abzulösen, hat aber auch politisch-psychologische Gründe. Die ständige Verwendung des Dollar für Geschäfte auch fernab der USA erinnern ständig daran, wer immer noch die dominierende Volkswirtschaft auf dem Planeten ist.

Für die Ablösung des US-Dollar stehen nun zwei Möglichkeiten im Raum. China trägt seinen Handelspartnern recht offensiv die Nutzung seiner Währung an und schlägt den Übergang zum Yuan auch im Brics-Rahmen vor. Andere Brics-Länder bevorzugen dagegen die Idee einer ganz neuen Währung, weil sie nicht den Fokus auf die USA durch einen Fokus auf China ersetzen wollen. Ihr Ziel ist vielmehr echte Vielfalt.

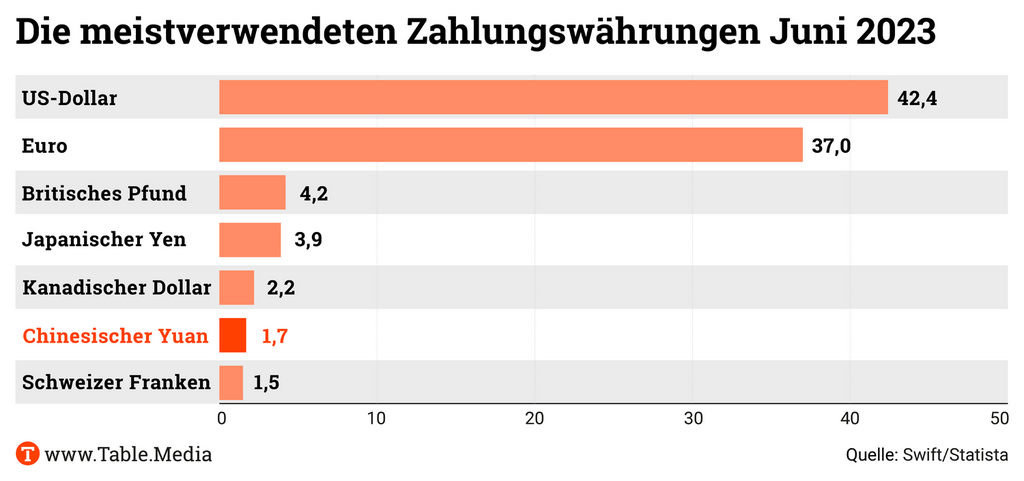

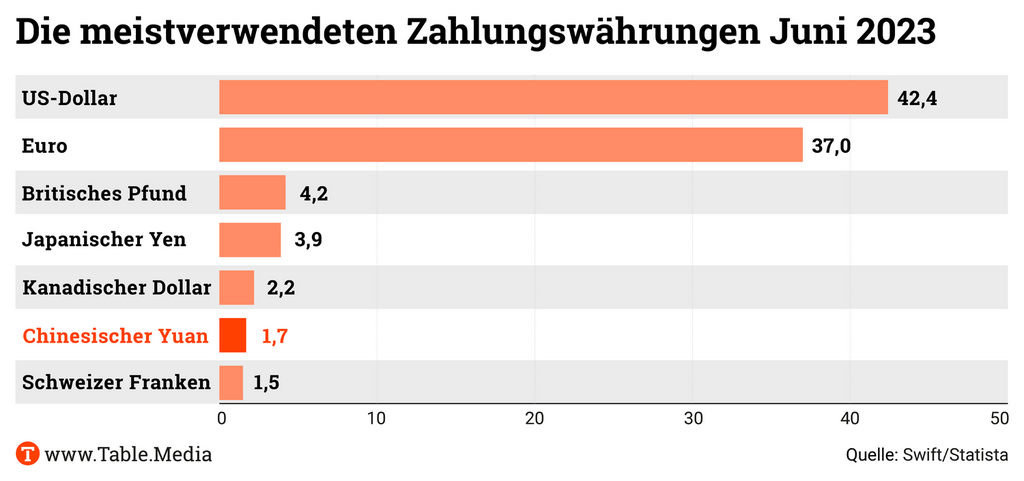

Doch diese Diskussion betrifft eine ferne Zukunft. Tatsächlich macht der Dollar im internationalen Zahlungssystem Swift derzeit etwas über 40 Prozent aller Transaktionen aus, danach folgt der Euro mit einem Wert zwischen 30 und 40 Prozent. Das britische Pfund und der japanische Yen stellen einstellige Prozentzahlen; und rund zwei Prozent des Transaktionsvolumens entfallen auf den Yuan.

Die genauen Werte schwanken monatlich. Wenn beispielsweise Deutschland von Katar eine Lieferung Flüssiggas bezieht und es bezahlt, dann erfolgt diese Transaktion in Dollar. Das gilt für praktisch alle Kreuz- und Querbeziehungen im Welthandel, auch ohne amerikanische Beteiligung.

Daran hat sich auch nichts geändert, seit China den Yuan als Alternative ins Spiel gebracht hat. Seit ungefähr 2010 existieren dafür eigene Programme, und es läuft eine Diskussion über die Fortschritte der Handelbarkeit. Große Hoffnungen knüpft Peking an Yuan-Handelsplätze im Ausland, beispielsweise in Frankfurt.

Zwar ist der Yuan inzwischen zur wichtigsten Währung des direkten Handels mit China geworden, was ein Erfolg für die chinesische Devisenpolitik ist. Doch in diesem Fall nutzen die Handelspartner beispielsweise Yuan, die sie beim Verkauf von Rohstoffen eingenommen haben, um im Gegenzug Industrieprodukte aus China zu beziehen. Anders als der Dollar spielt der Yuan keinerlei Rolle, wenn seine Heimat nicht beteiligt ist.

Das liegt daran, dass der Yuan nicht frei handelbar ist. Die USA, Japan oder die Europäer haben das Selbstbewusstsein, ihre Währung dem freien Spiel des Marktes zu überlassen. Jeder Devisenhändler weltweit kann den Dollar in beliebiger Menge kaufen und verkaufen. Dabei entstehen laufend Marktpreise im Vergleich zu den anderen Währungen. Dabei passiert auch mal ein Absturz, so wie jetzt beim Yen.

China kann und wird seine sozialistische “Volkswährung”, was Renminbi direkt übersetzt heißt, daher nicht frei handelbar machen. Staats- und Parteichef Xi Jinping will den Yuan zwar international als Handelswährung verkaufen – er will aber vor allem im Inland die Kontrolle über die Finanzwirtschaft behalten. Beides geht nicht.

Die Partei weiß wohl, warum sie diesen Kurs wählt. Wenn der Yuan frei handelbar wäre, dann hätte seit Beginn der Immobilienkrise eine rasante Flucht aus Chinas Finanzmärkten stattgefunden. Denn lokale Banken und Gebietskörperschaften sind in den Strudel der fallenden Immobilien-Bewertungen geraten. Der Yuan würde folglich einen rapiden Wertverfall erleben und damit einen Vertrauensverlust. In der chinesischen Wirtschaft würde es allenthalben an Geld fehlen.

Doch all das kann nicht passieren. Denn die chinesische Notenbank setzt den Kurs täglich innerhalb einer festgelegten Schwankungsbreite global fest. Die Währung ist also weiterhin kontrolliert, nicht frei konvertierbar. Es sind auch keine beliebigen Überweisungen ins Ausland möglich. Für große Summen müssen die Finanzabteilungen der Unternehmen Anträge stellen. Das alles bedeutet, dass der Yuan nicht Teil des weltweiten Devisenhandels ist. Solange China nicht bereit ist, Kapitalflucht und Kursschwankungen hinzunehmen, wird es also keine Weltleitwährung Yuan geben.

Währungen spielen jedoch nicht nur im Handel eine Rolle, sondern auch als Devisenreserven. Dieses Phänomen gibt es erst seit dem Ende der Goldstandards. Vorher deckten sich die Zentralbanken mit Gold ein, um den eigenen Wechselkurs in Krisen stabilisieren zu können.

Heute ist Geld ein reines Computerspiel – und die Rolle des Goldes hat weitgehend der Dollar übernommen, weil er überall auf der Welt akzeptiert wird. Nach Zahlen des Internationalen Währungsfondsvon 2022 dominiert der Dollar die weltweiten Devisenreserven mit einem Anteil von knapp 60 Prozent, gefolgt vom Euro mit knapp 20 Prozent. Der Renminbi lag bei 2,9 Prozent.

Die weltweit hohen Dollar-Reserven haben ihre Ursache aber auch in dem gigantischen US-Handelsdefizit. Das Defizit bedeutet zwangsläufig, dass die USA mehr Waren erhalten als ihre Geschäftspartner im Ausland – und diese dafür auf ihren Dollar sitzenbleiben. So ergeht es auch China und seinen Unternehmen.

Und wer Dollar hält, muss sie in Dollar-Geldanlagen investieren. Das sind in erster Linie US-Staatsanleihen. Wenn China einen Handelsüberschuss mit den USA erzielt, dann liefert es nicht nur quasi kostenlose Produkte nach Amerika, sondern finanziert auch den US-Haushalt. Im Mai hielt China nach Angaben des Datenanbieters CEIC Data knapp 847.000 Milliarden Dollar allein an US-Staatsanleihen. Das ist zwar deutlich weniger als die 1.300 Milliarden im November 2013, aber immer noch eine ganze Menge.

Kein Wunder, dass auch China gerne von dieser toxischen Beziehung loskommen möchte. Das erweist sich aber als schwer. Chinas Exporteure schaffen im Amerikahandel wertvolle Arbeitsplätze. Es läuft daher zwar eine Umschichtung der Reserven weg vom Dollar. Diese ändert aber nichts an seiner Dominanz.

Der Euro ist wegen der Größe und Tiefe des europäischen Wirtschaftsraums zwar die Nummer Zwei, aber ebenfalls keine Bedrohung für die Vormachtstellung des Dollar. Dabei war das einmal eine der Hoffnungen, die an die Einführung der europäischen Währung geknüpft waren.

Eine gemeinsame Brics-Währung hätte jedoch gute Erfolgsaussichten, dem Dollar zumindest im globalen Süden als Devise für Handelsabwicklung und zur Bildung von Reserven Konkurrenz zu machen. Wenn die Brics-Staaten alle an einem Strang ziehen und ein solches Projekt fest entschlossen einführen, können Dollarraum und Eurozone nur wenig gegen ihren Bedeutungsverlust unternehmen.

Der Plan weckt Erinnerungen an den ECU. Die europäische Währungseinheit war ein Vorläufer des Euro, als die Mitgliedsstaaten noch ihre eigenen Devisen wie D-Mark und Francs hatten. Ein anderer Vergleich, der sich anbietet, sind die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds, die sich ebenfalls in Teilbereichen wie Geld verwenden lassen, ohne die nationalen Währungen zu verdrängen.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie weit die Brics-Staaten ihre jeweils eigenen Interessen zurückstellen, um einem gemeinsamen Projekt den Weg freizumachen. Es eint sie zwar der Zorn auf den alten Westen, aber das reicht nicht als wirtschaftspolitisches Programm. Wird Russland, wird Indien, wird China, wird Brasilien wirklich seine finanzpolitische Freiheit zugunsten anderer einschränken?

Wie viel Koordination ein gemeinsames Währungsprojekt erfordert, zeigt schon der Euro. Er umspannt einen vergleichsweise homogenen Wirtschaftsraum und ist doch immer wieder von Problemen geplagt. Die Existenz des Euro ist das Produkt einer historischen Konstellation, in der alle Beteiligten zu großen Zugeständnissen bereit waren und finanzielle Souveränität abgegeben haben.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Deutschland will nach den Worten von Außenministerin Annalena Baerbock enger mit Nationen wie Australien zusammenarbeiten, um die Spannungen im indopazifischen Raum zu deeskalieren. China stelle eine Herausforderung für die “Grundlagen unseres Zusammenlebens in dieser Welt” dar, sagte Baerbock am Dienstag. “China hat sich verändert, und deshalb muss sich auch unsere Politik gegenüber China ändern.”

“Was wir sehen, ist das Entstehen einer Welt zunehmender systemischer Rivalität, in der einige autokratische Regime die internationale Ordnung zu beugen versuchen, um ihren Einflussbereich zu vergrößern, und dabei nicht nur militärische Macht, sondern auch wirtschaftlichen Einfluss nutzen”, sagte die Ministerin in ihrer Videoansprache vor der australischen Denkfabrik Lowy Institute. Eigentlich hatte Baerbock persönlich vor Ort sein wollen. Doch sie musste ihre Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi wegen Problemen des Regierungsfliegers absagen.

Australiens Erfahrungen mit von China verhängten Handelsverboten hätten Deutschlands Politikwechsel gegenüber Peking beeinflusst, betonte die Ministerin. “Wir haben schmerzlich erfahren, wie verwundbar uns unsere einseitigen Abhängigkeiten von russischen Energieimporten gemacht haben. Diesen Fehler wollen wir nicht wiederholen.”

Deutschland wolle die direkte Versorgung mit Seltenen Erden und Lithium aus Australien aufbauen. Der “riskante Umweg” über China, wo das meiste australische Lithium verarbeitet wird, müsse dabei reduziert werden. Australien, das die Hälfte des weltweiten Lithiums produziert, bemüht sich um ausländische Investitionen, um die Verarbeitung vor Ort zu etablieren, und hat in diesem Jahr zwei chinesische Investitionen in Unternehmen für seltene Erden blockiert.

Zahlreiche Länder orientierten sich nach den Worten Baerbocks aus Mangel an Alternativen an China, und Deutschland wolle helfen, dies zu ändern. Man werde keine neue Konfrontation zwischen den Blöcken fördern, aber seine Handelspartner diversifizieren und Risiken abbauen.

Baerbock reagierte am Dienstag zudem gelassen auf das Treffen um eine mögliche Erweiterung der Brics-Gruppe (siehe unsere Analyse oben): “Ich bin weder enttäuscht noch sehe ich eine Spaltung oder Schwächung von G20”. rtr/cyb

Das Oberste Gericht in Hongkong hat entschieden, dass nach dem nationalen Sicherheitsgesetz verhängte Haftstrafen nicht verkürzt werden können. Bei der Beschreibung der Straflänge verwende das Gesetz “verbindliche Formulierungen”, erklärten die Richter laut der Nachrichtenagentur AFP.

Zuvor war der wegen “Anstachelung zur Abspaltung” zu fünf Jahren Gefängnis verurteilte Student Lui Sai-yu in Berufung gegangen. Er forderte eine Strafminderung, weil er sich schuldig bekannt hatte. Das war bislang eine im Hongkonger Gewohnheitsrecht übliche Praxis.

Nach dem Urteil der obersten Richter ist das Gesetz zur nationalen Sicherheit jedoch strikt anzuwenden. Für eine “Anstiftung zur Abspaltung” sieht dieses Gesetz Strafen von mindestens fünf und höchstens zehn Jahren vor. flee

China hat eine Geldstrafe gegen die US-amerikanische Due-Diligence-Firma Mintz Group verhängt. Das Unternehmen muss nach Angaben des Pekinger Amtes für Statistik umgerechnet rund 1,5 Millionen US-Dollar zahlen, weil es auf illegale Weise Statistiken erhoben habe, wie Bloomberg am Dienstag berichtete.

Demnach soll Mintz bei 37 Projekten zwischen März 2019 und Juli 2022 gegen Gesetze verstoßen haben. Mintz habe “auslandsbezogene Statistiken und Erhebungen” durchgeführt, ohne die entsprechenden Lizenzen für solche Aktivitäten zu erhalten, hieß es in der Erklärung der Behörden. Mintz antwortete zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Im Zusammenhang mit einer Verschärfung des chinesischen “Anti-Spionage-Gesetzes” im Frühjahr gehen die Behörden vor allem auch verschärft gegen US-Beratungsfirmen vor. Im März durchsuchten Beamte Mintz-Büros in Peking und nahmen fünf chinesische Mitarbeiter des Unternehmens fest. Das Außenministerium erklärte damals, das Unternehmen stehe im Verdacht, illegale Geschäfte zu tätigen. Auch bei der China-Tochter der US-Unternehmensberatung Bain gab es im Frühjahr eine Razzia. ck

Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen die Militärakademien Rekorde bei ihren Neuzugängen, berichtet die South China Morning Post unter Bezug auf die offizielle Zeitung der Volksbefreiungsarmee. So wurden in diesem Jahr 17.000 Schulabgänger an den insgesamt 27 Akademien aufgenommen, die höchste Zahl seit 2017 und 2.000 mehr als vergangenes Jahr.

Gleichzeitig hat die Jugendarbeitslosigkeit ebenfalls einen historischen Höchststand erreicht. Im Juni war nach offiziellen Angaben mehr als jeder fünfte 16- bis 24-Jährige in den Städten des Landes arbeitslos. Letzte Woche dann stoppte Peking die Veröffentlichung der monatlichen Daten zur Jugendarbeitslosigkeit mit der Begründung, dass die Arbeitskräftestatistiken “weiter verbessert und optimiert” werden müssten.

Das chinesische Verteidigungsministerium hatte im Juni mitgeteilt, dass den neuen Studierenden an den Militärakademien eine große Auswahl von Fächern angeboten werde, die sich “auf die Entwicklung künftiger Kriege fokussieren” würden. cyb

Zum ersten Mal seit Beginn der Covid-19-Maßnahmen ist ein Flugzeug der nordkoreanischen Air Koryo in Peking gelandet. Der Flug JS151 aus Pjöngjang erreichte Chinas Hauptstadt am Dienstag um 9:17 Uhr Ortszeit, kurz vor der geplanten Ankunftszeit. Nordkorea ist gerade dabei, sich langsam wieder zu öffnen. Das Land, ohnehin eines der politisch und wirtschaftlich isoliertesten der Welt, hatte sich in der Corona-Pandemie komplett abgeriegelt. Der Güterzug- und Schiffsverkehr hatte im vergangenen Jahr bereits wieder zugenommen. rtr

Von der Thinktankerin, zur Politik-Macherin – und wieder zurück: Abigaël Vasselier leitet seit ein paar Wochen das Foreign Relations-Team bei der deutschen China-Denkfabrik Merics. In ihrer neuen Position wird die Französin auch einen Fokus auf die China-Politik der EU legen. Als stellvertretende Abteilungsleiterin für China, Hongkong, Macao, Taiwan und die Mongolei beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) hatte sie diese bis vor kurzem noch selbst aktiv mitgestaltet. Ihren ersten Denkfabrikjob hatte Vasselier zuvor beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Dieses Prinzip der “revolving door” – also des Job-Tauschs wie in einer Drehtür – sieht sie als sehr wertvoll für ihre Arbeit. “Ich denke, wenn man einmal selbst in der Verwaltung gearbeitet hat, formuliert man politische Empfehlungen anders als davor”, sagt Vasselier. Wer “selbst im System mit angepackt” habe, könne besser einschätzen, was von einem Apparat wie der weitläufigen und gleichzeitig detaillierten EU-Verwaltung erwartbar sei. “Man weiß viel besser, auf welcher Ebene Debatten geführt und welche Stakeholder und Akteure zusammengebracht werden müssen.”

Nach fünf Jahren beim EEAS aber habe sie das Gefühl gehabt, sie müsse von der Verwaltung zurück in einen Raum, der wieder mehr Platz zum Nachdenken und neue Ideen lasse. Denn als Diplomatin sei dieser Raum doch ab und an eingeschränkt. Wenn sich mehr Menschen in die Job-Drehtür begeben würden, um auch einmal die jeweils andere Seite – Praxis getauscht gegen Theorie und andersherum – zu erkunden, hätte das ihrer Ansicht nach viel Potenzial. “Das würde der europäischen Politik helfen, mehr ‘out of the box’ zu denken, neue Ideen zu haben und proaktiver zu sein, das gilt auch in der China-Frage”, sagt Vasselier. Durch ihre Zeit beim EEAS gehe sie die Thinktank-Arbeit bei Merics nun anders an als bei ihrem ersten Denkfabrikjob bei ECFR.

Dass sie einmal in der Thinktank-Welt mit einem Fokus auf China und Asien landen würde, war für Vasselier bei ihrer ersten Berührung mit Mandarin noch ganz weit weg – gedanklich und geografisch. 1989 geboren, wuchs sie in der mittelgroßen Gemeinde Fos-sur-mer in Südfrankreich auf, nicht weit von Marseille. Auf dem Lycée in Istres gab es damals die Wahl für eine weitere Fremdsprache: Chinesisch. “Ich hätte lieber Arabisch gelernt, weil das alle meine Freunde sprachen, aber so wurde es eben Mandarin”, sagt Vasselier. Bei einem Klassenausflug nach Peking besuchte sie das erste Mal China.

Wie der erste Mandarin-Kontakt war auch Vasseliers weiteres China-Interesse ein wenig dem Zufall der Sprachwahl geschuldet. Denn für ihr Studium der Auswärtigen Beziehungen an der Universität Sciences Po in Aix-en-Provence musste sie eine Drittsprache neben Englisch belegen. Zur Auswahl stand Spanisch – oder abermals Mandarin. Um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, verbrachte sie während des Studiums ein Jahr an der China Foreign Affairs University in Peking.

Nach ihrem Bachelor-Studium machte Vasselier eine achtmonatige Stippvisite in der Beratungsbranche; dann zog es sie zurück an die Uni: Sie erfüllte sich den Traum eines Studiums an einer britischen Hochschule mit einem Masterabschluss in Asian Studies an der SOAS in London.

Während der Weg in die Asien- und China-Studien, wie Vasselier selbst sagt, auf mehreren Zufällen basierte, setzte sie von Beginn an klar auf eine gesamteuropäische Herangehensweise. “Die Erkenntnis, dass China nicht nur aus der nationalen Perspektive betrachtet werden kann, ergab sich ziemlich früh.” Nach ihrem Masterstudium bekam auch ihre Arbeit einen europäischen Fokus: Beim Thinktank ECFR arbeitete Vasselier eng mit dem französischen Sinologen François Godement zusammen, um ein Asien-Programm zu etablieren. Godement wurde ihr Mentor, zusammen veröffentlichten sie das Buch “China at the gates: A new power audit of EU-China relations”. Godement habe sie angehalten, mehr zu schreiben, erzählt Vasselier.

Ob sie dafür in den kommenden Monaten viel Zeit haben wird, wird sich zeigen. Die Agenda für ihre neue Position sei bereits gut gefüllt. Unter anderem beinhalte sie die Vorbereitung für den anstehenden EU-China-Gipfel und weitere hochrangige Dialoge. Bei ihrer Arbeit bei Merics sei es ihr wichtig, ihre französische Erfahrung mit einzubringen, betont Vasselier. “Der deutsch-französische Motor ist wichtig für Europa, auch in der China-Frage.” Nach Brüssel wird nun Berlin ihr neues Zuhause. Ein wenig Vorbereitung auf Deutschland hatte sie bereits: Vasselier ist mit einem Deutschen verheiratet. Amelie Richter

John Thornton, US-amerikanischer Geschäftsmann und China-Experte, ist in der Lenovo Group zum unabhängigen Non-Executive-Director und Mitglied des Nominierungs- und Governance-Komitees ernannt worden. Zuvor war Thornton unter anderem bis 2003 Co-Präsident und Direktor von Goldman Sachs.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Smogfrei auf dem SUP: Die ehemalige Kloake am Liangma-Fluss in Peking hat sich in ein attraktives Naherholungsgebiet verwandelt. Auch am Dienstag haben Freizeit-Wassersportler hier ihr Glück auf dem Wasser gesucht. Der Renaturierungspark erstreckt sich vom 3. zum 4. Ring.

der Brics-Gipfel dominiert die weltpolitische Debatte dieser Tage. Seit dem gestrigen Dienstag treffen sich in Johannesburg die Staats- und Regierungschefs fünf großer Schwellenländer, die mehr Mitspracherecht in der globalen Ordnung fordern: China, Indien, Russland, Brasilien und Südafrika. Sie sehen sich als Anwälte des Globalen Südens, der in der anschwellenden Diskussion über die Rolle des “Westens” immer stärker die Stimme erhebt. China ist das ökonomische und politische Schwergewicht der heterogenen Gruppe. Die kommenden Tage werden zeigen, ob es den Brics seinen Stempel aufdrücken wird oder sich die fünf Länder gleichberechtigt einigen, etwa über einen Modus zur Aufnahme weiterer Staaten.

Jedenfalls geht bei dem Gipfel eine Ära zu Ende, wie Frank Sieren analysiert: die Epoche, in der die Minderheit des globalen Nordens die Spielregeln der Mehrheit der restlichen Welt bestimmen konnte. Die Brics-Staaten wollen mitreden, wenn es um die Ausgestaltung der Weltordnung und ihrer Regeln geht.

Und auch wenn sich nicht alle als Gegner der USA sehen, so kritisieren sie doch relativ einmütig etwa das von Amerika und Europa dominierte Bretton-Woods-Finanzsystem aus Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Ein zentraler Fokus der Gruppe ist deshalb die sogenannte De-Dollarisierung: die Abwicklung internationaler Handelsströme ohne den US-Dollar, sondern in anderen Währungen. Worum es den Brics dabei geht, und wieso der chinesische Yuan bis auf Weiteres nicht zur Leitwährung aufsteigen kann, erklärt Finn Mayer-Kuckuk.

Wir werden den Gipfel bis einschließlich Donnerstag genau beobachten und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,

Der Dienstag galt noch dem Warmlaufen vor dem großen Gipfeltreffen der Brics-Staaten China, Indien, Russland, Brasilien und Gastgeber Südafrika in Johannesburg. Der Gipfel soll der Gruppe neue Dynamik bei ihrem Vorstoß verleihen, sich selbst und anderen Ländern des globalen Südens mehr Mitsprache in der Weltpolitik zu erstreiten. Ein zentrales Anliegen von Staatschef Xi Jinping beim Zusammentreffen mit Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa: die Erweiterung der Gruppe um neue Mitglieder.

40 Länder haben nach Angaben Südafrikas grundsätzlich Interesse gezeigt, 23 Länder konkretes Interesse. Es gibt keine Bewerberliste, doch es kursieren Namen wie Saudi-Arabien, Ägypten, Indonesien oder Argentinien. Länder klopften “an die Tür der Brics” schrieb Xi in einem Gastbeitrag, der am Montag in mehreren südafrikanischen Medien veröffentlicht wurde. China und Südafrika “werden die internationale Gemeinschaft dazu drängen, sich wieder auf Entwicklungsfragen zu konzentrieren, eine größere Rolle des Brics-Kooperationsmechanismus in der Weltordnungspolitik zu fördern und die Stimme der Brics zu stärken”, hieß es darin.

Das Thema Erweiterung dürfte zu einem zentralen Thema des Gipfels werden. Vor allem China und auch Russland drängen auf eine Erweiterung, um ein Gegengewicht zu dem G7-Bündnis der wichtigsten westlichen Industrieländer zu schaffen. Etwas vorsichtiger sind Indien, Brasilien und Südafrika, die engere Beziehungen mit westlichen Staaten pflegen. “Wir wollen kein Gegenpol zur G7, G20 oder den Vereinigten Staaten sein”, sagte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Dienstag. Die Brics-Gruppe sei nicht dazu gedacht, andere internationale Koalitionen oder die USA herauszufordern.

So oder so: Der 15. Brics-Gipfel ist historisch. Denn in Südafrika geht eine Epoche zu Ende. Die Epoche, in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen konnte. Dieses Zeitalter begann mit der Kolonialzeit. Lange hatten die Europäer die globale Vorherrschaft, zuletzt das Britische Empire, das noch vor 100 Jahren ein Viertel der Welt regierte. Spätestens Mitte des 20. Jahrhunderts wanderte die Vorherrschaft weiter in die USA, die Ende des 20. Jahrhunderts nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zur alleinigen Weltmacht aufstiegen.

Die USA blieben für die folgenden drei Dekaden die alleinige Weltmacht. Das war die Zeit, in der China noch mit sich selbst beschäftigt war. Die Volksrepublik fungierte zwar schon als Fabrik der Welt, hatte aber auf die globalen Spielregeln kaum Einfluss. Auch heute wäre der Einfluss Chinas noch beschränkt, hätten sich nicht die Aufsteigerländer in den Brics zusammengetan.

Es sind Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Russland und China haben autoritäre Systeme; Indien, Brasilien und Südafrika sind Demokratien. Ihr Entwicklungsstand ist sehr unterschiedlich. Chinas Wirtschaft ist größer als die der vier anderen zusammen: Es hat 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft. Russland nicht einmal drei Prozent. China ist eine Hightech- und Produktionsmacht, Südafrika eine Rohstoffmacht. China, Russland und Indien besitzen Atomwaffen, die anderen beiden nicht.

Eines aber eint diese Länder: Sie wollen mehr globale Mitbestimmung und damit ein wirkliches Ende der Kolonialzeit. Sie wollen eine Weltordnung, die nicht mehr die Machtverhältnisse von vor 70 Jahren widerspiegelt, sondern die heutigen. Sie wollen das Ende einer Welt, die es sich leisten konnte, die Kolonialzeit nicht aufzuarbeiten.

Dass die Brics-Länder ausgerechnet im Schatten des Ukrainekriegs enger zusammen gerückt sind, ist eine bittere Ironie der Geschichte. Wladimir Putin sitzt virtuell mit am Tisch. Eingereist ist er aus Sorge vor einer Festnahme nicht: Südafrika als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs hätte dessen Haftbefehl gegen Putin im Zusammenhang mit dem Krieg umsetzen müssen.

Die anderen Brics-Mitglieder wollen Frieden in der Ukraine nicht durch Sanktionen oder den Ausschluss Russlands aus der Weltgemeinschaft schaffen, sondern durch Verhandlungen. So vereint kommen sie nun nach drei virtuellen Covid-Jahren nun erstmals real zusammen. Das ist irritierend und bitter für eine EU, die Russland gerne in einer Außenseiterrolle sehen möchte.

Es ist sicher auch wenig Trotz beim Vorgehen der vier Brics-Partner Russlands. Sie wollen es anders machen als die etablierten Industrieländer. Sie sind nicht für China und gegen die USA, sondern sie wollen mitentscheiden. Sie wollen eine Wahl haben. Dass sie nun auch mächtig genug dazu sind, fühlt sich für sie gut an. Es herrscht Aufbruchsstimmung.

Denn die Brics sind auf einmal zu einer ernstzunehmenden Gegenbewegung zu den G7, dem Club reicher Industrienationen, geworden. 1973 gegründet, vertreten die G7 (USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan) heute zehn Prozent der Weltbevölkerung und 27 Prozent der Weltwirtschaft, Tendenz sinkend. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der G7 ist allerdings dreimal so hoch wie der globale Durchschnitt. Zwischenzeitlich durch die Aufnahme Russlands zur G8 angewachsen, wurde der Club 2014 wieder zur G7, weil er Russland 2014 wegen der Krim-Annexion wieder herauswarf.

Als der Begriff “Bric” im Jahr 2001 von dem Goldman-Sachs-Manager Jim O’Neill erfunden wurde, waren die vier – zunächst noch ohne Südafrika – Entwicklungsländer mit spannenden Investitionschancen. China wurde im gleichen Jahr in die WTO aufgenommen – damals auf dem Weg hin zur Fabrik der Welt, und keineswegs als Wettbewerber angesehen.

2009 trafen sich die Bric-Staaten erstmals auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, ein Jahr später stieß Südafrika dazu und machte die Gruppe zur “Brics”. Inzwischen sind die einstmals Kleinen groß und wirtschaftlich stark: Sie repräsentieren 40 Prozent der Weltbevölkerung – weit mehr als die G7 – und tragen nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 32 Prozent zur Weltwirtschaft bei, mehr als die G7. Der Trend ist wahrscheinlich unumkehrbar: Für 2028 rechnet der IWF mit einem Verhältnis von 27,8 Prozent (G7) zu 35 Prozent (Brics).

Aus eigener Sicht vertreten die G7 die freie, wohlhabende, wohlmeinende und fortschrittliche Welt, die gemeinsam die Zukunft fairer, grüner und prosperierender machen will. Sie konnten sich lange gegen die Aufsteiger durchsetzen, obwohl sie global in der Minderheit sind.

Doch aus Sicht einiger Vertreter der globalen Mehrheit vertreten sie eben nur eine reiche, oft überhebliche globale Minderheit der ehemaligen Kolonialmächte. Kraftlos, konfus und rechthaberisch, mit gestrigen Ansichten, geprägt von Doppelmoral. Dagegen formieren sich die Brics-Staaten. Es geht ihnen um gegenseitigen Respekt, Verständnis, Gleichberechtigung und Solidarität – so die Brics-Erklärung von 2022.

Diese passt in eine aktuell anschwellende globale Debatte über die Rolle des Westens. Denn auch andere große Schwellenländer, Demokratien eingeschlossen, haben aufgrund von Kolonialismos oder den Klimasünden der Industrieländer durchaus ein zwiespältiges Verhältnis zum globalen Norden.

Und es geht dabei nicht nur um Narrative, sondern ebenso auch um Macht und konkrete Interessen. Wie attraktiv das ist, zeigt die lange Liste beitrittswilliger Länder. Und Brics will nach eigenen Angaben eine “offene, einbindende und konsensorientierte” Süd-Süd-Kooperation sein. Das Anliegen einer solchen Süd-Süd-Kooperation wird immer wichtiger. Damit die Vereinten Nationen oder die G20 handlungsfähig bleiben, gilt es von nun an für den Westen, Kompromisse mit den Brics-Ländern zu finden. Denn ohne sie gibt es keine Mehrheiten mehr.

Zwar sind viele Szenarien denkbar, in denen sich die Brics-Länder zerstreiten und die Amerikaner noch einmal der lachende Dritte werden. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass eine neue Weltordnung entsteht, die nicht mehr vom Faustrecht einer stärkeren Minderheit, sondern vom Konsens einer relativen Mehrheit unterschiedlicher Zusammensetzung geprägt ist. Diese zähmt dann – hoffentlich – auch die Alleinherrschersehnsüchte der immer stärker werdenden Weltmacht China. Mitarbeit: Christiane Kühl

Wer die Weltleitwährung besitzt, hat gewaltige Vorteile. Die USA können sich beispielsweise unbegrenzt verschulden, weil unbegrenzt Nachfrage nach Dollar besteht. Damit können sie auch ein beliebig hohes Handelsdefizit aushalten.

Der Traum des globalen Südens, den Dollar als Leitwährung abzulösen, hat aber auch politisch-psychologische Gründe. Die ständige Verwendung des Dollar für Geschäfte auch fernab der USA erinnern ständig daran, wer immer noch die dominierende Volkswirtschaft auf dem Planeten ist.

Für die Ablösung des US-Dollar stehen nun zwei Möglichkeiten im Raum. China trägt seinen Handelspartnern recht offensiv die Nutzung seiner Währung an und schlägt den Übergang zum Yuan auch im Brics-Rahmen vor. Andere Brics-Länder bevorzugen dagegen die Idee einer ganz neuen Währung, weil sie nicht den Fokus auf die USA durch einen Fokus auf China ersetzen wollen. Ihr Ziel ist vielmehr echte Vielfalt.

Doch diese Diskussion betrifft eine ferne Zukunft. Tatsächlich macht der Dollar im internationalen Zahlungssystem Swift derzeit etwas über 40 Prozent aller Transaktionen aus, danach folgt der Euro mit einem Wert zwischen 30 und 40 Prozent. Das britische Pfund und der japanische Yen stellen einstellige Prozentzahlen; und rund zwei Prozent des Transaktionsvolumens entfallen auf den Yuan.

Die genauen Werte schwanken monatlich. Wenn beispielsweise Deutschland von Katar eine Lieferung Flüssiggas bezieht und es bezahlt, dann erfolgt diese Transaktion in Dollar. Das gilt für praktisch alle Kreuz- und Querbeziehungen im Welthandel, auch ohne amerikanische Beteiligung.

Daran hat sich auch nichts geändert, seit China den Yuan als Alternative ins Spiel gebracht hat. Seit ungefähr 2010 existieren dafür eigene Programme, und es läuft eine Diskussion über die Fortschritte der Handelbarkeit. Große Hoffnungen knüpft Peking an Yuan-Handelsplätze im Ausland, beispielsweise in Frankfurt.

Zwar ist der Yuan inzwischen zur wichtigsten Währung des direkten Handels mit China geworden, was ein Erfolg für die chinesische Devisenpolitik ist. Doch in diesem Fall nutzen die Handelspartner beispielsweise Yuan, die sie beim Verkauf von Rohstoffen eingenommen haben, um im Gegenzug Industrieprodukte aus China zu beziehen. Anders als der Dollar spielt der Yuan keinerlei Rolle, wenn seine Heimat nicht beteiligt ist.

Das liegt daran, dass der Yuan nicht frei handelbar ist. Die USA, Japan oder die Europäer haben das Selbstbewusstsein, ihre Währung dem freien Spiel des Marktes zu überlassen. Jeder Devisenhändler weltweit kann den Dollar in beliebiger Menge kaufen und verkaufen. Dabei entstehen laufend Marktpreise im Vergleich zu den anderen Währungen. Dabei passiert auch mal ein Absturz, so wie jetzt beim Yen.

China kann und wird seine sozialistische “Volkswährung”, was Renminbi direkt übersetzt heißt, daher nicht frei handelbar machen. Staats- und Parteichef Xi Jinping will den Yuan zwar international als Handelswährung verkaufen – er will aber vor allem im Inland die Kontrolle über die Finanzwirtschaft behalten. Beides geht nicht.

Die Partei weiß wohl, warum sie diesen Kurs wählt. Wenn der Yuan frei handelbar wäre, dann hätte seit Beginn der Immobilienkrise eine rasante Flucht aus Chinas Finanzmärkten stattgefunden. Denn lokale Banken und Gebietskörperschaften sind in den Strudel der fallenden Immobilien-Bewertungen geraten. Der Yuan würde folglich einen rapiden Wertverfall erleben und damit einen Vertrauensverlust. In der chinesischen Wirtschaft würde es allenthalben an Geld fehlen.

Doch all das kann nicht passieren. Denn die chinesische Notenbank setzt den Kurs täglich innerhalb einer festgelegten Schwankungsbreite global fest. Die Währung ist also weiterhin kontrolliert, nicht frei konvertierbar. Es sind auch keine beliebigen Überweisungen ins Ausland möglich. Für große Summen müssen die Finanzabteilungen der Unternehmen Anträge stellen. Das alles bedeutet, dass der Yuan nicht Teil des weltweiten Devisenhandels ist. Solange China nicht bereit ist, Kapitalflucht und Kursschwankungen hinzunehmen, wird es also keine Weltleitwährung Yuan geben.

Währungen spielen jedoch nicht nur im Handel eine Rolle, sondern auch als Devisenreserven. Dieses Phänomen gibt es erst seit dem Ende der Goldstandards. Vorher deckten sich die Zentralbanken mit Gold ein, um den eigenen Wechselkurs in Krisen stabilisieren zu können.

Heute ist Geld ein reines Computerspiel – und die Rolle des Goldes hat weitgehend der Dollar übernommen, weil er überall auf der Welt akzeptiert wird. Nach Zahlen des Internationalen Währungsfondsvon 2022 dominiert der Dollar die weltweiten Devisenreserven mit einem Anteil von knapp 60 Prozent, gefolgt vom Euro mit knapp 20 Prozent. Der Renminbi lag bei 2,9 Prozent.

Die weltweit hohen Dollar-Reserven haben ihre Ursache aber auch in dem gigantischen US-Handelsdefizit. Das Defizit bedeutet zwangsläufig, dass die USA mehr Waren erhalten als ihre Geschäftspartner im Ausland – und diese dafür auf ihren Dollar sitzenbleiben. So ergeht es auch China und seinen Unternehmen.

Und wer Dollar hält, muss sie in Dollar-Geldanlagen investieren. Das sind in erster Linie US-Staatsanleihen. Wenn China einen Handelsüberschuss mit den USA erzielt, dann liefert es nicht nur quasi kostenlose Produkte nach Amerika, sondern finanziert auch den US-Haushalt. Im Mai hielt China nach Angaben des Datenanbieters CEIC Data knapp 847.000 Milliarden Dollar allein an US-Staatsanleihen. Das ist zwar deutlich weniger als die 1.300 Milliarden im November 2013, aber immer noch eine ganze Menge.

Kein Wunder, dass auch China gerne von dieser toxischen Beziehung loskommen möchte. Das erweist sich aber als schwer. Chinas Exporteure schaffen im Amerikahandel wertvolle Arbeitsplätze. Es läuft daher zwar eine Umschichtung der Reserven weg vom Dollar. Diese ändert aber nichts an seiner Dominanz.

Der Euro ist wegen der Größe und Tiefe des europäischen Wirtschaftsraums zwar die Nummer Zwei, aber ebenfalls keine Bedrohung für die Vormachtstellung des Dollar. Dabei war das einmal eine der Hoffnungen, die an die Einführung der europäischen Währung geknüpft waren.

Eine gemeinsame Brics-Währung hätte jedoch gute Erfolgsaussichten, dem Dollar zumindest im globalen Süden als Devise für Handelsabwicklung und zur Bildung von Reserven Konkurrenz zu machen. Wenn die Brics-Staaten alle an einem Strang ziehen und ein solches Projekt fest entschlossen einführen, können Dollarraum und Eurozone nur wenig gegen ihren Bedeutungsverlust unternehmen.

Der Plan weckt Erinnerungen an den ECU. Die europäische Währungseinheit war ein Vorläufer des Euro, als die Mitgliedsstaaten noch ihre eigenen Devisen wie D-Mark und Francs hatten. Ein anderer Vergleich, der sich anbietet, sind die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds, die sich ebenfalls in Teilbereichen wie Geld verwenden lassen, ohne die nationalen Währungen zu verdrängen.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie weit die Brics-Staaten ihre jeweils eigenen Interessen zurückstellen, um einem gemeinsamen Projekt den Weg freizumachen. Es eint sie zwar der Zorn auf den alten Westen, aber das reicht nicht als wirtschaftspolitisches Programm. Wird Russland, wird Indien, wird China, wird Brasilien wirklich seine finanzpolitische Freiheit zugunsten anderer einschränken?

Wie viel Koordination ein gemeinsames Währungsprojekt erfordert, zeigt schon der Euro. Er umspannt einen vergleichsweise homogenen Wirtschaftsraum und ist doch immer wieder von Problemen geplagt. Die Existenz des Euro ist das Produkt einer historischen Konstellation, in der alle Beteiligten zu großen Zugeständnissen bereit waren und finanzielle Souveränität abgegeben haben.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Deutschland will nach den Worten von Außenministerin Annalena Baerbock enger mit Nationen wie Australien zusammenarbeiten, um die Spannungen im indopazifischen Raum zu deeskalieren. China stelle eine Herausforderung für die “Grundlagen unseres Zusammenlebens in dieser Welt” dar, sagte Baerbock am Dienstag. “China hat sich verändert, und deshalb muss sich auch unsere Politik gegenüber China ändern.”

“Was wir sehen, ist das Entstehen einer Welt zunehmender systemischer Rivalität, in der einige autokratische Regime die internationale Ordnung zu beugen versuchen, um ihren Einflussbereich zu vergrößern, und dabei nicht nur militärische Macht, sondern auch wirtschaftlichen Einfluss nutzen”, sagte die Ministerin in ihrer Videoansprache vor der australischen Denkfabrik Lowy Institute. Eigentlich hatte Baerbock persönlich vor Ort sein wollen. Doch sie musste ihre Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi wegen Problemen des Regierungsfliegers absagen.

Australiens Erfahrungen mit von China verhängten Handelsverboten hätten Deutschlands Politikwechsel gegenüber Peking beeinflusst, betonte die Ministerin. “Wir haben schmerzlich erfahren, wie verwundbar uns unsere einseitigen Abhängigkeiten von russischen Energieimporten gemacht haben. Diesen Fehler wollen wir nicht wiederholen.”

Deutschland wolle die direkte Versorgung mit Seltenen Erden und Lithium aus Australien aufbauen. Der “riskante Umweg” über China, wo das meiste australische Lithium verarbeitet wird, müsse dabei reduziert werden. Australien, das die Hälfte des weltweiten Lithiums produziert, bemüht sich um ausländische Investitionen, um die Verarbeitung vor Ort zu etablieren, und hat in diesem Jahr zwei chinesische Investitionen in Unternehmen für seltene Erden blockiert.

Zahlreiche Länder orientierten sich nach den Worten Baerbocks aus Mangel an Alternativen an China, und Deutschland wolle helfen, dies zu ändern. Man werde keine neue Konfrontation zwischen den Blöcken fördern, aber seine Handelspartner diversifizieren und Risiken abbauen.

Baerbock reagierte am Dienstag zudem gelassen auf das Treffen um eine mögliche Erweiterung der Brics-Gruppe (siehe unsere Analyse oben): “Ich bin weder enttäuscht noch sehe ich eine Spaltung oder Schwächung von G20”. rtr/cyb

Das Oberste Gericht in Hongkong hat entschieden, dass nach dem nationalen Sicherheitsgesetz verhängte Haftstrafen nicht verkürzt werden können. Bei der Beschreibung der Straflänge verwende das Gesetz “verbindliche Formulierungen”, erklärten die Richter laut der Nachrichtenagentur AFP.

Zuvor war der wegen “Anstachelung zur Abspaltung” zu fünf Jahren Gefängnis verurteilte Student Lui Sai-yu in Berufung gegangen. Er forderte eine Strafminderung, weil er sich schuldig bekannt hatte. Das war bislang eine im Hongkonger Gewohnheitsrecht übliche Praxis.

Nach dem Urteil der obersten Richter ist das Gesetz zur nationalen Sicherheit jedoch strikt anzuwenden. Für eine “Anstiftung zur Abspaltung” sieht dieses Gesetz Strafen von mindestens fünf und höchstens zehn Jahren vor. flee

China hat eine Geldstrafe gegen die US-amerikanische Due-Diligence-Firma Mintz Group verhängt. Das Unternehmen muss nach Angaben des Pekinger Amtes für Statistik umgerechnet rund 1,5 Millionen US-Dollar zahlen, weil es auf illegale Weise Statistiken erhoben habe, wie Bloomberg am Dienstag berichtete.

Demnach soll Mintz bei 37 Projekten zwischen März 2019 und Juli 2022 gegen Gesetze verstoßen haben. Mintz habe “auslandsbezogene Statistiken und Erhebungen” durchgeführt, ohne die entsprechenden Lizenzen für solche Aktivitäten zu erhalten, hieß es in der Erklärung der Behörden. Mintz antwortete zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Im Zusammenhang mit einer Verschärfung des chinesischen “Anti-Spionage-Gesetzes” im Frühjahr gehen die Behörden vor allem auch verschärft gegen US-Beratungsfirmen vor. Im März durchsuchten Beamte Mintz-Büros in Peking und nahmen fünf chinesische Mitarbeiter des Unternehmens fest. Das Außenministerium erklärte damals, das Unternehmen stehe im Verdacht, illegale Geschäfte zu tätigen. Auch bei der China-Tochter der US-Unternehmensberatung Bain gab es im Frühjahr eine Razzia. ck

Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen die Militärakademien Rekorde bei ihren Neuzugängen, berichtet die South China Morning Post unter Bezug auf die offizielle Zeitung der Volksbefreiungsarmee. So wurden in diesem Jahr 17.000 Schulabgänger an den insgesamt 27 Akademien aufgenommen, die höchste Zahl seit 2017 und 2.000 mehr als vergangenes Jahr.

Gleichzeitig hat die Jugendarbeitslosigkeit ebenfalls einen historischen Höchststand erreicht. Im Juni war nach offiziellen Angaben mehr als jeder fünfte 16- bis 24-Jährige in den Städten des Landes arbeitslos. Letzte Woche dann stoppte Peking die Veröffentlichung der monatlichen Daten zur Jugendarbeitslosigkeit mit der Begründung, dass die Arbeitskräftestatistiken “weiter verbessert und optimiert” werden müssten.

Das chinesische Verteidigungsministerium hatte im Juni mitgeteilt, dass den neuen Studierenden an den Militärakademien eine große Auswahl von Fächern angeboten werde, die sich “auf die Entwicklung künftiger Kriege fokussieren” würden. cyb

Zum ersten Mal seit Beginn der Covid-19-Maßnahmen ist ein Flugzeug der nordkoreanischen Air Koryo in Peking gelandet. Der Flug JS151 aus Pjöngjang erreichte Chinas Hauptstadt am Dienstag um 9:17 Uhr Ortszeit, kurz vor der geplanten Ankunftszeit. Nordkorea ist gerade dabei, sich langsam wieder zu öffnen. Das Land, ohnehin eines der politisch und wirtschaftlich isoliertesten der Welt, hatte sich in der Corona-Pandemie komplett abgeriegelt. Der Güterzug- und Schiffsverkehr hatte im vergangenen Jahr bereits wieder zugenommen. rtr

Von der Thinktankerin, zur Politik-Macherin – und wieder zurück: Abigaël Vasselier leitet seit ein paar Wochen das Foreign Relations-Team bei der deutschen China-Denkfabrik Merics. In ihrer neuen Position wird die Französin auch einen Fokus auf die China-Politik der EU legen. Als stellvertretende Abteilungsleiterin für China, Hongkong, Macao, Taiwan und die Mongolei beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) hatte sie diese bis vor kurzem noch selbst aktiv mitgestaltet. Ihren ersten Denkfabrikjob hatte Vasselier zuvor beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Dieses Prinzip der “revolving door” – also des Job-Tauschs wie in einer Drehtür – sieht sie als sehr wertvoll für ihre Arbeit. “Ich denke, wenn man einmal selbst in der Verwaltung gearbeitet hat, formuliert man politische Empfehlungen anders als davor”, sagt Vasselier. Wer “selbst im System mit angepackt” habe, könne besser einschätzen, was von einem Apparat wie der weitläufigen und gleichzeitig detaillierten EU-Verwaltung erwartbar sei. “Man weiß viel besser, auf welcher Ebene Debatten geführt und welche Stakeholder und Akteure zusammengebracht werden müssen.”

Nach fünf Jahren beim EEAS aber habe sie das Gefühl gehabt, sie müsse von der Verwaltung zurück in einen Raum, der wieder mehr Platz zum Nachdenken und neue Ideen lasse. Denn als Diplomatin sei dieser Raum doch ab und an eingeschränkt. Wenn sich mehr Menschen in die Job-Drehtür begeben würden, um auch einmal die jeweils andere Seite – Praxis getauscht gegen Theorie und andersherum – zu erkunden, hätte das ihrer Ansicht nach viel Potenzial. “Das würde der europäischen Politik helfen, mehr ‘out of the box’ zu denken, neue Ideen zu haben und proaktiver zu sein, das gilt auch in der China-Frage”, sagt Vasselier. Durch ihre Zeit beim EEAS gehe sie die Thinktank-Arbeit bei Merics nun anders an als bei ihrem ersten Denkfabrikjob bei ECFR.

Dass sie einmal in der Thinktank-Welt mit einem Fokus auf China und Asien landen würde, war für Vasselier bei ihrer ersten Berührung mit Mandarin noch ganz weit weg – gedanklich und geografisch. 1989 geboren, wuchs sie in der mittelgroßen Gemeinde Fos-sur-mer in Südfrankreich auf, nicht weit von Marseille. Auf dem Lycée in Istres gab es damals die Wahl für eine weitere Fremdsprache: Chinesisch. “Ich hätte lieber Arabisch gelernt, weil das alle meine Freunde sprachen, aber so wurde es eben Mandarin”, sagt Vasselier. Bei einem Klassenausflug nach Peking besuchte sie das erste Mal China.

Wie der erste Mandarin-Kontakt war auch Vasseliers weiteres China-Interesse ein wenig dem Zufall der Sprachwahl geschuldet. Denn für ihr Studium der Auswärtigen Beziehungen an der Universität Sciences Po in Aix-en-Provence musste sie eine Drittsprache neben Englisch belegen. Zur Auswahl stand Spanisch – oder abermals Mandarin. Um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, verbrachte sie während des Studiums ein Jahr an der China Foreign Affairs University in Peking.

Nach ihrem Bachelor-Studium machte Vasselier eine achtmonatige Stippvisite in der Beratungsbranche; dann zog es sie zurück an die Uni: Sie erfüllte sich den Traum eines Studiums an einer britischen Hochschule mit einem Masterabschluss in Asian Studies an der SOAS in London.

Während der Weg in die Asien- und China-Studien, wie Vasselier selbst sagt, auf mehreren Zufällen basierte, setzte sie von Beginn an klar auf eine gesamteuropäische Herangehensweise. “Die Erkenntnis, dass China nicht nur aus der nationalen Perspektive betrachtet werden kann, ergab sich ziemlich früh.” Nach ihrem Masterstudium bekam auch ihre Arbeit einen europäischen Fokus: Beim Thinktank ECFR arbeitete Vasselier eng mit dem französischen Sinologen François Godement zusammen, um ein Asien-Programm zu etablieren. Godement wurde ihr Mentor, zusammen veröffentlichten sie das Buch “China at the gates: A new power audit of EU-China relations”. Godement habe sie angehalten, mehr zu schreiben, erzählt Vasselier.

Ob sie dafür in den kommenden Monaten viel Zeit haben wird, wird sich zeigen. Die Agenda für ihre neue Position sei bereits gut gefüllt. Unter anderem beinhalte sie die Vorbereitung für den anstehenden EU-China-Gipfel und weitere hochrangige Dialoge. Bei ihrer Arbeit bei Merics sei es ihr wichtig, ihre französische Erfahrung mit einzubringen, betont Vasselier. “Der deutsch-französische Motor ist wichtig für Europa, auch in der China-Frage.” Nach Brüssel wird nun Berlin ihr neues Zuhause. Ein wenig Vorbereitung auf Deutschland hatte sie bereits: Vasselier ist mit einem Deutschen verheiratet. Amelie Richter

John Thornton, US-amerikanischer Geschäftsmann und China-Experte, ist in der Lenovo Group zum unabhängigen Non-Executive-Director und Mitglied des Nominierungs- und Governance-Komitees ernannt worden. Zuvor war Thornton unter anderem bis 2003 Co-Präsident und Direktor von Goldman Sachs.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Smogfrei auf dem SUP: Die ehemalige Kloake am Liangma-Fluss in Peking hat sich in ein attraktives Naherholungsgebiet verwandelt. Auch am Dienstag haben Freizeit-Wassersportler hier ihr Glück auf dem Wasser gesucht. Der Renaturierungspark erstreckt sich vom 3. zum 4. Ring.