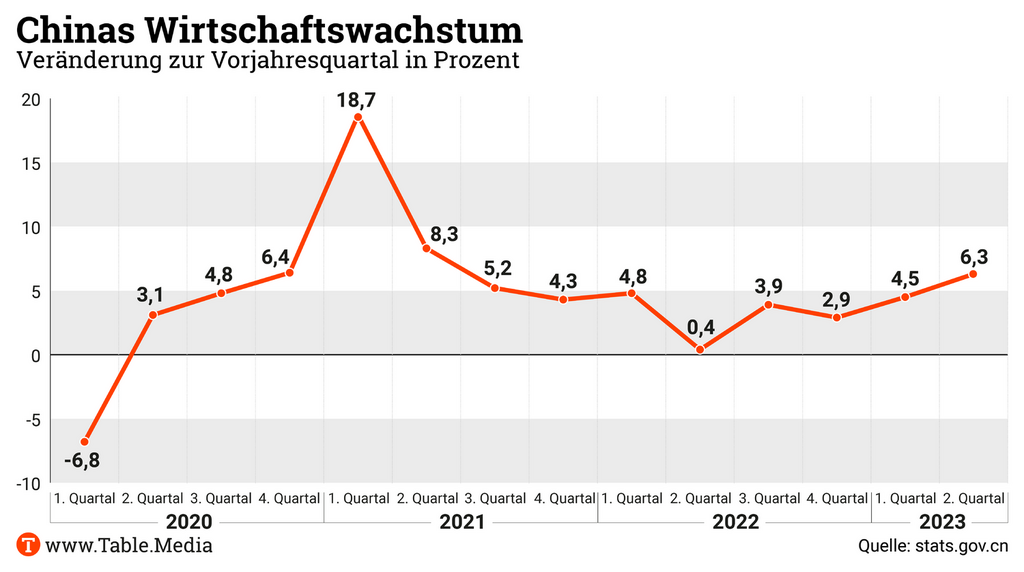

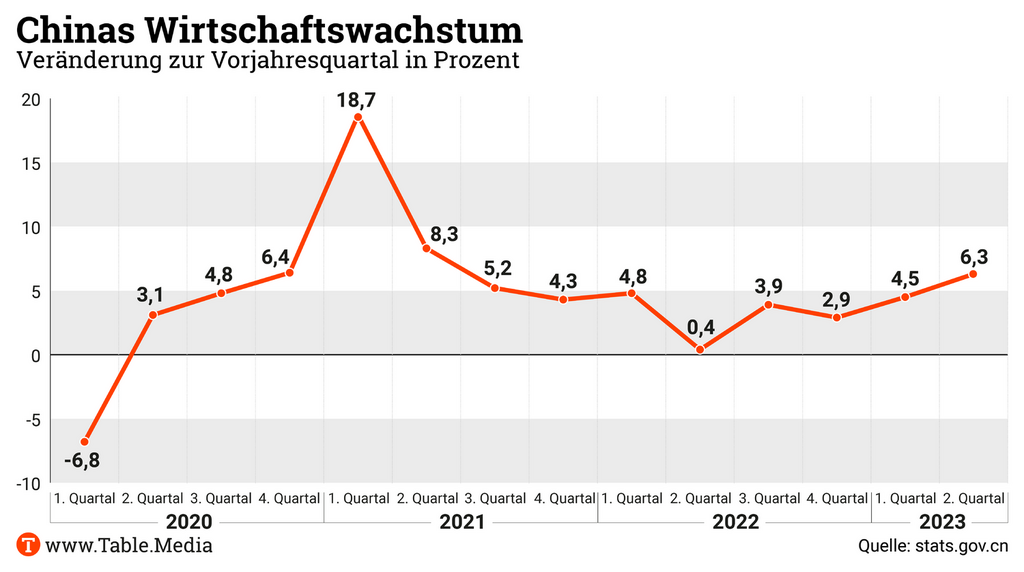

6,3 Prozent Wirtschaftswachstum – das klingt eigentlich ganz gut. Und doch sind Analysten unzufrieden. Denn die beeindruckende Zahl beruht auf dem Vergleich mit dem zweiten Vierteljahr 2022, als sich weite Teile des Landes, darunter die Finanzmetropole Shanghai, in rigiden Corona-Lockdowns befanden. Vergleicht man das Wachstum im zweiten Quartal mit dem ersten Jahresquartal, dann ist Chinas Wirtschaft lediglich um 0,8 Prozent gestiegen. Der Aufschwung bleibt also auch in Fernost aus.

Glücklich über Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ist auch die chinesische Führung nicht. Und doch setzt Peking weiter auf den russischen Machthaber. Denn sollte er gestürzt werden, käme entweder ein pro-westlicher Oligarch an die Macht. Dann wäre Peking isoliert. Oder aber jemand vom Kaliber eines Prigoschin würde die Macht im Kreml übernehmen. Für Peking sei es wichtig, dass Russland nicht im Chaos versinke, analysiert Christiane Kühl – ein Land, mit dem China eine 4300 Kilometer lange Grenze teilt und mit dem es eine strategische Partnerschaft verbindet. Putins Invasion der Ukraine zum Trotz.

Das Statistikamt in Peking meldete am Montag ein Wachstum von 6,3 Prozent für das zweite Quartal und 5,5 Prozent für das erste Halbjahr. Ein kräftiges Plus, das für eine Stabilisierung der Lage spricht, nachdem die Konjukturnachrichten in den vergangenen Monaten durchweg düster aussahen. Trotz weiterhin schwacher Eckdaten gelingt es der Regierung offenbar, den Absturz zu vermeiden. “Wir denken nicht, dass Peking angesichts der heute veröffentlichten Daten die Konjunkturförderung weiter herauffährt”, schreiben Experten des Wertpapierhauses Nomura.

Für das Gesamtjahr bleibt die Vorhersage zahlreicher Ökonomen bei einem Wert um fünf Prozent. Das ist deutlich mehr als für die Eurozone, die USA oder Japan erwartet werden. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert hier Werte um ein Prozent. Für Deutschland wird bestenfalls Stagnation erwartet.

Der Ökonom Ben Shenglin von der Zhejiang-Universität zeigte sich im Table-Gespräch zuversichtlich, dass die Regierung sowohl den Konsum als auch die Investitionen ohne ein überdimensioniertes Konjunkturpaket so weit hochtreiben kann, dass sie ihre Ziele erreicht. Tatsächlich steigen die Staatsausgaben kräftig. Das sollte früher oder später die Stimmung wieder bessern, die zuletzt im Keller hing.

Die Bereitschaft zum Konsum sei da, müsse aber wieder aktiviert werden. “Die Bedeutung des Konsums als Wachstumstreiber nimmt derzeit rasch zu”, sagte Ben. Das geringe Staatsdefizit lasse aber noch viel Raum, gerade Hochtechnikindustrien kräftig zu fördern. Das geschehe derzeit. Die Regierung in Peking stütze die schwächelnde Inlandsnachfrage durch öffentliche Investitionen und günstigere Finanzierungen, während sich die Lage im Immobiliensektor zumindest zu stabilisieren scheine, sagte auch der Ökonom Klaus-Jürgen Gern vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel).

Ökonomen wie Gern halten das Wachstum zugleich weiterhin für kippelig. Denn die beeindruckende Zahl von 6,3 Prozent beruht auf dem Vergleich mit dem zweiten Vierteljahr 2022, als sich weite Teile des Landes, darunter die Finanzmetropole Shanghai, in rigiden Corona-Lockdowns befanden.

Das Statistikamt räumte am Montag ein, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Ende der Pandemie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Zwar sei eine Erholung erkennbar, aber das globale Umfeld sei “kompliziert”. Damit scheint Peking vor allem den schwachen Außenhandel für den schleppenden Aufschwung verantwortlich zu machen. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit.

Tatsächlich zeigen vergangene Woche veröffentlichte Zahlen der Zollbehörde, dass die Auslandsnachfrage eingebrochen ist. Chinas Exporte sind seit Monaten rückläufig, im Juli brachen sie sogar um 12,4 Prozent ein. Aber auch die Importe schwächeln – ein klares Zeichen für hausgemachte Probleme und Konsumzurückhaltung der Chinesen.

Die gravierende Schwäche der Binnenkonjunktur wurde am Montag durch eine ganze Reihe neuer Daten unterstrichen:

Westliche Experten sehen die Konjunkturlage deutlich pessimistischer als die Experten in China selbst. “2023 sieht für China immer mehr nach einem Jahr zum Vergessen aus”, schrieb Harry Murphy Cruise, Ökonom bei Moody’s Analytics, am Montag in einer Analyse der Wachstumszahlen. Die Verbraucher hielten sich mit Ausgaben zurück und sparten stattdessen. Unternehmen würden kaum noch investieren, während eine beginnende Erholung auf dem Immobilienmarkt Anfang des Jahres wieder “verpufft” sei. Zwar seien weitere Hilfen der Regierung für den Immobilien- und Bausektor zu erwarten. Diese seien aber “kein Allheilmittel” für die Wirtschaft.

Mit Sorge blicken Ökomonen auch auf die Entwicklung der Preise in China. Anders als in Europa, wo sie stark steigen, drohen sie in China zu sinken, was ebenfalls schlecht ist. Wie das Pekinger Statistikamt bereits vor einer Woche mitteilte, blieb der Verbraucherpreisindex im Juni im Jahresvergleich unverändert, nachdem er bereits im Vormonat nur noch leicht um 0,2 Prozent gestiegen war. Der Index sank damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Es droht also Deflation, wenn die Regierung nicht gegensteuert.

Auch deutsche Unternehmen hatten sich für dieses Jahr in China mehr erhofft. “Die Nachfrage aus China in den kommenden Monaten für die deutsche Wirtschaft nicht den Rettungsanker bieten, den sie noch in der globalen Finanzkrise bildete”, sagt IfW-Ökonom Gern. “Seit Öffnung seiner Null-Covid-Politik hat China nicht wirklich an Fahrt aufgenommen”, sagte auch der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, am Montag.

Laut Karl Haeusgen, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), macht sich die Flaute immer mehr in seiner Branche bemerkbar. “Wichtige Abnehmerbranchen halten sich mit Investitionen zurück und den lokalen Regierungen fehlen die finanziellen Mittel für neue Großprojekte”, sagte der VDMA-Präsident laut einer Mitteilung bei einem Besuch in Peking vergangene Woche.

Die Hoffnungen auf eine rasche konjunkturelle Erholung hätten sich nicht erfüllt. Noch im April gingen nach einer Umfrage des VDMA unter seinen Mitgliedsunternehmen rund 40 Prozent der Befragten davon aus, dass sich die Geschäftslage in den folgenden sechs Monaten verbessern werde. “Heute stellen wir fest, dass der Aufschwung noch eine Weile auf sich warten lassen wird“, so Haeusgen. So ergab auch Umfrage der Deutschen Handelskammer in China, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen für 2023 unveränderte oder gar schlechtere Geschäftsaussichten erwarten. Jörn Petring/Finn Mayer-Kuckuk/rtr

Wenige Wochen nach dem Wagner-Aufstand in Russland bemüht sich Präsident Wladimir Putin um Normalität. Er traf bereits mit dem aufständischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zusammen. Hinter den Kulissen sollen allerdings Köpfe rollen. So wurde der angeblich mit Prigoschin sympathisierende Vize-Kommandant des Ukraine-Kriegs, General Sergej Surowikin, seit der Rebellion nicht mehr gesehen; vorgeblich ruht er sich aus. Aus Pekinger Sicht ist vor allem eine Frage von Bedeutung: Ist Russland noch stabil?

Da dürften verschiedene Berichte beunruhigen, die im Umlauf sind. So fordern schon wieder erste Stimmen die Absetzung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow – wie es zuvor Prigoschin bei seinem Marsch auf Moskau tat. Und in der Südukraine verlor Russland vergangene Woche zwei bei der Truppe beliebte Generäle. Oleg Zokow wurde von einer ukrainischen Rakete auf sein Hauptquartier getötet; Iwan Popow nach Kritik an der Armeespitze gefeuert. Es soll unruhig sein in der Truppe vor Ort.

Unabhängig verifizieren lässt sich das alles nicht, wie immer. Wie viel Chinas Staatschef Xi Jinping von alldem mitbekommt, ist unbekannt. Doch eins ist klar: Für ihn und die KP Chinas ist es wichtig, dass Russland nicht im Chaos versinkt – ein Land, mit dem China eine 4300 Kilometer lange Grenze teilt und mit dem es eine strategische Partnerschaft verbindet, Putins Invasion der Ukraine zum Trotz. Das Verhältnis der zwei Riesenreiche war nie völlig entspannt. Und was nun dort passiert ist, ist aus chinesischer Sicht unvorstellbar: Eine am Staat vorbei gegründete Privatarmee marschiert auf die Hauptstadt zu, stundenlang scheinbar ungehindert.

“Wenn 5.000 bis 8.000 Söldner Richtung Moskau marschieren, und dort sogar beinahe ankommen, dann bedeutet das entweder, dass der Staat mürbe und nicht handlungsfähig ist. Oder es bedeutet, dass Prigoschin Unterstützer hatte, was auf eine Spaltung der russischen Eliten hindeutet”, sagt Sebastian Hoppe, Osteuropa-Experte am Script-Cluster der Freien Universität Berlin. “Beides ist aus Sicht Pekings schädlich für die chinesisch-russischen Beziehungen.” Es sei aber zu früh, um zu erkennen, ob es bereits Risse in dem Verhältnis gebe, so Hoppe zu Table.Media. Ein Diplomatentreffen zwischen China und Russland zum Thema Raketenabwehr fand vor wenigen Tagen jedenfalls ganz normal statt.

Aus der Parteispitze dringt wie immer nichts nach außen. Aber manche chinesischen Wissenschaftler “weisen auf die zunehmend sichtbaren Schwächen in Russlands Wirtschaft, Militär und technologischem Fortschritt hin”, schreibt Thomas des Garets Geddes, der für seinen Newsletter Sinification regelmäßig Schriften chinesischer Forschender auswertet – so auch kurz nach dem Aufstand. “Durch die Wagner-Meuterei werden sich die politischen Spannungen innerhalb Russlands weiter verschärfen“, schreibt Feng Yujun, Direktor des Zentrums für russische und zentralasiatische Studien der Shanghaier Fudan-Universität und seit Kriegsbeginn einer der wenigen chinesischen Kritiker Moskaus. Der Vorfall werde “weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft Russlands haben. Dies verdient unsere größte Aufmerksamkeit.” Die Volatilität der russischen Politik werde bleiben.

Wang Siyu von der Shanghai Academy of Global Governance and Area Studies schreibt: “Diese Meuterei und die Tatsache, dass sie ungestraft geblieben ist, hat nun einen Präzedenzfall geschaffen. Werden andere in Russland beschließen, ihre Unzufriedenheit auf ähnliche Weise zum Ausdruck zu bringen?”

Ein interessanter Randaspekt ist, dass China in Afrika gern die Dienste der Wagner-Söldner in Anspruch nimmt. Anfang Juli haben deren Söldner eine Gruppe chinesischer Bergleute aus einer von China betriebenen Mine in der Nähe von Bambari in der Zentralafrikanischen Republik vor einem Angriff lokaler Kämpfer gerettet, wie Wagner auf Telegram postete. Die chinesische Botschaft habe Wagner direkt um Hilfe gebeten. Eine solche Zusammenarbeit Pekings mit privaten Sicherheitskräften sei “sehr üblich”, berichtete die South China Morning Post unter Berufung auf Militärquellen. Wagner habe die jüngste Operation bekannt gegeben, um Putin zu demonstrieren, dass man Russland helfen wolle, die Beziehungen zu China zu stärken, zitierte die Zeitung einen ungenannten chinesischen Militärveteranen.

Chinas Wunsch nach Stabilität in Russland brachte seit Kriegsbeginn immer wieder die Frage auf, ob es im Zweifelsfall Putin nicht doch Waffen liefern werde, um eine krachende Niederlage in der Ukraine und damit womöglich einen Zusammenbruch des Systems zu verhindern. Hoppe glaubt das nicht. Ohnehin stehe Pekings Militär derzeit stark unter westlicher Beobachtung, was es wisse. Wagner sei ein weiteres Hemmnis. Sollte es in China “je Überlegungen gegeben haben, Waffen nach Russland zu liefern, dann dürfte die neue Situation in die Kalkulation nun mit einfließen. Denn unter Umständen kann nicht garantiert werden, in wessen Hände solche Waffen am Ende gelangen. Das ist ein riesiger Unsicherheitsfaktor.”

Betroffen von dieser Unsicherheit ist auch der Spionage-Aspekt. “Die Geheimdienste der Volksrepublik China tun sich schwer, die Politik des Landes zu verstehen”, schreibt der US-Experte Joe Webster auf seinem Blog China Russia Report. Nun sei möglich, dass auch noch russische Kontakte auffliegen, die Kenntnis von der Meuterei hatten oder gar mit dieser sympathisierten. “Peking wird seine nachrichtendienstlichen Ressourcen, insbesondere die Signalaufklärung (SIGINT), zunehmend auf Russland konzentrieren”, erwartet Webster.

Ob China dadurch einen Umsturz vorhersagen kann, ist ungewiss. “Die chinesischen Politiker wissen letztlich ebenso wenig wie wir, in welchem Zustand der russische Staat wirklich ist“, sagt Hoppe. “Es kann ja sein, dass es dort noch mehrere Jahre so weitergeht wie jetzt, weil Putins Netzwerke im Inneren des russischen Staates das Ganze in ausreichendem Maße zusammenhalten.” Peking nehme die Situation erst einmal hin, glaubt Hoppe – beäuge sie aber mit Vorsicht. Joe Webster ist da nicht so sicher: “Da Peking ein Interesse an der Aufrechterhaltung eines China-freundlichen Regimes in Moskau hat, werden auch die chinesischen Sicherheitsdienste versucht sein, sich in die russische Innenpolitik einzumischen. Es ist möglich, dass sie dies bereits tun.”

Denn ein Sturz Putins wäre für China ein schlechtes Szenario. Hoppe hält es angesichts des verfügbaren Personals für schwierig, dass Peking seine Pläne für den Aufbau eines bedrohlichen Blocks gegen die USA auch mit Nachfolgern umsetzen könne. “China präferiert in jedem Fall Putin, anstatt es mit den unsicheren anderen plausiblen Kandidaten auf die Macht zu tun zu bekommen. Viele dieser Politiker sind grundsätzlich misstrauisch gegenüber dem Ausland, einschließlich China – oder sie sind extrem national-chauvinistisch”, sagt er. “Am anderen Ende des Spektrums wären westlich orientierte Politiker wie Alexej Nawalny. Auch sie sind aus Sicht Chinas schwierig. Putin-nahe Technokraten, mit denen China gut klarkäme – etwa der Chef des staatlichen Ölkonzerns Rosneft Igor Setschin – haben kein politisches Profil.”

Ein geplanter US-Besuch eines taiwanischen Spitzenpolitikers sorgt für neue Spannungen mit China. Taiwan kündigte am Montag an, dass Vizepräsident William Lai im nächsten Monat die USA besuchen wird. Dabei handelt es sich offiziell um einen Zwischenstopp auf dem Flug von und nach Paraguay, der Lai allerdings die Möglichkeit geben wird, US-Vertreter zu treffen.

Die Reaktion der kommunistischen Führung in Peking erfolgte prompt: Sie schickte insgesamt 16 Kriegsschiffe rund um die Insel Taiwan – so viele wie noch nie zuvor, berichtet das taiwanische Verteidigungsministerium.

Die regelmäßig von taiwanischen Staatsvertretern auf Auslandsreisen genutzten Zwischenstopps in den USA werden immer wieder scharf von China kritisiert. Auch diesmal legte die Führung in Peking umgehend Protest ein. “China ist gegen jede Form der Duldung und Unterstützung der separatistischen Kräfte für die Unabhängigkeit Taiwans”, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Die Regierung in Peking werde “die Entwicklung aufmerksam verfolgen und entschlossene und energische Maßnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen”.

Erst im April hatte ein US-Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen für Spannungen gesorgt. China reagiert damals mit Militärmanövern rund um Taiwan. Der Reise von Lai bekommt eine besondere Brisanz, da er bei den Wahlen im Januar die Nachfolge von Tsai antreten will und gewöhnlich taiwanische Präsidentschaftskandidaten vor einer Wahl die USA besuchen, um ihre Kandidatur mit US-Vertretern zu besprechen. Lai liegt derzeit in den meisten Umfragen vorn. rtr

China verzeichnet einen neuen Hitzerekord. In der Gemeinde Sanbao im Nordwesten des Landes stieg die Temperatur am Sonntag auf 52,2 Grad Celsius, berichteten staatliche Medien. Der bisherige Höchstwert wurde 2015 mit 50,3 Grad gemessen. Die Entwicklung befeuert Sorgen, die Dürre des vergangenen Jahres könne sich wiederholen. 2022 wurde China von der schwersten Trockenperiode seit 60 Jahren heimgesucht.

Trotz gravierender politischer Differenzen wollen China und die USA beim Kampf gegen die Erderwärmung zusammenarbeiten. Der Sonderbeauftragte der USA für den Klimawandel, John Kerry, wird ab Montag Gespräche mit seinem chinesischen Kollegen Xie Zhenhua führen. Vor Beginn der Verhandlungen erklärte Kerry, in den vier Monaten vor dem nächsten globalen Klimagipfel in Dubai müssten unbedingt Fortschritte erzielt werden. Er forderte China auf, Methanemissionen zu senken und die Auswirkungen der Kohleverstromung auf das Klima zu verringern. rtr

Die Rückkehr der chinesischen Kunden nach dem Ende der Corona-Pandemie kurbelt die Geschäfte des Schweizer Luxusgüter-Herstellers Richemont an. Im abgelaufenen Quartal, dem ersten im Geschäftsjahr 2023/24, kletterte der Umsatz währungsbereinigt um 19 Prozent auf 5,32 Milliarden Euro, wie der Konzern aus Genf mitteilte.

In Asien, der umsatzstärksten Region des Konzerns, schnellten die Verkäufe von Schmuck, teuren Uhren und Luxusmode um 40 Prozent nach oben. In Europa zog der Quartalsumsatz um elf Prozent an, in Amerika hingegen ging er um zwei Prozent zurück,

Das Unternehmen liegt damit im Trend: Die Aufhebung der Covid-Maßnahmen in China hat die Nachfrage nach Luxuswaren angekurbelt und bereits dem Uhren-Weltmarktführer Swatch und dem britischen Luxusmode-Hersteller Burberry zu kräftigen Umsatzzuwächsen verholfen. Die Anleger hatten von Richemont allerdings noch mehr erwartet. Mit einem Kurseinbruch von acht Prozent rutschte der Titel ans Ende der Schweizer Bluechips. rtr

Richard von Schirach, Autor und promovierter Sinologe, ist im Alter von 81 Jahren in Garmisch-Partenkirchen gestorben. Der promovierte China-Wissenschaftler lebte als Buchdrucker in Taiwan und übersetzte 1973 die Autobiografie “Pu Yi – Ich war Kaiser von China”. Das Buch war die Grundlage für das Drehbuch für die Verfilmung “Der letzte Kaiser” im Jahre 1987 durch den italienischen Starregisseur Bernardo Bertolucci. Der Film wurde mit neun Oscars prämiert. 1978 gründete von Schirach ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für die Volksrepublik China.

Von Schirach wurde 1942 in München als Sohn des Nazi-Reichsjugendführers Baldur von Schirach geboren. Sein Großvater mütterlicherseits war der durch die Fotografien Adolf Hitlers bekannt gewordene NS-Fotograf Heinrich Hoffmann. 2005 hielt der Autor die Erinnerungen an seine Kindheit in dem autobiografischen Buch “Der Schatten meines Vaters” fest. 2012 veröffentlichte er das Sachbuch “Die Nacht der Physiker”, in denen er die Karrieren von Werner Heisenberg, Otto Hahn und Carl Friedrich von Weizsäcker bis zum Abwurf der Hiroshima-Bombe nachzeichnet.

Seine Tochter, die Philosophin Ariadne von Schirach, sein Sohn Benedict Wells, und sein Neffe, der Jurist Ferdinand von Schirach, sind ebenfalls als Schriftsteller tätig. cyb

Yan Mingfu (1931-2023) starb am 3. Juli mit 91 Jahren in Peking. Er wuchs, getauft in einer christlichen Familie, in Südwestchinas Chongqing auf. Mit 18 Jahren trat Yan der Kommunistischen Partei bei, studierte Russisch und wurde Chef-Dolmetscher für Mao Tsetung. Er begleitete den Vorsitzenden bei dessen Treffen mit sowjetischen Führern, übersetzte während der “Großen Polemik China kontra Sowjetunion” Pekings verbissenen Streit mit Moskau um die ideologische Vorherrschaft. Yan sagte mir: “Ich saß mit am Tisch, als aus Flitterwochen kalter Krieg wurde.”

Das ist nur seine Seite im Leben und Leiden der beiden Yan. Sohn Yan Mingfu 阎明复 und sein Vater Yan Baohang 阎宝航 (1895 -1968) sind die Protagonisten einer bizarren chinesischen Familiensaga. Als Sohn Yan 1949 von der Partei aufgenommen wurde, wusste er nicht, dass sein Vater und christliche Erzieher schon seit 1937 Mitglied der KP war. Aber heimlich, damit niemand erfuhr, dass er ein Topagent Maos war. Dessen Gefolgsmann Zhou Enlai hatte ihn konspirativ angeworben.

Der Historiker und Sinologe Rainer Kloubert nennt in seinem soeben erschienenen Buch “Warlords” (Elfenbeinverlag, Berlin 2023) Yan Baohang sogar einen “Jahrhundertspion”. Neben Richard Sorge – oder mehr noch als dieser – wurde Yan zu einem der erfolgreichsten, aber auch unbekanntesten Agenten des 20. Jahrhunderts.

Yan fand seine Informanten in Chongqing, nachdem die KMT-Regierungspartei unter Tschiang Kai-shek die Yangtse-Flußstadt nach dem Einfall der Japaner in China zur vorläufigen Ersatzhauptstadt gemacht hatte. Als Adjutant des Stabes für den legendären “jungen Marschall” und Warlord Zhang Xueliang lernte Yan auch die Kuomintang-Eliten, Tschiang Kai-shek und Frau Soong Meiling kennen. Kurz darauf wurde er Generalsekretär für Tschiangs christlich geprägte Aufweckbewegung “Neues Leben”.

Yan konnte Mao aus dem Umfeld der Nationalregierung Geheimnisse am laufenden Band liefern, darunter echte Scoops. So erfuhr er vorab das Datum von Hitlers Plan, die Sowjetunion zu überfallen. In der Woche nach dem 20. Juni 1941 leitete er diese Information an Mao weiter, der sie am 16. Juni an Stalin schickte. Der wollte sie zwar – wie bei Sorge – nicht wahrhaben, bedankte sich aber am 30. Juni in einem Geheimtelegramm an Mao: “Dank Eurer korrekten Informationen war es uns möglich, für die sowjetische Armee noch vor dem deutschen Angriff den Alarmzustand auszurufen.”

Yan informierte Mao im November 1941 auch über Japans bevorstehenden Angriff auf Pearl Harbor. Die News ging über Stalin an die USA. Auch von der Kuomintang wurden die USA unterrichtet, wo man aber ebenfalls misstrauisch reagierte.

Kloubert hat in seinem “Bilderbogen aus dem chinesischen Bürgerkrieg”, den er der faszinierenden Lebensgeschichte des Warlord Zhang Xueliang widmet, die Quelle für Yans Voraussagen nachrecherchiert. Yan war mit einem “brillanten” chinesischen Mathematiker namens Chi Buzhou (池步洲) befreundet. Dem gelang es, in einer von KMT-Geheimdienstchef Dai Li (戴笠) in Chongqing aufgebauten kryptografischen Abteilung Japans Geheimcode zu entschlüsseln.

Noch wichtiger war Ende 1944 Yans Depesche, wo genau und in welcher Stärke Japans Kwantung-Armee in Nordostchina aufgestellt war. Das half Stalin mit der Roten Armee, Japans Truppen in kürzester Zeit zu besiegen. 1995 verlieh Moskau Yan Baohang posthum eine Verdienstmedaille dafür.

Erst nach 1962 weihte Yan Baohang den Sohn in seine glorreiche Doppelrolle ein. Doch dann fraß auch Maos Revolution ihre Kinder, Vater und Sohn Yan fielen 1967 dem Chaos der Kulturrevolution zum Opfer.

1967 wurde zuerst der Vater abgeholt. Denunziert als Kuomintang-Reaktionär, wurde er in das neue, mit sowjetischer Hilfe erbaute Pekinger Politgefängnis Qincheng eingesperrt. Zehn Tage später folgte Sohn Yan, beschuldigt als Sowjetspion.

Siebeneinhalb Jahre, von 1967 bis 1975, saß der Sohn in Haft. Erst als er freikam, wurde ihm gesagt, dass sein Vater im Mai 1968 gestorben war – im Qincheng-Gefängnis, nur wenige Meter von ihm entfernt.

Wir – die Ansa-Korrespondentin Barbara Alighiero und ich – erfuhren das erstmals direkt von Yan, als wir ihn im September 1999 in Peking interviewten. Er wollte uns damals vor allem an die Leistungen seines Vaters erinnern.

Als ich Yan im Oktober 2002 mit meiner Frau Zhao Yuanhong ein zweites Mal aufsuchte, baten wir ihn uns die groteske Geschichte genauer zu erzählen. Yan begann, verlor plötzlich seine Fassung und weinte minutenlang.

Zuerst hatten ihn ZK-Sonderermittler im November 1967 in die Mangel genommen, als er Chef der Russisch-Dolmetscherabteilung für Mao war. Ohne Grund beschuldigten sie ihn, ein Sowjetspion zu sein. Am 17. November schleppten ihn zwei Soldaten vor eine Versammlung von 500 Rotgardisten, die ihn niederschrien. Ihm wurde ein Haftbefehl verlesen und Handschellen angelegt. In der Nacht brachten die Häscher ihn nach Qincheng. Yan bekam die Nummer 67124 als neuen Namen. 67 stand für das Jahr, 124 für die Anzahl der seit Jahresanfang neu eingelieferten Häftlinge.

Zehn Tage vorher, am 7. November, war sein Vater von zu Hause verschleppt worden. Wieder erfuhr niemand, wohin er gebracht wurde. Auch Vater Yan erhielt eine Nummer: 67100. “Wir saßen in Einzelzellen, wussten nicht voneinander.” Eines Tages hätte jemand im Außengang gehustet, so wie er es vom Vater kannte. “Das ist unmöglich”, dachte er damals.

Als Yan Mingfu 1975 entlassen wurde, sagte man ihm , dass sein Vater in seiner Nähe gesessen hatte und am 22. Mai 1968 gestorben war. Später erfuhr er, dass Maos Frau Jiang Qing, die die Haftlisten kontrollierte, angeordnet hatte, den Tod dieses “Konterrevolutionärs” weder zu melden noch seine Asche aufzubewahren. Yans Baohangs Frau wusste weder wo ihr Mann noch wo ihr Sohn war und starb bald.

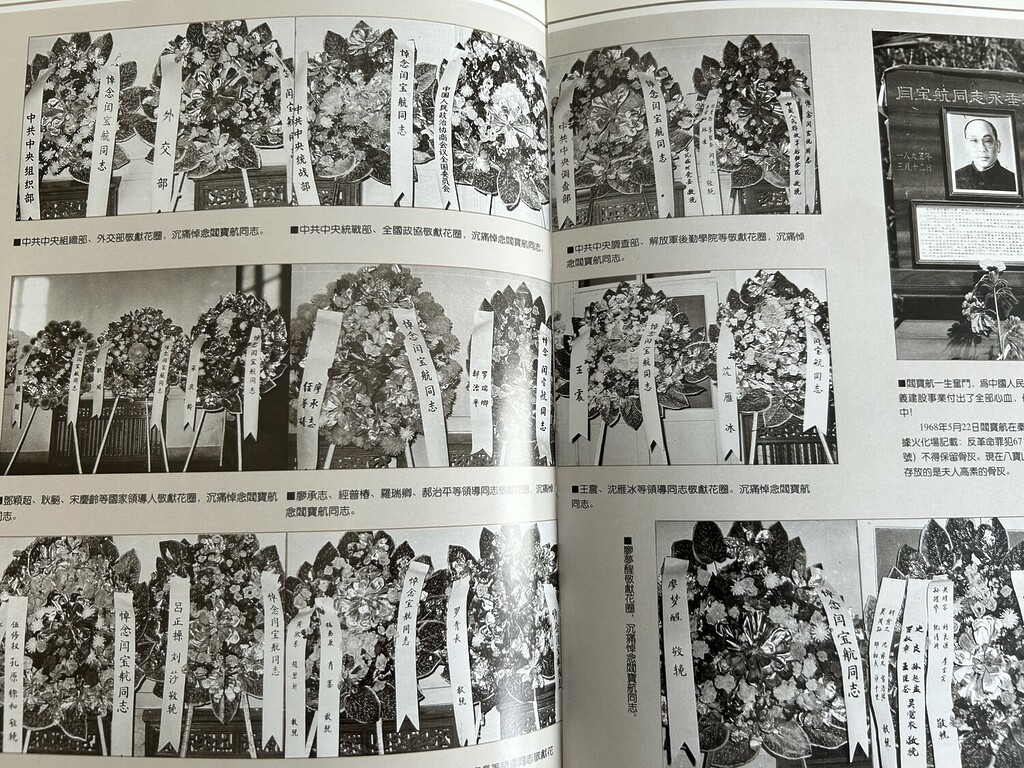

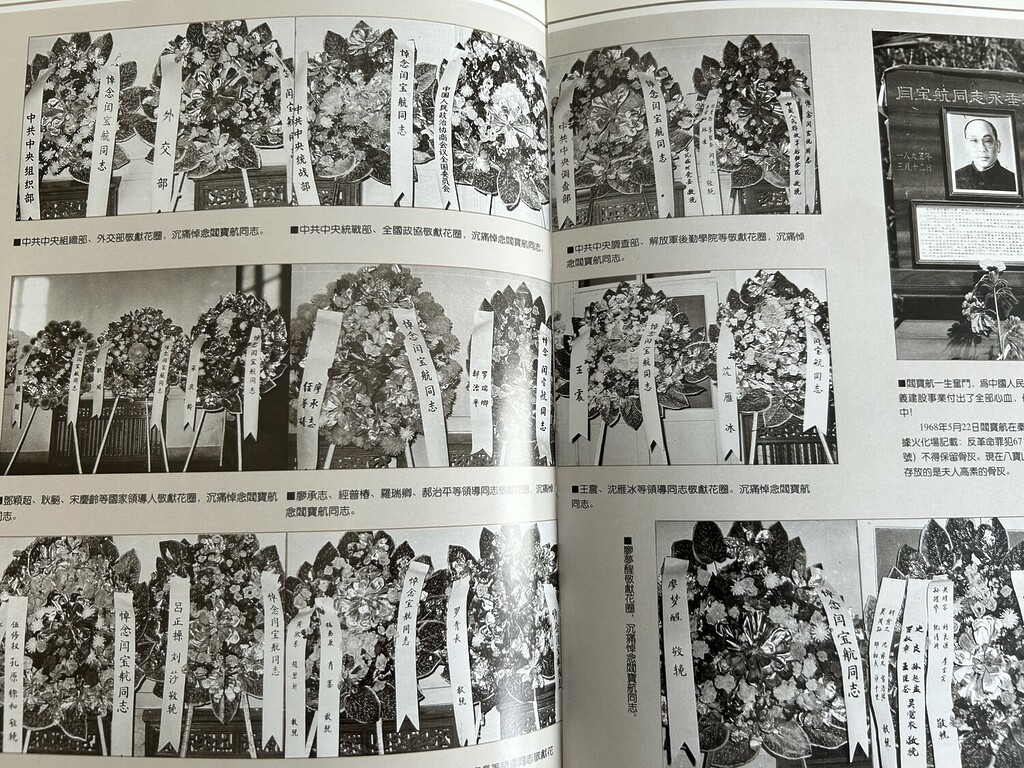

Wieder frei, legte Yan Mingfu alles daran, für den Vater ein Begräbnis auf Pekings Revolutionsfriedhof zu arrangieren, auch als Zeichen seiner öffentlichen Rehabilitierung. Am 5. Januar 1978, zehn Jahre nach dem Tod, fand es statt. Peking begrenzte die Teilnehmerzahl auf 100 hochrangige Trauernde. “Doch es kamen über 1000”, erinnerte er sich.

In der folgenden, hoffnungsvollen Reformära stieg Yan innerparteilich auf, durfte nach Maos kulturellem Kahlschlag eine neue “Große Enzyklopädie” für China editieren, an der Dutzende einst verfolgter Gelehrte mitarbeiteten.

1986 wurde Yan zum ZK-Sekretär und Chef der Kommunistischen Einheitsfront befördert. Im Mai 1989 holte ihn Deng Xiaoping zum historischen Aussöhnungstreffen mit dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow in Peking hinzu. Draußen demonstrierten Zehntausende Studenten für mehr Freiheit. Yan versuchte, auf Bitten des später gestürzten, liberalen Parteichefs Zhao Ziyang zwischen den Hungerstreikenden auf dem Tiananmen-Platz und den Hardlinern der Pekinger Führung zu vermitteln. Er bot den Studenten an, sich ihnen als “Geisel” anzuschließen, um zu garantieren, dass die Parteispitze ihre Forderungen erfüllt.

Yan geriet zwischen die Fronten, konnte das Massaker am 4. Juni 1989 nicht aufhalten und wurde einen Monat später aller Parteiämter enthoben. Doch Deng ließ ihn nicht völlig fallen. Er erlaubte Yan nach 1991 das Zivilministerium als Vizechef zu leiten und Chinas Wohlfahrtsverband zu gründen (中华慈善总会). Online-Nachrufe nennen Yan heute den “Vater von Chinas moderner Philanthropie” 中国现代慈善.

Die bizarre Saga der beiden Yan findet im heutigen China des Xi Jinping kein Happy End. Als Yan jetzt starb, wurde sein Tod parteioffiziell ignoriert. Nur Online verbreitete sich die Nachricht. Lediglich das halbamtliche Finanzmagazin Caixin durfte einen persönlichen Traueraufsatz von Deng Rong veröffentlichen, der Tochter von Deng Xiaoping.

Zehn Tage nach Yans Tod erlaubten schließlich die Behörden vergangenen Donnerstag eine Trauerfeier auszurichten. Die Partei hatte sich zuvor auf die im KP-Jargon niedrigste Anerkennungsformel seiner Verdienste verständigt. Yan sei ein “herausragendes Parteimitglied und loyaler kommunistischer Kämpfer” gewesen.

Kritische Geister wurden ausgesperrt. Die große alte Dame unter Pekings Dissidenten, Gao Yu, twitterte, dass sich Polizisten vor ihrer Wohnung um sechs Uhr früh aufbauten, um sie nicht zum Begräbnis zu lassen. Sie schrieb: “Wir trauern um ihn, weil er während des 4. Juni 1989 die Frage der Studentenbewegung nach Zhao Ziyangs ‘Weg der Demokratie und des Rechts’ lösen wollte.” 我們悼念他因為8964期間他執行趙紫陽的”在民主與法制的道路上解決學運”. Blogger versuchten für ihre Online-Proteste die Zensur zu umgehen. Statt Tabuwörter wie “Yan und Tiananmen” schrieben sie “Person für den Dialog auf dem Platz” 广场对话的人.

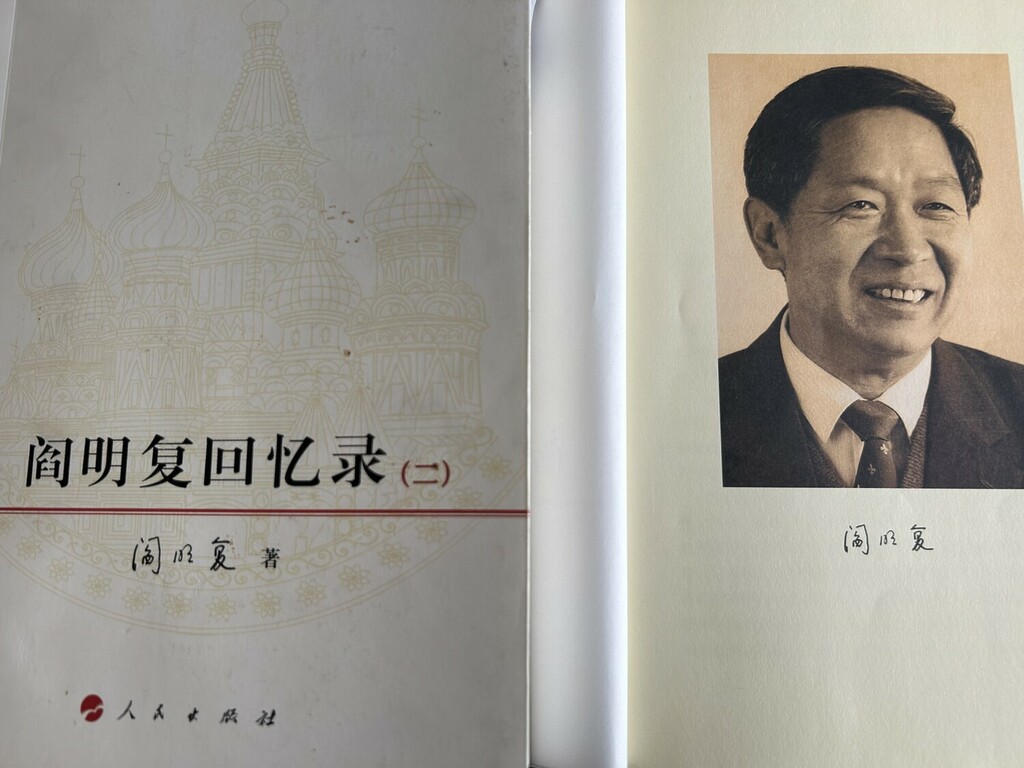

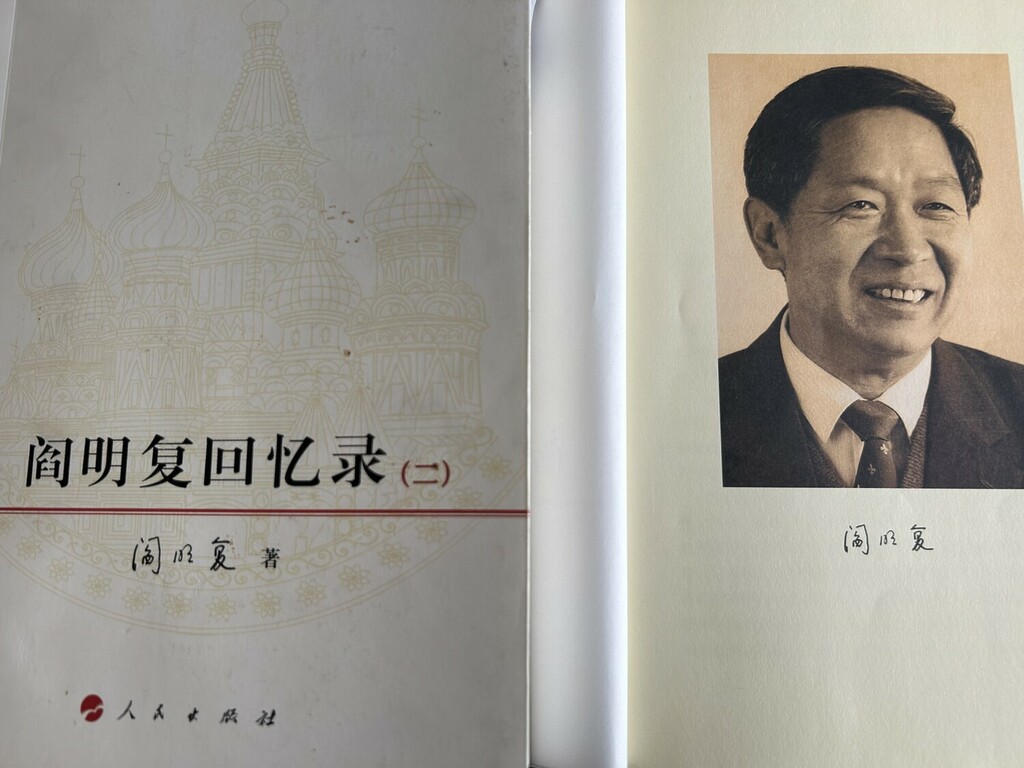

Die Saga der beiden Yan passt nicht zum heute wieder reideologisierten China-Bild, seit unter Xi Jinping von 2017 an die sozialistische Geschichte der Volksrepublik um- und schöngeschrieben wird und Maos Verbrechen und die Schrecken der Kulturrevolution relativiert werden. Das ist Pekings Problem mit dem loyalen Yan Mingfu, besonders nachdem er 2015 seine zweibändigen Memoiren veröffentlicht hatte. Heute würde er sie kaum noch durch die Zensur bringen. 2015 nannten renommierte chinesische Historiker wie Shen Zhihua oder Essayisten wie Ding Dong die 1116 Seiten eine Fundgrube “für historische Wahrheit” und unverfälschte Geschichte der Volksrepublik über die ersten 20 Jahre chinesisch-sowjetischer Beziehungen und die “Große Polemik”, die fast im Krieg endete.

Yan schreibt: “Sie war eine historische Tragödie.” Mao habe sie “als Vorspiel seiner Kulturrevolution” genutzt. Yan schildert Maos Größenwahn im Kampf gegen Chruschtschow mit den Worten: “Wer das sozialistische Lager ideologisch anführen soll und dass der Ostwind den Westwind besiegt.” Wer heute zwischen Yans Zeilen liest, denkt unwillkürlich an Xi Jinpings Großmacht-Fantasien.

Yans Memoiren erzählen viele Anekdoten, manche mit sarkastischer Pointe. Als Chruschtschow in Peking ankündigte, die für den ersten Fünfjahresplan (1953 bis 1957) vereinbarten sowjetischen Entwicklungshilfe-Projekte für China aufzustocken, schrieb Yan:. “Es kam dann noch ein Sonderprojekt hinzu. Moskau wolle uns beim Bau des Qincheng-Gefängnisses unterstützen. In der Kulturrevolution hockten dann mein Vater und ich dort.”

Xiao Guo-Deters ist seit diesem Monat Manager of Strategy Development bei Cosco Shipping Europe. Zuvor war sie ebenfalls in Hamburg als Head of Marketing DACH Region für das chinesische Private-Equity-Unternehmen CS Capital tätig.

Xindao Mao ist auf den Posten des Manager of Chromatography China bei Sartorius Stedim Biotech in Shanghai gewechselt. Zuvor arbeitete er für dasselbe Unternehmen, bei dem er seit knapp vier Jahren beschäftigt ist, als Strategic Marketing Manager in Göttingen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Extremwerte wie im Nordwesten Chinas (siehe News) verzeichnet die Stadt Shijiajuang im Osten des Landes zwar nicht. Doch bei Temperaturen von 36 Grad kann ein bisschen Erfrischung nicht schaden. Diese zwei zumindest scheinen kein Problem damit zu haben, mit klitschnassen Klamotten nach Hause zu gehen. Wahrscheinlich sind sie angesichts der Hitze bis dahin aber sowieso wieder trocken.

6,3 Prozent Wirtschaftswachstum – das klingt eigentlich ganz gut. Und doch sind Analysten unzufrieden. Denn die beeindruckende Zahl beruht auf dem Vergleich mit dem zweiten Vierteljahr 2022, als sich weite Teile des Landes, darunter die Finanzmetropole Shanghai, in rigiden Corona-Lockdowns befanden. Vergleicht man das Wachstum im zweiten Quartal mit dem ersten Jahresquartal, dann ist Chinas Wirtschaft lediglich um 0,8 Prozent gestiegen. Der Aufschwung bleibt also auch in Fernost aus.

Glücklich über Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ist auch die chinesische Führung nicht. Und doch setzt Peking weiter auf den russischen Machthaber. Denn sollte er gestürzt werden, käme entweder ein pro-westlicher Oligarch an die Macht. Dann wäre Peking isoliert. Oder aber jemand vom Kaliber eines Prigoschin würde die Macht im Kreml übernehmen. Für Peking sei es wichtig, dass Russland nicht im Chaos versinke, analysiert Christiane Kühl – ein Land, mit dem China eine 4300 Kilometer lange Grenze teilt und mit dem es eine strategische Partnerschaft verbindet. Putins Invasion der Ukraine zum Trotz.

Das Statistikamt in Peking meldete am Montag ein Wachstum von 6,3 Prozent für das zweite Quartal und 5,5 Prozent für das erste Halbjahr. Ein kräftiges Plus, das für eine Stabilisierung der Lage spricht, nachdem die Konjukturnachrichten in den vergangenen Monaten durchweg düster aussahen. Trotz weiterhin schwacher Eckdaten gelingt es der Regierung offenbar, den Absturz zu vermeiden. “Wir denken nicht, dass Peking angesichts der heute veröffentlichten Daten die Konjunkturförderung weiter herauffährt”, schreiben Experten des Wertpapierhauses Nomura.

Für das Gesamtjahr bleibt die Vorhersage zahlreicher Ökonomen bei einem Wert um fünf Prozent. Das ist deutlich mehr als für die Eurozone, die USA oder Japan erwartet werden. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert hier Werte um ein Prozent. Für Deutschland wird bestenfalls Stagnation erwartet.

Der Ökonom Ben Shenglin von der Zhejiang-Universität zeigte sich im Table-Gespräch zuversichtlich, dass die Regierung sowohl den Konsum als auch die Investitionen ohne ein überdimensioniertes Konjunkturpaket so weit hochtreiben kann, dass sie ihre Ziele erreicht. Tatsächlich steigen die Staatsausgaben kräftig. Das sollte früher oder später die Stimmung wieder bessern, die zuletzt im Keller hing.

Die Bereitschaft zum Konsum sei da, müsse aber wieder aktiviert werden. “Die Bedeutung des Konsums als Wachstumstreiber nimmt derzeit rasch zu”, sagte Ben. Das geringe Staatsdefizit lasse aber noch viel Raum, gerade Hochtechnikindustrien kräftig zu fördern. Das geschehe derzeit. Die Regierung in Peking stütze die schwächelnde Inlandsnachfrage durch öffentliche Investitionen und günstigere Finanzierungen, während sich die Lage im Immobiliensektor zumindest zu stabilisieren scheine, sagte auch der Ökonom Klaus-Jürgen Gern vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel).

Ökonomen wie Gern halten das Wachstum zugleich weiterhin für kippelig. Denn die beeindruckende Zahl von 6,3 Prozent beruht auf dem Vergleich mit dem zweiten Vierteljahr 2022, als sich weite Teile des Landes, darunter die Finanzmetropole Shanghai, in rigiden Corona-Lockdowns befanden.

Das Statistikamt räumte am Montag ein, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Ende der Pandemie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Zwar sei eine Erholung erkennbar, aber das globale Umfeld sei “kompliziert”. Damit scheint Peking vor allem den schwachen Außenhandel für den schleppenden Aufschwung verantwortlich zu machen. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit.

Tatsächlich zeigen vergangene Woche veröffentlichte Zahlen der Zollbehörde, dass die Auslandsnachfrage eingebrochen ist. Chinas Exporte sind seit Monaten rückläufig, im Juli brachen sie sogar um 12,4 Prozent ein. Aber auch die Importe schwächeln – ein klares Zeichen für hausgemachte Probleme und Konsumzurückhaltung der Chinesen.

Die gravierende Schwäche der Binnenkonjunktur wurde am Montag durch eine ganze Reihe neuer Daten unterstrichen:

Westliche Experten sehen die Konjunkturlage deutlich pessimistischer als die Experten in China selbst. “2023 sieht für China immer mehr nach einem Jahr zum Vergessen aus”, schrieb Harry Murphy Cruise, Ökonom bei Moody’s Analytics, am Montag in einer Analyse der Wachstumszahlen. Die Verbraucher hielten sich mit Ausgaben zurück und sparten stattdessen. Unternehmen würden kaum noch investieren, während eine beginnende Erholung auf dem Immobilienmarkt Anfang des Jahres wieder “verpufft” sei. Zwar seien weitere Hilfen der Regierung für den Immobilien- und Bausektor zu erwarten. Diese seien aber “kein Allheilmittel” für die Wirtschaft.

Mit Sorge blicken Ökomonen auch auf die Entwicklung der Preise in China. Anders als in Europa, wo sie stark steigen, drohen sie in China zu sinken, was ebenfalls schlecht ist. Wie das Pekinger Statistikamt bereits vor einer Woche mitteilte, blieb der Verbraucherpreisindex im Juni im Jahresvergleich unverändert, nachdem er bereits im Vormonat nur noch leicht um 0,2 Prozent gestiegen war. Der Index sank damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Es droht also Deflation, wenn die Regierung nicht gegensteuert.

Auch deutsche Unternehmen hatten sich für dieses Jahr in China mehr erhofft. “Die Nachfrage aus China in den kommenden Monaten für die deutsche Wirtschaft nicht den Rettungsanker bieten, den sie noch in der globalen Finanzkrise bildete”, sagt IfW-Ökonom Gern. “Seit Öffnung seiner Null-Covid-Politik hat China nicht wirklich an Fahrt aufgenommen”, sagte auch der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, am Montag.

Laut Karl Haeusgen, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), macht sich die Flaute immer mehr in seiner Branche bemerkbar. “Wichtige Abnehmerbranchen halten sich mit Investitionen zurück und den lokalen Regierungen fehlen die finanziellen Mittel für neue Großprojekte”, sagte der VDMA-Präsident laut einer Mitteilung bei einem Besuch in Peking vergangene Woche.

Die Hoffnungen auf eine rasche konjunkturelle Erholung hätten sich nicht erfüllt. Noch im April gingen nach einer Umfrage des VDMA unter seinen Mitgliedsunternehmen rund 40 Prozent der Befragten davon aus, dass sich die Geschäftslage in den folgenden sechs Monaten verbessern werde. “Heute stellen wir fest, dass der Aufschwung noch eine Weile auf sich warten lassen wird“, so Haeusgen. So ergab auch Umfrage der Deutschen Handelskammer in China, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen für 2023 unveränderte oder gar schlechtere Geschäftsaussichten erwarten. Jörn Petring/Finn Mayer-Kuckuk/rtr

Wenige Wochen nach dem Wagner-Aufstand in Russland bemüht sich Präsident Wladimir Putin um Normalität. Er traf bereits mit dem aufständischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zusammen. Hinter den Kulissen sollen allerdings Köpfe rollen. So wurde der angeblich mit Prigoschin sympathisierende Vize-Kommandant des Ukraine-Kriegs, General Sergej Surowikin, seit der Rebellion nicht mehr gesehen; vorgeblich ruht er sich aus. Aus Pekinger Sicht ist vor allem eine Frage von Bedeutung: Ist Russland noch stabil?

Da dürften verschiedene Berichte beunruhigen, die im Umlauf sind. So fordern schon wieder erste Stimmen die Absetzung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow – wie es zuvor Prigoschin bei seinem Marsch auf Moskau tat. Und in der Südukraine verlor Russland vergangene Woche zwei bei der Truppe beliebte Generäle. Oleg Zokow wurde von einer ukrainischen Rakete auf sein Hauptquartier getötet; Iwan Popow nach Kritik an der Armeespitze gefeuert. Es soll unruhig sein in der Truppe vor Ort.

Unabhängig verifizieren lässt sich das alles nicht, wie immer. Wie viel Chinas Staatschef Xi Jinping von alldem mitbekommt, ist unbekannt. Doch eins ist klar: Für ihn und die KP Chinas ist es wichtig, dass Russland nicht im Chaos versinkt – ein Land, mit dem China eine 4300 Kilometer lange Grenze teilt und mit dem es eine strategische Partnerschaft verbindet, Putins Invasion der Ukraine zum Trotz. Das Verhältnis der zwei Riesenreiche war nie völlig entspannt. Und was nun dort passiert ist, ist aus chinesischer Sicht unvorstellbar: Eine am Staat vorbei gegründete Privatarmee marschiert auf die Hauptstadt zu, stundenlang scheinbar ungehindert.

“Wenn 5.000 bis 8.000 Söldner Richtung Moskau marschieren, und dort sogar beinahe ankommen, dann bedeutet das entweder, dass der Staat mürbe und nicht handlungsfähig ist. Oder es bedeutet, dass Prigoschin Unterstützer hatte, was auf eine Spaltung der russischen Eliten hindeutet”, sagt Sebastian Hoppe, Osteuropa-Experte am Script-Cluster der Freien Universität Berlin. “Beides ist aus Sicht Pekings schädlich für die chinesisch-russischen Beziehungen.” Es sei aber zu früh, um zu erkennen, ob es bereits Risse in dem Verhältnis gebe, so Hoppe zu Table.Media. Ein Diplomatentreffen zwischen China und Russland zum Thema Raketenabwehr fand vor wenigen Tagen jedenfalls ganz normal statt.

Aus der Parteispitze dringt wie immer nichts nach außen. Aber manche chinesischen Wissenschaftler “weisen auf die zunehmend sichtbaren Schwächen in Russlands Wirtschaft, Militär und technologischem Fortschritt hin”, schreibt Thomas des Garets Geddes, der für seinen Newsletter Sinification regelmäßig Schriften chinesischer Forschender auswertet – so auch kurz nach dem Aufstand. “Durch die Wagner-Meuterei werden sich die politischen Spannungen innerhalb Russlands weiter verschärfen“, schreibt Feng Yujun, Direktor des Zentrums für russische und zentralasiatische Studien der Shanghaier Fudan-Universität und seit Kriegsbeginn einer der wenigen chinesischen Kritiker Moskaus. Der Vorfall werde “weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft Russlands haben. Dies verdient unsere größte Aufmerksamkeit.” Die Volatilität der russischen Politik werde bleiben.

Wang Siyu von der Shanghai Academy of Global Governance and Area Studies schreibt: “Diese Meuterei und die Tatsache, dass sie ungestraft geblieben ist, hat nun einen Präzedenzfall geschaffen. Werden andere in Russland beschließen, ihre Unzufriedenheit auf ähnliche Weise zum Ausdruck zu bringen?”

Ein interessanter Randaspekt ist, dass China in Afrika gern die Dienste der Wagner-Söldner in Anspruch nimmt. Anfang Juli haben deren Söldner eine Gruppe chinesischer Bergleute aus einer von China betriebenen Mine in der Nähe von Bambari in der Zentralafrikanischen Republik vor einem Angriff lokaler Kämpfer gerettet, wie Wagner auf Telegram postete. Die chinesische Botschaft habe Wagner direkt um Hilfe gebeten. Eine solche Zusammenarbeit Pekings mit privaten Sicherheitskräften sei “sehr üblich”, berichtete die South China Morning Post unter Berufung auf Militärquellen. Wagner habe die jüngste Operation bekannt gegeben, um Putin zu demonstrieren, dass man Russland helfen wolle, die Beziehungen zu China zu stärken, zitierte die Zeitung einen ungenannten chinesischen Militärveteranen.

Chinas Wunsch nach Stabilität in Russland brachte seit Kriegsbeginn immer wieder die Frage auf, ob es im Zweifelsfall Putin nicht doch Waffen liefern werde, um eine krachende Niederlage in der Ukraine und damit womöglich einen Zusammenbruch des Systems zu verhindern. Hoppe glaubt das nicht. Ohnehin stehe Pekings Militär derzeit stark unter westlicher Beobachtung, was es wisse. Wagner sei ein weiteres Hemmnis. Sollte es in China “je Überlegungen gegeben haben, Waffen nach Russland zu liefern, dann dürfte die neue Situation in die Kalkulation nun mit einfließen. Denn unter Umständen kann nicht garantiert werden, in wessen Hände solche Waffen am Ende gelangen. Das ist ein riesiger Unsicherheitsfaktor.”

Betroffen von dieser Unsicherheit ist auch der Spionage-Aspekt. “Die Geheimdienste der Volksrepublik China tun sich schwer, die Politik des Landes zu verstehen”, schreibt der US-Experte Joe Webster auf seinem Blog China Russia Report. Nun sei möglich, dass auch noch russische Kontakte auffliegen, die Kenntnis von der Meuterei hatten oder gar mit dieser sympathisierten. “Peking wird seine nachrichtendienstlichen Ressourcen, insbesondere die Signalaufklärung (SIGINT), zunehmend auf Russland konzentrieren”, erwartet Webster.

Ob China dadurch einen Umsturz vorhersagen kann, ist ungewiss. “Die chinesischen Politiker wissen letztlich ebenso wenig wie wir, in welchem Zustand der russische Staat wirklich ist“, sagt Hoppe. “Es kann ja sein, dass es dort noch mehrere Jahre so weitergeht wie jetzt, weil Putins Netzwerke im Inneren des russischen Staates das Ganze in ausreichendem Maße zusammenhalten.” Peking nehme die Situation erst einmal hin, glaubt Hoppe – beäuge sie aber mit Vorsicht. Joe Webster ist da nicht so sicher: “Da Peking ein Interesse an der Aufrechterhaltung eines China-freundlichen Regimes in Moskau hat, werden auch die chinesischen Sicherheitsdienste versucht sein, sich in die russische Innenpolitik einzumischen. Es ist möglich, dass sie dies bereits tun.”

Denn ein Sturz Putins wäre für China ein schlechtes Szenario. Hoppe hält es angesichts des verfügbaren Personals für schwierig, dass Peking seine Pläne für den Aufbau eines bedrohlichen Blocks gegen die USA auch mit Nachfolgern umsetzen könne. “China präferiert in jedem Fall Putin, anstatt es mit den unsicheren anderen plausiblen Kandidaten auf die Macht zu tun zu bekommen. Viele dieser Politiker sind grundsätzlich misstrauisch gegenüber dem Ausland, einschließlich China – oder sie sind extrem national-chauvinistisch”, sagt er. “Am anderen Ende des Spektrums wären westlich orientierte Politiker wie Alexej Nawalny. Auch sie sind aus Sicht Chinas schwierig. Putin-nahe Technokraten, mit denen China gut klarkäme – etwa der Chef des staatlichen Ölkonzerns Rosneft Igor Setschin – haben kein politisches Profil.”

Ein geplanter US-Besuch eines taiwanischen Spitzenpolitikers sorgt für neue Spannungen mit China. Taiwan kündigte am Montag an, dass Vizepräsident William Lai im nächsten Monat die USA besuchen wird. Dabei handelt es sich offiziell um einen Zwischenstopp auf dem Flug von und nach Paraguay, der Lai allerdings die Möglichkeit geben wird, US-Vertreter zu treffen.

Die Reaktion der kommunistischen Führung in Peking erfolgte prompt: Sie schickte insgesamt 16 Kriegsschiffe rund um die Insel Taiwan – so viele wie noch nie zuvor, berichtet das taiwanische Verteidigungsministerium.

Die regelmäßig von taiwanischen Staatsvertretern auf Auslandsreisen genutzten Zwischenstopps in den USA werden immer wieder scharf von China kritisiert. Auch diesmal legte die Führung in Peking umgehend Protest ein. “China ist gegen jede Form der Duldung und Unterstützung der separatistischen Kräfte für die Unabhängigkeit Taiwans”, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Die Regierung in Peking werde “die Entwicklung aufmerksam verfolgen und entschlossene und energische Maßnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen”.

Erst im April hatte ein US-Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen für Spannungen gesorgt. China reagiert damals mit Militärmanövern rund um Taiwan. Der Reise von Lai bekommt eine besondere Brisanz, da er bei den Wahlen im Januar die Nachfolge von Tsai antreten will und gewöhnlich taiwanische Präsidentschaftskandidaten vor einer Wahl die USA besuchen, um ihre Kandidatur mit US-Vertretern zu besprechen. Lai liegt derzeit in den meisten Umfragen vorn. rtr

China verzeichnet einen neuen Hitzerekord. In der Gemeinde Sanbao im Nordwesten des Landes stieg die Temperatur am Sonntag auf 52,2 Grad Celsius, berichteten staatliche Medien. Der bisherige Höchstwert wurde 2015 mit 50,3 Grad gemessen. Die Entwicklung befeuert Sorgen, die Dürre des vergangenen Jahres könne sich wiederholen. 2022 wurde China von der schwersten Trockenperiode seit 60 Jahren heimgesucht.

Trotz gravierender politischer Differenzen wollen China und die USA beim Kampf gegen die Erderwärmung zusammenarbeiten. Der Sonderbeauftragte der USA für den Klimawandel, John Kerry, wird ab Montag Gespräche mit seinem chinesischen Kollegen Xie Zhenhua führen. Vor Beginn der Verhandlungen erklärte Kerry, in den vier Monaten vor dem nächsten globalen Klimagipfel in Dubai müssten unbedingt Fortschritte erzielt werden. Er forderte China auf, Methanemissionen zu senken und die Auswirkungen der Kohleverstromung auf das Klima zu verringern. rtr

Die Rückkehr der chinesischen Kunden nach dem Ende der Corona-Pandemie kurbelt die Geschäfte des Schweizer Luxusgüter-Herstellers Richemont an. Im abgelaufenen Quartal, dem ersten im Geschäftsjahr 2023/24, kletterte der Umsatz währungsbereinigt um 19 Prozent auf 5,32 Milliarden Euro, wie der Konzern aus Genf mitteilte.

In Asien, der umsatzstärksten Region des Konzerns, schnellten die Verkäufe von Schmuck, teuren Uhren und Luxusmode um 40 Prozent nach oben. In Europa zog der Quartalsumsatz um elf Prozent an, in Amerika hingegen ging er um zwei Prozent zurück,

Das Unternehmen liegt damit im Trend: Die Aufhebung der Covid-Maßnahmen in China hat die Nachfrage nach Luxuswaren angekurbelt und bereits dem Uhren-Weltmarktführer Swatch und dem britischen Luxusmode-Hersteller Burberry zu kräftigen Umsatzzuwächsen verholfen. Die Anleger hatten von Richemont allerdings noch mehr erwartet. Mit einem Kurseinbruch von acht Prozent rutschte der Titel ans Ende der Schweizer Bluechips. rtr

Richard von Schirach, Autor und promovierter Sinologe, ist im Alter von 81 Jahren in Garmisch-Partenkirchen gestorben. Der promovierte China-Wissenschaftler lebte als Buchdrucker in Taiwan und übersetzte 1973 die Autobiografie “Pu Yi – Ich war Kaiser von China”. Das Buch war die Grundlage für das Drehbuch für die Verfilmung “Der letzte Kaiser” im Jahre 1987 durch den italienischen Starregisseur Bernardo Bertolucci. Der Film wurde mit neun Oscars prämiert. 1978 gründete von Schirach ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für die Volksrepublik China.

Von Schirach wurde 1942 in München als Sohn des Nazi-Reichsjugendführers Baldur von Schirach geboren. Sein Großvater mütterlicherseits war der durch die Fotografien Adolf Hitlers bekannt gewordene NS-Fotograf Heinrich Hoffmann. 2005 hielt der Autor die Erinnerungen an seine Kindheit in dem autobiografischen Buch “Der Schatten meines Vaters” fest. 2012 veröffentlichte er das Sachbuch “Die Nacht der Physiker”, in denen er die Karrieren von Werner Heisenberg, Otto Hahn und Carl Friedrich von Weizsäcker bis zum Abwurf der Hiroshima-Bombe nachzeichnet.

Seine Tochter, die Philosophin Ariadne von Schirach, sein Sohn Benedict Wells, und sein Neffe, der Jurist Ferdinand von Schirach, sind ebenfalls als Schriftsteller tätig. cyb

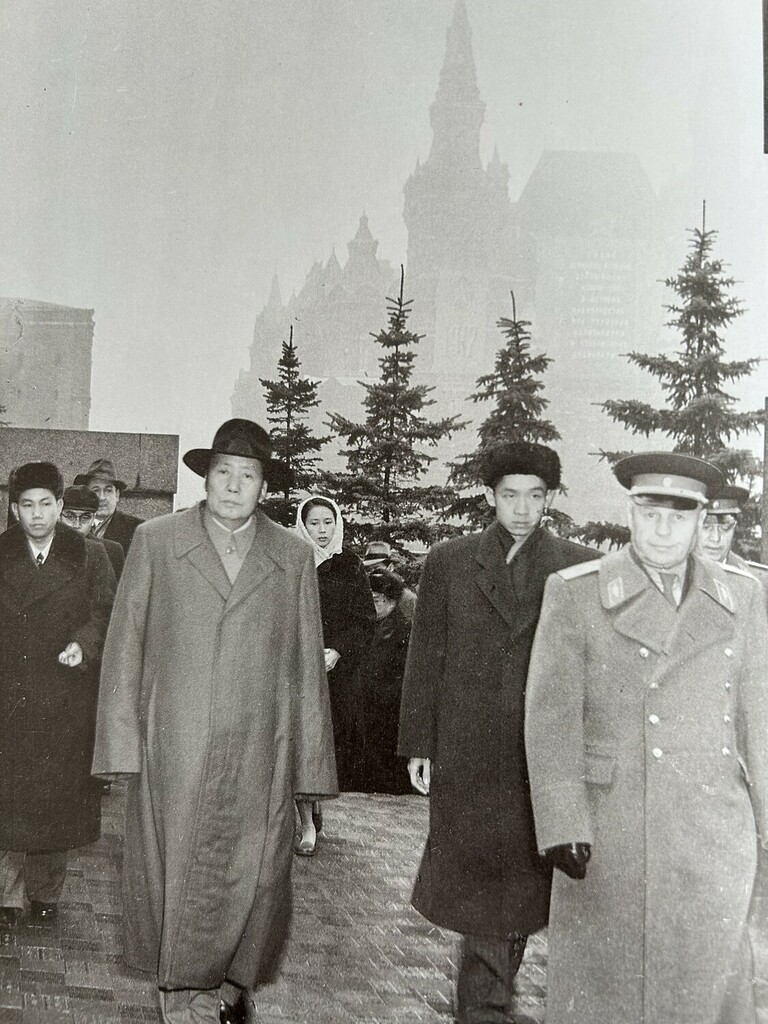

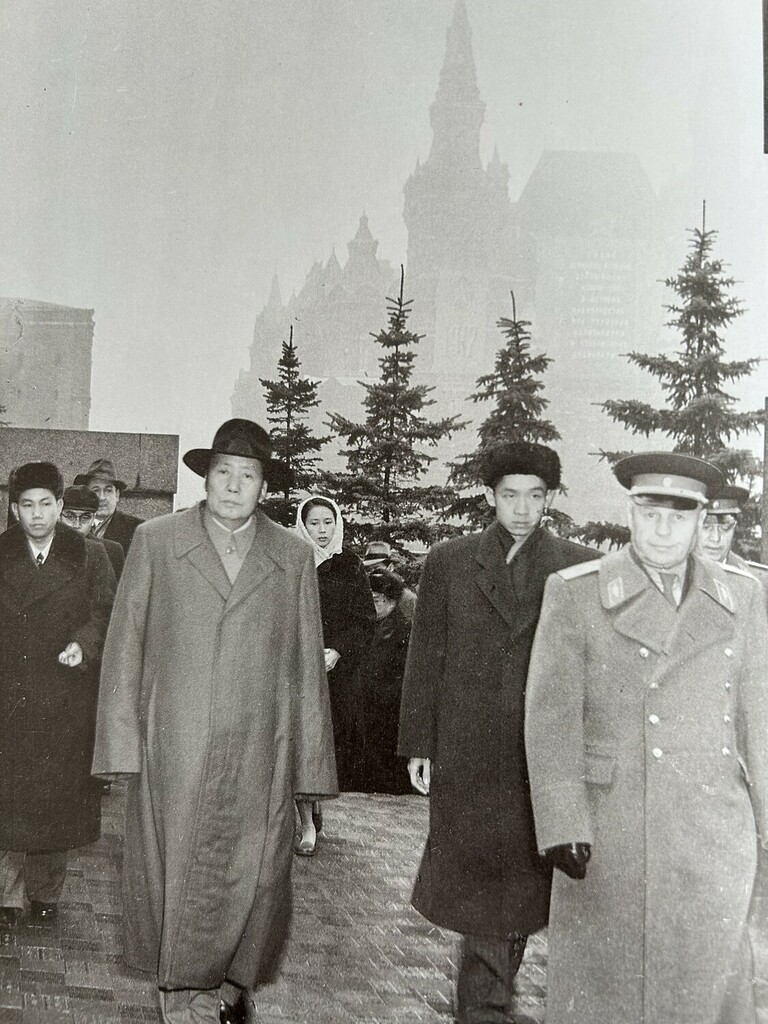

Yan Mingfu (1931-2023) starb am 3. Juli mit 91 Jahren in Peking. Er wuchs, getauft in einer christlichen Familie, in Südwestchinas Chongqing auf. Mit 18 Jahren trat Yan der Kommunistischen Partei bei, studierte Russisch und wurde Chef-Dolmetscher für Mao Tsetung. Er begleitete den Vorsitzenden bei dessen Treffen mit sowjetischen Führern, übersetzte während der “Großen Polemik China kontra Sowjetunion” Pekings verbissenen Streit mit Moskau um die ideologische Vorherrschaft. Yan sagte mir: “Ich saß mit am Tisch, als aus Flitterwochen kalter Krieg wurde.”

Das ist nur seine Seite im Leben und Leiden der beiden Yan. Sohn Yan Mingfu 阎明复 und sein Vater Yan Baohang 阎宝航 (1895 -1968) sind die Protagonisten einer bizarren chinesischen Familiensaga. Als Sohn Yan 1949 von der Partei aufgenommen wurde, wusste er nicht, dass sein Vater und christliche Erzieher schon seit 1937 Mitglied der KP war. Aber heimlich, damit niemand erfuhr, dass er ein Topagent Maos war. Dessen Gefolgsmann Zhou Enlai hatte ihn konspirativ angeworben.

Der Historiker und Sinologe Rainer Kloubert nennt in seinem soeben erschienenen Buch “Warlords” (Elfenbeinverlag, Berlin 2023) Yan Baohang sogar einen “Jahrhundertspion”. Neben Richard Sorge – oder mehr noch als dieser – wurde Yan zu einem der erfolgreichsten, aber auch unbekanntesten Agenten des 20. Jahrhunderts.

Yan fand seine Informanten in Chongqing, nachdem die KMT-Regierungspartei unter Tschiang Kai-shek die Yangtse-Flußstadt nach dem Einfall der Japaner in China zur vorläufigen Ersatzhauptstadt gemacht hatte. Als Adjutant des Stabes für den legendären “jungen Marschall” und Warlord Zhang Xueliang lernte Yan auch die Kuomintang-Eliten, Tschiang Kai-shek und Frau Soong Meiling kennen. Kurz darauf wurde er Generalsekretär für Tschiangs christlich geprägte Aufweckbewegung “Neues Leben”.

Yan konnte Mao aus dem Umfeld der Nationalregierung Geheimnisse am laufenden Band liefern, darunter echte Scoops. So erfuhr er vorab das Datum von Hitlers Plan, die Sowjetunion zu überfallen. In der Woche nach dem 20. Juni 1941 leitete er diese Information an Mao weiter, der sie am 16. Juni an Stalin schickte. Der wollte sie zwar – wie bei Sorge – nicht wahrhaben, bedankte sich aber am 30. Juni in einem Geheimtelegramm an Mao: “Dank Eurer korrekten Informationen war es uns möglich, für die sowjetische Armee noch vor dem deutschen Angriff den Alarmzustand auszurufen.”

Yan informierte Mao im November 1941 auch über Japans bevorstehenden Angriff auf Pearl Harbor. Die News ging über Stalin an die USA. Auch von der Kuomintang wurden die USA unterrichtet, wo man aber ebenfalls misstrauisch reagierte.

Kloubert hat in seinem “Bilderbogen aus dem chinesischen Bürgerkrieg”, den er der faszinierenden Lebensgeschichte des Warlord Zhang Xueliang widmet, die Quelle für Yans Voraussagen nachrecherchiert. Yan war mit einem “brillanten” chinesischen Mathematiker namens Chi Buzhou (池步洲) befreundet. Dem gelang es, in einer von KMT-Geheimdienstchef Dai Li (戴笠) in Chongqing aufgebauten kryptografischen Abteilung Japans Geheimcode zu entschlüsseln.

Noch wichtiger war Ende 1944 Yans Depesche, wo genau und in welcher Stärke Japans Kwantung-Armee in Nordostchina aufgestellt war. Das half Stalin mit der Roten Armee, Japans Truppen in kürzester Zeit zu besiegen. 1995 verlieh Moskau Yan Baohang posthum eine Verdienstmedaille dafür.

Erst nach 1962 weihte Yan Baohang den Sohn in seine glorreiche Doppelrolle ein. Doch dann fraß auch Maos Revolution ihre Kinder, Vater und Sohn Yan fielen 1967 dem Chaos der Kulturrevolution zum Opfer.

1967 wurde zuerst der Vater abgeholt. Denunziert als Kuomintang-Reaktionär, wurde er in das neue, mit sowjetischer Hilfe erbaute Pekinger Politgefängnis Qincheng eingesperrt. Zehn Tage später folgte Sohn Yan, beschuldigt als Sowjetspion.

Siebeneinhalb Jahre, von 1967 bis 1975, saß der Sohn in Haft. Erst als er freikam, wurde ihm gesagt, dass sein Vater im Mai 1968 gestorben war – im Qincheng-Gefängnis, nur wenige Meter von ihm entfernt.

Wir – die Ansa-Korrespondentin Barbara Alighiero und ich – erfuhren das erstmals direkt von Yan, als wir ihn im September 1999 in Peking interviewten. Er wollte uns damals vor allem an die Leistungen seines Vaters erinnern.

Als ich Yan im Oktober 2002 mit meiner Frau Zhao Yuanhong ein zweites Mal aufsuchte, baten wir ihn uns die groteske Geschichte genauer zu erzählen. Yan begann, verlor plötzlich seine Fassung und weinte minutenlang.

Zuerst hatten ihn ZK-Sonderermittler im November 1967 in die Mangel genommen, als er Chef der Russisch-Dolmetscherabteilung für Mao war. Ohne Grund beschuldigten sie ihn, ein Sowjetspion zu sein. Am 17. November schleppten ihn zwei Soldaten vor eine Versammlung von 500 Rotgardisten, die ihn niederschrien. Ihm wurde ein Haftbefehl verlesen und Handschellen angelegt. In der Nacht brachten die Häscher ihn nach Qincheng. Yan bekam die Nummer 67124 als neuen Namen. 67 stand für das Jahr, 124 für die Anzahl der seit Jahresanfang neu eingelieferten Häftlinge.

Zehn Tage vorher, am 7. November, war sein Vater von zu Hause verschleppt worden. Wieder erfuhr niemand, wohin er gebracht wurde. Auch Vater Yan erhielt eine Nummer: 67100. “Wir saßen in Einzelzellen, wussten nicht voneinander.” Eines Tages hätte jemand im Außengang gehustet, so wie er es vom Vater kannte. “Das ist unmöglich”, dachte er damals.

Als Yan Mingfu 1975 entlassen wurde, sagte man ihm , dass sein Vater in seiner Nähe gesessen hatte und am 22. Mai 1968 gestorben war. Später erfuhr er, dass Maos Frau Jiang Qing, die die Haftlisten kontrollierte, angeordnet hatte, den Tod dieses “Konterrevolutionärs” weder zu melden noch seine Asche aufzubewahren. Yans Baohangs Frau wusste weder wo ihr Mann noch wo ihr Sohn war und starb bald.

Wieder frei, legte Yan Mingfu alles daran, für den Vater ein Begräbnis auf Pekings Revolutionsfriedhof zu arrangieren, auch als Zeichen seiner öffentlichen Rehabilitierung. Am 5. Januar 1978, zehn Jahre nach dem Tod, fand es statt. Peking begrenzte die Teilnehmerzahl auf 100 hochrangige Trauernde. “Doch es kamen über 1000”, erinnerte er sich.

In der folgenden, hoffnungsvollen Reformära stieg Yan innerparteilich auf, durfte nach Maos kulturellem Kahlschlag eine neue “Große Enzyklopädie” für China editieren, an der Dutzende einst verfolgter Gelehrte mitarbeiteten.

1986 wurde Yan zum ZK-Sekretär und Chef der Kommunistischen Einheitsfront befördert. Im Mai 1989 holte ihn Deng Xiaoping zum historischen Aussöhnungstreffen mit dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow in Peking hinzu. Draußen demonstrierten Zehntausende Studenten für mehr Freiheit. Yan versuchte, auf Bitten des später gestürzten, liberalen Parteichefs Zhao Ziyang zwischen den Hungerstreikenden auf dem Tiananmen-Platz und den Hardlinern der Pekinger Führung zu vermitteln. Er bot den Studenten an, sich ihnen als “Geisel” anzuschließen, um zu garantieren, dass die Parteispitze ihre Forderungen erfüllt.

Yan geriet zwischen die Fronten, konnte das Massaker am 4. Juni 1989 nicht aufhalten und wurde einen Monat später aller Parteiämter enthoben. Doch Deng ließ ihn nicht völlig fallen. Er erlaubte Yan nach 1991 das Zivilministerium als Vizechef zu leiten und Chinas Wohlfahrtsverband zu gründen (中华慈善总会). Online-Nachrufe nennen Yan heute den “Vater von Chinas moderner Philanthropie” 中国现代慈善.

Die bizarre Saga der beiden Yan findet im heutigen China des Xi Jinping kein Happy End. Als Yan jetzt starb, wurde sein Tod parteioffiziell ignoriert. Nur Online verbreitete sich die Nachricht. Lediglich das halbamtliche Finanzmagazin Caixin durfte einen persönlichen Traueraufsatz von Deng Rong veröffentlichen, der Tochter von Deng Xiaoping.

Zehn Tage nach Yans Tod erlaubten schließlich die Behörden vergangenen Donnerstag eine Trauerfeier auszurichten. Die Partei hatte sich zuvor auf die im KP-Jargon niedrigste Anerkennungsformel seiner Verdienste verständigt. Yan sei ein “herausragendes Parteimitglied und loyaler kommunistischer Kämpfer” gewesen.

Kritische Geister wurden ausgesperrt. Die große alte Dame unter Pekings Dissidenten, Gao Yu, twitterte, dass sich Polizisten vor ihrer Wohnung um sechs Uhr früh aufbauten, um sie nicht zum Begräbnis zu lassen. Sie schrieb: “Wir trauern um ihn, weil er während des 4. Juni 1989 die Frage der Studentenbewegung nach Zhao Ziyangs ‘Weg der Demokratie und des Rechts’ lösen wollte.” 我們悼念他因為8964期間他執行趙紫陽的”在民主與法制的道路上解決學運”. Blogger versuchten für ihre Online-Proteste die Zensur zu umgehen. Statt Tabuwörter wie “Yan und Tiananmen” schrieben sie “Person für den Dialog auf dem Platz” 广场对话的人.

Die Saga der beiden Yan passt nicht zum heute wieder reideologisierten China-Bild, seit unter Xi Jinping von 2017 an die sozialistische Geschichte der Volksrepublik um- und schöngeschrieben wird und Maos Verbrechen und die Schrecken der Kulturrevolution relativiert werden. Das ist Pekings Problem mit dem loyalen Yan Mingfu, besonders nachdem er 2015 seine zweibändigen Memoiren veröffentlicht hatte. Heute würde er sie kaum noch durch die Zensur bringen. 2015 nannten renommierte chinesische Historiker wie Shen Zhihua oder Essayisten wie Ding Dong die 1116 Seiten eine Fundgrube “für historische Wahrheit” und unverfälschte Geschichte der Volksrepublik über die ersten 20 Jahre chinesisch-sowjetischer Beziehungen und die “Große Polemik”, die fast im Krieg endete.

Yan schreibt: “Sie war eine historische Tragödie.” Mao habe sie “als Vorspiel seiner Kulturrevolution” genutzt. Yan schildert Maos Größenwahn im Kampf gegen Chruschtschow mit den Worten: “Wer das sozialistische Lager ideologisch anführen soll und dass der Ostwind den Westwind besiegt.” Wer heute zwischen Yans Zeilen liest, denkt unwillkürlich an Xi Jinpings Großmacht-Fantasien.

Yans Memoiren erzählen viele Anekdoten, manche mit sarkastischer Pointe. Als Chruschtschow in Peking ankündigte, die für den ersten Fünfjahresplan (1953 bis 1957) vereinbarten sowjetischen Entwicklungshilfe-Projekte für China aufzustocken, schrieb Yan:. “Es kam dann noch ein Sonderprojekt hinzu. Moskau wolle uns beim Bau des Qincheng-Gefängnisses unterstützen. In der Kulturrevolution hockten dann mein Vater und ich dort.”

Xiao Guo-Deters ist seit diesem Monat Manager of Strategy Development bei Cosco Shipping Europe. Zuvor war sie ebenfalls in Hamburg als Head of Marketing DACH Region für das chinesische Private-Equity-Unternehmen CS Capital tätig.

Xindao Mao ist auf den Posten des Manager of Chromatography China bei Sartorius Stedim Biotech in Shanghai gewechselt. Zuvor arbeitete er für dasselbe Unternehmen, bei dem er seit knapp vier Jahren beschäftigt ist, als Strategic Marketing Manager in Göttingen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Extremwerte wie im Nordwesten Chinas (siehe News) verzeichnet die Stadt Shijiajuang im Osten des Landes zwar nicht. Doch bei Temperaturen von 36 Grad kann ein bisschen Erfrischung nicht schaden. Diese zwei zumindest scheinen kein Problem damit zu haben, mit klitschnassen Klamotten nach Hause zu gehen. Wahrscheinlich sind sie angesichts der Hitze bis dahin aber sowieso wieder trocken.