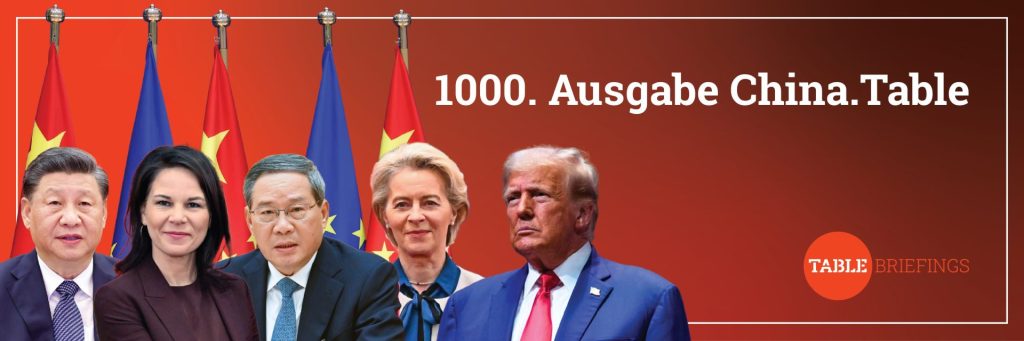

China.Table feiert heute Jubiläum: Seit Anfang 2021 haben wir 1.000 Ausgaben produziert. Wir freuen uns, dass Sie uns treu bleiben und versprechen Ihnen: Die Themen werden uns so bald ganz bestimmt nicht ausgehen. Als China.Table gegründet wurde, stand im Fokus: Ein Briefing zu schaffen, das werktäglich einen differenzierten Blick auf China wirft, der stets in die Tiefe geht. Heute sind wir Deutschlands größte China-Redaktion. Unserem Ziel, auch über emotional aufgeladene Themen sachlich und fair zu berichten, sind wir treu geblieben.

Ausgabe 1.000 ist rein zufällig gleich mehrfach besonders: Sie wurde am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident produziert. Welche Signale er am Abend der Amtseinführung in Richtung China gesendet hat, lesen Sie in unseren News.

Es ist auch der Tag, an dem Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin in den Räumlichkeiten von Merics ein Resümee zur China-Strategie der Bundesregierung gezogen hat. Angela Köckritz war vor Ort und berichtet. Flankiert wird ihre Analyse durch eine Sammlung von Stimmen zur China-Strategie. Julia Fiedler hat Experten aus Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und Chinaforschung hinsichtlich der zukünftigen Anforderungen an eine Strategie zusammengetragen. Eins ist an diesem Tag besonders offensichtlich: Der deutsche Umgang mit China wird sich auch daraus ableiten, wie Donald Trump die chinesisch-amerikanischen Beziehungen gestalten wird.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihre

Julia Fiedler

China.Table feiert heute Jubiläum: Seit Anfang 2021 haben wir 1.000 Ausgaben produziert. Wir freuen uns, dass Sie uns treu bleiben und versprechen Ihnen: Die Themen werden uns so bald ganz bestimmt nicht ausgehen. Als China.Table gegründet wurde, stand im Fokus: Ein Briefing zu schaffen, das werktäglich einen differenzierten Blick auf China wirft, der stets in die Tiefe geht. Heute sind wir Deutschlands größte China-Redaktion. Unserem Ziel, auch über emotional aufgeladene Themen sachlich und fair zu berichten, sind wir treu geblieben.

Ausgabe 1.000 ist rein zufällig gleich mehrfach besonders: Sie wurde am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident produziert. Welche Signale er am Abend der Amtseinführung in Richtung China gesendet hat, lesen Sie in unseren News.

Es ist auch der Tag, an dem Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin in den Räumlichkeiten von Merics ein Resümee zur China-Strategie der Bundesregierung gezogen hat. Angela Köckritz war vor Ort und berichtet. Flankiert wird ihre Analyse durch eine Sammlung von Stimmen zur China-Strategie. Julia Fiedler hat Experten aus Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und Chinaforschung hinsichtlich der zukünftigen Anforderungen an eine Strategie zusammengetragen. Eins ist an diesem Tag besonders offensichtlich: Der deutsche Umgang mit China wird sich auch daraus ableiten, wie Donald Trump die chinesisch-amerikanischen Beziehungen gestalten wird.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Es ist eine Bilanz, wenn auch keine offizielle, die Außenministerin Annalena Baerbock am Montag zieht, als sie mit Experten und Expertinnen über “China und die aktuellen geopolitischen Herausforderungen für Deutschland und Europa” diskutiert. Anderthalb Jahre nach Vorstellung der China-Strategie der scheidenden Bundesregierung geht es beim Thinktank Merics um die Frage, wie sich Deutschland und Europa strategisch zu China verhalten sollen – und das an einem Tag, an dem in Washington der neue US-Präsident Donald Trump vereidigt wird.

“Wir haben gezeigt, dass wir uns nicht bedrohen oder erpressen lassen”, erklärt Baerbock an diesem Montag mit Hinblick auf die EU-Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos. “Wenn andere versuchen, unsere Märkte zu fluten und Arbeitskräfte und Wirtschaftsstandorte herauszufordern, können wir mit unserer EU-Verhandlungsmacht dagegen halten. Viele sagten: Oh weh, was passiert denn dann? Na, erstmal ist gar nichts passiert.”

Das Interessante an Baerbocks Aussage ist, dass Deutschland diese Zölle gar nicht mitgetragen hat. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte – die Klagen der Autoindustrie vernehmend – von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und das deutsche Veto gegen den Willen der Grünen durchgedrückt. Und damit ist man mitten im Thema. Es gibt zwar nur eine China-Strategie. Doch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie sie umzusetzen ist.

Baerbock hat stets deutlich gemacht, dass sie keine offenen Worte scheut und China klar Grenzen aufzeigen möchte. “Die Zeit des chinapolitischen Schlafwandelns ist vorbei“, hat sie soeben dem Handelsblatt gesagt. Zumal China “mehr oder weniger” offen den russischen Handelskrieg in der Ukraine unterstütze und “mit enorm hochsubventionierten Exportkapazitäten handelspolitisch foul” spiele.

Die Reaktion auf die EU-Zusatzzölle auf chinesische E-Autos gilt unter Diplomaten als sehr zurückhaltend. “Mit ihren Sanktionen auf Cognac wählten sie die unterste Eskalationsstufe“, sagt ein EU-Diplomat – einer von mehreren Diplomaten, mit denen Table.Briefings für diesen Artikel gesprochen hat. “Wir waren davon ausgegangen, dass sie sehr schnell bei Airbus landen.”

Als die Parteien im Koalitionsvertrag 2021 beschließen, eine China-Strategie zu erarbeiten, geschieht dies unter dem Eindruck, dass die chinesische Regierung die Offenheit demokratischer Systeme dazu nutzt, einen Akteur gegen den anderen auszuspielen. Sie drängt CEOs multinationaler Konzerne mit China-Geschäft dazu, Einfluss auf die Bundesregierung zu nehmen, positioniert ein europäisches Land gegen das andere, spielt Länder und Bund gegeneinander aus und manövriert zwischen den Parteilinien.

Mit der China-Strategie wollte die Regierung einen gemeinsamen Kurs aufzeigen. Es gab Überlegungen, diese Strategie geheim zu halten, denn natürlich war allen Beteiligten bewusst, dass sie ein diplomatisch heikles Signal an China senden würde. “Man hätte es so machen können wie China: Vorne herum lächeln und sich hintenrum strategisch aufstellen“, sagt einer der Diplomaten. In einem so offenen System wie dem deutschen aber hätte die Regierung damit längst nicht alle wichtigen Spieler erreichen können – Unternehmen, Universitäten, Kommunen, Stiftungen.

Kurz bevor sich Baerbock im Dezember 2024 auf den Weg nach Peking macht, besucht ein hochrangiger chinesischer Politiker diverse SPD-Größen. Es mangelt an strategischer Ausrichtung und Koordinierung, weil Partikularinteressen die oft kurzfristigen Wirtschaftsinteressen definieren. Und das ausgerechnet bei einem Gegenüber, das sehr langfristige strategische Interessen verfolgt und alle Einzelinteressen dem Staatsziel unterordnet. “China hat einen völlig anderen Werkzeugkasten als wir“, sagt ein Diplomat. “Sie können ihren Unternehmen sagen, was sie zu tun haben und im großen Stil subventionieren.”

Wie schwer es der diversen Ampel-Koalition fallen würde, ihre sehr unterschiedlichen Positionen zusammenzuführen, zeigte sich im Oktober 2022, als Bundeskanzler Olaf Scholz die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco am Terminal Tollerort im Hamburger Hafen durchsetzen wollte – gegen den Willen eines halben Dutzends seiner Ministerien, des Bundesnachrichtendienstes und der EU-Kommission. Sie liefen Sturm dagegen, dass Deutschland der Volksrepublik Zugriff auf einen weiteren Teil seiner kritischen Infrastruktur gewähren wollte.

Trotz aller Unterschiede gelingt es der Koalition dennoch, sich auf eine gemeinsame Strategie zu einigen – an den strittigen Stellen wird so lange gefeilt, bis die Formulierungen watteweich sind. Sie greift dabei auf den Dreiklang aus “Partner”, “Wettbewerber” und “strategischer Rivale” zurück, den bereits die China-Strategie der EU im Jahr 2019 verankert hatte. Am 13. Juli 2023 wird die China-Strategie veröffentlicht. Und obwohl fast alle die Analyse der problematischen Handlungsweisen Chinas teilen, die in dem Dokument beschrieben werden, reißen die Gräben im politischen Tagesgeschäft immer wieder auf. In der Debatte um das Verbot von chinesischen Komponenten im deutschen 5G-Netz etwa. Damals streiten Scholz und Verkehrsminister Volker Wissing, damals noch FDP, die die chinesische Ausrüstung behalten wollen, mit Baerbock und ihrem Parteifreund und Wirtschaftsminister Robert Habeck, die Sicherheitsbedenken haben.

Es ist eine Debatte, die sich so ähnlich unter immer neuen Vorzeichen wiederholt. Strategische Überlegungen und Sicherheitsbedenken treffen auf wirtschaftliche Interessen, langfristige Ziele auf kurzfristige.

“Wir sind nun mal ein freies Land, in dem Gott sei Dank nicht alle homogen in eine Richtung gehen”, sagt Baerbock. Immerhin, ein Stück weit sei man gekommen: die Diversifizierung der Wirtschaft, die Prüfung ausländischer Investitionen, Global Gateway als europäische Alternative zur Belt and Road-Initiative, den Ausbau der Beziehungen zu asiatischen und pazifischen Partnern, das Engagement für die Freiheit der Seewege, innere Sicherheit und die Resilienz der Demokratie, etwa durch den besseren Umgang mit Desinformationen und den Digital Services Act.

Doch Baerbock will mehr. Sie will Deutschland und Europa besser schützen – sei es vor Investitionen in die kritische Infrastruktur, Überkapazitäten oder geheimen chinesischen Polizeistationen auf deutschem Boden. “Wir mussten erstmal den Hebel umlegen. Strategien wirken über Zeit.”

Nun stellt sich wenige Wochen vor der Bundestagswahl die Frage, wer diese Zeit politisch prägen wird. Und mit wem. Wird sich eine neue Koalitionsregierung ähnlich am Umgang mit China reiben? Und in welchem geopolitischen Umfeld wird sie agieren? “Das ist ein Marathon und kein Sprint”, hat Baerbock gesagt. Fragt sich nur, wer ihn rennen wird.

Für besonders wichtig erachtet Baerbock, dass Europa mit den Ausgleichszöllen auf chinesische E-Autos bereits ein Instrument erarbeitet habe, um sich auch in Zukunft zu schützen. “Wir haben das ja schon mal bei der Solarbranche und der Stahlbranche erlebt. Hätten wir bei den E-Autos keine klare Antwort gehabt, wäre absehbar, dass der nächste Versuch kommt.”

Denn mit großer Wahrscheinlichkeit werden die chinesischen Überkapazitäten nicht mit den E-Autos enden. “Maschinenbau ist ein großes Thema”, sagt ein EU-Diplomat. “Da waren wir mal führend. Inzwischen bieten die Chinesen Produkte an, die preislich 40 Prozent unter den unseren liegen, aber fast genauso gut sind.”

Deutsche Unternehmen in China wollen eine stärkere Betonung der Partnerschaft mit der Volksrepublik durch die Politik. Das zeigte die jüngste AHK-Geschäftsklima-Umfrage. Die Bundesregierung betont dagegen eher die Risiken. Was denken China-Experten? Und was schlagen sie für eine künftige China-Strategie vor? Mikko Huotari, Direktor des Mercator Institute for China Studies, Wolfgang Niedermark, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie und Robin Mallick, Leiter des Goethe-Instituts in Peking, antworten auf unsere Fragen.

Huotari: Wir brauchen eine China-Strategie, die an die neuen Realitäten der transatlantischen und US-chinesischen Beziehungen angepasst ist. Wir erwarten eine deutliche Verschärfung. Ich sehe drei Hauptfelder, in denen ein neuer Grad an Herausforderungen im Verhältnis zu China da ist. Wie gehen wir mit marktverzerrenden Handelspraktiken um? China ist zudem eine sicherheitspolitische Herausforderung. Und wir müssen uns auf einen heftigen Technologiewettbewerb einstellen. Das bedeutet auch, klarere Grenzen zu ziehen, wo wir mit unseren Technologien einen Beitrag leisten, um chinesische Ökosysteme zu stärken. An manchen Stellen müssen wir aber auch sehr gezielt auf eine engere Technologiepartnerschaft mit China setzen.

Niedermark: Die Grundlinie der China-Strategie für die Wirtschaft lautet: De-Risking, aber kein Decoupling. Was wir schmerzlich vermissen: De-Risking muss auf der eigenen Wettbewerbsfähigkeit aufbauen. Hier sehen wir den größten Nachholbedarf für die neue EU-Kommission und für eine neue Bundesregierung. Gegenüber China müssen Deutschland und Europa auf der einen Seite geopolitisch klare Kante zeigen. Gleichzeitig müssen wir effektiv mit China kooperieren.

Mallick: Die aktuelle China-Strategie der Bundesregierung ist ein solides theoretisches Fundament. Die Umsetzung dieser sehr ambitionierten Initiative bleibt jedoch unvollständig. So stehen der Hervorhebung von Austausch in zivilgesellschaftlichen und anderen Bereichen kaum wirkliche Initiativen gegenüber, die insbesondere in Zeiten angespannter politischer Beziehungen von großer Bedeutung wären.

Huotari: Es sollte uns nicht darum gehen, China in Schubladen zu stecken, sondern letztlich darum, wie wir handeln. Man kann kooperieren, und versuchen, Dinge zusammen zu erreichen. Für mich ist der Zustand Partner oder gar strategischer Partner aber nichts, was die Realität trifft.

Niedermark: China versucht, die bestehende, regelbasierte Ordnung entlang den Interessen seines autoritären Einparteienstaates umzubauen. Hier müssen wir unsere eigenen Interessen dagegensetzen. Der europäische Dreiklang in der Chinapolitik ist dafür nach wie vor geeignet. In der Wirtschaft ziehen sich die drei Dimensionen quer durch alle Themenfelder: Wir haben einen harten Wettbewerb zwischen Unternehmen, aber auch zwischen unterschiedlichen Wirtschaftsmodellen, und wir haben Sicherheitsrisiken bei Lieferketten- und Technologiefragen.

Mallick: Langfristig sollten die Beziehungen eine selbstbewusste, aufgeschlossene und gleichzeitig kritische Haltung Deutschlands zu China anstreben. Das setzt zunächst einen höheren Grad an China-Kompetenz voraus. So ließen sich die Gemeinsamkeiten bei Herausforderungen offen thematisieren – in erster Linie durch regelmäßigen Austausch auf allen Ebenen, auch in Kultur und Zivilgesellschaft. Dann werden auf längere Sicht Dreiklänge dieser Art überflüssig.

Huotari: Unternehmen müssen immer stärker in zwei Ökosystemen denken. Wirtschaftlicher Druck, Zwangsmaßnahmen, die Hebelwirkung von Ressourcenverfügbarkeit oder kritischen Rohstoffen, sind eine neue Realität. Entsprechend müssen wir unsere eigenen De-Risking-Bemühungen noch einmal dramatisch beschleunigen. Wir kommen dabei in eine ganz neue sektorale Wirtschaftspartnerschafts-Logik, die wir noch gar nicht richtig vorausdenken, obwohl das für die drittgrößte Volkswirtschaft angemessen wäre.

Niedermark: Die USA bleiben auch unter Trump unser wichtigster Partner. Gleichzeitig muss die EU ihre Beziehungen zu China auf der Basis ihrer eigenen Interessen und Werte gestalten. Mit den zunehmenden Spannungen zwischen USA und China wird die EU für den chinesischen Export und auch für chinesische Investitionen noch zentraler. Für Unternehmen besteht die Gefahr, in den sich verschärfenden Handelskonflikt zwischen USA und China immer stärker hineinzugeraten.

Huotari: De-Risking ist schwierig und verursacht Kosten. Letztlich braucht es eine handelspolitische Agenda, die deutlich offensiver ist. Im Kern heißt De-Risking aus meiner Perspektive, eine neu geschichtete Form von Globalisierung einzuführen. Es wird einen engeren Kreis von Partnern geben. Das ist der Like-Minded-Kreis, zum Beispiel OECD-Staaten, oder Staaten, in denen bestimmte Standards gelten. Das zu definieren und zu gestalten, ist eine riesige politische Aufgabe.

Niedermark: Diversifizierung bedeuteteine stärkere Lokalisierung in unterschiedlichen Leitmärkten. Viele Unternehmen müssen in China sein, um sich dann zum Beispiel auch auf Drittmärkten mit der Konkurrenz aus China messen zu können. Bei der Verringerung von Importabhängigkeiten in kritischen Bereichen, wie zum Beispiel bei Rohstoffen, warten enorme Kosten, weil Investitionen eben nicht nach reinen Wettbewerbskriterien, sondern auch nach Sicherheits- und Souveränitätskriterien entschieden werden. Die Kosten des De-riskings müssen von der Politik und der gesamten Gesellschaft mitgetragen werden.

Huotari: In Deutschland gibt es hoch qualifizierte Chinaforscherinnen und -forscher. Das Bundes-Forschungsministerium hat sich bemüht, neue Förderlinien aufzubauen. So schlecht wie wir uns manchmal reden, stehen wir nicht da. Jetzt fehlt es an der einen oder anderen Stelle an der Bündelung dieser Kapazitäten. Es fehlt am Ende an Mitteln, um Nachwuchstalente auszubilden und attraktiv mit Stellen zu versehen.

Niedermark: Mit Merics haben wir in Berlin einen der weltweit führenden China-Thinktanks. Eine Reihe weiterer Forschungsinstitutionen besitzen exzellente China-Expertise. Das Risikobewusstsein ist bei vielen Akteuren in Unternehmen, in Universitäten oder auch auf der lokalen politischen Ebene gewachsen. Ein großes Problem ist aber, dass Chinas autokratische Verhärtung dazu führt, dass das Interesse an China in Deutschland insgesamt eher sinkt. Das heutige China besitzt gerade für junge Leute keine große Anziehungskraft mehr. Umso wichtiger ist es, dass aktiv China-Kompetenz gefördert wird.

Mallick: Deutschland steht beim Aufbau einer unabhängigen und reflektierten China-Kompetenz erst am Anfang. Die Einführung eines großflächigen Lernangebots von Chinesisch als Fremdsprache an deutschen Schulen und Hochschulen, ein besser koordinierter Wissenstransfer und die internationale Vernetzung von Multiplikator*innen aus Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft wären hierbei essenziell. Wichtig sind auch individuelle landeskundliche Erfahrungen, die durch Stipendien und Residenzprogramme gefördert werden sollten. Mitarbeit: Manuel Liu

Der neue US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Amtseinführung die Erhebung von Zöllen und Steuern zulasten anderer Länder angekündigt. “Wir werden eine auswärtige Steuerbehörde einrichten, die alle Zölle, Abgaben und Einnahmen eintreibt”, sagte er in seiner Antrittsrede. “Es werden riesige Geldbeträge in unsere Staatskasse fließen, die aus dem Ausland kommen.”

Ein Mitarbeiter der neuen Regierung erläuterte, dass Trump noch am Montag ein Memorandum zu Handelsfragen veröffentlichen werde. Dieses sehe keine Einführung neuer Zölle am ersten Amtstag vor, sondern weise Bundesbehörden an, die Handelsbeziehungen mit China, Kanada und Mexiko zu bewerten.

Die neue Regierung hoffe, mit einer möglichen Verständigung mit Peking zu beginnen und nicht mit einem weiteren Handelskrieg, sagte laut Bloomberg eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Donald Trump hatte im Wahlkampf damit gedroht, Strafzölle von mindestens 60 Prozent auf alle Importe aus China zu erheben. rtr/jul

Der chinesische Vize-Präsident Han Zheng hat am Sonntagabend seinen amerikanischen Amtskollegen J. D. Vance und den Tech-Milliardär Elon Musk getroffen. Das berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Im Gespräch mit US-Vize Vance diskutierte Han den Handel zwischen den beiden Großmächten, regionale Sicherheitspolitik und die Rolle Chinas als Rohstoff-Lieferant für die Herstellung des synthetischen Opioids Fentanyl, das ein großes Problem in den USA ist.

Han betonte laut Xinhua die vielen Möglichkeiten der Kooperation zwischen China und den USA. In Peking hoffe man weiterhin auf die Investitionen amerikanischer Unternehmen sowie stabile und nachhaltige chinesisch-amerikanische Beziehungen. Han Zheng ist zur Amtseinführung Donald Trumps in die USA gereist, nachdem Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Zeremonie eingeladen hatte.

Am selben Tag traf Han zudem mit Elon Musk zusammen. Chinas Vizepräsident betonte auch Musk gegenüber, dass amerikanische Unternehmen in den USA willkommen seien, inklusive des Elektroautobauers Tesla, dessen Besitzer Musk ist. US-Firmen sollten die Gunst der Stunde nutzen und an Chinas Entwicklung teilhaben, sagte Han.

Musk versprach, dass Tesla bereit sei, die Investitionen in China zu verstärken und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Außerdem wolle er eine aktive Rolle bei der Förderung des Wirtschafts- und Handelsaustauschs zwischen den USA und China spielen. Musk ist unter Präsident Trump für die Verschlankung der US-Staatsaufgaben mitverantwortlich. ek

Die EU leitet ein weiteres Verfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen China ein. Die EU-Kommission wirft Peking vor, seine Gerichte befugt zu haben, auf globaler Ebene verbindliche Lizenzgebühren für bestimmte europäische Patente festzulegen – ohne Zustimmung des Patenteigentümers. Dadurch würden europäische Unternehmen unter Druck geraten, ihre Lizenzgebühren global zu reduzieren, was chinesischen Herstellern wiederum einen unverhältnismäßig kostengünstigen Zugang zu europäischen Technologien verschafft, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Laut EU verstößt dies gegen das WTO-Abkommen über geistiges Eigentum (TRIPS). Trotz mehrfacher Verhandlungen mit China konnte bislang keine Lösung gefunden werden.

“Die lebendige Hightech-Industrie der EU muss fair und auf Augenhöhe konkurrieren können. Wo dies nicht der Fall ist, ergreift die Kommission entschlossene Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte”, sagte Maroš Šefčovič, EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit. Falls innerhalb einer weiteren Frist von 60 Tagen keine Einigung erzielt wird, kann die EU ein WTO-Streitbeilegungsgremium einberufen. Der Fall betrifft Standard-essentielle Patente (SEPs), deren Nutzung erforderlich ist, um standardisierte Technologien anzubieten. Sie sind etwa für Technologien wie 5G und 6G, unerlässlich. Europäische Unternehmen besitzen viele dieser Patente.

Seit Februar 2022 läuft vor der WTO ein weiteres Verfahren gegen China, das den Patentschutz europäischer Tech-Unternehmen betrifft. Im Mittelpunkt steht eine chinesische Regelung, die es Gerichten ermöglicht, Patentinhabern zu untersagen, ihre Rechte vor ausländischen Gerichten durchzusetzen. Bei Zuwiderhandlung drohen ihnen Strafzahlungen von umgerechnet 130.000 Euro pro Tag. fpe

Die Hängepartie um die Zukunft des US-Ablegers der chinesischen Video-Plattform Tiktok wird sich wohl weiter hinziehen. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte bereits kurz vor seiner Inauguration am Montag angekündigt, eine 50-prozentige Beteiligung durch ein US-Unternehmen an Tiktok anzustreben. Ein Zwangsverkauf des gesamten Unternehmens wäre damit vom Tisch. Trump will Tiktoks Mutterkonzern eine Gnadenfrist von 90 Tagen einräumen, um eine Lösung für den Streit zu finden. Seit Sonntag ist der Download von Tiktok in den USA gesetzlich verboten.

Die Regierung in Peking äußerte sich allerdings zurückhaltend zu den Joint-Venture-Plänen. Derartige Entscheidungen sollten Firmen “unabhängig treffen”, erklärte das chinesische Außenministerium laut Medienberichten. Peking müsste einem Teilverkauf voraussichtlich zustimmen, weil Tiktoks Empfehlungsalgorithmus, der als Eckpfeiler des Firmenerfolgs gilt, wohl als strategisch wichtige Technologie eingestuft wird.

Weniger als 24 Stunden nach der Abschaltung am Sonntag war die App bereits wieder verfügbar. “Dank der Bemühungen von Präsident Trump ist Tiktok zurück”, kommentierte die Plattform. Trump habe Dienstleistern die notwendigen Zusicherungen gegeben, dass sie bei einer weiteren Zusammenarbeit keine Strafen zu befürchten hätten. “Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Tiktok retten”, hatte Trump am Sonntag gesagt. Er selbst hatte das Verbotsverfahren 2020 angestoßen.

In Trumps republikanischer Partei regte sich allerdings Widerstand gegen seinen Plan. “Jetzt, da das Gesetz in Kraft getreten ist, gibt es keine rechtliche Grundlage für eine Verlängerung’ der Frist”, schrieben die Senatoren Tom Cotton und Pete Ricketts in einer gemeinsamen Pressemitteilung. “Damit Tiktok in Zukunft wieder online gehen kann, muss Bytedance einem Verkauf zustimmen, der die Anforderungen des Gesetzes für eine qualifizierte Veräußerung erfüllt, indem er alle Verbindungen zwischen Tiktok und dem kommunistischen China kappt.” grz/rtr

Die Jugendarbeitslosigkeit in chinesischen Städten ist im Dezember den vierten Monat in Folge gesunken. Das geht aus Daten des Nationalen Statistikamts hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Die Arbeitslosenquote für 16- bis 24-Jährige sank demnach von 16,1 auf 15,7 Prozent, wobei Studenten nicht in dieser Statistik erfasst sind. Die landesweite Arbeitslosenquote lag im Dezember derweil bei 5,1 Prozent.

Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit hat für Peking eine zentrale Bedeutung. Einerseits fehlt die Kaufkraft vieler Millionen junger Menschen, die mit ihren Ausgaben einen wertvollen Anteil zum Binnenkonsum leisten können. Andererseits bedroht ein Gefühl der Perspektivlosigkeit in der Generation Z die Legitimität der Kommunistischen Partei.

Laut offiziellen Zahlen sinkt die Jugendarbeitslosigkeit seit einer Weile kontinuierlich. Im August vergangenen Jahres hatte sie mit 18,8 Prozent einen vorläufigen Höchststand erreicht. Für einige Monate im Jahr 2023 hatte China die Veröffentlichung der Daten ausgesetzt, nachdem für die 16- bis 24-Jährigen im Juni 2023 ein Rekordwert von 21,3 Prozent vermeldet wurde. Das Nationale Statistikamt nahm die Veröffentlichung im Dezember 2023 wieder auf, nachdem es die Studenten aus dem Datensatz ausgeschlossen hatte. rtr/grz

Es dauert eine Weile, bis man sich einen Überblick über die zahlreichen Projekte von Prof. Zhang Yu 张彧 verschafft hat. Die 51-Jährige hat in ihrem Leben bereits viel erreicht – als Unternehmerin, Buchautorin, Kunstmäzenin und Brückenbauerin zwischen Deutschland und China – auch wenn sie selbst den Begriff Brückenbauerin etwas “überstrapaziert findet”.

Seit mehr als 20 Jahren widmet sie sich dem kulturellen Austausch, unter anderem durch Großausstellungen wie “Die 8 der Wege” in den Berliner Uferhallen. Interkultureller Dialog sei heute nötiger denn je, betont Zhang: “Ich habe in den deutsch-chinesischen Beziehungen schon viele Höhen und Tiefen erlebt.” Doch aktuell erlebe Deutschland ein besonders “turbulentes Klima”. Und auch in China habe sich die einstige Begeisterung für Deutschland merklich abgekühlt.

“In China betrachtet man Deutschland heute differenzierter und zurückhaltender”, erklärt sie. “Früher war die Begeisterung aber auch manchmal fast blind: Brot, Bier und Autos, alles super”, sagt sie. Nach wie vor gebe es Lücken in der gegenseitigen Wahrnehmung. Ihr bevorzugtes Mittel, diese zu schließen, ist seit Jahren die Kunst und Kultur – ein etwas neutralerer Boden für den Dialog als die Politik. Für den 22. Januar 2025 hat sie beispielsweise ein Konzert im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie organisiert. Unter dem Titel “Music Connected! The Classics meets Chinese Rock” treten das Sinfonieorchester Berlin und die chinesische Rockband MOSAIK gemeinsam auf. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Peking.

Nach Deutschland kam Zhang ursprünglich zum Studieren. Ihr Vater hatte das Ziel vorgeschlagen, da er Deutschland auf einer Reise als hochentwickelt und sicher erlebt hatte. “Er sagte: ‘Dort kann man mit offenen Türen schlafen, so sicher ist es’”, erinnert sie sich. Mit zwei Koffern landete sie schließlich in Berlin. “Ich war Anfang der 90er-Jahre Teil der ersten Generation von privat finanzierten Studierenden.” Entgegen dem Wunsch ihrer “Tiger-Mutter”, die wollte, dass sie, wie sie selbst, Jura studiert, entschied sich Zhang für Publizistik und Japanologie an der FU Berlin. “Das war eine Art Rebellion gegen mein Elternhaus – ich wollte einmal meine eigene Entscheidung treffen.”

Zhang stammt aus einer gebildeten Familie, doch in der Kulturrevolution wurde ihnen genau das zum Verhängnis. “Der eine Großvater war Industrieller und der andere Handelsunternehmer. Dazu waren sie auch noch Intellektuelle mit internationalen Verbindungen in die USA und nach Japan – schlimmer konnte es in der damaligen Atmosphäre nicht kommen.” Später habe sie verstanden, warum ihre Mutter so auf Jura bestanden hatte: Sie wollte, geprägt von den Ungerechtigkeiten der Kulturrevolution, anderen Gerechtigkeit verschaffen. “Sie hat Menschen mit ihrem juristischen Wissen geholfen, auch wenn sie nur mit Hühnern und Eiern bezahlen konnten”, erinnert sich die Tochter. So gelang es ihrer Mutter, die Familienehre wiederherzustellen, die in jener schweren Zeit gelitten hatte. “Zu uns Kindern war sie sehr streng”, sagt Zhang. Von ihrer Mutter habe sie Disziplin, Perfektionismus und auch eine soziale Ader geerbt, die sich zum Beispiel in dem von ihr ins Leben gerufenen Female Impact Summit widerspiegelt – der soll Frauen in Führungspositionen stärken.

Auch sie selbst musste sich als oftmals einzige Chinesin in ihrem Umfeld den Weg nach oben erkämpfen. Neben ihren “rebellischen” Studienfächern erwarb sie zusätzlich einen Master of Business Administration (MBA), der ihr schließlich den Weg in die Geschäftswelt ebnete. “Damals hatten viele Beratungsfirmen noch keine China-Desks oder Netzwerke zur Implementierung vor Ort. Genau diese Lücke habe ich mit meiner Beratungsfirma für den chinesischen Markt gefüllt – wir wollten als First Mover das Beratungsunternehmen Roland Berger schlagen.” 1999 gründete Zhang die China Communications Consulting, später die China Communications Holding. Später verkaufte sie ihr Unternehmen – in einer Boom-Zeit, wie sie sagt. “Man muss loslassen können, gerade wenn es gut läuft. Ich bereue es nicht. Heute bin ich über 50 und möchte meine Zeit auf eine andere Weise sinnvoll nutzen, auch um gesellschaftlich etwas zu bewegen.”

2008 gründete Zhang den Förderverein Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen Kulturellen Austausch e.V. (GeKA). Seitdem hat sie zahlreiche Projekte realisiert, auch mit staatlichen Museen in China. Ein Highlight war für sie selbst die Ausstellung “Micro Era. Medienkunst aus China”, die vom 5. September 2019 bis zum 26. Januar 2020 im Kulturforum Berlin präsentiert wurde. Die Kooperation zwischen GeKA und der Nationalgalerie Berlin wurde von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet, darunter ein chinesisches Filmwochenende im Babylon-Kino. “Ich achte sehr auf Qualität”, betont Zhang, die selbst seit Jahren Kunst sammelt und einige Stücke bald dem Humboldtforum für eine Ausstellung leihen wird.

Diese Liebe für die Kunst und das Kreative habe auch mit ihrer Familie zu tun: Ihr Großvater sammelte Kunst, ihre Mutter malte in ihrer Freizeit. “In meiner Kindheit und Jugend war Kunst immer präsent, aber meine ‘Tiger-Mutter’ erlaubte mir neben dem Lernen keine anderen Hobbys außer dem Malen.” Sie überlegt kurz. “Vielleicht bricht sich heute meine kreative Ader auf diese Weise Bahn, die ich als Kind und Jugendliche nicht so richtig ausleben konnte – bei all dem Pauken”, sagt sie und lacht. Fabian Peltsch

Jian Li wird neuer Chief Executive Officer beim Smartphone-Hersteller Honor. Er tritt in die Fußstapfen von George Zhao, der das Unternehmen auch als Vorstandsmitglied aus persönlichen Gründen verlässt. Wie Zhao ist auch Li ein ehemaliger Huawei-Mitarbeiter, der eine wichtige Rolle in der internationalen Expansion des Unternehmens spielte. Li kam 2021 zu Honor und war zuletzt als stellvertretender Vorsitzender und Leiter der Personalabteilung an entscheidenden strategischen Entscheidungen beteiligt.

Shaohua Yan ist seit Januar Deputy Director beim Center for China-Europe Relations an der Fudan University. Yan arbeitet seit 2021 als außerordentlicher Professor an der Shanghaier Top-Universität. Er hält einen Master in EU International Relations and Diplomacy vom College of Europe und einen Doktortitel in European Studies von der University of Hongkong.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

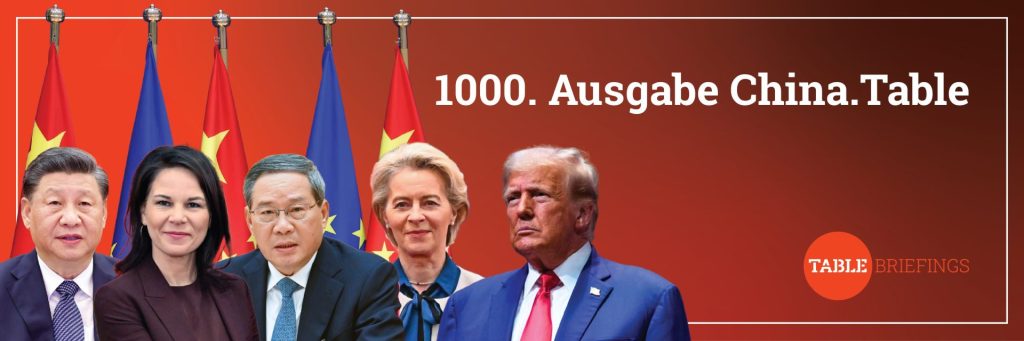

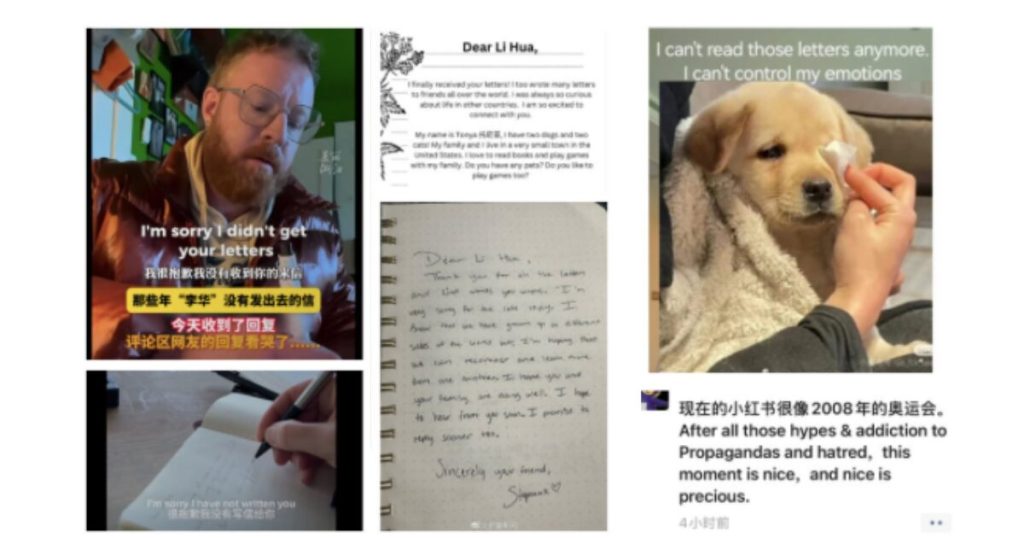

Das augenscheinlich nur vorübergehende Tiktok-Verbot in den USA könnte einen überraschenden Effekt auf den Sprachaustausch haben. So vermeldet die Lern-App Duolingo einen starken Anstieg seines Mandarin-Angebots. Gleichzeitig sucht die chinesische App Xiaohongshu, auf die viele Tiktok-User in den USA ausgewichen sind, anscheinend händeringend nach Content-Moderatoren, die des Englischen mächtig genug sind, um kritische Inhalte herauszufiltern. Ein weiterer, rührender Effekt: Chinesische Schüler mussten früher als Teil von Englischprüfungen fiktive Briefe an amerikanische Freunde schreiben. Nun laden die User ihre Briefe auf Xiaohongshu wieder hoch – und amerikanische User antworten.

China.Table feiert heute Jubiläum: Seit Anfang 2021 haben wir 1.000 Ausgaben produziert. Wir freuen uns, dass Sie uns treu bleiben und versprechen Ihnen: Die Themen werden uns so bald ganz bestimmt nicht ausgehen. Als China.Table gegründet wurde, stand im Fokus: Ein Briefing zu schaffen, das werktäglich einen differenzierten Blick auf China wirft, der stets in die Tiefe geht. Heute sind wir Deutschlands größte China-Redaktion. Unserem Ziel, auch über emotional aufgeladene Themen sachlich und fair zu berichten, sind wir treu geblieben.

Ausgabe 1.000 ist rein zufällig gleich mehrfach besonders: Sie wurde am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident produziert. Welche Signale er am Abend der Amtseinführung in Richtung China gesendet hat, lesen Sie in unseren News.

Es ist auch der Tag, an dem Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin in den Räumlichkeiten von Merics ein Resümee zur China-Strategie der Bundesregierung gezogen hat. Angela Köckritz war vor Ort und berichtet. Flankiert wird ihre Analyse durch eine Sammlung von Stimmen zur China-Strategie. Julia Fiedler hat Experten aus Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und Chinaforschung hinsichtlich der zukünftigen Anforderungen an eine Strategie zusammengetragen. Eins ist an diesem Tag besonders offensichtlich: Der deutsche Umgang mit China wird sich auch daraus ableiten, wie Donald Trump die chinesisch-amerikanischen Beziehungen gestalten wird.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihre

Julia Fiedler

China.Table feiert heute Jubiläum: Seit Anfang 2021 haben wir 1.000 Ausgaben produziert. Wir freuen uns, dass Sie uns treu bleiben und versprechen Ihnen: Die Themen werden uns so bald ganz bestimmt nicht ausgehen. Als China.Table gegründet wurde, stand im Fokus: Ein Briefing zu schaffen, das werktäglich einen differenzierten Blick auf China wirft, der stets in die Tiefe geht. Heute sind wir Deutschlands größte China-Redaktion. Unserem Ziel, auch über emotional aufgeladene Themen sachlich und fair zu berichten, sind wir treu geblieben.

Ausgabe 1.000 ist rein zufällig gleich mehrfach besonders: Sie wurde am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident produziert. Welche Signale er am Abend der Amtseinführung in Richtung China gesendet hat, lesen Sie in unseren News.

Es ist auch der Tag, an dem Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin in den Räumlichkeiten von Merics ein Resümee zur China-Strategie der Bundesregierung gezogen hat. Angela Köckritz war vor Ort und berichtet. Flankiert wird ihre Analyse durch eine Sammlung von Stimmen zur China-Strategie. Julia Fiedler hat Experten aus Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und Chinaforschung hinsichtlich der zukünftigen Anforderungen an eine Strategie zusammengetragen. Eins ist an diesem Tag besonders offensichtlich: Der deutsche Umgang mit China wird sich auch daraus ableiten, wie Donald Trump die chinesisch-amerikanischen Beziehungen gestalten wird.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Es ist eine Bilanz, wenn auch keine offizielle, die Außenministerin Annalena Baerbock am Montag zieht, als sie mit Experten und Expertinnen über “China und die aktuellen geopolitischen Herausforderungen für Deutschland und Europa” diskutiert. Anderthalb Jahre nach Vorstellung der China-Strategie der scheidenden Bundesregierung geht es beim Thinktank Merics um die Frage, wie sich Deutschland und Europa strategisch zu China verhalten sollen – und das an einem Tag, an dem in Washington der neue US-Präsident Donald Trump vereidigt wird.

“Wir haben gezeigt, dass wir uns nicht bedrohen oder erpressen lassen”, erklärt Baerbock an diesem Montag mit Hinblick auf die EU-Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos. “Wenn andere versuchen, unsere Märkte zu fluten und Arbeitskräfte und Wirtschaftsstandorte herauszufordern, können wir mit unserer EU-Verhandlungsmacht dagegen halten. Viele sagten: Oh weh, was passiert denn dann? Na, erstmal ist gar nichts passiert.”

Das Interessante an Baerbocks Aussage ist, dass Deutschland diese Zölle gar nicht mitgetragen hat. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte – die Klagen der Autoindustrie vernehmend – von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und das deutsche Veto gegen den Willen der Grünen durchgedrückt. Und damit ist man mitten im Thema. Es gibt zwar nur eine China-Strategie. Doch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie sie umzusetzen ist.

Baerbock hat stets deutlich gemacht, dass sie keine offenen Worte scheut und China klar Grenzen aufzeigen möchte. “Die Zeit des chinapolitischen Schlafwandelns ist vorbei“, hat sie soeben dem Handelsblatt gesagt. Zumal China “mehr oder weniger” offen den russischen Handelskrieg in der Ukraine unterstütze und “mit enorm hochsubventionierten Exportkapazitäten handelspolitisch foul” spiele.

Die Reaktion auf die EU-Zusatzzölle auf chinesische E-Autos gilt unter Diplomaten als sehr zurückhaltend. “Mit ihren Sanktionen auf Cognac wählten sie die unterste Eskalationsstufe“, sagt ein EU-Diplomat – einer von mehreren Diplomaten, mit denen Table.Briefings für diesen Artikel gesprochen hat. “Wir waren davon ausgegangen, dass sie sehr schnell bei Airbus landen.”

Als die Parteien im Koalitionsvertrag 2021 beschließen, eine China-Strategie zu erarbeiten, geschieht dies unter dem Eindruck, dass die chinesische Regierung die Offenheit demokratischer Systeme dazu nutzt, einen Akteur gegen den anderen auszuspielen. Sie drängt CEOs multinationaler Konzerne mit China-Geschäft dazu, Einfluss auf die Bundesregierung zu nehmen, positioniert ein europäisches Land gegen das andere, spielt Länder und Bund gegeneinander aus und manövriert zwischen den Parteilinien.

Mit der China-Strategie wollte die Regierung einen gemeinsamen Kurs aufzeigen. Es gab Überlegungen, diese Strategie geheim zu halten, denn natürlich war allen Beteiligten bewusst, dass sie ein diplomatisch heikles Signal an China senden würde. “Man hätte es so machen können wie China: Vorne herum lächeln und sich hintenrum strategisch aufstellen“, sagt einer der Diplomaten. In einem so offenen System wie dem deutschen aber hätte die Regierung damit längst nicht alle wichtigen Spieler erreichen können – Unternehmen, Universitäten, Kommunen, Stiftungen.

Kurz bevor sich Baerbock im Dezember 2024 auf den Weg nach Peking macht, besucht ein hochrangiger chinesischer Politiker diverse SPD-Größen. Es mangelt an strategischer Ausrichtung und Koordinierung, weil Partikularinteressen die oft kurzfristigen Wirtschaftsinteressen definieren. Und das ausgerechnet bei einem Gegenüber, das sehr langfristige strategische Interessen verfolgt und alle Einzelinteressen dem Staatsziel unterordnet. “China hat einen völlig anderen Werkzeugkasten als wir“, sagt ein Diplomat. “Sie können ihren Unternehmen sagen, was sie zu tun haben und im großen Stil subventionieren.”

Wie schwer es der diversen Ampel-Koalition fallen würde, ihre sehr unterschiedlichen Positionen zusammenzuführen, zeigte sich im Oktober 2022, als Bundeskanzler Olaf Scholz die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco am Terminal Tollerort im Hamburger Hafen durchsetzen wollte – gegen den Willen eines halben Dutzends seiner Ministerien, des Bundesnachrichtendienstes und der EU-Kommission. Sie liefen Sturm dagegen, dass Deutschland der Volksrepublik Zugriff auf einen weiteren Teil seiner kritischen Infrastruktur gewähren wollte.

Trotz aller Unterschiede gelingt es der Koalition dennoch, sich auf eine gemeinsame Strategie zu einigen – an den strittigen Stellen wird so lange gefeilt, bis die Formulierungen watteweich sind. Sie greift dabei auf den Dreiklang aus “Partner”, “Wettbewerber” und “strategischer Rivale” zurück, den bereits die China-Strategie der EU im Jahr 2019 verankert hatte. Am 13. Juli 2023 wird die China-Strategie veröffentlicht. Und obwohl fast alle die Analyse der problematischen Handlungsweisen Chinas teilen, die in dem Dokument beschrieben werden, reißen die Gräben im politischen Tagesgeschäft immer wieder auf. In der Debatte um das Verbot von chinesischen Komponenten im deutschen 5G-Netz etwa. Damals streiten Scholz und Verkehrsminister Volker Wissing, damals noch FDP, die die chinesische Ausrüstung behalten wollen, mit Baerbock und ihrem Parteifreund und Wirtschaftsminister Robert Habeck, die Sicherheitsbedenken haben.

Es ist eine Debatte, die sich so ähnlich unter immer neuen Vorzeichen wiederholt. Strategische Überlegungen und Sicherheitsbedenken treffen auf wirtschaftliche Interessen, langfristige Ziele auf kurzfristige.

“Wir sind nun mal ein freies Land, in dem Gott sei Dank nicht alle homogen in eine Richtung gehen”, sagt Baerbock. Immerhin, ein Stück weit sei man gekommen: die Diversifizierung der Wirtschaft, die Prüfung ausländischer Investitionen, Global Gateway als europäische Alternative zur Belt and Road-Initiative, den Ausbau der Beziehungen zu asiatischen und pazifischen Partnern, das Engagement für die Freiheit der Seewege, innere Sicherheit und die Resilienz der Demokratie, etwa durch den besseren Umgang mit Desinformationen und den Digital Services Act.

Doch Baerbock will mehr. Sie will Deutschland und Europa besser schützen – sei es vor Investitionen in die kritische Infrastruktur, Überkapazitäten oder geheimen chinesischen Polizeistationen auf deutschem Boden. “Wir mussten erstmal den Hebel umlegen. Strategien wirken über Zeit.”

Nun stellt sich wenige Wochen vor der Bundestagswahl die Frage, wer diese Zeit politisch prägen wird. Und mit wem. Wird sich eine neue Koalitionsregierung ähnlich am Umgang mit China reiben? Und in welchem geopolitischen Umfeld wird sie agieren? “Das ist ein Marathon und kein Sprint”, hat Baerbock gesagt. Fragt sich nur, wer ihn rennen wird.

Für besonders wichtig erachtet Baerbock, dass Europa mit den Ausgleichszöllen auf chinesische E-Autos bereits ein Instrument erarbeitet habe, um sich auch in Zukunft zu schützen. “Wir haben das ja schon mal bei der Solarbranche und der Stahlbranche erlebt. Hätten wir bei den E-Autos keine klare Antwort gehabt, wäre absehbar, dass der nächste Versuch kommt.”

Denn mit großer Wahrscheinlichkeit werden die chinesischen Überkapazitäten nicht mit den E-Autos enden. “Maschinenbau ist ein großes Thema”, sagt ein EU-Diplomat. “Da waren wir mal führend. Inzwischen bieten die Chinesen Produkte an, die preislich 40 Prozent unter den unseren liegen, aber fast genauso gut sind.”

Deutsche Unternehmen in China wollen eine stärkere Betonung der Partnerschaft mit der Volksrepublik durch die Politik. Das zeigte die jüngste AHK-Geschäftsklima-Umfrage. Die Bundesregierung betont dagegen eher die Risiken. Was denken China-Experten? Und was schlagen sie für eine künftige China-Strategie vor? Mikko Huotari, Direktor des Mercator Institute for China Studies, Wolfgang Niedermark, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie und Robin Mallick, Leiter des Goethe-Instituts in Peking, antworten auf unsere Fragen.

Huotari: Wir brauchen eine China-Strategie, die an die neuen Realitäten der transatlantischen und US-chinesischen Beziehungen angepasst ist. Wir erwarten eine deutliche Verschärfung. Ich sehe drei Hauptfelder, in denen ein neuer Grad an Herausforderungen im Verhältnis zu China da ist. Wie gehen wir mit marktverzerrenden Handelspraktiken um? China ist zudem eine sicherheitspolitische Herausforderung. Und wir müssen uns auf einen heftigen Technologiewettbewerb einstellen. Das bedeutet auch, klarere Grenzen zu ziehen, wo wir mit unseren Technologien einen Beitrag leisten, um chinesische Ökosysteme zu stärken. An manchen Stellen müssen wir aber auch sehr gezielt auf eine engere Technologiepartnerschaft mit China setzen.

Niedermark: Die Grundlinie der China-Strategie für die Wirtschaft lautet: De-Risking, aber kein Decoupling. Was wir schmerzlich vermissen: De-Risking muss auf der eigenen Wettbewerbsfähigkeit aufbauen. Hier sehen wir den größten Nachholbedarf für die neue EU-Kommission und für eine neue Bundesregierung. Gegenüber China müssen Deutschland und Europa auf der einen Seite geopolitisch klare Kante zeigen. Gleichzeitig müssen wir effektiv mit China kooperieren.

Mallick: Die aktuelle China-Strategie der Bundesregierung ist ein solides theoretisches Fundament. Die Umsetzung dieser sehr ambitionierten Initiative bleibt jedoch unvollständig. So stehen der Hervorhebung von Austausch in zivilgesellschaftlichen und anderen Bereichen kaum wirkliche Initiativen gegenüber, die insbesondere in Zeiten angespannter politischer Beziehungen von großer Bedeutung wären.

Huotari: Es sollte uns nicht darum gehen, China in Schubladen zu stecken, sondern letztlich darum, wie wir handeln. Man kann kooperieren, und versuchen, Dinge zusammen zu erreichen. Für mich ist der Zustand Partner oder gar strategischer Partner aber nichts, was die Realität trifft.

Niedermark: China versucht, die bestehende, regelbasierte Ordnung entlang den Interessen seines autoritären Einparteienstaates umzubauen. Hier müssen wir unsere eigenen Interessen dagegensetzen. Der europäische Dreiklang in der Chinapolitik ist dafür nach wie vor geeignet. In der Wirtschaft ziehen sich die drei Dimensionen quer durch alle Themenfelder: Wir haben einen harten Wettbewerb zwischen Unternehmen, aber auch zwischen unterschiedlichen Wirtschaftsmodellen, und wir haben Sicherheitsrisiken bei Lieferketten- und Technologiefragen.

Mallick: Langfristig sollten die Beziehungen eine selbstbewusste, aufgeschlossene und gleichzeitig kritische Haltung Deutschlands zu China anstreben. Das setzt zunächst einen höheren Grad an China-Kompetenz voraus. So ließen sich die Gemeinsamkeiten bei Herausforderungen offen thematisieren – in erster Linie durch regelmäßigen Austausch auf allen Ebenen, auch in Kultur und Zivilgesellschaft. Dann werden auf längere Sicht Dreiklänge dieser Art überflüssig.

Huotari: Unternehmen müssen immer stärker in zwei Ökosystemen denken. Wirtschaftlicher Druck, Zwangsmaßnahmen, die Hebelwirkung von Ressourcenverfügbarkeit oder kritischen Rohstoffen, sind eine neue Realität. Entsprechend müssen wir unsere eigenen De-Risking-Bemühungen noch einmal dramatisch beschleunigen. Wir kommen dabei in eine ganz neue sektorale Wirtschaftspartnerschafts-Logik, die wir noch gar nicht richtig vorausdenken, obwohl das für die drittgrößte Volkswirtschaft angemessen wäre.

Niedermark: Die USA bleiben auch unter Trump unser wichtigster Partner. Gleichzeitig muss die EU ihre Beziehungen zu China auf der Basis ihrer eigenen Interessen und Werte gestalten. Mit den zunehmenden Spannungen zwischen USA und China wird die EU für den chinesischen Export und auch für chinesische Investitionen noch zentraler. Für Unternehmen besteht die Gefahr, in den sich verschärfenden Handelskonflikt zwischen USA und China immer stärker hineinzugeraten.

Huotari: De-Risking ist schwierig und verursacht Kosten. Letztlich braucht es eine handelspolitische Agenda, die deutlich offensiver ist. Im Kern heißt De-Risking aus meiner Perspektive, eine neu geschichtete Form von Globalisierung einzuführen. Es wird einen engeren Kreis von Partnern geben. Das ist der Like-Minded-Kreis, zum Beispiel OECD-Staaten, oder Staaten, in denen bestimmte Standards gelten. Das zu definieren und zu gestalten, ist eine riesige politische Aufgabe.

Niedermark: Diversifizierung bedeuteteine stärkere Lokalisierung in unterschiedlichen Leitmärkten. Viele Unternehmen müssen in China sein, um sich dann zum Beispiel auch auf Drittmärkten mit der Konkurrenz aus China messen zu können. Bei der Verringerung von Importabhängigkeiten in kritischen Bereichen, wie zum Beispiel bei Rohstoffen, warten enorme Kosten, weil Investitionen eben nicht nach reinen Wettbewerbskriterien, sondern auch nach Sicherheits- und Souveränitätskriterien entschieden werden. Die Kosten des De-riskings müssen von der Politik und der gesamten Gesellschaft mitgetragen werden.

Huotari: In Deutschland gibt es hoch qualifizierte Chinaforscherinnen und -forscher. Das Bundes-Forschungsministerium hat sich bemüht, neue Förderlinien aufzubauen. So schlecht wie wir uns manchmal reden, stehen wir nicht da. Jetzt fehlt es an der einen oder anderen Stelle an der Bündelung dieser Kapazitäten. Es fehlt am Ende an Mitteln, um Nachwuchstalente auszubilden und attraktiv mit Stellen zu versehen.

Niedermark: Mit Merics haben wir in Berlin einen der weltweit führenden China-Thinktanks. Eine Reihe weiterer Forschungsinstitutionen besitzen exzellente China-Expertise. Das Risikobewusstsein ist bei vielen Akteuren in Unternehmen, in Universitäten oder auch auf der lokalen politischen Ebene gewachsen. Ein großes Problem ist aber, dass Chinas autokratische Verhärtung dazu führt, dass das Interesse an China in Deutschland insgesamt eher sinkt. Das heutige China besitzt gerade für junge Leute keine große Anziehungskraft mehr. Umso wichtiger ist es, dass aktiv China-Kompetenz gefördert wird.

Mallick: Deutschland steht beim Aufbau einer unabhängigen und reflektierten China-Kompetenz erst am Anfang. Die Einführung eines großflächigen Lernangebots von Chinesisch als Fremdsprache an deutschen Schulen und Hochschulen, ein besser koordinierter Wissenstransfer und die internationale Vernetzung von Multiplikator*innen aus Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft wären hierbei essenziell. Wichtig sind auch individuelle landeskundliche Erfahrungen, die durch Stipendien und Residenzprogramme gefördert werden sollten. Mitarbeit: Manuel Liu

Der neue US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Amtseinführung die Erhebung von Zöllen und Steuern zulasten anderer Länder angekündigt. “Wir werden eine auswärtige Steuerbehörde einrichten, die alle Zölle, Abgaben und Einnahmen eintreibt”, sagte er in seiner Antrittsrede. “Es werden riesige Geldbeträge in unsere Staatskasse fließen, die aus dem Ausland kommen.”

Ein Mitarbeiter der neuen Regierung erläuterte, dass Trump noch am Montag ein Memorandum zu Handelsfragen veröffentlichen werde. Dieses sehe keine Einführung neuer Zölle am ersten Amtstag vor, sondern weise Bundesbehörden an, die Handelsbeziehungen mit China, Kanada und Mexiko zu bewerten.

Die neue Regierung hoffe, mit einer möglichen Verständigung mit Peking zu beginnen und nicht mit einem weiteren Handelskrieg, sagte laut Bloomberg eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Donald Trump hatte im Wahlkampf damit gedroht, Strafzölle von mindestens 60 Prozent auf alle Importe aus China zu erheben. rtr/jul

Der chinesische Vize-Präsident Han Zheng hat am Sonntagabend seinen amerikanischen Amtskollegen J. D. Vance und den Tech-Milliardär Elon Musk getroffen. Das berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Im Gespräch mit US-Vize Vance diskutierte Han den Handel zwischen den beiden Großmächten, regionale Sicherheitspolitik und die Rolle Chinas als Rohstoff-Lieferant für die Herstellung des synthetischen Opioids Fentanyl, das ein großes Problem in den USA ist.

Han betonte laut Xinhua die vielen Möglichkeiten der Kooperation zwischen China und den USA. In Peking hoffe man weiterhin auf die Investitionen amerikanischer Unternehmen sowie stabile und nachhaltige chinesisch-amerikanische Beziehungen. Han Zheng ist zur Amtseinführung Donald Trumps in die USA gereist, nachdem Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Zeremonie eingeladen hatte.

Am selben Tag traf Han zudem mit Elon Musk zusammen. Chinas Vizepräsident betonte auch Musk gegenüber, dass amerikanische Unternehmen in den USA willkommen seien, inklusive des Elektroautobauers Tesla, dessen Besitzer Musk ist. US-Firmen sollten die Gunst der Stunde nutzen und an Chinas Entwicklung teilhaben, sagte Han.

Musk versprach, dass Tesla bereit sei, die Investitionen in China zu verstärken und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Außerdem wolle er eine aktive Rolle bei der Förderung des Wirtschafts- und Handelsaustauschs zwischen den USA und China spielen. Musk ist unter Präsident Trump für die Verschlankung der US-Staatsaufgaben mitverantwortlich. ek

Die EU leitet ein weiteres Verfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen China ein. Die EU-Kommission wirft Peking vor, seine Gerichte befugt zu haben, auf globaler Ebene verbindliche Lizenzgebühren für bestimmte europäische Patente festzulegen – ohne Zustimmung des Patenteigentümers. Dadurch würden europäische Unternehmen unter Druck geraten, ihre Lizenzgebühren global zu reduzieren, was chinesischen Herstellern wiederum einen unverhältnismäßig kostengünstigen Zugang zu europäischen Technologien verschafft, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Laut EU verstößt dies gegen das WTO-Abkommen über geistiges Eigentum (TRIPS). Trotz mehrfacher Verhandlungen mit China konnte bislang keine Lösung gefunden werden.

“Die lebendige Hightech-Industrie der EU muss fair und auf Augenhöhe konkurrieren können. Wo dies nicht der Fall ist, ergreift die Kommission entschlossene Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte”, sagte Maroš Šefčovič, EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit. Falls innerhalb einer weiteren Frist von 60 Tagen keine Einigung erzielt wird, kann die EU ein WTO-Streitbeilegungsgremium einberufen. Der Fall betrifft Standard-essentielle Patente (SEPs), deren Nutzung erforderlich ist, um standardisierte Technologien anzubieten. Sie sind etwa für Technologien wie 5G und 6G, unerlässlich. Europäische Unternehmen besitzen viele dieser Patente.

Seit Februar 2022 läuft vor der WTO ein weiteres Verfahren gegen China, das den Patentschutz europäischer Tech-Unternehmen betrifft. Im Mittelpunkt steht eine chinesische Regelung, die es Gerichten ermöglicht, Patentinhabern zu untersagen, ihre Rechte vor ausländischen Gerichten durchzusetzen. Bei Zuwiderhandlung drohen ihnen Strafzahlungen von umgerechnet 130.000 Euro pro Tag. fpe

Die Hängepartie um die Zukunft des US-Ablegers der chinesischen Video-Plattform Tiktok wird sich wohl weiter hinziehen. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte bereits kurz vor seiner Inauguration am Montag angekündigt, eine 50-prozentige Beteiligung durch ein US-Unternehmen an Tiktok anzustreben. Ein Zwangsverkauf des gesamten Unternehmens wäre damit vom Tisch. Trump will Tiktoks Mutterkonzern eine Gnadenfrist von 90 Tagen einräumen, um eine Lösung für den Streit zu finden. Seit Sonntag ist der Download von Tiktok in den USA gesetzlich verboten.

Die Regierung in Peking äußerte sich allerdings zurückhaltend zu den Joint-Venture-Plänen. Derartige Entscheidungen sollten Firmen “unabhängig treffen”, erklärte das chinesische Außenministerium laut Medienberichten. Peking müsste einem Teilverkauf voraussichtlich zustimmen, weil Tiktoks Empfehlungsalgorithmus, der als Eckpfeiler des Firmenerfolgs gilt, wohl als strategisch wichtige Technologie eingestuft wird.

Weniger als 24 Stunden nach der Abschaltung am Sonntag war die App bereits wieder verfügbar. “Dank der Bemühungen von Präsident Trump ist Tiktok zurück”, kommentierte die Plattform. Trump habe Dienstleistern die notwendigen Zusicherungen gegeben, dass sie bei einer weiteren Zusammenarbeit keine Strafen zu befürchten hätten. “Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Tiktok retten”, hatte Trump am Sonntag gesagt. Er selbst hatte das Verbotsverfahren 2020 angestoßen.

In Trumps republikanischer Partei regte sich allerdings Widerstand gegen seinen Plan. “Jetzt, da das Gesetz in Kraft getreten ist, gibt es keine rechtliche Grundlage für eine Verlängerung’ der Frist”, schrieben die Senatoren Tom Cotton und Pete Ricketts in einer gemeinsamen Pressemitteilung. “Damit Tiktok in Zukunft wieder online gehen kann, muss Bytedance einem Verkauf zustimmen, der die Anforderungen des Gesetzes für eine qualifizierte Veräußerung erfüllt, indem er alle Verbindungen zwischen Tiktok und dem kommunistischen China kappt.” grz/rtr

Die Jugendarbeitslosigkeit in chinesischen Städten ist im Dezember den vierten Monat in Folge gesunken. Das geht aus Daten des Nationalen Statistikamts hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Die Arbeitslosenquote für 16- bis 24-Jährige sank demnach von 16,1 auf 15,7 Prozent, wobei Studenten nicht in dieser Statistik erfasst sind. Die landesweite Arbeitslosenquote lag im Dezember derweil bei 5,1 Prozent.

Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit hat für Peking eine zentrale Bedeutung. Einerseits fehlt die Kaufkraft vieler Millionen junger Menschen, die mit ihren Ausgaben einen wertvollen Anteil zum Binnenkonsum leisten können. Andererseits bedroht ein Gefühl der Perspektivlosigkeit in der Generation Z die Legitimität der Kommunistischen Partei.

Laut offiziellen Zahlen sinkt die Jugendarbeitslosigkeit seit einer Weile kontinuierlich. Im August vergangenen Jahres hatte sie mit 18,8 Prozent einen vorläufigen Höchststand erreicht. Für einige Monate im Jahr 2023 hatte China die Veröffentlichung der Daten ausgesetzt, nachdem für die 16- bis 24-Jährigen im Juni 2023 ein Rekordwert von 21,3 Prozent vermeldet wurde. Das Nationale Statistikamt nahm die Veröffentlichung im Dezember 2023 wieder auf, nachdem es die Studenten aus dem Datensatz ausgeschlossen hatte. rtr/grz

Es dauert eine Weile, bis man sich einen Überblick über die zahlreichen Projekte von Prof. Zhang Yu 张彧 verschafft hat. Die 51-Jährige hat in ihrem Leben bereits viel erreicht – als Unternehmerin, Buchautorin, Kunstmäzenin und Brückenbauerin zwischen Deutschland und China – auch wenn sie selbst den Begriff Brückenbauerin etwas “überstrapaziert findet”.

Seit mehr als 20 Jahren widmet sie sich dem kulturellen Austausch, unter anderem durch Großausstellungen wie “Die 8 der Wege” in den Berliner Uferhallen. Interkultureller Dialog sei heute nötiger denn je, betont Zhang: “Ich habe in den deutsch-chinesischen Beziehungen schon viele Höhen und Tiefen erlebt.” Doch aktuell erlebe Deutschland ein besonders “turbulentes Klima”. Und auch in China habe sich die einstige Begeisterung für Deutschland merklich abgekühlt.

“In China betrachtet man Deutschland heute differenzierter und zurückhaltender”, erklärt sie. “Früher war die Begeisterung aber auch manchmal fast blind: Brot, Bier und Autos, alles super”, sagt sie. Nach wie vor gebe es Lücken in der gegenseitigen Wahrnehmung. Ihr bevorzugtes Mittel, diese zu schließen, ist seit Jahren die Kunst und Kultur – ein etwas neutralerer Boden für den Dialog als die Politik. Für den 22. Januar 2025 hat sie beispielsweise ein Konzert im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie organisiert. Unter dem Titel “Music Connected! The Classics meets Chinese Rock” treten das Sinfonieorchester Berlin und die chinesische Rockband MOSAIK gemeinsam auf. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Peking.

Nach Deutschland kam Zhang ursprünglich zum Studieren. Ihr Vater hatte das Ziel vorgeschlagen, da er Deutschland auf einer Reise als hochentwickelt und sicher erlebt hatte. “Er sagte: ‘Dort kann man mit offenen Türen schlafen, so sicher ist es’”, erinnert sie sich. Mit zwei Koffern landete sie schließlich in Berlin. “Ich war Anfang der 90er-Jahre Teil der ersten Generation von privat finanzierten Studierenden.” Entgegen dem Wunsch ihrer “Tiger-Mutter”, die wollte, dass sie, wie sie selbst, Jura studiert, entschied sich Zhang für Publizistik und Japanologie an der FU Berlin. “Das war eine Art Rebellion gegen mein Elternhaus – ich wollte einmal meine eigene Entscheidung treffen.”

Zhang stammt aus einer gebildeten Familie, doch in der Kulturrevolution wurde ihnen genau das zum Verhängnis. “Der eine Großvater war Industrieller und der andere Handelsunternehmer. Dazu waren sie auch noch Intellektuelle mit internationalen Verbindungen in die USA und nach Japan – schlimmer konnte es in der damaligen Atmosphäre nicht kommen.” Später habe sie verstanden, warum ihre Mutter so auf Jura bestanden hatte: Sie wollte, geprägt von den Ungerechtigkeiten der Kulturrevolution, anderen Gerechtigkeit verschaffen. “Sie hat Menschen mit ihrem juristischen Wissen geholfen, auch wenn sie nur mit Hühnern und Eiern bezahlen konnten”, erinnert sich die Tochter. So gelang es ihrer Mutter, die Familienehre wiederherzustellen, die in jener schweren Zeit gelitten hatte. “Zu uns Kindern war sie sehr streng”, sagt Zhang. Von ihrer Mutter habe sie Disziplin, Perfektionismus und auch eine soziale Ader geerbt, die sich zum Beispiel in dem von ihr ins Leben gerufenen Female Impact Summit widerspiegelt – der soll Frauen in Führungspositionen stärken.

Auch sie selbst musste sich als oftmals einzige Chinesin in ihrem Umfeld den Weg nach oben erkämpfen. Neben ihren “rebellischen” Studienfächern erwarb sie zusätzlich einen Master of Business Administration (MBA), der ihr schließlich den Weg in die Geschäftswelt ebnete. “Damals hatten viele Beratungsfirmen noch keine China-Desks oder Netzwerke zur Implementierung vor Ort. Genau diese Lücke habe ich mit meiner Beratungsfirma für den chinesischen Markt gefüllt – wir wollten als First Mover das Beratungsunternehmen Roland Berger schlagen.” 1999 gründete Zhang die China Communications Consulting, später die China Communications Holding. Später verkaufte sie ihr Unternehmen – in einer Boom-Zeit, wie sie sagt. “Man muss loslassen können, gerade wenn es gut läuft. Ich bereue es nicht. Heute bin ich über 50 und möchte meine Zeit auf eine andere Weise sinnvoll nutzen, auch um gesellschaftlich etwas zu bewegen.”

2008 gründete Zhang den Förderverein Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen Kulturellen Austausch e.V. (GeKA). Seitdem hat sie zahlreiche Projekte realisiert, auch mit staatlichen Museen in China. Ein Highlight war für sie selbst die Ausstellung “Micro Era. Medienkunst aus China”, die vom 5. September 2019 bis zum 26. Januar 2020 im Kulturforum Berlin präsentiert wurde. Die Kooperation zwischen GeKA und der Nationalgalerie Berlin wurde von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet, darunter ein chinesisches Filmwochenende im Babylon-Kino. “Ich achte sehr auf Qualität”, betont Zhang, die selbst seit Jahren Kunst sammelt und einige Stücke bald dem Humboldtforum für eine Ausstellung leihen wird.

Diese Liebe für die Kunst und das Kreative habe auch mit ihrer Familie zu tun: Ihr Großvater sammelte Kunst, ihre Mutter malte in ihrer Freizeit. “In meiner Kindheit und Jugend war Kunst immer präsent, aber meine ‘Tiger-Mutter’ erlaubte mir neben dem Lernen keine anderen Hobbys außer dem Malen.” Sie überlegt kurz. “Vielleicht bricht sich heute meine kreative Ader auf diese Weise Bahn, die ich als Kind und Jugendliche nicht so richtig ausleben konnte – bei all dem Pauken”, sagt sie und lacht. Fabian Peltsch

Jian Li wird neuer Chief Executive Officer beim Smartphone-Hersteller Honor. Er tritt in die Fußstapfen von George Zhao, der das Unternehmen auch als Vorstandsmitglied aus persönlichen Gründen verlässt. Wie Zhao ist auch Li ein ehemaliger Huawei-Mitarbeiter, der eine wichtige Rolle in der internationalen Expansion des Unternehmens spielte. Li kam 2021 zu Honor und war zuletzt als stellvertretender Vorsitzender und Leiter der Personalabteilung an entscheidenden strategischen Entscheidungen beteiligt.

Shaohua Yan ist seit Januar Deputy Director beim Center for China-Europe Relations an der Fudan University. Yan arbeitet seit 2021 als außerordentlicher Professor an der Shanghaier Top-Universität. Er hält einen Master in EU International Relations and Diplomacy vom College of Europe und einen Doktortitel in European Studies von der University of Hongkong.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Das augenscheinlich nur vorübergehende Tiktok-Verbot in den USA könnte einen überraschenden Effekt auf den Sprachaustausch haben. So vermeldet die Lern-App Duolingo einen starken Anstieg seines Mandarin-Angebots. Gleichzeitig sucht die chinesische App Xiaohongshu, auf die viele Tiktok-User in den USA ausgewichen sind, anscheinend händeringend nach Content-Moderatoren, die des Englischen mächtig genug sind, um kritische Inhalte herauszufiltern. Ein weiterer, rührender Effekt: Chinesische Schüler mussten früher als Teil von Englischprüfungen fiktive Briefe an amerikanische Freunde schreiben. Nun laden die User ihre Briefe auf Xiaohongshu wieder hoch – und amerikanische User antworten.