am Montag wird die EU-Kommission aller Voraussicht nach ihre Drohung wahr machen und Strafzölle auf chinesische E-Auto-Importe verhängen. Spannend wird vor allem die Frage: in welcher Höhe? Denn dass die Zölle kommen, gilt als ausgemacht.

Damit vollzieht die EU nun den Wandel hin zu einer strategischen Industriepolitik, weg vom Ordoliberalismus, den insbesondere die Deutschen in den letzten Jahrzehnten hochgehalten haben.

Eine Wirtschaftsordnung, in der der Staat nur den Rahmen setzt und dem Bürger sonst die Freiheit des Wettbewerbs lässt, ist ohne Frage das sehr viel sympathischere Konzept. Das Gegenmodell ist schließlich der starke Staat, der ständig in das Wirtschaftsgeschehen eingreift und aktiv mitmischt. Wir Europäer sind mit einem frei agierenden Mittelstand viele Jahrzehnte gut gefahren.

Doch die Zeiten haben sich gewandelt und machen andere Maßnahmen nötig: Mit China ist ein Akteur aufgetreten, der seine Industrie mit massiven Subventionen und Staatshilfen in einem Ausmaß päppelt, dass selbst gesunde Spitzenunternehmen nicht mehr mithalten können. Seine massiven Überkapazitäten ruinieren ganze Branchen auf der ganzen Welt. Das war in der Solarbranche schon so, das droht jetzt auch den europäischen Autobauern.

Ob Strafzölle die richtige Antwort sind und angesichts der chinesischen Kampfpreise überhaupt wirken, ist zwar unklar. Aber passiv zu bleiben, nichts zu tun und daraufzusetzen, dass der Markt schon alles regelt, ist in dieser Lage mehr als fahrlässig. Ist ein Industriezweig erst einmal ruiniert, wird er vorerst nicht zurückkommen. Auch das zeigt die Erfahrung mit der Solarindustrie, in der die Deutschen einmal Spitzenreiter waren, bei der die Entwicklung aber fast nur noch in China stattfindet.

Amelie Richter hat in der heutigen Ausgabe zusammengefasst, was am Montag in Brüssel beschlossen wird und mit welchen Konsequenzen zu rechnen ist.

Einen schönen Wochenausklang vor einem aufregenden Europawahlsonntag, den sie übrigens hier im Liveblog bei Table.Briefing mitverfolgen können.

Die Europäische Kommission wird voraussichtlich zu Beginn kommender Woche die vorläufigen Zölle auf chinesische Elektroautos bekannt geben. Als mögliches Datum wird in EU-Kreisen der Montag genannt, also der Tag nach der Europa-Wahl. Die EU-Kommission hat das Datum bisher nicht offiziell bestätigt.

Was unternimmt China noch gegen die drohenden Maßnahmen?

Peking scheint die als gesetzt geltenden EU-Zölle noch abzuwenden zu wollen – und setzt dafür unterschiedliche Methoden ein. Handelsminister Wang Wentao warnte während seines Besuchs in Spanien, dass “Protektionismus keine Lösung, sondern eine gefährliche Sackgasse” sei und erinnerte die Union daran, dass jegliche Maßnahmen gegen chinesische Elektrofahrzeuge “einen echten finanziellen Verlust” bedeuten würden.

Vize-Handelsminister Ling Ji kritisierte bei einem Besuch in Griechenland die EU scharf für die Antisubventionsuntersuchungen im Rahmen der Foreign Subsidies Regulation. Wenn die EU darauf bestehe, chinesische Unternehmen weiterhin zu unterdrücken, habe China “das Recht und ausreichende Möglichkeiten, Maßnahmen zur Verteidigung der legitimen Interessen seiner Unternehmen zu ergreifen”, sagte Ling laut der chinesischen Zeitung China Daily, die als eines der Sprachrohre der Führung in Peking gilt.

Im selben Artikel wird auch betont, dass China bereit sei zu einem Dialog, um eine Lösung der Handelskonflikte herbeizuführen. Außerdem soll das chinesische Handelsministerium in einem Brief an EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis um eine Waffenpause in einem schwelenden Handelskrieg gebeten haben, wie Politico berichtete.

Was ist die Vorgeschichte?

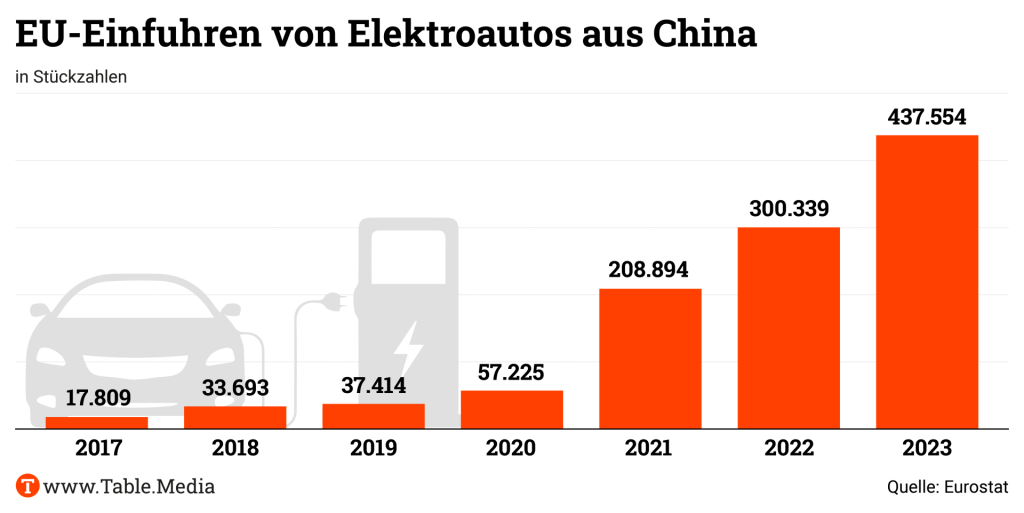

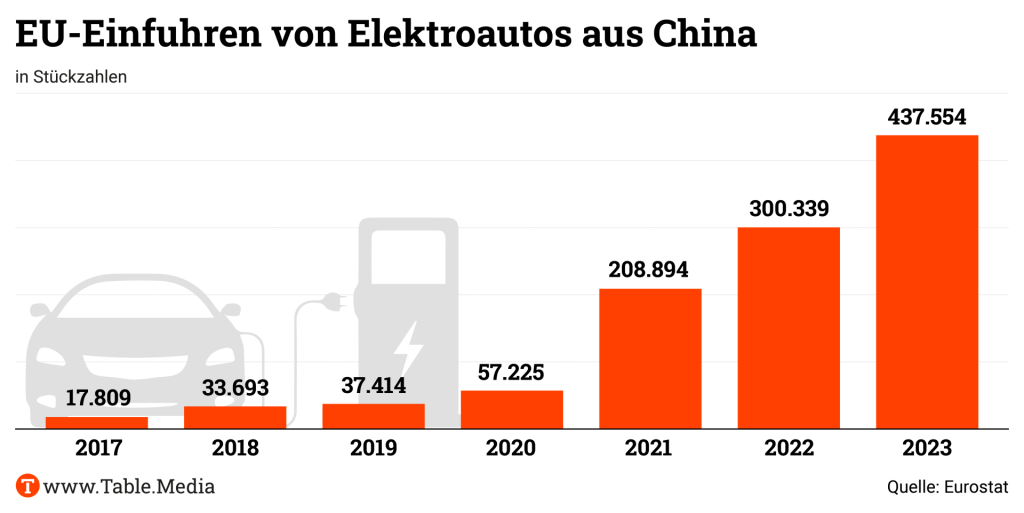

Im Rahmen des Green Deal hat sich die EU gesetzlich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken. Nach schwierigen Verhandlungen einigten sich die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament darauf, den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 zu verbieten, was E-Fahrzeuge zur Normalität machen würde. Gleichzeitig erhöhte die chinesische Wirtschaft ihre Exporte, um schwächelnden Nachfrage im Heimatmarkt auszugleichen. Die chinesischen Elektroautos fanden guten Absatz, auch wegen der günstigeren Preise. Die Exportzahlen der chinesischen E-Fahrzeuge in die EU stiegen an.

Welche Subventionen hat Brüssel im Verdacht?

Bereits bei der Bekanntgabe der Untersuchung im Oktober nannte die EU-Kommission die staatlichen Subventionen, die im Verdacht stehen: direkter Transfer von Mitteln und potenzieller direkter Transfer von Mitteln oder Verbindlichkeiten, also direkte Finanzspritzen, außerdem entgangene oder nicht erhobene staatliche Einnahmen, beispielsweise Steuererlasse. Auch die Bereitstellung von Gütern oder Dienstleistungen durch den Staat zu einem nicht angemessenen Entgelt werden untersucht. Darunter ist beispielsweise der Verkauf von Roh- und Vormaterialien zu vergünstigten Preisen oder auch die Bereitstellung von Arbeitskräften zu verstehen, die dann teilweise vom Staat bezahlt werden.

Was ist noch unklar?

Bisher ist nicht bekannt, welche Höhe die Zölle haben werden. Die genaue Zahl ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis der Brüsseler Behörde.

Welchen Zollsatz erwarten Experten?

Die EU hat bereits einen Zoll in Höhe von zehn Prozent auf die chinesischen E-Autos erhoben. Die nun beschlossenen Zölle kommen also noch obendrauf. Basierend auf früheren Antisubventionsuntersuchungen erwartet die Rhodium Group eine Höhe von 15 bis 30 Prozent, mit maßgeschneiderten Sätzen für BYD, Geely und SAIC. Die NGO Transport and Environment erklärte, dass ein Zoll von 25 Prozent europäische E-Fahrzeuge gegenüber ihren chinesischen Konkurrenten wettbewerbsfähiger machen und zusätzliche Einnahmen zwischen drei und sechs Milliarden Euro generieren würden. Unterdessen schätzt das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW), dass ein Zollsatz von 20 Prozent zu “spürbaren Handelsverschiebungen” führen würde.

Was sind die Folgen höherer Zölle?

Die chinesischen Unternehmen können die Auswirkungen abfedern, indem sie ihre Produkte in Europa zu einem erheblich höheren Preis als in China verkaufen. Darüber hinaus könnten chinesische Marken die Abgaben umgehen, indem sie Fabriken in EU-Ländern eröffnen, wie BYD es bereits in Ungarn vorhat. Das IfW erwartet einen 25-prozentigen Rückgang der Importe von in China hergestellten E-Auto.

Ist das der Anfang eines Handelskriegs?

Dass Peking Vergeltungsmaßnahmen ergreifen wird, ist so gut wie sicher. Bisher hat keine chinesische Behörde offiziell Maßnahmen ausgesprochen. Die Staatszeitung Global Times hat aber durch Insider und Experten direkt mit verschiedenen Schritten gedroht. Im Fokus könnten dabei die europäische Landwirtschaft und Luftfahrtindustrie stehen. Einfuhrzölle auf Spirituosen wurden erwähnt; das könnte primär Cognac aus Frankreich treffen. Auch Zölle auf Autos mit größeren Verbrennermotoren wurden vorgeschlagen.

Können die Zölle noch gestoppt werden?

Im Moment nicht, langfristig theoretisch ja: Wenn die EU-Kommission im November dauerhafte Zölle vorschlägt, wird der Vorschlag den Mitgliedstaaten zur Abstimmung vorgelegt. Um die Zölle dann abzuschaffen, bedarf es allerdings einer qualifizierten Mehrheit: 15 Mitgliedsstaaten, die mindestens 65 Prozent der Bevölkerung des Blocks repräsentieren, müssen gegen den Vorschlag stimmen. Alternativ könnte die EU-Kommission auch das Verfahren schließen und die Zölle aufheben – allerdings nur, wenn die untersuchten Subventionen zurückgezogen werden.

Das Rennen um das beste chinesische KI-Sprachmodell wird immer intensiver. Forscher der Pekinger Tsinghua-Universität identifizierten kürzlich in einer Studie Baidus Ernie Bot 4.0 und das GLM-4-Modell des Start-ups Zhipu AI als die besten Sprachmodelle (LLMs) des Landes.

Beide Angebote liegen laut den Wissenschaftlern jedoch immer noch deutlich hinter ausländischen Modellen wie OpenAIs GPT-4 zurück. Laut den im April veröffentlichten Ergebnissen sind die westlichen Modelle vor allem in den Bereichen Verständnis, Programmierung und Befolgung von Anweisungen deutlich überlegen – also eigentlich in allen Schlüsselbereichen.

Viele Experten gehen davon aus, dass China bis zu zwei Jahre bei der Entwicklung von LLMs hinter den USA zurückliegt. Allerdings, so schlussfolgert zumindest die Tsinghua-Universität, werde die Lücke stetig kleiner. Zwar haben chinesische Unternehmen bei der Entwicklung einen entschiedenen Nachteil, weil sie nicht auf die neueste Generation westlicher KI-Chips zurückgreifen können, mit denen die Modelle trainiert werden. Was China jedoch in seiner Aufholjagd zugutekommt, ist der massive Wettbewerb in seiner Tech-Branche und die Startup-Kultur des Landes.

Rund 200 chinesische Unternehmen haben bereits eigene Sprachmodelle herausgebracht und arbeiten ständig an Verbesserungen, berichtet die South China Morning Post. Die Lage erinnert an die Anfänge der E-Auto-Industrie in China. Neben den traditionellen Autokonzernen stiegen zahlreiche junge Start-ups in den Markt ein, um fortschrittliche Fahrzeuge zu entwickeln. Sie hatten Zugang zu umfangreichen Finanzierungsquellen sowohl von staatlichen als auch von privaten Investoren. Diese Investitionen ermöglichen es den Start-ups, in Forschung und Entwicklung zu investieren und ihre Technologien schnell zu skalieren.

Bei den KI-Sprachmodellen mischen Giganten wie Baidu, Alibaba und Huawei mit. Es gibt aber auch eine ganze Reihe sehr junger Firmen, die sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht haben. Als Investoren haben sie ebenfalls die namhaften Tech-Konzerne an Bord.

Das derzeit heißeste KI-Startup ist Zhipu AI mit über 800 Angestellten und einer Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar. Eine enge Verbindung zur renommierten Tsinghua-Universität in Peking, wo Zhipu gegründet wurde, sichert dem Unternehmen Zugang zu den talentierten Fachkräften des Landes. Zhipus Chatbots fokussieren sich stark auf Effizienz im Beruf und akademischen Kontext und bieten klare, präzise Antworten.

Ebenfalls ein rasantes Wachstum erlebt Moonshot AI. Das Unternehmen war zuletzt ebenfalls rund 2,5 Milliarden Dollar wert. Moonshot konzentriert sich vor allem auf den Chatbot Kimi, den es speziell für die Kontextualisierung von Informationen entwickelt hat. Ebenfalls zu den neu gekrönten KI-Einhörnern mit einer Bewertung von über einer Milliarde Euro gehören MiniMax und 01.ai, das vom bekannten KI-Experten Kai-Fu Lee gegründet wurde. In China werden die Unternehmen bereits als die “vier neuen KI-Tiger” bezeichnet.

Die Unternehmen führen einen harten Kampf um das beste Personal und die größten Talente von Universitäten, ist von Kennern in der Tech-Metropole Shenzhen zu hören. China investiert massiv in Bildung und Forschung im KI-Bereich. Viele der Universitäten und Forschungsinstitute sind weltweit führend in der KI-Forschung. Dies führt zur weltweit wohl größten Anzahl gut ausgebildeter Absolventen und Fachkräfte im KI-Bereich.

Doch nicht nur untereinander versuchen sie, die besten Leute abzuwerben. Auch bei der ausländischen Konkurrenz wird offenbar kräftig gewildert. Microsoft hat Berichten zufolge seine in China ansässigen Mitarbeiter in den Bereichen Cloud-Computing und KI gerade dazu aufgefordert, eine Verlagerung ins Ausland in Betracht zu ziehen. Laut dem Wall Street Journal wurden etwa 700 bis 800 Angestellten, hauptsächlich chinesischen Ingenieuren, angeboten, in Länder wie die USA, Irland, Australien und Neuseeland zu wechseln. Microsoft geht es dabei vor allem um geopolitische Erwägungen. Der US-Konzern will im Falle einer Eskalation der Spannungen offenbar nicht auf seine chinesischen Talente verzichten.

10.-11.06.2024

Merics, Workshop (in Brüssel): European China Policy Track 1.5 Workshop Mehr

10.-12.06.2024

Messe (in Berlin) Taiwan Expo Europe Mehr

11.06.2024, 18:00 Uhr

China Forum Bayern e.V., Seminar (in München): Gamechanger Covid – wie die Pandemie die deutsche Unternehmenslandschaft in China verändert hat Mehr

11.06.2024, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg/CATS – Centre for Asian and Transcultural Studies, Podiumsdiskussion (in Heidelberg): Verstehen, Gestalten, Handeln – Strategische Chinakompetenz für eine Welt im Wandel Mehr

12.06.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag (hybrid): Wolfgang Hirn: Der Tech-Krieg: China gegen USA – Und wo bleibt Europa? Mehr

13.06.2024, 17:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Führung durch die Ausstellung: Wunderliche und merkwürdige Reisen…von Marta Stanisława Sala und Cheong Kin Man Mehr

13.06.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Online Workshop: Biotech in China: Assessing Market Opportunities for European SMEs Mehr

13.-14.06.2024

German Chamber of Commerce in China, Insight Tour in Zhaoqing New Area, Guangdong: Hidden Champions in Zhaoqing New Energy Vehicle Industry Mehr

18.06.2024, 15 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China, Policy Briefing (Members free) – in Shenzen: Immigration & Exit and Entry Policy Mehr

Erneut waren Chinas Investitionen in Europa im vergangenen Jahr rückläufig: Sie erreichten mit 6,8 Milliarden Euro ihr niedrigstes Niveau seit 2010, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des in Berlin ansässigen Mercator Institute for China Studies (Merics) mit der Rhodium Group hervorgeht. “Chinesische Greenfield-Projekte in Europa sind eine positive Entwicklung, doch die insgesamt niedrige Investitionstätigkeit deutet auf ein Ungleichgewicht in den Wirtschaftsbeziehungen hin”, sagte Merics-Chefökonom Max Zenglein.

Fast die Hälfte der chinesischen Direktinvestitionen in Europa sind der Studie zufolge im vergangenen Jahr nach Ungarn geflossen, nämlich 44 Prozent. “Der osteuropäische Staat zog damit mehr chinesische Investitionen an als die drei großen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen”, sagt Zenglein.

Chinesische Unternehmen investierten in Ungarn demnach vor allem in die Autobranche und hier in die E-Mobilität. Diese hatten im vergangenen Jahr einen Anteil von zwei Dritteln (69 Prozent) an Chinas Direktinvestitionen in Europa. Auch die Gesundheitsbranche in Europa stoße auf starkes Interesse chinesischer Investoren, wobei das Interesse an medizinischen Geräten besonders groß sei: Auf sie entfielen zwischen 2021 und 2023 zwei Drittel der chinesischen Investitionen in diesem Sektor, hieß es.

Ungarn hat sich unter dem rechtsgerichteten Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu einem wichtigen Handelspartner für China entwickelt. Chinas Präsident Xi Jinping besuchte das Land im Mai. Xi erklärte, die Beziehungen zu Ungarn hätten sich nun zu einer “allwettertauglichen umfassenden strategischen Partnerschaft” entwickelt. Orbán zufolge soll unter anderem die Zusammenarbeit bei der Kernenergie vertieft werden. Laut Xi werden auch andere Projekte wie Zugverbindungen in Ungarn vorangetrieben. rtr

Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge haben nur China und lateinamerikanische Länder ihre Erneuerbaren im Jahr 2022 schnell genug ausgebaut. Bis 2030 könnte die Volksrepublik ihre Kapazität demnach bis 2030 im Vergleich zu 2022 um das 2,5-fache ausbauen – das entspricht 45 Prozent des Kapazitätswachstums, das erforderlich ist, um das globale Ziel zu erreichen. Nach Einschätzung der IEA wäre das ein ausreichend hoher Beitrag. Allerdings verbraucht China derzeit auch 30 Prozent des weltweit erzeugten Stroms.

Passend zu der Prognose nahm die staatliche China Green Development Group diese Woche den mit 3,5 Gigawatt (GW) Leistung weltgrößten Solarpark in Betrieb, wie das Fachmedium pv magazine berichtet. Das riesige Solarprojekt Midong in Xinjiang in erforderte Investitionen in Höhe von über 15 Milliarden Yuan (Gut zwei Milliarden US-Dollar). Die China Green Development Group will in diesem Jahr insgesamt mehr als 20 GW erneuerbarer Kapazitäten installieren.

Die Anstrengungen anderer Staaten hingegen reichen nicht aus, warnt die IEA. Selbst wenn alle Länder ihre derzeitigen Pläne und Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien umsetzen, würden sie das globale Ziel zur Verdreifachung der Kapazität bis 2030 um 30 Prozent verfehlen. Das zeigen neue Daten. Laut IEA würden die nationalen Pläne zu einer Erneuerbaren-Kapazität von fast 8.000 Gigawatt im Jahr 2030 führen – für eine Verdreifachung und einen 1,5-Grad-Pfad wären aber über 11.000 Gigawatt nötig.

Laut IEA müssten Europa, die Staaten der Asien-Pazifik-Region, die USA und Kanada den Ausbau um mehrere Dutzend Gigawatt pro Jahr beschleunigen. Im Nahen Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika müsste sich die Ausbaugeschwindigkeit sogar verdoppeln – allerdings von einem sehr niedrigen Niveau -, um die nationalen Pläne zu erreichen. nib/ck

China setzt konsequent auf E-Mobilität, in Europa hingegen sinken die Investitionen. Die Organisation Transport and Environment (Verkehr und Umwelt, T&E) fordert mit diesem Argument Klarheit für ein Verbrenner-Aus. Die Autoindustrie brauche “Planungssicherheit von der Politik“, sagte T&E-Geschäftsführer Sebastian Bock laut Nachrichtenagentur AFP. Und er warnt: Bei der Konkurrenz aus den USA und China werde “mit Milliarden-Investitionen klar auf E-Mobilität gesetzt”.

Europa habe sich in den vergangenen drei Jahren nur rund ein Viertel der weltweit angekündigten Investitionen in Elektroautos gesichert, heißt es in dem Bericht, den T&E am Donnerstag veröffentlicht hat. “Investitionen von ausländischen Herstellern sind nötig, um den Standort zu sichern”, warnte Bock und fordert auch mit Blick auf Chinas industrielle Stärke, dass die EU “dringend eine Strategie entwickeln” müsse, “um die Lieferketten der Autos der Zukunft, die zweifelsfrei elektrisch sein werden, in Europa zu halten”.

Dass etwa CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf offen über eine Rücknahme des für 2035 geplanten Verbrenner-Aus diskutiere, sorge für Unsicherheit. Das EU-Gesetz enthält eine Revisionsklausel, die eine Überprüfung der Entscheidung im Jahr 2026 vorsieht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte zudem eine Zusatzerklärung für synthetische Verbrenner-Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, ausgehandelt.

Bei T&E handelt es sich um den europäischen Dachverband von NGOs, die sich durch Lobbyarbeit für eine Verkehrswende starkmachen. Aus Deutschland sind der Verkehrsclub Deutschland und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Mitglieder des Verbands. flee

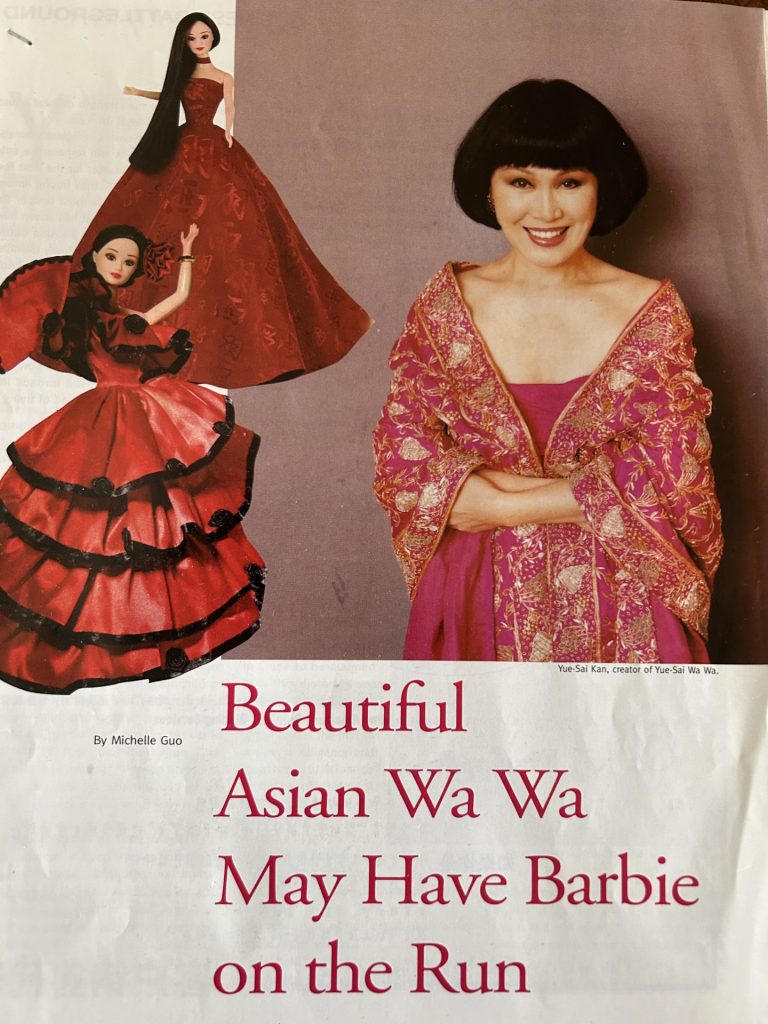

Chinas Reformen brachten nach dem Ende der Kulturrevolution den ideologisch wie kleidungsmäßig uniformierten Zeitgenossinnen auch persönliche Freiheiten, Mode, Kosmetik, höfliche Umgangsformen und ihren Kindern lange entbehrtes Spielzeug ins Haus. Europäische Modemacher wie Pierre Cardin sondierten als Erste den neuen Markt. Anfang der 1980er Jahre folgte ihnen die in den USA lebende Auslands-Chinesin Yue-Sai Kan. Als “Chinas Madame Knigge” bezeichnet, belehrte sie ihre Landsleute, wie man sich benimmt, wie man sich schminkt. Um 2000 herum designte sie für Chinas Mädchen asiatische Puppen, um dem Import von US-Glamour-Girl Barbie 芭比 zuvorzukommen. Von allen unerwartet setzte sich aber weder Yue-Sais schwarzhaarige China-Doll noch die blonde Barbie bei den Kindern in der sozialistischen Volksrepublik durch: Es lag an den Eltern. Denen waren die Puppen zu teuer. Und die Mädchen sollten lernen – statt mit ausländischen Puppen zu spielen.

Meine Frau Zhao Yuanhong, die den Einfluss des Spielens auf die Kindererziehung erforscht, war 1966 zwölf Jahre alt, als sie in der Hochzeit von Maos Kulturrevolution erstmals eine Puppe sah. “Wir mussten uns als kleine Rotgardisten der Kulturrevolution anschließen”, erinnerte sie sich. “Spielen in der Freizeit war wie Lernen in der Schule als bourgeois geächtet. Wir folgten dem Vorbild der großen Roten Garden.” Die drangen in die Wohnungen von Funktionären und Intellektuellen ein, die sie als Mao-Gegner denunzierten: “Für uns Kinder war das wie ein großes Spiel.”

Yuanhongs Gruppe aus Erwachsenen, Studenten und mitlaufenden Kindern brach auch in das ebenerdige Pekinger Hofhaus des Ökonomen und Philosophen Yu Guangyuan (1915 -2013) ein. Sie durchwühlten seine Räume und Schränke, rissen Bücher aus den Regalen, suchten nach belastenden Besitztümern. “Wir wollten den Großen helfen, ‘schwarzes’ Material zu finden.”

Plötzlich habe ein Kind eine kleine Kiste mit Spiegel und der zierlichen Figur einer Tänzerin gefunden. “Wir riefen nach Yu: Was ist das?” “Eine Puppe zum Spielen”, antwortete er. “So was habt ihr bestimmt noch nie gesehen? Bringt mir eine glatte Unterlage. Dann zeige ich Euch, wie sie tanzt.” Der Gelehrte stellte die Figur auf den Deckel eines Holzkoffers. Als er sich mit dem Spiegel näherte, drehte sie sich. “Wir bestürmten ihn mit Fragen”, erinnert sich meine Frau Yuanhong. Wie gehe das? Als Yu sie so staunen sah, sagte er: “Habt ihr mal in der Schule gehört, dass sich Magnete anziehen und abstoßen?” Die Kinder schüttelten den Kopf. Sie versuchten, die Puppe tanzen zu lassen. Yu half geduldig und wirkte vergnügt, erzählt Yuanhong: “Wir vergaßen alles um uns, bis ein in den Raum kommender Rotgardist Yu anbrüllte: Du reaktionäres Element! Was machst Du da?”

20 Jahre später schickte meine Frau ihre Erinnerungen an den Vorfall dem rehabilitierten und inzwischen wieder hoch angesehenen Wissenschaftsrat Yu. Er übernahm die Anekdote in sein Buch “Persimonenblüten in meinem Garten” auf und forderte Staat und Gesellschaft zur kulturellen und humanistisch wichtigen Rückbesinnung auf die Bedeutung von Spiel und Spielzeugen auf. Forscher und Pädagogen müssten das zu ihrem Thema machen. Yu verfasste den Leitfaden für ein Lehrbuch dazu.

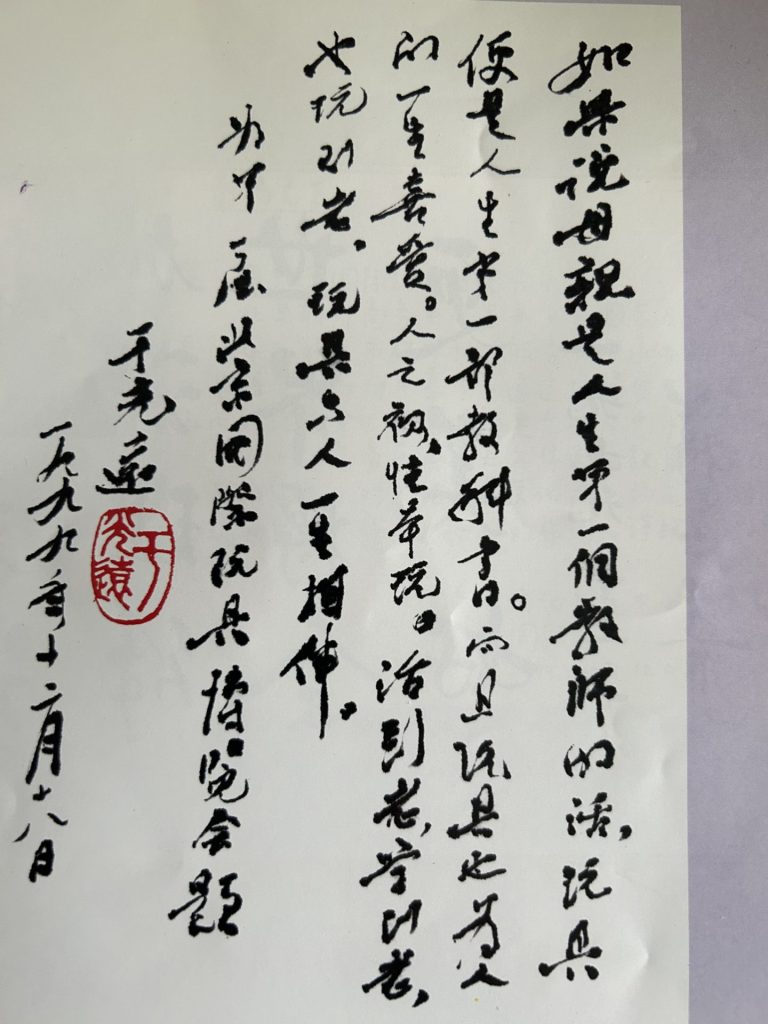

1993 löste Yu eine Kontroverse mit seiner Ansicht aus, Spielen zu entpolitisieren. Es sei eines der Notwendigkeiten im Leben jedes Menschen, um ihm Kraft, Energie und Zerstreuung zur Bewältigung anderer Bedürfnisse und Zielsetzungen zu verschaffen. “Ein Mensch soll nicht nur lernen, solange er lebt, sondern auch bis ins hohe Alter spielen”, forderte er. Als Ehrenvorsitzer für Pekings erste internationale Spielwarenmesse 1999 schrieb er in seinem kalligraphierten Geleitwort: “Wenn die Mutter die erste Lehrerin im Leben eines Menschen ist, dann ist Spielzeug sein Lehrbuch für das ganze Leben.”

Die sozialistische Volksrepublik und ihre Ideologen sahen das anders. Die Führung stellte wie alle totalitären Gesellschaftssysteme die frühkindliche Erziehung und alles Spielen unter das Primat der Politik. Die radikale Kulturrevolution ließ Spielen als bourgeois ächten. Spielzeug durfte nicht mehr verkauft werden. Ein Vater erzählte, wie er einmal seinem Sohn ein Holzauto bastelte. Er beschriftete es mit Mao-Losungen, damit sein Sohn unbeschwert spielen konnte.

Nach Maos Tod entkrampfte sich der Alltag, kurbelten Marktreformen und die Öffnung auch den individuellen Konsum an. Die nach 1980 erzwungene Bevölkerungskontrolle weckte bei der wachsenden Generation an Einzelkindern die Nachfrage nach Spielzeug. Früh erkannte das die Auslandschinesin Yue-Sai Kan靳羽西, die in den USA über ihre Fernsehshow “Looking East” bekannt wurde. Chinas CCTV heuerte sie als Starmoderatorin an, der bald über 300 Millionen Chinesen zuschauten. Ihre Ratgeber wurden zu Bestsellern, sie gründete eine Kosmetikkette mit 800 Boutiken. 2004 übernahm Frankreichs L’Oreal ihre Shops.

Doch sie scheiterte mit ihrer “patriotischen” Puppenserie für Chinas Mädchen. Die im November 2000 in Peking vorgestellte Yue-Sai Doll 羽西娃娃 – eine schwarzhaarige Schönheit mit asiatischen Zügen vor mit Assecoires vom Qipao bis zu roten Flamenco-Tanzkleidern – findet sich heute nur noch auf Internet-Sammlerseiten.

Auch der gehypten Puppe Barbie ging es in China nicht besser. Überall gab es Raubkopien zum Zehntel des Preises der beiden Plastikpuppen. Vor allem waren sie kulturell wesensfremd. Zu lange waren sie von der Welt und ihren Trends abgeschnitten.

Barbie-Hersteller Mattel verstand anfangs – so wie viele US Konzerne – weder, wie Chinas Verbraucher tickten, noch ihr Verhältnis zum Spielen. Dutzende Studien beschreiben, weshalb Barbie, in China floppen musste. In einer hieß es: “Mattel ignorierte, dass die Eltern von ihren Kindern forderten, hart zu lernen anstatt zu spielen.” Lernen war wieder die höchste konfuzianische Tugend chinesischer Erziehung. Zudem war Barbie zu weiblich, hatte Jungs im Kopp und schminckte sich.

Matell sei in eine “kulturelle Falle” getappt. Erfolgreich wurde stattdessen Lernspielzeug zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten. Auf dem Einkaufszettel stehen bis heute Technik-Spiele oder IT-Games. Lego war der große Profiteur in Chinas Markt.

Matell zahlte viel Lehrgeld, als es den Erfolg erzwingen wollte. Mitten in Shanghai ließ der US-Konzern ein altes Großkino für 30 Millionen US-Dollar zum sechsstöckigen Barbie-Flaggschiff umbauen, dem größten der Welt. Sein 2009 eröffnetes “House of Barbie” bot mit 1.600 Produkten alles rund um seine Kultpuppe an. Als Mattel 2011, zwei Jahre nach Eröffnung, sein Traumkaufhaus schließen musste, spotteten Kritiker über den “Alptraum in Pink”.

Dafür punktete der US-Spielzeugmulti mit Barbie auf ganz anderem Terrain. Er entdeckte früh die Volksrepublik als Werkbank zur Herstellung von Spielzeug. 2002 schloss Matell seine letzte US-Manufaktur in West-Kentucky (Murry). Von da an trug weltweites Spielzeug fast immer das Label “made in China”

Auch heute kommen mehr als 70 Prozent der weltweit angebotenen Spielwaren aus 20 Gebieten der Volksrepublik, vor allem aus Guangdong. Nur allmählich melden sich Indonesien, Malaysia, Mexiko, Thailand, Vietnam oder Indien als Hersteller. Seit der Covid-19 Pandemie, ihren Folgen auf die Sicherheit der Lieferwege und dem Druck die Abhängigkeit von China zu verringern, hat auch in der Spielzeugindustrie eine Debatte über De-Risking begonnen.

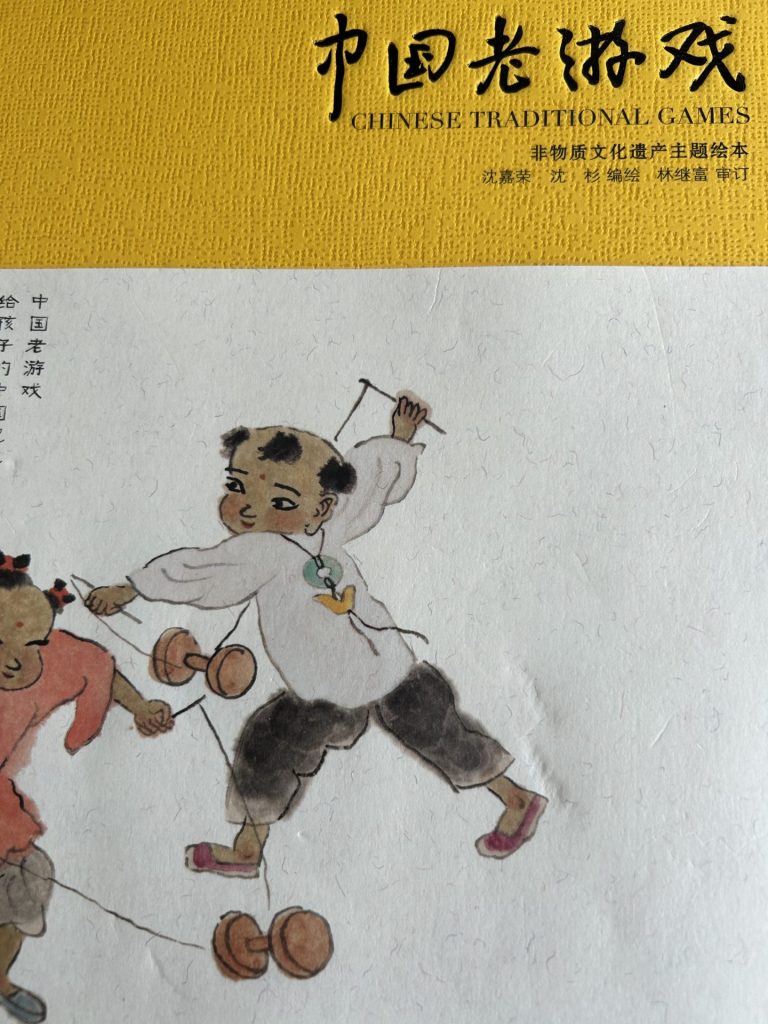

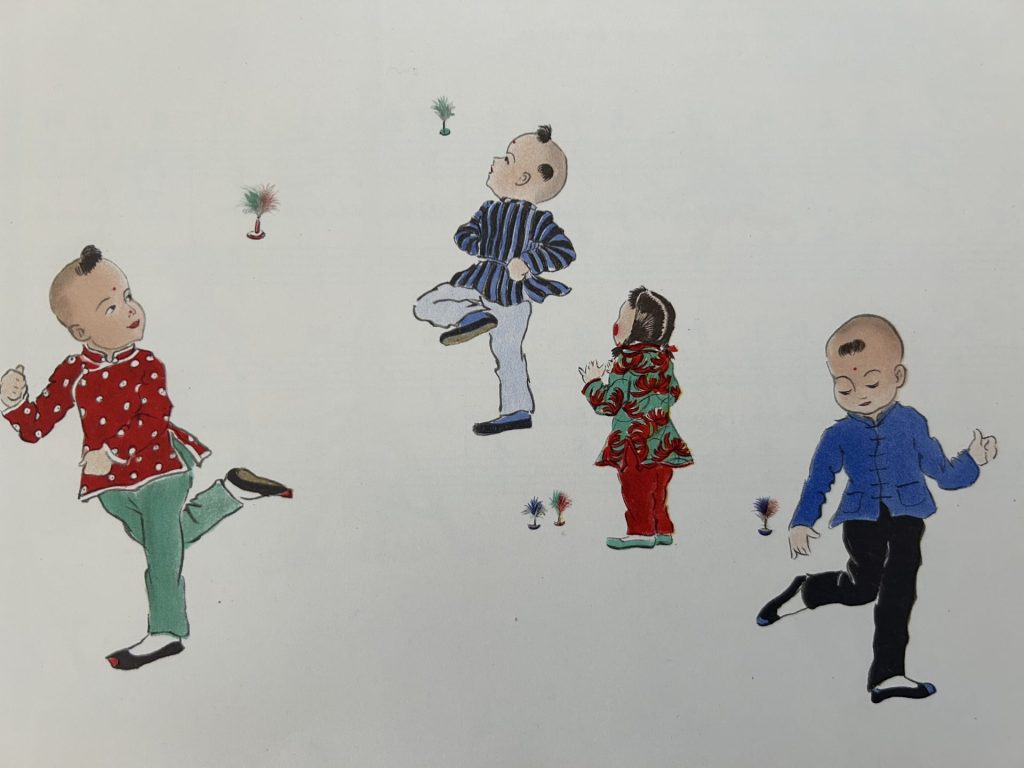

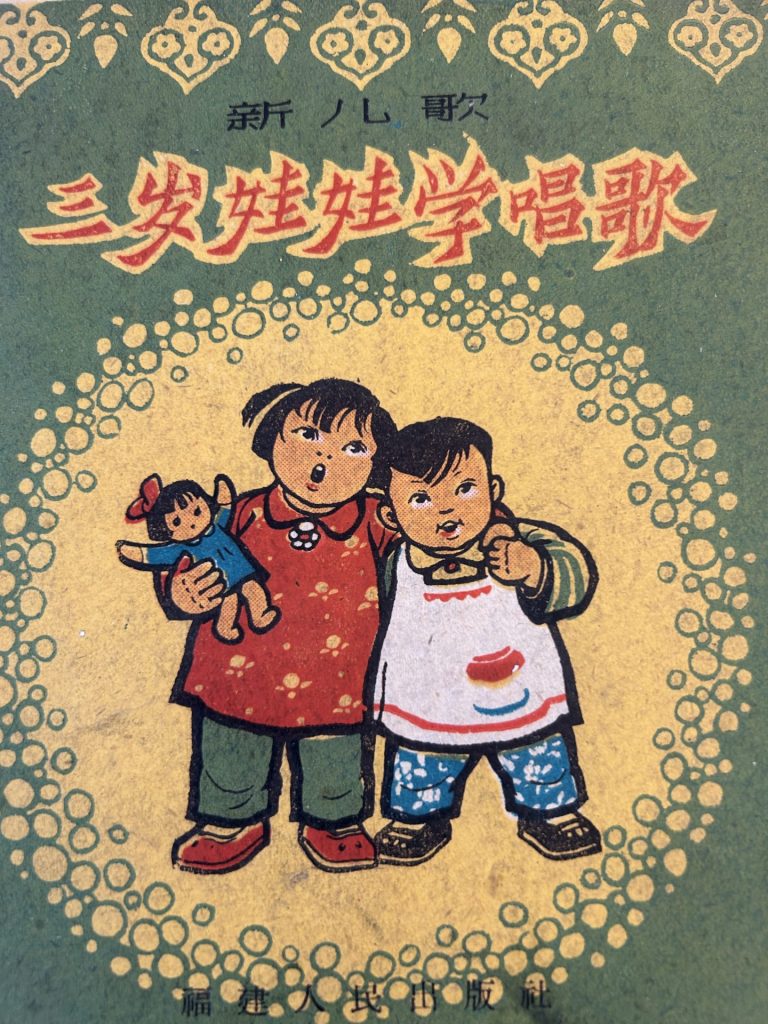

China selbst besinnt sich auf seine Geschichte des Spielens und traditionelles Spielzeug zurück. “Haben Chinas Kinder ihre eigene Barbie?”, fragte etwa Ende 2023 die Kulturzeitschrift “The World of Chinese”. Puppen zum Spielen habe es schon vor 1.000 Jahren gegeben, die sich aus rituellen Kultfiguren entwickelten.

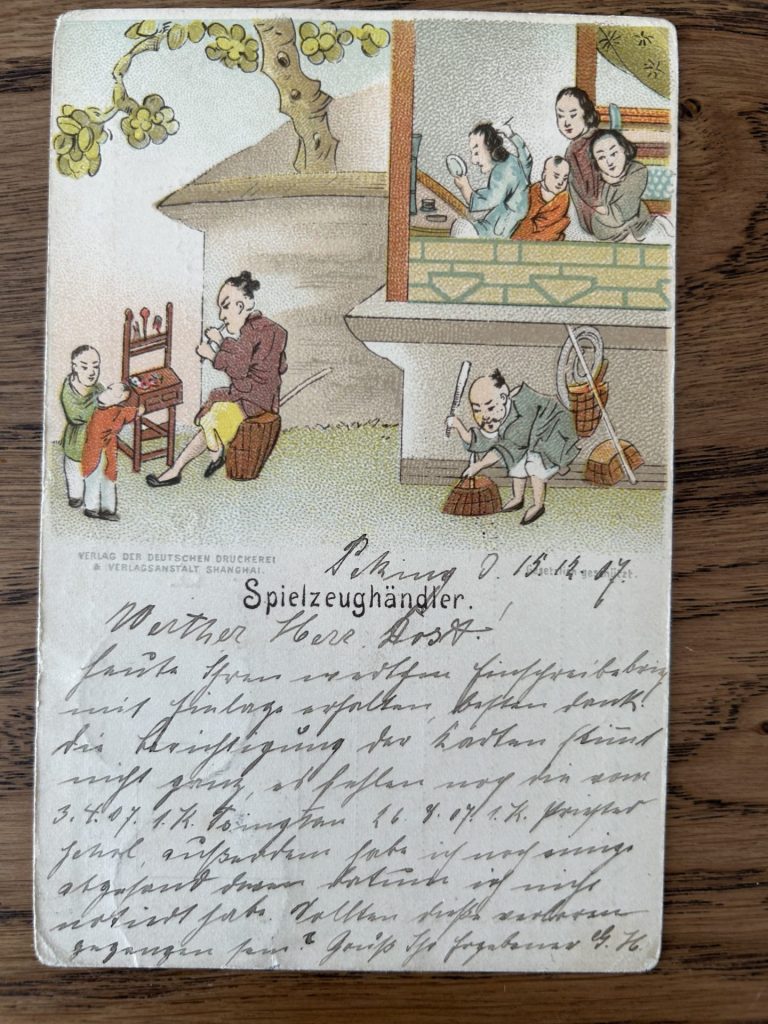

Spielzeugverkäufer waren schon im 19.Jahrhundert ein vertrautes Bild in den Städten. Als ausländische Kolonialmächte sich gewaltsam Konzessionsgebiete aneigneten, schickten ihre Soldaten und Kaufleute Ansichtskarten mit Folkloremotiven von Spielzeughändlern nach Hause. Sie boten aus Teig geknetete Puppen- und Tierfiguren an, die auch heute noch auf Neujahrsmärkten verkauft werden.

Die meisten der weit über 100 tradierten Kinderspiele sind verschollen. Forscher und Historiker versuchen sie wieder zu rekonstruieren und nachspielen zu lassen. “Erinnert Ihr Euch noch?”, fragte ein anderes Medium. Mehrere Spiele darunter Diabolo 抖空竹 oder das Schattenmarionetten-Spiel 皮影戏 sind Chinas Kulturerbe und stehen auch auf der UNESCO-Liste.

Chinesische Pädagogen, Ökologen und Architekten interessieren sich für die Auswirkungen des Spielens auf die frühkindlicher Entwicklung. Die spielerische Verbundenheit mit der Natur, mit Gräsern, Pflanzen, Insekten, helfen, gegen die Unwirtlichkeit chinesischer Städte vorzugehen. Im März 2024 lebten 66 Prozent der Gesamtbevölkerung bereits in urbanen Zentren. Erstmals steht im neuen 14. Fünfjahresplan als staatliche Aufgabe, für kinder- und spielfreundliche Plätze in den Städten zu sorgen. Ebenfalls erstmals ist China seit 2020 eine von 17 Staaten, die sich im Rahmen der UNICEF dem Thema annehmen wollen,

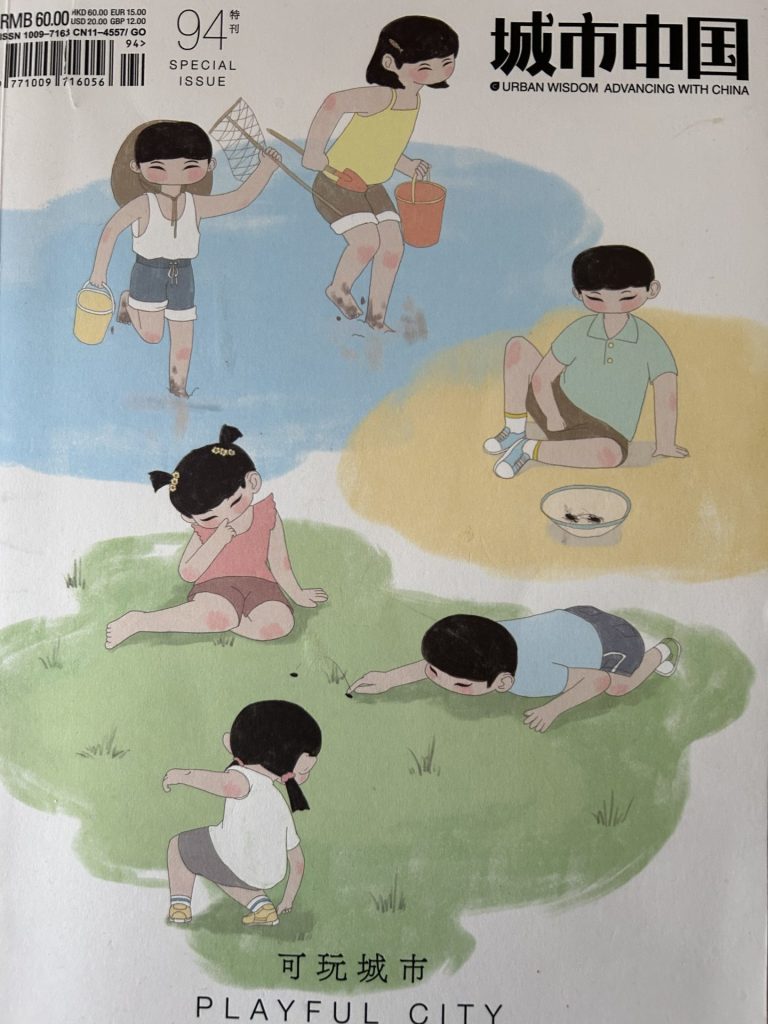

Das renommierte Shanghaier Magazin “Urban China” (城市中国) 2023 gab eine Sondernummer unter dem Titelthema “Die spielbare Stadt” (可玩城市) heraus, an der Architekten, Bauplaner, Heimatkundler, Pädagogen und Ökologen mitarbeiteten. Sie versuchte durch Befragungen von vier Generationen zu ergründen, welche Rolle Kinder-Spiele und Spielzeug früher zukamen, wie sie mit der Natur, Umwelt und Heimatkunde umgingen. Und sie fragte nach den Rechten von Kindern, in einer natürlichen und gesunden Umwelt aufzuwachsen und zu spielen.

Chinas Partei hat allerdings mit den beim jüngsten Zensus 2020 gezählten 253 Millionen 0 bis 14 Jährigen Anderes vor, als sie unbeschwert spielen zu lassen. Parteichef Xi Jinping verlangt, den Schulunterricht stärker zu politisieren, die Schulbücher zu revidieren, um Nachfolger der Revolution heranzuziehen. Um nach 30 Jahren Reformen die Zügel wieder anzuziehen, sollen die “roten Gene der Revolution” schon im Kindergarten übertragen werden. “Bei den Babys fangen wir an.” 从娃娃抓起. Das ist ein ganz anderes Spiel.

Thijs Meijling wird neuer Leiter des Europageschäfts beim chinesischen Elektrofahrzeughersteller Nio. Er kam im April 2022 zu Nio und war zuvor als Head of Europe Commercial Operations tätig. Vor dem Wechsel zu Nio war er fast fünf Jahre beim niederländischen Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Unternehmen LeasePlan angestellt.

Simon Lichtenberg ist seit Mai Executive National Board Member bei der Dänischen Handelskammer in China (DCCC). Lichtenberg ist seit 1993 als Unternehmer in China tätig, wobei er sich auf Möbel für die aufstrebende Mittelschicht konzentrierte. Sein Lebensmittelpunkt ist Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Fahrerlos Fahren – in Ordos in der Inneren Mongolei, einer Provinz Chinas, ist das inzwischen Realität. Nach einem zweimonatigen Testlauf hat die örtliche Stadtregierung den Betrieb von fünf fahrerlosen Lieferfahrzeugen offiziell zugelassen. Ausgestattet mit 5G, Künstlicher Intelligenz und anderen fortschrittlichen Technologien, haben diese Gefährte eine Reichweite von 180 Kilometern, können bis zu einer Tonne Ladung transportieren und sollen täglich 43 Stationen und Verkaufsstellen beliefern. Ihre Maximalgeschwindigkeit: 40 Kilometer pro Stunde.

am Montag wird die EU-Kommission aller Voraussicht nach ihre Drohung wahr machen und Strafzölle auf chinesische E-Auto-Importe verhängen. Spannend wird vor allem die Frage: in welcher Höhe? Denn dass die Zölle kommen, gilt als ausgemacht.

Damit vollzieht die EU nun den Wandel hin zu einer strategischen Industriepolitik, weg vom Ordoliberalismus, den insbesondere die Deutschen in den letzten Jahrzehnten hochgehalten haben.

Eine Wirtschaftsordnung, in der der Staat nur den Rahmen setzt und dem Bürger sonst die Freiheit des Wettbewerbs lässt, ist ohne Frage das sehr viel sympathischere Konzept. Das Gegenmodell ist schließlich der starke Staat, der ständig in das Wirtschaftsgeschehen eingreift und aktiv mitmischt. Wir Europäer sind mit einem frei agierenden Mittelstand viele Jahrzehnte gut gefahren.

Doch die Zeiten haben sich gewandelt und machen andere Maßnahmen nötig: Mit China ist ein Akteur aufgetreten, der seine Industrie mit massiven Subventionen und Staatshilfen in einem Ausmaß päppelt, dass selbst gesunde Spitzenunternehmen nicht mehr mithalten können. Seine massiven Überkapazitäten ruinieren ganze Branchen auf der ganzen Welt. Das war in der Solarbranche schon so, das droht jetzt auch den europäischen Autobauern.

Ob Strafzölle die richtige Antwort sind und angesichts der chinesischen Kampfpreise überhaupt wirken, ist zwar unklar. Aber passiv zu bleiben, nichts zu tun und daraufzusetzen, dass der Markt schon alles regelt, ist in dieser Lage mehr als fahrlässig. Ist ein Industriezweig erst einmal ruiniert, wird er vorerst nicht zurückkommen. Auch das zeigt die Erfahrung mit der Solarindustrie, in der die Deutschen einmal Spitzenreiter waren, bei der die Entwicklung aber fast nur noch in China stattfindet.

Amelie Richter hat in der heutigen Ausgabe zusammengefasst, was am Montag in Brüssel beschlossen wird und mit welchen Konsequenzen zu rechnen ist.

Einen schönen Wochenausklang vor einem aufregenden Europawahlsonntag, den sie übrigens hier im Liveblog bei Table.Briefing mitverfolgen können.

Die Europäische Kommission wird voraussichtlich zu Beginn kommender Woche die vorläufigen Zölle auf chinesische Elektroautos bekannt geben. Als mögliches Datum wird in EU-Kreisen der Montag genannt, also der Tag nach der Europa-Wahl. Die EU-Kommission hat das Datum bisher nicht offiziell bestätigt.

Was unternimmt China noch gegen die drohenden Maßnahmen?

Peking scheint die als gesetzt geltenden EU-Zölle noch abzuwenden zu wollen – und setzt dafür unterschiedliche Methoden ein. Handelsminister Wang Wentao warnte während seines Besuchs in Spanien, dass “Protektionismus keine Lösung, sondern eine gefährliche Sackgasse” sei und erinnerte die Union daran, dass jegliche Maßnahmen gegen chinesische Elektrofahrzeuge “einen echten finanziellen Verlust” bedeuten würden.

Vize-Handelsminister Ling Ji kritisierte bei einem Besuch in Griechenland die EU scharf für die Antisubventionsuntersuchungen im Rahmen der Foreign Subsidies Regulation. Wenn die EU darauf bestehe, chinesische Unternehmen weiterhin zu unterdrücken, habe China “das Recht und ausreichende Möglichkeiten, Maßnahmen zur Verteidigung der legitimen Interessen seiner Unternehmen zu ergreifen”, sagte Ling laut der chinesischen Zeitung China Daily, die als eines der Sprachrohre der Führung in Peking gilt.

Im selben Artikel wird auch betont, dass China bereit sei zu einem Dialog, um eine Lösung der Handelskonflikte herbeizuführen. Außerdem soll das chinesische Handelsministerium in einem Brief an EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis um eine Waffenpause in einem schwelenden Handelskrieg gebeten haben, wie Politico berichtete.

Was ist die Vorgeschichte?

Im Rahmen des Green Deal hat sich die EU gesetzlich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken. Nach schwierigen Verhandlungen einigten sich die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament darauf, den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 zu verbieten, was E-Fahrzeuge zur Normalität machen würde. Gleichzeitig erhöhte die chinesische Wirtschaft ihre Exporte, um schwächelnden Nachfrage im Heimatmarkt auszugleichen. Die chinesischen Elektroautos fanden guten Absatz, auch wegen der günstigeren Preise. Die Exportzahlen der chinesischen E-Fahrzeuge in die EU stiegen an.

Welche Subventionen hat Brüssel im Verdacht?

Bereits bei der Bekanntgabe der Untersuchung im Oktober nannte die EU-Kommission die staatlichen Subventionen, die im Verdacht stehen: direkter Transfer von Mitteln und potenzieller direkter Transfer von Mitteln oder Verbindlichkeiten, also direkte Finanzspritzen, außerdem entgangene oder nicht erhobene staatliche Einnahmen, beispielsweise Steuererlasse. Auch die Bereitstellung von Gütern oder Dienstleistungen durch den Staat zu einem nicht angemessenen Entgelt werden untersucht. Darunter ist beispielsweise der Verkauf von Roh- und Vormaterialien zu vergünstigten Preisen oder auch die Bereitstellung von Arbeitskräften zu verstehen, die dann teilweise vom Staat bezahlt werden.

Was ist noch unklar?

Bisher ist nicht bekannt, welche Höhe die Zölle haben werden. Die genaue Zahl ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis der Brüsseler Behörde.

Welchen Zollsatz erwarten Experten?

Die EU hat bereits einen Zoll in Höhe von zehn Prozent auf die chinesischen E-Autos erhoben. Die nun beschlossenen Zölle kommen also noch obendrauf. Basierend auf früheren Antisubventionsuntersuchungen erwartet die Rhodium Group eine Höhe von 15 bis 30 Prozent, mit maßgeschneiderten Sätzen für BYD, Geely und SAIC. Die NGO Transport and Environment erklärte, dass ein Zoll von 25 Prozent europäische E-Fahrzeuge gegenüber ihren chinesischen Konkurrenten wettbewerbsfähiger machen und zusätzliche Einnahmen zwischen drei und sechs Milliarden Euro generieren würden. Unterdessen schätzt das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW), dass ein Zollsatz von 20 Prozent zu “spürbaren Handelsverschiebungen” führen würde.

Was sind die Folgen höherer Zölle?

Die chinesischen Unternehmen können die Auswirkungen abfedern, indem sie ihre Produkte in Europa zu einem erheblich höheren Preis als in China verkaufen. Darüber hinaus könnten chinesische Marken die Abgaben umgehen, indem sie Fabriken in EU-Ländern eröffnen, wie BYD es bereits in Ungarn vorhat. Das IfW erwartet einen 25-prozentigen Rückgang der Importe von in China hergestellten E-Auto.

Ist das der Anfang eines Handelskriegs?

Dass Peking Vergeltungsmaßnahmen ergreifen wird, ist so gut wie sicher. Bisher hat keine chinesische Behörde offiziell Maßnahmen ausgesprochen. Die Staatszeitung Global Times hat aber durch Insider und Experten direkt mit verschiedenen Schritten gedroht. Im Fokus könnten dabei die europäische Landwirtschaft und Luftfahrtindustrie stehen. Einfuhrzölle auf Spirituosen wurden erwähnt; das könnte primär Cognac aus Frankreich treffen. Auch Zölle auf Autos mit größeren Verbrennermotoren wurden vorgeschlagen.

Können die Zölle noch gestoppt werden?

Im Moment nicht, langfristig theoretisch ja: Wenn die EU-Kommission im November dauerhafte Zölle vorschlägt, wird der Vorschlag den Mitgliedstaaten zur Abstimmung vorgelegt. Um die Zölle dann abzuschaffen, bedarf es allerdings einer qualifizierten Mehrheit: 15 Mitgliedsstaaten, die mindestens 65 Prozent der Bevölkerung des Blocks repräsentieren, müssen gegen den Vorschlag stimmen. Alternativ könnte die EU-Kommission auch das Verfahren schließen und die Zölle aufheben – allerdings nur, wenn die untersuchten Subventionen zurückgezogen werden.

Das Rennen um das beste chinesische KI-Sprachmodell wird immer intensiver. Forscher der Pekinger Tsinghua-Universität identifizierten kürzlich in einer Studie Baidus Ernie Bot 4.0 und das GLM-4-Modell des Start-ups Zhipu AI als die besten Sprachmodelle (LLMs) des Landes.

Beide Angebote liegen laut den Wissenschaftlern jedoch immer noch deutlich hinter ausländischen Modellen wie OpenAIs GPT-4 zurück. Laut den im April veröffentlichten Ergebnissen sind die westlichen Modelle vor allem in den Bereichen Verständnis, Programmierung und Befolgung von Anweisungen deutlich überlegen – also eigentlich in allen Schlüsselbereichen.

Viele Experten gehen davon aus, dass China bis zu zwei Jahre bei der Entwicklung von LLMs hinter den USA zurückliegt. Allerdings, so schlussfolgert zumindest die Tsinghua-Universität, werde die Lücke stetig kleiner. Zwar haben chinesische Unternehmen bei der Entwicklung einen entschiedenen Nachteil, weil sie nicht auf die neueste Generation westlicher KI-Chips zurückgreifen können, mit denen die Modelle trainiert werden. Was China jedoch in seiner Aufholjagd zugutekommt, ist der massive Wettbewerb in seiner Tech-Branche und die Startup-Kultur des Landes.

Rund 200 chinesische Unternehmen haben bereits eigene Sprachmodelle herausgebracht und arbeiten ständig an Verbesserungen, berichtet die South China Morning Post. Die Lage erinnert an die Anfänge der E-Auto-Industrie in China. Neben den traditionellen Autokonzernen stiegen zahlreiche junge Start-ups in den Markt ein, um fortschrittliche Fahrzeuge zu entwickeln. Sie hatten Zugang zu umfangreichen Finanzierungsquellen sowohl von staatlichen als auch von privaten Investoren. Diese Investitionen ermöglichen es den Start-ups, in Forschung und Entwicklung zu investieren und ihre Technologien schnell zu skalieren.

Bei den KI-Sprachmodellen mischen Giganten wie Baidu, Alibaba und Huawei mit. Es gibt aber auch eine ganze Reihe sehr junger Firmen, die sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht haben. Als Investoren haben sie ebenfalls die namhaften Tech-Konzerne an Bord.

Das derzeit heißeste KI-Startup ist Zhipu AI mit über 800 Angestellten und einer Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar. Eine enge Verbindung zur renommierten Tsinghua-Universität in Peking, wo Zhipu gegründet wurde, sichert dem Unternehmen Zugang zu den talentierten Fachkräften des Landes. Zhipus Chatbots fokussieren sich stark auf Effizienz im Beruf und akademischen Kontext und bieten klare, präzise Antworten.

Ebenfalls ein rasantes Wachstum erlebt Moonshot AI. Das Unternehmen war zuletzt ebenfalls rund 2,5 Milliarden Dollar wert. Moonshot konzentriert sich vor allem auf den Chatbot Kimi, den es speziell für die Kontextualisierung von Informationen entwickelt hat. Ebenfalls zu den neu gekrönten KI-Einhörnern mit einer Bewertung von über einer Milliarde Euro gehören MiniMax und 01.ai, das vom bekannten KI-Experten Kai-Fu Lee gegründet wurde. In China werden die Unternehmen bereits als die “vier neuen KI-Tiger” bezeichnet.

Die Unternehmen führen einen harten Kampf um das beste Personal und die größten Talente von Universitäten, ist von Kennern in der Tech-Metropole Shenzhen zu hören. China investiert massiv in Bildung und Forschung im KI-Bereich. Viele der Universitäten und Forschungsinstitute sind weltweit führend in der KI-Forschung. Dies führt zur weltweit wohl größten Anzahl gut ausgebildeter Absolventen und Fachkräfte im KI-Bereich.

Doch nicht nur untereinander versuchen sie, die besten Leute abzuwerben. Auch bei der ausländischen Konkurrenz wird offenbar kräftig gewildert. Microsoft hat Berichten zufolge seine in China ansässigen Mitarbeiter in den Bereichen Cloud-Computing und KI gerade dazu aufgefordert, eine Verlagerung ins Ausland in Betracht zu ziehen. Laut dem Wall Street Journal wurden etwa 700 bis 800 Angestellten, hauptsächlich chinesischen Ingenieuren, angeboten, in Länder wie die USA, Irland, Australien und Neuseeland zu wechseln. Microsoft geht es dabei vor allem um geopolitische Erwägungen. Der US-Konzern will im Falle einer Eskalation der Spannungen offenbar nicht auf seine chinesischen Talente verzichten.

10.-11.06.2024

Merics, Workshop (in Brüssel): European China Policy Track 1.5 Workshop Mehr

10.-12.06.2024

Messe (in Berlin) Taiwan Expo Europe Mehr

11.06.2024, 18:00 Uhr

China Forum Bayern e.V., Seminar (in München): Gamechanger Covid – wie die Pandemie die deutsche Unternehmenslandschaft in China verändert hat Mehr

11.06.2024, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Heidelberg/CATS – Centre for Asian and Transcultural Studies, Podiumsdiskussion (in Heidelberg): Verstehen, Gestalten, Handeln – Strategische Chinakompetenz für eine Welt im Wandel Mehr

12.06.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag (hybrid): Wolfgang Hirn: Der Tech-Krieg: China gegen USA – Und wo bleibt Europa? Mehr

13.06.2024, 17:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Führung durch die Ausstellung: Wunderliche und merkwürdige Reisen…von Marta Stanisława Sala und Cheong Kin Man Mehr

13.06.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Online Workshop: Biotech in China: Assessing Market Opportunities for European SMEs Mehr

13.-14.06.2024

German Chamber of Commerce in China, Insight Tour in Zhaoqing New Area, Guangdong: Hidden Champions in Zhaoqing New Energy Vehicle Industry Mehr

18.06.2024, 15 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China, Policy Briefing (Members free) – in Shenzen: Immigration & Exit and Entry Policy Mehr

Erneut waren Chinas Investitionen in Europa im vergangenen Jahr rückläufig: Sie erreichten mit 6,8 Milliarden Euro ihr niedrigstes Niveau seit 2010, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des in Berlin ansässigen Mercator Institute for China Studies (Merics) mit der Rhodium Group hervorgeht. “Chinesische Greenfield-Projekte in Europa sind eine positive Entwicklung, doch die insgesamt niedrige Investitionstätigkeit deutet auf ein Ungleichgewicht in den Wirtschaftsbeziehungen hin”, sagte Merics-Chefökonom Max Zenglein.

Fast die Hälfte der chinesischen Direktinvestitionen in Europa sind der Studie zufolge im vergangenen Jahr nach Ungarn geflossen, nämlich 44 Prozent. “Der osteuropäische Staat zog damit mehr chinesische Investitionen an als die drei großen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen”, sagt Zenglein.

Chinesische Unternehmen investierten in Ungarn demnach vor allem in die Autobranche und hier in die E-Mobilität. Diese hatten im vergangenen Jahr einen Anteil von zwei Dritteln (69 Prozent) an Chinas Direktinvestitionen in Europa. Auch die Gesundheitsbranche in Europa stoße auf starkes Interesse chinesischer Investoren, wobei das Interesse an medizinischen Geräten besonders groß sei: Auf sie entfielen zwischen 2021 und 2023 zwei Drittel der chinesischen Investitionen in diesem Sektor, hieß es.

Ungarn hat sich unter dem rechtsgerichteten Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu einem wichtigen Handelspartner für China entwickelt. Chinas Präsident Xi Jinping besuchte das Land im Mai. Xi erklärte, die Beziehungen zu Ungarn hätten sich nun zu einer “allwettertauglichen umfassenden strategischen Partnerschaft” entwickelt. Orbán zufolge soll unter anderem die Zusammenarbeit bei der Kernenergie vertieft werden. Laut Xi werden auch andere Projekte wie Zugverbindungen in Ungarn vorangetrieben. rtr

Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge haben nur China und lateinamerikanische Länder ihre Erneuerbaren im Jahr 2022 schnell genug ausgebaut. Bis 2030 könnte die Volksrepublik ihre Kapazität demnach bis 2030 im Vergleich zu 2022 um das 2,5-fache ausbauen – das entspricht 45 Prozent des Kapazitätswachstums, das erforderlich ist, um das globale Ziel zu erreichen. Nach Einschätzung der IEA wäre das ein ausreichend hoher Beitrag. Allerdings verbraucht China derzeit auch 30 Prozent des weltweit erzeugten Stroms.

Passend zu der Prognose nahm die staatliche China Green Development Group diese Woche den mit 3,5 Gigawatt (GW) Leistung weltgrößten Solarpark in Betrieb, wie das Fachmedium pv magazine berichtet. Das riesige Solarprojekt Midong in Xinjiang in erforderte Investitionen in Höhe von über 15 Milliarden Yuan (Gut zwei Milliarden US-Dollar). Die China Green Development Group will in diesem Jahr insgesamt mehr als 20 GW erneuerbarer Kapazitäten installieren.

Die Anstrengungen anderer Staaten hingegen reichen nicht aus, warnt die IEA. Selbst wenn alle Länder ihre derzeitigen Pläne und Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien umsetzen, würden sie das globale Ziel zur Verdreifachung der Kapazität bis 2030 um 30 Prozent verfehlen. Das zeigen neue Daten. Laut IEA würden die nationalen Pläne zu einer Erneuerbaren-Kapazität von fast 8.000 Gigawatt im Jahr 2030 führen – für eine Verdreifachung und einen 1,5-Grad-Pfad wären aber über 11.000 Gigawatt nötig.

Laut IEA müssten Europa, die Staaten der Asien-Pazifik-Region, die USA und Kanada den Ausbau um mehrere Dutzend Gigawatt pro Jahr beschleunigen. Im Nahen Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika müsste sich die Ausbaugeschwindigkeit sogar verdoppeln – allerdings von einem sehr niedrigen Niveau -, um die nationalen Pläne zu erreichen. nib/ck

China setzt konsequent auf E-Mobilität, in Europa hingegen sinken die Investitionen. Die Organisation Transport and Environment (Verkehr und Umwelt, T&E) fordert mit diesem Argument Klarheit für ein Verbrenner-Aus. Die Autoindustrie brauche “Planungssicherheit von der Politik“, sagte T&E-Geschäftsführer Sebastian Bock laut Nachrichtenagentur AFP. Und er warnt: Bei der Konkurrenz aus den USA und China werde “mit Milliarden-Investitionen klar auf E-Mobilität gesetzt”.

Europa habe sich in den vergangenen drei Jahren nur rund ein Viertel der weltweit angekündigten Investitionen in Elektroautos gesichert, heißt es in dem Bericht, den T&E am Donnerstag veröffentlicht hat. “Investitionen von ausländischen Herstellern sind nötig, um den Standort zu sichern”, warnte Bock und fordert auch mit Blick auf Chinas industrielle Stärke, dass die EU “dringend eine Strategie entwickeln” müsse, “um die Lieferketten der Autos der Zukunft, die zweifelsfrei elektrisch sein werden, in Europa zu halten”.

Dass etwa CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf offen über eine Rücknahme des für 2035 geplanten Verbrenner-Aus diskutiere, sorge für Unsicherheit. Das EU-Gesetz enthält eine Revisionsklausel, die eine Überprüfung der Entscheidung im Jahr 2026 vorsieht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte zudem eine Zusatzerklärung für synthetische Verbrenner-Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, ausgehandelt.

Bei T&E handelt es sich um den europäischen Dachverband von NGOs, die sich durch Lobbyarbeit für eine Verkehrswende starkmachen. Aus Deutschland sind der Verkehrsclub Deutschland und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Mitglieder des Verbands. flee

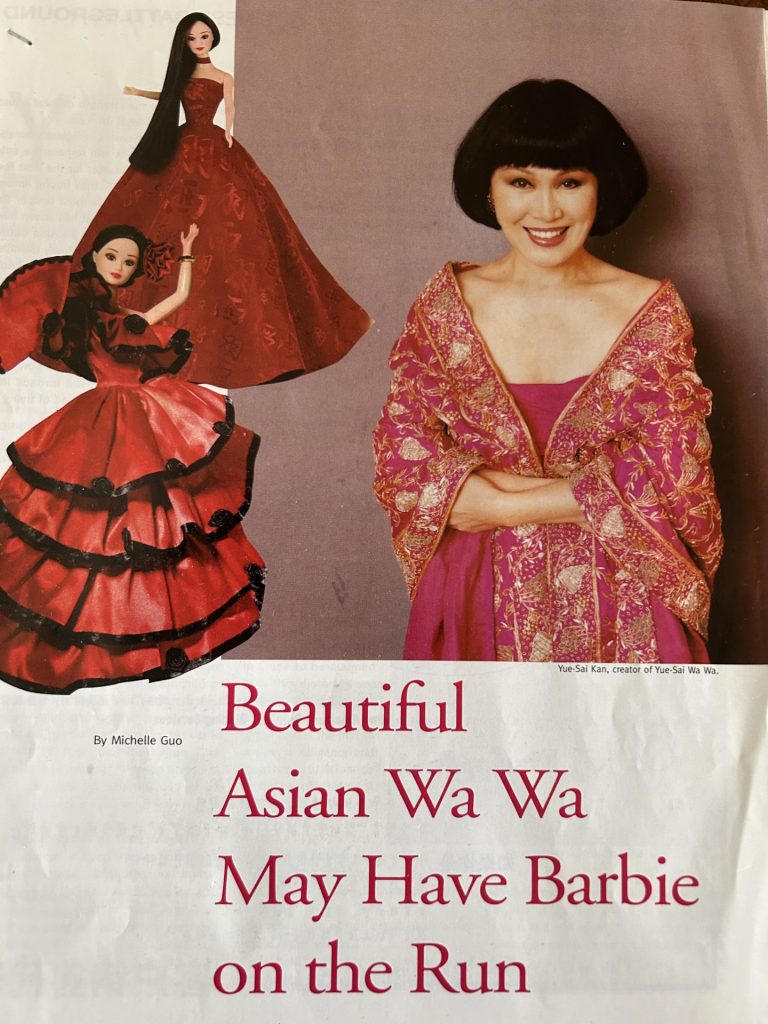

Chinas Reformen brachten nach dem Ende der Kulturrevolution den ideologisch wie kleidungsmäßig uniformierten Zeitgenossinnen auch persönliche Freiheiten, Mode, Kosmetik, höfliche Umgangsformen und ihren Kindern lange entbehrtes Spielzeug ins Haus. Europäische Modemacher wie Pierre Cardin sondierten als Erste den neuen Markt. Anfang der 1980er Jahre folgte ihnen die in den USA lebende Auslands-Chinesin Yue-Sai Kan. Als “Chinas Madame Knigge” bezeichnet, belehrte sie ihre Landsleute, wie man sich benimmt, wie man sich schminkt. Um 2000 herum designte sie für Chinas Mädchen asiatische Puppen, um dem Import von US-Glamour-Girl Barbie 芭比 zuvorzukommen. Von allen unerwartet setzte sich aber weder Yue-Sais schwarzhaarige China-Doll noch die blonde Barbie bei den Kindern in der sozialistischen Volksrepublik durch: Es lag an den Eltern. Denen waren die Puppen zu teuer. Und die Mädchen sollten lernen – statt mit ausländischen Puppen zu spielen.

Meine Frau Zhao Yuanhong, die den Einfluss des Spielens auf die Kindererziehung erforscht, war 1966 zwölf Jahre alt, als sie in der Hochzeit von Maos Kulturrevolution erstmals eine Puppe sah. “Wir mussten uns als kleine Rotgardisten der Kulturrevolution anschließen”, erinnerte sie sich. “Spielen in der Freizeit war wie Lernen in der Schule als bourgeois geächtet. Wir folgten dem Vorbild der großen Roten Garden.” Die drangen in die Wohnungen von Funktionären und Intellektuellen ein, die sie als Mao-Gegner denunzierten: “Für uns Kinder war das wie ein großes Spiel.”

Yuanhongs Gruppe aus Erwachsenen, Studenten und mitlaufenden Kindern brach auch in das ebenerdige Pekinger Hofhaus des Ökonomen und Philosophen Yu Guangyuan (1915 -2013) ein. Sie durchwühlten seine Räume und Schränke, rissen Bücher aus den Regalen, suchten nach belastenden Besitztümern. “Wir wollten den Großen helfen, ‘schwarzes’ Material zu finden.”

Plötzlich habe ein Kind eine kleine Kiste mit Spiegel und der zierlichen Figur einer Tänzerin gefunden. “Wir riefen nach Yu: Was ist das?” “Eine Puppe zum Spielen”, antwortete er. “So was habt ihr bestimmt noch nie gesehen? Bringt mir eine glatte Unterlage. Dann zeige ich Euch, wie sie tanzt.” Der Gelehrte stellte die Figur auf den Deckel eines Holzkoffers. Als er sich mit dem Spiegel näherte, drehte sie sich. “Wir bestürmten ihn mit Fragen”, erinnert sich meine Frau Yuanhong. Wie gehe das? Als Yu sie so staunen sah, sagte er: “Habt ihr mal in der Schule gehört, dass sich Magnete anziehen und abstoßen?” Die Kinder schüttelten den Kopf. Sie versuchten, die Puppe tanzen zu lassen. Yu half geduldig und wirkte vergnügt, erzählt Yuanhong: “Wir vergaßen alles um uns, bis ein in den Raum kommender Rotgardist Yu anbrüllte: Du reaktionäres Element! Was machst Du da?”

20 Jahre später schickte meine Frau ihre Erinnerungen an den Vorfall dem rehabilitierten und inzwischen wieder hoch angesehenen Wissenschaftsrat Yu. Er übernahm die Anekdote in sein Buch “Persimonenblüten in meinem Garten” auf und forderte Staat und Gesellschaft zur kulturellen und humanistisch wichtigen Rückbesinnung auf die Bedeutung von Spiel und Spielzeugen auf. Forscher und Pädagogen müssten das zu ihrem Thema machen. Yu verfasste den Leitfaden für ein Lehrbuch dazu.

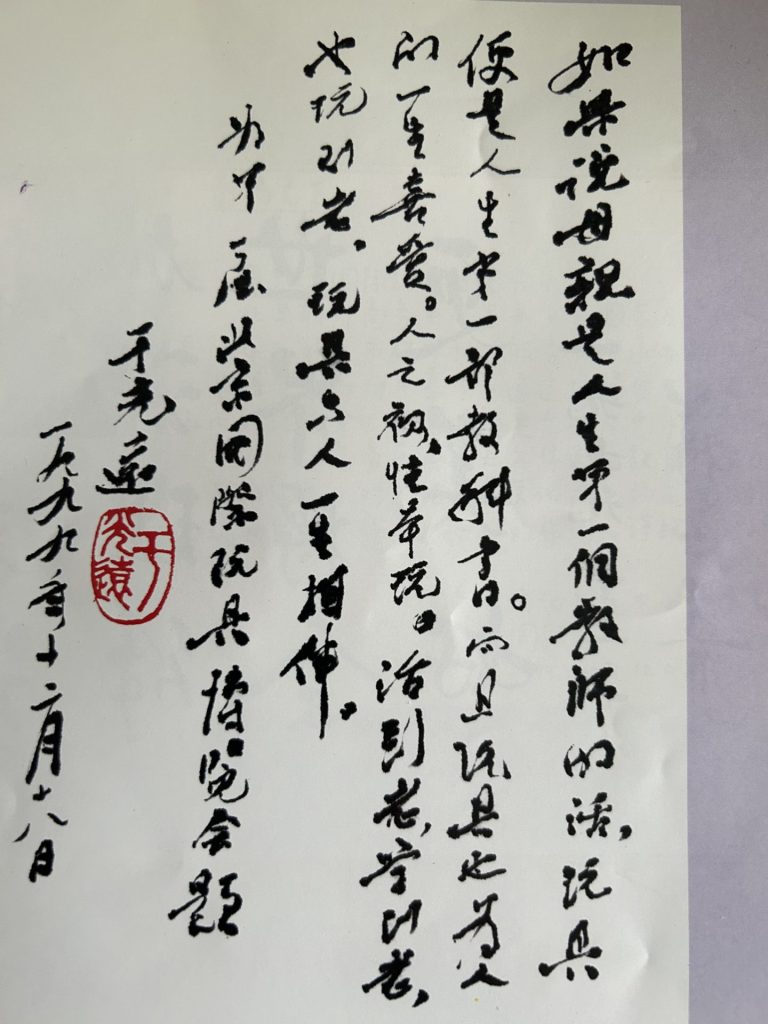

1993 löste Yu eine Kontroverse mit seiner Ansicht aus, Spielen zu entpolitisieren. Es sei eines der Notwendigkeiten im Leben jedes Menschen, um ihm Kraft, Energie und Zerstreuung zur Bewältigung anderer Bedürfnisse und Zielsetzungen zu verschaffen. “Ein Mensch soll nicht nur lernen, solange er lebt, sondern auch bis ins hohe Alter spielen”, forderte er. Als Ehrenvorsitzer für Pekings erste internationale Spielwarenmesse 1999 schrieb er in seinem kalligraphierten Geleitwort: “Wenn die Mutter die erste Lehrerin im Leben eines Menschen ist, dann ist Spielzeug sein Lehrbuch für das ganze Leben.”

Die sozialistische Volksrepublik und ihre Ideologen sahen das anders. Die Führung stellte wie alle totalitären Gesellschaftssysteme die frühkindliche Erziehung und alles Spielen unter das Primat der Politik. Die radikale Kulturrevolution ließ Spielen als bourgeois ächten. Spielzeug durfte nicht mehr verkauft werden. Ein Vater erzählte, wie er einmal seinem Sohn ein Holzauto bastelte. Er beschriftete es mit Mao-Losungen, damit sein Sohn unbeschwert spielen konnte.

Nach Maos Tod entkrampfte sich der Alltag, kurbelten Marktreformen und die Öffnung auch den individuellen Konsum an. Die nach 1980 erzwungene Bevölkerungskontrolle weckte bei der wachsenden Generation an Einzelkindern die Nachfrage nach Spielzeug. Früh erkannte das die Auslandschinesin Yue-Sai Kan靳羽西, die in den USA über ihre Fernsehshow “Looking East” bekannt wurde. Chinas CCTV heuerte sie als Starmoderatorin an, der bald über 300 Millionen Chinesen zuschauten. Ihre Ratgeber wurden zu Bestsellern, sie gründete eine Kosmetikkette mit 800 Boutiken. 2004 übernahm Frankreichs L’Oreal ihre Shops.

Doch sie scheiterte mit ihrer “patriotischen” Puppenserie für Chinas Mädchen. Die im November 2000 in Peking vorgestellte Yue-Sai Doll 羽西娃娃 – eine schwarzhaarige Schönheit mit asiatischen Zügen vor mit Assecoires vom Qipao bis zu roten Flamenco-Tanzkleidern – findet sich heute nur noch auf Internet-Sammlerseiten.

Auch der gehypten Puppe Barbie ging es in China nicht besser. Überall gab es Raubkopien zum Zehntel des Preises der beiden Plastikpuppen. Vor allem waren sie kulturell wesensfremd. Zu lange waren sie von der Welt und ihren Trends abgeschnitten.

Barbie-Hersteller Mattel verstand anfangs – so wie viele US Konzerne – weder, wie Chinas Verbraucher tickten, noch ihr Verhältnis zum Spielen. Dutzende Studien beschreiben, weshalb Barbie, in China floppen musste. In einer hieß es: “Mattel ignorierte, dass die Eltern von ihren Kindern forderten, hart zu lernen anstatt zu spielen.” Lernen war wieder die höchste konfuzianische Tugend chinesischer Erziehung. Zudem war Barbie zu weiblich, hatte Jungs im Kopp und schminckte sich.

Matell sei in eine “kulturelle Falle” getappt. Erfolgreich wurde stattdessen Lernspielzeug zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten. Auf dem Einkaufszettel stehen bis heute Technik-Spiele oder IT-Games. Lego war der große Profiteur in Chinas Markt.

Matell zahlte viel Lehrgeld, als es den Erfolg erzwingen wollte. Mitten in Shanghai ließ der US-Konzern ein altes Großkino für 30 Millionen US-Dollar zum sechsstöckigen Barbie-Flaggschiff umbauen, dem größten der Welt. Sein 2009 eröffnetes “House of Barbie” bot mit 1.600 Produkten alles rund um seine Kultpuppe an. Als Mattel 2011, zwei Jahre nach Eröffnung, sein Traumkaufhaus schließen musste, spotteten Kritiker über den “Alptraum in Pink”.

Dafür punktete der US-Spielzeugmulti mit Barbie auf ganz anderem Terrain. Er entdeckte früh die Volksrepublik als Werkbank zur Herstellung von Spielzeug. 2002 schloss Matell seine letzte US-Manufaktur in West-Kentucky (Murry). Von da an trug weltweites Spielzeug fast immer das Label “made in China”

Auch heute kommen mehr als 70 Prozent der weltweit angebotenen Spielwaren aus 20 Gebieten der Volksrepublik, vor allem aus Guangdong. Nur allmählich melden sich Indonesien, Malaysia, Mexiko, Thailand, Vietnam oder Indien als Hersteller. Seit der Covid-19 Pandemie, ihren Folgen auf die Sicherheit der Lieferwege und dem Druck die Abhängigkeit von China zu verringern, hat auch in der Spielzeugindustrie eine Debatte über De-Risking begonnen.

China selbst besinnt sich auf seine Geschichte des Spielens und traditionelles Spielzeug zurück. “Haben Chinas Kinder ihre eigene Barbie?”, fragte etwa Ende 2023 die Kulturzeitschrift “The World of Chinese”. Puppen zum Spielen habe es schon vor 1.000 Jahren gegeben, die sich aus rituellen Kultfiguren entwickelten.

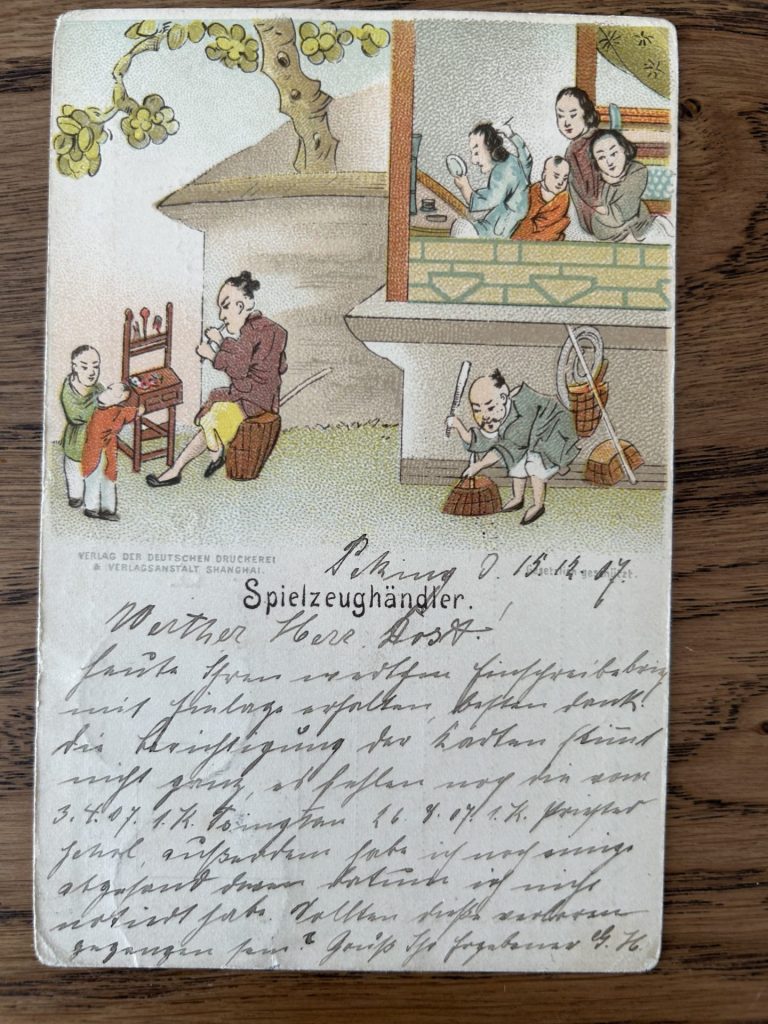

Spielzeugverkäufer waren schon im 19.Jahrhundert ein vertrautes Bild in den Städten. Als ausländische Kolonialmächte sich gewaltsam Konzessionsgebiete aneigneten, schickten ihre Soldaten und Kaufleute Ansichtskarten mit Folkloremotiven von Spielzeughändlern nach Hause. Sie boten aus Teig geknetete Puppen- und Tierfiguren an, die auch heute noch auf Neujahrsmärkten verkauft werden.

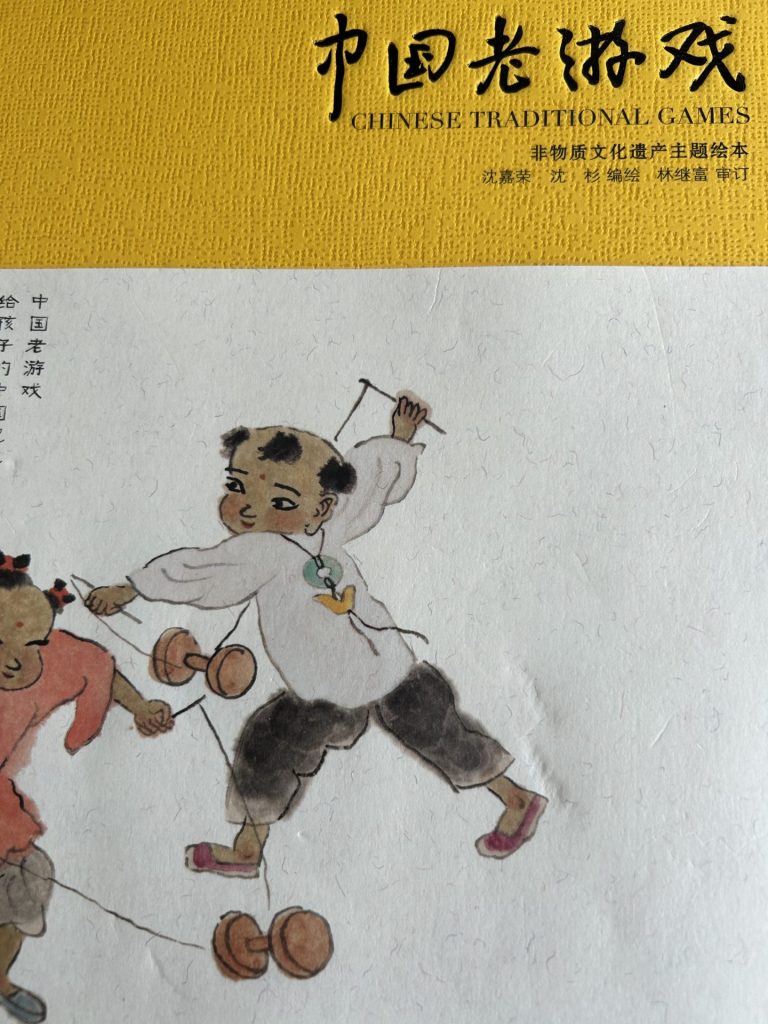

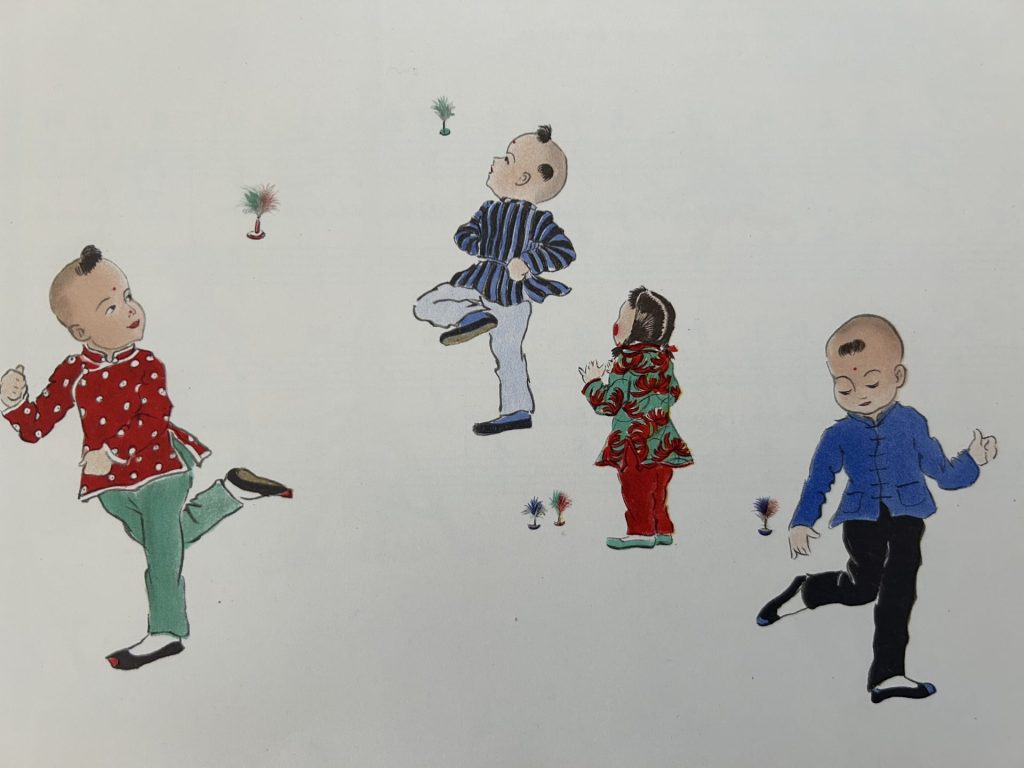

Die meisten der weit über 100 tradierten Kinderspiele sind verschollen. Forscher und Historiker versuchen sie wieder zu rekonstruieren und nachspielen zu lassen. “Erinnert Ihr Euch noch?”, fragte ein anderes Medium. Mehrere Spiele darunter Diabolo 抖空竹 oder das Schattenmarionetten-Spiel 皮影戏 sind Chinas Kulturerbe und stehen auch auf der UNESCO-Liste.

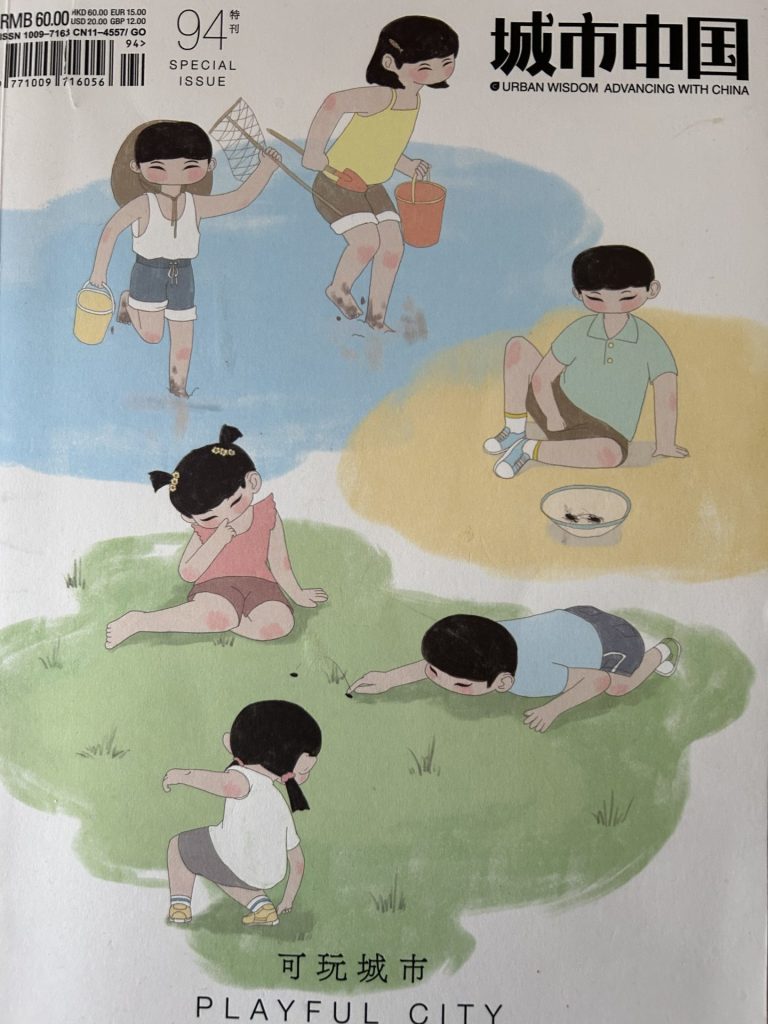

Chinesische Pädagogen, Ökologen und Architekten interessieren sich für die Auswirkungen des Spielens auf die frühkindlicher Entwicklung. Die spielerische Verbundenheit mit der Natur, mit Gräsern, Pflanzen, Insekten, helfen, gegen die Unwirtlichkeit chinesischer Städte vorzugehen. Im März 2024 lebten 66 Prozent der Gesamtbevölkerung bereits in urbanen Zentren. Erstmals steht im neuen 14. Fünfjahresplan als staatliche Aufgabe, für kinder- und spielfreundliche Plätze in den Städten zu sorgen. Ebenfalls erstmals ist China seit 2020 eine von 17 Staaten, die sich im Rahmen der UNICEF dem Thema annehmen wollen,

Das renommierte Shanghaier Magazin “Urban China” (城市中国) 2023 gab eine Sondernummer unter dem Titelthema “Die spielbare Stadt” (可玩城市) heraus, an der Architekten, Bauplaner, Heimatkundler, Pädagogen und Ökologen mitarbeiteten. Sie versuchte durch Befragungen von vier Generationen zu ergründen, welche Rolle Kinder-Spiele und Spielzeug früher zukamen, wie sie mit der Natur, Umwelt und Heimatkunde umgingen. Und sie fragte nach den Rechten von Kindern, in einer natürlichen und gesunden Umwelt aufzuwachsen und zu spielen.

Chinas Partei hat allerdings mit den beim jüngsten Zensus 2020 gezählten 253 Millionen 0 bis 14 Jährigen Anderes vor, als sie unbeschwert spielen zu lassen. Parteichef Xi Jinping verlangt, den Schulunterricht stärker zu politisieren, die Schulbücher zu revidieren, um Nachfolger der Revolution heranzuziehen. Um nach 30 Jahren Reformen die Zügel wieder anzuziehen, sollen die “roten Gene der Revolution” schon im Kindergarten übertragen werden. “Bei den Babys fangen wir an.” 从娃娃抓起. Das ist ein ganz anderes Spiel.

Thijs Meijling wird neuer Leiter des Europageschäfts beim chinesischen Elektrofahrzeughersteller Nio. Er kam im April 2022 zu Nio und war zuvor als Head of Europe Commercial Operations tätig. Vor dem Wechsel zu Nio war er fast fünf Jahre beim niederländischen Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Unternehmen LeasePlan angestellt.

Simon Lichtenberg ist seit Mai Executive National Board Member bei der Dänischen Handelskammer in China (DCCC). Lichtenberg ist seit 1993 als Unternehmer in China tätig, wobei er sich auf Möbel für die aufstrebende Mittelschicht konzentrierte. Sein Lebensmittelpunkt ist Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Fahrerlos Fahren – in Ordos in der Inneren Mongolei, einer Provinz Chinas, ist das inzwischen Realität. Nach einem zweimonatigen Testlauf hat die örtliche Stadtregierung den Betrieb von fünf fahrerlosen Lieferfahrzeugen offiziell zugelassen. Ausgestattet mit 5G, Künstlicher Intelligenz und anderen fortschrittlichen Technologien, haben diese Gefährte eine Reichweite von 180 Kilometern, können bis zu einer Tonne Ladung transportieren und sollen täglich 43 Stationen und Verkaufsstellen beliefern. Ihre Maximalgeschwindigkeit: 40 Kilometer pro Stunde.