mit der Auto China in Shanghai hat die wichtigste Messe für die deutschen Autobauer begonnen. Früher strotzten die Manager der deutschen Marken hier nur so vor Selbstbewusstsein. Sie war eine Bühne für Weltpremieren, und um die eigenen Erfolge auf dem größten Markt der Welt zu präsentieren, den VW gern “zweiten Heimatmarkt” nennt. Doch nun herrscht Katerstimmung. Im boomenden Elektro-Segment fristen die deutschen Marken nur noch ein Nischendasein – abgehängt von der lokalen Konkurrenz und von Tesla. Und auch wenn man Verbrenner mitbetrachtet, hat VW die lange gehaltene Marktführerschaft an den Lokalrivalen BYD verloren.

Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Frank Sieren analysiert: Zu lange Entwicklungsphasen, zu wenig Digitalisierung und falsche Erwartungen an das Kaufverhalten lokaler Autokunden. VW hat nun reagiert: Auf der Messe kündigten die Wolfsburger ein neues Entwicklungszentrum für vernetzte Autos an. Damit will man nicht nur bessere Fahrzeuge entwickeln, sondern das auch noch schneller. Ob das reichen wird? Sicherlich nicht.

Unterdessen debattiert die EU einmal mehr über den richtigen Umgang mit China. Dieses Mal war die Bühne das Europaparlament. Auf der Generaldebatte zu China sprachen für den Rat und die Kommission zunächst Josep Borrell und Ursula von der Leyen. Doch Streit gab es bei den Abgeordneten vor allem um einen, der gar nicht dort war, wie Amelie Richter berichtet: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Viele Abgeordnete kritisierten Macron vor allem für seine Aussagen, die Taiwan-Krise gehe Europa nichts an. Doch der Franzose bekam auch Unterstützung.

Die Debatte zeigte vor allem eins: Ein Ende der europäischen Vielstimmigkeit zu China ist nicht in Sicht.

Die deutsche Autoindustrie zeigte sich am Eröffnungstag der Auto Shanghai ernüchtert wie nie. Glitzernde Weltpremieren wie dem ID.7 von VW – einer Art E-Passat – dem neuen i7 M70 xDrive von BMW, dem Siebensitzer EQB von Daimler oder dem neuen Porsche Cayenne, können nicht kaschieren, dass die Lage so Ernst ist wie noch nie. Vor allem um drei Schwachpunkte ihrer Präsenz in China dürfte es für sie auf der weltweit inzwischen wichtigsten Auto-Messe gehen:

Es sind Schwachpunkte, die schwer wiegen, denn sie betreffen Dinge, die auf dem chinesischen Markt eine Menge zählen. Der Preis ist angesichts geringer Markenloyalität noch immer ein gewichtiges Kaufargument. Was ein Auto digital kann, ist den meisten Chinesen wichtiger als sein Aussehen. Und dass Chinas Markt schnell ist und daher rasche Reaktionszeiten erfordert, ist ohnehin kein Geheimnis.

Volkswagen hat daher auf der Messe eine Reaktion angekündigt. So wird der Konzern rund eine Milliarde Euro in den Aufbau eines neuen Zentrums für Entwicklung, Innovation und Beschaffung für vollvernetzte Elektroautos mit Sitz in Hefei investieren. Die neue Tochterfirma mit dem Projektnamen “100%TechCo” werde “Fahrzeug- und Komponenten-Entwicklung sowie Beschaffung zusammenführen und Entwicklungszeiten neuer Produkte und Technologien um rund 30 Prozent reduzieren”, teilte VW am Dienstag mit. “Durch die konsequente Bündelung der Entwicklungs- und Beschaffungs-Kapazitäten sowie die frühzeitige Integration von lokalen Zulieferern werden wir unser Entwicklungstempo deutlich beschleunigen“, zitierte die Mitteilung Ralf Brandstätter, Konzernvorstand für China.

Eine Reaktion ist bitter nötig. Die Zahlen des ersten Quartals sind für die Deutschen verheerend. Der jahrzehntelange Marktführer VW wurde von Chinas Elektropionier BYD überholt und liegt nun beim Autoabsatz, einschließlich Verbrenner, nur noch auf Platz Zwei – mit einem Marktanteil von nur noch 10,3 Prozent. BMW und Mercedes liegen auf Platz acht und neun – mit Marktanteilen zwischen drei und vier Prozent.

Schlimmer ist die Lage bei den E-Autos: Bereits jetzt ist jeder vierte verkaufte Wagen auf dem chinesischen Automarkt, dem größten weltweit, elektrisch betrieben. Chinesische Unternehmen dominieren den Markt mit einem Anteil von über 80 Prozent. VW hingegen hat nur noch einen Marktanteil von unter zwei Prozent. Nur BMW hat es gerade so eben in der Liste der Top Ten geschafft (Rang 9), die ansonsten von chinesischen Marken dominiert wird. Die E-Auto Liste wird ebenfalls angeführt von Chinas Elektropionier BYD (25 Prozent Marktanteil), gefolgt ausgerechnet von dem US-Hersteller Tesla mit einem Marktanteil von gut 15 Prozent.

Tesla hat allerdings im Wettstreit zwei große Vorteile gegenüber BYD. Die Amerikaner schaffen den Marktanteil mit zwei Modellen, BYD mit neun. Und Tesla verdient deutlich mehr pro Auto als BYD. Das Argument, dass man als ausländischer Anbieter gegen die Chinesen nicht ankommt, gilt also nicht. Das ist eine besonders bittere Nachricht für die deutschen Hersteller.

Der Misserfolg bei Elektroautos basiert unter anderem auf einem verhängnisvollen Denkfehler. Die Deutschen haben zu lange geglaubt, die chinesischen Kunden hätten den gleichen Blickwinkel auf E-Autos wie jene in der Heimat. Denn zugunsten der Umwelt sind viele Deutsche bereit, mehr für E-Autos zu zahlen. Das Londoner Auto-Analysehaus JATO Dynamics hat errechnet, dass der Preis der europäischen Elektroautos seit 2015 um knapp 7.000 Euro auf über auf knapp 55.000 Euro gestiegen sei. In den USA stiegen die Preise der Autos gar um 10.000 Euro auf 63.000 Euro. In China hingegen hat sich der Preis der Stromer in dieser Zeit von umgerechnet 66.000 Euro auf 31.000 Euro mehr als halbiert.

Von den internationalen Herstellern hat Tesla dies zuerst verstanden und Anfang des Jahres eine Rabattschlacht ausgelöst. Dabei müssen nun alle mitmachen. FAW-Volkswagen zum Beispiel muss den ID.4 und den ID.6 um bis zu 5.400 Euro billiger anbieten. SAIC, der andere Partner von Volkswagen, gibt rund 4.000 Euro Rabatt. Der BMW-Konzern versucht seine Marktanteile zu halten, in dem er den i3 bereits über 10.000 Euro billiger anbietet. Dabei ist es ein schwacher Trost, dass die Rabattschlacht auch den einen oder anderen Konkurrenten in den Konkurs treibt und den Markt bereinigen könnte.

Das größte Problem für die deutschen Hersteller sind jedoch die Entwicklungszeiten eines Autos. Während in Deutschland 46 Monate nicht unüblich sind, schaffen chinesische Hersteller es in unter 30 Monaten. Das bedeutet, sie können sich schneller auf neue Trends einstellen als die Deutschen. Dafür sei ihre Qualität besser, verteidigen sich die Deutschen stets. Das Problem ist nur: Die Kunden wollen für dieses Overengineering nicht zahlen. Und bei den Chinesen kommen inzwischen durchaus vorzeigbare Autos eben auch im Premiumbereich heraus.

Der neue EL7 und der ET7 von Nio zeigten eine “erstaunliche Reife und Qualität optisch und technisch” urteilte kürzlich Autobild. Aber auch im Volumensegment sind Chinesen schneller und pfiffiger: BYD stellt auf der Messe sein kleines E-Auto Seagull mit einer Reichweite je nach Batterie von 400 oder 300 Kilometer vor – mehr als genug für einen Stadtflitzer. Preislich ist er schwer zu schlagen mit 10.000 bis 13.000 Euro inklusive Kobalt-, Nickel- und Lithiumfreiem Natrium-Ionen-Akku. Sprich, wenn es den deutschen Herstellern nicht gelingt, die Entwicklungszeiten zu verkürzen, haben sie verloren. Die Amerikaner sind bis auf Tesla draußen, die Franzosen auch, die Japaner sind im freien Fall.

Ein weiteres großes Thema sind Digitalisierung und Vernetzung der Autos. Für viele chinesische Hersteller ist das Auto ein Smartphone auf Rädern. Sie denken das Auto von der Digitalisierung her und nicht vom Fahrgefühl. Denn das entspricht stärker dem Blickwinkel der Kunden. Auch hier ist es Elon Musks Tesla, der unter den Ausländern die Symbiose zwischen Fahren und IT am besten hinbekommt.

Die größte Sorge der Deutschen auf der Shanghai Messe ist, dass sie das, was sie derzeit in China durchmachen, auch bald in ihrem deutschen Heimatmarkt erleben müssen. Die Sorge ist nicht unbegründet. Chinas Auto-Exporte haben sich seit 2020 bereits auf 2,5 Millionen Fahrzeuge verdreifacht. Damit ist China inzwischen in der Export-Weltrangliste der Autohersteller auf den dritten Platz vorgerückt, knapp hinter Deutschland mit 2,61 Millionen und Japan mit rund drei Millionen exportierten Fahrzeugen.

Die Lage ist dramatisch für die Deutschen – in einem Maß, wie es sich noch vor wenigen Jahren kaum jemand vorstellen konnte.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat für die gemeinsame China-Politik eine bessere Abstimmung der EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten unter- und miteinander gefordert. Mann müsse eine Kakofonie umgehen, betonte Borrell bei der Generaldebatte des EU-Parlaments zur China-Politik am Dienstag in Straßburg. Er hatte dabei nicht zuletzt die stark kritisierten Außenwirkung des gemeinsamen Besuchs von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Blick. Der EU-Außenbeauftragte sprach von Koordinationsproblemen: “Das hätte man vermeiden können.”

Dass es innerhalb der EU unterschiedliche Standpunkte gebe, sei zwar keine Überraschung, sagte Borrell. “Ziel einer gemeinsamen Politik ist es aber gerade, diese Unterschiede zu verringern”. Daran müsse innerhalb der EU-Institutionen, innerhalb der Mitgliedsstaaten und untereinander gemeinsam gearbeitet werden, forderte Borrell, der bei der Debatte für den EU-Rat sprach. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trommelte erneut für eine einheitliche Herangehensweise an China: Eine Taktik des “Divide et Impera” (“Teile und Herrsche”) zur Spaltung der EU dürfe nicht aufgehen, so von der Leyen. “Vor dieser stehen wir möglicherweise gerade.”

Von der Leyen wiederholte im Europaparlament ihre Forderung nach mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit von China. Sie wolle die wirtschaftlichen und politischen Bande nicht kappen. “Es ist jedoch dringend erforderlich, unsere Beziehungen auf der Grundlage von Transparenz, Vorhersehbarkeit und Gegenseitigkeit neu auszutarieren.” Schon vor ihrer Reise hatte sie in einer Grundsatzrede von “De-Risking” gesprochen. In Schlüsselbereichen wie dem Energie- und Gesundheitssektor, aber auch in der Verteidigung müsse Europa widerstandsfähiger werden, sagte sie nun während der Debatte.

“Mit unseren bestehenden handelspolitischen Schutzinstrumenten haben wir uns die richtigen Werkzeuge an die Hand gegeben, um mit Sicherheitsbedenken und wirtschaftlichen Verzerrungen umzugehen. Wir müssen sie also selbstbewusster einsetzen, wenn wir sie brauchen”, betonte von der Leyen. Gleichzeitig müsse aber auch an neuen Möglichkeiten gearbeitet werden. Man prüfe derzeit die Notwendigkeit eines neuen Kontrollinstruments für europäische Auslandsinvestitionen im Bereich sensibler Technologien. “Wir müssen durchsetzungsfähiger werden”, so die EU-Kommissionschefin.

Die Abgeordneten arbeiteten sich in ihren Redezeiten anschließend weniger an von der Leyen ab als vielmehr an ihrem Reisepartner Emmanuel Macron. “Es ist naiv, zu sagen, dass Taiwan nicht unsere Angelegenheit ist”, kritisierte etwa der Fraktionsvorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), ein Interview Macrons auf der Rückreise. Diese Aussage sei für ihn ein Schock gewesen. Frankreichs Präsident solle sich überlegen, wer ihm applaudiert habe, sagte Weber.

Macron hatte während seiner China-Reise im Interview mit der französischen Zeitung Les Echos ein eigenständigeres Handeln Europas im Taiwan-Konflikt gefordert. Er sprach sich für eine strategische Autonomie aus und sagte, dass Europa nicht Washingtons “Mitläufer” werden dürfe. Zugleich deutete der Franzose an, Europa könnte Taiwan bei einem Angriff der Volksrepublik womöglich nicht zur Seite stehen. Von der Leyen kommentierte das während ihrer Rede im EU-Parlament nicht. Sie betonte die bisher bekannte Stoßrichtung aus Brüssel: “Wir lehnen jede einseitige Änderung des Status quo, insbesondere durch den Einsatz von Gewalt, entschieden ab.”

Auch von französischer Seite hagelte es kritische Worte für das Gebaren des französischen Staatschefs. So warf Yannick Jadot, Abgeordneter der französischen Grünen, Macron vor, mit seinen Aussagen eine Spaltung ausgelöst zu haben. “Er hat die Allianz der Demokratien brüchig gemacht”, sagte Jadot in seiner Rede im Plenum. Macron und auch Bundeskanzler Olaf Scholz konzentrierten sich mehr auf Geschäftsdeals und machten damit dieselben Fehler wie zuvor mit Russland, sagte Jadot im Gespräch mit Journalisten in Straßburg. “Man hat den Eindruck, dass wir Staatsoberhäupter haben, die in Wirklichkeit Goldfische sind”, sagte Jadot. “Wir halten gegenüber China die gleichen Reden wie gegenüber Russland vor anderthalb Jahren.”

Macron bekam aber auch Feuerschutz. “Wir müssen uns keine Lektionen anhören von einer Partei, die methodisch unsere Abhängigkeit aufgebaut und unsere Infrastruktur verkauft hat”, blaffte Stéphane Séjourné, französischer Abgeordneter, Vorsitzender der liberalen Renew-Gruppe und Macron-Vertrauter, in Richtung Weber. Wichtig sei es nun jedoch zu zeigen, dass es einen Konsens gebe, so Séjourné.

Der französische EU-Parlamentarier sprach sich zum Beispiel gegen eine Wiederbelebung des Investitionsabkommens CAI aus – solange die Sanktionen gegen EU-Abgeordnete in Kraft seien und die muslimische Minderheit der Uiguren verfolgt werde. Medienberichte hatten zuletzt nahegelegt, dass hinter den Kulissen in Brüssel an einer Wiederaufnahme der Gespräche zu CAI gearbeitet werde, sowohl von chinesischer als auch europäischer Seite. Das Abkommen stehe auf der Agenda mehrerer hochrangiger Treffen im kommenden Monat, berichtete kürzlich die South China Morning Post.

Beifall bekam Macron für seinen Standpunkt vom chinesischen Botschafter in Frankreich, Lu Shaye. Indem der französische Staatschef darauf beharre, dass Europa seine strategische Autonomie aufbauen und eigene Interessen verteidigen müsse, habe er “nur große Wahrheiten” ausgesprochen. Macron habe dafür die Unterstützung vieler “weitsichtiger” Europäer, wie EU-Ratschef Michel, bekommen, schrieb die chinesische Botschaft in Lus Namen auf Twitter. Lu Shaye gilt als einer der extremsten “Wolfskrieger”-Diplomaten.

Frankreichs Präsident arbeitet unterdessen weiter daran, China in eine Friedensiniative zum Ukraine-Krieg einzubinden. Macron habe seinen außenpolitischen Berater Emmanuel Bonne damit beauftragt, gemeinsam mit Pekings Spitzendiplomat Wang Yi einen Rahmen für Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zu schaffen. Das berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Person. Demnach sehe die französische Strategie bereits vor Sommer Möglichkeiten für Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Die EU-Parlamentarier dürften die Vorgänge aufmerksam beobachten.

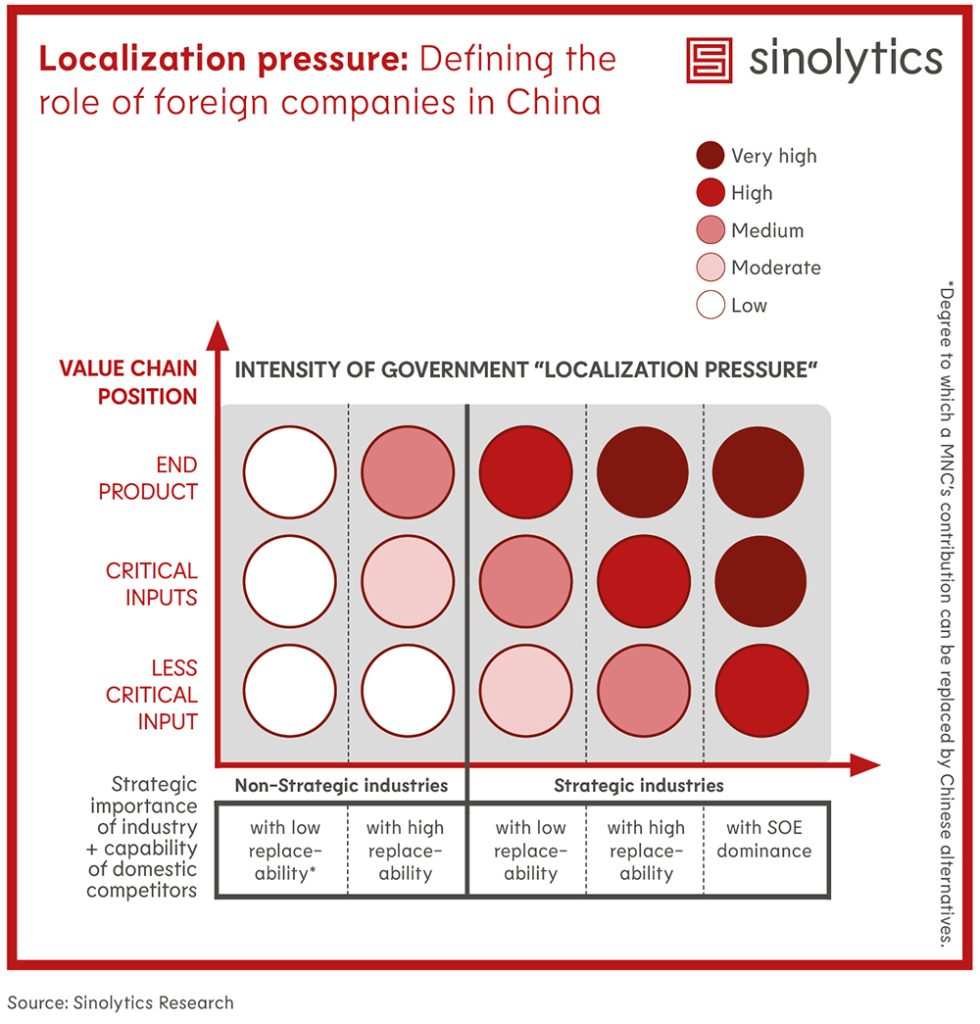

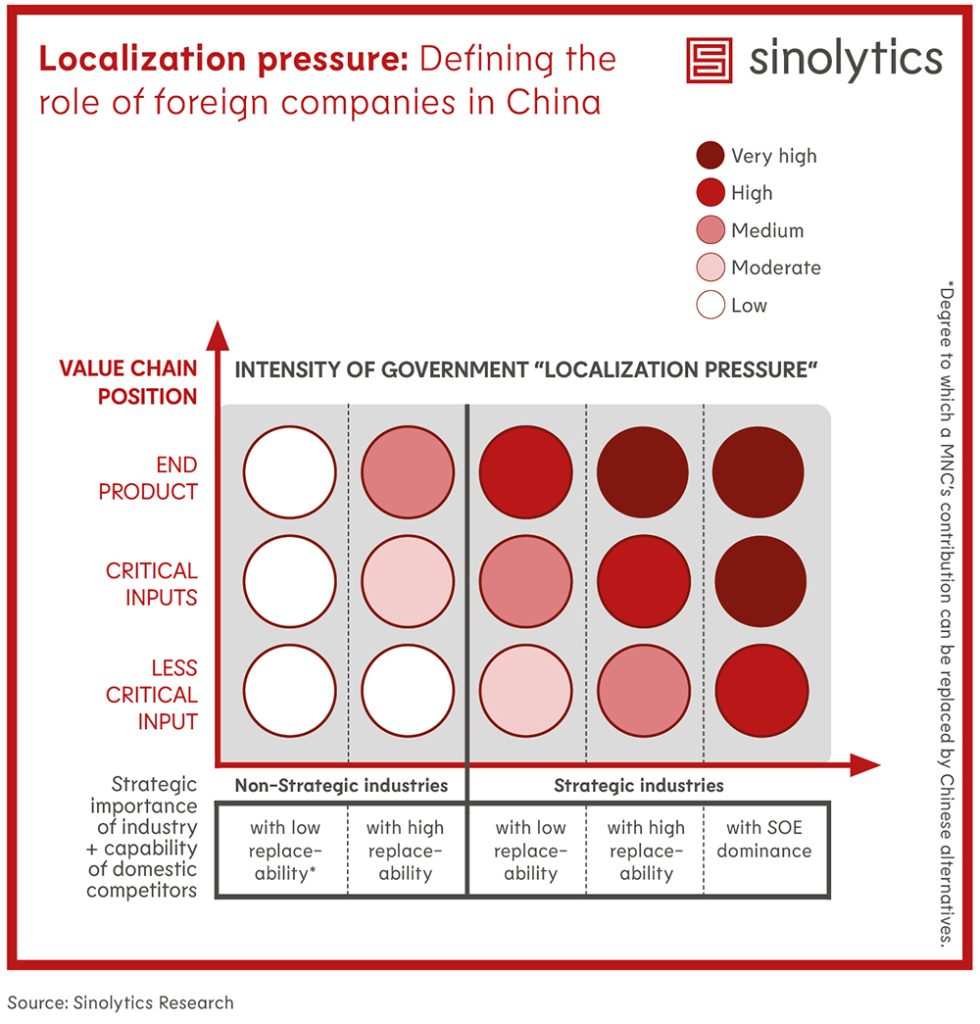

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

In ihrer Abschlusserklärung nach dem G7-Außenministertreffen in Japan haben die Vertreter der sieben größten demokratischen Industrienationen deutliche Worte an China gerichtet. “Wir erinnern China an die Notwendigkeit, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt zu verzichten”, heißt es in der Erklärung. Zum Thema Taiwan betonten sie: “Wir wenden uns entschieden gegen alle einseitigen Versuche, den Status quo mit Gewalt oder Zwang zu verändern.” Schon am Montag hatten die G7-Außenminister Peking für den Fall aggressiver Schritte gegen Taiwan mit harten Konsequenzen gedroht.

Die Außenminister lehnten zudem Chinas Militarisierungsaktivitäten im Südchinesischen Meer ab. Für Chinas expansive maritime Ansprüche in der Region gebe es keine Rechtsgrundlage, hieß es in ihrer Erklärung. Auch drückten sie ihre Besorgnis über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Tibet sowie über die Aushöhlung der Autonomierechte in Hongkong aus.

Der G7 sorgten sich auch um “die anhaltende und beschleunigte Ausweitung des chinesischen Atomwaffenarsenals und die Entwicklung immer ausgeklügelterer Trägersysteme.” Sie forderten China auf, “unverzüglich Gespräche mit den USA über die Verringerung strategischer Risiken aufzunehmen und die Stabilität durch eine größere Transparenz der chinesischen Kernwaffenpolitik, -pläne und -fähigkeiten zu fördern.”

Im Hinblick auf die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen mit China betonten die Minister indes den Willen zur konstruktiven Zusammenarbeit und sprachen sich für gleichberechtigten Marktzugang und faire Praktiken aus. Auch in Bezug auf Fragen wie Klimapolitik unterstrichen sie die Wichtigkeit der Kooperation.

China kritisierte die Erklärung als unerhörte Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes. Die Erklärung der westlichen Außenminister sei “voller Arroganz und Vorurteilen gegenüber China“, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Seine Regierung habe eine entsprechende Note an Gastgeber Japan übermittelt. Wang forderte die sieben Industriestaaten auf, “ihre eigenen Probleme zu reflektieren.” rtr/jul

Europaparlament und Mitgliedstaaten haben die verbliebenen Streitpunkte zum Chips Act ausgeräumt. Die Unterhändler einigten sich am Dienstag im Trilog insbesondere in der umstrittenen Frage der Finanzierung. Der Chips Act werde die “Spitzenforschung zu Halbleitern stärken und den Übergang vom Labor zur Fertigung unterstützen”, kommentierte Binnenmarktkommissar Thierry Breton die Verständigung.

Bis zuletzt offen geblieben war die Frage, wie das Budget von 3,3 Milliarden Euro für die “Chips for Europe-Initiative” finanziert werden sollte, die auf Forschung und Entwicklung zielende erste Säule des Chips Act. Das Parlament wollte dies mit “frischem Geld” finanzieren, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Stattdessen soll nun auf die bestehenden Programme Digital Europe und Horizon Europe zurückgegriffen werden. Damit gehe “der Chips Act in Wirklichkeit auf Kosten von Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit anderer Sektoren, zum Beispiel für intelligente Mobilität und intelligente Netze”, kritisierte Christian Ehler, industriepolitischer Sprecher der EVP-Fraktion.

Die zweite Säule des Chips Act soll die Ansiedlung neuer Fabriken in der EU erleichtern. Investoren sollen auf beschleunigte Genehmigungsverfahren in den Mitgliedsstaaten zählen können, auf bevorzugten Zugang zu Testanlagen und vor allem auf üppige Staatshilfen. Die dafür nötige beihilferechtliche Einstufung als “First-of-a-kind”-Anlage können nach der Trilogeinigung nun auch Ausrüster der Chiphersteller erhalten.

In Vorgriff auf den Chips Act haben Chiphersteller bereits mehrere große Investitionen in Europa angekündigt, darunter Intel in Magdeburg. Der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan verhandelt seit Längerem intensiv mit der Bundesregierung über die Förderung für eine Ansiedlung in Dresden. Der Branchendienst Digitimes aus Taiwan meldete zuletzt, TSMC wolle die Fabrik für Halbleiter vor allem für Kunden in der Autoindustrie nun bauen, gemeinsam mit Partnern wie Bosch. Das Unternehmen hat dies bislang nicht bestätigt.

Der Chips Act soll dazu beitragen, Lieferengpässe wie im Zuge der Corona-Pandemie künftig zu vermeiden. Dafür soll ein neuer Krisenmechanismus sorgen (die dritte Säule). Die Kommission soll dafür die Lieferketten langfristig kartieren und ein Frühwarnsystem entwickeln. Auf Drängen des Parlaments sei es “gelungen, klare Kriterien für die Definition einer Krise und den Zeitpunkt des Eingreifens festzulegen”, sagte die Schattenberichterstatterin der Grünen, Henrike Hahn.

Experten bezweifeln den Sinn des neuen Krisenmechanismus: “Es wäre am besten gewesen, wenn man einfach von der Emergency Toolbox abgesehen hätte, da sie weder effektiv noch effizient ist”, sagt Julia Hess von der Stiftung Neue Verantwortung. “Aber immerhin kommt sie nun mit mehr Checks & Balances”. tho

Die Polizei in New York City hat zwei US-Staatsbürger festgenommen, die in der Metropole eine geheime Polizeiwache im Auftrag Chinas aufgebaut haben sollen. Es soll sich dabei um eine Art Zweigstelle des chinesischen Ministeriums für Öffentliche Sicherheit gehandelt haben. Die Verdächtigen Harry Lu Jianwang, 61, und Chen Jinping, 59, – seien am Montag in ihren Wohnungen festgenommen worden, teilten die US-Behörden mit. Es sei weltweit das erste Mal, dass Personen in einem solchen Fall festgesetzt wurden. Laut dem US-Justizministerium agierten die Männer auf Anweisung eines chinesischen Funktionärs, berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press.

Die geheime Polizeiwache in einem Bürogebäude in New Yorks Chinatown war schon im Herbst 2022 aufgrund von Ermittlungen des FBI geschlossen worden. Laut AP bot sie Chinesen zwar auch Dienstleistungen wie etwa die Erneuerung von Führerscheinen in der Heimat an, zu ihren “finstereren” Funktionen habe aber auch die Unterstützung der chinesischen Regierung bei der Suche nach einem Pro-Demokratie-Aktivisten chinesischer Abstammung gehört, der in Kalifornien lebe.

Solche geheimen Polizeistationen gibt es nach Angaben der spanischen Bürgerrechtsgruppe Safeguard Defenders zu Dutzenden, darunter neun in Spanien, vier in Italien, drei in Frankreich, zwei in den Niederlanden, drei in Großbritannien sowie drei in Kanada. China hat dagegen stets darauf bestanden, dass der New Yorker Standort ebenso wie die anderen Büros von Freiwilligen betrieben werden und nicht mit der chinesischen Polizei verbunden seien.

In einem separaten Fall kündigte das US-Justizministerium ebenfalls am Montag Anklagen gegen 40 Beamte des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit und vier weitere Personen an. Sie sollen von Peking aus eine Internet-Troll-Operation mit Fake-Social-Media-Konten gegen Dissidenten in den USA betrieben haben. Auch sollen sie einen Mitarbeiter eines ungenannten US-Telekommunikationsunternehmens angeheuert haben, damit er einen pro-demokratischen Aktivisten von der Plattform des Unternehmens entferne. ck

Außenminister Qin Gang hat China als Nahost-Vermittler ins Gespräch gebracht. In separaten Telefonaten habe Qin dem israelischen Außenminister Eli Cohen und dem palästinensischen Außenminister Rijad al-Maliki angeboten, im Konflikt zwischen beiden zu vermitteln, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Demnach habe Qin beide Seiten zu “Schritten zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen” ermutigt. Für diese könne China einen Rahmen schaffen. Die Gespräche sollten auf Grundlage einer “Zwei-Staaten-Lösung” erfolgen.

Die Initiative ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sich China als Vermittler in regionalen Konflikten etablieren will. Erst kürzlich hatte Peking erfolgreich im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran vermittelt. Die Nahost-Friedensverhandlungen liegen seit knapp zehn Jahren auf Eis, der Konflikt scheint derzeit unauflösbar.

Israels Außenminister hatte seinerseits am Montag in einem Gespräch mit Qin Gang über seine Sorge bezüglich Irans Atomprogramm gesprochen. Er soll Qin dabei gebeten habe, auf Iran einzuwirken – und das Land davon abzubringen, Atomwaffen zu erlangen, wie Reuters berichtet. Für Israel ist Chinas Vermittlungserfolg zwischen Saudi-Arabien und Israels Erzfeind Iran letztlich ein Rückschlag. Die israelische Regierung hofft auf ein besseres Verhältnis zu Saudi-Arabien, um Fortschritte im Nahost-Konflikt zu erzielen. Mit Riad hatte Israel schon vor Jahren Frieden geschlossen, während Iran dort als Erzfeind gilt. jul

Vor allem die Kauflust treibt Chinas Wirtschaft – im ersten Quartal 2023 ist Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) überraschend stark gewachsen. Zwischen Januar und März stieg es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte.

Dieser kräftigste Quartalszuwachs seit einem Jahr geht vor allem auf steigende Konsumausgaben und Exporte zurück. Der Sprecher des Statistikamtes, Fu Linghui, sprach von einem “guten Start”. Zugleich hob er das weiter “schwierige und wechselhafte internationale Umfeld” sowie die unzureichende heimische Nachfrage hervor: “Die Grundlagen für die Erholung sind noch nicht stabil.” Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 4,0 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2022 war Chinas Wirtschaftsleistung nur um 2,9 Prozent gewachsen.

Ende vergangenen Jahres hat China den Abschied von der Null-Covid-Politik verkündet. Seitdem reisen und shoppen die Chinesen wieder mehr. Davon profitieren Chinas Einzelhändler, deren Umsätze im ersten Quartal um 5,8 Prozent stiegen, nachdem sie im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent zurückgegangen waren.

Das Wirtschaftswachstum wurde möglicherweise auch durch den unerwartet starken Zuwachs der Exporte im Monat März um 14,1 Prozent angekurbelt. Das war der erste Zuwachs seit fünf Monaten. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) traut der Volksrepublik in diesem Jahr dank der Erholung von der Corona-Pandemie ein Wachstum von 5,3 Prozent zu, nachdem es 2022 lediglich zu einem Plus von drei Prozent gereicht hatte. ck/rtr

Als Christina Otte 2006 für ein Sprachsemester nach China ging, verließ sie Deutschland als Vegetarierin. Doch in der nordöstlichen Hafenmetropole Dalian, wo sie an der Liaoning Normal University studierte, musste sie die fleischhaltigen Köstlichkeiten der Region einfach probieren. Noch heute schwärmt die GTAI-Wirtschaftsexpertin von Pekingente und Hong Shao Qiezi (红烧茄子): “Darauf kann ich einfach nicht mehr verzichten.”

Der Ursprung ihrer China-Passion liegt aber nicht im Essen, sondern in der chinesischen Sprache. Schon im ersten Semester ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften in Passau – mit Fokus auf Südostasien – versuchte sie sich an Mandarin. “Mir hat das Bildhafte der Sprache sehr gefallen”, sagt Otte, “zum Beispiel das Wort für Computer, diànnăo (电脑), das wörtlich übersetzt so viel heißt wie elektrisches Gehirn.” Später in Dalian blieb sie zwar anfangs noch von Taxifahrern unverstanden, und das Wörterbuch der ständige Wegbegleiter. Doch zum Ende ihres Aufenthaltes hatte sie die Sprache so weit gemeistert, dass sie den zweiten Platz bei einem Sprachwettbewerb der Uni belegte.

Heute kommen der 37-Jährigen ihre Sprachkenntnisse zugute: Nach ihrem Studium trat Otte 2012 eine Stelle bei der Germany Trade und Invest (GTAI) an, der offiziellen Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes. Als Deputy Director für Ostasien beobachtet Otte den chinesischen Markt und bietet Unternehmen mit Wunsch nach Expansion ausführliche Informationen. “Typische Anfragen von Unternehmen drehen sich meist um die Frage, wie in China eigentlich Geschäfte gemacht werden.” Zum Beispiel: Wie finde ich einen geeigneten Lieferanten oder Vertriebspartner in China? Wie entwickeln sich die Lohnkosten vor Ort? Welche Regularien gibt es bei der Einfuhr von Lebensmitteln?

Bei solchen Anfragen steht die Wirtschaftsexpertin Unternehmen beratend zur Seite. “Wir können unser weites Netzwerk bedienen, indem wir an die deutschen Auslandshandelskammern, Botschaften und Verbände vor Ort vermitteln oder wir führen selbst Analysen durch”, erklärt Otte.

Otte befasst sich nicht nur mit den Ambitionen von Unternehmen, auch für Sorgen ist sie Ansprechpartnerin. “China ist eben nicht mehr nur Partner, sondern auch zunehmend Wettbewerber”. In vielen deutschen Kernbranchen gewinnen chinesische Hersteller immer mehr an Boden.

“Wir haben im letzten Jahr eine Exportanalyse angefertigt, in der wir uns die deutschen Branchen Maschinenbau, KFZ, Chemie und Elektronik über einen Zeitraum von 20 Jahren angeschaut haben”, berichtet Otte. “In all diesen Kernbereichen hat China als Exporteur weltweit wahnsinnig stark aufgeholt und entwickelt sich teilweise zum Leitmarkt.” Um im Wettbewerb mithalten zu können, versuchen viele deutsche Unternehmen, ihre Produkte an lokale Gegebenheiten anzupassen und für den chinesischen Markt schneller verfügbar zu machen.

Trotz ihrer Fachkenntnisse findet Otte den Begriff “Expertin” für sich unzutreffend. Das Schöne an ihrer Arbeit sei eben, dass sie immer wieder dazulerne. Deshalb bezeichnet sie sich lieber als “Beobachterin”. Abseits des Berufs verbringt Otte viel Zeit mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Zur Entspannung geht sie gerne schwimmen, spielt Klavier – und lernt derzeit die Erhu (二胡), ein traditionelles chinesisches Saiteninstrument. Dayan Djajadisastra

Christin Schuster ist seit März für PR Learning & Talent Management Greater China beim Autozulieferer Schaeffler zuständig. Ihr Standort ist Erlangen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Opernkomponisten lieben die Sagen- und Mythenwelt. Sie ist die reinste Schatztruhe, um Geschichten mit Bedeutung aufzuladen, bei denen es im Kern doch eigentlich immer um das Gleiche geht: Sehnsucht, Macht und Liebe. Das Spanish Royal Theatre hat sich mit Nixons Besuch in China 1972 einen Stoff ausgesucht, der zwar durchaus dramatisch ist und um den sich auch so mancher Mythos rankt – ein von Mao und Nixon gesungenes romantisches Duett gibt es trotz des bekanntermaßen erfolgreichen Ausgangs für die diplomatischen Beziehungen aber nicht. “Nixon in China” ist eine Oper von John Adams, die aktuell in Madrid aufgeführt wird.

mit der Auto China in Shanghai hat die wichtigste Messe für die deutschen Autobauer begonnen. Früher strotzten die Manager der deutschen Marken hier nur so vor Selbstbewusstsein. Sie war eine Bühne für Weltpremieren, und um die eigenen Erfolge auf dem größten Markt der Welt zu präsentieren, den VW gern “zweiten Heimatmarkt” nennt. Doch nun herrscht Katerstimmung. Im boomenden Elektro-Segment fristen die deutschen Marken nur noch ein Nischendasein – abgehängt von der lokalen Konkurrenz und von Tesla. Und auch wenn man Verbrenner mitbetrachtet, hat VW die lange gehaltene Marktführerschaft an den Lokalrivalen BYD verloren.

Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Frank Sieren analysiert: Zu lange Entwicklungsphasen, zu wenig Digitalisierung und falsche Erwartungen an das Kaufverhalten lokaler Autokunden. VW hat nun reagiert: Auf der Messe kündigten die Wolfsburger ein neues Entwicklungszentrum für vernetzte Autos an. Damit will man nicht nur bessere Fahrzeuge entwickeln, sondern das auch noch schneller. Ob das reichen wird? Sicherlich nicht.

Unterdessen debattiert die EU einmal mehr über den richtigen Umgang mit China. Dieses Mal war die Bühne das Europaparlament. Auf der Generaldebatte zu China sprachen für den Rat und die Kommission zunächst Josep Borrell und Ursula von der Leyen. Doch Streit gab es bei den Abgeordneten vor allem um einen, der gar nicht dort war, wie Amelie Richter berichtet: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Viele Abgeordnete kritisierten Macron vor allem für seine Aussagen, die Taiwan-Krise gehe Europa nichts an. Doch der Franzose bekam auch Unterstützung.

Die Debatte zeigte vor allem eins: Ein Ende der europäischen Vielstimmigkeit zu China ist nicht in Sicht.

Die deutsche Autoindustrie zeigte sich am Eröffnungstag der Auto Shanghai ernüchtert wie nie. Glitzernde Weltpremieren wie dem ID.7 von VW – einer Art E-Passat – dem neuen i7 M70 xDrive von BMW, dem Siebensitzer EQB von Daimler oder dem neuen Porsche Cayenne, können nicht kaschieren, dass die Lage so Ernst ist wie noch nie. Vor allem um drei Schwachpunkte ihrer Präsenz in China dürfte es für sie auf der weltweit inzwischen wichtigsten Auto-Messe gehen:

Es sind Schwachpunkte, die schwer wiegen, denn sie betreffen Dinge, die auf dem chinesischen Markt eine Menge zählen. Der Preis ist angesichts geringer Markenloyalität noch immer ein gewichtiges Kaufargument. Was ein Auto digital kann, ist den meisten Chinesen wichtiger als sein Aussehen. Und dass Chinas Markt schnell ist und daher rasche Reaktionszeiten erfordert, ist ohnehin kein Geheimnis.

Volkswagen hat daher auf der Messe eine Reaktion angekündigt. So wird der Konzern rund eine Milliarde Euro in den Aufbau eines neuen Zentrums für Entwicklung, Innovation und Beschaffung für vollvernetzte Elektroautos mit Sitz in Hefei investieren. Die neue Tochterfirma mit dem Projektnamen “100%TechCo” werde “Fahrzeug- und Komponenten-Entwicklung sowie Beschaffung zusammenführen und Entwicklungszeiten neuer Produkte und Technologien um rund 30 Prozent reduzieren”, teilte VW am Dienstag mit. “Durch die konsequente Bündelung der Entwicklungs- und Beschaffungs-Kapazitäten sowie die frühzeitige Integration von lokalen Zulieferern werden wir unser Entwicklungstempo deutlich beschleunigen“, zitierte die Mitteilung Ralf Brandstätter, Konzernvorstand für China.

Eine Reaktion ist bitter nötig. Die Zahlen des ersten Quartals sind für die Deutschen verheerend. Der jahrzehntelange Marktführer VW wurde von Chinas Elektropionier BYD überholt und liegt nun beim Autoabsatz, einschließlich Verbrenner, nur noch auf Platz Zwei – mit einem Marktanteil von nur noch 10,3 Prozent. BMW und Mercedes liegen auf Platz acht und neun – mit Marktanteilen zwischen drei und vier Prozent.

Schlimmer ist die Lage bei den E-Autos: Bereits jetzt ist jeder vierte verkaufte Wagen auf dem chinesischen Automarkt, dem größten weltweit, elektrisch betrieben. Chinesische Unternehmen dominieren den Markt mit einem Anteil von über 80 Prozent. VW hingegen hat nur noch einen Marktanteil von unter zwei Prozent. Nur BMW hat es gerade so eben in der Liste der Top Ten geschafft (Rang 9), die ansonsten von chinesischen Marken dominiert wird. Die E-Auto Liste wird ebenfalls angeführt von Chinas Elektropionier BYD (25 Prozent Marktanteil), gefolgt ausgerechnet von dem US-Hersteller Tesla mit einem Marktanteil von gut 15 Prozent.

Tesla hat allerdings im Wettstreit zwei große Vorteile gegenüber BYD. Die Amerikaner schaffen den Marktanteil mit zwei Modellen, BYD mit neun. Und Tesla verdient deutlich mehr pro Auto als BYD. Das Argument, dass man als ausländischer Anbieter gegen die Chinesen nicht ankommt, gilt also nicht. Das ist eine besonders bittere Nachricht für die deutschen Hersteller.

Der Misserfolg bei Elektroautos basiert unter anderem auf einem verhängnisvollen Denkfehler. Die Deutschen haben zu lange geglaubt, die chinesischen Kunden hätten den gleichen Blickwinkel auf E-Autos wie jene in der Heimat. Denn zugunsten der Umwelt sind viele Deutsche bereit, mehr für E-Autos zu zahlen. Das Londoner Auto-Analysehaus JATO Dynamics hat errechnet, dass der Preis der europäischen Elektroautos seit 2015 um knapp 7.000 Euro auf über auf knapp 55.000 Euro gestiegen sei. In den USA stiegen die Preise der Autos gar um 10.000 Euro auf 63.000 Euro. In China hingegen hat sich der Preis der Stromer in dieser Zeit von umgerechnet 66.000 Euro auf 31.000 Euro mehr als halbiert.

Von den internationalen Herstellern hat Tesla dies zuerst verstanden und Anfang des Jahres eine Rabattschlacht ausgelöst. Dabei müssen nun alle mitmachen. FAW-Volkswagen zum Beispiel muss den ID.4 und den ID.6 um bis zu 5.400 Euro billiger anbieten. SAIC, der andere Partner von Volkswagen, gibt rund 4.000 Euro Rabatt. Der BMW-Konzern versucht seine Marktanteile zu halten, in dem er den i3 bereits über 10.000 Euro billiger anbietet. Dabei ist es ein schwacher Trost, dass die Rabattschlacht auch den einen oder anderen Konkurrenten in den Konkurs treibt und den Markt bereinigen könnte.

Das größte Problem für die deutschen Hersteller sind jedoch die Entwicklungszeiten eines Autos. Während in Deutschland 46 Monate nicht unüblich sind, schaffen chinesische Hersteller es in unter 30 Monaten. Das bedeutet, sie können sich schneller auf neue Trends einstellen als die Deutschen. Dafür sei ihre Qualität besser, verteidigen sich die Deutschen stets. Das Problem ist nur: Die Kunden wollen für dieses Overengineering nicht zahlen. Und bei den Chinesen kommen inzwischen durchaus vorzeigbare Autos eben auch im Premiumbereich heraus.

Der neue EL7 und der ET7 von Nio zeigten eine “erstaunliche Reife und Qualität optisch und technisch” urteilte kürzlich Autobild. Aber auch im Volumensegment sind Chinesen schneller und pfiffiger: BYD stellt auf der Messe sein kleines E-Auto Seagull mit einer Reichweite je nach Batterie von 400 oder 300 Kilometer vor – mehr als genug für einen Stadtflitzer. Preislich ist er schwer zu schlagen mit 10.000 bis 13.000 Euro inklusive Kobalt-, Nickel- und Lithiumfreiem Natrium-Ionen-Akku. Sprich, wenn es den deutschen Herstellern nicht gelingt, die Entwicklungszeiten zu verkürzen, haben sie verloren. Die Amerikaner sind bis auf Tesla draußen, die Franzosen auch, die Japaner sind im freien Fall.

Ein weiteres großes Thema sind Digitalisierung und Vernetzung der Autos. Für viele chinesische Hersteller ist das Auto ein Smartphone auf Rädern. Sie denken das Auto von der Digitalisierung her und nicht vom Fahrgefühl. Denn das entspricht stärker dem Blickwinkel der Kunden. Auch hier ist es Elon Musks Tesla, der unter den Ausländern die Symbiose zwischen Fahren und IT am besten hinbekommt.

Die größte Sorge der Deutschen auf der Shanghai Messe ist, dass sie das, was sie derzeit in China durchmachen, auch bald in ihrem deutschen Heimatmarkt erleben müssen. Die Sorge ist nicht unbegründet. Chinas Auto-Exporte haben sich seit 2020 bereits auf 2,5 Millionen Fahrzeuge verdreifacht. Damit ist China inzwischen in der Export-Weltrangliste der Autohersteller auf den dritten Platz vorgerückt, knapp hinter Deutschland mit 2,61 Millionen und Japan mit rund drei Millionen exportierten Fahrzeugen.

Die Lage ist dramatisch für die Deutschen – in einem Maß, wie es sich noch vor wenigen Jahren kaum jemand vorstellen konnte.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat für die gemeinsame China-Politik eine bessere Abstimmung der EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten unter- und miteinander gefordert. Mann müsse eine Kakofonie umgehen, betonte Borrell bei der Generaldebatte des EU-Parlaments zur China-Politik am Dienstag in Straßburg. Er hatte dabei nicht zuletzt die stark kritisierten Außenwirkung des gemeinsamen Besuchs von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Blick. Der EU-Außenbeauftragte sprach von Koordinationsproblemen: “Das hätte man vermeiden können.”

Dass es innerhalb der EU unterschiedliche Standpunkte gebe, sei zwar keine Überraschung, sagte Borrell. “Ziel einer gemeinsamen Politik ist es aber gerade, diese Unterschiede zu verringern”. Daran müsse innerhalb der EU-Institutionen, innerhalb der Mitgliedsstaaten und untereinander gemeinsam gearbeitet werden, forderte Borrell, der bei der Debatte für den EU-Rat sprach. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trommelte erneut für eine einheitliche Herangehensweise an China: Eine Taktik des “Divide et Impera” (“Teile und Herrsche”) zur Spaltung der EU dürfe nicht aufgehen, so von der Leyen. “Vor dieser stehen wir möglicherweise gerade.”

Von der Leyen wiederholte im Europaparlament ihre Forderung nach mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit von China. Sie wolle die wirtschaftlichen und politischen Bande nicht kappen. “Es ist jedoch dringend erforderlich, unsere Beziehungen auf der Grundlage von Transparenz, Vorhersehbarkeit und Gegenseitigkeit neu auszutarieren.” Schon vor ihrer Reise hatte sie in einer Grundsatzrede von “De-Risking” gesprochen. In Schlüsselbereichen wie dem Energie- und Gesundheitssektor, aber auch in der Verteidigung müsse Europa widerstandsfähiger werden, sagte sie nun während der Debatte.

“Mit unseren bestehenden handelspolitischen Schutzinstrumenten haben wir uns die richtigen Werkzeuge an die Hand gegeben, um mit Sicherheitsbedenken und wirtschaftlichen Verzerrungen umzugehen. Wir müssen sie also selbstbewusster einsetzen, wenn wir sie brauchen”, betonte von der Leyen. Gleichzeitig müsse aber auch an neuen Möglichkeiten gearbeitet werden. Man prüfe derzeit die Notwendigkeit eines neuen Kontrollinstruments für europäische Auslandsinvestitionen im Bereich sensibler Technologien. “Wir müssen durchsetzungsfähiger werden”, so die EU-Kommissionschefin.

Die Abgeordneten arbeiteten sich in ihren Redezeiten anschließend weniger an von der Leyen ab als vielmehr an ihrem Reisepartner Emmanuel Macron. “Es ist naiv, zu sagen, dass Taiwan nicht unsere Angelegenheit ist”, kritisierte etwa der Fraktionsvorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), ein Interview Macrons auf der Rückreise. Diese Aussage sei für ihn ein Schock gewesen. Frankreichs Präsident solle sich überlegen, wer ihm applaudiert habe, sagte Weber.

Macron hatte während seiner China-Reise im Interview mit der französischen Zeitung Les Echos ein eigenständigeres Handeln Europas im Taiwan-Konflikt gefordert. Er sprach sich für eine strategische Autonomie aus und sagte, dass Europa nicht Washingtons “Mitläufer” werden dürfe. Zugleich deutete der Franzose an, Europa könnte Taiwan bei einem Angriff der Volksrepublik womöglich nicht zur Seite stehen. Von der Leyen kommentierte das während ihrer Rede im EU-Parlament nicht. Sie betonte die bisher bekannte Stoßrichtung aus Brüssel: “Wir lehnen jede einseitige Änderung des Status quo, insbesondere durch den Einsatz von Gewalt, entschieden ab.”

Auch von französischer Seite hagelte es kritische Worte für das Gebaren des französischen Staatschefs. So warf Yannick Jadot, Abgeordneter der französischen Grünen, Macron vor, mit seinen Aussagen eine Spaltung ausgelöst zu haben. “Er hat die Allianz der Demokratien brüchig gemacht”, sagte Jadot in seiner Rede im Plenum. Macron und auch Bundeskanzler Olaf Scholz konzentrierten sich mehr auf Geschäftsdeals und machten damit dieselben Fehler wie zuvor mit Russland, sagte Jadot im Gespräch mit Journalisten in Straßburg. “Man hat den Eindruck, dass wir Staatsoberhäupter haben, die in Wirklichkeit Goldfische sind”, sagte Jadot. “Wir halten gegenüber China die gleichen Reden wie gegenüber Russland vor anderthalb Jahren.”

Macron bekam aber auch Feuerschutz. “Wir müssen uns keine Lektionen anhören von einer Partei, die methodisch unsere Abhängigkeit aufgebaut und unsere Infrastruktur verkauft hat”, blaffte Stéphane Séjourné, französischer Abgeordneter, Vorsitzender der liberalen Renew-Gruppe und Macron-Vertrauter, in Richtung Weber. Wichtig sei es nun jedoch zu zeigen, dass es einen Konsens gebe, so Séjourné.

Der französische EU-Parlamentarier sprach sich zum Beispiel gegen eine Wiederbelebung des Investitionsabkommens CAI aus – solange die Sanktionen gegen EU-Abgeordnete in Kraft seien und die muslimische Minderheit der Uiguren verfolgt werde. Medienberichte hatten zuletzt nahegelegt, dass hinter den Kulissen in Brüssel an einer Wiederaufnahme der Gespräche zu CAI gearbeitet werde, sowohl von chinesischer als auch europäischer Seite. Das Abkommen stehe auf der Agenda mehrerer hochrangiger Treffen im kommenden Monat, berichtete kürzlich die South China Morning Post.

Beifall bekam Macron für seinen Standpunkt vom chinesischen Botschafter in Frankreich, Lu Shaye. Indem der französische Staatschef darauf beharre, dass Europa seine strategische Autonomie aufbauen und eigene Interessen verteidigen müsse, habe er “nur große Wahrheiten” ausgesprochen. Macron habe dafür die Unterstützung vieler “weitsichtiger” Europäer, wie EU-Ratschef Michel, bekommen, schrieb die chinesische Botschaft in Lus Namen auf Twitter. Lu Shaye gilt als einer der extremsten “Wolfskrieger”-Diplomaten.

Frankreichs Präsident arbeitet unterdessen weiter daran, China in eine Friedensiniative zum Ukraine-Krieg einzubinden. Macron habe seinen außenpolitischen Berater Emmanuel Bonne damit beauftragt, gemeinsam mit Pekings Spitzendiplomat Wang Yi einen Rahmen für Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zu schaffen. Das berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Person. Demnach sehe die französische Strategie bereits vor Sommer Möglichkeiten für Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Die EU-Parlamentarier dürften die Vorgänge aufmerksam beobachten.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

In ihrer Abschlusserklärung nach dem G7-Außenministertreffen in Japan haben die Vertreter der sieben größten demokratischen Industrienationen deutliche Worte an China gerichtet. “Wir erinnern China an die Notwendigkeit, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt zu verzichten”, heißt es in der Erklärung. Zum Thema Taiwan betonten sie: “Wir wenden uns entschieden gegen alle einseitigen Versuche, den Status quo mit Gewalt oder Zwang zu verändern.” Schon am Montag hatten die G7-Außenminister Peking für den Fall aggressiver Schritte gegen Taiwan mit harten Konsequenzen gedroht.

Die Außenminister lehnten zudem Chinas Militarisierungsaktivitäten im Südchinesischen Meer ab. Für Chinas expansive maritime Ansprüche in der Region gebe es keine Rechtsgrundlage, hieß es in ihrer Erklärung. Auch drückten sie ihre Besorgnis über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Tibet sowie über die Aushöhlung der Autonomierechte in Hongkong aus.

Der G7 sorgten sich auch um “die anhaltende und beschleunigte Ausweitung des chinesischen Atomwaffenarsenals und die Entwicklung immer ausgeklügelterer Trägersysteme.” Sie forderten China auf, “unverzüglich Gespräche mit den USA über die Verringerung strategischer Risiken aufzunehmen und die Stabilität durch eine größere Transparenz der chinesischen Kernwaffenpolitik, -pläne und -fähigkeiten zu fördern.”

Im Hinblick auf die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen mit China betonten die Minister indes den Willen zur konstruktiven Zusammenarbeit und sprachen sich für gleichberechtigten Marktzugang und faire Praktiken aus. Auch in Bezug auf Fragen wie Klimapolitik unterstrichen sie die Wichtigkeit der Kooperation.

China kritisierte die Erklärung als unerhörte Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes. Die Erklärung der westlichen Außenminister sei “voller Arroganz und Vorurteilen gegenüber China“, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Seine Regierung habe eine entsprechende Note an Gastgeber Japan übermittelt. Wang forderte die sieben Industriestaaten auf, “ihre eigenen Probleme zu reflektieren.” rtr/jul

Europaparlament und Mitgliedstaaten haben die verbliebenen Streitpunkte zum Chips Act ausgeräumt. Die Unterhändler einigten sich am Dienstag im Trilog insbesondere in der umstrittenen Frage der Finanzierung. Der Chips Act werde die “Spitzenforschung zu Halbleitern stärken und den Übergang vom Labor zur Fertigung unterstützen”, kommentierte Binnenmarktkommissar Thierry Breton die Verständigung.

Bis zuletzt offen geblieben war die Frage, wie das Budget von 3,3 Milliarden Euro für die “Chips for Europe-Initiative” finanziert werden sollte, die auf Forschung und Entwicklung zielende erste Säule des Chips Act. Das Parlament wollte dies mit “frischem Geld” finanzieren, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Stattdessen soll nun auf die bestehenden Programme Digital Europe und Horizon Europe zurückgegriffen werden. Damit gehe “der Chips Act in Wirklichkeit auf Kosten von Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit anderer Sektoren, zum Beispiel für intelligente Mobilität und intelligente Netze”, kritisierte Christian Ehler, industriepolitischer Sprecher der EVP-Fraktion.

Die zweite Säule des Chips Act soll die Ansiedlung neuer Fabriken in der EU erleichtern. Investoren sollen auf beschleunigte Genehmigungsverfahren in den Mitgliedsstaaten zählen können, auf bevorzugten Zugang zu Testanlagen und vor allem auf üppige Staatshilfen. Die dafür nötige beihilferechtliche Einstufung als “First-of-a-kind”-Anlage können nach der Trilogeinigung nun auch Ausrüster der Chiphersteller erhalten.

In Vorgriff auf den Chips Act haben Chiphersteller bereits mehrere große Investitionen in Europa angekündigt, darunter Intel in Magdeburg. Der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan verhandelt seit Längerem intensiv mit der Bundesregierung über die Förderung für eine Ansiedlung in Dresden. Der Branchendienst Digitimes aus Taiwan meldete zuletzt, TSMC wolle die Fabrik für Halbleiter vor allem für Kunden in der Autoindustrie nun bauen, gemeinsam mit Partnern wie Bosch. Das Unternehmen hat dies bislang nicht bestätigt.

Der Chips Act soll dazu beitragen, Lieferengpässe wie im Zuge der Corona-Pandemie künftig zu vermeiden. Dafür soll ein neuer Krisenmechanismus sorgen (die dritte Säule). Die Kommission soll dafür die Lieferketten langfristig kartieren und ein Frühwarnsystem entwickeln. Auf Drängen des Parlaments sei es “gelungen, klare Kriterien für die Definition einer Krise und den Zeitpunkt des Eingreifens festzulegen”, sagte die Schattenberichterstatterin der Grünen, Henrike Hahn.

Experten bezweifeln den Sinn des neuen Krisenmechanismus: “Es wäre am besten gewesen, wenn man einfach von der Emergency Toolbox abgesehen hätte, da sie weder effektiv noch effizient ist”, sagt Julia Hess von der Stiftung Neue Verantwortung. “Aber immerhin kommt sie nun mit mehr Checks & Balances”. tho

Die Polizei in New York City hat zwei US-Staatsbürger festgenommen, die in der Metropole eine geheime Polizeiwache im Auftrag Chinas aufgebaut haben sollen. Es soll sich dabei um eine Art Zweigstelle des chinesischen Ministeriums für Öffentliche Sicherheit gehandelt haben. Die Verdächtigen Harry Lu Jianwang, 61, und Chen Jinping, 59, – seien am Montag in ihren Wohnungen festgenommen worden, teilten die US-Behörden mit. Es sei weltweit das erste Mal, dass Personen in einem solchen Fall festgesetzt wurden. Laut dem US-Justizministerium agierten die Männer auf Anweisung eines chinesischen Funktionärs, berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press.

Die geheime Polizeiwache in einem Bürogebäude in New Yorks Chinatown war schon im Herbst 2022 aufgrund von Ermittlungen des FBI geschlossen worden. Laut AP bot sie Chinesen zwar auch Dienstleistungen wie etwa die Erneuerung von Führerscheinen in der Heimat an, zu ihren “finstereren” Funktionen habe aber auch die Unterstützung der chinesischen Regierung bei der Suche nach einem Pro-Demokratie-Aktivisten chinesischer Abstammung gehört, der in Kalifornien lebe.

Solche geheimen Polizeistationen gibt es nach Angaben der spanischen Bürgerrechtsgruppe Safeguard Defenders zu Dutzenden, darunter neun in Spanien, vier in Italien, drei in Frankreich, zwei in den Niederlanden, drei in Großbritannien sowie drei in Kanada. China hat dagegen stets darauf bestanden, dass der New Yorker Standort ebenso wie die anderen Büros von Freiwilligen betrieben werden und nicht mit der chinesischen Polizei verbunden seien.

In einem separaten Fall kündigte das US-Justizministerium ebenfalls am Montag Anklagen gegen 40 Beamte des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit und vier weitere Personen an. Sie sollen von Peking aus eine Internet-Troll-Operation mit Fake-Social-Media-Konten gegen Dissidenten in den USA betrieben haben. Auch sollen sie einen Mitarbeiter eines ungenannten US-Telekommunikationsunternehmens angeheuert haben, damit er einen pro-demokratischen Aktivisten von der Plattform des Unternehmens entferne. ck

Außenminister Qin Gang hat China als Nahost-Vermittler ins Gespräch gebracht. In separaten Telefonaten habe Qin dem israelischen Außenminister Eli Cohen und dem palästinensischen Außenminister Rijad al-Maliki angeboten, im Konflikt zwischen beiden zu vermitteln, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Demnach habe Qin beide Seiten zu “Schritten zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen” ermutigt. Für diese könne China einen Rahmen schaffen. Die Gespräche sollten auf Grundlage einer “Zwei-Staaten-Lösung” erfolgen.

Die Initiative ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sich China als Vermittler in regionalen Konflikten etablieren will. Erst kürzlich hatte Peking erfolgreich im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran vermittelt. Die Nahost-Friedensverhandlungen liegen seit knapp zehn Jahren auf Eis, der Konflikt scheint derzeit unauflösbar.

Israels Außenminister hatte seinerseits am Montag in einem Gespräch mit Qin Gang über seine Sorge bezüglich Irans Atomprogramm gesprochen. Er soll Qin dabei gebeten habe, auf Iran einzuwirken – und das Land davon abzubringen, Atomwaffen zu erlangen, wie Reuters berichtet. Für Israel ist Chinas Vermittlungserfolg zwischen Saudi-Arabien und Israels Erzfeind Iran letztlich ein Rückschlag. Die israelische Regierung hofft auf ein besseres Verhältnis zu Saudi-Arabien, um Fortschritte im Nahost-Konflikt zu erzielen. Mit Riad hatte Israel schon vor Jahren Frieden geschlossen, während Iran dort als Erzfeind gilt. jul

Vor allem die Kauflust treibt Chinas Wirtschaft – im ersten Quartal 2023 ist Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) überraschend stark gewachsen. Zwischen Januar und März stieg es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte.

Dieser kräftigste Quartalszuwachs seit einem Jahr geht vor allem auf steigende Konsumausgaben und Exporte zurück. Der Sprecher des Statistikamtes, Fu Linghui, sprach von einem “guten Start”. Zugleich hob er das weiter “schwierige und wechselhafte internationale Umfeld” sowie die unzureichende heimische Nachfrage hervor: “Die Grundlagen für die Erholung sind noch nicht stabil.” Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 4,0 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2022 war Chinas Wirtschaftsleistung nur um 2,9 Prozent gewachsen.

Ende vergangenen Jahres hat China den Abschied von der Null-Covid-Politik verkündet. Seitdem reisen und shoppen die Chinesen wieder mehr. Davon profitieren Chinas Einzelhändler, deren Umsätze im ersten Quartal um 5,8 Prozent stiegen, nachdem sie im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent zurückgegangen waren.

Das Wirtschaftswachstum wurde möglicherweise auch durch den unerwartet starken Zuwachs der Exporte im Monat März um 14,1 Prozent angekurbelt. Das war der erste Zuwachs seit fünf Monaten. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) traut der Volksrepublik in diesem Jahr dank der Erholung von der Corona-Pandemie ein Wachstum von 5,3 Prozent zu, nachdem es 2022 lediglich zu einem Plus von drei Prozent gereicht hatte. ck/rtr

Als Christina Otte 2006 für ein Sprachsemester nach China ging, verließ sie Deutschland als Vegetarierin. Doch in der nordöstlichen Hafenmetropole Dalian, wo sie an der Liaoning Normal University studierte, musste sie die fleischhaltigen Köstlichkeiten der Region einfach probieren. Noch heute schwärmt die GTAI-Wirtschaftsexpertin von Pekingente und Hong Shao Qiezi (红烧茄子): “Darauf kann ich einfach nicht mehr verzichten.”

Der Ursprung ihrer China-Passion liegt aber nicht im Essen, sondern in der chinesischen Sprache. Schon im ersten Semester ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften in Passau – mit Fokus auf Südostasien – versuchte sie sich an Mandarin. “Mir hat das Bildhafte der Sprache sehr gefallen”, sagt Otte, “zum Beispiel das Wort für Computer, diànnăo (电脑), das wörtlich übersetzt so viel heißt wie elektrisches Gehirn.” Später in Dalian blieb sie zwar anfangs noch von Taxifahrern unverstanden, und das Wörterbuch der ständige Wegbegleiter. Doch zum Ende ihres Aufenthaltes hatte sie die Sprache so weit gemeistert, dass sie den zweiten Platz bei einem Sprachwettbewerb der Uni belegte.

Heute kommen der 37-Jährigen ihre Sprachkenntnisse zugute: Nach ihrem Studium trat Otte 2012 eine Stelle bei der Germany Trade und Invest (GTAI) an, der offiziellen Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes. Als Deputy Director für Ostasien beobachtet Otte den chinesischen Markt und bietet Unternehmen mit Wunsch nach Expansion ausführliche Informationen. “Typische Anfragen von Unternehmen drehen sich meist um die Frage, wie in China eigentlich Geschäfte gemacht werden.” Zum Beispiel: Wie finde ich einen geeigneten Lieferanten oder Vertriebspartner in China? Wie entwickeln sich die Lohnkosten vor Ort? Welche Regularien gibt es bei der Einfuhr von Lebensmitteln?

Bei solchen Anfragen steht die Wirtschaftsexpertin Unternehmen beratend zur Seite. “Wir können unser weites Netzwerk bedienen, indem wir an die deutschen Auslandshandelskammern, Botschaften und Verbände vor Ort vermitteln oder wir führen selbst Analysen durch”, erklärt Otte.

Otte befasst sich nicht nur mit den Ambitionen von Unternehmen, auch für Sorgen ist sie Ansprechpartnerin. “China ist eben nicht mehr nur Partner, sondern auch zunehmend Wettbewerber”. In vielen deutschen Kernbranchen gewinnen chinesische Hersteller immer mehr an Boden.

“Wir haben im letzten Jahr eine Exportanalyse angefertigt, in der wir uns die deutschen Branchen Maschinenbau, KFZ, Chemie und Elektronik über einen Zeitraum von 20 Jahren angeschaut haben”, berichtet Otte. “In all diesen Kernbereichen hat China als Exporteur weltweit wahnsinnig stark aufgeholt und entwickelt sich teilweise zum Leitmarkt.” Um im Wettbewerb mithalten zu können, versuchen viele deutsche Unternehmen, ihre Produkte an lokale Gegebenheiten anzupassen und für den chinesischen Markt schneller verfügbar zu machen.

Trotz ihrer Fachkenntnisse findet Otte den Begriff “Expertin” für sich unzutreffend. Das Schöne an ihrer Arbeit sei eben, dass sie immer wieder dazulerne. Deshalb bezeichnet sie sich lieber als “Beobachterin”. Abseits des Berufs verbringt Otte viel Zeit mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Zur Entspannung geht sie gerne schwimmen, spielt Klavier – und lernt derzeit die Erhu (二胡), ein traditionelles chinesisches Saiteninstrument. Dayan Djajadisastra

Christin Schuster ist seit März für PR Learning & Talent Management Greater China beim Autozulieferer Schaeffler zuständig. Ihr Standort ist Erlangen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Opernkomponisten lieben die Sagen- und Mythenwelt. Sie ist die reinste Schatztruhe, um Geschichten mit Bedeutung aufzuladen, bei denen es im Kern doch eigentlich immer um das Gleiche geht: Sehnsucht, Macht und Liebe. Das Spanish Royal Theatre hat sich mit Nixons Besuch in China 1972 einen Stoff ausgesucht, der zwar durchaus dramatisch ist und um den sich auch so mancher Mythos rankt – ein von Mao und Nixon gesungenes romantisches Duett gibt es trotz des bekanntermaßen erfolgreichen Ausgangs für die diplomatischen Beziehungen aber nicht. “Nixon in China” ist eine Oper von John Adams, die aktuell in Madrid aufgeführt wird.